Vaincre le trauma

Boris Cyrulnik

Lionel Naccache

Nayla Chidiac

René Garcia

Rachel Yehuda

Comprendre les mécanismes du traumatisme

Mettre en place les bonnes thérapies

Percer les mystères de l’épigénétique

Stimuler la croissance post-traumatique

accomplissement, le dans les librairies, nous promet de deveenfin notre vocation, vivre pleinement l’insinspirante… mais que l’expression sincère des devient une nouvelle forme rend pas vraiment heu-

20 grands thèmes du connaissance de soi, la prendre du recul et lève le d’un univers aussi séduislogans, il interroge ce que

L’ENVERS DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

L’ENVERS DUPERSONNELDÉVELOPPEMENT

20 croyances qui ne font pas (forcément) du bien

Le livre qui réunit les chroniques d’Yves-Alexandre Thalmann et qui aide à mieux repérer les arnaques du développement personnel, un marché juteux mais pas toujours très sérieux ! Avec les illustrations de son comparse Matyo.

NUMÉRO

COLLECTOR

Le temps de la reconstruction

par Sébastien Bohler rédacteur en chef de Cerveau & Psycho

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de deux personnes sur trois ont vécu ou vivront au moins un événement traumatique dans leur vie. Agression, viol, maltraitance infantile, perte violente d’un proche, harcèlement, guerre: parmi les victimes, 6% seront atteintes d’un syndrome de stress post-traumatique, sous forme de reviviscences, de cauchemars et d’hypervigilance.

Comment faire face à ces chocs qui laissent une trace douloureuse dans nos vies? La science du trauma a énormément progressé en vingt ans. On comprend aujourd’hui beaucoup mieux comment le cerveau imprime dans ses circuits profonds le souvenir de la peur, et repasse en boucle ces pensées obsédantes. Ce qui débouche sur la mise au point de protocoles thérapeutiques mieux calibrés, mieux validés, et sur de nouvelles pistes de traitement. Jusqu’à explorer les voies de la résilience et du renouveau.

Cerveau & Psycho vous propose de faire le point sur ces avancées et sur les motifs d’espoir qui en découlent. Vous trouverez ici réunies les contributions des meilleurs spécialistes de la question, pour un numéro Collector qui fera office de boussole et de boîte à outils face au trauma.

Ils ont écrit pour nous

Boris Cyrulnik psychologue et neuropsychiatre, directeur d’enseignement à l’université de Toulon, spécialiste de la résilience.

Lionel Naccache chercheur à l’Institut du cerveau, auteur de travaux sur les bases neuronales de la conscience et sur l’oubli volontaire.

Nayla Chidiac psychologue clinicienne, fondatrice des ateliers d’écriture thérapeutique à l’hôpital SainteAnne, à Paris.

René Garcia responsable du DU de psychotraumatologie de l’université Côte d’Azur, expert des mécanismes cérébraux du trauma.

www.cerveauetpsycho.fr

Rachel Yehuda professeuse de psychiatrie à l’université de New York, spécialiste de la transmission épigénétique du trauma.

David Fritz Goeppinger photographe et écrivain, ex-otage lors des attentats du Bataclan en 2015, il raconte son parcours de reconstruction.

Cahier partenaire p. 41

Pour une approche transdisciplinaire du traumatisme

Parrainé par Université Paris Cité

Vaincre le

01

Le trauma dans notre cerveau

p. 08 La mécanique du traumatisme psychique

René Garcia

Comprendre les modifications cérébrales du trauma est indispensable pour le surmonter.

p. 18 Stress post-traumatique: causes, symptômes, mécanismes

Sybille Buloup

Quels facteurs favorisent le SSPT et quelles thérapies permettent de s’en libérer?

p. 20 Pour les victimes, impossible d’oublier

Lionel Naccache

La capacité à oublier les événements trop pénibles serait altérée chez les traumatisés.

p. 24 Comment le trauma traverse les générations

Rachel Yehuda

Certains traumatismes se transmettraient dans les familles par voie épigénétique.

p. 34 La mémoire traumatique est-elle fiable?

Joshua Kendall

Quand un souvenir ressurgit après des années, se pose la question de sa véracité…

Guérir & lutter

02

p. 50 Bouger les yeux pour affronter le passé

Étienne Binet et Martine Iracane

La thérapie EMDR reconfigure les souvenirs traumatiques par des mouvements oculaires.

p. 58 Chagrin d’amour: une pilule pour oublier?

Gérard Lopez

Quand la rupture est trop violente, certains psys proposent d’effacer le souvenir par voie chimique.

p. 64 Ecstasy, du contexte festif au protocole médical

Jennifer M. Mitchell

Et si une drogue détenait le secret de la guérison des traumatismes résistants?

p. 72Écrire pour sortir du trauma

Nayla Chidiac

Rédiger une poésie, une nouvelle ou une autobiographie peut être un moyen de retrouver la paix.

p. 80 L’oubli volontaire, une voie vers l’apaisement?

Ingrid Wickelgren

Se forcer à ne pas penser aux souvenirs douloureux finirait par les faire disparaître.

trauma

03

Plus fort après l’épreuve

p. 90 Peut-on sortir renforcé d’un trauma?

Steve Taylor

Paradoxe: un choc psychique peut fortifier l’individu et consolider ses liens avec autrui.

p. 96 «La parole aide à cicatriser les blessures»

Entretien avec Boris Cyrulnik

Le pionnier de la résilience nous parle des liens humains qui réparent.

p. 104 Dix ans après le Bataclan: le long chemin de la reconstruction

Entretien avec David Fritz Goeppinger

Comment se relever après avoir vécu l’impensable? Le témoignage d’un survivant du 13 novembre 2015.

p. 108 Croissance post-traumatique : vous avez droit à une seconde vie

Scott Barry Kaufman

En affrontant ses émotions, on peut développer une vision de l’existence plus inspirante et en phase avec ses valeurs.

p. 114 «Chacun peut trouver un sens aux coups du sort»

Entretien avec Nelly Goutaudier

Quand tout s’effondre, on est parfois obligé de se changer soi-même.

Le trauma dans notre cerveau

Les traumatismes sont bien plus que de simples souvenirs douloureux: ce sont de réels engrenages où chaque émotion et chaque frisson de peur ravive l’écho du danger. Au lieu de s’apaiser avec le temps, la mémoire s’emballe, se dérègle, et piège l’esprit dans une boucle de reviviscences et de sursauts. Ces manifestations portent un nom: le «syndrome de stress post-traumatique», ou SSPT (PTSD en anglais).

Mais comment un seul événement peut-il marquer à ce point ? Pourquoi certaines personnes développent-elles un SSPT tandis que d’autres semblent pouvoir s’en remettre? Les neurosciences permettent aujourd’hui de mieux comprendre ce qui se joue dans nos circuits cérébraux profonds.

Face à un choc physique ou psychique trop important, notre cerveau forme une trace durable de la peur. Il peut alors rester en alerte pendant des années. Différents types de thérapies visent à atténuer ces symptômes.

La mécanique du traumatisme psychique

> Après un violent choc psychique, le cerveau reste dans un état d’alerte et de peur persistant: c’est le syndrome de stress post-traumatique (SSPT).

EN BREF

> Ce syndrome résulte d’un dérèglement des circuits cérébraux de la peur, entraînant reviviscences, évitement et hypervigilance.

Il nous arrive, au cours de notre existence, de vivre des expériences diffciles. Certaines le sont plus que d’autres. Une agression, un abus au cours de l’enfance, parfois une confrontation avec la guerre ou des catastrophes naturelles : tout cela impacte plus ou moins profondément et durablement la psyché.

Face à la plupart des événements de ce type, notre réaction première prend la forme d’une émotion: la peur. C’est la sidération, le stress,l’angoisse, voire la frayeur, qui s’impriment alors dans le cerveau. La question déterminante, lorsqu’il s’agit du traumatisme, est de savoir si cette peur va ensuite s’atténuer ou persister sous une forme durable, qui va peser lourdement sur le vécu de la personne. Car s’il est dans la nature des émotions de cesser au bout d’un moment, il arrive qu’une peur, dépassant les capacités de traitement de notre appareil psychique, demeure. Dans ce cas, on parle d’un «syndrome de stress post-traumatique»(SSPT) ou «trouble du stress post-traumatique » (TSPT). Le souvenir de l’épisode douloureux revient alors sans cesse, sous forme de reviviscences, et le corps reste en alerte.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 3,9 % de personnes dans le monde ont souffert de ce trouble à un moment donné de leur vie. Les chiffres varient énormément d’une étude à l’autre et dépendent fortement de la nature du traumatisme étudié (accident grave, violences intrafamiliales, guerre ou attentat), mais aussi des populations concernées (anciens combattants, réfugiés politiques, victimes d’accident de la route…). Selon l’étude IMPACTS, six à dixhuit mois après les attentats de janvier2015,

> La peur peut se généraliser ou se déclencher face à des stimuli anodins, renforçant le cercle vicieux du traumatisme.

> Les thérapies d’exposition, l’EMDR ou certains médicaments visent à «désapprendre» la peur. Des méthodes de stimulation cérébrale sont à l’essai.

18% des témoins présentaient des SSPT, avec une prévalence allant de 3% parmi les témoins de proximité jusqu’à 31% chez les personnes directement menacées. Ces troubles étaient également présents chez 3% des personnels de terrain (professionnels de santé, policiers, etc.).

Mais comment expliquer que la peur, qui est une émotion somme toute assez fréquente, s’installe ainsi dans notre univers mental, corporel et affectif, au point de se transformer en trauma? Pourquoi certaines personnes restentelles prisonnières d’une spirale d’angoisse et de réminiscences, tandis que d’autres semblent moins durablement marquées? Pour répondre à cette question, il faut revenir aux sources de ce qu’est la peur elle-même.

QUAND L’ÉMOTION DE LA SURVIE DÉRAILLE

La peur est une émotion vitale. Elle nous met en alerte quand nous percevons un danger et prépare notre organisme à réagir par la fuite, l’affrontement ou l’immobilisation. Face à une situation de danger, ce que l’on appelle la «peur innée» se manifeste immédiatement dans le but de nous protéger. Une autre forme de peur, dite «acquise», permet de reconnaître une situation similaire à celle ayant amené une première fois un danger, afn de réagir en conséquence. Elle peut s’installer et persister longtemps après l’événement. Un exemple? Si vous vous engagez dans un quartier sombre et malfamé et que vous vous faites aborder par des inconnus inquiétants, la peur surgit. Et elle refera surface dès que vous repasserez à proximité de ce

La mécanique du traumatisme psychique

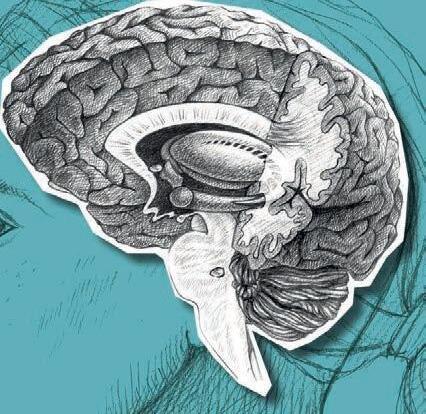

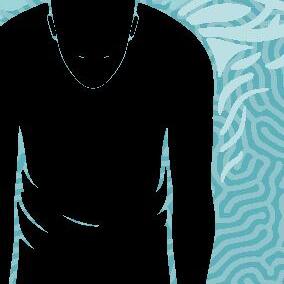

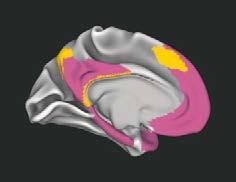

Dans une situation menaçante, l’amygdale suscite un fort sentiment de peur. L’hippocampe mémorise le lieu et les circonstances de l’événement. Des connexions se forment entre l’amygdale et l’hippocampe. Elles seront réactivées dès que les circonstances évoqueront le trauma initial.

Dans certains cas, la peur se «généralise» sous l’action du noyau dorsal du raphé: de nombreuses situations ayant une vague ressemblance avec le contexte initial font ressurgir la peur première.

Lors des thérapies contre le trauma, on cherche notamment à activer le cortex ventromédian, qui peut réguler l’activité de l’amygdale et diminuer l’angoisse. Dans certaines situations, telle la prise de substances psychoactives, le cortex dorsomédian tend à s’y opposer.

étape 1 étape 2

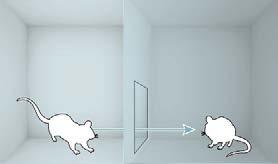

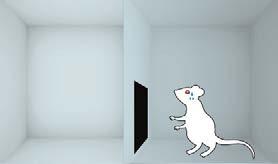

Un rongeur est placé dans un dispositif à deux compartiments: l’un éclairé, l’autre sombre. D’abord introduit dans la partie lumineuse, il traverse spontanément de l’autre côté, attiré par l’obscurité.

Une fois le rongeur dans le compartiment sombre, la porte se referme et, après un court délai, une décharge électrique est administrée au niveau des pattes, déclenchant une réaction de stress. Cette étape permet d’associer le contexte (le compartiment sombre) à un événement aversif.

quartier, ce qui vous conduira à éviter l’endroit. Autre cas: une personne survit à un accident de train. Elle va potentiellement ressentir de l’angoisse ultérieurement en montant dans les transports en commun. Dans ces deux cas, la réaction de peur est suscitée par un contexte proche de celui du choc initial.

Cependant, certaines peurs ne sont pas liées à un souvenir précis. Elles peuvent déclencher une réaction exagérée face à des stimuli anodins, comme un bruit soudain. Normalement vouées à s’estomper, elles peuvent au contraire s’ancrer durablement chez certaines personnes, sous l’effet de facteurs génétiques, psychologiques ou environnementaux (voir l’article page 24). C’est ce qui se produit dans le trouble du stress posttraumatique, dont les symptômes cardinaux sont à la fois une forte reviviscence du traumatisme (la victime revit l’épisode comme s’il se produisait dans sa réalité), un comportement d’évitement (au quotidien, elle va éviter toutes sortes de situations susceptibles de provoquer une reviviscence, ce qui peut la conduire à ne plus sortir de chez elle) et une hypervigilance (elle est tendue, sur le qui-vive, les nerfs à vif et angoissée).

Prenons le cas d’Émilie H., patiente quinquagénaire victime d’un grave accident de

Dans le SSPT, la vigilance devient permanente: le corps vit dans l’attente d’une menace qui n’existe plus.

étape 3

Lors d’un test de rappel effectué plusieurs jours ou semaines plus tard, l’animal est replacé dans le compartiment éclairé: il évite alors activement de retourner dans la zone sombre, ce qui traduit un apprentissage associatif de la peur.

S’il est replacé directement dans le compartiment sombre sans recevoir de décharge, le rongeur, ne pouvant s’échapper, manifeste des réactions physiologiques involontaires (immobilisation, accélération cardiaque) indiquant une réactivation de la mémoire de la peur.

voiture dans lequel son mari a trouvé la mort. Coincée durant vingt minutes dans la carcasse du véhicule avant l’arrivée des secours, elle vit depuis avec un SSPT sévère. Depuis cet événement, ses réactions de peur –en plus d’autres symptômes, comme des troubles de l’humeur–ont un impact profond sur sa qualité de vie. Elle évite systématiquement de monter dans une voiture. Lorsqu’elle y est obligée, elle éprouve des symptômes physiologiques: sueurs froides, accélération du rythme cardiaque et de la respiration. Émilie manifeste aussi une hypervigilance constante: elle scrute sans cesse son environnement, sursautant de façon disproportionnée au moindre bruit.

LES TRACES DU CHOC DANS LE CERVEAU

Pour comprendre ces mécanismes, les chercheurs recourent à des modèles animaux. Dans une expérience emblématique du domaine, un rongeur, rat ou souris, est placé dans un dispositif à deux compartiments –l’un éclairé (où il est initialement installé) et l’autre, sombre: il tend aussitôt à se réfugier dans le compartiment obscur après l’ouverture de la porte, généralement en

Conclusion

Cette expérience met en avant la capacité d’associer un lieu à une expérience désagréable et de s’en souvenir longtemps après.

Elle illustre les mécanismes de la mémoire associative et de la peur conditionnée.

moins de 50secondes. Une fois dans le compartiment, la porte se referme et, deux minutes plus tard, une décharge électrique lui est administrée dans les pattes. Puis, quelques jours plus tard, on replace l’animal dans le compartiment éclairé, et on constate qu’il évite de retourner dans la partie sombre. Dans son cerveau s’est produit un apprentissage associatif: il sait que la chambre obscure est un danger potentiel… Chez l’humain, ce phénomène se manifeste à travers des comportements comme celui d’Émilie. Elle évite de monter dans une voiture, car ce contexte pourrait être lié à une menace. L’évitement est ici une stratégie protectrice, afn d’empêcher une potentielle situation de danger similaire à son traumatisme passé. Malheureusement, lorsqu’il se répète dans le temps, ce comportement renforce la peur au lieu de l’atténuer. L’individu ne peut pas intégrer

3,9%

de personnes dans le monde souffrent de ce trouble à un moment donné de leur vie, selon l’OMS.

et enclenche la première réaction de peur ainsi que le comportement d’immobilisation, de fuite ou de combat (dans le cas de l’expérience, il s’agira plutôt de l’immobilisation ou de la fuite). Elle associe aussi l’événement douloureux à des éléments du contexte, comme l’obscurité qui règne dans le compartiment «dangereux» de la cage. Ensuite, la seconde zone cruciale est l’hippocampe, qui joue un rôle central dans la mémoire contextuelle, c’est-à-dire dans la reconnaissance du lieu ou de l’environnement de l’expérience traumatisante. Il aide à discerner une menace réelle d’une menace perçue.

de nouvelles informations rassurantes, alimentant ainsi un cercle vicieux.

Que se passe-t-il dans le cerveau? Dans l’expérience du rongeur, quelques jours après avoir reçu une décharge électrique dans le compartiment sombre, l’animal est de nouveau placé dans cette même chambre, sans qu’aucune décharge ne soit administrée. Pourtant, il manifeste des réactions physiques involontaires : accélération du rythme cardiaque et immobilisation. Son organisme agit comme si l’expérience aversive allait se reproduire à tout instant. Cette peur contextuelle conditionnée est comparable à celle vécue par Émilie lorsqu’elle se trouve dans une voiture, même à l’arrêt. Bien qu’elle sache rationnellement qu’elle est en sécurité, ses réactions instinctives dominent. Au niveau cérébral, deux zones clés vont être impliquées: l’amygdale (voir la fgure page11) et l’hippocampe. L’amygdale, tout d’abord, détecte une menace (initialement, le choc électrique)

Résultat: lorsque le rongeur est replacé ultérieurement dans la cage, l’hippocampe reconnaît la disposition des lieux, identife la pièce sombre associée aux chocs électriques et transmet ces informations à l’amygdale ainsi qu’aux régions préfrontales du cerveau, notamment les aires dorsomédiane et ventromédiane. La peur est réactivée.

Chez Émilie, l’amygdale est hyperactive et réagit de façon excessive, déclenchant inutilement la réponse au stress.Le cortex préfrontal dorsomédian est lui aussi hyperactif et renforce l’activité de l’amygdale. Le cortex préfrontal ventromédian, quant à lui, chargé de réguler les émotions et d’inhiber l’amygdale, ne parvient plus à jouer son rôle. L’activation de l’hippocampe, normalement impliquée dans le traitement des signaux contextuels de sécurité, est abolie. Cela compromet la capacité d’Émilie à raisonner calmement et à gérer sa peur. Ainsi, un stimulus environnemental qui rappelle la tragédie est susceptible de réactiver à lui seul tout le circuit de la peur. Par ailleurs, même

en l’absence de stimuli externes, une activité cérébrale intrusive (comme un souvenir involontaire) peut également activer ce circuit, produisant par exemple des fash-back.

Les réactions de peur d’Émilie –qu’elles soient volontaires (comme l’évitement) ou involontaires (comme le sursaut exagéré)– ne se déclenchent pas uniquement lorsqu’elle est exposée à une voiture similaire à celle de l’accident. Désormais, n’importe quelle automobile, voire un bus, peut suffre à provoquer ces réactions. C’est ce qu’on appelle la «peur généralisée».

QUAND LA PEUR SE GÉNÉRALISE

Cette fois, il s’agit d’un mécanisme adaptatif qui permet à l’organisme de réagir à des dangers similaires à une menace passée. À l’échelle de l’évolution, un tel mécanisme a ses avantages: c’est comme si l’un de nos ancêtres ayant manqué de se noyer dans une rivière se mettait à fuir l’eau en général, qu’il s’agisse d’un ruisseau, d’un lac ou de la mer, et que ce réfexe ait augmenté ses chances de survie et, donc, d’avoir des descendants. Oui, mais… lorsque ce phénomène de généralisation est excessif ou inapproprié, comme chez Émilie, il devient handicapant.

Chez le rongeur, la peur généralisée peut être observée en modulant l’intensité de la décharge électrique. Une faible intensité provoque une peur contextuelle spécifque, qui ne s’exprime que dans le contexte exact de l’apprentissage. Une forte intensité entraîne en revanche une généralisation: le rongeur manifeste des réactions de peur dans d’autres contextes. En2024,

un circuit neuronal expliquant cette généralisation a été identifé chez la souris. Il met en jeu le noyau dorsal du raphé, une région cérébrale impliquée dans la régulation émotionnelle (voir la fgure page11). L’administration rapide d’un antidépresseur de type ISRS (inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine) après l’exposition à la décharge électrique bloque la généralisation de cette peur. Il est donc plausible que la peur généralisée d’Émilie soit liée à cette conversion neurochimique dans son noyau dorsal du raphé, et que l’administration d’un traitement en temps et en heure aurait pu éviter le développement du SSPT. Cette hypothèse est renforcée par les résultats d’analyses post mortem de cerveaux de patients atteints. Parmi les formes de peur persistante, on distingue aussi celles qui ne sont pas liées à un souvenir précis ou à un stimulus identifé. Après un événement traumatique, certains individus développent une hyperréactivité à des stimuli anodins, sans rapport direct avec le traumatisme initial. C’est le cas d’Émilie, qui réagit de façon excessive lorsqu’un objet métallique tombe bruyamment sur un sol carrelé : elle pousse un cri, sursaute, et son rythme cardiaque s’accélère brutalement. Les données sur cette peur non associative restent limitées, mais une étude publiée en2025 a identifé un acteur clé: le thalamus paraventriculaire, qui pourrait constituer une cible thérapeutique future.

OBJECTIF: DÉSAPPRENDRE LA PEUR

Chez un rongeur ayant appris à redouter le compartiment sombre après y avoir reçu des décharges électriques, on peut progressivement réduire la peur en le réexposant à ce lieu sans qu’aucun choc ne survienne. À force de répétitions, ses comportements d’évitement et ses réactions physiologiques (l’immobilité, l’accélération du rythme cardiaque…) s’atténuent, puis disparaissent. C’est ce que les chercheurs appellent l’«extinction de la peur conditionnée». Du côté des humains, un mécanisme similaire est utilisé: la thérapie d’exposition prolongée, qui fait partie des thérapies cognitivocomportementales (TCC). Le patient est confronté progressivement aux stimuli qui lui font peur –que ce soit en les imaginant, en les visionnant en réalité virtuelle ou en les rencontrant dans une situation réelle. Cependant, cette approche ne fonctionne pas à tous les coups: plus de 50 %

des patients présentent une résistance ou une rechute après une période de rémission. Deux scénarios sont fréquents: soit la peur persiste, soit elle disparaît un temps avant de revenir brutalement. Pour dépasser ces obstacles, d’autres approches se développent, comme l’EMDR (désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, voir l’article page 50). Ici, le patient suit du regard un stimulus visuel en mouvement tout en se remémorant l’événement traumatique, ce qui facilite un retraitement moins direct de la mémoire de la peur.

QUAND LA THÉRAPIE RESTE IMPUISSANTE

Pour les personnes présentant des comorbidités psychiatriques (par exemple une addiction), les traitements sont encore plus diffciles.

Des études menées sur les rongeurs «SSPT » montrent que l’entraînement de ces animaux à la prise d’une substance comme l’alcool ou la cocaïne renforce l’activité du cortex préfrontal dorsomédian et diminue celle du cortex préfrontal ventromédian. Or, cette dernière région est cruciale pour inhiber l’amygdale et couper les circuits de la peur. Si cette aire est affaiblie –ce qui est souvent le cas dans le SSPT –, l’extinction devient quasi impossible, surtout en présence d’un trouble associé.

Chez l’animal, après un conditionnement traumatique, une peur déclenchée par un son anodin dans un contexte neutre peut s’estomper avec des expositions répétées: c’est l’habituation. Mais si le traumatisme initial est trop intense, la peur persiste: on parle alors de « résistance à l’habituation». Or, l’habituation et l’extinction mobilisent des structures communes, notamment le cortex préfrontal ventromédian et l’amygdale. La résistance à l’habituation semble donc reposer sur les mêmes mécanismes que la résistance à l’extinction.

Chez les patients atteints de SSPT, cette résistance est fréquemment observée. Cela pourrait s’expliquer par une diminution de la connectivité entre l’hippocampe et le cortex préfrontal ventromédian. Plus précisément, l’hippocampe est incapable de distinguer les situations de danger et celles de sécurité. Cela entraîne un affaiblissement de la connexion entre le cortex préfrontal ventromédian et l’amygdale. Or, comme on l’a vu plus haut, ces patients présentent une hypoactivation du cortex préfrontal ventromédian, rendant diffcile l’inhibition de la peur (voir l’encadré page19).

" Un stimulus environnemental qui rappelle la tragédie peut réactiver à lui seul tout le circuit de la peur. "

La disparition des symptômes n’est donc pas toujours défnitive. Beaucoup de patients font des rechutes, parfois plusieurs mois ou années après une amélioration initiale.

QUAND LA PEUR REVIENT

Prenons le cas de Khalid C., sexagénaire victime d’un grave accident de la route. Comme Émilie, il a développé une peur intense de la voiture, surtout en tant que conducteur. Grâce à une thérapie d’exposition prolongée, il réussit à reprendre le volant. Mais quelques mois plus tard, lors d’un trajet de nuit, il s’assoupit brièvement. Le bruit soudain des pneus le réveille en sursaut. Submergé par la peur, il est incapable de continuer à conduire et doit laisser sa femme prendre le relais. Cet incident –sans conséquences dramatiques– a suff à réactiver ses symptômes. On parle ici d’événement infratraumatique: un événement trop mineur pour constituer un nouveau traumatisme, mais capable de réveiller les mémoires de peur.

Chez les rats ou souris, on observe un phénomène comparable. Après extinction, la peur disparaît. Mais une simple décharge électrique très faible –normalement insuffsante pour conditionner la peur– sufft à réactiver l’ensemble des réponses traumatiques: c’est le recouvrement des symptômes.

Au niveau cérébral, l’extinction entraîne une activation temporaire du cortex préfrontal ventromédian, qui inhibe l’amygdale. Mais cette activation s’atténue avec le temps. Ainsi, au moindre incident, les circuits de la peur peuvent se rallumer. Des expériences montrent qu’un traitement prolongé par ISRS permet de maintenir cette activation et de prévenir les rechutes. Chez l’humain, les observations vont dans le même sens: la prise continue d’ISRS après la rémission d’un SSPT diminue le risque de rechute, tandis que l’arrêt favorise la réapparition des symptômes. Une autre piste prometteuse est la stimulation à haute fréquence du cortex préfrontal ventromédian à l’aide d’une approche non invasive: la stimulation magnétique transcrânienne. Chez la souris, une seule séance de stimulation intracérébrale rapidement après l’extinction des symptômes permet une stabilisation durable et bloque la réapparition des réactions de peur.

L’AUTEUR

René Garcia est professeur des universités, responsable du DU de psychotraumatologie de l’université Côte d’Azur.

À LIRE

Y. Bentefour et al., Effects of paroxetine on PTSD-like symptoms in mice, Psychopharmacology (Berl), 2015.

C.D., Borkar et al., Top-down control of flight by a noncanonical cortico-amygdala pathway, Nature, 2024.

H.Q. Li et al., Generalized fear after acute stress is caused by change in neuronal cotransmitter identity, Science, 2024.

A.H.K. Wong et al., Avoidance of learnt fear: Models, potential mechanisms, and future directions, Behaviour Research and Therapy, 2022.

STRESS POST-TRAUMATIQUE

Causes, symptômes, mécanismes

Par Sybille Buloup

Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) apparaît après avoir vécu ou été témoin d’un événement tragique (menaces de mort, blessures graves, violences sexuelles…). L’exposition peut être directe (lors d’un accident de voiture ou d’une agression), mais aussi indirecte (si quelqu’un échappe de justesse à un danger vital et réel). Le SSPT peut également se manifester si l’on est témoin d’un décès (violent ou accidentel), ou encore après une exposition répétée à des situations traumatisantes, comme cela peut être le cas chez des primo-intervenants (pompiers, policiers, secouristes, etc.).

Quelles causes?

Quels symptômes?

Évitement de certains lieux, conversations…

Altération de l’humeur

Pensées négatives, perte d’intérêt, isolement…

Syndrome de répétition

Flash-back, reviviscences, cauchemars…

Sentiments de honte et de culpabilité

Perception intense et persistante d’une menace

Hypervigilance, sursauts, anxiété…

Détresse émotionnelle

Angoisse, irritabilité…

Le mécanisme de la mémoire traumatique

Les personnes atteintes d’un SSPT voient leurs réseaux cérébraux altérés par le traumatisme, ce qui entraîne notamment le surgissement intempestif de souvenirs traumatiques (reviviscences).

Lorsqu’une personne souffrant d’un SSPT est confrontée à un événement lui rappelant son traumatisme, une activation de l’hippocampe (pivot de la mémoire) et de l’amygdale (plaque tournante de la peur) fait resurgir le souvenir traumatisant.

Mais chez les individus ne présentant plus de symptômes du SSPT, le cortex préfrontal envoie des signaux inhibiteurs à l’amygdale. Ce mécanisme permet le traitement et l’atténuation de la mémoire traumatique. Il est défaillant chez les individus souffrant d’un SSPT.

Facteurs de risque

Avant Trauma

Maltraitance

infantile

Troubles psychiques

Vulnérabilités génétiques

Jeune âge

Proximité avec le danger

Intensité et durée de l’événement

Après

Rapidité de la prise en charge psychologique

Soutien social et familial

Psychothérapie

Cortex préfrontal

* Ces taux varient en fonction du type d’événement.

Désensibilisation par mouvements oculaires

Personne guérie

Signaux inhibiteurs

Personne atteinte d’un SSPT

Pas de signaux inhibiteurs

6%

environ des personnes confrontées à un événement traumatique développent un SSPT*

Types de prises en charge

Thérapie d’exposition et autres types de thérapies cognitivo-comportementales

Il arrive qu’un souvenir traumatique reste bloqué dans notre esprit. Comme si un mécanisme d’oubli sélectif dans notre cerveau était tombé en panne. Comment le remettre en marche ?

Pour les victimes, impossible d’oublier

Le 11 septembre2001, les tours jumelles de New York s’effondraient, cibles d’un attentat terroriste qui allait devenir à la fois le plus médiatisé et le plus marquant de ce XXIe siècle naissant. En un instant, des milliards de consciences humaines furent marquées en profondeur et pour longtemps par cet épisode terrible. Un événement qui a donné lieu, chez de nombreuses victimes survivantes, à des souvenirs traumatiques. Suite à de tels drames, et surtout lorsqu’ils sont vécus à la première personne –attentats, accidents, scènes de guerre, viols, etc.–, certains individus développent un syndrome de stress post-traumatique, ou SSPT. Ce trouble se caractérise par l’irruption incontrôlable de souvenirs dotés d’une forte composante sensorielle et vécus comme s’ils se produisaient dans le présent, sans distanciation possible. Tout se passe comme si la personne en refaisait l’expérience. Chez d’autres individus, le choc psychologique déclenche une réaction opposée: un oubli qui déborde de l’événement vécu pour emporter avec lui des pans entiers de la biographie et de l’identité du sujet.

LA NOTION D’OUBLI VOLONTAIRE

La même année, en2001, un travail scientifque important sur la mémoire humaine fut publié par deux psychologues de l’université de l’Oregon, aux États-Unis, Michael Anderson et Collin Green, dans la revue Nature. Ces chercheurs ont élaboré une méthode originale pour étudier l’oubli volontaire. Ils se demandaient s’il était possible d’effacer intentionnellement de notre mémoire quelque chose que nous savons déjà, ou que nous avons déjà vécu.

Leur protocole expérimental se déroulait en trois phases: lors d’une phase d’apprentissage, les participants doivent apprendre des paires de mots (par exemple, le mot « champagne » associé au mot « bougie »). Le premier mot de chaque paire leur est ensuite présenté (comme le mot « bougie») : dans un cas ils doivent penser au mot apparié (« champagne ») et, dans l’autre cas, le chasser de leur esprit. Puis, à l’issue de cette première phase (dénommée « penser/ne pas penser »), on leur a une dernière fois demandé de se souvenir le mieux possible du mot associé à chaque mot indice. Le résultat fut implacable, et reproduit depuis par plusieurs laboratoires : la mémoire des paires soumises à

l’oubli volontaire (condition «ne pas penser ») était moins bonne que celles des autres paires (condition « penser»).

DANS LE CERVEAU DE SURVIVANTS DE CATASTROPHES

Dix-sept ans plus tard, une nouvelle étude établit un lien plus direct entre le syndrome SSPT et l’oubli volontaire. Le neuroscientifque allemand Gert Waldhauser, de l’université de la Ruhr, en Allemagne, et ses collègues ont étudié 24 réfugiés originaires de diverses régions de confit (Europe, Afrique, Asie), victimes d’événements traumatiques comparables en intensité et en quantité, et présentant des scores de dépression équivalents: 11 d’entre eux souffraient de syndrome de stress post-traumatique, les 13 autres, non. Soumis au test de Michael Anderson et de Collin Green, les premiers ne sont pas parvenus à enclencher leur mécanisme d’oubli volontaire pour les paires de mots en condition «ne pas penser». Or, la perturbation de cet oubli intentionnel, testé dans les conditions artifcielles du laboratoire, s’est avérée corrélée à l’intensité du SSPT et surtout avec le taux d’intrusion des souvenirs traumatiques dans leur vie quotidienne…

Gert aldhauser en profta pour enregistrer l’activité cérébrale des sujets de cette expérience par la technique de magnéto-encéphalographie. Résultat : lors de la condition « ne pas penser », non seulement les individus souffrant de SSPT ne parvenaient pas à diminuer l’activité de régions associées au rappel de souvenirs passés (dont l’hippocampe, une plaque tournante de

Notre cerveau possède un mécanisme d’oubli volontaire bien pratique – sauf quand il tombe en panne suite à un choc émotionnel.

la mémoire), mais en outre ces régions étaient encore plus actives que lors de la condition «penser ». Un peu comme si chez eux, la tentative de chasser un souvenir s’accompagnait d’un regain d’accès à celui-ci.

Il s’avère que nous avons publié en 2018, avec Raphaël Gaillard, Alexandre Salvador et d’autres de nos collègues, une étude utilisant le même protocole «penser/ne pas penser » chez des sujets indemnes de SSPT. Notre question était la suivante: jusqu’où l’oubli volontaire est-il… volontaire? Chaque essai de la phase test commençait par la présentation d’un symbole indiquant au sujet la posture à adopter pour le mot indice qui allait suivre (par exemple, un losange pour essayer de se rappeler, ou un carré pour essayer d’oublier). Dans certains essais, le symbole était présenté de manière subliminale. Autrement dit, le sujet n’avait pas conscience de la posture à adopter, «penser» ou «ne paspenser».

COMMENT FAVORISER L’EFFACEMENT DES SOUVENIRS ?

Nous avons alors démontré qu’une fois que l’on apprend consciemment le sens de ces symboles (par exemple, un carré pour oublier), il devient possible de déclencher un oubli en réponse à un symbole subliminal. S’agit-il encore d’une omission volontaire? Oui et non : non, parce que le sujet ne semble pas, au moment présent, savoir qu’il tente d’oublier, et oui, parce que cette capacité repose aussi sur la mise en place préalable d’une stratégie consciente qui pourra alors opérer à notre insu

(oublier en réponse à tel symbole, se souvenir pour tel autre). Ce dernier résultat permet de montrer à quel point les interactions entre traitement conscient et opérations mentales inconscientes sont déterminantes dans le cours de notre vie mentale. Au laboratoire… mais très probablement aussi dans notre vie quotidienne, et dans la psychopathologie de notre mémoire.

L’AUTEUR À LIRE

Lionel Naccache est chercheur à l’Institut du cerveau, et professeur de physiologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à Sorbonne Université.

M. C. Anderson et C. Green, Suppressing unwanted memories by executive control, Nature, 2001.

A. Salvador et al., Unconscious memory suppression, Cognition, 2018.

Chez les personnes victimes d’épreuves psychologiques intenses, l’ADN peut subir des modifications dites «épigénétiques», transmissibles à leurs enfants. Peut-on atténuer ces marques du destin?

Comment le trauma traverse les générations

Le 11 septembre 2001, les tours jumelles du World Trade Center s’effondrent dans un brouillard d’horreur et de fumée. À la suite de cet événement tragique, les cliniciens de l’école de médecine Icahn du Mont-Sinai, à New York, proposent à tous ceux qui se trouvaient dans les environs de la catastrophe de vérifer s’ils ont été exposés à des toxines. Parmi les personnes ayant répondu à l’appel, 187 femmes enceintes. Nombre d’entre elles sont en état de choc, ce qui poussera un collègue à demander mon aide en tant que psychiatre pour les diagnostiquer et les suivre. Elles risquent en effet de développer un syndrome de stress post-traumatique, ou SSPT, comportant des fash-back, cauchemars, un «engourdissement émotionnel» et d’autres symptômes psychiatriques pendant des années. Mais nos inquiétudes ne portent pas que sur ces femmes elles-mêmes. Qu’adviendra-t-il de leurs fœtus? Sont-ils aussi en danger?

Mon équipe de recherche spécialisée dans les traumatismes a rapidement formé des professionnels de la santé pour évaluer et, si nécessaire, traiter ces futures mamans. Nous les avons suivies tout au long de leur grossesse et au-delà. Lorsque leurs bébés sont nés, ils étaient plus petits que la moyenne – premier signe que l’attaque du World Trade Center avait laissé des traces jusque dans l’utérus de ces femmes. Neuf mois après la naissance, nous avons examiné à nouveau 38 des jeunes mères et leurs bébés. Les évaluations psychologiques ont révélé que nombre d’entre elles avaient développé un SSPT. Elles présentaient en outre des niveaux anormalement bas de cortisol (une hormone liée au stress), une caractéristique que les chercheurs

EN BREF

> Les enfants de personnes ayant vécu des épreuves douloureuses sont plus vulnérables à divers troubles psychologiques, même quand ils n’étaient pas nés –voire conçus– au moment des événements.

> On a longtemps pensé que ce phénomène était dû au fait d’être élevé par des parents traumatisés, mais les recherches ont montré que ces enfants sont aussi marqués biologiquement.

> Des changements dits «épigénétiques» hérités de leurs géniteurs modifient durablement l’expression de certains gènes impliqués dans la régulation du stress.

commençaient à associer à ce trouble. Mais le plus étonnant était que leurs bébés possédaient également un faible taux de cortisol, un fait constaté grâce à des mesures salivaires. L’effet était plus marqué chez les nourrissons dont les mères en étaient à leur troisième trimestre de grossesse le jour du drame. Au cours des années qui ont suivi, les recherches menées par mon équipe et par d’autres ont confrmé que les expériences négatives risquent d’infuencer la génération suivante par de multiples voies, dont la plus évidente passe par le comportement parental. Mais le vécu de la mère durant sa grossesse, voire des changements survenant dans les ovules et les spermatozoïdes des années plus tôt, sont aussi susceptibles de jouer un rôle. Cette infuence passerait par des modifcations dites «épigénétiques», c’est-à-dire des altérations dans le fonctionnement des gènes. Les implications de ces résultats donnent froid dans le dos, puisqu’elles suggèrent que le traumatisme des parents prédisposerait la progéniture à des troubles mentaux. Mais certains éléments indiquent que la réponse épigénétique est en réalité « adaptative », et qu’elle préparerait les enfants à affronter à leur tour des événements diffciles.

VICTIME D’UN ÉVÉNEMENT QU’ON N’A PAS VÉCU

J’ai été confrontée pour la première fois à la transmission intergénérationnelle des traumatismes dans les années1990, peu après que mon équipe eut mis en évidence des taux élevés de SSPT chez les survivants de l’Holocauste dans la

" Les enfants de survivants de l’Holocauste présentent un faible taux de cortisol et sont plus susceptibles de souffrir de troubles de l’humeur, d’anxiété ou de syndrome de stress post-traumatique. "

communauté juive de Cleveland, où j’ai grandi. Cette étude, première du genre, eut un écho retentissant de sorte que quelques semaines plus tard, je me suis retrouvée à la tête d’un centre de recherche sur l’Holocauste, nouvellement créé à l’université du Mont-Sinai. Le téléphone n’arrêtait pas de sonner. Étonnamment, la plupart des personnes qui appelaient n’étaient pas les survivants de l’Holocauste eux-mêmes, mais leurs enfants, devenus adultes. Ils souffraient d’anxiété, de tristesse, de culpabilité ou d’intrusions d’images liées au génocide, et vivaient des relations dysfonctionnelles avec leurs proches.Une analyseplus globale des profls d’enfants de survivants a confrmé ce qui se dessinait : ils étaient plus susceptibles que d’autres de souffrir de troubles de l’humeur et d’anxiété, ainsi que de SSPT. En outre, nombre d’entre eux présentaient un faible taux de cortisol, à l’instar de leurs parents atteints du même syndrome.

LE PARADOXE DU CORTISOL

Que signifiaient ces résultats? Démêler l’écheveau du traumatisme, du cortisol et du SSPT m’a occupée, ainsi que de nombreux autres chercheurs, durant des décennies. Depuis les années 1920, on savait que l’exposition à une menace déclenche la libération d’hormones de stress, comme l’adrénaline ou le cortisol, qui provoquent une cascade de modifcations physiologiques : le rythme cardiaque accélère, la respiration s’intensife, les sens s’aiguisent… Ces changements permettent à la personne ou à l’animal menacé de réagir – en combattant, en fuyant ou en s’immobilisant pour éviter d’être détecté.

Au milieu des années1980, les neuroscientifques ohn Mason, Earl Giller et Thomas Kosten, de l’université Yale, à NewHaven, ont démontré que les personnes souffrant de SSPT présentaient des taux d’adrénaline élevés, mais des taux de cortisol plus faibles que les patients victimes d’autres troubles psychiatriques. Étant donné que le stress entraîne généralement une augmentation de cette dernière hormone, de nombreux chercheurs, dont je faisais partie, voyaient ces données d’un œil sceptique. Lorsque j’ai rejoint le laboratoire de Yale en tant que postdoctorante un an plus tard, j’ai étudié un groupe d’anciens combattants en utilisant d’autres méthodes de mesure du cortisol. À mon grand étonnement, j’ai obtenu les mêmes résultats.

Je n’arrivais toujours pas à croire que le faible taux de cortisol avait un rapport avec le traumatisme. Pour y voir plus clair, j’allais devoir me confronter aux fantômes d’un événement terrible. C’est à ce moment-là que je commençai mes recherches sur l’Holocauste. Ayant grandi en tant que flle de rabbin dans une communauté remplie de survivants du génocide, dont beaucoup étaient les parents de mes amis, je n’avais rien remarqué d’extraordinaire chez eux. J’étais sûre qu’ils ne souffraient ni de SSPT ni d’un faible taux de cortisol, comme je l’ai un jour confé à mon mentor, Earl Giller. «C’est une hypothèse vérifable, m’a-t-il répondu. Pourquoi ne pas l’étudier, au lieu de faire des conjectures ? » C’est ainsi qu’a débuté mon étude sur les survivants de l’Holocauste, mentionnée précédemment.

Mais pourquoi le SSPT va-t-il de pair avec un faible taux de cortisol, même quand l’expérience

traumatisante est ancienne ? Et lequel des deux apparaît le premier?

UN EFFET PROTECTEUR

Un indice important est apparu lors d’une étude réalisée en1984 par Allan Munck et d’autres chercheurs de l’école de médecine Geisel de Dartmouth. Ils ont observé que, parmi les hormones du stress, le cortisol jouait un rôle particulier de régulation. Si cette hormone se maintient à un niveau élevé pendant une longue période, elle nuit à l’organisme de multiples façons, par exemple en affaiblissant le système immunitaire et en augmentant le risque de problèmes comme l’hypertension. Mais paradoxalement, dans un contexte de traumatisme aigu, elle peut aussi avoir un effet protecteur. Elle freine la libération des hormones du stress – y compris elle-même– et réduit les dommages potentiels aux organes et au cerveau. Une telle boucle de rétroaction induite par le traumatisme ramènerait le « thermostat » du cortisol à un niveau inférieur.

C’est ce qui m’a amenée à découvrir une autre pièce du puzzle. Au début des années 1990, nous avions montré que les vétérans du Vietnam étaient plus susceptibles de développer un SSPT s’ils avaient été maltraités au cours de leur jeunesse. Peu à peu, une théorie émergeait, qui reliait l’adversité vécue pendant l’enfance – une période où la réaction classique face aux maltraitances consiste plutôt à se fger de peur, car à cet âge on ne peut généralement pas se battre ou fuir – à un faible taux de cortisol et au risque d’un futur SSPT. Pour confrmer cette théorie, nous

nous sommes rendus dans un service hospitalier d’urgences où nous avons étudié les personnes qui venaient d’être victimes d’un événement traumatisant, en l’occurrence un viol ou un accident de voiture. Conformément à nos prédictions, nous avons constaté que celles qui avaient un faible taux de cortisol risquaient davantage de souffrir de SSPT après cet événement.

D’où la possibilité que ce taux ait été faible avant l’agression ou l’accident qui les avait amenées aux urgences. Si tel était bien le cas, la chaîne de causalité du SSPT pourrait être la suivante : au moment de l’expérience traumatisante, le cortisol serait trop peu abondant pour atténuer la réaction de stress de l’organisme, d’où une montée en fèche du taux d’adrénaline, qui graverait le souvenir de cette expérience dans le cerveau. Ce souvenir surgirait alors plus tard sous forme de fash-back ou de cauchemars, des symptômes classiques du stress post-traumatique…

QUAND L’ÉPIGÉNÉTIQUE S’EN MÊLE

En résumé, les expériences diffciles feraient durablement chuter le taux de cortisol, ce qui rendrait l’individu plus vulnérable aux épreuves ultérieures. Mais comment se produit cette première chute? Nous avons entrepris une série d’études pour le savoir. Nous avons d’abord constaté que des vétérans de la guerre du Vietnam souffrant de SSPT possédaient un plus grand nombre de récepteurs aux glucocorticoïdes, protéines auxquelles le cortisol se lie pour exercer ses diverses infuences. Puis nous nous sommes intéressés aux modifcations dites

Comment le trauma traverse les générations

LES DÉCOUVERTES DE L’ÉPIGÉNÉTIQUE TRANSGÉNÉRATIONNELLE

Dans les années 1990, les scientifiques ont compris que la façon dont nos gènes sont «exprimés» dépend de facteurs externes. Les gènes fournissent les modèles de production des protéines, mais, comme deux gâteaux faits avec les mêmes ingrédients peuvent différer selon leur cuisson, la quantité de protéines varie selon l’environnement. Cette découverte a donné naissance à l’épigénétique, qui étudie les influences s’exerçant sur l’expression des gènes. Une discipline cruciale pour comprendre la neurobiologie du syndrome de stress post-traumatique, ou SSPT, et les effets intergénérationnels des traumatismes. L’un des mécanismes étudiés, la «méthylation», implique des groupes méthyle (CH3).

Sous l’action de certaines enzymes, ces groupes se fixent sur l’ADN ou

les protéines autour desquels celui-ci s’enroule. S’ils occupent des sites clés, les groupes méthyle altèrent la transcription des gènes, c’est-à-dire le processus par lequel l’ADN est converti en ARN pour donner lieu ensuite à la synthèse des protéines de l’organisme. Une augmentation de la méthylation entrave généralement la transcription de l’ADN, alors qu’une diminution la favorise. Ces changements persistent au fil des divisions cellulaires, nécessitant des enzymes spécifiques pour disparaître. Nous avons observé ce type de modification non seulement chez les personnes traumatisées, mais aussi chez leurs enfants.

Ainsi, chez les enfants de survivants de l’Holocauste dont la mère ou les deux parents souffraient de SSPT, la méthylation du gène NR3C1 , codant un

récepteur aux glucocorticoïdes (cible du cortisol), était plus faible – comme chez les mères. En revanche, quand seul le père était atteint, la méthylation était plus forte. En nous concentrant sur les descendants, nous avons pu étendre ces travaux sur un plus grand échantillon. En 2020, nous avons trouvé une méthylation plus faible du gène FKBP5 chez des adultes dont les mères avaient vécu l’Holocauste durant l’enfance.

Probablement parce que ces traumatismes avaient affecté leurs ovocytes… parfois des décennies avant la conception de leurs enfants.

Méthyle

du code de l’ADN

Modifications chimiques

En se fixant sur l’ADN ou sur les histones (des protéines autour desquelles celui-ci s’enroule), des groupes d’atomes appelés « groupes méthyle » peuvent modifier l’expression des gènes. D’autres modifications chimiques (acétylation, phosphorylation) peuvent avoir lieu au niveau des histones. Ces changements dits « épigénétiques », sont susceptibles de se transmettre à la descendance.

«épigénétiques », c’est-à-dire qui changent l’expression des gènes, intervenant chez ces patients. En particulier, nous avons observé un phénomène qualifé de «méthylation » : l’ajout de groupes chimiques appelés « groupes méthyle », qui se fxent sur l’ADN, augmente ou diminue la transcription de celui-ci (voir l’encadré page 29)

En 2015, notre groupe a été l’un des premiers à mettre en évidence des modifcations épigénétiques sur des gènes liés au stress chez des vétérans atteints de SSPT. Ces altérations expliquent en partie pourquoi les effets du traumatisme persistent durant des décennies. Plus précisément, nous avons observé une réduction de la méthylation dans une région importante du gène NR3C1, qui code le récepteur aux glucocortico des. Une modifcation qui augmente probablement la sensibilité des récepteurs produits.

Finalement, ces récepteurs sont donc plus nombreux et plus réactifs chez ces patients, notamment en raison de modifcations épigénétiques, ce qui suggère une explication sur la façon dont les événements diffciles entraînent une baisse durable du niveau de cortisol. Lors de ces événements, une augmentation du taux de cette hormone inciterait l’organisme à en produire moins, par le mécanisme de rétroaction que nous avons décrit. Le système se recalibrerait alors, devenant plus sensible au cortisol, pour s’adapter à ces faibles quantités. Des modifcations épigénétiques et d’autres types de changements graveraient dans le marbre cette boucle de rétroaction réinitialisée. Mais si un nouvel événement traumatisant survient, le taux de cortisol serait désormais insuffsant pour freiner le système du stress, ce qui conduirait à une libération disproportionnée d’adrénaline et aux symptômes du SSPT.

DES OVULES MARQUÉS PAR LE STRESS, DES DÉCENNIES AVANT LA CONCEPTION

Certains de ces changements épigénétiques affectent-ils les enfants des personnes traumatisées ? La découverte d’un faible taux de cortisol chez les bébés du 11 septembre 2001 le laissait penser. Nous avons aussi retrouvé ce faible taux chez les enfants des survivants de l’Holocauste dont les parents souffraient de SSPT, même s’ils n’en étaient pas eux-mêmes affectés.

De fait, quand nous avons examiné de plus près les descendants des survivants, nous avons

Les personnes maltraitées dans l’enfance sont plus vulnérables face aux épreuves qu’elles rencontrent à l’âge adulte, sans doute parce que leur système de régulation du stress s’est recalibré.

Comment le trauma traverse les générations

détecté plusieurs modifcations épigénétiques sur le gène du récepteur aux glucocorticoïdes (voir l’encadré page 29). Certaines de ces altérations étaient présentes même lorsque leur mère ne souffrait pas de SSPT et avait connu le génocide alors qu’elle était enfant, ce qui suggère que cette période avait affecté ses ovocytes très tôt, bien avant qu’elle ne donne la vie.

Dans une étude, mes collègues et moi-même avons utilisé un outil capable d’analyser l’ensemble du génome humain pour identifer les liens entre la production des protéines et des modifcations spécifques affectant l’expression des gènes. Grâce à cette approche, nous avons à nouveau observé des schémas distincts d’expression génétique liés au SSPT et à l’exposition parentale à des événements traumatisants.

DES BÉBÉS AFFECTÉS DANS LE VENTRE DE LEUR MÈRE

En plus d’altérer les ovocytes et les spermatozoïdes qui encapsulent notre patrimoine génétique, parfois très longtemps avant la conception, le traumatisme semble également infuencer l’environnement utérin. Les premiers indices de cette infuence sont venus d’études menées sur les enfants de femmes enceintes pendant une période de grande famine – en l’occurrence celle qui a touché les Pays-Bas lors de la Seconde Guerre mondiale, quand les nazis ont bloqué l’approvisionnement alimentaire du pays pendant six mois. Les chercheurs ont découvert qu’un stress extrême, combiné à une privation nutritionnelle, déclenchait divers problèmes de santé chez les descendants, comme une susceptibilité aux maladies cardiovasculaires, de façon plus ou moins prononcée selon le trimestre d’exposition.

Les bébés du 11-Septembre ont également été affectés dans l’utérus. Il s’agissait tout particulièrement d’enfants dont la mère en était au troisième trimestre de grossesse et présentait les plus bas niveaux de cortisol. Tout cela pose une question fondamentale: de quelle manière l’environnement utérin laisse-t-il une empreinte du traumatisme sur la progéniture ? Notre travail sur les survivants de l’Holocauste et leurs enfants adultes nous a livré sur ce point quelques indices. L’histoire est à nouveau compliquée et implique une enzyme connue sous le nom de 11-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2 (11β-HSD2), qui transforme le

cortisol en un composé inactif. Les rescapés de l’Holocauste, en particulier ceux qui étaient les plus jeunes au moment des événements, présentaient des niveaux inhabituellement faibles de cette enzyme. Cela offrait un intérêt dans les conditions de privation de nourriture auxquelles ils étaient exposés, car une moindre quantité de cette enzyme préserve le cortisol, qui aide à convertir les réserves de l’organisme en glucose pour répondre aux besoins énergétiques. n fne, ce phénomène aide à survivre en cas de famine. Chez les adultes, la concentration de l’enzyme revient à la normale dès la fn des privations, mais chez les enfants, elle peut rester faible pendant longtemps, donnant lieu à des taux anormalement bas chez ceux exposés à de longues périodes de malnutrition dans leurs jeunes années.

DES TROUS

DANS LE BOUCLIER CHIMIQUE

Chez les enfants de femmes ayant survécu à l’Holocauste, toutefois, nous avons constaté le phénomène inverse: les niveaux de 11β-HSD2 étaient plus élevés que chez les membres du groupe témoin. Un résultat qui n’est contradictoire qu’à première vue : pendant la grossesse, la 11β-HSD2, habituellement concentrée dans le foie, les reins et le cerveau, agit aussi dans le placenta. Elle protège alors le fœtus de l’exposition au cortisol maternel, potentiellement toxique pour son cerveau en développement. L’enzyme, particulièrement active au cours du troisième trimestre, crée ainsi une sorte de bouclier chimique qui dégrade l’hormone du stress

Certaines modifications biologiques seraient adaptatives: une enzyme qui dégrade le cortisol est ainsi plus abondante chez les enfants de traumatisés, ce qui les aurait protégés lors de leur exposition à cette hormone du stress dans le ventre de leur mère.

avant qu’elle n’atteigne le bébé. Mais chez les mères traumatisées, son faible niveau laisse passer des quantités plus élevées de cortisol.

Les fortes concentrations de l’enzyme observées chez leurs descendants seraient donc une adaptation qui les aurait protégés de ces fots de cortisol lorsqu’ils étaient encore dans le ventre de leur mère.

Les enfants ne se contentent donc pas d’encaisser passivement les coups. Tout comme leurs parents survivent aux événements traumatisants grâce à des adaptations biologiques, ils sont parfois capables de s’adapter eux-mêmes à ces modifcations.Bien s r, la façon dont les adultes traumatisés interagissent avec leurs enfants infuence aussi leur développement.Une question importante, que nous explorons activement, porte sur les conséquences des altérations épigénétiques liées au stress, en particulier celles qui se communiquent à la progéniture : sont-elles nécessairement des marqueurs de vulnérabilité ou aident-elles parfois à affronter l’adversité ? S’il est tentant d’interpréter l’héritage épigénétique comme un dommage perpétuel qui se transmet d’une génération à l’autre, il pourrait aussi préparer les descendants de parents traumatisés aux mêmes défs que ceux rencontrés par leurs géniteurs. Lorsque les circonstances changent, les avantages conférés par

ces altérations s’estomperaient, voire entraîneraient l’apparition de nouvelles vulnérabilités. Ainsi, le bénéfce de cette forme de transmission intergénérationnelle en matière de survie dépend en grande partie de l’environnement rencontré par leur lignée.

INVERSER LES MODIFICATIONS ÉPIGÉNÉTIQUES

En outre, certains des changements observés sont réversibles. Il y a plusieurs années, nous avons découvert qu’une psychothérapie cognitivo-comportementale modifait la méthylation du gène FKBP5, lié à la régulation du stress, chez les vétérans atteints de SSPT. La guérison se traduit donc également par des changements épigénétiques. Tout préliminaires qu’ils soient, ces résultats représentent une étape importante en psychiatrie: ils suggèrent que même si les épreuves nous marquent biologiquement, il est possible d’agir sur l’empreinte qu’elles laissent en nous. De sorte qu’avec le progrès des connaissances, nous espérons être bientôt mieux armés pour aider non seulement ceux qui ont vécu des événements traumatisants, mais aussi leurs descendants.

L’AUTRICE À LIRE

Rachel Yehuda est professeuse de psychiatrie et de neurosciences, directrice du Centre de psychothérapie psychédélique et de recherche sur les traumatismes à l’école de médecine Icahn du Mont-Sinai, à New York, et responsable de la santé mentale au centre médical pour les vétérans James J. Peters.

N. P. Daskalakis et al., Intergenerational trauma is associated with expression alterations in glucocorticoidand immune-related genes, Neuropsychopharmacology, 2021.

L. M. Bierer et al., Intergenerational effects of maternal Holocaust exposure on FKBP5 methylation, The American Journal of Psychiatry, 2020.

M. E. Bowers et R. Yehuda, Intergenerational transmission of stress in humans, Neuropsychopharmacology, 2016.

R. Yehuda et al., Maternal, not paternal, PTSD is related to increased risk for PTSD in offspring of Holocaust survivors, Journal of Psychiatric Research, 2008.

R. Yehuda et al., Transgenerational effects of posttraumatic stress disorder in babies of mothers exposed to the World Trade Center attacks during pregnancy, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2005. Comment

Quand, après des années d’oubli, le souvenir d’un trauma refait surface, se pose parfois la question de sa fiabilité. Un débat qui agite la communauté des scientifiques et des thérapeutes.

Joshua Kendall

la mémoire

traumatique est-elle fiable

?

> Après un traumatisme précoce, le cerveau enfouirait le souvenir: une façon de se protéger lorsqu’il est impossible de se soustraire au danger.

EN BREF

> Selon certains experts, les souvenirs forts ne peuvent pas être refoulés. Pour d’autres, ce phénomène existe bel et bien.

Quand une personne affrme se rappeler soudainement des événements douloureux de son enfance, et qu’elle les avait oubliés pendant une longue période, ses souvenirs ont-ils des chances d’être exacts? Cette question est à la base des «guerres de la mémoire», qui agitent la psychologie depuis des décennies. La validité des traumatismes enfouis devient ainsi un point de discorde dans les procès et s’invite dans les scénarios de flms et de séries télévisées. Des acteurs de santé mentale comme l’Association américaine de psychiatrie (APA) ou de nombreux chercheurs en sciences cognitives et en psychologie en France ont mis en garde contre la fabilité d’un événement traumatique oublié dont on se souvient plus tard –connu offciellement sous le nom de «mémoire différée ». Ce scepticisme s’appuie sur un ensemble de recherches montrant que la mémoire n’est pas fable et que de simples manipulations en laboratoire peuvent faire croire que l’on a vécu une expérience qui ne s’est jamais produite. Certains cas notoires de souvenirs de maltraitance durant l’enfance se sont révélés faux, provoqués par des thérapeutes trop zélés. Mais pour les psychothérapeutes spécialisés dans le traitement des adultes ayant survécu à des traumatismes d’enfance, les expériences en laboratoire n’excluent pas la possibilité que certains souvenirs tardifs évoqués par des adultes soient réels. Selon eux, les abus subis tôt dans la vie sont capables de submerger le cerveau de la victime, amenant par exemple un enfant à séparer un souvenir douloureux de sa propre conscience. Ils affrment que ce mécanisme de défense psychologique –connu sous le nom d’«amnésie

> L’imagerie cérébrale semble montrer que le phénomène de dissociation de la personnalité et d’enfouissement des souvenirs serait réel.

> Ce qui n’empêche pas le souvenir, lorsqu’il refait surface, d’être sujet à de multiples distorsions…

dissociative»– apparaît régulièrement chez les patients qui viennent les consulter.

LES SOUVENIRS DE TRAUMATISMES SONT ILS FIABLES ?

Les tensions entre les deux positions ont souvent été présentées comme un débat entre, d’un côté, les scientifques purs et durs qui mettent en avant le phénomène des faux souvenirs et, de l’autre, les thérapeutes en pratique clinique qui s’appuient sur les mécanismes de mémoire différée. Mais les cliniciens ayant une activité de recherche publient depuis des décennies des études sur l’amnésie dissociative dans des revues de premier plan, et leurs travaux font l’objet d’une évaluation par leurs pairs. Une de ces études, publiée en2021 dans la revue American Journal of Psychiatry, publication phare de l’APA, a livré des indices scientifques à l’appui des arguments des thérapeutes du traumatisme.

DANS LE CERVEAU D’UN AMNÉSIQUE TRAUMATIQUE

Cette publication s’appuie sur l’imagerie par résonance magnétique (IRM) afin d’étudier l’amnésie, ainsi que diverses autres expériences dissociatives réputées survenir à la suite de sévices graves infigés à des enfants, telles que des sentiments d’irréalité et de dépersonnalisation. Dans un éditorial du même numéro de l’ American Journal of Psychiatry , inod Menon, professeur de psychiatrie et de sciences du comportement à la

Activité du réseau du mode par défaut

Activité du réseau frontopariétal

Le réseau du mode par défaut (en violet) permet l’introspection, la réflexion sur soi ainsi que sur l’avenir et le passé autobiographiques. Le réseau frontopariétal (en jaune) est responsable de l’attention portée au monde extérieur et à la résolution de problèmes. L’activité de ces réseaux alterne habituellement (courbes du haut, cerveaux ci-contre) Mais chez des personnes ayant vécu un traumatisme d’enfance accompagné d’une dissociation de la personnalité, on constate une connexion anormale entre ces deux réseaux du cerveau et une diminution de cette alternance. Cette forte connectivité serait le signe d’une difficulté de l’individu à réguler certaines pensées liées à lui-même (quel est mon passé, mon avenir, mon intégration sociale, etc.).

faculté de médecine de l’université Stanford, en Californie, salue la découverte d’un « potentiel mécanisme cérébral expliquant les différences individuelles dans les symptômes dissociatifs chez les adultes ayant subi un traumatisme au début de leur vie et souffrant de syndrome de stress post-traumatique (SSPT)». Milissa Kaufman, autrice principale de cette étude d’IRM, dirige le programme de recherche sur les troubles dissociatifs et les traumatismes à l’hôpital McLean, un établissement universitaire afflié à l’école de médecine de Harvard. Elle note que, comme les précédentes études d’IRM réalisées sur des survivants de traumatismes, celle-ci montre qu’il existe une base neurologique pour les symptômes dissociatifs tels que l’amnésie. «Nous pensons que ces études sur le cerveau sont susceptibles de contribuer à réduire la stigmatisation associée à notre travail, expliquet-elle. Comme de nombreux thérapeutes qui traitent des adultes ayant survécu à de graves sévices infantile, j’ai vu des patients retrouver des souvenirs de tels abus.» Depuis1 80, l’amnésie dissociative fgure parmi les symptômes courants du SSPT dans toutes les éditions du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) , la bible diagnostique de la psychiatrie. Cette condition a été confrmée non seulement par des études de cas psychiatriques, mais aussi par des dizaines d’études portant sur des enfants victimes de maltraitance, des personnes ayant subi des catastrophes naturelles, des tortures, des viols, des enlèvements, des violences en temps de guerre et d’autres traumatismes.

Par exemple, en 1 le psychiatre ames Chu, alors directeur du programme sur les traumatismes et les troubles dissociatifs à l’hôpital McLean, a publié une étude portant sur des dizaines de femmes hospitalisées qui avaient été victimes de mauvais traitements pendant leur enfance. La majorité d’entre elles ont déclaré avoir été partiellement ou totalement amnésiques de ces événements, en expliquant que le souvenir des faits leur revenait généralement, non pas au cours d’une séance de thérapie, mais lorsqu’elles étaient seules chez elles ou en compagnie de leur famille ou de leurs amis. Dans de nombreux cas, écrit le professeur dans l’ American Journal of Psychiatry, ces femmes « ont pu trouver autour d’elles de nombreuses confrmations de leurs souvenirs retrouvés».

VERDICT DE L’IRM: MITIGÉ

Les spécialistes des faux souvenirs soulignent que la façon de poser des questions aux patients biaise leur remémoration des souvenirs. Sur ce point, comme l’a écrit le psychiatre Michael I.Goode à propos de l’étude de ames Chu dans une lettre à la rédaction de l’American Journal of Psychiatry, «la seule question posée aux participants a été de savoir si, durant une période, ils ne s’étaient pas souvenus qu’une expérience traumatisante s’était produite. Ce qui permettait aux chercheurs de valider la réalité de l’expérience traumatique».

Des études d’IRM menées au cours des deux dernières décennies ont montré que chez les patients souffrant de SSPT et d’amnésie dissociative, une zone du cerveau impliquée dans

le traitement des émotions –l’amygdale– est très peu active, tandis que c’est l’inverse dans le cortex préfrontal, une région qui contrôle la planifcation, la concentration et d’autres capacités de fonctionnement exécutif. « De telles différences dans les circuits neuronaux s’expliquent par le fait que les patients souffrant de SSPT et ayant des symptômes dissociatifs tels que l’amnésie et la dépersonnalisation – un groupe qui représente entre 15 et 30 % de l’ensemble des patients souffrant de cette pathologie– se referment émotionnellement en réponse au choc qu’ils ont vécu», explique Ruth Lanius, professeuse de psychiatrie et directrice de l’unité de recherche sur le SSPT à l’université de l’Ontario de l’Ouest, au Canada, qui a mené plusieurs de ces études d’IRM. Les enfants peuvent ainsi essayer de se détacher de l’abus pour éviter une douleur émotionnelle intolérable, ce qui les amène parfois à oublier l’expérience pendant de nombreuses années, poursuit-elle. «La dissociation est un mécanisme d’échappement psychologique lorsqu’il est impossible de fuir physiquement», ajoute la psychiatre.

À ce jour, les chercheurs spécialistes des faux souvenirs restent sceptiques quant aux enseignements de l’imagerie cérébrale. Henry Otgaar, professeur de psychologie judiciaire à l’université de Maastricht, aux Pays-Bas, qui a cosigné plus de cent publications universitaires de recherche sur les faux souvenirs et qui est souvent appelé à intervenir en tant que témoin expert pour les accusés dans les affaires de maltraitance, maintient

que les souvenirs autobiographiques intacts sont rarement –voire jamais– refoulés. «Ces étudessurle cerveau répondent certes aux demandes des patients qui font état de pertes de mémoire dues à la dissociation, explique-t-il. Mais il existe de nombreuses autres explications à ces corrélations, ne serait-ce que l’amnésie rétrograde, dans laquelle l’oubli est d à une lésion cérébrale. »

DES RÉSEAUX CÉRÉBRAUX TROP CONNECTÉS

Désireux de consolider leurs arguments, Milissa Kaufman et ses collègues ont eu recours à l’intelligence artifcielle afn d’élaborer un modèle des connexions entre les différents réseaux cérébraux susceptibles d’expliquer les symptômes de dissociation. Ils ont transmis à l’ordinateur des données d’IRM concernant 5 femmes ayant subi des violences dans leur enfance et chez qui on avait diagnostiqué un SSPT, ainsi que des symptômes dissociatifs. La machine a fait le reste. Sa principale conclusion est que les symptômes dissociatifs graves soliciterait probablement les connexions entre deux réseaux cérébraux spécifques qui, chez les victimes, semblent actifs en même temps alors qu’ils alternent plutôt chez les personnes sans traumatisme: le réseau dit «du mode par défaut» –qui se met en marche lorsque l’esprit est au repos et implique de se souvenir du passé et d’envisager l’avenir– et le réseau de contrôle frontopariétal, engagé dans la résolution des problèmes. Dans ce cas, un excès

Un enfant maltraité pourrait séparer un souvenir douloureux de sa propre conscience: c’est l’amnésie dissociative.

de connectivité pourrait indiquer une perturbation des processus mentaux liés au soi et à la mémoire autobiographique.

L’étude de l’hôpital McLean n’est pas la première tentative pour appliquer l’apprentissage automatique (et donc, l’IA) aux symptômes dissociatifs. Dans un article publié dans le numéro de septembre201 du British Journal of Psychiatry, les chercheurs ont montré comment les clichés d’IRM des structures cérébrales de 5 femmes –32 atteintes d’un trouble dissociatif de l’identité, pour lequel l’amnésie est un symptôme clé, et 43 témoins appariés– permettaient de faire la distinction entre les sujets atteints ou non de ce trouble dans près de 5% des cas. Selon Milissa Kaufman, des recherches supplémentaires doivent être menées avant que les cliniciens puissent commencer à utiliser la connectivité cérébrale comme outil de diagnostic pour évaluer la gravité des symptômes dissociatifs chez leurs patients. «Cette étude n’est qu’une première étape sur la voie de la médecine de précision dans notre domaine», selon elle. Richard Friedman, professeur de psychiatrie clinique à la faculté de médecine eillCornell, à Ne ork, considère que l’objectif des chercheurs de l’hôpital McLean est louable. Mais il note que le chemin à parcourir reste semé d’emb ches, tout en rappelant que l’histoire de la psychologie est jalonnée d’«évaluations objectives» d’un diagnostic ou d’un état d’esprit particulier qui n’ont jamais été à la hauteur de ce qu’on attendait d’elles. Le professeur cite le cas des tests des détecteurs de mensonges pour lesquels les faux positifs (l’appareil signalait un mensonge alors que la personne disait la vérité)

et les faux négatifs (les mesures ne relevaient rien de particulier quand bien même le sujet mentait) sont légion… En tout cas, bien qu’il soit peu probable qu’un test basé sur le cerveau permette de diagnostiquer les symptômes dissociatifs dans un avenir proche, les recherches sur les explications neurobiologiques montrent que la controverse sur l’oubli et la mémorisation des souvenirs traumatiques est loin d’être réglée.

L’AUTEUR

Joshua Kendall est journaliste basé à Boston, il a collaboré avec des journaux tels que le New York Times, Scientific American ou Psychology Today

À LIRE

L. A. M. Lebois et al, Largescale functional brain network architecture changes associated with trauma-related dissociation,

The American Journal of Psychiatry, 2020.

V. Menon, Dissociation by network integration, The American Journal of Psychiatry, 2021.

J. A. Chu et al, Memories of childhood abuse: Dissociation, amnesia, and corroboration, The American Journal of Psychiatry, 1999.

A. Reinders et al, Aiding the diagnosis of dissociative identity disorder: Pattern recognition study of brain biomarkers, The British Journal of Psychiatry, 1998.