pesquisafapesp

Vacina do Butantan contra a dengue chega aos profissionais da saúde

Cientistas e criadores se mobilizam para salvar os jumentos da extinção no país

Novos fósseis revelam variedade de tamanho e de hábitos de pterossauros

Vacina do Butantan contra a dengue chega aos profissionais da saúde

Cientistas e criadores se mobilizam para salvar os jumentos da extinção no país

Novos fósseis revelam variedade de tamanho e de hábitos de pterossauros

Startups brasileiras que buscam atuação internacional enfrentam barreiras culturais, tecnológicas e regulatórias

Embrapa obtém autorização especial para pesquisa com cultivo de cannabis

Com maior visibilidade, arte indígena requer formas alternativas de curadoria

Seu trabalho poderá ser selecionado e publicado na revista. Requisitos: beleza; estar associado a pesquisa; ter boa resolução (300 DPI) revistapesquisa.fapesp.br

Mande para IMAGEMPESQUISA@FAPESP.BR

jan 2026 359

CAPA

12 Os desafios das startups brasileiras para conquistar o mercado internacional

19 Deep techs do país obtêm menos financiamento do que as da Argentina e do Chile

ENTREVISTA

22 O físico Amir Caldeira fala de efeitos quânticos em sistemas macroscópicos, tema que rendeu o Nobel de 2025

INDICADORES

28 Atlas britânico compara os sistemas de avaliação da ciência de diversos países

LEGISLAÇÃO

32 Embrapa consegue autorização especial para fazer pesquisas com cannabis

BOAS PRÁTICAS

34 Por que os artigos científicos de mulheres são menos retratados do que os dos homens

DADOS

37 Variações e diferenciais de rendimentos no Brasil e em São Paulo

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

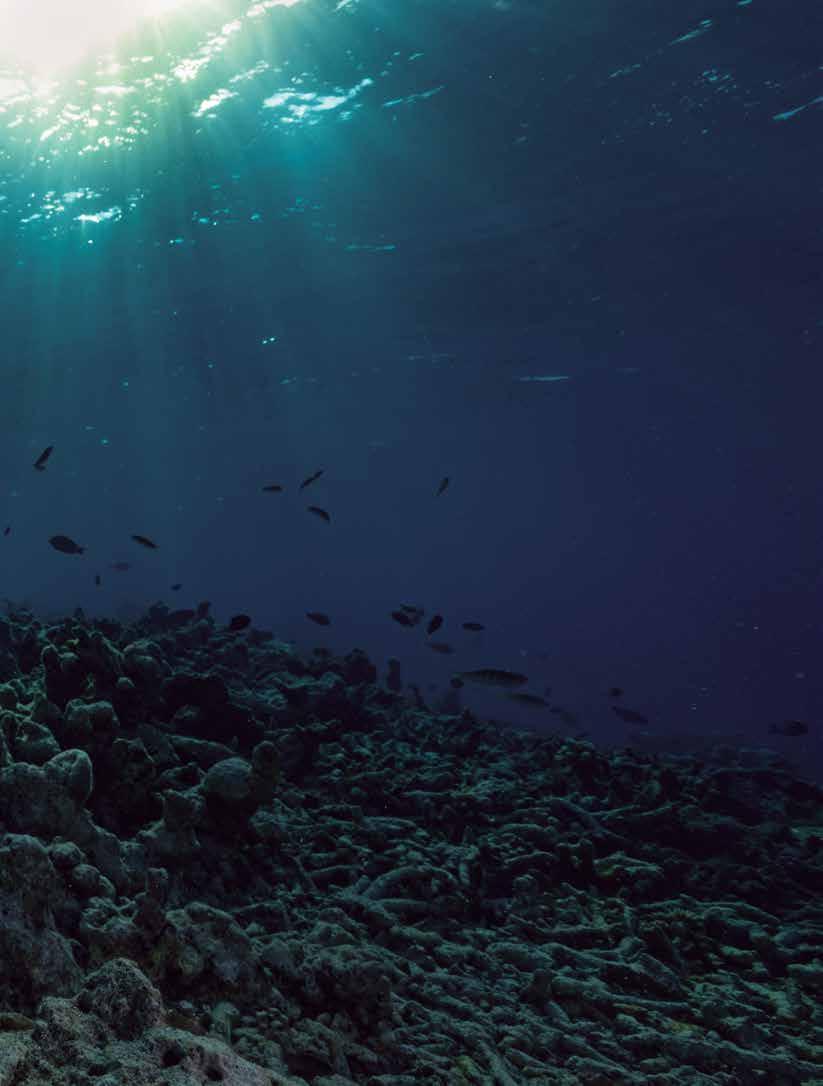

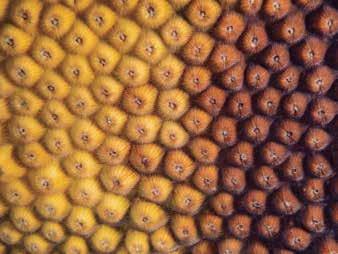

38 A busca por melhores chances de sobrevivência de corais branqueados por ondas de calor

ECOLOGIA

44 Perda de hábitat prejudica a disponibilidade de caça na Amazônia

ZOOTECNIA

46 Pesquisadores e produtores tentam evitar a extinção de jumentos no Brasil

PALEONTOLOGIA

51 Fósseis estudados em 2025 revelam pterossauros variados vivendo em ambientes distintos

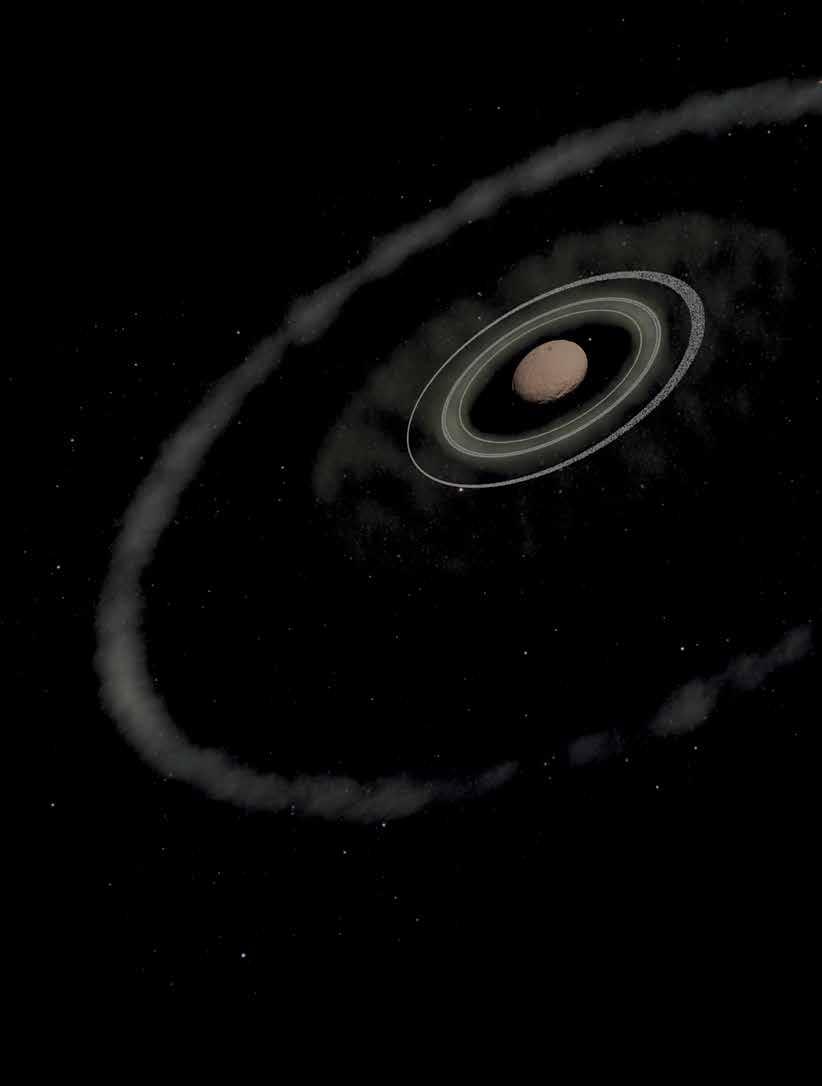

ASTROFÍSICA

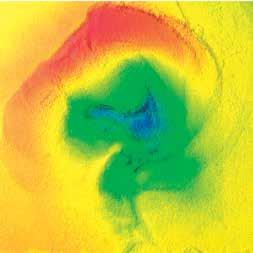

56 Formação de anéis ao redor de asteroide é observada quase em tempo real

IMUNOLOGIA

60 Vacina do Butantan contra a dengue chega aos profissionais da atenção primária à saúde

Jumento no interior de São Paulo: múltiplas funções desde o começo da colonização (ZOOTECNIA, P. 46)

SAÚDE PÚBLICA

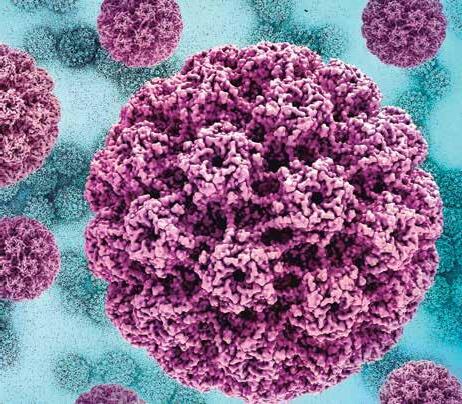

64 Imunizante contra HPV reduz em 58% os casos de câncer de colo do útero

ROBÓTICA

68 Drones submersíveis são usados para monitorar os oceanos

AMBIENTE

72 Exploração de lítio amplia contaminação de solo e água em Minas Gerais

HISTÓRIA

74 Qual foi o impacto da troca de conhecimento entre o Brasil e outros países na educação

ENTREVISTA

80 Luís Augusto Fischer fala da coleção que propõe nova leitura da produção literária gaúcha

ARTES VISUAIS

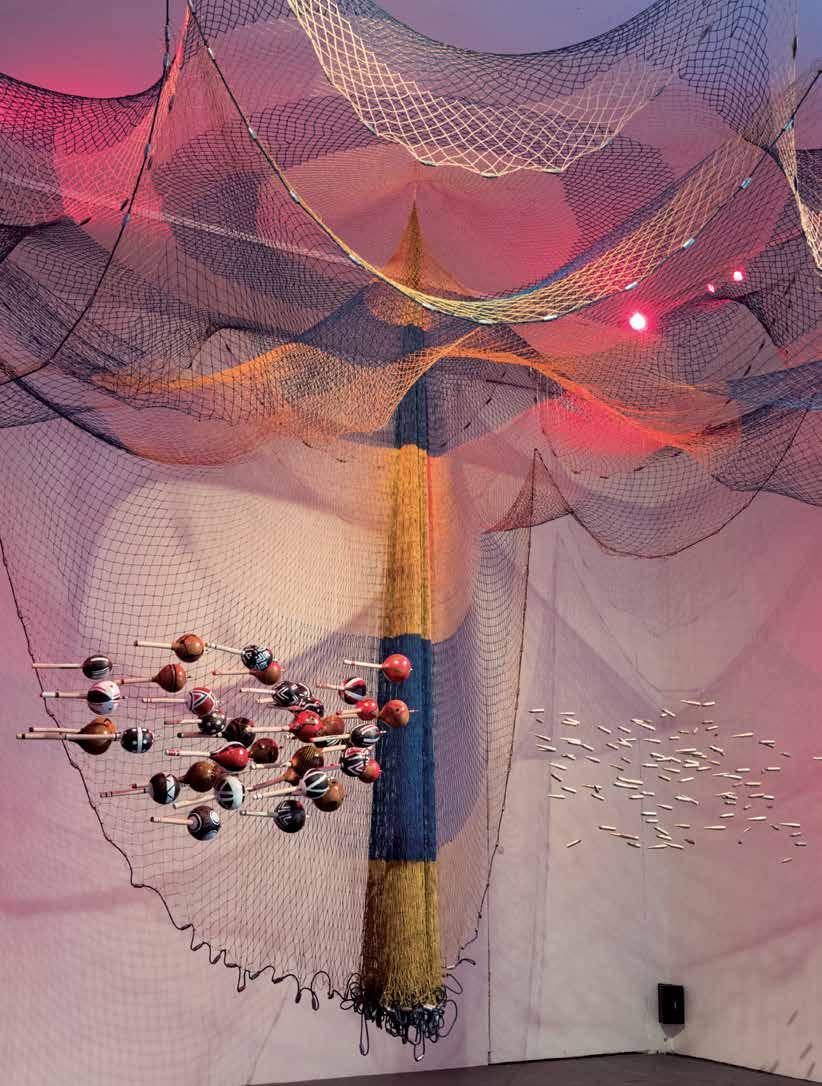

84 Aumento da visibilidade das obras de artistas indígenas leva a outros formatos de curadoria

MEMÓRIA

89 Museu de Petrópolis restaura e expõe as cadernetas de viagem de dom Pedro II

Esboços das ilustrações, em forma de história em quadrinhos, para reportagem sobre as viagens do imperador (MEMÓRIA, P. 89)

OBITUÁRIO

92 Sergio Miceli (1945-2025)

ITINERÁRIOS DE PESQUISA

94 Cristina Ayoub Riche ajuda a desenvolver e consolidar ouvidorias

RESENHA

96 Cesar Lattes – Uma vida: Visões do infinito, de Marta Góes e Tato Coutinho. Por Climério Silva Neto

97 COMENTÁRIOS

98 FOTOLAB

VÍDEOS

CONHEÇA A TERAPIA COM CÉLULAS CAR-T PARA TRATAR CÂNCER

Hemocentro da USP em Ribeirão Preto usa linfócitos reprogramados em laboratório para combater leucemia e linfoma

CIÊNCIA EM IMAGENS:

RETROSPECTIVA 2025 Pesquisa FAPESP lançou cerca de 80 vídeos e alcançou mais de 2 milhões de visualizações nas redes sociais. Relembre os destaques

PODCAST O REPERTÓRIO

CULTURAL DOS ANIMAIS

A diversidade de comportamento que certas espécies aprendem e transmitem socialmente e a importância de conservá-la. E mais: produção científica; gestão de árvores; impacto emocional

Este conteúdo está disponível em acesso aberto no site www.revistapesquisa.fapesp.br, que contém, além de edições anteriores, versões em inglês e espanhol e material exclusivo

País de dimensão continental, o Brasil oferece desafios para motivar o desenvolvimento de inúmeras tecnologias inovadoras e um mercado interno com magnitude para absorver muitos projetos. Estima-se que haja 20 mil startups no país, que são entendidas como iniciativas de base tecnológica, em geral de pequeno porte, que se dedicam a soluções com potencial econômico e social. Uma parcela dessas companhias procura ir além, buscando mercados externos por meio de exportações, parcerias ou mesmo se estabelecendo fisicamente em outros países.

Existem várias limitações a essa internacionalização, entre as quais o acesso a recursos financeiros. Levantamento recente de um recorte específico dessas empresas, as deep techs, na América Latina, mostra que 72% delas estão concentradas no Brasil. As três nacionais que mais captaram recursos privados em 2024 foram a brain4care, de monitoramento de pressão intracraniana, a growPack, de embalagens sustentáveis, e a Symbiomics, voltada a bioinsumos para a agricultura (tema da edição de dezembro de Pesquisa FAPESP).

A reportagem de capa mostra obstáculos enfrentados pelos empreendedores que procuram se internacionalizar, iniciativas institucionais de apoio e casos bem-sucedidos de estabelecimento no exterior ( página 12).

É fácil se interessar pelos pterossauros, esses répteis voadores parentes dos dinossauros e ancestrais das aves, extintos há mais de 60 milhões de anos. Estudá-los é desafiador, em parte porque seus ossos ocos e finos, aptos para o voo, são frágeis. Mas o ano de 2025 foi fértil para esses paleontólogos, conta nosso colaborador Enrico Di Gregório. Pesquisas recentes incluem uma espécie com arcada de 500 dentes, parecida com

um pente-fino, e envolvem até mesmo um tipo de fóssil chamado regurgitólito, isto é, vômito petrificado ( página 51).

Talvez seja antiquado, mas esmero é o termo que vem à mente quando falamos da apresentação gráfica desta revista. O cuidado com que a equipe aborda cada pauta, identificando a linguagem correta para ilustrar e complementar a reportagem, é um trabalho de investigação e criatividade. Fotos são produzidas ou pesquisadas em bancos de imagens, ilustrações são encomendadas, infográficos são desenvolvidos. Para acompanhar a seção Memória desta edição, sobre os diários do imperador dom Pedro II, a proposta foi adaptar alguns desses registros para o formato de história em quadrinhos. Para executar essa tarefa, contamos com o talento do nosso infografista residente, Alexandre Affonso, que montou um storyboard no papel antes de executar a proposta no formato digital. Esboços ilustram este editorial e o resultado pode ser conferido na página 89. A entrevista do físico Amir Caldeira, da Unicamp, poderia ser intitulada “Tudo que você sempre quis saber sobre mecânica quântica, mas nunca teve coragem de perguntar” ( página 22). Essa área do conhecimento, bastante contraintuitiva, é tão fascinante quanto difícil de entender. Mas as perguntas feitas por Marcos Pivetta, editor de Ciências Exatas, e as respostas claras do pesquisador permitem que até os menos familiarizados terminem a leitura com uma compreensão desse universo. A conversa ocorreu em setembro passado, logo após a aposentadoria de Caldeira, e pouco antes do anúncio do Nobel de Física de 2025 para três físicos experimentais que mediram empiricamente um fenômeno previsto pelo brasileiro e seu orientador em um artigo científico de 1981.

Magnífico-pássaro-rifle: estrutura das penas imitada em tecido

Engenheiros da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, tingiram um tecido de malha branca de lã merino (feita com ovelhas da raça merino) com um polímero sintético de melanina chamado polidopamina. Em seguida, colocaram o material em uma câmara de plasma e gravaram estruturas minúsculas nas fibras que capturam a luz. E assim criaram o tecido mais preto já registrado, que absorve 99,87% de toda a luz que incidir sobre ele – há outros materiais que absorvem até 99,995% da luz que os atinge, mas são feitos de nanotubos de carbono. “A luz basicamente ricocheteia entre as fibrilas, em vez de ser refletida de volta – é isso que cria o efeito ultranegro”, disse o designer Hansadi Jayamaha, da Cornell, em um comunicado da universidade. A inspiração veio de um pássaro da Nova Guiné e Austrália, o magnífico-pássaro-rifle (Ptiloris magnificus). As penas do peito dos machos dessa espécie são azul-esverdeadas iridescentes, contrastando com as ultranegras de outras partes do corpo. Vespas e outros insetos também têm estruturas que absorvem até 99,5% da luz (ver Pesquisa FAPESP no 349; Nature Communications, 26 de novembro).

Municípios com menos de 25 mil habitantes e índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) mais baixo pagam mais por medicamentos essenciais fornecidos à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) –principalmente se estiverem nas regiões Norte e Nordeste.

A pesquisa, coordenada pela farmacêutica Silvana Nair Leite, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), levou em conta as compras feitas em 2016, 2018 e 2020 (respectivamente, 2.440, 2.866 e 3.815), por municípios do país todo, de fármacos mais usados para doenças como hipertensão arterial, diabetes mellitus e hipercolesterolemia. Os preços afetam a capacidade de compra e, portanto, a disponibilidade para os cidadãos. De acordo com o artigo, os resultados indicam a necessidade de se pensar políticas de compra mais eficazes, como aumentos de escala que permitam maior capacidade de negociação. Um exemplo citado é a região do Cariri, no Ceará, onde aquisições por consórcios obtiveram preços menores (Revista de Saúde Pública, 8 de dezembro).

Pintura de Leandro Joaquim (1785) mostra pesca de baleias na baía de Guanabara

3

Relatos de 1560, como os do jesuíta espanhol José de Anchieta (1534-1597), indicam que as baleias eram abundantes na costa da Bahia. No século XVII, foram consideradas propriedades da Coroa portuguesa e caçadas intensamente até meados do século XVIII. A caça diminuiu gradativamente até ser proibida, em 1986. Em razão da exploração intensa e contínua, diminuíram também na costa brasileira a quantidade, além do tamanho corporal, de mamíferos marinhos como peixes-boi e peixes ósseos de grande porte, de acordo com as análises das biólogas Carine Fogliarini e Mariana Bender, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. As pesquisadoras examinaram 105 documentos (relatos de naturalistas, relatórios, obras de arte e diários), preservados em bibliotecas no Rio de Janeiro e Recife, com 255 registros históricos de 1500 a 1950. Nesse período, o tamanho corporal médio de 27 espécies de peixes passou de 56 centímetros (cm) para 40 cm. O pirapema (Megalops atlanticus) e a cobia (Rachycentron canadum) que caem nas redes dos pescadores sofreram as maiores reduções, indo, respectivamente, de 3,6 m de comprimento para o atual 1,3 m e de 3 m para 1 m (Ocean & Coastal Management, janeiro).

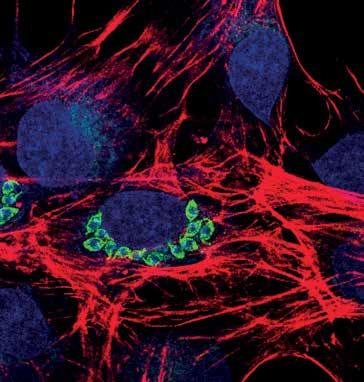

Na indústria láctea, a bactéria Lactococcus lactis é empregada na produção de queijos e leitelho, um líquido esbranquiçado obtido como subproduto da manteiga. Além disso, é usada como probiótico, por modular a microbiota intestinal e regular a resposta do sistema imunológico. Manipuladas geneticamente em laboratório, essas bactérias também podem ajudar a combater doenças autoimunes, como o diabetes tipo 1, no qual células de defesa atacam e destroem as células produtoras de insulina do pâncreas. Em laboratório, o imunologista Jefferson Elias-Oliveira, durante doutorado orientado por Daniela Carlos, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), inseriu o gene HSP65 em exemplares de L. lactis e verificou que as bactérias recombinantes estimulavam as células de defesa a amadurecerem sem autoagredir o organismo. Camundongos tratados apresentaram menos hiperglicemia e menor incidência da doença em comparação com o grupo diabético que não recebeu o probiótico (Cellular and Molecular Life Sciences, 2 de dezembro).

4

Bactérias Lactococcus lactis, vistas ao microscópio

O Brasil dispõe de uma nova ferramenta para enfrentar os desafios climáticos. Em meados de dezembro, começou a operar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em Cachoeira Paulista (SP), um novo supercomputador, batizado de Jaci. O sistema de alto desempenho, fruto de um investimento de R$ 30 milhões, ampliará a capacidade brasileira de fazer previsões meteorológicas de forma mais rápida, detalhada e precisa.

O equipamento também será utilizado para aperfeiçoar a modelagem climática e fortalecer o monitoramento ambiental, incluindo alertas de desastres. “É o sistema de previsão do tempo e do clima mais avançado já instalado no Brasil”, declarou Luciana Santos, titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), durante a cerimônia de inauguração. O novo sistema, que irá substituir o computador Tupã, adquirido em 2010, é o primeiro marco do projeto Renovação da Infraestrutura de Supercomputação (Rise), que prevê a modernização do centro de dados científicos do Inpe até 2028 (MCTI, 11 de dezembro).

Ao decifrar inscrições hieroglíficas em rochas centenárias, pesquisadores dos Estados Unidos e do México identificaram o nome de uma rainha maia desconhecida: Ix Ch’ak Ch’een. Ela governou Cobá, que significa cidade das águas agitadas, na península de Yucatán, no México, no século VI. Em 2024, arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História do México (Inah) descobriram um extenso texto hieroglífico esculpido em uma escadaria de pedra em Cobá. A erosão dificultou a tradução dos 123 painéis de hieróglifos, mas descobertas adicionais, incluindo 23 estelas – pilares de pedra –, forneceram pistas para interpretar os textos. Os especialistas em textos maias antigos David Stuart, da Universidade do Texas em Austin, Estados Unidos, e Octavio Esparza Olguín, da Universidade Nacional Autônoma do México, compararam um painel da rocha da fundação de Cobá com duas estelas do sítio arqueológico e perceberam que se referiam à mesma pessoa. Ela pode ter sido uma rainha particularmente poderosa, já que os pesquisadores a associaram a Testigo Cielo, um governante do reino Kaan. Governantes mulheres eram raras entre os maias (Inah, 20 de outubro; Live Science, 24 de outubro).

do supercomputador

Casos de envenenamento por metanol têm ocorrido em todo o mundo. Equipes do hospital universitário de Oslo, na Noruega, e da organização não governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF) documentaram casos suspeitos em 185 países. Madagascar abre a lista, com 200 mortes, em 1998. Os primeiros casos do Brasil apareceram no ano seguinte, com 450 pessoas atingidas, das quais 35 morreram, na Bahia. Até novembro de 2025, o levantamento registrou 36.943 pessoas intoxicadas e 14.323 mortes causadas por metanol no mundo; no Brasil, foram 62 casos e 16 mortes nesse ano. “É um problema enorme e está sendo esquecido”, enfatizou ao jornal britânico The Guardian o médico Erik Hovda, da Universidade de Oslo. “Simplesmente desaparece e ressurge em outro lugar, quando as pessoas baixam a guarda.” Surtos recentes foram associados ao metanol adicionado a garrafas lacradas, permitindo que a bebida adulterada chegue ao mercado. A toxicidade do metanol pode causar danos cerebrais, cegueira e morte em poucos dias (The Guardian, 29 de novembro; MSF).

O triunfo da morte, de Pieter Bruegel, retrata uma pandemia no século XVI

A partir de indícios nos anéis de crescimento das árvores, dados climáticos e registros históricos, pesquisadores de centros europeus concluíram que erupções vulcânicas desencadearam uma série de eventos que trouxeram a peste negra, a pandemia de peste bubônica ocorrida na Europa de 1346 a 1353 que causou a morte estimada de 50 milhões de pessoas. As erupções liberaram cinzas e gases que fizeram as temperaturas caírem por anos seguidos. Anéis de crescimento de árvores nos Pirineus registraram verões excepcionalmente frios e úmidos entre 1345 e 1347. Por sua vez, o frio incomum causou a quebra de safras em toda a região do Mediterrâneo e forçou as repúblicas marítimas italianas de Veneza, Gênova e Pisa a importar grãos dos mongóis da Horda Dourada, na região do mar de Azov, em 1347. Com os alimentos, os navios levaram pulgas infectadas com a bactéria Yersinia pestis, causadora da pandemia, que se espalhou por grande parte da Europa. Milão e Roma eram autossuficientes e, aparentemente por isso, não precisaram importar grãos e foram poupadas da primeira onda da epidemia (Communications Earth & Environment, 4 de dezembro).

Um tinteiro de bronze do século I, com resíduos de tinta, foi escavado nas ruínas de Conímbriga, cidade do Império Romano a 20 minutos do centro de Coimbra, em Portugal. A idade do instrumento coincide com a construção de uma muralha, indicando que seu dono poderia ser um arquiteto ou engenheiro envolvido no projeto. Uma análise minuciosa da tinta revelou uma mistura de carbono amorfo (presente no carvão), cera de abelha (como ligante) e gordura animal, que ajuda a fixar no papiro a mistura com tinta ferrogálica, que só se popularizou na Europa

três séculos depois. Já o tinteiro é feito de uma liga composta por cobre, estanho e chumbo. “Encontrada no extremo ocidental do Império, a peça revela a extensão das redes comerciais e culturais que levavam objetos sofisticados, e provavelmente seus usuários, até as províncias”, ressalta o historiador português César de Oliveira, da Universidade de Évora, a Pesquisa FAPESP Não foram encontrados vestígios de canetas, geralmente feitas de cana afiada ou penas de ave ( Archaeological and Anthropological Sciences, 4 de novembro).

Pesquisadores da Universidade de Jiangnan, na China, criaram uma cepa (variedade) aprimorada do fungo Fusarium venenatum usando a técnica Crispr de edição genética. Uma de suas cepas já é usada comercialmente para a produção de uma micoproteína aprovada para consumo alimentar na China, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Sua aparência e gosto se assemelham aos da carne, mas as paredes celulares espessas dificultam a digestão. Para resolver esse problema, os pesquisadores removeram dois genes associados às enzimas quitina sintase e piruvato descarboxilase. Isso tornou a parede celular do fungo mais fina, facilitando a digestão e aumentando o teor proteico, e ajudou a ajustar o metabolismo do fungo, de modo que ele necessitasse de menos nutrientes para produzir proteína. Já produzida em reatores de 5 mil litros, a nova variedade, chamada FCPD, consome 44% menos açúcar para produzir a mesma quantidade de proteína e emite até 60% menos gases de efeito estufa que as variedades não modificadas. “Alimentos geneticamente modificados como esse podem atender à crescente demanda por alimentos sem os custos ambientais da agricultura convencional”, comentou Xiao Liu, da Universidade de Jiangnan, em um comunicado (Trends in Biotechnology, 19 de novembro).

Parece frango: produto à base de micoproteína está no mercado

Torna-se pública a visita virtual de dois dos quatro prédios do complexo que durante a ditadura militar (1964-1985) abrigou o Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), em São Paulo. Em ambientes virtuais, o visitante pode ver fotos, textos, documentos e fragmentos de testemunhos de pessoas que estiveram presas no local durante o período. Disponível para acesso em memorialdoicodi.unifesp.br, o recurso é resultado da pesquisa de pós-doutorado da historiadora Deborah Neves no campus de Guarulhos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). “Vejo o Memorial Virtual do DOI-Codi/SP como um passo fundamental de difusão pública das pesquisas arqueológicas e históricas conduzidas ao longo dos últimos anos”, avalia a arqueóloga Claudia Plens, supervisora do trabalho, que também envolveu pesquisadores das universidades Federal de Minas Gerais (UFMG) e Estadual de Campinas (Unicamp). Para Plens, o instrumento permite conscientizar o público sobre o que aconteceu no local e avançar no debate sobre a instalação de um memorial físico. “A visita virtual pode ser incorporada a projetos pedagógicos, especialmente em disciplinas ligadas a história, arqueologia e direitos humanos.”

Um estudo confirmou em microescala o que mostram os modelos sobre o efeito climático do desmatamento em grandes regiões de floresta. Pesquisadores brasileiros, norte-americanos e britânicos usaram imagens de satélite para esquadrinhar a Amazônia, dividindo o bioma em 204 quadrados com 55 quilômetros (km) de diâmetro, e calcularam a proporção de mata em cada um deles. Comparando o clima de regiões desmatadas, com cobertura florestal inferior a 60%, com as mais preservadas, com 80% ou mais de vegetação, eles constataram que a perda de árvores contribuiu para aumentar a temperatura do solo, diminuir a transpiração das plantas e a frequência das chuvas. “Esse clima afasta as espécies vegetais mais sensíveis da floresta úmida, favorecendo as gramíneas exóticas e outras espécies resistentes ao clima mais seco”, observa o especialista em sensoriamento remoto Marcus Silveira, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O estudo indica que as regiões desmatadas no estado de Rondônia, no sudeste do Pará e no norte de Mato Grosso são as mais afetadas (Communications Earth & Environment, 21 de novembro).

Usando dados observacionais, pesquisadores britânicos e sul-africanos se surpreenderam ao identificar, a cerca de 140 milhões de anos-luz da Terra, um conjunto de 14 galáxias jovens girando no mesmo sentido. Enfileiradas como um longo fio de contas de 5,5 milhões de anos-luz de extensão, elas estavam aninhadas em uma estrutura tubular conhecida como filamento cósmico, que girava junto com elas. O arranjo é semelhante ao brinquedo das xícaras malucas nos parques de diversão. “Cada xícara que rodopia corresponde a uma galáxia, enquanto a plataforma rotatória – o filamento cósmico – segue no mesmo sentido”, comparou a física Lyla Jung, da Universidade de Oxford, em entrevista ao site da American Association for the Advancement of Science (AAAS). Um dos telescópios mais poderosos do mundo, o MeerKAT, na África do Sul, entre outros equipamentos, permitiu detectar altas concentrações de hidrogênio, gás que se acumula no início da formação das galáxias. Esses jovens conjuntos de estrelas foram preservados nos estágios iniciais de sua evolução (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 4 de dezembro).

Já viu torcedores se xingarem e até partirem para a briga física? Um grupo liderado pelo biólogo chileno Francisco Zamorano, da Faculdade de Ciências para o Cuidado da Saúde da Universidade San Sebastián, em Santiago, no Chile, analisou a atividade cerebral associada a esse comportamento aparentemente irracional. O estudo avaliou 60 homens com idades entre 20 e 45 anos em um aparelho de ressonância magnética funcional enquanto assistiam a uma sequência de 63 gols de jogos envolvendo o time para o qual torciam, um rival ou um time neutro. Os pesquisadores olharam para “inclinação à violência” e “sentido de pertencimento”, dois entre 13 itens de uma escala que mede o fanatismo de torcedores. Os resultados mostraram que a atividade cerebral mudava quando o time do voluntário se saía bem ou mal, sobretudo quando a rivalidade era maior. “Em vitórias

contra rivais, que chamamos de significativas, o circuito de recompensa do cérebro é amplificado em relação a vitórias contra não rivais, enquanto na derrota significativa o córtex anterior cingulado dorsal mostra uma supressão paradoxal de sinais de controle”, relatou o pesquisador ao portal EurekAlert Isso significa que os torcedores perdem as estribeiras, mesmo que tentem conter os ânimos (Radiology, 11 de novembro).

Torcedores do Boca Juniors em clássico argentino: paixão por futebol afeta atividade cerebral

Startups do país despertam para novos mercados e se defrontam com desafios tecnológicos, culturais e de financiamento

YURI VASCONCELOS, de Aveiro (Portugal),

CARLOS FIORAVANTI, de São Paulo ilustrações VERIDIANA SCARPELLI

Uma das mais charmosas cidades da região central de Portugal, Aveiro, conhecida como a “Veneza portuguesa” por causa de seus canais e embarcações que se assemelham às gôndolas do Vêneto, busca se firmar como a porta de entrada de empresas e startups brasileiras de base tecnológica que almejam o mercado europeu. O município litorâneo com pouco mais de 80 mil habitantes, a 250 quilômetros (km) de Lisboa, abriga desde outubro de 2023 o hub de internacionalização Cais do Porto. Instalado em um casarão centenário de três pisos do centro histórico, é uma extensão do Porto Digital, um dos principais polos de inovação digital do Brasil, localizado no Recife. Com suporte financeiro do governo de Pernambuco, o Cais do Porto abriga 10 startups de diferentes setores, da saúde à cybersegurança, e pretende chegar a 100 em quatro anos. “Ao criar esse espaço, nosso objetivo foi atender a uma expectativa de empresas apoiadas pelo Porto Digital de explorar outros mercados, além do brasileiro”, contou Marcela Valença, diretora de Operações da unidade em Aveiro, à reportagem de Pesquisa FAPESP durante visita ao Cais do Porto, em outubro. “Algumas delas já tinham ido para fora do país, mas não tiveram êxito por conta de bar-

reiras fiscais, regulatórias, contábeis e culturais. Por isso, decidimos ajudar esses empreendedores a internacionalizar seus negócios, oferecendo a eles o suporte necessário para dar esse passo.”

Estimadas pelo Observatório Sebrae Startups em cerca de 20 mil no Brasil, 25 delas classificadas como unicórnios, quando seu valor de mercado ultrapassa US$ 1 bilhão, as startups são empresas geralmente de pequeno porte que desenvolvem tecnologias inovadoras e encaram um ambiente de grande incerteza. A internacionalização consiste na conquista de mercados globais, por meio de exportações, de parcerias ou do estabelecimento físico em outros países.

A escolha pela cidade, explica Valença, se deu porque Aveiro está integrada a redes de inovação e pesquisa de ponta. “O Cais do Porto é parceiro de uma instituição de ensino superior de alto nível, a Universidade de Aveiro, e de alguns parques tecnológicos”, diz ela.

O empreendedor mineiro Renato Fernandes, da Uaify, uma agência de marketing digital de Belo Horizonte, foi um dos primeiros a receber o suporte do hub. “Interessei-me em vir para cá no final de 2022 ao participar da missão pioneira do Porto Digital em Aveiro”, recorda-se. “Já tinha o desejo de levar meu negócio para fora do Brasil. Na volta, conversei com a família e decidi arriscar. Sabia

Algumas recomendações de empresários que já apostaram em outros países e de pesquisadores que analisaram essas experiências

Para não perder tempo e dinheiro, analise o potencial de negócios e a concorrência no país em que deseja vender

Aproveite as críticas dos clientes para melhorar seu produto

Conheça a história, a cultura e as regras de negócios do país para onde deseja vender. A escolha da cidade para se instalar exige uma cuidadosa análise de custos e de clientes a serem conquistados

que seria desafiador, mas também vim com a ideia de que quem chega primeiro bebe água limpa.”

Levou pouco mais de um ano para a Uaify se estabelecer no Cais do Porto. Uma das maiores dificuldades, diz Fernandes, foi ganhar a confiança local. Hoje, a startup tem quatro clientes, entre eles a Associação Industrial Portuguesa, a maior desse segmento no país. “Nosso faturamento já paga a operação em Portugal, mas 90% da receita ainda é gerada pelo escritório do Brasil.”

No início de novembro, diretores de 10 startups paulistas, que se propõem a resolver problemas globais nas áreas de saúde, educação e ambiente, estiveram no Web Summit Lisboa em busca de clientes ou parceiros internacionais. Foi a segunda missão do SP Global Tech, programa criado em 2025 pela Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (InvestSP) e pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) para ajudar startups paulistas a acessar o mercado internacional. Antes de viajar, os empresários selecionados participaram de um curso e de conversas individuais sobre como se apresentar e o que mostrar para atrair compradores ou parceiros de outros países.

Antes de começar a busca por clientes, adapte o produto às exigências dos órgãos regulatórios de cada país. Obter as certificações é um processo caro e demorado, que normalmente necessita de consultoria especializada. As aprovações são indispensáveis para concluir as vendas.

As normas contábeis e trabalhistas também são diferentes em cada país

Conte com a ajuda de órgãos públicos federais ou estaduais que apoiam planos de internacionalização.

Em alguns lugares, como Estados Unidos e Reino Unido, os governos central e locais oferecem vantagens fiscais e financiamentos diretos para novas empresas

Tenha paciência. Pode demorar um ou dois anos para que as operações internacionais sejam rentáveis, exceto quando se trata de vendas diretas para outra empresa

A primeira experiência internacional foi na London Tech Week, na Inglaterra, em junho. “Os 10 participantes contaram que estão em contato com potenciais clientes, a partir de interações feitas na feira”, relata o designer Lucas Sizervinsk, responsável pelo programa. “Entender o investidor e o cliente é um processo lento.”

Às vezes, todo esforço pode ser em vão. O cientista de dados Hugo Pinto, da Sentimonitor, plataforma criada em 2008 em Porto Alegre que faz monitoramento de redes sociais, reconhece que subestimou o tempo e o capital necessários para conquistar espaço em outros países: “É difícil se estabelecer em um mercado em menos de dois anos”. Na França, ele insistiu durante 13 meses até desistir, com prejuízo, e voltar a se concentrar no mercado brasileiro antes de pensar em ganhar outros países.

“Quem faz uma aposta internacional de forma consciente, deveria saber que é empreendimento de risco”, comenta o administrador de empresas Felipe Borini, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Ele e a economista Fernanda Cahen, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), também de São Paulo, pesquisam essa área há cerca de 10 anos, por meio de entrevistas com empresários e especialistas da

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Borini e Cahen analisaram a trajetória de cerca de 300 startups brasileiras do setor digital com atuação no exterior, por meio de vendas ou parceiros internacionais, e verificaram que apenas uma em cada três conseguiu se fixar em outros países com a instalação de um escritório comercial. São raros casos como o do Nubank, fundado em 2013 na capital paulista, que estreou na Bolsa de Valores de Nova York em 2021, e o do Ebanx, que começou em 2012 em Curitiba e hoje atua em 29 países, gerenciando pagamentos por mais de 100 métodos distintos.

Planejamento e gestão ajudam a reduzir o risco de falhas, enfatiza o sociólogo Diego Coelho, da Fundação Instituto de Administração (FIA), ligada à USP (ver quadro na página ao lado). “Rodando o Brasil como consultor para agências federais e estaduais, encontrei empresas que conseguiram vender roupas ou macarrão de arroz para a China, porque se planejaram e tinham produtos competitivos”, conta. Coelho tem ouvido também muitos relatos de fracasso. “Os donos de startups que falham em vender em outros países dizem que o mercado não estava preparado ou o cliente não entendeu o que ofereciam”, observa. “Mas, se uma startup falha, em muitos casos é porque não alinhou a estratégia, o planejamento e a gestão do negócio. Não adianta buscar clientes se o produto ou o serviço não está pronto ou adequado aos novos mercados.”

Alguns negócios já nascem olhando para além das fronteiras nacionais. “Desde quando criamos a empresa, em 2005, já pensávamos em produzir para o mercado internacional”, conta o engenheiro eletrônico Wataru Ueda, sócio-fundador da Magnamed, fabricante paulista de aparelhos de ventilação mecânica para unidades de terapia intensiva (ver Pesquisa FAPESP n os 259 e 319). Dois anos depois, a empresa, apoiada pelo programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe) da FAPESP, passou a expor em feiras em outros países, fechou acordos de distribuição e começou a exportar. A operação nos Estados Unidos, maior mercado de aparelhos médicos, teve início em 2017, com um escritório de vendas, mas as exportações pararam durante a pandemia de Covid-19. Em 2022, Ueda recomeçou a elaboração do pedido de certificação da FDA, a agência norte-americana de medicamentos e alimentos.

Em 2023, obtida a liberação da FDA, concluiu que era o momento de iniciar a produção diretamente nos Estados Unidos. Claudio Bacelar, um administrador de empresas brasileiro radicado lá, cuidou da instalação e do funcionamento da nova unidade em Fort Lauderdale, na Flórida.

As tarifas alfandegárias a produtos brasileiros impostas em 2025 pelo presidente norte-americano Donald Trump, que começaram a ser derrubadas parcialmente no final de novembro, adiaram os planos. Mesmo com custos mais altos, Ueda está exportando partes dos equipamentos para serem montados lá. “Montar uma unidade de produção em outro país é como começar tudo outra vez”, observa.

Também do setor de saúde, a brain4care desenvolveu, com apoio do Pipe, uma tecnologia pioneira não invasiva para monitoramento da pressão intra-

craniana. Quatro anos depois de lançar o primeiro protótipo da inovação no Brasil, a startup obteve em 2021 o aval da FDA para comercializá-la no mercado norte-americano. A internacionalização, segundo executivos da empresa, sempre fez parte da estratégia da startup, que hoje conta com um escritório em Atlanta, nos Estados Unidos.

Em um esforço para ajudar empresas auxiliadas pelo programa Pipe a expandirem sua atuação para o exterior, a FAPESP promove missões empresariais em outros países. Nos últimos dois anos, dezenas de pequenas empresas participaram na França, Alemanha, Espanha, China, Itália, entre outros países, do simpósio internacional FAPESP Week, criado para fortalecer a cooperação científica no exterior. “É uma oportunidade para criar conexões com ambientes de inovação internacionais e estabelecer negócios fora do Brasil”, ressalta Liliam Sanchez Carrete, do Departamento de Administração da FEA-USP e gestora da área de Ambientes de Inovação da FAPESP. Assim como Ueda, o cientista de dados Hugo Pinto, da Sentimonitor, teve de recuar antes de avançar novamente com sua empresa. Nos primeiros anos, ele coletava e filtrava informações para companhias norte-americanas e europeias. Com a oscilação da demanda e a constante perda de funcionários, decidiu criar algo na área de monitoramento de fontes abertas de informação on-line.

Em 2020, depois de encontrar uma oportunidade para o desenvolvimento de tecnologias capazes de interpretar movimentos musculares faciais e relacioná-los a estados mentais, Vitor Calvi, fundador da Dyagnosys, iniciou uma colaboração com equipes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Centro Universitário Vértice (Univértix), também de Minas Gerais. Em 2024, ele formalizou outras parcerias, com a Universidade de Genebra e uma empresa da Suíça, por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e da ApexBrasil.

O programa, que tomou forma aos poucos, identifica níveis de ansiedade em uma escala de zero

é essencial para obter êxito

a 24, a partir da análise da expressão facial, do tom de voz e das respostas a um questionário adaptado dos usados por psiquiatras. “Quem faz o teste não vê o resultado, avaliado apenas pelas equipes médicas e de recursos humanos”, explica. A tecnologia deverá em breve ser aplicada em funcionários de uma plataforma de exploração de petróleo do litoral brasileiro.

Por sua vez, a engenheira têxtil Renata Bonaldi, cofundadora da SleepUp, apoiada pelo programa Pipe-FAPESP, trabalha com pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Universidade de São Paulo (USP) para aprimorar o uso de seus produtos. Trata-se de um aplicativo para

monitoramento de sono; uma faixa de cabeça, que funciona como um eletroencefalograma portátil; e um anel oxímetro, que mede os níveis de oxigênio do sangue.

Bonaldi e sua irmã gêmea, Paula, criaram a empresa e em 2020 começaram a receber apoio financeiro de instituições públicas, como a FAPESP, e de investidores privados. Em janeiro, Renata pretende se mudar para Londres, onde já havia criado um endereço fiscal e obtido apoio de órgãos governamentais. “Precisamos estar vinculados a ecossistemas globais de inovação para conseguir investimentos, recrutar novos talentos e manter o ritmo de crescimento prometido a nossos investidores”, diz a engenheira.

Conseguiu sócios, concluiu o protótipo do programa e em 2012 chegaram os primeiros clientes.

“Pensei em já começar com uma visão internacional e um programa em três línguas, português, inglês e espanhol”, ele conta, em seguida reconhecendo: “Foi um erro. É demorado chegar a um produto perfeitamente adequado às exigências dos clientes e descobrir como chegar a eles”. Em 2019, concentrou-se em grandes companhias, prefeituras e outros órgãos de governo, por meio de licenciamento do programa, em vez de atender a todo tipo de empresas e usuários individuais. Em maio de 2024, Pinto se mudou para Valência, na Espanha, para conquistar novos clientes, por meio de parcerias com empresas locais.

Os empreendedores não olham para fora do Brasil apenas para vender mais e atender a clientes internacionais. Muitas vezes, querem atender também a desejos pessoais. Em Vitória, no Espírito Santo, o analista de sistemas Vitor Calvi criou várias empresas de tecnologia até que um dia resolveu mudar de vida. “Aos 36 anos, decidiu: ‘Quero morar em qualquer lugar e falar mais de três línguas’”, ele contou. Desde 2023, vive em Barcelona, na Espanha. Em Dubai, ele abriu uma filial de sua empresa, a Dyagnosys, e visitou potenciais compradores de seu produto – um programa que detecta sinais de ansiedade. “Dubai não é um mercado em expansão, mas um centro de negócios por onde passam pessoas do mundo inteiro”, diz. Para aprimorar o programa, ele conversa quase diariamente com

pesquisadores de universidades do Brasil e da Suíça (ver quadro na página o lado).

“A motivação para a internacionalização pode ser também ingressar em uma nova área, ainda que os lucros demorem a chegar”, comenta Cahen, da ESPM. A administradora de empresas Luisa Vendruscolo e a cientista da computação Simone Galina, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (Fearp), da USP, encontraram outras razões para o desejo de internacionalizar a empresa ao examinar a trajetória de sete startups da área de tecnologia de informação e comunicação de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Como detalhado em um artigo de fevereiro de 2020 na Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, cinco delas pretendiam acessar novos mercados e melhorar seus produtos. Duas queriam também obter novas fontes de financiamento no exterior – o nome das empresas não foi revelado. Após participarem de encontros com investidores ou potenciais clientes, todas alcançaram seus objetivos.

BARREIRAS

Em um artigo de junho de 2016 na Journal of Business Research, Cahen e Borini classificaram as barreiras que os empreendedores têm de superar para avançar. No primeiro grupo estão as dificuldades institucionais, que abrangem os custos para iniciar as operações internacionais e a escassez de programas de treinamento e de linhas de crédito. O segundo grupo se refere à adequação tecnológica: o produto ou o serviço deve atender às necessidades de clientes internacionais, com

preço e qualidade competitivos. O terceiro diz respeito aos recursos humanos. Quem participar dessas operações deve ter competência técnica, conhecer as regras básicas do mundo dos negócios e dominar a língua inglesa.

Para abrir o olhar de quem busca clientes estrangeiros, Cahen e Borini aprofundaram as análises em outros dois estudos, publicados em março de 2020 na Journal of International Management e em agosto de 2025 na International Business Review, enfatizando as competências necessárias para expandir os negócios. Uma delas é oferecer uma interface de comunicação amigável. “Se o potencial comprador vir que o site é demorado ou tem informação em excesso, provavelmente vai deixar de lado e dificilmente voltará”, comenta a economista.

Cahen ressalta a capacidade de encontrar os parceiros certos e de se adequar às novas regras de negócio. Em um artigo publicado na Case Research Journal em dezembro de 2022, ela examinou a trajetória da Stayfilm, criada em 2012, que fez um aplicativo gratuito para os usuários criarem filmes a partir de fotos e vídeos. A busca por parceiros para expandir o negócio levou a empresa, em 2017, a uma aceleradora de negócios em Miami.

“A mentora e investidora tinha visão de longo prazo e avisou que teriam de parar as vendas e consertar os bugs [imperfeições] do programa,

que não estava bom o suficiente para entrar no mercado norte-americano”, diz ela. A empresa ficou mais de um ano sem faturamento até reaparecer com um produto melhor.

“Tive de convencer meus sócios e dispensar a equipe comercial do Brasil, já que as vendas iriam parar. Não foi fácil. Por sorte, havia uma reserva de uma captação de R$ 15 milhões que tínhamos acabado de fazer, pensando nessa expansão internacional”, conta o publicitário Douglas Almeida, cofundador da Stayfilm.

Durante a pandemia, a empresa começou a priorizar grandes empresas, ajudando-as a se comunicar com seus clientes, por meio de vídeos personalizados pelo WhatsApp. “Mesmo com apoio de uma mentora, dos investidores e de amigos empresários, cometemos muitos erros”, reconhece Almeida. “Apesar de termos boas parcerias nos Estados Unidos, não conhecíamos a cultura de vendas e os hábitos locais das negociações. As regras de contratação de funcionários são diferentes das do Brasil. Se fizer errado, toma processo, que é julgado em um mês. Me senti novamente um principiante e tive de aprender muita coisa outra vez.”

Instalar-se em outro país implica também ajustes na apresentação dos produtos. “Nos Estados Unidos, não vendemos em quilogramas, mas em libras, a temperatura é em Fahrenheit e não em Celsius, e temos de fazer todas as conversões para o cliente não estranhar”, atesta o químico Gustavo Simões, da Nanox, fabricante de compostos antimicrobianos revestidos com nanopartículas, de São Carlos (SP), que nasceu em ambiente universitário e contou com apoio do Pipe (ver Pesquisa FAPESP no 288).

Criada em 2004, a empresa começou a exportar em 2009. Dez anos depois, Simões percebeu que o mercado brasileiro era muito restrito. Começou a frequentar feiras nos Estados Unidos, fez análises de mercado, planejou-se e, com apoio de consultores norte-americanos, entrou com o pedido de aprovação dos órgãos oficiais para seus produtos. O aval foi dado em 2024.

Em 2023, Simões abriu uma unidade de produção terceirizada perto de Boston. Apoiado por R$ 10 milhões, provenientes de fundos de investimento, começou este ano a produção própria. “Está dando certo, ainda que não na velocidade que eu gostaria”, reconhece. Também em 2023, a Nanox estabeleceu uma unidade de vendas em Coimbra, Portugal, para atender aos clientes da Europa. “A operação portuguesa já se paga; a norte-americana, ainda não.” l

O projeto e os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados na versão on-line.

Startups deep techs do Brasil conseguem menos financiamento do que congêneres da Argentina e do Chile, mostra estudo

FABRÍCIO MARQUES ilustrações VERIDIANA SCARPELLI

Um levantamento sobre startups de base científica e tecnológica na América Latina mostrou uma disparidade entre o Brasil e alguns de seus vizinhos na capacidade de atrair financiamento privado para essas empresas. De acordo com o “Latam deep tech radar 2025”, um relatório lançado em setembro pela consultoria Emerge em parceria com a plataforma para empreendedores Cubo Itaú, o Brasil concentra, de longe, o maior número de startups deep techs : 72,3% das 1.316 empresas mapeadas na região são brasileiras. As deep techs se distinguem por propor inovações com potencial disruptivo, apresentar ciclos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) demorados e exigir investimentos consideráveis e de longo prazo. Mas o país aparece apenas em terceiro lugar em volume de investimentos privados em 2024. O conjunto das 952 empresas brasileiras dessa categoria alavancou US$ 216 milhões no ano. O valor é equivalente a 44% dos recursos obtidos pelas 145 deep techs da Argentina e 35% pelas 72 do Chile. Os dados do relatório expõem a dificuldade das empresas brasileiras de obter dinheiro para crescer: 47% declararam não ter recebido nenhum tipo de investimento e, entre as que conseguiram, o número de beneficiadas com recursos públicos foi cinco

vezes superior ao das que atraíram capital privado. A maioria das deep techs do Chile e da Argentina também teve dificuldade de obter recursos, mas o que distinguiu o desempenho desses países foi um número restrito de startups que furaram a bolha e obtiveram aportes extraordinários.

Uma única empresa chilena levantou US$ 466 milhões, o equivalente a 75% do total das deep techs do país. Trata-se da NotCo, empresa de tecnologia de alimentos que desenvolve e oferece alternativas veganas a produtos de origem animal, como leite (o NotMilk), maionese, iogurte, sorvete e hambúrgueres feitos à base de plantas – entre seus investidores está Jeff Bezos, o dono da Amazon. Em segundo lugar, com US$ 40 milhões, aparece o PhageLab, que produz soluções baseadas em fagos, vírus que se alimentam de bactérias, para prevenir doenças e reduzir o uso de antibióticos na criação de gado e de aves.

Já a Argentina se distingue por atrair investimentos para startups de tecnologia aerospacial. O principal destaque é a Satellogic, que levantou US$ 287 milhões – a empresa opera satélites de observação da Terra e oferece dados e serviços de monitoramento ambiental. Depois aparece a Skyloom, fornecedora de terminais que permitem a comunicação de satélites entre si e com a Terra. Criada em 2017, a deep tech arrecadou US$ 40 milhões em investimentos e, em novembro passado, foi comprada pela empresa de computação quântica norte-americana IonQ. Os recursos conquistados em 2024 pelas deep techs brasileiras mais bem-sucedidas estão bem abaixo desse patamar, de acordo com o levantamento da Emerge. Na liderança, com US$ 23,6 milhões, aparece a brain4care, que criou uma tecnologia não invasiva de monitoramento da pressão intracraniana utilizada por mais de 80 hospitais e clínicas no Brasil (ver Pesquisa FAPESP nº 280). Em seguida, vêm a growPack (US$ 3,8 milhões), que desenvolve embalagens sustentáveis e recebeu aportes de empresas como a Ambev e o iFood; e a Symbiomics (US$ 2,7 milhões), que produz cepas de microrganismos utilizados como bioinsumos na agricultura.

Segundo o responsável pelo relatório, Daniel Pimentel, diretor e cofundador da Emerge, o desempenho do Brasil se explica por uma característica peculiar de suas startups. “A maioria delas surge para resolver problemas do mercado brasileiro, que é grande o suficiente para sustentar empresas. Mas as soluções não são escaláveis para outros mercados e, por isso, há mais dificuldade de atrair investimentos de fundos internacionais”, afirma. O escopo das startups chilenas

e argentinas com frequência é mais amplo, observa Pimentel. “Como esses países não têm mercados muito grandes, elas já nascem tentando oferecer soluções para problemas de caráter global e, com isso, conseguem despertar mais facilmente o interesse do capital privado e internacional”, afirma.

O risco e a incerteza inerentes às deep techs fazem com que elas sejam escrutinadas de forma especialmente rigorosa. Gabriel Perez, gestor do Fundo Pitanga, afirma que é desafiador identificar as startups certas para investir no Brasil – o Pitanga, que tem foco em empreendimentos baseados em inovações radicais, foi criado em 2011 por um grupo de empresários brasileiros e, em dois ciclos de investimento, selecionou até agora apenas quatro empresas – duas brasileiras, uma argentina (a Satellogic) e uma uruguaia. “Há ciência sólida produzida pelas universidades brasileiras e investimentos públicos amparando a formação de startups. Mas não é simples encontrar empresas com projetos ambiciosos e times experientes para receber financiamento”, diz.

Perez reconhece que falta aspiração global a muitas startups do país, mas pondera que isso não é uma particularidade delas. “O empresariado brasileiro, de modo geral, investe pouco em P&D e se acostumou a explorar o mercado local”, diz. Essa debilidade, segundo o gestor, tem influência no funcionamento de todo o ambiente de inovação. “Nos ecossistemas mais avançados, o investimento privado em P&D cria um caldo de cultura que fortalece as startups. As grandes companhias desenvolvem projetos em colaboração com deep techs e muitas vezes terminam adquirindo essas empresas, retornando capital aos investidores financeiros. Isso praticamente não ocorre por aqui.”

A Next Innovative Therapeutics (Nintx), uma das startups brasileiras atualmente apoiadas pelo Fundo Pitanga, é uma exceção. Ela tem entre seus empreendedores egressos de um time de inovação de uma grande farmacêutica brasileira, o Aché Laboratórios, onde tiveram a oportunidade de liderar projetos de elaboração de medicamentos

inovadores voltados ao mercado global. A Nintx está criando produtos farmacêuticos baseados na biodiversidade brasileira para lançar no mercado em um horizonte de 5 a 7 anos, mas deve fabricar antes produtos nutracêuticos, que têm um processo de desenvolvimento e normas regulatórias mais simples. A empresa já recebeu duas rodadas de investimento, de US$ 3 milhões, em 2022, e de US$ 7,5 milhões, em 2024, lideradas pelo Fundo Pitanga.

Oengenheiro Fernando Peregrino, pró-reitor de Gestão e Governança da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), aponta uma dificuldade estrutural p ara ampliar o financiamento a startups deep techs: as taxas de juros elevadas no país.

“Em uma economia extremamente financeirizada como a nossa, o destino do dinheiro privado raramente é o setor produtivo. As deep techs brasileiras, que têm um risco tecnológico maior, ressentem-se de não conseguir alavancar recursos por conta da maior remuneração obtida pelos investidores no mercado financeiro”, diz Peregrino, que entre 2023 e 2025 foi chefe de gabinete da presidência da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e organizou um relatório do órgão com diretrizes para ampliar o financiamento a deep techs no Brasil e propor, com apoio de mais de 30 entidades, uma política nacional de suporte a esses novos agentes tecnológicos.

É certo que os riscos impõem uma trava para o financiamento de deep techs. “Temos na América Latina não mais do que 10 fundos investindo em empresas inovadoras em biotecnologia, enquanto em outras áreas, menos intensivas em tecnologia, há mais financiamento”, diz Francisco Salvatelli, gestor do GridX, fundo de capital de risco que ajuda a formar equipes para desenvolver startups nas ciências da vida, que já investiu em 93 empresas na América Latina, oito delas brasileiras. A percepção de gestores de fundos, contudo, é que há mais financiamento no Brasil do que empresas preparadas para aproveitar as chances. “O capital de risco não é tão abundante na América Latina como nos Estados Unidos e na Europa, mas ele vai atrás de boas oportunidades e tem faltado massa crítica no Brasil para atrair recursos internacionais”, diz o biólogo Natanael Leitão, operational partner da Zentynel Frontier Investments, fundo de capital de risco sediado no Chile, com foco em biotecnologia na América Latina.

Na tarefa de selecionar deep techs de biotecnologia, Leitão observou que as startups brasileiras precisam, em geral, melhorar o padrão de gover-

nança. Ele explica que investidores de deep techs estão em busca de empresas com gestores bem treinados e históricos contratuais transparentes e alinhados com padrões internacionais – e nem sempre encontram esse ambiente no Brasil. Uma das deep techs que receberam investimento do Zentynel (que levantou uma rodada de US$ 2,5 milhões em 2024) é a uruguaia Xeptiva Therapeutics, criada em 2021. Ela desenvolveu uma vacina para dor crônica em animais, com uso potencial em seres humanos, e é uma spin-off do Instituto Pasteur de Montevidéu. “Encontramos empreendedores altamente capacitados para negociar, amparados pela credibilidade do Instituto Pasteur, o que contribuiu para fazermos o investimento”, diz. Em comparação, as negociações com uma startup brasileira de perfil semelhante naufragaram porque os empreendedores, ligados a uma instituição pública, não pareciam prontos para discutir questões ligadas à propriedade intelectual e uso comercial da tecnologia. “E também se tratava de uma proposta excelente de vacina, uma inovação disruptiva para o setor”, conta.

O Zentynel investe em 16 empresas de biotecnologia da América Latina, cinco delas ligadas ao Brasil. Segundo Leitão, o país tem grande potencial de crescimento no campo da biotecnologia e as empresas selecionadas pelo fundo são de alta qualidade. Um destaque brasileiro do portfólio do fundo é a Autem Therapeutics, cujo carro-chefe é um dispositivo médico que auxilia no tratamento do câncer – por meio de impulsos eletromagnéticos, atua para sincronizar o ciclo celular das células tumorais, tornando o paciente mais responsivo às terapias disponíveis no mercado. “O efeito está bem relatado cientificamente em experimentos com mais de 700 aplicações da terapia em campo, e agora vai ser alvo de um ensaio clínico multicêntrico no Brasil”, explica o gestor. A Autem recebeu US$ 10 milhões em uma rodada de investimento liderada pela Zentynel, em 2022. Leitão observa que há níveis de maturidade diferentes dos ecossistemas de startups no Brasil e em vizinhos latino-americanos. “Ainda é incomum no país, por exemplo, a participação de advisors internacionais nas startups ou de conselheiros com histórico empreendedor que atestam o potencial da empresa e estimulam o capital de risco a investir nelas”, afirma.

Já Francisco Salvatelli, do fundo GridX, é otimis ta em relação ao futuro das deep techs brasileiras. “Há financiamento público para os estágios iniciais das startups e as oportunidades são enormes. Creio que, mais cedo ou mais tarde, os investidores vão identificá-las. E isso se tornará mais fácil à medida que houver mais empresas preocupadas em oferecer soluções disruptivas para problemas globais.” l

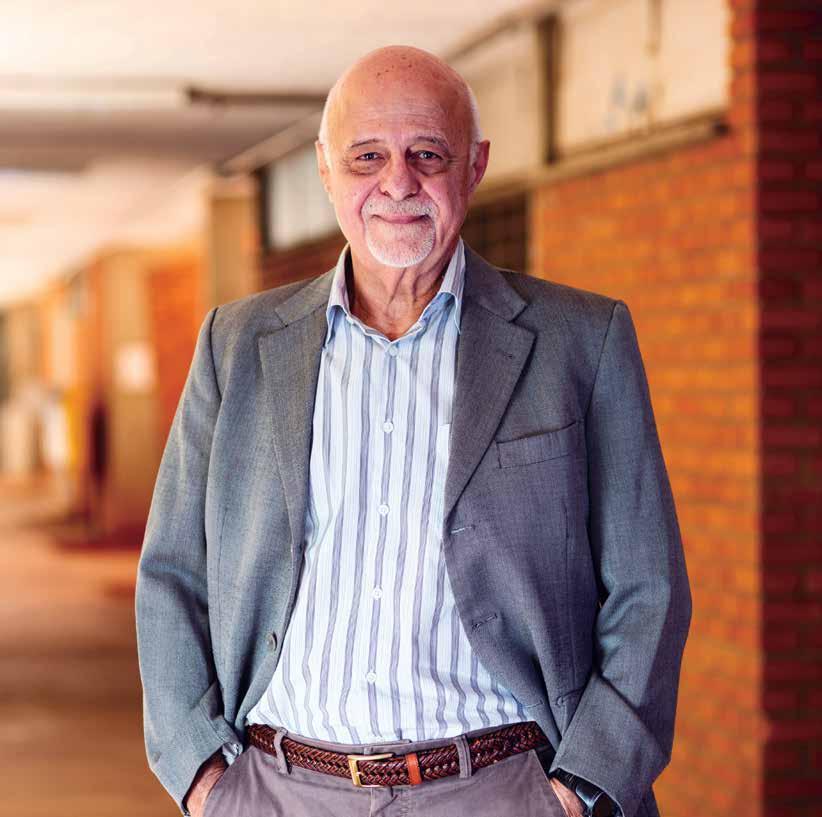

Físico conta sobre o estudo teórico que previu efeito quântico em um sistema macroscópico, um circuito supercondutor que rendeu o Nobel de 2025 a três pesquisadores

MARCOS PIVETTA retrato LÉO RAMOS CHAVES

Em 7 de outubro, o anúncio dos vencedores do Prêmio Nobel de Física de 2025 causou surpresa e enorme satisfação em Amir Ordacgi Caldeira, do Instituto de Física Gleb Wataghin da Universidade Estadual de Campinas (IFGW-Unicamp). O prêmio foi concedido para um trio de pesquisadores experimentais que, em meados dos anos 1980, tinham medido pela primeira vez o tunelamento quântico – um efeito característico das escalas atômica e subatômica – em um sistema macroscópico, um circuito eletrônico supercondutor de cerca de 1 centímetro. No material de divulgação sobre as bases científicas dos trabalhos dos recém-laureados, a Real Academia de Ciências da Suécia citou um artigo de 1981 de Caldeira e do teórico britânico Anthony Leggett, que fora seu orientador de doutorado na Universidade de Sussex, no Reino Unido, e viria a receber o Nobel de Física de 2003 por estudos na área de superfluidez do hélio-3.

No paper, que tem mais de 6.200 citações na literatura científica, a dupla argumentava que era possível observar o tunelamento quântico em um tipo específico de estrutura macroscópica, um circuito eletrônico supercondutor. “Nosso trabalho teórico foi a base dos experimentos que levaram ao Nobel de 2025”, diz Caldeira, que se tornou docente da Unicamp em 1980. Oficialmente aposentado da universidade desde o fim de agosto passado, o físico continua ativo, agora na condição de pesquisador sênior.

Caldeira foi coordenador de grandes iniciativas do estado de São Paulo e do país em sua área de atuação, como o Instituto do Milênio em Informação Quântica e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) em Informação Quântica. Nesta entrevista, concedida na sala que ainda mantém na universidade, ele fala de seus estudos, da mecânica quântica (que completou 100 anos em 2025) e dos desafios para o desenvolvimento de novas tecnologias quânticas.

ESPECIALIDADE

Física da matéria condensada, com ênfase em dissipação quântica e efeitos quânticos macroscópicos

INSTITUIÇÃO

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

FORMAÇÃO

Graduação (1973) e mestrado em física (1976) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e doutorado em física (1980) pela Universidade de Sussex, no Reino Unido

Qual foi sua reação quando viu seu nome e o artigo com o Leggett citados no material do Nobel?

Fiz aniversário de 75 anos na véspera do anúncio do prêmio. Para mim, foi um presente. Apesar de ter consciência do grau de originalidade do nosso trabalho e até mesmo da importância dos seus possíveis desdobramentos para a fundamentação da física quântica, não imaginava que sua verificação experimental pudesse ser agraciada com um Nobel. Quando me citaram, fui tomado pela sensação de que, sim, contribuí para algo de inquestionável importância. Não ganhei o Nobel, mas a bola bateu na trave.

O artigo de 1981 surgiu em que contexto?

Fazia doutorado e pensamos em um problema interessante, ligado à junção que separa e isola as duas metades de um circuito supercondutor, capaz de transmitir corrente elétrica sem nenhuma perda de energia. Primeiro, queríamos ver se um efeito quântico que chamamos de tunelamento se manteria em um circuito supercondutor que envolvesse um número muito grande de elétrons, desde que sua junção fosse construída nas dimensões apropriadas. O tunelamento ocorre devido à sobreposição de estados que aparece nas escalas atômica e subatômica. Ele faz com que uma única partícula consiga ultrapassar uma barreira de energia que normalmente seria um obstáculo intransponível para sua movimentação. Então, no artigo, queríamos averiguar em que condições um número grande de elétrons ultrapassaria em bloco a barreira de energia. O segundo aspecto do nosso trabalho era calcular qual seria a influência do meio ambiente sobre as eventuais propriedades quânticas do circuito, além de dissipar energia.

Qual era o interesse de estudar essa questão?

Até aquele momento, era um interesse puramente teórico. Do ponto de vista experimental, não haveria por que estudar o efeito do ambiente em um sistema quântico. Não havia exemplos de que poderia existir um efeito quântico em objetos macroscópicos. O tunelamento era visto como um fenômeno que ocorria apenas com átomos, moléculas e núcleos. Então, nosso circuito não passava de um

objeto de estudo teórico. Mas, no nosso artigo, propusemos uma configuração do sistema que, mesmo sendo macroscópica, conseguia manter o tunelamento desde que o circuito eletrônico fosse isolado do meio ambiente. Vimos que era possível manter o tunelamento se a junção do circuito fosse construída com certas dimensões. Quanto mais isolado esse sistema macroscópico estivesse do ambiente, mais quântico ele se mantinha. Quanto mais sofresse o efeito destruidor, dissipativo, do ambiente em que estivesse inserido, mais ele se comportava como um sistema regido pela física clássica.

O senhor tinha ideia de que esse circuito poderia ser usado para gerar uma forma de bits quânticos, os qubit, que viriam a ser a base da computação quântica?

Não vou mentir. Claro que não. O artigo não tinha nenhum apelo aplicado. Era uma nova linha de pesquisa teórica. Um pouco depois do nosso trabalho, pesquisadores da IBM trabalharam com um sistema parecido, mas os dispositivos não tinham as características apropriadas. Mais ou menos nessa época, Richard Feynman [1918-1988, teórico norte-ame-

ricano ganhador do Nobel de Física de 1965] já difundia em palestras a ideia de usar a mecânica quântica como um recurso para desenvolver uma nova forma de computação, mas não havia nenhuma conexão com nosso trabalho. Apenas em 1984 e 1985 os físicos que ganharam o Nobel de 2025 fizeram um sistema experimental baseado nas nossas ideias. Em cinco anos, o número de citações do meu artigo com o Leggett disparou. Foi impressionante.

Vamos falar de conceitos básicos para um leigo. No que a mecânica quântica difere da física clássica?

Contribuí para algo de inquestionável importância.

Uma primeira diferença está na questão da escala. A mecânica quântica não trabalha com sistemas macroscópicos, como a física clássica. Ela opera em escalas moleculares, atômicas e subatômicas, ou seja, no mundo do nanômetro [1 bilionésimo do metro] para baixo. A chamada constante de Planck [calculada em 1900 pelo físico alemão Max Planck, 1858-1947] é a grandeza da natureza que separa, grosso modo, o que é quântico do que é clássico. Ela descreve o comportamento das partículas e das ondas, inclusive da luz, na escala atômica. E indica que a energia não é emitida ou absorvida de maneira contínua, mas em pacotes que contêm a menor quantidade indivisível de energia, denominados quanta. A constante é um número muito pequeno, de aproximadamente 6,63×10 -34 joules-segundo, que define a energia dos quanta. A constante foi obtida quando se mediu a radiação de um corpo negro [energia emitida por um objeto ou sistema que absorve toda a radiação incidente]. Ela é usada na teoria do efeito fotoelétrico de Albert Einstein [1879-1955] e na equação de Erwin Schrödinger [1887-1961]. Quando houver combinações de grandezas que resultem em uma unidade muito maior do que a constante de Planck, o regime de um sistema é clássico. Se for menor, os efeitos são quânticos.

A velocidade é outro fator importante que distingue o quântico do clássico? Se algo se move muito lentamente em relação à velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, estamos no domínio da física clássica, da mecânica newtoniana. Se

sua velocidade for muito alta e próxima à da luz, começam a aparecer efeitos que não vemos no nosso dia a dia. Mas a mecânica quântica vai ainda além disso. A teoria é um sucesso do ponto de vista da matemática. Mas há o problema das interpretações. O que exatamente a mecânica quântica mede? Há 100 anos essa questão permeia a comunidade de físicos. Há até renomados pesquisadores que dizem que a mecânica quântica está errada e discordam em geral de sua interpretação probabilística. Particularmente, considero essa atitude um desserviço. Se alguém diz que algo está errado, deve oferecer uma alternativa, e ainda não há essa alternativa à mecânica quântica. Esse pessoal quer que a mecânica quântica seja uma descrição ontológica da realidade, mas não é esse o papel que ela desempenha. A mecânica quântica funciona muito bem dentro do que se propõe a responder.

A revista Nature publicou uma reportagem em 2025 que diz que os próprios físicos não estão de acordo sobre o que exatamente a quântica retrata e onde termina o mundo clássico e começa o quântico. Como analisa essa situação?

Quando se passa da escala do nano para o micro, entre um bilionésimo e um milionésimo do metro, aparecem sistemas que, se suficientemente bem escolhidos e trabalhados, vão apresentar efeitos quânticos. Mas, nessa escala, também há a possibilidade de esses sistemas sofrerem a influência do meio ambiente, o que destrói os efeitos quânticos. Esses sistemas ultrapassam a escala do átomo, mas as grandezas que os descrevem ainda estão na escala de energia quântica. É uma terra de ninguém. Então, nessa escala, pode haver sistemas que apresentem características tanto clássicas como quânticas. Esse é o caso do sistema que apresentamos no artigo de 1981.

Mas quais são os efeitos típicos da mecânica quântica que não podem ser vistos em sistemas clássicos?

A dualidade partícula/onda é um deles. O problema da incerteza da medida também. Na mecânica quântica, uma partícula pode estar em uma superposição de estados. É o que ocorre com a direção do momento angular, o spin, de um elé-

onda em outro

tron ou a polarização de um fóton, uma partícula de luz. Mas depois de feita a medição, apenas um dos estados se materializa com uma dada probabilidade. Então, não há uma evolução contínua do estado físico da partícula ao longo do processo de medida.

Por que é muito difícil para as pessoas entenderem os efeitos quânticos? Nossa percepção é clássica. Tudo que percebemos é clássico. Está no nosso dia a dia. Eu sei o que é uma partícula ou uma onda. Mas é difícil explicar para as pessoas que um fóton ou um elétron pode ser considerado partícula em um contexto e onda em outro. Na mecânica quântica, criamos objetos, como elétrons ou fótons, que descrevem uma situação que não entendemos muito bem, mas cujo resultado podemos calcular com enorme precisão com a ajuda desses objetos. A mecânica quântica é a teoria mais precisa que há. Mas não conhecemos as interações, os processos, que levam a esse resultado final. Esse, de fato, é o problema.

Por que se costuma dizer que a mecânica quântica é uma teoria incom

pleta por não conseguir incluir a ação da gravidade como descrita na teoria geral da relatividade de Einstein? Todas as forças [a eletromagnética, a nuclear forte e a nuclear fraca] são quantizáveis, ou seja, podem ser medidas por meio dos quanta, esse pacote mínimo de energia. Todas, menos a força gravitacional, que, na verdade, não é uma força. Sua formulação é diferente. Todas as forças são carregadas por um campo, que transmite energia de um corpo para outro. É, por exemplo, o que ocorre com o campo eletromagnético. Apesar de todo mundo sempre falar em campo gravitacional, a teoria da relatividade geral não trabalha com esse conceito. Segundo a teoria, a gravitação não tem um campo, que faz uma massa atrair outra. A relatividade trabalha com a noção de que a gravidade é uma curvatura do espaço-tempo. A mecânica quântica não sabe como quantizar essa curvatura. O pessoal da teoria das cordas tenta fazer isso, mas com uma abordagem excessivamente teórica. Estamos no centenário da mecânica quântica e não conseguimos avançar nessa questão. Precisamos de uma nova revolução quântica, como a de 100 anos atrás.

Faltariam avanços tecnológicos para que essa limitação seja superada?

Na história da ciência, a ajuda da instrumentação foi tremenda. Com o microscópio eletrônico de varredura, foi possível descrever a superfície de cristais e deslocar moléculas de um ponto para outro de uma superfície. Há 50 anos, começamos a atuar nos sistemas em uma escala até então inimaginável. Isso é muito interessante. Podemos criar dispositivos que poderão interferir em uma dada escala e desafiar determinadas teorias. Muitos pesquisadores acreditam que novidades poderão surgir se conseguirmos trabalhar com energias cada vez mais altas ou em escalas de comprimento cada vez menores. Por outro lado, surpresas ocorreram nos últimos anos, quando passamos a trabalhar na faixa entre o nano e o micro, com dispositivos supercondutores.

Algumas empresas dizem ter desenvolvido computadores quânticos, como a IBM, a Microsoft, o Google e a D Wave. É fato ou mais uma ação de marketing?

Uma questão precisa ficar clara: não existem ainda computadores quânticos universais. As máquinas convencionais que usamos em casa ou no trabalho são universais. São computadores que podem desempenhar qualquer tarefa. Podem ser usados, por exemplo, para escrever textos, realizar cálculos, ver imagens e em muitas outras tarefas. Os computadores quânticos que existem são destinados a realizar funções específicas, como fazer uma busca. Cada um deles se baseia em um sistema diferente e, possivelmente, não conversam um com o outro. Ainda não há máquinas quânticas que consigam fazer mais do que vários computadores clássicos juntos fazem. Ainda não se alcançou a chamada vantagem quântica. Ninguém sabe como vão ser os futuros computadores quânticos ou como serão acessados. Veja a história do laser. Ninguém sabia para que servia aquele feixe de luz monocromática colimada. Era uma solução em busca de um problema. Hoje o laser é usado em várias aplicações. Alguém imaginava que uma operação de catarata seria feita com laser?

Por que é tão complicado fazer um computador quântico?

Há várias dificuldades. A mais elementar é, evidentemente, criar qubits estáveis, que tenham um tempo de operação longo. Um fato fundamental para o efeito quântico como recurso computacional é o fenômeno de coerência, a habilidade de um sistema evoluir no tempo simultaneamente em múltiplos estados. Se essa coerência é perdida, o sistema deixa de ser quântico. Há várias formas de destruir a coerência, por exemplo, por meio da dissipação decorrente da influência do meio ambiente. Por isso, tentamos isolar o máximo possível um sistema quântico do meio ambiente. Além disso, quando criamos vários qubits, podem surgir efeitos de interação entre eles, o que também pode ser deletério. Temos de tentar controlar tudo isso. Toda a teoria da informação depende de sabermos codificar algo em uma base binária, o bit: uma sucessão de zeros e uns. Na computação clássica, 1 bit é 0 ou 1 e está ligado ou desligado. Na quântica, 1 qubit pode ser 0 e 1 simultaneamente, estar em uma sobreposição de estados de 0 e 1. Isso aumenta brutalmente sua capacidade de processamento. Mas, além do pro -

blema da estabilidade do qubit quântico, há ainda a questão de que precisamos de melhores algoritmos que saibam extrair informação dos qubits.

Vamos voltar ao início de sua vida na cidade do Rio de Janeiro, onde o senhor nasceu. Como surgiu seu interesse pela física?

Quando era criança, mudei muito de escola no primário [hoje parte do ensino fundamental ao lado do antigo ginásio]. A partir do ginásio, entrei no Colégio de Aplicação da então Universidade do Estado da Guanabara, que hoje é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro [Uerj]. Cursei ali também o colegial [atual ensino médio]. Fiz ainda um curso pré-vestibular e entrei na PUC-Rio [Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro]. Na época não sabia exatamente como funcionava o curso de física. Para mim, a engenharia era a área onde se executava muito do que era, na realidade, da alçada da física. Tanto que entrei na PUC para fazer engenharia elétrica, não física. Nos dois primeiros anos o curso na PUC era bem geral, um ciclo básico autêntico, com disciplinas das engenharias, da física, da química e da matemática. No

meio do segundo ano, me dei conta de que o meu negócio era a física. O departamento de física da PUC-Rio era muito bom. Tinha ótimos pesquisadores, como Nicim Zagury, que foi meu orientador de mestrado.

Trabalhou com o que no mestrado? Queria trabalhar com transições de fase, assunto que estava na moda. Mas o Nicim sugeriu que eu estudasse o problema da dissipação em mecânica quântica. Foi a primeira vez que trabalhei com sistemas quânticos abertos, não isolados do meio ambiente. Essa experiência foi de fundamental importância para o meu doutorado na Universidade de Sussex, Reino Unido, onde trabalhei sob a orientação de Tony Leggett, e, novamente, me vi envolvido com sistemas quânticos dissipativos.

Como foi sua volta ao Brasil e entrada na Unicamp?

Voltei para o Brasil e vim para a Unicamp em outubro de 1980. Naquela época, a contratação era de uma forma diferente. Era preciso mandar seu currículo e o conselho departamental aprovava ou não a sua contratação. Era muito parecido com o sistema norte-americano. A Unicamp só passou a ter concurso depois de 1985.

Sua ideia inicial era continuar na área de dissipação quântica?

Ainda não há máquinas quânticas que consigam fazer mais do que vários computadores clássicos juntos fazem

Quando retornei ao país, o artigo feito em Sussex já estava pronto, mas ele só foi publicado em janeiro de 1981. Não sabia da repercussão que ele teria em seguida. Logo depois que o estudo foi publicado, surgiu um trabalho experimental de um grupo da IBM sobre ele. Percebi que as pesquisas na área cresciam. Fui de novo para a Inglaterra em 1982 para terminar um paper longo e lá permaneci por dois meses. Em 1984, fiquei de janeiro a setembro no então Instituto de Física Teórica da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara (UCSB), nos Estados Unidos, trabalhando com efeitos quânticos macroscópicos. Depois, fui para o Thomas J. Watson Research Lab da IBM, no estado de Nova York, onde eu fiquei um ano.

Como foi a experiência na IBM?

Muito interessante. Parte das ideias da

computação quântica estava sendo gestada ali, naquele momento. Alguns pesquisadores já estavam começando a pensar no assunto. Mas, infelizmente, eu não tinha interesse em computação naquela época. Estava interessado em outros problemas de dissipação quântica. Poucos anos depois, com a ideia da computação quântica indo de vento em popa, percebi que alguns dos candidatos a se tornarem qubits eram exatamente os dispositivos com que eu tinha trabalhado no doutorado. Em vários momentos, tive a chance de dar contribuições mais específicas e pioneiras também na área de computação quântica. Mas, como disse, não era exatamente o meu interesse.

Como estavam então as pesquisas no Brasil nessas novas áreas da física quântica?

Quando voltei para o Brasil, apenas algumas pessoas sabiam exatamente qual problema eu tinha resolvido. A maioria dos físicos trabalhava em outras áreas. No momento em que meu estudo começou a ser citado, as pessoas passaram a se interessar mais pelo que eu havia feito. O artigo de 1981 acabou se tornando muito conhecido. Outras ideias oriundas do nosso trabalho também foram testadas, alguns anos depois, por outros grupos importantes do exterior, como os de Serge Haroche, do Collège de France, e do norte-americano David Wineland, do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia [Nist], dos Estados Unidos [Haroche e Wineland dividiram o Nobel de Física de 2012 por terem criado metodologias para medir e manipular partículas individuais sem provocar a perda de suas propriedades quânticas]. Nos anos 1990, inúmeros pesquisadores brasileiros, em particular da área de óptica quântica, voltaram seu interesse para o desenvolvimento da área de informação quântica. Dentre eles, estavam Paulo Henrique Souto Ribeiro, hoje docente da Universidade Federal de Santa Catarina [UFSC], e Luiz Davidovich, da Universidade Federal do Rio de Janeiro [UFRJ]. Interagi bastante com esses pesquisadores e muitos outros no Instituto do Milênio e no INCT de informação quântica.

Como avalia os resultados dessas duas iniciativas?

Grupos brasileiros de pesquisa em in -

Nossa verba pode até ser suficiente para fazer pesquisa básica, mas não para desenvolver tecnologia quântica

çoar no exterior, mas também escolher a dedo pessoas de fora para vir para cá. O desenvolvimento da China foi parcialmente assim. Primeiro, mandaram seus pesquisadores para aprender no exterior. Em seguida, começaram a importar pesquisadores para lá. Hoje continuam levando ótimos cientistas e, com a situação atual dos Estados Unidos, vão levar ainda mais. É preciso ter uma política clara e investir pesado, de modo contínuo. O projeto de ciência e tecnologia da China é do final dos anos 1970 ou meados dos anos 1980.

formação e computação quântica foram formados em vários lugares, principalmente por meio do Instituto do Milênio. Eu mesmo me juntei ao pessoal de óptica dessas iniciativas. Mais tarde, o INCT foi muito útil para o desenvolvimento de laboratórios nessas novas áreas da física quântica no país. Mais recentemente todo mundo começou a falar do desenvolvimento de computadores quânticos e de redes de pesquisa para focar na área de desenvolvimento de produtos quânticos. Mas sou um pouco crítico a respeito disso.

Por quê?

O montante da nossa verba pode até ser adequado para fazer pesquisa fundamental, montar laboratórios, mas não para fazer desenvolvimento. Seria preciso multiplicar o investimento por 10 para criar dispositivos quânticos. O governo federal anunciou recentemente que pretende investir R$ 5 bilhões no desenvolvimento da área de tecnologias quânticas até 2034. Isso dá US$ 1 bilhão em aproximadamente uma década. É pouco.

A China está investindo 30 vezes mais, os Estados Unidos, 10 vezes. Temos de mandar nossos alunos para se aperfei-

O que daria para fazer no Brasil? Sinceramente, o que quisermos! Vou dar um exemplo. Quem diria 50 anos atrás que o Brasil teria uma fonte de luz síncrotron como o Sirius, um dos melhores aceleradores de elétrons do mundo? É preciso ter conhecimento e uma indústria de alta tecnologia para fazer algo assim. Mais de 80% do conteúdo do Sirius foi produzido aqui. Qualquer estrangeiro que visita o laboratório fica surpreso com o Sirius. Outro exemplo é a Embraer. Esses dois projetos são de médio e longo prazo. Não podemos ser assolados pelo imediatismo e pessimismo. Salvo segunda ordem, o mundo não vai acabar amanhã. Temos competência, mas é preciso foco. Também há pesquisadores que, por outro lado, são excessivamente otimistas. Eles dizem que vão desenvolver produtos comerciais baseados em tecnologias quânticas com as verbas disponíveis, que, como já disse antes, são valores apropriados para fazer pesquisa básica, mas não desenvolvimento tecnológico.

Quem seria responsável por fazer esse desenvolvimento?

Pode até ser uma universidade ou uma instituição de interesse público, mas sobretudo são as empresas. O Sirius não é uma empresa, mas investiu no recrutamento de pessoas certas para um grande projeto. Sou conservador nesse quesito. Acho que o físico tem de saber física, conhecer os fundamentos e avanços recentes da sua área de atuação. Ele pode, mas não precisa ser empreendedor. O que ele tem de fazer, se optar por uma área de desenvolvimento tecnológico, é se juntar a alguém que entenda de fato desse processo. l

Atlas britânico mapeia os sistemas que medem a qualidade da pesquisa de diversos países

SARAH SCHMIDT ilustrações MARIANA ZANETTI