Ing. Massimo Cerri

La mobilità del futuro

Bilanciare la crescita economica con la tutela dell’ambiente è oggi una delle principali sfide per ogni città che voglia definirsi moderna. In un contesto in cui l’urbanizzazione avanza rapidamente, la domanda di trasporti efficienti, accessibili e a basso impatto ambientale diventa cruciale.

Il settore della mobilità è tra i maggiori responsabili delle emissioni globali di CO2. Per troppo tempo il principale veicolo di spostamento è stato l’auto privata, spesso a causa di un servizio pubblico inefficiente. Ma oggi il paradigma sta cambiando. Innovazione tecnologica, nuove normative ambientali e cambiamenti nei comportamenti dei cittadini stanno dando forma a un ecosistema più sostenibile.

L’elettrificazione è uno dei pilastri di questa transizione. I mezzi elettrici non sono più una nicchia: l’ampliamento delle infrastrutture di ricarica e le politiche di incentivo ne stanno accelerando l’adozione. Oslo rappresenta uno dei modelli più avanzati: nel 2023, il 90% delle nuove auto immatricolate era elettrico.

A Shenzhen, in Cina, l’intero parco di vetture pubbliche è stato convertito all’elettrico: 16.000 autobus e il 99% dei taxi riducono ogni anno le emissioni di oltre un milione di tonnellate di CO2 Non si tratta solo di sostituire l’esistente, ma di integrare i sistemi. L’approccio MaaS (Mobility as a Service) propone una mobilità combinata: trasporto pubblico, bike sharing, car sharing e micromobilità racchiusi in un’unica app. Helsinki ha fatto scuola con Whim, una piattaforma che consente ai cittadini di pianificare e pagare ogni spostamento da un solo strumento, disincentivando così l’uso della macchina privata.

A supporto di questa transizione, entrano in gioco anche le tecnologie più avanzate. L’intelligenza artificiale viene utilizzata per ottimizzare i flussi di traffico, ridurre la congestione e migliorare l’efficienza. Allo stesso tempo, soluzioni come il Vehicle-to-Grid (V2G) — in cui le auto elettriche restituiscono energia alla rete — stanno trasformando i veicoli in nodi attivi del sistema energetico urbano.

A Tokyo, questi modelli sono già realtà, così come lo sviluppo di treni e autobus a idrogeno.

Le infrastrutture si stanno adattando con la stessa velocità: le stazioni di ricarica ultra-rapida si

diffondono nei parcheggi pubblici, lungo le strade e nei centri commerciali, rendendo l’elettrificazione sempre più pratica e diffusa.

Le città del futuro dovranno essere pensate per muoversi diversamente. Spazi a misura di pedone e ciclista, trasporto pubblico efficiente, integrazione digitale dei servizi. Amsterdam è un esempio concreto, con il 40% degli spostamenti in bicicletta e punti di ricarica a meno di 500 metri da ogni cittadino. Parigi ha abbracciato il concetto di “città a 15 minuti”, mentre Londra, con la sua Ultra Low Emission Zone (ULEZ), ha posto limiti stringenti ai veicoli inquinanti, puntando a una flotta pubblica a zero emissioni entro il 2037. Anche Milano sta percorrendo questa strada: l’Area C ha ridotto il traffico del 30% e punta a un trasporto pubblico completamente elettrico entro il 2030.

Tutto questo, però, non è possibile senza una forte regia pubblica. Servono politiche lungimiranti, incentivi economici, investimenti infrastrutturali e il sostegno a startup capaci di innovare. È qui che il Cleantech entra in gioco come leva strategica.

Le startup Cleantech stanno rivoluzionando la mobilità urbana: dalla creazione di piattaforme digitali all’uso dell’AI per ottimizzare i percorsi, fino allo sviluppo di batterie di nuova generazione. Tuttavia, la vera sfida è scalare. I fondi di Venture Capital specializzati nel settore stanno diventando fondamentali per sostenere queste realtà e accelerarne la crescita.

Altrettanto strategico è il ruolo della collaborazione tra startup, università e imprese e ingegneri. I programmi di Venture Building stanno emergendo come strumenti decisivi. Il programma lanciato da NextSTEP Cleantech VC - che dopo Londra arriverà anche in Italia nel 2026 - è un esempio virtuoso di come un ecosistema integrato possa generare innovazioni scalabili e ad alto impatto nel settore della mobilità.

In definitiva, la mobilità urbana non è solo un tema tecnico, ma il cuore pulsante della trasformazione sostenibile delle nostre città.

Ing. Massimo Cerri Presidente

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Ing. Maria Elena D’Effremo

Care Colleghe e cari Colleghi,

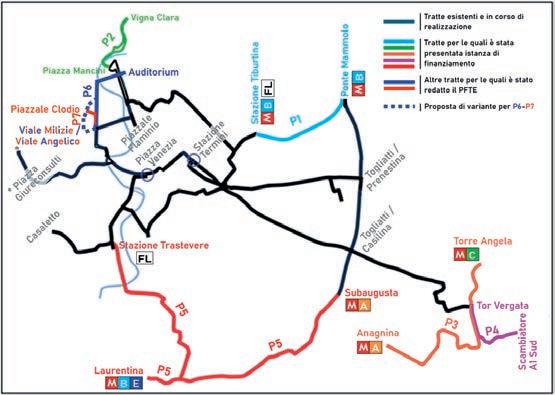

Roma nei prossimi anni si appresta a ridisegnare il proprio volto con una rivoluzione su rotaie che guarda oltre il semplice trasporto: con nuove linee di tram si prepara a cambiare pelle.

La linea 1, Termini–Vaticano–Aurelio, è il cuore del cambiamento, ma il futuro porta altre novità, progetti strategici e una flotta completamente nuova.

I nuovi cantieri saranno infatti molto più di infrastrutture: saranno scenari in cui la tecnologia incontra l’urbanistica: i tram del futuro saranno dotati di sistemi informativi avanzati che permetteranno una migliore gestione del traffico e una maggior comfort per i passeggeri.

Il tram diventerà un sistema di trasporto più simile alla metropolitana di superficie, capace di muoversi su sede protetta, con semafori intelligenti e tempi più certi, più vicino alla visione futuristica che combinano tram, metro e ferroviario urbano come un cuore unico della città.

Il tram emerge così come risposta ecologica e pragmatica: abbassa le emissioni di CO2, consuma fino a dieci volte meno per passeggero rispetto all’auto e dimezza i consumi rispetto all’autobus, contribuendo a una mobilità sostenibile essenziale per Roma.

Insomma, Roma ha davanti a sé l’opportunità di costruire un sistema di trasporto tranviario che

non sia solo un mezzo: ma una rete integrata, efficiente, pulita, in grado di rivitalizzare periferie e collegare quartieri oggi frammentati.

Un potenziale cambiamento culturale, ancor prima che tecnologico. Se tutto procederà come pianificato, nel prossimo decennio il tram sarà un pilastro di una Roma più sostenibile, moderna e più connessa.

Non mancheranno chiaramente le sfide: ritrovamenti archeologici, resistenze locali e complessità burocratiche rallentano l’avvio dei cantieri. Eppure, come in una canzone di Franco Battiato che “Una città che non c’è”, Roma potrebbe diventare una città ideale che finalmente funziona, un luogo in cui armonia e bellezza trovano la loro giusta dimensione.

Il tram del futuro diventa così anche narrante: collegherà storie e volti, porterà lo studente a Tor Vergata, il turista verso San Pietro, il pendolare dal centro alle periferie.

Non mi resta che augurarvi buona lettura, ricordandovi che nell’ottica di un approccio più agile e mirato alla condivisione, anche IO Roma si è dotata di una pagina Linkedin, “IO Roma Rivista dell’Ordine Ingegneri della provincia di Roma”, che vi invito a seguire, così come vi invito a consultare la pagina https://ioroma.info/.

Ing. Maria Elena D’Effremo Direttrice Editoriale

Direttrice responsabile

Marialisa Nigro

Direttrice editoriale

Maria Elena D’Effremo

Comitato di redazione

Sezione A

Massimo Cerri

Silvia Torrani

Micaela Nozzi

Stefania Arangio

Sezione B

Alfredo Simonetti

Amministrazione e redazione

Fabrizio Averardi Ripari Giorgio Martino

Michele Colletta Giovanni Nicolai

Alessandro Fuschiotto Paolo Reale

Marco Ghimenti Mauro Villarini

Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma

Tel. 06 4879311 - Fax 06 487931223

Direttore creativo e progettazione grafica

Tiziana Primavera

Assistenza Editoriale

Leonardo Lavalle

Antonio Di Sabatino

Emanuela Cariani

Referente FOIR

Francesco Marinuzzi

Immagini fuori testo

Foto di Roma attuali

Maria Elena D’Effremo

Stampa Press Up

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma www.ording.roma.it

segreteria@ording.roma.it

editoriale@ording.roma.it

Finito di stampare: Agosto 2025

Il Quaderno IOROMA è una estensione alla rivista IOROMA

La Direzione rende noto che i contenuti, i pareri e le opinioni espresse negli articoli pubblicati rappresentano l’esclusivo pensiero degli autori, senza per questo aderire ad esse.

La Direzione declina ogni qualsiasi responsabilità derivante dalle affermazioni o dai contenuti forniti dagli autori, presenti nei suddetti articoli.

Nel recente passato in Italia sono accaduti infortuni con esito spesso mortale, durante attività nei cosiddetti "ambienti confinati o con sospetto di inquinamento". Il susseguirsi di differenti cicli economici ed industriali provoca periodicamente un aumento della frequenza degli eventi incidentali che crea, a sua volta, un aumento dell'attenzione sul tema, specie da parte dei mezzi di informazione con conseguente impatto sull'opinione pubblica. L'attenzione sul problema ha spinto il legislatore a legiferare e regolamentare le attività negli ambienti confinati o con sospetto di inquinamento. Un ambiente confinato è un luogo di lavoro, generalmente temporaneo, che sovrappone vari livelli di rischio, ad esempio quello strutturale, quello chimico o quello impiantistico. È quindi di fondamentale importanza impostare con criterio e attenzione la valutazione dei rischi, analizzando tutte le fasi del lavoro, sia per gli aspetti legati alla topologia dell'ambiente, sia per i contesti ambientali complessivi del luogo, la cui atmosfera è potenzialmente inquinata e sfavorevole alla presenza dei lavoratori.

Tutta l’operatività deve essere vista partendo dalla pianificazione, attraverso l'inizio, l’esecuzione e la fine dei lavori analizzando le metodiche e le tecniche operative, ma anche l'eventuale gestione dell'emergenza, aspetto assolutamente non secondario dal punto di vista organizzativo.

La difficoltà di gestione di attività, anche semplici, effettuate in questi ambienti, spiega perché la norma individui responsabilità, strutture organizzative e prassi, ponendo un forte accento su esperienza e formazione molto più di quanto sia usuale nel complesso della legislazione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La complessità delle procedure da rispettare, documentare e verificare comporta una rigida sequenza di analisi con allo stesso tempo, una difficile replicabilità dei processi: di volta in volta va individuato ed esaminato il contesto operativo in cui si cala il metodo valutativo, che deve evolversi e adattarsi alle specificità delle circostanze. Le procedure sulle quale occorre formare e addestrare i lavoratori e l'organizzazione possono essere uguali nei titoli ma avere ogni volta una specifica declinazione propria del caso in analisi.

Nel 2011 il legislatore, sulla spinta del ripetersi di infortuni mortali, spesso analoghi nelle circostanze, predispose un testo di legge, il DPR 177/2011, che focalizza le attività in questo ambito indicando:

• un sistema di imprese “qualificate”;

• lavoratori con esperienze e con un percorso formativo definito e tracciabile;

• passi operativi e predisposizione di procedure e metodi;

• organizzazione e responsabilità.

a cura di: Ing. Stefano Di Pietro

Revisionato da: Ing. Antonio di Muro Ing. Stefano Salari

Commissione: Sicurezza nei luoghi di lavoro

Un tema importante è il punto della certificazione dei contratti, tra i primi casi evidenti, di una terza parte, seppur non precisamente definita, che seleziona, le imprese potenzialmente operanti, in un’ottica, di consentire l’operatività solo a soggetti adeguati e competenti, se inseriti in subappalti, fermando realtà organizzate in modo approssimato e troppo “flessibili” alle regole del mercato, che hanno marcato la moltitudine di eventi nefasti che hanno costellato questo tipo di attività.

Queste realtà, spesso piccole, hanno evidenziato scarsa formazione, bassa conoscenza delle fonti di rischio ed una evidente, specie negli incidenti multipli, capacità di affrontare le emergenze oltre a carenti dotazioni di protezione. Si è sempre evidenziata una mancanza oggettiva di valutazione preliminare preventiva sugli ambienti in cui si doveva operare. Un sistema evidentemente non adeguato se non incoerente con quanto previsto dal legislatore nel D.lgs. 81/2008.

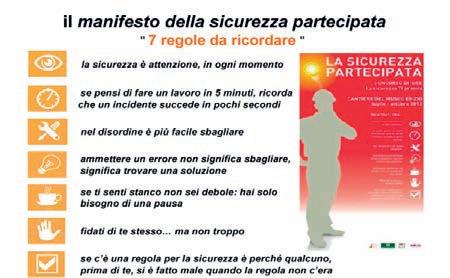

Queste circostanze di fatto hanno generato tanti episodi infortunistici importanti in cui sono stati coinvolti più lavoratori, spesso nell’atto di aiutare i colleghi in difficoltà, contravvenendo proprio alle procedure di emergenze e sicurezza mostrando lo scarso o insufficiente addestramento che avrebbero dovuto rendere le azioni di risposta automatiche in tutela, senza improvvisazioni o agite dall’istinto. Questi automatismi di reazione, questa linearità nell’applicare i protocolli sono il fattore abilitante ad

una gestione sicura dei lavori, ricercata proprio nel DPR nel ripetere più volte il tema della formazione. È quindi da perseguire una gestione armonica, ma allo stesso tempo rigida e puntuale, sia delle fasi preliminari che operative delle attività che consente di agire con margini di sicurezza, con descrizioni precise e contestualizzate, con la giusta strumentazione e le necessarie competenze da esercitare sempre anche nelle condizioni di emergenza.

Un percorso che vede la corretta applicazione di prassi operative, senza semplificazioni o scorciatoie, dove diventa importante una acquisita solida esperienza che si alimenta non solo con la pratica, ma con una formazione oltre che puntuale anche ripetuta, validata, verificata, al fine anche di ottenere comportamenti, che un antropologo definirebbe “istintivi”, cioè degli automatismi che nell’ottica della sicurezza, evitino l’improvvisazione o il “non ragionare” sul merito di ciò che si sta manifestando, cosa che ha condotto purtroppo ai tanti infortuni registrati.

Sono quindi due i piani su cui agire, quello procedurale-organizzativo-selettivo e quello qualificativo-formativo:

• l’insieme procedurale conterrà: la valutazione dei rischi, le procedure, i piani di emergenza, le tecniche, le metodologie, i piani di misure e rilievi, i dispositivi di protezione collettivi e indi-

viduali, l’elenco dei mezzi a disposizione, l’organizzazione, i tempi, i ruoli, la raccolta delle abilitazioni, le verifiche, le attività di pre-lavoro (c.d. prejob) e post lavoro (c.d. post check), i sistemi di comunicazione, ed altro ancora, il tutto sullo strato valutativo del luogo e delle sue criticità e del programma lavori che si dovrà eseguire;

• il processo formativo ed addestrativo, oltre al programma per i vari ruoli da quelli del lavoratore a quelli del coordinatore operativo e caposquadra/preposto anche, all’indicazione dei programmi e delle ore erogate, deve anche focalizzare la fase pratica e la fase di avvio attività dove si deve ripassare cosa si dovrà fare e come ci si dovrà comportare in relazione alle criticità del luogo confinato, giudicando senza indugio qualità o negligenza, selezionando chi può e chi è bene non prosegua. Una formazione che, come ricorda il decreto, può coinvolgere il datore di lavoro qualora eserciti anche lui attività in tale contesto.

La legge pone il focus su due concetti a volte uniti, cioè sia il termine di luogo confinato inteso come luogo non comune di lavoro o meglio non assimilabile ad un luogo di continuità lavorativa e sia ad un luogo le cui condizioni di contesto lo rendono definito come inquinato e come tale anch’esso non assimilabile ad ambienti tipici lavorativi.

Già il D.lgs. 81/2008 in due articoli il 66 ed il 121 identifica “ambienti sospetti di inquinamento”, ricordandoli anche nell’allegato IV, con l’immagine più comune di luogo confinato, ma certamente a livello documentale è la guida operativa dell’ex Ispesl a descriverne un insieme coerente: “ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri). Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la limitazione legata alle aperture di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota.

Il calare la possibile definizione di spazio confinato nelle realtà operativa, è il primo punto di analisi e di descrizione, non potendo perseguire una definizione puntuale dello stesso che rimane nella norma generica e non esaustiva: ovviamente il legislatore e le varie istituzioni coinvolte hanno dovuto generalizzare il concetto per collegarsi alle numerose tipologie da intendersi, in cui ricade un luogo confinato non solo perché in forma statica, ma anche perché spesso soggetto ad una dinamica evolutiva in cui si trasforma.

Ecco che il concetto di “confinamento” passa per vari elementi che una eventuale procedura interna

consentirebbe di meglio definire, evidenziare e caratterizzare e soprattutto catalogare e sostenere ai fini della valutazione del rischio. Confinato ci rimanda ad un concetto di “camera chiusa”, ma non è solo questo il caso. Sono confinati potenzialmente anche gli spazi posti sopra o sotto il normale piano di calpestio con difficile accesso e dunque anche di uscita, quelli per cui l’ingresso avviene con strumenti non comuni. Questo solo per dare una veloce attribuzione.

A ciò si aggiunge il secondo fattore, quello dell’atmosfera e quindi, dove la respirazione è compromessa, non possibile e deve ad esempio avvenire necessariamente per il tramite di ausili quali maschere o respiratori, rendendo anche qui un ambiente che presenta una accessibilità comune di particolare criticità per l’insistenza di una atmosfera inquinante pericolosa per la salute e vivibilità del lavoratore.

In ultimo, oggi, con il continuo aggiornamento normativo, si sovrappongono altri fattori, come l’analisi di gas radioattivi (radon) complicando ed aggiungendo ulteriori aspetti di valutazione e rischio dell’ambiente di lavoro confinato o con sospetto inquinamento.

Le caratteristiche da tener sempre presente sono comunque riassumibili, nella maggioranza dei casi in:

• difficoltà di accesso e di uscita dal luogo confinato (passaggi e quote);

• un luogo non strutturato o realizzato per essere vissuto o adibito ad una continuità di presenza di lavoratori;

• una difficile, insalubre o in genere insufficiente aereazione.

Con tali possibili attribuzioni si comprende come l’evoluzione in una costruzione, ad esempio in un cantiere o nel montaggio di un macchinario o di un impianto possano generare spazi confinati in modo evolutivo, o lo diventino nel momento in cui sull’impianto si debba operare ad esempio per una manutenzione come purtroppo la cronaca ce lo ricorda nella cronistoria di incidenti recenti. Ovviamente ambienti che tipicamente circoscrivono un volume operativo, con i limiti descritti prima, sono per conseguenza della definizione, degli spazi confinati e in tal senso diventano come tali, ad esempio non esaustivo quelli qui di seguito elencati:

• silos, serbatoi di stoccaggio, cisterne, container e stive;

• gallerie ed ogni forma di canalizzazione accessibile come fogne o fosse ed ovviamente i passi di accesso e di conseguenza tutte le canalizzazioni e l’impiantistica delle depurazioni;

• le vasche di impianto e i volumi di raccolta;

• gli scavi in genere e i cunicoli o le casserature;

• volumi e/o locali tecnici di automezzi o di impianti come camere di reazione, essiccatoi, grandi volumetrie di miscelazione e tutte le

camere di processo;

• spazi ristretti e di difficile accesso o spazi in cui si accede con grande dislivello o anche spazi in cui si accede dovendo il corpo del lavoratore flettersi in modo evidente;

• i locali a scarsa ventilazione o ventilazione meccanica forzata;

• sottotetti e sotto impianti di difficile accesso.

Non si deve poi pensare sempre ad un concetto di ambiente tecnologico o di tipo costruttivo, ma rientrano nella fattispecie anche aree naturali, come avvallamenti o cave naturali, non rari nel territorio nazionale, dove concentrazioni chimiche ad esempio di gas pesanti o di scarsa ossigenazione ne rendono il volume aereo di particolare criticità ed attenzione o infine locali ed ambienti dove, come la recente cronaca ci ha informati, diventano bacini di improvvisa raccolta di acque con rischio di essere infausti per le attività umane.

In tutti questi ambienti la caratteristica geometrica e costruttiva e la condizione di presenza di “inquinamento” li fa ricadere nel “rischio di ambiente confinato”, ma su questo, come accennato si aggiungono fattori ulteriori che ne acuiscono il livello di pericolo come il rischio chimico, fisico o quello biologico o i rischi di tipo tecnico come quello elettrico e meccanico o presenza di radon o di condizioni di accentuato disconfort microclimatico o ergonomico. In una sintesi senza essere esaustivi, si possono elencare i punti di attenzione, solo a significare la complessità del contesto valutativo e la necessità di una traccia o meglio regola nella valutazione per minimizzare la perdita di informazioni, fattore abilitante alla prevenzione:

• chimico: per la presenza e/o all’utilizzo, nello svolgimento delle attività e nelle lavorazioni, di “agenti chimici pericolosi”, ovvero sostanze e/o preparati che in base alle loro caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche, sono in grado di provocare: incendi, esplosioni, ustioni, corrosione, intossicazioni o avvelenamento. Tali rischi sono generalmente associati alla presenza di: polveri, gas, vapori e ovviamente sostanze chimiche solide/liquide. Senza poi dimenticare il possibile effetto asfissiante, per la carenza di ossigeno oppure a seguito di annegamento o seppellimento o per sostituzione nei volumi dell’ossigeno con altri gas;

• infortunistico: legati alla difficoltà di movimento all’interno dell’ambiente e/o difficoltà di ingresso/uscita da quest’ultimo tali da provocare traumi da urto, schiacciamento, caduta o scivolamento, aspetti ergonomici;

• interferenziali: per la presenza di altre attività, ad esempio, in cantiere o in attività in presenza di traffico veicolare.

Se poi ci si concentra sul lavoratore, a questo vanno riconosciuti alcuni potenziali fattori che accen-

tuano il rischio dalla valutazione rispetto alla fase lavorativa.

In modo sintetico si fa riferimento all’aspetto conoscitivo o soggettivo sostenuto da:

• esperienza e capacità professionali;

• conoscenza e consapevolezza dello specifi-

co lavoro da svolgere;

• non sottovalutazione del rischio da parte dei lavoratori, soprattutto nel caso di attività ripetitive e routinarie.

Ed ovviamente il fattore fisiologico individuale: ad esempio, una predisposizione a claustrofobia e/o

ad attacchi di panico e in generale la condizione momentanea di salute.

A questo ordine di valutazione, che porta a identificare i vari rischi che si possono manifestare spesso in modo contemporaneo, generando in sinergia, situazioni di alto rischio si somma l’analisi dell’atmosfera dove si opererà.

L’atmosfera dei luoghi confinati che può presentare una pluralità di rischi come quello tossico o di esplosione, senza che ciò sia caratterizzato da segni premonitori, quali forti odori o effetti irritanti e la pericolosità si aggrava perché nell’atmosfera possono generarsi più sostanze pericolose, pensiamo a brasature in ambienti non bonificati da solventi o uso di plastiche o resine che esalano nella fase di indurimento o formazione di anidride carbonica o di composti azotati (biovasche digestive o dei depuratori).

Tra i rilievi più critici c’è il rischio di soffocamento generato per mancanza d’aria respirabile o per consumo dell’aria presente o anche per sostituzione dei volumi di aria con gas diversi (i più pericolosi quelli pesanti che riducono o alterano la presenza di aria respirabile).

Tale rischio di asfissia è da considerare potenziale anche nel momento in cui si accede in ambienti confinati in precedenza “riempiti” da sostanze i cui resti su depositi superficiali possono generare la formazione di composti ostativi alla respirabilità dei volumi di aria: purtroppo questa fenomenologia è

più volte risalita alla cronaca per eventi drammatici. La salubrità dell’aria non è compromessa solo dai gas, ma anche da altre fenomenologie come liquidi che invadono il volume o corpi solidi granulari. Ne sono esempio le perdite di liquidi o l’arrivo di liquidi o la caduta di sabbie, corpuscoli o sementi alimentari, farine o polveri da residui di lavorazione che soffocano o meglio possono seppellire i lavoratori eventualmente presenti all’interno dell’ambiente confinato.

Il rischio chimico comporta una riflessione anche verso la formazione di potenziali atmosfere esplosive e/o il concentrarsi di gas pesanti.

La condizione di vita del luogo confinato è poi influenzata dalle condizioni delle variabili fisiche a cui è sottoposto e cioè di temperatura, pressione ed umidità che possono aggravare lo stato già critico dell’ambiente di lavoro influenzando anche la fluidità ed ergonomicità nel lavoro degli operatori che a loro volta rimangono influenzati dagli stessi fattori dell’igiene industriale come rumore, vibrazioni, luce o radiazioni.

È fondamentale la valutazione del rischio che deve però essere condotta in forma strutturata ed analitica proponendo in fase di valutazione, tutte le possibili e note circostanze che l’ambiente oggetto di analisi assume o assumerà anche con elementi storici che ne ricordino il rischio, i pericoli o aiutino ad evidenziarli.

Sono quindi importanti i termini quali: strutturare, analisi, tempo, passi operativi, fasi, regole, controlli, facendo di fatto rientrare questa valutazione nel più alto concetto delle metodologie di analisi di rischio di tipo qualitativo come, ad esempio, la what if analisys o di una Hazop in quanto il tutto sia coerente ad una visione anche evolutiva e impattata da più fonti di rischi concorrenti e in sovrapposizione.

La corretta strutturazione della prassi di valutazione, anche aiutata e supportata da un metodo o da una linea guida consente di valutare i rischi minimizzando il possibile errore o la non valutazione di alcuni fattori che contribuiscono al rischio complessivo.

In un ordine logico la valutazione degli ambienti confinati deve perseguire un elenco, come quello qui suggerito, ma che non vuol essere comunque esaustivo.

È questa una traccia su cui in principio allinearsi e magari processare in una procedura propria interna, e quindi in un ordine quasi cardinale, si dovrebbe valutare:

• aspetti geometrici e di collocazione;

• accessi, sistemi di accesso e tipo di accesso;

• livelli dei volumi rispetto a piani di lavoro non confinati;

• ventilazione e verifica della salubrità dell’aria;

• la gestione dell’emergenza con focus su un potenziale recupero;

• i sistemi di detezione degli inquinanti e misure di valutazione prima dell’avvio delle attività;

• le misure, la calibrazione e le tarature della strumentazione;

• i dispositivi di protezione collettiva e individuale e la loro idoneità e verifica;

• il livello organizzativo e le responsabilità. La qualificazione ai lavori;

• la formazione, l’informazione e l’addestramento allo specifico luogo confinato;

• la fase di pianificazione lavori e quella di fine lavoro ed i tempi;

• l’analisi del contesto e della sua mutevolezza anche in relazione alla presenza di sottoservizi o all’introduzione di inquinanti negli ambienti che ne siano originariamente privi;

• l’emergenza, la comunicazione e la segnaletica.

Su tutto ciò, poi determinante è l’adeguatezza delle maestranze e in genere dell’appaltatore che viene regolato nella normativa come aderente, per particolari condizioni di appalto al rispetto di specifiche autorizzazioni.

Il luogo confinato nell’immagine più generale è un ambiente di lavoro dove la comunicazione non risulta semplice e non con i comuni mezzi di cui un’azienda dispone essendo per esempio impedito spesso l’uso di comunicazioni via cellulare o radio o comunque in forme diffuse e quindi questo punto dovrà essere oggetto di specifica valutazione sia per le fasi del comune lavoro che per quelle dell’emergenza. A ciò si impone anche la valutazione, che sia i sistemi di comunicazione come quelli di presidio delle condizioni di sicurezza possono a loro volta non funzionare o non essere efficienti introducendo per i luoghi confinati il concetto di ridondanza delle sicurezze a comunicare da quelle della comunicazione.

Come evidenziato la gestione dell’emergenza diviene uno dei punti critici e di maggior attenzione quando si opera in ambienti confinati. L’emergenza e il soccorso dovrà coordinarsi in modo dettagliato con i sistemi nazionali vigenti (Servizio sanitario nazionale e Vigili del Fuoco).

L’emergenza in luoghi confinati ha necessità di essere gestita con adeguati supporti “tecnologici” che rendano efficace e sicuro il coordinamento delle attività di soccorso.

L’organigramma di comando e di coordinamento deve essere chiaro con esatta definizione dei ruoli e dei compiti senza improvvisare e facendo scattare automatismi tipicamente indotti solo a seguito di una costante e periodica formazione ed addestramento, anche questa da verificare costantemente.

Ciascun addetto deve poter svolgere i compiti assegnati, svolgendo le proprie attività in sintonia e coerenza con quelle dei responsabili, sotto un'unica direzione. Il coordinamento dovrà adottare le procedure ed i passi descritti nel piano di emergenza, il quale non può ovviamente descrivere una unica procedura, ma prassi specifiche per i possibili e vari scenari dell’emergenza individuati. Come accennato, i sistemi di comunicazione sono fondamentali, stante le condizioni dei luoghi confinati sia per la gestione operativa e soprattutto dell’emergenza. Un sistema efficace e certo che colleghi, ad esempio, il personale posto all’interno del luogo confinato e quello all’esterno, al fine di monitorare le condizioni di lavoro e permettere di intercettare una richiesta di soccorso in caso di emergenza o segnalare un’evoluzione operativa pericolosa.

I sistemi di comunicazione proprio come tutti i sistemi di ausilio al lavoro devono essere testati e costantemente mantenuti e verificati e ovviamente non devono intralciare le attività o aggiungere rischi alle già critiche condizioni di lavoro. Anche il modo di comunicare, cioè il linguaggio,

dovrà essere quanto possibile codificato e cioè semplice chiaro, testato al fine di essere rapidamente compreso o interpretato.

Nel novero dei sistemi ovviamente esistono le comunicazioni verbali, ma non sono da escludere segnali acustici, luminosi, visivi, gestuali o di posizione.

L’attenzione posta ai sistemi di comunicazione devono essere di pari valore ed attenzione nei sistemi di ventilazione ed estrazione: la ventilazione deve essere garantita come elemento di prevenzione per la respirabilità senza ausilio nei luoghi confinati e che devono funzionare in modo anticipato ai lavori, anche per garantire un sicuro successivo accesso.

Ovviamente una ventilazione da considerare sia naturale che meccanica. Per quella forzata valgono i principi dell’igiene industriale sui ricambi attesi nell’ora, relazionati al tipo di inquinante e di rischio, oltre che dei volumi.

In un luogo confinato proprio per non aggiungere un rischio di deflagrazione non si dovrà mai far uso dell’ossigeno onde evitare il generarsi tipico di atmosfere esplosive.

Questo tema comporta l’analisi anticipata dei luoghi confinati per valutarne la qualità dell’aria, con la necessità di misurare con specifica strumentazione, reperibile anche sul mercato nella forma portatile sia per il tema della respirabilità che per quello delle atmosfere potenzialmente esplosive,

attraverso dei semplici esplosimetri ad esempio. In generale poi, non si dovrà mai procedere con un solo punto, ma con una mappatura abbastanza ampia per caratterizzare i luoghi di lavoro.

4. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il lavoratore deve essere dotato di dispositivi di protezione individuali, relazionato al rischio residuo a cui è esposto: dai respiratori alle maschere, da autorespiratori d’emergenza ai più classici guanti o tute il cui livello protettivo è in relazione ai rischi che si incorrono.

Come citato dal D.lgs 81/2008, possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempre che sia assicurata una efficace e continua aerazione. Solo come cenno, andrà come da norma valutato anche il “test FIT” sulla giusta aderenza del DPI al volto del lavoratore.

Nel luogo confinato l’uso del casco è di fatto obbligatorio avendo spesso le caratteristiche fisiche nelle limitazioni operativi a cui si aggiungono spesso occhiali o maschere di protezione.

Una particolare attenzione va invece rivolta alle protezioni dell’udito perché devono essere valutate sia sotto l’aspetto della protezione ma come ci dice la norma collegata anche a non rendere isolato il lavoratore con qui l’aggravante di un lavoro complesso in ambiente confinato.

Infine, cinte, scarpe, manicotti o ginocchiere ed altro saranno individuati in relazione a quale fonte di rischio può deperire la capacità fisica ed operativa del lavoratore.

Ora tutto questo procedere di regole, descrizioni e azioni, deve essere raccolto in un documento specifico o in una sezione specifica della documentazione di sicurezza che prende nome di “piano di sicurezza per la permanenza e l’accesso in luoghi confinati”.

Questo è uno strumento operativo ed organizzativo che ha lo scopo di elencare i passi operativi, le pratiche, i controlli, le verifiche, i tempi, la pianificazione in genere, l’organizzazione, le responsabilità, la tecnologia da usare e le misure tecniche da predisporre.

Bisogna assicurare nella fase operativa, che tutti gli elementi inseriti nel Piano siano stati messi in atto prima di entrare e/o lavorare nei luoghi confinati avendo identificato i pericoli potenziali e che non vengano trascurate precauzioni di importanza vitale per le persone.

In sintesi, il Piano deve descrivere ogni passo ed ogni evoluzione e quindi per non dimenticare o sottovalutare dei passi è opportuno che la definizione del piano sia supportata da una linea guida, che più volte abbiamo citato, che aziendalmente descriva con rigore e puntualità i passi operativi e

gestionali di lavori in ambienti confinati o con sospetto di inquinamento. Una linea guida che divida l’approccio ad un luogo confinato per fasi: prima di iniziare a lavorare, nel durante e alla fine per raccogliere spunti e miglioramenti per le future attività. Questa linea guida, di cui questo documento ne descrive sostanzialmente un indice non deve prescindere poi dal descrivere l’organizzazione e il rispetto ai vincoli che il legislatore ha posto.

Un punto cardine del piano è l’organizzazione nei luoghi confinati in cui possono individuarsi le seguenti figure principali:

• datore di lavoro;

• rappresentante del datore di lavoro committente;

• preposto squadra di emergenza;

• lavoratori.

Soffermiamoci sulla novità cioè sul “rappresentante del datore di lavoro”.

La nomina da parte del datore di lavoro committente, di una figura a tale scopo dedicata, è un concetto che si inquadra nella logica legislativa di avere per temi rilevanti, da parte di “responsabili”, di propri referenti esclusivamente dedicati alla attività critica.

In questo ruolo le figure nominate devono essere in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento e che riconosca i rischi presenti

nei luoghi in cui si svolgono tali attività lavorative. È riconosciuto al ruolo funzione di indirizzo, vigilanza e coordinamento con un focus sulle lavorazioni interferenti.

Le altre figure rimangono configurate dalla normativa previgente con un cenno solo al preposto in possesso di competenze certe per le attività in tali ambienti confinati.

Tra i punti più evidente del decreto è il tema organizzativo indicando in modo esplicito e abbastanza innovativo la presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati o ricorrendo ad appalti in cui la tipologia contrattuale sia stata verificata ai sensi del Dlgs 276/2003. Si comincia a configurare, di fatto nel legislatore come questa sia un’attività a rilevante professionalità e necessaria dunque di qualificazione.

Se l’organizzazione risulta ovviamente fondamentale di pari merito il legislatore ricorda più volte nei pochi articoli della norma, come già accennato ad una evidenziazione dell’importanza della formazione e dell’addestramento specifico sulle opere da realizzare centrata sulla conoscenza dei fattori di rischio, sull’uso dei DPI e con una verifica delle competenze richieste da valutare periodicamente. Ed in tal senso si inquadrano gli atti degli “accordi Stato Regione”, attuali ed in bozza, sulla formazione sul contenuto del percorso formativo e di addestramento e sulla verifica delle competenze. E la formazione non risulta un momento separato ma si ripete con attenzione, come ricorda il decreto, nelle fasi lavorative che debbono essere sempre anticipate, cioè i lavoratori prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative debbono essere informati puntualmente e dettagliatamente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi

degli ambienti di lavoro, e sulle procedure operative, sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Questa fase va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno. In ottica preventiva il legislatore sottintende la necessità di una verifica puntuale prima di iniziare i lavori sia per ruoli che per le competenze effettive.

Ritornando al concetto di linea guida più volte evidenziato, questa deve dunque contenere necessariamente procedure di controllo e verifica per i vari momenti operativi.

In conclusione, il DPR 177, nato sull’onda emotiva di fatti drammatici ha sicuramente evidenziato il problema ed indirizzato ad un processo più strutturato e specifico sul tema dei luoghi confinati e con possibili ambienti inquinati.

Il decreto lascia ampi spazi in cui agire, con proprie regole e procedure ma fissa capisaldi imprescindibili, tra cui è evidente la formazione, l’organizzazione, l’emergenza e il controllo sulla attività in un’ottica temporale che parte da prima che questa inizi effettivamente.

Tutto qui descritto, che solo superficialmente tratta l’argomento o i rischi e i punti a cui porre attenzione, ci porta a definire che la valutazione del rischio degli ambienti confinati o con sospetto di inquinamento debba necessariamente essere fatta con rigore e attenzione e in tal senso le guide ISPESL o altre linee guida, anche proprie ma tracciate, sono un valido supporto all’azione del valutatore che deve dotarsi di un percorso operativo per evitare di sottovalutare le problematiche di un tal ambiente di lavoro non semplice ma decisamente complesso.

a cura di:

Ing. Pietro Ladisa

Revisionato da:

Prof. Fabio Crescimbini

Commissione:

Meccanica Industriale

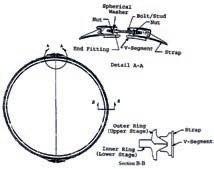

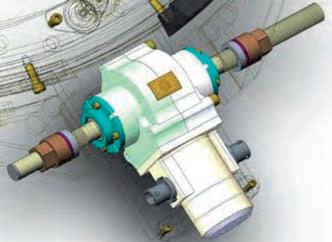

La “tacchia”, un termine romanesco per un oggetto casareccio, grossomodo a forma di cuneo che serve a fermare una porta in posizione aperta. Un meccanismo molto semplice che si basa sull’equilibrio tra forze d’attrito. Sullo stesso concetto di sfruttamento dell’attrito nel contatto tra superfici inclinate, uno dei fratelli Marx, il geniale “Zeppo”, inventò un semplice dispositivo di serraggio tra tubi, e lo chiamò clampaggio Marman, dal nome della società che aveva fondato (The Marman Industries Inc.). Il clampaggio Marman è una soluzione talmente semplice e discreta che per quanto sia così diffusa nelle sue applicazioni, risulta ben nota solo agli “addetti ai lavori”. Il principio è semplice: fissare e precaricare sul suo asse un collegamento a flangia circolare per tutta la sua circonferenza tramite il serraggio di una o due viti al massimo, per massimizzare la facilità di montaggio e separazione. Nelle sue dimensioni più contenute, viene adottato un sistema ad aggancio rapido, largamente utilizzato in campo aeronautico.

La sua invenzione ha segnato la storia tecnologica della conquista spaziale, ha reso semplici collegamenti problematici come quello delle turbine di sovralimentazione, ha velocizzato i collegamenti idraulici a tenuta e molto altro. Il presente studio inizia descrivendo il concetto funzionale del bloccaggio Marman, i limiti e le peculiarità note; quindi, affronta lo studio delle

prestazioni strutturali del collegamento, considerando le caratteristiche geometriche e dei materiali del clampaggio Marman, sulla base di avanzate esperienze di modellazione e test di contatto non lineare.

Il clampaggio Marman fu inventato da uno dei fratelli Marx, il noto quartetto comico americano dei primi del ‘900, diventato poi un trio proprio perché Herbert, detto “Zeppo”, lasciò il gruppo per dedicarsi all’imprenditoria in cui si rivelò un vero genio, trasformando in oro tutto quello che “toccava”: tutto quello che intraprese ebbe grande successo. Passò dal business dello spettacolo a quello dei cavalli e quindi alla meccanica con l’invenzione del sistema Marman che brevettò e mise in produzione, fondando la Marman Products nel 1941, e vendendo i suoi prodotti soprattutto all’aviazione americana.

L’aviazione fece largo uso di questo sistema di collegamento rapido soprattutto per la sua affidabilità ed efficacia nel comando di separazione, dapprima per il collegamento dei tubi del carburante fino anche al suo triste impiego per lo sgancio della bomba nucleare a bordo dell’Enola Gay. Ad ogni modo, fu probabilmente quest’ultimo impiego a indurre i progettisti ad impiegare il sistema Marman per il collegamento e lo sgancio rapido degli stadi dei razzi in piena corsa per la conquista dello spazio.

Il concetto alla base dell’invenzione è tecnicamente semplice: una fascia di metallo sufficientemente flessibile che stringe dei settori a ganascia che, per l’azione radiale di costrizione, a loro volta stringono i lembi conici delle due flange da serrare. Il moderato attrito tra le superfici coniche a contatto aiuta a mantenere stabile il serraggio, pur non impedendo il rapido sgancio.

La formula ed i concetti alla base del dimensionamento del fissaggio è stato reso pubblico dalla NASA nella sua ormai ben nota linea guida, la GD-ED-2214 “Marman Clamp System Design Guidelines”:

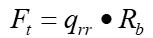

Carico radiale alla banda (con conicità simmetriche):

qrr = 2 q (tanß - μ)/(1 + μ tanß)

Dove:

q è il flusso di carico per unità di lunghezza circonferenziale del clampaggio [N/mm] (1)

Fa = forza agente assiale normale al piano d’interfaccia

Bm = “bending moment”, momento flettente agente al piano d’interfaccia

Dcn = Diametro medio del clampaggio

ß = angolo d’inclinazione dei coni delle flange

μ = coefficiente d’attrito tra flange e ganasce

Per ottenere il precarico da applicare alla banda si calcola la forza tangenziale da garantire:

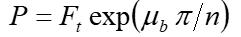

Dove Rb è il raggio interno della banda. Carico da applicare alle viti di serraggio:

Dove n è il numero di punti di serraggio, usualmente 1 o 2, raramente di più. μb è il coefficiente d’attrito tra l’estradosso delle ganasce e la banda precaricata. Una volta noti i carichi in gioco è quindi possibile dimensionare e verificare le sezioni, le viti, la coppia di serraggio e tutto il resto.

La linea guida della NASA riporta anche molte indicazioni di carattere costruttivo dettate dall’esperienza, si va dai materiali agli angoli, a dettagli come la raccomandazione che le sezioni delle due flange serrate non devono differire

molto, quella più flessibile non deve avere una rigidezza inferiore al 70% dell’altra per ottenere un comportamento nel serraggio il più omogeneo possibile. La linea guida è disponibile on line e se ne raccomanda la lettura a chi stia pensando di adottare questo affidabile sistema di fissaggio rapido per le proprie applicazioni, anche al di fuori del settore aerospaziale.

APPLICAZIONI

Il clampaggio Marman ha preso piede negli anni in USA e poi nel resto del mondo anche nel settore motoristico, sia per collegamenti tra condotti, sia per collegamenti particolarmente sollecitati da un punto di vista termo-strutturale, come il collegamento dei gruppi turbocompressori di sovralimentazione.

Figura 5 - Applicazioni automotive (http://www.lsxmag.com)

Figura 7 - “60kN Clamp Band

Opening Device”: Il sistema di apertura comandato a basso valore di shock messo a punto da Chuck Lazansky per i clampaggi utilizzati per la separazione dei satelliti dall’ultimo stadio del razzo vettore (rif. B2). Un gas ad alta pressione, contenuto in una cartuccia, induce una coppia ad un asse elicoidale sufficiente a sbloccare il tirante precaricato

Sono state sviluppate anche soluzioni dedicate per il settore petrolifero.

Il materiale più utilizzato per le fasce di clampaggio è l’acciaio armonico. Per il settore spaziale i requisiti impongono di avere leghe leggere in blocchetti lavorati per le ganasce, e per la banda leghe leggere ad alta resistenza (leghe aeronautiche, titanio) o anche acciai martensitici o da precipitazione per impieghi nelle operazioni di assemblaggio, trasporto ed anche di collaudo dinamici. Le superfici di scorrimento tra banda e ganasce vengono usualmente trattate con lubrificante secco compatibile con le severe condizioni ambientali ed i requisiti di sicurezza.

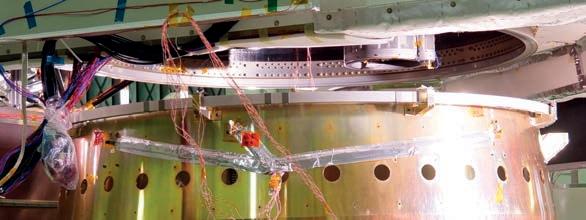

Per il settore spaziale i clampaggi per i collegamenti di volo sono caratterizzati dalla presenza del dispositivo di comando di separazione. All’attuazione di questo tramite il computer di

Figura 6 - Clampaggio con separazione comandata in applicazioni spaziali (http://www.eurockot.com)

(http://sci.esa.int/)

bordo del razzo vettore il punto di giunzione (usualmente solo uno) viene separato istantaneamente, la banda, lavorata per una posizione a riposo su diametro di alcune decine di mm superiore al nominale, si separa per effetto elastico liberando le flange, che vengono spinte a separarsi anche da alcuni puntoni a molla. La banda viene trattenuta da delle staffe in quanto per normativa aerospaziale non può essere abbandonata a vagare come detrito.

Quello che spinse la NASA a pubblicare e diffondere una linea guida sul dimensionamento del clampaggio Marman furono alcune “lesson learnt” riguardanti il clampaggio venute fuori nello sviluppo dei programmi spaziali. Il clampaggio Marman è affetto da alcuni problemi strutturali che vanno tenuti in seria considerazione soprattutto quando si va su diametri

importanti e sollecitazioni elevate che richiedono precarichi alla banda altrettanto elevati:

• il “ring rolling”: il primo problema è l’instabilità strutturale delle due flange sottoposte a carico radiale di compressione. Il collegamento manifesta già dal momento che si serra la banda una significativa deformazione radiale delle due flange verso l’interno. I tecnici americani chiamano questo fenomeno “ring rolling”, perché si ha un effetto di rotazione delle sezioni delle flange sottoposte alla spinta radiale. Per contrastare il ring rolling occorre avere una rigidezza delle flange adeguata ai carichi in gioco; quindi, occorre che le due flange non abbiano comportamento elastico molto diverso, da qui il requisito di omogeneità nella loro rigidezza, e possibilmente avere tra di loro un dentino d’incastro per evitare slittamenti tra le due flange anche per i carichi di taglio che incidono sulla giunzione;

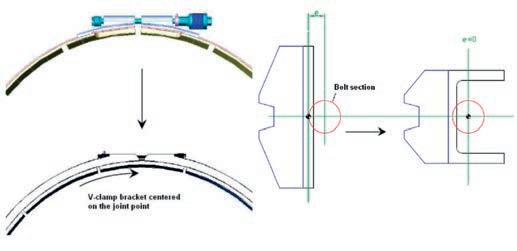

• l’impuntamento ai punti di serraggio: altro importante problema del clampaggio marman è l’effetto d’impuntamento provocato dal serraggio dei tiranti.

Idealmente il tirante dovrebbe essere in asse baricentrico con la sezione della banda per annullare il momento indotto dalla sua eccentricità. Per quanto si possa ridurre il valore di e, anche creando una tasca locale nella zona centrale della banda, non è praticamente possibile portare il valore di e a zero. Anche negli studi condotti dall’autore con le attuale metodologie di modellazione

FEM si è riscontrato che l‘eccentricità del tirante può sì essere sfruttata per modulare il regolare contatto tra la manda e la ganascia, ma se eccessiva comporta importanti concentrazioni di stress localizzati che si propagano fino alle sezioni delle flange, creando un potenziale innesco per fenomeni d’instabilità, se la geometria delle sezioni non viene accuratamente studiata e definita.

È possibile minimizzare o meglio controllare efficacemente il fenomeno attraverso due passi importanti:

• la ganascia centrata: lo spostamento delle ganasce in modo da averne una centrata immediatamente sotto il punto di serraggio. La ganascia centrata indorsa la sollecitazione di momento del tirante nella posizione migliore, distribuendo lo stress in modo uniforme;

• cambio di sezione della banda: cambiando la morfologia della sezione della banda per lo meno in prossimità dei punti di serraggio, passando ad una sezione a C o almeno ad una sezione che nella sua morfologia minimizzi l’eccentricità del tiro.

Questo cambio comporta una variazione di rigidezza flessionale della banda. Se si decide poi di avere questa soluzione solo in prossimità dei punti di serraggio si avrà un importante variazione di rigidezza flessionale della banda lungo la circonferenza che può sempre influire sul rischio d’instabilità delle flange soprattutto quando queste non hanno grandi rigidezze, ad esempio nei settori spaziale e automobilistico (soprattutto sportivo) dove spessori e sezioni sono sempre ridotti all’essenziale.

Occorre tenere ben conto e nel caso ridurre le disuniformità della banda lungo la circonferenza se si vuole ottenere un clampaggio abbastanza stabile. Ogni applicazione viene studiata caso per caso, dove si hanno flange di diametro piccolo o moderato con carichi non elevati il rischio d’instabilità è abbastanza lontano e si possono tranquillamente adottare bande piatte e sottili, mentre su dimensioni importanti e carichi elevati occorre tenere sotto controllo l’eccentricità del tirante e la variazione di rigidezza flessionale lungo la circonferenza.

PROGETTAZIONE DEL CLAMPAGGIO

Il clampaggio Marman è un meccanismo di precarico semplice ma molto influenzato dai fenomeni di contatto e dagli attriti tra le parti, nei quali gioca un ruolo importante l’interazione tra le rigidezze strutturali della flangia ed anche della banda.

Questo ha portato la NASA a valle della propria esperienza pioneristica a diffondere le sue raccomandazioni e formulazioni di calcolo di base che se seguite in modo rigoroso possono rendere il progetto del clampaggio efficace ed affida-

bile. Semplici raccomandazioni e formule trigonometriche però possono non bastare quando si arriva ad applicazioni particolarmente esigenti in termini di carico, leggerezza e dimensioni. Solo recentemente le attuali metodologie di calcolo non lineare ad elementi finiti permettono di modellizzare e simulare corpi deformabili a contatto che scorrono tra di loro con attrito con un discreto riscontro con i dati sperimentali.

Sono studi che per la prima volta hanno permesso di quantificare sufficientemente i fenomeni dell’impuntamento e di instabilità (incluso ring rolling) almeno per poterli ridurre e tenere sotto controllo in modo puntuale.

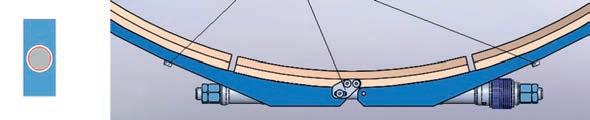

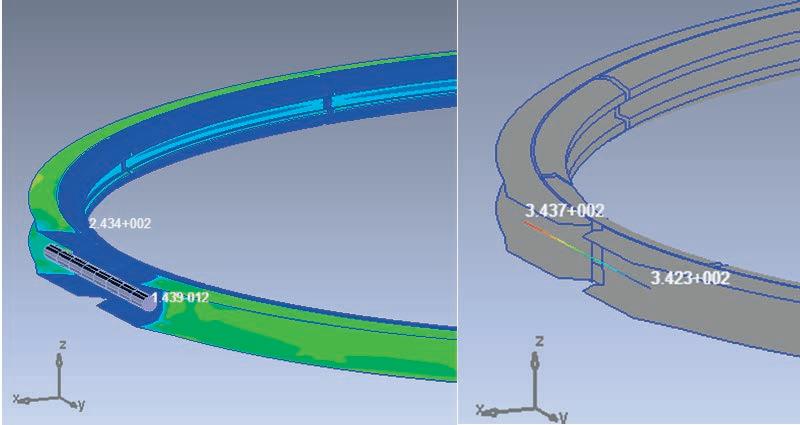

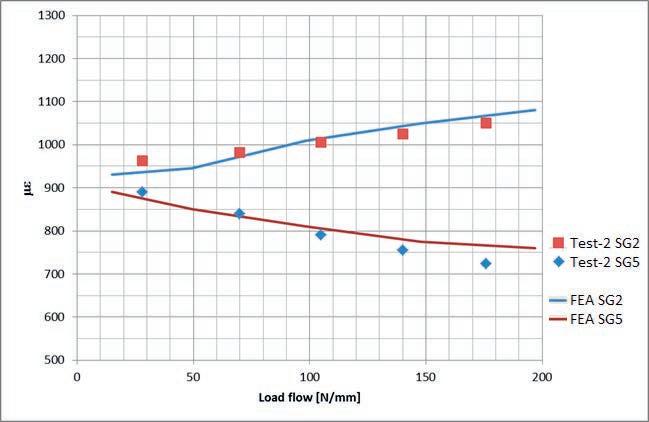

Lo studio, cominciato dallo scrivente nel 2013 è proseguito negli anni con aggiornamenti e affinamenti, utilizzando e confrontando diversi software FEM a disposizione, impiegato per affrontare la progettazione di cinture di clampaggio per applicazioni di collaudo satellitare, riguarda la modellazione completa del clampaggio, includendo tutte le parti coinvolte: flange, ganasce e semi-bande.

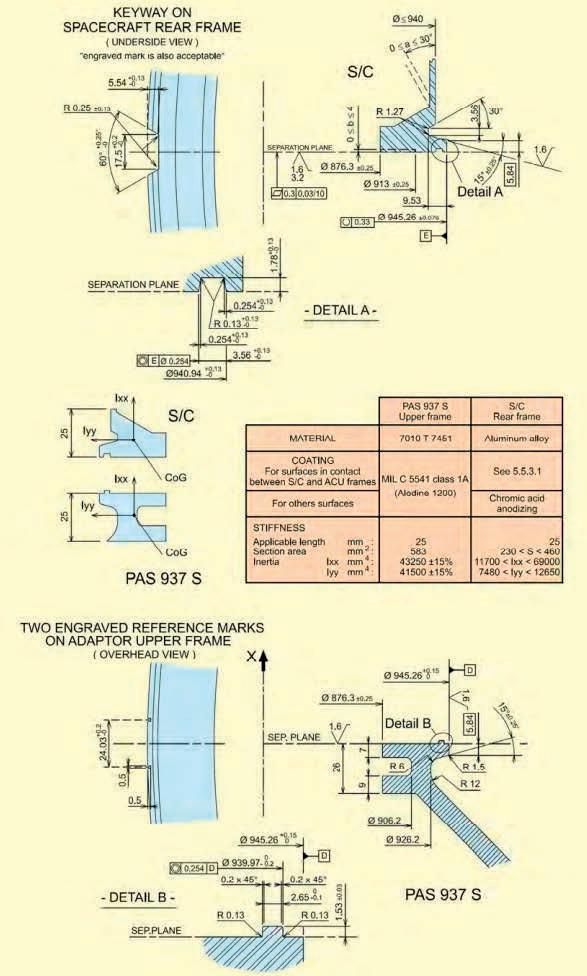

Nello specifico, vengono considerati i clampaggi utilizzati dai lanciatori Soyuz e Ariane, del diametro nominale di 937mm e 1194mm. Tali clampaggi sono caratterizzati da flange molto snelle nella loro sezione, data l’applicazione aerospaziale, realizzate in lega AA7075. Il labbro di clampaggio ha una conicità di 150°. La superficie conica di contatto tra la ganascia e la flangia ha uno spessore radiale di circa 6mm, per un contatto effettivo di quasi la metà. Per questo motivo risulta di particolare importanza il valore di flusso di carico circonferenziale in N/mm, come già definito in questo articolo, in quanto individua già un valore di sollecitazione di contatto superficiale utile a gestire le verifiche strutturali di tutto l’assieme.

Tali cinture di clampaggio, utilizzate per tutta la fase di produzione e collaudi ambientali e dinamici del prodotto satellite, vengono sottoposte a carichi combinati di flessione e trazione/ compressione rilevanti, sia in fase di collaudo dinamico su tavola vibrante, in cui il satellite sottoposto a prova raggiunge accelerazioni oltre i 4g in condizioni di risonanza, sia in condizioni di trasporto satellite nel suo contenitore mentre viene trasferito in base di lancio, sia per via aerea che per nave. In tali condizioni di trasporto, con il satellite tenuto a sbalzo in orizzontale dal clampaggio, la giunzione dev’essere verificata ad almeno 4.5g in flessione, un carico del tutto paragonabile alle condizioni di collaudo dinamico già dette, per quanto questa condizione è da considerarsi estrema e non auspicabile durante il trasporto di un sistema satellitare.

È da considerarsi il montaggio completo del clampaggio, compresa una porzione strutturale sufficiente delle flange, da valutare caso per caso.

Ciascuna parte dell'assieme deve essere discretizzata ad elementi finiti, in elementi 3D per le flange e le ganasce, in elementi 2D o 3D per la banda, preferibilmente mediante un'estrusione circolare della sezione in modo da ottenere una buona magliatura degli elementi esaedrici per ciascuno. La banda può essere modellata da elementi shell, i blocchi di collegamento terminali di ciascuna semi-banda possono essere semplificati con elementi rigidi collegati al nodo del bullone di serraggio. L'analisi dettagliata delle sollecitazioni può essere facilmente studiata su un modello locale, separatamente, per non sovraccaricare il calcolo. L'ipotesi simmetrica può essere adottata modellando solo la metà dell'assieme se il carico applicato è simmetrico

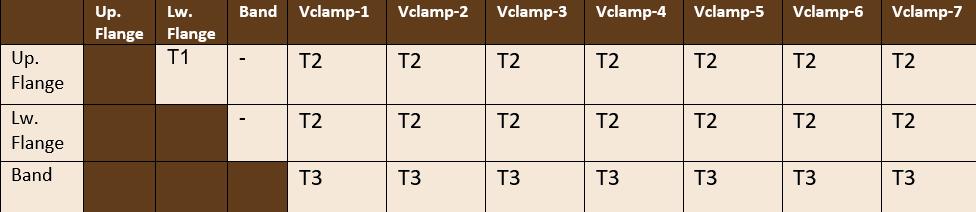

Tabella 1 - Contact Table

rispetto al piano di simmetria.

Quindi tutte le parti coinvolte devono essere definite come corpi di contatto deformabili, incluse in una tabella di contatto che definisca i parametri di attrito tra loro, come segue:

• T1: Solid to solid touch sliding contact, friction coefficientµ1;

• T2: Solid to solid touch sliding contact, friction coefficientµ2;

• T3: Surface to solid, thickness included, touch sliding contact, friction coefficienµ3

Per ogni Tx la tolleranza e il bias del contatto sono stati ottimizzati per ottenere una buona convergenza, in particolare per T2 che definisce il contatto tra superfici coniche. I valori dipendono dalla densità della magliatura definita

per le parti.

Modellazione del precarico di serraggio

Esistono due modi per considerare il precarico di serraggio:

1. assumere ipotesi di precarico costante alle sezioni di serraggio. Nessuna modellazione del bullone sostituito da due carichi costanti opposti;

2. modellazione del bullone e modifica dei vincoli LBC nelle fasi di analisi: fase di precarico e fase di applicazione del carico.

Il primo metodo è molto più semplice ma richiede che il vettore del carico applicato considerato sia all'interno del piano centrale parallelo ai due bulloni di serraggio e perpendicolare al piano di interfaccia, in questo modo l'influenza

dell'applicazione del carico sul precarico dei bulloni è trascurabile, e il precarico dei bulloni può essere assunto costante. Questa ipotesi è stata verificata sui risultati di test strumentati. Con il secondo metodo la simulazione è più rigorosa e può tenere conto anche di piccole variazioni del precarico dei bulloni durante il carico. Ma richiede maggiori oneri di simulazione e di definizione del modello e tempo di elaborazione. Sicuramente questa opzione è da considerare se abbiamo un carico non simmetrico; quindi, abbiamo bisogno di un modello completo di assieme di bloccaggio e modello completo di bulloneria.

DEFINIZIONE DI ANALISI NON LINEARE E RISULTATI

Il modello di assemblaggio completo del clampaggio Marman è stato sviluppato per consentire l'analisi non lineare avanzata del contatto strisciante per attrito, le ipotesi assunte sono state considerate con l'obiettivo di avere uno strumento intelligente e affidabile per la pro-

gettazione e le verifiche. Richiede solitamente meno di un'ora per essere elaborato, seguendo queste fasi:

• STEP-1: Stabilizzazione del contatto delle parti – Precarico al 6%;

• STEP-2: Fase di serraggio fino al 117% del precarico nominale;

• STEP-3: Rilassamento del serraggio - Precarico 100%;

• STEP-4: Applicazione del carico esterno fino al valore richiesto.

Per ogni passo è stato definito il numero di incrementi iterativi in funzione della convergenza e dell'accuratezza dei risultati.

I risultati FEA hanno confermato quanto misurato nei test con una buona correlazione, come nelle immagini seguenti.

Inoltre, le analisi hanno permesso di studiare il dettaglio delle problematiche tipiche di “ring rolling” e di impuntamento, allo scopo di ottimizzare il progetto come già descritto.

17

VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DEL CLAMPAGGIO MARMAN

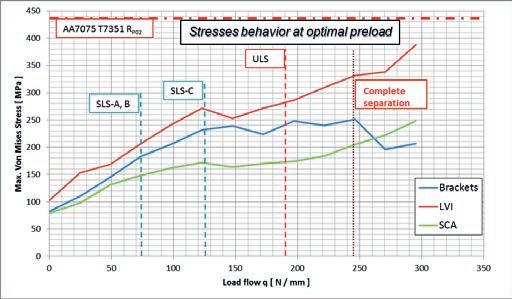

Come riportato in Figura 18:

• SLS: Stati limite di servizio: carichi operativi massimi previsti;

• SLU: Stato limite ultimo;

• LVI: Interfaccia carico utile;

• SCA: Adattatore, Base di supporto.

CONCLUSIONI

La metodologia di modellazione descritta, avva-

lorata dal confronto con risultati di test, è oggetto di studio sin dal 2014 [4], utilizzando anche software di modellazione analitica di diversi produttori ed anche open source. Essa affina tecniche di analisi non lineare dei contatti scorrevoli con attrito applicabile anche per altre giunzioni e meccanismi, permette di mettere molto bene in evidenza problematiche meccaniche e strutturali anche non inizialmente prevedibili.

18

Bibliografia

[1] NASA GD-ED-2214 “Marman clamp system design guidelines”;

[2] Lazansky C., “Refinement of a Low-Shock Separation System”, 41st Aerospace Mechanisms Symposium, Jet Propulsion Laboratory, May 16-18, 2012;

[3] Guo H., Wang D., Liang E., “A Methodology to Predict Axial Clamping Force and Anti-rotating Torque for V-band Joint”, SAE Technical Paper 10.4271/ 2010-01-1813, 2010 doi: 10.4271/2010-01-1813;

[4] Ladisa, P. and Santonico, G., "Non-Linear Finite Element Verification Approach for Marman Fitting in Space AIT Operations," SAE Int. Journal of Aerospace 7(2):2014, doi:10.4271/2014-01-2268.

a cura di:

Ing. Lavinia degli Abbati, Ing. Andrea Cardinali, Ing. Yuri Chianese, Ing. Francesco Naso, Ing. Andrea Pasotto

Revisionato da: Ing. Andrea Spinosa

Commissione: Mobilità elettrica e sostenibile

Panorama della mobilità elettrica in Italia

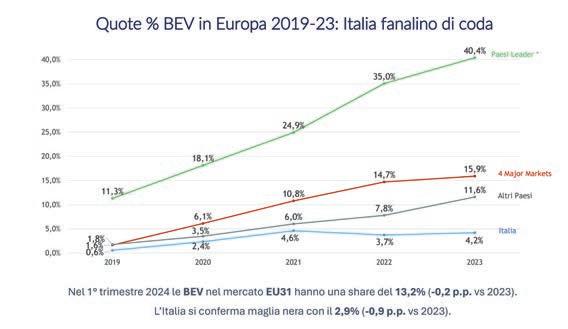

Il parco autoveicoli italiano, in tutte le sue categorie, è tra i più datati, insicuri e inquinanti d’Europa. Al 31 dicembre 2023, le autovetture circolanti erano circa 41 milioni1, di cui il 23,2% è costituito da veicoli immatricolati prima dell’entrata in vigore degli standard Euro 4. L’età media del parco auto ha raggiunto i 12,5 anni. Il mercato delle immatricolazioni, con 1,566 milioni di nuovi veicoli nel 2023, resta distante dal massimo storico di 2,494 milioni registrato nel 2007 e non riesce a tornare ai livelli pre-Covid, quando nel 2019 si registrarono 1,971 milioni di nuove immatricolazioni. Con questo ritmo di sostituzione, ci vorrebbero ben 26 anni per rinnovare completamente il parco auto circolante. Nel 2023 la quota di mercato dei veicoli elettrici (puri: BEV e ibridi plug-in: PHEV) è stata circa del 16% nel mondo, del 21% in Europa, dell’8,6% in Italia. In particolare, nel confronto intra-europeo, la quota dei BEV in Italia (4,2%) è inferiore non solo ai Paesi leader del Nord (3182%) e a quelli del Centro (17-21%), ma anche ai Paesi con un PIL pro capite a parità di potere d’acquisto inferiore a quello italiano.

La transizione energetica nel settore della mobilità fatica a prendere slancio a causa di diversi fattori: la scarsa diffusione delle auto aziendali, frenata da una fiscalità poco favorevole; un sistema di incentivi tardivo e ancora insufficiente; una rete infrastrutturale di ricarica pubblica che non garantisce ancora un’adeguata capillarità e potenza; una resistenza culturale diffusa verso il cambiamento; e infine, la politicizzazione del tema, amplificata da campagne di disinformazione.

L’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha elaborato, e presentato in tutte le sedi istituzionali, una serie di proposte sul sistema incentivante e sulla fiscalità dell’auto aziendale, finalizzate a supportare lo sviluppo della mobilità elettrica per raggiungere gli sfidanti obiettivi posti dalle norme europee alle emissioni di CO2 allo scarico.

La mobilità elettrica sta diventando un elemento centrale della strategia di sostenibilità in Italia e le infrastrutture di ricarica rappresentano un fattore chiave per il suo sviluppo. Negli ultimi anni, il Paese ha compiuto grandi passi avanti. Questo articolo esamina il quadro attuale delle infrastrutture di ricarica in Italia e le principali sfide attese nel futuro.

Lo stato delle infrastrutture di ricarica e le sfide per il futuro

Esistono diverse modalità di ricarica per i veicoli elettrici, che variano in termini di velocità e costo. Le ricariche in corrente alternata (AC) sono le più comuni sia in ambito domestico che

pubblico. Ad esempio, le wallbox possono erogare fino a 7,4 kW con un tempo di ricarica che può variare da 8 a 25 ore, a seconda della batteria del veicolo e della potenza erogata. Le stazioni pubbliche in AC offrono una potenza fino a 22 kW, riducendo i tempi di ricarica a 5-7 ore, ma con costi maggiori.

Qualora si necessiti di una ricarica rapida, le stazioni in corrente continua (DC) “veloci” (tra 50 e 100 kW) e “ultra-veloci” (tra 100 e 350 kw) rappresentano una soluzione più celere, riducendo i tempi di ricarica a meno di un’ora, sebbene a un costo superiore rispetto alle stazioni in corrente alternata (AC).

Secondo quanto riportato da Motus-e2, al 30 settembre 2024 in Italia risultano installati 60.339 punti di ricarica pubblici. Questo dato rappresenta un incremento di 13.111 unità rispetto all’anno precedente e di 9.661 punti dall’inizio del 2024, con 3.347 nuove installazioni solo nell’ultimo trimestre.

La maggior parte di questi punti, 48.237, è costituita da stazioni in AC con potenze inferiori a 50 kW. Tuttavia, sono i punti fast DC (8.536 unità con potenze tra 50 e 149 kW) e quelli ultrafast (3.566 unità con potenze pari o superiori a 150 kW) a registrare il tasso di crescita più elevato. Con oltre 700 milioni di euro di fondi del PNRR destinati alle infrastrutture di ricarica, si prevede un’espansione ancora maggiore nei prossimi anni, sia in ambito urbano che extraurbano. Interessante notare che negli ultimi tempi si è registrato un forte incremento delle installazioni nel Sud e nelle Isole, che ora ospitano il 22% del totale dei punti di ricarica, a fronte del 20% del Centro e del 58% del Nord Italia.

Anche lungo le autostrade italiane si registra una crescita significativa, con 1.057 punti di ricarica installati entro il 30 settembre 2024, di cui il 64% con potenze superiori a 150 kW. Attualmente, il 42% delle aree di servizio autostradali è dotato di infrastrutture per la ricarica. Nonostante i progressi significativi, il futuro della mobilità elettrica in Italia presenta alcune sfide cruciali

Tra queste, il costo della ricarica, che ha registrato incrementi notevoli tra il 2023 e il 2024, con rincari fino al 16% per le ricariche in AC e al 15% sugli abbonamenti. Sebbene le tariffe per le ricariche fast e ultrafast siano rimaste più stabili, il costo complessivo rimane alto.

Un altro problema riguarda l’occupazione abusiva degli stalli di ricarica, che ostacola l’accesso per i veicoli elettrici. Anche se il Codice della Strada prevede sanzioni per questo comportamento, l’applicazione delle norme resta ancora limitata.

Un’ulteriore sfida è rappresentata dalla burocrazia che rallenta l’installazione di nuove colonnine. Attualmente, possono essere necessari

fino a 350 giorni3 per completare il processo, a causa della mancanza di un iter uniforme su tutto il territorio nazionale. Ciò rende difficile l’espansione omogenea delle infrastrutture. Dall’istanza per la realizzazione, le amministrazioni comunali verificano la documentazione progettuale, gestiscono una conferenza dei servizi con tutti gli stakeholder, chiudono la stessa, si approva il progetto e si avvia la fase di installazione con una specifica nuova istanza di apertura scavi, realizzazione, cablaggio con la rete del sistema di distribuzione elettrica, collaudo ed attivazione. In conclusione, l’Italia si sta muovendo a grandi passi verso una maggiore diffusione della mobilità elettrica,grazie a una rete di infrastrutture di ricarica sempre più capillare e moderna. Tuttavia, per garantire un’adozione ancora più diffusa, sarà necessario affrontare con determinazione le sfide legate alla burocrazia, al costo delle ricariche e all’occupazione abusiva degli stalli. Solo così sarà possibile sfruttare appieno il potenziale della mobilità elettrica e assicurare un futuro più sostenibile

Sfide e soluzioni tecnologiche emergenti

La mobilità elettrica rappresenta uno dei principali driver della transizione energetica, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra, creare sistemi di trasporto più sostenibili e rendere più efficiente anche attraverso la guida autono-

ma l’utilizzo dei veicoli. Tuttavia, la sua diffusione su larga scala, e in Italia in particolare, è frenata da sfide tecnologiche e infrastrutturali complesse che rallentano l’utilizzo e l’acquisto di auto elettriche perché portatrici di cambiamento nel comportamento di consumo e di timori sulla sua rispondenza ai reali bisogni dei consumatori. Le principali sfide su cui sarà necessario lavorare nei prossimi anni per rendere la Mobilità Elettrica un modello di consumo diffuso riguardano principalmente 3 grandi ambiti tematici:

1. autonomia delle batterie e tempi di ricarica in quanto per i consumatori l'autonomia dei veicoli elettrici (EV) e il tempo necessario per la ricarica rimangono tra le principali preoccupazioni dei potenziali fruitori di mobilità elettrica. Le batterie attuali, infatti, offrono ancora autonomie limitate rispetto alle esigenze di spostamento, soprattutto extra-urbano e richiedono tempi di ricarica relativamente lunghi rispetto ai tradizionali veicoli a combustione. Infatti, anche la ricarica veloce richiede decine di minuti a fronte di pochi minuti necessari a un distributore di carburante;

2. infrastruttura di ricarica adeguata, perché attualmente la distribuzione non uniforme delle stazioni di ricarica, soprattutto nelle aree rurali, costituisce un limite per l'adozione di massa dei veicoli elettrici. La

realizzazione di una rete di ricarica capillare è essenziale per garantire ai conducenti la possibilità di ricaricare facilmente, ma richiede ingenti investimenti infrastrutturali e adattamenti delle reti elettriche locali per supportare la crescente domanda;

3. gestione della disponibilità di potenza dalla rete elettrica e domanda di picco, essendo ormai ampiamente provato che con l'aumento dei veicoli elettrici, la rete elettrica deve affrontare nuove sfide in termini di gestione del carico, soprattutto nelle ore di picco. Attualmente la ricarica di veicoli elettrici contemporaneamente, specialmente nelle aree urbane, è inficiata dalla bassa potenza disponibile all’allaccio della rete, derivante dalle limitazioni necessarie per evitare di sovraccaricare la rete elettrica, per cui anche con colonnine di ricarica in grado di garantire una ricarica veloce, di fatto questa è fortemente limitata senza uno storage di supporto.

A fronte di queste sfide le Soluzioni Tecnologiche Emergenti riguardano principalmente:

1. ricarica Ultra-Rapida, consente di ridurre i tempi di ricarica a poche decine di minuti, più prossimi, ma non ancora competitivi, con quelli di un rifornimento tradizionale con potenze di ricarica che partono da 50 kW, possono erogare facilmente i 150 kW4

(E-GAP Fast) fino a raggiungere idealmente i 400 kW (ad. Es. HyperCharger Alpitronic5). Nel caso della ricarica Fast di E-Gap è possibile prevedere un sistema di storage dell’energia di circa 200 kWh, che permette di soddisfare picchi di domanda superiori alla potenza di allaccio disponibile alla rete in determinate zone urbane o extra-urbane. La modalità di ricarica potrà, in futuro, sempre più prevedere anche la modalità Wireless, ovvero un tipo di ricarica che, tramite induzione, permetterebbe ai veicoli di ricaricarsi automaticamente senza la necessità di cavi, favorendo il processo per i consumatori e aprendo possibilità per la ricarica dinamica, ad esempio sulle autostrade; 2. sistemi di ottimizzazione della ricarica legati ai bisogni della rete: con una gestione della ricarica (Smart Charging) che consente di ricaricare i veicoli quando la domanda energetica è bassa o quando l’offerta di energia rinnovabile è elevata, ottimizzando così l'uso delle risorse energetiche. Inoltre, sia i veicoli che gli storage di supporto alle colonnine possono fungere da sistemi di stoccaggio e, tramite tecnologie Vehicleto-Grid (V2G), fornire servizi di Demand Response per restituire energia alla rete nei momenti di necessità, contribuendo alla stabilità della rete sia in termini di regolazione di potenza che, a tendere, di frequenza;

3. intelligenza artificiale e ottimizzazione del consumo energetico: grazie a modelli e sistemi di machine learning possono essere integrati nei veicoli elettrici per ottimizzare il consumo energetico e prevedere il fabbisogno di ricarica. Gli algoritmi di pianificazione dei percorsi e di prenotazione della ricarica alla colonnina aiutano i conducenti a utilizzare i percorsi più brevi ed efficienti, per massimizzare l'autonomia del veicolo; essendo l'ansia da autonomia (range anxiety) uno dei principali problemi vissuti dai conducenti, unito alla preoccupazione di trovare la colonnina occupata quando arrivano a destinazione, tali soluzioni migliorano in modo significativo l’esperienza di utilizzo di un veicolo elettrico;

4. evoluzione delle batterie: le batterie rappresentano una delle aree di evoluzione tecnologica più promettenti sia in termini di incremento della densità energetica sia in termini di peso e quindi porteranno nel prossimo futuro un continuo miglioramento sulla riduzione dei tempi di ricarica e sull’aumento dell’autonomia dei veicoli. Le tendenze di sviluppo delle batterie prevedono, inoltre, oltre a soluzioni di accumulo sempre più sicure l’utilizzo di materiali come il grafene o il sodio, più abbondanti e sostenibili rispetto al litio e al cobalto.

Come è facile comprendere la mobilità elettrica si trova di fronte a sfide complesse, che grazie a soluzioni innovative e tecnologiche emergenti, sarà possibile superare in parte già nel breve periodo e in parte, ci auguriamo, nel prossimo futuro. L'adozione di nuove tecnologie di batterie, l'espansione delle infrastrutture di ricarica, lo sviluppo di sistemi di gestione della rete e l’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale

rappresentano passi cruciali verso una mobilità sostenibile e diffusa. Tali soluzioni devono inoltre essere implementate con un disegno strategico convergente, poiché ciascuna di esse contribuisce a risolvere uno o più problemi, ma singolarmente non sono autonomamente sono risolutive. Essendo il panorama molto ampio affronteremo nel prosieguo di questo paragrafo come le soluzioni software possono favorire una transizione intelligente nel mercato della mobilità sostenibile ed in particolare della mobilità elettrica e dello Smart Charging

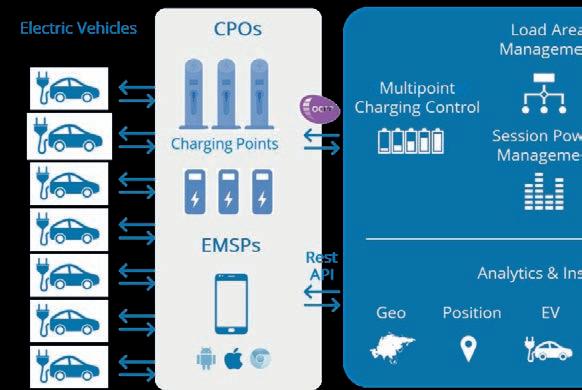

In questo scenario, infatti, le soluzioni software per la gestione intelligente della ricarica rappresentano un elemento chiave, grazie alla loro capacità di ottimizzare i processi di identificazione, organizzazione e gestione della ricarica, sfruttando algoritmi avanzati e piattaforme di ottimizzazione, che permettono di identificare colonnine libere adatte alle proprie preferenze di ricarica, risolvendo nel rispetto degli obiettivi di tutti gli attori coinvolti nella catena del valore (Clienti, Mobility Service Provider e Charging Point Operator), i problemi legati alla disponibilità dell’energia, alla sua distribuzione, ai picchi di domanda e alla gestione degli utenti. Entrando nel dettaglio di quanto precedentemente illustrato le Principali sfide della Ricarica

Intelligente, che sono in parte trasversali alle sfide dell’ecosistema della transizione energetica e che richiedono soluzioni complesse, articolate e integrate si focalizzano principalmente su:

1. Gestione del carico sulla rete elettrica necessario per l’incremento di domanda di energia e di potenza determinato dall'aumento dei veicoli elettrici e dai bisogni dei consumatori, soprattutto nelle ore di punta. Le reti esistenti, pensate per il fabbisogno tradizionale, devono essere profondamen-

te ripensate, con un modello distribuito (DER)6, per sopportare questa nuova pressione, perché la concentrazione di ricariche in determinati orari o luoghi può causare sovraccarichi locali e destabilizzare il sistema, rendendo cruciale lo sviluppo di soluzioni software che ottimizzino la distribuzione della domanda in tempo reale attraverso le DER presenti.

2. Capillarità delle infrastrutture di ricarica, poiché sebbene la presenza di punti di ricarica sia in aumento, restano lacune significative, in particolare nelle aree urbane densamente popolate e nelle zone rurali dove la domanda di ricarica è maggiore e si prevede esploderà nei prossimi anni. La mancanza di una rete diffusa rallenta l’adozione dei veicoli elettrici anche se le piattaforme di

gestione intelligente possono aiutare a coordinare l’installazione e l’utilizzo dei punti di ricarica, indirizzando gli utenti verso le stazioni disponibili e riducendo le attese.

3. Interoperabilità delle stazioni di ricaricaLa diversità di standard e fornitori di servizi di ricarica può creare difficoltà per gli utenti. La necessità di usare app e tessere specifiche per ciascun operatore limita la comodità del servizio. Soluzioni software che integrano i diversi operatori in una singola piattaforma interoperabile possono semplificare l'esperienza di ricarica e migliorare l'accesso per i consumatori seguendo standard come OCPI7, OCPP8, OSCP9

Entrando nello specifico le soluzioni software emergenti per la Ricarica Intelligente riguarda-

no piattaforme come Charge Advisor di Applied Research to Technologies10 in grado di gestire in un’unica architettura:

1. Ricarica e ricarica intelligente (Smart Charging) con gestione e ottimizzazione della Ricarica in Tempo Reale. In questo contesto oltre alle specifiche funzioni di localizzazione, prenotazione, avvio, monitoring, completamento e pagamento della ricarica, è presente appunto il concetto di Smart Charging o ricarica intelligente. Tale modello di ricarica, basato su algoritmi di Machine Learning e Intelligenza Artificiale permette di distribuire la domanda energetica in modo ottimizzato, basandosi su dati in tempo reale come le preferenze utente in temini ad es. di potenza, energia e tempo di ricarica, la disponibilità di energia e la

capacità della rete. Gli algoritmi di Smart Charging analizzano i comportamenti di ricarica degli utenti e li modulano, incentivando l’uso dell’energia in momenti di bassa domanda oppure l’accesso a energie rinnovabili. In questo modo, si riduce il carico sulla rete e si minimizzano i costi operativi per i gestori delle infrastrutture. Le tecnologie di machine learning, infatti, sono sempre più applicate per prevedere la domanda di energia e ottimizzare l’uso delle infrastrutture di ricarica. Gli algoritmi possono analizzare i dati storici di utilizzo e prevedere i momenti di picco, aiutando i fornitori di energia a pianificare in anticipo e ridurre i rischi di sovraccarico. Inoltre, i modelli predittivi possono informare i gestori di reti e infrastrutture su dove installare nuovi

Figura 3 - Piattaforma Charging e Smart Charging di Ares2t Charge Advisor con contestualizzazione delle connessioni lato sistema di mobilità e rete intelligente [11].

punti di ricarica per rispondere in modo più efficace alle esigenze degli utenti;

2. Vehicle-to-Grid (V2G) e Demand Response. La disponibilità della tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G), permette ai veicoli elettrici e alle risorse di accumulo possono diventare riserve di energia, restituendo l’elettricità alla rete quando la domanda è elevata. I software avanzati per il V2G permettono di monitorare e gestire questo flusso bidirezionale in modo da supportare la stabilità della rete, trasformando i veicoli/ storage, nella logica prosumer in risorse energetiche “di produzione”. Le piattaforme di demand response, inoltre, possono incentivare i proprietari di veicoli a collaborare offrendo tariffe agevolate per chi ricarica nei momenti di minor richiesta o restituisce energia al sistema;

3. Gestione Dinamica e Integrata della Rete con gli Storage e le Energie Rinnovabili. Le piattaforme software di gestione della rete, spesso basati su intelligenza artificiale, analizzano in tempo reale i dati prove-

nienti dai vari punti di ricarica, bilanciando la disponibilità di energia rinnovabile, che è per sua natura variabile. Integrando dati di previsione di domanda, questi sistemi possono ottimizzare l'uso delle fonti rinnovabili, riducendo l'impatto ambientale della mobilità elettrica e migliorando l’efficienza complessiva del sistema. Le piattaforme più evolute permettono una gestione dinamica del pricing in base alle fonti energetiche utilizzate su cui, ad esempio, Applied Research to Technologies ha ottenuto a dicembre 2023 il riconoscimento di un brevetto europeo;