a cura di antonella Bacchi - Giancarlo PartiPilo

Il Servizio Sociale tra Principi Professionali e Metodi di Intervento

Laboratori di ricerca territoriale e storie di vita di persone del mondo

a cura di Antonella Bacchi Giancarlo Partipilo

Il servIzIo socIale

tra prIncIpI professIonalI

e metodI dI Intervento

Laboratori di ricerca territoriale e storie di vita di persone del mondo

Indice

Prefazione di Elisabetta Vaccarella ............................................ .9

Premessa di Giancarlo Partipilo ............................................. .11

Introduzione di Elena Carletti .............................................. 13

Capitolo 1 – In cerca dell’approccio giusto…

Quali principi? Quali tecniche? Quali metodi? di Antonella Bacchi ................................................................ 17

1.1 In cerca dell’approccio giusto........................................ 17

1.2 I valori della professione nella relazione con le persone straniere ................................................... 19

1.3 Benessere individuale e della collettività ....................... 20

1.4 Il riconoscimento dell’altro e il rispetto della persona e dei diritti umani ........................................................ 22

1.5 La giustizia sociale 23

1.6 I concetti chiave dell’approccio anti-oppressivo ............ 24

1.7 Livelli di incomprensione nella relazione transculturale ........................................ 27

1.8 Gli strumenti e le competenze di aiuto transculturale.... 29

Capitolo 2 – La complessità del fenomeno migratorio e la dimensione locale di Antonella Bacchi ................................................................ 35

2.1 La complessità del fenomeno della migrazione delle persone adulte ...................................................... 35

2.2 La dimensione locale .................................................... 37

2.3 Le problematicità di generare cambiamenti e le strategie di inter vento sociale ................................. 41

2.4 I ser vizi SAI per neomaggiorenni e adulti ..................... 42

2.5 Casa delle Culture ....................................................... 43 2.6 Gli alloggi sociali ......................................................... 44

2.7 I ser vizi residenziali e semi-residenziali: comunità e dormitori ................................................... 44

2.8 I ser vizi di prossimità e di orientamento ...................... 45

2.9

2.12

3.1 La metodologia delle inter viste narrative per raccontare la propria storia di vita di Angela Tambone

3.2

3.3

3.4

3.8

Miral e Sara: due ragazze libere! di Grittani Francesca .............................................................112

Mia madre: Adel e la sua storia di vita di Saragaglia Adriana ............................................................115

Nel viaggio ho riscoperto i sogni: Farath e la sua storia di vita di Angela Tambone ..................................................................... 118

In un’altra vita vorrei fare il cantante: Marcus e la sua storia di vita di Angela Tambone ..................................................................... 120

Famiglie senza confini: Karim e la sua storia di vita di Angela Tambone ..................................................................... 122

Un Paese che chiamo “La Mia Casa”: Chika e la sua storia di vita di Angela Pavone ........................................................................ 123

Il viaggio di una madre: Fatima e la sua storia di vita di Angela Pavone 127

Fuggire per vivere: Tarek e la sua storia di vita di Angela Pavone ........................................................................ 130

La forza dell’amore: Camara e la sua storia di vita di Mariagrazia Cirrottola ........................................................... 132

La mia terra: Selmi e la sua storia di vita di Mariagrazia Cirrottola ........................................................... 135

Il mio sogno felice: Gaye e la sua storia di vita di Mariagrazia Cirrottola ........................................................... 137

Alla ricerca della luce: Fahid e la sua storia di vita di Anna Campioto ...................................................................... 141

La transizione verso l’età adulta: Ramà e la sua storia di vita di Antonella Bacchi ..................................................................... 143

Conclusioni di Armida Salvati ....................................................................... 147

Postfazione di Daniele Petrosino .................................................................... 151

Autori ........................................................................................ 155

Bibliografia 159

Prefazione

Questo volume rappresenta le fatiche e le sfide quotidiane che il sistema di welfare affronta per migliorare la qualità della vita delle persone. Le politiche sociali locali devono assumere come peculiarità principale quella dell’universalità, perché nessuno deve rimanere indietro o solo nell’affrontare situazioni problematiche. Con l’effettiva realizzazione di processi di sussidiarietà verticale e orizzontale si possono realizzare interventi efficaci di governance multilivello che, nel rispetto di funzioni e competenze, individuino risposte mirate ai bisogni delle persone.

L’obiettivo finale è quello di determinare un welfare generativo che promuova equità, solidarietà e coesione sociale, includendo ogni persona e tutelando i suoi diritti.

Per realizzare questo tipo di welfare si richiede anche l’apporto di tutti i cittadini che, come soggetti attivi, partecipano alla definizione delle politiche di welfare.

Ringrazio di cuore tutto il servizio socioeducativo del Comune Bari, tutte le realtà del privato sociale e del volontariato che ogni giorno si adoperano con passione e professionalità per aiutare le persone.

Elisabetta Vaccarella Assessora alla Giustizia, al benessere sociale e ai diritti civili

Premessa

Le pagine che seguono rappresentano una riflessione condivisa da parte degli assistenti sociali della Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari che hanno arricchito il proprio lavoro con alcuni laboratori di ricerca territoriale, rilanciando riflessività a partire dalle pratiche di accoglienza e integrazione sperimentate con le persone migranti straniere. Si tratta di un tema di rilevantissima attualità ma che declinato qui in Puglia e, in particolare, a Bari, assume un carattere ulteriore legandosi con la storia di questa città – una delle prime in Europa e certamente la prima in Italia – ad affrontare i fenomeni migratori collettivi che, dalla fine del secolo scorso, hanno caratterizzato questa parte di Occidente. Quando nel 1991 la nave Vlora arrivò nel porto di Bari nessuno era pronto. C’era il coraggio di un manipolo di amministratori locali, guidati da Enrico Dalfino, e la solidarietà autentica e genuina dei pugliesi, che per mesi accolsero imbarcazioni piene di migranti albanesi. Non c’era, invece, un sistema di protezione civile in grado di gestire adeguatamente un evento così critico e, per quanto ci riguarda, non c’era un sistema di assistenza sociale che proprio in quegli anni avviava lentamente un processo di territorializzazione ma che era ancora sostanzialmente coincidente con i servizi sanitari. Dal 1991 sembra passata un’eternità. Buona parte delle assistenti sociali che hanno animato i laboratori di ricerca dei quali questo volume è il risultato, non erano ancora nate. Da allora, i servizi sociali territoriali sono diventati un cardine del decentramento amministrativo che vede i comuni impegnati nel rispondere ai bisogni delle persone e il ruolo degli operatori sociali che vi operano è caratterizzato da pratiche di elevatissima professionalità e competenza, la cui cifra può essere letta anche tramite questo lavoro collettivo: uno specchio che mentre si ricostruisce l’esperienza praticata e agita quotidianamente a livello locale vuole riconoscersi o differenziarsi dalle immagini di operatività proposte. Il riconoscersi evidenzia i punti di forza dell’azione di supporto sociale. Il differenziarsi e il prendere le

distanze, invece, si basa sul processo di riconoscimento dei punti di debolezza e delle criticità emerse.

In definitiva, questa è la professione degli assistenti sociali, chiamati a svolgere contemporaneamente più funzioni conformemente ai valori e alla deontologia professionale, passando dalle azioni di presa in carico sociale delle persone alle attività di programmazione che trasferiscono azioni e suggerimenti ricavati dalla prassi sociali e dalla decodifica di domande espresse in capitolati speciali di appalto e in avvisi pubblici.

Ma questo volume ha anche un altro merito.

Evidenzia che rapportarsi con il tema dell’immigrazione significa anche avere a che fare con storie e narrazioni di persone che ci consentono di vedere similitudini e differenze delle rappresentazioni del sé e dell’altro in relazione in un setting non giudicante e tranquillizzante.

Il grido di Enrico Dalfino in quell’agosto del 1991 – “Sono Persone” – era proprio questo in fondo: l’affermazione consapevole della soggettività individuale di ciascun migrante in luogo dell’anonimizzazione collettiva del fenomeno migratorio.

In tale direzione la pratica del racconto consente di dare forma a questa soggettività ed è fondamentale per trovare sinergie armoniche tra gli aspetti di lavoro sociale e quelli di natura amministrativa che forgiano l’amministrazione e ci aiutano a co-costruire con i migranti un welfare di pratiche e procedure inclusive che prenda avvio dalla comprensione delle culture presenti nella Città di Bari.

Giancarlo Partipilo

Introduzione

Sono arrivata al Segretariato sociale della Ripartizione Servizi alla Persona nel luglio del 2020, come assistente sociale, dopo tre anni di dottorato di ricerca, trascorsi a interrogarmi (e interrogare) sul senso del viaggio nell’esperienza di persone migranti. Ho attraversato letterature, esperienze, vite di persone che hanno scelto di incontrarmi e raccontarsi.

Ho concluso il mio lavoro di ricerca nella consapevolezza di non aver capito tante cose, di averne probabilmente travisate altre, spinta dalla tentazione di tradurre le storie raccolte attraverso cornici di significato per me più comprensibili, più accettabili, più facilmente riconducibili a categorie predeterminate. Ma, soprattutto, l’ho concluso sulla carta, portandomi sempre dentro quelle voci interrotte, che non hanno mai smesso di interrogarmi sul senso di ciò che avevo fatto, scritto, discusso. Che senso ha avuto per me? Che senso ha avuto per loro?

Per due anni mi sono ritrovata nuovamente ad ascoltare storie, talvolta timide, talvolta strabordanti, in una posizione molto diversa, molto più simile a quella delle colleghe e dei colleghi che hanno realizzato questo testo e che, probabilmente, si saranno posti i miei stessi quesiti nell’addentrarsi in un lavoro di ricerca così complesso. E ho imparato molto, ho imparato sul campo il peso della nostra cultura colonizzatrice, la fatica della relativizzazione e del decentramento da sé, il rischio della vittimizzazione e dell’assistenzialismo. Ho sperimentato la tensione fra mandati, l’insufficienza di risposte, ma, talvolta, anche l’inadeguatezza delle domande. Tutti temi che torneranno nelle pagine di questo libro. Mi sono chiesta più volte quale fosse lo spazio di parola per le persone immigrate che si presentavano allo Sportello. Quale spazio non solo in quel luogo, ma anche fuori: nei servizi, nel lavoro, nella politica, nella cultura. Quale spazio per una parola generativa, creativa, indipendente, libera. Non imboccata, stereotipata, tradotta, costretta. Quella, cioè, più spesso concessa. Mi sono chiesta quale spazio esista anche, appunto, nella ricerca sociale, il mondo da cui provengo e in cui tuttora mi trovo. Un

mondo che non sempre riesce a sfuggire alla tentazione dell’estrattivismo, alla strumentalizzazione della narrazione come mezzo per arrivare al fine della produzione scientifica, riducendo il senso della partecipazione a un coinvolgimento anonimo, silenzioso, non troppo complesso da gestire in termini di potere e identità. In questo nodo, è evidente come la ricerca e la pratica di servizio sociale si intreccino inestricabilmente: le asimmetrie di ruolo possono creare voragini o ponti, la posizione di subalternità può generare riscatto o imbavagliare ulteriormente chi vi si trova avviluppato. Quale, allora, il posizionamento di chi è in cerca di quella parola libera e liberatrice?

Le scelte compiute in questo testo possono condurci verso una risposta. Innanzitutto, riconoscere la complessità del fenomeno delle migrazioni ed evidenziarne il carattere intersezionale e multidisciplinare, che chiama dunque i professionisti e le professioniste del sociale ad adottare lenti nuove, decolonizzanti e de-stigmatizzanti. E, talvolta, a riconoscere l’insufficienza delle risposte esistenti, con una spinta immaginifica che caratterizza la creatività della nostra professione.

All’interno di questa cornice, la riflessione articolata dagli autori e dalle autrici si propone di partire dalle voci di chi vive i servizi, di chi sperimenta quotidianamente le sfide del nostro sistema e non sempre ne esce senza cicatrici, come si legge in alcune delle testimonianze riportate nell’ultimo capitolo.

Dunque, radicare l’analisi nelle storie delle persone beneficiarie, significa anche rischiare di inciampare nei circoli viziosi che i servizi stessi producono, attraverso logiche respingenti e disumanizzanti. È una scelta finalizzata alla valorizzazione della narrazione come pratica di autodeterminazione, e non solo come produzione di contenuti eterodiretti.

Inoltre, il lavoro condotto per la realizzazione di questo testo ha permesso la creazione di quello spazio di parola cui si faceva cenno in precedenza: uno spazio che prescinde da quello proprio del colloquio – che, come strumento professionale, assolve a una funzione specifica – e che cerca di costruire un ponte narrativo fra professionisti e persone assistite, nel riconoscimento reciproco dei ruoli e nel rispetto dell’unicità delle esperienze. Si tratta di uno spazio di restituzione e sedimentazione, che gli autori e le autrici di questo testo hanno consapevolmente scelto di ritagliare nei ritmi frenetici e talvolta soffocanti del loro lavoro quotidiano.

Ciò permette di restituire al lettore, accanto agli aspetti spesso tragici delle storie narrate, le dimensioni di riscatto, desiderio, autonomia e progettualità, che non coincidono con l’immagine più facilmente digeribile dell’immigrato vittima muta degli eventi e del sistema. Lo dicono molto bene S. e M. in una delle testimonianze raccolte nel quarto capitolo: “Il nostro sogno è di alzarci in piedi e fare ciò che vogliamo senza sostegno, imparare (di nuovo) a camminare, insieme a Giulia!”, tratto da Sono morto di felicità: ora comincia il viaggio. S&M&J e la loro storia di vita di Pataffio Antonio.

Un testo che parla di partecipazione, di pratica anti-oppressiva, che prova a rileggere le vite delle persone coinvolte non solo come utenti di un servizio, ma come uomini e donne che hanno compiuto e compiono delle scelte e dovrebbero essere parte integrante dei processi decisionali, non solo destinatari inconsapevoli di progetti preconfezionati.

Dunque, questo volume si propone come esito di un articolato percorso di riflessione professionale che ha coinvolto operatrici e operatori del servizio sociale attraverso laboratori territoriali, interviste narrative e focus group, integrando la dimensione dell’osservazione con quella della partecipazione. Le pratiche di accoglienza e accompagnamento sono lette alla luce dei principi fondanti della professione – giustizia sociale, rispetto della persona, autodeterminazione, promozione dei diritti – e vengono ripensate con uno sguardo critico che parte dal territorio, ma dialoga con le teorie e gli approcci metodologici e deontologici. Il testo si struttura in più sezioni, che affrontano dapprima il servizio sociale in ottica interculturale, per poi passare alla descrizione della rete dei servizi attivi nel contesto barese, fino a dar voce diretta alle persone migranti attraverso le loro storie di vita. Le interviste narrative diventano così spazio di riconoscimento, restituzione di senso e soggettivazione, offrendo uno sguardo plurale e non stereotipato sull’esperienza migratoria. In tal senso, questo libro può essere considerato una testimonianza collettiva e un invito alla riflessività. In un tempo in cui le sfide sociali richiedono risposte complesse, integrate e partecipate, rappresenta un contributo per ripensare il ruolo del servizio sociale e rilanciare un’idea di comunità fondata sulla cura, sulla responsabilità condivisa e sulla giustizia sociale.

Elena Carletti

In cerca dell’approccio giusto…

Quali principi? Quali tecniche?

Quali metodi?

di Antonella Bacchi

In cerca dell’approccIo gIusto

Le migrazioni partecipano ai cambiamenti sociali, economici e politici della società post-moderna. Tali mutamenti influenzano inevitabilmente l’organizzazione dei sistemi di welfare state e, di conseguenza, anche le professioni sociali. La professione dell’assistente sociale è forse quella che maggiormente vive le profonde trasformazioni connesse all’organizzazione della solidarietà e del benessere sociale nella società.

In questo contesto chi è impegnato in ruoli istituzionali nell’ambito della transculturalità1 è chiamato ad affrontare con responsabilità situazioni caratterizzate da ogni tipo di difficoltà sociale. Ci s’interroga sulle fattezze della società multiculturale e si ridefinisce il proprio ruolo in relazione alle sue caratteristiche e alle difficoltà emergenti. Ci si chiede cosa significhi essere professionisti del sociale in un contesto che rende evidente la moltiplicazione delle appartenenze sociali, culturali, religiose e politiche. A tutto ciò si somma il fatto che si vive di continuo l’antinomia tra il mandato professionale, che riconosce l’assistente sociale come agente di cambiamento e giustizia sociale, dotato di autonomia di giudizio tecnico-professionale, e la debolezza politica e decisionale dello stesso professionista che, come attore dipendente da un’istituzione, opera in un framework di norme e procedure amministrative atte a regolare l’accesso ai servizi sociali. Sono questi alcuni degli interrogativi e delle dissonanze cognitive

1.1

17

che stanno oggi alla base della professione degli assistenti sociali, dai quali l’esigenza fortemente avvertita è quella di riflettere e reimpostare il lavoro sociale, al fine di porre in essere una relazione di aiuto efficace anche per l’utenza straniera. Il tema dell’immigrazione è estremamente complesso poiché esso pone al servizio sociale problematiche di diversa natura.

In primo luogo si può dire che la migrazione è connessa ad aree d’intervento conosciute e affrontate dagli operatori di Servizio Sociale. La povertà, l’esclusione sociale, l’oppressione, lo sfruttamento, il riconoscimento dei diritti e le dinamiche di concretizzazione dell’integrazione si costituiscono come problematiche rilevanti, ma al tempo stesso si configurano come ambiti d’intervento nei quali gli assistenti sociali hanno già dimostrato di saper fare e di saper essere2.

In questa direzione la migrazione rappresenta uno dei cambiamenti che i processi di globalizzazione hanno generato nelle società post-moderne, acuendo le difficoltà già esistenti nell’organizzazione del sistema dei servizi sociali3. Infatti, gli scenari d’intervento richiamati, pur se usuali nella progettazione del social work, si caratterizzano come ambiti di azione ancora attuali perché sempre oggetto di nuovi studi e approfondimenti. Tra bisogni che aumentano e risorse che diminuiscono, occorrerebbe probabilmente ripensare a un welfare che sia in grado di rigenerare le risorse disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto e aumentando il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell’intera collettività4.

In secondo luogo, le migrazioni determinano, in maniera sempre più significativa, nuove sfide e nuovi scenari di professionalizzazione e re-definizione della professione degli assistenti sociali, rendendo più che mai urgente la progettazione di percorsi di formazione fondati su principi d’interculturalità, riflessività, sperimentalità e ricerca.

La qualità della formazione degli assistenti sociali è connessa alla capacità di congiungere teoria, metodologia e prassi dell’intervento sociale5. Questo principio è valido in tutti gli ambiti di azione del Servizio Sociale ma raggiunge la sua massima espressione quando si lavora con gli stranieri. La relazione di aiuto e, in maniera più specifica, lo strumento del colloquio professionale, richiedono certamente l’acquisizione di nuove competenze e di un più intenso rigore teorico-metodologico.

Storicamente il colloquio rappresenta lo strumento con il quale gli assistenti sociali iniziano una relazione di aiuto. In questo spazio relazionale l’assistente sociale e l’utente s’incontrano per comprendere la natura del problema/disagio e definire, attraverso una vera e propria attività di ricerca, le strategie di coping e di empowerment necessarie per attivare processo di cambiamento.

Riprendendo Mazzetti6, possiamo definire come transculturale il dialogo attraverso il quale si realizza l’incontro tra un operatore e un utente straniero che domanda-aiuto. La relazione transculturale così costituita si presenta molto complessa perché è legata all’incontro/scontro tra culture diverse. In tale diatriba, l’esigenza sentita è connessa all’individuazione di un approccio efficace che possa prendere in carico le fragilità sociali degli immigrati, scoprendo insieme a loro le risposte maggiormente confacenti al bisogno manifestato.

Per comprendere pienamente la richiesta di aiuto degli utenti stranieri, occorre probabilmente ripensare ai valori professionali e alle modalità d’intervento relazionali degli operatori, superando tutte le difficoltà insite nella relazione di aiuto transculturale.

Mazzetti sostiene che il rischio principale che si sperimenta nel processo di aiuto con lo straniero è connesso tanto alla sopravvalutazione quanto alla sottovalutazione della differenza culturale7.

Quando si sopravvaluta la diversità culturale, si corre il rischio di vedere nell’individuo l’archetipo del mondo da cui proviene e, di conseguenza, non si considerano l’unicità e l’autenticità della persona straniera con cui realizziamo il percorso di aiuto. Quando si sottovaluta la diversità culturale, come approfondito efficacemente da Roberta Di Rosa, “si preferisce ignorare o negare le specificità culturali dell’ambiente in cui una persona ha strutturato la sua identità, in nome di un universalismo che sconfina spesso nell’etnocentrismo, nel ritenere cioè validi e applicabili a tutti i valori, gli usi e le priorità del proprio sistema culturale8”.

I valorI della professIone nella relazIone con le persone stranIere

Sin dalle sue origini il servizio sociale si interroga sui principi e sulla deontologia professionale e su come gli aspetti etici debba-

1.2

1.3

no concretamente integrarsi a competenze e atteggiamenti degli operatori sociali impegnati nella pratica professionale e nelle relazioni di aiuto. Mary Richmond nello studio del casework e Jane Addams nel lavoro di comunità9 hanno posto le basi per consolidare riflessioni teoriche e pratiche sull’etica del servizio sociale e sulla sua attuazione concreta nei metodi di servizio sociale. I valori della professione nella relazione con le persone straniere fanno capo al benessere dell’individuo e delle collettività, al rispetto della persona e dei diritti umani, alla giustizia sociale e al riconoscimento dell’altro e, infine, all’ascolto di chi è diverso da noi. Si tratta di valori universali senza tempo e senza luogo che nascono con il servizio sociale e accompagnano l’evoluzione della professione e la definizione nazionale dei sistemi di welfare. Tali valori sono fondamentali in qualsiasi organizzazione e istituzione operi l’assistente sociale e travalicano anche mandati e approcci teorici e metodologici in uso, integrandosi in ogni relazione di care fondata sul rispetto, sulla fiducia e sulla reciprocità.

Benessere IndIvIduale e della collettIvItà

Nel rapporto della Commissione Salute dell’Osservatorio europeo su sistemi e politiche per la salute, con la partecipazione dell’OMS, il concetto di benessere10 è definito come “lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di ben-essere che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società”. Nello stesso rapporto si legge che tutti e cinque gli aspetti sono importanti e che il loro equilibrio è fondamentale per consentire agli individui di migliorare il loro benessere.

Condividere tale prospettiva di pensiero vuol dire ammettere che il benessere ha a che fare con tutte le componenti dell’essere umano e con le sue condizioni di vita nei diversi contesti di appartenenza. Le condizioni di vita devono essere sicure e confortevoli dal punto di vista personale e individuale ma anche dal punto di vista relazionale, lavorativo, ambientale e tecnologico. Per questo il benessere indossa la definizione generale di armonia tra la persona nel suo complesso e l’ambiente, connettendo il benessere

individuale al benessere collettivo. La comunità sta bene quanto più stanno bene le singole persone e, viceversa, il miglioramento delle condizioni collettive implica solitamente il miglioramento anche delle condizioni del singolo11. Storicamente il servizio sociale ha sviluppato modelli teorici di intervento capaci di sostenere il singolo e le sue relazioni nello spazio sociale, prima di gruppo e poi di comunità12.

Tale concezione del benessere, che possiamo definire oggettivata, non deve mettere in ombra le dimensioni e le condizioni soggettive del concetto perché nella relazione duale del caseworker il processo di aiuto, per essere efficace, deve tenere conto dei bisogni della persona e di cosa per la stessa rappresenta il benessere individuale. È come se il benessere venisse identificato di volta in volta ascoltando le persone e comprendendo come definiscano il proprio bene e il miglioramento delle loro condizioni di vita. Porsi di fronte alla persona straniera e individuare il suo benessere individuale vuol dire in primo luogo ascoltare quale sia il sistema di valori, esaminare il percorso migratorio e le condizioni culturali, linguistiche e religiose. In secondo luogo, tenendo conto delle risorse della persona, si possono poi individuare le vulnerabilità dichiarate e le problematiche economiche, sociali, educative o abitative, puntando a definire obiettivi di aiuto condivisi con le persone reali e concrete. Questo vuol dire tralasciare rappresentazioni omogenee delle persone immigrate e guardare il mondo con la stessa lente con cui le persone straniere interpretano la realtà, i loro desideri e i loro bisogni. In altre parole, si tratta di riconoscere linguaggi, usanze, credenze, valori e norme che normalmente non fanno parte dell’identità dell’operatore che conduce la relazione di aiuto. In tale direzione, come ci suggerisce efficacemente Roberta Di Rosa13, va superata la resistenza ad “ascoltare” informazioni che mettono in discussione i propri valori, l’incredulità rispetto a fatti sconosciuti, la battaglia che si deve affrontare contro i propri pregiudizi, il dover accettare la competenza degli altri con differenti conoscenze perché tali elementi possono interferire con l’ascolto e la rilevazione del disagio e della sofferenza che la persona immigrata ci esprime.

Il rIconoscImento dell’altro

e Il rIspetto della persona e deI dIrIttI umanI

Sia il benessere individuale che quello collettivo rappresentano fondamenta e origini della professione dell’assistente. Essi si sono via via arricchiti con altri valori e principi professionali elaborati e affermati a partire da diverse prospettive teoriche sulla professione14. In questa direzione un valore principe da tenere in considerazione nelle relazioni di aiuto con le persone straniere è il riconoscimento dell’altro e il rispetto della persona. Il contenuto di tali valori dipende dal contesto e dalla situazione specifica che coinvolge l’assistente sociale e la persona che richiede aiuto, tuttavia alcuni principi operativi orientano in misura deontologica il comportamento professionale in maniera generale e valida in tutte le situazioni. Si fa riferimento:

• al principio dell’accettazione;

• al principio della personalizzazione e individualizzazione degli interventi;

• al principio del rispetto e della promozione della globalità della persona;

• al principio di autodeterminazione;

• al principio di promozione dell’uguaglianza;

• al principio di riser vatezza.

Dal Pra Ponticelli15 ci ricorda che la persona è un valore in sé, asserendo che “il servizio sociale si basa sulla concezione che l’uomo è un valore in quanto dotato di infinite potenzialità, capace di libertà e autonomia, in grado di compiere scelte consapevoli e creative, di assumersi responsabilità e di prendersi cura degli altri”. Rispettare la persona straniera vuol dire riconoscere il valore intrinseco e inviolabile dell’essere umano e assumere un atteggiamento di considerazione e riconoscimento dell’altro, accentando le differenze culturali, fisiche e personali e riconoscendo alla persona il diritto di essere se stesso. La persona è soggetto di diritto con propri pensieri, emozioni ed è dotata di autonomia e capacità di scelta. Nella relazione interculturale è fondamentale che la persona si senta valorizzata e compresa ma non giudicata.

la gIustIzIa socIale

Accanto ai valori e ai principi relativi alla dimensione individuale, l’assistente sociale ha come finalità la promozione del benessere della collettività16 e punta, dunque, a creare giustizia sociale, adoperandosi per rimuovere barriere e ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che di fatto impediscono di raggiungere condizioni di equità, libertà e uguaglianza nella vita delle persone. Tale compito del servizio sociale viene descritto in modo puntuale ed efficace nella definizione internazionale di servizio sociale che afferma:

Il servizio sociale è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l’emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone. Principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono fondamentali per il servizio sociale. Sostenuto dalle teorie del servizio sociale, delle scienze sociali, umanistiche e dai saperi indigeni, il servizio sociale coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della vita e per migliorarne il benessere17.

In altre parole, il servizio sociale quando si prefigge obiettivi di giustizia sociale e benessere, punta al riconoscimento dei diritti e della dignità umana cercando di raggiungere l’uguaglianza nelle tre accezioni individuate da Banks18:

• uguaglianza di trattamento che punta a rimuovere gli ostacoli, i pregiudizi e le barriere discriminatorie che impediscono l’accesso ai servizi dell’offerta di welfare;

• uguaglianza di opportunità che punta a determinare medesime condizioni di partenza nel raggiungimento dei fini previsti e desiderati;

• uguaglianza di risultato che punta a soddisfare tutti i bisogni della persona, a prescindere dalle condizioni di partenza.

Il valore della giustizia sociale non è di facile e concreta attuazione per il servizio sociale, poiché non sempre è possibile operare in condizioni che consentano di realizzare un’effettiva uguaglianza sostanziale e formale tra le persone, distribuendo in modo equo vantaggi e risorse. Inoltre, quando il servizio sociale agisce all’in-

1.5

1.6

terno delle organizzazioni, assume spesso un ruolo di analisi e controllo nell’erogazione delle prestazioni sociali, fungendo da filtro rispetto a ciò che può o non può essere fornito, secondo regole organizzative che non sempre prevedono valutazioni sociali o l’adesione ai principi professionali dell’assistente sociale. Questo inevitabilmente crea una tensione tra valori professionali legati al provvedere alle persone in stato di bisogno, e il mandato di escludere persone dai servizi sulla base di altre logiche che non siano quelli dell’aiuto19. In altre parole, l’assistente sociale, primo contatto con il cittadino, nel rispetto di regolamenti e mandati organizzativi, si ritrova a selezionare persone nell’accesso ai servizi attuando, senza troppe consapevolezze, forme di discriminazione istituzionale prodotte da procedure amministrative che non tengono conto dei valori e dei principi professionali del servizio sociale. Tali forme di discriminazione si accentuano quando si ha di fronte una persona straniera che appartiene a gruppi di persone “non degne e meritevoli” di ricevere determinati supporti. L’assistente sociale in tali circostanze, come ci suggerisce Spinelli20, diviene manager del rifiuto dei diritti, trasformandosi come ci suggerisce Roberta di Rosa21, da agente di giustizia sociale ad agente di controllo delle erogazioni sociali.

I concettI chIave dell’approccIo antI-oppressIvo

Per contrastare le forme di disuguaglianza sociale tra le persone della comunità, è opportuno che il servizio sociale orienti le pratiche di lavoro quotidiane secondo un approccio promozionale e anti-oppressivo22. Le ingiustizie e le disuguaglianze si sviluppano nelle relazioni di potere tra società e istituzioni e tra singoli e gruppi sociali. Tali relazioni determinano disparità e posizionamenti ineguali, anche nell’accesso ai servizi perché l’oppressione si traduce e manifesta concretamente nella mancanza o nella limitazione dell’accesso a beni, risorse, opportunità23.

A livello soggettivo, il solo fatto di essere stranieri comporta ostacoli aggiuntivi nel realizzare un progetto di vita in un luogo diverso da quello in cui si è nati. Inoltre, la presa in carico delle persone straniere pone all’assistente sociale continui dilemmi morali ed etici costringendolo a scegliere tra beni che si presen-

tano come opposti: tutela o autodeterminazione della persona? Intensità o sostenibilità degli interventi? Mandato professionale o istituzionale?

Di fronte a tali interrogativi, è importante che gli assistenti sociali riconoscano prima di tutto le oppressioni, le discriminazioni e i pregiudizi, adottando poi un approccio anti-oppressivo nel lavoro con le persone straniere. Tale approccio deve ispirarsi ai valori e alla deontologia che guidano l’azione del professionista. Il vigente Codice Deontologico degli Assistenti Sociali24 affronta questa tematica prima nel preambolo e poi nel Titolo III, all’articolo 14. Nel preambolo si evidenzia che:

La professione si adopera per affrontare le ambiguità e i dilemmi connaturati al suo esercizio, anche attraverso pratiche riflessive e processi decisionali orientati a risultati etici. L’Assistente Sociale, quindi, in relazione agli sviluppi dei fenomeni sociali e della cultura politica, ha il dovere di aggiornarsi rispetto all’evoluzione della dimensione etica della professione.

All’articolo 14, nel richiamare i doveri e le responsabilità generali degli assistenti sociali, i dilemmi etici sono descritti come intrinsechi e connaturati all’esercizio della professione. Il codice ne descrive efficacemente le modalità di fronteggiamento, prevedendo i compiti del professionista:

L’assistente sociale li individua e li affronta evidenziando i valori e i principi in contrasto. Le scelte professionali che ne risultano sono la sintesi della valutazione delle norme, del sapere scientifico, dell’esperienza professionale e sono comunque indirizzate al rispetto della libertà, dell’autodeterminazione e a conseguire il minor svantaggio per le persone coinvolte. Il professionista orienta la propria condotta alla massima trasparenza circa le ragioni delle proprie scelte e documenta, motivandolo, il processo decisionale.

Guardando l’art. 9 del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali, scorgiamo i principi generali del Titolo II, che sono a fondamento dell’approccio anti-oppressivo. In essi si legge:

L’assistente sociale svolge la propria azione professionale senza fare discriminazioni e riconoscendo le differenze di età, di genere, di stato civile, di orientamento e identità sessuale, di etnia, di cittadinanza, di religione,

Giancarlo Partipilo

di condizione sociale e giuridica, di ideologia politica, di funzionamento psichico o fisico, di salute e qualsiasi altra differenza che caratterizzi la persona, i gruppi o le comunità. Consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulla persona in base alle sue caratteristiche o orientamenti e non impone il proprio sistema di valori.

E ancora rileggendo insieme il Titolo IV ci soffermiamo su quelle che sono le responsabilità dell’assistente sociale verso la persona. In particolare, l’art. 27 richiama il dovere di favorire il raggiungimento del miglior grado possibile di autodeterminazione:

L’assistente sociale riconosce che la capacità di autodeterminarsi della persona può essere ridotta a causa di condizioni individuali, socio-culturali, ambientali o giuridiche. In queste situazioni, promuove le condizioni per raggiungere il miglior grado di autodeterminazione possibile e, quando ciò non sia realizzabile, si adopera per l’adeguata segnalazione all’Autorità Giudiziaria, affinché siano attivati gli opportuni interventi di protezione e di tutela.

Per completare la riflessione occorre spostare la nostra attenzione sul Titolo V che sintetizza le azioni di sostegno che l’assistente sociale deve attuare nei confronti della società. In particolare all’art. 39 leggiamo che:

L’assistente sociale contribuisce a promuovere, sviluppare e sostenere politiche sociali integrate, finalizzate al miglioramento del benessere sociale e della qualità di vita dei membri delle comunità, con particolare riferimento a coloro che sono maggiormente esposti a situazioni di fragilità, vulnerabilità o a rischio di emarginazione, tenuto conto del livello di responsabilità che egli ricopre e in funzione degli effetti che la propria attività può produrre.

All’art. 41 si afferma inoltre che:

L’assistente sociale favorisce l’accesso alle risorse, concorre al loro uso responsabile e contribuisce a ridurre lo svantaggio legato alla loro scarsa o mancata conoscenza. Parimenti favorisce la corretta e diffusa informazione sui servizi e sulle prestazioni erogate dal sistema in cui opera e, più in generale, dal sistema di welfare locale, regionale e nazionale, comunque articolato.

Tali previsioni deontologiche hanno implicazioni per gli operatori che lavorano nel sistema dei servizi dedicati alle persone straniere, poiché influenzano la messa in atto di azioni, di pratiche operative, di strumenti metodologici e ampliano contestualmente la visione dei problemi in una logica d’insieme multidimensionale e completa. Eliminare le forme di oppressione e superare gli schemi precostituiti consente alle persone di potenziare la propria capacità di risolvere i propri problemi perché si realizzano interventi promozionali, si amplia il ventaglio di opzioni che le persone che richiedono aiuto possono scegliere e si dà loro la possibilità di far sentire il proprio volere e la propria voce, controllando al meglio la propria vita e i progetti di empowerment. In proposito, Silvia Fargion ci ricorda che l’assistente sociale ha il compito di promuovere l’aumento delle opportunità, puntando alla riduzione delle disuguaglianze sociali e al superamento di qualsiasi forma di discriminazione25.

lIvellI dI IncomprensIone

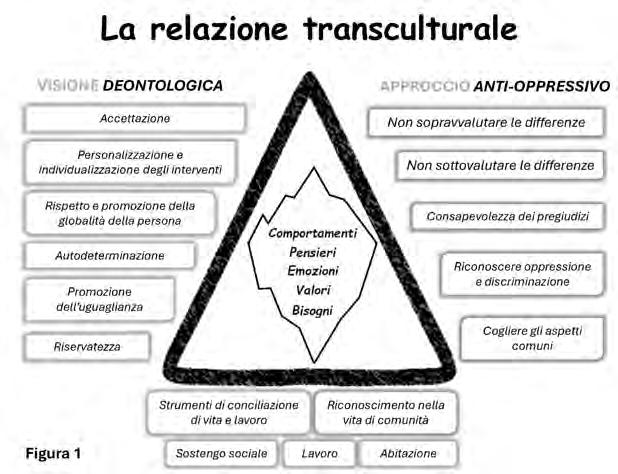

nella relazIone transculturale

Per dare evidenza alla complessità della relazione transculturale (Fig.1) e comprendere a fondo il processo di aiuto rivolto alle persone straniere, è utile richiamare Colasanti e Geraci26 che hanno analizzato 5 livelli di incomprensione che possono verificarsi nella conduzione di un colloquio di natura interculturale. Il primo livello è definito come pre-linguistico ed è caratterizzato dalle difficoltà dell’utente straniero nell’esprimere le sensazioni e i propri vissuti. Il migrante tende a censurare se stesso limitando l’espressione dei propri sentimenti e di tutte le dimensioni soggettive-culturali che caratterizzano il problema nel qui e ora. Probabilmente la manifestazione di quest’atteggiamento è legata alla paura di essere giudicato e a quella di non essere effettivamente compreso, prevalendo la consapevolezza che i sistemi di riferimento culturale e scientifico – utilizzati per spiegare l’origine di un problema/malessere – sono diversi nel mondo orientale rispetto a quello occidentale. Il secondo livello riguarda l’incomprensione linguistica vera e propria. Il fatto che i soggetti della relazione di aiuto non parli-

1.7

no la stessa lingua comporta notevoli difficoltà di espressione e comprensione superabili con l’ausilio della mediazione culturale e linguistica, che approfondisce non solo la dimensione lessicale dei termini, ma anche quella semantica, chiarendo i diversi significati che la stessa parola può avere in lingue diverse. Il mediatore culturale, insieme alla comunicazione transculturale e a un’apertura mentale consente di superare gli altri livelli di incomprensione. Il terzo livello, quello metalinguistico legato ai significati simbolici dei termini e il quarto livello, culturale, richiede la capacità di cogliere le dimensioni del qui e ora tramite una conoscenza approfondita sia della cultura di provenienza sia del contesto culturale che si è determinato nel paese di accoglienza. In questa direzione, è fondamentale abbattere i pregiudizi e adottare un approccio di accoglienza e ascolto anti-oppressivo e relazionale per poter cogliere i bisogni delle persone di culture diverse dalla nostra.

Il quinto livello di incomprensione da tenere in considerazione è quello meta-culturale, che può portare la persona aiutata a mettere in atto atteggiamenti contrapposti che vanno dal rifiuto e dalla negazione totale della cultura presente nel paese ospitante all’adattamento e accomodamento pieno di ogni aspetto culturale presente nel paese di accoglienza. In questo caso è opportuno che l’operatore sociale si approcci alla persona, tenendo a mente sia la dimensione etica sia gli aspetti culturali. Si chiede dunque all’assistente sociale di puntare alla soggettività della persona cogliendo la sua complessità e la sua irripetibilità, determinate dall’unione del retroterra culturale e della sua specificità individuale. Tutto ciò richiede sforzi sia da parte dell’assistente sociale che pone l’intervento di aiuto, sia da parte della persona aiutata. In primo luogo, chi riceve aiuto deve essere disponibile a farsi conoscere e a percorrere sentieri poco conosciuti ma determinanti a generare cambiamenti e miglioramenti della propria vita. In secondo luogo, chi fornisce aiuto deve essere disponibile a comprendere la posizione e la prospettiva dell’altro senza giudicarlo, valorizzando le comunanze e avendo consapevolezza di possibili pregiudizi e discriminazioni. Entrambi devono partecipare al processo di aiuto con la consapevolezza che esso determinerà in ciascun componente cambiamenti, reciprocità, cognizione della complessità dei bisogni e degli aspetti culturali oltre che riconoscimento di diritti e delle capacità di modificare la propria vita migliorandone le condizioni e le prospettive.

Questo libro nasce da un percorso collettivo che intreccia ricerca sociale, pratica professionale e vissuti di persone migranti.

Bari diventa laboratorio di pensiero e azione, specchio di un sistema di welfare in continua evoluzione; qui prendono voce le storie di chi questo sistema ogni giorno lo costruisce e lo vive: operatrici e operatori, professionisti del territorio, donne e uomini che hanno attraversato il mare e la vita.

Con l’aiuto di laboratori territoriali, focus group e interviste narrative, il volume esplora le pratiche professionali con uno sguardo critico, proponendo approcci anti-oppressivi e strumenti capaci di trasformare la relazione d’aiuto in un processo generativo. Le storie raccolte restituiscono voci, desideri e progettualità, rompendo gli stereotipi e invitando a riconoscere le persone migranti come soggetti attivi, non solo destinatari di servizi.

Più che un manuale, è un invito a ripensare i servizi come luoghi di ascolto, cura e co-costruzione. È un viaggio tra fragilità e risorse, procedure e creatività. Un richiamo a rilanciare l’idea di un welfare fondato sulla giustizia sociale e sulla responsabilità condivisa, per una comunità capace di crescere mettendosi in ascolto.

Antonella Bacchi è assistente sociale specialista, responsabile dell’Ufficio Sportello Sociale della Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari. Esperta di pedagogia clinica e nel coordinamento dei servizi di welfare, ha sviluppato competenze specifiche nella supervisione professionale e nei servizi dedicati ai minori, all’immigrazione e al contrasto delle povertà estreme, approfondendo strumenti e metodi di relazione di aiuto interculturale. Per le edizioni la meridiana ha curato il volume Il Servizio Sociale professionale nell’emergenza Covid (2021).

Giancarlo Partipilo è dirigente del Comune di Bari, attualmente direttore della Ripartizione Servizi alla Persona e dello Staff Direzione Generale. Ha maturato negli anni significative esperienze sul tema della gestione e valorizzazione delle risorse umane e nella valutazione della performance nel settore pubblico. Dal 2023 è responsabile dell’Ufficio d’Ambito, di cui assicura funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza.

ISBN 979-12-5626-070-6

Euro 16,50 (I.i.)