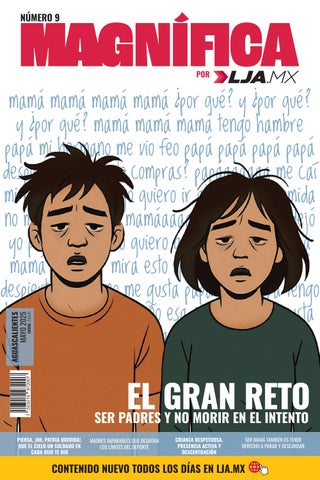

mamá mamá mamá mamá ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? mamá mamá mamá tengo hambre

qué?

mamá mamá mamá mamá ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? mamá mamá mamá tengo hambre

qué?

La máquina para mentes inquietas. Tercera Vía busca el análisis de los tiempos modernos y la construcción de un mejor futuro. terceravia.mx (todas las redes) @terceraviamx

Newsclub deportivo. Historias para comprender mejor el deporte, en donde la crítica y el verdadero valor lo aportamos todos. tactico.club (todas las redes) @eltacticoclub

Análisis confiable y con rigor sobre seguridad pública y el sector militar en México. guardianes.net (Todas las redes) @guardianesmxn

Es lo de hoy. Noticias y entretenimiento para [comprender a] la generación Z. nucleo.news (todas las redes) @estoesnucleo por

Informamos, analizamos y denunciamos, con la mirada puesta en un futuro más justo y equitativo para todas y todos. lja.mx (todas las redes) @somoslja

DIRECTORIO

DIRECTOR GENERAL Francisco M. Aguirre Arias

DIRECCIÓN EDITORIAL

Aldo García Ávila / Gabriel Ramírez Pasillas

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Fernando Aguilera Lesprón

DIRECTOR DE ESTRATEGIA Francisco Trejo Corona

DISEÑO EDITORIAL Cristian de Lira Rosales / Gamma Hernández

EDICIÓN

E. Gálvez / Valeria García Torres VENTAS Elizabeth García Durán 449.894.31.13 / 449.916.74.10

MAGNÍFICA, Número 9, mayo de 2025. Revista mensual de Circulación Controlada y Pagada. Editada, publicada y distribuida por 3A VIA EDICION PRODUCCION IMPRESION, SA de CV. Ignacio Zaragoza 411. Zona Centro. Aguascalientes, Aguascalientes. C.P. 20000. Editor Responsable: GABRIEL RAMÍREZ PASILLAS. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: En Trámite. Certificado de Licitud de Título y Contenido: En Trámite. Registro en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación: Pendiente. Impresa por, C Gráfico RGA. Filemón Alonso Muñoz 210, Ciudad Industrial, Aguascalientes, Aguascalientes, C.P. 20290.

> El tejido invisible del amor: maternidad y paternidad en estos tiempos

La llegada de un hijo o una hija es un cataclismo dulce, un terremoto emocional que redefine la geografía íntima de quienes hasta entonces se conocían como individuos. De pronto, dos se convierten en un núcleo, y la vida se expande hacia horizontes inexplorados, teñidos de pañales, canciones de cuna y una forma de amor visceral que desafía toda descripción. En esta edición, nos sumergimos en la compleja y multifacética realidad de la maternidad y la paternidad en México, con una mirada cercana a las experiencias en Aguascalientes, con el propósito de desentrañar sacrificios silenciosos, roles en evolución y la búsqueda constante de equilibrio en un mundo que a menudo parece exigir la perfección.

En México, según datos del INEGI, la estructura familiar sigue siendo predominantemente nuclear (61.5%), con una alta proporción de hogares con hijos; sin embargo, las dinámicas internas están en constante transformación. Las mujeres, cada vez más insertas en el mercado laboral, enfrentan el titánico desafío de conciliar la crianza con sus aspiraciones profesionales. En Aguascalientes, un estado donde las mujeres tienen una notable participación en el sector industrial, esta realidad es particularmente palpable. El retorno al trabajo tras el parto se convierte a menudo en una prueba de fuego, marcada por la culpa, el cansancio y la falta de políticas laborales que realmente apoyen la maternidad.

El estoicismo, con su llamado a la virtud y la aceptación de lo que no podemos controlar, nos ofrece una perspectiva valiosa en este torbellino: “Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos”, nos recuerda Marco Aurelio. La maternidad y la paternidad están inevitablemente llenas de imprevistos, de noches sin dormir y de planes que se desmoronan ante una fiebre repentina. Aprender a navegar estas aguas con serenidad, enfocándonos en lo que sí podemos controlar -nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestro amor- se convierte en una herramienta esencial para la supervivencia emocional.

Uno de los mitos más perniciosos que rodean la maternidad es el de la perfección. Se espera que las madres sean omniscientes, incansables y eternamente felices, una imagen idealizada que genera una presión inmensa y un sentimiento de culpa constante cuando la realidad dista de ese espejismo. Es crucial desmantelar esta narrativa tóxica y reconocer que la maternidad es un camino de aprendizaje continuo, lleno de aciertos y errores, de momentos de alegría desbordante y de profundas dudas.

Tanto la maternidad como la paternidad implican sacrificios innegables. Horas de sueño perdidas, renuncias profesionales, postergación de proyectos personales, etc.; no obstante, estos sacrificios, a menudo invisibles a los ojos del mundo, son la urdimbre del tejido del amor parental. Como diría Epicteto: “Lo que realmente nos pertenece es la elección, el deseo, la aversión, el impulso, la opinión. En una palabra, todo lo que son nuestras propias acciones”. Elegir el bienestar de nuestros hijos por encima del nuestro es un acto de amor puro, una decisión consciente que moldea nuestra identidad y nuestro propósito.

El trabajo de cuidados, asumido durante generaciones por las mujeres y a menudo invisibilizado como “mera labor doméstica”, es la columna vertebral de la crianza. Alimentar, vestir, consolar, educar, acompañar: estas tareas cotidianas exigen tiempo, energía y una dedicación inmensa.

¿Pero quién cuida a las que cuidan? Esta pregunta resuena con fuerza, exponiendo la falta de apoyo social y comunitario que muchas madres experimentan. El costo invisible de la maternidad -el agotamiento físico y mental, la pérdida de oportunidades profesionales, el menoscabo de la propia identidad- es una deuda que la sociedad aún no ha saldado por completo. En Aguascalientes, como en el resto del país, se necesitan políticas públicas y una mayor conciencia social para valorar y apoyar adecuadamente este trabajo esencial.

El parto, ese umbral entre dos mundos, es una experiencia transformadora, a menudo marcada por el dolor y la vulnerabilidad. La crianza respetuosa, que busca comprender y acompañar las necesidades emocionales de los hijos, emerge como una alternativa a modelos autoritarios, pero también presenta sus propios desafíos y requiere un aprendizaje constante.

En paralelo, las nuevas masculinidades están redefiniendo el rol del padre.

La figura del proveedor distante está dando paso a un padre más involucrado práctica y emocionalmente en la crianza. La corresponsabilidad parental, aunque aún lejos de ser una realidad universal, se vislumbra como un horizonte necesario para aliviar la carga que históricamente ha recaído sobre las madres. En Aguascalientes, iniciativas y grupos de madres y padres comienzan a explorar nuevas formas de ejercer la propia maternidad y paternidad, desafiando estereotipos y construyendo relaciones más profundas con sus hijos.

La maternidad y la paternidad en la adolescencia de los hijos presentan desafíos particulares, marcados por la rebeldía, la búsqueda de identidad y la necesidad de establecer límites claros. Es una etapa que exige paciencia, comprensión y la capacidad de navegar entre el apoyo incondicional y la firmeza necesaria.

En medio de este torbellino de responsabilidades y emociones, surge una pregunta fundamental: ¿qué sucede con la propia persona cuando se convierte en padre o madre? El reencuentro con uno mismo es un proceso gradual, a menudo interrumpido por las demandas de la crianza; sin embargo, en esos pequeños respiros, en los momentos de si-

lencio robado, se atisba una nueva identidad, enriquecida por el amor incondicional y la experiencia transformadora de ver crecer a otro ser humano.

Para las mujeres en el deporte profesional, la maternidad añade una capa adicional de complejidad. El retorno a la alta competencia exige una disciplina férrea, una recuperación física extenuante y el desafío de equilibrar las demandas del entrenamiento con las necesidades de un bebé. El apoyo de sus parejas, sus familias y sus equipos se vuelve crucial para hacer posible este camino. La corresponsabilidad parental se convierte no solo en una cuestión de equidad, sino en un factor determinante para la continuidad de sus carreras.

“Realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida”, aconseja Marco Aurelio. La maternidad y la paternidad nos confrontan con la fugacidad del tiempo, con la certeza de que cada momento compartido con nuestros hijos es un tesoro invaluable. En este viaje incierto y maravilloso, plagado de desafíos y recompensas inigualables, el tejido invisible del amor parental se fortalece con cada sacrificio, con cada abrazo, con cada mirada cómplice. Y en ese amor, imperfecto pero inmenso, encontramos la fuerza para seguir adelante, construyendo un futuro donde la crianza sea una responsabilidad compartida y un motivo de profunda alegría.

Ser mamá también es tener derecho a parar y descansar

Volver al trabajo después del parto: una deuda con las madres mexicanas

Compartir responsabilidades equitativamente: hablemos de la maternidad y paternidad

La Virgen María y el mito de la maternidad perfecta

¿Quién cuida a las que cuidan? El costo invisible de la maternidad en México

El parto no siempre es un milagro, también puede ser una herida: la realidad de la violencia obstétrica

Volver a ti: el arte de acompañar desde el amor propio

Un camino de amor, retos y mucha responsabilidad

Crianza respetuosa, presencia activa y descentración

¿Quién dijo que criar adolescentes era fácil? Manual de supervivencia para papás de adolescentes

Madres imparables que desafían los límites del deporte

Serena Williams, una madre campeona que redefinió el deporte

Piensa ¡oh Patria querida! que el cielo, un soldado en cada hijo te dio

Corresponsabilidad

Sara Ayala / @estoesnucleo

Vivimos en una cultura que aplaude a las madres abnegadas, las que todo lo pueden y todo lo hacen. Se nos ha enseñado que una “buena madre” es aquella que se sacrifica en silencio y por puro amor tiene la obligación de “dedicarse” a la familia y al hogar. Pero ser mamá no es ser mártir.

> La maternidad y la pérdida de la individualidad

Las madres, desde que inicia el embarazo, comienzan a experimentar una disolución de su individualidad. Su cuerpo deja de ser suyo para convertirse en espacio público: opinable, tocable, exigible. Y esa lógica no se detiene con el parto. Continúa con la lactancia, las noches sin dormir, la crianza intensiva, el multitasking perpetuo. Como si ser madre implicara automáticamente desaparecer como persona.

¿En qué momento se volvió normal que una madre sienta culpa por querer descansar? ¿Por querer estar sola, tomar un baño sin interrupciones o tener un día sin pendientes? El descanso de una madre se ha vuelto un acto de resistencia porque desafía la narrativa dominante: que su tiempo no le pertenece, que siempre debe anteponer a los demás

Las madres que se detienen, que dicen “necesito un momento”, que piden ayuda o se toman una tarde para sí mismas, no están fallando. Están enseñando a sus hijas e hijos que el autocuidado también es amor. Que los límites también son parte de la crianza.

Porque el descanso no es un lujo ni una recompensa: es un derecho y una necesidad biológica. Las madres no son máquinas de amor infinito. Son personas que sienten, se cansan, se frustran y necesitan espacios para sí mismas.

> Descansar también es redistribuir

En muchos hogares, ser mamá significa llevar el peso invisible de la agenda emocional, la salud familiar, las tareas domésticas, la presión económica, y un largo largo etcétera. No hay pausa, redes de apoyo, corresponsabilidad, salud emocional atendida y, sobre todo, no existe la validación de que descansar está bien.

Y ojo: cuando hablamos de descansar no nos referimos solo a “tomarse un día libre”. Descansar significa que las responsabilidades se compartan, que las tareas de crianza y del hogar no recaigan únicamente sobre una persona.

Significa tener redes de apoyo reales, corresponsabilidad en la pareja, políticas públicas que respalden la maternidad y, sobre todo, romper con la idea de que por el simple hecho de ser madre, una mujer debe hacerlo todo. Eso no es amor: es sobrecarga

Así que, más allá de las flores y los mensajes de cariño cada diez de mayo, abramos la conversación sobre el derecho a parar. Maternar no es sinónimo de sacrificio eterno. También es reconocerse, escucharse y recuperarse. Dejemos de romantizar la figura de una madre y hablemos más de la corresponsabilidad.

Sara Ayala / @estoesnucleo

Volver. Qué palabra tan corta para un acto tan complejo. Volver al trabajo después del parto no es simplemente regresar a una oficina o lugar, registrar la entrada y continuar donde se quedó. Es reconstruirse. Es aprender a habitar un nuevo cuerpo, una nueva mente, una nueva vida. Y en México, las mujeres lo hacen sin red de apoyo y sin políticas justas.

> Cuando la maternidad se convierte en castigo

Después del parto, las mujeres en México tienen derecho a 12 semanas de licencia de maternidad (6 antes y 6 después del parto). Parece mucho, pero es menos de lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (al menos 14 semanas).

Además, el verdadero problema comienza al regresar: jornadas rígidas, pocas o nulas opciones de cuidado infantil, falta de espacios para lactancia y, sobre todo, un ambiente que juzga o penaliza a las mujeres por priorizar su trabajo.

Según el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad), 7 de cada 10 mujeres en el mercado laboral son madres, y de ellas, el 58% trabaja en la informalidad, donde no hay licencias, ni seguridad social ni prestaciones. De hecho, entre más hijos tengan, mayor es la tasa de informalidad.

A eso se suma que 9 de cada 10 personas que salen del mercado laboral por razones de cuidado son mujeres. El sistema actual asume que la mujer es la única responsable del cuidado, lo que castiga sus ingresos, su independencia y su futuro

Tener un hijo no debería implicar perder independencia económica ni oportunidades de crecimiento. Sin embargo, en México el sistema laboral parece castigar a quienes deciden ser madres. Las largas jornadas, salarios bajos, la falta de redes de apoyo y la presión social llevan a muchas mujeres a renunciar a sus empleos o a aceptar condiciones precarias. Además, el trabajo no remunerado en casa es abrumador. Las mujeres mexicanas dedican, en promedio, 48 horas semanales a labores del hogar y cuidados, el doble que los hombres y el equivalente a un segundo empleo, pero sin salario, sin descansos y sin reconocimiento. Esto limita su tiempo, su energía y sus posibilidades laborales.

Mientras las madres hacen malabares entre trabajo, lactancia, noches sin dormir y culpas, la licencia de paternidad en México apenas es de 5 días. Cinco días que refuerzan la idea de que cuidar es “cosa de mujeres”

La falta de políticas laborales inclusivas y de apoyo a la maternidad puede llevar a problemas de salud mental como estrés, ansiedad y depresión posparto. Además, muchas mujeres se ven obligadas a elegir entre su desarrollo profesional y el cuidado de sus hijos, perpetuando la desigualdad de género en el ámbito laboral.

Volver al trabajo después del parto no debería sentirse como una prueba de fuego, y no se debería obligar a nadie a elegir entre la maternidad y el futuro profesional. Las madres mexicanas merecen más. Más tiempo, más apoyo, más empatía.

Sara Ayala / @estoesnucleo

Ser papá o mamá no viene con manual, pero hay algo que debería estar clarísimo desde el principio: criar es una responsabilidad de tiempo completo y de ambas personas. Y sí, eso incluye cambiar pañales, lavar trastes, barrer la casa, hacer la comida, ir por las vacunas, revisar tareas y todo lo que viene en el combo de la maternidad y paternidad.

Pero aunque estamos en pleno 2025, la cosa no siempre es pareja. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres mexicanas dedican en promedio más del triple de tiempo que los hombres a tareas del hogar y cuidados no remunerados. Mientras ellas están en friega con la casa y los hijos, muchos hombres siguen creyendo que “ayudan” cuando lavan de vez en cuando.

> No se ayuda, se comparte

El término “ayudar” ya se nos quedó pegado, pero es momento de cambiar el chip. Cuando decimos que alguien “ayuda” a su pareja con las tareas del hogar o con los hijos, lo que realmente estamos haciendo es dejar implícito que esas responsabilidades le pertenecen a la otra parte por default. Y no.

La maternidad y la paternidad deben construirse desde la corresponsabilidad, que básicamente significa que ambas personas se hacen cargo de forma activa, equitativa y constante de todo lo que implica tener un hogar y criar a una criatura. Desde cambiar un pañal a las 3 a.m. hasta hacer la lista del súper.

Porque si ambos trabajan fuera de casa o si uno se queda en casa, ambos merecen descansar, tener tiempo personal y no cargarse con el 100% de la chamba doméstica.

Además, los niños crecen viendo, escuchando y aprendiendo. Si ven que su papá también barre, cocina y cambia pañales, normalizan que esas tareas son de todos, no sólo “de mujeres”. Y eso ayuda a romper con siglos de machismo heredado

> No es ciencia espacial, es vivir en sociedad

Y ojo: muchas de las tareas que algunos siguen viendo como “cosas de mujeres” -barrer, trapear, doblar ropa, tender la cama- son literalmente cosas básicas que cualquier persona funcional debería saber hacer

O sea, no es física cuántica ni se necesita un curso avanzado para limpiar el baño. Si vives en un espacio, pues lo cuidas, así de simple.

El problema es que a muchas generaciones se les educó pensando que eso era “trabajo femenino”, y cuando un hombre lo hace, parece un acto heroico. Pues no. Ser adulto y convivir en una casa implica saber mantenerla limpia, ordenada y funcional. No por puntos extra, sino por sentido común.

> ¿Cómo se ve una verdadera corresponsabilidad?

Una verdadera corresponsabilidad se ve cuando ambas personas se involucran activamente en el día a día del hogar y la crianza, sin esperar que una parte “ayude” a la otra, sino entendiendo que ambas tienen la misma responsabilidad.

Significa que no hay tareas “de mujeres” o “de hombres”, sino necesidades compartidas que se resuelven en equipo: si hay que cocinar, se cocina; si hay que ir al pediatra, se va; si hay que consolar a un niño en la madrugada, cualquiera de los dos lo hace sin que sea visto como algo extraordinario.

También implica tomar decisiones juntos, asumir cargas emocionales por igual, y estar pendientes no solo de lo obvio, como lavar ropa o limpiar, sino de lo invisible: las citas médicas, las tareas escolares, el cansancio acumulado. Corresponsabilidad es ver el hogar y la familia como un proyecto conjunto, no como una chamba extra que alguien asume por “amor” mientras el otro simplemente coopera.

> El camino es largo, pero no imposible

Sí, todavía falta mucho por cambiar. Y aunque ya hay muchas parejas que están rompiendo con los roles tradicionales, el contexto sigue arrastrando ideas viejísimas como que las mujeres son “mejores” para cuidar o que los hombres son “más útiles” trabajando fuera.

La buena noticia es que cada vez se habla más del tema, y poco a poco se empieza a entender que la crianza no es un favor, es una responsabilidad compartida. Y eso implica diálogo, acuerdos y también dejar el ego a un lado para construir algo mejor en equipo.

Erick Diego Aguilar / @terceraviamx

n la iconografía cultural, la Virgen María representa el epítome de la maternidad: amorosa, sacrificial, devota y absolutamente impecable. Su imagen se ha perpetuado durante siglos como el modelo a seguir para las madres en contextos mayoritariamente católicos y cristianos. Sin embargo, este ideal inalcanzable no solo genera presión sobre las mujeres, sino que también invisibiliza las múltiples maneras de experimentar la maternidad

En un mundo donde la perfección es una expectativa irreal, reflexionar sobre la diversidad de las maternidades no solo es necesario, sino revolucionario. La maternidad no es un camino recto, sino un terreno lleno de matices, desafíos y decisiones individuales que deben ser respetadas y valoradas.

El simbolismo de la Virgen María ha moldeado la percepción de la maternidad como una experiencia que debe estar exenta de fallos. Según este paradigma, una madre debe sacrificar todo por sus hijos, mantenerse emocionalmente equilibrada, proveer amor incondicional y atender las necesidades de los demás antes que las propias. Este ideal no solo es inhumano, sino que también despoja a las madres de su derecho a ser individuos con deseos, emociones y límites personales.

La exigencia de “ser como María” es un ejemplo claro de cómo las estructuras patriarcales han utilizado la religión y la cultura para imponer un estándar único de maternidad que ignora la diversidad de experiencias.

> Maternidades diversas: rompiendo el molde

La realidad es que no existe una única forma correcta de ser madre. Cada mujer vive su maternidad de acuerdo con sus circunstancias personales, su contexto socioeconómico y su identidad. Aquí exploramos algunos tipos de maternidades que rompen con el ideal hegemónico:

1. Maternidad solitaria

Las madres solteras desafían el ideal de la familia nuclear tradicional. Su experiencia está marcada por la independencia y la fortaleza, pero también por los retos de criar a un hijo sin apoyo constante. Esta maternidad es igual de válida y merece el reconocimiento por el esfuerzo y amor que implica.

2. Maternidad elegida fuera de lo biológico

Las madres adoptivas, de crianza y aquellas que eligen maternidades por vías no tradicionales demuestran que la biología no define el vínculo maternal. En estos casos, el amor y el cuidado son los elementos fundamentales.

3. Maternidad compartida

En un mundo cada vez más inclusivo, las maternidades compartidas en parejas del mismo género nos recuerdan que la crianza no está limitada por el género, sino por el compromiso y el afecto.

4. Maternidad tardía

Las mujeres que eligen ser madres después de los 35 años rompen con los relojes biológicos impuestos socialmente, mostrando que cada mujer tiene su propio momento para decidir cuándo formar una familia

5. Maternidad y autocuidado

El concepto de la “maternidad buena, pero no perfecta” ha ganado terreno en los últimos años. Este enfoque prioriza la salud mental y emocional de la madre, reconociendo que una madre feliz y equilibrada beneficia también a sus hijos

> La maternidad no es sacrificio absoluto

Un elemento clave para desmantelar el ideal inalcanzable es recordar que la maternidad no debe implicar un sacrificio total. Las madres tienen derecho a sus propios sueños, a establecer límites y a cuidar de sí mismas. Este enfoque no solo es más saludable, sino que también enseña a las nuevas generaciones la importancia de la autonomía y el autocuidado.

La presión por alcanzar la perfección no solo afecta la salud mental de las madres, sino que también perpetúa una cultura de culpa y autoexigencia. Al aceptar que no hay madres perfectas, sino madres reales, se abre espacio para una maternidad más compasiva y auténtica

Romper con el estereotipo de la Virgen María como madre perfecta implica abrir el diálogo sobre qué significa realmente ser madre. Es reconocer que cada maternidad es única y que todas son válidas, sin importar si se ajustan o no a un molde idealizado.

El camino hacia una maternidad más libre y diversa requiere de un cambio cultural que valore la autenticidad por encima de las expectativas sociales. Al final, ser madre no es ser perfecta, sino ser humana, con virtudes, errores y un amor que, aunque imperfecto, es profundamente genuino.

Replantear nuestra relación con el mito de la maternidad perfecta no solo libera a las madres, sino que también permite a las futuras generaciones crecer en entornos más reales y sanos. La maternidad, en todas sus formas, merece ser celebrada, no juzgada.

Hoy más que nunca, es momento de recordar que no hay una sola manera de ser madre, pero sí una infinita capacidad de amar, cuidar y aprender en el proceso

Erick Diego Aguirre / @terceraviamx

En el imaginario colectivo, la maternidad es sinónimo de amor incondicional, entrega total y fortaleza infinita. Pero fuera del discurso endulzado y del hashtag de Pinterest, las cifras cuentan otra historia: la de millones de mujeres que maternan en condiciones de absoluta precariedad, emocional y económica, sin reconocimiento, sin descanso, y lo más alarmante, sin red de apoyo institucional

> Una maternidad sostenida sobre la desigualdad

Según la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT 2021), las mujeres en México dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo no remunerado en el hogar, frente a las 13.8 horas que dedican los hombres. En hogares con niñas, niños o personas dependientes, esa cifra se eleva aún más. En otras palabras, maternar en México es un empleo de tiempo completo, sin salario ni prestaciones. Este fenómeno tiene consecuencias directas en la autonomía económica de las mujeres. El acceso al empleo remunerado se ve limitado no solo por la carga de cuidados, sino también por la ausencia de políticas públicas integrales que garanticen estancias infantiles, licencias de maternidad reales o esquemas laborales flexibles. Para muchas mujeres, especialmente en contextos rurales, indígenas o de pobreza, la maternidad es una condena al desempleo.

> Maternar sin descanso: el burnout que no se nombra

Mientras se romantiza la idea de que las madres “pueden con todo”, el agotamiento emocional se acumula como una bomba de tiempo. La salud mental materna rara vez entra en la conversación pública, salvo cuando se habla de “depresión posparto” como si se tratara de una anomalía individual. Pero lo que muchas madres viven va más allá: es el agotamiento estructural de una sociedad que naturaliza que ellas se desgasten sin límites.

Una investigación encabezada por la Dra. Margarita Nava y publicada en la Revista Mexicana de Salud y Cuidado Ambiental reveló que seis de cada diez madres mexicanas presentan síntomas de ansiedad extrema y un nivel de estrés de severo a extremo, además la mitad de las madres tienen problemas de depresión severa o extrema, y que la sobrecarga de trabajo no remunerado es uno de los factores más relevantes. Esta sobrecarga se agudiza en madres de hijos con discapacidad o enfermedades crónicas, quienes, además de la crianza, deben lidiar con trámites burocráticos, atención médica deficiente y un sistema de salud fragmentado.

> Maternar sin red: el abandono del Estado

Las redes comunitarias y familiares, que antes fungían como soporte de los cuidados, han sido sustituidas por una lógica individualista que recae en la figura materna como única responsable. El Estado mexicano no ha construido una política nacional de cuidados, y los programas existentes -como las escasas estancias infantiles públicas o los apoyos por discapacidad- son insuficientes, fragmentarios y en muchos casos, inaccesibles.

Organizaciones como EQUIS Justicia para las Mujeres y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir han señalado que la ausencia de un sistema nacional de cuidados perpetúa la desigualdad de género y vulnera derechos fundamentales. Las mujeres que cuidan no solo pierden ingresos y oportunidades: también pierden salud, tiempo, proyectos y, muchas veces, la posibilidad de imaginar una vida propia fuera de la maternidad.

> Hacer visible lo invisible: el cuidado como responsabilidad colectiva

El debate sobre la maternidad en México no puede seguir centrado en ideales románticos. Es urgente repensar el cuidado como una responsabilidad social compartida, donde el Estado garantice servicios públicos dignos, y donde el sistema laboral y de salud reconozca y respalde el trabajo reproductivo.

Mientras tanto, las cuidadoras siguen ahí: invisibles, agotadas, imprescindibles. Y la pregunta incómoda persiste: ¿quién cuida a las que cuidan?

Erick Diego Aguilar / @terceraviamx

“Lloraba sin saber por qué. Me decían que era normal, que se me iba a pasar. Pero yo no podía dormir, no podía confiar en nadie. Me sentía rota, pero no sabía que eso tenía un nombre”.

El testimonio de Laura podría ser el de muchas mujeres en México que, tras dar a luz, experimentan tristeza profunda, ansiedad, insomnio, pensamientos intrusivos o desconexión emocional con su bebé. La narrativa dominante lo llama “depresión posparto”. Pero la pregunta que urge hacerse es: ¿y si lo que muchas mujeres viven no es un desbalance hormonal, sino una consecuencia directa de la violencia obstétrica?

En México, la violencia obstétrica está reconocida por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como una forma de violencia institucional. Incluye desde prácticas normalizadas como no respetar el consentimiento, gritar, humillar, ignorar el dolor, realizar procedimientos sin anestesia o sin explicación previa, hasta inducir partos innecesarios o forzar cesáreas por conveniencia médica o económica.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), el 33.4% de las mujeres que dieron a luz en servicios públicos reportaron haber sido víctimas de maltrato durante el parto o la atención gineco-obstétrica. Eso equivale a más de un millón de mujeres en un solo año.

“Después del parto, todo el mundo me decía que debía estar feliz. Que tenía un bebé sano. Pero yo no podía ni mirarlo sin llorar. Sentía culpa. Sentía que era una mala madre, y que nadie iba a entenderme.”

Lo grave no termina en la sala de partos. Muchos de estos eventos generan consecuencias psicoemocionales severas, pero invisibilizadas: trastorno de estrés postraumático, depresión posparto agravada, fobias médicas, disociación afectiva o incluso rupturas del vínculo madre-hijo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el sistema de salud responde con minimización: “es normal”, “ya pasó”, “piensa en tu bebé”.

Un estudio publicado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) documentó que muchas mujeres que atraviesan violencia obstétrica no acceden a atención psicológica posterior ni tienen herramientas para procesar lo vivido. Lo que debería ser un acompañamiento integral, se convierte en abandono institucional.

“No me anestesiaron. Grité todo el procedimiento. Cuando pedí que me ayudaran, una enfermera me dijo: ‘ya pariste, no seas exagerada’. Esa frase se me quedó grabada como si me la hubieran tatuado en la piel.”

A diferencia de otros tipos de violencia de género, la obstétrica ocurre con frecuencia en contextos institucionales que gozan de legitimidad social. Las víctimas no solo enfrentan un trauma físico y emocional, sino que, además, deben demostrar que lo que vivieron fue violencia y no una “mala experiencia” o “parte del proceso”. El camino legal es largo, desgastante y casi siempre infructuoso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que los casos de violencia obstétrica denunciados son escasos no porque no existan, sino porque el sistema desalienta activamente que se nombren y denuncien.

“Durante semanas no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba cómo me tocaban sin pedirme permiso, cómo me trataban como si no fuera un ser humano. Me preguntaba si era normal sentirme así. Me dijeron que era ‘depresión posparto’, pero no me ofrecieron ayuda. Solo una receta y que ‘le echara ganas’.”

Insistir en el diagnóstico de “depresión posparto” como única explicación para el malestar materno es una forma sutil de culpabilizar a la mujer por no adaptarse felizmente a una experiencia impuesta y, en muchos casos, violentada. La violencia obstétrica no es un accidente ni un evento aislado: es estructural, sistemática y profundamente patriarcal. El movimiento feminista ha comenzado a dar nombre a estas vivencias. Colectivas como Nosotras Tenemos Otros Datos, Parir Nosotras u Observatorio de Violencia Obstétrica en México exigen una revisión profunda del modelo biomédico, la capacitación con perspectiva de derechos humanos y la creación de mecanismos eficaces de reparación del daño.

“Tardé meses en hablar del tema sin sentir vergüenza. Pensaba que, si lo contaba, me iban a juzgar. Pero cuando encontré a otras mujeres que habían vivido cosas parecidas, entendí que no estaba loca. Estaba herida. Y nadie me había dado permiso para decirlo en voz alta.”

No se trata de negar que existan trastornos mentales posparto, pero sí de visibilizar que en muchos casos no son fruto de la biología, sino de la violencia. De un sistema que no escucha, no cuida, no cree. Y que insiste en decirle a las mujeres que su dolor es “natural”.

Es hora de dejar de medicalizar el sufrimiento materno y empezar a hablar de justicia obstétrica. Porque sanar empieza por decir la verdad.

Gabriel Ramírez Pasillas / @somoslja

> Capacitación, educación y presencia

En una época marcada por el individualismo, la hiperconectividad y la ausencia de redes comunitarias, ser padre o madre implica desafíos complejos que exigen nuevas formas de entender la crianza. En palabras de Aurelio Coronado, especialista del Instituto Ciencia Aplicada, es fundamental replantear el rol de las y los cuidadores desde una perspectiva de corresponsabilidad y formación continua.

“La maternidad y la paternidad se han convertido en identidades y no en obligaciones”, señala Coronado Mares y enfatiza que cuidar a niñas y niños no es un acto de caridad ni una extensión del ego, sino una responsabilidad derivada de los derechos que tienen las y los menores. “Se requiere capacitación, educación y presencia”, sostiene.

> La importancia de la atención

Desde su experiencia en psicología, Aurelio Coronado identifica la pérdida del sentido comunitario como uno de los factores que determinan las dificultades actuales en la crianza: “Antes, la abuela, la tía, el vecino eran parte del proceso; hoy, muchas familias están solas”, lamenta.

Además, la presión social sobre ser la madre o el padre perfecto y los efectos de la pobreza post pandemia agudizan la situación. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) citados por el especialista, muchas familias han caído en condiciones económicas que dificultan el acompañamiento cercano de las hijas e hijos.

“La presencia es lo más importante en el desarrollo infantil”, subraya Coronado. Además, esta presencia no se limita al tiempo compartido, sino a la atención consciente, incluso si se trata de ver una pantalla juntos. La falta de condiciones laborales, estancias infantiles o cuidadores capacitados profundiza la desconexión entre adultos y menores.

> Comprender la experiencia infantil

Respecto al papel de las redes sociales, el experto señala que, si bien pueden ser herramientas útiles -especialmente para infancias neurodivergentes-, también tienden a convertirse en espejos que refuerzan patrones negativos, tanto en adultos como en niños: “Se revuelven en las mismas ideas y malas prácticas”, advierte.

En este sentido, Aurelio Coronado recomienda la descentración, que consiste en dejar de ver el mundo desde una lógica adultocéntrica y empezar a comprender la experiencia infantil desde su propia perspectiva: “Las niñas y niños no son tontos; son igual de inteligentes que los adultos, solo que los descalificamos, porque no saben lo que nosotros sabemos”, puntualiza.

Para evitar caer en extremos, como la permisividad absoluta o el autoritarismo, Coronado propone educarse en la crianza respetuosa, que se basa en el principio de la corregulación: primero debe autorregularse el adulto para poder guiar al niño: “Toda violencia es inadmisible; no genera cambios ni ayuda a la autorregulación infantil”, aclara.

> La regulación emocional

Cabe precisar que, desde la psicología, la regulación emocional se define como la capacidad de una persona para reconocer, manejar y responder a sus emociones de forma adaptativa. La regulación implica ser consciente de lo que se siente (autoconciencia); controlar impulsos emocionales intensos; adaptar el comportamiento según el contexto y recuperarse del estrés. El estudio de la regulación emocional tiene lugar desde edades tempranas hasta la adultez, en tanto que es un factor clave para el bienestar, las relaciones y el aprendizaje. Por otro lado, la corregulación es el proceso mediante el cual una persona adulta ayuda activamente a la niña o el niño a regular sus emociones y conductas. Entre otros aspectos, lo anterior significa validar lo que el niño siente (“Veo que estás muy frustrado”); modelar respuestas emocionales adecuadas; ofrecer contención física y emocional, así como establecer límites claros con empatía

La corregulación emocional es crucial en la infancia porque las niñas y niños aún no tienen desarrolladas sus habilidades de autorregulación. A través de la interacción con personas adultas cálidos y presentes, aprenden a calmarse, entender lo que sienten y responder de forma más equilibrada al entorno en el que viven y se desenvuelven.

> Disfrutar la maternidad y la paternidad

Finalmente, Aurelio Coronado comparte cinco recomendaciones para disfrutar de mejor manera la maternidad y la paternidad:

1. Reflexionar adecuadamente la decisión de tener o no tener hijos.

2. Involucrarse en todos los aspectos del cuidado.

3. Aprender de la niña, el niño y sobre el desarrollo infantil.

4. Acudir con personas expertas en lugar de replicar modelos heredados.

5. Recordar siempre que el protagonista no eres tú, sino la niña o el niño.

Aldo García Ávila / @somoslja

> Hacia el encuentro con uno mismo

Presentarse no siempre es sencillo. En un mundo donde los títulos abundan y las etiquetas se repiten, Guadalupe Martínez elige uno distinto, uno que abraza y no encasilla: el acompañante moderno. Su andar no solo ha sido académico -con formación en comunicación corporativa, coaching profesional, de vida y de equipos, así como programación neurolingüística-, sino profundamente humano. Porque si algo ha aprendido, es que el acompañamiento no consiste en señalar un destino, sino en caminar al lado de quienes han decidido volver a sí mismos.

Desde ese lugar sereno, Guadalupe conversa con la naturalidad de quien ha transitado las mismas dudas que ahora ayuda a disolver. Habla del coaching no como una receta rápida ni como una fórmula de éxito garantizado, sino como un proceso de autodescubrimiento y toma de conciencia. Un camino que empieza en el silencio y termina -si acaso termina- en una versión más plena, más despierta y más amorosa de uno mismo.

> Transitar el camino con conciencia

“No se trata solo de alcanzar metas”, explica, “sino de transitar el camino con conciencia”. Guadalupe distingue claramente entre el coaching profesional -enfocado en empresas, liderazgo y metas específicas- y el coaching de vida, que parte del propósito personal, los talentos individuales y la marca que cada persona quiere dejar en el mundo.

En ambos casos, la clave está en acompañar al otro a mirar lo que aún no ve. “Le amplificas el observador”, dice, retomando una de las ideas centrales del coaching ontológico. Porque a veces, cambiar el punto de vista es suficiente para cambiarlo todo.

Uno de los ejemplos que comparte es el de un joven ingeniero que se preparaba para un puesto remoto en Estados Unidos. Más allá del trabajo, su verdadero reto era modificar sus hábitos: dejar de levantarse a las dos de la tarde y ajustar su reloj interno a la jornada laboral norteamericana: “Cuando lo logramos, no solo consiguió el empleo. Consiguió una nueva versión de sí mismo”, relata Guadalupe, “se empoderó”

> El síndrome del impostor también se entrena Guadalupe no habla desde la teoría, sino desde la experiencia. Ella misma vivió el síndrome del impostor. A pesar de sus certificaciones y logros, dudó de su valor. “Me juzgué muy fuerte”, confiesa, “porque no reté a tiempo a un cliente, y él tampoco avanzó. Sentí que había fallado”. Ese momento la llevó a buscar más conocimiento, a profundizar en su preparación y, sobre todo, a mirar dentro de sí.

“El acompañamiento empieza por ti”, afirma. “No puedes guiar a nadie a donde tú no has ido primero”. Por eso, su proceso también incluyó coaching personal, mentoría y mucho trabajo de autoconocimiento. El resultado: una presencia más auténtica, más firme, más amorosa.

“Ya no acompaño desde el miedo, sino desde lo que soy. Y si conectamos, genial. Y si no, también está bien”.

> Acompañar a mujeres: reconstruir desde lo cotidiano

Guadalupe Martínez no promete fórmulas mágicas ni caminos rápidos. Como coach de vida, acompaña procesos. Escucha con paciencia, observa con atención y pregunta con ternura. En especial, a mujeres que -como ella misma lo fue- están en búsqueda: de equilibrio, de propósito, de poder personal.

“Muchas de mis clientas son mamás”, cuenta. “No pueden ir a una empresa, pero no quieren depender económicamente. Quieren ejercer su profesión, emprender, sentirse valiosas”. Sin embargo, el camino no es fácil. Llega acompañado de dudas, culpa, desorden y, muchas veces, el temido síndrome del impostor.

Ahí entra su método, basado en equilibrar ocho ámbitos de la vida: profesión, amor, salud, familia, amistades, ocio, espiritualidad y finanzas. “Cuando no están equilibrados, llega la frustración”, explica. Su propuesta es construir una “rutina poderosa” que permita a las mujeres recuperar su energía, conectar con sus hijos, organizar su tiempo y, sobre todo, creer en ellas mismas.

“El coaching no es solo alcanzar una meta. Es caminar hacia ella con conciencia”, afirma. Guadalupe no enseña desde el pedestal, sino desde la experiencia. Acompaña sin imponer, acompaña porque ella también fue acompañada. “No se trata de poder con todo, sino de reconocer lo que ya eres, lo que ya traes”. Cada historia que escucha la transforma. Porque cada mujer que se elige a sí misma le recuerda que vivir con autenticidad no solo es posible: es necesario.

> Cuando el rumbo se pierde

Para quienes se sienten perdidos, desanimados o atrapados en las exigencias del bienestar moderno -“Ve al gimnasio”, “Come sano”, “Sé feliz”- Guadalupe tiene una propuesta radical: pausar.

“Calma. Detente. Respira. Observa”. Desde ahí, invita a imaginar el “yo del futuro” y a construirlo con pequeñas acciones, pequeñas victorias: dormir mejor, dejar el azúcar, retomar una pasión olvidada. No se trata de cambiar la vida de un día a otro, sino de comenzar a moverse desde una declaración de amor: lo hago por mí, porque me amo.

Ella misma construyó su rutina levantándose a las cinco de la mañana para meditar, leer y reconectarse. “No es que tenga más tiempo. Es que lo organizo distinto, desde otro lugar”.

> Gratitud, lenguaje y transformación

Para Guadalupe, el lenguaje también transforma. “Si yo declaro que voy a correr, tengo que correr. El lenguaje es generativo. Construye realidades”. También lo hace la gratitud: “Cuando no agradeces, estás en carencia. No ves lo que sí tienes”. Por eso, invita a sus coachees a llevar un diario de gratitud o simplemente a agradecer al despertar. Desde ahí, el mundo cambia.

Finalmente, habla del círculo de apoyo. Muchas veces, las personas no reconocen los recursos que ya tienen: familia, amigos, antiguos maestros, incluso a la persona que les ayuda a con la limpieza de casa y les libera tiempo. “Cuando lo ves, lo agradeces. Y te empoderas”.

Porque al final, como ella dice, el coaching no es magia. Es conciencia. Es amor. Es presencia.

Isabela Castañeda Alonso

Fernanda Patiño Garduño / @somoslja

Hablar de maternidad es abrir la puerta a un mundo complejo, profundo y lleno de decisiones cruciales. Una de las más importantes -y que, al mismo tiempo, genera más preocupaciones- es la alimentación del bebé en sus primeros meses de vida. Es un tema que va mucho más allá del simple acto alimentar, pues implica conocimiento, paciencia, constancia y, sobre todo, un compromiso emocional muy fuerte por parte de la madre. Desde la lactancia hasta la introducción de alimentos sólidos, cada etapa está rodeada de preguntas, consejos -a veces contradictorios- y una presión constante por hacerlo bien

> Lactancia: naturaleza, pero también desafío

La mayoría de los especialistas recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé. Esta práctica es reconocida como la mejor forma de alimentación en esta etapa, ya que la leche materna contiene todos los nutrientes necesarios, fortalece el sistema inmunológico y promueve un vínculo emocional profundo entre madre e hijo.

“Cada madre vive esta etapa de forma distinta, pero todas merecen respeto, acompañamiento y menos juicios”

Sin embargo, aunque suene sencillo, la realidad para muchas mujeres es distinta. La lactancia puede ser dolorosa, agotadora e incluso frustrante al principio. Hay bebés que no se agarran bien al pecho; hay madres con baja producción de leche o que padecen condiciones médicas que dificultan el proceso. Además, en medio del cansancio posparto, las dificultades hormonales y la falta de sueño, es fácil sentir que no se está haciendo lo suficiente.

A lo anterior se suma la presión social. La lactancia, que debería ser una elección libre, muchas veces se convierte en un juicio público: si das fórmula, eres floja; si das pecho en público, no es apropiado; si no produces suficiente, algo estás haciendo mal Y mientras tanto, la madre intenta hacer lo mejor posible para su bebé, en un entorno donde, más que apoyo, suele ser duramente criticada.

> Fórmulas y alimentación mixta: alternativas válidas

Aunque la leche materna es lo ideal, no todas las madres pueden o desean seguir esa ruta. Las fórmulas infantiles están diseñadas para cubrir las necesidades nutricionales del bebé y son perfectamente seguras cuando se usan correctamente. También existe la opción de alimentación mixta, que combina leche materna con fórmula, y que en muchos casos permite a la madre encontrar un equilibrio más manejable.

Sea cual sea la elección, lo importante es que el bebé reciba el alimento necesario y que la madre conserve su bienestar físico y emocional. En este sentido, las decisiones no deberían basarse en la opinión de otros, sino en lo que funciona mejor para cada familia. Apoyar a las madres, sin juzgarlas, es fundamental para lograr una maternidad más saludable.

> La introducción de alimentos sólidos: un proceso gradual y cuidadoso

A partir de los seis meses, comienza la alimentación complementaria, un proceso que es emocionante, pero también complejo: el bebé empieza a descubrir nuevos sabores, texturas y colores, de ahí que sea una etapa que exige vigilancia y organización.

Los pediatras recomiendan introducir los diferentes tipos de alimentos de manera paulatina, es decir, uno por uno, dejando al menos tres días entre cada nuevo alimento para observar posibles alergias o intolerancias. Así, suele iniciarse con purés de frutas o verduras suaves (como manzana, pera, zanahoria o calabaza) y se avanza gradualmente hacia proteínas, cereales y otros alimentos más elaborados o contundentes.

Es importante destacar que existen alimentos que deben evitarse en esta etapa: la miel (por riesgo de botulismo), la sal y el azúcar (porque los riñones del bebé aún no procesan bien estos ingredientes), los frutos secos enteros (por riesgo de atragantamiento) y ciertos pescados grandes que pudieran poseer un alto contenido de mercurio.

Este proceso requiere tiempo, atención y mucha paciencia. Además, cada bebé es distinto: algunos aceptan bien los alimentos, otros, rechazan la mayoría; sin embargo, ambos escenarios son completamente normales. Es clave que la madre no se frustre ni compare el desarrollo de su bebé con el de otros, ya que eso solo genera una presión innecesaria.

> La presión invisible: el peso mental de hacerlo todo bien

Uno de los aspectos menos visibilizados de este proceso es la carga emocional que representa para la madre. La alimentación infantil no es solo una cuestión técnica o médica; es también una fuente constante de ansiedad. Cada decisión parece tener un peso descomunal: ¿Le estaré dando lo correcto? ¿Me estoy tardando en introducir ciertos alimentos? ¿Le estaré causando un daño sin saberlo?

Por otro lado, las redes sociales no ayudan mucho. Basta con ver un par de perfiles de “mamás perfectas” que muestran comidas balanceadas, bebés que comen sin ensuciarse y horarios impecables, que únicamente provocan que la mayoría de las mamás, en especial las primerizas, se sienta insuficiente. Lo cierto es que no existe una fórmula mágica: cada bebé es distinto, cada familia tiene su contexto y cada madre hace lo que puede con lo que tiene.

Esta presión silenciosa se traduce muchas veces en ansiedad, culpa y agotamiento. Las madres necesitan espacios donde puedan expresar sus dudas sin temor al juicio, donde puedan equivocarse sin ser criticadas y donde puedan sentirse acompañadas en este proceso.

> Desde una mirada joven y universitaria

Como estudiantes universitarias, observar este proceso desde una perspectiva más informada y crítica nos ha hecho reflexionar profundamente. La maternidad es un trabajo de tiempo completo, emocionalmente demandante y lleno de decisiones complejas que muchas veces se toman con poca ayuda o comprensión del entorno.

Es fundamental que como sociedad entendamos que apoyar a una madre no es solo decirle lo estás haciendo bien, sino también respetar sus decisiones, acompañarla sin juzgarla y ofrecerle información clara y útil. Cultivarse en torno a temas de maternidad y crianza responsable es una forma de construir empatía y romper con expectativas irreales. La alimentación en los primeros meses de vida de un bebé requiere cuidado, información y, sobre todo, empatía. Cada madre vive esta etapa de forma distinta, pero todas merecen respeto, acompañamiento y menos juicios. Al final del día, criar y alimentar a un ser humano es, sin duda, uno de los actos más complejos y valientes que existen.

NUEVOS PRODUCTOS

NUEVOS PRODUCTOS

Digitaliza y legaliza documentos con firmas avanzadas y biométricas para mayor eficiencia y seguridad.

Digitaliza y legaliza documentos con firmas avanzadas y biométricas para mayor eficiencia y seguridad.

Centraliza la gestión de proveedores: contratos, pagos y compras con cumplimiento y regulación.

Centraliza la gestión de proveedores: contratos, pagos y compras con cumplimiento y regulación.

KIUBIX.COM

MX +52 449 996 1460 ayuda@kiubix.com

Materializamos tus ideas.

KIUBIX.COM

MX +52 449 996 1460 ayuda@kiubix.com

Materializamos tus ideas.

Diseña, personaliza con plantillas y publica tu sitio web de forma fácil, rápida y económica.

Diseña, personaliza con plantillas y publica tu sitio web de forma fácil, rápida y económica.

@KIUBIXMEXICO

@KIUBIXMEXICO

Karla Lisseth Avalos García / @somoslja

Si le preguntas a cualquier mamá o papá cuál ha sido la etapa más complicada en la crianza de sus hijos, probablemente te respondan con: “la adolescencia”

Pero ¿por qué es tan difícil esta etapa? La psicóloga Fernanda Avalos Soto lo explica con claridad (y un poco de resignación parental compartida).

> El cerebro en remodelación

Todo empieza por los cambios neuronales y hormonales. En la adolescencia ocurre un fenómeno llamado poda neuronal, en el que el cerebro literalmente elimina conexiones que no se usan para fortalecer las que sí. “Es como una limpia”, explica Avalos. Por eso es importante que los hábitos y aprendizajes estén bien consolidados antes de esta etapa: lo que no se usa, se va.

Sumado a eso, hay una revolución química: las mujeres producen más estrógenos, los hombres más testosterona, y emocionalmente… bueno, el caos a veces es inevitable.

> Del juego a las decisiones: bienvenidos a la adolescencia

“La pubertad es la parte biológica; la adolescencia es la parte social”, dice Fernanda. Es en esta etapa cuando las y los jóvenes dejan de ser vistos como niños y empiezan a asumirse como adultos, con todo lo que eso implica: toma de decisiones, construcción de identidad, amistades nuevas, descubrimiento del mundo… y, claro, conflictos con los papás.

A veces apoyarse en la tecnología, como apps de mensajería, funciona mejor que una plática cara a cara que ellos pueden percibir como confrontación

“

> ¿Por qué se pelean tanto con mamá y papá?

Totalmente normal. “Cuando eres niño no te fijas en lo que pasa a tu alrededor, pero cuando eres adolescente empiezas a cuestionar”, dice Avalos. Ese rechazo a la autoridad surge del pensamiento crítico en formación.

Pero ojo: es importante observar cuándo esta actitud se sale de lo esperado. “Depende del contexto, pero como papá debes tener establecidos los límites, saber con quién convive tu hijo, revisar sus calificaciones... eso te da pistas sobre si está tomando una conducta de riesgo”

> ¿Cómo me comunico con mi adolescente?

No, no es que hablen otro idioma (aunque a veces lo parezca), simplemente hay que encontrar el canal de comunicación correcto. “Muchas veces le das una indicación y no la sigue, pero puede ser que ese canal, por ejemplo, el auditivo, no es el que predomina en él o ella”, explica Fernanda.

A veces apoyarse en la tecnología, como apps de mensajería, funciona mejor que una plática cara a cara que ellos pueden percibir como confrontación. “Aunque no sea un regaño, pueden sentirse atacados”, añade. Y si hay gritos, recuerda: no entres en el mismo ‘mood’. Tú eres el adulto y tienes más herramientas emocionales para manejar el momento.

> ¿Puedo ser su amigo?

Sí, pero con límites. “Cuando se da demasiado esto de somos amigos, ya no te van a ver como una figura de autoridad”, advierte. La clave está en el equilibrio: escucha activa, empatía y confianza, sin perder de vista tu rol como mamá o papá.

Una buena pista para saber si confía en ti: cuando te cuenta cosas a través de “un amigo” o “una amiga” ficticia. En esos casos, no juzgues; escucha, y hasta ofrece ayuda al “amigo”. Así, a futuro, sabrá que puede abrirse contigo.

> Ser figura de autoridad no es ser dictador

Ser autoridad no implica ser autoritario. “Se trata de establecer reglas claras, asignarles un rol, darles tareas… que no todo se les dé como cuando eran niños. Esto les da autonomía y sentido de responsabilidad”

La autonomía también incluye permitir ciertas libertades: salir con amigos, usar transporte público solos (según la edad), pequeñas tareas que los preparen para la vida adulta. Eso sí, siempre con una estructura clara y coherente. “No tiene que ser un régimen militar, pero sí un horario definido. La constancia genera hábitos y armonía en casa”

> Sexualidad, adicciones, amistades: ¿cómo hablo de estos temas?

Con apertura. “Con las nuevas generaciones, es importante ser abiertos a lo que te puedan preguntar o contar”, explica Avalos. Puede ser incómodo, pero recordar que tú también fuiste adolescente ayuda a tener empatía. “No lo veas como un tabú. Si te cuesta mucho, acércate a un especialista para que lo aborde con tu hijo o hija”.

> El mensaje final

“Papá y mamá siguen siendo la autoridad, no hay que perder eso”, recalca Fernanda. La armonía en casa se construye con estructura, reglas claras, consecuencias consistentes, escucha abierta y mucha empatía. “Se trata de estructura, de generar responsabilidad. Y, sobre todo, de estar presentes y atentos a sus nuevas necesidades”

Luis Enrique Aguirre Arias / @eltacticoclub

En el escenario del deporte de élite, donde cada movimiento es una batalla contra el tiempo y la física, un grupo de mujeres redefinieron lo imposible. Estas atletas no solo se enfrentan a las mejores del mundo, sino que lo hacen mientras gestan vida, demostrando que la maternidad no es un obstáculo, sino un motor de grandeza. En París 2024 y más allá, nombres como Nada Hafez, Yaylagul Ramazanova y Ruth Mwandumba han inspirado al mundo, mostrando que ser madre y campeona es una hazaña de valentía y amor.

La idea de competir embarazada no es nueva, pero sigue siendo revolucionaria. En Helsinki 1952, la clavadista estadounidense Juno Stover-Irwin ganó el bronce en trampolín de 3 metros con varios meses de embarazo. En Pekín 2008, la tiradora checa Katerina Kurkova Emmons se colgó el oro en rifle de aire mientras gestaba. En Londres 2012, la malasia Nur Suryani Binti Mohamed Taibi disparó con 8 meses de embarazo. Estas pioneras desafiaron estigmas y allanaron el camino para una nueva generación.

En París 2024, la esgrimista egipcia Nada Hafez, embarazada de siete meses, conmovió al mundo. Aunque cayó en octavos de final, su lucha fue más allá del marcador. “Éramos yo, mi rival y mi bebé”, escribió en redes, resumiendo la intensidad de su experiencia. La arquera azerbaiyana Yaylagul Ramazanova, con seis meses y medio de gestación, logró un tiro perfecto de 10 puntos, sintiendo las patadas de su bebé. “Fue como si me diera fuerza”, confesó, mezclando ternura y tenacidad.

En 2025, la tiradora británica Ruth Mwandumba, embarazada de seis meses de gemelos, compitió en el Campeonato Europeo de Tiro en Croacia. “El entrenamiento mental me ayuda a bloquear distracciones, incluso las patadas de mis bebés”. Su meta es inspirar a otras a no renunciar a sus sueños tras la maternidad.

La ciencia respalda a estas atletas. Según el Comité Olímpico Internacional, el ejercicio intenso es seguro en embarazos sin complicaciones. El aumento del volumen sanguíneo mejora el transporte de oxígeno, y el metabolismo optimiza la energía, beneficios clave en deportes como tiro o natación. Sin embargo, las atletas ajustan la intensidad y evitan disciplinas de contacto. El Dr. Luis Rodríguez-Tabernero subraya: “El ejercicio es beneficioso para madre y bebé con supervisión médica”.

Estas mujeres enfrentan prejuicios y barreras económicas. Allyson Felix luchó contra la discriminación de Nike tras su embarazo, logrando políticas más justas. Cada salto, cada disparo, es un mensaje: la maternidad no detiene, empodera. Como dijo Hafez: “El embarazo es duro, pero el amor por mi bebé y el deporte me hace invencible”. Desde tiempo atrás hasta hoy, estas madres imparables están forjando un futuro donde ser atleta y madre es sinónimo de grandeza.

En el mundo del deporte, donde cada récord parece inalcanzable, Serena Williams marcó un hito que trasciende lo físico y se adentra en lo emocional. En enero de 2017, mientras el mundo la veía como una máquina invencible en las canchas de tenis, Serena competía en el Abierto de Australia con un secreto que pocos imaginaban: estaba embarazada de ocho semanas. Su victoria, que le otorgó su 23er título de Grand Slam, no fue solo un triunfo deportivo, sino una declaración de que la maternidad no es un obstáculo, sino un catalizador para la grandeza.

El 19 de abril de 2017, Serena sorprendió al mundo al anunciar en Snapchat que estaba de 20 semanas de embarazo, lo que significaba que, en enero, cuando ganó el Abierto de Australia, ya llevaba ocho semanas gestando a su hija, Alexis Olympia Ohanian Jr. En una entrevista con Vanity Fair, reveló cómo descubrió su estado solo dos días antes del torneo: “Estaba nerviosa”, confesó. “Escuchas historias sobre el embarazo: te sientes enferma, cansada, estresada... Pero yo no tenía tiempo para lidiar con emociones extra. Nadie sabía, y se esperaba que ganara”.

Esta decisión, tomada bajo presión, refleja su mentalidad de campeona. En una charla TED con Gayle King, agregó: “Tuve que tomar toda esa energía y, por así decirlo, meterla en una bolsa de papel y tirarla”. Su enfoque fue impecable, priorizando su desempeño a pesar de los desafíos físicos y emocionales del primer trimestre.

En Melbourne, Serena no solo compitió; dominó. No perdió ni un set en todo el torneo, culminando con una final contra su hermana Venus, a quien derrotó 6-4, 6-4. Este triunfo marcó su 23er título de Grand Slam, superando el récord de la era abierta de Steffi Graf. Su desempeño, con un cuerpo en transformación, fue un testimonio de su fuerza física y mental. Como señaló en una entrevista con The Washington Post: “Si no gano, es una noticia mucho más grande”, subrayando la presión que enfrentó.

Serena no solo ganó un torneo; inspiró a un mundo que a menudo subestima el poder de las mujeres. Tras el nacimiento de su hija, en septiembre de 2017, enfrentó desafíos físicos, como una embolia pulmonar, pero regresó más fuerte. Alcanzó finales de Grand Slam en 2018, declarando que su regreso no fue solo deportivo; fue un mensaje: la maternidad no detiene, empodera.

En una entrevista, expresó: “No planeé ser un ejemplo, pero si mi historia ayuda a una sola mujer a creer que puede seguir adelante, habrá valido la pena”. Su legado trasciende el tenis, inspirando a mujeres a perseguir sus sueños sin límites. La victoria de Serena en el Abierto de Australia 2017, mientras gestaba vida, es un recordatorio de que el amor y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Su historia, emotiva y poderosa, sigue inspirando a generaciones, mostrando que no hay límites para quienes sueñan con grandeza. Serena Williams no solo es una leyenda del tenis; es un símbolo de que la maternidad y el éxito profesional pueden coexistir, desafiando normas y abriendo caminos para futuras atletas.

¿Qué significa ser madre dentro del Ejército o la Marina? ¿Cómo es la historia de las mujeres que, además de portar uniforme, crían hijos en un entorno donde la disciplina, la jerarquía y la disponibilidad absoluta suelen dejar poco espacio para la vida personal? La maternidad dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas es, en muchos casos, un acto de resistencia cotidiana. Es necesario realizar cambios urgentes para que la institución deje de ver a las madres como un “problema operativo” y empiece a reconocerlas como lo que son: profesionales que defienden al país sin dejar de cuidar a su familia.

En el imaginario colectivo, la figura del soldado se ha asociado históricamente con la fortaleza física, la disciplina férrea, la obediencia incondicional y una entrega absoluta a la patria. Durante largo tiempo, este arquetipo fue predominantemente masculino; sin embargo, la creciente y significativa incorporación de mujeres a las Fuerzas Armadas de México ha desmantelado este estereotipo ancestral y ha revelando las fisuras de una institución que, aunque poderosa, aún se encuentra en proceso de reconciliarse con las realidades del siglo XXI.

Dentro de esta transformación cultural y estructural, pocos símbolos resultan tan poderosos y, a la vez, tan subversivos como el de una mujer ataviada con uniforme y rango militar que, simultáneamente, ejerce la maternidad. Su sola presencia cuestiona una larga tradición de exclusión y plantea una de las paradojas más profundas del entorno castrense: ¿cómo conciliar la maternidad con un aparato institucional que se construyó sobre la negación de la vulnerabilidad y la subordinación de lo personal al deber?

> Maternidad como resistencia en el campo de batalla institucional

La maternidad, cuando se inscribe en el contexto militar, trasciende la esfera de una elección personal. Se convierte en un acto de afirmación, incluso de insubordinación simbólica, ante estructuras que aún operan bajo lógicas patriarcales. Las instituciones militares, como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), valoran la disponibilidad total, la verticalidad jerárquica y el cumplimiento irrestricto de las órdenes. Bajo estas premisas, las mujeres que deciden ser madres deben enfrentar una doble batalla: la de servir a su país y la de no renunciar a su derecho a la maternidad sin por ello pagar un costo profesional.

“Cuando supe que estaba embarazada, la primera emoción que me invadió fue el miedo”, confesó la subteniente Karla Vázquez en una entrevista para la revista Mujer Actual: “No temía por mi salud ni la de mi bebé, sino por la posible reacción de mis superiores. Apenas llevaba un año de haber ascendido y me angustiaba la idea de que pudieran pensar que estaba ‘descuidando’ mi carrera”. Su testimonio es revelador del dilema que enfrentan muchas mujeres militares, quienes deben anticipar y administrar no sólo sus responsabilidades familiares, sino también los prejuicios institucionales que asocian la maternidad con la fragilidad, la falta de ambición o la ineficacia profesional.

Este dilema se complica aún más cuando, tras ejercer su derecho a una licencia de maternidad, las mujeres regresan a sus funciones y son reubicadas en tareas administrativas o alejadas de las rutas de ascenso. “Me asignaron a una unidad administrativa como si fuera una especie de sanción. Me insinuaron que me tomara las cosas con calma”, relata la sargento segundo de la Marina, Ana María Rosas. Este tipo de medidas, aunque disfrazadas de consideración, en realidad perpetúan la idea de que la maternidad limita las capacidades y la disponibilidad de las mujeres.

“Es bonito el Ejército, tiene sus pros y sus contras; mi hija se emociona, pero a la vez se entristece porque hay días por servicio de 24 horas, que no llego a dormir. Mi inspiración es mi hija, para echarle ganas. Y si pudiera, ascendería para darle un mejor nivel de vida”, narró en entrevista para El Universal, Aydee Inés Medrano Ceseña, quien labora como oficinista en la VIII Región Militar de la SEDENA, de 07:00 a 14:00 horas y un día a la semana tiene guardia de 24 horas, por lo que contrató servicios de una mujer que le ayuda a cuidar a su hija de seis años.

> De la equidad formal a la transformación estructural

No se puede negar que las Fuerzas Armadas mexicanas han comenzado a implementar políticas de género: desde la creación de estancias infantiles hasta la expedición de licencias de maternidad, pasando por campañas institucionales de visibilización del rol de la mujer militar. No obstante, estas medidas aún son insuficientes para modificar las estructuras profundas que operan en su contra.

Los datos oficiales de SEDENA hasta 2024 muestran que más de 34 mil mujeres están activas en el Ejército y la Fuerza Aérea, y alrededor de 17 mil en la SEMAR. Aunque el número de mujeres ha crecido de manera sostenida, la representación aún es baja en los rangos superiores. Además, el hecho de que se tramiten anualmente más de 2,500 licencias de maternidad confirma que esta no es una situación marginal. Aun así, persiste una falta de datos desagregados que permitan entender mejor cómo afecta la maternidad el desarrollo profesional de estas mujeres.

Las más de 60 estancias infantiles creadas por SEDENA son una buena base, pero se concentran principalmente en zonas urbanas o centros logísticos importantes, dejando sin cobertura a muchas militares en zonas rurales o asignadas a misiones itinerantes. En esos casos, las madres se ven obligadas a recurrir a redes familiares de apoyo o incluso a delegar completamente la crianza de sus hijos.

Es bonito el Ejército, tiene sus pros y sus contras; mi hija se emociona, pero a la vez se entristece porque hay días por servicio de 24 horas, que no llego a dormir. Mi inspiración es mi hija, para echarle ganas... “ “

No. 9 | MATERNIDAD Y PATERNIDAD

> Lecciones de otras latitudes

Algunos países han empezado a abordar estas tensiones de manera más integral. En Canadá, por ejemplo, las Fuerzas Armadas cuentan con un plan de carrera flexible que permite pausas justificadas para razones familiares, sin penalización en los ascensos. En Noruega, las madres militares tienen prioridad para asignaciones cercanas a sus hogares durante los primeros años de crianza, y se han creado unidades con guarderías móviles en zonas operativas.

En América Latina, el Ejército de Uruguay ha implementado un programa de mentoría para madres militares, lo que ha permitido no sólo acompañarlas emocionalmente, sino visibilizar sus aportaciones como una riqueza institucional. Estas experiencias pueden servir de inspiración para México, donde aún prevalece una visión heroica pero rígida del militarismo.

> Corresponsabilidad institucional: propuestas hacia una transformación real

Si el Estado mexicano quiere transitar hacia una equidad sustantiva en las Fuerzas Armadas, es necesario ir más allá del discurso y adoptar una política pública coherente que asuma la maternidad no como una excepción, sino como una dimensión normal de la vida castrense. Algunas acciones urgentes podrían ser:

• Reforma normativa y operativa: modificar los reglamentos internos para prohibir de forma explícita cualquier tipo de represalia, discriminación o estancamiento profesional por razones de maternidad, con mecanismos de denuncia eficaces y anónimos.

• Cobertura nacional de cuidado infantil: crear un sistema de estancias infantiles móviles y convenios con instituciones civiles para garantizar el cuidado de los hijos en cualquier punto del país, incluyendo zonas de alta movilidad operativa.

• Horarios flexibles y teletrabajo parcial: permitir esquemas adaptables durante el posparto y la crianza temprana sin afectar la ruta de ascensos, con base en la productividad y no en la presencia física.

• Licencia de paternidad ampliada: extender el permiso de paternidad a por lo menos 45 días y fomentar un cambio cultural que normalice la corresponsabilidad del varón en la crianza.

• Capacitación con enfoque de género: incorporar formación obligatoria para mandos sobre derechos reproductivos, sesgos inconscientes y liderazgo inclusivo.

• Observatorio externo y evaluación permanente: instalar un ente autónomo de seguimiento, con participación de sociedad civil y organismos de derechos humanos, para medir el impacto real de las políticas adoptadas.

> La patria se construye con ternura

En última instancia, no existe un acto más profundamente patriótico que el de criar a las nuevas generaciones en un entorno de libertad y dignidad. Las madres militares no sólo defienden el territorio nacional con su trabajo y vocación: encarnan el valor de la patria desde la trinchera más íntima y radical que existe, la vida misma.

Negarles su derecho a una maternidad plena y digna es mutilar parte de su humanidad, y, por ende, de la humanidad del Ejército mismo. Reconocer, proteger y promover este derecho no es un gesto de inclusión: es una deuda histórica. México tiene hoy la posibilidad de dar un paso decisivo, liderar en América Latina y convertir sus cuarteles en espacios donde ser madre y soldado no sea un acto de resistencia, sino una expresión legítima de ciudadanía, compromiso y amor por la patria.

Edilberto Aldan / @aldan

-¿Crees que te lo mereces todo?

Le hice la pregunta con tono neutro, casi como si se la estuviera leyendo a otro niño, no a mi hijo. Me miró con una mezcla de sorpresa y cautela, como si supiera que detrás venía algo más, algo que iba a exigirle pensar. Se quedó callado. No bajó la vista ni intentó desviar la conversación. Sólo me miró, con esos ojos que a veces me piden que no lo haga tan difícil, que mejor le diga directo qué quiero decir.

Así que reformulé.

-Vamos al revés: ¿crees que yo pienso que te lo mereces todo?

Volvió el silencio. Esta vez más denso, como si se sintiera empujado a una zona de pensamiento que no transita a menudo. Lo miré con ternura.

-Dímelo -le dije-. Porque le atinaste.

Asintió. No dijo nada. No hacía falta.

-Sí, yo creo que te lo mereces todo. Mi amor por ti es incondicional. A eso se refería tu madre cuando lo dijo. Pero que yo lo crea no significa que te lo merezcas todo. No así, sin más. Lo que se te da, lo que recibes, lo que obtienes, hay que corresponderlo.

Dijo algo apenas audible, algo parecido a un “¿por qué?”. Lo suficiente para seguir.

-Porque todo lo que se te da implica que alguien, en algún lugar, ha hecho algo por ti. Y cuando alguien hace algo por ti, lo justo, lo humano, es hacerse cargo. No como deuda, sino como vínculo.

Hay quienes creen que para enseñarnos a valorar lo que tenemos, hay que pasar primero por la carencia. Que hay que comer mal para saborear un buen plato. Que hace falta vivir con lo justo o menos para entender el valor de un billete. Que el placer sólo se aprecia si se ha conocido el dolor.

Que la dicha se mide por el contraste con la desdicha. Yo no creo en esa pedagogía de la escasez. Me parece cruel, innecesaria. Y profundamente injusta cuando se convierte en regla.

No quiero enseñarle a mi hijo el valor de las cosas a través de la pérdida o del sufrimiento. No quiero que aprenda lo que es la ternura porque primero lo dejé solo. No quiero que entienda lo que vale un abrazo porque antes le negué los míos.

El dolor puede enseñar, sí. Pero no es su deber hacerlo. No quiero que lo aprenda como condición, sino como excepción. Que el agradecimiento no venga del hambre, sino del reconocimiento. Que el respeto no sea producto del miedo, sino del encuentro.

Creo en otro camino. Creo en la empatía como vía para aprender a valorar. En la posibilidad de mirar al otro, de entender su esfuerzo, su deseo, su entrega. De reconocer el gesto que hay en lo que se da. De corresponderlo.

-No, no te lo mereces todo -volví a decirle-. Pero yo sí creo que lo mereces. Y por eso haré todo lo posible para proporcionártelo.

Me miró en silencio. Sabía que no hablaba sólo de juguetes o ropa o comida. Que me refería también al tiempo que le dedico, a los abrazos, a las historias inventadas antes de dormir, a las respuestas pacientes cuando pregunta lo mismo tres veces, a los cuidados, a las conversaciones que aún no sabe cuánto pesan. A todo eso que a veces parece intangible, pero que es el verdadero centro de todo.

-Eso significa que mi amor es incondicional -le dije-. Que aunque tú no hagas nada para ganártelo, lo seguiré dando. No por lo que tú hagas, sino por lo que yo soy. Porque el amor es mío. Y lo doy. Así como es. Así como soy.

Nos quedamos un rato sentados en el sillón. No fue una pausa incómoda. Más bien, una de esas pausas llenas. No pidió su tablet, no sacó un muñeco, no me invitó a pelear.

Sabía que el momento era otro.

Él ya conoce ese instante que llamo el “giro Tío Ben”, en honor a la frase que todo fan de Spider-Man se sabe de memoria: “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. En casa, eso significa que después de una gran declaración afectiva, viene una reflexión ética.

No lo hice esperar.

-¿Y entonces qué me toca hacer? -preguntó él-. ¿Siempre tengo que dar las gracias?

-No basta con decir gracias -respondí-. Nos toca corresponder. Eso quiere decir que lo que recibimos no es sólo para nosotros. Que no se trata sólo de aceptar y agradecer, sino de hacernos cargo. De preguntarnos por qué se nos da algo, desde dónde, con qué esfuerzo, con qué intención. Y desde ahí, buscar una forma de devolverlo. De multiplicarlo.

-¿Y eso cómo se llama?

-Corresponsabilidad.

Se rió.

-¿Ves cómo sí eres Don Palabras Raras?

-No es rara. Significa que nos hacemos responsables de los otros y de nosotros mismos. Que entendemos que lo que se nos da tiene un contexto. Que alguien lo pensó, lo imaginó, lo trabajó. Y que cuando recibimos algo así, lo justo es no darlo por sentado. No pedir más. No creer que nos corresponde por derecho eterno. Sino, simplemente, corresponder.

Tenía entre las manos un muñeco. No uno cualquiera. Un Duende Verde que compré hace más de veinte años, cuando aún me permitía comprar juguetes para mí. No por nostalgia, sino por gusto. Por placer. Por esa emoción genuina de abrir una caja y encontrar un objeto con el que imaginabas historias. No lo compré pensando en mi hijo. No sabía entonces que él existiría. Era mío, porque sí.

Lo encontró en mi estudio hace poco y, desde entonces, lo adoptó.

-Está su-per-ar-ti-cu-la-do, papá -me dijo esa tarde-. ¿Me lo puedo quedar?

-Claro -respondí.

Tomé el muñeco entre las manos.

-Este juguete era mío. Lo compré para mí. Lo cuidé todos estos años. Todavía tiene todas sus piezas. Me gusta mucho. Pero si me lo pides, te lo regalo.

Lo miré.

-¿Qué crees que me debas dar a cambio?

No dudó. Se lanzó sobre mí con un abrazo apretado, sincero, sin cálculo.

-Exacto. Eso es lo que merezco.

Coda. Hay días en que quiero escribir algo contundente. Decirlo todo. Gritarlo. Pero me pasa como a Vallejo: “quiero escribir, pero me sale espuma, / quiero decir muchísimo y me atollo”.

Hoy quería escribir sobre la falta de empatía en quienes buscan el poder. Sobre los candidatos que dicen que, después de ver tantas carencias, se sienten obligados a “hacer algo por esa gente”. Esa gente. Así, como si no tuvieran rostro, historia, nombre, voz.

Y proponen que cuando ganen, se bajarán el sueldo. Como si eso fuera justicia. Como si la pobreza se gestionara con gestos simbólicos y no con redistribución, con estructuras, con decisiones que incomodan a los de arriba.

No entienden. No les duele. No les pesa.

Yo sí. Yo me peso. Me observo. Me mido en el espejo de mi hijo y me pregunto si estoy enseñándole a ver el mundo como un lugar donde el amor se gana o donde se ofrece. Donde el poder se impone o se comparte. Donde los otros existen para servirnos o para acompañarnos.

Y a veces, como hoy, sólo me queda el consuelo de este abrazo que me dio cuando le regalé el Duende Verde.

Uno que, si pudiera, repartiría en cada oficina de campaña.

Pero no me alcanza.

No tengo tantos duendes.

Y ellos tampoco tantos abrazos.