TECNOLOGIA DE CONTENCOES E FUNDACOES

Jorge de Brito / José Dinis Silvestre / Rui Carrilho Gomes

2.ª Edição

5.7

5.8

5.4.2

9.5

13.1

12.4.7

12.4.9

26.5

26.6

28.2.1.3

28.2.2.1

28.2.2.2

28.2.2.3

Sobre os Autores

Jorge de Brito (jb@civil.ist.utl.pt)

Jorge Manuel Caliço Lopes de Brito é Professor Catedrático na Área Científica da Construção do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Ambiente do Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa. É engenheiro civil, com Mestrado em Engenharia de Estruturas e Doutoramento em Engenharia Civil. É investigador no CERIS – Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability do IST, do qual foi presidente em 2017/18, e os seus principais interesses de investigação são materiais e soluções construtivas ecoeficientes, patologia, inspeção, previsão da vida útil, reabilitação e gestão de materiais e soluções construtivas, tecnologia e desempenho de soluções construtivas e avaliação do ciclo de vida de edifícios.

Atualmente é diretor do programa doutoral FCT “Eco-Construction and Rehabilitation”, coordenador das comissões W80 (“Service Life Prediction”) e W86 (“Building Pathology”) da International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB) e editor-chefe do Journal of Building Engineering

Participou em 27 projetos de investigação com financiamento competitivo (seis internacionais), tendo coordenado seis, e publicou sete livros internacionais, 36 capítulos de livro, 800 artigos em revistas científicas (306 nacionais e 494 internacionais), 518 relatórios (de divulgação técnico-científica e consultoria institucional) e 572 artigos em atas de conferência (306 nacionais e 266 internacionais). Orientou 40 alunos de Doutoramento e 181 alunos de Mestrado.

José Dinis Silvestre (jose.silvestre@tecnico.ulisboa.pt)

José Dinis Silvestre é Professor Associado com Agregação na Área Científica da Construção do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Ambiente do Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa. É engenheiro civil, com Mestrado em Construção e Doutoramento na área da avaliação do ciclo de vida aplicada a materiais e soluções construtivas. É investigador e foi vice-presidente do CERIS – Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability do IST, sendo responsável pela investigação e internacionalização, e os seus principais interesses de investigação são avaliação do ciclo de vida de edifícios, materiais e soluções construtivas, patologia, inspeção e reabilitação de materiais e soluções construtivas, tecnologia e desempenho de soluções construtivas.

Foi presidente do comité técnico nacional CT171 – “Sustentabilidade nos edifícios”, que acompanha os trabalhos da CT350 do Comité Europeu de Normalização (CEN), entre

janeiro de 2017 e maio de 2019. Atualmente é membro da comissão técnica e verificador do sistema DAPHabitat – “Sistema de Registo de Declarações Ambientais de Produto para o Habitat”.

Participou em 21 projetos de investigação com financiamento competitivo (seis internacionais), estando a coordenar um projeto nacional e a participação do IST num outro, e também num projeto de colaboração internacional. Publicou três livros de apoio ao ensino (um internacional), três capítulos de livro (um internacional), 95 artigos em revistas científicas (11 nacionais e 84 internacionais), mais de 50 relatórios (de divulgação técnico-científica e consultoria institucional) e de 70 artigos em atas de conferência (31 nacionais e 42 internacionais). Orientou ainda dois alunos, e coorientou outros três, de Doutoramento, tendo orientado 14 alunos de Mestrado (10 como orientador principal).

Rui Carrilho Gomes (rui.carrilho.gomes@tecnico.ulisboa.pt)

Rui Carrilho Gomes é Professor Auxiliar na Área Científica de Geotecnia do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Ambiente do Instituto Superior Técnico (IST), Universidade de Lisboa. É engenheiro civil, com Mestrado em Engenharia de Estruturas e Doutoramento na área do comportamento sísmico do terreno e de túneis. É investigador no CERIS – Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability do IST, e os seus principais interesses de investigação incluem Engenharia Sísmica Geotécnica, caracterização do terreno, modelação numérica e patologias em estruturas induzidas por movimentos do terreno.

É membro sénior da Ordem dos Engenheiros e dos comités técnicos “Engenharia Sísmica Geotécnica e problemas associados” e “Construção subterrânea em solos moles” da Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. Foi vice-presidente do centro de investigação ICIST – Instituto de Engenharia de Estruturas, Território e Construção (2017/18) e membro da direção da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica entre 2000 e 2013.

Lidera o projeto internacional AGEO – platform for Atlantic Geohazard Risk Management, financiado pelo FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que desenvolve uma plataforma para a gestão do risco geológico na região atlântica. Foi membro da equipa de 11 projetos de investigação com financiamento competitivo, editou e foi coautor de um livro sobre avaliação de risco, reabilitação e planeamento urbano, 14 artigos em revistas científicas (quatro nacionais e dez internacionais), mais de 25 relatórios (de divulgação técnico-científica e consultoria institucional) e de 47 artigos em atas de conferência (27 nacionais e 20 internacionais). Orientou ainda duas teses de Doutoramento e 35 dissertações de Mestrado.

Nota Introdutória

Este livro apresenta as tecnologias de contenção e fundação de estruturas correntes, em que a interação entre a estrutura e o terreno assumem, por norma, grande relevância.

Em geral, o desempenho deste tipo de obras é fortemente condicionado pelo comportamento do solo, que muitas vezes não é constante no tempo e cuja avaliação é complexa, e que influencia profundamente as fases de execução.

Este livro aborda de forma eminentemente prática os principais problemas associados à construção de estruturas enterradas associadas a estruturas correntes, sendo bastante abrangente e pedagógico.

O aprofundamento desses temas passa pela consulta de bibliografia especializada, na qual esta publicação não tem a ambição de se inserir.

Os intervenientes nas obras de engenharia civil correntes devem dominar as tecnologias construtivas disponíveis, seja na fase de projeto seja na fase de execução, para assegurar uma boa relação entre a qualidade do produto final e a economia.

As principais tecnologias utilizadas na construção de obras enterradas são descritas e ilustradas com fotografias de obras e esquemas, e são também identificadas as vantagens e desvantagens relativas, conducentes a um campo de aplicação recomendado.

O âmbito deste livro restringe-se aos edifícios correntes, tratando com algum detalhe as técnicas consideradas correntes neste domínio, mesmo sabendo-se que podem existir variações dos procedimentos descritos entre diferentes países e mesmo entre diferentes empreiteiros.

Os temas são tratados numa perspetiva de construção nova, com um objetivo marcadamente didático, pretendendo servir de apoio ao ensino das áreas tecnológicas em cursos de licenciatura e mestrado em Engenharia Civil e áreas afins nas universidades e institutos politécnicos de língua Portuguesa, ambicionando ainda ser um elemento de apoio a profissionais ligados a obras geotécnicas correntes, para os quais é relevante o conhecimento dos procedimentos adequados de execução em obra.

Resumo das matérias tratadas

O Capítulo 1 enquadra o livro em termos da indústria da construção em geral e define os objetivos e âmbito do mesmo.

A Parte I, dedicada às escavações, inicia-se após este capítulo introdutório.

O Capítulo 2 é dedicado às técnicas mais correntes de melhoramento de solos. Inclui uma descrição sumária das técnicas de compactação dinâmica, pré-carga e geodrenos, vibrocompactação, congelação artificial do terreno, injeções e jet grouting. Segue-se uma análise comparativa das tecnologias e da conceção das soluções de melhoramento de solos descritas neste capítulo.

O Capítulo 3 é dedicado às soluções de viabilização de escavações e aterros. Inclui uma descrição dos diversos tipos de escavação e aterro, em termos de geometria e equipamento utilizado, assim como partes dedicadas às condicionantes à execução, exigências funcionais e seleção do equipamento. O processo construtivo da entivação propriamente dita e as tecnologias suscetíveis de ser utilizadas são analisadas de seguida, após o que se apresenta uma análise comparativa das tecnologias e da conceção das soluções de entivação descritas neste capítulo.

No Capítulo 4, dedicado às soluções provisórias de drenagem de escavações, começa-se por apresentar uma classificação possível destas técnicas. Passa-se à descrição de cada uma dessas técnicas, divididas em quatro grandes grupos: as de retenção de águas superficiais, as de captação direta, as de rebaixamento do nível freático e os métodos de exclusão. Finalmente, são identificados os critérios de seleção e as situações em que cada técnica é mais adequada.

A Parte II, dedicada às contenções, inicia-se com o Capítulo 5, que serve para apresentar de uma forma global as soluções de contenção periférica. Após algumas considerações gerais, é feita a apresentação sumária das soluções provisórias (incluindo as paredes tipo Berlim, estacas-prancha e pregagens). Segue-se uma descrição sucinta das soluções definitivas correntes (com recurso a pegões, paredes tipo Munique, cortinas de estacas moldadas e paredes moldadas). É feita uma alusão aos métodos e ensaios utilizados no reconhecimento geológico e geotécnico que deve preceder a execução de paredes de contenção periférica. Também precedendo essa mesma execução, é descrita a preparação dos trabalhos. As técnicas de inspeção e o controlo de qualidade durante a fase construtiva de contenções periféricas são descritos em função do processo construtivo. Os problemas suscetíveis de ocorrer durante a execução das diversas soluções de contenção periférica são objeto de algumas considerações. Finalmente, passa-se à seleção do tipo de contenção periférica, em função das características específicas de cada situação. São discutidos em detalhe os critérios utilizados nessa mesma seleção, otimizando os custos e a exequibilidade.

Iniciando a descrição detalhada das diversas soluções mais correntes de contenção periférica, o Capítulo 6 é dedicado às paredes tipo Berlim, de caráter provisório. Após definido o respetivo campo de aplicação, função das suas limitações e potencialidades, descreve-se as vantagens e desvantagens relativamente a outros métodos. O processo de execução destas paredes ocupa a maior parte do capítulo.

Segue-se o Capítulo 7, dedicado às estacas-prancha, geralmente metálicas. É discutido o seu potencial de utilização, assim como as respetivas vantagens e desvantagens relativas. O processo de execução (alinhamento, cravação, escoramento/ancoragem e escavação) é descrito e são apresentadas algumas regras de boa prática.

As pregagens, um método utilizado mais frequentemente na estabilização de taludes do que na consolidação de escavações em edifícios correntes, são o objeto do Capítulo 8. Tal como nos capítulos anteriores, são descritos o campo de aplicação e as vantagens e desvantagens relativas desta técnica, após o que se segue uma descrição dos diversos tipos de pregagem existentes (distinção pregagem versus ancoragem). O processo de execução é decomposto nas suas diversas fases e são descritos os cuidados específicos em cada uma, incluindo a fase pós-construção.

As ancoragens, diferindo das pregagens por serem ativas (pré-esforçadas) e suscetíveis de serem utilizadas em diversas soluções de contenções periféricas, tanto provisórias como definitivas, são, para evitar repetições no texto de um mesmo capítulo, tratadas num capítulo à parte, o 9. A estrutura deste capítulo é semelhante à do anterior, ou seja, é descrito o respetivo campo de aplicação, as suas vantagens e desvantagens relativamente às pregagens e o respetivo processo de execução (consistindo em furação, selagem, injeção, nova selagem e aplicação do pré-esforço) e pós-execução.

As paredes tipo Munique, também designadas por Berlim definitivas, são das soluções mais utilizadas em edifícios em meio urbano e são analisadas no Capítulo 10. Segue-se o procedimento de capítulos anteriores, ou seja, define-se o respetivo campo de aplicação, identifica-se as suas vantagens e desvantagens relativas e descreve-se minuciosamente o processo construtivo.

As cortinas de estacas moldadas, uma técnica de contenção periférica cada vez mais utilizada, são apresentadas no Capítulo 11. Neste é definido o seu campo de aplicação e analisadas as respetivas vantagens e desvantagens relativas. O processo construtivo é descrito em detalhe, tanto ao nível das estacas propriamente ditas (as quais podem ser executadas por diversos métodos) como das cortinas (ligação entre estacas e seu suporte horizontal).

Outra solução de contenção periférica em clara expansão são as paredes moldadas no terreno, o objeto do Capítulo 12, que se inicia com a definição do respetivo campo de aplicação recomendado. São discutidas as vantagens e desvantagens relativas do método quando comparado com as suas alternativas habituais. O processo de execução das paredes moldadas é descrito minuciosamente, com particular referência para os detalhes que otimizam o rendimento do mesmo.

O Capítulo 13 serve de apresentação geral aos muros de suporte de terras, aqui considerados como à parte das contenções periféricas na medida em que não estão ligados normalmente à superestrutura do edifício. Após algumas considerações gerais, são apresentadas de forma sucinta as soluções tradicionais (muros em alvenaria de pedra, de

betão ciclópico e de betão simples), as correntes (muros de betão armado e gabiões) e as especiais (muros de terra armada, contenções com geotêxtil, e muros de solo pregado e engradados). São expressos os métodos e ensaios mais geralmente utilizados no reconhecimento geológico e geotécnico associado à execução de muros de suporte, assim como os procedimentos utilizados na preparação dos trabalhos e na inspeção e controlo de qualidade durante a fase construtiva. Para evitar repetições nos capítulos seguintes, é aqui tratada de forma geral a problemática da drenagem dos terrenos a tardoz dos muros de suporte. Os problemas de execução normalmente associados aos muros de suporte são então descritos. Finalmente, passa-se à seleção do tipo de muro em função das particularidades de cada situação.

Segue-se então a descrição das diversas soluções de muros de suporte, a qual é iniciada no Capítulo 14 com os muros de gravidade correntes que derivam a sua estabilidade do seu elevado peso próprio e robustez. Definido o respetivo campo de aplicação e analisadas as vantagens e desvantagens, passa-se à descrição dos aspetos específicos relativos a cada solução de muro de gravidade corrente, com particular ênfase no processo construtivo: muros de alvenaria de pedra, muros de betão ciclópico ou de betão simples, soluções mistas ou compósitas, e muros de gabiões.

O Capítulo 15, dedicado à solução mais corrente de muros de suporte, em betão armado, inicia-se com a apresentação do respetivo campo de aplicação e a descrição justificada das suas vantagens e desvantagens relativas. São então apresentadas as especificidades do processo construtivo destes elementos em betão armado que não são comuns a elementos do mesmo material incorporados na superestrutura do edifício, já que estes últimos não são objeto do presente livro.

No Capítulo 16, dedicado aos muros de suporte especiais, são apresentados os aspetos particulares (campo de aplicação, vantagens e desvantagens relativas, processo construtivo e variantes à técnica) relativos a cada um dos seguintes tipos de muros: de terra armada, com geotêxtil, de revestimentos pregados, e engradados.

A Parte III dedicada às fundações tem início com o Capítulo 17, que aborda as fundações diretas ou superficiais e que se inicia exatamente com a classificação das fundações. Passa-se de seguida à descrição sucinta de aspetos relacionados com o reconhecimento geológico e geotécnico para projeto e execução de fundações diretas, indicando os critérios de localização e quantidade dos mesmos. As fundações diretas, tal como outros trabalhos, necessitam de uma preparação específica que é de seguida descrita. A inspeção e controlo de qualidade durante a execução de fundações diretas é objeto de alguns comentários, o mesmo se passando em relação aos problemas que podem surgir durante essa mesma execução. Finalmente, são definidos e comentados os critérios de seleção do tipo de fundação direta.

O Capítulo 18, dedicado ao tipo de fundação direta mais corrente, as sapatas, inicia-se com uma classificação dos tipos existentes de sapatas. É de seguida referido o seu campo

de aplicação e são enumeradas as respetivas vantagens e desvantagens relativas. O processo de execução das sapatas é depois descrito em detalhe.

O capítulo 19 é consagrado aos restantes tipos de fundações diretas, os ensoleiramentos gerais e as grelhas de fundação (hoje caídas em desuso). À semelhança do capítulo anterior, é definido o respetivo campo de aplicação, são identificadas as vantagens e desvantagens relativas e é descrito exaustivamente o processo de execução.

No Capítulo 20, são tratados os aspetos de caráter geral sobre as fundações profundas, incluindo as semidirectas e as indiretas. São discutidos os critérios de conceção e descritos os principais ensaios necessários ao reconhecimento geológico e geotécnico que deve preceder a execução de fundações profundas, assim como dadas indicações sobre a sua localização no terreno. A preparação deste tipo de trabalhos é muito importante, pelo que é descrita em detalhe, o mesmo se passando com os procedimentos a adotar na inspeção e controlo de qualidade durante a fase de execução. Os problemas suscetíveis de ocorrer nesta fase são identificados, bem como a forma de os detetar. Finalmente, identifica-se os critérios de seleção (económicos, técnicos, geológicos, hidrológicos, etc.) de fundações profundas e o campo de aplicação recomendado para cada solução em função dos mesmos.

A descrição dos diversos tipos de fundações profundas é iniciada no Capítulo 21 com os pegões, um processo cada vez menos usado pela sua forte incidência em mão de obra e riscos envolvidos. Apesar disso, são descritos o seu campo de aplicação, as respetivas vantagens e desvantagens relativas e o faseamento construtivo das suas diversas aplicações.

As estacas cravadas são tratadas em capítulo próprio, o 22, que se inicia com a classificação das estacas segundo diversos pontos de vista. O campo de utilização deste tipo de estacas é identificado, assim como as suas vantagens e desvantagens relativamente às estacas moldadas no terreno. É de seguida descrito o processo de execução dos diversos tipos de estacas cravadas, em função do material de que são feitas: madeira, aço e betão armado.

O Capítulo 23, totalmente dedicado aos diversos tipos de estacas moldadas no terreno, inicia-se com a classificação desses mesmos tipos e com a definição do respetivo campo de aplicação. As vantagens e desvantagens destas estacas relativamente às cravadas são descritas de seguida, após o que se passa à descrição das particularidades de cada tipo de estaca moldada consoante o seu processo de execução: com trado contínuo, com trado curto sem tubo moldador (sem qualquer contenção das paredes do furo), com tubo moldador recuperável, com lamas bentoníticas, com tubo moldador perdido e sem extração do terreno.

Seguem-se as microestacas, no Capítulo 24, sendo identificado o respetivo campo de aplicação, enumeradas as suas vantagens e desvantagens relativas e descrito detalhadamente o seu processo construtivo.

As barretas, uma solução de fundações usando a técnica das paredes moldadas, são tratadas no Capítulo 25, recorrendo ao mesmo encadeamento de aspetos: campo de aplicação, vantagens e desvantagens relativas e processo de execução.

A Parte IV, dedicada à drenagem e impermeabilização de construções enterradas, começa com o Capítulo 26, que trata a drenagem das construções enterradas e introduz a problemática da humidade nesses mesmos pisos. São descritos os materiais a utilizar neste tipo de trabalhos e descritos os sistemas de drenagem mais correntes em paredes enterradas e pavimentos térreos, divididos consoante a posição do nível freático relativamente à cota inferior do edifício. Identificados os critérios de seleção, são propostas as soluções mais adequadas a cada circunstância.

O aspeto muito específico da proteção das paredes contra a ascensão capilar é tratado no Capítulo 27, em que a origem das humidades suscetíveis de ascender por capilaridade é identificada, o mesmo se passando com os materiais utilizados para resolver este problema. São descritas as tecnologias mais correntes, tanto para paredes tradicionais (em pedra ou terra crua) como para correntes (em alvenaria de tijolo ou blocos de betão). Finalmente, são identificados os critérios de seleção da solução a utilizar, assim como qual a melhor solução para cada situação-tipo.

O Capítulo 28, dedicado à impermeabilização de pisos enterrados, começa com a descrição dos materiais utilizados para este efeito, seguindo-se algumas noções gerais sobre a conceção dos sistemas de impermeabilização e a descrição dos sistemas de impermeabilização mais correntes em paredes enterradas e pavimentos térreos, em função da posição relativa do nível freático. Para selecionar o sistema mais adequado para cada situação-tipo, são identificados critérios racionais.

1.1 Considerações gerais

Aos trabalhos e procedimentos construtivos, vulgarmente designados construção civil, estão, por natureza, associadas margens de segurança para ter em conta incertezas. De facto, mesmo na própria fase de conceção e projeto, as teorias utilizadas correspondem a uma simplificação da realidade. Esta é modelada de forma probabilística, associando a cada entidade valores médios e valores característicos, sendo que a estes últimos estão associadas determinadas percentagens de probabilidade de não serem excedidos (no caso das ações ou solicitações) ou de serem ultrapassados (no caso das propriedades dos materiais). Estes procedimentos encontram-se integrados numa filosofia de segurança subjacente à regulamentação no domínio das estruturas. No âmbito desta filosofia, torna-se irrelevante o conhecimento do valor “exato” de determinadas grandezas, mas é fundamental ter uma noção clara sobre a ordem de grandeza e a variabilidade das mesmas.

Posteriormente, na fase de construção, considera-se que os trabalhos são executados corretamente se respeitarem um determinado conjunto de tolerâncias, normalmente associadas às dimensões dos elementos e ao posicionamento relativo dos seus constituintes. Adicionalmente, são implementados procedimentos de controlo de qualidade, nomeadamente aos materiais executados no próprio local da obra, os quais, conjuntamente com determinados ensaios, garantem que os pressupostos da fase de projeto estão a ser cumpridos. Associada a esta problemática está ainda a chamada “boa prática da construção”, muito dependente da experiência e da idoneidade das empresas do setor e dos seus funcionários.

Neste contexto, as obras geotécnicas, incluindo nesta definição as escavações, drenagens, contenções periféricas, fundações e impermeabilizações de elementos em contacto com o terreno, apresentam aspetos particulares que importa salientar. O principal deve-se à grande importância que o terreno assume. De facto, o terreno funciona simultaneamente como ação (no caso dos impulsos de terras), como material resistente (no caso das fundações) e, de modo geral, como fator condicionante de todo o processo construtivo.

Em geral, os solos são materiais particulados sem ligações cimentícias entre as partículas. Podem, no entanto, ser geradas ligações cimentícias fracas, mas que podem ser facilmente destruídas, por exemplo, em resultado da deformação. Em argilas rijas/rochas brandas, bem como nas rochas, podem desenvolver-se ligações cimentícias mais fortes e duradouras.

É, atualmente, unânime na comunidade científica que o conceito de coesão resultante da adesão entre partículas, ainda hoje muito utilizado na prática profissional, é inadequado

para descrever o comportamento do solo, dado que este é puramente friccional. O comportamento do solo, em particular a curto prazo, do qual os processos construtivos de estruturas geotécnicas tiram partido, depende da sua permeabilidade (e o comportamento do solo pode, por isso, variar no tempo) e do efeito da sucção, sendo que esta pode ser alterada, por exemplo, em função das condições atmosféricas. Cabe aos técnicos responsáveis (projetistas, diretores de obra, entre outros) avaliar as condições do terreno e prever o seu comportamento.

Se os materiais artificiais, como o aço das armaduras e o betão, já apresentam uma variabilidade significativa a nível do seu comportamento mecânico e da sua durabilidade, o terreno em profundidade, não visível a olho nu e com volume significativo, ainda é menos conhecido. De facto, e não obstante o sempre indispensável reconhecimento geológico e geotécnico que deve preceder a execução de obras geotécnicas, os intervenientes neste processo são confrontados com um grau de desconhecimento e incerteza sobre o tipo e as características do terreno que condiciona fortemente as tomadas de decisão.

Assim sendo, todas as fases de execução deste tipo de obras apresentam especificidades que as distinguem das fases correspondentes noutros tipos de construções. Logo na fase de conceção, é preciso selecionar os processos construtivos exequíveis nas circunstâncias previsíveis no local da obra, já que esta decisão tem influência direta e marcante na definição das ações na fase provisória. O técnico responsável, com experiência e conhecimentos analíticos na área da geotecnia, baseará a sua decisão nos elementos recolhidos antecipadamente acerca do terreno (sondagens, ensaios, inspeção visual, e outros) e da envolvente da futura construção.

Na fase de projeto, que em termos da fase definitiva deverá ser da responsabilidade de um técnico com o mesmo perfil, a questão da interação solo-estrutura e a sua consideração explícita no cálculo (através de simulação numérica específica) são fulcrais na maioria das estruturas, já que só algumas estruturas enterradas têm rigidez suficiente para que tal desiderato possa ser ignorado. Em muitos casos, só com a consideração da interação solo-estrutura, e usando modelos mais ou menos elaborados, é possível dimensionar com segurança e economia. Esta interação vai definir com maior rigor a magnitude das ações induzidas pelo terreno nas estruturas enterradas e nas fundações e, simultaneamente, determinar os esforços de cálculo nessa mesma fase provisória. Adicionalmente, permitirá a verificação da segurança em relação aos mecanismos de colapso (global ou local) associados ao terreno: deslizamento, derrubamento, formação de mecanismos de colapso, entre outros. No que se refere ao cálculo na fase definitiva, este poderá ser efetuado por um engenheiro civil com experiência em estruturas, se bem que a definição das ações possa ainda ser apoiada pelo engenheiro com formação geotécnica.

Desta descrição percebe-se que o rigor na determinação dos esforços de cálculo é substancialmente inferior ao que é possível atingir quando as ações são bem conhecidas (por exemplo, o peso próprio nas superestruturas). Daí que seja preciso recorrer, nas obras

geotécnicas, a fatores parciais de segurança diferentes dos utilizados nas restantes estruturas, mas a escolha destes fatores implica a consideração de outros aspetos que podem ser muito mais relevantes (por exemplo, o processo construtivo influencia a seleção dos coeficientes parciais de segurança para o dimensionamento de estacas de acordo com o Eurocódigo 7).

Executado o projeto (ele próprio muito dependente da fase construtiva), procede-se à preparação da fase construtiva. Se bem que também seja necessária para os trabalhos a efetuar acima da cota do terreno natural, é nas obras enterradas que a fase construtiva assume maior importância. A análise da envolvente do local (possibilidade de realizar taludes, acessos disponíveis, condicionantes exteriores às dimensões e mobilidade do equipamento, entre outros fatores), as condições do terreno (necessidade de criar plataformas de trabalho ou de rebaixá-las em relação à cota do terreno natural), o posicionamento do nível freático, as condições atmosféricas (mais condicionantes nestes trabalhos do que em quaisquer outros), o equipamento e mão de obra disponíveis, a organização do estaleiro, as licenças a obter, entre outros fatores a equacionar, estão associados à execução das fundações e das contenções periféricas das estruturas.

Quando se dá finalmente início à construção propriamente dita destes elementos (possivelmente alguns meses após a adjudicação), alguns dos fatores anteriormente descritos terão, entretanto, sofrido modificações, o que obriga o responsável pela obra e todo o pessoal dele dependente a ter uma capacidade de adaptação sem paralelo em qualquer outra fase da construção. É vital, durante a construção, ir verificando se as hipóteses de cálculo adotadas no projeto efetivamente correspondem às condições existentes em obra e, caso contrário, alertar o projetista para essa não correspondência. Pode mesmo dizer-se que mais do que qualquer outro tipo de estrutura, as obras enterradas são “ganhas” ou não em função da experiência e da capacidade de reação de todo o pessoal (desde o diretor ao servente) às contrariedades e imprevistos.

Na execução dos trabalhos (escavações, entivações, drenagem, impermeabilizações e betão armado), definidos sequencialmente de acordo com o processo construtivo determinado (nem sempre o preconizado no projeto), rapidamente se torna evidente a capacidade técnica (ou ausência desta) da firma responsável pelas fundações e contenções (com muita frequência, em regime de subempreitada). Neste setor, mais do que em qualquer outro, a falta de experiência ou situações de aprendizagem em tempo real não são aceitáveis. Os custos diretos e sobretudo os atrasos decorrentes de erros evitáveis são demasiado grandes para que o dono da obra ou o empreiteiro geral corram determinados riscos por apostarem nas soluções aparentemente mais económicas.

Em suma, e na maioria dos casos, pode afirmar-se que quando a firma responsável pelas fundações e contenções finalmente transmite o testemunho aos responsáveis pela execução da superestrutura, a parte mais difícil da construção já se encontra ultrapassada.

Com este conjunto de informação, o projetista recorre a modelos simplificados de cálculo, no sentido de assegurar a segurança global e local dos elementos estruturais em contacto com o terreno e do próprio terreno, tendo em conta não só as características dos diversos estratos que o compõem, mas também a geometria e as características (sobretudo mecânicas) dos materiais constituintes dos elementos estruturais. O projetista recorre a uma filosofia de segurança estruturada e global, semelhante à utilizada no cálculo de superestruturas, para o que usa normas como o Eurocódigo 7, especificações técnicas e software de modelação numérica específico para ter em conta a interação solo-estrutura e os elementos da fase de reconhecimento geológico e geotécnico. Este trabalho está muito dependente, para alguns tipos de obras enterradas, do faseamento construtivo que resulta do processo construtivo adotado/preconizado.

O conhecimento das tecnologias construtivas disponíveis para realizar uma determinada obra é importante para o projetista e vital para a empresa responsável pela execução, assim como para toda a equipa de trabalho (diretor de obra, encarregados, operadores de equipamento e restante pessoal). A seleção do método mais adequado carece de conhecimentos de índole teórica bem fundamentados, mas funda sobretudo num conhecimento que só a experiência e o assumir de responsabilidades em situações semelhantes podem conferir. Cada método tem um faseamento específico, que decorre de limitações tecnológicas do equipamento, materiais e mão de obra e da persecução de determinados objetivos a nível da qualidade, da funcionalidade e da eficácia do produto acabado, estando-lhe ainda associado todo um conjunto de pormenores construtivos, verdadeiros “ovos de Colombo”, que são a diferença entre o êxito e a ocorrência de gastos suplementares significativos. Os critérios de seleção são de índole variada: economia (menor custo possível para um nível de qualidade alvo); rapidez (imposta pelo cronograma da obra, ou tão grande quanto possível para custos e qualidade aceitáveis); qualidade (uma característica difícil de medir e, por isso, associada, por vezes, a alguma polémica); tipo de terreno e condições de percolação de água/posição do nível freático (para determinadas condições, só alguns métodos são exequíveis; para outras, determinados métodos são demasiado onerosos); entre outros. Cada método construtivo apresenta um conjunto de vantagens e desvantagens relativas, conducentes a um campo de aplicação recomendado. No entanto, em obra, a situação não é tão simplista como no gabinete de projeto ou mesmo no gabinete de direção da obra, podendo ser necessário adotar numa mesma construção, ou até num mesmo elemento, mais do que um método construtivo, por exemplo, em função das condições do terreno e/ou caso a observação da estrutura indicie um comportamento mais gravoso do que o previsto em projeto.

A execução deve ser acompanhada por ensaios de controlo de qualidade e de receção, em conformidade com as regras previstas regulamentarmente e/ou respondendo às imposições do dono da obra/fiscalização, em ambos os casos de acordo com o caderno de encargos.

Uma referência minimamente aprofundada a todos os domínios sucintamente descritos conduziria a um volume de informação incompatível com os objetivos deste livro. Daí que o mesmo assumidamente se restrinja à terceira das fases descritas, ou seja, à fase da construção propriamente dita, e que, conforme o título indica, incida sobretudo sobre a tecnologia utilizada na construção de obras enterradas. São, no entanto, referidos sucintamente aspetos relativos às restantes fases da construção, sempre que tal permita esclarecer as razões e o enquadramento de quaisquer procedimentos adotados ou decisões tomadas na fase construtiva.

Por outro lado, a variedade de estruturas especiais que é, hoje em dia, construída exige o recurso a tecnologias de ponta, muito específicas e limitadas em termos de campo de aplicação e, por tudo isto, fora do âmbito desta publicação. De facto, pretende-se, ao invés de se ser exaustivo, tratar com algum detalhe as técnicas consideradas correntes neste domínio, mesmo sabendo que podem existir variações dos procedimentos descritos entre diferentes países e mesmo entre diferentes empreiteiros. O âmbito deste livro restringir-se-á, assim, ainda que não de forma dogmática e rigorosa, aos edifícios correntes.

Finalmente, deve-se indicar que os temas são tratados numa perspetiva de construção nova, não sendo, portanto, praticamente focados aspetos relacionados com a reabilitação/ /reparação de construções existentes, universo muito vasto e específico.

Esta publicação tem um objetivo marcadamente didático, pretendendo servir de apoio ao ensino das áreas tecnológicas em cursos de licenciatura e mestrado em Engenharia Civil e áreas afins nas universidades e institutos politécnicos de língua portuguesa, ambicionando ainda ser um elemento de apoio a profissionais ligados a obras geotécnicas correntes, para os quais é relevante o conhecimento dos procedimentos adequados de execução em obra.

Capítulo 3

Escavações e aterros

3.1 Introdução

Na realização de escavações, pode ser necessário recorrer a técnicas de entivação para contenção dos taludes (verticais ou inclinados) de caráter eminentemente provisório, cuja função se esgota após a execução/reparação dos elementos estruturais enterrados. Posteriormente, o espaço escavado é, em geral, aterrado.

As soluções de entivação são necessariamente baratas, já que o período de rentabilização é curto (da ordem de semanas a poucos meses). A sua sustentação é conseguida por instalação de elementos verticais ou inclinados no solo, por escoramento ao solo com elementos oblíquos ou por escoramentos de uma das faces entivadas diretamente para a outra. Outra característica comum às soluções tratadas neste capítulo é o nível relativamente baixo dos esforços que podem ser introduzidos pelas terras, do que resulta que a profundidade das escavações não poderá ser, em geral, muito grande.

Estão excluídas deste capítulo todas as soluções de contenção de terras de caráter definitivo, assim como soluções provisórias mais sofisticadas como as paredes tipo Berlim (Capítulo 6) e as cortinas de estacas-prancha (Capítulo 7).

3.2 Soluções de entivação

Uma entivação é uma contenção provisória do terreno que suporta os impulsos do terreno durante a escavação. Pode ser realizada em madeira, aço ou betão.

A execução de trabalhos no terreno que abrangem um âmbito tão vasto como a instalação de infraestruturas, algumas fundações, contenção de taludes e execução de trincheiras e túneis exige o recurso a soluções de contenção, as quais, não sendo integradas com caráter definitivo na obra a executar, são imprescindíveis quer por motivos de facilidade de execução da obra em si quer para segurança dos seus executantes.

A utilização destes meios estende-se bastante para lá da construção civil, abrangendo áreas de arqueologia, indústria mineira, aterros sanitários, entre outros. Sendo estruturas correntemente temporárias, poucos desenvolvimentos houve na sua prática à excepção das tentativas de acelerar o seu tempo de execução e de tornar reutilizáveis os materiais utilizados.

3.2.1 Condicionantes à execução de escavações e taludes

A maioria das entivações provisórias, particularmente as tradicionais, não é objeto de um projeto ou cálculo. No entanto, apenas a dimensão deste tipo de obra difere, na maioria dos casos, de outro tipo de obras de contenção para as quais o cálculo da estrutura é inquestionável. Assiste-se sistematicamente a atrasos em obras ou mesmo acidentes que poderiam ser evitados, com acréscimo de custos na sua execução, por colapso do terreno.

As condicionantes primordiais para a escolha do tipo de entivação a utilizar são, sem dúvida, as condições do terreno e a sua ocupação. A opção de organizar uma campanha de prospeção geotécnica para apoiar a seleção da técnica de entivação é, na maioria dos casos de entivações provisórias, uma medida demasiado onerosa para o tipo de intervenção a realizar, salvo em obras de grande dimensão. No entanto, medidas de baixo custo, como a análise da carta geológica da zona e da planta topográfica, assim como uma inspeção visual do local eventualmente associada à execução de poços e/ou valas de reconhecimento supervisionado por um técnico e a observação e a recolha de informação em obras vizinhas, são, muitas vezes, suficientes para reduzir os riscos associados à execução deste tipo de estrutura.

Como medidas complementares, e consoante a complexidade do dispositivo geológico e a dimensão da obra, pode justificar-se a realização de ensaios de penetração, por exemplo, o ensaio de penetração dinâmica (SPT) ou o ensaio com penetrómetro dinâmico ligeiro (PDL). Qualquer dos ensaios realizados deve ser objeto de um relatório detalhado, identificando as camadas e a respetiva resistência.

A fase de escavação pode tirar partido do efeito de arco, se esta for realizada por troços, e da coesão aparente que solos arenosos com finos possam apresentar, de forma a executar faces de escavação verticais até à aplicação do suporte. Em taludes não suportados, é usual utilizarem-se inclinações da ordem de 1 (vertical) para 0,5 (horizontal) até 1 para 1,5. Em solos argilosos, é possível executar taludes verticais, que devem ser protegidos, pelo menos, da precipitação, através da proteção superficial com tela impermeável.

Qualquer vala ou escavação superior a 1,5 m de profundidade deve ser entivada independentemente do tipo de terreno. A partir de 3 m de profundidade de escavação, a entivação deve ser objeto de um projeto de entivação com base em ensaios de campo, a estratigrafia e a eventual presença de nível de água.

É também importante prever o tempo de serviço da entivação, pois, ainda que provisória, os trabalhos a efetuar podem ter prazos de realização previstos que oscilarão desde dias, para a reparação ou colocação de uma conduta (Figura 3.1), até vários meses, para a execução de alguma estrutura no terreno.

Outro fator de condicionamento das entivações corresponde aos objetos que, à margem das valas ou mesmo dentro da escavação, terão de ser mantidos na sua posição e em serviço durante o período da obra (Figura 3.2), sendo as cargas e os impulsos nesta zona da entivação condicionados pelo peso e pela fundação destes mesmos objetos. Estes objetos deverão ter entivação específica, que garanta a sua integridade e assegure a segurança dos trabalhadores até ao final do trabalho. De igual modo se deve proceder em escavações perto de edifícios com fundações pouco profundas, onde seja previsível a zona de influência das suas fundações por remoção do terreno adjacente às mesmas. Nestes últimos casos, existem processos de entivação, tanto provisórios como definitivos, que provavelmente constituem uma alternativa mais segura tanto do ponto de vista construtivo como para proteção dos próprios objetos construídos, como as paredes tipo Berlim (consultar o Capítulo 6) ou as microestacas (consultar o Capítulo 24), para fundar edificações contíguas a níveis inferiores ao da escavação.

Deve ser também tida em conta, antes de se iniciarem os trabalhos, a possibilidade de interferência da envolvente na estabilidade das paredes da escavação, por exemplo, vibrações induzidas pelo tráfego ou equipamento que, pelo seu peso ou modo de funcionamento, possa perturbar a estabilidade do solo ou do escoramento. Neste sentido, devem ser tomadas medidas cautelares para assegurar a resistência dos elementos do escoramento.

3.2.2

Exigências funcionais

Na execução de uma estrutura para contenção de uma escavação, é preciso assegurar a estabilidade da estrutura de suporte e do maciço envolvente e garantir que os deslocamentos associados à escavação não ocasionam danos nas estruturas e infraestruturas próximas. No Quadro 3.1 são apresentadas as principais exigências funcionais relativas às contenções periféricas.

Figura 3.1 Entivação de curta duração: vala para instalação de conduta

Figura 3.2 Estátua do Marquês de Pombal

Quadro 3.1 Exigências funcionais das contenções periféricas

■ Segurança à rotura perante solicitações regulamentares

Segurança Exigências estruturais

Geometria Exigências de geometria e material constituinte

Durabilidade

3.2.3

■ Colapso do solo

■ Colapso da estrutura de suporte

■ Colapso do fundo da escavação

■ Segurança a deformação perante solicitações regulamentares –

■ Segurança à fendilhação perante solicitações regulamentares –

■ Adequação à duração da escavação

■ Adequação à profundidade da escavação

■ Adequação à geologia do terreno

■ Existência de construções vizinhas

■ Presença de nível freático

■ Outros

1. Exigências de resistência durante o período da escavação

2. Exigências de resistência aos produtos químicos do terreno

Seleção do equipamento

O equipamento utilizado na escavação pode, além do equipamento manual, compreender equipamento motorizado como retroescavadoras e giratórias, que dispõem de uma série de acessórios que permitem abrir valas de diversas larguras e desmontar zonas de rocha através de martelos hidráulicos. Existem ainda equipamentos de escavação contínua e draglines que permitem a escavação de maiores extensões em menor tempo.

O equipamento manual, apesar de menos utilizado hoje em dia, continua a ser necessário para a limpeza do fundo da vala ou para escavar na base de painéis. As desvantagens, geralmente por representarem processos morosos para alguns tipos de trabalho, têm como contrapartidas o seu fácil manuseamento e a capacidade de ser utilizado em espaços muito restritos. Na execução de entivações tradicionais, são também necessárias ferramentas de carpintaria (serrotes, martelo, goivas, entre outras).

Procurando tirar partido das capacidades das máquinas, existem diversos modelos de máquinas de escavação, aos quais podem ser adaptados martelos hidráulicos, garfos para elevação de materiais, entre outros acessórios, tornando-as muito versáteis e possibilitando a sua utilização na maioria das operações de entivações por painéis modulares. A

Capítulo 7

Cortinas de estacas-prancha

7.1 Introdução

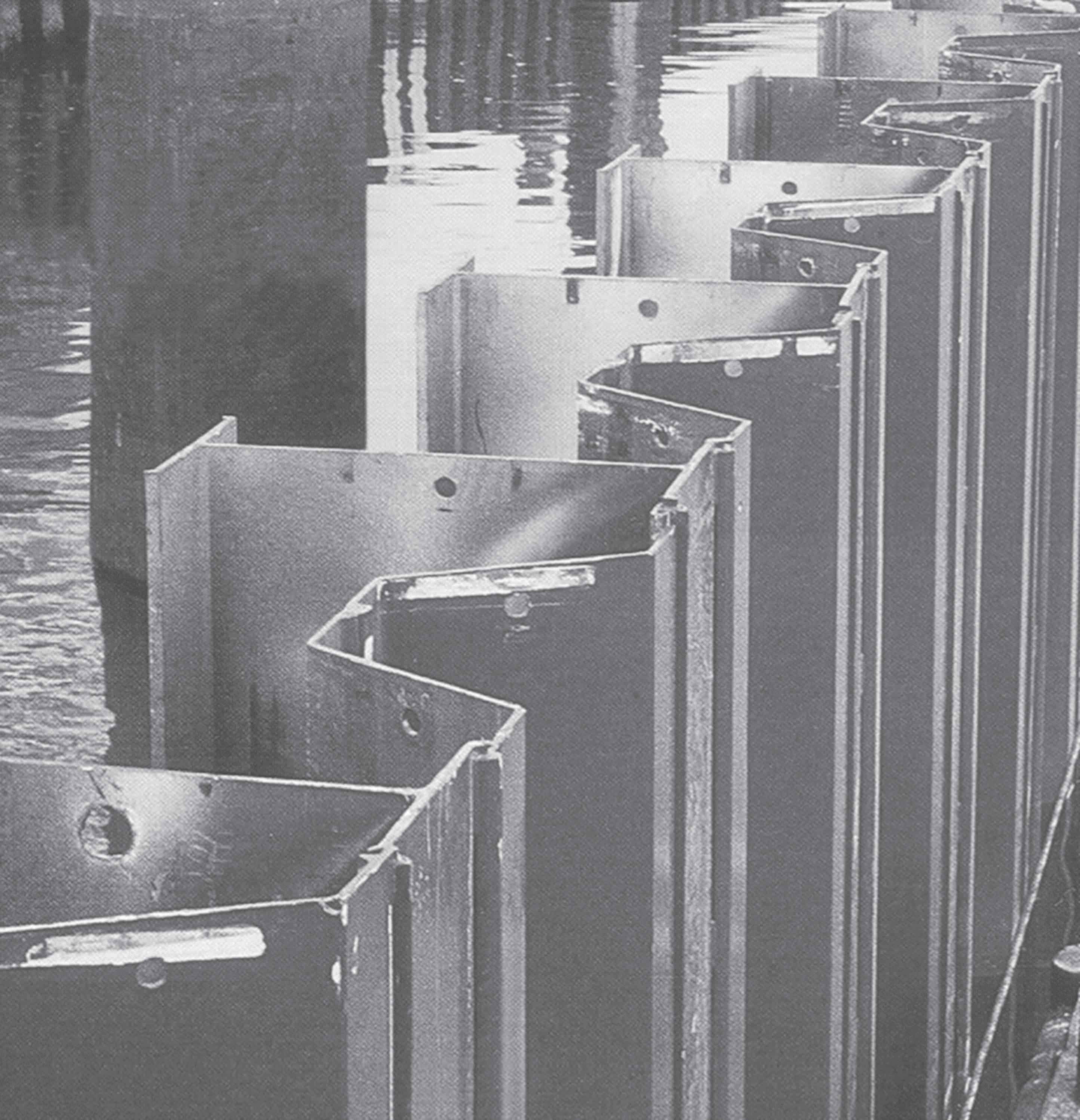

As cortinas de estacas-prancha (Figura 7.1) são a alternativa mais corrente à utilização das paredes tipo Berlim em contenções provisórias. Sendo uma técnica com menor incorporação de mão de obra, mas de maior investimento em materiais e equipamento, requer, à partida, condições favoráveis a um rendimento elevado para ser economicamente rentável. Daí que esteja frequentemente associada à existência de água em abundância (ou mesmo a obras fluviais ou marítimas) e/ou a solos arenosos, onde apresenta vantagens evidentes sobre outros processos e se torna particularmente competitiva quando a cortina pode ser reutilizada.

Esta técnica consiste fundamentalmente em painéis de perfis laminares [geralmente metálicos (ver Figuras 7.4 e 7.5), mas também em madeira, em betão armado ou mesmo em vinilo (Figura 7.2)], engatados nos adjacentes, formando, por si só, uma cortina, e cravados na vertical (com o auxílio de dispositivos de guiamento) até à cota definida em projeto (Figura 7.1).

Figura 7.1 Alçado e cortes (horizontal e vertical) de uma cortina de estacas-prancha

Figura 7.2 Caso prático de aplicação de estacas-prancha de vinilo

Assim, as cortinas de estacas-prancha são utilizadas tanto na contenção de terras (Figura 7.4), como na proteção de taludes, em obras hidráulicas [por exemplo, na fundação de uma estrutura no leito de um rio ou num braço de mar (Figura 7.5)] ou no alinhamento da orla marítima. Também não estão restritas a situações provisórias, podendo funcionar como cofragem perdida (e não quantificada na determinação da resistência) de soluções de contenção definitiva em betão armado.

Esta solução é muito utilizada como estrutura de contenção provisória no lançamento de condutas enterradas em condições difíceis de terreno, como é o caso de atravessamentos de baixas aluvionares, devido à sua rapidez de instalação e remoção. Muitas vezes, é preferível sobredimensionar as estacas-prancha, tornando-as autoportantes, para criar um recinto desobstruído, o qual permite uma maior fluidez na execução da obra, compensando-se, em termos de custos, com maior rotatividade na utilização das estacas-prancha. Por outro lado, as estacas de maior rigidez suportam melhor os esforços parasitas resultantes da cravação, o que evita empenos e acidentes de percurso, assegurando, desta forma, bons rendimentos.

7.3 Vantagens e desvantagens

As vantagens e as desvantagens das cortinas de estacas-prancha apresentadas abaixo são relativas à solução que mais correntemente se posiciona como alternativa/complementar a esta: as paredes tipo Berlim. Estes dois métodos têm poucas características comuns. A parede tipo Berlim, por requerer muita mão de obra, é necessariamente um processo mais lento, mas é construída com equipamento ligeiro, sendo, por isso, adequada em estaleiros pequenos e de difícil acesso e em terrenos argilosos; por outro lado, a sua instalação é feita com extração de terreno, originando, assim, pequenas perturbações na vizinhança. As estacas-prancha, por sua vez, são instaladas por cravação no terreno, requerendo maior energia e equipamentos pesados e traduzindo-se em ruídos e vibrações importantes na vizinhança. Contudo, ambos os métodos são rápidos, por serem instalados de uma só

Figura 7.4 Estacas-prancha na contenção de terras

Figura 7.5 Estacas-prancha em obras hidráulicas

Capítulo 17

17.1 Introdução

Fundações diretas

As fundações são os elementos estruturais que transferem esforços da estrutura para o terreno. Tendo em conta que, por norma, o terreno tem menor resistência e é mais deformável do que os elementos estruturais, as fundações diretas têm maior área de secção transversal do que os elementos estruturais para aumentar o volume de terreno mobilizado para suportar os esforços transmitidos, diminuindo, assim, o nível de tensão transmitido ao terreno e incrementando o volume de solo mobilizado pelo mecanismo de colapso.

Os principais critérios de seleção do tipo de fundação a adotar para uma estrutura são:

■ Características do terreno (resistência/deformabilidade) em profundidade;

■ Grandeza das solicitações a transmitir ao terreno;

■ Assentamentos admissíveis (absolutos e diferenciais), quer para evitar o colapso estrutural quer para assegurar a funcionalidade da estrutura;

■ Limitações construtivas no local (equipamento e espaço disponíveis);

■ Valor patrimonial do terreno;

■ Dimensões em planta do edifício (uma vez que não é recomendado ter na mesma estrutura fundações de diferentes tipos, o recurso a juntas de dilatação estruturais ou a caves desniveladas é uma possibilidade a analisar).

As fundações podem ser classificadas segundo diferentes parâmetros:

■ A profundidade do plano de fundação: diretas (ou superficiais), semidiretas e indiretas (ou profundas);

■ O processo construtivo: correntes e especiais;

■ O material de construção: betão, alvenaria, aço e outros.

A primeira classificação é a mais correntemente utilizada, sendo a adotada neste livro.

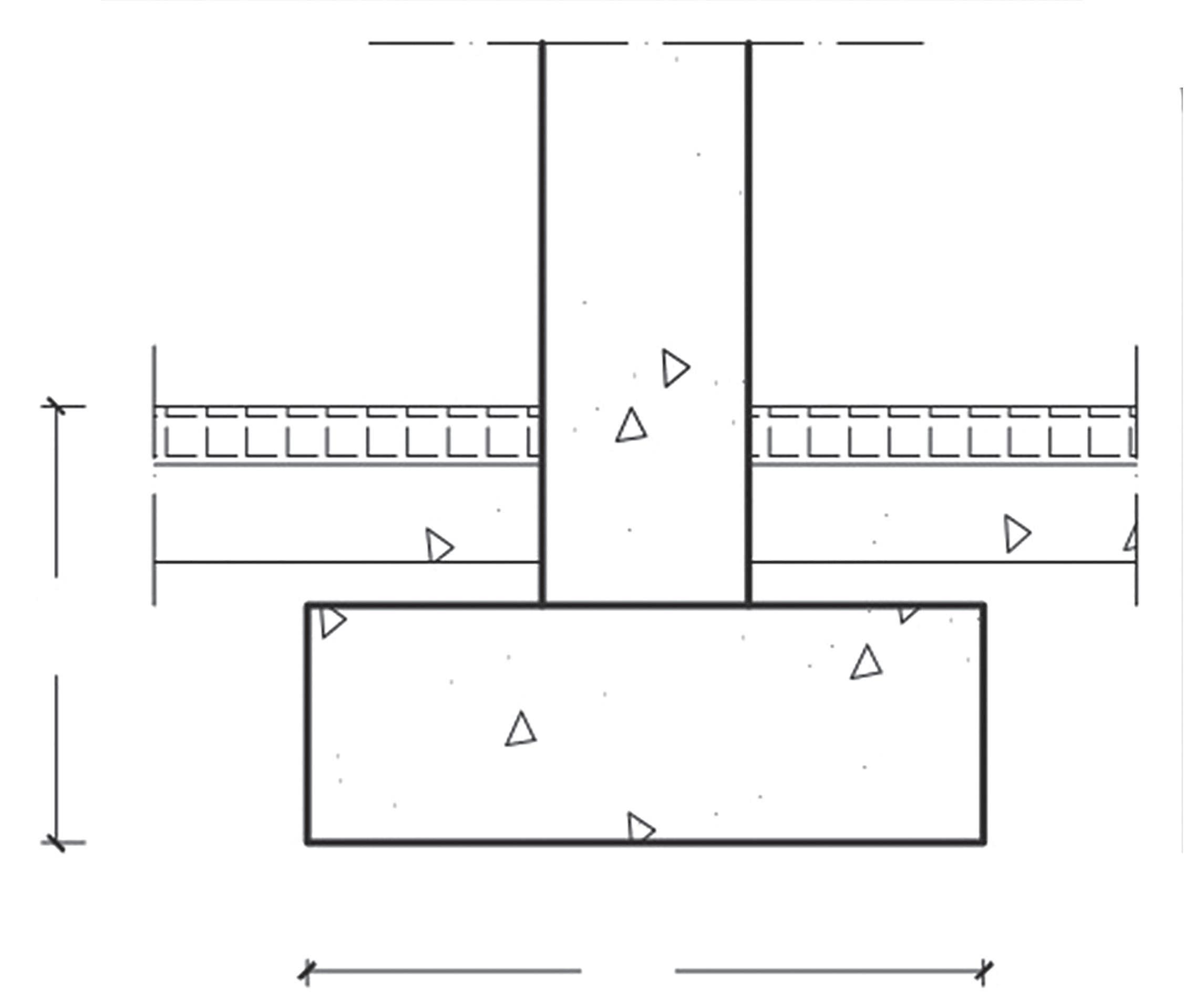

Nesta classificação (Figura 17.1), que depende da relação entre a distância na vertical entre a base da fundação e a cota do piso mais enterrado (D) e a menor dimensão em planta da fundação (B), as fundações diretas são aquelas em que D ≤ 4 B, as semidiretas aquelas em que 4 B < D ≤ 10 B e as indiretas aquelas em que D > 10 B.

Figura 17.1 Fundações diretas: D – profundidade do plano de fundação, B – menor dimensão da fundação em planta ou diâmetro se a fundação for circular

Nas fundações diretas, as solicitações são transmitidas ao terreno exclusivamente na face inferior do elemento de fundação, por se desprezarem eventuais resistências nas faces laterais do elemento de fundação. Como exemplos, indicam-se as sapatas (isoladas, contínuas ou agrupadas por vigas de fundação), os ensoleiramentos gerais (com capitéis, nervurados ou não) e as grelhas de fundação.

17.2 Tipos de fundações diretas

Os principais tipos de fundações diretas são as sapatas (consultar o Capítulo 18), os ensoleiramentos gerais e as grelhas de fundação (ambos descritos no Capítulo 19), podendo afirmar-se, de forma simplificada, que as primeiras se destinam a terrenos de fundação com boas características de resistência e baixa deformabilidade e as segundas e as terceiras a terrenos com características medianas, mas ainda assim aceitáveis para fundar estruturas próximo da superfície.

As sapatas (Figura 17.2) são elementos geralmente paralelepipédicos [mas podendo apresentar outras formas (ver Figura 18.4)] que transmitem as cargas exclusivamente através da face inferior em contacto com o solo. Podem ser centradas ou não (ver Figura 18.1), ter uma das dimensões em planta substancialmente superior à outra (ver Figura 18.2) e ser ligadas entre si por vigas de fundação (ver Figura 18.3). Trata-se da solução de fundação mais frequentemente utilizada, devido à facilidade de execução que se reflete nos custos.

Os ensoleiramentos gerais (Figura 17.3) são uma laje com espessura significativa, em geral com dimensões em planta idênticas à da estrutura a fundar, sendo a espessura constante ou não (ver Figuras 19.1 a 19.4). Esta solução é utilizada em terrenos com características medianas, quando o nível freático é elevado e/ou a solução equivalente em sapatas isoladas corresponde a cerca de 60% ou mais da área de implantação da estrutura.

As grelhas de fundação (ver Figura 19.7) são constituídas por um conjunto de vigas mais largas do que espessas em direções ortogonais e intersetando-se sob os elementos estruturais a fundar. A sua utilização é pouco frequente hoje em dia.

17.3 Reconhecimento geológico e geotécnico

Antes de se dar início à execução das fundações de uma determinada construção, é fundamental caracterizar as condições geotécnicas do terreno e as condições de vizinhança (consultar a Secção 5.4).

Quer o edifício seja de importância corrente ou elevada, a caracterização geotécnica recorre tipicamente a sondagens geotécnicas com recolha de amostras remexidas e execução de ensaios no interior do furo, eventualmente associadas à execução de valas e poços de reconhecimento.

Os objetivos gerais do estudo de caracterização geotécnica para fundações superficiais são equivalentes aos definidos para as contenções periféricas (consultar a Secção 5.4.1).

A capacidade resistente de fundações diretas pode ser avaliada a partir dos parâmetros de resistência ao corte do terreno, por exemplo, a partir da formulação presente no “Anexo D” do Eurocódigo 7. Porém, também existem formulações para estimar a capacidade resistente da fundação diretamente a partir de resultados de ensaios de campo [por exemplo, SPT, CPT e pressiómetro]. Para rochas, o “Anexo G” do Eurocódigo 7 apresenta um método para a determinação da capacidade resistente de fundações diretas.

Em geral, os assentamentos imediatos de fundações diretas são estimados a partir da teoria da elasticidade linear, enquanto os assentamentos a longo prazo por consolidação e fluência são, por norma, avaliados a partir da teoria de consolidação unidimensional.

O “Anexo H” do Eurocódigo 7 apresenta valores limites de deformação estrutural e de movimentos das fundações aplicáveis a estruturas correntes.

Figura 17.2 Sapata isolada

Figura 17.3 Ensoleiramento geral

Esta obra, dirigida aos atuais e futuros Engenheiros Civis e Arquitetos intervenientes nas fases de projeto, construção e/ou scalização de edifícios, apresenta, de um modo pedagógico, as tecnologias correntes de contenção e fundação e tem como objetivo principal a abordagem eminentemente prática de todos os problemas associados à construção de estruturas até à cota natural do terreno. Destacam-se os principais temas tratados:

Melhoramento de solos;

Aterros e escavações, incluindo a sua drenagem;

Contenções de terras, incluindo paredes tipo Berlim, cortinas de estacas-prancha, paredes tipo Munique, cortinas de estacas moldadas, paredes moldadas, muros de suporte tradicionais e especiais, bem como os elementos de suporte correntes como ancoragens e pregagens;

Fundações, incluindo sapatas, ensoleiramentos gerais, grelhas de fundação, pegões, estacas cravadas, estacas moldadas, microestacas e barretas;

Drenagem, proteção e impermeabilização de construções enterradas.

A descrição de cada uma destas técnicas apoia-se em imagens de obras reais e em esquemas e cortes construtivos elaborados propositadamente para o efeito. Pretende-se, assim, que esta publicação sirva de apoio ao ensino em cursos de licenciatura e mestrado em Engenharia Civil, Arquitetura e áreas a ns, ambicionando ainda ser um elemento de apoio a pro ssionais ligados a obras geotécnicas correntes, para os quais é relevante o conhecimento dos procedimentos adequados de execução em obra.

Patrocínio: