zum Beispiel Nr. 3 / 2025

Beiträge zur Jugendarbeit in Südtirol und Tirol

THEMENBEITRÄGE ZU:

zum Beispiel Nr. 3 / 2025

Beiträge zur Jugendarbeit in Südtirol und Tirol

THEMENBEITRÄGE ZU:

SCHUBLADE AUF,

SCHUBLADE ZU?

Über den Umgang mit Vorurteilen in der Jugendarbeit

Seite 4

VORURTEILE IM ALLTAG – UND WER SICH DAGEGEN STARK MACHT

Diskriminierungsformen und Schwerpunkte der Antidiskriminierungsstelle

Seite 6

VORURTEILE – KOGNITIVE ABKÜRZUNG ODER BESCHWERLICHER HOLZWEG

Evolutionsbiologie und kognitive Dekonstruktion von Vorurteilen Seite 10

Das Kinderbuch „Die Geggis“ von Mira Lobe handelt von zwei verfeindeten Gruppen von Geggis: den Sumpfgeggis (grün und schwimmfähig) und den Felsgeggis (rot und kletterfähig). Obwohl sie sich noch nie begegnet sind, herrscht zwischen ihnen eine tiefe Feindschaft. Ein Sumpfgeggi-Kind namens Gil und ein Felsgeggi-Kind namens Rokko treffen sich zufällig und werden trotz der Feindschaft ihrer Gemeinschaften Freunde. Sie entdecken, dass die Attribute, die sie der jeweils anderen Gruppe zugschrieben haben, nicht stimmen und bringen sich gegenseitig ihre Fähigkeiten bei (Schwimmen und Klettern). Die beiden Geggis lernen voneinander und entwickeln eine List, um ihre Gemeinschaften mit den falschen Vorurteilen zu konfrontieren und ihnen zu zeigen, dass Unterschiede überwunden werden können, wenn man offen füreinander ist.

Vorurteile sind vorgefasste Meinungen oder Einstellungen gegenüber Menschen, Gruppen oder Dingen, die oft ohne ausreichende Kenntnis oder Erfahrung entstehen. Sie sind tief in unserer Gesellschaft verwurzelt und beeinflussen unser Verhalten, unsere Entscheidungen und unsere Wahrnehmung. Vorurteile werden oft durch Medien, Erziehung oder das soziale Umfeld geprägt. Auch Angst vor dem Unbekannten oder Unverständnis für andere Kulturen können Vorurteile fördern. Vorurteile können sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Folgen haben. Sie führen dazu, dass Menschen unfair behandelt werden, etwa durch Diskriminierung oder Ausgrenzung. Das kann das Selbstwertgefühl der Betroffenen massiv beeinträchtigen und errichtet soziale Barrieren. Auf gesellschaftlicher Ebene können Vorurteile zu Konflikten, Spaltung und Ungerechtigkeit führen.

Themenbeiträge

4 Schublade auf, Schublade zu?

Um Vorurteile abzubauen, ist es wichtig, sich ihrer bewusst zu werden. Offenheit, Empathie und der direkte Kontakt zu Menschen aus anderen Gruppen können helfen, Vorurteile zu hinterfragen und abzubauen. Bildung und Aufklärung spielen jedenfalls eine große Rolle, um Vorurteile zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Jeder und jede Einzelne kann dazu beitragen, eine tolerantere und gerechtere Gesellschaft zu schaffen, in der Vielfalt als Bereicherung und nicht als Bedrohung wahrgenommen wird. Lassen wir uns von den Geggis inspirieren!

Christine Kriwak

6 Vorurteile im Alltag – und wer sich dagegen stark macht

8 Antisemitismus in der Offenen Jugendarbeit erkennen und wirksam begegnen

10 Vorurteile – Kognitive Abkürzung oder beschwerlicher Holzweg

13 Seitenweis

Aktuelles

14 Impulse zur Stärkung der Jugendarbeit in Europa

14 Broschüre „Wie geht es DIR?“ InfoEck der Generationen informiert

15 Junge „Glanzleistungen“ 20 Personen und sechs Projekte aus der Euregio ausgezeichnet

16 Jugendredewettbewerb Bundesfinale 2025

19 Jugendworkshops 2024/25: kreativ und kommunikativ, interkulturell und inspirierend

19 Jugendcoaching Tirol meets JugendCoachingGiovani: grenzübergreifende Erfolgserfahrung

20 Alpenverein-Akademie Dreimal Vorurteile entkräften – mit und bei Bildungsterminen in Tirol

21 Reden hilft: Selbsthilfe als Ressource für die Jugendarbeit

22 Für einen reibungslosen Ablauf der Maturabälle

22 Arbeitsgruppe Kinder- und Jugendlandtag

23 Neues aus dem Netzwerk Medien & Jugend

24 Verleihung des SKJ-Nachhaltigkeitspreises

24 MeetEinander: Ein Wochenende von jungen Leuten für junge Leute

In der dritten „z.B.“-Ausgabe des heurigen Jahres vertiefen Expert*innen aus unterschiedlichen Bereichen das Thema „Vorurteile“. Die Geschäftsführerin des Vereins IZ Alice Scridon beleuchtet das Thema Vorurteile in der Jugendarbeit und den respektvollen Umgang mit Diversität. Die Verantwortliche der Antidiskriminierungsstelle Südtirol Priska Garbin analysiert verschiedene Diskriminierungsformen und erläutert einzelne Fallbeispiele und entsprechende Interventionsmaßnahmen. Der Beitrag von Valentin Meyer, Fachexperte vom JugendCoachingGiovani, vertieft die evolutionsbiologischen Mechanismen von Vorurteilen und deren kognitive Ergründung, während der Artikel der Grazer Organisation JUKUS das Phänomen Antisemitismus in der Offenen Jugendarbeit behandelt. Der zweite Teil dieser Ausgabe enthält wie üblich Berichte zu verschiedenen Projekten, Wettbewerben und Events aus der Jugendarbeit sowie über die neuen Mitarbeiter*innen in unseren Jugendstrukturen und Weiterbildungsangebote für Jugendarbeiter*innen.

Wir wünschen eine anregende Lektüre.

Für die Redaktion Gianluca Battistel

Impressum

Beiträge zur Jugendarbeit in Südtirol und Tirol • Offenlegung (Gem. § 25 Mediengesetz) Medieninhaber (Verleger): Land Tirol in Kooperation mit dem Amt für Jugendarbeit in Südtirol Für den Inhalt der einzelnen Beiträge sind die jeweiligen Autor*innen verantwortlich. Redaktion: Gianluca Battistel, Christine Kriwak Kontakt: Gianluca.Battistel@provinz.bz.it oder Abteilung Gesellschaft und Arbeit, Meinhardstraße 16, 6020 Innsbruck, Tel. +43 (0)512-508-7851, gesellschaft.arbeit@tirol.gv.at Fotoredaktion: Abteilung Gesellschaft und Arbeit, shutterstock, Amt für Jugendarbeit, Titelfoto: Shutterstock.com • Unternehmensgegenstand: „z.B.“ dient zur Information für die Jugendarbeit. Die Zeitschrift wird den Verantwortlichen in der Jugendarbeit und allen Interessierten gratis zur Verfügung gestellt. Grundlegende Richtung: Im „z.B.“ werden nach überparteilichen, sachbezogenen Gesichtspunkten und nach journalistischen Kriterien eigene und fremde Beiträge für die Jugendarbeit publiziert. Layout und grafische Gestaltung: Alias Idee und Form, Vahrn Druck: Druckerei Kraler OHG

Das „z.B.“ ist ein Fachmagazin, in welchem Gastbeiträge zur Jugendarbeit in Tirol und Südtirol publiziert werden. Diese namentlich und grafisch gekennzeichneten Beiträge spiegeln die Meinungen der jeweiligen Autor*innen wider und nicht jene des Landes Tirol als Medieninhaber und Herausgebers des Fachmagazins.

16 Reden ist Silber, teilnehmen ist Gold: Südtiroler Finalist*innen beim Bundesjugendredewettbewerb in Eisenstadt

17 Stamser Jugendvisionen 2025 Demokratie in Bewegung

18 MDA Basecamp meets JAM: Fokus Drogenprävention

25 Jugend im Fokus: Einführung der Tiroler Jugendkarte

26 Jukas Bildungsangebot

31 Menschen und Jobs

Thema der nächsten Ausgabe: Utopie

Wie wir mit Vorurteilen in der Jugendarbeit umgehen können

In der Zusammenarbeit mit jungen Menschen bieten die Reflexion und Thematisierung von Vorurteilen und Stereotypen die Chance, einen respektvollen Umgang mit Diversität zu fördern. Hierfür benötigt es jedoch eine selbstkritische Auseinandersetzung von Pädagog*innen mit eigenen Vorurteilen und die Bereitschaft, sich mit Jugendlichen auf einen Dialog auf Augenhöhe einzulassen. Der Anti-Bias Ansatz bildet hierbei einen wichtigen und praxisorientierten Rahmen.

Jeder Mensch hat Vorurteile – ob bewusst oder unbewusst Sie helfen, unsere komplexe Wirklichkeit zu ordnen und bieten schnelle Orientierung. Problematisch wird es, wenn diese „VorUrteile“ nicht mehr hinterfragt, sondern als absolute Wahrheit übernommen werden – zur Bestätigung des eigenen Weltbilds. Dadurch entstehen stereotype Zuschreibungen, die gesellschaftliche Machtverhältnisse widerspiegeln und oft zur Abwertung gesellschaftlicher Gruppen führen. Besonders gefährlich wird es, wenn Vorurteile soziale Normen untergraben und in Diskriminierung, Ausgrenzung oder sogar Gewalt münden. Jugendliche erleben dies etwa in Form von rassistischen oder homophoben Beleidigungen, Mobbing oder Hass im Netz.

Mit jungen Menschen im Dialog über Diversität und Diskriminierung

In der Zusammenarbeit mit jungen Menschen ist es wichtig, über Unterschiede zu sprechen und Vielfalt zu thematisieren. Hier darf und soll die Chance einer diversen Gesellschaft aufgezeigt werden, zugleich dürfen jedoch auch Herausforderungen und Reibungsflächen, die durch Vielfalt entstehen können, nicht außer Acht gelassen werden. Ein diversitätssensibler Ansatz bedeutet zugleich einen Einsatz gegen Diskriminierung. Hier sollte auf die Erfahrungen der Jugendlichen eingegangen werden: Wer von euch hat sich schon einmal diskriminiert gefühlt? Wie habt ihr reagiert?

In den Workshops des Vereins IZ – Vielfalt, Dialog und Bildung –erleben wir, wie sehr junge Menschen Austausch auf Augenhöhe schätzen. „Endlich hört uns jemand zu!“, so das Feedback eines 15-Jährigen. Dialog bedeutet aber zugleich auch Grenzen einer

respektvollen Kommunikation einzuhalten: Was bedeutet es, respektvoll miteinander umzugehen? Wie wollen wir miteinander kommunizieren?

Vorurteile in der Praxis – Was tun, wenn...

... jemand sagt: „Du sprichst aber gut Deutsch für eine Ausländerin.“

... ein Kollege meint: „Für Roma-Familien müssen wir nichts planen, die kommen nie.“

Solche Aussagen sind Alltag. Der Anti-Bias-Ansatz liefert keine fertigen Antworten, aber eine Struktur, wie wir uns damit auseinandersetzen können:

1. Wahrnehmen: Nicht überhören oder verharmlosen.

2. Einordnen: Ist es diskriminierend? Wer ist betroffen?

3. Reagieren: Klar benennen, was problematisch ist – ohne die Person abzuwerten: „Diese Aussage ist diskriminierend/verletzend, weil…“

4. Lernen: Reflektieren im Team: Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Welche Sprache nutzen wir selbst?

Handlungskompetenz braucht Übung!

Ein vorurteilsbewusster Umgang in der Jugendarbeit bedeutet ständige (Selbst)Reflexion. Oft ist es gar nicht so leicht, sich seine eigenen Vorurteile einzugestehen und persönliche Vorerfahrungen zu reflektieren. Mögliche Fragen zur Selbstreflexion sind: Gibt es gesellschaftliche Gruppen, die mir weniger sympathisch sind als andere? Welche Eigenschaften verbinde ich mit den Angehörigen dieser Gruppen? Wie viel haben diese Bilder mit meinen tatsächlichen Erfahrungen zu tun?

In Trainings oder Workshops nutzt der Verein IZ – Vielfalt, Dialog und Bildung – Methoden wie Biographiearbeit, Rollenspiele, Sprachsensibilisierung oder Fallanalysen, um blinde Flecken aufzudecken. Besonders wirkungsvoll: das Lernen im Team. Wenn sich Teams gemeinsam auf den Weg machen, entstehen oft tragfähige Veränderungen.

Wissen vermitteln und neue Perspektiven aufzeigen Weiters geht es in der Arbeit mit den Jugendlichen auch darum, Wissen zu vermitteln (z.B. über Menschenrechte, globale

Als Trainerin ist Alice Scridon in der IZ Academy aktiv und führt Seminare und Workshops für unterschiedliche Träger durch. Zu ihren Fachthemen zählen Interkulturelle Kommunikation, Diversität, Vorurteilsbewusste Bildung und Interkulturelle Kompetenzen.

Zusammenhänge, gesetzliche Grundlagen wie das Gleichbehandlungsgesetz, Gesetz gegen Cybermobbing und Verhetzung). Weiters geht es aber auch darum, Heranwachsende bei der Entwicklung ihrer sozialen, persönlichen und kommunikativen Kompetenzen zu stärken. Pädagog*innen können zu einem Perspektivenwechsel anregen: Stell dir vor, du wärst in dieser Situation – Wie würdest du dich fühlen? Was würde dir helfen? Interaktive Übungen können dabei unterstützen, in andere Rollen zu schlüpfen und Empathie zu entwickeln.

Jugendarbeiter*innen des Vereins Zeit!Raum bei einem IZ-Training: Die Übung „Blind führen“ kann mit Jugendlichen gut umgesetzt werden.

Vielfältige Begegnungen fördern Kontakte zwischen Jugendlichen unterschiedlicher sozialer Gruppen (Herkunft/Religion/soziale Schicht/Behinderung usw.) können einen respektvollen Umgang mit Vielfalt fördern – insbesondere, wenn gemeinsame Ziele und Aktivitäten im Vordergrund stehen. Wettbewerb und Konkurrenz können im Gegenteil dazu Unterschiede verstärken. Vielfältige Begegnungen können Zugänge zu Menschen fördern, mit denen man auf den ersten Blick vielleicht weniger Gemeinsamkeiten hat. Und hier startet der Lernprozess: Haben wir vielleicht doch gemeinsame Interessen, Erfahrungen, Meinungen? Wichtig ist die anschließende Reflexion der gemachten Erfahrungen. Dabei sollen sowohl positive Erfahrungen als z.B. auch Unsicherheiten, Ungewohntes oder Befremdliches gemeinsam besprochen werden.

IZ-Workshop: Kinder setzen sich mit ihrer Identität und Vielfalt auseinander

Zusammenfassend kann man sagen, dass es in der pädagogischen Arbeit kreative Ansätze braucht, die „Vielfalt“ und „Vorurteilsbewusstsein“ immer wieder praktisch, respektvoll und langfristig in den Mittelpunkt stellen. Dabei bedarf es einer kritischen Selbstreflexion der Pädagog*innen und zugleich der Bereitschaft, sich mit den Jugendlichen auf einen Dialog auf Augenhöhe einzulassen.

Alice Scridon

Geschäftsführerin des Vereins IZ – Vielfalt, Dialog, Bildung

Der Verein IZ – Vielfalt, Dialog und Bildung – bietet Weiterbildungsangebote für Pädagog*innen (Jugendarbeit und Schule), Teams und Interessierte an. Mehr dazu: iz.or.at/angebote

IZ – Verein zur Förderung von Vielfalt, Dialog und Bildung Lindengasse 56/49, Wien office@iz.or.at iz.or.at

Kinder und Jugendliche in ihrer Identität stärken Jedes Kind und jeder Jugendliche verdient Wertschätzung, sodass sich eine selbstbewusste Persönlichkeit entwickeln kann. Dazu gehört auch, unterschiedliche Gruppenzugehörigkeiten anzuerkennen und zu respektieren. Jeder Mensch fühlt sich unterschiedlichen Gruppen zugehörig, die sich auch im Laufe des Lebens verändern können (z.B. ein Jugendlicher, der sich einerseits über seine kulturelle Herkunft definiert, Teil einer Schulgemeinschaft ist, einer Religionsgemeinschaft angehört, Mitglied im Sportverein ist usw.). Diese vielfältige „Identität“ braucht einerseits Anerkennung, andererseits braucht es Bewusstsein dafür, dass Jugendliche auch auf Grund ihrer Diversitätsaspekte mit Diskriminierung konfrontiert sein können. Für Heranwachsende ist es wichtig, die Möglichkeit zu haben, im geschützten Rahmen ihre Erfahrungen verarbeiten zu können und ernst genommen zu werden.

Rassismus und Diskriminierung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit

Für Mohammed, ein italienischer Staatsbürger iranischer Herkunft, begann das Problem, als ihm der Eigentümer seine Mietwohnung kündigte, weil er sie selbst benötigte. Seit über 20 Jahren lebt Mohammed in Südtirol und arbeitet ebendort seit mehr als einem Jahrzehnt als Altenpfleger. Seine Kinder sind hier geboren. Und doch: Ein Jahr nach dem Auszug hat die Familie noch immer keine neue Wohnung gefunden. Mohammed lebt nun in einem Arbeiterwohnheim, seine Frau und Kinder sind bei Verwandten untergekommen.

„Ich fühle mich nicht respektiert und in meiner Würde verletzt“, sagt Mohammed, als er sich an die Antidiskriminierungsstelle wendet. „Menschen haben eine vorgefertigte Meinung über mich, ohne mich oder meine Familie überhaupt zu kennen. Ich hatte nie die Chance, mich zu beweisen.“ Ein Vermieter meinte sogar: „Für solche wie euch ist die Wohnung nicht zu haben.“

Zwar gilt in Italien die Vertragsfreiheit –doch Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, des fremdklingenden Namens oder der ethnischen Zugehörigkeit vom Wohnungsmarkt auszuschließen, ist gesetzlich verboten. Auch Inserate wie „Vermiete nur an Einheimische“ sind unzulässig. Wer sich dagegen rechtlich wehrt, kann Anspruch auf Schadensersatz wegen der Verletzung seiner Würde geltend machen.

Die Antidiskriminierungsstelle Diskriminierung – also ungerechtfertigte Benachteiligung aufgrund der Identität – begegnet Menschen in allen Lebensbereichen. Die Antidiskriminierungsstelle unterstützt

Betroffene, die rassistische, ethnische, religiöse, altersbezogene, behinderungsbedingte oder queere Diskriminierung erleben. Wir beraten rechtlich, begleiten bei der Durchsetzung von Ansprüchen und greifen bei rechtswidrigen Anzeigen ein – stets vertraulich.

Unser Dienst ist unentgeltlich. Die Antidiskriminierungsstelle dokumentiert auch Fälle, bei denen keine Intervention gewünscht ist – auf Wunsch auch anonym. Auch Personen, die Diskriminierung beobachtet haben, können diese melden.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Sensibilisierung. Denn Vorurteile und strukturelle Ungleichbehandlungen sind tief in unserer Gesellschaft verankert. Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam mit Partner*innen des Koordinierungstisches „Wohnen“ zum Thema Vorurteile auf dem Wohnungsmarkt das Video „Urteile nicht auf den ersten Blick“ produziert. Es ist unter folgendem Link abrufbar: youtube.com/watch?v=_vRLI7S498w

Barrieren und Ableismus: Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen Viele Beschwerden betreffen Barrieren – bauliche, sprachliche oder kommunikative. Eine fehlende Rampe, keine Hinweise in leichter Sprache, keine akustischen Signale: Oft lassen sich solche Hürden mit wenig Aufwand beseitigen. So im Falle einer fehlenden Rampe von der Straße auf den Gehsteig, welche aufgrund der Intervention der Antidiskriminierungsstelle angebracht wurde. Schwieriger und kostenaufwendiger wird es bei älteren Gebäuden, die erst nachträglich barrierefrei gestaltet werden müssen. Um Diskriminierungen dieser Art zu umgehen, sollten bei Planungen Menschen mit Behinderungen von vornherein mitgedacht werden.

Ein weiteres Thema ist Ableismus – die Reduktion von Menschen mit Behinderung auf ihre Beeinträchtigung. Sie werden bemitleidet, unterschätzt oder bewundert, was sie „trotz“ ihrer Behinderung alles schaffen. „Es klingt immer, als wolle man mir eine Auszeichnung verleihen – dabei wünsche ich mir einfach, als normaler Mensch mit einer Behinderung gesehen zu werden“, sagt eine Betroffene.

Ein Fall: Eine junge Frau mit Down-Syndrom wurde trotz Vorkenntnissen von einer Skischule zunächst nicht in den Gruppenkurs aufgenommen. Die Begründung: Man wolle „kein Risiko eingehen“. Nach unserer Intervention durfte sie teilnehmen – und erhielt als Wiedergutmachung einen ermäßigten Preis.

welchem auch die Antidiskriminierungsstelle angehört, produziert hat.

Homo-, Bi- und Transphobie: Wenn Identität zur Zielscheibe wird LGBTQIA+ Personen erleben häufig Vorurteile, Anfeindungen und Gewalt. Besonders Transpersonen sind betroffen. Viele Menschen, deren Lebensrealität weit von Transpersonen entfernt ist, äußern Unverständnis oder Angst. Was in diesen Debatten oft fehlt, ist Empathie.

Ein Fall: Eine homosexuelle Person wollte ihre Arbeit kündigen – wegen Anfeindungen und ständiger abfälliger Bemerkungen im Betrieb. Zunächst wurde das Problem verharmlost und auf den „rauen Ton“ im Betrieb zurückgeführt. Erst durch unsere Vermittlung und die Unterstützung der Führungskraft hörten die Belästigungen auf.

Religiöse Diskriminierung: Wenn der Glaube zur Angriffsfläche wird

Auch die Religionszugehörigkeit kann zur Ursache von Ausgrenzung und Benachteiligung werden. Menschen werden immer wieder wegen ihrer Kleidung, ihrer Rituale oder ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Glaubensgemeinschaft stigmatisiert – oft ohne jede Kenntnis ihrer persönlichen Überzeugungen.

Ein Fall: Eine junge Muslimin wandte sich an die Antidiskriminierungsstelle, nachdem ihr Fahrlehrer sie während der Fahrstunde aufforderte, ihr Kopftuch abzunehmen – mit der Begründung, es würde ihre Sicht einschränken. Die junge Frau fühlte sich gedemütigt und brach die Fahrstunde ab. In der Folge wechselte sie die Fahrschule – mit zusätzlichen Kosten und Unsicherheit. Erst durch die Unterstützung der Antidiskriminierungsstelle konnte sie ihre Ausbildung in einem diskriminierungsfreien Umfeld fortsetzen.

Diskriminierung sichtbar machen Obwohl das Recht auf Gleichbehandlung gesetzlich verankert ist, bleibt Diskriminierung oft unsichtbar. Viele Betroffene melden sich nicht – aus Angst, Scham oder Resignation. Doch jede nicht gemeldete Diskriminierung ist eine verpasste Chance auf Veränderung. Deshalb: Wenn ihr Diskriminierung erlebt oder beobachtet – schweigt nicht! Meldet den Fall der Antidiskriminierungsstelle. Ob es sich um eine ungerechte Behandlung oder eine strukturelle Benachteiligung handelt: Eure Erfahrung zählt. Sie verdient Gehör, Schutz und Konsequenz. Denn nur was sichtbar ist, kann sich verändern. Und Veränderung beginnt mit dem Mut, den ersten Schritt zu gehen. Gleichbehandlung ist ein Recht. Würde ist nicht verhandelbar. Diskriminierung geht uns alle an.

Priska Garbin Verantwortliche der Antidiskriminierungsstelle

Antisemitismus ist auch in der Offenen Jugendarbeit (OJA) ein relevantes und oft unterschätztes Diskriminierungsphänomen. Die Jugendarbeit bietet wichtige Räume für die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung junger Menschen – doch Antisemitismus kann diese Räume beeinträchtigen und das Gefühl von Sicherheit und Wertschätzung untergraben. Während Diskriminierungsformen wie Sexismus oder Rassismus häufiger thematisiert werden, bleibt Antisemitismus eine wenig beachtete Dimension in der Jugendarbeit. Das Projekt „Vorurteile überwinden 2.0“ möchte dem entgegenwirken.

Unser Projekt setzt mit einem antisemitismuskritischen und multimethodischen Ansatz bei der Sensibilisierung zu Antisemitismus an. Dazu gehören die Konzeption und Durchführung von Workshops im Rahmen von Lehrveranstaltungen für (Lehramts-)Studierende und Studierende der Sozialen Arbeit ebenso wie Fortbildungen für Lehrer*innen und Fachkräfte in der Jugendarbeit. Ergänzend organisieren wir Netzwerk- und Fokusgruppentreffen für Multiplikator*innen. Ein wichtiger methodischer Zugang in der Arbeit mit den Jugendlichen sind Informationsund Sensibilisierungsmaßnahmen in Form von sogenannten „Talkshops“.

Talkshops in Jugendzentren

Jugendlichen in Kontakt. Wir lassen uns ausfragen, wer wir sind und was wir hier machen, spielen Billard oder Tischfußball und reden mit den Jugendlichen über die Themen Antisemitismus, Judentum, den sogenannten Nahostkonflikt, Menschenfeindlichkeit etc. Teilweise verwenden wir dafür von uns entwickelte Methoden. Beispiele unserer Methoden sind:

Ein „Fakt oder Fake Quiz“ zur Sensibilisierung für Antisemitismus, gemeinsames Filmschauen (bewährt hat sich der Film „Masel Tov Cocktail“, ebenso mit Quiz im Anschluss und als Preis ein Kebab), gemeinsames Kochen eines israelisch/palästinensischen Gerichts, Memory-Kartenspiel und ein von uns entwickeltes Exit-the-Room-Game. Unser Praxismanual zur antisemitismuskritischen Jugendarbeit wird im Herbst 2025 veröffentlicht. Es enthält neben den methodischen Ansätzen für die Arbeit mit Jugendlichen auch Grundlagenwissen zu Geschichte und Formen des Antisemitismus sowie Impulse zur Reflexion für Fachkräfte, Teams und zur Organisationsentwicklung.

Herausforderungen

Wiederkehrende Herausforderungen in unserer Arbeit sind der Umgang mit antisemitischen Aussagen und mit dem sogenannten Nahostkonflikt.

Der Nahostkonflikt ist in unserer Arbeit ständig ein Thema, vor allem seit den Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober 2023. Wir werden auch von den Jugendlichen immer wieder gefragt, auf welcher Seite wir stehen, also pro Palästina oder pro Israel. Gleichzeitig versuchen die Jugendlichen, Antisemitismus mit der Politik Israels zu legitimieren. Wir versuchen dabei eine differenzierte Perspektive zu schaffen. Auf beiden Seiten leiden Menschen! Gleichzeitig vermeiden wir politikwissenschaftliche Diskussionen, da der Konflikt hochkomplex ist und wir keine Politikexpert*innen sind. Stattdessen hören wir den Jugendlichen zu: Beschäftigen sie sich gerade mit dem Thema? Was für Emotionen löst das bei ihnen aus? Mit wem bzw. wessen Leid identifizieren sie sich? Spielt persönlich erlebte Diskriminierung hier in Österreich eine Rolle? Ist es möglich, Empathie für alle Betroffenen, also auch Israelis oder Jüdinnen und Juden weltweit zu haben? Ist es möglich zu differenzieren, zwischen Politik eines Staates und dem antisemitischen Abwerten seiner Bevölkerung oder auch dem antisemitischen Abwerten weltweit? Je nachdem gehen wir auf ihre Fragen und Aussagen ein, klären auf, zeigen Empathie und versuchen, diese Mythen zu dekonstruieren. Und gleichzeitig zeigen wir dabei eine klare Haltung gegenüber antisemitischen Aussagen.

Umgang mit antisemitischen Aussagen Zur Frage, wie auf antisemitische Aussagen zu reagieren sei, meinen wir: Immer reagieren! Schweigen heißt Zustimmung. Das heißt für uns:

1. Sofort eingreifen: Klare Grenze setzen (z. B. „Das finde ich nicht ok, was du gerade gesagt hast!“)

2. Begründung liefern: Warum ist das problematisch? (z. B. „Diese Aussage ist ein altes antisemitisches Klischee, das Juden und Jüdinnen unfair stigmatisiert.“)

die Situation einzuordnen und angemessen zu reagieren.

4. Die Situation richtig einschätzen: Falls es der falsche Moment für eine längere Diskussion ist: trotzdem stoppen und später nachbereiten. So zeigen wir Haltung, ohne die Situation zu überfrachten.

5. Nachbearbeitung: Das Gespräch suchen und dabei Hintergründe klären, Empathie fördern und eine klare Haltung zeigen.

„Vorurteile überwinden 2.0“ ist ein Projekt von JUKUS GmbH (jukus.at). Der Text beruht auf dem im Herbst 2025 erscheinenden Praxismanual von „Vorurteile überwinden 2.0“.

3. Nachfragen: „Woher kommt die Aussage?“ Das hat den Vorteil, der Person die Chance zu geben, ihre Aussage zu reflektieren und verschafft uns selbst Zeit, um

Ein Beispiel aus der Praxis Ein Jugendlicher, der schon öfter antisemitische Aussagen tätigte, sagt an einem Nachmittag: „Ihr werdet schon sehen, was ich heute mit den Stolpersteinen mache.“ Wir nehmen die Aussage ernst und fragen nach. Ist es eine antisemitische Aussage, wie er sie schon öfter tätigte oder steht ein konkreter Verwirklichungsplan hinter der Aussage? Was hat er vor? Handelt es sich um einen Gewaltakt gegen Personen oder um Vandalismus? Gibt es einen konkreten Zeitplan? Bereits bei den Nachfragen stellt sich heraus, dass es sich nicht um eine ernstzunehmende Drohung handelt. Der Jugendliche relativiert seine Aussage und begründet sie damit, dass die „Erwachsenen sich immer ärgern“, wenn er so etwas sage. Auf weiteres Nachfragen stellt sich heraus, dass er überhaupt keine Idee hat, was er denn „heute Abend mit den Stolpersteinen machen wird“ bzw. dass er eigentlich nicht einmal weiß, was Stolpersteine sind und welchen Zweck sie

Wir versuchen den Jugendlichen zu einem Perspektivenwechsel zu bringen. Wir erzählen, dass wir selbst jüdische Freund*innen haben, die sich zum Beispiel nicht mehr in die Synagoge trauen aus Angst vor Übergriffen. Wir fragen den Jugendlichen direkt: „Wie würdest du dich denn fühlen, wenn du Angst vor einem Übergriff hast? Wenn du dich nicht mehr traust in dein Gotteshaus zu gehen, um dort deine Religion auszuüben?“ Der Jugendliche überdenkt seine Aussage und distanziert sich glaubhaft von akuten Handlungen.

Im Anschluss führen wir ein Vier-Augen-Gespräch mit der Kollegin im Jugendzentrum. Wir fragen wieder: Hat er schon einmal so eine Drohung geäußert? Wie ist der Jugendliche gerade allgemein drauf? Könnte diese Aussage eine Reaktion auf eine unmittelbare Belastung sein? Wir besprechen gemeinsam den Kontext der Aussage und auch das Ergebnis des Nachfragens. Wie detailliert war seine Beschreibung der Handlungspläne? Wie realistisch waren diese? Wie hat der Jugendliche auf Nachfragen reagiert? Gab es vorher schon einmal Verhaltensauffälligkeiten? Wir reflektieren eingehend, ob diese Drohung zur Anzeige gebracht werden soll oder jüdische Einrichtungen informiert werden sollen. Die Kollegin aus dem Jugendzentrum beobachtet ihn an den nächsten Tagen und führt noch einmal ein ausführliches Gespräch mit ihm.

Relevanz einer antisemitismuskritischen Jugendarbeit

Antisemitismuskritische Bildungsarbeit in der Offenen Jugendarbeit bedeutet für uns, Antisemitismus als historisch gewachsenes und gesellschaftlich verankertes Phänomen zu erkennen und seine Funktionen kritisch zu hinterfragen. Wir betrachten ihn sowohl auf individueller als auch auf struktureller Ebene. Antisemitische Ressentiments werden oft in Peer-Gruppen verbreitet und verfestigt. In der Arbeit mit den Jugendlichen stehen für uns Subjektorientierung und ein Dialog auf Augenhöhe im Zentrum: Wir nehmen Jugendliche ernst, benennen antisemitische Äußerungen klar, ohne zu moralisieren, und bleiben im Gespräch. Unsere Arbeit beinhaltet die Reflexion eigener Verstrickungen, den Einbezug jüdischer Perspektiven und die Vermittlung antisemitismuskritischer Inhalte, orientiert an den Lebensrealitäten junger Menschen. Verbunden mit den Prinzipien der OJA schaffen wir Räume, in denen Jugendliche sich mit Antisemitismus sowie ihren eigenen Erfahrungen auseinandersetzen können – um Empathie, kritisches Denken und gesellschaftliche Verantwortung zu fördern.

Antisemitismuskritische Bildungsarbeit ist wichtig, weil antisemitische Stereotype tief verwurzelt und sozial weitergegeben werden. Unsere Aufgabe ist es, diese frühzeitig zu hinterfragen und Jugendliche zu sensibilisieren, bevor sich solche Haltungen verfestigen. Sie fördert Respekt für jüdisches Leben, stärkt Zivilcourage und trägt zur Prävention von Extremismus bei. In einer zunehmend polarisierten Gesellschaft befähigen wir Jugendliche, kritisch zu denken und sich für ein respektvolles, demokratisches Miteinander einzusetzen.

Da herkömmliche Konzepte von Workshops im Kontext der OJA unserer Erfahrung nach nur bedingt funktionieren, haben wir die „Talkshops“ entwickelt. Wir gehen über einen Zeitraum von ca. zwei Monaten regelmäßig, idealerweise einmal pro Woche am selben Tag während der gesamten Öffnungszeit, in ein Jugendzentrum und treten mit den haben. Er weiß nur, dass es sich um Symbole handelt, die mit „den Juden“ zu tun haben. Zudem stellen wir fest, dass sich der Jugendliche auf das Gespräch einlässt und ernstzunehmenden Abstand von seinen Äußerungen tätigt.

Vorurteile. Was genau sind Vor-Urteile eigentlich? Was verrät uns das Wort selbst? In der Regel – nicht nur in der Justiz – bildet man sich ein Urteil durch einen Prozess, indem man sich mit einem Sachverhalt intensiv auseinandersetzt. Wenn vor einem Prozess unser Urteil schon feststeht, dann sind wir entweder allwissend oder es fehlt ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu situationsangepasstem, fairem Handeln.

Der Nutzen von Vorurteilen

Wir alle haben Vorurteile – und das ist gut so. Vorurteile sind verbunden mit Erwartungen, die es uns ermöglichen, in unserer komplexen Welt zurechtzukommen. Denn das Unbekannte macht uns vorsichtig, das hatte in unserer Evolution durchaus einen Sinn.

Unser Hirn ist auf Überleben getrimmt. Wir leben heute in relativ sicheren Gesellschaften zusammen, doch früher konnte jede Begegnung eine Gefahr darstellen und die Amygdala reagiert daher in Sekundenbruchteilen und bereitet unseren Körper auf Flucht oder Kampf vor, sofort sind wir dadurch in Stress versetzt. Stellt sich heraus, dass keine Gefahr besteht, dann schwächt der präfrontale Kortex die Aktivität der Amygdala wieder ab und wir beruhigen uns. An dieser Funktion hat sich bis heute wenig verändert, doch natürlich spielen Erfahrung und Lernen eine große Rolle und wirken sich auf den generierten Stress und das daraufhin gezeigte Verhalten aus.

Ein Beispiel: An einem Baum, dessen Äste sich unter Schneemassen biegen, gehen wir vorsichtig oder ganz besonders schnell vorbei oder wir machen einen großen Bogen darum. Eine Vermutung warnt uns, dass es sich um eine gefährliche Situation handeln könnte. Wir müssen für diese Erwartung nicht schon selbst von Ästen verletzt worden sein.

Der erste Eindruck entsteht sehr schnell, oft unbewusst und löst ein bestimmtes Verhalten aus. Die Fähigkeit, unsere Reaktionen zu reflektieren, ermöglicht es uns jedoch, dieses Verhalten nicht zwingend auszuführen. Nehmen wir uns etwa die Zeit, den Ast des Baumes genauer zu betrachten, erkennen wir, dass er die Schneemassen gut tragen kann. Außerdem zeigt uns die Größe des Baumes, dass es nicht der erste Winter sein dürfte, dem er standhält. Deduktionen, reflektierte Schlüsse, Prozesse, schließlich ein Urteil, das es uns ermöglicht, selbstbestimmt zu handeln: Wir gehen unter dem Ast durch und nichts passiert, wir haben eine Erfahrung gemacht, die unser zukünftiges Verhalten beeinflussen wird.

Auch gegenüber Menschen verhalten wir uns ähnlich: Größe, Gewicht, Hautfarbe, Geschlecht helfen uns dabei, Menschen in Kategorien einzuordnen. „Könnten wir das nicht, wären wir mit Informationen völlig überladen“, erklärt Hans-Peter Erb, Professor für Sozialpsychologie an der H. S. Universität Hamburg [1]. Das Gefährliche an solch einem „ersten Eindruck“ ist vor allem die Tatsache, dass alle künftigen Informationen sich an ihm messen müssen: Entweder sie bestätigen ihn und sorgen dafür, dass Stereotype sich verfestigen oder sie sprechen dagegen. Doch ob das reicht, den ersten Eindruck aufzuweichen, hängt von diversen Faktoren ab: Lohnt es sich? Sind die Ressourcen vorhanden? Lässt es die Situation überhaupt zu, die eigene Meinung zu ändern? Genau das macht Vorurteile so stabil. Wir alle kennen das Stereotyp: „Deutsche sind pünktlich!“ und vielleicht fallen uns sofort auch unpünktliche Gegenbeispiele ein, doch diese bilden eine neue Kategorie, die klassischen „Ausnahmen, die eine Regel bestätigen“ und somit auch das Stereotyp bestärken.

Vom Kindchen-Schema zur Diskriminierung

Säuglinge und Kleinkinder, aber auch Jungtiere haben körperliche Merkmale (große Augen, runde Formen), die bei den Betrachtenden Fürsorgeverhalten auslösen, weil sie niedlich, hilfsbedürftig und harmlos erscheinen. Ein geschickter Trick der Evolution – doch ein erwachsener Mensch mit einem „Babyface“ braucht diese Fürsorge in aller Regel nicht mehr – diese Merkmale haben nachweislich nichts mit dem Charakter oder den Fähigkeiten zu tun. Um das zu realisieren, bedarf es jedoch eines kognitiven Mehraufwands, zu dem wir meistens in der Lage sind. Trotzdem gelingt es nicht immer und wir schreiben solchen Menschen Hilflosigkeit, Bedürftigkeit oder mangelndes Verständnis zu – der erste Eindruck ist gemacht. Eine amerikanische Studie [2] erkannte, dass kindliche Gesichtszüge bei weißen Männern einer Karriere in Führungspositionen im Wege stehen, während ähnliche Merkmale bei People of Color vermutlich das Vorurteil des „gefährlichen Schwarzen“ aufzuweichen vermögen. Weiteren Einfluss auf unser Verhalten nimmt beispielsweise der sogenannte Halo-Effekt, der uns attraktiv erscheinende Menschen als intelligenter einstufen lässt und weniger attraktiv wirkende als unfähiger. Dies sind kognitive Abkürzungen, die uns sehr grob und häufig irreführend durch unser Leben leiten, auch weil für fairere Urteile die Zeit fehlt oder aus evolutionsbiologischer Sicht: der Nutzen und die Energie. Wenn wir dies berücksichtigen, was bedeutet das für unseren Umgang mit Menschen

mit Beeinträchtigung oder Menschen aus anderen Kulturen, Anhängern anderer Religionen? Betrachten wir kurz das Beispiel Arbeitsmarkt: Der Arbeitsmarkt ist nicht nur ein Spiegel gesellschaftlicher Vorurteile, sondern auch gleichzeitig ein Ort, an dem sie existenzielle Folgen haben können. Zahlreiche Studien belegen, dass Menschen mit „fremdländisch klingenden“ Namen, mit Kopftuch, einem bestimmten Alter oder Geschlecht bei Bewerbungsverfahren benachteiligt werden – selbst bei gleicher Qualifikation. So zeigte etwa eine Untersuchung aus Deutschland [3], dass Bewerber*innen mit türkischem Namen deutlich seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen wurden als Bewerber*innen mit deutschem Namen – trotz identischer Lebensläufe. Auch ältere Menschen oder

Menschen mit Beeinträchtigung haben statistisch schlechtere Chancen.

Diese Diskriminierung geschieht nicht immer absichtlich. Oft handeln Personalverantwortliche intuitiv – und damit auf Grundlage ihrer unbewussten Vorurteile. Doch selbst wenn kein aktiver Rassismus oder Sexismus vorliegt, entstehen dadurch reale Benachteiligungen für viele Bewerberinnen und Bewerber. Und auch die Unternehmen verlieren: Sie verpassen die Chance, Talente jenseits ihrer Stereotype zu erkennen.

Wen würden Sie als Empfangsdame für ein Hotel einstellen? (Bilder KI-generiert)

Vorurteile

anti-bias-netz (Hg.) Vorurteilsbewusste Veränderungen mit dem Anti-Bias-Ansatz

Vorurteile lassen sich nicht vollständig „abschalten“ – aber sie lassen sich reflektieren. Der erste Schritt ist, sich ihrer bewusst zu werden. Wer die eigenen automatischen Reaktionen hinterfragt, erkennt schneller, wo unbewusste Denkmuster das Urteil trüben. Daher setzen viele Unternehmen mittlerweile auf Diversity-Trainings, anonymisierte Bewerbungsverfahren oder strukturierte Interviews, um Diskriminierung zu minimieren und um bei der Mitarbeiter*innensuche vorurteilsfrei aus dem Vollen schöpfen zu können.

Wie beeinflussen Stereotype unser Verhalten und wie passiert dadurch Diskriminierung?

Eine erste unbewusste Diskriminierung beginnt bei der Verarbeitung der Informationen, die wir aufnehmen, denn lange nicht alles, was in der uns umgebenden Welt passiert, gelangt in unser Bewusstsein. Unser Wahrnehmungsapparat filtert, trennt, selektiert, bearbeitet, speichert – auch hier meistens dem bewährten Plan der Evolution folgend – und beschränkt sich dabei auf relevante, interessante oder besonders auffällige Informationen. Damit kommen wir einen Großteil unseres Lebens gut zurecht, solange wir alleine sind oder uns in sehr vertrauten Gruppen aufhalten.

Die Gruppe, der wir uns selbst – zum Teil auch unbewusst – zuordnen, ist besonders relevant für unser Verhalten. Die Einteilung in Ingroup und Outgroup dient der sozialen Orientierung. Das Individuum kennt seinen Platz, fühlt sich sicher und geborgen. Es herrschen oft die gleichen Annahmen über die Welt und in Bezug auf Ziele, Werte und Gefahren herrscht Konsens. Das kann aber auch zur Abwertung der „Anderen“ führen, besonders wenn Ressourcen knapp sind, Unsicherheit gefühlt wird oder wenn bestimmte Interessen damit verfolgt werden. Nach und nach kann daraus strukturelle Diskriminierung entstehen, wenn „das Andere“, „das Fremde“ grundsätzlich anders behandelt wird, man denke nur an den Gender Pay Gap – das geschlechtsspezifische Lohngefälle oder das Phänomen des

Quellen:

1. quarks.de/gesellschaft/psychologie/darum-haben-wir-alle-vorurteile

„racial profiling“ – wenn also Menschen aufgrund beispielsweise ihrer Hautfarbe kontrolliert, überwacht oder verdächtigt werden und nicht aufgrund einer Straftat oder eines sonstigen kontrollwürdigen Verhaltens. Beiden Beispielen liegen Vorurteile zugrunde, keine Urteile, die auf rationalen Prozessen beruhen. Reflektion über die Gruppe oder die Gruppen, denen man sich zugehörig fühlt, kann helfen, vorurteilsfreier durchs Leben zu gehen. Vorurteile sind menschlich, doch menschlich ist es auch, sie zu reflektieren, zu überprüfen und entsprechend zu agieren, nicht nur schlicht zu reagieren.

Wir sind unseren Vorurteilen nicht ausgeliefert

Die Forschung [1, 3] zeigt deutlich, dass bei Begegnung mit Unbekanntem die Beruhigung messbar später eintritt und länger dauert als bei Begegnung mit „der eigenen Gruppe“. Wobei nicht biologisch vorgesehen ist, zu welcher Gruppe wir gehören, wer für uns Freund*in oder Feind*in ist.

Mädchen oder Junge, schwarz oder weiß, dick oder dünn, wir und die anderen. Alles, was wir erleben oder hören, füllt diese und alle anderen Kategorienschubladen weiter auf. Das ist praktisch, weil sparsam, aber mitunter auch problematisch, weil in unserer ständig komplexer und vielfältiger werdenden Gesellschaft Vorurteilsschubladen nicht achtlos überfüllt werden sollten, denn sonst verliert sich schnell auch die mitunter positive Wirkung von Vorurteilen und es kommt vermehrt zu Schwarzweiß-Denken, Einteilung in Extreme, Rassismus oder Hass gegen Geschlechtervielfalt.

Achtsamer Umgang mit Stereotypen, Kontakt mit dem Fremden, sich auf das einlassen, was man nicht kennt, sind laut Forschung [ebenda] die effektivsten Mittel, um Vorurteile abzubauen und die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft, unserer Welt zu erleben und zu genießen, fernab vom schwarz-weißen Holzweg. Gönnen wir uns diese Vielfalt.

Valentin Meyer JugendCoachingGiovani

2. Livingston, Robert W. & Pearce, Nicholas A.: The teddy-bear effect: Does having a baby face benefit black chief executive officers? (Psychological Science, 2009)

3. Entnommen aus: ardmediathek.de/video/alles-wissen/wie-vorurteile-unser-denken-bestimmen/hr/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xODY1OTA

Menschen können z.B. aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Behinderung, Bildungsstand, Alter diskriminiert werden. Die Ursachen liegen in persönlichen oder institutionell bedingten Vorurteilen. Der AntiBias-Ansatz (bias [engl.] bedeutet Vorurteil oder Einseitigkeit) zielt darauf ab, Benachteiligungen, die aufgrund einseitiger Wahrnehmung und Voreingenommenheit entstanden sind, bewusst zu machen und ins Gleichgewicht zu bringen. Die Anforderungen an einen kompetenten Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt sind in den letzten Jahren enorm gestiegen.

Der Anti-Bias-Ansatz bietet eine Alternative zu gewohnten und normierenden Denk- und Handlungsmustern. Der Band will insbesondere Menschen in der Praxis der Sozialen Arbeit und der Pädagogik dazu ermutigen, ihre alltäglichen Denk- und Handlungsweisen kritisch zu überprüfen. Die Beiträge beleuchten sowohl Potenziale als auch Grenzen des Ansatzes aus Sicht unterschiedlicher Praxisfelder und bieten Anregungen für das eigene Handlungs- und Wirkungsfeld. Lambertus Verlag, 2021 ISBN: 978-3784132990

Juliane Degner

Vorurteile: haben immer nur die anderen

Liegen Stereotype und Vorurteile in der Natur des Menschen?

Das Buch vermittelt eine Einsicht in psychologische Prozesse und Mechanismen, die Stereotypen und Vorurteilen zugrunde liegen. Dabei zeigt es auf, welchen Anteil diese an Rassismus, Sexismus und anderer gruppenbasierter Diskriminierung haben. Basierend auf aktuellen Forschungsergebnissen aus der Sozialpsychologie regt das Buch zur Selbsteinsicht an. Es macht erfahrbar, wie leicht Stereotype und Vorurteile unsere Wahrnehmung, unser Denken und unser Handeln beeinflussen – auch dann, wenn wir uns selbst für tolerant halten.

Erfahren Sie, warum es nicht nur unrealistisch, sondern sogar schädlich sein kann, das eigene Denken und Handeln für unvoreingenommen, objektiv und fair zu halten. Durch dieses Buch werden Sie herausfinden, warum viele unserer Versuche, tolerant und vorurteilsfrei zu sein, oft zum Scheitern verurteilt sind. Letztendlich erhalten Sie Denkanreize, wie Diskriminierung abgebaut und Chancengleichheit erreicht werden kann.

link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-60572-1 Springer Verlag, 2022 ISBN: 978-3662605714

Lars-Eric Petersen, Bernd Six (Hrsg.) Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung: Theorien, Befunde und Interventionen

Wie entstehen Vorurteile, wie kommt es zu Sexismus, Rassismus oder Altersstereotypen? Welche Folgen haben bestehende Vorurteile und Stereotype auf Wahrnehmung, Denken und Handeln von Menschen? Wie kann man dem begegnen? Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung sind seit den Anfängen der Sozialpsychologie zentrale Themen in psychologischer Theorienbildung und Forschung. Es sind Grundlagenthemen, die in viele psychologische Bereiche hineinragen und gesellschaftlich immer relevanter werden.

Das Buch ist ideal für alle BA- und MA-Studiengänge in Psychologie, Soziologie und Pädagogik. Es ist das einzige deutschsprachige Werk, das das Thema so umfassend darstellt. Die Neuauflage wurde grundlegend überarbeitet und aktualisiert. Neue Kapitel sind „Entwicklungspsychologische Grundlagen von Vorurteilen“ und „Vorurteile gegenüber Migranten“. Weitere neue Themen sind u.a. Kontakthypothese, Zivilcourage, Diversity Management in Unternehmen. Beltz Verlag, 2020 ISBN: 978-3621284226

Abteilung Gesellschaft und Arbeit / InfoEck der Generationen Bozner Platz 5, Innsbruck / T 0800 800 508 infoeck@tirol.gv.at / tirol.gv.at/infoeck

Öffnungszeiten: Mo – Do 8 – 13 Uhr / Di, Do 14 – 16 Uhr, Fr 8 – 12 Uhr

Jugendarbeit in Europa profitiert von innovativen europäischen Kooperationen, die junge Menschen aktiv in gesellschaftliche Prozesse einbinden und ihre Kompetenzen stärken. Zwei spannende Projekte unter Tiroler Projektleitung stehen exemplarisch für diese Entwicklung: Agora NextGen unter der Leitung des Vereins komm!unity und ELDeM YOU unter der Leitung von KAOS Bildungsservice.

Das Projekt Agora NextGen wurde vom Verein komm!unity initiiert und gemeinsam mit Partnerorganisationen aus Slowenien, Bulgarien und Tschechien durchgeführt. Kern des Projektes waren die aktuellen Herausforderungen für die Demokratie mit dem Ziel, junge Menschen über demokratische Prozesse zu informieren und dadurch ihre Begeisterung für aktive Beteiligung zu fördern. Dazu wurden im Projekt Materialien und Methoden für die Jugendarbeit entwickelt. Eine Online-Plattform mit interaktiven Lernmethoden, darunter ein Politik- und Wahlsimulationsspiel, eine Mediathek und ein Ratgeber zu demokratischer Teilhabe laden zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema ein. Die Materialien stehen unter agoranx.eu kostenlos zur Verfügung.

Im Projekt ELDeM YOU (European Life Design Method for Youth) hat KAOS Bildungsservice gemeinsam mit Partnerorganisationen aus Österreich, den Niederlanden, Spanien und der Schweiz 27 innovative Methoden zur Lebens- und Berufsberatung junger Menschen entwickelt. Mit dem Ziel, die Bildung, die Beschäftigungsfähigkeit und die Fähigkeiten junger Menschen zu fördern, wurde im Rahmen des Projektes eine Reihe von Materialien entwickelt. Das Kernstück bildet eine digitale E-Learning-Plattform, eingeteilt in fünf Phasen, welche jeweils von einem Einführungsvideo und Reflexionsübungen begleitet werden. Der begleitende Leitfaden für Jugendarbeiter*innen,

Trainer*innen und Jugendcoaches bietet einen Überblick und eine Anleitung, wie die Methode mit jungen Menschen angewendet werden kann. Die Materialien stehen online unter eldemyou.eu kostenlos zur Verfügung.

Beide Projekte wurden im Rahmen von Erasmus+ gefördert. Erasmus+ ist das EUProgramm zur Förderung von allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugend und Sport in Europa. Mit dem Bereich Jugend richtet sich Erasmus+ an die außerschulische Jugendarbeit und ermöglicht u. a. die internationale Zusammenarbeit von Organisationen zur Förderung von Innovation, Wissenstransfer, Qualitätssteigerung und Internationalisierung im Jugendsektor. Interessierte Organisationen aus Tirol, die sich an ähnlichen Projekten beteiligen oder eigene Initiativen starten wollen, können sich beim InfoEck der Generationen als Regionalstelle Tirol für Erasmus+ Jugend und das Europäische Solidaritätskorps informieren und erhalten Beratung für ihre Antragstellung. Die nächste Antragsfrist für Erasmus+Jugend endet am 1. Oktober 2025.

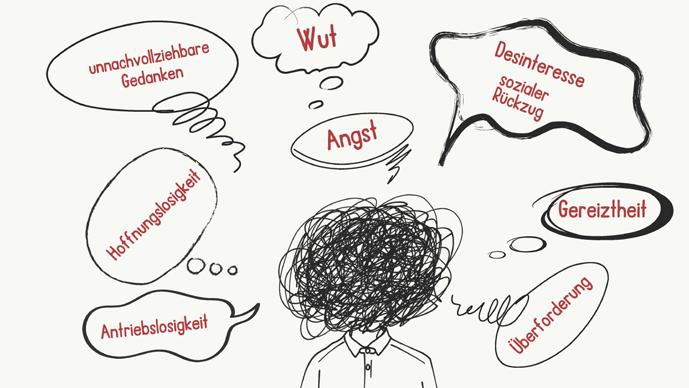

Das InfoEck der Generationen informiert zu Anlaufstellen zum Thema psychische Gesundheit

Das Thema „psychische Gesundheit“ gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Gesellschaft und es besteht mehr Bewusstsein für das seelische Wohlbefinden. Gleichzeitig kann es manchmal herausfordernd sein, sich mit den eigenen Gefühlen, Problemen und Sorgen auseinanderzusetzen. Vor allem bei Stress, Leistungsdruck, sozialer Isolation und anderen Belastungen kann es schwer sein, sich zu öffnen, über seine Gefühle zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Das InfoEck der Generationen des Landes Tirol informiert zu verschiedenen Anlaufstellen und Angeboten zum Thema psychische Gesundheit und unterstützt somit, sich im Informationsdschungel zurechtzufinden. Die Broschüre „Wie geht es DIR?“ der Österreichischen Jugendinfos bietet für Jugendliche viele wichtige Informationen, Hilfestellungen und Übungen zur mentalen Gesundheit. Diese steht als Download zur Verfügung oder kann kostenlos über das Broschürenservice des InfoEck der Generationen nach Hause bestellt werden. Zudem haben die Österreichischen Jugendinfos hierzu eine praktische Handreichung für Lehrpersonal im Angebot: jugendportal.at/handreichung

Junge „Glanzleistungen“

20 junge Erwachsene aus Tirol, Südtirol und dem Trentino, fünf Freiwilligenprojekte und ein grenzüberschreitendes Projekt erhielten die Auszeichnung „Glanzleistung –das junge Ehrenamt“.

haben, sich im Freien erholen, lernen, mit dem ihnen gegebenen Raum umzugehen und altersgemäße Verantwortung zu übernehmen.“

Für ihren „vorbildlichen, außergewöhnlichen und längerfristigen“ Einsatz zum Wohl der Allgemeinheit erhielten am 12. Juni 2025 20 junge Erwachsene aus Tirol, Südtirol und dem Trentino die Auszeichnung „Glanzleistung – das junge Ehrenamt“. Zusätzlich wurden fünf Freiwilligenprojekte und ein grenzüberschreitendes Projekt geehrt. Tirol, Südtirol und Trentino würdigen damit zum vierten Mal in Folge das ehrenamtliche Engagement in der Europaregion. Heuer wurde die Verleihung im Trentiner Landhaus in Trient abgehalten – im Beisein von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, Südtirols Landeshauptmann-Stellvertreter Daniel Alfreider und dem Trentiner Landesrat Simone Marchiori.

Auszeichnung überwindet Grenzen

Postkarte zur Broschüre „Wie geht es DIR?“

Für Auskünfte über Beratungs- und Anlaufstellen kann das InfoEck der Generationen während der Öffnungszeiten persönlich besucht sowie telefonisch oder per E-Mail kontaktiert werden.

„Mit der Auszeichnung ‚Glanzleistung – das junge Ehrenamt‘ werden Jugendliche und junge Erwachsene bis 35 Jahre ausgezeichnet, die sich in herausragender Weise ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren. Prämiert werden auch Projekte sowie ein grenzüberschreitendes Projekt in der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino, die ehrenamtliches Wirken im Jugendsektor fördern. Unser Dank und unsere Anerkennung gelten allen Nominierten – sie alle leisten einen wertvollen Beitrag zu einer lebendigen und starken Gemeinschaft“, betont Tirols Landeshauptmann Anton Mattle.

Südtirols Landeshauptmann-Stellvertreter Daniel Alfreider, zuständig unter anderem für ladinische Bildung und Mobilität, unterstrich, dass junge Menschen Treffpunkte benötigen: „Junge Menschen müssen sich treffen, zusammen sein, gesunden Spaß

Simone Marchiori, Landesrat für Wohnbau, Liegenschaften und Autonomiebewusstsein (Trentino) unterstrich die Bedeutung der Anerkennung: „Diese Auszeichnung setzt ein starkes Zeichen für die Werte, die unsere Gemeinschaft prägen. Junge Menschen, die sich für andere einsetzen, zeigen uns, dass dieser Geist des Miteinanders tief in unserer Autonomie verwurzelt ist.“

Ein sportlicher Höhepunkt

Auf ein Tiroler Projekt geht der „Euregio SprintChampion“ zurück, der mittlerweile in allen drei Landesteilen ausgetragen wird und als herausragendes Beispiel für grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausgezeichnet wurde. Unter dem Motto grenzüberschreitender Freundschaft werden dabei die besten Nachwuchssprinter*innen der Euregio ermittelt, die in einem wechselnden Finale gegeneinander antreten.

Mehr Informationen zum Tiroler und Euregio SprintChampion: sprintchampion.com

Weitere Informationen sowie alle ausgezeichneten Personen und Projekte aus Tirol, Südtirol und dem Trentino sind hier zu finden: tirol.gv.at/glanzleistung

Sieben Tirolerinnen im Bundesfinale angetreten

Ende Mai 2025 fand das dreitägige Bundesfinale des Jugendredewettbewerbs in Eisenstadt (Burgenland) statt. Sieben Tiroler Landessiegerinnen traten mit ihren selbstgewählten Themen gegen die Teilnehmer*innen der anderen Bundesländer und Südtirol an. Dabei konnten Lea Weiß (TFBS Landeck, Alpenresort

Südtiroler Finalist*innen beim Bundesjugendredewettbewerb in Eisenstadt

Ende Mai konnten die Finalist*innen des Südtiroler Redewettbewerbs beim Finale des 72. Bundesjugendredewettbewerbs antreten. Im Landhaus in Eisenstadt stellten sich die besten Redner*innen der Jury: Insgesamt 61 Schüler*innen nahmen am Finale in verschiedenen Kategorien teil. Die Veranstaltung fand im Landhaus in Eisenstadt vom 26. bis 28. Mai 2025 statt. Eine langjährige Zusammenarbeit zwischen Österreich und Südtirol ermöglicht es den jungen Südtiroler Teilnehmenden, beim Bewerb anzutreten. Die Kandidat*innen, im Alter von 13 bis 24 Jahren, kamen aus verschiedenen Schulstufen, die fünf Finalist*innen des Südtiroler Wettbewerbs wurden bereits am 9. und 10. April ermittelt. Die Inhalte reichten von Sozialen Medien, Schönheitsidealen, Frauenrechte, Krieg und Demokratie, Musik, Mathematik, Kulinarik bis zu Wasserverschwendung und Schweinemast. Die Vortragenden arbeiteten Themen aus dem persönlichen Lebensbereich auf und erläuterten auch Angst und Hoffnung sowie Mobbing und Victim Blaming. Themen aus ihrer Kindheit, Jugend, Migration, Familie und Krankheit wurden aus ihrer persönlichen Sicht vorgetragen.

Anna Antonia Zöggeler (Mittelschule Terlan) sprach in der Kategorie Klassische Rede – 8. Schulstufe zum Thema „Wer bin ich eigentlich?“, Nadia Oberprantacher (Berufsbildungszentrum „Emma Hellenstainer“ Gastronomie und Kulinarik Brixen) in der Kategorie Klassische Rede – Berufsschule zum Thema „Kulinarik

Das Tiroler Team: v.l. Tina Victoria Rieser, Lea Weiß, Bejna Kera, Anna Nemmert, Luisa Sauerwein und Soraya Gstrein (es fehlt Zara von der Thannen)

Schwarz) mit ihrer Rede „Krebs im jungen Alter: Herausforderung, Hoffnung und Heilung“ sowie Bejna Kera (PTS Kufstein) mit ihrer Rede „Verbotene Namen, gebrochene Leben“ in ihren Kategorien jeweils den ersten Platz erobern. Soraya Gstrein (FSBHM Imst) belegte mit ihrer Rede „Jugend“ den zweiten Platz in ihrer Kategorie. Um den Siegerinnen persönlich gratulieren zu können, lädt sie Landesrätin Astrid Mair ins Landhaus in Innsbruck ein.

„Als Jugendlandesrätin von Tirol gratuliere ich unseren Tiroler Bundessiegerinnen sowie allen Tiroler Redetalenten, die mit vollem Einsatz am Bundesfinale teilgenommen haben. Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, dass wir so viele junge Talente in unserem Land haben, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung engagiert und mutig wahrnehmen. Gerade in der heutigen Zeit leisten Sie damit einen unverzichtbaren Beitrag für eine demokratische Gesellschaft“, betonte Landesrätin Mair zum Tiroler Erfolg in Eisenstadt und resümierte: „Alle, die hier aufgetreten sind, haben auf ihre Art und Weise für sich und ihr Leben gewonnen. Ich bin überzeugt davon, dass mit der Teilnahme am Jugendredewettbewerb das Selbstvertrauen gestärkt wird und man als Persönlichkeit von diesem Engagement profitiert.“

Die Namen, Themen und Reden aller Tiroler Bundesfinalistinnen zum Nachhören sowie weitere Informationen sind hier zu finden: tirol.gv.at/redewettbewerb

Südtiroler Teilnehmende v.l. Anna Antonia Zöggeler, Nadia Oberprantacher, Olivia Kaufmann, Helena Wierer, Florian Gutmann

und Brauchtum in Südtirol“, Florian Gutmann (Sozialwissenschaftliches, Klassisches, Sprachen- und Kunstgymnasium Meran) in der Kategorie Klassische Rede – Höhere Schulen zum Thema „An die Generation Z“, Helena Wierer (Sozialwissenschaftliches Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus Bozen) in der Kategorie Sprachrohr zum Thema „Und die Demokratie… sie schnarcht.“ und Olivia Kaufmann (Realgymnasium Bozen) in der Kategorie Spontanrede zur Frage „Welche Ursachen haben Konflikte zwischen Jung und Alt“. Alle erreichten den 4. Platz. „Mich hat das hohe Niveau der Reden beeindruckt. Die Jugendlichen haben dabei viele Themen angesprochen, die für unsere Gesellschaft wichtig sind. Und schön war zu sehen, wie gut die Stimmung unter den Jugendlichen war und wie sie die Gelegenheit zum Austausch untereinander genutzt haben.“ Das waren die Eindrücke von Ressortdirektor Armin Gatterer, der die Veranstaltung vor Ort mitverfolgt hat.

Das Motto der heurigen Stamser Jugendvisionen lautet „Demokratie in Bewegung“.

#Kritisches Denken #Teilhabe #Zusammenhalt

Viele, nicht nur im Kontext Jugendarbeit Tätige, fragen sich angesichts aktueller Entwicklungen: Wie können wir junge Menschen darin stärken, kritisch zu denken, sich einzubringen und unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten? Die Stamser Jugendvisionen nehmen 2025 das Thema „Demokratie-Bildung“ in den Fokus. Inmitten globaler Krisen und wachsender Autokratisierung beleuchten Markus Pausch und Tamara Ehs aktuelle Herausforderungen der Demokratie. Ihre Vorträge eröffnen Perspektiven auf politische Bildung, Partizipation und den Wert solidarischen Miteinanders – als Grundlage für eine widerstandsfähige und offene Gesellschaft.

Anschließend bieten sieben Workshops Möglichkeiten zur Vertiefung der Thematik:

Basiswissen Extremismus

Der Workshop vermittelt Grundlagen zu Extremismus und Radikalisierung und zeigt praxisorientierte Interventionsmöglichkeiten für die pädagogische Arbeit auf. Mit Hanna Grabenberger, Universitätsassistentin an der Universität

Innsbruck, Trainerin und Referentin

Demokratische Resilienz als letzte Chance?

Demokratische Resilienz und Alltagskompetenzen stehen im Fokus dieses Workshops, der Methoden erprobt und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit antidemokratischen Tendenzen diskutiert. Mit Markus Pausch, FH Salzburg, forscht zu Demokratie-Entwicklung

Methoden aus dem Demokratie Repaircafé

Der Workshop gibt Einblick in Methoden zur demokratischen Bildung und fragt, was wir eigentlich verteidigen, wenn wir

„die Demokratie“ verteidigen. Mit Tamara Ehs, Politikwissenschafterin und Demokratieberaterin

Politische Partizipation – barrierefrei

Am Beispiel eines Jugendbeirats zeigt der Workshop, wie politische Teilhabe von jungen Menschen mit Behinderungen inklusiv gestaltet werden kann. Mit Petra Flieger, Sozialwissenschafterin und Koordinatorin des Jugendbeirats Tirol, mit Mitgliedern des Jugendbeirats

Braver Spaces in der Offenen Jugendarbeit

Der Workshop thematisiert diskriminierungskritische Räume in der Offenen Jugendarbeit und den achtsamen Umgang mit Vielfalt und Emotionalität. Mit Nicole Walzl-Seidl, Erziehungswissenschafterin und Sozialpädagogin

Theaterpädagogik & Demokratiebildung

Mit Playbacktheater werden Themen wie Teilhabe, Zusammenhalt und Ausgrenzung künstlerisch erfahrbar gemacht und kritisch reflektiert. Mit Eric Ginestet, Theaterpädagoge, Gründer des Instituts für Theater Innsbruck

Demokratie für alle: Inklusive Ansätze zur Demokratiebildung für Menschen mit Behinderungen

In diesem Workshop werden inklusive Methoden zur politischen Bildung vorgestellt, die Partizipation und Zugang für Menschen mit Behinderungen fördern. Mit Michael HanlLanda, Sozialarbeiter bei der Lebenshilfe Salzburg

Facts: Dienstag, 14. Oktober 2025, 9 bis 17 Uhr, Institut für Sozialpädagogik, Stams Informationen: sozialpaedagogik-stams.at/jugendvisionen Anmeldung: sozialpaedagogik.stams@isp-stams.at

Jetzt anmelden und Demokratie im Alltag erlebbar machen!

Gefördert aus Mitteln der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung

Im Herbst 2024 und Frühjahr 2025 nahmen 1400 Jugendliche an 65 Workshops in Südtirols Jugendorganisationen teil. Die Veranstaltungen zu verschiedenen Themen wurden vom Landesamt für Jugendarbeit im Rahmen des Jugendkulturprogrammes angeboten. Dabei suchten die Jugendlichen vorwiegend die Bereiche Graffiti, Kochen, Musik, Gesichtspflege und Theater aus. Diese Workshops waren schnell ausgebucht, die vielfältigen Angebote wurden von Jugendzentren und Jugendtreffs in Mals, Martell, Meran und Etschtal, Eppan, Kurtinig, Gröden und Pustertal sowie Bruneck und Ahrntal genutzt. Zwanzig Referentinnen und Referenten mit unterschiedlichem Background schafften es, Jugendliche für neue Themen zu begeistern und ihre Freude und Leidenschaft zu übermitteln.

Im Herbst 2024 lag der Schwerpunkt bei interkulturellen Angeboten, so wurde eine iranische Kultur-Kochaktion, Cricket Spielen, Rap-Songs Erstellen, Trommeln auf der Djambe mit Referent*innen mit Migrationshintergrund angeboten. Es fand auch ein Workshop zum Thema Vorurteile mit interaktiven Übungen und der Auseinandersetzung mit eigenen Denkmustern statt. Auch das Thema Feminismus wurde mit kurzen Vorträgen, Rollenspielen, spannenden Diskussionsrunden und Denkanstößen zur Gleichberechtigung den Jugendlichen nähergebracht.

Die Teilnehmenden fanden die Inhalte der Workshops vielseitig und jugendgerecht aufgearbeitet, sie können sich auch für Herbst 2025 und Frühjahr 2026 auf ein breitgefächertes Angebot freuen.

Anfang Juni 2025 bekam das Team von JAM besonderen Besuch: Ein Mitarbeiter von MDA Basecamp, die mobile Drogenarbeit der Z6 Drogenberatung, begleitete die mobilen Jugendarbeiter*innen für einen Nachmittag bei ihrer Arbeit mit Jugendlichen.

Los ging es dort, wo Mobile Jugendarbeit stattfindet: auf der Straße. Der Mitarbeiter von MDA Basecamp hatte die Gelegenheit, das JAM-Team bei der aufsuchenden Arbeit zu begleiten. Mit dabei auch das auffällige Lastenrad des MDA Basecamps – dieses wird regelmäßig bei der Aufsuchenden Arbeit in Innsbruck und auf öffentlichen Veranstaltungen genutzt, wenn über Substanzen, Rechtliches und Safer Use aufgeklärt wird. Gemeinsam kamen sie mit Jugendlichen ins Gespräch – Themen wie Gruppendruck, Substanzkonsum und alles, was Jugendliche in ihrem Alltag bewegt. Im Mittelpunkt stand dabei der ehrliche Austausch auf Augenhöhe, ohne Belehrung, aber mit viel Verständnis.

Prävention bedeutet nicht nur Aufklärung. Es heißt, da zu sein, bevor es kritisch wird – zuzuhören, wenn jemand den Mut fasst, Fragen zu stellen.

Im Anschluss folgte der zweite Teil des Nachmittags: Im Garten der JAM-Anlaufstelle wurde gemeinsam gegrillt – ein Format, das bewusst niederschwellig gehalten ist. Keine PowerPoint-Präsentation, keine Vorträge, sondern ein lockeres Miteinander mit Würsteln, Grillgemüse und ehrlichen Fragen. Der Besuch war Teil eines präventiven Angebots, das im Herbst nochmals stattfinden soll und durch den Jugendausschuss und die Stadtgemeinde Hall finanziert wird. Ziel ist es, Jugendlichen nicht erst dann Hilfe anzubieten, wenn es bereits zu spät ist, sondern frühzeitig Orientierung, Informationen und Ansprechpersonen bereitzustellen. Der Nachmittag zeigte: Prävention kann auch entspannt, herzlich und wirksam sein – wenn man den Raum dafür schafft.

JAM und MDA Basecamp mit dem Lastenrad bei der aufsuchenden Arbeit auf den Straßen Halls

Kontakt: Anita Demetz Amt für Jugendarbeit – Deutsche Kultur anita.demetz@provinz.bz.it | T 0471 413371

grenzübergreifende

Im Rahmen eines gelungenen Treffens kamen die Jugendcoaches aus Tirol und Südtirol am 3. Juni im UFO Bruneck zusammen, um sich kennenzulernen und den fachlichen Austausch zu fördern. Die Ziele dieses Treffens waren, Einblicke in die jeweiligen Arbeitsweisen zu gewinnen, gemeinsame Herausforderungen sowie nützliche Strategien zu benennen und auch Raum für Visionsarbeit zu schaffen. Dabei wurde deutlich: Die Tätigkeit der Jugendcoaches hat eine systemrelevante Bedeutung und leistet einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung und Entwicklung junger Menschen. Der Coachingprozess zeigt eine nachhaltige Wirkung und ist für die begleiteten Jugendlichen von großem Wert, insbesondere durch die angewandten Prinzipien der Niederschwelligkeit und der Begegnung auf Augenhöhe, die erfolgreiche Merkmale beider Unterstützungsangebote sind.

Für die Zukunft wünschen sich die Teilnehmenden die Möglichkeit zum vertieften Austausch, um Best-Practice-Erfahrungen zu teilen und die Weiterentwicklung von Methoden in der Begleitung junger Menschen zu fördern. Zudem ist es den Jugendcoaches ein Anliegen, dass Qualität vor Quantität in der Begleitung von Jugendlichen weiterhin im Vordergrund steht. Das Treffen war eine Bestätigung dafür, wie bereichernd der Blick über die Grenzen sein kann.

Update Bergwandern: E-Bike & Hike Vorurteile abbauen heißt es dank dieses Kombikurses: Das Elektro-Rad, also das E-Bike, bietet Wander*innen nämlich hervorragende Möglichkeiten, zu entlegeneren Routen zu gelangen, ohne langwierige „Talhatscher“ auf sich nehmen zu müssen. Worauf bei der Planung von kombinierten E-Bike-Bergwanderungen zu achten ist, wie man sturzfrei und sicher wieder heimkommt, das gibt es in diesem Update für Bikeguide, Bergwanderführer*in, Instruktor*in und weitere qualifiziert Interessierte vom 11. bis 14. September 2025 in der mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgestatteten Region Leutasch zu erleben.

Update Bergwandern & Naturkunde Von wegen kompliziert und langweilig: Ökologie ist lebendig! Und ökologische Inhalte bilden das Zentrum dieser Fortbildung. Dazu gibt es Orientierung, Gruppenführung, Planen und Durchführen von naturverträglichen Bergwandertouren. Das werden intensive Tage zum Zusammenspiel Mensch, Tier und Pflanzen,

verpackt in spannende Bergtouren. Das Update richtet sich an Tourenführer*in, Jugendleiter*in oder Familiengruppenleiter*in zur Auffrischung ihrer Kenntnisse und für neues Know-how und findet vom 3. bis 5. September 2025 im Bergsteigerdorf Trins statt.

MoMo – Mosaik Mountain Festival 2025

Über das „Projekt Alpenverein inklusiv“ der Alpenvereinsjugend findet vom 12. bis 14. September 2025 das MoMo statt, ein inklusives Festival vom und für das Netzwerk Inklusion, Netzwerkpartner*innen und Interessierte. Auf 1.700 Meter Seehöhe wartet beim Jugendgästehaus Gerlosplatte im Zillertal ein buntes, barrierefreies Rahmenprogramm mit Live-Musik, Workshops, leckerem Essen, Klettern, Wandern und lustigem Austausch.

Details für alle drei Veranstaltungen gibt es auf der Website alpenverein-akademie.at

Am 1. September wird das Jahresprogramm online geschaltet.

Jugendliche und junge Erwachsene stehen heute unter erheblichem Druck: Schule, Studium, familiäre Erwartungen, soziale Medien und die Suche nach der eigenen Identität fordern sie täglich heraus. Wie kann Selbsthilfe in diesem Spannungsfeld eine unterstützende Rolle spielen? Diese Frage stand im Zentrum eines Fachgesprächs, das am 26. Mai in Meran vom Dachverband für Soziales und Gesundheit, mit Unterstützung der Raiffeisenkasse Meran, organisiert wurde. Vor rund 50 Fachleuten aus Südtirol und dem Trentino wurden aktuelle Entwicklungen und praxisnahe Ansätze diskutiert. In zwei Impulsvorträgen gaben der Psychotherapeut Andrea Angeli sowie Maria Magdalena Kranebitter, Direktorin der Hotelfachschule Bruneck und Landesleiterin der Notfallseelsorge, wertvolle Einblicke in die Lebensrealität junger Menschen. Angeli beleuchtete die psychischen Belastungen, mit denen Jugendliche heute konfrontiert sind, von Identitätsfragen bis hin zu digitalem Stress. Kranebitter sprach eindrücklich über ihre Erfahrungen im schulischen Kontext, insbesondere im Umgang mit Verlust, Trauer und Suizid unter Jugendlichen. Sie betonte, wie wichtig es sei, jungen Menschen Räume zu bieten, in denen sie über schwierige Themen sprechen können, bevor sie sich in der Krise allein gelassen fühlen. Viele wachsen in einem geschützten Umfeld auf und bewegen sich gleichzeitig viel in digitalen Räumen, oft ohne klare Orientierung. Der Alltag ist dicht getaktet, echte Gespräche über Sorgen und Unsicherheiten bleiben dabei oft auf der Strecke.

Die Associazione A.M.A. ist sowohl in Trient als auch in Bozen aktiv und bietet eine Vielzahl an Gruppen, darunter auch spezifische Angebote wie „Futuro in Corso“ oder „Queer Peers“, die sich gezielt an Jugendliche wenden. Die Fachstelle Jugend im Forum Prävention stellt Materialien und Programme zu Themen wie psychische Gesundheit, Medienkompetenz und Suchtprävention bereit. Ergänzend bietet Young+Direct eine anonyme und kostenlose Jugendberatung, online oder persönlich. Selbsthilfe kann junge Menschen stärken, wenn sie zeitgemäß gedacht und professionell begleitet wird. Fachkräfte in der Jugendarbeit spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie schaffen Zugänge, setzen Impulse und begleiten Jugendliche auf dem Weg zu mehr Selbstwirksamkeit, Resilienz und Gemeinschaft.

Informationen/Kontakt: Dienststelle für Selbsthilfegruppen im Dachverband für Soziales und Gesundheit, T 0471 1888110 | selbsthilfe@dsg.bz.it

In der anschließenden Podiumsdiskussion diskutierten Sara Marcon (Associazione A.M.A. Trento), Konrad Pamer (Direktor des Amtes für Jugendarbeit), Florian Pallua (Fachstelle Jugend im Forum Prävention) und Oliver Schrott (Jugenddienst Meran) über die Potenziale von Selbsthilfe in der Jugendarbeit. Einigkeit herrschte darüber, dass Selbsthilfegruppen eine sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Angeboten darstellen können, vorausgesetzt, sie sind lebensnah, freiwillig und niedrigschwellig gestaltet. Gespräche entstehen oft spontan: beim Tischfußball Spielen, im Zeltlager oder in anderen informellen Kontexten. Fachkräfte können hier gezielt Räume schaffen, in denen sich junge Menschen öffnen und gegenseitig stärken können. Für Multiplikator*innen in der Jugendarbeit stehen verschiedene Anlaufstellen zur Verfügung, die bei der Vermittlung und Gestaltung von Selbsthilfeangeboten unterstützen. Der Dachverband für Soziales und Gesundheit bietet über seine Dienststelle für Selbsthilfegruppen umfassende Beratung und Informationen.

großes Anliegen, Rahmenbedingungen zu schaffen, um möglichen Pannen, Problemen und unangenehmen Vorkommnissen präventiv vorzubeugen.“

Aufgrund mehrerer Vorfälle und Schwierigkeiten, die sich bei der Veranstaltung von Maturabällen ereignet hatten, wurde auf Bestreben von Landesrat Philipp Achammer im Jänner eine Arbeitsgruppe gebildet. Ziel war es, mit einem Team von Expert*innen einen Katalog an gesicherten Informationen zu rechtlichen Rahmenbedingungen und Haftungsfragen, finanziellen und buchhalterischen Aspekten, Ticketing und Autorenrechten, Programmgestaltung und Marketing zu erstellen, um die Organisationsteams zu begleiten und einen reibungslosen Ablauf der Maturabälle zu ermöglichen. „Es freut mich ganz besonders, dass sich die Jugendarbeit mit ihren besten Fachkräften auf diesen Weg begeben hat“, unterstreicht Landesrat Achammer: „Maturabälle sind Momente der Freude, ein kollektives Event, bei dem Schulklassen zusammenwachsen und an das sich Schülerinnen und Schüler ein Leben lang erinnern werden. Es war mir ein

Koordiniert vom Landesamt für Jugendarbeit haben der Landesbeirat der Schülerinnen und Schüler, die Fachstelle Jugend im Forum Prävention, das Team der Jugendinfo Südtirol, das Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt sowie Expert*innen zum Thema Sicherheit und Autorenrechte in der Arbeitsgruppe kooperiert. Es wurden Erfahrungen und Ideen ausgetauscht, das bestehende Beratungsangebot gesichtet und gemeinsam ein geeignetes Unterstützungspaket für Schüler*innen geschnürt, die einen Maturaball organisieren. Das ausgearbeitete Unterstützungspaket, das bereits Schritt für Schritt umgesetzt wird, umfasst drei Elemente: Ein Leitfaden wird die wesentlichen Aspekte rund um die Organisation eines Maturaballs beleuchten, in dem Vor- und Nachteile unterschiedlicher Organisationsmodelle sowie alternative Veranstaltungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Dieser wird über die Youth App zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zum Leitfaden wird ein Erklärvideo produziert, um Grundinformationen verständlich und ansprechend zu vermitteln. Am 3. Oktober wird ein Vernetzungstag mit Fachinputs und Thementischen organisiert. Dieser richtet sich vor allem an Schüler*innen der 4. Klassen der Oberstufe, die Mitglieder der Ballkomitees und Organisationsteams sind. In diesem Rahmen sind sämtliche Informationen zu Sicherheit, Hygiene, Finanzen und sonstigen rechtlichen und organisatorischen Aspekten erhältlich.

Auf Initiative des Landtagspräsidenten Arnold Schuler fand am 5. Mai im Südtiroler Landtag ein Treffen zwischen den Direktoren der Ämter für Jugendarbeit und den Koordinator*innen, Vorsitzenden und Vizevorsitzenden der Landesjugendbeiräte für die deutsche, italienische und ladinische Sprachgruppe mit dem Landtagspräsidenten statt. Bezugnehmend auf den Beschlussantrag Nr. 139/24 zur Institutionalisierung des Südtiroler Jugendlandtages beauftragte Arnold Schuler die Vertreter*innen der drei Landesjugendbeiräte, eine Arbeitsgruppe zu bilden. Sie hat den Auftrag, ergebnisoffen ein Konzept zur Einführung eines Kinderlandtages und eines Jugendlandtages zu entwickeln. Am 26. Mai fand die konstituierende Sitzung der Arbeitsgruppe im Südtiroler Landtag statt. Der Auftrag wurde einstimmig angenommen und es wurden die ersten Weichen für dessen Umsetzung gestellt. Die Konstituierung der Arbeitsgruppe ist eine positive Gelegenheit für die drei Landesjugendbeiräte, zu einem wichtigen Thema gemeinsam zu kooperieren, um bereits bestehende Modelle zu analysieren, deren Vor- und Nachteile zu eruieren, um anschließend eine fundierte Expertise als Empfehlung an den Landtag vorzulegen. Geplant sind unter anderem Besuche in Salzburg und Trient, um die jeweiligen Modelle von Jugendlandtagen zu vertiefen.

Das Netzwerk Medien & Jugend wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Jugendarbeiter*innen in ihrer Kompetenz zu stärken, um junge Menschen im Umgang mit digitalen Medien kompetent zu begleiten. Durch die Vernetzung können wir voneinander lernen, neue Ansätze und Haltungen entwickeln und gemeinsame Projekte initiieren. Ziel ist es, eine engagierte Gemeinschaft von Jugendarbeiter*innen aufzubauen, die den Jugendlichen Möglichkeiten für eine selbstbestimmte, kreative, aber auch verantwortungsbewusste und kritische Nutzung der digitalen Welt aufzeigen kann. Es soll allen in der Jugendarbeit Tätigen eine Plattform für Erfahrungsaustausch, Know-how-Transfer und Projektanbahnungen bieten. Eine Steuerungsgruppe plant in regelmäßigen Sitzungen die Netzwerktreffen, die offen für alle Interessierten sind und vier Mal jährlich stattfinden. Jedes Netzwerktreffen hat ein übergeordnetes Thema und bietet einen externen Expert*innen-Input, einen Erfahrungsbericht oder Best Practice aus Südtirol und Raum für Austausch und Diskussion. Weitere Angebote des Netzwerks Medien & Jugend: Bildungsreise nach Wien: Gaming City erleben Termin: 8. – 11. Oktober 2025

Ziel: Einblicke in digitale Jugendwelten und Gaming-Kultur – u. a. mit Besuch der „Gaming City“ im Wiener Rathaus Kosten: 75 % der Teilnahmekosten werden vom Amt für Jugendarbeit übernommen.

Unverbindlichen Voranmeldung empfohlen, begrenzte Plätze

Weiterbildung mit dem digi.kit – dem digitalen Gerätekoffer für die Jugendarbeit Praxisnahe Module für den Einsatz digitaler Tools in der Jugendarbeit. Dafür steht ein Gerätekoffer mit Laptop inklusive Software & Gruppenspielen, Social Media Tablet mit den gängigsten Plattformen, Grafik- und KI- Apps, VR-Brille mit Beispielanwendungen, Mini-Beamer für mobile Präsentationen, Audio-/Video-Set für Foto- und Videoproduktion zur Verfügung. Ziel ist es, Jugendarbeiter*innen bei der Anwendung digitaler Medien zu unterstützen, technische Kompetenzen zu fördern und neue methodische Zugänge für die medienpädagogische Praxis zu erschließen. Der Gerätekoffer ist nicht für den Verleih, sondern für Weiterbildungszwecke bestimmt.

Themen: Social Media, Gaming, Kreativsoftware, Virtual Reality, Methoden der digitalen Jugendarbeit, Schutzkonzepte, digitale Gruppenspiele

Ort: Haus Goethe Bozen oder direkt bei euch vor Ort Kosten: kostenlos

Konzeptbegleitung für digitale Jugendarbeit Jugendarbeit steht vor der Herausforderung, digitale Lebenswelten sinnvoll in ihre Praxis zu integrieren oder sich bewusst für bildschirmfreie Räume zu entscheiden. Wie gelingt der Einsatz digitaler Medien im Treffalltag? Welche Medienkompetenzen sollen vermittelt werden? Wie können bildschirmfreie Räume bewusst gestaltet werden? Und wie steht es um den Datenschutz? Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit den Fachkräften vor Ort Konzepte und Haltungen zur digitalen Jugendarbeit zu entwickeln oder weiterzuentwickeln – praxisnah, standortspezifisch und bedürfnisorientiert.

Kosten: kostenlos

Noch nicht im Verteiler? Wenn ihr regelmäßig über das Netzwerk Medien & Jugend informiert werden möchtet oder Fragen zu den Angeboten habt, ist das eure Ansprechperson: Matthias Jud, Forum Prävention jud@forum-p.it | T 0471324801

Die Gewinner*innen des SKJ-Nachhaltigkeitspreises Laudato Si‘

Am 23. Mai fand im Kinder- und Jugendzentrum „Josef MayrNusser“ in Bozen die feierliche Verleihung des SKJ-Nachhaltigkeitspreises Laudato Si‘ statt. Zum zweiten Mal wurden Jugendgruppen und Schulklassen ausgezeichnet, die sich mit nachhaltigen Projekten für Umwelt, Gesellschaft und Miteinander engagierten. Insgesamt sieben Projekte aus ganz

Südtirol wurden eingereicht, bei denen rund 100 Jugendliche mit großem Einsatz Ideen von Stofftaschen bis zu Bioreaktoren präsentierten. Dank der Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse konnten Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro vergeben werden. Die Schecks wurden von Martha Stocker überreicht, und die Projekte wurden von einer Fachjury bewertet.

Preisträger:

• 1. Platz (5.000 Euro): „Stofftaschen für einen guten Zweck“ Die Mataner Gitschen aus Montan nähten wiederverwendbare Taschen und sammelten damit 1.060 €, die an ein Caritas-Projekt für Afrika gingen.

• 2. Platz (3.000 Euro): „Is Neschtl“ – Zwei Brixner Klassen entwickelten Nistkästen für heimische Vögel.

• 3. Platz (1.500 Euro): „Handyfrei – sei dabei!“ – Eine Gruppe aus Eppan, Riffian und Bozen verzichtete während der Fastenzeit auf Smartphones und förderte kreative Gemeinschaftsaktionen.

Alle weiteren Teilnehmer*innen wurden mit einem 100-EuroGutschein vom Weltladen geehrt. Der Abend endete mit einem nachhaltigen Umtrunk, der den gemeinsamen Einsatz für Laudato Si‘ feierte.

Vom 7. bis 9. Juni 2025 veranstaltete Südtirols Katholische Jugend (SKJ) in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe ein besonderes Hüttenlager für Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung zwischen 14 und 25 Jahren. Im Mittelpunkt standen Spaß, Action und die Förderung von Inklusion. Das Programm wurde so gestaltet, dass alle teilnehmen konnten und gemeinsam Grenzen überwunden wurden. Es wurden Aktivitäten wie eine Schatzsuche, Freundschaftsbänder knüpfen, Lagerfeuer und vieles mehr organisiert. Die Teilnehmer*innen erlebten eine bereichernde Zeit des Austauschs und Kennenlernens. „Es war schön zu sehen, wie unterschiedlich Menschen zusammenwachsen, sich verstehen und voneinander lernen“, so Theresa und Claudia, zwei Teilnehmerinnen.

Elisa Plaikner, 2. Landesleiterin der SKJ, betonte: „MeetEinander ermöglicht es, Jugendliche mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu verbinden, gemeinsam zu feiern und voneinander zu lernen.“ Der Name des Projekts spiegelt genau das wider: Einander kennenlernen, sich austauschen und den Horizont erweitern.