pericoli-naturali.provincia.bz.it

Provincia Autonoma di Bolzano

Dirigenti responsabili

Willigis Gallmetzer

UfficioCentrofunzionaleprovinciale

Volkmar Mair

UfficioGeologiaeprovemateriali

Fabio De Polo

AreafunzionaleBacinimontani

Roberto Dinale

UfficioIdrologiaedighe

Günther Unterthiner RipartizioneForeste

Coordinamento e redazione

Omar Formaggioni

Testi, grafica e traduzioni

Massimo Bortoli

Claudio Carraro

Daniel Costantini

Ilaria Folie

Stefan Ghetta

Kathrin Lang

Pierpaolo Macconi

Diego Mantovani

Rudi Nadalet

Dieter Peterlin

Gabriel Raso

Claudia Strada

Contributi esterni

Emilio Dorigatti – Eurac Research

Incopertina,insensoorario:

- Colatadetritica–RiodellaCasera-comunediBrunico

- FranaeColata–RiodiSeres-comunediS.MartinoinBadia

- Alluvioneurbana–RiodiForcolana-comunediAppiano

- Incendioboschivo–VallediScaleres–comunediVarna

- ValangaSchneelahn-comunediMartello

- Crollo–FalegnameriaTiefenthaler-comunediOra

1. INTRODUZIONE

Il territorio altoatesino, in virtù della sua conformazione geologica e morfologica, è interessato da un ampio spettro di pericoli naturali: alluvioni, frane, valanghe ed incendi sono eventi ben noti alla popolazione, sia nelle aree urbanizzate di fondovalle che nelle zone rurali di montagna.

Il Report Pericoli naturali offre una panoramica complessiva sugli eventi naturali che avvengono ogni anno sul territorio provinciale; Agenzia per la Protezione civile, Ufficio Geologia e prove materiali e Ripartizione Servizio Forestale condividono i dati ed il proprio expertise per produrre un documento che sia contemporaneamente utile per il professionista e comprensibile per il cittadino

La documentazione degli eventi e la gestione delle informazioni raccolte costituiscono un importante compito istituzionale degli uffici tecnici provinciali competenti. L’utilità dei dati archiviati nei diversi catasti eventi è testimoniata dalle crescenti richieste da parte di soggetti che si confrontano con il rischio idrogeologico, sia dal punto di vista professionale che scientifico. Oltre alle finalità prettamente tecniche, le informazioni sugli eventi passati, in particolare la documentazione fotografica e video, rappresentano uno strumento estremamente efficace, se opportunamente veicolato, per diffondere nella popolazione una cultura del rischio.

Il Report Pericoli naturali viene pubblicato sul portale dei pericoli naturali della Provincia di Bolzano (https://pericoli-naturali.provincia.bz.it/it/home), dove è possibile trovare importanti ed utili informazioni sui pericoli naturali che maggiormente minacciano il nostro territorio, documenti e spiegazioni sui Piani delle zone di pericolo e sul rischio idrogeologico.

Alcuni eventi particolari del 2024:

• In serata e durante la notte del 10 maggio 2024, nel cielo si è verificato uno spettacolo naturale che si può osservare solo molto raramente alle nostre latitudini. Grazie alla luna nuova e a un cielo sereno, queste aurore boreali sono state visibili anche in Alto Adige a occhio nudo, sebbene non con la stessa intensità dell'immagine della Webcam (Figura 2.5, Pag. 11), che ha una maggiore esposizione.

• L'estate 2024 è iniziata all’insegna della variabilità; giugno è stato sopra la media per le precipitazioni e le temperature sono state piuttosto basse. A luglio il tempo è cambiato verso un’estate calda, che ha raggiunto il suo apice in agosto.

• Un nuovo record si è registrato per le notti tropicali. A Bolzano, durante l'estate meteorologica, sono state conteggiate 33 notti tropicali, il numero più alto fino ad ora era 29 nell'estate 2015. Una notte tropicale è definita come una notte in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi. La temperatura più alta dell'estate si è registrata il 12 agosto a Bolzano con 37,1°, mentre la temperatura più bassa si è avuta la mattina del 14 giugno a Sesto con 2,9°.

• In questa estate sono stati registrati relativamente pochi temporali. Anche se ci sono stati alcuni eventi di maltempo, come sul territorio dell'Alta Valle Isarco e Val Badia, sono stati registrati solo 16.000 fulmini (in estate), la metà rispetto agli ultimi anni.

• In totale, quest'anno è stato quindi tra il 10 ed il 40% più piovoso della media annuale, paragonabile all'anno precedente. I temporali sono stati invece meno numerosi rispetto agli ultimi anni: il sistema di localizzazione dei fulmini ha registrato 17.000 fulmini (annualmente) in tutto l'Alto Adige.

2. INQUADRAMENTO METEOROLOGICO

DieterPeterlin(UfficioMeteorologiaeprevenzionevalanghe)

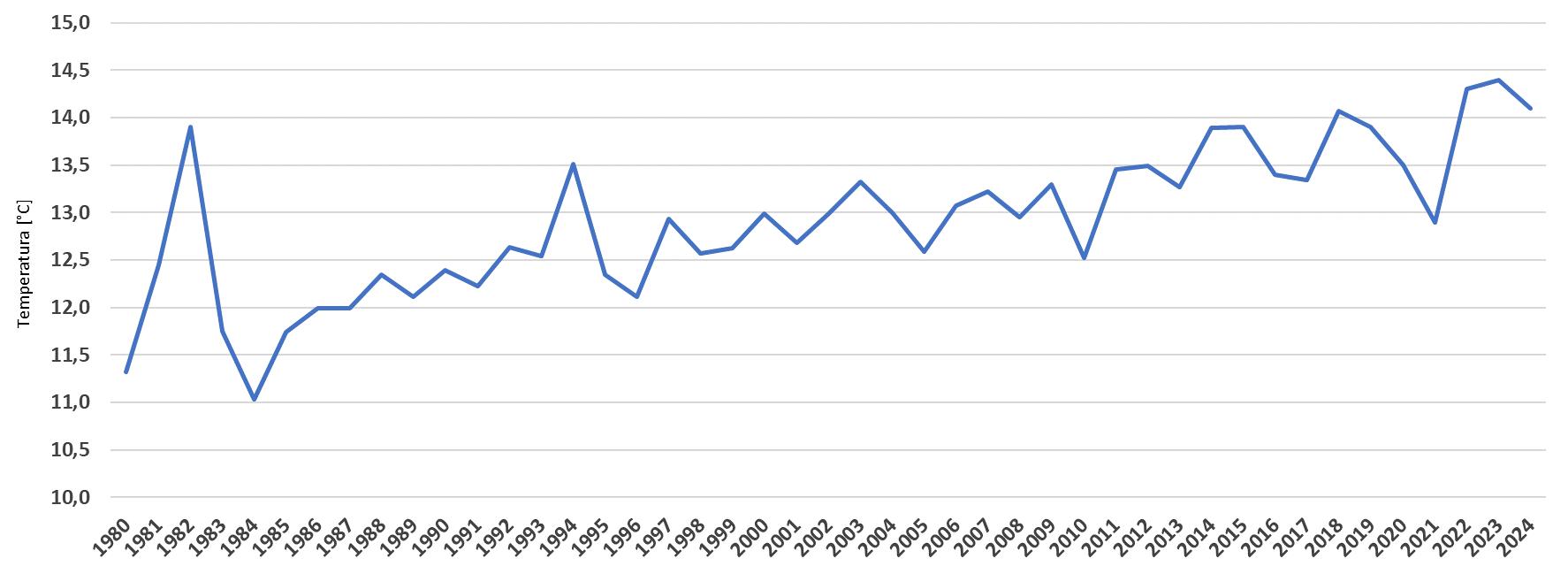

Il 2024 è stato uno degli anni più caldi dall'inizio delle rilevazioni in Alto Adige, nel 1850. A Bolzano, quest'anno si colloca al terzo posto con una temperatura media annuale di 14,1° (vedi grafico 2.2).

A Dobbiaco, invece, è stato l'anno più caldo in assoluto dall’inizio delle misurazioni.

Un particolare record è stato registrato quest'estate dalle notti. A Bolzano sono state registrate in totale 33 notti tropicali, il numero più alto mai registrato. Una notte tropicale è caratterizzata da una temperatura oltre i 20°. Il valore più alto dell'anno di temperatura giornaliera è stato misurato il 12 agosto, sempre a Bolzano, con 37,1°. La temperatura più bassa è stata registrata il 20 gennaio a Sesto con -21,7°

Grafico2.1:temperaturamediaregistrataaBolzano(1980-2024)

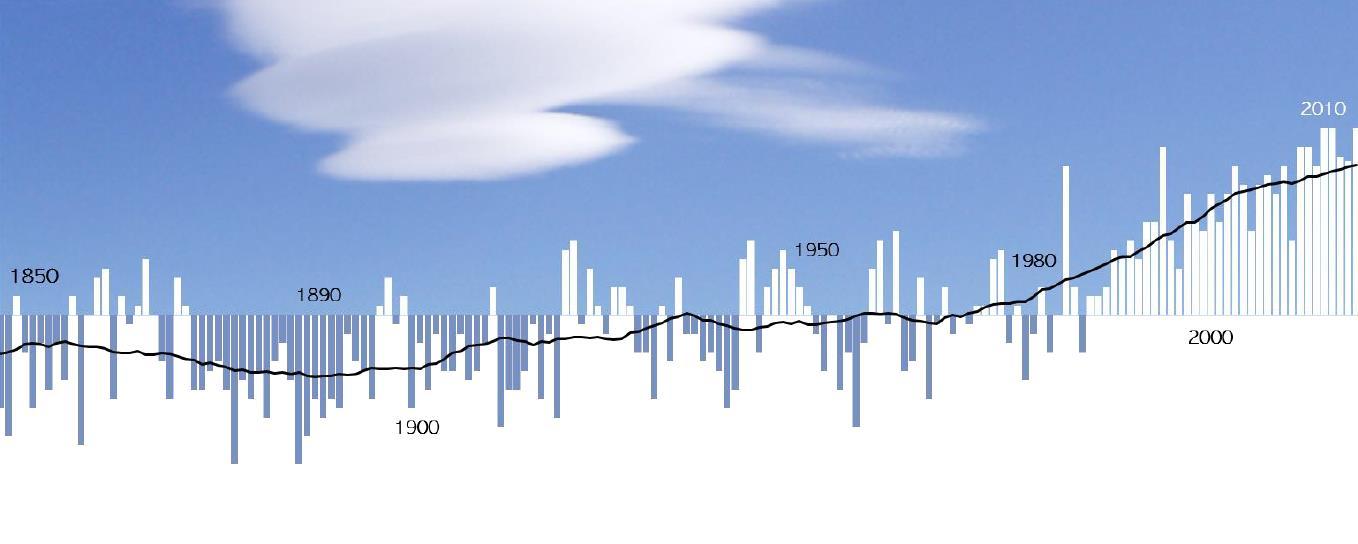

Grafico2.2:deviazioneannuadelletemperatureaBolzano.Lalineanerarappresentaladeviazionemediadi30anni

La temperatura più bassa dell'estate si è registrata la mattina del 14 giugno a Sesto con 2,9°.

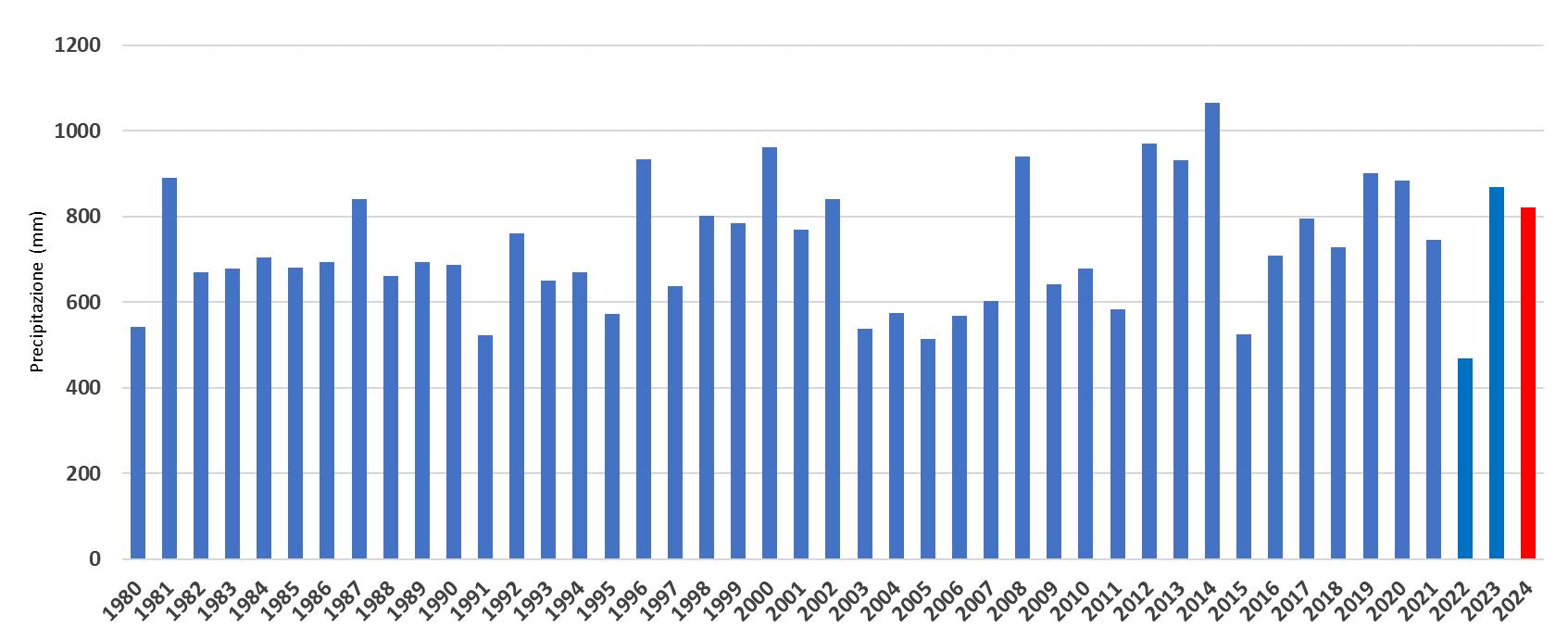

La prima metà dell'anno è stata particolarmente piovosa; anche settembre e ottobre hanno portato molta pioggia. Al contrario, agosto è stato un mese con scarse precipitazioni e anche l'inverno è iniziato con un dicembre molto secco.

In totale, quest'anno è stato quindi tra il 10 ed il 40% più piovoso della media annuale, paragonabile all'anno precedente. I temporali sono stati invece meno numerosi rispetto agli ultimi anni: il sistema di localizzazione dei fulmini ha registrato 17.000 fulmini in tutto l'Alto Adige.

Grafico2.3:precipitazionimisurateallastazionediBolzano(1980-2024)

L'estate 2024 è iniziata all’insegna della variabilità; giugno è stato sopra la media per le precipitazioni e le temperature sono state piuttosto basse. A luglio il tempo è cambiato verso un’estate calda, che ha raggiunto il suo apice in agosto. Complessivamente, l'estate è stata una delle più calde dall'inizio delle rilevazioni, a Bolzano si colloca al quarto posto nella serie di misurazioni di 174 anni. L'estate 2003 mantiene il suo primato (vedi grafico 2.4).

Grafico2.4:ScartodallatemperaturamediaaBolzano:estati1850-2024rispettoallemedietrail1901edil2000.

Per quanto riguarda le precipitazioni, i tre mesi sono stati diversi. Mentre a giugno ha piovuto molto, le quantità di pioggia a luglio sono state nella media e agosto è risultato leggermente più siccitoso del normale. Complessivamente, il bilancio delle precipitazioni risulta nella norma.

L’anno 2024 sarà ricordato per un particolare spettacolo naturale. Per ben due volte è stato possibile osservare ad occhio nudo l’aurora boreale: il 10 maggio ed il 10 ottobre. Un altro evento, in forma più attenuata, è stato osservato il 1° gennaio 2025.

CURIOSITÀ

In serata e durante la notte del 10 maggio 2024, nel cielo si è verificato uno spettacolo naturale che si può osservare solo molto raramente alle nostre latitudini. Grazie alla luna nuova e a un cielo sereno, queste aurore boreali sono state visibili anche in Alto Adige a occhio nudo, sebbene non con la stessa intensità dell'immagine della webcam sotto, che ha una maggiore esposizione.

La causa è stata la tempesta solare più forte degli ultimi 20 anni. Durante le tempeste solari, le particelle vengono espulse dal sole e raggiungono lo spazio come "vento solare". Quando il vento solare colpisce la Terra, le particelle vengono deviate dal campo magnetico terrestre verso i poli.

Le particelle cariche del sole eccitano le molecole dell'atmosfera terrestre. Queste emettono poi luce colorata, che noi percepiamo come aurora boreale. Il centro di previsione meteorologica spaziale degli Stati Uniti (NOAA) ha segnalato, a causa di questa forte tempesta solare, anche "report di irregolarità nella rete elettrica e interferenze nelle comunicazioni ad alta frequenza e nel GPS".

Figura2.5:Raraauroraborealeavvenutail10maggio2024evisibilesugranpartedell’Europa.©foto-webcam.eu

Di seguito un riassunto dell'andamento meteo dei singoli mesi del 2024:

Il mese di gennaio è stato molto mite per la maggior parte della provincia, mentre le quantità di precipitazioni sono rimaste nella norma.

Febbraio 2024 entra nella storia come il più caldo dall’inizio delle rilevazioni ed il più piovoso degli ultimi dieci anni.

Marzo è stato molto piovoso e leggermente più caldo della norma in tutto l'Alto Adige. Diversi eventi di precipitazione hanno portato piogge abbondanti, con l'episodio più significativo verificatosi durante il weekend di Pasqua, alla fine del mese.

Aprile è il mese dei grandi contrasti e quest'anno lo è stato ancora di più. La prima metà del mese è stata progressivamente sempre più mite, con alcune giornate estive, mentre nella seconda metà è arrivata una

fase di circa dieci giorni più fresca, con neve fino nei fondovalle più elevati. Alla fine del mese è tornato decisamente il caldo.

Maggio di quest’anno sarà ricordato sicuramente come un mese molto umido, con temperature vicine o leggermente inferiori alla media.

A giugno le temperature sono state prossime o leggermente superiori alla media storica. Come i mesi precedenti, anche giugno è risultato molto piovoso.

Complessivamente il mese luglio è stato più caldo della norma con precipitazioni prossime ai valori medi. Dopo una prima metà dell’anno molto piovosa, in questo mese le quantità di pioggia sono state contenute.

Agosto 2024 è stato in gran parte dell'Alto Adige l'agosto più caldo dall'inizio delle rilevazioni, che a Bolzano risalgono al 1850.

Figura2.6:cartadellaprecipitazionecumulatadel12luglio2024

Settembre 2024 è stato un mese con temperature nella media, ma decisamente molto piovoso. L'evento meteorologico più significativo è stato un'incursione di aria fredda durante giovedì 12, con nevicate a est fino a 1000 m in alcuni punti.

Ottobre è stato per la maggior parte nuvoloso e piovoso; solo negli ultimi giorni il tempo si è stabilizzato con molto sole. Nella seconda metà del mese il clima è stato molto mite.

Novembre è stato un mese con temperature nella media e, a differenza della maggior parte degli altri mesi di quest'anno, insolitamente poco piovoso.

Il mese di dicembre 2024 è stato caratterizzato da ridotte precipitazioni e temperature più miti della norma.

Temperatura massima

Temperatura minima

Bolzano, 12 agosto: 37.1°C

Sesto, 20 gennaio: -21.7°C

Notti tropicali 33 a Bolzano

Velocità massima del vento In valle: Merano 86 km/h – 14 settembre

Giornata con più fulmini 21 giugno: 2420 fulmini

Fulmini estate 2024

16000 fulmini

Densità massima fulmini 2024 6 fulmini per km² a Cortina s.s.d.v.

Tabella2.7:alcunidatimeteorologicisignificatividel2024

Per maggiori informazioni, si rimanda alle pubblicazioni dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe: http://meteo.provincia.bz.it/pubblicazioni.asp

3. IDROLOGIA

3.1PORTATEIDRICHECARATTERISTICHE

StefanGhetta(UfficioIdrologiaedighe)

Le portate registrate presso la stazione idrometrica Adige – Bronzolo nel 2024 sono state, nella prima metà dell’anno, caratterizzate da valori medi mensili nettamente superiori alle medie del periodo normale climatologico 1991–2020. Particolarmente degni di nota sono i mesi di aprile e giugno, in cui i deflussi hanno superato il massimo storico del periodo di riferimento. Nel mese di aprile, il deflusso medio è stato addirittura più del doppio rispetto alla media climatologica.

Questo surplus positivo è continuato fino a luglio, venendo interrotto solo ad agosto, quando la portata media è risultata leggermente inferiore alla media di lungo periodo. A settembre e ottobre si sono nuovamente registrati superamenti della media climatologica – in ottobre in modo marcato. Gli ultimi due mesi dell’anno, novembre e dicembre, si sono conclusi con valori leggermente inferiori alla norma. Il valore medio annuo del deflusso presso la stazione di Bronzolo è stato circa il 40 % superiore alla media del periodo di riferimento 1991–2020.

La figura sottostante (Figura 3.1) mostra il confronto tra le portate medie mensili del 2024 e quelle del periodo di riferimento climatologico 1991–2020, registrate presso la stazione idrometrica Adige –Bronzolo. I boxplot illustrano la distribuzione dei valori mensili storici: il valore minimo è indicato da una linea blu, il massimo da una linea rossa. La mediana è rappresentata da una linea nera all’interno del box, mentre il primo e il terzo quartile corrispondono rispettivamente al bordo inferiore e superiore del box. La linea verde mostra l’andamento medio mensile del periodo 1991–2020, mentre la curva turchese rappresenta l’andamento dei deflussi medi mensili nel 2024.

Figura3.1.Portatemediemensili(Qmean [m³/s])dell’anno2024registratepressolastazioneidrometricaAdige–Bronzoloconfrontateconquelledelperiodonormale1991-2020

3.2TRASPORTOSOLIDOINSOSPENSIONENELL’ADIGE

RudiNadalet(UfficioIdrologiaedighe)

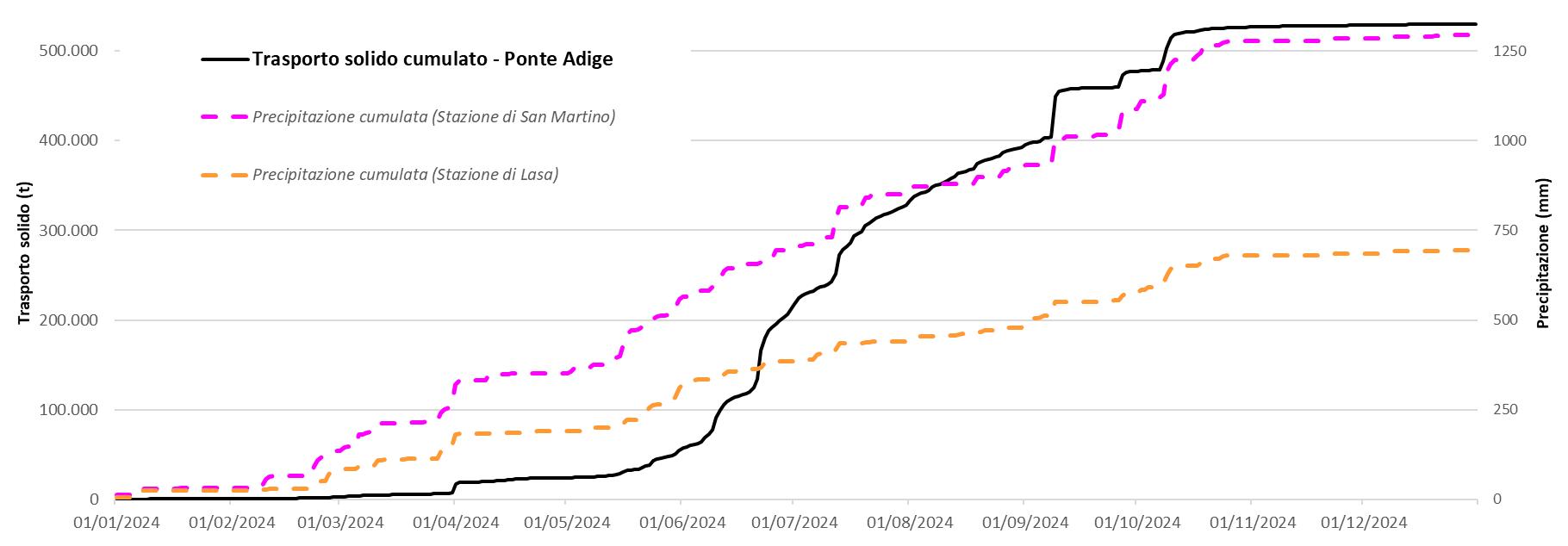

Nel 2024 presso la stazione idrometrica di Ponte Adige sono transitate circa 530.000 tonnellate di sedimento in sospensione. Il calcolo è basato su valori di torbidità registrati in continuo e su campioni d’acqua prelevati ad intervalli regolari. Considerando la serie storica, il 2024 si colloca al secondo posto dopo l’anno precedente da record, facendo segnare uno scostamento del +61% rispetto al carico annuale medio del periodo 2014-2023. Il dato conferma la forte disponibilità di sedimento fine mobilizzabile all’interno del bacino idrografico, proveniente in particolare dalle aree glaciali e periglaciali.

Figura3.2:Temperaturemediegiornaliere[°C](Belpiano-2040ms.l.m.,arancione;Madriccio-2825ms.l.m.,blu). Caricosolidocumulato[t]dell'AdigeaPonteAdige(nero).Precipitazionecumulata[mm](SanMartinoinPassiria, magenta;Lasa,arancione)

La curva del carico solido cumulato (figura 3.2) mostra un incremento significativo a partire da metà maggio, dovuto principalmente alla fusione nivale ed alla forte perdita di massa glaciale, come evidenziato anche dall’andamento delle temperature. Da fine agosto in poi cresce la quota parte attribuibile agli eventi meteorologici.

Un’analisi più attenta dei carichi mensili rivela che nei soli mesi di giugno e luglio è stato trasportato più del 50% del carico annuale. Il carico giornaliero più elevato è stato registrato il 9 settembre, con oltre 40.000 tonnellate trasportate (figura 3.3). Nel ranking delle portate massime giornaliere il valore di portata liquida rilevato lo stesso giorno si posiziona solo al 45esimo posto, a conferma dei meccanismi complessi che regolano le dinamiche di mobilizzazione e trasporto a scala di bacino.

9settembre2024

4. PERICOLI IDRAULICI

L’attività di documentazione degli eventi alluvionali, di competenza dell’Agenzia per la Protezione civile, ha avuto inizio, in forma standardizzata, nel 1998, presso la Ripartizione 30 Opere idrauliche. Nel corso degli anni il sistema di documentazione, denominato ED30, è progressivamente maturato, migliorando nelle metodologie, nelle procedure e negli strumenti di lavoro. Il sistema prevede il rilevamento organizzato e standardizzato degli eventi idrogeologici che interessano i corsi d’acqua della Provincia.

La procedura di documentazione viene attivata in seguito ad una segnalazione; dopo una breve verifica delle informazioni viene inviato un documentatore che provvede al rilevamento in campo; nel caso di eventi estesi, in cui siano coinvolti più corsi d’acqua, ed in caso di eventi di particolare interesse, viene organizzato un volo di sopralluogo con elicottero, con relativa documentazione fotografica.

Il rilievo in campo prevede:

• la raccolta dei principali dati di processo

• la documentazione fotografica (2 650 foto catalogate ed archiviate nel 2024)

• la redazione di una cartografia a scala opportuna (minimo 1:25.000)

Tutti questi dati vengono successivamente digitalizzati ed archiviati in una banca dati modulare.

4.1.STATISTICHE

OmarFormaggioni(UfficioCentrofunzionaleprovinciale)

Nel 2024 i tecnici dell’Area funzionale Bacini montani hanno documentato in totale 80 eventi di tipo idraulico.

La distribuzione temporale degli eventi rilevati nel 2024 (Grafico 4.1) è stata caratterizzata dalla consueta tendenza di presenza di eventi durante il periodo estivo, innescati nella maggior parte dei casi da fenomeni temporaleschi. Quest’anno è stato di particolare interesse il picco del mese di luglio, dove un’intensa e diffusa precipitazione ha colpito l’intera Provincia.

Grafici4.1e4.2:distribuzionecronologicadelnrdieventiditipoidraulicorilevatinel2024enelperiodo2000-2024

Nel sistema ED30 gli eventi vengono classificati secondo le seguenti tipologie di processo:

• alluvione fluviale(ostatica):questo processo è legato all’esondazione di corsi d’acqua con bassa pendenza (< 1,5%); questi fenomeni sono tipici della Valle dell’Adige e dei fondivalle pianeggianti come la piana di Vipiteno o del Basso Aurino. In questi casi il trasporto solido è praticamente solo in sospensione.

• alluvione torrentizia(odinamica) : tipica dei corsi d’acqua di fondovalle con elevata pendenza (1,5% – 15%) e bacini di grandezza tra i 10 e i 500 km², l’alluvione torrentizia è caratterizzata da elevate velocità di deflusso con fenomeni anche intensi di trasporto solido al fondo; i danni sono prevalentemente legati all’erosione, avulsione dall’alveo e dai depositi di sedimento.

• alluvione urbana : questi fenomeni sono legati a situazioni fortemente condizionate dalle attivitá antropiche, come le canalizzazioni urbane e gli alvei tombati; l’uso intensivo del territorio, sia sui versanti che nel fondovalle, possono alterare anche pesantemente sia i processi idrologici (la formazione della portata in alveo a partire dalla precipitazione) che quelli idraulici (la propagazione della portata dentro e fuori dall’alveo).

• colata detritica*: è un processo tipico di bacini di piccola dimensione (di norma < 10 km²), innescato da forti precipitazioni (di norma temporali convettivi, spesso associati a grandine) e/o all’improvviso cedimento di occlusioni localizzate; nell’alveo si forma una miscela di detriti, legname ed acqua che si muove verso valle raggiungendo anche velocitá molto elevate. La pericolositá delle colate detritiche è legata sia all’elevata energia tipica del processo sia dall’imprevidibilitá spazio temporale dei fenomeni temporaleschi, che limita notevolmente le possibilita di una qualsiasi preallerta.

Gli eventi più frequenti sul territorio sono stati, nel 2024, le colate detritiche; le alluvioni torrentizie sono risultate dieci volte superiori rispetto alle alluvioni urbane (Grafico 4.3). I danni più frequenti si registrano come di consueto su viabilità, sistemazioni e sui terreni agricoli (Grafico 4.4).

Grafici4.3e4.4:caratterizzazionedeglieventiditipoidraulicoefrequenzadeidanni

In figura 4.5 è riportata la distribuzione geografica di tutti gli eventi di tipo idraulico registrati, suddivisi per tipologia di processo; la figura evidenzia la presenza sia di eventi isolati che di eventi a carattere più regionale.

*l’accezioneèinsensolatoecomprendepersemplicitáancheiprocessiditrasportoiperconcentrato.

Figura4.5:distribuzionegeograficadeglieventiditipoidraulicodel2024inAltoAdige

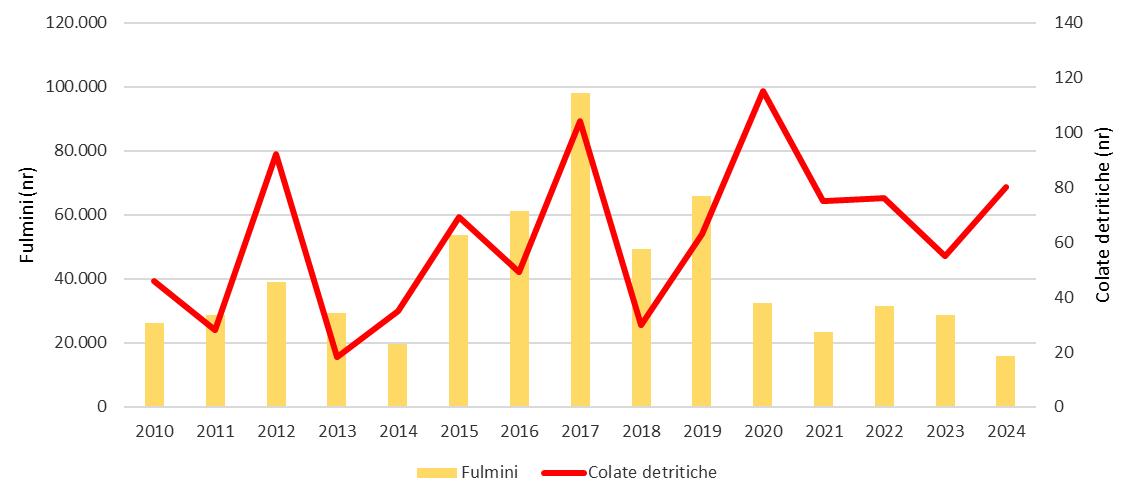

Le colate detritiche di norma si generano in seguito a precipitazioni a carattere temporalesco. Nel grafico 4.6 viene riportato un confronto annuo tra gli eventi di colata detritica e i fulmini registrati dal Sistema Italiano Rilevamento Fulmini (SIRF), di proprietà del gruppo CESI. (vedi https://meteo.provincia.bz.it/mappa-fulmini.asp)

Grafico4.6:confrontotranrdieventidicolatadetriticaenrdifulmininelperiodo2010-2024

Al seguente LINK è disponibile la lista completa degli eventi 2024

4.2EVENTISIGNIFICATIVI

Rio di San Maurizio (A.65.10.20) - Comune di Bolzano (Evento 2024001)

Documentatore:ClaudioVolcan(AreafunzionaleBacinimontani)

Il primo aprile 2024 una piena sul Rio di San Maurizio (A.65.10.20) ha causato l’ostruzione della tubazione di attraversamento della stradella San Maurizio.

L’evento, sebbene di modesta intensità, presenta una dinamica significativa dal punto di vista idraulico, poiché evidenzia alcuni aspetti critici rilevanti per la gestione del rischio idraulico e la pianificazione degli interventi di mitigazione.

Figura 4.7: i depositi vegetali che si accumulano nei fossati di fondovalle possono causare l’occlusione di attraversamentielaconseguenteesondazione.Anchesecaratterizzatidalivellievelocitàlimitati,questieventi possonoarrecaredanniancheingentiagliedificiedinparticolareaipianisotterranei,senonopportunamente protetti.

L’ostruzione è stata causata dall’accumulo di ramaglie e fogliame, comunque sufficiente a generare una situazione di criticità idraulica. In particolare, il rigurgito della corrente a monte della tubazione ostruita ha provocato l’allagamento di abitazioni confinanti, situate in un edificio posto sulla sponda orografica destra del corso d’acqua. Gli allagamenti, seppur di modesta entità, non hanno interessato il piano interrato esclusivamente grazie all’intervento intervento dei Vigili del Fuoco permanenti, che hanno provveduto alla rimozione parziale del materiale bloccato nella tubazione e al pompaggio dell’acqua accumulata a monte verso la fossa di valle. Pur non avendo causato danni significativi, l’evento, evidenzia come la presenza di un nodo idraulico critico possa rappresentare un fattore di rischio anche in occasione di eventi frequenti e di intensità contenuta. Per la mitigazione del rischio idraulico relativo alle abitazioni colpite, sono possibili due tipologie di intervento complementari:

• Intervento di sistemazione idraulica, volto a migliorare la regimazione delle acque e riducono la probabilità di esondazione, in particolare in occasione di eventi meteorologici frequenti: L’Ufficio Sistemazione Bacini Montani Sud ha redatto un progetto che prevede la sostituzione della tubazione esistente con uno scatolare con sezione utile pari a 1,2 m² (rispetto agli attuali 0,4 m²) e la realizzazione di una cunetta in massi ciclopici a secco immediatamente a monte per una lunghezza complessiva di 120 metri

• Intervento di riduzione della vulnerabilità dell’edificio, finalizzato a limitare gli effetti di eventuali allagamenti: a carico dei proprietari dell’edificio interessato, è possibile prevedere la realizzazione di barriere mobili anti-alluvione a protezione dell’accesso carrabile all’autorimessa ed al corrispondente piano interrato. La restante porzione dell’edificio risulta ubicata a una quota largamente superiore rispetto ai livelli di piena previsti dal Piano delle zone di pericolo per eventi con tempo di ritorno pari a 300 anni, e pertanto il rischio si configura come rischio residuo

Figura48: ilfondovalledell’Adigeècaratterizzatodaestesezonedipericolomediedelevato,spessolegatead esondazionifrequenti,madibassaintensità,difosseepiccolitorrenti.Questesituazionipossonoesseregestite coninterventichefacilitinoildeflussomaanchesempliciinterventidiriduzionedellavulnerabilità

Rio di Montagna (A.40.5) - Comune di Montagna (Eventi 2024015 – 2024028 - 2024043)

Documentatore:ManfredWörndle(AreafunzionaleBacinimontani)

Nel corso del 2024 ben tre eventi hanno interessato il Rio di Montagna e più precisamente nei giorni 31 marzo, 11 giugno e 12 luglio. In caso di precipitazioni intense vengono mobilizzati detriti delle aree sorgenti di sedimento del Monte Cislon e anche i detriti presenti in alveo. Gli eventi hanno testimoniato l’efficacia del nuovo bacino di trattenuta, ultimato nel 2018 e posto alla quota di 660 m s.l.m. La realizzazione del bacino era prevista nel cosiddetto Catalogo delle misure, che i tecnici dell’Area funzionale Bacini montani redigono sulla base dei Piani delle zone di pericolo comunali.

Nel bacino di trattenuta si sono accumulati fango, ghiaia e legname flottante; con diversi interventi di somma urgenza sono stati rimossi ca. 30.000 m³ di materiale, in modo da ripristinare la funzionalità dell’opera.

31 marzo

11 giugno

12 luglio

Figura 4.9: ilbacinoditrattenuta,ultimatonel2019daitecniciedaglioperaidell’Ufficio Sistemazione Bacini montaniSUD,haintercettatolaquasitotalitàdisedimentimobilizzatidaitreeventiaccadutinelcorsodel2024. L’operariducedrasticamentelapericolositàdelRiodiMontagna,cheavalledell’operascorreproprioadiacentea numerosiedificistoricidelpaese

Rio di Seres (E.130.25) - Comune di San Martino in Badia (Evento 2024024)

Documentatore:PierpaoloMacconi(Centrofunzionaleprovinciale)

Tra il 17 e il 18 giugno, appena a monte del paese di Longiarù (Alto Adige, Italia), le piogge e l’intenso e rapido processo di scioglimento della neve hanno provocato la saturazione dei suoli. In una conca vicino allo spartiacque si è così innescata una frana di scivolamento in un settore del versante caratterizzato da rocce sedimentarie con scarse caratteristiche meccaniche e abbondanti detriti limoso-argillosi. La frana, in seguito agli apporti di acqua provenienti dal resto del bacino idrografico, è evoluta in una colata detritica che si è incanalata nell’alveo del Rio di Seres, ricevendo ulteriore apporto d'acqua da altri affluenti e trascinando con sé ulteriori sedimenti lungo il suo percorso. l'Ufficio Sistemazione bacini montani Est ha provveduto rapidamente a realizzare un argine di protezione, mentre vari escavatori hanno impedito l’occlusione dei ponti nella zona abitata. Nel paese la colata detritica è esondata, interessando alcuni edifici e rendendo necessaria l’evacuazione di ben 22 abitazioni per motivi di sicurezza.

Figura410:Lafranasièinnescatapocosottolospartiacqueacausadlrapidoscioglimentodellaneveedelle piogge.InseguitoagliapportiidricidelbacinodelRiodiSeres,lafranaèevolutainunacolatadetriticacheha raggiuntoilpaesediLongiarùeilRiodiLongiarù

Figura 411: La colata detritica sulRioSeresèesondata neltrattocheattraversa ilpaese, causando danni significativi.Ladinamicadell’eventohapermessodiorganizzarel’evacuazionedegliedificipiùarischio

I Piani delle zone di pericolo (PZP) considerano generalmente scenari standard. Sul Rio di Seres si è verificato un fenomeno complesso, ossia una frana rotazionale che evolve in colata detritica; questi eventi a cascata, oggetto di intensa attività di ricerca, non sono facilmente inquadrabili nella zonazione del pericolo. È importante infatti valutare la concatenazione dei fenomeni in un approccio probabilistico, in modo da considerare nei PZP eventi con una probabilità significativa; inserire indiscriminatamente qualunque scenario possibile rischierebbe infatti di bloccare completamente lo sviluppo del territorio.

Figura412:LezonedipericoloriportatenelPianodellezonedipericolodelComunediS.MartinoinBadiahanno un’estensionepiùridottarispettoalleareeinteressatedall’eventoverificatosiingiugno

Rio di Trens e Fossato Strutzergraben - Comune di Campo di Trens (Eventi 2024036 - 2024038)

Documentatori:GeorgKompatschereThomasHasler(AreafunzionaleBacinimontani),MariaTrenker

L'11 luglio 2024 un forte temporale, accompagnato da grandine, ha causato gravi danni nel paese di Maria Trens. In diversi torrenti e fossati si sono verificate colate detritiche e fenomeni torrentizi con trasporto di detriti. Nella frazione di Partinges, a monte di Maria Trens, a causa delle pendenze del terreno e delle strade, si sono formati deflussi superficiali estremamente concentrati che hanno provocato numerose frane superficiali; la strada per Partinges è stata danneggiata e interrotta in sei punti, isolando i masi a monte. Particolarmente colpito è stato il bacino del fossato Strutzer, in cui, a causa dell’effetto delle occlusioni e della rete stradale, è confluita parte della portata liquida e solida del Rio di Trens.

Nella zona di deposito, fango e detriti sono arrivati fino all’interno del maso Strutzerhof, danneggiando gravemente parti dei due piani. Anche alcuni edifici di servizio e garage sono stati invasi dal fango e parzialmente danneggiati. La colata ha proseguito il suo percorso lungo la strada di accesso e i prati fino alle case sottostanti. Un muretto di contenimento è riuscito a trattenere il materiale più grossolano, ma il fango e ulteriore acqua superficiale proveniente dai campi e dal fossato Kirch hanno causato danni anche gravi a diverse case e garage. Attraverso varie strade il fango ha continuato a penetrare nel paese, entrando nelle abitazioni attraverso gli infissi, griglie di aerazione e altre aperture.

Figura 4.13: leprecipitazioniintensehannoinnescatodiffusefranesuperficialisuipratiripidilescarpatedella stradaversoPartinges.IdetritisonostatitrasportatinelfossatoKirch,dovesonostatiparzialmenteintercettatidai murididifesarecentementerealizzatidall’UfficioBacinimontaniNord.

Una parte della colata detritica ha raggiunto, attraverso la strada di accesso al maso Strutzerhof, il bacino di deposito sul Rio di Trens, recentemente ultimato dall’Ufficio Sistemazione Bacini montani Nord. A valle del bacino la portata residua ha intasato l’attraversamento (un tubo di circa 80-100 cm di diametro) della Via Bache: la conseguente esondazione ha raggiunto la parte inferiore del paese, dove l’acqua mista a sedimento fine si è infiltrata nelle abitazioni, nei garages e in diversi edifici della zona artigianale posta in fondo al paese. Complessivamente si sono registrati danni a più di 40 edifici, con gravi conseguenze in particolare per alcune ditte della zona artigianale

Anche l’Hotel Saxl, posto a poche centinaia di metri a ovest di Maria Trens, è stata interessato da fenomeni alluvionali con pesanti danni: nella sovrastante zona dei masi Klammer e Binder si è verificato un intasamento delle tubature stradali. A causa della conformazione del terreno e della pendenza delle strade, un forte ruscellamento superficiale si è concentrato in un fossato raggiungendo direttamente l'Hotel Saxl.

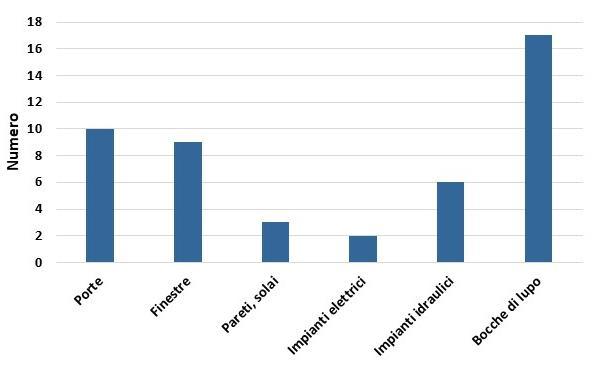

Figura4.14: oltreallaclassicadocumentazioneeventi,aMariaTrensèstatacondottaun’indaginespecificaper individuareivarimeccanismiconcuiifenomeniidraulicipossonodanneggiareilpatrimonioedilizio.

Un’analisi di dettaglio ha evidenziato come gli edifici danneggiati risultano estremamente vulnerabili all’immissione di acqua e fango anche per sollecitazioni di medie e basse intensità. Applicando semplici tecniche costruttive, anche su edifici esistenti, si potrebbero ridurre drasticamente i danni legati a fenomeni alluvionali.

Grafico415:L’analisideidannihapermessodiindividuarediversipuntidebolinegliedificicolpiti,inparticolarmodo lapresenzadibocchedilupononprotette.

Rio di Transacqua (B.605.110) - Comune di Val di Vizze (Evento 2024061)

Documentatore:GeorgKompatscher(AreafunzionaleBacinimontani)

Nella notte del 27 luglio 2024 si è verificato un forte temporale in Val di Vizze Durante l'evento, la cella temporalesca ha innescato diverse colate detritiche nei pressi della frazione di Transacqua, sul versante in orografica sinistra della Val di Vizze. Nella parte alta del bacino, oltre il limite del bosco, le precipitazioni si sono rapidamente trasformate in deflussi concentrati che hanno eroso gli impluvi alimentandosi di detriti. Nel tratto boscato, l’aumento repentino della portata ha approfondito e allargato la sezione dell’alveo. Il materiale detritico è stato trasportato più a valle e depositato progressivamente nei tratti a minor pendenza. Molti alberi prossimi all’alveo sono stati destabilizzati, aumentando significativamente il rischio di caduta e di ostruzione dell’alveo in caso di eventi futuri.

Un ponte di legno con travi in acciaio sopra il maso Berger ha causato l'intasamento della sezione trasversale, deviando parte del materiale trasportato sui prati in destra orografica (estensione di circa 4000 m²). La trincea adiacente ha svolto la sua funzione e ha convogliato rapidamente il deflusso verso la foce nel Rio di Vizze Il ponte di accesso al maso Bergerhof è stato divelto e distrutto dalla colata detritica. Diverse infrastrutture di servizio che erano state posate nell’impalcato del ponte sono state interrotte. La strada di accesso ai masi Bergerhof e Jaggelehof è stata ricoperta di materiale. Anche una passerella del sentiero escursionistico è stata spazzata via e depositata nel Rio di Vizze. La maggior parte del materiale è stato depositato nel torrente Rio di Vizze, causandone il temporaneo rigurgito. Complessivamente, durante il sopralluogo è stato stimato un volume di 7000 m³ di detriti depositati.

Figura4.16:inaltoasinistrailpontedilegnooccluso haprovocatol’esondazionedelriosuipraticircostanti; inaltoadestrasivedonoipiedrittidelpontediaccesso al maso Berger, divelto dalla colata insieme alla passerellapedonaleprossimaallaconfluenzaconilRio diVizze(asinistra);

Figura417:ildepositodilegnameomaterialinelleareeprossimeaglialveièestremamentepericoloso,perché tronchieballedifienopossonoprovocarefenomenidiocclusioneedesondazionecondanniagliattraversamentie alleinfrastrutture

Analoghi fenomeni di colata detritica si sono verificati nei bacini adiacenti, in particolare sul rio di Febbesa (B.605.100 – Evento 2024062, circa 5000 m³ di volume depositato) sul rio con codice B.605.90 (Evento 2024063, circa 9000 m³ di volume depositato) e, sul versante opposto della valle, sul Rio delle Fosse dei Camosci (B.605.75 –evento 2024064, ca. 500 m³ di volume depositato). Anche in questi casi si sono registrati danni a infrastrutture e alla viabilità forestale

Figura 418: fenomeni erosivi e danniad attraversamenti sul Riodi Febbesa (B.605.100, evento 2024062), adiacentealRiodiTransacqua

5. MOVIMENTI GRAVITATIVI DI VERSANTE

Gli eventi idrogeologici legati a movimenti gravitativi di versante vengono registrati nell'inventario nazionale IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia). Questo database è gestito e aggiornato regolarmente dall'Ufficio Geologia e prove materiali. Il database contiene sia singoli eventi, di cui si ha una data certa (o un intervallo di giorni) in cui si è verificato l’evento, sia fenomeni franosi identificati in base alla cartografia geologica, alla bibliografia, a dati di remote sensing (fotogrammetria, analisi satellitari) e verificati da un controllo dettagliato di campagna. Nel database sono inclusi tutti gli eventi noti registrati dall'Ufficio Geologia dal 1998, e si principalmente di eventi che coinvolgono aree urbane o infrastrutture viarie. Gli eventi antecedenti al 1998 sono stati localizzati e registrati utilizzando documenti d'archivio o articoli di giornale. Nel corso degli anni, la documentazione si è evoluta, con notevoli miglioramenti nel rilevamento di campagna, nelle procedure e nella varietà di dati aggiuntivi. Per il Report Pericoli Naturali 2024, sono stati presi in considerazione solo i movimenti gravitativi di versante dell’anno solare 2024, la cui localizzazione spaziale e temporale è stata definita con precisione. In questo senso, gli eventi registrati nel 2024 corrispondono ai sopralluoghi dell’Ufficio Geologia effettuati nell’ambito del Servizio di reperibilità geologica. L’Ufficio Geologia effettua questo servizio 24 ore su 24 per l’Agenzia per la Protezione Civile. La maggior parte dei sopralluoghi riguarda le richieste interne all’amministrazione (es. per il Servizio Strade).

L'intervento del geologo in loco consiste nella conduzione di indagini dettagliate in campo per determinare la causa dell'evento, il contesto geologico, idrogeologico e geomorfologico, la cinematica del movimento, i fattori predisponenti ed innescanti l’evento e la morfometria Vengono inoltre monitorati diversi parametri importanti per la determinazione di un'eventuale rimobilizzazione di materiale o per capire se il movimento franoso stesso potrebbe essere un fattore preparatorio ad un evento di maggiore entità, per ipotizzare il danno subito e quello potenziale o per determinare le misure di messa in sicurezza della zona interessata (chiusura strade, monitoraggio, ...)

Queste informazioni e i dati contenuti nei protocolli di sopralluogo vengono quindi digitalizzati e inseriti nel database IFFI (IdroGEO – https://idrogeo.isprambiente.it/app/)

5.1STATISTICHE

DanielCostantini&GabrielRaso(UfficioGeologiaeprovemateriali)

Nel 2024, l’Ufficio Geologia e prove materiali è intervenuto 218 volte durante il Servizio di reperibilità geologica, di cui 132 volte per richieste dei Comuni e 86 volte per richiesta del Servizio Strade. Il numero di eventi è paragonabile a quello degli anni 2023 e 2021. Mentre nel 2023 la maggior parte degli interventi è stata causata principalmente da tre depressioni mediterranee consecutive con precipitazioni intense e abbondanti tra il 30 ottobre e il 5 novembre 2023, il 2024 è stato caratterizzato da una primavera molto umida e piovosa. Il grafico 5.1 nella pagina seguente evidenzia i numerosi eventi verificatisi nei mesi da marzo a giugno, mentre l'autunno, piuttosto secco, ha registrato pochissimi interventi da parte del Servizio di reperibilità geologica. Un intervento in un'area o in un comune può includere anche diversi eventi, che vengono però inseriti nella banca dati IFFI (IdroGEO) come eventi singoli.

Grafico5.1:distribuzionecronologicadelnrdieventidiversantenel2024

Grafici5.2:seriestoricadelnrdiinterventitrail2000edil2024

Grafico5.3:seriestoricadelnrdiinterventitrail2008eil2024

La classificazione dei tipi di processo dei movimenti gravitativi di versante segue la classificazione di Varnes (1978) e Cruden & Varnes (1996). La classificazione differisce da un lato a seconda del tipo di materiale (roccia o suolo) e dall'altro a seconda del tipo di movimento. Il tipo di movimento distingue tra:

• Crollo / ribaltamento (caduta sassi / caduta di blocchi, caduta di porzioni di versante): si definisce processo di crollo quando si verifica un distacco di sassi o blocchi, indipendentemente dalle dimensioni o dal volume, da pareti rocciose verticali o sub verticali, versanti detritici o argini naturali o artificiali. Il trasporto avviene prima in aria (caduta libera) e poi dopo il primo impatto per salti, rimbalzi e rotolamento. Il fenomeno di innesco può comportare un ribaltamento iniziale della massa rocciosa. Durante il processo di ribaltamento, la porzione di parete interessata si inclina spostando il suo baricentro lungo un asse di rotazione o un punto di rotazione. Questo tipo di processo include sia distacchi di sassi e blocchi, che distacchi di porzioni di pareti di rocciose e di intere porzioni di montagna. Le cadute di sassi e blocchi hanno di solito volumi di dimensioni da dm³ a 10 m³, mentre le cadute di porzioni di pareti rocciose hanno cubature da 10 m³ a diversi 100.000 m³. Crolli in roccia con un volume di oltre 1 milione di m³ sono spesso simili ad una valanga di roccia, per questo chiamati anche “rockavalanches”

• Scivolamenti (rotazionale / traslazionale): gli scivolamenti avvengono lungo una superficie di scorrimento indotta o preesistente e possono innescarsi in roccia, detrito o terra. Gli scivolamenti rotazionali presentano una superficie di scorrimento concava che si forma durante l’innesco, mentre gli scorrimenti traslazionali possono verificarsi lungo superfici di scivolamento preesistenti (discontinuità). Le dimensioni di questi fenomeni sono molto variabili, partendo da un piccolo scucchiaiamento su un prato fino a coinvolgere l’intero versante, così come le loro velocità possono variare da pochi millimetri all'anno a pochi metri al secondo.

• Colate in terra, detrito o fango (colate da versante, colate detritiche): sono processi di flusso, come suggerisce il nome, e hanno un'elevata mobilità e un'alta saturazione dell'acqua. Per una classificazione semplice, è possibile scegliere tra due tipi: colate da versante o colate detritiche. Le colate da versante interessano materiale sciolto saturo d'acqua e si verificano lungo pendii inclinati come prati ripidi, a causa di precipitazioni intense e di lunga durata. Le colate detritiche si verificano lungo impluvi o letti di torrenti, sono caratterizzate da un trasporto a lunga distanza di materiale sciolto con velocità anche elevate. La loro intensità è variabile, esse possono arrivare anche a distruggere tutto quello che trovano sul loro cammino (ponti, case etc.)

Un movimento gravitativo di versante è chiamato "complesso" quando avviene la combinazione di due o più processi di innesco, trasporto e deposito.

Uno sprofondamento si verifica a seguito del collasso di una cavità carsica o antropica, il processo può essere improvviso o lento.

Fig.5.4:Lefotomostranodiversitipidimovimentigravitatividiversante.Inaltoasinistrasivedeunoscivolamento lungolastradaprovincialeSP.105alkm5+610(stradaprovincialeMalles-Mazia),avvenutoil2giugno2024.Inalto adestra,uncrolloinrocciapressolazonaartigianalesud-est del ComunediOra,doveil1°aprile2024alcune centinaiadimetricubidirocciadinaturaignimbriticasisonostaccatidallapareterocciosaesonoprecipitatifino nellazonaartigianale.L'immagineinbassomostrainveceuncrolloinrocciasullacarreggiatanorddell'autostrada A22alkm65+100il29gennaio2024.Sonochiaramentevisibililanicchiadidistaccolungolapareterocciosa verticale,lazonaditransitononchédiarrestodeiblocchi,convolumideiblocchisingolifinoa8m³.

Le statistiche che seguono mostrano il tipo ed il numero di movimenti gravitativi che si sono verificati nel 2024 e la frequenza dei danni da loro causati.

Grafici5.5e5.6:caratterizzazionedeglieventigravitatividiversanteefrequenzadeidanni

La figura 5.7 mostra la distribuzione spaziale degli eventi registrati nel 2024 all'interno della Provincia di Bolzano. Una concentrazione di eventi compare nella parte centro-meridionale della Provincia, dove è presente una maggiore densità di insediamenti urbani ed infrastrutture. Il maggior apporto di dati ad IFFI (IdroGEO) deriva infatti da sopralluoghi del Servizio Geologico per motivi di presunto rischio e pericolo idrogeologico per insediamenti o infrastrutture.

Figura5.7:distribuzionegeograficadeglieventidiversantenel2024inAltoAdige

Allo stesso modo, si può anche osservare una maggiore concentrazione lungo la Val d'Isarco tra Bressanone e Bolzano dove numerose strade principali e collegamenti si sviluppano in uno spazio molto ristretto e sono quindi particolarmente esposti - come la Strada Statale 12 tra Colma e Cardano. In questo senso, va sottolineata anche la percezione soggettiva delle situazioni di pericolo. È inoltre da sottolineare la diversa percezione delle situazioni di pericolo/rischio tra la popolazione residente nelle valli e la popolazione di montagna, più abituata a convivere con i pericoli naturali. Inoltre le aree di montagna sono caratterizzate da una rete stradale meno articolata. Tuttavia, è anche necessario far riferimento alla situazione geologica specifica, come ad esempio l’area intorno al capoluogo provinciale di Bolzano, caratterizzata da pareti verticali e fratturate di roccia di natura ignimbritica, che tendono a produrre caduta di massi e blocchi

Al seguente LINK è disponibile la lista completa degli eventi 2024

5.2. EVENTISIGNIFICATIVI

Crollo sulla strada per la Val Senales (SP. 3) al km 6+050-500 dai canaloni “Glorgraben” e “Stallelegraben”, Comune di Senales

Il 5 giugno 2024, la strada per la Val Senales (SP. 3) è stata colpita da 4 blocchi crollati al km 6+050-500; il più grande dei blocchi aveva un volume pari a circa 24 m³. Da parte dell’Ufficio Geologia e prove materiali è stato quindi eseguito un sopralluogo in elicottero. È stato accertato che i crolli provenivano da due canaloni morfologici sul lato destro orografico della Val Senales, il cosiddetto canalone “Glorgraben” e il canalone “Stallelegraben”. Il canalone “Glorgraben” è caratterizzato da una nicchia di distacco larga circa 60 m e profonda fino a 15 m nella parete rocciosa fortemente disgregata costituita da paragneiss/micascisti della falda del Ötztal. Si stima che circa 7.000-10.000 m³ di materiale roccioso siano in movimento nell'area sommitale del canalone “Glorgraben” e nel margine meridionale del canalone “Saxalbgraben”, con velocità di movimento fino a diversi cm al giorno. Il canalone "Stallelegraben" mostra una dinamica simile; qui sono in movimento circa 6.000-8.000 m³ di materiale roccioso fortemente disgregato. Questo movimento verso il basso ha provocato il distacco di porzioni di roccia fortemente disgregata e la caduta di blocchi attraverso i canaloni morfologici, alcuni dei quali hanno raggiunto anche la SP. 3.

Durante il volo in elicottero è stato inoltre possibile determinare che i distacchi sono avvenuti principalmente lungo un sistema di fessure con andamento ENE-WSW. Le abbondanti precipitazioni delle settimane precedenti hanno certamente portato a un'accelerazione del fenomeno di creep, che a sua volta ha determinato un aumento dell'attività di caduta massi. Questo tratto di versante fa parte di una deformazione gravitativa profonda di versante (DGPV) su larga scala che interessa il versante destro orografico della Val Senales tra l'imbocco della valle e il paese di Certosa ed è caratterizzato da movimenti di creep attivi.

In provincia di Bolzano sono noti diversi DGPV attivi, spesso associati a crolli e frane in roccia di grande dimensioni.

Siccome la SP. 3 è l'unica strada di accesso per la Val Senales, è stato necessario proteggere questo tratto da ulteriori crolli a lungo termine costruendo due tomo-valli paramassi. Un tomovallo lungo 60 m e alto 9-10 m è stato costruito prima della galleria esistente, mentre un secondo tomo-vallo lungo 180 m e alto 10 m, è stato costruito dopo la galleria esistente. Per evacuare il più rapidamente possibile i lavoratori del cantiere in caso di nuovi crolli e per proteggere gli utenti della strada sulla SP. 3, è stato installato un sistema di monitoraggio e allarme con radar Doppler e telecamere di sorveglianza sul lato opposto della valle (Monte Santa Caterina). Il sistema di monitoraggio e allarme si è dimostrato efficace e i lavori per la costruzione dei tomo-valli sono stati completati con successo entro il 2024.

Figura.5.8:Acausadellacadutamassidel5giugno,lastradacheportainValSenalesèrimastachiusaancoraa lungo.(ASP/Serviziostrade)

Figura5.9:VersanteindestraorograficadellaValSenales,dacuisisonoverificatiicrollidiiniziogiugno2024.Idue canalonimorfologici,il"Glorgraben"asinistraeil"Stallelegraben"adestra,sonochiaramentevisibilinell'immagine.

Figura5.11:Nicchiadidistaccodelcanalone“Glorgraben”congrandefessuracentraleespostaindirezioneENE-OSO(a sinistra)enicchiadidistaccodelcanalone“Stallelegraben”epareterocciosafortementedisgregata(adestra).

Figura5.12:Blocchidicrollodell’eventodel5luglio2025chesonocadutifinoallaSP.3.

Figura5.13:SistemadimonitoraggioconradarDoppleretelecameredisorveglianza(asinistraeinaltoadestra)e trattostradaledellaSP.3regolatoconsistemadisemafori(inbassoadestra).

Figura5.14:Tomo-vallorealizzatoinmuraturaciclopicaconunalunghezzatotaledi180meun'altezzadi10m.

Crollo in roccia sulla frazione di Geraine, sul versante sinistro orografico della Val Ridanna, Comune di Racines

Con lo scioglimento della neve, all'inizio di maggio 2024 si sono verificati diversi crolli dal versante tra la Cima del Tempo (2.709 metri s.l.m.) e la Seeberspitze (2.567 metri s.l.m.) sul versante sinistro orografico della Val Ridanna. Diverse registrazioni video del 5 e 10 maggio 2024 testimoniano la continua attività di crollo di questa zona di pendio. Il sopralluogo con l'elicottero da parte dell’Ufficio Geologia e prove materiali ha evidenziato che le aree rocciose a quota 2.150 m s.l.m. sono estremamente disgregate e caratterizzate da sistemi di fessure ripide. Sul lato a monte dell'ammasso roccioso notevolmente allentato sono state rilevate numerose fessure di trazione aperte per una lunghezza di almeno 50-80 metri. Come risultato del movimento di creep verso il basso, le suddette distacchi si sono verificati dalla parte anteriore e molto ripida del ammasso roccioso. In un primo momento, il materiale franato ha seguito i due canaloni morfologici, ma poi si è diffuso lungo il pendio, poiché i canaloni sono stati in parte completamente riempiti di materiale sciolto (detrito di crollo e di debris flow). Due grandi massi hanno raggiunto l’alta via di Ridanna n. 4 e 7, uno dei quali è caduto nel Rio Mareta. Gli edifici Geraine n. 11 e 12, che si trovano al piede del pendio nell'immediata area di accumulo dei crolli, hanno dovuto essere evacuati a causa dell'imminente pericolo di ulteriori distacchi.

Figura5.15:Fotopanoramicadelversanteinteressatodallafranaall'iniziodimaggio2024.Lafrecciagiallaindicail masoLeachnerinlocalitàGeraine,mentrel'ammassorocciosoinstabileèindicatoinrosso.

L'area del pendio da cui si sono verificati i crolli fa parte di una deformazione gravitativa profonda di versante (DGPV), che ha subito un'accelerazione del movimento nell'area dei distacchi a causa dello scioglimento delle nevi nella primavera del 2024. L'analisi dei dati satellitari nel periodo 2018-2023 ha mostrato che quest'area del versante è caratterizzata da una forte subsidenza nella zona superiore e da un sollevamento nella zona inferiore, tipico dei DGPV. Storicamente, il pendio era già caratterizzato da diverse fasi di attività, che sono continuate in tempi recenti, come ha dimostrato l'analisi dei dati satellitari. Dopo l'ultima era glaciale, una frana con un volume stimato di 100-120 milioni di metri cubi si è staccata dal versante a valle della Cima di Tempo, formando l'odierno “Colle di S. Maddalena”. Di conseguenza a monte dell'ammasso franoso si è formato un lago, testimoniato da sedimenti lacustri ancora conservati. La zona di distacco della frana si estende lungo il contatto tettonico tra la falda dell'Ötztal a tetto e l'unità di Monteneve a letto, che rappresenta una zona di particolare debolezza.

Figura5.16:Nicchiadidistacco(evidenziatoingiallo)deicrollidell’iniziomaggio2024.

Figura5.17:Fessureditrazioneaperte(freccegialle)sullatoamontedellanicchiadidistaccoevolumediroccia fortementeallentatonellazonaanteriore,dacuisisonostaccaticontinuamenteporzionidirocciaall'iniziodi maggio2024.

Figura5.18:Canalonimorfologici,riempitididetritodicrolloedidebrisflownelcorsodeicontinuidistacchi.

Figura5.19:AreadiaccumulodellafranaconlafrazionediGeraineinsinistraorograficadelRioMareta.Legrandi quantitàdidetritineicanalonimorfologiciel'elevatadisponibilitàdiacquadovutaalleprecipitazionihannoportato acolatedetritichesecondarie(freccegialle).

Figura5.20:Areadiaccumulocontraiettorie(freccerosse)epuntidiarresto(evidenziatiingiallo)deiblocchidicrollo, nonchécolatedetritichesecondarielungoicanalonimorfologici.

Figura5.21:Bloccodicrollocheharaggiuntolastradaforestale(asinistra)ebloccodicrollocheprimasièfermatosul prato(almomentodelloscattodellafoto)epoièrotolatonelRioMareta(adestra).

Crollo sulla strada statale del Brennero (SS. 12) al km 421+400 e brillamento dello sperone roccioso, Comune di Ora

Il 10 ottobre 2024, nelle prime ore del mattino, si è verificata una caduta massi sulla strada statale del Brennero (SS. 12) al km 421+400 a nord di Ora. La zona di distacco comprendeva una fascia di roccia fessurata nella parte superiore del versante esposto a ovest. Si tratta di rocce vulcaniche, le cosiddette ignimbriti della Formazione di Ora, che si sono depositate nel Permiano, circa 280 milioni di anni fa. A causa del distacco è stato scoperto uno sperone roccioso con un volume di circa 550 m³, che si trovava in equilibrio precario. La maggior parte dei blocchi crollati è rimasto nelle vaste aree forestali sul lato a valle delle aree di distacco, ma singoli blocchi con dimensioni più grandi hanno raggiunto la SS. 12. Un blocco di circa 18 m³ è rimasto nel canale sul lato a monte della strada, un altro di circa 8 m³ ha colpito la strada statale e si è schiantato contro un autocarro parcheggiato sul altro a valle della strada. Fortunatamente i crolli si sono verificati nelle prime ore del mattino, con un traffico relativamente ridotto sulla SS. 12 e non ci sono stati feriti.

Visto che persisteva il rischio che dallo sperone roccioso si staccassero dei blocchi, che potenzialmente avrebbero raggiunto la SS. 12, è stato necessario far brillare lo sperone roccioso mediante esplosivi. Sabato 16 novembre 2024, tra le 10.00 e le 14.00, il brillamento dello sperone di roccia è stato effettuato dallo specialista di brillamento e sotto la direzione della Ripartizione Servizio strade e dell'Ufficio Geologia e prove materiali. Prima del brillamento sono state adottate le necessarie misure di sicurezza, poiché durante il brillamento, i frammenti di roccia possono essere lanciati fino a 300 metri di distanza ad alta velocità. Per il brillamento sono stati utilizzati circa 150 kg di dinamite in appositi fori, per garantire che lo sperone roccioso venisse spazzata via in modo professionale. In seguito all’esito positivo dell’operazione di brillamento e dopo accurata pulizia della SS. 12, questa è stata riaperta al traffico alle ore 14:00 dello stesso giorno.

Figura5.22:Fotodidettagliodellanicchiadidistacco(asinistra)edeiblocchidicrollodepositati(adestra).

Figura5.23: Fotoaereadellosperonerocciosoespostoconunvolumedicirca550m³.Lefessuresubverticali aperte(freccegialle)nellarocciavulcanicasonochiaramentevisibilinellaparteinferioredell'immagine.

Figura5.24:Preparazionedelbrillamento:L'esplosivovienedepositatoconperiziadallospecialistadibrillamentoe dalsuoteam,mentreglialberivengonoabbattutiprimadelbrillamentoperfacilitarel'accessoallosperone roccioso.

in roccia sotto la Croda dei Toni nei Dolomiti di Sesto, Comune di Sesto

Il 29 luglio 2024, intorno alle ore 20:00, un grande pilastro roccioso alto quasi 100 m e con un volume di circa 20.000 m³ è crollato sotto la Croda dei Toni nelle Dolomiti di Sesto. L’area di distacco si trova a monte di un canalone di erosione ai piedi della Croda dei Toni, a un'altitudine di circa 2600 metri s.l.m. La nicchia di distacco è esposta a NW e si trova in gran parte all'ombra. Durante il volo in elicottero è stato possibile osservare una notevole quantità di ghiaccio nella nicchia di distacco subverticale, ad una profondità di quasi 5 metri dalla superficie rocciosa originaria. Il fenomeno può quindi essere ricondotto allo scioglimento del permafrost durante i mesi estivi e alle temperature più calde rispetto alla media di queste altitudini.

A seguito del crollo, un conoide detritico si è depositato allo sbocco del canalone di erosione, seppellendo il sottostante sentiero n. 101-103, che collega il Rifugio Zsigmondy con il Rifugio Carducci. L'evento di crollo è stato filmato in tempo reale con una videoregistrazione, che è stata messa a disposizione per l’Ufficio geologia e prove materiali. Poiché la frana aveva completamente sepolto il tratto del sentiero n. 101-103, è stato necessario trovare un nuovo percorso. Mediante volo in elicottero, l'Ufficio Geologia e prove materiali, ha definito un nuovo percorso per il sentiero n. 101-103 sul lato opposto della valle.

Figura5.25:Asinistralanicchiadidistacco(evidenziataingiallo);sidistinguedallarocciacircostanteperilcolore piùscuro;adestrailcanalonedierosionesottolaCrodadeiTonieilconoidedetriticoallosboccodelcanalone,che hasepoltoilsentieron.101-103.

6. VALANGHE

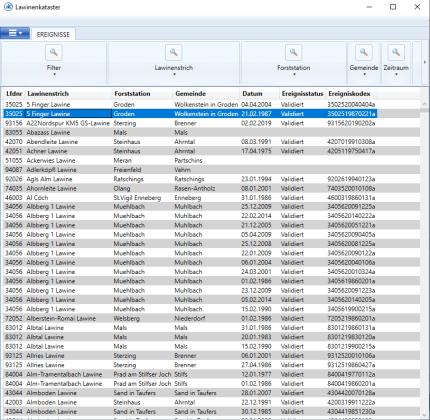

Il catasto valanghe (LAKA), in Provincia di Bolzano, è stato di competenza del Centro funzionale provinciale, presso l’Agenzia per la Protezione civile. I rilievi del catasto valanghe vengono eseguiti per lo più dal Corpo forestale provinciale sulla base di una procedura codificata, prioritariamente nelle zone più rilevanti dal punto di vista dei possibili danni a beni e persone. Per il rilievo viene utilizzato un modello derivato dal Modello7 sviluppato dall’AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe).

Gli eventi valanghivi più datati presenti nel catasto delle valanghe risalgono al 1974. Originariamente il catasto era alimentato dal personale forestale con un rilievo cartografico e la compilazione di una scheda descrittiva. Nel 1983 la competenza è passata al Servizio Prevenzione valanghe. Nell’inverno 1985/86, per descrivere i singoli eventi, si è passati all’utilizzo del Modello7, sviluppato dall’AINEVA. La banca dati alfanumerica (LAKA) fu realizzata nel 2001. Qui sono archiviate le schede di rilevamento (Modello7) dei singoli eventi.

Con l’inverno 2007/08 sono state apportate significative modifiche al Modello 7 di Aineva, che viene di tanto in tanto aggiornato (ultimo aggiornamento 2012) ed il rilievo cartografico viene fatto per singolo evento.

Nel corso del 2017, in seguito alla riorganizzazione dell’Agenzia per la Protezione civile, la gestione del catasto valanghe è passata al Centro funzionale provinciale. Ora è di competenza dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe.

Attualmente il catasto valanghe si compone di tre banche dati messe in relazione mediante un numero identificativo del sito valanghivo:

• le informazioni in merito alla localizzazione di ciascun evento sono archiviate in un sistema GIS;

• la descrizione degli eventi (Modello7) in una banca dati alfanumerica (PostGreSQL);

• le foto nell’archivio CUMULUS.

In totale sono archiviati nel database PostGreSQL 4.883 eventi valanghivi verificatisi in 2 290 siti valanghivi digitalizzati nel GIS: tali siti sono documentati da circa 16.686 foto.

Attualmente non sono inclusi nel catasto valanghe gli incidentivalanghivi , ossia, qualsiasi situazione generata da evento valanghivo che abbia prodotto il travolgimento di una o più persone, anche senza danni di rilievo a strutture/infrastrutture (definizione derivante dalla convenzione tra i Servizi valanghe aderenti all’AINEVA).

6.1.STATISTICHE

IlariaFolie(UfficioCentrofunzionaleprovinciale)

I dati del catasto valanghe non sono riferiti all’anno solare, bensì ad una stagione invernale, a cavallo degli anni 2023-2024.

Il catasto valanghe differenzia tra:

• Valanga nubiforme/polverosa: valanga di neve a grani fini, asciutta, che forma una mescolanza d’aria e neve e che si solleva totalmente o parzialmente dal suolo, producendo grandi nuvole di polvere di neve.

• Valanga radente: diversamente da quanto avviene per le valanghe nubiformi, la maggior parte della massa nevosa si muove a contatto con la superficie di scorrimento.

• Slittamento: movimento lento verso valle del manto nevoso, favorito da terreni a ridotta scabrezza (prati non tagliati, placche rocciose) oppure da terreni umidi. Questo movimento può creare delle fessure o delle aperture nel manto nevoso a forma di “bocca di pesce”.

La documentazione eventi valanghivi relativa all’inverno 2023-2024 è frutto della collaborazione tra l’Amministrazione forestale con l’ausilio delle varie stazioni forestali ed il Centro funzionale provinciale.

L'inverno 2023/2024 è stato, rispetto agli ultimi anni, una stagione relativamente attiva per l’attività nivometrica. Nonostante le temperature medie stagionali siano risultate superiori di +2.5°C rispetto alla norma climatica, il quantitativo complessivo di neve caduta ha raggiunto quasi il doppio rispetto alla media pluriennale.

Nella prima parte della stagione si sono verificate frequenti nevicate, che hanno contribuito alla formazione di un manto nevoso privo di strati deboli persistenti, e quindi, il pericolo valanghivo è stato causato principalmente dall’intensità delle precipitazioni, dagli accumuli di neve ventata e dall’innesco di valanghe di slittamento. Dopo questo periodo caratterizzato da intense precipitazioni, è succeduta una fase con scarse precipitazioni e temperature sopra la media già all’inizio di febbraio, con una riduzione progressiva dello spessore del manto nevoso, che si è mantenuta al di sotto dei valori storici per il periodo Successivamente, una serie di perturbazioni di tipo Stau da sud ha nuovamente generato significative nevicate, con conseguente innalzamento dello spessore del manto nevoso oltre la media pluriennale. Le ripetute precipitazioni verificatesi nei mesi di aprile e maggio hanno inoltre contribuito a mantenere, alle quote più elevate, un manto nevoso abbondante e continuo.

Ulteriori dettagli sulla stagione invernale sono riportati nell’Avalanche Report pubblicato dall’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe: https://meteo.provincia.bz.it/pubblicazioni.asp

Al seguente LINK è disponibile la lista completa degli eventi 2023/24

6.2.EVENTIPRINCIPALI

Durante l’inverno 2023/24, le ripetute nevicate hanno generato un manto nevoso generalmente privo di strati deboli persistenti rilevanti. Di conseguenza, il problema valanghivo dominante è stato quello dei lastroni da vento, a differenza dell’inverno 2022/23, caratterizzato da un’incidenza superiore del problema strati deboli persistenti.

Il pericolo legato agli strati deboli persistenti tende a prolungarsi in assenza di nevicate significative, come osservato nel 2022/23, quando un grado di pericolo marcato era stato rilevato con frequenza superiore alla media. Nel 2023/24, invece, l’aumento del pericolo valanghivo è stato concentrato nei periodi immediatamente successivi alle nevicate, con una successiva stabilizzazione e riduzione del rischio dovuta alla consolidazione degli accumuli di neve ventata.

La presenza di valanghe di slittamento, quindi, tende a ridurre la rilevanza del rischio associato agli strati deboli persistenti. Le intense precipitazioni nevose hanno invece determinato un aumento del rischio legato alla neve fresca, in particolare durante i periodi caratterizzati da un grado di pericolo forte.

Queste dinamiche sono comunque da considerarsi nel contesto di un primo trimestre del 2024 che ha registrato le temperature medie globali più elevate dall’inizio delle rilevazioni strumentali nel 1850, rendendo l’inizio dell’anno il più caldo di sempre secondo i dati climatologici disponibili.

I dati del Catasto delle valanghe si riferiscono all'anno idrologico 2023/2024, che ha avuto inizio il 22 ottobre 2023 e si è concluso il 31 maggio 2024. Nella stagione 2023/2024 si sono verificati 8 eventi valanghivi spontanei di tipo radente.

10marzo2024

ValangaSchneelahn,Martello

La valanga radente Schneelahn si è verificata nel pomeriggio del 10 marzo sulla strada per Martello di Dentro tra l'Hotel Waldheim e il centro di biathlon. La valanga ha coinvolto una galleria e bloccato la strada provinciale, impiegando notevolmente le forze di intervento per il ripristino della strada e la ricerca di eventuali dispersi, ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto.

Il distacco della valanga è avvenuto a un’altitudine di circa 2.600 m, per poi arrestarsi a circa 1.560 m di quota. La valanga ha trasportato con sé non solo neve, ma anche detriti di varia natura, rami e tronchi, creando un’area di accumulo lunga 120 metri, con larghezza di 40 m e un’altezza stimata intorno ai 7 m circa.

22marzo2024

ValangaTeisselgraben, Brennero

Nella mattinata del 22 marzo si è verificata una valanga radente vicino a Fleres di dentro, nel Comune di Brennero. La valanga ha seguito il Teisslgraben, depositando neve e detriti per una lunghezza di 70 m circa.

Il distacco è avvenuto a una quota di circa 2200-2400 m circa, mentre quella di arresto di 1235 m circa, a 6 m circa dal ponte della strada di accesso del maso Walten, depositando un accumulo di 70 m di lunghezza e 8 m di larghezza circa.

Figura6.2:ValangaradenteTeisselgraben, Brennero

12febbraio2024

ValangaGitschberg,RioPusteria

La valanga radente Gitschberg si è distaccata il 12 febbraio alle 12.30 circa, nella località di Meransen Kleinberg, nel comune di Rio di Pusteria

La quota a cui è avvenuto il distacco è di 2415 m circa e si è arrestata a 2145 m circa, con un accumulo di neve di 90 m circa di lunghezza e 80m di larghezza e 3 m di altezza, arrestandosi a ca 130 m dalla pista da sci.

Figura6.3:ValangaradenteGitschberg,RioPusteria

7. INCENDI BOSCHIVI

La lotta antincendio boschivo (AIB) e le misure di prevenzione rientrano nei compiti istituzionali del Corpo Forestale Provinciale. Oltre alle operazioni di estinzione del fuoco, di concerto con i corpi dei vigili del fuoco, il personale forestale svolge compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, cura l’organizzazione e la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla lotta AIB, provvede alla raccolta di dati statistici ed alla gestione del database collegato al ministero competente ed all’ISTAT.

7.1STATISTICHE

MassimoBortoli(UfficioAmministrazioneforestale)

Nel 2024 in Provincia di Bolzano si sono verificati 25 incendi boschivi e di prato/pascolo per una superficie complessiva di 0.31 ha (grafici 7.1-7.2, figura 7.3):

- La gran parte degli incendi ha origini antropiche e spesso colpose

- Metà degli incendi sono avvenuti in piena estate (in gran parte per cause naturali/fulmini ben 9 eventi) mentre gli altri due quarti si sono verificati rispettivamente nella primavera e nel tardo autunno

- Il numero di incendi boschivi è rimasto contenuto anche grazie ad una primavera fresca (temperatura inferiore alla media del periodo) e ricca di precipitazioni (protrattesi fino a metà luglio) Grafici7.1e7.2:distribuzionecronologicadegliincendiboschivi2024eripartizionepercausadiinnesco

Luglio2024-Scaleres(VFVTiles)

Figura7.3:distribuzionegeograficadegliincendiboschividel2024inAltoAdige

Scaleres(VFVTiles)

8. MINACCE BIOTICHE DEL BOSCO

UfficioPianificazioneforestale

Un’evidente relazione tra danni abiotici e biotici è riscontrabile nel caso degli attacchi del bostrico dell’abete rosso, favorito dagli schianti da vento e neve e dalla siccità. Il bostrico (Ips typographus) è un insetto scolitide autoctono che in condizioni normali rappresenta un elemento integrante dell’ecosistema boschivo, attaccando principalmente piante deboli. Esperienze precedenti mostrano che la proliferazione di insetti scolitidi dopo grandi eventi come VAIA, dipende in parte dalla disponibile di substrato alimentare (schianti da vento e neve) e in parte dalle condizioni climatiche.

Dopo la tempesta Vaia dell’ottobre 2018, il 2019 è stato un anno di attesa: a fronte di un risultato lusinghiero in termini di massa sgomberata (ca il 70% a fine anno), il clima ha dato una mano, con una primavera ricca di precipitazioni e caratterizzata da basse temperature, condizioni sfavorevoli al volo e all’accoppiamento degli adulti svernanti.

Nel 2021, a seguito di una primavera fredda e prolungata, l’ondata di caldo a partire dall’inizio di giugno ha determinato un volo simultaneo e massiccio degli adulti svernanti del bostrico tipografo, che, non trovando più substrato alimentare a terra, hanno rivolto le loro pericolose attenzioni sulle piante in piedi e hanno potuto contare su un andamento dell’estate favorevole alla loro attività riproduttiva, rendendo possibile in molti casi lo sviluppo di due generazioni.

La sua gradazione, intesa come incremento demografico esponenziale, ha avuto inizio nel 2020, prima a carico di legname a terra, perlopiù schiantato dalla neve nel 2019, poi, a partire dal 2021, anche sulle piante in piedi.

Il 2022 è stato un anno di particolare successo riproduttivo per il bostrico, che ha potuto contare su un’estate calda e siccitosa, condizioni climatiche che allo stesso tempo hanno posto l’abete rosso in una condizione di forte stress. Grazie a queste condizioni, il bostrico ha potuto insediarsi in modo massiccio anche alle maggiori altitudini, che fino a quel momento erano state risparmiate. Grazie alle generose precipitazioni e alle numerose fluttuazioni della temperatura, l’intensità dell’attacco è diminuita, questo grazie alle condizioni sfavorevoli all’attività riproduttiva del bostrico e all’accresciuta vitalità della pianta ospite indotta dall’elevata disponibilità d’acqua. La superficie bostricata totale è del 20% inferiore a quella del 2022.

Il 2024 ha visto una conferma di questa tendenza. La rete di monitoraggio del bostrico tipografo, che conta 120 trappole a feromoni distribuite in tutta la provincia, ha fornito i rispettivi risultati.

Per il terzo anno è poi consultabile anche l’applicativo

Phenips, fornito dalla Universität für Bodenkultur di Vienna, che permette su tutto il territorio provinciale una previsione di breve periodo sulla dinamica di popolazione del bostrico.

Data l’importanza del fenomeno, la Ripartizione Foreste ha messo in piedi un accurato sistema di monitoraggio e rilievo, che ha permesso di mappare le area colpite. Questo accurato sistema permette di seguire attentamente l’evoluzione di questa minaccia, monitorando lo stato di diffusione.

8.1STATISTICHE

L’analisi dei dati forniti dalla Ripartizione Foreste e dall’Institute for Earth Observation (Eurac Research), ha permesso di ricavare una serie di mappe e grafici che mirano a dare una risposta visiva della gravità di questa minaccia biotica.

Figura8.1:distribuzionegeograficadelleareecolpitedabostriconel2024-(InstituteforEarth Observation-EuracResearch)

Grafico8.2:superficidelleareebostricate(Ha)diviseperdistrettoforestaledal2020al2024

Maggiori informazioni sono riportate qui: https://pericoli-naturali.provincia.bz.it/it/minacce-biotiche-al-bosco

9. ATTIVITÀ SISMICA

È proseguita per tutto il 2024 l’attività di registrazione e valutazione dei terremoti locali da parte dell’Agenzia per la Protezione civile in collaborazione con l’Ufficio Geologia e prove materiali, l’istituto GeoSphere Austria (Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie) di Vienna, il Servizio sismico nazionale e l’istituto INGV di Roma. Nel corso dell’anno il programma di acquisizione automatica della rete sismica provinciale ha registrato con continuità le principali scosse in ambito nazionale, così come i principali eventi sismici mondiali. Occorre ricordare che, per gli eventi oltre i 50 km dai confini provinciali, la localizzazione precisa dell’epicentro è demandata ad un affinamento successivo dei dati da parte dei principali servizi sismici nazionali tramite la correlazione di un maggior numero di stazioni di registrazione distribuite su scala nazionale, europea ed internazionale. La rete sismica provinciale ha integrato nel 2006 le stazioni di misura allora esistenti in Tirolo e in Trentino con la messa in esercizio di nuove stazioni di registrazione È seguita poi la creazione di una centrale di acquisizione ed elaborazione automatica dei dati presso il Servizio radio provinciale con fondi ricavati da diversi progetti di ricerca UE (FASTLINK TYROL, HAREIA, SEISMOSAT). Attualmente questo sistema di 10 stazioni (Figura 9.1), controllato dal software Antelope di Kinemetrics, salva, elabora e trasmette i dati in tempo reale alle centrali sismiche GeoSphere-Austria, OGS-Udine, ETHZurigo, USGS-Virginia ed INGV-Roma. Per la gestione del software e per l’elaborazione dei dati sismologici post-eventoci si appoggia all’istituto GeoSphere-Austria di Vienna. Le competenze sul tema pericolosità sismica ricadono in capo all’Ufficio Geologia e prove materiali, mentre la funzionalità della rete sismica viene invece garantita dal Servizio radiocomunicazioni dell’Agenzia di Protezione civile. Eventuali comunicati in seguito ad eventi sismici sono legati a valori soglia predefiniti. La rete provinciale consente comunque di registrare le numerose scosse locali di bassa magnitudo, che costituiscono l’attività microsismica di fondo del nostro territorio. La maggior parte di queste scosse, di magnitudo locale (Ml) per lo più inferiore a 2.5, non sono avvertibili dalla popolazione. La distribuzione degli epicentri nel corso del 2024 conferma i dati già noti acquisiti nell’ultimo decennio, che vedono un’attività microsismica principale abbastanza continua nella zona dell’alta Val Venosta – Passo Tubre – Gruppo dell’Ortles, una leggera correlazione con la Linea Periadriatica (da est verso ovest: Linea della Val Pusteria – Linea delle Giudicarie – Val d’Ultimo) ed una terza zona di attività ad ovest del Passo del Brennero.

Figura9.2:mappadipericolositàsismica(espressainterminidiaccelerazionemassimadelsuoloconprobabilitàdi eccedenzadel10%in50anniriferitaasuolirigidi)perl’Italianordest(FonteINGV–Milano).

9.1STATISTICHE

ClaudioCarraro(UfficioGeologiaeprovemateriali)

La Provincia di Bolzano permane, anche a seguito degli aggiornamenti della classificazione sismica nazionale degli ultimi 20 anni, un territorio a relativa bassa sismicità, nel quale, in base alle conoscenze storiche e geodinamiche attuali, permangono comunque compatibili eventi sismici di Ml pari a 5. L’attività costruttiva in Provincia di Bolzano è regolata dalle recentemente attualizzate norme tecniche per le costruzioni NTC del 2018 in base alle quali l’accelerazione sismica di progetto deve essere calcolata punto per punto tenendo conto delle amplificazioni topografiche e stratigrafiche locali nonché della vita utile dell’opera. Per quanto riguarda le regioni a noi confinanti anche il 2024 ha registrato un’attività sismica a bassa energia nella vicina Valle dell’Inn, zona Innsbruck, con possibili rapporti con il sistema di faglie inverse del Brennero.

Un’attività sismica maggiore ha interessato invece la fascia pedemontana del basso Trentino (Garda), delle Prealpi venete (Linea Schio-Vicenza) e della Regione friulana.

I dati registrati dalle stazioni contengono data, ora (espressa in tempo assoluto), durata dell’evento nonché le forme d’onda. La correlazione dei dati di più stazioni consente di definire, con buona precisione per gli eventi locali, le coordinate e la profondità dell’ipocentro e la magnitudo del sisma.

Una rete sismica efficiente dotata di sensori di elevata qualità consente il monitoraggio del territorio anche nei riguardi di altri eventi naturali o indotti dall’uomo come il verificarsi di frane da crollo, esplosioni connesse ad attività estrattiva, impatti al suolo di vario genere. Per l’accertamento di questi eventi estranei all’attività sismica naturale risulta però fondamentale l’interpretazione del sismologo.

Di fatto nel 2024 in Provincia sono state registrate 108 scosse. Le scosse più significative si sono verificate il 15 04.2024 nel Comune di Racines con una magnitudo Ml di 2 06, il 15 10.2024 nel Comune di Malles Venosta con una magnitudo Ml di 2.16 ed il 29.12.2024 nel Comune di Malles Venosta con una magnitudo Ml di 1 88. In figura 9.3 si notano due aree preferenziali di localizzazione degli epicentri: la zona del Brennero e l’alta Val Venosta, ove, anche in base alla mappa di pericolosità sismica nazionale, sono attese le accelerazioni sismiche maggiori a livello provinciale.

Figura9.3:distribuzionedeiterremotisulterritorioduranteil2024:i3puntirossisonoglieventiconmagnitudo locale(MI)maggiore.

Provincia

Report Naturgefahren

Report Pericoli Naturali