naturgefahren.provinz.bz.it

Autonome Provinz Bozen

Verantwortliche

Willigis Gallmetzer

AmtLandeswarnzentrum

Volkmar Mair

AmtfürGeologieundBaustoffprüfung

FabioDe Polo

FunktionsbereichWildbachverbauung

Roberto Dinale

AmtfürHydrologieundStauanlagen

Günther Unterthiner AbteilungForstwirtschaft

Koordinierung und Redaktion

Omar Formaggioni

Text, Graphik und Übersetzung

Massimo Bortoli

ClaudioCarraro

Daniel Costantini

Ilaria Folie

StefanGhetta

Kathrin Lang

Pierpaolo Macconi

Diego Mantovani

Rudi Nadalet

Dieter Peterlin

Gabriel Raso

Claudia Strada

Externe Beteiligte

Emilio Dorigatti – Eurac Research

AufderTitelseite,imUhrzeigersinn:

- Murgang–Kaserbach-GemeindeBruneck

- RutschungundMurgang–Seresbach-GemeindeSt.MartininThurn

- UrbaneÜberschwemmung–Furglauerbach-GemeindeEppan

- Waldbrand–Schalderertal–GemeindeVahrn

- SchneelahnLawine-GemeindeMartell

- Blockschlag,TischlereiTiefenthaler-GemeindeAuer

1. EINLEITUNG

Das Gebirgsland Südtirol ist, aufgrund seiner geologischen und morphologischen Geländegegebenheiten, verschiedenen Naturgefahren unterworfen: Überschwemmungen, Massenbewegungen, Lawinen und Waldbrände sind Phänomene, die sowohl der städtischen Bevölkerung als auch in ländlichen Gebieten bekannt sind.

Der Report Naturgefahren liefert einen umfassenden Überblick über die Naturereignisse, die sich in Südtirol ereignet haben. Die Agentur für Bevölkerungsschutz, das Amt für Geologie und Baustoffprüfung und die Abteilung Forstdienst haben die Daten zusammengeführt und ihre Expertise zur Verfügung gestellt, um ein Fachdokument zu erstellen, das sowohl für Fachleute nützlich als auch für Bürger verständlich ist

Die Ereignisdokumentation und die Verwaltung der erfassten Informationen sind eine wichtige institutionelleAufgabe der zuständigenFachämter der Provinz.

Der Nutzen der archivierten Informationen aus den verschiedenen Datenbanken wird von Tag zu Tag größer, auch durch die wachsende Zahl der Anfragen vonseiten jener Personen, die sich mit dem hydrogeologischen Risiko beschäftigen, sowohl aus beruflicher als auch aus wissenschaftlicher Sicht. Neben dem rein technischen Nutzen sind die Informationen über Ereignisse aus der Vergangenheit, besonders die Foto- und Videodokumentation, ein besonders wirksames Instrument, das bei gezieltem Einsatz die Verbreitung einer Risikokultur innerhalb der Bevölkerung wirkungsvoll unterstützt.

Der Report Naturgefahren wird auf dem Naturgefahrenportal der Provinz Bozen (https://naturgefahren.provinz.bz.it/de/home) veröffentlicht. Dort finden Sie wichtige und nützliche Informationen zu den Naturgefahren, die unser Gebiet am stärksten bedrohen, sowie Dokumente und Erläuterungen zu denGefahrenzonenplänen und zum hydrogeologischen Risiko.

Einige besondereEreignisse im Jahr 2024:

• Am Abend bzw. in der Nacht des 10. Mai 2024 gab es am Himmel ein Naturspektakel, das in unseren Breitengraden nur sehr selten zu sehen ist. Dank Neumond und einem klaren Himmel waren diese Polarlichter sogar in Südtirol mit freiem Auge zu sehen, wenn auch nicht ganz so intensiv wie auf Webcambild Abb. 2.5 auf Seite 11, das eine längere Belichtungszeit aufweist.

• Der Sommer 2024 hat unbeständig begonnen, der Juni war überdurchschnittlich nass und die Temperaturen ziemlich bescheiden. Im Juli änderte sich das Wetter hin zum Hochsommer, der im August seinen Höhepunkt erreichte.

• Einen neuen Rekord gab es an Tropennächten. In Bozen wurden im meteorologischen Sommer insgesamt 33 Tropennächte gezählt, die bisher höchste Zahl gab es Sommer 2015 mit 29. Als Tropennacht wird eine Nacht bezeichnet, bei der die Temperatur nicht unter die 20- Grad-Marke sinkt. Die höchste Temperatur des Sommers gab es am 12. August in Bozen mit 37,1°, am kühlsten war es am Morgen des 14.Juni in Sexten mit 2,9°.

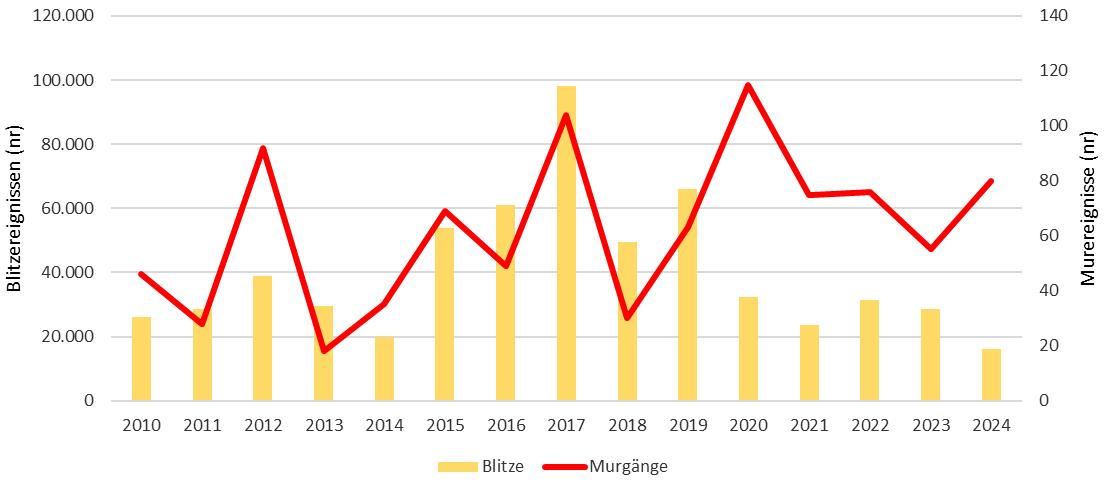

• Gewitter wurden in diesem Sommer relativ wenige registriert. Zwar hat es einige Unwetterereignisse gegeben, wie z.B. im Wipptal und Gadertal, aber insgesamt wurden nur 16.000 Blitze (Sommerzeit) aufgezeichnet, halb so viele wie in den letzten Jahren.

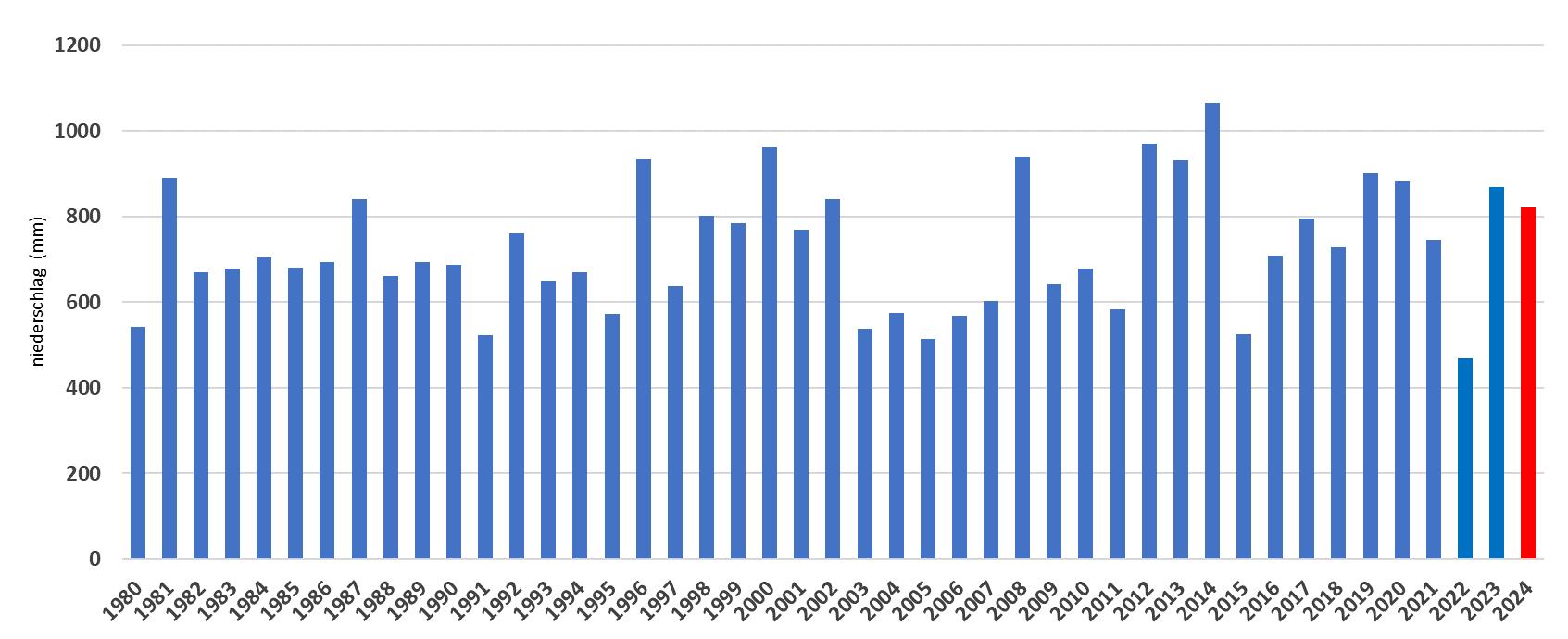

• Insgesamt war dieses Jahr um 10 bis 40 % niederschlagsreicher als im langjährigen Durchschnitt und damit vergleichbar mit jenem des Vorjahres. Gewitter gab es dagegen weniger als in den letzten Jahren, dasBlitzortungssystem hat südtirolweit 17.000 Blitze (jährlich) aufgezeichnet.

2. WETTERBEDINGUNGEN

DieterPeterlin(AmtfürMeteorologieundLawinenwarnung)

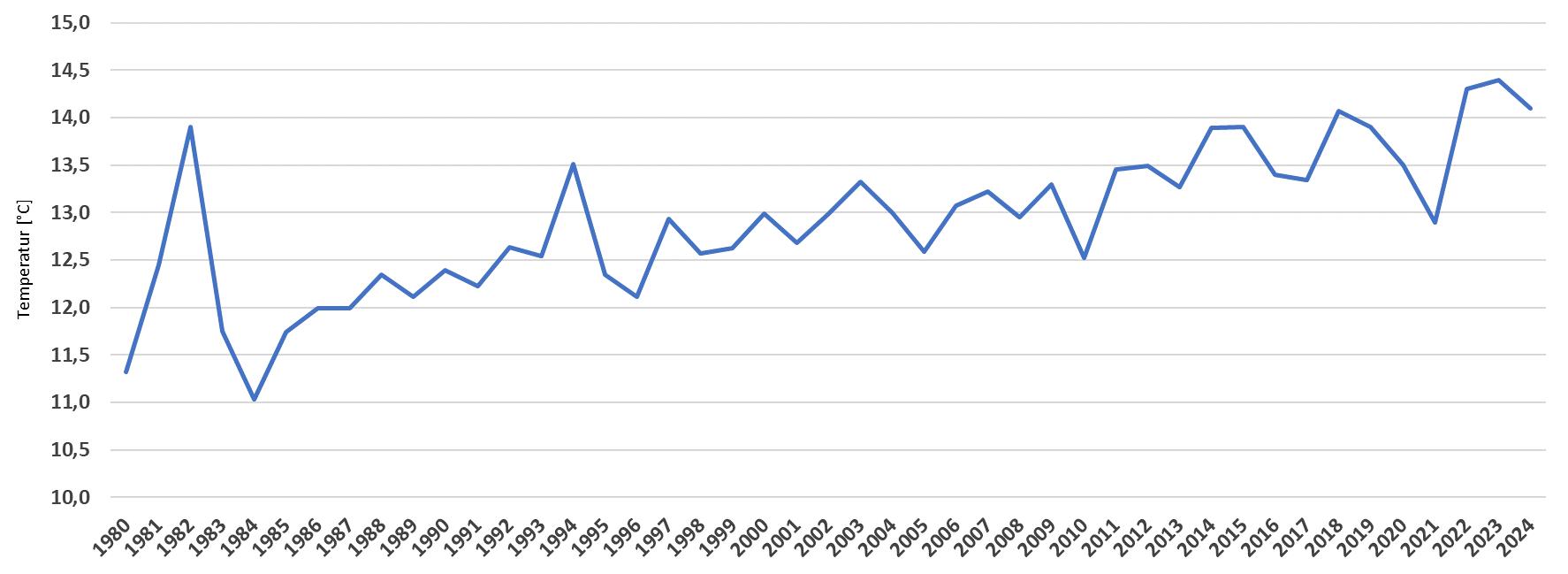

Das Jahr 2024 war in Südtirol eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1850. In Bozen kam das heurige Jahr auf Platz 3 mit einer Jahresmitteltemperatur von 14,1° (siehe Grafik 2.2). In Toblach war es überhaupt das bisher wärmste Jahr seit Messbeginn.

Einen besonderen Rekord verzeichneten in diesem Sommer die Nächte. In Bozen wurden insgesamt 33 Tropennächte aufgezeichnet, das sind so viele wie noch nie seit Messbeginn. Als Tropennacht werden jene Nächte bezeichnet, in der die Temperatur nicht unter 20° fällt. Die höchste Tagestemperatur des Jahres wurde am 12. August ebenfalls in Bozen mit 37,1° gemessen. Am kältesten war es am 20. Jänner in Sexten mit -21,7°.

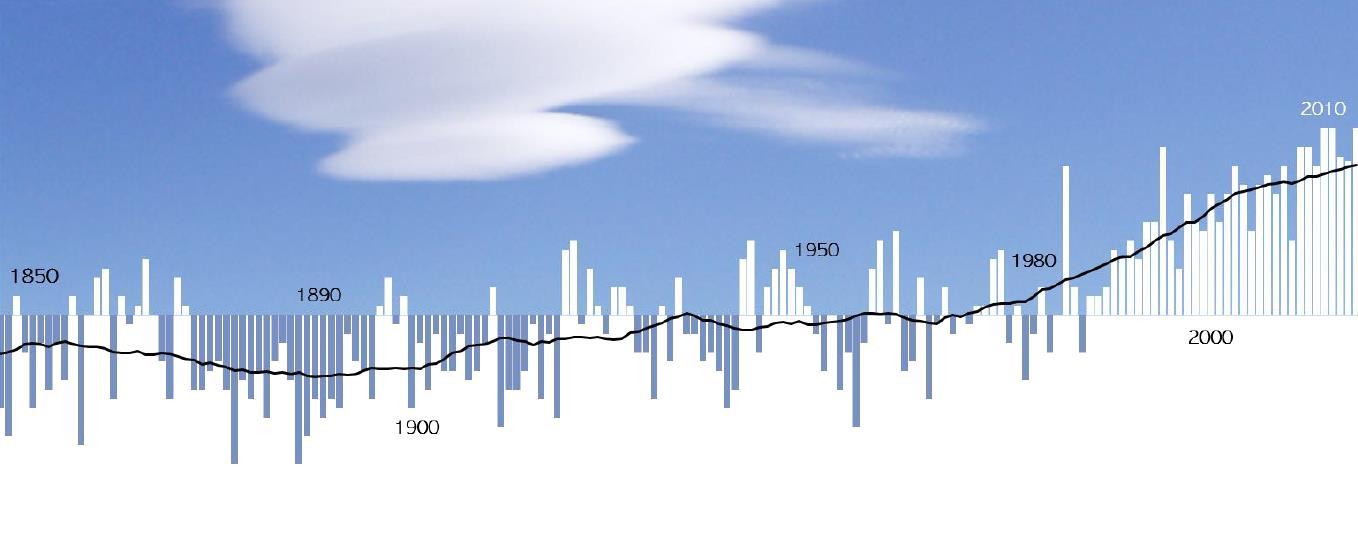

Grafik2.1:DurchschnittstemperaturanderWetterstationBozen(1980–2024)

Grafik2.2:JährlicheTemperaturabweichunginBozen DieschwarzeLiniestelltdiedurchschnittliche30-jährige Abweichungdar

Die tiefste Temperatur des Sommers wurde am Morgen des 14. Juni in Sexten mit 2,9 °C gemessen.

Die erste Jahreshälfte war sehr niederschlagsreich, auch September und Oktober brachten viel Regen. Dem gegenüber standen ein regenarmer August und auch der Winter begann mit einem sehr trockenen Dezember.

Insgesamt war dieses Jahr damit um 10 bis 40 % niederschlagsreicher als im langjährigen Durchschnitt und somit vergleichbar mit jenem des Vorjahres. Gewitter gab es dagegen weniger als in den letzten Jahren, dasBlitzortungssystem hat südtirolweit 17.000 Blitze aufgezeichnet.

Grafik2.3:NiederschlägeanderWetterstationBozen(1980–2024)

Der Sommer 2024 hat unbeständig begonnen, der Juni war überdurchschnittlich nass und die Temperaturen ziemlich bescheiden. Im Juli änderte sich das Wetter hin zum Hochsommer, der im August seinen Höhepunkt erreichte. Insgesamt war der Sommer damit einer der wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen, in Bozen kam er auf Platz 4 in der 174jährigen Messreihe. Unangefochten bleibt der Sommer 2003 (siehe Grafik 2.4).

Grafik2.4:TemperaturabweichunginBozen:Sommer1850-2024imVergleichzumMittelwert1901-2000.

Was die Niederschläge betrifft waren die Monate Juni bis August unterschiedlich. Während es im Juni viel geregnet hat,lagen die Regenmengen im Juli im Mittel und der August verlief etwas trockener als normal. Insgesamt zeigt sich die Niederschlagsbilanz damit ausgeglichen.

Jahr eines besonderen Naturspektakel. Zwei Mal konnte man selbst in Südtirol Polarlichter mit freiem Auge beobachten: Einmal am 10. Mai 2024 und das zweite Mal am 10. Oktober 2024. Und ein weiteres Mal, in etwas abgeschwächter Form, auch am 1. Jänner 2025.

BESONDERES

Am Abend bzw. in der Nacht des 10. Mai 2024 gab es am Himmel ein Naturspektakel, das in unseren Breitengraden nur sehr selten zu sehen ist. Dank Neumond und einem klaren Himmel waren diese Polarlichter sogar in Südtirol mit freiem Auge zu sehen, wenn auch nicht ganz so intensiv wie auf dem Webcambild unten, das eine längere Belichtungszeit aufweist.

Ursache war der stärkste Sonnensturm seit 20 Jahren. Bei Sonnenstürmen werden Teilchen von der Sonne weggeschleudert und gelangen als sog. Sonnenwind in den Weltraum. Trifft der Sonnenwind auf die Erde, werden die Teilchen vom Erdmagnetfeld zu den Polen abgelenkt. Die geladenen Teilchen der Sonne regen die Moleküle der Erdatmosphäre an. Diese senden dann farbiges Licht aus, das wir als Polarlicht sehen. Das Weltraumwetterprognosezentrum der USA (NOAA) sprach bei diesem starken Sonnensturm auch von „Berichten über Unregelmäßigkeiten im Stromnetz und Beeinträchtigungen der Hochfrequenzkommunikation und des GPS“.

Abb2.5:SeltenePolarlichteramAbenddes10.Mai2024überweitenTeilenEuropas©foto-webcam.eu

Nachfolgend eine Zusammenfassung des Wetterverlaufs der einzelnen Monate des Jahres2024:

Der Jänner war im Großteildes Landes zu mild, die Niederschlagsmengen waren dagegen ausgeglichen.

Der Februar 2024 geht als wärmster Februar seit Beginn der Aufzeichnungen in die Wettergeschichte ein, zudem war er der nassesteFebruar seit zehn Jahren.

Der März war südtirolweit viel zu nass und etwas zu warm. Mehrere Niederschlagsereignisse sorgten für ergiebige Niederschläge, das Markantesteereignetesich am Osterwochenende Ende des Monats.

Der April ist der Monat der großen Gegensätze und in diesem Jahr noch mehr als sonst. Die erste Monatshälfte wurde zunehmend wärmer mit ein paar warmen Sommertagen, worauf in der zweiten Hälfte

eine rund zehntägige kühlere Wetterphase folgte mit Schnee bis in die höheren Täler. Am Monatsende wurde es wieder deutlich wärmer.

Der Mai geht als sehr nasser Monat in die Wettergeschichte ein, die Temperaturen lagen nahe oder leicht unterhalb der Durchschnittswerte.

Im Juni lagen die Temperaturen nahe oder leicht oberhalb der langjährigen Durchschnittswerte. Wie schon in den Monaten zuvor war auch der Juni überdurchschnittlich nass.

Der Juli verlief überdurchschnittlich warm und meist durchschnittlich nass. Nach einer sehr nassen ersten Jahreshälfte hieltensich die Niederschlagsmengen diesmal in Grenzen.

Der August 2024 war im Großteil Südtirols der heißeste August seit Beginn der Aufzeichnungen, die in Bozen bis ins Jahr 1850 zurückreichen.

Abb.2.6:KartemitdenNiederschlägenvom12. Juli2024

Der September geht als durchschnittlich temperierter, aber deutlich zu nasser Monat in die Wettergeschichte ein. Das markanteste Wetterereignis war ein Kaltlufteinbruch am 12. September mit Schneefall im Osten Südtirols bis stellenweise1000 m herab.

Der Oktober war die meiste Zeit trüb und nass, erst in den letzten Tagen stellte sich das Wetter nachhaltig auf Sonnenschein um. In der zweiten Monatshälfte war es zudem sehr mild.

Der November war ein durchschnittlich temperierter und im Unterschied zu den meisten anderen Monaten dieses Jahres ein ungewöhnlich trockener Monat.

Der Dezember 2024 war gekennzeichnet von wenigenNiederschlägen und etwasmilderen Temperaturen.

Höchsttemperatur

Mindesttemperatur

Tropennächte

Bozen, 12. August: 37.1°C

Sexten, 20 Januar: -21 7°C

33 in Bozen

Höchste Windgeschwindigkeit Im Talboden: Meran 86 km/h – 14. September

Blitzreichster Tag

Blitze 2024

Blitzreichster Ort 2024

21. Juni: 2420 Blitze

16000 Blitze

6 Blitze pro km² in Kurtinig a.d. Weinstr.

Tabelle2.7:MeteorologischeExtremwertedesJahres2024

Weitere Informationen in den Publikationen des Amtes für Meteorologie und Lawinenwarnung: http://wetter.provinz.bz.it/publikationen.asp

3. HYDROLOGIE

3.1CHARAKTERISTISCHERDURCHFLUSS

StefanGhetta(AmtfürHydrologieundStauanlagen)

Der Durchfluss am Pegel Etsch – Branzoll im Jahr 2024 war in der ersten Jahreshälfte durch Monatsmittelwerte geprägt, die deutlich über den langjährigen Mittelwerten der klimatologischen Normalperiode 1991–2020 lagen. Besonders hervorzuheben sind die Monate April und Juni, in denen die Abflüsse das historische Maximum der Referenzperiode überschritten. Im April lag der mittlere Durchfluss sogar mehr alsdoppelt so hoch wie der klimatologische Mittelwert.

Dieser positive Trend setzte sich bis Juli fort und wurde erst im August unterbrochen, als der Durchfluss leicht unter dem langjährigen Mittel lag. Im September und Oktober wurden erneut Überschreitungen des langjährigen Mittels verzeichnet – im Oktober sogar deutlich. Die letzten beiden Monate des Jahres, November und Dezember,schlossen mit leicht unterdurchschnittlichen Werten ab.

Der Jahresmittelwert des Durchflusses am Pegel Etsch – Branzoll lag rund 40 % über dem Durchschnitt der Klimareferenzperiode 1991–2020.

Die untenstehende Abbildung (Abb. 3.1) zeigt den Vergleich der mittleren monatlichen Abflüsse im Jahr 2024 mit jenen der klimatologischen Referenzperiode 1991–2020, gemessen an der Pegelstation Etsch –Branzoll. Die Boxplots veranschaulichen die Verteilung der historischen Monatswerte: Das Minimum ist durch eine blaue Linie, das Maximum durch eine rote Linie dargestellt. Der Median wird durch eine schwarze Linie innerhalb der Box angezeigt, während das untere und obere Quartil jeweils die Unter- und Obergrenze der Box markieren. Die grüne Linie zeigt den durchschnittlichen monatlichen Verlauf der Referenzperiode 1991–2020, während die türkise Kurve den tatsächlichen Verlauf der mittleren monatlichen Abflüsse im Jahr 2024 darstellt.

Abb 3.1.VergleichdermittlerenmonatlichenAbflüsse(Qmean[m³/s])inderklimatologischenReferenzperiode 1991–2020mitjenenvon2024gemessenanderPegelstationEtsch–Branzoll

3.2SCHWEBSTOFFFRACHTDERETSCH

RudiNadalet(AmtfürHydrologieundStauanlagen)

Im Berichtsjahr passierten an der Pegelmessstelle Etsch bei Sigmundskron etwa 530.000 Tonnen Feinsediment den Messquerschnitt. Die Berechnung basiert auf kontinuierlich erfassten Trübungswerten und regelmäßig entnommenen Kalibrierproben. Betrachtet man die gesamte Messreihe seit 2014, so reiht sich das Berichtsjahr an zweiter Stelle nach dem Rekordjahr 2023 ein und weist eine Abweichung der Jahresfracht vom Mittelwert von +61 % auf. Das Ergebnis bestätigt die starke Verfügbarkeit von mobilisierbarem Feinsediment, insbesondere in den Gletschergebieten.

Abb. 3.2: MittlereTagestemperaturen[°C](Schöneben - 2040mü.A.,orange; Madritsch – 2825mü.A., blau). KumulierteSchwebstofffracht[t]derEtschbeiSigmundskron(schwarz).KumulierteNiederschlagsmengen[mm] (St.MartininPasseier,Magenta;Laas,orange)

Die Summenkurve der suspendierten Sedimentfracht (Abbildung 3.2) zeigt ab Mitte Mai einen deutlichen Anstieg auf, der vor allem auf die Schneeschmelze und auf die starke Gletscherschmelze zurückzuführen ist, wie auch aus dem Temperaturverlauf hervorgeht. Ab Ende August nimmt der Anteil der niederschlagslastigen Sedimenteinträge zu.

Bei näherer Betrachtung der monatlichen Frachten fällt auf, dass allein im Juni und Juli insgesamt mehr als 50% der Jahresfracht transportiert wurde. Die höchste Tagesfracht wurde am 9. September mit über 40.000 Tonnen verzeichnet (Abbildung 3.3). In der Reihung der Durchfluss-Tagesmaxima liegt derselbe Tag interessanterweise nur auf Platz 45, was auf die komplexen Mobilisierungs- und Transportdynamiken auf Einzugsgebietsebene hindeutet.

PegelmessstelleSigmundskron–Bozen

9 September2024

Abb.3.3:Schwebstofftagesfracht[t]derEtschbeiSigmundskron(braun)undDurchflussmenge[m3/s](blau)

4. WASSERGEFAHREN

Die Aktivitäten der Ereignisdokumentation von Hochwasserereignissen, ein Zuständigkeitsbereich der Agentur für Bevölkerungsschutz, haben in standardisierter Form im Jahre 1998 begonnen, damals unter der Abteilung 30 „Wasserschutzbauten“. Im Laufe der Jahre wurde das Dokumentationssystem „ED30“ weiterentwickelt und die Methoden, Arbeitsabläufe und Instrumente ständig verbessert. Das System sieht vor, die hydrogeologischen Ereignisse in und an den Gewässern des Landes organisiert und standardisiert zu erheben.

Die Dokumentationsprozedur wird durch eine Meldung aktiviert; nach einer ersten Überprüfung der Informationen wird ein Dokumentar beauftragt, der die Geländeerhebungen durchführt; im Falle von weitflächigen Ereignissen, bei denen mehrere Wasserläufe betroffen sind, oder bei besonders interessanten Situationen, wird ein Hubschrauberflug mit entsprechender Fotodokumentation organisiert.

Die Erhebungen im Gelände sehen vor:

• die Sammlung der wichtigsten Prozessdaten

• die Fotodokumentation (2 650 katalogisierte und archivierte Fotos im Jahr 2024)

• die Ausarbeitung von Kartografie im geeigneten Maßstab (mindestens 1:25.000)

All diese Daten werden in der Folge in einer modularen Datenbank digitalisiert und archiviert.

4.1.STATISTIK

OmarFormaggioni(AmtLandeswarnzentrum)

Im Jahr 2024 wurden von den Technikern des Funktionsbereichs Wildbachverbauung insgesamt 80 hydraulische Ereignisse dokumentiert.

Die zeitliche Verteilung der im Jahr 2024 aufgetretenen hydraulischen Ereignisse (siehe Grafik 4.1) konzentriert sich auf die Sommermonate. Sie wurden meist durch Gewitterzellen ausgelöst. In diesem Jahr war besonders der Höhepunkt im Juli von Interesse, als ein intensiver und weit verbreiteter Niederschlag die gesamte Provinz getroffen hat.

Grafiken4.1und4.2:ZeitlicheVerteilungdererhobenenhydraulischenEreignisse2024undimZeitraum2000-2024

Im System ED30 werden die Ereignisse nach folgenden Prozesstypen klassifiziert:

• Talfluss- (oder statische) Überschwemmung: Dieser Prozess betrifft die Überschwemmungen durch Gewässer mit geringer Längsneigung (< 1,5%); derartige Phänomene sind typisch für das Etschtal und für ebene Talböden wie die Ebenen von Sterzing oder der Unteren Ahr. In diesen Fällen erfolgt der Feststofftransport praktisch nur in Suspension.

• Wildbach- (oder dynamische) Überschwemmung: Sie ist typisch für die Gewässer der Talböden mit erhöhter Längsneigung (1,5% – 15%) und Einzugsgebieten zwischen 10 und 500 km²; die Wildbachüberschwemmung ist gekennzeichnet durch hohe Abflussgeschwindigkeiten mit intensiven Phänomenen des Feststofftransportes an der Sohle. Die Schäden werden vorwiegend durch Erosion, Materialmobilisierungen im Bachbett und durch die Sedimentablagerungen erzeugt.

• urbane Überschwemmung: Die Phänomene sind eng verbunden mit Situationen der menschlichen Eingriffe im Siedlungsraum, wie Abwasserkanäle und verrohrte Bäche; eine intensive Bodennutzung, sowohl an den Hängen als auch am Talboden, können schwerwiegende Veränderungen hervorrufen, einmal für die hydrologischen Prozesse (die Bildung der Abflüsse im Bachbett, beginnend mit den Niederschlägen), zum anderen für die hydraulischen (die Ausbreitung des Abflusses im und außerhalb des Bachbettes).

• Murgang*: Es ist ein typischer Prozess für kleine Einzugsgebiete (normalerweise < 10 km²), ausgelöst durch Starkniederschläge (häufig bei konvektiven Gewitterzellen, häufig mit Hagel) u/o durch plötzliches Versagen einer lokalen Verklausung. Im Bachbett bildet sich eine Mischung aus Schutt, Wildholz und Wasser, die sehr schnell ins Tal rauschen kann. Die Gefährlichkeit solcher Murstöße liegt einmal im hohen Energiepotential des Prozesses, zum anderen in der räumlichzeitlichen Unvorhersehbarkeit der Unwetterphänomene, was die Möglichkeiten jeglicher Vorwarnung stark einschränkt.

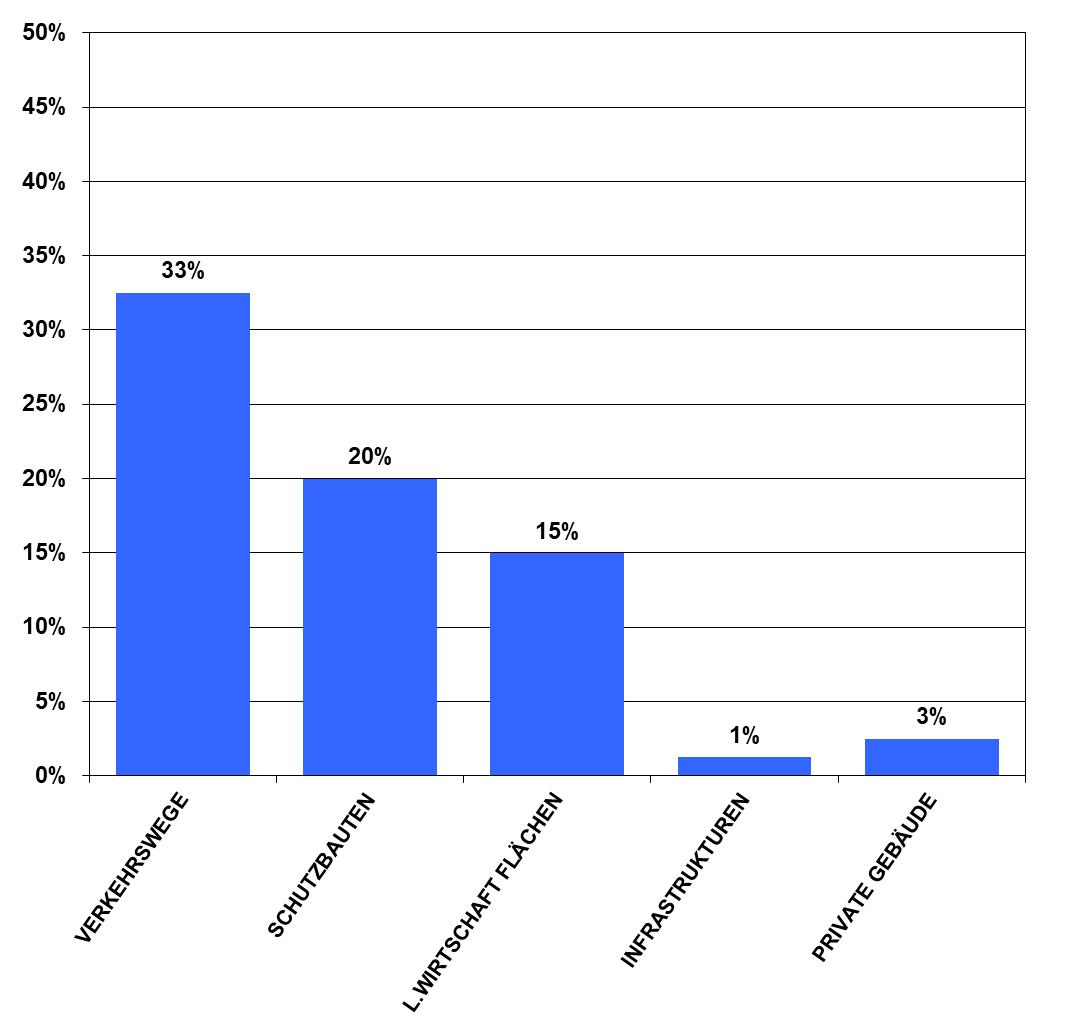

Die häufigsten Ereignisse waren auch 2024 die Murgänge; die Zahl der Wildbachüberschwemmungen war zehnmal so hoch wie die Zahl der urbanen Überschwemmungen (Grafik 4.3). Die meisten Schäden betrafen die Verkehrswege, gefolgt von den Schutzbauten und den Landwirtschaftsflächen (Grafik 4.4).

Grafiken4.3und4.4:KlassifizierungderhydraulischenEreignisseundderSchäden

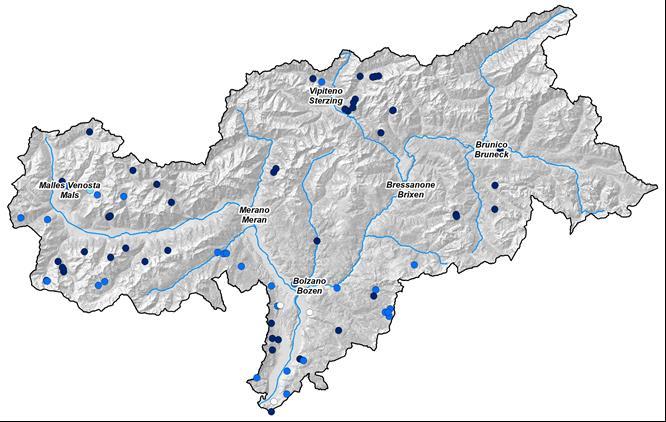

In Abbildung 4.5 ist die geographische Verteilung der erhobenen hydraulischen Ereignisse dargestellt, unterteilt nach Prozesstypen; die Abbildung zeigt die isolierten Ereignisse und jene mit regionalem Charakter.

*derBegriff,imweiterenSinne,umfasstderEinfachheithalberauchdieProzessedeshyperkonzentriertenTransportes

Abb4.5:GeographischeVerteilungderhydraulischenEreignisse2024inSüdtirol

Die Murgänge werden meist durch gewitterartige Starkniederschläge ausgelöst. In der Grafik 4.6 wird eine Gegenüberstellung der jährlichen Murereignisse und der vom italienischen Blitzortungssystem (SIRF) der CESI-Gruppe registrierten Blitze dargestellt. (siehe https://wetter.provinz.bz.it/blitzaktivitaet.asp)

Grafik4.6:GegenüberstellungderMurereignisse(nr)mitdenBlitzereignissen(nr)derPeriode2010-2024

Hier ist der LINK zur vollständigen Liste der Ereignisse für das Jahr 2024 verfügbar.

4.2BEDEUTENDEEREIGNISSE

Mauriziusbach (A.65.10.20) - Gemeinde Bozen (Ereignis 2024001)

Berichterstatter:ClaudioVolcan(FunktionsbereichWildbachverbauung)

Am 1. April 2024 verursachte eine Hochwasserflut am Mauriziusbach (A.65.10.20) die Verstopfung der Durchflussrohrleitung unter dem Moritzinger Weg.

Das Ereignis, obwohl von geringer Intensität, weist aus hydraulischer Sicht eine bedeutende Dynamik auf, da es einige kritische Aspekte hervorhebt, die für das hydraulische Risikomanagement und die Planung von Minderungsmaßnahmen relevant sind.

Abb.4.7:DiepflanzlichenAblagerungen,diesichindenGräbenamTalbodenansammeln,könnenzumVerstopfen vonDurchlässenundinderFolgezuÜberschwemmungenführen.AuchwennsolcheEreignissedurchbegrenzte WasserständeundFließgeschwindigkeitengekennzeichnetsind,könnensieerheblicheSchädenanGebäuden verursachen,insbesondereanKellergeschossen,wenndiesenichtausreichendgeschütztsind.

Die Verstopfung wurde durch die Ansammlung von Ästen und Laub verursacht, was jedoch ausreichte, um eine hydraulisch kritische Situation zu erzeugen. Insbesondere führte der Rückstau des Wassers oberhalb des verstopften Rohres zu Überflutungen der angrenzenden Wohnungen, die sich in einem Gebäude am orografisch rechten Ufer des Wasserlaufs befinden. Die Überflutungen, wenn auch von geringer Ausdehnung, betrafen den Keller dank des Eingreifens der Berufsfeuerwehr, die eine teilweise Entfernung des Materials in der Rohrleitung vornahm und das oberhalb angesammelter Wasser in die Talgrube pumpten.

Obwohl keine signifikanten Schäden entstanden sind, zeigt das Ereignis, wie das Vorhandensein einer kritischen hydraulischen Engstelle auch bei häufigen und schwach ausgeprägten Ereignissen ein Risiko darstellen kann. Zur Minderung des hydraulischen Risikos für das betroffene Gebäude sind zwei sich ergänzende Maßnahmenarten möglich:

• Hydraulische Anpassungsmaßnahme, die darauf abzielt, den Wasserabfluss zu verbessern und die Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen insbesondere bei häufigen Starkniederschlagsereignissen zu verringern: Das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd hat ein Projekt ausgearbeitet, das den Austausch der bestehenden Rohrleitung durch ein Stahlbetonrohr mit einem nutzbaren Querschnitt von 1,2 m² (gegenüber den aktuellen 0,4 m²) vorsieht, sowie den Bau einer Künette aus trocken aufgeschichteten Zyklopensteinen unmittelbar oberhalb der Rohrleitung über eine Gesamtlänge von 120 Metern.

• Maßnahme zur Verringerung der Schadensanfälligkeit des Gebäudes, mit dem Ziel, die Auswirkungen möglicher Überflutungen zu begrenzen: Auf Kosten der Eigentümer des betroffenen Gebäudes kann die Errichtung mobiler Hochwasserschutzbarrieren zum Schutz des Zufahrtsbereichs zur Garage und des entsprechenden Kellers vorgesehen werden. Der übrige Gebäudeteil befindet sich auf einer deutlich höheren Kote als die im Gefahrenzonenplan für Hochwasserereignisse mit einer Wiederkehrzeit von 300 Jahrenfestgelegten Hochwasserpegel, sodassdas Risiko als Restrisiko eingestuft wird.

Abb.48: Der TalbodenderEtsch(Adige)istdurchausgedehnteGefahrenzonenmittlererundhoherGefährdung gekennzeichnet,dieoftmithäufigen,aberschwachausgeprägtenÜberschwemmungenvonGräbenundkleinen Bächenverbundensind.DieseSituationenkönnendurchMaßnahmenbewältigtwerden,diedenAbflusserleichtern, aberauchdurcheinfacheMaßnahmenzurVerringerungderSchadensanfälligkeit

Montanerbach (A.40.5) - Gemeinde Montan an der Weinstr. (Ereignisse 2024015 – 2024028 - 2024043) Berichterstatter:ManfredWörndle(FunktionsbereichWildbachverbauung)

Im Verlauf des Jahres 2024 haben drei Ereignisse den Montanerbach betroffen, und zwar am 31. März, 11. Juni und 12. Juli. Bei starken Niederschlägen werden Geröll und Sedimente aus den Einzugsgebieten des Cisloner Berges sowie die im Flussbett vorhandenen Ablagerungen mobilisiert. Die Ereignisse haben die Wirksamkeit des neuen Rückhaltebeckens bestätigt, das 2018 fertiggestellt und auf einer Höhe von 660 m über dem Meeresspiegelerrichtet wurde.

Der Bau des Beckens war im sogenannten Maßnahmenkatalog vorgesehen, den die Techniker des Funktionsbereichs Wildbachverbauung auf Grundlageder Gemeindegefahrenzonenpläne erstellen. Im Rückhaltebecken haben sich Schlamm, Kies und Schwemmholz angesammelt; durch mehrere Sofortmaßnahmen wurden etwa 30.000 m³ Material entfernt, um die Funktionsfähigkeit der Anlage wiederherzustellen.

12. Juli

Abb. 49: Das Rückhaltebecken, das 2019 von den Technikern und Arbeitern des Amt Wildbach- und LawinenverbauungSüdfertiggestelltwurde,hatnahezudiegesamteMengederdurchdiedreiEreignisseimJahr 2024mobilisiertenSedimentezurückgehalten.DasBauwerkverringertdieGefährdungdurchdenMontanerbach erheblich,derunterhalbderAnlagedirektanzahlreichenhistorischenGebäudendesDorfesvorbeifließt.

Seresbach (E.130.25) - Gemeinde St. Martin in Thurn (Ereignis 2024024) Berichterstatter:PierpaoloMacconi(Landeswarnzentrum))

Zwischen dem 17. und 18. Juni führten Regenfälle und ein intensiver, rascher Schneeschmelzprozess unmittelbar oberhalb desDorfes Campill (Südtirol,Italien) zur Sättigung der Böden. In einer Mulde nahe der Wasserscheide wurde dadurch eine Rutschung ausgelöst – in einem Hangbereich, der von Sedimentgestein mit schlechten geomechanischen Eigenschaften und reichlich schluffig-tonigen Ablagerungen geprägt ist. Der Erdrutsch entwickelte sich durch die Wasserzufuhr aus dem restlichen Einzugsgebiet zu einer Mure, die sich in das Bachbett des Seresbaches eingegraben hat. Dabei erhielt sie zusätzliche Wasserzufuhr von Seitenzubringern und riss auf ihrem Weg weitere Sedimente mit sich. Das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost errichtete rasch einen Schutzdamm, während mehrere Bagger verhinderten, dass Brücken im Siedlungsbereich verstopft wurden. Im Dorf trat die Mure über die Ufer, betraf mehrere Gebäude und machte die Evakuierung von insgesamt 22 Wohnhäusern aus Sicherheitsgründen erforderlich.

Abb.4.10:DerErdrutschwurdeknappunterhalbderWasserscheideinfolgederraschenSchneeschmelzeundder Regenfälleausgelöst.DurchdenWasserzuflussausdemEinzugsgebietdes Seresbaches entwickelte sich die RutschungineineMure,diedasDorfCampillunddenKampillerbacherreichte.

Abb.411: DieMureimBereichdesSeresbachestratimAbschnitt,derdurchdasDorfverläuft,überdieUferund verursachte erheblicheSchäden. DerAblaufdes Ereignisses ermöglichte dierechtzeitige Evakuierung deram stärkstengefährdeteGebäude.

Die Gefahrenzonenpläne (GZP) berücksichtigen in der Regel standardisierte Szenarien. Am Seresbach ereignete sich jedoch ein komplexes Phänomen – eine Rutschung, die sich zu einer Mure weiterentwickelte. Solche Kaskadenereignisse, die derzeit Gegenstand intensiver Forschung sind, lassen sich nicht leicht in die klassische Gefahrenzonierung einordnen. Es ist daher wichtig, die Verkettung von Prozessen in einem probabilistischen Ansatz zu bewerten, um im Rahmen der GZP jene Ereignisse zu berücksichtigen, die eine signifikante Eintrittswahrscheinlichkeit aufweisen. Eine undifferenzierte Aufnahme aller denkbaren Szenarien würde hingegen das Risiko bergen, die urbanistische Entwicklung des Gebiets vollständig zu blockieren.

Abb 412: Die im Gefahrenzonenplan der Gemeinde St. Martin in Thurn ausgewiesenen Gefahrenzonen sind flächenmäßigkleineralsdievomEreignisimJunibetroffenenBereiche.

Trenserbach und Strutzergraben - Gemeinde Freienfeld (Ereignisse 2024036 - 2024038)

Berichterstatter:GeorgKompatscherundThomasHasler(FunktionsbereichWildbachverbauung),MariaTrenker

Am 11. Juli 2024 verursachte ein starkes Gewitter mit Hagel erhebliche Schäden im Dorf Maria Trens. In mehreren Bächen und Gräben kam es zu Murenabgängen und Wildbachprozessen mit Geröllführung.

Im Ortsteil Partinges, oberhalb von Maria Trens, führten die steilen Hänge und der Straßenverlauf zu stark konzentrierten Oberflächenabflüssen, die zahlreiche flachgründige Rutschungen auslösten. Die Straße nach Partinges wurde an sechs Stellen beschädigt und unterbrochen, wodurch die oberhalb gelegenen Höfe von der Außenwelt abgeschnitten wurden. Besonders betroffen war das Einzugsgebiet des Strutzergrabens. Durch Verklausungen und die Führung der Straßeninfrastruktur wurde ein Teil der Wasser- und Geschiebefracht des Trenserbaches indiesen Grabenumgeleitet.

Im Ablagerungsbereich drangen Schlamm und Geröll bis in das Gebäude des Strutzerhofs ein und beschädigten Teile beider Stockwerke erheblich. Auch einige Nebengebäude und Garagen wurden vom Schlamm überflutet und teilweise beschädigt. Die Mure setzte ihren Weg entlang der Zufahrtsstraße und über die Wiesen bis zu den darunterliegenden Häusern fort. Eine Stützmauer konnte das gröbere Material zurückhalten, doch der Schlamm und weiteres Oberflächenwasser aus den Feldern sowie aus dem Kirchgraben verursachten teils erhebliche Schäden an mehreren Wohnhäusern und Garagen. Über verschiedene Wege drang der Schlamm weiter ins Dorf ein und gelangte durch Fensterrahmen, Lüftungsgitter und andere Öffnungen in die Wohnhäuser.

Abb.4.13:DieintensivenNiederschlägelöstenzahlreicheflachgründigeRutschungenaufdensteilenWiesenhängen unddenBöschungenentlangderStraßenachPartingesaus.DasmitgeführteMaterialwurdeindenKirchgraben eingetragen,woesteilweisevondenneuerrichtetenSchutzmauerndesAmtsfürWildbach-undLawinenverbauung Nordzurückgehaltenwurde.

Ein Teil der Mure gelangte über die Zufahrtsstraße zum Strutzerhof in das Ablagerungsbecken am Trenserbach, das kürzlich vom Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord fertiggestellt wurde. Unterhalb des Beckens verstopfte die Restwassermenge das Durchlassbauwerk (ein Rohr mit einem Durchmesser von etwa 80–100 cm) in der Bache-Straße. Die daraus resultierende Überflutung erreichte den unteren Teil des Dorfes, wo das mit feinem Sediment vermischte Wasser in Wohnhäuser, Garagen und mehrere Gebäude des am Dorfausgang gelegenen Gewerbegebiets eindrang. Insgesamt wurden mehr als 40 Gebäude beschädigt, mit besonders schwerenAuswirkungen für einige Betriebe im Gewerbegebiet. Auch das Hotel Saxl, wenige hundert Meter westlich von Maria Trens gelegen, war von Überschwemmungen betroffen und erlitt erhebliche Schäden: in der darüberliegenden Zone der Höfe Klammer und Binder kam es zu einer Verstopfung der Straßenentwässerung. Aufgrund der Geländeform und der Straßenneigung konzentrierte sich der starke Oberflächenabfluss in einem Grabenund floss direkt auf das Hotel Saxl zu.

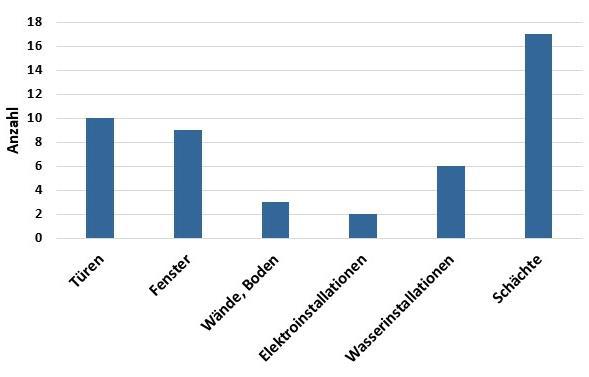

Abb. 414: Neben der klassischen Ereignisdokumentation wurde in Maria Trens eine gezielte Untersuchung durchgeführt,umdieverschiedenenMechanismenzuidentifizieren,durchdiehydraulischeProzesseBauschäden verursachenkönnen.

Eine Detailanalyse hat gezeigt, dass die beschädigten Gebäude selbst bei mittel- bis niedrigintensiven Einwirkungen äußerst anfällig für das Eindringen von Wasser und Schlamm sind. Durch die Umsetzung einfacher baulicher Maßnahmen – auch an bestehenden Gebäuden – könnten hochwasserbedingte Schäden deutlich reduziert werden.

Grafik 415: DieSchadensanalyseermöglichtedieIdentifizierungmehrererSchwachstellenandenbetroffenen Gebäuden,insbesonderedasVorhandenseinungeschützterLichtschächte.

Abb.417:DieAblagerungvonHolzoderMaterialienindenBereichennahedenBachläufenistäußerstgefährlich,da Baumstämme und Heuballen Verstopfungen und Überflutungen verursachen können, die zu Schäden an DurchlässenundInfrastrukturführen.

Ähnliche Murenabgänge ereigneten sich in den angrenzenden Einzugsgebieten, insbesondere am Langstaudenbach (B.605.100 – Ereignis 2024062, etwa 5000 m³ abgelagertes Volumen), am Bach mit Codex B.605.90 (Ereignis 2024063, etwa 9000 m³ abgelagertes Volumen) sowie auf der gegenüberliegenden Talseite am Gemsgruberbach (B.605.75 – Ereignis 2024064, ca. 500 m³ abgelagertes Volumen). Auch in diesen Fällen wurden Schäden an der Infrastruktur und am Forstwegnetz verzeichnet.

Abb. 418: Erosionserscheinungen und Schäden an Durchlässen am Langstaudenbach (B.605.100, Ereignis 2024062),angrenzendandenÜberwasserbach

5. MASSENBEWEGUNGEN

Hydrogeologische Prozesse, die auf Massenbewegungen zurückzuführen sind, werden in das Inventar für Massenbewegungen eingetragen (Projekt IFFI - Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia). Diese Datenbank wird durch das Amt für Geologie und Baustoffprüfung verwaltet und laufend aktualisiert. Die Datenbank enthält sowohl Massenbewegungen, von denen der genaue Zeitpunkt oder ein Zeitintervall von einigen Tagen des Ereignisses bekannt ist, als auch Massenbewegungen, die anhand von Geländekartierungen und geologischen Karten, historischen Archiven sowie Fernerkundung (Luftbildaufnahmen, Photogrammmetrie), validiert durch Kontrollen vor Ort, identifiziert wurden. In der Datenbank sind alle Ereignisse seit dem Jahr 1998 eingetragen, die dem Amt für Geologie bekannt sind. Es handelt sich also größtenteils um Ereignisse, die urbanistisch relevante Gebiete oder Verkehrsinfrastrukturen betreffen. Ältere Ereignisse vor dem Jahre 1998 konnten mithilfe von Archivunterlagen oder Zeitungsartikeln lokalisiert und eingetragen werden. Im Laufe der Jahre hat sich die Dokumentation zunehmend verändert, mit eindeutigen Verbesserungen in der Geländeaufnahme bzw. in der Vermessung, im Ablauf sowie in der Eingabe informatischer Objekte. Für den Report Naturgefahren 2024 wurden nur gravitative Massenbewegungen des Kalenderjahres 2024 berücksichtigt, deren räumliche und zeitliche Zuordnung genau definiert sind. In diesem Sinne entsprechen die eingetragenen Ereignisse von 2024 den Einsätzen des Amtes für Geologie, die im Zuge des geologischen Bereitschaftsdienstes protokolliert worden sind. Das Amt für Geologie leistet einen Bereitschaftsdienst für die Agentur für Bevölkerungsschutz und ist 24/24h aktiv. Ein Großteil der Einsätze betrifft interne Verwaltungsanfragen, wie z.B. etwa Meldungen vonseiten des Straßendienstes. Die Vorgehensweise des Geologen vor Ort umfasst detaillierte Geländeerhebungen zur Ermittlung der Ursache des Ereignisses, die geologische, hydrogeologische und geomorphologische Kartierung, die Kinematik, die vorbereitenden und prozessauslösenden Faktoren, die Morphometrie, die Bestimmung, ob Folgeereignisse eintreten können oder ob die Massenbewegung selbst nur ein vorbereitender Faktor eines größeren Ereignisses ist, die verursachten oder potentiellen Schäden sowie die Festlegung von Dringlichkeitsmaßnahmen, wie z.B. Straßensperre, Monitoring, Eingriffe zur Reduzierung des hydrogeologischen Risikos oder Evakuierung von Personen aus Gebäuden. Diese im Begehungsprotokoll enthaltenen Informationen und Daten werden dann digitalisiert und in die Datenbank IFFI (IdroGEO - https://idrogeo.isprambiente.it/app/) eingetragen.

5.1STATISTIKEN

DanielCostantini&GabrielRaso(AmtfürGeologieundBaustoffprüfung)

Im Jahr 2024 musste das Amt für Geologie und Baustoffprüfung im Zuge des geologischen Bereitschaftsdienstes 218 Mal intervenieren, davon 132 Mal auf Gemeindeebene und 86 Mal entlang von Landes- und Staatstraßen. Die Anzahl der Ereignisse ist vergleichbar mit jenen des Jahres 2023 und 2021 Während im Jahr 2023 ein Großteil der Ereignisse vor allem auf die drei aufeinanderfolgenden Mittelmeertiefs mit starken und ergiebigen Niederschlägen vom 30.10 bis 05.11.2023 zurückzuführen waren, war das Jahr 2024 durch einen sehr nassen und regenreichen Frühling gekennzeichnet. Die Grafik 5.1 auf der nachfolgenden Seite verdeutlicht die zahlreichen Ereignisse in den Monaten März bis Juni, während der recht trockene Herbst durch sehr wenige Einsätze des Bereitschaftsdienstes gekennzeichnet war

Ein Einsatz oder eine Begehung kann auch mehrere Ereignisse eines Gebietes oder einer Gemeinde umfassen, die schließlich in die Datenbank IFFI (IdroGEO) eingetragenwerden.

Grafik5.1:ChronologischeVerteilungderMassenbewegungendesJahres2024

Grafik5.2:ZeitreihederEinsätzedesAmtesfürGeologievon2000bis2024

Grafik5.3:ZeitreihederEinsätzedesAmtesfürGeologievon2008bis2024

Die Klassifizierung der Prozesstypen gravitativer Massenbewegungen folgt der Klassifizierung von Varnes (1978) sowie Cruden & Varnes (1996). Die Einteilung unterscheidet zum einen nach der ArtdesMaterials (FelsoderBoden)und zum anderen nach derArtderBewegung . Bei der Bewegungsart unterscheidet man zwischen:

• Fallen / Kippen (Stein- / Blockschläge, Fels- / Bergstürze): Ein Sturz- oder Fallprozess liegt dann vor, wenn sich der Abbruch von Material oder Blöcken, unabhängig von Größe oder Volumen, von steilen Felswänden, natürlichen oder künstlichen Böschungen ereignet.

Die Bewegung erfolgt zunächst in der Luft bzw. im freien Fall und dann nach dem Aufprall durch Aufspringen, Abprallen oder Rollen. Beim Kippprozess erfolgt die Bewegung des Materials um eine Rotationsachse oder Rotationspunkt nach vorne.

Zu dieser Art von Prozessen gehören Stein- und Blockschläge, aber auch Fels- und Bergstürze. Stein- und Blockschläge liegen meist im Größenbereich von dm³ bis 10 m³, während Felsstürze Kubaturen von 10 m³ bis mehrere 100.000 m³ aufweisen. Bergstürze erreichen hingegen eine Größenordnung von über 1 Mio. m³ Gestein.

• Gleiten (Rotations- / Translationsrutschungen): Rutschungen erfolgen entlang einer Gleitfläche und sind durch eine Hangabwärtsbewegung von Locker- oder Festgesteinen charakterisiert. Für Rotationsrutschungen ist die Gleitfläche konkav, während Translationsrutschungen entlang von Bruchflächen oder mit dem Hang einfallenden Schichten erfolgen können. Gleitungen können in unterschiedlichen Größenordnungen auftreten, ebenso kann die Bewegungsrate von wenigen Millimetern pro Jahr bis zueinigen Metern pro Sekunde reichen.

• Fließen (Hangmuren, Murgang): Fließprozesse weisen, wie der Name bereits ankündigt, eine hohe Beweglichkeit und eine hohe Wassersättigung auf. Für eine einfache Klassifizierung kann man zwischen zwei Arten entscheiden: Hangmuren und Murgänge. Hangmuren sind durch wassergesättigte Lockermaterialböden charakterisiert, die sich entlang von geneigten Hängen wie z.B. steilen Wiesen, aufgrund von starken oder langanhaltenden Niederschlägen ereignen. Murgänge ereignen sich hingegen entlang von Wildbächen oder Senken, charakterisiert durch Lockermaterialtransport mit enormen Geschwindigkeiten und großen Reichweiten. Sie können aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Materialtransport Brücken wegreißen.

Eine Massenbewegung wird hingegen als „komplex“ bezeichnet, wenn die Kombination von zwei oder mehreren Prozessen stattfindet.

Ein Einbruch oder Einsturz ereignet sich nach Einbrechen eines in geringer Tiefe liegenden Hohlraums, der Vorgang kann dabei schlagartig oder langsamablaufen.

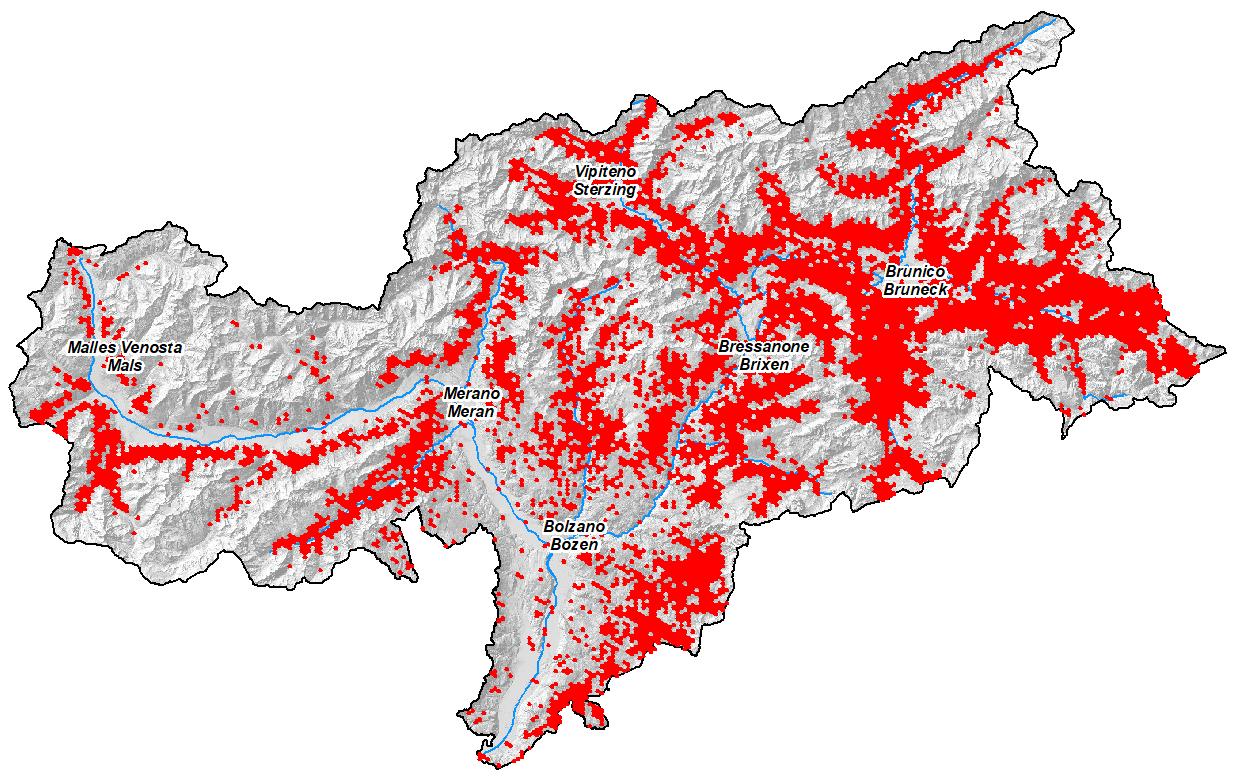

In Abbildung 5.7 ist die räumliche Verteilung der registrierten Ereignisse 2024 innerhalb der Provinz Bozen dargestellt. Man kann eine Konzentration von Ereignissen im südlich-zentralen Teil des Landes erkennen, zumal diese Bereiche eine erhöhte Präsenz von Siedlungsgebieten und Infrastrukturen aufweisen. Nicht zuletzt ergibt sich dies auch aufgrund der Tatsache, dass in die IFFI (IdroGEO) – Datenbank Ereignisse eingegeben werden, welche einen Einsatz des geologischen Bereitschaftsdienstes forderten, um die Gefahr für das betroffeneSiedlungsgebiet oder der Infrastruktur festzulegen

Abb5.7:GeographischeVerteilungderMassenbewegungenimJahr2024inSüdtirol

Ebenso kann man auch eine erhöhte Konzentration entlang des Eisacktales zwischen Brixen und Bozen beobachten, wo zahlreiche Hauptstraßen und -verbindungen auf engstem Raum verlaufen und somit besonders exponiert sind - wie bspw. die Staatstraße 12 zwischen Kollmann und Kardaun. In diesem Sinne muss auch auf die subjektive Auffassung von Gefahrensituationen hingewiesen werden. Berggemeinden mit geringerer Siedlungsdichte und einem verzweigten ländlichen Wegenetz (z.B. Hofzufahrten) sind sicherlich häufiger mit geologischen Gefahrensituationen konfrontiert und haben somit eine andere Einschätzung der Gefahr, als etwa in der Ebene liegende, städtische Gemeinden. Es muss aber auch auf die jeweilige geologische Situation hingewiesen werden, wie bspw. das Gebiet um die Landeshauptstadt Bozen, das durch vertikale und geklüftete Porphyrwände gekennzeichnet ist, die zu Stein- und Blockschlägentendieren.

Hier ist derLINK zur vollständigen Liste der Ereignisse für das Jahr 2024 verfügbar.

5.2. BEDEUTENDEEREIGNISSE

Blockschlag auf die Schnalstaler Straße (LS. 3) bei km 6+050-500 aus dem Bereich „Glorgraben“ und „Stallelegraben“, Gemeinde Schnals

Am 5. Juni 2024 wurde die Schnalstaler Straße (LS. 3) bei km 6+050-500 von 4 Sturzblöcken getroffen, wobei der größte der Blöcke ein Volumen von ca. 24 m³ aufwies. Daraufhin wurde vom Amt für Geologie und Baustoffprüfung ein Lokalaugenschein mittels Hubschrauberbefliegung durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Abbrüche aus zwei morphologischen Kanälen auf der orographisch rechten Talseite, dem sog. „Glorgraben“ und dem „Stallelegraben“, erfolgten. Der Glorgraben ist von einer ca. 60 m breiten und bis zu 15 m tiefen Anbruchnische im stark aufgelockerten Felsverband bestehend aus Paragneisen/Glimmerschiefern der Ötztal-Decke gekennzeichnet. Im Kopfbereich des Glorgrabens und im südlichen Randbereich zum Saxalbgraben sind geschätzt 7.000 – 10.000 m³ an Felsmaterial in Bewegung, mit Bewegungsraten von bis zu einigen cm/Tag. Der nördlich an den Glorgraben anschließende Stallelegraben zeigt sich von einer ähnlichen Dynamik; hierbei sind ca. 6.000 – 8.000 m³ des stark aufgelockerten Felsmaterials in Bewegung. Diese hangabwärts gerichtete Bewegung führte dazu, dass sich Blöcke aus dem stark aufgelockerten Felsverband lösten und über die darunterliegenden Sturzkanäle zu Tal stürzten, von denen einige die Schnalstaler Straße erreichten. Bei der Hubschrauberbefliegung konnte außerdem festgestellt werden, dass sich die Abbrüche vorwiegend entlang eines ENE-WSWstreichenden Kluftsystems vollzogen. Sicherlich haben die z.T. recht heftigen Niederschläge der vorangegangenen Wochen zu einer Beschleunigung des Kriechphänomens geführt, was wiederum eine verstärkte Blockschlagaktivität mit sich brachte. Dieser Hangabschnitt ist Teil einer großflächigen, tiefgründigen Massenbewegung, welche die orographisch rechte Talseite des Schnalstals zwischen dem Taleingang und der Ortschaft Karthaus betrifft und durch aktive Kriechbewegungen gekennzeichnet ist. In der Provinz Bozen sind mehrere aktive, tiefgründige Massenbewegungen bekannt, welche häufig im Zusammenhangmit Blockschlägen und Felsstürzen stehen. Da es sich bei der LS. 3 um die einzige Zufahrt ins Schnalstal handelt, war es notwendig, diesen Abschnitt durch den Bau von zwei Schutzdämmen langfristig vor weiteren Blockschlägen zu schützen. Ein Schutzdamm mit einer Länge von 60 m und einer Höhe von 910 m wurde vor der bestehenden Galerie errichtet, ein weiterer mit einer Länge von 180 m und einer Höhe von 10 m wurde nach der bestehenden Galerie gebaut. Um die Arbeiter auf der Baustelle im Falle von erneuten Abbrüchen schnellstmöglich zu evakuieren und um die Verkehrsteilnehmer auf der LS. 3 zu schützen, wurde während der Bauphase ein Monitoringund Alarmierungssystem mittels Doppler-Radar und Überwachungskameras auf der gegenüberliegenden Talseite (Katharinaberg) installiert. Das Monitoring- und Alarmierungssystem hat sich bewährt und die Erdarbeiten für den Bau der Schutzdämme konnten noch innerhalb 2024 erfolgreich abgeschlossen werden.

Abb.5.8:WegendesFelssturzesvom5.JunibleibtdieStraßeinsSchnalstallängergesperrt.(LPA/Straßendienst)

Abb.5.11:AnbruchnischedesGlorgrabensmitfreigelegterENE-WSWverlaufenderGroßkluftinBildmitte(linkesBild)und AnbruchnischedesStallelegrabensimstarkzerlegtenFelsverband(rechtesBild).

Abb.5.12:SturzblöckedesEreignissesvom5.Juni2024,diebisaufdieLS.3gestürztsind.

Abb.5.13:MonitoringsystemmittelsDoppler-RadarundÜberwachungskameras(linksundrechtsobenimBild)und automatischeAmpelregelungaufderLS.3(rechtsuntenimBild).

Abb.5.14:MitZyklopenmauerwerkrealisierterobererSchutzdammmiteinerGesamtlängevon180mundeiner Höhevon10m.

Felssturz auf den Weiler Geraine auf der orographisch linken Talseite des Ridnauntals, Gemeinde Ratschings

Im Zuge der Schneeschmelze haben sich Anfang Mai 2024 mehrere Felsstürze aus den Felsbereichen zwischen Wetterspitze (2.709 m ü.d.M.) und Seeberspitze (2.567 m ü.d.M.) auf der orographisch linken Seite des Ridnauntals ereignet. Diverse Videoaufnahmen vom 5. und vom 10. Mai 2024 zeugen von den kontinuierlichen Abbrüchen aus diesem Hangbereich. Die Hubschrauberbefliegung von Seiten des Amtes für Geologie und Baustoffprüfung hat ergeben, dass die Felsbereiche auf Kote 2.150 m ü.d.M. extrem aufgelockert sind und durch steil stehende, sowie hangparallele Kluftsysteme gekennzeichnet sind. Bergseitig der stark aufgelockerten Felsmasse konnten zahlreiche offene Zugrisse auf einer Länge von mindestens 50-80 m festgestellt werden. Infolge der hangabwärts gerichteten Kriechbewegung kam es aus dem vorderen, übersteilten Teil dieser Felsmasse zu den besagten Abbrüchen. Das Sturzmaterial folgte zunächst den beiden morphologischen Gräben, verteilte sich dann allerdings längs des Hangbereiches, da die Gräben teilweise komplett mit Lockermaterial (Sturzschutt und Murschutt) verfüllt waren. Zwei größere Sturzblöcke erreichten dabei den Ridnauner Höhenweg Nr. 4 und 7, wobei einer bis in den Mareiterbach gestürzt ist. Die Gebäude Geraine Nr. 11 & 12, die am Fuße des Hanges im unmittelbaren Einflussbereich der Felsstürze liegen, mussten aufgrund der drohenden Gefahr durch weitere Abbrüche evakuiert werden.

Abb.5.15:PanoramafotodesHanges,welchervondenFelsstürzenAnfangMai2024betroffenwar.DergelbePfeil markiertdieHofstelleLeachnerinderÖrtlichkeitGeraine,rothingegendieinstabileFelsmasse.

Der Hangbereich, aus dem sich die Felsstürze ereigneten, ist Teil einer tiefgründigen Massenbewegung, welche aufgrund der Schneeschmelze im Frühjahr 2024 eine Beschleunigung der Kriechbewegung im Bereich der Abbrüche erfahren hat. Die Analyse von Satellitendaten im Zeitraum 2018-2023 hat gezeigt, dass dieser Hangbereich durch starke Setzungen im oberen Bereich, sowie Hebungen im unteren Bereich gekennzeichnet ist, was typisch für tiefgründige Massenbewegungen ist. Bereits historisch war der Hang durch mehrere Aktivitätsphasen gekennzeichnet, die sich auch rezent weiter fortsetzen, wie die Analyse von Satellitendaten gezeigt hat. Aus dem Hang talseitig der Wetterspitze kam es nach der letzten Eiszeit zu einem Bergsturz mit einem geschätzten Volumen von 100-120 Mio. m3, der den heutigen „MagdalenaHügel“ bildet. In der Folge wurde bergseitig der Bergsturzmasse ein See aufgestaut, von dem heute noch Sedimente zeugen. Die Abbruchzone der Felsstürze erstreckt sich entlang des tektonischen Kontakts zwischen der Ötztal-Decke im Hangenden und der Schneeberg-Einheit im Liegenden, welcher eine bedeutende Schwächezone darstellt.

Abb.5.16:Abbruchnische(gelbumrandet)derFelsstürzevonAnfangMai2024.

Abb.5.17:OffeneZugrisse(gelbePfeile)bergseitigderAbbruchnischeundstarkaufgelockertesFelsvolumenim Stirnbereich,ausdemsichAnfangMai2024kontinuierlichFelspartienlösten.

Abb 5.18: Sturzkanäle, die im Zuge der kontinuierlichen Abbrüche mit Sturzschutt- und Murschuttmaterial aufgefülltwurden.

Abb. 5.19:AblagerungsbereichderFelsstürzemitdemWeilerGeraineorographischlinksdesMareiterbachs.Die großen Mengen an Sturzschutt in den morphologischen Kanälen und die hohe Wassersättigung infolge der NiederschlägeführtezusekundärenMurgängen(gelbePfeile).

Abb.5.20:AblagerungsbereichmitSturzbahnen(rotePfeile)undabgelagerteSturzblöcke(gelbmarkiert),sowie sekundäreMurgängeentlangdermorphologischenKanäle.

Abb.5.21:Sturzblock,derdieForststraßeerreichte(linksimBild)undSturzblock,derzunächstaufderWiesestehen blieb(zumZeitpunktderAufnahme)undanschließendbisindenMareiterbachgerolltist.

Blockschlag auf die Brennerstaatsstraße (SS. 12) bei km 421+400 und Sprengung der instabilen Felsnase, Gemeinde Auer

In den frühen Morgenstunden des 10. Oktober 2024 ereignete sich auf der Brennerstaatsstraße (SS. 12) bei km 421+400 nördlich von Auer ein Blockschlag. Die Abbruchzone umfasste die zerklüfteten Felsbereiche im oberen Bereich des nach Westen exponierten Hanges. Diese bestehen aus vulkanischen Gesteinen, den sog. Ignimbriten der Auer-Formation, die im Zeitalter des Perm vor ca. 280 Millionen Jahren abgelagert wurden. Bei dem Abbruch wurde eine Felsnase mit einem Volumen von ca. 550 m³ freigelegt, die sich in einem prekären Gleichgewicht befand. Der Großteil der abgestürzten Felsmassen blieb in den ausgedehnten Waldflächen talseitig der Abbruchbereiche liegen, einzelne größere Blöcke erreichten jedoch auch die SS. 12. Ein Block von etwa 18 m³ blieb in der Rinne am bergseitigen Straßenrand liegen, ein weiterer von etwa 8 m³ schlug auf dem Asphalt auf und stürzte gegen einen am Straßenrand geparkten Sattelschlepper. Da sich die Abbrüche in den frühen Morgenstunden ereigneten mit vergleichsweise wenig Verkehr auf der SS. 12, wurden keine Personen verletzt.

Da von der Felsnase jedoch weiterhin die Gefahr für Abbrüche und dadurch ein Risiko für die darunterliegende SS. 12 bestand, war es notwendig, die Felsnase kontrolliert abzusprengen. Am Samstag, den 16. November 2024 zwischen 10:00 und 14:00 Uhr wurde die Sprengung der Felsnase durch den Sprengmeister und unter der Leitung der Landesabteilung Straßendienst und dem Landesamt für Geologie und Baustoffprüfung durchgeführt. Im Vorfeld der Sprengung wurden umfassende Sicherheitsmaßnahmen getroffen, da Steinsplitter mit hoher Geschwindigkeit bis zu 300 m weit geschleudert werden können. Für die Sprengung wurden rund 150 kg Dynamit in eigens dafür angefertigten Bohrlöchern geladen, um so das fachmännische Absprengen der Felsnase zu garantieren. Die Sprengung verlief planmäßig und nach erfolgter Säuberung der SS. 12 konnte diese um 14:00 Uhr desselben Tages wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Abb.5.22:DetailfotoderAbbruchnische(linksimBild)undabgelagerteSturzblöcke(rechtsimBild).

Abb.5.23:LuftaufnahmederfreigelegtenFelsnasemiteinemVolumenvonca.550m³.Gutzuerkennenimunteren Bildbereichdiesubvertikalen,offenenKlüfte(gelbePfeile)dervulkanischenGesteine.

Abb. 5.24: Vorbereitung derSprengung: DieSprengsätze werdenvomSprengmeister undseinen Mitarbeitern fachmännischdeponiert,imVorfeldderSprengungwurdenBäumegerodet,umdenZugangzurFelsnasezu erleichtern.

Felssturz unterhalb des Zwölferkofels in den Sextner Dolomiten, Gemeinde Sexten

Am 29. Juli 2024 gegen 20:00 Uhr stürzte ein fast 100 m hoher und etwa 20.000 m³ großer Felspfeiler unterhalb des Zwölferkofels in den Sextner Dolomiten ein. Die Abbruchzone umfasste eine Erosionsrinne am Fuße des Zwölferkofels in einer Höhe von ca. 2600 m ü.d.M. Die Abbruchnische ist nach NW exponiert und liegt weitgehend im Schatten. Bei der Hubschrauberbefliegung konnte entlang der subvertikalen Abbruchkante, die sich in einer Tiefe von fast 5 m von der ursprünglichen Felswand ausgebildet hat, eine beträchtliche Menge an Eis beobachtet werden. Somit kann das Phänomen mit dem Auftauen des Permafrosts während der Sommermonate und den für diese Gebirgslagen überdurchschnittlich warmen Temperaturen in Verbindung gebracht werden.

Durch den Felssturz hat sich im Auslauf der Erosionsrinne ein Schuttkegel abgelagert, wobei der darunterliegende Steig Nr. 101-103, der die Zsigmondy Hütte mit der Carducci Hütte verbindet, verschüttet wurde. Der Felssturz konnte in Echtzeit durch eine Video-Aufnahme gefilmt werden, welche dem Amt für Geologie und Baustoffprüfung zur Verfügung gestellt wurde. Da der Steig Nr. 101-103 in dem betroffenen Abschnitt durch den Felssturz komplett verschüttet wurde, war es notwendig eine neue Trasse zu finden. Im Zuge der Hubschrauberbefliegung von Seiten des Amtes für Geologie und Baustoffprüfung konnte auf der gegenüberliegenden Talseite eine neue Trasse für den Steig Nr. 101-103 ausfindiggemacht werden.

Abb.5.25:LinksimBilddieAnbruchnische(gelbumrandet),diesichdurchdiedunklereFarbevondemumgebenden Felsabhebt;RechtsimBilddieErosionsrinneunterhalbdesZwölferkofelsunddurchdenFelssturzaufgeschütteter SchuttkegelimAuslaufbereichderRinne,derdenSteigNr.101-103untersichbegrabenhat.

Abb. 5.26: Aufgeschütteter Schuttkegel im Auslaufbereich der Rinne und durch den Felssturz aufgewirbelte Staubwolke.

Abb.5.27:StandbilddesFelssturzes,entnommenausdemVideo.

6. LAWINEN

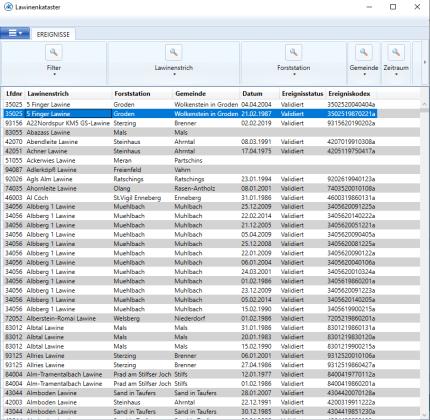

Der Lawinenkataster der Autonomen Provinz Bozen wird vom Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz verwaltet. Die Erhebungen des Lawinenkatasters werden vornehmlich vom Landesforstdienst aufgrund einer vorgegebenen Richtlinie hauptsächlich in jenen Gebieten durchgeführt, wo Sachschäden an Gütern und Personen zu verzeichnen sind. Für die Dokumentation der Lawinenereignisse wird das Mod. 7 verwendet, welches von der AINEVA (Interregionale Vereinigung für Schnee und Lawinen) für den italienischen Alpenbogen vereinheitlicht wurde.

Die ältesten dokumentierten Lawinenereignisse reichen in das Jahr 1974 zurück. Ursprünglich wurde der Lawinenkataster von der Forstbehörde verwaltet und mit einer kartographischen, sowie einer schriftlichen Dokumentation versehen. Im Jahr 1983 ist diese Aufgabe an den Lawinenwarndienst übertragen worden. Ab den frühen 90er Jahren wurde die Ereignisdokumentation mit dem, von AINEVA. für den italienischen Alpenbogen vereinheitlichten Mod. 7 durchgeführt. Die alphanumerische Datenbank wurde im Jahr 2001 eingerichtet, in welcher diemit dem Mod. 7 erhobenenLawinenereignisse abgespeichert werden.

Im Winter 2007/08 wurden einige Veränderungen am Erhebungsmodell Mod. 7 Aineva durchgeführt und mit der letzten Anpassung im Jahr 2012 wird jedesLawinenereignis kartographisch als Polygon kartiert.

Im Rahmen der Umstrukturierung der Agentur für Bevölkerungsschutz im Jahr 2017 ist die Verwaltung des Lawinenkatasters dem Landeswarnzentrum zugeteilt worden. Derzeit liegt die Zuständigkeit beim Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung.

Aktuell ist der Lawinenkataster mit drei Datenbanken durch einen Lawinenereigniskode vernetzt:

• die Informationenbezüglich der Örtlichkeit eines Ereignisses sind im GIS abgespeichert;

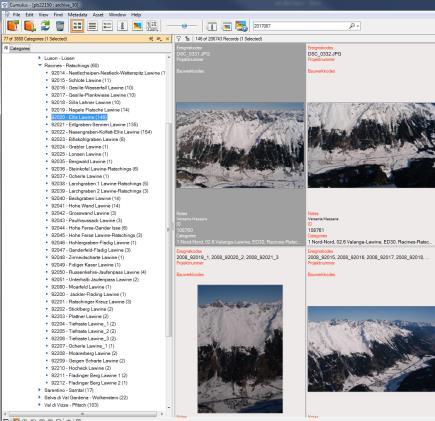

• die Beschreibung des Lawinenereignisses (Modell 7)in einer alphanumerischen Datenbank (LAKAClient);

• die Fotos im CUMULUS Archiv.

Insgesamt sind in der Oracle- Datenbank 4.883 Lawinenereignisse an 2 290 Lawinenzügen im GIS digitalisiert, welchemit rund 16.686 Fotos dokumentiert sind.

Nicht erfasst in der Lawinendatenbank sind die Lawinenunfälle . Laut einer Vereinbarung der Lawinenwarndienste, die dem Dachverband AINEVA angehören, versteht man unter Lawinenunfall den Abgang einer Lawine, bei der ein oder mehrere Menschen beteiligt sind, auch wenn dabei niemand zu Schaden kommt.

6.1.STATISTIK

IlariaFolie(AmtLandeswarnzentrum)

Die Lawinenkatasterdaten beziehen sich nicht auf das Sonnenjahr, sondern auf die jeweilige Wintersaison 2023-2024.

Der Lawinenkataster unterscheidet:

• Staublawine: Lawine aus feinkörnigem, trockenem Schnee, die ein Schnee-Luft-Gemisch bildet, sich teilweise oder ganz vom Boden abhebt und große Schneestaubwolken entwickelt.

• Fließlawine: Lawine, deren Bewegung, im Gegensatz zur Staublawine, vorwiegend fließend oder gleitend auf der Unterlage erfolgt.

• Gleitschnee: langsame Hangabwärtsbewegung der Schneedecke begünstigt durch glatten (langes Gras, Felsplatten) oder feuchten Untergrund. (Gleitschneerisse, Fischmäuler).

Dank der guten Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung und den Mitarbeitern der lokalen Forststationen, konnte eine erste Bilanz zu den Lawinenereignissen im Beobachtungswinter 2023-2024 durchgeführt werden.

Der Winter 2023/2024 war im Vergleich zu den letzten Jahren eine aktive Saison in Bezug auf die Schneemengen. Trotz der saisonalen Durchschnittstemperaturen, die um +2,5 °C über dem Klimamittel lagen, erreichte die insgesamt gefallene Schneemenge fast das Doppelte des langjährigen Durchschnitts.

In der ersten Saisonhälfte gab es häufige Schneefälle, die zur Bildung einer Schneedecke ohne persistente Schwachschichten beitrugen. Daher wurde die Lawinengefahr hauptsächlich durch die Intensität der Niederschläge, verwehten Schneeverfrachtungen und die Auslösung von Gleitschneelawinenverursacht. Nach dieser Periode mit starken Niederschlägen folgte Anfang Februar eine Phase mit geringen Niederschlägen und Temperaturen über dem Durchschnitt, was zu einer allmählichen Verringerung der Schneedeckendicke führte, die unter den historischen Werten für diese Zeit blieb. Anschließend lösten mehrere Staulagen aus südlicher Richtung erneut erhebliche Schneefälle aus, wodurch die Schneedeckendicke über den langjährigen Durchschnitt anstieg. Die wiederholten Niederschläge im April und Mai trugen zudem dazu bei, dass auf den höheren Lagen eine reichhaltige und durchgehende Schneedecke erhalten blieb.

Mehr Informationen zu Wintersaison findenSie im Avalanche Report des Amtes für Meteorologie und Lawinenwarnung: https://wetter.provinz.bz.it/publikationen.asp

Hier ist derLINK zur vollständigen Liste der Ereignisse für das Jahr 2023/2024 verfügbar.

6.2.BEDEUTENDEEREIGNISSE

Im Winter 2023/24 führten wiederholte Schneefälle zu einer Schneedecke, die im Allgemeinen keine relevanten, anhaltenden Schwachschichten aufwies. Infolgedessen war das dominierende Lawinenproblem jenes der Triebschneeansammlungen, im Gegensatz zum Winter 2022/23, der durch ein häufigeres Auftreten von anhaltenden Schwachschichten gekennzeichnet war.

Die Gefahr durch anhaltende Schwachschichten neigt dazu, sich bei ausbleibenden bedeutenden Schneefällen zu verlängern, wie im Winter 2022/23 beobachtet wurde, als die Lawinengefahrenstufe „erheblich“ überdurchschnittlich häufig festgestellt wurde. Im Winter 2023/24 hingegen konzentrierte sich der Anstieg der Lawinengefahr auf die Zeiträume unmittelbar nach den Schneefällen, mit einer anschließenden Stabilisierung und Reduktion des Risikos dank der Verfestigung der Triebschneeansammlungen.

Das Auftreten von Gleitschneelawinen tendiert daher dazu, die Bedeutung des Risikos im Zusammenhang mit anhaltenden Schwachschichten zu verringern. Die intensiven Schneefälle führten hingegen zu einem Anstieg der Gefahr durch Neuschnee, insbesondere in Phasen mit der Gefahrenstufe „groß“.

Diese Entwicklungen sind im Kontext des ersten Quartals 2024 zu betrachten, das laut den verfügbaren klimatologischen Daten die weltweit höchsten durchschnittlichen Temperaturen seit Beginn der instrumentellen Messungen im Jahr 1850 verzeichnete – und somit den wärmsten Jahresbeginn aller Zeiten darstellt.

Die Daten aus dem Lawinenkataster beziehen sich auf das hydrologische Jahr 2023/2024, das am 22. Oktober 2023 begann und am 31. Mai 2024 endete. In der Saison 2023/2024 wurden 8 spontane Fließlawinen registriert.

10 März2024

SchneelahnLawine,Martell

Die Fließlawine (Schneelahn) ereignete sich am Nachmittag des 10. März auf der Straße nach Hintermartell, zwischen dem Hotel Waldheim und dem Biathlonzentrum. Die Lawine erfasste eine Galerie und blockierte die Landesstraße, wodurch eine erhebliche Anzahl an Einsatzkräften für die Räumung und die Suche nach möglichen Verschütteten aufgebracht wurden. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Der Anriss erfolgte auf einer Höhe von ca. 2.600 m und der Auslaufbereich lag bei etwa 1.560 m. Das abgelagerte Material bestand aus Schnee, vermischt mit Geröll, Ästen und Baumstämmen. Es wurde eine Ablagerung mit einer Länge von 120 m, einer Breite von 40 m und einer Höhe von etwa 7 m festgestellt.

Abb6.1:FließlawineSchneelahn,Martell

22 März2024

TeisselgrabenLawine,Brenner

Am Morgen des 22. März ereignete sich eine Fließlawine in der Nähe von Innerpflersch im Gemeindegebiet von Brenner. Die Lawine folgte dem Teisslgraben und lagerte Schnee sowie Geröll über eine Länge von etwa 70 Metern ab.

Der Anriss erfolgte in einer Höhe von ca. 2200 bis 2400 m, der Auslaufbereich lag bei etwa 1235 m, rund 6 Meter vom Brückenbauwerk der Zufahrtsstraße zum Waltenhof entfernt. Es wurde eine Ablagerung mit einer Längevon ca. 70 mund einer Breite von etwa 8 m festgestellt.

Abb.6.2:FließlawineTeisselgraben, Brenner

12.Februar2024

GitschbergLawine,Mühlbach

Die Fließlawine Gitschberg löste sich am 12. Februar gegen 12:30 Uhr im Gebiet Meransen Kleinberg, Gemeinde Mühlbach, aus.

Der Anriss erfolgte auf einer Höhe von ca. 2415 m, die Lawine stoppte bei etwa 2145 m. Das Schneeablagerung hatte eine Länge von ca. 90 m, eine Breite von 80 m und eine Höhe von 3 m und kam etwa 130 m vor der Skipiste zum Stillstand.

Abb.6.3:FließlawineGitschberg, Mühlbach

7. WALDBRÄNDE

Die Waldbrandbekämpfung und-vorbeugung fällt in die Zuständigkeit des Landesforstkorps. Neben der mit der Feuerwehr koordinierten Löschaktion übt das Forstpersonal auch sicherheits- und gerichtspolizeilische Aufgaben aus, pflegt die Organisation und die Realisierung der für Waldbrandbekämpfung bestimmten Infrastrukturen, sammelt Daten und verwaltet die mit dem zuständigenMinisterium und mit dem ISTAT verbundene Datenbank.

7.1STATISTIK

MassimoBortoli(AmtfürForstverwaltung)

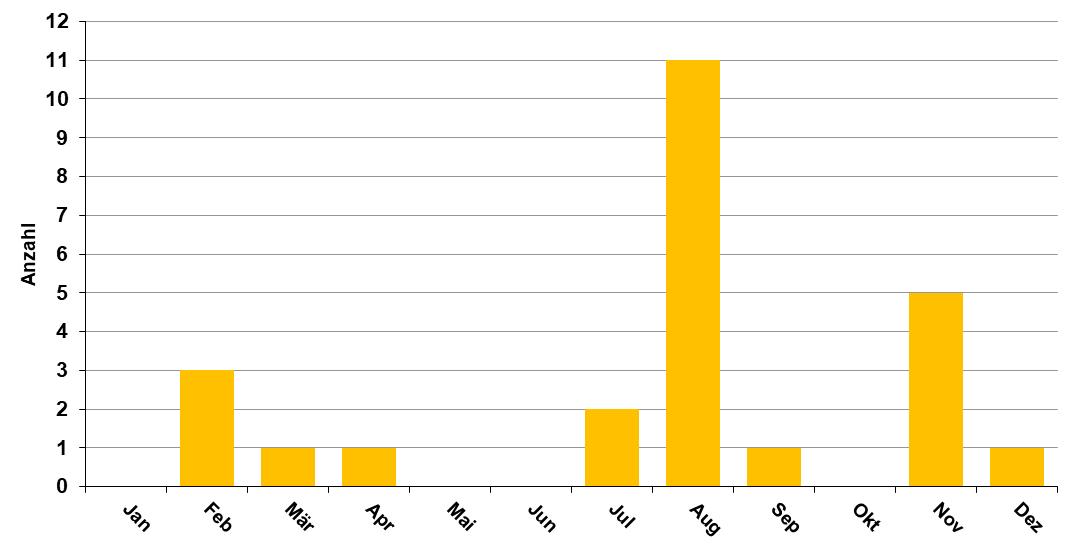

Im Jahr 2024 gab es in der Provinz Bozen 25 Wald- und Flächenbrände mit einer Gesamtfläche von 0.31 ha (Grafiken 7.1-7.2, Abbildung 7.3):

- Der überwiegende Teil der Brände ist auf anthropogene, häufig fahrlässige Ursachen zurückzuführen.

- Die Hälfte der Brände trat während der Sommermonate auf (darunter neun Ereignisse infolge natürlicher Ursachen/Blitzeinschläge), während jeweils ein Viertel im Frühjahr bzw. im Spätherbst verzeichnet wurde.

- Die Anzahl der Waldbrände blieb begrenzt, was auch auf einen verhältnismäßig kühlen Frühling (Temperaturen unter dem Durchschnitt des Bezugszeitraums) sowie auf überdurchschnittliche Niederschläge (anhaltend bis Mitte Juli) zurückzuführen ist.

Grafiken7.1und7.2:ChronologischeVerteilungderWaldbrände2024undAufteilungnachderUrsachedes Ausbruchs

Abb.7.3:GeographischeVerteilungderWalbrände2024inSüdtirol

7.2NEUGIERDE

Die Anzahl der Ereignisse (25) ist überwiegend auf unbekannte oder fahrlässige Ursachen zurückzuführen, während acht (8) eindeutig durch Blitzeinschläge verursacht wurden

Die durchschnittlich abgebrannte Waldfläche bleibt glücklicherweise aber gering, auch dank dem unverzüglichen Eingreifen und der flächendeckenden Präsenz der freiwilligen Feuerwehren im ganzen Land.

Bemerkenswert ist der "Effizienzindex der Löschaktion", der sich aus dem Verhältnis Fläche/Brand ergibt und bei 0,07 Hektar liegt.

Ein äußerst niedriger Wert, wenn man berücksichtigt, dass er auf die Gesamtfläche berechnet wird, einschließlich der Weideflächen.

Im Laufe der Jahrzehnte ist dieser Index dank dem rechtzeitigen Ausrücken von Löschmannschaften der Feuerwehren und des Forstpersonals (im Durchschnitt wird die Brandstelle innerhalb von 30 Minuten erreicht) ständig gesunken, was das weitere Ausbreiten der Brandflächen verhindert. Die höhere Effizienz der Löschaktion ist weiters auf die Errichtung waldbrandbekämpfungsorientierter Infrastrukturen und deren ständigenInstandhaltung zurückzuführen.

Die jährlich durch Waldbrand zerstörte Fläche variiert nicht nur in Abhängigkeit von der Anzahl der Brände, sondern vor allem aufgrund einzelner Brändegrößeren Ausmaßes.

Grafik7.4:MittlereVerlustanFlächeproWaldbrand–Zeitraum1977–2024

Daher haben wir die Bestätigung, dass zur Bekämpfung von Waldbränden eine vorausschauende Planung präventiver Maßnahmen unerlässlich ist (wie Forststraßen, Löschbecken, Leitungen, unterirdische Wassertanks, aktualisierte Karten) sowie eine eingespielte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Polizeikräftenund den am Löschen beteiligten Institutionen.

Nützlich sind die jährlichen Übungen, die in jedem Forstinspektion stattfinden, um neue Materialien zu testen und die Löschstrategien des gesamten Einsatzapparats zu verbessern.

Die Abteilung Forstdienst investiert erhebliche Mittel, um Brandübungen auch mit Luftfahrzeugen durchzuführen. Jährlich werden in jedem Forstinspektorat – wobei jeweils eine andere Gemeinde ausgewählt wird – die Verfahren zur Bekämpfung von Waldbränden in Zusammenarbeit mit den freiwilligen Feuerwehren sowie häufig unter Beteiligung der Berufsfeuerwehr Bozen und zugelassener Hubschrauberunternehmen für den Waldbrandschutzgetestet. Im Oktober 2024 wurde zudem die Einsatzfähigkeit und Funktionalität eines neuen Luftfahrzeugs, des Airbus AS332 Super Puma, erprobt – ein Hubschrauber mit hoher Leistungsfähigkeit und großer Tragfähigkeit. Er ist in der Lage, schwere Lasten wie Arbeitsmaschinen, Container und eine erhebliche Wassermenge (maximal 4.000 Liter) zu transportieren. Das Ausbringen von Wasser oder Löschmittel auf die festgelegte Fläche erfolgt über eine Vorrichtung im Korb kontrolliert, wodurch eine deutlich höhere Effektivität erreicht wird.

Der Einsatz von Luftfahrzeugen ist ebenfalls von grundlegender Bedeutung, insbesondere bei schwierigen Geländebedingungen und extremen Wetterlagen (wie großer Hitze), bei denen die Löscharbeiten sonst nur langsam vorankämen und ein hohes Risiko für die Einsatzkräfte an der Brandfront bestünde.

Die Gesamtkosten für Löschmaßnahmen mit Hubschraubern waren erfreulicherweise niedrig; es gab lediglich zwei (2) Einsätze mit Gesamtkosten von 6.484,10 € und einer Gesamtdauer von 2 Stunden und 29 Minuten. Bei beiden Einsätzen handelte es sich um schwer zugängliche Gebiete, und die Ursache war natürlicher Art,da Bäume durch Blitzeinschläge betroffen waren.

Zuletzt bereitet die schlechte Gewohnheit einiger Bürger, Asche aus Öfen und Kaminen im Wald oder in angrenzenden Bereichen abzulagern – also nicht gemäß den kommunalen Richtlinien ordnungsgemäß zu entsorgen und zudem unzureichend abgelöscht – Besorgnis. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich Brände entzünden, die sich an windigen Tagen rasch zu Katastrophen entwickeln können. Dieses Phänomen wird vom Landes- Forstkorps aufmerksam verfolgt, das durch gezielte Information und Sensibilisierung versucht, es einzudämmen.

AirbusAS332SuperPuma:ÜbungOktober2024–SchlossSigmundskron

Nachfolgend werden einige Graphiken über die Waldbrände in den letzten zwanzig Jahren und auch ein paar Fotos der Brände2024 beigefügt.

Grafik7.5:AbgebrannteFläche(ha)proJahr–Zeitraum1977–2024

Grafik7.6:AufteilungderWaldbrändeinnerhalbder24Stunden–Jahr2024

Hier ist derLINK zur vollständigen Liste der Ereignisse für das Jahr 2024 verfügbar.

CulacPufels/SeiserAlm17-19.08.2024

Abb7.8:Culac/SeiserAlmKastelruth–(ForststationKastelruth)

Die Ursache dieses Feuers war ein Blitz, der zwei Zirbenstubbengetroffenhat.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig und hielt die Landesforstverwaltung (Forststation Kastelruth) sowie die freiwillige Feuerwehr der Zone (Runggaditsch und Seiser Alm) mehrere Tage lang in Anspruch. Trotz des sofortigen Einsatzes des Hubschraubers in den ersten Stunden des Ereignisses konnte das Feuer nicht gelöscht werden, sodass zwei Tage später erneut eingegriffen werden musste. Die Einsatzkräfte mussten mit großem Aufwand die beiden Zirbenstubben mithilfe eines Traktors mit Winde ausreißen, unter denen das Feuer noch glühte.

UntererHeirichsberg/Ritten12.08.2024

Ein weiteres kurioses Ereignis, das im Laufe des Sommers – am 12. August 2024 – glücklicherweise keine großen Folgen hatte, war ebenfalls auf einen Blitz zurückzuführen, der eine Fichte getroffen hatte. Das Ereignis ist besonders, weil Rauch und Feuer erst zwölf Tage nach dem Blitzschlag, der am Abend des 31.07.2024 während eines Gewitters stattfand, sichtbar wurden.

Die durch den Blitz verursachte elektrische Entladung setzte eine Energiemenge frei, die in den Boden eindrang, die Humusschicht und das zwischen den Felsen angesammelte Laub verbrannte und mehrere Tage lang glühte. Erst dank der Wetterbedingungen – Wärme und möglicherweise leichte Brise – trat das Feuer zwölf Tage später zutage.

8. BIOTISCHE GEFAHREN FÜR DEN WALD

AmtfürForstplanung

Ein deutlicher Zusammenhang zwischen abiotischen und biotischen Schäden kann beim Befall durch Borkenkäfer festgestellt werden, dieser ist klar begünstigt durch Windwurf und Schneedruckschäden sowie Trockenheit. Der Borkenkäfer (Ips typographus) ist ein einheimisches Insekt, das unter normalen Bedingungen ein Bestandteil des Waldökosystems ist und hauptsächlich schwache Bäume befällt. Frühere Erfahrungen zeigen, dass die Vermehrung von Borkenkäfern nach Großereignissen wie VAIA, zum Teil vom verfügbaren Nahrungsangebot - Windwurf- und Schneedruckholz und zum anderen Teil klimatisch bedingt ist.

Nach dem Windsturm VAIA im Oktober 2018 war 2019 ein Jahr des Abwartens. Das Schädlingsaufkommen 2019 war mäßig, zum einen aufgrund der hohen Schadholzaufarbeitung von knapp 70% am Ende des Jahres, zum anderen aufgrund der günstigen klimatischen Entwicklung mit einem niederschlagsreichen Frühjahr und niedrigen Temperaturen - also ungünstige Bedingungen für das Flug- und Paarungsverhalten der überwinterten Käferindividuen.

Im Jahr 2021 gab es nach einem recht kühlen und unbeständigen Frühling, Anfang Juni eine ausgesprochene Wärmewelle, diese löste ein massives Schwärmen der überwinterten Adultkäfer des Buchdruckers aus. Das liegende Holz war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bruttauglich und deshalb tobten sich die Borkenkäfer auf den stehenden Fichten aus. Der Witterungsverlauf war dabei für die Bruttätigkeit recht günstig und so konnten sich mehrfach zwei Generationen entwickeln.

2020 begann in Südtirol die Borkenkäfergradation, wobei die Borkenkäfer zu Beginn liegendes Schadholz befallen haben, welches vorwiegend durch die Schneedruckereignisse (Streuschäden) im Wald liegen geblieben war. Als Gradation bezeichnet man die zeitlich begrenzte Massenvermehrung einer Tierart, welche sich bei günstiger Witterung und gutem Nahrungsangebot geradezu explosionsartig vermehren kann.

2022 hatten die Borkenkäfer auf Grund eines niederschlagsarmen Frühjahres und eines besonders trockenen und heißen Sommers wiederum einen hohen Vermehrungserfolg und konnten auch die höher gelegenen Waldgebiete erobern. Dank der großzügigen Niederschläge und der zahlreichen Temperaturschwankungen hat die Intensität des Befalls abgenommen, was auf die ungünstigen Bedingungen für die Fortpflanzung des Borkenkäfers und die erhöhte Vitalität der Wirtspflanze durch die hohe Wasserverfügbarkeit zurückzuführen ist. Die insgesamt befallene Fläche ist um 20 % geringer als im Jahr 2022.

Dieselbe Tendenz zum Rückgang wurde auch 2024 bestätigt. Das Monitoringnetz des Buchdruckers mit 120 Pheromonfallenliefert dafür die entsprechenden Informationen.

Seit 3 Jahren verfügt Südtirol über das von der Universität für Bodenkultur in Wien erarbeitete System Phenips, das eine landesflächendeckende Vorhersage der Phänologie (die im Jahresablauf periodisch wiederkehrenden Entwicklungserscheinungen) des Buchdruckers ermöglicht.

Angesichts der Bedeutung dieses Phänomens hat die Abteilung Forstdienst ein sorgfältiges Überwachungsund Erfassungssystem aufgebaut, das es ermöglicht hat, die betroffenen Gebiete zu kartieren. Dieses präzise System ermöglicht es, die Entwicklung dieser Bedrohung genau zu verfolgen und den Verbreitungsstatus zu überwachen.

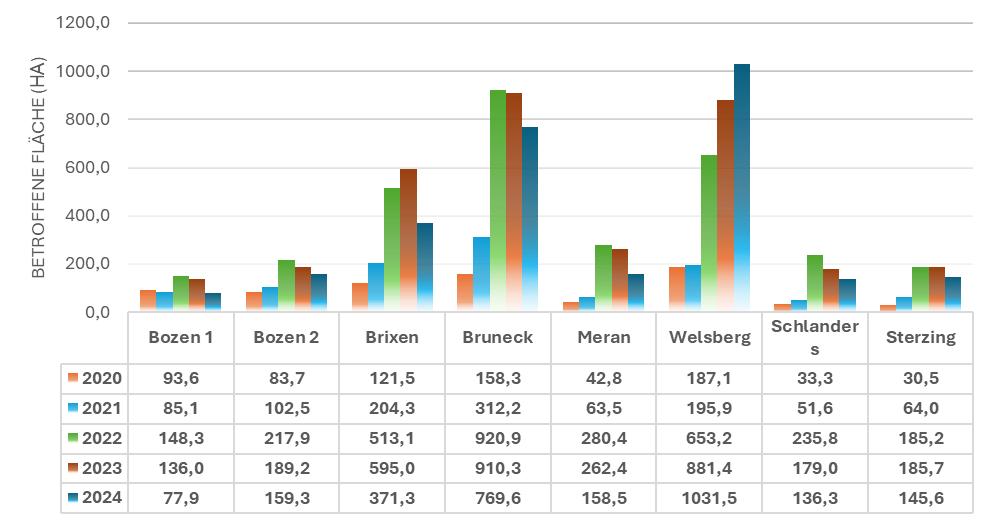

8.1STATISTIK

Die Analyse der von der Abteilung Forstdienst und vom Institute for Earth Observation (Eurac Research) bereitgestellten Daten ermöglichte die Erstellung einer Reihe von Karten und Grafiken, die eine visuelle Darstellung der Schwere dieser biotischen Bedrohungliefern sollen.

Abb8.1:GeografischeVerteilungdervonBorkenkäfernimJahr2024betroffenenGebiete-(InstituteforEarth Observation-EuracResearch)

Grafik8.2:BorkenkäferbefalleneFlächen(ha)jeForstbezirk,2020–2024

Mehr Informationen findenSie in Website: https://naturgefahren.provinz.bz.it/de/biotische-gefahren-fur-den-wald

9. SEISMISCHE AKTIVITÄT

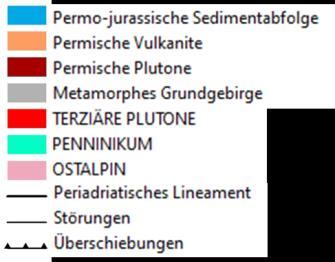

Während des ganzen Jahres 2024 hat die Agentur für Bevölkerungsschutz Südtirol in Zusammenarbeit mit dem Amt für Geologie und Baustoffprüfung und der GeoSphere Austria (Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie) in Wien,dem Nationalen Erdbebendienst und dem INGV-Institut in Rom die Erfassung und Auswertung lokaler Erdbeben fortgesetzt. Das automatische Erfassungsprogramm des seismischen Netzes der Provinz Bozen hat kontinuierlich die wichtigsten, nationalen Erdbeben sowie die wichtigsten, seismischen Weltereignisse aufgezeichnet. Es sei daran erinnert, dass bei Ereignissen, die mehr als 50 km von den Landesgrenzen entfernt sind, die genaue Lage des Epizentrums an eine spätere Verfeinerung der Daten durch die wichtigsten nationalen seismischen Dienste delegiert wird, und zwar durch die Korrelation einer größeren Anzahl von Aufzeichnungsstationen, die auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene verteilt sind. Das seismische Landesnetz integrierte 2006 die damals bestehenden Messstationen in Tirol und Trentino mit der Inbetriebnahme moderner Aufnahmestationen und schuf durch mehrere EU-Projekte (FASTLINK TYROL, HAREIA, ERGS) ein automatisches Datenerfassungs- und Verarbeitungszentrum beim Landesfunkdienst. Derzeit speichert und übermittelt dieses System von 10 Stationen (Abbildung 9.1), welches von der Kinemetrics-Software Antelope gesteuert wird, Daten in Echtzeit an die seismischen Zentralstationen GeoSphere-Austria, OGSUdine, ETH-Zürich, USGS-Virginia und INGV-Rom. Das GeoSphere-Austria Institut in Wien wird für das Software-Management und die seismologische Datenverarbeitung nach dem Ereignis genutzt. Die Zuständigkeit im Bereich der seismischen Gefährdung liegt beim Amt für Geologie und Baustoffprüfung, während die Instandhaltung des seismischen Netzes durch den Landesfunkdienst der Agentur für Bevölkerungsschutz gewährleistet wird. Alle Meldungen nach seismischen Ereignissen sind mit vordefinierten Schwellenwerten verknüpft. Das Netz der Provinzen erlaubt es jedoch, die zahlreichen lokalen Erdbeben von geringer Stärke zu erfassen, die die zugrunde liegende, mikroseismische Aktivität unseres Territoriums darstellen. Die meisten dieser Beben, deren lokale Stärke (Ml) meist unter 2,5 liegt, sind von der Bevölkerung nicht gespürt worden. Die Verteilung der Epizentren im Laufe des Jahres 2024 bestätigt die bereits bekannten, im letzten Jahrzehnt gewonnenen Daten. Man erkennt eine kontinuierliche mikroseismische Hauptaktivität im Gebiet Obervinschgau – Tauferpass – Ortlergruppe, eine leichte Korrelation mit der periadriatischen, tektonischen Linie (von Ost nach West: Pustertal –Ultental - Judikarien) und ein drittes Aktivitätsgebiet westlich des Brennerpasses.

Abb 9.1: Verortung der Landesmessstationen provinciali.

Abb9.2:KartederErdbebengefahr(ausgedrücktalsmaximaleBodenbeschleunigungmiteinerÜberschreitungswahrscheinlichkeitvon10%in50Jahren,bezogenaufstarreBöden)fürNordostitalien(QuelleINGV–Mailand).

9.1STATISTIK

ClaudioCarraro(AmtfürGeologieundBaustoffprüfung)

Die Provinz Bozen bleibt auch aufgrund der Entwicklung der nationalen Erdbebenklassifikation der letzten 19 Jahre ein Gebiet mit relativ niedriger Seismizität, in dem gemäß der aktuellen historischen und geodynamischen Erkenntnisse jedoch Erdbebenereignisse mit einer Ml gleich 5 zu erwarten sind. Die Bautätigkeit im Land wird durch die kürzlich überarbeiteten Technischen Baunormen NTC von 2018 geregelt, wobei die seismischen Beschleunigungen des Projektes Punkt für Punkt berechnet und die topographischen und stratigraphischen Bedingungen berücksichtigt werden müssen, bezogen auf die Lebensdauer des Bauwerkes. Für die uns umgebenden Regionen wurde 2024 eine einzige niedrigenergetische seismische Aktivität im Inntal, Zone Innsbruck, mit einem möglichen Zusammenhang mit den Störungen der Brennerabschiebung registriert. Stärkere Beben haben hingegen das Gebirgsvorland des Unteren Trentino (Garda), die venezianischen Voralpen (Störungsband Schio-Vicenza) und die Region Friaul betroffen.

Die Messdatender Stationen enthalten Datum, Uhrzeit (UTC), Ereignisdauer und die Formen der Wellen. Die Korrelation der Daten mehrerer Stationen erlauben es, mit einer hohen Genauigkeit für lokale Beben, die Koordinaten und die Tiefe des Hypozentrums und die Magnitudodes Bebens zu definieren. Ein leistungsfähiges seismisches Netz mit Sensoren hoher Qualität im Felsuntergrund liefert auch Informationen über andere Naturereignisse oder menschliche Aktivitäten, wie Bergstürze, Sprengungen für Abbau- oder Bautätigkeiten, Bodeneinschläge verschiedener Art. Für das Erkennen solcher nicht seismischen Ereignisse ist die Interpretation der Daten durch einen erfahrenen Seismologen notwendig 2024 wurden im Land 108 Erschütterungen registriert. Die stärksten Beben ereigneten sich am 15.04.2024 in der Gemeinde Ratschings mit einer Magnitude Ml von 2.06, am 15 10.2024 in der Gemeinde Mals mit einer Magnitude Ml von 2.16 und am 29.12.2024 in der Gemeinde Mals mit einer Magnitude Ml von 1 88 In der Abbildung 9.3 sind zwei seismische Zonen deutlich erkennbar: eine westlich des Brenners und die andere bereits lang bekannte Zone im Obervinschgau, wo gemäß der nationalen Kartographie der Erdbebengefährdung die höchsten seismischen Beschleunigungen des Landes zu erwarten sind.

Abb 9.3: geografischeVerteilungderErdbebenimJahr2024 in Südtirol. Die 3rotenPunktesinddieeinzigen EreignissemitlokalerhöherMagnitudo(Ml).

Provincia

Report Naturgefahren

Report Pericoli Naturali