PEDRO MEYER:

MAGIA Y HETERODOXIA DE LA FOTOGRAFÍA

José Ángel Leyva

SEMANAL

SUPLEMENTO CULTURAL DE LA JORNADA

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE DE 2025 NÚMERO 1600

Pasolini: actuar pese a todo Vinícius Nicastro Honesko

José de Jesús Sampedro (1950-2025): el oro del tiempo

Juan Gerardo Sampedro

2 de noviembre de 2025 // Número 1600

Portada: Pedro Meyer. Tomada de https://www.instagram.com/

PEDRO MEYER: MAGIA Y HETERODOXIA DE LA FOTOGRAFÍA

De origen alemán y nacido en España el 6 de octubre de 1935, el fotógrafo, curador, artista visual y editor mexicano Pedro Meyer recientemente cumplió nueve décadas de vida y, a pesar del tremendo inconveniente que significa la pérdida visual que lo afecta desde la pandemia, hasta el día de hoy sigue compartiendo lo mismo el inmenso acervo fotográfico acumulado durante décadas –compuesto por más de un millón de imágenes–, que su amplio conocimiento acerca de la cultura visual, invariablemente desde una perspectiva social, centrada en los derechos humanos, las problemáticas sociales, la política y la naturaleza del poder. Pionero en el uso y democratización de la fotografía digital, de diversos modos Meyer impulsa el surgimiento y la profesionalización de las nuevas generaciones de artistas visuales y es, indiscutiblemente, uno de los fotógrafos esenciales del siglo pasado y el actual. Con la presente entrega, nos sumamos a la celebración por sus primeros noventa años de vida.

El filósofo que pintó el cielo

Alejandro Acevedo Valenzuela

Me has dejado pensando cielos luminosos

soñándote gritar “azul”

como si un conjuro fuera capaz de regresar al aula el horizonte.

DIRECTORA GENERAL: Carmen Lira Saade

DIRECTOR: Luis Tovar

EDICIÓN: Francisco Torres Córdova COORDINADOR DE ARTE Y DISEÑO: Francisco García Noriega FORMACIÓN Y MATERIALES DE VERSIÓN DIGITAL: Rosario Mateo Calderón

LABORATORIO DE FOTO: Adrián García Báez, Israel Benítez Delgadillo, Jesús Díaz y Ricardo Flores

PUBLICIDAD: Eva Vargas 5688 7591, 5688 7913 y 5688 8195. CORREO ELECTRÓNICO: jsemanal@jornada.com.mx PÁGINA WEB: http://semanal.jornada.com.mx/ TELÉFONO: 5591830300. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La Jornada Semanal, suplemento semanal del periódico La Jornada. Editor responsable: Luis Antonio Tovar Soria. Reserva al uso exclusivo del título La Jornada Semanal núm. 04-2008121817375200-107, del 18/XII/2008, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de título 03568 del 28/ XI/23 y de contenido 03868 del 28/XI/23, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; Av. Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, tel. 55-9183-0300. Impreso por Imprenta de Medios, SA de CV, Av. Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Azcapotzalco, CP 02670, Ciudad de México, tels. 555355-6702 y 55-5355-7794. Distribuido por Distribuidora y Comercializadora de Medios, SA de CV, Av. Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Azcapotzalco, CP 02670, Ciudad de México, tels. 55-5541-7701 y 55-5541-7702. Prohibida la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación por cualquier medio, sin permiso expreso de los editores. La redacción no responde por originales no solicitados ni sostiene correspondencia al respecto. Toda colaboración es responsabilidad de su autor. Títulos y subtítulos de la redacción.

¿A dónde va a dar el infinito?

¿Es el vapor memoria sostenida por la rosa de los vientos?

Igual de volátiles son los sentimientos.

Ve. Empápate en otros cielos y píntalos.

Concluye tu “fenomenología de las nubes”.

Yo acá te espero estremeciéndome como relámpago

en un atormentado paisaje de Turner...

Pero eso es lo de menos. Desentiéndete...

Y vete. Recuerda que fuiste tú quien me lo mostró:

Hay otro cielo.

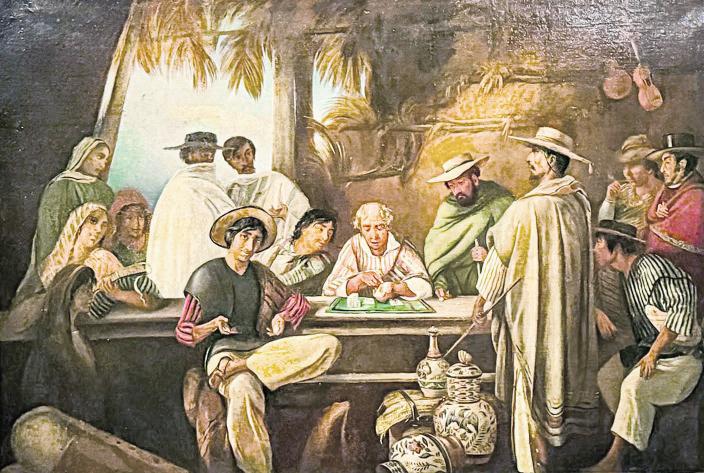

HISTORIA Y MEMORIA EN LA LAGUNILLA

IPOR QUÉ LOS seres humanos tendemos puentes hacia tiempos remotos? ¿Para qué buscamos, con frenesí, objetos pertenecientes a un mundo tan resquebrajado como un viejo muro callejero? ¿Coleccionar antigüedades no es, acaso, un modo de insuflar vida a las astillas que el olvido deja caer a su paso? El filósofo Walter Benjamin (18921940), un gran entusiasta de hurgar en los escombros del ayer para hallar reminiscencias en el hoy, escribió: “La pasión de coleccionar limita con el caos de los recuerdos.”

II

La presente crónica explora un rasgo de este popular barrio de la capital de México: la vendimia de antigüedades en el tianguis dominical que se instala en dicha zona, que vincula sus días al comercio desde la época prehispánica, pues aquí hubo un embarcadero que recibía mercancías para el mercado de Tlatelolco.

LOS DOMINGOS en Ciudad de México, desde temprano, algunas calles del barrio La Lagunilla albergan una enorme exhibición de infinidad de objetos antiguos: máquinas de escribir, anteojos, cámaras fotográficas, televisores ‒que seguramente en la década de los setenta mostraron algún partido de futbol entre Atlético Español y Cruz Azul, por ejemplo‒, consolas y vinilos, pinturas, una amplísima gama de cafeteras italianas, carteles nomencladores con nombres de calles, globos terráqueos, espejos, muñecas ataviadas con vestidos ya deslucidos, teléfonos de baquelita (años y años, en casas y oficinas, estos aparatos permanecieron inmóviles… mucho antes del arribo de sus nómadas descendientes: los teléfonos celulares).

También uno puede encontrar una maleta retro, abierta, que en su interior guarda fotografías nupciales, en blanco y negro: allí figura un hombre con triunfal sonrisa, y una mujer resignada, con rostro apagado y mirada esquiva, anubarrada. Un tianguis de antigüedades es esto: un baúl de recuerdos amontonados, un cajón repleto de experiencias ajenas. Otra vez, Walter Benjamin

iluminando al respecto: “Así como la tierra es el medio en el que yacen enterradas las viejas ciudades, la memoria es el medio de lo vivido.”

III

‒ CUÁNTO TIEMPO ha desempeñado este oficio? ‒pregunto a Marco, un dicharachero vendedor en este tianguis de La Lagunilla, ubicado a pocos metros del Monumento al Boxeador.

‒Casi doce años. Las antigüedades me encantan, pues aprendo sobre cada una que recibo. Mira, crecí con esta tecnología… ‒expresa con visible entusiasmo y señala un par de consolas de videojuegos: Atari y Nintendo. Este hombre, nacido en 1975, explica que no cultiva la melancolía, sino que se alegra frente a cada objeto que compra “porque es como si encontrara un tesoro. Ante cada cosa que llega, aprendo en qué año la hicieron y busco su historia: ¡me encanta cultivarme acerca de las mercancías que me venden!”

‒Si fuese posible, ¿volvería al pasado?

‒Sí. En mi caso fue una época maravillosa. Regresaría a las décadas de los ochenta y noventa. Revivo ese tiempo cuando me cae una Atari o una consola que no conocía, ¡me pongo a jugar!

IV“BASTA CON RECORDAR lo importante que es para todo coleccionista no sólo su objeto, sino también su pasado completo, tanto el de su origen y su calificación objetiva como los detalles de su historia aparentemente superficial: antiguo propietario, precio de compra, valor, etcétera”, dilucidó el ya mencionado crítico literario y teórico Walter Benjamin, autor de referenciales ensayos sobre la pasión de buscar, hallar y albergar objetos impregnados con hebras de memoria.

Mientras la tarde de domingo se torna naranja en La Lagunilla y un grupo de rock hace vibrar el caliente pavimento, este reportero formula una última pregunta a Marco, quizá con el anhelo de comprender un poquito más sobre la condición humana:

‒Cuando usted ya no pueda seguir en este negocio, ¿quién continuará con dicha labor?

‒No creo que haya alguien. Pasará lo mismo que con estas antigüedades: cierta gente no les dio el valor necesario. Aquí, esos objetos reviven cuando llega un buen cliente y les da uso. Es cierto que algunos ya no sirven y se los llevan como utilería para obras de teatro o comerciales; pero las mercancías que sí funcionan, su precio se eleva y quedan con coleccionistas o en museos ‒reflexiona este buscador de ayeres, y finaliza su charla desde una reivindicación identitaria, casi un recordatorio de sus pasos andados: “Crecí muy cerca de la Plaza Garibaldi. Ya no vivo aquí, pero es grato regresar cada domingo. Me gusta este ambiente.” V

AL CAMINAR por este tianguis de antigüedades, no deja de parecer una posibilidad, algo creíble, que el fantasma de Walter Benjamin ‒en medio de la vendimia y entre la gente‒, repentinamente, nos exhorte a “renunciar a la actitud serena, contemplativa, frente al objeto, para tomar conciencia de la constelación crítica en la que precisamente ese fragmento de pasado se encuentra con el presente”. Él mismo, en 1940, preguntó: “¿Acaso no flota en el ambiente algo del aire que respiraron quienes nos precedieron?” ●

Mario Bravo

▲ La Lagunilla, CDMX, 2024. Foto: La Jornada / Roberto García Ortiz.

Entrañable recuerdo José de Jesús Sampedro (1950-2025) y recuento de su obra; poeta editor, promotor cultural y maestro, Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, Premio Iberoamericano Ramón López Velarde y Premio al Mérito Editorial en Zacatecas y en San Luis Potosí, “un muchacho inquieto, serio, disciplinado” que muy pronto se hizo “el surrealista que nunca dejó de ser”, afirma aquí su hermano, autor de este artículo.

JOSÉ DE JESÚS SAMPEDRO

(1950-2025): EL ORO DEL TIEMPO

▲ José de Jesús Sampedro. Foto tomada de https://www.facebook.com/INBAmx/photos

NJuan Gerardo Sampedro

o podría redactar nada sobre mi propio hermano sin hacerlo a la manera de La confesión desdeñosa de André Breton, ese texto acerca de Jacques Vaché que José de Jesús conocía casi de memoria. Crecimos juntos en la casa materna, en el centro de una ciudad semidesértica, siempre fría cuando amanece Entonces Zacatecas era un puño sin grandes divinidades ni malicias que recorríamos al capricho de sus calles. Aprendimos a leer todo lo que nos acercaban las tías o padres y el milagro de una lluvia arrastraba de los cerros las diminutas ranas y víboras de cascabel a las que imaginábamos trepadas en los barcos de cartón arrojados al cauce de la corriente. A él, al hermano mayor, le gustaban las tardes rojas y la serenidad del viento. Mi casa estaba llena de música, así que a él le oprimía el pecho mirar hacia el cielo y escuchar Mr. Sandman de Las Chordettes. Luego escribiría que ésa fue la primera melodía que oyó en su vida, o al menos la primera que recordaba... Sin pretenderlo quizá descubrió que tenía una increíble habilidad hacia el dibujo, por eso reprodujo a cuanto monstruo iba descubriendo: El fantasma de la ópera, Drácula, Frankenstein, El hombre lobo. Pronto le asombró la figura de El Golem y lo buscó hasta hallarlo de pie en el poema de Jorge Luis Borges. Muy joven, él se había convertido además en un maestro de mitología. Inquieto, muy inquieto: lector incansable del mundo gótico, de Los Gnósticos, de Los Cátaros.

Él era un célebre bromista, opinaba mi padre. Al parecer le incomodaba la ropa porque apenas se instalaba sobre un sofá se desprendía de alguna delgada sudadera y la cambiaba por una playera. No pasó mucho tiempo para que hallara lo que muchos nunca encuentran, un asidero a la vida: una voz poética única y especial. Escribía versos desde que tengo memoria, leía a Gustavo Adolfo Bécquer y ‒un tanto ecléctico‒ a Rubén Dario y a Manuel José Othón. Se convirtió, al mismo tiempo, en un admirador perpetuo de D. H. Lawrence y del británico G. K. Chesterton. Y llegó al surrealismo, lo hizo suyo: una manera para soportar lo que observaba de la miseria humana. “Transformar el mundo, dijo Marx; cambiar la vida, dijo Rimbaud: estas dos consignas para nosotros son una sola”. André Breton lo llevó hasta Freud, Guillaume Apollinaire y Mallarmé; al automatismo psíquico: “La belleza será convulsiva o no será”... Militó en la izquierda de aquellos dorados setenta y nunca abandonó ya su forma de concebir el mundo: “La moneda sigue en el aire”, opinaba.

Eugenia Revueltas contaba una anécdota sobre José de Jesús que lo ilustra como era: “Llegó un muchacho simpático, morenito, que no se quedaba quieto, mirando a todas partes; me pidió que leyera sus poemas y lo hice. Excelente, excelente... Pero sucedió que cuando levanté la cara él ya no estaba, salió de prisa y tuve que darle alcance, le expliqué que sus poemas se editarían.” Lo que no sabía la

maestra Revueltas era que mi hermano se dirigía al entonces Distrito Federal a entrevistarse con ella pero un percance carretero provocó que él llegara tarde, el auto dio vueltas en un terraplén y, contaba uno de sus compañeros, que mientras ellos se veían las leves heridas, José de Jesús buscaba sus poemas escritos en la Olivetti Lettera. Esos textos pertenecían a su primer libro Andar en la palabra de 1973. El libro colectivo que apareció en enero de 1975, en Punto de Partida de la UNAM, lleva el nombre de Cónicas de viaje y en él aparece José de Jesús compartiendo créditos con Luis de Tavira, Evodio Escalante y José Joaquín Blanco. Un muchacho inquieto, serio, disciplinado. Había guardado en un cajón de su escritorio un poemario que reescribió y al que tituló Casa de abrir los ojos. Él ya era el surrealista que nunca dejó de serlo. Le cautivó una imprescindible investigación de Jules Herny, La cultura contra el hombre, de Siglo XXI. Ese antropológico modelo lo tomó de base al coordinar una gran aventura y enseñanza colectiva dentro de su materia de ética. El resultado: la Obsolescencia humana que salió a la luz en un tiro reducido y que mostraba ya lo que sería ‒hasta tipográficamente‒ su Un (ejemplo) salto de gato pinto, volumen que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en 1975. Ramón Xirau lo calificó como “auténti co, puro, social”. En palabras de Eudoro Fonseca Yerena, ese libro lo convirtió en una figura irrepetible de las letras y de la cultura en México. El bretoniano ya era un poeta visible, convencido de que sólo la literatura y la imaginación podrían enfrentarse a la miseria humana. En el prólogo lo advierte: “La poesía se convierte en solución y parte necesaria de la existencia [...] su desastre anticipa la liquidación de la metáfora, nada habrá de quedar entonces, excepto lo que ha sido salvado.”

Hacia marzo de 1974 aparece el primer número de la Revista Dosfilos y muchos años después comienza a editar Corre, Conejo. Ya contaba con la experiencia de haber publicado Los múltiples caminos y, aún antes, una impresa en mimeógrafo: Higueras (comienza la leyenda) en alusión a la muerte del Ché Guevara en Bolivia. “Y con ese par de planas de stencil comenzamos a hacer la revolución”, expresaba. A finales de ese mismo 1974, hubo un encuentro de revistas independientes auspiciado por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entre ellas Xilote de Agustín Cortés Gaviño, Tercera imagen y Pirénico coordinada por

Hacia marzo de 1974 aparece el primer número de la revista Dosfilos y muchos años después comienza a editar Corre, Conejo. Ya contaba con la experiencia de haber publicado Los múltiples caminos y, aún antes, una impresa en mimeógrafo: Higueras (comienza la leyenda) en alusión a la muerte del Ché Guevara en Bolivia.

Gaspar Aguilera. “De todas ellas, lo digo con tonto orgullo, solamente ha persistido Dosfilos”, declaraba José de Jesús. El bretoniano se había convertido en el editor que todos conocimos, el que logró conjuntar el rock, el underground, la antipsiquiatría, el psicoanálisis y el surrealismo. De Un (ejemplo) salto de gato pinto: “la poesía apareció de nuevo en medio de un intenso esfuerzo por significar la vida bajo búsqueda y consonancia de la revolución social. El inconsciente aparece como categoría política: el hombre libre de fuerzas irracionales. La poesía hará suya la exigencia humana ya prevista”.

Harto inusual, escribió Miguel Donoso Pareja, que después de obtener el Premio de Poesía Aguascalientes, Sampedro haya decidido integrarse al taller literario. Donoso se refería al que coordinaba en San Luis Potosí en 1975. Ahí José de Jesús conoció a Ignacio Betancourt, a David Ojeda, a Enrique Márquez, a Alejandro Sandoval y a Armando Adame. Entonces escribió Si entra él, yo entro (Tierra Adentro, 1981) y coordinó un taller en la Laguna.

Sus ensayos están dispersos como una buena parte de su producción poética posterior. Su afán por la perfección lo hacía escribir y reescribir sin cansancio. Me confesó una de esas tantas veces que lo acompañaba de casa a la editorial que Un (ejemplo) salto de gato pinto ya era otro porque el original no lo lograba convencer nada. Veo ahora que reviso su bibliografía un ejemplar de La estrella el tonto los amantes (Premià, 1985) y en el contenido habla Raymond Chandler y Charlie Brown, dibuja René Magritte, cantan Simon & Garfunkel y delira el narrador ecuatoriano Pablo Palacio. De pocas cosas personales puede decirse que hablara. Le gustaba la privacidad y aborrecía todo aquello que representa la institucionalidad de la cultura: no becas estatales, no apoyos oficiales. Me atrevo a constatar que despreciaba todo ese banal mundillo. ¿Cómo un bretoniano, un auténtico surrealista, podría traicionar a la poesía aceptando algún apoyo estatal? ¿Cómo alguien que escribió textos tan verdaderamente humanos habría de traicionar al surrealista que él mismo se formó desde que era “un muchachito”?

Mucho hay de autobiográfico (siempre encubierto porque de lo contrario no sería literatura) en No estar y estar y (cuadernos de El Financiero, 2012). Extraigo un fragmento del prólogo: [son textos que] “intentan dar un primer testimonio de los signos y las cifras que describen ahora mi vida y que definen ahora mi vida. Espacio y tiempo: inertes ambos, en fuga. Para sintetizarlo sólo, para delimitarlo: intentan construirse entonces en una estricta crónica de una fábula y en una estricta fábula de una crónica. Certeza y fe: a perpetuidad, instantáneas. [...] Y a propósito del nuevo ciclo que recomienzan hoy estos textos: preservo su orden de aparición, difiero luego de su corrección a un futuro...”

Ahora bien: parte de su obra quedó inconclusa; otra concluida bajo la leyenda “No definitivo” y originales que tienen dos versiones y en los que la diferencia única son un par de conceptos... En fin, habrá que ordenarla. En fin, habrá que volver a sus textos como lo aconseja el Centro de Estudios Surrealistasde Ricardo Echávarri y el maestro en Literatura Mexicana José Luis Santillán Palacios, eterno lector de su producción literaria. Mi hermano murió el pasado 22 de julio a las 9:30 de la mañana. Un día antes estuve muchas horas con él. Y la vida me dio la gracia de Decirle adiós, decirse adiós... Y: Es fría siempre la ciudad cuando amanece... Sí ●

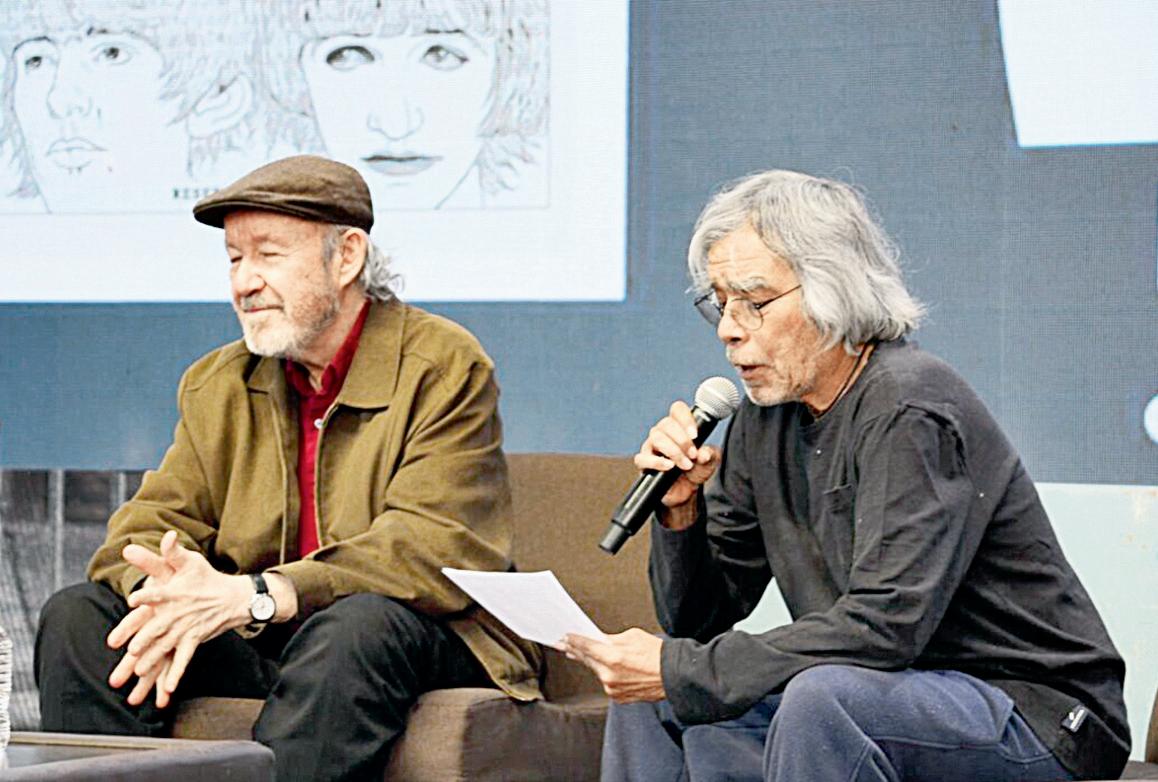

PIER PAOLO PASOLINI:

ACTUAR PESE A TODO

En este artículo, el escritor brasileño Vinícius N. Honesko, autor de Pier Paolo Pasolini: estudios sobre la figura del intelectual y traductor de Giorgio Agamben y Tiqqun, entre otros, aborda el último período creativo y político en la vida del enorme cineasta y poeta italiano, a cincuenta años de su muerte. Con su última película, Saló o los 120 días de Sodoma , y con Petróleo , su novela inacabada, así como con sus declaraciones en artículos y entrevistas, constatamos que las ideas de Pasolini tienen un interés y una contundencia absolutos en nuestro tiempo, donde los neofascismos y microfascismos son moneda corriente, pero también donde la desesperanza sigue siendo movilizadora.

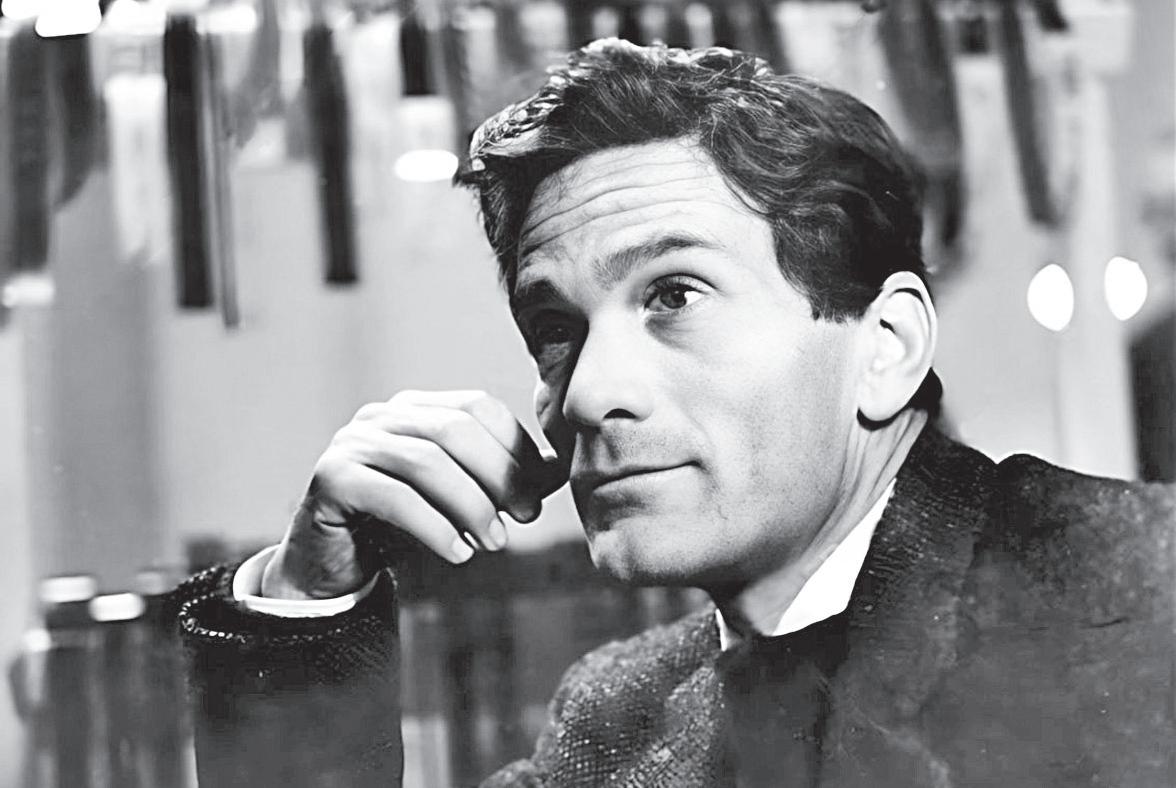

Durante las grabaciones de Saló o los 120 días de Sodoma, en 1975, Pier Paolo Pasolini lucía exhausto. Eran tiempos de mucho trabajo, exposición política, debates públicos interminables, de una Italia asolada por la extrema polarización entre izquierda y derecha y por los atentados terroristas que teñían de sangre los periódicos y semanarios. El desgaste del intelectual se veía en la expresión cansada que, a veces, se le notaba en entrevistas. Además de la producción y grabación que lo consumían, en ese año Pasolini también escribía contundentes cartas públicas y artículos para diarios y revistas en las que se asomaba cierta desesperanza: anunciaba el fin de un modo de vida tradicional, el ascenso de un nuevo fascismo (guiado por la sociedad de consumo), la corrupción y los crímenes políticos de aquellos años de plomo italianos. Sin embargo, esa fatiga y desesperanza de Pasolini, casi ontológicas, no impedían su trabajo. Escribía como nunca, se exponía casi al punto de saturar su imagen, pensaba proyectos, organizaba ideas, etcétera. Entre esas incontables actividades estaba aquella que, según él mismo, sería su gran y última obra, una novela monumental, “un Satiricón moderno”. En una entrevista concedida

a Luisella Re el 9 de enero de 1975, cuando esta le pregunta “¿Tiene usted alguna previsión para el futuro?”, Pasolini responde que estaba trabajando en un proyecto, “una especie de summa”, dice, “de todas mis experiencias, de todas mis memorias”. El proyecto en cuestión es Petróleo, libro que, como sabemos, quedó inconcluso en vida del autor. De hecho, el escrito, inacabado, se editó por primera vez en 1992, bajo el sello de Einaudi, organizado por Maria Careri y Graziella Chiarcossi. Más que una novela entretejida a la manera convencional, el libro se articularía, como consta en la carta que Pasolini envía a Alberto Moravia (incluida ya en aquella edición), a través de una narrativa en la que el propio autor estaría implicado (de hecho, los críticos señalan que los personajes centrales, Carlo I y Carlo II, son autorretratos del propio Pasolini) y, además, sería una denuncia de los abusos de poder en Italia. Poco antes de esa entrevista, Pasolini escribe un texto para su columna en el Corriere della Sera, el 14 de noviembre de 1974, titulado “¿Qué es este golpe?”, en el que habla de los crímenes y problemas políticos fundamentales que sucedían en la Italia de aquellos años. En el artículo, dice que es necesario debatir los problemas y denunciar tales crímenes. Esa sería la función del intelectual. Al mismo tiempo, él sabe que toda forma de participación de un intelectual en la práctica política estatal de la época es imposible. “El coraje intelectual de la verdad y la práctica política en Italia son dos cosas inconciliables”, afirma. Al intelectual sólo le quedaría un papel servil: discutir problemas morales e ideológicos, en una mera figuración hipócrita. Pasolini, sin embargo, piensa la posición del intelectual más allá de esa función. En el mismo artículo, dice que el intelectual debe intervenir, incluso si hay que denunciar a toda la clase política, postura que retoma en una entrevista con Jean Duflot, en 1975, cuando afirma literalmente: “un intelectual tiene el deber de ejercer una función crítica sobre las prácticas políticas globales, de ‘destotalizar’. De lo contrario, ¿qué clase de intelectual sería?”

Vinícius Nicastro Honesko

Así, el intelectual tendría que posicionarse como alguien con el deber de intervenir éticamente en el mundo y, en consecuencia, actuar como un corsario –adjetivo que reciben sus textos publicados en el Corriere della Sera en aquellos mismos años. El 1 de febrero de ’75, un mes después de anunciarle a Luisella Re el proyecto en el que empeñaría su vida, Pasolini escribe, en la misma columna, un artículo (a la postre icónico) en el que trama un análisis sucinto y riguroso del escenario económico y político de Italia desde inicios de los años sesenta. Tras constatar la desaparición de las luciérnagas en el norte de Italia, a causa de la contaminación y destrucción de los campos provocadas por la industrialización de aquellos años, Pasolini dice que lo que sucede en el país no es algo esporádico

▲ Pier Paolo Pasolini, 1964.

y aislado, sino una verdadera mutación antropológica en la que los valores tradicionales ya no importan, ni siquiera como falsos valores. Surgen, dice, “los valores de un nuevo tipo de civilización, radicalmente otra en relación con la vida campesina y paleoindustrial […]. Ya no estamos, como todos saben, ante “nuevos tiempos”, sino frente a una nueva era de la historia humana: de esa historia que se mide por milenios”.

Algunos meses después, poco antes de morir, Pasolini, también en entrevista con Duflot, habla de aquella mutación antropológica, del surgimiento de esos nuevos hombres y del poder que los gobierna. Dice que se trata de “un poder histérico, que tiende a masificar los comportamientos, a normalizar los espíritus simplificando frenéticamente todos los códigos, sobre todo, ‘tecnificando’ el lenguaje verbal […]. El nuevo fascismo es como tal una poderosa abstracción, un pragmatismo que canceriza a toda la sociedad, un tumor central, mayoritario…”

¿Cómo sentirse ante un panorama tan obscuro? ¿Cómo intervenir, cumpliendo su papel de intelectual, en ese contexto? ¿Cómo actuar en esa era de mutación antropológica? A decir verdad, en el contexto de los primeros cinco años de la década de los setenta, como se constata en entrevistas y en sus artículos periodísticos, Pasolini expone su propia vida en el debate político. Y, en ese sentido, se observan dos momentos cruciales de tal exposición: Petróleo y Saló, sus acciones radicales. El mundo en el cual la vida de los hombres pierde sus puntos de referencia es un lugar donde ningún tipo de inocencia es posible y él, en tanto intelectual, sabía que en su época la vida ya no tenía esperanza, pero, aun así, con una vitalidad desesperada (título de uno de los poemas de su libro Poesía en forma de rosa), sabía también que no le quedaba sino la resistencia. La cual, llevada al extremo, se vería realizada tanto en la exposición de lo que llama “la anarquía del poder”, en Saló, como en Petróleo, su summa acusativa. Pocos días antes de su muerte, Pasolini le confiesa a su amigo Paolo Volpani que una vez que termine Saló no volverá a hacer cine por un buen tiempo y que, en aquel momento, se halla enfocado en una novela inmensa, Petróleo, justamente. En ella, le cuenta a su amigo, se abordarían “todos los problemas de estos veinte años de nuestra vida italiana política y administrativa, de la crisis de nuestra república: con el petróleo de fondo, como gran protagonista de la división internacional del trabajo, del mundo del capital, que es la que determina esa crisis, nuestros sufrimientos, nuestra inmadurez, nuestras debilidades y, al mismo tiempo, las condiciones de subyugación de nuestra burguesía, de nuestro presuntuoso neocapitalismo”.

El ánimo de denuncia, una especie de “coraje de la verdad”, toca profundamente a Pasolini. Sin

esperanzas, el intelectual se arroja a la confrontación cotidiana, pues, para él, Italia y el mundo tampoco tenían esperanza.En aquellos años, la recurrencia y resonancia de la voz del Marqués de Sade es una constante en su confrontación con los detentores del poder. En una carta abierta al presidente de la República, publicada en Il Mondo, el 11 de septiembre del 75, Pasolini alude al enigma que representa para él la “vocación de gobernar” y que, en Italia, tal vocación no tendría nada de especial salvo por el modo mismo de detentar

el poder. En esos meses, es el monseñor de Saló quien pronuncia un juego de palabras que hace eco en ese enigma que ronda a Pasolini: “No hay nada más anárquico que el poder. El poder hace lo que quiere, como quiere.”

Es el poder en su arbitrariedad y, por eso, Pasolini recurre a Sade: los imperativos de lo sádico que anulan al cuerpo y lo reducen a mercancía, así como los imperativos del poder hacen con aquellos que están sometidos a él.

Si, para recordar al crítico René Schérer, podemos decir que en Saló está la exposición clara de la democracia que termina en fascismo y del hedonismo que se traduce en la putrefacción y destrucción de los cuerpos, por su parte, en Petróleo –en su carácter alegórico, obscuro y viscoso–, Pasolini intenta demostrar cómo él, intelectual público, también está implicado en esa destrucción. En los últimos años de su vida, no obstante, Pasolini hace de sus denuncias una forma de reconocerse en ese proceso destructivo, pero también su forma de resistir, su única acción posible ante la evidente catástrofe de su tiempo. Por lo tanto, al dirigir Saló (con exposiciones viscerales de cómo se le revelaba el poder) y al escribir Petróleo (con sus casi autobiográficos Carlo I y II, con denuncias veladas o en ocasiones claras de corrupción y crímenes políticos), se sabía implicado en esos mundos que describía: la Saló de 1945, que alegoriza la tiranía de todo poder, y la Italia de su presente, los años setenta, donde el horror del poder se consolida de modo nefasto. Pasolini sabía que, con la función de destotalizar que le correspondía al intelectual, tenía que exponerse, así le costara la vida.

“Todo lo que hago probablemente está destinado al fracaso, pero lo hago a pesar de todo, porque hay que hacerlo”, dijo Sartre en un programa de radio en 1973 (y bien sabemos de esa resistencia suya que, en 1980, llevó sus pulmones al límite). Tal vez podríamos decir que frente a un mundo que se mostraba imposible, a los intelectuales no les quedaba sino cierta desesperanza (¿y no sería esto de una actualidad incontestable?).

Sin embargo, para aquellos que se alimentaban de mundo no había salida y, aun estando destinados al fracaso, se ponían inexorablemente en juego hasta el final, hasta la muerte. En ese sentido, Pasolini, a pesar de todo, hace todo lo que hace hasta el límite, hasta no poder hacerlo más, hasta los confines de la playa de Ostia ●

Traducción de Iván García y Vania Rocha.

▲ Fotograma de Saló o los 120 días de Sodoma, 1975, de Pier Paolo Pasolini.

MAGIA Y HETERODOXIA EN LA PEDRO MEYER:

▲ Así es el final de nuestras vidas. Tomada de https:// www.instagram.com/pedro_meyer/

La trayectoria y la vida de Pedro Meyer (Madrid, España, 1935) son larguísimas y abundantes. En su haber hay más de un millón y medio de fotografías, y su energía inagotable lo ha llevado a la escritura y la lectura, y a sus libros de arquitectura. Esta conversación narrada da bien cuenta de la naturaleza multifacética de quien, no obstante, no ha dejado de ser el niño convencido de que la fotografía es un acto de magia.

S¿abías que estoy ciego, verdad? Comenta mientras termino de acomodarme en una silla y me acerca una mesa para que coloque mi cámara y mi mochila. La verdad ignoraba que después de la pandemia había comenzado a perder capacidad visual. Alejandro Zenker, fotógrafo y editor, traductor, y amante, como Pedro Méyer, de la tecnología, me cuenta que hace unos meses éste sufrió una fuerte caída a causa de la rápida evolución de la mácula degenerativa y ahora sólo ve fantasmas. “No, no son fantasmas, veo figuras como se ven los objetos

José Ángel Leyva

a través del papel albanene”, me aclara mientras me apunta con una cámara que apoya en su barriga, en la misma dirección que su rostro. Su expresión no delata ceguera, ni las nueve décadas que cumple este mes de octubre.

En los orígenes fue la magia

COMO UN DESFILE de recuerdos, la memoria da vida a las imágenes del pasado remoto, cuando Pedro tenía once años y despertó en él ese sentimiento que lo acompañaría a lo largo de su vida: el asombro y la emoción de confirmar el carácter mágico de la fotografía. Meyer se ve a sí mismo como un artífice de una obra monumental que alcanza el millón y medio de fotografías, muchas de las cuales ocupan las páginas de los cuarenta y tres libros que intenta dejar impresos, como parte de un legado visual, estético, desplegado en numerosas vetas temáticas e intereses culturales. Su madre solía contarle historias con humor y esperanza en medio del terror de la segunda guerra mundial y el Holocausto, de la persecución de la que era víctima su familia, a través de Moishelle, un ratón que remontó su infancia y se convirtió en el personaje con quien dialoga a menudo. Moishelle es un interlocutor de aventuras intelectuales e interrogantes sobre la civilización y la historia, sobre el arte, la ciencia y la tecnología. Entonces me parece que Pedro le da voz al personaje que se esconde y aparece entre su equipo fotográfico.

“La familia de Pedro salió huyendo de Alemania en 1933 –narra Moishelle. Su padre era un hombre extraordinario, capaz de hacer cosas insólitas, como, por ejemplo, poner a salvo a la familia del Holocausto. Ernst y Liesel, junto con otros parientes, se refugiaron en España cuando la amenaza fascista se cerraba en torno a ellos. Pedro nació en Madrid, en 1935, pero en 1937 el franquismo pretendía regresar a todos los alemanes que habían huido del fascismo y entregarlos a Hitler. Por casualidad, Ernst escuchó en un puesto de la Cruz Roja que los pasajeros judíos debían bajarse a toda costa del tren blindado que los llevaba de nuevo a Alemania. La Gestapo tenía los pasaportes de la pareja, y de otros parientes detenidos y embarcados en ese tren. La madre y la tía de Pedro, conscientes del enorme riesgo que corrían y descreyendo de la ética insobornable del ejército alemán, le ofrecieron a un oficial de la Gestapo una moneda de oro a cambio de sus pasaportes. Presa fácil de la avaricia, les devolvió los documentos. Los Meyer bajaron en Innsbruck y caminaron a pie hasta Bélgica. Pedro era un bebé de dos años y lo transportaban en una canasta del mercado. Había soldados alemanes por todos lados, particularmente en la frontera belga. La familia llegó a Bruselas. Para recibir la visa, Ernst y su hermano fueron condicionados a exportar productos de Bélgica a Latinoamérica. Ernst envió a su hermano menor a Venezuela y él partió hacia México. Liesel y el pequeño Pedro se quedaron en Bélgica porque no había dinero para pagar sus pasajes. Ernst arribó a México con la consigna de vender productos belgas. Entró por Veracruz y le dieron

▲ Pedro Meyer, Autorretrato. Tomada de https://www.instagram. com/pedro_meyer/

FOTOGRAFÍA

▲ Recuerdos de una infancia pre-celular. Tomada de https://www.instagram.com/pedro_meyer/

Meyer es un narrador gráfico. Muchas de sus conversaciones giran en torno a temas más de carácter filosófico que técnico, pero no pueden evadir los alcances de la fotografía digital, como sucedió con su proyecto y su libro Verdades y ficciones: un viaje de la fotografía documental a la digital.

un permiso por noventa días. No conocía el país ni a nadie. Se trataba de inventar de la nada un medio de subsistencia. Cada semana mandaba pedidos de mercancía a Liesel, porque los belgas amenazaban con su deportación a Alemania si no había ventas. En poco tiempo fundó la Exportadora Mexicana y comenzó a recorrer Centroamérica en busca de todo lo que fuera vendible. La familia se trasladó a México y al terminar la segunda guerra mundial ya nadie se interesaba por los productos mexicanos.

“Ernst, ya conocido como Ernesto, tomó la decisión de viajar a Japón, que se encontraba devastado por la guerra –continúa Moishelle. No sabía el idioma ni conocía el país, pero fue capaz de comerciar y de traer productos japoneses para toda América Latina. Para viajar de México a Japón había que volar primero a Los Ángeles, luego a Honolulu y finalmente a Tokio. Las primeras cámaras de tercera dimensión en el país fueron las que él trajo de Japón. No le regaló a su hijo una 3-D, pero sí una Leotax, que era una copia nipona de la Leika.”

Pedro estudió un año de ingeniería industrial, otro año de filosofía, cuatro años de administración de empresas, un año de arquitectura de construcción de monumentos coloniales, luego obtuvo el título de maestro en Administración de Empresas. Pero no estudió fotografía porque no había en dónde estudiarla, no era parte de la enseñanza ni de la academia. Sus conocimientos iniciales se los transmitió el señor que hacía la limpieza del cuarto oscuro del Club Fotográfico de México. Él fue su maestro y la pieza clave en su formación como fotógrafo, que no se manifestó como profesión sino hasta los cuarenta años de edad porque trabajaba en una empresa.

“El secreto de la fotografía es la magia, como lo es el cine –insiste Meyer mientras manipula inquieto su celular y lo sustituye por una cámara que vuelve a dirigir hacia mi persona. Desde niño la magia me apasionó. Por eso prefiero ver a la fotografía como una acción interpretativa antes que como acta notarial. Nunca lo fue ni podrá serlo. Papá tomaba fotos, mi tío también. Yo digo que la fotografía estaba en mi ADN.”

Imagen de Pedro Meyer. Tomada de https://www. instagram.com/pedro_meyer/

La mirada heterodoxa

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) es otro Moishelle con el cual el fotógrafo interactúa a diario. Sobre el tema, le gusta también conversar con Alejandro Zenker, interlocutor y apasionado de las tecnologías digitales o electrónicas. Para Alejandro, Pedro Meyer es un visionario que no ve en la tecnología una amenaza para el arte sino, por el contrario, la concibe como una herramienta para su avance, un instrumento que rompe las fronteras de la fotografía como ejercicio documental y le permite desplazarse con mucha seguridad en conceptos como la verdad, la ficción y la narrativa. En su concepto, Meyer es un narrador gráfico. Muchas de sus conversaciones giran en torno a temas más de carácter filosófico que técnico, pero no pueden evadir los alcances de la fotografía digital, como sucedió con su proyecto y su libro Verdades y ficciones: un viaje de la fotografía documental a la digital, para crear “verdades ficcionales” y mezclar imágenes de distintas épocas y espacios, no para engañar, sino para echar por los suelos la supuesta objetividad documental de la fotografía. Reflexiones que fueron expuestas en su sitio web: Zonne Zero, fundado en 1994. “Pedro, como yo, hallamos en la IA un socio creativo que nos permite ver más allá de lo visible, que nos enseña, aún en su condición de pérdida visual, otras miradas. Una verdadera herejía para los fotógrafos ortodoxos”, comenta Zenker. Pedro Meyer afirma vehemente que lo que cambia con el tiempo es la interpretación de una imagen de la realidad. La fotografía es la misma; no obstante, cada vez que la vemos y dependiendo de quién la vea, la mirada será distinta. En su perspectiva histórica, la fotografía fue catalogada como testimonial por el periodismo, porque la utilizó como medio para justificar falsedades, la fotografía como apoyo de veracidad de las mentiras o montajes escénicos. Hay ejemplos notables que ponen en entredicho la supuesta objetividad de la fotografía, como el famoso beso de Doisneau, que resultó ser una actuación y no una toma espontánea. Las fotografías en el periodismo se usaron a menudo para darle sustento a los textos y a las consignas.

“Hay guerras que se han hecho con base en mentiras –argumenta Meyer. La civilización humana en su conjunto, sin excepción, funciona a base de narrativas, la religión, la historia, los mitos, el arte. Sin duda, la religión y el dinero

son los que más valen en esas narrativas. Dependiendo del cuento, es lo que valen. La fotografía no es un testimonio porque, por ejemplo, si usas el blanco y negro, ya es una interpretación de la realidad; la realidad no es blanco y negro. Además, el fotógrafo suele manipular la luz, usar filtros, hacer ensambles, y ahora con las tecnologías de edición puedes poner a una persona junto a otra que no aparecía en la foto original, o colocarla en otro contexto y con objetos ajenos a la toma primera.”

Por cierto, hay una fotografía en su estudio que representa a una mujer retratada en una calle, en Ecuador, pero Meyer la colocó ante un cuadro de Rafael. Las imágenes están muy bien ensambladas, hay una transición luminosa entre una y otra. Conforman una escena coherente. Es casi inevitable expresar que parece una pintura realista. Pero esa valoración es la que cuestiona Pedro. Al decir que parece pintura, el espectador pretende darle a la imagen fotográfica un estatus superior, negando su valor estético como fotografía.

VIENE DE LA PÁGINA 9/ PEDRO MEYER...

▲ En la oficina, Pedro Meyer. Tomada de https://www.instagram.com/pedro_meyer/

▲ Ixtilco el Grande, Pedro Meyer. Tomada de https://www.instagram.com/pedro_meyer/

Cuarenta y tres libros

MEYER ANUNCIA LA impresión en breve de veinte títulos que se suman a los veintitrés ya en proceso de impresión. Los cuarenta y tres volúmenes contienen su autobiografía, y temas que han determinado su trabajo como Cuba, el ’68, el terremoto del ’85 en Ciudad de México, la identidad mexicana, la pobreza, la desigualdad. Son narraciones visuales que lo confirman como un iconoclasta. Pero no sólo la fotografía es su pasión, también ama la escritura y la lectura. Su pensamiento se ha ramificado en las letras. Aún lo hace dictando y grabando para que alguien transcriba sus notas. Recuerda que su madre lo estimulaba con un sabio consejo: “Escribe en sucio, luego corriges.” Ahora, ante la imposibilidad de escribir por la ceguera, graba en sucio y una asistente lo apoya a redactar en limpio. Uno de los temas más atractivos en sus libros es la arquitectura. Él piensa que ésta se guía por la percepción real y comunica una percepción específica de lo que se ve y se vive. “Estoy haciendo un libro sobre la Catedral de San Patricio en Nueva York, su cúpula y el edificio rodeado de rascacielos –explica Meyer luego de insistir en que sus temas son tan diversos como las etiquetas con que se pretende clasificar a la fotografía y a los fotógrafos; en particular hoy en día, con las nuevas tecnologías, todos hacen de todo‒. La fotografié desde el mismo hotel a lo largo de muchos años. En algún momento, esa catedral fue la construcción más elevada de la ciudad porque representaba el poder, el poder de la religión, pero en la medida en que éste se desplazó hacia lo económico, surgió la torre Rockefeller –agrega Pedro. El señor Rockefeller, además de construir cincuenta pisos más arriba de la Catedral, mandó hacer la escultura de un Atlas sosteniendo el mundo. Lo puso exactamente en el mismo eje de la puerta de la Catedral de San Patricio para evidenciar en dónde residía el poder. La arquitectura como símbolo de las transiciones plásticas y sociales, culturales. La arquitectura funciona como un museo, pero visto desde fuera.”

Sus retratos y autorretratos forman parte de su legado bibliográfico. Meyer mantiene colgado, en una pared de su estudio, un retrato que le hizo Rogelio Cuéllar fotografiando a Jorge Luis Borges. Lo considera un gesto de generosidad de su colega. Para él, el retrato es un acercamiento a un ser humano, pero hay quienes mantienen una barrera de hielo entre su yo y el retratado, por miedo, por inseguridad.

“Tengo la fortuna de comunicarme bien con la gente –añade el fotógrafo. Me acerco a las personas

con relativa facilidad, porque no hay una barrera entre mi yo y la otra persona que se siente confiada en que la voy a representar como ellos se sienten, no como yo quiero representarlos. Nunca pido permiso para hacer una foto, no al menos de forma explícita, porque el permiso se pide de distintas maneras. Sólo aviso si voy a usar un aparato que no es visible, pero si empleo un aparato que es evidente, las personas tienen la posibilidad de manifestar su negativa o de aceptar un acuerdo tácito.” El autorretrato también conforma, por supuesto, uno de los volúmenes planeados. No sólo es el rostro, sino todas las partes del cuerpo, incluso radiografías del cerebro, porque en el concepto de Meyer, toda la información que como ser humano comunica una persona, es parte del autorretrato. Otro de los libros por editar está dedicado a Zonne Zero, uno de sus últimos proyectos donde la tecnología se aplica de manera abierta y sin tapujos. La intención es recuperar los 110 editoriales que publicó en el sitio web, uno de los más referidos entre la comunidad fotográfica de América Latina y otras regiones del mundo. Esos ensayos son referentes de un camino pionero y un material muy valioso para comprender los vínculos y los diálogos entre la tecnología y las motivaciones estéticas.

Memoria del futuro

PEDRO MEYER no me ve, pero me mira. Está persuadido de que incluso un invidente posee una mirada, como Borges, cuando sabía que él lo estaba fotografiando. El futuro también nos mira y en esta época vemos con mayor claridad lo invisible. En ello se basa la premisa de Meyer cuando coloca en medio de la conversación su fervor tecnológico, sus predicciones sobre los saltos civilizatorios. Se ve a sí mismo como un heterodoxo, pues su trabajo fotográfico se ha basado en cuestionar la estructura de la imagen, en desafiar la ortodoxia, en ampliar los horizontes de la fotografía. En su aparente serenidad hay un timbre que revela la emoción de quien ha descubierto los trazos del mañana, de quien escucha a su alter ego. Moishelle se mueve entre las luces matutinas que inundan el escritorio, las cámaras, los aparatos electrónicos.

“La tecnología, a diferencia de la técnica fotográfica, no depende de mí, sino del cambio tecnológico, de los avances en la ciencia –argumenta Meyer–. Lo sorprendente del giro tecnológico es cuando la inteligencia artificial se corrige a sí misma. Dentro de no mucho tiempo ya no seremos intermediarios entre la tecnología y sus aplicaciones, sus usos, pues una IA descubre la mejor forma de interpretar una fotografía, y enseguida otra IA la corrige, y las IA se corrigen entre sí. El desarrollo tecnológico sufrirá una aceleración sin precedentes. Hasta ahora la tecnología estaba sujeta al control humano, pero dentro de poco tiempo no será así.”

Pedro Meyer hace un largo silencio y entonces me parece escuchar de nuevo la vocecilla de Moishelle: “La herencia de su padre fue asombrosa, le dio la audacia para explorar y otorgarse el permiso de hacer lo imposible. Pedro aún conserva la camarita Brownie que le obsequiaron sus padres cuando fue a un campamento a La Marquesa con los niños de su escuela. Con ésta captó la escena de una oveja dando a luz. El hecho lo había impresionado, pero más asombro le causó ver la imagen revelada en el papel. El parto y la toma constituían una metáfora de la luz. Esa foto no ha dejado de conmoverlo, ni de persuadirlo de que la fotografía es un acto de magia.” ●

▲ Autorretrato en la ventana de mi hotel, Nueva York, 2019, Pedro Meyer. Tomada de https://www.instagram.com/ pedro_meyer/

Qué leer/

El vértigo del caos. Ensayos sobre las ficciones literarias, Geney Beltrán Félix, Almuzara, México, 2025.

EL EDITOR NICOLÁS Cuéllar afirma que el volumen resulta un extenso inventario de “abordajes a los laberintos de la ficción.” Es una ruta en la que participan ensayos, “estampas personales y brevedades de signo aforístico”. En el libro, el autor examina piezas sobresalientes en las “que se ofrecen inquietantes representaciones de la rebeldía, la violencia, el poder, los afectos, la paternidad y la aniquilación de lo humano.” Beltrán Félix tiene como trasfondo el asesinato del periodista Javier Valdez en Culiacán en 2017 y ahonda en “las huellas que el vivir y crecer en ciudades y regiones latinoamericanas dominadas por la violencia han dejado en el lenguaje, la imaginación y la reflexión de quienes, como el autor de este libro, asumen pasado el tiempo la vocación de las letras.” Beltrán Félix reflexiona apasionadamente sobre genios, “merced a la brillante confluencia de la argumentación, la memoria y la sensibilidad.” Incluye, para explicar su visión, entre muchos, a Cervantes, Camões, Emily Brontë, Toni Morrison, Alice Munro y Gabriel García Márquez, escritor con quien se vincula actualmente al ser coordinador ejecutivo de la Casa Estudio Cien Años de Soledad de la Fundación para las Letras Mexicanas.

Algunos escritores hispanoamericanos, Sergio Fernández, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2024.

SERGIO FERNÁNDEZ dijo que el volumen está constituido por “cinco reflexiones, cinco esbo-

zos, cinco maneras para acercarse a la identidad mestiza y plural del hombre hispanoamericano”. La obra presenta un ciclo de conferencias, realizadas en la Universidad de Nuevo León en 1956, “a través de la creación literaria de Juan Rulfo, Lino Novas Calvo, Ricardo Güiraldes, Enrique Gil Gilbert y Rómulo Gallegos, de los cuales ninguno hace una literatura ‘lineal’ o descripción objetiva, porque simplemente no existe, en palabras del autor. Todos ellos denotan un estilo y una marcada personalidad: el color evocado en las páginas de una obra literaria que nos remite al mundo interior de creación fue otro motivo para reunirlos en este libro”.

(Re)pensar el siglo XIX. Nuevas miradas histórico-artísticas, coordinación de María Sicarú Vásquez Orozco y Alonso Mauricio Ortega Moctezuma, Universidad Iberoamericana, México, 2025.

LOS COORDINADORES afirman que la compilación busca presentar la diversidad académica, así como proponer las diferentes perspectivas con las que se puede abordar el siglo XIX para construir las historias del arte hoy, a partir de aproximaciones inter, multi y transdisciplinares.

Dónde ir/

Thomas Glassford. Liminalidades epífitas.

Curaduría del artista. Museo Kaluz (Hidalgo 85, Ciudad de México). Hasta diciembre. Miércoles a lunes de las 10:00 a las 18:00 horas.

LA DIRECCIÓN DEL museo asevera que la obra, concebida específicamente para el patio, transforma el espacio en un jardín flotante donde la escultura y la arquitectura dialogan en un estado de transición perpetua. La intervención

En nuestro próximo número

de Glassford se erige como una pieza clave explorando la relación entre arte y naturaleza desde la adaptación y la transformación. Basada en los paisajes de José María Velasco y en la lógica de las plantas epífitas, esta instalación redefine el vacío arquitectónico del recinto. La foto es cortesía del museo.

Historias de la Huasteca. Dramaturgia y dirección de Said Soto. Con Said Soto, Johana Garrido, Marco Ortiz y Jorge Martínez. Foro Shakespeare (Zamora 7, Ciudad de México). Hasta el 30 de noviembre. Domingos a las 18:00 horas.

SAID SOTO CUENTA que Historias de la Huasteca es un espectáculo multidisciplinario que celebra la tradición oral, la música y la danza de México. Guiados por El Sereno, un narrador que ilumina el camino entre lo real y lo fantástico, el público se adentra en las leyendas de la región huasteca: brujas, nahuales, chaneques y seres mágicos que han sido contados de generación en generación ●

MAESTRÍA Y AMISTAD: EFRÉN HERNÁNDEZ Y JUAN RULFO

Arte y pensamiento

Artes visuales / Germaine Gómez Haro

germainegh@casalamm.com.mx

Búcaros: el

barro de los virreinatos sorprende en Madrid

EL MUSEO DE América de Madrid alberga las colecciones más importantes del arte prehispánico, virreinal y etnográfico fuera de nuestro continente, con un acervo de más de 25 mil piezas que han dado lugar a exposiciones de arte virreinal, que son invariablemente joyas imperdibles. En tiempos recientes, se presentaron La Luz del nácar. Reflejos de Oriente en México, dedicada a la pintura novohispana de enconchados, y Miguel Cabrera: Las reglas del arte de un pintor novohispano, ambas reseñadas en esta columna. Se trata de un museo que todos los interesados en las artes antiguas de nuestro continente deben tener en el radar y visitar ya que, lamentablemente, por encontrarse en la zona de Moncloa, alejada del llamado “triángulo de oro de los museos” de Madrid, no recibe tantos visitantes como debiera. Su más reciente exposición, Búcaros. Valor del agua y exaltación de los sentidos en los siglos XVII y XVIII revela, desde diferentes perspectivas, nuevas lecturas e interpretaciones sobre la importancia de la loza de barro importada masivamente a España en ese período. La más numerosa y diversa colección de barros virreinales que se conoce en el mundo se conserva actualmente en el Museo de América. Este importante acervo proviene en su mayoría de la colección de la condesa de Oñate, doña María Josefa de la Cerda Palafox, quien en 1884 donó alrededor de 5 mil piezas al

Museo Arqueológico Nacional y pasó a formar parte del Museo de América a partir de su fundación en 1941.

Tuve el privilegio de hacer el recorrido con el director del museo y comisario de la muestra, Andrés Gutiérrez Usillos, cuyo guión museográfico nos lleva por los vericuetos del universo barroco femenino de los siglos XVII y XVIII, cuando los búcaros de barro importados tuvieron una presencia crucial. El término “búcaro” deriva del latín poculum, que se utilizaba para nombrar el vaso para beber, con lo cual la cultura de coleccionar búcaros tuvo que ver con el gusto por la fragancia, frescura y sabor que estos recipientes daban al agua. “Las personas circulan junto con los objetos, es decir, los que se trasladan entre los virreinatos llevan gustos, modas y aficiones”, expresa Gutiérrez, para hacer notar la inmensa riqueza e importancia de la presencia de la cerámica virreinal en la vida cotidiana de la época, plasmada en infinidad de escenas pictóricas, incluyendo Las Meninas de Velázquez, donde vemos a la infanta Margarita de Austria recibiendo un pequeño búcaro de Tonalá de manos de una menina. La riqueza de las piezas de barro en exhibición provenientes de México (Tonalá y Cuautitlán), Panamá, Chile y Portugal da cuenta de que los búcaros eran mucho más que recipientes de agua. Su factura y ornamenta-

▲ 1. Tibor dorado, Tonalá o Cuautitlán (Guadalajara, México), s. XVIII. 2. Escena costumbrista en la Sierra de Oaxaca, s. XVIII, Manuel Serrano. 3. Vista de la exhibición.

ción alcanzaron tal nivel de sofisticación artística, que los convirtió en objetos de lujo codiciados por la sociedad barroca del más alto rango. El comisario hace hincapié en la importancia de estos objetos en las colecciones de las mujeres del XVIII, expuestas en alacenas y escaparates recreados en la muestra. También lo vemos en los bodegones y pinturas de escenas costumbristas de la época, donde destaca la constante representación de los búcaros, asimismo asociados a una intrigante práctica común durante el Siglo de Oro conocida como bucarofagia, que consistía en la ingestión de pequeños trozos de barro por las damas de las clases altas por diversos motivos; entre otras razones no documentadas, se habla de su uso para detener el ciclo menstrual, paliar la acidez estomacal, y el motivo más común, palidecer el rostro siguiendo los cánones de belleza de la época, hipótesis que el comisario refuta: “Las mujeres de la época se maquillaban con plomo, así que no necesitaban comer barro para blanquear la piel.” Sea cual fuere su uso, los búcaros de barro que pudimos admirar en esta magnífica exposición son obras de arte de incomparable refinamiento y suntuosidad ●

Tomar la palabra/ Agustín Ramos

Guerra civil

ESTADOS UNIDOS está en un callejón sin salida y nadie en su sano juicio desearía una guerra civil. Pero estamos hablando del juicio de Trump y las señales siniestras sobran. En Netflix, por ejemplo, la película Guerra civil reedita la Guerra de Secesión: La Unión (el norte del siglo XXI) enfrenta al ejército de California y Texas. Los muchachos chichos cruzan un país caótico para llegar a Washington. Y, claro, llegan oportunísimamente ‒más tratándose de periodistas‒, pero sólo para atestiguar en tiempo real la caída literal y figurada del presidente, a quien querían entrevistar. Moraleja: si California y Texas no se alinean, olvídense de Make American Great Again. Pero Guerra civil, como el Nobel de la Paz, las siete guerras concluidas y los descuentos de setecientos por ciento sólo son propaganda narcisista y paranoica: la parte palomera de la fuerza bruta real.

Biblioteca fantasma/ Evelina Gil

Femme fatale y heroína

La otra parte es Donald Trump 2.0, más duro de atar que nunca, quien, aun con las rebajas de la inmunidad presidencial, sigue teniendo treinta y cuatro cargos penales en contra, un récord criminal al que se suma lo cometido o intentado cometer entre enero y mayo de 2025 para acumular ‒según Bloomberg‒ un total de 127 demandas civiles y 325 judiciales, por infracciones a la Constitución, abuso de autoridad y quebranto de la separación de poderes. Aranceles, deportaciones, redadas, censura, intimidación, represión, bombardeos y satanización de toda oposición, comenzando por la del Partido Demócrata. Y nada de esto sorprende, porque en la campaña para su primer período, Trump dijo que podía matar a alguien en plena calle sin perder por ello un solo voto. Esto lo desmintió un intelectual mexicano hace tres años, en un ensayo que hoy es más vigente aún.

“Eso era mentira, él no quería matar a una persona, quería matar la ley.” Jorge Aguilar Mora, “Las nuevas cruzadas y la muerte de la república”, Nexos, octubre, 2022.

Al concluir el primer período de Trump, con EU de cabeza y los partidarios del entonces candidato perdedor asaltando el Capitolio, un editorialista de The Washington Post, George Will, veía posible una guerra civil y encontraba un paralelismo entre dos transmisiones de poder presidencial cruciales: la de 1800, cuando Thomas Jefferson asumió la presidencia, y la de 2020, cuando lo hizo Joe Biden. Aguilar Mora desglosó las causas de tal posibilidad. Destacaré tres de esas causas: los desplantes transgresores de Trump, la renuncia de demócratas y republicanos a la buena fe y la propia historia de EU.

‒Es curioso y sorprendente ‒concluía el intelectual‒ encontrar un parecido tan grande que las dos épocas parecen gemelas pero con signos opuestos, lo que en una es positivo, en la otra se ha vuelto negativo.

A juicio de Aguilar Mora, la similitud no se reducía a la violencia política de las elecciones de 1800, que no le pedía nada a la de 2020, porque es en la historia donde se halla la raíz del mal. En su ensayo recordó que en 1796 George Washington hizo tres advertencias: jamás violar la Constitución, no intervenir en conflictos externos y prevenir los peligros propios de la formación de partidos políticos. Pero las tres advertencias de Washington fueron “explícitamente ignoradas” por Jefferson al violar la Constitución comprando Luisiana, al intervenir militarmente en las costas de África y al agudizar la lucha entre partidos.

¿Habrá voluntad y poder en EU para frenar o ‒peor tantito‒para afrontar la guerra civil? La salida de ese callejón está en las manifestaciones No Kings (no queremos reyes) de junio y octubre de 2025 ●

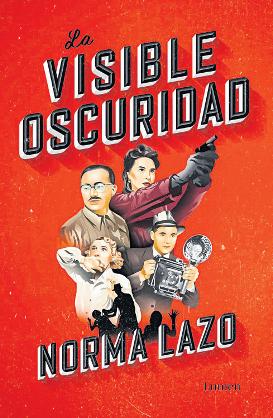

NI UNA SOLA de las 422 páginas de Una invisible oscuridad, de Norma Lazo, se siente innecesaria o prescindible, y la narración tira por los pelos desde sus primeras líneas. Es de esos libros que acarreas bajo el brazo durante varias semanas, subrayado y anotado, con manchitas de café o salsa. Ambientada en la década de los cuarenta, cuando los feminicidios todavía no reciben tal apelativo, tiene por protagonista a la agente Ana Teherán, quien forma parte de la élite del servicio secreto, cuyos elementos se caracterizan por sus elegantes abrigos negros y es, junto con la agente Leticia Ordóñez, el único rastro de feminidad en dicho servicio. Ana mantiene una doble vida que habrá de quedar expuesta desde las primeras páginas, pues proviene de una familia de abolengo ‒de la que siente la necesidad de independizarse‒ y prometida de un afamado arquitecto, aunque ella da rienda suelta a la pasión con su “pareja”, el también agente Mariano Arista. La historia arranca con la desaparición de Alicia Sierra, hija de un ilustre general revolucionario cuyo rescate se vuelve prioritario para la suprema agencia policíaca de México. Lo que encuentran, sin embargo, es un cuerpo irreconocible. El destrozado padre exige justicia y, al cabo de un rato, descubrimos que este crimen de alto perfil destapa una cloaca de variados “crímenes pasionales”, como los nombrarían si la primera víctima notoria no resultara una chica de alta sociedad, si bien Ana y Ordóñez desean hacerles justicia a todas. Muy pronto encuentran al culpable que, conjeturo, está inspirado en el célebre feminicida Goyo Cárdenas. Tienen en común ser destacados estudiantes de química y una conflictiva relación con la imagen materna. Lo inquietante en verdad es la aparición de un copycat cuando el asesino confeso ya ha sido puesto tras las rejas.

Y si bien la parte detectivesca, intensificada tras este inesperado giro en la trama, es central en la novela, hay variadas subtramas y personajes que no sólo la enriquecen sino la vuelven entrañable. Los

reporteros de la nota roja son casi tan protagónicos como los investigadores, y uno en particular, el fotógrafo Manuel Artigas, apodado el Pollo debido a su juventud y condición de neófito, acarrea una historia trágica pero fascinante. Es un joven traumatizado por una experiencia universitaria que opta por amurallarse de libros y, finalmente, se lanza con su cámara a solicitar trabajo como fotógrafo de escenas del crimen, a las que aborda con ojo compasivo e incluso artístico. Posee una sensibilidad muy particular que lo coloca en una posición tan vulnerable como la de los patos de feria. Manuel se involucra activamente en el seguimiento de los crímenes, joven Watson de Ana de quien está secretamente enamorado.

Y si bien estamos ante una novela noir magníficamente narrada, quisiera hacer hincapié en un elemento no menos cautivador: la base psicológica en que se sustenta, explayada a través del doctor Quezada, criminólogo, mentor de la agente Terán, quien a su vez no sólo ha aprendido a lidiar con sus propios demonios, sino que los invoca cuando se trata de indagar en la psique y las motivaciones de los asesinos. Una de las razones por las que La visible oscuridad (Lumen, México, 2025) se siente tan contemporánea es precisamente por su estudio de asuntos que creemos novedosos y son producto de una patologización de la inseguridad masculina ante el empoderamiento femenino. Goyo Cárdenas y Oliverio Ortega serían considerados incels en estos días. Incel, célibe involuntario, fenómeno registrado desde los años noventa que cobró auge a través de las redes sociales y ha generado atentados como el acontecido recién en las instalaciones del CCH Sur y mantiene en vilo a la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP), sólo que la furia incel no se enfoca exclusivamente en las mujeres, sino también en los hombres que se relacionan sanamente con ellas. Pero esa es otra ‒y muy lamentable‒ historia ●

Bemol sostenido/ Alonso Arreola

@escribajista

Arte y pensamiento

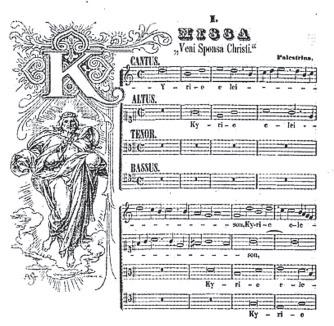

500 años de Palestrina

GIOVANNI PIERLUIGI da Palestrina nació hace quinientos años en la pequeña ciudad italiana de Palestrina, cercana a la gran Roma. Su carrera se desarrolló en un momento crucial para la cristiandad. Hablamos de la Contrarreforma, movimiento con el que la Iglesia católica reaccionó a la Reforma protestante de Martín Lutero. Ese contexto marcó profundamente su vida creativa, pues la música sacra debía responder a las exigencias de claridad y devoción dictadas por el temido Concilio de Trento. Así, mucho de su esfuerzo creativo tendrá que ver con observar estas reglas. Inicialmente, Palestrina se formó como cantor. Luego ocupó cargos prestigiosos en instituciones religiosas, incluyendo la Capilla Giulia en San Pedro del Vaticano. Allí, entendiendo que la música litúrgica estaba bajo escrutinio constante, se convirtió en el modelo de lo que era el sonido “aceptable” para la Iglesia. Y sí. El debate central giraba en torno a la polifonía (superposición de varias melodías independientes), que muchos prelados consideraban confusa porque oscurecía el texto sacro. Además, saliendo del medievalismo, aún había quienes la consideraban un reflejo de protagonismo contrario al rezo monódico, simple. En tal situación, la obra que consagró a Palestrina fue la Missa Papae Marcelli (Misa del Papa Marcelo). Según la tradición, esta misa demostró que la polifonía podía mantener la majestuosidad sin sacrificar la prosodia (adecuación al ritmo y acento del texto). De este modo, Palestrina habría “salvado” la polifonía dentro de la liturgia católica. En otras palabras, articuló dos etapas estéticas con más de cien misas (piezas extensas basadas en la liturgia); alrededor de cuatrocientos motetes (pieza vocal, breve) y numerosos himnos y madrigales espirituales. En todos buscó el balance entre el contrapunto (combinación de varias melodías independientes) y la comprensión lírica. En tal conquista, su estilo se caracterizó por líneas suaves, uso controlado de la disonancia (notas que producen tensión) y resolución inmediata hacia la consonancia (lo agradable al oído). Escuchando sus creaciones corales, sin embargo y verbigracia, se encontrará profundamente conmovida, conmovido, lectora, lector. No hay manera de quedar ileso ante semejante inspiración. ¿Imagina la dimensión de este artista para transformar el criterio estético de la Iglesia durante uno de sus períodos más paranoicos?

En otras palabras, la aportación de Palestrina radica en reconfigurar un ideal de equilibrio: música rica en capas y texturas, pero transparente en la transmisión del sentido religioso. Mientras los controles eclesiásticos intentaban reducir la composición a la mera declamación sobre una sola línea melódica, él probó que la música podía florecer respetando las normas espirituales. Su esfuerzo se proyectó al futuro, mucho más allá del siglo XVI. Su técnica fue base pedagógica gracias al tratado Gradus ad Parnassum (1725) de Johann Joseph Fux, que formalizó el llamado “estilo palestriniano” como paradigma teórico. Durante siglos, literalmente y hasta la fecha, estudiantes de composición aprenden a escribir considerando esas “reglas”. Compositores tan distintos como Bach, Beethoven o Brahms se formaron en este canon inevitable. En conclusión, la obra de Palestrina aseguró la permanencia de la polifonía en la Iglesia y cimentó la armonía occidental (las relaciones de acordes y tonalidades en la música europea). Fue más que un compositor, el arquitecto de una tradición en que se dan la mano la espiritualidad y la belleza. Medio milenio después, hay que celebrarlo. Buen domingo. Buena semana. Buenos sonidos. ●

Cinexcusas/ Luis Tovar @luistovars

Confesiones a un colega

QUERIDO SERGIO:

Escribo estas líneas el martes 28 de octubre, es decir, al día siguiente de haberme enterado de que ya no estás en el mundo de los vivos, y te confieso algo: desde ayer sentí la necesidad urgente de hablar de ti en este espacio, para que Todomundo se entere, pero no sabía por dónde o cómo empezar, y de hecho así sigo. Te confieso también que la primera idea que se me vino a la cabeza ayer, al enterarme, fue que a la Muerte no le gustan los críticos de cine ni los periodistas cinematográficos o culturales, o al menos este año ha tenido a mal ensañarse con ambos gremios: en cosa de meses nos han dejado el también por ti muy admirado y entrañable Carlos Bonfil y, nada menos que el mismo día, Pepe Návar; poco después fue Huemanzin Rodríguez, le siguió Irving Torres y ahora tú, querido Sergio. Fue en 2023 cuando recibiste el primer zarpazo. Alguien cuyo nombre no recuerdo me escribió para preguntar “¿es cierto que Sergio Huidobro está en el hospital?” Era lamentablemente cierto, pues tu corazón –ese músculo que de plano tu pecho no podía abarcar y por eso se te salía en cada abrazo, cada sonrisa y cada conversación–requirió ser intervenido. Como tú mismo me contaste en su momento, todo fue planeado y, aunque hubo complicaciones inesperadas, dejaste el hospital y, ya recuperado lo suficiente, retomaste lo que mejor sabías hacer e invariablemente hacías con un entusiasmo y un profesionalismo admirables: escribir y dar clases de crítica cinematográfica. De la pandemia para acá coincidimos como mentores en la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía Pohualizcalli, ese lugar cada vez más relevante para la enseñanza cinematográfica en México, y te confieso otra cosa: me daba envidia el taller que tenías a tu cargo, el de análisis y crítica, pero era la más cordial de las envidias porque al mismo tiempo me daba un gusto enorme que fueras tú, con tu conocimiento vasto y tu no menos grande capacidad para enseñar y contagiar interés,

quien le revelara a los talleristas la maravilla de entender a fondo, para disfrutar del mismo modo, una película. Tengo testigos: varios de tus alumnos han escrito estos días para preguntar –en triste paralelo a como fue cuando tenías programada la intervención quirúrgica– si acaso era cierto que el 27 de octubre nos dejaste más solos de lo que estábamos. Te confieso que me costó mucho articular el simple y desolador “sí” al que me vi obligado, pero te cuento, para que donde estés lo sepas, que todos los que me preguntaron quieren saber cuándo y dónde se hará un evento en tu memoria y tu honor. Ten la seguridad de que será Pohua quien lo organice, y sábete que ellos, ellas y yo estaremos ahí, por supuesto. Te confieso, querido colega, que voy a extrañarte muchísimo; que ya te extraño, que tu ausencia me pone muy mal, y entre las muchas cosas que voy a lamentar permanentemente está la imposibilidad de tener una y muchas más de aquellas tardes de café y conversación inteligente que, de un tiempo para acá, tuviste la generosidad de regalarme; lamento no poder leer un nuevo texto salido de tu pluma bien documentada, llena de ideas, reflexiones y asociaciones que hacían de tus artículos –y en otros ámbitos, de tu literatura–, una verdadera delicia; lamento no poder llamarte de nuevo para, como era nuestra costumbre, hacerte una oferta que no podrás rechazar, cuando te pedía un ensayo para La Jornada Semanal, estas mismas páginas que se enriquecieron más de una vez con tu visión clarísima y certera del cine y sus hacedores. Te confieso que, como uno más de tus innumerables lectores, tanta imposibilidad hace que me encabrone de modo irreconciliable con la Muerte.

Apenas a finales de junio de este año, por teléfono y desde el hospital, me dijiste: “Te mando un fuerte abrazo, y pronto nos estaremos viendo por allá afuera; hay mucho que hacer, hay mucho que vivir, compartir…” No sé dónde ni cómo, querido Sergio, pero seguro que nos habremos de ver una vez más, para compartir todo lo que nos quedó pendiente ●

Imagen de Alonso Arreola.

Hermann Bellinghausen

Cuando se acabe la palabra

En más de un aspecto, la palabra humana está en estado de sitio y, si se abaten las débiles murallas que la defienden todavía, las consecuencias serían, acaso ya son, terribles. Este texto reflexiona sobre esa amenaza que en realidad no está tan lejana, ante lo cual el autor se decanta por “la palabra a la antigüita, las lecturas de más de un párrafo, los insondables misterios y sugerencias que guarda cada vocablo”.

Habitamos el territorio amenazado de las palabras. Los riesgos son tantos que no da la vida para siquiera enlistarlos. Temo un tiempo del mundo que ignore las palabras, las degrade a insulto y consigna, las sustituya con imágenes y sellos conmemorativos que no digan nada. Un tiempo que las destruya. Más temo que las palabras muertas, las antipalabras de la publicidad y el desprecio ocupen el lugar del lenguaje articulado. En un tiempo tal no harán falta los idiomas. Habrá sólo uno de dientes para fuera, el mismo en todas partes, a todas horas, incrustado como un pegamento imborrable que ensordece los ojos y los separa del pensamiento. Los afortunados conservarán algún dialecto clandestino. Para lograrlo tendrán que refugiarse en el cerro.

Bajo circunstancias que entonces serán comunes pero acá son por ahora aberrantes, las emociones serán fingidas y su vehículo: emoticones, infomerciales, códigos mudos. Expresar sentimientos auténticos y sin filtros, de tan arduo y mal visto, devendrá obsoleto. O peor, objeto de escarnio, bullying masivo, funación, cancelación, etcétera. Como si cada día fuera un nuevo episodio de Black Mirror

¿Para qué querremos libros, páginas escritas, si la pronunciación que tuvieron esos signos habrá sido olvidada y nadie recordará su sonido ni sus significados, su no “sé qué que queda balbuciendo”? Desaparecerán, antes que otras, las lenguas de por sí muertas que manosean en templos y academias. Estarán doblemente muertas. (En otra hipótesis, la lenguas muertas son las que sobreviven, en su carácter de extintas pero rituales, en cierto modo vacías). En cuanto a las vivas, si quedan algunas, andarán a las vivas en espera de que el algoritmo las arrase. La hipetrofia rimbombante de los nuevos emperadores y dueños del Globo nos jalará varios pasos atrás en la función de las palabras, asesinando a gritos su luz interior.

Las circunstancias cada día más críticas en que se encuentra la comunicación humana alimentan más preguntas que respuestas. ¿Quién heredará el fuego de la voz articulada? ¿De qué servirán las bibliotecas, repletas de materia inerte? ¿Quién leerá si ya nadie escribe, y lo ya escrito es despla-

zado paulatinamente? Recordemos: si los libros son combustibles (quedamos que a 451 grados Farenheit, ¿no?), los archivos digitales se pueden borrar de un dedazo más rápido que en los incendios, o en un apagón, en un robo de datos, en un acto de radical censura autoritaria. Las nubes satelitales que conserven bits y rastros dejarán de ser visitadas y les crecerá maleza cósmica hasta cubrirlas de detritus y abandono, cuando ya nadie busque descifrar esos caracteres tan poco binarios que son las palabras cuando significan. Un erial así parecerá otra cosa, algazara y vituperio fluorescentes, entre tiras cómicas animadas y las huellas rojas de la violencia. Fun and fear. Qué pasará con la reflexión y el diálogo, las argumentaciones y las florituras retóricas que embellecen al lenguaje con sus particularidades. Qué será de las confesiones profundas, de los grandes relatos confeccionados entre el sueño y la historia. Quién pensará como Tolstoi. Qué espera a la poesía cuando ya no sirva ni para su proverbial inutilidad convulsiva y reveladora. Nuevas “lecturas” sustituirán las que conocemos, en metalenguajes, monitos y tartamudeos chistosos comprensibles a partir de los dos años. En una infancia sin fin, a duras penas las personas superarán la adolescencia mental cuando sean abuelos y en aquellos videojuegos que frecuentó su mocedad dilatada pastará la nostalgia. En un mundo de intimidad abolida, habrán triunfado

los hábitos que asesinan al habla escrita y las pronunciaciones con alma.

¿Cómo defender la lectura? ¿Cómo y dónde cultivar su semilla? La aridez de los nuevos campos de vidrio evanescente no permite que germine la naturaleza natural y terregosa, usurpada por unos miligramos de metales raros impregnados de datos, siendo el lenguaje (el habla en principio) la semilla de las palabras nutricias. El suelo fértil se angosta, anegado por la marea plástica y una materialidad intangible que llaman virtual (o sea, existe sólo en apariencia) y usurpa el sitio de lo real.

El aura de cada palabra, al reunirnos en torno a su calor, genera empatía, diálogo, ternura, tensión creativa. En un mundo de postverdades y ratings instantáneos, sin espacio siquiera para las verdades a medias, perderán pertinencia las palabras como a la fecha las conocemos, suplantadas por otras formas de intercambio e inducción neuronal. Llámenme retrógrado, emisario de un pasado eficazmente superado en favor de la exactitud y la eficiencia, pero prefiero la palabra a la antigüita, las lecturas de más de un párrafo, los insondables misterios y sugerencias que guarda cada vocablo, cada verso, cada oración concatenada a algo más grande que una página congelada al fondo de la retina, allí donde inicia la implosión de aquella inteligencia sensible de cuando la sabiduría poblaba la mente humana y lo pequeño podía ser hermoso sin precio en el mercado ●

▲ Imagen: Rosario Mateo Calderón.