JAHRESBERICHT 2024

„Unsere

Mission ist es, Küstenmeere in ihrer Gesamtheit zu verstehen und durch wissenschaftliche Erkenntnisse, innovative Methoden und den Dialog mit der Gesellschaft zur Lösung regionaler und globaler Herausforderungen beizutragen.”

AUS DEM LEITBILD DES IOW

ich freue mich, Ihnen mit diesem Jahresbericht einen kompakten Überblick über die Arbeit des LeibnizInstituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) im Jahr 2024 zu geben. Nach einer Phase der Zweijahresberichte kehren wir nun zu einem jährlichen Format zurück, um aktueller, kontinuierlicher und näher an den Entwicklungen berichten zu können.

Das Berichtsjahr 2024 begann mit dem neuen, auf zehn Jahre angelegten IOW-Forschungsprogramm „Perspektiven der Küstenmeere“. Es bündelt die wissenschaftliche Arbeit in drei interdisziplinären Bereichen: Erforschung skalen- und systemübergreifender Schlüsselprozesse, Küstenmeere im Wandel sowie die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien in der Küstenforschung. Damit schaffen wir eine klare thematische Ausrichtung und verknüpfen Grundlagenforschung mit Fragestellungen, die für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gleichermaßen relevant sind. Als neues flexibles Instrument haben wir 2024 die Baltic Challenges eingeführt.

Sie ermöglichen es, innerhalb der Forschungsbereiche gezielt aufkommende Themen mit hoher Bedeutung für die Ostsee schnell und koordiniert zu bearbeiten.

Einen besonderen Schwerpunkt bildet der seit 2023 finanzierte Sondertatbestand Flachwasserprozesse (S2B – shore to basin). 2024 wurden dafür Seminare, Forschungsfahrten und Workshops durchgeführt, erste Publikationen veröffentlicht und Qualifikationsarbeiten gestartet. Die ersten Ergebnisse bestätigen die zentrale Rolle dynamischer, landbeeinflusster Prozesse für das Verständnis der Ostsee.

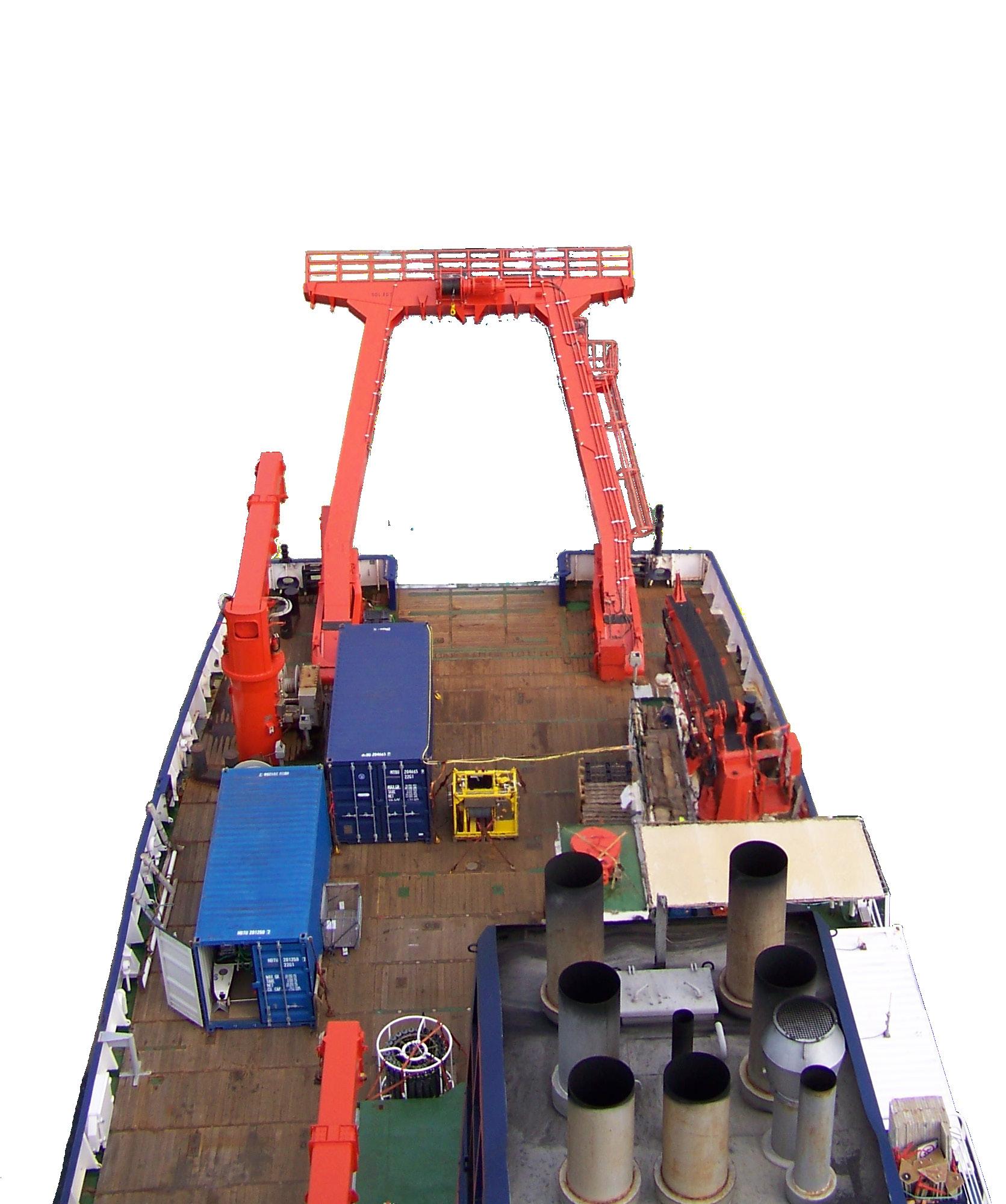

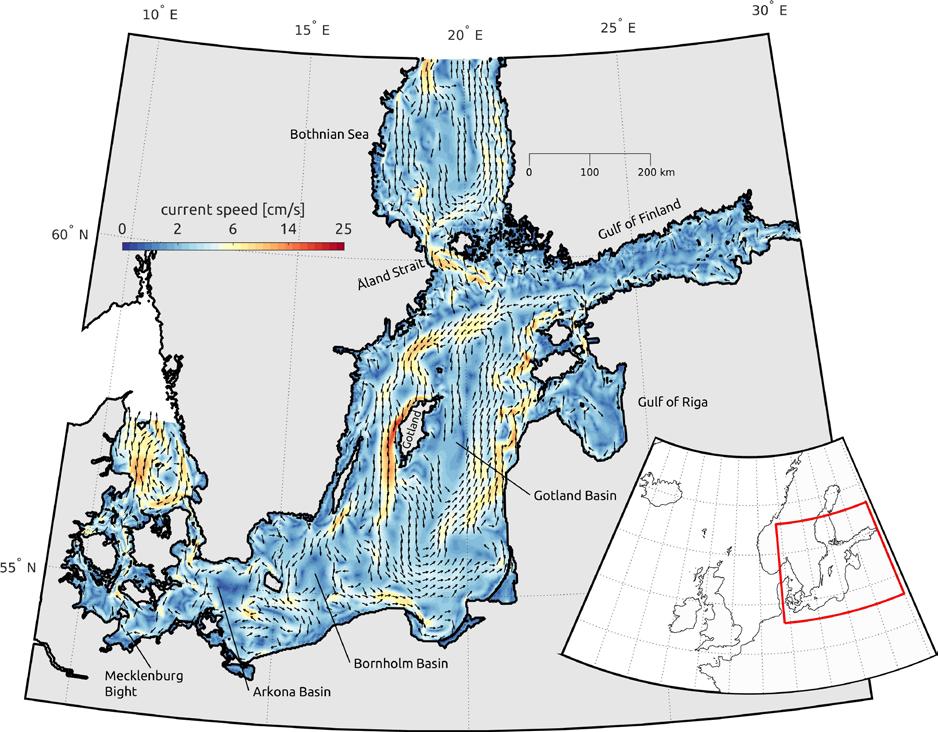

Auch unsere Langzeitbeobachtung und das Monitoring im Auftrag des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wurden neu strukturiert. Damit verbessern wir die Koordination der Arbeiten im Rahmen des Helsinki-Abkommens (HELCOM). Auf der Forschungsfahrt EMB 340 mit unserem Schiff Elisabeth Mann Borgese konnten wir dabei das Beobachtungsgebiet bis in den Bottnischen Meerbusen ausdehnen.

Im Jahr 2024 hat das IOW zahlreiche neue Projekte eingeworben – von Grundlagenstudien bis zu internationalen Verbundvorhaben. Eine Auswahl der Projekte finden Sie im Kapitel „Neue Projekte“ und eine vollständige Liste aller 2024 bearbeiteten Projekte im Anhang. Insgesamt wurden 166 Beiträge in begutachteten Fachzeitschriften veröffentlicht, darunter vielbeachtete interdisziplinäre Studien wie beispielsweise die Entdeckung mutmaßlicher Jagdstrukturen im Ostseeraum, publiziert in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Näheres dazu lesen Sie im Kapitel „ForschungsHighlights“. Zudem erhielten unsere Wissenschaftler:innen mehrere Auszeichnungen und Preise.

Die internationale Vernetzung wurde durch Workshops mit Partnern aus dem In- und Ausland und durch aktive Beteiligung an Konferenzen weiter ausgebaut, zum Beispiel bei der Baltic Earth Conference in Jurmala (Lettland). Der Dialog mit der Öffentlichkeit, der Praxis und

der Politik ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher wurden im Jahr 2024 gleich mehrere Veranstaltungen für die Öffentlichkeit durchgeführt bzw. wieder aufgenommen. Besonders hervorzuheben sind das Open Ship auf den beiden Forschungsschiffen Maria S. Merian und Elisabeth Mann Borgese, die Beteiligung an der Langen Nacht der Wissenschaften und die Wiederaufnahme der Warnemünder Abende.

Das IOW blickt damit auf ein inhaltlich starkes und erfolgreiches Jahr zurück – mit wissenschaftlichen Fortschritten, neuen Kooperationen und einem intensiven Austausch weit über die Forschungsgemeinschaft hinaus. Ich lade Sie ein, auf den folgenden Seiten selbst zu entdecken, was uns 2024 bewegt und vorangebracht hat.

Herzlich

OLIVER ZIELINSKI DIREKTOR

Forschungsprogramm:

Perspektiven der Küstenmeere (2024-2025) 9

FB1: Skalen- und systemübergreifende Schlüsselprozesse 10

FB2: Küstenmeere im Wandel 14

FB3: Neue Technologien in der Küstenforschung 18

Forschungsschwerpunkt:

Am IOW arbeiten die vier Sektionen „Meeresgeologie“, „Meereschemie“, „Biologische Meereskunde“ und „Physikalische Ozeanographie“ sowie die neue Forschungseinheit „Meeresbeobachtung“ interdisziplinär an dem auf 10 Jahre angelegten Forschungsprogramm „Perspektiven der Küstenmeere“(2024–2033). In drei Forschungsbereichen (FB) sind die Aktivitäten gebündelt. Sie widmen sich der Erforschung skalen- und systemübergreifender Schlüsselprozesse (FB 1), der Küstenmeere im Wandel (FB 2) und neuen Technologien in der Küstenforschung (FB 3).

Unser neues Forschungsprogramm „Perspektiven der Küstenmeere“ (2024–2033) ist in drei Forschungsbereiche (FB) gegliedert (siehe Abbildung), die sich mit offenen Fragen in den Bereichen „Skalenund systemübergreifende Schlüsselprozesse“ (FB 1), „Küstenmeere im Wandel“ (FB 2) und „Neue Technologien in der Küstenforschung“ (FB 3) befassen. Eine wichtige Neuerung gegenüber dem Vorgängerprogramm ist die zusätzliche Ausrichtung auf die Flachwasserprozesse zwischen der Küstenlinie und einer Wassertiefe von etwa 10–20 m. Alle wissenschaftlichen und technischen Mitarbeitenden, die an der Entwicklung der für die küstennahe Ozeanbeobachtung erforderlichen Messstrategien und technologischen Ausrüs-

tung beteiligt sind, sind in der neu eingerichteten Forschungseinheit „Meeresbeobachtung“ (OBS) gebündelt. Die Gesamtstruktur des 10-jährigen IOW-Forschungsprogramms folgt dem bewährten Matrixkonzept, bei dem alle Sektionen und die neue Forschungseinheit OBS zu den drei Forschungsbereichen beitragen. Als neues Instrument, um spezifische Themen auf agile Weise und in kürzeren Zeiträumen anzugehen, führen wir die so genannten Baltic Challenges ein. Sie bündeln Forschungsaktivitäten innerhalb der drei Forschungsbereiche, die geeignet sind, Fortschritte bei aufkommenden gesellschaftlich relevanten Themen von Interesse für die Ostsee zu erzielen.

FORSCHUNGSBEREICHE

SKALEN- UND SYSTEMÜBERGREIFENDE

SCHLÜSSELPROZESSE

THEMENBEREICHE

Hydrodynamische Auswirkungen

Biogeochemische Kreisläufe

Dynamik der Biologischen Prozesse

KÜSTENMEERE IM WANDEL

Ostseesystem in der Gegenwart

Ostseesystem in der Vergangenheit

NEUE TECHNOLOGIEN IN DER KÜSTENFORSCHUNG

Neue Technologien der Meeresbeobachtung

Modellentwicklung

Die Zukunft der Küstenmeere Datenintegration

Projektionen unter Klimawandel und menschlicher Nutzung

VOLLSTÄNDIG INTEGRIERT: STB* „ FLACHWASSERPROZESSE UND LAND-OZEAN-ÜBERGÄNGE ZUR OSTSEE“

STAND: 16.10.2024 *Sondertatbestand

SEKTIONEN

MEERESGEOLOGIE (GEO)

MEERESCHEMIE (CHE)

BIOLOGISCHE MEERESKUNDE (BIO)

PHYSIKALISCHE OZEANOGRAPHIE (PHY)

FORSCHUNGSEINHEITEN

KÜSTENMEER: MANAGEMENT UND PLANUNG

MEERESBEOBACHTUNG (OBS)

Um die Funktionsweise von Meeressystemen wie der Ostsee zu verstehen und deren Ökosysteme zu erhalten, bedarf es sowohl präziser Beobachtungen als auch profunder Kenntnisse der Prozesse auf unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Skalen. Besondere Herausforderungen stellen Prozesse dar, die über Systemgrenzen und mehrere Größenordnungen hinweg wirken. Sie erfordern das Fachwissen mehrerer Disziplinen und einen gemeinsamen Forschungsansatz, um die aktuellen Fragestellungen in unserer Forschung zu bewältigen.

ENERGIEKRISE BEI DORSCH UND CO.: WIE ÜBERDÜNGUNG UND KLIMAWANDEL DIE NAHRUNGSNETZE DER OSTSEE VERÄNDERN

Der Dorschbestand in der Ostsee ist seit Jahren in der Krise. Trotz historisch niedrigem Fischereidruck erholt sich der Bestand nicht. Bislang gab es hierfür keine schlüssige Erklärung. Forschende des IOW und des Thünen-Instituts für Ostseefischerei konnten nun erstmals nachweisen, dass sich in Ostseeregionen mit großflächigen Blüten fädiger Blaualgen, die durch Überdüngung und Klimawandel verstärkt auftreten, das Nahrungsnetz für den Dorsch verlängert hat. Dadurch steht der Population deutlich weniger Energie zur Verfügung als in Gebieten ohne Blaualgenblüten. Verbessert sich das Nährstoffregime nicht, kann sich der Dorsch der Ostsee nicht erholen.

Das marine Phytoplankton ist der Energielieferant für alle Meeresökosysteme: Diese winzig kleinen, im Meerwasser schwebenden Pflanzen binden mittels Photosynthese Energie in Form von Biomasse, die dann Schritt für Schritt in den marinen Nahrungsnetzen weitergereicht wird, bis hin zu unterschiedlichen Arten von Fischen und Fischfressern. Wieviel Energie bei den unterschiedlichen Lebewesen ankommt, hängt von der Position ab, die sie im Nahrungsnetz einnehmen. Man weiß, dass von einer Ebene zur nächsten rund 90 Prozent der Energie als Wärme verloren gehen.

Je mehr Ebenen ein Nahrungsnetz hat, umso weniger Energie kommt bei den Lebewesen mit den höchsten Positionen, wie etwa Raubfischen an.

In der Ostsee führt das Überangebot an Nährstoffen, die über abfließendes Oberflächenwasser und Flüsse in die Ostsee eingeschleust werden, und die zum überwiegenden Teil (86 %) aus der Landwirtschaft stammen, zur Blüte von Blaualgen, die es dort in dieser Menge nicht geben dürfte. Andere Mikroalgenarten werden durch sie verdrängt. Aufgrund ihrer Form und Größe können fädige Blaualgen nicht von den kleinen Krebsen gefressen werden, die in marinen Nahrungsnetzen eine wichtige Nahrungsquelle darstellen. Statt sich vegetarisch zu ernähren, fressen die kleinen Krebse Mikroben/Bakterien, die sich von Ausscheidungen oder Abbauprodukten der Blaualgen ernähren.

„Diese Art der Nahrungsnetzverlängerung bei Fischen wird schon länger theoretisch diskutiert. Wir können sie nun erstmals direkt messen und eindeutig dem Blaualgen-geprägten Nahrungsnetz zuordnen“

DR. NATALIE LOICK–WILDE

Damit entsteht eine komplette zusätzliche Ebene im Nahrungsnetz, die zwangsläufig zu hohem Energieverlust bei den Tieren auf nachgeschalteten Nahrungsnetzpositionen führt. „Diese Art der Nahrungsnetzverlängerung bei Fischen wird schon länger theoretisch diskutiert. Wir können sie nun erstmals direkt messen und eindeutig dem Blaualgen-geprägten Nahrungsnetz zuordnen“, sagt Natalie Loick-Wilde. Sie hat am IOW eines der wenigen marinen Forschungslabore weltweit etabliert, in dem stabile Isotope von Stickstoff in 13 verschiedenen Aminosäuren für diese Zwecke gemessen werden. Für den Dorsch aus der zentralen Ostsee ermittelte ihr ehemaliger Doktorand Markus Steinkopf trophische Positionen zwischen 4.8 bis 5.2, statt von 4.1 wie in gesunden Nahrungsnetzen. Das bedeutet einen Energieverlust von 60 bis 99 %, denn das Zooplankton soll kleinere Lebewesen und Fische in großer Anzahl ernähren, ist aber aufgrund der schlechten Nahrung sehr dezimiert. So wird auch die Nahrung für den Dorsch –den ehemals wichtigsten Fisch der Ostsee aus Sicht der Fischerei – begrenzt. Diese Energiekrise beim Ostseedorsch zeigt, dass Einschränkungen bei der Fischerei für eine Bestandserholung allein nicht mehr ausreichen. Vielmehr muss das Nahrungsnetz an sich wiederhergestellt werden. Das gelingt aber nur, wenn man länderübergreifend alle Möglichkeiten ausschöpft, um die Überdüngung der Ostsee in den Griff zu bekommen. Auch andere Arten sind betroffen. Die Ostseefischerei ist heute kaum mehr eine Lebensgrundlage für die dort ansässigen Fischereibetriebe und der Nachweis, dass

Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft zu diesem Zustand geführt haben, ist erbracht. Natalie Loick-Wilde resümiert: „Dass sich etwas Grundlegendes im Ökosystem verändert hat, merkt der Mensch meist erst, wenn am Ende der Nahrungskette nicht mehr 90 Prozent der Energie ankommen, sondern nur noch zehn Prozent. Dann brechen ganze Fischereien wie die Dorschfischerei in der Ostsee oder die Stintfischerei in der Tide-Elbe zusammen. Die trophische Position von Schlüsselarten bietet sich als neuer Goldstandard zur Bestimmung der Gesundheit von Nahrungsnetzen in aquatischen Ökosystemen an.“

Die Studie wurde vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt im Rahmen des Projektes BluEs (kurz für: Blue_Estuaries – Nachhaltige Ästuar-Entwicklung unter Klimawandel und anderen Stressoren) gefördert.

ANSPRECHPERSON

Dr. Natalie Loick–Wilde

PUBLIKATION

M. Steinkopf, U. Krumme, D. Schulz- Bull, D. Wodarg, N. Loick- Wilde (2024): Trophic lengthening triggered by filamentous, N2-fixing cyanobacteria disrupts pelagic but not benthic food webs in a large estuarine ecosystem, Ecology and Evolution. doi.org/10.1002/ece3.11048

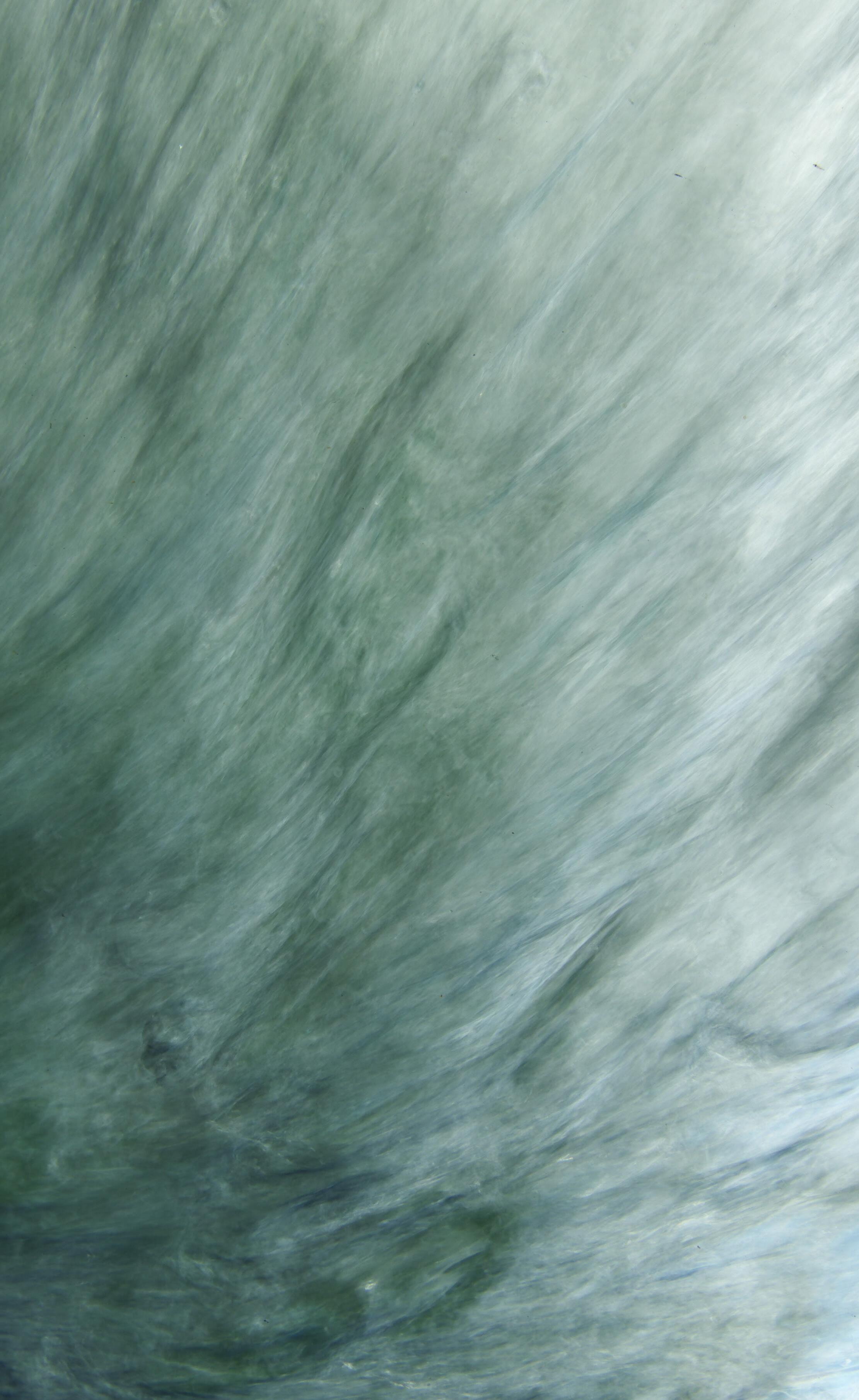

Vom Forschungsschiff „Meteor“ durchfahrene Algenstraße in der Ostsee © Raeke, DWD

Um sicherzustellen, dass Computersimulationen die Realität hinreichend wiedergeben, sind vergleichende Messungen vor Ort nötig, wie hier nahe der Elbmündung in der Deutschen Bucht. © Holtermann, IOW

Ästuare, also Gewässer wie Flussmündungen, in denen Süßwasser vom Land auf Salzwasser aus dem Meer trifft, spielen eine wichtige Rolle für den Lebensraum Küste. Sie dienen z. B. als Kinderstube für Fische, transportieren Sedimente vom Land zur Küste und können wie ein Filter den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen regulieren. Ihre Dynamik wird von den Dichteunterschieden zwischen Süß- und Salzwasser bestimmt: Das dichtere Salzwasser aus dem Meer fließt am Boden stromaufwärts, also zum Land. Darüber strömt seewärts weniger dichtes Süßwasser, das sich nach und nach mit dem darunterliegenden Salzwasser vermischt und somit zu einem brackigen Ausstrom ins Meer führt. In der Warnow, die in die gezeitenlose Ostsee mündet, können wir diese sogenannte ästuarine Zirkulation direkt beobachten, in Gewässern mit Gezeiteneinfluss wie der Elbmündung oder dem chinesischen Pearl River-Ästuar wird sie erst nach einer Mittelung über die Gezeiten sichtbar.

Ob mit oder ohne Gezeiten, es ist die ästuarine Zirkulation, die die Transportprozesse in Ästuaren regelt. Um zu verstehen, wie Sedimente, Nähr- und Schadstoffe, aber auch Fischlarven und Plankton in Ästuaren verbreitet werden, müssen wir also die ästuarine

Zirkulation kennen und verstehen, welche Faktoren sie beeinflussen. Dabei spielen Zeit, Ort und Mechanik der Vermischung von Süß- und Salzwasser zu Brackwasser eine Schlüsselrolle, denn wenn die beiden Wassermassen nicht miteinander vermischt werden, gibt es keine Zirkulation und keinen Austausch zwischen Ästuar und Meer.

Um die Beziehung zwischen Vermischung und ästuariner Zirkulation zu untersuchen, müssen Größen wie Salzgehalt, Strömungen und Turbulenz – die für die Vermischung sorgt – zeitlich und räumlich hoch aufgelöst bekannt sein. Da Messungen allein diesen Anspruch nicht erfüllen können, nutzten Forschende der Arbeitsgruppe „Prozesse in Ästuaren und Küstenmeeren“ am IOW hoch aufgelöste Computersimulationen von Warnow, Elbe und Pearl River, um Karten zu erstellen, die wiedergeben, wo im Ästuar der Wasseraustausch mit dem Meer stattfindet. Es zeigte sich, dass dieser eine zweischichtige Struktur hat: Auf jeder Fläche konstanten Salzgehalts (d. h. „Isohaline“) findet ein Einstrom Richtung Land nahe des Bodens, im stromaufwärts gelegenen Teil dieser Fläche, statt. Am anderen Ende, also seewärts nahe der Oberfläche, strömt Wasser durch die Isohaline in Richtung Meer.

Der Wasseraustausch durch einzelne Isohalinen, der eng mit der Vermischung zusammenhängt, hat damit die gleiche Struktur wie die gewässerweite, oben beschriebene ästuarine Zirkulation und konnte nun durch Herleiten einer mathematischen Gleichung auch direkt mit dieser in Beziehung gesetzt werden. Aus den Karten geht aber auch hervor, dass der Wasseraustausch nicht überall gleich stark ist. Es gibt Regionen, in denen er erhöht ist, was in direktem Zusammenhang mit topografischen Besonderheiten steht. In der Elbe etwa sind dies die turbulenten Ränder der Fahrrinne, die besonders effektiv vermischen.

Auch die Ostsee mit ihren vielen Süßwasserquellen und den salzigen Einströmen aus der Nordsee kann als Ästuar verstanden werden, für das ebenfalls die räumliche Struktur des Wasseraustauschs gezeigt wurde. Hier fanden sich Hotspots entlang der Grenzen der einzelnen Becken sowie um Inseln herum.

Aktuelle Arbeiten der Arbeitsgemeinschaft nutzen das gewonnene Wissen nun, um der ästuarinen Zirkulation zugrunde liegende, einzelne Prozesse der lokalen Vermischung zu identifizieren, wie etwa die konkreten Mechanismen entlang der Elbfahrrinne.

ANSPRECHPERSON

Dr. Lloyd Reese

PUBLIKATION

Reese, L., U. Gräwe, K. Klingbeil, X. Li, M. Lorenz and H. Burchard (2024). Local mixing determines spatial structure of diahaline exchange flow in a mesotidal estuary: A study of extreme runoff conditions. J. Phys. Oceanogr. 54: 3-27, doi: 10.1175/ JPO-D-23-0052.1

Längsschnitt durch ein Ästuar (Meer links, Fluss rechts). Die Pfeile stellen die ästuarine Zirkulation dar, in der sich das einströmende Salzwasser (magenta) mit dem Süßwasser (blau) vermischt und zu einem brackigen Ausstrom führt.

© Reese, IOW

Nur wenn wir die natürliche Variabilität unserer Küstenmeere mit allen Implikationen kennen, können wir die vom Menschen verursachten Veränderungen identifizieren. Disziplinenübergreifend forschen wir zum Verständnis des gegenwärtigen Zustands der Ostsee sowie der Rekonstruktion vergangener Ökosystembedingungen und erstellen Zukunftsprojektionen unter veränderten Klimabedingungen und menschlichem Einfluss. Der Mensch als Akteur mit Werkzeugen zur Wiederherstellung eines guten ökologischen Zustands muss die Zukunft des Küstenmeeres gestalten.

OSTSEE ENTDECKT

Eigentlich wollte das Forschungsteam Mangankrusten an einem Mergelrücken untersuchen, der etwa 10 km vor Rerik am Grund der Mecklenburger Bucht liegt. Dabei wurden sie auf eine 970 m lange, regelmäßige Steinstruktur aufmerksam. Diese besteht aus bis zu 1.500 tennis- bis fußballgroßen Steinen, die einige große Findlinge zu einem bis zu 1 m hohen Wall verbinden. Die Ostsee ist an der Fundstelle heute 21 Meter tief. Der Steinwall muss also errichtet worden sein, bevor der Wasserspiegel nach dem Ende der letzten Eiszeit stark anstieg. Dies geschah zuletzt vor etwa 8.500 Jahren. Wissenschaftler:innen des IOW, des interdiszip-

linären Zentrums „Kiel Marine Science“ der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel, der Universität Rostock, des Zentrums für Baltische und Skandinavische Archäologie in Schleswig am Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA-ZSBA), des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) und des Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (LAKD) Mecklenburg-Vorpommern haben mit modernen geophysikalischen Methoden ein detailliertes

3D-Modell der Mauer erstellt und die Struktur des umgebenden Untergrundes rekonstruiert. Anhand von Sedimentproben aus dem südlich angrenzenden Becken ließ sich das mögliche Entstehungsalter der linearen Struktur eingrenzen. „Die Untersuchungen haben bestätigt, dass eine natürliche Entstehung ebenso unwahrscheinlich ist wie eine Errichtung in

„Die Untersuchungen haben bestätigt, dass eine natürliche Entstehung ebenso unwahrscheinlich ist wie eine Errichtung in moderner Zeit[...]“

DR. JACOB GEERSEN

3D-Modell eines Abschnitts des Steinwalls (Maßstab, unterer Bildrand: 50 cm). Gut zu erkennen sind die tennis- bis fußballgroßen Steine, die den etwa 1 km langen Wall bilden.

@ Auer, LAKD M-V

moderner Zeit, etwa durch Baumaßnahmen zur Verlegung von Seekabeln oder Steinfischerei. Dafür sind die Steine zu planvoll und regelmäßig angeordnet“, erläutert Dr. Jacob Geersen. Schließt man eine natürliche oder moderne Entstehung aus, kommt für die Errichtung der Steinmauer nur die Zeit nach Ende der letzten Eiszeit (vor etwa 12.000 Jahren) in Betracht, als die Landschaft noch nicht von der Ostsee überflutet war. Wahrscheinlich diente der Wall dazu, die Rentiere am Rande eines Sees in die Enge zu treiben, so dass sie von den steinzeitlichen Jägern mit Jagdwaffen erlegt werden konnten“, erläutert Dr. Marcel Bradtmöller von der Universität Rostock. Da vor etwa 11.000 Jahren, als das Klima wärmer wurde und sich Wälder ausbreiteten, mit den letzten Rentieren auch die letzten wandernden Herdentiere aus unseren Breiten verschwanden, dürfte die Steinmauer nicht nach diesem Zeitpunkt errichtet worden sein. Die Steinmauer wäre damit das älteste jemals in der Ostsee entdeckte menschliche Bauwerk.

Die 2021 entdeckte Steinreihe ist nun Ausgangspunkt weiterer Forschung. Ausgehend von der Fundstelle in der Mecklenburger Bucht sollen mit Hilfe von geophysikalischen, geologischen und unterwasserarchäologischen Untersuchungen die damaligen Umweltbedingungen rekonstruiert und die Frage nach dem menschlichen Ursprung und der kulturellen Funktion

dieser Anlage geklärt werden. Aber auch potenzielle Megastrukturen in der Flensburger Förde und im Fehmarnsund, die bislang wissenschaftlich kaum erschlossen sind, sollen durch hochauflösende Kartierung eingehend analysiert werden. Ziel ist es, ein umfassenderes Bild der vormals terrestrischen Kulturlandschaften am Grund der heutigen Ostsee zu rekonstruieren und so neue Einblicke in die Lebensweise der frühsteinzeitlichen Jäger und Sammler zu gewinnen und damit auch neue Perspektiven auf die frühgeschichtliche Entwicklung Nordeuropas eröffnen.

ANSPRECHPERSON

Dr. Jacob Geersen

PUBLIKATION

J. Geersen, M. Bradtmöller, J. Schneider von Deimling, P. Feldens, J. Auer, P. Held, A. Lohrberg, R. Supka, J. J. L. Hoffmann, B. V. Eriksen , W. Rabbel , H.-J. Karlsen, S. Krastel, D. Brandt, D. Heuskin, H. Lübke (2024): A submerged Stone Age hunting architecture from the Western Baltic Sea Proceedings of the National Academy of Sciences: doi.org/10.1073/pnas.2312008121

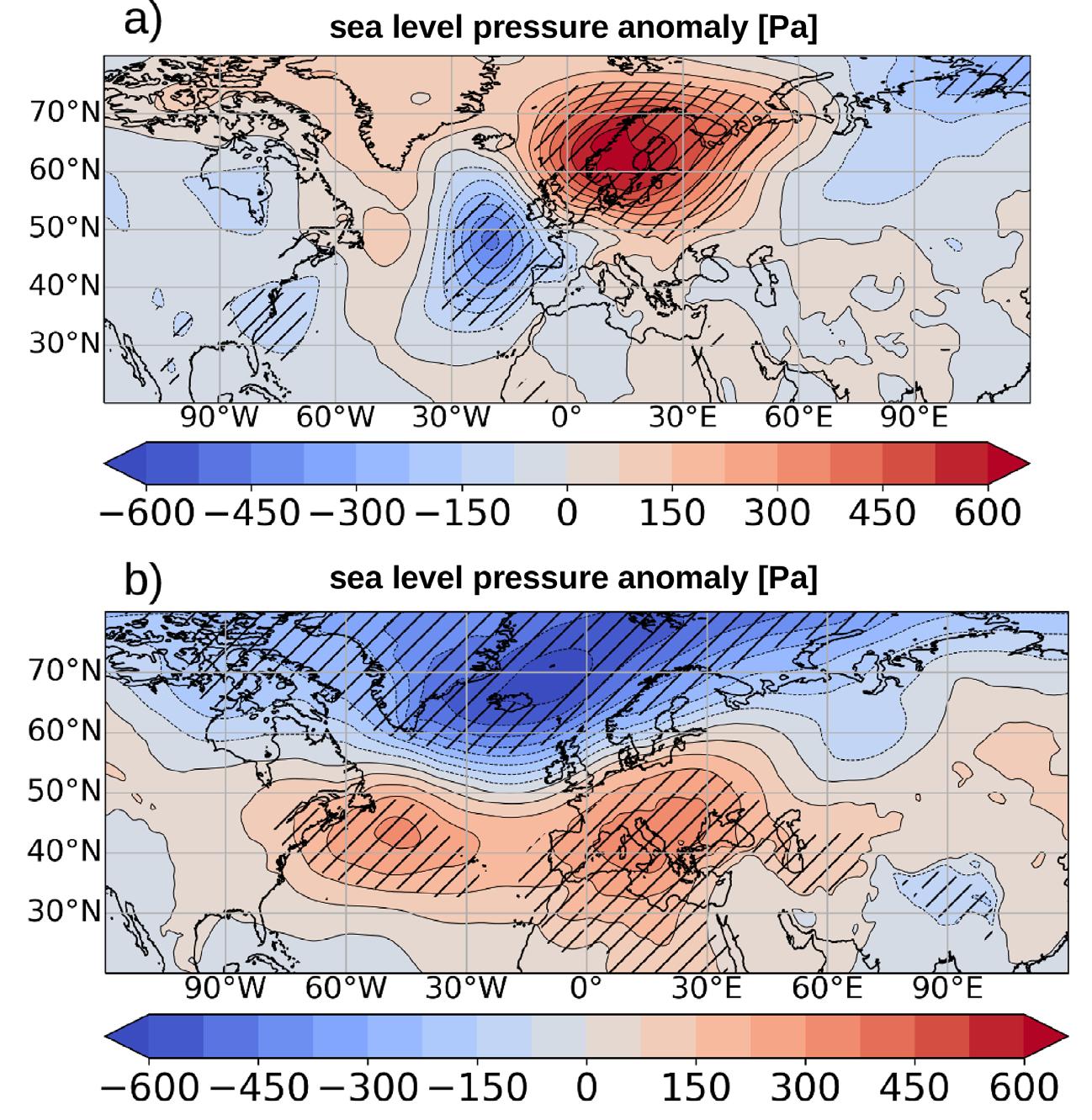

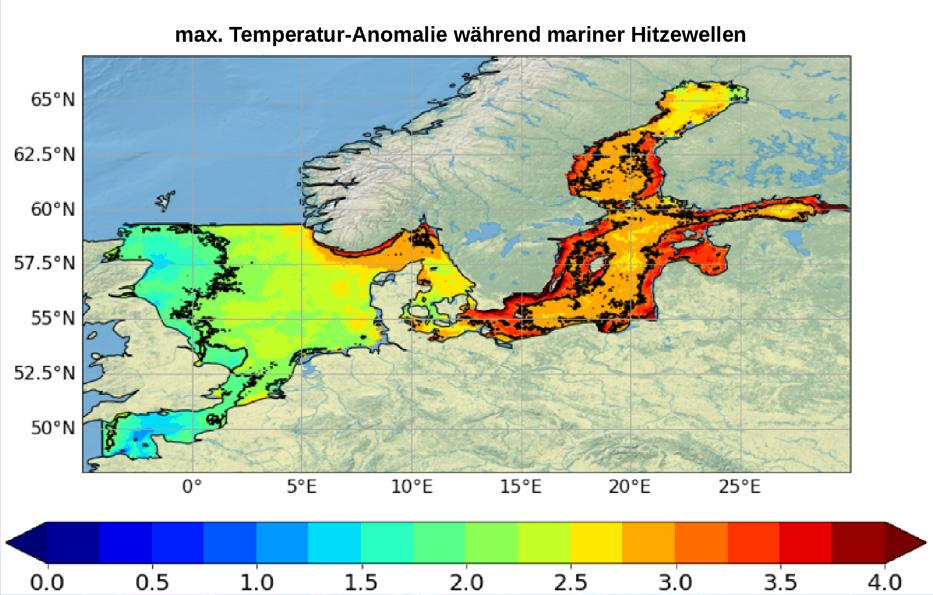

MARINE HITZEWELLEN IN DER OSTSEE: URSACHEN

Es zeigt sich deutlicher denn je, dass sich das Klima immer weiter aufheizt. Die Erderhitzung macht auch vor den Meeren nicht Halt und insbesondere die Ostsee zählt mit einer Erwärmung von mehr als 1 °C in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten zu den sich am schnellsten erwärmenden Meeresregionen der Welt. Neben der allgemeinen Ozeanerwärmung machen marine Hitzewellen den Meeresökosystemen zu schaffen. Dabei handelt es sich um zeitlich begrenzte Perioden, in denen die Temperatur der oberen Meerwasserschichten einen für die jeweilige Region und Jahreszeit typischen Schwellenwert für mindestens fünf Tage überschreitet. Im letzten Jahrhundert wurden weltweit vermehrt solche Hitzewellen registriert: Eine internationale Studie belegt, dass sie seit 1925 häufiger auftreten und länger andauern, was örtlich zu über 50 % mehr marinen Hitzewellentagen pro Jahr führt.

Um das Auftreten von Hitzewellen in Rand- und Binnenmeeren allgemein und speziell in der Ostsee zu verstehen, wertete ein IOW-Forschungsteam um die Ostseeklimaexperten Matthias Gröger und Markus Meier enorm große meteorologische Datensätze aus über drei Jahrzehnten aus. Dabei identifizierten sie Auffälligkeiten in den großen Luftdruck-

mustern und in Windsystemen über dem Nordatlantik und Europa, die zu Hitzewellen in der Ostsee führen.

In den Sommermonaten sind es die stabilen Hochdrucklagen über Skandinavien, bei der die Hitzewellen entstehen – nicht nur durch starke Sonneneinstrahlung und hohe Lufttemperaturen, sondern vor allem auch durch die außergewöhnlich schwachen Winde unter solchen Bedingungen. Letzteres verhindert, dass sich das immer stärker erwärmende Oberflächenwasser mit kaltem Wasser aus der Tiefe vermischen kann, wodurch sich die Hitze in den oberen Wasserschichten aufstaut. Aber auch im Winter sind Hitzewellen in der Ostsee möglich. Sie treten immer dann auf, wenn länger anhaltende starke Westwinde feucht-warme Luftmassen vom Atlantik nach Europa transportieren und die Ostsee dadurch im Winter weniger stark auskühlt als sonst um diese Jahreszeit. Die in der Studie ausgewerteten Daten zwischen 1980 und 2016 zeigen auch, dass sowohl sommerliche als auch winterliche Hitzewellen in der Ostsee häufiger werden, länger andauern und zunehmend größere Flächen betroffen sind.

Mittlere jährliche Oberflächenausdehnung mariner Hitzewellen in der Ostsee. Gelb: moderate Hitzewellen. Rot: starke Hitzewellen. @ IOW

Dass sich Hitzewellen konkret auf lebenswichtige Umweltparameter auswirken können, zeigt eine weitere Studie des IOW. Dazu analysierten Forschende Modelldaten aus fünf Jahrzehnten (1970 bis 2020). Dabei untersuchten sie erstmals auch, inwieweit sich sommerliche Hitzewellen in die Tiefe ausbreiten, mit besonderem Fokus auf den flachen Küstengebieten der Ostsee, die eigentlich als dauerhaft gut „durchlüftet“ und damit robust gegen Sauerstoff-Defizite gelten. Das Ergebnis dieser Untersuchung war überraschend und alarmierend. Es zeigt, dass Hitzewellen im Sommer häufig bis in eine Wassertiefe von etwa 20 Metern zum Meeresboden vordringen und dort den Sauerstoffgehalt des Wassers lokal senken. Die sommerlichen Sauerstoffkonzentrationen können im küstennahen Bereich am Meeresgrund generell sehr niedrig sein und unterschreiten nun mitunter 2 ml/Liter, einen kritischen Grenzwert, ab dem das Leben für viele höher entwickelte Organismen wie Muscheln, Würmer, Krebse und Fische nicht mehr möglich ist. Da die Ostsee zu den sich am schnellsten erwärmenden Regionen des Weltmeeres zählt, besteht hier ein hohes Risiko, dass die

a) Luftdruckanomalie während mariner Hitzewellen während der Sommermonate (Juni-Oktober) @ IOW

b) Luftdruckanomalie während mariner Hitzewellen während der Wintermonate (Dezember-März) @ IOW

marinen Hitzewellen zusammen mit weiterer Klimaaufheizung immer häufiger kritische SauerstoffDefizite für die Bodenfauna verursachen, mit weitreichenden Folgen für das gesamte Ökosystem.

ANSPRECHPERSONEN

Prof. Dr. Markus Meier, Dr. Matthias Gröger

PUBLIKATIONEN

Gröger, M., Dutheil, C., Börgel, F., Meier, H. E. M. (2024): Drivers of marine heatwaves in a stratified marginal sea. Climate Dynamics 7062, DOI:10.1007/s00382-023-07062-5

Safonova, K., Meier, H. E. M., Gröger, M. (2024): Summer heatwaves on the Baltic Sea seabed contribute to oxygen deficiency in shallow areas. Commun Earth Environ 5, 106. doi.org/10.1038/ s43247-024-01268-z

Innovative Technologien sind eine treibende Kraft für zukunftsorientierte Wissenschaft. Neue Möglichkeiten, heterogene Forschungsdaten zu verknüpfen, steigende Rechenleistung, neue molekularbiologische Ansätze oder die Anwendung von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz zur Auswertung von ‚big data‘ bestätigen die Wichtigkeit der Methodenforschung für die Umwelt- und Meereswissenschaften. Mit diesem Potenzial neuer Technologien Spitzenforschung zu ermöglichen, strebt das IOW danach, den gesellschaftlichen Wandel zur Nachhaltigkeit voranzutreiben. In diesem Zuge wurden 2024 die zwei neuen Arbeitsgruppen „Bioinformatics and ’omics data science“ und „Integrated Optical Remote Sensing“ etabliert.

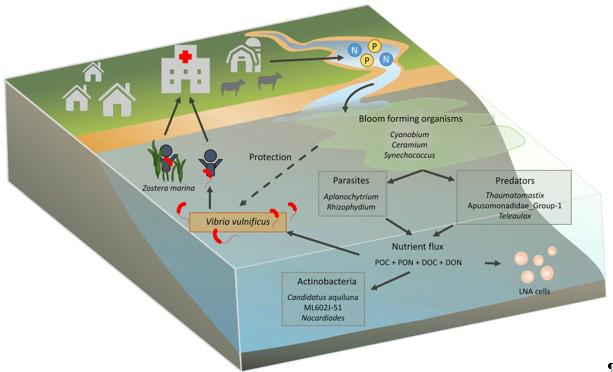

VERMINDERUNG VON ALGENBLÜTEN FÜHRT ZUR REDUZIERUNG KRANKHEITSERREGENDER VIBRIONEN IN DER OSTSEE

Der Klimawandel führt zu einer verstärkten Vermehrung des krankheitserregenden Bakteriums Vibrio vulnificus an Brackwasserküsten. V. vulnificus Infektionen verlaufen häufig tödlich, was eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit bzw. für Offshore-Aquakulturen darstellt und dem Tourismus schaden kann. Im Rahmen des von Prof. Dr. Matthias Labrenz (Leiter der Arbeitsgruppe Umweltmikrobiologie am IOW) geleiteten EU-Projekts “Pathogene Vibrio-Bakterien in den heutigen und zukünftigen Gewässern der Ostsee: Entschärfung des Problems” (BaltVib) wurde untersucht, ob bereits vorgeschlagene Regulierungsmaßnahmen zur Verringerung des Vorkommens von V. vulnificus, wie z. B. die Renaturierung von Seegraswiesen, auch für die Ostsee angewendet werden können. Das Forschungsteam bestand aus Expert:innen verschiedener Forschungseinrichtungen der Ostseeanrainer-Staaten Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, Litauen und Polen, die gemeinsam Strategien zur Reduzierung der Gesundheitsrisiken und zum Schutz der marinen Ökosysteme entwickelten.

Im Sommer 2021 nahm ein Team von Forscher:innen um Prof. Dr. Matthias Labrenz und seinem Doktoranden David Riedinger Feldproben innerhalb und außerhalb von Seegraswiesen, entlang der Salzgehalts- und Nährstoffgradienten der Ostsee, einem der größten Brackwassergebiete weltweit. Dabei wurden physikalische, biologische und hydrochemische Parameter gemessen. Mittels maschinellen Lernens konnten anschließend jene Größen identifiziert werden, die das Auftreten von V. vulnificus erklären. Die besten Vorhersagevariablen für V. vulnificus waren eutrophierungsbezogene Merkmale wie partikulärer organischer Kohlenstoff und Stickstoff sowie das Auftreten potenzieller Algenblüten und damit verbundener Arten. Überraschenderweise variierte das Auftreten von V. vulnificus nicht signifikant zwischen Seegraswiesen und Seegras-freien Gebieten. Diese Ergebnisse legen nahe, dass insbesondere die weitergehende Verringerung des Nährstoffeintrags in die Ostsee eine wirksame Methode zur Kontrolle der V. vulnificus Populationen an nährstoffreichen Brackwasserküsten sein könnte. Mit dieser Studie (Riedinger et al. 2024) wurde somit eine wissenschaftliche Grund-

lage für zukünftige Regulierungsstrategien geschaffen (siehe Abbildung), die nicht nur die Gesundheit der Bevölkerung schützen, sondern auch die ökologischen und wirtschaftlichen Folgen minimieren können.

Das Projekt BaltVib wurde von der Europäischen Union im Rahmen des Förderpogramms BiodivERsA für drei Jahre bis Frühjahr 2024 gefördert und zielte darauf ab, die Verbreitung und Kontrolle des pathogenen Bakte riums Vibrio vulnificus

Schematische Übersicht der Wege, über die Eutrophierung sich auf die Vermehrung von strom anorganischer Nährstoffe vom Land induziert Algen blüten, die das für die Vermehrung von organisches Material bereitstellen und ebenfalls Fraßschutz vor bakterivorem Plankton bieten. Organismen, die vermutlich eine Schlüsselrolle in diesem Prozess spielen, sind namentlich erwähnt und potenzielle Interaktionen durch Pfeile darge stellt. © Riedinger, IOW

Bloom forming organisms

Ceramium

Synechocccos

Cyanobium

Parasites

Aplanochytrium

Rhizophydium

Actinobacteria

Condidatus aquiluna

ML602J-51

Nocardiodes

Predators

Thaumatomastix

Apusomonadidae_Group-1

Teleaulax

Nurtient flux POC + PON + DOC + DON

LNA cells

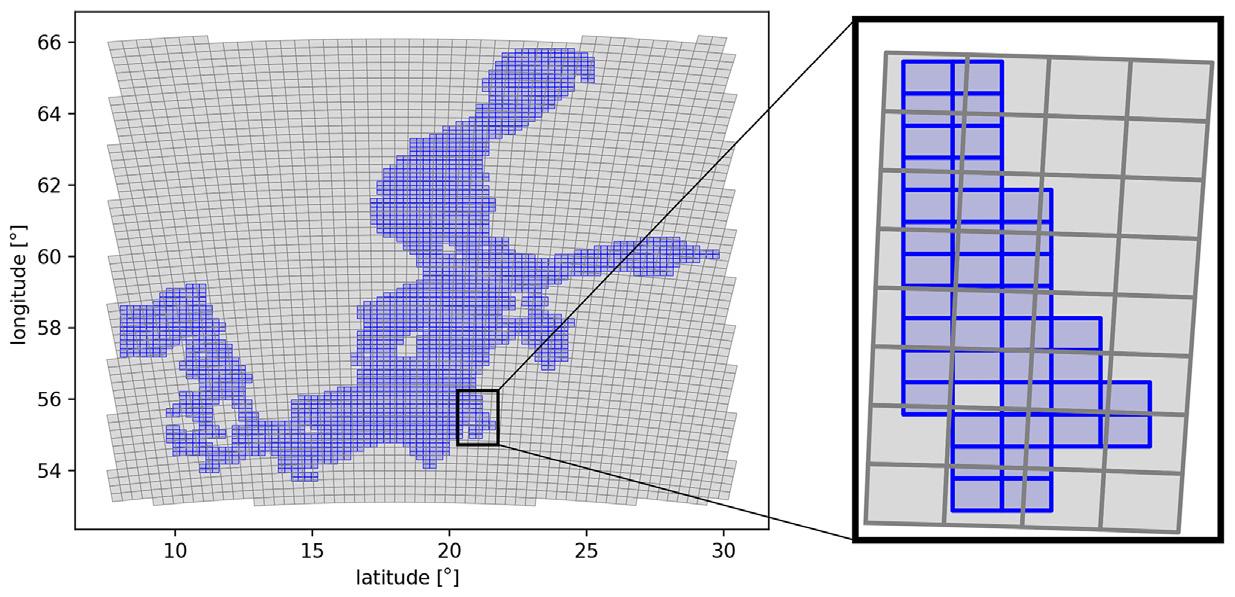

FORTSCHRITTE IN DER NUMERISCHEN MODELLIERUNG ERMÖGLICHEN GENAUERE

Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der international verwendeten Modelle für Ozeanturbulenz (GOTM, gotm.net), Ökosystem (ERGOM, ergom.net) und Hydrodynamik (GETM, getm.eu) legt das IOW die Grundlage für seine Expertise in regionaler Ozeanmodellierung und für eine Vielzahl darauf basierender Publikationen. Dabei ist die Modellentwicklung nicht nur ein Service für Forschung und Gesellschaft, sondern stellt eine eigenständige wissenschaftliche Disziplin dar. Im Jahr 2024 konnte das IOW entscheidende Entwicklungsarbeiten erfolgreich abschließen und in renommierten Fachjournalen veröffentlichen.

Für regionale Klimastudien entwickelten Dr. Sven Karsten aus der Arbeitsgruppe „Dynamik regionaler Klimasysteme“ und Kolleg:innen ein gekoppeltes Erdsystemmodell, dessen Kern eine neuartige Komponente zur modularen Kopplung von Modellen für Ozean, See-Eis, Wellen und Atmosphäre darstellt (Karsten et al. 2024). Die Kopplungskomponente ermöglicht die konsistente Berechnung von Masse-, Impulsund Wärmeflüssen zwischen Ozean und Atmosphäre auf einem hochaufgelösten Austauschgitter und somit realistischere regionale Klimaprojektionen (siehe Abbildung Gitter).

Des Weiteren leitet das IOW im Rahmen des DFGSonderforschungsbereichs TRR 181 zu Energietransfer in Atmosphäre und Ozean mehrere Teilprojekte, in denen die energetische Konsistenz von Ozeanmodellen verbessert wird. Insbesondere teilt das IOW seine Expertise in der Entwicklung numerischer Methoden für hydrodynamische Modellkerne. In diesem Forschungsfeld konnte Dr. Knut Klingbeil aus der Arbeitsgruppe

„Prozesse in Ästuaren und Küstenmeeren“, zusammen mit Kollegen vom Alfred-Wegener-Institut, HelmholtzZentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) das nationale Klimamodell FESOM maßgeblich verbessern. Es wurden ein neuer Lösungsalgorithmus mit höherer Genauigkeit und besserer Leistung (Banerjee et al. 2024, GMD) sowie eine neue Analysemethode zur Quantifizierung von falscher Mischung und Wassermassentransformation in Ozeanmodellen (Banerjee et al. 2024, OCEMOD) implementiert.

ANSPRECHPERSONEN

Dr. Sven Karsten, Dr. Knut Klingbeil

PUBLIKATIONEN

Karsten, S., H. Radtke, M. Gröger, H. T. M. Ho-Hagemann, H. Mashayekh, T. Neumann and H. E. M. Meier (2024). Flux coupling approach on an exchange grid for the IOW Earth System Model (version 1.04.00) of the Baltic Sea region. Geosci. Model Dev. 17: 1689-1708, doi: 10.5194/ gmd-17-1689-2024.

Banerjee, T., S. Danilov, K. Klingbeil and J.-M. Campin (2024). Discrete variance decay analysis of spurious mixing. Ocean Model. 192: 102460, doi: 10.1016/j.ocemod.2024.102460

Banerjee, T., P. Scholz, S. Danilov, K. Klingbeil and D. Sidorenko (2024). Split-explicit external mode solver in the finite volume sea ice–ocean model FESOM2. Geosci. Model Dev. 17: 7051-7065, doi: 10.5194/gmd-17-7051-2024

Ein grundlegendes Problem regionaler Erdsystemmodelle besteht in der unterschiedlichen Gitterauflösung der Modellkomponenten (Atmosphäre, Ozean, Land, Eis, etc.), die gekoppelt werden müssen, um ihre jeweiligen Zustände miteinander zu kommunizieren und Flüsse realistisch berechnen zu können. © Quelle: https://gmd.copernicus.org/ articles/17/1689/2024/.

Mit dem 2023 als „kleine Institutserweiterung“ eingerichteten Forschungsschwerpunkt wird das Forschungsportfolio des IOW um die Flachwasserprozesse und deren Relevanz für die gesamte Ostsee erweitert. Die unter der Bezeichnung „Shallow Water Processes and Transitions to the Baltic Scale“ (kurz S2B = „shore to basin“) zusammengefassten Forschungsarbeiten werden in allen drei Forschungsbereichen des IOW-Forschungsprogramms integriert und sind inhaltlich in dem bislang wenig betrachteten Gebiet der Schnittstelle zwischen Land und Meer angesiedelt.

TECHNIKENTWICKLUNG UND BEPROBUNG IM FLACHWASSERBEREICH

Der Start des neuen Forschungsschwerpunktes ins erste richtige Arbeitsjahr ist erfolgreich und vielseitig gelungen. Seminare, Ausfahrten, Workshops und weitreichende Planungen wurden durchgeführt. Die neuen Mitarbeitenden haben Projekte erfolgreich eingeworben und Master- sowie Doktorarbeiten wurden begonnen. Erste Ergebnisse bestätigen die Erwartung dynamischer und landbeeinflusster Prozesse.

Der neue Forschungsschwerpunkt startete mit einem offiziellen Kick-off Meeting im IOW am 22. Januar 2024. Eine neu eingerichtete Vortragsreihe des S2B wurde an jedem ersten Montag im Monat mit Vorträgen von Gästen oder internen Berichten von Mitarbeitenden eingerichtet. Daneben gab es monatliche Beprobungsfahrten zum Riff Nienhagen vor der Küste des Ostseebades Nienhagen bei Rostock sowie zahlreiche Diskussionen zur Entwicklung einer geeigneten Technik für die Flachwasserbereiche: Zum Beispiel wurde eine Verankerung für das Flachwasser mit Messsonden in sehr engen Abständen von 3-4 Metern und

Forschungskatamaran Limanda der Universität Rostock im Hafen von RostockMarienehe, kurz vor der Abfahrt zur Messkampagne im Oktober 2024. Zu sehen sind der neuentwickelte STB-Lander (links) sowie der Kammerlander. © Holtermann, IOW

Tests und Inbetriebnahme der komplexen Systeme des bildgebenden Durchflussgerätes zur Phytoplanktonerfassung (Imaging Flow Cytobot, IFC) und des eDNA Samplers für die automatisierte Probennahme genetischen Materials erprobt. Die regelmäßige Unterstützung durch die Tauchgruppe war ein Rückgrat für die Probengewinnung von Sedimenten und das Aussetzen der Lander am Riff Nienhagen.

Zeitgleich hat die Gruppe der biogeochemischen Modellierung begonnen, erste Sensitivitätsexperimente zur Rolle der Küsten in einem grobaufgelösten Ozeanmodell aufzusetzen sowie die Modellinfrastruktur ROBOELF zu entwickeln, die es erstmals ermöglichen soll, mithilfe sog. Graphical Processing Units (GPUs) in großer Anzahl Parameterstudien von komplexen biogeochemischen Modellen auszuführen.

Teilnehmer:innen des Stakeholder Workshops am 13.11.2024 im Saal des IOW. © von Thenen, IOW

Ein Ziel des S2B ist es, die Ergebnisse nutzbar für die Praxis zu machen. Daher werden von Beginn an Stakeholder-Workshops durchgeführt. Der erste fand am 13. November 2024 zum Thema „Herausforderungen in flachen Küstengewässern“ statt. Eingeladen waren Vertreter:innen von Landesämtern und Landesbehörden, aus der Wissenschaft sowie zivilgesellschaftliche Interessensgruppen. Der von Miriam von Thenen (Stellvertretende Leiterin der Arbeitsgruppe „Küstenmeere und Gesellschaft“ am IOW) organisierte Workshop strukturierte sich in die drei Arbeitsblöcke „Erfassen“ und „Verstehen“ der Flachwasserzone und „Extrapolieren“ von Modellanwendungen auf größere Bereiche der Ostsee.

Vier wissenschaftliche Arbeitsbereiche werden im Folgenden repräsentativ für den S2B vorgestellt:

(1) Im Frühjahr 2024 haben Ingrid Sassenhagen, Daniel Herlemann und Jörg Dutz ein Laborexperiment konzipiert und durchgeführt, um die Auswirkungen der Sedimentaufwirbelung in flachen Gewässern auf die Rekrutierung von Mikroorganismen aus Ruhestadien in die Wassersäule und die Veränderungen in der Planktongemeinschaft zu untersuchen. Dieses vielschichtige

Experiment zeigte signifikante Veränderungen bei mehreren Organismen und biochemischen Bedingungen als Reaktion auf die experimentelle Behandlung.

(2) Natürliches organisches Material (NOM) ist ein wichtiger Kohlenstoffspeicher, den Jann Müller und Helena Osterholz untersuchen. Es wurden ein Jahr lang wöchentlich Proben genommen und mittels optischer Methoden charakterisiert. Auch soll der Einfluss von terrestrischem und marinem NOM auf den Photoabbau neuer Schadstoffe geklärt werden.

(3) Ein Jahresgang zu den Stickstoffumsätzen in Küstengewässern wurde fortgeführt und erste vorläufige Ergebnisse sehen sowohl den Prozess der Denitrifizierung als auch den der dissimilativen Reduktion von Nitrat zu Ammonium (DNRA) als wichtige Umsätze, wobei DNRA bisher kaum regelmäßig erfasst wurde.

(4) Eine Messkampagne mit dem Forschungskatamaran „Limanda“ der Universität Rostock konnte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen eine plötzlich auftretende sauerstoffarme Wassermasse am Boden bei Nienhagen vermessen (siehe Abbildung). Dieses Phänomen sowie alle weiteren Arbeiten, die im Fokus der Untersuchungen des S2B stehen, werden in den nächsten Jahren intensiv weiter untersucht.

Daten der Sauerstoffsättigung entlang eines Transekts am Riff Nienhagen (westlich von Warnemünde vor dem Ostseebad Nienhagen) an zwei aufeinander folgenden Tagen, die eine hohe Dynamik im Bodensauerstoff zeigen.

© Holtermann, IOW

Langzeitdaten sind eine wichtige Grundlage um Entwicklungen, Trends und Prozesse in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu erkennen und zu prognostizieren. Das IOW erfasst seit Jahrzehnten von der westlichen bis zur zentralen Ostsee und neuerdings auch bis in den Norden verschiedene biologische, chemische, physikalische und geologische Daten vom Meeresboden und in der Wassersäule. In der westlichen Ostsee wird das IOW-Langzeitbeobachtungsprogramm überwiegend im Auftrag des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) im Rahmen des deutschen Beitrags zur Überwachung der Meeresumwelt der Ostsee im Rahmen des Helsinki-Abkommens (HELCOM) durchgeführt. Die Daten sind frei verfügbar in der institutseigenen Datenbank und werden zusätzlich in die einschlägigen nationalen Datenbankportalen eingestellt. Dadurch verfügt das IOW über ein einzigartiges Archiv mit hoher räumlich-zeitlicher Auflösung der Ostsee.

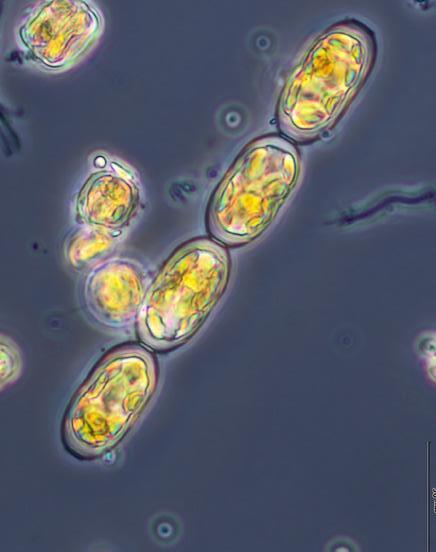

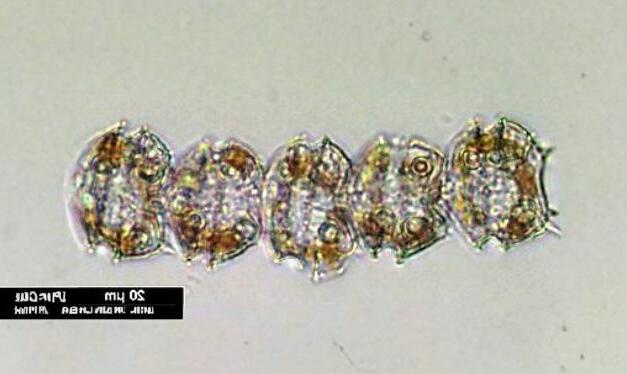

Kaltwasser- und Eis-assoziierte Diatomeen und Dinoflagellaten dominieren das Phytoplankton (Gemeinschaft der Mikroalgen) während der Frühjahrsblüte in den nördlichen und östlichen Becken der Ostsee. Wie in polaren Gebieten, können einige dieser Arten bereits im und unter dem Meereseis große Blüten ausbilden. Die Diatomee Pauliella taeniata kommt sogar nur bei einer Wassertemperatur um den Gefrierpunkt vor. Eisbedeckung und die Oberflächentemperatur des Wassers spielen demnach für diese Arten eine entscheidende Rolle.

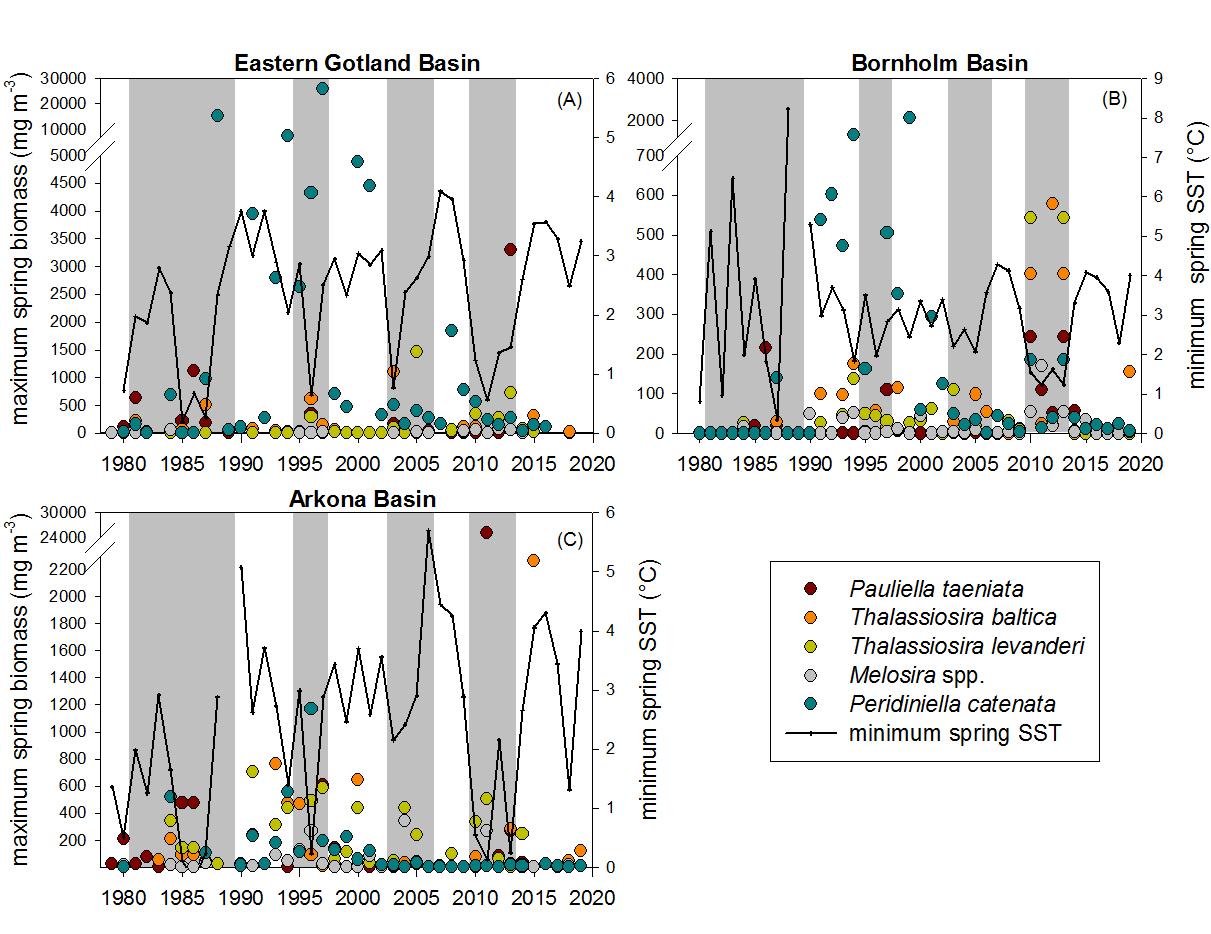

In der zentralen und südlichen Ostsee treten Kaltwasseralgen seltener und mit unregelmäßiger Dynamik in der Biomasse auf. Der Anstieg der Oberflächentemperatur des Wassers um bis zu 1,5 °C im Frühjahr innerhalb der letzten Jahrzehnte und ein zunehmender Rückgang der Eisbedeckung im Winter bedingt durch den Klimawandel, lassen vermuten, dass sich das Auftreten vieler Kaltwasseralgen bereits deutlich verändert hat. Um diese Frage zu beantworten, wurden im Rahmen eines DFG-Projektes die Langzeit-Monitoringdaten der letzten 20 bzw. 40 Jahre der südlichen und zentralen Ostsee für fünf typische Kaltwasseralgen

analysiert: die Diatomeen Pauliella taeniata, Thalassiosira baltica, Thalassiosira levanderi, Melosira spp. und den Dinoflagellaten Peridiniella catenata. Dazu wurden die Datensammlungen des IOW und des ICES (HELCOM) sowie die BED Datenbank (Baltic Environmental Database) genutzt.

Es konnte gezeigt werden, dass in den 1980ern sowie in Perioden von 1995 – 1997, 2003 – 2006 und 2010 – 2013 die Diatomeen in allen Gebieten in hohen Biomassen auftraten, wie in der nebenstehenden Abbildung ersichtlich wird. Diese Zeiten korrelierten mit langanhaltender Eisbedeckung in der gesamten Ostsee und geringen Wassertemperaturen im Winter und Frühjahr. Seit 2013 ist insbesondere die Biomasse der Kaltwasserdiatomeen in allen untersuchten Gebieten stark zurückgegangen und größere Blüten traten überhaupt nicht mehr auf, was mit dem deutlichen Anstieg der Wassertemperatur korreliert. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass diese Arten bald vollständig aus den südlicheren Becken verschwunden sein könnten. Der Rückgang des Dinoflagellaten Peridiniella catenata indes bleibt rätselhalt, da dessen Dynamiken weniger stark an diese Umweltfaktoren gekoppelt zu sein scheinen. Um die vermutlich komplexen Ursachen aufzuklären, ist weitere Forschung nötig.

Doch wie werden größere Blüten der Kaltwasseralgen in der zentralen Ostsee eigentlich gebildet? Ähnlich wie Pflanzen bilden viele Phytoplanktonarten Dauerstadien, die nach der Blüte ins Sediment absinken und unter bevorzugten Umweltfaktoren wieder auskeimen. Die zentrale Ostsee ist jedoch zu tief, um Blüten auf diese Weise ausbilden zu können und ist zudem selten und nur in den Küstenbereichen von Eis bedeckt. Die Modellanalysen konnten zum ersten Mal nachweisen, dass der Ursprung für Kaltwasseralgenblüten in der zentralen Ostsee im Golf von Finnland bzw. im Golf von Riga liegt. Nach kalten, eisreichen Wintern wird ein erheblicher Anteil des Schmelzwassers und damit

Maximale Biomasse (mg m-3) der Kaltwasseralgen pro Jahr während der Frühjahrsblüte sowie die dazugehörige minimale Oberflächentemperatur des Wassers (sea surface temperature, SST). Graue Bereiche im Hintergrund symbolisieren identifizierte Perioden mit hohen Biomassen von Kaltwasseralgen in der südlichen und zentralen Ostsee. © Paul, IOW

auch größere Mengen an Kaltwasseralgen mit der Oberflächenströmung weit nach Süden transportiert. Diese bilden dann den Ursprung für die Blüten im östlichen Gotlandbecken und beeinflussen in einigen Jahren sogar auch die Blüten im Bornholmbecken und Arkonabecken.

ANSPRECHPERSON

Dr. Carolin Paul

PUBLIKATION

Paul, C., U. Gräwe and A. Kremp (2023). Long-term changes in bloom dynamics of Southern and Central Baltic cold-water phytoplankton. Front. Mar. Sci. 10: 1212412, doi: 10.3389/fmars.2023.1212412

Forschungsdaten sind die Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens. Sie basieren am IOW auf Messungen oder Beobachtungen aus der Luft, auf See oder im Labor sowie auf Modellsimulationen. Essentiell ist dabei ein sorgfältiges Forschungsdatenmanagement, durch das die Validierung der Daten, die sichere Speicherung und langfristige Archivierung, die öffentliche Zugänglichkeit und Zitierbarkeit sowie die inhalts- und kontextgenaue Nutzung der Daten gewährleistet werden.

Am IOW arbeiten Akteur:innen aus dem Bereich IT & Datenmanagement, der Wissenschaft und der Bibliothek eng zusammen und unterstützen die Forschenden bei deren Datenmanagement. In Informationsveranstaltungen werden die Grundlagen zum Umgang mit Forschungsdaten nach den international geltenden FAIR-Prinzipien aufgezeigt, Möglichkeiten für die Speicherung, Langzeitarchivierung oder das Teilen von Daten in Kooperationen vorgestellt sowie Tipps zum Datenpublizieren mit persistenten Identifikatoren (wie DOI) gegeben. Insbesondere wird dabei auf die hausinternen Infrastrukturen eingegangen, wie z. B. auf die ozeanographische Datenbank IOWDB, das Datenbankrecherche-Tool ODIN oder den Metadatenkatalog IOWMETA.

Das Datenmanagementteam des IOW ist auf nationalen und internationalen Konferenzen und Tagungen präsent. Derzeit wird zudem das zentrale Datenmanagement der Forschungsmission CDRmare der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM) personell vom IOW organisiert und koordiniert. Damit verbunden ist ein reger, produktiver Austausch mit allen Beteiligten, insb. dem DAM-Kernbereich „Datenmanagement und Digitalisierung“, den weiteren DAM-Forschungsmissionen sustainMare und mareXtreme sowie dem Datenrepositorium PANGAEA.

Darüber hinaus hat sich das IOW im September 2024 erfolgreich um eine Mitgliedschaft in NFDI4Earth, dem Konsortium für Erdsystemforschung der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), beworben. Konkret wird bei dieser Aktivität das „User Support

Network“ von NFDI4Earth unterstützt, über welches Nutzeranfragen zu Aspekten des FAIRen Umgangs mit Forschungsdaten und zugehörigen Infrastrukturen beantwortet werden. Hier kann das IOW insbesondere seine Expertise mit ozeanographischen Datenbanken, Datenkuratierung und Modelldaten-Serverlösungen einfließen lassen. Ebenso hat sich das IOW bei der Beantragung einer zweiten Förderphase von NFDI4Biodiversity, dem NFDI-Konsortium zur gemeinschaftlichen Nutzung von Biodiversitäts- und Umweltdaten, eingebracht. Dort wird es zukünftig an der Verbesserung der Verfügbarkeit und FAIRness von Daten zur marinen Biodiversität beitragen.

ANSPRECHPERSONEN

Dr. Susanne Feistel, Dr. Manja Placke

PUBLIKATION

Höring, F., Boxhammer, T., Feistel, S., Felden, J., Heins, A., Hoppe, K., Krüger, M., Mehrtens, H., Placke, M., Terzijska, D., Wiemer, G., & Wittmann, A. C. (2025). Empfehlungen zum Forschungsdatenmanagement für DAM-Forschungsmissionen und Verbünde (Version 3). Zenodo. https://doi.org/10.5281/ zenodo.15430225

Die schwimmende Offshore Windanlage (DemoSATH) liegt vor der Küste von Bilbao und stellt, zusammen mit den „Life Boosting Units“, (o. re. , gegenüberliegende Seite) eine von vier hybriden blau-grauen Infrastrukturen dar, die in TRANSEATION genutzt werden. © saitec

Im Jahr 2024 begann die Laufzeit von 33 Drittmittelprojekten (darunter teils in koordinierender Rolle). Fördermittelgeber sind unter anderem die Europäische Union (insb. im Rahmen des EUForschungsrahmenprogramms Horizon Europe), die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) sowie weitere Bundesressorts. Im folgenden Kapitel werden ausgewählte Projekte vorgestellt. Eine vollständige Liste aller 2024 bearbeiteten Projekte befindet sich im Anhang.

Advancing Ecosystem-Based Management through Hybrid Blue-Grey Infrastructures in Marine and Coastal Areas

Im EU-Projekt TRANSEATION erforscht das IOW mit Partnern aus acht Ländern, wie technische Küsteninfrastrukturen wie Wellenbrecher, Offshore-Windparks oder Aquakulturanlagen ökologisch aufgewertet und in Meeresökosysteme integriert werden können. Ziel ist ein Managementansatz, der naturbasierte Lösungen mit Technik und Digitalisierung verbindet, um Biodiversität und Ökosystemleistungen zu schützen. In vier Fallstudien in Spanien, Frankreich und Israel werden hybride Anlagen untersucht, ihre Wirksamkeit evaluiert und ihre Übertragbarkeit geprüft. Das IOW bringt dazu das System Approach Framework (SAF) ein – einen strukturierten, partizipativen Ansatz zur Planung, Umsetzung und Bewertung ökosystemgerechter Lösungen.

LAUFZEIT

01/2024 – 06/2027

FÖRDERUNG

EU – Horizon Europe

PROJEKTLEITUNG AM IOW

Dr. Johanna Schuhmacher, Dr. Ibrahim Boubekri

WEBSITE

https://transeation-europeanproject.eu/

Modellprojekt Moorklimaschutz an der Ostseeküste

Im Projekt werden an der vorpommerschen Ostseeküste 12 degradierte Küstenpolder (insgesamt ca. 850 ha) durch Wiedervernässung ökologisch reaktiviert, um ihre Funktion als Kohlenstoffsenken zu untersuchen. Forschende am IOW um Prof. Dr. Maren Voß und Dr. Sophie Kache untersuchen in Kooperation mit der Universität Greifswald und der Ostseestiftung (Koordination) die Stoff- und Gasflüsse – vor allem Stickstoffverbindungen – mittels langjähriger Monitoringdaten. Vier ausgewählte Polder entlang der Küste werden beprobt, die auf unterschiedliche Weise renaturiert und mit der angrenzenden Küste verbunden werden. Die zehnjährige Projektlaufzeit ermöglicht Beobachtungen vor, während und nach der Renaturierung und bietet somit eine einmalige Chance, Emissionen und Stoffumsatzprozesse zu analysieren. Die Ergebnisse dienen der Entwicklung fundierter Strategien für nährstoff- und treibhausgas-emissionsarme Renaturierungsmaßnahmen. Das Modellvorhaben ist Teil des nationalen „Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz“(ANK).

Projekt-Kick-off (von links): Maren Voß (IOW), Georg Nikelski (OSTSEESTIFTUNG), Steffi Lemke (Bundesumweltministerin), Balázs Baranyai (OSTSEESTIFTUNG), Till Backhaus (Umweltminister MecklenburgVorpommern), Gerald Jurasinski (Universität Greifswald) © Krone, OSTSEESTIFTUNG

LAUFZEIT

03/2024 – 03/2034

FÖRDERMITTEL

Bundesamt für Naturschutz (Förderprogramm Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz)

PROJEKTLEITUNG AM IOW

Prof. Dr. Maren Voß

WEBSITE

https://www.io-warnemuende.de/ projekt/338/moorklimaschutz.html

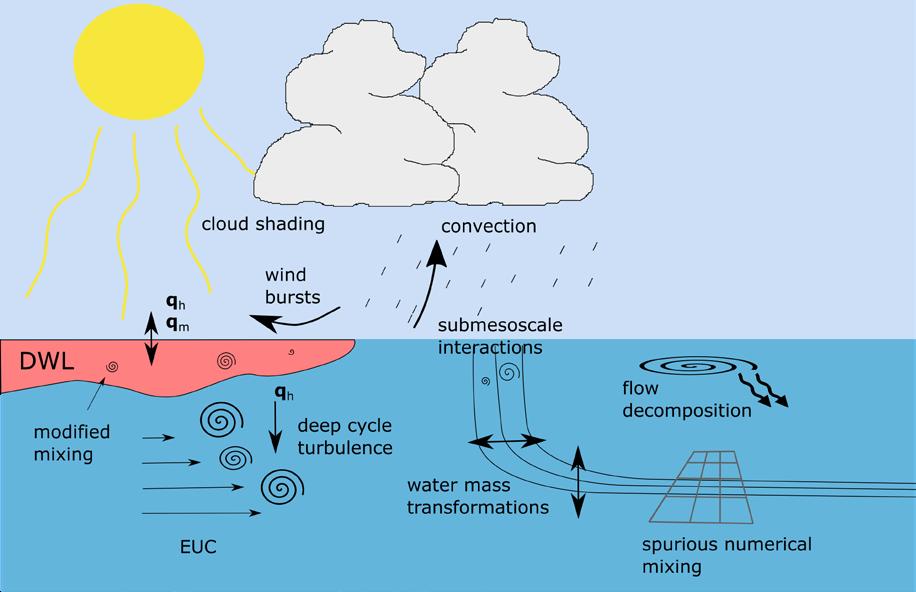

Energietransfer in der Atmosphäre und im Ozean

TRR 181 „Energietransfer in der Atmosphäre und im Ozean“ ist ein von der DFG geförderter Sonderforschungsbereich, der von der Universität Hamburg koordiniert wird und seit 2016 die Energietransporte zwischen Ozean und Atmosphäre untersucht – ein Schlüsselaspekt für die Weiterentwicklung klimarelevanter Modelle. In der dritten Förderphase bringt das IOW seine langjährige Expertise insbesondere im Bereich physikalischer Ozeanografie ein. Es erforscht, wie sich interne Wellen, Strömungen und Wirbel auf Durchmischungsprozesse auswirken und wie diese Prozesse die Energiebilanz im Ozean beeinflussen. Die Ostsee dient dabei als Modellsystem für gezielte Messungen und Simulationen. Ziel ist es, die physikalische Konsistenz von Klimamodellen zu verbessern, um kleinste Energie-Ungleichgewichte besser abzubilden – denn gerade diese können global weitreichende Folgen haben.

LAUFZEIT

07/2024 – 06/2028

FÖRDERUNG

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Graphische Darstellung der Forschung des IOW in der dritten Förderphase des TRR 188 „Energietransfer in der Atmosphäre und im Ozean“ (DWL: Diurnal Warm Layer / tägliche warme Deckschicht; EUC: Equatorial Undercurrent / Äquatorialer Unterstrom, qh: Wärmefluss durch die Oberfläche, qm: Impulsfluss durch die Oberfläche)

© Umlauf, IOW

PROJEKTLEITUNG AM IOW

Prof. Dr. Hans Burchard

WEBSITE

https://www.trr-energytransfers.de

Status der Funktionen biogener Riffe in der Ostsee mit Schwerpunkt auf die Kohlenstoff-Fixierung

Sublitorale Muschelbänke und biogene Riffe in der deutschen Ostsee werden hinsichtlich ihres BlueCarbon-Potenzials in diesem Projekt untersucht – also ihre Fähigkeit, Kohlenstoff in marinen Lebensräumen dauerhaft zu binden. Ziel ist es, diese Strukturen systematisch zu kartieren, ihren Beitrag zur CO₂-Speicherung zu quantifizieren und in aktuellen sowie zukünftigen Bilanzmodellen darzustellen. Es kommen Feldstudien, Fernerkundung, Labor- und Mesokosmenexperimente zum Einsatz, um Stoffflüsse und Kalzifikation zu erfassen. Die Ergebnisse tragen dazu bei, zentrale Wissenslücken zu naturbasiertem Klimaschutz in marinen Ökosystemen zu schließen und unterstützen das

Bundesamt für Naturschutz (BfN) bei der Entwicklung effektiver Schutz- und Managementstrategien für biodiversitätsrelevante Riffstrukturen.

LAUFZEIT 10/2024 – 09/2027

FÖRDERUNG

Bundesamt für Naturschutz

PROJEKTLEITUNG

Dr. Michael L. Zettler

WEBSITE

https://www.io-warnemuende.de/ projekt/350/status.html

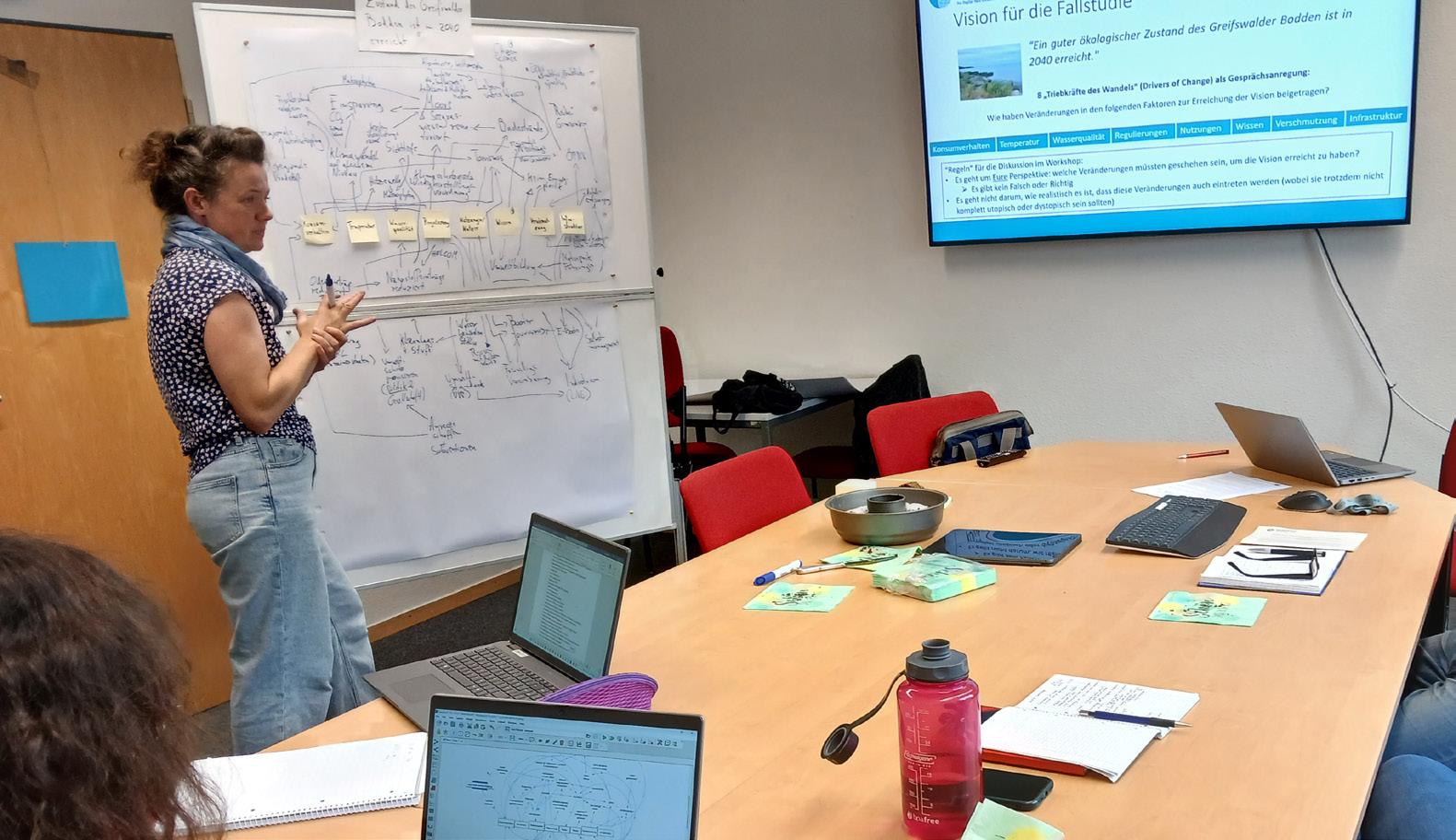

Sozial-ökologische Analysen und Modelle für den digitalen Ozeanzwilling

In dem europäischen Verbundprojekt werden in Zu sammenarbeit mit Endnutzern Analysemethoden und -instrumente entwickelt, um den Ausbau des europäischen digitalen Ozeanzwillings (European DTO) zu einer umfassenden Plattform bis 2030 zu unterstützen. Das Vorhaben integriert ökologische und sozioökonomische Daten in Modellen, um Entscheidungsträger:innen in Küsten- und Binnengewässern praxisnah zu unterstützen. In Partizipationsprozessen entstehen „Was-wäre-wenn“Szenarien und Indikatoren für Umweltveränderungen, Politik-Alternativen und Managemententscheidungen. Der IOW-Beitrag umfasst die Co-Design-Workshops mit Stakeholdern im Fallstudiengebiet, unterstützt die Entwicklung integrierter Modelle und beinhaltet die Leitung des Arbeitspakets zu Fallstudien mit Schwerpunkt auf die Fallstudie im Greifswalder Bodden (Gewässerqualität). SEADITO erzeugt FAIR-konforme Entscheidungshilfesysteme sowie Lernmaterialien für Forschende, Behörden und Öffentlichkeit bis 2027.

LAUFZEIT

09/2024 – 08/2027

FÖRDERUNG: EU – Horizon Europe

PROJEKTLEITUNG AM IOW

Dr. Miriam von Thenen

WEBSITE https://seadito.eu

Carbon capture/release processes in bivalve beds

Air-sea Carbon flux

Uptake to tissue Calcification

Schematische Darstellung des Kohlenstoffbudgets von biogenen Muschelriffen (Mytilus sp.) in der Ostsee basierend auf den Studien von Kent et al. (2017), Jansen und van den Boogart (2020), Lee et al. (2020) und Sea et al. (2022). © IOW

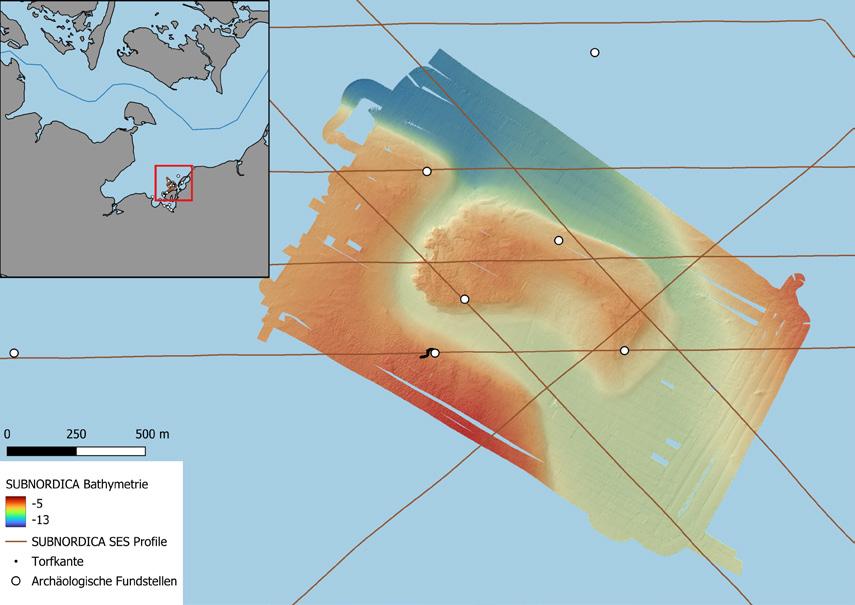

Versunkenen Landschaften auf der Spur

Der IOW-Beitrag zum ERC Synergy Grant zielt darauf, neue Methoden zur Rekonstruktion versunkener Landschaften und menschlicher Siedlungen zu entwickeln. Im Fokus steht, wie nacheiszeitliche Meeresspiegelanstiege die Küstenregionen an Nord- und Ostsee veränderten und welche Folgen dies für prähistorische Gesellschaften hatte. Dazu kombinieren Forschende geophysikalische Messungen, Sedimentanalysen, Dendrochronologie und KI-basierte Modellierung. In vier ausgewählten Regionen werden Küstenlandschaften des Holozäns systematisch untersucht. Ziel ist ein integrativer methodischer Ansatz, der archäologische, geowissenschaftliche und ökologische Erkenntnisse vereint. SUBNORDICA will ein neues Kapitel in der Vorgeschichte der Menschheit aufschlagen, ein welt-

weit führendes Modell für die Untersuchung versunkener Landschaften liefern und verbesserte politische Leitlinien für die Verwaltung des Unterwasser-Kulturerbes bieten.

LAUFZEIT

10/2024 – 03/2030

FÖRDERUNG

EU – ERC Synergy Grant

PROJEKTLEITUNG AM IOW

Dr. Jacob Geersen

WEBSITE

https://projects.au.dk/subnordica/about

Sediment Echolot Profile und Bathymetrie sowie kartierte Torfkanten (Aufnahmedaten März/Mai 2025) und archäologische Fundstellen aus früheren Projekten (SINCOS Projekt 2002 - 2009) © Geersen/Feldens, IOW

Das IOW in den Verbundprojekten der Forschungsmissionen der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM)

Das IOW ist in Projekten aller drei Forschungsmissionen der Deutschen Allianz Meeresforschung aktiv. Auf den folgenden Seiten werden ausgewählte Projekte vorgestellt.

Zu Beginn des Jahres 2024 ist die Forschungsmission mareXtreme „Wege zu einem verbesserten Risikomanagement im Bereich mariner Extremereignisse und Naturgefahren“ und mit ihr die beiden folgenden Projekte unter Beteiligung des IOW gestartet:

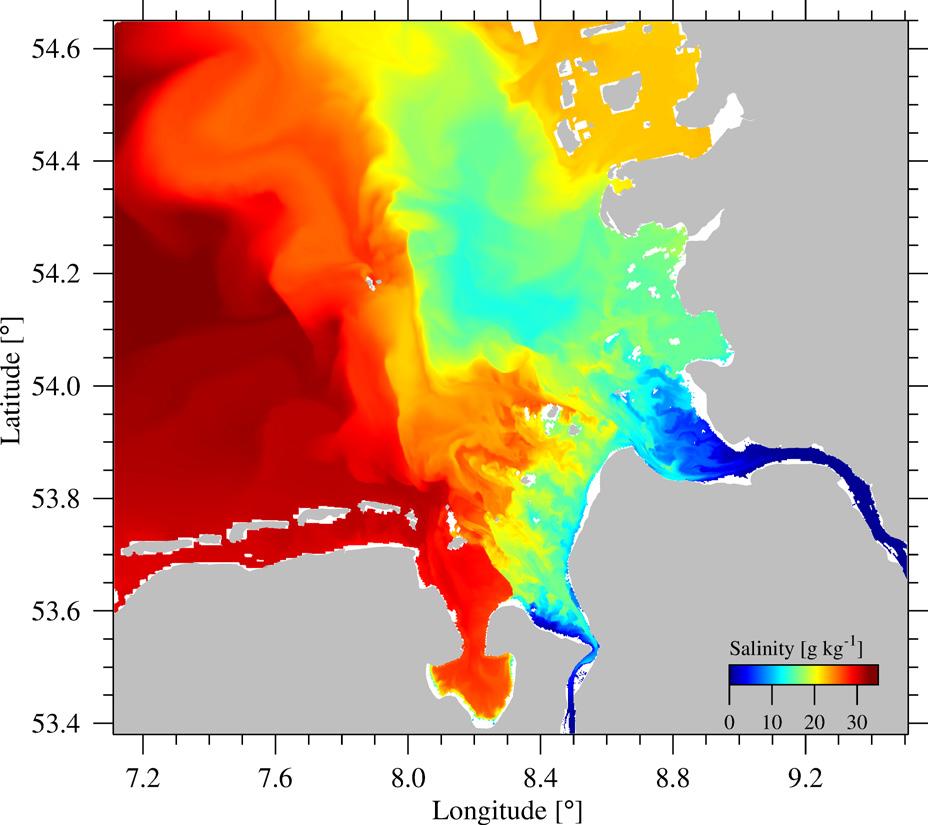

Auswirkungen physikalisch-ozeanographischer Extremereignisse auf Ökosystemdienstleistungen im Elbe-Ästuar-Küstensystem; Vorhaben: SzenarioStudien als Grundlage von Ökosystem-Risiken

Im Projekt wird ein hochaufgelöstes, hydrodynamischökologisches Modell für das Elbeästuar entwickelt, um die Auswirkungen extremer Ereignisse wie Sturmfluten, Hitzeperioden oder Hochwasser besser vorhersagen und bewerten zu können. Das bestehende Modell mit kurvilinearen Koordinaten wird deutlich verfeinert und mit dem General Estuarine Transport Model (GETM) umgesetzt. Durch die Kopplung mit modularen Ökosystemkomponenten über MOSSCO lassen sich auch ökologische Extremereignisse wie Sauerstoffmangel oder Algenblüten realitätsnah simulieren. Szenarienanalysen helfen dabei, sowohl historische als auch mögliche zukünftige Extremereignisse abzubilden und deren Risiken für das sensible Ästuarökosystem wissenschaftlich fundiert zu analysieren.

LAUFZEIT

01/2024 – 12/2026

FÖRDERUNG

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Oberflächensalzgehalt in der inneren Deutschen Bucht am 2. Februar 2011 um 0:00 h, abgeschätzt durch eine hochaufgelöste numerische Simulation mit GETM (General Estuarine Transport Model). Man erkennt sehr schön, wie sich das Süßwasser (blau) aus der Weser (westlich) und der Elbe (östlich) miteinander und mit dem Salzwasser der Nordsee (rot) vermischt und eine gemeinsame Flussfahne (hellblaugelb) bildet, die nordwärts strömt. © Li, IOW

PROJEKTLEITUNG AM IOW

Prof. Dr. Hans Burchard

WEBSITE

https://www.io-warnemuende.de/ projekt/331/elbextremehydro.html

Vorhersage mariner biologischer Gefahren zur Verhinderung sozioökonomischer Auswirkungen; Vorhaben: Überwachung, Modellierung und Bewertung von Extremwetterereignissen auf biologische Meeres gefahren in der westlichen Ostsee

Zunehmende marine Gefahren wie krankheitserregen de Vibrionen, potenziell giftige Cyanobakterien oder Sauerstoffmangel stellen eine wachsende Bedrohung für Gesundheit, Fischerei, Tourismus oder Biodiversität in der westlichen Ostsee dar. PrimePrevention entwickelt innovative Frühwarnsysteme, die auf vernetzten, modularen Messsystemen sowie hochauflösenden Modellen basieren. So sollen Risiken frühzeitig erkannt und präventive Maßnahmen ermöglicht werden. Das IOW analysiert vergangene Extremereignisse und mögliche Kaskadeneffekte unter steigenden Temperaturen. Dies fließt in Untersuchungen zu Auswirkungen auf Ökosystemleistungen aufgrund von Extremereignissen ein. Die Ergebnisse des DAM-Verbundprojektes werden am Ende zu verbesserten Frühwarnsystemen, wie auch praxisnahen Strategien für ein nachhaltiges Gefahrenmanagement und Monitoring führen.

Sommerliche, potenziell toxische Blaualgenbüte in inneren Küstengewässern der Ostsee (Kurische Nehrung) mit der Konsequenz von Badeverboten und eingeschränkter Tourismusentwicklung

© Schwernewski, IOW

LAUFZEIT

01/2024 – 12/2026

FÖRDERUNG

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

PROJEKTLEITUNG AM IOW

Dr. René Friedland

WEBSITE

https://www.io-warnemuende.de/ projekt/332/dam_primeprevention.html

In der zweiten Förderphase der Forschungsmission CDRmare „Marine Kohlenstoffspeicher als Weg zur Dekarbonisierung“ ist das IOW weiterhin in folgenden Projekten aktiv:

Ausschluss mobiler grundberührender Fischerei in marinen Schutzgebieten der Ostsee; Vorhaben: Entwicklungsszenarien benthischer Lebensgemeinschaften und Sedimentfunktionen

Das Projekt MGF-Ostsee II untersucht, wie sich der Ausschluss mobiler grundberührender Fischerei auf benthische Lebensgemeinschaften und Sedimentfunktionen in marinen Schutzgebieten der Ostsee auswirkt. Aufbauend auf Phase I wird mithilfe von Zeitserienbeprobungen erfasst, wie sich die Biodiversität, Biomasse und Funktion des Meeresbodens verändert. Ergänzend wird in einem gezielten Experiment der direkte Einfluss von Grundschleppnetzen auf Lebensgemeinschaften analysiert. Ziel ist es, belastbare wissenschaftliche Grundlagen für ein wirksames Management mariner Schutzgebiete zu schaffen.

LAUFZEIT

03/2023 – 02/2026

FÖRDERUNG

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

PROJEKTLEITUNG AM IOW

Prof. Dr. Klaus Jürgens

WEBSITE

https://www.io-warnemuende.de/ projekt/318/mgf-ostsee_ii.htmlprojekt/ 308/cofies.html

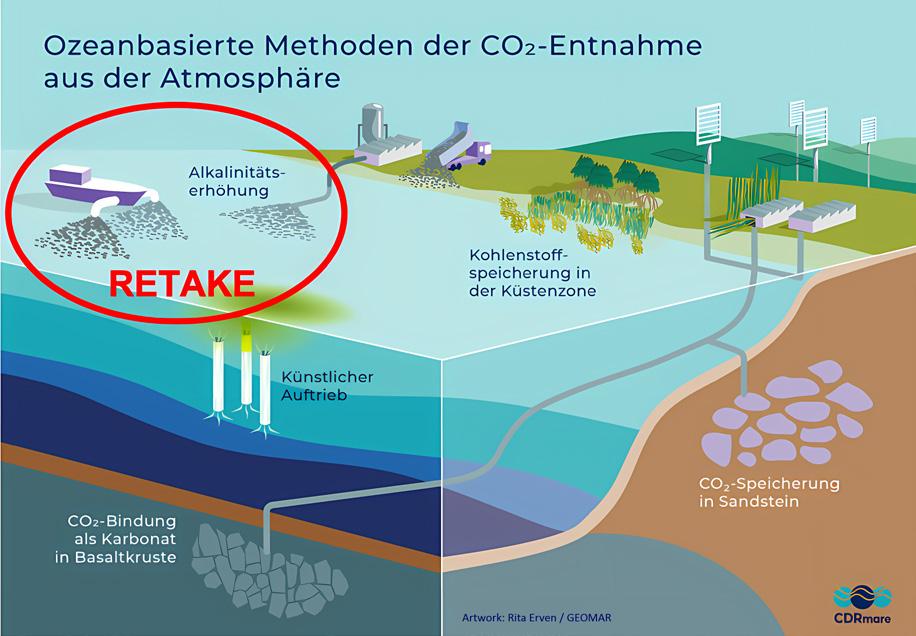

CO2-Entnahme durch Alkalinitätserhöhung – Potenzial, Nutzen und Risiken; Vorhaben: Potenzielle Effekte benthischer Karbonatlösung auf das Ökosystem der Ostsee

In der zweiten Förderphase von RETAKE wird das Potenzial der CO₂-Entnahme durch Alkalinitätserhöhung in der Ostsee weiter erforscht. Das IOW untersucht mittels Modellierungen und Feldmessungen die Auswirkungen von Kalkzugabe auf CO₂-Aufnahme, biogeochemische Prozesse und Meeresökologie. Ziel ist es, Unsicherheiten aus Phase I zu reduzieren und die ökologische Verträglichkeit großskaliger Anwendungen besser zu bewerten.

LAUFZEIT

08/2024 – 07/2027

FÖRDERUNG

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

PROJEKTLEITUNG AM IOW Dr. Hagen Radtke

WEBSITE https://www.io-warnemuende.de/ projekt/345/retake_2.htmlprojekt/326/ arkobi.html

Darstellung der im Projektverbund CDRmare untersuchten Methoden mit Hervorhebung des Fokus von RETAKE © Erven, GEOMAR

In der Forschungsmission sustainMare „Meere schützen und nachhaltig nutzen“ ist das IOW auch in der zweiten Förderphase wieder in folgenden Projekten aktiv:

Konzepte zur Reduzierung der Auswirkungen anthropogener Drücke und Nutzungen auf marine Ökosysteme und die Artenvielfalt; Vorhaben: Erstellung eines Ostsee-Bioarchivs

Das IOW etabliert mit dem Projekt eine harmonisierte Langzeitarchivierung von Umwelt-DNA (eDNA) für die deutsche Ostsee. Ziel ist es, eine umfassende digitale Datenbank sowie eine physische Probensammlung aufzubauen. Diese dienen der Forschung, dem Biodiversitätsschutz und der Bereitstellung von Informationen für Behörden und Öffentlichkeit. Ergänzend entsteht ein Fact Sheet mit Standards zur Probenentnahme, -lagerung und -analyse, das eine einheitliche Archivierung von eDNA-Proben unterstützt.

LAUFZEIT

12/2024 – 11/2027

FÖRDERUNG

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

PROJEKTLEITUNG AM IOW

Prof. Dr. Matthias Labrenz

WEBSITE

https://www.io-warnemuende.de/projekt/352/dam_create-2.html

Das Projektteam beim Kick-off Treffen © Halbach, HIFMB

Konzepte zur Sanierung konventioneller Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee; Vorhaben: Modellierung der Verdriftung sprengstoff-typischer Verbindungen (STV) im Küstenozean und Untersuchungen von Räumungsstrategien

LAUFZEIT

12/2024 – 11/2027

Die Verbreitung, der Zustand und die Umweltauswirkungen von rund 1,6 Millionen Tonnen versenkter Munition in Nord- und Ostsee werden im Projekt untersucht. Ziel ist es, bestehende und neue Datensätze zu Kampfmittelaltlasten zu integrieren, um ein umfassendes Verständnis über die Freisetzung, Ausbreitung und ökologische Wirkung sprengstofftypischer Verbindungen zu erlangen. Das IOW analysiert mithilfe von Modellierungen und Messdaten die Verdriftung dieser Substanzen im Küstenozean und bewertet verschiedene Räumungsstrategien..

Zukunftsszenarien zur Förderung einer nachhaltigen Nutzung mariner Räume

Im Projekt wird ein Modellsystem für Nord- und Ostsee entwickelt, das die Auswirkungen von Klimawandel und menschlicher Nutzung auf marine Ökosysteme analysiert. Mithilfe dieser virtuellen Umgebung werden Managementmaßnahmen in den Sektoren OffshoreEnergie, Fischerei, Küstenschutz/Sandmanagement sowie Nährstoff- und Schadstoffeinträge bewertet. Das IOW bringt seine Expertise in der physikalisch-biogeochemischen Modellierung ein und untersucht mögliche Zukunftsszenarien mit Blick auf Ökosystemleistungen, Resilienz und Nutzungskonflikte. Ziel ist es, wissenschaftlich fundierte, praxisnahe Handlungsempfehlungen für ein nachhaltiges, integriertes Management mariner Räume zu liefern.

LAUFZEIT

12/2024 – 11/2027

FÖRDERUNG

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

FÖRDERUNG

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

PROJEKTLEITUNG AM IOW

Dr. Ulf Gräwe

WEBSITE https://conmar-munition.eu/de/

Maximale Temperatur Anomalie während einer Hitzewelle © Gröger, IOW

PROJEKTLEITUNG AM IOW

Prof. Dr. Markus Meier

WEBSITE https://www.coastalfutures.de/

Die zweite Förderphase des Ocean Technology Campus (OTC), das durch das BMFTR im Rahmen der Förderlinie Clusters4Future gefördert wird, wurde 2024 bewilligt. Drei Projekte des OTC II begannen am IOW im Berichtsjahr. Ein viertes Projekt läuft im Jahr 2025 an.

Living Probabilistic Twins

Im Projekt DaTA2Model-E werden die Messgeräte zur Vermessung eines Meeresgebiets optimiert: Durch die Erstellung eines digital-räumlich-zeitlich hochaufgelösten „wahren Zustands“ mittels eines Modells wird untersucht, welche Sensor-Strategien und Platzierungen die Rekonstruktion dieses Zustands, unter Berücksichtigung von Messunsicherheiten am besten ermöglichen.

LAUFZEIT

10/2024 – 09/2027

FÖRDERUNG

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

PROJEKTLEITUNG AM IOW

Dr. Ralf Prien

WEBSITE https://www.io-warnemuende.de/ projekt/356/otc-data2model-e.html

Methodenentwicklung zur Umweltüberwachung aquatischer Lebensräume mittels eDNA

Neue Methoden, um das Leben in Gewässern mithilfe von Umwelt-DNA (eDNA) zu überwachen, werden im Projekt entwickelt. Dabei analysiert man winzige Spuren von Erbmaterial im Wasser und wertet diese mit moderner Computertechnik und künstlicher Intelligenz aus. So sollen Verschmutzungen oder andere Veränderungen früh erkannt werden. Ziel ist ein leicht anwendbares Werkzeug mit klaren Standards, das auch Startups nutzen können und ab 2027 von Behörden getestet wird.

Messung der Temperaturdynamik im Gotlandbecken über fünf Tage mit hoher zeitlicher Auflösung. Welche Kombination von Instrumenten reicht aus, um diese Dynamik aufzulösen? Die weißen Linien stellen Isopyknalen dar. © Prien, IOW

LAUFZEIT

11/2024 – 10/2027

FÖRDERUNG

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

PROJEKTLEITUNG AM IOW

Prof. Dr. Matthias Labrenz

WEBSITE https://www.io-warnemuende.de/ project/358/otc-genomics2.htmll-e.html

Doktorand Conor Glackin bei der Wasserprobenahme am Ostseestrand © Nietz, IOW

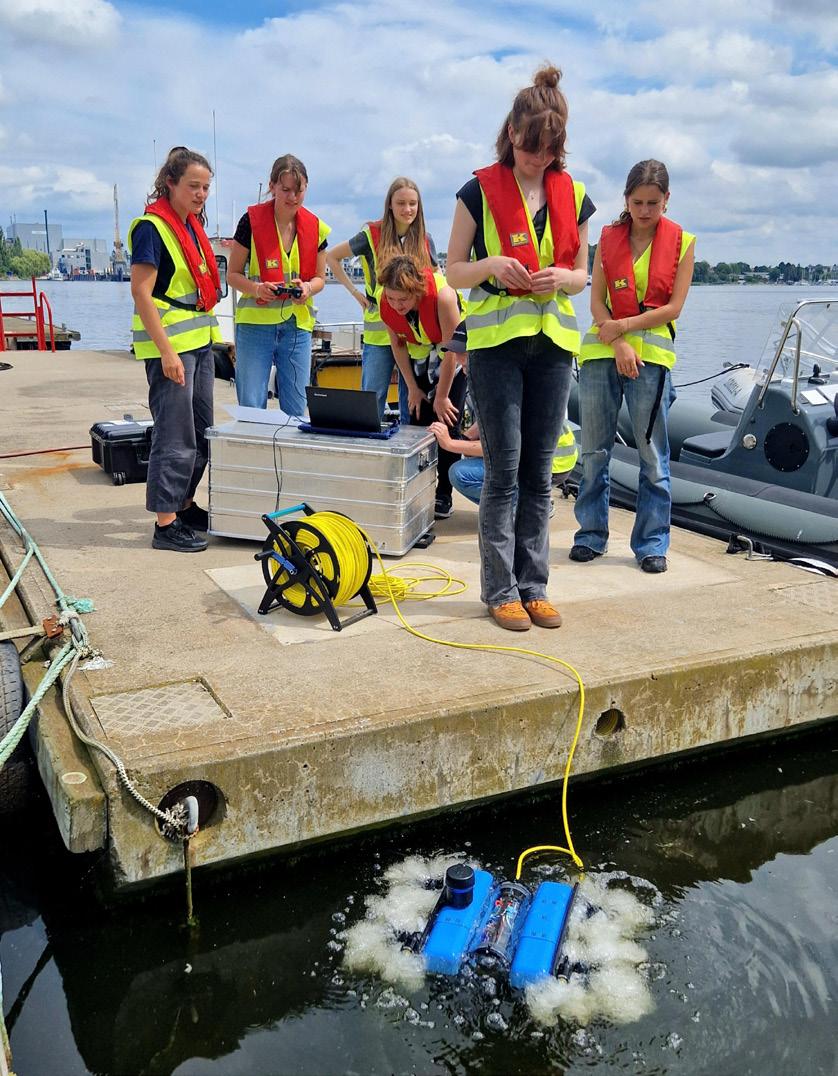

Diversität, Fachkräftegewinnung und Nachwuchsarbeit in Ocean Technology

PromOcean verknüpft Fachkräftegewinnung und Chancengerechtigkeit im maritimen Bereich am Ocean Technology Campus Rostock. Es setzt auf innovative Formate wie Camps, Summer Schools und MentoringProgramme, um Nachwuchs über alle Bildungswege, Nationalitäten und Geschlechter zu begeistern. Ziel ist es, strukturelle Barrieren abzubauen, den internationalen Campus zu stärken und insbesondere weibliche sowie internationale Talente zu fördern.

LAUFZEIT

10/2024 – 09/2027

FÖRDERUNG

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Zusammenarbeit an Deck macht Spaß © Kastell, IOW

PROJEKTLEITUNG AM IOW

Dr. Regine Labrenz

WEBSITE

https://www.oceantechnologycampus.com/ projekte/otc-promocean

Smarte Marine-Daten-Analyse in Real Time

Im Projekt OTC-SMART wird eine KI-gestützte Assistenzsoftware entwickelt, die autonome hydroakustische Sensorplattformen in Echtzeit steuert und Daten auswertet. So lässt sich der Meeresboden großflächig und kosteneffizient erfassen. Das System verbessert direkt im Feldeinsatz die Datenqualität. Ab 2027 soll es auf unbemannten Fahrzeugen zum Einsatz kommen.

LAUFZEIT

01/2025 – 12/2027

FÖRDERUNG

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

PROJEKTLEITUNG AM IOW

Dr. Svenja Papenmeier

WEBSITE

https://www.io-warnemuende.de/ project/354/otc-smart.html

DR. VOLKER MOHRHOLZ, PROF. DR. HANS BURCHARD

Stellvertretende Leitung der Sektion „Physikalische Ozeanographie und Messtechnik“

Im Juni übernahm Dr. Volker Mohrholz, Experte für Küsten- und Ozeanbeobachtung, die stellvertretende Leitung der Sektion „Physikalische Ozeanographie und Messtechnik“. Sein Vorgänger Prof. Dr. Hans Burchard gab die stellvertretende Leitung der Sektion ab, um sich verstärkt der Forschung in seiner Arbeitsgruppe widmen zu können.

Der Wissenschaftliche Rat (WR) berät Direktor und Kuratorium in wichtigen wissenschaftlichen Angelegenheiten – etwa bei Berufungen von Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats oder der Erstellung des Forschungsprogramms. Dem Gremium gehören die Sektionsleiter:innen, ihre Stellvertretungen sowie vier gewählte wissenschaftliche Mitarbeitende aus den Sektionen an. 2024 wurden Dr. Isabell Klawonn, Dr. Henry Bittig, Dr. Jacob Geersen und Dr. Florian Börgel für drei Jahre von den wissenschaftlichen Beschäftigten gewählt.

DR. HENRY BITTIG

Sektion Meereschemie (Sprecher des Wiss. Rates)

DR. ISABELL KLAWONN

Sektion

Biologische Meereskunde

© Beck, IOW

DR. FLORIAN BÖRGEL

Sektion Physikalische Ozeanographie & Messtechnik

© Amm, IOW © Jessin, LOV

DR. JACOB GEERSEN

Sektion

Marine Geologie

© Beck, IOW

Das neue IOW-Forschungsprogramm 2024 – 2033 „Perspektiven der Küstenmeere“ gliedert sich in drei Forschungsbereiche (vgl. Kapitel Forschungs-Highlights). Sie stärken die interdisziplinäre und sektionenübergreifende wissenschaftliche Zusammenarbeit. Im Oktober wurden die Sprecher:innen durch die IOW-Wissenschaftler:innen gewählt. Wir freuen uns, dass wir sechs Personen für diese Rollen gewinnen konnten.

FORSCHUNGSBEREICH 1: SKALEN- UND SYSTEMÜBERGREIFENDE SCHLÜSSELPROZESSE

DR. NATALIE LOICK-WILDE

Sektion Biologische Meereskunde

DR. VOLKER MOHRHOLZ

Sektion Physikalische Ozeanographie & Messtechnik

FORSCHUNGSBEREICH 3: NEUE TECHNOLOGIEN

DR. BRONWYN CAHILL

Forschungseinheit

Meeresbeobachtung

DR. CHRISTIANE HASSENRÜCK

Sektion Biologische Meereskunde

FORSCHUNGSBEREICH 2: KÜSTENMEERE IM WANDEL

DR. JÉRÔME KAISER

Sektion Marine Geologie

DR. HELENA OSTERHOLZ

Sektion Meereschemie

PROF. DR. KATJA FENNEL

Beiratsvorsitz

Prof. Dr. Katja Fennel von der Dalhousie University, Halifax (Kanada) ist seit Beginn 2024 neue Vorsitzende des derzeit neunköpfigen Wissenschaftlichen Beirats am IOW. Die renommierte Ozeanografin bringt internationale Expertise ein und unterstützt das Institut strategisch bei der Weiterentwicklung seiner Forschung.

© Fennel

DES SCIENTIFIC COMMITTEE ON OCEANIC RESEARCH (SCOR)

Seit Anfang 2024 ist das Zukunftsforum Ozeanographie (ZFO) offizieller deutscher Landesausschuss des Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR), einem internationalen Netzwerk für Ozeanforschung. Als Vorstandssprecher des ZFO übernimmt Prof. Dr. Hans Burchard zugleich den Vorsitz. Der Ausschuss bewertet SCOR-Anträge aus aller Welt und gibt Förderempfehlungen.

LINK

https://www.deutsche-meeresforschung.de/ das-zukunftsforum-ozean-waehlt-einen-neuen-sprecher/

(im Ruhestand) wurde 2024 für seine führende Rolle bei der Entwicklung des internationalen Meerwasserstandards TEOS-10 mit dem renommierten Gibbs Award der International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS) ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt seinen maßgeblichen Beitrag zur thermodynamischen Beschreibung von Meerwasser.

https://www.io-warnemuende.de/short-news-archivdetails/items/gibbs-award-2024-fuer-rainer-feistel.

Für seine herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der physikalischen Ozeanographie und der Modellierung sowie der Berechnung von Auswirkungen des Klimawandels auf den Schutz der Ostsee wurde Prof. Dr. Markus Meier mit der renommierten Professor-KazimierzDemel-Medaille der Polnischen Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt damit sein langjähriges wis senschaftliches Engagement.

LINK

https://www.io-warnemuen de.de/short-news-archivdetails/items/markusmeier-erhaelt-kazimierz-demelmedaille.html

Prof. Mariusz Sapota (Institute of Oceanography at the University of Gdansk), Prof. Dr. Markus Meier (IOW) und Dr. Piotr Margoński (National Marine Fisheries Research Institute) bei der Preisverleihung in Gdynia, Polen (v.r.n.l.). © Meier

Ins DFG-Fachkollegium Geologie/Paläontologie wurde Prof. Dr. Helge Arz gewählt. Dort begutachtet er für vier Jahre Förderanträge und trägt zur Qualitätssicherung im DFG-Bewertungsverfahren bei – ein Engagement, das einen wichtigen Beitrag für die wissenschaftliche Gemeinschaft darstellt.

LINK

https://www.io-warnemuende.de/short-news-archive-details/items/helge-arz-in-dfg-fachkollegium-gewaehlt.html

ANERKENNUNGSPREIS BEIM NORDDEUTSCHEN WISSENSCHAFTSPREIS

Das SEASCAPES-Team bei der Preisverleihung © SEASCAPES

INTERNATIONALE EHRENÄMTER FÜR SPURENGASFORSCHUNG

Seit Oktober 2024 vertritt Prof. Dr. Gregor Rehder die Spurengaskom ponente in zwei internationalen Gremien: Als Vorsitzender der Ocean Marine Station Assembly im Integrated Carbon Observation System (ICOS) koordiniert er Qualitätsstandards und den fachlichen Austausch. Im Steer ing Board des International Ocean Carbon Coordination Project (IOCCP) setzt er sich dafür ein, neben CO₂ auch N₂O und CH₄ weltweit als Messstandard zu etablieren.

LINK

https://www.icos-cp.eu

Für das Projekt SEASCAPES erhielt das IOW gemeinsam mit Partnern einen mit 10.000 Euro dotierten Anerkennungspreis beim Norddeutschen Wissenschaftspreis 2024. Das Projektteam aus MecklenburgVorpommern und Schleswig-Holstein wurde damit für die Forschung zu steinzeitlichen Unterwasserstrukturen in der westlichen Ostsee ausgezeichnet.

LINK

https://www.io-warnemuende.de/short-news-archiv-details/items/ norddeutscher-wissenschaftspreis2024-anerkennung-fuer-seascapes. html

Prof. Dr. Gregor Rehder © Rehder

https://www.ioccp.org

Der Direktor des IOW wurde im Berichtsjahr gleich in vier Beiräte bzw. Vorstände berufen.

VORSITZ DES WISSENSCHAFTLICHEN BEIRATS

WUPPERTAL-INSTITUT

Prof. Dr. Oliver Zielinski wurde 2024 zum Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie berufen. Der Beirat begleitet die strategische Forschungsausrichtung des renommierten Nachhaltigkeitsinstituts.

LINK

https://wupperinst.org/en/the-institute/ organisation/international-advisory-board

FÜHRUNGSKRÄFTE

2024 wurde Prof. Dr. Oliver Zielinski in den Beirat der Leibniz Akademie für Führungskräfte berufen. Die Akademie unterstützt Führungskräfte an Leibniz-Instituten durch praxisnahe Programme und strategische Kompetenzentwicklung.

LINK

https://www.leibniz-fuehrungskraefte.de/fileadmin/user_upload/Akademie/3_Programme/Beirat_Leibniz-Akademie_f%C3%BCr_F%C3%BChrungskr%C3%A4fte_2025.pdf

BALTIC EARTH SENIOR ADVISORY BOARD (BESAB)

Als neues Mitglied des Baltic Earth Senior Advisory Board (BESAB) berät Prof. Dr. Oliver Zielinski das internationale Forschungsnetzwerk zu Klimaprozessen im Ostseeraum. Baltic Earth fördert interdisziplinäre Forschung zur nachhaltigen Entwicklung der Region.

LINK

https://baltic.earth/organisation/advisory_ board

ERWEITERTER VORSTAND DES KONSORTIUMS DEUTSCHE MEERESFORSCHUNG

Prof. Dr. Oliver Zielinski gehört seit 2024 dem erweiterten Vorstand des Konsortiums Deutsche Meeresforschung (KDM) an. Die KDM bündelt die meereswissenschaftliche Expertise Deutschlands und koordiniert Forschungsstrategien auf nationaler Ebene.

LINK

https://www.deutsche-meeresforschung.de/ neuer-vorstand-von-kdm-nimmt-seine-arbeitauf/

Wissenschaft ist gelebte Kooperation mit nationalen und internationalen Partner:innen und Netzwerken. Das IOW ist Mitglied in nationalen Netzwerken. Hervorzuheben sind die Deutsche Allianz für Meeresforschung (DAM) und das Konsortium Deutsche Meeresforschung (KDM). International arbeitet das IOW im Ostseeraum unter dem Dach des Baltic Earth Netzwerks, einem Netzwerk erdsystemwissenschaftlicher Institute in den Anrainerstaaten der Ostsee. Darüber hinaus unterhält es zahlreiche strukturelle Kollaborationen mit meereswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und Hochschulen im Ausland (z. B. Dalhousie University, Halifax, Kanada). Das IOW baut seine Zusammenarbeit mit strategisch wichtigen Partnern kontinuierlich aus.

Im Januar 2024 unterzeichneten das IOW, die Universität Rostock und die Dalhousie University in Halifax, Kanada, ein Memorandum of Understanding. Die bereits bestehenden engen Kontakte werden dadurch vertieft. Ziel ist es, möglichst umfassende akademische Beziehungen zu entfalten und mit der gemeinsamen Vereinbarung einen Rahmen für den Ausbau weiterer gemeinsamer Aktivitäten zwischen den Einrichtungen zu schaffen. Ein Schwerpunkt liegt auf den Gebieten der Meereswissenschaften und Meerestechnik. Als Auftakt fand im Februar 2024 ein erster trilateraler Online-Workshop statt.

Heide Schulz-Vogt, Stellvertretende Direktorin des IOW, Matthew Hebb, Vizepräsident der Dalhousie University in Halifax, Kanada, sowie Elizabeth Prommer, Rektorin der Universität Rostock, bei der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding. © Universität Rostock

Oliver Zielinski, Direktor des IOW unterzeichnete im April 2024 mit der litauischen Universität Klaipėda ein Memorandum of Understanding. Damit eröffnen sich für die bereits bestehende Zusammenarbeit weitere Optionen. Im Fokus stehen der Ausbau der gemeinsamen Küstenmeerforschung u. a. im Bereich der Fernerkundung, die möglichst effiziente Nutzung von vorhandener Forschungsinfrastruktur und innovativer Meeresforschungstechnologie. Ein wichtiges, bereits bestehendes gemeinsames Forschungsfeld ist eine vom IOW in Klaipėda etablierte Forschungsgruppe zum Thema Küsten- und Meeresmanagement.

Oliver Zielinski, Direktor des IOW (l.) und Artūras Razbadauskas (r.), Rektor der Universität Klaipeda, bei der Unterzeichnung des Memorandum of Understanding in Klaipeda. © IOW

Mit der Universität Greifswald gibt es eine langjährige Zusammenarbeit u.a. durch gemeinsame Berufungen. Daneben bestehen enge projektbasierte Kollaborationen. Im November kam eine Delegation von Wissenschaftler:innen und unterschiedlicher Fachbereiche der Universität Greifswald ans IOW zu einem Kooperationsworkshop. Die Zusammenarbeit soll in verschiedenen Bereichen, etwa der marinen Mikrobiologie intensiviert werden.

Die Kolleginnen und Kollegen der Universität Greifswald zu Besuch am IOW im Rahmen eines Kooperationsworkshops. © Premke-Kraus, IOW