Themenhef von Hochparterre, Juni 2016

Themenhef von Hochparterre, Juni 2016

Wie die Stadt den Wandel vom Indusrie- zum Bildungs-, Kultur- und Diensleisungssandort voranbringt.

Inhalt

4 Die grosse Unbekannte

Einblicke in den Charakter der sechsgrössen Stadt der Schweiz.

8 Hirnschmalz sat Muskelkraf

Die Entwicklung zur Bildungssadt bedingt grosse Invesitionen.

12 Arbeitslätze braucht die Stadt

Die Zahl der Jobs hinkt dem Bevölkerungswachsum hinterher.

14 Taktgeber für preiswertes Wohnen

Die Genossenschafen realisieren neuartige Projekte.

15 Bauten und Projekte seit 2010

Die bauliche Entwicklung im Überblick.

20 Übersichtslan Winterthur auf einen Blick.

26 Ringen um den Raum

Der Verkehr und die Bedürfnisse der Menschen brauchen Platz.

30 Winterthur, ein Stimmungsbild

Die Eulachsadt bleibt sich trotz indusriellem Wandel treu.

32 Immobilienlandschaf in Bewegung Strategien, Akteure, Trends.

36 «Eine Stadt mit allem Drum und Dran»

Wie die Stadt die Entwicklung seuert – ein Gesräch.

Impressum

Editorial

Vor zehn Jahren widmete Hochparterre Winterthur erstmals ein Themenhef: ‹ Winterthur: Eine Stadt im Wandel ›. Die ehemaligen Industrieareale von Sulzer in der Stadtmite und in Oberwinterthur sowie das Bahnhofgebiet waren die grossen Themen. Vor Ort sah man davon allerdings noch wenig – viel war geplant, ers Einzelnes gebaut. Wer heute die Stadt besucht, reibt sich die Augen: Vieles von dem, was damals Papier war, is heute Realität. Insbesondere das Sulzerareal Stadtmitte ist ein Vorzeigebeispiel für eine gelungene Transformation von einem Industriezu einem Bildungs-, Dienstleistungs- und Kulturstandort. Und in Oberwinterthur zeichnen sich die Konturen des neuen Stadteils Neuhegi deutlich ab.

Wer Winterthur nicht kennt, lies am Anfang des Hefs den Grundkurs: ‹ Die grosse Unbekannte ›. Den Kern dieser Publikation bilden die Kurzportraits von 66 Bauten und Projekten, alle auf der Karte in der Heftmitte verzeichnet. Ihr architektonisches Spektrum is ebenso breit wie die Nutzungen, die sie aufnehmen. Nach wie vor sielt der Wohnungsbau eine wichtige Rolle. Denn der Wachsumsschub, den Winterthur in den letzten Jahren erlebte und die Stadt 2008 mit 100 000 Einwohnern zur Grossstadt machte, is noch nicht abgeschlossen.

Auf der politischen Agenda sehen jedoch nicht die Wohnungen, sondern die Arbeitsplätze ganz oben. Hier hat Winterthur noch viel Potenzial und atraktive Standorte zu bieten. « Arbeitslätze braucht die Stadt », bringt es Julia Selberherr in ihrem Beitrag auf den Punkt. Weitere Artikel thematisieren die Entwicklung Winterthurs zur Bildungssadt und die Rolle der Genossenschafen beim Wohnungsbau. Die Immobilienimperien von Robert Heuberger und Bruno Stefanini sowie die anderen Spieler auf dem lokalen Markt sind ebenso Thema wie das Ringen um den Raum. Den Schlusspunkt setzen ein Stimmungsbild, ein Gesräch mit den Akteuren der Stadt und schliesslich ein Statement des Stadtpräsidenten.

Parallel zu diesen Beiträgen spannt die Fotografin Andrea Diglas einen Bilderbogen auf, der die vielfältigen Asekte Winterthurs zeigt. Macht dieses Hef Lus auf einen Besuch vor Ort ? Umso besser ! Werner Huber

Verlag Hochparterre AG Adressen Aussellungssrasse 25, CH-8005 Zürich, Telefon 044 444 28 88, www.hochparterre.ch, verlag@hochparterre.ch, redaktion@hochparterre.ch Verleger und Chefredaktor Köbi Gantenbein Verlagsleiterin Susanne von Arx Konzept und Redaktion Werner Huber Fotografie Andrea Diglas, www.diglas.com Art Direcion Antje Reineck Layout Michael Adams Produktion Thomas Müller Korrektorat Elisabeth Sele, Dominik Süess Bildnachweis Objektportraits Seiten 15–25 Georg Aerni: 60; Adolf Bereuter: 41; Roland Bernath: 20, 25, 55; Bildraum: 39; Oliver Erb: 37; Caroline Gamper: 53; Michael Haug: 9, 13, 21, 56; Hannes Henz: 26; Kuser Frei: 15; Claudia Luperto: 27, 58, 65; Giuseppe Micciché: 57; Anne Moldenhauer: 52; Nightnurse Images: 7, 61; Raumgleiter: 62; Lukas Roth: 38; Chrisian Schwager: 54, 66; Seraina Wirz: 23; Jürg Zimmermann: 19; Reinhard Zimmermann: 47 Lithografie Team media, Gurtnellen Druck Somedia Producion, Chur Herausgeber Hochparterre und Martin Hofer, Wües & Partner, in Zusammenarbeit mit der Stadt Winterthur Besellen shop.hochparterre.ch, Fr. 15.—

Winterthur is die sechsgrösse Stadt der Schweiz –vor Luzern und St. Gallen. Doch ausserhalb weiss man wenig über die Stadt. Warum? Ein Blick auf ihre Eigenschafen.

Text: Werner Huber

Hundertausend. Diese Einwohnerzahl muss eine Stadt erreichen, damit sie eine Grosssadt is. 2008 hat Winterthur diese Marke geknackt und fungiert seither als sechste Grossstadt der Schweiz. Den sechsten Rang hat die Eulachsadt schon seit Längerem inne, denn die Hunderttausender-Marke hat sie aus eigener Kraf erreicht, nicht wie Luzern, das nach der Fusion mit der Nachbargemeinde Littau auf den siebten Platz vorgerückt ist, um St. Gallen hinter sich zu lassen. Die Winterthurerin mag es mit Stolz erfüllen, in der sechsgrössen Ortschaf der Schweiz zu leben, umso mehr, als die eigene Stadt nun direkt auf Bern folgt, das von Lausanne überholt und auf Platz fünf abgerutscht is. Die Nicht-Winterthurerin indes wundert sich: Zürich, Genf und Basel, die drei grössten der Grossen, kennt sie ebenso wie Bern und Lausanne. Und vom Tourismusmagneten Luzern hat sie ebenso eine Vorsellung wie von St. Gallen, der Textilmetropole der Osschweiz. Aber Winterthur ? Stellt es der Laie nicht eher in eine Reihe mit La Chaux- de -Fonds ( Winterthurs Partnersadt ) oder Biel ? Dort hate die Indusrie ja auch mit Problemen zu kämpfen. Denn wenn Nicht-Winterthurer eines wissen, dann das: Das war eins eine Indusriesadt, die von der Krise heftig durchgeschüttelt worden ist. Gräbt man etwas weiter in den Klischees, kommt die Gartensadt zum Vorschein und vielleicht die Bedeutung Winterthurs als Kunssadt. « Pro Einwohner ein Renoir », pflegte man vor Jahrzehnten so scherzhaf wie neidisch über die hiesigen Kunstschätze zu sagen. Warum bloss weiss man in der Schweiz so wenig über die Stadt an der Eulach und der Töss ? Eine Annäherung in sechs Schriten

Grosssadt im Kleinsadtgewand

Hören wir ‹ Grosssadt ›, dann denken wir an dichte, mit mehrgeschossigen Häusern bebaute Strassenräume und Plätze, an S - Bahnen, Trams oder U - Bahnen, an geschäftiges Treiben und Anonymität. Meist stammen die grosssädtischen Quartiere aus dem säten 19. Jahrhundert, als

die Menschen zu Tausenden in die Städte strömten. In Winterthur fehlen diese Stadtsrukturen weitgehend. Einige meis unvollsändige Blockränder sehen im Neuwiesenquartier hinter dem Bahnhof und im Dreieck zwischen dem Bahnhofgebäude und der Altsadt. Aber Mietskasernen wie in Zürich-Wiedikon, -Aussersihl und -Indusrie, wo Fabrikarbeiter und Angesellte wohnten, gibt es in Winterthur nicht. Hier bauten die Fabrikherren Reihenhäuser mit Vorgärten und Gemüsebeeten. Sie sorgten gut für ihre Arbeitskräfte, wenn auch weniger aus Fürsorge als aus Kalkül. So konnten die Arbeiterfamilien ihr karges Budget mit eigenen Gemüsepflanzungen entlasen. Und vor allem hatten sie in der spärlichen Freizeit eine Aufgabe, die sie vom Besuch der Wirtschafen abhielten.

Aus der Sicht der Moderne des frühen 20. Jahrhunderts war diese Besiedlung fortschrittlich. In Winterthur waren selbst die Arbeiterquartiere stark durchgrünt, gut besonnt und belüftet. Grossstädtisches Leben pulsierte da aber nicht. Die verschiedenen Merkmale der Stadt –grosse zusammenhängende Verkaufsflächen, Büros und Praxen – breiteten sich hinter den alten Fassaden oder in den Neubauten in der Altstadt aus. Wer in Winter thur ‹ Stadt › sagt, meint die Altstadt und vielleicht noch das Einkaufszentrum Neuwiesen. Allein schon der Sprung über die Technikumsrasse in das Einkaufszentrum Arch höfe is nicht selbsversändlich.

Nur ein Agglomeratiönchen

Wie jede Grossstadt hat auch Winterthur eine Agglomeration ; gemäss dem Bundesamt für Statisik gehören dazu elf Gemeinden. Doch Hand aufs Herz: Mehr als ein Agglomeratiönchen ist das nicht. Bei anderen gros sen Städten wohnen in der Agglomeration teilweise deutlich mehr Menschen als in der Kernsadt. Spitzenreiterin is diesbezüglich die Agglomeration Zürich, wo mehr als doppelt so viele Einwohnerinnen und Einwohner ausserhalb der Stadtgrenzen wohnen wie innerhalb. Die elf Agglomerationsgemeinden um Winterthur hingegen zählen gerade mal etwas über 41 000 Seelen, womit der Ballungsraum insgesamt – also die Stadt inklusive Agglomeration – hinter Luzern und St. Gallen nur Platz acht erreicht.

Der Blick auf eine Karte zeigt den Grund: Die Stadt ist zwischen sieben Hügelzügen eingebettet, die als natürliche Grenzen wirken. Diese Topografie verhinderte die Wucherung der Siedlungsflächen und sorgt für einen kompakten Stadtkörper. Die Karte zeigt auch, dass Winterthur mit grosszügigen Grenzen ausgestattet ist. Das Stadtgebiet Winterthurs miss immerhin 70 Prozent der Fläche der Stadt Zürich, die Bevölkerungszahl hingegen beträgt nur gut ein Viertel.

Mit der Eingemeindung von 1922 kamen mit Ausnahme des Arbeiterortes Töss nicht etwa dicht besiedelte städtische Gebiete zur Stadt, sondern Dörfer wie Seen und Wülflingen, die ers in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg einen Wachsumsschub erlebten. Winterthurs Agglomeration wuchs also im Grunde innerhalb der Stadtgrenzen. Das hat den Vorteil, dass das Siedlungsgebiet klar begrenzt is und nicht planlos über die Grenzen wucherte. Das führte aber auch dazu, dass Winterthur von seiner Umgebung isoliert ist . Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit is weniger zwingend und nicht so selbsversändlich wie an Orten, die mit den Nachbargemeinden zusammengewachsen sind.

Die grösse Nicht-Hauptsadt der Schweiz « Nein, nein, das is gar kein Problem », heiss es häufig und manchmal entrüset, wenn man Winterthurer auf ihr eher gesanntes Verhältnis zu Zürich ansricht. « Kein Problem », das mag sein, aber eine gewisse Spannung is doch da. Sie reicht weit zurück und manifestierte sich beisielsweise in den 1830er-Jahren, als sich Winterthur

an vorderster Front gegen die Vormachtstellung Zürichs im Kanton engagierte. Oder als sich die Stadt unter ihrem Präsidenten Johann Jakob Sulzer in den 1870er -Jahren bei der Nationalbahn engagierte, die als ‹ Volksbahn › eine Konkurrenz zur ‹ Herrenbahn › werden sollte, wie Alfred Eschers Nordbahn genannt wurde. Das Unternehmen scheiterte schnell und bescherte Winter thur Schulden, die ers in den 1950er-Jahren abbezahlt waren. Diese Geschichten sind längs überwunden, doch der Unterschied in Grösse und Bedeutung is geblieben. Winterthur is die grösse Stadt, die nicht Kantonshauptsadt is ; in jedem anderen Kanton wäre eine Stadt von dieser Grösse auch Hauptstadt. Das bringt nicht nur Prestige, sondern auch politische Bedeutung als Regierungs - und Parlamentssitz und Arbeitslätze als Verwaltungssitz. Immerhin konnte Winterthur den Kanton 1874 davon überzeugen, das Technikum hier anzusiedeln, zudem wurde die Stadt mit einer sarken Kantonsschule ausgesatet. Aus dem Technikum is in den letzten Jahren die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschafen (ZHAW) hervorgegangen, die grösste Fachhochschule der Schweiz: Über 8000 Studierende bringen junges Leben in die Stadt. Im Rahmen der ZHAW wird auch die hundertvierzigjährige Tradition der Architekturschule des ‹ Tech › fortgeführt.

Eine Viertelsunde dauert die Fahrt mit der S 12 von Winterthur in die Hauptsadt nach Stadelhofen. Manche behaupten, diese schnelle Bahnverbindung nach Zürich sei das Beste an Winterthur. Bedeutend ist diese Linie tatsächlich, aber nicht, um aus Winterthur zu flüchten, sondern um die Stadt in den Metropolitanraum Zürich →

Die einstige Industriestadt hat sich als Dienstleistungs- und Bildungsstandort neu erfunden.

einzubinden. Problemlos kann man am einen Ort arbeiten oder sudieren und am anderen Ort wohnen – so haben sich denn auch Tausende eingerichtet. Zum Kummer der Stadtentwicklung wird die Option Winterthur vor allem fürs Wohnen gewählt, während fürs Arbeiten, das heisst für die Einrichtung von Arbeitslätzen, diese Option noch zu wenig genutzt wird.

Jahrzehnte der Metamorphose

Noch schneller als im Zürcher Opernhaus is man von Winterthur am Flughafen. Stat ‹ Zürich Kloten › könnte der Airport genauso gut ‹ Winterthur Kloten › heissen und damit Winterthurs Standortguns auch den Managern aus Übersee vor Augen führen. Doch die Vorzeichen haben sich in den letzten 25 Jahren gewendet. Eins liefen in den grossen Indusriekonzernen Sulzer und Rieter oder beim Handelshaus der Gebrüder Volkart ( einer der weltgrössten Baumwoll- und Kafeehändler mit Sitz in Winterthur und Bombay) die Fäden aus aller Welt zusammen. Heute sind die Indusriekonzerne nur noch Schaten ihrer selbs, und Volkart hat seine Geschäfsätigkeit eingesellt.

Sulzers Ankündigung, bis 2017 das Werk in Oberwinterthur zu schliessen und damit die Produktion in Winterthur einzusellen, machte im März 2016 zwar Schlagzeilen, doch weniger in Winterthur als in der übrigen Schweiz. Die Medien rückten das Bild der leidenden Industriemetropole noch einmal in den Vordergrund, und Stadtpräsident Michael Künzle zeigte sich « betroffen ». Für die betroffenen Angestellten ist das ein Drama und für den Indusriesandort biter, doch wer in Winterthur lebt und die Stadt kennt, weiss: Die indusrielle Tradition is schon seit einigen Jahren weitgehend Geschichte.

Vor 25 Jahren war das noch anders, da sand die Stadt an der Wende einer Epoche. Für das nicht mehr benötigte Sulzerareal wälzte man grosse Pläne, Jean Nouvel projektierte ‹ Megalou › und signalisierte Aufruchsimmung. Aber vielen war es beim Blick in die Zukunf Angs und Bange: Kann Winterthur ohne seine Indusrie überleben ? Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Stadt nicht nur überlebte, sondern sich als Diensleisungs- und Bildungssandort neu erfunden hat.

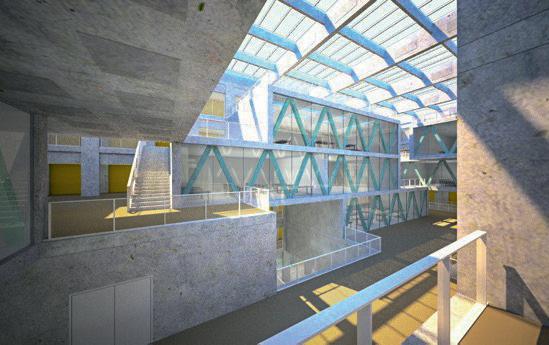

Indusrieller Charme bleibt sürbar

Die Altsadt, die Villenquartiere und Arbeitersiedlungen geben Winterthur ein kleinsädtisches Gepräge. Mittendrin gibt es aber seit über hundert Jahren ein Gebiet so gross wie die Altsadt, das zwar nicht in seiner Nutzung, aber in seiner Masssäblichkeit absolut grosssädtischen Charakter hate: das Fabrikareal der Gebrüder Sulzer und der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik. Für Normalbürger war das eingezäunte Gebiet eine verbotene Stadt, für Tausende von Arbeitern war es Alltag. Mit dem Rückzug von Sulzer wurde dieses 20 Hektaren grosse Areal geöffnet und an die Stadt angebunden. Ähnliche Transformationen gab es in Zürich West, in Zürich Nord und in Baden. Vor allem in Zürich kam die Planung flott voran. Innerhalb kurzer Zeit war die indusrielle Nutzung

weg, und bald darauf war dort auch der in postindustrieller Zeit beliebte indusrielle Charme verschwunden. Im Windschatten der grossen Vorhaben in Zürich erfolgte der Umbau des Sulzer- Areals ‹ Stadtmitte › in Winterthur. Die ersen Anläufe scheiterten, kleine Schrite ersetzten den grossen Wurf – zum Glück ! Obwohl der Umbau zu einem grossen Teil abgeschlossen ist, hat das Areal den Charakter der indusriellen Vergangenheit bewahrt. Zahlreiche Altbauten, fas alle schon neu genutzt, zeugen von der vergangenen Indusrieproduktion, dazwischen setzen Neubauten Zeichen der Gegenwart. Obschon das Gebiet kleiner is als Zürich Wes, is die Architektur vielfältiger, die Stadträume sind sannungsvoller und dichter. In den Köpfen der Winterthurerinnen und Winterthurer mag sich das Sulzer-Areal noch nicht wirklich als Teil ihrer Stadt festgesetzt haben ; für Tausende von Studierenden der ZHAW gehört es jedoch bereits zum Alltag. Der Umzug der Stadtverwaltung in den dortigen ‹ Superblock › wird den Integrationsrozess beschleunigen. Ebenso wichtig sind jedoch die Einrichtungen, die sich jüngs auf dem Lagerplatz-Areal eingeniset haben, etwa das Kino Cameo und das Bisro Les Wagons.

Grosssadt mit Zukunf Gemäss dem kantonalen Richtplan soll Winterthur bis 2040 rund 20 000 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner aufnehmen. Angesichts der geringen Dichte und der vielerorts schlummernden Ausnützungsreserven scheint dies gut möglich zu sein. Die innere Verdichtung is ja ohnehin das Gebot der Stunde – wäre das nicht die ideale Gelegenheit, Winterthur das Antlitz einer Grosssadt zu geben ?

So einfach is das nicht, im Gegenteil: Die Stadt muss darauf achten, ihre Qualitäten nicht leichtertig aufs Spiel zu setzen. Quartiere wie der Deutweg, das ‹ Birchermüesliquartier › mit seinen Reihenhäuschen oder das Innere Lind mit den herrschaftlichen Wohnhäusern und Villen sind für Winterthurs Charakter als Gartensadt entscheidend. Auch wenn es paradox klingt: Gerade solche sehr locker bebauten Gebiete benötigen am meisten Schutz. Denn für die innere Verdichtung is die Giesskanne das falsche Instrument. Würde man die zusätzliche Baumasse gleichmässig über die Stadt verteilen, verlören die unterschiedlichen Quartiere der gewachsenen Stadt – die ja keineswegs planlos gewachsen ist – ihren Charakter. Die Verdichtung mit Neubauten, Aufsockungen oder Ersatzbauten muss sorgfältig geplant werden.

Grosses Potenzial zur Verdichtung hat die Stadt im Gebiet Neuhegi- Grüze, wo die frühere indusrielle Nutzung grossmasssäbliche Strukturen hinterliess, aber auch an den Rändern, etwa im Sennhof oder in Zinzikon. Hier zeigt Winterthur ein neues Gesicht, und das kann manchmal durchaus grossstädtisch sein. Grossstadtallüren muss sich Winterthur deswegen nicht zulegen. Die Stadt muss die Vielfalt, die sie heute auszeichnet, bewahren und weiterentwickeln – denn genau das macht den Charakter einer Grosssadt aus. So klein sie auch is ●

Winterthur im Vergleich mit den zwei grösseren und zwei kleineren Städten

Lausanne

Einwohner: 141 200

Beschäfigte: 91 700

Fläche: 41,4 km2

Siedlungsgebiet: 42,9 %

Winterthur

Einwohner: 111 000

Beschäfigte: 65 500

Fläche: 68,05 km2

Siedlungsgebiet: 32 %

Luzern

Einwohner: 81 100

Beschäfigte: 77 600

Fläche: 37,4 km2

Siedlungsgebiet: 47,6 %

Bern

Einwohner: 141 100

Beschäfigte: 184 600

Fläche: 51,6 km2

Siedlungsgebiet: 44,2 %

St. Gallen

Einwohner: 79 100

Beschäfigte: 78 600

Fläche: 39,4 km2

Siedlungsgebiet: 41 %

Die Entwicklung von der Arbeiter- zur Bildungssadt macht grosse Invesitionen in die Infrasruktur von Volks-, Kantons-, Berufs- und Hochschulen nötig.

Text: Reto Wesermann

Die Fabrikhallen von Sulzer und Lokomotivfabrik drückten Winterthur jahrzehntelang den Stempel einer Arbeitersadt auf. Die Indusrie garantierte einem grossen Teil der Bevölkerung Lohn und Brot. Entsprechend behäbig war die Entwicklung der Stadt: So pendelte beisielsweise die Einwohnerzahl zwischen 1978 und 1998 immer um die 85 000, und auch die Infrasruktur wuchs nur marginal. Diese Zeiten sind vorbei: Statt 85 000 leben heute mehr als 110 000 Menschen in Winterthur, Sulzer und die Lokomotivfabrik sind weitgehend Geschichte, Hirnschmalz hat die Muskelkraf der Arbeiter abgelös – aus der Indusrieis eine Bildungssadt geworden.

Mit diesem Wandel waren und sind grosse Invesitionen in die Bildungsinfrastruktur verbunden, die vor allem von Stadt und Kanton getragen werden. So finanziert der Kanton die drei Winterthurer Gymnasien, die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschafen (ZHAW) sowie verschiedene Berufsschulen für Lernende, darunter beispielsweise das Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen (ZAG). Die Stadt wiederum sellt die gesamte Infrasruktur für die Volksschule bereit. Weitere wichtige Invesoren sind die Höhere Technische Fachschule sowie die Anbieter von Wohnräumen für Studierende. Sie alle zusammen invesieren im Zeitraum zwischen 2011 und 2021 rund 800 Millionen Franken.

500 Millionen für die Fachhochschule

Notwendig wurden Invesitionen bei den drei Kantonsschulen Rychenberg, Im Lee und Büelrain, die in den letzten Jahren steigende Schülerzahlen verzeichneten. Im Jahr 2007 erhielten die Schulhäuser Lee und Rychenberg einen Erweiterungsbau. Aktuell liegt der Fokus auf dem Büelrain. Hier hat der Kantonsrat im März 2016 einen Kredit von 60 Millionen Franken für den Bau eines zweiten Schulgebäudes bewilligt. Damit sollen bis 2019 die seit Jahrzehnten genutzten Provisorien abgelös werden.

Wichtigses Standbein und Aushängeschild der Bildungssadt Winterthur is die ZHAW. Die 1874 als Technikum gegründete Hochschule wuchs in den letzten zehn Jahren massiv und belegt mehrere Dutzend Gebäude in der Stadt. Die Schafung des Departements Gesundheit 2006, die Aufwertung zur Fachhochschule und die Fusion mit weiteren kantonalen Hochschulen zur ZHAW im Jahr 2007 sowie die massive Nachfrage im Bereich der Wirtschafsstudiengänge haben das Wachstum befeuert. Vor zehn Jahren waren an der Hochschule noch 2900 Studierende eingeschrieben, heute sind es 8800. Im selben Zeitraum sieg der Flächenbedarf von 50 000 auf fas 80 000 Quadratmeter. 2012 beziferte der Kanton den Finanzaufwand für den Ausbau des Hochschulsandortes Winterthur bis 2020 mit 500 Millionen Franken.

Bibliothek in ehemaliger Sulzer-Halle

Um die Nachfrage befriedigen zu können, mietete die ZHAW vor allem Gebäude privater Investoren an. Dazu zählen die Eulachpassage an der Technikumstrasse, der Mäanderbau neben dem einstigen Swisscom-Hochhaus sowie diverse Bauten auf dem Sulzer-Areal ‹ Stadtmite ›. «Durch die teilweise Anmietung von Räumen können wir rascher auf den wechselnden Bedarf reagieren als durch den Bau durchwegs eigener Gebäude», sagt ZHAW-Verwaltungsdirektor Reto Schnellmann. Jüngser Zugang bei den Mietliegenschafen is die zentrale Hochschulbibliothek in einer ehemaligen Sulzerhalle, die einem Fonds der Credit Suisse gehört. Das künfige Wachsum soll auch durch privat finanzierte Liegenschaften abgedeckt werden. Bereits aufgegleis is der Bau des Adeline-Favre-Gebäudes am Katharina-Sulzer-Platz mit einem Winterthurer Immobilienunternehmen, der Siska Heuberger Holding, als Invesorin. In vier Jahren wird hier das Departement Gesundheit einziehen. Selbs invesieren möchte die ZHAW auf dem Campusgelände an der Technikumstrasse. Wie die Entwicklung hier aussehen könnte, wurde im Rahmen eines Testplanungsverfahrens in den wesentlichen Grundsätzen bereits fesgelegt. In einem ersen Schrit soll das →

der ehemaligen

Raumangebot durch einen Neubau erweitert werden. «Die Planungen dafür könnten voran getrieben werden, sobald die entsprechenden Mittel vorhanden sind», sagt Schnellmann. Baubeginn wäre frühesens ab 2020.

Florierende Gesundheitsschule

Mit dem Wachsum der ZHAW sieg auch die Nachfrage nach sudentischem Wohnraum. «Wir gehen davon aus, dass rund zehn Prozent der Studierenden ein sezielles Wohnangebot brauchen», sagt Reto Schnellmann. Grösster Anbieter vor Ort ist die Stiftung für studentischen Wohnraum in Winterthur (Swowi). Sie vermietet an neun Standorten insgesamt 276 Zimmer, weitere 27 werden ab Herbs 2016 in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Stadt hinzukommen. Auch andere Anbieter haben in den letzten Jahren Winterthur entdeckt: So der Versicherer Swiss Life, der 2010 in Töss ein Wohnhaus für Studierende baute oder die studentische Wohngenossenschaft Woko, die bisher vor allem in Zürich tätig war. Die Woko übernahm 2013 auf Initiative der ZHAW die Verwaltung des von der Siska Heuberger Holding gebauten Studentenhauses an der Bürglisrasse.

Das dritte Standbein des Kantons in der Bildungssadt Winterthur sind die Berufsschulen, allen voran die ZAG. Die Schule wurde 2005 gegründet und hat ein massives Wachstum hinter sich: Beim Start genügten rund

Sulzer-Areal Stadtmite, Halle 53: zurzeit als ‹ schönstes Parkhaus › genutzt. Die einsige Giesserei soll ein Veransaltungsort werden.

Ebenfalls stark gewachsen ist die Schweizerische Technische Fachschule Winterthur (STFW). Die Zahl der Schülerinnen und Schüler hat dort zwischen 2005 und 2015 um 30 Prozent zugenommen. Um die Nachfrage bewältigen zu können, realisierte die Schule 2011 und 2015 in Wülflingen für rund 40 Millionen Franken zwei Erweiterungsbauten und ein Gebäude-Energielabor, das Einblick in Gebäudetechnikanlagen bis hin zum in Oberwinterthur entwickelten Hexis-Brennsofzellensysem erlaubt.

Gross in die Bildungsinfrastruktur investiert hat in den letzten zehn Jahren auch die Stadt Winterthur selbs In dieser Zeit stieg der Flächenbedarf der Volksschulen um 21 Prozent von 525 auf 635 Einheiten an – 585 Klasseneinheiten und 50 Betreuungseinheiten. Dazu beigetragen haben aber nicht nur die Bevölkerungszunahme sowie die seigende Geburtenrate: «Das 2005 verabschiedete neue Volksschulgesetz des Kantons liess den Raumbedarf sark anseigen», sagt Urs Borer vom Departement Schule und Sport. Die neuen Unterrichtsformen bräuchten mehr Platz, ebenso das Betreuungsangebot.

Pavillons oder Neubauten?

Rund 138 Millionen Franken wird die Stadt im Zeitraum 2011 bis 2021 in die Schulraumerweiterung invesieren. Das geschieht zweigleisig: In Wülflingen und Zinzikon wurde in den Jahren 2011 und 2015 je ein neues Schulhaus in Betrieb genommen, dasjenige in Neuhegi befindet sich derzeit in Bau. An sieben weiteren Standorten entsanden Pavillons. Die aus vorgefertigten Holzelementen gefertigten Bauten erfüllen den Minergiesandard und sind für eine Nutzungsdauer von 50 bis 60 Jahren ausgelegt. «Damit können wir die benötigten Räume rasch bereitsellen», sagt Borer. Während ein neues Schulhaus von der Idee bis zur Realisierung rund zehn Jahre benötige, reichten bei den vorgefertigten Bauten zwei Jahre. Die Pavillons prägen unterdessen das Bild zahlreicher Schulhäuser, ordnen sich aber nicht überall gleich gut ein und verkleinern die Freiräume auf den Arealen empfindlich. Für Stadtbaumeister Michael Hauser ist deshalb klar: «Pavillonbauten sind schnell ersellt, nicht zuletzt, weil sie unter dem politischen Radar fliegen. Dort wo längerfristig Bedarf nach Schulraum beseht, sollten jedoch ortssezifische, quartierdienliche Lösungen zum Einsatz kommen – zumal diese nicht teurer sind.» Diesen Weg geht die Stadt beim Ersatzneubau und der Erweiterung des Schulhauses Wallrüti, wo derzeit der Architekturwetbewerb läuf. Wallrüti wird wohl nicht der letzte Neubau sein: Die seigenden Geburtenraten – 1980 wurden in der Stadt noch 900 Kinder geboren, 2012 bereits 1250 – machen schon bald weitere Invesitionen in die Schulinfrasruktur nötig.

Eine Stadt mit jugendlichem Gesicht

2000 Quadratmeter für die 250 Lernenden. Im Jahr 2008 zog die Schule um. Sie mietete neue Räume an der Turbinensrasse auf dem Sulzer-Areal ‹ Stadtmite › mit Platz für 2000 Lernende. Ersellt wurde das Gebäude von der Sulzer-Vorsorgestiftung. Aktuell zählt die ZAG bereits 2400 Schülerinnen und Schüler, sie belegt mi tlerweile eine Fläche von rund 14 000 Quadratmetern. Um den setig wachsenden Raumbedarf decken zu können, musse die Schule im Herbs 2015 Räume in einem Verwaltungsgebäude der Sulzer hinzumieten.

Die Bildungssadt is also noch nicht vollendet. Doch schon heute prägen ihre Bauten das Gesicht von Winterthur wie eins die Indusrie: An den Hallen und Gebäuden, in denen früher Arbeiter unter Einsatz von Muskelkraft Lokomotiven bauten und Turbinen herstellten, prangen jetzt die Logos von ZHAW sowie ZAG. Hinter den Mauern und Fenstern sind Studierende und Dozierende beschäftigt: Sie recherchieren in der neuen Bibliothek, vermiteln Wissen in Vorlesungen oder lernen in Seminaren. Auch ausserhalb der Schulbauten prägen die Schülerinnen und die Studenten die Stadt – vor allem natürlich in den Zügen und Bussen, aber auch auf den Strassen und Plätzen. Über Mittag essen sie ihren Kebap unter den Bäumen am Graben, und abends beleben sie die noch immer provisorisch genutzten einsigen Indusriehallen. Winterthur is damit zu einer jugendlichen Stadt geworden. ●

Winterthur is von Wäldern eingefass Die drei Walcheweiher im Lindbergwald sind ein beliebtes Ausflugsziel.

Raum für Arbeitslätze

Die Karte zeigt Entwicklungsgebiete, in denen neue Arbeitslätze entsehen oder wo kurz- und mitelfrisig Potenzial dafür vorhanden is

Gewerbe- und Indus riegebiete

1 Euelwies / Niederfeld

2 Wässerwiesen

3 Steig

4 In der Au

5 Taggenberg

6 Frauenfelder s rasse

7 Toggenburger

8 Holzwingert s rasse

9 Stegacker s rasse

10 Ohrbühl

11 Grüze

12 Neuhegi 13 Feldwisen

Mischgebiete

14 Lantig

15 Wülflingen

16 Schlos s al

17 Ziegelei Dä t nau

18 Steig

19 Neumüli

20 Sulzerareal Stadtmi te ( Werk 1 )

21 Umfeld Grüze

22 Umfeld Hegi

23 Hegifeld s rasse

Winterthur ist ein beliebter Wohnort und in den letzten Jahren stark gewachsen. Damit hält die Arbeitslatzentwicklung nicht Schrit .

Text:

Winterthur ist mit einer Bevölkerungszunahme von fast 14 Prozent in den letzten zehn Jahren so sark gewachsen wie keine andere Schweizer Grosssadt. Die Stadt is ein atraktiver urbaner Wohnort im Grünen mit einer ausgezeichneten Verkehrserschliessung. Mit der rasanten Bevölkerungsentwicklung kann die Entwicklung der Arbeitsplätze allerdings nicht Schritt halten. Während Zürich pro 100 Einwohner 118 Beschäfigte zählt, sind es in Winterthur nur knapp 63.

Aufgrund der grossen Bedeutung des Indusriesektors in der Vergangenheit betrif der Strukturwandel der letzten Jahre hin zum Dienstleistungssektor Winterthur besonders sark. Die Dynamik des Wandels is bislang allerdings verhalten geblieben. Das Beschäfigungswachsum im Dienstleistungssektor fällt sowohl gegenüber Zürich als auch im gesamtschweizerischen Vergleich unterdurch-

schnitlich aus. Auch bei der Entwicklung der Arbeitslätze insgesamt, liegt Winterthur unter dem Durchschnitt siehe Grafik ‹ Beschäfigte › Winterthurs Vergangenheit als Indusriesadt hat einen besonders hohen Anteil an Indusrieflächen hinterlassen. Er ist mit rund 20 Quadratmetern pro Kopf etwa doppelt so hoch wie in Zürich. Bei den Büroflächen is das Verhältnis hingegen genau umgekehrt: Gibt es in Winterthur pro Kopf der Bevölkerung 10 Quadratmeter Büroflächen, kommt Zürich auf mehr als das Doppelte. Einzig die Versorgung mit Verkaufsflächen is mit rund vier Quadratmetern pro Einwohner in beiden Städten vergleichbar. Nach wie vor verfügt Winterthur über grosse Entwicklungsreserven an gut erschlossenen Standorten.

Büro und Gewerbe im Aufwind, Verkauf unter Druck Zwischen 2004 und 2013 betrugen die durchschnitlichen Bauinvestitionen in Büro - und Verkaufsflächen rund 60 Millionen Franken pro Jahr ; im Jahr 2015 lagen die Baugesuche und -bewilligungen ebenfalls in dieser Grös-

senordung. Pro Kopf sind die Investitionen in Büroraum nur etwa halb so gross wie in Zürich, bei den Verkaufsflächen sind es 70 Prozent.

Interessant is ein Vergleich der Entwicklung der Angebotspreise von Büroflächen: Während schweizweit ein Rückgang zu verzeichnen war, sind die Preise in Winterthur in den letzten zehn Jahren um 16 Prozent angesiegen – deutlich särker als in Zürich, wo sie um 11 Prozent zulegten. Noch markanter is der Unterschied bei den Gewerbeflächen: In der gesamten Schweiz, auch in Zürich, gingen die Preise zurück oder stagnierten, in Winterthur hingegen sind sie um mehr als einen Viertel gesiegen.

Hingegen trifft der Wandel im Detailhandel Winterthur besonders sark. Die Konkurrenz durch den Onlinehandel und die Aufebung des Euro-Mindeskurses durch die Schweizerische Nationalbank Anfang 2015 verschärften die Situation zusätzlich. Das zeigt sich in Winterthur durch hohe Angebotszifern und Preisrückgänge von mehr als 20 Prozent siehe Grafik ‹ Angebotsreise von Geschäfsflächen ›

Hohe Lebensqualität und Marktansannung

Treiber des Wachstums der vergangenen Jahre war insbesondere der rege Wohnungsbau. In Winterthur gibt es rund 53 000 Wohneinheiten. Davon sind fas 70 Prozent Mietwohnungen, den Res teilen sich Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser gleichmässig. Der Anteil genossenschaflicher Wohnungen liegt bei rund 11 Prozent. Während der letzten zehn Jahre wurden durchschnitlich rund 630 Wohneinheiten pro Jahr ersellt, mit einem Spitzenwert von 760 Wohnungen im Jahr 2009.

Die Bautätigkeit kann aber kaum mit der Nachfrage Schritt halten ; in den letzten zehn Jahren lag die Leersandsquote bei insgesamt 0,3 Prozent. Bei den Mietwohnungen betrug die durchschnittliche Leerstandsquote zwischen 2006 und 2015 0,4 Prozent. Das is doppelt so hoch wie in Zürich, aber fast fünfmal weniger als in der gesamten Schweiz. Beim Wohneigentum betrug die Leersandsquote lediglich 0,1 Prozent – ein Schweizer Rekord. Heute liegt er bei Null. Bei den Mietwohnungen verzeichnen die Statistiker inzwischen einen Anstieg des Leersands auf immerhin 0,9 Prozent, was ein Hinweis auf eine Entsannung des Markts sein könnte.

Kein Wunder, ist Winterthur als Wohnort attraktiv: Die Lebensqualität is hoch. Im Städte -Ranking 2016 von Wües & Partner belegt Winterthur den driten Rang, hinter Zürich und Zug. Das Ranking bewertet die Lebensqualität in 162 Schweizer Städten anhand von elf Themenbereichen mit unterschiedlichen Variablen. In der Kategorie ‹ Bildung › ist Winterthur schweizweit Spitzenreiter, in der Kategorie ‹ Mobilität und Verkehr › liegt die Stadt auf Rang 8, bei ‹ Kultur und Freizeit › auf Rang 15.

Wohnungsreise ziehen an Zürich machte in den letzten Jahren mit einem sarken Preisansieg bei Mietwohnungen von sich reden. Tatsächlich sind in der grössten Schweizer Stadt die Angebotsreise seit 2005 um 20 Prozent gesiegen. Aber auch in Winterthur beträgt der Preisansieg mit 14 Prozent immer noch fas das Dreifache des schweizerischen Durchschnitts siehe Grafik Angebotspreise für Mietwohnungen . Mittlerweile wird eine durchschnittliche Vierzimmerwohnung in Winterthur für 1 690 Franken pro Monat angeboten. In Zürich verlangt der Markt für eine vergleichbare Wohnung nahezu 40 Prozent mehr.

Bei Eigentumswohnungen ist der Preisunterschied noch markanter: Koset eine Vierzimmerwohnung im mitleren Segment in Winterthur rund 750 000 Franken, muss man in Zürich dafür fas 60 Prozent mehr hinblätern. ●

Kreis Stadt

Kreis Oberwinterthur

Kreis Seen

Kreis Töss

Kreis Veltheim

Kreis Wülflingen

Kreis Matenbach

Stadt Winterthur

Stadt Zürich

Entwicklung der Beschäfigung in Prozent

Winterthur Total

Winterthur

Diensleisungssektor

Zürich Total

Zürich

Diensleisungssektor

Schweiz Total

Schweiz

Diensleisungssektor

Angebotsreise von Geschäfsflächen in Fr. / m2 und Jahr (Median )

Winterthur Verkauf

Zürich Verkauf

Winterthur Büro

Zürich Büro

Winterthur Gewerbe

Zürich Gewerbe

Angebotsreise von Mietwohnungen in Fr. / m2 und Jahr (Median )

Winterthur

Zürich

Schweiz

Fr. pro Wohnung

Angebotsreise von Mietwohnungen nach Stadtkreisen ( pro Monat ) günsig unt. Mitelfeld ob. Mitelfeld teuer

Der Anteil an gemeinnützigem Wohnungsbau ist in Winterthur mit elf Prozent nicht hoch. Aber die Genossenschaften realisieren neuartige Projekte.

Text:

Wo, wie und zu welchem Preis sollen all die Menschen wohnen, die gemäss den Prognosen in die Stadt ziehen werden ? Den grössten Teil der Nachfrage werden Private, Immobilienunternehmen und Baugesellschaften abdecken. Baugenossenschafen sielen mit einem Anteil von elf Prozent in Winterthur eher eine Nebenrolle. Aber sie sind Taktgeber, wenn es um günsige Wohnungen geht. Mit der grossen Nachfrage, aber auch dank spannender Projekte is das Presige von Wohnbaugenossenschafen im öfentlichen Bewusssein gesiegen.

« Derzeit sind rund tausend gemeinnützige Wohnungen in und um Winterthur in Planung. Unser Produkt überzeugt: preiswerter Wohnraum ohne Gewinnabschöpfung», sagt Doris Sutter Gresia vom Regionalverband Winterthur der Schweizer Wohnbaugenossenschafen. Sie denkt auch langfrisig: « Nach diesen tausend Wohnungen muss es weitergehen. Nur so können wir die Aufgabe, die wir uns selbs gesellt haben, auch in den nächsen Jahrzehnten erfüllen ». Für die Expansion braucht es Land zu guten Konditionen – und das is schwer zu haben. Of haben Genossenschafen nur dann eine Chance, wenn das Bauland nicht an den Meistbietenden geht. Um die finanziellen Möglichkeiten etwas zu vergrössern, haben die Winterthurer Stimmberechtigten 2014 einen Rahmenkredit von zehn Millionen Franken gesrochen. Dieses zinslose Darlehen is primär für den Erwerb von Bauland besimmt. Das ist ein wichtiges politisches Zeichen, reicht allein aber wohl nicht. Der Verband biete den Genossenschaften deshalb gezielt Untersützung bei der Akquisition von neuen Projekten, so Suter Gresia.

Anteil für gemeinnützige Wohnungen ausgehandelt

Die Stadt selbs baut keine Wohnungen und is kaum mit Kapital an Genossenschaften beteiligt. Ein Hebel is die Vergabe von sädtischem Land im Baurecht. Vier grosse Grundstücke wurden in den vergangenen Jahren an Wohnbaugenossenschaften vergeben. Gross sind die Landreserven aber nicht: rund hundert Hektar in Wohnund Misch zonen. Ob diese Flächen für gemeinnütziges Wohnen oder als Reserve für Infrasruktur dienen sollen –darüber herrscht in Winterthur keine Einigkeit.

Auf sädtischem Land an der Vogelsangsrasse plant die Gemeinnützige Wohnbaugesellschaf ( GWG ) 150 Wohnungen für Haushalte mit Kindern, für Studierende sowie für Ein - und Zweipersonenhaushalte. Die Stadt hat der GWG dafür einen Teil des angrenzenden Familiengartenareals verkauf. Das Areal wird durch Ersatzneubauten von Knapkiewicz & Fickert Architekten verdichtet. « In einigen Jahren werden rund doppelt so viele Menschen hier

günstig wohnen wie heute », freut sich GWG- Geschäftsführer Andreas Siegenthaler. Die GWG is mit den Genossenschafen HGW und Gaiwo auch an der Überbauung des denkmalgeschützten Busdepots Deutweg beteiligt. Die meisten gemeinnützigen Wohnungen entstehen auf privaten Grundstücken, etwa auf dem Sulzer-Areal Stadtmite. Beim Werk 1 hat die Stadt ihren Willen zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus bewiesen: Mit der Eigentümerin und Entwicklerin Implenia konnte sie einen Anteil an gemeinnützigen Wohnungen von 30 Prozent und öfentliche Freiräume aushandeln. Die Nachfrage bei den Genossenschaften war gross: « Wir haben uns explizit um ein Baufeld beworben », sagt Samuel Schwiter von der Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen (Gaiwo). Die Gaiwo plant auf dem Areal rund 50 Wohnungen. Auch beteiligt is die Gesewo, die 90 selbsverwaltete Wohnungen auf dem Sulzer-Areal plant. « Dass wir auf dem Werk 1 kurz nach der Fertigsellung der Giesserei wieder so viele Wohnungen bauen, war intern umstritten », sagt Gesewo - Geschäfsführer Martin Geilinger, « denn mit der Giesserei haben wir unseren Wohnungsbesand fas verdoppelt. » Schliesslich simmte die Generalversammlung dem Projekt aber mit überwältigendem Mehr zu.

Zukunfsweisende Wohnprojekte

Nebenan auf dem Lagerplatzareal finanziert die Pensionskasse Abendrot ein prototypisches Wohnprojekt der Genossenschaft ‹ Zusammenhalt ›. Eine Gruppe von Senioren gründete die Genossenschaf, um ihre Vision einer Wohn-, Arbeits- und Lebenskultur im Alter zu verwirklichen. Die 80 Wohnungen für Paare und Alleinsehende sind nur 40 bis 80 Quadratmeter gross. Zum Projekt gehören auch Räume für gemeinsame Tätigkeiten und für die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschafen.

Auch beim zentral gelegenen Areal der Volg-Weinkellereien in Veltheim kommt gemeinnütziges Wohnen in Betracht. Anfang 2016 reichten einige Wohnbaupolitiker im Gemeinderat eine Motion ein, in der sie die Stadt aufordern, das 8000 Quadratmeter grosse Areal zu kaufen oder zumindes zu einer Zone für gemeinnützigen Wohnungsund Gewerberaum zu erklären. Der Gemeinderat wies das Anliegen ab, ein privater Invesor kaufe die Liegenschaf Die Lobby des gemeinnützigen Wohnens versucht nun, einen Mindestanteil für den Bau von preisgünstigen Wohnungen durchzusetzen.

Insgesamt ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Winterthur recht entsannt. Mietpreisunterschiede zwischen privaten und genossenschaftlichen Wohnungen sind nicht ganz so gross wie in Zürich, und es gibt mehr Angebote im mitleren Segment. Deshalb legt Winterthur angesichts der knappen Finanzen den Fokus eher auf die Förderung von Arbeitslätzen als auf die des gemeinnützigen Wohnungsbaus. ●

Wohnen

1 Siedlung Vogelsang, 2021

Die Neubauten ersetzen eine alte Siedlung, die Anfang des Zweiten Weltkriegs ersellt wurde. Es entsanden 150 diferenzierte Wohnungen für unterschiedliche Benutzer. Charakterisisch is die Enfilade von Wohnhöfen. Bebauung und Freiraum sind eng ineinander verflochten.

Adresse: Unt. Vogelsangsrasse 185 – 207 Bauherrschaf: Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaf Winterthur (GWG)

Architektur: Fickert & Knapkiewicz, Zürich Landschaf: Tremp, Zürich

2 Wohnüberbauung Oberzelg, 2018

Die öfentlichen Räume sind Ausgangspunkt des Projekts. Sie sind deutlich gefasst, da die Siedlung eine Pionierin im landwirtschaflich geprägten Sennhof is . Fünf Häuser nehmen 145 Wohnungen auf. Ein Quartierladen, ein Kindergarten und ein Quartiertref sollen die Siedlung ins Quartier einbinden.

Adresse: Oberzelgweg, Sennhof Bauherrschaf: HeimsätenGenossenschaf Winterthur (HGW)

Architektur: Esch Sintzel, Zürich

Landschaf: Kuhn, Zürich

3 Mehrfamilienhaus Pappelweg, 2018

Der Neubau mit 35 Wohnungen ersetzt baufällige Mehrfamilienhäuser. Dank dem Laubengang können die Wohnungen so angeordnet werden, dass die Schlaf- und Wohnräume zur Gartenseite liegen.

Adresse: Pappelweg, Oberwinterthur

Bauherrschaf: HGW HeimsätenGenossenschaf Winterthur

Architektur: Bellwald, Winterthur

Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur

Kosen: Fr. 13,5 Mio.

4 Wohnüberbauung Sue & Til, 2018

Die Überbauung auf zwei Parzellen zählt rund 300 Wohnungen. Als Blockrand gesaltet, definiert sie einen Innenhof, der in drei Bereiche gegliedert is . Loggien erweitern die Fläche des Wohnbereichs.

Adresse: Sulzerallee, Ida-Sträuli-Strasse, Else -Züblin-Strasse

Bauherrschaf: Allianz Schweiz Immobilien

Totalunternehmer: Implenia, Zürich

Architektur: Weberbrunner, Zürich ; Soppelsa, Zürich

Landschaf: Lorenz Eugser, Zürich

Kosen: Fr. 170 Mio.

5 Siedlung Büelrain, 2017

Die beiden Häuser ‹ Max › und ‹ Moritz › sehen in seilem Gelände. Sie sind so situiert, dass sannende Zwischenräume zur Nachbarschaf entsehen. Die 22 Wohnungen – vier pro Geschoss bei ‹ Max ›, zwei bei ‹ Moritz › – sind als Splitlevel organisiert.

Adresse: Büelrainsrasse 53, Gutsrasse 55

Bauherrschaf: Habitat 8000, Zürich

Architektur: Beat Rothen, Winterthur

Landschaf: Vetschpartner, Zürich

6 Hagmann-Areal, 2017

Der Neubau fügt sich mit dem Besand zu einem Ensemble zusammen, das einen Hof umschliess . Eine durchlaufende

Veranda vermitelt zwischen dem Hof und den Wohnräumen. Aufgrund der Topografie variiert die Gebäudehöhe zwischen drei und fünf Geschossen.

Adresse: Arbergsrasse 7 + 9, Seen

Bauherrschaf: Privat

Architektur: Weberbrunner, Zürich ; Soppelsa, Zürich

Landschaf: Kuhn, Zürich

Kosen: Fr. 23,7 Mio.

7 Wohnüberbauung im Grüntal, 2017

Die Überbauung is in der Höhe gesafelt und gut im Terrain eingebetet. Die fünf Häuser in unterschiedlicher Grösse sind als Zwei- und Dreisänner organisiert. Die Höhenstaffelung und die Attikageschosse vermiteln zur angrenzenden zwei- bis fünfsöckigen Bebauung.

Adresse: Oberseenersrasse, Seen

Bauherrschaf: Privat; HeimsätenGenossenschaf Winterthur (HGW)

Architektur: Architekten-Kollektiv, Winterthur

Landschaf: Ryfel & Ryfel, User

8 Überbauung Roy, 2016

Auf drei benachbarten Parzellen entseht ein Wohnhaus mit Läden im Erdgeschoss. Die Blockrandüberbauung enthält Wohnungen mit 1 ½ bis 5 ½ Zimmern sowie Loftwohnungen. Das Projekt verfolgt die Ziele der 2000 -Watt- Gesellschaft.

Adresse: Else -Züblin-Strasse, Neuhegi

Bauherrschaf: Credit Suisse Real Esate Fund Siat, Credit Suisse Real Esate Fund

Green Property

Totalunternehmer: Implenia, Zürich

Architektur: Dachtler Partner, Zürich

Landschafsarchitektur: ASP, Zürich

Kosen: Fr. 105 Mio.

9 Villa Büel, 2016

Im Erdgeschoss der 1850 gebauten Villa hat eine private Schule ihre Räume, in den Obergeschossen gibt es jeweils zwei Wohnungen und eine Atelierwohnung als Maisonete. Die charakterisische Halle is als Erschliessungsraum für das ganze Haus reaktiviert und funktioniert wieder als Rückgrat des Hauses.

Adresse: Büelrainsrasse 16

Bauherrschaf: Stadt Winterthur

Architektur: Kilga Popp, Winterthur Kosen: 3,75 Mio.

10 Wohnüberbauung Werk 3, 2016

In den sechsgeschossigen Bauten sind 211 Wohnungen für unterschiedliche Wohnformen untergebracht. Die Gebäudevolumen und die Fassade aus Zementseinen sind eine Reverenz an die indusrielle Vergangenheit des Areals. Die Überbauung seht an der Zürchersrasse, einer sark befahrenen Ausfallachse.

Adresse: Zürchersrasse, Obere Schöntalsrasse, Schlosshofsrasse

Bauherrschaf: Swica Versicherungen, Winterthur ; Swisscanto Asset Management, Zürich

Architektur: Beat Rothen, Winterthur Landschaf: Müller Illien, Zürich

11 Haus Rudolfsrasse, 2016

Der Neubau mit Büros in den unteren und Wohnungen in den oberen Geschossen ist ein Beitrag an die innere Verdichtung des Quartiers an der Rudolfsrasse. Die vertikal srukturierte Fassade versärkt die Eleganz des schlanken Baukörpers. Die Fenser bieten atraktive Blicke in die Stadt.

Adresse: Rudolfsrasse 17a Bauherrschaf: Privat

Projektentwicklung und Architektur: Graf Biscioni, Winterthur

12 Mehrfamilienhäuser, 2015

Der lange Baukörper, ‹ die grüne Schlange ›, is in drei Segmente gegliedert und vermitelt zum Quartier. Drei Treppenhäuser erschliessen 23 Wohnungen. Ihr Wohnraum sannt sich über die ganze Gebäudetiefe auf. Die Erdgeschosswohnungen sind vom Terrain leicht abgehoben, haben aber Zugang zum Garten.

Adresse: Oberseenersrasse 43 Bauherrschaf: AG für Ersellung billiger Wohnhäuser c / o Auwiesen Immobilien

Architektur: BDE, Winterthur Kosen: Fr. 9,9 Mio.

13 Umbau Villa und Neubau, 2015

Der alte Baumbesand zeichnet das Grundsück im Villenviertel Inneres Lind aus. Mit seiner Klinkerfassade nimmt der Neubau Bezug zur Villa, grenzt sich aber in seiner Schlichtheit von ihr ab. Die Villa mit eins neun Zimmern wurde in drei Wohnungen unterteilt.

Adresse: Römersrasse, Palmsrasse

Bauherrschaf: Coordinator

Verwaltungs-AG, Winterthur

Architektur: Architekten-Kollektiv, Winterthur

Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur

14 Umbau und zwei Neubauten, 2015

Die Villa von Ritmeyer & Furrer ( 1928 ) is sorgfältig saniert und in zwei Wohnungen unterteilt worden. Im grosszügigen Garten entstanden zwei Neubauten, die sich in ihren Dimensionen am Altbau orientieren, gesalterisch aber davon absetzen.

Adresse: Leimeneggsrasse 24 – 30 Bauherrschaf: Privat

Architektur: Dahinden Heim, Winterthur

Landschaf: Brogle, Winterthur

15 Wohnüberbauung Wülflingen, 2015

Das Grundsück is auf zwei Ebenen aufgeteilt. Auf jeder Ebene sehen zwei abgewinkelte Baukörper, die je über einen gemeinsamen Hof erschlossen sind. Die intimen Wohnhöfe verleihen der Anlage ihre Identität. Gegeneinander versetzte Balkone lockern die einfachen Volumen auf und verzahnen sie mit der Umgebung. Beton und Klinker prägen die Fassaden.

Adresse: Wydensrasse, Habichtsrasse, Esensrasse

Bauherrschaf: Noldin Immobilien, Zürich

Architektur: Boltshauser, Zürich

Landschaf: Metler, Berlin

16 Überbauung Etzbergpark, 2015

Die fünf schlanken Gebäude sehen auf dem Areal eines früheren Tanklagers. Die Anordnung der Baukörper erlaubt vielfältige Durchblicke, und sie bietet den Wohnungen Weitsicht. Die Häuser mit den grösseren Wohnungen sind als Zweioder Dreisänner organisiert, das Haus mit den Alterswohnungen als Viersänner.

Adresse: Etzbergweg 2 – 23

Bauherrschaf: Ed. Kübler & Co, Winterthur

Architektur: Beat Rothen, Winterthur

Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur

17 Ersatzneubau, 2015

Die drei Mehrfamilienhäuser ersetzen mit ihren 24 Wohnungen drei Altbauten mit je vier Wohnungen. Die Reihung gleicher Baukörper is typisch für das Quartier. In den 3½- und 4½-Zimmer-Wohnungen erweitern zweiseitig belichtete Loggien im Sommer den Wohnraum nach aussen.

Adresse: Rundsrasse 52 – 56

Bauherrschaft: Johann Jakob SulzerStifung, c / o Auwiesen Immobilien

Architektur: P & B Partner, Winterthur

18 Siedlung Oberwis, 2015

Die Zeilenbauten am Siedlungsrand von Dätnau reihen sich auf beiden Seiten der Erschliessungsachse auf. Vier Baukörper mit 16 Häusern nehmen total 85 Wohnungen und neun Zimmer auf. Ziel der Bauherrschaf war es, günstigen Wohnraum zu schaffen, dem der Architekt räumlichen Mehrwert gab.

Adresse: Dätnauersrasse 131 – 163

Bauherrschaf: Anlagesifung Adimora, vertreten durch Pensimo Management

Architektur: Jakob Steib, Zürich Landschaf: Bandorf Neuenschwander Partner, Zürich

19 Umbau Wohnhaus, 2014

Das Bauernhaus mit Scheunenteil ist auf einem Plan von 1739 schon als Hofsäte verzeichnet. Der jüngse Umbau fügte der Baugeschichte eine weitere Schicht an. Die gedämmten Wohnbereiche halten Distanz zur Konsruktion, damit entsehen witerungsgeschützte, aber ungedämmte Zwischenräume, die vielfältig genutzt werden können.

Adresse: Ibergsrasse 54 Bauherrschaf: Privat

Architektur: Jonathan Roider, Zürich Kosen: Fr. 830 000.–

20 Wohnhaus mit Resaurant, 2014

Im Frühjahr 2012 brannte das Haus in der Altsadt bis auf die Grundmauern nieder. Der an seiner Stelle entstandene Neubau hat ein zusätzliches Geschoss, er tariert die Bebauung des Neumarkts aus. Herzstück des schmalen Hauses ist die zentrale Halle im zweiten Stock: Hier führen sieben Türen in die Wohnungen, die einen auf dem gleichen Niveau, andere über Treppen nach unten oder nach oben.

Adresse: Neumarkt 5

Bauherrschaf: Guido Binkert, Seuzach

Architektur: Kilga Popp, Winterthur

Kosen: Fr. 3,85 Mio.

21 Sanierung Wohnhäuser, 2014

Die Raumsrukturen der 1953 erbauten Häuser blieben unverändert. Doch Innenausbau, Nasszellen und Hausechnik sowie die Boden- und Wandbeläge wurden erneuert. Die bunten Farben der Fassaden binden die Bauten besser ins Quartier ein.

Adresse: Talwiesensrasse 14–18

Bauherrschaf: Stadt Winterthur

Architektur: Architekten-Kollektiv, Winterthur

Landschaf: Thomas Steinmann, Winterthur

22 Wohnüberbauung Tägelmoos, 2014

In der Überbauung sind 99 Wohnungen der Asig und 42 Wohnungen der Gaiwo untergebracht. Die zehn Häuser sind zu fünf Baukörpern zusammengefass , die ein abwechslungsreiches Geflecht von Aussenräumen definieren.

Adresse: Wurmbühlsrasse, Tägelmoosweg, Grundsrasse Bauherrschaf: Konsortium Tägelmoos ( Wohngenossenschaf Asig, Zürich ; Genossenschaf für Invaliden- und Alterswohnungen Gaiwo, Winterthur )

Architektur: Nef Neumann, Zürich

Landschaf: Studio Vulkan, Zürich Kosen: Fr. 54 Mio.

23 Neubau Hohfurri Eigenweg, 2014

Die sechs Häuser schmiegen sich an die Wohnbebauung der Umgebung. Auf dem Grundsück seht die Sonne auf der ‹ falschen › Seite, doch das Grundrisskonzept schaf Aussicht und Besonnung. Adresse: Hohfurrisrasse, Eichenweg

Bauherrschaf: Swica Krankenversicherung und Swica Personalvorsorgesifung, Winterthur

Architektur: Beat Rothen, Winterthur

Landschaf: Schweingruber Zulauf, Zürich ; Müller Illien , Zürich

24 Terrassenhäuser am Lindberg, 2014

Die Terrassenhäuser mit je zwei Wohnungen sehen auf dem Grundsück eines herrschaflichen Hauses aus der Nachkriegszeit. Die ebenerdigen Wohnungen sind eingeschossig, darauf liegen Maisoneten mit grosszügigen Terrassen mit Fernsicht. Dunkel eingefärbter, sandgesrahlter Beton prägt das Äussere.

Adresse: Tachlisbrunnensrasse 33–37 Bauherrschaf: Erbengemeinschaf

Architektur: Dahinden Heim, Winterthur

Landschaf: Ryfel + Ryfel, User Kosen: Fr. 10,3 Mio.

25 Sanierung Leimenegg-Haus, 2013

Hermann Siegris baute 1932 eine radikal moderne Reihenhaussiedlung. Mit der Sanierung haben die Architekten nun Vorhandenes resauriert, Zersörtes rekonstruiert und Fehlendes im Geiste der Bauzeit neu geschaffen. Damit sind die Grenzen zwischen Alt und Neu fliessend geworden.

Adresse: Leimeneggsrasse 43

Bauherrschaf: Marisa Eggli, Benjamin Widmer, Winterthur

Architektur: Bernath + Widmer, Zürich

26 Mehrgenerationenhaus, 2013

Die ‹ Giesserei › steht auf dem Areal der einstigen Sulzer-Giesserei. Die zwei Längsbauten fassen mit zwei niedrigen Querbauten einen Hof. Öfentliche Erdgeschossnutzungen beleben die Siedlung. Acht Treppenhäuser erschliessen 155 Wohnungen, die den Rahmen für die selbsverwaltete Genossenschaf bilden.

Adresse: Ida-Sträuli-Strasse 69 – 79 Bauherrschaf: Genossenschaf für selbsverwaltetes Wohnen ( Gesewo ), Winterthur

Architektur: Galli & Rudolf, Zürich

Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur

27 Terrassengarten Landenberg, 2013

Die sechs identischen Terrassenhäuser sehen auf Betonbändern, die das Terrain terrassieren. Zwischen den Häusern verbinden sich grosszügige Grünräume mit dem nahen Waldrand, wobei die sonnenseitigen Bereiche als Gärten genutzt sind.

Adresse: Landenbergsrasse 50 – 84

Bauherrschaf: Baugesellschaf Landenberg

Architektur: Peter Kunz mit Atelier Strut, Winterthur Landschaf: Schweingruber Zulauf, Zürich

28 Mehrfamilienhaus, 2013

Der Neubau seht in einem Quartier mit hisorischen Gebäuden und Gärten. Ein rindenartiger, zweifarbiger Putz bindet ihn in seine Umgebung ein. Jede der vier Wohnungen is um den zentralen

Eingangsraum organisiert, wobei die verschiedenen Niveaus spannende

Raum bezüge hersellen.

Adresse: Seidensrasse 23

Bauherrschaf: Privat

Architektur: Stutz Bolt Partner, Winterthur

Landschaf: Brogle Rüeger, Winterthur

29 Mehrfamilienhaussanierung, 2013

Die drei Mehrfamilienhäuser mit 30 Wohnungen aus dem Jahr 1963 wurden umfassend saniert. In einem Anbau erhielten sie eine Wohnküche, die Balkone wurden durch neue, grössere Aussenbereiche ersetzt. Mit der Zusammenlegung von Zimmern passe man die Raumsruktur an.

Adresse: Seuzachersrasse 18 – 28

Bauherrschaf: Heimsäten- Genossenschaf Winterthur ( HGW )

Architektur: Hollensein, Winterthur

Landschaf: Ryfel + Ryfel, User

30 Sanierung Corti-Haus, 2011

Bauunternehmer Jean Corti ersellte das Haus 1877. Nun wurde es stilgerecht erneuert. In die ehemaligen Küchen baute man neue Bäder ein und machte einen Raum zur Wohnküche. Im Haupthaus gibt es drei Wohnungen, eine weitere entsand im Waschhäuschen.

Adresse: Turmhaldensrasse 10

Bauherrschaf: Stifung Winterthurer

Sozialarchiv und Bibliothek

Architektur: Walser Zumbrunn Wäckerli, Winterthur

Landschaf: Toni Raymann, Dübendorf

31 Ersatzneubauten, 2011

Die Neubauten mit je neun Wohnungen ersetzen vier Zeilen mit kleinen Einfamilienhäusern. Mit den srassenseitigen Giebeln ergänzen die drei Häuser das quartierübliche Muser, und auch die Grünräume orientieren sich an der Bebauung in der Umgebung.

Adresse: Wolfühlsrasse 40, 44, 48 Bauherrschaf: HGW HeimsätenGenossenschaf Winterthur

Architektur: P & B Partner, Winterthur

Landschaf: Team Walter + Partner, Winterthur

Kosen: 15 Mio.

32 Wohnüberbauung Max, 2011

‹ Max › beseht aus zwei Teilen: dem ehemaligen Laborgebäude an der Strasse mit Läden, Lofs und einem auskragenden Aufau sowie einer hufeisenförmigen Wohnanlage. Das Spektrum reicht von der Studiowohnung bis zur 6 ½ -ZimmerWohnung. Im Hof erzeugt eine üppige Bepflanzung räumliche Dichte.

Adresse: Else -Züblin-Strasse 90 – 112 Bauherrschaf: Helvetia Versicherungen, Zürich

Architektur: Dahinden Heim, Winterhtur Landschaf: Schweingruber Zulauf, Zürich

33 Wohn- und Geschäfshaus, 2011

Die Überbauung an markanter Stelle verwirklicht die Vision der 1860er-Jahre eines Blockrandquartiers hinter dem Bahnhof. 83 Stadtwohnungen, orientiert auf den Hof, finden hier Platz ; dänischer Backsein kleidet die Fassaden ein.

Adresse: Rudolfsrasse, Wülflingersrasse Bauherrschaf: Friedberg-Immobilien, Winterthur

Architektur: Dahinden Heim, Winterthur

Landschaf: Ryfel + Ryfel, User Kosen: Fr. 35,1 Mio.

34 Wohnhäuser Schöntalsrasse, 2010

Die beiden Neubauten mit 36 preisgünstigen Wohnungen ersetzen drei alte Wohnhäuser. Die auskragenden Balkone an den Gebäudeecken zeichnen die einfachen, viergeschossigen Kuben aus. Diese sind sorgfältig in die Umgebung eingefügt – auch in Material und Farbe.

Adresse: Obere Schöntalsrasse 20 – 22 Bauherrschaf: AG für Ersellung billiger Wohnhäuser, Winterthur

Architektur: Architekten-Kollektiv, Winterthur

Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur

35 Studentenwohnen, 2010

Gleich bei der ZHAW entsand Wohnraum für über 105 Studierende. An zwei Mitelgänge reihen sich die Zimmer. Angelpunkt is der Küchentrakt mit Koch- und Essgelegenheit. Am vertieften Innenhof liegt ein auch Aussensehenden ofener Saal.

Adresse: Untere Briggersrasse 31

Bauherrschaf: Swiss Life, Zürich

Architektur: Denkwerk, Winterthur Kosen: Fr. 11,1 Mio.

36 Haldengut, 2010

Wo bis 2002 Bier gebraut wurde, is eine Überbauung mit 200 Wohnungen und Gewerberäumen entstanden. Die alten Brauereigebäude wurden durch Neubauten ergänzt. Das weitherum sichtbare Zeichen ist der Hochkamin. Im Zentrum liegt ein öfentlicher Platz.

Adresse: Rychenbergsrasse, Tachlisbrunnensrasse, Haldensrasse

Bauherrschaf: Anlagesifung Turidomus ; Hans-Imholz-Stifung ; Stockwerkeigentum

Architektur: Atelier WW, Zürich ( Brauerei, Silo, Os ) ; Marcel Ferrier, St. Gallen ( We s )

Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur

Verwaltung / Gewerbe / Diensleisung

37 Busdepot Grüzefeld, 2015

Um die Betriebsräume von ‹ Stadtbus › an einem Ort zu konzentrieren, ergänzte die Stadt das Depot um einen Neubau mit Platz für 144 Gelenk- und Standardbusse und einen Verwaltungsrakt. Das in eine gefaltete, chromsahlglänzende Hülle verpackte Gebäude dockt an den sanierten Altbau aus dem Jahr 1969 an.

Adresse: Grüzefeldsrasse 35 Bauherrschaf: Stadt Winterthur

Architektur: BDE, Winterthur

Kosen: Fr. 40,5 Mio.

38 Superblock, 2015

Der Neubau nimmt den grossen Masssab der einsigen ‹ Hektarenhalle › auf und umschliesst einen grossen Innenhof. Im rot verschindelten Kopf gegen den ‹ Rundbau › ( Objekt 57 ) hat die Axa Winterthur 1200 Arbeitslätze eingerichtet, im grau verputzten Gebäude konzentriert die Stadt als Mieterin ihre Verwaltung.

Adresse: Pioniersrasse, Turbinensrasse Bauherrschaf: Axa Leben, Winterthur

Architektur: Architekt Krischanitz, Zürich

Kosen: Fr. 230 Mio.

39 Unterwerk Neuwiesen, 2015

Das unter der Erde dreigeschossige Bauwerk zeigt sich im Hof einer Wohnsiedlung als kompakter Klinkerkubus. Dessen Wände sind vier Grad geneigt, was die skulpturale Wirkung versärkt. Der Kommandoraum im Erdgeschoss hat Tageslicht, im 1. Untergeschoss liegt eine grosse Halle mit Fensern zu den technischen Anlagen.

Adresse: Alfred-Büchi-Weg 1 Bauherrschaf: Stadtwerk Winterthur

Architektur: Graf Biscioni, Winterthur

Landschaf: Hofmann & Müller, Zürich

Kosen: Fr. 14,5 Mio.

40 Umbau Hauptpos , 2014

Die Hauptpos entsand 1899 als Gegenüber des Bahnhofs und wurde im Takt der tech nischen Entwicklung umgebaut und an der Rückseite mit einem Industriebau erweitert. Ein geschwungener Neubau ersetzt den Anbau im Hof und erzeugt so die neue Schalterhalle. Zudem wurde eine Zwischendecke entfernt und der Altbau entrümpelt.

Adresse: Bahnhofsrasse 8

Bauherrschaf: Posfinance, Bern

Architektur: Stutz Bolt Partner, Winterthur Kosen: Fr. 40 Mio.

Wohnen

1 Siedlung Vogelsang, 2021 | E5

2 Wohnüberbauung Oberzelg, 2018 | G9

3 Mehrfamilienhaus Pappelweg, 2018 | C8

4 Wohnüberbauung Sue & Til, 2018 | D8

5 Siedlung Büelrain, 2017 | E6

6 Hagmann - Areal, 2017 | F8

7 Wohnüberbauung im Grüntal, 2017 | G9

8 Überbauung Roy, 2016 | D8

9 Villa Büel, 2016 | E6

10 Wohnüberbauung Werk 3, 2016 | E4

11 Haus Rudolf s rasse, 2016 | E5

12 Mehrfamilienhäuser, 2015 | G9

13 Umbau Villa und Neubau, 2015 | E6

14 Umbau und zwei Neubauten, 2015 | D7

15 Wohnüberbauung Wülflingen, 2015 | D2

16 Überbauung Etzbergpark, 2015 | E8

17 Ersatzneubau, 2015 | D5

18 Siedlung Oberwis, 2015 | F3

19 Umbau Wohnhaus, 2014 | H10

20 Wohnhaus mit Re s aurant, 2014 | E6

21 Sanierung Wohnhäuser, 2014 | D8

22 Neubau Hohfurri Eigenweg, 2014 | D3

23 Wohnüberbauung Tägelmoos, 2014 | F8

24 Terrassenhäuser am Lindberg, 2014 | D6

25 Sanierung Leimenegg - Haus, 2013 | D7

26 Mehrgenerationenhaus, 2013 | D8

27 Terrassengarten Landenberg, 2013 | D7

28 Mehrfamilienhaus, 2013 | E7

29 Mehrfamilienhaussanierung, 2013 | C5

30 Sanierung Corti - Haus, 2011 | E6

31 Ersatzneubauten, 2011 | D3

32 Wohnüberbauung Max, 2011 | D8

33 Wohn - und Geschä f shaus, 2011 | D5

34 Wohnhäuser Schöntal s rasse, 2010 | E4

35 Studentenwohnen, 2010 | F5

36 Haldengut, 2010 | D6

Verwaltung / Gewerbe / Diensleisung

37 Busdepot Grüzefeld, 2015 | E8

38 Superblock, 2015 | E5

39 Unterwerk Neuwiesen, 2015 | D5

40 Umbau Hauptpo s , 2014 | E5

41 Hauptsitz DMG Mori, 2014 | D8

42 Umbau Halle 181, 2014 | E5

43 Werkhof Rosenberg, 2013 | C5

44 Umbau Credit Suisse, 2013 | E6

45 Archhöfe, 2013 | E5

46 Geschä f shaus Drehscheibe, 2012 | E5

47 Geschä f shaus Stellwerk, 2010 | E5

Kultur / Bildung / Sport

48 Sulzer Werk 1, 2024 | E5

49 Halle 52, Haus Adeline - Favre, 2020 | E5

50 Neubau Gebäude 141, 2019 | F5

51 Sportkomplex Wincity, 2018 | E7

52 Umbau Halle 194, 2015 | E5

53 Bi s ro Les Wagons, 2015 | E5

54 Kino Cameo, 2015 | E5

55 Schulhaus Zinzikon, 2015 | C8

56 Stehplatztribüne, 2015 | E5

57 Bibliothek ZHAW, 2015 | E5

58 Eventkomplex Gate 24, 2014 | D6

59 Anton - Gra f- Haus, 2012 | E5

60 Schulhaus Wyden, 2011 | D2

Öfentlicher Raum

61 Science - Jungle, 2017 | C8

62 Gleisquerung, 2016 | E5

63 Bahnhofplatz Süd, 2013 | E5

64 Eulachpark, 2013 | D8

65 Sanierung Freibad, 2012 | C8

66 Brühlgutpark, 2010 | E5

SBB - Fernverkehr S - Bahnlinien

Stadtbuslinien

Plan: Reproduziert mit Bewilligung von Swis sopo ( BA 160111 ),

Bearbeitung: Werner Huber

41 Hauptsitz DMG Mori, 2014

Der Neubau nimmt den weltweiten Hauptsitz des Maschinenbaukonzerns auf. Das Herzsück is ein 14 Meter hoher Aussellungsraum. Um ihn herum sind ringförmig Schulungsräume, Konferenzräume und ein Resaurant angeordnet. Die Büros darüber orientieren sich auf einen zweigeschossigen begrünten Innenhof.

Adresse: Sulzerallee 70

Bauherrschaf: DMG Holding, Dübendorf

Architektur: Cukrowicz Nachbaur, Bregenz

42 Umbau Halle 181, 2014

Die zweigeschossige Halle aus Beton und Stahl erhielt eine dreigeschossige, in Holz konsruierte Aufsockung. Eine feingliedrige Doppelfassade is zugleich Klimapufer und ‹ botanisches Labor › für die hier tätigen Landschaftsarchitekten. Daneben gibt es weitere Büros, Ateliers, ZHAW-Hörsäle und Werksäten.

Adresse: Lagerplatz 21

Bauherrschaf: Stifung Abendrot, Basel

Architektur: Kilga Popp, Winterthur

Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur

Kosen: Fr. 15 Mio.

43 Werkhof Rosenberg, 2013

Der neue Werkhof des Friedhofs Rosenberg verbessert die betrieblichen Abläufe und Arbeitsbedingungen. In der denkmalgeschützten Friedhofanlage nimmt der Neubau Bezug auf die ursprüngliche Konzeption der Architektengemeinschaft von Robert Ritmeyer und Walter Furrer. Die Gestaltung nimmt die Formsprache der Friedhofmauern auf.

Adresse: Am Rosenberg 13

Bauherrschaf: Stadt Winterthur

Architektur: Architekten-Kollektiv, Winterthur

44 Umbau Credit Suisse, 2013

Mit dem Umbau wurde das ehemalige Volksbank-Gebäude von Franz Scheibler aus den 1960er-Jahren den heutigen Bedürfnissen angepass . Die kaum wahrnehmbare Aufsockung übernimmt die Trauf- und Gesimshöhen der Nachbarn. Eine grosszügigere Fassade ersetzt die bisherige Naturseinfassade. Die alten Erschliessungskerne brach man ab und baute sie an neuer Stelle wieder ein.

Adresse: Stadthaussrasse 16

Bauherrschaf: Credit Suisse, Zürich

Architektur: Dahinden Heim, Winterthur

Kosen: Fr. 20 Mio.

45 Archhöfe, 2013

Der markante Block anselle des früheren Volkshauses und Parkhausrovisoriums nimmt fas 30 Läden, Re saurants, Büros und Praxen sowie 68 Wohnungen auf. Das Volumen orientiert sich am Parzellenrand, was zu geknickten Fassaden und einer bewegten Dachform führte.

Adresse: Archplatz

Bauherrschaft: Personalvorsorge des Kantons Zürich (BVK)

Architektur: BDE, Winterthur

Landschaf: Ganz, Zürich

46 Geschäfshaus Drehscheibe, 2012

Der Neubau entstand an zentraler Stelle des Sulzer-Areals. Er nimmt Räume für die Lehre, Forschung und Entwicklung sowie Geschäftsräume auf. Auf dem Dach des fünfgeschossigen, 156 Meter langen Gebäudes gibt es einen Aussenraum für Sport und Spiel.

Adresse: Technoparksrasse 1 – 7

Bauherrschaf: Personalvorsorgesifung der Ärzte und Tierärzte (PAT-BVG), Bern

Architektur: LOZ-Z, Zürich

Landschafsarchitektur: Rotzler Krebs

Partner, Winterthur

Kosen: Fr. 44 Mio.

47 Geschäfshaus Stellwerk, 2010

Der Neubau am Nordende des Bahnhofs ist die Hälfte eines 160 Meter lang geplanten Hauses. Die Architekten sapelten drei Teile übereinander: das Erdgeschoss, drei Bürogeschosse und einen ebenfalls mit Büros genutzten zweigeschossigen Aufbau. Blechpaneele in unterschiedlichen Grautönen kleiden das Gebäude ein und untersreichen die Stapelung.

Adresse: Bahnhofplatz 15

Bauherrschaf: Schweizerische Bundesbahnen ( SBB )

Architektur: AGPS, Zürich

Kosen: Fr. 22,4 Mio.

Kultur / Bildung / Sport

48 Sulzer Werk 1, 2024

Auf dem Stammareal der Lokomotivfabrik entseht ein Stadtquartier mit Arbeitsplätzen, Wohnungen, Bildungs - und Freizeiteinrichtungen. Altbauten, Neubauten und öffentliche Freiräume bilden ein Geflecht, der vom Volk genehmigte Gesaltungslan läss drei Hochhäuser zu.

Adresse: Sulzer-Areal Stadtmite

Projektentwicklung: Implenia, Winterthur

Bauherrschaf: Implenia Immobilien

Tesplanung: Gigon / Guyer, Zürich ( Architektur ), Vogt, Zürich ( Landschaf )

49 Halle 52, Haus Adeline-Favre, 2020 Gegen den Platz zeigt das Gebäude seine alte Indusriefassade aus Backsein. Dahinter entseht ein Neubau für das Departement Gesundheit der ZHAW. Ein Gebäudering umschliess einen grossen Innenhof, in dem die Hörsäle versetzt übereinander gesapelt sind. So entsehen Terrassen, die als Hörsaal-Foyer, Aufenthalts- oder Arbeitsort dienen.

Adresse: Katharina-Sulzer-Platz

Projektentwicklung: Implenia, Winterthur

Invesor: Siska Heuberger, Winterthur

Architektur: pool, Zürich

50 Neubau Gebäude 141, 2019

Der markante Neubau schliess das einsige Indusrieareal gegen Süden ab und bildet an der Tössfeldsrasse gleichzeitig einen Aufakt zum vielfältig genutzten Areal. Im Erdgeschoss sind Restaurants und Läden vorgesehen, darüber gibt es Hörsäle, Labors und weitere Räume für die ZHAW sowie 86 Lofwohnungen.

Adresse: Lagerplatz

Bauherrschaf: Stifung Abendrot, Basel

Architektur: Beat Rothen, Winterthur

Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur

51 Sportkomplex Wincity, 2018

Das Projekt auf dem Sportgelände Deutweg is auf den Breiten- und Spitzens ort ausgerichtet. Es umfass drei Volumen, die einen Aussenraum formen. Die erste Etappe umfass eine Balls ortarena –die Heimat für die Handballer von Pfadi Winterthur und anderen Vereinen –und den Sportrakt 1. In der Arena gibt es eine Tribüne mit 2400 Sitzplätzen.

Adresse: Grüzesrasse 32 – 36

Bauherrschaf: Wincity, Winterthur

Architektur: EM2N, Zürich

Landschaf: Balliana Schubert, Zürich

Kosen: Fr. 30 – 45 Mio.

52 Umbau Halle 194, 2015

Seit den 1990er-Jahren gab es in der Halle 194 Zwischennutzungen. Beim Umbau zog man einen Zwischenboden ein und stockte das Seitenschiff auf, sodass der Akademische Sportverein einziehen konnte. Bisherige Mieter konnten bleiben, die Badmintonhalle erhielt von Nicola Gabriele gesaltete Fenser.

Adresse: Zur Kesselschmiede, Lagerplatz Bauherrschaf: Stifung Abendrot, Basel Architektur: Hannes Moos, Winterthur Kosen: Fr. 13,5 Mio.

53 Bisro Les Wagons, 2015 Mit viel Enthusiasmus, Fronarbeit und vielfältiger Untersützung konnten Florian Moser und Anja Holensein in alten Bahnwagen ein Resaurant einrichten. Die Sihltal–Zürich–Üetliberg -Bahn stellte die Wagen zu einem symbolischen Preis zur Verfügung und Nachbarn auf dem Areal zeichneten die nötigen Pläne. Morgens sind die 33 Plätze ( plus 50 auf dem Perron ) ein Café, mitags werden zwei Menus aufgetischt und abends ist Barbetrieb.

Adresse: Lagerplatz 17a Bauherrschaf: Stifung Abendrot ( Areal ), Florian Moser, Anja Holensein Kosen: Fr. 400 000.–

54 Kino Cameo, 2015

Das neue Kino mit 84 Plätzen seht unter einem alten Schutzdach von Sulzer auf dem Lagerplatz-Areal der Stifung Abendrot. Von aussen wirkt der dunkle Baukörper wie eine geheimnisvolle Schatulle. Darin verbergen sich ein Foyer samt Bar sowie der Kinosaal mit grosszügig angeordneten Sitzreihen.

Adresse: Lagerplatz 19

Bauherrschaft: Filmfoyer Winterthur

Architektur: Architekten-Kollektiv, Winterthur Kosen: 1,7 Mio.

55 Schulhaus Zinzikon, 2015

Der Neubau entlaset besehende Schulhäuser und schafft neuen Raum im wachsenden Quartier. Aus allen Himmelsrichtungen führen Eingänge ins Haus, in dessen Mite die Doppelturnhalle liegt. Darum herum sind in vier Baukörpern die Klassenzimmer und alle anderen Räume untergebracht. Die Erschliessungszone is ein sich verengendes und erweiterndes Raumkontinuum.

Adresse: Ruchwiesensrasse 1

Bauherrschaf: Stadt Winterthur

Architektur: Adrian Streich, Zürich

Landschaf: Schmid, Zürich

Kosen: Fr. 31,45 Mio.

56 Stehplatztribüne, 2015

Die neue Tribüne is der erse Bausein aus dem Modulbaukasen, den die Architekten im Wettbewerb entwickelten.

Sie bietet Platz für 3600 Stehplätze und ergänzt so die bestehende Anlage ideal. Bei Bedarf und finanzieller Kraft können weitere Teile realisiert werden.

Adresse: Rennweg 5

Bauherrschaf: Stadt Winterthur

Architektur: Sollberger Bögli, Biel

Landschaf: Müller Illien, Zürich

Kosen: Fr. 9 Mio.

57 Bibliothek ZHAW, 2015

Der ‹ Rundbau ›, die Rohrschlosserei von 1931, is eine der markantesen Bauten des Sulzer-Areals. Dank der Nutzung als Bibliothek konnten die Qualitäten der lichtdurchfluteten Indusriehalle erhalten bleiben, und dank der ebenso sorgfältigen wie aufwendigen Sanierung zeigt das Äussere heute das ursrüngliche Gesicht.

Adresse: Turbinensrasse 2

Projektentwicklung: Implenia, Winterthur

Eigentümer: Credit Suisse Real Esate Fund Hositality, Zürich

Architektur: P & B Partner, Winterthur

Kosen: Fr. 50 Mio. ( inkl. Grundsück )

58 Eventkomplex Gate 24, 2014

Der Neubau der Freien Evangelischen Gemeinde umfasst einen 750 -plätzigen Saal, ein Bisro, eine Kapelle, Freizeiträume und 21 Wohnungen. Das Gebäude aus lasiertem Sichtbeton hat die nötige Kraft, um sich neben dem benachbarten Hochhaus zu behaupten. Das Auditorium läss unterschiedliche Veransaltungen zu.

Adresse: Theatersrasse 27

Bauherrschaf: FEG Winterthur

Architektur: Graf Biscioni, Winterthur

Landschaf: Hofmann & Müller, Zürich

59 Anton-Graf-Haus, 2012 1970 war das Gebäude eine Berufs- und Fachschule und die Kantine für die ganze Belegschaf von Sulzer. Seit 1988 is es ein Schulhaus der Berufsbildungsschule BBW. Mit der Sanierung wurde aus der alten Kantine eine Raumfolge mit Mediathek, Aula und Mensa ; auf der Rückseite entstanden zwei neue Turnhallen. Die Struktur der Obergeschosse ist erhalten geblieben.

Adresse: Zürchersrasse 28

Bauherrschaf: Kanton Zürich

Architektur: Bosshard & Luchsinger, Luzern

Landschaf: Appert + Zwahlen, Cham

60 Schulhaus Wyden, 2011

Entsrechend dem Terrainverlauf entwickelt sich das Schulhaus auf mehreren Ebenen. Die verschiedenen Gebäudeteile für die einzelnen Nutzungen sind zu einem diferenzierten Gesamtvolumen zusammen gefügt. Eine dreigeschossige Erschliessung verbindet die Hauptebenen.

Adresse: Esensrasse 16

Bauherrschaf: Stadt Winterthur

Architektur: Von Ballmoos Krucker, Zürich

Landschaf: Schweingruber Zulauf, Zürich

Kosen: Fr. 23 Mio.

Öfentlicher Raum

61 Science-Jungle, 2017

Mit dem geplanten Ausbau des OutdoorAussellungsbereichs soll der Park des Technoramas zu einer Experimentierlandschaft werden. In dem als ‹Science Jungle› inszenierten Park steht die Natur in einem Kontras zur Architektur und zu den Exponaten. Die Wunderbrücke erschliess die drite Dimension.

Adresse: Technoramasrasse 1

Bauherrschaf: Stifung Swiss Science Center Technorama, Winterthur

Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur

Ingenieure: Conzet Bronzini Partner, Chur

62 Gleisquerung, 2016

Um die Quartiere beidseits der Gleise und der Zürchersrasse -Unterführung besser zu verbinden, entsehen auf beiden Seiten der Bahn zwei Plätze. Mit einer Unterführung verbunden, sind sie punktuell mit Pflanzen und Sitzelementen ausgesaltet.

Adresse: Zürchersrasse

Bauherrschaf: Stadt Winterthur

Architektur: Müller & Truniger, Zürich

Landschaf: Rotzler Krebs Partner, Winterthur

63 Bahnhofplatz Süd, 2013

Der südliche Bereich des Bahnhofplatzes is Drehscheibe für über 90 000 Fussgänger und Hauptknoten der sädtischen Busse. Ein riesiges Pilzdach auf einer einzigen Stütze markiert die Bedeutung des Orts im Stadtbild. Von der Altsadt is es weit abgerückt, auf der anderen Seite kragt es jedoch 34 Meter aus.

Adresse: Bahnhofplatz

Bauherrschaf: Stadt Winterthur

Architektur: Stutz Bolt Partner, Winterthur

Kosen: Fr. 13 Mio.

64 Eulachpark, 2013

In drei Etappen wuchs der Eulachpark als zentraler Grünraum des wachsenden Stadteils Neuhegi. Eichenbäume in freier Anordnung prägen den Parkteil Os In der Mite des Parkteils We s liegt eine grosse Spielwiese. Der Parkteil Nord liegt anstelle des Gartens vor dem verschwundenen Wohlfahrtsgebäude.

Adresse: Barbara-Reinhart-Strasse, Else -Züblin-Strasse

Bauherrschaf: Stadt Winterthur

Landschaf: Koepfli Partner, Luzern

Kosen: Fr. 8,8 Mio.

65 Sanierung Freibad, 2012

Mit der Sanierung erhielt das im Jahr 1958 ersellte Bad ein langes, schmales Dach auf angeschrägten Betonstützen. Darunter nehmen drei Gebäude alle nötigen Funktionen auf – von der Kasse über die Küche bis zu den Garderoben.

Die Schwimmbecken erhielten einen Einbau aus Chromsahl.

Adresse: Mooswiesenweg 44 Bauherrschaf: Stadt Winterthur

Landschaf: Manoa, Meilen

Architektur: Walser Zumbrunn Wäckerli, Winterthur

Kosen: Fr. 11,5 Mio.

66 Brühlgutpark, 2010

Die Umgesaltung führt den 1870 angelegten Park in die Zukunf . In der Mite liegt eine annähernd kreisrunde Rasenfläche, die von einem weich geformten Betonband eingefass is . Als Kontras dazu sind die umgebenden Partien dicht bepflanzt. Ein Blickfang an der Zürchersrasse is der hohe Zaun aus verdrehten Staketen.

Adresse: Zürchersrasse

Bauherrschaf: Stadt Winterthur

Landschafsarchitektur: Rotzler Krebs

Partner, Winterthur

Kosen: Fr. 1,84 Mio.

Die Wülflingerunterführung is eines der Nadelöhre im sädtischen Verkehrsnetz.

Drei Brunnen von Donald Judd sind die Atraktion in der breiten und ruhigen Steinberggasse in der Altsadt.

In der wachsenden Stadt i s der ö fentliche Raum begrenzt. Nun gilt es ihn so zu gesalten, dass er den Bedürfnissen der Menschen und des Verkehrs gerecht wird.

Der Bahnhof Winterthur is wieder einmal eine Bauselle. Für 110 Millionen Franken organisieren die SBB die Zufahrten neu und erweitern die Perrons. Der Ausbau der Zürcher S-Bahn wird dem Winterthurer Hauptbahnhof ab 2018 neue Linien, mehr und längere Züge bescheren. Aber auch die Stadt is am Werk: Mit der Gleisquerung als neue Fussgänger- und Veloverbindung sowie mit zwei neuen Plätzen geht das Herzsück des Maserplans Bahnhof seiner Vollendung entgegen. Diese Arbeiten setzen den Schlussunkt unter den Wandel, der den Bahnhof und seine Umgebung in den letzten Jahren sark verändert hat.

Als markante Hochbauten flankieren seit 2001 das Einkaufszentrum ‹ Stadtor› und seit 2010 das Geschäfshaus ‹ Stellwerk › das historische Bahnhofgebäude. Der Platz davor wurde schon 2003 neu gesaltet, zehn Jahre säter folgte der neue Busbahnhof mit seinem grossen Pilzdach. Die neu gestalteten Strassen und Plätze beidseits des Bahnhofs gesellen sich zu einer Reihe von öfent-

lichen Räumen mit hoher Aufenthaltsqualität und breitem kulturellen Angebot. Dazu gehören der Stadtgarten und die damit verbundene ‹Kulturmeile › mit Theater, Museum Oskar Reinhart und Kunstmuseum, aber auch die Altsadt als eine der ersen und grössen Fussgängerzonen der Schweiz. In jüngser Zeit hat sich im Stadtzentrum der Katharina-Sulzer-Platz zum Brühlgutpark gesellt, in Neuhegi-Grüze entsand der Eulachpark. Als Velosadt findet Winterthur sogar internationale Beachtung ; die Gleisquerung und die neue Unterführung Nord am Bahnhof untersreichen die Bedeutung dieses Verkehrsmitels.

Grosse Projekte beflügeln die Gedanken

Mit dem Maserplan Bahnhof Winterthur hat die heutige Generation ihre Hausaufgaben gemacht. Doch ausgerechnet das wichtigste Element eines Bahnhofs, die Perronanlage, verharrt in Winterthur seit dreissig Jahren in einer Art Schocksarre. In den 1980er-Jahren verschwanden Gleise und Perrons unter einem zweigeschossigen Parkhaus, einer Konsruktion von einer kaum zu überbietenden Grobheit. Selbs die nachträglich aufgebrachte Farbe und mehr Licht konnten die Situation nicht retten.

Bahnhof Winterthur: bezüglich Passagierzahlen der viertwichtigse der Schweiz, aber nicht der atraktivse.

Der St.-Georgen-Platz is als Platz gar nicht erkennbar; er is eine Verkehrsanlage aus den 1970er-Jahren.

In Lausanne lös das Projekt Léman 2030 einen kompletten Umbau des Bahnhofs aus, bei dem kein einziger Meter Schiene an seinem Ort bleibt. Die Perronhalle wird verschoben, der Bahnhofplatz komplett unterhöhlt. Genf wird zwei unterirdische Gleise erhalten, und auch in Luzern entseht bis 2030 für insgesamt 2,4 Milliarden Franken ein Durchgangsbahnhof.

Der Weg zur bipolaren Stadt