A interpretação do sonho

Ex-libris de Freud, representando Édipo e a Esfinge, feito por Bertold Löffler em 1901. A citação de Sófocles diz: “Aquele que resolveu o célebre enigma e foi um homem de imenso poder”. (REPRODUÇÃO/EUPPUBLISHING)

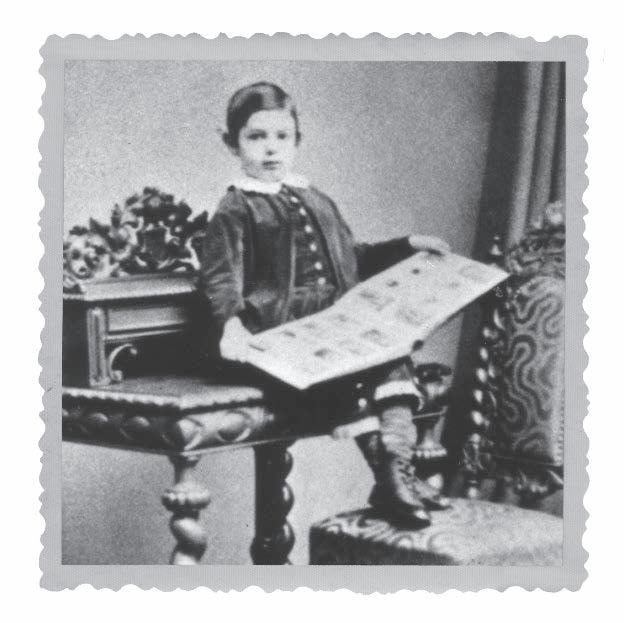

Sigmund Freud, em 1863, com cerca de sete anos, sentado sobre o tampo da escrivaninha, com um livro aberto no colo.

(REPRODUÇÃO/MUSEU SIGMUND FREUD VIENA)

Sigmund Freud com seu pai, Jakob, que faleceu aos 81 anos, em 1896, durante a escrita de A interpretação do sonho. (HISTORIC COLLECTION/ALAMY)

A família Freud por volta de 1876. Em pé, da esquerda para a direita: Paula (Pauli), Anna, uma menina não identificada, Sigmund, Emanuel (meio-irmão), Rosa, Marie (Mitzi) e o primo Simon Nathanson (de uniforme). Sentados: Adolfine (Dolfi), Amalia (mãe) e Jakob (pai). Em primeiro plano: Alexander e um menino não identificado. Vários desses personagens aparecem no livro.

(WELLCOME COLLECTION)

Freud fez inúmeras alterações manuscritas, especialmente acrescentando novos materiais, ao texto original de A intepretação do sonho. A figura ao lado é um desses “Acréscimos a A interpretação do sonho”, datado de 1911.

(LIBRARY OF CONGRESS, MANUSCRIPT DIVISION, SIGMUND FREUD PAPERS)

Palácio Bellevue, nos arredores de Viena, no final do século XIX. Abaixo, o mesmo local, em 1923. Bellevue funcionava como hotel de veraneio e sanatório. O edifício não existe mais. Atualmente, no local, há uma placa comemorativa onde se lê: “Aqui se revelou, em 24 de julho de 1895, ao Dr. Sigmund Freud, o segredo do sonho”.

(CHRONICLE/ALAMY | REPRODUÇÃO/WIEN MUSEUM MAGAZIN)

Berchtesgaden, estância alpina na Baviera, local onde Freud redige partes importantes de A interpretação do sonho, durante o verão de 1899. (CHRONICLE/ALAMY)

Desenho de Max Pollack, 1913: primeiro retrato de Freud em seu escritório, cercado algumas de suas estatuetas preferidas.

(REPRODUÇÃO/MAX POLLACK)

Sigmund Freud em Londres, 1938. Freud costumava escrever em papéis de grandes formatos, como se vê na fotografia.

(PHOTO 12/ALAMY)

OBRAS INCOMPLETAS DE SIGMUND FREUD

A interpretação do sonho

TRADUÇÃO

Maria Rita Salzano Moraes

REVISÃO DE TRADUÇÃO

Pedro Heliodoro

EDIÇÃO

Gilson Iannini

Gravura científica publicada em Daniel C. Eaton, Elements of Botany (1897). Representação diagramática do micélio de fungo. A rede de hifas que se ramifica subterraneamente remete à metáfora freudiana do “umbigo do sonho”. (PAUL FEARN/ALAMY)

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo [Se não posso dobrar os poderes superiores, revolverei o Aqueronte]

Virgílio. Eneida, VII, 312.

Gravura científica do final do século XIX (1897), mostrando o micélio de um fungo em expansão. Imagens como esta funcionam como paralelo visual da metáfora freudiana do “umbigo do sonho”. (ZU_09/ISTOCK)

23 A interpretação do sonho: prólogo à edição brasileira

Gilson Iannini e Pedro Heliodoro

A INTERPRETAÇÃO DO SONHO

41 Observação preliminar (1900)

42 Prefácio à segunda edição (1909)

43 Prefácio à terceira edição (1911)

44 Prefácio à quarta edição (1914)

45 Prefácio à quinta edição (1919)

45 Prefácio à sexta edição (1921)

46 Prefácio à oitava edição (1930)

3 49 I. A literatura científica sobre os problemas do sonho

53 A . A relação do sonho com a vida de vigília

57 B. O material do sonho – A memória no sonho

66 C. Estímulos e fontes do sonho

85 D. Por que esquecemos o sonho depois que acordamos?

89 E. As particularidades psicológicas do sonho

105 F. Os sentimentos éticos no sonho

113 G . Teorias sobre o sonho e função do sonho

125 H. Relações entre sonho e doenças mentais

129 Acréscimo de 1909

131 Acréscimo de 1914

135 II. O método de interpretação do sonho: análise de um sonho-modelo

159 III. O sonho é uma realização de desejo

171 IV. A deformação do sonho

199 V. O material e as fontes do sonho

200 A . O material recente e o indiferente no sonho

220 B. O infantil como fonte do sonho

246 C. As fontes somáticas do sonho

264 D. Sonhos típicos

265 α) O sonho constrangedor com nudez

271 β) Os sonhos com a morte de pessoas queridas

292 γ) [Outros sonhos típicos]

294 δ) O sonho com provas

299 VI. O trabalho do sonho

300 A . O trabalho de condensação

323 B. O trabalho de deslocamento

327 C. Os meios de figuração do sonho

351 D. A consideração quanto à figurabilidade

361 E. A figuração por símbolos no sonho – Outros sonhos típicos

409 F. Exemplos – Cálculos e falas no sonho

425 G. Sonhos absurdos – Realizações intelectuais no sonho

455 H. Os afetos no sonho

479 I. A elaboração secundária

501 VII. A psicologia dos processos oníricos

503 A . O esquecimento dos sonhos

522 B. A regressão

536 C. A realização de desejo

555 D. O despertar pelo sonho – A função do sonho – O sonho de angústia

568 E. O processo primário e o secundário – O recalcamento

586 F. O inconsciente e a consciência – A realidade

599 Bibliografia

621 Nota do editor brasileiro

631 Apêndice: Carta a Fließ 112 [52]

6 43 Posfácio: Sonhar no século XXI, sonhar o século XXI

Gilson Iannini, Hanna Limulja, Sidarta Ribeiro

ÍNDICES

665 Índice de sonhos

673 Índice de nomes próprios

679 Índice de palavras e conceitos

A interpretação do sonho:

prólogo à edição brasileira

Gilson Iannini

Pedro Heliodoro

Este livro dispensa apresentações. É como aquele convidado ilustre que irrompe no salão, e todos sabem de quem se trata. Mesmo assim, cumprimenta gentilmente, um a um, os presentes. Para muitos, trata-se simplesmente da carta de fundação da própria psicanálise. É nele que Sigmund Freud não apenas apresenta uma teoria inovadora sobre o sonho, mas, além disso, depreende da investigação detalhada e multifacetada desse fenômeno psíquico uma teoria geral do psiquismo humano, marcada, fundamentalmente, pela introdução do inconsciente e de suas leis de funcionamento. Um pouco como Lavoisier, que, ao tentar compreender a natureza do fogo, descobriu o papel do oxigênio na combustão e, com isso, lançou os alicerces da química moderna. Procurando o sonho, Freud encontra não apenas ele, mas também o psiquismo que o fabrica. É esse o passo inaugural que abre o século da psicanálise. Mas nem sempre foi assim. Nos primeiros anos, Die Traumdeutung foi ignorado pela crítica especializada, silenciado pelos periódicos científicos e marginalizado pela comunidade acadêmica. Verdadeiro fracasso editorial, levou quase uma década para que se esgotassem os modestos 600 exemplares da primeira edição. Quando chegou à festa, ninguém lhe estendeu a mão: foi visto mais como um intruso do que como um convidado. Isso não impediu que a Traumdeutung funcionasse não apenas como obra teórica, mas também como manual formativo – um guia tácito da técnica emergente, cujos exemplos clínicos e sonhos pessoais serviram de modelo para os primeiros analistas e seguem orientando, mais de um século depois, tanto a formação psicanalítica quanto o interesse de leitores não especializados pela experiência do sonho e pelas vias de acesso ao inconsciente.

O sonho já era um interesse antigo de Freud. Sua correspondência com a então noiva, Martha Bernays, revela o hábito precoce de anotar os próprios sonhos e o fascínio pelo que eles poderiam lhe revelar sobre si mesmo. Mas é na correspondência com Wilhelm Fließ que podemos acompanhar os movimentos vertiginosos de elaboração das linhas mestras que culminariam nesta obra seminal. Esse período de intensa elaboração teórica coincide com um momento de profunda inflexão pessoal para Freud, catalisada pela morte de seu pai, em 1896. Afinal, a escrita e a publicação do livro que introduz a dinâmica do Édipo na sequência desse evento não podem ser pensadas como mera coincidência. Tornou-se, então, fundamental o recurso à análise sistemática de seus próprios sonhos – um trabalho amplamente documentado em sua correspondência.

Em carta de 12 de junho de 1900, ao evocar uma visita posterior a Bellevue – onde ocorrera o sonho inaugural, conhecido como “sonho da injeção de Irma” –, Freud confessa seu desejo de que um dia houvesse naquela casa uma placa de mármore com os seguintes dizeres:

“Aqui se revelou, em 24 de julho de 1895, ao Dr. Sigmund Freud, o segredo do sonho.”

É nesse espírito que Freud analisa seus próprios sonhos – um gesto que, mais do que ilustrativo, é metodologicamente decisivo. Ao se colocar como primeiro analisando, ele incorpora sua própria subjetividade ao campo de investigação e inaugura um modo novo de produzir saber: implicado, arriscado, não isento. Tal como aqueles cientistas pioneiros que inoculam em si mesmos uma toxina para, fazendo-se de cobaia de seus próprios experimentos, ousarem bancar a aposta numa eficácia de sua proposição de tratamento e antídoto, Freud paga com a perda da privacidade em nome de um “bem maior”: a conquista de uma nova concepção sobre o psiquismo e seu possível tratamento. Freud expressava em suas cartas o desconforto com essa exposição, referindo-se a ela como “penosa, mas inevitável”. A decisão de incluir os próprios sonhos foi tomada após constatar que os exemplos da literatura eram pouco confiáveis, e que os sonhos dos pacientes estavam atravessados por conteúdos neuróticos que inviabilizavam, em muitos casos, sua publicação integral. A exposição de seus sonhos mais íntimos não é, portanto, um efeito colateral, mas parte constitutiva do método que está sendo forjado. Ao oferecer sua subjetividade como campo de análise, Freud

inaugura um novo paradigma clínico: a verdade do inconsciente exige risco e testemunho, dissolvendo a distância entre sujeito e objeto de saber.

Ao longo do livro, Freud menciona ou analisa cerca de 150 sonhos, provenientes de uma ampla variedade de fontes. Muitos são seus próprios, desdobrados em detalhe, mas há também sonhos de pacientes em análise, familiares, amigos, crianças, além de sonhos extraídos da literatura, de textos religiosos, da mitologia e de relatos anedóticos. Alguns aparecem como narrativas completas; outros, como fragmentos; e há ainda os que servem para ilustrar mecanismos específicos do trabalho do sonho. A Traumdeutung constitui, assim, ao mesmo tempo, um acervo onírico – pela variedade e pela riqueza dos sonhos compilados – e um arquivo do sonhar, no qual Freud forja, a partir da escuta e da escrita, uma nova forma de saber sobre o nosso psiquismo. O resultado – inesperado – é duplo: por um lado, uma expansão do conceito moderno de razão que passa a incluir o inconsciente, com seus modos de funcionamento próprios e passíveis de investigação científica; por outro, sua implosão, ao revelar as fissuras internas da modernidade e explorá-las a partir de dentro.

Alguns dos sonhos relatados aqui se tornaram clássicos na tradição psicanalítica e fazem parte de nosso repertório onírico: o da injeção de Irma, o da monografia botânica, o da criança morta – “Pai, não vês que estou queimando?” – e o célebre sonho do “Autodidasker”, em que Freud se vê citado como autoridade em um tema que ignora. Também aqui são formuladas algumas das teses que viriam a compor não apenas os fundamentos da psicanálise, mas também uma espécie de concepção moderna do sonho: que a vida onírica processa restos diurnos ao lado de materiais inconscientes, inclusive desejos infantis; que todo sonho é uma realização – disfarçada – de desejo; que o conteúdo do sonho deve ser lido como um enigma pictográfico; que há mecanismos específicos – como a condensação e o deslocamento – responsáveis por sua elaboração formal. Com efeito, os sete capítulos que compõem a obra diferem amplamente em natureza e escopo. Para Sigmund Freud, o ponto de partida sonhado para A interpretação do sonho deveria ser inequivocamente a análise do “sonho da injeção de Irma”. Ali residia, para ele, não apenas a revelação do “segredo do sonho”, mas também o sonho-modelo (Traummuster), o exemplo paradigmático capaz de demonstrar em ato seu método interpretativo radicalmente novo. No entanto, fiel à sua ambição de construir um tratado científico completo e contextualizado, ele próprio se impôs a tarefa – que

descreveria em cartas a Fließ, já em 1898, como penosa e aborrecida – de redigir também o extenso capítulo inicial com a revisão crítica da literatura sobre o tema, um fardo assumido em nome do rigor.1

Vale a pena destacar a inflexão decisiva entre a economia dos primeiros capítulos e o salto de escala operado no último. Após seis capítulos dedicados aos múltiplos aspectos da atividade onírica – suas fontes, seus materiais e seus mecanismos –, Freud propõe, no capítulo final, um movimento audacioso: desloca o foco da lógica interna do sonho para a instância que o produz. Quem, ou o que, afinal, sonha um sonho assim? É aí que se inaugura a metapsicologia, com a primeira formulação sistemática – e notavelmente completa – do aparelho psíquico e de seus sistemas. Poderíamos ousar dizer que, embora Freud raramente utilize o termo “Subjekt”, a teoria do aparelho aqui formulada aponta para o sujeito como “o pressuposto necessário da experiência freudiana” (cf. Assoun, 1996, p. 33). Do sonho ao sujeito: esse é o percurso que esta obra seminal nos convida a percorrer. Contudo, para seguir esse percurso de forma crítica, é essencial reconhecer a própria história complexa e dinâmica da obra que temos em mãos. Convém notar que esse percurso não se revela numa obra estática ou monolítica. A Traumdeutung que hoje lemos é o resultado de um longo processo de escrita e reescrita. Ao longo de mais de três décadas, Freud reviu e ampliou seu texto fundamental em oito edições sucessivas publicadas durante sua vida. Longe de ser um monumento intocado, o livro transformou-se consideravelmente, testemunhando a evolução do pensamento de seu autor e da comunidade de trabalho em torno dele. Capítulos inteiros foram extensamente retrabalhados, com destaque para o sexto, dedicado ao “trabalho do sonho”, que recebeu inúmeros exemplos e análises novas a cada revisão, e o sétimo, sobre a “psicologia dos processos oníricos”, cujas adições posteriores foram cruciais para o desenvolvimento da metapsicologia. Também a questão do “simbolismo do sonho” sofreu intensa reelaboração ao longo das sucessivas edições. Entretanto, apesar de tantos incrementos e ampliações posteriores à sua primeira versão, cabe dizer que, em contraste à “doutrina das pulsões” (Trieblehre), sua outra grande empresa epistemológica da metapsicologia, por sua vez, em constante revisão e reformulação, a concepção do inconsciente aqui apresentada não sofre mudanças substanciais nas quatro décadas posteriores, até o final da vida produtiva de seu autor. Essa própria dinâmica de crescimento e refinamentos contínuos confere ao texto uma complexidade particular, reconhecida pela pesquisa

genética e filológica contemporânea. Como apontam comentadores como Ilse Grubrich-Simitis, Andreas Mayer e Lydia Marinelli, a Traumdeutung chega a incorporar, sobretudo nas primeiras edições, contribuições e relatos de interlocutores próximos a Freud, como Wilhelm Stekel ou Otto Rank, numa escrita em que por vezes ecoam vozes alheias. A quarta edição incorporou de tal maneira colaborações de Otto Rank que seu nome chegou a constar na folha de rosto da obra – tanto esse crédito quanto suas contribuições textuais foram posteriormente suprimidos por Freud. Além disso, a obra se reconfigura, também, em resposta às reações dos leitores, dos interlocutores clínicos e dos primeiros círculos institucionais da psicanálise, funcionando como espaço de troca entre o autor e uma comunidade em formação. Essa polifonia discreta, somada às camadas de adições e cortes nem sempre fáceis de rastrear com precisão, faz com que ainda hoje não exista uma edição crítica definitiva da obra, nem mesmo em alemão.

O livro que temos em mãos é, assim, também o arquivo vivo das transformações da psicanálise em seus anos de formação e consolidação. Isso resulta, por vezes, em um texto estilisticamente heterogêneo, em especial nos capítulos mais extensivamente revisados. Sabemos que supressões costumam deixar rastros ou hiatos.

Entre os conceitos que emergem desse laboratório onírico, talvez nenhum tenha alcançado repercussão tão duradoura – e polêmica – quanto o que mais tarde será denominado “complexo de Édipo”. A expressão só aparece explicitamente a partir da quarta edição da obra, publicada em 1914, mas o recurso à lenda de Édipo já cumpria, desde a primeira edição, uma função que ultrapassa a simples analogia literária. Freud apresenta o impacto duradouro do mito – tal como consagrado na tragédia de Sófocles – como indício da realidade psíquica de desejos e impulsos inconscientes que operariam universalmente desde a infância. Não se trata apenas de uma metáfora ilustrativa, mas de um gesto teórico que mobiliza o mito como narrativa inaugural de um desejo inconsciente, cuja estrutura só será formalizada posteriormente sob o nome de “complexo de Édipo” (cf. Carone, 2024; ver também Mayer, 2021; Grubrich-Simitis, 1999).

Sonhar deixa de ser apenas uma experiência íntima e obscura – ou coletiva e simbolista – e passa a ter interesse clínico e científico. Há um antes e um depois: o século XX, quer queira, quer não, sonha com Freud. Contudo, o desafio desta edição é traduzir Freud para o século XXI.

Diante desse legado e do desafio de traduzir Freud para o século XXI, as escolhas editoriais e de tradução desta edição foram cuidadosamente ponderadas, a começar pelo próprio título. O leitor brasileiro ou lusófono provavelmente perceberá a diferença no título em relação a edições mais antigas e populares. Acostumado ao plural A interpretação dos sonhos, poderá estranhar o uso do singular: A interpretação do sonho. Contudo, a palavra composta alemã emprega o termo “sonho” (Traum) no singular, e não em sua forma plural (Träume). Embora essa nuance não invalide a opção pelo plural – o substantivo alemão pode abranger implicitamente o sentido coletivo ou múltiplo, tal como o substantivo da língua portuguesa, em sua forma plural, pode acolher interpretação múltipla ou genérica –, o ganho teórico-conceitual que o singular oferece vai além de mera escolha linguística. Trata-se, para Freud, de fundar um dispositivo que propõe um método para interpretar o fenômeno do sonho, tanto em sua singularidade quanto em sua unicidade e sua generalidade.

Desde as primeiras incursões da filosofia ou da psicologia nas faculdades do psiquismo até as ciências contemporâneas da mente e do cérebro, o interesse pela vida psíquica jamais se dirigiu às “percepções”, “atenções”, “memórias” ou “linguagens”, mas à percepção, à atenção, à memória, à linguagem e assim por diante – concebidas como funções estruturantes do psiquismo. Na psicanálise, não seria diferente. Não temos uma teoria dos desejos, dos sintomas ou das angústias, mas do desejo, do sintoma e da angústia. Freud não trata os sonhos como fenômenos desprovidos de unidade ou sentido, mas o sonho como uma formação do inconsciente dotada de lógica própria. É esse estatuto conceitual que justifica o uso do singular no título A interpretação do sonho: o que Freud propõe não é a classificação de conteúdos oníricos, mas a formulação de uma teoria do sonho como função psíquica dotada de sentido.

Não por acaso, algumas traduções modernas da Traumdeutung sugerem uma tendência a adotar o singular. Em 2003, sob a direção de Jean Laplanche, os tradutores das Obras Completas publicadas pela PUF também optaram pelo singular: L’Interprétation du rêve. 2 Mais tarde, em 2010, Jean-Pierre Lefebvre publica nova tradução pela Seuil, que reduplica a aposta e também opta pelo singular, justificando sua escolha para manter a conotação de “um método” ou “um ato” interpretativo, não “interpretações”

dispersas.3 Essas edições se sobrepõem às edições até então mais difundidas: L’Interprétation des rêves (A intepretação dos sonhos), que, por sua vez, já corrigia a primeira e mais polêmica tradução por La Science des rêves (A ciência dos sonhos). Em seu monumental Dictionnaire des œuvres psychanalytiques (2009), Paul-Laurent Assoun ratifica a opção pelo singular, com argumentação sólida: o singular mostra que “há uma instância do sonho, como formação psíquica sui generis, que permite consequentemente a interpretação do(s) sonho(s)” (Assoun, 2009, p. 681). No Brasil, Luiz Alfredo Garcia-Roza, em 1993, numa série de livros de introdução à metapsicologia, já optava pelo singular A interpretação do sonho. O uso do singular não remete à variedade empírica dos sonhos, mas à sua estrutura formal como formação do inconsciente.4

Essa preferência pelo singular, que busca respeitar a estrutura e o tom do original, também se manifesta em traduções modernas como a hebraica םולחה שוריפ (Pirush Ha-Ḥalom), em que o uso do singular (םולחה) reforça a concepção do sonho como função psíquica. No árabe, embora exista também a forma singular ملحلا يرسفت (Tafsīr al-Ḥulm), predomina o plural

(Tafsīr al-Aḥlām), sobretudo em traduções do Egito e do norte da África. Nas línguas nórdicas, como o sueco (Drömtydning), e também no holandês (De droomduiding), a solução mais comum é um substantivo composto que incorpora a forma singular de “sonho”, reforçando a ideia de um ato interpretativo coeso. O grego Η ερμηνεία του ονείρου (I ermineía tou oneírou) é outro exemplo europeu que opta pelo singular.

Por outro lado, foi a tradução para o inglês (The Interpretation of Dreams) aquela que pode ter difundido amplamente e influenciado a opção pelo plural em outras línguas.5 Além dela vimos também o caso do espanhol (La interpretación de los sueños) e do italiano (L’interpretazione dei sogni), que tradicionalmente empregam o plural. Outras traduções importantes também preservam essa preferência, como a russa ( Толкование сновидений [Tolkovaniye snovideniy]), a romena (Interpretarea viselor) e a turca (Rüyaların Yorumu). Nesses casos, a escolha pelo plural, embora legítima, tende a obscurecer parte da pretensão teórica de Freud: não apenas oferecer um método para a análise de sonhos, mas também elaborar uma teoria do sonho como função psíquica singular. No caso do português, esta edição é a primeira a destacar deliberadamente esse aspecto da singularidade.

Não menos controversa é a tradução da outra parte do título: “Deutung”. A opção por “interpretação”, consagrada no Brasil, assim como

na maioria das línguas românicas e no inglês, enfatiza – mas não esgota – o sentido original. Outras tradições linguísticas e culturais, no entanto, revelam matizes distintos do termo. O hebraico שוריפ (Pirush) e o árabe

يرسفت (Tafsīr) remetem a práticas de exegese textual, marcadas por atenção detalhada à decifração de sentido. Já as versões em chinês – 梦的解析 (Mèng De Jiěxī) –, japonês –夢判断 (Yume Handan) – e coreano – 꿈의 해석 (Kkumui Haeseok) – tendem a associar a interpretação à análise racional ou ao julgamento lógico. Línguas germânicas como o sueco (Tydning) e o holandês (Duiding) empregam cognatos diretos de “Deutung”, que mantêm uma ambiguidade produtiva entre decifração, atribuição de sentido e esforço de tornar algo compreensível. Reconhecer essa diversidade terminológica não apenas evidencia a dificuldade intrínseca da tradução, mas também ilumina as diferentes formas de recepção do método freudiano nas culturas em que o texto circula. Além disso, a polissemia do verbo “interpretar” em português complica ainda mais o quadro: caso se traduzisse “interpretar” para o alemão, os equivalentes possíveis incluiriam “auslegen” (explicitar, destrinchar), “wiedergeben” (interpretar musicalmente), “dolmetschen” (traduzir oralmente), “darstellen” (desempenhar um papel), “interpretieren” (buscar o sentido) – ou deuten. A diversidade desses termos já indica a densidade conceitual do gesto interpretativo que Freud procurou nomear.

O verbo “deuten” traz em si a raiz “deut-”, que é a mesma utilizada para os alemães caracterizarem a si mesmos como povo e, por extensão, sua língua: “deutsch”. Causa certa confusão que em inglês os referidos como dutch (claro cognato) sejam outro povo germânico e seu idioma: os neerlandeses ou holandeses. Não por acaso, foi num livro em latim escrito em solo atualmente britânico que tivemos o primeiro registro do cognato, “thiudiscus”, para se referir à fala vulgar, vernacular, do povo em oposição ao latim como língua culta e literária. “Deutsch”, “dutch”, “teuto” ou “tedesco” tratam daquilo que para os povos germânicos remete ao popular, ao comum, ao acessível em oposição ao estrangeiro, ao desconhecido, ao hermético. Daí termos no adjetivo “deutlich” o que denota o que é “claro”, “compreensível”. “Bedeutung” seria assim o “significado”, podendo por extensão conotar “importância”, ou, em alguns contextos discursivos, “referência” ou ainda “significação”. Ainda no campo da significação ou do sentido, vemos que essa raiz se apresenta em “eindeutig” (unívoco), “zweideutig” (ambivalente, de duplo sentido), “vieldeutig” ou “mehrdeutig” (polissêmico). Importante dizer que, quando Martinho Lutero ousou traduzir a Bíblia para sua língua,

não designou sua empreitada simplesmente como “Übersetzung” (tradução), mas como uma “Verdeutschung”. Muitos católicos viram como uma heresia escandalosa a ousadia fáustica de transpor as sagradas escrituras para a fala vernacular, logo vulgar. Divulgar parecia ali se confundir com vulgarizar. Pois Freud, na virada do século XIX para o século XX, também causou grande estranheza e controvérsia, não exatamente entre os clérigos, mas entre seus pares pesquisadores, ao trazer a palavra “Deutung” para o título de um tratado de pretensões científicas. Didier Anzieu (apud Roudinesco; Plon, 1998, p. 390), aliás, é quem nos aponta o claro incômodo (Unbehagen) que a palavra provocava, já que remetia muito mais claramente à “interpretação popular”, parecendo mais um título a ser encontrado num almanaque de uma banca de revistas do que num texto científico. Seria, talvez, uma impressão que nos causaria o título “A explicação do sonho”.

Mas, se falamos da ousadia faustiana de Lutero com sua Verdeutschung, lembremos que Freud traz como epígrafe para seu livro uma frase da Eneida, de Virgílio, que justamente parece apontar para uma ruptura com os “elevados” poderes da ciência de sua época, quando ele se propõe investigar o que não parecia ser digno dos “sacerdotes e vestais” da academia: o sonho, o desejo, a alma, o inconsciente, a pulsão. Temas tão negligenciados pelos iluministas e, mais tarde, pelos positivistas e, em contrapartida, tão valorizados desde o romantismo alemão, surgido cerca de um século antes, por volta de 1799, com o grupo de Jena. Aliás, poderíamos defender que Freud submeteu um “léxico” romântico a determinada “sintaxe” do racionalismo científico.

Não por acaso, a teoria não está só no conteúdo, mas também na forma que a linguagem assume para enunciá-la. Freud constrói sua teoria com palavras que não apenas dizem, mas também fazem: vestem, disfarçam, tecem, enredam – literalmente. Como demonstra Janine Altounian (2003), o psicanalista explora intensamente os recursos morfológicos e associativos da língua alemã, ativando ramificações que se distribuem tanto no plano do significante, por continuidade de radicais, como em “-kleid-”, presente em “bekleiden” (revestir), “verkleiden” (disfarçar), “entkleiden” (despir); quanto no plano do significado, por meio de campos metafóricos que evocam funções análogas, como em “verbergen” (ocultar), “weben” (tecer), “verweben” (entrelaçar), “verwickeln” (embaraçar). Termos como “verdrängen” e “durchdringen” exemplificam essa densidade morfológica, em que o valor conceitual emerge de uma rede lexical – “Drang”, “Druck”, “Bewegung” – que reduz, na língua de origem, a distância entre o conceito e sua articulação verbal.

Essa coerência dinâmica, difícil de transpor, desafia qualquer tradução. A versão brasileira procurou, sempre que possível, sinalizar ao leitor essa topologia de relações – por vezes assinalada entre colchetes –, ciente de que tal tarefa, longe de ser satisfatória, confirma o estatuto liminar da tradução como operação à altura das “tarefas impossíveis” indicadas por Freud. A língua de Freud é pretensamente simples. A clareza do estilo, que por vezes nos dá a impressão de que o autor nos conduz pelas mãos, dissimula redes de referenciação múltiplas, nas quais a complexidade do inconsciente se condensa em estruturas linguísticas que continuam operando em segundo plano. A linguagem freudiana não remete a uma “profundidade abissal” nem a uma “noite escura”, como às vezes sugere a literatura psicanalítica, mas se assemelha antes a uma floresta – esse espaço nem primitivo nem plenamente civilizado, onde a abundância de luz não garante orientação. As trilhas são sinuosas, bifurcam-se, entrelaçam-se. Traduzir Freud é escutar essa operação – em que o trabalho conceitual se encarna na escrita.

“Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo.” Quer dizer, “Se não posso dobrar os poderes superiores, revolverei o Aqueronte”. Freud sela aqui um pacto que o retira das “alturas” da ciência mainstream e o coloca em contato com a vida cotidiana e com aquilo a que a ciência não atribuía o devido valor. De fato, o sonho, diferentemente dos sintomas histéricos ou das alucinações psicóticas, é um fenômeno comum, que diz respeito a todo sujeito comum, e não à exceção da doença ou do distúrbio. O autor não se constrange, aliás, em se dizer mais próximo do entendimento popular do que da ciência de seu tempo.

A interpretação do sonho é, em certo sentido, o próprio sonho de Freud. Em alguma medida, cada um de nós, leitores, fazemos parte dele: somos desejo realizado. É neste livro que Freud estabelece a íntima relação entre inconsciente e desejo. Cabe aqui, porém, um esclarecimento linguístico sobre a noção de “desejo”. Na língua alemã, “Wunsch” se aproxima do inglês “wish” e do francês “souhait”, ao passo que “Begierde” remete ao inglês “desire” e ao francês “désir”. Em português, ambas as acepções são geralmente absorvidas sob o termo genérico “desejo”, o que pode obscurecer uma distinção conceitualmente relevante. Em alemão, “Wunsch” designa um desejo orientado a objetos específicos, representáveis e potencialmente satisfazíveis – como comer

morangos, alcançar um cargo acadêmico ou simplesmente continuar dormindo (os exemplos são do próprio Freud). Em certos casos, esse desejo aparece disfarçado sob formas banais ou cifradas, como quando uma paciente sonha com um pagamento desproporcional, expressando o desejo inconsciente de seguir em análise, mas por um custo menor. Trata-se, portanto, de um desejo direto, que tende a encontrar solução ao realizar seu objeto. Já “Begierde” refere-se a uma disposição mais fundamental e perturbadora. Seu objeto é instável. Freud recorre a esse termo, por exemplo, ao explicar que celebramos a infância como feliz “porque ela ainda não conhece o desejo [Begierde] sexual” (neste volume, p. 166). Em outros trechos, “Begierde” comparece sob a forma de impulsos mais veementes: como no episódio em Spalato, em que a urgência de viver o instante – carpe diem – condensa o aparecimento de um desejo que não se intimida diante da injustiça, mas que, por isso mesmo, precisa ser disfarçado para escapar à censura moral. Ou ainda no sonho em que Freud evoca uma ária de As bodas de Fígaro, em que o prazer da música se entrelaça com pensamentos impertinentes e proibidos, revelando um desejo ousado, quase insolente, cuja irrupção exige uma encenação sutil.

Como Freud utiliza ambos os termos ao longo da obra, optamos por indicar, entre colchetes, o termo alemão correspondente sempre que essa distinção se mostrar relevante. Cabe ao leitor decidir se esta ou aquela distinção tem valor conceitual. Freud costuma desautorizar leituras rígidas. Em uma mesma frase, afirma a equivalência entre os dois registros: “aprendemos que os desejos [Wünsche] sexuais da criança despertam muito precocemente – tanto quanto, em estado germinal, eles mereçam esse nome – e que a primeira inclinação da menina diz respeito ao pai, e os primeiros desejos [Begierden] infantis do menino, à mãe” (neste volume, p. 279).

Mas o sonho seria, afinal, “a realização de um desejo” ou “uma realização de desejo”? A tese central do livro aparece pela primeira vez com estatuto de hipótese, logo após a análise do sonho da injeção de Irma, ao final do segundo capítulo. Ao longo da obra, essa hipótese será submetida a uma série de testes – sobretudo pela comparação com sonhos que parecem contradizê-la – e confrontada com diversos contra-argumentos. Essa prova de resistência começa já no capítulo seguinte, que, não por acaso, intitula-se “O sonho é uma realização de desejo” (“Der Traum ist eine Wunscherfüllung”). Tanto do ponto de vista linguístico quanto do conceitual, uma análise minuciosa da palavra composta “Wunscherfüllung” corrobora, sem muita margem de erro, a tradução aqui adotada: “uma realização de desejo”.

O uso do artigo indefinido (eine) e a estrutura do termo composto indicam que Freud não está formulando uma tese metafísica sobre o desejo, mas descrevendo um processo recorrente, que se inscreve na lógica do funcionamento psíquico. “Wunsch”, como vimos, remete a desejos que podem ser satisfeitos com objetos – ainda que às vezes o objeto esteja disfarçado, deslocado ou cifrado. O que Freud propõe é que todo sonho contém a realização de algum desejo: isso é invariante.

O que poderia parecer um impasse terminológico rapidamente se dissolve diante da própria economia do texto freudiano. Quando, no capítulo IV, ele oferece sua fórmula definitiva, escreve: “O sonho é a realização (disfarçada) de um desejo (reprimido, recalcado)”. E o mesmo ocorre em outras passagens, nas quais a expressão “um desejo” se impõe de forma natural, sem sugerir qualquer distinção ontológica entre um desejo específico e um desejo genérico. Na maior parte dos casos, “realização de desejo” e “realização de um desejo” parecem ser equivalentes e intercambiáveis. Nossa expectativa de fazer Freud dizer mais do que de fato diz, ou de obrigá-lo a escolher entre uma e outra formulação, acaba frustrada. De toda forma, quando relevante, destacamos o original alemão entre colchetes, para que o leitor se inclua no processo interpretativo da obra.

Esse debate remete ainda ao campo semântico do termo “Erfüllung” –geralmente traduzido como “realização” ou “cumprimento”. Em português, “realização” tende a evocar conotações positivas, ligadas à conquista de metas, à satisfação pessoal ou à conquista de um ideal. Já em alemão, o verbo “erfüllen” e seu substantivo “Erfüllung” significam, ao mesmo tempo, “cumprir” uma exigência externa – uma obrigação, uma promessa, uma norma – sem necessariamente envolver satisfação subjetiva. Essa ambivalência é decisiva: o que em português sugere liberdade pode, em alemão, remeter à execução de algo imposto a partir de outra instância. Freud explora precisamente essa tensão e essa ambiguidade fundamental. É isso que torna o conceito fecundo. O que aparece como liberdade para uma instância psíquica pode significar imposição para outra. Sonhar, nesse sentido, é realizar um desejo – mas nem sempre um desejo que o sujeito reconheceria como seu.

Não por acaso, as traduções francesas oscilaram entre “satisfaction de désir” (J.-P. Lefebvre, Seuil) e “accomplissement de souhait” (Altounian et al., PUF). A primeira destaca o aspecto afetivo e sexual; a segunda, a concretização (ou cumprimento) de uma vontade. Mantivemos a fórmula consagrada em português – “realização de desejo” –, pois ela conserva a ambiguidade

necessária, sem forçar uma definição prévia do que se realiza nem do que se deseja. Além disso, a noção difundida de “realização”, apontando para o fato fundamental de que, a partir de um psiquismo cindido, o que é liberdade para uma instância confunde-se com o que é determinista e impositivo para outra. A interpretação do sonho é uma realização de desejo – que não é apenas o de Freud, mas também o nosso.

Esta tradução foi baseada na edição da Editora Fischer (Fischer Verlag), publicada em Frankfurt am Main, Alemanha, em novembro de 1999, ou seja, exatamente 100 anos após a primeira publicação pela Editora Franz Deuticke, pré-datada de 1900. O texto compõe as Gesammelte Werke: chronologisch geordnet (Obras reunidas: organizadas cronologicamente) num volume designado Zweiter und dritter Band: Die Traumdeutung/Über den Traum. As “obras reunidas” foram originalmente publicadas em língua alemã em 1942 pela Imago Publishing Co., em Londres, Inglaterra. A edição de estudos alemã (Studienausgabe), também publicada pela Fischer, serviu ainda como referência fundamental para a revisão e o estabelecimento final do texto. A tradução foi cotejada com as principais línguas ocidentais nas quais a psicanálise se desenvolveu e foi difundida. Como de costume nesta coleção, as notas do próprio Freud estão localizadas no rodapé. As notas da tradutora, do revisor e do editor foram inseridas como notas de fim. Procurou-se verter para o português a complexidade estilística e a precisão conceitual de Freud, buscando um equilíbrio, nem sempre alcançado, entre a fidelidade ao original e a fluência no português contemporâneo. Em “Apêndice”, o leitor encontrará a publicação integral da célebre “Carta 112 [52]”, datada de 6 de dezembro de 1896, dirigida a Wilhelm Fließ. Nela, Freud apresenta pela primeira vez um modelo rudimentar do aparelho psíquico, que será desenvolvido e sistematizado no Capítulo VII da presente obra. A importância desta carta reside não apenas na teoria que ela antecipa, mas também naquilo que abandona.

AGRADECIMENTOS

Levar a cabo um projeto dessa magnitude, buscando o equilíbrio delicado entre fidelidade conceitual e fluência no português contemporâneo,

seria impossível sem a conjunção de esforços e a dedicação de muitos. Expressamos aqui nossa profunda gratidão, primeiramente, à infatigável tradutora Maria Rita Salzano Moraes, por seu compromisso com a letra de Freud. Agradecemos igualmente a João Pedro Santana Motta, pela revisão atenta e cuidadosa do complexo capítulo VI, e a Rejane Dias, por sua aposta e seu apoio inabaláveis. Agradecemos a Ricardo Augusto de Souza por sua consultoria linguística, assim como a Jésus Santiago, a primeira pessoa a ventilar a opção pelo singular no título deste livro. Por fim, um reconhecimento especial e entusiasta a Sidarta Ribeiro e Hanna Limulja, que generosamente aceitaram o desafio de compor um posfácio a várias mãos – ou múltiplas vozes –, instaurando um diálogo instigante e original que faz ressoar a psicanálise com pesquisas de ponta na antropologia e nas neurociências, enriquecendo sobremaneira a leitura desta edição.

REFERÊNCIAS

Altounian, Janine. L’Écriture de Freud: traversée traumatique et traduction. Paris: Presses Universitaires de France, 2003.

Assoun, P.-L. Dictionnaire des œuvres psychanalytiques. Paris: Presses Universitaires de France, 2009.

Assoun, P.-L. Metapsicologia freudiana: uma introdução. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.

Carone, André. As edições e reedições de A interpretação dos sonhos entre 1900 e 1930. Revista Lacuna, n. 16, 12 ago. 2024. Disponível em: https://revistalacuna.com/2024/08/12/n-16-05/. Acesso em: 11 fev. 2025.

Freud, Sigmund. Cartas a Wilhelm Fließ (1887-1904): a edição completa. Edição de Jeffrey Moussaieff Masson. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Imago, 1986.

Freud, Sigmund. Die Traumdeutung. In: Gesammelte Werke: chronologisch geordnet. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1999. Bd. II-III. (Originalmente publicado em 1899, com data editorial de 1900.)

Freud, Sigmund. Die Traumdeutung. Leipzig; Wien: Franz Deuticke, 1899. (Datado como 1900.)

Freud, Sigmund. L’Interprétation du rêve (1899-1900). In: Œuvres complètes: Psychanalyse. Direction scientifique par Jean Laplanche. Traduction et édition par Janine Altounian, Pierre Cotet, René Lainé, Alain Rauzy et François Robert. Paris: Presses Universitaires de France, 2003. v. IV.

Freud, Sigmund. L’Interprétation du rêve. Traduction Janine Altounian, Pierre Cotet, René Lainé, Alain Rauzy, François Robert. Paris: Presses Universitaires de France, 2012.

Freud, Sigmund. L’Interprétation du rêve. Traduction par Jean-Pierre Lefebvre. Paris: Éditions du Seuil, 2010. (Points Essais).

Garcia-Roza, Luiz Alfredo. Introdução à metapsicologia freudiana: A interpretação do sonho. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

Grubrich-Simitis, Ilse. De volta aos textos de Freud: fazer falar documentos silenciosos. Tradução de Claudia Berliner. Rio de Janeiro: Imago, 1999.

Marinelli, Lydia; Mayer, Andreas. Soñar por Freud: la historia de la Interpretación de los sueños. Traducción de Ana Poljak. Buenos Aires: Katz Editores, 2009.

Mayer, Andreas. The Science of the Soul: The Early Writings of Sigmund Freud. Translated by Jane Marie Todd. Princeton: Princeton University Press, 2021. Roudinesco, Élisabeth; Plon, Michel. Dicionário de psicanálise. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

NOTAS

1 Cf. cartas de Freud a Wilhelm Fließ: 10 de março de 1898 (sobre as dificuldades com a “parte histórica”); 6 de agosto de 1899 (Carta 114), em que descreve o capítulo como um “caminho penoso”; e 11 de setembro de 1899 (Carta 119), ao revisar as provas, quando o chama de “aborrecido”, embora “indispensável” – um “fardo” que o “sobrecarrega”. Cf. Freud, Sigmund. Cartas a Wilhelm Fließ (1887-1904): a edição completa. Edição de Jeffrey Moussaieff Masson. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Imago, 1986. Edição brasileira cotejada com o original alemão. Devemos essa pesquisa à tradutora, Maria Rita Salzano Moraes.

2 Freud, Sigmund. L’Interprétation du rêve (1899-1900). In: Œuvres complètes: Psychanalyse. Direction scientifique par Jean Laplanche. Traduction et édition par Janine Altounian, Pierre Cotet, René Lainé, Alain Rauzy et François Robert. Paris: Presses Universitaires de France, 2003. v. IV. François Robert publicaria ainda, em 2010, em volume avulso, com a mesma tradução, mas prefácio de sua autoria: FREUD, Sigmund. L’Interprétation du rêve. Paris: Presses Universitaires de France, 2012.

3 Freud, Sigmund. L’Interprétation du rêve. Traduction par Jean-Pierre Lefebvre. Paris: Éditions du Seuil, 2010. (Points Essais).

4 Garcia-Roza, Luiz Alfredo. Introdução à metapsicologia freudiana: A interpretação do sonho. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

5 Vale notar que, em língua portuguesa, a forma “sonho” permite uma leitura tanto singular quanto genérica, o que contrasta com a estrutura gramatical do inglês. Nessa língua, um substantivo contável como “dream” só pode ser lido genericamente quando usado no plural e sem o artigo definido “the”. Assim, o título da tradução inglesa da obra, The Interpretation of Dreams, não deixa de oferecer ao leitor anglófono o efeito teórico-conceitual que buscamos ao optar, em português, pelo título no singular: A interpretação do sonho.

Copyright da organização © 2025 Gilson Iannini e Pedro Heliodoro

Copyright desta edição © 2025 Autêntica Editora

Título original: Die Traumdeutung

Todos os direitos reservados pela Autêntica Editora Ltda. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, seja por meios mecânicos, eletrônicos ou em cópia reprográfica, sem a autorização prévia da Editora.

editor da coleção

Gilson Iannini

editoras responsáveis

Rejane Dias

Cecília Martins

organização

Gilson Iannini

Pedro Heliodoro

consultoria científica

Jésus Santiago

Ricardo Augusto de Souza

índice de sonhos

Gilson Iannini

revisão

Aline Sobreira

projeto gráfico

Diogo Droschi

capa

Diogo Droschi

(fotografia de K. Urbaniak/

Freud Museum London/

diagramação

Waldênia Alvarenga

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Freud, Sigmund, 1856-1939

A interpretação do sonho / Sigmund Freud ; tradução Maria Rita Salzano Moraes ; revisão de tradução Pedro Heliodoro ; edição Gilson Iannini. -- 1. ed. -- Belo Horizonte, MG : Autêntica Editora, 2025. -- (Obras Incompletas de Sigmund Freud)

Título original: Die Traumdeutung

ISBN 978-65-5928-611-9

1. Interpretação de sonhos 2. Psicanálise 3. Psicologia I. Heliodoro, Pedro. I. Iannini, Gilson. III. Moraes, Maria Rita Salzano. IV. Título. V. Série.

25-285165

Índices para catálogo sistemático: 1. Sonhos : Interpretação : Psicologia 154.63

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

Belo Horizonte

Rua Carlos Turner, 420 Silveira . 31140-520

Belo Horizonte . MG

Tel.: (55 31) 3465 4500

www.grupoautentica.com.br

São Paulo

Av. Paulista, 2.073, Conjunto Nacional

Horsa I . Salas 404-406 . Bela Vista 01311-940 . São Paulo . SP

Tel.: (55 11) 3034 4468

SAC: atendimentoleitor@grupoautentica.com.br

CDD-154.63

www.autenticaeditora.com.br www.twitter.com/autentica_ed www.facebook.com/editora.autentica