Nº15 | Octubre 2025

Nº15 | Octubre 2025

Una verdadera alianza se construye abordado juntos los desafíos de forma integral. Llevamos 30 años poniendo a los profesionales del sector en el centro. Por eso hemos desarrollado vacunas, servicios y tecnologías punteras, herramientas eficientes pensadas para hacer tu negocio sostenible en el tiempo.

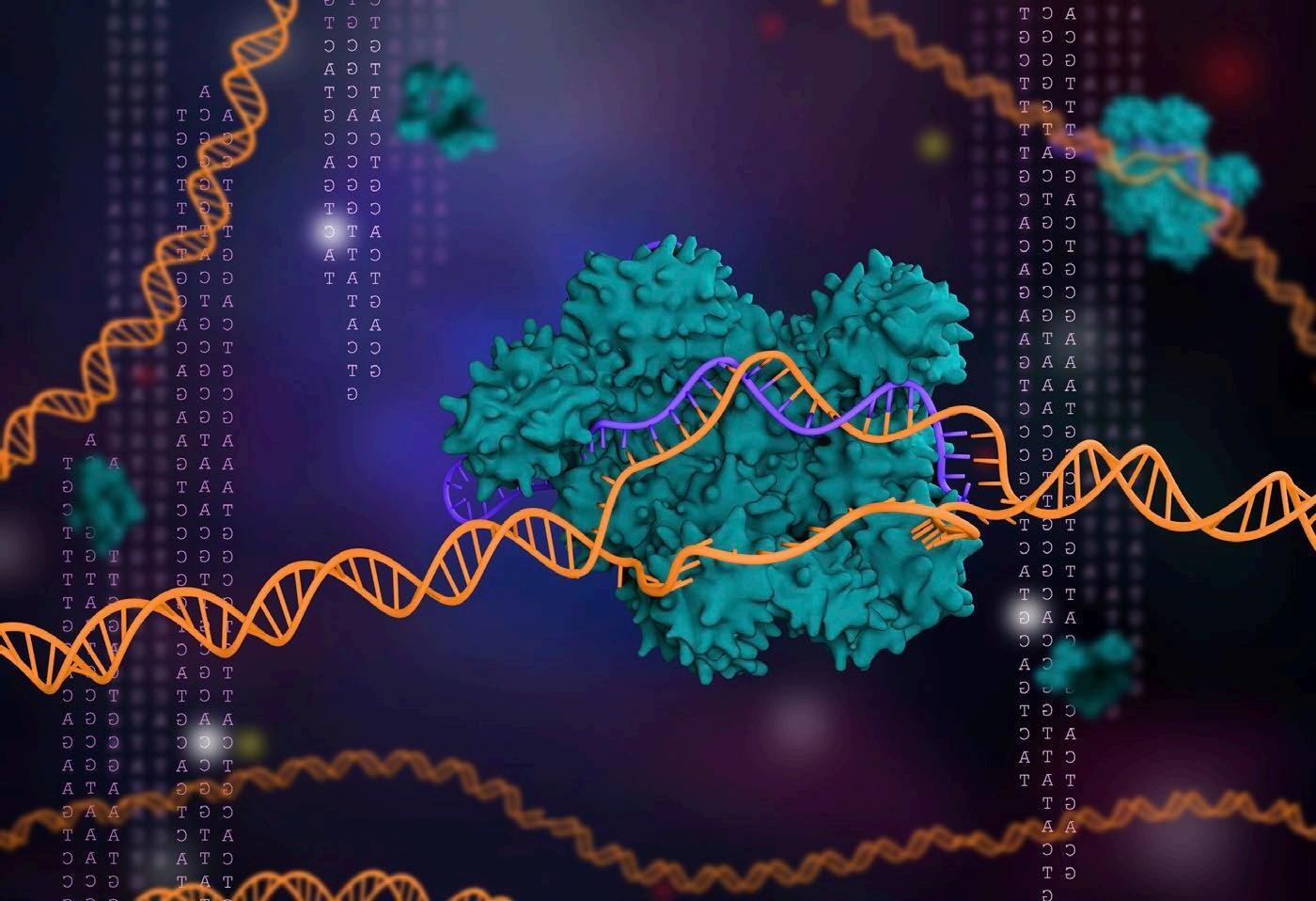

La ciencia ha aprendido a leer, poco a poco, el lenguaje con el que la vida escribe sus instrucciones. En el código genético no solo se descifran las claves de la herencia, sino también las de la adaptación, la vulnerabilidad y la promesa de futuro.

Cada avance en genética y reproducción porcina nos recuerda que no estamos ante simples mecanismos biológicos, sino ante la expresión de una inteligencia natural que la investigación intenta comprender, sin llegar nunca a poseer del todo.

El desarrollo de herramientas capaces de editar el genoma o de seleccionar con precisión milimétrica los rasgos que garantizan la viabilidad de una camada representa uno de los mayores logros de la biotecnología moderna. Sin embargo, más allá del asombro que despiertan estos avances, la verdadera revolución está en cómo la ciencia ha aprendido a mirar.

Lo que antes era invisible —la placenta que modula el crecimiento fetal, las sutiles interacciones entre inmunidad y reproducción, o el papel de un solo receptor celular frente a un virus— hoy puede analizarse con un nivel de detalle que roza lo inimaginable.

La reproducción, a menudo entendida como un proceso rutinario, se revela como un equilibrio delicado entre energía, comunicación celular y memoria genética. Un equilibrio que la nutrición, el ambiente o el estado inmunitario pueden alterar con facilidad.

La inmunidad y la genética, que durante décadas siguieron caminos paralelos, hoy se encuentran en un punto de convergencia: la defensa y la herencia son, al fin y al cabo, dos formas complementarias de preservar la vida.

Cada célula, cada embrión en formación, responde a una lógica que combina azar y necesidad.

La selección genética no solo busca más lechones o mayor eficiencia, sino la armonía entre rendimiento y bienestar, entre productividad y sostenibilidad. Comprender esa armonía —y no forzarla— es el desafío de nuestro tiempo.

Porque la ciencia, cuando se adentra en el origen, debe hacerlo con humildad.

La genética nos ofrece la posibilidad de transformar, pero también la responsabilidad de comprender. Los algoritmos que hoy predicen fertilidad o resistencia no sustituyen la sensibilidad del ojo que observa, ni el conocimiento del técnico que interpreta los signos de una cerda en celo, ni la intuición del veterinario que reconoce un equilibrio alterado.

Quizá el mayor logro de esta era no sea la capacidad de editar genes, sino la de integrar saberes: genómica, inmunología, fisiología, manejo. Entender que la vida no es una suma de partes, sino un sistema en diálogo constante. Y que cada mejora —por pequeña que parezca— forma parte de una historia más amplia, la de nuestra relación con los animales que nos alimentan y nos acompañan desde hace milenios.

El futuro de la reproducción porcina no está solo en la precisión de nuestras herramientas, sino en la madurez con la que sepamos usarlas. Avanzar sin perder el asombro, innovar sin olvidar la biología. Tal vez ese sea el verdadero acto de respeto hacia la vida: escuchar su lenguaje invisible y aprender a responderle con sabiduría.

EDITOR GRUPO DE COMUNICACIÓN AGRINEWS S.L.

PUBLICIDAD

Laura Muñoz +34 629 42 25 52 laura@mediatarsis.com

Luis Carrasco +34 605 09 05 13 lc@agrinews.es

REDACCIÓN

Daniela Morales

ADMINISTRACIÓN

Mercè Soler

Barcelona

España

Tel: +34 93 115 44 15 info@agrinews.es

www.porcinews.com www.porcinews.com/revista-porcisapiens/

Precio de suscripción anual: España 45 € Extranjero 120 €

ISSN (Revista impresa) 2696-8142

ISSN (Revista digital) 2696-8151

DIRIGIDA A VETERINARIOS DE PORCINO Depósito Legal PorciSapiens B 7620-2021

Revista Cuatrimestral

4/12

IMPACTO DE LA PLACENTACIÓN EN EL PESO FETAL

Leticia P. Moreira, Saffir D. Fernandes, João Vitor L. Ferreira, Abner L. Shinkawa, Dayanne K. O. Pires, Isadora M. S. de Oliveira, Stephanny R. Rainha, Tulio C. C. de Alkmim y Fernanda R. C. L. Almeida

Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais

La eficiencia placentaria influye directamente en el peso fetal y en la incidencia de crecimiento intrauterino restringido en lechones.

14/18

CÓMO IMPACTA HOY LA MEJORA

GENÉTICA EN LAS LÍNEAS MATERNAS DE PIC® EN LA PRODUCCIÓN PORCINA EUROPEA

Juan Manuel Herrero1 y Pablo Magallón2

1Especialista Servicios Genéticos PIC Sur de Europa 2Director de Servicios Técnicos PIC Sur de Europa

20/27

CONCENTRACIÓN SEMINAL Y EFICIENCIA

REPRODUCTIVA PORCINA

Raquel Fernández Rodríguez1, Henar González Ramiro1, Anselmo Martínez Moreno1, Álvaro Guerrero Masegosa1, Juan Conesa Navarro1 y Paula Sánchez Giménez2 1Agropor S.L. 2Técnico Veterinario

¿Puede un aumento del 20 % en la concentración espermática mejorar los resultados reproductivos en granjas de alto estatus sanitario? Este estudio lo analiza con datos de campo.

28/32

SISTEMA MULTIDOSIS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL: CÓMO

OPTIMIZAR LA REPRODUCCIÓN

Marina López R. y Pedro J. Llamas

Servicio técnico de Import-vet 34/38

IMPACTO DE LA CONDICIÓN CORPORAL AL DESTETE EN LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA DE LA CERDA

Rafael Pallás Alonso Director técnico de KUBUS – España

Una condición corporal deficiente al destete puede desencadenar trastornos reproductivos como el Síndrome del Segundo Parto. Descubre cómo abordarlos y mejorar los resultados.

40/46

VACUNACIÓN CON IDAL®: ¿QUÉ OPINAN LOS USUARIOS?

César Llorente Carnicer, María Luisa Pérez-Breña Martín, Marcial Marcos Cienfuegos, Rut Menjón Ruiz y Marta Jiménez Salvador Departamento técnico de MSD Animal Health

48/58

NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE EL TROPISMO TESTICULAR DEL VIRUS DEL PRRS

Kassandra Durazo-Martínez1,2, Fernando A. Osorio1,3 , Gustavo Delhon3 , Jesús Hernández4 e Hiep L. X. Vu1,2

1Centro de Virología de Nebraska, Universidad de Nebraska-Lincoln, EE. UU.

2Departamento de Ciencia Animal, Universidad de Nebraska-Lincoln, EE. UU.

3Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas, Universidad de NebraskaLincoln, EE. UU.

4Laboratorio de Inmunología, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD, A.C.), México

Nuevas evidencias sobre el tropismo testicular del PRRSV revelan el riesgo potencial en la diseminación mediante semen.

ESTUDIO COMPARATIVO DE EFICACIA DE VACUNAS COMBINADAS O COMBINABLES FRENTE A MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE Y PCV2

Carlos Casanovas y David Espigares

Servicio Técnico Porcino, Ceva Salud Animal

MICOTOXINAS: ENEMIGAS OCULTAS DE LA REPRODUCCIÓN PORCINA

A. Quiles

PHD Universidad de Murcia

Las micotoxinas, incluso a bajas dosis, pueden comprometer la reproducción porcina al alterar el equilibrio hormonal y afectar la viabilidad embrionaria.

EJE INTESTINO-RESPIRATORIO: EL EJEMPLO DE LA ESTREPTOCOCIA

Guillermo Ramis Departamento de Producción Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia

IMPACTO DE LA EDICIÓN GÉNICA EN LA PRODUCCIÓN PORCINA

MVZ/PhD Laura Batista Batista & Asociados

La edición génica redefine el futuro de la producción porcina, impulsando avances en resistencia a enfermedades y eficiencia productiva.

Agradecemos a nuestros anunciantes por hacer posible la publicación de esta revista: Boehringer Ingelheim, Ceva Salud Animal, Elanco, Import-Vet, Minitube, MSD Animal Health, PIC, Vetia Animal Health, Vetoquinol y Zoetis.

Leticia P. Moreira, Saffir D. Fernandes, João Vitor L. Ferreira, Abner L. Shinkawa, Dayanne K. O. Pires, Isadora M. S. de Oliveira, Stephanny R. Rainha, Tulio C. C. de Alkmim y Fernanda R. C. L. Almeida

Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais

Descarga el PDF

a placenta desempeña un papel esencial en el desarrollo fetal, actuando como el principal puente fisiológico entre la cerda y sus lechones. A través de ella se produce el intercambio de nutrientes, gases y señales metabólicas que determinan la viabilidad y el peso al nacimiento. Su estructura, vascularización y eficiencia están moduladas por una compleja interacción de factores genéticos, nutricionales, uterinos y ambientales. Comprender cómo estos elementos influyen en la placentación permite explicar fenómenos como el crecimiento intrauterino restringido y las variaciones en la uniformidad de las camadas, ofreciendo una base sólida para mejorar el rendimiento reproductivo y la productividad en la especie porcina.

PEl periodo de gestación es fundamental para determinar la salud y el desarrollo de los lechones, siendo esencial mantener unas condiciones morfológicas y fisiológicas adecuadas para un desarrollo prenatal satisfactorio.

El desarrollo en el periodo prenatal está determinado por factores genéticos, nutricionales y morfofuncionales del útero y la placenta.

En condiciones adversas, el feto utiliza una serie de estrategias para sobrevivir, entre ellas una reducción del metabolismo, lo que impide que exprese el potencial de crecimiento acorde con su edad gestacional, dando lugar a una condición conocida como crecimiento intrauterino restringido (CIR).

En esta situación, el flujo sanguíneo se dirige preferentemente al cerebro, órgano clave para la supervivencia, en detrimento de otros órganos.

El CIR es responsable de elevadas tasas de mortalidad en las primeras semanas de vida y de una menor ganancia de peso a lo largo del desarrollo de los lechones, lo que conlleva importantes pérdidas económicas para el sector.

Existen pruebas de que la insuficiencia placentaria es la principal causa de esta afección en los cerdos, ya que su placenta epiteliocorial difusa prácticamente no permite el contacto entre la sangre materna y la fetal. Por tanto, la caracterización de la arquitectura placentaria resulta crucial para comprender el CIR y el correcto desarrollo de la camada.

La placenta es el principal órgano responsable del intercambio de nutrientes, metabolitos y gases respiratorios entre la madre y el feto. Además, produce hormonas, citoquinas y otras sustancias que influyen en el crecimiento y desarrollo fetal durante la gestación.

En la especie porcina, la placenta se clasifica como difusa, plegada, no invasiva y epiteliocorial, (el tejido fetal no invade el endometrio materno).

La placentación epiteliocorial es la más superficial —no invasiva—, y el epitelio uterino permanece intacto durante toda la gestación.

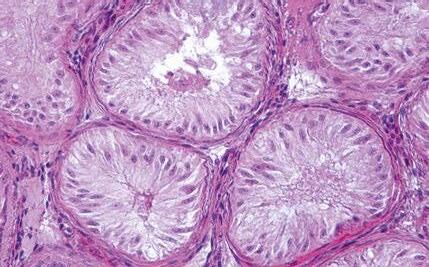

La placenta epiteliocorial está formada por seis capas celulares que separan la sangre materna de la fetal (Figura 1):

Vasos maternos

Tejido conjuntivo

Epitelio endometrial

Epitelio trofoblástico

Tejido conjuntivo

Vasos fetales

FIGURA 1

En el cerdo, la placenta epiteliocorial está formada por seis capas celulares que separan la sangre materna de la fetal: (1) capilares endometriales (vasos endoteliales maternos), (2) intersticio endometrial (tejido conjuntivo materno), (3) epitelio endometrial, (4) epitelio trofoblástico (capa fetal del corion), (5) intersticio coriónico (tejido conjuntivo fetal) y (6) capilares coriónicos (vasos endoteliales fetales). El lado materno corresponde al epitelio endometrial, mientras que el lado fetal está formado por el corion. Ambos permanecen separados durante toda la gestación, sin invasión del tejido materno por parte del fetal (Alvarenga-Dias & Almeida, 2021).

La placentación, es decir, la formación de la placenta, comienza con la implantación, adhesión y migración celular, procesos que conducen a la unión del trofectodermo (membrana fetal) con el epitelio endometrial materno.

Este proceso incluye la rápida expansión y el desarrollo del corion (trofectodermo) y de la alantoides entre los días 18 y 30 de gestación.

La fusión de ambas membranas se produce entre los días 30 y 60.

Entre los días 60 y 70 se completa el desarrollo placentario en términos de peso, superficie y número de areolas placentarias.

Las depresiones del epitelio luminal y del trofectodermo reducen la distancia entre la sangre materna y la fetal, acortando así la distancia de difusión a través de la interfase materno-fetal (Figura 2)

FIGURA 2

Microfotografía que muestra la interfase materno-fetal en el día 45 de gestación en cerdas (Tinción con hematoxilina-eosina (HE)). (1) Membrana corioalantoidea – pliegue primario, (2) Membrana corioalantoidea – pliegue secundario, (3) Endometrio – pliegue primario, (4) Endometrio – pliegue secundario, (5) Glándula endometrial y (6) Vasos uterinos (Reis, 2021).

Con la formación de los pliegues placentarios aparecen dos tipos de células trofoblásticas:

Células columnares, situadas en la parte superior de los pliegues.

Células cuboidales, localizadas en la parte inferior y en sus laterales.

La formación de los pliegues placentarios aumenta la superficie de interacción materno-fetal, favoreciendo una nutrición adecuada del feto en crecimiento. Así pues, tienen un impacto significativo en la eficiencia placentaria, que a su vez influye directamente en el desarrollo fetal.

No obstante, los cambios más drásticos se producen a nivel estructural, especialmente en la densidad vascular y en la altura de las células que conforman la interfase.

EDAD GESTACIONAL

La demanda energética aumenta drásticamente a lo largo de la gestación, por lo que el transporte de nutrientes hacia el feto debe volverse progresivamente más eficiente.

Ello requiere:

1 2

Reducir la distancia de intercambio en la interfase materno-fetal.

Favorecer el transporte por difusión pasiva, que no implica gasto energético.

LA CRECIENTE NECESIDAD DE OXÍGENO

ESTIMULA LA ACTIVIDAD ANGIOGÉNICA MEDIANTE LA ACTIVACIÓN DEL VEGF Y OTROS FACTORES DE CRECIMIENTO VASCULAR

Para responder a esta creciente demanda, la estructura placentaria experimenta modificaciones que favorecen una mayor eficiencia en el intercambio materno-fetal. La morfología de la placenta se evaluó en diferentes etapas de la gestación:

Temprana (25 y 30 días)

Intermedia (40, 60 y 70 días)

Avanzado (90 días)

Término (114 días)

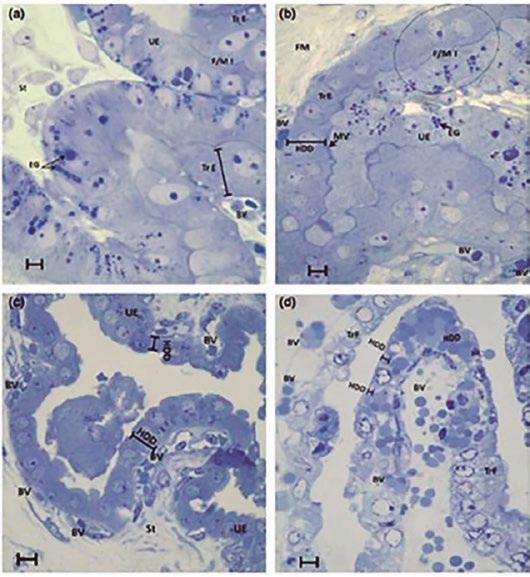

Los resultados mostraron que las células de la interfase —el epitelio endometrial en el lado materno y el trofoectodermo en el lado fetal— disminuyen su altura a medida que avanza la gestación, pasando de medir entre 21 y 25 μm a valores inferiores a 2 μm en la placenta a término (Figura 3)

El estudio también evidenció el desarrollo vascular a lo largo de la gestación, con la formación de nuevos vasos en las regiones más próximas a la interfase durante las etapas finales, así como un incremento en el número de vasos de menor calibre (Gráfica 1)

Junto con la dinámica estructural de la placenta a lo largo del desarrollo intrauterino, diversos factores pueden influir en su arquitectura y función, entre ellos el dimorfismo sexual, el tamaño de la camada y el estado sanitario de la cerda.

FIGURA 3

Longitud HDD (distancia de difusión hemotrófica) en los lados materno y fetal de la interfase a los 25 días (HDD = 11,4 μm) (a), 40 días (HDD = 15,94 μm) (b), 60 días (HDD = 7,42 y 3,72 μm) (c) y 114 días de gestación (HDD = 2,46, 1,93 y 1,62 μm) (d). Se observa una disminución progresiva de la altura de la capa celular del epitelio endometrial (columnar). BV, venas; EG, gránulos electrodensos; FM, mesénquima fetal; F/M I, interfase materno-fetal; MV, microvellosidades; StE, estroma; EU, epitelio uterino. Escala: 5 μm (Cristofolini et al., 2017).

GRAFICA 1

Intervalos de área vascular y su distribución en diferentes edades gestacionales. El intervalo 2, con un área vascular comprendida entre 100 y 500 μm², predomina en casi todas las edades y su cantidad aumenta significativamente hacia el final de la gestación. Int 1: 1–100 μm²; Int 2: 100–500 μm²; Int 3: 500–2.000 μm²; Int 4: 2000–10.000 μm²; Int 5: 10.000–50.000 μm²; Int 6: 50.000–300.000 μm² (Adaptado de Cristofolini et al., 2017).

DIMORFISMO SEXUAL

En los mamíferos, el sexo del feto influye en el peso al nacimiento, siendo los machos generalmente más pesados que las hembras, diferencia que puede apreciarse ya en las primeras fases de la gestación.

En el porcino, los fetos macho presentan un ritmo de crecimiento más rápido, que se mantiene durante todo el periodo gestacional, así como un mayor volumen de líquido amniótico.

Estas particularidades sugieren la existencia de diferencias en la función placentaria asociadas al dimorfismo sexual fetal.

En varias especies se observan diferencias en el desarrollo fetal entre machos y hembras.

En la especie humana, los fetos masculinos presentan una menor capacidad de respuesta ante condiciones uterinas adversas, y los embarazos de varones se asocian con una mayor incidencia de prematuridad, preeclampsia y diabetes gestacional.

En el porcino, diversos estudios han demostrado que los machos recién nacidos presentan una mayor mortalidad predestete y son más susceptibles a las enfermedades que las hembras, a pesar de su mayor peso al nacimiento, lo que sugiere un posible papel de la placenta en este contexto.

La relación entre el sexo del feto y el desarrollo placentario en cerdos es muy dinámica: aunque en los días gestacionales 50 y 104 no se detectan diferencias estructurales entre las placentas de fetos machos y hembras, en el día 70 el peso de los machos es superior (Figura 4)

FIGURA 4

Endometrio Placenta

Líquido alanteoideo

Líquido amniótico

Representación esquemática del útero gestante en cerdas con fetos hembra (rosa) y macho (azul). Se observa un mayor volumen de líquido amniótico en los fetos macho.

El estudio realizado por Stenhouse et al. (2019), utilizando células placentarias porcinas cultivadas in vitro (día gestacional 60), demostró que las células procedentes de fetos hembra presentan una mayor capacidad para establecer conexiones entre sí. Estos resultados sugieren, a su vez, que las placentas asociadas a fetos hembra en el día gestacional 60 producen más factores angiogénicos que las de los machos.

Comprender los mecanismos que controlan el crecimiento fetal resulta fundamental para reducir la prevalencia de lechones con bajo peso al nacimiento y, de este modo, optimizar la cadena de producción porcina.

Las discrepancias observadas entre estudios pueden atribuirse a distintos factores, como la raza de los animales empleados y, en consecuencia, una mayor variabilidad biológica, requiriéndose más investigaciones que evalúen los factores angiogénicos placentarios y la metabolómica del líquido amniótico, comparando ambos sexos, con el fin de dilucidar mejor esta cuestión.

Existen evidencias de que el peso medio de los lechones al nacimiento disminuye a medida que aumenta el tamaño de la camada. Sin embargo, no se han encontrado estudios que establezcan una relación clara entre el tamaño de la camada y la vascularización placentaria.

DE LA PLACENTA Y LA INCIDENCIA DE LA MORTALIDAD

PREDESTETE PARECEN

ESTAR ESTRECHAMENTE

VINCULADAS AL PESO DEL LECHÓN AL NACIMIENTO

Se ha observado que la superficie placentaria (−20,4 %) y el peso de la placenta (−14,8 %) son inferiores en los lechones muertos antes del destete en comparación con los que sobreviven.

En camadas más numerosas, el flujo sanguíneo placentario por lechón se reduce y el área placentaria disponible para cada uno es menor, lo que explicaría el menor peso medio al nacimiento y la mayor incidencia de mortalidad antes del destete.

Una mejor comprensión de las complejas interacciones entre el flujo sanguíneo placentario y las características fisiológicas de la cerda moderna puede ofrecer información valiosa para reducir las pérdidas perinatales.

En la producción porcina moderna hay varios factores que afectan al crecimiento del feto y el desarrollo fetal y placentario durante la gestación:

Calidad de los ovocitos

Duración del celo Implantación

Factores genéticos

Factores epigenéticos

Factores ambientales

Nutrición de la cerda

Capacidad uterina

A continuación, se analizan algunos de los factores más relevantes que pueden contribuir a una placentación ineficiente en cerdos.

En los cerdos, el componente genético influye directamente en el desarrollo placentario.

Por ejemplo, las placentas de las cerdas Yorkshire aumentan su tamaño y superficie durante el último tercio de la gestación, mientras que el crecimiento de las placentas de cerdas Meishan se mantiene estable en esa etapa, aunque presentan un marcado incremento en la densidad de vasos sanguíneos en la interfase placenta-endometrio, lo que favorece una mayor irrigación.

Estas diferencias reflejan la influencia del linaje sobre la morfología y la función placentarias, de modo que la placenta de la cerda Yorkshire presenta una mayor eficiencia por unidad de superficie en comparación con la de la cerda Meishan.

Diversos estudios han revelado que la capacidad uterina puede influir significativamente en el crecimiento prenatal.

Según Alvarenga-Dias y Almeida (2021), en el ambiente intrauterino existe una intensa competencia nutricional entre los embriones, que se vuelve crítica a partir del día 30 de gestación.

Como consecuencia, se observa una relación inversa entre el número de fetos y el crecimiento fetal: cuanto mayor es el número de fetos en el útero, menor es el desarrollo individual y mayor la competencia por la irrigación placentaria.

La capacidad uterina, por tanto, es un factor determinante en la variabilidad del peso fetal dentro de la camada, pudiendo verse comprometida a medida que avanza la gestación, lo que incrementa la proporción de fetos de menor tamaño y con mayor índice de mortalidad.

CONDICIÓN CORPORAL

Una vez finalizado el período de lactación, se espera que las cerdas retornen al celo en los cinco días posteriores al destete, iniciando así un nuevo ciclo reproductivo.

Sin embargo, debido al marcado balance energético negativo que se produce durante la lactación, el desarrollo folicular y embrionario puede verse afectado, dando lugar a una condición conocida como síndrome del segundo parto caracterizado por desequilibrios metabólicos que, en última instancia, pueden provocar la muerte embrionaria.

IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO PLACENTARIO PUEDEN VERSE COMPROMETIDOS

NUTRICIÓN

El factor nutricional está estrechamente vinculado a la condición corporal y resulta fundamental en todas las etapas productivas de la producción porcina, especialmente durante la gestación, cuando el desarrollo embrionario y fetal está fuertemente influido por la nutrición materna, responsable de modular el metabolismo placentario.

Por tanto, las dietas con restricción de nutrientes provocan estrés y, en consecuencia, afectan el rendimiento productivo de las hembras.

El tamaño de los fetos también puede generar disfunción gastrointestinal al comprimir el tracto digestivo.

Esta compresión produce estrés oxidativo sistémico por la liberación de grandes cantidades de radicales libres, que comprometen la estructura y la función intestinal. En este contexto, el estrés oxidativo puede actuar como un factor desencadenante de complicaciones como el CIR.

Un factor estrechamente relacionado con la eficiencia placentaria es el estado nutricional, ya que en el último tercio de la gestación se requiere un mayor aporte de nutrientes para sostener el crecimiento fetal acelerado sin comprometer la viabilidad de los animales.

LAS CERDAS SELECCIONADAS POR UNA MAYOR EFICIENCIA PLACENTARIA SON CAPACES DE PARIR APROXIMADAMENTE

3,3 LECHONES ADICIONALES POR PARTO

CAPACIDAD UTERINA

La supervivencia embrionaria y la capacidad uterina son los principales factores responsables de la mortalidad prenatal y del CIR.

Este factor puede afectar el crecimiento fetal a partir de los 30 días de gestación, ya que, a medida que aumenta el tamaño de la camada, el flujo sanguíneo uterino disponible por feto se vuelve insuficiente y competencia entre los embriones por el espacio uterino y los nutrientes se vuelve más crítica.

EFICIENCIA PLACENTARIA

La eficiencia placentaria, expresada como la relación entre el peso corporal del lechón y la masa de su placenta, varía sustancialmente entre fetos de una misma camada, lo que indica que se trata de una característica individual.

Una de las principales causas del desarrollo fetal comprometido es el transporte insuficiente de nutrientes a través de la placenta, habiéndose demostrado la existencia de correlaciones positivas significativas entre el flujo sanguíneo placentario, el peso de la placenta y el peso fetal en cerdos.

En este sentido, la placenta de las cerdas Yorkshire aumenta progresivamente su tamaño y superficie durante el final de la gestación, estableciendo un entorno competitivo entre los fetos por los nutrientes. En cambio, las cerdas Meishan incrementan notablemente la densidad de sus vasos sanguíneos en esta fase, lo que les permite mantener un tamaño placentario constante sin comprometer el crecimiento fetal.

En un estudio realizado por Reis (2021) se observó una mayor vascularización a los 45 días de gestación en los fetos hembra de alto peso en comparación con los machos.

El incremento de la vascularización favorece el intercambio maternofetal, permitiendo que los fetos crezcan de forma más eficiente incluso en una capacidad uterina limitada y, en última instancia, mejorando la uniformidad dentro de la camada.

GARANTIZAR UN FLUJO SANGUÍNEO ADECUADO

DENTRO DE LA PLACENTA ES ESENCIAL PARA EL DESARROLLO

PLACENTARIO Y FETAL, JUNTO CON LA SUPERFICIE EFECTIVA DEL ÓRGANO

FLUJO SANGUÍNEO Y ESTRUCTURA

PLACENTARIA

Las tasas de flujo sanguíneo placentario pueden incrementarse mediante la angiogénesis y la vasodilatación, procesos regulados por el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y el óxido nítrico (NO), respectivamente.

La eficacia de la placenta está directamente relacionada con su estructura, ya que la longitud de los pliegues microscópicos de la capa epitelial del trofoblasto placentario y del endometrio aumenta en las placentas asociadas a fetos pequeños.

Estos cambios morfométricos amplían la superficie de interacción entre los flujos sanguíneos materno y fetal, mejorando así la eficiencia placentaria ante un tamaño reducido del órgano.

La longitud de la región estromal es menor en las placentas de fetos pequeños que en las de fetos grandes.

Dado que el tejido estromal está formado por fibroblastos, cuyo principal producto son los glicosaminoglicanos, sintetizados a partir de glucosa, el crecimiento restringido de los fetos porcinos podría reflejar un transporte insuficiente de este nutriente.

Las placentas asociadas a fetos con CIR muestran una expresión alterada de proteínas implicadas en el estrés oxidativo, la apoptosis, el metabolismo celular y el transporte de nutrientes.

En las cerdas Yorkshire, el tamaño de la placenta aumenta de forma proporcional al crecimiento fetal durante el último tercio de la gestación. En cambio, las hembras Meishan mantienen una placenta más pequeña pero extremadamente bien vascularizada, sin mostrar incrementos significativos en el peso de los fetos durante el mismo periodo.

La placenta experimenta una serie de modificaciones estructurales que permiten el crecimiento adecuado de la camada. Sin embargo, diversos factores pueden comprometer su desarrollo y función, siendo la insuficiencia placentaria un problema relevante en la producción porcina.

Las placentas ineficientes dan lugar al nacimiento de lechones pequeños, con menor viabilidad y peor desempeño.

Por ello, comprender los factores que influyen en la formación, el desarrollo y la actividad de la placenta constituye el primer paso para diseñar estrategias productivas eficaces que mejoren el rendimiento reproductivo de las cerdas en las granjas porcinas.

5 DOSIS

25 DOSIS

TRIPLE PROTECCIÓN EN CADA DOSIS

EXCELENTE PERFIL DE SEGURIDAD

Juan Manuel Herrero1 y Pablo Magallón2

1Especialista Servicios

Genéticos PIC Sur de Europa

2Director de Servicios Técnicos PIC Sur de Europa

LLDescarga el PDF

a mejora genética en las líneas maternas ha dejado de centrarse exclusivamente en la prolificidad para enfocarse en producir lechones más viables, uniformes y eficientes. Este cambio de paradigma, impulsado por nuevas tecnologías de selección y análisis, busca optimizar el crecimiento, el Bienestar Animal y la sostenibilidad de la producción porcina europea sin comprometer la rentabilidad.

Durante años, los productores han estado muy enfocados en la mejora de prolificidad, estando este parámetro directamente asociado a la rentabilidad en las líneas maternas. Sin embargo, en los últimos 3-5 años ha incremento progresivamente su interés por mejorar la calidad de los lechones, así como su rusticidad y eficiencia de crecimiento en cebo.

En efecto, no debemos subestimar la influencia de las líneas maternas en los caracteres clave como crecimiento e índice de conversión, y es que a menudo parece olvidarse que el 50 % producto final viene de las líneas maternas.

En el programa genético de PIC se asume que una alta prolificidad solo tiene sentido cuando se acompaña de la producción de un lechón con buen crecimiento, alto peso al destete y conversión en todas las fases productivas.

Recientemente hemos publicado un estudio en el que se comparó el crecimiento de machos castrados Camborough® (cruce Landrace X Large White) con el mismo cruce de una genética competidora observándose:

Una ganancia diaria en cebo de 875 g en los machos Camborough® frente a 866 g en el competidor.

Una mejora 80 g en índice de conversión.

SOLO CONSIDERANDO ESTE PUNTO, LA DIFERENCIA

ECONÓMICA ES SIGNIFICATIVA LLEGANDO A LOS

2,68 € POR CERDO

Con todo, este enfoque en la mejora de las líneas maternas busca complementar el enfoque económico de las líneas terminales para:

Aumentar la productividad sin incrementar los costes operativos.

Optimizar el uso del alimento.

Reducir el coste por lechón.

Mejorar la rentabilidad del sistema.

En España y en otras partes del mundo, conseguir mano de obra cualificada para las granjas y retenerla está suponiendo un reto muy difícil de gestionar, especialmente en áreas geográficas poco pobladas, que suelen ser las zonas de mejor bioseguridad.

El programa de mejora genética debe tener en consideración esta realidad.

CAPACIDAD DE AMAMANTAMIENTO

Como resultado de años de mejora en el número de tetas, actualmente el 68 % de cerdas de la Large White L03 de PIC tienen 16 tetas o más.

Con ello buscamos que el aumento de prolificidad venga acompañado de un alto número de lechones bajo la cerda.

HOMOGENEIDAD DE CAMADAS

Siendo conscientes de que el número de tetas no es suficiente para alcanzar este objetivo, durante más de 10 años hemos pesado todos los lechones puros al nacimiento en granjas élite, consiguiendo reducir el porcentaje de lechones pequeños y así aumentar la homogeneidad de camadas.

Con todo ello, se ha conseguido una menor necesidad de movimiento entre lechones y facilitar así el manejo en partos.

CAPACIDAD DE CRECIMIENTO Y CAPACIDAD LECHERA

Para potenciar este punto todavía más, este agosto 2025 hemos incluido en el programa genético un nuevo carácter ligado directamente a la capacidad de crecimiento de los lechones en lactación y a la mayor capacidad lechera de las cerdas.

PREDISPOSICIÓN A HERNIAS

Quizá más asociado al concepto de rusticidad, la continua mejora en reducción de hernias escrotales y umbilicales sigue siendo una prioridad y, por ello, son caracteres incluidos en el programa genético, combinando así el impacto de la genética con el necesario abordaje técnico en granja.

LONGEVIDAD DE LA CERDA

A nivel de cerda productiva, el incremento de la mortalidad en la industria en los últimos años supone un factor que afecta negativamente al trabajo en granja, tanto emocionalmente como en el manejo del día a día.

Hoy disponemos de tecnologías muy avanzadas con las que en el pasado apenas soñábamos.

Un ejemplo es el fenotipado digital de aplomos, que utiliza cámaras y un software de análisis de imagen que captura y procesa datos morfológicos en tiempo real y que ha demostrado tener una alta correlación con la longevidad de la cerda.

De esta forma podemos seleccionar aquellas cerdas con mayor potencial reproductivo y menor riesgo de eliminación temprana.

Con todo, si bien el programa genético ayuda a mejorar la longevidad, es necesario que en granja se haga una buena selección de las primerizas: buena condición corporal, mínimo de 14 tetas y aplomos correctos para seleccionar aquellas con mayor potencial reproductivo y menor riesgo de eliminación temprana.

Todos estos avances actuales y de futuro suponen para el productor:

Una reducción de la carga de trabajo.

Menor necesidad de intervenciones veterinarias.

Mayor estabilidad en el censo reproductor.

LA EFICIENCIA

LA MANO DE

DEDICAR MÁS TIEMPO A TAREAS ESTRATÉGICAS Y MENOS A CUIDADOS

INTENSIVOS, MEJORANDO

LA RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA

El Bienestar Animal es un componente esencial en la producción porcina moderna, tanto por razones éticas como por su impacto en la productividad.

Desde un punto de vista genético, este siempre ha sido un apartado muy difícil de trabajar debido a:

Las dificultades a la hora de medir el fenotipo relacionado con el Bienestar Animal.

Las bajas heredabilidades de este tipo de caracteres.

Estamos en una época de desarrollo activo de herramientas tecnológicas de grabaciones y análisis de imagen, y PIC está invirtiendo mucho en estas tecnologías para comprender y mejorar el comportamiento social de los cerdos.

Creemos que esta es la vía futura para aumentar todavía más la productividad a través de la mejora en Bienestar Animal.

Un novedoso estudio con sensores de proximidad, cámaras de video y algoritmos de inteligencia artificial se han analizado las redes sociales (interacciones entre todos los animales de un mismo corral), la postura, la ubicación y la frecuencia de interacción entre animales, permitiendo identificar comportamientos atípicos, como agresividad o aislamiento.

La aplicación de estas tecnologías nos permite confirmar cosas que ya sabemos, como que los cerdos forman jerarquías estables, pero además ahondar en detalles como que ciertos individuos actúan como nodos centrales en la interacción grupal.

Al ser todos los animales del estudio puros con pedigrí conocido, hemos analizado cómo estos patrones de comportamiento llegan a tener heredabilidades estimadas entre el 20 % y el 40 %, que serían valores superiores a caracteres que responden bien a la mejora genética, como el número de nacidos totales.

Estamos convencidos de que, en el futuro, la mejora de caracteres de comportamiento permitirá seleccionar genéticamente animales altamente productivos, sociales y con mayor bienestar y que esta es una estrategia viable y realista para conseguirlo.

La gestión sanitaria eficiente es fundamental para:

Reducir pérdidas.

Minimizar tratamientos.

Prolongar la longevidad de los animales.

Abordar problemas sanitarios desde el punto de vista genético es posible de forma indirecta, pero requiere un programa muy intenso de recogida de datos.

El programa GNX terminal y GNX Materno incluye más 75.000 cerdas F1 criadas en granjas comerciales y 150.000 cerdos comerciales, susceptibles a enfermedades clínicas y subclínicas, y con padre y madre conocidos.

Estas cerdas y cerdos comerciales generan datos para calcular valores genéticos estimados en caracteres relacionados con la longevidad de la cerda y mortalidad del lechón.

Para el productor, esto significa:

Reducción en los sacrificios involuntarios.

Menor uso de medicamentos.

Mayor estabilidad en la producción.

LA MEJORA EN LA SALUD ANIMAL PERMITE MANTENER ANIMALES MÁS TIEMPO EN PRODUCCIÓN, REDUCIR COSTES SANITARIOS Y MEJORAR LA EFICIENCIA GLOBAL DEL SISTEMA

LA INVERSIÓN EN GENÉTICA AVANZADA SE TRADUCE EN SOSTENIBILIDAD, RENTABILIDAD Y RESILIENCIA FRENTE A LOS DESAFÍOS DEL FUTURO

Si bien el impacto de los programas de mejora genética se ha asociado históricamente al aumento de la productividad y rentabilidad de la industria agroalimentaria, su influencia en la reducción del impacto medioambiental es mucho menos conocido y estudiado.

La sostenibilidad y la capacidad de adaptación a cambios regulatorios y de mercado son aspectos a tener muy en cuenta en la producción porcina actual:

Ya hay países que están planteando la posibilidad de incluir impuestos específicos a las granjas de producción en función de su impacto ambiental.

No es descartable en absoluto que, en un futuro, grandes superficies o empresas de alimentación consideren factores de sostenibilidad ambiental para elegir a sus proveedores de carne.

El hecho de que PIC haya desarrollado programas genéticos y tecnológicos para seleccionar animales robustos, longevos y eficientes hace que la mejora genética contribuya directamente en la sostenibilidad de las granjas.

A este respecto, ¿se puede cuantificar el impacto ambiental?

Hoy en día, la ciencia aplicada incluye modelos de análisis del ciclo de vida (LCA) que se puede aplicar a la producción porcina para cuantificar el impacto ambiental de cada línea genética.

En un estudio reciente que se realizó comparando la genética PIC con la media de la industria se demostró que los programas de mejora genética porcina reducen significativamente:

La emisión de gases de efecto invernadero.

El uso de recursos naturales.

La generación de residuos.

Este impacto ambiental puede ser cuantificado de manera creíble y defendible mediante una evaluación del ciclo de vida (LCA) conforme a la norma ISO.

El estudio comparativo del impacto ambiental de la genética en el año 2021 con el impacto previsto en el año 2030 concluye que la mejora genética se asocia a una reducción en la emisión de gases efecto invernadero de del 7-9 % en el periodo de 9 años analizado asociado a la mejora genética.

Tanto si buscas optimizar costes con la Camborough® como maximizar la productividad con la PIC®X54, PIC® te ofrece soluciones genéticas personalizadas. Como el único proveedor que lidera ambos segmentos, nuestras hembras destacan por su rentabilidad, facilidad de manejo, bienestar, resiliencia sanitaria e innovación preparada para el futuro. Porque los productores de hoy no deberían elegir entre dos caminos para lograr su éxito: Pueden dominar ambos. Descubre más en es.pic.com

a concentración de espermatozoides en las dosis utilizadas para inseminación artificial es un factor clave en el rendimiento reproductivo de las granjas porcinas. Sin embargo, su impacto real sobre parámetros como la tasa de partos y el tamaño de camada sigue siendo objeto de estudio. Este trabajo analiza el efecto de incrementar en un 20 % la concentración seminal en una explotación de alto estatus sanitario, evaluando si este ajuste puede traducirse en mejoras significativas en la eficiencia reproductiva.

Descarga el PDF

Raquel Fernández Rodríguez1, Henar González Ramiro1, Anselmo Martínez Moreno1, Álvaro Guerrero Masegosa1, Juan Conesa Navarro1 y Paula Sánchez Giménez2

1Agropor S.L.

2Técnico Veterinario

CLa inseminación artificial (IA) es una técnica ya implementada como un manejo básico en todas nuestras granjas, imposible de desligar ya a la mejora productiva que se ha visto con los años.

Ha sido fundamental para facilitar mejoras globales en la fertilidad, el avance genético, el trabajo en granja y la sanidad del hato reproductivo.

Desde que su uso generalizado comenzó en los años 80, cuando también se establecieron los primeros centros de inseminación, se ha ido perfeccionando la técnica hasta hoy en día.

Aun así, no tenemos explicación para los distintos resultados que se ven en granjas que, a priori, la usan en igualdad de condiciones. Sigue existiendo una gran dispersión de resultados entre granjas y entre verracos.

Se sabe que hay parámetros relacionados con la técnica de IA que tienen gran influencia en los resultados, sobre todo de fertilidad y del tamaño de camada. Por ejemplo:

La proporción de espermatozoides útiles en la dosis utilizada, a la que hay que restar del total los anormales e inmóviles.

El intervalo de inseminación con respecto al momento de la ovulación de la cerda1

Los resultados obtenidos en relación al tamaño de camada están muy influenciados por la línea genética de la madre. No obstante, en estos momentos, con la mejora genética y la evolución del sector, el objetivo de fertilidad en una granja que cuente con una buena sanidad debería situarse siempre por encima del 90%.

Existen muchos factores que entran en juego para poder alcanzar el objetivo de fertilidad, incluyendo manejo, sanidad, bioseguridad, calidad seminal, correctas instalaciones con unas óptimas condiciones ambientales, personal, etc. Ninguna, por sí misma, permite garantizar una fertilidad óptima, pero un fallo en cualquiera de ellas puede arruinar los resultados reproductivos de nuestra granja.

A continuación, se muestran los resultados de un estudio sobre cómo la concentración de espermatozoides de las dosis seminales contribuye a maximizar la eficiencia reproductiva.

A la hora de evaluar las dosis seminales, los principales parámetros que puedan afectar a su calidad son, entre otros:

Nivel de contaminación

Motilidad

Grado de aglutinación

Concentración de espermatozoides

Morfología de los espermatozoides

Integridad del acrosoma

Funcionalidad espermática

El volumen de dosis ideal sería de 45 ml para uso postcervical si queremos tener un margen de seguridad, aunque con una dosis de entre 30 y 35 ml sería más que suficiente.

Se ha señalado que utilizar dosis superiores a 60 ml podría provocar un proceso de defensa uterina más agresivo de lo normal, exacerbando la destrucción de espermatozoides. Esto conllevaría una reducción de ovocitos fecundados y una disminución del número de lechones nacidos2.

Pero ¿qué sabemos de la concentración ideal?

Realmente hay muy pocos estudios a nivel de campo que hablen de cuál sería la concentración ideal para obtener el máximo potencial de nuestro hato reproductivo.

La cifra varía entre un amplio rango y en los primeros trabajos se hablaba de concentraciones de 5.000 y 10.000 millones sptz/dosis para obtener la fertilidad óptima.

Al ir avanzando en el campo de los diluyentes de mayor duración y calidad y en el análisis y control del propio semen, las concentraciones usadas han ido reduciéndose gradualmente, estando ahora en valores de entre 1.000 y 3.000 millones sptz/dosis3, dependiendo del análisis y la pauta de inseminación elegida.

Según bibliografía, se han descrito incluso efectos adversos al usar dosis altamente concentradas (60-100 x 106 spz/ml), reduciendo la motilidad de los espermatozoides y reflejando que, para obtener una motilidad adecuada, las dosis no pueden superar una concentración superior a 55 x 106 sptz/ml4.

Muchos trabajos lanzan datos demostrando el poco o nulo efecto sobre la tasa de fertilidad o los lechones nacidos totales por camada cuando aumenta la concentración de la dosis1,5–7

Otros estudios sugieren que, a medida que aumenta el número de espermatozoides (de 2.500 a 4.500 millones sptz/dosis), el tamaño de camada también aumenta8

Un estudio comparó dosis de 1.000, 2.000 y 3.000 millones espermatozoides y solo la dosis de 1.000 millones redujo la tasa de parto y el tamaño de la camada9.

Datos propios de hace ya unos años (2017-2018) sobre la inseminación postcervical de cerdas multíparas con concentraciones (1.200 x millones vs 2.400 millones) y volúmenes (90 ml vs 45 ml) distintos también revelaron diferencias importantes en prolificidad, pero siempre con grandes variaciones entre granjas, ya que en ellas se estaba trabajando con líneas genéticas distintas (Tabla 1).

En este sentido, la concentración óptima es un parámetro controvertido en cuanto a resultados a nivel de campo y seguimos teniendo grandes diferencias entre países, empresas, regiones, genéticas, proveedores y granjas.

Granja 1

2

3

3 90 ml 16,18 17,17 13,33 12,64

ml 14,81 14,46 12,38 12,53

TABLA 1

Diferencias en lechones nacidos totales (LNT) usando distintos volúmenes en cerdas multíparas (Fuente propia).

Con el fin de saber qué es lo que mejor se adapta a nuestras condiciones, seguimos haciendo pruebas y buscando siempre la combinación óptima, descartando distintos factores y afianzando otros. A continuación, detallamos la última de ellas, hecha en una de nuestras granjas.

La granja en cuestión es una multiplicadora con capacidad para unas 2.000 cerdas con autorreposición, donde se trabaja con cerdas SPF (libres de patógenos específicos) y de raza Large White.

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de dos concentraciones de espermatozoides (sptz) diferentes sobre el rendimiento reproductivo, la tasa de partos y el tamaño de la camada:

La concentración estándar en dosis comerciales.

Una concentración que garantizase al menos un 20 % adicional de espermatozoides totales en las dosis.

PREPARACIÓN DE LAS DOSIS

Los formatos de dosis que utilizamos en nuestro estudio fueron (Gráfica 1):

Concentración estándar: 27 x 106 sptz/ml.

Concentración alta (+20%): >30 x 106 sptz/ml.

En cuanto al volumen de las dosis:

Para las inseminaciones tradicionales utilizamos un volumen de 90ml.

Para las inseminaciones postcervicales utilizamos un volumen de 60 ml.

Para no sesgar los resultados por el efecto verraco, cada eyaculado se dividió en dos alícuotas que fueron diluidas hasta alcanzar las dos concentraciones objetivo. La concentración inicial en el eyaculado previa dilución, y en las dosis finalmente preparadas, fue confirmada mediante análisis con Nucleocounter (SP100, Chemometec).

Así, las concentraciones reales medidas en los grupos prueba fueron:

Dosis estándar: 26,2 ± 0,52 millones sptz/ml.

Dosis concentración alta: 31,8 ± 0,57 millones sptz/ml.

Las dosis se prepararon con el mismo diluyente y bajo las mismas condiciones de preparación y análisis de calidad. Solo se emplearon eyaculados que cumplieran con los criterios mínimos de calidad (motilidad y porcentaje de formas anormales).

Las dosis se identificaron con información del verraco, fecha y tipo de concentración utilizada.

Todas las cubriciones se realizaron con el protocolo de inseminación habitual por el personal de la granja y se registraron en el programa de gestión de la explotación.

Las cerdas fueron distribuidas aleatoriamente en ambos grupos, procurando evitar sesgos por motivos de ciclo y número de cubrición o repetición. También se pesaron y se evaluó su condición corporal en el momento de la inseminación para evitar dichos factores discriminatorios entre grupos.

Los resultados analizados incluyeron:

Tasa de parto

Nacidos totales por camada (LNT)

Nacidos vivos por camada (LNV)

El estudio incluyó resultados de cubriciones realizadas en cerca de 600 cerdas de ciclo 1, 2 y 3 (mayoritariamente ciclo 2) durante 12 semanas entre los meses de marzo a mayo 2024.

TABLA 2

Resultados de la Tasa de partos tras la inseminación de cerdas con distintas concentraciones seminales.

En la Tabla 2 se muestran los datos de la Tasa de partos de ambos grupos, sin diferencias.

TABLA 3

Resultados de Lechones Nacidos

Totales (LNT) tras la inseminación de cerdas con distintas concentraciones seminales.

En cuanto al resultado de esos partos, tampoco se vieron distinciones en el número de lechones nacidos totales por camada (Tabla 3) ni en el de lechones nacidos vivos (Tabla 4).

TABLA 4

Resultados de Lechones Nacidos

Vivos (LNV) tras la inseminación de cerdas con distintas concentraciones seminales.

Algunos ejemplos de factores que no siempre se llevan bien o que no pueden evitarse en todas las granjas son:

Mala detección de celo y momento de inseminación inadecuado (demasiado pronto o demasiado tarde).

Condiciones ambientales adversas (estrés por calor).

Mala conservación de las dosis seminales hasta el momento de su uso.

Condición corporal y alimentación subóptimos durante todo el ciclo.

Crisis sanitarias en el hato reproductivo.

A este respecto, sería interesante comprobar si el uso de más espermatozoides en las dosis podría contribuir a paliar el efecto de estas circunstancias en los resultados de nuestras granjas.

En este caso, no se observaron mejoras en la tasa de partos o el tamaño de camada al aumentar el número de espermatozoides de nuestras dosis.

Cuando se realiza un buen manejo en la cubrición, en buenas instalaciones y con un buen nivel sanitario, el incremento del número de espermatozoides en la dosis no supone un beneficio porque los resultados reproductivos de la granja ya son buenos, lo que permite un margen muy estrecho de mejora.

Quedaría pendiente evaluar si aumentar el número de espermatozoides en las dosis (mediante el uso de mayores volúmenes o concentraciones) podría resultar beneficioso en situaciones en las que las condiciones no sean óptimas, pues muchas granjas trabajan con manejos, instalaciones y sanidad con margen de mejora.

BIBLIOGRAFÍA

1. Steverink DWB, Soede NM, Bouwman EG, Kemp B. Influence of insemination-ovulation interval and sperm cell dose on fertilization in sows. J Reprod Fertil. 1997;111:165–71.

2. Gil J. Características de las dosis de semen: volumen, concentración y conservación. www.3tres3.com. 2021.

3. Knox R V. Artificial insemination in pigs today. Theriogenology. 2016;85:83–93.

4. Quirino M, da Rosa GT, Spohr Christ T, Valadares WR, da Rosa Ulguim R, Bernardi ML, et al. Estimation of sperm concentration limits to produce intrauterine insemination doses in swine. Reproduction in Domestic Animals. 2023;58:785–92.

5. Broekhuijse MLWJ, Šoštarić E, Feitsma H, Gadella BM. The value of microscopic semen motility assessment at collection for a commercial artificial insemination center, a retrospective study on factors explaining variation in pig fertility. Theriogenology. 2012;77.

6. Broekhuijse MLWJ, Šoštarić E, Feitsma H, Gadella BM. Application of computer-assisted semen analysis to explain variations in pig fertility. J Anim Sci. 2012;90:779–89.

7. Park S. Effects of sow, boar and semen traits on sow reproduction. 2013;

8. Reicks DL, Levis DG. Fertility of semen used in commercial production and the impact of sperm numbers and bacterial counts. Theriogenology. 2008;70:1377–9.

9. Watson PF, Behan JR. Intrauterine insemination of sows with reduced sperm numbers: results of a commercially based ®eld trial. Theriogenology. 2002;57:1683–93.

Marina López R. y

Pedro J. Llamas

Servicio técnico de Import-vet

LLDescarga el PDF

a inseminación artificial ha transformado la producción porcina, impulsando el progreso genético y la eficiencia en granja. En este contexto, el Sistema Multidosis se presenta como una alternativa innovadora que combina practicidad, sostenibilidad y optimización del trabajo reproductivo.

La inseminación artificial (IA) en el porcino se desarrolló en los años 80 y, con ella, surgieron múltiples estilos de catéteres y distintos envases para contener la dosis seminal, como el tubo, la botella y el blíster.

Las técnicas de IA tradicional y post-cervical han revolucionado la producción porcina, principalmente, al permitir:

Un avance genético más rápido.

Una mayor eficiencia en el tiempo de inseminación en granja.

La eficiencia en la inseminación en granja no solo depende de la calidad del eyaculado, sino también de la logística (transporte), la conservación adecuada y la precisión en la aplicación de la dosis.

Hoy más que nunca, la eficiencia reproductiva, la optimización del tiempo de trabajo, la escasez de mano de obra y el manejo en bandas hacen que el sistema de inseminación multidosis sea una alternativa capaz de aportar soluciones a los retos de la producción porcina actual.

Al mismo tiempo, observamos cómo la sostenibilidad y la eficiencia han adquirido un papel central en la industria porcina moderna.

A medida que la Unión Europea endurece la normativa sobre envases y residuos, especialmente a través del Reglamento (UE) 2025/40, la búsqueda de soluciones operativas que optimicen la producción y minimicen el impacto ambiental se vuelve crucial.

LEER REGLAMENTO (UE) 2025/40

Desde Import-vet nos enfocamos en la transición hacia una economía circular y de bajas emisiones, ofreciendo alternativas eficientes.

El Sistema Multidosis se presenta como una solución integral aplicada a la inseminación post-cervical que, además de cumplir los objetivos de reducción de plásticos establecidos por el nuevo Reglamento, impulsa la eficiencia en granja al reducir la necesidad de mano de obra y optimizar el tiempo destinado a la inseminación.

BENEFICIOS INMEDIATOS DEL SISTEMA MULTIDOSIS

VELOCIDAD DE APLICACIÓN

VELOCIDAD DE APLICACIÓN

El sistema permite una inseminación segura con el método “manos libres”, lo que facilita inseminar múltiples cerdas en menor tiempo, tanto multíparas como primerizas.

REDUCCIÓN DE INVERSIÓN Y CARGA DE TRABAJO

Se trata de una solución "todo en uno" que requiere menor inversión para alcanzar una productividad superior y demanda menos carga de trabajo en comparación con el proceso de inseminación estándar.

CONSERVACIÓN SEMINAL

CONSERVACIÓN SEMINAL

Gracias al mayor volumen de semen en las bolsas multidosis, se obtiene una mayor homogeneidad térmica, lo que garantiza una mejor conservación y una mínima variación de temperatura durante el almacenamiento y el transporte.

Las bolsas cuentan con una capa externa de aluminio que protege a los espermatozoides de la exposición a la luz ambiental y reduce la peroxidación.

MENOR ESPACIO REQUERIDO

MENOR ESPACIO REQUERIDO

El sistema reduce significativamente el espacio necesario para almacenamiento y transporte en comparación con el envasado individual (hasta 65 dosis por bolsa).

Permite optimizar el tiempo en el laboratorio y constituye una alternativa eficaz de respaldo en caso de avería del equipo de envasado.

SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

El sistema multidosis contribuye a reducir los residuos plásticos al sustituir los blísters por una única bolsa, alineándose directamente con los objetivos centrales del Reglamento Europeo.

EFICIENCIA REPRODUCTIVA Y

OPERACIONAL

El sistema es un kit completo que consta de una bolsa seminal de 2 o 3 litros conectada a un catéter mediante una pistola dosificadora.

Incluye un fuelle volumétrico y permite volúmenes ajustables de 30, 40 o 45 ml, además de una mochila isotérmica.

La bolsa está fabricada en plástico y aluminio, proporcionando su capa externa de aluminio un mejor aislamiento térmico y protegiendo a los espermatozoides de la exposición a la luz ambiental.

IMPORTANTE: es fundamental que, una vez extraída de la nevera la bolsa con el semen diluido, se homogenice el contenido mediante suaves movimientos de balanceo. De esta manera, el diluyente y las células que se han sedimentado de forma natural se reconstituyen fácilmente.

Se recomienda que, antes de la inseminación, se realice nuevamente un movimiento de balanceo con la mochila isotérmica para garantizar que la dosis contenga la concentración adecuada.

Posteriormente, el movimiento natural del operario durante la aplicación contribuye a la homogeneización continua del fluido seminal, asegurando la uniformidad de las dosis administradas.

EL SISTEMA MULTIDOSIS SE EMPLEA EXCLUSIVAMENTE EN LA TÉCNICA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL POST-CERVICAL

En la técnica cervical tradicional, la cerda debe absorber la dosis a su propio ritmo —un proceso más lento— y la introducción de presión podría provocar reflujo seminal.

Por ello, se recomienda el uso del catéter Soft & Quick post-cervical en cualquiera de sus presentaciones y formatos, diseñado para nulíparas y multíparas.

Su ergonomía, facilidad de aplicación, seguridad y alto nivel de higiene lo convierten en la opción más adecuada.

Para más información sobre el sistema, puedes ponerte en contacto con nuestros técnicos en el correo int@import-vet.com o en el teléfono +34 938 813 898.

El Sistema Multidosis consta de los siguientes componentes:

La pistola de aplicación multidosis es el dispositivo encargado de administrar la dosis seminal de forma controlada.

Su correcto funcionamiento depende del fuelle volumétrico, un componente esencial para garantizar una dosificación precisa. Este fuelle, fácil de instalar, incorpora una válvula que impide el retorno del semen.

Es fundamental realizar una purga durante el primer llenado para asegurar su completa carga y un rendimiento óptimo antes de la aplicación.

El sistema Multidosis permite a los operadores inseminar múltiples cerdas, tanto multíparas como nulíparas, de forma rápida y con las manos libres, lo que se traduce en una menor carga de trabajo frente a los procedimientos de inseminación estándar.

Este sistema ofrece una solución completa y rentable que no requiere grandes inversiones.

El producto está certificado con estándares de alta calidad y se fabrica en Europa, cumpliendo con la certificación ISO 9001.

Su adopción permite a laboratorios y granjas optimizar los procesos de inseminación al tiempo que contribuyen a los ambiciosos objetivos europeos de prevención y reducción de envases, disminuyendo la dependencia del embalaje individual de un solo uso.

Descarga el PDF

a condición corporal al destete marca el punto de partida del siguiente ciclo reproductivo. Cuando las cerdas llegan a este momento con un balance energético negativo, el riesgo de trastornos como el Síndrome del Segundo Parto se dispara, comprometiendo la fertilidad, la prolificidad y la uniformidad de las camadas. Comprender y corregir esta pérdida de condición es esencial para mantener la eficiencia productiva y garantizar la continuidad del rendimiento en la granja.

Rafael Pallás Alonso Director técnico de KUBUS –

En cualquier granja con una tasa de renovación anual correcta del 40–50 %, el porcentaje de hembras primerizas, hembras que han parido una vez y van a hacer el segundo parto, oscila entre el 17 % y el 20 %.

Por tanto, es imprescindible tener buenos resultados productivos con las primerizas para que el global de la granja obtenga óptimos resultados técnicos y económicos.

En las granjas actuales es muy habitual que, en su primer parto, la cerda logre un excelente desempeño reproductivo (fertilidad a parto y no de lechones nacidos).

Sin embargo, también es muy habitual que estos excelentes resultados del primer parto se vengan abajo en el segundo por la aparición del Síndrome del Segundo Parto.

Este trastorno reproductivo se manifiesta por los siguientes signos:

Anoestro postdestete: prolongación del intervalo destete-celo (>7 días).

Infertilidad: tasa de partos inferior al 85 % (en muchas ocasiones no llegan ni al 80 %).

Disminución del número total de lechones nacidos (<11 lechones).

La prolongación del intervalo destete – salida a celo (IDC) es una de las principales consecuencias de la deficiente condición corporal al destete, teniendo mayor incidencia en las cerdas más jóvenes, apareciendo como uno de los signos principales del Síndrome del Segundo Parto.

En el origen de este cuadro se encuentra la notable pérdida de peso que se produce durante la primera lactación, llegando las cerdas al destete con una pobre condición corporal.

Una cerda de primer parto debe comer para mantenerse, crecer y producir leche para la camada, pero el problema es que el consumo de pienso durante la lactación a menudo no es suficiente para cubrir todas estas necesidades.

Una cerda primeriza en lactación debería comer 7,5 – 8 kg/día. Sin embargo, el consumo de pienso medio de una primeriza rara vez supera los 6 – 7 kg/día y en ocasiones no llega ni a los 6 kg/día.

Este déficit energético perturba el funcionamiento hormonal, generando al destete un pico de LH retardado e inferior, lo que lleva a:

Un retorno a celo tardío.

Una ovulación retrasada.

Una tasa de progesterona inferior a la normal.

Infertilidad.

Además, la tasa de ovulación de estas cerdas es inferior y, lo que es más importante, los ovocitos liberados son de menor calidad, lo que lleva a:

Embriones con viabilidad reducida.

Aumento de la mortalidad embrionaria.

Camadas cortas.

Lechones más heterogéneos al nacimiento.

Uno de los puntos actuales de trabajo para mejorar el tamaño de los lechones al nacimiento es mejorar la condición corporal de las cerdas destetadas en el ciclo anterior con el fin de que los ovocitos liberados sean todos de buena calidad y tengan un ritmo de crecimiento parejo, ganando así uniformidad en la camada siguiente.

El uso de Altrenogest que se describe a continuación es válido tanto para las cerdas que acaban de terminar su primera lactación como para todas aquellas que al destete presenten una baja condición corporal, independientemente de su paridad.

El uso de Altrenogest al destete permite:

Retrasar la salida a celo unos días para permitir la recuperación de la cerda.

Cambiar el estado fisiológico de la cerda, de catabólico a anabólico.

Completar correctamente la involución uterina.

Disminuir el porcentaje de anoestros.

Mejorar los parámetros productivos del ciclo siguiente.

PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE ALTRENOGEST AL DESTETE

El uso de Altrenogest en cerdas con baja condición corporal permite retrasar la salida a celo tras el destete, favoreciendo su recuperación física y mejorando los resultados reproductivos del siguiente ciclo.

El protocolo consiste en identificar a las cerdas candidatas dos días antes del destete, iniciar la aplicación del producto el día previo y mantenerla durante seis días más tras el destete, completando un total de ocho días de tratamiento.

Este procedimiento, representado en la Figura 1, permite sincronizar los celos sin alterar el flujo de producción de la granja.

Dos días antes del destete se procede a la identificación de las cerdas que van al segundo parto y de todas aquellas que presenten una pobre condición corporal, independientemente del número de partos que tengan.

El día del destete se aplica el producto y el grupo de cerdas es destetado de la misma forma que sus compañeras de banda, acompañándolas a la zona de destete-cubrición de la granja donde recibirán el mismo manejo nutricional que sus compañeras, flushing, alimentación con pienso de lactación, etc.

¡DESTETE!

Al día siguiente, es decir, el día antes del destete, se inicia la aplicación de Altrenogest.

La aplicación de Altrenogest se prolonga durante 6 días más tras el destete, de forma que el número total de días de aplicación del producto es de 8 (1 previo al destete, el día del destete y 6 más).

FIGURA 1

Protocolo de aplicación de Altrenogest en cerdas con baja condición corporal al destete para favorecer su recuperación y sincronizar el celo sin afectar el ritmo de producción de la granja.

Con esta práctica, el último día de aplicación del producto es el anterior al día del siguiente destete de las cerdas que han seguido el flujo normal de la granja.

Como las cerdas que han tomado Altrenogest vuelven a ciclar espontáneamente a los 4 o 5 días tras el cese de la aplicación del producto, salen a celo junto con las del destete de la semana siguiente, pasando a formar parte de la siguiente banda de producción.

Si esta forma de trabajo se realiza de forma continua, excepto la primera vez, no hay disminución en la cuota de monta semanal, ya que cada banda de producción pasa a la semana siguiente un grupo de cerdas, pero recibe otro de la banda anterior, con lo que el número de cubriciones semanales se mantiene prácticamente constante y el flujo de producción no se resiente.

La prolongación del IDC es uno de los factores que más influyen en los resultados productivos de las granjas, de forma que las cerdas que ciclan entre los 3 y 6 días tras el destete siempre tienen los mejores resultados productivos, tanto en fertilidad a parto como en prolificidad. En cambio, las cerdas que extienden este intervalo a los 7 – 10 días normalmente tienen los peores resultados de toda la granja.

Una alimentación deficiente en lactación origina una pérdida de condición corporal y, por tanto, la movilización de reservas. Así, cuanto mayor sea la pérdida de condición corporal, mayor será el IDC.

Por ello, el control del estado de carnes al momento del destete es una de las principales tareas del personal del área de lactación, de forma que pérdidas de peso superiores al 10 % entre parto y destete ya son problemáticas y críticas por encima del 15 %.

UN ESPESOR DE GRASA DORSAL ENTRE 16 Y 20 mm EN P2

La pérdida de grasa en el punto P2 entre el parto y el destete no debería ser superior a 4 mm, ya que las pérdidas superiores indican exceso de pérdida de condición corporal.

Las cerdas que al destete se encuentran en un estado fisiológico con predominio catabólico tienden a:

Prolongar el IDC.

Aumentar el porcentaje de anoestros y repeticiones de ciclo.

Tener un menor número de lechones en el siguiente parto.

Para acortar el IDC no hay mejor estrategia que el trabajo intenso con varios machos a la vez desde el mismo día del destete.

Para evitar el deterioro de la condición corporal debemos implementar estrategias para incrementar el consumo durante la lactación:

Levantar a las cerdas varias veces al día.

Limpieza diaria de los comederos.

Suministrar pienso fresco varias veces al día: usar dietas concentradas.

Vigilar fermentaciones del pienso: las altas temperaturas de las salas de partos hacen que la fermentación aparezca rápidamente.

Suministro de agua ad libitum.

Caudal de agua mínimo: 3-3,5 L/minuto.

Suplementar agua.

Refrigerar las salas de partos.

La gestión adecuada de la condición corporal al destete y la aplicación estratégica de Altrenogest constituyen herramientas eficaces para reducir los trastornos reproductivos asociados al Síndrome del Segundo Parto.

Al favorecer la recuperación fisiológica de las cerdas y sincronizar su retorno al celo sin alterar el ritmo productivo, se mejora la fertilidad, la prolificidad y la uniformidad de las camadas, consolidando así la eficiencia y la sostenibilidad de la explotación.

Cada reto es una oportunidad de éxito

Evita las soluciones a corto plazo y mejora tu productividad.

Con más de 30 años de experiencia en el sector porcino hemos desarrollado vacunas, servicios y herramientas tecnológicas eficientes que harán tu negocio sostenible en el tiempo.

a sanidad es uno de los pilares fundamentales en la producción porcina, siendo la prevención mediante la vacunación la clave para conseguir el mejor estado sanitario. Tradicionalmente, este proceso se ha realizado por vía intramuscular mediante el uso de agujas. Aunque este método está ampliamente extendido, se ha demostrado que puede generar estrés y daño tisular.

Por suerte, existen alternativas a la vía intramuscular con aguja para la administración de determinadas vacunas, como es el dispositivo IDAL® de MSD Animal Health, un sistema de vacunación intradérmica y sin aguja que asegura un nivel máximo de bienestar, tanto en cerdas como en lechones, durante el proceso de aplicación de las vacunas. Descarga el PDF

César Llorente Carnicer, María Luisa Pérez-Breña Martín, Marcial Marcos Cienfuegos, Rut Menjón Ruiz y Marta Jiménez Salvador

Departamento técnico de MSD Animal Health

VEl hecho de vacunar sin aguja no solo repercute positivamente en el bienestar y la salud de los animales, sino que evita la transmisión iatrogénica de algunos patógenos1, como el virus del PRRS, que de otro modo se diseminarían con facilidad.

Para conseguir una adecuada inmunización de los animales frente a los diferentes patógenos que les desafían, es necesario utilizar eficaces a través de un proceso de vacunación de calidad.

El proceso de vacunación puede ser un trabajo tedioso un esfuerzo físico importante. Por ello, es de vital importancia mejorar tanto las condiciones de vacunación como la motivación de los operarios que aplican las vacunas.

Los dispositivos IDAL® son ampliamente conocidos, ya que llevan más de 20 años en el mercado y se han consolidado como una clave en la vacunación de cerdas y lechones.

Una prueba de ello son los 86 millones de dosis que se aplicaron en nuestro país entre 2021 y 2024 (ambos incluidos).

A lo largo de este tiempo, han demostrado ser una segura y respetuosa con el bienestar animal, en comparación con los métodos de vacunación con aguja.

Las ventajas que el dispositivo IDAL® nos ofrece son numerosas:

BIENESTAR

Al no utilizar agujas en el proceso de vacunación, evitamos lesiones y daño tisular a nivel muscular, ya que la vacuna se aplica por vía intradérmica.

Con ello, también reducimos el riesgo de generar abscesos

Con IDAL® administramos 0,2ml por dosis, lo que suele ser un volumen 10 veces menor que el de otras vacunas intramusculares, mejorando considerablemente la inocuidad del proceso.

REDUCCIÓN DE LA TRANSMISIÓN IATROGÉNICA DE PATÓGENOS

probabilidad de transmitir cualquier enfermedad de un animal a otro durante el proceso de vacunación disminuye considerablemente al no utilizar agujas.

SEGURIDAD

Con el dispositivo IDAL® los operarios no corren el riesgo de tener accidentes con agujas mientras vacunan. Además, evitamos la posible aparición de restos de agujas en la canal, lo que contribuye a una mayor seguridad y calidad alimentaria.

RESPUESTA INMUNITARIA

Al ser la piel un tejido muy especializado en el desarrollo de la respuesta inmunitaria, la inmunidad que se genera tras la administración intradérmica parece ser más rápida y eficaz que la obtenida por vía intramuscular3,4,5 y, en el caso de los lechones, se ha visto que puede educir la interferencia con la inmunidad maternal6, lo que favorece una mejor respuesta a la vacunación.

SOSTENIBILIDAD

Con IDAL® reducimos los residuos generados al no usar agujas durante el proceso de vacunación y, dado que el volumen de cada dosis es mucho menor que con la vacunación intramuscular, se reduce el volumen de envases y embalajes para vacunar el mismo número de animales que con la vía intramuscular. Además, se optimiza el transporte y conservación de las vacunas y se reduce el coste en la eliminación de dichos residuos.

VACUNACIÓN DE PRECISIÓN

Los dispositivos IDAL® están calibrados para administrar de manera continua cada dosis con unos valores muy concretos de presión y volumen. Además, incluye un software que nos permite contabilizar el total de dosis aplicadas por sesión de vacunación, así como las dosis administradas por vial.

Esta información podemos sincronizarla con una aplicación y almacenarla en una base de datos para consultarla y tener una adecuada trazabilidad de los procesos de vacunación.

TODAS ESTAS VENTAJAS CONVIERTEN A IDAL® EN UNA GRAN ALTERNATIVA FRENTE A LA CLÁSICA

VACUNACIÓN INTRAMUSCULAR CON AGUJA

A pesar de que actualmente existe mucha información sobre las ventajas del uso de los sistemas de vacunación intradérmica en cerdas y lechones, hasta ahora apenas teníamos datos sobre la opinión de los usuarios de los dispositivos.

Para ello, a lo largo de los últimos tres años, desde MSD Animal Health se han realizado encuestas de satisfacción a diferentes personas que vacunan utilizando estos dispositivos en granjas de ganado porcino distribuidas por toda la geografía española.

Este artículo presenta un análisis detallado de los resultados de dicha encuesta, que destaca:

Las virtudes del dispositivo.

La opinión favorable de los usuarios en cuanto a su funcionalidad, seguridad y eficacia.

La opinión sobre los servicios de formación y revisión de la vacunación ofrecidos por el departamento técnico de MSD Animal Health.

Desde principios de 2022 hasta mediados de 2025 se realizaron 100 encuestas a usuarios de IDAL® (operarios y encargados de granja).

Este importante número de encuestas nos permite obtener una idea bastante fiable sobre lo que piensan las personas que se encargan de vacunar a los animales en la granja.

A continuación, desglosamos los resultados obtenidos en las preguntas más relevantes que componen dicha encuesta (siendo 10 la máxima puntuación en cada pregunta):

1. ¿QUÉ GRADO DE SATISFACCIÓN TIENES CON LOS DISPOSITIVOS IDAL®?

Resultado medio: 9

Con una puntuación media de 9, la satisfacción general con el dispositivo IDAL® es muy alta.

Los usuarios destacan la facilidad de uso, la fiabilidad y la precisión como factores clave para su alta valoración.

2. SEGURIDAD DURANTE LA VACUNACIÓN CON IDAL® FRENTE A JERINGAS CONVENCIONALES

Resultado medio: 9,4

La puntuación obtenida en esta pregunta deja claro el gran valor que los operarios dan a no utilizar agujas durante el proceso de vacunación, reduciendo en gran medida el riesgo de accidentes con agujas, así como de auto inyecciones accidentales gracias al doble sistema de seguridad de estos dispositivos.

3. MANEJO DEL DISPOSITIVO IDAL® DURANTE LA VACUNACIÓN FRENTE A JERINGAS CONVENCIONALES

Resultado medio: 9,2

Además de la seguridad, los usuarios también valoran positivamente la facilidad de manejo del dispositivo.

Con una puntuación de 9,2, la mayoría de los encuestados consideran que la vacunación con IDAL® es más cómoda y sencilla que utilizando jeringas tradicionales.

4. EN TU OPINIÓN, ¿LA VACUNACIÓN CON IDAL® REDUCE EL ESTRÉS Y EL DOLOR EN LOS ANIMALES?

Resultado medio: 8,9

La percepción de los usuarios sobre el impacto de IDAL® en la reducción del estrés y el dolor en los animales es muy positiva.

Con una puntuación media de 8,9 los operarios reconocen que el dispositivo contribuye a un proceso de vacunación menos doloroso y más respetuoso con el bienestar animal.

Resultado medio: 9,2

Las revisiones de la vacunación con el dispositivo IDAL® que realiza el departamento técnico de MSD Animal Health periódicamente ayudan a mejorar la vacunación de los animales. Este punto es muy apreciado por todos los usuarios.

Resultado medio: 9,4

La mayoría de los usuarios ha valorado de forma muy positiva la contribución de estas visitas a la mejora en la calidad de la vacunación. Estas revisiones son clave para optimizar los procesos de vacunación y asegurar que se realicen de forma adecuada, lo que repercute directamente en la salud y el bienestar de los animales.

En la encuesta, el personal que utiliza IDAL® en las granjas también destacó que le gustaría recibir estas revisiones de manejo del dispositivo y del proceso de vacunación cada 6 meses, para asegurarse de que todo el proceso se está realizando correctamente y mejorar en aquellos aspectos que sean necesarios.

Esto demuestra la importancia de realizar un seguimiento periódico para mantener los estándares de calidad en la vacunación y asegurar que el proceso continúa siendo el adecuado a lo largo del tiempo, sobre todo en un sector en el que la rotación del personal es tan alta.

GRÁFICA 1

Resultados de la encuesta de satisfacción del uso de los dispositivos IDAL®.

Los resultados de las encuestas demuestran que los dispositivos IDAL® son altamente valorados por los usuarios, tanto en comodidad y seguridad, como en el impacto positivo que tiene sobre el bienestar de los animales.

Es importante que las personas que se encargan de vacunar los animales estén motivadas en el proceso y dotados de las herramientas adecuadas para mejorar la calidad de la vacunación y conseguir su máximo beneficio.

Las formaciones y revisiones de la vacunación y el seguimiento continuo proporcionado por el departamento técnico de MSD Animal Health son aspectos clave para los operarios y veterinarios, quienes consideran que estas prácticas mejoran la calidad de la vacunación y reducen el riesgo de errores.

La información obtenida a través de estas encuestas nos permite seguir evolucionando en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que satisfagan las necesidades específicas, tanto de los animales como de los trabajadores, consolidando al dispositivo IDAL® como una herramienta indispensable en la gestión de la salud animal en las granjas del sector porcino.

BIBLIOGRAFÍA

1. Madapong A, Saeng-Chuto K, Tantituvanont A, Nilubol D (2019). Safety of PRRSV-2 MLV vaccines administrated via the intramuscular or intradermal route and evaluation of PRRSV transmission upon needle-free and needle delivery.

2. Temple D, Escribano D, Jiménez M, Mainau E, Cerón JJ, Manteca X (2017). Effect of the needle-free “intra demal application of liquids” vaccination on the welfare of pregnant sows.

3. Teunissen MBM, Haniffa M, Collin MP (2011). Insight into the Immunobiology of Human Skin and Functional Specialization of Skin Dendritic Cell Subsets to Innovate Intradermal Vaccination.

4. Renson P, Mahé S, Andraud M, Le Dimna M, Paboeuf F, Rose N, Bourry O (2024). Effect of vaccination route (intradermal vs. intramuscular) against porcine reproductive and respiratory syndrome using a modified live vaccine on systemic and mucosal immune response and virus transmission in pigs.

5. Martelli P, Saleri R, Cavalli V, De Angelis E, Ferrari L, Benetti M (2013). Systemic and local immune response in pigs intradermally and intramuscularly injected with inactivated Mycoplasma hyopneumoniae vaccines.