SUPLEMENTACIÓN PERINATAL

PRÁCTICA

Por su demostrada eficacia y seguridad, LIDERFEED es el ÚNICO GENUINO PROMOTOR DE CRECIMIENTO español aprobado por EFSA para la UE

(Register of Feed Additives pursuant to Regulation (EC) Nª 1831/2003 – Annex I.List of Additives https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ animal-feed_additives_eu-register_1831-03.pdf) Plaza García Lorca, 15 Bajos Tfno: (+34) 977 552316 43006 Tarragona (Spain) email: lidervet@lidervet.com

Ficha de materia prima:

Fuentes de fósforo 18

Investigadora IVIA

Microencapsulación de vitaminas

A y D3 : Una solución de ingeniería para la estabilidad de los aditivos para piensos

Adriana Barri, Yauheni Shastak, Wolf Pelletier, KP Chan

Equipo técnico de BASF

Uso de ácidos orgánicos, ácidos grasos y extractos de plantas en nutrición animal 36

57

Departamento técnico grupo PH-Albio

Alternativas proteicas para una nutrición sostenible: Explorando el potencial sinérgico de los concentrados proteicos no convencionales 22

Gestión del riesgo de coccidios mediante un fitobiótico en pienso o agua de bebida

Equipo técnico Idena

La oxidación, la amenaza silenciosa de la producción animal

J. Estévez, P. Martín & S. Carné

ITPSA. Departamento Técnico

El olivo, pilar de la dieta mediterránea, como estrategia para la mejora de la integridad intestinal

Equipo técnico Lucta

62

Departamento de MK Técnico de Andrés Pintaluba

Suplementación perinatal: una herramienta práctica para reducir el estrés oxidativo en porcino

Ana de las Heras Molina Universidad Complutense de Madrid

Potencial de los extractos fitogénicos en salud reproductiva: una mirada molecular con foco en la especie porcina

Henrietta Owusu1 , Esiosa F. Adewale2, Precious Adedayo Adesina3 , Tolulope Peter Saliu4 , Zhendong Zhu5 , Christian Xedzro 6 , Emmanuel Asiamah1 y Shahidul Islam1

1Universidad de Arkansas

2Universidad de Louisville

3NCATS

4Universidad de Kentucky

6Universidad de Hiroshima Alba Cerisuelo

5Universidad Agrícola de Qingdao

70

Efecto de Vitanox en la mejora de los parámetros productivos y estado sanitario del lechón en transición

Grandía J.1 , Sarasa R. 2 , Bruguera M. 3 y García, A. 3

1Agro-Test-Control

2Inneara Consultoría

3Agrifirm

76

Mejora del rendimiento de los lechones destetados: optimización de la Capacidad de Unión de Ácidos a pH 4 (ABC-4)

Dr. Yron Manaig

Responsable de I+D, Animine

82

Clostridium perfringens en porcino: impacto en las distintas fases de producción y estrategias clave de control

Equipo técnico Biocidas ZIX

89

Mejorar la eficiencia alimenticia mediante una herramienta única

Rafael Durán Giménez-Rico1 y Félix Calvo Falcón2

1Regional Technical Manager, IFF Danisco Animal Nutrition & Health

2Business Manager, IFF Danisco Animal Nutrition & Health

96

¿Es la arginina un nuevo aminoácido esencial en porcino?

Dr. Behnam Saremi

Head of technical marketing department, CJ Europe GmbH, Frankfurt am Main, Germany

102

Mejorando el estado sanitario y los resultados productivos con Zinc y Hierro en lechones destetados

Dr. Christof Rapp

Nutricionista porcino, Zinpro Corporation

108

Control biológico de micotoxinas en el alimento para aves

Dante Javier Bueno

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, EEA Concepción del Uruguay, Facultad de Ciencia y Tecnología, sede Basavilbaso, Universidad Autónoma de Entre Ríos

118

Uso combinado de enzimas en la nutrición de pollos de engorde: mecanismos, beneficios y sinergias

Elena Moreno

En representación del Equipo Técnico Nutrición Animal BASF

126

Efecto de la suplementación con Nuxasan sobre el desempeño y la salud intestinal en pollos desafiados con Eimeria spp.

Sol C 1 , Villalobos G 1 , Horta F 1 , López R 1,2 , Lee J3 y Kim W K 3

1Nuproxa Suiza, Vaud, Suiza

2Nuproxa México, Querétaro, México

3Departamento de Ciencias Avícolas, Universidad de Georgia, Athens, GA, EUA

128

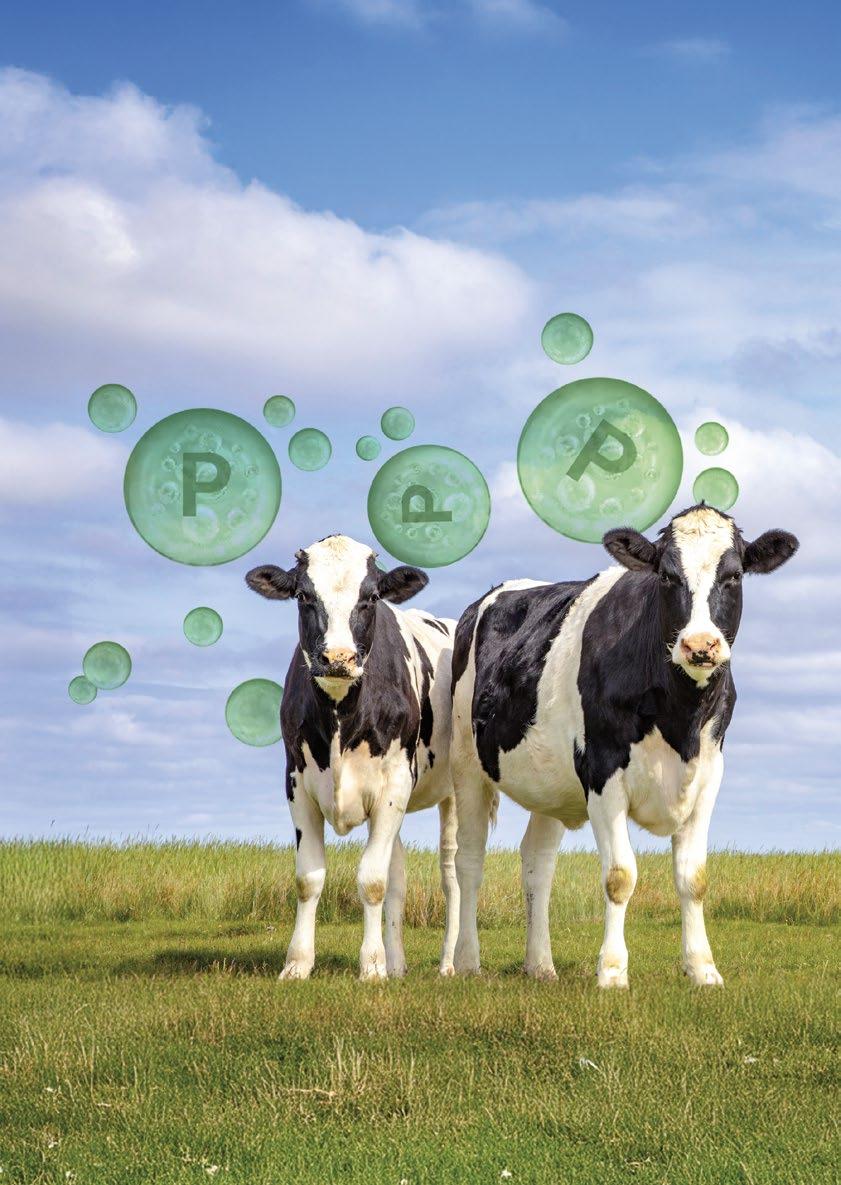

Fósforo en la nutrición de rumiantes: eficiencia

productiva y marco regulador

Braulio De La Calle Campos

Director técnico en formulación de rumiantes

COREN agroindustrial

138

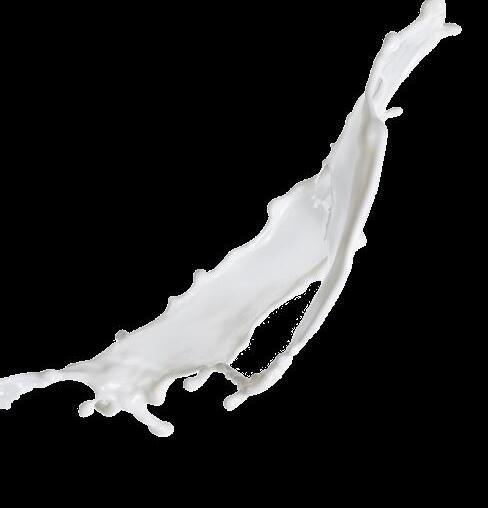

Una mano amiga para la ganadería lechera sostenible

Guillaume Desrousseaux

Ruminant market manager, Laboratoires Phodé

Fuente

Mejora de los parámetros productivos en aves y cerdos

No higroscópico

Reemplazo de colina sintética 60%

No altera la vida útil de las vitaminas

Fabricado exclusivamente en la Unión Europea

C/San Romualdo 12-14, Oficina 3º- 1

28039 Madrid (España)

info@liptosa com www liptosa com

Edulcorante natural para piensos a base de glicósidos de esteviol, extraídos de la planta stevia rebaudiana

TERMOESTABLE

HASTA LOS 198 OC

ALTAMENTE

HIDROSOLUBLE

ESTABLE EN UN RANGO AMPLIO DE PH

NO SE METABOLIZA EN EL ORGANISMO

NO FERMENTA

Aporta un dulzor de mayor intensidad, más estimulante, homogéneo y persistente.

Desencadena un efecto hedónico que aumenta la ingesta de alimento, estimula las secreciones digestivas, favorece la absorción de nutrientes y mejora los índices zootécnicos.

Producto estandarizado mediante rigurosos controles en todos los lotes.

Autorizado en la Unión Europea sin límites legales de dosificación, especies animales ni edades, según la EFSA.

Disponible tanto en versión líquida como sólida.

EDITOR

GRUPO DE COMUNICACIÓN AGRINEWS S.L.

La Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA) se ha consolidado como un referente en la transferencia de conocimiento científico y técnico al sector de la alimentación animal.

Su misión es clara: promover el desarrollo sostenible y eficiente de la nutrición animal mediante la divulgación, la formación y la actualización constante de los profesionales del sector.

Uno de los pilares fundamentales de esta labor es el curso anual de FEDNA, un encuentro que reúne a técnicos, investigadores y empresas para debatir sobre los avances más relevantes. La organización del programa final del curso es un proceso meticuloso que refleja el compromiso del Patronato de la Fundación con la excelencia y la actualidad.

El primer paso consiste en la selección de los temas o bloques temáticos. Para ello, el Patronato analiza las tendencias más recientes en nutrición animal, desde innovaciones en formulación de piensos hasta estrategias para reducir el impacto ambiental. Además, se tienen en cuenta las propuestas de técnicos y profesionales del sector, garantizando que el contenido responda a las necesidades reales de la industria.

Una vez definidos los temas, se aborda la selección de los ponentes. Este proceso no se limita a la experiencia académica; se valora especialmente la trayectoria profesional y la capacidad de comunicación de cada candidato. El objetivo es ofrecer presentaciones rigurosas, pero también dinámicas y comprensibles, que faciliten a la audiencia la aplicación práctica del conocimiento.

Gracias a esta metodología y contando con la inestimable ayuda de las empresas del sector de alimentación animal, el curso anual de FEDNA alcanza este año su cuarenta aniversario y se ha convertido en un espacio imprescindible para quienes buscan anticiparse a los retos y oportunidades de la nutrición animal. Un foro internacional de reconocido prestigio donde ciencia y práctica se encuentran para impulsar el futuro del sector.

Gonzalo González

Mateos

Presidente de FEDNA

PUBLICIDAD

Laura Muñoz +34 629 422 552 laura@mediatarsis.com

Luis Carrasco +34 605 09 05 13 lc@agrinews.es

DIRECCIÓN TÉCNICA

José Ignacio Barragán (aves)

Guillermo Fondevila (porcinos)

Lourdes Cámara (porcinos)

Fernando Bacha (rumiantes)

COORDINACIÓN TÉCNICA

Facundo Apecetche

REDACCIÓN

Amanda Abalo

Daniela Morales

COLABORADORES

Juan Acedo-Rico (Consultor)

Joaquim Brufau (IRTA)

Lorena Castillejos (SNiBA)

Carlos De Blas (UPM)

Gonzalo Glez. Mateos (UPM)

Xavier Mora (Consultor)

Edgar O. Oviedo-Rondón

Alba Cerisuelo (CITA-IVIA)

Carlos Fernández (UPV)

ADMINISTRACIÓN

Mercè Soler

Tel: +34 93 115 44 15 info@grupoagrinews.com www.nutrinews.com

Precio de suscripción anual: España 30 €

Extranjero 90 €

GRATUITA PARA FABRICANTES DE PIENSO, EMPRESAS DE CORRECTORES Y NUTRÓLOGOS

Depósito Legal Nutrinews B-17990-2015

Impreso - ISSN 2696-8053

Digital - ISSN 2696-8045

EDICIÓN TRIMESTRAL

Alba Cerisuelo IVIA

Los minerales son nutrientes esenciales cuyas deficiencias pueden tener efectos negativos sobre la salud, rendimiento productivo y la reproducción de los animales, entre otros. El fósforo (P) es el segundo mineral más abundante en el cuerpo de los animales, después del calcio.

Entre las funciones del P destaca la de conferir solidez y firmeza a los huesos, cáscara de huevo o las conchas de moluscos, entre otros, aunque también tiene otras funciones no estructurales como son su participación en el metabolismo energético y actividad enzimática, formar parte de las membranas celulares (fosfolípidos) y del ARN y ADN.

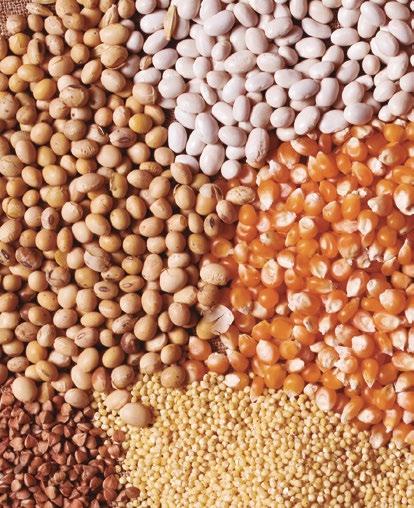

Las fuentes de P utilizadas en alimentación animal pueden ser de origen vegetal, animal o mineral.

Los ingredientes vegetales tienen una concentración de P generalmente baja (entre 0,09% - 1,09%) y, además, en estos, el P está en forma de fitatos, que son formas iónicas del ácido fítico ligados a carbohidratos o proteínas en sus estructuras más complejas.

Las fuentes de P de origen animal, como son las proteínas animales procesadas (PAPs) o las harinas de pescado o huesos, a pesar de contener un mayor porcentaje de P (entre 50-70%, aproximadamente) y presentar mayores digestibilidades de este mineral que las fuentes vegetales, son menos utilizadas por sus actuales restricciones sanitarias y económicas, y por su elevada variabilidad.

El P unido a fitatos no puede ser utilizado por los animales monogástricos, por lo que el valor biológico del P vegetal en estas especies depende del contenido en P fítico y de la actividad fitasa (enzima capaz de hidrolizar el fitato y liberar P inorgánico) endógena de cada materia prima.

En el caso de animales rumiantes, el escenario es algo diferente ya que se asume que la presencia de fitasas y fosfatasas microbianas en el rumen les permite utilizar gran parte del P fítico presente en los vegetales (Humer and Zebeli, 2015).

Por otro lado, es importante tener en cuenta que las fitasas endógenas son termosensibles por lo que las materias primas que han sido sometidas a tratamientos térmicos pueden presentar menor actividad fitásica endógena.

La biodisponibilidad del P de origen vegetal puede mejorarse sustancialmente con el empleo de fitasas exógenas en piensos y raciones, para las cuales existe una amplia oferta en la actualidad.

Las fuentes de origen mineral (fosfatos inorgánicos, principalmente) son, hoy en día, las más utilizadas en piensos, ya que aportan mayor cantidad de P, son más constantes en su composición y su digestibilidad puede ser elevada. En ellas se va a basar esta ficha.

En la Tabla 1 se muestran algunas de las materias primas que son consideradas fuentes de P mineral y clasificadas como “Minerales y sus productos derivados”, que se recogen en el Catálogo de materias primas (Reglamento UE 68/2013).

Número Denominación

11.3.1.

Fosfato dicálcico [ortofosfato de calcio e hidrógeno]

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.3.5

11.3.6

Fosfato monodicálcico

Fosfato monocálcico [diortofosfato de calcio y tetrahidrógeno]

Fosfato tricálcico [ortofosfato de tricalcio]

Fosfato cálcicomagnésico [fosfato de calcio y magnesio]

Fosfato desfluorado

Descripción

Fosfato de calcio monohidrógeno obtenido a partir de huesos o de sustancias inorgánicas (CaHPO 4 × nH2O, n=0 o 2). Ca/P > 1,2 Puede contener hasta un 3% de cloruro, expresado en NaCl.

Producto compuesto de fosfato dicálcico y monocálcico [CaHPO 4 × Ca(H2PO 4) 2 × nH2O, n=0 o 1] 0,8<Ca/P<1,3

Bis-dihidrogenofosfato de calcio [Ca(H2PO 4) 2 × nH2O, n=0 o 1] Ca/P<0,9

Fosfato de tricalcio procedente de huesos o de sustancias inorgánicas [Ca 3 (PO 4) 2 × H2O) o hidroxiapatita (Ca5(PO 4)3 OH] Ca/ P>1,3

Fosfato cálcico-magnésico [Ca3Mg3(PO 4)4]

Producto obtenido a partir de sustancias inorgánicas, calcinado y sometido a un tratamiento térmico posterior.

Calcio, P total, P insoluble en un 2% de ácido cítrico, cuando sea >10%, ceniza insoluble en HCl, cuando sea >5%.

P total, Calcio, P insoluble en un 2% de ácido cítrico, cuando sea >10%

P total, Calcio, P insoluble en un 2% de ácido cítrico, cuando sea >10%

Calcio, P total, P insoluble en un 2% de ácido cítrico, cuando sea >10% Ceniza insoluble en HCl, cuando sea >5%.

Calcio, magnesio, P total, P insoluble en un 2% de ácido cítrico, cuando sea >10%

P total, calcio, sodio, P insoluble en un 2% de ácido cítrico, cuando sea >10%, ceniza insoluble en HCl, cuando sea >5%.

Tabla 1. Fuentes de fósforo (P) más relevantes autorizadas para alimentación animal según el Catálogo de Materias Primas (Reglamento UE 68/2013).

En general, el control de calidad de las principales fuentes de P incluye la determinación del P total, P insoluble y la concentración de otros minerales como el calcio o el sodio.

Procesodeobtención

La mayoría de los fosfatos inorgánicos derivan de fosfatos de rocas naturales, presentes principalmente en África, el norte de Europa, Asia, Oriente Medio y Estados Unidos.

Sin embargo, estos no son aptos para su uso directo en la alimentación animal y precisan un tratamiento previo. En primer lugar, para poder utilizarlos en alimentación animal, deben eliminarse materiales indeseables circundantes, como arena y arcilla. Este proceso puede variar considerablemente de un yacimiento a otro, debido a las diferencias en composición de la roca.

Posteriormente, el fosfato mineral se suele secar en un secador rotatorio (o de otro tipo). El procesado en un horno rotatorio puede ser también necesario para eliminar otras impurezas que puede tener el fosfato tales como flúor, cadmio y arsénico, que, si no se eliminan en el proceso de producción, los hacen inadecuados para ser usados en nutrición animal.

Mayor resistencia a los desafíos

Rendimiento optimizado

Asociación única de extractos de macroalgas biológicamente activos (MSP®)

PROPIEDADES BRONCODILATADORAS

MEJORA LA INMUNIDAD LOCAL

ACTIVIDAD MUCOLÍTICA Y EXPECTORANTE

PROTEGE DEL ESTRÉS OXIDATIVO

REDUCCIÓN DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA

Una vez seco el mineral de fosfato, este se hace reaccionar con ácido sulfúrico (aunque también puede usarse ácido clorhídrico) para producir ácido fosfórico (Figura 1). Los usos más comunes del ácido fosfórico son la producción de fertilizantes fosfatados e ingredientes para alimentación animal.

Roca con fosfatos

Reacción con ácido sulfúrico

1. Esquema del proceso de obtención de ácido fosfórico (Lee et al., 2023).

Los fosfatos más utilizados en alimentación animal son el fosfato bicálcico (DCP) y el fosfato monocálcico (MCP) (Petersen et al., 2011). El fosfato tricálcico, el fosfato monosódico y el fosfato de magnesio son también utilizados en piensos, aunque no tan frecuentemente.

2. Producción de fosfato bicálcico (DCP) y monocálcico (MCP) a partir del ácido fosfórico (Lee et al., 2023).

El DCP y el MCP se obtienen mediante la reacción del ácido fosfórico con carbonato de calcio y la granulación del material resultante (Figura 2).

La producción de DCP y MCP es un proceso continuo en el que la cantidad final de P en el producto se controla a través de la reacción entre el ácido fosfórico y el carbonato de calcio.

Generalmente, para la producción de DCP, la reacción entre el ácido fosfórico y el carbonato de calcio se detiene al 18,5% de P, pero la reacción continúa hasta que el producto contiene 21,0 % de P si se produce MCP.

Por lo tanto, los productos finales suelen tener una concentración relativamente constante de P, aunque a menudo se observan variaciones en las concentraciones de Ca.

En la Tabla 2 se muestra la composición (en materia seca, MS) de diferentes DCP y MCP disponibles para alimentación animal según diferentes fuentes (FEDNA, CVB e INRAE).

El contenido en P en todas ellas se encuentra en torno al 19-23% en materia seca y su contenido en calcio se encuentra entre un 17 y un 28%.

Como es lógico, el MCP contiene un menor contenido en calcio y mayor en P que el DCP. Además, la digestibilidad/aprovechamiento del P es mayor en el MCP que en el DCP, al menos para animales monogástricos como el porcino y las aves. En rumiantes esta diferencia parece ser menor.

Además, estos ingredientes pueden contener otros minerales, como:

Manganeso

Zinc

Magnesio

Potasio

Azufre

Cobre

Hierro

Este dato es importante tenerlo en cuenta de cara a la formulación de piensos con estos ingredientes.

Otras fuentes de P como el fosfato monobicálcico, tricálcico, el fosfato monosódico y el fosfato de magnesio también están disponibles para alimentación animal.

Estos ingredientes tienen, generalmente, una menor concentración de P que los anteriores, pero aportan mayores cantidades de otros minerales como calcio o magnesio.

Actualización 2025

“Tabla de Fitogénicos” PON EN GOOGLE

1 http://www.fundacionfedna.org/ingrediente; valores expresados en materia seca

2 https://www.cvbdiervoeding.nl/pagina/10021/home.aspx. CVB Feed Table 2023. Chemical composition and nutritional values of feedstuffs; valores expresados en materia seca

3 https://feedtables.com/content/table-dry-matter; valores expresados en materia seca

4 Debido al elevado contenido en P de estos ingredientes la digestibilidad aparente y estandarizada son muy similares

Tabla 2. Composición química (en materia seca) de distintas fuentes de fósforo en alimentación animal.

Las fuentes inorgánicas son las más utilizadas como fuente de P en los piensos. Sin embargo, diferentes estudios demuestran que la digestibilidad del P en las diferentes fuentes disponibles puede variar considerablemente (Figura 3).

Fosfato

Fosfato

Fosfato monosódico

Fosfato de magnesio

Figura 3. Coeficiente de digestibilidad total estandarizada del fósforo (STTD-P) de diferentes fuentes minerales en porcino (Petersen and Stein (2006); NRC (2012); Baker et al (2013); Kwon and Kim (2017); and Lopez (2020)).

Según estos resultados, los ingredientes que presentan una mejor digestibilidad de P en porcino son MCP y el fosfato monosódico. Algunos estudios apuntan a que la presencia de calcio reduce la digestibilidad y absorción del P debido a que la interacción entre estos dos minerales presenta complejos Ca-P indigestibles que precipitan en el tracto intestinal de los animales (Selle et al., 2009).

Esto explicaría el hecho de que las fuentes con más calcio presenten menores digestibilidades del P (Figura 3).

Según Xiuhua et al. (2016), en el caso de las aves, los ingredientes que presentan mayores valores de retención de P son también el fosfato monosódico (2%) y el MCP, siendo los valores para el DCP muy similares a los de MCP. Al igual que en porcino, altos niveles de calcio pueden afectar negativamente a la retención de P.

En rumiantes, es necesario tener en cuenta que no sólo el animal, sino su microbiota, tienen unas necesidades importantes de P. En este sentido, cuando la concentración de P es inferior a 50-80 mg/l, es probable que la actividad de los microorganismos del rumen y ciego se minimice debido a una reducción en la degradación de la celulosa y la hemicelulosa.

También en rumiantes, niveles excesivos de calcio parecen afectar negativamente a la absorción de P, aunque los rumiantes son capaces de tolerar un mayor rango de ratios Ca:P que los animales monogástricos (Qureshi and Deeba, 2019).

En animales rumiantes, la diferencia en el aprovechamiento de las diferentes fuentes no es tan elevada como en monogástricos, ya que disponen de otros mecanismos para degradar el P.

Aparte de la fuente de P y el nivel de Ca, la disponibilidad de P en los fosfatos también depende de su forma química, el tamaño de partícula o el tratamiento térmico que reciban ya que, si el tratamiento térmico es agresivo, pueden formarse complejos pyro- y meta- que reducen de manera drástica la biodisponibilidad del P en fuentes inorgánicas.

Al margen de las fuentes convencionales de P que se han tratado en esta ficha, es relevante señalar que nuevas investigaciones apuntan a que la obtención de P reciclado procedente de lodos de depuradora, entre otros residuos, para su utilización en alimentación animal podría ser viable y generar nuevas fuentes de fosfato más sostenible.

Las fuentes de P inorgánico son las más utilizadas para aportar este mineral en los piensos. Estas contienen entre un 15 % y un 26 % de P, y los valores de la digestibilidad total estandarizada del P varían según el tipo de fosfato.

Disponer de datos de biodisponibilidad de este mineral en los diferentes ingredientes es crucial para poder formular dietas con mayor precisión y reducir la excreción de P y sus efectos sobre el medioambiente.

Para ello se requiere una estandarización de los procesos de determinación de la biodisponibilidad de este mineral a nivel global. Además, teniendo en cuenta que el P mineral es finito, una formulación más precisa junto con la búsqueda de fuentes alternativas de P son necesarias para asegurar la disponibilidad de P en un futuro.

Referencias disponibles en la versión web del artículo en nutrinewes.com

Fuentes de fósforo DESCÁRGALO EN PDF

INTRODUCCIÓN

Adriana Barri, Yauheni Shastak, Wolf Pelletier, KP Chan

Equipo técnico de BASF

VÍAS DE DEGRADACIÓN

Este breve artículo examina las vulnerabilidades de las vitaminas A y D3 y la justificación de su formulación. Además, detalla la tecnología de microencapsulación empleada en Lutavit® A/D₃ 1000/200 NXT, demostrando su eficacia para mejorar la estabilidad y biodisponibilidad de la vitamina en matrices de piensos.

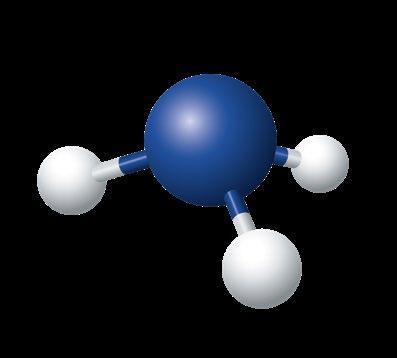

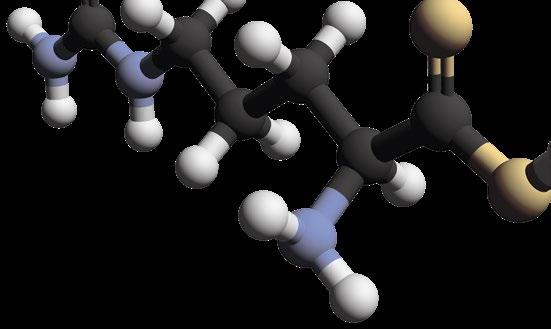

La vitamina A (retinol) y la vitamina D₃ (colecalciferol) son micronutrientes liposolubles esenciales indispensables en la nutrición animal.

La vitamina A contribuye a la visión, la integridad epitelial, la función inmunitaria y la reproducción, mientras que la vitamina D₃ regula la homeostasis calcio-fósforo a través de su metabolito activo, el calcitriol.

Las deficiencias se manifiestan como retraso del crecimiento, problemas de visión, raquitismo y osteomalacia1,2. La inestabilidad química de ambas vitaminas, sometidas a factores de estrés ambiental como el calor, la luz y el oxígeno, supone un reto importante en la fabricación y el almacenamiento de piensos, por lo que se necesitan estrategias avanzadas para su estabilización.

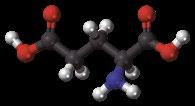

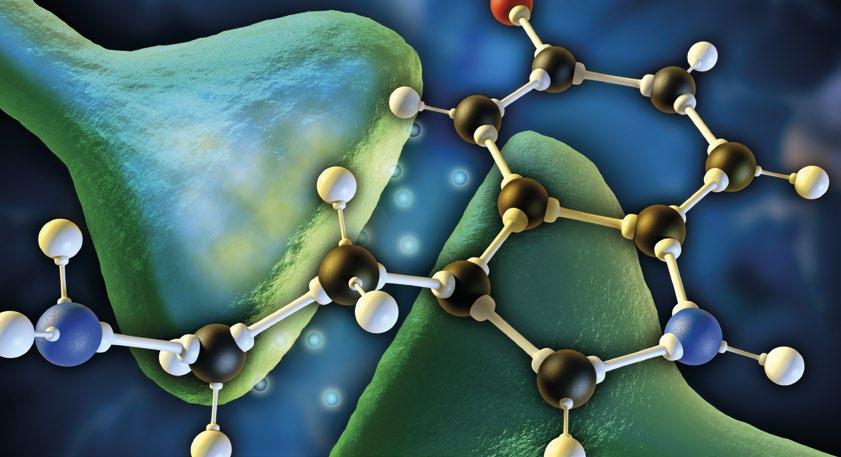

El retinol consta de un anillo de β-ionona y una cadena lateral de polieno con dobles enlaces conjugados, lo que lo hace susceptible a la oxidación y la isomerización. El colecalciferol, un secoesteroide, presenta un sistema de anillos de esteroles con dobles enlaces exocíclicos y un grupo hidroxilo, igualmente vulnerable a la escisión oxidativa (Figura 1).

FACTORES DE ESTRÉS

AMBIENTAL Y SU IMPACTO1,2

Ambas moléculas son lipofílicas y se degradan por mecanismos fotolíticos y oxidativos, especialmente en condiciones ambientales durante la producción de premezclas, el peletizado y el almacenamiento. Su reactividad compartida y su proximidad en mezclas desprotegidas pueden exacerbar la degradación mutua a través de intermediarios reactivos como el oxígeno singlete y los radicales peroxilo1,2.

La luz: La radiación UV induce la isomerización del retinol y la fotólisis del colecalciferol, dando lugar a formas biológicamente inactivas.

Calor: Las temperaturas elevadas aceleran la degradación mediante un aumento de la cinética molecular.

Oxígeno: Las especies reactivas del oxígeno (ROS) alteran los dobles enlaces conjugados de las vitaminas, formando productos degradados inactivos.

Variabilidad del pH: Ambas vitaminas son estables en condiciones neutras a ligeramente ácidas, pero se degradan en entornos de pH extremo debido a la sensibilidad al hidroxilo y al doble enlace.

PROCESO DE MICROENCAPSULACIÓN Y CONOCIMIENTOS MECANÍSTICOS

La tecnología de microencapsulación de BASF consiste en emulsionar acetato de retinilo y colecalciferol en aceite de girasol con butilhidroxitolueno (BHT) como antioxidante. Esta emulsión se atomiza en una cámara calentada, formando partículas esféricas (~300 µm) que se recubren con sílice fría y se secan en un lecho fluidizado.

La matriz de encapsulación, compuesta de azúcar y proteínas, actúa como barrera contra la humedad, el oxígeno y la luz, preservando la bioactividad de las vitaminas. El producto final es Lutavit® A/D₃ 1000/200 NXT, un polvo en perlas con un fino tamaño de partícula.

VALIDACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y MÉTRICAS DE RENDIMIENTO

En las pruebas de estabilidad en condiciones de almacenamiento acelerado (40°C, 75% HR), Lutavit® A/D₃ 1000/200 NXT retuvo el ~85% de la actividad inicial de la vitamina A y no mostró una degradación significativa de la vitamina D₃ durante seis meses (Figura 2). Estos resultados confirman la robustez del sistema de encapsulación. El empaque contribuye además a la estabilidad al limitar la exposición a factores de estrés ambiental.

Recuperación de las vitaminas a lo largo de 6 meses en 40°C/75% HR

Vitamina A

Vitamina D3

Figura 2. Estabilidad de las vitaminas A y D₃ en Lutavit® A/D₃ 1000/200 NXT a 40 °C/75% HR durante 6 meses (media ± DE, n=4). Muestras de 4 lotes piloto almacenadas en envases originales sellados. Estudio 23H00016 de BASF.

ESTRATEGIA DE FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

La formulación de las vitaminas A y D₃ ofrece ventajas sinérgicas:

Protección unificada: Las vías de degradación compartidas permiten la estabilización simultánea mediante microencapsulación.

Eficiencia de dosificación: Una relación fija de 5:1 A:D₃ garantiza una distribución uniforme en todos los tipos de piensos.

Tecnología de formulación validada: Lutavit® A/D₃ 1000/200 NXT se basa en la probada tecnología de microencapsulación de BASF utilizada en Lutavit® A 1000 NXT.

Ventajas de aplicación: Mejor fluidez, menos polvo y menor número de ingredientes necesarios, lo cual agiliza los pasos de formulación y acelera los ciclos de producción para diversas matrices de piensos.

Almacenamiento eficiente: La combinación de vitaminas A y D₃ en una formulación reduce el espacio de almacenamiento y la manipulación, ideal para instalaciones con capacidad limitada de clima controlado.

CONCLUSIÓN

La microencapsulación de vitaminas A y D₃ representa una solución de ingeniería científica a los retos de inestabilidad de los micronutrientes liposolubles en los piensos. Lutavit® A/ D₃ 1000/200 NXT de BASF es un ejemplo de cómo la tecnología de formulación puede salvaguardar la integridad de las vitaminas, garantizando una administración uniforme y favoreciendo el bienestar y la productividad de los animales.

Referencias

1 McDowell (ed.), Capítulo 2: Vitamina A, En: Vitamins in Animal and Human Nutrition, 2000.

2 Wu G (ed.), Capítulo 9: Nutrición y metabolismo de las vitaminas, En: Principles of Animal Nutrition, 2018.

Microencapsulación de vitaminas A y D₃: Una solución de ingeniería para la estabilidad de los aditivos para piensos DESCÁRGALO EN PDF

Hace treinta años, en 1995, unos cuantos hombres y mujeres decidieron creer en una idea un poco loca: hacer nutrición animal de forma diferente.

Soñaban con una empresa independiente, impulsada por la innovación y cercana al terreno. Así nació IDENA, con una misión clara: “Alimentar bien a los animales para la armonía de la naturaleza y el hombre”.

Desde aquel día, las páginas se han sucedido como en un gran libro colectivo. Desde la primera fábrica en Pontchâteau hasta los primeros pasos en la escena internacional, desde los premios a la innovación hasta la creación hace casi 15 años de una filial en España, la nueva filial en Rumanía y otros proyectos en desarrollo, cada etapa ha estado marcada por un deseo compartido: inventar, atreverse, avanzar juntos.

En la actualidad, IDENA emplea a más de cien personas y tiene un alcance mundial, pero nunca ha perdido la esencia de su identidad: independencia, espíritu pionero y la convicción de que el futuro se construye trabajando en equipo.

LA COCCIDIOSIS SIGUE SIENDO UN GRAVE PROBLEMA: ¿CUÁL ES EL INTERÉS ACTUALMENTE DE UNA ALTERNATIVA?

La coccidiosis es la enfermedad parasitaria más común y económicamente importante en animales de producción, causada por protozoos intracelulares del género Eimeria e Isospora

La coccidiosis es una enfermedad muy contagiosa que provoca graves problemas intestinales.

La enfermedad se caracteriza por malabsorción, disminución del rendimiento con un aumento de la conversión alimenticia, y menor bienestar animal

Como resultado, sigue causando pérdidas económicas sustanciales en todo el mundo.

A nivel mundial, la quimioprofilaxis se utiliza para prevenir la coccidiosis mediante la inclusión de diferentes aditivos coccidiostáticos en su alimentación, que inhiben el crecimiento y la replicación de Eimeria spp. e Isospora spp.

Los aditivos coccidiostáticos están regulados por la Directiva CE nº 1831/2003 y actualmente once de ellos están aprobados para su uso en alimentación animal (Afssa, 2007; Unión Europea, 2022).

El uso generalizado de estos aditivos coccidiostáticos ha aumentado el riesgo de resistencia. Como resultado, algunos pueden perder eficacia con el tiempo, a medida que los coccidios desarrollan una resistencia cruzada parcial a ellos.

Las estrategias tradicionales de control se han basado principalmente en el uso de fármacos anticoccidianos. De hecho, el uso de profilaxis para controlar la coccidiosis ha sido una práctica habitual desde mediados del siglo pasado.

En un estudio realizado en colaboración, IDENA y el INRAE AIM (Apicomplexa e Inmunidad de Mucosa) demostraron in vitro los efectos de determinadas sustancias aromáticas en diferentes fases del desarrollo de las coccidias (esporulación, invasión y desarrollo en la célula intestinal (A. Mahieu, Gnahoui-David & al, WPC2022).

Además, otros trabajos de Investigación y Desarrollo realizados por IDENA en colaboración con la Universidad de Lille 2 (Derecho y Salud) han demostrado la eficacia in vitro de determinadas sustancias aromáticas sobre bacterias patógenas, entre ellas C. perfringens (Dubreuil, 2015).

La actividad contra el ooquiste se determinó por la capacidad de los ingredientes activos para limitar la esporulación del ooquiste de E. tenella tras un periodo de incubación de 72h a 26°C.

A continuación generamos cepas transgénicas de Eimeria para monitorizar fácilmente el efecto anticoccidial de los ingredientes activos in vitro, en las fases de invasión o desarrollo en células epiteliales.

Se midió el Índice de Selectividad (IS), que es la relación: eficacia/toxicidad.

Se generaron dos cepas recombinantes de E. tenella para analizar la eficacia de 150 compuestos de la biblioteca IDENA frente a varias fases del ciclo biológico del parásito. Parte de los resultados se presentan en la figura

Esporulación: 6 compuestos (por ejemplo, A y D) restringieron la esporulación de ooquistes de E. tenella en más del 90%.

Invasión: 3 compuestos (por ejemplo, Q y BB) limitaron la invasión al menos en un 50% con IS >12.

Desarrollo asexual: 15 compuestos inhibieron el desarrollo del parásito en células epiteliales con una eficacia del 50% al 100% y un IS que podía ser superior a 100 (por ejemplo, C, D, T, 19).

A C D Q T AF BB 19 Índice de selectividad IS %Máxima e cacia INVASIÓN

%Máxima e cacia DESARROLLO

%Máxima e cacia ESPORULACIÓN

IDENA ha desarrollado varias soluciones fitobióticas para el manejo de riesgos asociados a la presencia de coccidia.

Las soluciones FORCIX:

Tenemos versión en polvo y versión líquida para utilizar en piensos para aves de corral y también una versión específica para rumiantes.

Es una gama de productos comerciales a base de sustancias aromáticas y extractos de plantas, que han demostrado su actividad sobre el ciclo de Eimeria y/o sobre bacterias patógenas, incluida C. perfringens, en estudios in vitro.

Tenemos también una solución líquida pensada para su uso en lechones, PIGGY CLEAN , diseñada y fabricada por IDENA con su tecnología ECHV para favorecer el rendimiento de los lechones durante las fases críticas de la cría relacionadas principalmente con la presencia de coccidios.

PIGGY CLEAN: Prevención de riesgos de disbiosis digestiva en lechones en la maternidad

La coccidiosis es un trastorno digestivo frecuente en los lechones en paridera (entre el 40% y el 70% de prevalencia según estudios realizados desde 2005).

Se manifiesta con mayor frecuencia entre los 8 y los 15 días de edad por diarrea, reducción del rendimiento del crecimiento y un mayor riesgo de mortalidad.

En los sistemas de producción modernos, la microbiota intestinal del lechón depende en gran medida del contacto con las heces, la piel y las membranas mucosas de la cerda desde el nacimiento.

Así, el ambiente microbiano materno es un factor determinante en el estado de salud de los recién nacidos. Tradicionalmente, la prevención se ha basado en la administración de antiprotozoos directamente a los lechones a los pocos días del parto.

Sin embargo, la búsqueda de soluciones naturales alternativas se está intensificando debido a las expectativas de la sociedad con respecto a la reducción del uso de anticoccidios y el manejo racional de los medicamentos.

El trabajo in vitro ya ha demostrado que ciertos aceites esenciales pueden interrumpir el ciclo de desarrollo de los coccidios.

Sobre esta base, se planteó la hipótesis de que una ingesta específica de aceites esenciales a la cerda, antes del parto, podría influir positivamente en la microbiota fecal materna y limitar el riesgo de diarrea en los lechones.

El estudio se realizó en una granja comercial donde la coccidiosis era endémica, con casos habituales entre los 8 y 15 días de edad. Un total de 106 cerdas (paridad 1 a 7) fueron asignadas aleatoriamente a dos grupos:

Grupo control (T1): cerdas alimentadas según la ración estándar. Sus lechones recibieron el tratamiento farmacológico el día 3 después del parto.

Media: T1=237 / T2=253

Grupo tratamiento (T2 ): cerdas que reciben una dosis única de la mezcla de aceites esenciales PIGGY CLEAN (Idena, Francia), ON-TOP en la ración diaria 5 a 6 días antes del parto. No se administró tratamiento farmacológico a los lechones en este grupo.

Los parámetros reproductivos (número total de nacimientos, nacidos vivos, mortalidad) no difirieron entre los grupos, lo que demuestra que el tratamiento materno no afecta la prolificidad ni la supervivencia neonatal. Por otro lado, se observaron diferencias significativas en el crecimiento y la salud digestiva de los lechones:

Ganancia media diaria (GMD): Los lechones del grupo “tratamiento” mostraron una media de +16 g/día de mayor crecimiento en comparación con el grupo “control” (P = 0,005).

Puntuación fecal en el día 8 : se observó una tendencia hacia una mejor consistencia fecal en el grupo de tratamiento (–0,45 puntos en la escala de 1 a 4; P = 0,093).

Estos resultados indican que la administración de PIGGY CLEAN a las cerdas antes del parto redujo el riesgo de diarrea en los lechones, incluso en ausencia de terapia anticoccidiana directa

Media: T1=1,76 / T2=1,31

Figura 2. Efecto del tratamiento sobre la GMD y la Puntuación fecal.

El interés práctico de esta estrategia es doble.

Por un lado, permite reducir o eliminar el uso de medicamentos en lechones, cumpliendo con los requisitos de limitación de anticoccidios.

Por otro lado, mejora el rendimiento del crecimiento, un factor clave para la rentabilidad de las granjas.

Este enfoque materno, basado en extractos naturales, ofrece una alternativa creíble a los anticoccidiales sintéticos utilizados tradicionalmente en la cría de cerdos.

FORCIX FEED: Ensayo sobre terneros en estación experimental

Se hizo un ensayo sobre terneros en colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria de Mongolia Interior, en China.

Se utilizaron dos lotes de terneros (Prim’Holstein), desde el nacimiento hasta los 4 meses de edad.

T1

T2

No infectado y no suplementado = Control negativo - - No

Infectados y No tratados = control positivo - -

T3

Tabla 1. Efecto de la adición de Forcix Feed en la GMD y la ocurrencia de diarreas.

En este ensayo la adición de FORCIX FEED ha permitido mejorar significativamente el ambiente intestinal de los terneros y reducir la tasa de diarrea en casi un 50%,

lo que no solo mejora en gran medida su salud, sino también reduce el costo de la medicación y la carga de trabajo y aumenta la GMD.

FORCIX PY: Ensayo en pollos con desafío Eimeria comparado con toltrazuril

En 2017, un ensayo realizado en una estación experimental de Bélgica demostró que FORCIX PY LÍQUIDO, la solución fitobiótica de IDENA para el manejo de riesgos de coccidias en aves de corral, suministrado en agua de bebida, era igualmente eficaz contra un desafío coccidial en comparación con el uso de toltrazuril.

T4

Infectados y tratados D17-21

Infectados y tratados D17-18

FORCIX PY LIQ: 1ml/ L de agua

Toltrazuril (25ppm): 1ml BAYCOX /L agua

Sí, el día 16 (E. acervulina, tenella, maxima y mitis)

Cantidad de ooquistes / ml de inóculo. Inóculo= 0,5 ml/ pollo - 10% de mortalidad

Cómo utilizar la solución fitobiótica de IDENA para el manejo de coccidia en el agua de bebida en aves de corral

La coccidiosis se previene en las aves de corral añadiendo coccidiostáticos a los piensos o mediante vacunación.

Se han observado resistencias y patologías subclínicas, con aparición de síntomas en lotes (plumas erizadas, diarrea, etc.).

A menudo se aplican medidas metafilácticas mediante aditivos en el agua de bebida:

Toltrazuril: 2 días de tratamiento (tener en cuenta el período de espera de 16 días antes del sacrificio)

Amprolium: 5 días de tratamiento y puede ser rechazado por las DOP “sin antibióticos”.

El uso de nuestra solución líquida puede contribuir al rendimiento de los lotes por distribución durante los períodos de riesgo ligados a la presencia de coccidios, particularmente entre los 18 y 25 días de edad en pollos tipo ROSS/COBB.

Las soluciones de IDENA para la gestión del riesgo de coccidia a través del pienso o del agua de bebida son cada vez más utilizadas para apoyar a las explotaciones y limitar los riesgos asociados a los coccidios y clostridios.

De este modo, nuestras soluciones contribuyen a alcanzar los objetivos de rendimiento de los distintos tipos de producción.

en pienso + FORCIX PY LIQ agua de bebida

Inicio Crecimiento Final Retirada

Anticoccidianos en los alimentos 29-34d

D+0 10 20

FORCIX PY LIQ®

0,9 L /1000 L de agua potable durante 5 días 30 42

La utilización de FORCIX PY LIQ como complemento de un programa anticoccidiano puede limitar los efectos negativos de la Eimeria resistente.

Más allá de la prevención de los riesgos asociados a la presencia de coccidia, las soluciones de IDENA ilustran el interés de las soluciones fitogénicas en una industria que busca innovaciones que respeten la salud animal, el medio ambiente y las expectativas de la sociedad.

Gestión del riesgo de coccidios mediante un fitobiótico en pienso o agua de bebida DESCÁRGALO EN PDF

Ayuda a preservar la sensibilidad bacteriana

Favorece las transformaciones (GMD, IC)

Previene el riesgo asociado a la presencia de coccidia

J. Estévez, P. Martín & S. Carné ITPSA. Departamento Técnico y de Innovación. jestevez@itpsa.com

En nutrición animal, la oxidación del pienso sigue siendo un desafío, en muchos casos subestimado e incluso ignorado. Algunos fabricantes aplican controles eficaces, pero otros, pese a su rigor en la formulación, no la consideran un factor crítico.

Esta omisión reduce el valor nutricional, afecta salud y rendimiento, y genera pérdidas económicas.

La oxidación del pienso es un proceso químico autocatalítico asociado con la reacción del oxígeno con moléculas susceptibles, como los ácidos grasos insaturados. Por tanto, uno de los efectos directos de la oxidación del pienso es la reducción de la calidad nutricional y de los valores energéticos de la dieta (Shurson et al., 2015).

Racanicci et al. (2004) comprobaron que la energía metabolizable aparente corregida por nitrógeno (AMEn) en grasa de ave disminuye hasta un 17% tras su oxidación.

De forma similar, Ehr et al. (2015) reportaron que la inclusión de aceite de maíz peroxidado redujo la AMEn del pienso en pollos de 3.490 kcal/kg con aceite fresco a 3.344 kcal/kg con aceite oxidado (fig. 1), lo que representa pérdidas de hasta el 4,2%.

Figura 1. Adaptada de Ehr et al. (2015), AMEn de pollos (kcal/kg) alimentados con dietas con 10 % de aceite de maíz fresco (UO), calentado lentamente a 95 °C/72 h (SO) o calentado rápidamente a 185 °C/12 h (RO). Letras distintas indican diferencias significativas (P ≤ 0,05); n = 10.

En aves, se han descrito reducciones en la digestibilidad de lípidos de hasta un 11% con aceites oxidados (Yaseen et al., 2021). Este efecto es relevante; la energía es uno de los componentes más costosos del pienso y factor crítico en su coste, considerando además que el pienso representa más del 60% de los costes productivos en monogástricos.

Además, la oxidación no solo afecta a los lípidos, sino que también degrada vitaminas (Halbaut et al., 1996), aminoácidos (Helwig, 2020), y xantofilas utilizadas como pigmentos en avicultura y acuicultura (Calabotta and Shermer, 1985), con el consecuente impacto económico.

En consecuencia, la oxidación puede provocar deficiencias nutricionales, reduciendo el rendimiento e incrementando los costes productivos (Shurson et al., 2015; Fellenberg and Speisky, 2015).

No obstante, la pérdida de valor nutricional no es el único mecanismo por el que la oxidación afecta a parámetros productivos. Los compuestos volátiles producidos, como aldehídos y cetonas, provocan olores y sabores desagradables, reducen la palatabilidad y disminuyen el consumo (Qaisrani et al., 2021).

Asimismo, la alimentación con aceites oxidados induce estrés oxidativo en animales de producción, como se ha demostrado en broilers (Lindblom et al., 2019), y cerdos (Lindblom et al., 2018), con efectos negativos sobre el rendimiento.

El estrés oxidativo ocurre cuando especies reactivas de oxígeno (ROS) y radicales libres superan la capacidad de los sistemas antioxidantes endógenos para neutralizarlos, causando daños en lípidos, proteínas y ADN tisular (Kalyanaraman, 2013).

La oxidación de la dieta y el consiguiente estrés oxidativo afectan al sistema inmune y aumentan la predisposición a infecciones. Este impacto incluye la degradación de ácidos grasos esenciales, necesarios para la síntesis de eicosanoides que regulan la inmunidad y la proliferación linfocitaria, así como el daño de las ROS sobre la barrera intestinal.

Además, el exceso de ROS incrementa la demanda de vitamina E y reduce las reservas antioxidantes disponibles para sostener la respuesta inmune (Lauridsen, 2019).

El estrés oxidativo y la degradación de nutrientes causada por el enranciamiento de la dieta pueden incluso aumentar la mortalidad. La depleción de vitamina E por oxidación o su aporte insuficiente favorecen la aparición de la enfermedad de corazón de mora en cerdos (fig. 2), caracterizada por la muerte súbita en animales jóvenes (Pallarés et al., 2002).

2. Fotografía de corazón de cerdo con enfermedad de corazón de mora. Imagen de Oropeza-Moe et al. (2015)

Incluso sin signos clínicos, la alimentación con pienso oxidado puede afectar significativamente al rendimiento.

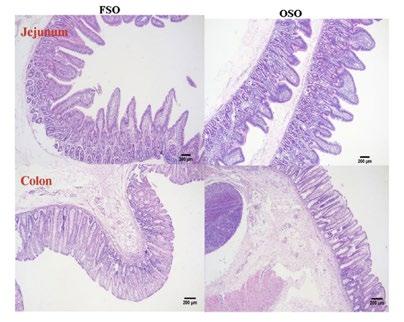

Gao et al. (2023) demostraron que dietas con 3% de aceite de soja oxidado en lechones alteran la morfología y la función intestinal (fig. 3), reduciendo la relación vellosidad/cripta, la expresión de proteínas de uniones estrechas (ocludina y ZO-1) y la actividad lipasa, además de aumentar la expresión de citoquinas proinflamatorias.

En consecuencia, la salud intestinal y el aprovechamiento de nutrientes se comprometen por la oxidación de la dieta.

Consumo de alimento (g/día)

Figura 3. Imagen adaptada de Gao et al (2023). Morfología intestinal en lechones destetados expuestos a aceite de soja oxidado fresco (FSO) y oxidado (OSO). Aumento original: 200×, barra de escala: 200 μm.

Ganancia media diaria (g/día)

alimento (g/día)

En conjunto, los efectos de la oxidación de la dieta y del consecuente estrés oxidativo afectan a los parámetros productivos. Yaseen et al. (2021) demostraron en broilers que dietas con 5% de aceite de girasol oxidado (valor de peróxidos, PV: 40–60 meq O₂/kg) redujeron significativamente la ingesta, la ganancia media diaria (GMD), el peso de la canal, y empeoraron el índice de conversión (IC).

Ganancia media diaria (g/día)

Con 20 meq O₂/kg también se observó un empeoramiento numérico del rendimiento y significativo en el IC (fig. 4).

Índice de conversión

Estos resultados coinciden con el rango máximo aceptable de PV de 10 a 20 meq O2 /kg, descrito en algunos estudios (Ravindran et al., 2016), y el límite comúnmente aceptado por la industria de 10 meq O2 /kg de grasa. Consumo de alimento (g/día) Ganancia

Figura 4. Parámetros productivos de broilers alimentados con 5 % de aceite de girasol fresco (T1: 1 meq O₂/kg) u oxidados (T2: 20, T3: 40, T4: 60 meq O₂/kg). Datos obtenidos de Yaseen et al. (2021). Letras distintas indican diferencias significativas (P ≤ 0,05; n = 6).

En pollos y pavos, Qaisrani et al. (2021), reportaron que la suplementación con aceite oxidado (PV: 25–448,5 meq/ kg) en niveles del 2–11% durante 0–49 días redujo el consumo entre 1 y 8%, la ganancia media diaria (GMD) entre 0,5 y 8%, y empeoró el índice de conversión (IC) entre 2 y 10%.

En cerdos, múltiples estudios muestran efectos negativos sobre el rendimiento. Una revisión de 16 estudios indicó que dietas isocalóricas con lípidos peroxidados redujeron, en promedio, un 11,4 % la tasa de crecimiento y un 8,8 % el consumo de alimento frente a dietas con lípidos no peroxidados de la misma fuente (Shurson et al., 2015).

Sin embargo , los efectos de una dieta oxidada no se limitan al rendimiento, sino que afectan también la calidad de los alimentos producidos. La alimentación con piensos con grasas oxidadas reduce los ácidos grasos poliinsaturados (Yaseen et al., 2021), α-tocoferol y retinol, disminuye la capacidad de retención de agua, aumenta las pérdidas por exudación (Qaisrani et al., 2021) y reduce la estabilidad oxidativa de la carne de ave (Lin et al., 2007).

En resumen, controlar la oxidación de materias primas, grasas y del alimento final es crucial para evitar efectos negativos sobre el rendimiento, la calidad de la carne, la salud animal y el impacto económico asociado.

Los antioxidantes son la principal herramienta para prevenir la oxidación (Fellenberg & Speisky, 2006), siendo fundamental su utilización para estabilizar grasas, aceites y piensos lo antes posible durante su proceso productivo (Lauridsen, 2019).

En próximos artículos abordaremos las claves para un control eficaz y optimizado de la oxidación, capaz de prevenir sus efectos negativos, a menudo silenciosos, sobre la producción animal.

La oxidación de los piensos reduce su calidad nutricional y energética, afectando rendimiento, eficiencia alimenticia y generando pérdidas económicas.

Las alteraciones organolépticas producidas por la oxidación en piensos reducen el consumo, afectando los índices productivos.

Dietas con grasas oxidadas inducen estrés oxidativo, comprometen la barrera intestinal y debilitan la inmunidad.

La oxidación afecta la calidad de la carne y aumenta pérdidas económicas por exudación y menor estabilidad oxidativa.

El uso de antioxidantes y la estabilización temprana de grasas y piensos es clave para prevenir los efectos negativos, a veces silenciosos, en la producción animal.

La oxidación, amenaza silenciosa de la producción animal DESCÁRGALO EN PDF

Gama de antioxidantes sinérgicos que preservan el valor nutricional, el sabor, el aroma y el color de piensos, premixes y materias primas.

Antioxidante sinérgico que combina BHT/BHA con galato de propilo y quelantes de metales. Formato líquido y polvo.

Fórmula avanzada que une BHT/BHA con compuestos quelantes y potenciadores de acción. Disponible en polvo y líquido.

Equipo técnico Lucta

Cuando se analizan los principales desafíos en producción animal es fácil identificar aquellos factores que pueden suponer obstáculos para la industria en el futuro.

Los cambios continuos en alimentación derivados de la búsqueda de ingredientes alternativos, factores anti-nutricionales como las micotoxinas, patologías intestinales que aún no están bien resueltas (ej.: coccidiosis) y temperaturas extremas propias del cambio climático dificultan la convergencia con el bienestar animal, la eficiencia y la calidad de los productos animales que llegan a la mesa del consumidor.

Además de bioseguridad y una prevención sanitaria óptima, la clave reside en mantener un entorno intestinal libre de procesos inflamatorios y evitar el desequilibrio oxidativo que pueda alterar la función digestiva. Dicho de otro modo, es necesario incrementar la resiliencia para afrontar los continuos cambios.

Los bioactivos del olivo, con una actividad antioxidante y antiinflamatoria bien definida, pueden jugar un papel decisivo en este contexto. LUCTA , una compañía especializada en nutrición animal, ha desarrollado aditivos en base a bioactivos del olivo.

España es el mayor productor de aceitunas y aceite de oliva según los datos del Consejo Internacional del Olivo. Esto supone una generación anual extraordinaria de subproductos derivados de estos procesos (hojas, pulpa, aguas de lavado,…) con el correspondiente riesgo medioambiental.

Los beneficios del aceite de oliva, como pilar de la dieta mediterránea, son bien conocidos:

Protección frente a problemas cardíacos.

Menor incidencia de problemas relacionados con el cáncer.

Una mejora del estatus sanitario intestinal.

Sin embargo, estos subproductos, que también son ricos en bioactivos, pueden convertirse en una fuente potencial y valiosa de compuestos de interés, tanto para la industria cosmética y de alimentación humana como para la industria de aditivos para alimentación animal.

Representan, por tanto, un excelente ejemplo de economía circular.

Estos beneficios se atribuyen no sólo a un perfil de ácidos grasos más saludable, sino también a la presencia de pequeñas moléculas con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Entre estas moléculas, los polifenoles (ej.: hidroxitirosol) y los triterpenos policícliclos (ej.: ácido maslínico y ácido oleanólico) son los que más han atraído la atención científica.

¿Cuáles son las causas de la inflamación y el estrés oxidativo sobre la mucosa intestinal y cuáles son las consecuencias para la absorción de nutrientes?

Los animales de interés ganadero están expuestos a factores estresantes en los sistemas de producción actuales. Los factores antinutricionales, cambios en el ambiente, ciertas enfermedades bacterianas y parasitarias, alteraciones inmunológicas, e incluso sociales, pueden disparar o exacerbar diferentes desórdenes fisiológicos -especialmente en el aparato digestivo-.

Estos desórdenes se manifiestan a través de procesos inflamatorios y de estrés oxidativo. Como resultado, la absorción por parte de los enterocitos queda comprometida.

Por otro lado, estas condiciones causan un desequilibrio entre los productos oxidativos generados de forma natural en el organismo (ej.: Especies Reactivas del Oxígeno) y los mecanismos naturales de defensa frente a la oxidación (ej.: catalasa).

El desequilibrio conduce a una concentración excesiva de radicales dañinos dentro de las células con una capacidad de destrucción por encima de la capacidad de los tejidos para regenerarse. Además del daño tisular a nivel intestinal, esto puede contribuir -entre otros factores- al desarrollo de ciertas miopatías que afecten a la calidad de la carne.

El mayor problema es la cronificación del fenómeno inflamatorio, que permanece subclínico en la mayoría de los casos, sin signos evidentes de su presencia.

Esto provoca una reducción del crecimiento, alteraciones en el metabolismo muscular y una activación del sistema inmune. Además, la permeabilidad intestinal también se desequilibra, afectando negativamente a la absorción e incrementando el contenido acuoso de las heces.

Las consecuencias prácticas son una pérdida de eficiencia en la producción y un deterioro del bienestar animal.

Un incremento en la temperatura ambiental puede modificar también los patrones de consumo y la absorción de nutrientes. Por otra parte, durante la fase de estrés, el flujo sanguíneo se desplaza del intestino a la periferia generando hipoxia en las células epiteliales intestinales.

Esta reducción en flujo sanguíneo, junto con un menor tránsito intestinal, afecta a la integridad y a la función de barrera permitiendo que componentes dañinos y microorganismos patógenos pasen del intestino al torrente sanguíneo.

Todo ello lleva asociado un incremento en plasma de marcadores de enterotoxemia, hipoxia e inflamación que van a contribuir a un fallo multiorgánico. Uno de los órganos más afectados es el tracto intestinal y asociados (ej.: hígado).

El uso de ciertos componentes provenientes de la oliva ha demostrado una clara acción antiinflamatoria y antioxidante a través de diversos estudios in vitro, en diferentes modelos celulares, e in vivo.

Existen diferentes marcadores para valorar la salud intestinal. Cada uno de ellos se comporta de forma diferente y proporciona información específica.

Algunos autores han revisado los marcadores más apropiados para esta evaluación.

Citoquina in amatoria(IL-8). Actividad pro-in amatoria

Sistema inmune. El papel de las citoquinas:

Las citoquinas son proteínas específicas que actúan como mediadores de la inflamación, tanto iniciando (pro-inflamatorias) como resolviendo (antiinflamatorias) el proceso.

Diversos estudios in vivo han demostrado la capacidad de los bioactivos del olivo para modular la respuesta inflamatoria local y sistémica. Se ha observado la reducción en la expresión de ciertas citoquinas pro-inflamatorias (IL-8) y un incremento en otras con actividad antiinflamatoria (TGF-β4) tras la inclusión en las dietas de bioactivos del olivo.

Factor de crecimiento transformante (TGF-β4). Actividad anti-in amatoria

Control: Dietas basadas en trigo; Oliva BIO: Bioactivos del Olivo. Herrero-Encinas et al., 2020a (Poult. Sci.).

De forma normal, dentro del organismo se producen radicales libres (R.O.S. = Reactive Oxygen Species) junto con mecanismos que permiten contrarrestar estos agentes oxidantes (Catalasa).

Existen varios factores, como la existencia de micotoxinas en la dieta, calidad deficiente de ciertos ingredientes y estrés calórico, entre otros, que pueden causar un desequilibrio entre los niveles de agentes oxidantes y sus neutralizantes.

Este desequilibrio se conoce como estrés oxidativo y conduce, entre otros efectos secundarios, a un incremento del daño celular.

En determinados estudios in vitro, los bioactivos del olivo han demostrado su capacidad para reducir los niveles de agentes oxidantes e incrementar la expresión de proteínas encargadas de su eliminación, incluso en situación de desafío.

Permeabilidad celular

Gráfica 2. % Inhibición ROS. CON: control; TBHP: Tert-Butyl Hidroperóxido (desafiante); OE: Bioactivos del Olivo.

relativa

Gráfica 3. Expresión relativa catalasa. CON: control; TBHP: Tert-Butyl Hidroperóxido (desafiante); OE: Bioactivos del Olivo; LPS: Lipopolisacáridos (desafiante).

Estudios in vitro llevados a cabo en modelos celulares intestinales (IPEC-J2) han demostrado un efecto positivo de los bioactivos del olivo al incrementar la expresión relativa de las proteínas de las uniones estrechas (ocludinas y claudinas) incluso bajo el efecto de desafíos inmunes (LPS).

Esto podría ayudar a la barrera intestinal a actuar como una verdadera barrera selectiva, permitiendo así, una absorción nutricional efectiva y evitando la entrada de patógenos al torrente sanguíneo.

Expresión relativa

Gráfica 4. Expresión relativa ocludinas. LPS: lipopolisacáridos; OE: Bioactivos de la Oliva.

Gráfica 5. Expresión relativa claudinas. LPS: lipopolisacáridos; OE: Bioactivos de la Oliva.

de las criptas (µm)

CF: control; OED1: Bioactivos Oliva baja dosis; OED2: Bioactivos de la oliva alta dosis; MF: monensina 100 ppm. Herrero-Encinas et al., 2020b (Animals) P valor <0,014

Gráfica 6. Profundidad de las criptas.

Desde una perspectiva histológica, la profundidad de las criptas está relacionada directamente con el daño producido en las células intestinales.

Los intestinos dañados muestran un incremento de la profundidad de las criptas como signo de renovación celular asociada al daño. Disminuciones de la profundidad suelen asociarse a una mejor homeostasis intestinal con mejoras en la absorción de nutrientes.

Diversos estudios llevados a cabo por LUCTA muestran una reducción de la profundidad de las criptas en pollos con dietas suplementadas con bioactivos del olivo y que habían sido desafiados con un periodo largo de ayuno. Esto evidencia la protección de las células intestinales mediante el suplemento de bioactivos del olivo.

Vellosidad

Proliferación Profundidad de las criptas Absorción Longitud de las vellosidades

La reducción del estatus inflamatorio de los animales tiene consecuencias positivas que, en general, se acaban traduciendo en una mejor absorción intestinal de los nutrientes y el agua.

Esto no sólo supone una mejora de los resultados zootécnicos, sino que también contribuye a evitar problemas específicos, como las camas húmedas, muy estrechamente relacionados con el bienestar animal.

Los bioactivos del olivo, por tanto, se posicionan como una herramienta prometedora en aquellas estrategias dirigidas a mejorar la resiliencia y el bienestar de los animales, así como la calidad de los productos avícolas y ganaderos.

Referencias bibliográficas disponibles en la versión web del artículo

El olivo, pilar de la dieta mediterránea, como estrategia para la mejora de la integridad intestinal

DESCÁRGALO EN PDF

Departamento técnico grupo PH-Albio

Todos sabemos que cualquier estrategia planteada para afrontar los desafíos diarios de nuestras explotaciones, si se centra en un solo aspecto de la producción animal, siempre estará incompleta.

El manejo, la bioseguridad, la nutrición, la genética y las instalaciones son como engranajes que deben funcionar en conjunto para que las explotaciones sean eficientes y sostenibles en el tiempo.

La prohibición del uso de antibióticos como promotores de crecimiento (AGP) (2006), la limitación del óxido de zinc (2022) y un control cada vez más estricto sobre el uso de antibióticos para tratamientos a nivel de granja, ha provocado que, hoy en día, la nutrición sea haya convertido en una herramienta polivalente.

El objetivo, es que además de mejorar los parámetros productivos, la nutrición sea una alternativa más para garantizar el bienestar de los animales, mejorar la salud intestinal y reducir la dependencia de tratamientos.

Un claro ejemplo de productos que, por sus propiedades, se han posicionado como alternativa sólida a los AGP, son: los ácidos orgánicos, los ácidos grasos de cadena corta y media, y compuestos bioactivos de origen vegetal.

Cada uno de estos aporta un mecanismo de acción específico, y al combinarse, generan un efecto sinérgico que reduce la presión de patógenos, refuerza la salud intestinal y mejora el rendimiento productivo.

El uso de ácidos orgánicos en la nutrición animal se ha consolidado desde hace décadas, por su función como conservantes de materias primas y piensos.

Su papel más extendido es el de inhibir el crecimiento de bacterias, levaduras y hongos en las materias primas y en el pienso final, lo que reduce las pérdidas de nutrientes y garantiza una mayor seguridad durante el almacenamiento.

Entre los más estudiados, el ácido fórmico ha mostrado actividad frente bacterias como Salmonella y Escherichia coli, mientras que el ácido propiónico es especialmente efectivo contra hongos. En conjunto, ambos contribuyen a mejorar la higiene de las materias primas y los piensos, reduciendo el riesgo de recontaminación durante el almacenamiento.

Pero los beneficios de los ácidos orgánicos pueden ir más allá de la simple conservación del alimento.

Estos compuestos reducen el pH del pienso, creando un entorno menos favorable para patógenos y más adecuado para la digestión

La acidificación favorece la actividad enzimática, mejora la absorción de nutrientes y ayuda a mantener la integridad de la mucosa intestinal. En este sentido, los ácidos orgánicos se consideran aditivos multifuncionales:

Mejoran la seguridad del alimento, apoyan los procesos digestivos y, de forma indirecta, refuerzan la salud intestinal y la productividad del animal.

El aparato digestivo es uno de los sistemas más sensibles y al mismo tiempo más determinantes en la producción animal.

Su estado de salud no solo condiciona la eficiencia con la que el animal aprovecha los nutrientes, sino que también influye en su resistencia frente a enfermedades.

Cuando el intestino pierde integridad, se multiplican los trastornos digestivos, aumenta la vulnerabilidad a infecciones y se reduce la conversión alimenticia, con consecuencias que afectan al bienestar y a la productividad global.

En este contexto, los ácidos grasos de cadena corta (SCFA) y de cadena media (MCFA) han adquirido un papel fundamental. El ácido butírico, por ejemplo, es probablemente el más estudiado dentro de este grupo. Sus principales beneficios incluyen:

Disminuir la colonización por bacterias enteropatógenas

Modular la respuesta inmunitaria

Proporcionar energía directa a los enterocitos

Estimular la regeneración de la mucosa intestinal

Fortalecer las uniones celulares y la estructura de las vellosidades

Existen numerosas publicaciones que muestran que la inclusión de SCFA en la dieta refuerza la integridad intestinal y contribuye a una respuesta inmune más eficaz.

De esta forma, se consolidan como una herramienta capaz de sustituir el papel que antiguamente desempeñaban los antibióticos promotores de crecimiento, ofreciendo beneficios duraderos en términos de integridad intestinal y productividad.

La producción animal moderna se ha beneficiado del conocimiento ancestral de la fitoterapia.

Los compuestos bioactivos de origen vegetal constituyen un grupo amplio de metabolitos producidos por las plantas como defensa frente a depredadores, infecciones o estrés ambiental.

Estas mismas propiedades pueden aprovecharse en nutrición animal para mejorar la integridad intestinal, modular la microbiota y reforzar el sistema inmunitario de los animales.

Los compuestos bioactivos se clasifican según la parte de la planta y el método de obtención, y pueden presentarse como:

Aceites esenciales: fracciones volátiles obtenidas por destilación, ricos en terpenos y fenoles con reconocida acción antimicrobiana.

Extractos vegetales: obtenidos por maceración, concentran metabolitos en solución.

Oleorresinas: muy utilizadas en especias, con alta concentración de compuestos activos.

Una característica clave de los productos vegetales es que rara vez actúan de forma aislada.

Las mezclas poli herbales combinan múltiples metabolitos secundarios que interactúan de manera sinérgica y potencian a los fitoquímicos principales.

Esta interacción explica por qué determinadas combinaciones de extractos vegetales pueden generar respuestas más eficientes y multifuncionales que la suma de sus principios activos por separado.

Productos herbales: preparados simples (secado, triturado, molienda) que preservan la planta completa.

La clasificación también puede hacerse según los principales compuestos fitoquímicos predominantes: fenoles (flavonoides), terpenos, saponinas, etc.

Cada uno presenta propiedades particulares que abarcan desde la estimulación del sistema inmune hasta efectos antimicrobianos o hepatoprotectores.

No obstante, la eficacia real de cada producto depende de múltiples factores: vegetal utilizada, la parte de la planta de donde se obtiene, el método de extracción aplicado y, sobre todo, el grado de estandarización del proceso.

Dos extractos derivados de la misma planta pueden presentar perfiles químicos muy diferentes y, en consecuencia, producir efectos biológicos variables.

En conjunto, los compuestos bioactivos de origen vegetal representan una de las alternativas más prometedoras en la nutrición animal moderna.

Su potencial recae en la riqueza de fitoquímicos que contienen y en la compleja red de interacciones que estos pueden establecer.

Esto les otorga un potencial multifuncional para mejorar la integridad intestinal, optimizar la absorción de nutrientes y contribuir al control de desafíos relevantes en nuestros animales.

La producción animal actual se enfrenta al gran desafío de mantener la competitividad en un entorno en el que el uso de antibióticos está cada vez más restringido.

En este escenario, la combinación de ácidos orgánicos, SCFA y MCFA junto con compuestos bioactivos vegetales aparece como una de las estrategias más completas y efectivas disponibles.

Uso de ácidos orgánicos, ácidos grasos y extractos de plantas en nutrición animal

DESCÁRGALO EN PDF

Cada herramienta aporta beneficios concretos:

Los ácidos orgánicos (ácido fórmico, ácido propiónico y ácido acético) mejoran la higiene y la estabilidad del pienso, reduciendo riesgos de contaminación y refuerzan la salud intestinal y la productividad del animal

Los SCFA y MCFA (ácido butírico, ácido caprílico y ácido cáprico) refuerzan la integridad intestinal.

Los compuestos vegetales bioactivos ofrecen múltiples efectos versátiles.

En Grupo PH-Albio contamos con más de 35 años de experiencia ofreciendo soluciones eficaces y competitivas, que incluyen, entre otras, la combinación de ácidos y fitoquímicos, para abordar los desafíos a los que hace frente la producción animal.

Un claro ejemplo de ello es BiCidal®, que nació de años de investigación. BiCidal® es una mezcla sinérgica de diferentes ácidos orgánicos y bioflavonoides y ha demostrado tener actividad antimicrobiana, tanto en pruebas de laboratorio, como en pruebas “in vivo” y en condiciones reales de campo.

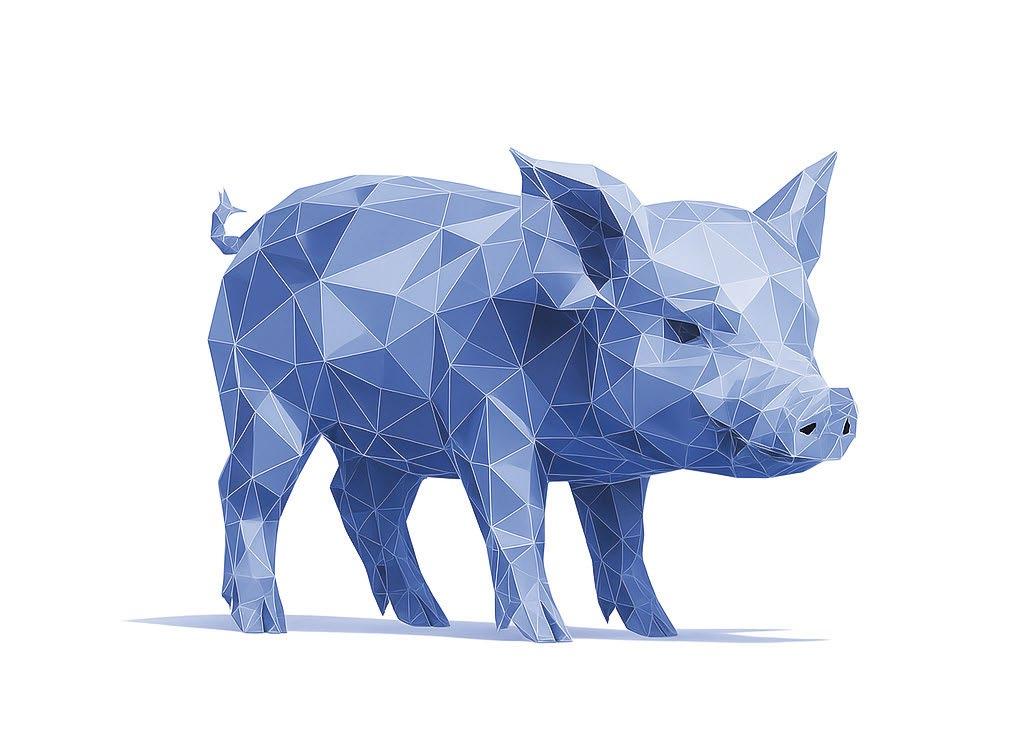

Departamento de MK Técnico de Andrés Pintaluba

La proteína constituye el nutriente central en la nutrición animal, siendo determinante para el crecimiento, la salud y el rendimiento productivo de las especies de interés zootécnico.

Tradicionalmente, las dietas se han formulado a partir de materias primas de origen vegetal, como la soja y sus derivados, y de origen animal, como la harina de pescado o el plasma.

Sin embargo, estas fuentes presentan limitaciones importantes:

Variabilidad en la calidad

Factores antinutricionales

Fuerte dependencia de mercados internacionales sujetos a volatilidad de precios y tensiones geopolíticas

A ello se suman los desafíos ambientales asociados a la producción intensiva de cultivos y a la presión sobre los ecosistemas acuáticos.

En este contexto, la identificación de fuentes proteicas sostenibles, seguras y con funcionalidades nutricionales específicas se ha consolidado como una prioridad en el ámbito de la nutrición animal.

Entre las alternativas emergentes con mayor potencial destacan dos ingredientes desarrollados recientemente:

Ambas fuentes proteicas aportan ventajas diferenciales que, además, pueden complementarse de forma sinérgica, abriendo la puerta a una n ueva concepción en la nutrición animal basada no solo en la cobertura de requerimientos nutricionales, sino también en la optimización de la salud intestinal y de la eficiencia metabólica.

Además, al derivar de diferentes procesos productivos y constituir subproductos, su incorporación permite un uso más eficiente de los recursos dentro de un enfoque de economía circular, reforzando la sostenibilidad de la producción.

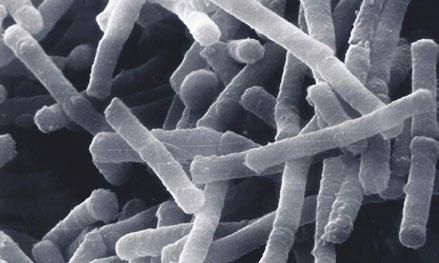

Concentrado de mucosa intestinal porcina hidrolizada

Concentrado de biomasa de Corynebacterium glutamicum

El hidrolizado obtenido a partir de mucosa intestinal porcina constituye una fuente proteica funcional de alto valor.

Su obtención se basa en un proceso de hidrólisis controlada, seguido de concentración, pasteurización y secado, lo que garantiza la estabilidad microbiológica y oxidativa del producto.

La hidrólisis a la que se somete la mucosa durante su procesamiento, genera péptidos de cadena corta con un bajo peso molecular que constituyen cadenas de 3 a 35 aminoácidos, con masas de entre 500 y 5.000 Dalton.

Se absorben más fácilmente que la proteína intacta o incluso que los aminoácidos libres, reduciendo la carga digestiva y favoreciendo una rápida disponibilidad de nitrógeno proteico.

Estos péptidos bioactivos derivados de la hidrólisis actúan como inmunoestimuladores, refuerzan la integridad de la mucosa intestinal y promueven un aumento de la altura de las vellosidades.

Favorecen una mejor relación vellosidad/ cripta, incrementando de este modo la capacidad absortiva de los nutrientes.

de pienso residual en el comedero

Además, el concentrado hidrolizado presenta una alta apetencia y palatabilidad, tal y como como lo evidencian ensayos de elección en los que resultó más atractivo para los lechones que diversas alternativas sensoriales, favoreciendo así un arranque más rápido y homogéneo tras el destete (Gráfica 1).

de mucosa

Gráfica 1. Evolución del consumo de pienso en lechones: comparación entre mucosa intestinal porcina hidrolizada y aditivos aromatizantes comerciales. Fuente interna.

En ensayos con lechones en la Universidad Estatal de Iowa, la sustitución parcial de harina de soja por hidrolizado de mucosa mejoró la ganancia diaria y el consumo sin efectos adversos en la tolerancia (Zimmerman et al., 1997).

Ensayos histológicos mostraron un altura de vellosidades intestinales y una mejor relación vellosidad/cripta en lechones suplementados, lo que se traduce en mayor capacidad de absorción (Corassa et al., 2007).

Estudios de la Universidad de Kansas demostraron que su uso como sustituto parcial del plasma o de la harina de pescado en dietas prestarter mantuvo o mejoró los resultados productivos, con mejor uniformidad de los lotes (Angulo et al., 2001; Myers et al., 2010).

Se observó además un incremento en la actividad enzimática digestiva y en la deposición muscular, indicando que los péptidos hidrolizados favorecen el desarrollo metabólico y productivo (Xin et al., 2001).

La biomasa bacteriana obtenida mediante la fermentación de Corynebacterium glutamicum, representa una fuente innovadora de proteína no animal con características nutricionales y tecnológicas muy atractivas.

Se produce mediante fermentación controlada, un proceso que desvincula su disponibilidad de la superficie agrícola cultivable o de la estacionalidad pesquera.

Esto asegura un suministro constante, estable en calidad y menos vulnerable a factores externos.

Este ingrediente se distingue por su proteico, con aproximadamente un 70 de proteína bruta, un perfil de aminoácidos equilibrado y especialmente rico en ácido glutámico.

En porcino, la inclusión de biomasa de C. glutamicum como sustituto parcial del plasma sanguíneo mejoró la ganancia media diaria de lechones sin comprometer la digestibilidad (Yi-Chi Cheng et al., 2021).

En vacuno lechero, su sustitución de hasta un 60% de harina de soja redujo el coste de la dieta hasta un 17% y aumentó la rentabilidad láctea un 33%, sin efectos negativos sobre la digestibilidad o producción (Padunglerk et al., 2016)

En pequeños rumiantes, su uso incrementó la ganancia de peso y la digestibilidad de la proteína cruda (Rukboon et al., 2018).

Presenta un bajo peso molecular, con alrededor del 65 % de las fracciones proteicas de tamaños inferiores a 500 Dalton, constituidas por péptidos muy cortos (1 a 3 aminoácidos), lo que favorece significativamente la digestibilidad y la absorción intestinal.

Asimismo, su bajo contenido en cenizas facilita la formulación de dietas sin generar desajustes electrolíticos. Del mismo modo, el notable aporte de nucleótidos resulta especialmente relevante en fases que implican estrés adicional, como el destete en lechones, al reforzar la inmunidad local.

En acuicultura, mostró mejor conversión alimenticia que fuentes vegetales e insectos (do Vale Pereira et al., 2024).

HIDROLIZADA Y BIOMASA PROTEICA DE CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM

La combinación de ambos concentrados proteicos en una misma dieta, no solo integra las ventajas nutricionales de cada fuente, sino que también genera beneficios prácticos y fisiológicos adicionales.

Cobertura nutricional más completa: eficiencia en el uso de aminoácidos y diversidad funcional

La inclusión de mucosa intestinal porcina con su perfil de aminoácidos más cercano a la proteína ideal de cerdos, junto con biomasa proteica de Corynebacterium glutamicum constituye una estrategia nutricional avanzada que facilita la formulación de dietas balanceadas y optimiza la utilización proteica.

La combinación de estas fuentes permite complementar los aminoácidos limitantes de las fuentes convencionales, lo que maximiza la eficiencia de síntesis proteica.

Asimismo, se potencia la digestibilidad global y la absorción de aminoácidos, ya que la mucosa aporta proteínas completas de origen animal mientras que la biomasa microbiana proporciona péptidos de bajo peso molecular de rápida disponibilidad.

Mejora de la salud intestinal y la respuesta inmune

Los nucleótidos presentes en la biomasa de Corynebacterium glutamicum contribuyen a reforzar la inmunidad, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a desafíos patógenos.

Al mismo tiempo, los péptidos bioactivos derivados de la hidrólisis de la mucosa promueven la funcionalidad intestinal al optimizar la estructura epitelial y aumentar la superficie disponible para la absorción de nutrientes.

La acción conjunta de estos componentes se traduce en una menor incidencia de diarreas y en una mayor resiliencia durante etapas críticas como el destete.

y seguridad

La sustitución de la soja y la harina de pescado por estos concentrados contribuye a mitigar la presión sobre los recursos naturales y reduce la dependencia de la producción primaria, asegurando una disponibilidad constante y predecible de los ingredientes.

Ambos materiales presentan un perfil seguro y estandarizado, exento de factores antinutricionales, lo que garantiza su aplicación confiable en formulaciones nutricionales avanzadas y contribuye a la consistencia y reproducibilidad de los efectos en el desempeño animal.

Este enfoque sinérgico mejora la eficiencia de utilización de la proteína, disminuye el desperdicio y reduce la excreción de nitrógeno, favoreciendo un aprovechamiento más eficaz de los nutrientes y contribuyendo a un mejor rendimiento productivo y a la sostenibilidad de la dieta.

Alternativas proteicas para una nutrición sostenible: Explorando el potencial sinérgico de los concentrados proteicos no convencionales

DESCÁRGALO EN PDF

La mucosa intestinal porcina hidrolizada y biomasa proteica de Corynebacterium glutamicum representan dos alternativas de alto valor en nutrición animal.

Gracias a las características de cada una, su empleo conjunto constituye una estrategia innovadora que combina nutrición de alta calidad con funcionalidad intestinal, eficiencia productiva y sostenibilidad ambiental.

La evidencia científica disponible respalda la eficacia de ambas fuentes y su complementariedad, posicionándolas como herramientas estratégicas para la nutrición animal moderna.

Altamente apetente y de gran valor nutricional

Elevado contenido en péptidos bioactivos de alta digestibilidad

Ana de las Heras Molina Universidad Complutense de Madrid

El estrés oxidativo en la etapa perinatal es muy relevante. Así, durante el último tercio de gestación y la lactación, la cerda tiene una gran demanda metabólica, lo que provoca una gran síntesis de radicales libres que se relacionan con un empeoramiento de los índices reproductivos (Berchieri-Ronchi et al., 2011; Zhang et al., 2020).

Por otro lado, el nacimiento supone pasar de un ambiente bajo en oxígeno (el útero) a un ambiente hiperoxigénico, dando lugar a un estrés oxidativo al que el lechón no puede hacer frente, puesto que sus defensas antioxidantes son todavía muy limitadas (Jain, 2016).

La vitamina E (VE) es el antioxidante liposoluble más importante en producción porcina. La suplementación con VE durante el período perinatal es especialmente crítica, puesto que su paso a través de la placenta es muy limitado y se almacena principalmente en la grasa. Por tanto, los lechones nacen con un gran déficit de esta vitamina (Lauridsen et al., 2002).

Por ello, es fundamental encontrar estrategias que controlen los niveles de radicales libres en la etapa perinatal del lechón. En la producción porcina actual, el uso de antioxidantes en las dietas maternas supone una forma efectiva y rentable de controlar el estrés oxidativo de los lechones (Cottrell et al., 2015). Entre las sustancias utilizadas, destacan las vitaminas, los minerales y los polifenoles.