100 PROZENT ERNEUERBARE SCHWEIZER

ENERGIEVERSORGUNG

Zu spät, zu teuer, überflüssig. Warum die Schweiz kein neues AKW braucht.

Photovoltaik auf Kurs

Die Schweiz ist hinsichtlich des Ausbaus der erneuerbaren Energien bereits jetzt fast auf Kurs. Im Vergleich zum Jahr 2021 hat sich der Solar-Ausbau verdreifacht. Alleine 2024 wurden rund 1.8 Gigawatt Spitzenleistung (GWp) zugebaut. Eine Ausbaugeschwindigkeit von etwa 2 GWp pro Jahr ist notwendig, um laut Bundesamt für Energie (BFE) bis 2030 die nächsten Energiewende-Zwischenziele zu erreichen.

Mit der Umsetzung des 2024 von der Stimmbevölkerung angenommenen Bundesgesetzes über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Stromgesetz) wird diese positive Entwicklung gefestigt. Namentlich die Einführung von dynamischen Tarifmodellen und Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch (Verbrauchergemeinschaften) schafft neue Opportunitäten für KMUs und Privathaushalte und macht die Schweiz unabhängig von Energieimporten.

Warum eine AKW-Diskussion gerade jetzt?

Nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und der damit verbundenen Drosselung der Gasimporte aus Russland nach Zentral- und Westeuropa kam es zu temporären Preiserhöhungen bei Strom und Gas. Diese Preisanstiege stellten eine Belastung für die Wirtschaft und die privaten Konsument:innen dar. Eine wirkliche Mangellage trat jedoch nie ein. Stattdessen drosselte die Schweiz ihren Energieverbrauch zeitweise um bis zu fünf Prozent. Zudem erhöhten sich die Investitionen in Energieeffizienz, Wärmepumpen und Photovoltaik.

Trotz der positiven Vorzeichen gibt es immer noch Kreise, die an der Umsetzbarkeit der Energiewende und an den langfristigen Vorteilen eines Atomausstiegs zweifeln. Die überzogenen Forderungen ihrer eingereichten Initiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» veranlassten den Bundesrat zwar, diese abzulehnen. Stattdessen präsentiert er dem Parlament einen indirekten Gegenvorschlag, der ebenfalls die Aufhebung des 2017 vom Volk beschlossenen Neubauverbots von Atomkraftwerken (AKW) vorschlägt. So oder so wird das Thema vors Volk kommen.

Das Volk hat die Weichen gestellt

Während rund zehn Jahren und über mehrere Vorlagen hinweg wurde an der Schweizer Energie- und Klimastrategie gefeilt. Diverse Schritte waren nötig: Die Energiestrategie 2050 (2017), das Klima- und Innovationsgesetz (2023) sowie das Stromversorgungsgesetz (2024). Bei allen drei Abstimmungen hat das Volk seine Unterstützung bekundet. Eine Absage an diesen austarierten Kompromiss wäre schädlich für die Planungs- und Energieversorgungssicherheit der Schweiz. Eine Ablehnung des indirekten Gegenvorschlags in der parlamentarischen Debatte ist darum nicht nur ein Muss, sondern schlicht ein Ausdruck von Respekt des Volkswillens.

Auf den folgenden Seiten finden sich zehn Schlüsselargumente gegen den Bau eines neuen Schweizer AKW und für die konsequente Weiterverfolgung des eingeschlagenen Wegs hin zu einer klimafreundlichen und 100 Prozent erneuerbaren Schweizer Energieversorgung.

Inhaltsverzeichnis

1. Ein neues AKW käme zu spät –es bräuchte eine teure fossile Zwischenlösung

• Aufgrund der politischen Prozesse sowie der langen Planungs- und Bauphase wäre ein neues AKW frühestens 2050 betriebsbereit. Viel zu spät, um die bestehenden AKW zu ersetzen.

• Falls die Erneuerbaren nicht wie geplant ausgebaut werden, bräuchte es teure Zwischenlösungen mit Gas. So würde die Schweiz die im Pariser Klimaabkommen definierten Ziele verfehlen.

• Werden die Erneuerbaren wie geplant ausgebaut, braucht es für eine sichere, klimaverträgliche und unabhängige Energieversorgung nach 2050 keine AKW mehr.

Die reine Bauzeit der Druckwasserreaktoren EPR in Finnland (Olkiluoto) und Frankreich (Flamanville) betrug 16 bzw. 17 Jahre, die Bauzeit der zwei neuen AP1000-Reaktoren in den USA (Voegtle 3 & 4) immerhin 15 Jahre. Und auch das Neubauprojekt Hinkley Point C (UK) ist im Verzug: Das Projekt wurde 2016 bewilligt und aktuell wird mit einer Inbetriebnahme frühstens 2031 gerechnet. Für Länder ausserhalb des OECD-Raums gibt es kaum verlässliche Zahlen, die sich zudem wegen anderer Rahmenbedingungen (z. B. eingeschränktes Arbeitsrecht, geringe Sicherheitsnormen) kaum vergleichen lassen.

Auch wenn heute alle Hebel in Bewegung gesetzt würden, wäre in der Schweiz mit der Fertigstellung eines neuen AKW nicht vor 2050 zu rechnen. Zu lange gehen die politischen Prozesse, die Planungs- und die Bauphasen. Werden die neuen Erneuerbaren nicht im erforderlichen Umfang und im von der Energiestrategie vorgegebenen Zeitrahmen ausgebaut, müssten Stromimporte und Gaskraftwerke die fehlende Stromproduktion nach der Ausserbetriebnahme der grossen AKW Gösgen und Leibstadt sicherstellen. Dies wäre mit enormen zusätzlichen Kosten verbunden, hielte die Schweiz abhängig von Gasimporten aus dem Ausland und würde die Klimaziele pulverisieren.

Im Umkehrschluss lässt sich festhalten: Schafft es die Schweiz, die vom Volk beschlossenen Ausbauziele hinsichtlich der neuen Erneuerbaren zu erreichen, braucht sie nach 2050 kein neues AKW, weil sie schon über genügend sicheren und klimaverträglichen Strom verfügt.

Phase II 2030–2035

Abschaltung Beznau 1/2 2032/2033

Phase III 2035–2045

Abschaltung Gösgen 2039

Abstimmung Blackout-Initiative/ Gegenvorschlag

Gesetz Umsetzung BlackoutInitiative / AKW-Subventionen

Abstimmung im Falle eines Referendums

Investitionsentscheid nach Evaluation AKW-Neubau bezüglich Wirtschaftlichkeit, Regulierungen, Umfeld etc.

Erarbeitung Rahmenbewilligungsgesuch

Erteilung Rahmenbewilligung (evtl. Abstimmung)

Erarbeitung Baubewilligungsgesuch

Erteilung Baubewilligung (evt. nach Einsprachen)

Abschaltung Leibstadt 2044

Phase IV 2045–2050+

Erarbeitung Betriebsbewilligung

Erteilung Betriebsbewilligung (evt. nach Einsprachen)

Betriebsstart neues AKW

Abstimmungen

2. Ein neues AKW ist viel zu teuer und benötigt Milliarden von Franken an Subventionen

• Ein neues grosses AKW mit 1.6 GW Leistung kostet 22 Milliarden Franken. Der damit erzeugte Strom ist extrem teuer und nicht konkurrenzfähig.

• Mehr Phasen mit sehr tiefen oder gar negativen Strompreisen schmälern die Gewinnmarge bei Erzeugern von unflexibler Bandenergie wie AKW.

• Der Bau eines neuen AKW müsste massiv subventioniert werden.

Die US-amerikanische Investmentbank Lazard rechnet in ihrem Bericht mit einem Gestehungspreis von 125–175 CHF pro MWh Atomstrom. Beim neuen AKW Voegtle (USA) sind es 171 CHF pro MWh. Beim sich im Bau befindlichen EPR Hinkley Point C (UK) wird mit «deutlich über 150 USD pro MWh» (mehr als 120 CHF pro MWh) resp. Baukosten von über 40 Milliarden CHF gerechnet. Dass die Kosten in der Schweiz mit langen Planungsphasen und hohen Löhnen/Baukosten tiefer liegen könnten, ist illusorisch.

Zur besseren Einschätzung: 2024 bewegte sich der Strompreis am europäischen Terminmarkt zwischen 58 CHF (Februar) und 106 CHF (November) pro MWh. Während der meisten Monate lag er deutlich unter 80 CHF pro MWh. Atomkraftwerke, die Bandenergie zu höheren Preisen produzieren und verkaufen wollen, sind nicht konkurrenzfähig. Alpiq schätzt, dass im europäischen Strommarkt bis 2050 während der Hälfte der Zeit sehr tiefe oder gar negative Strompreise vorherrschen werden. 2024 war der Strompreis an der Schweizer Strombörse bereits während 292 Stunden negativ. Ein unflexibles AKW wird also immer öfter draufzahlen müssen, um überhaupt Strom ins Netz einspeisen zu dürfen. Würde die Schweiz ein neues AKW bauen, wären Subventionen von vielen Milliarden Franken nötig und/oder die Betreiber des AKW erhielten für die nächsten Jahrzehnte eine Mindestpreisgarantie für den produzierten Strom, was Unsummen kosten und den Markt komplett verzerren würde. Die Zeche würden die Stromkonsument:innen oder die Steuerzahler:innen bezahlen. Atomstrom ist schlicht zu teuer für einen dynamischen Strommarkt mit einem hohen Anteil an neuen erneuerbaren Stromerzeugern.

Geschätzte Häufigkeit der Strompreise

Lesebeispiel: 2045 ist während rund der Hälfte der Zeit mit einem Strompreis unter 20 Euro pro MWh oder sogar einem negativen Strompreis zu rechnen. Quelle: Antje Kanngiesser, CEO Alpiq. «Netto-null: Operation am offenen Herzen», Vortrag an der GV Swisscleantech, 31. März 2025.

3. Den Wunderreaktor gibt es nicht

• Obschon seit Jahrzehnten Milliarden von Franken in die Forschung gesteckt werden, wird kein alternatives Reaktorkonzept in nützlicher Frist Marktreife erlangen.

• Es ist reines Wunschdenken zu hoffen, dass uns sogenannt «neue» Reaktorkonzepte retten werden.

• Dank günstigen Erneuerbaren wissen wir, wie wir die alternden AKW ersetzen.

Regelmässig wird behauptet, dass alternative Reaktorkonzepte wie Small Modular Reactors (SMR), Flüssigsalzreaktoren und beschleunigergetriebene unterkritische Konzepte (ADSR) (siehe Box) die bestehende Atomtechnologie bald ersetzen. Es wird versprochen, sie würden die Kosten und Risiken senken, die Uranabhängigkeit beschliessen und das Atommüllproblem beseitigen.

Obschon all diese Konzepte seit Jahrzehnten existieren, konnte sich keines davon – abgesehen von ein paar Versuchsreaktoren – durchsetzen. Zu viele Risiken bestehen und Schwierigkeiten sind ungelöst. Und keines der Konzepte behebt alle Nachteile der bisherigen Kraftwerke.

Falls ein Konzept überhaupt jemals Marktreife erlangen sollte, wird dessen Entwicklung noch Jahrzehnte beanspruchen und viele Milliarden Franken kosten. Es ist utopisch zu glauben, dass ein alternativer Reaktrotyp in nützlicher Frist einen essentiellen Beitrag zur Lösung der gegenwärtigen Probleme der Atomkraft und zur klimafreundlichen Energieerzeugung liefern kann. Namie, Japan 2014. Nach dem Unfall von Fukushima im Jahr 2011 wurde die Stadt vollständig evakuiert. Lediglich 16 Prozent der Einwohner:innen durften 2025 zurückkehren.

der sogenannt «neuen» Reaktorkonzepte

Brutreaktoren – Schnelle Brüter – FBR

Da in konventionellen Reaktoren nur ein geringer Teil des Urans zur Kernspaltung verwendet werden kann, suchte die Industrie nach Wegen, mehr Brennstoff direkt im Reaktor zu erbrüten.

Anstelle von Wasser verwenden Brutreaktoren flüssiges Natrium als Kühlmittel, das inhärente Sicherheitsprobleme aufweist. Die Reaktorkomponenten sind Sonderanfertigungen und entsprechend teuer. Wenn sich das flüssige Metallkühlmittel wegen eines Defekts verfestigt, kann der Reaktor nicht mehr repariert werden. Alle paar Monate müssen die Brennstäbe neu angeordnet werden, was zu Betriebsunterbrüchen führt. Pannen und ungeplante Ausfälle sind eher die Regel als die Ausnahme.

Aktuell sind weltweit nur zwei Brutreaktoren in Russland in Betrieb mit einer Verfügbarkeit von 75 resp. unter 70 Prozent. Würden sie ihre Versprechen einlösen, hätten sie sich am Markt durchgesetzt – was nicht der Fall ist.

Beschleunigergetriebene Systeme –Transmutex – ADSR

Das Transmutex-Konzept sieht vor, dass im Reaktor keine sich selbst erhaltende Kernspaltung stattfindet. Stattdessen soll die Reaktion von einem extrem starken Teilchenbeschleuniger angetrieben werden. Allerdings existiert ein solcher Teilchenbeschleuniger noch nicht. Hierbei sollen auch radioaktive Abfälle und Thorium zur Energiegewinnung nutzbar sein.

Ein riskantes Verfahren wäre nötig, um den Brennstoff vor der Verwendung aus AKW-Abfällen aufzubereiten. Und die Transmutex-Abfälle wiederum würden eine völlig neue Entsorgungskette erfordern. Der Reaktor wird mit flüssigem Blei gekühlt. Er emittiert gefährliche, harte Gammastrahlung und bedingt eine im Vergleich zu konventionellen AKW ungleich massivere Abschirmung. Weitere ungelöste technische Herausforderungen sind zu zahlreich, um sie hier alle zu nennen.

Kurz: Das Verfahren und die erforderliche Technik sind dermassen komplex, dass sich der Bau und Betrieb eines Transmutex-Reaktors nie und nimmer lohnen wird.

Small Modular Reactors – SMR

Das Marketing-Versprechen von SMR ist, konventionelle Reaktoren so weit zu verkleinern, dass sie ab Stange vorproduziert von der Fabrikhalle direkt zum Standort gebracht werden können. Dank Massenproduktion soll dies Kosten sparen. Die Modelle, die jetzt entwickelt werden, sind allerdings nicht viel kleiner als hiesige Reaktoren.

Kleinere Reaktoren sind kaum weniger gefährlich. Es wäre darum töricht, bei der kostspieligen Sicherheit Abstriche machen zu wollen. Und weil kleinere Reaktoren weniger leisten, braucht es entsprechend mehr davon, um die gleiche Menge an Strom zu erzeugen, was das Risiko für einen Unfall eher erhöht.

Vor allem in den USA forschen aktuell mehrere Firmen intensiv an SMR. Dabei fliessen Millarden von Dollars an staatlichen und privaten Forschungsgeldern. Es ist jedoch nicht absehbar, welche Vorteile SMR gegenüber grossen, herkömmlichen AKW haben sollten und wer die unzähligen Reaktoren bestellen soll, wodurch eine Massenproduktion erst rentabel wird.

Onion-Reaktor

Seit 2014 tüfteln dänische Forschende an einer neuartigen Reaktorarchitektur. Erbrütet wird der Brennstoff im Reaktor selbst aus Thorium, das verbreiteter vorkommt als Uran. Der Brennstoff befindet sich in gelöster Form in geschmolzenem Salz.

Der Aufbau des Reaktors ist komplex. Eng verschachtelt fliesst das 600 bis 700 Grad heisse Salz durch einen mit schwerem Wasser gefüllten Reaktor. Dünne Trennwände sollen das Salz vom Wasser fernhalten. Das Salz ist aber korrosiv. Und die Trennwände müssen zudem der Hitze und der starken Radioaktivität widerstehen. Auch muss das verstrahlte Salz im Kreislauf stets gereinigt werden. Ausfälle und gravierende Pannen sind absehbar.

Nichtsdestotrotz glauben die Forschenden, den Reaktor in Schiffscontainer gepackt und ohne angemessene Abschirmung betreiben zu können. Forschende planen, in den nächsten Jahren am Paul Scherrer Institut in der Schweiz einen ersten Versuchsreaktor zu testen. Ob das Konzept vom Papier in der Realität umgesetzt werden kann, ist zweifelhaft.

Mehr Infos dazu vom deutschen Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE): Alternative Reaktorkonzepte

4. Die Atomdebatte torpediert die Planungssicherheit und gefährdet die langfristige Energieversorgung

• Energieversorger planen heute, wie sie die Schweiz in den Jahrzehnten nach dem AKW-Aus mit Strom und Wärme versorgen können.

• Investitionen in neue Erneuerbare und saisonale Speicher lohnen sich nur, wenn diese auch wirklich gebraucht werden.

• Die wieder aufkommende Atomdebatte stellt die Planungssicherheit in Frage, schafft entsprechend Risiken und kann notwendige Projekte verzögern oder gar blockieren.

Investor:innen brauchen langfristige Planungssicherheit. Dies gilt insbesondere im Strommarkt, wo der Return on Investment mitunter erst nach Jahrzehnten erreicht wird. Um Investitionen in den Ausbau der Stromproduktion zu erleichtern, sieht der Bund Einmalvergütungen für Photovoltaik und gleitende Marktprämien für verschiedene neue erneuerbare Energien vor. So können diese rasch zugebaut werden und die alten AKW in nützlicher Frist ersetzen.

Würden die Fördermassnahmen umgelenkt, z.B. um den Bau eines neuen AKW zu finanzieren, oder drohten Marktverzerrungen (s. Punkt 2), wäre die Investitionssicherheit in neue Erneu-

erbare nicht mehr gegeben. Als Folge davon käme die Energiewende ins Stocken, was nach der Ausserbetriebnahme der beiden grossen AKW Gösgen und Leibstadt zu Stromengpässen führen und den Bau von teuren fossilen Zwischenlösungen erfordern würde (s. Punkt 1).

Kurz: Versorgungssicherheit gibt es nur mit Planungssicherheit. Die erneut angelaufene Atomdebatte gefährdet die über mehrere Etappen ausgearbeitete und umgesetzte Energiestrategie. Diese durchaus positive Entwicklung wieder in Frage zu stellen, ist verantwortungslos und ein Schuss ins Knie der innovativen und wertstiftenden Energie- und Cleantech-Branche.

5. Eine vollständig erneuerbare Stromversorgung ist möglich

• Mit der Annahme des Stromgesetzes hat die Stimmbevölkerung 2024 die Weichen gestellt. Nun muss das Gesetz seine Wirkung entfalten.

• Diverse Modelle belegen unabhängig voneinander, dass eine zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie versorgte Schweiz über das Jahr hinweg möglich ist.

• Werden die Ausbauziele für Erneuerbare erreicht, importiert die Schweiz nach dem Atomausstieg ungefähr gleich viel Winterstrom wie in den vergangenen Jahren.

Aktuell gibt es über 30 verschiedene Energieszenarien für die Schweiz. Sie alle treffen etwas andere Annahmen, kommen aber durchweg zum selben Schluss: Eine zu 100 Prozent erneuerbare, klimaneutrale Schweizer Energieversorgung bis spätestens 2050 ist realistisch. Voraussetzung dafür ist eine konsequente Weiterverfolgung der gesteckten Effizienz- sowie Ausbauziele bei den Erneuerbaren, vor allem bei der Photovoltaik. Ein Mix aus verschiedenen erneuerbaren Stromquellen, Effizienz sowie Speichertechnologien

stellt sicher, dass auch im Winter alle Lichter brennen und unsere Wohnungen warm bleiben. Mit der schrittweisen Implementierung des neuen Stromgesetzes fallen Hürden beim Ausbau erneuerbarer Energien weg und es ist davon auszugehen, dass die vom Gesetz vorgegebenen Ausbauziele bis 2035 erreicht werden, wobei Photovoltaik rund 80 Prozent zum Ausbau beitragen wird. Das heisst, Atomkraft wird überflüssig und die Vorlage zur Aufhebung des AKW-Neubauverbots ergibt schlicht keinen Sinn.

Die Energiewende gelingt mit heute ab Stange verfügbaren, zuverlässigen und sicheren Technologien.

Das Produktionspotenzial in der Schweiz übersteigt den Bedarf um ein Vielfaches. Dank der bestehenden Wasserkraft ist die Schweiz hervorragend aufgestellt, um die Produktionszeiten der neuen erneuerbaren Energien auch längerfristig auszugleichen. Die Begrenzung von Spitzenlasten sowie Batteriespeichern er-

laubt zudem die Entlastung der Netze. Schon heute wird jede dritte Solaranlage mit Batteriespeichern verbaut und die Kosten von Batterien sind weiterhin im Sinkflug. Aus ökologischer Sicht wäre es noch besser, wenn Batteriespeicher von Elektroautos standardmässig eingebunden werden könnten.

6. Atomkraft hält die Schweiz abhängig vom Ausland

• Brauchbares Uran gibt es nur im Ausland. Es stammt oft aus totalitären Staaten.

• Egal wo auf der Welt – der Abbau von Uran zerstört die Natur und vergiftet Menschen.

• Die Urananreicherung und die Herstellung von Brennstäben geschehen nur an spezialisierten Orten. Diese Lieferketten sind anfällig für Krisen.

Die wenigen Unternehmen zur Förderung und Herstellung von Uranbrennstoffen sind hoch spezialisiert und häufig in nicht-demokratischen Ländern beheimatet. Dies kreiert eine komplexe, anfällige Lieferkette, von der AKW-Betreiber stark abhängig sind. Der Ausfall auch nur einer Etappe würde den Betrieb der AKW und somit die Schweizer Stromversorgung gefährden.

Die Schweizer AKW-Betreiber beziehen ihr Uran aus Kanada, Australien, Russland und neuerdings Kasachstan. Die ungleiche Verteilung der Uranvorkommen und Anreicherung wird sogar in den USA als Gefahr für die eigene Sicherheit erkannt.

Auch gibt es nur wenige Firmen, die AKW bauen resp. kritische Komponenten wie den Reaktordruckbehälter herstellen können.

Die Schweiz ist also beim Bau sowie bei der Brennstoffversorgung von AKW vollständig auf ausländische Partner angewiesen, was sie je nach geopolitischer Entwicklung in eine unangenehme Lage bringen und erpressbar machen könnte.

Die Herstellung der Brennelemente für AKW ist ein aufwändiger Prozess: Nach deren Förderung und Raffinierung zu Yellow Cake wird Uranerz in hochgiftiges Uranhexafluorid konvertiert. In Gaszentrifugen reichert sich der spaltbare Anteil des Uran-235-Isotops an. Ist die erforderliche Konzentration von 3 bis 5 Prozent U-235 erreicht, wird das angereicherte Uran in seine Oxid-Form zurückgewandelt, zu Pellets gepresst und in röhrenförmige Brennstoffbehälter eingefüllt, woraus die Brennelemente bestehen. Das abgereicherte Uran landet als Abfall auf Deponien. Aktuell kontrollieren China und Russland 60 Prozent der globalen Kapazität zur Urananreicherung.

Eingang zu einem Uran-Abbaugebiete des kasachischen Unternehmens Kazatomprom. Kazatomprom beliefert neu die Axpo mit Uran für die AKW Beznau und Leibstadt.

7. Das Atommüllproblem ist nicht gelöst und wird die Steuerzahlenden Milliarden von Franken kosten

• Es gibt weltweit keine langfristig sichere Lösung zur Entsorgung des Atommülls.

• Das aktuell geplante Schweizer Tiefenlager in Nördlich Lägern (AG/ZH) ist nur für den hochradioaktiven Abfall der bestehenden AKW ausgelegt. Würde ein neues AKW gebaut, müsste ein zusätzlicher Standort gefunden und ein Lager dort erstellt werden.

• Es bestehen berechtigte Zweifel, ob die bisherigen und noch geplanten Rückstellungen ausreichen, um den Bau des Tiefenlagers zu finanzieren.

Das zurzeit von der Nagra projektierte Tiefenlager in Nördlich Lägern (AG/ZH) ist nur für den radioaktiven Abfall der bestehenden AKW ausgelegt. Würde ein neues AKW erstellt, müsste entsprechend ein zweites Lager gebaut werden.

Kommt hinzu: Beim geplanten Tiefenlager sind diverse Fragen hinsichtlich Verfahren und Sicherheit unbeantwortet. So ist z. B. unklar, welche Auswirkungen die Zerfallswärme sowie die geschätzten 40 Millionen Kubikmeter Wasserstoff, die bei der Korrosion der Stahlbehälter entstehen, auf die Dichtigkeit der umgebenden Tonminerale haben.

Auch das von der Atomlobby gerne präsentierte Beispiel des ersten europäischen Endlagers im finnischen Onkalo hält nicht, was es verspricht, wird es doch in Granit gebaut, einem Gestein, das die Nagra selbst als zu unsicher einstuft, weil Brüche und Spalten nicht von selber «heilen» und Wasser in die Lagerstätte eindringen kann. Zudem ist es grundsätzlich unmöglich, sicherzustellen, dass Zivilisationen in einer fernen Zukunft nicht genau an dieser Stelle in den Boden bohren.

Die Nagra rechnet für das Endlager mit Kosten von mindestens 20 Mrd. CHF. Zusätzlich fallen Kosten für die Stilllegung der heutigen AKW an: Der Rückbau des AKW Mühleberg allein kostet über zwei Mrd. CHF. Die Ausserbetriebnahme der beiden Reaktoren in Beznau sowie in Gösgen und Leibstadt dürfte mit weiteren 8 bis 10 Mrd. CHF zu Buche schlagen. Alles in allem also mindestens 30 Mrd. CHF.

Der Stilllegungsfonds für Kernanlagen wurde im Jahr 1984 und der Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke im Jahr 2000 geschaffen. Im zwischenzeitlich fusionierten Fonds befanden sich Ende 2023 rund 6 Mrd. CHF. Geht man von einer Reaktorlebensdauer von 60 Jahren aus, so wird das jüngste Schweizer AKW Leibstadt spätestens in knapp 20 Jahren resp. Ende 2044 abgeschaltet. Die fehlenden 24 Milliarden CHF – oder inflationsbedingt deutlich mehr – müssen durch Renditen an den Finanzmärkten erwirtschaftet werden, was ein Risikospiel darstellt. Und so liegt die Vermutung nahe, dass die Schweizer Atom-Epoche den Bund und die Steuerzahlenden ein Vermögen kosten wird.

In Anbetracht dieser enormen verdeckten Kosten und der unlösbaren Frage hinsichtlich der langfristigen Sicherheit ist es nicht verantwortbar, den Bau eines neuen AKW und die damit verbundene Entstehung von noch mehr hochradioaktivem Abfall überhaupt nur in Betracht zu ziehen.

8. Klumpenrisiko und Bedrohung im Kriegsfall

• Atomkraftwerke stellen ein Klumpenrisiko dar und erhöhen die Verletzlichkeit von Staaten im Krisen- und Kriegsfall.

• Um den unvorhergesehenen Ausfall eines AKW zu kompensieren, muss jederzeit teure Regelenergie bereit gehalten werden.

• Eine erneuerbare, dezentrale Stromversorgung bietet mehr Sicherheit. Fällt eine kleinere Anlage aus, lässt sich deren Produktion rasch ersetzen.

Grosskraftwerke sind im Kriegsfall ein einfaches Ziel, um die Stromversorgung grossflächig lahmzulegen und ein Land nachhaltig zu schwächen. Bestes Beispiel dafür ist der Krieg in der Ukraine. Die Nachzerfallswärme muss in Atomreaktoren weiter abgeführt werden, auch wenn sie ausser Betrieb sind, was bei längeren Stromunterbrüchen eine besondere Gefahr birgt. Des Weiteren ist denkbar, dass ein Aggressor nur durch die Drohung, ein AKW anzugreifen, Zugeständnisse vom angegriffenen Staat erpressen kann.

Wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, sind ungeplante Ausfälle von AKW auch im Normalbetrieb stets möglich. Beispiele dafür sind der Sommer 2022, wo die Hälfte der französischen AKW stillstand, oder das Jahr 2016, wo sowohl Beznau 1 wie Leibstadt unplanmässig länger still standen. Auch AKW der neuesten Generation sind von Produktionsunterbrüchen

Beim Kernkraftwerk Cattenom in Frankreich gelang es GreenpeaceAktivisten 2017, sich den Lagerbecken für Kernbrennstoffe zu nähern und dort Feuerwerkskörper zu zünden, um so die Anfälligkeit von Kernkraftwerken im Falle eines Terroranschlags oder im Kriegsfall aufzuzeigen.

nicht gefeit. So fiel z. B. der finnische EPR in Olkiluoto im November 2024 während mehrerer Tage unvorhergesehen aus.

Ungeplante Ausfälle von grossen Stromerzeugern belasten das Netz. Reserveleistung muss jederzeit bereit gehalten resp. der fehlende Strom teuer im Regelenergiemarkt zugekauft werden. Fallen mehrere Grossanlagen gleichzeitig aus, stösst der europäische Stromverbund rasch an seine Grenzen und es drohen Versorgungsengpässe und Lastenabwürfe, bei denen Versorgungsregionen und Grossverbraucher vom Netz getrennt werden. AKW bergen darum ein grosses Klumpenrisiko für die Versorgungssicherheit.

Zwar schwankt die Stromproduktion aus Erneuerbaren erheblich. Dank guter Wetterprognosen lässt sie sich aber zuverlässig planen. Und fallen zwei, drei dezentrale Anlagen aus, hat dies keine nennenswerte Auswirkung auf die allgemeine Versorgungslage.

9. Ein Atomunfall kann jederzeit geschehen – und ist nicht versicherbar

• Ein AKW-Unfall kann jederzeit passieren und könnte bis zu 8000 Milliarden Franken kosten.

• AKW sind nur bis zu einem Schaden von 1,5 Milliarden Franken versichert.

• Grundsätzlich gilt: Eine Technologie, die sich nicht versichern lässt, ist zu riskant und sollte darum nicht weiter gefördert werden.

Ein nächster, schwerer AKW-Unfall ist jederzeit möglich und wird – statistisch gesehen – wieder geschehen. Die Frage ist nur wann und wo. Abgesehen davon, dass aufgrund der dichten Besiedlung des Schweizer Mittellandes und der grenznahen Regionen in Deutschland und Frankreich Millionen Menschen von einem Schweizer SuperGAU betroffen wären, würde ein solcher einen gigantischen finanziellen Schaden anrichten. Die tatsächlichen Kosten können nur geschätzt werden. Unter Einbezug aller Personen- und Sachschäden sowie der Zerstörung der Lebensgrundlagen belaufen sich die möglichen Kostenfolgen auf bis zu 8000 Mrd. CHF.

Tatsächlich beträgt die versicherte Deckungssumme für AKW-Unfälle in der Schweiz nur 1,5 Mrd. Franken. Die Deckelung der Versicherungssumme auf einen Bruchteil des effektiv möglichen Schadens ist de facto eine massive, indirekte Staatssubvention und somit eine einschneidende Marktverzerrung zugunsten der Atomkraft. Oder anders gesagt: Eine Technologie, deren Risiken sich grundsätzlich nicht versichern lassen, hätte gar nie zur Anwendung kommen dürfen.

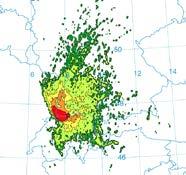

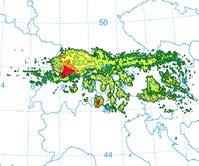

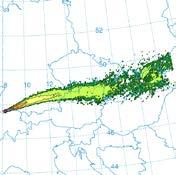

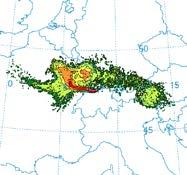

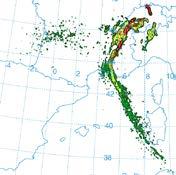

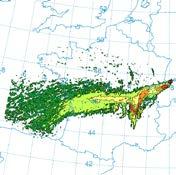

Simulierter Unfall des AKW Leibstadt bei verschiedenen historischen Wetterlagen. Quelle: Institut Biosphère, Genf; IPPNW, Luzern; Institute for environmental sciences, UNIGE; Department F.A.-Forel, UNIGE.

≥ 1,480 kBq/m2 of 137Cs

≥ 555 kBq/m2 of 137Cs

≥ 185 kBq/m2 of 137Cs

≥ 37 kBq/m2 of 137Cs

10. Auch AKW leiden unter Klimastress

• Ein AKW wie Gösgen und Leibstadt verdunstet fast einen Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Das entspricht – auf ein Jahr bezogen – dem durchschnittlichen Wasserverbrauch von einer halben Million Einwohner:innen der Schweiz.

• Ist der Grossteil der Schweizer Gletscher einmal geschmolzen, werden Flüsse bei Trockenheit nur noch wenig oder kein Wasser mehr führen.

• Mangels Kühlwasser würde ein allfälliges neues AKW regelmässig ausfallen.

Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) sowie ein Bericht des Bundesamts für Umwelt «CH2018. Klimaszenarien für die Schweiz» zeigen auf, dass bis «gegen Ende des Jahrhunderts Trockenheit, wie sie bisher ein- bis zweimal in zehn Jahren auftrat, jedes zweite Jahr vorkommen könnte». Diese Tatsache wird umso bedeutungsvoller, als dass bis dann die meisten Gletscher geschmolzen sein werden, was zur Folge hat, dass die grossen Schweizer Flüsse während längerer Trockenphasen nur noch wenig oder gar kein Wasser mehr führen werden.

Mangels Wasser zur Kühlung und Dampferzeugung können mit Flusswasser gespiesene thermische Kraftwerke wie Schweizer AKW regelmässig während mehrerer Monate im Jahr ausfallen, was deren Rentabilität schmälert bzw. deren ohnehin hohen Stromgestehungskosten weiter in die Höhe treibt sowie die Netzstabilität unnötig belastet. In Frankreich war dies in den vergangenen Jahren bereits mehrmals der Fall (s. auch Punkt 8).

Steigender Strombedarf wegen Künstlicher Intelligenz?

Prognosen warnen davor, dass sich der Stromverbrauch von Rechenzentren in den nächsten Jahren verdoppeln könnte. 2019 machte deren Anteil 3,6 Prozent des Stromverbrauchs in der Schweiz aus. 2024 waren es bereits 7 Prozent resp. 4 TWh. Gemäss den Prognosen könnten es 2030 bis zu 15 Prozent sein.

In den vergangenen Jahren hat sich der Stromverbrauch in der Schweiz trotz Bevölkerungswachstum sowie des Zubaus von Rechenzentren, Wärmepumpen und der Zunahme von Elektromobilität leicht verringert. Und weiterhin sind Effizienzmassnahmen in vielen Bereichen nicht ausgeschöpft. 2024 zeigte ein Postulatsbericht im Auftrag des BFE auf, dass bis zu 7 TWh, also über 12 Prozent des Stroms, verschwendet werden, ein beträchtlicher Anteil davon «ohne Nutzen».

Es macht daher keinen Sinn, aus dem Wachstum eines Industriezweigs Rückschlüsse auf das Gesamtsystem und die Machbarkeit der Energiewende insgesamt zu ziehen.

SWEET EDGE rechnet mit einem Anstieg des Stromverbrauchs von heute rund 56TWh/Jahr auf 75 TWh/Jahr bis 2050. Darin ist bereits ein gewisser Mehrbedarf für Rechenzentren inkludiert. Andere Szenarien rechnen mit einem Anstieg auf 100 TWh/a. Das nutzbare Potenzial erneuerbarer Energien in der Schweiz liegt nochmals um einiges höher. Ein allfälliger Mehrbedarf könnte also durch einen zusätzlichen Ausbau der Erneuerbaren gedeckt werden. Dies im Sommer und im Winter, wie das Gesamtenergieszenario von Greenpeace belegt.

Fazit

Auch wenn die Atomlobby immer wieder von einer AKW-Renaissance fabuliert, zeigt die Realität in eine andere Richtung: Während Atomkraft im Jahr 2000 noch 16,6 Prozent zur globalen Stromproduktion beitrug, sank ihr Anteil im Jahr 2024 auf unter 9 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der neuen Erneuerbaren wie Wind und Solar von 1,5 auf knapp 18 Prozent. Eine Umkehr dieses Trends ist nicht absehbar. Und so werden die neuen Erneuerbaren über kurz oder lang auch die fossilen Energieträger ersetzen. Die Schweiz ist dank über 50 Prozent Strom aus Wasserkraft und einer starken innovativen Wirtschaft bestens aufgestellt, um in nützlicher Frist aus der Atomkraft auszusteigen. Unser Nachbarland Österreich macht es vor. Darum gilt es jetzt – ein- für allemal – die Diskussion über neue AKW zu beenden und unsere Heimat in eine geordnete, unabhängige, sichere, nachhaltige und erschwingliche Energiezukunft zu führen.

Anteil der Energieträger an der weltweiten Stromerzeugung

Solaranlage beim AKW Gösgen (SO) während der ungeplanten Abschaltung des Reaktors nach der jährlichen Revision im Juni 2025.

Sekundarschule in Derendingen (SO). Schüler:innen helfen bei der Installation von Solarmodulen auf dem Dach ihrer Schule.

Impressum 10 Argumente gegen neue Atomkraftwerke und für eine 100 Prozent erneuerbare Schweizer Energieversorgung Greenpeace Schweiz, August 2025

Autor: Nathan Solothurnmann

Lektorat: Roland Gysin

Layout: Melanie Cadisch

Fotos: Robert Knoth / Greenpeace (S. 6), Axpo Holding AG (S. 8), Vladimir Tretyakov / Shutterstock (S. 10), Vivien Fossez / Greenpeace (S. 12), Marc Meier / Greenpeace (S. 15), Nicolas Fojtu / Greenpeace (S. 16)

Greenpeace Schweiz, Badenerstrasse 171, Postfach 9320, CH-8036 Zürich schweiz@greenpeace.org

Greenpeace finanziert ihre Umweltarbeit ausschliesslich durch Spenden von Privatpersonen und Stiftungen. greenpeace.ch/de/handeln/spenden

Spendenkonto: IBAN CH07 0900 0000 8000 6222 8