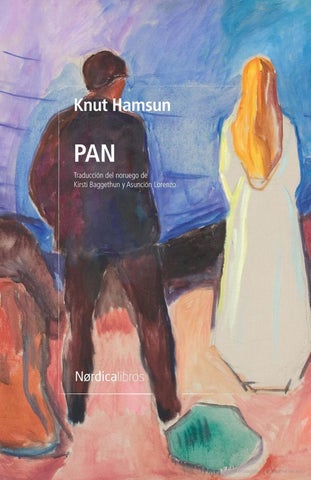

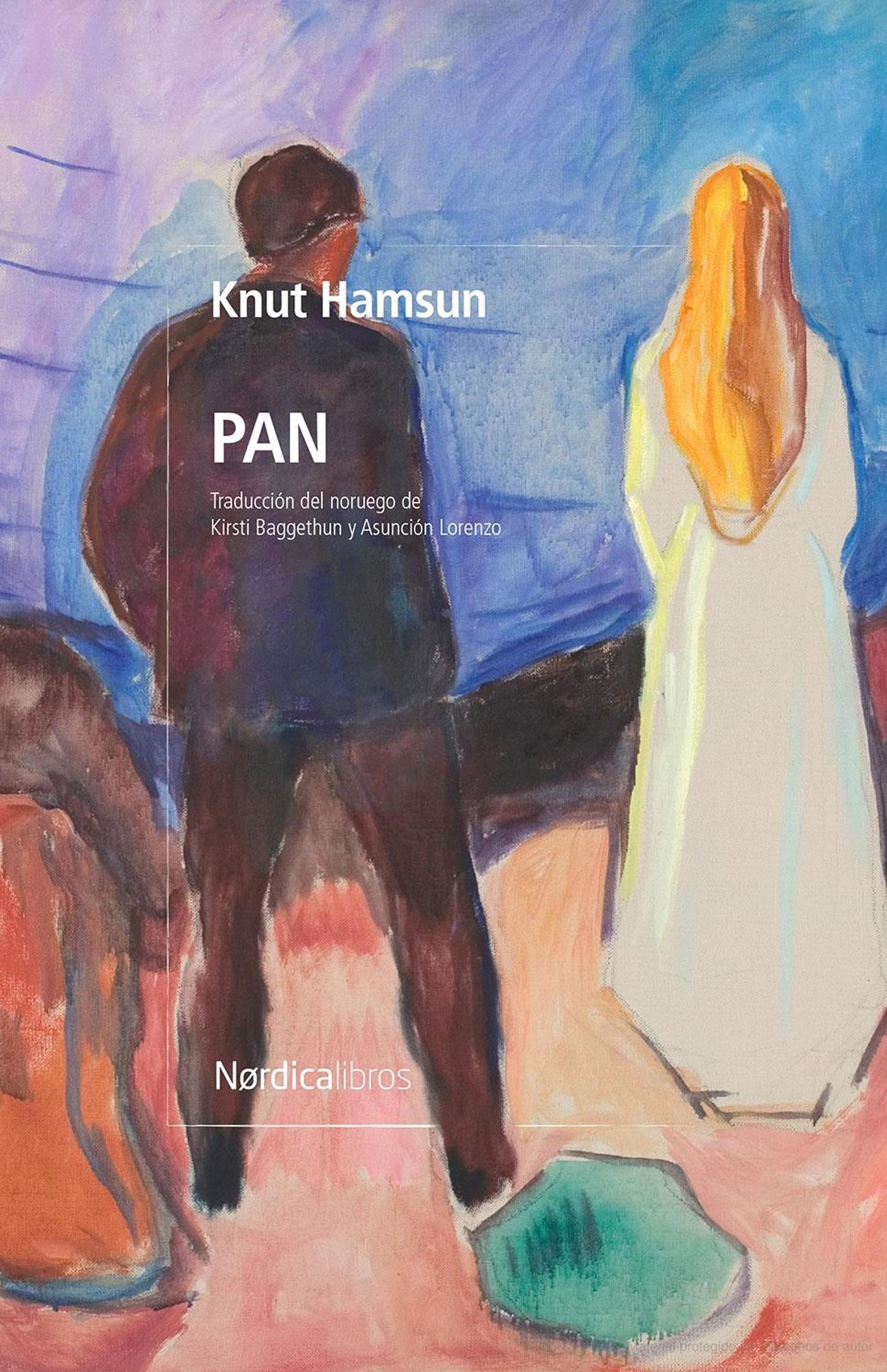

Knut Hamsun PAN

Knut Hamsun PAN

Traducción del noruego de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo

Nørdicalibros

Título original: Pan

© Gyldendal Norsk Forlag AS 1894 [All rights reserved].

Published in agreement with Gyldendal Norsk Forlag AS and Casanovas & Lynch Literary Agency

© De la traducción: Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo © De esta edición: Nórdica Libros, S.L. C/ Doctor Blanco Soler, 26 · 28044 Madrid Tlf: (+34) 91 705 50 57 · info@nordicalibros.com Primera edición: octubre de 2024

ISBN: 978-84-10200-63-0 Depósito Legal: M-21232-2024

IBIC: FA

Thema: FBA

Impreso en España / Printed in Spain Imprenta Kadmos (Salamanca)

Diseño: Filo Estudio y Nacho Caballero Maquetación: Diego Moreno Corrección ortotipográfica: Victoria Parra y Ana Patrón

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

E n estos últimos días no he dejado de pensar en el sempiterno día estival de Nordland. Aquí estoy, pensando en él, en la cabaña en la que me alojé y en el bosque que se extendía detrás de ella, y me pongo a anotar algunas cosas con el fin de pasar el rato y entretenerme. El tiempo se me hace muy largo, no consigo hacerlo transcurrir tan deprisa como quisiera, aunque no tengo pena alguna y mi vida es de lo más alegre. Estoy satisfecho con todo, y mis treinta años no me pesan aún. Hace unos días recibí por correo un par de plumas de pájaro, enviadas desde un lugar muy lejano por una persona que no me las debía, pero, no obstante, dos plumas verdes en una hoja de carta con una corona en el membrete y sellada con lacre. Me hizo gracia toparme con dos plumas de pájaro tan diabólicamente verdes. Por lo demás, no tengo más molestias que un poco de reúma en el pie izquierdo de vez en cuando, secuela de una vieja herida por arma de fuego, curada ya hace mucho…

Recuerdo que hace dos años el tiempo pasó muy deprisa, mucho más deprisa que ahora, el verano acabó sin que me diera cuenta. Fue hace dos años, en 1855, quiero escribir sobre ello para entretenerme, algo me pasó o lo soñé. He olvidado muchos detalles sobre aquellas vivencias, porque apenas he pensado en ellas desde entonces, pero recuerdo que las noches eran muy luminosas. Muchas cosas me

parecían trastocadas, el año tenía doce meses, pero la noche se convertía en día y nunca se veía una estrella en el firmamento. La gente con la que me topaba era especial y de una naturaleza distinta a la de la que había conocido hasta entonces; de vez en cuando bastaba una noche para que esos seres abandonaran la infancia, maduraran en todo su esplendor y se convirtieran en adultos. No había en ello magia alguna, pero era algo que nunca hasta entonces había visto. Ah, no.

En una casa grande, pintada de blanco, junto al mar, conocí a una persona que por un breve período de tiempo ocupó mis pensamientos. Ya no me acuerdo de ella a todas horas, ahora no, en realidad la he olvidado por completo, pero pienso, en cambio, en todo lo demás, en los gritos de las aves marinas, en mis cacerías por los bosques, en las noches, en todas las calurosas horas del verano. Por cierto, la conocí de pura casualidad, y de no haber sido por esa casualidad, ella no habría ocupado ni un día mis pensamientos.

Desde mi cabaña podía contemplar un sinfín de islas, islotes y arrecifes, una franja de mar y alguna que otra cumbre de lejanas montañas. Detrás de la cabaña se extendía el bosque, un bosque enorme, cuyo aroma a raíces y hojas me llenaba de alegría y gratitud, y su untuoso olor a pino recordaba al olor de la médula. Cuando me adentraba en él, descendía sobre mí el silencio, y mi alma rebosaba de equilibrio y poder. Día tras día paseaba por las colinas con Esopo a mi lado, sin otro deseo que el de poder seguir haciéndolo, aunque medio campo estaba todavía cubierto de nieve y barro blando. Mi único compañero era Esopo; ahora tengo a Cora, pero entonces tenía a Esopo, mi perro, al que luego maté de un tiro.

A menudo, por las noches, cuando volvía a la cabaña tras la caza, me recorría de arriba abajo una cálida sensación de hogar que incluso me provocaba dulces sacudidas. Y mientras me movía por la cabaña, hablaba con Esopo de lo bien que estábamos. Bueno, bueno, decía, ahora vamos a encender el fuego y a asar un pájaro en el hogar, ¿qué te parece? Y cuando habíamos terminado, cuando habíamos comido los dos, Esopo ocupaba su sitio detrás del hogar, mientras yo encendía mi pipa y me tumbaba un rato en el catre a escuchar el murmullo muerto del bosque. El aire soplaba levemente, el viento bajaba hacia la cabaña, y se oía con toda claridad el tiritar del urogallo. Por lo demás, todo era silencio.

Muchas veces me dormía así, tumbado en el catre, completamente vestido, tal y como iba siempre, y no me despertaba hasta que las aves marinas empezaban a gritar.

Cuando alguna que otra vez miraba por la ventana, veía las grandes casas blancas del pueblo, los muelles de Sirilund, la tienda donde compraba el pan, y me quedaba un rato tumbado, extrañado de encontrarme allí, en una cabaña en Nordland, en la linde del bosque.

Luego Esopo sacudía su cuerpo largo y estrecho junto al hogar, hacía tintinear el collar, abría el hocico a la vez que movía el rabo, y yo me levantaba de un salto tras esas tres o cuatro horas de sueño, descansado y lleno de dicha por todo, por todo.

Así transcurrieron muchas noches.

Puede llover y puede haber tormenta, no depende de eso, a menudo puede apoderarse de ti una pequeña alegría en un día de lluvia y hacerte enloquecer de felicidad. Entonces te pones a mirar a tu alrededor mientras te ríes en silencio. ¿En qué piensas? En el transparente cristal de una ventana, en un rayo de sol en ese cristal, en la visión de un pequeño arroyo y tal vez en una franja azul en el cielo. No tiene por qué ser más que eso.

Otras veces ni siquiera las vivencias extraordinarias logran sacarte de un estado de ánimo apático y anodino: puedes permanecer sentado en medio del baile indiferente y frío, porque es tu interior el que constituye la fuente del dolor y la alegría.

Recuerdo un determinado día. Había bajado hasta la costa. La lluvia me sorprendió, corrí a refugiarme en un cobertizo para barcas que encontré abierto, y me senté a esperar. Me puse a canturrear aunque sin ganas ni alegría, solo con el fin de pasar el rato. Esopo estaba conmigo y se sentó a escuchar, dejo de canturrear y también yo me pongo a escuchar, se oyen voces, se acerca gente. ¡Una casualidad, una casualidad de lo más corriente! Dos caballeros y una joven entraron precipitadamente hasta donde yo estaba, hablándonse a gritos:

¡Rápido! ¡Aquí podemos guarecernos mientras tanto! Me levanté.

Uno de los caballeros lucía una pechera blanca sin almidonar, la lluvia la había ablandado todavía más y le hacía bolsas; sobre ella se veía un alfiler de diamantes. En los pies llevaba unos zapatos largos y puntiagudos algo extravagantes. Lo saludé, era el señor Mack, el comerciante, el dueño

de la tienda en la que compraba el pan. En una ocasión incluso me había invitado a conocer a su familia, aunque yo aún no había ido.

¡Vaya, vaya! ¡Aquí hay gente conocida!, dijo al verme. Íbamos camino del molino cuando tuvimos que dar la vuelta. Qué tormenta, ¿verdad? ¿Cuándo va a hacernos una visita en Sirilund, teniente? Me presentó al menudo caballero de barba negra que lo acompañaba, un médico que vivía junto a la capilla.

La muchacha apenas se levantó el velo hasta la nariz y se puso a hablar en voz baja con Esopo. Me fijé en su chaqueta, por el forro y los ojales me di cuenta de que estaba teñida. El señor Mack me la presentó también, era su hija y se llamaba Edvarda.

Edvarda me lanzó una mirada a través del velo, luego siguió susurrando al perro, mientras leía en su collar.

Así que te llamas Esopo… Doctor, ¿quién era Esopo? Lo único que recuerdo es que escribía fábulas. ¿No era frigio? No, no lo sé.

Una niña, una colegiala. La miré. Era alta, pero sin formas, tendría unos quince o dieciséis años, sus manos eran largas y no llevaba guantes. Tal vez esa misma tarde había consultado lo de Esopo en una enciclopedia para estar preparada.

El señor Mack me preguntó por la caza. ¿Qué solía cazar?

Cuando quisiera, podía disponer de alguna de sus barcas, dijo, no tenía más que decírselo. El doctor no pronunció palabra. Cuando se marcharon, me di cuenta de que este último cojeaba ligeramente y usaba bastón.

Regresé a casa con la misma sensación de vacío anterior, canturreando de indiferencia. El encuentro en el

cobertizo no había alterado mi estado de ánimo; lo que mejor recordaba era la pechera empapada del señor Mack con su alfiler de diamantes, también mojado y sin mucho brillo.

III

Junto a mi cabaña se erguía una gran piedra gris. Tenía la sensación de que esa piedra me miraba con simpatía cuando llegaba, como si me reconociera. Solía pasar por delante de ella al salir por las mañanas, y era como dejar a un buen amigo que me estaría esperando cuando volviera.

Y arriba en los bosques comenzaba la caza. A veces mataba alguna pieza, otras no…

Más allá de los islotes estaba el mar en calma chicha. Lo contemplaba a menudo desde las colinas cuando había subido hasta lo alto; en días de calma los barcos apenas avanzaban, veía la misma vela durante tres días, pequeña y blanca como una gaviota en el agua. Pero otras veces, cuando el viento cambiaba, las montañas casi desaparecían en la lejanía, y había tormenta, tormenta del suroeste, un espectáculo al que yo asistía, todo quedaba envuelto en humo. La tierra y el cielo se confundían, el mar se revolvía en distorsionados bailes aéreos formando hombres, caballos y estandartes rasgados. Yo me quedaba al abrigo de una roca imaginándome muchas cosas, con el alma en vilo. ¿Sabe Dios, pensaba, de lo que hoy soy testigo y por qué se abre el mar ante mis ojos? ¡Tal vez en este instante esté contemplando el cerebro de la tierra por dentro, donde todo trabaja, donde todo hierve! Esopo estaba intranquilo, de vez en cuando levantaba el hocico olfateando, afectado por el

tiempo, con las patas temblorosas; como yo no le hablaba, se tumbaba entre mis pies, contemplando conmigo el mar. Y no se oía por ninguna parte grito alguno, ninguna palabra humana, nada, solo ese pesado murmullo alrededor de mi cabeza. Muy lejos en el mar se divisaba un solitario arrecife, cuando las olas se levantaban sobre él se encabritaba como un tornillo enloquecido, no, como un dios del mar que se erguía empapado en medio de la tormenta para contemplar el mundo bramando, con el pelo y la barba erizados como una rueda en torno a su cabeza. Luego volvía a desaparecer entre las olas.

Y en medio de la tormenta un pequeño barco de vapor, negro como el carbón, avanzando laboriosamente hacia la costa…

Cuando por la tarde bajé al muelle, el pequeño vapor negro había llegado al puerto; era el barco correo. Había acudido mucha gente a contemplar ese infrecuente huésped, me fijé en que todos, sin excepción, tenían los ojos azules, por muy distintos que fueran en todo lo demás. Divisé a una joven, algo apartada, con un pañuelo de lana blanca en la cabeza. Su pelo negro contrastaba sobremanera con el pañuelo blanco. Me miró con curiosidad, fijándose en mi chaqueta de cuero y mi escopeta; se sonrojó cuando me dirigí a ella, y volvió la cabeza hacia otra parte. Dije: Deberías llevar siempre un pañuelo blanco en la cabeza, te sienta bien. En ese momento se acercó a ella un hombre fornido, vestido con una camisa islandesa, y la llamó Eva. Obviamente era su hija. Yo conocía a ese hombre fornido, era el herrero, el herrero del lugar. Pocos días antes había colocado un nuevo pistón en una de mis escopetas… La lluvia y el viento hicieron su trabajo, derritiendo la nieve por completo. Durante unos días, un ambiente hostil

y frío recorrió la tierra, se rompieron las ramas podridas y las urracas se reunieron en bandadas gritando. No duró mucho, el sol estaba cerca, una mañana salió por detrás del bosque. Una dulce sensación me recorre de arriba abajo cuando sale el sol; me echo la escopeta al hombro en silencioso júbilo.

IV

En esa época no me faltaba presa, mataba lo que quería, una liebre, un urogallo, una perdiz blanca, y si por casualidad me encontraba en la costa y se me ponía a tiro algún ave marina, la mataba también. Fueron buenos tiempos, los días eran cada vez más largos y el aire cada vez más puro; me equipé para dos jornadas y me fui a la montaña, a las cumbres, donde me encontré con lapones pastores de renos que me dieron queso, unos quesos pequeños y grasos con sabor a hierba. Estuve allí en más de una ocasión. De regreso a casa siempre mataba algún pájaro, que me metía en el morral. Me senté y até a Esopo. Una milla por debajo de mí veía el mar; las laderas estaban mojadas y negras del agua que corría por ellas, goteando y chorreando siempre al compás de la misma minúscula melodía. Esas pequeñas melodías del fondo de las montañas me alegraban muchos ratos cuando me sentaba a contemplar mi entorno. ¡Ahí está, la pequeña y eterna nota discurriendo en soledad, pensaba, y nadie la oye ni piensa en ella, y sin embargo baja corriendo sola sin detenerse! Y al oír ese murmullo, las montañas ya no me parecían tan solitarias. De vez en cuando ocurría algo: unos truenos hacían temblar la tierra, un bloque de roca se desprendía y se precipitaba al mar, dejando tras de sí una estela de polvo de piedra; en ese

momento Esopo levantaba el hocico al viento, olfateando aturdido ese olor a quemado que no entendía. Cuando el agua de la nieve derretida había agrietado la montaña, bastaba un tiro, o incluso un grito agudo para que se desprendieran grandes bloques de roca…

Transcurrió una hora, tal vez más, el tiempo pasaba muy deprisa. Desaté a Esopo, me eché el morral a la espalda y encaminé mis pasos hacia casa. El día estaba llegando a su fin. Abajo, en el bosque, me encontré como siempre con mi viejo y conocido sendero, un estrecho sendero que formaba extrañas curvas. Seguí cada curva tomándome tiempo, no tenía prisa, en casa no me esperaba nadie; andaba libre como un soberano en un bosque apacible, a la velocidad que quería. Callaron todos los pájaros, excepto el urogallo, que tocaba su música muy lejos de allí, siempre tocaba.

Salí del bosque y vi delante de mí a dos personas que estaban paseando, las alcancé, una era la señorita Edvarda, a quien reconocí y saludé; la acompañaba el doctor. Me hicieron mostrarles la escopeta y examinaron mi brújula y mi morral; los invité a mi cabaña y prometieron venir algún día.

Ya era de noche. Me fui a casa e hice fuego, freí un pájaro y me lo comí. Mañana será otro día… Calma y silencio por todas partes. Ya entrada la noche, me tumbo y miro por la ventana. A esa hora, un resplandor de hada se posaba sobre el campo y el bosque, el sol había sucumbido, tiñendo el horizonte de una luz roja y untuosa, quieta como el aceite. El cielo estaba por todas partes abierto y limpio, miré ese mar transparente y tuve la sensación de encontrarme cara a cara con el fondo del mundo, era como si mi corazón palpitara intensamente en

ese fondo desnudo, sintiéndose como en casa. Sabe Dios, me dije para mis adentros, por qué el horizonte se viste de lila y amarillo esta noche, tal vez haya una fiesta arriba en el mundo, una gran fiesta, con música de estrellas y barcos navegando por los ríos. ¡Eso es lo que parece! Cerré los ojos y seguí ese viaje en barco, mientras un sinfín de pensamientos navegaban por mi cerebro…

Así pasó más de un día.

Vagaba por el bosque observando cómo la nieve se convertía en agua, y el hielo se deshacía. Muchos días, cuando tenía comida en la cabaña, ni siquiera disparaba la escopeta, sino que me limitaba a vagar libremente dejando que el tiempo pasara. Hacia cualquier parte que mirara había algo que ver y oír, todo cambiaba un poco cada día, incluso la mimbrera y la enebrina aguardaban la primavera. De vez en cuando me acercaba al molino, aún se encontraba cubierto de hielo, pero a su alrededor se había pisado la tierra durante años y años, prueba de que los seres humanos habían acudido allí con sus sacos de grano a la espalda para molerlo. Tenía la sensación de vagar entre esos seres que habían escrito en las paredes muchas letras y fechas.

¡Bueno, basta ya! V

¿Debo escribir más? No, no. Solo un poco para entretenerme, y porque el tiempo pasa más deprisa escribiendo sobre la llegada de la primavera hace dos años, y sobre el aspecto de la tierra. La tierra y el mar empezaron a desprender su aroma, las viejas hojas secas pudriéndose en el bosque emitían un dulzón olor a azufre, y las urracas volaban con

ramas en el pico para construir sus nidos. Unos días después los arroyos rebosaron y empezaron a espumear, se veía alguna mariposa que otra y los pescadores volvían de su temporada de pesca. Los dos barcos del comerciante arribaron cargados de pescado y anclaron delante de los secaderos; de repente había mucha vida y ajetreo en la isla más grande, en la que ponían el pescado a secar sobre las rocas.

Yo contemplaba todo desde mi ventana.

Pero hasta la cabaña no llegaba ruido alguno, yo estaba solo y solo seguía. De tarde en tarde pasaba por allí alguna persona, vi a Eva, la hija del herrero, que tenía ya unas cuantas pecas en la nariz.

¿Adónde vas?, pregunté.

Al bosque a por leña, contestó en voz baja. Llevaba en la mano una cuerda para traer la leña, y el pañuelo blanco en la cabeza. La seguí con la mirada cuando hubo pasado, pero ella no se volvió.

Luego transcurrieron muchos días hasta que volví a ver a alguien.

La primavera venía empujando e iluminaba el bosque; me producía un gran placer observar a los tordos posados en las copas de los árboles mirando fijamente el sol y gritando; a veces me levantaba muy temprano, sobre las dos de la madrugada, con el fin de disfrutar de ese gozoso ambiente creado por los pájaros y otros animales.

Supongo que la primavera también me había llegado a mí, pues mi sangre retumbaba a veces como pasos. Estaba sentado en la cabaña pensando en revisar mis cañas de pescar y mis curricanes, pero no moví ni un dedo, no hice nada, un desasosiego alegre y oscuro entraba y salía de mi corazón. Entonces Esopo se levantó de repente y se quedó con las patas rígidas, dejando escapar un breve ladrido.

Alguien se acercaba a la cabaña, me quité rápidamente la gorra al oír la voz de la señorita Edvarda en la puerta. Ella y el doctor venían amablemente y sin exigencias a visitarme, tal y como habían prometido.

Sí, está en casa, oí decir a la joven. Se acercó y me tendió la mano como hubiera hecho una niña pequeña. Vinimos ayer, pero usted no estaba, explicó.

Se sentó en mi catre, encima de la manta, y se puso a examinar el interior de la cabaña; el doctor se sentó a mi lado en el banco. Charlamos, charlamos mucho, les hablé, entre otras cosas, de las distintas clases de animales que había en el bosque y de las especies a las que no podía matar porque estaban en veda. En ese momento lo estaba el urogallo.

El doctor no hablaba mucho, pero al descubrir mi cuerno de pólvora, sobre el que había una figura de Pan, se puso a explicar el mito de ese dios.

Pero, dijo de repente Edvarda, ¿de qué vive usted ahora que toda la caza está en veda?

De pescado, respondí. Sobre todo de pescado. Siempre hay algo que llevarse a la boca.

Puede usted venir a comer con nosotros, dijo ella. El año pasado se alojó un inglés aquí, en su cabaña, e iba a menudo a comer a casa.

Edvarda me miró y yo la miré a ella. En ese instante sentí moverse algo en mi corazón, un fugaz y amistoso saludo. Se debía a la primavera y al día tan luminoso, luego he reflexionado sobre ello. Además, admiré sus cejas arqueadas.

Dijo un par de cosas sobre mi morada. Había hecho colgar en las paredes diversas pieles y alas de pájaro; por dentro, la cabaña parecía un nido recubierto de pelo. Ella aprobó mi obra. Pues sí, es como un nido, dijo.

No tenía nada que ofrecer a los extraños y decidí freír un pájaro como curiosidad; habría que comerlo a la manera de los cazadores, con los dedos. Podría considerarse un pasatiempo.

Y freí el pájaro.

Edvarda disertó sobre aquel inglés. Era un hombre viejo y testarudo que hablaba solo. Profesaba el catolicismo y en el bolsillo llevaba siempre un pequeño misal con letras negras y rojas.

¿No sería entonces irlandés?, preguntó el doctor.

¿Era irlandés?

¿No le parece, siendo católico?

Edvarda se sonrojó, tartamudeó y desvió la mirada. Bueno, tal vez fuera irlandés.

A partir de ese momento perdió su vivacidad. Me inspiró compasión, y con el fin de desagraviarla, dije:

No, tiene usted razón en que era inglés, los irlandeses no viajan por Noruega.

Acordamos remar un día hasta las rocas del bacalao…

Cuando hube acompañado a mis invitados un trecho, volví a casa y me senté a preparar mis aparejos de pesca. Había dejado el salabre colgado de un clavo junto a la puerta, y varias mallas se habían estropeado; afilé unos cuantos anzuelos, les puse nudos y revisé las redes. ¡Qué mal me salían las cosas ese día! Pensamientos extraños entraban y salían de mi cabeza, y se me ocurrió que había cometido un grave error permitiendo que la señorita Edvarda se quedara todo el tiempo sentada en el catre, en lugar de ofrecerle un lugar en el banco. De repente vi en mi interior su cara y su cuello bronceados; se había atado bajo el delantal para alargarse el talle, como dictaba la moda; la casta expresión de niña de su pulgar me inspiraba ternura, y

el par de arrugas sobre el hueso rebosaban amabilidad. Su boca era grande y encendida. Me levanté, abrí la puerta y escuché. No oía nada, ni tampoco había nada que quisiera oír. Volví a cerrar la puerta; Esopo se me acercó y se percató de mi desasosiego. Me dio por pensar que podía ir corriendo tras la señorita Edvarda y pedirle hilo de seda para arreglar la red; no era un capricho, podría enseñarle las mallas estropeadas. Me encontraba ya fuera de la cabaña cuando recordé que había hilo de seda en el estuche de moscas, incluso más del que me hacía falta. Y como tenía hilo de seda volví a entrar en casa, despacio y desanimado.

Al entrar en la cabaña me encontré de repente con un aliento desconocido, era como si ya no estuviera solo.

Un hombre me preguntó si ya no cazaba; no había oído ningún tiro procedente de las colinas, dijo, y llevaba ya dos días pescando en la ensenada. No, no había cazado, me quedé en la cabaña hasta que se me acabó la comida.

El tercer día salí de caza. El bosque empezaba a verdear, olía a tierra y a árboles, y el cebollino asomaba ya por entre el musgo quemado por el hielo. Tenía la cabeza repleta de pensamientos y me senté en más de una ocasión. Durante tres días había visto a una sola persona, ese pescador con el que me había topado el día anterior. Pensé: Tal vez me encuentre con alguien esta noche al volver a casa en la linde del bosque, donde me encontré la última vez con el doctor y la señorita Edvarda. Tal vez estuvieran paseando por allí, o tal vez no. Pero ¿por qué pensé precisamente en

ellos dos? Maté un par de perdices blancas y preparé enseguida una de ellas para la comida, luego até a Esopo. Comí tumbado en el suelo seco. Todo estaba en silencio, salvo un suave murmullo del viento y algún que otro canto de pájaro. Tumbado, contemplé las ramas que se mecían suavemente con la brisa, el escaso viento estaba ocupado en sus quehaceres, llevando el polen de rama en rama, llenando cada inocente cicatriz; el bosque entero estaba embriagado. Un gusano verde, una larva, repta infatigable por una rama, como si fuera incapaz de descansar. Apenas ve aunque tiene ojos, a menudo se endereza para tantear el aire en busca de algo en que apoyarse; parece una hebra de hilo verde cosiendo una costura con lentos puntos sobre la rama. A la hora de cenar tal vez hubiera llegado a donde se dirigía. Siempre silencioso. Me levanto y ando, me siento y vuelvo a levantarme. Serán las cuatro de la tarde, cuando sean las seis me iré a casa a ver si me encuentro con alguien. Me quedan dos horas y ya estoy intranquilo, me quito brezo y musgo de la ropa. Conozco los lugares por los que paso; siguen allí, en soledad, los árboles y las piedras, y las hojas secas crujen bajo mis pies. El monótono murmullo de los árboles y piedras que tan familiares me resultan me supera, me lleno de una extraña gratitud, todo entra en comunión conmigo, se funde conmigo, amo todo. Cojo una rama seca, la sostengo en la mano y la miro pensando en mis cosas, la rama está más bien podrida, me impresiona su pobre corteza, un sentimiento de compasión me recorre el corazón. Y cuando me levanto y echo a andar no tiro la rama, sino que la dejo en el suelo con cariño; al final la miro por última vez con los ojos humedecidos antes de abandonarla.

Se hacen las cinco. El sol me indica un tiempo falso, llevo todo el día andando hacia el oeste y puede que me haya anticipado media hora respecto a las referencias del sol junto a la cabaña, por las que suelo guiarme. Me percato de todo eso y sin embargo falta una hora para las seis, así que me levanto de nuevo y ando otro trecho. Las hojas secas crujen bajo mis pies. Así transcurre una hora.

Abajo veo el riachuelo y el pequeño molino que durante el invierno ha estado oculto por el hielo, y detengo mis pasos; el molino está funcionando, su susurro me despierta y me paro de repente en seco. ¡Llego demasiado tarde!, digo en voz alta. Un dolor me recorre el cuerpo, doy inmediatamente la vuelta y voy hacia mi casa, aunque sé que llego tarde. Acelero el paso, echo a correr. Esopo entiende que es urgente, tira de la cuerda, me arrastra, tiene prisa. Las hojas secas saltan a nuestro alrededor. Pero cuando llegamos a la linde del bosque no había nadie, todo estaba en silencio, no había nadie.

¡Aquí no hay nadie!, digo. Y no fue peor de lo que esperaba.

No me quedé parado mucho rato, enseguida eché a andar de nuevo, llevado por mis pensamientos, pasé por delante de mi cabaña y bajé hasta Sirilund, con Esopo, el morral y la escopeta, todo mi equipo.

El señor Mack me recibió con gran amabilidad y me invitó a cenar.

Me creo con cierta capacidad de leer las almas de las personas que me rodean; tal vez no sea así. Cuando tengo un

buen día me parece poder vislumbrar el fondo de las almas ajenas, aunque mi mente no esté muy despejada. Unos hombres, unas mujeres y yo estamos sentados en un salón y me parece ver lo que pasa en el interior de esos seres, y qué piensan de mí. Atribuyo un significado a cada señal que aparece en sus ojos; unas veces la sangre les sube a las mejillas y se sonrojan, otras, hacen como si mirasen hacia otro lado, aunque siguen mirándome de reojo. Y yo allí sentado, contemplándolo todo, sin que nadie sepa que puedo calar sus almas. Durante años creo haber tenido la capacidad de leer las almas de los demás. Tal vez no sea así…

Me quedé hasta muy tarde en el salón del señor Mack. Podría haberme marchado enseguida, no tenía ningún interés en seguir allí, pero ¿no había ido precisamente porque mis pensamientos me atrajeron hacia ese lugar? ¿Cómo iba entonces a marcharme enseguida? Jugamos al whist y bebimos ponche después de la cena, me senté de espaldas a la puerta y agaché la cabeza; detrás de mí Edvarda entraba y salía. El doctor se había marchado ya a su casa.

El señor Mack me enseñó el funcionamiento de sus nuevas lámparas, los primeros quinqués de petróleo llegados al norte, piezas únicas sobre grandes pies de latón que él mismo, con el fin de evitar desgracias, encendía cada noche. Mencionó a su abuelo, el cónsul, en un par de ocasiones: Mi abuelo, el cónsul Mack, recibió este alfiler de manos del mismísimo rey Carlos Juan, dijo, señalando su alfiler de diamantes. Su mujer había muerto, me enseñó un cuadro de ella en una de las estancias laterales, una dama de aspecto noble con pechera de encaje y una amable sonrisa. En la misma pieza había también una librería con puertas de cristal, en la que incluso había obras en francés, al parecer heredadas. Los volúmenes eran finos y dorados, y muchos

antepasados habían estampado su nombre en ellos. Entre los libros había varias obras de la Ilustración; el señor Mack era un hombre filosófico.

Sus dos dependientes fueron invitados a jugar a las cartas; jugaban con lentitud e inseguridad, contaban minuciosamente sus puntos y sin embargo cometían errores. Edvarda se prestó a ayudar a uno de ellos.

Tiré mi vaso, me sentí desdichado y me levanté.

¡Ay, he tirado el vaso!, dije.

Edvarda se echó a reír y contestó:

Ya nos hemos dado cuenta.

Todos me aseguraron entre risas que no importaba. Me dieron una toalla para que me secara y proseguimos el juego. Se hicieron las once.

La risa de Edvarda produjo en mí una sensación de desazón, la miré y descubrí que su rostro se había vuelto banal y poco agraciado. El señor Mack interrumpió por fin el juego con el pretexto de que los dos dependientes tenían que irse a dormir, luego se reclinó en el sofá, se puso a hablar de los letreros que quería colocar en su muelle y me pidió consejo al respecto. ¿Qué color debería emplear? Yo me aburría, contesté que negro sin pensarlo mucho, y el señor Mack se mostró inmediatamente de acuerdo:

Color negro, ¿verdad? Es exactamente lo que había pensado. Venta de sal y barriles vacíos, en grandes letras negras, eso sería lo más elegante… Edvarda, ¿no vas a acostarte ya?

Edvarda se levantó, nos dio las buenas noches estrechándonos la mano, y acto seguido se retiró.

Él y yo nos quedamos sentados. Hablamos del ferrocarril, que se había terminado de construir el año anterior, y de la primera línea de telégrafos. ¡Sabe Dios cuándo llegará la primera línea de telégrafos aquí al norte! Silencio.

Sabe usted, dijo el señor Mack, ya he cumplido los cuarenta y seis, y mi pelo y mi barba se han vuelto canos. Pues sí, me he hecho viejo. Usted me ve de día y me cree joven, pero cuando llega la noche y la soledad, me derrumbo. Me quedo aquí, en el salón, haciendo solitarios; con un par de trampas suelen salir. Ja, ja.

¿Los solitarios le salen con un par de trampas?, pregunté.

Sí.

Me pareció poder leer en sus ojos…

Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia fuera; tenía la espalda encorvada, y la nuca y el cuello cubiertos de vello. Yo también me levanté. Él se volvió y fue hacia mí sobre sus zapatos largos y puntiagudos, se metió los pulgares en los bolsillos del chaleco y agitó los brazos como si fueran alas, a la vez que sonreía. Luego me ofreció una vez más una embarcación y me dio la mano.

Por cierto, permítame que lo acompañe, dijo, y apagó las lámparas soplando. Así me doy un paseo, aún no es tarde.

Salimos.

Señaló el camino hacia arriba, en dirección a casa del herrero y dijo:

¡Por aquí! Es el camino más corto.

No, contesté, el camino más corto es el que pasa por los muelles.

Intercambiamos un par de palabras al respecto, sin ponernos de acuerdo. Yo estaba convencido de tener razón y no entendía su terquedad. Al final sugirió que cada uno fuera por su camino y que el que llegara primero esperara junto a la cabaña.

Nos pusimos en marcha. Él desapareció rápidamente por el bosque.

Yo eché a andar a la velocidad habitual y calculé que llegaría con unos cinco minutos de ventaja, pero cuando alcancé la cabaña, él ya estaba allí. Fue a mi encuentro y gritó: ¡Lo ve! Siempre cojo este camino, ciertamente es el más corto.

Lo miré sorprendido, no estaba acalorado ni parecía haber corrido. Me saludó, me dio las gracias por la compañía y volvió sobre sus pasos.

Me quedé pensando: ¡Qué extraño! Se me da bien calcular las distancias y he recorrido estos caminos varias veces. ¿No habrá hecho trampa mi querido amigo? ¿No habrá sido todo un pretexto?

Vi su espalda desaparecer de nuevo en el interior del bosque.

Lo seguí, deprisa y con cuidado, no paraba de secarse la cara y yo ya no sabía decir si había corrido o no. Ahora andaba muy despacio y yo lo vigilaba; se detuvo junto a la casa del herrero. Me escondí y vi que se abría la puerta y que el señor Mack se metía en la casa.

Era la una, lo sabía por el mar y por la hierba.

VIII

Transcurrieron unos cuantos días, mis únicos amigos eran el bosque y la gran soledad, Dios mío, jamás me había sentido tan solo como el primero de aquellos días. La primavera había alcanzado ya su plenitud, encontré estrellas del bosque y milenramas. Además, habían llegado el pinzón y la perdiz blanca, conocía todos los pájaros. A veces me sacaba dos monedas del bolsillo y las hacía sonar con el fin de atajar la soledad. Pensé: ¿Y si llegaran ahora Diderik e Iselin?

Comenzó a no haber noche, el sol apenas sumergía su disco en el mar para volver a emerger, rojo y renovado, como si se hubiera sumergido a beber. Por las noches se me ocurrían las cosas más extrañas; ningún ser humano podría creerlas. ¿Pan estaba sentado en un árbol observando mi comportamiento? ¿Tenía el estómago abierto, y estaba tan encogido que bebía de su propio estómago? Hacía todo eso solo para espiarme, y el árbol entero temblaba con su risa callada cuando veía que mis pensamientos se desbordaban. El bosque entero estaba ajetreado: animales que husmeaban, pájaros que se llamaban los unos a los otros, y cuyos reclamos llenaban el aire. Era el año del vuelo del abejorro, sus zumbidos se mezclaban con los de las mariposas nocturnas, parecían susurros, susurros que recorrían el bosque. ¡Cuántas cosas podían escucharse! No dormí durante tres noches pensando en Diderik e Iselin. Imagínate, pensé, que llegaran. lselin se llevaría a Diderik a un árbol y le diría:

Quédate aquí, Diderik, vigilando, quiero pedirle a ese cazador que me ate la cinta del zapato.

El cazador soy yo y ella me hace un guiño para que lo entienda. Y cuando Iselin llega, mi corazón lo entiende todo, ya no late, replica. Y ella está desnuda bajo el vestido, y pongo la mano sobre su cuerpo.

¡Átame la cinta del zapato!, dice con las mejillas encendidas. Y luego susurra junto a mi boca, junto a mis labios: Ay no, no me atas la cinta del zapato, mi amado, no, no me la atas…, no atas…

Mas el sol sumerge su disco en el mar y vuelve a emerger, rojo, renovado, como si se hubiera sumergido a beber. Y el aire está repleto de susurros.

Una hora más tarde dice junto a mi boca: Ahora he de dejarte.

Agita la mano mientras se aleja con su tierno y encantado rostro todavía encendido. Se vuelve de nuevo hacia mí sin dejar de agitar la mano.

Pero Diderik sale de detrás del árbol y dice:

Iselin, ¿qué has hecho? Lo he visto todo.

Ella contesta:

Diderik, ¿qué has visto? No he hecho nada.

Iselin, te vi hacerlo, vuelve a decir Diderik. Te vi.

Entonces resuena la ruidosa y alegre risa de Iselin por el bosque y ella se acerca a él, exultante y pecaminosa de los pies a la cabeza. ¿Adónde se dirige? Al siguiente muchacho, a un cazador del bosque.

Era medianoche. Esopo se había desatado y se había ido de caza por su cuenta, oía sus ladridos arriba en la colina, y cuando por fin lo atrapé, era ya la una. Llegó una pastora, que hacía calceta mientras canturreaba y miraba a su alrededor. Pero ¿dónde estaba su rebaño y qué hacía ella en el bosque a medianoche? Nada, nada. Tal vez por desasosiego, tal vez por gusto, allá ella. Pensé: Ha oído los ladridos de Esopo y sabía que yo estaba en el bosque.

Cuando llegó hasta mí, me levanté y la miré fijamente, era frágil y joven. También Esopo se quedó mirándola.

¿De dónde vienes?, le pregunté.

Del molino, contestó.

¿Qué habría hecho en el molino a esas horas de la noche?

¿Cómo te atreves a andar por el bosque tan entrada la noche, dije, una muchacha tan frágil y joven como tú?

Contestó riéndose:

No soy tan joven, tengo diecinueve años.

Era imposible que tuviera diecinueve años, estaba convencido de que se había añadido dos y solo tenía diecisiete. Pero ¿por qué mentía sobre su edad?