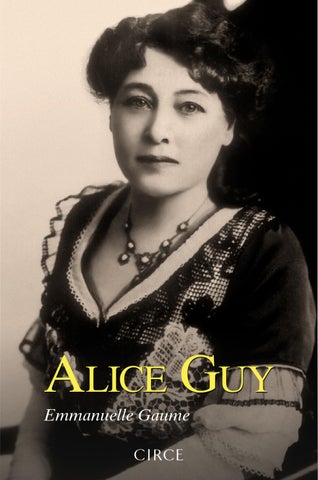

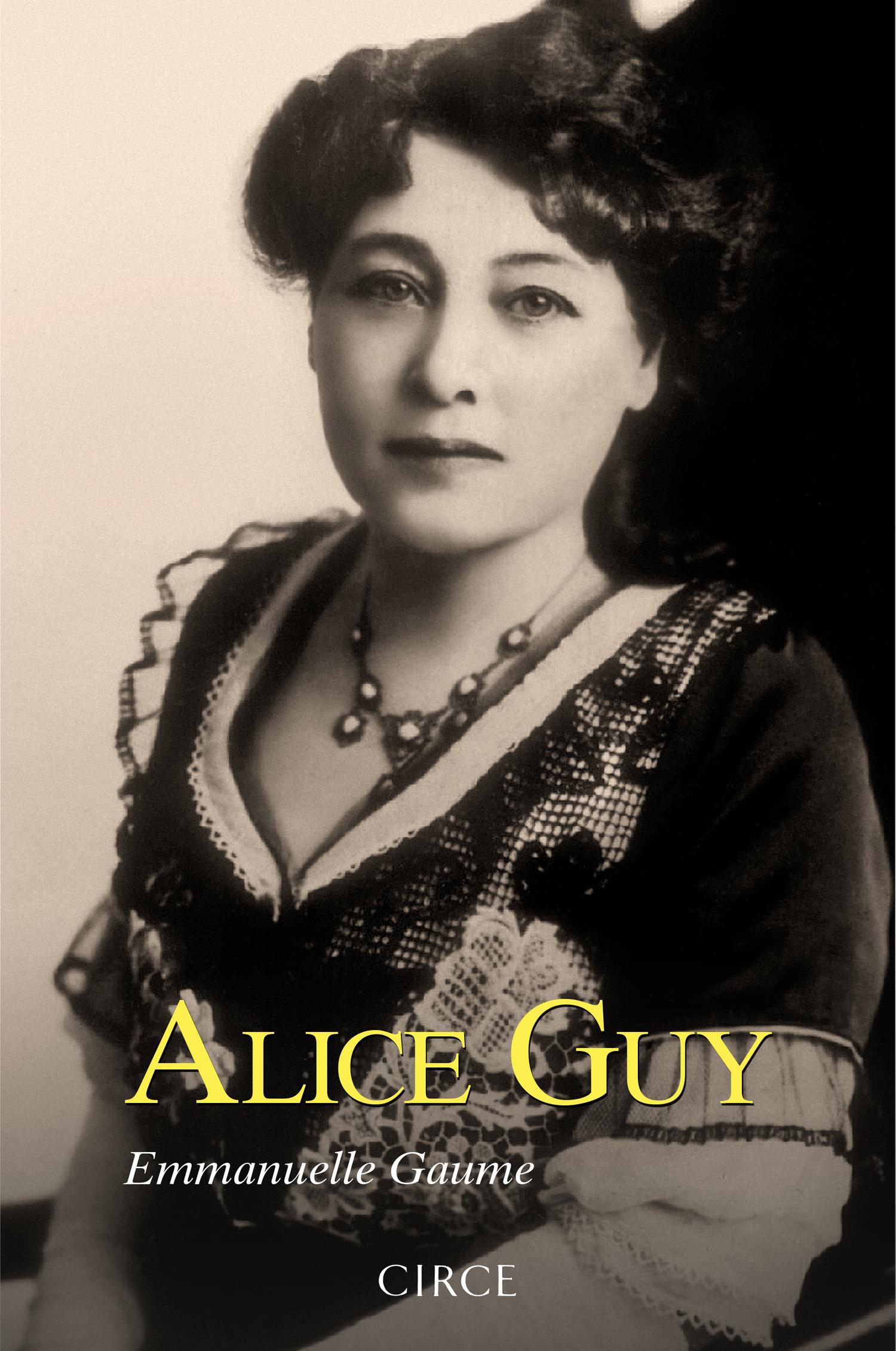

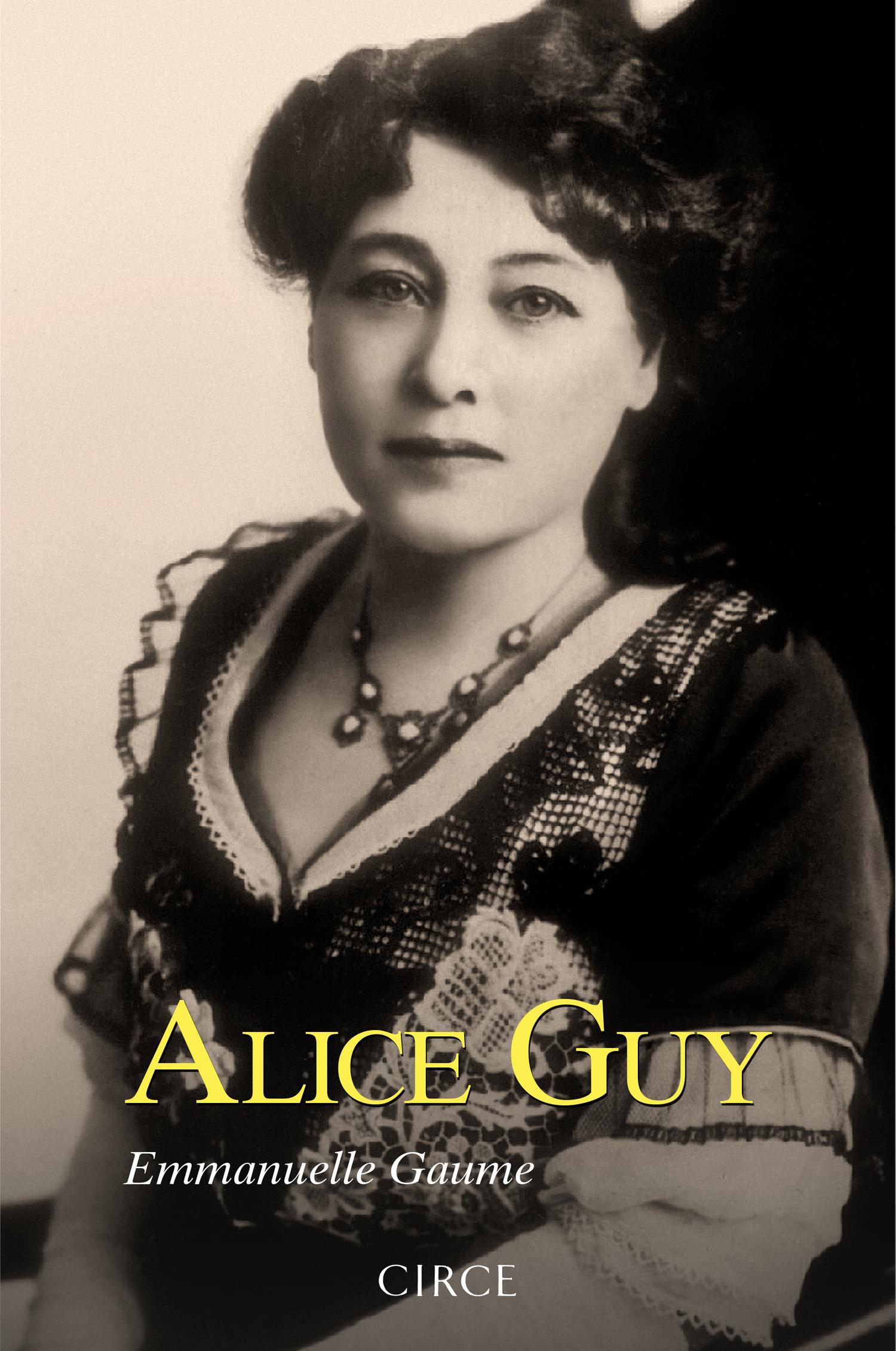

ALICE GUY

Emmanuelle Gaume ALICE GUY

La primera directora de cine de la historia

Traducción: Jofre Homedes Beutnagel

Primera edición: Septiembre, 2025

Título original: «ALICE GUY».

© Copyright PLON, 2015.

© de la traducción: Jofre Homedes Beutnagel, 2025

© de la presente edición: CIRCE Ediciones, S.L.U.

Avda. Roma, 157

08011 - Barcelona

Tel.: 93 204 09 90

ISBN: 978-84-7765-323-3

Depósito legal: B 11263-2025

Fotocomposición gama, sl

Maria Calvet 11

08790 Gelida, Barcelona

Impreso en España

Derechos exclusivos de edición en español para todos los países del mundo.

Cubierta y diseño: Natalia Pàmies

Fotografía de cubierta: Photo by Donaldson Collection / Getty Images.

Fotografía página 2: Fotograma de La fée aux choux, Alice Guy (1896).

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro para el entrenamiento de tecnologías o sistemas de inteligencia artificial. El autor y la editorial no se responsabilizan del uso indebido de su contenido.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada informáticamente o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia sin permiso previo de la editora.

Para Régine Blaché-Bolton

«Era una directora excepcional, de rara sensibilidad, con una mirada increíblemente poética y un instinto fabuloso para elegir los mejores sitios en los que rodar. Escribió, dirigió y produjo más de mil películas, pero fue olvidada por la misma industria que había contribuido a crear.»

Martin ScorSeSe, discurso pronunciado en Nueva York durante la concesión a Alice Guy del premio Lifetime Achievement Award del Directors Guild of America al conjunto de su carrera, octubre de 2011

Valparaíso, octubre de 1878

La niña tenía cinco años cuando vio a su padre por primera vez. Su madre le había señalado una silueta alta y negra diluida en la bruma matinal, una forma impresionante que iba aumentando de tamaño a medida que la lancha –enlace entre el buque y el embarcadero–se acercaba al muelle. No descubrió su cara hasta que él se agachó para tomarla de los brazos de un marinero y depositarla en tierra. Después de unos pasos vacilantes para ir con su madre, la niña, mareada, se cayó. Mientras la ayudaba a levantarse, su padre dio órdenes a los empleados que traían el equipaje en un idioma desconocido para ella.

En el puerto de Valparaíso soplaba un viento gélido. La niña tiritaba del brazo de su padre. Tenía ganas de llorar. Hacía dos meses que había salido de Suiza, y desde entonces no veía nada que le resultase familiar.

–¡En marcha! –ordenó Émile Guy.

A la niña, que acababa de instalarse, le dio por subir al asiento del cochero.

–Quédate en tu sitio –le mandó su madre.

Atraída por los caballos, Alice prosiguió su ascensión.

–No le hagas caso. Toma –dijo Émile, dándole una manta a su mujer.

Marie se la puso encima de las piernas y cerró los ojos, exhausta por el viaje.

El cochero hizo un ruido curioso con la lengua, y el vehículo se puso en marcha. El gigante paterno atrapó a la niña y la apretó contra su madre.

–¿Cómo has dicho que se llama?

–Alice –aclaró Marie, que ya había previsto un reencuentro difícil con su esposo.

Émile Guy se sacó una calabaza del bolsillo y la llenó de mate.

–¿Cumplirás tus promesas? –preguntó con dureza, buscando los ojos de su mujer.

Marie no contestó. Émile cogió el hervidor de latón que tenía entre los pies y vertió lentamente el agua hirviendo en el pequeño recipiente rojo.

–No podría consentir que no respetaras nuestro acuerdo –añadió mientras se ponía en la boca una caña de plata finamente grabada.

–Me habías jurado que ya no hablaríamos del tema.

–¿O sea que tengo que ser yo el único que cumpla mis promesas?

–¿Qué es? – i nquirió Alice acercando la mano al mate.

Émile observó a la niña, turbado por su extraordinario parecido con su esposa.

–¿Quieres probar? –dijo, ofreciéndole la calabaza.

Alice cogió la caña y aspiró el jugo dulzón.

–Le gusta –constató él con algo de desprecio.

–Como a ti –replicó Marie.

–¡Querrás decir «como a su padre»!

Émile Guy soltó una carcajada mientras Marie apartaba la vista.

–Pues ya ves, pequeña, soy tu padre...

–Ya lo sé. Me lo había dicho mamá –dijo Alice, asintiendo tímidamente.

–Bravo –se burló Émile Guy, girándose hacia su mujer–. Yo no sé si sabría mentir tan bien como tú.

–Ya aprenderás –murmuró ella.

Amanecía en Valparaíso. Alice miró el cielo, drogada por la potencia del mate, y en la forma de una nube vio la cara sonriente de su abuela. Presa de un ligero vértigo, cerró los ojos y se durmió, apoyada en su madre.

Cuando Alice se despertó tenía encima de ella cuatro caras perplejas, las de todos los niños de la familia Guy: Louis, de doce años y cuatro meses, Julia, próxima a los once, Henriette, a punto de cumplir los nueve, y la pequeña, Marguerite, de siete.

El primero en hablar fue el niño.

–¡Qué feúcha!

–¡No seas malo, Louis! –dijo Henriette con una vocecita sofocada por la timidez.

–¡Parad, que se asustará! –terció Julia con suavidad para templar los ánimos, intentando apartar a su hermano y sus hermanas.

–¡Tienes razón, Louis, es fea! –soltó Marguerite con una mirada fulminante.

Alice quiso incorporarse, pero se lo impidió Marguerite con un fuerte empujón que la clavó contra el sofá.

–¡Marguerite, déjala en paz!

La madre de Alice apareció a contraluz como una sombra delgada y oscura que, tras detenerse en el marco de la puerta, se acercó a la pequeña.

–¡Mamá! –dijo Alice.

–¡No es tu madre! –exclamó Marguerite. Alice se puso a llorar de miedo.

–¡Marguerite, sal ahora mismo! – dijo Marie, enfadada.

–¡La odio! –gritó la niña mientras se iba.

–¡Marguerite, esta noche te quedas sin cena! Henriette, ve a buscar a Teresa –le pidió Marie a su segunda hija– y dile que se quede con Marguerite, que no quiero verla en todo el día. Esta niña me desquicia.

–¿Puedo marcharme? –preguntó Louis, incómodo–. Es que papá quiere que lo acompañe a Santiago para la inauguración de su nueva librería...

No estaba muy entusiasmado con la llegada de una cuarta hermana a la casa. Marie le dio permiso para irse de la habitación.

–Julia –añadió–, sé buena y llévate a Alice al jardín. Distráela para que no llore. Yo subo otra vez a mi cuarto, que no me encuentro bien.

–¡Bienvenida al manicomio! – dijo Julia en voz baja al oído de Alice mientras la cogía en brazos–. Ven, que te enseño los ponis.

La llevó a la cuadra de la finca, donde Émile Guy criaba pequeños caballos chilenos.

Alice sintió un enorme alivio al ser tomada en brazos por Julia. La franqueza del gesto le hizo bien: después de su abuela, era la primera persona que la miraba con interés.

Desde que había llegado era presa de la más absoluta desorientación. Su madre parecía siempre ausente, y apenas la había cuidado durante las siete semanas en barco, dejándola a cargo de una institutriz contratada a bordo con la excusa de unos mareos atroces. Alice se había sentido abandonada. Con lo habladora que había sido siempre con su abuela, y casi ya no abría la boca. Lo que sí había hecho era observar: la palidez de su madre, postrada en la cama, las atentas miradas de reojo de su institutriz durante los paseos por cubierta, los otros niños, ninguno de los cuales hablaba en su idioma... Ya no entendía nada del mundo que la rodeaba.

El primer contacto con su padre había sido gélido, y el reencuentro entre sus padres brutal. Marguerite la había rechazado, y Louis ignorado.

–Aquí lo tienes: ¡el paraíso de los ponis!

Julia dejó a Alice en la entrada de una cuadra con el pasillo central pavimentado.

–Ven, que te los presento. ¡Son todos amigos míos!

Julia rebosaba energía y ganas de complacerla. Por primera vez desde que había salido de Suiza, Alice se puso muy contenta, y dedicó el resto de la tarde a cuidar los ponis con su hermana.

Por la noche, Marie, que no había salido de sus habitaciones, mandó llamar a Alice. Teresa, la niñera india, acompañó a la pequeña y la dejó en la habitación de su madre. Marie estaba sentada ante el espejo de su tocador. Abrió un cajón del que sacó una pequeña joya con plumas negras y blancas, que acarició con delicadeza.

–Mañana iremos tú y yo a un lugar secreto –le dijo a Alice.

Cerró los ojos, apretándose la joya contra el corazón.

–Esto también es un secreto –añadió, enseñándosela a su hija.

–¿Qué es un secreto?

–Algo que no hay que repetirle a nadie. ¿Crees que podrás?

–No sé...

–Yo creo que sí. Siéntate allá –dijo, señalando un sillón bajo.

Estaba tan seria que a Alice le daba un poco de miedo. Marie sonrió al inclinarse hacia su hija.

–Mañana te presentaré a unas personas que están impacientes por conocerte.

Llamaron a la puerta.

–Su café, señora.

–Pasa, Rosita. Gracias –dijo Marie sin levantarse–. ¿Me ayudas a quitarme la ropa, por favor? Tengo ganas de acostarme. Ha sido un viaje horrible. ¡Siete semanas mareada! Esta es Alice. ¿Ya os habíais conocido?

–Sí, señora.

Alice, intrigada, observó a su madre, que parecía haber recuperado de golpe toda su vitalidad.

–¿Por qué pones esta cara, Rosita? –preguntó Marie al advertir junto a su rostro, en el espejo, la triste mirada de la india.

–Es por el señor, señora...

–¿Qué pasa?

–No quiere que vengamos a trabajar con nuestra ropa.

Marie, que no se había fijado en Rosita, se dio cuenta de que iba vestida como las criadas europeas.

–¡Qué horror!

–¡Así voy muy incómoda! Me da miedo tanto negro, señora.

Marie la tomó de las manos, sonriendo con dulzura.

–El señor sale para Santiago esta mañana, y estará fuera dos semanas. Cuando se haya ido, cambiaos y traedme estos uniformes tan ridículos. Me esperan mañana en el asilo. Se lo daré todo a los pobres.

Estampó un beso en la frente de su hija.

–Vete, que Rosita va a ayudarme a meterme en la cama. Ve con tus hermanas.

Recorriendo el largo pasillo que separaba las habitaciones de los padres de las de los hijos, a Alice le latía con fuerza el corazón por la mezcla de miedo y admiración que le inspiraba una madre tan extraña.

Émile Guy estaba mirando la foto de su mujer que tenía sobre el escritorio. Acababa de poner punto final a una carta que le entregaría antes de irse. La dobló y la metió en un sobre. Sus manos temblaban. Louis llamó a la puerta.

–¡Padre, ya está listo el coche!

–¿Has visto a tu madre esta mañana?

–Sí.

–¿Dónde está?

–En el salón.

–Pues llévale este mensaje. Te espero aquí, que en una hora sale nuestro tren.

Louis salió corriendo del despacho. No veía el momento de salir de viaje con su padre, alejándose del sofocante ambiente de la hacienda familiar, donde no recordaba un solo día sin alguna discusión entre sus padres. En ausencia de su madre, la casa había estado un poco más tranquila, pero la tristeza de su padre era tal que Louis había acabado rezando cada noche por su regreso. Al lanzarse por la escalera central estuvo a punto de chocar con la niñera, Teresa, que subía con Marguerite. Su hermana tenía los ojos rojos por haber llorado toda la mañana.

– ¿Te persigue el diablo o qué? ¡Louis! – exclamó la niñera.

El joven continuó sin detenerse. Quedaban cinco escalones, que bajó de un salto antes de salir corriendo de la casa.

Teresa siguió hablando en español con Marguerite, inconsolable.

–Son imaginaciones tuyas. Todas las madres quieren a sus hijos.

–A mí me odia –dijo la niña entre sollozos.

–¡Pero qué dices! Estaba preocupada por tu hermana pequeña, qua ha estado cinco años en Europa. ¿Te das cuenta? ¡Es mucho tiempo, para una madre, cinco años sin ver a un hijo!

–¡Pues yo quiero irme cinco años para que mamá me quiera!

Marguerite rompió otra vez a llorar. Tomándola en brazos, Teresa la llevó a su cuarto y estuvo acunándola un buen rato para consolarla.

No fue a su madre, sino a Henriette, a quien vio Louis en el salón. Estaba leyendo. Informó a su hermano de que su madre había subido a acostarse. Louis, contrariado, preguntó por Julia, la mayor, y se enteró de que estaba fuera con Alice, seguramente con los ponis. Fue corriendo a la cuadra y le entregó la carta a Julia, junto con la orden de dársela a su madre en cuanto estuviera despierta.

Julia cogió la carta sabiendo de antemano que no se la daría a su madre. En cuanto se marchó su hermano le propuso a Alice jugar al escondite, y nada más perder de vista a la pequeña abrió el sobre. Le bastó con leer unas palabras para que se le acelerase el corazón. Tras echar un vistazo a su alrededor, se guardó el sobre en el bolsillo del vestido.

–¡Julia! ¡Estoy escondida!

La voz de su hermana pequeña la sobresaltó.

–¡Ya voy! –dijo en voz alta.

Le temblaron las piernas al ir hacia el pajar. Metió las manos en la paja y sacó a Alice, menuda, contenta y despeinada. Empezó a darle besos, estrechándola con fuerza.

–¡Que me asfixias! –dijo Alice, resistiéndose–. ¡Y tengo hambre!

Julia depositó a su hermana sobre los adoquines de la cuadra.

–Ven, que te llevo a la cocina. Así Teresa te dará de comer.

–Espera, que quiero darle un beso a Pájaro. Alice se acercó a un potro y pegó su mejilla a la del animal.

Marguerite estaba en la mesa grande de madera de la cocina, jugando con muñecas hechas con trapos de colores. Teresa preparaba empanadas de carne para los niños. Le habían mandado darles de almorzar en la zona del servicio. Otra criada, Chila, estaba hirviendo ropa de cama en una chimenea enorme, donde se habría podido asar todo un ternero. Rosita lavaba los platos sucios de la mañana en un fregadero de piedra. Todas conversaban entre ellas mientras Marguerite parecía absorta en sus juegos.

–La señora me ha dicho que podemos prescindir de nuestros uniformes. Me ha pedido que los empaquete porque quiere dárselos a los pobres –anunció Rosita.

–¡Pues que nos los dé a nosotros, que ricas no somos, que yo sepa! –replicó Chila.

–¡Chila!

Teresa frunció el ceño, refiriéndose por gestos a la niña.

–¡Pero si no nos entiende! –protestó Chila.

–¿Quieres ver si entiende o no? Chila, ¿quieres ir al gallinero a buscar huevos?

–¡Vengo contigo! –exclamó Marguerite, poniéndose de pie.

Teresa le hizo una mueca a Chila.

–¿Lo ves?

Chila se encogió de hombros y salió con Marguerite de la cocina.

–¿Mañana la señora verá a Tahiel? –preguntó Teresa.

–Sí... y a Tonio, que está en la ciudad –contestó Rosita en voz baja.

–Ya. Nunca renunciará.

–¿Y Alice? ¿Tú crees que lo sabe?

–Los niños lo saben todo. Fíjate en Marguerite: Tahiel intentó sacarla dos veces del vientre de su madre, y la cría nunca se ha recuperado.

–¡Pero si no se lo ha explicado nadie!

–Sabe que su madre no quería tenerla. Seguro que oyó que hablábamos del tema cuando era muy pequeña.

–¿Y el señor por qué hace volver siempre a la señora?

–Para él es una droga. ¡Como el mate!

Se echaron a reír.

–De todas formas –continuó Rosita–, todo esto acabará mal.

–¡Qué va! Tú tranquila; mientras no pueda estar sin ella no pasará nada. Ya va para cinco años que la cosa está así...

Marguerite y Chila estaban volviendo del gallinero.

–¡Mamita! ¡Mira! –exclamó Marguerite mientras corría hacia su niñera–. ¿Has visto qué huevos tan grandes? Podríamos hacerle un pastel a mamá, para que me perdone... ¿Podemos, por favor?

–Lo que haremos será el pastel de cumpleaños de tu hermana Henriette.

Julia y Alice entraron en la cocina. Marguerite frunció el ceño al ver a Alice, que torció el gesto al advertir la mirada hostil de su hermana.

–Mamita, Alice tiene hambre – dijo Julia–. ¿Puedo dejarla contigo?

–Pues claro, mi niña... ¿Tú adónde vas?

–A mi cuarto.

–Vale, pero dentro de una hora te quiero aquí para almorzar con tus hermanas, ¿vale?

Julia se fue de la cocina. Teresa observó el cruce de miradas hostiles entre las dos niñas. Fue Marguerite quien abrió fuego en español.

–¡Te odio!

–¡No entiende el español –la regañó Teresa–, pero al próximo insulto te encierro en la despensa, Marguerite!

–¿Qué estáis diciendo? –preguntó confusa Alice.

–Nada, querida, no te preocupes. Pronto lo entenderás todo, pero mientras tanto cómete esta empanada de carne.