Mauerwerk

Entwerfen – Konstruieren – Bauen

Ansgar Schulz

Benedikt Schulz

Atlas

Mauerwerk

Entwerfen – Konstruieren – Bauen

Ansgar Schulz

Benedikt Schulz

B

C

Vorwort

1984 erschien der erste Atlas Mauerwerk, verfasst von Walter Belz und weiteren Autoren. Das Buch über das Entwerfen und Konstruieren mit Mauersteinen half Generationen von Studierenden beim Verständnis der Baukonstruktion, fand Eingang in die Bibliotheken zahlreicher Architekturbüros und trug wesentlich zum Erfolg der Atlas-Reihe von DETAIL bei. In der 2001 veröffentlichten kompletten Neuauflage des Atlas Mauerwerk halten die Autoren um den Architekten Günter Pfeifer in ihrem Vorwort fest: „Vieles spricht dafür, dass der Mauerwerkbau zukünftig im Baugeschehen stärker beachtet wird. Diese Technik war im ausgehenden 20. Jahrhundert zwar in ihrer Verbreitung keineswegs zurückgegangen, trat aber in der Beachtung und Bewertung hinter den eleganten Konstruktionen aus Metall, Natursteintafeln und Glas zurück. Heute spüren wir ein Bedürfnis nach einer Architektur, die der anonym gesteuerten Herstellungstechnik eine Bauweise persönlicher Prägung entgegensetzt, wie es der Mauerwerkbau kann.“

Die konstruktiven und technischen Fragestellungen im Bauwesen haben sich erneut gewandelt. Die Erstellung neuer und der Erhalt bestehender Gebäude wird zunehmend von Fragen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel bestimmt. Aus technischer Sicht werden Baumaterialien und Konstruktionen heute nicht mehr nur nach statischen, bauphysikalischen und wirtschaftlichen Eigenschaften bewertet, sondern auch anhand von Nachhaltigkeitskriterien. Dazu zählen der Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß bei Produktion, Transport und Fügung, die Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit sowie die Rückbaubarkeit und Wiederverwertbarkeit im Sinne eines geschlossenen Stoffkreislaufs.

Wie die Baugeschichte zeigt, lassen sich Anforderungen an Statik, Bauphysik und Wirtschaftlichkeit seit Jahrtausenden mit Mauerwerk gut erfüllen. Die zunehmende Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten wird den Mauerwerksbau jedoch verändern. Dabei rücken sowohl der Energieaufwand bei der Herstellung von Mauersteinen als auch die wachsende Bedeutung ihrer Wiederverwendung in den Fokus. Auch die Art der Fügung der Steine zu einem Verband sowie die Integration von Mauern in mehrschichtige Wandaufbauten werden künftig noch stärker unter dem Gesichtspunkt der Kreislauffähigkeit betrachtet. Zudem ist nicht jede Form des Mauerwerks per se eine robuste und dauerhafte Konstruktion. Aus gestalterischer Sicht bleibt beim Bauen mit Mauerwerk vieles beim Alten. Die raumbildende Massivität der Wände, die Sinnlichkeit des Mauersteinmaterials, die Spuren handwerklicher Herstellung sowie die Haptik und das Ornamentale von sichtbar belassenen Mauerwerksverbänden sprechen die Menschen an und bieten einen emotionalen Mehrwert, der die Wahrnehmung von Lebensräumen prägt. Die neue Ästhetik industriell gefertigten Mauerwerks hängt davon ab, ob die Fertigungsmethode nicht nur die Wirtschaftlichkeit verbessert, sondern auch ästhetisch ansprechende Erscheinungsbilder von Mauern ermöglicht. Der Ausgangspunkt der architektonischen Wirkung von Mauerwerk bleibt der Mauerstein selbst. Seine Größe, Proportionen, Materialität und Farbe bestimmen die Möglichkeiten der architektonischen Gestaltung. Durch die Schichtung der Steine entstehen Mauern, die gestaltete Räume bilden. Diesem architektonischen Prinzip widmet sich auch die dritte Neuauflage des Atlas Mauerwerk.

Ansgar und Benedikt Schulz

Gestaltung mit Mauerwerk

Ansgar und Benedikt Schulz

Die Gestaltung einer sichtbaren oder bekleideten Mauerwerkswand wird zunächst davon bestimmt, welche Rolle sie als opakes Bauteil innerhalb der Tektonik eines Bauwerks einnimmt. So kann sie als massive Raumbegrenzung oder als geschlossene Teilfläche eines aufgelösten Raumabschlusses wirken. Ebenso ist es möglich, dass die Mauerwerkswand entweder aus dem Boden „herauswächst“ oder von diesem losgelöst ist. Ihre Übergänge zu anderen Bauteilen können zum Bild eines homogenen Baukörpers beitragen oder aber die Wirkung kontrastierender Einzelteile erzeugen (Abb. A 4.3).

Es mag naheliegend erscheinen, Mauerwerk angesichts seines hohen Eigengewichts und des schichtenden Fügungsprozesses als Teil eines massiven Baukörpers zu begreifen, selbst wenn das Mauerwerk keine Tragfunktion für das Bauwerk erfüllt. In diesem Fall ist die opake Fläche homogen und die weiteren gestaltungssensiblen Bereiche bestehen in den Öffnungen und Übergängen. Das tektonische Bild einer tragenden Mauerwerkswand verlangt eine Lochfassade, also die wohlproportionierte Anordnung und Ausbildung von Öffnungen (Abb. A 4.1). Deren Ränder müssen gestaltet werden. So kann ihr unterer Rand, die Schwelle oder Fensterbank, weich und dünn oder hart und massiv ausgeführt werden. Die seitliche Laibung lässt sich wie die Wandfläche gestalten oder durch Sonderbauteile betonen. Den oberen Abschluss kann man als geraden Sturz oder mehr oder weniger stark gekrümmten Bogen ausbilden. Form und Detaillierung der Öffnungen entscheiden über das Erscheinungsbild der Wand (Abb. A 4.4). Die Position von Tür oder Fenster innerhalb der Öffnung ist nicht nur technisch relevant (siehe „Prinzi-

pien des Mauerwerksbaus“, S. 8ff.), sondern auch für die gestalterische Wirkung einer Lochfassade. Sind Tür oder Fenster weit innen angeordnet, werden die Löcher der Lochfassade betont, sind sie weit außen oder sogar außenbündig positioniert, dominiert das Bild eines homogenen Baukörpers (siehe Wohntürme in London, S. 200ff.). Auch die Übergänge der Mauerwerkswand zum Erdreich und zum Dach, also vom Vertikalen zum Horizontalen, können entweder zurückhaltend oder betonend ausgebildet sein, je nach verfolgter Gestaltungsintention. Wenn das Mauerwerk als opaker Wandabschnitt innerhalb einer aufgelösten Tektonik verstanden wird, beispielsweise als Ausfachung, kommt es auf die Übergänge zu den benachbarten Wandabschnitten aus

anderen Materialien an. Darüber hinaus ist vor allem die Oberflächenausbildung des Mauerwerks von Bedeutung. Hierbei gilt es, Materialität, Struktur und Farbe der sichtbaren Fläche zu gestalten. Durch den tektonischen Gesamtzusammenhang wird die Wand weniger als tragender Teil des Bauwerks verstanden, sondern wirkt stärker als reines Gestaltungselement.

Bekleidetes Mauerwerk

Ist das Mauerwerk bekleidet, hat die Materialität der Steine und ihre Art der Fügung keinen unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung. Dennoch kann die jeweilige Konstruktionsweise gestaltungsrelevante Wirkung

A 4.1 gut proportionierte Öffnungen einer Lochfassade, Casa Rossa Chemnitz (DE) 2020, Bodensteiner Fest

A 4.2 WDVS-Fassade mit der Anmutung einer handwerklich-traditionellen Putzfassade, Büro- und Geschäftshaus Welfenstrasse, München (DE) 2013, Hild und K

A 4.3 Kontrast aus flächigen und stabförmigen Elementen aus Mauerwerk, The International Rugby Experience, Limerick (IE) 2022, Niall McLaughlin

A 4.4 unterschiedliche Möglichkeiten der Gestaltung von Öffnungen in einer Mauerwerkswand a Betonung der Öffnung durch vorspringende Steinreihe

b Hervorhebung des Sturzes durch scheitrechten Bogen c Rahmung der Öffnung durch umlaufende Einfassung mit anderem Material

haben. Die Rohdichte des Steins ist von Bedeutung für die Stärke, die Bekleidung der Mauerwerkswand sowie die Ausbildung von Öffnungen.

Steine mit hoher Rohdichte erlauben schlanke Tragschalen, machen jedoch eine zusätzliche Wärmedämmschicht erforderlich, die durch eine äußere Schicht vor der Witterung geschützt werden muss. Typisch sind Wandaufbauten mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) oder einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF) (siehe „Prinzipien des Mauerwerksbaus“, S. 10f.). WDVS-Fassaden suggerieren eine handwerklich-traditionelle Putzfassade und kommen dem Bild von verputztem Mauerwerk nahe. Die technischen Anforderungen lassen sich mit einfachen Details erfüllen, allerdings

werden die Konstruktionen komplexer, wenn man Öffnungen und Übergänge gestalterisch betont. WDVS-Systemhersteller bieten dafür Sonderbauteile an, die traditionelle Gestaltungsmuster imitieren (Abb. A 4.2). Dennoch ist die Haptik von WDVS-Fassaden anders als die von verputztem Mauerwerk. Mauersteine mit hoher Rohdichte ermöglichen große Spannweiten von Öffnungen, da sich am Auflager konzentrierende Lasten gut aufnehmen lassen. Dem Aussehen einer Lochfassade sind somit wenig Grenzen gesetzt. Die Position von Tür oder Fenster in den Öffnungen wird in der Regel so gewählt, dass die Dämmschicht des WDVS den Fensterrahmen überdeckt. Das Fensterelement sitzt damit ungefähr mittig in der Öffnung, was keinen besonderen gestalteri-

schen Ausdruck erzeugt. Die außenbündige Position ist konstruktiv anspruchsvoll, weil das an der Tragschale befestigte Element nach außen auskragt, und bauphysikalisch kompliziert, weil der Anschluss des Elements an das WDVS der Witterung ausgesetzt ist. Wird das Element innenbündig platziert, muss das WDVS aufwendig um die Ecke in die Laibung geführt werden.

VHF-Fassaden ergeben ein Bild, das losgelöst ist von der darunterliegenden Tragschale. Einer mit Holzbrettern oder Faserzementtafeln bekleideten Fassade sieht man nicht an, ob sich darunter Mauerwerk befindet. Die Gestaltung derartiger Fassaden ist damit abgesehen von der Größe von Öffnungen weitgehend entkoppelt von den Prinzipien des Mauerwerksbaus.

Tragverhalten von Mauerwerk

Mauerwerk bietet viele Möglichkeiten, Raum zu definieren, zu begrenzen und zu schützen. Die Konstruktionsweisen, Baustoffe und Erscheinungsformen sind entsprechend vielfältig. Der Begriff „Mauer“ geht zurück auf das lateinische „murus“, das für Schutz und Bollwerk steht. Historische Bauten wie Burgen, Stadtmauern oder die Chinesische Mauer repräsentieren die schützenden Funktionen von Mauerwerk exemplarisch (Abb. B 1.1, B 1.5).

Wesentliche Bestandteile von Mauerwerk sind die Mauersteine. Stein, insbesondere Naturstein, gilt seit der Antike als nobles und robustes Material. Als hauptsächlich vertikales Element kommt Mauerwerk bei Gebäuden meist in Form von Wänden zum Einsatz, seltener als Pfeiler (Abb. B 1.6). Wände erfüllen oft viele unterschiedliche Funktionen. Neben tragenden und aussteifenden Aufgaben gewährleisten sie häufig Sicht-, Schall-, Witterungs-, Wärme-, Feuchte- oder Brandschutz. Gleichzeitig sollen Wände optisch ansprechend, dauer-

haft, kostengünstig und wartungsarm sein. Selten reichen für heutige Anforderungen eine einzige Schicht und ein einziges Material aus, um gleichzeitig alle oder zumindest viele der genannten Funktionen zu erfüllen. Häufig nutzen Planende für Innen-, Außenoder Gebäudetrennwände daher mehrschichtiges, mehrschaliges oder mehrschichtiges und mehrschaliges Mauerwerk. Das Werk Mauer entsteht durch das Aufschichten von Mauersteinen. Während dies lange Zeit in Handarbeit geschah (siehe „Handwerkliche Fügung“, S. 48f.), kommen dafür heute auch Maschinen, Roboter oder Drohnen zum Einsatz (siehe „Maschinell unterstützte Fertigung und Vorfertigung“, S. 50ff. und „Robotik“, S. 54ff.). Um ein erstes Gefühl für das Tragverhalten von Mauerwerk zu erhalten, hilft es, selbst einmal Elemente aufzuschichten. Schnell zeigt sich, dass ebene Mauern mit zunehmender Höhe oder Schlankheit an Stabilität verlieren. Bereits kleine Erschütterungen oder geringe horizontale Lasten durch Wind oder Anprall können schlanke Mauern zum Einsturz bringen. Deutlich stabilisierend wirken Ecken, bei denen zwei dort zusammentreffende Mauern ineinander verzahnt sind. Auch vertikale Auflasten können in einigen Fällen dazu beitragen, die Stabilität zu erhöhen.

Grundsätzlich ist jedes Bauwerk und jedes tragende Element davon so zu konstruieren und zu errichten, dass es dem Eigengewicht sowie allen auftretenden horizontalen und vertikalen Lasten Stand halten kann. Die Einwirkungen müssen mit den Reaktionskräften des Bauwerks und letztlich des Baugrunds im Gleichgewicht stehen, damit sich ein Gebäude nicht bewegt. Neben der Standsicherheit sind in der

Tragwerksplanung auch Aspekte wie Gebrauchsfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen.

Im Gegensatz zu Skelettbauweisen, die bei Holz-, Stahl- oder Stahlbetonbauten verbreitet sind, folgt Mauerwerk dem Prinzip des Zellenbaus oder seltener des Schottenbaus. Nicht zuletzt aufgrund der meist hohen Massen von Wänden aus Mauersteinen zählt Mauerwerk zu den Massivbauweisen (Abb. B 1.2).

Lastabtragung

Um alle Einwirkungen, egal welcher Ursache oder Wirkungsrichtung, mit der Widerstandsfähigkeit des Baugrunds in Verbindung und ins Gleichgewicht zu bringen, ist es meist notwendig, verschiedene tragende und aussteifende Elemente wie Decken, Wände, Stützen, Träger, Rahmen oder Verbände sinnvoll anzuordnen und miteinander zu verbinden. Bildlich gesprochen hilft das Tragwerk, die einwirkenden Lasten bis in die Fundamente und weiter in den Baugrund abzutragen.

Aussteifung

Als aussteifend bezeichnet man unter anderem Bauteile, die auch horizontale Lasten wie Erddruck, Wind oder Anprall abtragen können. Neben liegenden Elementen wie Deckenscheiben sind dafür je Etage mindestens drei vertikale Bauteile erforderlich, die nicht alle parallel zueinander angeordnet sein dürfen. Auch dürfen sich deren Wirkungsrichtungen nicht in einem Punkt schneiden (Abb. B 1.3).

B 1.1 schützendes Mauerwerk, Torres de Serranos, Valencia (ES) 14. Jahrhundert

B 1.2 Massivbauweise, First Unitarian Church of Rochester (US) 1962, Louis I. Kahn

B 1.3 mögliche Anordnungen von Wänden als aussteifende vertikale Scheiben

B 1.4 Wirkungsweise eines Ringbalkens

B 1.5 Geschützgang am Spitaltor in Rothenburg ob der Tauber (DE) 16. Jahrhundert

B 1.6 schlanke Pfeiler, Lonja de la Seda, Valencia (ES) 15. Jahrhundert

B 1.7 Aussteifung durch Fachwerkverbände, ausgefacht mit Mauerwerk, Château de la Cité de Carcassonne (FR)

Solche aussteifenden Bauteile sind im Fall von Mauerwerk in der Regel Wandscheiben. Grundsätzlich möglich wären auch Rahmen, Verbände oder eingespannte Stützen (Abb. B 1.7).

Bei Mauerwerk ist zu prüfen, ob in Längs- und Querrichtung eines geplanten Gebäudes eine offensichtlich ausreichende Anzahl von genügend langen aussteifenden Wänden vorhanden ist, die ohne größere Schwächungen und ohne Versprünge bis auf die Fundamente geführt sind. In einem solchen Fall kann häufig auf einen rechnerischen Nachweis der Aussteifung verzichtet werden. Die Länge lw aussteifender Wände muss bei einer lichten Geschosshöhe h mindestens l w ≥ h/5 betragen, die Dicke t mindestens 1/3 der Dicke der angrenzenden auszusteifenden Wand und jedenfalls nicht weniger als t = 11,5 cm. Dabei sind beide Wände im Verbund hochzuziehen oder durch andere konstruktive Maßnahmen zug- und druckfest miteinander zu verbinden.

Brettsperrholz- oder Stahlbetondecken können als horizontal liegende Aussteifungselemente dienen. Auch Holzbalken-, Rippen- oder Hohlkastendecken sind in der Lage, aussteifend zu wirken, wenn sie durch geeignete Maßnahmen wie Holzwerkstoffplatten und Verbindungsmittel als steife Scheiben ausgebildet und über Ringanker mit dem vertikalen Mauerwerk druck-, zug- und schubfest verbunden sind. Alternativ zu Decken mit Scheibentragwirkung ist es auch möglich, statisch nachgewiesene, ausreichend steife umlaufende Ringbalken aus Stahlbeton auf Deckenhöhe in den Außenwänden anzuordnen (Abb. B 1.4).

Robotik

Bislang hat sich die Robotik-Technologie im Bauwesen noch nicht als Stand der Technik etabliert, doch insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten wurden zahlreiche Anwendungen entwickelt und untersucht. Die folgend vorgestellten Forschungsansätze zeigen, wie sich sowohl gestalterische als auch konstruktive Herausforderungen im Mauerwerksbau mithilfe von Robotik auf verschiedene Weise bewältigen lassen. Dabei werden potenzielle Vorteile ebenso wie bestehende Herausforderungen analysiert. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie sich die jeweiligen Technologien weiterentwickeln und welche sich langfristig durchsetzen können.

Vom Forschungsprojekt zur Alltagstauglichkeit?

Industrielle Roboterarme gibt es seit den 1960er-Jahren. Ihre Entwicklung wurde besonders von der Automobilbranche vorangetrieben, die sie auch heute noch besonders intensiv einsetzt. Bei der Fertigung von Fahrzeugen übernehmen Roboterarme logistische Aufgaben, arbeiten an Produktionsstraßen, montieren Bauteile und führen Schweißarbeiten aus. Dabei handelt es sich um lineare Maschinen, die sich zunächst nicht direkt für den Einsatz in Architektur und Gestaltung übertragen lassen. Die Arbeiten von Gramazio Kohler Research an der ETH Zürich zeigen jedoch, dass industrielle Roboterarme auch für die Gestaltung von Architektur genutzt werden können und dabei in der Lage sind, nicht lineare Fertigungsprozesse zu unterstützen, um flexible und iterative Anpassungen zu erforschen. Bereits 2005 holte das Forschungsinstitut einen industriellen Roboter

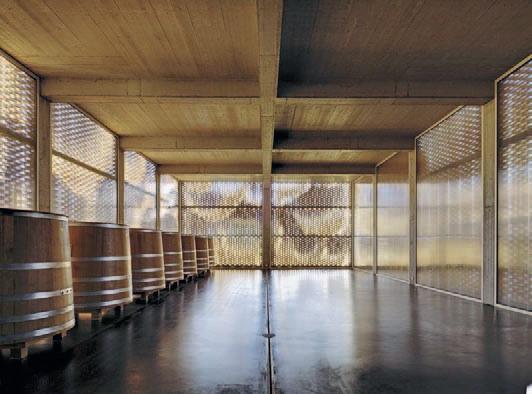

an den Lehrstuhl (Abb. C 3.1). In ihrem ersten Projekt erprobten sie den Einsatz moderner Bautechnologien in der Mauerwerksgestaltung. In diesem Rahmen entstand die Fassade des Weinguts Gantenbein im schweizerischen Fläsch, das 2006 fertiggestellt wurde (Abb. C 3.2). Dieses Projekt demonstriert, wie Robotik traditionelle Bauprozesse wie das Schichten von Mauerwerk technisch anders umsetzen und auch die architektonische Gestaltung erweitern kann.

Die Fassade besteht aus vorgefertigten Mauerwerksteilen, die anschließend in das Betonskelett des Weinguts eingebaut wurden (Abb. C 3.2). Dies erfolgte in einem nicht standardisierten Prozess: Keines der Mauerwerksteile gleicht dem anderen, zusammen allerdings formen sie ein Gesamtbild. In einem computergenerierten Entwurf wurde ein traubenähnliches dreidimensional wirkendes Muster generiert und durch die leichte Verschiebung der Klinkersteine innerhalb der Mauer mit offenen Fugen umgesetzt. Die Fassadenabschnitte wurden an der ETH durch den Industrieroboter exakt vorgefertigt und dann vor Ort zusammengesetzt. Um den Transport auf die Baustelle zu erleichtern, mauerte der Roboter jeweils auf einen Stahlbetonsockel. Dabei kam kein Mörtel, sondern Zweikomponentenkleber zum Einsatz. Das Ergebnis ist eine Fassade, die nicht nur ein völlig neues Verfahren nutzt, sondern auch die lichttechnischen und klimatischen Anforderungen des Weinguts erfüllt – durch konstantes Licht und mögliche Luftzirkulation aufgrund der offenen Fugen im Mauerwerk.

Auch im Forschungsprojekt „ClimateResilient Robotic Facades“ der TU München wurden 2020 anhand einer Fallstudie die

neuen Möglichkeiten der computergestützten Fertigung im Bereich des klimaresilienten Bauens getestet (Abb. C 3.4). Untersucht wurden selbstverschattende Ziegelformationen, um eine Fassade zu entwickeln, die sich möglichst wenig aufheizt und dadurch auch weniger Wärme an die Stadt abgibt. Anhand der computergestützten Klimasimulationen ließen sich mehrere individuelle, nicht standardisierte Ziegelfassaden vorab testen und letztlich wurde ein 1:1-Prototyp eines 2 m hohen und 3 m breiten Fassadenabschnitts durch einen kollaborativ mit seinem Umfeld interagierenden Roboter gebaut (Abb. C 3.3). Der Roboter hatte eine Reichweite von 1,30 m. Um ihn möglichst selten versetzen zu müssen, wurde die Wand in verschiedene Abschnitte unterteilt. Auch diese Studie zeigt, wie neue Ansätze durch roboterunterstützte Fertigung nicht nur auf Schnelligkeit und Präzision abzielen, sondern auch gestalterische, klimatische und funktionale Aspekte berücksichtigen [1].

Zusätzlich zu diesen neuen Möglichkeiten, die das nicht standardisierte und parametrische Arbeiten mit Roboterarmen bietet, existieren noch zahlreiche weitere

C 3.1 Vorfertigung einer Mauerwerksfassade durch einen Industrieroboter, Gramazio Kohler Reseach, ETH Zürich

C 3.2 Fassade, Erweiterung des Weingut Gantenbein, Fläsch (CH) 2006, Barth & Deplazes a Fassade des Weinguts b Blick in den Innenraum

C 3.3 selbstverschattende Ziegelfassade, Forschungsprojekt „Climate-Resilient Robotic Facades“, TU München, School of Engineering and Design, Chair of Building Technology and Climate Responsive Design, Professorship of Digital Fabrication

C 3.4 Climate-Resilient Robotic Facades. Der mobile Roboterarm hat von elf Positionen aus die Ziegelfassade schrittweise zusammengesetzt.

Gründe, weshalb Maschinen und insbesondere digitale Fertigungsmethoden in den letzten zwei Jahrzehnten auch in der Bauindustrie erheblich an Bedeutung gewonnen haben – parametrisches Arbeiten beschreibt hierbei die computergestützte formale und organisatorische Handhabung anhand statistischer Kenngrößen und deren Wechselwirkungen.

Der Bau von Mauerwerk ist zunehmend veränderten Einflüssen, Hindernissen und Beschränkungen ausgesetzt. Beispielsweise stellt der Klimawandel neue Anforderungen an das Bauwesen. Mauerwerk muss mittlerweile extremeren Wetterbedingungen standhalten. Dennoch soll es schneller, effizienter und präziser gebaut werden, was zu mehr Forschung im Bereich robotischen Bauens führt. Der anhaltende Fachkräftemangel, der die Verzögerung von vielen Bauprojekten weltweit hervorruft, ist ein weiterer Punkt, der die Forschung am robotischen Mauerbau beschleunigt. Roboter können schneller und dabei präziser auch schwere Steine setzen und rund um die Uhr arbeiten. Es bräuchte weniger Fachkräfte, und perspektivisch wäre es möglich, kostengünstiger und schneller zu bauen.

Verarbeiten von Mörtel als Herausforderung

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem nur noch Roboter unsere Gebäude bauen, ist es jedoch noch ein weiter Weg. Denn der vollständige Automatisierungsprozess des Mauerns ist nach wie vor noch nicht realisierbar. Ein großer Faktor dabei ist beispielsweise das Verarbeiten von Mörtel. Roboter sind zwar in der Lage, Steine schnell und präzise zu platzieren, der Umgang mit Mörtel allerdings stellt weiterhin eine Herausfor-

Wärmeschutz, Feuchteschutz und Behaglichkeit

Neben essenziellen Anforderungen wie der Standsicherheit oder dem Brandschutz gibt es weitere Notwendigkeiten, die aus der Nutzbarkeit von Gebäuden resultieren. Dazu zählt die Minimierung von Wärmeverlusten im Winter sowie der Schutz vor übermäßigen Wärmeeinträgen im Sommer. Außerdem gilt es, mögliche Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Gleichzeitig erwarten die Nutzenden behagliche und hygienisch einwandfreie Innenbedingungen über das ganze Jahr, die ebenfalls von bauphysikalischen Randbedingungen bestimmt werden. Die volkswirtschaftlichen und klimapolitischen Ziele unserer Gesellschaft lassen sich erreichen, indem der Energieverbrauch von Gebäuden minimiert wird und möglichst wenig Bauschäden mit teuren Reparaturen entstehen. Auch hierbei spielen Aspekte des Wärme- und Feuchteschutzes eine zentrale Rolle.

Wärme- und Feuchteschutz

Bereits bei einfachen Bauweisen, die beispielsweise in Deutschland bis in die 1960eroder 1970er-Jahre üblich waren, sollten Bauschäden vermieden werden. Daher wurden schon in der unmittelbaren Nachkriegszeit normative Mindestanforderungen an den Wärme- und Feuchteschutz gestellt [1]. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Schutzzielen soll kurz erläutert werden. Je höher der Wärmedurchgangswiderstand RT [m2K/W] eines Bauteils ist, das auf der Außenseite kalten Randbedingungen ausgesetzt ist, desto weniger Wärme geht im Winter über die Fläche des Bauteils verloren. Gleichzeitig darf die Innenoberflächentemperatur der Bauteile auch an Fensterrahmen,

Innenecken und ähnlichen Wärmebrücken nicht zu niedrig werden. Anderenfalls sind Feuchteschäden durch zu hohe relative Feuchten [%] bis hin zu Tauwasserausfall ( = 100 %) zu erwarten. Die zugehörige absolute Feuchte c [kg/m3] in Innenräumen entsteht durch die vorhandene Feuchtigkeit der Außenluft plus des Anteils, der durch Feuchtequellen wie Kochen, Duschen, Wäsche waschen oder trocknen, das Gießen von Pflanzen sowie den Atem von Personen erzeugt wird. Für Wohnräume mit einer Raumlufttemperatur von 20 °C rechnet man daher mit 30 % relativer Feuchte, die durch den Feuchtegehalt der Außenluft hervorgerufen wird, und mit einer Steigerung auf 50 % aufgrund von Feuchtequellen innerhalb der Wohnung. Insofern führt ein guter Wärmeschutz, der die Temperatur der Innenoberflächen von flächigen Bauteilen und Wärmebrücken steigert, zu einer erhöhten Sicherheit beim Feuchteschutz. In dieser vereinfachten Form gilt dies jedoch nur, wenn Außendämmungen verwendet werden oder eine durchgängige Dämmebene in der Tragschicht vorgesehen wird, wie dies beim monolithischen Mauerwerksbau der Fall ist. Bei Innendämmungen oder dem ungünstigen Wechsel gedämmter und ungedämmter Bauteile müssen erhebliche Anstrengungen unternommen werden, damit die Innenluft nicht – oder nur in geringem Maße – an kühle Stellen gelangt. Dort drohen anderenfalls Feuchteakkumulationen und der Ausfall von Tauwasser.

Winterlicher Wärmeschutz

Im Lauf der letzten Jahrzehnte sind die Anforderungen an den winterlichen Wärmeschutz der Gebäudehülle stetig gestiegen. Dies betrifft vor allem die Transmissionswär-

meverluste (HT) und die Lüftungswärmeverluste (HV). Letztere können jedoch aufgrund von hygienischen Mindestanforderungen an den Luftaustausch in Gebäuden [2] nicht beliebig minimiert werden. Parallel dazu gab und gibt es Anforderungen an die technische Gebäudeausrüstung (TGA), die Heizen, Lüften, Kühlen und in Sonderfällen Be- und Entfeuchten ermöglicht. Für Wohngebäude, die den Großteil des Gebäudebestands in Deutschland ausmachen [3] und mehrheitlich aus Mauerwerk bestehen, sind Heizungsund Lüftungsanlagen die größten anlagentechnischen Energieverbraucher.

Der winterliche Wärmeschutz dient heutzutage vor allem zur Senkung des Energieverbrauchs im Gebäudesektor. Erst mit der Wärmeschutzverordnung aus dem Jahr 1995 [4] wurde ein Gesamtsystem aus Anforderungen an die Gebäudehülle in Kombination mit der Anlagentechnik zur Grundlage der Energieausweise. In der Folge wurden Mauerwerksteine mit geringeren Dichten bzw. höherem Luftporenanteil hergestellt oder mit zusätzlichen Dämmschichten versehen. Beides führt zu geringeren U-Werten. Später wurde die Erzeugung von regenerativer Energie am Gebäude mit in die Nachweisführung aufgenommen. Im Lauf der letzten Jahrzehnte wurden die Anforderungen an den Energiebedarf für Wohngebäude (und ab 2002 auch für Nicht-Wohngebäude) ständig verschärft (Abb. D 1.2). Diese Entwicklung folgte in zeitlichem Abstand den Ergebnissen, die in Pilotprojekten und Forschungsbauten erzielt wurden.

Allerdings zeigt sich, dass die jüngsten Verschärfungen zur Minimierung des Gebäudeenergiebedarfs nicht mehr der wirtschaftlichen Grundvoraussetzung gemäß dem Pareto-Prinzip [5] genügen (Abb. D 1.4, S. 64).

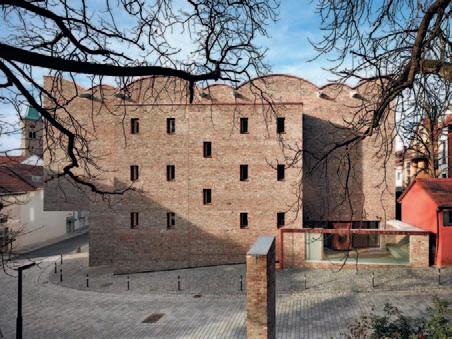

D 1.1 Kunstmuseum im Ravensburg (DE) 2012, LRO

Lederer Ragnarsdóttir Oei

Der Neubau am Rand der Altstadt erfüllte als erstes Museumsgebäude weltweit den Passivhausstandard. Dies erwies sich vor allem wegen des geringen Fensterflächenanteils – und damit verbunden geringer solarer Gewinne – als Herausforderung. Die Fassadenziegel stammen aus einer abgebrochenen Klosteranlage in Belgien.

D 1.2 Entwicklung der Mindestanforderungen an den Energiebedarf von Wohngebäuden. Die grauen Felder zeigen den gesetzlichen Mindeststandard für Bauten mit einem A/V–Verhältnis zwischen 1,1 (eingeschossiges, L-förmiges Einfamilienhaus) und 0,35 (mehrgeschossiger Geschosswohnungsbau). Die Punkte auf der durchgezogenen Linie bezeichnen den Energiestandard von zeitgleich errichteten Forschungsbauten.

D 1.3 Vergleich tatsächlicher Energieeinsparungen zu rechnerisch ermittelten Einsparungen bei der Sanierung von Wohngebäuden

Ferner existieren zwischen dem berechneten Energiebedarf und dem tatsächlichen Energieverbrauch von Gebäuden deutliche systematische und statistische Abweichungen [6]. Während statistische Abweichungen in gleichem Maße positive wie negative Verschiebungen zum tatsächlichen Wert hervorrufen, bedeuten systematische Abweichungen, dass sich die gemessenen Werte in einer der beiden Richtungen von den Berechnungen unterscheiden. Ausmaß und Ursachen der Abweichungen hat das Umweltbundesamt 2022 in einer Publikation [7] näher untersucht (Abb. D 1.3). Darin werden auch Pre- und Rebound-Effekte näher erläutert. Der Prebound-Effekt beschreibt, dass der errechnete Energiebedarf bei Gebäuden mit niedrigerer Energieeffizienz höher ist als in der Realität. Im Gegensatz dazu besagt der Rebound-Effekt, dass der errechnete Energiebedarf bei hocheffizienten Gebäuden niedriger ist als in der Realität.

Die Diskrepanz zwischen den Energiebedarfskennwerten, die im Rahmen der Gebäudeplanung ermittelt werden, und den Energieverbrauchskennwerten, die im Gebäudebetrieb gemessen werden, wird als Energy Performance Gap bezeichnet. Untersuchungen zeigen, dass verschiedenen Faktoren hierzu beitragen. Dazu zählen unerwartetes Nutzerverhalten (User / Usage Gap, wie höhere Innentemperaturen oder vermehrtes Lüften), Betriebsfehler in gebäudetechnischen Anlagen (Technical Gap) sowie abweichende Berechnungsgrundlagen oder Rechenverfahren (Norm Gap, etwa konstant angenommene äußere Randbedingungen oder Luftwechselraten über ganze Monate oder ein Jahr). Hinzu kommen veränderte Klima- und Umgebungsbedingun-

Mindestanforderungen in Abhängigkeit von der Gebäudegeometrie

Solarhaus

Forschung

Passivhaus

Nullenergiehaus Plusenergiehaus

Niedrigenergiehaus 2000201020202030

Energiekennwert vor der Sanierung

erreichte Energieeinsparung tatsächliche Energieeinsparung

Energiekennwert nach der Sanierung

gemessene Energiekennwerte

Prebound-Effekt

Rebound-Effekt

Vergleich Berechnung – Messung

Nachhaltigkeit

Überblick

Mauerwerk ist dauerhaft und langlebig. Es ist widerstandsfähig und muss daher selten saniert oder ersetzt werden. Im Vergleich zu anderen Bauweisen benötigt Mauerwerk wenig Pflege und Instandhaltung. Dadurch sinkt der Material- und Energieverbrauch. Das Material setzt Patina an, was den Reinigungsaufwand reduziert. Häufig verleiht dieses Alterungsverhalten Mauerwerksbauten eine gewisse Zeitlosigkeit. Instandhaltungsarbeiten können oft kleinteilig ausfallen, was ebenfalls Ressourcen einspart. Ferner stammt Mauerwerk – sei es aus Lehm, Ziegel, Betonsteinen, Kalksandstein oder Naturstein – in der Regel aus lokalen mineralischen Rohstoffen. Das verkürzt die Transportwege für Lehm, Ton, Sand oder Kalk und mindert CO2-Emissionen. Im Gebäudebetrieb speichert Mauerwerk gut Wärme. Die Speichermasse hilft, im Winter Heizenergie zu sparen und im Sommer das Bauwerk kühl zu halten. Gleichzeitig mit der Temperaturamplitude reguliert es auch die Luftfeuchtigkeit, was zu einem behaglichen und gesunden Wohnklima beitragen kann [1]. Überdies sind viele Mauerwerksmaterialien recht schadstoffarm. Abbruchmaterialien von Mauerwerk wie Ziegelschutt oder Betonbruch lassen sich als Recyclingbaustoffe wiederverwenden oder für neue Bauprojekte nutzen. Der Mauerwerksbau ist damit eingebunden in eine Kreislaufwirtschaft, auch wenn sich diese erst allmählich etabliert. Notwendig ist diese Entwicklung allemal, da der Großteil des deutschen Baubestands aus Mauerwerk besteht. Selbst im Neubau wurden 2023 mehr als 65 % des Rauminhalts aller Wohnungsbauten mit Mauerwerk erstellt.

Gliedert man die Summe nach Materialien auf, lag der Anteil für Mauerziegel bei 28 %, für Kalksandstein bei 24 % und für Porenbeton bei 14 % [2]. Gerade der Anteil von Ziegelbauten ist seit Jahrzehnten rückläufig (Abb. E 1.3) [3]. Der konventionelle Neubau steht damit unter Druck – sowohl wirtschaftlich für die Branche als auch technisch in Bezug auf Innovationen. Überdies geht die Herstellung von Mauerwerk mit signifikanten CO2-Emissionen einher.

Entwicklungen in der Mauerwerksindustrie

Kann Mauerwerk also nachhaltig sein? Diese Frage stellte sich Ende 2024 auch der Bundesverband Kalksandstein. Im Rahmen einer Kurzstudie wurde die Performance von Mauerwerksbauten im Lebenszyklus mittels Ökobilanzierung überprüft [4]. Das Ergebnis: Gebäude aus Kalksandstein können die Anforderungen aus einer Gebäudezertifizierung, wie etwa dem Qualitätssiegel für nachhaltige Gebäude (QNG), problemlos erfüllen. Der Nachweis erfolgte in der Qualität PLUS (Mindestanforderung), ohne dass der Materialaufwand für die Konstruktion durch einen emissionsreduzierten Betrieb kompensiert wurde. Mauerwerk ist also eine mögliche Bauweise für nachhaltige Gebäude. Allerdings ist eine detailliertere Betrachtung notwendig, um die Nachhaltigkeit im Mauerwerksbau umfassend bewerten zu können.

Die Mauerwerksindustrie ist sich ihrer Klimawirksamkeit und der Konkurrenz der Bausysteme natürlich bewusst. Sie hat in den letzten Jahren Klimaroadmaps für die Branchen Ziegel, Kalksandstein oder Porenbeton vorgelegt. Darin wurde auch die

Recarbonatisierung, also die CO2-Aufnahme durch das Material im Lauf seines Lebenszyklus, untersucht. Mit den Ergebnissen der Studien trägt die Mauerwerksindustrie auch insgesamt zur Weiterentwicklung der Ökobilanzierung bei. Erwartbare Verbesserungen der CO2-Bilanz liegen auf das Gebäude bezogen zwischen 7 % (für Porenbeton) und 2 % (für Holzmassivbau mit mineralischen Bauteilen im Innenausbau und in den Fundamenten) [5].

Alle drei großen Mauerwerksbranchen –also Ziegel, Kalksandstein und Porenbeton –prognostizieren in ihren Klimaroadmaps Optimierungen und Treibhausgasminderungen bis zu den Jahren 2045 bzw. 2050 (Abb. E 1.4). Während die Minderung im Referenzpfad – also der aktuell angestrebten Entwicklung – beim Ziegelmauerwerk 29 % beträgt, sieht die Kalksandsteinbranche geringere Optimierungspotenziale von nur 8 % [6].

Für einen Blick in die Zukunft besonders wertvoll sind dabei die Pionierpfade. Die in diesen Szenarien diskutierten Maßnahmen sind tiefgreifend, aber für die jeweiligen Branchen wirtschaftlich noch leistbar. Dennoch stellen sie die Industrie vor echte Herausforderungen. Ohne innovative Technologien wie beispielsweise strombasierte Brennöfen werden sich die Szenarien kaum umsetzen lassen [7]. Nichtsdestotrotz lassen die Untersuchungen erwarten, dass die Umweltwirkungen von Mauerwerk bis zum Jahr 2045 noch deutlich sinken werden.

Diese Potenziale werden heute oft nicht hinreichend wahrgenommen. Der Mauerwerksbau ist eine tradierte Bauform, die in den gegenwärtigen Transformationsprozessen der Gesellschaft und des Bauens

E 1.1 Hotel Wilmina in Berlin (DE) 2022, Grüntuch Ernst Architekten. Der Ziegelbau von 1896 in Charlottenburg diente früher als Frauengefängnis und später als Grundbuchamt.

E 1.2 fertiggestellte Wohngebäude in Deutschland nach Altersklassen und Anteil der Wohngebäude aus Ziegel (Prozentangaben beziehen sich auf den gesamten deutschen Gebäudebestand)

E 1.3 prozentualer Anteil der Wohngebäude aus Ziegel, nach Altersklassen (Prozentangaben beziehen sich auf die Gebäude der jeweiligen Altersklasse)

E 1.4 Klimaroadmap: Verlauf der CO2-Emissionen in drei Szenarien bis 2045 a Ziegelindustrie b Kalksandsteinindustrie

wenig Anerkennung erfährt. Darüber hinaus verstellt unser verklärter Blick auf den Mauerwerksbau oft den Blick dafür, welche neuen Entwicklungen mittlerweile stattgefunden haben. Zeitgenössisches Mauerwerk hat in der Regel nur noch wenig mit den Bauweisen vor 50 oder 100 Jahren gemeinsam. So gibt es inzwischen Mauerwerk aus Holz für Innenwände und komplette Tragkonstruktionen, Mauerwerk aus EPS, das als Dämmung und verlorene Schalung für den Betonbau verwendet wird, oder Mauerwerk aus Recyclingplastik. Insbesondere die Dauerhaftigkeit, der modularisierte Aufbau und das Potenzial für kleinteilige Lösungen können den Weg zu strukturierten, systemischen und damit auch nachhaltigen Lösungen im Mauerwerksbau ebnen.

Mauerwerk im Bestand

Der Mauerwerksbau – insbesondere aus Ziegeln – hat die Baukultur der letzten Jahrhunderte entscheidend geprägt. Oftmals ging er einher mit spezifischen Baukonstruktionen wie dem zweischaligen Mauerwerk mit innen liegender Luftschicht in Norddeutschland. Die insbesondere zwischen 1890 und 1945 übliche Konstruktionsweise lässt sich durch nachträgliche Dämmungsverfüllung gut an die heutigen Energiestandards anpassen.

Historische Mauerwerksbauten sind ein Wert, den es zu erhalten und weiterzuentwickeln lohnt. So wurden etwa bei der Sanierung des Hotels Wilmina in Berlin die CO2-Emissionen, die Menge an Bauschutt und die Transportemissionen für Baumaterialien signifikant reduziert (Abb. E 1.1) [8].

Anteil Wohngebäude aus Ziegeln [%]

Detailzeichnungen beschreiben, wie einzelne Bauteile zu Konstruktionen gefügt werden. Ihre Aufgabe ist es, die technisch korrekte Ausführung zu definieren, damit Bauwerke ihren Zweck erfüllen können – in der Regel über einen möglichst langen Zeitraum. Konstruktionsdetails prägen ganz wesentlich den architektonischen Ausdruck von Gebäuden, ihre Anmutung und atmosphärische Wirkung. Ob sie elegant oder ruppig, präzise oder grob, zurückhaltend oder auffällig wirken, ist nicht nur von der Wahl der Baumaterialien und ihrer Oberflächenbeschaffenheit abhängig, sondern vor allem auch von der Fügung der Konstruktionselemente.

Entwerfen und Konstruieren in der Architektur bauen aufeinander auf – vom großen Ganzen zum „kleinen“ Detail. Der architektonische Raum, den die Entwurfsidee zunächst abstrakt beschreibt, gewinnt im Entwurfsprozess dann schrittweise an Gestalt. Ebenso nimmt der Konstruktionsraum beim Entwickeln der Detaillösungen erst nach und nach konkrete Formen an. Daraus leitet sich die Methodik zum Entwickeln von Konstruktionsdetails ab: Ausgehend vom gewünschten architektonischen Ausdruck gilt es, die Größe der Konstruktionsräume zu ermitteln, die Anschlussgeometrien aneinandergrenzender Bauteile zu bestimmen und deren Schichtenfolgen aufeinander abzustimmen. Dieser Prozess ist iterativ, ein schrittweises Annähern, sowohl hinsichtlich der vom Detailmaßstab abhängigen Planungstiefe als auch durch den von Abwägungen bestimmten Findungsprozess architektonischer Lösungen.

Dahingehend sind die folgend dargestellten Leitdetails als Anhaltspunkte zu verstehen für mögliche Prinziplösungen beim Bauen mit Mauerwerk. Die Zeichnungen zeigen typische Schichtenfolgen und wollen für die Herausforderungen von Anschlüssen in den Bereichen sensibilisieren, in denen unterschiedliche Bauteile aufeinandertreffen. Für die Gebäudehülle beschreiben die abgebildeten Leitdetails daher die konstrukti-

ven Nahtstellen Sockel, Fenster und Dachanschluss, also Traufe, Ortgang oder Attika. Bei der Einbindung von Geschossdecken in die Außenwände werden Lösungen für massive und aufgelöste Konstruktionen präsentiert. Dargestellt sind in zwei Abschnitten jeweils mögliche Detaillösungen für einschaliges Mauerwerk und für Konstruktionen mit Sichtmauerwerk-Vorsatzschale.

Für einige Details sind Varianten dargestellt, die grundsätzliche technische und architektonische Unterschiede aufzeigen. Diese Varianten können die Konstruktion massiver oder leichter wirken lassen. Variieren kann auch die Art, wie die einzelnen Komponenten der Details zueinander gelagert sind – kompakt und reduziert oder bewusst in Einzelteile auseinandergezogen. Dabei sollte man immer bedenken, je reduzierter und kompakter ein Detail konstruiert wird, desto minimalistischer wirkt die Grundform des Gebäudes und desto größer ist jedoch auch die Gefahr, dass bei Versagen einer einzigen Komponente des Details die gesamte Konstruktion an dieser Stelle geschädigt wird.

Für alle dargestellten konstruktiven Lösungen gilt, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes Leitdetails sind. Sie stellen eben keine Musterlösungen dar, die für die eigene Bearbeitung eines konstruktiven Problems eins zu eins übernommen werden können. Vielmehr sollen sie Architektinnen und Architekten dazu verleiten, anhand der vorgestellten Prinziplösungen über die Abhängigkeit von Entwurf, Konstruktion und Erscheinungsbild zu reflektieren und anhand der gewonnenen Erkenntnisse für ihr Projekt die beste und maßgeschneiderte Lösung zu finden.

Einschaliges Mauerwerk

Leitdetail 1

Sockel mit Sperrputz

Einschaliges Mauerwerk aus tragenden

Mauersteinen wird zum Schutz der Steine und für eine homogene Ästhetik der Wand verputzt. Verschiedene zur Verfügung stehende Außenputze auf Kalkbasis können sich hinsichtlich Farbigkeit oder Körnigkeit des Putzes unterscheiden. Im Sockelbereich, wo die aufgehende Außenwand auf das Erdreich trifft, kann der Außenputz nicht mehr den notwendigen Feuchteschutz gewährleisten, und die Wand könnte schadhaft durchfeuchtet werden. Deshalb setzt man hier zum Schutz der Wand einen Sockelputz auf Zementbasis mit einem wasserabweisenden Anstrich ein. Außerdem bildet man das Gelände am Gebäude mit einer breiten Kiesschicht aus, um Spritzwasser von der aufgehenden Wand abzuhalten.

Leitdetail 2

Sockel mit Steinplatte

Um den erhöhten baukonstruktiven Anforderungen an den Sockel einer Außenwand gerecht zu werden, kann man am Übergang zum Gelände das Material der aufgehenden verputzten Wand wechseln. Der Außenputz wird durch ein Putzabschlussprofil auf Distanz zum Geländeniveau gehalten und auf einem Natursteinsockel abgestellt, der wiederum beständig gegen Wasser, Tausalz und mechanische Beanspruchung ist. Die Bauwerksabdichtung der tragenden Bauteile wird hinter dem Natursteinsockel hochgeführt. Der Stein selbst wird mit einer Noppenschutzbahn zum Erdreich hin geschützt. Materialität, Bearbeitung und Farbe des ausgewählten Natursteins beeinflussen im Zusammenspiel mit dem Putz die Ästhetik der Fassade.

Vertikalschnitt

Maßstab 1:10

1 Außenwandaufbau:

Silikatfarbe

Außenputz auf Kalkbasis

Hintermauerstein hochdämmend Innenputz auf Kalkbasis

Silikatfarbe

2 Sockelputz auf Zementbasis

Anstrich wasserabweisend

3 Deckenrandschalelement sortenrein trennbar

4 Bauwerksabdichtung erdberührter Bauteile gemäß DIN 18 533

Noppenschutzbahn als Trenn- und Schutzlage

5 Mauersperrbahn als Gleitlager

6 Deckenaufbau:

Bodenbelag

Estrich mit Recyclingzuschlagsstoffen

Trennlage

Trittschalldämmung Holzweichfaserplatte

Wärmedämmung (Installationsebene und Rohhöhenausgleich)

Fertigteilgeschossdecke aus Spannbetonhohldielen

Deckenputz auf Kalkbasis

Silikatfarbe

7 Lastfreistreifen komprimierbar

Vertikalschnitt

Maßstab 1:10

1 Außenwandaufbau:

Außenputz auf Kalkbasis

Silikatfarbe

Hintermauerstein hochdämmend Innenputz auf Kalkbasis

Silikatfarbe

2 Putzabschlussprofil entkoppelt

3 Sockelplatte Naturstein mit Bodeneinstand

Klebemörtel auf Trassbasis

Dichtschlämme mineralisch als Bauwerksabdichtung erdberührter

Bauteile gemäß DIN 18 533

Hintermauerstein hochdämmend als zurückgesetzte Tragschale

4 Bauwerksabdichtung erdberührter

Bauteile gemäß DIN 18 533

Noppenschutzbahn als Trenn- und Schutzlage

5 Kimmstein hochdämmend

Abdichtung horizontal als Sperrschicht gemäß DIN 18 533

6 Bodenaufbau:

Bodenbelag

Estrich mit Recyclingzuschlagsstoffen, Trennlage

Trittschalldämmung Holzweichfaserplatte

Wärmedämmung auf Bodenplatte

Bauwerksabdichtung erdberührter

Bauteile gemäß DIN 18 533

Bodenplatte mit CO2-armem Zement und Recyclingzuschlägen

Trenn- und Gleitlage

Frostschutz- und Tragschicht Recyclingmaterial kapillarbrechend

Holocaust-Museum in Melbourne

Melbourne (AU) 2022

Architektur

Kerstin Thompson Architects, Melbourne (AU)

Mauerstein

Ziegel, Glasbaustein

Das Museum wurde 1984 auf private Initiative in einer ehemaligen Apotheke aus dem frühen 20. Jahrhundert gegründet und 1999 durch einen Anbau erweitert. Die erneute Umstrukturierung des Museums ließ sich aufgrund des gestiegenen Raumbedarfs nicht im Bestand umsetzen, lediglich die historische Ursprungsfassade wurde erhalten. Für die erhebliche Vergrößerung des Volumens und die architektonische Auseinandersetzung mit dem Holocaust wählte die Architektin das Thema Licht als Leitmotiv. Der Lichteinfall durch die perforierte Fassade steht als Sinnbild für Bildung und Aufklärung. Je nach dahinter angeordneter Nutzung unterscheiden sich Art und Maßstab der Perforierung subtil und sind erst bei näherem Hinsehen erkennbar. Ziegel und Glasbausteine werden in unterschiedlichen Mauerwerksverbänden und differierenden Anteilen kombiniert, konstruktiv durch Gewindestangen verbunden und in einer patchworkartigen Struktur auf der Fassade angeordnet. So finden sich beispielsweise vollständig geschlossene Kreuzverbände neben durchbrochenen Wänden mit fehlenden Bindern, Kreuzverbände mit Glasbausteinen als Binder, rein aus Glasbausteinen gemauerte Verbände sowie durchbrochene Wände aus Glasbausteinen. Die dahinterliegende Tragebene besteht zu großen Teilen aus einem Stahlskelett, um den Lichteinfall durch die perforierten Wände nicht zu beeinträchtigen.

Lageplan

Maßstab 1:5000

Grundrisse

Schnitt

Maßstab 1:500

1 Foyer

2 Vortragssaal

3 Bibliothek

4 Luftraum

5 Garage

6 Innenhof mit Gedenkstätte

7 Dauerausstellung

8 Gedenkraum

9 Virtual-RealityInstallation

10 Terrasse

11 Wechselausstellungen

12 Birkenhof

13 Tonstudio

14 Raum für Schulklassen

15 Kindermuseum

16 Büro

17 Archiv

Vertikalschnitt

Horizontalschnitt

Maßstab 1:20

1 Stahlprofil R 200/200/6 mm

2 Stahlprofil l 150/90/10 mm

3 Glasbaustein 230/110/76 mm

4 Ziegel 230/110/76 mm

5 Gewindestange Edelstahl 20 mm

6 Silikonhülse transluzent 20,5 mm (innen) /40,5 mm (außen)

7 Stahlprofil R 200/200/12,5 mm

8 LED Lichtband

9 Dachaufbau:

Begrünung intensiv

Mulchschicht 50 mm

Tröpfchenbewässerung

Substratschicht ca. 1000 mm

Geotextil

Dränageelement 30 mm

Dichtungsbahn

Estrich im Gefälle

Trennlage

Decke Stahlbeton 270 mm

10 Schiebetür:

VSG 2≈ 4 mm in Aluminiumrahmen

11 Stahlprofil R 150/100/6 mm

12 Schiebetor, dreiflügelig: Aluminiumblech gelocht 12,3 mm auf Stahlrahmen

13 Deckenpaneel Aluminiumblech gekantet 3 mm

14 Stahlprofil l 200/120/13 mm

15 Bodenaufbau:

Bodenbelag Granitplatten 600/300/20 mm

Mörtelbett 10 – 20 mm

Trittschalldämmmatte 6 mm

Decke Stahlbeton

16 Isolierverglasung VSG 2≈ 6 mm mit Zwischenlage Metallgewebe + SZR 12 mm + ESG 6 mm in Pfosten-Riegel-System Aluminium

17 Stütze Stahlprofil R 200/200/9 mm mit Brandschutzverkleidung 20 mm

18 Wandaufbau 3. Obergeschoss:

Mauerwerk Ziegel 230/110/76 mm + Glasbaustein 110/110/76 mm

Luftzwischenraum 80 mm

Mauerwerk Ziegel 230/110/76 mm + Glasbaustein 110/110/76 mm

19 Wandaufbau 1. Obergeschoss: Mauerwerk Ziegel 230/110/76 mm

Luftzwischenraum 40 mm

Fassadenbahn diffusionsoffen Wärmedämmung 40 mm

Stahlbetonfertigteil 200 mm

Metallständer 92 mm dazwischen Wärmedämmung Mineralwolle

Gipskartonplatte 13 mm

20 Isolierverglasung opak aus VSG 2≈ 6 mm, Rückseite weiß emailliert mit Zwischenlage Metallgewebe + SZR 12 mm + ESG 6 mm in Pfosten-Riegel-System Aluminium Stahlbetonfertigteil

Unterkonstruktion Metallständer Gipskartonplatte 13 mm

21 Mauerwerk Schalungsstein Beton bewehrt 190 mm Luftzwischenraum 30 mm Fassadenbahn diffusionsoffen Metallständer 92 mm dazwischen Wärmedämmung Mineralwolle Gipskartonplatte 13 mm

22 Wandaufbau Bestandsgebäude: Außenputz

Mauerwerk (Bestand) min. 230 mm max. 350 mm Innenputz

Impressum

Autoren

Ansgar Schulz

Univ.-Prof. Dipl.-Ing.

Benedikt Schulz

Univ.-Prof. Dipl.-Ing.

Beide:

Technische Universität Dresden Fakultät Architektur

Professur für Entwerfen und Konstruieren Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig

mit Fachbeitragen von:

Prof. Dr.-Ing. Eberhard Möller HKA Hochschule Karlsruhe TWP Tragwerkplan GmbH

Prof. Dirk Bayer RPTU Kaiserslautern bayer | uhrig Architekten PartGmbB

Prof. Andrea Uhrig Hochschule Koblenz bayer | uhrig Architekten PartGmbB

M. A. Lotte Schlör

Dr.-Ing. Roland Göttig Technische Universität München

M. Sc. B. Sc. Lukas Lauss Technische Universität München

Dipl.-Ing Eva Veres Universität Stuttgart

Dipl.-Bauingenieur Christian Leis Kersken + Kirchner GmbH, München

Dipl.-Ing. Thilo A. Hoffmann Kersken + Kirchner GmbH, München

Prof. Dr.-Ing. Martin Zeumer Hochschule RheinMain, Wiesbaden

Dipl.-Ing. Matthias Hönig Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig

Redaktion

Anne Schäfer-Hörr, Katja Pfeiffer (Projektleitung) Jana Rackwitz (Lektorat und Layout Theorieteil)

Jakob Schoof (Lektorat Teil D und Teil E) Bastian Vollert (Lektorat und Layout Projektteil)

Laura Traub (redaktionelle Mitarbeit)

Sandra Leitte (Endlektorat)

Zeichnungen:

Ralph Donhauser

Coverdesign nach einem Konzept von Wiegand von Hartmann, München (DE)

Layout nach einem Konzept von muskat Kommunikationsdesign, Berlin (DE)

Herstellung / DTP: Simone Soesters

Repro: ludwig:media, Zell am See (AT)

Druck und Bindung: Gutenberg Beuys Feindruckerei, Langenhagen (DE)

Papier: Materica Acqua (Umschlag), Magno Volume (Innenteil)

© 2025, erste Auflage

DETAIL Architecture GmbH, München (DE) detail.de books@detail.de

ISBN: 978-3-95553-670-1 (Print) ISBN: 978-3-95553-671-8 (E-Book)

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.

Die Inhalte dieses Fachbuchs wurden nach bestem Wissen und Gewissen sowie mit größter Sorgfalt recherchiert und erarbeitet. Für Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. Rechtliche Ansprüche können aus dem Inhalt dieses Buchs nicht abgeleitet werden.

Bibliografische Information der deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb-nb.de abrufbar.

Aus Vereinfachungsgründen wurde an manchen Stellen im Buch unabhängig vom Geschlecht nur die männliche Formulierungsform gewählt. Damit soll aber jedes Geschlecht ausdrücklich miteinbezogen sein.