Publié par la Société des publications du Daily, une association étudiante de l’Université

Le Délit est situé en territoire Kanien’kehá:ka non cédé.

INSTRUMENTALISATION DE LA RELIGION À DES FINS MILITAIRES

Page 2

Publié par la Société des publications du Daily, une association étudiante de l’Université

Le Délit est situé en territoire Kanien’kehá:ka non cédé.

INSTRUMENTALISATION DE LA RELIGION À DES FINS MILITAIRES

Page 2

Un portrait du rôle de la foi dans le conflit Israël-Hamas .

Le 18 février dernier, le ministre israélien Benny Gantz, du cabinet de guerre de Benyamin Netanyahou, a déclaré que « si d’ici le Ramadan, les otages ne sont pas revenus à la maison, les combats continueront partout, y compris dans la région de Rafah ». Ce message s’inscrit dans le contexte de bombardements massifs de la bande de Gaza par Israël depuis le 7 octobre, tuant plus de 30 000 civils jusqu’à aujourd’hui. Environ 1,3 millions de déplacés gazaouis sont aujourd’hui coincés à Rafah, ville frontalière de l’Égypte. Des experts des droits humains condamnent les conditions de vie inquiétantes et la famine qui touche la population, constituée en grande partie de femmes et d’enfants. Alors que le Ramadan arrive à grands pas, le gouvernement israélien compte utiliser cette période religieuse pour faire valoir ses intérêts, et réaliser ses objectifs de guerre. Afin de mieux comprendre le rôle que la religion joue au sein du conflit Israël-Hamas, Le Délit s’est entretenu avec Norman Cornett, ancien professeur d’études religieuses à McGill.

Une instrumentalisation du calendrier

Le conflit actuel entre Israël et le Hamas s’inscrit dans le contexte de tensions historiques entre Israël et les pays arabes voisins, notamment avec la guerre des Six jours en 1967, ou encore la guerre du Kippour en 1973. Ces guerres ont des liens intrinsèques avec la religion, puisqu’Israël se situe sur le territoire de la Palestine, d’où proviennent les trois principales religions monothéistes : le judaïsme, le christianisme et l’islam. Cornett explique que les calendriers religieux ont joué un rôle historique dans l’ensemble des conflits militaires impliquant Israël et ses voisins. Le professeur donne l’exemple de la guerre du Kippour, qui tient son appellation en raison du moment où cette dernière a éclaté : le 6 octobre 1973, le jour du Yom Kippour, « la fête la plus saine du calendrier juif ». Le professeur revient par la suite sur l’attaque menée par le Hamas sur le territoire israélien en octobre dernier : « Rappelons quelle était la date de l’attaque du Hamas. Le 7 octobre 2023 c’était un samedi, donc le shabbat, la journée la plus vulnérable dans la semaine juive. »

En plus d’être stratégiques, le professeur considère que ces instrumentalisations des calendriers religieux correspondent à des « armes de destruction psychologique massive. Parce que vous touchez le tréfonds de ce qui est le plus cher en tant que musulman ou en tant que juif ».

La religion comme arme de guerre

Le professeur nous explique que depuis le 7 octobre, Netanyahou n’a cessé d’utiliser la religion pour justifier ses opérations à Gaza, décriées par de nombreux acteurs de la communauté interna-

tionale comme génocidaires et correspondant à des crimes de guerre.

Pour Cornett, « les textes religieux de la Torah, la loi divine juive, sont devenus le leitmotiv de Netanyahou à Gaza ». Netanyahou cite de manière fréquente des textes hébraïques de la Torah dans ses

Un ultimatum : Rafah et le Ramadan.

Le gouvernement israélien est rendu à un point de non-retour, la crise humanitaire s’accentue et l’offensive imminente contre Rafah inquiète tous les pays occidentaux. Maintenant, le gouvernement israélien est confronté à une impasse entre les puis-

« Puiser dans les écritures, qu’elles soient coraniques, ou qu’elles soient hébraïques, cela donne carte blanche pour atteindre n’importe quelles fins militaires et politiques »

discours, détournant les narratifs et les valeurs de la religion juive pour légitimer ses opérations militaires. Le professeur ajoute : « Puiser dans les écritures, qu’elles soient coraniques, ou qu’elles soient hébraïques, cela donne carte blanche pour atteindre n’importe quelles fins militaires et politiques. » Cette utilisation de la religion comme justification et sacralisation d’actes de guerre, de meurtres et de violation des droits de l’homme a un précédent, et se retrouve directement dans le concept de guerre sainte. Les croisades avaient déjà marqué le Moyen- Âge par des décennies de violences, et plus récemment, les actions

« Si jamais Netanyahou se montrait ouvert à l’idée d’un apaisement ou d’un État palestinien, il perdrait les ministres de son cabinet »

de groupes terroristes comme Daech se sont aussi inscrites dans cette légitimation de violence et de haine. Pour Cornett, ce que fait Netanyahou actuellement est aussi « devenu une guerre sainte, et foncièrement haineuse. »

Cornett explique qu’alors même que cette instrumentalisation est basée sur les textes religieux, elle s’écarte justement de ces derniers : « Aussi bien dans le cas du Hamas que dans le cas de Benjamin Netanyahou, la religion est utilisée uniquement à des fins politiques. Pour le Hamas, est ce que c’est vraiment l’islam qui compte? Et dans le cas de Netanyahou? Il est juif sioniste, mais est ce qu’il se sert du judaïsme? Est ce que c’est vraiment le judaïsme qu’il veut préserver? »

Alors même qu’ils prétendent servir la religion, ceux qui s’en servent à des fins militaires contredisent directement ses principes. « Dans le cas de la Torah comme dans le cas du Coran, commettre un meurtre, c’est le crime capital. Il y a des conséquences extrêmement graves. » Mais le professeur Cornett explique que c’est une boucle bouclée : puisque c’est le crime capital, « il faut que ce soit commandé par Dieu, et cela vient donc non seulement justifier la mort, mais même la sanctifier, voire la sacraliser. »

Le seul journal francophone de l’Université McGill

RÉDACTION

3480 rue McTavish, bureau 107

Montréal (Québec) H3A 1B5

Téléphone : +1 514 398-6790

Rédactrice en chef rec@delitfrancais.com

Marie Prince

Coordonnatrice de la production production@delitfrancais.com

Camille Matuszyk

Actualités

actualites@delitfrancais.com

Vincent Maraval

Layla Lamrani

Ysandre Beaulieu

Culture artsculture@delitfrancais.com

Hugo Vitrac

Jade Lê

Société societe@delitfrancais.com

Jeanne Marengère

Titouan Paux

Environnement environnement@delitfrancais.com

Adèle Doat

Juliette Elie

sances occidentales et les nationalistes ultra-religieux du gouvernement d’Israël, dont le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, explique le professeur Cornett. Les puissances occidentales se sont montrées compréhensives envers Israël après le 7 octobre, puisque « tout le monde était d’accord qu’ils avaient le droit de se défendre. Par contre, il [le gouvernement Netanyahou, ndlr] est en train de brûler cette bonne volonté de la part des ÉtatsUnis, de l’Union européenne, de la GrandeBretagne, et cela est un grand danger. » Les puissances occidentales ont lancé plusieurs fois des avertissements à Israël afin que l’État cesse ses offensives contre Gaza, tandis que les nationalistes ultra-religieux réclament la poursuite des offensives, présentant même un plan d’après-guerre pour Gaza. Le professeur Cornett explique que les tensions montent au sein du cabinet israélien : « Netanyahou se trouve tellement coincé. Si jamais il se montrait ouvert à l’idée d’un apaisement ou d’un État palestinien, il perdrait les ministres de son cabinet, qui sont parmi les nationalistes religieux les plus farouches en Israël. » S’ajoutant à cela, il reste encore 129 otages sous l’emprise du Hamas et leurs familles intensifient leurs demandes au gouvernement israélien. Professeur Cornett inscrit l’ultimatum lancé au Hamas par Israël dans cette lignée : « il [Netanyahou, ndlr] doit satisfaire l’électorat qui est en colère, avec raison, contre lui. Il y a une épée à double tranchant et c’est la raison pour laquelle il a lancé les défis du Ramadan. » Le 10 mars, premier jour du Ramadan, sera une journée décisive dans le conflit Israël-Hamas si le gouvernement israélien attaque Rafah, où plus d’un million de personnes sont entassées dans des conditions de vie horribles. x

layla lamrani

Éditrice Actualités vincent maraval ÉditeurActualités

Visuel visuel@delitfrancais.com

Clément Veysset Rose Chedid

Réseaux Sociaux reso@delitfrancais.com

Dominika Grand’Maison

Camélia Bakouri Clélie Nguyen Coordonnateur·rice·s de la correction correction@delitfrancais.com

Béatrice Poirier-Pouliot

Malo Salmon

Contributeur·rice·s

Adil Boukind, Jade Jasmin, Kinga Michalska

Couverture Rose Chedid

BUREAU PUBLICITAIRE

3480 rue McTavish, bureau B•26

Montréal (Québec) H3A 0E7

Téléphone : +1 514 398-6790

ads@dailypublications.org

Publicité et direction générale

Letty Matteo

Ventes et assistance administrative

Letty Matteo

Support graphique et technique Alyx Postovskiy

Comptable

Andrea Gluck

The McGill Daily coordinating@mcgilldaily.com

Olivia Shan

Conseil d’administration de la SPD

Olivia Shan, Emma Bainbridge, Asa Kohn, Letty Matteo Camille Matuszyk, Marie Prince.

Les opinions exprimées dans les pages du Délit sont celles de leurs auteur e·s et ne reflètent pas les politiques ou les positions officielles de l’Université McGill. Le Délit n’est pas affilié à l’Université McGill.

Le Délit est situé en territoire Kanien’kehá:ka non-cédé. L’usage du masculin dans les pages du Délit vise à alléger le texte et ne se veut nullement discriminatoire.

Les opinions de nos contributeurs ne reflètent pas nécessairement celles de l’équipe de la rédaction.

Le Délit (ISSN 1192-4609) est publié la plupart des mercredis par la Société des publications du Daily (SPD). Il encourage la reproduction de ses articles originaux à condition d’en mentionner la source (sauf dans le cas d’articles et d’illustrations dont les droits avant été auparavant réservés). L’équipe du Délit n’endosse pas nécessairement les produits dont la publicité paraît dans le journal. Imprimé

Le 19 février dernier, deux frappes israéliennes ont touché Ghaziyeh, un village au sud du Liban, à environ 60 km de la frontière avec Israël. Depuis les attaques du 7 octobre, toute l’attention est portée sur Gaza, et pourtant, les conséquences de ce conflit sont régionales : la violence dépasse les frontières, notamment celle entre Israël et le Liban. Depuis cinq mois, Israël et le Hezbollah, le principal groupe armé du Liban aujourd’hui considéré par de nombreux gouvernements comme groupe terroriste, s’échangent des frappes aériennes, faisant plusieurs centaines de morts dans les deux camps, majoritairement des combattants du côté libanais et des soldats du côté d’Israël.

Le Délit s’est entretenu avec Ferry de Kerckhove, ancien ambassadeur du Canada en Égypte, et Sami Aoun, politologue et professeur émérite à l’Université de Sherbrooke pour éclaircir et contextualiser les développements récents du conflit à Gaza.

Bombardements au Liban

Les frappes israéliennes du 19 février à Ghaziyeh sont précédées par une série d’autres attaques. Le 14 février, une mère et ses deux enfants à Sawwaneh, et cinq membres

clément veysset | Le Délit

conséquence le déplacement de près de 86 000 libanais dans les quatre derniers mois.

Des tensions historiques entre Israël et le Hezbollah

La violence de part et d’autre de la frontière entre le Hezbollah et Israël n’a rien de nouveau. La milice perpétue des attaques à basse intensité dans la région tampon, initialement mise en place par les casques bleus de l’ONU autour de la frontière depuis plusieurs années déjà. C’est en 1982, en réponse à l’invasion terrestre de l’armée israélienne

« Le Hezbollah donne à l’Iran un mot à dire dans la région, le sort de son statut d’État paria, et l’aide à se situer au sommet d’un nouvel ordre régional »

Professeur Sami Aoun

d’une famille à Nabatiyeh ont été tués par des contre-attaques israéliennes au Liban. Depuis le 7 octobre, environ 268 libanais, en grande partie des membres du Hezbollah, ont été tués par l’armée israélienne. La violence entre Israël et le Hezbollah n’est pas restreinte au sud du Liban.

Le 3 janvier 2024, un missile israélien a frappé un bâtiment en banlieue de Beyrouth, tuant Saleh Al-Arouri, le numéro deux du Hamas. Plusieurs analystes concluent qu’à travers ces attaques qui ciblent majoritairement des membres du Hezbollah, l’armée israélienne essaie d’élargir l’existante zone militaire tampon à la frontière en rendant le sud du Liban inhabitable aux civils. Ceci a eu pour

pendant la guerre civile libanaise (1975-1990), que le Hezbollah a été créé, et c’est en 2006 qu’Israël et la milice se sont affrontés sur le territoire libanais. De Kerckhove explique : « le Hezbollah est devenu la bête noire d’Israël après son retrait de celui-ci du Liban en 2006. » En effet, alors qu’Israël était entré au Liban afin d’éradiquer le Hezbollah, cette intervention s’est terminée en échec pour Israël. Depuis, le Hezbollah sert de levier à l’Iran pour faire pression sur Israël.

Le Hezbollah et

Le Hezbollah est « le joyau de l’expansion iranienne et de son renforcement dans la région », et grâce à son financement par

l’Iran, il «constitue une énorme nuisance pour Israël, » explique Aoun. Ce financement se traduit par la loyauté inconditionnelle du Hezbollah envers l’Iran, selon Aoun. En effet, Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, a admis obéir au pied de la lettre aux ordres de Khamenei, chef d’État Iranien. Aoun explique : « le Hezbollah donne à l’Iran un mot à dire dans la région, le sort de son statut d’État paria, et l’aide à se situer au sommet d’un nouvel ordre régional. » C’est pourquoi l’Iran est préparé à financer le Hezbollah à un niveau très élevé.

En plus de son idéologie islamiste radicale, l’Iran, depuis sa révolution en 1979, est profondément opposé à l’existance d’un état israélien, qu’il perçoit comme un oppresseur étranger de la population palestinienne. Depuis, les deux s’engagent dans des affrontements par procuration, et la subordination totale du Hezbollah au régime iranien profondément anti-Israël se traduit en un conflit perpétuel entre Israël et le Hezbollah. C’est pourquoi, selon Aoun, « le rôle du Hezbollah est celui de distraction de l’armée israélienne, et de soutien au Hamas. Le Hamas et le Hezbollah ont également des affinités comme groupes islamistes radicaux, bien que le Hamas ne paye pas d’allégeance doctrinale envers l’Iran ».

Aux yeux du gouvernement Israélien, le Hamas et le Hezbollah sont également étroitement liés. Le professeur Aoun explique que « pour les israéliens, l’attaque qui a été menée par le Hamas le 7 octobre, était

des frontières libano-israéliennes, de manière à sécuriser une zone militaire tampon à la frontière. Bien qu’il soit difficile de prédire les développements du conflit sud-libanais, Aoun conclut « qu’Israël n’acceptera pas un retour au statu quo [d’avant le 7 octobre, ndlr ] ».

similaire à une attaque qu’ils anticipaient du Hezbollah pour occuper la Galilée [région du nord d’Israël, ndlr ] ». Bien qu’il n’y ait pas de sources confirmant qu’une telle attaque se préparait, Israël craignait en effet une invasion surprise terrestre du Hezbollah comme celle menée par le Hamas en octobre.

Potentiels développements

Bien que la violence ne soit pas aussi extrême qu’elle l’a autrefois été, la stabilité du Liban ne tient qu’à un fil selon De Kerckhove : «Netanyahou ne serait pas malheureux que quelques fusées du Hezbollah viennent causer des dommages en Israël. » Il explique que le Liban reste un pays où se situe l’ennemi juré d’Israël, un ennemi qui éprouve une réticence à s’impliquer dans le conflit à Gaza à grande échelle : « le Hezbollah sait très bien que Netanyahou demande seulement que la milice se lance dans une guerre contre Israël, et à ce moment, il [Netanyahou, ndlr ] mettrait toutes ses forces pour détruire le Hezbollah, et même le Liban. » Une escalade des tensions entre le Hezbollah et Israël est donc envisageable, selon lui.

Aoun affirme cependant qu’Israël n’envisage que deux scénarios d’évolution de ses relations avec le Hezbollah. Un premier serait la continuation de frappes à basse intensité contre le Hezbollah. Le deuxième serait la conclusion d’une entente mandatant le recul du Hezbollah de 10 km de la frontière, le démantèlement des unités combatives de la milice et la délimitation

La violence à la frontière, qui pour le moment est constituée de frappes aériennes, n’en est pas pour autant extrême. Le Professeur Aoun note en effet que le Hezbollah a des considérations pour la population libanaise, et adopte donc un certain pragmatisme dans sa façon de faire. « Il prend en considération la communauté chiite dans le sud Liban, et est soucieux de lui faire éviter des tragédies comme celles de Gaza. » Ce pragmatisme est reflété dans l’engagement du Hezbollah, qui ne dépasse pas les 5-6 kilomètres de la frontière du côté israelien, tandis qu’Israël provoque et frappe à près de 60 kilomètres du côté libanais. Aoun souligne aussi la supériorité technologique d’Israël, qui force le Hezbollah à être plus consciencieux dans son approche afin de limiter les dommages et la réponse israélienne. De Kerckhove confirme également que « si le Hezbollah se décidait à attaquer Israël, ce serait la fin du Liban dès le lendemain ».

De plus, bien que le sud du Liban ait toujours été instable, la violence à laquelle on assiste depuis quelques semaines est très différente de celle qu’on voit depuis des années. Le professeur explique : « Après la guerre de 2006 [entre Israël et le Liban, ndlr ], il y a eu quelques morts seulement », mais depuis quelque temps, la violence accroît, et d’autres acteurs s’introduisent, comme le groupe politique Amal.

La stabilité précaire du pays est également liée a la politique locale, selon Aoun. « Le gouvernement libanais n’exerce pas sa souveraineté sur le territoire et s’aligne entièrement avec le Hezbollah. » Ce dernier est donc l’interlocuteur réel de toute tractation diplomatique avec d’autres pays de la région, que ce soit dans la démarcation des frontières ou dans la défense du pays. Le Professeur souligne le rôle insignifiant de l’armée, et affirme que « l’État libanais est semi-failli ». Le Hezbollah, en tant qu’interlocuteur international principal, a

conditionné un cessez-le-feu à la frontière avec un cessez-lefeu à Gaza, « donc la stabilité du Liban à été conditionnée à celle de Gaza ».

Une déstabilisation régionale

Les conséquences du conflit ne sont pas limitées au territoire libanais. Ferry de Kerckhove affirme que « la guerre contre Gaza est en train de désolidariser les pays arabes, incluant les pays qui ont signé les Accords d’Abraham ». Ces accords bilatéraux de paix, conclus depuis 2020 entre Israël, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc, normalisent les relations diplomatiques entre les signataires. Ils continuent d’être négociés avec plusieurs autres pays de la région, notamment l’Arabie Saoudite, et sont donc seulement partiellement négociés. Ces accords marquent un point tournant depuis la ratification de la Résolution de Khartoum en 1967

par ces pays membres de la Ligue arabe, une résolution qui refusait la reconnaissance de l’État d’Israël. Les accords d’Abraham indiquent donc la volonté de ces quatres pays arabes d’adopter une position plus modérée par rapport au conflit israélo-palestinien et de normaliser leurs relations avec Israël.

De Kerckhove explique : « Ces accords sont importants parce que la normalisation des relations diplomatiques entre les pays arabes et Israël, se fait pour le profit de la région. Ceci ne règle pas le conflit avec la Palestine, mais les accords sont fondamentaux sur le plan politique de la région. La coopération économique entraînée pourrait enfin changer la teneur générale de la région. » Cependant, le conflit à Gaza met en péril la perdurance de ces accords. Il poursuit : « la plus grande partie de ces accords, entre Israël et l’Arabie saoudite, n’ont pas été ratifiés. Les négociations allaient bien, jusqu’à l’attaque

du 7 octobre ». Le Prince Khalid Bin Bandar, ambassadeur saoudien au Royaume Uni, a en effet annoncé que la normalisation des relations diplomatiques avec Israël ne se ferait pas au dépend de la population palestinienne, et qu’il serait hors de question que les négociations se poursuivent tant qu’un État palestinien n’existait pas.

De Kerckhove ajoute également que seule l’Arabie saoudite a suffisamment de poid sur la balance régionale pour forcer Israël à accepter la création d’un État palestinien. Une entente de paix entre les deux pays renforcerait la légitimité d’un État israélien aux yeux de la population arabe, et constituerait donc en un obstacle considérable aux mandat anti-Israël du Hamas.

Développements en Égypte

L’historique des mouvements de masse entre la bande de Gaza et le Sinaï, région hautement militarisée de l’Égypte, a poussé le gouvernement égyptien à entreprendre la construction de murs

frontaliers, visant à empêcher l’entrée de réfugiés palestiniens. Ferry de Kerckhove explique le raisonnement égyptien derrière de telles mesures. Selon lui, la réticence égyptienne à accepter les Gazaouis s’explique en trois points. Premièrement, après avoir expulsé les derniers Gazaouis de chez eux, les Israéliens

début de la crise au Soudan, et est donc réticente à en accepter d’autres venant de Gaza.

« Autrement dit, la tentative de Netanyahu d’expulsion [de tous les Palestiniens actuellement à Rafah, ndlr ] ne passera certainement pas en Égypte, vu son potentiel destructeur pour le pays, » conclut de Kerckhove.

« La tentative de Netanyahu

d’expulsion

ne passera certainement pas en Égypte, vu son potentiel destructeur pour le pays»

Ferry de Kerckhove

vont prendre possession de Gaza de manière permanente, et les réfugiés palestiniens en territoire égyptien n’auront plus la possibilité de rentrer chez eux. Deuxièmement, « le Hamas a une idéologie très similaire à celle des Frères musulmans, or les Frères musulmans sont ennemis du gouvernement du président Sisi ». Troisièmement, l’Égypte a déjà accueilli deux millions de réfugiés soudanais depuis le

Alors que le gouvernement de Netanyahu a annoncé une attaque terrestre imminente de l’armée israélienne à Rafah, ville frontalière dans laquelle le gouvernement Israélien avait poussé les palestiniens du Nord de la bande de Gaza à aller se réfugier, les tensions restent élevées entre l’Égypte et Israël. x

ysandre Beaulieu

Éditrice Actualités

LGrève de la faim pour Gaza à McGill

Pression croissante sur l’administration de l’Université

e lundi 19 février à minuit, plusieurs étudiant·e·s de McGill ont entamé une grève de la faim afin d’inciter l’administration de l’université à « désinvestir et boycotter les entreprises qui contribuent au financement du génocide et de l’apartheid » qui prend place sur la bande de Gaza actuellement. Le Délit s’est entretenu avec les étudiant·e·s participant à cette action. Nous avons rencontré Rania, qui poursuit actuellement une grève de la faim à durée indéfinie, et Rox*, qui contribue à l’organisation administrative de l’action étudiante.

« Grève de la faim pour la Palestine »

La grève de la faim n’est pas organisée par une association étudiante en particulier, mais plutôt par un groupe d’étudiant·e·s qui se sont organisé·e·s de manière indépendante, autour d’un compte Instagram créé pour l’occasion : @mcgillhungerstrike . Rania précise la composition de leur groupe : « Actuellement, on a deux personnes, incluant moi, qui font une grève de la faim de manière indéfinie, et d’autres qui la font pendant 24h, ou pendant deux,

trois ou quatre jours de suite. Et puis il y a aussi d’autres personnes qui font partie de l’équipe et s’occupent de l’organisation et des médias. »

Rania ajoute néanmoins que leur équipe devient « chaque jour de plus en plus grande. Donc ce nombre [douze personnes, ndlr ] va définitivement augmenter ». En effet, le mouvement a rapidement eu un écho significatif sur le campus. Leur compte Instagram culmine aujourd’hui à plus de 700 abonné·e·s, alors que ce dernier a été créé « seulement une semaine avant le début de la grève », précise Rox.

Les demandes

Cette grève de la faim intervient dans le but de presser l’université à agir de deux manières.

« Les demandes sont très, très simples. On fait juste reprendre les demandes d’autres groupes étudiants pro-palestiniens sur le campus de l’université. »

La première requête consiste à demander à McGill d’écouter et de se plier aux demandes des étudiants qui avaient été faites au travers du vote favorable de la « Politique contre le génocide en

Palestine » par les étudiants de l’AÉUM, lors du référendum du semestre d’automne 2023. Cette politique demandait notamment à l’Université, au nom de tous le corps étudiant du premier cycle, de « condamner la campagne de bombardements génocidaires et le siège à l’encontre de la population de Gaza », ainsi que

Une deuxième demande est de mettre en place un « boycott académique », et de procéder à un arrêt des relations inter-universitaires entre McGill et les universités « problématiques » . Rox précise sa pensée : « Je dis “problématique”, mais c’est même un petit peu réducteur… on s’entend. On parle d’universi -

« S’asseoir en classe, c’est difficile. Je n’arrive pas à me concentrer. Je suis toujours fatiguée. Honnêtement, juste le fait de bouger, comme la marche jusqu’à mon arrêt de bus, c’est très difficile »

Raniade « couper immédiatement les liens avec toute entreprise, institution ou personne complice de génocide, de colonialisme, d’apartheid ou de nettoyage ethnique à l’encontre des Palestinien·ne·s ».

En revanche, cette politique n’avait pas pu être adoptée par le conseil exécutif de l’AÉUM, en raison d’une injonction de la Cour supérieure du Québec, bloquant cette ratification jusqu’au 25 mars 2024.

tés qui sont en territoire occupé, ce qui brise la quatrième convention de Genève. On ne veut pas que notre argent soit utilisé pour ce type d’investissements ni pour maintenir des liens académiques qui normalisent l’apartheid et l’occupation. » Après cinq jours de grève de la faim – c’est-à-dire un arrêt total de l’ingestion de nourriture solide – Rania nous explique les impacts de cette action sur son quotidien. Elle explique : « s’asseoir en classe, c’est

difficile. Je n’arrive pas à me concentrer. Je suis toujours fatiguée. Honnêtement, juste le fait de bouger, comme la marche jusqu’à mon arrêt de bus, c’est très difficile. »

La réponse de McGill

Les grévistes ont communiqué avec l’Université, et ont publié leurs échanges sur leur page Instagram. Dans les échanges, McGill semble surtout mettre en avant le fait que les grévistes doivent être prudent·e·s et faire attention à leur santé. Rania considère néanmoins que McGill fait uniquement cela pour « se protéger » , et se donner bonne image : « Nous, on aimerait plutôt qu’ils [l’administration, ndlr] adressent la raison qui nous pousse à faire cette action. » Rox ajoute qu’ « il y a une sorte de dissonance. Les gens s’inquiètent pour nous, mais on ne voit pas autant d’intérêt et d’inquiétude [pour la population de la bande de Gaza, ndlr]. C’est comme si c’était normal là-bas [la souffrance, ndlr], et qu’ici, ça ne devrait pas l’être, alors on remarque un double standard. »

*Nom fictif x

Vincent maraval

Éditeur Actualités

La tranquillité de la petite municipalité de Saint-Basile-le-Grand a été violemment interrompue pendant la nuit du 19 février dernier, lorsqu’un homme a attaqué sa conjointe avec une arme blanche. Les événements sont survenus aux alentours de 23h30 dans une maison familiale de la rue Ménard. Les deux enfants de la victime, présents dans la demeure au moment des faits, se sont empressés d’appeler les secours. La femme a été retrouvée grièvement blessée et transportée à l'hôpital, où son décès a été constaté. L’homme de 53 ans a été placé en détention, accusé de meurtre au deuxième degré de sa conjointe, dont l'identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Cet incident marque le quatrième féminicide enregistré en seulement une semaine dans la province québécoise. En comparaison, l’année 2023 comptabilisant sept cas au total, selon le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

Un bilan inquiétant

Le terme « féminicide » est souvent limité aux meurtres conjugaux. Pourtant, la violence contre les femmes dépasse les frontières du foyer conjugal. En effet, la définition de féminicide s’étend à n’importe quel meurtre d’une femme en raison de son sexe. Bien que les meurtres de femmes soient fréquemment perpétrés par des partenaires conjugaux, ils peuvent aussi être commis par d’autres membres de la famille, des étrangers, voire par des agents de l'État. Réduire le féminicide à des meurtres conjugaux invisibilise d'autres réalités de violence.

L’année 2024 a débuté avec un féminicide dans la région de Granby, en Estrie, où Chloé Lauzon-Rivard, jeune femme de 29 ans, a été retrouvée morte dans son appartement. Son conjoint a été appréhendé par la police le 5 janvier, et depuis, a été formellement accusé de meurtre au deuxième degré. Le suspect avait de nombreux antécédents judiciaires, dont des menaces et voies de faits à l’égard d’une ex-conjointe, en 2021.

À cette première tragédie, d’autres viennent bientôt s’ajouter. Le 26 janvier, à Pointe-aux-Trembles, le corps sans vie de Narjess Ben Yedder, femme de 32 ans, est découvert dans son appartement par les autorités policières.

Elle était alors enceinte de huit semaines. Les tentatives de réanimation se sont avérées vaines et le décès a été constaté sur les lieux. C’est le mari de la jeune femme qui, après l’avoir poignardée plus de vingt fois,

Dorion. Fabio Puglisi attaque sa mère à coups de couteau, avant de s’en prendre à deux voisines. La mère, ainsi que la voisine de 53 ans, Manon Blanchard, ne survivent pas à leurs blessures. La troisième victime,

jade le | Le Délit

aurait contacté les services d’urgence. L’homme de 42 ans est arrêté le matin-même et comparait en soirée devant le

Nighat Imtiaz, septuagénaire, est transportée à l’hôpital, où son état se stabilise. Puglisi, 44 ans, est accusé de meurtres au

femmes autochtones ont été victimes de féminicides commis par leur conjoint, des tragédies passées inaperçues. Ce n’est qu’en septembre que les médias relaient l’information. Stephanie Kitchen, résidant à Wemindji, aurait été tuée le 24 mars par son conjoint, qui a depuis été inculpé de meurtre. À Inukjuak, Raingi Tukai, 38 ans, est portée disparue au début du mois de mai et retrouvée morte peu de temps après. Son partenaire a été arrêté dans le cadre de l’enquête. Ces cas tragiques, qui auraient pu être des alertes pour une action préventive, ont été ignorés, relégués à l'ombre des statistiques officielles. Les récents féminicides enregistrés au Québec, dont le tragique événement survenu à SaintBasile-le-Grand, soulignent une tendance alarmante de violence conjugale contre les femmes. Cependant, ces tragédies ne capturent qu'une partie du problème ; les données révèlent une triste réalité : les femmes autochtones sont 12 fois plus susceptibles d'être tuées par leur conjoint, et près de 20 % des victimes de meurtre par des hommes sont autochtones. En effet, les femmes autochtones représentent près de 36 % des victimes de féminicides, malgré le fait qu’elles ne constituent que 5 % de la population, selon le dernier rapport de l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilité (OCFJR). Ces cas sont largement

« Réduire le féminicide à des meurtres conjugaux invisibilise d'autres réalités de violence »

Palais de justice de Montréal pour un chef d’accusation de meurtre au deuxième degré.

Le bilan s’alourdit le 12 février, lorsque la Sûreté du Québec a découvert les corps de JeanGuy Forest, 82 ans, et celui de sa femme, Lorraine Marsolais, 80 ans, dans la maison de retraite l’Épiphanie, au cœur de la région de Lanaudière. Féminicide présumé, le meurtre de Mme Marsolais aurait été perpétré par son propre conjoint, avant qu’il s’enlève la vie avec une arme à feu.

Seulement trois jours plus tard, soit le 15 février, un drame survient dans un immeuble résidentiel situé à Vaudreuil-

deuxième degré et de tentative de meurtre. Le tribunal ordonne son internement dans un hôpital psychiatrique pour une durée de 30 jours avant sa comparution. En effet, le suspect a de longs antécédents de maladie mentale. Il est d’ailleurs jugé non criminellement responsable pour des infractions préalables en 2012 et 2020 en raison de ses troubles de santé mentale.

Victimes invisibles

Dans le paysage des féminicides, les voix des femmes autochtones restent souvent étouffées. Deux récents drames dans le Nord-du-Québec révèlent l'ampleur de cette injustice. Au printemps dernier, deux

ainsi la réalité terrible de ces pertes et la nécessité de lutter sans répit contre la violence à l'égard des femmes autochtones. Sur les pancartes brandies, nous pouvions lire « Plus jamais de sœurs volées ». Bien que l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ait mené à plusieurs appels à l'action, les militants considèrent que peu de progrès ont été réalisés. L'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) déplore la réponse inadéquate du gouvernement face à cette crise persistante, affirmant que le plan d’action et les paroles du gouvernement fédéral doivent être accompagnés d'actions concrètes pour mettre fin à cette violence endémique. Le 22 février dernier, Les Voix féministes de Charlevoix ont organisé deux rassemblements pour dénoncer les trois féminicides survenus au Québec en une semaine seulement. Les organisations locales, notamment la Maison La Montée, le CALACS de Charlevoix, le Centre des femmes de Charlevoix et le Centre-Femmes aux Plurielles, ont uni leurs voix pour briser le silence et exiger que le gouvernement fasse de la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants une priorité.

Briser le silence

ignorés dans les médias, ce qui soulève des questions sur l'attention insuffisante portée aux femmes autochtones dans les discussions sur la violence conjugale et la nécessité d'une sensibilisation accrue sur cette question.

L’urgence d’agir

Le 14 février dernier, plusieurs manifestants ont pris d’assaut les rues de Montréal pour réclamer justice pour les femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées. Rassemblés sous le signe du projet Iskweu – initiative du Foyer pour femmes autochtones de Montréal – les organisateurs et les participants ont mis en avant les noms et visages des victimes, rappelant

La succession tragique de féminicides au Québec résonne comme une alarme retentissante, réclamant une action urgente et un changement systémique. Des vies brisées, des familles déchirées, des communautés endeuillées - le bilan de cette violence insensée est lourd et insupportable. Alors que les noms et les visages des victimes sont portés haut dans les rues de Montréal et de Charlevoix, le silence et l'inaction ne sont plus tolérables. Le féminicide ne peut être réduit à des statistiques ou à des cas isolés - il s'agit d'une manifestation de la misogynie systémique et de l'inégalité profondément enracinée. Nous sommes confrontés à une crise qui exige une réponse collective, un changement culturel et politique radical. Les voix des victimes, souvent étouffées par le silence et l'oubli, réclament justice et reconnaissance. « Plus jamais de sœurs volées » est un cri de ralliement qui doit être entendu et honoré alors que nous nous engageons à construire un avenir où chaque femme et fille peut vivre sans crainte, en sécurité et avec dign ité. x

BéATRICE POirier-poULIOT Coordonatrice de la correction

societe@delitfrancais.com

jeanne marengère

Éditrice Opinion

Dans un monde de plus en plus interconnecté et conscientisé, le pouvoir du boycott comme véhicule de protestation et comme outil pour initier le changement social n’a jamais été aussi prégnant. Au cœur de ce mouvement se trouve l’acronyme BDS, signifiant Boycott, Divest, Sanctions, une campagne mondiale de boycott économique et culturel visant à faire pression sur Israël afin de les contraindre à se conformer au droit international en ce qui concerne les droits des Palestinien·ne·s. Sur leur site, on peut lire : « BDS soutient le simple principe que les Palestinien·ne·s ont droit aux mêmes droits que le reste de l’humanité (tdlr) ». Cette initiative, qui trouve ses racines dans la société civile palestinienne et la diaspora, s’est étendue à travers le monde, suscitant un débat passionné sur les questions de justice, de droits de l’Homme, mais surtout, sur les résultats concrets de telles mesures. Malgré sa popularité, un discours continue de circuler au sein des cercles universitaires, soulevant un doute quant à l’efficacité du boycott, particulièrement pour les jeunes qui ont un pouvoir d’achat limité. Aujourd’hui, dans le contexte sociopolitique actuel, je juge qu’il est crucial de boycotter, peu importe qui nous sommes, peu importe notre sentiment de petitesse face aux grandes entreprises.

Boycott, Divest, Sanctions

Le mouvement BDS repose sur une stratégie non violente visant à faire entendre la voix des Palestinien·ne·s et de leurs allié·e·s afin de mettre fin à l’occupation

«

À notre niveau, les

prendre plusieurs formes : on peut penser à la Ligue arabe qui, de 1945 à 1980, a mis en place un boycott massif de tous produits dit « sionistes » ou encore à nos choix du quotidien, incluant le boycott d’institutions montréalaises qui peuvent avoir tenus des propos répréhensibles visà-vis du génocide en Palestine.

Le boycott d’Israël est donc un acte concret d’opposition à l’État sioniste, qui consiste à refuser de participer à son économie ou à sa culture, dans le but de limiter les gains économiques résultant de l’oppression des Palestinien·ne·s, tout en refusant d’accorder une quelconque légitimité à l’État. Dans notre ère, teintée par l’attrait du consumérisme, le boycott conscient de certains produits représente la seule avenue pour faire

Cependant, le boycott comme prise de position politique n’est

treprises qui sont parties prenantes dans plusieurs enjeux globaux actuels. Néanmoins, c’est bien dans ce contexte que les petites actions du quotidien comptent le plus.

Selon mon expérience, le boycott fonctionne. Depuis le 7 octobre, j’ai moi-même participé au boycott de plusieurs institutions et produits aux affiliations répréhensibles aux côtés de plusieurs ami·e·s et connaissances. Je ne mentirai pas, ce n’est pas simple quand nous sommes habitués à consommer certains produits au quotidien et que soudainement, nous sommes confronté·es à la dure réalité qu’il faut boycotter pour rester fidèles à nos valeurs. Ceci étant dit, il m’est clair que depuis, le boycott a su faire sentir ses effets sur les plus grandes entreprises. Je pense notamment à la chaîne de cafés Starbucks : nombreux·euses sont ceux·celles qui ont choisi d’arrêter d’y acheter leurs boissons après avoir entendu parler d’un nouvel incident avec la compagnie, qui a d’ailleurs un historique assez controversé en ce qui a trait à la situation en Palestine.

Le désinvestissement et les sanctions

Chez les étudiant·e·s, ayant été témoins des conséquences d’un boycott bien orchestré, la question qui persiste est celle à savoir si le boycott est un moyen de pression suffisant lorsqu’il opère seul. Je pense en effet qu’il est crucial de rappeler que le boycott c’est bien, mais que ce n’est pas assez. Pour maximiser son impact, il est important qu’il soit jumelé à d’autres initiatives qui imposent une pression similaire sur les institutions qu’on cherche à faire flancher. Jeudi dernier, le 22 février, le groupe SPHR (Students for Palestinian Human Rights) a organisé une action collective impliquant l’obstruction de l’entrée du bâtiment Bensadoun pendant une journée entière, empêchant ainsi la tenue régulière des cours de la Faculté de gestion Desautels. Cette protestation servait spécifiquement à demander à l’Université de mettre fin à un de ses programmes d’échange avec des universités en Israël. D’autres formes de mobilisation

« Aujourd’hui, dans le contexte sociopolitique actuel, je juge qu’il est crucial de boycotter, peu importe qui nous sommes, peu importe notre sentiment de petitesse face aux grandes entreprises »

pas sans controverse. Certain·e·s le voient comme un outil légitime pour exercer une pression pacifique en faveur du changement, tandis que d’autres le condamnent, allant parfois même jusqu’à dire qu’il est inutile. Ces appréhensions quant à l’efficacité du boycott proviennent souvent d’un sentiment d’impuissance. On pourrait comparer un

sanctions ne sont peut-être

pas de notre ressort, mais il est crucial qu’en tant que jeunesse consciente et révoltée, nous continuions de réclamer des sanctions économiques et diplomatiques sur le régime génocidaire sioniste »

israélienne de la Palestine, ainsi qu’à d’autres politiques discriminatoires imposées par le régime colonial d’Israël. En réponse à cette campagne, des individus, des organisations et même des États ont pris des mesures pour boycotter des produits, des entreprises et des événements ayant des liens directs ou indirects avec Israël. Le boycott peut

entendre aux grandes industries - et aux sionistes - notre désaccord avec leur rôle, actif ou passif, dans le génocide des Palestinien·ne·s. À tous les niveaux, que notre portefeuille soit bien garni ou que nous soyons étudiant·e·s avec un budget limité, nous pouvons faire front commun contre le traitement inhumain des Palestinien·ne·s.

tel discours aux gens qui disent « Pourquoi voter? Mon vote ne sera pas celui qui fera la différence. » Effectivement, nous vivons dans une ère où nous sommes constamment bombardé·e·s de nouvelles accablantes, nous pouvons donc parfois être sous l’impression d’être impuissant·e·s face aux grandes en-

Cette fois-ci, c’est la réponse de Starbucks à une publication sur X d’un de ses syndicats, le Starbucks Workers United, où il était mentionné « Solidarité avec la Palestin » accompagné d’une image montrant une clôture délimitant la bande de Gaza se faisant démolir, qui est à la source du boycott. Après cette publication, Starbucks s’est empressé de condamner l’union pour sa prise de position, menant à un boycott massif de la fameuse compagnie de café. Depuis, des employé·e·s ont témoigné que les succursales connaissent des temps difficiles, avec moins de client·e·s et une chute du prix de l’action de 7%, en date de décembre dernier. On peut également penser à la filiale de Starbucks en Égypte, où des coupures importantes ont eu lieu suite aux attaques meurtrières commises sur le peuple palestinien depuis octobre. On peut donc constater que le boycott fonctionne si suffisamment d’individus se sentent interpellé·e·s par la cause pour agir, pour en faire un mouvement d’action collective.

organisées sur le campus incluent la grève de la faim (@mcgillhungerstrike), qui dure déjà depuis le 19 février.

À notre niveau, les sanctions ne sont peut-être pas de notre ressort, mais il est crucial qu’en tant que jeunesse consciente et révoltée, nous continuions de réclamer des sanctions économiques et diplomatiques sur le régime génocidaire sioniste. Le désinvestissement, pour sa part, est entre nos mains : si nous continuons de nous organiser autour de la cause palestinienne, les institutions comme McGill finiront bien par entendre la voix de ceux·celles qui lui permettent de fonctionner, et se devront d’agir de pair avec l’opinion étudiante. Bien que cela puisse venir avec son lot de difficultés, c’est maintenant que nous devons prendre action, et le boycott n’est qu’une façon parmi tant d’autres de faire entendre son désaccord. Boycottons maintenant, boycottons pour faire entendre nos voix! x

Le boycott en proie à la critiqueJade lê

Éditrice Culture

Titouan paux

Éditeur Enquête

Un narratif très particulier encadre la vie sociale à l’université : celui d’une promesse de liberté. Cette belle histoire, fruit de l’imagination collective, des souvenirs de nos anciens, des réseaux et des séries B, a tendance à définir les années universitaires comme les plus belles d’une vie, et ce surtout sur le plan social. Un environnement si riche et divers, regorgeant d’individus tous les plus intéressants les uns que les autres, ça ne peut être qu’un idéal relationnel, n’est-ce pas? Les fêtards vont en boîte de nuit, les curieux participent aux nombreux événements organisés par les associations étudiantes, et les intellos peuvent prendre part au légendaire club de génie en herbe. Tant d’opportunités de tisser des liens et tant de souvenirs qui, selon la croyance populaire, dureront toute une vie.

Nous estimons que la réalité est bien plus complexe qu’elle n’y paraît. Le mythe de la vie sociale universitaire, cultivé par le tsunami médiatique dont nous faisons tous l’expérience au quotidien, est loin d’être l’idylle sociale au cœur de laquelle les amitiés se nouent et se renforcent sans effort. Des efforts, chacun se doit d’en faire pour s’accrocher au rêve d’une vie sociale universitaire épanouie. Attention, notre but n’est pas d’effrayer le lecteur et d’avoir l’air de grands-parents donneurs de leçons! Des merveilles peuvent arriver au sein du monde universitaire, et des discussions très superficielles au coin de la cafétéria peuvent aboutir en relations magnifiques et durables. Néanmoins, la nuance doit être de mise. Si l’idylle populaire comporte du vrai, c’est également le cas pour son contraire : en tant qu’étudiants, il est important de reconnaître que nous sommes sous la pression constante de devoir faire des rencontres, toujours plus de rencontres, à une telle échelle que nous atteignons bien souvent le trop, le beaucoup trop. C’est alors que les discussions deviennent machinales, que l’intérêt authentique disparaît, que les prénoms s’effacent des mémoires. C’est alors que nous nous noyons.

C’est le début de l’année : on participe à Frosh, on enchaîne les bars et les soirées, on s’abonne à des dizaines de personnes sur Instagram, auxquelles on ne reparlera sûrement jamais, et on rencontre nos voisins de palier. Ça y est, nous y sommes : nous

ROSE CHEDID | le dÉlit

entrons dans le cycle infernal de la vie sociale à l’université. Au début ça peut être drôle. Beaucoup viennent de s’installer dans une nouvelle ville où ils ne connaissent personne. On est loin de chez soi, de ses amis, de sa famille, on a besoin de ces moments partagés. Cependant, on s’interroge sur la superficialité de ces soi-disant amitiés. En parlant d’expérience, j’ai rencontré des étudiants durant les diverses soirées d’intégration organisées par l’Université. De

demande les comptes de tout le monde, il faut absolument que j’atteigne mille abonnés… »

Je me souviens être entrée en contact avec une personne qui semblait partager des intérêts communs avec moi. Pendant une dizaine de minutes, je lui ai parlé de livres et de poèmes et elle m’a raconté sa passion pour Sylvia Plath. Quelle surprise, c’est aussi mon autrice préférée! Il me semblait que nous l’avions, cette réelle connexion, qu’il y avait là

d’obligation de rester aux côtés de personnes avec lesquelles tu préfèrerais ne plus parler. Il est vrai que, après avoir passé plusieurs semaines à s’envoyer des messages et des reels sur Instagram, tu te vois mal annoncer de façon décontractée que tu ne veux plus de cette amitié. C’est une situation difficile à laquelle beaucoup sont confrontés. Tiraillé entre ton envie d’être sincère et celle de ne pas vouloir blesser la personne, tu continues à parler avec des gens qui – et ça tu ne peux que le réali-

« Le mythe de la vie sociale universitaire, cultivé par le tsunami médiatique dont nous faisons tous l’expérience au quotidien, est loin d’être l’idylle sociale au cœur de laquelle les amitiés se nouent et se renforcent sans effort »

toutes ces personnes, seulement deux sont encore à mes côtés, après un an et demi. Je pense qu’il n’y a pas d’explication plus simple : ces soirées, c’est la course aux abonnés, une compétition silencieuse entre chaque personne présente pour parler à un maximum de monde. Bien sûr, ce n’est pas le cas de tous. Certains cherchent réellement à créer des amitiés fortes et solides. Mais, la plupart n’ont qu’un objectif : documenter leur popularité sur les réseaux. Difficile de créer de réelles connexions, profondes et humaines lorsque l’on a l’impression de se retrouver dans un océan d’influenceurs. J’entends souvent les gens autour de moi en parler: « Il faut que je me désabonne de certaines personnes pour avoir plus d’abonnés que d’abonnement »; « Ce soir, je

le début d’une amitié sincère, une flamme qu’il ne suffisait plus qu’à nourrir et faire grandir. Autant dire que j’avais bien rêvé. Après trois tentatives de planifier une discussion littérature autour d’un bon café, je finis par abandonner, acceptant la dure vérité qu’elle ne voulait tout simplement pas être mon amie. Cet événement est loin d’être isolé. J’ai eu par la suite de nombreuses conversations avec mes proches qui m’ont, eux aussi, partagé des expériences similaires durant leurs premières semaines à l’université.

Les mois passent et d’autres difficultés surgissent. Si tu n’es parvenu qu’à créer des relations superficielles, tu te sens maintenant bloqué. Tu as cette sensation

relâche sont aussi un moment où beaucoup signent la fin de leurs amitiés. À l’université, il est probable que les gens que tu rencontres habitent dans une province ou un pays différents. Entre le décalage horaire et le manque d’investissement de certains qui n’envoient jamais le premier message, ce n’est pas parce que tu rencontres la personne, que tu vas forcément continuer à la voir. Tu te sens alors coupable. Cette culpabilité te ronge de plus en plus et s’ajoute au stress des examens. Et voilà, c’est ça être étudiant…

Chemins parallèles

ser maintenant– ne s’alignent pas avec tes valeurs, ta personnalité, ou tes centres d’intérêts.

Dans le cas où tu as malgré tout réussi à créer des amitiés sincères, félicitations, tu as passé le niveau 1. Qu’en est-il du niveau 2? Parviens à maintenir ces relations avec des emplois du temps différents, les semaines de relâche et les périodes d’examens. Bon courage! Tu as beau avoir un groupe d’amis idéal, tu fais face à un nouvel obstacle : organiser des sorties. Être étudiant, c’est un travail à temps plein. Peu importe ton programme d’étude, on est tous plus débordés les uns que les autres. S’il s’avère que tu n’as aucun cours en commun avec tes amis, tu vas vite réaliser qu’il est bien compliqué d’entretenir des relations. Les semaines de

Le rêve de la vie sociale apparaît ainsi comme une vaste pièce de théâtre dans laquelle tout le monde doit jouer son rôle, ou du moins s’y résoudre de manière relativement imposée par le narratif dominant. Mais comme dans tout bon narratif, il existe des cas d’exceptions, que certains à l’université aiment qualifier d’intrus ou d’asociaux. Beaucoup peuvent trouver du bonheur et de la satisfaction personnelle dans le fait d’éviter la vie sociale, ou du moins de ne pas forcer la chose. Alors que certains préfèrent éviter une pression additionnelle en limitant leur nombre d’interactions, d’autres ne sont pas fermés à la vie sociale, au contraire, mais valorisent dans une plus grande mesure les amitiés réelles et authentiques, celles dont le sujet de discussion n’est pas seulement : « Et sinon, toi, c’est quoi ton programme à McGill? » Beaucoup d’étudiants ont déjà des amis avant d’entrer à l’université, et priorisent l’entretien d’une amitié de longue date avec quelqu’un de confiance plutôt que d’essayer de transformer leur environnement relationnel de A à Z. Il est raisonnable d’estimer que le « rôle » que le narratif veut assigner à chacun ne nous correspond tout simplement pas.

Enfin, la pression sociale est cruciale, et a souvent tendance à être sous-estimée. Les évènements, les soirées, les obligations, les sorties ; autant de données qui s’additionnent au cœur de l’équation déjà bien remplie qu’est la charge mentale étudiante. Pour beaucoup, les cours suffisent déjà, et sont parfois même trop conséquents sans aucune autre activité parallèle. La passerelle vers la vie adulte que représente l’université présente de nombreux défis, et l’épanouissement personnel est souvent incompatible avec l’ overdose relationnelle, un trop plein de superficialité et de manque d’authenticité. x

environnement@delitfrancais.com

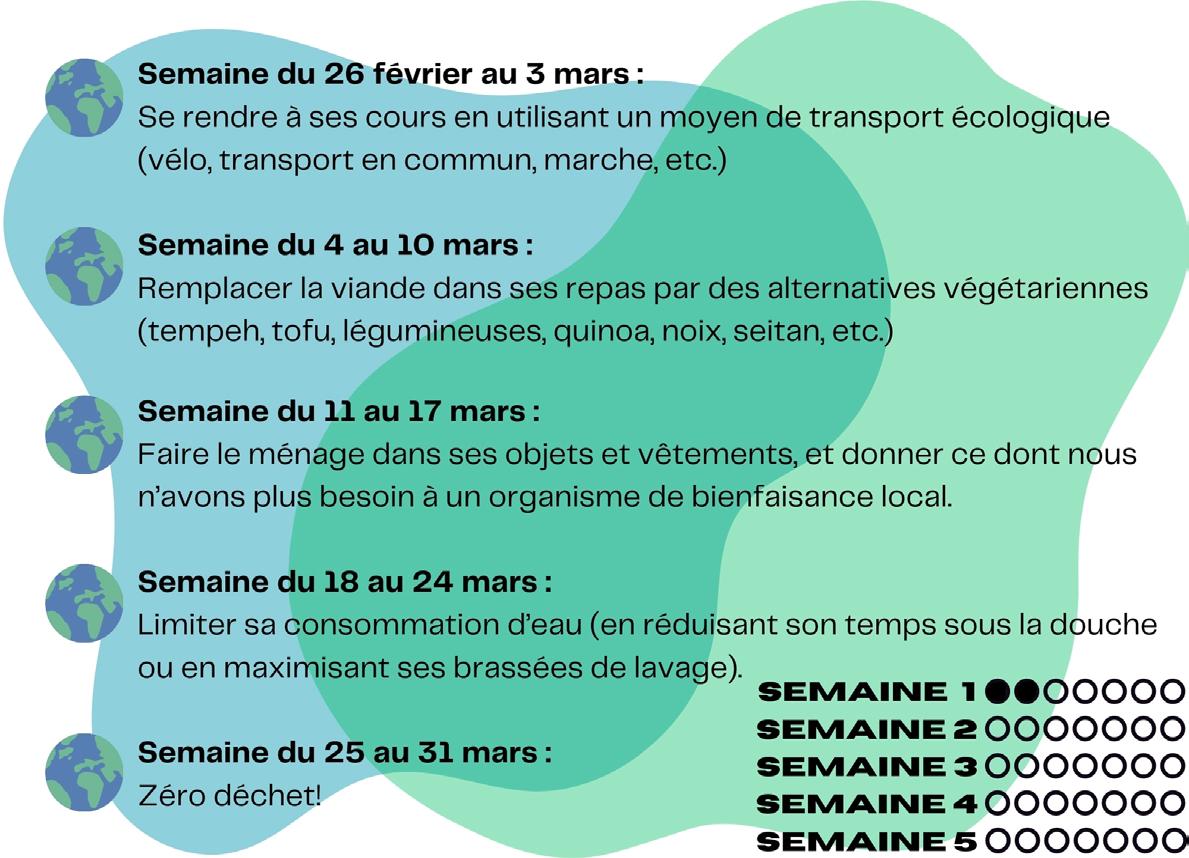

En prévision de la Journée internationale du zéro déchet.

ors de la 77ème Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2022, le 30 mars a été nommé Journée internationale du zéro déchet. Comme la page web des Nations Unies l’indique, à chaque année, « les États Membres, les organisations du système des Nations Unies, la société civile, le secteur privé, le monde universitaire, les jeunes et d’autres parties prenantes sont invités à participer à des activités visant à sensibiliser aux initiatives nationales, infranationales, régionales et locales de zéro déchet et à leur contribution à la réalisation du développement durable ».

En prévision du 30 mars, Le Délit vous propose un mois complet de défis hebdomadaires pour écologiser votre routine. Chaque semaine, une bonne habitude écologique sera mise en avant. Rien ne vous empêche de conserver ces bonnes habitudes durant tout le mois et dans le futur!

Quelques conseils pour réussir une journée zéro déchet

Faire son épicerie en vrac, apporter sa tasse réutilisable pour son café, préparer son repas et ses collations à la maison, utiliser des cosmétiques solides comme la barre de savon ou de shampooing et apporter ses propres ustensiles à la cafétéria. Consultez les ressources disponibles en ligne sur le sujet, comme la page dédiée au concept sur le site web de la Fondation David Suzuki! x

juliette elie

Éditrice Environnement

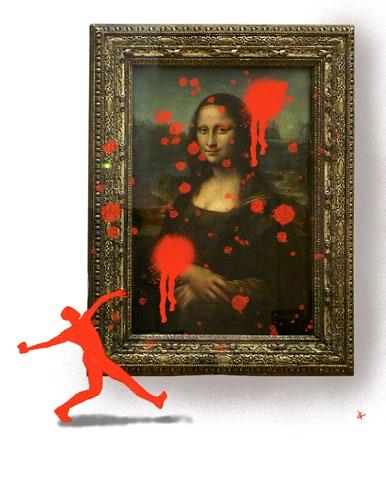

Le vandalisme d’œuvres d’art est-il encore efficace?

juliette elie

Éditrice Environnement

De la poudre rouge sur l’exemplaire original de la Constitution américaine à Washington, de la sauce tomate sur les Tournesols de Van Gogh, une main et une tête collées à La Jeune

Fille à la Perle de Vermeer, de la purée de pommes de terre sur les

Meules de Monet ; voici seulement quelques exemples d’actes de vandalisme visant des œuvres d’art commis au nom de la cause environnementale dans les dernières années.

Le vandalisme militant d’œuvres d’art existe depuis toujours sous différentes formes. De nos jours, cette technique d’activisme non-violent consiste à s’attaquer à une oeuvre, d’habitude très connue, en y jetant des substances, des objets, ou en y collant des parties de son corps avec de la superglue

Pourquoi viser l’art?

Les œuvres visées par les militants environnementaux ne sont pas choisies au hasard. Elles sont avant tout ciblées à cause de leur popularité. En menaçant d’abîmer des œuvres inestimables, connues et aimées du grand public, les acti-

vistes cherchent à attirer un maximum d’attention et de couverture médiatique pour faire entendre leurs revendications. Le geste n’en est pas un de violence envers l’art – le vandalisme ne vise pas (en général) à détruire les œuvres de manière permanente – mais de protestation pacifique.

Le vandalisme de chefs-d’œuvre divise le public, évidemment, mais également les militants eux-mêmes. En effet, on remarque une différence d’opinions entre les générations de militants environnementaux. Les plus âgés sont en général en désaccord avec le geste. Ils pensent qu’au lieu d’attirer l’attention des gens et

clÉment veysset | Le dÉlit

gements sociaux, les messagers des grandes revendications. Donc, de s’en prendre à l’art pour militer peut être considéré comme absurde et contre-productif. Certains activistes sont d’avis que la désobéissance civile pour la cause environnementale

« Les activistes cherchent à attirer un maximum d’attention et de couverture médiatique pour faire entendre leurs revendications »

des médias sur les revendications environnementales, le vandalisme d’œuvres ne fait que décrédibiliser la cause. Historiquement, les artistes ont été les moteurs de chan-

devrait s’en tenir à ce qui atteint directement le problème que les activistes cherchent à dénoncer. Par exemple, plus tôt ce mois-ci, des activistes de Greenpeace se sont ins-

tallés dans le bureau de la ministre des Finances Chrystia Freeland à Toronto pour demander la réglementation des banques qui financent les énergies fossiles.

Les plus jeunes militants, de leur côté, ont plutôt tendance à penser que le choc provoqué par cet acte mal vu du public permet d’atteindre un plus grand auditoire. On entend souvent dire que « de la mauvaise publicité reste quand même de la publicité ». C’est cette idée qui motive en partie les actes de vandalisme d’œuvres d’art. Même si l’image projetée est négative, l’attention des médias est pour un moment consacrée à la cause environnementale.

Une tactique du passé Pourtant, le vandalisme d’œuvres d’art a-t-il encore de nos jours l’effet recherché? Depuis le premier acte contemporain de vandalisme militant, soit la lacération de la Vénus au miroir de Vélasquez par la suffragette Mary Richardson en 1914, cette technique de militantisme a perdu l’effet de surprise initialement produit. Selon la sociologue et membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) Dana

Fisher, le vandalisme d’œuvres est inefficace et ne pousse pas la réflexion du public et des médias plus loin, car déjà vu. De plus, plusieurs musées ont augmenté leurs mesures de sécurité (interdiction aux sacs à dos, fouilles, vitres supplémentaires, etc.) justement en prévision de ces actes. « Les actes de vandalisme sur les chefs d’œuvres de l’art mondial nous interpellent. [...] Et ce, indépendamment des revendications », affirme Linda Tremblay, responsable des relations de presse du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). En reproduisant cette tactique dont le potentiel de choc a été épuisé, les militants environnementaux ramènent la conversation au débat sur le vandalisme d’œuvres comme manière de protester, plutôt qu’à leurs revendications environnementales urgentes.

« Au fil des décennies, le changement climatique va affecter de plus en plus de personnes. [...] Et nous verrons les gens prendre des mesures de plus en plus désespérées », exprime le Dr Oscar Berglund, maître de conférences spécialiste de l’activisme climatique à l’université de Bristol. Si le vandalisme d’œuvres d’art est dépassé, qu’est-ce qui saura le remplacer? x

Une ressource utile pour s’impliquer sur le campus.

adÈle doat

Éditrice Environnement

Il existe différentes manières de s’engager pour la cause environnementale en tant qu’étudiant·e à McGill. Rejoindre un des nombreux clubs militants du campus ou lire et contribuer à la section Environnement du Délit en sont des exemples. Mais quelles sont les autres opportunités et évènements ayant lieu sur le campus? Pour répondre à cette question, l’Université a créé le module de développement durable, disponible sur MyCourses. Cette formation en ligne vise à fournir des pistes à tous·tes ceux·celles qui cherchent à rendre le campus plus durable et plus respectueux de l’environnement.

Un module éducatif pour sensibiliser

« L’Université McGill a développé le module étudiant “Créer un avenir meilleur : le développement durable à McGill” en réponse à l’intérêt croissant des

de le laisser de côté et d’y revenir pour le compléter. Il est offert en anglais et en français, et il existe une version pour les étudiant·e·s et une autre destinée au personnel et aux professeur·e·s.

Divisé en trois sections, le module définit d’abord le concept de développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». La formation rappelle que, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, le développement durable implique des dimensions autres que l’environnement, à savoir la durabilité sociale et économique. Ces trois piliers sont interconnectés et interdépendants. Le volet environnemental est fondé sur l’idée que « la durabilité environnementale se produit lorsque le taux de consommation de l’humanité ne dépasse pas le taux de reconstitution de la nature

« Lieu d’échange et de partage d’idées, le module invite les étudiant·e·s à un travail collaboratif »

étudiants pour les questions de durabilité mondiale et à leur volonté d’agir », explique François Miller, directeur exécutif du Bureau du développement durable de McGill. Il poursuit : « Ce module étudiant est un cadre d’apprentissage à la fois structuré et autodidacte, dont l’un des principaux objectifs est de renforcer la sensibilisation et l’implication dans les questions de durabilité sur le campus. Il propose également un examen complet de la durabilité, qui englobe ses aspects environnementaux, sociaux et économiques. »

« Lancé en janvier 2023, le module a déjà attiré plus de 800 participant·e·s », nous indique François Miller. Cette formation en ligne au développement durable repose sur la base du volontariat. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur le site internet du Bureau de Développement durable de McGill. Le module dure environ 45 minutes, mais il est possible

et lorsque le niveau de pollution et d’émission de gaz à effet de serre de l’humanité ne dépasse pas la capacité de restauration de la nature ». La deuxième section relie le concept de développement durable à l’histoire de McGill. Il permet de découvrir la chronologie de son intégration dans les institutions de l’Université depuis la création en 1998 de l’École de l’environnement [Bieler School of Environment, ndlr]. Parmi les dates notables : l’année 2009 avec la création du Fonds des projets de durabilité, qui offre des financements aux initiatives de développement durable sur le campus, ou encore l’année 2019, avec la campagne « Refill McGill », interdisant la vente d’eau embouteillée pour réduire les déchets plastiques. La dernière section met en avant les façons d’intégrer la durabilité dans la vie de tous les jours. Elle nous invite à nous questionner davantage sur nos habitudes de consommation en réfléchissant à comment agir de manière plus durable.

rose chedid | Le dÉlit

Vers un campus plus durable

Lieu d’échange et de partage d’idées, le module invite les étudiant·e·s à un travail collaboratif.

« Conçu pour optimiser l’expérience de l’utilisateur·rice, le module intègre des éléments interactifs tels que des visuels, des activités et des vidéos, ainsi que des possibilités d’apprentissage asynchrone par les pairs via des tableaux de messages et des sondages en direct », décrit François Miller. Il ajoute : « Les commentaires des étudiant·e·s ont joué un rôle clé dans l’élaboration du contenu et dans la conception du module, garantissant ainsi sa pertinence et son attrait pour la communauté diversifiée de McGill. Il est utile de noter que McGill mène actuellement un processus de consultation sur sa prochaine stratégie en matière de climat et de durabilité, et invite les étudiant·e·s à faire part de leurs commentaires par l’intermédiaire d’un tableau communautaire visuel. »

En effet, le module s’inscrit dans le cadre de la stratégie climat et développement durable 20202025 de McGill. Cette stratégie est axée sur plusieurs objectifs à long terme. Le premier est d’atteindre la Cote Platine en développement durable d’ici 2030. Il s’agit de la distinction la plus élevée qu’une université peut se voir attribuer par le Système de suivi, d’évaluation et de notation du développement durable (Sustainability Tracking, Assessment & Rating SystemSTARS®, (tdlr)). Ce dernier, enca-

dré par l’Association pour l’avancement de la durabilité dans l’enseignement supérieur, permet aux établissements de mesurer leurs performances en matière de développement durable. Aujourd’hui, McGill possède le statut Or avec un score de 76,69 points, se rapprochant du minimum de 85 points nécessaires à l’obtention de la Cote Platine. Les autres objectifs fixés par l’Université sont d’aller vers le zéro déchet d’ici 2035 et de devenir carboneutre d’ici 2040.

Un guide pratique

Une fois complété, il est toujours possible d’accéder au module, qui fournit une longue liste de ressources utiles pour s’impliquer sur le campus en matière d’environnement. En préambule de la formation, un message d’avertissement alerte : « Parfois, ce sujet [développement durable, ndlr] peut conduire à l’éco-anxiété, un terme utilisé pour exprimer le fait de se sentir dépassé, stressé ou anxieux en pensant aux défis liés au climat et à la durabilité. N’oubliez pas de

pour lutter contre l’éco-anxiété, ou contacter le Centre de bien-être des étudiants de McGill. » D’autres ressources pratiques comprennent entre autres l’application « Ça va où? » pour mieux savoir recycler, les conseils d’Hydro-Québec pour réduire sa consommation d’électricité, etc. Par ailleurs, la formation fournit une liste de cours reliés à l’environnement, des opportunités de recherche dans le domaine, et bien d’autres ressources auxquelles vous n’aurez accès qu’en complétant le module. Réaliser la formation donne aussi la possibilité d’obtenir des crédits co-curriculaires reconnus par l’Université. Ceux-ci peuvent être un avantage précieux sur un CV, car ils attestent de l’engagement de l’étudiant·e à des activités d’apprentissage en dehors de la salle de classe.

Faut-il le rendre obligatoire?

Nombreux·euses sont ceux·celles qui n’ont jamais entendu parler du module de développement durable à McGill. Il est dommage que tant de ressources soient encore inconnues des étudiant·e·s. « Si le module s’est avéré efficace pour promouvoir l’éducation et l’engagement en matière de développement durable, il reste facultatif, conformément à l’engagement de McGill en faveur de l’autonomie des étudiant·e·s et de la diversité académique. Cette approche permet aux étudiant·e·s d’aborder les concepts de durabilité à leur propre rythme, en respectant leurs intérêts et leurs priorités », affirme François Miller.

Parmi les 40 000 élèves de McGill, seulement 800 ont complété la formation depuis 2023 : une faible proportion. On peut penser que la rendre obligatoire permettrait à tous·tes d’accéder à ses avantages. Ça nous concerne tous et toutes,

« Parmi les 40 000 élèves de McGill, seulement 800 ont complété la formation depuis 2023 : une faible proportion »

vous concentrer sur les actions qui sont à votre portée et de parler de ces émotions avec les autres pour éviter de vous sentir isolé. Vous pouvez consulter des ressources

une formation pour la prévention des violences sexuelles a été rendue obligatoire. Une suite logique serait de faire de même pour le module sur la durabilité. x

artsculture@delitfrancais.com

Le consentement : montrer l’horreur Des mots aux images, de la libération à la fétichisation.

marie prince Rédactrice en chef

Le titre du roman de Vanessa Spingola, Le consentement, a donné à son récit une résonance particulière, lorsqu’il est publié en 2020. Il ne s’agit pas seulement d’une histoire horrible, d’une révélation atroce, mais aussi d’une preuve que l’emprise prend un bien long chemin avant de se dévoiler à la conscience de sa détenue. Vanessa Spingola, en couchant ces mots si essentiels sur papier, nous rappelle qu’il faut bien du temps à un cerveau manipulé pour se défaire de ses chaînes, et bien plus encore quand il s’agit du cerveau d’une enfant. Avec un tel titre, le roman incarne un plaidoyer pour la protection des victimes d’abus sexuels, et nous offre une réflexion puissante sur la manipulation du consentement, qui ne peut être abordé sans la prise en compte des relations de pouvoir. Le livre porte les mots de son autrice, il est l’emblème de son émancipation et permet aux lecteur·rice·s de comprendre avec effroi, la violence, tandis que Vanessa Spingola se livre à une

exposition

Dintrospection. Elle y raconte la relation qu’elle a entretenue avec le célèbre écrivain Gabriel Matzneff, alors qu’elle n’avait que 14 ans, et qu’il en avait 50. Ses mots nous permettent d’effleurer son expérience, tandis que les images du film éponyme Le consentement, sorti récemment au cinéma, nous place dans la position voyeuriste d’une caméra qui saisit l’horreur sans jamais l’incarner.

Fétichisation de la violence

Dans le long-métrage réalisé par Vanessa Filho, Jean-Paul Rouve incarne le terrifiant Gabriel Matzneff, et Kim Higelin la jeune Vanessa Spingola. Le duo met en scène le monstre et sa victime dans leur intimité, et propose les images fictionnelles de la jeune fille de 14 ans, qui découvre la sexualité, avec violence, aux côtés de l’écrivain connu, pervers, qui la manipule. Or, les images de violence offrent toujours à ceux et celles qui les regardent la possibilité d’une fétichisation des actes, là est le pouvoir dangereux des images. Le livre raconte bien les souvenirs d’une adulte, capable de

clément veysset | Le dÉlit

percevoir avec le recul, l’horreur de ces mains immondes sur son corps d’adolescente. Le film ne représente pas réellement cela, car il rapporte les événements au présent, lorsque Vanessa Spingola est encore adolescente, et sous l’emprise de l’écrivain. Ces images sont-elles alors en accord avec le propos originel du récit? Avec le livre, le lecteur se tient aux côtés de l’autrice, il accompagne ses réflexions. Le film, quant à lui, place le spectateur dans une position tierce, extérieure. Et l’existence graphique de l’horreur, ne fait que perpétuer, à mes yeux, la possibilité d’une fétichisation de la violence sexuelle. De plus, les mots

laissent place à plus de subtilité et d’expression personnelle, tandis que le film présente avec brutalité l’immobilisme de la mère, filmée comme une « dépravée ». La représentation des personnages et des événements oscille entre l’objectivité de la caméra et la nature subjective du récit de Vanessa Spingola, que le film est censé retracer. Les mots de la jeune fille de 14 ans dans le film, sont ainsi parfois ceux de l’adulte éclairée du récit, et sonnent faux. Il est aussi presque étrange de voir Matzneff si présent à l’écran, tandis que Spingola nous en distance par le retrait de son nom, se référant à lui par « G. » ou « G.M. »

Récit émancipateur, film vain

Le livre incarnait avant tout l’émancipation de son autrice. Elle décide en l’écrivant de le prendre à son propre piège, en se servant de ses mots pour l’enfermer, à son tour, dans une cage. Là est la nature du roman Le consentement. En l’adaptant au cinéma pour seulement représenter les événements, on lui enlève ainsi cet aspect central. Matzneff est

un écrivain, autrefois en partie admonesté pour sa pédophilie, Spingola est une écrivaine, maintenant adulée pour sa force et la beauté de ses mots. Il y a, dans toute cette affaire, aussi une question de mots. Les mots permettent une émancipation que le film ne parvient pas à retranscrire. Il démontre l’horreur vécue par Vanessa Spingola, la douleur avec laquelle elle a dû survivre, mais il soustrait au récit la réflexion sur le temps, le temps nécessaire pour se défaire d’une emprise et approcher un discours sur le consentement, un discours adulte. Dans le film, la jeune fille reste prisonnière de sa cage et nous oblige douloureusement à l’observer, impuissante. Le livre, quant à lui, incarne aussi un discours sur la sortie du silence.

Mon questionnement final serait sur l’existence même du film. Pourquoi faire vivre à l’écran l’horreur sans contrôle, tandis que les mots de Spingola s’approprient une histoire qui lui appartient, pour s’émanciper enfin? Je préfère plutôt la force libératrice que ses mots ont originellement donnée au discours sur le consentement. x

epuis le 16 février, le centre des Sciences de Montréal, musée scientifique, est devenu le théâtre d’une aventure hors du commun. l’Horizon de Khéops, une expérience de réalité virtuelle conçue par Excurio, branche d’Emissive, une société française spécialisée dans la production de réalité virtuelle, invite ses participants à s’immerger dans l’Égypte antique et à découvrir la majestueuse pyramide de Khéops.

Dès le début de l’expérience, les visiteurs sont transportés dans un monde où la magie de l’ancienne Égypte prend vie sous leurs yeux. Une égyptologue maladroite, Mona – acronyme d’Amon, une des principales divinités du panthéon égyptien – nous guide sur plusieurs centaines de mètres afin de nous faire découvrir les secrets de la dernière merveille du monde antique. C’est une expérience absolument extraordinaire, avec des décors précis et fidèles qui nous font presque oublier qu’il s’agit d’une expérience de réalité virtuelle. La visite de l’exposition

n’a duré que 45 minutes pourtant nous avions tous l’impression d’avoir fait un grand voyage, d’avoir vécu quelque chose d’incroyable. Nous sommes sortis de l’exposition émerveillés, en se disant qu’il fallait absolument faire une visite en Égypte pour retrouver l’essence de ce que nous venions de vivre.

Derrière cette réalisation technologique et artistique, deux ans de production et près de six mois de pré-production ont été nécessaires afin de se familiariser pleinement avec la culture et de concevoir un projet scénaristique et une direction artistique qui répondent à l’ambition du projet. Pour rendre l’expérience la plus complète possible, Excurio a réuni pour ce projet une équipe pluridisciplinaire, composée de graphistes spécialisés dans l’environnement, de programmeurs et d’experts en scénario et direction artistique, qui ont travaillé ensemble pour créer cette expérience immersive et authentique. Beaucoup de travail a également été fait afin de guider correcte-

ment le spectateur dans l’espace, à l’aide du son, des images, et de la lumière. En effet, cette véritable recherche sur les sensations permet de rendre le parcours le plus réaliste possible.

L’aspect éducatif de l’Horizon de Khéops est également notable. Toutes les reconstitutions de la pyramide antique et du plateau de Gizeh ont été réalisées après des recherches approfondies. Les informations présentées ont été validées par des experts en archéologie, tout comme les personnages, leurs habits ou le fond sonore du Caire. La collaboration avec Peter de Manuelian, archéologue et professeur à Harvard, a été cruciale dans le développement de ce projet : « Il fournit beaucoup de documentations et nous réfléchissons et soumettons des idées pour arriver à créer un scénario », nous explique Fabien Barati. « On crée la pyramide, les temples, les personnages, et on lui soumet les visuels. S’ensuit beaucoup d’aller-retour pour valider les différents éléments ». Il s’agit ainsi d’un véritable par-

cours didactique qui permet d’en savoir plus sur les traditions et la culture de l’Égypte antique.

Le succès de l’exposition ne se limite pas à Montréal. L’Horizon de Khéops est également disponible en France, à Londres et en Chine. À chaque étape, des améliorations sont apportées, comme l’ajout de langues pour rendre l’expérience plus accessible.

Selon Fabien Barati, l’Horizon de Khéops , ce n’est que le début.

« Les technologies immersives

vont continuer à se développer et continuer de partager la culture de manière de plus en plus efficace et engageante grâce aux développement des nouvelles technologies. » Il semblerait donc que nous puissions nous attendre à voir ce format se démocratiser dans le futur, nous offrant de nouvelles perspectives pour l’exploration du patrimoine culturel mondial.

L’exposition l’Horizon de Khéops est disponible jusqu’au 31 mai au 2 rue de la Commune Ouest. Les places sont limitées. x

aru le 20 septembre 2023 dernier aux éditions

Héliotrope, le dernier roman de l’autrice québécoise Martine Delavaux, Ça aurait pu être être un film, plonge le lecteur dans l’enquête passionnée du triangle amoureux formé par les deux artistes Joan Mitchell, figure du mouvement expressionniste américain et Jean Paul Riopelle, peintre canadien vedette, avec la jeune américaine Hollis Jeffcoat. Habituellement, dans les documentaires sur le couple que forment Joan et Jean Paul, Hollis est à peine mentionnée. Les seules traces de son existence sont une note de bas de page dans une biographie de Jean Paul, et une phrase de Joan lancée lors d’une entrevue, « Jean Paul est parti avec la dogsitter [Hollis, ndlr] ». Pourtant, lorsque Martine Delveaux se voit proposer un scénario sur le couple d’artistes, c’est le personnage d’Hollis qui obsèdera l’autrice et qu’elle placera au centre de son roman.

« Beaucoup étaient célèbres mais on ne parle pas des seconds »

L’enquête commence par l’arrivée de Hollis Jeffcoat dans le Paris des années 70 en tant qu’ administratrice de la New York Studio School, et sa rencontre avec le couple Joan et

La pièce Because of The Mud, présentée au théâtre La Chapelle du 19 au 22 février, raconte l’histoire de quatre trembles, un type de peuplier, faisant partie du même petit bois. Leurs identités se confondent dans ce bosquet commun et elles portent toutes le même prénom : Roberta. À leurs côtés, deux roches : l’une en granit et l’autre en quartz. Ils vivent tous sous une pluie incessante, symbole des conséquences du changement climatique. Cette mise en scène, orchestrée par le chorégraphe Nate Yaffe, marque la première représentation du texte éponyme écrit par Corinne Donly. La pièce est jouée en anglais avec des sous-titres français.

L’idée au cœur de la représentation est belle et originale. Le scénario pose des questions cruciales sur la manière dont les identités se fondent lors de catastrophes qui touchent tout un groupe, et la difficulté d’exprimer son besoin de se singulariser dans ce contexte. La pièce touche à des sujets très actuels, qui font échos à la crise climatique comme à de nombreuses tragédies collectives. Le choix de la

rose chedid | Le dÉlit