Enquête : délais déraisonnables dans l’accréditation des comités par l’AÉUM p. 6-7

Enquête : délais déraisonnables dans l’accréditation des comités par l’AÉUM p. 6-7

actualites@delitfrancais.com

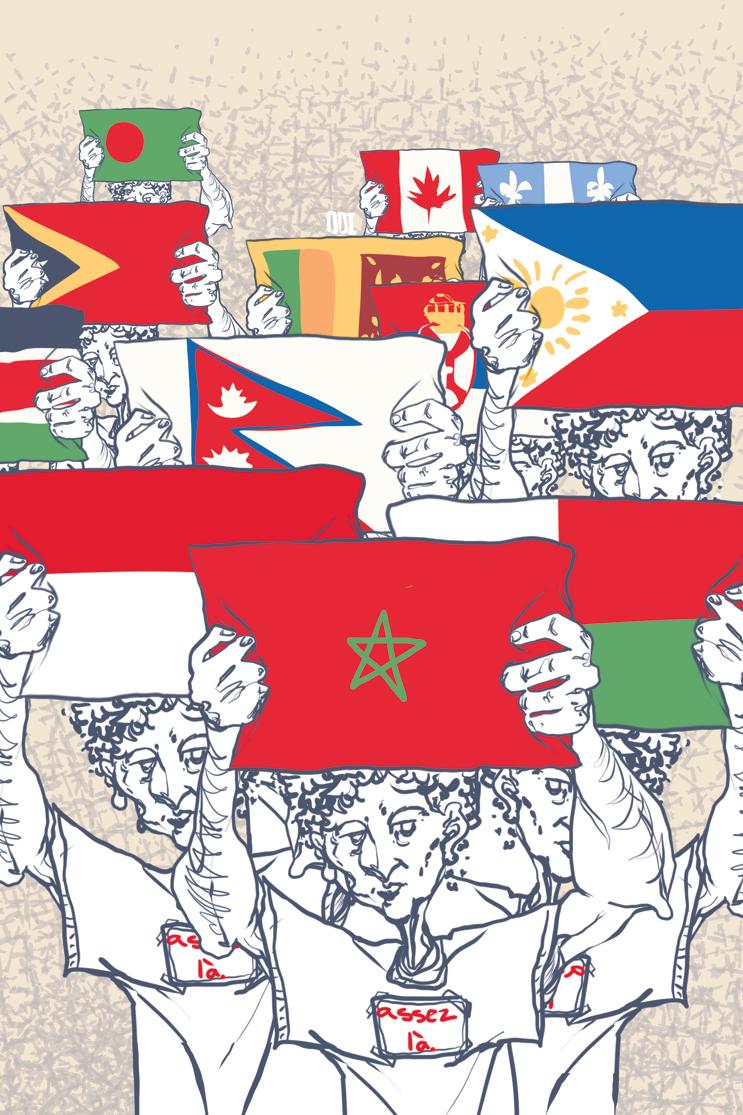

De l’Asie à l’Afrique, la colère d’une jeunesse oubliée s’organise.

Maroc, Indonésie, Népal, Madagascar : depuis quelquesmois,lesmouvements menés par la jeunesse se multiplient et se répandent d’un continentàl’autre.Sichaquepays souffre de ses propres maux, le mêmeventsembletraverserlessociétés : celui d’une génération connectée et désabusée face à la corruption,laprécaritéetl’immobilisme politique.

Unventderévolte

Le premier soulèvement notable se déroule au Sri Lanka, en 2022.Lepays,frappéparunecrise économique sans précédent, est paralysé : pénuries de carburant, flambéedesprix,chômagemassif.

« Les prix sont fous, il n’y a pas d’emplois, et la plupart des jeunes n’ontplusconfiancedanslegouvernement (tdlr) », raconte un étudiant sri-lankais au Délit. Face à l’effondrement du tourisme et à la corruption persistante, les jeunes décident de se faire entendre.

« Nousvoulonsjusteunechancede vivre une vie meilleure », poursuit-il, évoquant une génération qui ne croit plus aux promesses des élites.

En Indonésie, la contestation reprenden2024autourdescandales

de corruption et de privilèges accordés aux députés. Les jeunes, particulièrement actifs en ligne, dénoncent un système politique jugé déconnecté et inéquitable.

Puis vient le Népal. En septembre 2025, des étudiants et jeunes manifestants dénoncent la corruption, le chômage et l’interdiction soudainedeplusieursplateformes enligne.Dansunélandecolèregénéral,leParlementestincendiéet le premier ministre contraint de démissionner. Les images font le tour du monde, et ce moment devientunsymbole,unpointdebascule sur lequel les populations marginalisées peuvent s’appuyer en guise d’espoir.

Le souffle atteint ensuite Madagascar, où des élections contestées, la misère persistante et l’effondrement des services publics alimentent un profond sentiment d’injustice. Les jeunes réclament un État capable d’assurer l’accès à l’eau, l’électricité et la dignité.Viséparlacolèrecitoyenne, legouvernementestdissous.

Au Maroc, la mobilisation s’organiseautourdumouvement«GenZ 212 », né sur les réseaux sociaux. Les étudiants et jeunes travailleurs y dénoncent le coût de la

Stu doré I le délit

vie, la corruption et l’absence de perspectives professionnelles.

À McGill, des voix qui résonnentdumondeentier

Pour mieux comprendre cette effervescence, Le Délit s’est entretenu avec plusieurs étudiants de l’Université McGill originaires de ces pays. Tous décrivent, à leur manière, une colère partagée et une lassitude envers le système en place.

Pour Nan, étudiant indonésien, « la situation actuelle en Indonésie devait finir par arriver ». Il dénonce une corruption généralisée et des institutions « minées

été porteurs d’un message d’espoir, diffusé jusqu’à Madagascar grâce aux réseaux sociaux. » Tao plaide en faveur d’une rupture du modèle politique actuel, hérité de l’époque coloniale, pour un système plus enraciné dans la réalité du pays. « Nous avons hérité d’un système centralisé et rigide, explique-t-il. Ce qu’il nous faut, c’est une structure décentralisée, adaptée à nos spécificitésetinspiréedenostraditions».

Pour Alya, étudiante marocaine, les revendications de la jeunesse transcendent largement le cadre national : « Même si l’attention se porte sur le Maroc, la lutte dépasse les frontières. »

« La génération Z hurle son désarroi, défie les gouvernements, brave les violentes répressions pour faire entendre son message de détresse »

depuis longtemps par le détournement des fonds publics ». Les récentes subventions accordées aux parlementaires ont, selon lui, dépassé les limites: « Cela a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. » Les réseaux sociaux ont aussi joué un rôle déterminant : « Ils ont permis aux jeunes partageant les mêmes idées de se retrouver, de s’organiser et de planifier des grèves et des manifestations. » Ce qui pousse la jeunesse à agir? « La peur de voir se répéter les erreurs du passé – les guerres civiles, la corruption – et le manque de confiance envers le gouvernement actuel. Beaucoup de jeunes préfèrent agir eux-mêmes plutôt que d’attendre un changement d’en haut », explique Nan.

Selon Tao, étudiant malgache, «ce n’est pas un soulèvement soudain : ce sentiment d’injustice a toujours existé ». Les élections contestées de 2023 et la répression militaire qui a suivi avaient déjà exacerbé les tensions. « Madagascar est l’un des pays les plus pauvres du monde: entre 75 et 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Dans le sud, des gens meurent littéralement de faim». Il décrit des services publics à bout de souffle : « Les salles de cours des universités sont délabrées, les coupures d’électricité constantes. Le gouvernement ne croit pas en sa jeunesse et ne lui offre aucune perspective. » Les soulèvements au Népal ont, selon lui, servi d’exemple : « Ils ont

RÉDACTION

3480 rue McTavish, bureau 107

Montréal (Québec) H3A 1B5

Téléphone : +1 514 398-6790

Rédacteur en chef rec@delitfrancais.com

Vincent Maraval

Actualités actualites@delitfrancais.com

Matthieu Juge

Eugénie St-Pierre

Valentin Pelouzet

Culture artsculture@delitfrancais.com

Jiayuan Cao

Rose Langlois

Société

societe@delitfrancais.com

Antoine Proulx

Marius Grieb

Omnivore rec@delitfrancais.com

Héloïse Durning

Milan McCarthy

Coordonnatrice de la production production@delitfrancais.com

Layla Lamrani

Visuel visuel@delitfrancais.com

Eileen Davidson

Stu Doré

Photographe visuel@delitfrancais.com

Toscane Ralaimongo

Coordonnateur·rice·s de la correction correction@delitfrancais.com

Juliette Elie

Lara Cevasco

Elle rappelle que les demandes de sa génération sont universelles : «La santé et l’éducation ne sont pas des faveurs qu’un État accorde à son peuple, ce sont des droits fondamentaux qui doivent être garantis à tous.»

Une génération debout

La génération Z hurle son désarroi, défie les gouvernements, brave les violentes répressions pour faire entendre son message de détresse. Les âmes ayant péri durant ces manifestations, en quête de justice, d’égalité et de dignité, seront commémorées comme des héros de la résistance. Au fil des dernières années, des millions de jeunes ont marché dans les rues aux quatre coins du monde, portant un message d’espérance, s’adressant implicitement à toutes les communautés marginalisées souffrant des heurts du colonialisme, du despotisme ou du népotisme. Malgré les innombrables différences structurelles entre ces révoltes, les manifestants interpellent les gouvernements : la jeunesse doit être maîtresse de son destin et doit avoir le droit de rêver de jours meilleurs. ̸

Coordonnatrices réseaux sociaux reso@delitfrancais.com

Elie Nguyen

Leili Cossu

Contributeur·rice·s

Timotée Allouch-Chantepie, Dalia Djazouli, Julia Couture

Couverture

Stu Doré

BUREAU PUBLICITAIRE

3480 rue McTavish, bureau B•26 Montréal (Québec) H3A 0E7

Téléphone : +1 514 398-6790 ads@dailypublications.org

Publicité et direction générale

Letty Matteo

Ventes et assistance administrative

Letty Matteo

Support graphique et technique Alice Postovskiy

Comptable

Boris Shedov

The McGill Daily coordinating@mcgilldaily.com

Andrei Li

Conseil d’administration de la SPD

David Choi , Andrei Li, Vincent Maraval, Letty Matteo, Raphael Miro, Sena Ho, Layla Lamrani

Les opinions exprimées dans les pages du Délit sont celles de leurs auteur·e·s et ne reflètent pas les politiques ou les positions officielles de l’Université McGill. Le Délit est indépendant de l’Université McGill. Le Délit est situé en territoire

MATTHIEU JUGE

Éditeur Actualités

« Sans vérité, il ne peut pas y avoir de réconciliation »

Hôpital Royal Victoria : les Mères mohawks toujours

Le mardi 30 septembre est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, une dateayantpourbutdecommémorer « l’histoire tragique et douloureuse despensionnats[autochtones, ndlr] et de leurs séquelles durables », selon le site officiel du gouvernement canadien. La faculté de médecine de McGill, a publié pour l’occasion un communiqué rendant hommage « aux victimes et aux survivants du système des pensionnats », et rappelant par la même occasion ses engagements « dans la voie de la réconciliation»,notammenten«développant les effectifs autochtones danslesprofessionsdelasanté».

Pourtant, au moment où étaient publiés ces mots, se tenait de l’autre côté du campus un rassemblement portantuntoutautrediscours.Devant l’Institut Allan Memorial, à quelques pas du chantier du projet « Nouveau Vic » cogéré par McGill et la Société québécoisedesinfrastructures(SQI), lesMèresmohawks(ou Kanien’kehá: ka Kahnistensera), avaient alors appeléàunrassemblementdelapresse et des militants dans le cadre de leur lutte contre l’excavation des terres environnant l’hôpital. Pour l’occasion, une cinquantaine de

militants étaient réunis vêtus d’un chandail orange, symbole de commémoration des victimes et survivants des pensionnats.

La bataille juridique se poursuit

Durant le rassemblement, les Mères mohawks ont notamment annoncé le dépôt d’une motion à l’encontre de la SQI, visant à la protection juridique de trois zones «où des preuves de restes humains ont été trouvés », nous explique Philippe Blouin, doctorant en anthropologie à McGill affilié au collectif. La motionreposesurdifférentespreuves de la présence de restes humains autour du l’Institut Allan Memorial. Dansunefichedistribuéeauxmédias, le collectif cite un rapport d’Askîhk Research Services, une société autochtone de conseil en archéologie employéeparMcGilletlaSQIdansle cadre du projet. Le rapport, non publicmaiscitédanslafiche,conclurait que« lacombinaisondetroislignesde preuves séparés [chiens renifleurs, géoradar et plus récemment une sonde spécialisée] soutenait la présence de restes humains (tdlr)».

Ce combat juridique n’est pas nouveau:lesMèresmohawkscherchentà

ralentir l’expansion de McGill sur le terrain de l’ancien hôpital Royal Victoria depuis 2022. Elles affirment que ces « restes humains » appartiennent probablement à des corps d’enfantsautochtonesissusdespensionnatsetvictimesdesexpérimentations du projet MK-Ultra. Dans les années 1950 et 1960, l’hôpital, déjà affilié à McGill, s’est en effet rendu coupable d’expérimentations psychiatriques illégales, notamment sur des enfants, dans le cadre de recherches militaires.

En quête de vérité

PourlesMères mohawks, il s’agit là d’un combat pour la vérité historique sur les pratiques du gouvernement canadien. « Sans vérité, il ne peut pas y avoir de réconciliation », a expliqué Kahentinetha, l’une des Mères présentes. « La terre a déjà été maltraitée il y a deux ans, nous ne pouvons pas les laisser le refaire ». Elle fait ici référence aux méthodes employées par la SQI, que Blouin a détaillées au Délit : « Ils viennent avec des machines, détruisent tout – des tombes non protégées par des cercueils, des os en décomposition –c’est extrêmement fragile, seuls

TOSCANE RALAIMONGO I Le Délit

des professionnels du domaine devraient gérer ces éléments. » Il précise : « La SQI n’a pas de plan de construction précis [dans les zones concernées par la motion], mais affirme qu’elle reviendra excaver dès qu’ils recevront les prochainsrapportdessondes.»

Malgré la difficulté de leur lutte juridique, les représentantes autochtones restent déterminées:« La SQI et McGill cherchent à nous épuiser avec la paperasse,

mais nous sommes déterminées à découvrir la vérité », affirme Kwetiio, autre porte-parole du collectif. Kahentinetha, encore pleinement engagée dans ce combat à l’âge de 86 ans, le démontre par sa résilience:« Nous ne cesserons jamais de lutter. S’ils pensent que nous nous lasserons, ils ne connaissent pas les femmes mohawks. »̸

Valentin pelouzet Éditeur Actualités

Deux experts livrent leurs analyses.

TOSCANE RALAIMONGO I le Délit

C’est dans l'amphithéâtre Leacock132,àmoitiérempli, que débute la première assemblée générale du semestre de l’AÉUM, le lundi 29 septembre. Immédiatement,l’ambianceprofessionnelledelaséanceestdéstabiliséepar des problèmes techniques, et par le grand nombre de sièges vides dans la salle.Cettedernièreseremplitnéanmoinsprogressivementàmesureque le programme de l’assemblée s’écoule et que l’on se rapproche du moment clé : le vote sur la motion de grèvepourledésinvestissementdans le génocide, porté par l’organisation desÉtudiantspourl’honneuretlarésistance de la Palestine (SPHR). La motionaétéadoptéeparunemajorité écrasante, concluant une assemblée généraleagitée.

Une assemblée mouvementée

Ce vote extrêmement conséquent ne s’est pas déroulé entièrement dans la fluidité. À son approche, un scepticisme ambiant s’estemparédelasalle.Lacause:les risques contractuels auxquels l’AÉUM a fait face lors de la dernière grève en avril 2025, pouvant rendre une nouvelle grève difficile à gérer cette fois-ci. Ce scepticisme s’est illustré lors de la séance de questions qui a précédé le dépôt de la motion, lorsqu'un membre du public a remis en question la transparence de l’AÉUM, accusée d’avoir tenté d’empêcher que le quorum soit atteint. Cette prémisse a immédiatement été rejetée par la représentante de l’AÉUM mais les

multiplesquestionsbureaucratiques adressées au président de l’AÉUM, DymetriTaylor,n’ontfaitqu’alimenter l’impression que l’association retardait volontairement le vote. Desdoutesquiontété renforcés par les divers problèmes techniques, qui ont pendant plusieurs minutes empêché les 200 étudiants présents en vision-conférence d’intégrer l’assemblée – bloquant ainsi momentanémentlepassageauvote.

Malgré ces péripéties, le processus a été respecté. À l’annonce de l’atteinte du quorum, un tonnerre d'applaudissements éclate, avant que Sumayya Kheireddine ne monte derrière le podium pour présenter la motion. Sans mâcher ses mots, elle réitère ce que la grève a pour but d’exiger de McGill. Les demandes se résument par un désinvestissement total de l’Université dans tous les projets de recherche en partenariat avec des fabricants d'armes qui commercent avec Israël. Kheireddine dénonce aussi « les efforts de McGill visant à affaiblir la démocratie étudiante ainsi que d’isoler le mouvement (tdlr) ». Elle affirme que « les universités doivent être un forum de développement de la conscience politique, mais sont devenues des arènes de répression, facilitées par leurs propres administrations ». Le discours s’est suivi d’une courte

séance de questions dans laquelle Kheireddine a eu l’opportunité de réitérer la nature non-violente de la grève.

Unrésultatconséquentmaispeu surprenant

Sans surprise, le résultat du vote est quasi-unanime, avec seulement deux abstentions et trois votes contre. La motion passe donc, ouvrant la voie à une grève des étudiants le 7 octobre, exactement deux ans après l’attaque terroriste du Hamas ayant déclenché une guerre d’une terrible violence doublée d'une catastrophe humanitaire à Gaza. La motion a été ratifiée via un vote en ligne le 6 octobre.

Interrogée par Le Délit, Sumayya Kheireddine se dit « très fière du corps étudiant, même si ce n’est pas une surprise. C’est une mesure populaire, souhaitée par une très grande majorité ». Membre de cette majorité, Basil Atari, étudiant palestinien de quatrième année en sciences politiques, « espère que la grève apportera un changement », même s’il y croit peu. Il réitère aussi son souhait que la grève se déroule de manière paisible, pour qu’elle puisse trouver son sens et mieux résonner auprès de la communauté mcgilloise.

McGillinquiétéepardepotentielles violences

Cettegrèveestlourdementconnotée; elle rappelle des mauvais souvenirsàl’Université.Eneffet,aucoursde plusieurs grèves et manifestations en soutien de la cause palestinienne ayant eu lieu au cours des deux dernièresannées,desconfrontationsviolentesontétésignalées.Lapossibilité que cela se répète rend McGill craintive. L’Université avait d'ailleurs déposé une injonction controversée pour empêcher toute forme d’intimidation sur le campus, injonction bloquéeparunjugedelaCoursupérieure du Québec. Certains étudiants craignent également que la grève perturbelavieétudiante.Souhaitantpréserver son anonymat, une des étudiantesayantvotécontrelamotion expliqueque« lespartisansdelagrève necomprennentpasàquelpointl’insécurité se fait ressentir à travers l’Université ».

Unegrèvequidivisedonc,reflétantles tensionssurlecampus.Aumomentde l’écrituredecetarticle,lagrèven’apas encoreeulieu,maisMcGillseprépare déjàenmatièredesécurité.Elleexigera notamment que tous les membres de la communauté mcgilloise soient munisdeleurcarteuniversitairepour accéder au campus le 7 octobre. ̸

TIMOTÉE ALLOUCH-CHANTEPIE Contributeur

«

Entrevue

Après près de dix ans au Sénat du Canada, la sénatrice

Marie-Françoise Mégie, première femme d’origine haïtienne à y siéger, a pris sa retraite le 21 septembre 2025. Engagée sur des dossiers tels que l’aide médicale à mourir ou les langues officielles, elle revient sur son parcours et sur les valeurs qui ont guidé son engagement dans une entrevue avec Le Délit

Le Délit (LD) : Qu’est-ce qui vous a poussée à devenir sénatrice? Qu’estce que vous espériez accomplir?

Marie-Françoise Mégie (MM) : Je ne savais même pas que je pouvais devenir sénatrice – c’est quelque chose qui ne m’avait jamais, jamais effleuré l’esprit. En 2016, je sortais de ma vie médicale, je prenais ma retraite, et je comptais désormais me concentrer sur ma vie communautaire. Mais un

décisionnels. C’est cet argument qui m’a convaincue d’envoyer mon curriculum vitæ au comité décisionnel du Sénat. J’étais très contente d’être choisie.

LD : Vous êtes la première sénatrice d’origine haïtienne – qu’est-ce que cela représente pour vous, personnellement et politiquement?

MM : On me demande souvent si je trouve ça lourd, d’être la première sénatrice d’origine haïtienne, si j’ai le sentiment d’avoir une redevance à la population. Mais j’étais déjà très impliquée au sein de la communauté haïtienne avant de devenir sénatrice. J’ai vu mon rôle au Sénat comme un cadeau pour poursuivre mon travail à plus grande échelle. Je sentais que j’avais la responsabilité de continuer d’aider les jeunes, de combattre la discrimination – mais ce n’est pas une responsabilité qui me

c’est plus facilepourlesplusjeunes de marcher sur nos traces.

LD:Quandvousregardezenarrièreet quevouspensezàvotrecarrièreauSénat,dequoiêtes-vousleplusfière?

SÉnat canadien

ami m’a entendue parler de mon plan pour la retraite, et il m’a dit que les jeunes de la communauté noire avaient besoin de se sentir représentés dans les hauts espaces

pèse, pas du tout. Cette année, je prends ma retraite, et il faut que d’autres prennent la relève. Et quand on a défriché un terrain,

MM :J’aidéposéunprojetdeloipour lacommémoration du jour de la pandémiedeCOVID-19,quiaétéadopté. Chaque année, le 11 mars, on se souvientdésormaisdespersonnesdécédées dans des conditions effrayantes et des professionnels de la santé qui ont donné des soins aux malades et qui ont diminué la catastrophe. En plus de se souvenir, on se prépare à l’éventualité d’une nouvelle pandémie, pour mieux y réagir si ça devait se reproduire. Une autre initiative dontjesuisfièreestcelledel’exposition annuelle du Mois de l’histoire desNoirsauSénat.Avecungroupede sénateursnoirs,nousavonsorganisé desexpositionssurlesartistesnoirs, les innovateurs noirs, les athlètes noirs… L’idée étant de mieux faire connaître aux sénateurs, mais aussi aux visiteurs du Sénat, l’histoire des Noirs.C’étaitlapremièrefoisqu’une telleinitiativeétaitorganisée,etcela ainspiréd’autressénateursàorganiserdesexpositionssimilaires.

Ela jeunesse, vous êtes les citoyens d’aujourd’hui et de demain. Le même conseil s’applique évidemment aux jeunes issus de communautés marginalisées – vous êtes chez vous, vous êtes nés au Canada Vous avez votre place, prenez-la! ̸ « En ayant peur de "la politique", on ne fait que se freiner »

MM : Je lui dirais d’abord que, moi aussi, je pensais que la politique n’était pas pour moi. Mais tous les gestes sont politiques, même si on ne s’en rend pas toujours compte. En ayant peur de «la politique », on ne fait que se freiner. Je recommande à tous les jeunes de commencer à s’engager le plus près d’eux, au niveau municipal par exemple, pour comprendre comment fonctionne la machine électorale. On a besoin de

LD:Quediriez-vousàunjeunequihésite à s’engager politiquement, parce qu’il sent que la politique, ce n’est pas pour lui?

EUGÉNIE ST-PIERRE Éditrice Actualités

Au terme d’un match serré, les McGilloises craquent et perdent la rencontre 2-1.

ncetaprès-midiestivaldumois d’octobre,les Martlets,section féminine de l’équipe de soccer de McGill, recevaient les Stingers de l’université Concordia. Les joueuses de McGill comptaient sur cette rencontrepourserelancer,aprèsunesérie noire de cinq matchs sans victoires et trois sans marquer de buts. Dans un matchquiauraitputourneràleuravantage,lesjoueusesdeMcGillnesontpas parvenues à concrétiser leurs actions devant le but et à défaire la gardienne deConcordia.

0’Coupd’envoidonnéparlesMartlets. Premiercornerpourl’équipedeMcGill aprèsunebellesériedepasses.

6’ McGill ouvre le score grâce à la numéro 11 après une brillante séquence depassesconclueparunefrappesèche danslepetitfilet.LesMartletsmettent ainsi fin à une série de trois matchs sansmarquer.1-0pourMcGill.

18’Beaucoupfranccadréparlanuméro 14 de McGill. La gardienne de Concordia s’allonge et empêche les Martlets de doubler la mise. Les McGilloises continuent de presser la défenseadverse.

22’ Une joueuse de McGill s’effondre après avoir reçu un ballon en pleine tête. L’arbitre interrompt le match. Cela permet aux

deux équipes de se rafraîchir alors qu’il fait presque 30 degrés à l’ombre, et que le match se joue sous un soleil brûlant.

32’ Tir fuyant de la numéro 23 de Concordia, excentrée, elle ne parvient pas à cadrer.

35’ Les joueuses de Concordia s’installent progressivement dans la moitié de terrain des Martlets, sans pour autant inquiéter leur défense.

40’Aprèsunebellecourseetunduel physique avec une défenseuse de Concordia, la numéro 10 de McGill s’écroule dans la surface de réparation. L’arbitre siffle, les joueuses de McGill croient au penalty. Au lieu de ça, renvoi aux six mètres pour Concordia, c’est la désillusion.

44’ Après une longue séquence de possession, la numéro 28 de Concordia trompe la gardienne de McGill, un peu trop avancée, d’une belle frappe à l’extérieur de la surface.Égalitéentrelesdeuxéquipesau momentderejoindrelesvestiaires.

50’ Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais semblent plus s’observer qu’en première période.

65’ Changement pour les Martlets. Les joueuses de McGill poussent,

mais butent toujours sur la gardienne de Concordia.

83’ Sur coup de pied de coin, les Stingers passent devant grâce à une belle réalisation de la tête de la numéro 5. Concordia mène 2-1.

90’ Les joueuses de Concordia s’imposent après un deuxième acte globalement stérile.

Bien qu’elles se soient inclinées en fin de rencontre, la performance des Martlets n’est pas décourageante pour autant. Elles se sont procuré de belles actions tout au long de la rencontre, sans pour autant réussir à concrétiser devant le but.

Plus tôt dans l’après-midi, les Redbirds, section masculine du soccer

à McGill, ont quant à eux étrillé l’équipe de Concordia (5-0), quelques jours seulement après leur victoire (3-0) face aux Citadins de l’UQAM. ̸

Aurélien QUEMENER Contributeur

Enquête

société@delitfrancais.com

« Nous refusons de devenir une cuisine dépolitisé, vide de sens et vide de cœur ».

Commeunpansementqu’onarrache en grinçant des dents, l’après-midi du 1er octobre, l’Association des étudiants de l’Université McGill (AÉUM) annonce la cessationtemporairedesactivitésde MidnightKitchen(MK)etlelicenciementdesesemployés.Cecollectif,qui distribuedelanourrituregratuiteaux étudiantsdeMcGilldepuis2002,sera désormais suspendu et réorganisé sousladirectiondel’AÉUM.

Loin d’être une décision populaire, ce choix aura pourtant été présenté aux étudiants dans une rhétorique populiste. Dans le communiqué, envoyélelendemaindel’assembléegénérale de l’AÉUM, on explique que cette décision aurait été prise à la suite d’un « examen important des opérationsetdesfinancesduservice aucoursdesdernièresannées»(sic).

leur point de vue, ce pourcentage est insuffisantet«affecteévidemmentla qualité du service offert à la communauté étudiante ». Dans un esprit de « transparence », l’AÉUM offre une copie des dépenses budgétaires de la collectivité en pièce jointe du courriel, nous permettant de constater que 190 000 $ du budget annuel seraient dédiés aux salaires des employésdeMK.

Pour certains étudiants avec qui j’ai pudiscuter,ceschiffressuffisentpour les convaincre d’un complot au sein de MK, une interprétation que l’AÉUM ne propose pas explicitementdanssoncommuniqué,maisqui reste plausible en vue de l’ambiguïté de l’explication. En revanche, pour d’autres – comme les panneaux des manifestants en témoignent – ces chiffres auraient été présentés sans

« De son point de vue, le chiffre de 7,41 % du budget dépensé sur la nourriture est représentatif de l'efficacité de MK et non de son dysfonctionnement »

S’appuyantdoncsurunejustification financière, et partant du principe que l’équipe de Midnight Kitchen n'auraitpasallouélesfondsduprojet efficacement, l’AÉUM affirme agir dans l’intérêt des étudiants.

Pourtant, moins de 24 heures après cette décision, un tintamarre de casseroles – et de tupperwares vides – se fait entendre à travers le campus. Le collectif Save MK Coalition et plusieurs étudiants bénéficiant du service gratuit offert par MK ont manifesté pendant près de deux heures devant les locaux de l’AÉUM, qui abritent la cuisine du club. Ils réclamaient l'annulation de la décision prise par l’AÉUM.

Comment expliquer la disparité visible entre la prétendue popularité du choix de l’AÉUM et la colère palpable de ce mouvement contestataire?Et,enoutre,quellesserontles réelles conséquences de ce jugementsommairepourl’avenirdeMK, la satiété des étudiants qui en dépendent, et la légitimité de l’AÉUM auprès des étudiants?

Budget : interprétations contradictoires

Dans son communiqué destiné aux étudiants de McGill, l’AÉUM explique que, sur un budget annuel de 351 360 $, MK n’aurait consacré que 7,41 % de ses dépenses pour l’année 2024-2025àl’achatdenourriture.De

contexteetdefaçonmalhonnête.

Orion, une nouvelle recrue de MK, licenciée avant même que l’AÉUM signe son contrat, raconte une tout autre histoire. Un bol vide dans les mains,elledissèquelebudgetdeMK avec passion et précision. De son point de vue, le chiffre de 7,41 % du budget dépensé sur la nourriture est représentatifdel'efficacitédeMKet non de son dysfonctionnement. Elle m’explique fièrement que MK s’appuie sur son réseau communautaire pour récolter des dons alimentaires, lui permettant de consacrer son budget à la rémunération de ses employés et aux coûts de transport. Quant à l’importance de la masse salariale dans le budget, elle répond sans hésiter : « On est payés 18,16 $ l’heure! C’est 2 $ de plus que le salaire minimum légal! Notre travail doit être compensé correctement, on ne travaille pas gratuitement. (tdlr) »

Envuedelasoudainetédecettedécision et des conséquences dramatiques pour les salariés de MK et les étudiantsquiendépendent,ilestimportant de considérer la proposition de réforme que l’AÉUM met en avant afin de mieux comprendre les enjeux decedébat.

Promessesirréalistes?

Le licenciement des cinq salariés de MK a été accompagné par l’annonce de la création d’un nouveau

poste de « Gestionnaire des services de nourriture et d’hospitalité » pour remplacer la direction non hiérarchique du comité sortant. L'identité de cet employé permanent n’est pas encore connue, mais il sera directementchoisiparl’AÉUM.Lecontraste entrel’ancienfonctionnementdémocratiqueetlanouvelleinitiative«centralisée » est perçu et présenté très différemmentparlesdeuxcamps.

Alorsquel’AÉUMprometquelenouvel employé sera à la fois « chef culinaire » et « gestionnaire de cuisine », permettant donc l’optimisation de MK et l'approvisionnement de repas cinqfoisparsemaine,lesopposantsà ceprojets’indignent.

Au cours de notre discussion, régulièrement interrompue par la symphonie des casseroles et des cris, Orionm'expliqueclairementsafrustration.Desonpointdevue,cetteréforme illustre la dichotomie entre l'impersonnalité bureaucratique de l’AÉUM et la convivialité traditionnelle de MK. Démentant le projet de restructuration dans sa totalité, elle m’explique que MK était limité à un ou deux services par semaine, non à cause de contraintes budgétaires, maisenraisondel’espacedontilsdisposent en cuisine. Ces limites physiques, imposées par l’AÉUM ellemême, ne sont pas prises en compte par cette réforme et ne seront donc pasrésoluesparuneinterventionexterne – un fait que, selon elle, l’AÉUM ne peut pas comprendre,

étant donné que ses membres ne se seraient jamais rendus à la cuisine de MK pour le constater.

En dépit des promesses faites par l’AÉUM d’une ère d'efficacité nouvelle, certaines questions essentielles au sujet de la réforme restent en suspens. La plus importante concerne le temps : combien de temps faudra-t-il pour que les étudiants en précarité accèdent au service dont ils dépendent, et dont ils ont bénéficié pendant si longtemps? De plus, pourquoi choisir cette période de mi-session pour mettre en œuvre une réforme imprévue et qui implique la suspension totale de MK, alors

niens, ces deux manifestants spéculent que la décision soudaine de l’AÉUM menant au départ forcé de la direction de MK est motivée par un intérêt politique. Selon leurs analyses, il est crédible de situer cette décision dans une tendance d’austérité morale et économique, visant à faire taire les voix dissidentes et à promouvoir la centralisationdel’autoritédécisionnelledans lamaindelagouvernancedel’AÉUM.

Peu importe ses causes et sa trajectoire, les conséquences tangibles de cette décision restent les mêmes : les tupperwares sont vides, les étudiants ont faim, et l’AÉUM doit maintenant survivre à une crise de

« Ces limites physiques, imposées par l’AÉUM elle-même, ne sont pas prises en compte par cette réforme et ne seront donc pas résolues par une intervention externe »

qu’elle aurait pu être effectuée durant l’été?

MK : un combat politique?

MK, célèbre pour sa structure non hiérarchisée, ses prises de position et sa « radicalité », risque d’être vidée de son « esprit », selon Orion et un autre manifestant membre d’un syndicat étudiant. Résolument anti-globalistes, anti-capitalistes et pro-palesti-

confiance. Cette réforme se révélera-t-elle le début d’une nouvelle ère d'efficacité pour MK, ou tout simplement un projet raté mettant en péril non seulement la survie de MK, mais aussi la confiance des étudiants envers l’association censée les représenter? ̸

MARIUS GRIEB Éditeur Enquête

Enquête

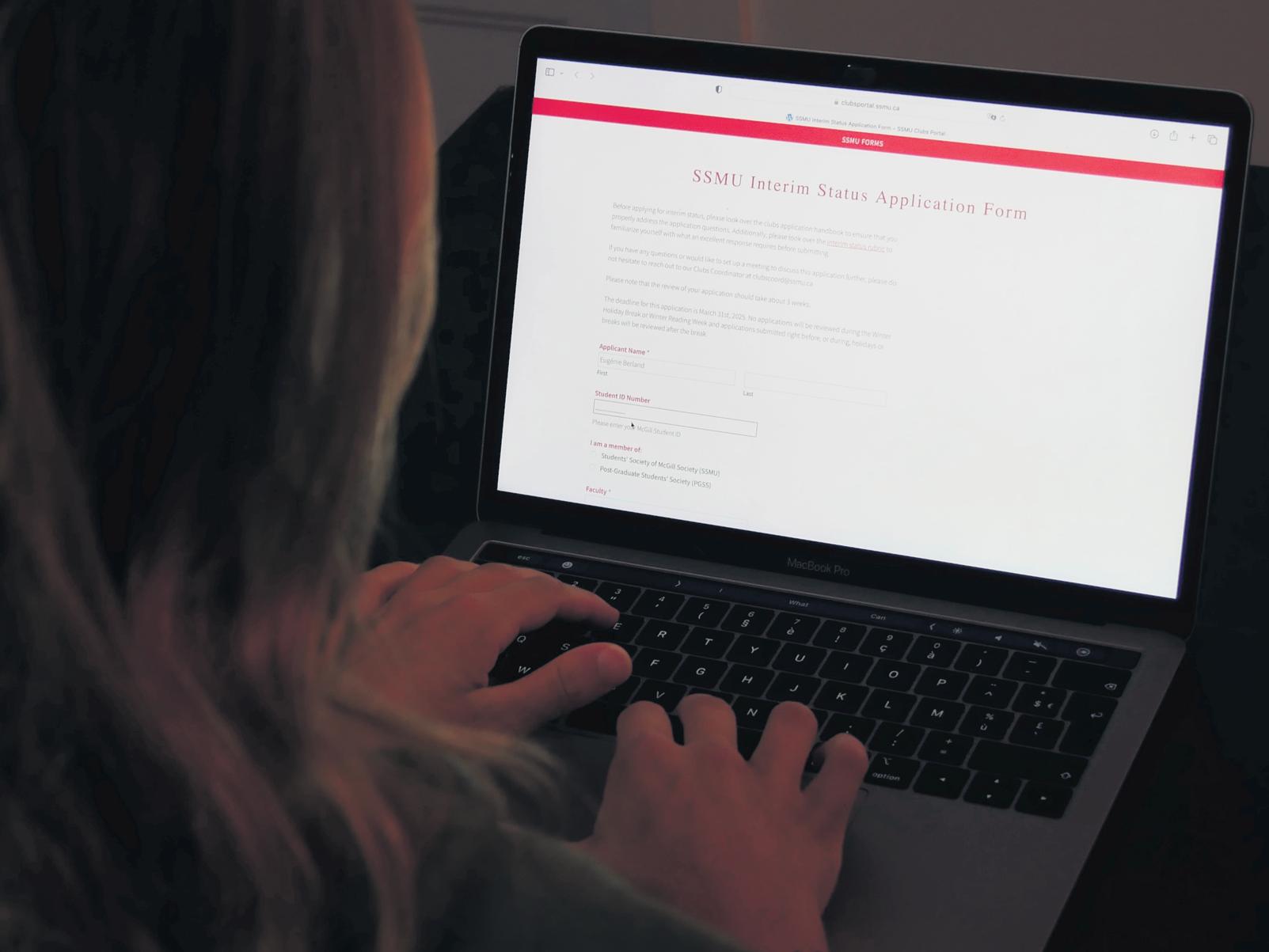

« Le processus administratif ne fait que nous mettre des bâtons dans les roues »

Quand l’impotence bureaucratique de l’AÉUM paralyse les comités étudiants.

Peu nombreux sont ceux qui comprennent les ramifications administratives complexes de l’Association étudiante de l’Université McGill (AÉUM). Formée d’une multitude d’assemblées démocratiques, de comités et de sous-comités, elle assure une gouvernance de quelque trois millions de dollars sur une base annuelle. Outre une simple gestion des frais qu’elle perçoit de la population étudiante, elle coordonne bien des aspects de la vie mcgilloise, notamment en ce qui a trait à la formation de comités étudiants. Mais force est d’admettre que l’AÉUM est fragile, et que la lourdeur (perçue et réelle) de ses processus administratifs complique la tâche aux universitaires entreprenants en quête de reconnaissance officielle pour leurs comités.

Cettefragiliténetientpasdel’opinion, mais bien du fait. En effet, de nombreux scandales et conflits internes ontrécemmententachélaréputation del’AÉUM,quiamêmevusonaccord avec McGill être interrompu l’été dernier. Les démissions subséquentes de certains des membres de son exécutif ont mis à l’arrêt forcé bonnombredesesopérations,sibien que Le Délit a reçu la demande formelle,delapartdecertainsétudiants, d’enquêter sur les irrégularités criantes des procédures de reconnaissance d’un comité étudiant.

Il est question, dans les récriminations du corps étudiant, d’un temps d’attente pour une reconnaissance (même temporaire) s’étirant sur plusieurs années – attente jugée prohibitive à la pérennisation d’initiatives étudiantes. On déplore aussi des bris de communications, un manque de continuité des procédures et l’absence d’une personneressource stable pour assurer le suivi des dossiers actifs.

Pour mettre toutes ces critiques au clair, Le Délit s’est entretenu avec Hamza Abu Alkhair, vice-président descomitésetservicesauxétudiants de l’AÉUM.

Enjeux institutionnels systémiques

Depuis les nouveaux bureaux luxueux et modernes de l’AÉUM au 3501ruePeel,M.AbuAlkhairselance dans une explication des attentes de sonorganisationenverstouslesaspirants-fondateurs.Pourcréeruncomité étudiant, il faut « amender une constitution, créer un budget temporaire, une prévision des activités qui serontorganisées,recueillirdesappuis (tdlr) » et remplir le formulaire prévu àceteffetsurlesitedel’AÉUM.Leprocessus, en apparence simple, est cependant complexifié par ce que M. Abu Alkhair appelle « un dédoublement fréquent des missions des aspirants-comités » – qui se produit

lorsquelesétudiants souhaitent obtenir une approbation pour un club qui existe déjà ou qui ressemble fortement au leur.

Le blâme revient-il donc plutôt aux étudiants, qui n’effectuent pas de vérifications préalables? Dans les faits, pas vraiment.

Lalistedescomitésexistantsfournie parl’AÉUMparlebiaisdesonsiteInternet n’est pas à jour, et ce « depuis plusieurs années ». Pire, « plusieurs des comités qui y figurent n’existent même plus », me confie M. Abu Alkhair. Ce retard dans la mise à jour des données s’explique selon lui par le fait que « le processus de mise à jour prend du temps […] il faut créer unenouvellepagepourchaquecomité, et nous en avons 200 à 300 au total ». Mais au moins, « les données internes sont à jour », me dit-il, d’un ton se voulant rassurant. La réalité l’est cependant beaucoup moins. Avant même que leur candidature ne soit consultée par l’appareil bureaucratique de l’AÉUM, les aspirants-fondateurs se butent à une base de données incomplète et désuète, ankylosant des démarches déjà compliquées.

Une fois la candidature complétée, cette dernière est évaluée par le Clubs Committee – une instance « sans laquelle les comités ne pourraient être approuvés », poursuit M. Abu Alkhair. Ce sous-comité, composé d’une variété de représentants de l’AÉUM et de la population étudiante, tient deux rencontres par mois. Il prend en charge l’évaluation, la révision et la coordination des différentes candidatures, et émet « ses recommandations au Conseil législatif, qui autorise par la suite la création des comités ». M. Abu Alkhair m’assure que « la décision est basée sur une grille de critères objectifs, et tout comité qui se conforme aux règles de l’AÉUM et qui est suffisamment novateur devrait éventuellement être approuvé ». En somme, personne ne peut voir sa requête être strictement refusée, mais l’aspirant-comité peut être enjoint à « modifier sa mission ou adapter les documents fournis » par des membres du sous-comité du Conseil législatif.

Il est aussi pertinent de se questionner sur le volume des demandes qui peut être traité par le sous-comité, qui détient le monopole décisionnel initial en ce qui a trait à la fondation d’un comité. Lorsque questionné sur le nombre de candidatures actuellement en attente d’une décision, M. Abu Alkhair estime que « 50 à 60 » comités patientent toujours, sans pour autant savoir si leur dossier est recevable. Il se donne comme objectif d’avoir révisé toutes ces candidatures avant la fin de la session d’automne, une tâche qui semble

« Lorsque interrogé sur le nombre de nouvelles demandes faites chaque année, M. Abu Alkhair réplique simplement : “Bomboclaat, mon vieux, je n’en ai aucune idée” »

herculéenne étant donné les maigresrésultatsdusous-comitéau cours des dernières années.

Ce régime d’évaluation décevant est expliqué par « la démission de membresdel’exécutifetunecertaine instabilité institutionnelle » – problèmes récents endémiques à l’AÉUM, répétés maintes fois au cours de notre échange. M. Abu Alkhair déplore des mois et des sessions entières sans capitaine à la barre du navire, dont la conséquence directe est ce retard qui cause la grogne populaire.

Admettons cependant que le souscomité se mette à tourner à plein régime pour le reste de la session, tenant environ cinq à six rencontres d’une heure chacune. Ce seraient donc 10 candidatures par rencontre, à raison de six minutes par dossier, qui devraient être évaluées pour maintenir le rythme escompté. Même M. Abu Alkhair concède que « la révision de 10 dossiers par rencontre est irréaliste ». Elle est aussi très précipitée, compte tenu des efforts des étudiants dans la préparation de documents constitutifs complexes et dans la collecte d’appuis de leurs pairs.

Un simple calcul nous montre que, malgré le bon vouloir du vice-président des comités et services aux étudiants, ses objectifs sont impossibles à réaliser. Surtout si l’on ajoute aux 60 candidatures en attente les dépôts assez nombreux qui s’ajoutent continuellement. Lorsque interrogé sur le nombre de nouvelles demandes faites chaque année, M. Abu Alkhair réplique simplement : « Bomboclaat, mon vieux, je n’en ai aucune idée. »

Cette réponse parsème notre entretien : il est évident que de nombreuses incertitudes planent quant à l’avenirnébuleuxdesaspirants-comités. Mais le cauchemar administratif ne s’arrête pas là. L’approbation d’un comité se fait en deux étapes : en premier lieu, un statut temporaire, et ensuite, l’obtention d’un statut permanent, si certaines conditions sont respectées. La patience inébranlable exigée durant l’attente d’obtention du statut (temporaire ou permanent) a tout de même ses avantages : « Tarifs de réservation réduits, adressecourrieletsiteInternetfournis, accès au fonds des clubs de l’AÉUM (statut permanent seulement)... » Commequoilejeuenvautpeut-êtrela chandelle. Ce dédoublement est cependant particulièrement frustrant pourcertainsgestionnairesdecomité, quisevoientobligésde«toutrenvoyer pour mettre à jour leurs listes de membres » – les délais d’approbation s’étant étirés au-delà de la graduation decertainssignataires.

Si les retards et les délais ne résultent certainement pas d’une quelconque malice de la part de l’AÉUM, n’en demeure pas moins qu’elle est coupable d’une indéniable incompétence, sinond’unenégligence,àl’égarddeses étudiants.Pourvousprouverlesméfaits réels d’une telle déresponsabilisation, Le Délit s’est également entretenu avec deux organisations qui peinent à obtenir le statut tant désiré de comité de l’AÉUM.

Lagrognepopulairedesétudiants

La frustration a atteint son paroxysme pour David Luzzatto et HéloïsePuit,respectivementprésidentet vice-présidente aux affaires internes del’Associationdesétudiantsfrançais

de McGill (AÉFM). Près de trois ans maintenantquececomitéattendderecevoir son statut permanent de l’AÉUM. Idem pour Maxime Rouhan, membre fondateur de McGill Eloquence,quin’atoujourspasréussiàobtenir un statut temporaire après deux ansd’effortscontinus!

Sil’attitudeadoptéeparM.AbuAlkhair pourtraiterdelasituationbordesurla nonchalance,letonestbeaucoupplus critiquechezlesétudiants.PourDavid, le travail de l’AÉUM est tout simplementinacceptable:«Lesuivin’estpas assuré par l’AÉUM, et tout ce processus administratif ne fait que nous mettredesbâtonsdanslesroues.»Réapparue après la pandémie, l’AÉFM peine depuis à faire de quelconques progrès au-delà de l’obtention d’un frêle statut temporaire. Les procéduresdel’AÉUMsontsibancales,surtout à la suite des « nombreux scandalesetsuspensionsdeservices», que le comité s’est fait octroyer une «prolongation de son statut temporaire bien au-delà des limites prévues parlerèglement».Uneénièmepreuve ducaractèredysfonctionnelduprocessusd’approbation,selonDavid.

« Les avantages d’être un comité de l’AÉUM?Outrenepaspayer20dollars d’inscription pour Activities Night, je nesauraisendonner»,merétorqueDavid,moqueur,alorsquejeluidemande pourquoi quiconque voudrait souffrir au travers des tergiversations de l’AÉUM.Maxime,lui,auneréponsesidérante:enattendantl’obtentiond’un statut temporaire, McGill Eloquence défraieelle-mêmeabsolumenttousles coûtsrelatifsàsonfonctionnement.Le comité paie le prix fort : 300 $, selon Maxime, pour effectuer des réservations de locaux, si bien qu’il est forcé d’utiliserquelquesstratégiescréatives.

« Parfois, j’attends la fin des cours et je m’infiltre dans un local, en espérant que personne ne l’aura déjà réservé », me dit-il, dépité de devoir recourir à cette solution plutôt que d’effectuer une simple réservation comme tout autre comité accrédité. Difficile selon lui de pérenniser les activités si les membres actuels savent d’emblée qu’ils devront financer eux-mêmes les opérations du comité : « Nous n’avons pas accès à un compte en banque, et chacun doit contribuer de sa poche. »

Alors que, plus que jamais, les étudiantssontvictimesd’uneprécarité financière étouffante, voilà que l’indolence de l’AÉUM en rajoute : par son inaction, elle force les étudiants à débourser eux-mêmes les frais de leurs passions. Cette réalité va complètement à l’encontre de sa mission et des objectifs de son existence. Comme le rappelle M. Abu Alkhair, « l’AÉUM dispose d’un important Club Fund, destiné aux comitéspleinementaccrédités » : mais à quoi sert-il, si autant d’embûches se dressent devant ceux qui veulent enrichir la vie étudiante?

L’enjeun’estpasuniquementmonétaire. David a l’impression d’être ignoré par les responsables du destin de l’AÉFM, et il prend les grands moyens pour qu’on lui rende des comptes. « Si le club coordinator ne me répond pas, je passe au VP comi-

« Alors que, plus que jamais, les étudiants sont victimes d’une précarité financière étouffante, voilà que l’indolence de l’AÉUM en rajoute : par son inaction, elle force les étudiants à débourser euxmêmes les frais de leurs passions »

tés, puis au président de l’AÉUM lui-même! » me dit-il. Il arrive fréquemment à Héloïse « d’attendre plusieurs semaines pour obtenir une réponse », ce qui est jugé « terrible » par David. Et pour cause : les membres de l’exécutif sont sommés d’être au service de la population étudiante, et perçoivent pour ce faire un salaire de près de 40 000 $ par année. Leur silence est le symptôme d’un « manque de responsabilisation, d’une absence de comptes rendus » – il est clair que les aspirants-fondateurs pensent que l’AÉUM peut en faire plus. Qu’elle doit en faire plus. Surtout lorsque l’on apprend que sa masse salariale a triplé depuis 2017-18, passant d’1 M$ à 3,1 M$ lors de l’exercice financier de 2024. Les salaires versés aux membres de l’exécutif connaissent eux aussi une croissance systématique, basée sur des indices de performance. L’AÉUM semble disposer de davantage de ressources et de main d'œuvre, mais, dans les faits, elle stagne. Elle place supposément la création de comités au sommet de sa liste des priorités, mais se révèle incapable de concrétiser sa volonté : les interminables listes d’attente en sont la

preuve. C’est à se demander à quoi elle sert véritablement, si elle est incapable de « gérer efficacement les demandes d’approbation » – son principal secteur d’activité en ce qui a trait aux étudiants, tout en étant rémunérée à leurs frais.

Les deux aspirants-comités se plaignent aussi en long et en large de multiples échecs administratifs:disparition du formulaire de candidature, dédoublement des demandes documentaires, silence radio de la part de la personneressource. Notre entretien est plutôt négatif : on sent que les étudiants en ont assez, qu’ils sont frustrés d’avoir à « tout recommencer pour se plier aux échecs de l’AÉUM ». Enfin, David me présente ses récriminations face au processus lui-même : il lui paraît complètement incohérent que chaque aspirant-comité doive «soumettre les mêmes documents alors que leurs missions et leurs moyens sont drastiquement différents ». Malgré cette simplification clairement incohérente, le processus demeure alambiqué, tortueux, presque sans issue. Décidément, peu de choses semblent satisfaire

« Si les retards et les délais ne résultent certainement pas d’une quelconque malice de la part de l’AÉUM, n’en demeure pas moins qu’elle est coupable d’une indéniable incompétence, sinon d’une négligence, à l’égard de ses étudiants »

les étudiants quant à l’offre de services de l’AÉUM. Compte tenu des témoignages, il semblerait que la population étudiante se doit également de s’intéresser davantage à l’organisation qui a le contrôle total sur l’approbation des comités qui la composent.

Que feront les étudiants?

Alors, que retenir de cette enquête? Tout d’abord, toutes les parties impliquées reconnaissent que l’AÉUM a échoué dans son devoir de vérification et d’approbation des aspirants-comités dans un délai raisonnable. Les raisons évoquées varient : du côté de l’AÉUM, on déplore des années difficiles, gangrenées par un manquedepersonneletunlaxisme des vice-présidents précédents. Les étudiants, eux, sont plus critiques : l’administration actuelle ne fait que « pelleter les problèmes vers l’avant » et place le blâme de ses propres échecs sur d’autres circonstances. Elle échoue dans ses devoirs de communication et de reddition de comptes, et force parfois les étudiants à subir des délais prohibitifs à la création et au maintien des comités.

Alors que l’AÉUM devrait servir d’organe permettant aux comités de s’épanouir et de se faire connaître par la population étudiante, la réalité est tout autre:McGill Eloquence, l’AÉFM

et bien d’autres comités auront énormément de difficulté à pérenniser leurs activités s’ils n’obtiennent pas le statut tant espéré.

Les étudiants soumettent tous les documentsdemandésetseplientdocilement aux exigences de l’AÉUM. Le problème : on ne leur rend pas la pareille. Les modifications des constitutions prennent « plusieurs mois » à être approuvées, malgré la simplicité des changements effectués, et leurs listes de membres souffrent du roulement inhérent qu’engendre une attente de plusieurs années. La mission première du comité devient donc l’obtention d’un statut plutôt que la planification et l’organisation d’activités, ce qui, pour David, est insensé : « Comment peut-on savoir ce qu’on va faire si l’on ne sait même pas quel genre de financement on va recevoir? »

C’est donc à se demander si l’AÉUM accorde un quelconque avantage aux comités qui veulent l’intégrer. Avec l’avènement des rencontres en distanciel et la digitalisation croissante du quotidien des étudiants, il est clair que les bienfaits d’être un comité accrédité sont en baisse, surtout s’il est de plus en plus difficile d’être reconnu. Les étudiants sont proactifs et prennent en charge leurs «propres activités de financement » – signe qu’ils se refusent à abandonner leurs projets et passions simplement parce que l’AÉUM est trop incompétente ou désintéressée pour donner suite à leurs demandes.

Le Clubs Committee aura énormément de travail dans les mois qui suivront:plusde60demandesenattente depuisl’annéepasséeserontévaluées. Selon M. Abu Alkhair, tout cela sera bouclé avant décembre 2025 – espérons qu’il saura tenir parole – afin que les aspirants-comités puissent avoir accèsàtouslesavantagesauxquelsils cotisent chaque année par le biais de leurs frais de scolarité.

Il n’est certainement pas souhaitable que, dans leur processus, les étudiants aient pour réponse à leurs interrogations cette phrase ridicule, prononcée avec désinvolture:« Bomboclaat mon vieux, je n’en ai aucune idée. »

Le Délit est ravi d’apprendre que, moins d’une semaine après son entretien avec Hamza Abu Alkhair, le comité McGill Eloquence a enfin reçu une réponse de suivi concernant l’obtention de son statut de comité temporaire de l’AÉUM. Pas encore une accréditation, mais au moins un pas dans la bonne direction. Bien qu’il ne pourrait s’agir là que d’une coïncidence, il est clair qu’un contact direct avec les entités décisionnelles responsables ne peut être que bénéfique à l’avancement des candidatures en attente. ̸

Depuis 2006, le Mexique est plongé dans une guerre civile marquée par une lutte acharnée contre le trafic de drogue. Le bilan humain : 450 000 homicides enregistrés en 2024, des centaines de milliers de disparitions et des cas répétés de violations des droits de la personne. Des violences largement attribuables aux cartels, mais aussi à la militarisation de la sécurité publique.

Les populations locales ne sont pas les uniques cibles de ces explosions de violences. En 2011, le Mexique est devenu le corridor de transit le plus emprunté au monde. Ces importants flux migratoires se sont révélés être une source majeure de profit aux yeux des cartels. De ce fait, les migrants sont exposés à de multiples dangers au cours de leur traversée. Les cas d’extorsion, d’enlèvements et d’assassinats sont monnaie courante, et alimentent la peur.

Depuis le début du conflit et l'élargissement du contrôle du territoire par les cartels, les attaques dirigées contre les migrants de transit se sont intensifiées, transformant le pays en un véritable « triangle des Bermudes de l'Amérique latine » selon l’ouvrage de l’anthropologue Wendy A. Vogt, Lives in Transit : Violence and Intimacy on the Migrant Journey. Cette expression

mêlent dans cette exploitation systémique. Les cartels jouissent

duit régulièrement dans des bars locaux.Àl’issued’unedesesreprésen-

« Les migrants sont exposés à de multiples dangers au cours de leur traversée. Les cas d’extorsion, d’enlèvements et d’assassinats sont monnaie courante, et alimentent la peur »

employée laisse entrevoir toute la dimension systémique et organisée de ces violences. C'est le « cachuco industry » : construit en parallèle de la guerre des cartels, ce système repose sur un véritable processus de réification qui facilite l'exploitation des migrants. Ces derniers deviennent la proie d'une industrie qui les dépouille de toute humanité, les transformant en une source de productivité dont il faut maximiser la rentabilité. Ils sontdésormaisréduitsàuneforcede travail, des organes qui peuvent être vendus,uncorpsquipeutêtreabusé.

Parmi les cartels les plus puissants du Mexique figure Los Zetas, fondé à la fin des années 1990. Opérant majoritairement dans la région du golfe du Mexique, il a élargi ses activités à l'extorsion et au trafic d'êtres humains, notamment en organisant des raids contre des trains de marchandises. Il s’agit d’un moyen de transport fréquemment emprunté par les migrants pour effectuer leur transit. Ces attaques reposent sur la complicité du conducteur et, très souvent, des autorités locales. Les acteurs étatiques et non étatiques s’entre-

d’une impunité facilitée par l'incurie de l'État mexicain gangréné par la corruption. N’importe qui peut entretenir des liens avec un cartel comme Los Zetas. De cette présence tentaculaire résulte une incroyable méfiance de la part des migrants. De plus, les rares aides qui leur sont dédiées sont frappées par cette recherche de profit. De nombreux refuges subissent l’influence des cartels : leurs membres infiltrent ces abris à des fins de recrutement et d’exploitation. D’autres acteurs agissentaussiindépendamment,désireuxd’entirerparti.WendyA.Vogt relate,danssonouvrage,l’histoirede Mauricio, travailleur social au sein d’unrefuge.Ilestmusicienetsepro-

tations, le patron d’un club de striptease a sollicité son aide pour recruter des danseuses centraméricaines. Une tâche qui serait naturellementrémunérée.SiMauricio n’a pas accédé à sa requête, cet exemple illustre combien les migrants centraméricains sont vulnérables à bien des égards.

Mais c'est avant tout la criminalisation des migrants qui les rend si vulnérables aux violations des droits de la personne. Loin d'être des cas isolés, ou des dommages

les sans-papiers. Cette exploitation ne serait pas rendue possible sans le statut d'illégalité imposé par des politiques anti-migrants, qui réduisent la valeur de leur force de travail et, incidemment, leur légitimité au sein de la société. Les médias cultivent cette image de migrants « illégaux» qui représenteraient un danger pour la sécurité du pays, voire la composition ethnique de sa population. Cette illégalité justifie toutes les exactions qu’ils subissent lors de leur passage au Mexique, mais également à leur arrivée aux États-Unis.

« C'est avant tout la criminalisation des migrants qui les rend si vulnérables aux violations des droits de la personne. Loin d'être des cas isolés, ou des dommages collatéraux, ces violences s'inscrivent au cœur d'un système économique et global qui profite de la main-d'œuvre bon marché que sont les sans-papiers »

collatéraux, ces violences s'inscrivent au cœur d'un système économique et global qui profite de la main-d'œuvre bon marché que sont

Les raids du 6 juin à Los Angeles, opérés par la police de l'immigration et des douanes (ICE), ont marqué l'intensification de la répression des sans-papiers dans le pays. Ils illustrent la politique de déshumanisation et de xénophobie portée par l'administration de Trump à l’égard des migrants en situation irrégulière. Relayés sur les réseaux sociaux, de nombreux messages de soutien aux familles

de déportés appuient le caractère indispensable de ces individus, peignant l'image de personnes honnêtes et de travailleurs qui contribuent à la vitalité de l'économie américaine. Des économistes confirment : on compte sur le territoire américain huit millions de clandestins qui représentent une force de travail bon marché et flexible, payant à eux seuls 100 milliards de dollars de taxes chaque année. Et s'il est certes important de valoriser leur contribution, la récurrence de ces arguments montre combien nous suivons malgré nous cette logiqueduprofit,commesilareconnaissanced'unmigrantétaitconditionnelleàsondegrédeproductivité.

Au lieu de parler de profit ou d'utilité, Amnistie internationale part plutôt d'un constat simple. Les migrants sont des personnes disposant de droits, qui méritent d'être protégées et respectées dans leur dignité. L’ONG se réfère notamment à l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, laquelle affirme que toute personne a le droit de chercher asile et d’en bénéficier dans d'autres pays. La question des droits de l’homme doit occuper une place centrale dans la protection des migrants, durant leur transitetdurantleurrétention.̸

DALIA DJAZOULI Contributrice

rec@delitfrancais.com

Les gourmandises de la lune d'automne, à travers le monde.

Ce lundi 6 octobre, entre vos études et vos écrans, si vous avez eu l’occasion de regarder le ciel nocturne, vous avez peut-être remarqué que la lune d’automne battait son plein. À première vue, hormis les chansons qu’elle a inspirées à Neil Young et Michel Rivard, elle pourrait paraître anodine. Détrompez-vous. Dans l’hémisphère nord, cette lune est l'occasion de fêter symboliquement les dernières journées de récolte. Elle tombe dans le huitième mois du calendrier lunaire, lorsque les journées chaudes s’effacent. Sous sa lumière éclatante, elle rassemble des familles à travers le monde, souvent devant un repas spécial. Explorons comment les étudiants de McGill, issus de diverses cultures, fêtent cette période joyeuse.

Chuseok en Corée

Ce 6 octobre, la Corée du Sud a célébré Chuseok, une journée de fête nationale centrée autour de la famille. Pour Nayoung, une étudiante sud-coréenne en deuxième année à McGill, c'est l'une des fêtes les plus importantes dans le pays, avec le Nouvel An. « C’est une réunion de famille et l'occasion de retrouver ceux qui résident loin de chez toi (tdlr) », me dit- elle. Originaire de Séoul, elle se rappelle des heures passées dans les embouteillages lorsqu'elle descendait versBusan,unevilleausuddupays, pour retrouver sa famille. Il est évident que Chuseok mène à un grand nombre de déplacements ; l'aéroport international d’Incheon attend 2,45 millions de passagers entre le 2 et le 12 octobre!

Chuseok est aussi un moment pour se rapprocher de ceux qui sont partis. Selon Seoyoung, une étudiante de troisième année à McGill, c’était une coutume d’aller visiter les cimetières où reposent les

membres de sa famille. Cet esprit commémoratif se poursuit également à la maison. « Chez nous, on avait une table couverte de fruits et de plats pour nourrir l'esprit de nos ancêtresf», m'explique Seoyoung.

L’un des plats typiques que l’on pourrait trouver à table pour un repas de Chuseok est le gâteau de riz gluant : songpyeon. Ce sont de petites boules de pâtes en forme de lune faites en combinant la farine de riz avec un peu d’eau. Elles peuvent se trouver en plusieurs couleurs selon les saveurs, comme la citrouille, l’armoise ou, comme dans la famille de Seoyoung, au sésame et au sucre fondant. Il en résulte un gâteau aux saveurs simples et douces, avec une texture légèrement collante. « Peut-être que les songpyeons eux-mêmes n’étaient pas exceptionnellement savoureux, mais toute la joie, la chaleur et la bénédiction d’être réunis en famille les rendait délicieux à mes yeux », résume-t-elle.

lanternes de papier en forme d’étoiles (venant du drapeau vietnamien) ou d’animal », poursuitelle. Les plats de nourriture suivent cette même idée enfantine, qu’on retrouve avec le mâm ngũ quả, un plat à base de fruits en morceaux sculpté en forme d’animaux. «C'est comme si, par exemple, tu prenais un pamplemousse, puis tu faisais en sorte que ça devienne un lapin », dit Elie le sourire aux lèvres.

Évidemment, les gâteaux de lune jouent un rôle essentiel dans cette fête de mi-automne. Deux déclinaisons sont répandues : le bánh dẻo, fait avec une pâte de riz gluant donnant à l'intérieur un goût similaire au mochi. L’autre s’appelle le bánh bò nuong et est cuit au four comme une tarte traditionnelle, avec une garniture pouvant varier, allant de la viande sucrée au jaune d’œuf. Mais cela reste ouvert pour les plus créatifs. « On peut trouver à l'intérieur des gâteaux des sa-

« Peut-être que les songpyeons eux-mêmes n’étaient pas exceptionnellement savoureux, mais toute la joie, la chaleur et la bénédiction d’être réunis en famille les rendait délicieux à mes yeux »

Seoyoung,étudiantesud-coréenne

La mi-automne au Vietnam

Plus au sud de l'Asie, la pleine lune est aussi l’occasion de fêter la mi-automne, notamment au Vietnam, avec Tết Trung thu. « C'est une fête qui est dédiée aux enfants», me dit Elie, une étudiante vietnamienne à McGill. « Il y a beaucoup de jouets, comme des

veurs plus originales parlant à tout le monde : Coréens, Chinois ou même Français », ajoute Elie. Oserait-on aller jusqu'à la saveur d’une poutine? « Non, je n'irai pas jusque-là », répond-elle en riant.

Au-delà de leur dimension culinaire, toute une symbolique est attribuée à ces gâteaux. Aujourd'hui, ces derniers sont donnés comme cadeaux pour témoigner d’une reconnaissance. « Tu dois en donner à ton patron, tu dois en donner aux professeurs de tes enfants », souligne Elie. Pourtant, elle estime que cette fête est devenue trop normée, marquant une rupture avec l'esprit original où les gâteaux sont donnés simplement pour de bonnes intentions. « On fait des gâteaux vraiment bien décorés avec des boîtes bien ornées pour que ça soit des beaux cadeaux ». Elle regrette, « malgré tout, on ne va pas nécessairement les manger ».

La Chine sous la pleine lune

On ne peut évoquer les fêtes de mi-automne sans penser à la Chine, voisine septentrionale du

« On considère que ce jour-là, c'est la nuit où la lune est la plus ronde de l'année et lorsque cela se produit, c’est un symbole de réunion »

Jiayuan,étudiantechinoise

Vietnam. Partageant une frontière de plus de mille kilomètres, les deux pays affichent certaines traditions communes. Une nouvelle fois, la lune suscite des thèmes familiaux : « C’est une soirée où toute la famille se réunit et mange ensemble », me confie Jiayuan, étudiante chinoise en première année à McGill. « On considère que ce jour-là, c'est la nuit où la lune est la plus ronde de l'année et lorsque cela se produit, c’est un symbole de réunion », remarque Jiayuan.

Entre la Chine et le Vietnam, les gâteaux de lune se consomment et se partagent aussi de façon similaire. « On a souvent l'habitude de les offrir aux familles, amis, et collègues », se souvient Jiayuan. Pour les saveurs, on y trouve également une grande variété régionale. «Dans les régions au sud de la Chine, on en mange avec des jaunes d'œufs à l'intérieur, mais sinon, il existe une déclinaison avec des noix qui s'appelle wú rén ». Cedernierestcomposédecinqnoix différentes et est associé à une blague récurrente au sein de la diaspora chinoise du Canada : si on l’emmène ici, ce gâteau risque de faire des dégâts en raison du nombred’allergiesqu’ilpeutprovoquer!

Les grandes fêtes juives

Quittons un instant l’Asie : la religion juive, elle aussi, attribue une certaine importance à la lune d'automne et à la période qui l’entoure. Suivant également un calendrier lunaire, avec ses propres subtilités, les grandes fêtes juives

reposent sur le cycle lunaire. De la nouvelle année, Roch Hachana, à la fête de récolte, Souccot, les célébrations se succèdent en ce début d'automne avec les différentes phases de la lune.

La nouvelle année, Roch Hachana, est particulièrement significative, ayant lieu le soir de la nouvelle lune. D’après Emet, un étudiant juif en maîtrise à McGill, cette fête marque « le renouvellement et l’optimisme avant tout ». Dans l'assiette, ce thème se poursuit avec des pommes trempées dans du miel pour symbolisé « l'espérance et la douceur pour l’année à venir». Une autre spécialité de Roch Hachana est le challah, un pain brioché formé en cercle spécialement pour l’occasion du Nouvel An. « La forme circulaire symbolise le passage de temps. C’est cyclique, c’est la nouveauté », me dit Emet. ̸

Milan Mccarthy Éditeur Omnivore

« Je ne

entre

L’image du véganisme sur les réseaux peut se résumer à deux stéréotypes : soit l’influenceuse Instagram qui aime le yoga, les animaux et le macramé ; soit le fameux performative male (« homme performatif »), qui ajoute le véganisme comme corde à son arc, entre féminisme radical et anti-capitalisme. À la base, le vé-

la vie et le labeur des animaux sans chercher à se l’approprier.

Lisa, étudiante mcgilloise végane et membre du Student Club for Animal Liberation and Ethics (Club pour la libération et l’éthique animale), raconte son expérience individuelle et les valeurs liées au véganisme. Pour elle, l'élément dé-

l’homme a la même valeur que les autres êtres vivants ». Elle étaye son argument par une citation du philosophe Jeremy Bentham : « La question n’est pas “peuvent-ils raisonner?” ni “peuvent-ils parler?” mais plutôt, “peuvent-ils souffrir?” (tdlr)» Ignorer la souffrance animale revient, pour elle, à être spéciste, soit à créer une hiérarchie

« L’histoire du véganisme est bien plus ancienne et diverse que cette récente vague de popularité pourrait nous amener à croire »

ganisme est un mode de vie visant à refuser toute consommation de produits d’origine animale. Ces dernières années, ilaexploséenpopularité : en Occident, les recherches Internet portant sur le sujet ne font qu’augmenter : en 2025, le véganisme étaitpluspopulairequejamais.

Pourtant, l’histoire du véganisme est bien plus ancienne et diverse que cette récente vague de popularité pourraitnousameneràcroire.Lepremier exemple de véganisme nous vientdupoèteetphilosophesyrienalMa’arri, il y a plus de 1 000 ans. Dans son poème « Je ne vole plus à la nature (tdlr) », il appelle à respecter

campus

clencheur a été un documentaire

Arte sur les abattoirs ; après ce moment, impossible pour elle de continuer à consommer des produits d’origine animale. D’abord devenue piscivégétarienne, ne mangeant donc pas de viande mais encore du poisson, Lisa a ensuite entamé une transition progressive vers le véganisme. Aujourd’hui, cela fait plus de huit mois qu’elle a arrêté de consommer tout aliment d’origine animale – viande, produits laitiers, œufs, etc. Pour elle, c'est une question d’éthique : « Je ne vois pas de différence entre la dignité humaine et la dignité animale », explique-t-elle. « Pour moi,

entre les espèces. Elle éclaircit ses propos : « Il y a plein de gens qui trouvent ça aberrant de manger un chienmaisquin’hésitentpasdevant un steak. C’est parce qu'il est plus facile de faire preuve d’empathie avec un animal que l’on connaît et côtoie. Et c’est parfaitement naturel : les humains créent des liens constamment. Mais, exclure ce qu’ils ne comprennent pas et ce qu’il ne leur ressemble pas, c’est une forme de discrimination. »

Même si le véganisme gagne en popularité, la consommation de viande continue également d’augmenter, avec une hausse de près de

3 % depuis 1960. Cette tendance est notamment due à l’accessibilité croissante de la viande dans les pays en développement. La consommation de produits animaux est en effet une question économique et sociale, comme le montre la réalité universitaire. Beaucoup d'étudiants, au contraire, réduisent leur consommation de viande et produits lai-

tiers en raison des prix ; pour eux, s’orienter vers un régime végane n’est pas un choix basé sur des convictions éthiques, mais plutôt sur une nécessité économique. ̸

héloÏse DURNING Éditrice Omnivore

Focus sur la Septième édition du Mois du patrimoine latino-américain.

Vendredi dernier, aux alentours de 18 heures, une trentaine d’étudiantssesontretrouvésau studio de danse Shauna Roberts pour aligner quelques pas de salsa, sur des accords de guitare et de percussions. Cetévénementn’estpasanecdotique, mais s’inscrit, comme chaque année, dans le Mois du patrimoine latinoaméricain. Si vous avez sans doute manquéunebelleoccasiond’apprendre la salsa, ne vous inquiétez pas, il vous reste plusieurs opportunités pour en découvrir davantage sur la culture et l’histoirelatino-américaine.

Àl’occasiondecemoisdecélébrations, qui a lieu du 15 septembre au 15 octobre,l’Associationdesétudiantsespagnols et latino-américains de McGill (SLASA), l’Association d'études caribéennes et latino-américaines et

d'étudeshispaniques(CLASHSA)etle Départementdeslangues,littératures etcultures(LLC),ontsortilegrandjeu.

Quellescélébrationssurlecampus?

Fondée en 1989, SLASA n’était tout d’abord qu’un simple regroupement d’amis partageant la même culture. Elle invitait la communauté mcgilloise à venir célébrer son héritage, tout en lui infusant son rythme et sa vitalité. Aujourd’hui, l’association culturelle est l’une des plus importantes à McGill, proposant une variété d’événements sociaux, pédagogiques et philanthropiques à travers le campus. Son dynamisme croissant lui a d’ailleurs permis de recevoir en avril dernier le prix de l’association de l’année de la part de l’AÉUM.

LES BONNES RECOMMANDATIONS À MONTRÉAL

Comment un article peut-il appartenir à la section omnivore sans contenir de recommandations culinaires?

Cette fois-ci, Le Délit laisse la place à SLASA, qui vous présente sa sélection d'adresses qui méritent le détour.

Sabor Latino (Marie-Anne O/Saint-Laurent) : Si vous souhaitez cuisiner latino, c’est ici que vous trouverez vos produits! L'épicerie comprend aussi un restaurant proposant une variété de plats du continent.

Chaque automne, le Mois du patrimoine latino-américain agit comme un catalyseur pour SLASA, qui concentre ses efforts et ses moyens pour mettre de l’avant la culture latino-américaine. « Pour nous, ce mois représente un bon moyen de célébrer qui nous sommes et d’où l’on vient, toutenserapprochantdecheznouset de la communauté latino à McGill », indique Susana, étudiante colombienneetcoprésidentedeSLASA.

Dans une ambition commune d’augmenter la visibilité du Mois du patrimoine latino-américain, CLASHSA, LLCetSLASAsesontpourlapremière foisalliées,proposantunevariétéd’activités pour les étudiants. Fin septembre,ellesontorganiséunefoire,le Mercadito, rassemblantunequinzaine de producteurs latino-américains sur

le campus qui proposaient tous types deproduits:ducaféauxpâtisseries,en passantparl’artisanatdebijouxoude bougies. « Le but, c'est vraiment de créer des liens entre les différentes communautés latinos et hispaniques, et aussi faire le pont entre les LatinoAméricains de Montréal et les étudiantsdeMcGill»,ajouteSusana.

Cette collaboration trouve sa source dans un constat : McGill ne semble pas vouloir concrètement s’impliquer dans la visibilité de cet événement. « L’année dernière, la seule chosequeMcGillafaite,c’estd’exposer quelques livres d’auteurs latinoaméricains dans le couloir reliant la bibliothèqueMcLennanàRedpath», précise Susana. « Nous avons donc décidé de prendre les choses en main, avec CLASHSA et les profes-

brésilienne, salée ou sucrée. Convient aussi pour une session de travail!

Che Churros & Empanadas (Marie-Anne O/Saint-Urbain) : Cette boutique-restaurant vous offre les meilleures empanadas argentines de Montréal! N’oubliez pas d’essayer les churros faits maison en dessert, qu’ils soient nature ou au dulce de leche

Lakalaka (Duluth/Saint-Denis) : Dans ce restaurant chaleureux et festif, vous pourrez tester tous les classiques de la gastronomie mexicaine, souvent accompagnés de musiciens!

seurs d’espagnol de LLC, pour créer quelque chose de mémorable cette année ».

Rassurez-vous, vous n’avez pas encore tout manqué! Le 24 octobre, les associations organiseront une table ronde avec des ambassadeurs et diplomates de la Colombie, du Mexique, de l’Argentine et de l’Espagne. Et vous pourrez participer, le 29 octobre, aux célébrations du Dia delosmuertos,célèbrefêtetraditionnelle mexicaine. Des altares (autels) ont d’ailleurs été installés à cette occasion dans le couloir de Redpath, et seront visibles durant tout le mois d’octobre. Vous pouvez retrouver touteslesinformationssurlesévénements à venir sur les comptes Instagramdesassociations,@slasa.mcgill et @clashsa.mcgill. ̸

Arepera (Prince Arthur/ Coloniale) : Proposant des arepas et des empanadas, ce restaurant met en valeur l’héritage culinaire du Venezuela et de la Colombie. Tous les plats sont sans gluten!

artsculture@delitfrancais.com

Causerie avec Alain Farah et Philippe Falardeau sur Mille secrets, mille dangers.

Jeudi dernier, l’Association des étudiant·e·s en langue et littérature françaises inscrit·e·s aux études supérieures de McGill (ADELFIES) a tenu une causerie réunissant le professeur de littérature Alain Farah et le cinéaste Philippe Falardeau autour de Mille secrets, mille dangers, le roman de Farah récemment porté à l’écran par Falardeau en coécriture avec l’auteur. Dans une ambiance conviviale, une vingtaine d’étudiants et de membres du corps professoral de la communauté francophone de McGill se sont rassemblés pour assister à l’échange.

Des pages à l’écran

La réalisation d’un film, c’est d’abord un long processus de sélection, surtout lorsqu’il s’agit de condenser un roman autobiographique de 512 pages comme celui de Farah en deux heures. Pendant la discussion, Farah affirme que son roman était à l’origine pensé pour son père, Shafik Elias Farah. Au final, il n’a écrit qu’un chapitre sur cette idée, dans lequel il déroule toute l’histoire de Shafik. « Le défi de l’écriture, confie Farah, c’est que je voulais [faire tenir, ndlr] cinquante ans en une minute ». En ré-

«JOPHÉLIE PROULX-GIRALDEAU

« Très librement, simplement, sans jamais qu’on ait l’impression que ce soit lourd. La littérature

peut faire ça : au cinéma, c’est impossible »

PhilippeFalardeau,réalisateur

ponse, Falardeau met le doigt sur les contraintes du cinéma en comparaison avec la liberté offerte par la littérature : « Ce qu’Alain vient juste de dénoncer, c’est exactement ce que le cinéma ne peut pas faire. Très librement, simplement, sans jamais qu’on ait l’impression que

ce soit lourd. La littérature peut faire ça : au cinéma, c’est impossible. » Le réalisateur cite notamment le jeu de juxtaposition, par lequel plusieurs réalités temporelles coexistent dans le roman, chose qu’un film peut seulement tenter d’accomplir en ayant re-

cours à d’infinis retours en arrière (flashbacks).

Un autre défi que révèle l’adaptation de Mille secrets, mille dangers a été la distanciation du personnage de la réalité. Comme le protagoniste incarne Alain Farah, avec qui Philippe Falardeau coopère régulièrement depuis le début du projet, le choix du comédien s’est avéré délicat. Il lui a fallu arrêter de « penser à Alain » pour prendre la décision finale sur la distribution. En effet, bien que le film soit une adaptation du roman, le côté artistique du cinéma en fait une œuvre nouvelle. Cette notion de distanciation devient alors cruciale pour se débarrasser de la tentation de coller à la réalité ; et pour chercher plus loin artistiquement. Falardeau compare ainsi l’art d’adapter à un travail de construction : « Quand tu lis un livre, tu viens d’avoir la fondation. La fondation est là, même si la maison est différente, mais la fondation est solide, les personnages sont solides. » Dans ce pro-

cessus, il choisit certains éléments à mettre de l’avant, et d’autres en retrait. C’est d’ailleurs le cas du rôle de Yolande, la mère d’Alain. Dans le roman, elle est présente, mais doit constamment céder sa parole, céder sa place et est reléguée au second rang. C’est une réalité qui touche de nombreuses mères de sa génération. Or, Falardeau choisit de lui accorder plus d’importance dans le film, notamment en lui laissant porter la fin, en posant le dernier mot, comme pour briser, à travers le film, le cycle patriarcal hérité de cette époque.

« En effet, bien que le film soit une adaptation du roman, le côté artistique du cinéma en fait une œuvre nouvelle »

En concluant cette rencontre, Farah et Falardeau rappellent qu’entre les mots et les images, il ne s’agit pas simplement de transposition, mais d’un dialogue fidèle entre deux formes d’art. Ensemble, ils montrent qu’une œuvre peut changer de forme sans perdre son âme. Après avoir surmonté de nombreux obstacles, Mille secrets, mille dangers poursuit ainsi son chemin, du roman au cinéma. ̸

JIAYUAN CAO Éditrice Culture

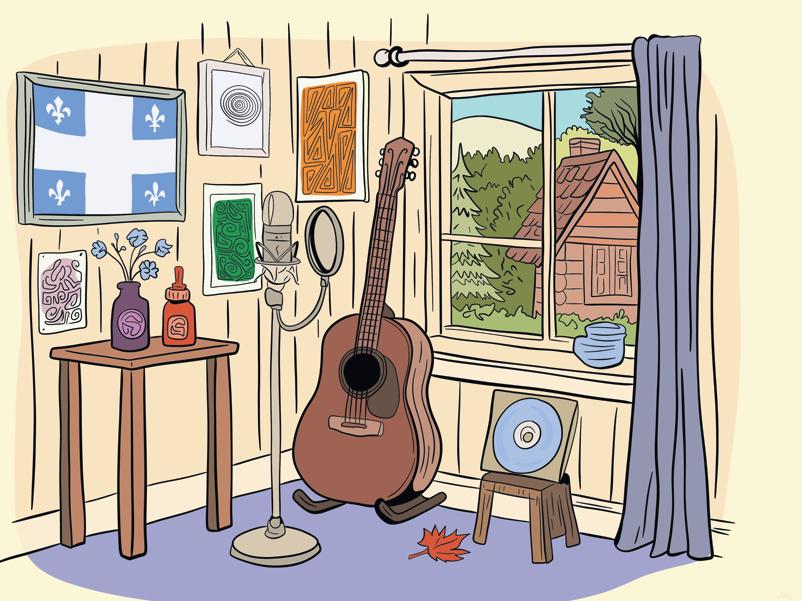

Peut-on mettre la musique d’ici dans une seule catégorie?

e n’aime pas la musique québécoise»:phraseàlaquellejemesuistropsouvent butée lorsque je partageais mes goûts musicaux. Cela m’a toujours un peu (beaucoup) irritée, sans savoir comment l’expliquer. J’ai du mal à accepterquelamusiquequébécoisesoit réduiteàuneseuleetmêmecatégorie, alors que l’on considère la musique

lière associée à cette catégorie ; le genre musical est ce qui se rapproche davantage des goûts personnels. L’industrie musicale d’ici produit autant de musique pop que de rap, en passant parlamusiqueindépendante,lachansonetlepunk.Ilyaunmondeentredes artistescommeViolettPietLyndaLemay, et pourtant, certaines personnes ontl’audacedelesplacerdanslamême

« L’industrie musicale d’ici produit autant de musique pop que de rap, en passant par la musique indépendante, la chanson et le punk »

américaine comme un regroupement d’une multiplicité de genres et d’artistes.

Dire « je n’aime pas la musique québécoise»estunegénéralisationinfondée. Les mots « musique québécoise » ne constituent pas un genre, mais plutôt une riche catégorie culturelle, voire géographique.Ils’agittoutsimplement demusiqueproduiteicimême,auQuébec, par des individus revendiquant uneappartenanceauterritoirequébécois. Il n’y a pas de musicalité particu-

catégorie, justifiant ainsi leur dédain de ce qui se produit musicalement au Québec, alors qu’ils n’ont été exposés qu’au mince échantillon de chansons peudiversifiéesquijouentàlaradio.

Si le malaise réside dans la langue, la musique québécoise est aussi polyglotte.Bienque,politiquement,onessaie parfois de se convaincre du contraire,leQuébecestunesociétédiversifiée, remplie d’individus au bagage culturel varié. Les artistes québécois se produisent en anglais ;

Patrick Watson, Gabrielle Shonk, Claudia Bouvette et Soran en sont quelques exemples. Les langues autochtones ont également leur place danscequejeconsidèrecomme«musique québécoise ». Des artistes comme Elisapie, Kanen et Laura Niquay façonnent le portrait de la musique d’ici en se produisant dans des langues autochtones ; c’est un des multiples visages du Québec qu’il ne faut certainement pas oublier. L’excuse de la langue ne tient donc pas, et laquestionpersiste:pourquoirejeter sicatégoriquementlamusiquelocale?

Je ne sais pas exactement comment y répondre, peut-être est-ce vain de tenter de le faire. Plutôt que de comprendre, j’essaierai finalement de convaincre.Ilfauts’intéresseràcequi se fait près de nous. La musique nous permetdemieuxnouscomprendre ;je n’oublieraijamaisàquelpointlachanson St. Denis de Ponteix et LouisJean Cormier m’a fait chavirer dans mes premiers mois de vie à Montréal. Mais le plus puissant, c’est le pouvoir que la musique a de nous faire comprendrel’autre.«L’autre»,danslecas de la musique québécoise, c’est notre

voisined’enhaut,letravailleurdudépanneur, notre professeur. J’ai la conviction que s’intéresser à la musique d’ici, c’est aussi s’intéresser aux réalités d’ici. Peut-être ainsi pourrons-nous mieux vivre entre nous, mieux vivre ensemble.

P.S.–quelquessuggestionsd’artistes en rafale pour commencer votre

quêted’empathiemusicale:MonDoux Saigneur,CommentDebord,LaBronze et Marilyne Léonard. ̸

JULIA COUTURE Contributrice

Quelques suggestions pour vous mettre dans l’esprit de la saison.

Latempératureserafraîchitetlesfeuillesdesarbressecolorenttranquillement.L’automneestofficiellementarrivédepuisl’équinoxe,maisilcommencetoutjusteàsefairesentir.Ilestimpossiblederésister àl’appelducocooning.L’heureestauxchandailstricotés,auxbonnestassesdethé…etauxmarathonsde télévision!Pourfaireunepaused’étudeououblierlesjournéesquiraccourcissent,cessuggestionsdefilmset sériessontparfaitespoursemettredansl’ambiancedelasaison.

Àregarderavecunecouvertureépaisse etunboncafé: