12.10.2025 – 25.1.2026 Fondation Beyeler

LETZTER SCHLIFF VORM LITERATURGESPRÄCH

12.10.2025 – 25.1.2026 Fondation Beyeler

LETZTER SCHLIFF VORM LITERATURGESPRÄCH

ENDE FEBRUAR 2026 WIRD DAS KOMPLETT SANIERTE

Das Ende ist in Sicht: Die mehr als 20 Jahre währenden Bau- und Sanierungsarbeiten am Augustinermuseum stehen kurz vor dem Abschluss. Beim Rundgang durch die derzeit noch geschlossenen Bereiche des vor 700 Jahren erbauten ehemaligen Klosters nannte Jutta Götzmann als Leitende Direktorin der städtischen Museen den Eröffnungstermin: Ab dem 28. Februar soll „dieses Juwel“ endlich wieder als Gesamtwerk für alle Besucher zugänglich sein.

„Das Haus hat Jahrhunderte hinter sich und soll auch noch Jahrhunderte vor sich haben.“ So lautete das optimistische Fazit von Projektleiterin Michaela Hetzel vom städtischen Immobilienmanagement Freiburg (IMF) beim Rundgang im letzten Bauabschnitt im zweigeschossigen Kreuzgang des früheren Konvents (Foto o. l.). Wie Götzmann zeigte auch sie sich mehr als zufrieden mit dem Ergebnis des langwierigen, in drei Abschnitten erfolgten und mit Ausgaben von insgesamt rund 91,5 Millionen Euro außerordentlich kostspieligen Umbaus.

Bei diesem habe man „stets zweigleisig verfahren müssen“: Ziel sei nicht nur der Erhalt dieses für die Stadtgeschichte wichtigen historischen Gebäude-En-

sembles für die nächsten Generationen gewesen. Sondern zugleich auch die Schaffung von nutzbaren Innenräumen, die heutigen internationalen Anforderungen an moderne Museen entsprechen und dennoch denkmalgerecht sind.

Das ist nach Auffassung aller Beteiligten geglückt. Trotz aller im Laufe der Bauzeit immer wieder unerwartet aufgetauchten Schäden – wie etwa am inzwischen komplett erneuerten Dachstuhl. Und trotz „vieler Schmerzen“, die das Projekt laut Baubürgermeister Martin Haag den damit befassten Gremien der Stadtverwaltung und des Gemeinderats bereitet hätte.

Nach seiner Auffassung habe man jedoch „Glück im Unglück“ gehabt: Durch private und Stiftungsspenden sowie vor allem auch durch zu Beginn der Bauzeit noch nicht verfügbare Fördermittel aus Bundes- und Landesprogrammen kamen stolze 20 Millionen Euro zusammen, die den Stadtsäckel entlasteten.

Viel Geld floss in die sehr aufwendige Haustechnik, die von einer Zentrale unterm Dach aus gesteuert wird und in den Sälen unsichtbar ist. Und die – neben baudenkmalschutzgerechter Instandhaltungsmaßnahmen – mit stabilem Klima dafür sorgt, dass die hier präsentierte Kunst keinen Schaden nimmt, etwa durch konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Der historische Bau ist jedoch mehr als ein wohltemperierter Aufbewahrungsort für Artefakte. Und auch

mehr als ein sorgfältig saniertes Baudenkmal: Das ganze Ensemble ist allein für sich ein Kunstwerk, eine durch viele Jahrhunderte gehende „Präsentation von Bau-Kunstgeschichte“, wie Hetzel sagt. Das wird an vielen Stellen sichtbar: An der vom Putz befreiten früheren Außenmauer der Klosterkirche, in einem der Räume im ersten OG des Kreuzgangs, an freigelegten Fragmenten gotischer Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert im Treppenhaus (Foto o. r.) oder auch im Zinnengarten des fast fertig restaurierten Kreuzgangs. Dort soll übrigens ein nicht nur für Museumsbesucher zugängliches Café Einzug halten.

Das Augustinermuseum wird seit 2004 in drei Bauabschnitten saniert. Bis zu acht Jahre, so dachte man anfangs, würde das dauern. Und bei 23 Millionen Euro an Investitionen gab der Gemeinderat grünes Licht. Im Juli 2023 erhöhten sich diese noch einmal drastisch (wir berichteten) und liegen mittlerweile laut Rathaus bei rund 91,5 Millionen Euro. Dazu kommen noch rund vier Millionen Euro für die Inneneinrichtung. Der erste Bauabschnitt kostete 17, der zweite 16, der dritte knapp 60 Millionen Euro. Insgesamt gab es 16 Millionen Euro Fördergelder und Spenden. Zudem schaffte es das Kuratorium Augustinermuseum, stolze 2,3 Millionen Euro an Spenden zu akquirieren. Fürs Museum, aber auch für den Erhalt und Erwerb von Kunstwerken. bar

Dvon Erika Weisser

ie Fondation Beyeler, bekannt für ihre ambitionierten Präsentationen moderner Kunst, wartet in diesem Herbst mit einer ganz besonderen Ausstellung auf: Vom 12. Oktober bis 25. Januar ist eine umfassende Retrospektive des Werks von Yayoi Kusama zu erleben – zum ersten Mal in der Schweiz. Gezeigt werden 300 Objekte der 96-jährigen und seit etwa 75 Jahren tätigen japanischen Künstlerin.

Rätselhafte Collage: „Selbstportrait“ nennt Yayoi Kusama dieses Werk aus dem Jahr 1972.

Die Frau hat einen sehr gerade gehaltenen Kopf, ein blasses, von einer leuchtend roten Pagenfrisur umgebenes Gesicht und Hände, die in Merkel-Manier übereinandergelegt sind (Foto S. 55). Und während sie den Betrachter direkt anschaut, verschwindet ihr Körper in einem Gewirr von endlosen schwarzen Schleifen mit gelben Punkten, die wie Schlangenleiber wirken. Bei genauerem Hinsehen ist zu erkennen, dass sie in ein kimonoartiges Gewand gehüllt ist, auf dessen Stoff sich das Schlangenmotiv wiederholt. Und dass sie auf einem Sofa sitzt, das, wie auch der Lampenschirm über ihr, dieses ziemlich beklemmende Muster ebenfalls aufweist.

Das Bild gibt eine Selbstinszenierung

Yayoi Kusamas in ihrer 2010 für die Triennale im japanischen Aichi geschaffene Installation „Yellow Tree/Living Room“ wieder. Darin kommen gleich mehrere Konzepte zum Ausdruck, die im Zentrum des Schaffens dieser radikal innovativen, jedes Genre sprengenden Künstlerin stehen: Die Illusion von Unendlichkeit, die sie mit ihren „Polka Dots“ genannten Tupfen und anderen repetitiven Motiven, mit Netzmustern und Spiegeln erzeugt. Zudem die Überwindung traditioneller Vorstellungen und Betrachtungsweisen von Raum und Realität – und die Furcht vor der Auslöschung der Individualität.

Sie gilt heute als eine der bedeutendsten lebenden Künstlerinnen weltweit. Doch ihr Weg bis zu diesem Status war

alles andere als leicht. Die Ausstellung, die in enger Zusammenarbeit sowohl mit Kusama als auch mit den Museen Ludwig Köln und Stedelijk Amsterdam organisiert wurde und im kommenden Jahr dort zu sehen sein wird, thematisiert nun die Etappen auf diesem Weg.

Den Auftakt bilden wenig bekannte, erstmals in Europa gezeigte Malereien aus den frühen 1950er-Jahren in Matsumoto. Es folgt ein sehr umfassender Blick auf die Werke aus den prägenden 20 Jahren, die sie in New York verbrachte, wo sie zur Ikone der Avantgarde avancierte. Und schließlich auf die Arbeiten, die nach ihrer 1977 erfolgten Rückkehr nach Japan entstanden und eine höchst persönlichen Bildsprache aufweisen.

Zu diesen gehören ihre „Infinity Mirror Rooms“ – Installationen, deren präzise platzierten Spiegel den umgebenden Raum vielfach reflektieren, ihn erweitern und die Grenzen seiner Wände durchbrechen. Einen solchen „Kunstraum der Unendlichkeit“ hat sie eigens für die Ausstellung in Riehen geschaffen. Er verwandelt den Saal in ein schwebendes Raumschiff, das sich bis in den angrenzenden Park zu bewegen scheint.

Jane Austen und das Chaos in meinem Leben

Frankreich 2024

Regie: Laura Piani

Mit: Camille Rutherford, Pablo Pauly, Charlie Anson, Annabelle Lengronne, Alan Fairbaim u.a.

Verleih: Splendid Film

Laufzeit: 94 Minuten

Start: 16. Oktober 2025

In ihrem Regiedebüt legt Laura Piani eine eigenwillige und sehr anregende Auseinandersetzung mit der britischen Schriftstellerin Jane Austen (1775–1817) vor, deren Bücher zeitlebens anonym veröffentlicht wurden: In den Verfasserangaben aller ihrer Romane war lediglich „by a lady“ zu lesen. Auch in ihren bekanntesten Werken „Emma“, „Stolz und Vorurteil“ oder „Anne Elliot“.

Auf diese Anne bezieht sich Agathe, die in Paris mit ihrer Schwester und deren Sohn zusammenlebt und mit ihrem besten Freund Félix die Buchhandlung „Shakespeare & Co.“ betreibt. Die nicht mehr ganz junge Intellektuelle, die eine zunächst unbekannte innere Last mit sich herumschleppt, weicht sowohl Entscheidungen als auch sämtlichen männlichen Avancen aus. Sie selbst beschreibt sich als Frau, die „ganz bewusst an ihrer Existenz vorbeilebt“. Das gilt auch für ihre Schreibversuche im Stil der von ihr verehrten Autorin: Sie fängt viel an und bringt nichts zu Ende. Und sie weigert sich, Paris zu verlassen, obwohl die Schwestern ein Haus an der bretonischen Küste besitzen.

Bis Félix ohne ihr Wissen die ersten Kapitel eines ihrer Romanfragmente bei einem von einer „Jane Austen Writers Residence“ ausgeschriebenen Schreibwettbewerb einreicht. Mit Erfolg: Agathe bietet sich die Gelegenheit, in Hampshire im Kreise anderer Nachwuchsautorinnen an ihrem

von Erika Weisser

Manuskript weiterzuarbeiten. Zwar treibt sie diese Aussicht in ausweglose Konflikte, doch Félix zwingt sie, ihr Schneckenhaus zu verlassen und fährt sie eigenhändig zur Fähre in Calais. Der Kuss, in dem die Widerspenstige und der Schwerenöter beim Abschied versinken, weckt in Agathe indessen ganz neue –oder lang verdrängte – Begierden.

Ihre plötzliche Verwirrung, ihre Zerrissenheit zwischen Weltflucht und Begehren, lässt sie sogleich an dem geheimnisvoll wirkenden Oliver aus, der sie auf der anderen Seite des Ärmelkanals erwartet. Er stellt sich ihr als Ur-Ur-Ur-Ur-Großneffe Jane Austens vor, verschweigt aber nicht, dass er deren Werk eher als banal empfindet. Völlig zerstritten kommen die beiden in einem mit Blümchentapeten und viel nostalgischem Trödel ausgestatteten Landhaus an, wo Agathe von Olivers ziemlich bizarren Eltern liebevoll in Empfang genommen wird.

Doch sie fremdelt weiter, igelt sich ein – und bringt trotz aller Bemühungen auch der anderen Autorinnen in spe kein einziges Wort aufs Blatt. Denn zu der verstörenden Tatsache, dass ihr Félix‘ Kuss nicht mehr aus dem Kopf geht, gesellt sich die beunruhigende Einsicht, dass sie sich zunehmend zu Oliver hingezogen fühlt, der offenkundiges Interesse an ihr zeigt. Wie sie diesen Männerstress löst, sei nicht verraten. Nur so viel: Zwischen Zartheit und Burleske und mit einem Anflug von „Mystery“ wird die prekäre Balance zwischen Körper, Geist und Gefühl, Sinn und Sinnlichkeit flirrend, feinsinnig und vergnüglich veranschaulicht.

Deutschland 2025

Regie: Kirill Serebrennikov

Mit: August Diehl, Max Bretschneider u.a.

Verleih: DCM

Laufzeit: 135 Minuten

Start: 23. Oktober 2025

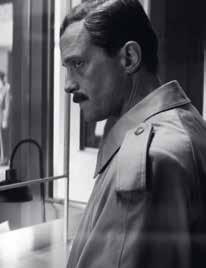

(ewei). Unter dem Namen Gregor lebt Josef Mengele seit 1949 im argentinischen Exil. Unterstützt durch ein Netzwerk aus Sympathisanten und finanziert von seiner Familie, gelingt es dem ehemaligen KZ-Arzt von Auschwitz, der internationalen Justiz zu entkommen. Die ihn freilich gar nicht richtig sucht: Um die Witwe seines Bruders heiraten zu können, reist er 1957 unbehelligt unter seinem richtigen Namen ins heimatliche Günzburg.

Nach der Enttarnung und Verhaftung Adolf Eichmanns verlässt er Argentinien und flieht nach Brasilien, wo er zuletzt unter falscher Identität als Senhor Pedro in einem Dorf nahe São Paulo lebt. Als sein in Freiburg lebender Sohn Rolf ihn 1977 unter strikter Geheimhaltung dort besucht, trifft er auf einen gealterten und verbitterten Mann voller Selbstmitleid. Und einen überzeugten Nazi und Rassisten: Er habe sich in den Dienst des Erhalts der arischen Volksgemeinschaft gestellt, antwortet er dem Sohn, als der ihn mit seinen Verbrechen konfrontiert.

Schweiz 2024

Regie: Stefan Haupt

Mit: Paula Beer, Albrecht Schuch u.a.

Verleih: Studiocanal

Laufzeit: 99 Minuten

Start: 30. Oktober 2025

(ewei). Zürich, im Herbst 1952: Bei seiner Einreise in die Schweiz nehmen die Behörden einen Mann fest, in dessen US-amerikanischem Pass der Name „James Larkin White“ steht. Er wird verdächtigt, der möglicherweise in eine Spionageaffäre verwickelte Bildhauer Anatol Stiller zu sein, der sieben Jahre zuvor plötzlich verschwand. Zwar leugnet der Festgenommene hartnäckig, diesen in vielerlei Hinsicht undurchsichtigen Stiller auch nur zu kennen, doch alle sind sicher, ihn zu erkennen: Stillers Ehefrau Julika, seine zeitweilige Affäre Sibylle, frühere Freunde. Und allmählich gerät der rätselhafte Mann, dem auch die Beteiligung an einem Mord zu Last gelegt wird, in Selbstzweifel: Je dichter die Zeitsprünge in die Vergangenheit aufeinander folgen, desto unsicherer wird er. Und anders als in Max Frischs Roman mit gleichem Namen und gleichem Sujet ist in Stefan Haupts Film sehr lange nicht klar, wie das Vexierspiel endet, das tief in menschliche Abgründe blicken lässt.

Frankreich 2024

Regie: Franck Dubosc

Mit: Franck Dubosc, Laure Calamy u.a.

Verleih: Weltkino

Laufzeit: 113 Minuten

Start: 6. November 2025

(ewei). Michels Schock ist groß, als mitten auf verschneiter Straße plötzlich ein Bär steht. Sein Ausweichmanöver kostet zwei Fremde das Leben, die dort ebenfalls nicht wirklich hingehören: Im Kofferraum finden Michel und seine Frau Cathy zwei Millionen Dollar und eine Pistole.

Ihre kriminelle Energie erwacht: Das Pärchen beschließt, das Geld an sich zu nehmen, die Leichen verschwinden zu lassen und selbst zu verschwinden.

Doch die „Bergung“ der beiden Unfallopfer gestaltet sich schwierig. Denn per Zufall erscheint bald die anonym alarmierte lokale Polizei.

Auch wenn sich die Beamten schnell als unfähig erweisen, ist die Beute noch nicht gerettet. Denn bald darauf tauchen noch weitere Fremde in der Gegend auf – der Haufen Geld wird natürlich schon sehnlichst vermisst. Es kommt zu handgreiflichen und trickreichen Auseinandersetzungen.

Ein tiefschwarzer Kinospaß, bei dem es passieren kann, dass man dem Duo beim dilettantischen Verwischen der Spuren die Daumen drückt.

Entspannt: Julian Knörzer lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Auch nicht von einer neuen Mammutaufgabe.

Steiner

Foto: © Dorothea

Manche kennen ihn als Beatboxer. Manche als Chorleiter. Manche als Sänger. Julian Knörzer hat viele Talente. Der Freiburger bringt sie gekonnt zusammen und hat sich damit einen Namen gemacht. Jetzt ist er designierter Leiter des Freiburger Jazzchors. Für den 39-Jährigen ein Ritterschlag.

Wer Julian Knörzer beim Arbeiten sehen möchte, kann zu Konzerten fahren. Oder einfach in den gemütlich-dörflichen Freiburger Stadtteil St. Georgen kommen. Dort, im kleinen Co-Working-Space Kulturbahnhof, hat der Tausendsassa sein Büro. Ein ruhiger Arbeitsplatz für einen Menschen, den man allem Anschein nach nur schwer aus der Fassung kriegen kann.

„Ich bin super gerne hier im Gebäude, in meinem Büro“, erzählt er an einem Montagvormittag im September. „Irgendwie mein Zeug abarbeiten und hier im Garten chillen.“ Dort trinke er gerne Kaffee mit anderen netten Leuten. „Das bringt mich runter.“

Dass der Lockenkopf eigentlich wenig Zeit zum Chillen hat, merkt man nicht. Mit einer Seelenruhe erzählt er von seinen Projekten. Allein fünf Chöre leitet er mittlerweile. Den JazzPop-Chor Tübingen sowie vier weitere in Freiburg: den Jazz-Popchor der Pädagogischen Hochschule und der Musikhochschule, den Senior Jazzchor und neuerdings den ehrwürdigen Jazzchor Freiburg. Außerdem ist er Teil des Beatbox-Duos Acoustic Instinct und der Acappella-Formation Unduzo. Nebenher unterrichtet er an den Musikhochschulen

Freiburg und Tübingen. Zudem hat er 2015 das Buch „Beatbox Your Choir“ rausgebracht.

„So ein Typ, der beatboxen kann, das wäre vielleicht spannend“

„Momentan ist das Arbeitspensum sehr hoch“, verrät Knörzer. Stunden zählt er nicht. Irgendwo über 40 die Woche? „Sicherlich.“ Für heute heißt das: ein paar Telefonate führen, ein Arrangement schreiben, seine To-do-Liste abarbeiten und eine Probe vorbereiten. Dass Knörzer viel auf dem Kasten hat, dürften spätestens im Juli viele Freiburger·innen verstanden haben. Da verkündete der Jazzchor Freiburg, dass Gründer Bertrand Gröger den Chor 2026 verlässt. Und dass Julian Knörzer sein Nachfolger wird. „Das sind große Fußstapfen, in die ich trete“, betont Knörzer. Gröger

hat das Ensemble 1990 gegründet und mehr als 35 Jahre lang geleitet. Er führte den Chor für Auftritte bis nach Japan, China und Korea.

Doch auch Knörzer hat Erfahrung.

Gröger holte ihn 2004 in den Chor. „Er dachte wohl, so ein Typ, der beat-

„Er hat ein extrem gutes Timing“

boxen kann, kann hoffentlich auch singen, das wäre vielleicht ganz spannend“, erinnert sich Knörzer. Seit rund 21 Jahren ist er „irgendwie immer dabei“, mal als Sänger, mal als Beatboxer. 2014 übernahm er die Leitung des Senior Jazzchors. Nun der nächste Schritt. Die künstlerische Leitung übernimmt er am 8. Juni 2026. Ein Tag nach dem Abschiedskonzert Grögers im Konzerthaus.

Gröger hält viel von seinem Nachfolger: „Wir haben seit gut 20 Jahren viel harmonisch zusammengearbeitet.“ Knörzer sei fokussiert, konzentriert, ruhig und präzise. „Er hat ein extrem gutes Timing, wie man es nur selten findet“, lobt Gröger. Und schätzt dessen warmherzige Art. Knörzer gibt die Komplimente zurück. „Der Chor ist einzigartig – in seiner Stilistik, in seiner Art zu singen, wie er auftritt und dem technischen Setup.“ Ändern möchte er daran nichts. Im Gegenteil: „Ich habe Bertrand Gröger versprochen, dass die Qualität mindestens bleibt, eher noch steigt.“ Allein durch seine Art möchte er eine eigene Note reinbringen.

Nervös zu machen scheint ihn die neue Verantwortung nicht: „Ich freue mich da total drauf, habe aber auch Respekt davor.“ Aber eigentlich fühle es sich gerade alles ganz gut an. Erst am Vortag stand er erstmals als neuer Dirigent vor dem Chor. Leitete einen Auftritt in der Alten Oper Frankfurt. „Das lief ganz geschmeidig“, so sein Fazit.

Aufgewachsen ist Knörzer in Freiburg-Günterstal. Sein Vater war lange Zeit Berufsmusiker. Er verguckte sich ins Saxofon, sang bei der Kirchengemeinde im Chor mit. 2007 begann er das Studium Schulmusik, merkte aber bald, dass Saxofon nicht die Liebe fürs Leben wird.

Dafür schlug sein Herz für Vocal Percussion: „Ich habe schon immer spaßeshalber Beats imitiert und Geräusche mit Mund und Stimme nachgemacht.“ Eines Tages sagte ihm ein Klassenkamerad: „Das nennt man Beatbox.“ Er schaute sich Dinge ab bei der Saïan Supa Crew aus Frankreich, beim US-Beatboxer Rahzel und beim Briten Killa Kela.

In Günterstal connectete er mit Teddy Smith, lernte später auf einer Party Paul Brenning kennen. 2005 gründeten sie das Beatbox-Trio Acoustic Instinct und machten bald Welle. „Mein erstes großes Ding“, sagt Knörzer. 2007 gab’s den ZMF-Preis, 2012 den Förderpreis des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg. Noch heute touren sie durch die Republik, als Duo ohne Smith. Brenning schätzt das sehr: „Mit Julian

cken, das wollte er nie. „Irgendwie habe ich mir immer gesagt: So komplett auf eine Karte ist nicht mein Ding“, erzählt Knörzer. Er probiere lieber verschiedene Sachen aus, kriege viel mit und lerne unzählige Menschen kennen. „Coole Abwechslung“, nennt er das. Auch wenn die Mehrgleisigkeit knifflig ist: „Es gibt Momente, in denen ich mich überfordert fühle.“

Was dann hilft? „Leute zu Hause, die einen auffangen.“ Seine Freundin supporte ihn sehr gut. Das Geheimrezept nach langen Tagen: „Feierabend, zu Hause, Serie.“ Auch Freiburg sieht er als Anker. Viele seiner Freunde seien nach dem Abi weg. „Ich fand’s hier immer cool: Berge, Flüsse, Seen, Schweiz, Frankreich.“ Die Tourstrecken von hier unten aus in die Republik seien zwar lang. Doch umso mehr freue es

zu arbeiten heißt, eine musikalische Intelligenz und Stimmbeherrschung an meiner Seite zu wissen, die ihresgleichen sucht.“ Er bringe nicht nur technische Brillanz in Beatboxing und Vocal Percussion mit, sondern auch die Fähigkeit, spontan und mit Humor jede Performance mit Leben zu füllen. 2009 gründete Knörzer mit Kommiliton·innen die Acappella-Gruppe Unduzo. 2016 gab’s auch hier den Förderpreis des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg. Trotz erfolgreicher Projekte: All seine Energie in ein Projekt ste-

ihn, zurückzukommen. „Ich genieße einfach den Vibe der Stadt, der bringt mich runter.“

Nach vielen Jahren Kreativarbeit spürt Knörzer Dankbarkeit: „Ich habe gefühlt immer nur das gemacht und bin wahnsinnig froh, von Musik leben zu können.“ Man könnte sagen, er ist nicht nur Musiker, sondern auch Jongleur. Die Bälle sind seine Projekte. Die Kunst ist, sie alle gleichzeitig in der Luft zu halten. Mit einer Ruhe, um die ihn so mancher beneiden könnte.

„Resonanz war riesig“

Talk trifft Töne: Das musikalische Late-NightFormat „Showcase“ geht ab dem 14. Oktober in die 2. Runde. Moderator David Hughes (35) erzählt im Interview mit chilli-Redakteur Till Neumann, wie er damit im Auditorium der Jazz & Rock Schulen zwei Welten verbinden möchte.

Showcase, was ist die Idee dahinter?

Ich wollte einen Ort für Aufführungen schaffen – aber mit einem neuen Ansatz. Einen Ort, der ganz unterschiedliche Arten von Musik und darstellender Kunst zusammenbringt. Ich habe viel beim Edinburgh Fringe Festival gespielt und wollte ein bisschen von dieser verrückten, energiegeladenen Stimmung nach Freiburg bringen. Die Idee war, ein Format zu entwickeln, das Genres ins Gespräch bringt – und trotzdem ein unterhaltsames Ganzes bleibt.

Wie wählt ihr die Acts aus?

Im Frühjahr haben wir einen Open Call gestartet – die Resonanz war riesig! Also habe ich versucht, nach Qualität zu sortieren, aber auch auf eine gute Mischung der Genres zu achten. Ich wollte auch ausgefallenere Ideen auf die Bühne bringen – zum Beispiel zeitgenössische Percussion kombiniert mit Physical Theatre oder ein Streichquartett, das Jazz spielt.

Was machen Sie als Moderator anders als andere?

Ich bin sowohl erfahrener Komiker als auch professioneller Musiker – bringe beide Welten zusammen. In der Moderation kann es passieren, dass ich mal ein Jazz-Lied singe, mal ein Stück von Schubert. Außerdem leite ich die Hausband. Diese Kombination macht meinen Ansatz wirklich einzigartig.

(pt). Von der Musik konnte sie sich doch nicht trennen, und so meldet sich Patty Moon zurück. Die Single Procrastination ist Vorbote des neuen, am 6. November erscheinenden Albums „Black Forest Glitter“ – und immerhin acht Jahre nach der bis dato letzten LP möglicherweise auch Programm. Die Geschichte von Patty Moon war erfolgreich und exzentrisch, aber auserzählt. Sängerin Judit Heusch scheint die Auszeit nun genutzt zu haben.

Als Montau legt sie einen gut ausbalancierten, fein produzierten, wenn auch kurzweiligen Song vor. Mit elfengleicher Stimme erinnert Heusch an den besten Stellen an isländische Pop-Größen, dem trotz raumgreifender Gesten und knapp zweieinhalbminütigem Video jenseits von 16:9 hier und da die Weite fehlt.

„Life shows no mercy – no mercy at all“, haucht die Sängerin immer wieder, aber mit wachsender Überzeugung ins Mikro – bis die Single abrupt („Cut!“) und erschöpfend endet. Schließlich lauern allerlei Ablenkungen, Störgeräusche und illustre Monster auf dem verwunschenen Pfad: „It feels like slow-mo and no one is waiting.“

Vielleicht hätten andere Dinge wichtiger sein sollen, aber Procrastination ist bestimmt keine verschenkte Zeit.

(tln). Lust auf gute Laune? Dann ist man bei der Freiburger LatinoCrew El Flecha Negra an der richtigen Adresse. Die fünf Freiburger machen spanischsprachigen Latino-Sound mit Vorliebe für Cumbia und tanzbare Rhythmen.

Mit „Cuando La Veo“ ist Anfang Oktober ihre neueste Single erschienen. „Wenn ich sie sehe“ ist ein beschwingtes Liebeslied. Die Flechas liefern hier wie gewohnt tanzbaren Mitsingsound. Die Trompeten geben den Ton an, die Sänger Kata und Gojito nehmen mit auf eine Reise in die späten Stunden: „In ‚Cuando La Veo‘ geht es um das Nachtleben und die verschiedenen Gefühle und Emotionen auf der Tanzfläche“, erklären die Musiker.

Cumbia trifft hier auf Reggaeton, garniert mit etwas Salsa. Dem Herbst setzen die Freiburger Publikumslieblinge akustische Sonne und ansteckend gute Laune entgegen. Produziert haben sie den Song gemeinsam mit Daniel Lampérez aus Barcelona. „So bekommt der Hit einen frischen und modernen Charakter“, schreiben die schwarzen Pfeile (Flecha Negras). Zu finden ist der Track auf den gängigen Streamingportalen. Und natürlich bei den Liveshows der Crew. Der nächste Stop in Freiburg auf ihrer Fuego-Tour ist am 14. März 2026 im E-Werk. Musikalisches Feuer gelegt wird dann bestimmt auch mit „Cuando La Veo“.

ENDLESSSTORY 01:10

Deutschrap

(tln). Pünktlich zum Zehnjährigen hat die Endlessstory die Single „01:10“ rausgehauen. Die drei Freiburger Young Kennedy, Faivel und DieselJ wohnen mittlerweile in Hamburg und setzen auf Rap-Storytelling. Auf einen entspannten Uptempo-Beat gibt’s Einblicke in ihren Mikrokosmos: „Der Daimler ist von 1950, ich vertraue dem kein Stück, aber ich glaube ich bin glücklich“, rappt Faivel. Sein Kollege DieselJ steuert die Hook bei: „Himmel färbt sich rot, Straßen melancholisch ... Halt die Zeit an bevor sie verschwindet.“

Als Gast dabei: Die Rapper Jimbo und A2X 098. „Ich bleib true zu meinen Roots, 79 in meinem Blut“, textet Letzterer. Gemeint ist die Freiburger Postleitzahl, die die Kollegen nicht mehr in der Adresszeile haben. Das Endlesstrio ist nach Hamburg gezogen. Der Titel „01:10“ steht für die Flugdauer Hamburg-Basel.

Der Song wandelt zwischen NewSchool-Cloud und Raplines alter Schule. Melancholie fließt durch die Boxen, vor allem im starken Chorus. Im Outro wird’s mit einem flirrenden Synthie spacig.

Ein feiner Tune für Rapfans. Wer das live sehen will, hat am 18. Oktober die Gelegenheit in Freiburg. Zum Zehnjährigen gibt’s die „Späti Session“ ab 19 Uhr im Kulturaggregat mit einigen Weggefährten. Dabei dann auch A2X 098.

(jsj). Stampfen, toben, tanzen: Die Freiburger Punkrock-Band „Choked by Gum“ präsentiert ihre neue EP „Gegen alle“ und ist dabei wunderbar wenig rundgeschliffen. Ihre straighten Riffs transportieren auf insgesamt sieben Songs Texte voller Wut und einer ordentlichen Prise Weltschmerz – auf Deutsch und Englisch.

Der für die EP titelgebende Track gibt schon mit den ersten Versen die Richtung vor: „Heute denk ich quer und schon morgen gar nichts mehr.“ Ungezähmt machen „Choked by Gum“ das, was Punkrocker tun – sie stemmen sich dagegen. Es ist Musik „voller Wut und Verzweiflung über die Geschicke der Welt“, wie die Band erklärt.

Und auch in englischer Sprache ändert sich daran nichts. Mit „Lizard People“ ist ihnen ein Song gelungen, der entgeistert dem Wahnsinn und der Abgründigkeit moderner Gesellschaften Rechnung trägt.

Die Tourdaten von „Choked by Gum“ sind unter chokedbygum.de zu finden. Live dürften ihre Songs ein besonderes Schmankerl sein. Auf diese Musik kann gepogt und getanzt werden. Und sie ist dabei noch ein Stück energiegeladene Katharsis, wie sie jeder ab und zu mal braucht. Den Groll über die Ungerechtigkeit der Welt und den ganzen Irrsinn kann man hier rausschreien und -tanzen. Oder mit den Worten der Band: „Fuck the fucking system.“

Die Freiburger Geschmackspolizei ermittelt schon seit 20 Jahren gegen Geschmacksverbrechen, vor allem in der Musik. Für die cultur.zeit verhaftet Kommissar Ralf Welteroth fragwürdige Werke von Künstlern, die das geschmackliche Sicherheitsgefühl der Bevölkerung empfindlich beeinträchtigen.

Wolfgang Petry ist so ziemlich jedem ein Begriff, nicht nur eingefleischten Kennern der SchlagerHölle. Seine tonnenschweren Armbändchen funktionierten für uns wie elektronische Fußfesseln: Wir hatten ihn immer im Blick und er konnte damit nicht wirklich fliehen. Gesungen hat er aber weiterhin notorisch, das war Wahnsinn. Irgendwann hat er dann ein Einsehen und sang geläutert mit der Pete-Wolf-Band harmlose Country- und Blues-Nummern.

Dann trat aber sein Sohn Achim auf den Plan und machte auch nicht das, was sein Vater schon jahrelang nicht gemacht hatte – vernünftige Musik nämlich. Der Apfel fällt wie man weiß nicht weit vom Stamm: Fünf Mal erhielt Achim Petry bereits den Ballermann-Award. Er befindet sich damit in illustrer Gesellschaft von so üblichen Verdächtigen wie Michael Wendler, Almklausi und Tim Toupet.

Nun also geht er folgerichtig zu Promi Big Brother, nachdem er schon im Titelsong für eine Staffel des Dschungelcamps den „Dschungel-Wahnsinn“ besungen hatte. Das natürlich war wiederum eine aufgewärmte Version von Papas „Hölle, Hölle, Hölle“ - der reine Familien-Wahnsinn. Für uns als Gesetzeshüter ist das Schwerstarbeit. Wir werden ihn uns früher oder später angeln und aus der trüben Schlager-Brühe fischen müssen. Sicher ist sicher.

Petry Heil, Ihre Geschmackspolizei Freiburg

LÄDT

Über einen Mangel an Lesungen oder literarischen Performances und Festivals können sich Freiburger Bücherfreunde nicht beklagen: Da gibt es eine sehr rege Stadtbibliothek, eigene literarische Formate in den Stadtteilen, viele hier lebende Autoren, die ihre Werke regelmäßig in der von verschiedenen Institutionen organisierten Reihe „Freiburger Andruck“ zu Gehör bringen. Einer der Andruck-Protagonisten ist das Literaturhaus, dessen Team gerade mit Hochdruck dabei ist, dem vom 6. bis 9. November stattfindenden Freiburger Literaturgespräch den letzten Schliff zu geben.

Schon zum 39. Mal geht dieses international besetzte und beachtete Forum über die Bühnen des Historischen Kaufhauses, des Winterer-Foyers im Stadttheater und natürlich des Literaturhauses selbst. Unter dem gleichermaßen auffordernden wie rätselhaften Motto „Such den Namen des Windes“ kommen hier elf Autorinnen und Autoren miteinander und mit fünf Profi-Moderatoren ins Gespräch. Über die „grenzüberschreitende Vielfalt der aktuellen Literatur“, wie das Programm verspricht. Sprachliche, politische und Genregrenzen überwindet etwa die Kanadierin

Rachel Cusk, die eigens aus Paris anreist. Sie eröffnet das Festival am Donnerstag mit ihrem Roman „Parade“ – in einer zweisprachigen Lesung mit ihrer Freiburger Kollegin Annette Pehnt. Auch Olga Martynova gehört zu diesen Grenzgängerinnen: In ihrem heuer mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichneten Lyrik-Band, der das Motto für die ganze Veranstaltung liefert, führt sie imaginäre Gespräche mit ihrem verstorbenen Mann. In Begleitung der Literaturkritikerin Beate Tröger ist sie am sehr eng getakteten Samstag mit von der überwiegend weiblichen Partie. Frauen sind in diesem Jahr in der absoluten Mehrheit: Die einzigen Autoren sind Ozan Zakariya Keskinkiliç mit seinem Erstling „Hundesohn“ und Matthias Jügler, der mit der Anthologie „Wir dachten, wir können fliegen“ die Abschlussmatinee am Sonntag bestreitet. Zusammen mit Iris Wolff, Daniela Dröscher und Katerina Polodjan. Die beiden Männer bekommen indes Verstärkung: Durch den Bamberger DJ Scratch Dee, der am Freitagabend die Lesung der Lyrikerin Nora Gomringer aus ihrem Debütroman „Am Meerschwein übt das Kind den Tod“ mit passenden Vinyl-Beats ergänzt. Und durch den Literaturvermittler Thomas Geiger, der am Samstag außer Keskinkiliçs Auftritt auch die Lesung der Basler Autorin Dorothee Elmiger aus „Die Holländerinnen“ moderiert.

von Erika Weisser

Am selben Tag übernimmt Annette Pehnt noch einmal die Rolle der Moderatorin: im Gespräch mit Katerina Polodjan über ihren Roman „Goldstrand“, der von Odessa aus quer durch ein Jahrhundert und durch ganz Europa führt. Hernach treten außerdem noch Heike Geißler mit „Verzweiflungen“ und Daniela Dröscher mit „Junge Frau mit Katze“ auf. Begleitet von Miriam Zeh und Beate Tröger. Ein vielstimmiger Frauenchor also – mit wenigen männlichen Einlagen.

Vielstimmige Events: Nach Eröffnung des 39. Freiburger Literaturgesprächs im Historischen Kaufhaus (o.) gibt es ein spannendes Programm, das Iris Wolff, Matthias Jügler und Daniela Dröscher (v.l.n.r) mit Lesungen über seltsame Tiere beschließen.

von Katrina Tuvera

Verlag:

Wagenbach, 2025

192 Seiten, gebunden

Preis: 22 Euro

(ewei). Am Anfang steht ein Amtsenthebungsverfahren: In einer chaotischen Sitzung im „letzten November des 20. Jahrhunderts“ kommt der philippinische Kongress zu dem Schluss, dass der Präsident zurücktreten müsse.

Seinen Namen nennt Katrina Tuvera nicht. Um einzelne Politiker geht es ihr ohnehin nicht. Sondern vielmehr darum, wie Menschen durch politische Ereignisse geformt – oder verformt – werden. Anlässlich der Gleichzeitigkeit von Rücktrittsforderung und seinem bevorstehenden Lebensende schaut etwa der 70-jährige Carlos auf seinen Weg zurück. Auf seine von Protesten gegen die US-amerikanischen Besatzer erschütterte Kindheit. Auf den Krieg, den Japan auf den Philippinen gegen die USA führte. Auf die 1946 erzielte Unabhängigkeit.

Er denkt auch an das diktatorische Regime von Ferdinand Marcos, der den Inselstaat 20 Jahre lang mit harter Hand regierte. Und erinnert sich, wie er ihn vor dessen Machtantritt noch bekämpfte, sich dann aber zunehmend anpasste, seine politischen Freunde und Ziele verriet – und schließlich sich selbst. Ein klug herausgearbeitetes Psychogramm einer universellen Erscheinung: des Mitläufers. Und nebenbei eine aufschlussreiche Einführung in die Geschichte der Philippinen, heuer Gastland der Frankfurter Buchmesse.

von Jehona Kicaj

Verlag:

Wallstein, 2025

176 Seiten, gebunden

Preis: 22 Euro

(ewei). Die namenlose junge Frau spricht nicht viel. Schon als Kind hat sie den Mund kaum aufgekriegt, hat oft vergeblich nach den richtigen Worten gesucht. Geplagt von höllischen Kieferschmerzen sucht sie einen Zahnarzt auf. Er stellt fest, dass ihre Kiefer von jahrelangem nächtlichen Zähneknirschen derart geschädigt sind, dass nicht nur innere, sondern auch äußere Sprachlosigkeit droht.

Dabei ist sie mehrsprachig: Als kleines Kind ist sie mit ihrer Albanisch sprechenden Familie vor dem Krieg im Kosovo geflohen, ist auch mit Deutsch aufgewachsen, hat sich in der Schule weitere Sprachen angeeignet. Doch sie muss erkennen, dass sie angesichts der Zerstückelung ihres Lebens, der nicht vergehenden Vergangenheit stumm bleibt. So wie der für das Albanische eigentlich identitätsstiftende Buchstabe „ë“. Da hilft auch die verschriebene Knirschschiene nicht. Der außergewöhnliche Roman, in dem es um die Überwindung der Grenzen des sprachlichen Ausdrucks für traumatisierende Erfahrungen geht, ist für den deutschen Buchpreis nominiert.

Am 24. Oktober ab 19.30 Uhr kommt Jehona Kicaj zur Lesung in der von Literaturhaus und Studierendenwerk veranstalteten Reihe „Zwischenmiete – Junge Literatur in WGs“ in die Reiterstraße 29.

FRAUENPERSPEKTIVEN FREIBURG SÜDSCHWARZWALD

von Mira Preusse

Verlag:

Panima, 2025

448 Seiten, gebunden

Preis: 45 Euro

(mak). 25 Lieblingsplätze von 25 spannenden Frauen, porträtiert in einem opulent bebilderten Prachtband – mit diesem Konzept macht der Karlsruher Panima Verlag in seiner Reihe „Frauenperspektiven“ jetzt auch Station in Freiburg und dem Südschwarzwald.

Vorgestellt werden Künstlerinnen, Botschafterinnen und Wissenschaftlerinnen aus ganz unterschiedlichen Genres und drei Generationen, die mit Mut und Herzblut ihr Ding machen und dabei viel bewirken. Ausgewählt unter dem Blickpunkt: Was ist neben möglichst großer Vielfalt spezifisch für Stadt und Region? So erzählen hier beispielsweise die Münsterbaumeisterin Anne-Christine Brehm, die Rangerin Susanne Vorndran oder die Guggenmusikdirigentin Nadia Schmid so persönlich wie interessant von ihrem Lebensweg und ihrer Arbeit.

Und von den Orten, die sie inspirieren, prägen und von ihnen geprägt werden: Da liegt die künstlerische Leiterin des Theaters im Marienbad Sonja Karadza im Garten des Tibet Kailash Hauses, während Autorin Oliwia Hälterlein ihr Vulva-Stoffmodell vor einem Hochhaus in Weingarten präsentiert oder Stefanie Schimmer, Frontfrau der Band Äl Jawala, Saxophon auf dem Stühlinger Kirchplatz spielt. Ob Loretto-Damenbad oder der Krai-Woog-Gumpen im Hotzenwald – inspirierend neue Einblicke, historisch unterfüttert.