Schwammstadt gegen Klimakrise

Millionen Liter Regen laufen als Abwasser in den Rhein

Mieten

Rathaus mit Sisyphus-Job gegen Wuchermieten

Naturschutz

Fachleute finden 350

unbekannte Biotope

Neubau

Siedlungswerk und WOBAG mit neuen Projekten

Schwammstädte, 350 Biotope und Stillstände

Freiburger Rathaus feiert Meilensteine zweier Großprojekte

In Freiburg haben zähe Projektentwicklungen eine lange Tradition. Sei es beim Europa-Viertel an der Bahnhofsachse, beim Neubaugebiet Zinklern in Lehen, auf dem Ganter-Areal, auf dem Parkplatz zwischen der Markthalle Kohler und Mömax an der Gundelfinger Straße … Im vergangenen Dezember ging zumindest mal ein Ruck durch die Debatte um die künftige Nutzung der traditionsreichen Freiburger Stadthalle. Doch auch da ruht offenbar still der See. Um Wasser geht es in unserer Titelgeschichte, die unser Redakteur Philip Thomas recherchiert hat. Der Klimakrise als Schwammstadt trotzen – das ist noch ein feuchter Traum für die meisten Kommunen im Land. Wenn der Regen kommt, kommt er immer öfter gewaltig. Und dann fließen Millionen Liter einfach in die Kanalisation und von dort als Abwasser in den Rhein. Ein kostbares Gut. Auf der anderen Seite wird es immer trockener.

Laut der Landesanstalt für Umwelt BadenWürttemberg (LUBW) ging die jährliche Regenmenge in Freiburg zwischen 1974 und 2020 von 1000 Litern pro Quadratmeter auf 850 zurück. Tendenz fallend.

Auf dem Höhepunkt indes angekommen ist der 111 Millionen Euro teure Neubau des zweiten Rathauses im Stühlinger. Unlängst wurde das Richtfest gefeiert. Wir waren dabei. Und mit Redakteur David Pister auch vor Ort, als es am Staudinger um den Baufortschritt des mit 110 Millionen Euro teuersten Schulprojekts in der Geschichte der Stadt Freiburg ging. Wem die Investitionen pro Schüler mit knapp 85.000 Euro hoch vorkommen, für den bietet die Recherche nicht nur eine Überraschung. Überrascht waren übrigens auch die Experten der BHM Planungsgesellschaft. Sie haben im Auftrag der LUBW im Kleinen Wiesental Biotope kartiert. Es sollten ungefähr 260 sein. Gefunden haben sie mehr als 600. So weit, so erfreulich. Nur will die LUBW den Mehraufwand nicht bezahlen. Und wird deswegen demnächst verklagt.

Wir wünschen anregende Lektüre.

Herzlichst

Ihr Lars Bargmann | Chefredakteur

Anzeige

Inhalt

MIETEN

Titel

Schwammstädte und Starkregen: Statt Regenwasser in der Kanalisation verschwinden zu lassen, will Freiburg das Nass besser nutzen. Aktivisten gehen die Pläne nicht weit genug. 6 – 8

Wie das Freiburger Rathaus gegen Wuchermieten kämpft 10 – 11

IMMOBILIEN

10 Fun Facts zu 10 Jahre UniBibliothek in Freiburg 12 – 13

BAUTRÄGER

Siedlungswerk feiert Spatenstich an der Wipperstraße 14 Erfolgreiches WOBAG-Projekt in St. Georgen 15

KOMMUNEN

Großer Auftrieb: Rathaus feiert Richtfest für Rathaus 16 – 17

Teuerstes Schulprojekt der Geschichte: Zu Besuch im Staudinger 20 – 21

BAUDENKMAL

Im Osten nichts Neues: Zu der Idee, in der Freiburger Stadthalle ein Altenpflegeheim zu bauen, gibt’s bislang nichts Konkretes 18

IMPRESSUM Bauen & Wohnen

Themenheft 09-2025

Das Bauen & Wohnen-Themenheft erscheint im Freiburger Stadtmagazin chilli

Herausgeber: chilli Freiburg GmbH

Paul-Ehrlich-Straße 13 | 79106 Freiburg fon: 0761-76 99 83-0 | fax: 0761-76 99 83-99 mail: bargmann@chilli-freiburg.de www.bauenundwohneninbaden.de

Geschäftsführung: Michaela Moser (V.i.S.d.P.)

GENOSSENSCHAFTEN

Die Heimbau Breisgau bilanziert robust – mit Fokus aufs Umland 26

STADTENTWICKLUNG

Beim Neubaugebiet Kleineschholz sind jetzt alle Grundstücke vergeben, Projektgruppen haben ihre Ideen präsentiert 24 – 26

Zähes aus Zähringen: Das geplante 1000-neue-Wohnungen-Projekt westlich der Gundelfinger Straße kommt nicht in die Gänge 36

Wettbewerb im Anflug: Auf dem Ganter-Areal sind die Gutachten da 32

BAURECHT

Hoppla, 400 unbekannte Biotope: Kritik an der LUBW 22

GENERALUNTERNEHMER

Dürrschnabel Industriebau performt auf vielen Feldern 28

Chefredaktion: Lars Bargmann

Redaktion: Philip Thomas, Till Neumann, David Pister, Marianne Ambs

Titel: © Freepik.com

Fotos: iStock, freepik

Grafik: Sven Weis (Leitung)

Lektorat: Beate Vogt

Anzeigen: Marion Jaeger-Butt, Nathalie Braun, beiermeister mediaberatung

Abo-Service: Armando Sainovic

INFRASTRUKTUR

Von wegen Sommerloch: Freiburgs Immobilien-Management mit 30 Baustellen während der Ferien 30–31

SANIERUNGEN

Warum die Freiburger Plan4 GmbH schon Verträge mit 350 Kommunen hat 34

ARCHITEKTUR

Jubiläum: Das Maison européenne de l’architecture Rhin supérieur feiert die 25. grenzüberschreitenden Architekturtage 38

HANDWERK

Freisprechungsfeier: 30 SchreinerJunggesellen auf dem Weg in die Zukunft 40 – 41

PROJEKTENTWICKLUNG

Kein Hospiz auf dem Crash-Grundstück: Die Initiative Flurstück 277 darf weiter planen, muss aber nachbessern 42

ENERGIEWENDE

Nach vier Jahren Suche: Warum in Hartheim der beste Standort für ein Erdwärmekraftwerk liegt 44 – 45

KOMMENTAR

Keine flotten Sprüche mehr 46

Druck: Hofmann Druck, Emmendingen Ein Unternehmen der

Die im Magazin enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung und Einspeicherung in elektronische Systeme. Gleiches gilt für den Nachdruck der von uns entworfenen Bilder und Anzeigen.

Der Klimakrise als Schwammstadt trotzen

Noch laufen Millionen Regenwasserliter in den Rhein

Der Klimawandel bringt Starkregen und Dürre und verlangt ein Umdenken in der Stadtplanung. Statt Regenwasser sofort in die Kanalisation zu leiten, schicken Städte wie Freiburg sich an, eine Schwammstadt zu werden: Regen soll vor Ort versickern, verdunsten oder gespeichert werden. Umweltschützern gehen die Rathauspläne nicht weit genug.

„Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass viele Leute nicht über das Thema Wasser nachdenken. Man ist daran gewöhnt, dass es aus der Leitung kommt, dadurch fehlt die Wertschätzung“, sagt Lina Graf, Geschäftsführerin des Freiburger Vereins Regiowasser. „Weil sich leider der Leidensdruck erhöht, rückt das Thema nun aber immer mehr in den Fokus“, ergänzt Nikolaus Geiler vom Verein.

»Bäume sind die größten Schätze«

Der 73-Jährige fordert, „einen Blick dafür zu entwickeln, was in den vergangenen Jahren in Freiburg städtebaulich versäumt wurde und wie man Regenwasser besser nutzen kann.“ Urbane Bereiche sind in der Regel verdichtet und

versiegelt. Regenwasser kann von Straßen, Plätzen und Dächern nicht versickern. Das Ergebnis sind Überschwemmungen. Und in Trockenzeiten fehlt dann das Wasser. Im Zuge des Klimawandels wird sich laut Freiburgs Umweltschutzamt nicht nur die Durchschnittstemperatur im Stadtgebiet bis 2050 um 1,6 Grad auf 11,4 Grad erhöhen. Auch trockener wird es in der Breisgaumetropole werden. Bis 2100 wird der Niederschlag im Sommer um 37 Prozent zurückgehen. Laut Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) ging die jährliche Regenmenge in Freiburg von 1974 bis 2020 bereits von 1000 Litern pro Quadratmeter im Jahr auf knapp 850 Liter zurück.

„Und das meiste davon verschwindet heute ungenutzt in der Kanalisation und geht als Abwasser in den Rhein“, sagt Geiler. Insgesamt acht Millionen Kubikmeter Wasser sind es laut dem Limnologen (Wasserwissenschaftler) jährlich. „Hier gilt die Devise: Das Regenwasser muss möglichst schnell weg. Aber das ist fatal“, sagt Graf. In Städten wie Singapur oder Rotterdam sei man da schon weiter.

Besser wäre, das Wasser in Baumscheiben im Stadtgebiet zu leiten. Laut BUND kann eine ausgewachsene Kastanie täglich bis zu 800 Liter Wasser verdunsten und so für Kühlung sorgen. „Bäume sind Klimaanlagen und die größten Schätze, die wir in einer Schwammstadt haben“, betont Geiler. Wie wertvoll dieser Schatz ist, zeigt eine Simulation der Universität Freiburg aus dem vergangenen Jahr unter der Leitung des Umweltmeteorologen Andreas Christen (wir berichteten): Werden alle Bäume in der Wiehre per Mausklick entfernt, steigt die mittlere Lufttemperatur dort um ein Grad Celsius. Außerdem steigt die Hitzebelastung. Die Zeit, in der Menschen starkem Hitzestress ausgeliefert sind, verdoppelte sich im Rechenspiel ohne Grün.

Risikoanalyse bis 2026

Durch seine Lage im Oberrheingraben ist Freiburg ohnehin von höheren Temperaturen und längeren Trockenperioden betroffen. „Deshalb arbeitet die Stadt seit vielen Jahren an der Klimaanpassung“, erklärt Rathaussprecher Kolja Mälicke. Ein Aspekt dieser Maßnahmen ist die Verwandlung in eine Schwammstadt. 2018 stellte die Stadtspitze ein Handlungskonzept zum Thema Hitze vor.

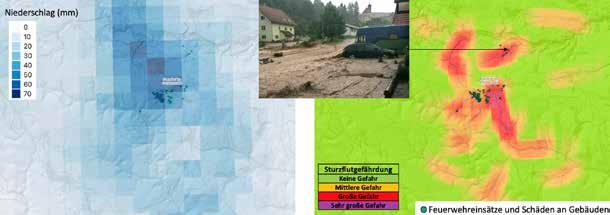

Im vergangenen Jahr folgte eine Strategie zur Regenwasserbewirtschaftung im Rahmen einer gesamtstädtischen Klimaanpassungsstrategie: Unter anderem soll Regenwasser als Ressource besser genutzt und Freiräume wassersensibel gestaltet werden. Im Juni stellte das Rathaus Starkregenkarten online. Daraus ist ablesbar, wohin Wasser im Ernstfall fließt. Bis Mitte 2026 will das Rathaus eine Risikoanalyse vorlegen. Graf und Geiler finden die Papiere nicht weit genug: „Es braucht noch viel mehr Ehrgeiz und Kreativität.“

Wünscht sich mehr Wertschätzung für Wasser: Aktivistin Lina Graf

Selbst für Experten wie Markus Weiler sind Gewitter schwer vorherzusagen.

Fordert mehr Tempo beim Umbau: Nikolaus Geiler von Regiowasser

Rathaussprecher Mälicke verweist auf den begrenzten Platz im Freiburger Stadtgebiet: „Begrünung und Entsiegelung der gebauten Stadt sind aufgrund der bestehenden Flächennutzungen eine große Herausforderung.“ Es müsse im Einzelfall entschieden werden. Ihre Kommunikation mit dem Rathaus finden die Aktivisten Graf und Geiler nicht optimal. „Viele Vorschläge etwa zur Entsiegelung oder zu öffentlich verfügbaren Gießkannen zur Baumpflege werden abgelehnt“, sagt Graf. Sie wisse um die Nutzungskonflikte: „Wir wollen keinen Kulturkampf, aber Klimaschutz ist kein Selbstzweck, sondern Menschenschutz.“

»Wollen keinen Kulturkampf«

Die Folgen des Klimawandels abfedern soll eine „blau-grüne“ Infrastruktur: Teiche oder Seen werden mit Grünflächen in Parks, auf Dächern oder an Fassaden kombiniert. Die Mall GmbH mit Sitz in Donaueschingen verkauft Betonfertigteile und wirbt in einer 2024 veröffentlichten Studie daher auch für die Farbe Grau: Mit Pumpen und Zisternen soll Niederschlag dezentral in einen Wasserkreislauf gespeist werden. Als positives Beispiel gilt darin ein im Bau befindliches Bürgerzentrum im hessischen Seeheim-Jugenheim. Auf den Ober- und Dachflächen des Forums anfallendes Regenwasser wird – so der Wunsch der Gemeinde – zukünftig direkt vor Ort behandelt und versickert. Von Parkplätzen und Gehwegen fließt es in einen sogenannten Lamellenklärer. Der vier Meter lange Behälter aus Stahlbeton kann Regenmengen von 15 Litern pro Sekunde und Hektar aufbereiten. Das aufbereitete Nass fließt anschließend in drei Sickertunnel aus Stahlbeton. Dorthin gelangt auf direktem Wege auch das Wasser von den Dächern,

Mit Hilfe des Sturzflutindex (SFI) könnte die Gefahr durch Sturzfluten in Zukunft besser vorhergesagt werden, um bei Starkregen wie in Bonndorf im Jahr 2015 gezielter reagieren zu können.

für das keine Behandlung erforderlich ist. Am Ende wird das Wasser ins Erdreich geleitet und damit dem Grundwasser zugeführt.

Bauherren sind laut Wasserhaushaltsgesetz verpflichtet, bei Neubau und Sanierung von öffentlichen Gebäuden Regenwasser als Ressource zu berücksichtigen: Wasser darf nicht mehr in Kanäle geleitet werden, sondern soll auf Grundstücken versickern, verdunsten oder in Zisternen gesammelt werden. Eine Befragung der Mall GmbH aus dem März mit rund 4500 Personen aus Tiefbau-, Ingenieur- und Architekturbüros sowie der Haustechnik in der DACHRegion ergibt, dass mehr als zwei Drittel eine stärkere Nachfrage bei zentraler (77 Prozent) und dezentraler (69 Prozent) Regenwasserbewirtschaftung beobachten. Aber auch solche Baumaßnahmen haben Grenzen. Im August 2023 standen die Echte-Helden-Arena und die Emil-Thoma-Schule in Freiburg nach Starkregen binnen zwei Stunden unter Wasser. Die Feuerwehr fuhr rund 400 Einsätze. Im Stadtteil Wiehre stand das Wasser bis zu 30 Zentimeter hoch. Landesweit führten heftige Regenfälle Ende Mai und Anfang Juni des vergangenen Jahres zu außergewöhnlichen Hochwassern, insbesondere in östlichen Neckarzuflüssen sowie in den Bodensee- und Donauzuflüssen

im Raum Oberschwaben. Mehr als die Hälfte (60 Prozent) der Landespegel verzeichneten laut LUBW erhöhte Wasserstände. An 18 Messstellen im Südwesten wurden Abflüsse erreicht, wie sie statistisch nur alle 100 Jahre oder seltener vorkommen. Die Überschwemmungen hatten zwei Todesfälle im Rems-Murr-Kreis zur Folge und verursachten Schäden in dreistelliger Millionenhöhe.

Gewitter nicht akurat voraussagbar

Um Sturzfluten besser vorherzusagen, hat der Freiburger Hydrologe Markus Weiler an der Universität Freiburg einen Index entwickelt. In den sogenannten Sturzflutindex (SFI) fließt unter anderem ein, wie viel Wasser der lokale Boden aufnehmen kann, in welchem Maße er von Pflanzen bedeckt ist, ob das Gelände eher hügelig oder flach ist und welche Flüsse in der Nähe liegen. „Reine Niederschlagswarnungen, wie sie der Deutsche Wetterdienst herausgibt, sind dafür unzureichend. Aus starkem Regen muss nicht immer eine Sturzflut werden“, erklärt der Professor.

Grundsätzlich seien Gebiete mit hoher Versiegelung – etwa Städte oder Siedlungen – stärker von Sturzfluten

bedroht, weil Wassermassen nicht versickern können. Ebenso betroffen seien Gegenden, die aufgrund ihrer Topografie, etwa anliegender Hänge, viel Zulauf bekommen können. „Mithilfe der Vorhersagen können Bewohner betroffener Gebiete in Zukunft hoffentlich rechtzeitig gewarnt, Alarm- und Einsatzpläne objektiviert und verbessert werden“, sagt der 54-Jährige. Das Problem bei der Berechnung: Nach wie vor lassen sich Gewitterzellen nicht akurat vorhersagen. „Realistischerweise liegen wir gerade in einem Bereich von 60 bis 90 Minuten Vorlaufzeit“, so Weiler. „Aber zumindest für Warnungen und Notfallmaßnahmen ist das ein ausreichender Zeitraum.“ Diese Informationen werden auch Rettungskräften zur Verfügung gestellt: „Wo sollte die Feuerwehr absperren? Welche Brücken sind befahrbar?“

Vorsicht sei besser als Nachsicht. Beim Thema Bevölkerungsschutz –etwa durch Warn-Apps wie NINA, der Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes – sieht der Experte aber noch Luft nach oben: „Da hinkt Deutschland hinterher.“ Auch Versicherungen nimmt Weiler in die Pflicht: „Diese könnten Anreize für Privathaushalte schaffen, bestimmte Maßnahmen gegen die Fluten zu treffen.“

Philip Thomas

»Gegen schwarze Schafe«

Rathaus will »spürbare Bußgelder« bei Wuchermieten

Begehrt und kostspielig: Wer in Freiburg wohnen will, muss oft tief in die Tasche greifen.

Die Stadtverwaltung Freiburg will härter gegen zu hohe Mieten vorgehen. Bald sollen Vermietende für Ordnungswidrigkeiten angezeigt werden können. Möglich sind bis zu 50.000 Euro Geldbuße. Noch in diesem Jahr will das Rathaus startklar sein. Frankfurt am Main macht vor, wie es gehen könnte.

Es geschah am 14. Mai: Ein Vermieter ist in Frankfurt a.M. wegen zu hoher Miete verurteilt worden. Da er mehr als das Doppelte der ortsüblichen Miete verlangte, brummte das Gericht ihm Zweierlei auf: Er muss 3000 Euro zurückzahlen. Und 900 Euro Strafe blechen. Die Strafe wirkt mild. Doch das Urteil ist ein Novum: Erstmals ist ein Vermieter wegen einer Wuchermiete bestraft worden. Auch in Freiburg dürfte man den Fall genau verfolgt haben. Hier sollen ebenfalls die Grundlagen geschaffen werden, um Vermietende zu sanktionieren.

»Sozial ungerecht«

Fall vor Gericht kam. Unter anderem muss das Rathaus belegen, dass Vermietende die Not eines Mietenden ausnutzen. Dafür muss zunächst die kritische Ausgangslage nachgewiesen werden: „Wir prüfen aktuell, ob sich in Freiburg eine Wohnraummangellage im Sinne des Gesetzes belegen lässt“, informiert Rathaussprecherin Tabea Krauß. Auch Oberbürgermeister Martin Horn sind zu hohe Mieten ein Dorn im Auge: „Die Situation auf dem Mietmarkt ist sozial ungerecht.“ Bei systematischen Verstößen und Wuchermieten sollen „spürbare Bußgelder verhängt werden“. Der Instrumentenkasten werde damit erweitert, um „gezielt gegen schwarze Schafe vorzugehen“.

Schon seit 2020 droht die Stadtverwaltung mit rechtlichen Schritten gegen Vermietende. Bis zu 50.000 Euro Strafe sind möglich. Doch das Verhängen ist so knifflig, dass kein

Den Gemeinderat hat die Stadtverwaltung im April zum „Missbrauch von Mietwohnraum“ informiert. Ihr Befund: „Mietüberhöhung oder gar Mietwucher sind in Freiburg zwar kein Massenphänomen, aber es gibt sie.“ Trotz großer Bemühungen stellt das Team fest: „Der einzige im Ansatz erfolgversprechende Fall wurde von der Staatsanwaltschaft eingestellt.“

Ein weiteres Tool ist das Mietenmonitoring. Seit 2022 lässt die Stadtverwaltung von der „Mietenmonitor UG“

Online-Inserate auf zu hohe Mieten prüfen. Die Verdachtsfälle sind von 248 (2022) auf 369 (2024) gestiegen. Doch nur die Hälfte der Inserierenden konnte wegen fehlender Kontaktdaten angeschrieben werden. „Zwischen Januar und Mai hat die Mietenmonitor 85 Fälle gemeldet“, sagt Sprecherin Krauß. In 56 Fällen habe der Verdacht auf Mietüberhöhung (20 Prozent über Vergleichsmiete) bestanden, in 29 auf Mietwucher (50 Prozent über Vergleichsmiete). „Insgesamt haben wir 61 Vermieter·innen angeschrieben. Ein Zehntel hat sich zurückgemeldet“, berichtet Krauß. Teilweise habe eine höhere Miete durch weitere Wohnungsmerkmale begründet werden können. Bei Wohngemeinschaften sei der qualifizierte Mietspiegel jedoch nicht anwendbar. Diese Lücke soll geschlossen werden. Konkrete Änderungen bleiben selten: „In einzelnen Fällen wurde die Miethöhe angepasst“, sagt Krauß.

Engagiert: Martin Horn hofft, dass Bußgelder verhängt werden können.

Dass das Thema viele umtreibt, zeigt die „Mietwucher-App“ der Partei Die Linke. Bürger·innen können dort ihre Miete auf eine Überhöhung prüfen lassen. „Mit heutigem Stand haben 6.600 Menschen in Freiburg unsere App genutzt, um ihre Miete zu checken“, berichtet das Team der Bundestagsabgeordneten Caren Lay Mitte August. Knapp 30 Prozent hätten über der ortsüblichen Vergleichsmiete gelegen. Die Fälle werden ans Rathaus vermittelt.

Doch das Rathaus kann damit wenig anfangen: „56 Meldungen sind in diesem Jahr über die App eingegangen“, berichtet Krauß. Die Rückfrage nach weiteren Infos sei nur von fünf Personen beantwortet worden. „Darunter war noch kein klarer Fall von Mietüberhöhung oder gar Mietwucher“, so Krauß.

Die Baustellen im Kampf gegen hohe Mieten sind vielfältig. „Die Rechtslage ist insgesamt nicht befriedigend“, betont das Rathausteam. Doch die Frankfurter Vorreiter machen Hoffnung: „Aufgrund der neueren Rechtsprechung des Amtsgerichts Frankfurt sind die Erfolgsaussichten in Bußgeldangelegenheiten zwischenzeitlich gestiegen.“ Um den Schritt auch Mietenden zu erleichtern, wird für sie ein ausführlicher Fragebogen entwickelt. Krauß sagt: „Er soll bald angewendet werden können.“

Till Neumann

Anzeige

Pannen, Hollywood und maximum rizz Zehn überraschende Fun Facts zum Jubiläum

Seit einem Jahrzehnt steht die futuristische Glasfassade der Universitätsbibliothek Freiburg am Platz der Alten Synagoge – und spaltet die Meinungen: Todesstern oder Diamant? Was viele nicht wissen: Unter dem Gebäude verbergen sich zwei Untergeschosse in Fußballfeld-Größe, die Bibliothek war einst rund um die Uhr geöffnet, und im Keller lauern 51 Selbstporträts, die so manchem einen kleinen Schreck einjagen. Zehn kuriose Fakten zum zehnjährigen Jubiläum.

1. Im Verborgenen

Der sichtbare Teil der Universitätsbibliothek (UB) ist nur die Spitze des Eisbergs. Unter der Erde verbergen sich drei weitere Geschosse. Das erste ist Studis noch bekannt: Hier sind der Ausleihbereich und eine Fahrradgarage. Darunter befinden sich aber noch zwei weitere Untergeschosse, in denen Bücher lagern. Die Fläche entspricht zwei Fußballfeldern.

2. Zahlen und Fakten

Knapp 3,5 Millionen gedruckte Medien liegen insgesamt in der UB. Durchschnittlich gibt es am Tag 9000 Zu-

gän ge – dreimal so viel wie in die Staats- und Uni-Bibliothek Hamburg – , an Spit zentagen sogar mehr als 16.000. Die Frage ist nur, bei wie vie len die Drehtür anhält, weil sie zu dicht auflaufen.

3. Pleiten, Pech und Pannen

Manch ein Bobbele sieht im Gebäude eher eine „Pannen-UB“ als einen geschliffenen Diamanten. Das liegt am ein oder anderen Missgeschick: Jeden Sommer aufs Neue kann man 250 Quadratmeter Stoff bewundern, die auf der Südostseite aufgehängt werden, weil Verkehrsteilnehmer sonst geblendet würden. Eine klemmende Tür, herunterfallende Fassadenteile, sich wölbende Paneele, undichte Stellen. Zuletzt wurde Schimmelbefall auf Büchern entdeckt.

4. Filmreifes Gebäude

Die UB gehört neben dem Freiburger Münster zum meistfotografierten Gebäude der Stadt. Nicht nur der Vergleich zum Todesstern beweist das cineastische Potenzial. Die NetflixSerie Biohackers spielt in Freiburg , und auch die UB ist immer wieder zu sehen. Etwa als die Hauptdarstellerin

Luna Wedler in der UB einer genveränderten leuchtenden Maus hinterherrennt. Regisseur Christian Ditter sagte, dass er unter anderem durch ein futuristisches Foto der Freiburger UB angeregt wurde, die Serie in Freiburg spielen zu lassen.

5. Lebendige Ausstellung

Zum zehnjährigen Jubiläum wird im frei zugänglichen Parlatorium vom 31. Juli bis zum 7. November die Ausstellung „Kontinuität und Wandel“ zu sehen sein. Die Exponate zeigen den Planungsprozess, die alte Universitätsbibliothek und die Bauarbeiten. Außerdem werden Mitarbeitende der UB sichtbar gemacht: Neben den Porträtfotos kann man durch QRCodes zu Audiointerviews gelangen, in denen sie über ihre Arbeit und ihre persönlichen Erlebnisse während der Bauphase erzählen.

6. Die Wanderjahre Während die Tiefmagazine unter der UB blieben – und auch einige Mitarbeitende, die damit unter der Baustelle arbeiteten, musste der restliche Teil umziehen. 2007 wurde die ehemalige Stadthalle im Freiburger Osten ange-

Aus alt mach neu:

Die Universitätsbibliothek wurde vor zehn Jahren eröffnet.

mietet und umgebaut – sie fungierte als Interimsbibliothek. Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Schluchseewerk AG wurde für die Verwaltung der Bibliothek genutzt.

7. Inhouse-Influencerin

„Hi Besties! Der bratsummer ist over, es wird Zeit in eure library era zu starten. Ich zeig’ euch jetzt mal unsere UB“, begrüßt Buchbinderin Birgitta Landerer auf dem Instagram-Account der UB die knapp 5000 Follower. Die 58-Jährige führt durch die Bibliothek und sagt dabei allerhand, was Boomer nicht verstehen und die GenZ lustig findet: maximum rizz, no cap, cringe, main character energy. Dass der Clip so durch die Decke geht, hätte sie vermutlich nicht gedacht: 1,2 Millionen

Aufrufe – knapp 70.000 Likes. Da kann man nur eins sagen: slay!

8. Von 24/7 zu 7 bis 24

Die UB war ursprünglich als Rund-umdie-Uhr-Einrichtung konzipiert – sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Und tatsächlich lief der Betrieb zunächst wie geplant: Der durchgehende Zugang galt als Aushängeschild der neuen UB. Doch im September 2018 war damit Schluss. Wegen der hohen Nutzungszahlen schnellten die Betriebskosten stärker in die Höhe als erwartet – und die spärliche Universitätskasse machte dem Dauerbetrieb ein Ende. Seither hat die UB von 7 bis 24 Uhr geöffnet.

9. Vorvorgängergebäude

An das 1978 errichtete ehemalige Gebäude der UB werden sich nur wenige noch erinnern. Brutalismus statt Diamant – Autogarage statt Fahrradstellplatz im Untergeschoss. Davor gab es allerdings auch schon eine Universi-

tätsbibliothek, keine 50 Meter von der heutigen entfernt. Von 1903 bis 1978 war die UB im heutigen KG IV, auch Schäferbau genannt, untergebracht. Der Karlsruher Architekt Carl Schäfer hat das Gebäude im neugotischen Stil entworfen. Heute befinden sich dort Werke aus den Bereichen Anglistik, Amerikanistik, Geschichte, Politik und Soziologie.

10. Ein paar Peter Dreher im Keller

Peter Dreher, der 2020 gestorben ist, war Maler und Grafiker. Er lebte in Wittnau bei Freiburg. Zwischen 1977 und 1979 gestaltete er die Fassade der alten Universität Freiburg mit einer Serie von Selbstporträts: 51 Bilder auf Metall. Heute hängen die Gemälde im Untergeschoss der neuen UB –und sorgen dort regelmäßig für leichtes Unbehagen. Wer zwischen den Regalreihen unterwegs ist, hat schnell das Gefühl, beobachtet zu werden. David Pister

Tram vor der Tür, Ruhe im Innenhof:

An der Ecke Merzhauser und Wipperstraße hat jede Wohnung mindestens eine Loggia oder Terrasse.

Beim Sandeln (v.l.):

Ulrich Moosmann, Norbert Tobisch, Frank Winterhalter, Martin Haag und Markus Hogenmüller

»Bauturbo ein laues Lüftchen«

Siedlungswerk startet erfolgreich an der Wippertstraße

Das Warten auf die Wippertstraße hat ein Ende: Ende Juli feierte das Siedlungswerk den Spatenstich für die markante Eckbebauung an der Merzhauser Straße. Es gibt je 15 Eigentums- und geförderte Mietwohnungen – und eine Kita. Und es gab klare Worte von Freiburgs Baubürgermeister Martin Haag und Siedlungswerk-Geschäftsführer Norbert Tobisch.

Markus Hogenmüller, der als Leiter der Geschäftsstellen in Freiburg und Rottweil das Projekt verantwortet, hat nicht damit gerechnet, dass es schon kurz nach dem Spatenstich für 7 der 15 Eigentumswohnungen schriftliche Kaufzusagen gibt und obendrein drei Reservierungen: „Das ist extrem erfreulich.“ Er sprach vor rund 100 geladenen Gästen von einem „architektonisch und städtebaulich attraktiven“ Projekt. „Wir zeigen hier, dass qualitätsvoll und bezahlbar machbar ist.“ Wohnen sei kein Luxusgut, sondern Menschenrecht.

Siedlungswerk-Chef Tobisch spielte bei seiner Rede auf die vielen politischen Verlautbarungen wie Bauturbo und Deregulierung an und konterte diese so: „Der Bauturbo ist nicht mehr als ein laues Lüftchen. Ein Turbo geht nur, wenn vorne der Motor läuft.“

Martin Haag nickte. Was den Baubürgermeister ärgert, ist die im Land neu verankerte Genehmigungsfiktion (wenn die Behörde einen Bauantrag nicht spätestens nach drei Monaten bescheidet, gilt der Antrag als genehmigt). „Was wir von Bund und Land brauchen, sind echte Vereinfachungen im Baurecht und viele, verlässliche Fördermittel.

Genehmigungsfiktionen sind eine Bankrotterklärung der Politik, wir wollen hier in Freiburg keinen Kontrollverlust.“

Das vom Büro Böwer Eith Murken – die Freiburger hatten den Wettbewerb für die Bebauung gewonnen – in C-Form kreierte Bauvorhaben hat insgesamt 2730 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche. Die Wohnungspreise liegen im Schnitt bei 5680 Euro. In der günstigsten kostet der Quadratmeter nur 5136 Euro.

Für Freiburger Verhältnisse sind das Schnäppchen. Allerdings gehört das Areal immer noch der Waisenhausstiftung, die bei den Erbbauzinsen alles andere als zimperlich ist. So müssen die Käufer auch noch zwischen 160 und 320 Euro monatlich an die Stiftung zahlen. Der Erbbauvertrag hat eine Laufzeit von 75 Jahren.

Aktuell läuft auf dem Grundstück die statische Bodenertüchtigung, im Frühjahr 2028 sollen die neuen Eigentümer und Mieter einziehen. Die Mietwohnungen wird die Siedlungswerk GmbH, die zu drei Vierteln dem Bistum Rottenburg-Stuttgart und zu einem Viertel der Landesbank Baden-Württemberg gehört, in den eigenen Bestand übernehmen, zu dem mittlerweile rund 5500 Einheiten zählen.

Direkt ans Bauvorhaben schließt eine sichtlich in die Jahre gekommene zweigeschossige Bebauung an. Und auf der anderen Seite steht ein zweigeschossiges Pendant. Nicht nur städtebaulich wäre es wünschenswert gewesen, wenn diese beiden Flurstücke die deutliche Aufwertung in dieser guten Lage mitgemacht hätten. Lars Bargmann

Bauen mit Kante

WOBAG erfolgreich in Stadt und Land

Schon vor dem Baubeginn hat die Wohnbau Baden AG (WOBAG) bei ihrem Bauvorhaben an der Basler Landstraße im Freiburger Stadtteil St. Georgen knapp die Hälfte der 20 Eigentumswohnungen verkauft. „Damit sind wir natürlich sehr zufrieden“, sagt Vorstand Klaus Ruppenthal. Erfolgreich waren die Freiburger erneut auch in Bad Krozingen, wo sie nicht nur die neue Ortsmitte kreiert haben: Beim Projekt an der St-UlrichStraße haben 17 von 22 Wohnungen neue Eigentümer gefunden.

Drei gekonnt abgekantete KfW-40Wohnhäuser (Architekturbüro Rothweiler Färber) mit viel Ausblick, Solaranlagen auf dem Dach und Tiefgarage unterm Erdgeschoss – auf einem

von der Basler Landstraße zurückgesetzten 1800 Quadratmeter großen Grundstück – sind ein gutes Beispiel für gelungene Innenentwicklung.

13 Millionen Euro investiert die WOBAG, der Baustart soll Anfang Oktober gefeiert werden. „Wir haben hauptsächlich an Eigennutzer verkauft, auch an solche, die erst später selber einziehen wollen“, erzählt Ruppenthal. Aktuell sieht man vor Ort nur einen mittlerweile leeren Bauplatz. Viel mehr sieht man beim im vergangenen Oktober gestarteten Projekt in Bad Krozingen. Dort ist aktuell der Estrichleger zugange. Wenn weiter alles glattläuft, können die ersten Käufer Ende des Jahres einziehen –was in diesen Tagen durchaus eine sportliche Leistung ist. Der Quadratmeter kostet im Schnitt 6000 Euro,

in St-Georgen – in Freiburg sind die Grundstücke zuverlässig teuer – liegt er bei 7700 Euro. Das nächste Projekt steht in Müllheim in den Startlöchern, wo die Baugenehmigung und die Fördermittel für die sozialen Mietwohnungen auf dem Tisch liegen. Hier wird es insgesamt 33 Einheiten in drei Gebäuden im Neubaugebiet „Am langen Rain“ geben. Dieses Projekt wird die WOBAG global an einen Kapitalanleger veräußern. Kaufpreis sind rund 13,5 Millionen Euro. Mit dem sozialen Mietwohnungsbau kennt sich auch Ruppenthal mittlerweile gut aus: In Lörrach (Sieben Linden) und in Sexau (Leimengrube) hat die WOBAG zuletzt 112 Wohnungen mit bezahlbarer Miete erstellt. bar

Drei auf einen Streich: Von 20 Eigentumswohnungen sind vor dem Baustart knapp die Hälfte verkauft .

»Wird Maßstäbe setzen«

Rohbau des zweiten Rathauses im Stühlinger fertiggestellt

Die Stadtspitze hat das Richtfest fürs zweite neue Rathaus im Stühlinger gefeiert. Das mit 111 Millionen Euro veranschlagte Gebäude soll knapp 800 Personen moderne Arbeitsplätze bieten und Freiburgs Verwaltung bündeln. Das Oval soll außerdem 30 Prozent weniger Wärme- und Kälteenergie verbrauchen als das Schwesterhaus. Die Eröffnung ist für das Jahr 2027 geplant.

„Man kann beim Wachsen zusehen“, sagte Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn vor knapp 200 geladenen Gästen. Hinter Horn ragt der fertige Rohbau von Freiburgs neuem Familienrathaus empor. Das Rathaus im Stühlinger B (RiS B) soll 111 Millionen Euro kosten, eine Gesamtraumfläche von 19.622 Quadratmetern haben. „Wir bauen hier nicht aus Selbstzweck“, so Horn. Das Verwaltungsgebäude soll Beratung und Service für Familien, Jugendliche und Kinder unter einem Dach vereinen. „Wir schaffen hier eine Verwaltungskonzentration“, kom-

Anzeige

mentiert der 40-Jährige. Beschlossen wurde das Gebäude im Jahr 2021 mit Kosten in Höhe von 87 Millionen Euro. Im Erdgeschoss sieht das Konzept ein Besucherzentrum sowie 30 Beratungsund Besprechungsräume vor. Die darüberliegenden Bürolandschaften mit

Räumen für Videokonferenzen, Telefonboxen und Besprechungsräumen sind offen gestaltet und sollen zeitgerechtes Arbeiten ermöglichen. Markus Bechthold, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats im Rathaus, mahnt daher: „Bei aller Begeisterung für modernes

Fotos: © Phillip Thomas

Rede zum Richtfest: OB Martin Horn lobte das Tempo au der Baustelle.

Arbeiten: Beim Flurfunk kommt oft mehr herum als bei so manchem Videocall.“ Im Untergeschoss ist eine Fahrradgarage mit Platz für 600 Drahtesel geplant.

Die Kubatur entspricht der des Nachbargebäudes mit dem Zentrum für Bürgerservice. Es wurde 2018 als weltweit erstes öffentliches NullenergieGebäude nach drei Jahren Bauzeit eröffnet. Das RiS B soll noch einmal ein Schritt nach vorne sein: Rechnerisch ist der Energiebedarf für Wärme- und Kälteversorgung 30 Prozent geringer. „Als Energiehaus wird das Gebäude Maßstäbe setzen“, sagt Freiburgs Baubürgermeister Martin Haag.

Davon geht auch der Architekt Christoph Ingenhoven aus: „Das wird kein x-beliebiger Verwaltungsbau.“

Der 65-Jährige, der auch die Pläne für Stuttgart 21 entworfen hat, lobt die Zusammenarbeit mit der Freiburger Stadtspitze. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich mit so viel Respekt begegnet.“ Er betont, dass die größten baulichen Herausforderungen auf der Baustelle noch bevorstehen.

Für die Zeit nach der Fertigstellung gibt er den Hausherren noch einen Tipp: „Bereiten Sie sich darauf vor, dass die Kita auf dem Gelände zum Zentrum wird.“

Kein 0815: 610 Rundstützen tragen das neue Oval im Stühlinger. Der fertige Bau soll 800 Arbeitsplätze beherbergen.

Für den Bau kalkuliert der Generalunternehmer, die Schleith GmbH Baugesellschaft aus Rheinfelden, mit 1700 Tonnen Stahl, 12.000 Kubikmetern Beton, 12.000 Quadratmetern Wandschalung und 2000 Quadratmetern Mauerwerk. Insgesamt 610 Rundstützen sollen das Oval tragen. Parallel

zum Abschluss des Rohbaus haben die Arbeiten am Dach, an der Fassade und am Innenausbau begonnen. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant. Bezogen werden sollen die Büros im Jahr 2027. Die Grundsteinlegung war im Juli des vergangenen Jahres.

Philip Thomas

Anzeige

Im Osten nichts Neues

Stadthallen-Zukunft immer noch ungewiss

Im vergangenen Dezember hatten Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn, Baubürgermeister Martin Haag und Stiftungsdirektor Michael Fromm mit der Idee überrascht, in der Stadthalle ein neues Altenpflegeheim für die Freiburger Stiftungsverwaltung zu bauen. Neun Monate später heißt es auf Anfrage der Redaktion aus dem Rathaus: „Wir prüfen derzeit ergebnisoffen, wie die Stadthalle künftig am besten genutzt werden kann.“

Das Mehrgenerationenprojekt mit dem neuen Johannisheim, einer K ita, Räumen der Begegnung und weiteren Nutzungen im öffentlichen Interesse habe weiter Priorität, sagt OB-Sprecher Sebastian Wolfrum. Ende 2025 werde die Stadtspitze alle Möglichkeiten konstruktiv mit Stiftungsrat und Gemeinderat bewerten. Zumindest so lange hält die Stadt die Halle für diesen Prozess frei.

Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass es gar nichts wird mit dem Johannisheim 2.0. Stiftungsdirektor Fromm,

erst seit Februar 2024 im Amt, hatte Ende 2024 überraschend seinen Rücktritt vom Amt „aus gesundheitlichen Gründen“ angekündigt. Mitte Oktober kommt für ihn Joachim Sproß, der derzeit in Freiburg als Bundesgeschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke tätig ist. Für Fromm wäre die Stadthalle „die Premium-Lösung“. Die Betriebsgenehmigung fürs zwar sichtlich in die Jahre gekommene, aber herrlich gelegene Johannisheim an der Kartäuserstraße 115 läuft Ende 2029 aus. Es herrscht also durchaus ein gewisser Zeitdruck. Umso überraschender, dass es bis heute kaum Fortschritte gibt.

Nach Informationen der Redaktion gibt es nicht nur bereits Pläne für einen viergeschossigen Neubau in U-Form in der Stadthalle, sondern auch für einen Neubau an der Kartäuserstraße. Die Stiftungsverwaltung könne sich zu den Fragen der Redaktion erst Mitte September äußern, teilt sie mit. Derzeit beherbergt das Johannis etwa 80 zu Pflegende und ein Dutzend zuvor Obdachlose.

Wenn es nicht klappt mit der von Horn und Haag präferierten Lösung, dann wird die Stadthalle im Freiburger Osten voraussichtlich in einer Konzeptvergabe öffentlich ausgeschrieben.

Bislang war da die Vergabe in Erbpacht gesetzt. „Die Erbpacht bleibt eine Option, ist aber nicht die einzige“, sagt Wolfrum. Das Ziel des Rathauses sei eine Lösung, die der Stadtgesellschaft echten Mehrwert bringt und die Stadthalle langfristig stärkt. Gestärkt werden muss die zuallererst mal statisch. Kurz vor Weihnachten 2022 war sie gleichsam im Handumdrehen gesperrt worden, weil ein Statikbüro ein schlagartiges Versagen des Tragwerks nicht ausschließen konnte (wir berichteten). Seither wird das Tragwerk mit einem Sensorsystem Tag und Nacht überwacht. Nicht nur die Statik ist knifflig, die Stadthalle steht auch seit 2009 unter Denkmalschutz –was bei baulichen Aktivitäten kein beschleunigender Faktor ist. Temporeich hingegen war der Bau der Stadthalle im Jahr 1954. Er dauerte 132 Tage. Lars Bargmann

Fotos: © David Pister

Teuerstes Schulprojekt Freiburgs

Freiburgs 110-Millionen-Euro-Schule im Endspurt

Baustellen-Rundgang: Schulleiter Martin Baumgarten, IMF-Projektleiterin Stefanie Baur und IMF-Amtsleiter Ulrich Becht

Seit zehn Jahren leitet Martin Baumgarten die StaudingerGesamtschule. Damals sagte ihm die frühere Umwelt- und Bildungsbürgermeisterin Gerda Stuchlik, der Neubau der Haslacher Schule werde seine berufliche Lebensaufgabe. Jetzt biegt Freiburgs größtes Schulbauprojekt auf die Zielgerade ein. Zum Schulstart soll die Schule inklusive Stadtteilbibliothek und Jugendtreff fertig sein.

Beatsteaks, AC/DC, The Killers: Durch den zweiten Neubau der Staudinger-Gesamtschule dröhnt gitarrenlastiger Rock. Begleitmusik zum Endspurt. Wo gerade noch Kabel aus der Decke hängen, gepinselt und gesägt wird, soll im September der Gong ertönen und die Mensa Essen anbieten. Wenn möglich ohne Baustelle. „Wir bibbern alle“, sagt Baubürgermeister Martin Haag, „aber es läuft richtig gut.“ Mit 110 Millionen Euro ist es

Schulbaukosten pro Schüler:in im Vergleich

das größte Schulbauprojekt der Stadt – inklusive Stadtteilbibliothek und Jugendtreff. Laut Baubürgermeister Martin Haag liege man „einigermaßen im Zeit- und Kostenplan“. Pro Schüler wurden 85.000 Euro investiert. Und das ist noch nicht der höchste Wert in Freiburg (siehe Tabelle unten).

Zum Schuljahresbeginn 2022 wurde der erste Bauabschnitt eingeweiht. Die Bauarbeiten für den zweiten konnten ein Jahr später im Frühjahr begonnen werden. „Unsere Staudi“, wie Umwelt- und Schulbürgermeisterin Christine Buchheit liebevoll sagt, „ist etwas ganz Besonderes. Laut Schulgesetz und im Herzen.“ Besonders ist auch das Prinzip der Jahrgangshäuser, in denen jeweils eine siebenzügige Klassenstufe Platz findet: sieben Klassenräume, ein mittiger Aufenthaltsbereich, ein Arbeitsraum für Lehrkräfte, ein Arbeitsraum für Schülerinnen und Schüler und ein Inklusionsraum.

Schule Gesamtkosten Schüler Kosten pro Schüler Maßnahmen

Geschwister-SchollGymnasium Stuttgart 181,3 Mio. Euro 954 190 Tsd. Euro Erweiterung und Bestandserneuerung

Anne-Frank-Schule Freiburg 31,5 Mio. Euro 250 126 Tsd. Euro Sanierung und Erweiterung zur Ganztagesschule, Erweiterung Kita

Franz-Binder-Schule Neckarsulm 50 Mio. Euro 480 104 Tsd.Euro Neubau mit Mensa und Sporthalle

Bertha-Benz-Schule Sigmaringen 113 Mio. Euro

Staudinger-Gesamtschule Freiburg 110 Mio. Euro

Tsd. Euro Neubau, inkl. Stadtbibliothek und Jugendtreff

Freie Christliche Schule Freiburg 9,5 Mio. Euro 700 13,6 Tsd. Euro Erweiterungsbau

Max-Weber-Schule Freiburg 23 Mio. Euro 2800 8,2 Tsd. Euro Erweiterungsbau

Die „Magistrale“ verbindet die Jahrgangshäuser miteinander. Dort sind auch die Verwaltungsräume und die Ganztagesräume angegliedert. Im Erdgeschoss befindet sich die Mensa und die Selbstkochküche. Oder eher: soll sich dort bald befinden. „Der Küchentrakt ist das Kniffligste“, sagt Stefanie Baur vom städtischen Immobilienmanagement (IMF), die das Projekt leitet. Und es stimmt, es bedarf noch einiger Kreativität, sich einen Koch- und Essbereich vorzustellen. Derzeit sind von der künftigen Mensa nur Fliesen und Lüftungsschächte zu sehen.

Eigentlich sind Baustellen und Schulen keine guten Nachbarn. Lärm verträgt sich nicht gut mit Konzentration. Projektleiterin Baur erzählt aber, dass die gesamten Bauarbeiten von gegenseitigem Verständnis geprägt waren. Teilweise war die Baustelle nur zweieinhalb bis drei Meter vom genutzten Schulgebäude entfernt.

„Man kann viel planen, aber muss im Zuge der Abwicklung doch vieles umwerfen. Mit der Schulleitung konnten wir vieles auf dem kurzen Weg und unbürokratisch lösen“, sagt Baur. Da kommt mal ungeplant ein Baustellenfahrzeug oder die Schule muss kurzfristig einen Raum freimachen – all das sei unkompliziert abgelaufen. Auch Schulleiter Martin Baumgarten lobt die Zusammenarbeit.

Am 18. August soll die Schule in den zweiten Neubau umziehen. „Wir mussten insgesamt nur zweimal umziehen, das war sehr gut“, so Baumgarten. Im Oktober soll dann das letzte Bestandsgebäude abgerissen werden. Nach der Herstellung der Freianlage ist das Projekt nach heutiger Planung in knapp zwei Jahren vollständig beendet. „Wir brauchen Glück, dass nichts Unerwartetes aufkommt oder falsch geliefert wird“, sagt Baur. Und: „Ein bisschen die Luft anhalten.“

David Pister

Schule

Anzeige

Viel Holz und Licht: fertiger Neubau

350 Biotope gefunden

Kritik an LUBW – Kanzlei bereitet Klage vor

Die Landesanstalt für Umwelt

Baden-Württemberg (LUBW) wollte es wieder wissen: Wie viele Biotope gibt es eigentlich im Ländle? Sie schrieb 26 verschiedene Lose aus. Eines fürs Kleine Wiesental bekam die BHM Planungsgesellschaft mbH, die auch einen Sitz in Freiburg hat. Die Grundlage für die Auftragssumme fürs Kleine Wiesental waren 258 Biotope und 344 FFH-Mähwiesen. Die BHM-Fachleute machten sich auf den Weg ins immerhin 2150 Hektar große Suchgebiet. Und fanden er-

Musste nach Verlandung mit Baggern reaktiviert werden: Feuchtbiotop Riedmatten in Freiburg-Hochdorf. Lieblingsort feuchtigkeitsliebender Amphibien.

staunliche 696 Mähwiesen und 611 Biotope. So weit, so erfreulich. Erst danach wurde es unerfreulich.

Wann passiert es schon, dass plötzlich 350 neue Biotope und Mähwiesen gefunden werden? Das gesamte Kartiergebiet wurde nach FFH-Lebensraumtypen überprüft. Jedes einzelne Biotop im Maßstab 1:5000 kartiert, ganz so, wie es die Ausschreibung verlangte. Allein: Für den Mehraufwand bei den Biotopen, rund 141.000 Euro laut BHM, will die LUBW „unter wohlwollender Berücksichtigung“, wie es in einem Schreiben der die LUBW vertretenden Kanzlei Nonnenmacher heißt, höchstens knapp 24.000 Euro mehr bezahlen.

Die BHM, die sich nach erfolgloser Rechnungslegung an die LUBW die Dienste der renommierten Baurechtsspezialistenkanzlei Steiger, Schill und Kollegen aus Staufen gesichert hat, fordert für die Mehrarbeit nun noch rund 120.000 Euro. Derzeit bereitet die Kanzlei die Klage vor.

„Die von der LUBW im Rahmen der Ausschreibung zur Verfügung gestellten Tabellen mit der Zahl der Biotope und Mähwiesen sind ein Unding“, sagt Kanzlei-Inhaber Nicolas Schill. Die

LUBW hatte in der Auftragsbekanntmachung für das Los Kleines Wiesental einen geschätzten Wert von rund 138.000 Euro angegeben.

Für deutlich weniger als die Hälfte der Biotope, die nun tatsächlich kartiert wurden. „Die Umstände, die Grundlage der Ausschreibung waren, haben sich nachträglich schwerwiegend verändert“, sagt Rechtsanwalt Dennis Zaworski von der Kanzlei. Eine Abweichung von fast 140 Prozent sei in der Leistungsbeschreibung im Vergabeverfahren nicht abgebildet gewesen.

„Eine Änderung des quantitativen Bausolls und eine unvorhersehbare Überraschung zulasten unserer Mandantin liegt bei einer Abweichung von 136,8 Prozent vor“, heißt es in einem Schreiben der Staufener Kanzlei an die LUBW. Und: „Unsere Mandantin hat kein vertragliches Risiko für jedwede Mengenänderung übernommen.“

Dem Vernehmen nach hat der Berufsverband Landschaftsökologie BadenWürttemberg e. V. (BVDL) Mitglieder, die bereits gegen die vergaberechtliche Praxis der LUBW vorgegangen sind. Der BVDL ließ eine diesbezügliche Anfrage der Redaktion unbeantwortet. bar

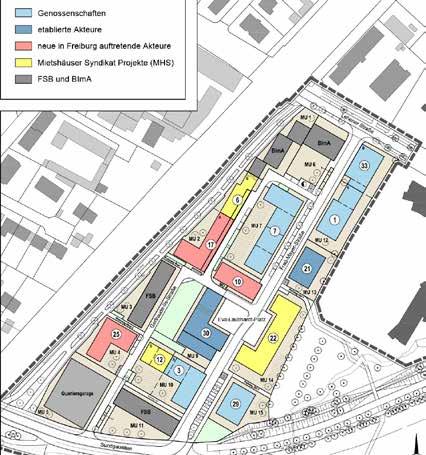

Kleineschholz –vorerst – ausverkauft

Auch Unmüssig mit an Bord

Im „gemeinwohlorientierten“

Neubauquartier Kleineschholz sind alle Grundstücke theoretisch vergeben. Praktisch muss sich erst noch zeigen, ob alle Akteure, die den Zuschlag bekommen haben, auch wirklich bauen. Mit dabei ist nun auch die Unmüssig Bauträgergesellschaft. Wer nach gemeinwohlorientierten Bauträgern sucht, wird als Hauptverdächtigen nicht sofort nach Firmenchef Peter Unmüßig fahnden. Aber sein Konzept „Stadt|Land|Gut“ hat am Ende auch die Freiburger Politik überzeugt.

Es ist ein Herzensprojekt von Oberbürgermeister Martin Horn und auch von Baubürgermeister Martin Haag, die rund 500 neuen Wohnungen neben den beiden Rathäusern im Stühlinger. Und es ist ein Viertel, das viele Akteure auf den Plan gerufen hat, die

sich auf dem freien Markt nur schwer Grundstücke sichern können.

So hat etwa das Mietshäusersyndikat mit gleich drei Projekten Grundstücke reserviert: Eines ist fürs Elinor-OstromSiedlungsprojekt Haus 1, eins für die Gruppe Velohaven und eins für den Verein Birnbaum (siehe Seite 25). Zwei Projekte, „LifeLab“ und „Wolke“, gehören zur Dachgenossenschaft Wohnen für Alle. Dazu wollen die Genossenschaften Oekogeno und „WMR –Wir machen Raum“ bauen. Und auch das kirchlich geprägte Siedlungswerk ist mit an Bord.

Ganz neu in Freiburg tritt die Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk Deutschland als Bauherrin auf, die AzubiWohnen mit sozialpädagogischem Begleitkonzept ins Quartier einbringt. Auch neu ist der Urbanova Club e.V., der den Fokus auf die Verbindung von bezahlbarem Wohnen und architekto-

nischer Qualität legt. Und für die Aktion Mensch e.V. ist Kleineschholz ebenfalls das erste Bauprojekt in Freiburg. Sie plant in Kooperation mit der Oekogeno eG ein inklusives, generationenübergreifendes Wohnprojekt mit Café am Quartiersplatz, Pflege- und Assistenzbüros sowie gemeinsamem Innenhof beider Projekte.

Die Freiburger Stadtbau GmbH wird zwei Mehrfamilienhäuser für Beschäftigte im Konzern Stadt Freiburg bauen (wir berichteten). Und auch die BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) 45 mietpreisreduzierte Einheiten. Das höchste Haus am Quartierseingang an der Lehener Straße will die Genossenschaft „GrünHaus“ erstellen, die dort ein gemeinschaftliches und generationenübergreifendes, ökologisches Vorzeigeprojekt realisieren will.

Für das Marktgrundstück im Herzen des Quartiers werden Beckesepp und

die Unmüssig Bauträgergesellschaft eine gemeinsame Gesellschaft gründen. An der sollen auch die Mieter als Kommanditisten beteiligt werden, womit die Anforderungen an die Gemeinwohlorientierung erfüllt seien, heißt es aus dem Rathaus. Ins Erdgeschoss ziehen ein Beckesepp-Supermarkt, ein inklusiv betriebenes Restaurant und ein Café. In den Obergeschossen entsteht zu 100 Prozent geförderter Mietwohnraum. Die Mieten in den Wohnungen werden 40 Jahre lang 40 Prozent unterm Mietspiegel liegen. Zudem erhält das Rathaus das Zugriffsrecht an mehreren Wohnungen zur Versorgung von Menschen aus der Wohnungsnotfallkartei.

„Auch die Firma Unmüssig als etablierter gewerblicher Akteur des Baugewerbes hat unsere Kriterien und Vorgaben akzeptiert und geht damit auch neue Wege. Es war mutig und richtig, an den Entwicklungszielen für das Quartier und der offenen Form der Konzeptvergabe festzuhalten“, sagt Haag.

Unmüßig kann überhaupt nicht verstehen, warum private Bauträger ausgeschlossen wurden: „Wenn es darum geht, Bedürftige möglichst gut und günstig unterzubringen, muss doch egal sein, wer das erreicht.“ Die zuweilen „ideologische Verkrampftheit“ der Freiburger Politik sei nicht gut für die Stadt.

„Kleineschholz hat einen ambitionierten sozialen, inklusiven und ökologischen Auftrag Das war mir von Anfang an ein großes Anliegen. Mit so viel geballtem Pioniergeist sind wir auf dem richtigen Weg“, kommentierte Horn die Vergabe. Von den 500 neuen Wohnungen würden 300 sozial gefördert gebaut: „So gelingt es, dass unsere Stadt nachhaltig und lebenswert wachsen kann.“ Zudem sollen weitere 20 Prozent der Wohnfläche mietpreisreduziert sein. Nun müssen nur noch alle Bauwilligen auch die Finanzierungen für ihre Projekte stemmen.

Lars Bargmann

Viele Ideen für ein buntes Quartier

Das planen Wohnprojekte in Kleineschholz

Knapp 500 Wohneinheiten sollen zwischen der Sundgauallee und der Lehener Straße in Freiburg entstehen. Vergeben wurden die letzten Grundstücke in Kleineschholz in der zweiten Vermarktungsrunde an „gemeinwohlorientierte Akteur_innen“. Ende Juli haben sich auf dem Stühlinger Kirchplatz einige Akteure vorgestellt.

Life Lab

Der Verein der Dachgenossenschaft Wohnen für Alle möchte Gemeinschaft und Nachhaltigkeit auf dem Baufeld MU10 verbinden. „Wir wollen das Haus öffnen“, erklärt Ana Mortu-Karcheter. Im Erdgeschoss des fünfstöckigen Gebäudes mit 1450

Quadratmetern Wohnfläche sollen ein Vereinscafé sowie Mehrzweckräume beherbergt werden. Die Wohnungen sollen ein bis fünf Zimmer umfassen. Vom ersten bis zum fünften Stockwerk soll es in Holz-Stroh-Lehm-Bauweise entstehen. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen und zeigen, was möglich ist“, so Mortu-Karcheter.

Wohnprojekt Wolke

Das Mehrgenerationenhaus mit 39 Wohnungen hat im Dezember 2024 den Zuschlag für das Baufeld MU12 bekommen. Platz bieten soll das Haus für insgesamt 70 Personen. Die Kosten für das Projekt der Wohnen für Alle eG mit knapp 2500 Quadratmetern Wohnfläche liegen aktuell bei

MU 12 MU 15

MU 10

Illustration:

© Stadt Freiburg

Heimbau bilanziert Fokus aufs Umland

Die Baugenossenschaft Heimbau Breisgau hat im vergangenen Jahr rund 6,2 Millionen Euro in den Neubau sowie in die Modernisierung und Instandhaltung von Mietwohnungen investiert. Das Vermögen stieg auf 76,5 Millionen, das Eigenkapital auf 42,6 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote liegt bei 56 Prozent. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 1,5 Millionen Euro.

Die Genossen haben 1326 eigene Wohnungen in Freiburg, Gundelfingen, Waldkirch, Teningen und Elzach sowie 28 Gewerbeeinheiten. Die durchschnittliche Miete lag 2024 bei 8,02 Euro, etwa ein Viertel unter dem Freiburger Mietspiegel.

Aufgrund der teuren Baugrundstücke in Freiburg baute die Heimbau zuletzt vornehmlich in Kommunen im Breisgau, die auf genossenschaftliches Wohnen setzen. „Wohnungswirtschaftlich möchten wir uns jedoch zukünftig gern wieder in Freiburg engagieren“, sagt Vorständin Edina Szabó. Nicht zuletzt, „um unseren Beitrag zur Entlastung des angespannten Mietwohnungsmarktes zu leisten“. Voraussetzung dafür seien aber Kaufgrundstücke zu Rahmenbedingungen, die ein genossenschaftliches Wirtschaften zulassen.

Rund 800 der 4688 Mitglieder warten derzeit auf eine freie Mietwohnung. Die Herausforderungen, vor denen Wohnungsunternehmen angesichts der Pariser Klimaziele gestellt sind, sind immens. Bis 2045 sollen sämtliche Wohngebäude in Deutschland klimaneutral werden, um die hohen CO2 - Emissionen im Gebäudesektor zu senken. Der Gebäudebestand der Heimbau schneidet mit einem CO2-Ausstoß von durchschnittlich 14,8 Kilogramm pro Quadratmeter Wohnfläche im Bundesvergleich der GdW-Mitgliedsunternehmen gut ab, deren Emissionen bei durchschnittlich 21,5 Kilogramm liegen. chilli

Schöne neue Welt: Im Schatten von Freiburgs Verwaltungsgebäuden entstehen knapp 500 Wohneinheiten. Im Juni wurden die letzten Grundstücke vergeben.

15,5 Millionen Euro. „Wir suchen noch eine Bank“, sagt Volker, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte. Das Projekt richtet sich an Menschen mit zunehmendem Pflegebedarf, zum Beispiel Senioren. Im Erdgeschoss ist eine barrierefreie Wohngemeinschaft für bis zu zehn Senioren vorgesehen.

Wir machen Raum

Die Baugenossenschaft plant 22 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von 1500 Quadratmetern auf dem Grundstück MU15. Mit einer Terrasse und einer Wohnfläche von jeweils rund 16 Quadratmetern sind die Einheiten relativ klein. „Wenig Wohnfläche bedeutet geringe Mieten“, erklärt die Architektin Cornelia Uhl das Konzept. Sie geht daher in die Höhe und plant in Kleineschholz sechs Lofts mit einer Deckenhöhe von 3,70 Metern und einer über eine Treppe erreichbaren Galerie mit einer Fläche von 6,30 Quadratmetern.

Birnbaum, EOS Haus 1, Velohaven

Unter dem Banner des Mietshäuser Syndikats entstehen drei Wohnprojekte in Kleineschholz. Velohaven plant 14 Wohneinheiten – von der 1-Zimmer-Wohnung bis zur 5-PersonenWG. Fürs Quartier stellen sie einen Foodsharing-Fairteiler, eine Fahrradreparaturwerkstatt und eine LastenVelo-Station. EOS hat den Zuschlag

für 32 Erdgeschosswohnungen bekommen. Dazu kommt ein Multifunktionsraum mit 200 Quadratmetern sowie ein Gemeinschaftsgarten. Auf dem Teilgrundstück MU10 entwickelt Birnbaum 17 barrierefreie und altersgerechte Wohnungen.

Füreinanderhaus /Miteinanderhaus Im Zentrum des Quartiers möchte Oekogeno 49 Clusterwohnungen sowie 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen errichten. Gemeinschaftsräume, CoWorking-Space, Garten und eine Dachterrasse sollen den Austausch fördern. Das Gebäude wird in Holzbauweise errichtet.

Grünhaus

Rund 37 Wohneinheiten mit 1- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen sind auf dem MU12 geplant. Das Gebäude entsteht in Holzbauweise samt Fassadenbegrünung. Realisiert werden sollen außerdem ein Gemüsegarten auf dem Dach, eine Upcycling-Werkstatt sowie eine Initiative für kulturelle Bildung. Architekt Daniel Scholl hadert allerdings noch mit dem Bebauungsplan. Die zur Verfügung stehende Fläche könne nicht optimal ausgenutzt werden. Das erhöhe auch den Mietpreis. „Dabei gäbe es Lösungen“, sagt er. Das Rathaus habe jedoch bereits signalisiert, nicht mehr am Plan zu rütteln.

Philip Thomas

Foto: © Bauen & Wohnen

Die Dürrschnabel-Crew und eines der jüngeren Projekte: der SexauerFirmensitz in Bötzingen

Sei es die Erweiterung einer Beton-Fertigteil-Halle oder hochwertiger Wohnungsbau, eine Werkstatt mit Reifenlager oder eine Lagerhalle mit Sozialräumen, ein Gesundheitszentrum oder eine Büroimmobilie: Die Dürrschnabel Industriebau GmbH aus Emmendingen ist als Generalunternehmer ein gefragter Partner. „Wir haben gut gefüllte Auftragsbücher“, sagt Christopher Schäfer, der das 1995 gegründete Unternehmen zusammen mit dem Gründungsgeschäftsführer Stefan Schäfer leitet.

Der Wohnungsbau ist zwar der jüngste Unternehmensbereich, aber die Liste der Referenzen ist dennoch schon lang. Das jüngste fertiggestellte Projekt liegt an der Uffhauser Straße im Freiburger Stadtteil Haslach, wo die Dürrschnabel-Gruppe zwei KfW-40Häuser mit 21 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten gebaut hat. Und nun nicht nur die Hausverwaltung für die Wohnungseigentümer macht, sondern auch noch zwei Drei-Zimmer-

Breites Aufgabenspektrum

Dürrschnabel Industriebau performt positiv

Wohnungen mit knapp 90 Quadratmetern im Angebot hat.

Schauplatzwechsel: Achern, Areal des Betonwerks Müller. Das Unternehmen wächst, also muss das Betriebsgebäude auch wachsen. Schon 2021 hatte die Dürrschnabel für den Auftraggeber eine Produktionshalle gebaut, an die nun angebaut wird. Bevor es dort in die Höhe gehen kann, musste zuerst der Grundwasserspiegel abgesenkt werden. 2500 Quadratmeter wird der Anbau fassen, rund drei Millionen Euro investiert der Bauherr –einer der vielen Stammkunden von Schäfer Senior.

Standortwechsel: Im Freiburger Gewerbegebiet Haid an der Bötzinger Straße, direkt neben der Aral-Tankstelle, hat das Dürrschnabel-Team für den Reifenspezialisten Vergölst eine neue Niederlassung geplant. Vergölst muss Ende 2026 – als letzte Firma –seine Zelte auf dem Güterbahnhof abbauen. Momentan warten die Schäfers auf die Baugenehmigung. Nicht ganz trivial war das Thema Brandschutz –bei Reifenlagern durchaus ein heikles.

Auch nicht ganz ohne ist ein neues Wohnungsbauprojekt in Zähringen, wo an das denkmalgeschützte Gebäudeensemble des traditionsreichen Gasthauses Ochsen direkt ein Neubau mit acht Wohnungen in KfW-55-Bauweise angedockt wird. Zuvor musste der Ochsen statisch unterfangen werden –und die Denkmalbehörden haben bei der nun zu genehmigenden Planung nicht nur ein Wörtchen mitgeredet. Bald geht es mit den Erd- und Rohbauarbeiten los, im Sommer 2027 soll das Projekt an die Bauherren übergeben werden.

Doppelt positive Nachrichten gibt es derweil aus Teningen, quasi vor der Haustür des Firmensitzes: Während die Fahrradbranche vielerorts Elegien anstimmt, baut der Zweirad-Experte Hotbike ein neues Headquarter mit rund 1000 Quadratmetern Hallenfläche. Vom Entwurf fürs Gebäude bis zur schlüsselfertigen Übergabe vertraut die Firma dabei auf die Dürrschnabel Industriebau. Die aktuell Bauvorhaben mit einem Volumen von gut 15 Millionen Euro managt. bar

Anzeigen

Schulen, Kitas, Sporthallen

Stadt Freiburg mit 30 Sommerbaustellen

Kaum waren die Schüler weg, kamen die Handwerker und Fachleute des städtischen Immobilienmanagements (IMF) in die Schulen – mit zumeist kurzen Hosen, aber ellenlangen Listen zum Abarbeiten. „Wir müssen die sechs Ferienwochen unter Hochdruck für Arbeiten nutzen, die im laufenden Lehrbetrieb nicht möglich sind“, sagte Baubürgermeister Martin Haag bei der Pressekonferenz.

Im Droste-Hülshoff-Gymnasium wird die Turnhallenbeleuchtung für 230.000 Euro auf LED umgestellt. In der Merianschule werden die Sanierung der Brandschutzdecken und der Umbau des Flurs zum Selbstlernzentrum fortgesetzt. Kosten: 860.000 Euro. Dauer: bis Ende Oktober. An der Turnseeschule geht die Digitalisierung weiter (Gesamtkosten 2,43 Millionen), ebenso an der Tunibergschule in Opfingen (270.000), die Vigeliusschule bekommt neue Fensterelemente (230.000), in der großen Sporthalle der Wentzingerschulen saniert das IMF Dach und Beleuchtung, zudem wird der Boden erneuert (2,7 Millionen). Auf den Wentzingerschulen nutzt das IMF die Dachsanierung zur Installation einer PV-Anlage. Gesamtkosten: 4,9 Millionen Euro.

Millionen Euro. Überdies werden während der Ferien die Parkettböden im ersten und zweiten Obergeschoss der Schule abgeschliffen und versiegelt (60.000 Euro). Im Erdgeschoss der Albert-Schweitzer-Schule III in Landwasser stehen neue Bodenbeläge und Malerarbeiten für Decken und Wände an. Das kostet 70.000 Euro und wird noch im August fertig. In der Hebelschule an der Eschholzstraße wird der Akustikputz in Flur und Gewölbedecke des zweiten Obergeschosses erneuert (Kosten: 20.000 Euro).

Lange Listen für kurze Hosen

In der Johannes-Schwartz-Schule saniert das IMF die Schüler-WC-Anlagen. Sie werden bis Ende Oktober fertig und kosten 355.000 Euro. Dafür hat der Förderverein Spenden in Höhe von 11.680 Euro eingebacht. In der EmilThoma-Grundschule sind für Digitalisierung und die Sanierung des Untergeschosses als Mensa 1,41 Millionen Euro veranschlagt. Im Berufsschulzentrum Bissierstraße wird bis Ende August der Brandschutz optimiert (770.000 Euro). Zudem wird bis Oktober das Kunstwerk „Haltestelle“ zu Ehren von Gertrud Luckner wieder in Stand gesetzt, das jüngst durch Vandalismus beschädigt wurde (Kosten: 75.000 Euro).

Das 31-Millionen-Projekt „Sanierung und Erweiterung der Anne-Frank- Schule“ geht auf die Zielgerade. Aktuell steht die Erweiterung für den Ganztagsbetrieb (Cafeteria, Catererküche) und die neue sechsgruppige Kita an.

Im Verfügungsbau der Clara- Grunwald-Schule wird das Erdgeschoss zu einer Cafeteria umgebaut. Das kostet 1,5

In der Gerhart-Hauptmann-Schule am Seepark werkelt das IMF gleich auf drei Baustellen: Für die Digitalisierung sind 800.000 Euro veranschlagt, für neue Decken und Fenster 1,4 Millionen Euro, für die Sanierung der WC-Anlagen 550.000 Euro. Alles soll bis zum 1. Dezember fertiggestellt sein.

In der Lortzingschule im Stadtteil Brühl-Beurbarung stehen vorbereitende Arbeiten für die Mensa/Cafeteria an.

Infrastruktur

Die kostet insgesamt 1,5 Millionen Euro, und die Arbeiten werden sich noch über das kommende Jahr erstrecken. In der Pestalozzischule in Haslach stehen Akustikmaßnahmen in den Fluren an. Konkret geht es um Abhangdecken und eine neue Beleuchtung. Das kostet 350.000 Euro und dauert bis zum Ferienende. Die Emil-Gött-Schule bekommt für 120.000 Euro sechs neue Brandschutztüren im Flur.

Beim Deutsch-Französischen Gymnasium geht die Generalsanierung des Naturwissenschaftsbereichs auf die Schlussrunde. Saniert werden Nawi-Räume, die Bibliothek im EG und alle WC- und technischen Anlagen im Erweiterungsbau. Zudem wird das Foyer des Hauptgebäudes umgebaut und um Büroräume ergänzt. In der Sporthalle werden Umkleiden saniert. Die Arbeiten kosten insgesamt 3,5 Millionen Euro.

Neue Technik im Taka-Tuka-Land

Auch in den Kitas herrscht aktuell das Handwerk: In der Kita Boelckestraße 9 wird alles auf LED umgestellt und die Infrastruktur fürs Netzwerk aufgebaut (130.000 Euro), in der Kita Wiesentalstraße werden Böden erneuert, in der Kita Löwenzahn die WC-Anlagen saniert (300.000 Euro). In Waltershofen schreitet der Neubau der sechsgruppigen Kita Im Moos voran. Das Zehn-Millionen-Euro-Vorhaben wird im September 2026 eröffnet. In der Kita Taka-TukaLand werden für drei Millionen Euro Dach, Fassaden und Technik saniert.

In der Kita Landwasser werden im August die letzten Arbeiten im Zusammenhang mit der Beseitigung eines dramatischen Wasserschadens infolge undichter Leitungen fertiggestellt. Kosten: rund 2,2 Millionen Euro. In der Kita am Auwald wird für 20.000 Euro die Netzwerkinfrastruktur ausgebaut. Die Kita Kampffmeyerstraße in Haslach erhält im Laufe des Augusts neue Garderoben und der Flur einen neuen Anstrich. Kosten: 30.000 Euro.

Zudem müssen im Wohnheim an der Merzhauser Straße für 300.000 Euro die WC-Anlagen und im Bauhof an der Kufsteinerstraße die Werkstatt für 84.000 Euro saniert werden.

Beim Jugendzentrum Breisacher Hof wird eine Containeranlage für Kita und Quartierstreff aufgestellt. Dies dient als Interimslösung bei der Vorbereitung des Teilabbruchs und Neubaus. Die 18 Module mit Außenbereich sollen Mitte September bezugsfertig sein. Kosten: 500.000 Euro. Die Schlossbuckhalle in Munzingen erhält dafür einen Außenaufzug und eine energetisch optimierte Verglasung der Eingangsfassade. Die Maßnahmen sollen im Dezember 2025 fertig sein. Kosten: 400.000 Euro.

Bei der aufwendigen Dachsanierung an der GerhardGraf-Sporthalle am Friedrichring stehen bis Jahresende abschließende Arbeiten (Aufbau der PV-Anlage, Erneuerung der Dämmung) an. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro. Der beschlossene Freiburger Doppelhaushalt 2025/26 sieht 39 Millionen Euro an Investitionen in den Bau und die Ausstattung von Schulen vor, hinzu kommen 38 Millionen für die Digitalisierung. chilli

Anzeigen

Wettbewerb im Anflug

Zwölf Büros sollen Ganter-Bebauung planen

Hochpunkt auf dem Gelände: Der Mälzereiturm – wird auch er entwickelt?

Im ersten Halbjahr 2026 soll der Freiburger Gemeinderat über den Auslobungstext eines städtebaulichen Wettbewerbs für die Entwicklung des Ganter-Areals entscheiden. Ein Dutzend interdisziplinäre Planungsteams werden dann um die beste Lösung ringen. Geplant sind 350 Mietwohnungen und rund 8000 Quadratmeter für andere Nutzungen. Spannend wird sein, ob auch die Überplanung der Mälzerei auf der Agenda sein wird.

Die Artemis Immobilien GmbH & Co. KG hatte von der Ganter Grundstücksgesellschaft im Juli 2023 ein zwei Hektar großes Grundstück im Osten des Areals gekauft. Ohne die Mälzerei. Genau die aber bildet die historische und städtebauliche Mitte des BrauereiGeländes. Vor zehn Jahren hatte sich das Freiburger Büro geis & brandtner schon einmal mit einer Umnutzung des

denkmalgeschützten Gebäudeensembles aus den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts befasst. Bislang folgenlos. Nun stünde das Projekt jedenfalls „vor wichtigen Weichenstellungen“, wie es auf Anfrage der Redaktion heißt. Die für den städtebaulichen Wettbewerb erforderlichen Gutachten seien nahezu abgeschlossen. Dabei geht es unter anderem um Freiräume, Zugänge, Erschließungen und natürlich um die grobe Struktur der Bebauung. Die Aufgabe umfasst auch das Brauereigelände und die städtischen Flächen mit der Tankstelle, dem Ballhaus und dem Ganter Hausbiergarten im Westen des Plangebiets.

„Durch die gezielte Auswahl der zwölf Teams schaffen wir die Voraussetzungen für ein breites, qualitativ hochwertiges Spektrum an Entwürfen“, sagt Silvia Didier Löliger, die Geschäftsführerin von Artemis Immobilien Deutschland.

Artemis werde 290 Wohnungen bauen und vermieten, nicht verkaufen. Etwa 70 Wohnungen wird die Freiburger Stadtbau GmbH erstellen – auf von der Artemis kostenlos übertragenen Flächen. Das ist der Preis dafür, dass die Schweizer nicht selber 50 Prozent sozialen Mietwohnungsbau machen wollen. Wie es bei der Aufstellung von Bebauungsplänen in Freiburg sozusagen Staatsräson ist.

Es wird also auf diesem Filetgrundstück am Rande der Innenstadt und direkt an der Dreisam keine Eigentumswohnungen und damit auch keine Spekulationsaktivitäten geben. Das ist gut für den Freiburger Osten und gut für den angespannten Mietmarkt. Neben dem Wohnen entstehen im „3sam quartier“, so der Projekttitel, Räume für Gastronomie, Nahversorgung, Dienstleistungen, Büros, CoWorking sowie Einrichtungen für soziales Miteinander und Kinderbetreuung.

„Wir unterstützen hier die Partner, damit es vorangeht“, sagt Baubürgermeister Martin Haag. Schon im vergangenen Februar hatte er sich im Gespräch mit der Redaktion mehr Tempo gewünscht. Bis Menschen im 3sam Quartier wohnen können, wird es noch mehrere Jahre dauern. Wenn der städtebauliche Wettbewerb einen Sieger gefunden hat, wird ein zweiter Wettbewerb für den Hochbau ausgelobt. Dann muss ein neuer Bebauungsplan erarbeitet, dann müssen Bauanträge gestellt und genehmigt werden. Und dann wird voraussichtlich zwei Jahre lang gebaut. Der erste Aufstellungsbeschluss für das GanterAreal stammt übrigens aus dem Jahr 2011. Das Ganter-Bier läuft flüssiger als die Entwicklung des traditionsreichen Grundstücks.

Lars Bargmann

Anzeigen

Hendrik Seibel und Thorsten Harig (v.l.)

Laserscan statt Zollstock

DPLAN4 checkt Gebäude digital

ie Freiburger PLAN4 Software GmbH hilft Kommunen und Kirchen, ihre Gebäude schneller zu erfassen und Sanierungskosten präzise zu kalkulieren. Mit ihrer Software GebäudeCheck reiten die Gründer Thorsten Harig und Hendrik Seibel auf einer Welle aus Sanierungsdruck – und wachsen rasant.

Harig und Seibel – die heutigen Geschäftsführer der PLAN4 Software GmbH – lernten sich 2016 bei einer Netzwerkveranstaltung kennen. Gemeinsam mit Bernhard Mering entwickelten sie die Idee, Bestandsgebäude schneller zu erfassen und Sanierungskosten präzise zu kalkulieren. Ein externes Unternehmen programmierte den ersten Prototypen. 2018 gründeten die drei PLAN4 – „direkt mit eigener Entwicklungsabteilung, um schnell auf Kundenwünsche reagieren zu können“, sagt Seibel, promovierter Architekt und im Unternehmen für den fachlichen Teil zuständig.

„Weil wir in Baden sind, sprechen wir nicht von der typischen Schnaps-, sondern von der Weinidee“, ergänzt Harig, der aus dem IT-Bereich kommt und sich bei PLAN4 um Personal und Struktur kümmert. Seit 2020 führen er und Seibel die Firma zu zweit – Mering ist ausgestiegen. „Start-up muss man wollen und auch leben“, so Harig.

Das Hauptprodukt heißt GebäudeCheck: Es kombiniert 3D-LaserscanTechnologie mit KI, um eine präzise Bestandsaufnahme und eine realistische Sanierungskostenschätzung zu liefern. Ziel ist eine Abweichung von maximal zehn Prozent zu den tatsächlichen Kosten. Rund 90 Prozent der Kunden sind Kommunen oder Kirchen mit großem Gebäudebestand und erheblichem Sanierungsstau.

Meist beginnt die Zusammenarbeit mit einem Pilotprojekt an einem Beispielgebäude. „Das überzeugt, weil alle Entscheidungsträger gleich mit im Boot sitzen. In 80 Prozent der Fälle folgt daraus dann die Softwarebeauftragung“, sagt Harig. Falls Kunden keine eigenen Kapazitäten zum Transfer in die Software haben, übernimmt PLAN4 auch die Datenerfassung.

Heute beschäftigt das Unternehmen 27 Mitarbeitende – mit einer Vertriebsabteilung, die stetig wächst. Ziel ist es, in jedem Bundesland Personal sitzen zu haben, um nah am Kunden zu sein, bei Sitzungen vor Ort und in direktem Kontakt mit Entscheidern. Derzeit gibt es Vertriebsmitarbeitende für Bayern, das Cluster Saarland/Rheinland-Pfalz/ Hessen und für Nordrhein-Westfalen mit Standort Düsseldorf und natürlich in Freiburg.

Bislang wurden tausende Gebäude erfasst und Sanierungskosten von mehr als drei Milliarden Euro kalkuliert.

Etwa 350 Kommunen haben GebäudeCheck genutzt, darunter südbadische Gemeinden wie Münstertal, Ettenheim oder Sasbach. „Unsere Kunden sind meist kleinere Kommunen. Bei den größeren dauern die Entscheidungsprozesse länger“, sagt Seibel. Was früher mit Zollstock und Handlaser erfasst wurde, läuft heute digital – immer häufiger mit KI-Unterstützung. „Wir haben festgestellt, dass unsere Software im Vergleich zur klassischen Erfassung rund 60 Prozent Zeit spart“, so Seibel.

Neben GebäudeCheck hat PLAN4 ein zweites Produkt: „tick-at-time“. Es unterstützt die Projektplanung, verbessert die interne Kommunikation und wird bei großen Bauvorhaben eingesetzt – etwa bei der Deutschen Bahn. „Mit GebäudeCheck kann man Qualitäten und Kosten darstellen. Mit tickat-time kommt die Zeit hinzu. So erhält man das Gesamtbild: Wie teuer wird es? Welchen Sanierungszustand w ill ich? Wie lange dauert die Maßnahme?“, erklärt Seibel.

Der Fokus bleibt bei GebäudeCheck. Hier trifft technologische Innovation auf ein politisches Umfeld, das PLAN4 in die Karten spielt: der hohe Druck auf die energetischen Sanierungen des bundesdeutschen Gebäudebestands. Denn ohne die werden die selbst gesteckten Klimaschutzziele nicht erreicht. David Pister

Anzeigen

Stadtentwicklung

Zähes aus Zähringen

Warum das neue

1000-Wohnungen-Quartier stockt

Man schrieb den 21. Juli 2022. Um 7.31 Uhr landete eine Pressemitteilung in der Redaktion. „Neues Quartier in Zähringen – An der Gundelfinger Straße könnten 1.000 Wohnungen entstehen“, war sie überschrieben. Es geht um die etwa 14 Fußballfelder große Entwicklungsfläche westlich der Gundelfinger Straße mit der Markthalle Kohler auf der einen und dem Möbelhändler Mömax auf der anderen Seite. Viel getan hat sich seither nichts.

Auf die jüngste Anfrage der Redaktion meldet eine Sprecherin: „Mit den Planungen liegt die BO.L Projektentwicklung im Zeitplan und plant, den Auslegungsbeschluss im Jahr 2026 zu fassen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es allerdings noch immer zu früh, um über das Vorhaben berichten zu können.“

Die BO.L Projektentwicklung GmbH ist ein Joint Venture der blueorange Group und der Lüder Unternehmensgruppe aus Hildesheim. Ihr gehören rund 50.000 Quadratmeter oder sieben Fußballfelder auf dem Areal. Bereits seit 2017 verfolge man in Hildesheim „auf Grundlage der gemeinsam mit der

Stadt Freiburg angestoßenen Planungen“, auf dem eigenen und dem benachbarten Grundstück ein komplett neues Quartier zu realisieren. Mit 1000 Wohnungen, ein großer Anteil davon preisgebunden, Büros, Lebensmittel-Einzelhandel, Grün- und Freizeitflächen. „Wenn jetzt zeitnah die richtigen Entscheidungen mit dem Ziel einer Baugenehmigung getroffen werden, könnten hier bereits im Jahr 2026 die ersten Bewohner:innen einziehen“, erklärte seinerzeit Julian Siering von der BO.L.

Baubürgermeister Martin Haag hatte durch unsere Redaktion davon erfahren. Und sogleich die Erwartungen gedämpft: „Wir halten 600 bis 700 Wohnungen für realistisch. Auch weil wir bei dieser hohen Dichte und in dieser Lage besonderen Wert auf eine gute Versorgung mit öffentlichen Freiräumen legen müssen.“

Um die Fläche zu entwickeln, braucht es einen Bebauungsplan. Und um den zu bekommen, muss der Planungsbegünstigte 50 Prozent geförderten Mietwohnungsbau zusichern oder Flächen kostenlos an die Stadt abtreten. „Grundsätzlich möchten wir die 50 Prozent sehen, aber die Flächen-

abtretung ist auch eine Möglichkeit“, bestätigt Haag.

Es habe zwischenzeitlich mehrere Gespräche gegeben, aber die andere Hälfte des Areals gehöre einem Unternehmen aus der österreichischen XXXLutz-Gruppe, zu der auch Mömax zählt. Ein Ersatzstandort fürs Möbelhaus ist bis heute ebenso wenig gefunden wie ein etwaiger Verkaufspreis an der Gundelfinger Straße. Aus Sicht der Stadt naheliegend wäre, wenn Mömax ein Grundstück an der Hermann-Mitsch-Straße kaufen würde.

Dort hatte die Freiburger S-Wirtschaftsimmobilien GmbH (FWI) im Juni 2020 von der Cerdia 160.000 Quadratmeter gekauft. Ausreichend Platz für Mömax wäre vorhanden. Allerdings ist direkt auf der anderen Straßenseite XXXLutz. Ob das die Österreicher standortstrategisch überzeugend fänden, bleibt abzuwarten. Die 14 Fußballfelder im Norden der Stadt sind nicht die einzigen, bei denen seit Jahren mehrere hundert Millionen Euro darauf warten, investiert zu werden. Die Entwicklung des GanterAreals im Osten etwa kommt auch nur zäh in Bewegung.

Lars Bargmann

Anzeigen

Pflegezentrum

Baukultur für Alle

25 Jahre Architekturtage am Oberrhein

Seit 25 Jahren werden am Oberrhein vom „Maison européenne de l’architecture Rhin supérieur“ (Europäisches Architekturhaus Oberrhein, EA) die grenzüberschreitenden Architekturtage veranstaltet. Zum Jubiläum beleuchtet das Architekturfestival „Leben und Wohnen am Oberrhein: 2000–2025–2050“ die Entwicklungen in der Architektur vor 25 Jahren und heute. Und es zeigt zudem Visionen einer klimagerechten Architektur für die Zukunft auf.

Vom 1. Oktober bis zum 26. Oktober finden 150 Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit 80 Projektträgern in 40

Städten und Gemeinden am Oberrhein statt: im Elsass, in Baden und in den beiden Basler Kantonen. Etwa 20.000 Teilnehmer werden erwartet, Fachpublikum aber auch Menschen, die sich ohne beruflichen Hintergrund für Architektur interessieren. Ziel des EA ist, mit den Architekturtagen Konzepte und Visionen der Architektur und insbesondere der Baukultur einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Auch deshalb sind die meisten Veranstaltungen kostenlos. Das Eröffnungskonzert mit dem Trio Architectes am 1. Oktober in Schiltigheim im Elsass bringt Architektur mit Jazz in Verbindung. Weitere Höhepunkte: Mitglieder des Pariser Archi-

tekturbüros ChartierDalix sprechen am 6. Oktober im Tollhaus in Karlsruhe über die Verbindung von Architektur, Landschaft und Lebendigem. Zum Abschluss stellt das Architekturbüro Bruther (Paris/Zürich) am 23. Oktober im Helvetia Campus in Basel seine interdisziplinären Entwürfe vor.

Wer nicht so weit fahren will, kann die Ausstellung zum Wettbewerb „Archifoto“ im Centre Culturel Français in Freiburg besuchen. Fünf Künstlerinnen und Künstler reflektieren über das Thema „Baustelle Architektur“. Beim Architekturforum Freiburg sind am 16. Oktober Christophe Aubertin und Benoit Sindt, Mitbegründer des

Mittendrin Hartheim Kirchturm St. Georg in Bleibach Marché Couvert, Saint-Dizier

Modellprojekt Stadt & Frau Blick in die Ausstellung Archifoto

Architekten-Kollektivs Studiolada, zu Gast. Gendergerechte Stadtplanung ist am 19. Oktober das Thema eines Spaziergangs im Rieselfeld mit den Architektinnen Ursula Müller, Olivia Gieger und Cécile Robic. In die Region geht es am 10. Oktober bei einer Radtour in Waldkirch. Bei

der Rundfahrt durch 300 Jahre Bauund Architekturgeschichte mit den Architekten Anna Lips und Klaus Wehrle (Verein Bauwerk Schwarzwald) werden Altbauten und Neubauten besucht, die zur regionalen Baukultur beitragen. Einen Tag später, am 11. Oktober, steht bei einer Führung im

Pflegezentrum Mittendrin in Hartheim die Zukunft des altersgerechten Wohnens im Mittelpunkt.

Marianne

Ambs

Architekturtage am Oberrhein, vom 1. bis 26. Oktober 2025 Mehr Infos: www.m-ea.eu

Anzeigen

Architektur

Es ist kein Wunder, dass junge Frauen und Männer sich für den Schreinerberuf begeistern. Der Werkstoff Holz fasziniert und ist nachhaltig. Nach drei Jahren Ausbildung steht die Gesellenprüfung mit der Präsentation des Gesellenstücks an. Ende Juli starteten bei der Freisprechungsfeier in der Meckelhalle der Sparkasse Freiburg 30 Junggesellinnen und Junggesellen in das Berufsleben als Schreiner.

Anzeige

Schreiner-Stars

Lehrlingsfreisprechungsfeier

2025 der Schreiner-Innung

Ob Möbelschreiner, Holzhausbauer oder Altbausanierer – das Schreinerhandwerk hat viele Facetten. Schreinereien sind große Hausbau unternehmen oder Ein-Mann-Betriebe, ökologisch geprägte Innensanierer oder ideenreiche Möbelschreiner. Während der Ausbildung lernen die Frauen und Männer das Gestalten und Konstruieren von Objekten, die Organisation von Arbeitsplätzen, das Veredeln von Werkstücken, Montage

und Restaurierung, den Umgang mit Werkzeug und Maschinen und natürlich die Arbeit mit Holz in allen Facetten. Auch wenn die jungen Schreinerinnen und Schreiner nicht bei ihrem Ausbildungsbetrieb bleiben, stehen ihnen viele Chancen offen. Schreiner werden gesucht, viele Stellen sind unbesetzt. Wie vielseitig die Schreinerausbildung ist, können die Gesellinnen und Gesellen bestätigen, die am 25. Juli bei der Freisprechungsfeier der Schreiner-Innung ihre Gesellenbriefe erhalten haben. Zuvor waren die Gesellenstücke in der Meckelhalle ausgestellt und konnten von Besuchern begutachtet werden. Begleitet wurde die Ausstellung schon zum 14. Mal von einer Lehrstellenbörse, bei der sich interessierte Jugendliche um eine Lehrstelle bewerben konnten.

Bei der Feier fand auch die Auslobung der Formpreise statt, die in Zusammenarbeit mit dem Landesfachverband Schreinerhandwerk BadenWürttemberg in Stuttgart organisiert wird. Wie schon im vergangenen landete eine Frau auf dem ersten Platz: Pia Kühner (Schreinerei Baldinger, Merdingen) hat für ihr hängendes Lowboard 93,35 Punkte bekommen und den ersten Platz erreicht. Und

wurde als Innungssiegerin und Formpreissiegerin ausgezeichnet.

Knapp dahinter landete auf dem zweiten Platz Matthias Rieps (Schreinerei Martin Koch, Bahlingen), der mit einer Kiste aus Massivholz, gefertigt aus Esche und Eiche, 93,05 Punkte sammelte. Auf den dritten Rang schaffte es Robin Kühn (Schreinerei Schnurr, Merdingen) mit einem Vitrinenschrank aus Esche, für den er 92,75 Punkte bekam.

Während der Ausstellung konnten die Besucherinnen und Besucher auch ihren Schreiner-Nachwuchsstar wählen. 482 haben abgestimmt. Den meisten hat ein Sideboard aus Eiche von Johannes Eckerle am besten gefallen, er bekam 71 Stimmen. Stolz nahm er die Urkunde mit dem Titel „Schreiner-Nachwuchs-Star“ entgegen. Bei der Freisprechung am Ende der Feier sprach Innungs-Obermeister Bernd Schwär die Gesellinnen und Gesellen von ihrer Lehrzeit frei und wünschte ihnen Mut und Kreativität für ihren Berufsweg. Mit der Übergabe der Gesellenbriefe und der Preise endete der offizielle Teil der Feier.

Im kommenden Jahr freut sich die Schreiner-Innung Freiburg auf ihr 200-jähriges Jubiläum. Ein Team um Schwär plant ein Jubiläumsprogramm mit zahlreichen Aktivitäten. Das Schreinerhandwerk soll in seiner ganzen Bandbreite und Vielseitigkeit der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Marianne Ambs

Es gibt aktuell noch freie Ausbildungsplätze.