Widerstand im Widerstreit

Herausgegeben im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums des Innern, Dresden

von Jens Baumann

Frank-Lothar Kroll

Ulrich Schlie

Band 9

Widerstand im Widerstreit

Herausgegeben im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums des Innern, Dresden

von Jens Baumann

Frank-Lothar Kroll

Ulrich Schlie

Band 9

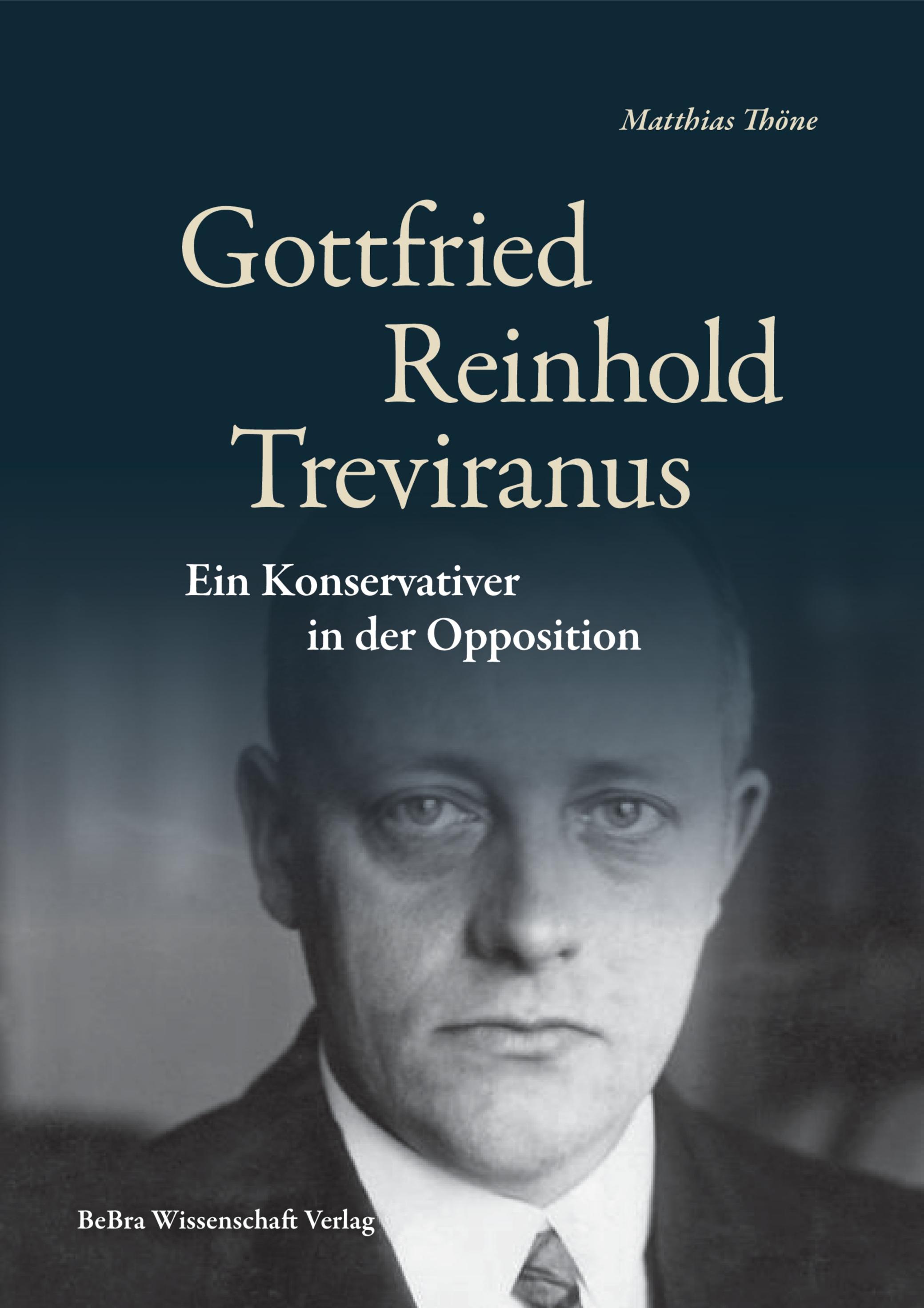

Thöne

BeBra Wissenschaft Verlag

Der Blick auf die Weimarer Republik hat sich in der historischen Forschung der letzten Jahre erheblich gewandelt. Jahrzehntelang wurde die Weimarer Republik als eine »Republik ohne Republikaner« oder auch als »Demokratie ohne Demokraten« charakterisiert, die nach dem Ersten Weltkrieg und der Abschaffung der Monarchie in Wechselwirkung mit den politischen und wirtschaftlichen Belastungsproben – insbesondere aber an mangelnder demokratisch-republikanischer Identifikation ihrer verantwortlich Handelnden und ihrer mangelnden Verankerung im Volk – gescheitert sei. Die Weimarer Reichsverfassung wurde trotz ihrer starken plebiszitären Elemente – wie Volkssouveränität, Mitbestimmung und Gleichberechtigung der Geschlechter – wegen immanenter Konstruktionsmängel als in ihrer Belastungsfähigkeit derartig schwach und überfordert angesehen, dass ein Adolf Hitler mit seiner Gefolgschaft die junge Demokratie handstreichartig abschaffen konnte. Aus all dem aber hätten die Mütter und Väter des Grundgesetzes gelernt, was auf die Formel »Bonn ist nicht Weimar« reduziert und als zentrale Basis dessen angeführt wurde, dass die Demokratie bis zum heutigen Tage in Deutschland funktioniere.

In letzter Zeit aber wird die Weimarer Republik zunehmend weniger von ihrem Ende her betrachtet, sondern die Ergebnisoffenheit der Entwicklung betont. Die Weimarer Reichsverfassung wird dabei als eine im Kern moderne, auch im internationalen Vergleich äußerst fortschrittliche Verfassung eines demokratischen Staates gewürdigt. Vermehrt wird deshalb auf die erdrückende Wirkungsmacht der Verfassungsrealität verwiesen und der Schluss gezogen, dass auch die beste Verfassung an mangelnden Verfechtern scheitern kann – mithin, wenn sich nicht genügend Menschen finden, die sich für sie einsetzen und sie gegen ihre Feinde verteidigen.

Für viele der heutigen Historiker ist offenkundig, dass die Weimarer Republik –konfrontiert mit der Hypothek des Versailler Vertrags, Weltwirtschaftskrisen, Hyper inflation und Putschversuchen – unter ungleich schwierigeren Bedingungen als die Bonner Republik funktionieren musste. Trotz alldem wird inzwischen nunmehr mehrheitlich hervorgehoben, dass die Ernennung Hitlers zum Kanzler am 30. Januar 1933 zu keinem Zeitpunkt der vierzehn Jahre dauernden Weimarer Republik eine

zwangsläufige Entwicklung darstellte, sondern dass es jederzeit möglich gewesen wäre, die Demokratie zu bewahren, falls einige Politiker oder falls die Wähler ihre Entscheidungen anders getroffen hätten.

Aber es gab sie, jene Politiker, die sich für das Fortbestehen der Verfassung und Demokratie von Weimar einsetzten. Gottfried Reinhold Treviranus war einer davon, auch wenn er heute jenseits von Fachhistorikern weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Ihm hätte dieser inzwischen veränderte Blick auf die Weimarer Republik sicher gutgetan, war er doch Zeit seines Lebens zutiefst davon überzeugt, dass die Verfassung und die Politiker der ersten deutschen Republik sich keinesfalls vor dem Grundgesetz und den Politikern der Bonner Republik verstecken mussten, sondern ihnen sogar in manchem überlegen waren.

Doch war Treviranus nicht vielmehr ein Schattenmann und ein Strippenzieher im Hintergrund, oder wirklich einer, der sich selbst überschätzte? Tatsache ist, Treviranus war deutschnationaler Reichstagsabgeordneter von 1924 bis 1929, und vertrat danach bis 1932 die Volkskonservativen im Parlament. Von 1930 bis 1932 amtierte er zudem als Reichsminister in den Präsidialkabinetten von Reichskanzler Heinrich Brüning, zu dessen engsten Vertrauten er gehörte. Als konservativer Gegner des Nationalsozialismus wurde er 1934 zur Flucht ins Exil gezwungen und sollte erst 1947 nach Kontinentaleuropa zurückkehren.

Trotz Treviranus’ bedeutender Stellung findet er in den bekannten Überblicksdarstellungen zur Geschichte der Weimarer Republik kaum Beachtung. Das mag darauf zurückzuführen sein, dass alle drei der von ihm nacheinander geführten Ressorts (Besetzte Gebiete, Osthilfe, Verkehr) nicht im Fokus der meisten Historiker stehen. Nur Karl Dietrich Bracher widmet sich in seinem Standardwerk über den Untergang der Weimarer Republik der Rolle von Treviranus ausführlich, Ursula Büttner und Hans Mommsen gehen immerhin an einigen Stellen auf ihn ein.

Immerhin hat Horst Möller den einzigen umfassenden Aufsatz eines Historikers über Treviranus’ Leben verfasst. Ergänzend haben einige Historiker über einzelne Lebensabschnitte von Treviranus geschrieben, so zum Beispiel Rudolf Morsey über Treviranus als Interpret Brünings und Lawrence D. Stokes über Treviranus’ Zeit im Exil. Dazu kommen verschiedene Aufsätze einiger Heimatforscher in lippischen Regionalzeitschriften. Außerdem hat Erasmus Jonas schon Mitte der 1960er Jahre über die Volkskonservativen promoviert – jene politische Gruppierung also, die Treviranus nach seinem Austritt aus der DNVP gründete. Ausführlich geht Jonas darin auf Treviranus’ weltanschauliche Ziele ein, mit denen er die Volkskonservativen prägte.

In den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Biographien über Politiker der Weimarer Republik geschrieben. Die meisten davon beschreiben das Lebenswerk von Politikern der SPD, des katholischen Zentrums und der beiden liberalen Parteien DDP/DStP und DVP. So sind beispielsweise über Brüning gleich mehrere Biogra-

phien erschienen, darunter diejenigen von Peer Oliver Volkmann und Astrid Luise Mannes sowie ein zweibändiges Werk von Herbert Hömig.

Politiker der DNVP und ihrer staatstragenden Abspaltungen wie Volkskonservative, Landvolk und Christlich-Soziale sind dagegen jahrzehntelang kaum mit Biographien gewürdigt worden. Ausnahmen sind lediglich die volkskonservativen Politiker Edgar Julius Jung und Paul von Lettow-Vorbeck, die jedoch nicht wegen ihres kurzen Engagements für die seinerzeit von Treviranus’ gegründete Partei, sondern vielmehr vor allem aufgrund ihres sonstigen politisch-militärischen Wirkens das gesteigerte Interesse von Historikern wecken.

Ungeachtete dessen mag das geringere Interesse der Historiker auch darin begründet sein, dass sich CDU und CSU in ihrer historischen Traditionspflege vor allem auf Zentrum und BVP beziehen. Dabei hatte schon der damalige CDU-Vorsitzende und spätere Bundeskanzler Helmut Kohl am 8. November 1981 in der SRF-Sendung »Tatsachen und Meinungen« darauf hingewiesen, dass CDU und CSU nach 1945 neben Vertretern von Zentrum, BVP, DDP, DVP und CSVD auch von Politikern des »linken, wie man es damals nannte bürgerlichen Flügels« der DNVP als katholisch-protestantische Sammlungspartei mit konservativen, liberalen und christlich-sozialen Wurzeln gegründet wurde.1

Kohl musste es wissen, hatte er doch 1958 in Heidelberg bei dem Historiker Walther Peter Fuchs über »Die politische Entwicklung in der Pfalz und das Wiedererstehen der Parteien nach 1945« promoviert. Treviranus gehörte in der Weimarer Republik dem von Kohl beschriebenen Flügel der DNVP an – ebenso wie Kohls politischer Förderer Gustav Hülser. Treviranus und Hülser verließen Ende 1929 gemeinsam die DNVP aus Protest gegen die Kursänderung des neuen Parteichefs Hugenberg und gründeten die neue Fraktion »Deutschnationale Arbeitsgemeinschaft«. Während Hülser sich dem CSVD anschloss, rief Treviranus die VKV ins Leben. Nach 1945 trat Hülser der CDU bei und gehörte dem Landtag in Rheinland-Pfalz an, wohingegen Treviranus parteilos blieb und nicht mehr in die aktive Politik zurückkehrte.

Biographien über einige DNVP-Politiker sind erst in den letzten Jahren vermehrt erschienen, darunter diejenige von Daniela Gasteiger über Treviranus’ politischen Förderer Kuno Graf von Westarp, eine von Andreas Gautschi über Walter von Keudell und die von Maximilian Terhalle über Otto Schmidt (Hannover). Wie der Autor erfahren hat, ist auch von Michael Schellhorn eine Biographie über den umstrittensten DNVP-Politiker Alfred Hugenberg in Arbeit.

1 Kohl, Helmut als Gast in: SRF-Sendung »Tatsachen und Meinungen« vom 08.11.1981, auszugsweise zitierte Stelle: Minute 6:30 – 9:20, abrufbar, wenn man den VPN-Standort auf die Schweiz einstellt. https://www.srf.ch/play/tv/tatsachen-und-meinungen/video/cdu-parteitag-helmutkohl?urn=urn:srf:video:a6a5059a-dd80-4967-9c43-0d7407d828bc

Wichtigste Primärquellen für die vorliegende Biographie über Treviranus sind die Bücher und Aufsätze, die er selbst während seines Lebens publiziert hat. Hervorzuheben sind dabei »Das Ende von Weimar« (1968) über die Brüning-Zeit und die posthum veröffentlichten Exil-Memoiren »Für Deutschland im Exil« (1973). Außerdem waren die Reichstags- und die Kabinettsprotokolle Quellen von unschätzbarem Wert.

Da die Familie Treviranus vor ihrer Flucht infolge des 30. Juni 1934 alle Schriftstücke im Kamin verbrannte, konnten die Korrespondenzen in der Zeit bis 1945 ausschließlich aus zahlreichen Nachlässen in den Archiven Deutschlands und der Schweiz erforscht werden. Da Treviranus viel kommunizierte, waren allerdings auch über diese Zeit aussagekräftige Korrespondenzen ausfindig zu machen.

Für die Jahre nach 1945 liegen zwar Privatnachlässe von Treviranus vor, allerdings keine Memoiren, da Treviranus durch seinen plötzlichen Tod seine Erinnerungen über die Nachkriegszeit nicht mehr verfassen konnte. Daher beruht dieser Teil der Arbeit hauptsächlich auf klassischen Primärquellen, vor allem auf eine beachtliche Anzahl persönlicher Korrespondenzen; darunter auch solche mit Schriftstellern und Künstlern, die in diversen Kunst- und Literaturarchiven zu finden waren.

Als besonders ergiebig erwiesen sich bei den Primärquellen das Bundesarchiv, verschiedene Landesarchive und das Archiv des Instituts für Zeitgeschichte in München. Aber auch der sich in der Universitätsbibliothek Basel befindende Nachlass von Edgar Salin, einem engen Freund von Treviranus, offenbarte seltene und wertvolle Einblicke in das Leben des »privaten Treviranus«.

Aufgrund der Fülle an Quellen konzentriert sich die vorliegende Biographie –neben der engsten Familie – auf die Korrespondenz mit Persönlichkeiten, die im Fokus der Politik oder der Gesellschaft standen oder denen Treviranus zumindest besondere Informationen oder Hintergründe preisgab.

Die umfassende Darstellung des Lebens und Wirkens von Treviranus berührt sehr unterschiedliche Forschungsfelder. Die Bandbreite reicht von der Geschichte der Kaiserlichen Marine, des protestantischen Konservatismus und mehrerer Phasen der Weimarer Republik über die Flucht aus Berlin, seine Emigration und den Widerstand während der NS-Zeit bis hin zum deutschen Wiederaufbau, zur Westintegration der Bundesrepublik und der europäischen Einigung nach 1945.

Das erste Großkapitel widmet sich der Herkunft von Treviranus und seiner Jugend in Marine und Landwirtschaft, mithin den Jahren 1891 bis 1924.

Treviranus, Kind einer Domänenpächterfamilie, wuchs in Lippe, heute Nordrhein-Westfalen, auf. Er wurde in seinem christlichen Glauben und seinen Wertvorstellungen stark von seinem protestantischen Elternhaus geprägt. Durch seine britische Mutter wurde er bilingual erzogen, was ihm in seinem späteren Leben sehr zugute kommen sollte. Nach dem Abitur schlug Treviranus die Marinelaufbahn ein,

was in der wilhelminischen Epoche enorme Aufstiegschancen versprach. In seiner Zeit bei der Marine entwickelte er einen sich durch sein ganzes Leben ziehenden Korpsgeist; zum geistigen Mentor wählte sich Treviranus Großadmiral Alfred von Tirpitz, den »Schöpfer« der Kaiserlichen Marine.

Nach dem Ausscheiden aus der Marine begann Treviranus 1919 ein Landwirtschaftsstudium in Berlin, welches er aber nicht abschloss, weil er bereits mit 30 Jahren zum Direktor der Lippischen Landwirtschaftskammer aufstieg – ein Amt, dass er bis 1926 ausübte.

Um Treviranus’ Zeit als Parlamentarier in Berlin geht es im nächsten Großkapitel, welches die Jahre 1924 bis 1930 umfasst. Hier geht es um die Frage, welches Verständnis von Konservatismus Treviranus vertrat. Zudem, wie grenzte er sein eigenes konservatives Selbstbild von Reaktionären und Nationalsozialisten ab?

Bereits im Mai 1924 wurde Treviranus für die DNVP in den Reichstag gewählt, in der sich die protestantisch-konservativen Parteien des Kaiserreichs vereinigt hatten. Im Reichstag machte er sich als profilierter Debattenredner rasch einen Namen, sodass er bereits 1926 politischer Beauftragter unter Parteichef Westarp wurde und am Zustandekommen der zweiten Regierungsbeteiligung der DNVP im Jahr 1927 maßgeblich beteiligt war.

Auch am Diskurs innerhalb der DNVP über strittige Fragen beteiligte sich Treviranus engagiert. Einer der größten Einschnitte im Leben war für Treviranus der Bruch mit der DNVP Ende 1929 nach einem erbitterten Machtkampf mit dem neuen Parteichef Hugenberg. Treviranus trat in Folge aus der DNVP aus und gründete die Volkskonservativen.

Treviranus amtierte dann von 1930 bis 1932 für zwei Jahre und zwei Monate als Minister unter Brüning, womit sich das nächste Großkapitel beschäftigt.

Die freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Treviranus und Brüning funktionierte sehr gut, obwohl oder auch weil beide charakterlich nicht unterschiedlicher hätten sein können. Für Brüning wurde Treviranus sowohl als politischer Mitstreiter als auch vor allem als Freund und Wegbegleiter geradezu unentbehrlich.

Treviranus war Mitglied eines Kabinetts, das vorrangig vom Vertrauen des Reichspräsidenten Hindenburg abhing. Von dieser Form der Präsidialdemokratie zutiefst überzeugt, sah Treviranus Parteienmacht und Parlamentarismus ohne Kontrolle durch ein führungsstarkes Duo von Staatsoberhaupt und Regierungschef äußerst kritisch.

In die außenpolitischen Debatten mischte sich Treviranus sowohl in öffentlichen Reden und Zeitungsartikeln als auch im Kabinett ein. Dabei bemühte sich Treviranus gegenüber Polen, Großbritannien und Frankreich um eine außenpolitische Linie, die Völkerverständigung und die Vertretung deutscher Interessen miteinander zu vereinbaren trachtete.

Schon in der Weimarer Republik machte Treviranus keinen Hehl aus seiner Aversion gegen die NSDAP. Doch, wie drückte sich seine Haltung gegen Hitler und die Nationalsozialisten aus und wie wurde dies auf deren Seite gewichtet und gewertet?

Darum geht es schwerpunktmäßig auch im nächsten Großkapitel Flucht und Exil, welches die Jahre 1932 bis 1945 umfasst. Im Fokus steht hier die Zeit nach seinem Ausscheiden aus der Politik, seine dramatische Flucht aus Deutschland und die folgenden Jahre der Emigration bis zum Kriegsende.

Die »Nacht der langen Messer« am 30. Juni 1934 überlebte Treviranus nur um Haaresbreite. Denn an dem Tag konnte er nur in buchstäblich letzter Minute den SS-Verfolgern entkommen und anschließend dank vieler selbstloser Helfer aus Deutschland ins britische Exil flüchten.

Finanziell und beruflich musste Treviranus im Exil – wie fast alle Emigranten –bei null anfangen. Doch gelang es ihm als begnadeten Netzwerker, der schon in Deutschland über alle politischen Grenzen hinweg das Gespräch suchte, auch in Großbritannien in kürzester Zeit wieder bis in die höchsten politischen und gesellschaftlichen Kreise hinein Anschluss zu finden. Doch Treviranus blieb nicht dauerhaft in Großbritannien, sondern emigrierte 1940 nach Kanada. 1938 vom Hitler-Regime ausgebürgert, nahm er 1943 die kanadische Staatsbürgerschaft an.

Noch vor der Ernennung Winston Churchills zum Premierminister traf Treviranus ihn regelmäßig und war gerngesehener Gast auf dessen Landsitz. Treviranus war aber während seines Exils nicht nur ein geachteter Gesprächspartner vieler deutscher und ausländischer Politiker, sondern befand sich auch im Dialog mit zahlreichen prominenten Schriftstellern, Intellektuellen, Künstlern, Musikern, Regisseuren und Schauspielern.

Treviranus kommunizierte mit den unterschiedlichsten Gruppierungen von Emigranten und deren Netzwerken, die über alle Gräben hinweg aber eines verband – nämlich die Erkenntnis, dass Hitler und sein Regime gestürzt werden muss. Vielen Emigranten, die – mittellos und ohne Beschäftigung – auf Spenden und Stipendien angewiesen waren, half Treviranus durch sein aktives und selbstloses Engagement.

Neben den NS-Gegnern im Exil kämpften Menschen im Widerstand und setzten Tag für Tag in Deutschland ihr Leben dafür ein, ihr Vaterland und die Welt von Hitler und seinen Lakaien zu befreien. Es gilt sich deshalb vorliegend der Frage zu stellen, in welchem Verhältnis Treviranus insbesondere zu den zentralen Repräsentanten des Widerstands vom 20. Juli 1944 stand und wie er ihr Engagement beurteilte.

Das letzte Großkapitel ist der Nachkriegszeit von 1945 bis zu Treviranus’ Tod im Jahr 1971 gewidmet.

Treviranus war bestrebt, sich am Wiederaufbau Deutschlands möglichst umfassend zu beteiligen. Er setzte daher nach 1945 sein publizistisches, ehrenamtliches

und wirtschaftliches Wirken fort und übernahm auch Aufgaben im Interesse der Wirtschaft und Industrie.

Mit Theodor Heuss, dem ersten Bundespräsidenten, verband Treviranus bereits seit den Zeiten der Weimarer Republik eine tiefe Freundschaft. Darüber hinaus nahm Treviranus regen Anteil an der weiteren politischen Entwicklung. Er suchte und fand vertrauensvollen Kontakt zu Bundespräsidenten, Bundeskanzlern und weiteren führenden Repräsentanten der bundesdeutschen Politik. Außenpolitisch setzte er sich für eine Vertiefung der europäischen und transatlantischen Beziehungen ein.

Treviranus entschied sich letztendlich bewusst gegen einen Wiedereinstieg in die Politik. In das Licht der politischen Öffentlichkeit trat Treviranus zuletzt, als seine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zur HS-30-Panzeraffäre zu einer Konfrontation zwischen ihm und Franz Josef Strauß führte.

Treviranus Privat- und Familienleben erfuhr Anfang der 1950er Jahre einen tiefen Bruch, als seine erste Ehe zerbrach. Er heiratete nach der Scheidung zum zweiten Mal und gründete erneut eine Familie. Exemplarisch kann man bei Treviranus die Neuausrichtung einer in den 1920er Jahren noch patriarchischen, ablehnenden Haltung gegenüber berufstätigen Frauen und insbesondere Politikerinnen beobachten, die sich spätestens in den 1950er Jahren wandelte, was in seinem Privatleben mit einer erfolgreichen, berufstätigen Frau an seiner Seite unverkennbar wurde.

Auch nach 1945 blieb Treviranus aufs Engste mit Brüning befreundet und setzte sich in der Öffentlichkeit weiterhin entschieden für seinen politischen Weggefährten ein. Treviranus verteidigte Brünings Politik bis zum Lebensende. Aus diesem Grund scheute er keine auch noch so kontroversen Diskussionen mit Historikern und Journalisten, aber auch mit Schülern und Studenten – vielmehr suchte er sie sogar.

Treviranus stellte sich von 1930 bis zu seinem Tod 1971 bereitwillig, loyal und freundschaftlich in den Dienst von Brünings Politik. Er drängte sich dabei nie in die erste Reihe der politischen Öffentlichkeit und stand daher Zeit seines Lebens im Schatten Brünings.

Dabei ist Treviranus’ Biographie so vielseitig, dass sich durch sie die Grundzüge aller Epochen der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts spiegeln – diejenige des wilhelminischen Kaiserreiches, der Weimarer Republik, der nationalsozialistischen Zeit und der jungen Bundesrepublik. In jeder dieser Epochen suchte und fand er seinen Platz, der ihn auch stets in die Nähe historisch bedeutender Persönlichkeiten führte.

Horst Möller beklagte bereits 1983, dass bisher keine befriedigende biographische Studie über Treviranus publiziert worden sei. 2 Daran hat sich seitdem nichts geändert. Diese Forschungslücke will der Autor vorliegend schließen. Denn es gilt die

2 Möller, Treviranus, in: Möller, Aufklärung und Demokratie, S. 227.

Frage zu beantworten, ob Treviranus wirklich nur eine unbedeutende Randfigur war, wie einige Historiker und Journalisten es abzutun versuchten. Oder war Treviranus nicht vielmehr einer der einflussreichsten Netzwerker seiner Zeit, der ein Großteil seines Lebens in den Dienst Deutschlands stellte und der es verdient, endlich einen würdigen und ihm gebührenden, eigenständigen Platz in der Geschichtsschreibung über das 20. Jahrhundert zu bekommen?

Gottfried Reinhold Treviranus stammte aus einer Familie, deren Vorfahren sich bereits in ihrer Zeit einen Namen gemacht hatten. Nachweislich lebten die Vorfahren väterlicherseits von Treviranus’ seit 1532 »in reformierten Pfarrhäusern«. Sein gleichnamiger Ururgroßvater sei der »Begründer der Biologie« gewesen, rühmte sich Treviranus 1969 gegenüber Bundespräsident Heinemann. Sein Großvater mütterlicherseits hingegen, geboren 1802 im irischen Dublin und aufgewachsen »als schottischer Kelte«, habe im Alter von 32 seine Anwaltspraxis aufgegeben, um »presbyterianische Theologie« zu studieren, um sich fortan und in Konsequenz seiner Auslegung der Heiligen Schrift 40 Jahre lang bis zu seinem Lebensende vehement gegen die Todesstrafe einzusetzen.1

1828 siedelte sich die Familie Treviranus schließlich in Lippe an, da der Großvater von Gottfried Treviranus, der Ökonom Heinrich Treviranus aus Bremen, die Domäne Barntrup pachtete. Im Jahr 1840 pachtete er die Domäne Schieder, die bis 1899 von der Familie Treviranus bewohnt und bewirtschaftet wurde. 2 Dort erblickte Gottfried Treviranus am 20. März 1891 das Licht der Welt.

Ein Jahr zuvor hatten seine Eltern geheiratet. Seine Mutter, Margaret Stewart, war auf der englischen Kanalinsel Guernsey geboren worden. Ihre Mutter wiederum stammte aus einer walisischen Pastorenfamilie und war auf Jamaika geboren worden – die Familie hatte sich dort für die Sklavenemanzipation engagiert. 3 Durch seine Eltern wurde dem jungen Treviranus eine betont protestantische Prägung mit auf den Weg gegeben.

1899 zog die Familie Treviranus nach Möllenbeck, nachdem der Vater die dortige Domäne gepachtet hatte. 1910 erfolgte schließlich ein weiterer Familienumzug in die

1 Treviranus an Heinemann vom 29.07.1969, NL Bundespräsidialamt, B 122/6747, BA Koblenz.

2 Familie Treviranus 100 Jahre in Lippe, in: LTZ Nr. 45 vom 22.02.1928, LLB Detmold.

3 Treviranus: Breda wurde Pflanzstätte meines Urgroßvaters, Lippische Rundschau Nr. 83 vom 07.04.1962, LLB Detmold; zum Engagement für Sklavenemanzipation berichtete mir sein Sohn Gottfried Treviranus junior.

400 Hektar große Domäne Varenholz.4 1928 schrieb die Lippische Tageszeitung über Heinrich Treviranus, er könne auf ein »segens- und arbeitsreiches Leben zurückblicken. Seit 20 Jahren ist er in der Berufsgenossenschaft tätig und seit 1918 Synodale der Lippischen Landeskirche. Allen wird seine hervorragende Tätigkeit auf kirchlichem Gebiet noch in bester Erinnerung sein und auch der Lippische Pferdezuchtverein wird seiner wirksamen Mitarbeit gerne dankbar gedenken.«5

Aufgrund seines besonderen Engagements für das Allgemeinwohl war Treviranus’ Vater in Lippe beliebt und hoch angesehen. »Umso schmerzlicher muss es berühren, dass er jetzt, nach hundertjähriger Eingesessenheit seiner Familie in Lippe, die Domäne Varenholz verlassen muss«, bedauerte deshalb die »Lippische Tageszeitung«. »Es ist dies ein trauriges Zeichen der Zeit«, liest man in dem Artikel. Menschen, die noch innerlich sich der ehemaligen Monarchie verbunden fühlen, würden »dieses Omen einer Geistesströmung zuschreiben, deren neue Sachlichkeit, symbolische Begriffe wie Tradition und Reichesherrlichkeit ihrer erblichen und geheiligten Werte berauben wollen«.

Der Landwirt Heinrich Treviranus war durch und durch ein protestantischer Christ, der treu zum deutschen Kaiser und zum lippischen Fürsten stand. Auch war er nach 1918 in den monarchischen Kreisen in Lippe gut vernetzt. Diese protestantisch-monarchischen Werte gab er an seinen Sohn Gottfried weiter. Von seiner gebürtig britischen Mutter und insbesondere von seiner Großmutter mütterlicherseits, zu der er Zeit ihres Lebens eine enge Beziehung hatte, erwarb Treviranus als Erstgeborener neben der Zweisprachigkeit vor allem eine lebensbejahende Form praktizierter Religiösität. Hiervon und von seiner ebenfalls auf die mütterliche Linie rückführbare Affinität zum Musischen, insbesondere zur Musik, zehrte er im Umgang mit Menschen aller Art und Provinienz sein Leben lang.6

Von der 7. Klasse an bis zum Abitur 1909 ging der Schüler Treviranus in das Ernestinum Gymnasium in Rinteln. Während dieser Zeit bekleidete er auch das Amt des Vorsitzenden des Literarischen Vereins.7 Damit festigte Treviranus seine enge Verbindung zu Schaumburg-Lippe, denn Möllenbeck, sein Wohnsitz in dieser Zeit,

4 Krause: Reichsminister GRT aus Varenholz, in: Heimatblätter – Beiträge aus Erder, Varenholz und Stemmen, S. 55 und Stich: Seekadett, in: Heimatland Lippe Januar/Februar 2013, S. 6 und Krause: Reichsminister GRT aus Varenholz, in: Heimatblätter – Beiträge aus Erder, Varenholz und Stemmen, S. 53.

5 Familie Treviranus 100 Jahre in Lippe, in: LTZ Nr. 45 vom 22.02.1928, LLB Detmold, auch f. Absatz.

6 Das berichtete mir Gottfried Treviranus junior. Am 23. März 1929 mietete sich Treviranus beim Pianomagazin Barske ein Klavier, das er am 30. März 1929 abholte, siehe VI. HA, NI Stein, M., Autographen, Nr. 669, GStA Berlin-Dahlem.

7 Gymnasium Ernestinum Rinteln (Hg.), Das Rintelner Gymnasium, S. 100f und Treviranus an Karl-Heinz Stroux (Generalintendant des Düsseldorfer Schauspielhauses) vom 29.03.1968, NL Karl-Heinz Stroux, KHS H. 2.3 6369, Theaterarchiv Düsseldorf.

16 | KINDHEIT UND JUGEND: MARINE UND LANDWIRTSCHAFT

gehörte zu Rinteln und damit zu Schaumburg-Lippe, welches ebenso wie Lippe-Detmold ein eigenständiger Bundesstaat des Deutschen Reiches war.

Auf Wunsch seines Vaters trat Treviranus direkt nach dem Abitur 1909 in die Kaiserliche Reichsmarine ein. 1912 wurde er dort zum Leutnant zur See befördert. Im Ersten Weltkrieg stand er vornehmlich als Kapitänleutnant einer Gruppe von Minensuchbooten vor. Dabei hatte er auch Kampfeinsätze in der historisch bedeutsamen Seeschlacht am Skagerak vom 31. Mai bis 1. Juni 1916 und wurde dafür mit dem Eisernen Kreuz I. und II. Klasse ausgezeichnet. Gegen Ende des Krieges erlangte er bei den Soldatenräten Beliebtheit, als er erfolgreich durchsetzte, dass die Essensabfälle auf den Schiffen fortan zur Aufzucht von Schweinen und damit im Sinne der Matrosen und Soldaten zu verwenden waren.8

Als Angehöriger der Marine konnte Treviranus Südostasien und New York kennenlernen. Zudem war es – im Gegensatz zum Heer – in der noch jungen Marine für Angehörige aller Schichten gleichermaßen möglich, sich allein durch Leistung hochzudienen. Infolge des verlorenen Ersten Weltkriegs, des darauffolgenden Zerfalls des Kaiserreichs und des Versailler Vertrags konnten jene Aufstiegsversprechen jedoch nicht mehr eingelöst werden. Aus diesem Grunde nahm Treviranus’ Lebensweg eine gänzlich andere Wendung als ursprünglich geplant, der ihn vom Seekadetten und Landwirt zum Politiker und Unternehmer führte. Treviranus aber fühlte sich zeitlebens mit der Marine verbunden. Bis in die Zeit nach 1950 zeugen unzählige Postkarten und Besuche von seiner inneren Verbundenheit zu seiner »Crew 09«, den anderen Kadetten von damals und deren Familien.

Nach Kriegsende fand Treviranus auf dem Gutshof seiner Eltern in Varenholz wieder ein Dach über den Kopf. Über Arbeit und Brot musste er sich deshalb keine existenziellen Sorgen machen – ganz im Gegensatz zu Hunderttausenden Kriegsveteranen, die sich einer ungewissen und schwierigen Zukunft gegenübersahen.9

Nach seinem Ausscheiden aus der Marine 1919 studierte Treviranus praktische und theoretische Landwirtschaft an der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin. Das Studium, brachte er jedoch nicht zum Abschluss. Der Grund hierfür war, dass er eine Vollzeitstelle des Kriegswirtschaftsverbandes Lippischer Landwirte – der im März 1917 gegründet war als rechtsfähige, kriegswirtschaftliche Zwangsverbindung sämtlicher Landwirte, Viehhalter und Gärtner – annahm, nachdem er dort zuvor und parallel zum Studium bereits tätig war. Am 15. April 1920 hatte er gemeinsam mit neun weiteren Gründern die Landwirtschaftliche Buchstelle ins Leben gerufen, den »Ausschuss für Buchführungswesen beim Kriegswirtschaftsverband lippischer

8 So berichtete es Gottfried Treviranus junior, auch ff. Absätze.

9 Krause: Reichsminister GRT aus Varenholz, in: Heimatblätter – Beiträge aus Erder, Varenholz und Stemmen, S. 55. KINDHEIT UND

Landwirte«. Anstatt sein Studium in Berlin abzuschließen, übernahm Treviranus die Geschäftsführung dieses Lohnsteuerbüros der Landwirte.10

Am 20. Oktober 1921 wurde das lippische Landwirtschaftskammergesetz verabschiedet, das die Schaffung einer dauerhaften gesetzlichen Berufsvertretung zum Inhalt hatte, in der die Gesamtheit der lippischen Landwirte repräsentiert sein sollte. Da Treviranus das Vertrauen der lippischen Landwirtschaft genoss, wechselte er zum 1. Januar 1922 von der Landwirtschaftlichen Buchstelle auf den Posten des Geschäftsführenden Direktors der Lippischen Landwirtschaftskammer. War die Buchstelle bisher in Treviranus’ Dienstwohnung in der Detmolder Lortzingstraße 2 untergebracht, ließ Treviranus 1922 einen Neubau nebenan in der Lortzingstraße 7 errichten. Dort waren fortan Buchstelle und Landwirtschaftskammer dienstansässig – das blieb auch so, nachdem Treviranus 1926 als Politischer Beauftragter der DNVP nach Berlin zog und damit seine Tätigkeit als Direktor der Lippischen Landwirtschaftskammer endete.11

Der Tatsache, dass Lippe ein kleiner Bundesstaat innerhalb des Deutschen Reiches war und die überschaubare Anzahl an Großlandwirten sich mithin untereinander gut kannte, ermöglichte es, dass Treviranus zum Geschäftsführenden Direktor der Landwirtschaftskammer Lippe aufstieg, obwohl er erst um die 30 Jahre alt war. Ein solcher Aufstieg in diesem Alter wäre in einem hierarchisch organisierten Großstaat wie Preußen vermutlich kaum möglich gewesen.

In dieser Zeit lernte Treviranus auch Hugenberg kennen, der bereits 1921 nachweislich ein Jagdfreund seines Vaters war. Treviranus vermittelte Hugenberg durch die Landwirtschaftskammer 1922 eine steuerliche Beratung und erteilte ihm 1924 die Genehmigung der Landwirtschaftskammer, ein weiteres Gut kaufen zu dürfen.12 Der Dank dafür hielt nicht lange an, denn bereits Ende der 1920er Jahre sollte Hugenberg sich als Treviranus’ stärkster innerparteilicher Gegner entpuppen.

In seine Zeit an der Spitze der lippischen Landwirtschaftskammer fiel auch die französisch-belgische Ruhrbesetzung 1923, unter deren wirtschaftlichen Folgen als benachbarte Region gerade auch Lippe litt. »In jener Zeit vergaß ich die ererbte Tradition der Agrarier, der Börse fernzubleiben«, erinnerte er sich später. »Allwöchentlich ließ ich montags durch meine Detmolder Bank mit dem väterlichen Kredit Aktienpakete kaufen, zum Freitag verkaufen und in der Nacht zum Sonnabend den Erlös

10 Möller, Treviranus, Ein Konservativer, in: Möller, Aufklärung und Demokratie, S. 227 und Wiesekopsieker: 100 Jahre Landwirtschaftl. Buchführungsgenossenschaft Lippe, S. 8ff.

11 Wiesekopsieker: 100 Jahre Landwirtschaftl. Buchführungsgenossenschaft Lippe, S. 11ff.

12 Briefwechsel Hugenberg mit Treviranus und dessen Vater 1921-24, N 1231/103, NL Hugenberg, BA Koblenz.

18 | KINDHEIT UND JUGEND: MARINE UND LANDWIRTSCHAFT

in Scheinen gebündelt in Schließkörben nach Gevelsberg und Schermbeck schaffen, wo das Geld zur Verteilung im Revier übernommen wurde.«13 Hier zeigt sich mit großer Deutlichkeit bereits Treviranus’ ebenso uneigennützige wie unermüdliche Hilfsbereitschaft, die charakteristisch für ihn war und über seinem ganzen Leben stehen sollte. Im Krisenjahr 1923 stellte Treviranus mit nunmehr 32 Jahren erstmals öffentlichkeitswirksam auch auch sein äußerst bemerkenswertes Improvisations- und Innovationstalent unter Beweis, das ihn im Laufe seines Lebens noch über so viele Tiefpunkte hinweghelfen sollte. So schuf er eine Behelfswährung auf Roggenwertbasis, deren Einführung auch auf Reichsebene erwogen, dann jedoch zugunsten der Rentenmark verworfen wurde. »Am 1. Mai eröffneten in den ländlichen Kreditinstituten beider Lippes, Minden-Ravensbergs, Osnabrücks und Südwestfalens die Schalter zur Annahme von Bargeld oder zur Gutschrift in Roggenpfänder nach dem Mittagkurs des nächsten Börsentages an der Bremer Getreidebörse. Auf das entsprechende Guthaben durften grüne Roggenschecks bezogen werden«, erläuterte er. »Unsere Bauern bekamen wieder Kredit und konnten Düngemittel, Saatgut, Maschinenteile bestellen.«14 Dadurch konnten inflationsbedingte Verluste vieler lippischer Bauern erheblich gemindert werden.

»Wir Jungen waren nicht gerade blind für die Spannungen der Jahrtausendwende aufgewachsen«, vermerkte Treviranus später in seinen Memoiren. »Aber unser Leben blieb unbeschwert. Wir planten unsere Zukunft wie die Väter auf Jahrzehnte voraus. Wir hofften auf sicheres Brot im Beruf in ererbten Formen und Aussichten mit Pensionssicherung, Aufstieg und Orden in Jahresstufen bei gleichbleibenden Kosten der Lebenshaltung.« Doch zeichnete sich schon ab, dass Gottfried derjenige innerhalb der Familie Treviranus war, der außerhalb Lippes Karriere machen sollte. »Ich hatte im Fernen Osten von 1911 bis Ende 1913 im Kreuzergeschwader Dienst getan und gelernt das Weltgeschehen mit anderen Augen anzusehen als die Brüder zu Hause.«15

Bereits am 09. Februar 1916 heiratete Gottfried Treviranus in Kassel Agnes von Baumbach, nachdem die ebenso entschlossene wie lebensfrohe Hessin die Verlobung mit ihm ohne vorherige Absprache mittels einer Annonce in der »Wilhelmshavener Zeitung« bekanntgegeben hatte. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor: Barbara (*01.05.1917), Hans-Heinrich (*19.12.1918) und Klaus (*29.12.1921).16

13 Stich, Seekadett, in: Heimatland Lippe Januar/Februar 2013, S. 6.

14 Als Minister setzte Treviranus im Kabinett Brüning die Prägung von mehr Kupfergeld durch, nachdem ihm eine »pfiffige Mutter berichtet hatte, sie könne 35 Mark im Jahr sparen, wenn ihr an der Theke nicht regelmäßig die Herausgabe von 5- und 10-Cent-Stücken mit der Ausrede verweigert werde, dass sie kein Kupfergeld mehr hätten«: Treviranus, Das Ende von Weimar, S. 186 und Stich, Seekadett, in: Heimatland Lippe Januar/Februar 2013, S. 6.

15 Treviranus, Das Ende von Weimar, S. 28.

16 K7 Schieder-Schwalenberg Personenstandsregister Nr. 167/19, KA Lippe; Schumacher: M.d.R., S. 1621f und Gottfried Treviranus junior.

Seine ersten Jahre als Reichstagsabgeordneter blieben Treviranus in besonders guter Erinnerung. So habe unter dem Vorsitz von Oskar Hergt innerhalb der DNVPFraktion bis 1925 »eine für die Neulinge besonders erfreuliche Meinungsfreiheit geherrscht«, schwärmte Treviranus noch viele Jahre später in seinen Memoiren. Diese Freiheit sei damals und im Gegensatz zur Hugenberg-Zeit nach 1928 »von der Parteileitung in allen Parlamenten und Gemeindevertretungen toleriert« worden. »Köpfe mit und ohne Profil lebten in guter Kameradschaft. Sympathien führten nicht zur Cliquenbildung, Antipathien nicht zu Duellforderungen. Die Jungen hatten die gleiche Stimme wie die Alten.«1

In ihrem Gründungsaufruf vom 28. November 1918 hatte die DNVP die Bereitschaft bekräftigt, »auf dem Boden jeder Staatsform mitzuarbeiten, in der Recht und Ordnung herrschen«. Ihre Gründer um den Vorsitzenden Arthur Graf von Posadowsky-Wehner seien »ehrliche Patrioten« gewesen, die diesen Leitgedanken verkörpert hätten, ohne aber die Überzeugung aufzugeben, dass die Monarchie für die »deutschen Stämme« die sinnvollere Staatsform sei, würdigte Treviranus in seinen Memoiren. Auf dieser Grundlage war Treviranus bereit und willens, voller Überzeugung in der DNVP mitzuarbeiten. Ja, er fühlte sich dort geradezu wohl – zumal PosadowskyWehner wie Treviranus einen christlich-sozialen Konservatismus verkörperte, der fest auf monarchisch-staatstragender Grundlage stand.

Seit ihrem Görlitzer Parteitag 1921 bestand die Leitung der DNVP aus vier Personen, zu denen neben dem Vorsitzenden Oskar Hergt auch Karl Helfferich, Max Wallraf und Kuno Graf von Westarp zählten. Alle vier hatten schon im Kaiserreich hohe politische Ämter innegehabt. 2 So waren Wallraf und Helfferich Staatssekretäre im Reichsamt des Innern, Hergt preußischer Finanzminister und Westarp Fraktionsvorsitzender der Deutschkonservativen Partei im Reichstag.

1 Treviranus, Das Ende von Weimar, S. 94, auch f. Absatz.

2 Treviranus, Das Ende von Weimar, S. 95.

Treviranus bedauerte noch in seinen Memoiren, dass Stresemann es abgelehnt hatte, den über Parteigrenzen hinweg hochangesehenen Reichswehrminister Otto Geßler (DDP) als einzigen Kandidaten des bürgerlichen Lagers aufzustellen, aus Furcht, dieser könnte in Frankreich, einer der Siegermächte des Ersten Weltkriegs, auf Vorbehalte stoßen. »Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass Geßler im ersten Wahlgang gewählt worden wäre und dass die deutsche Politik dann ohne den Katzenjammer von 1945 ein wesentlich anderes Gesicht gezeigt haben würde. So war das Endergebnis, dass der Feldmarschall des Ersten Weltkrieges zum Staatsoberhaupt gewählt wurde,« analysierte Treviranus depremiert.16

In Locarno verhandelte Deutschland mit Frankreich über einen Vertrag, von dem es sich im Falle der Anerkennung der deutschen Westgrenze eine baldige Räumung des seit 1923 von Franzosen und Belgiern besetzten Rheinlandes sowie einen Beitritt zum Völkerbund erhoffte. Der von Reichskanzler Hans Luther und Außenminister Gustav Stresemann ausgehandelte Locarno-Vertrag führte dann aber noch im Oktober 1925 zum Ende der Regierungsbeteiligung der DNVP. Luther hatte es abgelehnt, den deutschnationalen Innenminister Schiele in die Verhandlungsdelegation aufzunehmen, weil er fürchtete, dass die Franzosen einem DNVP-Minister weniger Zugeständnisse machen würden. Schiele gelang es jedoch einen Kabinettsbeschluss zu erwirken, wonach das Kabinett einer Grenzgarantie im Westen nur dann zustimmt, wenn im Gegenzug das Rheinland bei fester Terminzusage geräumt wird.17

Auf diesen Kabinettsbeschluss bestanden Luther und Stresemann im Laufe der Verhandlungen letztendlich nicht, weil sie anderenfalls deren Scheitern befürchteten. Sie sagten deshalb eine Ratifizierung des Vertrages auch ohne festen Räumungstermin zu, wodurch sich die DNVP-Minister brüskiert sahen. Um bei Parteibasis und Wählerschaft nicht in Ungnade zu fallen, fühlte sich Schiele – entgegen seiner inneren Überzeugung – gezwungen, gemeinsam mit seinen deutschnationalen Ministerkollegen die Regierung zu verlassen. Hindenburg ließ sich durch seine militärischen Weggefährten Alfred von Tirpitz und August von Mackensen nicht davon überzeugen, die Unterschrift unter den Locarno-Vertrag zu verweigern. Er sei es nicht gewohnt, bei kritischen Entscheidungen das Schlachtfeld zu verlassen, ließ der Reichspräsident wissen.18 In der DNVP merkte man, dass Hindenburg der Nimbus eines überparteilichen Präsidenten wichtiger war als die Umsetzung des DNVP-Programms.

»Dass Stresemann außenpolitisch wie innenpolitisch in seiner Impulsivität keine Lorbeeren geerntet hat, wird auch von seinen guten Freunden zugegeben«, kommen-

16 Treviranus, Das Ende von Weimar, S. 101f.

17 Treviranus, Das Ende von Weimar, S. 96.

18 Treviranus, Das Ende von Weimar, S. 96f.

tierte Treviranus in seinen Memoiren kritisch. »Die hundert Tage der Kanzlerschaft sind nur von Schleicher unterboten worden. Wie die meisten Ego-Politiker, denen Machtgerechtigkeit als Verdienst angesehen wird, verfügte er über einwüchsige Parolen. Seine politische Gedankenwelt war eingleisig: Aussöhnung mit Frankreich um jeden Preis als Weg zu der Befriedung, die Versailles nicht gebracht hatte.«19

Treviranus urteilte über Stresemanns Kanzlerschaft noch kritischer als über dessen Amtszeit als Außenminister und äußerst abwertend begründete er dies mit persönlichen Eindrücken während der Jahre 1924 bis 1929. »Er war ein ›prachtvoller Hasser‹ und hätte es sich so viel leichter machen können, wenn er gegenüber der DNVP, die er fälschlich als rocher de bronce ansah, geschmeidiger aufgetreten wäre«, schrieb Treviranus rückblickend am 1. August 1964 an Edgar Salin. Stresemann habe zwar den Enkel Bismarcks ins Auswärtige Amt geholt, dieser war jedoch in Wirklichkeit ein Außenseiter innerhalb der DNVP-Fraktion – daher sei man intern erfreut gewesen, ihn los geworden zu sein. 20

Die inhaltlichen Differenzen zwischen Treviranus und Stresemann waren jedoch keineswegs größer als der Graben zwischen Stresemann und einem Großteil seiner eigenen Partei. Deshalb erklärte Stresemann am 11. Juli 1928 in einem vertraulichen Brief an einen Parteifreund im Grundsatz sein Einverständnis damit, die Gruppe um Treviranus in die DVP aufzunehmen. Dadurch werde die DVP keinesfalls politisch weiter nach rechts gedrängt, betonte Stresemann: »Gewöhnlich gehen die Leute von rechts, wenn sie ihrer eigenen Partei untreu werden, eher nach links, und ich glaube, dass man mit Treviranus eine vernünftigere Staatspolitik betreiben könnte als beispielsweise mit unserem Vertreter aus Westfalen-Nord. Wenn wir den linken Flügel der Deutschnationalen aufsaugen könnten und dazu den rechten Flügel der Demokraten, der fast die gesamte Fraktion umfasst, hätten wir endlich die große bürgerliche Partei, die wir neben und gegenüber dem Zentrum bräuchten.«21 Für eine rechtsbürgerlich-protestantische Sammlungspartei waren die politischen Prägungen aber zu unterschiedlich, als dass ein solcher Schritt auf eine breite Zustimmung gestoßen wäre. Im Ergebnis gründete Treviranus eine eigene Partei, als er seine politische Heimat in der DNVP Ende 1929 verlor.

Im Reichstag machte sich Treviranus unterdessen schnell einen Namen als Marineexperte der DNVP. Er war dafür aufgrund seiner früheren Marinelaufbahn geradezu prädestiniert. Engagiert stritt er für eine möglichst großzügige Ausstattung des Marineetats. Kein Verständnis hatte er hingegen für linkssozialistische Pazifisten, die eine Erhöhung des Militäretats rigoros ablehnten. »Das ist doch lediglich eine

19 Treviranus, Das Ende von Weimar, S. 102.

20 Treviranus an Salin, 01.08.1964, Fa 9888, in: NL Salin, Uni-Bibliothek Basel.

21 Richter, Deutsche Volkspartei, S. 502f.

Folge des Versailler Diktats und ein Ergebnis der Geldentwertung«, betonte er in seiner Reichstagsrede am 6. März 1926. Irreführende Propaganda im Inland erschwere die Stellung der Reichsregierung in den Abrüstungsverhandlungen mit den Feinden des Ersten Weltkrieges.22

Treviranus empfahl den Kritikern aus der Linken und im Ausland, sich stattdessen inhaltlich mit der Aufrüstung der Feinde Deutschlands zu beschäftigen, denn damit hätten diese ein »reiches Arbeitsfeld«. So könnten einige Kritiker aus ihrer »psychopathischen Enge« herausgeführt werden.23 Zwar schätzte Treviranus einen respektvollen Dialog mit Andersdenkenden, zumal er dies als eine zentrale Maxime in seinem Leben und Wirken wertete. Wenn er jedoch seine Marine attackiert sah, dann war bei Treviranus einer der wenigen Punkte erreicht, wo er in der Argumentation persönlich wurde und entsprechend attackierte.

Die See sei der »Freiheitstrank der Völker«, erklärte Treviranus im Reichstag am 30. März 1927. Es sei gegenwärtige Pflicht, für die Erhaltung der Marine »trotz eigener Nöte Opfer zu bringen, damit die Seegeltung der Zukunft um des Lebenswillens unseres Volkes willen nicht allein den Nachbarn überlassen« werde.24 Nur eine starke Marine stellte für Treviranus – in der Tradition seines großen Vorbilds Tirpitz stehend – die Grundlage für die Zukunft einer großen Nation wie Deutschland dar.

Am 8. September 1926 bekräftigte Treviranus in einem Aufsatz in der Tageszeitung »Der Tag« die ablehnende Position der DNVP zum Locarno-Vertrag und den darauffolgenden Beitritt Deutschlands zum Völkerbund. Dabei gelang es ihm, selbst wenn er auf Parteilinie argumentierte, die sachliche Ebene nie zu verlassen und sich künftige Koalitionsmöglichkeiten auf der Basis der mittlerweile in Kraft getretenen Verträge offen zu halten. Das nationale Selbstbestimmungsrecht der Völker – von den Feinden Deutschlands propagiert – müsse zur Befreiung Deutschlands ausgenutzt werden, so Treviranus. »Die Entrechtung unserer Nation zwang uns zur deutlichen Kennzeichnung des Gaukelspieles der Feinde von gestern, zur herben Kritik an den innenpolitischen Förderern feindlicher Schliche.«25

Ein Friedensbund freier Völker müsse das oberste Ziel sein. Locarno und Völkerbund dürfe man nicht zu einem Salat vermischen. Die besetzten Gebiete seien nicht befreit, dem mittlerweile belgischen, ehemals deutschen Eupen-Malmedy werde das Recht auf Selbstbestimmung im Rahmen einer Volksabstimmung vorenthalten. Deutschland dürfe kein sklavischer Mitläufer der Siegermächte sein, sonst werde es nie als Mit- und Gegenspieler respektiert. Treviranus betonte weiter: »Alle Nationen werden im Kampf um den notwendigen Lebensraum, um das gleiche Recht gegen die

22 Reichstagsprotokoll 06.03.1926: www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_w3_bsb00000073_00430.html

23 Reichstagsprotokoll 06.03.1926: www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_w3_bsb00000073_00431.html

24 Reichstagsprotokoll 30.03.1927: www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_w3_bsb00000077_00149.html

25 Treviranus, Locarno, in: Der Tag, 08.09. 1926, S. 1f., auch ff. Absätze.

stärkeren Nationen uns an ihrer Seite finden, wenn es unser eigenes nationales Interesse gestattet.«

Damit baute er eine Brücke zwischen dem Eintritt für die nationalen Interessen der Deutschen auf der einen und der Völkerverständigung auf der anderen Seite. Der Versailler Vertrag lasse sich nicht mit einer Friedenspolitik vereinbaren. »Die Verträge von 1919 und Friedensbund vertragen sich nicht miteinander«, urteilte Treviranus. »Unser ureigenster Kampf gegen Versailles ist Kampf für den Frieden!«

Auf dem Boden dieser Grundsätze begrüßten Treviranus und Westarp, dass Stresemann im August 1926 nach dem deutschen Beitritt zum Völkerbund die DNVP ersuchte, deren außenpolitischen Experten Otto Hoetzsch in die deutsche Kommission zu entsenden. Westarp und Hoetzsch befürworteten eine entsprechende Berufung, denn dies stelle keine bedingungslose Zustimmung der DNVP zum Beitritt dar, sondern zeige vielmehr, dass die Partei zum Wohle des Vaterlandes für deutsche Interessen eintrete und sich die Tür für eine erneute Regierungsbeteiligung offenhalte. Dem widersprachen mehrheitlich die Vertrauensleute der DNVP. Sie sahen darin eine nachträgliche Billigung der Stresemann-Politik – mithin ein falsches Signal an die anderen bürgerlichen Parteien, wonach die DNVP in einer künftigen Koalition zu bereitwillig ihre Grundsätze über Bord werfe. Aus diesen Gründen lehnte die DNVP Stresemanns Ersuchen ab, woraufhin Hoetzsch der deutschen Kommission nicht angehörte.26

Hier zeigten sich die Grenzen der DNVP. Die Mehrheit in der Partei war nicht bereit, bei den eigenen Wählern auch nur im Ansatz den Eindruck fehlender Grundsatztreue entstehen zu lassen, um den anderen Parteien zu gefallen. Treviranus, Hoetzsch und Westarp stellten jedoch bei der Reaktion auf eine so zentrale Frage in der Priorität das Land vor die Partei.

Für Treviranus als patriotischen Politiker waren – lange vor dem signifikanten Erstarken der Nationalsozialisten 1930 – in den 1920er Jahren Begriffe wie »Volk« und »völkisch«, »Nation« und »national«, »Volksgemeinschaft«, »deutsches Blut« und »Lebensraum« uneingeschränkt positiv besetzt. Dies spiegelte das Denken seiner Zeit wider, deren Begrifflichkeit bis weit in die Sozialdemokratie hinein alles andere als ein Fremdkörper war. 27

Das zeigte sich auch im November 1924, als Treviranus auf einer Veranstaltung in Lippe äußerte: »Wir Deutschnationalen sind nicht antisemitisch, sondern völkisch.« Damit unterschied er sich schon damals von vielen DNVP-Mitgliedern, die sich unverhohlen und geradezu stolz zum Antisemitismus bekannten. Dennoch war Tre-

26 Dörr, Deutschnationale Volkspartei, S. 210f; Grathwol, Stresemann, S. 178 und Voigt, Otto Hoetzsch, S. 151f.

27 Vertiefend dazu: Vogt, Stefan: Nationaler Sozialismus und soziale Demokratie. Die sozialdemokratische junge Rechte, Bonn 2006.

viranus unzufrieden über den auch seiner Ansicht nach zu starken Einfluss linksliberaler Juden, was ihn zu der Bemerkung veranlasste, »dass die bisherigen deutschen Regierungen seit der Revolution unter jüdischen Einfluss gestanden« hätten. 28 Das blieb jedoch Treviranus’ einzig bekannte kritische Äußerung gegenüber der jüdischen Gemeinschaft beziehungsweise einer Gruppe innerhalb derselben. Die Tatsache, dass Treviranus im Laufe seines Lebens mit vielen Juden freundschaftlich eng verbunden war, spricht für sich und lässt den Schluss zu, dass er antisemitisches Denken und Handeln ablehnte.

Das Volk blieb für Treviranus in den 1920er Jahren der zentrale Bezugspunkt seines Denkens. Andere Völker hätten ihre »völkische Freiheit« schon verwirklicht, das deutsche Volk jedoch noch nicht, bedauerte Treviranus: »Alle Pläne zur Verwirklichung großzügiger Soldatensiedlung, wie sie in den neuen Oststaaten, die mit deutschem Blut ihre völkische Freiheit errungen hatten, nach Hindenburgs Wort reisen sollten, wurden durch den Zusammenbruch im Keime erstickt.«29

Aus Protest gegen die Außenpolitik Wilhelms II. hatte sich 1890 der Alldeutsche Verband gegründet. Er forderte Eroberungskriege, Annexionen und unter dem Vorsitz von Heinrich Claß ab 1908 auch Vertreibungen von Slawen sowie antisemitische Rassengesetze. Treviranus rechnete in den 1920er Jahren den Alldeutschen noch positiv an, das Lebensraum-Problem thematisiert zu haben: »Mahnende Stimmen, als alldeutsch verschrien, wiesen auf drohende Abdrosselung hin und warnten vor Verknappung des Lebensraumes. Es dankte ihnen niemand.«

Später grenzte sich Treviranus nachweislich seiner Memoiren von Völkischen und Alldeutschen klar ab. Das DNVP-Programm des Parteigründers Posadowsky hätten »erst die zugereisten Völkischen, Nationalliberalen und alldeutschen Träumer« zu ändern versucht. 30

Treviranus’ feste Überzeugung in den 1920er Jahren war: »Enge des Lebensraums erzeugt Spannungen. (…) Im Volksraum drängt solche Spannung zur Wehrleistung der Wirtschaft, zur Auswanderung oder Raumerweiterung«. 31 Entweder steige also die Wirtschaftskraft oder es komme als Reaktion zu Auswanderungen beziehungsweise zu Eroberungen, schlussfolgerte Treviranus.

»Beispiellose Fortschritte des Gewerbefleißes, befruchtet durch zähe Forschung in Technik und Wissenschaft, ließen bis zur Jahrhundertwende von 1900 die Volksmehrung nicht zum Alpdruck werden.« Deutschland sei kurz davor gewesen, sein Volk aus sich selbst heraus ernähren zu können. Russland und England hätten jedoch mit ihrem Kolonialbesitz das mehr als Dreißigfache an Siedlungsfläche zur Verfü-

28 Hartmann, Centralverein, in: Rosenland Nr. 22 Mai 2019, S. 40.

29 Treviranus, Volk und Siedlung, S. 3, auch f. Absatz.

30 Treviranus, Das Ende von Weimar, S. 94.

31 Treviranus, Volk und Siedlung, S. 2.

gung gehabt. »Unser deutsches Schicksal erfüllte sich bis zum bitteren Ende. Deutschland schlief auf seinem Reichtum ein. Es vergaß die alte Lehre, dass Völker nur so viel behalten, wie sie verteidigen können.«32

Damit fokussierte sich Treviranus auf die schmerzliche Niederlage im Ersten Weltkrieg. »Nach Osten ist der Siedlungsraum durch die unmögliche Grenze des Versailler Vertrags abgeriegelt«, so Treviranus 1925 im Aufsatz »Volk und Siedlung«. »Sie wird nicht ewig bleiben. Jeder gerecht Denkende sieht ein, dass man Deutschland im Osten Luft verschaffen muss. Bis wir aber die nach göttlichem und menschlichem Rechte uns gehörenden Länder an der Weichsel, der Warthe und der Memel zurückgewonnen haben, kann noch manches Jahr vergehen, ist noch viel Arbeit zu leisten. Solange können wir nicht warten. So stauen sich Tausende in der Heimat.«33

Der Staat müsse daher die innere Besiedlung im Land stärken, um bisher kaum besiedelte ländliche Regionen besonders an den Grenzen des Reiches zu fördern. Riesenstädte seien »Gräber der Volkskraft«. »Es gilt, das Reich gegen Entvölkerung des Landes und Grenzdruck der Nachbarn zu schützen. (…) Schafft Bauern auf die Deiche!«, forderte Treviranus. 34

Der verlorene Machtkampf 1929 gegen den Hugenberg-Flügel der DNVP und vor allem die verheerende Diktatur Hitlers 1933 bis 1945 hatten Treviranus vor Augen geführt, zu welch schändlichen Taten eine Vielzahl ursprünglich unbelasteter Begriffe von bekennenden Völkischen und Alldeutschen missbraucht werden konnten. Daher verzichtete er in seiner Wortwahl spätestens nach 1945 nicht nur auf diese Begriffe, sondern erkannte darüber hinaus in Völkischen und Alldeutschen – ohne irgendwelche Zweifel daran aufkommen zu lassen – politische Gegner.

Im März 1926 wurde Kuno Graf von Westarp zum neuen Vorsitzenden der DNVP gewählt. Westarp war ein konservativer Adeliger, aber ohne Grundbesitz, also –anders als ein Oldenburg-Januschau – ein »Junker ohne Scholle«. Treviranus kam dagegen aus einer bürgerlichen Familie, die aber Grundbesitz hatte und aufgrund ihrer protestantisch-ländlich-agrarischen Prägung als Domänenpächter zur nationalkonservativen DNVP fand. Westarp machte sich nach seiner Wahl zum DNVPChef auf die Suche nach einem jüngeren Abgeordneten, den er in die Parteileitung berufen konnte. Sein Augenmerk fiel dabei auf Treviranus, dem er das Amt eines politischen Beauftragten anbot. Treviranus nahm an. Er siedelte nach Berlin, wo er zweieinhalb Jahre an Westarps Seite ungetrübt arbeitete und zu seinem Mentor eine starke menschliche Bindung entwickelte. 35

32 Treviranus, Volk und Siedlung, S. 3.

33 Treviranus, Volk und Siedlung, S. 13.

34 Treviranus, Volk und Siedlung, S. 18.

35 Treviranus, Das Ende von Weimar, S. 97f, auch f. Absatz.