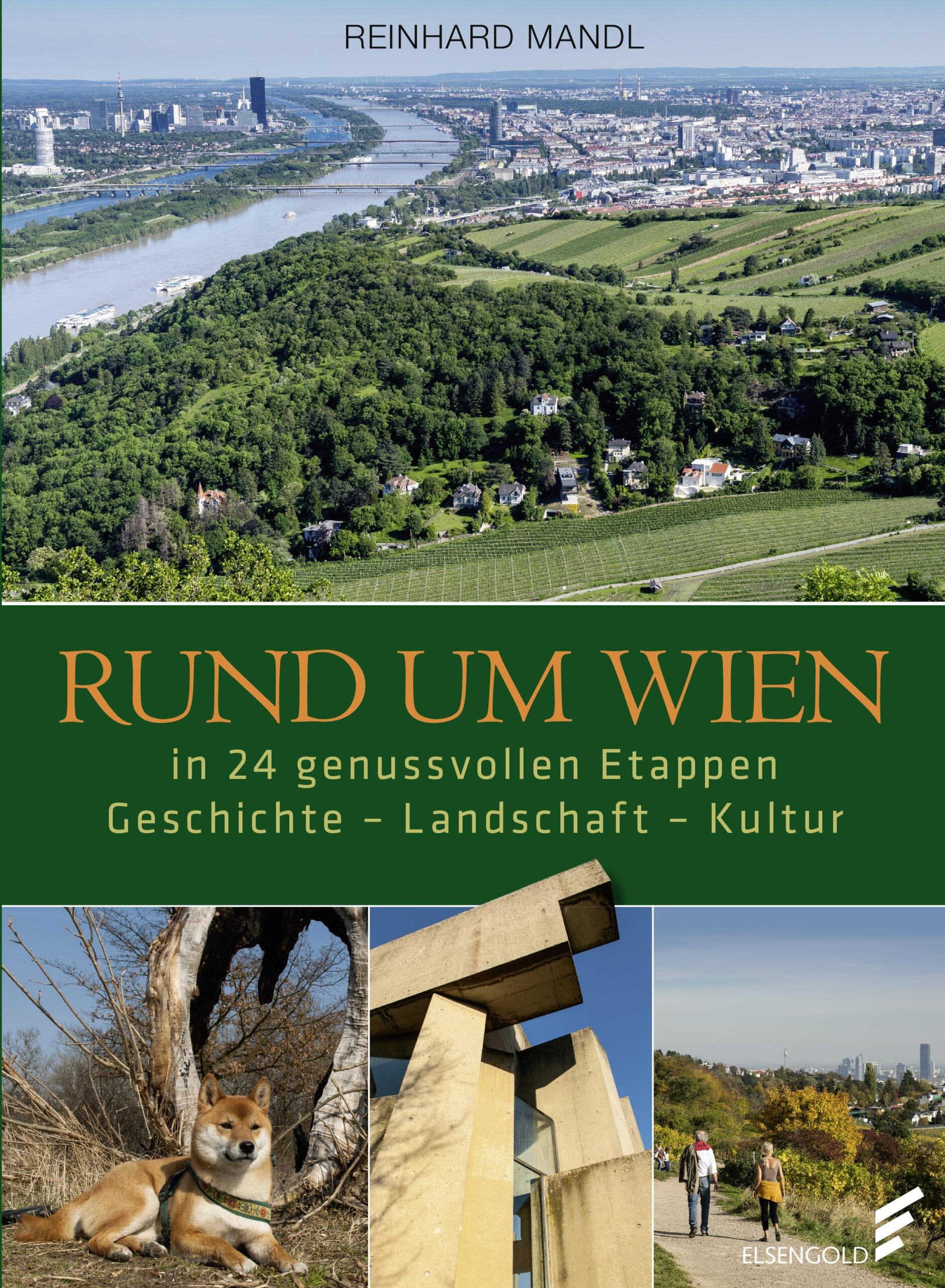

Wien bietet als Großstadt allen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Gästen der Stadt nicht nur eine hervorragende Infrastruktur, sondern hat auch eine Besonderheit, auf die wir ganz besonders stolz sind: 53 Prozent der Fläche sind Grünraum, also Parks, Wiesen und Wälder, die als „grüne Lunge“ zur hohen Lebensqualität in unserer Stadt beitragen.

So vielfältig wie das Wiener Grün sind auch die unterschiedlichen Wanderwege, die durch Wien führen. Einer sticht dabei besonders heraus: Der Wiener „rundumadum“-Wanderweg ist kein „normaler“ Wanderweg, sondern hat einen ganz besonderen Hintergrund: Er wurde im Jahr 2005 zum 100-Jahre-Jubiläum des Grüngürtels aus der Taufe gehoben und erfreut sich seither bei vielen Wanderfans großer Beliebtheit. Wirklich bemerkenswert ist, dass diese ursprünglich für die Dauer einer Wandersaison ausgerichtete Wanderroute so nachgefragt ist, dass sie in das Wegenetz der Wiener Wanderwege übernommen wurde.

Ob Weinberge oder Zentralfriedhof – dieses wunderbare Buch nimmt die Etappen dieses besonderen Wanderweges zum Anlass, die Stadt aus völlig neuen, unbekannten Perspektiven zu betrachten. Und es ist eine Einladung, die faszinierenden Seiten Wiens einmal selbst zu erleben.

Ich wünsche allen Wien- und Wanderfans eine spannende Lektüre und viele neue Anregungen für künftige Wanderungen und Spaziergänge!

Jürgen Czernohorszky Wiener Klimastadtrat

Ich stehe an der Straßenbahnstation bei der Alten Börse am Schottenring. Der D-Wagen, der mich nach Nussdorf bringen wird, zum offiziellen Startpunkt meiner Rund-um-Wien-Wanderung, kommt in sieben Minuten. Prunkvolle Ringstraßenpalais leuchten in der Morgensonne. Natürlich könnte ich auch der Ringstraße folgen und bloß die Innenstadt umrunden, doch diese historische Stadtgrenze ist mir ohnehin vertraut. Heute beginne ich mit der Umsetzung eines größeren Projektes: Ich werde zu Fuß um die ganze Stadt gehen!

Während der Straßenbahnfahrt blicke ich aus dem Fenster und lese die Namen der Geschäfte: „Achill & Söhne“ sticht mir als erstes ins Auge. Wohl nicht ganz zufällig, am Beginn einer langen Stadtwanderung. Was für ein Name für ein Orthopädie-Fachgeschäft! Eine Blumenhandlung namens „Zweigstelle“ fällt mir auf und wenig später gleich noch eine mit dem ebenso originellen Namen „Blütenstadium“.

Durch die Althanstraße geht es weiter in die Heiligenstädter Straße, vorbei am Karl-Marx-Hof, einem Vorzeige-Gemeindebau aus der Ära des Roten Wien. Die Kombination aus „Marx und Heiligenstadt“ amüsiert ein deutsches Pärchen eine Sitzreihe vor mir. Das erinnert mich an ein Radio-Interview mit dem deutschen Poeten Wolf Wondratschek. Ihm gefiel die Wiener Straßenbahndurchsage „Nächster Halt Sensengasse!“ besonders gut: „In Wien ist niemand berühmter als der Tod“, sagte der Dichter, der sich als angelernter Wiener bereits Gedanken über seine mögliche Grabinschrift machte: „Ewige Unruhe wäre mir lieber, statt ruhe sanft!“

Zurück zur Heiligenstädter Straße, und zwar sehr weit zurück, nämlich in die Geschichte. Den wenigsten Menschen ist bewusst, dass sie sich hier

auf einem zugeschütteten Donauarm fortbewegen. Bis ins 12. Jahrhundert war der „Nussdorfer Arm“, der auch als „Salzgrießarm“ bekannt war, für die Schifffahrt im Wiener Raum von größter Bedeutung. Zwischen diesem Gewässer und dem Verlauf des heutigen Donaukanals befand sich eine Insel, die „Oberer Werd“ hieß, nicht zu verwechseln mit dem wesentlich bekannteren „Unteren Werd“, der heutigen Leopoldstadt, die gemeinsam mit der Brigittenau noch immer eine Insel bildet.

Bevor ich zur Donau abbiege, umrunde ich den Nussdorfer Platz und versuche mir vorzustellen, wie die Atmosphäre gewesen sein mag, als an diesem ehemaligen Handels- und Umschlagplatz noch mit lebendigen Tieren gehandelt wurde, mit Leder und Wolle, Salz und Getreide. Nussdorf war vom 16. Jahrhundert bis zur ersten Donauregulierung in den 1870er-Jahren die wichtigste Anlegestelle für Handelsschiffe, die Waren aus dem Einzugsgebiet des oberen Donauverlaufs und des Inns nach Wien transportierten. Hier musste ihre Fracht entweder auf Pferdewagen oder auf kleinere Schiffe umgeladen werden, denn die Schifffahrtsrinne entlang des heutigen Donaukanals hinein nach Wien war sehr eng. Im Bereich

Gasthaus „Zum

des Nussdorfer Platzes entstanden stattliche Gasthöfe und Herbergen, deren Fassaden teilweise bis heute erhalten blieben.

Ein verschnörkeltes Hausschild führt mich „Zum Renner“. In diesem klassischen Gasthaus wird zur köstlichen Wiener Küche Bier aus Bayern kredenzt, eine durchaus ungewöhnliche Kombination, noch dazu im Weinort Nussdorf. Für eine Einkehr ist es noch viel zu früh, doch das Tor steht offen und ich kann der Versuchung nicht widerstehen, einen Blick in den romantischen „Andechser Biergarten“ im Innenhof zu werfen.

Beim Bahnhof Nussdorf gehe ich durch die Unterführung der Franz-Josefs-Bahn, und schon nach wenigen Schritten bin ich in einer anderen Welt. Wo vom heutigen Donau-Hauptstrom der Donaukanal abzweigt, wird mein Blick plötzlich unerwartet weit. Drüber der Donau zieht sich am Rande des flachen Marchfeldes der Bisamberg in die Länge. Er gehört noch zu den Alpen, zumindest aus der Sicht der Geologen. Gemeinsam mit dem Leopoldsberg bildet er die enge Wiener Pforte, durch die der Donaustrom ins Wiener Becken eintritt.

Ein rotes Feuerwehrboot fährt mit großer Geschwindigkeit stromaufwärts. Kurze Zeit später schlagen die Wellen hart ans steinerne Ufer und vermitteln mir kurz ein Gefühl wie am Meer. Auf der Kaimauer läuft ein kleiner Bub einer Taube hinterher, er bewegt sich gefährlich nahe am Abgrund.

Ein junger Fischer hält seine Angelrute ins Wasser. Er heißt Nalet und kommt ursprünglich aus Moskau. Der bislang größte Fang in seiner 18-jäh-

rigen Donaukanal-Hobbyfischer-Karriere war ein 198 Zentimeter langer Wels. Ich frage Nalet, wie sich die Fischwanderhilfe auswirkt, die vor ein paar Jahren im Bereich der Nussdorfer Wehr errichtet wurde. „Dank dieser Fischtreppe ist für die Fische des Donaukanals beim Nussdorfer Wehr nicht mehr Endstation. Sie können nun die Donau stromaufwärts wandern und laichen“, erklärt mir Nalet. Vor allem die Staustufe des 2007 errichteten Kleinkraftwerks bei der Nussdorfer Wehr- und Schleusenanlage stellte ein unüberwindbares Hindernis für die annähernd 40 verschiedenen Fischarten dar, die im Donaukanal vorkommen. Mein Weg führt nun die Donaupromenade entlang. Hinter den Ausflugslokalen „Käpt’n Otto“ und „Donau-Fritzi“ säumen mehrere Schiffsanlegestellen die Donaulände. Nur die „Princess Sophie“ liegt heute vor Anker. Ganz in ihrer Nähe entdecke ich die erste „Baumpersönlichkeit“ auf meiner noch so kurzen Wanderung: eine relativ niedrige Sommerlinde mit auffallend großem Kronendurchmesser. Ihre ausladenden Äste reichen bis zum Boden.

Immer wieder werde ich von Läuferinnen und Läufern überholt, und auch auf dem Donauradweg ist reger Betrieb. Wanderer sind hier eindeutig in der Minderheit. Ich passiere den Kuchelauer Hafen. Von hoch oben grüßt bereits die Kirche am Leopoldsberg.

Auf halbem Weg zwischen Nussdorf und Klosterneuburg liegt das Kahlenbergerdorf, eingezwängt zwischen der Donau und letzten Ausläufern der Alpen. Ursprünglich hieß es Kahlenberg, genau wie der Berg, an den sich der Ort anschmiegt. Der Berg jedoch wurde in Leopoldsberg umbenannt, während der heutige Kahlenberg, leicht zu identifizieren am gleichnamigen Sender, lange unter dem nicht sehr klangvollen Namen „Sauberg“ bekannt war.

Auch die Bezeichnung „Kahlengebirge“ bedarf der Erläuterung: Damit sind Leopoldsberg und Kahlenberg gemeint sowie der Rest der bewaldeten Hügelkette im nördlichen Wienerwald bis hinüber zum Hermannskogel, dem höchsten Punkt auf Wiener Stadtgebiet.

Ich verlasse den Treppelweg am Donauufer und gehe durch die Unterführung der Franz-JosefsBahn und der Heiligenstädter Straße hinauf ins „Dörfl“, wie die Einwohner des Kahlenbergerdorfes ihren Ort nennen.

Links und rechts hängen silbrig glänzende metallene Wappenadler, zwei Kunstwerke aus den 1960er-Jahren, die ursprünglich das Fries am ehemaligen Gebäude der „Messe Wien“ zierten. Da sie ein Werk von Rudolf Friedl sind, eines lokalen Künstlers, wurden sie hier platziert, erzählt mir eine Passantin.

Das Kahlenbergerdorf, das schon seit 1891 zu Wien gehört, konnte seinen Charakter als altes Weinbauerndorf weitgehend unbeschadet in die Gegenwart retten. Die 1971 ausgebaute Schnellstraße nach Klosterneuburg, die neben den Geleisen der Franz-Josefs-Bahn parallel zur Donau verläuft, tangiert den Ort nur an seinem Nordrand und wird von den Anrainern als notwendiges Übel in Kauf genommen. An Durchzugsverkehr sind die Menschen hier ohnehin seit jeher gewöhnt, denn im Bereich der Wigandgasse führte einst die römische Limesstraße durch den heutigen Ort.

Kahlenbergerdorf

Bei meinem kurzen Ortsrundgang stoße ich zwischen zwei alten Gemäuern auf einen schmalen Durchgang, der zur Hirnbrecherstiege führt. Ich frage einen Einheimischen, was es mit der Bezeichnung auf sich hat. Der Name rühre daher, dass diese Stufen schon mehreren Menschen zum Verhängnis wurden, nachdem sie beim Heurigen zu tief ins Glas geschaut hatten. Sogar er persönlich habe hier schon einmal eine Leiche gefunden, erzählt mein Informant, der durchaus vertrauenswürdig wirkt. Gut, dass ich in Nussdorf nicht gleich „Beim Renner“ eingekehrt bin!

Ich steige die vierzehn steinernen Stufen hinauf zur Wigandgasse, und ein paar Häuser weiter

stehe ich vor einem außergewöhnlichen Gebäude. Das Rüsthaus der ehemaligen Feuerwache aus dem Jahr 1929 wirkt mit seinem integrierten Schlauchturm sehr harmonisch auf mich. Architekt dieses puristischen Bauwerks war Konstantin Peller, der sich auf die Errichtung von Feuerwachen spezialisiert hatte und in der Zwischenkriegszeit auch beim Wohnbauprogramm des Roten Wien seine Spuren hinterließ.

Am Weg zurück in den Ort komme ich beim „1-Schilling-Blick“ vorbei: 1975 erschien in der Briefmarkenserie „Schönes Österreich“ eine 1-Schilling-Marke, die genau jene Ansicht vom Kahlenbergerdorf zeigt, vor der ich jetzt stehe. Sie zeigt den Leopoldsberg, den Kirchturm der Pfarrkirche St. Georg und im Vordergrund ein altes Bürgerhaus, das Anfang des 18. Jahrhunderts dem Wiener Bürgermeister Franz Josef Hauer als Sommersitz diente. Derzeit wird es renoviert.

„Pfaff

Durch ein kunstvolles Eisentor geht es hinauf zum Kirchhof, wo ein spätgotischer Bildstock aus dem Jahr 1470 steht. Auf einer Granittafel ist die wechselvolle Geschichte der Pfarrkirche St. Georg mit knappen Worten zusammengefasst: Das Gotteshaus wurde mehrmals zerstört, verwüstet und abgebrannt, danach jedoch jedes Mal vom Stift Klosterneuburg wieder neu aufgebaut.

Beim Kircheneingang steht eine Skulptur des „Pfaffen vom Kahlenberg“. Um diesen legendären geistlichen Spaßmacher aus dem 14. Jahrhundert ranken sich viele Geschichten, die erst 100 Jahre nach seinem Tod aufgeschrieben wurden und dann über einen ungewöhnlich langen Zeitraum populär waren. Gundakar von Thernberg, so hieß der Pfarrer, dürfte ein ziemliches Schlitzohr gewesen sein. Die Geschichte „Der Flug über die Donau“ erzählt, dass er eines Tages zahlreiche Schaulustige mit der Ankündigung anlockte, er würde am nächsten Sonntag über die Donau fliegen. Zuvor verkaufte der listige Pfarrer dem zahlreich versammelten Publikum seinen sauren Wein aus dem Vorjahr. Als seine Ladenhüter endlich getrunken waren, fragte er seine angeheiterte Kundschaft schelmisch, ob sie denn allen Ernstes geglaubt hätten, er würde tatsächlich fliegen können!

Ein Obelisk markiert den Beginn des Nasenweges. Der eineinhalb Kilometer lange Panoramaweg auf den Leopoldsberg wurde von Charles-Joseph de Ligne (1735–1814) angelegt. Der Diplomat und Feldmarschall, der die Burg auf dem Leopoldsberg bewohnte, pflegte mit vielen Machthabern seiner Zeit ebenso Kontakt wie mit bedeutenden Künstlern und Philosophen.

Das Auffälligste, das mir bei diesem schweißtreibenden Aufstieg ins Auge springt, sind die ungewöhnlich kleinen Eichen links und rechts des Weges. Sie heißen Flaumeichen, wegen ihrer flaumigen Behaarung an den Blattunterseiten. Diese wärmeliebenden Bäume sind in unseren Breiten eher selten und aufgrund ihres verkrüppelten Wuchses ein echter Blickfang. Wie Gliedmaßen von verzauberten Wesen winden sich ihre Äste in alle Richtungen. Bei dichtem Nebel beflügeln diese submediterranen Bäume die Fantasie vermutlich ganz besonders, aber heute scheint die Sonne, und da bieten sie mir einen außergewöhnlichen Rahmen für den Blick hinunter zur Donau.

Große Teile des Leopoldsberges liegen in den besonders streng geschützten Kernzonen des Biosphärenparks Wienerwald, wo möglichst ohne menschliche Eingriffe der „Urwald von morgen“ entstehen soll. Durch seine Nähe zur Donau am Rande des Wiener Beckens kommt der 425 Meter hohe Leopoldsberg in den Genuss des milden pannonischen Klimas. Die „Nase“, der Steilabfall an seiner Südostflanke, ist aus botanischer Sicht besonders interessant. Im Bereich der offenen Kalkmergelhänge sehe ich erstmals den Diptam blühen, eine in unseren Breiten überaus seltene Pflanze, die auch unter dem Namen „Aschwurz“ bekannt ist. Was ich leider nicht zu Gesicht bekomme, ist die Smaragdeidechse, die ebenfalls hier vorkommen soll.

Im Zuge der Errichtung der Wiener Höhenstraße wurde der Nasenweg auf den Leopoldsberg großzügig mit mehreren Aussichtsplattformen ausgebaut und (leider) auch asphaltiert. Weiter oben gibt es sogar eine Aussichtskanzel, an der sich eine Flaumeiche malerisch schief gegen den Wind stemmt. Sie bietet fantastische Ausblicke auf die Weingärten am Nussberg, den bewaldeten Burgstall und auf das Kahlenbergerdorf. Über die graugrüne Donau und die tatsächlich blaue Neue Donau hinweg schweift mein Blick über die Skyline der Donau City ins völlig flache Marchfeld. Die leicht wellige Linie am Horizont wird von den Kleinen Karpaten gezogen, die bereits in der Slowakei liegen.

Ursprünglich stand am Leopoldsberg eine landesfürstliche Burg der Babenberger, vermutlich aus dem 12. Jahrhundert. Wie groß ihre einstige strategische Bedeutung hoch über der Donau gewesen ist, illustriert die Geschichte von Albert I., der 1282 von seinem Vater als erster Habsburger mit Österreich belehnt wurde. Nachdem sich Albert I. bei den wohlhabenden Wiener Bürgern rasch unbeliebt gemacht hatte, floh er aus der Stadt und zog sich auf die Burg am Leopoldsberg zurück. Von dort aus konnte er die Versorgung der Stadt mit wichtigen Handelswaren, die zu einem Gutteil über die Donau nach Wien kamen, kontrollieren und die Wiener Kaufleute so zur Unterzeichnung von „Treuebriefen“ zwingen. Trotz ihrer besonderen Lage wurde die Burg auf dem Leopoldsberg schon im 14. Jahrhundert dem

Verfall preisgegeben. Ihre weitgehende Zerstörung erfolgte dann während der ersten Türkenbelagerung im Jahr 1529.

Die Kirche auf dem Leopoldsberg stammt aus dem Jahr 1720 und ist dem Heiligen Leopold geweiht. Zu seinen Lebzeiten gründete der Babenberger Markgraf Leopold III. (1073–1136) drei bedeutende Stifte: Klosterneuburg, Heiligenkreuz und Klein-Mariazell. Er ist heute der Landespatron von Niederösterreich und Wien. Ein Brunnen an der Burgmauer zeigt Markgraf Leopold und seine Gemahlin bei der Übergabe der Kirche.

Lange ist es her, dass ich Gast im Restaurant „Schloss Leopoldsberg“ gewesen bin, denn bereits 2007 musste das beliebte Ausflugslokal seinen Betrieb einstellen. Mittlerweile wurde der gesamte Gebäudekomplex renoviert. Er dient nun als Hochzeitshotel. Die ebenfalls revitalisierte Kirche im

Innenhof der Schlossanlage ist nur zwischen Mai und September zu bestimmten Zeiten zugänglich.

Zeitgleich mit dem Bau der Kirche wurde auf dem Areal, das mit dem Schutt der ehemaligen Burg eingeebnet wurde, ein Schloss errichtet, das sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts im Besitz der Augustiner-Chorherrn in Klosterneuburg befindet. Außerhalb der Schlossmauern führt ein Panoramaweg rund um den Leopoldsberg. Entlang dieses Weges sind alle paar Meter Mistkübel aufgestellt, die verschiedene originelle Aufschriften tragen: „In guten wie in dreckigen Zeiten“ oder „Brauche mehr Input!“. Doch auch mit dieser charmanten Offensive sind manche Menschen leider nicht zu bewegen, die Müllbehälter auch zu benutzen. Die meisten Aussichtspunkte verunzieren leere Getränkedosen, Plastikverpackungen, Speisereste und neuerdings auch Gesichtsmasken. Weil Jammern über die mangelnde soziale Kompetenz mancher Mitmenschen nichts nützt, haben die Schweden das „Plogging“ erfunden. Bei dieser neuen Trendsportart wird während des Laufens Müll aufgesammelt: „Plocka upp skräp!“. Vielleicht etabliert sich das auch bei uns, wünschenswert wäre es jedenfalls.

Ich umrunde die Schlossmauern im Uhrzeigersinn: Direkt unter mir beginnt die Donauinsel. Ohne sie wäre das Freizeitangebot in der Zwei-Millionen-Metropole Wien um vieles ärmer. Westlich des Bisambergs liegt die sanft hügelige Landschaft des Weinviertels. Hinter Burg Kreuzenstein kann ich die kleine Kapelle am Michelberg erkennen und weiter hinten sogar die beiden weißen Kugeln der Radaranlage am Buschberg. Wende ich mich nach rechts, breitet sich nördlich der Donau „Transdanubien“ vor mir aus: die Flächenbezirke Floridsdorf und Donaustadt. Am Horizont im Südosten der Innenstadtbezirke verdeckt mir das Leithagebirge den Blick auf den Neusiedler See. Noch weiter rechts stehen die Hochhäuser der Wienerberg-City und der Bergrücken des Anninger mit der Wilhelmswarte. Sogar die Gloriette im Schloßpark Schönbrunn ist mit freiem Auge sichtbar, ebenso wie der hohe Schornstein der Müllverbrennungsanlage am Flötzersteig und, und, und ...!

Der Weg hinunter zum Busparkplatz führt an der Heimkehrer-Gedächtnisstätte vorbei. Schräg gegenüber steht ein weiteres Denkmal, eine Bronzeskulptur mit drei grimmig blickenden Kriegern: „Gewidmet den ukrainischen Kosaken, den Mitbefreiern Wiens im Jahr 1683“ steht darunter. Dieses und ein weiteres Kosaken-Denkmal im Türkenschanzpark sollen die Erinnerung an die ukrainische Kosaken-Armee wachhalten, die mit mehreren Tausend Mann an der blutigen Entsatzschlacht im Jahr 1683 teilgenommen hatte.

Die berühmte Schlacht am Kahlenberg beendete am 12. September 1683 die Zweite Wiener Türkenbelagerung. Ein deutsch-polnisches Entsatzheer unter der Führung des polnischen Königs Johann III. Sobieski besiegte die Osmanen unter dem Oberbefehl von Kara Mustafa.

Mein Weg führt nun direkt neben der Höhenstraße in einem großen Bogen Richtung Kahlenberg. Irgendwo hier, an diesem heute barrierefreien Asphaltweg zwischen Leopoldsberg und Kahlenberg, stießen die vereinten Fußtruppen 1683 in den Rücken des osmanischen Heeres, das gerade im Begriff war, die Stadt einzunehmen. Die Entsatzarmee hatte bei diesem Gemetzel 2000 Tote und 2500 Verwundete zu beklagen. Auf türkischer Seite sollen es sogar 10 000 Tote und ebenso viele Verwundete und Gefangene gewesen sein.

Lange bevor ich jemanden sehen kann, höre ich heiteres Gejohle. Ich durchquere jetzt einen Waldseilpark, in dem wagemutige Menschen Spaß zu haben scheinen. Von wackeligen Netzen und Seilbrücken hoch oben in den Bäumen dringen laute Tarzan-Schreie an mein Ohr. Ich spüre lieber Boden unter meinen Füßen, vor allem, wenn es sich um einen weichen Waldboden handelt, so wie hier.

Oberhalb der Elisabethwiese treffen mehrere Wanderwege zusammen, und genau hier steht auch die „Josefinenhütte – die Hütte am Weg“. Sie wurde gleichzeitig mit der Wiener Höhenstraße errichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg mauserte sie sich mithilfe des elektrischen Stroms, der hier sogar zum Heizen benutzt wurde, zu einem der modernsten Ausflugsbetriebe in ganz Wien. Die Öffnungszeiten der Josefinenhütte richten sich nach der Sonnenuhr: Da die Sonne heute warm vom wolkenlosen Himmel scheint, ist auch der Gastgarten geöffnet.

Das Erste, das ich vom Kahlenberg zu Gesicht bekomme, als ich das Halbdunkel des Waldweges verlasse, ist eine riesige kahle Fläche aus Pflastersteinen und Asphalt. Von diesem beeindruckend großen Parkplatz strömten zu den Boom-Zeiten des Wien-Tourismus unzählige Busladungen von Wien-Besucherinnen und -Besuchern der Kirche und vor allem der schönen Aussicht entgegen.

Heute hält sich der Andrang noch in Grenzen, aber menschenleer ist es hier keineswegs. Vorbei an Souvenir- und Imbissständen folge ich einem asiatischen Pärchen zur neuen Aussichtsterrasse. Noch bevor sich die beiden für den grandiosen Blick auf Wien Zeit nehmen, machen sie „Selfies“ vor der Kulisse der Stadt. Grandiose Aussichtspunkte, die mit dem Auto oder per Seilbahn erreichbar sind, sind selten beschauliche Orte geblieben.

Die Geschichte des Hotel-Restaurants am Kahlenberg ist eng verknüpft mit der verkehrstechnischen Erschließung dieses beliebten Aussichtsberges. Der erste Beherbergungsbetrieb eröffnete

„Hast du vom Kahlenberg das Land dir rings besehen, dann wirst du was ich schrieb und was ich bin verstehen“, notierte der Wien-verliebte österreichische Nationaldichter Franz Grillparzer 1844 in ein Stammbuch. Kaffee und Kuchen wurden damals am Kahlenberg noch nicht kredenzt. Ein kräftiger Wind zwingt mich, mein „Land besehen“ von der neuen Café-Terrasse aus kurz zu halten und mich bald der Kirche St. Josef zuzuwenden.

Die Ursprünge der Kirche St. Josef gehen auf eine Klostergründung im 17. Jahrhundert zurück. Ferdinand II. erwarb vom Stift Klosterneuburg den heutigen Kahlenberg, der damals noch „Sauberg“ hieß, um hier eine Eremitage für KamaldulenserMönche zu erbauen. Dieser italienische Einsiedlerorden ließ sich gerne in Höhenlagen nieder.

Wien-Blick vom Kahlenberg bereits im Jahr 1874, als die Kahlenbergbahn ihren Betrieb aufnahm. Diese Zahnradbahn verkehrte bis nach dem Ersten Weltkrieg zwischen Nussdorf und dem Kahlenberg. In der Zwischenkriegszeit, als die Wiener Höhenstraße errichtet wurde, kam es zum Umbau des Restaurants am Kahlenberg nach Plänen von Erich Boltenstern, einem der bedeutendsten Architekten der Wiederaufbauzeit. Sein bekanntestes Werk ist von hier oben mit freiem Auge zu sehen: der Wiener Ringturm am Rande der Innenstadt.

Das aktuelle architektonische Erscheinungsbild am Kahlenberg geht zurück auf das Jahr 2003, als ein bekannter Wiener Großbäcker das längst baufällig gewordene Gebäude-Ensemble erwarb. Das leer stehende Hotel, die alte Aussichtsterrasse und große Teile des Restaurants, das Denkmalschützer gerne erhalten hätten, wurden abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Gleich daneben befindet sich seit 2007 die Modul University Vienna, oder kurz „MU Vienna“, eine internationale Privatuniversität mit den Forschungsschwerpunkten Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Innovation.

Rund um die ehemalige Eremitage entstand der kleine Ort Josefsdorf. Links von der Kirche stehen ein paar Häuser, an denen angeblich noch Reste der Steinmauern der ehemaligen Klosterzellen zu erkennen sind.

Die Westfassade der Josefskirche

TraunwieserGrab auf dem Kahlenberger Friehof

Als 1906 die Ordensgemeinschaft der Resurrektionisten die Kirche St. Josef übernahm, wurde sie aus einem langen Dornröschenschlaf befreit. Dass sie heute bei polnischen Wallfahrern besonders beliebt ist, hat nicht nur mit König Jan III. Sobieski zu tun, dem Helden der „Schlacht am Kahlenberg“, sondern auch mit dem polnischen Papst Johannes Paul II. Bei seinem Wien-Besuch im September 1983 – exakt 300 Jahre nach der Befreiung Wiens von den Türken – stattete Papst Johannes Paul II. auch dem Gotteshaus St. Josef einen Besuch ab. Dabei weihte er eine Seitenkapelle der Schwarzen Madonna von Tschenstochau. Eine Gedenktafel an der Außenmauer der Kirche erinnert daran.

Ein kurzer Abstecher führt mich hinunter zum alten Kahlenberger Friedhof. Einer der Grabsteine in diesem kleinen Waldfriedhof, der 1783 eingeweiht wurde, trägt den Namen von Karoline Traunwieser, die bereits im zarten Alter von 21 Jahren gestorben ist: „Allbewundert, allgeschätzt, allgeliebt“ ist auf ihrem Grabstein zu lesen. Zur Zeit des Wiener Kongresses, zu dem infolge der Niederlage Napoleon Bonapartes im Jahr 1814 viele Monarchen und Diplomaten nach Wien strömten, um die Machtverteilung in Europa neu festzulegen, galt Karoline Traunwieser als die „schönste Frau von Wien“. Sie war ein gerne gesehener Gast auf den zahlreichen

Bällen, die den internationalen Gästen Abwechslung zu den zähen Verhandlungen boten.

Der berühmte Ausspruch „Der Kongress tanzt, aber er kommt nicht vorwärts“ stammt von Fürst Charles-Joseph de Ligne, der ebenfalls am Kahlenberger Friedhof begraben liegt. Er ließ den Nasenweg anlegen und empfing im Schloss am Leopoldsberg zahlreiche illustre Gäste.

In einem der wenigen Gräber aus der jüngeren Vergangenheit liegt der langjährige Präsident der Caritas-Österreich, Prälat Dr. Leopold Ungar. Mehr als sein halbes Leben bewohnte er hier ganz in der Nähe ein Haus an der Sulzwiese. Auf dem idyllischen Waldfriedhof finden heute polnische Mönche des Resurrektionisten-Ordens ihre letzte Ruhestätte, und seit ein paar Jahren sind hier auch einige wenige Naturbestattungen pro Jahr erlaubt.

Auf dem Weg in Richtung Stefaniewarte erinnert eine wuchtige Steinmauer an den Bau der Höhenstraße in den Jahren 1934 bis 1938. Ein Ton-Relief des österreichischen Bildhauers Heinz Leinfellner zeigt Soldaten des Entsatzheeres von 1683. Ein Stück weiter stehe ich vor der „Kaiserin

Elisabeth-Ruhe“, einem schattigen Plätzchen mit halbrunder Marmorbank, das keinerlei Aussicht bietet, aber dafür umso mehr Ruhe vom Aussichtsbergtrubel gleich nebenan.

Auch auf dem mit 484 Metern höchsten Punkt des Kahlenbergs lässt sich keine schöne Aussicht genießen. Das liegt an den hohen Bäumen, die hier ringsherum stehen. Die Stefaniewarte, die 1887 von der Kahlenbergbahn-Gesellschaft nahe der Endstation der Zahnradbahn erbaut wurde, könnte zwar Abhilfe schaffen, doch ihre Stufen dürfen nur an Wochenenden erklommen werden. Der Sender Kahlenberg ragt 165 Meter hoch in den Himmel und ist von vielen Punkten Wiens aus zu sehen – eine echte Landmarke eben. Von hier werden verschiedene Radio- und Fernsehprogramme übertragen.

Schönstatt-Zentrum

Nach einem kurzen Waldstück überquere ich die Höhenstraße auf einem Fußgängerübergang und marschiere auf dem Begleitweg der längsten Gemeindestraße Wiens weiter. Er führt genau entlang der Grenze zwischen den Bundesländern Wien und Niederösterreich und ist in regelmäßigen Abständen mit Grenzsteinen markiert. Als Alternative zu diesem Asphaltweg bietet sich ein paar Meter waldeinwärts ein schmaler Pfad an. Dieser Wald heißt Klosterwald und gehört dem Stift Klosterneuburg. Seit einiger Zeit werden auch hier Naturbestattungen angeboten. Nach der Einäscherung wird die Asche in einer biologisch abbaubaren Urne im Wurzelbereich eines Baumes beigesetzt. Eine Namenstafel am Baum, der inventarisiert und mit einer Plakette versehen ist, erinnert an die verstorbene Person. Die Pacht für eine solche Ruhestätte läuft 25 oder 50 Jahre. Bei der Sulzwiese verweist ein Hinweisschild auf die Bildungsstätte und Gnadenkapelle des Schönstatt-Zentrums. Das Grundstück, auf dem sich heute der österreichische Sitz dieser internationalen Erneuerungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche befindet, gehörte früher der Caritas Österreich. Während des Zweiten Weltkriegs war auf der Sulzwiese eine Fernmeldeeinrichtung stationiert, die nach 1945 von der amerikanischen Besatzung als Militärsender genutzt

wurde. Als Reminiszenz an diese Zeit steht neben dem Schönstatt-Hinweisschild an der Höhenstraße eine öffentliche Telefonzelle. Ein selten gewordener Anblick in Smartphone-Zeiten.

Ein Hinweisschild verweist auch auf ein „Café & Bistro“, und so betrete ich das Schönstatt-Areal. Der großzügige Gastgarten ist allerdings verdächtig menschenleer – Mittwoch ist nämlich Ruhetag, wie schade! Da ich schon einmal hier bin, nehme ich an einem der Tische Platz und versorge mich selbst mit einem kargen Wandermahl: Wasser und Käsebrot. Ich genieße die Nachtmittagssonne an meinem windgeschützten Plätzchen und sehe mir auf meiner Landkarte den weiteren Wegverlauf an. Die Höhenstraße und ich werden nun getrennte Wege gehen, ein Wiedersehen gibt es erst am Cobenzl.

Vogelsangberg

Auf mich wartet nun der Vogelsangberg. Der Höhenstraße habe ich den Rücken zugekehrt, aber nicht der Stadtgrenze. Auf dem Weg zur Agneswiese, stetig bergauf, leuchtet das frische Grün der Buchenblätter in der Abendsonne besonders stimmungsvoll. Gelegentlich kommen mir Mountainbiker mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Sie sind hier ganz legal auf einem der offiziellen Wienerwald MTB-Trails unterwegs, zum Beispiel der „Weidlingbach Fun-Line“. Eine „Flow-Line“ gibt es auch. Ich erreiche die Agneswiese, auf der einst das „Häuserl am Berg“ stand. Mitten durch die Wiese führt ein Trampelpfad zum Gipfel des Vogelsangberges. Mit 516 Metern ist dieser Berg mit dem schön klingenden Namen die dritthöchste Erhebung auf Wiener Stadtgebiet. Abgesehen vom

Hermannskogel ist nur noch eine unbenannte Anhöhe im Lainzer Tiergarten an der Stadtgrenze zu Purkersdorf um zwei Meter höher als der Vogelsangberg, der sich von unzähligen anderen Wienerwald-Hügeln auch durch einen seltenen Gipfel-Eschenwald abhebt.

Der kurze Abstecher zum Gipfel zahlt sich aus. Ich blicke auf den bewaldeten Latisberg, der im Volksmund „Cobenzl“ genannt wird. Er verstellt mir zwar die Sicht auf das Stadtzentrum, aber dafür zeigt er mir die Randbezirke Wiens aus ungewohnten Perspektiven.

Ich dachte, ich wäre ganz alleine hier oben, doch plötzlich steht ein Trail-Runner neben mir, völlig außer Atem. Nachdem er ein wenig verschnauft hat, frage ich ihn, ob es entlang dieses Weges noch weitere schöne Aussichtspunkte gäbe. Er verneint, aber ich glaube ihm nicht. Aus eigener Lauferfahrung weiß ich, dass man sehr genau auf den Weg achten

Hinter dem Latisberg versteckt sich das Stadtzentrum Wiens.

Unterwegs Richtung Vogelsangberg

Alpenblick vom Vogelsangberg

muss beim Laufen. Laufbegeisterte Menschen sind zwar früher am Ziel, aber im Vergleich zu Wanderern bekommen sie nicht viel mit von der Gegend. Ich gehe noch ein Stück weiter, und tatsächlich entdecke ich weitere Aussichtspunkte. Besonders beeindruckt bin ich vom Blick in Richtung Westen, wo die Wienerwaldhügel am Horizont von Alpengipfeln abgelöst werden. Keine menschliche Siedlung stört den Blick auf diesen grünen Dschungel, der undurchdringlich erscheint. Dann entdecke ich doch ein Bauwerk: die goldene Kuppel der Kirche am Steinhof. Und

gleich daneben, noch unauffälliger, das Dach von Schloss Wilhelminenberg. Es ragt nur knapp über das Blätterdach der Bäume hinaus.

Zurück zur Agneswiese, wo der offizielle „rundumadum“-Wanderweg nun von der Stadtgrenze in Richtung Cobenzl abzweigt. Auch von hier kann ich einen schmalen Ausschnitt von Wien sehen und in der Ferne am Horizont sogar das Leithagebirge. Anhand des Zementwerks in Mannersdorf lässt es sich eindeutig identifizieren. Unmittelbar vor mir erblicke ich die Müllverbrennungsanlage Spittelau sowie das Raiffei-

senhaus am Donaukanal. Wenn ich Flügel hätte, könnte ich schon in wenigen Minuten zu Hause sein. Da ich aber auf meine Füße angewiesen bin, muss ich als Nächstes den Latisberg umrunden.

Mein Weg führt durch einen schönen Hainbuchen-Mischwald leicht bergab Richtung Parkplatz Cobenzl. Oberhalb des ehemaligen Schlossrestaurants, das derzeit umfassend renoviert wird, erreiche ich eine große Wiese, die einen noch fantastischeren Fernblick auf Wien und weit darüber hinaus bietet – ein idealer Platz für eine letzte beschauliche Rast an diesem ersten Wandertag. Bekannte Landmarken wie das Riesenrad oder das Ernst-Happel-Stadion ermöglichen mir eine genaue Orientierung im Stadtbild. Die Praterauen wirken von hier wie ein undurchdringlicher Urwald inmitten der Metropole.

Auch Wolfgang Amadeus Mozart hat es hier oben gut gefallen. In einem Brief an seinen Vater klagte er allerdings über die eineinhalb Stunden Gehzeit zu seiner Baronin, die er im Schloss Cobenzl unterrichtete. Ich hingegen werde kaum eine halbe Stunde benötigen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück ins Zentrum zu gelangen. Bis zur Abfahrt des Busses bleibt mir noch ein wenig Zeit. Neben dem Eingang des stadteigenen „Weingut Cobenzl“ entdecke ich einen Wein-Automaten. Schnell ziehe ich eine Flasche „Gemischter Satz“ um moderate sieben Euro, denn mein Bus biegt schon auf den Parkplatz ein.

ETAPPE 1: NUSSDORF – COBENZL

Streckenlänge: 8 km (teilweise steil bergauf, großteils asphaltiert)

— KURZBESCHREIBUNG —

Von Nussdorf entlang der Donaulände bis Kahlenbergerdorf, dann über den steilen Nasenweg hinauf zum Leopoldsberg. Von dort in einem weiten Bogen hinüber zum Kahlenberg. Bis zur Sulzwiese parallel zur Höhenstraße, dann auf Waldwegen Richtung Vogelsangberg und Latisberg und schließlich hinunter zum Parkplatz Cobenzl.

Öffentliche Verkehrsmittel:

Anfahrt:

U4 und Straßenbahnlinie D (oder Schnellbahn S40)

Rückfahrt:

Busse 38A und U4 (oder 43A und Straßenbahnlinie 43) Link zur Wanderkarte:

Vom alten Schloss des Grafen Cobenzl aus Mozarts Zeiten ist nichts erhalten geblieben. Es befand sich oberhalb des ehemaligen „Café-Restaurants Schloss Cobenzl“, das 2021 großteils abgerissen wurde, ebenso wie das „Rondell-Café“ aus den 1950er-Jahren, das die goldenen Jahre am Cobenzl eingeleitet hat. Einst war auch die „Cobenzl Bar“ sehr populär. Sie machte den vorrangig bei Familien mit Kleinkindern beliebten Ausflugsberg eine Zeit lang auch für Nachtschwärmer attraktiv.

Von den 1980er-Jahren an ging es am Cobenzl – ebenso wie am benachbarten Kahlenberg – stetig bergab. Mittlerweile ist unter einem neuen Pächter ein vielversprechender Um- beziehungsweise Neubau auf dem Standort des ehemaligen Café-Restaurants im Gange. Die geplante Melange aus Alt und Neu soll „Weitsicht Cobenzl“ heißen und 2022 in unmittelbarer Nachbarschaft

zu dem seit Langem bestehenden Restaurant „Waldgrill Cobenzl“ eröffnen.

Etwas versteckt unterhalb der Höhenstraße liegt der Heurigenbetrieb „Genuss am Cobenzl“, der seinen Gästen die Möglichkeit für ein idyllisches Weingarten-Picknick mit grandiosen Wien-Blicken bietet. Auf der gegenüberliegenden Seite des Oberen Reisenbergerweges ist ein eigener Bereich für Hochzeiten unter freiem Himmel reserviert.

Oberhalb des stadteigenen „Weingutes Cobenzl“ wurde vor Kurzem ein neuer Weg angelegt und eine neue Baumzeile gepflanzt. Um das Gießen der Baumjünglinge zu erleichtern, stecken sie in Bewässerungssäcken. Diese sogenannten Gieß-Bags können 75 Liter Wasser aufnehmen, das über kleine Löcher stetig in die Wurzelballen sickert, was die Arbeit der Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner erheblich erleichtert. Mittlerweile kommen wienweit über 10 000 solcher Bewässerungssäcke zum Einsatz.

Umbauarbeiten am Cobenzl

Mein Weg führt am „Landgut Wien Cobenzl“ vorbei, wo Stadtkinder Einblicke in das Leben und Arbeiten auf einem Bio-Bauernhof bekommen. Vor dem Eingang bildet sich gerade eine Menschenschlange. Die Kleinen können es kaum erwarten, endlich einmal einem lebendigen Schwein oder einer meckernden Ziege gegenüberzustehen. Die Hausgänse haben jetzt Nachwuchs, und wie groß eine Pute tatsächlich ist, das

erstaunt sogar Erwachsene wie mich. Verglichen mit der Wissensvermittlung aus Büchern oder über digitale Medien sind bei diesen emotionalen Erlebnissen vor Ort alle Sinne beteiligt. Sogar einen Naturerlebnispfad mit „Duftstationen“ gibt es hier. Erst kürzlich berichteten mehrere Zeitungen wieder über die positiven Effekte, die Aufenthalte in Ställen auf das menschliche Immunsystem haben.

„Biosphärenpark Wienerwald“

Mein Weg führt an einer Statue vorbei, die 1915 zur Erinnerung an Dr. Karl Lueger direkt am Waldrand „von dankbaren Bürgern“, wie es auf der Inschrift heißt, errichtet wurde. Hier, an der Peripherie der Stadt, darf der momentan viel gescholtene Wiener Bürgermeister der Jahre 1897 bis 1910 noch halbwegs ungestört thronen. Auf den schlichten Sockel der Statue hat jedoch jemand „Klein Nazi“ hingekritzelt.

Bei der Lueger-Statue ist ein vielstimmiges Vogelkonzert im Gange. Der einzige menschliche Zuhörer bin ich allerdings nicht. Auf der Parkbank neben dem Denkmal sitzt eine ältere Dame mit ungewöhnlich viel Gepäck. Ihr Einkaufstrolley erinnert mich an ein Erlebnis vor ein paar Monaten hier ganz in der Nähe. Auf einer Forststraße mitten im Wald tauchten plötzlich zwei schwer beladene Frauen vor mir auf. Die eine trug riesige Taschen, die andere schob einen Einkaufstrolley, den ich aus der Distanz für einen Reisekoffer hielt. Als wir auf gleicher Höhe waren, stieg mir starker Knoblauchgeruch in die Nase, und schlagartig wurde mir klar, was die beiden da durch die Gegend schleppten: Bärlauch! Ein kurzes Stück weiter bemerkte auch ich die vielen frischen Bärlauch-Blätter am Waldboden. Dieses Wildgemüse überzieht im Frühling große Flächen des Waldbodens mit seinem satten Grün. Bärlauch ist im Raum Wien weitverbreitet und wird von vielen Menschen gesammelt und zu köstlichen saisonalen Gerichten verkocht.

Bevor es nun in den Wald geht, komme ich an mehreren Informationstafeln über den „Biosphärenpark Wienerwald“ vorbei, der 2005 von der UNESCO anerkannt wurde. Anders als beim Nationalpark-Konzept, das die Erhaltung großer Naturgebiete möglichst ohne menschliche Eingriffe vorsieht, sollen die 250 000 menschlichen Bewohnerinnen und Bewohner, die in der „Modellregion Wienerwald“ beheimatet sind, hier auch in Zukunft eine gesunde wirtschaftliche Lebensgrundlage vorfinden. Ziel ist die Herstellung eines ökologischen Gleichgewichtes zwischen Natur und Mensch. Sieben Wiener Gemeindebezirke und 51 Gemeinden in Niederösterreich haben Anteil an diesem Biosphärenpark, der in verschiedene Zonen unterteilt ist: In den Entwicklungszonen wird eine nachhaltige land- und forstwirtschaftliche Nutzung angestrebt, in Pflegezonen soll die über viele Generationen geformte Kulturlandschaft durch angepasste Bewirtschaftung erhalten werden. Nur in den Kernzonen, die in Wien als Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen sind, ist keinerlei ökonomische Nutzung erlaubt. Zehn von insgesamt 37 dieser Kernzonen liegen auf Wiener Boden. Sie haben zum Beispiel für den Vogelbestand große Bedeutung. Waldbewohnende Arten wie der Halsbandschnäpper, ein typischer Laubwaldbewohner, fühlen sich hier besonders wohl.

Eine der zehn Wiener Kernzonen ist der Latisberg, an dessen Ostseite ich nun entlanggehe. Dieser Buchenwald wird seit 2005 weder landnoch forstwirtschaftlich genutzt. Am Waldrand geht eine Amsel spazieren und ein Grünspecht fliegt auf. Für Spechte spielen die Kernzonen eine wichtige Rolle, da durch die alten Baumbestände und das viele Totholz ausreichend Insektennahrung vorhanden ist. Auch die Möglichkeiten zum Nesthöhlenbau sind hier deutlich besser als in den meisten Forsten.

Wien gilt als die „Spechthauptstadt Europas“, da hier alle in Europa vorkommenden Arten leben und mit Ausnahme des Dreizehenspechts auch brüten.

Ich erreiche die sogenannte Kreuzeiche, die allerdings längst gefällt wurde. An ihrer Stelle steht heute ein Holzkreuz, flankiert von neu gepflanzten Nadelbäumen mit abgeschnittenen Wipfeln. Die Picknickbänke an diesem Knotenpunkt mehrerer Wanderwege sind alle besetzt. Die An-

zahl von Müttern mit Kleinkindern hält sich die Waage mit Paaren im Pensionsalter, die hier in der Vormittagssonne ein „Waldbad“ genießen. Ebenso wie der Stallduft hält auch die Waldluft einen bioaktiven Cocktail für uns Menschen bereit, der sich positiv auf unser Immunsystem auswirkt. Im Wald laufen verschiedenste biochemische Kommunikationsprozesse ab, die von

Auf dem Weg Richtung Kreuzeiche

„Waldmedizinern“ erforscht werden. In Japan ist das Waldbaden („Shinrin Yoku“) eine seit Langem praktizierte Naturtherapie, die mittlerweile auch in Europa immer populärer wird.

Einer der sechs Wege, die bei der Kreuzeiche zusammenlaufen, führt in Richtung Jägerwiese. Er mausert sich vom gewöhnlichen Forstweg bald zu einem Höhenweg und wird schließlich sogar zum Panoramaweg. Der Stiftswald öffnet sich gelegentlich nach Süden hin und gewährt mir einen Spalt breit freie Sicht auf Wien: Ich erkenne die Wohntürme von Alterlaa im 23. Bezirk – in ein paar Tagen werde ich sie ganz aus der Nähe sehen!

Hoch oben in den vorwiegend jungen Buchen zwitschert es, im bodennahen Buschwerk raschelt es und vom Hang unter mir dringt in unregelmäßigen Abständen ein Rauschen an mein Ohr. Es kommt von den Autos, die auf dem Kopfsteinpflaster der Höhenstraße unterwegs sind. Die Stümpfe von einst mächtigen Buchen, die entlang der Forststraße in regelmäßigen Abständen wie aufgefädelt stehen, erinnern mich ein wenig an die

charakteristischen Straßenbegrenzungssteine der Höhenstraße aus Granit.

Gelegentlich begegnen mir Wanderer mit kleinen Tagesrucksäcken. Kurz vor der Jägerwiese ist der Waldboden mit blühendem Bärlauch übersät.

Diesmal begegnen mir hier nicht chinesische Bärlauch-Pflückerinnen, sondern ein Mönch, der bedächtigen Schrittes Richtung Vogelsangberg spaziert. Er heißt Bruder Stephan-Josef und gehört dem Orden der unbeschuhten Karmeliten an. Ich frage ihn nach seiner Aufgabe innerhalb dieser Ordensgemeinschaft, und er verrät mir, dass er als „Gastbruder“ tätig ist. Er sorge für das Wohl der Gäste, die zu ihrem Ordenssitz in der Silbergasse in Wien-Döbling kommen.

Ich erreiche das „Gasthaus zum Agnesbrünnl“, wo ich zu einem frühen Mittagessen einkehre. Das Ausflugslokal am Rande der Jägerwiese wird seit 1959 als Familienbetrieb geführt. Die Geschichte des Hauses reicht allerdings bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Hier, in der Nähe des Agnesbrünnls, wurden Wanderer und Pilger nicht nur verköstigt, sie konnten an diesem beschaulichen Ort auch nächtigen. Bis heute führt der „internationale Marien-Pilgerweg 123“ vom polnischen Tschenstochau nach Mariazell hier vorbei, ebenso wie die „Via Slavorum“, die in Krakau beginnt und Rom als Fernziel hat. Der lokale Wegabschnitt trägt den Namen „Wienerwald-Verbindungsweg 444“.

Das aktuelle „Gasthaus zum Agnesbrünnl“ stammt aus dem Jahr 1972 und wird bereits in vierter Generation geführt. Alles, was hier auf den Tisch kommt, ist frisch zubereitet, verspricht die Speisekarte. Ich nehme im Gastgarten unter einem der bunten Sonnenschirme Platz, in der Hoffnung, dass dieser auch einen möglichen Regenschauer abhalten wird, denn die dunklen Wolken am Himmel deuten darauf hin. Ich bestelle ein großes Glas

vom hausgemachten Holunderblütensaft und entscheide mich für das Tagesmenü: Frittatensuppe, Eiernockerl mit grünem Salat. Zum Nachtisch gibt es einen hausgemachten Krapfen.

Am Spielplatz auf der Jägerwiese wird ein Kindergeburtstag gefeiert. Zwei Esel – ein weißer und ein brauner – beobachten vom Tiergehege aus sicherer Distanz das fröhliche Treiben auf der weitläufigen Grünfläche.

Gut gestärkt verlasse ich mein „Basislager“ am Fuße des Hermannskogels und mache mich an den Aufstieg zum höchsten Punkt von Wien. Kurz nach der Kogelwiese stoße ich am Wegesrand auf einen Grenzstein. Er erinnert mich daran, dass ich mich auch hier entlang der Grenze zu Niederösterreich bewege. Der Granitstein hat die Buchstaben „GW“ eingemeißelt, die für „Gemeinde Wien“ stehen, und darunter die Jahreszahl 1891.

Der Aufstiegsweg zum Hauptgipfel des Kahlengebirges führt kurz vor dem Gipfel des Hermannskogels über markante Flysch-Schichten, die direkt auf dem Weg offen zutage treten. Der Großteil des Wienerwaldes liegt geologisch in der Flyschzone der Ostalpen, die auch als Sandsteinzone bekannt ist, da sie aus Quarz- und Kalksandstein sowie anderen Sedimenten besteht. Nur im Südosten des Wienerwaldes sind Kalkböden vorherrschend.

Nach einem kurzen, steilen Aufstieg erreiche ich auf exakt 542 Metern über der Adria den höchsten Punkt der Stadt.

Die Habsburgwarte sieht mit ihren Zinnen aus wie der Turm einer romantischen Ritterburg. Die Aussichtsplattform, die zwischen April und Oktober an Wochenenden zugänglich ist, bietet nicht nur fantastische Wienerwald-Blicke. Dort oben befindet sich außerdem der „Triangulierungshauptpunkt des österreichischen Festpunktfeldes“, der vom k. u. k. Militärgeographischen Institut an diesem exponierten Ort festgelegt wurde. So kompliziert das auch klingen mag, es bedeutet nichts anderes, als dass sich hier der zentrale Vermessungspunkt unseres Landes befindet! Bevor die Landvermessung per Satellit erfolgen konnte, benötigte man ein Netz aus Dreiecken. Dieses alte Koordinatensystem ist auch im Zeitalter der Satel-

Habsburgwarte am Hermannskogel

Ausblick von der Habsburgwarte Richtung Wienerberg

litenvermessung noch von Bedeutung. Laut Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen basieren alle Katasterdaten und viele andere Pläne bis heute auf diesem Fundamentalpunkt.

Auf dem Hermannskogel, der im 14. Jahrhundert im Zehentregister des Stiftes Klosterneuburg als „hermannschobel“ erstmals aufscheint, lagerte im Jahr 1683 vor der „Schlacht am Kahlenberg“ das Entsatzheer der Sachsen und Teile ihrer Verbündeten.

Auch wenn der „rundumadum“-Wanderweg in die entgegengesetzte Richtung weiterführt, lohnt

es sich, auf der Hochebene des Hermannskogels noch ein Stück Richtung Osten weiterzugehen, wo der Wald sich öffnet und einen Blick nach Korneuburg und Umgebung freigibt. Vor allem an Wochentagen, wenn die Habsburgwarte geschlossen hat, ist das die einzige Möglichkeit, von hier oben in die Ferne zu blicken. Ein vollwertiger Ersatz für die Panoramablicke von der Warte, die im Westen bei klarer Sicht sogar bis zum Ötscher reichen, ist das allerdings nicht.

Eine weitere kleine Entschädigung für die heute geschlossene Habsburgwarte bekomme ich auf

Höhe der Goldwiese zu Gesicht, hinter der die Bäume einen kleinen Ausschnitt des Stadtgebietes freigeben: Diesmal ist es der „Steffl“ höchstpersönlich, den ich aus höchster Stadtrandferne grüßen darf!

Mein Weg hinunter Richtung Rohrerwiese führt durch einen Buchenwald, wo ich fordernde Bettelrufe vernehme. Ich blicke nach oben, entdecke ein Loch in einem der Baumstämme und warte geduldig. Nach wenigen Minuten fliegt ein Buntspecht auf die Baumhöhle zu und stopft binnen Sekunden hungrige Mäuler, die ich leider nicht zu Gesicht bekommen kann.

Auch auf der Rohrerwiese steht hohes Gras. Am Wegrand oberhalb der Höhenstraße, die sich hier vor meinen Augen galant in die Kurve legt, erspähe ich einen Picknicktisch. Ich raste ein wenig und blicke zurück auf den Hermannskogel.

An der Kreuzung der Höhenstraße mit der Sieveringer Straße steht ein Gasthaus mit dem seltsamen Namen „Grüass Di á Gott-Wirt“. Er geht auf einen früheren Besitzer des Lokals zurück, der das „Grüß Gott“ der Menschen, die an dieser Passhöhe zwischen Sievering und Weidling vorbeikamen, stets mit „Grüass di á Gott“ erwiderte.

Am Eingang zum Gastgarten warnt ein Schild vor freilaufenden Hühnern. Laut Auskunft des Wirtes handelt es sich bei dieser fröhlich gackern-

den Hühnerschar um eine entspannte Mischung aus „Sulmtalern mit irgendwas“.

Bevor dieses Haus an der Stadtgrenze zu Beginn des 20. Jahrhunderts in ein Wirtshaus umfunktioniert wurde, war darin der „Ansageposten des k. u. k. Linien-Verzehrungsamtes Sievering“ untergebracht. Die „Linienämter“, die in den Städten der Habsburger-Monarchie eine „Verzehrungssteuer“ auf eingeführte Getränke, Genussmittel und andere Waren des täglichen Gebrauchs einhoben, standen in Wien zunächst nur am Linienwall, der damaligen Außenbefestigung der Stadt im Bereich des heutigen Gürtels. Nach der Eingemeindung der Vororte in den Jahren 1890 bis 1892 verschoben sich die Stadtgrenzen nach außen und es kam zur Errichtung von 14 neuen Linienämtern, zum Beispiel in der Sieveringer Straße 275. Die stattliche Villa steht noch immer, sie liegt ein gutes Stück stadteinwärts vom Gebäude des „Grüass die á Gott-Wirt“, in dem ja nur der „Ansageposten“ untergebracht war. In der ersten Republik wurde die „Verzehrungssteuer“ zunächst abgeschafft, wenig später allerdings durch die viel effizientere Umsatzsteuer ersetzt.

Genau an der Stadtgrenze, ab der die Sieveringer Straße plötzlich Steinriegelstraße heißt, steht ein großer Wegweiser mit den Aufschriften „Klosterneuburg“ beziehungsweise „Sievering“. Daneben weist ein unscheinbar kleines Schild eine „Streugrenze“ aus: Bis hierher und nicht weiter ist die Magistratsabteilung 48 der Stadt Wien für die Winterstreuung zuständig!

Ein Buntspecht am Hermannskogel