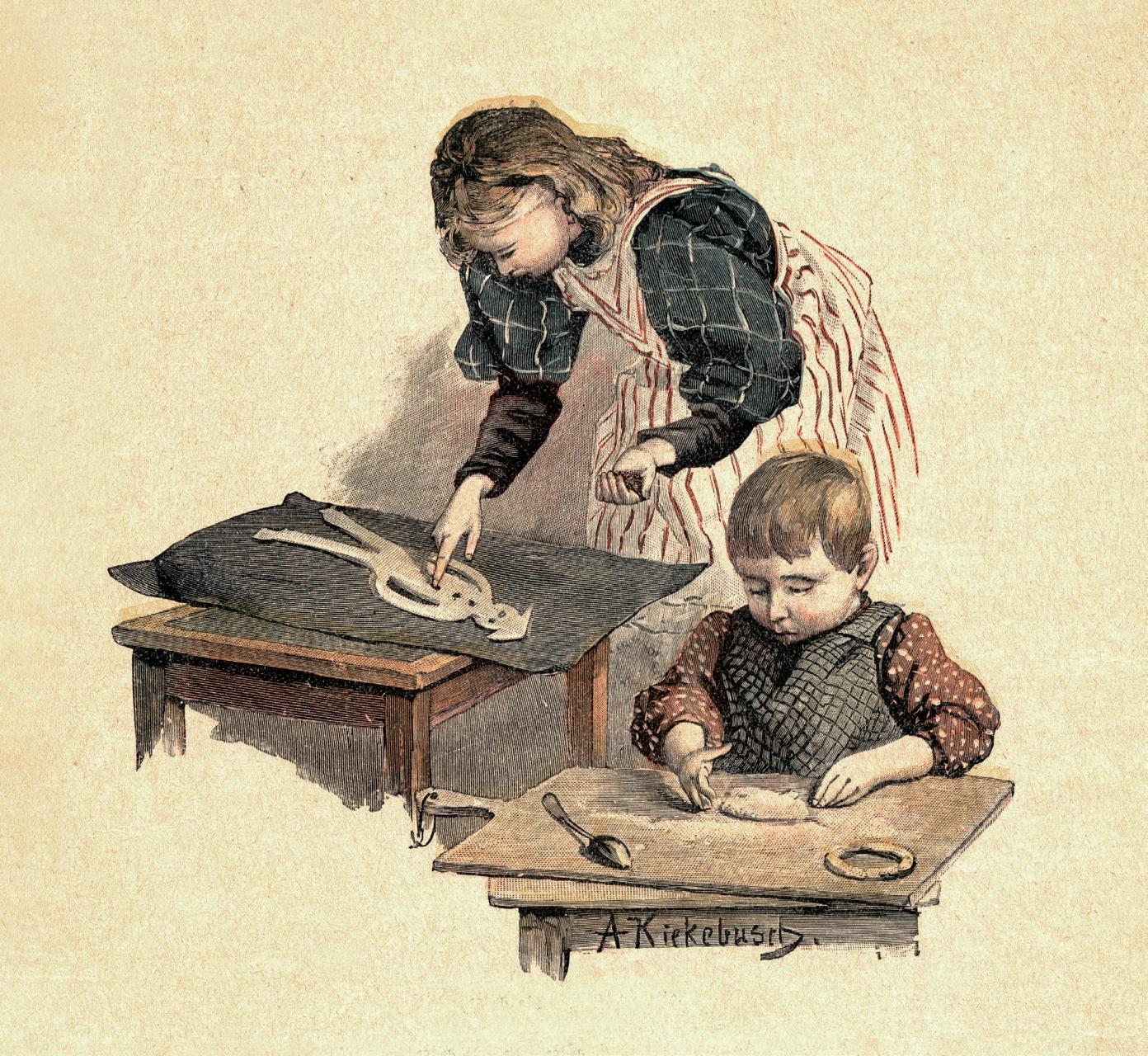

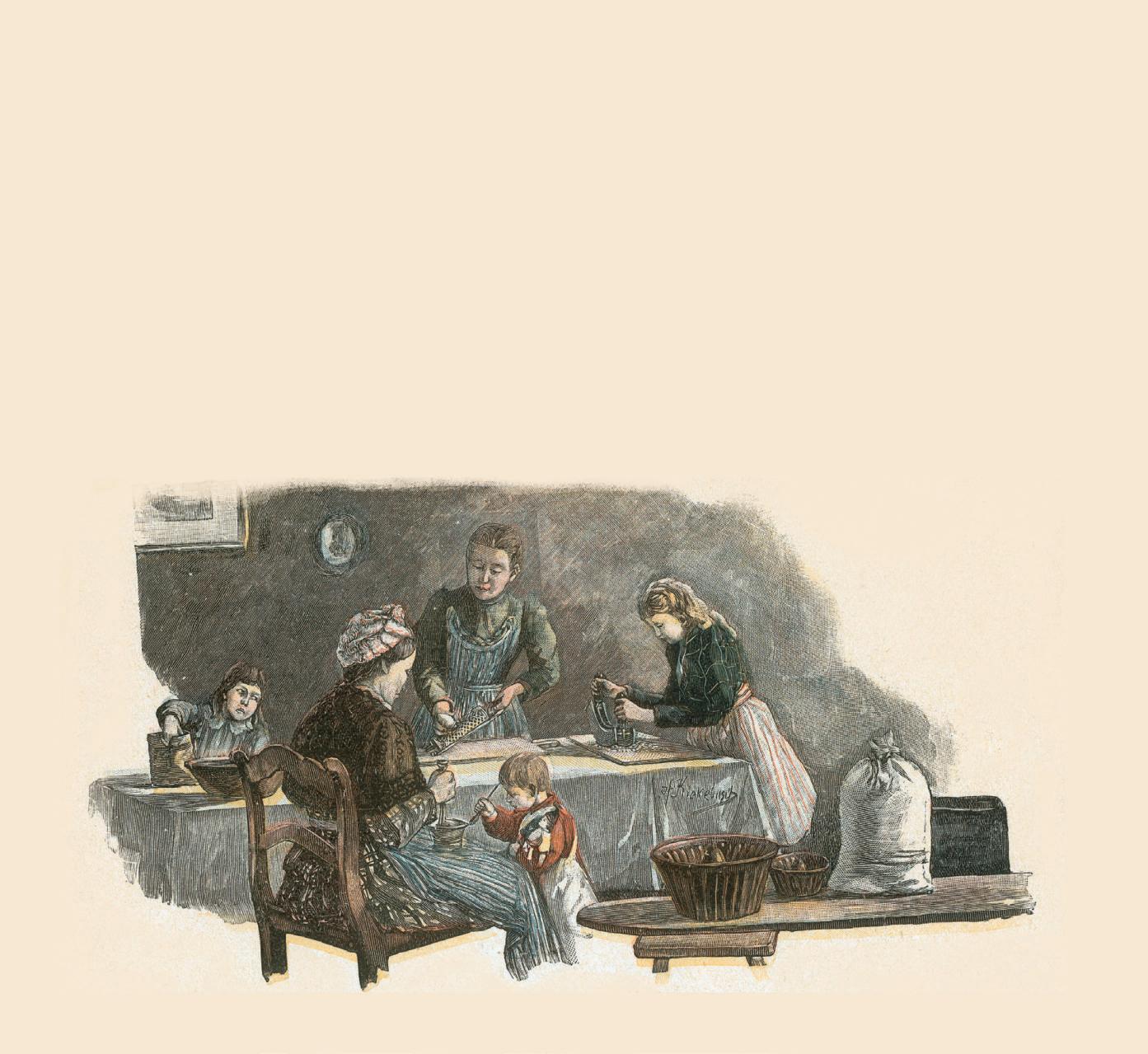

Farbholzschnitt aus der Serie

„Der liebe Weihnachtskuchen“, um 1890

Traudl Kupfer

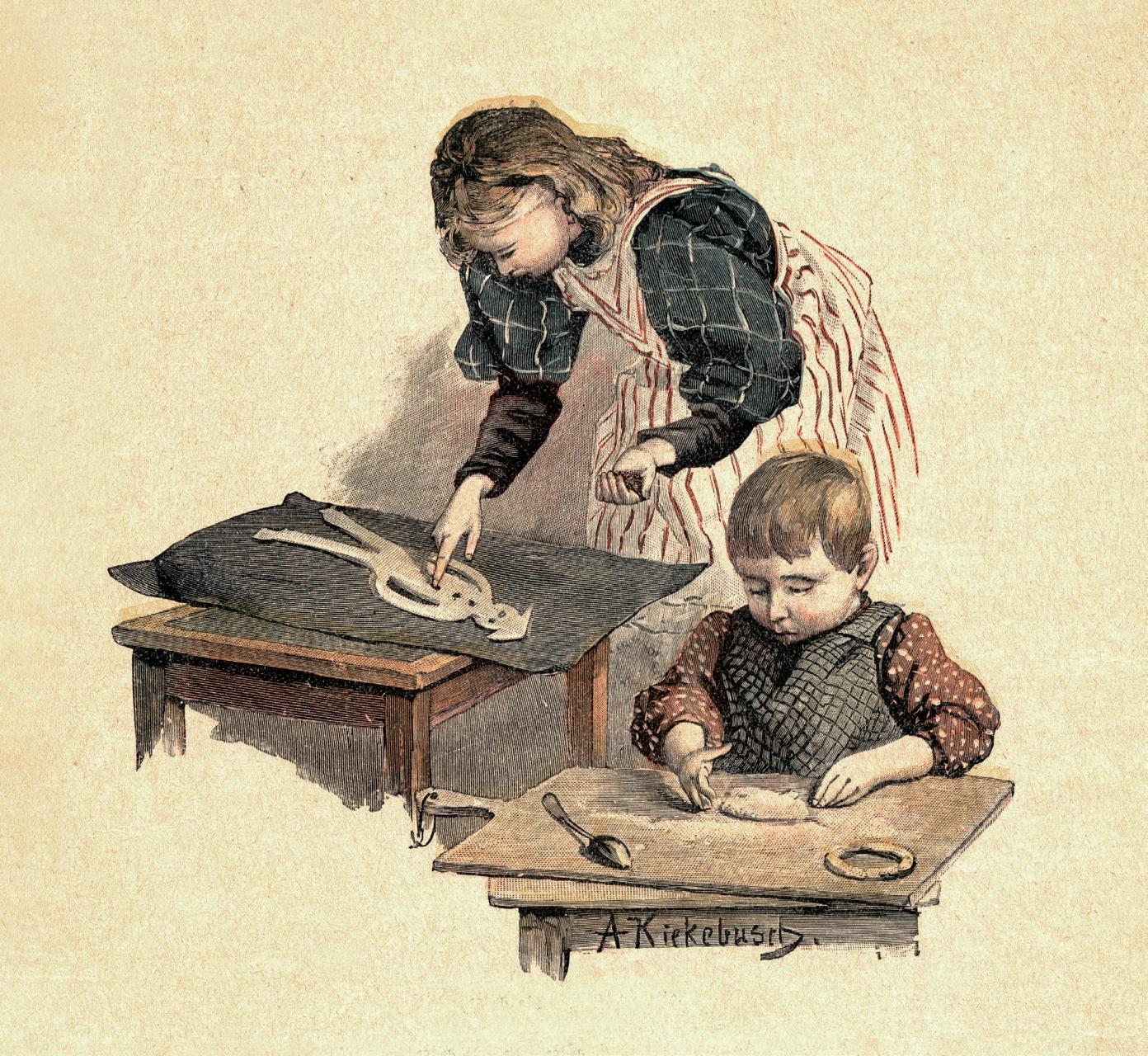

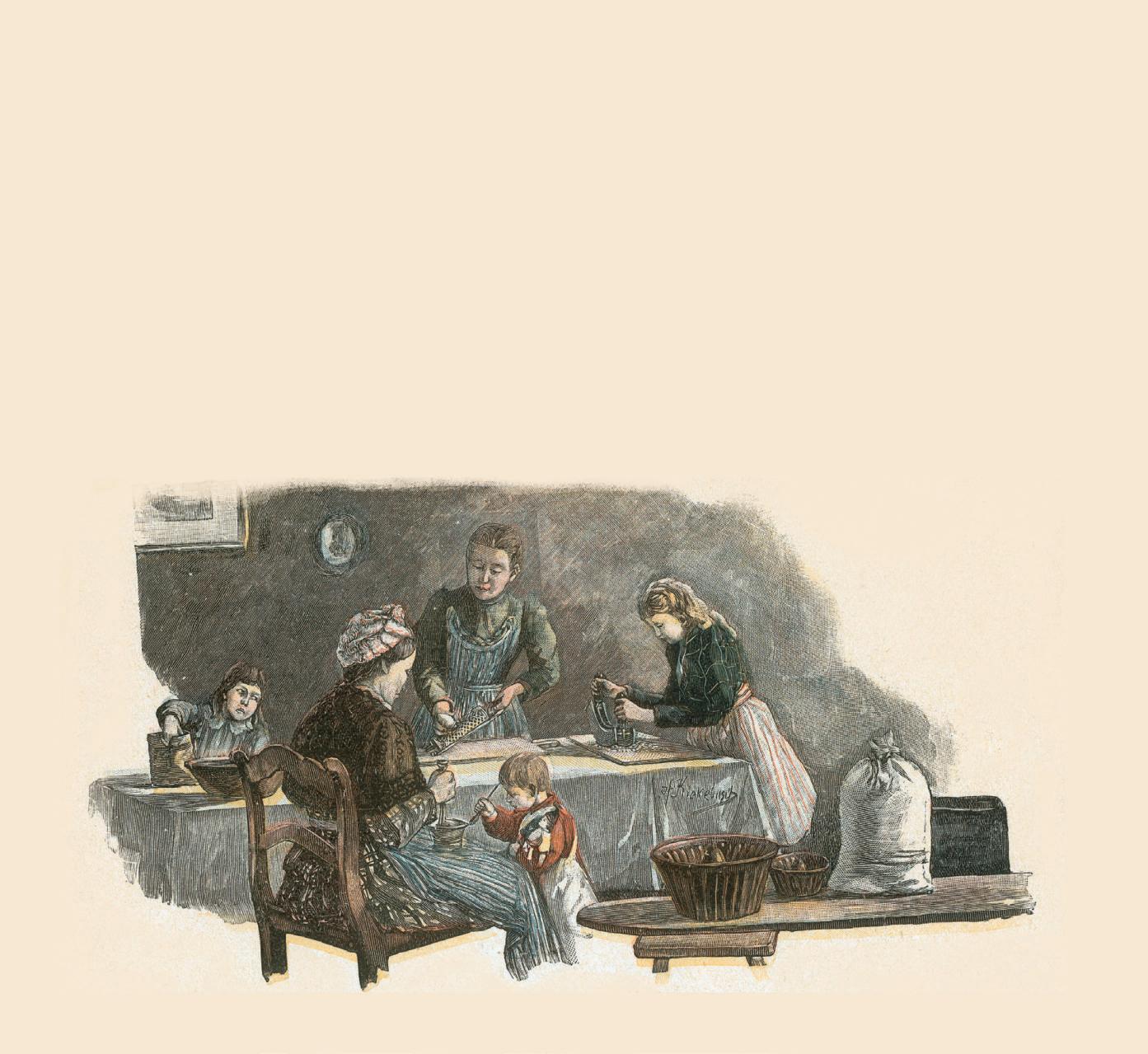

Farbholzschnitt aus der Serie

„Der liebe Weihnachtskuchen“, um 1890

Traudl Kupfer

Geschichten, Lieder, Bilder und Rezepte aus über 100 Jahren

BeBra Verlag

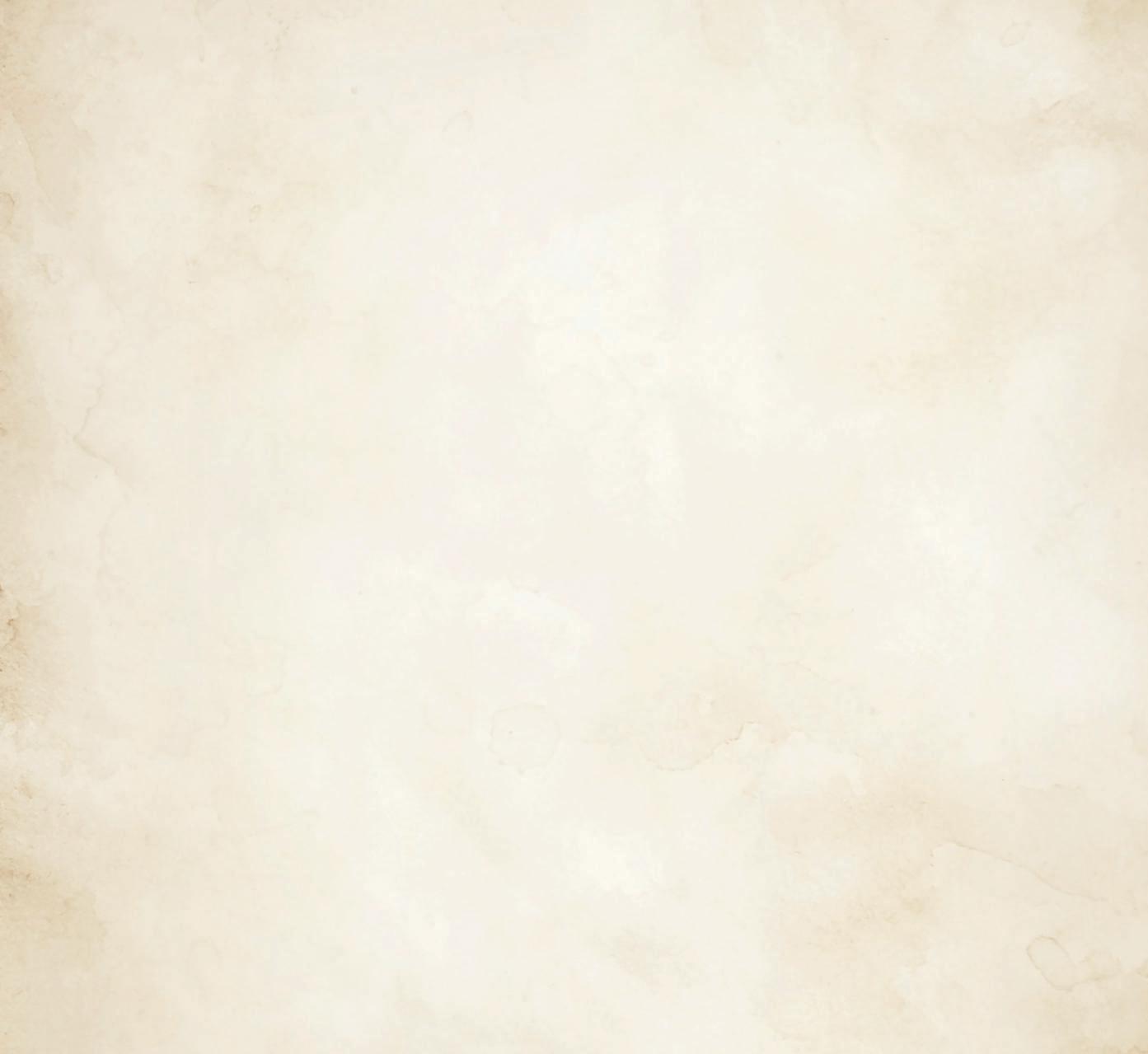

Buntes Treiben auf den Märkten 58 Und zum Schluss: ein Prosit auf Silvester! Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen 72 98

Advent! Erinnerungen an die Kindheit werden wach, man trifft die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest und macht es sich bei den kürzer und kälter werdenden Tagen zu Hause im Warmen gemütlich. Die Kinder freuen sich über die vielen Süßigkeiten, die sie spätestens ab Nikolaus bekommen, über die Überraschungen im Adventskalender, das warme Kerzenlicht, die Geschichten, die ihnen vorgelesen werden, über die oft märchenhafte Weihnachtsdekoration in den Geschäften und über den einen oder anderen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder im Theater zu einem Weihnachtsmärchen.

Früher war das genauso. Schon ab dem Martinstag, dem 11. November, beginnen die Vorbereitungen für die Weihnachtszeit und Heiligabend. Gisela Gießler, Jahrgang 1927, erinnert sich:

Den Adventskalender haben wir selbst gebastelt, mit selbst gemalten oder aufgeklebten Bildern hinter den Fenstern. Das Öffnen der Türchen im Advent war trotzdem immer noch eine Überraschung, denn man wusste manchmal gar nicht mehr, was für Bildchen hinter den Türen verborgen waren.

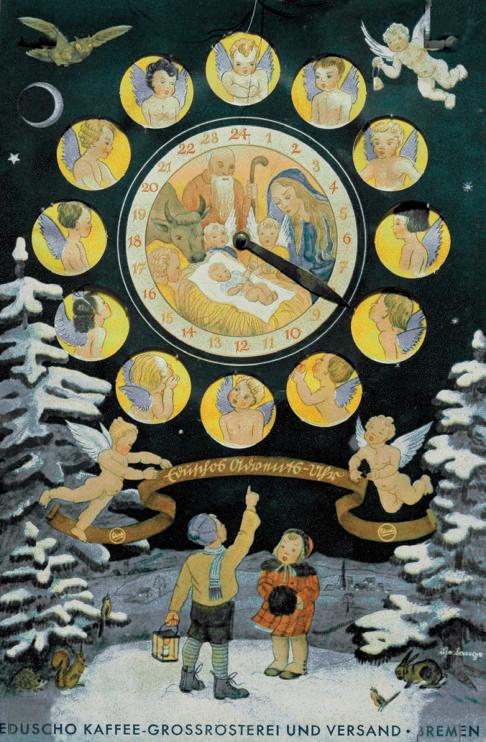

Der Adventskalender soll den Kindern die lange Wartezeit bis Weihnachten verkürzen. Auch handgemalte Weihnachtsuhren, selbst gemachte Abreißkalender oder Adventshäuschen wurden gebastelt. Diese Adventshäuschen aus Pappe hatten meist drei Seitenwände mit 24 Fenstern, aber kein Dach.

Die Fenster waren mit buntem Seidenpapier hinterlegt. Am Abend zündete man eine Kerze hinter dem Adventshäuschen an und die Fenster leuchteten in den Farben des Seidenpapiers. Jeden Tag durfte ein weiteres Fenster geöffnet werden und am 24. Dezember erstrahlte das Haus hell in den schönsten Farben. Am hellsten leuchtete es an Heiligabend, wenn das Jesukind das Licht auf die Erde gebracht hatte.

Mit Seidenpapier, das so schöne Farbenspiele erzeugte, wenn Licht durchschien, wurden auch andere Dinge gebastelt. Gisela Gießler weiß noch ganz genau:

Geschenkbilder wie dieses konnte man sammeln und weitergeben.

In den Zeichenheften lag zwischen den Blättern immer Seidenpapier. Daraus und aus festerem Zeichenkarton haben wir dann Laternchen gebaut. Aus Karton schnitten wir Motive aus, eine Kerze oder einen Stern. Das wurde dann mit dem Seidenpapier hinterlegt, eine Lampe aus diesen Kartonwänden geklebt und innen rein kam eine kleine Kerze. Und Fensterbilder haben wir auch mit diesem Seidenpapier gebastelt.

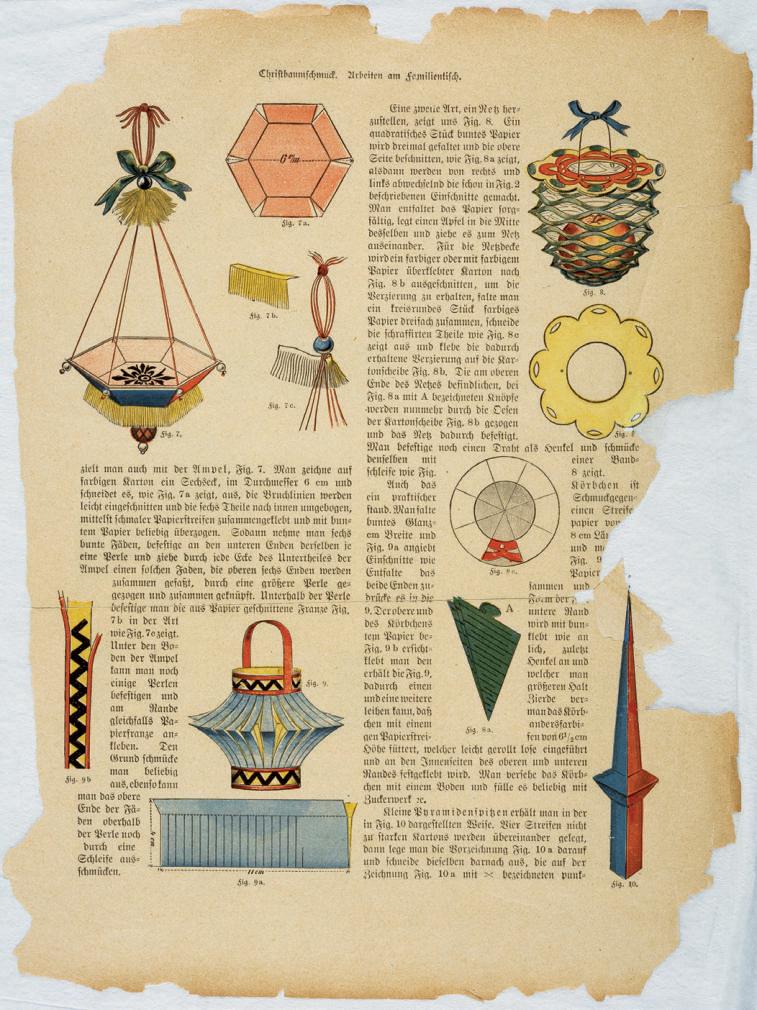

Der Schmuck für den Weihnachtsbaum musste ausgebessert oder ergänzt werden. Familien, die sich den handelsüblichen Christbaumschmuck nicht leisten konnten, bastelten sich die Weihnachtsdekoration selbst. Bastelanleitungen lieferten Familienzeitschriften. Um 1900 waren zum Beispiel Blüten aus farbigem Papier, aus denen Goldspiralen und Rauschgoldfäden quollen, kunstvoll geflochtene Körbchen oder komplizierte Sterne aus Goldpapier

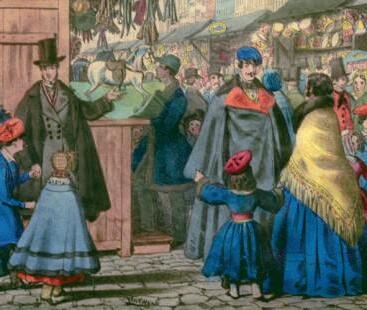

Bei diesem Weihnachtskalender von 1910 wurde täglich ein Bild aus einem Beibogen ausgeschnitten und aufgeklebt.

modern. Man schnitt Papier so, dass Netze entstanden, oder bastelte Ketten und durchbrochene Papiergirlanden. Doch mit solchen Bastelarbeiten in der Adventszeit beschäftigten sich meist nur die Jungen und Mädchen und in den etwas besser gestellten Familien eventuell deren Mütter. In Arbeiterfamilien war für Weihnachtsschmuck meist keine Zeit. Wenn in diesen Familien gebastelt wurde, dann höchstens Spielzeug – und zwar sowohl für die eige-

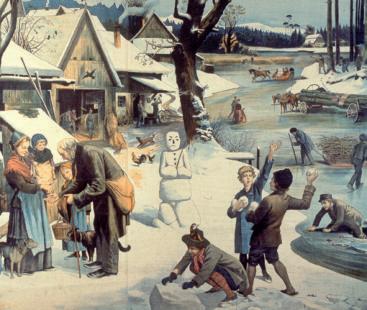

nen Kinder als Weihnachtsgeschenk als auch zum Verkauf. In Familien, in denen das Geld so knapp war, dass man wirklich gar keine Geschenke zu Weihnachten kaufen konnte, versuchten die Eltern wenigstens, ihre Kinder mit selbst gebautem Spielzeug oder selbst genähten Puppenkleidern zu überraschen. Anleitungen fand man in Zeitungen wie der „Deutschen Frauen-Zeitung“ oder der „Frauenwelt“. Im 19. Jahrhundert verkauften Kinder armer Arbeiter in Berlin häufig auf dem Weihnachtsmarkt Dreierschäfchen aus weißer Wolle und Tonpapier oder selbst gebastelte Hampelmänner. Manchmal waren die Schäfchen auch aus mit Watte und Goldschaum beklebtem Gips. Die Kinder standen frierend mit einem Brettchen vor dem Bauch auf dem Markt und priesen ihre Ware mit „Een Dreier det Schäfken!“ an.

Gekauft wurden diese billigen Bastelarbeiten fast ausschließlich ebenfalls von der armen Bevölkerung. Wohlhabendere nahmen die Dreierschäfchen und Hampelmänner eher aus einem gewissen Unbehagen heraus, quasi als mildtätige Geste, und versteckten die Schäfchen dann diskret in den dichten Zweigen des Weihnachtsbaumes, gerade noch sichtbar genug, dass man das Zeichen ihrer Mildtätigkeit zur Kenntnis nehmen konnte. Oder sie verschenkten die Spielwaren an andere arme Kinder. 1885 schrieb Julius Stinde in seinen Geschichten über die Berliner Kleinbürgerfamilie Buchholz:

Als wir wieder frei atmen konnten, und uns in unzerdrücktem Zustand wieder

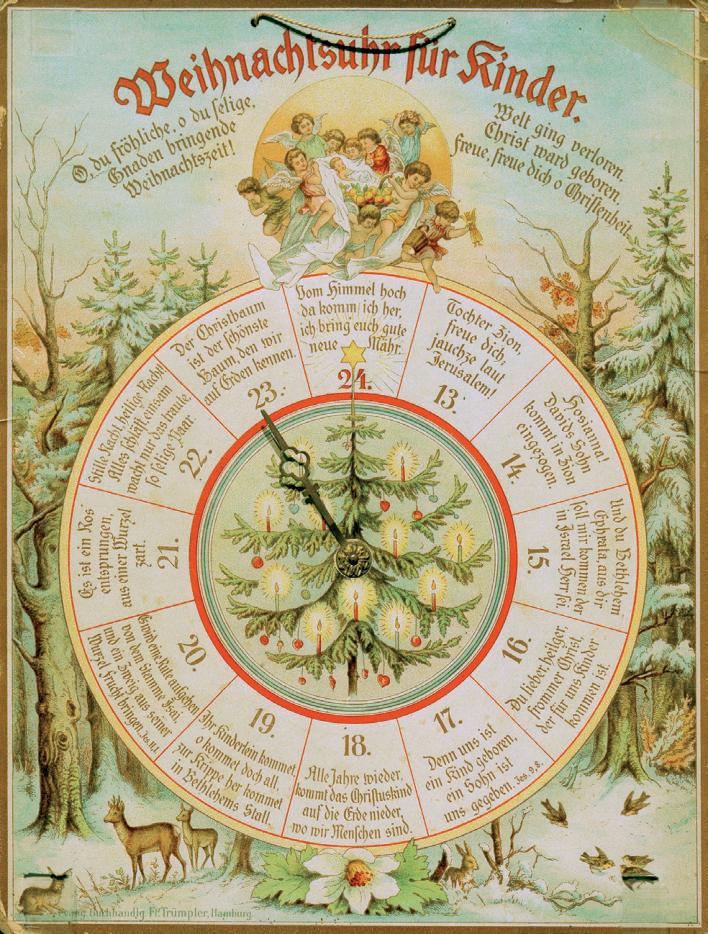

Diese „Weihnachtsuhr“ hatte einen Zeiger aus Messing, den man drehen konnte.

„Anneliese am Weihnachtsabend“, um 1930

DDer Morgen graut. Ein fahler Schein Stiehlt sich in’s dumpfe Kämmerlein, Als fühlt’ er ein menschlich Erbarmen.

Da sitzt bei der Lampe, die Augen rot, Auf den hohlen Wangen den blassen Tod, Das hüstelnde Kind des Armen.

Es hat gewacht die ganze Nacht, Spielsachen den Kindern der Reichen gemacht.

O Gott! Wie schön ist’s auf Erden!

Und zitternd umspannt die magere Hand Den buntbemalten Flittertand, Die Puppe muß fertig werden.

Die schöne Puppe muß zur Stadt, Wo jedes Kind seine Puppe hat Und Zeit, mit ihr zu spielen!

O könnt’ ich doch die Puppe sein!

Da ging ich spazieren im Sonnenschein Und schliefe des Nachts im Kühlen!

Aus dem „Thüringer Boten“ ✒ 1902

vorfanden, mußten wir eine lange Reihe von kleinen Verkäufern passieren. „Hier wird gekauft“, sagte Onkel Fritz, „ich gebrauche allerlei, und Ihr werdet gewiß auch in Eurer Nachbarschaft Leute kennen, die wohl Kinder, aber sonst nichts übrig haben. Denkt nur nach.“ Und merkwürdig, jeder von uns konnte sich besinnen. Wie das Geschäft blühte, als wir alle miteinander in die Portemonnaies griffen, das war vergnüglich. Onkel Fritz ramschte gleich ganze Reste, und ein Junge schrie: „Hurrah, reeller Ausverkauf, wird meine Mutter abersch kieken!“ Für ein paar Nickel solche Freude.

Die Vorweihnachtszeit ist nicht nur für die Kinder, sondern auch für Erwachsene erfüllt von der Vorfreude auf den Heiligen Abend. Der schleswig-holsteinische Jurist und Schriftsteller Theodor Storm (1817–1888) schrieb an seine Eltern folgenden Brief:

20. Dezember 1856

Es wird Weihnachten! Mein Haus riecht schon nach braunen Kuchen – versteht sich, nach Mutters Rezept – und ich sitze so zu sagen schon seit einer Woche im Scheine des Tannenbaums.

Ja, wie ich den Nagel meines Daumens besehe, so ist auch der schon halbwegs vergoldet. Denn ich arbeite jetzt Abends nur in Schaumgold, Knittergold und bunten Bonbonpapieren; und während ich Netze schneide und Tannen- und Fichtenäpfel vergolde, und die Frauen, d. h. meine Frau und Röschen, Lisbeth’s Puppe ausputzen, liest Onkel Otto uns die „Klausen-

burg“ von Tieck vor, oder gibt hin und wieder eine Probe aus den Bilderbüchern, die Hans und Ernst auf den Teller gelegt werden sollen.

Gestern Abend habe ich sogar Mandeln und Zitronat für die Weihnachtskuchen schneiden helfen, auch Kardamon dazu gestoßen und Hirschhornsalz.

Den Vormittag war ich stundenlang auf den Bergen in den Wäldern herumgeklettert um die Tannenäpfel zu suchen. Ja, Ihr hättet mich sogar in meinem dicken Winter-Sürtout hoch oben in einer Tannenspitze sehen können. Freilich hatte ich mich vorher gehörig umgesehen; denn der Herr Kreisrichter durfte sich doch nicht auf einem ganz offenbaren Waldfrevel ertappen lassen.

Ein Adventskalender aus den 1930er-Jahren

Jeden Morgen, die letzten Tage, kommt der Postbote und bringt Päckchen oder einen Brief aus der Heimat oder aus der Fremde von Freunden. Die Weihnachtszeit ist doch noch gerade so schön wie sie in meinen Kinderjahren war.

Wenn nur noch der Schnee kommen wollte; wir wohnen hier so schön, da müsste der Weihnachtsbaum, wenn er erst brennt, prächtig in die Winterlandschaft hinausleuchten.

Weihnachtsgeschenke mussten besorgt werden, wobei vor allem die Kinder, die damals kein oder nur sehr wenig Taschengeld bekamen, Geschenke für die Eltern und Verwandten selbst bastelten, wie man in der „Berliner Morgenpost“ Anfang Dezember 1921 nachlesen kann:

Weihnachten rückt immer näher heran. Ein jeder, und sei er noch so arm, sinnt jetzt darauf, wie er denn denjenigen, die ihm teuer sind, eine Freude bereiten kann [...]. Namentlich die Kinder sind jetzt emsig am Werke, um durch die Kunstfertigkeit ihrer Hände allerlei niedliche Dinge zum Gebrauch im täglichen Leben herzustellen.

Eine Geschichte der Hamburger Schriftstellerin und Schulleiterin Elise Averdieck (1808–1907) aus „Karl und Marie. Eine Sammlung von Erzählungen aus dem Kinderleben“.

Die Kinder müssen nun alle Tage im Zimmer bleiben, aber sie sind doch sehr fröhlich und haben einander viel zu erzählen. Abends, wenn die kleine Elisabeth zu Bette ist, dann erzählt ihnen die Mutter immer etwas von der Weihnachtsgeschichte, und sie lernen

und singen viel Weihnachtslieder. Jeden Abend kommt ein neues Bild an die Tapete, und die Kinder wissen es schon, wenn alle vierundzwanzig Bilder an der Tapete hängen, dann ist Weihnachten da. Da sehen sie auf den Bildern das Christkindlein, wie es ganz klein ist und in der Krippe liegt, und den Engel Gabriel, den der liebe Gott zu der Jungfrau Maria schickt, um ihr zu

sagen, daß sie einen Sohn haben solle –und Joseph und Maria – und Zacharias und Elisabeth – und die Stadt Bethlehem – und die große Königsstadt Jerusalem – und die Weisen, die aus dem Morgenlande kommen, das Kindlein anzubeten und die frommen Hirten – und wie Joseph und Maria mit dem heiligen Kinde nach Ägypten flüchten und noch viel, viel mehr schöne

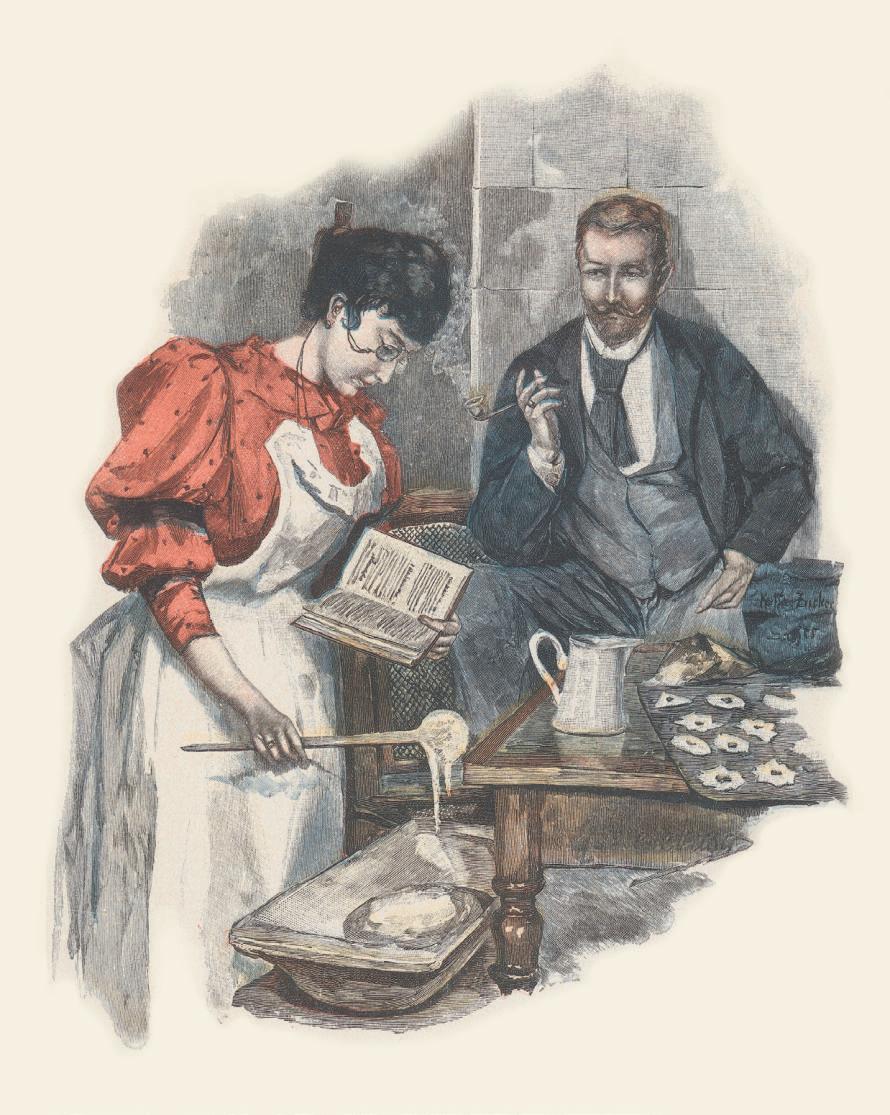

Familiäres Plätzchenbacken im 19. Jahrhundert

Knecht Ruprechts Ankunft, Holzstich von Ludwig Richter, 1852

Dinge sehen sie auf den Bildern. Morgens stricken Charlotte und Marie viel fleißiger als sonst, denn die großen Strümpfe, daran sie stricken, sollen noch fertig werden bis Weihnachten; die soll der liebe Papa geschenkt bekommen. Karl lernt ein Lied aus dem Fabelbuch, ein ganz langes. Jeden Tag lernt er vier Reihen, damit er zur rechten Zeit damit fertig werde. Auch Vetter Adolf sitzt oftmals und zeichnet an einem großen Bilde, was er Mariens Eltern zu Weihnachten schenken will. Aber mehr als alle hat die liebe Mama zu tun, die näht und packt und kramt und geht aus, und wenn sie wieder nach Hause kommt, dürfen die Kinder niemals sehen, was sie gekauft hat. An den letzten drei Abenden vor Weihnachten ist aber die noch größte Freude; da werden alle Spielsachen zusammengeholt und nachgesehen, was davon an die Armen verschenkt werden soll. Marie bringt ihre Puppe, Karl viele Soldaten, Elisabeth eine kleine Küche, Lottchen ein Nähkästchen. Außerdem finden sich noch Kegel, kleine Reiter, vielerlei Bilder und mancherlei kleine Spielereien, mit denen Kinder erfreut werden können. Manches ist schadhaft, das wird noch ausgebessert: genäht, geklebt, genagelt, gemalt, wie es gerade Not tut. Man bringt noch möglichst viele alte Kleidungsstücke dazu. Als nun alles beieinander ist, da finden sich genug Sachen, um sechs arme Kinder zu beschenken. Am Abend vor Weihnachten wird alles in einer kleinen Stube neben dem großen Saale

aufgeziert. Die Sparbüchlein der Kleinen müssen auch noch manchen Schilling hergeben; dafür werden Rüben, Wurzeln, Reis und Pflaumen gekauft, und Vetter Adolf schenkt noch einen großen Taler, um für jedes Kind zwei Pfund Fleisch zu kaufen, was sie am Weihnachtenstage mit ihren Eltern und Geschwistern verzehren sollen.

Da werden denn die Tische der Armen ganz voll guter Dinge, und Karl meint: „Ich möchte wohl ein armes Kind sein, wenn

ich so schöne Sachen zu Weihnachten haben soll!“ – Zuletzt werden noch viele Netze und Ketten und Blumen geschnitten von ganz dünnem farbigem, oder auch von stärkerem Gold- und Silberpapier. Nüsse, Eier, Äpfel und Kartoffelnwerden mit Gold oder Silberschaum überklebt; und die Kleider und Finger und Gesichter der Kinder haben alle ein bißchen abbekommen von dem glänzenden Schmuck, und Mariechen bittet: „Wasch’ es nicht ab, Mama, wasch’

Von drauß’ vom Walde komm ich her;

Ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr!

Allüberall auf den Tannenspitzen

Sah ich goldene Lichtlein sitzen;

Und droben aus dem Himmelstor

Sah mit großen Augen das Christkind hervor,

Und wie ich so strolcht durch den finsteren Tann,

Da rief’s mich mit heller Stimme an.

„Knecht Rupprecht“, rief es, „alter Gesell, Hebe die Beine und spute dich schnell!

VDie Kerzen fangen zu brennen an, Das Himmelstor ist aufgetan, Alt’ und Junge sollen nun

Von der Jagd des Lebens einmal ruhn; Und morgen flieg ich hinab zur Erden, Denn es soll wieder Weihnachten werden!“

Ich sprach: „O lieber Herre Christ, Meine Reise fast zu Ende ist; Ich soll nur noch in diese Stadt, Wo’s eitel gute Kinder hat.“

„Hast denn das Säcklein auch bei Dir?“

Ich sprach: „Das Säcklein, das ist hier; Denn Äpfel, Nuß und Mandelkern Fressen fromme Kinder gern.“

„Hast denn die Rute auch bei Dir?“

Ich sprach: „Die Rute, die ist hier; Doch für die Kinder nur, die schlechten, Die trifft sie auf den Teil, den rechten.“

Christkindlein sprach: „So ist es recht; So geh mit Gott, mein treuer Knecht!“

Von drauß’ vom Walde komm ich her; Ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr!

Nun sprecht, wie ich’s hierinnen find!

Sind’s gute Kind, sind’s böse Kind?

Theodor Storm ✒ 1862

es nicht ab, das sind lauter kleine Weihnachtssterne!“

In den Zeitungen und Zeitschriften waren sowohl für Kinder als auch für Erwachsene Anleitungen zur Herstellung von Lampenschirmen, Pelzmützen, schmuckvollen Bucheinbänden, Döschen und anderem Krimskrams zu finden. Knaben wurden Laubsägearbeiten wie ein schön verzierter Pfeifenständer für den Vater oder ein Wollknäuelhalter für die Mutter empfohlen. Mädchen nähten, strickten, stickten oder häkelten, stellten Nadelkissen, Schals, Topflappen und ähnliche Handarbeiten her. In den wirtschaftlich schwierigen Zeiten, während der beiden Weltkriege oder in den Nachkriegsjahren, als die Geschenke aus Geldnot kleiner ausfallen mussten als in den fetten Jahren, machte man sich Gedanken, wie man die kleinen Gaben wenigstens schön präsentiert. Die Deutsche Frauen-Zeitung konstatiert im Dezember 1920:

Es liegt in unseren jetzigen wirtschaftlichen Verhältnissen, daß wir nicht mehr wie früher schenken können, was schön und anmutig ist, sondern in den meisten Fällen geben müssen, was nötig und praktisch ist. Auch größere Geschenke werden zu den Ausnahmen gehören, meist werden wir uns mit kleinen bescheidenen Gaben begnügen müssen. Diese Kleinigkeiten sollen wir aber wenigstens so hübsch wie möglich darbieten und sie weihnachtlich

Zeitschriftenseite mit Bastelanleitungen, 1920er-Jahre

Der niederländische Künstler Jan Stehen malte seinen „Nikolausabend“ 1665/68.

Dann folgen Tipps und Anleitungen, wie man mit einfachen Mitteln Geschenke schön verpacken kann.

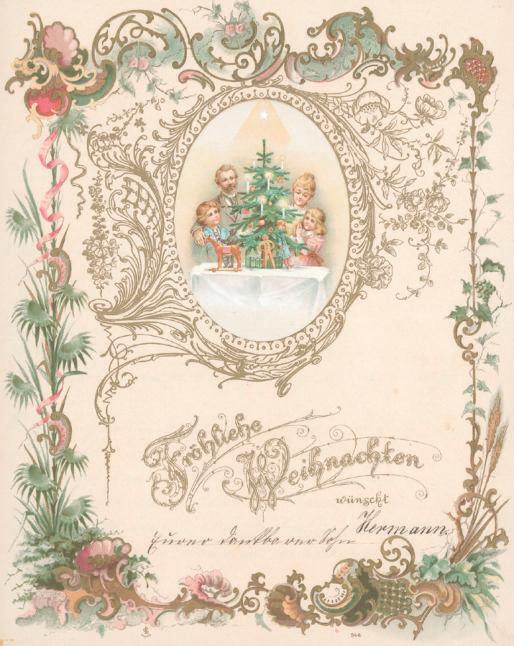

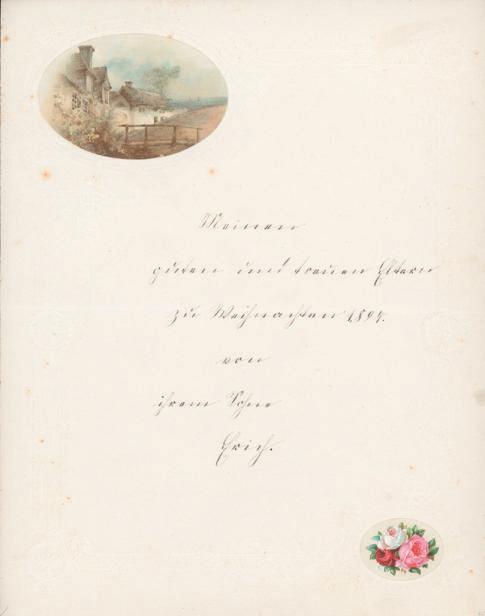

Die Kinder beschäftigten sich damals aber auch noch mit etwas, das heute ganz und gar in Vergessenheit geraten ist: Sie schrieben ihren Eltern, Großeltern, Onkeln und Tanten Weihnachtsglückwunschbriefe. In Schönschrift, oft auch auf weihnachtlich verzierten Vordrucken, bedankten sie sich bei den Erwachsenen und wünschten ihnen alles Gute für das neue Jahr. Eingebürgert hatte sich dieser Brauch Ende des 18. Jahrhunderts und blieb etwa bis Mitte des 20. Jahrhunderts erhalten. Kalligrafie hatte im 18. und 19. Jahrhundert einen hohen Stellenwert, es gab sogar den Berufsstand des Schreibkünstlers. Deswegen sollte mit diesen Weihnachtsbriefen nicht nur der Achtung den Eltern gegenüber Ausdruck verliehen werden, sie sollten auch belegen, wie weit die Schreibkünste des Kindes fortgeschritten waren. In Schreibübungsheften versuchten die Kinder, diese Kunst zu perfektionieren. Die Texte dieser Briefe waren eher kurz und schlicht, etwa wie die folgenden Weihnachtsgrüße einer jungen Berlinerin: „Meiner lieben Mama zum Weihnachtsfeste 1865 von Ihrer dankbaren Tochter Ellen.“ Es wurden aber auch längere, persönlichere Briefe oder kurze Gedichte in sorgfältiger Schönschrift an die Eltern geschrieben.

Der Hamburger Apotheker und Maler Berend Goos hielt die Anspannung, die für die Kinder mit dem Schreiben dieser Briefe verbunden war, treffend in seinen Jugenderinnerungen fest::

„Von einer besonderen Feierlichkeit war noch das jährliche Schreiben von Weihnachtswünschen, die dann jeder Schüler für seine Eltern mit nach Hause nahm. Diese Wünsche, vom Oberlehrer verfaßt und daher alle gleichlautend, wurden in der zweiten Klasse auf feine Schreibbögen, mit roten, grünen oder blauen Rändern umsäumt, geschrieben; in der ersten Klasse waren dies Bögen des feinsten Postpapiers, nur mit Goldschnitt versehen. Die Angst aber, mit der solche Wünsche angefangen wurden, wie zitternd und zagend die erste Worte: ,Geliebte Eltern‘ auf dem Papier entstanden, nachdem

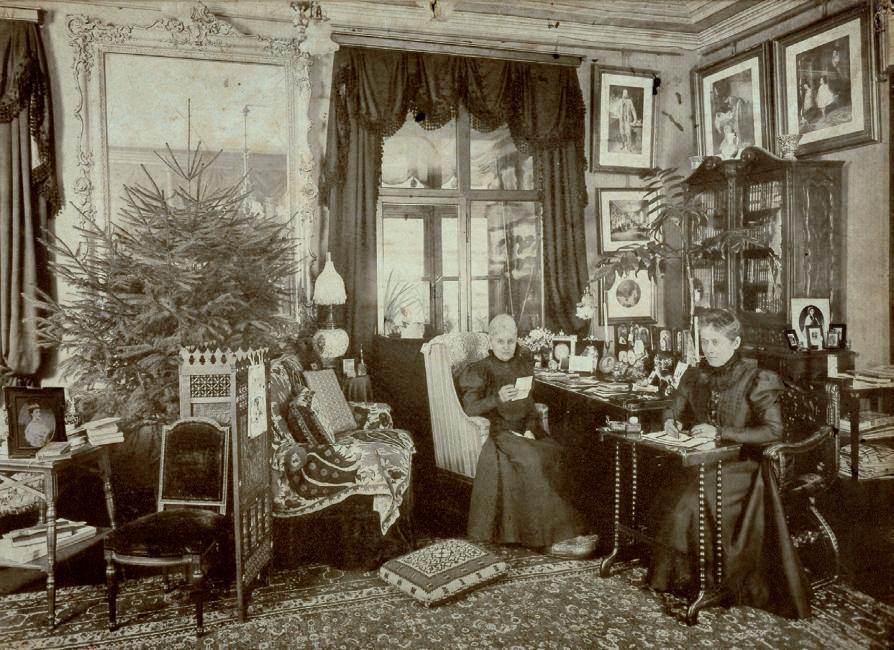

1891 ist die österreichische Kaiserin Sissi (rechts) in der Wohnung ihrer ungarischen Vorleserin Ida von Ferency zu Gast. einhüllen. Früher hatten wir bunte leichte Seide, Seiden- und Goldband, künstliche Blumen und allerlei bunten Zierat im Laufe des Jahres gesammelt, mit dem wir unsere Weihnachtsgaben ausputzten. Das sind alles im Laufe der Zeit seltene Herrlichkeiten geworden, die anderweitige nützlichere Verwendung finden werden, wir müssen heute zum bunten Seidenpapier greifen, aber auch mit ihm können wir, wenn wir etwas Phantasie und eine leichte Hand besitzen, manch’ reizvolle Hülle für ein kleines Geschenk schaffen.

die Feder zwei- bis dreimal auf dem Vorlegebogen versucht worden war, und die Vorsichtsmaßregeln gegen Tintenkleckse oder fehlerhafte Buchstaben sind mir noch heute aufs Deutlichste erinnerlich, und wenn wir nur halb so viel Angst und Sorge gehabt, die Gelöbnisse dieser Weihnachtswünsche zur Tat werden zu lassen, so hätte es lauter Mustersöhne in unserer Schule gegeben, aber wenn denn endlich das letzte Wort dankbarer Sohn etc. etc. ohne Tintenspritzer dastand, dann mochte uns wohl ein ähnliches Gefühl, wie den Wilhelm Tell, nachdem er den Apfel von seines Sohnes Kopf geschossen, erleichtern.“

Was ich euch schenke, ist dies Blatt, Worauf ich dieses Sprüchlein schrieb, – Wenn’s auch viel Müh’ gekostet hat, ich tat es gern. Ich hab’ euch lieb!

Früher war einer der ersten Feiertage im Advent das Fest der heiligen Barbara am 4. Dezember. Sie gehört zu den bekanntesten christlichen Heiligen. Als Tochter eines reichen Kaufmanns soll sie im 3. oder 4. Jahrhundert in Nikomedia, dem heutigen Izmit in der Türkei, gelebt haben. Historiker bezweifeln jedoch, dass es sie tatsächlich gegeben hat, weshalb der Tag der heiligen Barbara seit Mitte der 1960er-Jahre kein offizieller christlicher Feiertag mehr ist. Die Legende um die heilige Barbara entstand etwa im 7. Jahrhundert. Barbara ließ sich, als ihr Vater auf Reisen war, heimlich taufen. Darüber war ihr Vater so erbost, dass er ihr drohte, sie grausam

zu bestrafen. Barbara floh zunächst, wurde jedoch verraten und in einen Kerker geworfen. Dabei soll sich ein Kirschzweig in ihrem Gewand verfangen haben, den sie in ihrer Zelle ins Wasser stellte. Um sie vom christlichen Glauben abzubringen, wurde sie sogar gefoltert. Doch sie blieb standhaft. Schließlich soll sie ihr eigener Vater enthauptet haben, weil sich sonst niemand fand, der es über das Herz gebracht hätte,

„Meinen guten und treuen Eltern zu Weihnachten 1894 von ihrem Sohn Erich“

Weihnachtsbriefbogen von 1894

das zarte junge Mädchen hinzurichten. Der Zweig, den sie im Gefängnis ins Wasser gestellt hatte, erblühte am Tag ihrer Hinrichtung. Ihr Vater aber wurde nach seiner Tat vom Blitz erschlagen, weshalb Barbara heute die Schutzheilige aller Berufe ist, die mit Sprengung und Feuer zu tun haben, wie der Bergleute, der Feuerwehr oder der Artillerie.

In Bergbauregionen wird der Barbaratag bis heute festlich begangen. Die Bergleute kleiden sich in ihrer Sonntagstracht und gehen zur Messe. Selbst in Regionen, in denen es schon längst keinen Bergbau mehr gibt, wie zum Beispiel im Hunsrück, wurde die alte Tradition heute wiederbelebt. In Bundenbach im Hunsrück begleitet der Knappenchor mit der Barbarahymne den Einzug in die Kirche. Man fährt in die Schiefergrube Herrenberg, die in den 1960er-Jahren stillgelegt wurde, ein und zündet unten im Bergwerk eine Kerze vor einer Barbara-Statue an.

Glück fürs neue Jahr bringen. In manchen Gegenden, wie der Oberlausitz, glaubten die jungen unverheirateten Mädchen auch an eine bald bevorstehende Hochzeit, falls ihre Zweige zu den Weihnachtsfeiertagen zu blühen beginnen.

Ein erster Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit war und bleibt der Nikolaustag. Dieser Tag hat eine lange Geschichte. Im 6. Jahrhundert n. Chr. taucht die Figur erstmals in Legenden auf, und zwar als eine Verschmelzung zweier historischer Persönlichkeiten, die tatsächlich existierten: Bischof Nikolaus von Myra aus Lykien, der vermutlich im 4. Jahrhundert n. Chr. im Südwesten Kleinasiens, in der Nähe des heutigen Antalya in der Türkei, lebte, sowie Bischof Nikolaos Sionites in Pinara, der im Jahr 564 n. Chr. starb und aus der gleichen Gegend wie Nikolaus von Myra stammte. Der Figur des heiligen Nikolaus, die in den Legenden aus diesen beiden Männern entstand, werden Wunder und Mildtätigkeit nachgesagt. So soll er einst drei ermordete Schüler wieder zum Leben erweckt haben, weshalb er zum besonderen Schutzpatron der Kinder wurde. Schon seit dem Mittelalter werden Kinder am Nikolaustag beschenkt.

Dieser Adventskalender, den die Kaffeerösterei Eduscho um 1935 verschenkte, enthält zwölf Bilder zum Heraustrennen und einen Metallzeiger.

Danach gibt es ein Bergmannsfrühstück aus Brot, Kümmel, Salz und Korn. Im 17. Jahrhundert entwickelte sich schließlich der Brauch, am Barbaratag Zweige im Haus in eine Vase zu stellen. Wenn die Zweige rechtzeitig zu Weihnachten zu blühen beginnen, sollen sie

Aber der Nikolaus hatte für die Kinder auch seinen Schrecken, denn er beschenkte nur die guten, nicht die bösen Kinder. Unartige Kinder wurden bestraft. Dazu hatte er einen schwarzen Gesellen an seiner Seite, der je nach Region anders genannt wird: In Nord- und Nordwestdeutschland heißt dieser Mann Pelzebock oder Pelznickel, in Süddeutschland nennt man ihn Krampus, im Rheinland heißt er Hans

Muff. In Hessen kamen der Gumphinkel und der Bär, in der Pfalz Stappklos und in der Nähe der holländischen Grenze der Schwarze Pit. Am bekanntesten ist für den strafenden Begleiter des heiligen Nikolaus die Bezeichnung Knecht Ruprecht. Da die Kinder vor dieser dunklen, strafenden Figur so viel Angst hatten, ging man in manchen Gegenden im 19. Jahrhundert bereits dazu über, auf einen persönlichen Besuch des Nikolaus zu verzichten. Stattdessen wurden am Abend zuvor die Schuhe vor die Tür gestellt, in die der Nikolaus seine Gaben legen konnte – manchmal zur Warnung auch eine Rute.

In der Zeitung „Die Grüne Post“ vom 11. Dezember 1927 wurde der Nikolaustag folgendermaßen beschrieben:

„St. Nikolaus ist die Vorprobe auf Weihnachten bei uns in Deutschland, während andere Völker diesen Tag mehr feiern als den Weihnachtstag selbst. St. Nikolaus ist das Symbol dieser ganzen Adventswochen vor dem heiligen Christfest. Wir Erwachsenen nehmen uns nicht mehr so wichtig. Das Kind regiert die Stunde, verleiht diesen Wochen das Gepräge. Es gibt nichts Schöneres, als mit einem Kind durch die Straßen zu gehen gegen Abend, wenn man die Nase vor der Kälte in den Mantelkragen einziehen muß, oder die Sterne der Schneeflocken auf den Lippen schmelzen. Die ganze Weltstadt hat sich auf Kindlichkeit umgestellt. Der Weihnachtsmann ist überall, selbst da, wo es wirklich nur um Dinge für Erwachsene

Aber was soll der Vater, der Großvater, der Onkel oder ein älterer Bruder haben? Einen wunderschönen Pfeifenständer! Der Zweck des Pfeifenständers ist Euch wohl ohne weiteres klar – er soll die kurze Pfeife, die seit dem Kriege so viel geraucht wird, so aufnehmen, daß sie weder umfallen und Tabak verstreuen kann noch unsauber wird, wie es der Fall ist, wenn der Raucher sie etwa in den Aschenbecher legt. Diese Übelstände kommen bei unserem Pfeifenstän-

der ganz von selbst in Fortfall, da in ihm, wie die Abbildung es zeigt, die Pfeife einen festen Halt findet. Eine Laubsäge, die nötigenfalls geliehen werden kann, eine leere Zigarrenkiste, etliche dünne kurze Stifte oder etwas Tischlerleim bilden das ganze Material dieser hübschen Arbeit, die geschickte Hände noch durch leichtes Schnitzwerk verzieren oder mit einer über der Spiritusflamme glühend gemachten Häkelnadel mit etwas Brandmalerei versehen können.

Aus der „Deutschen Frauen-Zeitung“ ✒ 4. Dezember 1920

geht. Immer neue Wunder, immer neue Zaubereien aus Pappe, Farbe und ein paar elektrischen Beleuchtungseffekten entdeckt das kindliche Auge, und dein Weg wird ein Kreuz und Quer und Hin und Her, bis dir Erwachsenen alle Systematik und Pedanterie aus den Knochen fährt und du selbst abenteuerlustig beschließt, deinem Kind das große Licht- und Zaubererlebnis des Kindertheaters zu bescheren. [...] So viel Vorfreude. So viel Freude und helle Erregung, wie von ihnen ausgeht, schenkt das Theater für die Großen längst nicht mehr. Und dem Erwachsenen bleibt das Miterlebnis einer solchen ,Nachmittagsvorstellung‘, wenn er nicht ganz verhärteten Gemüts und verkalkter Seele ist, eine wahrhaft weihnachtliche Gabe.“

Besonders hübsch sieht es aus, wenn die Holzränder sowohl oben als an der Unterlage mit glühender Stopfnadel in kleinen Abständen braun eingekerbt werden. Auch ein Außen(nicht Innen-!) Anstrich von dunkelblauer, dunkelgrüner oder grauer Ölfarbe mit ein paar buntgetupften Bauernblumen macht sich hübsch. [...] Als äußerst praktisches kleines Herrengeschenk werdet Ihr mit diesem Pfeifenständer überall viel Freude bereiten.

In Schwaben ist der Klausentag vormals so gefeiert worden, daß zwei Nächte hindurch zuerst die Knechte, dann die Herren als Klausen oder Klaubauf in großen, schreckbaren Gestalten mit ungeheurem Kettengerassel von Haus zu Haus umgingen mit der Drohung, die bösen Buben einzusacken und mitzunehmen, während die braven mit allerhand Backwerk, Äpfeln, Birnen und Nüssen begnadigt wurden.

Noch heutzutage werden jene beiden Nächte für unheimlich gehalten, denn wie das Volk sagt, ist es nicht bloß der segenspendende heilige Nikolaus, der umgeht, sondern noch ein anderer, der sein böses Spiel treibt.

So kamen einmal achtzehn ledige Burschen des Nachts in der Schmiede des Dorfes zusammen, um den Klaubauf zu spielen. Wie sie einander zählten, ob alle beisammen wären, war es immer einer mehr als achtzehn. Da schauten sie einander verwundert an und bemerkten endlich, daß einer unter ihnen Bocksfüße hatte. Nun gingen sie erschrocken und stillschweigend auseinander. Seitdem ist in diesem Dorf das Klaubaufspielen abgekommen.

Alexander Schöppner, „Bayerisches Sagenlexikon“ ✒ 1852.

Der Sankt Nikolaustag war von altersher in Eisenach ein beliebtes Volksfest, allerdings vor allem ein Fest der Kinder. Am Vormittag von früh an zogen die Knaben und Mädchen, mit bunten Bändern geschmückt, von Haus zu Haus und sangen vor den Türen ein kleines Lied mit lustigem Kehrreim. Traten dann die Erwachsenen heraus, so hatten die Kinder das Recht, sie mit grünen Tannenreisern zu schlagen, die sie in dichten Bündeln in den Händen hielten. Aber die Alten lösten sich durch Verabreichung kleiner Kupfermünzen oder süßen Naschwerkes, und darauf war es abgesehen. Am Abend zogen dann fratzenhaft aufgeputzte Nikolause durch die Straßen, gingen in die Häuser und ließen die Kinder beten, worauf sie ihnen nun wieder allerlei Süßigkeiten, Nüsse und Äpfel in die Stuben warfen. Darum stand dieser Tag bei den Eisenacher Kindern fast so hoch im Ansehen, wie das heilige Christfest selbst.

Paul Schreckenbach, „Um die Wartburg“ ✒ Leipzig 1930.

„Berliner Morgenpost“ vom 11. Dezember 1942

Zutaten

75 g Butter oder Margarine

75 g Zucker

3 EL Honig

1 TL Zimtpulver etwas abgeriebene Zitronenschale

50 g geriebene Nüsse

1 Ei

250 g Mehl

3 TL Backpulver

1 Glas Apfelwein

Dekoration:

100 g blättrige Mandeln

30 g Zucker

1 Tafel Halbbitterschokolade

Die Butter erwärmen. Mit dem Zucker, Honig, Zimt, der Zitronenschale, den geriebenen Nüssen und dem Ei verrühren bzw. verkneten. Mehl und Backpulver vermischen. Zusammen mit dem Apfelwein und den vorherigen Zutaten zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig auf etwas Zucker ca. einen halben Zentimeter dick ausrollen. Sterne ausstechen. Die Sterne auf einem bemehlten Blech mindestens sechs Minuten bei 220 °C backen. (Die Temperaturangabe ist ein Erfahrungswert; in alten Backrezepten wurden keine Angaben zur Backtemperatur gemacht).

Für die Dekoration: Die Schokolade im Wasserbad schmelzen. Die Mandeln mit dem Zucker in einer Pfanne goldgelb rösten. Sofort zu der Schokolade geben. Mit einem Teelöffel kleine Schoko-NussHäufchen auf ein gefettetes Blech setzen und abkühlen lassen.

Zutaten

3 Eiweiß

1 Prise Salz

200 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

½ Fläschchen Backöl Orange 200 g gemahlene Walnüsse

1 EL Semmelbrösel ca. 50 Oblaten

Das Eiweiß mit dem Salz zu einem sehr steifen Schnee schlagen. Zucker und Vanillezucker vorsichtig unterrühren und das Backöl hineintropfen. Die Walnüsse und das Semmelmehl vorsichtig unterheben! Den Teig in kleinen Häufchen auf die Oblaten setzen, eventuell mithilfe von zwei Teelöffeln. Insgesamt ergibt das ca. 50 Stück. Den Backofen auf 130–150 °C vorheizen und ca. 30 Minuten backen.

Ein Weihnachtsdiner um 1900

In der Grünen Post vom 18. Dezember 1927 heißt es sehr treffend: „Die rechte Weihnachtsstimmung gibt nicht der Lichterbaum allein, sondern die Hausfrau mit all den guten Dingen, die den Gaumen erfreuen.“ Traditionell war im Christentum die Adventszeit seit dem 11. Jahrhundert zwar eine Buß- und Fastenzeit. Aber bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde selbst in katholischen Gegenden kein Adventsfasten mehr verlangt. Bis zum Ersten Weltkrieg ging es, zumindest in gut betuchten bürgerlichen Kreisen, wohl eher zu wie im Schlaraffenland. Wirtschaftlich schwere Zeiten wie Kriegs- oder Nachkriegszeiten wurden dagegen vor allem in der Weihnachtszeit als herber Einschnitt in lieb gewordene Traditionen wahrgenommen. So beklagte ein Autor der „Deutschen Frauen-Zeitung“ während der Hyperinflation in der Weimarer Republik im Dezember 1920:

Früher gehörte der Dezember zu den für Feinschmecker – und das waren wir ja alle mehr oder minder – günstigsten Monaten. Er brachte uns Wild und Wildgeflügel, Mastgeflügel aller Art, feine Fische und Gemüse und Früchte aus südlichen Ländern. Das alles ist jetzt anders geworden, die Monatsküchenschau unserer Tage zeigt ein gar bescheiden Bild. Wild und Wildgeflügel müssen wir ausschalten, es sei denn, daß uns ein befreundeter Jäger einmal einen Hasen oder einen Fasan abläßt, vom Mastgeflügel ist nur wenig zu höchsten Preisen zu sehen, nur Ente, Gans und vielleicht hin und wieder Puter sind in der deutschen weihnachtlichen Küche zu finden. Die Gans wird aber wohl der eigentliche Weihnachtsvogel sein [...]

Weihnachten 1947

Heute wie vor 100 Jahren verbinden wir mit der Weihnachtszeit neben Kerzenschein und Tannenduft immer auch viel gutes Essen – auch wenn das Angebot an Speisen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für die meisten Menschen sehr viel bescheidener ausfiel als heutzutage. „Ein schöner Kohlrübeneintopf oder Grünkohl, das war unser Winteressen“, erinnert sich Gisela Gießler, Jahrgang 1927, aus Berlin-Schlachtensee. Die Kinder freuten sich über Bratäpfel, die ganz schlicht und ohne weitere Zutaten entweder in ein spezielles Fach im Kachelofen gelegt wurden oder auf einer heißen Platte gebraten wurden. Sahne oder Rosinen oder Gewürze gab es nicht dazu, schon der gebratene Apfel allein ließ Kinderherzen höher schlagen. Der Hamburger Apotheker Berend Goos beschrieb diese Zeit in seinen Jugenderinnerungen folgendermaßen:

Schon drei Wochen vor dem Feste begann die Freudenzeit für uns Kinder; da fingen zu Hause die Vorbereitungen zum Kuchenbacken an, und dies spielte in damaliger Zeit eine gar wichtige Rolle, namentlich bei meiner Mutter, und das muß wahr sein, ihre braunen Kuchen, feine sowohl als grobe, waren delikat. Den Anfang machte das Abhülsen und das Zerschneiden der Mandeln, der Sukkade und der Zitronenschalen, wobei nicht allein wir Kinder, sondern auch alle dem Hause nahestehenden Personen, Näherin, Scheuerfrau etc. etc. helfen mußten, und am Abend vor dem Backen begaben wir uns allesamt nach der Küche, um das Anrühren des Tei-

ges mit anzusehn, wohl auch mit zu helfen. Einer hielt die am Herde aufgestellte Mulde, in welche dann die Ingredienzien als da sind: Mehl, Sirup, Mandeln, Rosenund Kaneelwasser nebst Hirschhornsalz und die übrigen gewürzigen Zutaten, geschüttet werden, und ein anderer rührte mit einem ruderförmigen Holze aus Leibeskräften die Masse zum gleichförmigen Teige, und es war in der Tat keine leichte Arbeit, diese zähe Substanz zu bewältigen. Am anderen Morgen früh mußte dann unsere alte Köchin Cathrin mit dem während der Nacht unter seinem warmen Federkissen schön gegangenen Teige zum Bäcker, und des Nachmittags kam sie mit

zwei Bleicherkörben voll brauner Kuchen zurück; die feinen mit einem Sukkadeblättchen, die groben mit einer Mandel bezeichnet. Ei, und wie dufteten sie, und nachher, wie schmeckten sie erst – schade nur, daß so viele von diesen süßen Weihnachtsboten in die Fremde wandern mußten; denn das stand einmal fest, jedes mit uns befreundete Haus bekam ein oder zwei Dutzend zum Geschenk, und außerdem mußten noch Scheuerfrau, Näherin, Zeugausklopfer, Dienstmädchen und Gott weiß wer sonst davon ihren Anteil haben.

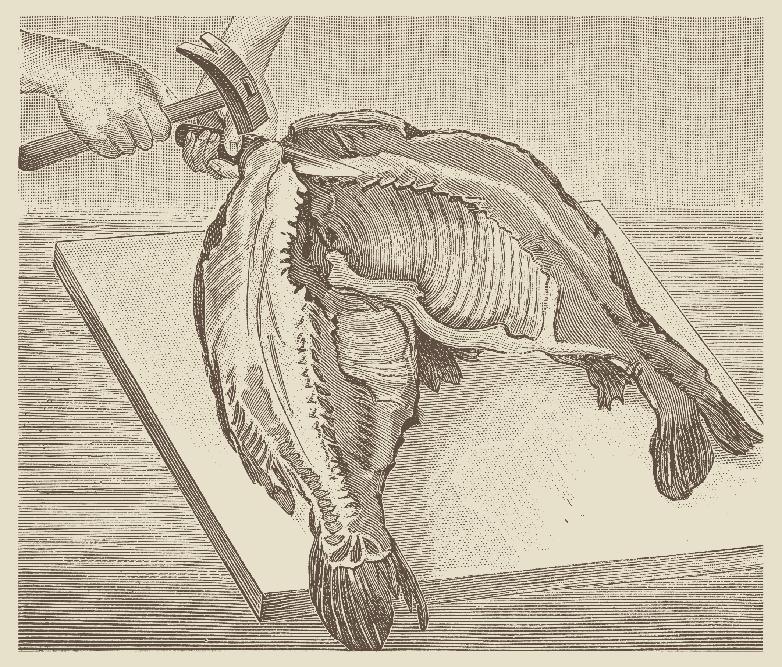

Ein altes Kochbuch zeigt, wie man Karpfen tranchiert.

Sogar ein Hammer kommt zum Einsatz!

Am 5. Dezember wurden die Stiefel blank geputzt und vor die Tür gestellt. Dann kam der Nikolaus und füllte sie mit Äpfeln, Apfelsinen, Hasel- und Walnüssen, Pfefferkuchen, Spekulatius, Marzipan und anderen Leckereien. Süßigkeiten und exotisches Obst kosteten im Vergleich zu alltäglichen Lebensmitteln so viel, dass es für die Kinder etwas ganz Besonderes bedeutete, wenn sie so etwas geschenkt bekamen. Der Heiligabend war in vielen Gegenden Deutschlands jedoch ein Fasttag, zwar nicht im strengen Sinn, doch es gab nur kleine Gerichte oder Fisch, der in der Fastenzeit erlaubt war. Karpfen war ein beliebter Weihnachtsfisch. In Süddeutschland wurde der Karpfen paniert und herausgebacken, in Norddeutschland, vor allem aber in Schlesien und der Oberlausitz aß man den Karpfen lieber blau mit Meerrettichsoße oder brauner Tunke. Die Schuppen des Fisches, glaubte man, bringen Glück. Wer sie bis Weihnachten im kommenden Jahr im Portemonnaie aufbewahrte, werde nie unter Geldmangel leiden, hieß es.

Für große Menüs war an Heiligabend auch gar keine Zeit, denn man war so sehr mit den Vorbereitungen für die Bescherung beschäftigt, dass es nur für ein schnell zubereitetes Gericht wie die weitverbreiteten Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat oder am Tag zuvor zubereiteten Heringssalat reichte. Adelheid Mommsen, die Tochter des 1903 verstorbenen deutschen Historikers Theodor Mommsen, schildert in ihren Erinnerungen einen typischen Heiligabend in ihrer Familie:

Am 24. Dezember morgens wurde die Weihnachtsstube der Mutter überlassen; nur der Vater hatte noch Zutritt. [...] Wir hatten mit unseren Weihnachtsgeschenken auch alle Hände voll zu tun. Dazu war der Heringssalat zu schneiden, der zum Abend und mindestens für die Feiertagsfrühstücke reichen sollte. Viel Zeit zum Mittag blieb nicht, das musste schnell bereitet und gegessen werden können. So gab es an dem Tag – dem einzigen, an dem der Küchenzettel kein Kopfzerbrechen machte – dicken Reis.

Das beliebteste Weihnachtsessen am ersten Feiertag war damals wie heute entweder eine Ente oder ein Gänsebraten. Die Gans für den Weihnachtsbraten erhielt man im 19. Jahrhundert in Berlin auf den Straßenmärkten in der Klosterstraße oder auf dem Gendarmenmarkt. Die meisten Gänse wurden jedoch auf dem Dönhoffplatz an der Leipziger Straße in Mitte verkauft. Bis 1886, als die erste städtische Markthalle in Berlin eröffnet wurde, befand sich auf diesem Platz Berlins zweitgrößter Wochen-

Dieser Farbholzschnitt trägt den Titel: „Wie geht’s weiter?“ Dass der belustigt blickende Mann in der Küche raucht und sich sonst nicht zuständig fühlt, stört im 19. Jahrhundert nicht.

Carl Schröder: „Die Martinsgans“, um 1865

markt. Im Dezember erhielt man hier zweimal wöchentlich Gänse. Die Tiere kamen nicht nur aus den umliegenden Dörfern, sondern auch aus dem Oderbruch oder aus Pommern. Sie wurden zunächst lebend angeliefert und in großen Gattern gehalten und später ausnahmslos im Ganzen

verkauft. Am sogenannten Gänsebahnhof Lichtenberg-Friedrichsfelde wurden in der Vorweihnachtszeit teilweise Zehntausende Gänse gleichzeitig zwischengelagert, sodass die Anwohner wegen des lauten Geschnatters oft schlaflose Nächte hatten. 1928 sollen eine Million Gänse aus dem Oderbruch nach Berlin geliefert worden sein.

Im 19. Jahrhundert, als es noch keine Kühlschränke gab, mussten die Gänse nach dem Kauf draußen in der kalten Winterluft frisch gehalten werden, wie die folgende Anekdote illustriert:

Zutaten für 6 Personen

1 küchenfertige Gans (ca. 4 bis 5 kg)

1 EL getrockneter Majoran

Salz, Pfeffer aus der Mühle

50 g durchwachsener Speck

2 Zwiebeln

8 Brötchen, vom Vortag

2 Äpfel

300 ml Milch

2 EL Petersilie

4 Eier

eventuell etwas klein geschnittenes Suppengrün eventuell Gänseklein, eventuell etwas Honig

Die Gans gründlich innen und außen unter fließendem Wasser abspülen. Anschließend trocken tupfen. Das überschüssige Fett im Bauchbereich sollte man entfernen. Dann wird die Gans innen und außen mit Salz, Pfeffer und Majoran eingerieben.

Füllung

Speck, geschälte Zwiebeln, geschälte und entkernte Äpfel in Würfel schneiden. Den Speck in Öl in einer Pfanne knusprig braten. Zwiebelwürfel dazu und glasig dünsten. Diese Masse mit den gewürfelten Brötchen und den Äpfeln mischen. Die Milch aufkochen und mit der Petersilie und den Eiern unter die Füllungsmasse rühren. Mit Salz würzen. Die Gans mit der Masse füllen und mit Küchengarn zunähen oder die Öffnung mit Rouladennadeln verschließen.

Den Backofen auf 190 bis 200 °C vorheizen.

Die Gans mit der Brust nach oben in eine Bratenform legen und mit kochendem Wasser übergießen. Die Temperatur im Backofen etwas reduzieren (E-Herd: 180 °C, Gas: Stufe 3, Umluft: 160 °C) und die Gans in den Ofen schieben. Während der Garzeit sollte man die Gans etwa alle 15 bis 20 Minuten mit dem Bratensatz begießen. Wenn zu viel von der Flüssigkeit verdampft ist, kann man wieder heißes Wasser nachfüllen. Nach der Hälfte der Garzeit kann man auch klein gehacktes Suppengrün und – falls man das hat – das Gänseklein in den Sud geben. Das Fett sollte man während der Bratzeit immer wieder abschöpfen. Damit noch mehr Fett austreten kann, darf man die Gans an den fetten Stellen mit der Gabel einstechen.

Als Garzeit rechnet man ca. 50 Minuten bis eine Stunde pro Kilogramm Gans. Die erste Hälfte der Garzeit sollte sie auf der Brust liegend gegart und danach gewendet werden. Kurz bevor die Gans fertig gegart ist, legt man sie am besten auf einen Rost, der über einem Bratblech liegt, bepinselt sie mit dem Salzwasser-HonigGemisch und brät sie dann im Ofen noch schön knusprig braun. Aber Vorsicht: Honig verbrennt leicht und wird dann bitter. Von der Soße sollte man unbedingt das überschüssige Fett abschöpfen. Dann wird sie passiert und man lässt sie langsam ein wenig einköcheln. Klassische Beilagen zur Gans sind Rotkraut und Kartoffelknödel, in Berlin traditionell auch Salzkartoffeln.

Gänse haben sehr viel Fett. Das wird am besten teilweise schon während, aber vor allem nach dem Braten mit einer Kelle abgeschöpft. Das Gänsefett kann man sehr gut zur Zubereitung von Bratkartoffeln und deftigen Eintöpfen verwenden oder feines Schmalz daraus machen. Dann müssen Sie aber unter das Gänsefett, da es sehr weich ist, noch etwa ein Drittel Schweineschmalz mischen. Besonders lecker wird das Gänseschmalz, wenn man getrockneten Majoran sowie im Fett leicht gebräunte Zwiebel- und Apfelwürfel dazugibt.

Bei vielen Küchenfenstern, die sämtlich nach den Höfen hinausgingen, waren eiserne Haken angebracht, an denen die Gänse, Hasen und anderes Wild im Freien befestigt wurden. So hing auch mal ein feistes Gänslein an dem Parterreküchenfenster unseres Hauses. Abends klopft es an die Scheiben, die Küchenfee macht auf, jemand ruft ihr zu: ‚Nehmen Sie man bloß die Jans schnell rein, hier war eben eener, der se stehlen wollte!‘ Rasch haspelt die Auguste den Bindfaden ab, aber im selben Augenblick bekommt sie einen Stockschlag auf die Hand, lässt die feiste Kapitolsretterin fallen, und der freundliche Warner verschwindet schleunigst damit.

In schwierigen Zeiten, während der beiden Weltkriege, während der Hyperinflation

Anfang der 1920er-Jahre oder in der Nachkriegszeit war eine Gans eine so kostspielige Angelegenheit, dass der Kauf wohlüberlegt werden musste. Die vielseitige Verwendbarkeit des beliebten Federviehs, von dem so ziemlich alle Teile verwertet wurden, machte die Investition aber wieder wett. In der „Deutschen Frauen-Zeitung“ vom 18. Dezember 1920 heißt es in einem Artikel mit dem Titel „Allerlei vom Weihnachtsvogel:

In der guten alten Zeit war ein schöner Gänsebraten zum Weihnachtsfeste eine selbstverständliche Sache, das ist, wie so viel andere gute Dinge, anders geworden, denn der Martinsvogel ist ein teurer Spaß. Und doch ist der Kauf einer fetten Gans bei den ebenso hohen und teilweise sogar

Herstellung von Lebkuchen in einer Großbäckerei in den 1920er-Jahren

höheren Fleischpreisen vom rationellen Standpunkte aus zu empfehlen, denn bei einer guten Mastgans sind nur 7 ½ Prozent auf Knochen zu rechnen, während diese beim Rindfleisch [...] 14 Prozent durchschnittlich betragen. Außerdem aber verlangt Gänsefleisch keinen Fettzusatz, sondern es liefert im Gegenteil in seinem Gänseschmalz noch eine ansehnliche Menge feinstes Speise- und Streichfett, das bei der großen Butterknappheit besonders hoch zu bewerten ist.

Gänsebraten so zu essen, wie es heute üblich ist, nämlich die komplette Gans zu füllen und viele Teile des Vogels einfach gar nicht zu verwerten, war damals ein Luxus, den sich die wenigsten leisten konnten. Um möglichst alles von der Gans verwenden zu können, wurde nur die Brust – manchmal gefüllt – als Weihnachtsbraten serviert. Als besonderer Leckerbissen, der oft dem Hausherrn vorbehalten war, galt damals die mit Äpfeln und Zwiebeln gebratene Gänseleber. Aus den Gänseschenkeln und -flügeln kochte man das sogenannte Gänseweißsauer – Gans in Aspik –, das gern an Silvester gegessen wurde. Die Schenkel wurden alternativ auch geräuchert und gepökelt. Nichts wurde weggeworfen, selbst die mehrfach gereinigten Gedärme und Füße der Gans waren Bestandteile des Weißsauers. Auch Knochen mit Fleischresten wurden verwertet: