ANAIS DO ENCONTRO IMAGEM + POLÍTICA + ESTÉTICA TERRITÓRIOS FLUIDOS DO CONTEMPORÂNEO 2024

LUDIMILLA CARVALHO WANDERLEI

NINA VELASCO E CRUZ (ORGANIZADORAS)

RECIFE - PE 2024

RECIFE - PE 2024

O Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo é um espaço de intercâmbio entre pesquisadores, artistas, estudantes e público em geral interessado no universo da fotografia contemporânea, em suas diferentes formas de apresentação, poéticas, materialidades, temáticas e interlocuções com outras tecnologias da imagem que mobilizam debates clássicos e atuais. A programação, com atividades presenciais e remotas, incluiu: apresentações de trabalhos, minicursos, sessão de lançamento de livros e conferências, que ocorreram na cidade do Recife (PE), nos dias 05, 06 e 07/06/2024. O evento foi realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE, com apoio Fundação Joaquim Nabuco, UFRJ e UERJ. O incentivo é do Funcultura-PE. Os anais do evento reunirão artigos científicos de diversos autores, apresentados no encontro.

Ludimilla Car valho Wanderlei

Edmund Kesting (1892-1970): um retratista entre arte e documento - Paola Orlovas

Para ver Teresa: Uma experiência de produção de imagens pós-indiciais de sujeitos escravizados descritos em jornais do século XIX - Carolina Dantas de Figueiredo, Íkaro Weslley

Silva de Sousa, Felipe Araujo da Silva e Ivan da Costa Alecrim Neto

A intenção fotográfica - Hermano Callou

Minha mãe esteve lá nos meus sonhos: O prompt no processo de imagens geradas por IA - Taís Monteiro

Fato, Fake ou Arte? Disputas do real nas fotografias ͞Mercado da Fome͟ - Gabriela Medeiros Mendes, Marianna Ferreira Jorge e Paula Sibilia

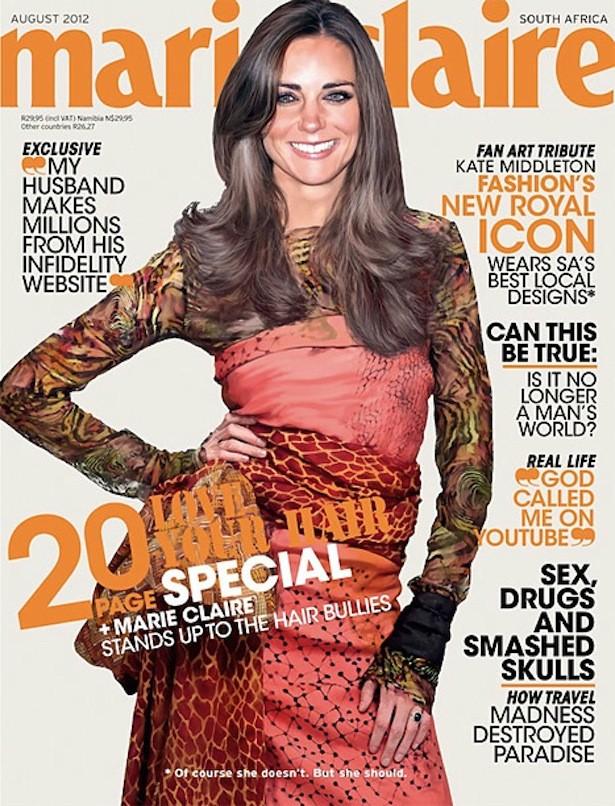

Falha na fotografia como ativação da especulação: O caso ͞Katespiracy ͟ - Amanda de Moraes Medeiros

Contravisualidade negra-periférica: o olhar negro sobre os corpos negros - Emanuele de Freitas Bazílio

Fotojornalismo antirracista e novas matrizes de visualidade negra - Alice Oliveira de Andrade

A disputa do espaço em Azougue Nazaré - Mayara Moreira Melo

Considerações sobre educação e vigilância dos corpos queer em Close (2022) e Monster (2023) - Catarina Andrade e Eduardo de Andrade Santiago Santos

As estratégias visuais nos relatos de aborto em Por que não? - Maria Cardozo

O informe batailliano na obra O Tango de Satanás de Bela Tarr - Rosa Fernanda Vidal dos Santos

Texturizações visuais no cinema de Pietro Marcello - Bruno Alencar

A imagem que cai: Fricções entre o Informe (Krauss, 1990) e a Queda livre (Steyerl, 2017) em Vertical Roll (1972) e Outer Space (1999) - Myllena Matos Sousa de Jesus

Fotografia, cinema, ensaio: Uma análise de A Festa e os Cães e Rebu - Sabrina Tenório Luna

Resíduos luminosos: a poética da coleção em David Gatten - Lucca Nicoleli Adrião

A fotomontagem como caminho da poética de arquivos históricos - Fabiana Bruce Silva

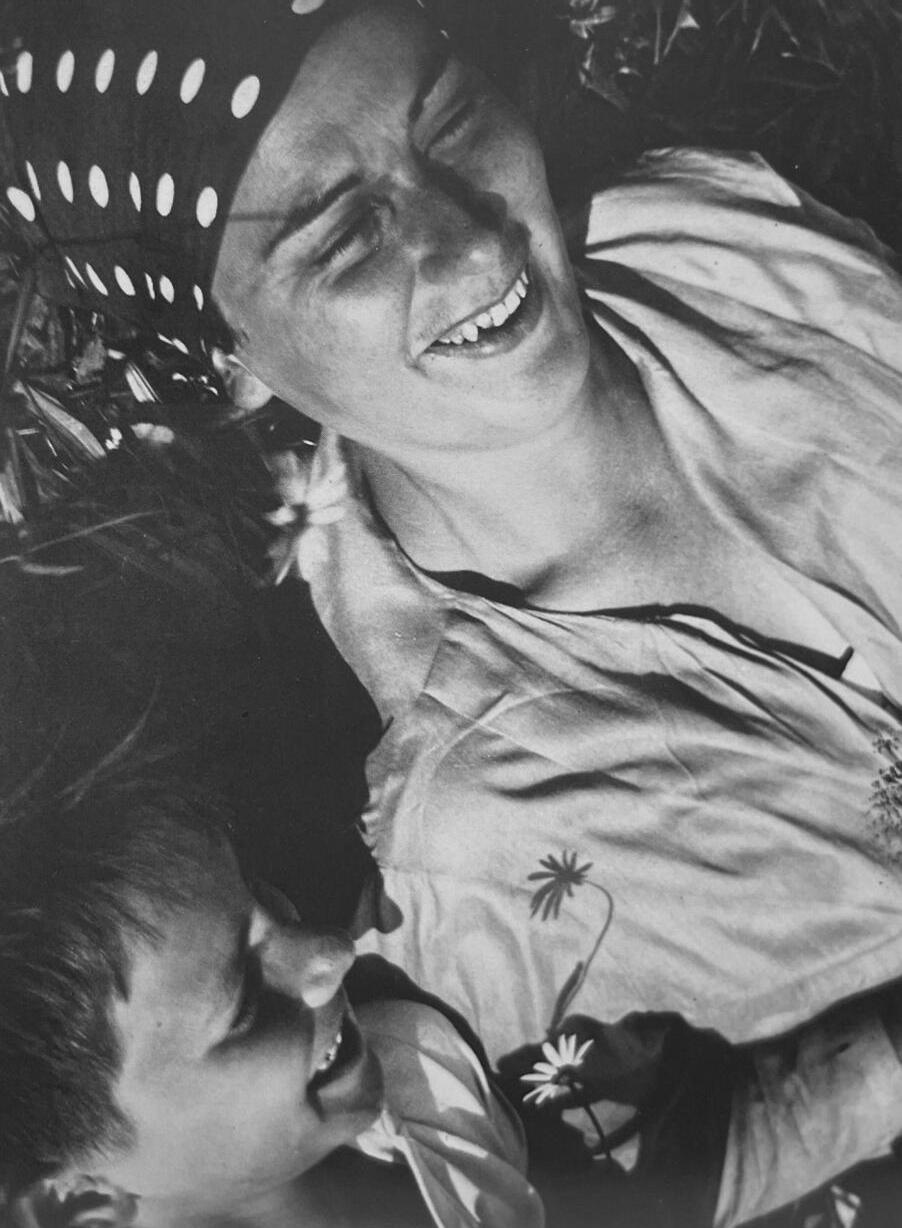

Edmund Kesting (1892-1970): retratos experimentais de um pintor-fotógrafo1

Edmund Kesting (1892-1970): experimental portraits of a painter-photographer

Paola Pacini Orlovas2

Resumo: O trabalho evidencia retratos fotográficos iniciais do fotógrafo e pintor alemão Edmund Kesting (1892-1970), partindo do catálogo "Edmund Kesting: Ein Maler fotografiert" (Petsch, 1987), ou "Edmund Kesting: Um Pintor fotografa", em português. Examina-se a biografia de Kesting, contextualizando-o para leitores que não têm acesso facilitado ao seu trabalho, e, de maneira exploratória, propõe-se explorar a natureza do retrato, sua configuração e sua relação com as técnicas utilizadas pelo artista A pesquisa promove uma perspectiva panorâmica de obras entre 1926, ano em que adota a fotografia, distanciando-se das artes visuais, e 1937, quando parte de suas pinturas são confiscadas pelo governo alemão. Analisa-se o uso de técnicas experimentais, como exposições múltiplas, fotomontagem, solarização e fotogramas, e sua ligação com o conteúdo das fotografias, que capturam o panorama cultural e social alemão da época, testemunhando artistas, escritores e trabalhadores A análise sugerida parte de Krauss (1990), Buchloh (2000) e Fabris (2004).

Palavras-chave: Alemanha; Edumund Kesting; retrato experimental

Abstract: The paper points out at early photographic portraits by the German photographer and painter Edmund Kesting (1892-1970), based on the catalog " Edmund Kesting: Ein Maler fotografiert" (Petsch, 1987), or "Edmund Kesting: A Painter

1 Trabalho apresentado ao GT 1 - Teorias e histórias da fotografia: revisões, renovações e permanências do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024

2 Mestranda em História da Arte no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Bolsista de Mestrado do CNPq Bacharela em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). E-mail: porlovas@gmail.com. Lattes ID: http://lattes cnpq br/7646588159358555 São Paulo, Brasil

photographs", in English Kesting's biography is examined, contextualizing him for readers who do not have easy access to his work, and, in an exploratory manner, it is proposed to explore the nature of the portrait, its configuration and its relationship to the techniques used by the artist. The research provides a panoramic view of his works between 1926, year in which he adopts photography, distancing himself from the visual arts, and 1937, when part of his paintings were confiscated by the German government. The use of experimental techniques, such as multiple exposures, photomontage, solarization and photograms, and their connection with the content of the photographs, which captures the German cultural and social panorama of the time, bearing witness to artists, writers and workers, are analysed The suggested analysis draws on Krauss (1990), Buchloh (2000) and Fabris (2004).

Keywords: Edmund Kesting; Experimental portrait; Germany.

O presente trabalho tem como ponto de partida o catálogo ³Edmund Kesting: Ein Maler fotografiert´ (Petsch, 1987), ou ³Edmund Kesting: Um Pintor fotografa´ , em português Além dele, foi utilizado o artigo ³Experimentelle Fotografie in Der DDR: Edmund Kestings Porträtaufnahmen´ (Fotografia experimental na RDA: os Retratos de Edmund Kesting, Hoffer, 2007). Ambos os textos servem como leituras estruturais para compreender o trabalho de Edmund Kesting (1892-1970), fotógrafo e pintor pouco estudado fora do contexto alemão, mas relevante para pensar-se no contexto da fotografia de vanguarda dentro do país Com o catálogo em mãos, foi possível explorar parte dos registros fotográficos do artista e considerar suas influências dentro deste campo, evidenciadas pelo livro. Sendo assim, surgiu o interesse em examinar parte de sua obra, em especial o recorte temporal entre 1926 e 1937, destacando seu caráter experimental, que a distingue de retratos tradicionais por meio do emprego de técnicas como exposição múltipla, fotomontagem, montagem negativa, solarização e fotogramas

É objetivo do artigo tanto examinar a biografia de Kesting, contextualizando-o para uma série de leitores que não teriam acesso descomplicado ao seu trabalho, quanto,

de maneira exploratória, partir da contemplação inicial das peças para analisar a natureza do retrato, sua configuração e sua relação com as técnicas utilizadas pelo artista Além disso, são feitas considerações sobre a inserção dos trabalhos do fotógrafo e pintor dentro da fotografia artística. Portanto, busca-se, de forma similar à maneira em que a produção do fotógrafo foi tratada dentro da Alemanha, tanto no catálogo quanto no artigo, evidenciar seus trabalhos e vida. Neste sentido, resgata-se Hoffer (2007, p. 311): ³[...] portanto, a história do retrato está intimamente ligada à imagem do homem de uma época específica, e seu desenvolvimento pressupõe que a importância do indivíduo seja reconhecida3´ .

Edmund Kesting, nascido em Dresden, na Saxônia, em julho de 1892, formou-se na Academia de Belas Artes da cidade em 1916. Posteriormente, serviu como soldado durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). A partir de 1919, foi professor na Der Weg: schule für neue kunst (O caminho: escola para nova arte), e começa a experimentar com a fotografia após ser influenciado por figuras ligadas à vanguarda, como László Moholy-Nagy (1895-1946) e El Lissitzky (1890-1941) Integrando a cena artística da Alemanha da época, inicialmente com seus trabalhos em aquarela e guache, passa a exibir o que chamaria de Schnittgraphiken (Gráficos cortados), em 1925 Em 1926, mudou-se para Berlim, cidade em que desenvolveu suas incursões experimentais na fotografia. Registra-se também, entre 1926 e 1937, o declínio de sua produção nas artes visuais Suas obras foram confiscadas para a Exposição de Arte Degenerada em 1937, um ano após ser proibido de pintar e expor, em 1936. Assim, torna-se relevante explorar sua produção fotográfica neste recorte, que permaneceu intacta O fotógrafo e pintor teve pelo menos onze quadros considerados "degenerados" pelo governo alemão em 1937, conforme levantamento do Centro de Pesquisa ³Arte Degenerada´ (Forschungsstelle ³Entartete Kunst´), da Freie Universität Berlin

3 Tradução de ³ und so ist die Geschichte des Bildnisses auf engste verbunden mit dem Menschenbild einer bestimmten Zeit, und ihre Entfaltung setzt voraus, dafi die Bedeutung des Individuums anerkannt wird´; Tradução nossa

A produção fotográfica de Kesting é predominantemente composta por retratos Embora tenha explorado outros formatos, como a fotografia de paisagem, com enfoque particular em Dresden após os bombardeamentos na Segunda Guerra Mundial (19391945), a maior parte de sua obra consiste em registros de artistas, escritores, músicos e políticos alemães Ao analisar os retratos feitos pelo artista durante o período entre 1926 e 1937, podem-se identificar temáticas que também permearam seu trabalho posteriormente. Dentre elas, estão: a representação artística da dança e a captura do movimento, o uso de sombras e a longa exposição de imagens, aludindo às emoções e nuances expressivas, a conexão humana com a natureza e a exploração da nudez como elemento humano, além da representação do trabalhador em seu ofício É relevante notar que, enquanto uma parte dos trabalhos de Kesting como retratista revela uma abordagem exploratória e experimental, outra parte permanece relativamente inalterada. Os retratos nus, assim como aqueles realizados na natureza, se destacam pela redução das intervenções artísticas posteriores pelo fotógrafo, que frequentemente enfoca o corpo nu como elemento central de exploração ou utiliza a flora como tema principal. Embora possam ser abordadas separadamente, é interessante notar que por diversas vezes essas duas temáticas se entrelaçam, fazendo com que o corpo nu, masculino ou feminino, seja retratado em cenários ligados a natureza, como campos ou praias, e não em ambientes urbanos ou domésticos. De maneira semelhante, os registros de trabalhadores adotam uma postura quase documental, na tentativa de capturar o ofício dos personagens e, por extensão, até de um coletivo.

Este esforço do artista ressoa com a estética elaborada pelo também alemão August Sander (1876-1964). Em seu catálogo sobre a obra de Kesting, Petsch (1987, p. 47) coloca: ³Kesting gosta de se ater ao retrato tipológico de August Sander porque desconfia da classificação´ ( Dem Typen-Bildnis von August Sander halt sich Kesting gern, weil er Der Klassifizierung misstraut). Ao discutir seus contemporâneos, é sugerido que o artista era mais favorável a idealização do sujeito proveniente de uma ³tipificação´ , em contraposição à abordagem da Nova Objetividade, que, ainda segundo

Petsch, tendia a desviar o foco da representação individual da pessoa retratada Nota-se, no entanto, que não há consenso claro ao enquadrar Kesting em uma corrente fotográfica específica, tanto em relação às suas influências quanto ao seu estilo e conexões, uma vez que sua obra apresenta uma variedade de elementos que dialogam com diferentes tendências estéticas de sua época

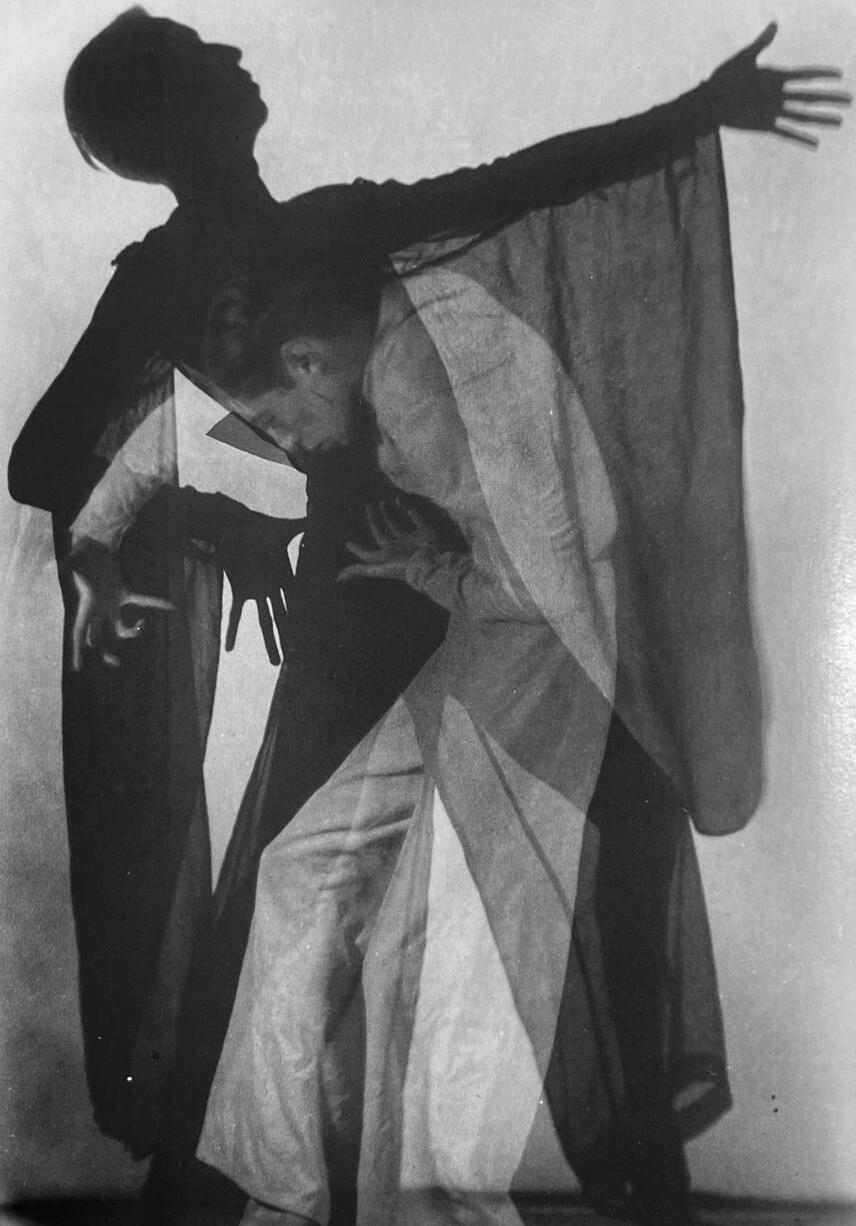

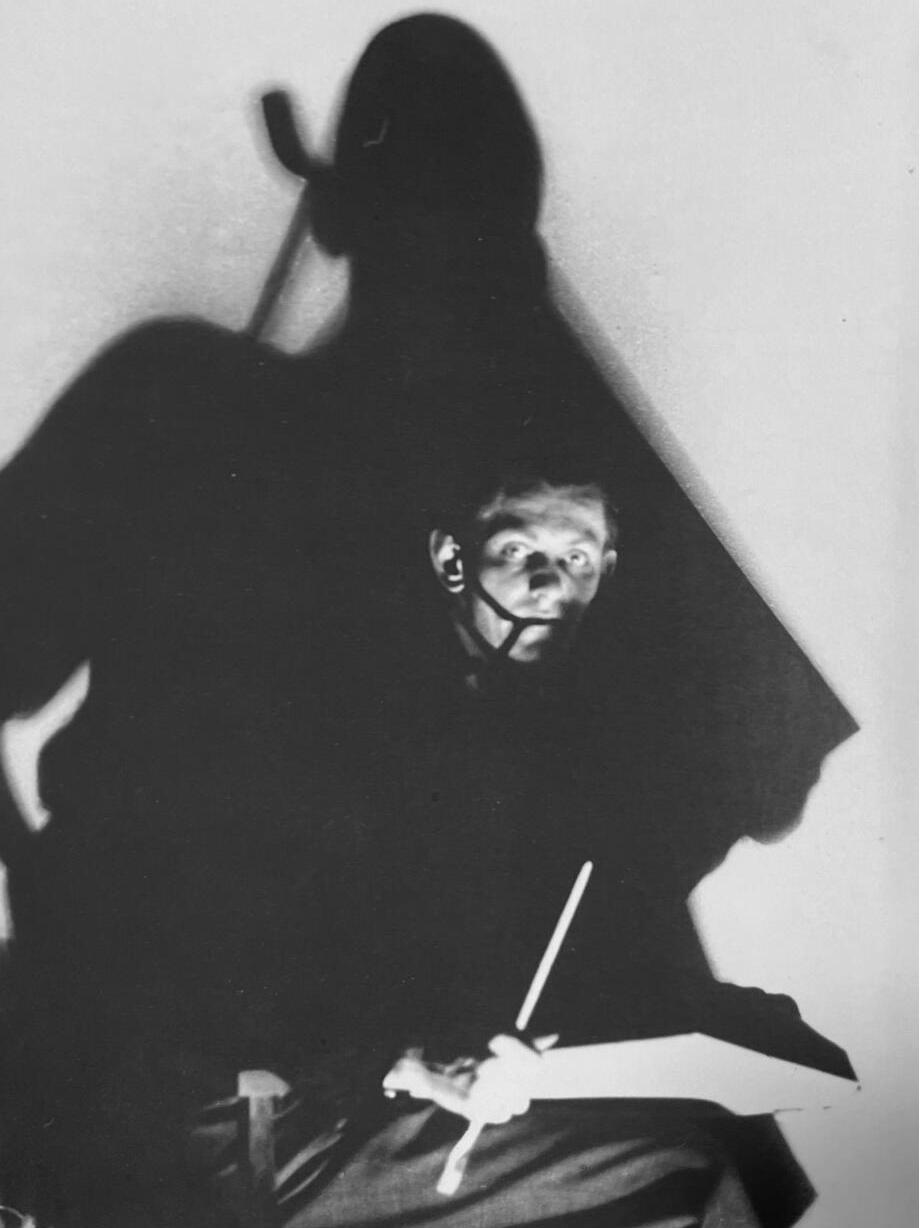

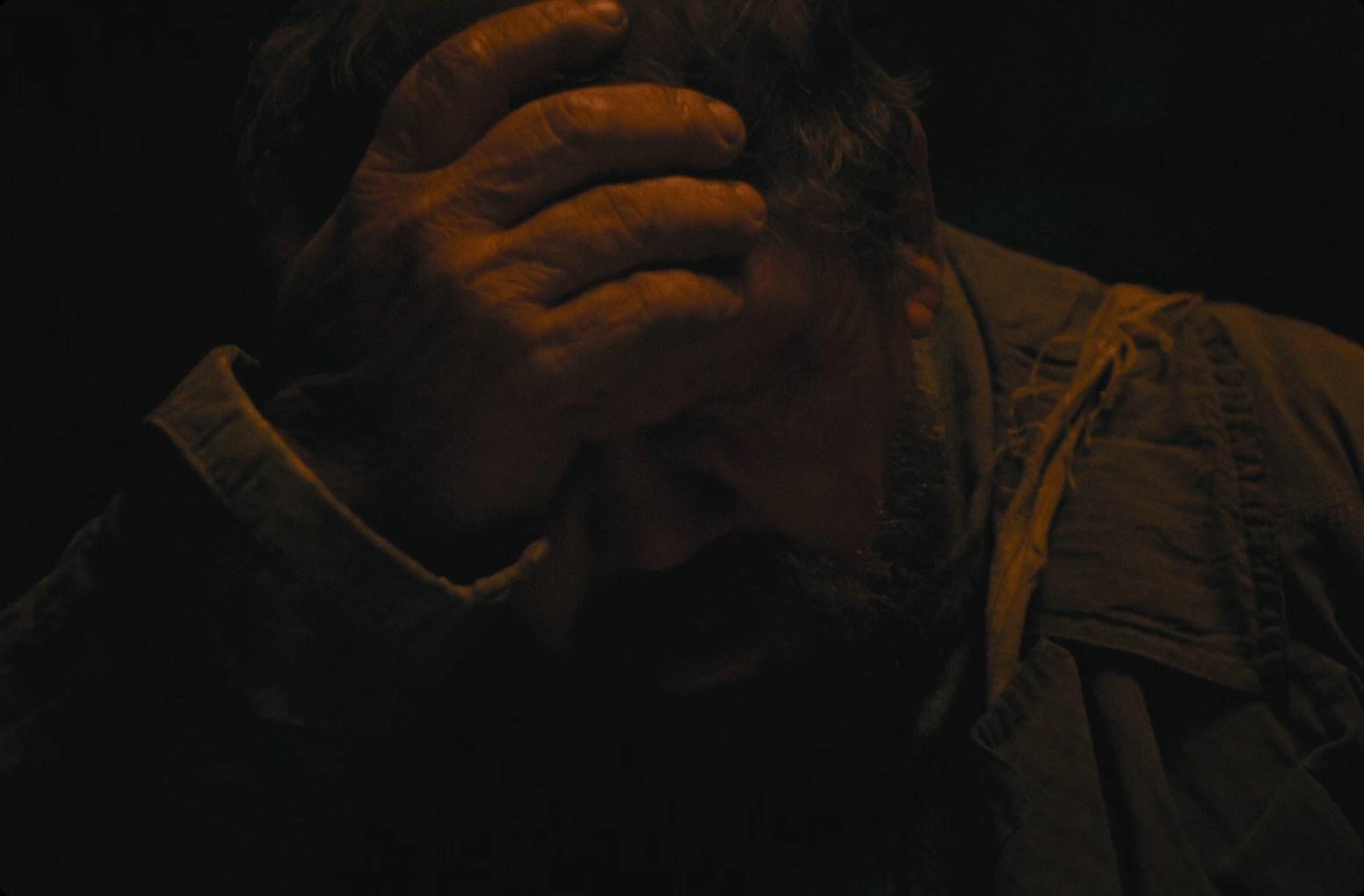

Figura 1 - O jogo de sombras de duas lanternas de estábulo (Das Schattenspiel zweier Stall Laternen), 1934, múltipla exposição Fonte: Edmund Kesting: Ein Maler fotografiert (1987)

Assim, ao abordar as aproximações e distanciamentos de outras correntes na obra do fotógrafo, é pertinente adotar a concepção de Rosalind Krauss (1990) em relação à produção fotográfica artística na França e Alemanha durante as décadas de 1920 e 1930, no texto em que a autora trata do surrealismo Krauss argumenta contra uma categorização homogênea dos trabalhos surrealistas, propondo, em vez disso, a

exploração das diversas possibilidades contidas nestes trabalhos A obra fotográfica no contexto desta vanguarda, para ela (1990, p. 115) deveria deixar a sua ³posição fora do centro e marginal´ ao movimento artístico, para ser pensada justamente a partir de sua heterogeneidade visual - criando espaço tanto para aquelas produções com cunho de testemunho fotográfico e não-manipuladas, quanto para aquelas que sofrem algum tipo de manipulação artística.

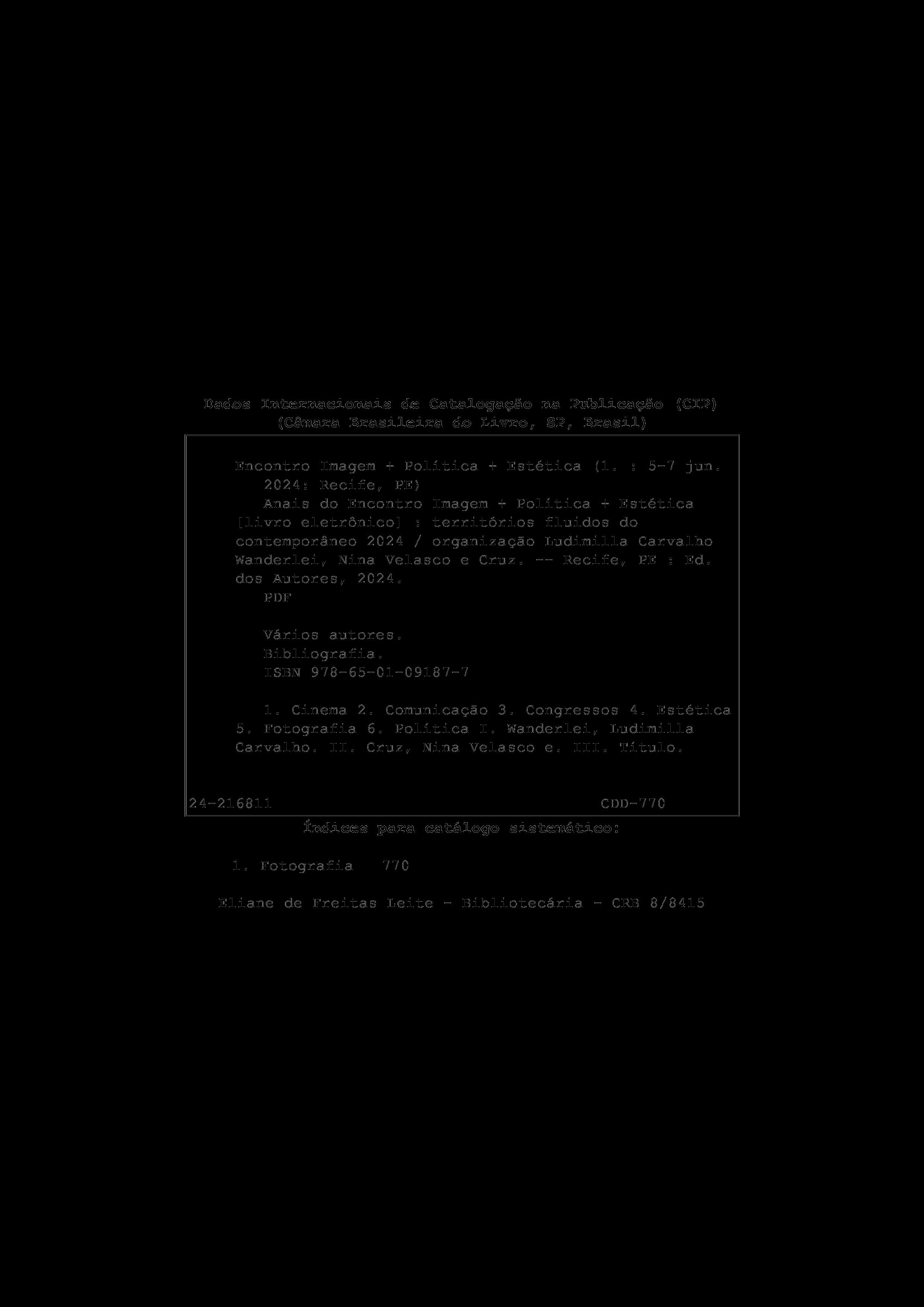

Figuras 2 e 3 - Descanso na borda da floresta (Rast am Waldrand), 1930 (fig 2), e Kurt e Erna Liebmann (Kurt und Erna Liebmann), 1930, exposição múltipla (fig 3) Fonte: Edmund Kesting: Ein Maler fotografiert (1987).

Em seguida, discute-se as formas de manipulação, ou intervenções artísticas, utilizadas pelos surrealistas Dentre as listadas, (1990, p 115), destacam-se as exposições múltiplas que marcaram significativamente a obra de Kesting assim como a solarização e o uso de espelhos. É possível identificar, no uso dessas técnicas, e, também, no emprego da montagem pelo fotógrafo, cadeias de procedimentos

alegóricos, conforme pensados por Benjamin H D Buchloh (2000), que conservam, em meio a justaposição de fragmentos, determinada intenção por trás destas escolhas de representação Em Kesting, essas podem refletir a relação entre indivíduo, arte, sociedade e até política. Seus retratos não se limitam a uma representação física dos retratados, mas capturam simbolicamente as dinâmicas culturais e sociais da República de Weimar, que, entre 1919 e 1933, antecedeu o regime nazista na Alemanha, período que culminaria na classificação e exposição das obras de Kesting como degeneradas em 1937

Observa-se que as intervenções de Kesting adquirem proeminência nos retratos dos artistas, escritores e dançarinos, delineando essa determinada narrativa visual de dinâmicas culturais e sociais. Nos retratos dos dançarinos, a utilização de técnicas como a própria exposição múltipla e as poses excêntricas evocam movimento, fluidez, e, desafiam a imagem estática, usando, também, da encenação Também passa a haver o emprego de sombras nos registros, como forma de enfatizar os movimentos de seus sujeitos Enquanto isso, nos retratos dos demais, as manipulações com as sombras parecem refletir as nuances de suas profissões, como a contemplação e outras expressões subjacentes

Figuras 4 e 5 - O bailarino Dean Goodelle II (Der Tanzer Dean Goodelle II), 1930, exposição múltipla (fig. 4), e Autorretrato com pincel e quadro de colorir (Selbstporträt mit Pinsel und Maltafel), 1920, exposição múltipla (fig 5) Fonte: Edmund Kesting: Ein Maler fotografiert (1987).

Partindo de Annateresa Fabris, que discute em Identidades virtuais: uma leitura do retrato fotográfico (2004) o retrato como uma construção artificial que abriria espaço para debates sobre identidade e identificação, também é possível pensar que, em Kesting, os sujeitos são elevados por meio dessas intervenções nos retratos, transformando-se em personificações dos elementos por ele explorados: da natureza, do trabalho, e da arte e cultura. São idealizações dos domínios pelos quais o fotógrafo transita, refletindo não apenas as características individuais dos retratados, mas também as nuances mais amplas de outras esferas Embora alterados, os retratos ainda conservam a essência de registros dos sujeitos, mesmo que sob uma perspectiva simbólica do artista, para abordar temáticas de seu interesse Nesse contexto, a fronteira

entre o testemunho fotográfico e a visão do fotógrafo se dissolve, uma vez que, apesar de serem imagens fiéis, são também profundamente idealizadas: Enquanto história, o retrato supõe a tradução fiel, severa e minuciosa do contorno e do relevo do modelo Isso não exclui a possibilidade da idealização, ou seja a escolha da atitude mais característica do indivíduo e a enfatização dos detalhes mais importantes em detrimento dos aspectos insignificantes do conjunto (Fabris, 2004, p 22)

Por um lado, a produção de Kesting se destaca pela exploração de uma variedade de intervenções artísticas de vanguarda de sua época, conferindo maior complexidade ao gênero do retrato, linguagem que adotou de forma singular. Por outro, sua obra possui valor histórico significativo como registro de figuras importantes da cena cultural, tanto durante a República de Weimar quanto, a partir de 1949, no período da República Democrática Alemã (RDA), quando foi selecionado para retratar grandes figuras do regime esquerdista A obra de Kesting como fotógrafo continua sendo um campo fértil para a exploração acadêmica, sobretudo dentro do contexto brasileiro, oferecendo múltiplas camadas de significado para conceber esse capítulo da fotografia alemã. Conforme evidenciado por Hoffer (2007), sua contribuição vai além do testemunho, incorporando uma visão reflexiva que dialoga com as transformações culturais e políticas de seu zeitgeist

BUCHLOH, Benjamin H D Procedimentos alegóricos: apropriação e montagem na arte contemporânea. Revista Arte & Ensaios, v. 7, p. 179-197, 2000. Disponível em: https://revistas ufrj br/index php/ae/article/view/49905 Acesso em 15 jul 2024

FABRIS, Annateresa Identidades virtuais: uma leitura do retrato fotográfico Belo Horizonte: UFMG, 2004.

HOFER, Sigrid. Experimentelle Fotografie in Der DDR: Edmund Kestings Porträtaufnahmen. Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, v. 34, p. 309-336, 2007.

PETSCH, Ursula Edmund Kesting: Ein Maler fotografiert Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1987

PHILLIPS, Christopher et al. Photography in the modern era: European documents and critical writings, 1913-1940. Nova York: Metropolitan Museum of Art, 1989.

KRAUSS, Rosalind. O fotográfico. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. Original: Le photographique: Pour une Théorie des Écarts, 1990

Para ver Teresa: Uma experiência de produção de imagens pós-indiciais de sujeitos escravizados descritos em jornais do século XIX1

To see Teresa: An experience in producing postindexicaliImages of enslaved subjects as described in 19thcentury newspapers

Carolina Dantas de FIGUEIREDO2

Íkaro Weslley Silva de SOUSA3

Felipe Araujo da SILVA4

Ivan da Costa ALECRIM NETO5

Resumo: A escassez de registros visuais de pessoas negras no século XIX reflete tanto limitações técnicas quanto um apagamento histórico dos sujeitos escravizados. Partindo dessa premissa, utilizando anúncios de jornais do século XIX estudados por Freyre, coletamos dados para a criação de imagens pós-indiciais através de inteligência artificial (IA) de pessoas escravizadas, com objetivo de resgatar suas histórias e dar visibilidade a elas de forma digna e humana. Aqui realizou-se um experimento para retratar Teresa, utilizando-se a plataforma Leonardo AI Palavras-chave: Escravidão; Fotografia; Inteligência artificial.

1 Trabalho apresentado ao GT 1 - Teorias e histórias da fotografia: revisões, renovações e permanências do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024.

2 Professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco (DCOM/UFPE), e-mail: carolina.figueiredo@ufpe.br

3 Estudante de Graduação 5º Semestre do Curso de Rádio, TV e Internet do DCOM/UFPE, e-mail: ikaro silva@ufpe br

4 Estudante de Graduação 5º. Semestre do Curso de Rádio, TV e Internet do DCOM/UFPE, e-mail: felipe asilva@ufpe br

5 Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco (PPGCOM/UFPE), e-mail: ivan alecim@ufpe br

Abstract: The scarcity of visual records of Black people in the 19th century reflects both technical limitations and a historical erasure of enslaved individuals. Based on this premise, using 19th-century newspaper advertisements studied by Freyre, we collected data to create post-indexical images of enslaved people using artificial intelligence (AI) The aim is to rescue their stories and provide them with visibility in a dignified and humane way. As part of this effort, we conducted an experiment to portray Teresa using the Leonardo.AI platform.

Keywords: Slavery; Photography; Artificial Intelligence

1. Introdução

O período escravagista no Brasil tem recebido ao longo da história diferentes análises e leituras, a partir do que se considera mais atual ou contemporâneo para cada época. Neste momento, é adequado posicionar a escravidão indicando a brutalidade das movimentações populacionais forçadas entre diferentes regiões do continente africano e do Brasil, entendendo-as como uma violação não só a autonomia dos povos que foram forçosamente removidos e escravizados, mas também, uma violência, cuja amplitude não somos capazes de colocar em palavras, aos sujeitos que tiveram corpos, religião, família, língua e memória devassados em processos tanto de dominação física quanto simbólica

Sobre a memória, embora haja múltiplos aspectos a considerar, trazemos aqui a questão da imagem dos sujeitos escravizados como parte dos apagamentos sofridos por essas pessoas ao longo da história. Embora pretenda-se falar neste artigo em particular do século XIX, é óbvio que compreendemos que os recursos de produção de imagens pictóricas ou fotográficas eram limitados e caros nesta época, houve um apagamento ou pelo menos uma sub-representação imagética dos sujeitos escravizados no Brasil, mesmo levando em consideração os custos e as limitações então existentes

É importante notar, que exceto por registros domésticos (como por exemplo as imagens de amas pretas e crianças brancas relativamente abundantes no século XIX), de viajantes (interessados em retratarem a vida cotidiana e os exotismos do país, desde as missões como as de Eckhout e Debret nos séculos XVII e XVIII, respectivamente) ou imagens feitas de pessoas pretas e mestiças que ocupavam posições notáveis ou célebres (é bastante conhecido o retrato do abolicionista José do Patrocínio, por exemplo), há poucos registros fotográticos não só de escravos, mas de pessoas negras como um todo se tomarmos como referência o tamanho desta população no Brasil no período em questão (século XIX), o que aponta não só para as assimetrias sociais e econômicas entre brancos e negros no país (e que perduram até os dias atuais) mas também para o que poderia ser considerado um desejo de apagamento das pessoas negras da história e da vida social brasileira.

Contudo, se nos debruçarmos sobre os documentos que tratam da população escrava negra no Brasil no século XIX, há registros dos sujeitos e de suas características para além da fotografia Freyre (1979) percebe a ausência de fontes historiográficas que descrevam homens e mulheres escravizados e recorre aos anúncios de jornais como fonte privilegiada para buscar características ³de personalidade e de formas de corpo de negros ou mestiços, fugidos ou expostos à venda, como escravos, no Brasil´ A partir do levantamento desses anúncios feito por Freyre, extraímos a descrição de uma mulher identificada como Teresa para prototipar um esquema de produção de imagens pósindiciais através de ferramentas de inteligência artificial no sentido de elaborar representações visuais dos sujeitos descritos por Freyre e eventualmente por outras fontes.

Busca-se aqui trabalhar com o conceito de fotografia pós-indicial ou promptografia elaborado pelo pesquisador Alecrim Neto em sua dissertação (2024), para avançar no uso das inteligências artificiais no campo da historiografia e da comunicação social como forma de construir imagens que deem visualidade às pessoas descritas, rompendo o apagamento que se impôs sobre elas durante séculos. Como

resultado, utilizando a ferramenta Leonardo AI, produzimos uma versão pós-indicial possível da imagem de Teresa conforme descrita em um anúncio de jornal transcrito por Freyre que trata dos nomes mais comuns que pessoas escravizadas tinham Entendemos que a imagem produzida não corresponde à materialidade ou imagem ³real´ há muito perdida do sujeito representado Trata-se aqui de uma provocação, ainda bastante incipiente, sobre os usos das inteligências artificiais na produção de imagens e suas possíveis aplicações e desdobramentos.

2. Imagem, história e memória

Tão antiga quanto a própria humanidade é o desejo de fixar memórias ou, mais especificamente aqui, de representar pessoas ou acontecimentos através de imagens. Quando pensamos em imagens do passado, muito mais do que à fotografia, nosso imaginário recorre às grandiosas pinturas de herois, reis e rainhas do Velho Mundo, com os quais nosso imaginário foi colonizado Essas imagens não representam apenas a fisionomia dos sujeitos retratados, mas sua posição social e eventualmente seus gostos e interesses Tratam-se, e isso é inegável, de instrumentos de exercício de poder

A pintura, enquanto representação indicial, também funcionava como cartão de visita. Relatos dão conta de que Dom Pedro II se encantou pela esposa, a Imperatriz consorte Teresa Cristina, antes mesmo de vê-la pessoalmente, graças às pinturas feitas dela, o que indica a crença depositada em imagens de caráter realista, isto é, que buscavam copiar de forma fidedigna o objeto retratado Com a chegada e posterior popularização da fotografia a relação de crença nas imagens retratadas por um dispositivo sócio-técnico, no caso a câmera, é ampliada e aprofundada.

O próprio D Pedro II chegou a desenvolver certo fascínio pela fotografia enquanto registro do real e depósito da memória. Fotógrafo amador, D. Pedro II produziu abundantes imagens de seus familiares, de paisagens brasileiras e da rotina do

Império e da Primeira República, como as produzidas por Marc Ferrez (1843-1923) e José Ferreira Guimarães (1841-1924).

A partir das imagens produzidas de forma pictórica ou fotográfica, as pessoas podem reconhecer suas características e história, remontando suas origens, as lutas e os rostos que os antecederam, deixando rastros que são aquilo que mais se assemelha para nós à eternidade. Hoje, estas imagens podem ser vistas em museus, coleções de arte e livros escolares e permitem que pessoas e histórias sejam conhecidas e reconhecidas.

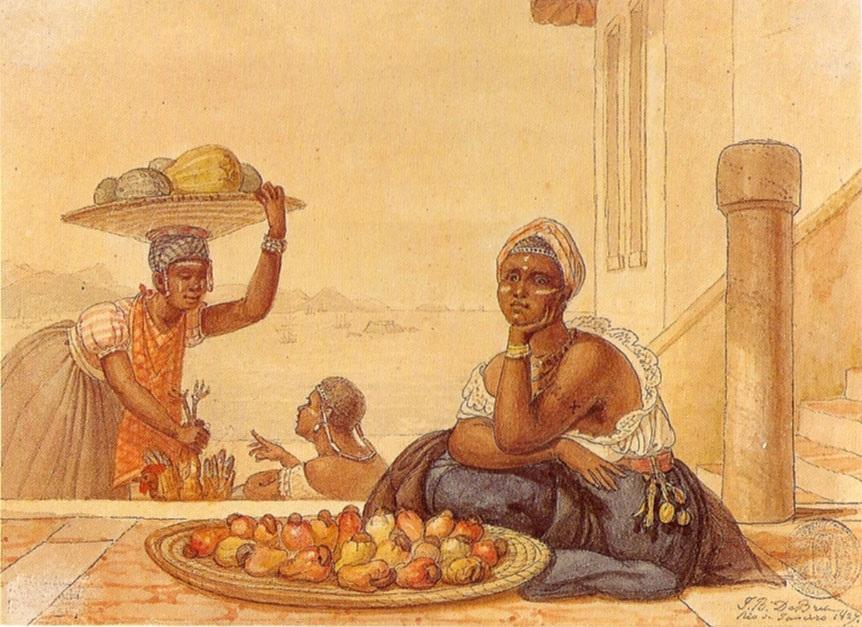

Porém, por ser a pintura e depois a fotografia atrelada a privilégios de classe (renda e posição social) a grande maioria das imagens de que dispomos só retrata a vida e história de pessoas consideradas proeminentes em cada época Os sujeitos subalternizados e os corpos abjetos (Kristeva, 1982), aqueles que deveriam ser repelidos e marginalizados, apareciam em imagens como curiosidade, parte de registros médicos policiais ou apenas de forma etnográfica Se tomarmos o século XIX, em face da referência feita a D. Pedro II como ponto de partida, este tipo de registro, que é por definição desumanizante, foi exatamente o que aconteceu com as pessoas escravizadas no Brasil, não só nesta época, mas também em todo o período colonial e no primeiro império, vide as pinturas de Eckhout no período Holandês e de Debret, que veio ao Brasil na Missão Artística Francesa Em ambos os casos os artistas estavam dedicados a retratar as paisagens e exóticos tipos humanos do Brasil. Mais do que isso, as imagens eram mais alegorias do próprio Brasil, selvagem e tropical, do que representações dos sujeitos, esses sempre ou quase sempre anônimos, como vemos na pintura (Figura 1) de Eckhout abaixo:

Fonte: Catálogo do Instituto Ricardo Brennand (reprodução).

Embora revisões recentes (Prado, 2016) apontem para um olhar não só de curiosidade e exotismo, mas também de denúncia na obra de Debret - e aqui há de se considerar que o pintor também é fruto do pensamento iluminista francês que depois iria influenciar a luta abolicionista - as escravas e escravos retratados, o são apenas de forma genérica, mais como tipos do que como indivíduos Assim, não é possível saber quem são aquelas pessoas e mesmo, e note-se que aqui há algo importante para o pensamento que iremos elaborar mais a frente, se são pessoas reais ou se suas faces e

corpos são síntese, em alguma medida do que o autor via - assim como nos parece ser em Eckhout - e do que ele queria representar (Figura 2).

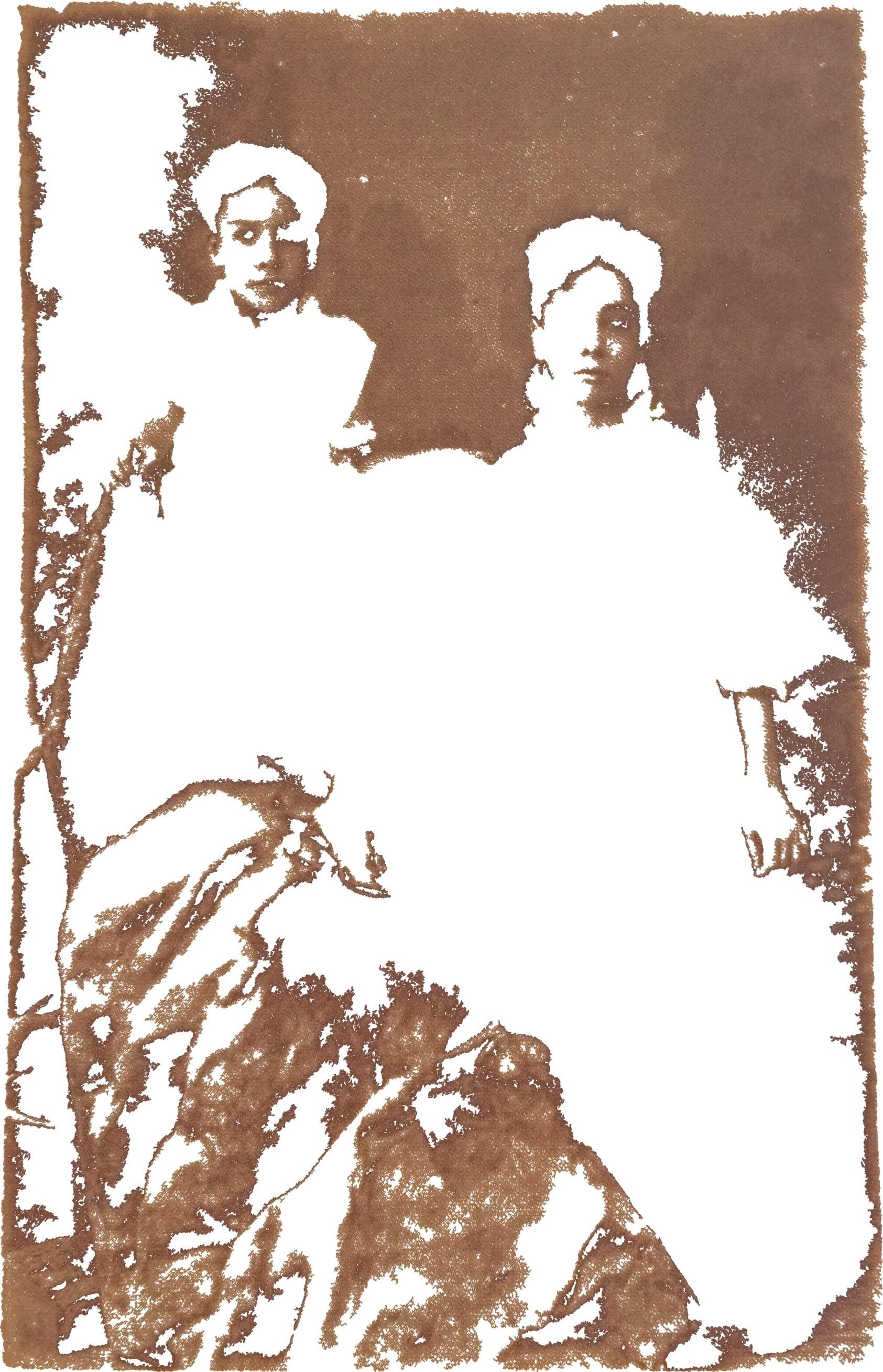

Figura 2 - Pintura de Debret: Negra tatuada vendendo caju

Fonte: Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil (reprodução)

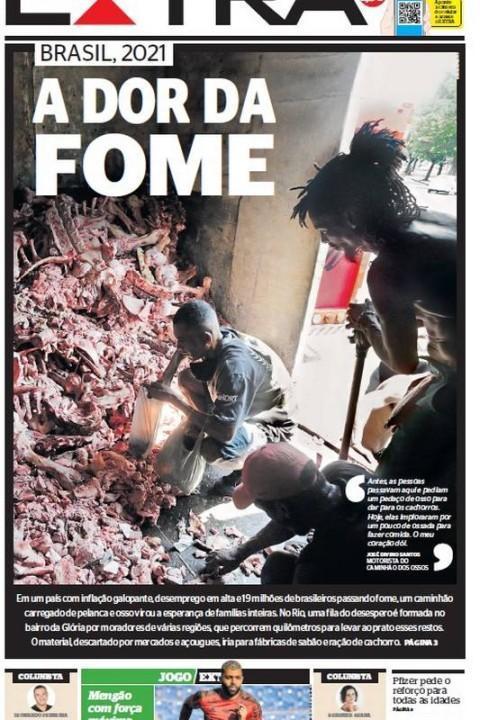

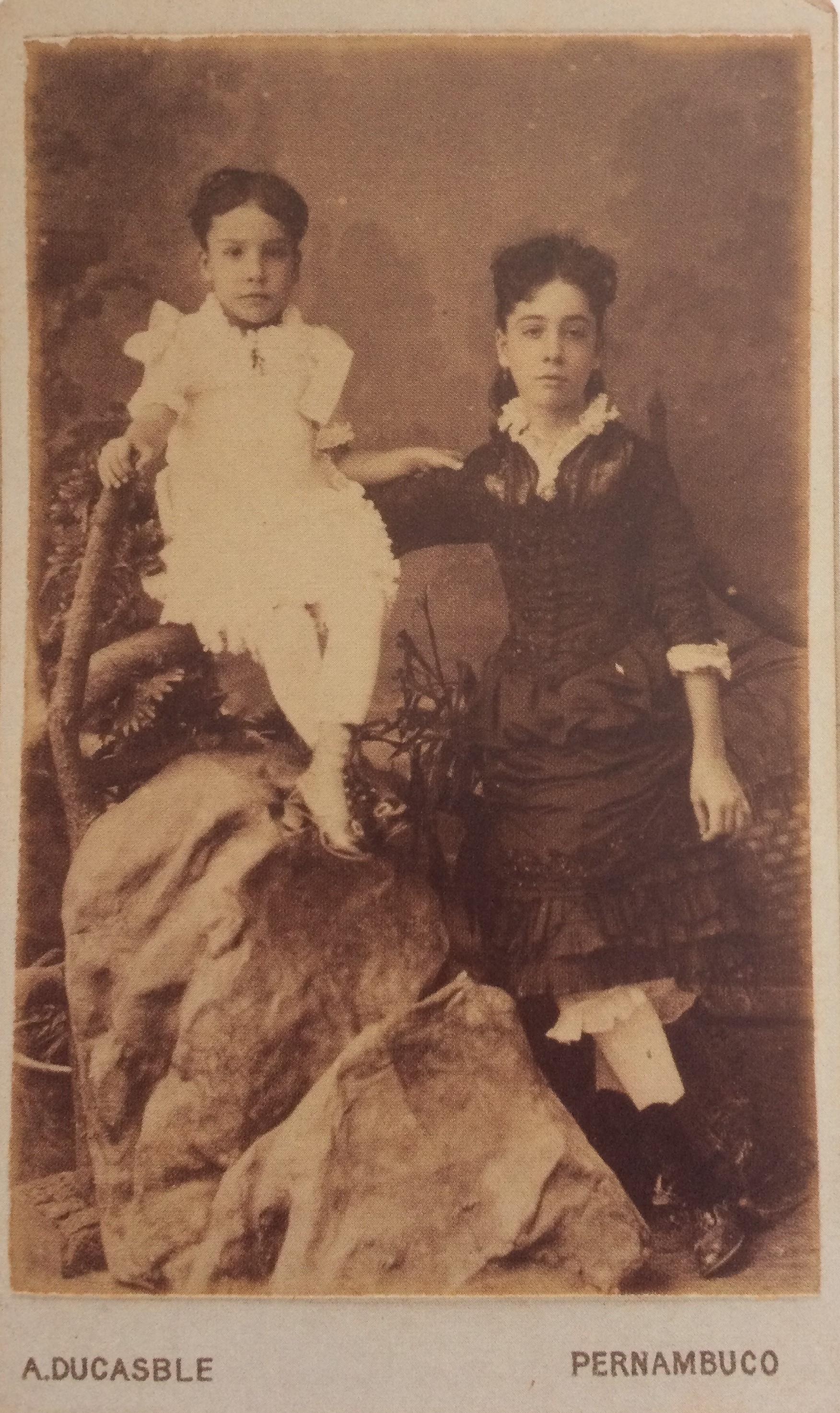

O argumento, bastante delicado em função do qual organizamos a presente pesquisa, é que os sujeitos escravizados, de forma bastante específica, eram retratados de forma objetificada, seja dentro desse viés etnográfico ao qual nos referimos anteriormente, seja como extensão das famílias que detinham sua posse (um exemplo clássico disso são as fotografias de crianças brancas e suas amas de leite ou babás, feitas no século XIX, inclusive como parte de um subgênero específico de fotografia familiar no Brasil império) ou como ³artigos´ a serem anunciados e vendidos. É exemplar o caso da fotografia abaixo (Figura 3) em que embora o nome do menino e sua origem sejam conhecidos, sabemos apenas a função da mulher (ama de leite) e que era escrava.

Figura 3 - Ama de leite com o menino Eugen Keller. Pernambuco, 1874.

Fonte: (reprodução)

O argumento que defendemos aqui é que na época em que a imagens de sujeitos escravizados podiam ter sido feitas diretamente a partir do índice, da presença física, isso não foi feito pois a eles, os escravos negros, não cabia o status de sujeitos, como extensão, suas histórias, rostos e vida foram deliberadamente esquecidas. Isto vale, utilizando-se uma outra lógica para a imagem acima (Figura 3). Mesmo quando houve a produção de uma imagem indicial (fotografia), o nome da mulher retratada não foi preservado. Preservou-se dela a função e a posição de escrava. Ressaltamos também

que no caso das pinturas de Eckhout e Debret não há nenhuma documentação que comprove a existência dessas pessoas. Sabe-se que os pintores produziram a partir de suas experiências no Brasil, o que inclui sim, obviamente o estar diante de pessoas e paisagens, mas há algo nessas imagens que remete muito mais a tipos ideais no sentido weberiano ou alegorias, do que a sujeitos propriamente ditos Assim, de imediato rompemos com o tabu do indicial, que é uma das questões com as quais nos defrontamos quando tratamos de produção de imagens por inteligências artificiais Essas imagens não são fotográficas Embora busquem o hiperrealismo da fotografia, elas não são fotográficas justamente porque a foto pressupõe a presença do índice Isto é, o spectrum, pequeno simulacro que será representado (Barthes, 1980), reflete a luz na direção do aparato tecnológico o qual tem como finalidade decodificar o código luminoso em uma imagem fotográfica. É o estatuto de presencialidade e testemunho Já em seu turno, a imagem pós-indicial é construída através de entradas (imputs) de dados a softwares capazes de produzirem conteúdos por si de modo generativo Segundo Beiguelman (2024):

As inteligências artificiais são sistemas computacionais capazes, a partir de modelos treinados com grandes quantidades de dados - [ ] são milhões de imagens que perfazem esses conjuntos de dados - [ ] de resultar em tecnologias que não só executam tarefas, mas são capazes de tomar decisões diante de dados inéditos6

Neste sentido, nosso papel enquanto pesquisadores é o de buscar entender como poderíamos hoje, com a evolução das inteligências generativas de imagem, produzir imagens de caráter pós-indicial (sem a materialidade imediata daquilo que se registra) para ³ver´ algumas das pessoas que foram escravizadas, respeitando suas características físicas e gostos, habilidades e crenças Assim, partimos do livro de Gilberto Freyre ³O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX´ para buscar descrições dos sujeitos escravizados de modo a coletar subsídios para a produção de imagens pós-

6 Texto adaptado a partir de fala da professora Giselle Beiguelman no programa Café Filosófico da TV Cultura

iniciais que humanizem essas pessoas entendendo, contudo, que as descrições dos anúncios são limitadas e têm o viés dos interesses dos anunciantes e não dos sujeitos descritos

Ele destaca que os escravos eram descritos nos anúncios com base em uma ampla gama de características, tais como origem étnica, sexo, idade, forma do corpo, temperamento e comportamento. Além disso, Freyre chama a atenção para a presença de escravos fugitivos e aqueles com deficiências físicas ou peculiaridades linguísticas e comportamentais Esses anúncios oferecem, portanto, uma visão abrangente das condições e da diversidade da população escravizada no Brasil do século XIX, fornecendo uma base essencial para a compreensão do contexto social e histórico da época.

O racismo se estrutura no sentido de que primeiro há uma carga histórica que se desdobra em estigmatização e, então, no racismo institucional, que é quando o estigma é institucionalizado Nesse sentido, percebe-se na escravidão a carga histórica responsável pela criação do estigma da desumanização das pessoas negras, para garantir o domínio absoluto sobre esses corpos que ninguém reclamava, vidas que não eram humanas, mas de objetos. Merlino (2018). ³Se certas vidas não são qualificadas como vidas ou se, desde o começo, não são concebíveis como vidas de acordo com certos enquadramentos epistemológicos, então essas vidas nunca serão vividas nem perdidas no sentido pleno dessas palavras. (Butler, 2015, p.13)

A desumanização dos corpos negros era amplamente evidenciada nesses anúncios Mesmo para os registros da época, essas pessoas eram consideradas meros objetos cujo único valor residia na sua capacidade de servir Suas vidas eram retratadas de maneira desprovida de humanidade, muitas vezes apenas com descrições textuais que refletiam o olhar do senhor sobre o indivíduo, jamais levando em consideração o ponto de vista do próprio indivíduo ou as condições de trabalho enfrentadas por ele

A proposta de dar rostos àqueles que foram unicamente registrados na situação de servidão representa um compromisso crucial com a humanização de indivíduos cujas vidas foram, por muito tempo, definidas apenas pela narrativa da escravidão. Este

esforço visa não apenas preencher uma lacuna representativa, mas também desafia a tendência histórica de reduzir essas pessoas a meras estatísticas ou registros de propriedade Ao humanizar esses corpos tentamos proporcionar uma visão mais completa das experiências de vida desses indivíduos. A intenção é romper com a ideia de que a história dessas pessoas começa e termina na escravidão, resgatando-as do esquecimento e da invisibilidade que caracterizaram grande parte da documentação histórica a respeito do tema.

Considerando que esse artigo é parte de uma pesquisa mais ampla, traremos aqui a pilotagem de uma dessas representações. Abaixo descreveremos o processo (metodologia) através do qual elaboramos a imagem de Teresa, escrava cujo anúncio aparece reproduzido no livro de Freyre, mais adiante apresentaremos como resultado a imagem gerada.

Para alcançar o objetivo aqui proposto, será realizou-se uma análise de representações artísticas de pessoas do século XIX no Brasil, focando-se nas pessoas negras Em paralelo foi feita uma categorização das características descritas para cada sujeito a partir de Freyre. O terceiro passo foi a aplicação de inteligências generativas de imagem para recriar o rosto de uma das pessoas escravizadas descritas nos anúncios coletados por Freyre, a escrava Teresa. Utilizou-se para isso a plataforma Leonardo.AI, uma ferramenta de inteligência artificial generativa O Leonardo AI, ainda em desenvolvimento, é um poderoso aplicativo focado na criação de imagens e texturas para jogos. Embora seja uma alternativa ao MidJourney e ao DALL-E 2, outras ferramentas, o Leonardo AI se destaca por sua capacidade de processamento de dados e por estar disponível gratuitamente. Esta plataforma permite a criação de imagens e artes visuais por meio de prompts de comandos, o que facilita o trabalho de artistas, designers e desenvolvedores. A amostra que utilizamos foi composta por pinturas, fotografias e

documentos relacionados à escravidão, as principais delas apresentadas anteriormente neste texto. A coleta de dados incluiu também pesquisa bibliográfica e iconográfica, com o levantamento de obras de arte e fontes históricas, a partir dos anúncios de jornais do século XIX, conforme estudado por Gilberto Freyre. Técnicas de aprendizado de máquina foram utilizadas para criar representações digitais realistas das pessoas escravizadas. O estudo dos dados envolveu uma análise qualitativa das pinturas e fotografias selecionadas e uma interpretação dos resultados das representações geradas pela inteligência artificial dos sujeitos descritos nos anúncios Todos os procedimentos foram conduzidos com respeito à dignidade das pessoas envolvidas, seguindo as questões éticas do nosso tempo envolvendo negritude, mas também fotografia e inteligência artificial.

4. Análise e resultados

As contribuições desta pesquisa abrangem diversos aspectos essenciais Em primeiro lugar, destaca-se a importância contínua de se tratar da história e da memória das pessoas escravizadas, proporcionando uma representação digna e humanizada de suas vidas, características e experiências Ao conferir rostos e identidades às pessoas escravizadas por meio das ferramentas de inteligência artificial, esta pesquisa visa tentar proporcionar uma visão decolonial de suas imagens, rompendo com a ideia de que suas histórias começam e terminam na escravidão.

Além disso, a pesquisa visa desconstruir narrativas redutoras que historicamente relegam as pessoas escravizadas a meras estatísticas ou registros de propriedade. Ao ampliar a compreensão sobre suas experiências e desafios, destacando sua humanidade e diversidade, busca-se promover uma visão mais inclusiva e holística da história Neste sentido, produzimos a imagem de Teresa (Figura 4) abaixo.

Figura 4 - Teresa.

Fonte: Criação própria a partir do software XXX

As promptografias geradas por meio da inteligência artificial, imagens pósindiciais (Alecrim Neto, 2024), têm potencial para impactar significativamente a sociedade, promovendo o reconhecimento e a valorização das contribuições e da herança cultural das pessoas escravizadas Este aspecto contribui para uma maior conscientização e compreensão das complexidades da história e das injustiças enfrentadas por esses grupos ao longo do tempo

A pesquisa também articula avanços na tecnologia e pesquisa em comunicação, explorando o potencial das inteligências generativas de imagem para reconstruir as características das pessoas escravizadas descritas nos anúncios Esse avanço não apenas contribui para a área de inteligência artificial aplicada à história e à representação

visual, mas também abre novas perspectivas para a investigação interdisciplinar e o uso responsável da tecnologia na preservação da memória histórica.

Em suma, as contribuições desta pesquisa visam preencher lacunas representativas, desafiar narrativas dominantes e promover uma compreensão mais ampla e inclusiva da história e da humanidade das pessoas escravizadas, contribuindo assim para uma sociedade mais justa e informada.

Este trabalho busca resgatar a humanidade e a individualidade de pessoas escravizadas, cujas vidas e histórias foram muitas vezes esquecidas ou reduzidas a meras estatísticas. Através da análise de anúncios de jornais do século XIX e da aplicação de tecnologias de inteligência generativa de imagem, visamos dar rosto e voz a esses indivíduos, desafiando estereótipos arraigados e proporcionando uma visão mais completa e autêntica de suas experiências de vida

Reconhecemos que este esforço é apenas um passo em direção à reparação das injustiças históricas perpetradas contra essas pessoas No entanto, acreditamos ser um passo importante para a humanização desses indivíduos e para o reconhecimento de suas contribuições para a sociedade.

A escravidão deixou marcas profundas na sociedade brasileira, e o racismo institucional é uma herança direta dessa época. Ao dar rosto e voz aos escravizados, esperamos contribuir para a desconstrução desse estigma e para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Por fim, este trabalho reforça a importância da interdisciplinaridade na pesquisa histórica, combinando métodos tradicionais de pesquisa com novas tecnologias para obter uma compreensão mais profunda e abrangente do passado. Acreditamos que essa abordagem pode abrir novos caminhos para a pesquisa e a compreensão da história da escravidão no Brasil.

ALKMIM, T (2006) A fala como marca: escravos nos anúncios de Gilberto Freyre Scripta, v 9, n 18, p 221-229, 2006 Disponível em: https://periodicos pucminas br/index php/scripta/article/view/12603 Acesso em 15 jul 2024

ALECRIM NETO, Ivan da Costa Fotografia de atualidades no cenário de plataformização, IA e fotojornalismo pós-indicial: Fotojornalismo e as tensões técnicas, estéticas e deontológicas diante do atual cenário sociotécnico 14 mar 2024

BARTHES, Roland. A Câmara Clara: notas sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.

BEIGUELMAN, Giselle Inteligência Artificial, Memória, Arquivos e apagamentos 20/05/2024 Café Filosófico Programa de televisão Disponível em: https://www instagram com/gbeiguelman/ Acesso em 22 mai 2024

BUTLER, Judith Quadros de guerra: Quando a vida é passível de luto? Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015

DEBRET, Jean Baptiste Viagem pitoresca e histórica ao Brasil Belo Horizonte: Itatiaia 1978, 2v

KRISTEVA, Julia Powers of horror: an essay on abjection New York: Columbia UP, 1982

MERLINO, Tatiana Um Estado que mata pretos, pobres e periféricos Ponto de Debate, São Paulo, v 1, n 19, p 1-16, out 2018 Disponível em: https://rosalux org br/ponto-de-debate-19/ Acesso em 15 jul. 2024.

PRADO, Antônio Carlos. Debret radical. Revista Isto É. 24/06/2016. Disponível em: https://istoe.com.br/debret-radical/. Acesso em 22 mai 2024.

WAILAND DOS SANTOS, J. (2021). A desumanização do corpo negro como pressuposto para a impossibilidade de vitimização e a consequente seletividade racial do sistema penal brasileiro. Revista Avant - ISSN 2526-9879, Florianópolis, v. 5, n. 1, p. 119 132, 2021. Disponível em: https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/avant/article/view/6819. Acesso em: 15 jul. 2024.

The photographic intention

Hermano Arraes Callou2

Resumo: Este texto pretende retomar um debate tradicional da teoria da fotografia, que procurou especificar sua natureza a partir de uma reflexão sobre o papel distintivo da agência do fotógrafo no seu processo de feitura, afirmando uma certa irredutibilidade da fotografia às intenções dos seus produtores Reformulando noções teóricas fundamentais no discurso sobre a imagem fotográfica, como intencionalidade e causalidade, o artigo pretende recuperar a intuição inaugural da fotografia como imagem automática, a partir da uma análise da gramática do conceito de fotografia

Palavras-chave: Teoria da fotografia; Agência; Automatismo.

Abstract: This text aims to revisit a traditional debate in the theory of photography, which sought to specify its nature by reflecting on the distinctive role of the photographer's agency in the photographic process, asserting a certain irreducibility of photography to the intentions of its makers. By reformulating fundamental theoretical notions in the discourse on the photographic image, such as intention and causality, this paper tries to regain the inaugural insight of photography as an automatic image, through an analysis of the grammar of the concept of photography.

Keywords: Theory of photography; Agency; Automatism

1 Introdução

1 Trabalho apresentado ao GT 1 Teorias e histórias da fotografia: revisões, renovações e permanências do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024.

2 Hermano Arraes Callou, UFRJ, hermano.callou@gmail.com, http://lattes.cnpq.br/2661025718263010.

A teoria da fotografia tradicionalmente procurou pensar a natureza da imagem fotográfica a partir da sua gênese. Na cena de origem dessa forma de compreender a fotografia, encontramos a comparação da imagem fotográfica com as formas tradicionais de fabricação de imagens, como a pintura, o desenho e a gravura. O caráter distintivo da fotografia residiria na forma singular de agência envolvida na sua feitura, que teria como consequência uma certa irredutibilidade da imagem fotográfica às intenções do fotógrafo. A teoria da fotografia tem sido, implicitamente, uma teoria da agência fotográfica, procurando pensar a própria ontologia da fotografia a partir da maneira como pensamos o papel distintivo exercido pelo agente humano no processo de sua gênese O que distinguiria a fotografia nesse contexto seria uma forma de agência contrariada, na qual a imagem resultante não poderia ser assimilada facilmente a uma ação intencional da parte do fotógrafo.

As formulações tradicionais da teoria da fotografia despertam hoje um profundo ceticismo. As razões para o ceticismo costumam residir na dependência desse discurso a um primado do momento de captura em relação ao processo de pós-produção da imagem, um privilégio difícil de se sustentar quando sabemos que fotografias sempre contaram com processos ulteriores de manipulação, que se tornaram impossíveis de ignorar com a digitalização A formulação tradicional da agência fotográfica, na verdade, sempre se deparou com grandes dificuldades, uma vez que uma fotografia é, evidentemente, um objeto que interpretamos segundo a suposição de agência, compreendendo sua forma como estruturada pelas intenções do fotógrafo. Uma fotografia pode, evidentemente, ser planejada em seus menores detalhes O que nos levaria então a acreditar que uma certa irredutibilidade às intenções do fotógrafo é uma característica distintiva da fotografia? A nossa tentação hoje é a de dispensar todo discurso a respeito da agência fotográfica como um essencialismo genético, que não apenas ignora a diversidade das práticas fotográficas como se tornou fatalmente anacrônico com a digitalização

Este ensaio pretende revisitar a compreensão tradicional da agência fotográfica, partindo da hipótese que ele guarda uma intuição fundamental a respeito do conceito de fotografia O argumento pretende se desenvolver em duas etapas Em um primeiro momento, apresento duas formas históricas em que a questão foi colocada, esclarecendo em seguida as noções de intencionalidade e causalidade, que se revelaram fundamentais no discurso apresentado. Em um segundo momento, apresento uma formulação renovada das intuições inaugurais discutidas, comentando a diferença da gramática do conceito de fotografia em relação ao conceito de obra No fim do texto, discuto brevemente a fotografia enquanto obra.

2 Duas formas de colocar a questão

Existem, pelo menos, duas formas maiores em que foi colocada a questão da agência fotográfica.

A primeira formulação consiste no mito da fotografia como uma imagem natural, que embalou o discurso dos primeiros fotógrafos no processo de divulgação de seu invento em meados do século XIX O mito da imagem natural afirma que a gênese da imagem fotográfica pode ser explicada a partir de um processo puramente causal, no qual o fotógrafo não participa verdadeiramente enquanto agente. A fotografia seria uma imagem ³impressa pela mão da Natureza´ (Talbot 1844), na formulação célebre de H F Talbot. Na introdução de The Pencil of Nature, Talbot diz que ³as placas deste trabalho foram obtidas apenas pela ação da luz sobre papel sensível´ (idem), que elas ³foram formadas ou retratadas apenas por meios ópticos e químicos, e sem a ajuda de alguém familiarizado com a arte do desenho´ (idem). É desnecessário dizer´ , ele acrescenta, ³que elas diferem em todos os aspectos, e tão amplamente quanto possível, em sua origem, das placas do tipo comum, que devem sua existência à habilidade conjunta do Artista e do Gravador´ (idem) As fotografias exibidas na publicação eram, contudo, imagens cuidadosamente compostas para câmera, que revelavam tanto familiaridade de

Talbot com as formas tradicionais de representação quanto a disponibilidade das imagens a serem interpretadas como uma ação intencional do fotógrafo.

A formulação de Talbot da fotografia como uma imagem natural teria, como sabemos, uma longa história. A ontologia da fotografia de André Bazin publicada um século depois, encontra o caráter distintivo da fotografia justamente em sua característica inteligibilidade causal, no ³rigoroso determinismo´ (Bazin, 2018, p. 32) que preside sua gênese. O ser da fotografia, de acordo com o autor, seria o de uma imagem ³que participa da natureza´ (Bazin, 2018, p 34), que nos interpela como um ³fenômeno natural´ , semelhante a ³uma flor ou um cristal neve cuja beleza é inseparável de sua origem´ (idem, p 32) O que permitia conceber a fotografia como uma imagem natural era sua ³gênese automática´ (idem), que determinava a compreensão da fotografia como resultado de um processo causal independente das intenções do fotógrafo ³Todas as artes se fundam na presença do homem; unicamente na fotografia que fruímos a sua ausência´ (idem).

A segunda forma de colocar a questão da agência fotográfica consiste em identificar o ato do fotógrafo como fundado em uma forma particular de escolha fraca, cujas consequências ele não poderia se responsabilizar A formulação de John Berger captura com precisão a intuição posta em jogo: diferente de outros artistas, o fotógrafo apenas faz, em cada fotografia, ³ uma única escolha constitutiva´ : a escolha do instante a ser fotografado ³A fotografia, comparado com outros meios de comunicação, é portanto, fraca em intencionalidade´ (Berger, 1982).

A ideia de uma intencionalidade fraca se encontra implícita na maioria dos textos fundacionais da teoria moderna da fotografia. A descrição de Walter Benjamin da experiência fotográfica, por exemplo, se encontra amplamente amparada em uma intuição a respeito do caráter fraco da decisão do fotógrafo, que é retomado pelo espectador: o observador diante de uma fotografia sente a necessidade de procurar ³a centelha do acaso´ , com a qual ³a realidade chamuscou a imagem´ , ³apesar da perícia do fotógrafo e de tudo que existe de planejado em seu comportamento´(1996, p. 94).

Uma intuição semelhante encontramos, é claro, em Roland Barthes a respeito do caráter contingente do pormenor na fotografia: o fotógrafo ³não poderia fotografar o objeto parcial ao mesmo tempo que o objeto total´ (2006, p 58), de modo que o pormenor invade a imagem como uma dimensão suplementar, irredutível a composição deliberada do todo fotográfico No ato fotográfico, a agência seria, portanto, constrangida por uma fraqueza constitutiva.

3 Intenções e causas

A teoria da fotografia tradicionalmente sofre de uma compreensão pouco refletida das noções de causas e intenções, que permeia o discurso a respeito da gênese da imagem. O primeiro passo do nosso argumento deve consistir, portanto, de um esclarecimento desses dois conceitos, procurando evitar dois modelos bastante disseminados de entendimento da questão: o psicologismo a respeito das intenções e o naturalismo a respeito das causas Uma primeira entrada ao problema consiste em perceber que ambas as noções exprimem formas diferentes de responder a pergunta porquê? Quando queremos saber a causa de algo, perguntamos porquê tal coisa aconteceu Quando queremos saber a intenção com que alguém fez algo, perguntamos porquê ele tomou a ação que ele tomou. As duas questões, teremos oportunidade de esclarecer, são radicalmente distintas

A consolidação da teoria da fotografia teve lugar, curiosamente, na mesma época em a crítica de arte pretendeu descartar o conceito de intenção O trabalho da crítica, nos acostumamos a pensar, consiste em interpretar as obras de arte elas mesmas, sem procurar justificar nossa leitura nas intenções do artista, que o crítico de todo modo não poderia ter acesso, na medida em que elas residiriam em sua mente O descredenciamento teórico do conceito de intenção foi baseado, contudo, em uma compreensão psicologista da intencionalidade, que concebe as intenções como estados mentais privados, que precedem as ações e atuam como suas causas psíquicas. O

conceito de intencionalidade que preside meu argumento, contudo, é de natureza distinta. O ponto de onde eu parto é o de que intenção é uma noção estruturante do ³discurso da ação´ (Ricouer, 2013), sem a qual teríamos sérias dificuldades de compreender o que distingue uma ação que realmente fazemos de um acontecimento que simplesmente ocorre, em que não nos reconhecemos como agente O que permite distinguir, podemos nos perguntar, fazendo uso de um exemplo conhecido de L. Wittgenstein, o fato do meu braço se levantar do fato de que eu levanto meu braço? O que diferencia as ações que são imputadas a um agente dos meros movimentos involuntários do nosso corpo? A pergunta interroga a respeito da forma lógica da ação: as condições pelas quais algo pode ser inteligível como uma ação

De acordo com a formulação célebre de Elizabeth Anscombe, o que conta como ação são acontecimentos sobre os quais podemos solicitar uma razão. O que conta como ações intencionais são ³ações às quais um certo sentido da pergunta porquê se aplica´ (Anscombe, 2023, p.30). O que queremos saber quando perguntamos porquê alguém fez o que fez é uma justificativa para o agente ter agido como agiu, que oferece um sentido, um propósito para a ação, sem a qual não saberíamos dizer o que ele, de fato, fez. Quando falamos daquilo que fazemos, nos situamos, portanto, no domínio da propositividade, no qual nossos atos podem ser interpretados segundo suas razões As intenções são, justamente, razões para agir.

De acordo com Anscombe, ações são acontecimentos ³intencionais sob certa descrição´ (Anscombe, 2023, p.59). O que reconhecemos tratando ações como acontecimentos intencionais sob certa descrição é que as ações que um agente faz sem intenção podem ainda ser inteligíveis como ações, na medida em que podemos oferecer diferentes descrições de uma mesma ação, na qual uma delas conta como intencional. Quando Thomas, o protagonista de Blow Up, de M Antonioni, aperta o botão de sua câmera, ele está fazendo intencionalmente uma fotografia e fotografando inintencionalmente a cena de um crime A foto do crime é uma ação que pode ser imputada a Thomas, mesmo que seja preciso medir sua responsabilidade pela oferta do

de elaborativos (Austin, 1957), expressões responsáveis por qualificar a ação em sua relação com o agente: Thomas fotografou o assassinato involuntariamente, por acidente, sem querer, inadvertidamente etc A agência, portanto, não implica estritamente intencionalidade, ainda que intencionalidade implique agência3.

A maior parte dos discursos sobre a fraqueza da intencionalidade da fotografia trata de casos dessa natureza, em que o fotógrafo não teve a intenção de produzir esta fotografia em particular, da maneira como ela se apresenta, mesmo que tenha fotografado intencionalmente sob outras descrições Nessa condição, dizemos que a fotografia capturou um acidente, que não pode, portanto, ser explicado pela remissão às intenções do fotógrafo, ainda que, contudo, a ação de apertar o botão da câmera tenha sido voluntária. O crítico diante de uma imagem fotográfica se encontra frequentemente diante do trabalho de identificar sob que descrições uma fotografia conta como intencional e sob que descrições ela não conta O trabalho do crítico consiste em encontrar seu próprio caminho na trama nebulosa de intenção e acidente que constitui uma obra fotográfica A célebre oposição de R Barthes entre punctum e studium pretende justamente capturar esse jogo, fundamental da nossa experiência com fotografias ³Reconhecer o studium é, fatalmente, reconhecer as intenções do fotógrafo, entrar em harmonia com elas´ (Barthes, 1980 p 36) O punctum da fotografia é esse acaso que nela me fere´ (idem, p.35).

A atribuição de intenções permite compreender uma ação, na medida em que uma intenção é uma razão para agir. As intenções, contudo, permitem que interpretemos uma ação somente sob certas descrições Durante seu passeio, Thomas fotografa porque deseja matar seu tédio, razão que não justifica o fato dele ter fotografado a cena do crime. Para explicar o resultado, precisamos recorrer a uma forma de explicação notadamente distinta: a situação nos impele a uma explicação causal, pela qual reconhecemos a causa para a fotografia ter resultado no que resultou: a presença do o corpo da vítima estendido sobre o chão no momento em que a fotografia foi tirada

3 Um esclarecimento cuidadoso desse ponto pode ser encontrado em LOPES, 2012, p.859 - 864.

Devemos evitar aqui toda compreensão naturalista da causalidade, para qual causas são assimiladas a leis necessárias e universais, que valem para todos os casos. A causa é, simplesmente, aquilo do qual deriva o efeito, aquilo no qual nos apoiamos para descrever de quê algo é um resultado.

A capacidade da fotografia acolher o acaso é expressão de uma condição partilhada, na verdade, por todas as nossas ações, que define ao mesmo tempo sua vulnerabilidade e sua transcendência: as ações humanas nunca são intencionais sob todas as descrições, existe sempre uma descrição para qual ela deserda para fora do domínio da propositividade.

O que nos permite, contudo, acreditar que a capacidade de acolher o acaso é uma propriedade, se não distintiva, ao menos característica da fotografia? O caráter receptivo ao acidente da fotografia é um traço definidor, na verdade, de práticas fotográficas particulares, que não teríamos motivo de generalizar para toda e qualquer prática fotográfica (o tema do acaso parece ser pouco relevante, por exemplo, para a fotografia de objetos, encenada em estúdio sob luz artificial) A prática da fotografia pode cotejar a intencionalidade fraca do snapshot, mas ela não é seu destino necessário.

O nosso esclarecimento dos conceitos de causas e intenções parece somente ter resultado no enfraquecimento das intuições tradicionais do caráter distintivo da agência fotográfica. O nosso esforço consiste, contudo, em uma etapa necessária para apresentarmos a parte positiva do nosso argumento

4 A indiferença fotográfica

A hipótese que eu gostaria de defender é a de que podemos compreender melhor o caráter distintivo da agência fotográfica quando constatamos a singularidade do conceito de fotografia, observando o modo distinto como fotografias reivindicam razões

e causas em seu processo de compreensão O que primeiro precisamos constatar é que uma fotografia comporta necessariamente uma forma de explicação causal, que remete a

um ³acontecimento fotográfico´ (Wilson, 2012), definido pela inscrição de luz em um suporte sensível. O que queremos dizer quando nos perguntamos, diante de uma imagem ambígua, ³é isto uma fotografia?´? O que fazemos quando declaramos uma certa imagem como fotográfica é reconhecer que estamos autorizados a compreendê-la segundo um conjunto particular de explicações causais, que remetem ao próprio processo fotográfico. Quando considero uma imagem uma fotografia, posso inferir que o garoto na foto sorri, porque o garoto fotografado sorriu; que a imagem é turva, porque o fotógrafo estava em movimento O reconhecimento de que toda fotografia pode ser interpretada causalmente é uma constatação minimalista, que não nos compromete com a ideia de transparência (a nossa tentativa de explicação causal pode, certamente, fracassar, nada nos garantem que compreenderemos causalmente uma fotografia de maneira correta), nem com a ideia de pureza (uma fotografia pode conter elementos que não são suscetíveis a interpretações desse tipo) A definição é, evidentemente, minimalista o bastante para ser compatível com a existência de fotografias com múltipla exposição, fotografias amplamente editadas em pós-produção, fotografias realizadas sem câmera, fotografias não-figurativas.

A fotografia pode ser sempre interpretada a partir de explicações causais, mas, apenas em casos particulares, podemos interrogar as intenções de uma foto A independência da fotografia diante das explicações intencionais pode ser notada quando observamos o fato trivial de que uma fotografia é algo que sempre podemos fazer acidentalmente. Quando o botão da câmera fotográfica é pressionado por acidente, nós fabricamos uma imagem fotográfica como qualquer outra A imagem fotográfica conserva sua capacidade de representação mesmo em caso de ela ser um mero acidente.

Uma fotografia acidental é ainda como um objeto digno de uma experiência fotográfica. Nos sentimos, diante desse acidente, plenamente aptos a perguntar: o que é isso que vemos na imagem? Quem é essa pessoa? Quando foi isso? Onde é isso? O que aconteceu nessa imagem? O critério pelo qual algo conta como uma fotografia não leva em consideração, portanto, o fato de ela ser expressão de uma intencionalidade, de que

sua existência deve ser imputada à ação de um agente O que fazemos quando afirmamos que uma fotografia é uma coisa que sempre podemos fazer acidentalmente não é constatar o fato meramente empírico da existência de fotografias acidentais, mas reconhecer que a permissão concedida à fotografia a ser um puro acidente é constitutiva da própria inteligibilidade da fotografia enquanto fotografia

A teoria da fotografia procurou o caráter distintivo da imagem fotográfica a partir do modo de agência do fotógrafo, porque suspeitava que a agência era supérflua para o entendimento do que é uma fotografia de uma maneira que a diferenciava das formas tradicionais de produção de imagens. Ela pôde encontrar no automatismo o caráter distintivo da imagem fotográfica, porque assimilava as formas tradicionais de fabricação de imagem à produção de uma obra. O que conta como uma obra é algo que, necessariamente, sob certa descrição, sua fabricação foi intencional.

A consequência das nossas observações anteriores foi a de que, justamente, a fotografia pode ser considerado uma obra somente em casos particulares. As formas tradicionais de produção de imagens tendem, contudo, a ser sempre concebidas como produção de obras, o que percebemos quando observamos que ³fazer uma pintura´ não é uma ação que pode ser realizada de maneira meramente acidental Quando inadvertidamente derramamos tinta sobre a tela, não dizemos que fizemos uma pintura

Não estávamos pintando, no instante que derramamos tinta pela tela. Quando decidimos exibir a tela suja de tinta como uma obra, não estamos afirmando com isso que a pintamos. A dificuldade de conceber uma pintura realizada acidentalmente não é, evidentemente, uma restrição empírica da prática pictórica, mas uma característica do conceito tradicional de pintura.

Uma maneira de estabelecer a dependência do conceito de obra da noção de agência consiste em recorrer a um argumento na forma da distinguibilidade dos indiscerníveis, do tipo do que Arthur Danto consagrou na filosofia da arte. O argumento mostra que a configuração perceptual de uma obra ³subdetermina´ sua identidade

(Danto, 2005, p 39), de modo que somos forçados a reconhecer a diferença entre obras e meros objetos materiais.

Considere duas telas apresentando a mesma configuração sensível: um monocromo pintado por um artista e uma tela monocromática na qual se derramou por toda sua superfície tinta da mesma cor O que podemos dizer diante desses dois objetos perceptualmente indiscerníveis? O que consideramos como obra pode ser interrogado a partir de um conjunto de perguntas que nunca nos sentiríamos tentado a fazer a uma mera superfície coberta de tinta: o que este quadro representa? Sobre o quê é essa pintura? O que essa cor expressa? Porquê essa cor e não outra? etc. As questões acima são questões que nos situam no campo da propositividade, na medida em que elas constatam que a organização da tela que vemos possui, por princípio, um ponto, um sentido, uma razão de ser, pela qual ela pode ser interpretada, por mais obscura, ou arbitrária, que ela seja O que tradicionalmente consideramos como uma experiência pictórica depende da suposição de que a pintura que vemos é um objeto ontologicamente distinto de uma tela dotada de certa configuração material de tinta: a experiência da pintura solicita que imaginemos, na medida que passeamos pelo quadro, as razões com que algo foi pintado do jeito que foi, descobrindo no mundo meramente material das tintas um domínio emergente de significatividade As mesmas questões podem, evidentemente, ser colocadas para uma fotografia, quando esta é uma obra. A diferença é que quando não podemos mais perguntar pelas razões de uma pintura cessamos de considerar o quadro, propriamente, como uma pintura4.

A conclusão de nossas observações é que a fotografia não é, portanto, fraca em intencionalidade; ela é, em certo sentido, indiferente ao conceito de intenção. Esta é intuição que preside o discurso a respeito do automatismo fotográfico. A fotografia é automática por, pelo menos, duas razões, portanto: ela é automática porque é inteligível

4 A história das vanguardas e neovanguardas do século XX é em grande medida uma história das tentativas de destruição do conceito de obra Na vanguarda, artes tradicionais procuram imitar a fotografia, não em sua aparência, mas em seu modo de operar, com demonstrou, insistentemente, Rosalind Krauss (2012), de maneira que, podemos supor, o modo de agência distintivo da fotografia tem, na verdade, se generalizado

como uma fotografia sem que tenhamos que supor ter sido ela feita intencionalmente Ela é automática porque reconhecer uma imagem como uma fotografia é elegê-la como candidata a ser compreendida segundo uma família de explicações causais particular, fundada na presença de um acontecimento fotográfico no seu processo de gênese. O mito da imagem natural captura, portanto, um aspecto decisivo da fotografia, que estamos em condições agora de recuperar. Ele reconhece que a fotografia partilha, essencialmente, a forma lógica de um mero acontecimento do mundo, que se exprime de maneira causal, indiferente aos propósitos humanos

5 A fotografia-enquanto-obra

A fotografia que nos interessa, contudo, é, quase sempre, uma fotografiaenquanto-obra A maior parte das fotografias que vemos não foram produzidas, evidentemente, por acidente. Gostaria de concluir este texto com um conjunto de apontamentos sobre o modo de existência da fotografia como obra, mostrando de que modo o que denominei de indiferença fotográfica participa do entendimento de obras fotográficas particulares, de modo a dispensar a possível suspeita do leitor de que o esforço de esclarecimento conceitual empreendido por este texto pouco pode contribuir a uma verdadeira compreensão das práticas fotográficas.

O ponto que gostaria de sugerir é de que a história da fotografia como arte pode ser interpretada como a história dos modos de lidar com a natureza da agência fotográfica Os discursos históricos que reconheciam a impossibilidade da fotografia ser arte pressentiram inicialmente que havia algo novo numa forma de imagem que poderia significar de maneira indiferente a seus operadores. A história do credenciamento da fotografia como arte precisou, contudo, reivindicar a presença das intenções do fotógrafo para legitimar o meio esteticamente, como podemos constatar, por exemplo, na defesa insistente de Alfred Stieglitz de uma prática fotográfica plenamente controlada pelo artista, capaz de mimetizar a expressividade da pintura (Michaels, 1988,

p 2018-2019) Por outro lado, a validação artística da fotografia em um contexto dominado pela arte moderna na primeira metade do século XX dependeu de uma mímese do fotojornalismo e de sua captura nervosa da vida social, na qual a fotografia declara com franqueza as características do meio que constrangiam a realização da intencionalidade do fotográfo (Wall, 2017) Em The Visit of Cardinal Pacelli (1938), conforme defendeu Carol Armstrong (2012, p.708), H. Cartier-Bresson mimetiza o fotojornalista, que suspende a câmera para alto no meio multidão para poder fotografar um fato histórico Em um golpe de sorte, o fotógrafo registra uma cena reminiscente do motivo do beijo de Judas, conhecido da história da pintura.

A consagração tardia da fotografia no sistema da arte, a partir dos anos 1960 e 1970, dependeu, por sua vez, de experimentos do fotoconceitualismo que dobravam a aposta no caráter anti-arte da fotografia, mimetizando o próprio automatismo fotográfico nos procedimentos de realização Na série Duration, por exemplo, Douglas Huebler documenta um determinado procedimento, que é executado automaticamente pelo artista segundo um sistema anteriormente estabelecido e declarado, internalizando o acaso no curso do processo. Em Duration Piece #7 (1968), vemos uma série de 13 fotografias tiradas a cada intervalo de meia hora de um retângulo de poeira, documentando objetivamente sua perda progressiva e imprevisível de forma Em Throwing Three Ball in the Air to Get a Straight Line (1973), John Baldessari constrói um modelo da fotografia como instante decisivo, mostrando uma tensão constitutiva entre as ideias de sorte e de acidente: o artista submeteu a si mesmo a uma série de tentativas de fotografar três bolas jogadas para o alto em linha reta e exibiu uma série de 36 fotografias contendo os lances mais bem-sucedidos, apresentando um inventário dos modos como uma ação pode fracassar.

A história da fotografia como arte é a história das diferentes maneiras de reconhecer e de evitar reconhecer o estrangeiramento da imagem fotográfica em relação ao domínio da intencionalidade A fotografia contemporânea tem se desenvolvido de maneira distanciada, é claro, de toda preocupação modernista a respeito do caráter

distintivo da fotografia Os problemas da agência fotográfica, contudo, estruturam a prática de grandes artistas fotógrafos contemporâneos, como podemos sentir, por exemplo, no jogo entre intenção e acidente, que encontramos nas obras de Jeff Wall e Thomas Demand5.

A transformação da fotografia em objeto de arte submete, contudo, a imagem fotográfica a uma nova forma de inteligibilidade. O preço que a fotografia precisa pagar quando ela se transforma em obra de arte é a transubstanciação da sua condição de imagem automática Quando a fotografia é declarada uma obra e posta em contexto de exibição, ela se submete necessariamente a uma forma particular de interpretação, na qual as intenções de um agente (o artista, o curador, o museu, a galeria) são constitutivas do seu (novo) modo de existência. O fotógrafo que exibe no campo da arte fotografias acidentais ou acidentes fotografados reintroduz o inintencional em si mesmo no domínio da propositividade A sorte do fotógrafo na captura do momento decisivo, por exemplo, não é apenas um dado empírico da feitura do trabalho de Henri CartierBresson, mas um tema constitutivo de sua obra, no qual nos situamos para interpretar suas ações enquanto artista. As noções que elaboram o caráter inintencional da fotografia - sorte, acidente, acaso, objetividade, indeterminação, etc - retornam, portanto, como problemas estruturantes da fotografia enquanto obra, sendo reinseridos no campo da propositividade como sua negação deliberada.

AUSTIN, J.L. A Plea for Excuses. Proceedings of the Aristotelian Society. Vol. 57, 1957

ANSCOMBE, G. E. M. Intenção. São Paulo: Scientia Studia, 2023.

ARMSTRONG, Carol Automatism and Agency Interwined: A Spectrum of Photographic Intentionality. Critical Inquiry, vol.38, n.4, 2012. BARTHES, Roland. A Câmara Clara: nota sobre a fotografia. Lisboa: Ed. 70, 2006. BAZIN, André O que é o cinema? São Paulo: Ubu, 2018

5 Ver, a esse respeito, em especial, o ensaio de Michael Fried sobre Demand (2006).

BENJAMIN, Walter Obras Escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política São Paulo: Ed Brasiliense

BERGER, John. Another Way of Telling. New York: Vintage Press, 1995.

DANTO, Arthur C A transfiguração do lugar-comum São Paulo: Cosac&Naify, 2005.

FRIED, Michael. Why Photography Matters as Art as Never Before. Yale University Press, 2008

LOPES, Dominic McIver. Afterword: Photography and the ³Picturesque Agent´ . Critical Inquiry, vol 38, n 4, 2012

KRAUSS, Rosalind. O fotográfico. São Paulo: Gustavo Gili, 2012.

MICHAELS, Walter Benn. The Gold Standard and the Logic of Naturalism: American Literature at the Turn of the Century University of California Press, 1988

RICOUER, Paul. O discurso da ação. Lisboa: Ed. 70, 2013.

TALBOT, H F The Pencil of Nature London: Longman, Brown, Green & Longmans, 1944. Disponível em: https://digitalcollections.nypl.org/items/cff7da80-343b-01364130-09d7963bd8b1#/?uuid=a8648f80-9340-0136-1f8c-5537b5a1e2e6. Acesso em: 30/07/2024

WALL, Jeff. Marcas da indiferença. ZUM, v.12, abril, 2017.

WILSON, D M Philosophical Scepticism and the Photographic Event In : LUNDSTRÖM, Jan-Erik; STOLZ, Liv (eds). Thinking photography, using photography. Stockholm: Centrum för Fotografi, 2012.

Minha mãe esteve lá nos meus sonhos:

O prompt no processo de imagens geradas por IA1

My Mother was there in my dreams: The prompt in the process of AI-generated images

Taís Monteiro2

Resumo: O trabalho se debruça sobre a escrita dos prompts, comandos por texto de geração de imagens por IA, que desenvolvem uma relação entre o imaginador (Flusser, 1985) e a geração pela busca e síntese do sistema, no entre regimes de parceria (Beiguelman, 2023), assim como as nuances atualizadas da estreita relação secular entre escrita e imagem imbricadas ao longo dos iconoclasmos ocidentais A partir da imagem ³ My mother was there in my dreams´ (2021) de Gregory Chatonsky, observo o acidente (Morin, 2005) visual que se mostra na imagem por um prompt de descrição de um sonho. Palavras-chave: Imagem algorítmica; Prompt; Escrita e imagem; Estética

Summary: This work focuses on the writing of prompts, text commands for AI-generated images, which develop a relationship between the image maker (Flusser, 1985) and the generation through the search and synthesis of the system, in a regime of partnership (Beiguelman, 2023), as well as the current nuances of the longstanding relationship between writing and image intertwined throughout Western iconoclasms. Starting from the image ³My mother was there in my dreams´ (2021) by Gregory Chatonsky, we observe the visual accident (Morin, 2005) that appears in the image through a prompt describing a dream Keywords: Algorithmic image; Prompt; Writing and image; Aesthetics.

1. A imagem da mãe em sonho

A obra intitulada Memories Center: The Dreaming Machine p.2 (2021) de Gregory Chatonsky resulta de um experimento com um banco de dados de cerca de 20 mil depoimentos de sonhos. O compilado apresenta imagens desenvolvidas a partir da inserção dos depoimentos em software, não identificado por Chatonsky, de geração de

1 Trabalho apresentado ao GT 1 Teorias e histórias da fotografia: revisões, renovações e permanências do Encontro Imagem + Política + Estética: territórios fluidos do contemporâneo, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife - PE, 05 a 07 de junho de 2024 2 Taís Monteiro é doutoranda em Narrativas e Estéticas da Imagem e do Som no PPGCOM - UFPE (20232027), com estudos acerca do imaginário e imagens geradas por Inteligência Artificial Formada em Jornalismo pela UFC e Mestre no Programa de Pós Graduação de Comunicação da UFC (Linha 1 Fotografia e audiovisual); e-mail: tais.monteiro@ufpe.br

imagens. Fruto do projeto que gerou dezenas de imagens compartilhadas em seu site3 na sessão Artificial Imagination, a imagem que parto para pensar a escrita e imagem gerada por IA, contém o seguinte título: My mother was there in my dream Traduzo, livremente, para: minha mãe esteve lá, no meu sonho.

Uma mãe no sonho No passado Um rosto que se apresenta de maneira errática, pois afinal como gerar a imagem onírica da mãe? Nos últimos anos, a escrita de prompt tem se disseminado não só entre desenvolvedores, entre prompts engineers4, mas também entre artistas, curiosos e experimentadores. Afinal, a esmagadora maioria de softwares disponíveis e abertos para a geração de imagens IA funciona a partir do input de texto para imagem, ou de imagem para imagem; neste caso, destaco a ressalva de que, mesmo a partir do input imagem para imagem, as modificações ocorrem por comandos escritos. Em outras palavras, o que se escreve no prompt de saída é como o software busca probabilisticamente correspondentes do comando para gerar uma imagem. O entre-meio de criação se dá pela escolha de palavras

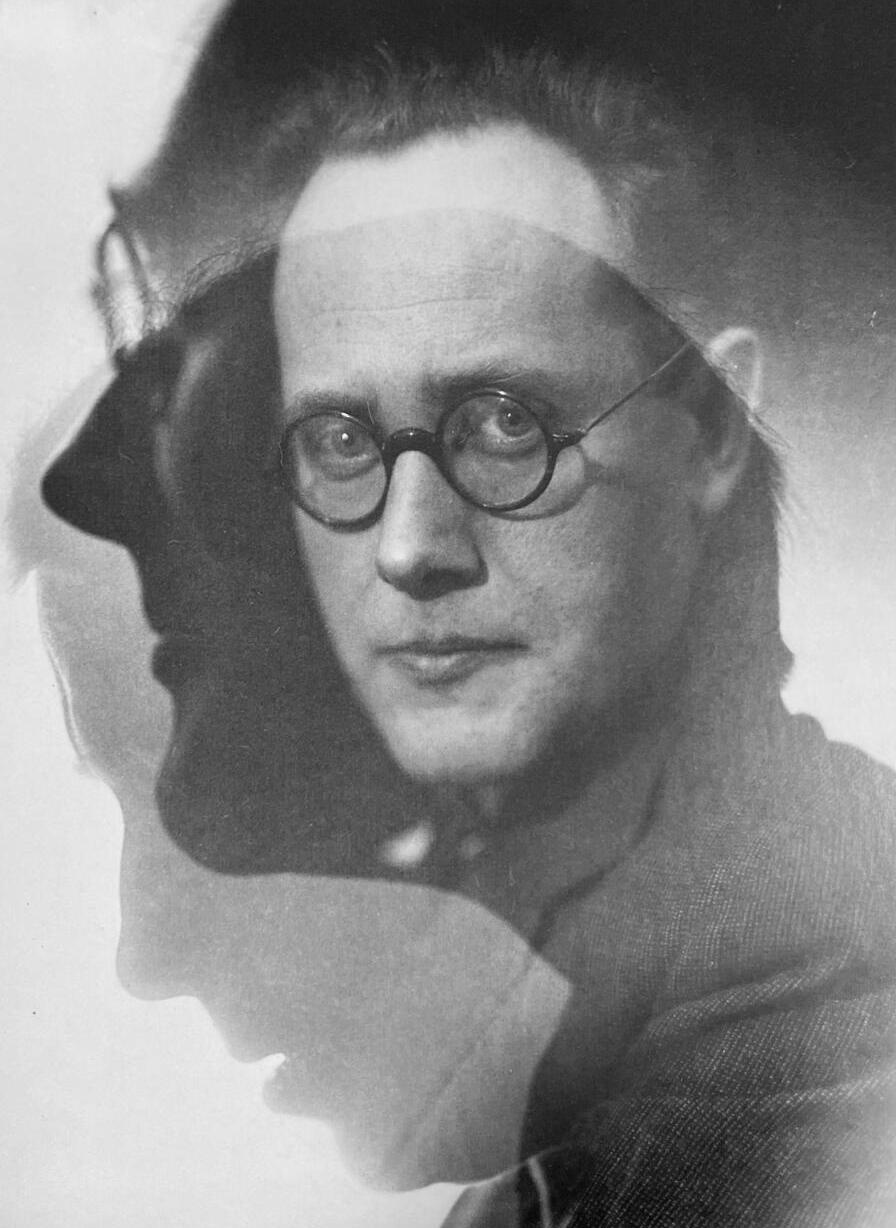

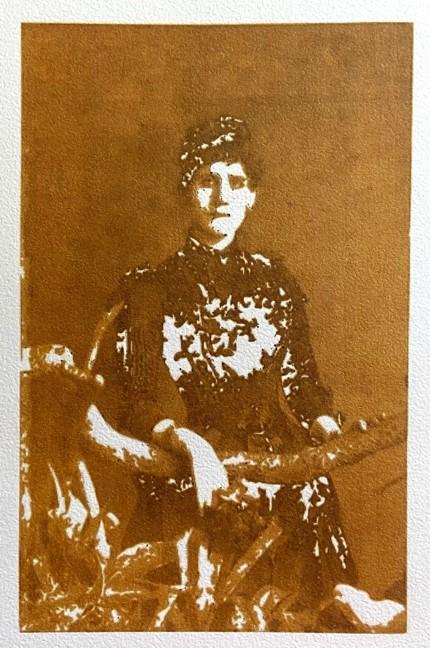

É com e na imagem que desenvolvo o pensamento acerca da escrita de geração imagética. Pergunto, primeiro: o que aparece na superfície desta imagem? Uma massa de símbolos percebíveis, à primeira vista, uma colcha de cama que se mescla a uma textura de nuvens, mas não só isso, a substância mesclada se espalha pelas paredes, do que parece um quarto Na superfície da imagem que se apresenta, todos os elementos se entrecruzam No centro, uma massa de textura de pele, mas que não se completa em um rosto, na qual algo que parece um olho se multiplica, em disformes formatos de olho. Procuro identificar e percebo cinco formas de olhos, dois narizes, uma boca, uma testa com cabelos pretos escorridos. Um redemoinho azul no canto esquerdo superior. Mas não só descrever a imagem nos ajuda a procurar o que nos indica o sintoma5 da experiência estética que divido nestas páginas.

My mother was there in my dream (2021)

O que esse tecido-pele-rosto-olho no centro da imagem oferece de sensação? Há um estranhamento na tentativa de identificação da face que não é uma face? O que alcanço é a sensação de desconforto, torpor de não-identificação de um rosto não possível de ser mapeado justamente por não nos encontrarmos um referente generalista de ³mãe´ . Como gerar um rosto de mãe na polifonia do gigantesco banco de dados cooptado pelas big techs de IA? Por que busco identificar uma face mesmo que o que se

5 Georges Didi-Huberman (2010, 2012) desafia-nos ao olhar a imagem, identificar o que nos impele a ela Para ele, olhar a imagem seria ³tornar-se capaz de discernir o lugar onde arde, o lugar onde sua eventual beleza reserva um espaço a um ³sinal secreto´ , uma crise não apaziguada, um sintoma. ³O lugar onde a cinza não esfriou´ (2012, p 215)

mostra é uma superfície de texturas que nos levam à sensação estética de desconforto e nãoexistência?