TUNISIE

L’actrice kenyane s’est imposée au cœur de la capitale mondiale du cinéma. Récit.

L’actrice kenyane s’est au cœur de la capitale mondiale du cinéma. Récit.

Les électeurs veulent renverser « l e système ». Pour quels objectifs ? DOSSIER MALI

EXCLUSIF

Manu Dibango

« C’est le destin qui nous pousse »

RENCONTRE

Mounia Meddour

« Je veux insuffler l’amour de ma vie »

L’AUTRE

Spécial 24 pages ENVIRONNEMENT

Les forêts en zone rouge

Les en zone rouge AÉRIEN les se le

Comment les compagnies internationales se partagent le continent

Un voyage aux États-Unis, spécialement à New York, revêt toujours une part d’aventure. New York, the « Big Apple », l’un des centres du monde occidental et de la puissance. New York et son aéroport international, hors d’âge, JFK (John Fitzgerald Kennedy), saturé, avec ces attentes interminables pour passer la frontière, toujours à la merci d’un agent de l’immigration ultra-zélé, prêt à vous rembarrer, feuilletant toutes les pages de votre passeport, surtout si vous êtes né quelque part au sud, et plus précisément quelque part dans le monde musulman. Ou d’un autre, étonnamment accueillant, avec le sourire : welcome to New York, welcome to America!

Bienvenue dans la ville de l’énergie créative, de la finance, de Wall Street, de l’argent, du pouvoir, du rêve américain, des élites, des gratte-ciel avec appartements luxueux au 75e étage. Bienvenue aussi dans la ville des inégalités, de la pauvreté, des gens qui dorment dans la rue, des homeless, des sans-abri. Bienvenue dans une ville d’une incroyable mixité, raciale, culturelle, linguistique, religieuse, celle où les premiers immigrants sont arrivés, à Ellis Island. Une histoire qui a imprimé l’âme de la ville. Comme celle de la tragédie du 11 septembre, avec ces images stupéfiantes, les tours du World Trade Center qui s’effondrent. Et un monde qui bascule. Rising from the ashes, se relevant des cendres, un orgueilleux One World Trade Center domine à nouveau le sud de la ville. À ses pieds, deux immenses bassins de granit noir, pour les deux tours perdues, avec le nom de chacune des victimes gravées sur le pourtour. New York est encore plus séduisante, chaotique, en surmenage lors de l’Assemblée générale des Nations unies, courant septembre. Le monde entier débarque dans la ville-monde. Circulation saturée. Rues bloquées. Hôtels de luxe barricadés. Des milliers de policiers de la NYPD (New York City Police Department) tentent de faire face, avec une relative bonne humeur. Chefs d’États, ministres, délé-

gations, hommes et femmes d’affaires, aventuriers, lobbyistes, journalistes, activistes, militants, opposants se croisent. Un immense carnaval finalement assez réjouissant et épuisant. Dans la rue, on peut croiser des chefs d’États quasi incognito, comme le président nigérien Issoufou Mahamadou, qui se rend à pied à un rendez-vous dans un hôtel voisin, ou le président rwandais Paul Kagame, qui doit presque enjamber une barrière de sécurité pour rejoindre les Nations unies. À l’intérieur du bâtiment, inauguré en 1951, le protocole, c’est que tous les chefs se valent. On se croise sans parfois se reconnaître, sauf pour le président des États-Unis, accompagné d’une armada de gros bras. Au siège de l’ONU se tiennent les réunions formelles et les discours parfois interminables. Un peu partout dans la ville se tiennent dîners, cocktails, rendez-vous discrets, réunions ou late night drinks dans des endroits branchés. Toute la ville est dans une immense discussion globale.

Cette année, on aura beaucoup parlé climat. Comme avant, comme d’habitude, comme ailleurs. La jeune Suédoise Greta Thunberg aura marqué les esprits, interpellant avec audace les leaders de la planète. Mais pourtant, dix-sept ans après le sommet de Johannesbourg et la célèbre phrase de Jacques Chirac – « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » –, reste ce sentiment que le débat tourne en rond, malgré l’urgence. La menace est là. Presque tout le monde le reconnaît. Mais personne n’est réellement d’accord sur les moyens d’agir. Personne n’est vraiment d’accord pour financer les transitions écologiques. Ou pour modifier son mode de vie. Personne n’est vraiment d’accord pour soutenir le Sud, aux prises avec la nécessité d’inventer un autre modèle de développement. Et puis, tout cela est bien trop vaste, overwhelming, pour notre esprit humain. Finalement, les discours catastrophistes, les prédictions cataclysmiques ajoutent au désarroi : de toute façon, tout est fichu, we are all gonna fry (« on va tous cramer »)…

Un expert cherche à résumer (provisoirement) la situation. Le problème est mal posé, dit-il, uniquement en termes de tout ou rien. Ce n’est pas comme cela que l’humanité fonctionne. Bloquer le processus du changement climatique, agir drastiquement sur les causes, transformer notre mode de production de manière radicale, c’est improbable, une illusion. Arrêter le système est impossible. En revanche, l’adaptation, ça marchera mieux. Les sociétés humaines vont inventer, se protéger, déconstruire ici pour reconstruire ailleurs, chercher des énergies sans carbone, élever des digues, déplacer des villes, reboiser, créer des forêts et donc de la pluie, etc.

Et au moment où se discute le sort du monde, celui des États-Unis monte à la une des quotidiens et des télévisions, balayant tout sur son passage. Le 24 septembre, la Chambre des représentants a ouvert une procédure d’impeachment, de destitution de Donald Trump. À l’origine de cette action spectaculaire, une conversation téléphonique entre ce dernier et le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Conversation qui a fuité grâce à un whistleblower, un lanceur d’alerte, visiblement installé au cœur de la Maison Blanche. Le président des États-Unis aurait fait pression sur son homologue pour obtenir des informations confidentielles et gênantes utilisables contre l’un des adversaires démocrates dans la course à la présidence, Joe Biden (dont le fils Hunter est investi en affaires en Ukraine). Pour appuyer sa « demande », Trump aurait bloqué l’aide militaire au pays (pourtant votée par le Congrès) et dépêché à Kiev des proches, dont son inénarrable avocat Rudolph Giuliani.

L’affaire est grave. Une demande de faveur pour des raisons de politique intérieure, le blocage de l’aide militaire. Et le cover up, la dissimulation subséquente, lorsqu’il s’agit d’isoler le transcript de la conversation sur un serveur secret, en dehors des procédures habituelles. On est loin des complexités et des subtilités de l’enquête du procureur Robert Muller sur la possible implication russe dans l’élection de 2016. Là, le président américain est pris les doigts dans le pot de l’abus de pouvoir clair et net…

Trump est-il pour autant fini ? Le président n’aime pas les guerres sur les terres lointaines, mais la bagarre de rue dans la vie des affaires, de la politique, il connaît. Toute sa vie a été une sorte de combat contre la justice, l’establishment, les règles. Il ne croit qu’en Trump, sa force, sa capacité à recevoir des coups et à en donner. Ce qui

compte pour lui, finalement, c’est lui, ce n’est pas l’Amérique, ni même son gouvernement, ni même son parti, les Républicains. Il menace, il insulte, il envoie ses missiles quotidiennement sur Twitter, ne craignant pas d’être extrême, de faire appel aux plus bas instincts du pays. Trump fait du Trump, mais il travaille aussi activement sa base électorale, à la fois populaire et droitiste. Sur les dossiers qui comptent pour ces électeurs, il agit. L’immigration, les impôts, la nomination des juges conservateurs à tous les niveaux de l’appareil judiciaire, jusqu’au sommet, à la Cour suprême. La remise en cause du droit à l’avortement. La « liberté » de porter des armes.

Pourtant, les sondages ne sont pas forcément en faveur de « Donald ». Sa cote de popularité est basse.

L’Amérique paraît comme épuisée par ses foucades, ses tweets, ses éclats, le climat de tension permanente, le radicalisme de la Maison Blanche. Y compris une partie de la droite républicaine. L’affaire ukrainienne risque d’agir comme un révélateur des pratiques de la présidence Trump, du président lui-même, mais aussi de ses associés ou de sa famille. Le fil de Kiev pourrait être tiré pour mener à d’autres dossiers. Provoquant dans les semaines et les mois qui viennent une série de révélations sur une présidence turned rogue, une présidence de coquins. La procédure d’impeachment reste, au fond, une bataille très politique, et l’opinion tranchera. Bill Clinton avait survécu. Richard Nixon préféra démissionner avant une humiliation au Sénat. Trump,

lui, mènera un combat où tous les coups seront permis. Son calcul sera de rassembler sa base, ses troupes, dans un combat contre les « élites » de Washington. Certain de triompher.

Un Trump sans limite, en quelque sorte. En remontant dans l’avion vers Paris apparaît toute l’ampleur du moment. Ce qui se joue aux États-Unis, c’est une bataille frontale entre la démocratie institutionnelle et la tentation « illibérale » fortement teintée de pouvoir personnel et de pratiques à peine légales. C’est la croyance dans l’État de droit qui est remise en cause. Et l’affaire ne concerne pas que l’Amérique, parce que l’Amérique, qu’on le veuille ou non, est au centre du monde. ■

3 ÉDITO

Une bataille américaine par Zyad Limam

10 ON EN PARLE

C’EST DE L’ART, DE LA CULTURE, DE LA MODE ET DU DESIGN

Emel Mathlouthi, le chant salvateur

22 PARCOURS

Mehdi Hadj Khalifa par Fouzia Marouf

25 C’EST COMMENT ?

Rentrée-chaos par Emmanuelle Pontié

52 CE QUE J’AI APPRIS

Habib Koité par Astrid Krivian

122 VINGT QUESTIONS À… Oum par Astrid Krivian

TEMPS FORTS

26 Une nouvelle Tunisie ? par Zyad Limam avec Frida Dahmani

36 Lupita Nyong’o, sans fard ni répit par Cédric Gouverneur

44 Les forêts en zone rouge par Cédric Gouverneur

54 DOSSIER SPÉCIAL : L’autre Mali par Emmanuelle Pontié, Diénéba Dème, Célia Dédé d’Almeida, Boubacar Sidiki Haidara et Aurélie Dupin

80 Manu Dibango : « C’est le destin et la chance qui nous poussent » par Astrid Krivian

88 Mounia Meddour : « Nos parents évitaient de parler de la décennie noire » par Fouzia Marouf

106 Portfolio : 1-54, rendez-vous à Londres ! par Zyad Limam

P.88

P.54

Afrique Magazine est interdit de diffusion en Algérie depuis mai 2018. Une décision sans aucune justification. Cette grande nation africaine est la seule du continent (et de toute notre zone de lecture) à exercer une mesure de censure d’un autre temps Le maintien de cette interdiction pénalise nos lecteurs algériens avant tout, au moment où le pays s’engage dans un grand mouvement de renouvellement. Nos amis algériens peuvent nous retrouver sur notre site Internet : www.afriquemagazine.com

94 À qui profite le ciel africain ? par Jean-Michel Meyer

112 MADE IN AFRICA

PARTEZ EN VOYAGE, PRENEZ VOTRE TEMPS Niamey revival par Luisa Nannipieri

VIVRE MIEUX

118 Eczéma, comment aider la peau à se réparer

119 Comment se remettre au sport

120 Hygiène : De bonnes habitudes à prendre

121 Analyses de sang : Comprendre les principaux résultats par Annick Beaucousin et Julie Gilles

P.106

FONDÉ EN 1983 (35e ANNÉE)

31, RUE POUSSIN – 75016 PARIS – FRANCE Tél. (33) 1 53 84 41 81 – Fax : (33) 1 53 84 41 93 redaction@afriquemagazine.com

Zyad Limam DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DIRECTEUR DE LA RÉDACTION zlimam@afriquemagazine.com

Assisté de Maya Ayari mayari@afriquemagazine.com

RÉDACTION

Emmanuelle Pontié DIRECTRICE ADJOINTE DE LA RÉDACTION epontie@afriquemagazine.com

Isabella Meomartini DIRECTRICE ARTISTIQUE imeomartini@afriquemagazine.com

Jessica Binois PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION sr@afriquemagazine.com

Amanda Rougier PHOTO arougier@afriquemagazine.com ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO

Jean-Marie Chazeau, Célia Dédé d’Almeida, Frida Dahmani, Diénéba Dème, Aurélie Dupin, Catherine Faye, Virginie Gazon, Glez, Cédric Gouverneur, Boubacar Sidiki Haidara, Dominique Jouenne, Astrid Krivian, Magali Luzé, Fouzia Marouf, Jean-Michel Meyer, Luisa Nannipieri, Sophie Rosemont, VIVRE MIEUX

Danielle Ben Yahmed RÉDACTRICE EN CHEF avec Annick Beaucousin, Julie Gilles. VENTES

EXPORT Laurent Boin

TÉL. : (33) 6 87 31 88 65

Destination Media

66, rue des Cévennes - 75015 Paris

TÉL. : (33) 1 56 82 12 00

ABONNEMENTS

Com&Com/Afrique Magazine

18-20, av. Édouard-Herriot92350 Le Plessis-Robinson

Tél. : (33) 1 40 94 22 22

Fax : (33) 1 40 94 22 32 afriquemagazine@cometcom.fr

COMMUNICATION ET PUBLICITÉ regie@afriquemagazine.com

AM International

31, rue Poussin - 75016 Paris

Tél. : (33) 1 53 84 41 81

Fax : (33) 1 53 84 41 93

AFRIQUE MAGAZINE EST UN MENSUEL ÉDITÉ PAR

31, rue Poussin - 75016 Paris.

SAS au capital de 768 200 euros. PRÉSIDENT : Zyad Limam.

Compogravure : Open Graphic Média, Bagnolet.

Imprimeur : Léonce Deprez, ZI, Secteur du Moulin, 62620 Ruitz

Commission paritaire : 0224 D 85602. Dépôt légal : octobre 2019.

La rédaction n’est pas responsable des textes et des photos reçus. Les indications de marque et les adresses figurant dans les pages rédactionnelles sont données à titre d’information, sans aucun but publicitaire. La reproduction, même partielle, des articles et illustrations pris dans Afrique Magazine est strictement interdite, sauf accord de la rédaction. © Afrique Magazine 2019.

C’est maintenant, et c’est de l’art, de la culture, de la mode et du design

MUSIQUE

C’est aux États-Unis que la CHANTEUSE TUNISIENNE a enregistré ce nouvel album, un folk électronique aussi contemplatif qu’ENGAGÉ.

L’OUVERTURE, MAJESTUEUSE et hypnotique, de « Rescuer », le suspense sonore de « Wakers of the Wind », l’élégance indéniable de « Merrouh »… 10 chansons sur Everywhere We Looked Was Burning et autant de pierres précieuses longuement taillées pour le troisième album de l’auteure-compositrice et chanteuse Emel Mathlouthi. Depuis le milieu des années 2000, cette native de Tunis œuvre pour la liberté d’expression, tant musicale que politique, depuis son pays natal jusqu’aux États-Unis, à New York, où elle a récemment élu domicile. Parce qu’il est parfois dur de se faire entendre…

Ainsi, si elle a toujours aimé chanter en arabe, l’anglais est la langue dominante d’Everywhere We Looked Was Burning. « Avec la maturité musicale que j’ai acquise ces dernières années, je me suis enfin sentie prête pour tenter cette aventure, explique l’artiste. Vivre à New York a fait de l’anglais une langue très présente dans

mon quotidien. La transition a été assez naturelle… Je ne voulais pas écrire en anglais comme quelqu’un dont ce n’est pas la langue. » Il s’agit également de revenir à ses premières amours, dont elle s’est inspirée : de Céline Dion à Bob Dylan, en passant par Joan Baez, Jeff Buckley ou encore Sinead O’Connor. Sans oublier Portishead, fine fleur du triphop des années 1990, dont l’influence se distille tout au long de cet album. Entourée d’artistes dévoués (Steve Moore de Zombi, Ryan Seaton de Lower Dens, Amine Metani d’Arabstazy, Ash Koosha et Karim Attoumane), Emel s’est laissée porter par une musique entre électro, pop et folk : « La diversité de mon héritage ainsi que celle de mes collaborateurs font la richesse de ce que j’entreprends. J’ai donné libre cours conducteur… » En effet, enregistré dans la verdure de Woodstock, Everywhere We Looked Was Burning évoque de

aux mots et aux mélodies avant d’y trouver une unité. La nature a été le fil

nombreux enjeux sociopolitiques : « La crise migratoire dans la Méditerranée, l’effondrement climatique, toutes les valeurs qui s’écroulent dans un monde où le profit est le mot d’ordre », commente Emel. « Cet album s’est fait au milieu d’automnes différents, ajoute-

t-elle, et a été témoin des transformations diverses du paysage. Il est né d’un hommage à la nature, mais parle aussi de la situation des hommes, tantôt bourreaux, tantôt engloutis dans la colère de la Terre. » Et le chant d’Emel, lui, s’avère salvateur. ■ Sophie Rosemont

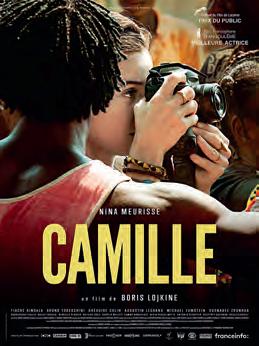

La fulgurante et mortelle

trajectoire d’une photojournaliste française plongée dans la guerre civile

LA FIN DU FILM est déjà dans les premières images : dépassant d’une bâche à l’arrière d’une camionnette, les pieds aux ongles peints en rouge d’une jeune femme blanche au milieu de ceux, noirs, d’autres cadavres… Le 12 mai 2014, Camille Lepage, 26 ans, était tuée par balle alors qu’elle accompagnait des miliciens anti-balaka dans la brousse centrafricaine. Elle était à leurs côtés pour les photographier et mieux les comprendre : des chrétiens avides de vengeance après les massacres perpétrés par les rebelles majoritairement musulmans de la Séléka, qui avait pris le pouvoir à Bangui en faisant régner la terreur un an plus tôt.

L’histoire vraie d’une idéaliste qui n’avait pas froid aux yeux, incarnée à la perfection par une comédienne qui fait passer dans les yeux de son personnage toute la sensibilité d’une photographe quasi débutante, à la recherche de traces d’humanité dans les pires atrocités. Camille se sent à sa place en République centrafricaine, même si elle explique à ses proches lors d’un Noël en France qu’« être blanche là-bas, c’est merdique ». Elle va au contact, se forge une carapace, veut témoigner du drame qui se joue.

Ci-dessus, l’affiche du film qui relate son histoire.

Ci-dessous, Pure colère, un ouvrage paru en 2017, qui témoigne de ses valeurs.

Le film de Boris Lojkine s’est monté avec la collaboration de la famille de la jeune femme et dans l’esprit des valeurs de cette dernière : en immersion dans le pays, avec des techniciens et des apprentis comédiens centrafricains formés par l’équipe du réalisateur. Le résultat, à la fois prenant et informatif, incorpore à cette reconstitution des dernières années de sa courte vie les photos de la « vraie » Camille Lepage, rendant ainsi hommage à son bel, mais fatal entêtement humaniste. Un témoignage porté depuis par sa mère, qui a publié en 2017 Pure colère (éditions de la Martinière), signé de sa fille car l’on y trouve ses photos, ses mails et des textes de ses amis. Ses parents et son frère ont également créé l’association Camille Lepage - On est ensemble afin de promouvoir son travail, d’aider les populations dans des zones de guerre, et de contribuer à protéger les journalistes qui y risquent leur vie. Un prix à son nom est aussi décerné chaque année au festival de photojournalisme Visa pour l’image, à Perpignan. ■ Jean-Marie Chazeau CAMILLE (France-République centrafricaine) de Boris Lojkine, avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Grégoire Colin.

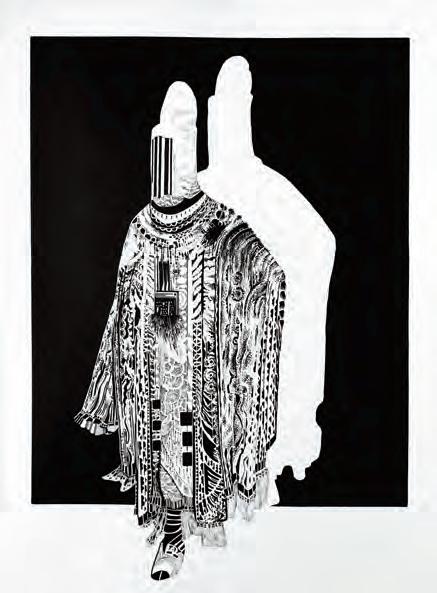

ART CONTEMPORAIN

La jeune SCÈNE ARTISTIQUE CONGOLAISE

nous invite à la Biennale de Lubumbashi.

POUR LA SIXIÈME

ANNÉE CONSÉCUTIVE, la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, va vibrer pendant un mois à l’occasion de sa biennale, tournée vers la photographie et l’art vidéo. Sous la direction artistique de Sandrine Colard, cette nouvelle édition, intitulée « Généalogies futures », invite les artistes à redessiner la cartographie du monde. La RDC est l’un des sept pays africains traversés par l’équateur terrestre, ce qui le place au cœur de l’Afrique, mais aussi à l’intersection des hémisphères nord et sud. La Biennale cherche ainsi à retrouver son profond enchevêtrement avec le monde et sa position centrale, passée et présente. Lancé en 2008 à l’initiative de l’association Picha (« image », en swahili), ce rendez-vous met en lumière la jeune création contemporaine en RDC et constitue aujourd’hui l’un des événements artistiques les plus dynamiques et expérimentaux du continent.

■ Catherine Faye BIENNALE DE LUBUMBASHI, République démocratique du Congo, du 24 octobre au 24 novembre 2019. biennaledelubumbashi.org

STREET ART

DÉJÀ CONNUE SUR PLUSIEURS CONTINENTS pour ses fresques d’animaux et d’éléments naturels, son style géométrique et ses couleurs vives, la Sud-Africaine Nardstar peint des femmes noires sur les murs, dans la rue, depuis 2016. Elle-même femme dans un monde dominé par les hommes, celui du street art, elle a ajouté ces portraits à son portfolio après avoir longuement réfléchi à son rôle d’artiste : « Je voulais célébrer les femmes, leur donner confiance en elles, les aider à s’émanciper et à se sentir appréciées. » Rien de mieux pour cela que de les afficher en pleine rue, tout en hauteur, avec le double but d’égayer l’espace public et d’offrir un sujet de conversation et de réflexion aux habitants. Que ce soit le visage d’une amie, d’une passante ou d’une activiste, le travail de Nardstar met en valeur l’énergie, la joie et la fierté de ses sujets et invite à s’identifier à elles. nardstar.com ■ Luisa Nannipieri

L’artiste peint des femmes noires sur les murs, depuis 2016. Ci-contre et ci-dessus, les rues du Cap.

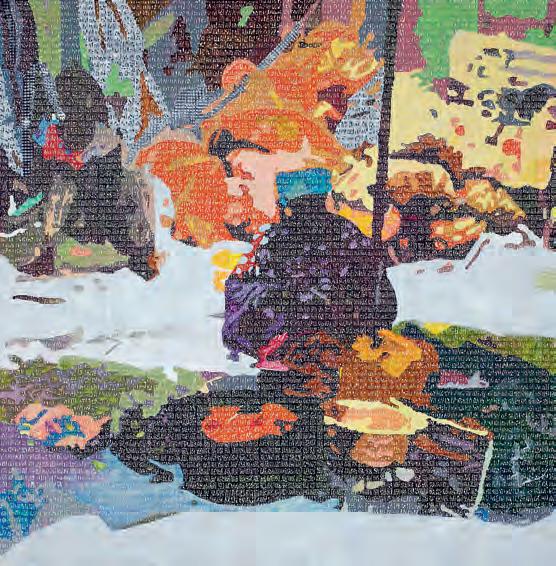

EXPO

« CONSTRUIRE UNE IMAGE FIGURATIVE à partir d’éléments abstraits. Voilà ce à quoi est voué le figuro-abstro », explique Alioune Diagne, artiste sénégalo-français à l’origine de ce mouvement pictural. Créateur solidaire et engagé, Alioune Diagne, 35 ans, souhaite que son art rende compte de faits de société, qu’il réveille les consciences sur certains comportements, des oublis, des traditions. Pour sa première exposition parisienne, il donne toutes les clés pour comprendre son mouvement. En appliquant sur une forme figurative, porteuse d’un message, l’expression d’un sentiment ou d’une pensée abstraite, l’artiste raconte son pays, ce qu’il voit, ce qu’il ressent, et permet au visiteur de se le raconter à son tour, selon ses propres perceptions. ■ C.F. «PERCEPTIONS », 80 bis rue de Turenne, Paris (France), du 30 octobre au 29 novembre 2019. aliounediagne.com

MUSIQUE

Un regard, un sourire, une voix unique : PATA PATA, l’album mythique de la chanteuse sud-africaine est réédité.

EN 1967, le label américain Reprise publie Pata Pata. Ses prises de position contre l’apartheid l’ayant contrainte à s’installer aux États-Unis, Miriam Makeba mise beaucoup sur ce disque, qui devrait confirmer l’envergure internationale de sa carrière. Banco : inspiré des danses des townships, le titre éponyme est un tube qui fait bouger le monde entier. Nourri de mélodies traditionnelles africaines comme de sonorités cabaret, l’album offre des bijoux tels que « Yetenlu Tizaleny », « West Wind » ou encore « A Piece of Ground ». Avec ce disque, elle prouve qu’elle peut varier de registres et d’humeur, entre mélodies xhosas, effluves jazz enfumées et échos de musiques traditionnelles mexicaines. Un classique instantané donc, aujourd’hui remastérisé à partir des bandes originales. Si la gloire de Pata Pata a souffert après le mariage de Makeba avec le leader des Black Panthers, Stokely Carmichael, sa musique reste vivace. « Ma vie, ma carrière, toutes mes chansons, tous mes concerts et la lutte de mon peuple ne font qu’un », disait-elle… ■ S.R.

MIRIAM MAKEBA, Pata Pata, Strut Records.

Fille de musiciens, l’artiste commence à chanter à 17 ans, les yeux rivés sur le monde de la mode.

CRÉATRICE

Avec LIPUTA SWAGGA, la designeuse et chanteuse congolaise crée des tenues extravagantes avec des tissus traditionnels.

LIPUTA SWAGGA est le nom d’une ligne de vêtements, d’une chanson, mais aussi de la marque de l’artiste éclectique Queen Tawa. De son vrai nom Tchianna Tchicou-Pembey, la « reine » est née et a grandi à Brazzaville, où elle est retournée s’installer après avoir passé une quinzaine d’années en France. Fille de musiciens, elle commence à chanter à 17 ans, les yeux rivés en parallèle sur le monde de la mode. Toujours très attentive à son image et décidée à s’habiller suivant ses goûts, elle dessine des modèles qu’elle soumet aux couturiers locaux. Pour ses créations, elle choisit le plus souvent le liputa, pagne congolais, et demande aux tailleurs d’assembler des formes coniques et extravagantes, non sans les faire sourciller. Au départ, ces tenues imposantes, avec des pointes et des ailes sensationnelles, font simplement partie de sa garde-robe pour les grandes occasions ou pour la scène, et elle n’imagine pas les vendre. Aujourd’hui, son atelier basé à Pointe-Noire ne cesse de sortir de nouveaux modèles aux graphismes audacieux et bigarrés. Ses habits ne sont pourtant pas banals : il faut une bonne dose de cran pour les porter, mais ils produisent un effet certain sur

Les courbes audacieuses et les ailes imposantes font la force des modèles de la marque.

le public et leur unicité est célébrée par de nombreux adeptes. Après avoir obtenu plusieurs prix, comme le trophée Sanza de Mfoa (qui récompense les créateurs culturels congolais) dans la catégorie Mode, et été décorée Chevalier dans l’ordre du mérite par le Premier ministre en 2018, elle a entrepris une tournée internationale qui se terminera cet hiver.

Actuellement en résidence artistique au Maroc, elle présentera ses créations à la Congo Fashion Week, à Kinshasa à la mi-octobre, avant de se rendre à Abidjan en décembre. Voyageuse inlassable, Queen Tawa se considère ambassadrice de la culture congolaise sous toutes ses facettes, et n’hésite pas à la transmettre sous le prisme de l’afrofuturisme. ■ L.N.

Notre

sélection 100 %

afro-féminine pour une rentrée littéraire différente.

«C’EST L’HEURE où la paix se risque dehors. » Ainsi commence le premier roman de Beata Umubyeyi Mairesse, qui mêle les voix de trois générations pour raconter le génocide rwandais et ses conséquences psychiques sur l’identité et la construction de soi. Blanche vit à Bordeaux après avoir fui le génocide des Tutsis en 1994. Rwandaise, elle a construit sa vie en France, avec son mari et son enfant métis, Stokely, pris entre deux pays. Trois ans après le massacre, elle retourne dans son village d’enfance pour comprendre. Mais sa mère, Immaculata, rescapée du génocide, se mure dans le silence. Comme son héroïne, Beata Umubyeyi Mairesse, en lice pour le prix du roman Fnac, est née au Rwanda, en 1979, et a quitté son pays pendant la tragédie pour s’installer à Bordeaux. Son roman pose la question de l’identité métisse. Ce sentiment d’habiter une place ambiguë, entre l’Europe et l’Afrique. ■ C.F. BEATA UMUBYEYI MAIRESSE, Tous tes enfants dispersés, Autrement, 256 pages, 18 €.

SON ŒUVRE est entièrement dédiée aux thèmes de la famille et à l’histoire de son pays. Ayesha Harruna Attah est née au Ghana en 1983, de parents journalistes. Après des études universitaires prestigieuses aux États-Unis, elle s’installe au Sénégal et se consacre à l’écriture. Son troisième roman, Les Cent Puits de Salaga, explore le Ghana du XIXe siècle, à travers le regard de deux femmes qui portent le nom de reines guerrières : Aminah, captive de 15 ans, et Wurche, princesse et fille têtue du chef de Salaga, la ville aux cent puits, construits pour laver les esclaves avant de les vendre. Avec le commerce entre Africains et Européens et les rivalités entre tribus comme toile de fond, ce roman aborde les relations amoureuses et les conditions de vie éprouvantes des femmes dans un pays en plein apogée du commerce d’esclaves. Une histoire de courage, de pardon, d’amour et de liberté, portée par le parcours de ces deux femmes que tout semble opposer. ■ C.F.

AYESHA HARRUNA ATTAH, Les Cent Puits de Salaga, Gaïa, 256 pages, 22 €

LES MALÉDICTIONS ont la vie dure. Depuis que Kintu, gouverneur d’une province du Buganda, a tué accidentellement son fils adoptif d’une gifle, en 1750, un sort hante sa famille, vouant ses membres à la folie, à une mort violente ou au suicide. Trois siècles plus tard, ses descendants semblent abonnés au tragique : Suubi est harcelée par sa sœur jumelle qu’elle n’a jamais connue, Kanani est torturé par l’idée d’avoir transmis le sida à sa femme et à son fils, et Miisi est hanté par des visions où s’invitent des esprits. Chacun à son tour va être appelé dans une forêt aux confins de l’Ouganda, dans une ultime tentative de conjurer le sort… Il a fallu dix ans à Jennifer Nansubuga Makumbi pour écrire ce premier roman inattendu. Une épopée contemporaine dans une langue magnifique, mêlant époques, ambiances et un incroyable casting de personnages. Et un regard nouveau, l’écrivaine examinant le fardeau des hommes africains sans pour autant diminuer le rôle des femmes. Un grand roman ougandais, à l’aune de ce que Chinua Achebe a apporté à l’écriture nigériane. ■ C.F. JENNIFER NANSUBUGA MAKUMBI, Kintu, Métailié, 480 pages, 22 €.

Le siège d’ALEP filmé de l’intérieur des hôpitaux bombardés par le régime syrien.

SAMA, C’EST « CIEL » EN ARABE. Celui qui surplombe la petite fille à qui est donné ce prénom le 1er janvier 2016 est bien lourd, zébré par les raids aériens des armées russes et syriennes et les barils d’explosifs largués par hélicoptère. Sa naissance a pourtant été voulue par ses parents, qui ont choisi de rester à Alep malgré les pilonnages. Ils se sont rencontrés lors des premières manifestations étudiantes contre le régime de Bachar al-Assad, dont on revoit en flash-back les images pleines d’espoir. Le père est médecin, la mère journaliste. Il y a trois ans, cette dernière a décidé de filmer l’effroyable quotidien du siège de sa ville, en guise de témoignage pour sa fille, et pour le monde entier. C’est d’abord à cette enfant qu’elle s’adresse, un bébé gardé dans une chambre capitonnée de sacs de sable. La complexité des forces engagées contre le pouvoir n’est pas vraiment évoquée, l’émotion commande l’urgence et réciproquement. Deux séquences au moins restent gravées dans la mémoire du spectateur : deux petits garçons auprès du cadavre de leur petit frère qui espèrent le voir ressusciter, et un bébé tout gris sorti du ventre d’une maman mourante, qu’un chirurgien manipule en tous sens longtemps, très longtemps, pour tenter de lui faire pousser son premier cri… La réalisatrice vit une partie de l’année 2016 avec son mari dans le dernier des neuf hôpitaux de la ville encore debout, et l’équipe médicale – ce qu’il en reste – fait ce qu’elle peut. On patauge dans le sang avec eux jusqu’à l’évacuation finale, et ce constat terrible : « Nos sacrifices ont été vains. » Mais jusqu’où aller face à la tyrannie ? ■ J.-M.C. POUR SAMA (Syrie-Royaume Uni), de Waad al-Kateab et Edward Watts.

À écouter maintenant !

Naar Safar, Barclay

PARCE QU’ILS EN AVAIENT ASSEZ de voir des artistes européens s’approprier leur identité visuelle, le collectif Naar, fondé par les artistes Mohamed Sqalli et Ilyes Griyeb, a décidé de remettre le Maroc au cœur de la carte géographique du rap. Et avec option trap, s’il vous plaît. Dans son premier album, Safar, « voyage » en arabe, Naar enchaîne les beats bien sentis et les collaborations, notamment avec des rappeurs français. Contemporain et efficace. ■ S.R.

Ebo Taylor Palaver, Tabansi Records/BBE Music

APRÈS LA SORTIE DE SON IRRÉSISTIBLE

ALBUM, Yen Ara, en 2018, la légende de la musique ghanéenne revient déjà ! En effet, la maison de disques londonienne BBE Music réédite les grands enregistrements du célèbre label nigérian Tabansi Records, dont un inédit d’Ebo Taylor, Palaver Pendant près de quarante ans, ces bandes avaient été oubliées ! Sont ainsi dépoussiérés cinq morceaux groovy, entre afrofunk et beat, sur lesquels résonnent trompettes et saxophones. ■ S.R.

Cette année, les Journées cinématographiques de Carthage (JCC) fêtent leur 30e édition et s’ouvrent au monde. À l’honneur, quatre pays aux traditions cinématographiques aussi différentes qu’innovantes : le Liban, le Nigeria, le Chili et le Japon. Reste à savoir qui succédera à Mahmoud ben Mahmoud et son Fatwa ■ C.F. JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE, Tunis (Tunisie), du 26 octobre au 2 novembre 2019. jcctunisie.org

NOUS SOMMES EN 2124, à Katiopa. Un continent africain prospère, autarcique et unifié, où viennent trouver refuge les Sinistrés de la vieille Europe. Leur repli sur leurs traditions, leur incapacité à s’adapter et leurs rêves de grandeur passée inquiètent les dirigeants. Par ce changement de regard, le nouveau roman de Léonora Miano autopsie le malaise de notre temps et se positionne en puissant remède aux crispations identitaires. Depuis L’Intérieur de la nuit (2005), l’écrivaine née à Douala, au Cameroun, multiplie les récits, nouvelles, pièces de théâtre et essais pour donner à voir les déchirures du continent, ses problèmes d’identité et la mémoire oblitérée de la traite esclavagiste. Comme un trait d’union entre l’Afrique et l’Europe, où elle vit depuis 1991.

LITTÉRATURE

La romancière FRANCOCAMEROUNAISE livre une fable afrofuturiste pleine d’amour et d’ironie.

C’est l’histoire d’un amour interdit entre Boya, enseignante à la peau albinos qui tire sur le rouge, et Ilunga, président de Katiopa. La jeune femme se rapproche des Fulasi, ces descendants d’immigrés qui ont quitté la France au début du XXIe siècle. Ilunga et l’impétueux chef de la sécurité intérieure sont partisans d’expulser ces populations inassimilables, qui nuisent à l’unité et à l’identité de la fédération. Boya préconise de leur tendre la main, persuadée que le continent sera d’autant plus fort s’il réussit à intégrer tous ses peuples et à digérer le poids de l’époque coloniale qui les ont tant fait souffrir. Comme un traité d’apaisement entre les nations et les cultures, Rouge impératrice renverse les codes de la domination raciale. Dans ce dixième roman, à mi-chemin entre le traité politique et le récit de science-fiction, Léonora Miano mêle l’ironie et la gravité qui lui sont propres. Et interroge le lecteur : quelles peurs nos angoisses de l’autre cachent-elles ? Ainsi, Boya va mettre toute son intelligence à convaincre Ilunga. Dans le monde utopique de la romancière, inspiré de la vitalité imaginative des séries à rebondissements, l’amour est capable de tout. Même de changer les politiques et les sociétés. ■ C.F. LÉONORA MIANO, Rouge impératrice, Grasset, 608 pages, 17 €.

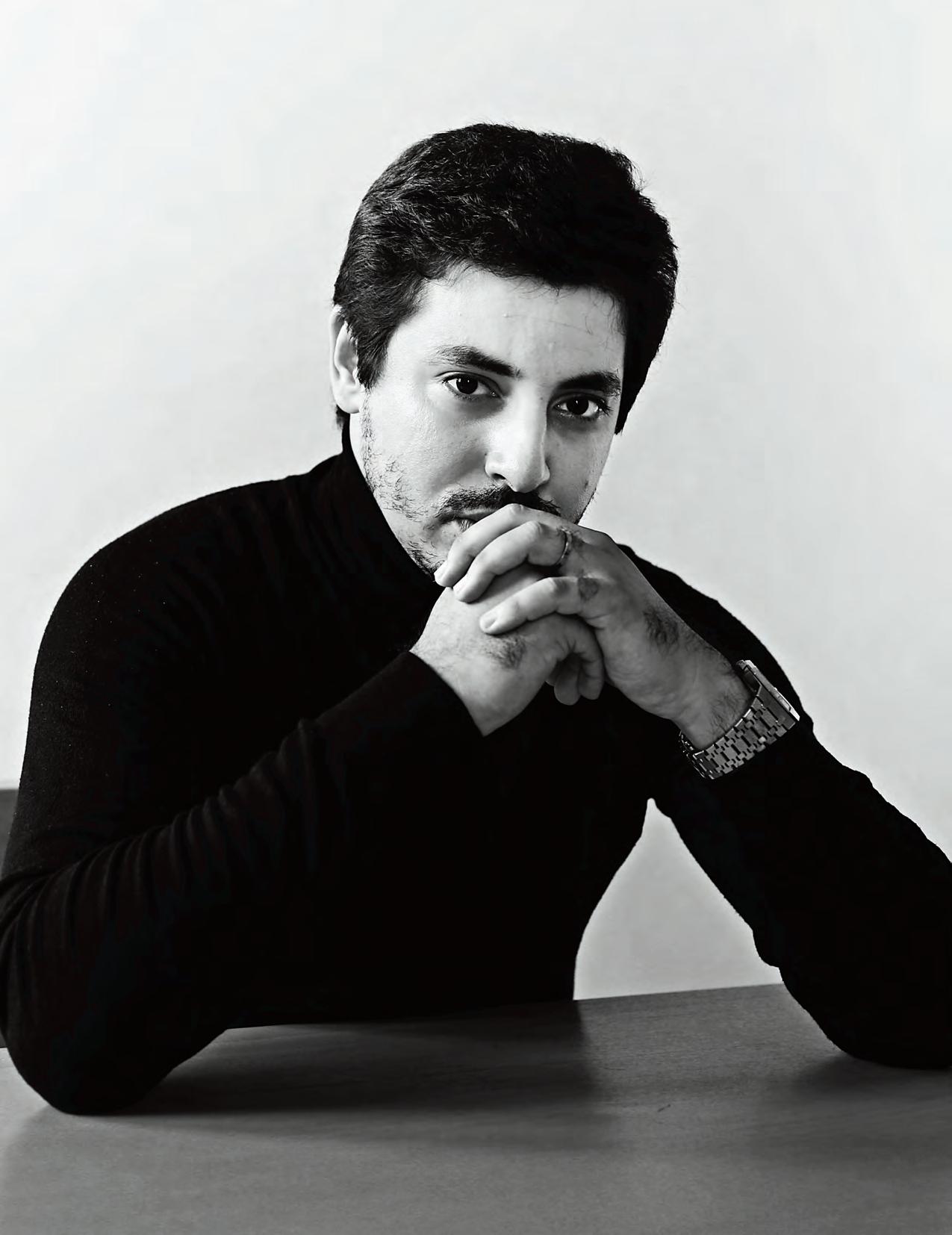

bouscule les codes de l’art contemporain. Avant-gardiste, touche-à-tout, ambitieux, cet enfant de la ville blanche veut d’abord exister chez lui. par Fouzia Marouf

Regard profond et obstiné, costume croisé Tom Ford, Mehdi Hadj Khalifa a imposé son style sur la scène artistique du royaume chérifien. Son œil pour l’art s’est aiguisé dès sa prime enfance. Né à Casablanca en 1984, il est au contact d’une riche palette d’acteurs culturels. « J’ai toujours été séduit par les personnes œuvrant dans cet univers. Mes parents avaient un ami marchand d’art, sa prestance, ses toiles m’ont marqué. » Amoureux de la Biennale de Venise, il avoue sa fascination pour Vincent Van Gogh, Frantisek Kupka, Kasimir Malevitch ou Rembrandt. Étudiant aux Beaux-Arts de Paris en 2004, il vit au couvent des Récollets, où il rencontre Terry Richardson et Larry Clark : « J’avais soif de culture, je me suis retrouvé au cœur de l’art. » À 22 ans, il assiste à l’Armory Show, une exposition internationale d’art moderne qui réunit le gotha new-yorkais : « Les Américains y étaient d’une élégance rare, arrivant dans un défilé de Rolls-Royce. J’y ai croisé Warren Buffet, Bill Gates, c’était la fin de l’art moderne et le début de l’art contemporain. Cette grande messe m’a surpris », confie-t-il. Il travaille dans un premier temps en France, dans le luxe, pour de prestigieuses marques comme Persol, Chanel ou Louis Vuitton. Puis fonde avec l’entrepreneur Patrice Meignan l’agence L’Écurie, à Paris, spécialisée dans la production de contenus, et ils créent ensemble un magazine, Intersection, dédié au lifestyle et à la culture. Il rentre finalement au Maroc en 2011 avec le désir effréné de se tailler une place sur la scène culturelle. Deux ans plus tôt, il avait rencontré Anne-Laurence Sowan et lui avait proposé de créer Another Life Company, une agence d’ingénierie culturelle. Résultat des courses ? En moins d’une décennie, Mehdi Hadj Khalifa est passé maître dans l’art de révéler de jeunes talents, grâce à la galerie Venise Cadre de Casablanca (GVCC), qu’il codirige avec son associée : « Je vivais très bien à Paris, mais je n’avais pas envie d’être le bon Arabe, le bon alibi. Je voulais être important dans mon pays, j’avais à cœur de participer activement à la nouvelle histoire de l’art marocain. » Le commissaire d’exposition s’inscrit rapidement hors du cadre classique, bouscule les chasses gardées des marchands d’art au Maroc. Un projet lui apporte une nouvelle aura : « Nous avons produit Mastermind en 2011, un programme curatorial : digne d’une exposition, il réunit chaque année 14 artistes marocains selon des conditions muséales, dans le but de dénicher de nouveaux talents et de définir une véritable scène », précise-t-il. En 2017, il organise un autre projet fédérateur, Art Week Casablanca, qui soutient la création dans la métropole. Mehdi Hadj Khalifa évoque sans mal le décalage entre le premier marché et le second au Maroc : « C’est un milieu très dur, inachevé et en devenir. » Homme d’action, il a été élu président de l’Association des galeries d’art du Maroc en juin dernier. Avide de défis, il a lancé un autre chantier en octobre, GVCC Dialogue, un espace d’échanges dédié aux artistes. En décembre, il présentera l’exposition d’Adil Kourkouni, peintre marrakchi prometteur, à la galerie. Une nouvelle mise en œuvre au nom de l’art. ■

Photographié par le légendaire

Peter Lindbergh, qui nous a quittés le 3 septembre dernier.

«J’avais à cœur de participer activement à la nouvelle histoire de l’art marocain.»

Contemporain, en prise avec cette Afrique qui change, ouvert sur le monde d’aujourd’hui, est votre rendez-vous mensuel indispensable.

OUI, je souhaite m’abonner à et profiter de vos offres (10 numéros, dont 2 doubles).

BULLETIN À RETOURNER SOUS ENVELOPPE AFFRANCHIE, ET ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À : COM&COM/AFRIQUE MAGAZINE 18/20 AV. ÉDOUARD-HERRIOT – 92350 LE PLESSIS-ROBINSON – FRANCE

TÉL.: (33) 1 40 94 22 22 – FAX : (33) 1 40 94 22 32 – E-MAIL : afriquemagazine@cometcom.fr

Je choisis mon tarif :

❏ FRANCE, 1 AN : 39 €

❏ ÉTRANGER : 49 €

Je choisis mon règlement (en euros uniquement) à l’ordre de AMI par :

❏ Chèque bancaire ou postal

❏ Carte bancaire n°

Expirant le Date et signature obligatoire

PAR EMMANUELLE PONTIÉ

Franchement, j’admire les familles et les enfants qui arrivent à faire face à la rentrée des classes. On nous rebat les oreilles (évidemment, à juste titre) sur les bienfaits incommensurables de l’éducation, de l’école pour les jeunes filles, des cahiers et des bouquins garants de l’avenir des jeunes et du continent. Yep ! Alors, pourquoi tant de haine et de vents contraires aux abords des sacro-saints mois de septembre et octobre ? Chaque année, c’est le même parcours du combattant, épuisant, coûteux, décourageant.

Bien sûr, je ne parle pas des nantis qui inscrivent leur progéniture dans l’école bilingue ceci ou l’école française cela. Eux ne regardent pas à la dépense et bénéficient de conditions privilégiées, comme une rentrée à l’heure, des profs à leur poste de travail, etc. La norme, quoi ! Je pense aux autres (plus de 90 % des familles africaines) qui doivent se battre, parfois en vain, pour que leurs petits puissent accéder à l’école.

La rentrée, qui a lieu à des dates diverses – comme le 2 septembre au Cameroun, le 1er octobre au Mali ou au Tchad –, génère d’énormes frais. Les banques proposent des prêts à cet effet, à des taux faramineux. Et en Afrique centrale, les tontines vont bon train. Il faut payer l’inscription, les cahiers, les livres, les fournitures, le transport, voire apporter son banc. Neuf fois sur dix, les soutiens ou aides de l’État prévus sur le papier à l’intention des parents les plus démunis sont dérisoires ou ne sont pas versés.

Une fois l’enfant miraculeusement fin prêt pour partir, cartable sous le bras, il faut encore compter avec les grèves des enseignants, légions en cette période. Ces derniers râlent de manière récurrente sur les retards de salaires, parfois abyssaux, dont ils sont victimes.

Autre phénomène très fréquent : les écoles sans instits. Ceux-ci boudent les affectations loin des capitales et, dans les coins reculés des pays, il n’est pas rare de trouver un établissement totalement déserté, avec des herbes qui ont poussé dans les salles de classe, à l’abandon depuis des lustres. Ajoutez à cela que les zones inaccessibles pour raison de sécurité, comme en ce moment la zone anglophone du Cameroun ou certaines provinces burkinabées, peuvent priver d’enseignement la plupart des petits. Et migrer dans un établissement plus lointain, ailleurs, est souvent impossible.

Bref, les programmes multiples, les espoirs réels et la volonté affichée des gouvernements semblent témoigner d’un souhait général que la rentrée ait bien lieu et dans de bonnes conditions. Dans les discours. Dans la réalité, ça reste l’enfer. Pour combien d’années encore ? ■

de nos offres d'abonnements pour accéder à la totalité de nos magazines et bien plus encore