La 32e Coupe d’Afrique des nations s’ouvre en Égypte en format « maxi ». Avec 24 équipes, en plein été, et dans un pays de 100 millions d’habitants sous haute surveillance. Dossier spécial de 16 pages.

ue du Sud, d’Afrique, elle apparaît souvent comme un monde lointain, barré par une frontière aussi infranchissable que tragique. Par une mer que, chaque jour, des centaines de migrants tentent de traverser, au péril de leur vie. Pour l’Afrique, l’Europe, et plus précisément l’Union européenne (UE), apparaît comme un voisin, riche, repu, égoïste, agité par des questions existentielles, perturbé par la montée des sentiments populistes. Et affaibli par un interminable Brexit, lui-même reflet de la désorientation complète du Royaume-Uni, cinquième puissance mondiale. En Afrique, on parle beaucoup du géant chinois, de son ambition, de sa facilité à s’engager, à « décaisser ». Et l’UE semble une entité bureaucratique, lente, peu disposée à se risquer dans une stratégie africaine de grande ampleur.

Pourtant, à cause et malgré les écarts de richesse, à cause et malgré cette mer Méditerranée, frontière « la plus inégalitaire du monde », l’Europe et l’Afrique sont indissolublement liées. Les destins sont croisés. Et ce n’est pas nouveau, on pourrait remonter dans le passé, la trace de l’histoire coloniale est encore là, par les langues et les blessures. La géographie et les défis rapprochent les deux masses continentales, les plaques tectoniques. Au Nord donc, 510 millions de citoyens plus ou moins aisés (et qui font assez peu d’enfants). Au Sud, un continent démographiquement actif qui pourrait compter 2 milliards de (jeunes) habitants dans les décennies à venir. Nés à portée de désirs de la zone la plus riche de la planète. La démographie et les migrations seront un enjeu persistant. Comme les questions de sécurité collective. Le Maghreb, le Sahel, l’Afrique centrale, la corne de l’Afrique (avec le détroit de Bab el-Mandeb) sont tout autant d’éléments à long terme de la stabilité européenne (de Rome à Helsinki). On parle beaucoup de la Chine, on l’a dit, mais l’UE reste quand même un partenaire privilégié. Les chiffres ne sont pas toujours « transparents », mais le volume

des échanges UE-Afrique tournerait autour de 240 milliards d’euros (la Chine étant aux alentours de 170 milliards d’euros). De part et d’autre, on mesure l’ampleur des possibilités. Pour l’Europe, son Sud africain et ses classes moyennes émergentes pourraient être le grand marché du XXIe siècle. Et pour l’Afrique, son Nord européen s’impose comme un partenaire incontournable en matière de développement, d’investissements de qualité, de transfert de technologie, de savoir-faire, de partenariats sur des dossiers extrêmement urgents, comme celui du changement climatique.

Dans ce débat, on sent la complexité des enjeux. Le cacochyme accord de partenariat « ACP » expire en mai 2020, et les négociations pour trouver un nouveau cadre post-Cotonou sont enlisées. L’arrivée de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale, si elle fonctionne, pourrait bouleverser la donne avec un accroissement rapide du commerce intra-africain (aujourd’hui 16 % du total, alors qu’en Europe, on atteint 70 %).

Malgré toutes ses insuffisances, ses lenteurs, ses complexités, l’Europe reste tout de même un exemple dont l’on peut s’inspirer. Avec son marché unique basé sur des règles communes. Mais aussi parce que l’idée européenne va plus loin que le business. L’Europe, c’est surtout une incroyable tentative d’intégration de peuples qui se sont sauvagement fait la guerre tout au long de l’histoire. Les récentes élections pour le Parlement européen ont impliqué près de 400 millions d’électeurs ! Ce sont les deuxièmes au monde par leur taille, après celles de l’Inde. Et aujourd’hui, en 2019, c’est un espace d’exception en matière de liberté, de démocratie sociale, de protection des citoyens, de diversité des cultures. Ce modèle européen est pourtant en danger, miné par les populistes en interne, mais aussi et surtout par le trumpisme atlantique, par les velléités russes de déstabilisation, par l’émergence industrieuse asiatique. Un rapprochement du Nord et du Sud, de l’Europe et de l’Afrique s’apparenterait donc à la fois à un mariage de raison, mais aussi à une révolution géostratégique, à une nouvelle diagonale Sud-Nord, qui pourrait porter une partie de notre siècle. ■

3 ÉDITO Plus d’Europe ? par Zyad Limam

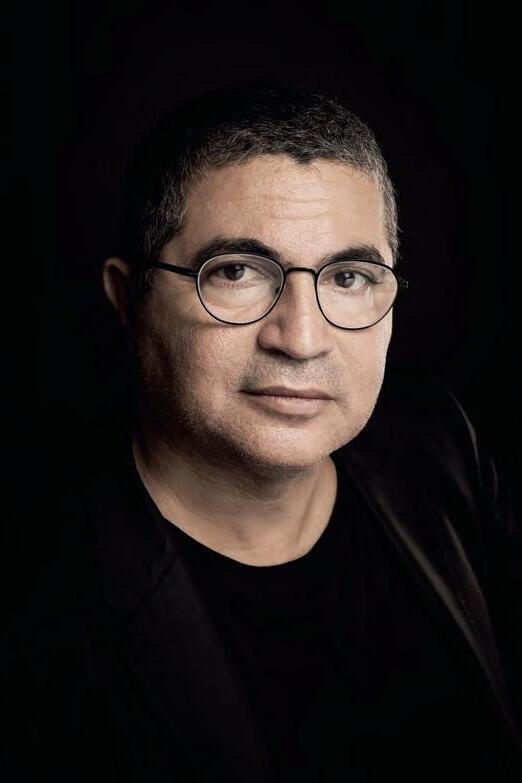

8 Livres : Mahi Binebine, tout en étincelles par Catherine Faye, Elyssa Koepp et Zyad Limam

10 Écrans : Jamaïca social club par Jean-Marie Chazeau

12 Musique : Sinkane, le citoyen du monde par Sophie Rosemont

14 Agenda : Le meilleur de la culture par Catherine Faye et Emmanuelle Pontié

22 CAN 2019 : Que le spectacle commence par Zyad Limam, Elyssa Koepp, Cédric Gouverneur, Alexis Hache, Arezki Saïd, Ouakaltio Ouattara, François Bambou et Farouk Abdou

38 Bénin : Coup de Talon ! par Emmanuelle Pontié

44 Tunisie : Les trouble-fêtes par Frida Dahmani

50 Abd al Malik : « Être subversif aujourd’hui, c’est dire je t’aime » par Astrid Krivian

16 Coulisses : Antoinette Sassou Nguesso distinguée à Genève par Emmanuelle Pontié

18 CE QUE J’AI APPRIS Véronique Tadjo par Fouzia Marouf

21 C’EST COMMENT ? Pour tous ces enfants ! par Emmanuelle Pontié

68 LE PORTFOLIO

Face à la mer, une première à Tanger par Fouzia Marouf

98 VINGT QUESTIONS À…

Alune Wade par Astrid Krivian

56 « Le modèle noir » : personnages mystérieux de l’histoire de l’art par Astrid Krivian

62 Angélique Kidjo : Le repos, ce sera dans une autre vie ! par Astrid Krivian

74 Libre-échange : le grand rêve en avant par Jean-Michel Meyer

88 Escapades : Sousse, la perle du Sahel tunisien

91 Carrefours : Le festival de Coachella d’après Francis Kéré

92 Fashion : Dior fait escale à Marrakech par Luisa Nannipieri

94 Allergies de saison, peut-on les éviter ?

95 Cheveux trop gras ou trop secs : que faire ?

96 Se préserver de l’ostéoporose

97 Soulager le syndrome du canal carpien par Annick Beaucousin et Julie Gilles

Afrique Magazine est interdit de diffusion en Algérie depuis mai 2018. Plus d’un an !

Une décision sans aucune justification. Cette grande nation africaine est la seule du continent (et de toute notre zone de lecture) à exercer une mesure de censure d’un autre temps.

Le maintien de cette interdiction pénalise nos lecteurs algériens avant tout, au moment où le pays s’engage dans un grand mouvement de renouvellement.

Nos amis algériens peuvent nous retrouver sur notre site Internet : www.afriquemagazine.com

MAGAZINE

FONDÉ EN 1983 (35e ANNÉE) 31, RUE POUSSIN – 75016 PARIS – FRANCE

Tél. : (33) 1 53 84 41 81 – Fax : (33) 1 53 84 41 93 redaction@afriquemagazine.com

Zyad Limam

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DIRECTEUR DE LA RÉDACTION zlimam@afriquemagazine.com

Assisté de Maya Ayari mayari@afriquemagazine.com

RÉDACTION

Emmanuelle Pontié

DIRECTRICE ADJOINTE DE LA RÉDACTION epontie@afriquemagazine.com

Isabella Meomartini DIRECTRICE ARTISTIQUE imeomartini@afriquemagazine.com

Jessica Binois PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION sr@afriquemagazine.com

Amanda Rougier PHOTO arougier@afriquemagazine.com

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO

Farouk Abdou, François Bambou, Jean-Marie Chazeau, Julie Chaudier, Frida Dahmani, Catherine Faye, Marc Frohwirth, Glez, Cédric Gouverneur, Alexis Hache, Dominique Jouenne, Elyssa Koepp, Astrid Krivian, Fouzia Marouf, Jean-Michel Meyer, Luisa Nannipieri, Ouakaltio Ouattara, Sophie Rosemont, Arezki Saïd.

VIVRE MIEUX

RÉDACTRICE EN CHEF

Danielle Ben Yahmed avec Annick Beaucousin, Julie Gilles.

VENTES

EXPORT Laurent Boin

Tél.: (33)6 87 31 88 65

France Destination Media 66, rue des Cévennes - 75015 Paris. Tél.: (33)

ABONNEMENTS Com&Com/Afrique Magazine

18-20, av Édouard-Herriot - 92350 Le Plessis-Robinson

Tél.: (33)1 40 94 22 22 - Fax: (33)1 40 94 22 32 afriquemagazine@cometcom.fr

COMMUNICATION ET PUBLICITÉ regie@afriquemagazine.com

AM International

31, rue Poussin - 75016 Paris

Tél.: (33)1

93

AFRIQUE MAGAZINE EST UN MENSUEL ÉDITÉ PAR

31, rue Poussin - 75016 Paris.

SAS au capital de 768 200 euros.

PRÉSIDENT: Zyad Limam

Compogravure: Open Graphic Média, Bagnolet. Imprimeur: Léonce Deprez, ZI, Secteur du Moulin, 62620 Ruitz

Commission paritaire : 0224 D 85602

Dépôt légal : juin 2019.

La rédaction n’est pas responsable des textes et des photos reçus. Les indications de marque et les adresses figurant dans les pages rédactionnelles sont données à titre d’information, sans aucun but publicitaire. La reproduction, même partielle, des articles et illustrations pris dans Afrique Magazine est strictement interdite, sauf accord de la rédaction. © Afrique Magazine 2019.

Artiste total, il est en lice pour le prix Renaudot 2019 avec son dernier ouvrage, Rue du Pardon. par Catherine Faye

IL RIT TOUT LE TEMPS, et ça fait du bien. Mahi Bihebine, l’un des plus grands artistes contemporains marocains, a les pieds bien ancrés dans les réalités du monde qui l’entoure et la tête en vadrouille dans les étoiles. La page d’ouverture de son site personnel se fait l’écho de sa condition d’artiste avec ces mots, choisis, pesés : « Le poète est un intermédiaire entre l’homme raisonnable et le fou. » Plus encore, cet homme tout en étincelles reste circonspect en chaque chose. Sculpteur, peintre et surtout écrivain, il mesure sa chance et son mérite. Et inscrit ses créations dans un engagement à toute épreuve. Son seul espoir est dans l’union, l’acceptation des différences et l’éducation. Les Étoiles de Sidi Moumen, adapté au cinéma par Nabil Ayouch en 2012 (Les Chevaux de Dieu, primé au festival de Cannes), racontait l’histoire d’une bande de jeunes gens, auteurs des attentats de Casablanca de 2003, tous issus du même bidonville,

« RUE DU PARDON », Mahi Binebine, Stock, 160 pages, 16,50 €.

où ils menaient une vie chaotique. Il dénonce, cherche à comprendre, à réparer. Pour cet artiste total, l’art devient l’axiome d’un lien possible avec les bidonvilles des métropoles marocaines. En 2009, ils créent avec Nabil Ayouch la fondation Ali Zaoua et installent des centres culturels dans des quartiers défavorisés, véritables zones de non-droit. L’objectif ? Permettre aux jeunes de s’exprimer autrement qu’à travers la violence et de se réconcilier avec leur environnement social. C’est dans ce tout créatif qu’il trouve un sens et puise son énergie, à l’encre d’un passé tressé de déchirements. Car toile après toile, livre après livre, Mahi Binebine tente d’exorciser ses fantômes.

Né en 1959 à Marrakech, il est encore adolescent quand son frère aîné, Aziz, jeune officier plein d’avenir, est arrêté après le putsch raté de Skhirat, en 1971. Hassan II est implacable. Aziz ne retrouvera la liberté qu’après dix-huit ans de bagne. Entre-temps, Mahi étudie les mathématiques et les enseigne à Paris, jusqu’à la fin des années 1980. C’est là qu’il se met à peindre. Enfin. Prisonniers de la toile, du cadre et de la matière, silhouettes, visages, corps entrelacés, fantômes humains à peine esquissés disent leur douleur. La beauté émotionnelle de ses œuvres est immédiate, organique. Ses peintures vont rejoindre le musée Guggenheim, à New York, l’Institut du monde arabe, à Paris, ainsi que de nombreuses galeries et collections privées. Que ce soit dans ses tableaux, ses sculptures ou ses masques, l’art et la mémoire sont indissociables. C’est ce qui fait aussi la quintessence des histoires puissantes qu’il écrit. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si c’est l’Espagnol Agustín Gomez-Arcos qui lui met le pied à l’étrier au début des années 1990 en l’incitant à écrire. Cet auteur « discordant » dans l’esprit de réconciliation qui a suivi la fin de la dictature espagnole porte en lui les résonances de l’exil, du déracinement, de la condition humaine. Comme Mahi Bihebine, qui peint et écrit inlassablement sur un Maroc à la fois douloureux et en pleine transformation. Un Maroc où il s’est installé définitivement en 2002, après avoir longtemps vécu à Paris, New York et Madrid. Dans son dernier roman, Rue du Pardon, en lice pour le Renaudot, il nous emmène dans la médina, à Marrakech, où il a grandi. Et rend hommage aux cheikhas, sortes de geishas en terre d’islam. Des femmes à la fois adulées et honnies, que les hommes regardent avec concupiscence, et dont les femmes se méfient. Mais qui sont de toutes les fêtes. Des femmes libres, féministes avant l’heure, sans hommes, divorcées ou veuves, qui chantent la vie, sans pudeur ni censure. Une ode à la modernité et à la lutte pour la liberté. ■

« PARTAGEONS NOS TÉMOIGNAGES, édifions nos héroïnes. » Voilà ce qu’écrit Shirley Manson, leadeuse du groupe Garbage, dans la préface. Sophie Rosemont, journaliste qui contribue régulièrement à notre magazine, met en avant 140 « pionnières du rock’n’roll » qui ont participé à une lutte commune : se faire entendre dans un genre musical très masculin. On y découvre des musiciennes comme Kim Gordon ou

leçon inaugurale

LIVRES SANS FRONTIÈRES

« GIRLS ROCK », Sophie Rosemont, Nil, 345 pages, 20 €.

Anna Calvi, qui sont longtemps restées cachées derrière des grands noms du rock. L’auteure propose un cheminement thématique à travers des chapitres comme « Les cavalières en solitaire » ou « Muses mais pas trop »… Il en résulte une belle encyclopédie au féminin. ■ Elyssa Koepp

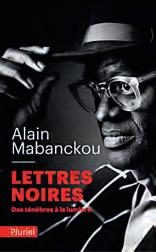

PREMIER ÉCRIVAIN invité à la chaire de création artistique du Collège de France, le FrancoCongolais Alain Mabanckou raconte ici l’histoire littéraire du continent noir, telle qu’elle doit être relatée par les Africains – et non plus par ceux qui l’ont colonisé. Cette leçon inaugurale (premier cours d’un enseignement thématique) de l’auteur de Mémoires de porc-épic est un appel aux écrivains noirs d’aujourd’hui à penser et à vivre leur identité artistique en pleine lumière, au sein de toute une génération d’auteurs qui « refusent la départementalisation de l’imaginaire ». ■ C.F.

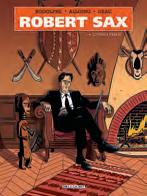

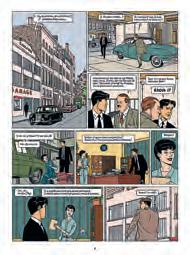

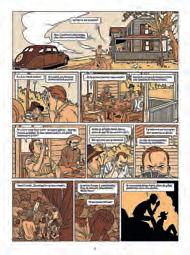

« ROBERT SAX, TOM E 4 : CONGO BELGE », Rodolphe, Louis Alloing et Drac, Delcourt, 48 pages, 14,50 €.

« LETTRES NOIRES : DES TÉNÈBRES À LA LUMIÈRE », Alain Mabanckou, Pluriel, 96 pages, 5 €.

L’ÉLÉGANT ENQUÊTEUR-GARAGISTE belge

Robert Sax est de retour dans un quatrième tome aux allures de vieux film à suspense. Après un kidnapping par des Roumains, l’assassinat d’une chanteuse de cabaret et un cadavre découvert sur une plage du nord de la Belgique, voici que la réapparition du frère de son chef le conduit à une affaire de diamants. En cette période folle des années 1950, le héros ne pouvait que se retrouver confronté à l’ancienne colonie du roi Léopold II. Un hommage aux classiques franco-belges, où Tintin pourrait presque apparaître au détour d’une vignette. ■ C.F.

« LA FILLE D’ABD EL-KADER », Alain Gouttman, Éditions du Rocher, 478 pages, 21,90 €.

C’EST LA PREMIÈRE et seule œuvre romanesque d’Alain Gouttman. Spécialiste du Second Empire, journaliste, il a été emporté par la maladie en 2014. Ce texte inachevé a été complété par Claire Veillères, lauréate 2017 de l’Académie française, sous l’impulsion de son ami, l’écrivain et éditeur Jean-Louis Gouraud. Nous voilà plongés dans l’histoire, en juin 1830 : parmi les troupes françaises qui débarquent à Sidi-Ferruch se trouve un jeune noble plus fasciné par les chevaux arabes que par les armes. Une aventure et une passion qui vont le mener sur les traces de l’émir Abd el-Kader et de la belle Atika… ■ Zyad Limam

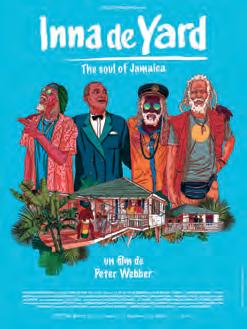

Un disque, une tournée, et maintenant un documentaire ! Voici un retour aux sources miraculeux pour ces légendes vivantes du reggae, du ska et du rocksteady. Elles racontent leur parcours cabossé dans ce f ilm jubilatoire, où la musique résonne de K ingston à Addis-Abeba.

par Jean-Marie Chazeau

AU CINÉMA, LES COLLECTIFS DE MUSICIENS crèvent souvent l’écran. Benda Bilili (de Renaud Barret et Florent de La Tullaye) avait donné en 2010 un fabuleux coup de projecteur sur cet orchestre en fauteuils roulants des rues de Kinshasa. En 1999, c’est Buena Vista Social Club (de Wim Wenders) qui avait relancé la carrière d’artistes nonagénaires, figures de la musique à Cuba. Et c’est sur une autre île des Grandes Antilles que, vingt ans plus tard, le réalisateur britannique Peter Webber (La Jeune Fille à la perle, Hannibal Lecter : Les Origines du mal) nous fait vivre une miraculeuse séance d’enregistrement. Sur les hauteurs de Kingston, au milieu de la nature luxuriante de la Jamaïque, une maison en bois abrite de vieux vinyles poussiéreux sur des mètres de rayonnages et, dans des boîtes, des partitions mangées par les insectes… Des musiciens mythiques de la grande époque du reggae sont là : Ken Boothe, le parrain, Kiddus I – que Bob Marley appelait Dr. Feelgood, car grand fournisseur de ganja –, Winston McAnuff ou encore Cedric Myton, fondateur des

« INNA DE YARD » (France) de Peter Webber.

mythiques et mystiques Congos… Tous réunis pour capturer l’âme de la musique jamaïcaine, en version acoustique : rien d’électrique, seulement les voix, quelques instruments, des percussions et ces rythmes si particuliers qui ont créé le reggae, « l’or et le pétrole » de l’île, comme dit l’un d’eux. Une musique et des paroles qui transportent des valeurs, notamment celles des rastafaris, mouvement religieux dont le drapeau de l’Éthiopie est l’un des symboles.

La nouvelle génération est également présente dans cette maison où se racontent les belles histoires du passé et les violences de la société jamaïcaine, avec archives et extraits de concerts ou d’apparition télé de l’époque glorieuse. Jah9 en fait partie et est l’une des rares femmes à faire carrière aujourd’hui dans ce monde d’hommes. Certains ont repris le chemin des scènes du monde entier. Ils se produiront d’ailleurs collectivement le 15 juin à L’Olympia, à Paris, où ils reprendront peut-être « L’Hymne à l’amour » d’Édith Piaf, comme dans le film, à leur façon, magique. Et Bob Marley chanterait « One Love », comme en écho. ■

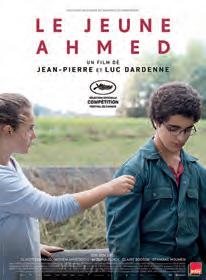

COMMENT UNE TELLE HISTOIRE VA-T-ELLE FINIR ? C’est la question que l’on se pose dès le début du récit de cette radicalisation islamiste d’un jeune Belge d’origine maghrébine. Admirateur de l’un de ses cousins, mort au combat en Syrie, Ahmed est sous l’influence d’un imam et se sent prêt à tuer des « mécréants »… À 13 ans, à peine pubère, c’est encore un enfant, mais son cœur semble hermétique à toute bienveillance, pourtant générale autour de lui : sa mère, sa professeure, son éducateur, la famille d’agriculteurs qui va l’accueillir. Il rejette tout le monde, enfermé dans sa propre logique autodestructrice. Même la salive d’un chien ou la peau d’un petit veau lui semblent impures. Avec leur savoir-faire dans le cinéma social, les frères Dardenne réussissent un beau portrait d’ado, mais aussi une convaincante immersion dans la communauté musulmane belge et ses contradictions, comme en témoigne une scène clé où se confrontent les avis tranchés de parents d’élèves originaires du Maghreb et d’Afrique subsaharienne. Quant à la fin, elle est implacable. ■ J.-M.C.

C’EST L’UNE DES BONNES SURPRISES du cinéma arabe, présent en force à Cannes cette année. Un western burlesque en plein désert marocain, jouant avec les silences et les regards, et bousculant sans mépris les croyances et les superstitions… Un voleur découvre, en sortant de prison, que le butin qu’il a enterré au sommet d’une colline est désormais coiffé d’un mausolée dédié à un saint ! Un village s’est recréé tout près, une route est en construction… Le récit s’étire un peu, mais l’esthétique l’emporte. Quelque part entre les comédies finlandaises d’Aki Kaurismäki et les westerns-spaghettis de Sergio Leone, une réflexion très stylisée sur une certaine évolution du Maroc. ■ J.-M.C.

« LE JEUNE AHMED » (Belgique) de Jean-Pierre et Luc Dardenne. Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou.

« LE MIRACLE DU SAINT INCONNU » (Maroc) d’Alaa Eddine Aljem. Avec Younes Bouab, Salah Bensalah, Anas El Baz.

« AVEC LES VIEUX, il faut toujours importer les choses », déplore un jeune Ghanéen, qui fabrique de très performantes planches de skate en récupérant du carton ! Dans cette web-série de huit courts documentaires produits par la chaîne Arte (et visibles gratuitement sur son site, arte.tv), une nouvelle génération d’Africains, du Sénégal au Rwanda, donne des leçons d’optimisme : elle se prend en charge, est créative, souvent réunie en collectif. Et à ceux qui leur disent qu’ils pourraient gagner beaucoup d’argent en allant dessiner, peindre ou chanter en Europe, ces jeunes répondent que « l’avenir se joue ici ». Tous unis par l’amour du ride, en roller, en skate ou à vélo, sublimés par l’image. ■ J.-M.C.

« AFRICA

» (Belgique) de Liz Gomis et Aurélien Biette.

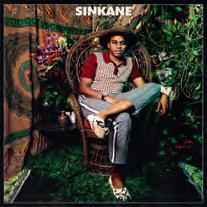

Ce surdoué fait de la musique un manifeste pour la liberté, le groove en plus. Comme en témoigne son nouvel album, DÉPAYSÉ.

par Sophie Rosemont

LORSQU’AHMED GALLAB, alias Sinkane, est retourné au Soudan, où il a passé une partie de son enfance, il a été hypnotisé par son énergie : « Il y avait tellement d’ados dans mon public ! Ils sont passionnés par la musique. Ce qu’ils écoutent au quotidien, c’est plutôt Migos, Bruno Mars ou Beyoncé, mais il y a eu une rencontre entre nous, même si je ne vis plus là-bas depuis des années. Pendant mes concerts, on a chanté et dansé ensemble… » Cette énergie, on la savoure dans Dépaysé, son nouvel album. Né à Londres mais ayant été élevé au Soudan jusqu’au coup d’État en 1989, Sinkane est devenu américain d’adoption et a mis du temps à trouver ses racines.

«

C’est par la musique qu’il a trouvé son équilibre : « C’est thérapeutique pour moi. Toutes ces nouvelles chansons parlent de ce que je suis, ce que j’essaye de découvrir sur moi. Avant, je devais faire un break entre chaque album, mais maintenant, je n’arrête jamais, les chansons s’enchaînent sans que je ne ressente de lassitude. Tout est toujours source de rafraîchissement. » D’« Everybody » à « Mango », chaque piste témoigne des influences variées du musicien, de l’afrobeat au dub, du funk à la soul. Sans oublier les figures militantes qu’il écoutait enfant grâce à ses parents, telles Bob Marley

ou Miriam Makeba : « J’ai un truc avec les musiciennes. Ce sont les plus puissantes et les plus engagées ! Il y a une fierté et une joie que l’on n’entend pas chez des hommes… La passion vocale de Miriam Makeba m’a énormément inspiré pour ce disque. » Pas facile d’être immigré sous la présidence de Donald Trump, lorsque l’on a toujours pensé être un citoyen du monde et que l’on s’entoure au quotidien d’artistes partageant le même point de vue – du Britannique Devonté Hynes (alias Blood Orange, proche de Solange et de Charlotte Gainsbourg) à l’Américain Helado Negro, chanteur de la scène alternative new-yorkaise, d’origine équatorienne. « Ce qui se passe en ce moment dans le monde est effrayant, mais il faut l’affronter. Beaucoup d’amis musiciens exploitent cette idée de manière très intéressante, comme Helado. Sa réponse se nourrit de paroles positives, sans agressivité, avec énormément de délicatesse. » Ahmed Gallab propose des morceaux mid-tempo (« Dépaysé », « Ya Sudan », « Be Here Now », « Mango »), mais souhaite avant tout faire danser. Pour preuve, « The Searching », « Everyone » ou encore « Everybody », dont le clip a été tourné au Brésil, « car c’est important de montrer de la joie là où les sociétés et les politiques se durcissent ». ■

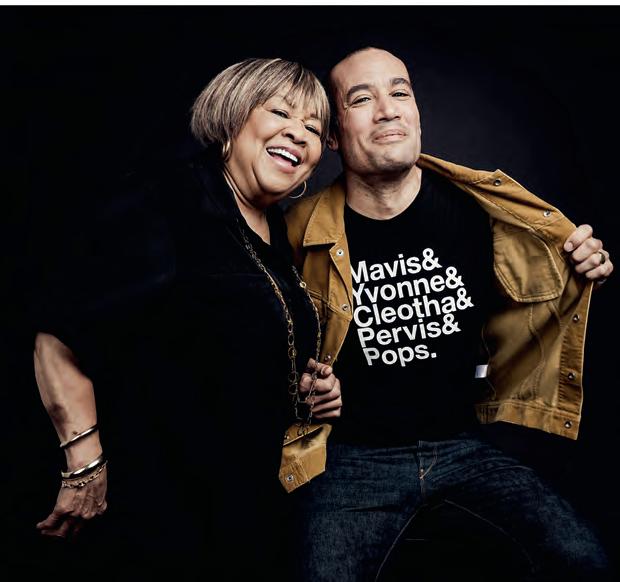

La légende de la soul et le bluesman Ben Harper.

80 ans, et toujours autant de ferveur dans le chant.

POUR SON DOUZIÈME ALBUM SOLO, la chanteuse américaine, à bientôt 80 ans, reste fidèle à ce qu’elle est : une artiste engagée. Dans les années 1960, elle officiait déjà dans le groupe fondé par son père, Pops, les Staples Singers, lesquels étaient investis auprès de Martin Luther King et du mouvement des droits civiques. Depuis, sa musique nourrie de gospel et de blues persiste à donner foi et espérance, tandis qu’elle s’entoure de la crème des musiciens pour la réalisation de ses disques : Prince, Ry Cooder, Jeff Tweedy, M. Ward, et aujourd’hui Ben Harper. Il confère toute l’authenticité que mérite ce We Get By, sublimé par la voix, toujours chaleureusement grave, de la grande Mavis… ■ S.R. « WE GET BY », Mavis Staples, BMG.

hip-hop

C’EST À LOD, près de Tel Aviv, que les quatre membres de DAM (acronyme de Da Arabian MC’s) se sont rencontrés il y a déjà vingt ans. L’objectif ? Proposer un hiphop ultra contemporain et très rythmé, influencé par les mélodies orientales ou l’électronique, et ultra accrocheur. Les thèmes ? Une irrépressible envie de paix, bien sûr, mais aussi d’égalité des sexes, énergiquement prônée par la chanteuse et rappeuse Maysa Daw, laquelle apporte au groupe, depuis quelques années, une lumière supplémentaire. Et méritée, en témoigne ce très réussi Ben Haana Wa Maana ■ S.R. « BEN HAANA WA MAANA », Dam, Cooking Vinyl.

FORMÉ DANS les sixties, l’orchestre afro-cubain Maravillas de Mali a connu la gloire grâce au titre « Rendez-vous chez Fatimata », avant de disparaître des radars à la suite du coup d’État malien de 1968. En 2016, il reprend forme sous la houlette du seul survivant du groupe, Boncana Maïga, soutenu par le producteur et réalisateur français Richard Minier. En résulte ce très bel Africa Mia, où les versions de l’époque sont doublées de nouveaux enregistrements, chantés par Mory Kanté ou Inna Modja. « Balomina Mwanga », « M’a Mousso » et, bien sûr, leur célèbre morceau : rien ne manque ici, et tout est retrouvé. ■ S.R. « AFRICA MIA », Maravillas de Mali, Decca Records/Universal Music France.

reggae LEE SCRATCH PERRY, THE DUB KING IS BACK

83 ANS CETTE ANNÉE… et encore une belle énergie, comme on peut l’entendre sur Rainford, produit par son fidèle complice Adrian Sherwood. L’orchestration brille par son éclectisme, entre cuivres, guitares wah-wah et violoncelle, tandis que les tempos varient au même titre que ses humeurs, entre euphorie et mélancolie. « Autobiography of the Upsetter », majestueuse conclusion de 7 minutes, revient sur une vie bien remplie, de l’enfance dans la Jamaïque coloniale des années 1930 à la reconnaissance internationale, en passant par ses débuts, dans les années 1950, et l’explosion sonore des seventies, pas si loin d’un certain Bob Marley… On s’incline devant le roi Lee Scratch Perry. ■ S.R.

« RAINFORD », Lee Scratch Perry, On-U Sound/Differ-Ant.

Les grands maîtres de la peinture impressionniste s’invitent à Rabat.

Le golfe de Marseille vu de l’Estaque, Paul Cézanne, 1878-1879.

Twilight of the Idols (Fetish), Kendell Geers, 2002.

POUR LA PREMIÈRE FOIS, les chefs-d’œuvre du musée d’Orsay, à Paris, traversent les rives de la Méditerranée pour s’installer à Rabat, au musée Mohammed VI. Plus de 40 toiles, de Monet à Renoir en passant par Van Gogh, ont été rassemblées pour cette exposition d’envergure consacrée à l’impressionnisme. Un événement sans précédent en Afrique et dans le monde arabe, qui témoigne de la solidité des liens d’amitié unissant la France et le Maroc. L’exposition retrace le cheminement de ces artistes vers une palette de nouvelles couleurs, plus lumineuses, et leur rôle dans l’histoire de la peinture. Car l’épopée impressionniste a non seulement modifié la manière dont les artistes représentent le monde, mais aussi fait basculer la peinture dans la modernité. Un voyage initiatique, de la genèse du mouvement, dans les années 1860, jusqu’au néo-impressionnisme, à la fin du XIXe siècle. Lumineux. ■ Catherine Faye « LES COULEURS DE L’IMPRESSIONNISME :

CHEFS-D’ŒUVRE DES COLLECTIONS DU MUSÉE D’ORSAY », musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, Rabat, Maroc, jusqu’au 31 août 2019. museemohammed6.ma

Plus de 150 pièces de la collection SINDIKA DOKOLO sont à découvrir à Bruxelles.

INSPIRÉE PAR LA PENSÉE de Léopold Sedar Senghor et l’analyse afrocentriste du philosophe Souleymane Bachir Diagne, « IncarNations » est une exposition conçue par l’artiste sud-africain Kendell Geers, en dialogue avec le collectionneur d’art et homme d’affaires congolais Sindika Dokolo. Une initiative passionnante entre un plasticien pluridisciplinaire engagé et opposé à toute forme d’autorité, dont le travail vise à rendre à l’art toute sa force subversive, et un collectionneur qui s’est donné pour mission de restituer des œuvres d’art africain volées à leur musée d’origine. Extraites de la collection de la Fondation Sindika Dokolo, les productions d’artistes du continent résonnent avec celles de la diaspora, tandis que des pièces contemporaines sont exposées aux côtés d’œuvres classiques. Une mise en abyme où des artistes tels que Sammy Baloji, Wangechi Mutu ou Zanele Muholi ouvrent la voie au dévoilement de l’art africain. Tel qu’il doit être perçu. Sans fard. ■ C.F. « INCARNATIONS, AFRICAN ART AS PHILOSOPHY », Bozar, Bruxelles, Belgique, du 28 juin au 6 octobre 2019. bozar.be

contemporain

Photo de la série Aliens of Manila, Leeroy New, 2014.

Des artistes de tous horizons nous font voyager au cœur de cinq mégalopoles.

CINQUANTE ARTISTES, PHOTOGRAPHES, sculpteurs, vidéastes, peintres investissent pour près de trois mois l’espace géant du Palais de Tokyo, à Paris, autour d’un thème commun : les mégalopoles. Ils expriment dans des genres ou des styles différents, opposés, communs parfois, leur vision des villes, la construction et la déconstruction des tissus urbains, le choc des rencontres entre les embouteillages monstres d’hier et la fibre optique d’aujourd’hui, entre les gratte-ciel et les bidonvilles. Dacca, Manille, Mexico, Téhéran, mais aussi Lagos s’expriment à travers l’œil d’artistes à l’écoute des pulsions de cités géantes en perpétuel mouvement. Huit Nigérians sont présents, de Ndidi Dike et ses trois installations au photographe Stephen Tayo et sa série Ibeji, en passant par le collectif Wafflesncream, composé de graffeurs et de designers amateurs de skate-boards ou de BMX qui proposent une campagne d’affichage sauvage. Ça pulse, ça mixe, ça déménage, et c’est résolument axé sur les cités de demain. ■ Emmanuelle Pontié « PRINCE.SSE.S DES VILLES », Palais de Tokyo, Paris, France, du 22 juin au 8 septembre 2019. palaisdetokyo.com

PLUS QUE JAMAIS ANCRÉE dans son africanité et tournée vers la jeunesse, la 22e édition du festival Gnaoua accueille les Touaregs Tinariwen, les Amazighs Imdiazen, l’artiste sorcier congolais Baloji, le talentueux jeune maâlem Houssam Gania ou encore l’étoile montante de la world africaine, Moh! Kouyaté. Près de 20 concerts, où musique gnaoua et artistes du monde entier partagent les scènes de l’ancienne Mogador. Pour le meilleur du son et du sens. ■ C.F.

« FESTIVAL GNAOUA ET MUSIQUES DU MONDE », Essaouira, Maroc, du 20 au 23 juin 2019. festival-gnaoua.net

Réplique du pavillon Sclera, un bâtiment éphémère.

architecture LIGNES DE MÉMOIRE L’œuvre monumentale de SIR DAVID ADJAYE au Design Museum de Londres.

MÉMORIAL DE L’HOLOCAUSTE du Royaume-Uni à Londres, nouvelle cathédrale nationale du Ghana à Accra… Sept projets de l’Anglo-Ghanéen David Adjaye, élevé au rang de chevalier par la reine d’Angleterre en 2017, interrogent le rôle des monuments et des mémoriaux au XXIe siècle. Tel le musée national de l’Histoire et de la Culture afroaméricaine de la Smithsonian Institution, à Washington, dont la forme du bâtiment fait écho aux statues yorubas d’Afrique de l’Ouest, tandis que le design en filigrane du revêtement reprend les motifs classiques de l’artisanat afro-américain. En s’éloignant du concept de monument statique, l’architecture doit ouvrir la voie au partage d’une expérience commune. Et être pensée comme un symbole s’adressant à la mémoire collective. ■ C.F. « DAVID ADJAYE : MAKING MEMORY », Design Museum, Londres, Royaume-Uni, jusqu’au 4 août 2019. designmuseum.org

Ci-contre, l’épouse du chef de l’État congolais arrive au Palais.

Ci-dessous, avec la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dr. Matshidiso Rebecca Moeti.

La première dame de la République du Congo a été récompensée par l’Organisation mondiale de la santé pour son combat contre la drépanocytose dans son pays.

par Emmanuelle Pontié

NOUS SOMMES LE 20 MAI. La capitale suisse, au bord du lac Léman, s’éveille sous une pluie fine. Des embouteillages inhabituels se forment du côté du siège de l’Organisation des Nations unies, véritable ville dans la ville. Voitures et minibus roulent au pas, dépassent l’OMS (Organisation mondiale de la santé), le CICR (Comité international de la Croix-Rouge), direction le palais des Nations. Aujourd’hui ouvre la 72e Assemblée mondiale de la santé. 4 000 délégués des 194 États membres ont répondu présents. Parmi eux, la République du Congo a été représentée à un haut niveau par Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo-Assistance (FCA).

Habillée d’un tailleur en pagne tissé noir et or et entourée d’une délégation d’une vingtaine de personnes, dont la ministre de la Santé Madame Jacqueline Lydia Mikolo, la première dame est venue recevoir une distinction des mains du directeur général de l’OMS, Monsieur Tedros Adhanom Ghebreyesus, lequel a souhaité célébrer « la contribution hautement appréciée dans la lutte contre la drépanocytose et l’anémie de toutes sortes dans la région africaine de l’OMS » de l’épouse du chef de l’État congolais, depuis les années 2000. Celle-ci est notamment à l’origine de l’ouverture en février 2016 du centre national de référence

Le Palais des Nations, dans le parc de l’Ariana, est le siège européen des Nations unies.

de la drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso, dans l’enceinte du CHU de Brazzaville. « L’établissement, financé par l’État et construit de 2012 à 2015, a déjà accueilli plus de 8 500 patients en consultation et hôpital de jour, ainsi que de nombreux hémophiles. Il est équipé d’un bloc d’imagerie et d’un laboratoire de biologie médicale. Nous y avons organisé six forums sur des sujets divers avec des partenaires », indique

La délégation congolaise avec, au premier plan, Michel Mongo, secrétaire général de la FCA, et Blandine Malila, directrice de cabinet de Madame Sassou Nguesso.

le Professeur Alexis Elira Dokekias, directeur général du centre et chef du service hématologie au CHU. Au terme des discours de diverses sommités du monde de la santé invitées à l’ouverture – tous orientés sur le thème choisi par l’OMS cette année, « Couverture universelle de la santé : personne ne doit être laissé pour compte » –, les participants et lauréats ont été conviés à un déjeuner par le directeur général. Quelques heures plus tard, c’est dans l’un des salons luxueux de l’hôtel Président Wilson que la délégation congolaise s’est retrouvée autour d’un cocktail offert par Aimé Clovis Guillond, représentant de la République du Congo

Le directeur général de l’OMS, Monsieur Tedros Adhanom Ghebreyesus (deuxième en partant de la droite), aux côtés du président de la 72e Assemblée, Dr. Bounkong Syhavong (au centre).

Elle est à l’origine de l’ouverture en février 2016 du centre national de référence de la drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso, à Brazzaville.

auprès de l’ONU. Après quelques séances photos où Antoinette Sassou Nguesso était entourée de ses collaborateurs et de membres de la représentation diplomatique, elle a partagé sa fierté d’avoir été distinguée pour son œuvre et remercié le soutien constant de son époux, le chef de l’État Denis Sassou Nguesso, tout en soulignant que le combat était loin d’être gagné et qu’il fallait encore mobiliser tous les soutiens possibles pour lutter plus efficacement contre le fléau de la drépanocytose. La maladie, selon le ministère de la Santé congolais, touche environ 25 % de la population dans sa forme partielle et 2 enfants sur 100 dans sa forme totale. ■

propos recueillis par Fouzia

Marouf

Cette écrivaine ivoirienne, poétesse et auteure pour la jeunesse enseigne à l’université du Witwatersrand, à Johannesburg. Lauréate du Grand prix littéraire d’Afrique noire en 2005, elle partage sa vie entre Abidjan et Londres. Le 22 mai dernier, elle a été présidente du jury du premier Prix Orange du livre en Afrique, qui s’est déroulé à Yaoundé.

prochain

❯ Je suis née à Paris, mais j’ai connu une seconde naissance en Côte d’Ivoire, lorsque j’y suis arrivée à l’âge de 1 an. Mon père, qui avait achevé ses études en France, a décidé de retourner à Abidjan, et notre famille s’y est installée. J’y ai rapidement trouvé mes repères, j’ai d’emblée appris à aimer l’Afrique, et depuis j’aime dire que je vois le monde à travers mes yeux abidjanais. J’en garde le souvenir vivace de la lumière, particulièrement intense, éclatante, qui ne m’a jamais quitté au fil des ans et des différents pays où j’ai été amenée à vivre. De la vie au grand air, de la chaleur humaine, il est inutile de téléphoner avant de se rendre chez des amis…

❯ J’aime profondément l’humour ivoirien, qui m’a appris la distanciation, en dépit de certaines formes de souffrance et de la gravité des situations. Il déborde d’énergie communicative, pousse sans cesse à aller de l’avant. Il permet de contrôler les coups du sort et peut rendre la vie plus agréable. Il nous inscrit dans la résilience, et non pas dans le pathos, comme si l’on pouvait avoir la capacité de tout recycler, de tout réutiliser inlassablement.

❯ L’écriture m’a appris à observer, à écouter, à être plus attentive au monde qui m’entoure. Elle a été déterminante dans mon aisance à communiquer avec autrui. Avant d’écrire, j’aimais plus que tout lire. Je suis venue à l’écriture par la passion de la lecture. En tant qu’auteure de littérature jeunesse, j’ai appris l’exigence, l’art d’épurer. Et à parler aux enfants de façon à les toucher. Cela me procure énormément de plaisir, car c’est un genre qui permet une incroyable liberté et une créativité folle. Cela m’insuffle une âme de pionnière. Cette littérature est encore en devenir sur le continent africain, mais elle a son entière spécificité.

❯ Ma mère était peintre et sculptrice, elle m’a transmis une part de son art. C’est un précieux héritage qui continue à me nourrir. Avant d’être écrivaine, j’étais illustratrice, je considère ce don comme une autre forme d’écriture qui complète la lecture. Je suis fortement connectée à mes souvenirs d’enfance, et mes pages sont très imprégnées par l’art graphique africain.

❯ Je crois à l’intelligence des lecteurs, ils m’ont appris les silences. J’aime l’idée de les impliquer au sein du processus de création. Je n’aime pas tout révéler au fil de l’intrigue de mes romans. Si le lecteur accepte pleinement d’entrer dans l’univers d’un auteur, cela lui ouvre des horizons insoupçonnés et lui offre la possibilité d’écrire sa propre histoire.

❯ Vivre durant de nombreuses années au Kenya, en Afrique du Sud et en Angleterre m’a appris à aller de l’avant. À me remettre en question, à quitter ma zone de confort et à me dépasser en voyant la manière dont les autres vivent. Dès lors, j’ai quitté mes acquis, et j’ai pu approcher la complexité d’autres mondes.

❯ J’adore enseigner, la transmission est ce qu’il y a de plus beau. Parvenir à cette passation du savoir m’enrichit chaque jour. Déclencher, susciter la passion auprès des étudiants est stimulant, car c’est un profond échange qui me tient toujours en éveil. ■

« Je crois à l’intelligence des lecteurs. J’aime l’idée de les impliquer au sein du processus de création. »

Parmi les dysfonctionnements insupportables du continent africain, l’un des plus choquants est certainement le travail des mineurs, pour lequel il détient le triste pompon mondial, avec le pourcentage le plus élevé : 26,4 % des enfants de 6 à 17 ans bossent prématurément pour aider leur famille pauvre, souvent sous la houlette d’un patron bien pourri qui fait des économies sur leur dos. Plus d’un môme sur cinq. Soit 69 millions d’âmes. C’est énorme ! La moitié d’entre eux évolue dans des secteurs économiques classiques : agriculture, services, industrie. L’autre moitié souffre dans les carrières de pierres, les mines, ou comme esclaves sexuels ou enfants soldats. Les petites et jeunes filles, premières écartées de l’école dans les milieux ruraux ou nécessiteux, sont souvent ouvrières dans les champs, domestiques ou commerçantes ambulantes.

Le travail des enfants, en Afrique comme ailleurs, est lié à la pauvreté, et représente un levier de survie dans des couches sociales totalement démunies, sans emploi, sans aucun soutien de l’État. Et elles sont légion. Faut-il rappeler que les très jeunes déscolarisés et exploités reproduiront le même schéma que leurs aînés, incapables à leur tour de faire vivre leur propre progéniture. Ce sont des générations entières que l’on condamne ainsi. Pire, dans certaines régions, avoir recours à la main-d’œuvre infantile est devenu une tradition, une culture. Une manière perverse de pallier les carences des politiques sociales des États, qui les développent, du coup, encore moins vite. Et souvent, les parents indigents préfèrent que leur progéniture travaille, plutôt qu’elle sombre dans la délinquance.

Depuis 1990, l’Organisation internationale du travail a mis en place des mécanismes forts, lancé des programmes utiles, qui ont fait baisser les chiffres alarmants du travail des enfants dans le monde. Mais c’est en Afrique que les effets sont les moins probants. Pourquoi ? Qu’attendent les pays pour agir, pour condamner et interdire cette pratique ? Ou tout au moins pour inscrire l’interdiction dans leurs textes de loi, puisque ce n’est pas encore le cas dans la plupart d’entre eux.

par Emmanuelle Pontié

Seule initiative encourageante, l’Alliance 8.7, qui a tenu son deuxième atelier mi-mai à Abidjan, en présence de la première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, très engagée dans ce combat, et qui a réuni 22 pays. Cette alliance lutte avec des actions concrètes contre le travail forcé, l’esclavage moderne et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement. On y a parlé d’aide pécunière aux familles très pauvres ou de couverture de maladie universelle. Bref, c’est un pas.

Mais il faut aller plus loin. Et tous les pouvoirs publics concernés devraient urgemment mettre le dossier du travail des enfants sur la table. Et en faire une priorité. Pour l’honneur. Pour l’économie durable de leur pays. Et pour ne plus être, encore une fois, les derniers de la classe face à un tel fléau. ■

Les pouvoirs publics concernés devraient urgemment mettre le dossier du travail infantile sur la table. Et e n faire une priorité.

Profitez de nos offres

d'abonnements pour accéder à la totalité de nos magazines et bien plus encore