Je regardais des images du sommet de la Ligue arabe, qui s’est tenu à Tunis le 31 mars dernier. Et la première chose qui interpelle, c’est l’âge de la plupart des capitaines censés gouverner ce monde de plus de 400 millions d’habitants, qui s’étend des frontières atlantiques jusqu’au cœur du Moyen-Orient, à la frontière de l’Iran, et en descendant à l’Est jusqu’au sultanat d’Oman. Les plus jeunes sont souvent cinquantenaires, à l’exception de Cheikh Tamim du Qatar (36 ans) et du Premier ministre tunisien Youssef Chahed (41 ans). La plupart des autres sont déjà septuagénaires et plus. Béji Caïd Essebsi, le président tunisien, a passé bon pied bon œil le cap des 90 ans. Mahmoud Abbas défend les droits de la Palestine à l’âge de 83 ans. Le roi d’Arabie saoudite a 83 ans. L’émir du Koweït, 89 ans, et Michel Aoun est né en 1935… Une gérontocratie largement patriarcale dans un monde très jeune, où 60 % des citoyens n’ont pas atteint l’âge de 30 ans. La jeunesse en soi n’est pas une qualité, mais l’âge du capitaine entraîne souvent l’âge des élites avec, à la clé, l’exclusion culturelle, sociale, économique et politique d’une grande partie de la population. Or, le choc démographique impactera fortement toute la région pour les vingt ou trente ans à venir. On aurait alors espéré que ces hommes d’expérience réunis autour de la table majestueuse de Tunis évoquent des sujets essentiels pour cette jeunesse. Les questions d’éducation, d’éradication de l’analphabétisme, de formation, d’insertion dans le monde du travail, le développement économique inclusif, la lutte contre les inégalités, les questions sociétales aussi, tellement occultées, celle des mœurs, des libertés, du vivre-ensemble, du rôle des femmes dans la société. En parlant de femmes, c’est-à-dire en parlant de 50 % de la population arabe, on revient vers les images du sommet, et on n’en voit aucune ou si peu au premier rang, ni même d’ailleurs au second ou dans le reste de la salle. C’est frappant. Une assemblée de mâles. En 2019, le monde arabe, à quelques exceptions près, reste un monde d’hommes, dans lequel les femmes sont encore

des citoyennes de seconde classe. La question féminine et la question démographique sont d’ailleurs intimement liées. La fécondité remonte dans de nombreux pays de la région depuis 2011. Pour la plupart des spécialistes, cette situation n’a pas forcément à voir avec la réislamisation des sociétés, mais par le faible pourcentage de femmes au travail. Le taux de femmes dans la population active dans la région MENA se situe aux alentours de 25 %, contre une moyenne mondiale de 50 %.

On cherche également autour de la table les représentants de régimes que l’on pourrait qualifier de démocratiques ou de relativement démocratiques. Selon l’Economist Intelligence Unit, la région MENA constitue, chaque année, l’espace géographique où les indices de démocratie sont les plus faibles. La Tunisie apparaît en premier au classement (63e rang mondial), suivie du Maroc (100e). Et il n’y a pas si longtemps, un chroniqueur et journaliste saoudien a été démembré dans son propre consulat, à Istanbul.

Durant ce rassemblement, on aura parlé comme d’habitude de « la nation arabe », ce qui peut franchement prêter à sourire. La « nation » est profondément divisée, et elle ne s’entend sur rien, à part lorsqu’il s’agit de protester (sans effets notables) sur la question de Jérusalem ou du Golan. Le Golfe est paralysé par la crise qatarie. La Libye est en pleine décomposition. La guerre ravage le Yémen et la Syrie. La menace djihadiste est omniprésente, de l’Atlantique aux confins du désert irakien. Fin de sommet. Les mondes arabes, les pays arabes ont un besoin urgent de modernité, de changement, de transformation. Les idées viendront peut-être de l’Occident, de ce Maghreb au contact de l’Europe, où les idées démocratiques avancent plus vite, où les sociétés s’émancipent plus activement. Symbole de cette séquence, au moment où les grands chefs s’apprêtaient à quitter Tunis, Abdelaziz Bouteflika (82 ans) s’apprêtait, lui, à quitter le pouvoir, poussé par une rue pacifique et déterminée. Et des citoyens tunisiens étaient dans la rue pour manifester contre le sommet lui-même. ■

3 ÉDITO

Urgences arabes par Zyad Limam

6 Livres : Immortel Bernard Binlin Dadié par Catherine Faye

8 Écrans : Dans la forêt des âmes perdues par Jean-Marie Chazeau

18 Félix Tshisekedi « N’oublie pas d’où tu viens » par Zyad Limam

28 Au l’ÉgliseMaghreb,s’africanise par Julie Chaudier et Frida Dahmani

36 Afrique du Sud : La folle saga des frères Gupta par Cédric Gouverneur

10 Musique : Solange, new queen on the block par Sophie Rosemont

12 Agenda : Le meilleur de la culture par Alexandra Fisch et Emmanuelle Pontié

14 PARCOURS

Abdellah Taïa par Fouzia Marouf

17 C’EST COMMENT ? Ne partez plus ! par Emmanuelle Pontié

44 LE DOCUMENT

Le Naufrage des civilisations, d’Amin Maalouf par Zyad Limam

58 CE QUE J’AI APPRIS

Sameh Zoabi par Astrid Krivian

130 VINGT QUESTIONS À… N’Fanteh Minteh par Astrid Krivian

48 Blick Bassy : « C’est à nous de raconter notre histoire » par Astrid Krivian

54 Les sens de l’orientalisme par Catherine Faye

60-109 Dossier spécial Guinée : Le retour de l’ambition par Emmanuelle Pontié, Mady Bangoura et Ibrahima Cissé

110 L’Afrique peut-elle (mieux) négocier avec la Chine ? par Jean-Michel Meyer

120 Escapades : Envie de Namibie, soif de liberté par Luisa Nannipieri

123 Carrefours : Bâtir la maison de Dieu par Luisa Nannipieri

124 Fashion : Karim Adduchi, ouvert sur le monde par Luisa Nannipieri

126 Les clés pour bien dormir

127 Ebola : un vaccin porteur d’espoir

128 En bonne santé grâce à son assiette !

129 Vertige : pourquoi la tête vous tourne ?

FONDÉ EN 1983 (35e ANNÉE) 31, RUE POUSSIN – 75016 PARIS – FRANCE

Tél. : (33) 1 53 84 41 81 – fax : (33) 1 53 84 41 93 redaction@afriquemagazine.com

Zyad Limam

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION zlimam@afriquemagazine.com

Assisté de Maya Ayari mayari@afriquemagazine.com

RÉDACTION

Emmanuelle Pontié

DIRECTRICE ADJOINTE DE LA RÉDACTION epontie@afriquemagazine.com

Isabella Meomartini DIRECTRICE ARTISTIQUE imeomartini@afriquemagazine.com

Jessica Binois PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION sr@afriquemagazine.com

Amanda Rougier PHOTO arougier@afriquemagazine.com

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO

Mady Bangoura, Muriel Boujeton, Julie Chaudier, Jean-Marie Chazeau, Ibrahima Cissé, Frida Dahmani, Catherine Faye, Alexandra Fisch, Glez, Cédric Gouverneur, Dominique Jouenne, Astrid Krivian, Élise Lejeune, Coline Lucas, Fouzia Marouf, Jean-Michel Meyer, Luisa Nannipieri, Élisabeth Remy, Sophie Rosemont.

VIVRE MIEUX

Danielle Ben Yahmed RÉDACTRICE EN CHEF avec Annick Beaucousin, Julie Gilles.

VENTES

EXPORT Laurent Boin

TÉL.: (33) 6 87 31 88 65

France Destination Media 66, rue des Cévennes - 75015 Paris TÉL.: (33)156821200

ABONNEMENTS Com&Com/Afrique magazine

18-20, av. Édouard-Herriot - 92350 Le Plessis-Robinson

Tél. : (33) 1 40 94 22 22 - Fax : (33) 1 40 94 22 32 afriquemagazine@cometcom.fr

COMMUNICATION ET PUBLICITÉ

Ensuite / AMC

31, rue Poussin - 75016 Paris

Tél.: (33)153844181 – Fax: (33)153844193

GÉRANT Zyad Limam

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE Emmanuelle Pontié regie@afriquemagazine.com

CHARGÉE DE MISSION ET DÉVELOPPEMENT Élisabeth Remy

AFRIQUE MAGAZINE EST UN MENSUEL ÉDITÉ PAR

31, rue Poussin - 75016 Paris.

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL : Zyad Limam. Compogravure : Open Graphic Média, Bagnolet. Imprimeur: Léonce Deprez, ZI, Secteur du Moulin, 62620 Ruitz

Commission paritaire : 0224 D 85602

Dépôt légal : avril 2019.

La rédaction n’est pas responsable des textes et des photos reçus. Les indications de marque et les adresses figurant dans les pages rédactionnelles sont données à titre d’information, sans aucun but publicitaire. La reproduction, même partielle, des articles et illustrations pris dans Afrique magazine est strictement interdite, sauf accord de la rédaction. © Afrique magazine 2018.

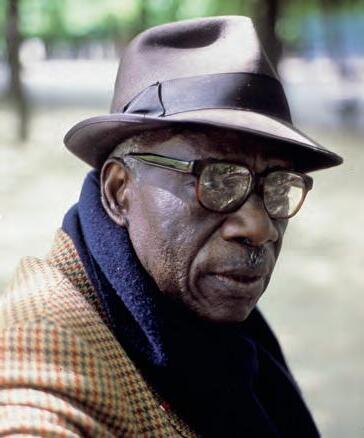

Un homme engagé qui a toujours lutté pour l’égalité.

Né sur les rives de l’Atlantique en 1916, il grandit à Assinie, au sud-est de la Côte d’Ivoire. Combatif et fondateur du premier syndicat agricole africain, son père tient tête aux fermiers blancs et à l’administration coloniale, mais il choisit une éducation à l’occidentale pour son fils, et l’inscrit à l’école française. Très vite, l’adolescent est remarqué pour ses dons littéraires et son caractère bien trempé. À 15 ans, alors élève à l’école primaire supérieure de Bingerville, il écrit son premier texte pour la fête de la jeunesse, Les Villes. Un dialogue entre l’ancienne capitale, Bingerville, et la nouvelle, Abidjan. Dès lors, son environnement et ses lectures le ramènent toujours à la lutte contre les injustices, à la reconnaissance de la dignité des hommes noirs et à l’égalité des droits avec les Blancs.

par Catherine Faye

Après de brillantes études primaires et secondaires, le jeune homme est admis à la prestigieuse école normale William-Ponty, de Gorée. Il y produit sa première œuvre théâtrale, Assémien Dehylé, roi du Sanwi. Jouée à la chambre de commerce de Dakar en 1936, en présence du gouverneur général François de Coppet, elle est présentée quelques mois plus tard au théâtre des Champs-Élysées, à Paris, à l’occasion de l’Exposition universelle. Bernard Dadié a 20 ans. Les mots et l’action politique seront dorénavant les piliers de sa longue route. Et son œuvre se développe parallèlement à une brillante carrière politique.

Emblème de la LITTÉRATURE IVOIRIENNE, cet écrivain, journaliste et homme politique militant s’est éteint le 9 mars dernier, à 103 ans. Il laisse une œuvre engagée et prolifique.

« ÉCRIRE EST, POUR MOI, un désir d’écarter les ténèbres, un désir d’ouvrir à chacun des fenêtres sur le monde », avait déclaré l’écrivain en recevant le premier prix Jaime Torres Bodet pour l’ensemble de son œuvre, en 2016, des mains de la directrice générale de l’Unesco, Irina Bokova. Selon elle, il est « un pionnier et un géant de la littérature africaine ». Pour ses lecteurs et la scène littéraire internationale, il est le doyen des lettres africaines. Il aura creusé un sillon fondamental dans les consciences, écrit « avec les mots amis, mots de tous les jours, mots de tous les hommes, mots intimes, mots fraternels ». Mais qui est ce patriarche à l’humour contagieux, dont l’énergie et la verve l’ont guidé toute sa vie ?

Après dix ans à l’Ifan (Institut français d’Afrique noire) de Dakar, il rentre chez lui en 1947, et s’engage dans l’activisme anticolonial en militant au sein du RDA (Rassemblement démocratique africain). Les troubles de février 1949 le conduisent en prison. Il y tient un journal, Carnets de prison, seulement publié en 1981. À l’indépendance, il exerce des fonctions au sein de divers cabinets et devient, de 1977 à 1986, ministre de la Culture et de l’Information sous la présidence d’Houphouët-Boigny. Durant toutes ces périodes, il ne cesse d’écrire et aborde tous les genres littéraires : essai, roman, chroniques, contes traditionnels et surtout théâtre.

Il se fait connaître comme poète à Paris en 1950, avec Afrique debout ! En 1952, son autobiographie romancée, très critique vis-à-vis du colonialisme, Climbié, est sans doute son ouvrage le plus célèbre. En 1980, son roman Les Jambes du fils de Dieu remporte aussi un franc succès. Deux fois lauréat du grand prix littéraire d’Afrique noire avec Patron de New York (1965) et La ville où nul ne meurt (1968), il refuse la « négritude » comme source d’inspiration. Plus récemment, certaines de ses prises de position en faveur de l’« ivoirité » ont suscité le débat, mais il demeure le grand poète immémorial, rebelle et engagé, en faveur des libertés. Et son « je vous remercie mon Dieu de m’avoir créé Noir » résonnera encore longtemps dans nos esprits. ■

DÈS LA PREMIÈRE PAGE, la délicate et jolie Ayoola avoue être une meurtrière et appelle au secours son aînée, Korede, infirmière dévouée au physique peu flatteur. Les chapitres défilent comme des stories Instagram. On pressent la mort de trop lorsque la belle séduit Tade, le charmant médecin tant convoité par sa sœur. Mais rien ne se passe comme prévu… On plonge dans les secrets de famille de la bonne société nigériane,

AIMER ?

« J’AI VÉCU MON MARIAGE comme un mauvais rêve ; comme un spectateur devant un écran où se projetait un film d’horreur. » Abdou, jeune enseignant d’histoire nigérien, mène une vie ordinaire jusqu’à ce qu’il devienne la victime consentante d’une union arrangée. Frustré, il dérive dans un Niamey festif, en ivresse quasi constante, tiraillé entre son amour platonique pour Rakki (amie et partenaire de jeux de cartes), sa douce

MASŒURSERIAL

« MA SŒUR, SERIAL KILLEUSE », Oyinkan Braithwaite, Delcourt, 40 pages, 18,50 €.

« LE ROI DES CONS », Idi Nouhou, Gallimard, 128 pages, 15 €.

dans la vie tumultueuse de Lagos. L’écriture est incisive, les personnages manquent un peu de profondeur et certains thèmes (corruption, mâle dominant…) sont déjà vus. Mais la lecture est rafraîchissante comme un cocktail glacé sur le bord d’une piscine. ■ A.F. et amoureuse épouse Salima, et une femme mystérieuse, voilée jusqu’aux yeux. Peu à peu, il se laisse embobiner par les trois. Un récit qui vient bousculer les schémas et les stéréotypes… souvent trompeurs. ■ C.F.

« INTELLIGENCES

ARTIFICIELLES : MIROIRS DE NOS

VIES », FibreTigre, Arnold Zephyr et Héloïse Chochois, Delcourt, 112 pages, 19,99 €.

« LE CHANT DES REVENANTS », Jesmyn Ward, Belfond, 272 pages, 21 €.

DANS UN FUTUR PROCHE se tient un show télévisé d’improvisation poétique. L’un des concurrents est Yurie, une intelligence artificielle créée pour générer des chroniques destinées aux podcasts d’une société. Elle a été nourrie des plus grands textes de la littérature française : Victor Hugo, Alphonse Allais, Blaise Cendrars… Elle en a développé un sexisme crasse et a pris la défense de l’amour courtois à la française. Jusqu’à ce que ses programmateurs passent à la vitesse supérieure. L’histoire de Yurie questionne sur nos fantasmes et nos craintes, sur les enjeux de cette technologie qui nous fascine. Un récit passionnant sur les réalités et les illusions de la conscience. ■ C.F.

PAUVRETÉ, DROGUE, racisme, cancer… avec ces ingrédients, le lecteur s’attend à des drames suprêmes, mais c’est un beau témoignage de vie. Dans le bayou, Jojo, 13 ans, est une figure de droiture. Il veille sur sa petite sœur Kayla. Surtout lorsque leur mère, Leonie, les emmène récupérer leur père, sortant de prison. Sans instinct maternel, la jeune femme oscille entre les paradis artificiels et un amour fou pour son compagnon. Un roman magistral sur l’Amérique noire du Sud où se côtoient des personnages forts, des fantômes, des vivants, mais aussi la magie noire (don familial hérité des racines africaines). ■ A.F.

Deux soldats doivent survivre dans un environnement particulièrement hostile.

Vingt-cinq ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, ce film sur les conséquences de ce crime contre l’humanité plonge le spectateur dans l’absurdité de la guerre et les PROFONDEURS DE LA FORÊT CONGOLAISE. par Jean-Marie Chazeau

DU CONGO : un héros tutsi de l’armée rwandaise et une jeune recrue qui veut venger la mort de ses parents s’égarent dans la forêt, sans eau ni nourriture. Le sergent Xavier et le soldat Faustin ont perdu tout contact avec leur bataillon et doivent survivre dans un environnement particulièrement hostile. Le spectateur aussi, tellement la caméra est en immersion dans la jungle : on rampe avec eux dans les taillis filmés au ras du sol, on est trempés tant le son de la pluie nous imprègne, tout comme celui du vent dans les arbres et des cris des animaux que l’on ne voit pas… « C’est bien la peine d’être en Afrique pour avoir aussi froid », s’écrit Faustin, transi. C’est l’une des rares notes souriantes du long-métrage, lequel nous plonge surtout dans les violences qui gangrènent la région du Kivu. À cette époque, les militaires de neuf pays et une trentaine de milices pillent, violent et tuent (près de 5 millions de morts estimés, presque autant de déplacés). Croiser des civils et leur demander de l’eau et du secours

« LA MISÉRICORDE DE LA JUNGLE », (Belgique-FranceRwanda), de Joël Karekezi. Avec Marc Zinga, Stéphane Bak.

peut signifier la mort : sont-ce des alliés ou des ennemis ? C’est pour dénoncer l’absurdité de la guerre que Joël Karekezi a fait ce film.

Ce jeune réalisateur né au Rwanda, sur les rives du lac Kivu, est un rescapé du génocide. À 8 ans, il a vu les massacres, les cadavres, les machettes… Réfugié à Goma (RDC), il s’est retrouvé au milieu de génocidaires hutus qui fuyaient le Rwanda, dans des camps surpeuplés décimés par le choléra. Fort de cette expérience et des témoignages de ses proches, il a décidé de transmettre son rejet absolu de la violence par le cinéma, qu’il a appris seul via Internet. Avec ce deuxième film (après Imbabazi, en 2013), il y parvient haut la main, sans jamais en rajouter : dans cette forêt où l’on se perd, il sait doser les images de violence perpétrée par les hommes, pour mieux en faire ressortir la terrible aberration. Un thriller haletant et convaincant, couronné de l’Étalon d’or de Yennenga et du prix d’interprétation masculine (attribué à Marc Zinga) au dernier Fespaco. ■

PRÉSENTÉ COMME le premier film LGBT tunisien, ce documentaire est centré sur la figure d’Amina Sboui, ex-Femen tatouée dont la photo seins nus avait fait scandale en 2013. C’est au nom de la liberté des corps qu’elle accueille dans sa maison de Sidi Bou Saïd des lesbiennes, des gays, des personnes transgenres, mais aussi des femmes battues. L’ambiance bon enfant de colonie de vacances est ponctuée de témoignages accablants sur les blocages de la société tunisienne

et les violences qui ont lieu au sein des familles. Un portrait sur le vif, parfois intrusif, mais généreux. Et une dénonciation de l’article 230 du Code pénal, qui fait qu’à ce jour 147 personnes sont emprisonnées pour « délit d’homosexualité ». ■ J.-M.C.

« BLACK EARTH RISING » (Royaume-Uni), de Hugo Blick. Avec Michaela Coel, John Goodman, Tamara Tunie.

L’ex-Femen (en gris) accueille chez elle des personnes LGBT et des femmes battues.

« UPON THE SHADOW » (Tunisie), de Nada Mezni Hafaiedh.

UNE JEUNE JURISTE BRITANNIQUE d’origine rwandaise s’implique dans un dossier qui la replonge dans le génocide tutsi de 1994, dont elle a réchappé. De Londres à La Haye, en passant par Paris et Kigali, l’enquête est intense, parfois complexe, et remet souvent à l’heure les pendules de l’histoire : la cour pénale internationale qui ne juge que certains criminels de guerre, le double jeu de la France lors du déclenchement des massacres… Cette série BBC diffusée sur Netflix se joue parfois de la réalité : le président rwandais est une présidente, et les génocidaires ne sont pas toujours ceux que l’on croit – d’où un début de polémique sur une forme de révisionnisme. À voir pour le plaisir du thriller, et pour en débattre. ■ J.-M.C.

DU DESSIN ANIMÉ DISNEY DE 1941, Tim Burton a fait une superproduction avec de vrais acteurs. C’est l’histoire d’un éléphanteau qui se sert de ses très grandes oreilles pour… voler, pourvu qu’il tienne une plume dans sa trompe. Vedette d’un cirque familial, bientôt récupérée par le roi new-yorkais des parcs d’attractions, Dumbo va être séparé de sa mère. Émouvant et visuellement très réussi, le film donne également le beau rôle aux personnages féminins, incarnés par la Française Eva Green et la jeune Britannique Nico Parker, fille de l’actrice anglo-zimbabwéenne Thandie Newton. ■ J.-M.C. « DUMBO » (États-Unis), de Tim Burton. Avec Colin Farrel, Danny de Vito, Michael Keaton

Pour ceux qui en doutaient encore, la petite SŒUR DE BEYONCÉ a non seulement des choses à nous dire, mais un talent ébouriffant. En témoigne son nouvel opus, un hommage à sa ville natale, Houston.

par Sophie Rosemont

« BLACK SKIN, BLACK BRAIDS / Black waves, black days / Black baes, black things / These are black-owned things / Black faith still can’t be washed away » : Solange n’est pas loin de la psalmodie dans « Almeda », et maîtrise ses paroles plus que jamais. Cette habileté ne concerne pas

uniquement les textes puisque la chanteuse a également composé toutes les mélodies de son quatrième album, nommé When I Get Home Celui-ci rend hommage à la ville qui l’a vue grandir, marotte de la famille Knowles (Beyoncé y a déjà fait allusion dans ses chansons) : Houston.

Et ce, même si l’enregistrement n’a pas eu lieu uniquement au Texas, mais aussi en Jamaïque et à Los Angeles. Après avoir gagné ses galons sur l’engagé A Seat at the Table en 2016, Solange propose aujourd’hui, à 32 ans, une musique hybride entre R’n’B version deluxe, électro-pop exigeante, soul sophistiquée et même jazz tendance seventies, le tout remarquablement produit. Pour la réalisation, les arrangements et l’instrumentation, elle s’est d’ailleurs entourée des meilleurs : Pharrell Williams, Sampha, Tyler, the Creator, Gucci Mane, Earl Sweatshirt, Raphael Saadiq, Dev Hynes (alias Blood Orange), Panda Bear, Steve Lacy de The Internet ou encore Chassol, génie à l’oreille absolue. Ce qui prouve une fois encore le bon goût de Solange en matière de collaborateurs, et son aptitude à fouiller dans les productions les plus pointues du moment. Ni mainstream ni confidentiel, alignant des titres de courte durée et revendiquant son amour des interludes (format trop souvent ignoré en pop), When I Get Home sait doser ses effets, de « Things I Imagined » à « I’m a Witness », en passant par « Stay Flo » (addictif !) et « Binz ».

Parce que le son n’est jamais loin de l’image, Solange accompagne ses 19 chansons d’une vidéo de 33 minutes où, via une succession de tableaux, elle explique son besoin de retour aux sources texanes, doublée d’une musique inventive et audacieuse, comme celle concoctée dans les plus grands studios américains des années 1970. Que l’on se rassure, cet esthétisme réfléchi et léché n’occulte guère la fougue de la musique de Solange Knowles, qui a définitivement tout d’une grande. ■ « WHEN I GET HOME », Solange, Columbia/Sony.

afro-disco

DO THE DANCE

Avec son troisième album, Ibibio Sound Machine continue sa percée.

LA SCÈNE AFRO-DISCO contemporaine ne peut plus se passer de ce groupe porté par l’exceptionnelle chanteuse Eno Williams. Entre funk, jazz, dance et électro, les textes en anglais et en ibibio (l’une des langues du Nigéria) pimentent un son déjà puissant. Né à Londres, Ibibio Sound Machine regarde de près l’Afrique et enflamme les dancefloors depuis son premier album du même nom, paru en 2014. Aujourd’hui, ce troisième opus baptisé Doko Mien (« Dis-moi tout ») enfonce le clou avec brio. ■ S.R. « DOKO MIEN », Ibibio Sound Machine, Merge/Differ-Ant.

IL ÉTAIT UNE FOIS les frères Al-Kuwaiti, qui figuraient parmi les artistes préférés du roi d’Irak Fayçal II, avant de finalement devoir émigrer en Israël. C’est dans ce pays qu’est né Dudu Tassa, le petit-fils de l’un d’eux. Accompagné des Kuwaitis, il ressuscite en arabe et avec une sincérité enthousiasmante la musique de ses ancêtres, modernes avant l’heure. Tant en Israël qu’en Irak, le succès du groupe est immense, et il a même assuré l’ouverture de Coachella en 2017 ! Oud, kanoun ou violoncelle sont ici servis par une production résolument contemporaine. Et fait d’El Hajar un très beau manifeste de transmission musicale. ■ S.R.

reggae-funk

FUSION FESTIVE

K.O.G & The Zongo Brigade va nous faire bouger !

« WAHALA

À LA FIN DES ANNÉES 2000, Kweku Of Ghana (K.O.G) quitte son Ghana natal pour le nord de l’Angleterre. Malgré les moments de découragement et les obstacles bien connus de ceux qui sont loin de chez eux, K.O.G s’est entouré de sa Zongo Brigade pour enregistrer un album qui, dès l’ouverture (« For My People »), fait vibrer les cœurs et remuer les jambes. Wahala Wahala (« souci » en swahili) dénonce l’intolérance et les travers des sociétés capitalistes, mais n’oublie jamais la dose d’espoir qu’il faut pour danser sur ce cocktail vitaminé d’afrobeat, de funk, de hip-hop et de post-rock. ■ S.R.

WAHALA », K.O.G & The Zongo Brigade, Heavenly Sweetness, L’Autre distribution.

« MALIGASÉ », Trans Kabar, Discobole Records/ Differ-Ant.

traditions

« EL HAJAR », Dudu Tassa & The Kuwaitis, Nur Publishing.

TRANS KABAR, OU LE POUVOIR DU MALOYA

DEPUIS SA FORMATION en 2017, ce quatuor parisien mélange les sonorités sur une trame narrative offerte par le maloya, une musique traditionnelle de la Réunion – « kabar » étant le nom de fêtes créoles où l’on chante et danse… Au micro, Jean-Didier Hoareau, qui joue du kayamb et entraîne dans sa transe un public déjà acquis en live. Ce dernier ne devrait pas résister longtemps à la folle énergie de ce Maligasé, déjà mémorable. ■ S.R.

événements

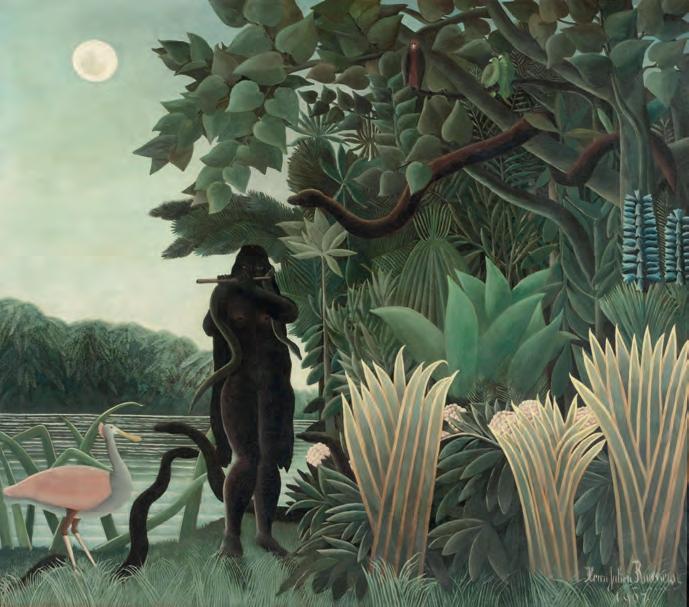

La Charmeuse de serpent, Henri Rousseau, 1907.

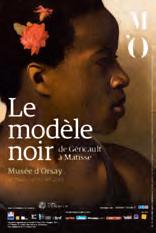

Les affiches des présentations en cours, au musée d’Orsay (à gauche) et au musée Marmottan Monet (à droite).

À PARIS, deux expositions interpellent sur la représentation de l’autre.

VISION SOUVENT FANTASMÉE, cette représentation évolue à travers les siècles et les courants de pensée. Le musée d’Orsay reçoit ainsi « Le modèle noir, de Géricault à Matisse ». L’exposition couvre l’abolition de l’esclavage en France (1794) jusqu’à nos jours et se déroule en trois périodes : l’ère de l’abolition (1794-1848), l’Art nouveau jusqu’à la découverte par Matisse de la Renaissance de Harlem (mouvement artistique né dans l’entre-deux-guerres dans ce quartier new-yorkais, foyer de la culture noire), et enfin les débuts de l’avant-garde du XXe siècle et les générations successives d’artistes. C’est l’occasion de s’interroger sur le dialogue entre le créateur et son modèle, ainsi que sur l’évolution de la représentation des Noirs. Cette exposition itinérante a commencé à la Wallach Art Gallery à New York et se terminera au Mémorial ACTe,

7e art

!

à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, à la fin de l’année. Pour continuer sur le sujet, on peut d’ailleurs lire le beau livre Noir : Entre peinture et histoire de Naïl Ver-Ndoye et Grégoire Fauconnier, paru aux éditions Omniscience fin 2018. Le charmant musée Marmottan Monet abrite une autre présentation intéressante, « L’Orient des peintres, du rêve à la lumière » [voir article p. 54]. Une soixantaine de chefs-d’œuvre venant de grandes collections privées et de musées européens sont réunis. C’est l’occasion de s’immerger dans l’orientalisme méditerranéen. Et aussi d’aborder de nouveaux éclairages historiques, d’un regard plus actuel porté sur ce mouvement. ■ Alexandra Fisch « LE MODÈLE NOIR, DE GÉRICAULT À MATISSE », musée d’Orsay, Paris, jusqu’au 21 juillet 2019. m.musee-orsay.fr

« L’ORIENT DES PEINTRES, DU RÊVE À LA LUMIÈRE » musée Marmottan Monet, Paris, jusqu’au 21 juillet 2019. marmottan.fr

Vues d’Afrique, festival unique et utile depuis trente-cinq ans, a lieu à la Cinémathèque québécoise, à Montréal.

CETTE ÉDITION PROMET D’ÊTRE RICHE. Elle ouvre avec la projection de La Miséricorde de la jungle, de Joël Karekezi [voir p. 8], prix Étalon d’or de Yennenga du Fespaco. Docus, séries, courtsmétrages, animation, tout y est pour nous faire découvrir le meilleur de la production continentale. Pour les familles, le film Tales Of Africa de Djilali Beskri est projeté chaque week-end. ■ A.F. « VUES D’AFRIQUE », Montréal, Canada, du 5 au 14 avril 2019. vuesdafrique.com

Ouverture, le 22 février, avec le vernissage de l’exposition « Face à face ».

art contemporain

La capitale togolaise s’offre un espace dédié aux artistes locaux.

LA GALERIE NÉGRILLIS A OUVERT SES PORTES dans le quartier

Tokoin. Aux manettes : la styliste Lydie Pascale et le publicitaire Serge Bouah. Ils disposent d’un espace dédié aux artistes contemporains du cru, aux talents connus ou en devenir, sélectionnés dans le monde de la peinture, de la photo, de la sculpture ou du dessin. Le 22 février, c’est Cristelle Flagbo et son exposition intitulée « Face à face » qui a inauguré le lieu, avec ses œuvres aux multiples visages et son travail étonnant sur les regards et les scarifications. Le 12 avril, ce sera au tour des sculptures monumentales sur bois du jeune artiste plasticien Atisso Goha, dit « Le sculpteur des géants ». ■ Emmanuelle Pontié « LE SCULPTEUR DES GÉANTS », Galerie Negrillis, Lomé, Togo, du 12 avril au 10 mai 2019. negrillis.com

petit écran TANDEM

CANAL+ ORIGINAL vient de lancer une nouvelle série 100 % africaine : Sakho& Mangane. Les ingrédients classiques sont repris : un duo de flics (Issaka Sawadogo et Yann Gaël), des personnalités opposées qui font rire, du suspens… mais à la sauce sénégalaise avec des enquêtes mystiques. La série a été entièrement tournée et montée à Dakar. L’occasion aussi de démontrer que la capitale possède tous les talents techniques pour une telle production. ■ A.F. « SAKHO & MANGANE », sur Canal+ à partir du 25 mars 2019. DR

L’humour africain investit les scènes parisiennes.

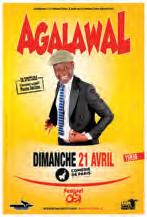

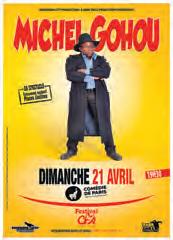

L’HUMORISTE NIGÉRIEN MAMANE (Bienvenue au Gondwana) et son compère Jérémy Ferrari lancent Festival CFA, le premier festival d’humour africain de Paris. Après deux éditions réussies du spectacle Sans visa lancé en 2017, la fine fleur des humoristes francophones du continent (Gohou, Digbeu, Ambassadeur Agalawal, Omar Defunzu, Le Magnific, Ronsia, Joël et Mamane) va donc se produire du 16 au 25 avril. Lors de la soirée de gala, l’ensemble de la team se retrouvera sur la scène du Casino de Paris pour Sans visa 3. Puis rendezvous à la Comédie de Paris et à La Cigale pour voir les one-man-show de vos préférés. Une tournée à Bruxelles et dans les grandes villes françaises est ensuite prévue. ■ A.F. FESTIVAL CFA, Casino de Paris, Comédie de Paris et La Cigale, du 16 au 25 avril 2019. cfafestival.fr

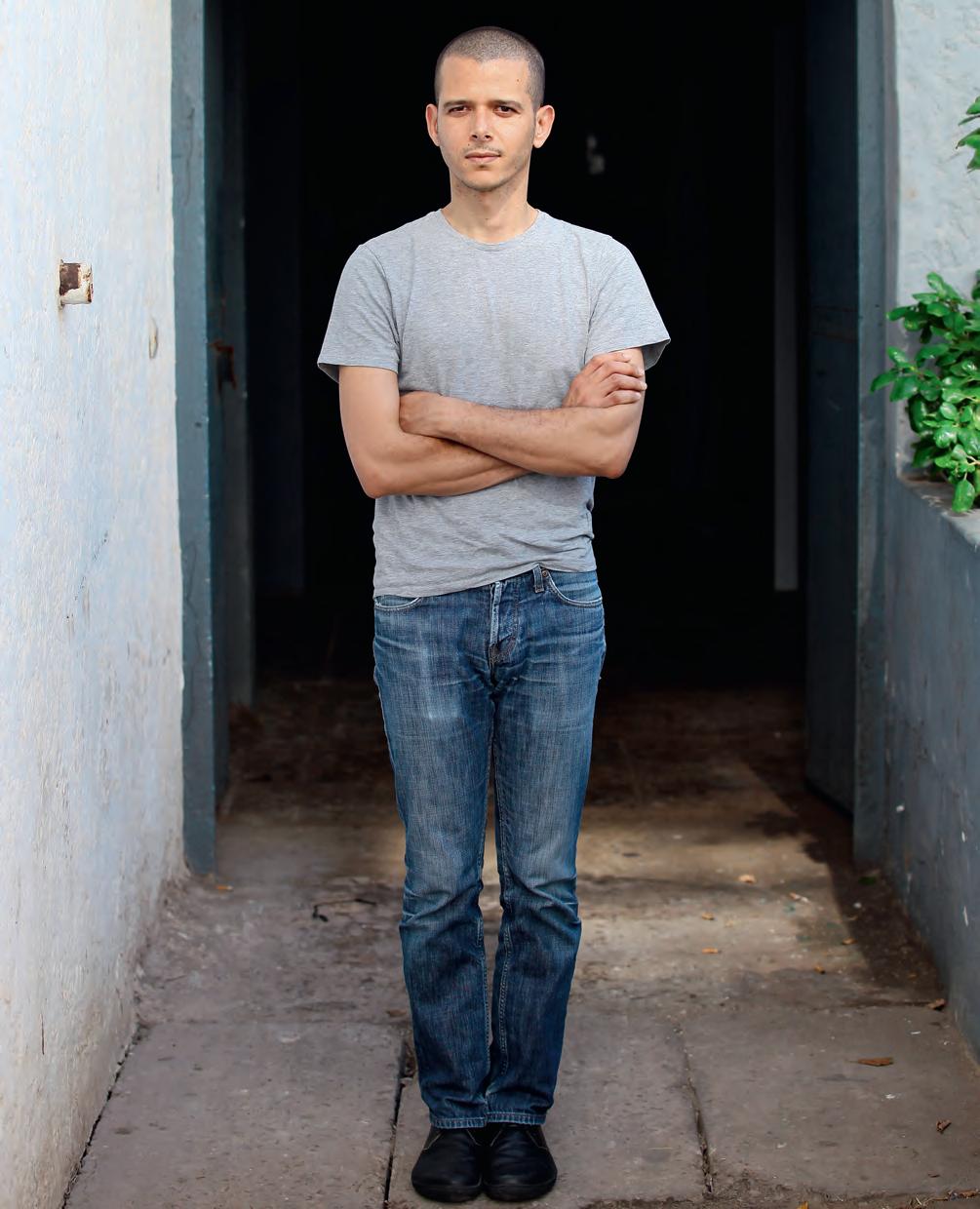

par Fouzia Marouf

TOURMENTÉ, Abdellah Taïa s’impose comme l’un des écrivains-cinéastes de l’exil, des identités et de la différence.

Il publie aujourd’hui La Vie lente, chronique âpre d’une amitié entre deux exclus, au lendemain des attentats de 2015 à Paris.

La voix est posée, le ton ferme. Abdellah Taïa se confie en toute simplicité dans un café grouillant de vie de Belleville, à Paris. Le regard droit, l’écrivain marocain aborde sa famille de personnages au confluent du Maroc et de la France, où les destins tourmentés de chacun s’entremêlent. Son nouveau roman, La Vie lente, décrit avec réalisme l’amitié entre des marginaux de la République : Mounir, un homosexuel de 40 ans, et Madame Marty, qui en a le double. S’il a choisi les mots pour dire les maux qui le tourmentent et les questionnements qui l’assaillent, l’auteur confie : « J’aime la mélancolie, la dureté de la vie car elles sont porteuses de création. Les êtres qui traversent mes romans sont complexes, mais en phase avec le réel. » Né en 1973 à Salé, jumelle oubliée de Rabat, huitième enfant d’une fratrie qui en compte onze, Abdellah Taïa grandit à Hay Salam, un quartier laissé à l’abandon. Il est confronté à l’adversité dès l’enfance, et les figures de sa mère et de ses sœurs ne le quittent plus. « Elles n’étaient pas soumises, loin de là. Ma mère menait chaque jour un combat pour nous nourrir. Elle rusait avec le poissonnier, le boucher, sans se laisser abattre. Elle était animée d’une rigueur et d’un incroyable sens du devoir. Nous étions unis par la solidarité des marginaux. » Curieux et sensible, le jeune garçon ne veut pas être écrivain, mais réalisateur. Pour concrétiser ce projet, il s’empare de la langue française, qu’il voit comme une planche de salut : « Je devais la maîtriser, y insuffler l’énergie des pauvres pour m’élever socialement. Je me suis toujours inspiré de mon vécu pour écrire. J’ai été violé durant toute mon enfance et je n’ai pas peur d’en parler. » Après l’obtention de son baccalauréat, il s’inscrit donc en littérature française à l’université Mohammed-V de Rabat, grâce au soutien de sa mère qui économise chaque jour six dirhams pour qu’il puisse faire le trajet jusqu’à la capitale. Durant cinq ans, le jeune étudiant tient un journal intime : « C’est ce qui m’a aidé à sortir major de ma promotion, alors que le français n’était pas ma langue maternelle. » Profondément marqué par son histoire familiale, il crée le Cercle littéraire de l’Océan – dont le nom fait écho au quartier de l’Océan, à Rabat. Cet atelier d’écriture de nouvelles provoque en lui une envie insatiable d’écrire. En 1998, sa ténacité et son goût pour l’effort lui permettent de décrocher une bourse d’études et de poursuivre son cursus à Genève. Dans la foulée, il entame un doctorat à la Sorbonne, où il prépare une thèse consacrée au peintre Fragonard et au roman libertin du XVIIIe siècle. Parallèlement à ses brillantes études, il publie en 1999 trois nouvelles dans un recueil collectif, Des nouvelles du Maroc. En 2000 paraît Mon Maroc, un ensemble de récits et de scènes où il se raconte. Cinq années plus tard, son premier roman, Le Rouge du tarbouche, est auréolé d’un succès retentissant dans le royaume chérifien : Abdellah Taïa passe à deux reprises sur la chaîne de télévision marocaine 2M. En janvier 2006, le personnage de son roman étant homosexuel, l’hebdomadaire TelQuel lui demande s’il accepte d’évoquer sa sexualité. L’écrivain aborde alors le sujet publiquement dans la presse arabophone et francophone : « J’ai compris que je ne pouvais pas laisser les journalistes dire n’importe quoi. J’ai parlé de mon homosexualité face à la réalité de la société marocaine, et par rapport à ce que je vivais au sein de ma famille. » En 2009, il signe L’Homosexualité expliquée à ma mère, une lettre qui fait grand bruit dans son pays d’origine. Il enchaîne l’année suivante avec Le Jour du roi, récompensé par le prix de Flore. Interdit au Maroc, le livre évoque la guerre des classes au temps de la toute-puissance d’Hassan II, en 1987, à travers la relation, empreinte d’amour, de jalousie et de haine, qu’entretiennent deux garçons (Omar et Khalid) que tout oppose : l’un est pauvre, l’autre est riche. En 2014, ce passionné de cinéma (en particulier égyptien) réalise son premier film, L’Armée du salut (Grand Prix du festival Premiers Plans d’Angers), inspiré par son enfance. En 2017, son roman Celui qui est digne d’être aimé est sélectionné pour le prix Renaudot. Avec La Vie lente, on retrouve les thèmes qui structurent l’œuvre de l’auteur : la nostalgie des origines, la complexité du rapport au Maroc, l’exil, la différence sexuelle et culturelle, l’ambiguïté vis-à-vis de la France et de sa langue. ■

La Vie lente, Abdellah Taïa, éditions du Seuil.

L’égalité femmes-hommes tend à s’améliorer pour devenir progressivement une réalité au sein des entreprises. Selon l’étude

Women in Business 2018 publiée par le cabinet Grant Thornton, la part des postes à responsabilité détenus par des femmes dans le monde est passée de 22 % à 24 % entre 2015 et 2018.

Portiqueuses, cheffes d’ateliers, chauffeuses mais aussi à l’échelle des cadres, dans toutes les fonctions, les femmes de Bolloré Transport & Logistics occupent des postes à responsabilité. Consciente que la responsabilité sociale de l’entreprise est devenue indissociable de sa stratégie globale, elle a depuis de nombreuses années entrepris cette démarche et continue aujourd’hui de multiplier les actions aussi bien en France qu’à l’international.

Les métiers du transport et de la logistique sont en général perçus comme étant exclusivement masculins, or la place qu’occupent les femmes dans ce secteur d’activité est croissante.

Bolloré Transport & Logistics contribue activement à changer les mentalités. L’entreprise valorise et accompagne les collaboratrices qui souhaitent se former.

Signée en juin 2018, la charte pour la diversité et l’inclusion sociale vient renforcer l’engagement de chacune des entités de Bolloré Transport & Logistics.

En effet, l’entreprise souhaite promouvoir la diversité dans nos métiers via, notamment, la féminisation des emplois. Dans nos entités, les métiers se conjuguent aussi au féminin.

Professionnelles et impliquées, les collaboratrices sont de plus en plus nombreuses à oser un métier dans lequel elles ne se projetaient pas forcément.

« Je n’imaginais pas exercer ce métier mais Bolloré Transport & Logistics, au regard de mes compétences, m’a encouragée et soutenue tout au long de ma formation » explique Faye Ngoma, Portiqueuse chez Congo Terminal à Pointe Noire.

En 2018, Bolloré Transport & Logistics a été partenaire de différents forums internationaux. Lors de ces rencontres, les femmes de l’entreprise ont pu partager leur parcours, étendre leur réseau professionnel et se former au leadership.

Fière de compter 23 % de femmes managers dans ses effectifs sur le continent africain, la participation de Bolloré Transport & Logistics à ces initiatives contribue à renforcer son engagement aux côtés de ses collaboratrices dans leur parcours professionnel.

Dans la même dynamique, les collaboratrices sénégalaise, ont participé en 2018 à plusieurs forums de networking.

Directrice générale

d’Abidjan Terminal

« Le domaine portuaire est un milieu typiquement masculin mais je reste persuadée que la mixité, facteur de complémentarité, est un véritable atout et un formidable levier de performance pour l’entreprise ; c’est un aspect primordial qu’il faut absolument développer pour pouvoir avancer tous ensemble »

Des journées consacrées aux échanges, mettant en avant le parcours de femmes leaders qui incarnent de vrais modèles de réussite pour l’émergence d’une nouvelle génération de femmes «entrepreneures» en Afrique.

Emmanuelle Pontié

On entend encore, de-ci de-là, sur le continent, des jeunes qui vous racontent, des étoiles plein les yeux, leur triste rêve : partir ! À tout prix. N’importe où, n’importe comment. Globalement, là où l’herbe paraît plus verte. En Occident, en Europe, en France, ou en Allemagne. « J’ai un ami qui m’a dit… » Qu’il trouverait un boulot, qu’il aurait une belle vie. On peut comprendre. Quand on naît au fin fond d’un bled oublié par les pouvoirs publics, où rien ne pousse sur des zones arides brûlées par le soleil qui darde non-stop, où il n’y a ni formation ni emploi… On s’accroche à l’ordi d’un pauvre cyber poussiéreux, et on se met à rêver d’ailleurs en surfant sur le Net…

Pourtant, les temps changent. Vraiment et vite. De plus en plus de jeunes, en Afrique, se lancent à l’aventure… chez eux. Ils économisent en faisant des petits boulots et suivent une idée claire quant à la boîte qu’ils ont envie de monter, de diriger. Dans un domaine qui a le vent en poupe chez eux. Les ambitions s’aiguisent, les idées novatrices, malignes, pile dans l’air du temps prennent corps, se concrétisent. Au détour d’un programme de soutien quelconque à la jeunesse, grâce à l’aide d’un oncle pour un financement familial à l’ancienne, ou encore avec une tontine ou un microcrédit comme coup de starter. Mais il semble que les désirs d’ailleurs s’émoussent, que les gouvernements commencent à prendre la mesure de l’explosion démographique dont tous les experts battent et rebattent leurs tribunes depuis des années. Les exemples de jeunes qui se mettent à leur compte pullulent. Les cas de réussite d’autres ayant fait de belles études à l’étranger et qui rentrent directement au pays aussi. Ils intègrent de grands groupes, et les chasseurs de têtes sont friands de leurs profils. On découvre des parcours incroyables, 100 % local, de femmes et d’hommes trentenaires totalement décomplexés,

qui vivent dans l’aisance, font des enfants, à qui ils inculquent la même confiance en eux, en leur pays, en l’avenir. C’est évidemment un excellent signe. Aux pouvoirs publics de se réveiller et de les soutenir encore davantage. C’est dans l’intérêt de tous. En espérant peu à peu que stoppent ces migrations économiques, vouées à l’échec, et les mirages qui les motivent, avec au bout du chemin rarement autre chose que la honte, la souffrance et l’exil dans des contrées qui, elles, pour le coup, n’ont vraiment plus grand-chose à offrir… ■

Les temps changent. De plus en plus de jeunes, en Afrique, se lancent à l’aventure… chez eux.

Profitez de nos offres d'abonnements pour accéder à la totalité de nos magazines et bien plus encore