Pourquoi les femmes devraient pouvoir être à parts égales avec les hommes

Pourquoi les femmes devraient pouvoir être à parts égales avec les hommes

Jane Alexander

Olu Amoda

Fouad Bellamine

Jems Koko Bi

Vitshois Mwilambwe Bondo

Zoulikha Bouabdellah

Meriem Bouderbala

Soly Cissé

Viyé Diba

El Anatsui

Adel El Siwi

William Kentridge

Mohammed Omar Khalil

Abdoulaye Konaté

Bill Kouélany

Siriki Ky

Mohamed Melehi

Nnenna Okoré

Yazid Oulab

Chéri Samba

Kofi Setordji

Joseph-Francis Sumégné

Fathiya Tahiri

Barthélémy Toguo

Ouattara Watts

Dominique Zinkpè

Fatiha Zemmouri

Commissaire Artistique Brahim Alaoui

Commissaire Général Yacouba Konaté

par Zyad Limam

bidjan fin janvier. Cette ville a vraiment quelque chose de particulier. Elle se bouge, elle vibre, elle se construit. Abidjan est vivante, elle est dense avec un patchwork rare de cultures et d’origines qui s’entrechoquent. Comme souvent aussi dans ces cités émergentes, nouveaux points d’entrée de la globalisation, les grandes ambitions se percutent plus encore avec les réalités sociales brutales. La croissance profite souvent à « ceux qui avaient déjà » et les inégalités se marquent. L’opulence des beaux quartiers, des villas californiennes et des tours qui surplombent la lagune cohabitent plus ou moins tranquillement avec d’immenses villes dans la ville, des quartiers bondés et sans limites, comme Yopougon, Adjame, Treichville… où le métissage reste une valeur encore trop rare. Abidjan est comme ça, en suspens, puissante, survitaminée, insomniaque, créative, fragile.

Rendez-vous dans un grand hôtel. Ambiance de fourmilière « VIP » productive. Hommes et femmes d’affaires, visiteurs et Ivoiriens, personnalités et habitués des lieux se croisent, échangent dans les salons face à la lagune. Discussion avec un petit groupe d’investisseurs étrangers. Les questions sont nombreuses et révélatrices :

– On a très envie d’investir. De s’impliquer ici. C’est un pays dynamique, porteur ! Mais quid de la stabilité politique du pays ? Peut-on réellement se projeter au-delà de l’élection présidentielle de 2020 ?

– Et surtout, le président Ouattara sera-t-il candidat ?

– Et ces fameuses classes moyennes ? Elles existent vraiment ? Elles sont solvables ?

– Et la zone UEMOA ? Est-ce vraiment un espace commercial ouvert, opérationnel ?

– Et le franc CFA, a-t-on un risque de dévaluation ? Un journaliste de la place vient agrandir le cercle. Et on évoque l’événement politique majeur du lendemain.

Samedi 26 janvier, milieu de journée, stade Félix-Houphouët-Boigny, une enceinte bizarrement construite au cœur du Plateau, le quartier central, enchâssée dans des rues souvent saturées par les embouteillages. Des dizaines de milliers de militants motivés sont venus pour la clôture du 1er congrès du RHDP, le parti unifié voulu par le président Alassane Dramane Ouattara. Le président de la République est en grande forme, le discours est offensif, mobilisateur. Un grand parti est en train de naître, avec, au moins, la volonté de rompre avec les clivages habituels, les frontières ethnico-culturelles. De bouger les lignes, d’écrire un roman national différent. C’est séduisant. Pour Alassane Ouattara, c’est aussi une manière de boucler un cycle, de marquer une étape historique. De sortir finalement des années Houphouët, de ne garder que les idées-forces du mythe, la paix et l’unité. Et d’incarner le passage vers l’avenir. Évidemment, la politique de tous les jours est là, essentielle. Le RHDP a forcé les uns et les autres à se positionner. Entrer dans le parti unifié, c’était accepter de renoncer aux anciennes identités politiques, un obstacle insurmontable pour certains. La montée vers le congrès aura donné lieu à des moments épiques, aux vertiges du choix, aux durcissements des positions pour rallier. Ou pour éviter l’hémorragie des troupes… Entrer dans le parti unifié, c’était aussi accepter l’autorité naturelle d’Alassane Ouattara, sa prééminence sur le processus qui mènera à l’élection présidentielle de 2020.

En tous les cas, la campagne est déjà lancée. Donc, modeste état des lieux au moment où ces lignes sont écrites. Un, le RHDP est arrivé sur les fonts baptismaux. La formation est en place. Elle va

s’organiser, monter en puissance au fil des mois. L’entourage du président est uni, on a beau chercher les différences ou les concurrences entre les lieutenants, rien, nada… Reste LA grande question, celle du candidat à l’élection présidentielle de 2020. ADO, maître du temps politique, laisse planer le suspens, y compris sur sa possible candidature, pour mieux maîtriser le processus. Et finalement, il n’y a que cela qui intéresse la haute société politique, les chancelleries, les partenaires internationaux. Guillaume Soro, absent notable au congrès, a fini par sortir des ambiguïtés. D’une manière ou d’une autre, son départ est programmé. Le président de l’Assemblée, ex-dauphin constitutionnel, heurté de plein fouet par la Constitution de 2017, ne cache pas ses objectifs. Il veut s’émanciper. L’enfant de Ferke est capable de vérités successives, de « switcher » d’une alliance à une autre. Son ambition est réelle. L’homme est habile sur les réseaux sociaux, mais serait-il aussi fort dans les urnes ?

Autre point notable, l’alliance qui a gouverné le pays a cessé d’exister avec le refus d’Henri Konan Bédié de rejoindre le RHDP en août dernier Le gros des troupes du PDCI a tenu. Mais certaines personnalités majeures, des proches du président Ouattara, ont rejoint le parti unifié, sous l’étiquette PDCI, Renaissance (ah ! le choix du mot…).

Le parti se divise. Henri Konan Bédié lui-même a basculé en quelques semaines d’une posture olympienne et des hauteurs du sommet de l’État à l’attitude de l’opposant en mode street fight, multipliant les phrases assassines. Sans que n’émerge un discours politique alternatif autre que « c’est notre tour ». Le résident de Daoukro a certes bon pied, bon œil, mais il n’est tout de même plus tout jeune et la violence du propos est surprenante pour celui qui finalement a participé à toute la période ADO (et dont le troisième pont de la ville porte le nom). Enfin, et comme quoi l’histoire en marche sait ménager les surprises, voici le retour imprévu de Laurent Gbagbo, le détenu de La Haye, acquitté par une CPI visiblement dysfonctionnelle. Les partisans de « Laurent » se voient déjà au palais du Plateau. Bel espoir, mais la formation de l’ancien chef de l’État, le FPI, n’est plus que l’ombre d’elle-même, divisée, fauchée, désunie. Et « Laurent » reste un personnage bien trop clivant pour le pays, marqué par ses actes politiques. Et rien ne prouve qu’il pourra rentrer de sitôt à Abidjan…

Toutes ces oppositions en (re)formation cherchent à se séduire, à présenter un front uni pour aller à la bataille contre le RHDP. Tous ceux qui ont suivi l’histoire du pays depuis vingt-cinq ans connaissent pourtant l’ampleur

Les militants du RHDP étaient réunis le 26 janvier 2019 au stade Félix-HouphouëtBoigny, à Abidjan, à l’occasion du premier congrès du parti unifié, créé à l’initiative d’Alassane Ouattara.

des contentieux, des trahisons et des haines recuites entre ces personnages en quête de retour. Et puis franchement, même avec l’usure normale du pouvoir, la cohésion, l’organisation, le projet économique, social, sont du côté d’Alassane Ouattara et de ses partisans, remobilisés d’ailleurs par la perspective, même lointaine, du retour de « l’ivoirité » si tragique.

Dîner dans l’un des maquis historiques et chics de « Babi » (petit nom de la capitale économique, mélange certainement d’Abidjan et de Babylone). Ambiance décontractée. Les convives sont à l’image de cette nouvelle bourgeoisie, de ces nouvelles élites nées des années Ouattara, de la croissance

soutenue depuis une décennie. La rupture des équilibres politiques installés depuis près de dix ans déstabilise une société qui avait trouvé ses repères. Surtout, le ton, la dureté du discours, les invectives personnelles, le raidissement des acteurs réveillent de mauvais souvenirs. L’anxiété est palpable. La mémoire des drames des années 2000, de la crise électorale de 2010 est encore vive. Un décalage s’installe. Pour ces nouveaux Ivoiriens, les liens forts avec la culture et l’origine comptent, mais on sent aussi que le métissage fait son œuvre. Ils et elles sont là, soucieux d’unité, pas pour la gloire, mais parce que c’est le seul chemin praticable, possible. Ce qu’ils veulent, c’est une réconciliation durable et opérationnelle. Pas l’affrontement électoral.

Ce qu’ils veulent, ce sont des opportunités, de l’éducation, de la santé, du travail, de la gouvernance. Des projets, des programmes. Dépasser la politique des « quatre points cardinaux », des bataillons de votants du « nord », du « sud », de « l’est », de « l’ouest ». Et puis, il y a aussi cette autre Côte d’Ivoire, celle hors les murs d’Abidjan, celle si loin d’Assinie et de ses plages de rêve, cette Côte d’Ivoire qui n’est pas encore entrée dans l’émergence et qui a besoin d’un État structuré, efficace, d’un pouvoir politique conscient des défis de la pauvreté et du monde rural. Là aussi, beaucoup a été fait depuis dix ans. Mais le chantier est encore immense. Les énergies doivent être là, dans le développement pour tous. C’est aussi l’enjeu de 2020. ■

3 ÉDITO

Côte d’Ivoire :

Les vrais enjeux de 2020 par Zyad Limam

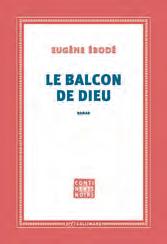

10 Livres : Eugène Ébodé, engagé et humaniste par Catherine Faye

12 Écrans : Les films de ce début d’année par Jean-Marie Chazeau

14 Musique : Mayra Andrade, de la saudade à l’afrobeat par Sophie Rosemont

16 Agenda : Le meilleur de la culture par Loraine Adam, Catherine Faye et Emmanuelle Pontié

19 C’EST COMMENT ?

Quel climat ? par Emmanuelle Pontié

50 CE QUE J’AI APPRIS

Lionel Loueke par Astrid Krivian

98 VINGT QUESTIONS À… Julia Sarr par Loraine Adam

20 Un grand jeu d’échecs dans les airs par Cédric Gouverneur

26 Maghreb : En finir avec le tabou de l’héritage par Frida Dahmani

34 Voyage dans Dakar new style par Zyad Limam

38 Épopée : Les bataillons de la coloniale par Astrid Krivian

46 David Diop : « Il ne faut pas idéaliser l’humain » par Astrid Krivian

66 Nina Bouraoui : « Écrire, c’est résister » par Astrid Krivian

72 Omar Sy et ses carnets de tournage par Astrid Krivian

76 Sarah Perles : L’âme nomade par Fouzia Marouf

80 Portfolio : 1-54, Marrakech ville ouverte par Zyad Limam

FONDÉ EN 1983 (35e ANNÉE)

31, RUE POUSSIN – 75016 PARIS – FRANCE

Tél. : (33) 1 53 84 41 81 – fax : (33) 1 53 84 41 93 redaction@afriquemagazine.com

Zyad Limam

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION zlimam@afriquemagazine.com

Assisté de Nadia Malouli nmalouli@afriquemagazine.com

RÉDACTION

Emmanuelle Pontié

DIRECTRICE ADJOINTE DE LA RÉDACTION epontie@afriquemagazine.com

Isabella Meomartini

DIRECTRICE ARTISTIQUE imeomartini@afriquemagazine.com

Jessica Binois PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION sr@afriquemagazine.com

Amanda Rougier

PHOTO arougier@afriquemagazine.com

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO

Loraine Adam, Jean-Marie Chazeau, Frida Dahmani, Catherine Faye, Virginie Gazon, Glez, Cédric Gouverneur, Dominique Jouenne, Astrid Krivian, Fouzia Marouf, Jean-Michel Meyer, Luisa Nannipieri, Sophie Rosemont.

Révolution digitale, mode d’emploi par Jean-Michel Meyer

88 Escapades : Maroc, le pays des montagnes

91 Carrefours : La muraille du savoir

92 Fashion : Taibo Bacar, amoureux de la vie par Luisa Nannipieri

94 Quand la thyroïde se dérègle

95 Trois huiles essentielles bien utiles pour les petits soucis du quotidien

96 Mal de gorge : les remèdes naturels à adopter

97 Diabète : peut-on manger du sucre ?

VIVRE MIEUX

Danielle Ben Yahmed RÉDACTRICE EN CHEF avec Annick Beaucousin, Julie Gilles.

VENTES

EXPORT Arnaud Desperbasque TÉL.: (33) 5 59223575

France Destination Media 66, rue des Cévennes - 75015 Paris TÉL.: (33)156821200

ABONNEMENTS Com&Com/Afrique magazine 18-20, av. Édouard-Herriot - 92350 Le Plessis-Robinson

Tél. : (33) 1 40 94 22 22 - Fax : (33) 1 40 94 22 32 afriquemagazine@cometcom.fr

COMMUNICATION ET PUBLICITÉ

Ensuite / AMC

31, rue Poussin - 75016 Paris

Tél.: (33)153844181 – Fax: (33)153844193

GÉRANT Zyad Limam

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE Emmanuelle Pontié regie@afriquemagazine.com

CHARGÉE DE MISSION ET DÉVELOPPEMENT Élisabeth Remy

AFRIQUE MAGAZINE EST UN MENSUEL ÉDITÉ PAR

31, rue Poussin - 75016 Paris.

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL : Zyad Limam.

Compogravure : Open Graphic Média, Bagnolet. Imprimeur: Léonce Deprez, ZI, Secteur du Moulin, 62620 Ruitz

Commission paritaire : 0219 D 85602

Dépôt légal : février 2019.

La rédaction n’est pas responsable des textes et des photos reçus. Les indications de marque et les adresses figurant dans les pages rédactionnelles sont données à titre d’information, sans aucun but publicitaire. La reproduction, même partielle, des articles et illustrations pris dans Afrique magazine est strictement interdite, sauf accord de la rédaction. © Afrique magazine 2018.

« LE BALCON DE DIEU », Eugène Ébodé, Gallimard, 240 pages, 19,50 €

C’est à Mayotte, petit paradis à l’actualité brûlante, que cet auteur voyageur nous emmène dans son dernier ouvrage.

par Catherine Faye

« NOUS ALLONS ATTERRIR à l’aéroport de Mayotte, Dzaoudzi, dans quelques minutes… Restez attachés jusqu’à ce que l’avion s’immobilise complètement… » Panique à bord, voilà Donovan et Mélania Bertens, un jeune couple de Sud-Africains blancs parti en voyage de noces à l’Île Maurice, contraint, par un violent cyclone, de séjourner à Mayotte. Ils vont y découvrir la misère sociale, la prolifération des bidonvilles, les enfants abandonnés dans les rues et le délabrement. Admirateur de Nelson Mandela, Donovan voit dans cette île négligée une Afrique en souffrance et une cause à défendre. De retour à Cape Town, il convainc son épouse de partir vivre à Mayotte. Très vite, les nouveaux venus se retrouvent reclus à domicile, mais Donovan s’implique dans la cause mahoraise. À ses risques et périls.

C’est une perception bien réelle de l’île que nous livre l’auteur de Madame L’Afrique (éditions Apic), prix Yambo Ouologuem 2012, et de Souveraine Magnifique (Gallimard), Grand prix littéraire d’Afrique noire 2015. Coincé entre les grandes Comores, au nord, et Madagascar, au sud, ce département français depuis 2011 traverse une crise majeure. Comme dans ses précédents ouvrages – on se souvient de La Rose dans le bus jaune (Gallimard, 2013) où il donne la parole à Rosa Parks –, Eugène Ebodé s’empare d’un sujet social et politique à travers une expérience de vie. Il s’agit cette fois de Mayotte, où il a séjourné et enseigné pendant deux ans. « Le Balcon de Dieu est aussi un hommage à Nelson Mandela, qui aurait eu 100 ans l’année dernière, et aux fameuses “chatouilleuses” de Mayotte, héroïnes des insurrections sociales de l’île », indique le romancier né au Cameroun en 1962, qui préfère se définir comme Africain avant de se définir comme Camerounais.

« J’écris pour qu’il fasse homme en moi. » Un précepte de l’écrivain congolais Sony Labou Tansi, dont Eugène Ebodé s’empare. Écrire pour devenir un homme meilleur. Penser, comprendre et transmettre, « semer des petits cailloux pour que dans la forêt de la vie, les lecteurs puissent se retrouver lorsqu’ils sont perdus » et construire des passerelles entre le visible et l’invisible, le vrai et le faux, le vide et le plein, le passé et le futur. C’est peut-être là le sens de son œuvre – une quinzaine de livres. Ses principaux romans racontent l’Afrique, sa jeunesse et ses tournants dramatiques, mais aussi l’Amérique et la longue lutte de deux icônes, Rosa Parks et Martin Luther King Jr., pour les droits universels et civiques. Élevé au rang de chevalier des Arts et des Lettres en 2010 et chevalier dans l’Ordre de la valeur de la République du Cameroun en 2016, l’auteur aime les romans russes, notamment Eugène Onéguine, d’Alexandre Pouchkine, son incontestable icône, sans pourtant laisser de côté Du contrat social, de Jean-Jacques Rousseau.

Éclectique, il est également critique littéraire au quotidien suisse Le Courrier, chroniqueur au magazine Jeune Afrique et il enseigne la littérature dans les Cévennes, où il s’est installé à son retour de Mayotte. Quant à sa passion pour le football, ce n’est pas un leurre. À 18 ans, il devient gardien de but titulaire du Dragon de Douala, dès la première journée de championnat de football de première division du Cameroun. Sélectionné, quelques mois plus tard, chez les Lionceaux indomptables pour les éliminatoires de la Coupe du monde junior en Australie, il ne fera finalement pas partie du groupe qui s’envole pour Sydney, malgré la qualification de l’équipe. La saison suivante, il signe à Dynamo de Douala, club qui deviendra « La Dynamite » dans son roman La Divine colère… Comme quoi, le ballon rond peut également mener aux belles lettres. ■

SEPT ANS APRÈS les révélations de Mediapart sur l’affaire libyenne, des grands reporters assemblent pour la première fois le puzzle des liens entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi.

« Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait non fortuite. Et pour cause, tout ce que vous lirez ici est réel », prévient l’avant-propos. Valises de billets qui circulent, contrats d’armement louches, intermédiaires véreux, morts suspectes… Le scandale est raconté en images. De la venue à Paris

récit

AVIDE DE LIBERTÉ !

« J’AI L’AMOUR maudit. Toute ma vie, j’en ai eu la preuve. » Ainsi commence ce récit plein d’énergie, où Leïla Bahsaïn, lauréate du prix de la Nouvelle de Tanger 2011, évoque dans une langue insolente le parcours d’une jeune femme décomplexée vis-à-vis des hommes et de l’Occident. Cette adolescente marocaine, Zazie d’aujourd’hui avide de liberté, ne trouve pas sa place dans le monde qu’on lui propose. Ni dans les traditions hypocrites du village marocain qu’elle sillonne à moto,

« SARKOZY-KADHAFI, DES BILLETS

ET DES BOMBES », Fabrice Arfi, Thierry Chavant, Benoît Collombat, Michel Despratx, Élodie Guéguen et Geoffrey Le Guilcher, Delcourt, 240 pages, 24,95 €

du dictateur libyen à la mise en examen de l’exprésident de la République français, le scénario est digne d’une tragédie shakespearienne. En fin d’ouvrage se trouvent 40 pages de documents originaux qui ont nourri l’enquête. Décapant. ■ C.F.

« LE CIEL

SOUS NOS PAS », Leïla Bahsaïn, Albin Michel, 240 pages, 17 €

déguisée en homme pour pouvoir boire et aimer. Ni en banlieue parisienne, où elle débarque chez sa sœur Tifa, à la mort de leur « mère officielle ». Un texte audacieux sur la condition des femmes maghrébines. ■ C.F.

Rokia Traoré.

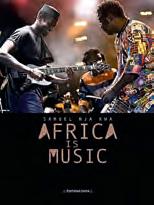

JOURNALISTE ET PHOTOGRAPHE, le Franco-Camerounais Samuel Nja Kwa, féru de sons panafricains, ne cesse de sillonner le continent et les scènes internationales. Son nouvel ouvrage nous raconte l’Afrique à travers sa musique. Plus de 200 photos, en couleurs et en noir et blanc, d’environ 150 musiciens, prises entre 1998 et 2018, nous dévoilent la complicité que l’auteur a pu et continue d’avoir avec les plus grands artistes africains, que ce soit Ali Farka Touré, Manu Dibango, Myriam Makeba, Rokia Traoré ou encore Fatoumata Diawara. Un témoignage visuel, porté par des textes forts et des interviews. Portraits, images de concerts, et moments d’intimité, de fougue, d’émotion rythment ce panorama musical. Une exposition photographique itinérante et une riche programmation culturelle accompagnent cette parution à travers les cinq continents. Un beau livre qui fait déjà parler de lui. ■ C.F.

« AFRICA IS MUSIC », Samuel Nja Kwa, éditions Duta, 300 pages, 39,90 €

roman

DANS UN QUARTIER chic de Cape Town, Hortensia et Marion, octogénaires, se vouent une haine farouche. L’une est designer, noire, mariée à un homme blanc et résidant en Afrique du Sud depuis une vingtaine d’années ; l’autre est architecte, issue d’une famille blanche sud-africaine sur plusieurs générations. Elles sont voisines sur Katterijn Avenue et se détestent. Mais les murs peuvent parfois tomber. Et libérer la parole. Finaliste de l’International Dublin Literary Award 2018, ce roman drôle et subtil est aussi un manifeste politique et social, dans un pays où la question de l’apartheid reste ouverte. ■ C.F.

« LA VOISINE », Yewande Omotoso, éditions Zoé, 288 pages, 21 €

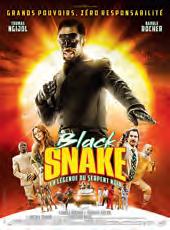

Thomas Ngijol incarne un super-héros africain.

DANS CET IMPROBABLE CROISEMENT entre une comédie sur la Françafrique et un film de super-héros, Thomas Ngijol incarne un homme paresseux et sans ambition, qui retourne au pays (on ne sait pas lequel), chez son grandpère adoptif : un vieil homme chinois qui va lui transmettre des super-pouvoirs. Et ça marche, ou presque ! Autodérision, clins d’œil aux années 1970, mise en scène et photo léchées, et en prime un Édouard Baer sans filtre et des soirées lascives… On rit beaucoup, même si certaines punchlines vont loin, comme cette réplique sur une bombe atomique prête à être lancée sur l’Algérie, le Maroc et la Tunisie : « Ça va sauver le monde ! » ■

« FAHAVALO, MADAGASCAR 1947 » (France-Madagascar) de MarieClémence Andriamonta-Paes

DES TRAINS MITRAILLÉS, des tirs depuis des avions… Les historiens parlent de 89 000 personnes tuées par l’armée française en 1947 à Madagascar. Ce très beau documentaire ne donne pas de chiffres, mais donne la parole à ces Malgaches qui avaient cru pouvoir déclarer l’indépendance de leur pays, après avoir fait la guerre en Europe pour la France. Leurs témoignages sont ponctués d’archives filmées de leur pays, habilement mêlées aux images d’aujourd’hui : mêmes gestes, mêmes paysages. Avec de superbes intermèdes à l’accordéon de Régis Gizavo. ■

road-movie

UN ACTEUR ET ÉCRIVAIN FRANÇAIS célèbre présente son nouveau livre au Sénégal, son pays d’origine. Il rencontre à Dakar Yao, un écolier venu de loin pour une dédicace, et entreprend de le raccompagner chez lui. Omar Sy joue presque son propre rôle, aux côtés d’un garçon qui crève l’écran. Mais à part la délicieuse apparition de Fatoumata Diawara en vamp colorée et la rencontre avec l’impressionnante chorégraphe Germaine Acogny, il ne se passe pas grand-chose dans ce Sénégal de carte postale. Seule concession à une réalité plus rude : le lynchage d’un voleur dans un marché, filmé de loin, mais le scénario passe très vite à autre chose. Et nous aussi. ■

Omar Sy joue aux côtés d’un jeune garçon, Lionel Basse, exceptionnel.

« YAO » (France) de Philippe Godeau. Avec Omar Sy, Lionel Basse

par Jean-Marie Chazeau

« SI TU PENSES QUE LA VIOLENCE NE SERT À RIEN, c’est que tu n’as pas frappé assez fort ! » La réplique est lancée par le personnage incarné par Sami Bouajila : après quinze ans de prison en France pour un casse qui a mal tourné, il se rend en Thaïlande pour récupérer sa part du butin. C’est là que ses coéquipiers sont réfugiés et semblent mener la grande vie. « Ici, t’as pas une tête d’Arabe, t’as une tête de Français », lui dit son frère en l’accueillant. Sauf que ces amateurs de bling-bling et de filles faciles ont emmené leurs trafics et leurs embrouilles… La récupération du butin sera sanglante, mais moins machiavélique qu’annoncé. ■

« PARADISE BEACH » (France) de Xavier Durringer. Avec Sami Bouajila, Tewfik Jallab, Hubert Koundé

DANS LE HARLEM des années 1970, un jeune homme noir est arrêté à tort par un policier blanc et incarcéré. Sa fiancée va passer les années suivantes à lui rendre visite en prison et tenter, avec sa famille, de l’innocenter. Dans une atmosphère parfois cotonneuse, le récit est très fragmenté, coloré, sans que cela n’atténue les tensions raciales de l’époque. Le réalisateur de Moonlight (Oscar du meilleur film 2017) adapte ici un roman de James Baldwin. ■

« SI BEALE STREET POUVAIT PARLER » (États-Unis) de Barry Jenkins. Avec Kiki Layne, Stephan James

Le film met parfaitement en lumière les tensions raciales dans les États-Unis des années 1970.

DISNEY POURSUIT SON EXPLOITATION des super-héros (Captain Marvel), et renouvelle son propre fonds de dessins animés en confiant à Tim Burton une version de Dumbo, l’éléphant volant, en images réelles. Même chose pour Aladdin, incarné par le jeune Égyptien Mena Massoud, aux côtés de Will Smith, lequel se retrouvera également à l’affiche de Gemini Man. Jordan Peel réitérera-t-il le carton de Get Out, film d’horreur antiraciste ? Us pourrait bien en effet en prendre le chemin, avec cette fois-ci Lupita Nyong’o. On croisera sinon Bruce Lee (joué par Mike Moh) dans Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio ! Et Netflix créera encore l’événement avec le nouveau Scorsese, The Irishman. La plate-forme diffusera aussi sa première série africaine : Queen Sono [voir p. 64]. ■

Entre ÉLECTRO ET MÉLOPÉES façon cap-verdienne, Manga confirme la maturité de cette chanteuse de 33 ans.

ELLE EST NÉE À CUBA, a grandi entre l’Allemagne, l’Angola et le Sénégal, a longtemps habité Paris (elle a un français irréprochable), avant de finalement s’installer à Lisbonne il y a quelques saisons. Le joyeux cosmopolitisme de la ville portugaise va à ravir à Mayra Andrade, visage de madone et regard profond, qui propose l’un de ses meilleurs disques à ce jour, lequel lui a demandé cinq ans de réflexion – Lovely Difficult étant paru en 2014. Depuis son premier album, Navega, en 2006, elle en a sorti quatre autres, a collaboré avec Benjamin Biolay et Gilberto Gil, a fait une rencontre déterminante et encourageante avec la reine Cesária Évora…

Pour Manga, la jeune femme a voulu s’affranchir de toute retenue, aller vers les sonorités qui la transportent, fussent-elles aux antipodes : « C’est un album métissé, mais sans compromis. Je veux repousser mes limites, tout en résistant au chant des sirènes de l’exclusivement digital, qui pourrait corrompre ce que je veux raconter. » En l’occurrence, la joie de vivre, la nostalgie aussi, les départs et les retrouvailles.

Avec « Vapor di Imigrason », elle évoque le bateau de son grand-père, qui lui a permis de tenter sa chance ailleurs, comme de nombreux Cap-Verdiens : « Avec 1 million de Cap-Verdiens dans le monde et 50 000 au Cap-Vert, nous pouvons nous considérer comme des migrants. Ce qui nous pousse à partir, c’est la sécheresse… Autant de larmes qui n’ont jamais arrosé nos sols. »

Avec les jeunes faiseurs de beats 2B et Akataché, respectivement originaires d’Abidjan – où elle a enregistré une partie de l’album – et de Dakar, Mayra Andrade affirme la qualité de son songwriting, et son statut de digne héritière de Cesária Évora, qu’elle a rencontrée adolescente. En chef d’orchestre, on retrouve le Français Romain Bilharz, connu pour son travail avec Stromae ou Ayo. Il a parfaitement compris l’importance du pont tracé par la chanteuse entre Afrique et Occident, mélancolie vaporeuse et pulsions dansantes, tradition et modernité. Les 13 chansons polyglottes de Manga, de « Afeto » à « Badia », où se croisent le créole et le portugais, sont pleines de couleurs et de sensualité. ■

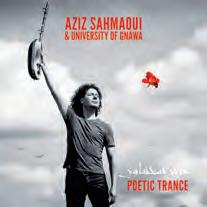

« POETIC TRANCE », Aziz Sahmaoui & University of Gnawa, Blue Line/Pias

traditions

Avec ce troisième album collectif, le musicien convainc de nouveau.

par Sophie Rosemont

NÉ À MARRAKECH, Aziz Sahmaoui a baigné dans les musiques locales, organiques comme synthétiques. Après avoir étudié la littérature, il s’est installé à Paris où il a fondé l’Orchestre national de Barbès, avant de collaborer avec le Zawinul Syndicate et de former l’University of Gwana, avec des musiciens français, sénégalais et maghrébins. De leur amitié et de leur alchimie, aussi bien rythmique que mélodique, naît un melting-pot d’inspiration griot, produit par Martin Meissonnier, fidèle de Fela Kuti. Les neuf chansons de Poetic Trance brillent d’un groove partagé entre chaâbi et rock, sans oublier les sonorités ancestrales. ■

hip-hop

Yugen Blakrok impose une nouvelle fois son bagout.

ACCOMPAGNÉE DU COMPOSITEUR et producteur

Kanif the Jahtmaster, la MC sud-africaine Yugen Blakrok propose une suite à Return of the Astro-Goth, sorti en 2013. Forte de plusieurs années de prestations scéniques enflammées, des louanges de Public Enemy et de Kendrick Lamar, et d’une apparition sur la BO de Black Panther, la jeune femme impose de nouveau son bagout avec Anima Mysterium. Un peu inquiétant, clairement audacieux et franchement onirique, ce deuxième album explore l’amour, l’amitié et les turpitudes des relations humaines avec une sincérité non feinte. ■

« ANIMA MYSTERIUM », Yugen Blakrok, I.O.T. Records

« SADNESS IS MY BEST FRIEND », affirme-t-elle sur le morceau « Love Disease ». Et pourtant, Farai Bukowski-Bouquet fait preuve d’une folle énergie, parfois rageuse, parfois romantique, mise au service de ce premier album plus que prometteur. Londonienne d’origine zimbabwéenne, Farai a suivi des cours de thérapie musicale il y a quelques années, ce qui sert son chant façon spoken word, déroulé sur une trame sonore très abrupte, sous influence post-punk. Enregistré dans le sud-est de la capitale anglaise aux côtés de Tony « Tone » Harewood, Rebirth porte bien son nom, tout en rappelant à la moindre occasion ceux qui inspirent Farai : Angela Davis, Billie Holliday, Jean-Michel Basquiat, Joan Miró, Diana Vreeland… ■

« REBIRTH », Farai, Ninja Tune

« ZANDOLI », Charlotte Adigéry, Deewee/Pias

À LA TÊTE DU LABEL DEEWEE, on trouve David and Stephen Dewaele, pontes de l’électro belge connus pour leur duo 2 Many DJ’s et le groupe Soulwax. Leur nouveau coup de cœur ? Cette chanteuse caraïbo-belge, qui témoigne dans ses chansons aussi bien de son amour du créole que des beats synthétiques. Côté textes, c’est à la fois sensuel, vénéneux et insolent. Dotée d’un fort potentiel soul, Charlotte Adigéry n’a pas sa langue dans sa poche et a fait entièrement confiance au musicien électro Bolis Pupul. Avec son nouvel

EP Zandoli, la chanteuse devrait dynamiter tous les dancefloors, de l’Europe aux Caraïbes. ■

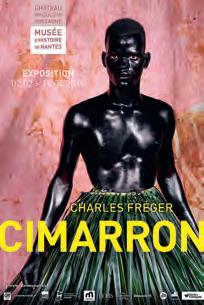

Diablico Sucios, de Charles Fréger.

photographie RÉSISTANCES

L’artiste Charles Fréger expose à Nantes une série consacrée aux mascarades pratiquées par les descendants d’esclaves africains des deux Amériques.

ENTRE MASQUES, maquillages, costumes, parures et accessoires, les mascarades s’enchevêtrent dans les cultures africaines, indigènes et coloniales, dans un étourdissant mouvement syncrétique. Couvrant 14 pays d’Amérique, Charles Fréger dresse un inventaire, non exhaustif, de mascarades pratiquées principalement par les descendants d’esclaves africains, célébrant ainsi la mémoire de leurs pairs et leurs cultures singulières. Dans le monde colonial hispanique, le terme « cimarron » désignait initialement l’esclave fugitif, avant de donner naissance à celui de « marron », évoquant l’homme héroïque résistant à l’oppression, après l’abolition de l’esclavage en 1848. Ce n’est pas un hasard si l’événement se déroule à Nantes, ville qui fut le premier port négrier français. 70 photographies sont présentées dans le bâtiment des expositions, quand six autres font écho aux collections permanentes du musée d’histoire, dans les salles dédiées à la traite des Noirs et à la révolution haïtienne. Un témoignage toujours vivant de la résistance sous l’époque coloniale. ■ Loraine Adam « CIMARRON, DE CHARLES FRÉGER », Château des ducs de Bretagne - Musée d’Histoire de Nantes, du 2 février au 14 avril 2019. chateaunantes.fr/fr

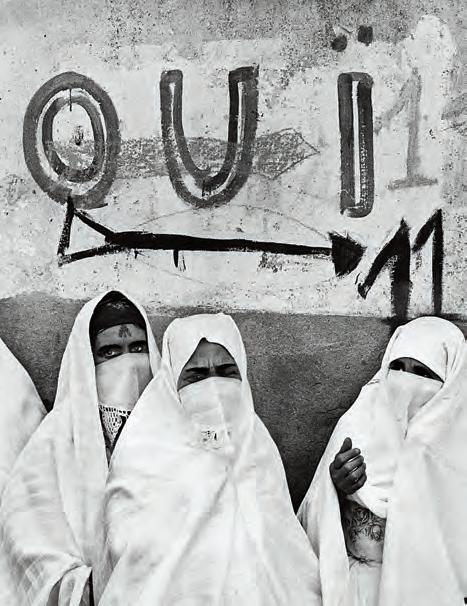

L’Algérie, photographiée en 1962 par Marc Riboud.

8e art

Une réflexion sur l’image comme moyen de lecture d’un contexte historique.

L’EXPOSITION INÉDITE « Photographier l’Algérie » réunit une centaine de photos depuis le début du XXe siècle jusqu’à 2002. De l’enquête ethnographique de Thérèse Rivière, partie en mission dans les Aurès avec Germaine Tillion, à la réaction empathique de Pierre Bourdieu, découvrant au travers d’images prises spontanément en Algérie entre 1958 et 1961 sa vocation de sociologue, en passant par les clichés contraints de femmes algériennes saisis par Marc Garanger, appelé du contingent missionné pour faire des photographies d’identité de la population, cette exposition n’est pas une histoire de l’Algérie par l’image. Elle propose une réflexion sur la nature de l’image comme moyen de lecture d’un contexte historique et social. Les clichés de Bruno Boudjelal découvrant le pays de son père pendant la décennie noire ou les images d’Alger sur une palette de Karim Kal ouvrent l’exposition à la période contemporaine. Sans oublier les photos de Marc Riboud lors des folles journées de l’Indépendance, auxquelles répondent les clichés de Mohamed Kouaci, seul photographe algérien à couvrir la période, de Tunis d’abord, puis d’Algérie. ■ C.F. « PHOTOGRAPHIER L’ALGÉRIE », Institut du monde arabe, Tourcoing, du 28 février au 13 juillet 2019. ima-tourcoing.fr

Pendentif en ivoire, RD Congo, XIXe siècle.

Le musée

royal de l’Afrique centrale, rebaptisé AfricaMuseum, fait peau neuve après cinq années de travaux.

IL Y A CENT VINGT ANS, le roi Léopold II créait dans la banlieue de Bruxelles le plus grand musée du monde consacré à l’Afrique centrale – avec un zoo humain – pour vanter les mérites de la colonisation belge au Congo, au Rwanda et au Burundi. Inauguré début décembre 2018, l’AfricaMuseum, qui possède ainsi trois kilomètres d’archives, 120 000 artefacts et 10 millions d’animaux, souhaite avant tout proposer une lecture critique de la période coloniale. Le défi est de taille pour celui qui était considéré comme le dernier musée colonial au monde, et dont l’exposition permanente n’avait pas changé depuis les années 1950. Aujourd’hui, c’est l’histoire coloniale elle-même, avec sa violence, qui est désormais mise en avant, et l’Afrique centrale contemporaine est mise en lumière à travers ses rites, ses cérémonies, ses langues et ses musiques. Dans un premier temps, l’établissement s’engage en outre à numériser toutes les archives du Rwanda pour les rendre ensuite à Kigali. ■ L.A. AFRICAMUSEUM, Tervuren, Belgique. africamuseum.be/fr

pointe-noire

À L’ENTRÉE DU GRAND MARCHÉ, dans un bâtiment historique, une ancienne cour de justice vient d’être réhabilitée sous le parrainage de l’Unesco, grâce à la coopération entre l’État congolais et les sociétés pétrolières ENI Congo et Total E&P Congo. Inauguré en décembre dernier, il est dédié à PointeNoire et promeut l’art et la culture. S’il retrace notamment l’histoire de la ligne de chemin de fer jusqu’à Brazzaville, on peut aussi y découvrir des masques, des fétiches, des statues en provenance de la République démocratique du Congo, de l’Angola ou encore du Gabon, ainsi qu’une galerie d’art contemporain. ■ L.A. DR

MUSÉE DU CERCLE

AFRICAIN DE POINTE-NOIRE, République du Congo.

événement

50

Le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou revient pour une 26e édition.

LA PETITE SEMAINE DU CINÉMA africain lancée à Ouagadougou en 1969 a fait du chemin. Cette année, du 23 février au 2 mars, le célèbre Fespaco fête son cinquantenaire, avec peu de réjouissances à paillettes prévues pour cette 26e édition (l’événement est biennal), mais une présentation de films du patrimoine restaurés et les festivités habituelles, comme la Nuit de la série africaine ou le Gala des partenaires, ainsi que la tenue du Marché international du cinéma et de l’audiovisuel africains (MICA). Près de 5 000 participants sont attendus, et le délégué général Soma Ardiouma a insisté sur les mesures de sécurité renforcées, qui ont été prises pour l’événement, placé cette année sous le thème « Mémoire et avenir des cinémas africains ». Au programme, cinq compétitions, avec l’entrée des documentaires en sélection officielle (longs et courts), ainsi que les films d’animation. Parmi les 20 fictions en lice pour l’Étalon de Yennenga, trois films burkinabè et une forte dominante de projets anglophones. Du côté des favoris, on parle beaucoup de Rafiki, du Kenyan Wanuri Kahui, projeté à Cannes en mai dernier, ou de Fatwa, du Tunisien Mahmoud Ben Mahmoud, Tanit d’or à Carthage en octobre. ■ Emmanuelle Pontié FESTIVAL PANAFRICAIN DU CINÉMA DE OUAGADOUGOU, Burkina Faso, du 23 février au 2 mars 2019. fespaco.bf

NOUVELLE FORMULE Contemporain, en prise avec cette Afrique qui change, ouvert sur le monde d’aujourd’hui, est votre rendez-vous mensuel indispensable

in, ique e , hui, tre ous el a ble.

1 AN

39€ SEULEMENT

OUI, je souhaite m’abonner à et profiter de vos offres (10 numéros dont 2 doubles)

BULLETIN À RETOURNER SOUS ENVELOPPE AFFRANCHIE, ET ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À : COM&COM/AFRIQUE MAGAZINE 18/20 AV. ÉDOUARD-HERRIOT – 92350 LE PLESSIS-ROBINSON – FRANCE

TÉL. : (33) 1 40 94 22 22 – FAX : (33) 1 40 94 22 32 – E-MAIL : afriquemagazine@cometcom.fr

Je choisis mon tarif :

❏ FRANCE, 1 AN : 39 €

❏ ÉTRANGER : 49 €

Je choisis mon règlement (en euros uniquement) à l’ordre de AMI par :

❏ Chèque bancaire ou postal

❏ Carte bancaire n°

Expirant le Date et signature obligatoire

par Emmanuelle Pontié

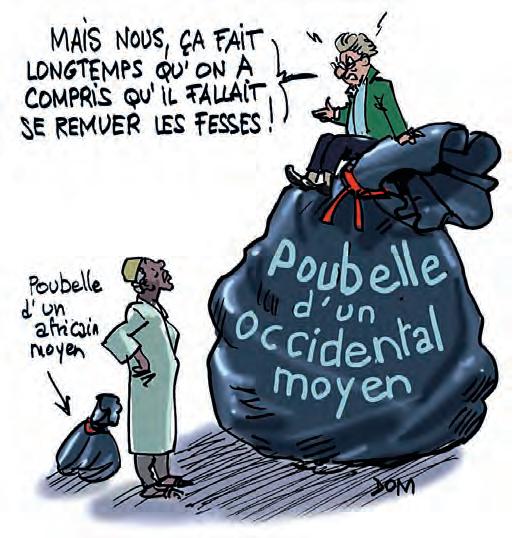

Tiens, tiens… Est-ce que ça bougerait un peu côté environnement en Afrique ? Inauguration d’un Centre africain pour le climat et le développement durable à Rome fin janvier, organisation d’un One Planet Summit le 14 mars prochain à Nairobi… Très bien, très bien. Au programme des bonnes résolutions et des discussions : la promotion des énergies renouvelables, le renforcement de la biodiversité, l’agriculture intelligente… Car on l’a lu et relu, l’Afrique n’est responsable que de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais 65 % de la population du continent est considérée comme étant directement touchée par le changement climatique. Alors, il faudrait un peu… agir. D’abord sur les gouvernements africains, qui, au-delà de reléguer la question verte à la dernière place des priorités et de la laisser végéter au fin fond d’un ministère pauvre, ne voient pas le début d’une solution de financement pour les aider à faire face.

Ensuite, il faudrait travailler vaillamment sur les mentalités et les réalités du quotidien du citoyen lambda, dans son quartier ou son village. Car franchement, à part regarder d’un œil curieux un chef d’État et son cortège qui se dirigent vers un terrain vague pour une cérémonie de plantation de 100 arbustes, les populations ont (encore) d’autres chats à fouetter avant de se soucier du réchauffement de la planète, de la pollution ou des trous béants dans la couche d’ozone. Primo, trouver du travail, nourrir ses enfants, les soigner, les éduquer, etc. Et pour un villageois, arrêter de couper du bois de chauffe, qui entraîne une déforestation sauvage, passer aux énergies renouvelables ou se mettre à de nouvelles techniques agricoles, ce n’est pas demain la veille !

La dure réalité, la culture ancestrale et l’absence de moyens sont autant de freins aux prises de conscience vertes pour un avenir meilleur. Et vouloir

imposer des sacs en papier à la place des plastiques, sans faciliter au préalable le lancement d’usines à… papier, comme au Rwanda par exemple, ben ça marche pas. Ou encore parler du tri des ordures dans les quartiers quand les décharges de fortune se trouvent derrière les maisons, ben ça marchera pas non plus. Bien sûr, l’impulsion viendra d’en haut, et les grandes réunions internationales qui incluent l’Afrique et invitent leurs dirigeants sont importantes. Bien sûr, il faut multiplier les initiatives en faveur des biocarburants ou du solaire, soutenir des projets privés, publics, intelligents, petits et grands, les mener à bout. Mais pour que tout cela avance, se concrétise, il faudra absolument prendre en compte l’environnement social, avant l’environnement tout court. Sinon, on en restera aux grands discours et aux vœux pieux ou, pire, aux financements inutiles, dilapidés par de mauvaises politiques, inadaptées au contexte local. ■

La dure réalité, la culture ancestrale et l’absence de moyens sont autant de freins aux prises de conscience vertes pour un avenir meilleur.

de nos offres d'abonnements pour accéder à la totalité de nos magazines et bien plus encore