Organizadora

Superego

Das tramas do conceito às sutilezas da clínica

Organizadora

Superego

Das tramas do conceito às sutilezas da clínica

Das tramas do conceito às sutilezas da clínica

Superego: das tramas do conceito às sutilezas da clínica

© 2025 Eliane Michelini Marraccini (organizadora)

Editora Edgard Blücher Ltda.

Publisher Edgard Blücher

Editor Eduardo Blücher

Coordenação editorial Rafael Fulanetti

Coordenação de produção Ana Cristina Garcia

Preparação de texto Sérgio Nascimento

Diagramação Mônica Landi

Revisão de texto Lígia Alves

Capa Juliana Midori Horie

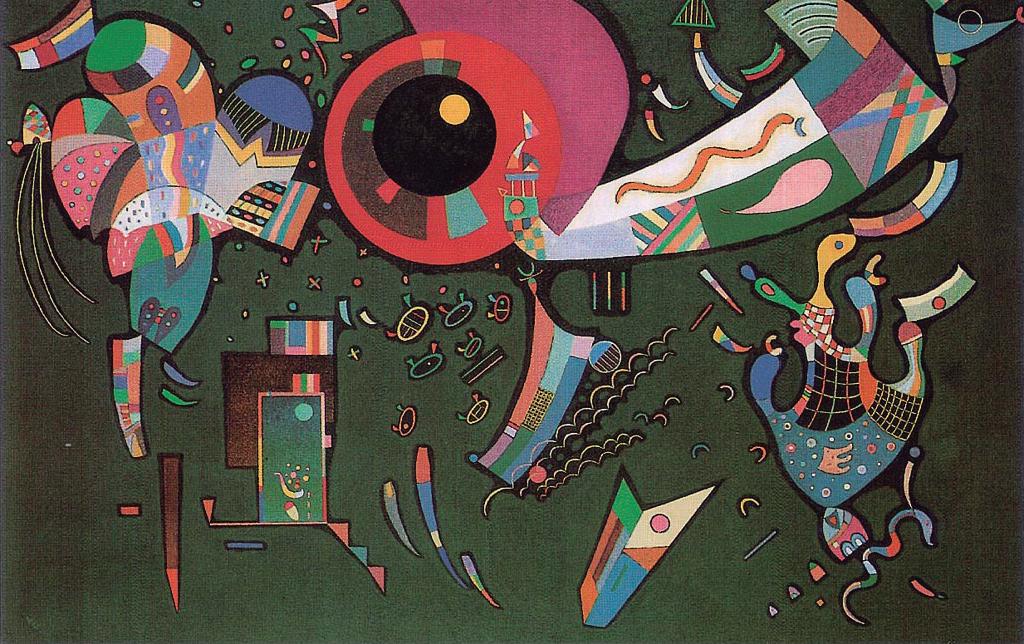

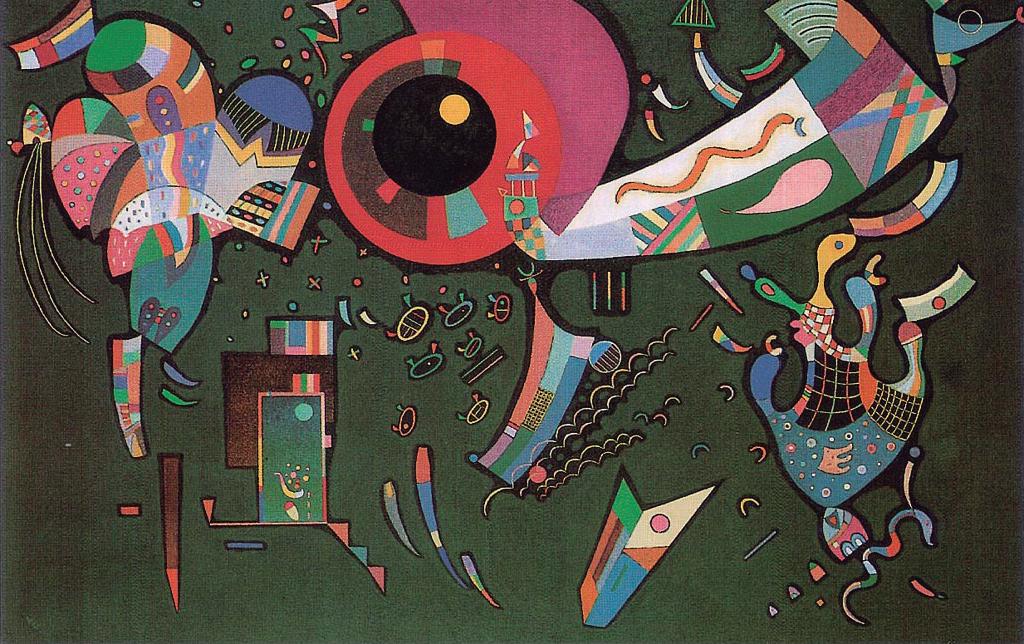

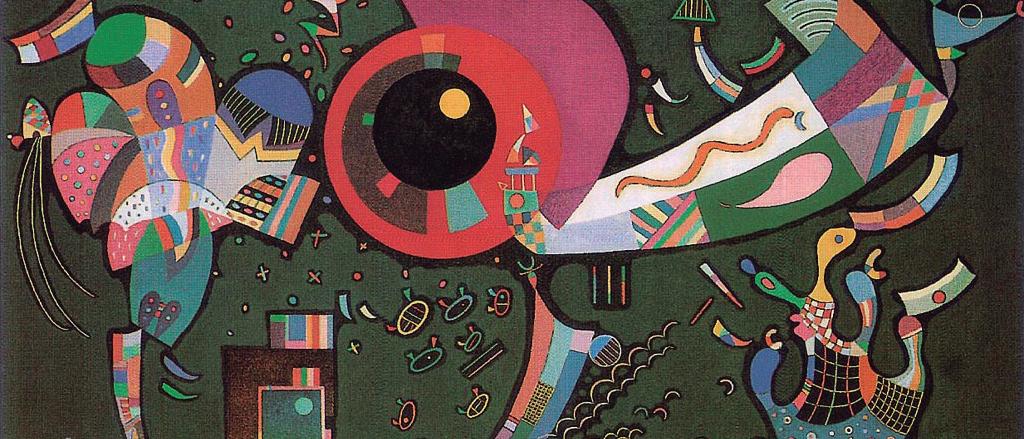

Imagem da capa “Around the circle”, Wassily Kandinsky

Rua Pedroso Alvarenga, 1245, 4o andar 04531-934 – São Paulo – SP – Brasil Tel.: 55 11 3078-5366 contato@blucher.com.br www.blucher.com.br

Segundo o Novo Acordo Ortográfico, conforme 6. ed. do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Academia Brasileira de Letras, julho de 2021.

É proibida a reprodução total ou parcial por quaisquer meios sem autorização escrita da editora.

Todos os direitos reservados pela Editora Edgard Blücher Ltda.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Heytor Diniz Teixeira, CRB-8/10570

Superego : das tramas do conceito às sutilezas da clínica / organizadora Eliane Michelini Marraccini. – São Paulo : Blucher, 2025.

320 p.

Bibliografia

ISBN 978-85-212-2640-6 (Impresso)

ISBN 978-85-212-2636-9 (Eletrônico – PDF)

ISBN 978-85-212-2637-6 (Eletrônico – Epub)

1. Psicanálise. 2. Clínica psicanalítica. 3. Escuta psicanalítica. 4. Ego (Psicologia). 5. Trauma psíquico. 6. Pulsão de morte. 7. Complexo de Édipo. 8. Melancolia. 9. Winnicott, D. W. 10. Bion, W. R. I. Título. II. Marraccini, Eliane Michelini. CDU 159.964.2

Índice para catálogo sistemático: 1. Psicanálise CDU 159.964.2

1. Superego cruel e superego invejoso: distinções na escuta clínica

Eliane Michelini Marraccini

21

2. O campo superegoico e algumas figuras do supereu: uma reflexão teórico-clínica 47

Luís Claudio Figueiredo

3. Pulsão de morte, toxicomania e Supereu: paradoxos do absoluto

Decio Gurfinkel

87

4. O trauma e os adoecimentos do Superego 193

Vanessa Chreim

Elisa Maria de Ulhôa Cintra

superego: das

5. A problemática do superego em D. W. Winnicott: sua versão saudável e patológica 219

Alfredo Naffah Neto

6. A relação entre o superego e o complexo de Édipo: uma reflexão sobre o vértice da experiência emocional de Wilfred Bion 239

Anne Lise Di Moisè S. Silveira Scappaticci

7. Do superego insone/insano ao acalanto criativo de si 265

Bruno Ottati Marte

Marina F. R. Ribeiro

8. Melancolia em statu nascendi: as cores do superego e suas implicações no trabalho da dupla, analista e analisando 297

Ana Karina Fachini Araujo

Elton de Sousa Moura

Eliane Michelini Marraccini2

Procuro neste trabalho abordar um tema instigante para a clínica psicanalítica que muitas vezes desperta questões e suscita dúvidas, a representativa ação do superego e as dimensões que comporta. Será considerada sua constituição inicial e estruturação como instância psíquica com destaque, tendo por base a teoria das relações objetais de Melanie Klein.

O superego primitivo é um importante conceito na teoria do desenvolvimento proposto por essa autora, a partir do qual outros autores avançaram em vários aspectos além de conduzirem ampliações. Também foi este o caso da própria Klein, que, em 1957, concebeu a possibilidade de constituição de um “superego invejoso”, tema central neste trabalho.

1 Este texto é resultado do aprofundamento da apresentação oral “Entre superego cruel e superego invejoso: a escuta da clínica”, realizada em 15/04/2024 no Ateliê de Clínica Psicanalítica, atividade da Comissão de Projeto e Pesquisa do Departamento Formação em Psicanálise – Instituto Sedes Sapientiae, em São Paulo/SP.

2 Agradeço as valiosas contribuições do Prof. Dr. Luís Claudio Figueiredo, meu supervisor do Estágio Pós-doutoral (2021), para a redação final do trabalho que deu origem a este capítulo.

superego: das tramas do conceito às sutilezas da clínica

A perspectiva de que a relação com o objeto primário é a base para a constituição e estruturação do mundo interno é central para o objetivo que proponho, como considero que as falhas e dificuldades no desenvolvimento primitivo são de importância fundamental nos acometimentos psicopatológicos de origem narcísica que frequentemente vemos em nossa clínica.

Nas relações objetais iniciais, os mecanismos da projeção e introjeção são fundamentalmente defensivos para o ego incipiente, mas são também processos self-formativos essenciais. Conduzem a troca entre mundo interno e externo, sendo fundamentais na internalização das experiências emocionais com os objetos primários. Essas experiências emocionais são amplamente determinadas pelas fantasias inconscientes carregadas de afeto, que estabelecerão a condição em que serão incorporadas no mundo interno do lactante.

É por meio de projeções e introjeções que se dá a constituição primária das instâncias psíquicas, fundamentalmente ego e superego, sempre sob a regência da pulsão de vida e pulsão de morte, interatuantes desde o início da vida. Em 1946 Klein descreveu o importante conceito de identificação projetiva como processo defensivo do ego, um mecanismo que adquire relevância na troca inicial entre bebê e seu objeto primário.

A partir dessa formulação original, Bion enfatizou a importância da identificação projetiva não apenas como mecanismo defensivo, mas como elemento fundamental da comunicação entre sujeito e objeto desde o início da vida mental, o que tem se constituído em visão amplamente valorizada pelos autores que o sucederam.

Considero que a questão da constitucionalidade do sujeito adquire relevância ao tratarmos da estruturação do mundo interno e o desenvolvimento do superego primitivo, em especial quando se trata da dimensão do “superego invejoso”. Entretanto, foi esta questão muitas vezes mal-interpretada por autores críticos ao pensamento de

Klein, apesar de possuir especial relevância no original conceito de inveja primária, do qual deriva a noção de “superego invejoso”.

A constitucionalidade tem papel determinante em relação ao “quantum” de impulsos libidinais e impulsos destrutivos que comporta cada sujeito, assim como na possibilidade da fusão e integração instintivas. Podendo ter lugar um desequilíbrio comprometedor da pulsão de vida, que é especialmente necessária para sobrepujar as investidas destrutivas da pulsão de morte desde o início da vida mental.

Esta concepção valeu a Klein muitas vezes ser vista como se não considerasse a participação da interação do sujeito com o objeto e as implicações dessa intersubjetividade no psiquismo em constituição, o que é uma interpretação equivocada de seu pensamento. A participação do objeto sempre teve lugar na teoria de Klein, que é intersubjetiva em essência, dada a consideração de relações objetais desde o início da vida mental.

São fundamentais as diferenças subjetivas sobre a possibilidade de o bebê desfrutar ou não do bom objeto de uma forma positiva e internalizá-lo de maneira mais sólida e íntegra. Determinará a forma como será vivenciada a disponibilização e oferta real do objeto primário. Caso tenha especial presença a vivência de humilhação narcísica e a onipotência ferida pela dependência do bom do objeto, poderá emergir no lactante uma inveja primária mais exacerbada.

Nestas circunstâncias, ficará comprometida a introjeção do bom objeto, condição essencial para a constituição de um ego fortalecido e estruturado em base sólida, necessário para interpor-se aos avanços da pulsão de morte. Tenho claro que a intensidade e predominância de fantasias destrutivas que serão dirigidas ao objeto primário serão determinantes no comprometimento do superego desde sua constituição, podendo levar especialmente à consolidação de uma dimensão invejosa no superego.

2. O campo superegoico e algumas

teórico-clínica1

Luís Claudio Figueiredo2

Para Andreia que deu a ideia para esse texto.

Considerações preliminares

O supereu: um estranho destino

Comecemos comentando um estranho destino do supereu – essa entidade estranha por natureza – em certas perspectivas psicanalíticas, particularmente entre psicanalista da antiga ego psychology em sua fase mais recente. Sim, alguns dos grandes cultivadores da teoria estrutural da mente, nas últimas décadas do século XX, acharam que era a hora de abrir mão do Freud de 1923, para não falar do de 20.

Nem pulsões, principalmente, nada de pulsão de morte, nem instâncias ou agências intrapsíquicas, como o eu, o isso e o supereu. Chegou-se ao ponto de uma revista respeitável – Psychoanalytic Inquiry: A Topical Journal for Mental Health Professionals – haver em 2004

1 Uma versão menor deste capítulo, com o título “Duas vozes superegoicas nos Lusíadas, de Luiz de Camões, e mais uma em Fernando Pessoa”, foi publicada na Revista de Psicanálise da SPPA, v. 32, n. 1, p. 1-30, abr. 2025, Porto Alegre.

2 Agradeço a Flavio Ferraz e a Alfredo Naffah Neto pela leitura e comentários e a Octavio Souza pela ajuda.

48

superego: das tramas do conceito às sutilezas da clínica

dedicado um número inteiro para publicar contribuições visando responder à pergunta: ainda vale a pena falar do supereu? Muitos psicanalistas responderam que não, dizendo que era um conceito obsoleto.

Um texto de Melvin Lansky (2004) nessa mesma revista esclarece as razões dessa recusa do conceito: no âmbito da ego psychology a concepção tripartite da teoria estrutural proposta em 1923 reduziu-se a uma fórmula mecânica em que o superego era reduzido a uma unidade repressora e inibidora associada à problemática edipiana, à angústia de castração, à transgressão e à culpa. Lansky tanto assinala a redução à unidade – o que exclui estados de fragmentação superegoica considerados na tradição kleiniana, que ele conhece e valoriza – como a exclusão da problemática narcisista do eu ideal, à qual está associada a vergonha. Ou seja, para ele, ao invés de recusar o conceito, seria necessário conservá-lo em um nível mais complexo e elaborado para dar conta da sua função nos adoecimentos e nas condições de saúde mental em termos de culpas e vergonhas. Essa maior complexidade implica em articular as figuras superegoicas pós-edipianas com as pré-genitais e arcaicas, bem como a problemática edípica com a narcísica3.

O debate sobre a relevância do conceito foi também a oportunidade para Léon Wurmser, que há décadas trabalhava na clínica e na teoria, privilegiando essa instância psíquica, publicar um interessante artigo: “Superego Revisited—Relevant or Irrelevant?” (Wurmser, 2004, ver também Wurmser, 2003).

Para psicanalistas formados na tradição inglesa kleiniana (e na francesa), que se coloque o supereu em questão parece quase

3 De certa forma, mesmo um autor da estatura de Otto Kernberg é levado a interpretar certas formas graves de adoecimento, como a perversão nos pacientes com tendências antissociais como refletindo um supereu deficiente ou não desenvolvido (Kernberg, 2004). Como veremos adiante, não se trata nesses casos de ausência superegoica, mas de uma forma primitiva e avassaladora de supereu.

inacreditável. Provavelmente porque na tradição inglesa muitas das ideias de Lansky e Wurmser eram aceitas e implementadas há muitas décadas.

Embora no que segue se vá trabalhar principalmente a partir dessa tradição inglesa, achamos que valerá a pena lançarmos mão em alguns momentos de algumas das ideias elaboradas por Wurmser, que, aliás, por seu lado e ao contrário de Lansky, não menciona nenhum texto da tradição kleiniana... O fato é que para os kleinianos e neo-kleinianos, e para Leon Wurmser, não apenas não podemos abrir mão do supereu, como ele está no centro dos mais graves adoecimentos psíquicos e das mais intensas crises de angústia.

Feito esse introito, prossigamos com nossas considerações acerca do supereu.

O texto de 2012: o supereu entre o intrapsíquico e o intersubjetivo, entre o pulsional e o cultural

Em 2012 (Figueiredo, 2012) publiquei um texto sobre o supereu acentuando sua dinâmica híbrida4: de um lado a dimensão pulsional e afetiva, o que inclui impulsos e sentimentos amorosos e destrutivos; aqui estamos claramente no plano intrapsíquico em seus primórdios, no que foi chamado de “supereu precoce”, uma tradução ligeiramente equivocada para o conceito kleiniano de early superego; daremos preferência ao nome que Wurmser deu a essa figura: superego arcaico, embora nossa preferência seja pelos termos “supereu” ou “supraeu”, na tradução de Luiz Hans. Essa dimensão intrapsíquica diz respeito à permanência ou ao retorno dos impulsos e afetos que não podem ser externalizados nem simbolizados, ou seja, não podem se realizar na

4 Sobre essa natureza híbrida encontramos uma excelente discussão no livro Superego de Marta Rezende Cardoso, de 2002. Dele realizamos uma resenha intitulada “A Quinta Coluna”, a que retornaremos adiante.

Decio Gurfinkel

“No Supereu reina, então, a pulsão de morte, que consegue, com frequência, levar o Eu à morte.” Freud, 1923, p. 2724.

O conceito de Supereu tem sua história de origem e desenvolvimento, como ocorre com diversos conceitos-chave – história que remonta tanto à obra freudiana quanto àquelas da era pós-freudiana. Retomar tal história na obra freudiana e temperá-la com leituras posteriores, sempre as cotejando com problemáticas da clínica atual, me parece um ângulo de abordagem profícuo. O presente ensaio se insere nesta linhagem, e adota um duplo foco: do ponto de vista metapsicológico, examinaremos a articulação fundamental entre os conceitos de pulsão de morte e de Supereu, e, do ponto de vista clínico, como tal conexão nos auxilia a compreender o fenômeno da toxicomania – abrindo caminho para considerações a respeito do manejo clínico no tratamento destes casos.

O Supereu consolidou-se, como se sabe, com a proposição por Freud de seu modelo estrutural do aparelho psíquico conhecido como “segunda tópica”. No entanto, sua origem remonta aos trabalhos de meados da década de 1910 sobre o narcisismo, evoluiu com o artigo princeps sobre a melancolia e com a “análise do Eu” por ele

88

superego: das tramas do conceito às sutilezas da clínica

empreendida a partir do estudo da psicologia das massas. Mas, a partir daí, foi o terremoto provocado pela proposição do conceito de pulsão de morte no âmbito da chamada “segunda teoria das pulsões”1 de 1920 – em uma virada radical de seu pensamento – que produziu um novo, complexo e árduo trabalho de remodelação conceitual do conceito de Supereu; pois, com a proposição da segunda tópica, surgiu mais um grande desafio metapsicológico: articular a segunda teoria das pulsões com a segunda tópica – empreitada iniciada no último capítulo de “O Eu e o Isso” (1923). Este novo esforço de articulação levou à “união estável” entre o Supereu e a pulsão de morte, tão determinante para rumos ulteriores da pesquisa psicanalítica; é esta conexão, tão característica, que iremos aqui colocar em discussão, propondo que examinemos até que ponto ela seria indissolúvel.

Podemos, hoje, enxergar vantagens e desvantagens em tal “união”.

Ao retraçar os passos deste setor da história das ideias em psicanálise – em um trabalho de análise que busca decompor e destrinchar os diversos fios que a compõe –, espero contribuir com um olhar crítico sobre esta “união” que, a meu ver, merece ser repensada. Afinal, o Supereu seria sempre sádico, castrador, e anacronicamente disfuncional? E os aspectos benignos, protetores e estruturantes do Supereu – não apenas como representante das leis da cultura e dos ideais parentais, mas também como construção de sobrevivência psíquica e resposta possível do ser humano a seu próprio desamparo? Mas, antes de se chegar a esta discussão, faz-se necessário alguns passos prévios: distinguir a função de ligação da chamada “compulsão à repetição” proposta por Freud de um princípio de destrutividade inerente ao conceito de pulsão de morte; compreender a relação desta

1 Prefiro considerar esta virada de 1920 na(s) teoria(s) das pulsões um terceiro momento de sua história, dado que a introdução do narcisismo no corpo teórico da psicanálise produziu já um segundo passo significativo em sua remodelação, ainda que não tão marcante e visível quanto aquele de 1920.

última com o conceito de narcisismo – agora revisitado em sua dupla face, de vida e de morte –; e ressignificar o conceito de “princípio do prazer” também em sua dupla face, positiva e negativa (busca de prazer e/ou evitação do desprazer). Desta maneira, percorremos, neste ensaio, um longo caminho até finalmente aportarmos no conceito de Supereu propriamente dito – considerando-o então em sua dupla face maligna/benigna.

Bem, a clínica da toxicomania nos possibilita revisitar estas questões, sob diversos aspectos. Sob a ótica da “união estável” entre Supereu e pulsão de morte, podemos examinar os traços de destrutividade encontrados nos casos mais graves de toxicomania – prosseguindo na esteira do que o estudo da melancolia, muitas vezes já beirando a psicose franca, tem revelado. Esta é, segundo penso, uma leitura quase “óbvia” desta forma clínica tão complexa e por vezes tão perturbadora, mas pode nos levar também a reducionismos e mesmo a um viés moralista a ser evitado, e que aliás tanto imperou neste campo; afinal, como tanto se propagou, “a droga leva à destruição”, e “estes drogados estão mesmo buscando a autodestruição”. Vemos aqui riscos sérios de distorções, aos quais a psicanálise não deixou de incorrer em alguns momentos. Em contraponto a esta leitura, considerar também a função estruturante da droga na vida psíquica do toxicômano é uma tarefa urgente para a psicanálise das adicções2, e que certamente reverbera de modo mais amplo em todo o campo da psicanálise – e mais especificamente na dita “psicanálise contemporânea”.

Mas qual seria esta função estruturante da droga? Conforme observamos na clínica, a substância adictiva pode cumprir funções

2 Em artigo recente (2023), retraço as linhas gerais de uma história da psicanálise das adicções, tanto no âmbito geral quanto local brasileiro. Para uma visão mais completa e detalhada, ver também Adicções: paixão e vício (Gurfinkel, 2011).

Vanessa Chreim

Elisa Maria de Ulhôa Cintra

Introdução

Se alguém quisesse sustentar a tese paradoxal de que o homem normal é não só muito mais imoral do que acredita, mas também muito mais moral do que sabe, a psicanálise, cujas descobertas fundamentam a primeira parte da afirmação, também nada teria a objetar à segunda. (Freud, 1923, p. 65)

Sempre que começamos a falar sobre o Superego, segue-se a necessidade de acrescentar um predicado; afinal, de qual Superego estamos falando? O freudiano, o kleiniano, o edípico, o pulsional, o neurótico, o psicótico, o melancólico? Isso revela a multiplicidade de compreensões a respeito deste constructo teórico, mas sobretudo nos permite pensar sobre suas diferentes formações e deformações.

1 Este trabalho deriva da tese de Doutorado na PUC-SP ainda em curso, intitulada provisoriamente como O trauma e os adoecimentos do Superego (Chreim, V), financiada pela CAPES, sob orientação da profa. Elisa Maria de Ulhôa Cintra, no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC-SP.

194

superego: das tramas do conceito às sutilezas da clínica

Desde Freud, o superego está ligado aos valores morais do sujeito e às pressões civilizatórias, mas também é explorado seu caráter potencialmente destrutivo, uma periculosidade ligada à pulsão de morte (Freud, 1923). Como destaca o autor, em certos quadros o Superego pode ser hipermoral e em outros desenvolver tons de imoralidade, como no masoquismo moral, na necessidade de punição, entre outros (1924). A partir das noções de Eu Ideal e Ideal do Eu, Freud (1914) destaca as dimensões narcísicas do Superego: elas podem levar o sujeito adiante, em busca da realização de utopias e de ideais pessoais que ordenam sua conduta em nome do amor e proteção do superego, mas também podem se tornar paralisantes, humilhantes, opressivas e violentas. Na obra de Freud, a travessia do complexo de Édipo é determinante da formação do Superego, em que o ódio parricida e o desejo incestuoso precisam se transformar nas identificações superegoicas, que exigem a renúncia aos desejos edipianos.

A partir das contribuições de Klein, o superego ganha novos matizes: por um lado ficam mais claras suas raízes na pulsionalidade e o seu potencial violento e destrutivo, mas por outro lado, a autora também abre espaço para pensar em facetas do superego ligadas à potência criativa dos processos de reparação, à capacidade de desenvolver gratidão, de cuidar de si e de cuidar do outro. Trata-se de um Superego que se transforma a partir do amadurecimento emocional infantil, em que há o processo vital e constitutivo do superego arcaico na posição esquizoparanoide e sua evolução em um superego benigno por meio da elaboração da posição depressiva e do complexo de Édipo.

Assim, a autora também possibilitou uma maior compreensão dos aspectos patológicos do Superego, decorrentes de traumas e da dificuldade de lidar com a angústia, que pode levar à cronificação de um modo rígido e violento de relação consigo mesmo e com os outros. Klein afirma:

O fato de uma boa relação com a mãe e com o mundo externo ajudar o bebê a superar suas ansiedades paranoides arcaicas lança nova luz sobre a importância dessas experiências iniciais. Desde sua criação, a psicanálise sempre deu muita importância às experiências iniciais da criança, mas creio que só ao sabermos mais sobre a natureza e o conteúdo de suas ansiedades arcaicas, e a interação constante entre suas experiências reais e sua vida de fantasia, poderemos compreender totalmente por que o fator externo é tão importante. (Klein, 1935, p. 359)

O que pretendemos desenvolver neste texto é uma visão multifacetada sobre o Superego, lançando luz sobre suas dimensões adoecidas, bem como sobre sua potência em termos de saúde psíquica e coletiva. A clínica psicanalítica contemporânea tem nos convocado a pensar a teoria, a ética e a técnica levando em conta aspectos intrapsíquicos e intersubjetivos, indagando de que maneira a relação com o outro influencia o desenvolvimento dessa instância psíquica. O outro, aqui, é multifacetado: trata-se do outro do corpo, da cultura, do psiquismo dos primeiros cuidadores de um bebê, de uma transmissão transgeracional e dos demais sujeitos que se tornarão significativos na vida daquela pessoa, inclusive o analista. Para além de uma tentativa de “classificação” dos tipos de Superego, propomos pensá-lo como resultado de um processo de subjetivação singular, que envolve diferentes funções e funcionamentos, que não são lineares ou coesos, mas simultâneos e por vezes incoerentes. O arcaico, o pulsional, o traumático, as experiências corporais, o encontro com a alteridade, a transgeracionalidade, o código cultural – são todos protagonistas da construção do superego.

Considerar os efeitos do trauma na formação do Superego é, entre outros aspectos, se perguntar sobre os destinos das experiências de dor e violência na dinâmica entre as instâncias do aparelho psíquico, e seus

Alfredo Naffah Neto

Winnicott: uma teoria psicanalítica sem superego?

A muitos pode parecer que a teoria winnicottiana do amadurecimento infantil prescinde de descrever algo tão importante e fundamental quanto a formação do superego infantil, dadas as pouquíssimas referências que são feitas a esse respeito.

É verdade que Winnicott pensava a moralidade como inata no bebê, tendo escrito um artigo a esse respeito (Winnicott, 1949/1965) e desenvolvido essa ideia em artigos posteriores, entendendo-se por inata a capacidade de a moralidade desenvolver-se de maneira espontânea, de dentro para fora, quando sustentada por um ambiente suficientemente bom. Isso aconteceria, segundo ele, ao longo do que denominou stage of concern, que eu prefiro traduzir como estágio da concernência 1. Estamos, pois, diante de um bebê cujo

1 O termo stage of concern sofreu diferentes traduções para o português: estágio da preocupação (que me parece desproposital, já que o bebê não está pré-ocupado com nada); estágio do concernimento (que foi o neologismo proposto por Elsa

220

superego: das tramas do conceito às sutilezas da clínica

amadurecimento já atingiu uma distinção entre mundo interno e mundo externo e que, portanto, já se relaciona com objetos totais. Winnicott nos diz:

Nesse estágio ao qual me refiro agora há a construção gradual, na criança, da capacidade de experimentar um sentimento de responsabilidade, aquele em cuja base está um sentimento de culpa. O meio ambiente essencial aqui é a presença contínua da mãe ou da figura materna ao longo do tempo em que o infante e criança está acomodando a destrutividade que é parte da sua composição. Essa destrutividade se torna cada vez mais um recurso na experiência do relacionamento objetal e a fase do desenvolvimento à qual estou me referindo dura aproximadamente dos seis meses aos dois anos, após a qual a criança pode ter realizado uma integração satisfatória da ideia de destruir um objeto e o fato de amar o mesmo objeto. A mãe é necessária ao longo desse tempo e ela é necessária por causa do seu valor de sobrevivência. Ela é uma mãe-ambiente e, ao mesmo tempo, uma mãe-objeto, o objeto do amor excitado. Nesse último papel, ela é repetidamente destruída e danificada. A criança gradualmente começa a integrar esses dois aspectos da mãe e a se tornar capaz de amar e de ser carinhosa com a mãe sobrevivente, ao mesmo tempo. Essa fase envolve a criança numa forma especial de ansiedade que é chamada sentimento de culpa, culpa relacionada à ideia de destruição onde o amor está também operando. É essa ansiedade que impulsiona a

Oliveira Dias e que me parece desnecessário, já que temos a palavra portuguesa concernência para designar o ato de concernir) e mais recentemente, estágio da consideração (mas essa palavra soa um tanto vaga: consideração pelo quê?).

a problemática do superego em d. w. winnicott 221

criança em direção ao comportamento construtivo e de amor ativo no seu mundo limitado, fazendo o objeto reviver, tornando o objeto amado novamente melhor, reconstruindo a coisa danificada. Se a figura da mãe não é capaz de acompanhar a criança enquanto atravessa essa fase, então a criança falha em encontrar ou perde a capacidade de sentir culpa, e em vez disso sente-se cruamente ansiosa e essa ansiedade é meramente desperdiçada. (Winnicott, 1962/1990, pp. 102-3)

Essa dita moralidade constitui, pois, ao longo do amadurecimento da criança, a aquisição de um sentimento de responsabilidade pelo outro, cuja base é um sentimento de culpa. Estando experimentando o que Winnicott denominava sadismo oral, o bebê, ao mamar, tem a fantasia de criar buracos no corpo da mãe, que é, ao mesmo tempo, a mãe amada. Surge, então, um sentimento de culpa – que Winnicott nos descreve como inconsciente – e que impulsiona a criança a atos reparatórios, construtivos, amorosos. Mas isso somente acontece se a mãe – ou figura materna substituta, qualquer que seja ela – puder sobreviver à fantasia de destruição da criança, permanecendo presente.

Estamos, pois, falando da descoberta, pela criança, do outro como um semelhante, que coabita o seu mundo e do qual ela depende ou, mais do que isso, podemos dizer que, nesse período, a criança está constituindo a sua “morada mundana intersubjetiva” – como diria Merleau-Ponty –, na qual a convivência com o semelhante e a responsabilidade pelo seu bem-estar é necessária. Todos dependemos de todos, essa é a grande verdade, dado que a independência de cada um, conquistada pelo amadurecimento pessoal, nunca é absoluta2.

2 Além disso, esse ciclo de destruição, sentimento de culpa e reparação – quando devidamente sustentado pela figura materna – vai possibilitando à criança apropriar-se dos seus impulsos agressivos-destrutivos sem sentir tanta culpa, já que o

6. A relação entre o superego e o complexo de Édipo: uma reflexão sobre o vértice da experiência emocional de Wilfred Bion

Anne Lise Di Moisè S. Silveira Scappaticci1

Não é minha intenção escrever um capítulo sobre a teoria psicanalítica de Freud e Melanie Klein, já que, sobre esse assunto, contamos com a presença de ilustres autores neste livro que darão sua contribuição no sentido mais profundo e acadêmico. No entanto, realizarei uma pequena digressão inicial para que o leitor consiga acompanhar meu pensamento e se aproximar da minha visão sobre as ideias de Wilfred Bion.

O mito de Sófocles foi um instrumento que auxiliou Freud a reunir elementos esparsos e conhecidos em conjunções constantes que identificam um determinado padrão que observamos na clínica. Ao descortinar o complexo de Édipo, Freud descobriu uma manifestação da nova ciência, a psicanálise.

1 Este capítulo inspirou a escrita e a publicação do artigo “A relação entre o superego e o complexo de Édipo. Uma reflexão sobre o vértice de Wilfred Bion e da experiência emocional de um caso de desilusão”, publicado pela Revista Brasileira de Psicanálise, vol. 59, n. 1, pp. 133-146, 2025.

240 superego: das tramas do conceito às sutilezas da clínica

Em seu trabalho “O eu e o isso” (1923/1990a), Freud abandona a utilidade do critério da condição de consciência para pensar a mente e introduz novos avanços clínicos incluindo as três entidades, o id, o ego e o superego. O superego é apresentado como o derivado de uma transformação das catexias objetais primitivas da criança em suas identificações e toma o lugar do complexo de Édipo. Contudo, essa síntese é fruto de seus trabalhos anteriores, seu interesse pela neurose obsessiva e pela culpa. A relação clínica entre superego e narcisismo, tão cara aos psicanalistas, surge em seu artigo sobre o Narcisismo (1914/1990c) ao sugerir a substituição do narcisismo da primeira infância pela devoção a um Ego Ideal erigido dentro de si próprio. Nesse texto o autor utiliza de maneira indiscriminada os termos Ego Ideal e Ideal de Ego. No artigo “Luto e Melancolia” (1917/1990b) Freud tornou essa instância responsável por estados psicopatológicos do luto na melancolia. Embora o Ideal de Ego desapareça como termo técnico, apenas citado em algumas frases nas “Novas Conferências Introdutórias” (1933/1996), ele constitui o superego, no sentido de “veículo ideal pelo qual o ego se mede” (Freud, 1914/ 1990c, p. 110), ou seja, como meta de superação e aprimoramento ou como distância sempre presente no indivíduo entre o que é possível ser e o que almeja ser, uma hipérbole plausível de ser revisitada numa análise.

“Aquilo que herdaste de teus pais, conquista-o para fazê-lo teu” (1913/1990d, p. 160), a famosa citação de Goethe feita por Freud, que encontramos em “Totem e tabu”, sintetiza com efeito a apropriação de um legado, algo que se transmite e representa a entrada na cultura. Entretanto, existe uma contrapartida inerente à citação de Freud que precisa ser iluminada: há algo psíquico e único naquele sujeito, um mistério que precisa ser gestado com cuidado e publicado. Contudo, os psicanalistas sabem que a expressão dos próprios talentos pode ser facilitada se, internamente, o herdeiro do Édipo – o

a relação entre o superego e o complexo de édipo 241 superego – autorizar, “abençoando” e até mesmo indicando o melhor caminho para a criatividade.

Melanie Klein, no artigo sobre as fases primitivas do complexo de Édipo (1928/1981b), afirma que a estrutura do superego é constituída por identificações que remontam a períodos e estratificações da vida psíquica muito diferentes. Por isso, ao lado de extrema bondade coabita a mais intensa violência. Os protótipos de uma futura existência se encontram no exórdio de angústias: devorar e ser devorado na relação direta entre a formação do superego e as fases pré-genitais sádico-orais/ sádico-anais, nos sentimentos de culpa e de punição. Melanie Klein observou a hostilidade que bloqueia e inibe o instinto epistemofílico, a curiosidade, na análise de crianças pequenas. Cogitou um ego precoce e muito incipiente diante das demandas edípicas de sexualidade e curiosidade já presentes nos primeiros meses de vida. Klein descreveu que a vivência de impotência diante de registros de uma época pré-simbólica – de não entendimento, de impossibilidade de se expressar em palavras – incide na relação entre sadismo e epistemofilia.

Esta primeira conexão entre o impulso epistemofílico e o sadismo é muito importante para todo o desenvolvimento mental. Este instinto, ativado pelo surgimento das tendências edípicas, está a princípio principalmente relacionado com o corpo da mãe, que se supõe ser o palco de todos os processos e desenvolvimentos sexuais. A criança está ainda dominada pela situação sádico-anal da libido, que a impele a desejar apropriar-se dos conteúdos do corpo. Deste modo, começa a ter curiosidade pelo que contém, como é etc. Assim, o instinto epistemofílico e o desejo de tomar posse chegam logo a estar intimamente ligados um com o outro e, ao mesmo tempo, com o sentimento de culpa provocado pelo incipiente complexo edípico. (Klein, 1928/1981b, p. 256)

Bruno Ottati Marte

Marina F. R. Ribeiro

A imaginação é um impulso voraz; ela encontraria alimento para o pensar mesmo no deserto.

D. Meltzer. M.H. Williams – A Apreensão do belo

Bem se pode imaginar experiências proto-estéticas começando in utero: “amparado no berço do profundo” [rocked in the craddle of the deep2] do gracioso andar de sua mãe; ninado pela música de sua voz confrontada com a sincopada batida de seu coração e do coração dela; respondendo em dança como uma pequenina foca, brincalhão como um cachorrinho.

D. Meltzer. M.H. Williams – A Apreensão do belo

Seria possível ensinar um psicanalista a alcançar o estado de mente propício ao trabalho clínico?

Como a psicanálise e o ensino se localizam no terreno dos ofícios da ordem da impossibilidade3, tendemos a responder negativamente

1 Este artigo foi submetido, aceito e será publicado na revista Cadernos de Psicanálise CPRJ (Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro), 2025

2 William Wordsworth.

3 Em Análise terminável e interminável, Freud (1937, p. 265) afirma: “Quase parece como se a análise fosse a terceira daquelas profissões “impossíveis” quanto às

266

superego: das tramas do conceito às sutilezas da clínica

a essa indagação. Acreditamos, porém, ser possível discorrer sobre esse tema mesmo assim. Pensamos que a impossibilidade da psicanálise deve ser transformada em força motriz pelo psicanalista para que ele realize o possível em cada sessão. Com isso, temos conosco que a impossibilidade inerente à psicanálise, às vezes, pode gerar no analista uma melancolia estéril que precisaria ser transformada em luto frutífero. Obviamente não temos a pretensão de ensinar; entretanto, se isso nos é impossível, ao menos tentaremos elucidar os processos pelos quais o trabalho do analista pode ser (in)viabilizado.

Para trilharmos esse caminho, será preciso evidenciar, a partir da exposição de uma noção espectral4 do superego, seus diferentes funcionamentos para verificarmos em que medida aquilo que denominamos de superego insone/insano do analista – aquele que não permite o sonhar, o florescer da criatividade e o encontro com a experiência emocional – pode se transformar e passar a ter uma função protetora, sonhadora e criativa. Estamos, portanto, no campo da observação dos empecilhos e das possibilidades para que a função psicanalítica da personalidade5 esteja operante, especialmente, em sua função sonhadora e sonhante no que diz respeito à noção de rêverie, como foi denominada por Bion.

Geralmente, quando nos referimos ao superego, a tendência é imaginarmos uma instância com atributos hostis, repressivos, quais de antemão se pode estar seguro de chegar a resultados insatisfatórios. As outras duas ... são a educação e o governo.”

4 “Os diferentes lados de um mesmo fenômeno são como dois polos em que cada par implica uma cesura e cada cesura implica a possibilidade de uma perspectiva espectral (Bion, 1948). O primeiro modelo espectral, sinalizado por Bion pela dupla flecha, é o espectro narcisismo ↔ social-ismo.” (Trachtenberg, 2023, p.182)

5 “A função psicanalítica da personalidade tem no método analítico um lugar privilegiado de realização e expansão; uma função que é humana e que nos torna humanos; um ser com uma mente em constante criação e expansão. Em outras palavras, considero que a função psicanalítica da personalidade realiza o humano em nós.” (Ribeiro, 2025, no prelo) Conversa Sonhante

do superego insone/insano ao acalanto criativo de si 267

ameaçadores e aniquiladores das potencialidades de vida. No entanto, neste trabalho propomos a seguinte investigação: é possível ao superego favorecer o desenvolvimento da criatividade, bem como exercer função6 protetora, encorajadora e acalantadora ao ego?

Com essa indagação entendemos que os impasses ou impossibilidades existentes no encontro psicanalítico, entre analista e analisando, não dependem apenas da gravidade de alguns casos que nos chegam, mas também dos estados psíquicos do próprio analista com os quais pode estar familiarizado ou não. É a partir daí que levantamos a hipótese de que as diferentes dimensões superegoicas do analista exercem importante influência no seu ofício clínico por propiciarem, ou não, sua capacidade de sonhar os fatos que se apresentam no encontro entre duas mentes.

Para iniciar a investigação, temos que nos remeter prontamente a uma breve passagem em que Freud (1927) em seu texto sobre o humor nos surpreende por apresentar uma dimensão superegoica pouco explorada em sua obra. Nas palavras do autor:

Se é realmente o superego que, no humor, fala essas bondosas palavras de conforto ao ego intimidado, isso nos ensinará que ainda temos muito a aprender sobre a natureza do superego. Ademais, nem todas as pessoas são capazes

6 Utilizamos o termo função superegoica neste trabalho para nos referir às diferentes operações superegoicas que podem proporcionar tanto a união dos objetos (superego protetor, acalantador) quanto a desunião ou destruição de vínculos (superego insone/insano). Função aqui, portanto, refere-se a funcionamento, por exemplo, o funcionamento superegoico insone perturba ou impede o aprender com a experiência e a criatividade. Em seu artigo intitulado “Desenvolvimentos sobre o conceito de superego na obra de Bion”, 2020, João Carlos Braga nos esclarece que “As contribuições de Bion podem ser vistas como dando sequência a esta linha de desenvolvimento do pensamento psicanalítico, levando a uma desconstrução da compreensão do superego de uma estrutura mental para um grupo de funções mentais.” Tradução livre.

8. Melancolia em statu nascendi: as cores do superego e suas implicações no

trabalho da dupla, analista e analisando

Ana Karina Fachini Araujo

Elton de Sousa Moura

A experiência clínica nos convidou a escrever este capítulo, pois nos questionamos sobre o que acontece na sala de análise diante de pacientes que vivem um entristecimento, cultivando perdas e desconfianças. Curiosamente, essas pessoas não ficam impedidas de seguir a vida, mas patinam e lamuriam diante do viver.

Refletindo sobre o que acontece nessas situações clínicas, nos deparamos com Klein (1940) quando apresenta melancolia em statu nascendi como uma experiência de perda. Perda do primeiro objeto de amor, perda da exclusividade junto ao seio, perda do idílio amoroso, iniciada na separação do nascimento. Esse statu nascendi é pensado como um trabalho de elaboração das perdas, como uma capacidade sofisticada para tanto.

Nossos questionamentos são endereçados no sentido de pensar o que poderia perturbar essa capacidade, provocando um emperramento nesse processo de elaboração. De um lado, um ego mais fragilizado na internalização do bom objeto ampliaria sua desconfiança

298 superego: das tramas do conceito às sutilezas da clínica

em si e nos objetos. Por outro, como um corolário, a presença de um superego acusador e tirano, acompanhado de um traço persecutório.

A proposição deste capítulo é, portanto, discorrer sobre esse funcionamento na presença da melancolia em statu nascendi na clínica, não como adoecimento ou impedimento de viver, mas uma dificuldade de desfrutar do viver. Esses pacientes impactam a mente do analista, e a dupla tem grandes desafios nesse processo, quando a desesperança, a desconfiança, os ataques às possibilidades de pensar e às saídas criativas sabotam o trabalho.

Freud (1917), em Luto e Melancolia, compara o luto e a melancolia1 com vivências relacionadas à perda, que guardam as seguintes características: desânimo, perda do interesse pelo mundo externo, da capacidade de amar, de envolver-se ou realizar tarefas que não tenham ligação com a perda. O que se experiencia é um fechamento e “... uma exclusiva dedicação ao luto, em que nada mais resta para outros instintos e interesses.” (Freud, 1917, p. 173)

Ele continua: “Na verdade, esse comportamento, no luto, só não nos parece patológico porque sabemos explicá-lo” (Freud, 1917, p. 173). Diante da ausência do objeto amado, a libido ligada a ele precisa ser “desligada” e reinvestida em outros objetos, mas pode haver uma recusa nesse sentido, um afastamento da realidade, o que levaria às águas da psicose; ou, então, a um movimento gradativo de desligamento da libido do objeto, uma aproximação dolorosa da realidade no trabalho de luto para que o Eu fique novamente livre. Esse

1 Ogden (2014, p. 37) comenta que o que Freud (1917) considerava como melancolia “... é sinônimo aproximado de depressão tal qual se usa na atualidade”.

trabalho do luto absorve o Eu de tal modo que o mundo passa a ser um lugar desinteressante e empobrecido.

Klein em O luto e suas relações com os estados maníaco-depressivos inicia sua explanação, depois de retomar Luto e Melancolia, ligando a posição depressiva infantil com o luto normal. Para tanto, retoma aspectos do luto normal e do luto anormal junto com os estados maníaco-depressivos. Afirma que “... o bebê possui sentimentos depressivos que atingem seu clímax pouco antes, durante ou depois do desmame. É esse estado mental do bebê que chamei de ‘posição depressiva’ e sugeri que se tratava de uma melancolia em statu nascendi.” (Klein, 1940, p. 388).

A melancolia em statu nascendi é apresentada como uma nova concepção sobre perda do objeto, introjeção do objeto perdido e depressão melancólica. Para compreendê-la, é preciso ter em mente que, no desenvolvimento primitivo, a perda do objeto ocorre, exatamente, para se perceber que o objeto não sou eu. Isso coloca o bebê a viver as primeiras experiências de perda e “separação”.

A escola kleiniana referencia com intensidade à cesura do nascimento como uma vivência dolorosa e fonte externa de grande desconforto, instalando, assim, a perda e a falta. O que está em jogo é a sobrevivência! Dessa forma, o nascimento é considerado como a primeira perda que o bebê experimenta, ao longo da vida extrauterina, experienciará muitas outras com intensidades e colorido diferentes, acionando a melancolia em statu nascendi.

A autora sugere que nessa dolorosa experiência de nascimento já se observa a luta entre pulsão de vida e pulsão de morte (Klein, 1948), e o desequilíbrio entre as pulsões é perturbador, tornando-se uma ameaça à vida e sentido como um ataque hostil. Essa ação interna da pulsão de morte é sentida como perseguição e gera o medo de ser aniquilado, sendo, então, considerada motivo da ansiedade persecutória (Klein, 1952).

A problemática do supereu em suas raízes, suas figuras e possibilidades de transformação esteve no foco da psicanálise freudo-kleino-bioniana, por muitas décadas na história das teorias e da clínica da psicanálise. Curiosamente, muito do que se produziu de bom na psicanálise contemporânea, em que está presente a matriz ferencziana (Ferenczi, Balint, Winnicott, entre outros), ao lado de Freud, Klein e Bion, deixou as questões do supereu um tanto esquecidas.

É da convicção da organizadora e dos autores dessa coletânea, que a compreensão e o tratamento psicanalítico dos quadros psicopatológicos de ontem como os de hoje, quando aos velhos adoecimentos vieram se juntar, com grande relevo, os adoecimentos não neuróticos, exigem o resgate dessa temática nas teorias e práticas clínica.

O presente livro trabalha seriamente nesta direção e pode, assim, ser de grande interesse para a psicanálise atual.

Luís Claudio Figueiredo