La voz de la madera en las iglesias chilotas

© Antonio Sahady Villanueva

© Constantino Mawromatis Pazderka

© Pehuén Editores S.A., 2024

Brown Norte 417, Ñuñoa, Santiago de Chile +56 9 7467 6130 www.pehuen.cl editorial@pehuen.cl

Primera edición, octubre 2024 2.000 ejemplares

N° de inscripción en trámite

ISBN 978-956-16-0894-8

edición: Antonio Sahady V. - Constantino Mawromatis P. diseño: Camila Ríos Palma

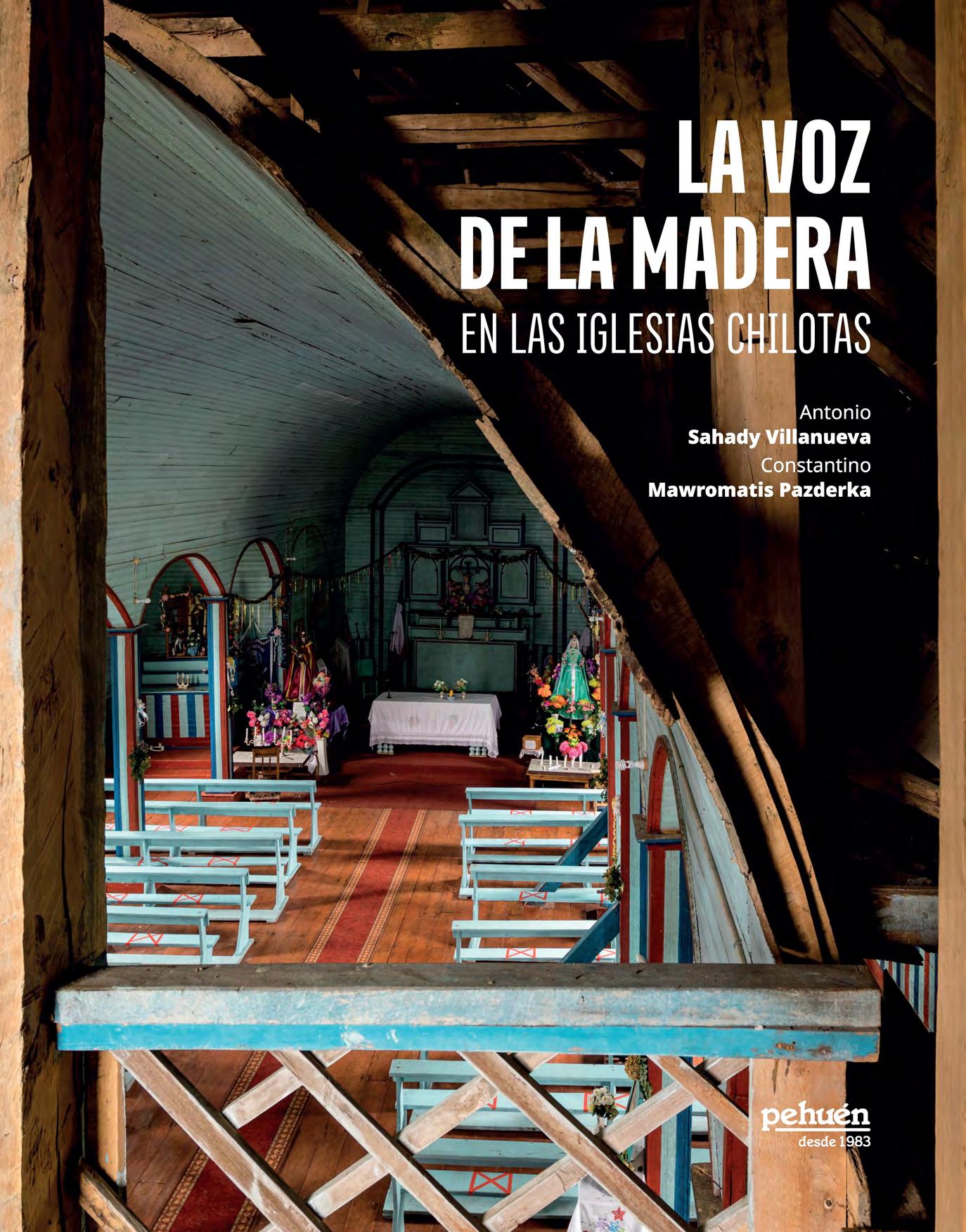

FotograFía portada: Carlos Hevia Riera

726.5098356

S131v Sahady Villanueva, Antonio. La voz de la madera en las iglesias chilotas / Antonio Sahady Villanueva, Constantino Mawromatis Pazderka. –- 1a. ed. –- Santiago de Chile : Pehuén, 2024.

224 p. : il. col. ; 21,5x27,9 cm. –- (Patrimonio) Incluye índices. Referencias: p.209-217. ISBN: 978-956-16-0894-8

1. Iglesias de madera – Chile – Isla de Chiloé. 2. Monumentos – Conservación y restauración –Chile. 3. Patrimonio arquitectónico – Zona Sur (Chile). I. t. II. Mawromatis Pazderka, Constantino.

Este libro ha sido sometido a un proceso de referato externo, donde expertos en la materia evaluaron su contenido y calidad antes de su publicación.

Derechos reservados para todos los países.

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea por procedimientos mecánicos, ópticos, químicos, eléctricos, electrónicos, fotográficos, digitales, incluidas las fotocopias, sin autorización escrita de los editores.

IMPRESO EN CHINA / PRINTED IN CHINA

índice

PRÓLOGO 8

De bosques y devociones chilotas: los plurales sonidos de la madera 8

NOTAS PARA UN EXORDIO 13

En el umbral 13

El valor de las iglesias chilotas 26

CAPÍTULO I

CHILOÉ, DE TERRITORIO MÁGICO A BOTÍN DE LA INDUSTRIA 37

Los ecos de la misión circular 38

El Chiloé de antaño 38

El Chiloé de hogaño 42

En tránsito a la globalidad 46

CAPÍTULO II

CELEBRACIÓN DE LA FE, ELEVADA A CATEGORÍA DE ARQUITECTURA 55

La savia de la madera en la mística chilota 56

El templo chilote, comunión de geografía y devoción 65

Códigos de la arquitectura misional de Chiloé 73

Unesco: el destino de una romería en preparación 84

La magnificencia de las iglesias menores 90

El latido de las iglesias 117

CAPÍTULO III

LOS TEMPLOS EN EL QUIRÓFANO DE AUTODIDACTOS Y ERUDITOS 123

Restaurando templos chilotes: conocimiento y emoción 124

El registro de la historia y la memoria de la manualidad 128

La voz de la madera en el templo 144

Una ecuación posible: el apresuramiento de la calma 156

Ortopedias en el maderamen 163

Entre el precepto ortodoxo y la lógica atávica 174

Vitaminas de tecnología digital para el oficio vernáculo 187

CAPÍTULO IV

NOTAS FINALES 201

A manera de epílogo 202

REFERENCIAS 209

ÍNDICE ONOMÁSTICO 219

agradecimientos

Agradecemos sinceramente a quienes han compartido nuestro entusiasmo por sacar a la luz la presente publicación, suministrándonos energía y, a veces, algún insumo complementario:

A Cristián Gómez, que gestionó parte del financiamiento del diseño y, además, examinó el escrito con ojo de experto.

A Vivian Lavín, que nos tendió un puente con Pehuén Editores.

A Carlos Hevia, que nos proveyó de fotografías espléndidas.

A Carolina Quilodrán, por su consejo sabio y oportuno.

A Lorenzo Berg, Natalia Cruz, Felipe Gallardo y Florencia Cabezas, que aportaron sendas fotografías.

prológo

De bosques y devociones chilotas: los plurales sonidos de la madera. Los ecos de la misión circular

Sonia Montecino Aguirre, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2013.

La voz de la madera en las iglesias chilotas de Antonio Sahady y Constantino Mawromatis es un libro estructurado en cuatro acápites que dibujan y modelan una suerte de estratigrafía patrimonial. El texto mismo puede ser leído como una salvaguarda de los estratos que lo conforman: el de los acervos de la propia Universidad de Chile (como institución con una memoria reconocible en la materia abordada, especialmente la labor realizada por investigadores, como los autores, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo), el de las iglesias chilotas (en tanto bienes culturales de las comunidades donde se emplazan) y el de la madera (como testimonio natural y social de la vida de los bosques sureños). La escritura de Sahady y Mawromatis labra, como desde las fibras de la propia madera, estas capas develando sus anillos temporales, a la vez que pone en valor, no sólo lo ya sabido —las dieciséis iglesias reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco] como patrimonio mundial— sino el conjunto, la “familia de iglesias”, que hace posible una distinción, el dibujo de algo “propio” en estos acervos: una “escuela arquitectónica chilota” como la definen los autores. La mirada así no se posa sobre aquellos templos que fueron objeto de documentación e indagación para lograr ingresar al listado mundial, sino aquellos que quedaron al margen y que dan vida y sentido al universo que integran los primeros. El libro propone también una reflexión teórica que nos ayuda a entender el proceso de patrimonialización de las iglesias de Chiloé, así como los modos de conceptualización de lo “auténtico”, lo identitario, y conocer las etapas del camino hacia el reconocimiento de la Unesco.

Los autores nos acercan a la historia de la construcción de las iglesias, ilustrando los ademanes coloniales jesuitas y la estrategia de sus misiones circulares para evangelizar a los pueblos indígenas. Sin duda, la “eficacia” simbólica producida en Chiloé fue de una magnitud profunda y encarnada en esas “ofrendas” de madera que constatan y reflejan el vínculo entre lo sagrado y la naturaleza (los bosques).

1 Definición del Diccionario de uso del Español, de María Moliner (2016).

Expresión de la devoción mestiza (hispano-huilliche), las iglesias emplazadas en muchos y diversos espacios de la isla sacan a luz lo que los autores tematizan, y que es objeto de los debates actuales en torno a lo indisoluble del patrimonio material e inmaterial. Esos templos, como acervo tangible son el lenguaje de la comunidad que los ha levantado y conservado, pero sobre todo son el albergue de cuerpos con memoria que oran, que cantan, que se unen y organizan para animar y reproducir un ciclo ritual. Con la noción de “magnificencia” de las “iglesias menores” rozamos los sincretismos y las vivencias colectivas de los templos de Puchilco, Lincay, Palqui, Chullec, Huyar Bajo, San Javier, Teupa, Compu y Quetalco, como testimonios de que, sin los saberes, las creencias y la voluntad de la comunidad no es factible la materialidad de la devoción.

La interrogación que deviene de las políticas globalizadas sobre conservación del patrimonio mundial, es abordada en La voz de la madera en las iglesias chilotas abriendo la pregunta por quiénes deben preservar, restaurar y mantener. La tensión entre cultores/expertos evidencia el estatuto diferencial de los conocimientos, por un lado, y por el otro, las políticas de salvaguarda de la memoria y los saberes de quienes son los que hacen que el patrimonio se mantenga. Carpinteros y restauradores-arquitectos con título académico disputan un terreno que invita al diálogo horizontal, al esfuerzo de modestia de las visiones dominantes, toda vez que no se puede, y más aún con las iglesias chilotas, disociar el “monumento” de lo intangible. Sin comunidad, sin historia, sin transmisión de saberes y ceremonias no existiría la devoción esculpida y tallada en el templo.

Los autores sostienen que la madera, especialmente la chilota que se aprecia en sus iglesias, tiene voz. Ellos la han escuchado con afecto y dedicación desde hace años y la hacen audible para nosotros(as) en este libro. No tengo dudas que Antonio Sahady y Constantino Mawromatis tienen “madera”, es decir “disposición y aptitud particular”1 para la actividad que realizan, traduciéndonos esos sonidos de lo que parece un murmullo, pero que ellos convierten en lenguaje y código de un relato que desde la arquitectura se desplaza a las experiencias religiosas colectivas y a su engarce con la naturaleza. Si las iglesias chilotas conforman un patrimonio mestizo y se erigen como dones a Cristo, a las vírgenes y a los(as) santos(as) que protegen como patronos(as) a las comunidades, este libro es también parte de los

gestos de salvaguarda: nacido él mismo (como papel) de los bosques, es testimonio y pensamiento que registra los múltiples estratos que producen lo patrimonial de los templos isleños. Toco madera para que su vida esté plena de lectores(as) y forme parte gozosa de las múltiples voces que hablan con lo insular para universalizarlo en su humano acontecer.

notas para Un exordio En el umbral

Difícil encontrar el preciso descriptor para abrir los fuegos con estas notas introductorias en torno a las iglesias patrimoniales chilotas. ¿Patrimonio? ¿Madera? ¿Arquitectura vernácula?

Podemos comenzar afirmando que el concepto de patrimonio y su valoración ha evolucionado en el tiempo, agregando espesor y complejidad a la disciplina de la conservación y restauración de los bienes producidos por el ser humano. Es el momento de identificar nuevas variables y singularidades, que permitan justipreciar la autenticidad de cada caso. Amén de su dimensión material, parece inevitable, también, aventurar una incursión por los territorios de aquella esfera más abstracta, que hoy se identifica con lo intangible.

La Conferencia de Nara sobre la autenticidad (Lemaire & Stovel, 1994) celebrada en esa ciudad japonesa entre el 1 y 5 de noviembre del año 1994, es uno de los innumerables hitos que intentan adjetivar el descriptor troncal en aras de aproximarse a su quintaesencia. Se advierte un esfuerzo creciente por enriquecer el análisis de los bienes culturales, hasta hace un tiempo limitados al objeto antes que a un sistema. Se procura, en esta visión renovada, desentenderse de esa mirada circunscrita a la parcialidad para incorporar la idea de conjunto, de totalidad. Y jamás olvidar en la ecuación a quien lo vive y le da sentido: el usuario. Un territorio sin gente es sólo geografía. La arquitectura sin habitantes resulta ser simple edilicia. Son los seres humanos quienes construyen la historia en su paso por la ciudad, con sus grandezas y miserias. Sin proponérselo, cada generación va tatuando su manera de vivir en los espacios que arman su escenario. Da en el blanco Octavio Paz cuando afirma que la ciudad es un testigo insobornable de la historia. Los grandes períodos históricos suelen asociarse a la materia prima de que se disponía para construir, en tiempos de paz, y para luchar, en tiempos de guerra: la piedra, el hierro, el bronce. La era estaba definida por un material perdurable en el tiempo. Eso explica que la madera nunca haya estado consignada como un material que se identifique con un período. La madera ha estado siempre, silenciosamente, a lo largo de toda la historia, como un actor de reparto, como si se tratara de una sustancia prescindible y, sin embargo, sin su existencia el mundo no podría haber sido lo que es. Merecería conferírsele, sin temor a equívocos, el atributo de la humildad. Ha querido pasar inadvertida,

apareciendo efímeramente cada vez que es requerida, como si tuviera conciencia de que la perennidad no es su socia cercana.

Justamente en Nara, bajo el amable manto de la autenticidad, se amplía el espectro de expresiones con que se pueda manifestar la arquitectura, sin que medien prejuicios respecto de su materialidad. Una obra de arte no la define la sustancia de que está hecha, sino la conjunción de virtudes que es capaz de sublimar su creador para elevarla a esa categoría. Y a las construcciones de materiales pétreos, que nos hablan de una extensión de la propia tierra que las sostiene, se ha agregado el metal, cautivando con sus atributos propios y satisfaciendo la humana necesidad de invitar a la tecnología a todas las formas de manifestar el progreso y, con extremo entusiasmo, a la arquitectura.

¿Y la madera? La madera siempre está. Siempre ha estado. Es omnipresente. Los bosques estuvieron antes que los humanos y, en un arranque de optimismo, podemos esperar que le sobrevivan.

Por fortuna, una visión posmoderna reconoce la instauración de un cierto relativismo cultural en el cual pueden convivir, sin asperezas, manifestaciones tan diversas como lo permita la inventiva humana. Han emergido, de laboratorios, materiales enteramente artificiales, producto de la competitiva alquimia industrial. Y, sin embargo, la madera mantiene su vigencia inextinguible, ofreciendo, a cambio de la solidez y perdurabilidad, una nobleza y una calidez que no tienen sustituto. El documento de Nara no es indiferente a esta realidad y se esmera en reconocer los atributos de cualquier expresión que proyecte autenticidad. Esta extensión de la mirada, que no se deja persuadir por el oropel de una fachada ni por la singularidad de un material revolucionario —sí, en cambio, por la verdad que entraña—, deja a la madera en mejor pie que muchas otras sustancias advenedizas. Antes de ser objeto inerte, la madera fue materia viviente, que respiraba bajo el rebozo de un follaje protector. Durante su vida debió hacer frente a ambientes amables y a veces hostiles. Y resistió, inconmovible. Quizá si esa condición de material redivivo le aproxime más al ser humano. Se ha ganado el derecho de ser parte, ahora, de una proeza arquitectónica. O, quizás, de una decorosa —pero no menos admirable— capilla rural.

Tan auténtica es la iglesia San Francisco de Castro como la más humilde capilla de Teupa. Ambas son la verdad de lo que representan. En un caso, buscando el esplendor supremo, haciendo acrobacias con el

alerce y las maderas nobles. En el otro, sacando el provecho máximo de lo escaso, para que se haga suficiente y, a la vez, digno.

El mérito del documento de Nara radica, pues, en la voluntad de desafiar el pensamiento convencional en la materia, prestando mayor atención a la diversidad en los ámbitos de la conservación. Manifestaciones arquitectónicas de diversas partes del mundo han abierto un espacio propio a la madera como posibilidad expresiva. Su condición orgánica le permite envejecer con la dignidad de un ser viviente.

Con el propósito de orientar el creciente y explicable atractivo que concitan las estructuras de madera, el Comité Internacional de icomos sobre la Madera (International Council on Monuments and Sites [icomos], 1999) no es indiferente a la aplicación de los principios generales consignados en la Carta de Venecia (1964) (icomos, s.f.), así como a las sucesivas declaraciones y documentos posteriores, incorporando la especificidad del material.

Deriva, necesariamente, en la revisión de las doctrinas que guían los procesos de registro, análisis e intervención de la arquitectura de valor patrimonial. Lo interesante es el lugar que ocupa la madera como material, en consonancia con las bondades que se le han ido reconociendo en las últimas décadas. La extensión del concepto patrimonio, que ha ido abriendo sus alas a la vertiente de la inmaterialidad, pone a cubierto, afortunadamente, los oficios y las destrezas artesanales sobre las que se sostiene el mundo material. A las manos hacedoras y a las habilidades carpinteriles se deben las obras que constelan el firmamento del arte. Y aunque la madera tiene sus peculiaridades, de sobra conocidas, y un comportamiento perfectamente predecible, no es menos cierto que entre la materia prima y el producto debe mediar genio y talento para conseguir una obra de calidad mayor. Más allá de la lógica y de las destrezas manuales del artesano, es fundamental que se tenga nociones del modo como los elementos estructurales funcionan.

Enrique Nuere, arquitecto y carpintero madrileño, de origen vasco, se ha concentrado en el estudio de la carpintería histórica, lo que le autoriza a intervenirla con propiedad y conocimiento en su taller de San Rafael, en Segovia. A la hora del cálculo del tamaño y resistencia de las piezas, comprueba que un problema que se repite en las obras es que los constructores no tienen presente que “las estructuras de madera deberían ser isostáticas”, o sea, que las vigas deben estar

figura 2 (PÁg. siguiente)

Iglesia de Ichuac, Puqueldón.

simplemente apoyadas en los respectivos pilares, evitando los nudos rígidos que logran las estructuras de acero.

No hay que olvidar que la madera, trabajando como pilar, o como viga doblemente apoyada, tiene un comportamiento excelente, el mejor posible. Es el modelo más simple de estructura tradicional con el que, por ejemplo, está construida la casi totalidad del Madrid histórico. Este tipo de estructuras tan sólo necesitan una serie de triangulaciones para que sean totalmente estables. ( Arquitectura y madera, 2013, p.9).

Pocos artistas han dejado una huella tan identificable en la arquitectura como los “carpinteros de lo blanco”. A juicio de Nuere, fueron ellos “los auténticos arquitectos e ingenieros, responsables de una gran parte de la construcción que se hacía en España, precisamente la heredada de los hábitos del norte de Europa, basados en dotar de estructuras carpinteras a los edificios” (Arquitectura y madera, 2013, p.10).

En una tesitura menos refinada —más rústica y no por ello menos valiosa—, la carpintería de las iglesias chilotas alcanza niveles de notable calidad. En este caso, sería injusto no considerar en la materialización el poderoso influjo de las comunidades que, de manera no explícita, participan en buena parte de las decisiones.

Existe una infinidad de ejemplos en los cuales la arquitectura de la madera, a nivel global, ha justificado su inclusión en el olimpo de las grandes obras de arquitectura. Su resultado es fruto, sin duda, de la conjunción de muchos afortunados factores: la correcta elección de la madera y del sistema constructivo; la benéfica interrelación con el medio natural y, ciertamente, la eficiente respuesta a la comunidad a la cual se debe.

La necesidad de intervenir los templos chilotes no está en duda, pero sí mueve a reflexión la forma cómo ellos deben intervenirse. El buen criterio aconseja que no se adopte una regla general, como forma única para remediar el mal estado de conservación de muchos de ellos. O para actualizar su funcionamiento. A pesar de que constituyen una gran familia, identificable por sus rasgos fisonómicos y constructivos, por su piel y su silueta, hay, en cada caso, diferencias adjetivas que reclaman un tratamiento particular. Es justamente ese el motivo central del texto que se desplegará a continuación. Debemos reconocer,

de antemano, que el variado y extenso repertorio de exponentes diseminados en toda la extensión del archipiélago ha llegado a ser un enorme campo de experimentación, donde han convergido innumerables intentos de salvaguarda y transformaciones que van en busca del mismo propósito: la sobrevivencia del bien en nombre de la fe.

Se cree, equivocadamente, que, cuanta menos atención se haya puesto sobre un determinado templo, escondido y distante del ojo de los especialistas, se tiene un campo más abierto para innovar. La práctica de la prueba y el error ha sido una constante y eso está directamente asociado a la extendida idea de suponer que el arte de la carpintería se sustenta en la diestra utilización del serrucho y el martillo.

Para bien o para mal, el número de especialistas en el arte de intervenir edificios antiguos ha ido creciendo. Entre sus objetivos ha estado, necesariamente, la ampliación del campo físico de trabajo.

En consecuencia, cada vez restan menos zonas vírgenes no sometidas al escrutinio de expertos que buscan manifestaciones de la cultura humana en todos los lugares de planeta.

No debería parecer extraño que las máximas cotas de autenticidad se encuentren en las zonas más despobladas y menos abastecidas de la instrucción que otorga la progresiva civilización.

Es el momento de preguntarse si es justo que una manifestación genuina, que simplemente pretende satisfacer los instintos esenciales de la especie humana, tanto corporales como espirituales, se pretenda transformar mediante la aplicación de un modelo que es resultante del pensamiento culto y al cual se le otorga patente de validez universal. La de Chiloé es una arquitectura que pendula entre lo vernáculo y lo culto. En el caso primero, responde al primitivo impulso de edificar la casa de Dios, de la cual es impensable prescindir. En el otro caso, se agrega el deseo de cumplir con ciertos preceptos que los humanos han construido para sí mismos, bajo el convencimiento de que eso es el arte; y Dios, el supremo hacedor, no merece algo menos que esa cumbre.

Frente a esta realidad, los resultados son muy disímiles. Algunos de ellos, absolutamente logrados. Pero existen, asimismo, otros que sólo han sido una respuesta apremiada por las circunstancias.

Miradas a la distancia, se podría coincidir en que cada una de esas expresiones está velada por un sello común, cual es el de la verdad con que han sido materializadas.

Con todo, la inclusión de las iglesias de madera de Chiloé en el listado de Patrimonio Mundial de la Unesco es un enorme avance, porque legitima lo que antes parecía un arranque de entusiasmo de los habitantes locales. La incorporación de dieciséis iglesias al grupo de los inmuebles consagrados mundialmente saca de la oscuridad una manifestación altamente singular y que merece un reconocimiento amplio, dando especial crédito a las comunidades comprometidas. Estos templos constituyen, indudablemente, un testimonio del ingenio y la palmaria pericia de una cultura arraigada en un territorio meridional, geográfica e históricamente aislado, que se ha nutrido, desde el origen, de sus ritos religiosos y las costumbres ancestrales. Forjadoras de sus conductas y su manera de afrontar la vida son las condicionantes de la geografía bordemarina, el clima templado y lluvioso y el paisaje medio silvestre, en el que aún los bosques resisten el asedio de las motosierras. Pero la identidad chilota se arma, además, con un componente que, por ser menos material, cala más hondamente y fortalece las convicciones esenciales: la inmarcesible prédica de los jesuitas itinerantes que, habiendo evangelizado a los primeros habitantes del archipiélago, entre los siglos x Vii y x Viii, alcanzó el alma de las generaciones sucesivas. Aquellas misiones circulares se desplegaban en infatigables circuitos que cubrían hasta las islas más pequeñas del mar interior, así como las localidades costeras de la Isla Grande. Ninguna localidad podía privarse del benéfico poder de la palabra. A su paso, las misiones hincaban su presencia y marcaban el lugar donde habrían de erigirse nuevas capillas a partir de la residencia de Castro (Gutiérrez, 2007).

Tras la expulsión de los jesuitas, esta práctica vivió un período de intensa reinstauración, ya en el siglo xix, merced a la aplicada labor de la orden franciscana. La siembra del evangelio, pregonado con entusiasmo, se hacía materia en la medida que iban emergiendo los templos que hincaban en cada territorio la palabra divina. Allí coincidían y participaban del arrobo místico aborígenes e inmigrantes (Cavieres, 2013).

En las añosas maderas de esos templos permanecen, patinadas por muchas capas de tiempo, antiguos ritos, leyendas de hechos sobrenaturales y mitos desafiantes. El maderamen, en sí, es un tesoro, todavía visible y admirable. Lo que custodian esos árboles elaborados y reducidos a templos, son historias insondables, enigmas que se trenzan con las verdades aparentes. Merecen, por tanto, seguir en pie, con la autoridad que ha depositado en ellos la irreductible fe de los habitantes.

2 Catorce Iglesias de Chiloé fueron incorporadas al Listado de Patrimonio Mundial en el año 2000. Luego se extendió la declaratoria a otros dos templos: las iglesias de Chelín y Caguach, en el año 2001.

Es oportuno dejar en claro que las iglesias chilotas fueron vistas de otra manera después que un grupo de dieciséis de ellas —todas representativas de la tradición constructiva en madera de Chiloé— pasaron a formar parte de a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, entre diciembre del año 2000 y enero del 20012. La admiración inocente y espontánea del público medio dio paso a un cierto grado de seducción, que se traduce en una contemplación más detenida y en un mayor interés por su registro fotográfico. Este cambio de actitud se hace más pronunciado entre los doctos —la comunidad académica y profesional—, cuya observación se torna más analítica, sin descontar ribetes de orden crítico. Lo que hasta entonces era simplemente una silueta distintiva en ciertos encuadres del paisaje, se empezó a constituir en blanco de estudio y comentarios. Desde su disciplina, en efecto, el especialista advierte en estos monumentos ciertos resuellos vernáculos expelidos por la cultura más primigenia del lugar. Columbran en esas manifestaciones algunas bocanadas neolíticas que explican una idiosincrasia amparada en el reino de las supersticiones antes que en el de la razón pura.

Para las instituciones que representan la cultura en Chile, las iglesias chilotas nutren con originales claves el repertorio de bienes que gozan de un reconocimiento amplio, desbordando los linderos de la religión o la política. Puestas en su justa escala, estas iglesias trascienden, con creces, la feligresía local y se alzan como faros, cuyas luces intermitentes procuran recordar que están allí y merecen alguna consideración. Son, con seguridad, las comunidades locales las que más derecho tienen de ufanarse de la buena acogida que mostró Unesco para con sus templos. Ese orgullo declarado es el fulcro de oportunidades nuevas, que esperan ser aprovechadas en favor del desarrollo local. Un paso que trae consigo, sin embargo, incertidumbres, ambigüedades y tensiones. Convenir desafíos próximos en torno a la conservación e intervención de estas piezas ya consagradas suscita conflictos de valores en el ámbito estético, histórico o técnico (Larsen & Marstein, 2016). Pero están, sobre todo, las reacciones, nunca coincidentes, de los diversos actores frente a tal o cual operación restauratoria. Por ser considerado un bien cultural vivo, en el cual la dimensión inmaterial cobra relevancia y necesariamente condiciona la intervención, los puntos de vista se tornan múltiples. En medio de esta profusión de miradas, Unesco también propone la propia, al definirlo como el patrimonio que

...infunde en las comunidades un sentimiento de continuidad con respecto a las generaciones precedentes y son de una importancia crucial para la identidad cultural, así como para la salvaguardia de la diversidad cultural y para la creatividad de la humanidad. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2004, p. 42).

Puede ocurrir —es casi esperable que así sea— que la intervención en los templos propuesta por los especialistas no interprete a cabalidad el sentimiento y la voluntad legítima de la comunidad. ¿Cómo superar esa disidencia, si es claro que el vínculo de las comunidades chilotas con los templos que ellos mismos erigen involucra un sentido de pertenencia? La voz de los expertos y la valoración universal con que Unesco distingue estos bienes no alcanza para contrarrestar la voluntad colectiva. Y ya en el plano de la materialización de las acciones, cabe esperar otra colisión: el conocimiento local contra la importación de materiales y tecnología contemporánea de aceptación universal. Los códigos que propician la defensa de la identidad suelen reñirse con las claves de la eficiencia.

Como todos los entes, vivos o inertes, los edificios son afectados por el paso del tiempo. Una declaratoria mundial no detiene la acción de los agentes degradantes. No es extraño, en consecuencia, que varias de las iglesias distinguidas hayan sido motivo de intervenciones con posterioridad a 2002. De algunas de ellas se dará cuenta en las páginas siguientes, que abrirán la puerta a nuevas reflexiones, dudas e incertidumbres dentro del campo disciplinar.

En el primer capítulo, denominado CHILOÉ, DE TERRITORIO MÁGICO

A BOTÍN DE LA INDUSTRIA, se plantea una reflexión en torno al contexto geográfico, histórico y cultural, que debe hacer frente a los profundos cambios derivados de la modernidad y del modelo extractivista. Aun cuando el fenómeno tiene alcances universales, la exposición del problema se circunscribe a un ámbito local específico, a partir de un señalado momento histórico.

Las claves las propone una lectura de la realidad chilota contemporánea. En efecto, la condición insular y su postergación crónica a lo largo de la historia convierten a Chiloé en un territorio indefenso, como una bombona de oxígeno que se agota inexorablemente. Se ofrecen, entonces, para contribuir a su salvataje, superhombres que instalan megaempresas

para erigir una ciudad moderna, sembrada de industrias salmoneras y otras tantas madereras. Llegan las eficientes máquinas que procesan los bosques, la carne de los peces y los moluscos para convertirlos en oro. La flora y la fauna se estremecen ante el paso de la bota del monstruo que aplasta y se impone. El paisaje natural, mientras tanto, debe abrir espacio a ese gigante que se instala sin contemplación, mostrando sus atuendos metálicos y resollando con toda la fuerza de sus pulmones.

Muy lejos en el tiempo se divisan las inocentes misiones circulares, en las cuales los jesuitas llevaban a bordo el verbo sagrado. Hoy se transporta material más pesado, de alto tonelaje y mucho costo. El puente en construcción es el símbolo literal de cuanto ocurre. Por ese puente huyen las anémicas trazas de historia e identidad de la isla. Por ese puente ingresa la modernidad, el progreso y el cambio de escala de un territorio que debe hablar el lenguaje universal de la producción en serie, incorporándose activamente a la dinámica de las exportaciones.

En alguna parte, se adormecerán, agazapadas, con la vista y el oído protegidos, las tradiciones, la magia de la ínsula, los mitos y las leyendas encantadoras, el misticismo y el cultivo del espíritu.

Un segundo capítulo busca adentrarse en la CELEBRACIÓN DE LA FE, ELEVADA A CATEGORÍA DE ARQUITECTURA, exhumando los atributos de una expresión arquitectónica profundamente arraigada al espíritu de los habitantes del archipiélago, mediante cuya presencia parecen caminar más seguros por la vida. De cierta manera, la familiaridad con el paisaje y particularmente con los bosques, predispone a los chilotes a acoger la madera en cualesquiera de sus manifestaciones. Y si se le ha invitado a vivificar el espíritu, para dar forma y contenido a un templo, se convierte de forma automática en objeto de veneración.

La madera es, sin duda, una compañera indisociable de la vida del chilote. Ofrece sus servicios ante cada necesidad del habitante, siendo utensilio doméstico, mobiliario casero o equipamiento urbano. Se deja transformar en medio de transporte marino o en herramienta agrícola; en esclusa de río o en molino de agua. Acoge al cuerpo cuando es vivienda y contiene al espíritu cuando acepta ser templo.

A menudo son las mismas manos las que le dan forma, emparentando soluciones ingeniosas de la carpintería de ribera con la hospitalaria envolvente de las bóvedas de capillas e iglesias.

En el capítulo que se despliega bajo el título de LOS TEMPLOS EN EL QUIRÓFANO DE AUTODIDACTOS Y ERUDITOS se pone al descubierto el

templo chilote como el tipo arquitectónico que representa, cualificado por su materialidad y el particular sistema constructivo. Pero sus efectos cautivantes no alcanzarían tan alta cumbre de no ser por sus particulares condiciones de emplazamiento: la geografía y el clima no se restan a la excentricidad del producto. Ser humano y naturaleza, al desnudo. A la manera de los rescatistas en una emergencia, hasta allí llegan los guardianes de la tradición carpintera: un selecto grupo de artesanos de la escuela chilota de arquitectura religiosa en madera (Montecinos et al., 1995). Su misión, no por abnegada, deja de ser pulcra y con aspiraciones de perfección. Se han ganado, con creces, el derecho a intervenir aquellas iglesias que reclaman auxilio urgente y también las otras, que no se resisten a la tentación de un rejuvenecimiento. La mayoría de las 16 iglesias distinguidas por la Unesco ya han recibido algún tratamiento.

Este capítulo aventura un acercamiento a criterios de intervención en bienes inmuebles de valor patrimonial, aspirando a transmitir unas cuantas experiencias registradas en el patrimonio religioso chilote. Se procura poner a la vista los innúmeros factores y las diversas variables que inciden en la toma de decisiones en el largo camino que antecede a la intervención. Se despliegan, paralelamente, los ejemplos más ilustrativos de los últimos procesos de restauración de los templos Patrimonio Mundial, sopesando consideraciones de orden material e inmaterial.

Se hace hincapié en la relevancia del registro como testimonio de la historia y su valor en cuanto antecedente para la adopción de los criterios de intervención, en un contexto de carencia de memoria documentada. Como factor altamente determinante en la toma de decisiones se considera la mirada del habitante, haciendo eco de la preocupación que manifiesta, en su documento resolutivo, Unesco, entendiendo los templos como el espacio de acogida a los ritos religiosos. Hace descansar en la dimensión intangible “la perdurable continuidad de los valores espirituales en las comunidades isleñas” (World Heritage Centre, 2019, párr. 1).

Sin descuidar las virtudes mayores que conceden a estas piezas patrimoniales el derecho a tutearse con las que se han ganado una plaza en la memoria colectiva —la originalidad y la autenticidad, necesariamente el texto fija su atención, también, en aquellas consideraciones físicas y materiales que permiten la existencia de estos bienes: las soluciones constructivas y la infinidad de aspectos técnicos de los que son directamente dependientes. Se filtran, en este mismo capítulo, las

múltiples fibras que tejen la maraña de la gestión y el financiamiento, una escalofriante revelación del verdadero compromiso del país para con el patrimonio cultural.

Las notas finales —A MANERA DE EPÍLOGO—, expuestas en el segmento de cierre, reconocen la fragilidad de la materia que da cuerpo a la arquitectura religiosa chilota. Pero pone en relieve, a cambio, la prodigiosa fuerza de su valor intangible, capaz de resistir la incuria y el olvido.

En tiempos de incertidumbre, como los que se viven planetariamente, el destino de las iglesias chilotas no deja de ser una incógnita más. De nosotros depende que su valor se acreciente o que disminuya. Incluso tenemos la potestad de estimular su desaparición, si adoptamos la posición de meros espectadores. Nuestra apuesta, como autores de esta publicación, es dejar a la vista los muchos atributos que adjetivan la sustantiva calidad de la humilde familia de las iglesias chilotas. Lo hacemos para su conocimiento, para su reconocimiento y, como recompensa, para su revitalización.

El valor de las iglesias chilotas

Oscar Wilde, que tenía a su haber unos cuantos enemigos, castigó la insensibilidad de uno de ellos afirmando que conocía el precio de todo y el valor de nada (2005). Hoy en día cada objeto es susceptible de ser cuantificado. Y con exactitud matemática. Los bienes inmuebles son mensurables económicamente, detalle a detalle, desde el terreno en que se posan hasta incluir la última capa de pintura que los cubre. No se salvan de esta operación las viviendas sociales ni las fastuosas mansiones de la aristocracia económica. Tampoco las iglesias chilotas, que pueden ser reducidas a números exactos, en moneda nacional o internacional. El resultado es su precio. Pero, ¿cuál es, realmente, su valor?

Convertidas en foco de atracción mundial, luego de que la Unesco las incluyera en su cuadro de honor, es oportuno hacer un intento por desentrañar la fuerza de sus arcanos. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile ostenta el privilegio de una larga familiaridad con las iglesias de Chiloé, desde que algunos de sus connotados académicos —Hernán Montecinos, entre ellos— se hicieron voluntariamente cautivos de su magia. Los lazos se estrechan en la medida que las iglesias —el preciado objeto de estudio— se dejan

conocer y reconocer por las investigaciones que, en número creciente, se afanan en descubrir sus virtudes. El enamoramiento inicial, más sensorial que intelectivo, se ha ido convirtiendo en una relación cada vez más vigorosamente cimentada en la aproximación a sus valores. Muchas han sido las publicaciones que han versado sobre las iglesias chilotas. Justo es reconocer, en este empeño, el aporte pionero del historiador y arquitecto Gabriel Guarda. Las investigaciones del Departamento de Historia y Teoría de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, a su turno, han transitado entre los inventarios de registro y las propuestas de restauración, haciendo escala en todos los puertos intermedios. Estudiantes y maestros, aventurados a incursionar en bibliotecas y en terreno, han lanzado semillas en tierra fértil. La cosecha sigue siendo abundante. Aun así, la mayor parte de los trabajos —elaborados entre las paredes de un gabinete— apenas han logrado involucrar a la comunidad que da vida a su arquitectura.

Las iglesias chilotas no sólo destellan porque son una luz en el paisaje. Sus poderes rebasan la dimensión visual y acogen los valores que unos cuantos autores esgrimen en sus textos, cautelosamente parapetados tras la axiología. Las iglesias florecen de la tierra húmeda del sur. Una suerte de extensión de su materia telúrica que se hace columna, tabla y tejuela. No es extraño, entonces, que sus méritos hayan estado siempre expuestos sobre la superficie de la tierra. Sólo que los especialistas, sin superar la primera emoción del hallazgo, han tardado décadas en racionalizarlos.

Determinar los atributos de una obra de arquitectura supone conocerla exhaustivamente. Pero supone, además —y es quizá lo más importante— tener clara conciencia de cuáles son aquellas variables que objetivamente inciden en la ponderación de esa obra. El paso inicial es, sin duda, el descubrimiento, la fiesta de los sentidos, dispuestos en estado de alerta máxima. Acto continuo y con la serenidad recompuesta, adviene el análisis desapasionado de las iglesias como una totalidad. Es el momento de la disección del objeto de estudio, procurando mensurar los valores que lo adjetivan. ¿Son efectivamente valiosas las iglesias chilotas? ¿Qué es lo que han reconocido los expertos en ellas? ¿Dónde reside la magia, la belleza, o la singularidad? ¿Qué rasgos de su arquitectura han terminado por seducir a las autoridades de la Unesco?

4