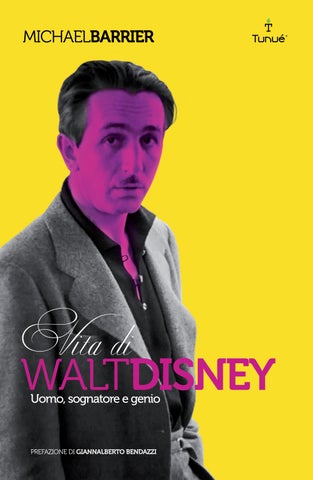

uomo, sognatoreegenio

Con una presentazione esclusiva dell’autore all’edizione italiana

Prefazione di Giannalberto Bendazzi

Edizione italiana e traduzione Marco Pellitteri

GUIDAPErLACATALoGAzIoNEBIBLIoGrAfICA Barrier, J. Michael (1940—) Vita di Walt Disney. Uomo, sognatore e genio / Michael Barrier / Prefazione di Giannalberto Bendazzi / Edizione italiana e traduzione di Marco Pellitteri p. cm.

Include riferimenti bibliografici e Indice dei nomi IsBN-13 Gs1 978-88-89613-84-9

1. Disney, Walt, 1901-1966. 2. Animatori—stati Uniti—Biografia. 3. Cinema— Cinema d’animazione—Cartoons—storia dell’arte contemporanea—Arte popolare.

Collana «Lapilli Giganti» n. 1 I edizione: ottobre 2009

Pubblicato in origine nel 2007 come The Animated Man: A Life of Walt Disney dalla University of California Press, Berkeley – Los Angeles (UsA). © 2007-2009 Michael Barrier

Edizione italiana © Tunué s.r.l. Traduzione e cura: Marco Pellitteri Grafica e impaginazione: Tunué Copertina: Gianni sodano

Tunué Editori dell’immaginario Via Bramante 32 04100 Latina – Italy tunue.com | info@tunue.com

Direttore editoriale Massimiliano Clemente

Diritti di traduzione, riproduzione e adattamento riservati per tutti i Paesi. IsBN-13 Gs1 978-88-89613-84-9

Nota sull’edizione italiana

Prefazione, di Giannalberto Bendazzi

Vita di Walt disney

Presentazione all’edizione italiana Premessa ringraziamenti Abbreviazioni

Introduzione | «soNoTUTToIo»

1 | «LosCrICCIoLoDIfAMIGLIA» Alla fattoria e in città, 1901-1923

2 | «UNABELLAIDEA» Il cineasta autodidatta, 1923-1928

3 | «DEVIEssErE MINNIENELProfoNDo» Ideare un topo migliore, 1928-1933

4 | «QUEsToPErsoNAGGIoErAUNAPErsoNAVErA» Il grande passo verso i lungometraggi, 1934-1938

5 | «UNAfABBrICADEIDIsEGNI» Il prezzo dell’ambizione, 1938-1941

6 | «UN’ECCENTrICA, VIVACE, DELIzIosACANAGLIA» In trappola col Topo, 1941-1947

7 | «VEzzIEGUIzzID’INfANzIA» Via dall’animazione, 1947-1953

8 | «I sUoIINTErEssIErANoALTroVE» Via dal cinema, 1953-1959

9 | «È QUIChEMIsENTo feLice» senza tregua nel reame Incantato, 1959-1965

10 | «È sTAToALTIMoNEDELLAsUAVITAsINoALLAfINE» Il sogno di una città da incubo, 1965-1966

Conclusioni | «ChELANosTrAsIAsEMPrE UN’ALLEGrACoMPAGNIA»

Note riferimenti bibliografici

Indice dei nomi in download su: disney.tunue.com

Nel curare l’edizione italiana del libro, è stato deciso di aggiungere una serie di notizie da parte del traduttore e supervisore editoriale: riguardano delle rapide spiegazioni, utili in ordine al prosieguo della lettura, su persone e su fatti della storia e del costume statunitensi, termini tecnici, sintesi biografiche sui più importanti autori menzionati, siti internet, che nell’edizione originale non erano inclusi ma venivano dati per conosciuti o ritenuti superflui. L’occasione di questo libro è invece, a vantaggio di un pubblico italiano che sia costituito non soltanto da specialisti ma anche da professionisti del settore, studenti, giornalisti, insegnanti, amatori e curiosi, quella di fornire una strumentazione di dati utili e contestualizzanti a corredo della trattazione. Per una scelta di discrezione grafica ed editoriale tali interventi non sono segnalati dalla tradizionale sigla «N.d.T.» ma sono più semplicemente preceduti dal simbolo ❚. Tutte le volte che è stato possibile, le note italiane sono state alloggiate all’interno di quelle già volute dall’autore, per non corredare eccessivamente il testo di note aggiuntive. rimane inteso che le notizie non desiderano avere valore di esaustività ma soltanto di telegrafico orientamento. Nel comporre le note integrative, com’è ovvio non si è voluto tener conto né dei personaggi storici universalmente noti (es. franklin Delano roosevelt, Thomas Alva Edison ecc.) né delle figure dello spettacolo di fama eccelsa anche se direttamente conosciute da Walt Disney (Charlie Chaplin, John Wayne ecc.). si è cercato invece di far luce su quelle figure citate nel libro, spesso note agli specialisti ma in genere oscure ai più, che con Disney hanno incrociato il loro cammino.

Le Note dell’autore sono state integrate con dati bibliografici completi e con le edizioni italiane dei testi citati, dove esistenti. Le notizie sono state reperite dalle seguenti fonti: Giannalberto Bendazzi, cartoons. il cinema d’animazione 1888-1988, Venezia, Marsilio, 1988 (e nelle sue edizioni estere – cfr. i riferimenti bibliografici in calce al volume); r. Michael Murray, The Golden Age of Walt Disney Records 1933-1988, Dubuque, Antique Trader Books, 1997; Luca raffaelli, Le anime disegnate. il pensiero nei cartoon da Disney ai Giapponesi e oltre, roma, Minimum fax, 2005 (I ed. roma, Castelvecchi, 1994); Dave smith, The Disney A to Z: Updated Official encyclopedia Disney, New York, Disney Editions, 2006; Bob Thomas, Walt Disney – The Art of Animation: The Story of the Disney Studio contribution to a New Art, New York, Golden Press – simon and schuster, 1958 (trad. it. L’arte dei cartoni animati,Milano, Mondadori, 1960; rist. 1967); internet Movie Database (imdb.com); Askart – The Artists’ Bluebook (Askart.com); iNDUckS – L’archivio mondiale dei fumetti Disney (Http://coa.inducks.org); Papersera (Papersera.net); Disney Legends (Http://legends.disney.go.com); Nation Master (Nationmaster.com).

Le citazioni delle opere (libri o film) menzionate dall’autore e prive dei dati biblio/filmografici sono state integrate in Nota; per sobrietà e per evitare ridondanze, il simbolo ❚ non v’è stato inserito.

Alla loro prima citazione i film sono di norma indicati col titolo originale; fra parentesi, in corsivo il titolo italiano ufficiale se reperito o, fra ‘virgolette singole alte’, la traduzione del titolo originale nel caso un titolo italiano ufficiale non esista o non sia stato reperito.

I siti web citati sono stati verificati come presenti on line alla stampa. rispetto all’edizione originale è qui presente una Bibliografia in calce al volume, peraltro contenente, dove rinvenuti, i dati delle eventuali traduzioni italiane dei testi citati.

Il termine «cartoon», usato lungo tutto il libro, è la forma breve di «animated cartoon», che in inglese indica la tecnica del disegno animato. Nella presente edizione il calco «cartone animato» è stato ignorato in quanto ritenibile come impreciso, benché assai diffuso.

Il curatore italiano desidera ringraziare: Michael Barrier, per avere fornito le date di nascita e morte di alcuni autori; Giannalberto Bendazzi, per la disponibilità ed esperienza; Nunziante Valoroso, per i titoli di molti cartoon in edizione italiana e per le informazioni bio-bibliografiche; roberto Branca, per i suoi pareri su alcune frasi della traduzione; Luca Boschi, per due preziose notizie e un’immagine; Gianluca Aicardi e francesco filippi, per i chiarimenti tecnici.

M.P.

prefazione di Giannalberto Bendazzi1

Presentare questo libro è facile e piacevole. È la migliore biografia del «Papà di Topolino». Il suo autore, Mike Barrier, è uno degli storici del cinema d’animazione più profondi, onesti e scrupolosi. Il suo traduttore e curatore italiano, Marco Pellitteri, è un nome di punta della nostra nuova cultura. Non si potrebbe chiedere di più e non si deve dire di più. Le pagine che seguono parlano da sole. Vanno però forse aggiunte alcune informazioni sul mondo Disney, argomento tanto sconfinato da sfuggire spesso, in alcuni punti, perfino agli specialisti.

Le biografie su Disney occorre innanzitutto farsi largo fra le altre biografie, i libri sull’azienda, i libri sui film, che tendono a mescolarsi fra loro e magari anche a copiarsi, perpetuando gli errori.

The Story of Walt Disney appare nel 1957 a firma di Diane Disney (la figlia maggiore), maritata Miller, ma è in realtà la versione delle memorie del cineasta cinquantaseienne, acriticamente trascritte dal giornalista Pete Martin. Primo lavoro, superficiale e agiografico.2

Alcuni contano fra le biografie The Disney Version di richard schickel (1968), che è invece un saggio di storia del cinema scritto da un pensatore intelligente e anticonformista.3

Nel 1976 arriva Walt Disney: An American Original di Bob Thomas, tuttora ristampato e in vendita. Testo di riferimento oggi invecchiato ma ancora adesso irrinunciabile, è dovuto a uno scrittore esplicitamente filo-disneyano che compie una ricerca approfondita e si permette comunque le sue libertà.4

Nel 1985 Leonard Mosley pubblica Disney’s World: A Biography. se ne può fare a meno. Pregiudizialmente anti-disneyano, dà credito alla leggenda metropolitana che il morente Walt avesse ottenuto di essere sottoposto a trattamento criogenico per essere resuscitato a decenni di distanza, quando i progressi della scienza fossero stati in grado di guarirlo dal cancro.5

Nel 1993 arriva il peggiore, Walt Disney: Hollywood’s Dark Prince di Marc Eliot. Un dilettante allo sbaraglio (Eliot) tenta il colpo di una biografia «scandalosa» accumulando vere e proprie fandonie, errori, diffamazioni e sentiti dire.6

L’unico libro italiano di un qual certo interesse è Walt Disney: prima stella a sinistra, di Mariuccia Ciotta. L’autrice non teme di schierarsi tra i filo-disneyani e suggerisce alcune chiavi di lettura originali, peraltro più sull’opera che sull’uomo.7

Come si capisce da quanto si è accennato (appena accennato: i libri sono varie decine), la distinzione basilare è tra filo-disneyani e anti-disneyani. Non è strano: tutti siamo cresciuti avendo lo zio Walt al fianco, e l’infanzia è cara a chiunque. Coloro che la tesaurizzano si schierano da una parte, coloro che le si ribellano si schierano dall’altra. Tra i filo-disneyani vanno poi contati i libri pubblicati direttamente o meno dall’azienda stessa, e su questi il giudizio scientifico diventa molto più arduo: sono essenzialmente strumenti di marketing e di propaganda. Per una qualche ragione societaria l’attuale dirigenza ha incondizionatamente appoggiato Walt Disney: The Triumph of the American imagination di Neal Gabler (2006), che per banalità e ricerca dello scandalo è secondo solo al libro di Marc Eliot.8

i nove ereDi Di Disney

A proposito di filo-disneyani.

I «Nine old Men» sorsero come gruppo informale nei primi anni Cinquanta. L’espressione esisteva da sempre: era il soprannome del collegio di giudici (nove, appunto) della Corte suprema degli

stati Uniti. «Ehi, anch’io ho i miei Nove Vecchi!», esclamò un giorno Walt Disney e stilò un elenco. Dal più giovane al più anziano correvano nove anni e comunque erano tutti sotto i cinquanta. Erano «vecchi» nel senso affettuoso che significa vecchio amico. Ecco i loro nomi, in ordine di nascita: Eric Larson (1905-1988), Les Clark (1907-1979), Milton Kahl (1909-1987), Wolfgang reitherman (1909-1985), John Lounsbery (1911-1976), frank Thomas (1912-2004), ollie Johnston (1912-2008), Marc Davis (19132000), Ward Kimball (1914-2002). Naturalmente, il lettore li incontrerà varie volte nel libro.

Erano i più grandi? Non lo erano. David hand, Wilfred Jackson, Ben sharpsteen, Norman ferguson, fred Moore, Art Babbitt, Bill Tytla, Burt Gillett, Albert hurter, Joe Grant, Ken Anderson, Mary Blair, Tee hee, James «shamus» Culhane, richard huemer, Jack King, Jack Kinney, Jack hannah erano o erano stati superiori. I Nine old Men erano però i fedelissimi.

Walt morì il 15 dicembre 1966, ma già da vent’anni si disinteressava quasi completamente dell’animazione. Pensava ai film per ragazzi dal vero, alla televisione, al grande parco a tema Disneyland inaugurato nel 1955, a quel «Prototipo sperimentale di città del futuro» (EPCoT) che non riuscì a portare a termine personalmente. I film d’animazione «di» Walt Disney erano fatti dai Nine old Men, tanto che Walt in persona permise che La spada nella roccia (1963) fosse accreditato per intero ed esplicitamente alla regia di Wolfgang reitherman.

il libro della giungla, l’ultimo film d’animazione realizzato con Walt vivo, uscì nel 1967 e riscosse un ottimo successo. I dirigenti ne dedussero che il pubblico sarebbe andato a vedere i film con il loro marchio anche senza la presenza in vita del fondatore. Da lì cominciò l’avventura della pattuglia: senza la rete di protezione tenuta salda dal padre spirituale, con scarsi finanziamenti, poco personale a disposizione e nessun sostegno da parte di dirigenti sprezzanti. Michael Eisner, l’onnipotente boss dell’azienda negli anni ottanta-Novanta, nella sua autobiografia Work in Progress sbriga la faccenda in una riga: «Il credo ufficioso della Disney era diventato “magari vi annoieremo, ma di certo non vi turberemo mai”».9 Allo stesso tempo nacque però la leggenda tra gli aficionados: i Nove Vecchi erano gli eredi consacrati del grande scomparso. Dei Nove Vecchi, due in particolare erano amici per la pelle: frank Thomas e ollie Johnston. furono loro a sistematizzare e divulgare,

nel loro magnifico libro The illusion of Life (1981),10 i segreti di laboratorio ideati nel momento irripetibile che coincise con la creazione di Biancaneve e i sette nani.

Le DoDici regoLe DeLLa character animation

Come sempre accade, i segreti, una volta enunciati, divennero delle regole. ferree per i mediocri che le seguirono pedissequamente, auree per i geniali che le seppero interpretare e spesso stravolgere. Le regole furono numerate da uno a dodici: 1 – Squash and stretch; 2 – Anticipation; 3 – Staging; 4 – Straight ahead action and pose-to-pose action; 5 – follow through and overlapping action; 6 – Slow in and slow out; 7 – Arcs; 8 – Secondary action; 9 – Timing; 10 – exaggeration; 11 – Solid drawing; 12 – Appeal. 11 ora si tratta di spiegarle a una a una, aiutandoci con quanto scritto da Thomas e Johnston.

1 — Squash and stretch. «Di gran lunga la più importante fra le scoperte che facemmo», dicono Thomas e Johnston. L’esempio classico è la palla di gomma. Nella vita reale la sua deformazione, all’atto di rimbalzare, è quasi invisibile. L’animazione però risponde al nostro cervello anziché ai nostri occhi, e per rendersi credibile la palla deve allargarsi a terra come se si schiacciasse, per poi rilanciarsi verso l’alto con la forma oblunga di un proiettile. L’animazione disneyana, per far recitare non persone ma figurine, le disegna con tratti stilizzati-caricati e le fa muovere con movimenti stilizzati-caricati. Un nano di Biancaneve non ha niente in comune con un nano vivente: è l’idea sommaria di nano come il nostro cervello la pensa. Una camminata di Topolino non ha niente a che fare con il modo esteriore in cui noi camminiamo, ma riflette le nostre sensazioni muscolari.

2 — Anticipation. Nello spettacolo nessun bravo attore compie movimenti improvvisi, perché un gesto, per risultare ben percepibile e quindi significativo, deve essere «presentato». osservate un bacio: lui e lei accennano un avvicinamento delle teste, e solo in seguito uniscono le labbra. Questa è anticipation. Nell’animazione essa deve essere portata al massimo della visibilità.

3 — Staging. «Un’azione è staged [‘messa in scena’] in maniera che sia compresa appieno, il carattere di un personaggio è staged in maniera che sia riconoscibile, un’espressione in maniera che

sia vista bene, uno stato d’animo in maniera che tocchi lo spettatore». In sostanza è un principio generalissimo dello spettacolo. su un palcoscenico teatrale, per esempio, personaggi e scenografie vanno disposti al posto giusto a seconda dell’azione che deve aver luogo. Di volta in volta si stabilisce una gerarchia fra persone/cose su cui la scena è imperniata e persone/cose che in quel momento sono di necessario contorno.

4 — Straight ahead action and pose-to-pose action. sono i due modi di animare i personaggi. L’animazione straight ahead è fatta da chi comincia con un disegno e va avanti senza fermarsi, improvvisando i movimenti a mano a mano. L’animazione poseto-pose è fatta da chi ha preventivamente progettato l’azione e sa con quale disegno inizia e con quale finisce. La prima (di rado usata) è consigliata agli artisti tutti genio e sregolatezza.

5 — follow through and overlapping action. Il personaggio si arresta dopo un movimento, ma per essere credibile ai nostri occhi deve avere le parti molli del corpo, o le appendici come orecchie e coda, o i capelli, o i vestiti ecc. ancora in movimento per un paio di secondi. In caso contrario ci apparirebbe rigido, fatto di pietra.

6 — Slow in and slow out. si cominci lentamente un movimento, lo si acceleri durante il suo svolgimento e lo si deceleri alla fine (salvo che la singola scena richieda altro). In questo modo lo si renderà credibile allo sguardo.

7 — Arcs. Quasi tutti i viventi – a parte gli insetti – compiendo un movimento disegnano un arco. Un personaggio deve dunque muoversi compiendo traiettorie tondeggianti (cioè ad arco, appunto), in modo da dare il senso della sua volumetria.

8 — Secondary action. Un esempio spiegherà meglio di una descrizione. Uno scoiattolo prende paura: lascia cadere la nocciola che ha fra le zampette, spalanca gli occhi, apre la bocca (azione principale). Al contempo la sua coda si rizza (azione secondaria). senza l’azione secondaria, l’insieme è molto meno incisivo.

9 — Timing. Questa parola vuol dire due cose simili ma distinte. Nell’accezione disneyana timing significa la costruzione del ritmo interno di un’azione, insomma gli intervalli tra la prima posa e l’ultima. Nell’accezione più corrente timing significa il «tempismo» dei movimenti o degli eventi in scena, cioè il tempo scenico. Noi ridiamo o ci spaventiamo o ci commuoviamo, ma solo se la battuta o l’urlo o il sospiro arrivano nel momento esatto in cui li aspettiamo. L’attore che sbaglia il timing rovina lo spettacolo.

10 — exaggeration. Perfino molti autori disneyani degli anni Trenta fraintesero, credendo di dovere distorcere i disegni e creare azioni superviolente. Questa esagerazione significa semplicemente «enfatizzare la caricatura fino a renderla espressiva al massimo».

11 — Solid drawing. L’animatore vuole una forma che si muova bene, che abbia volume ma sia comunque flessibile, possieda forza senza peccare per rigidità; una forma «plastica». In altre parole, il personaggio disneyano deve avere una volumetria credibile.

12 — Appeal. spesso questo termine suscita l’immagine di morbidi micini o coniglietti. Di leziosaggini i film disneyani furono tutt’altro che privi, ma appeal significa qualcosa di più alto. «Per noi», scrivono sempre Thomas e Johnston, «significa tutto ciò che a una persona piace vedere: una caratteristica affascinante, un design accattivante, semplicità, comunicatività, magnetismo». Aggiungono che anche i cattivi o le cattive devono avere appeal. Non è un caso, si può aggiungere qui come esempio, che dello shakespeariano Mercante di Venezia solo il perfido shylock sia divenuto una figura indimenticabile. Lo scopo comune a queste regole – e a molti altri accorgimenti –fu quello di ottenere, come recita il titolo del libro di Thomas e Johnston, l’illusione della vita. L’illusione, non la rappresentazione: nei movimenti come nei lineamenti, tutta l’animazione «alla Disney» è caricatura e quando non lo è – si veda il Principe in Biancaneve – è debolissima.

occorre ora evitare i fraintendimenti. Non si deve credere che le regole qui elencate siano valide per tutto l’universo (o piuttosto il multiverso) dell’animazione. Queste sono importanti unicamente per la character animation, detta altrimenti personality animation. Disney era partito negli anni Venti dalla character animation (la creazione di personaggi che abbiano una psicologia e una recitazione credibili) e l’aveva portata alla perfezione nel cortometraggio i tre porcellini del 1933. Nel 1934 aveva abbozzato il nuovo concetto di plausible impossible: la creazione di un mondo «altro» (quindi impossibile) regolato dalle leggi della nostra realtà (quindi plausibile). Era questa l’unica maniera per raccontare in modo accattivante la storia di Biancaneve, o più precisamente tutti i racconti, le favole e le fiabe da Pinocchio a Dumbo, a Bambi, a cenerentola, ad Alice nel Paese delle Meraviglie.

fra il 1934 e il 21 dicembre 1937, giorno della «prima» di Biancaneve e i sette nani, lo staff dell’azienda fece il proprio grande balzo in avanti passando da uno stile caricaturale e facilone a quello classico che oggi tutti identifichiamo come «disneyano». Il merito ne va attribuito a Walt e al geniale docente di disegno e di composizione visiva Don Graham, da lui ingaggiato e di cui si parla nel corso del volume.

iL sogno, L’azzarDo, L’impero

Molti si domanderanno che cosa spinse Walt Disney, a un certo punto, a disinteressarsi quasi completamente dell’animazione, l’arte nella quale era nato, in cui aveva trionfato e di cui addirittura era considerato il sinonimo.

I fattori furono molti.

Walt aveva la psicologia del giocatore d’azzardo. Aveva giocato il tutto per tutto a ventidue anni, con la sua prima società, e aveva perso; aveva giocato il tutto per tutto a ventisette, con Steamboat Willie, e aveva vinto; aveva giocato il tutto per tutto a trentasei, con Biancaneve, e aveva stravinto. Alla soglia dei quaranta, l’animazione non gli riservava più sfide titaniche; magari qualche ritocco, come il suono stereofonico di fantasia (1940).

Il fiasco di quest’ultimo film lo amareggiò. Il pubblico statunitense non fu all’altezza di cogliere la qualità del suo progetto per adulti e disertò le sale. La seconda guerra mondiale, che non coinvolgeva ancora gli stati Uniti, aveva però chiuso i battenti del mercato europeo e mutilò gli incassi. Quest’ultimo elemento non avrebbe scorato un Disney trentenne; scoraggiò invece un Disney che a poco a poco diventava sempre più imprenditore e sempre meno esploratore e avventuroso. Più di tutto incise su di lui lo sciopero presso gli studi Disney del 1941, un evento che l’azienda tenne sempre sottaciuto e coperto, che fu oggetto di illazioni e che solo dopo vari decenni fu interamente documentato, ma mai divulgato al grande pubblico. occorrerebbero molte pagine per raccontare i fatti e per incorniciarli nel grande sviluppo sindacale dell’America di franklin D. roosevelt. In sintesi: il 29 maggio 1941 gli scioperanti, che chiedevano migliori condizioni economiche e una maggiore equità di retribuzione, sistemarono i loro picchetti davanti all’ingresso dello studio e impedirono a tutti di transitare.

La pugnalata alle spalle, da parte di uomini e donne che Disney riteneva di avere coccolati e viziati oltre ogni limite, fu per il «Mago di Burbank» insopportabile. Durante due mesi qualsiasi tentativo di negoziazione fu mandato all’aria dalle sue esplosioni di rabbia e dalle sue ripicche. finalmente lo staff dirigenziale, alleandosi nientemeno che con il governo di Washington, fece leva sul suo patriottismo in tempo di quasi-guerra e lo convinse ad accettare una missione diplomatica in America Latina. L’amatissimo Papà di Topolino visitò Brasile, Argentina, Cile, rinforzando con enorme efficacia la politica di Buon Vicinato che roosevelt aveva appena inaugurata per evitare che il sud del continente scivolasse nell’influenza hitleriana. Il 21 settembre 1941, Walt ancora assente, lo studio riaprì dopo che le parti si furono messe d’accordo.

L’incantesimo era spezzato. rancori incrociati a non finire, tensioni, licenziamenti, mobbing, dimissioni. Il 7 dicembre 1941 l’aviazione giapponese bombardò Pearl harbor. Molti lasciarono le matite per le armi, quando tornarono trovarono un clima molto cambiato e si dimisero a loro volta. Walt volle sempre più yes-men e sempre meno talenti.

oltre vent’anni fa, scrivendo di questo maestro imponente nel mio libro cartoons, mi accadde di paragonarlo a florenz ziegfeld, P.T. Barnum, Irving Thalberg, David o. selznick. Uomini di spettacolo che segnarono un’epoca. Ma lo paragonai anche a grandi fondatori d’imperi economici come J.P. Morgan, henry ford, Thomas A. Edison, William r. hearst.

oggi è evidente che il secondo paragone era quello più preciso. Disney e la sua idea sono un brano della storia del Novecento mondiale e, se quest’ultimo è stato denominato «il secolo breve», non è scorretto pensare che Walt e i frutti della sua visionarietà siano un brano anche del Duemila. Da tale considerazione discende l’importanza che riveste questo libro.

Mia moglie e io abbiamo visitato l’Italia in varie occasioni e ogni volta con gioia crescente. Amiamo tutto dell’Italia: il grande patrimonio artistico, i maestosi monumenti e le vestigia del passato, i paesaggi meravigliosi, il cibo buonissimo, le magnifiche chiese. Durante la nostra visita del 2008 siamo stati particolarmente bene: abbiamo celebrato il nostro anniversario di matrimonio in un eccellente ristorante a Gubbio. Ma credo che ciò che ci è piaciuto di più sia stato semplicemente il passeggiare per le città, condividendo per alcuni giorni con gli italiani le loro strade, sempre così ricolme di vita.

ricordo di avere fatto acquisti in alcune stupende librerie, durante il mio ultimo viaggio, e di aver pensato a quanto fossi deliziato all’idea che la mia biografia su Walt Disney avrebbe di lì a non molto figurato sui loro scaffali, in un’edizione italiana. Walt stesso visitò l’Italia varie volte e, a giudicare dal sorriso sul suo viso in una foto scattata nel 1951, mentre navigava in gondola a Venezia con la moglie e la figlia sharon, i suoi sentimenti per questo paese erano di sicuro analoghi ai miei.

Per un importante aspetto, l’Italia è in notevole anticipo rispetto agli stati Uniti in merito al riconoscimento dell’eredità artistica di Walt Disney. Come scrivo al Capitolo 3, Mickey Mouse, cioè Topolino, apparve nelle strisce a fumetti a partire dal 1930, poco più di un anno dopo il suo debutto nel cortometraggio Steamboat Willie (1928). Benché Walt avesse rivestito un ruolo assai perife-

rico nelle operazioni di concessione delle licenze per prodotti basati sui suoi personaggi, alla striscia di Topolino teneva molto e forse per questa ragione essa in breve tempo raggiunse e mantenne un alto livello qualitativo.

La comic strip fu scritta e disegnata all’interno dello studio Disney per molti anni da floyd Gottfredson, oggi ampiamente riconosciuto come uno dei grandi maestri del fumetto. ricordo l’invidia che provai quando, anni fa, vidi alcuni bellissimi volumi italiani che ristampavano le sue storie edite in Italia; negli stati Uniti non è stato ancora fatto nulla di paragonabile.

Altri autori di fumetti Disney hanno riscosso in Italia (e in diversi altri paesi europei) gli entusiastici consensi di cui non hanno mai goduto nel paese natio. Carl Barks, che ho avuto il privilegio di conoscere di persona, è il primo nome che mi viene in mente. Già scrittore delle storie per i cortometraggi animati Disney degli anni Trenta, nel 1942 cominciò a scrivere e a disegnare quelle per gli albi a fumetti di Donald Duck (Paperino); e pochi anni dopo aveva creato uno dei più amati personaggi disneyani, Uncle scrooge McDuck, meglio noto in Italia come Paperon de’ Paperoni.

una tavola da Zio Paperone e l’Uomo dei Paperi, di rudy salvagnini (storia) e giorgio Cavazzano (disegni), topolino n. 1919, 6 settembre 1992.

©Walt disney Company Italia

Per oltre vent’anni, frotte di bambini statunitensi conobbero Carl come the good artist. Le sue storie non erano firmate, ma erano immediatamente riconoscibili perché avevano lo stile inconfondibile di uno scrittore e disegnatore senza pari. oggi, tuttavia, sono più che sicuro che sia molto più facile trovare le storie di Barks in Italia che negli UsA.

È ancora una volta in Europa che appare la maggior parte delle nuove storie a fumetti con i personaggi Disney. C’è una storia nella quale lo stesso Carl Barks e la sua signora, Garé, vi appaiono come personaggi; Carl condivide le vignette di quel racconto con la sua

creazione, lo zio Paperone, mentre disegna il vecchio taccagno. Mi piace pensare che Carl sarebbe lieto e contento di sapere di aver portato a termine con successo la transizione dall’essere creatore di personaggi a fumetti al diventare uno di essi: un aldilà divertente, non c’è che dire!

L’Italia fornisce un enorme contributo nel mantenere viva la grande tradizione dei fumetti Disney, che in America è molto meno solida. sono davvero felice che la prima pubblicazione del mio libro in un’altra lingua dopo l’inglese sia in italiano. sono riconoscente alla Tunué, al suo direttore editoriale Massimiliano Clemente e al mio traduttore, Marco Pellitteri, per la grande cura con cui si sono dedicati al mio libro. sono grato anche al mio amico Giannalberto Bendazzi, per il suo caloroso interesse e supporto e per il suo inestimabile contributo agli studi sul cinema d’animazione. A tutti, grazie!

Little Rock, Arkansas Gennaio 2009