SEMILLAS DE ESPERANZA VERDEXVENIR

CLAVES

CULTURALES PARA PENSAR LA SOSTENIBILIDAD +

SEMILLAS DE ESPERANZA VERDEXVENIR

CLAVES

CULTURALES PARA PENSAR LA SOSTENIBILIDAD +

Estimados lectores,

Octubre nos encuentra en un momento clave para la transición energética y la transformación de la movilidad global. La electromovilidad, tema central de esta edición, representa no solo una innovación tecnológica sino un pilar fundamental para alcanzar modelos de desarrollo más limpios, circulares y respetuosos con el medio ambiente. En Greentology, celebramos la oportunidad de profundizar en este fenómeno que está redefiniendo la forma en que nos movemos y pensamos nuestra relación con la energía.

A nivel mundial, la electromovilidad avanza con fuerza gracias a avances en tecnologías de baterías, infraestructura de carga; y políticas públicas que promueven una reducción importante de las emisiones contaminantes. Contar con vehículos eléctricos es hoy una estrategia clave para combatir el cambio climático, mejorar la calidad del aire y disminuir la dependencia de combustibles fósiles. Esta dinámica global abre incluso más posibilidades hacia sistemas urbanos sostenibles y una economía circular que reutiliza y recicla materiales estratégicos.

En México, la electromovilidad empieza a consolidarse como una realidad palpable y un proyecto de largo plazo con importantes desafíos y oportunidades. Nuestro país cuenta con un gran potencial para integrarse en las cadenas de valor de esta industria emergente, desde la fabricación de vehículos eléctricos hasta el desarrollo de infraestructura de carga y servicios asociados. Además, la reducción de emisiones del transporte es esencial considerando su peso en la huella ambiental nacional.

El impulso hacia una movilidad eléctrica también responde a demandas sociales crecientes por un aire más limpio en nuestras ciudades y mayor acceso a opciones de transporte eficientes y sostenibles. Aquí radica uno de los retos más relevantes: garantizar que la electromovilidad sea inclusiva y accesible, y se enmarque dentro de un modelo integral que contemple la energía renovable, la gestión eficiente de recursos y la economía circular.

Esta edición presenta un balance entre análisis técnicos, estudios de caso y testimonios de actores clave que evidencian la relevancia de la electromovilidad. Además, ofrecemos contenido que aborda el impacto económico y social, así como las políticas públicas necesarias para acelerar la adopción de esta tecnología desde una perspectiva sostenible.

En Greentology, reafirmamos nuestro compromiso con la difusión de información rigurosa y actualizada para contribuir al diálogo informado entre empresas, gobierno y sociedad civil. La electromovilidad no solo es una tendencia, sino una herramienta indispensable para avanzar hacia un futuro más justo y sustentable para todos.

Les invitamos a explorar con nosotros la riqueza de análisis y experiencias que este número ofrece. Que la energía que impulsa el cambio nos inspire a ser parte activa de la transición hacia una movilidad más responsable y comprometida con el planeta.

FOUNDER

Te acompañamos en el cambio.

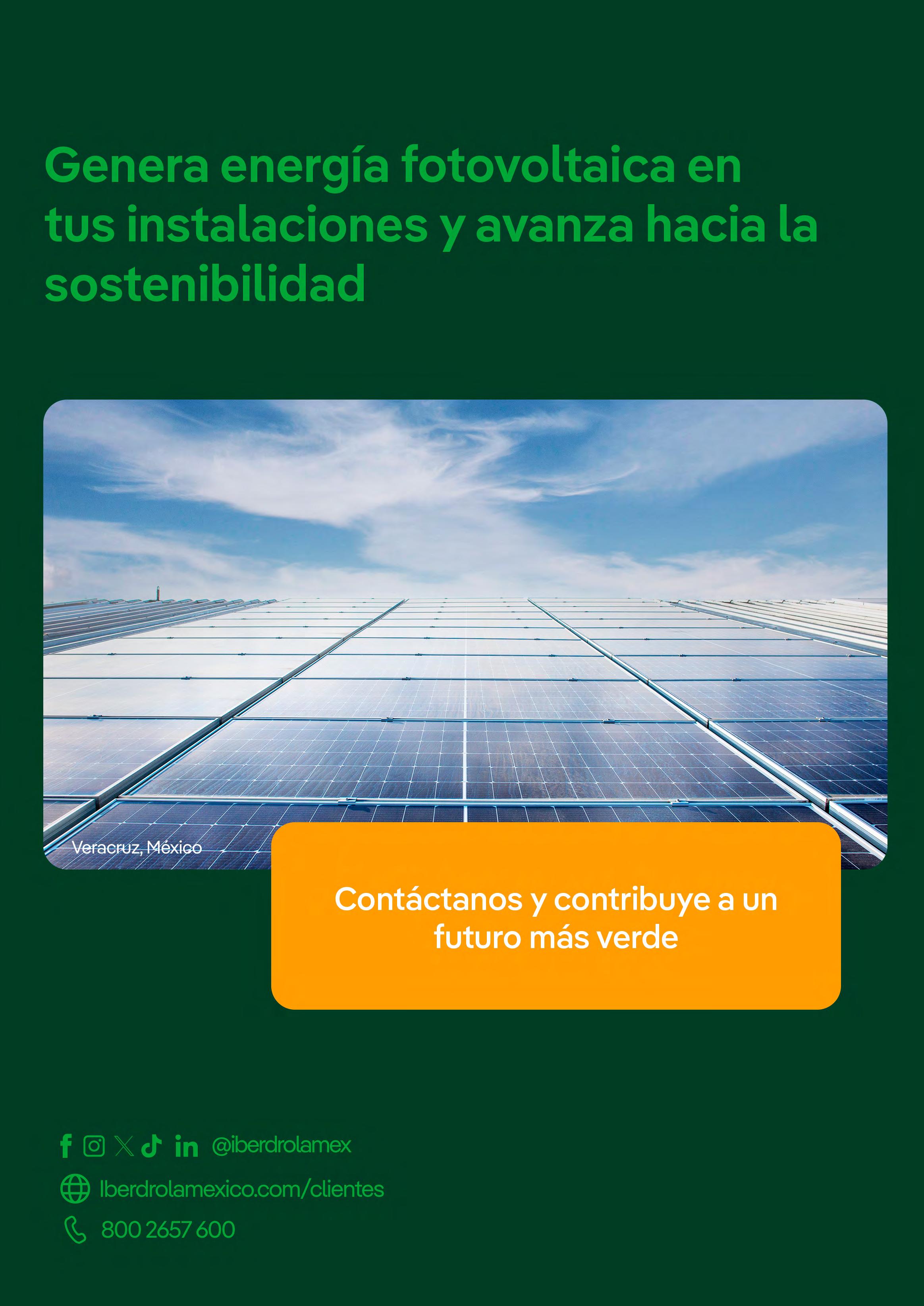

Con más de 150 años de innovación, te ofrecemos un servicio integral desde la planificación inicial del proyecto hasta la operación de tu planta. Con nuestra experiencia en el diseño de motogeneradores, trabajamos contigo para desarrollar soluciones energéticas diseñadas para el futuro. ¡Contáctanos, estamos listos para empezar!

La revolución eléctrica ya no se anuncia: está en marcha. La electromovilidad se ha convertido en el eje de transformación del transporte y en una de las mayores apuestas globales hacia la descarbonización. Las cifras y las tendencias confirman que el vehículo eléctrico, en todas sus variantes, llegó para redefinir la manera en que nos movemos, consumimos energía y entendemos el futuro de las ciudades.

En esta edición de Greentology, tres voces expertas en el tema comparten sus perspectivas sobre este cambio trascendental. Yolanda Villegas de AMIVE, Eugenio Grandio de EMA y el experto en la materia, Rafael Burgos, abordan desde distintos ángulos los desafíos y oportunidades de la movilidad eléctrica: desde el marco regulatorio y la infraestructura de carga, hasta los incentivos industriales, la innovación tecnológica y el papel que México puede desempeñar en esta nueva cadena de valor. Sus testimonios reflejan no solo conocimiento técnico, sino también una visión estratégica y realista sobre el rumbo de la electromovilidad en América Latina.

Más que un cambio de motor, la transición energética implica una transformación cultural y productiva. Las decisiones que tomemos hoy determinarán la velocidad con la que podremos sustituir combustibles fósiles, integrar energías limpias y reducir nuestra huella de carbono; y en donde la electromovilidad es una escala obligada en esta ruta.

La sostenibilidad, sin embargo, va más allá de la energía y los vehículos eléctricos. En este número también destacamos una inspiradora iniciativa de Konesh, empresa que reafirma su compromiso con el medio ambiente a través de una significativa jornada de siembra de árboles, un gesto que trasciende la acción simbólica para convertirse en un recordatorio tangible de la responsabilidad corporativa frente al cambio climático. La sostenibilidad —como filosofía empresarial y como práctica cotidiana— se fortalece cuando las acciones se alinean con los valores.

El cuidado de los recursos naturales también encuentra una expresión tecnológica en la entrevista con Hydrous, compañía que redefine la gestión hídrica mediante su modelo de Water as a Service (WaaS). Sus soluciones innovadoras permiten optimizar el uso y la reutilización del agua, demostrando que la sostenibilidad puede ser sinónimo de eficiencia, innovación y rentabilidad.

Completamos esta edición con un texto profundamente humano y reflexivo de Carlos Mackinlay, quien nos comparte una memoria viva del terremoto de 1985. Su relato, más allá de la tragedia, nos invita a valorar la resiliencia, la solidaridad y la capacidad de reconstruir —valores que también inspiran la transición ecológica y social que hoy impulsamos.

En Greentology creemos que la sostenibilidad no se limita a un concepto, sino que se vive en cada decisión, en cada historia y en cada proyecto que inspira a moverse hacia un futuro más limpio, justo y consciente. Que esta edición sirva para reafirmar ese compromiso colectivo de transformación y esperanza.

Juan Carlos Chávez

DIRECTOR EDITORIAL DE SMART MEDIA GROUP

Greentology®️ Número 42 Octubre 2025. Es una publicación mensual de Smart Media Group. Editada y publicada por Smart Media Group Connecting Brands SA de CV®️. Oficinas Generales: Tuxpan 57, Col Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06760. Teléfono: +52 (55) 2870 3374. greentology.life contacto@smartmediagroup.lat. Editor responsable: Rosa Arlene Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2022-070111205200-102 de fecha 1 de julio de 2022 otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, ISSN: en trámite el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido: en trámite ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, permiso SEPOMEX: en trámite. Se imprime en Productos y Servicios Técnicos Hernández, S.A. de C.V. RFC: PST 090722N98. Dirección fiscal: Morelos no. 48 Col. Peñón de los Baños, Del. Venustiano Carranza. C.P. 15520, México, CDMX.

Jessyca CervantesPRESIDENTA Y CEO

Dr. Hugo Isaak ZepedaVICEPRESIDENTE

Miguel Mares Castillo DIRECTOR GENERAL m.mares@smartmediagroup.lat

Carlos Mackinlay Gronhamm DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES c.mackinlay@smartmediagroup.lat

Ulises Gómez Nolasco DIRECTOR JURÍDICO Y FINANCIERO u.gomez@smartmediagroup.lat

Virna Gómez Piña DIRECTORA COMERCIAL v.gomez@smartmediagroup.lat

Antonella Russo COORDINADORA DE RELACIONES PÚBLICAS Y REPRESENTANTE EN EUROPA a.russo@smartmediagroup.lat

Ernesto Valdés Arreguín COORDINADOR DE ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL

Evelyn Sánchez Gamiño GENRENTE DE MERCADOTECNIA e.sanchez@smartmediagroup.lat

Irwing Núñez VázquezWEBMASTER i.nunez@smartmediagroup.lat

Juan Carlos Chávez Vera DIRECTOR EDITORIAL DE SMART MEDIA GROUP jc.chavez@smartmediagroup.lat

Aldo Omar Salgado Mejía EDITOR WEB Y COORDINADOR DE ESTRATEGIA SEO a.salgado@smartmediagroup.lat

Sergio Ruiz Labastida COORDINADOR DE ARTE Y DISEÑO

Shasny D. Meraz BalderasDISEÑADORA JR.

Arturo Eduardo Plata Martínez DISEÑADOR JR.

Guadalupe García Hernández EJECUTIVA COMERCIAL g.garcia@smartmediagroup.lat

Jessica Argüelles Aguilar EJECUTIVA COMERCIAL j.arguelles@smartmediagroup.lat

Eduardo Piccolo Liceaga EJECUTIVO COMERCIAL e.piccolo@smartmediagroup.lat

CONSEJO EDITORIAL

Shirley Wagner

Patricia Tatto

Gema Sacristán

Mariuz Calvet Roquero

Camilo Farelo Rubio

Hugo Adrián Hernández Baltazar

María José Treviño

Santiago Barcón Palomar

Hans-Joachim Kohlsdorf

Walter Coratella Cuevas

VENTAS ventas@smartmediagroup.lat

CONTACTO 5528703374

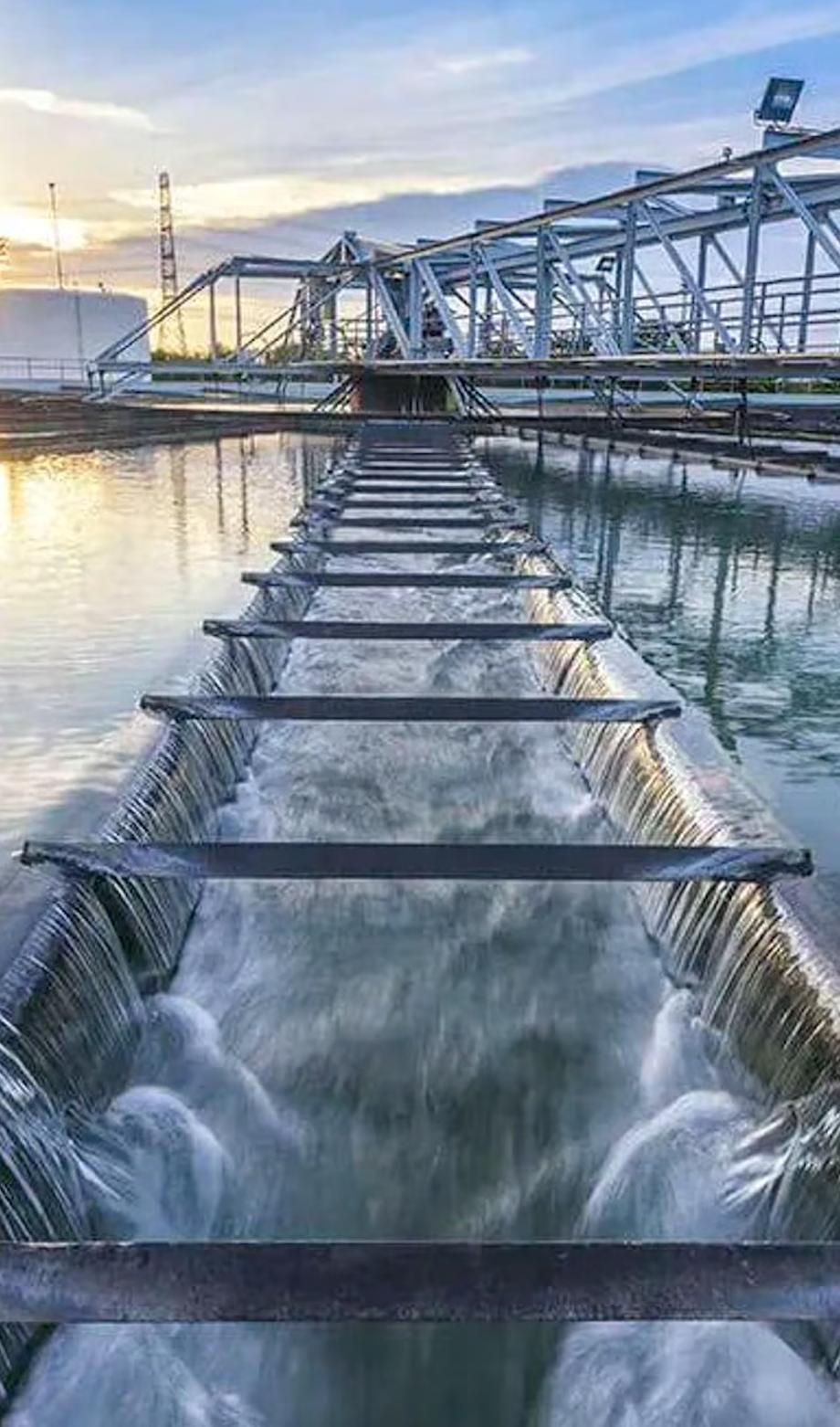

Hydrous: El futuro descentralizado del agua

En medio de la creciente preocupación por la escasez hídrica, Hydrous emerge como una compañía que combina ingeniería, finanzas y sustentabilidad para impulsar proyectos de reúso descentralizado y promover la economía circular del agua.

12

Ojos Rojos, Corazón Contento y Panza Llena… la Secretaría de Protección Civil de CDMX organizó un programa de lecturas de testimonios sobre el terremoto de 1985. Carlos Mackinlay comparte su participación.

16

Claves culturales para pensar la sostenibilidad

La sostenibilidad no puede plantearse únicamente como innovación tecnológica o eficiencia productiva. Requiere también recuperar nociones de interdependencia que nos permitan replantear las bases culturales de nuestras sociedades.

18

El líder en tiempos difíciles con cambios acelerados el liderazgo tradicional ya no es suficiente. Hoy se requieren líderes que comprendan el cambio, lo gestionen con inteligencia emocional y lo aprovechen para innovar.

Kilowatts sobre Ruedas: la Próxima Generación de Transporte

A nivel mundial, la electrificación del transporte ha dejado de ser una tendencia emergente para transformarse en un eje central de las estrategias climáticas, industriales y de competitividad.

24

Semillas de Esperanza, verdeXvenir: la apuesta de Konesh por un futuro sostenible

La sostenibilidad corporativa ha dejado de ser una opción para convertirse en una prioridad estratégica, por lo que las empresas deben transformar sus políticas y compromisos en iniciativas tangibles y cuantificables.para lograr resultados

44

DEACERO: El acero reciclado que apuesta por la neutralidad climática

La sustentabilidad ha dejado de ser una sección más del reporte corporativo para convertirse en una línea estratégica transversal.

50

Estructura resiliente: pilar estratégico para una transición energética global

Schneider Electric ha desarrollado soluciones modulares y digitales que garantizan operación continua incluso en entornos de alta densidad energética.

54

Tejiendo memoria: Diana Fields y la nueva vida del quipu incaico

Diana Fields, fundadora del estudio de arte textil Numbra, ha dedicado los últimos años a reimaginar el quipu peruano como un medio contemporáneo de comunicación, arte y conexión cultural.

Por: Juan Carlos Chávez

En medio de la creciente preocupación por la escasez hídrica y los desafíos que enfrenta la infraestructura del agua, Hydrous emerge como una compañía que combina ingeniería, finanzas y sustentabilidad para impulsar proyectos de reúso descentralizado y promover la economía circular del agua.

Su visión parte de una premisa clara: el tratamiento y reúso del agua no pueden seguir dependiendo exclusivamente de grandes plantas centralizadas construidas hace décadas, sino que deben acercarse a los puntos donde se genera el consumo y los residuos.

Juan Pablo Rivero, CEO y fundador de Hydrous, explica que la clave está en repensar la forma en que las industrias y comercios gestionan sus recursos hídricos.

“La visión que tenemos en Hydrous es hacia la descentralización del tratamiento y reúso de las aguas. La idea es que las industrias y los comercios puedan tratar sus aguas residuales a través de equipos móviles que las limpian hasta alcanzar una calidad que permita reutilizarlas”, señala.

Esta propuesta rompe con el esquema tradicional de infraestructura hídrica centralizada, un modelo que domina en países como México y Estados Unidos y que, según Rivero, está llegando a su límite operativo.

Juan Pablo Rivero señala que, la gran mayoría de esta infraestructura se construyó en el siglo pasado y ya tiene muchos años.

“Para las necesidades del mundo actual y moderno, creemos que la solución es la descentralización del tratamiento y reúso del agua. Tan solo en Estados Unidos, la Asociación de Ingenieros Civiles estima que el déficit en infraestructura centralizada supera el medio trillón de dólares, una cifra que evidencia la urgencia de buscar alternativas más flexibles y sostenibles”.

Hydrous impulsa un modelo conocido como Water as a Service (WaaS), un concepto que traslada la lógica de la industria solar al ámbito hídrico. En lugar de que un usuario invierta en equipos costosos y mantenimiento, firma un contrato de prestación de servicios donde la empresa instala y opera un sistema móvil: entra agua sucia y sale agua limpia.

“Es un esquema donde el usuario puede firmar con el prestador del servicio, para que le pongan una máquina donde entra agua sucia y sale agua limpia. El modelo de negocio es muy parecido al de la industria solar. En lugar de energía del sol, aquí entra agua residual y sale agua tratada”, explica Rivero.

Con este modelo, las empresas pueden enfocarse en su negocio principal sin preocuparse por la gestión hídrica, pues Hydrous se convierte en un nuevo proveedor de agua.

“Básicamente, el cliente está firmando un contrato con un nuevo proveedor. Se le provee esta nueva fuente de agua, que proviene de sus propias aguas residuales, que entran al equipo, se limpian, y se le vende al cliente esta nueva agua con una calidad especificada”, añade.

Este enfoque tiene beneficios tanto económicos como ambientales. Por un lado, reduce costos operativos; por otro, disminuye la demanda de agua fresca y la carga sobre los sistemas municipales. Rivero destaca que la tecnología actual permite alcanzar calidades muy altas en el tratamiento, incluso en sectores complejos como el petrolero.

“En Texas, por ejemplo, trabajamos en la industria del Oil & Gas. El agua que se genera como subproducto del fracking la limpiamos y los clientes la pueden reutilizar en el mismo proceso. Es un circuito cerrado donde el agua se usa varias veces”, comenta.

Además, menciona que los cambios regulatorios impulsados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) están abriendo la puerta para que estas aguas tratadas se usen en riego, enfriamiento de data centers y otras aplicaciones industriales.

“La tendencia es clara: cada vez veremos más proyectos que lleven el reúso de aguas residuales a niveles potables o de aplicación industrial”, asegura. Ejemplo de ello es la ciudad de El Paso, Texas, la primera en Estados Unidos que planea potabilizar directamente el agua tratada del drenaje para su distribución en hogares.

Tecnología móvil y adaptable

Aunque Hydrous no desarrolla su propia tecnología, su innovación radica en la integración. Rivero explica que la empresa adopta tecnologías ya probadas y las adapta para hacerlas móviles, contenidas en plataformas o contenedores fácilmente transportables.

“Somos un poco agnósticos a la tecnología, pero trabajamos con soluciones que ya tienen muchos casos de éxito. Lo que hacemos es diseñarlas de manera que se puedan mover y llevar directamente a donde está el usuario final”, explica.

Esta flexibilidad permite implementar soluciones personalizadas según el tipo de agua y las necesidades del cliente. Desde membranas cerámicas resistentes a cargas químicas —capaces de remover partículas de más de un micrón— hasta sistemas avanzados de filtración, los proyectos se diseñan con base en la caracterización específica de las aguas residuales.

“Es muy importante que los usuarios finales hagan una buena caracterización del agua. No basta con una foto, se necesita toda la película para ver cómo varía la calidad del agua a lo largo del tiempo”, enfatiza.

Una caracterización precisa permite diseñar sistemas robustos que operen eficientemente incluso ante fluctuaciones en la composición del agua. De ahí que Hydrous recomiende a sus clientes iniciar con un análisis de laboratorio detallado, paso esencial para garantizar que las soluciones sean efectivas y sostenibles.

Además de la parte técnica, Hydrous ha construido un modelo financiero atractivo que convierte el tratamiento del agua en una oportunidad rentable.

“La idea de tener un nuevo proveedor de agua es que, en muchos casos, el costo será menor al del suministro municipal, de pozo o por pipas. Ahí tienes un ahorro directo”, comenta Rivero.

En México, las diferencias regionales en el costo del agua son notables: según datos del IMCO, hay lugares donde el agua cuesta menos de un peso por metro cúbico y otros donde supera los 800 pesos. Esa brecha —de hasta 800 veces— representa un incentivo poderoso para invertir en reúso y tratamiento descentralizado.

“El costo de tratar agua sanitaria para una planta de 300 o 400 personas puede rondar los 50 pesos por metro cúbico, mientras que en zonas donde el agua cuesta 800 pesos, el ahorro es evidente”.

Para las empresas que no desean o no pueden adquirir directamente los equipos, Hydrous ofrece esquemas de financiamiento y contratos de servicios a largo plazo. Se analiza cada caso: si el cliente tiene buen historial crediticio y capacidad de pago, Hydrous hace la inversión, compra el equipo y prestar el servicio. En ese caso, Hydrous se compromete a tratar el agua y entregarla con ciertas especificaciones.

De este modo, la empresa elimina una de las principales barreras de entrada a las tecnologías de reúso: la inversión inicial. Al asumir el costo del equipo y cobrar por el servicio, Hydrous permite que industrias de distintos tamaños accedan a soluciones hídricas sostenibles sin comprometer su flujo de capital.

Hydrous ha concentrado su experiencia en industrias que generan aguas con aceites, hidrocarburos y sólidos suspendidos: petrolera, minera, automotriz, metalmecánica y de pinturas.

“Ahí tenemos nuestra mayor experiencia, porque son sectores que producen grandes volúmenes de agua residual y donde el reúso tiene un impacto directo en costos y sustentabilidad”, apunta Rivero.

También menciona la industria alimenticia como una de las que más consume y genera agua, aunque con retos particulares.

“El reúso en alimentos es complicado porque no se puede usar agua tratada en el proceso de producción. Sin embargo, hay muchas oportunidades en torres de enfriamiento, sanitarios, lavado de patios o pisos”, comenta.

Otros sectores con grandes volúmenes de agua residual son la industria acerera y la del papel y cartón, que demandan soluciones robustas y de gran escala. En todos los casos, el objetivo es el mismo: convertir un pasivo ambiental en una fuente renovable de agua segura para usos secundarios o industriales.

Más allá del ahorro económico, los proyectos de Hydrous contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El tratamiento y reúso descentralizado disminuyen la necesidad de bombear agua a grandes distancias, reduciendo el consumo energético.

“Al no tener que estar bombeando agua a infraestructura centralizada, hay un ahorro de energía y, por ende, una reducción de emisiones”, afirma Juan Pablo Rivero.

Además, el tratamiento evita la generación de metano y otros gases que se producen cuando las aguas residuales no son manejadas adecuadamente; cuando no se tratan, esas aguas almacenadas generan emisiones, por lo que, al tratarlas, se reducen también esas emisiones indirectas.

A ello se suma el beneficio de evitar el transporte en pipas, que suele ser común cuando las plantas no cuentan con capacidad de tratamiento.

“A veces los clientes tienen que enviar sus aguas con terceros, y eso implica emisiones adicionales. Al tratarlas localmente, eliminas ese transporte y las emisiones asociadas”, apunta.

Educación, conocimiento y riesgo

La descentralización del agua enfrenta todavía retos importantes, especialmente en México y América Latina. Rivero identifica dos principales: educación y conocimiento técnico.

“Uno es el tema de educación. Si preguntas a alguien en El Paso, a una persona que labore en la organización local del agua, te dirá que uno de los factores clave para su proyecto fue la educación. Estuvieron casi diez años hablando del tema, educando a la población y explicando

la importancia del agua para la ciudad. El segundo reto es la falta de información de los usuarios finales sobre la composición y potencial de sus aguas residuales. Muchas veces los clientes no saben qué hay en el agua que generan. Es fundamental hacer una caracterización completa y tener una buena base de información, porque sin eso, el riesgo de diseñar mal la ingeniería o seleccionar una tecnología inadecuada es alto”.

Para Rivero, las empresas deben cambiar la forma en que evalúan la inversión hídrica. Más que calcular el retorno de inversión, deberían analizar el riesgo de quedarse sin agua.

“Muchas veces la pregunta no debería ser cuál es el retorno de inversión, sino cuál es el riesgo de quedarse sin agua y cuál sería el costo si eso ocurre. Hemos visto fábricas que se quedan sin agua y las pérdidas monetarias por horas o días sin operación son enormes”, subraya.

Una nueva fuente para un recurso finito

El agua se está convirtiendo en un factor estratégico de competitividad. Su disponibilidad —o escasez— puede definir la viabilidad de operaciones industriales completas. En ese contexto, Hydrous propone una transformación en la forma en que las empresas perciben y gestionan este recurso: no como un gasto inevitable, sino como un activo que puede regenerarse y sostenerse.

Su modelo descentralizado, flexible y financieramente viable encaja en la nueva era de la transición energética, donde la eficiencia y la reducción de impactos ambientales son prioridad. Así como los paneles solares democratizaron la generación eléctrica, las soluciones móviles de tratamiento podrían hacer lo propio con el agua.

Hydrous no solo ofrece tecnología y servicio; plantea una visión de resiliencia hídrica en la que cada empresa puede convertirse en su propia fuente de agua. Y en un mundo cada vez más sediento, esa capacidad puede marcar la diferencia entre la continuidad o el colapso operativo.

“En última instancia —concluye Rivero—, el tema no es si puedes pagar por tratar tu agua, sino si puedes permitirte no hacerlo”.

Por: Carlos Mackinlay

Director general de Servicios Metropolitanos del Gobierno de la Ciudad de México

Tenía yo 26 años el día en que me sorprendió el sismo del 19 de septiembre de 1985, y me encontraba a punto de salir de mi domicilio, en ese entonces en la Colonia San Pedro de los Pinos. Enseguida, Cecilia (mi primera esposa) y yo, revisamos los muros de la vivienda y las instalaciones de gas y como no había ningún daño aparente, salí a mi trabajo como todos los días lo hacía.

Tomé un camión y bajé en Tacubaya donde subí a un pesero (de la Línea 4) que me llevó al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en el km. 16.5 de la Carretera México – Toluca, pasando por lo que eran las bellas instalaciones de CONAFRUT, que por cierto ya no existen.

Fue llegando al trabajo que mis colegas y yo nos dimos cuenta de la magnitud del sismo, escuchando nerviosos la radio y viendo en un aparato televisor las imágenes caóticas resultantes del evento.

Enseguida nos dimos a la tarea de organizar una brigada de rescate. Solicitamos autorización al Dr. Pedro Vuskovic, director del Instituto de Estudios Económicos (y que fuera años atrás, ni más ni menos, que Ministro de Economía en el Gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende, en Chile), para emprender estas labores. Claro que “Don Pedro” nos dijo que sí.

Ya en automóviles nos dimos a la tarea de buscar alguna tlapalería, que prácticamente desvalijamos, gracias al bondadoso descuento del 50% de quienes la atendían: picos, palas, cascos, guantes, cuerdas y un sinnúmero de aditamentos que jamás sirvieron para labores que ninguno de nosotros había realizado alguna vez en su vida.

Digo nosotros debido a que ninguna compañera mujer se sumó a nuestra brigada, sin duda por los resabios machistas que imperaban en ese entonces. Faltaba bastante para que llegue el actual TIEMPO DE MUJERES…

Sabíamos que en los edificios de las “costureras”, en San Antonio Abad, se habían producido grandes y graves daños, así es que nos dirigimos allá directamente.

El camino fue aterrador, y lo fue aún más llegando a

la zona: mucha gente en la calle, corriendo y gritando, automóviles que actuaban como ambulancias con choferes que agitaban pañuelos para que les liberen el paso, construcciones a punto de caer, cuando no lo estaban ya… Claro que las primeras lágrimas surcaron nuestros rostros, y no sabíamos demasiado que hacer…

Enseguida nos pusimos a las órdenes de oficiales del Ejército que desde temprano estaban en el sitio… Nos presentamos -éramos entre 15 y 20 jóvenes trabajadores, investigadores y académicos… Estábamos todos impacientes para entrar en acción… Horacio, Ricardo, Mario, José Luis, Eduardo, Nacho, Emilio…

Finalmente, los militares nos dieron instrucciones: teníamos que subir a la “cima” de un edificio totalmente derruido y empezar a “desescombrar” los restos de cemento y bajarlos en cubetas… y si se escuchaba algún ruido, avisar al oficial más cercano… Así fue nuestra primera jornada: absolutamente agotadora…

Los días siguientes fueron igual de cansados que el primero. Pero por lo menos ya subíamos a los edificios en canastillas que fungían de elevadores, y nos acompañaban perros rastreadores… Los colegas no flanqueaban y nuestra brigada se reencontraba a las 4 o 5 de la tarde en la banqueta de entrada del edificio damnificado…

Vimos algunas escenas que a todos nos marcaron para siempre. Una pareja que había fallecido en su cama y seguía abrazada tiernamente, los cuerpos de varias personas que eran trasladados en camillas, vestimentas descuartizadas, perros ladrando desesperadamente buscando a sus dueños…

Pero siempre, al regresar a la banqueta, el ambiente cambiaba: nos recibían aplausos de decenas de personas, que con pañuelos húmedos nos lavaban caras y manos y que además… nos daban de comer… sopas y arroces para empezar, pasta y frijoles para continuar, y todo tipo de guisados… carnes, pollo, chicharrón, pescado… y postres, postres y más postres… gelatinas, pasteles, frutas, chocolates y dulces... Y el imprescindible café…

Y claro: no podía faltar la bebida… aguas de sabores, cervezas, vinos, y ¿por qué no?... algunos digestivos de muy buena factura para nuestros paladares…

Cierto es que después de estas comilonas, ya no queríamos -ni podíamos- regresar a trabajar… Con más ganas de una siesta que de otra cosa, intercambiábamos opiniones entre nosotros y con otros socorristas...

En varias ocasiones se acercaba gente y nos decía: “Ustedes, esa brigada de jóvenes, ¿podrían ayudarnos en tal o cual edificio? Estamos buscando a nuestros familiares…” Y claro que íbamos a apoyar… ¡faltaba más!

A alguno de nuestro equipo le pareció poco el apelativo de “brigada” y se le ocurrió bautizar a la nuestra para que se le identificara mejor. Después de muchas deliberaciones -muy tontas- la bautizamos con un nombre rimbombante…

Ojos Rojos, Corazón Contento y Panza Llena…

Paso a explicarme:

Lo de Ojos Rojos no solamente era por las lágrimas vertidas y por el polvo que siempre nos llegaba a la cara y se nos metía a los ojos… y es que varios de los compas (les aseguro que yo no estaba entre ellos…) decían que para poder soportar esta tarea y esa angustia tenían que “fumarse uno o varios churritos”: lo bueno era que nadie se los prohibía, y tampoco debían ocultarse para esconder ese muy rojizo color ocular…

Lo de Corazón Contento: sabíamos que hacíamos una buena acción en beneficio de la sociedad, aunque ninguno de nosotros se persignaba antes de iniciar el retiro de escombros y la búsqueda de víctimas. Pero la cantidad de sacerdotes y sobre todo monjas que nos esperaban abajo diciendo que éramos buenos cristianos, que nos regalaban rosarios, medallas y bendiciones, y que afirmaban que nuestras acciones nos debían llenar el corazón de alegría a pesar de la tragedia, terminó por convencernos…

Lo de Panza Llena, ya lo explicamos anteriormente… A pesar de todo el ejercicio que hacíamos, sin duda terminamos todos con unos kilitos de más…

Fue así como trabajamos de manera incansable durante al menos 3 semanas…

Claro que se sumaron muchas más anécdotas (algunas de ellas muy dramáticas, por cierto) en nuestro camino… Sin embargo, el recuerdo de nuestras acciones siempre se manifestó (y lo sigue haciendo cuando nos encontramos, aún después de 40 años), a través del nombre que le pusimos a nuestra brigada… Ojos Rojos, Corazón Contento y Panza Llena…

Lo que no advertimos en ese momento es que el actuar organizado de decenas de miles de personas en esta tragedia, como lo hizo en su momento nuestra brigada, y ante el espasmo y la pasividad de las autoridades de aquel entonces, conllevaría a un gran cambio cívico, cultural, social y político de la sociedad y a una nueva forma de vivir nuestra gran y querida Ciudad de México.

Muchas gracias.

Por: : Aranzazú Zacarías Guevara Socia fundadora en Sostenibilidad Activa @aranzazuzg

Hace poco, en una conversación, alguien me preguntó si consideraba que la espiritualidad era la única clave para reconectar con la sostenibilidad. Respondí que no necesariamente, pero sí puede ser un camino más accesible para muchas personas que el simple hecho de recordar lo básico: honrar la tierra que pisamos y el mundo que habitamos.

Hablar de esta dimensión cultural no significa abrir la puerta a rituales místicos o a un nuevo credo. Se trata de reconocer un principio básico: somos parte de un todo. Y esa idea, aunque sencilla, es profundamente transformadora. Si asumimos que nuestra vida está interconectada con la de los demás seres, nuestras decisiones —políticas, económicas o personales— se ven de inmediato atravesadas por un sentido de responsabilidad compartida.

El extractivismo, como modelo económico y cultural, representa lo contrario a esta forma de entender la vida. Al reducir la naturaleza a mercancía, borra los vínculos de reciprocidad que sostienen la vida. Tal como señala Enrique Leff, el pensamiento ambiental latinoamericano surge precisamente de esta crítica: “la crisis ambiental es ante todo una crisis civilizatoria, producto de la racionalidad económica que desconoce los límites ecológicos y culturales” (Leff, Racionalidad Ambiental, 2004).

Desde esta perspectiva, la sostenibilidad no puede plantearse únicamente como innovación tecnológica o eficiencia productiva. Requiere también recuperar nociones de interdependencia que nos permitan replantear las bases culturales de nuestras sociedades.

En mi propio recorrido, he estudiado distintas corrientes relacionadas con la espiritualidad. El aprendizaje más revelador provino de la medicina tradicional mexicana. Allí comprendí que en nuestras culturas todo tiene un propósito: se saluda al sol porque nos da calor y alimento, se agradece a la tierra porque sostiene nuestro paso, se honra al agua porque permite la vida.

Estos gestos no son un “romanticismo ancestral”, como suelen catalogarse, sino recordatorios prácticos de nuestra dependencia de lo natural. Arturo Escobar lo ha descrito como el “pluriverso”: múltiples formas de comprender el mundo donde lo humano y lo no humano están en constante diálogo (Sentipensar con la Tierra, 2014). Esta idea rompe con la visión única del desarrollo y abre posibilidades para imaginar futuros más sostenibles.

Cuando aceptamos la invitación a conducir el podcast de Greentology, el brief hacía énfasis en la posibilidad de abordar preguntas sobre espiritualidad. Esa insistencia tiene sentido: en un mundo dominado por métricas y discursos técnicos, solemos olvidar la dimensión cultural que moldea nuestras decisiones.

Marisol de la Cadena lo explica bien en su estudio sobre comunidades andinas: reconocer que “las montañas tienen vida” no es un acto religioso, sino una práctica política que reorganiza cómo se toman decisiones colectivas (Earth Beings, 2015). Así, lo que desde la mirada occidental parece espiritualidad, en realidad es una forma de gobernanza ambiental.

De ahí que la invitación no sea a sustituir políticas públicas por ritos, sino a integrar estas perspectivas como parte de la conversación. En sociedades profundamente

diversas, donde coexisten múltiples formas de entender la vida, estas miradas culturales amplían los horizontes de la sostenibilidad.

No todos llegarán a la sostenibilidad a través de la espiritualidad. Para algunas personas será la ciencia, para otras la política, la economía o la ética. Pero para millones, la vía más inmediata es reconocer que la vida tiene un propósito interconectado.

Al final, lo relevante no es uniformar los caminos, sino aceptar que desde distintas rutas se puede llegar al mismo lugar: construir sociedades que aseguren la continuidad de la vida en el planeta. En un tiempo marcado por la crisis climática, esa conciencia de interdependencia se vuelve no solo un valor cultural, sino una estrategia de supervivencia.

Hoy, la velocidad del cambio tecnológico, social, económico, así como el cambio climático, obliga a los líderes a actuar con agilidad, visión y humanidad

Vivimos en una era caracterizada por la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Los cambios son constantes: transformaciones tecnológicas, crisis climáticas, conflictos geopolíticos, disrupciones económicas y sociales. Ante este escenario, el liderazgo tradicional ya no es suficiente. Hoy se requieren líderes que comprendan el cambio, lo gestionen con inteligencia emocional y lo aprovechen para innovar.

Se requieren líderes con carácter y no me refiero a que sean gritones o que te infundan miedo, sino con patrones de conducta adquiridos a lo largo de su desarrollo vital, que determinan su forma de reaccionar ante distintas situaciones y de interactuar con su entorno que, lejos de reaccionar estresados, sepan analizar las situaciones y dirigir al equipo de alto rendimiento al rumbo correcto.

¿Cuántas veces lo vemos en el fútbol?, que el director técnico esté desesperado y les grita a los jugadores y transmite esa desesperación que, lejos de concentrarse para remontar el resultado, los jugadores actúan de manera incorrecta por no pensar bien las cosas y terminan derrotados y unos a otros se echan la culpa.

En cambio, un líder que sabe manejar las emociones y tiene carácter, piensa antes de hablar y analiza antes de actuar, con el fin de tener certeza en lo que hace.

Un líder debe saber detectar las áreas de oportunidad en la gente, debe analizar a sus colaboradores, aplicando un FODA, para saber los talentos de cada uno y entrenar a los que les sea necesario.

De esta manera, también podrá delegar algunas actividades para no terminar con estrés crónico que dañe su salud.

Debe tener claro que, no se puede dar algo que no se tiene ni por uno mismo, como el respeto, el cuidarse a uno mismo tanto en la salud como en lo mental y espiritual.

Si te estás preguntando cómo debe ser o que características debe tener un líder, donde el peso de la responsabilidad recae en él o ella, pues si falla, lo más seguro es que lo corran y si tiene éxito a veces ni las gracias le dan, porque argumentan que es su trabajo; por lo que, un líder sabe reconocer en público y reprender en privado.

“No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta al cambio.”

– Charles Darwin

• Capacidad para responder de manera rápida a las nuevas realidades.

• No se aferra a estructuras rígidas, sabe cuándo soltar y cuándo innovar.

• Debe tener capacidad de mirar más allá de la crisis inmediata.

• Define un propósito claro, pero ajustable según el contexto.

• Establece las prioridades dinámicas.

• En los escenarios inciertos, la parálisis no es opción.

• Toma decisiones con datos disponibles, intuición estratégica y consulta al equipo experto.

• La incertidumbre genera ansiedad. Un líder debe ser un faro de claridad.

• Explica el porqué de las decisiones, escucha al equipo y responde con empatía y no de manera prepotente.

• Sabe mantener la calma frente a la presión.

• Cuida su bienestar mental y el de su equipo.

• Aprende del fracaso y lo convierte en oportunidad.

• Fomenta una cultura que abraza el cambio.

• Promueve la creatividad y la experimentación.

• Ve la crisis como un espacio para reinventarse, no como una amenaza.

• Involucra al equipo en la toma de decisiones, todos son importantes.

• Confía en el talento colectivo más que en soluciones unipersonales.

• Rompe jerarquías innecesarias para dar lugar a la agilidad.

• Toma un tiempo para estar solo, para orar o meditar.

• Se prepara con libros que fortalezcan su fe.

Algo importante que debes saber es que el líder ideal no es el que “lo sabe todo”, sino el que sabe escuchar, adaptarse, decidir con rapidez y guiar con humanidad.

El liderazgo del futuro es ahora. Y no se trata solo de dirigir… se trata de inspirar, conectar y transformar en medio del caos.

Por lo que, el liderazgo empresarial de hoy exige más que experiencia o autoridad. Exige:

• Más velocidad para actuar.

• Suficiente capacidad para inspirar.

• Habilidad para transformar los problemas en oportunidades, así como dar resultados y no explicaciones.

Los líderes actuales también deben saber apoyarse con la tecnología como monitores de indicadores y análisis mediante la IA, y a decir verdad muchos no quieren actualizarse; entonces, la pregunta obligada es ¿cómo quieren seguir haciendo lo mismo y esperar mejores resultados?, simplemente no es posible.

Un líder debe saber y no solo parecer, y me refiero que debe tener conocimiento y noción de lo que se hace en su empresa. Por ello, debe perseverar en prepararse en la medida de lo posible, ser ejemplo de saber hacerlo y no solo de mandar a hacerlo.

Por: Juan Carlos Chávez

La sostenibilidad corporativa ha dejado de ser una opción para convertirse en una prioridad estratégica, por lo que las empresas deben transformar sus políticas y compromisos en iniciativas tangibles y cuantificables. Konesh, empresa mexicana con un enfoque integral en innovación y tecnología, ha asumido este reto de manera ejemplar con la iniciativa “Semillas de Esperanza: Verde x Venir”, un proyecto que combina reforestación, educación ambiental y fortalecimiento de la cultura organizacional.

Más allá de plantar árboles, Konesh busca sembrar conciencia, compromiso y responsabilidad entre sus colaboradores, sus socios de negocio y la comunidad en general.

Para comprender cómo surge esta iniciativa, es fundamental conocer el enfoque estratégico de Konesh. Adolfo Ulises Castro, Director de Gobierno Corporativo de Konesh, explica que la organización trabaja con un plan estratégico de mediano a largo plazo, que se actualiza anualmente para reflejar los cambios del entorno y las prioridades de la empresa.

“La empresa, año con año, desarrolla un plan estratégico, o más bien lo va actualizando, un plan que va de cuatro a cinco años con objetivos de mediano y largo plazo. Y en este diseño, para el cumplimiento de esos objetivos estratégicos creamos iniciativas. La idea o nuestro compromiso es que, en la medida de lo posible, cuando cumplimos estas iniciativas, cumplimos los objetivos estratégicos y, en consecuencia, la estrategia que está buscando la empresa”, detalla.

Esta planificación estratégica permite a Konesh identificar áreas de oportunidad donde su impacto puede ser significativo. La preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad surgió como una necesidad de responder a los retos que enfrenta la Ciudad de México y el país en general.

“Estábamos buscando qué era más efectivo, dónde podríamos generar realmente un cambio. Decidimos que, dada la situación del medio ambiente, sobre todo en la Ciudad de México, que de repente tiene mucha contaminación y en temporadas de calor el clima es muy extremo, sembrar árboles era una buena iniciativa. Y ahí decidimos establecer el objetivo, y definir el nombre de la iniciativa”, afirma Adolfo.

El nombre “Verde x Venir” refleja la filosofía de Konesh: un compromiso con el futuro y la acción inmediata. “¿Por qué semillas? ¿Por qué verde por venir? Hay muchas iniciativas que ya existían desde antes, pero en nuestro caso se trató de la semilla, el momento en que Konesh inicia en estos temas y se involucra de manera más efectiva. Cuando Konesh siembra una semilla, es una semilla de cambio, donde la empresa se involucra activamente y quiere ejecutar una acción; buscamos poder pintar nuestra parte verde, tanto desde el punto de vista de responsabilidad como desde el punto de vista de acción”, explica.

La iniciativa no surge de manera aislada, sino que se integra en una estrategia corporativa más amplia, que incluye estándares internacionales de gestión y seguridad de la información, como la certificación ISO 27001. Aunque esta norma se centra en proteger la información digital y física, Konesh la ha adoptado con un enfoque integral que contempla también la sostenibilidad.

“La certificación ISO 27001 es una norma internacional que establece requisitos para mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información. Su propósito principal es proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, tanto digital como física. Esta norma puede aplicar a cualquier empresa, porque todas manejamos información. Se basa en un enfoque de gestión de riesgos: identificas los riesgos, los evalúas y defines medidas de tratamiento.

Esta certificación no es solamente para empresas de tecnología, pienso que toda organización debería gestionarla. Como antecedente, Konesh se certificó como PAC, un Proveedor Autorizado de Certificación de CFDI para poder emitir factura electrónica en México. Y muchos de esos requisitos que se deben cumplir tienen que ver con seguridad de la información. En ese tema de mejora continua y de compromiso con otras partes interesadas, con clientes, con socios de negocio, decidimos certificarnos en este estándar ISO 27001”, señala Adolfo Castro.

Más allá de la seguridad de datos, Konesh incorporó la sostenibilidad en su sistema de gestión de riesgos.

“En este proceso de certificación, a lo largo del tiempo han ocurrido cambios, donde el Foro Internacional de Acreditación y la Organización Internacional de Normalizaciones pidieron que aquellas empresas que estaban certificadas en alguna norma, tomaran en cuenta el cambio climático como un factor externo o interno en la eficacia de su sistema de gestión. Así, Konesh certificado ISO 27001 toma en cuenta la petición de organismos internacionales, es como se involucra a la iniciativa de reforestación”.

Y en palabras de Adolfo, más allá de proteger datos de manera segura y ética, las certificaciones también prevén temas de sostenibilidad o ESG.

“Buscamos reducir el impacto ambiental en nuestras operaciones digitales y alinear nuestras acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el 9, de industria, innovación e infraestructura; y el 13, de acción por el clima”, comenta.

Este enfoque permite que la certificación ISO 27001 se transforme en una herramienta que fortalece la responsabilidad corporativa, al tiempo que impulsa la eficiencia en el uso de los recursos, la mitigación de riesgos y genera valor para los clientes y socios de negocio.

La iniciativa de reforestación se diseñó con un objetivo doble: plantar árboles y fomentar la conciencia ambiental. Konesh optó por un modelo de participación voluntaria, evitando imponer tareas a sus colaboradores.

“Lo que buscamos en Konesh es un cambio cultural. Queremos que las personas que realmente quieran generar un cambio, puedan involucrarse de manera voluntaria. Establecimos la iniciativa, comunicamos los objetivos, y quienes quisieran participar podrían hacerlo. Nosotros aportamos recursos, transporte, herramientas; ellos aportaron su tiempo, energía y compromiso. Teníamos espacio para 35 voluntarios, y todos los lugares se cubrieron. Fue una respuesta muy positiva”, relata Castro.

El componente educativo es central. Konesh buscó que los participantes aprendieran sobre el proceso de reforestación, la identificación de especies, el cuidado de los árboles y la importancia de cada acción individual. Esto transforma la actividad en una experiencia de aprendizaje activo, en la que cada persona se convierte en protagonista de la iniciativa. La colaboración con expertos en reforestación, como ProBosque, fue clave para garantizar el impacto y la eficacia de la acción.

“ProBosque nos apoyó con los árboles, la asesoría y el terreno. Nosotros pusimos la mano de obra, las herramientas y el tiempo. Ellos nos enseñaron todo el proceso: cómo hacer los hoyos, cómo colocar la tierra, cómo sembrar cada árbol. Esta coordinación nos permitió lograr la cantidad de árboles que buscábamos y, lo más importante, involucrar a nuestro equipo en un aprendizaje activo”, explica Castro.

Además del impacto ambiental, la actividad fortalece la cultura organizacional y el sentido de pertenencia. La empresa buscó que cada voluntario formara parte de un mosaico simbólico, que representaba un pino completo, mediante el uso de playeras con distintos estampados que, en su conjunto, formaban una figura. Por otra parte, también se diseñó una inmensa manta con motivos de la actividad de siembra de árboles.

“El tema de la manta, es un mundo color verde, con árboles, y básicamente lo que representa es el compromiso de Konesh, de cara a esta iniciativa, que no solamente es un tema de asignar presupuesto para donar a alguna organización y listo, eso sería lo más fácil. Lo que buscamos es estar en un sitio, sobre todo el tema de la acción, la idea de tener el compromiso, decir ‘lo hemos accionado y queremos seguir aquí y vamos a hacer un cambio por el mundo, vamos a poner la parte que nos toca’.

En el caso de las playeras, la intención ahí era primero, identificarnos como grupo, llevar una playera, una gorra; un tema de identidad, de ese grupo que decidió tomar acción y de ir al lugar. La siguiente, además de la identidad, era que cada playera formaba parte de un gran mosaico, que representa la figura de un pino, lo que participamos durante la jornada. Entonces la idea fue que, cada una de las personas que asistió a la actividad en efecto no podía faltar, porque con una sola persona que faltara, el mosaico no se podía lograr. Es un tema más bien de ‘tú como persona formas parte de un todo, y ese todo ahorita es el árbol’. Estamos

En Konesh diseñamos soluciones con estrategia para blindar a tu empresa y mantenerla a flote.

Prevención del riesgo fiscal Big Data Facturación electrónica

Compliance PLD

Integración de la cadena de suministro

Navega seguro con nosotros. ¡Contáctanos!

formando el mosaico, pero también en la sociedad, somos parte de algo, y así como ensuciamos, también tenemos la responsabilidad de limpiar y contribuir en esa sociedad, en ese todo del cual formamos parte; que muchas veces nos creemos como individuo aislado, pero realmente es un tema de unión, de colaboración y que en conjunto si nos unimos, podemos lograr bastantes cambios significativos”.

La convocatoria para la actividad se realizó de manera transparente y abierta. Se enviaron correos a toda la empresa explicando la iniciativa, el objetivo, las fechas y horarios, y se solicitó la participación voluntaria. Los espacios disponibles se llenaron rápidamente, reflejando el interés genuino de los colaboradores por involucrarse en una causa ambiental. “

Durante la jornada de reforestación, cada participante recibió instrucciones precisas sobre cómo realizar la siembra, cómo ubicar los árboles y cómo asegurar su crecimiento. Este proceso educativo asegura que la acción no sea solo simbólica, sino efectiva y sostenible en el tiempo. Además, Konesh prevé dar seguimiento a los árboles plantados, regresando al sitio en meses posteriores para monitorear su crecimiento y mantener la conciencia ambiental activa dentro de la organización.

La iniciativa también tiene un valor profundo para quienes participan, al conectar la acción con reflexiones sobre el futuro y las generaciones que vienen. Para Adolfo Ulises Castro, la experiencia fue especialmente significativa.

“Hace algunos años, mi esposa y yo fuimos papás, y eso te hace ver las cosas de otra manera. Cuando tienes hijos, piensas en qué mundo les vas a dejar. La iniciativa de sembrar un árbol, de cuidar el medio ambiente, tiene que ver con usar los recursos de manera responsable y eficiente,

para que las futuras generaciones puedan aprovecharlos sin comprometerlos para quienes vienen detrás”.

Este enfoque intergeneracional subraya la importancia de que las empresas no solo busquen beneficios inmediatos, sino que también consideren el impacto a largo plazo de sus decisiones. Cada árbol plantado es un símbolo de esperanza, un recordatorio de que las acciones del presente repercuten en el futuro, tanto ambiental como socialmente.

Konesh busca que la sostenibilidad sea un componente permanente de su cultura organizacional, integrando cada iniciativa dentro de un marco más amplio de responsabilidad ambiental, social y de gobierno (ESG). La empresa no pretende que “Semillas de Esperanza” sea un evento aislado, sino un modelo que se repita y evolucione con nuevas acciones, como la creación de composta a partir de cáscaras de huevo o pequeños invernaderos en sus instalaciones.

“La sostenibilidad y la ciberseguridad son cambios estratégicos que transforman a las empresas en agentes de cambio. Refuerzan la reputación, mejoran la competitividad y aseguran la permanencia. Nuestras actividades son una respuesta responsable a los desafíos globales, generando valor para clientes, socios y partes interesadas, y construyendo un futuro justo, correcto y resiliente”, señala Adolfo Castro.

De esta manera, Konesh demuestra que la acción corporativa no se limita a cumplir objetivos financieros o de mercado, sino que puede ser un catalizador de cambio cultural y educativo; generando valor para todos los actores involucrados y construyendo un modelo replicable de sostenibilidad corporativa en México.

“Semillas de Esperanza: Verde x Venir” no es solo una iniciativa de reforestación; es un compromiso tangible que combina estrategia, educación, voluntariado y acción

9,000 m²

+ 350 marcas con soluciones sustentables para la gestión de todo tipo de residuos

Encuentra prestadores de servicios y diversos proveedores de equipo

Asesores expertos en normas ambientales

Conferencias especializadas sin costo

Un espacio 100% enfocado en tecnología y soluciones para el manejo de residuos valorizables de innovación para la gestión de residuos Organizan:

simbólica. Konesh ha logrado traducir sus objetivos estratégicos en acciones concretas que involucran a su equipo, generan impacto ambiental y refuerzan su identidad corporativa. Como concluye Castro:

“Estamos haciendo nuestra parte, y creemos que en la medida en que lo hagamos, generaremos valor, no solo para la empresa, sino para la sociedad en general. Es un compromiso que esperamos que prospere y continúe creciendo en el tiempo”.

Por: Juan Carlos Chávez

En la actualidad, podemos decir que la electromovilidad está avanzando velozmente en el mundo para convertirse en uno de los pilares esenciales del futuro del transporte global. Desde Asia hasta Europa, pasando por América Latina, las cifras más recientes muestran un crecimiento acelerado tanto en ventas como en producción de vehículos eléctricos (EV), una expansión de la infraestructura de carga, avances tecnológicos en baterías, y una preocupación creciente por el origen de la electricidad utilizada.

A nivel mundial, la electrificación del transporte ha dejado de ser una tendencia emergente para transformarse en un eje central de las estrategias climáticas, industriales y de competitividad. En 2024 se vendieron más de 17 millones de automóviles eléctricos, lo que representó más del 20 % de las ventas totales de autos nuevos, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA). Por otra parte, las previsiones para 2025 apuntan a que más de uno de cada cuatro automóviles vendidos será eléctrico.

Por su parte, Rho Motion, una empresa de Benchmark Mineral Intelligence especializada en investigación de la cadena de suministro de vehículos eléctricos (VE), revela en su último informe (julio 2025) que las ventas mundiales de vehículos eléctricos y plug-in híbridos han crecido de forma significativa. En el primer semestre de 2025 se vendieron cerca de 9.1 millones de unidades, lo que representa un aumento de alrededor de 28% frente al mismo periodo de 2024. China lidera este mercado con unos 5.5 millones de vehículos vendidos, seguido por Europa con 2 millones y Norteamérica con casi un millón.

El transporte público también se electrifica con rapidez. En el mundo circulan ya unos 780 mil autobuses eléctricos e híbridos enchufables, de los cuales más del 90% se encuentran, de nuevo, en China. Naciones como los Países Bajos, Finlandia, Suiza y Dinamarca han logrado que más del 60% de los autobuses nuevos sean eléctricos en lapsos de seis años o menos.

En este sentido, el compromiso político ambiental también se transforma en estrategias a largo plazo: muchos países establecen leyes para eliminar gradualmente los vehículos de combustibles fósiles para 2030-2035, promueven subsidios, normas de emisiones, e incentivos fiscales. En ese marco de electromovilidad, la generación de energía limpia (solar, eólica, etc.) y la infraestructura de recarga se perfilan como factores decisivos.

En este contexto, México se posiciona en un momento decisivo: con una estructura automotriz madura y una creciente demanda interna, el país podría escalar hacia un rol protagónico —o quedar rezagado.

Eugenio Grandio preside EMA Electro Movilidad Asociación México, con la premisa de articular al sector automotriz, energético y regulador en un ecosistema convergente. Su diagnóstico arranca por el terreno comercial.

“La adopción de autos eléctricos en México ha acelerado en los últimos años. Solo en este año el crecimiento ha sido del 46% respecto al año anterior, lo cual resulta llamativo considerando que la industria automotriz en general venía de un periodo de reducción gradual”.

Eugenio Grandio atribuye gran parte de ese crecimiento a la ampliación de la oferta: más de 100 modelos eléctricos y más de 50 híbridos conectables ya disponibles en el mercado mexicano, con algunas alternativas por debajo de los 500 mil

presidente

pesos mexicanos. Estas opciones más accesibles están acercando la tecnología a un abanico más amplio de consumidores. Además, destaca la evolución en autonomía (300 a 600 Km) y los ahorros que ello representa, hasta un 70 % en comparación con un vehículo de gasolina.

Además, en un reciente informe de EMA se señala que, entre 2021 y 2024 los precios de los vehículos eléctricos (EV) y los híbridos enchufables (PHEV) se han reducido un 37% y 35%, respectivamente; mientras que los autos con motor de combustión interna (VCI) han experimentado un aumento promedio del 24%, basándose en investigaciones del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT).

Asimismo, EMA reportó que, durante el primer trimestre de 2025, las ventas de vehículos eléctricos y vehículos híbridos enchufables en México aumentaron en un 289.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior; con empresas afiliadas comercializando 20 mil 560 unidades de VE y PHEV de enero a marzo.

Y este crecimiento se dio a la par de la red de recarga, dado que, en el mismo periodo citado, el total de puntos de carga en el país creció un 5.5%, pasando de 44 mil 974 conexiones al cierre del año pasado a un total de 47 mil 456.

“En la mayoría de los países, el despliegue de infraestructura ha contado con fuerte apoyo gubernamental, como en China, Europa o incluso Costa Rica. En México, en cambio, el crecimiento ha sido principalmente orgánico, liderado por empresas e iniciativas privadas. A pesar de ello, la infraestructura comienza a ser rentable ante el aumento de usuarios, sobre todo en zonas urbanas y de alta utilización. El reto ahora es generar un marco regulatorio que garantice inversiones seguras, busque el involucramiento de actores como la CFE y acelere los tiempos de despliegue. Si logramos esto, el crecimiento puede ser exponencial y sostenido”.

No obstante, en torno a una comparativa regional y global, ante el contexto latinoamericano, Eugenio Grandio reconoce avances, pero subraya el rezago relativo de México.

“México avanza a buen ritmo, pero aún con rezago frente a otros países. A nivel global, se espera que para 2025 uno de cada cuatro autos vendidos sea eléctrico; Noruega ya supera el 90% de participación, y Brasil alcanza alrededor del 6%. Incluso países más pequeños como Costa Rica proyectan que estas tecnologías representen el 20% de sus ventas. En México estamos cerca del 3%, lo cual muestra que hay un enorme potencial por aprovechar si logramos acelerar las condiciones adecuadas para la adopción”.

Estas cifras indican que el país está adelantado respecto a muchos, pero lejos de las naciones de punta. En esos mercados, los incentivos fiscales, reglas claras y apoyo estatal han sido determinantes.

Por otra parte, en cuanto a producción, México también avanza. De acuerdo con el EV Automotive OEM Assembly in Mexico Report de Prodensa, 2024 cerró con 206 mil 870 unidades producidas, y en los primeros cuatro meses de 2025 ya se reportaban 81 mil 049 unidades; por lo que se proyecta que al cierre del año la producción alcance las 250 mil unidades. (Se tienen 439 compañías vinculadas a la producción de EVs en México, destacando automotrices como Honda, JAC, SEV, BMW, Toyota, Ford, Audi, Zacua; y también Olinia con sus primeras unidades para 2026).

La implementación de aranceles y regulaciones en el sector automotriz tiene un impacto significativo en la promoción o limitación de la electromovilidad en México. Recientemente, la propuesta de medidas arancelarias del 50% dirigidas a vehículos eléctricos e híbridos chinos generó debates sobre su efecto en el mercado local. Organizaciones como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) se han pronunciado a favor de esta iniciativa, argumentando que habrá libre competencia si a las empresas chinas se les imponen ‘condiciones equitativas’.

Si bien los aranceles pueden proteger ciertos sectores productivos, de acuerdo con EMA también representan un riesgo de distorsión que eleva los precios y reduce la oferta de tecnologías limpias accesibles para los consumidores mexicanos.

“Si los precios suben artificialmente, es más probable que una persona opte por seguir adquiriendo un auto a gasolina y que otros competidores suban el precio de otros vehículos al tener menos competencia. México debe enfocarse en crear un marco regulatorio que impulse la movilidad eléctrica, reduzca los costos de entrada y genere condiciones favorables para la inversión en infraestructura de carga, capacitación técnica, fabricación local, cadenas de suministro y, en el futuro, una industria sólida de reciclaje y reúso de baterías”.

Eugenio explica que, en administraciones anteriores existía un incentivo para importar autos eléctricos sin arancel, pero el gravamen aumentó a 15-20 %. Ahora, ante el anuncio de un posible arancel del 50 %, el impacto podría desencadenar distorsiones: encarecimiento, reducción de competencia, menor innovación e inversión en infraestructura de carga.

Sobre su rol, Eugenio Grandio subraya que EMA ha logrado construir un ecosistema colaborativo entre empresas del sector, pero sus retos son ampliar la participación:

“El reto ahora es ampliar esa red: atraer a fabricantes tradicionales que aún no han lanzado en México modelos eléctricos ya disponibles en otros mercados, impulsar emprendimientos locales que identifiquen oportunidades … y atraer inversión internacional para fortalecer a México como hub de electromovilidad.”

La visión última: “construir ciudades con mejor calidad del aire, una industria innovadora y creciente, y con ello generar desarrollo económico y empleo de calidad”.

Yolanda Villegas, consejera de la AMIVE, es una reconocida experta en electromovilidad y energía limpia en México, con una destacada trayectoria en el análisis y promoción de políticas públicas para la adopción de tecnologías eléctricas en el sector transporte; y quien para el presente artículo de Greentology aporta una perspectiva clave: la intersección entre ley, regulación, estrategia y operación en el camino hacia la masificación de la movilidad eléctrica.

“En los últimos años hemos visto avances importantes en la electromovilidad en México. Se ha incrementado la oferta de vehículos eléctricos e híbridos, algunas ciudades

Yolanda Villegas

Consejera de la AMIVE

han comenzado a integrar autobuses eléctricos en su transporte público, y también se han dado pasos relevantes en términos regulatorios y de financiamiento. Sin embargo, la masificación enfrenta retos significativos: los costos iniciales de adquisición siguen siendo elevados para la mayoría de los usuarios, la infraestructura de carga aún es insuficiente y está desigualmente distribuida, y la generación de energía eléctrica en México todavía depende en gran medida de combustibles fósiles”.

Para Yolanda Villegas, estos tres frentes —costos, carga y matriz energética— deben abordarse de forma simultánea para evitar que el crecimiento se estanque.

Desde su análisis legal, sostiene que los mecanismos que operan hoy son insuficientes frente a los retos del mañana:

“Aunque se han dado pasos importantes, los incentivos todavía son limitados en comparación con otros países de la región y del mundo. Es necesario implementar esquemas más agresivos, como reducciones fiscales, subsidios directos, facilidades para la importación de vehículos y componentes, y programas de apoyo a empresas que quieran electrificar sus flotas.”

Para ella, los incentivos deben ir más allá de medidas aisladas: requieren un marco público integrado que articule transporte, energía y medio ambiente, con metas claras, plazos definidos y reglas estables.

Con respecto al despliegue de más infraestructura de recarga, Villegas González propone una mirada estratégica:

“La infraestructura de carga debe desarrollarse bajo una lógica de planeación integral y no de manera aislada. Una estrategia clave es fomentar la inversión público-privada, donde el Estado facilite las condiciones regulatorias y la iniciativa privada lidere la implementación de estaciones de carga”.

Para ella, el tránsito hacia la movilidad eléctrica no debe pensarse solo en nuevas estaciones, sino en aprovechar instalaciones existentes (gasolineras, plazas comerciales, redes urbanas) y asegurar que cualquier usuario pueda recargar sin barreras técnicas o de acceso. Adicionalmente, enfatiza que el crecimiento de infraestructura debe acompañarse con una red eléctrica más limpia y robusta:

“Es indispensable que el crecimiento de esta infraestructura se acompañe de un sistema eléctrico más limpio y robusto, para que el impacto ambiental de la electromovilidad sea realmente positivo".

Para que la electromovilidad se consolide como una opción viable y sostenible, tanto empresas como usuarios particulares deben adoptar enfoques estratégicos que faciliten una transición ordenada y eficiente. Considerar aspectos técnicos, económicos y operativos es fundamental para maximizar beneficios y minimizar riesgos.

Yolanda propone:

• A empresas: una electrificación por etapas, empezando con rutas fijas o predecibles que faciliten el diseño de infraestructura de carga.

• A usuarios particulares: informarse bien, planear patrones de carga y aprovechar incentivos.

• En ambos casos: destacar la importancia del acompañamiento técnico y la capacitación para que la transición no genere fallas operativas o pérdidas inesperadas.

Así, la también doctora en Estudios Humanísticos con foco en Agua y Energía por el Tec de Monterrey, pone el acento en aquello que muchas veces se ignora: la integración normativa, el marco de incentivos y el diseño institucional, antes de que el coche eléctrico circule.

Finalmente, Yolanda Villegas comparte pormenores del Curso Ejecutivo de Movilidad Eléctrica del ITAM, del que es coordinadora académica:

“Al momento, tenemos ya más de 100 inscritos. Al tratarse del primer curso de electromovilidad en una institución académica como el ITAM, había expectativas altas tanto de los estudiantes como del sector que observa con atención el desarrollo de talento en este campo. Los alumnos han mostrado un gran interés, no solo por la novedad del tema, sino porque reconocen la relevancia de la electromovilidad en el futuro del sector energético, del transporte y de la sostenibilidad. La retroalimentación que hemos recibido confirma que el curso ha logrado despertar inquietudes, abrir espacios de debate académico y generar propuestas

Rafael Burgos Especialista en electromovilidad

Rafael Burgos, especialista en electromovilidad, ofrece también su mirada operativa desde la electrificación de transporte público, recarga, redes eléctricas y desarrollo tecnológico.

En esta materia, Burgos señala que México ha vivido un avance sostenido en movilidad eléctrica del 2018 en adelante, acelerando desde 2020, cuando ya se observó un crecimiento más definido. Aunque existen distintos tipos de aplicaciones —como los vehículos de última milla para logística—, en su consideración, el transporte público es el segmento donde se observa un mayor desarrollo.

En palabras de Rafael, el proceso de electrificación del transporte público ha avanzado principalmente en los sistemas BRT (Bus Rapid Transit), que operan en carriles confinados y con rutas definidas. Ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Mérida ya cuentan con autobuses eléctricos en sus corredores. En el caso de la capital, el sistema Metrobús opera más de 130 unidades eléctricas de entre ocho y 18 metros, y recientemente ha comenzado a incorporar autobuses biarticulados de hasta 27 metros con baterías más robustas.

Según Burgos, ese sistema ha electrificado seis de sus siete líneas y aspira a tener su flota completamente eléctrica en los próximos seis o siete años. Para ello, ha instalado hubs y patios de recarga donde los autobuses descansan y se recargan durante la noche, con una planificación programada de recarga.

Pero no solo en Ciudad de México: también señala que entidades como San Luis Potosí, Quintana Roo, Tamaulipas y otros estados ya contemplan la incorporación de autobuses eléctricos. Burgos enfatiza que los beneficios son múltiples:

“Los beneficios son claros: los buses eléctricos no emiten contaminantes ni gases de efecto invernadero, y los costos operativos son más bajos. El uso de electricidad resulta aproximadamente dos veces más económico que el de combustibles fósiles, lo que impulsa una adopción cada vez mayor”.

Para Burgos, la electrificación no es solo poner autobuses eléctricos: es construir un ecosistema complejo. Explica que los sistemas de recarga, las redes de distribución y transmisión, la generación (idealmente renovable) y los sistemas de almacenamiento (baterías) deben trabajar en conjunto.

“Muchos de los desafíos técnicos vienen siendo con los tipos de refuerzo que se necesitan para los sistemas de distribución de energía eléctrica… la adopción de este tipo de transporte público se está haciendo directamente en ciudades, donde la demanda de energía eléctrica es grande”.

Subraya que la coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es esencial para asegurar que el suministro no colapse y que las recargas no afecten el funcionamiento eléctrico de la ciudad. Propone que la generación distribuida (paneles solares en patios de autobuses) y el almacenamiento con baterías sean indispensables.

Rafael Burgos expone que, México ha avanzado de manera significativa en la adopción de la electromovilidad, posicionándose como un país con una transición ordenada hacia sistemas de transporte más limpios. Aprovechando experiencias previas, como la modernización de los trolebuses en la Ciudad de México, el país ha logrado combinar tecnologías tradicionales con nuevas flotas eléctricas, sumando cerca de mil vehículos en operación.

“Hoy, la capital combina trolebuses y autobuses eléctricos, lo que le permite aprovechar infraestructura existente y avanzar hacia una movilidad más limpia. En total, sumando ambos sistemas, el país cuenta con cerca de mil vehículos eléctricos en operación. Ciudades como Monterrey, a través de Metrorrey, también han implementado infraestructura de recarga para autobuses eléctricos, replicando el éxito del Metrobús. El mercado nacional muestra dinamismo. Actualmente operan en México alrededor de siete marcas de autobuses eléctricos —principalmente de origen chino y europeo—, y algunas unidades ya se ensamblan localmente con tecnología importada. La llegada de nuevos fabricantes ha contribuido a reducir costos y ampliar la oferta, aunque sigue siendo esencial fortalecer la infraestructura de recarga”.

Para Burgos, el avance tecnológico será clave:

• Cargadores de más potencia: de 150-180 kW, pasando a 320 kW (160 kW por manguera), incluso cargadores de hasta 720 kW.

• Sistemas de almacenamiento como respaldo ante fallas de suministro.

• Sistemas digitales de monitoreo tanto de cargadores como de baterías, para optimizar el uso, minimizar el desgaste y prolongar la vida útil (7-8 años en promedio, aunque fabricantes ya garantizan 10-11 años).

• Mejora en algoritmos de carga, balanceo energético y control remoto.

De acuerdo con Rafel Burgos, la adopción de vehículos eléctricos particulares en México enfrenta varios retos importantes. El principal obstáculo es la falta de infraestructura de recarga pública, lo que hace indispensable promover políticas que impulsen la instalación de electrolineras accesibles y bien distribuidas en todo el país.

"El mayor desafío sigue siendo la falta de infraestructura de recarga. México necesita más estaciones públicas o ‘electrolineras’, impulsadas mediante políticas públicas que garanticen accesibilidad y cobertura nacional. Lo cierto es que la infraestructura doméstica también requiere agilizar procesos: instalar un cargador en casa implica trámites con la CFE que podrían simplificarse, además de establecer tarifas preferenciales para usuarios de vehículos eléctricos.

También está la incertidumbre sobre los aranceles a autos eléctricos de origen chino, que podría influir en los precios, aunque el impacto exacto aún no se conoce. Otro reto técnico es la falta de homologación en los tipos de conectores. En México conviven estándares chino, norteamericano y europeo, lo que dificulta la interoperabilidad. Establecer una norma nacional ayudaría a uniformar la infraestructura de recarga y facilitar la expansión del mercado. Pese a estos obstáculos, la tendencia es irreversible. Como sucedió con las energías renovables, el avance tecnológico de la electromovilidad seguirá acelerándose por sus beneficios ambientales y económicos”.

En suma, si México logra articular estos elementos ya mencionados por quienes integran este artículo de portada, puede aspirar a duplicar o triplicar sus niveles actuales de electrificación en el parque vehicular ligero y consolidarse como un hub regional de producción y exportación. Con una industria automotriz madura, cadenas de suministro asentadas y proximidad al mercado norteamericano, el país tiene condiciones comparativas favorables. Pero el momentum no es infinito: la ventana para actuar es ahora.

Por: Juan Carlos Chávez

Desde sus inicios en 1952, Grupo DEACERO ha transitado de ser una pequeña fábrica local de acero en Monterrey a convertirse en un referente nacional e internacional de sostenibilidad industrial.

En un contexto donde la transición energética y la reducción de emisiones son demandas crecientes de la ciudadanía, los gobiernos y los mercados globales, la acerera mexicana ha construido una estrategia clara: reciclar al máximo, innovar en energía limpia, comprometerse con metas exigentes, y generar valor social en sus comunidades.

En su reciente Informe de Sustentabilidad 2024 y en la conversación que mantuvimos en el marco de Mexico Carbon Forum 2025 con Paulina Terrazas, Gerente de Vinculación e Incidencia en DEACERO, se revela cómo esa estrategia ya no es solo una aspiración, sino un pilar estructural para la continuidad del negocio.

De estrategia a pilar esencial

Uno de los logros centrales que destaca Paulina Terrazas es que la sustentabilidad ha dejado de ser una sección más del reporte corporativo para convertirse en una línea estratégica transversal.

“Hemos logrado que la sustentabilidad pase de ser solo una estrategia parcial de una sección en la operación, a ser uno de los pilares y una de las líneas estratégicas en toda la empresa”.

Este cambio no solo implica reconfigurar prioridades internas, sino también visualizar nuevas formas de generar valor agregado, no solo económico, sino ambiental y social. Los hitos de 2024 lo confirman. DEACERO inauguró una planta de alambres en Mexicali, amplió avances en su acería Ramos II en Coahuila, obtuvo múltiples reconocimientos ambientales y de economía circular —como el premio “Planeta” del Pacto Global—. Paulina lo resume claramente:

Paulina Terrazas

Gerente de Vinculación e Incidencia en DEACERO

VENTA DE BOLETOS:

“Logramos tener seis plantas certificadas por la ISO del Sistema de Gestión Ambiental y pues vamos avanzando cada vez más, con una ruta muy clara para promover también la construcción con un enfoque de sustentabilidad. Creo que otro de los hitos fundamentales del 2024 fue que llegamos al 93% de proveeduría local; con todo y que fue un año retador para el sector de la construcción o específicamente para el sector acerero por los temas comerciales”.

Estos son ejemplos concretos de cómo la sustentabilidad no es un accesorio, sino un componente esencial de la competitividad.

Reciclaje, eficiencia y ruta de descarbonización

Una de las señas de identidad de DEACERO es su modelo productivo basado casi por completo en acero reciclado. Según el Informe 2024, el 97% de la materia prima usada es material reciclado, lo cual contribuye de forma decisiva a reducir la huella ambiental del acero. La eficiencia de recursos acompaña ese esfuerzo: la empresa reporta un consumo de agua por tonelada de acero de 0.58 metros cúbicos, significativamente inferior al promedio nacional (cercano a los 5.2 m³).

En paralelo, DEACERO se ha comprometido a reducir la intensidad de emisiones de CO₂ en 56% para 2030 (tomando como año base 2019), mediante su llamada Ruta de Descarbonización.

Paulina explica algunas de las estrategias que están detrás de estos avances:

“Organizar y empezar a monitorear todo y verlo como parte importante del negocio, hace que uno pueda ir avanzando en ese sentido. Tener los indicadores por planta, desagregados

hasta el último nivel, y también contar las referencias de cómo va la industria nacional y la global, nos da la pauta y el zoom de hacia dónde tenemos que ir. Y en la práctica, vamos avanzando en todo lo que se puede hacer más eficiente de la operación.

Somos el reciclador más grande de México, con todo y lo que pasó en el sector de la construcción, hubo menos producción en todos los sectores relacionados con la construcción, pero seguimos siendo el reciclador más grande, a pesar de que reciclamos menos toneladas, porque hubo menos en el mercado. Y seguimos teniendo las emisiones más bajas de Norteamérica, eso por dos razones: una, porque toda la producción está basada en acero reciclado, en la fundición de chatarra; y la segunda razón es porque usamos cada vez más energía limpia. Una de las metas es que queremos llegar al 60% de energía limpia para 2030”.

Otra innovación técnica notable en DEACERO es la incorporación de trituradoras en sus centros de reciclaje, lo que permite comprimir el material metálico antes de fundirse. Esa simple mejora reduce consumos de energía, acelera los procesos y disminuye espacios requeridos de almacenamiento. “Nos ahorramos energía, nos ahorramos tiempo y nos ahorramos espacio”, indica Paulina.

Un elemento distintivo que ejemplifica la ambición de DEACERO es su línea Neutrum, acero neutro en carbono. Este producto combina ya bajas emisiones (producto del reciclaje y el uso de horno de arco eléctrico) con la compensación de emisiones residuales mediante créditos de carbono verificados y basados en la naturaleza.

“Nosotros somos la primera acerera en México y la única que tiene una oferta de acero neutro, una línea que sale con las emisiones compensadas. Tenemos todo un sistema, todo un escritorio de créditos de carbono que, continuamente buscando alternativas para tener los créditos de carbono de más alta calidad, asociados a proyectos de soluciones basadas en la naturaleza y que estén verificadas. Primero se pensó en todo el mercado global y ahora cada vez más se pretende apuntar hacia México, en ecosistemas que sean estratégicos para el país. Estamos a punto de certificarnos con la ISO 14068 de carbono neutralidad; estamos reduciendo y también compensando”.