Ministério da Cultura e Banco do Brasil apresentam

Ministério da Cultura e Banco do Brasil apresentam

Ancestral: Afro-Américas é uma viagem profunda pela diáspora e pela confluência das populações africanas, unindo Brasil e Estados Unidos em uma rede de memórias, imagens e saberes transmitidos ao longo dos anos e ressignificados por artistas que nasceram ou vivem em um dos dois países.

Como definir a ancestralidade e como ela está sendo abordada neste projeto? Há símbolos gráficos da África Ocidental, chamados adinkras, que podem nos orientar. Eles guardam narrativas conselheiras, nos ajudam a mergulhar mais fundo na exposição.

O primeiro é o pássaro Sankofa, que voa em direção ao futuro com a cabeça virada para trás. O outro é a teia de aranha Ananse, projetada com desvios, bifurcações e labirintos, para demonstrar que os percursos no tempo e no espaço não são lineares, retos. Ancestral é mais do que passado, é futuro construído pela experiência. Ancestral é mais do que História, é um novelo de histórias, imagens e sensações que podem ser despertadas nas memórias individual e coletiva.

Com cerca de 160 obras, a mostra tem direção artística de Marcello Dantas, curadoria de Ana Beatriz Almeida e curadoria do núcleo de arte africana de Renato Araújo da Silva.

Organizada em eixos — Corpo, Sonho e Espaço —, Ancestral propõe um olhar que conecta memórias, narrativas, territórios e aspirações atravessados pela ancestralidade. Este percurso que se divide entre os três núcleos deságua no módulo Áfricas, com obras de diferentes territórios do continente.

Nas oito salas do primeiro andar do CCBB Rio, ícones do ativismo e das culturas negras no Brasil, como Abdias do Nascimento (1914-2011), e nos Estados Unidos, como Betye Saar (1926), convivem com nomes consolidados e emergentes da arte contemporânea nas Américas, caso de Simone Leigh, Mestre Didi, Sonia Gomes, Arthur Bispo do Rosário, Kara Walker, Lorna Simpson, Carrie Mae Weems, Melvin Edwards e Julie Mehretu, entre outros.

O percurso se desenha como um resgate enérgico, que é enfático ao não tocar apenas nas histórias de opressão. Ancestral também fala de transformação criativa, resistência e reimaginação de mundos (os de dentro, os de fora). Obras que atravessam matéria, corpo, linguagem e espaço, abrindo portas para reflexões — pessoais e coletivas — sobre pertencimento, identidade e futuro.

O público é convidado a interrogar essas heranças — simbólicas, afetivas e sociais — e a detectar, nos vínculos forjados hoje, os fundamentos de um futuro compartilhado.

CCBB Educativo Lugares de culturas

O corpo é o primeiro território da ancestralidade. Na diáspora africana, ele carrega as marcas da travessia, mas também os gestos da resistência, os ritmos herdados, as cosmologias que sobrevivem no movimento, na dança, no trabalho, na fé. Corpo que lembra, que reza, que canta e que se transforma em linguagem. Para muitos povos africanos e afrodiaspóricos, o corpo não é apenas físico: é também espiritual, coletivo e político. É nele que a memória se inscreve e se transmite, de geração para geração, mesmo sob silenciamentos e violências. Ao longo da diáspora, a arte tem sido uma forma de reinscrever esse corpo no mundo — de honrar os mais velhos, criar novas narrativas, afirmar existências. Ancestralidade, aqui, não é passado imóvel: é presença viva, pulsando em cada gesto de criação.

Atravessar Kalunga Grande — como os negros que vieram das regiões em que se falava banto chamavam o oceano Atlântico — foi o primeiro desafio imposto aos corpos dos que vieram sequestrados para as Américas. O translado e o exílio do corpo dos ancestrais marcaria de forma radical a memória ancestral dos afrodescendentes do continente.

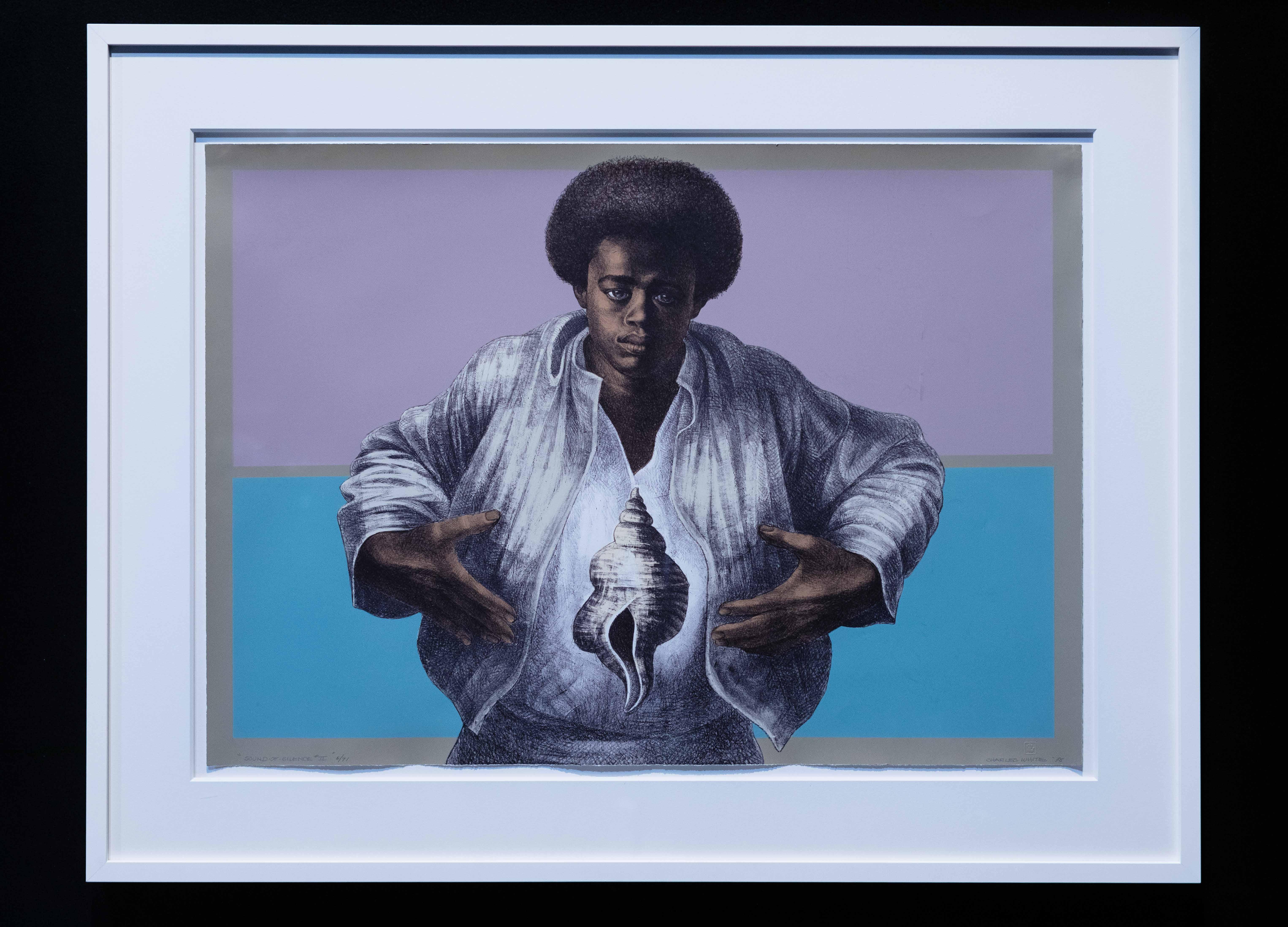

A travessia, os atravessamentos e a resiliência destes corpos exilados aparecem nos trabalhos de MATHEUS MARQUES ABU e CHARLES WHITE logo no início do percurso da exposição no Rio.

Em “Ancestral Atlântico 3”, Abu expõe o corte e as feridas causadas pelo empreendimento colonial nas existências que ele subjugou. A tela monocromática azul recebe cortes, como se o oceano pudesse deixar de ser água para materializar a ferida do êxodo e da escravidão.

Montada próxima à obra de Abu, a pintura “Sound of silence II” (imagem na página anterior), de Charles White, recria um diálogo com a outra obra e afirma a resistência. Um homem negro segura uma enorme concha. Se, por um lado, a obra insinua o que precisou ser calado e esquecido, por outro afirma, assim como a presença serena desse homem segurando a concha, que também houve a travessia de muitos saberes e sensibilidades. Os navios que transportaram reis e princesas africanas em seus porões também trouxeram para as Américas sua música, suas divindades e seus múltiplos conhecimentos.

KALUNGA: Em banto, palavra ligada a um “lugar sagrado”, que tanto pode ser um lugar de ritos religiosos quanto o cemitério. O mar, com sua natureza misteriosa e intransponível, é Kalunga Grande.

FONTANA: Na história da arte registrada a partir da Europa, o corte na tela foi uma das marcas de ressignificação da pintura, com a bidimensionalidade posta em xeque pelas vanguardas históricas. Artista de origem italiana, nascido na Argentina, Lucio Fontana (1899-1968), a partir de 1949, afinado com o espírito das neovanguardas e de sua releitura do Modernismo, passa a criar pinturas monocromáticas e rasga a superfície da tela com perfurações e cortes. O trabalho de Abu acessa essa memória e depois amplia o gesto da agressão à “pele” do quadro e se aproxima de dolorosos processos da colonização.

MARQUES ABU Ancestral Atlântico 3

Acrílica sobre Tela 2024

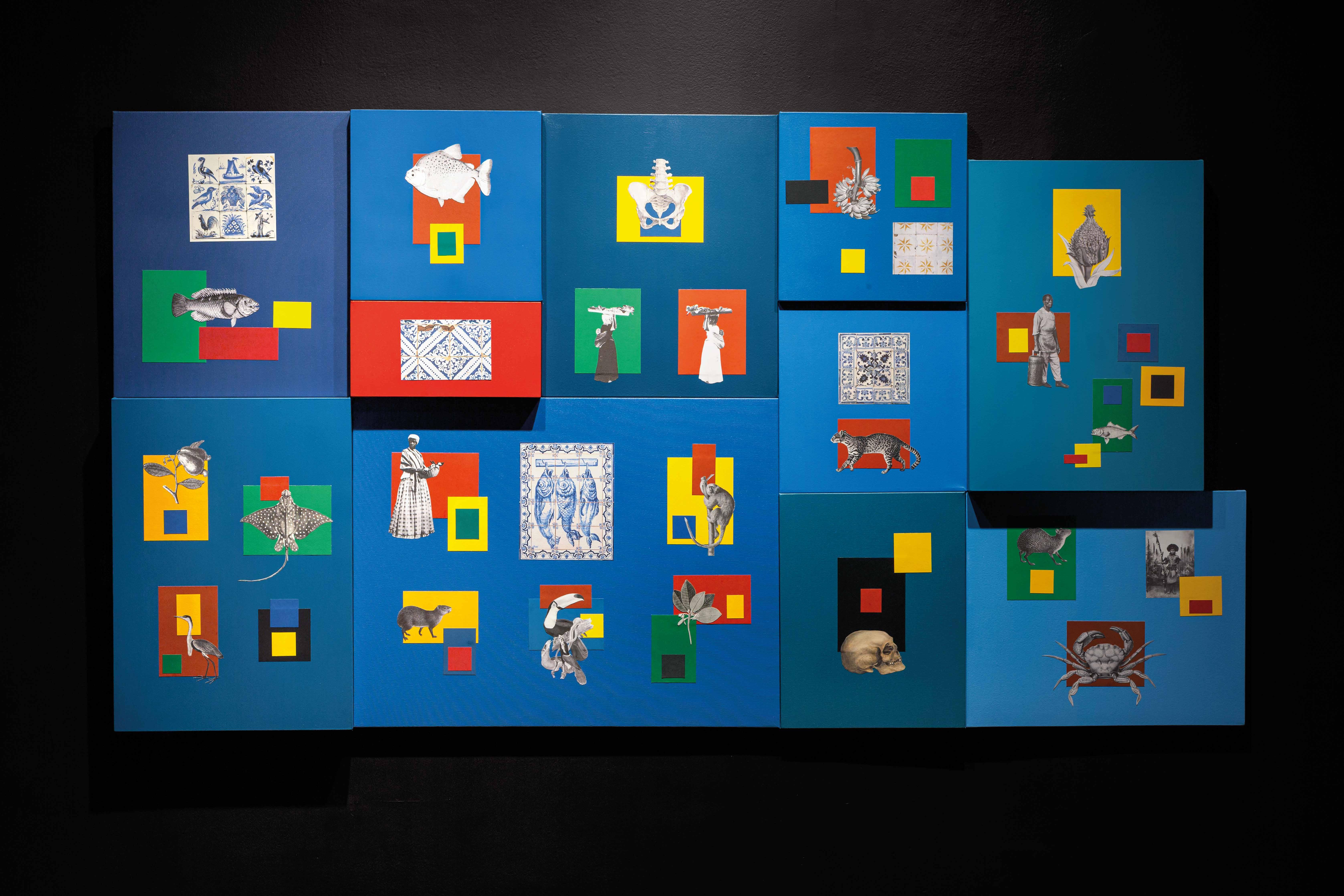

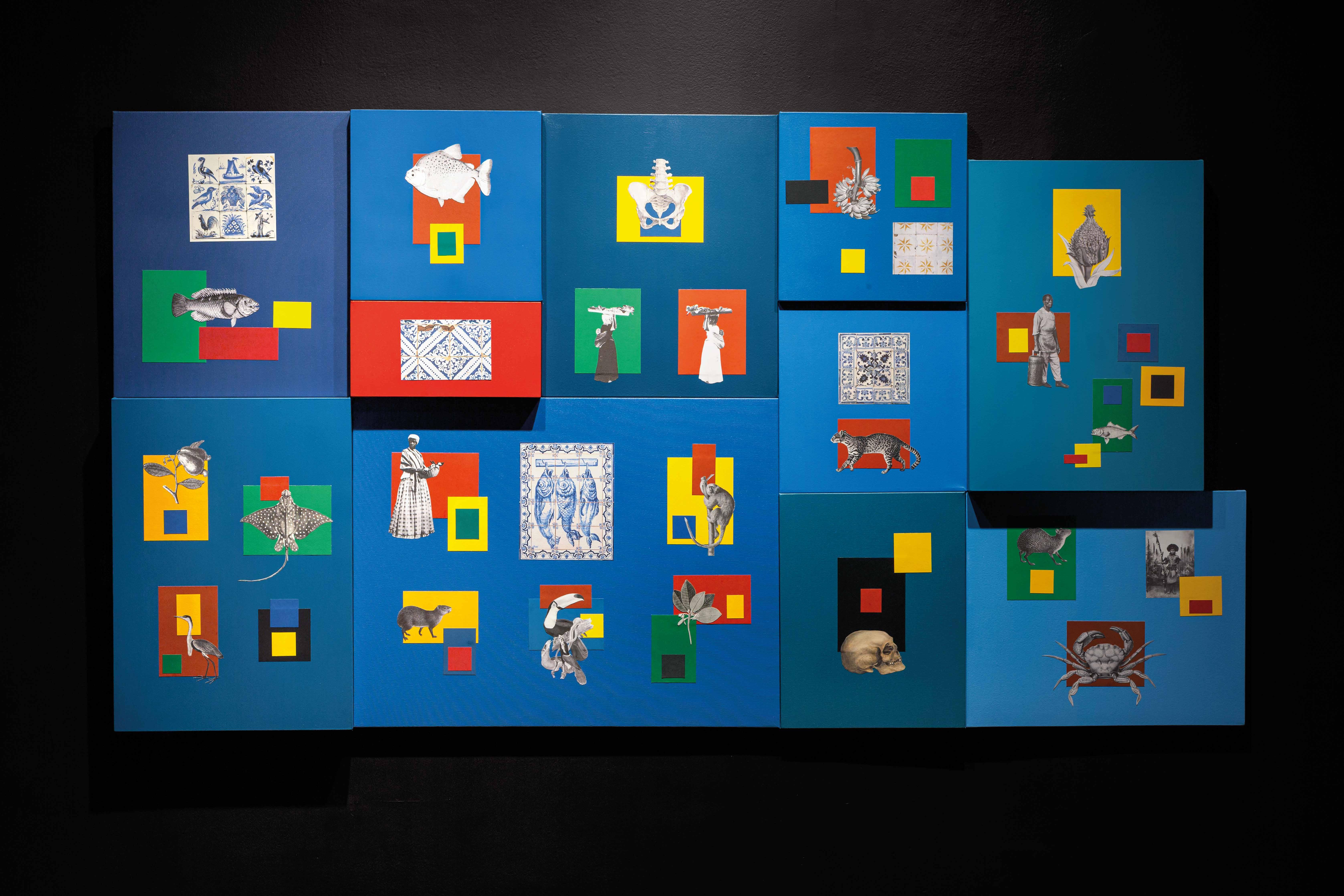

Em “Geometria à brasileira: Azul nº3” (2023), ROSANA PAULINO se relaciona com as formas e a história da arte abstrata europeia (Mondrian, Paul Klee, Malevich e Kandinsky, sobretudo) e sua influência na arte construtiva brasileira (Hélio Oiticica, Lygia Pape, Lygia Clark, Willys de Castro, Franz Weissmann, Hércules Barsotti). Ela mostra como as formas geométricas foram aliadas de um desejo autoritário por classificação e ordem. Une a geometria, importante na arte do século XX, às influências dos chamados “pintores viajantes” dos séculos XVIII e XIX, como Eckhout e Rugendas, que estiveram no Brasil classificando exemplares da fauna e da flora e habitantes humanos. Rosana Paulino demonstra que o desejo por uma ordenação do mundo pode transformar corpos e existências não brancos e não europeus em objetos.

LORNA SIMPSON

Desired Fotogravura em papel

Somerset 300lb 1996

LORNA SIMPSON

The worst had already come to pass Fotogravura em papel

Somerset 300lb 1996

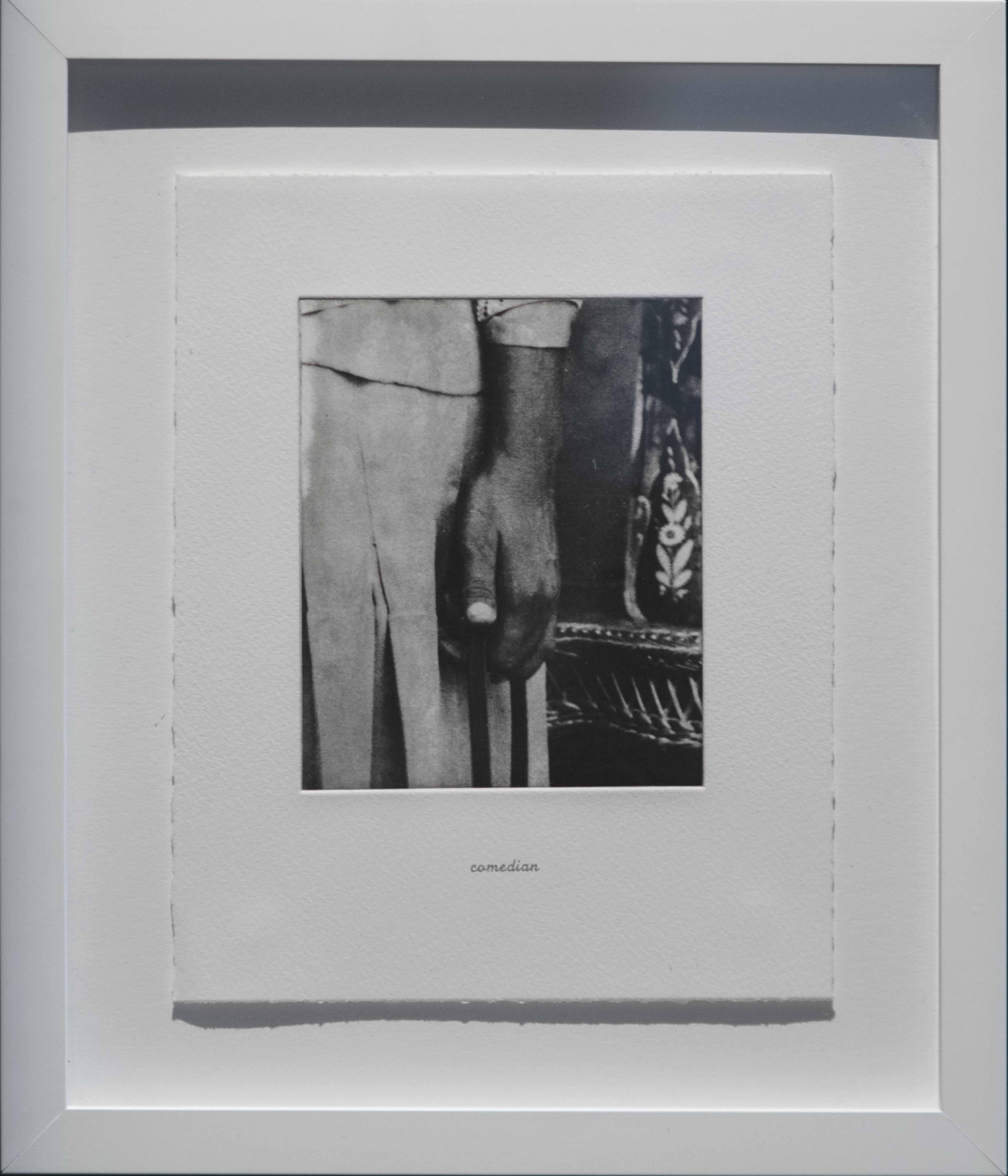

"Details" (1993), de LORNA SIMPSON, se apropria de fotografias de acervos pessoais de afro-americanos, clicadas ao longo do século XX, e dá um zoom nas mãos, enfatizando o gestual dos retratados. Acrescenta, então, aos cortes, legendas como "apaixonado e tentando ficar longe dos problemas", "meio culto" ou "indiferente". O ruído entre texto e imagem, que nem sempre têm uma correspondência lógica, ajuda a discutir a importância da autorrepresentação das pessoas negras e uma tríplice recusa: à não imagem, à objetificação do corpo também como imagem e a subalternização do corpo negro retratado.

Ovo de Colombo - Produtos de genocídio Resina, madeira e objetos diversos 2021

Em “Ovo de Colombo — Produtos de genocídio” ( 2021), o mineiro PAULO NAZARETH se apropria de embalagens de produtos diversos com nome de origem indígena e elementos da história afrobrasileira para criticar um imaginário ligado à subjugação e violência dos povos originários e dos africanos da diáspora. A expressão “ovo de Colombo” nasceu da história na qual Colombo teria desafiado interlocutores ao conseguir deixar um ovo “em pé”, parado, na superfície de uma mesa, para depois revelar a “gambiarra” que permitiu o feito: achatar ligeiramente sua base. Ao aludir à história, inserindo embalagens de diferentes produtos em ovos feitos com resina, Nazareth evidencia, também, outras “gambiarras” — a propaganda, que se apropria das imagens de pessoas negras e indígenas, tentando fazer de suas existências um produto.

SIDNEY AMARAL

Havaianas

Bronze 2012

Se Nazareth chama a atenção para a apropriação realizada pela propaganda, SIDNEY AMARAL evidencia a transfiguração de uma grande marca de calçados, os chinelos Havaianas, pela população preta e periférica. Se o nome “havaianas” não deixa de estar apoiado em um estereótipo sobre a população do Havaí, as sandálias contam uma história de transformação imagética. Antes associados a uma visão pejorativa do vestuário da população pobre brasileira, os chinelos foram transformados em ícone de identidade e poder por seus usuários.

é um termo que se refere à dispersão de africanos e seus descendentes por diversas partes do mundo, especialmente para as Américas. Estima-se que cerca de 13 milhões de pessoas foram sequestradas na África para que fossem escravizadas no continente americano entre os séculos XVI e XIX, com a ampliação do tráfico transatlântico de seres humanos entre 1750 e 1850, e que cerca de 2 milhões destas pessoas morreram durante a viagem. A diáspora carrega uma história de muita violência, perda de laços com a terra natal, condições brutais de vida impostas pela escravização e que hoje é contada para além da dor. Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, pensador quilombola, emprega o termo confluência, que significa “direção para um mesmo ponto, convergência”, para nos contar que a dispersão se transformou também em reencontro e reconexão graças à resistência na preservação de saberes e tecnologias ancestrais que foram perpetuados pela música, a arquitetura, a visualidade, a gastronomia e a religião. É "[...] a energia que está nos movendo para o compartilhamento [...]. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente, a gente passa a ser a gente e outra gente – a gente rende. A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia”.

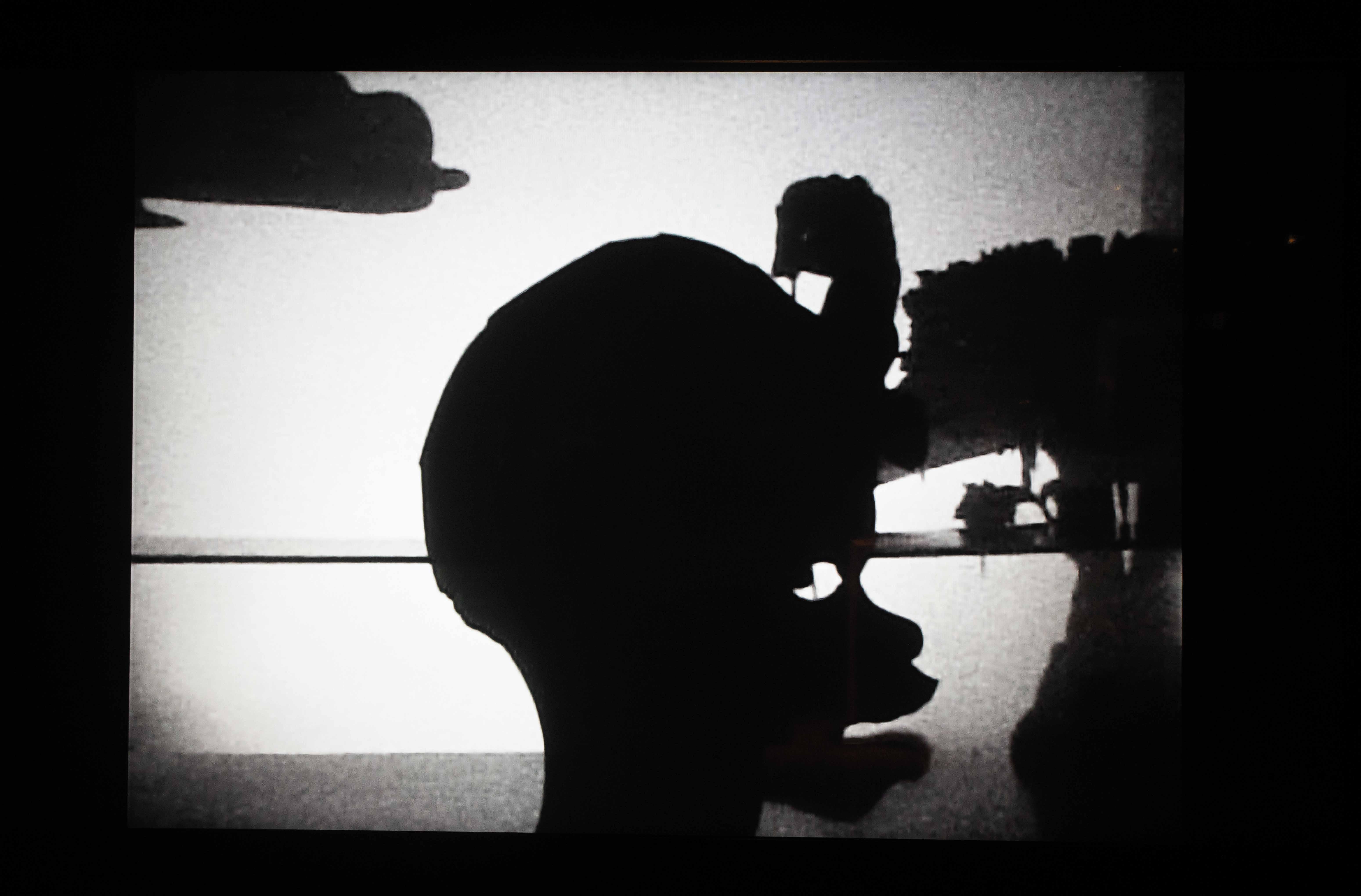

KARA WALKER e ALINE MOTTA participam de Ancestral com vídeos muito distintos, mas com uma coisa em comum: o estranhamento e o deslocamento de signos. Estranhar as imagens é uma forma de denunciar sua utilização para a manutenção de sistemas de opressão e exclusão. Em “Testimony: narrative of a negress burdened by good intentions” (2004), Walker tira partido das silhuetas, recurso muito comum nas capas de livros clássicos e histórias infantis, para narrar os horrores da escravidão e do racismo. Já em “Poupatempo” (2015), Aline Motta observa como o gradeamento de uma praça em São Paulo, para abrigar uma guarita do serviço público “Poupatempo”, faz com que os passantes percam tempo para contornar a praça por causa das grades. As poucas pessoas filmadas que não se sentem inibidas para atravessar a praça têm a imagem coberta por uma intervenção gráfica que lembra as tarjas e retículas utilizadas em jornais e reportagens televisivas para ocultar a identidade de “suspeitos”.

KARA WALKER

Testimony: Narrative of a Negress Burdened by Good Intentions

Video P&B, sem som 2004

ALINE MOTTA Poupatempo

Video, Cor, Som 2015

Se Walker e Motta estranham a imagem, MOISÉS PATRÍCIO busca infiltrá-la, entranhá-la. Nas esculturas da série Brasilidades (2019), o artista, também babalaô e líder de um terreiro em São Paulo, envolve uma série de “quartinhas”, recipientes ritualísticos no candomblé, em cubos de concreto. Há um jogo entre o que contém e o que está contido. Se em um primeiro momento pode-se acreditar que os vasos em cerâmica podem estar sendo aprisionados pelo cimento, por outro é possível entendê-los como uma estrutura que organiza a noção de uma brasilidade

QUARTINHAS: Recipientes sagrados, em formato de ânfora, feitos geralmente de cerâmica sem pintura. São usados para armazenar prioritariamente água, mas às vezes também carregam outros elementos ligados a uma divindade. Meio de conexão com as entidades, a quartinha é uma ponte entre corpo e espírito. É para manter essa ligação que se renova a água em seu interior periodicamente. O barro da quartinha é poroso, “transpira” o líquido na parte interna, funcionando como uma pele que transpõe para o ambiente o axé do seu interior. Acredita-se ainda que a água da quartinha tem propriedades de filtro e de cura, equilibrando energeticamente o ambiente e os participantes dos ritos.

Samba, o dono do corpo é o título de um livro do professor e pensador Muniz Sodré, autor fundamental para o entendimento das subversões que o corpo das populações afrodiaspóricas foi capaz de realizar no Brasil. O pintor e multiartista HEITOR DOS PRAZERES (1868-1966) viveu essas subversões e, mais do que isso, foi uma figura fundamental no processo de projetá-las. Compositor de sambas importantes da história do carnaval, como “Pierrô apaixonado” e de muitos pontos de terreiros de umbanda, Heitor foi ainda cenógrafo, figurinista e cantor. Na pintura, mergulhou nas rupturas formais do Modernismo, mas pintou os ambientes de uma “brasilidade” a partir da perspectiva de quem realmente a vivia e sonhava. Em Ancestral, suas pinturas evidenciam como ele se insere na cultura carioca.

HEITOR DOS PRAZERES

Samba Óleo sobre tela 1965

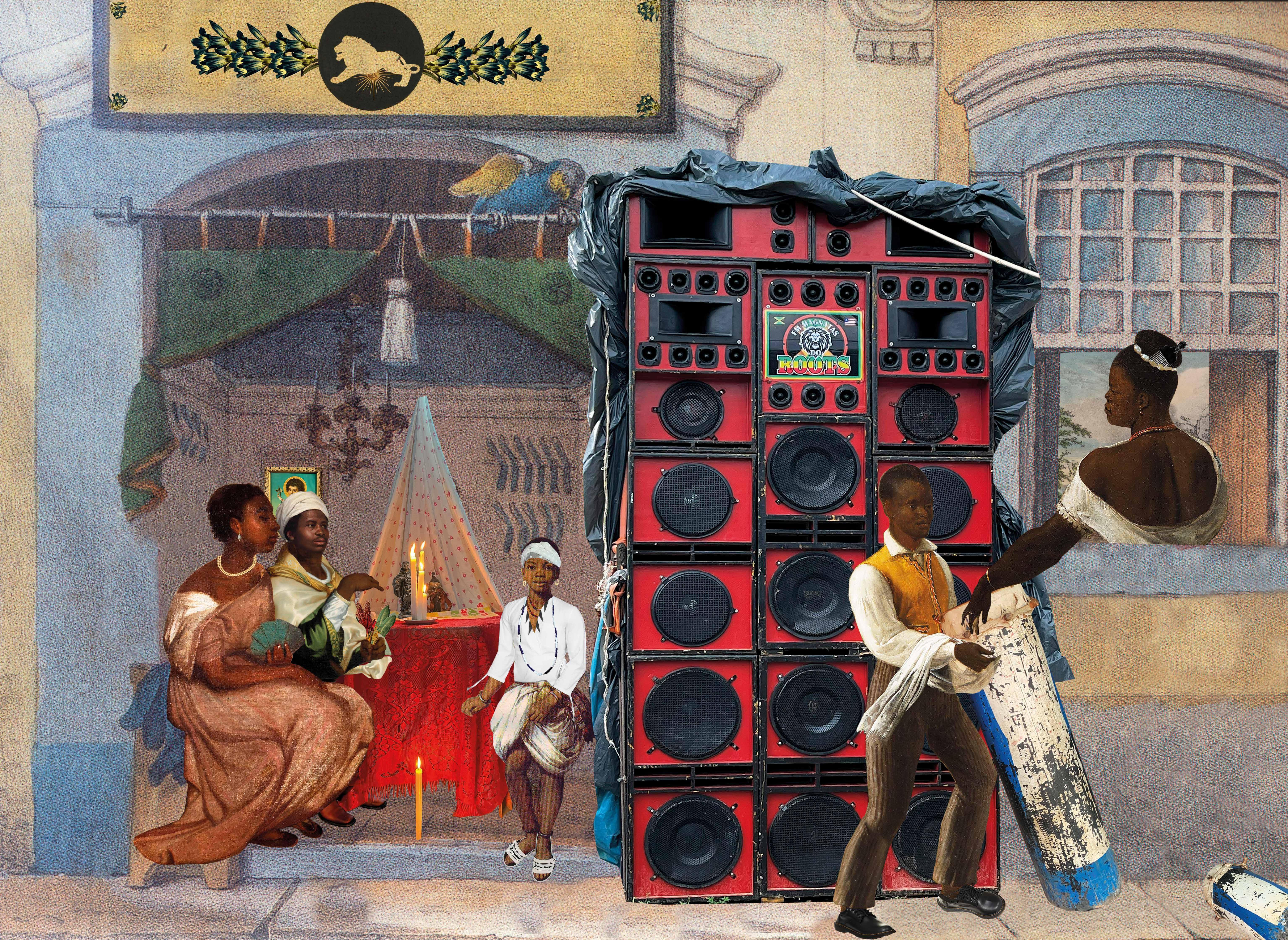

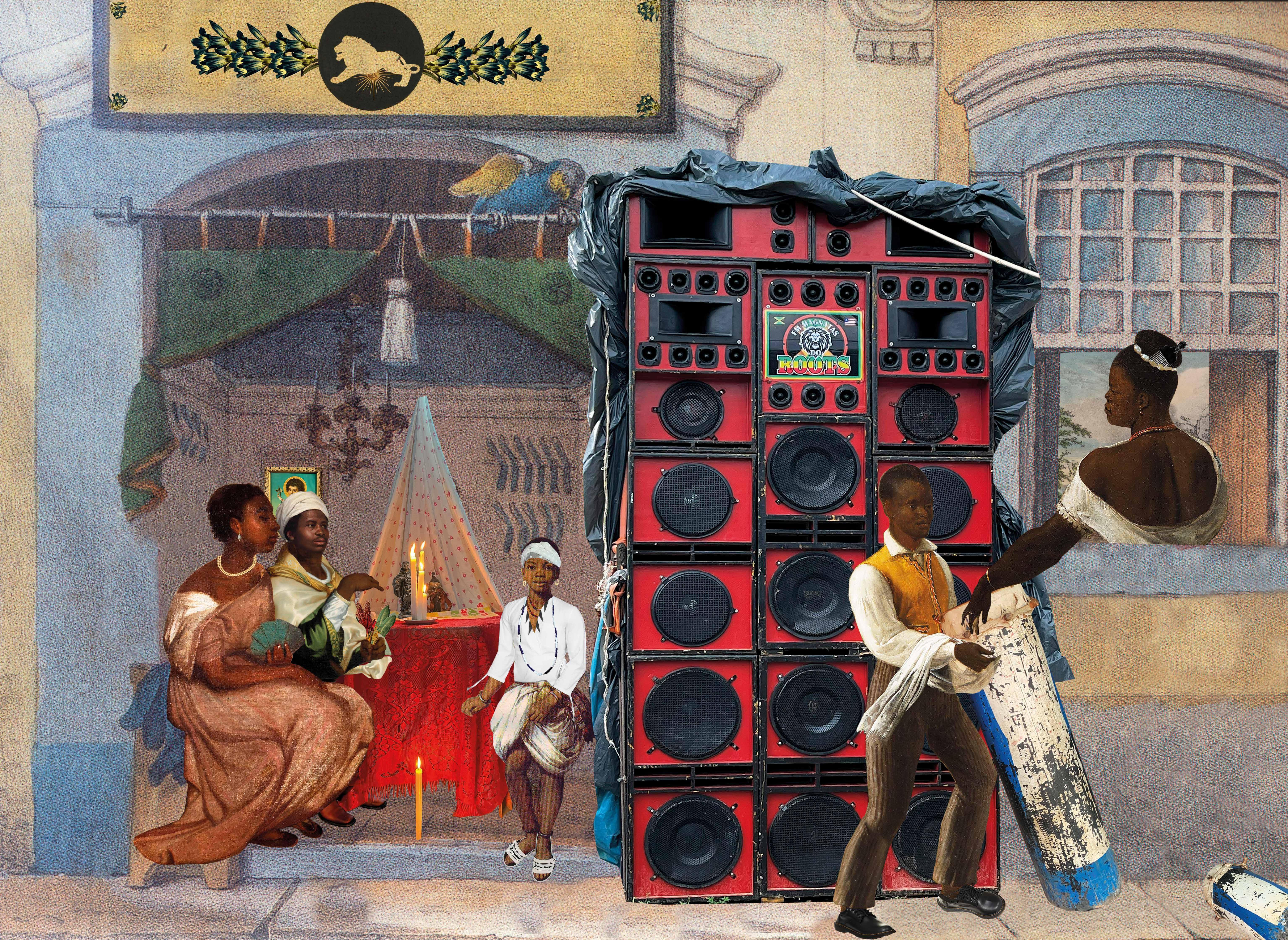

Gê Viana Radiola de Promessa

Videoinstalação interativa 2022-2024

DO SAMBA ÀS RADIOLAS: Gê Viana une colagens digital e manual com pintura. Sua pesquisa utiliza imagens de arquivo e a memória oral de sua família para pensar a história de seu povo Anapuru e o cotidiano afrodiaspórico e indígena e desenvolver novas narrativas que celebrem dignidade e felicidade. O vídeo da artista, “Radiola de promessa” (2024), instalado em um dos cofres do primeiro andar do CCBB, mostra as radiolas e os ritmos do Norte do país. Como tem sido uma tônica em sua obra, a artista maranhense se apropria de imagens criadas por Jean-Baptiste Debret (1768-1848) em seu Viagem pitoresca ao Brasil. Debret registrou o cotidiano do Brasil Colônia e nos permitiu compreendê-lo a partir de imagens, mas fez isso com um olhar imbuído de racismo estrutural, sem estranhar a violência cometida contra as pessoas negras e os povos originários. A artista não apenas retira as pessoas negras das imagens coloniais como ativa a alegria e a espiritualidade, trazendo os tons do Nordeste, dos festejos, do paredão de caixas de som.

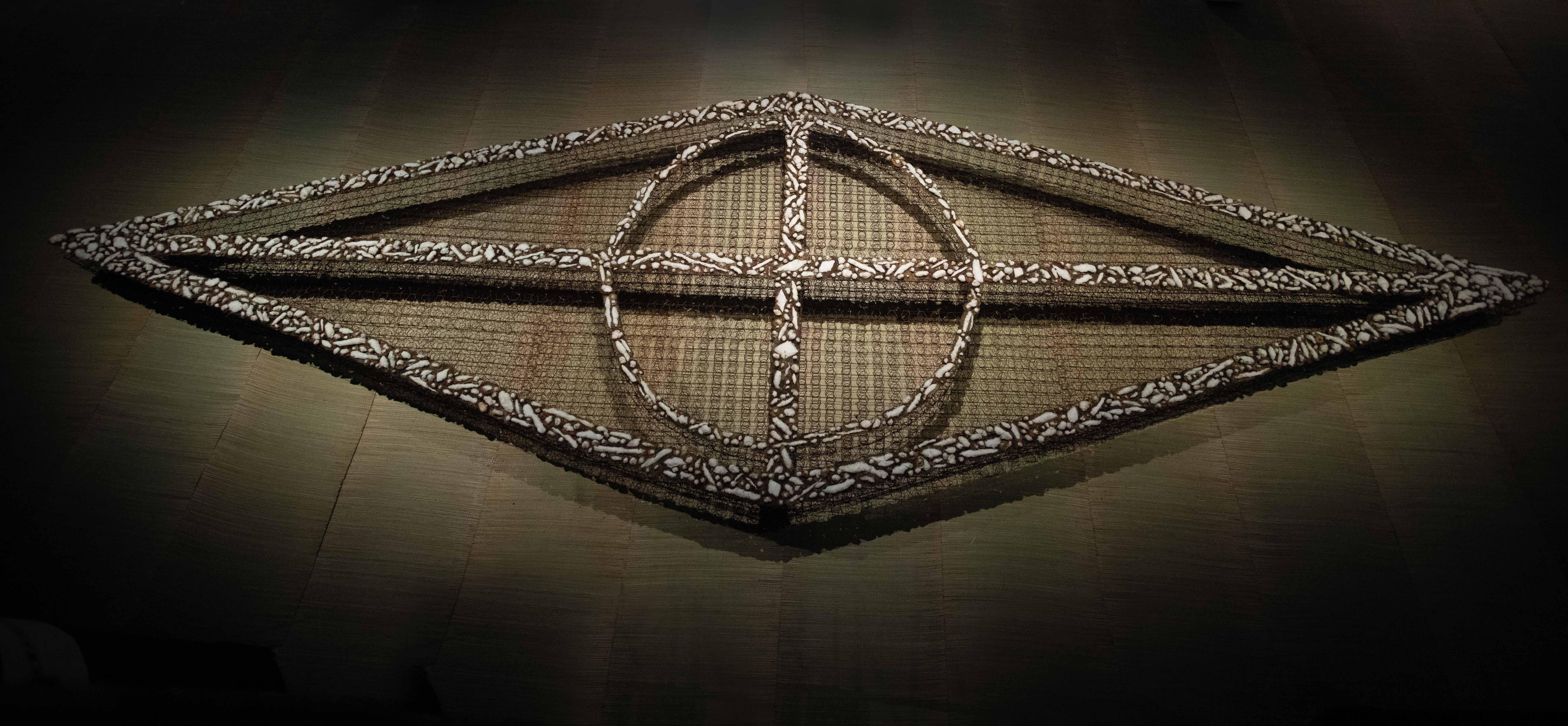

O Sorriso de Acotirene

Cabaças, sisal, palha, aço, ferro e materiais diversos

2019

Sonhar, para os povos africanos da diáspora, sempre foi um gesto radical. Em meio à violência da escravidão, do racismo e da exclusão, imaginar outros mundos tornou-se uma forma de sobrevivência e criação. O sonho não é fuga: é ferramenta de liberdade. É nele que se preservam os saberes dos ancestrais, se escutam os orixás, se inventam futuros em que o corpo negro é pleno, digno, celebrado. A imaginação constrói pontes entre passado e porvir, entre o visível e o invisível, entre a dor e a potência. Ao sonhar, os descendentes da diáspora recontam a história por outras vias — com poesia, música, arte e espiritualidade. O sonho, nesse sentido, é também estratégia, memória e reexistência. Porque antes de acontecer no mundo, a liberdade precisa ser sonhada.

Na criação artística, imagens não podem ser gratuitas. O uso de materiais também não. MONICA VENTURA, uma das mais vigorosas artistas da cena contemporânea brasileira, sabe bem disso. Para criar a escultura instalativa “O sorriso de Acotirene” , escolheu formar um corpo-saia com cabaças, importante símbolo da cosmogonia africana. Um corpo que flutua, sem rosto, sem figura, mas que a artista afirma, em seu título, estar sorrindo. Não se conhece o rosto de Acotirene, narrada como uma das primeiras mulheres a escapar da escravidão. Nos relatos sobre sua existência, ela teria se refugiado na serra da Barriga (na época em Pernambuco, hoje em Alagoas) e fundado uma sociedade livre. Considerada a matriarca do Quilombo dos Palmares, ela teria chefiado a coletividade antes da ascensão de Ganga Zumba. Acotirene ri e, mesmo que não consigamos ver o seu rosto, sabemos que a liberdade é um princípio que não precisa de corpo para existir.

RECIPIENTE DA GÊNESE: Nas mitologias africanas, a cabaça (no Sul do Brasil, conhecida como porongo) é o símbolo associado à gênese e à criação. A energia suprema de Oludomare criou Exu, o primeiro dos orixás, a partir de uma primeira cabaça, e fez deste pioneiro o mensageiro entre os mundos, o senhor da transformação e das travessias. Recipiente sagrado, a cabaça é um microcosmo que une o masculino e o feminino, através das energias de Obatalá e o Odudua. Próxima, no formato, do símbolo do infinito, a cabaça também é o ciclo sem fim, em que a vida é vista como sem fim, como diz Nego Bispo "começo, meio e começo".

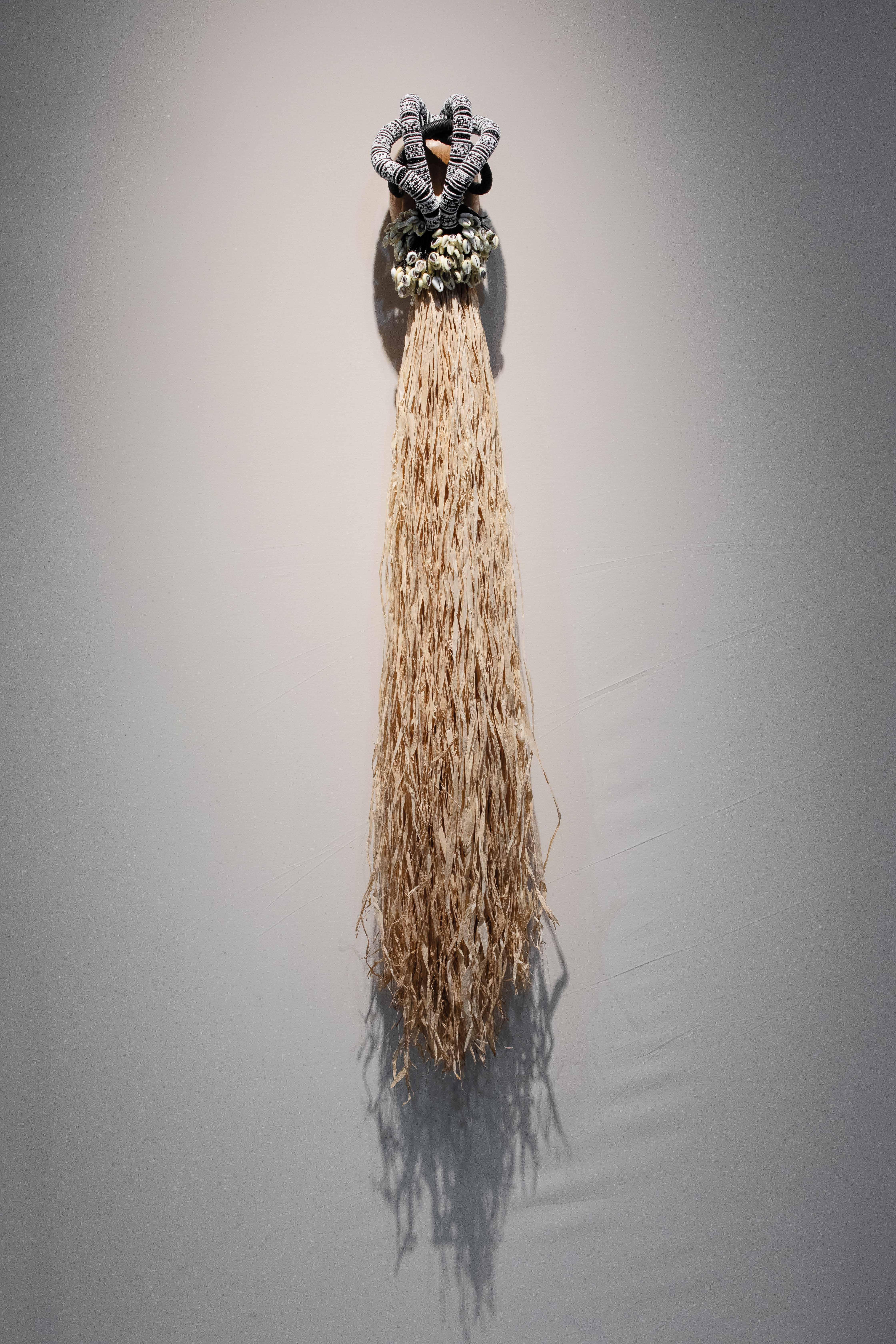

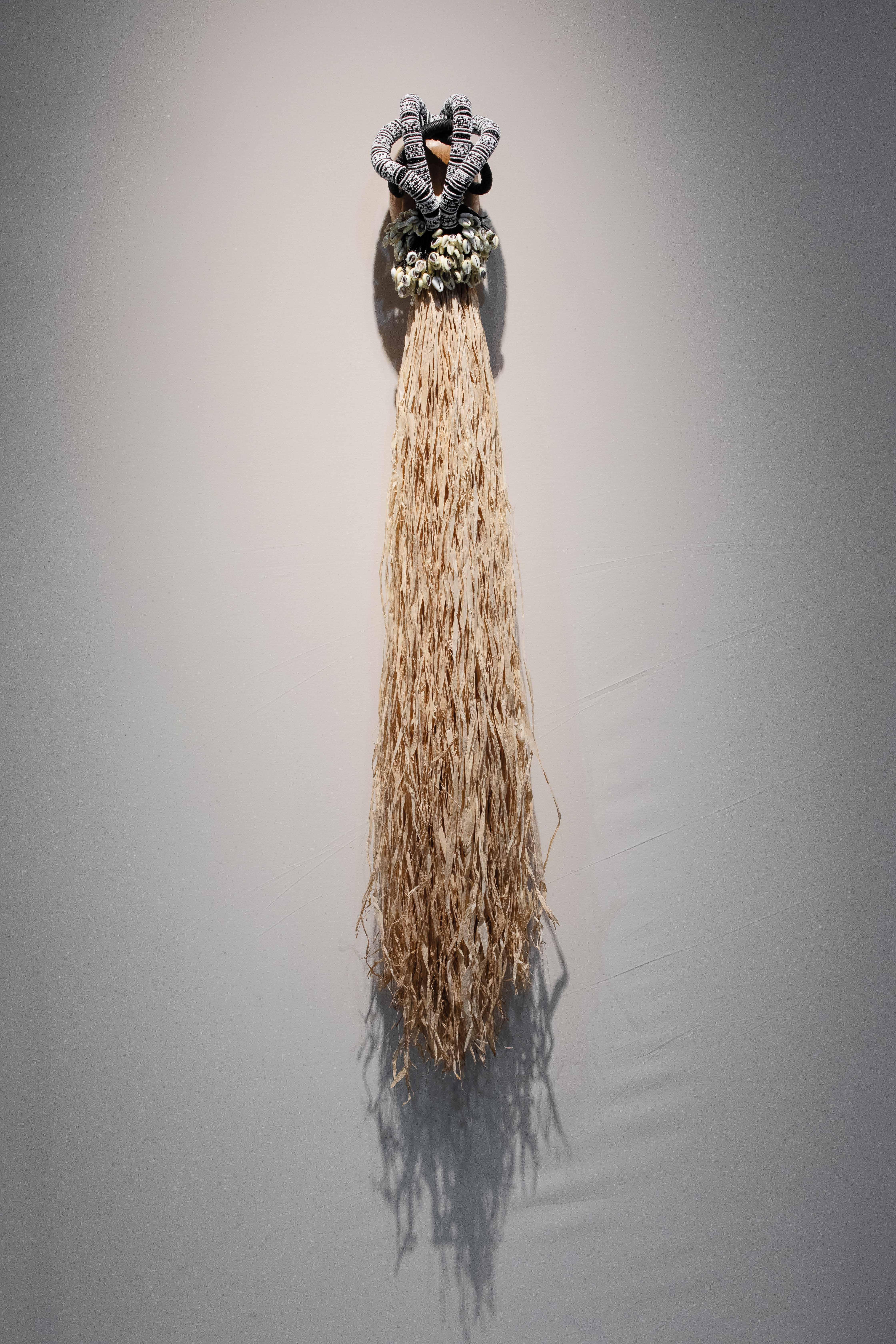

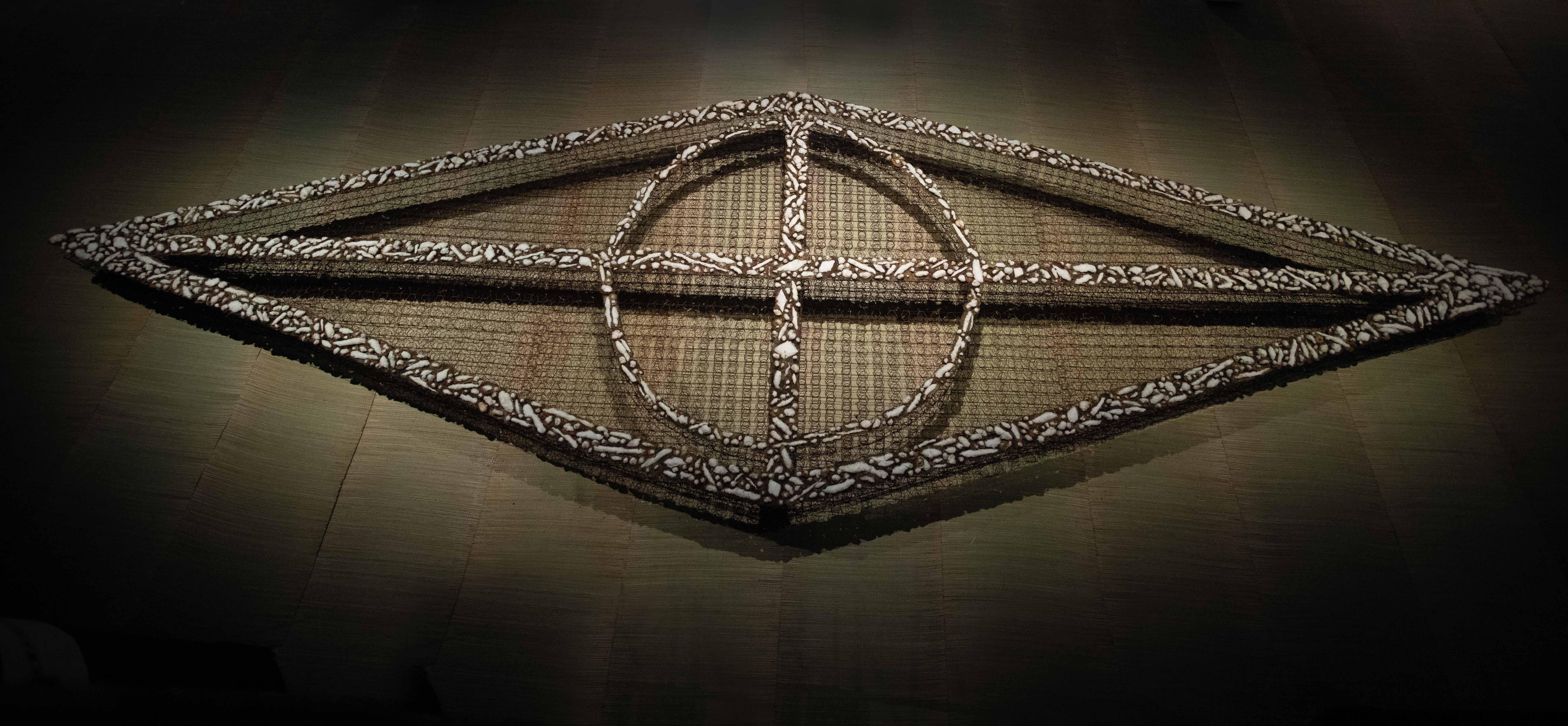

SIMONE LEIGH

Las Meninas

Grés, porcelana, ráfia e estrutura de aço

2024

“Las meninas” (2024), escultura de SIMONE LEIGH, dialoga com a Acotirene de Ventura. Na peça, a figura feminina está nua da cintura para cima e em pé, com as mãos posicionadas ao lado do corpo. A saia de ráfia que se estende da cintura para baixo é quase tão larga quanto sua altura, derramando-se em camadas até o chão. No entanto, a natureza expressiva da pose da figura não se reflete em seu rosto. Em vez disso, o visitante depara um vazio, um buraco aberto na fronte. A cabeça sem rosto é revestida interna e externamente por minúsculas e delicadas rosetas de porcelana ou formas de concha, que variam em tons do branco ao rosa-claro e ao verde-pastel. As rosetas são um motivo recorrente na prática de Leigh e fazem referência ao corpo feminino. O rosto vazio, oco que é útero capaz de abrigar a imaginação, deixa a obra aberta para a memória de cada observador da obra.

OUTRAS MENINAS: O título da obra parece ser um diálogo e uma ironia com uma obra importante da história da arte europeia, “As meninas” (1656), do espanhol Diego Velázquez (1599-1660). Uma das obras mais analisadas da pintura ocidental, a tela cria um jogo de espelhos que fala do próprio ato de pintar, já que as figuras que estão sendo retratadas pelo personagem pintor na tela (o próprio Velázquez) não são as meninas que ocupam as posições centrais do quadro, e sim o rei e a rainha que aparecem em um espelho, no fundo da sala.

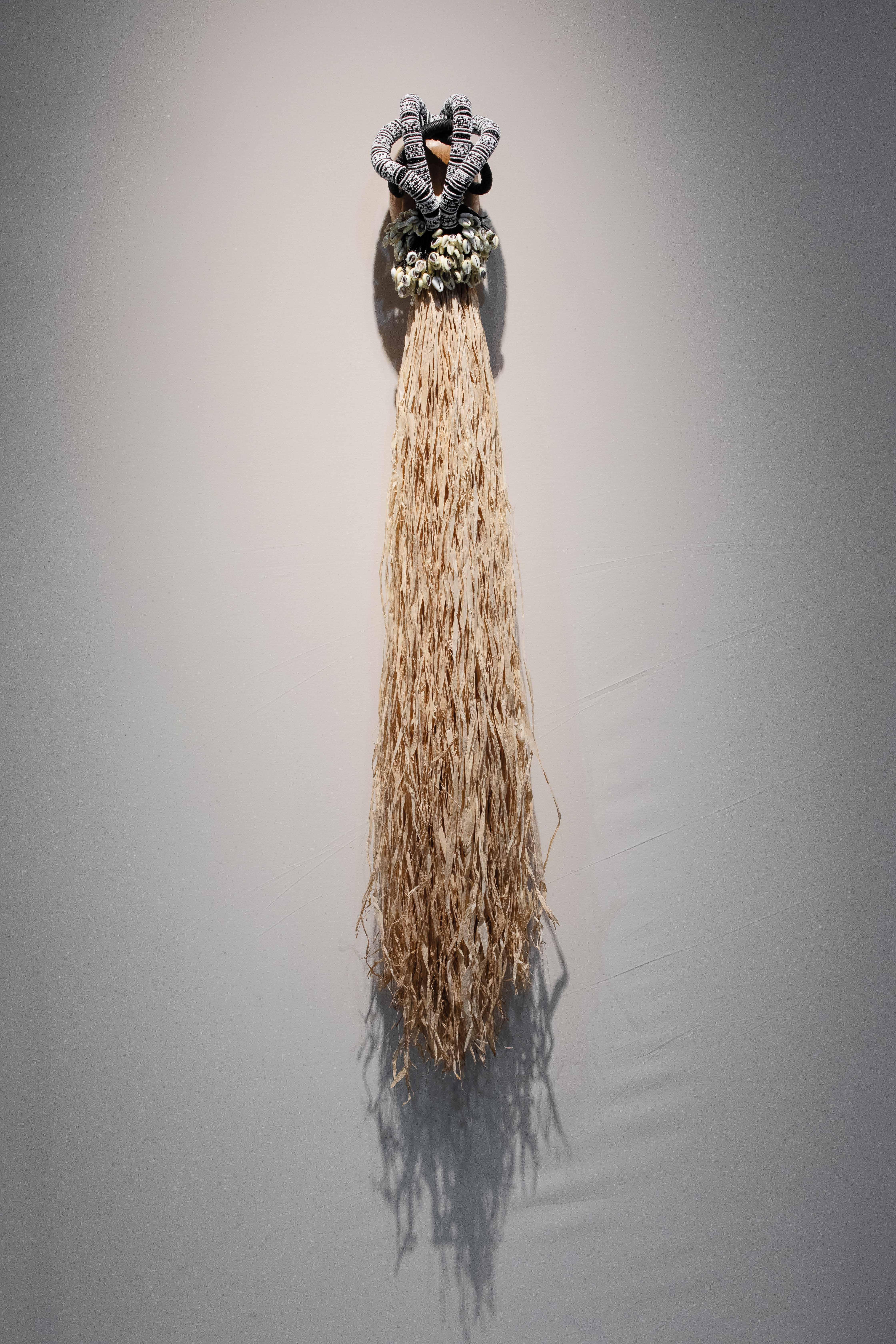

ARETHA SADICK e NADIA TAQUARY também evocam Omulu em seus trabalhos. Em “Pedra cantada — Assentamento” (2021), Sadick reúne um tambor, palha e pipoca, elementos ligados ao orixá que cuida da saúde e cura todas as doenças. Já em “Atoto”

ARETHA SADICK Pedra cantada em assentamento Cordas e palhas, acompanhadas por tambor de madeira e couro, cercadas por vasos de barro e pipoca. 2021

Atotô

Ipê, búzios africanos, palha da costa, cobre e miçangas de vidro 2024

O MITO DE OMULU: Na mitologia iorubá, Omulu, também chamado Obaluaê, é o orixá da cura, das doenças e da passagem entre a vida e a morte. Filho de Nanã e Oxalá, foi rejeitado por ela ao nascer coberto de chagas. Lançado ao mar, foi salvo e criado com amor por Iemanjá. Assim como em outras mitologias, a divindade ferida se transforma em divindade curadora. Com o tempo, Omulu se torna um dos orixás mais respeitados por seu poder de administrar a saúde, tanto para adoecer quanto para sarar. Sua celebração, o Opanijé, é uma festa de fartura, oferendas e agradecimento, em que se compartilham alimentos e reverenciam as forças de transformação que ele representa, sempre oculto sob suas palhas sagradas. Diferentemente do que se pensa, as palhas não são para esconder as feridas do orixá, e sim para não cegar quem o vê, por sua imensa luz. NADIA

Afinada com o pássaro mítico Sankofa (que voa para frente olhando para trás), a obra “Thinking back, looking Forward ” (1982), de BETYE SAAR, condensa a força simbólica de uma artista que há décadas reposiciona a memória e a espiritualidade negra no centro da arte dos Estados Unidos. Combinando objetos encontrados, referências místicas e fotografias de família, Saar constrói uma espécie de altar autobiográfico que homenageia ancestrais e projeta o futuro — gesto recorrente em sua produção, que mescla crítica social e cosmologia. Pioneira na arte assemblage (reunião de elementos tridimensionais com pintura e colagem) e figura central no movimento da Black Art estadunidense, Saar desafiou estereótipos racistas e de gênero desde os anos 1970, abrindo caminho para gerações de artistas negras e ampliando o debate sobre identidade, poder e representação no circuito da arte contemporânea.

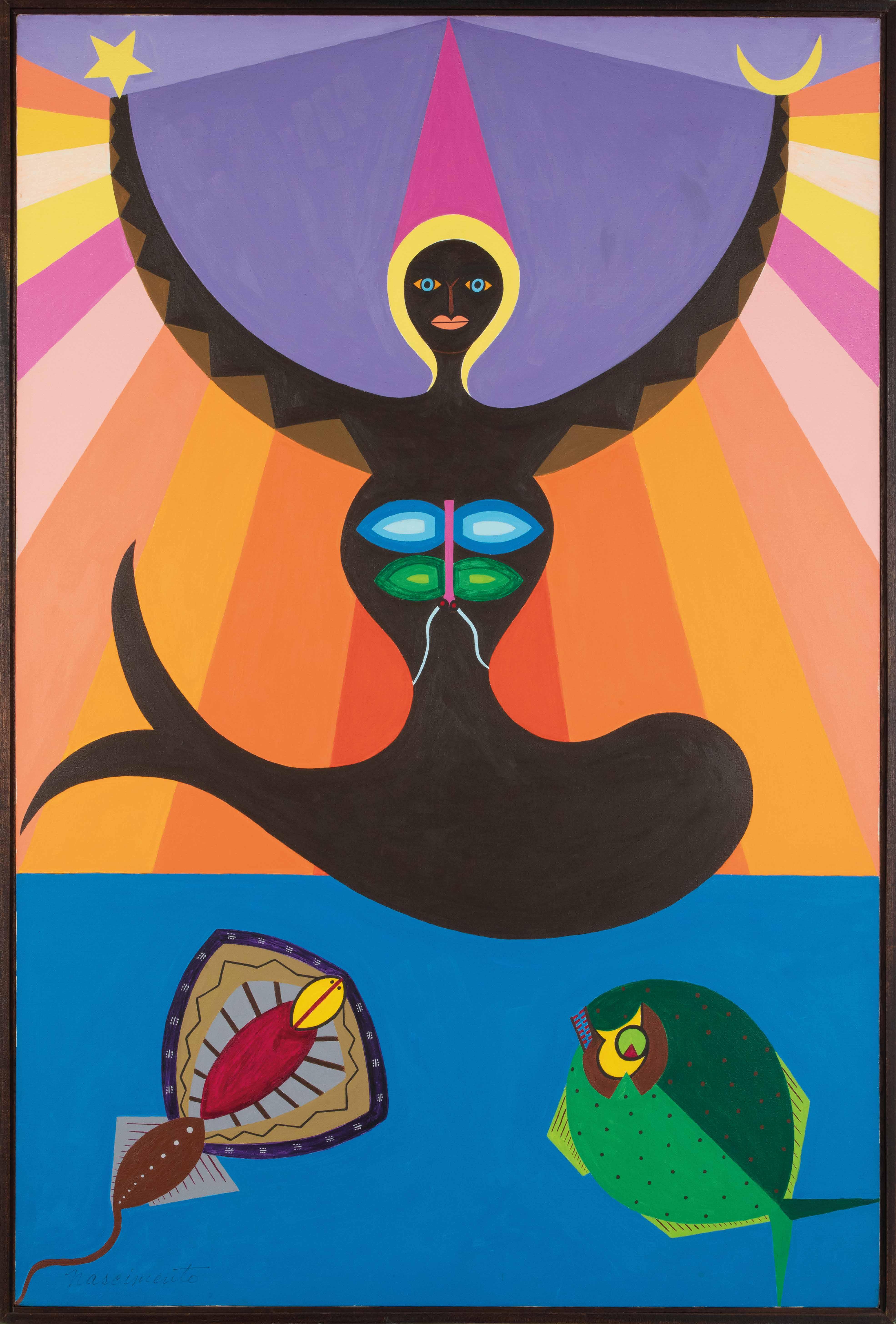

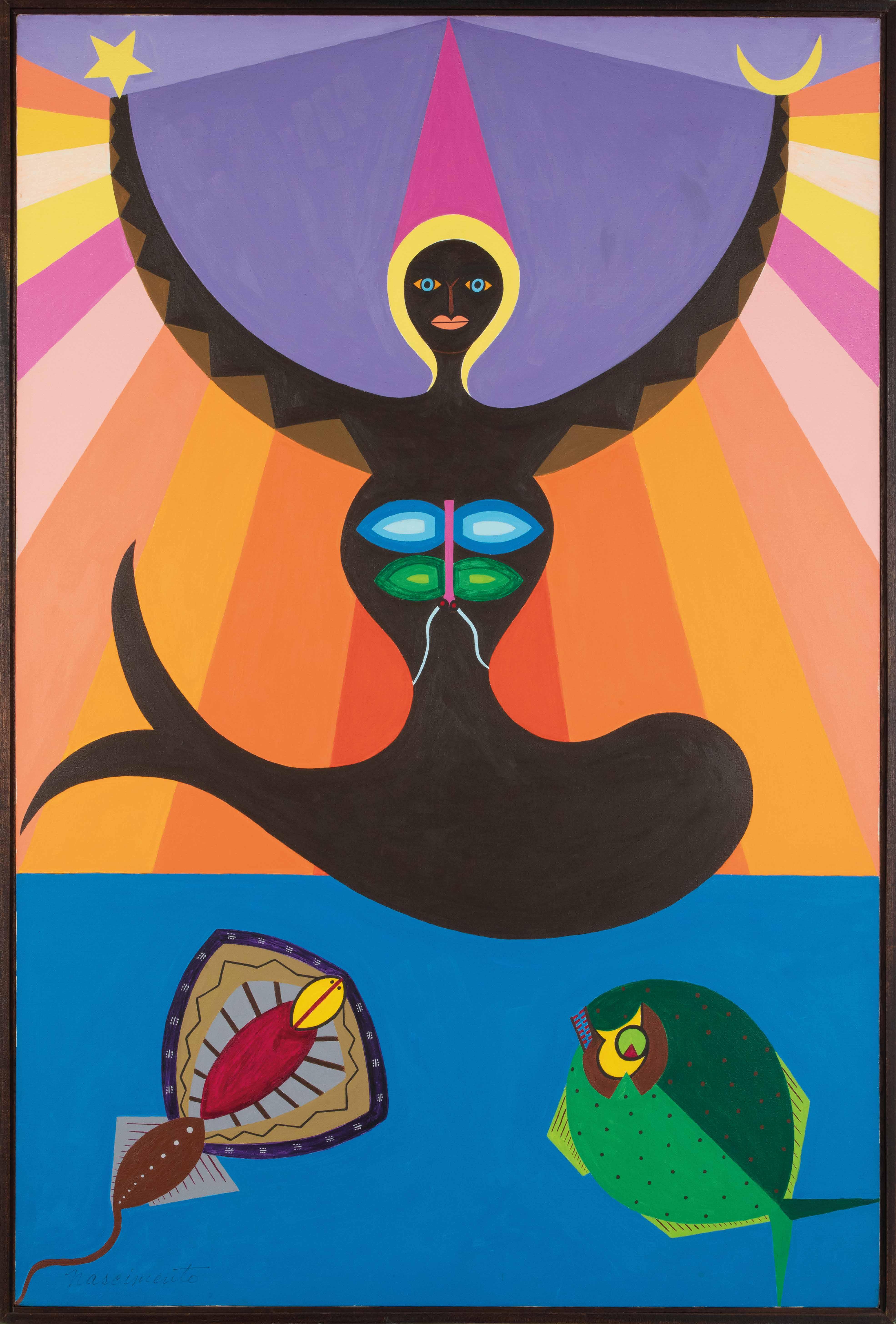

Betye Saar

Thinking Back, Looking Forward Óleo e elementos colados sobre tecido

A presença do artista e grande líder ABDIAS DO NASCIMENTO (1914-2011) em Ancestral evidencia como as narrativas e representações dos orixás e entidades das religiões de matriz africana foram uma fronteira de sonho e de empoderamento para os povos afroconfluentes no Brasil. Se em “Oxumarê ascende” (1972) o artista dá forma à mitologia deste orixá dual, com energias femininas e masculinas, em “Xangô crucificado ou o martírio de Malcolm X” (1969), ele funde as características do orixá da justiça (os raios vermelhos presentes na tela são a manifestação de Xangô) com de Jesus Cristo. A partir disso, lembra a trajetória do líder negro Malcolm X (1925-1965), assassinado com mais de vinte tiros durante uma palestra, em fevereiro de 1965, depois de sofrer inúmeros atentados.

DOIS LÍDERES: Nascido Malcolm Little, Malcolm X rejeitou seu sobrenome de origem, que quer dizer “pequeno”, e acrescentou o amplo X em seu nome, reafirmando, com a letra que é um signo de “versus”, isto é, de “contrário”, seu desejo de se levantar contra as injustiças sofridas pela população afrodescendente nos Estados Unidos. Foi um defensor dos Direitos Humanos, líder do Nacionalismo Negro e ministro muçulmano. Abdias do Nascimento é considerado uma das maiores lideranças negras e da luta pelos direitos civis no mundo. Indicado ao Prêmio Nobel da Paz, em 2010, fundou entidades pioneiras, como o Teatro Experimental do Negro, o Museu de Arte Negra e o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro), até hoje em atividade. Foi um dos idealizadores do Movimento Negro Unificado (MNU) e atuou em movimentos internacionais, como o Panafricanismo.

ABDIAS

DO NASCIMENTO

Oxumarê Ascende

Acrilica sobre tela 1972

No Brasil, os espaços construídos e mantidos pelo povo negro — como casas, quintais e irmandades religiosas — sempre foram mais do que abrigo: são territórios de afeto, espiritualidade, memória e resistência. Nos quintais, cultiva-se comida, reza-se, festeja-se. É onde saberes ancestrais são passados adiante, entre batuques e benzimentos. As irmandades, como a da Boa Morte, em Cachoeira (Bahia), foram fundamentais para a organização social e religiosa de mulheres negras, garantindo acolhimento, autonomia e continuidade das tradições africanas. Esses espaços são também formas de proteção diante de um mundo que tentou, e ainda tenta, apagar presenças negras. Por isso, neles se dança, se aprende, se cuida — e se constrói futuro. São lugares onde a ancestralidade se planta e floresce, geração após geração.

Na claraboia do primeiro andar do CCBB, o artista jamaicano-americano NARI WARD apresenta uma instalação impactante (sem título) (Xancestral) (2024), composta por colchões usados, garrafas de cachaça e açúcar cristal, elementos carregados de memória, espiritualidade e crítica social. Ao empilhar os colchões — objetos que evocam descanso, corpo, migração e precariedade — e interligá-los com fios e garrafas, Ward cria um altar-instalação que conecta o sofrimento de corpos racializados à herança afro-atlântica e lembra também a arquitetura dos navios tumbeiros, que transportavam os africanos sequestrados em seu continente natal e trazidos para as Américas. Com a presença da cachaça e do açúcar, produtos intimamente ligados à história da escravidão no Brasil, e o algodão, muito marcante nas plantações escravistas dos Estados Unidos, Ward reativa o peso colonial desses materiais e convida à reflexão sobre trabalho forçado, resistência e sobrevivência.

As chamadas joias de crioula — brincos, colares, pulseiras e outros adornos de ouro usados por mulheres negras, especialmente alforriadas — foram muito mais do que objetos de ostentação no Brasil Colonial e no período pré-abolicionista. Esses adornos, muitas vezes adquiridos com o fruto do próprio trabalho, funcionavam como símbolo de status, identidade e resistência. Em muitos casos, as joias eram usadas como garantia financeira para comprar a alforria de si mesmas ou de familiares, tornando-se instrumentos concretos de emancipação. Ao mesmo tempo, afirmavam a presença de uma feminilidade negra digna, bela e potente, desafiando os códigos racistas da época. As joias de crioula carregam, portanto, uma memória de luta, afirmação e autonomia que ressoa até hoje nas discussões sobre patrimônio cultural e reparação histórica.

Nari Ward

Sem título (Xancestral)

Molas de colchão, algodão, açúcar, cachaça, terra 2024

Penca em prata de balangandãs Séc XIX

ANA BEATRIZ ALMEIDA

Boa Morte

Escultura [cabaças, rendas, tinta acrílica, miçangas, conchas, nylon, metal e espelho] 2022

LITA CERQUEIRA

Procissão de Nossa Senhora da Boa Morte, Cachoeira, BA Fotografia analógica - saída digital sobre papel de algodão 1999

A curadora de Ancestral, ANA BEATRIZ ALMEIDA, e LITA CERQUEIRA apresentam trabalhos em torno da Irmandade da Boa Morte, sediada em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. A Irmandade é uma das mais antigas confrarias religiosas negras do Brasil e um símbolo profundo da resistência afrodescendente. Fundada por mulheres negras, muitas delas ex-escravizadas, a Irmandade articulou espiritualidade católica e matriz africana como forma de organização social, proteção mútua e afirmação de dignidade. Com protagonismo feminino, a Irmandade foi fundamental na luta por alforrias, na preservação de saberes ancestrais e na construção de redes solidárias em tempos de opressão. A Festa da Boa Morte, celebrada anualmente em agosto, é um marco cultural e político: celebra a vida das irmãs e de seus ancestrais, reafirma a força do matriarcado negro e perpetua uma tradição que une fé, cultura e resistência há mais de dois séculos.

JOTA MOMBAÇA

Djanira #11

Cerâmica queimada mescla e argilas 2024

Artista, escritora e performer brasileira, JOTA MOMBAÇA tem uma obra que cruza arte, teoria e ativismo anticolonial. Suas criações exploram dissidências de gênero, imaginários e sistemas de resistência. Em Ancestral, Jota mostra que há também uma ancestralidade artística a ser reverenciada na luta por uma brasilidade plural e afroconfluente: dá o nome de “Djanira” ao conjunto de esculturas em cerâmica que apresenta na mostra.

PIONEIRA NO OLHAR PARA O BRASIL: Djanira da Motta e Silva (1914-1979) foi uma das grandes responsáveis por afirmar uma estética brasileira na arte do século XX, ao retratar com lirismo e vigor o cotidiano do povo, os ritos religiosos, o trabalho e as festas populares. Sua pintura, marcada por cores intensas, composições planas e cenas de forte carga simbólica, valorizou personagens invisibilizados pelas elites culturais, como operários, camponeses, indígenas e comunidades afro-brasileiras. Ao conjugar modernismo e cultura popular com profunda sensibilidade social, Djanira construiu uma obra singular e essencial para pensar a ideia de brasilidade na arte, fora do eixo eurocêntrico e urbano que dominava a produção oficial de sua época.

RENATA FELINTO

Danço na terra em que piso Vídeo

2012

No vídeo “Danço na terra em que piso” (2012), a artista RENATA FELINTO convoca o corpo negro como território ancestral e agente de resistência. Ao dançar e cantar sobre o chão que a sustenta, Felinto inscreve sua presença em uma América marcada pela violência colonial, mas também pela subversão dessa violência pelo corpo que canta e dança. A artista reativa memórias de luta, fé e pertencimento. O gesto corporal, que ecoa práticas de terreiro, cortejo e desfile, transforma o espaço em campo simbólico de afirmação e reconquista. Tal como fazem as escolas de samba, os grupos de maracatu e os blocos populares ao desfilar — imantando as cidades com força coletiva — o corpo em performance torna-se instrumento político e espiritual, capaz de tomar posse dos lugares e reencantar a história por meio do movimento, da voz e da presença.

Sapoti Projetos Culturais

PESQUISA E REDAÇÃO

Daniela Name

EDIÇÃO

Daniela Chindler

DESIGN

Giovanna Cima

REVISÃO

Sol Mendonça

REVISÃO DE CONTEÚDO

Fátima Verônica, Mateo Tokun, Maria Paula Estrella, Michele Marques, Natália Conti e Victor Quintanilha

PATROCÍNIO

BB Asset

REALIZAÇÃO

Ministério da Cultura

Centro Cultural Banco do Brasil

PRODUÇÃO

Magnetoscópio

CURADORIA

Ana Beatriz Almeida

SECÃO DE ARTE AFRICANA TRADICIONAL

Renato Araújo da Silva

DIRETOR ARTÍSTICO

Marcello Dantas

PRODUÇÃO EXECUTIVA

Madai Art | Angela Magdalena

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO

Fabiana Caldart

Rua Primeiro de Março, 66 Centro, Rio de Janeiro - RJ

Informações: (21) 3808 2020 | ccbbrio@bb.com.br

Horário de funcionamento:

Quarta a segunda: 9h às 20h Terça: Fechado

Entrada gratuita

Agendamento de grupos: agendamento.rj@programaccbbeducativo.com.br /ccbb.rj /@ccbb_rj /ccbbrj /@ccbbcultura

Central de Atendimento BB: 4004-0001 ou 0800-729-0001

SAC: 0800-729-0722

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800-729-0088 www.bb.com.br/cultura