LES HIPPIES

Ils sont arrivés un jour en 2 CV camionnette bleue, pas un bleu d’origine, non, un bleu pimpant, ça se voyait qu’elle avait été repeinte gaiement cette voiture. On était en été, au début de l’été, en juin, en 77, l’année où on a commencé à faire les papiers pour Bernard, pour passer la main, pour la relève, c’était pendant les foins, au milieu, à peu près.

J’étais au champ de patates, le terrain qu’on travaille le long de la route du Crêt à la Neuve. Un bon jour pour sarcler, une petite bise qui avait lavé le ciel et faisait frissonner les feuilles, les roches étaient blanches de soleil, mais pas trop chaud donc. La femme et la belle-fille, Arlette, la femme au Bernard, notre deuxième fils, celui qui reste avec nous, étaient venues avec moi, les deux chiennes étaient allongées près de nous.

La plus jeune des deux a levé la tête, vers le dernier virage et j’ai vu une voiture qui s’arrêtait sur le petit bout de terre qui marque le début du chemin de la Louvière. J’aimais bien voir qui venait par ici. En ce temps-là, je pouvais dire l’âge, homme ou femme, les cheveux des passagers, longs, en

queue-de-cheval, courts, frisés, la marque et la couleur de la voiture, le numéro de la plaque, et même combien de temps elle était restée. Si c’étaient des promeneurs, des cueilleurs de framboises ou de champignons, des chasseurs, à quelle heure ils étaient arrivés et repartis. C’était ma distraction à moi, faut bien s’occuper, comme dit ma femme, ça fait de mal à personne.

Donc, on s’est tous redressés un peu, pour regarder la voiture toute bleu pétrole arrêtée au début du chemin. Un homme et une femme, jeunes, sont descendus et y regardaient un peu partout, autour d’eux, comme ceux qui connaissent pas. Ils étaient bien chargés, tous les deux, des gros sacs à dos rouges. On se demandait où ils allaient, vu que, par-là, il y a que deux maisons, celle des Gros, qui leur appartient, indivise depuis la mort du vieux, et ils se battent tous pour pas l’avoir et, entre-temps, elle s’abîme, et celle des Reybier, la Louvière, qui est une maison d’été, une loge d’estive, et pas habitée depuis des lustres.

Au début, on a fait semblant de rien, on voulait pas avoir l’air de guetter, mais c’est eux qui se sont approchés, ils nous avaient vus, alors, nous aussi, on s’est tenus debout, par politesse, et on les a regardés venir. Ils voulaient se présenter, qu’ils ont dit. Lui, un bon sourire, un gars blond, costaud, une coupe un peu comme un curé, les cheveux coupés tout droits sur le front, mais longs et frisés derrière, une moustache à la gauloise, les deux bouts qui se relèvent, des petits yeux rieurs, bien bleus, clairs, et il avait un drôle d’accent. Et elle, plus élancée que lui, elle s’est présentée comme une Parisienne, mais elle ressemblait plus à une gitane, avec ses grandes jupes rouges toutes pleines de paillettes brillantes qui lui descendaient jusqu’aux pieds, ses cheveux longs, bien bruns, et ses yeux en amande tout bordés de noir. Et elle avait des parfums, ça nous enrobait quand elle parlait, on n’avait jamais senti ça par ici. Et ce qui nous a fait drôle,

c’est qu’elle était balafrée, oui, une vilaine cicatrice qui lui courait du menton au front, bien dommage pour une si belle fille. C’était difficile de pas y revenir, nos yeux s’y attardaient malgré nous, on s’y efforçait pourtant. Et puis, quand elle a parlé, la cicatrice a marqué plus, elle a foncé, ça rayait profondément son visage de bas en haut, c’était sûrement l’émotion, mais c’était impressionnant.

Ils ont expliqué qu’ils allaient habiter la ferme aux Reybier, donc, la ferme d’estive, la Louvière. C’est le notaire d’Aiglepierre qui la leur avait indiquée. C’est bien sûr que les Reybier, ils louent ce bout de maison, parce qu’ils sont radins, tout fait ventre, mais aussi pour nous embêter. Avec eux, c’est la guerre.

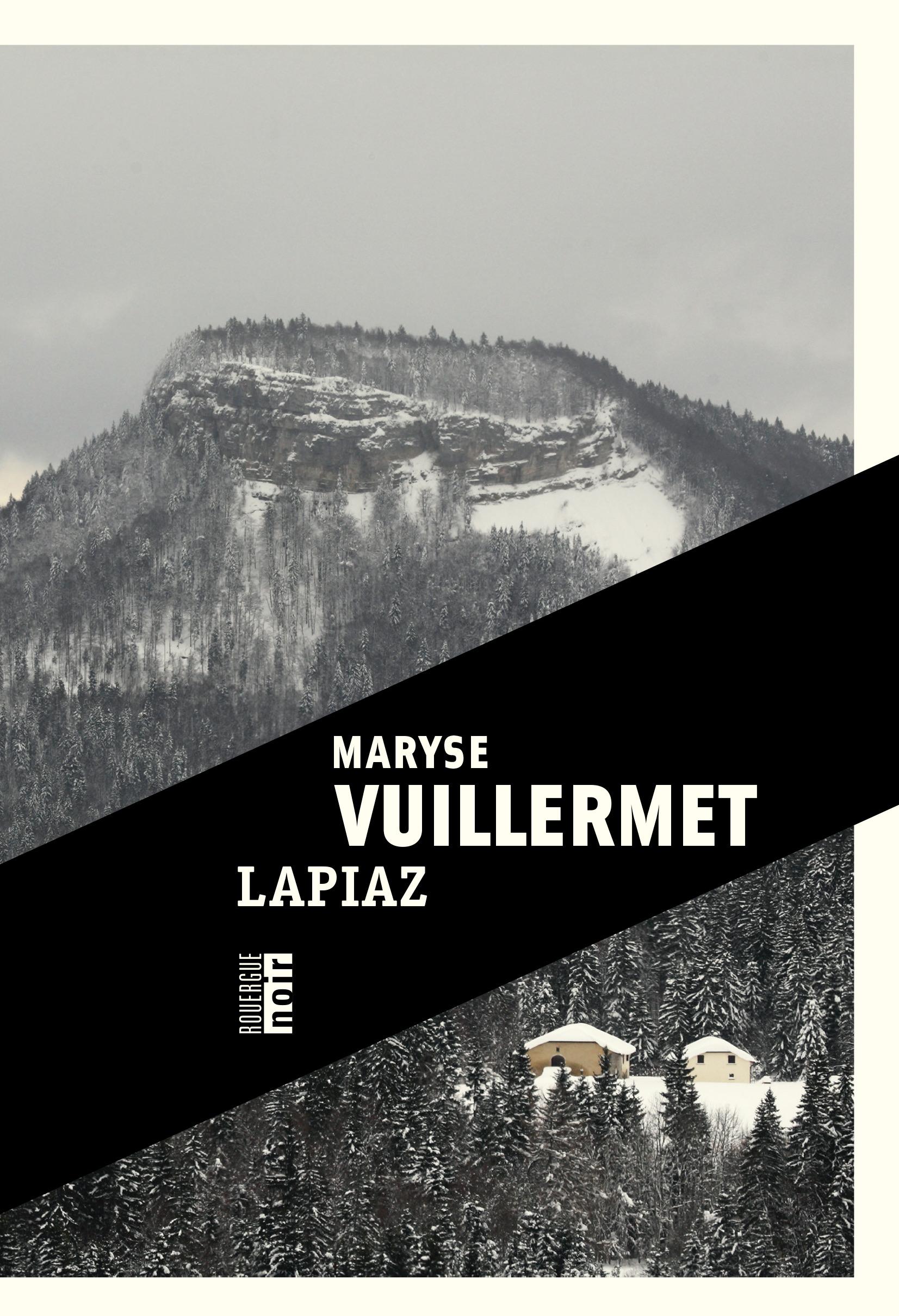

Et les jeunes sont montés, leurs sacs sur le dos. On les a suivis un moment des yeux, et on s’est remis au travail. Ils se dirigeaient vers les lapiaz.

Quelle histoire ! Comprendre comment ils étaient arrivés là, c’est pas évident, j’y ai pensé toute la fin du jour et encore le soir. Chez nous, c’est isolé, c’est loin de tout, comment dire, à vol d’oiseau, on est à vingt-cinq kilomètres de la ville, dans le Haut-Jura, mais à pied, à vélo ou en voiture, comme Aiglepierre est dans un trou très profond, au milieu d’un cirque de montagnes, entre nous et la ville, il y a pas beaucoup de passages. Ou alors, il faudrait être un milan ou un deltaplane et trouver une bonne ascendance pour s’envoler au-dessus de la vallée. C’est la rivière qui a creusé une cluse dans la roche, pendant des milliers d’années, entre deux cirques, le cirque d’Evuaz et les grès d’Annot, et elle a taillé droit dans les anticlinaux, on voit bien les couches, le travail de l’eau. Et la route, elle s’accroche à la paroi, elle la suit, comme elle peut, tout en lacets, et quand c’est trop raide, elle s’enfonce dans un tunnel. Nous, on est sur le versant droit en montant, et derrière le sommet du cirque, qui devient un plateau, des prairies sèches, des combes. En fait, on est sur un rebord de crête en quelque

sorte, pas juste au bord, non les vieux y zétaient pas fous, ils mettaient les maisons à l’abri du vent dominant, donc, on est dans un petit vallon, ou plutôt une combe, mais pas loin du bord quand même.

Si on vient par la route, les lacets de Béroud, y a bien quinze kilomètres de boucles bien serrées, des cascades, des sauts, des précipices. On a un saut célèbre qu’on appelle le saut du Chien, 70 mètres de chute. On raconte qu’un maître y avait jeté son chien malade tout en bas, pour s’en débarrasser sans se donner la peine de l’enterrer, parce qu’il le croyait mort. Quand il est arrivé à la maison, le chien l’attendait ! Bon, c’est des légendes, on en a plein.

Enfin, on tourne encore à droite, on contourne la falaise et on finit par arriver sur un replat, on continue sur une dizaine de kilomètres, puis toujours à droite, on laisse la route principale, on franchit un petit col et on commence à descendre vers notre combe. Vous passez d’abord devant la ferme aux Cretin, eux, ils ne portent pas tout leur lait à la fruitière parce qu’ils font encore des chevrets, il y a parfois des gens qui viennent leur en acheter, donc par là, vous pouvez croiser encore quelques voitures, mais plus après.

Vous continuez encore quelques kilomètres. Là, la route se sépare en deux, à gauche, ça va vers la colonie de vacances, et une maison, celle des Freinet. Si vous prenez à droite, vous avez la grosse ferme des Reybier. Ici, on dit grosse s’il y a plus de vingt, trente vaches et eux, ils en ont quatrevingts, c’est deux frères, deux ménages et ils veulent tout dominer, ils guignent nos terres depuis longtemps. On dit que bientôt, il y aura plus qu’une exploitation par village et eux, ils veulent que ce soit la leur. Et moi, je veux pas. Moi, je veux transmettre à mon fils Bernard, mais lui, il veut plus les vaches, il veut que des génisses.

Après, il y a encore une ferme d’été, et puis, c’est nos terres, c’est tout à nous, le fond de la combe, la combe du

Crêt à la Neuve, une première ferme au virage, puis une deuxième, deux cents mètres plus loin, avec une petite grange en face. Là, la route est presque plus goudronnée, il y a des herbes au milieu, et au fond, il y a plus qu’une maison, cachée par les arbres, celle de la veuve Berthet et son fils, un peu simplet.

Et c’est fini, plus de route, mais un mauvais chemin qui redescend vers Rontalon et tout au fond de la vallée, la ville, parce qu’avant, c’était ici l’accès principal au plateau, ça passait là, devant chez nous. Les hommes à cheval, à pied, les attelages de bœufs, les diligences, les troupeaux qui montaient en estive, tout. Et puis, à la fin du siècle dernier, on a construit la nouvelle route, et la nôtre, trop raide, a été délaissée. Et nos trois, quatre fermes se sont retrouvées très isolées. Nous, on a l’habitude mais, pour les gens qui connaissent pas, qui viennent là pour la première fois, ils ont l’impression d’être au bout du monde, bloqués par la falaise.

On a encore un sentier qui part à droite et va vers Évuaz, d’où vous pouvez descendre tout droit à Aiglepierre, en longeant le cirque en quelques heures. Mais il est vertigineux, le vieux Chagroz le prenait encore avec sa vache, il y a dix ans. La vache, elle était bien dressée et elle avait pris des centaines de fois cet itinéraire, mais même elle, elle renâclait parfois, alors vous pensez ! Aujourd’hui, le vieux est mort et le sentier est abandonné, il se perd au milieu des pierriers et des éboulis.

Avant d’arriver à notre première ferme, un chemin part à droite et monte à deux maisons tout abandonnées. Après la première, le chemin continue, mais très cabossé, tout déformé, il mène à la ferme la plus éloignée, celle que les jeunes ont louée aux Reybier, elle s’appelle la Louvière. Si on peut appeler ça une ferme, c’est plutôt ce qu’ici on appelle une loge, ou une ferme d’estive, habitée par le

berger et sa famille, deux pièces, une en haut, une en bas, une cave à fromage, une étable et une grange. La citernepuits dehors et pas d’électricité, voilà où ils s’installent. On peut pas l’atteindre en voiture. On y arrive, soit par en haut, carrément par les champs, un sentier de vaches qui suit la forêt depuis la ferme aux Reybier, soit par en bas, un chemin tout défoncé, celui qui part de notre route, qui traverse les lapiaz, mais où seulement un tracteur peut passer. On n’en est pas revenus. Avouez quand même ! À une époque de progrès !

Dans le coin, il y a plus aucun jeune qui veut reprendre. Les jeunes, ils sont allés à l’école, au collège, au lycée agricole même, pour faire plaisir aux parents, mais la culture, les vaches, ça les intéresse pas. À part les fils Reybier, parce que c’est gros, qu’ils ont trois tracteurs et quatre-vingts vaches, et mon fils, Bernard. Lui, il est d’accord pour assurer la relève, mais à condition de changer l’activité, sans les vaches, il a dit.

Alors, voir arriver des jeunes, de si loin, pour s’installer ici, ça nous a fait un choc, ça nous a donné à réfléchir. Le soir, on en a parlé à table. Bernard, il est tout de suite monté sur ses grands chevaux, il a failli s’étrangler avec son morceau de pain.

– N’importe quoi ! C’est sûr qu’ils vont rester l’été, et pis, ils vont repartir à la première neige, voilà ce que j’en dis, moi. Pour vivre ici, il faut y être nés, on est bien placés pour le savoir, regarde chez nous, dans notre famille, y a que moi qui suis assez fou pour rester ! Les autres y pensent qu’à une chose, c’est foutre le camp et aller travailler en ville.

– Mais eux, ils nous ont bien dit, on veut vivre ici ! De quoi, ils sont pas très sûrs, mais ici, ils sont sûrs.

Et après, on s’est encore chamaillés. Comme d’habitude, quand ça chauffe trop, la femme a détourné la conversation.

– T’en es où Bernard, t’as fini de couper aux Monderrands ?

Bernard a tenu à avoir le dernier mot.

– On verra, il a dit, mais moi, je sais comment ça va se terminer !

– Laisse venir, fils, et sois pas trop sûr, parfois, on a des surprises.

Arlette ne disait rien, c’est pas une causeuse, la belle-fille !