70 años de publicar (editar, crear, visibilizar) libros.unam.mx @librosunam publicaciones.unam.mx

70 años de publicar (editar, crear, visibilizar) libros.unam.mx @librosunam publicaciones.unam.mx

Directora general y editora

Yara Vidal yara@revistaleemas.mx

Directora de mercadotecnia

Karen Achar Galindo

Directora de Difusión cultural

Beatriz Vidal de Alba beatriz@revistaleemas.mx

Director de arte

y editor audiovisual

Edwin Reyes Maya edwin@revistaleemas.mx

Corrección de estilo

Carina Vallejo Fuentes

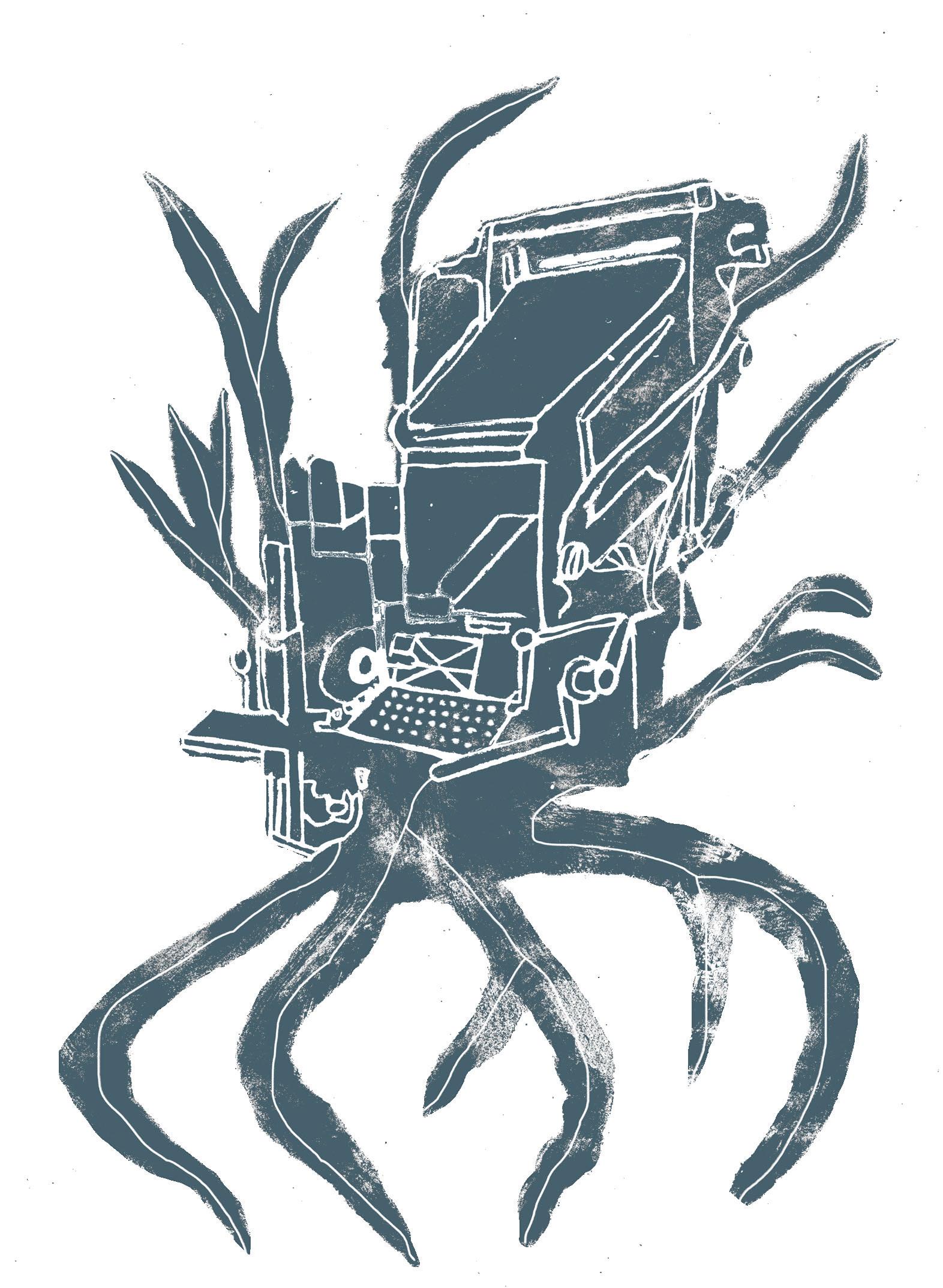

Ilustrador

Rodrigo Rojas

Asistente de marketing y contenido

Victor Ruiz

Consejo editorial

José Achar

Alberto Achar

Mario Nawy

Alejandro Magallanes

Rodrigo Morlesin

Alicia Kobayashi

Herles Velasco

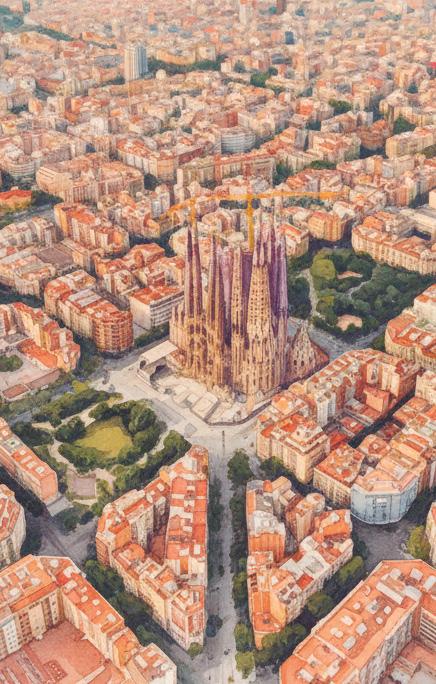

Entre cafés, talleres y librerías, Barcelona ha tejido una red de voces que dialogan entre generaciones y lenguas. Desde los poetas de la Nova Cançó hasta las editoriales independientes que hoy impulsan nuevas miradas, la ciudad continúa siendo un espacio de intercambio, un lugar donde la cultura se construye cada día a partir del diálogo y la creación colectiva.

Este año, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibe a Barcelona como invitada de honor, y no podría haber mejor homenaje: una celebración que une libros, lenguas, pensamiento y diversidad. Porque si algo define a la ciudad catalana, es su vocación cultural y su espíritu literario. Barcelona ha inspirado a escritores, artistas y cineastas, pero también ha construido una identidad a partir de la lectura, la creación y el intercambio.

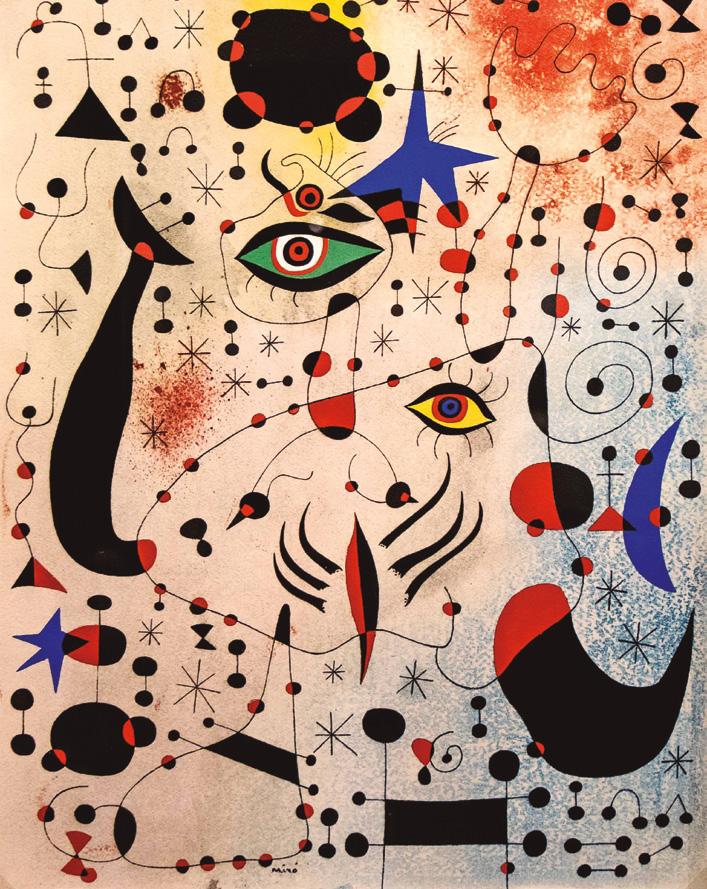

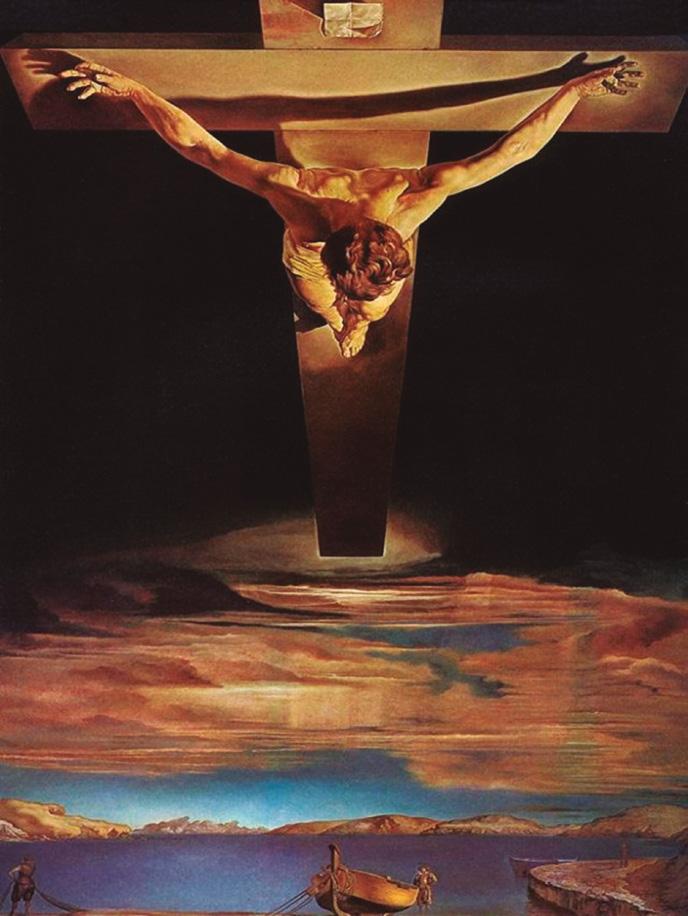

Caminar por sus calles es recorrer una historia cultural en movimiento. Desde la arquitectura fantástica de Gaudí, pasando por la modernidad de Domenech i Montaner hasta las construcciones de Norman Foster, Carme Pinós y de Enric Miralles; de los colores de Joan Miró a las sueños de Dalí, sin olvidar a Antoni Tàpies, pasando también por la reinvención de la cocina gourmet de Carme Ruscalleda y Ferrán Adriá, Barcelona, narrada de forma excepcional por Lluís Permanyer, ha sabido reinventarse una y otra vez sin perder su esencia.

Su presencia es igual de constante y rica en la literatura. Está la mirada de Mercè Rodoreda, que retrató los cambios de una ciudad que crecía con sus personajes; los barrios populares y melancólicos que Juan Marsé convirtió en escenarios de memoria; las atmósferas góticas y románticas de Carlos Ruiz Zafón; y las nuevas voces que hoy escriben en catalán y castellano.

Para unirnos a la celebración, en estas páginas hay recorridos por su arte, su arquitectura y sus lugares icónicos; pero también una exploración de su presente, de las propuestas jóvenes que dialogan con la tradición.

Quisimos reunir esas miradas en esta edición: las de los artistas, escritores y lectores que ven en Barcelona un lugar donde el arte, la palabra y la ciudad se entrelazan. Una ciudad que nos recuerda que los espacios también cuentan historias, y que las ciudades —como los libros— son infinitas cuando se leen con atención.

Barcelona no se acaba porque sigue tremendamente viva. Porque cuestiona, pero respeta su historia, porque cambia, como cambia el idioma con el que la nombramos, como cambia el lector que vuelve a recorrerla.

Y quizás esa sea su mayor lección: que toda ciudad, como toda lectura, sólo se agota si dejamos de mirarla.

Yara Vidal

Directora general

Revista Lee+ de Librerías Gandhi

Editor responsable: Yara Beatriz Sánchez De La Barquera Vidal, Distribución: Librerías Gandhi, S.A. de C.V., Dirección: Calle Comunal No.7, Col. Agricola Chimalistac, C.P. 01050, Alcaldía Álvaro Obregón CDMX. Número de Reserva al Título ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-051820092500-102. Certificado de Licitud de Título No. 14505 y Certificado de Licitud de Contenido No. 12078 expedidos en la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Registro Postal EN TRÁMITE. Preprensa e impresión: Fotolitográfica Argo, Bolivar 838, Col. Postal. Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03410, CDMX. Título incorporado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa e indirecta, por cualquier medio o procedimiento, del contenido de la presente obra, sin contar con la autorización previa, expresa y por escrito del editor, en términos de

Tema del mes

Barcelona nunca se acaba 06 Benvingut

Jorge F. Hernández 08 Sinfonía de una ciutat inquebrantable

Yara Vidal

¡Niños a leer!

Cómics para las infancias 11

Lluvia Soto

Kim Manresa, fotógrafo de los Nobel +Lecturas

Barcelona no se acaba nunca

Fernando Sanabrais 16 Miró y Dalí, los genios del sueño

Sergio Peraza

Entrevista con Mónica Rojas 26

Francisco Goñi

Adelanto

Break point

Alejandra Andrade

El año en que Barcelona se reinventó

Yara Vidal

22 El habitar barcelonés

Aura R. Cruz Aburto

Chismecito literario

Barcelona es personal 20

Magali T. Ortega @nenamounstro

Entrevistas

Arelis Uribe

Herles Velasco

Desconfinados, poesía para leer en Gandhi

Los códigos del fuego:

Mario Bojórquez

Jorge Fernández Granados

Victor Ruiz

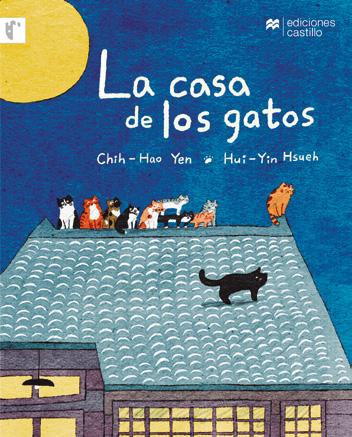

Lluvia Soto Ding Pao-Yen

Hsueh Hui-Yin

Victor Ruiz

32 Adalberto Ortiz Ávalos

Victor Ruiz

34 Xavier Cornejo

Yara Vidal

Olvidamos que en la punta del cerro del Tibidabo el mismísimo Diablo le mostró el mundo entero al Nazareno, hijo de un carpintero, como una bendita tentación y desde esas nubes quedamos azorados en contemplación aérea de un damero perfecto a orillas del mar, cuadriculado por perfectas parcelas ochavadas para que cada cuadra parezca colcha tejida a ganchillo, cruzada y asaeteada por diagonales interminables. He llorado en la playa de Barcelona donde creí olvidar que sobre esas arenas cayó vencido Don Quijote por la lanza del Caballero de la Media Luna, que era no menos que el bachiller Sansón Carrasco, lo que lo obligó a volver al sosiego y silencio de un lugar en La Mancha. En esas mismas playas amanecí juergas infinitas de vidas pasadas, que ya en sobriedad me permiten confirmar la real dimensión de las andanzas hipnóticas por callejones góticos de un microcosmos medieval, la madrugada al filo de una catedral en medio del mar y la ronda de sombras en el barrio chino. Me he dejado guiar por el caballero andante batallador de dragones, santo patrón de fabuladores anónimos, y he llorado derrotas blancas en un campo blaugrana. San Jorge de Capadocia en Cataluña y San George Orwell en la total solidaridad heroica con tinta como sangre en

homenaje. Me he cabreado con una intransigencia que le escuché a Pablo Neruda en el muelle hacia el exilio y he visto los cielos de Cataluña moteados por aviones alemanes que ametrallaban a peregrinos desarmados en su camino a los Pirineos y parece que he viajado de estraperlo en el capó de coches descontinuados para cruzar la frontera por Cataluña para ver películas prohibidas en España. Sería fantàstic que no olvidásemos versos catalanes de Joan Manuel Serrat y las peripecias de un detective llamado Pepe Carvalho. La misma ciudad entera vestida de blanco y negro cuando se convirtió en nido y nudo de un estruendo literario que sigue efervescente y memorizar así el alivio de desembocar noséquétantas ramblas para llegar al claro cubo abierto de una plaza con palmeras. Sería fantàstic que pudiéramos ir por la vida, meándonos de la risa, todos los días por una ciudad capital de toda una comarca incomprensible e inabarcable donde se entrelazan tantas enrevesadas verdades que nos hermanan y separan a todos los extraños en Catalunya… y todos los que extrañamos Barcelona. Sería todo un detalle

“Para todo lector: un libro y una flor”.

que todos me entendieran el español de Anáhuac y yo digerir sin traducción las muchas melodías de la bella lengua que, habiendo sido injustamente excluida durante décadas, parece a veces engreírse y optar más por la separación que por la ecuménica unión que reclaman sus costas y montañas. Por lo mismo, olvidamos que la recién imperante intolerancia a las corridas de toros brota de una lamentable amnesia taurina que intenta borrar de la memoria del mundo que en Barcelona hubo hasta tres plazas monumentales que ofrecían, a un mismo tiempo, el polémico e inexplicable arte donde se juega sobre la arena la vida y la muerte, sangre y sonaja, ahora prohibido, donde ondea la señera de franjas gualda y grana (como capote colgado en burladero), pues se ha cancelado la tauromaquia à la española, mas no el toro dels bous (pleonasmo de toro del buey) donde la tribu lancea repetidas veces a un burel atado por los

“La ignorancia es una losa que se rompe con un libro… y una rosa”.

cuernos encendidos con fuego… pero toda discusión cultural merece tiempo y sobremesa para que el debate sea constructivo y no restrictivo y tajante. Sobre todo porque no merece olvido la conciencia más fina y pura de Cataluña y de madrugada hay que cerrar los ojos y volver siempre al más raro templo para una familia sagrada que parecía interminable refugio y asilo para millones de fieles que no lo visitan para rezar.

Hablo de que no tiene perdón quien ordenó bombardear sus rúas y ramblas; no tiene vergüenza el hipócrita que alzaba el

brazo como nazi en medio del polvo y la pólvora de uno de los últimos valientes bastiones contra el fascismo y hablo de que resucita de las cenizas un Palau invaluable de la mejor música posible y un alargado bulevar donde las flores hacen pasillo a todo paseante, párrafo y página que viene andando por la vereda siempre con la imaginación encendida y la memoria intacta.+

Benvingut a Guadalajara y moltes mercès.

Jorge F. Hernández es escritor, periodista y aforista. Nació en 1962 y, desde entonces, no ha parado de contar historias.

Cada 23 de abril, Barcelona se llena de libros, rosas y gente en las calles. Es el día de Sant Jordi, patrón de Catalunya. La historia cuenta que el caballero Jordi mató a un dragón para liberar a una princesa, y que de la sangre del animal nació una rosa. Con el tiempo, esa imagen se mezcló con la conmemoración del Día del Libro —en honor a Cervantes y Shakespeare—, y así nació una tradición única: regalar una rosa y un libro como símbolo de afecto y conocimiento.

Más que un lienzo de arquitectura modernista o un laberinto de calles empedradas, Barcelona, esa joya mediterránea donde el mar besa las montañas, es un escenario vivo donde la música palpita fuerte. En esta metrópoli catalana, la solidaridad, la creatividad colectiva y la defensa de la identidad cultural se entretejen con melodías que van desde las sardanas tradicionales hasta los beats electrónicos que resuenan en sus festivales globales. Es una ciudad que ha resistido dictaduras, reconstruido teatros incendiados y abrazado la diversidad inmigrante, convirtiendo la música en un puente de unión social. Imagina caminar por La Rambla, donde un guitarrista callejero improvisa flamenco mientras turistas y locales se detienen, formando un círculo improvisado de aplausos: eso es Barcelona, una comunidad que baila junta en plazas como Sant Jaume,

Esta vitalidad no es casual. La arquitectura de Antoni Gaudí, con sus curvas orgánicas en la Sagrada Familia o la Casa Batlló, parece diseñada para decorar ritmos musicales que inspiran a compositores y artisHomage to Barcelo(1990) de Colm Tóibín pintan la ciudad como un “organismo vivo” donde la música y el arte fomentan un sentido de pertenencia colectivo, resistiendo vientos históricos con gracia poética. Esta sinfonía cultural, enriquecida por museos, festivales y hasta el cine, hace de Barcelona un

identidad catalana. El mnac (Museu Nacional d’Art de Catalunya), en el imponente Palau Nacional, integra murales románicos con exposiciones sobre folclore musical, recordando que en Barcelona, arte y melodía son inseparables. Otro tesoro es el cccb (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona), que acoge conciertos y exposiciones sobre música urbana, en un edificio rehabilitado que simboliza la renovación comunitaria, y el macba (Museu d’Art Contemporani de Barcelona), con su diseño minimalista, que integra arte contemporáneo y sonidos experimentales, fomentando diálogos comunitarios sobre identidad.

La historia musical de Barcelona es un tapiz tejido con hilos de resistencia cultural, en el que la arquitectura actúa como caja de resonancia. , durante la Renaixença catalana —un renacimiento cultural que buscaba revivir la identidad frente al centralismo español—, la música se convirtió en arma de afirmación. El Palau de la Música Catalana, inaugurado en 1908 por Lluís Domènech i Montaner, es un emblema perfecto: sus vidrieras multicolores y mosaicos florales no sólo adornan, sino que simbolizan la armonía entre arte y sonido, inspirados en la naturaleza y la tradición wagneriana. Este edificio, , fue un bastión para coros y orquestas que cantaban en catalán, fomentando

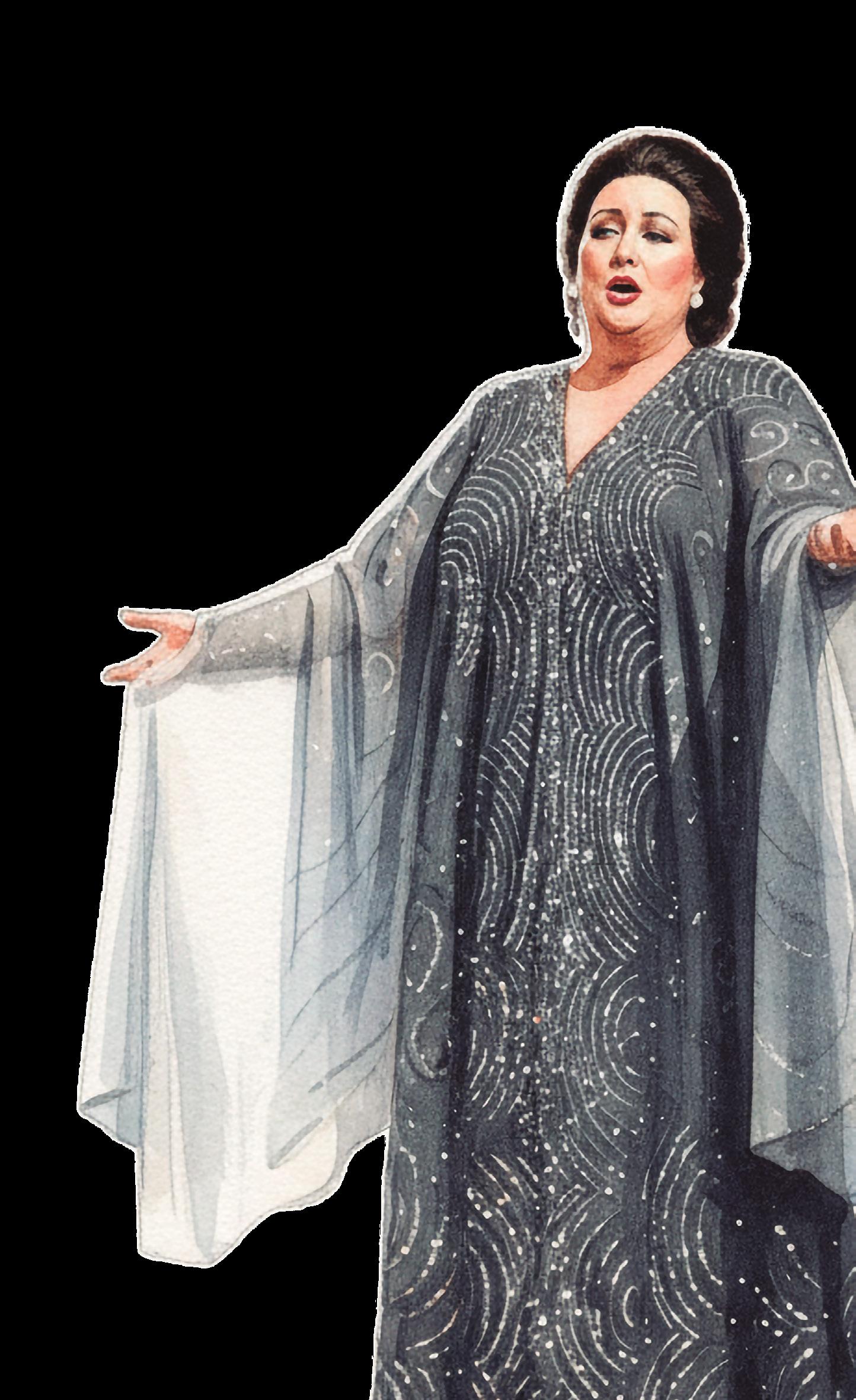

El Gran Teatre del Liceu, fundado en 1847, añade drama a esta narrativa. Reconstruido tras incendios devastadores —el último en 1994—, representa la tenacidad catalana: un espacio donde la ópera une a burgueses y trabajadores en un acto de solidaridad cultural. Aquí, figuras como Montserrat Caballé elevaron la voz 1975), artistas como Joan Manuel Serrat usaban la Nova Cançó

Tradición y vanguardia

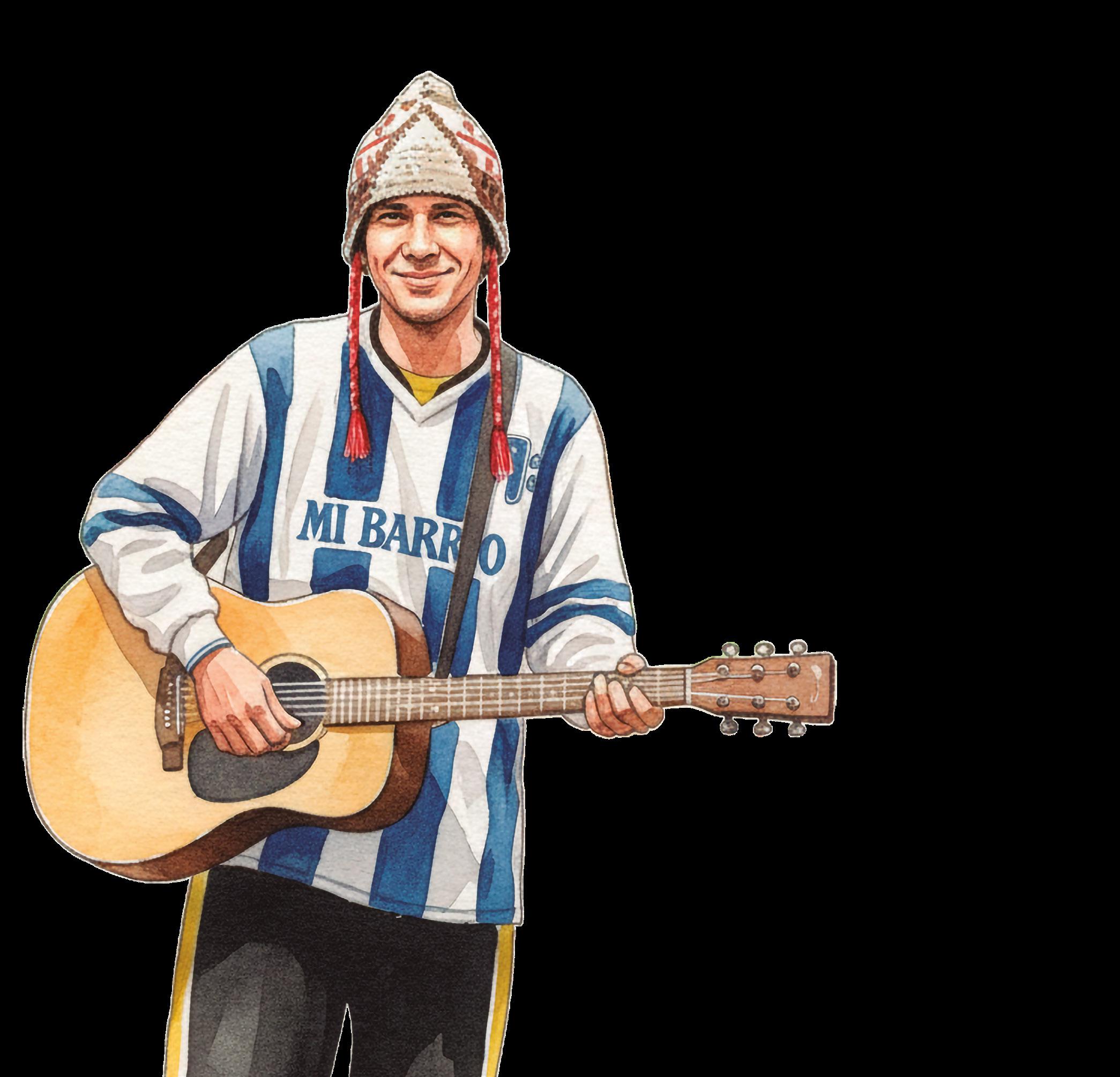

Hoy, Barcelona late con una escena musical que celebra su comunidad fuerte, fusionando raíces catalanas con influencias globales en un tapiz de inclusión y creatividad. Festivales como el Primavera Sound, que atrae a 200 mil visitantes anualmente con indie y rock internacional, o el Sónar — pionero en electrónica desde 1994—, son espacios donde locales e inmigrantes colaboran, mientras promueven valores como la solidaridad y la diversidad. En el festival Cruïlla, los ritmos de reggae de la banda Txarango abogan por los derechos sociales. Manu Chao, hijo de exiliados españoles, encarna el espíritu mestizo y rebelde que resuena con la Barcelona cosmopolita y diversa. Su música, un crisol de reggae, punk, rumba catalana y ritmos latinos, refleja la ciudad como cruce de culturas, desde los bares del Raval hasta las plazas del Born. En los 90, con Mano Negra y luego en solitario, Manu Chao dio voz a los márgenes y conectó con el alma alternativa de Barcelona. Canciones como “Clandestino” o “Me gustas tú” son himnos de una ciudad que vibra con libertad, multiculturalidad y resistencia.

En el centro de esta vanguardia está Rosalía, la cantante de Sant Esteve Sesrovires, quien ha revolucionado el flamenco con toques urbanos. Sus letras empoderadas y beats electrónicos encarnan los valores barceloneses: innovación femenina y fusión cultural que atraen a una juventud activista. Rosalía filma videoclips en barrios como El Raval para celebrar la multiculturalidad catalana con un guiño humorístico a sus raíces. Así encapsula la resiliencia de una comunidad que abraza el cambio sin perder su esencia.

Una pizca de autores barceloneses

Libros como La sombra del viento (Planeta, 2021) de Carlos Ruiz Zafón evocan esta escena: ambientada en una Barcelona postguerra, sus páginas resuenan con jazz y ópera que capturan el misterio y la resiliencia colectiva, similar a cómo Rosalía moderniza el folclore. Otro tesoro es La plaza del diamante (Madre Editorial, 2022) de Mercè Rodoreda, donde canciones populares tejen la vida cotidiana, recordando que en Barcelona, la música es el hilo que une generaciones. En Apolo, 75 años sin parar de bailar (Comanegra, 2018) de Eva Espinet, cuenta cómo la sala Apolo se convirtió en el segundo hogar de muchos barceloneses tras la posguerra y, en los noventa, la principal impulsora de la cultura de clubes en Barcelona. Ildefonso Falcones ha escrito varias novelas que tienen como escenario principal Barcelona, destacando su historia

y cultura: La catedral del mar (2006). Ambientada en la Barcelona medieval del siglo xiv, narra la construcción de la basílica de Santa María del Mar y la vida de las clases bajas, se menciona la música en celebraciones religiosas, festividades populares y ceremonias litúrgicas, reflejando su papel en la vida social y espiritual de la época.

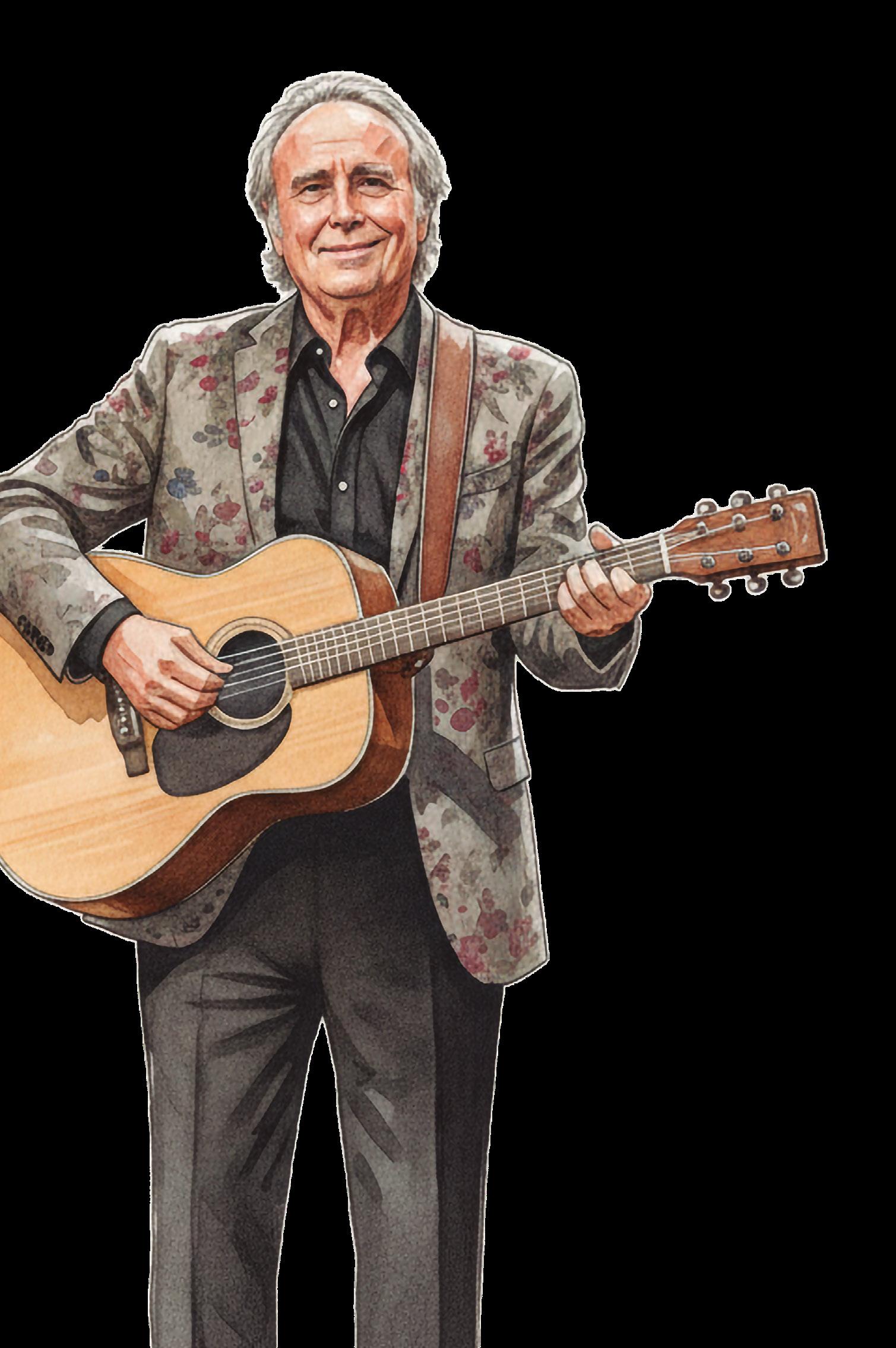

En este cruce de palabras y notas, destaca la novela Y uno se cree (Alfaguara, 2025) de Jordi Soler, radicado en Barcelona. Esta obra de no ficción narra la aventura de escribir una canción a cuatro manos con Joan Manuel Serrat, inspirada en un pájaro ficticio —el xirimicuaticolorodícuaro— inventado por Soler en su novela El príncipe que fui. El relato comienza cuando Serrat contacta a Soler en 2021, fascinado por esa ave de plumaje esponjado y nombre imposible, proponiendo una colaboración que mezcla poesía, memoria y exilio. La novela es una reflexión honesta y humorística sobre el arte de crear: Soler describe cómo en una libreta anotaba versos

de un lado y conversaciones con Serrat del otro, transformando el proceso en una bitácora de epifanías. Aunque la canción — un poema resguardado por la voz de Serrat— quedó larga y no se grabó como álbum, el libro celebra la humildad creativa y el vínculo entre literatura y música. Soler, hijo de exiliados republicanos españoles en Veracruz, regresa a sus raíces infantiles, donde las canciones de Serrat eran un talismán contra el aislamiento, conectando el exilio familiar con el de Serrat en México. Es un homenaje a la poesía compartida, que trasciende fronteras y generaciones, encajando perfectamente en la tradición catalana de Nova Cançó. Barcelona es una sinfonía de ritmos, ideas, colectivos, arquitectura, museos y cine que se entrelazan en un abrazo comunitario. Esta metrópoli enseña que la resiliencia cultural nace de la unión, e inspira a visitantes y locales a bailar al ritmo de su identidad inquebrantable, a leer, escuchar y vivir su esencia. Visita Barcelona a través de sus libros, su música y su arte, así confirmarás que esta ciudad es eterna.+

Aella le gusta la comida japonesa, salir al balcón y mirar películas; a él, caminar, mirar los escaparates de las zapaterías y leer varios libros al mismo tiempo. Él es escritor, ella dibujante, ambos de Barcelona. Un día, por pura casualidad, se conocieron.

De esa coincidencia entre sus mentes y sus corazones ha crecido una prolífica obra de narrativa gráfica para las infancias. Sus colecciones, que están segmentadas por edades y fomentan los valores con un toque de dulzura y humor, hoy acumulan decenas de traducciones, más de un millón de ejemplares vendidos y muchísimos lectores alrededor del mundo.

Si algo distingue el proceso creativo de estos creadores es su profundo interés por la interlocución que generan y el tejido que sostiene su obra, no únicamente con sus lectores o la base de seguidores tan consolidada que tienen (y que se nota en sus tours monstruosos o en los concursos que lanzan a sus lectores). También han buscado a maestras, bibliotecarias, libreras y gente especializada en el ámbito editorial para corroborar cada elemento, desde la tipografía hasta la armonía de cada página.

Rob y Ot (Combel). La novela gráfica para los que empiezan a leer solos

Un libro para las primeras infancias que cuenta con una estructura narrativa sencilla y un lenguaje sosegado. Todo comienza cuando Uma recibe una caja que contiene dos robots que como no saben nada de nada. Uma y Buba les irán enseñando todo lo que deben saber. El primer reto que tendrán que sortear es ponerle nombre a estos entes tecnológicos pequeños; deciden que uno será Rob, que es un poco nervioso, y el otro Ot, que es un poco miedoso.

En esta serie para los más pequeños se revela que aprender y tener amigos es una aventura invaluable. Un gran bonus track es que al final de cada libro hay actividades que refuerzan la lectoescritura y creatividad.

Bitmax & Co (Combel). Novela gráfica para primeros lectores

A partir de un dibujo pegado en la pared del estudio de Liliana, en el que se encontraban un ratón, un oso, un cerdo y algunos otros personajes, Jaume le dijo que no sabía qué ni cómo ni cuándo, pero que a partir de eso harían algo. El resultado de ello fue

la serie Bitmax, que trata de un robotcito testarudo y persistente que convive con los habitantes del Bosque Azul.

La colección tiene como eje temático la convivencia, además enseña sobre los conflictos que puede suponer y cómo resolverlos. De manera tangencial aborda temas como la ecología en un marco de un combo de aventura, comedia y fantasía.

Agus y los monstruos (Combel). Novela gráfica para consolidar lectores

Humor y exageración aterrizados en una caricatura para infancias. Agus Pianola es un niño común que, tras un encuentro inesperado (como el que hizo que Liliana y Jaume se conocieran), termina conviviendo con un grupo de monstruos increíbles, adorables y desordenados. Cada entrega mezcla información sobre literatura clásica, humor e imaginación.

Quizás la diversión que Liliana y Jaume experimentan en cada parte de su proceso se ve reflejada en cada una de sus obras los ha mantenido vigentes, además, ha ayudado a que se consoliden en un género en auge para los lectores más pequeños.+

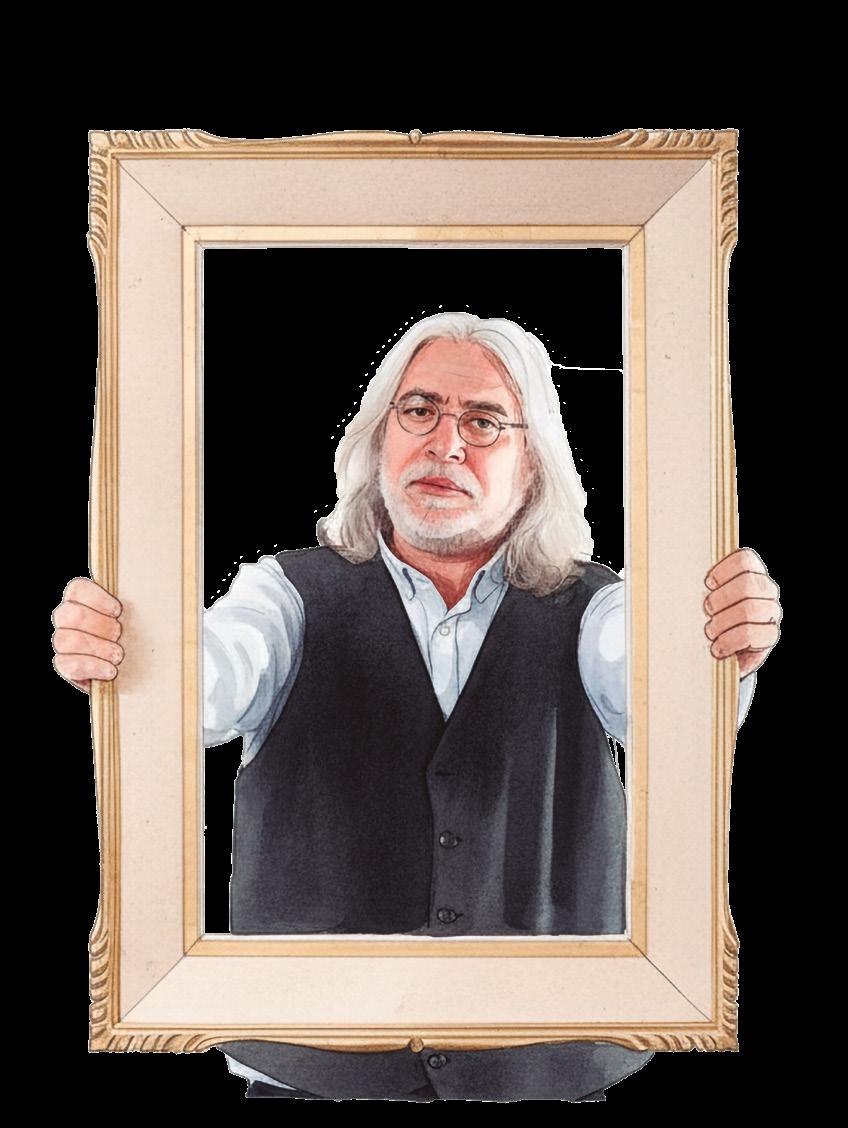

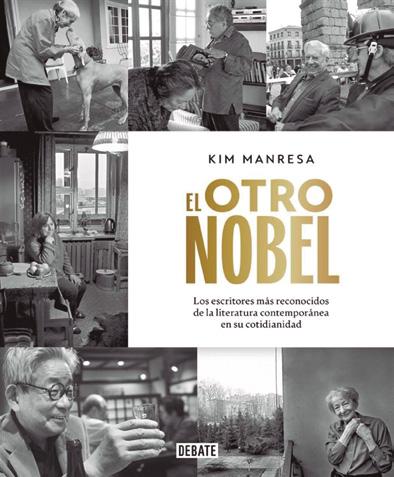

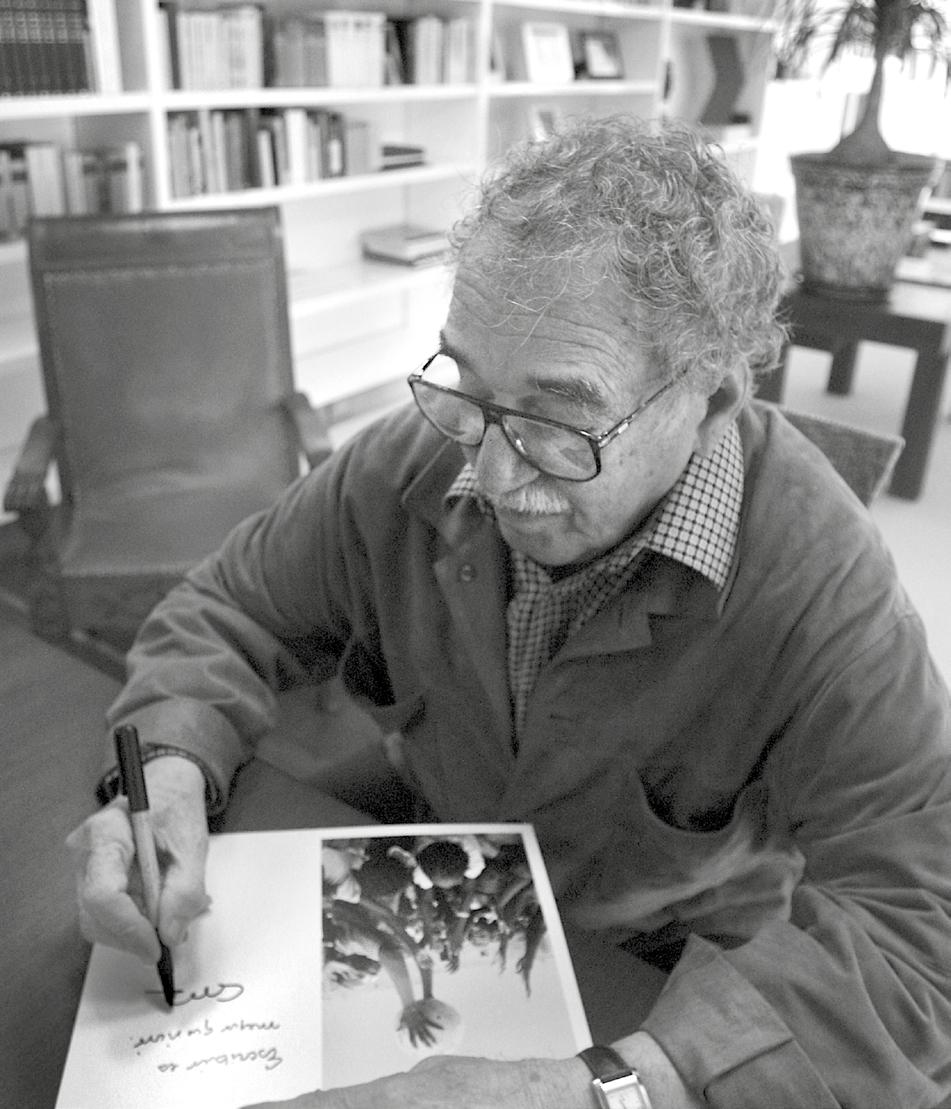

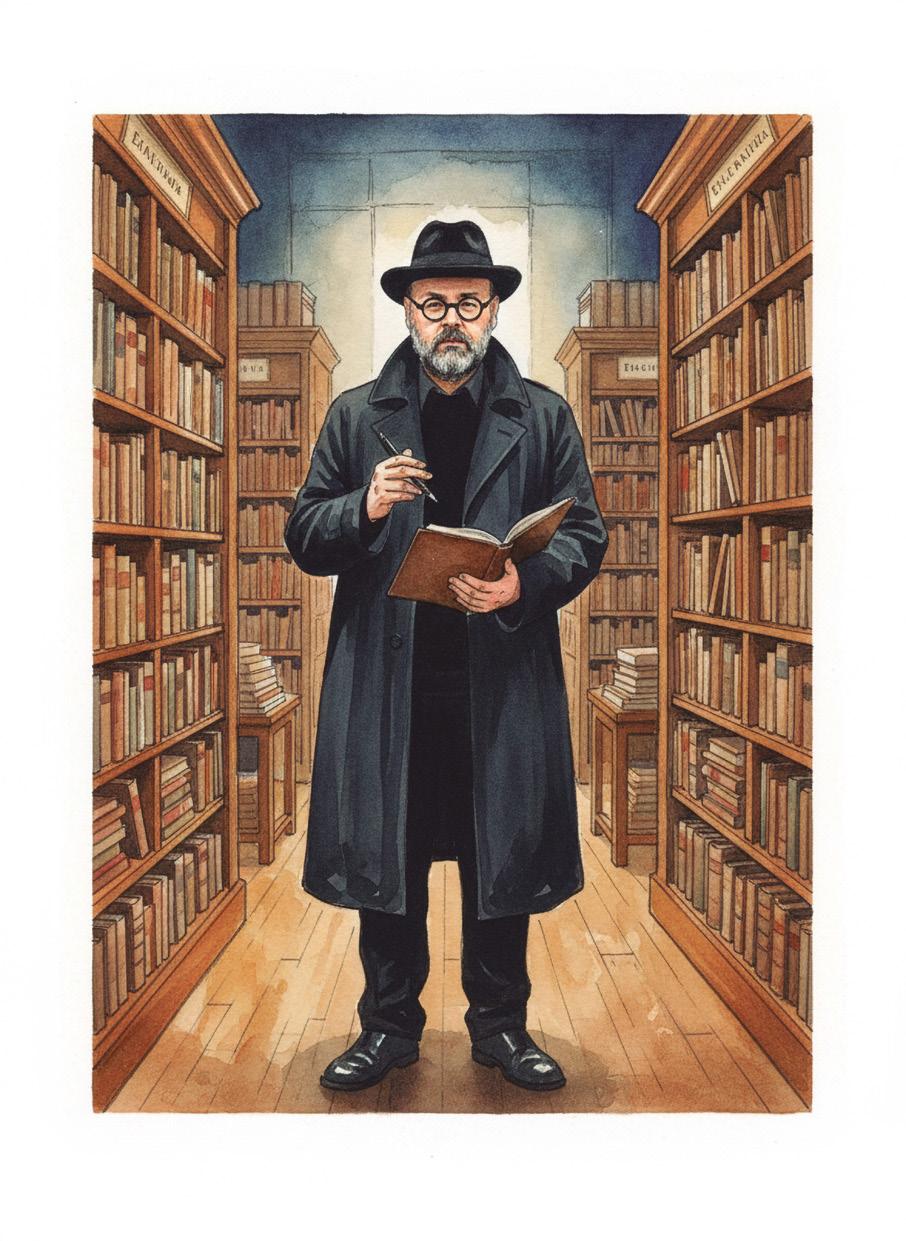

Conversamos con Kim Manresa (Barcelona, 1961), fotógrafo español reconocido por su enfoque humanista y documental. Durante más de dos décadas ha retratado a premios Nobel de Literatura, pero también ha explorado la vida cotidiana, la cultura y los derechos humanos. En su libro El otro Nobel (Debate, 2025), reúne retratos acompañados de relatos que muestran el lado más íntimo de escritores galardonados con el Nobel.

¿Cómo surgió la idea de El otro Nobel y cómo comenzó el proyecto?

Nació de forma casual mientras trabajaba en un proyecto sobre educación global y lenguas maternas que me llevó a visitar más de cien países. Propuse a Xavi Ayen, periodista de La Vanguardia, que José Saramago y Kenzaburo Oe escribieran sobre el derecho a la educación. Él sugirió entrevistarlos, pero yo quería algo distinto: convivir con ellos en su entorno cotidiano..

El primero fue Oe, en Tokio: tomamos té en su casa, conocimos a su hijo, paseamos por templos y terminamos en una taberna. Luego vino Saramago, en Lisboa, y después García Márquez en México, quien no concedía entrevistas desde hacía años. Finalmente nos recibió, enfermo pero lúcido, y confesó que había dejado de escribir. Siguieron Gordimer en Sudáfrica —nos llevó a la cárcel donde estuvo Mandela— y Wole Soyinka en Nigeria, que nos condujo a las montañas donde se ocultó durante la dictadura. Con Orhan Pamuk logramos una exclusiva mientras enfrentaba acusaciones de traición en Turquía. Cada encuentro fue una aventura distinta.

Tu fotografía está muy ligada al activismo y a una mirada política. ¿Qué te interesa transmitir cuando retratas a estas personas? Siempre me ha interesado contar historias humanas. No distingo entre un Nobel, un ministro o el frutero de mi barrio. Más que retratar el sufrimiento, busco mostrar la humanidad. En el caso de los Nobel me concentro en las manos, porque son las que escriben. Las manos revelan si alguien ha trabajado, sufrido o escrito mucho.

¿Cuánto tiempo te llevó realizar el proyecto?

Es el más largo de mi carrera. Empezó hace veinte años con tres escritores y cada año se sumaba uno nuevo. Hoy, más de la mitad han fallecido.

¿Cuál es tu método de acercamiento con los escritores?

Muchos nos advertían que algunos no soportaban las entrevistas, pero todos fueron generosos. Cuan-

ellos, se relajaban. Algunos ni sabían que iría un fotógrafo: Gordimer se sorprendió, pero me dejó trabajar; Toni Morrison quiso ir primero al peluquero; con Szymborska terminamos bailando con máscaras y bebiendo ron. La clave es el respeto y la confianza mutua.

Mencionas las máscaras y objetos que coleccionas. ¿Qué historia hay detrás?

Durante años reuní alfombras y máscaras africanas hasta que mi casa parecía un museo, entonces las regalé. Luego me fascinó coleccionar resorteras africanas; tengo unas seis mil. Cuando nació mi hija comencé a traerle muñecas hechas a mano: de México le llevé una de maíz y una Catrina; en Polonia, Szymborska le obsequió una de madera y la llamó “muñeca Nobel”. Cada objeto guarda una historia y un lazo con las personas que conocí.

Has trabajado en contextos difíciles. ¿Cómo manejas la tensión entre tu seguridad y la necesidad de documentar?

Todo se basa en el respeto y la paciencia. En Bangladesh, con mujeres quemadas con ácido, llevé pinturas y telas; jugamos y reímos para retratar sonrisas en lugar de dolor. No me interesa la técnica ni la cámara, sino el mensaje. Esas experiencias me enseñaron a acercarme a los escritores desde la empatía.

¿Cómo influyeron esas vivencias en tu trabajo con los autores de El otro Nobel?

Trato a todos por igual: escritores, comerciantes, ministros, todos merecen la misma atención. Los primeros Nobel que entrevistamos —Gordimer, Saramago, Soyinka— eran luchadores sociales; sus causas resonaban con mi trabajo en derechos humanos. Pero el mundo ha cambiado: antes los autores eran accesibles, sin redes sociales ni intermediarios. Hoy, la comunicación se ha vuelto impersonal. Algunas entrevistas recientes, como la de Han Kang, fueron por Zoom, algo impensable hace años.

Para finalizar, ¿qué consejo darías a las nuevas generaciones de fotógrafos y periodistas? Que dejen de ser superficiales. Vivimos rodeados de redes sociales, pero falta compromiso. Antes, sin internet, salíamos a buscar historias; ahora todo se queda en la pantalla. Los periodistas deben mirar más allá del titular y del like. En mis clases veo estudiantes expertos en redes, pero sin noción de conflictos como Gaza o Ucrania. Hay que recuperar la curiosidad y la paciencia.

También hay que tener cuidado con la inteligencia artificial. Es poderosa, pero peligrosa: puede manipular imágenes y noticias. Hace poco, una foto generada por IA ganó un concurso y el propio autor confesó que no era real. Eso demuestra la urgencia de poner límites y volver a lo humano.+

lgún día visitaremos Barcelona”, le prometí alguna vez a una mujer. Éramos jóvenes y nos sobraban los planes, las certezas y los futuros posibles. Por supuesto que esa promesa nunca se cumplió.

Hay ciudades que sólo se pueden visitar narrándolas. Barcelona no se recorre: se descifra. Es inagotable porque cada paso conduce a una página distinta; cada esquina guarda un eco, una frase, una sombra de alguien que la escribió antes. Barcelona no se acaba porque se reconstruye en el arte, en la mirada de quien la inventa.

A lo largo de los siglos se ha transformado como los escenarios en una novela. Fue puerto romano, capital medieval, taller modernista, refugio de exiliados, campo de batalla, vitrina burguesa y laboratorio de la melancolía contemporánea. Su historia no avanza: se reescribe. Quien la recorre ingresa en una biblioteca al aire libre donde conviven los siglos y los personajes; donde cada barrio es un capítulo y cada edificio, una metáfora.

Barcelona es una ciudad que exige relato. Su arquitectura, sus plazas y sus sombras parecen escritas por distintas manos: narrar la ciudad para que no desaparezca.

Porque, en el fondo, toda ciudad es una obra en proceso. Cada barrio conserva su idioma y cada esquina ofrece una versión distinta del mismo sueño. Barcelona es un territorio de ficción y de memoria, un escenario donde las palabras sustituyen a los monumentos. Y al narrarla, la ciudad vuelve a inventarse.

La ciudad antigua: poetas, crónicas y mares

Antes de las novelas y los cafés literarios, antes incluso del catalán moderno, Barcelona fue un punto de partida. Los cronistas medievales Bernat Desclot y Ramon Muntaner la describieron como una ciudad abierta al viaje, base de las conquistas mediterráneas. De sus pergaminos emergen galeras, mercaderes y exilios: la ciudad se forja entre el puerto y la espada, entre la fe y el comercio. Siglos después, el poeta Jacint Verdaguer la elevó a mito: la Barcelona fundacional como puerta hacia lo desconocido. Joan Maragall, por su parte, la retrató con una melancolía única. Advirtió que el progreso devora lo humano y que la velocidad moderna afecta el alma. Entre Verdaguer y Maragall se escribe una parte esencial de la naturaleza moral de Barcelona. Antes de ellos, viajeros europeos como George Sand, Chopin o Hans Christian Andersen ya la habían intuido. Andersen, en su Viaje por España (1863), quedó fascinado por el puerto, donde presenció su inundación: un símbolo perfecto de esa ciudad que se desborda continuamente entre historia y deseo.

El Barrio Gótico: la piedra y la memoria

El itinerario puede comenzar entre las sombras del Barrio Gótico y el Born, en la Barcelona medieval de La catedral del mar (2006), de Ildefonso Falcones. Santa María del Mar se alza como una catedral del pueblo, erigida con la fe y el esfuerzo de quienes cargaron sus piedras. Ellos encarnan el pulso obstinado de la ciudad: la voluntad de permanecer.

Caminar por la Plaza del Rey, la Calle Montcada, entre el eco de los gremios y los antiguos talleres, es adentrarse en la parte más vertical del tiempo. Allí sobreviven también los rastros de Cervantes, quien hizo de la ciudad un refugio cortesano y marino para su Don Quijote: “archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros”, escribe en el prólogo de Las dos doncellas (1613).

Cerca, en la Vía Laietana y la Estación de Francia, se despliega la Barcelona de posguerra que Carmen Laforet retrató en Nada (1945). Esa dualidad persiste: la mirada de Andrea, su protagonista, recorre una ciudad donde los tranvías arrastran su tristeza. En sus páginas no hay heroísmo, sino una lucidez silenciosa: la constatación de que crecer también es presenciar el derrumbe.

La ciudad de Nada es la misma que, unos años antes, George Orwell había recorrido en Homenaje a Cataluña (1938), durante los combates de mayo de 1937. En esas calles (Plaza de Cataluña, Las Ramblas, el antiguo Hotel Falcón) la literatura y la historia coincidieron por un instante en el estruendo de las barricadas.

El Raval: los márgenes y sus fantasmas

Hacia el sur, la ciudad se vuelve más áspera, más tangible. El Raval, antiguo Barrio Chino, conserva la severidad que el progreso nunca consiguió borrar. Aquí nacieron detectives, poetas y escritores que hicieron de la noche su oficio.

Francisco González Ledesma, en la serie del inspector Méndez, lo retrata como un territorio moral más que geográfico: un lugar donde la justicia parece más una rendición que una virtud.

Jean Genet, que vivió en sus pensiones y callejones, escribió en Diario del ladrón (1949) la belleza de lo perdido: los cuerpos sin perdón, los gestos que no alcanzan.

En el mismo Raval, Manuel Vázquez Montalbán levantó su mitología urbana con el detective Pepe Carvalho: un excomunista que lee, cocina y, por supuesto, desconfía. En Los mares del sur (1979), Barcelona se convierte en una trama de desengaños donde el crimen es apenas un pretexto para hablar de la conciencia.

Y también aquí Carlos Ruiz Zafón imaginó su Cementerio de los Libros Olvidados. En las calles del Arco del Teatro o la Rambla de Santa Mónica, Daniel Sempere busca un libro maldito y, sin saberlo, busca también a la ciudad misma. Zafón convirtió el misterio en una forma de topografía: cada librería y cada portal son entradas únicas a la evocación.

Al caminar por el Raval comprendemos que nada permanece: los bares cambian de nombre y los poetas envejecen. Sin embargo, persiste esa melancolía virtuosa y esclarecedora.

Gràcia: los refugios y la ternura

Más arriba, donde las calles se ensanchan, está Gràcia, el barrio que aún conserva su esencia de pueblo independiente. Aquí la literatura se vuelve íntima, profunda.

En la Plaza del Diamante, Mercè Rodoreda situó a Colometa, su heroína más vulnerable e implacable. La guerra y la pobreza la arrasan, pero sobrevive con una dignidad que sólo concede la ternura. Rodoreda convierte el barrio en un santuario de lo cotidiano.

Cerca, en el Guinardó y el Carmelo, Juan Marsé ambientó Últimas tardes con Teresa (1966). El Pijoaparte, un ladrón que se enamora de una burguesa idealista, encarna el salto imposible entre clases: la farsa de una juventud que desea más de lo que puede alcanzar. Marsé escribió la ciudad con la mirada de quien la conoce profundamente y la juzga con una admiración exhausta.

En Gràcia también resuenan los ecos de Ana María Matute, que en Los hijos muertos (1958) observó la infancia como un territorio de exilio. La suya es

una Barcelona triste y luminosa, donde los niños comprenden más de lo que los adultos prefieren negar.

Eixample y Montjuïc: el escenario del progreso

Del orden geométrico del Eixample al horizonte abierto de Montjuïc, la ciudad cambia de escala. Aquí la Barcelona literaria se vuelve histórica, monumental.

Eduardo Mendoza, en La ciudad de los prodigios (1986), escribió la novela del tránsito: la Barcelona que pasa de la miseria a la ambición entre las Exposiciones Universales de 1888 y 1929. Su protagonista, Onofre Bouvila, asciende de repartidor de panfletos a magnate industrial, encarnando la fiebre de una burguesía que soñó con Europa. En sus páginas, la modernidad aparece como una forma refinada del hambre.

El Eixample, con su cuadrícula precisa y sus fachadas de hierro y piedra, fue el intento de contener la ciudad. Basta mirar la Casa Batlló o La Pedrera para entender que la simetría termina por rendirse ante la imaginación. Gaudí: el más literario de los arquitectos. Su trencadís, ese mosaico de fragmentos rotos, es la metáfora perfecta de la ciudad: todo se quiebra, todo se reconstruye.

Desde el Parque Güell, entre lagartos y columnas oblicuas, el arte se confunde con el juego. En la Sagrada Familia, la fe se convierte en arquitectura infinita: un templo condenado a la continuidad, como la ciudad que lo rodea.

Más allá, Montjuïc. Sus avenidas y pabellones modernistas, sus jardines y su cementerio condensan la mezcla de ambición y nostalgia que define a Barcelona: una ciudad que se eleva y se recuerda al mismo tiempo.

Del papel a la pantalla: Coixet y Bigas Luna

El cine tomó el relevo cuando la ciudad urdió nuevas metáforas. Isabel Coixet, con su mirada íntima y literaria, filmó la fragilidad de los sentimientos y la textura del lenguaje con una delicadeza casi escrita. Películas como Elegy (2008), La librería (2017) o Un amor (2023) nacen de esa sensibilidad hacia

el poder de la palabra, hacia aquello que la literatura puede revelar incluso en silencio. Bigas Luna, en cambio, filmó la carne como si fuera arquitectura. En Jamón, jamón (1992), Huevos de oro (1993) o La teta y la luna (1994), el deseo se convierte en argumento y el cuerpo en escenario. Su cine es excesivo, sensual, cínico.

Entre ambos, Barcelona oscila entre la confesión y la farsa, entre la intimidad y el espectáculo.

Viajar, perder teorías: Enrique Vila-Matas

En París no se acaba nunca (2000), Enrique Vila-Matas invirtió el mito del joven escritor en la capital del mundo para descubrir que la verdadera ficción era su propia ciudad. Desde entonces, toda su obra dialoga con ese hallazgo: escribir es regresar a los lugares donde uno nunca ha estado del todo, vivir dentro de la ficción hasta perder sus límites: viajar, perder teorías.

En Bartleby y compañía (2000), El mal de Montano (2002) o Doctor Pasavento (2005), la literatura se convierte en una enfermedad luminosa: personajes que se desvanecen en los libros, narradores que dudan de su existencia, escritores que enferman de literatura.

Barcelona no se acaba nunca, porque sigue narrándose a través de quienes intentan añorar aquello que posiblemente nunca sucedió.

Algún día visitaremos Barcelona

En Barcelona, literatura y ciudad se confunden. Uno puede comenzar en la Plaza del Diamante y terminar en el Raval, pasar de la Edad Media a la Transición. Recorrerla es leerla, invocarla.

Caminarla es entrar en un escenario donde todo sigue respirando: los mercaderes medievales, los anarquistas de Orwell, los detectives de Montalbán, los amores imposibles de Laforet, los poetas errantes de Bolaño. En sus calles uno comprende que las ciudades no son territorios, sino lecturas sucesivas.

Quizá por eso, cuando uno cree haber llegado al final del viaje, Barcelona vuelve a empezar. No se agota porque no pertenece al espacio, sino a la imaginación. Su mapa no está en los archivos ni en los planos, sino en los libros, los cuadros, las películas y las voces que la reinventan.

Algún día visitaremos Barcelona.+

Por Sergio Peraza

En ocasión de un viaje con amigos a Mallorca, mi esposa y yo nos dirigimos desde Palma hacia Sóller en un pintoresco e histórico tren de madera. Durante el viaje disfrutamos de las formidables vistas de la Serra de Tramuntana. Al llegar a la estación en Sóller, encontramos un espacio museístico dedicado a Joan Miró y a Picasso. Qué buena idea tener un museo en una terminal ferroviaria que parece sacada de un cuento de sueños.

Parece que en Sóller las palabras apremiar y prontitud se desvanecen. Allí todo parece relajado y el tiempo transcurre tal y como el trenecito, a “velocidad de madera”.

Visitamos el museo, que es gratuito y muy acogedor. Cincuenta piezas de cerámica hechas por Picasso —me fascinaron sus platos de tauromaquia— y 35 grabados de Miró —quedé hechizado con la serie Gaudí.

A la entrada de las salas hay una bella fotografía casual de los dos pintores. En el retrato se ven muy animados, como los buenos amigos que fueron en vida.

Recorrimos el pequeño y rico museo a sabiendas de que esos dos genios profesaron una amistad sincera. Ahí mismo me surgió una duda: ¿Salvador Dalí fue también amigo de Joan Miró?

Alguien en Sóller me respondió: “Jamás fueron amigos, se detestaron”.

Esta curiosidad me duró hasta el final de mi viaje y, para obtener mi respuesta, recurrí a la lectura del libro La vida desaforada de Salvador Dalí (Anagrama, 2006), escrito por Ian Gibson. Aquí hoy escribo algunos detalles al respecto de esas dos almas soñadoras.

La vida del arte está llena de encuentros que marcan épocas. Entre ellos, pocos tan fascinantes y complejos como el que unió —y separó— a Joan Miró (1893-1983) y Salvador Dalí (1904-1989). Dos catalanes universales, dos miradas del subconsciente, dos caminos que partieron del mismo suelo para bifurcarse en direcciones casi opuestas. Su relación fue una mezcla de admiración, influencia, distanciamiento, ataques y, finalmente, de silencios.

Encuentro temprano: el artista joven ante el maestro Miró

Joan Miró ya era una figura destacada en el París de las vanguardias cuando recibió una carta de Dalí, joven pintor de Figueres, once años menor que aquél, quien buscaba abrirse paso. En 1927, Miró hizo una fugaz visita a Dalí acompañado por el marchante Pierre Loeb. Ese encuentro, documentado en una carta del propio Dalí, fue decisivo; el joven pintor tuvo una fuerte impresión personal de Miró, a pesar de que apenas hablaron.

Dos años más tarde, Dalí llegaba a París. Gracias a Miró, conoció a André Breton y se integró en el movimiento surrealista. En ese círculo, ambos coincidieron brevemente en exposiciones y tertulias. Pero pronto sus caminos creativos comenzaron a diferir radicalmente.

Afinidades y distancias

Miró y Dalí compartían la voluntad de liberar la pintura de las cadenas académicas. Ambos creían en el poder del subconsciente y la imaginación, aunque lo expresaron de formas opuestas.

Miró, introspectivo, transformó el lienzo en un universo simbólico: signos flotantes, colores puros, trazos gestuales. Su pintura es poesía visual, un alfabeto cósmico.

Dalí, teatral y perfeccionista, se sumergió en la técnica minuciosa y en la representación hiperrealista de los sueños. Su método paranoico-crítico convirtió el delirio en estructura.

Donde Miró buscó el silencio, Dalí encontró espectáculo.

Mientras el primero exploraba la espiritualidad de la forma, el segundo deslumbraba con virtuosismo técnico.

Las diferencias no eran sólo estilísticas.

También los separaban sus posturas vitales; Miró, reservado y ajeno a la política activa, defendió una independencia artística discreta; Dalí, más mediático, fue criticado por su ambigüedad frente al franquismo.

Con los años, la cordialidad inicial se transformó en frialdad.

Dos décadas después de que se conocieron, en 1947 Miró, en entrevista, declaró: “Dalí es un señor que pinta corbatas”.

En 1951, dijo:

«—Picasso, según Miró, ¿qué es?

»—Un gran artista que dejará huella, y prescindiendo de la anécdota.

»—Dalí, según Miró, ¿qué es?

»—Ése, cero.

»—¿Quedará de Dalí la anécdota?

»—Ni eso».

En la década de 1980, cuando se le preguntó por Dalí, Miró respondió: “Es otro bicho que no me interesa”. Una frase breve, pero definitiva.

Coincidencias, exposiciones y últimos encuentros

Ambos artistas participaron en la Exposición Surrealista Internacional de Londres (1936), uno de los hitos del movimiento. Sin embargo, nunca compartieron una exposición concebida como diálogo entre sus obras. Su relación, ya distante, se

apagó en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Miró se refugió en Mallorca, donde profundizó en la cerámica, la escultura y el grabado. Dalí, en cambio, expandió su mito entre Nueva York, París y su castillo de Púbol.

Esa antipatía mutua nunca decayó. En 1973, Dalí se expresó así de Miró: “Habría podido triunfar como pintor mundano, porque viste muy bien smoking, pero se ha especializado en el folclore y esto oscurece su standing”.

Según contó la mujer de Joan Miró, Pilar Juncosa, en 1982, cuando murió Gala —esposa de Dalí— , ella y su marido enviaron una carta de pésame: “Y Dalí nos contestó muy amablemente”.

Cuando Miró murió en 1983, hacía décadas que no se veían.

Fundación Miró: medio siglo de legado

En 2025, la Fundación Joan Miró de Barcelona celebra su 50 aniversario con el lema “Para la gente del mañana”. Su programa destaca la dimensión internacional del artista:

• “La poesía acaba de empezar”, exposición homenaje a su lenguaje poético.

• “Miró y los Estados Unidos”, muestra itinerante que viajará a Washington.

• En 2026, una nueva ordenación de la colección revelará el proceso creativo del artista.

En paralelo, la Fundación Pilar i Joan Miró (Mallorca) acoge la gran exposición “Paysage Miró”, repartida en cuatro sedes (Es Baluard, Casal Solleric, La Llotja y la propia fundación). Reúne más de 100 piezas que abarcan toda la trayectoria de Miró.

Un descubrimiento reciente ha emocionado a la crítica: bajo una de sus obras, Pintura (1935), los restauradores hallaron un retrato oculto de su madre, Dolors Ferrà Oromí, revelando la dimensión íntima que late bajo su aparente abstracción.

Dalí hoy: entre el mito y la controversia

El legado de Salvador Dalí sigue despertando admiración y debate. En junio de 2025, las autoridades italianas incautaron 21 piezas falsas atribuidas al artista, tras una alerta de la Fundación Gala-Salvador Dalí durante una exposición en Parma —previamente estuvo en Roma—. El episodio reaviva las discusiones inagotables sobre falsificaciones y autenticidad en el mercado del arte mundial.

Mientras tanto, sus obras viajan por el mundo: La Madonna de Portlligat y Retrato de Paul Éluard siguen fascinando a públicos y coleccionistas. Dalí, el mago del subconsciente, continúa entre el mito y el espectáculo.

Miró en Sóller, cuando el arte vuelve a casa

En el bucle de este artículo —como en un sueño—, corresponde ahora regresar al inicio, a la tranquila estación del histórico trenecito de Sóller. Allí, entre toros picassianos y estrellas de Miró, reflexionamos sobre la propuesta del espacio íntimo —la Sala Miró—. Es un homenaje a las raíces familiares del artista, cuyo abuelo materno nació en esa localidad.

A pocos pasos, el museo Can Prunera complementa la experiencia con obras de Miró, Picasso y Léger, en un entorno modernista que refuerza la conexión entre arte y territorio.

Dos destinos, una constelación

Miró y Dalí son dos caras de una misma búsqueda: traducir el sueño en pintura. Miró lo hizo desde la poesía del silencio; Dalí, desde la retórica del delirio.

El primero trazó constelaciones con colores primarios; el segundo, espejos con tiempo derretido.

Sus vidas no convergieron más allá de la juventud, pero su diálogo persiste aún en los museos, como en la gran exposición surrealista en París del Centro Pompidou —de la cual escribí en el número 186 de esta revista—. En esas salas su arte sigue interpelando a generaciones.

Hoy, cincuenta años después de la inauguración de la Fundación de Miró y a más de tres décadas de la muerte de Dalí, sus obras continúan hablándonos de libertad, de soles, tigres, imaginación y de ese misterio compartido que es soñar despiertos.

Sólo hay tres personajes literarios que me han hecho sentir a su lado: Bastian, de La historia interminable, Sherlock Holmes y Daniel Sempere, de la saga El Ce menterio de los Libros Olvidados. Gracias a este último conocí Barcelona, pues me llevaba por las calles laberínticas, sucias, oscuras y terroríficas de las Ramblas, el Barrio Gótico, el Raval, la estación de Francia, Els Quatre Gats. buscando a ese trai dor que quería destruir los libros de Julián Carax —un autor enterrado en el Cemen terio de los Libros Olvidados a quien alguien había querido dejar ahí—. Y luego el amor… ay, el amor de Bea, pero ¡el diablo y Penélope y su tumba y Fermín!

Como este número está dedicado a Barcelona, cada que leo el nombre de esa ciudad me doy un encontronazo con Daniel Sempere y, por supuesto, con Carlos Ruiz Zafón quien, aunque dejó este mundo siendo muy joven, vino a lo que vino: a dejar una de las mejores novelas contemporáneas —la segunda más vendida después de Don Quijote

Nada es casualidad en esa novela. Zafón armó todas las piezas para que así sucediera, ¡hasta hizo el soundtrack! —que puedes encontrar en su página web o en YouTube—. Conocía de pe a pa Barcelona pues acompañaba a su papá, un gestor de seguros, a visitar a sus clientes. Vivió muy cerca de La Sagrada Familia, estudió en una escuela jesuita en un edificio rarísimo, gótico y muy viejo “lleno de pasadizos y túneles misteriosos, con un museo en el que había una cabra con dos cabezas y animales traídos de África”.

Carlos siempre escribió. De niño jugaba con su amiguito a tener una editorial: mientras él escribía cuentitos de terror y marcianos, su amigo sacaba las copias. A los 16 se aventó una novela larguísima, un tocho de más de 600 páginas llamado El laberinto de los arlequines y, sin temor a Dios ni andarse autosaboteando, lo mandó a tres editoriales. Ni modo, no se pudo, nadie se lo aceptó, pero eso nunca le bajó las ganas de seguir intentándolo.

El mundo adulto lo agobiaba —como a todos—, pero como de algo tenía que vivir pensó que lo más divertido sería entrar a trabajar a una agencia de publicidad. Y ahí va de nuevo: mandó currículos a un montón de agencias hasta que le dieron el trabajo. ¿Recuerdas la frase “Llegar al número uno no es lo más importante, pero alguien tenía que hacerlo”? Pues sí, esa exitosa campaña de Volkswagen fue hecha por Ruiz Zafón. Pasó noches y días escribiendo campañas, guiones de comerciales y, en sus tiempos libres, escribió una no-

vela juvenil llamada El príncipe de la niebla (1993). Gracias a su novia mandó el manuscrito para un concurso en la editorial Ede bé. Total, qué podía ser peor que ganar… ¡y pos que gana! Al día de hoy lleva más de 300 mil ejemplares vendidos.

Harto del desgaste físico y emocional que supone traba jar para la publicidad mandó todo a la fuck you, se mudó a Los Ángeles y quiso ser guionista. Ruiz Zafón se hizo de un nombre que lo incluía en la lista de escri tores jóvenes a ser toma dos en cuenta. En una en trevista dijo que le daba penita decir qué cosas había hecho en Hollywood, pero pues mal no le fue, hasta fundó su propia com pañía llamada Dragonworks.

Pero el sueño de ser escritor, de no trabajar para nadie más que para sus personajes seguía ahí. Dándole duro a la tecla siguió escribiendo y así llegaron El palacio de la media noche (1994) y Luces de Septiembre (1995), dos novelas juveniles que le dieron mucho dinero, pero nadie lo conocía. Luego llegó Marina (1999), su otra novela medio juvenil y medio de terror; al terminarla dejó todo para que naciera La sombra del viento (2001).

“En el mundo existen cosas muy valiosas que están olvidadas en algún lado” y con esa idea y Barcelona como un personaje más de la novela llegó al mundo la saga El cementerio de los libros olvidados

A pesar de su amor al cine, negó los derechos para verla hecha una película, nadie podría retratar esa Barcelona como cada uno de nosotros la vivió… Esa Barcelona es bien personal. Pero si hoy vas a esa ciudad que conociste gracias a Daniel Sempere, siempre habrá un guía dedicado a La Sombra del viento que te llevará a tocar, ver y oler esas calles, pasar por esos arcos y caminar por los empedrados. Barcelona es de todos los lectores gracias a Carlos Ruiz Zafón.+

Barcelona, aún lamiéndose las heridas de una posguerra y una crisis económica, se vistió de gala para recibir al mundo. La Exposición Internacional de 1929, celebrada en la majestuosa montaña de Montjuïc fue un manifiesto de modernidad, un lienzo donde arquitectos, artistas y visionarios como Ludwig Mies van der Rohe pintaron el futuro. Durante ocho meses, Barcelona se convirtió en el epicentro de la innovación, y su legado, como las columnas de acero del Pabellón Alemán, sigue brillando casi un siglo después.

Un escenario para la historia

En 1888, la modernización de Barcelona se centró en el Parc de la Ciutadella, mientras que en 1929, la Exposición Internacional transformó Montjuïc. Este evento impulsó reformas urbanísticas, un ambicioso proyecto de iluminación y obras emblemáticas como la Plaça d’Espanya, l’Estadi Olímpic, el Teatre Grec, el Poble Espanyol, el Palau Nacional y la Font Màgica, con una gran inversión económica.

La Exposición de Barcelona se celebró del 19 de mayo de 1929 al 15 de enero de 1930. Sus propósitos: impulsar la economía española y proyectar una imagen de progreso. Bajo el reinado de Alfonso xiii y en plena dictadura de Primo de Rivera, España buscaba su lugar en el mapa global. Montjuïc, con su imponente Palacio Nacional (hoy Museu Nacional d’Art de Catalunya, mnac) y el pintoresco Poble Espanyol, se transformó en un escaparate de culturas y tecnologías. Veinte países participaron, desde potencias europeas hasta naciones emergentes, cada una con pabellones que competían por deslumbrar a los millones de visitantes.

Pero el verdadero protagonista fue el Pabellón Alemán, diseñado por Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich, su colaboradora indispensable. Éste no era un edificio cualquiera: era una declaración. Construido para representar a la Alemania de Weimar, el pabellón rompió con todas las convenciones. Sus líneas puras, sus paredes de vidrio y mármol exótico, y

su estructura de acero desafiaban la gravedad y la tradición. “Menos es más”, el mantra de Mies, cobró vida en este espacio diáfano, donde los límites entre interior y exterior se desvanecían. La escultura La Mañana de Georg Kolbe, reflejada en un estanque sereno, y la icónica silla Barcelona, diseñada para la ocasión, completaban una experiencia que era más un poema arquitectónico que un simple pabellón. La silla Barcelona, ícono del diseño moderno por su elegancia minimalista y materiales lujosos como cuero y acero cromado, hoy en día, sigue siendo un símbolo de sofisticación, producida por Knoll y ampliamente utilizada en interiores de lujo y espacios contemporáneos.

Mies y Reich, nombrados directores artísticos de la sección alemana, no se limitaron al pabellón. Diseñaron otros espacios, como el Pabellón de Electricidad y el expositor de seda, lo que consolidó la presencia de Alemania como líder en innovación.

El impacto de lo efímero

Curiosamente, el Pabellón Alemán no fue la atracción más popular de la Exposición. Los visitantes, fascinados por el exotismo del Poble Espanyol o la grandiosidad del Palacio Nacional, a menudo pasaban de largo ante esta estructura minimalista. Sin embargo, su influencia fue profunda. Arquitectos y críticos de la época, como los de la Bauhaus, vieron en él el amanecer del Estilo Internacional. Inspirado por el neoplasticismo de De Stijl y la simplicidad de la arquitectura japonesa, Mies creó un espacio que invitaba a reflexionar. Era, como él mismo lo llamó, un “escenario de ideas”.

El pabellón, demolido en 1930 tras la clausura del evento, dejó un vacío que se llenó hasta 1986, cuando Barcelona lo reconstruyó meticulosamente en su emplazamiento original. Hoy, gestionado por la Fundació Mies van der Rohe, es un lugar de peregrinación para amantes de la arquitectura. Sus placas de ónice dorado del Atlas, mármol verde de Tinos y travertino romano siguen evocando aquella modernidad audaz de 1929.

Más allá del pabellón

La feria también introdujo el racionalismo en España, dejando atrás el novecentismo local y abriendo la puerta a las vanguardias. El impacto cultural fue inmenso: Barcelona, antes una ciudad deprimida por el peso de la posguerra, se redescubrió como un faro de creatividad.

En 1929 Barcelona se redefinió como una metrópoli moderna, capaz de dialogar con el mundo. El Pabellón Alemán, aunque efímero en su forma original, sigue vivo en la memoria colectiva y en su reconstrucción. Cada año, miles de visitantes recorren sus espacios abiertos, maravillados por la simplicidad que revolucionó la arquitectura. Lilly Reich, cuya contribución fue igual de crucial, merece también un reconocimiento que la historia a menudo le ha negado.

La Exposición Internacional plantó las semillas de lo que es hoy Barcelona: una capital de la cultura, la innovación y la belleza. Y en el corazón de ese sueño, Mies van der Rohe y su pabellón nos recuerdan que, a veces, lo más sencillo es lo que cambia todo.+

Por Aura R. Cruz Aburto

Pensar a Barcelona como ciudad de innovaciones arquitectónicas y territoriales no es poco común. Tanto es así que suele promoverse como un modelo para desarrollar políticas urbanas —conocido como modelo Barcelona—, un ejemplo para la replicabilidad, desde aquello que el pensador francés Henri Lefebvre llamó hábitat

En esa dirección, sin duda, esta ciudad posee instituciones de destacada trayectoria en la formación de los especialistas del territorio y del espacio. Sin embargo, es preciso poner atención al caldo de cultivo que hace posible que estos profesionales elaboren propuestas que posibilitan una vida urbana enriquecida y formas de organización social de gran potencia; a su vez, es necesario no olvidar que ese nutrido ambiente social da lugar a la vitalidad urbana de Barcelona y no la mera cristalización proyectual de los especialistas. Dicha fuerza se halla en el sustrato de una sociedad indisciplinada que, en el mejor de los sentidos, desde hace más de un siglo —y posiblemente más— exige su derecho a la autonomía y una participación directa, que disputa siempre sobre la base de la organización colectiva. Se trata de su derecho no meramente al hábitat, sino a habitar, conceptos que abordaré un poco más adelante.

La historia arquitectónica de Barcelona nos permite constatar su memoria de la organización colectiva yendo muy atrás. Un caso ejemplar es el de la famosa Basílica de Santa María del Mar, conocida como Catedral del Mar, cuya realización, a falta de un fondo preexistente, sólo fue posible gracias a la contribución y devoción de los parroquianos mismos, los habitantes del barrio de Ribera, quienes a partir de la contribución de donaciones y su trabajo manual lograron poner en pie tal monumento de fe. Por otro lado, esta tradición de una mística de lo comunitario se expresa en la obra del emblemático arquitecto del modernismo catalán: Antoni Gaudí. Si bien Gaudí tenía al “libro” de la naturaleza como su referente más inequívoco, su aprecio por la tradición constructiva medieval catalana también lo mantenía atento al valor del trabajo colectivo, incluso intergeneracional. Sin embargo, cabe preguntarnos también si es el espíritu social el que articula

la vocación del habitar o es más bien la forma urbana la que ha posibilitado esta serie de encuentros y ensambles comunitarios. En el libro La lucha por Barcelona, (2005) del historiador Chris Ealham, se afirma que la división de la ciudad entre barrios obreros y barrios privilegiados dio pie al encuentro estrecho entre obreros, quienes, además, por la precariedad de la vivienda y la benevolencia del clima, se encontraban en las calles, espacio público-colectivo por antonomasia. Es decir, la espacialidad dio la pauta para la congregación de los más humildes, mientras los pobladores más privilegiados habrían tomado los espacios del Plan Cerdà, originalmente ideado para entremezclar a las clases, lo que finalmente no sucedió. La burguesía huyó del centro de la ciudad y se refugió en los espacios de este plan, debido a los eventos de protesta obrera.

De alguna manera, gracias a esta condición de sociedad rebelde y solidaria —posibilitada por las condiciones materiales de la existencia, entre otros aspectos—, cuando las instituciones han sabido escuchar las voces de la autoorganización de larga data y tradición en esta ciudad catalana, también han logrado gestar políticas urbanísticas llamadas a dignificar los barrios desde ellos mismos. Sin embargo, también es importante decir que, cuando estas estrategias han dejado de atender y hacer partícipes a sus habitantes, los grandes beneficios se han convertido en el veneno de la turistificación y la gentrificación.

Al fin y al cabo, urbanistas y profesionales de la arquitectura en Barcelona se mueven en la tensión de los dos conceptos mencionados anteriormente: el hábitat y el habitar. En su texto El derecho a la ciudad, Lefebvre relata que en la época de la III República en Francia, el grupo de poder que definió entonces la gobernanza concibió el hábitat. A diferencia del habitar, que consistía en un proceso vivo de participación de la vida social, el hábitat se elaboró como un trabajo de reducción de este proceso a una función que habría de ser aislada del complejo conjunto llamado ciudad, al alojamiento como acceso a la propiedad. Del habitar como una acción que demanda colaboración y cuidado mutuo, se realizó una simplificación que terminó por objetivar la manera humana misma de ser en el mundo. Lefebvre atribuye la responsabilidad de la reducción

del complejo sentido del habitar a su simulacro denominado hábitat, a los autores de la famosa Carta de Atenas, notables arquitectos de la modernidad que están poco menos que canonizados por gran parte del gremio. En el caso de Barcelona, esto no podría ser más palpable que en la historia del Plan Macià, ideado por Le Corbusier —por llamado del gatcpac (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporánia). Este proyecto planteaba barrer con el Raval, uno de los barrios más antiguos de la ciudad, cuna del movimiento obrero barcelonés y, por supuesto, del anarquismo. Probablemente, lo más perverso de este proyecto estaba en la comprensión de la higiene que suponía: no sólo se trataba de ventilar la zona y de evitar el hacinamiento, sino de desmantelar las posibilidades sociales que un tejido urbano de esta naturaleza posibilitaba: la resistencia política de los de abajo. Por fortuna, el Raval sobrevivió pues, debido a circunstancias históricas, el proyecto de Le Corbusier se vio frustrado. El Raval continúa en pie y el espíritu de la autoorganización popular sigue vivo en Barcelona. Esta tradición atraviesa el hilo de la historia desde la masonería medieval, pasando por los movimientos obreros y anarquistas de los siglos xix y xx, así como por las fuerzas Okupas junto con los Comités Vecinales que han tomado diversos espacios para convertirlos en sitios de encuentro comunitario, creadores de formas alternativas al régimen del expolio mercantilista.

Sin embargo, no todo es oposición. También hay que reconocer la capacidad para dar pie al espacio colectivo que, en diversos momentos de su desarrollo, el famoso modelo Barcelona ha tenido. Más allá de la creación de espacios públicos, en tanto espacios físicos dispuestos para la ciudadanía, en algunos momentos de su historia, el conocido como modelo (de planeación urbana de) Barcelona, ha dado pie a la posibilidad de la apropiación comunitaria de los mismos, tal como sostiene Walberto Badillo (2012). Quizá éste debería ser el ejemplo que aprender de Barcelona: el de una sociedad que disputa su derecho a habitar y la emergencia de actuaciones públicas capaces de articular estas voces que van mucho más allá de cualquier sentido de “marca” de ciudad.+

EL ÚLTIMO SECRETO

Dan Brown PLANETA

Robert Langdon, el célebre profesor de simbología, viaja a Praga para asistir a una conferencia impartida por Katherine Solomon, una brillante científica noética con quien ha iniciado una relación y cuyos asombrosos descubrimientos sobre la naturaleza de la conciencia humana prometen desafiar siglos de creencias consolidadas. Pero un brutal asesinato desata el caos, y Katherine desaparece sin dejar rastro junto a su valioso manuscrito.

LA VEGETARIANA

Han Kang

PENGUIN RANDOM HOUSE

Premio Nobel 2024

Situada en Corea del Sur, La vegetariana es la historia de una metamorfosis radical y un acto de resistencia contra la violencia y la intolerancia humanas. Galardonada con el Premio Booker Internacional, esta bella y perturbadora novela catapultó internacionalmente a la que es una de las voces más interesantes y provocadoras de la literatura asiática contemporánea.

ANTES DE QUE SE ENFRÍE EL CAFÉ

Toshikazu Kawaguchi

DEBOLSILLO

En un pequeño café escondido en un callejón de Tokio circula un rumor fascinante: si eliges la silla correcta, puedes viajar al pasado. Pero este extraordinario viaje tiene reglas: no puedes salir del café mientras dure, debes beber el café antes de que se enfríe y no podrás cambiar el presente. A través de las historias de cuatro clientes, esta obra nos invita a reflexionar sobre el amor, las oportunidades perdidas y la esperanza de un futuro por construir.

LA BIBLIOTECA DE LA MEDIANOCHE

Matt Haig

ADN

Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones... ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad?

CADÁVER EXQUISITO

Agustina Bazterrica

ALFAGUARA

Premio Clarín de Novela 2017

La súbita aparición de un virus letal que ataca a los animales modifica de manera irreversible el mundo: desde las fieras hasta las mascotas deben ser sistemáticamente sacrificadas, y su carne ya no puede ser consumida. Los gobiernos enfrentan la situación con una decisión drástica: legalizar la cría, reproducción, matanza y procesamiento de carne humana.

NO ME LLAMES LOCA

Gilfraen Eärfalas PLANETA

INVISIBLE

Eloy Moreno NUBE DE TINTA

DESFIBRILADOR

Gilfraen Eärfalas PLANETA

EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO

Viktor Frankl HERDER

El doctor Frankl, psiquiatra y escritor, explica la experiencia que lo llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero, durante mucho tiempo, en los desalmados campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. Las palabras del doctor Frankl alcanzan un temple sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus dificultades.

HÁBITOS ATÓMICOS

James Clear PAIDÓS MÉXICO

¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos?

QUERIDA YO: TENEMOS QUE HABLAR

Elizabeth Clapes MONTENA

Querida yo: tenemos que hablar, para trabajar nuestra salud mental y mejorar nuestra calidad de vida y relación con nosotras mismas. Vamos a parar un momento para conocernos, corregirnos, aceptarnos, perdonarnos. Y una parte muy importante: para mandar a la mierda lo que sea necesario. A ver si así podemos empezar a querernos tanto como nos merecemos, que ya toca.

NO TE CREAS TODO LO QUE PIENSAS

Joseph Nguyen AGUILAR

¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué hace que reaccionemos de cierta manera ante algún suceso? Este libro te ayudará a evitar que lo que piensas te lleve a dudar o autosabotearte. Construir una nueva perspectiva de vida que venga desde la seguridad y la armonía. Entender que la incertidumbre y el desconocimiento pueden jugar a favor de tu crecimiento. Vuelve a confiar en tu mente.

ESTE DOLOR NO ES MÍO

Mark Wolynn

GAIA EDICIONES

La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados. Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas.

LOS JUEGOS DEL HAMBRE 5 AMANECER EN LA COSECHA

Suzanne Collins MOLINO

ALAS DE SANGRE (EMPÍREO 1)

Rebecca Yarros PLANETA

FRANKENSTEIN

Mary Shelly

PLANETA

Durante el apogeo de la proliferación científica, el capitán de un barco que se encuentra navegando por las aguas del Polo Norte rescata al físico Victor Frankenstein. Al borde de la muerte, el doctor Frankenstein confiesa que se encuentra en plena persecución de lo que ha sido su más macabro y monstruoso experimento y origen de todos sus males.

EL ÚLTIMO SECRETO

Dan Brown PLANETA

Robert Langdon, el célebre profesor de simbología, viaja a Praga para asistir a una conferencia impartida por Katherine Solomon, una brillante científica noética con quien ha iniciado una relación y cuyos asombrosos descubrimientos sobre la naturaleza de la conciencia humana prometen desafiar siglos de creencias consolidadas. Pero un brutal asesinato desata el caos, y Katherine desaparece sin dejar rastro junto a su valioso manuscrito.

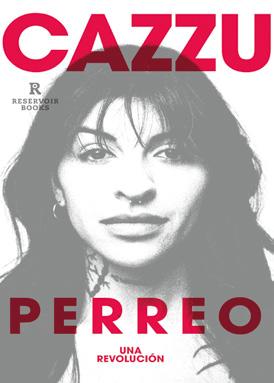

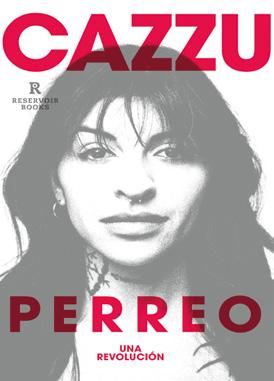

PERREO, UNA REVOLUCIÓN

Cazzu

RESERVOIR BOOKS

Durante años, Cazzu se enfrentó a una pregunta: “¿Cómo se siente tener éxito en un género musical tan machista?”. Como le ocurre a casi cualquier mujer virtuosa, le pidieron que diera explicaciones. Pero ¿por qué se lo preguntaban más a ella que a los hombres?, ¿es realmente machista el reggaetón? Este libro nació como respuesta y exploración a esa dualidad que anida en el género: letras que sexualizan a las mujeres, pero también mujeres que expresan su deseo, saben lo que quieren, cómo y cuándo.

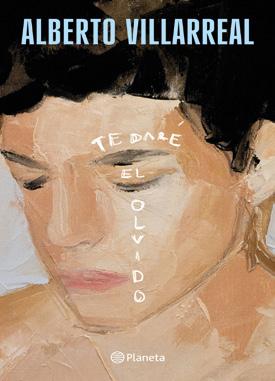

TE DARÉ EL OLVIDO

Alberto Villarreal

PLANETA

Cada poema de Te daré el olvido habla sin filtros sobre nombrar lo que duele y amar con valentía, sin miedo. Es un testimonio sobre lo difícil que es olvidar a las personas que hemos amado, y cómo su ausencia se vuelve un eco constante en el cuerpo. Navega en este viaje íntimo que se siente como un abrazo para los corazones heridos.

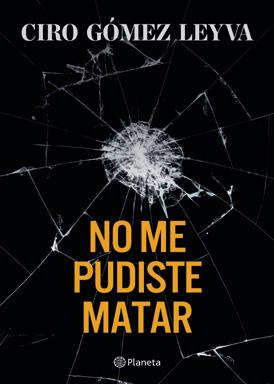

NO ME PUDISTE MATAR

Ciro Gómez Leyva

PLANETA

El 15 de diciembre de 2022, Ciro Gómez Leyva, el periodista más escuchado de México, sorteó su propia muerte y sobrevivió a un atentado en su contra. Estas páginas relatan su poderoso testimonio y la visión del autor sobre la fragilidad de la vida y la cercanía con su fin. Este acontecimiento lo convirtió en el periodista que se salvó, a quien ni el desánimo, ni la tristeza, ni su detentor han podido silenciar.

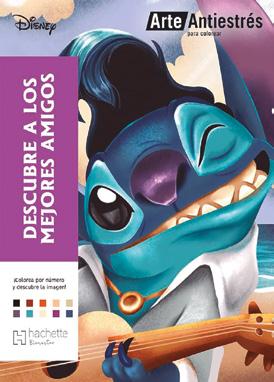

ARTE ANTIESTRÉS / DESCUBRE A LOS MEJORES AMIGOS

Tomás García Cerezo HACHETTE BIENESTAR

PERREO, UNA REVOLUCIÓN Cazzu RESERVOIR BOOKS

ARTE ANTIESTRÉS / EL PODER DE LAS CHICAS

Graciela Iniestra Ramírez

HACHETTE BIENESTAR

EL PRINCIPITO

Antoine de Saint-Exupéry

EDICIONES GANDHI

“La maravillosa travesía de El Principito en una nueva traducción al español”. Edición a color, con ilustraciones, rúbrica y dedicatoria del autor. El texto completo de la entrañable historia de Antoine de SaintExupéry, en una nueva traducción revisada y actualizada con base en estudios inéditos, documentos, fragmentos de texto y dibujos.

EMPEZAR DE NUEVO

Oliver Jeffers FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Oliver Jeffers hace un aterrizaje del contexto en el que surge la humanidad, de sus motivaciones, de la manera en la que se concibe el humano como ser social, y ahonda en temas como la muerte, el arte, la relación con los demás, la creatividad, entre muchos otros. Este libro es una profunda reflexión sobre la condición humana con algunas propuestas de cuál camino tomar antes de destruirnos unos a otros y al planeta.

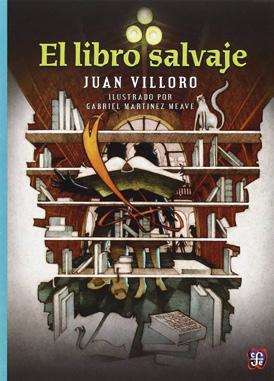

EL LIBRO SALVAJE

Juan Villoro

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Juan tiene planeadas las vacaciones de verano. Pero su madre ignora sus planes y lo deja en casa de tío Tito, un bibliófilo empedernido que hace ruido cuando come y le teme a los osos de peluche. Ahí, escondido entre los miles ejemplares de la biblioteca de su tío, Juan tendrá que encontrar el libro salvaje, un libro rebelde que se resiste a la lectura y que guarda entre sus páginas un secreto destinado al lector que sea capaz de atraparlo.

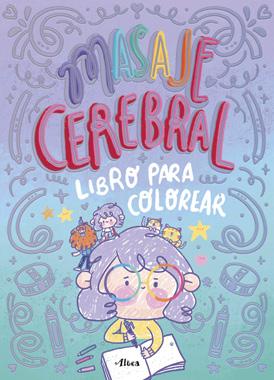

MASAJE CEREBRAL

Vania Bachur

ALTEA

Colorear es una actividad de atención plena que ayuda a que tu cerebro se enfoque y le diga bye al estrés. Además, también estimula tu creatividad y se ve bien bonito. Este libro es para grandes y pequeños. Porque siempre hay alguien que necesita relajar su mente. Dibujado con amor por Vania Bachur.

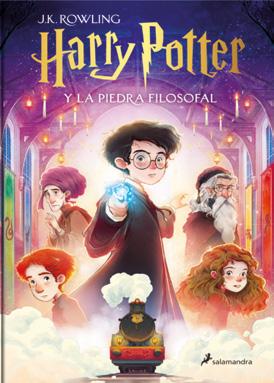

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL (HARRY POTTER 1)

J. K. Rowling

SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

Harry Potter nunca ha oído hablar de Hogwarts hasta que empiezan a caer unas misteriosas cartas en la alfombra del número 4 de Privet Drive. Aunque sus horribles tíos se apresuran a confiscarlas, el día que Harry cumple once años, Rubeus Hagrid irrumpe con una noticia extraordinaria: Harry es un mago, y le han concedido una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. ¡Está a punto de comenzar una aventura increíble!

ARTE ANTIESTRÉS / STITCH. DESASTROSO PERO ADORABLE

Graciela Iniestra Ramírez HACHETTE BIENESTAR

ARTE ANTIESTRÉS / DESCUBRE A LOS GRANDES CLÁSICOS

Graciela Iniestra Ramírez HACHETTE BIENESTAR

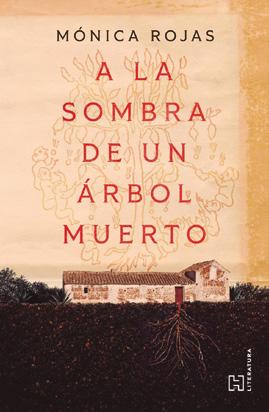

Hay libros que nacen del cuerpo. A la sombra de un árbol muerto (Hachette, 2025) es uno de ellos. Esta novela de la escritora mexicana Mónica Rojas entreteje tres generaciones de mujeres marcadas por la migración, la violencia y la maternidad, en un relato que atraviesa la Revolución mexicana y los ecos del siglo xx con una prosa cargada de lirismo, dolor y resistencia.

En A la sombra de un árbol muerto, su estilo alcanza una madurez notable: una mezcla entre oralidad, poesía y memoria que recuerda el realismo mágico, pero desde una perspectiva contemporánea y feminista.

¿Cuál fue el desencadenante de esta historia que cruza tantos temas: migración, violencia de género, maternidad, memoria? Como dices, es una novela multigeneracional con destellos de un nuevo realismo mágico, inevitablemente con mucha crítica social. Todo está tejido a través de las voces de tres personajes que llevan la batuta en esta construcción.

El desencadenante fue Leonarda, el último personaje, que lleva el nombre de mi abuela materna. Ella terminó siendo ese puente entre el pasado y el presente. Fue una mujer que me alimentó la imaginación desde niña, contándome historias de brujas, nahuales y muertos. Y creo que México es un país donde los muertos no

mueren; eso también nos enseña a entender el duelo de otra manera.

A la sombra de un árbol muerto es una escritura incómoda, y una lectura incómoda también. La escribí desde esa incomodidad que te obliga a mirar lo que no quieres ver, y precisamente por eso permanece más tiempo en la memoria.

Uno de los ejes temáticos que más sobresale es el ser mujer y las dificultades de emanciparse. ¿Esa mirada feminista fue una decisión consciente desde el principio? Sí. Si hay algo que no puedo evitar es escribir desde mi cuerpo femenino y feminista. Eso se refleja en los personajes, que están resistiendo todo el tiempo: el olvido, el dolor, la migración, incluso la muerte. Creo que escribir desde el cuerpo es escribir desde la verdad. Mis personajes no buscan ser heroínas, sino sobrevivientes. En ellos está la historia de nuestras abuelas, de las mujeres que resistieron en silencio.

La novela cubre tres generaciones y distintos momentos históricos. ¿Cómo fue el proceso de documentación y escritura? Fue muy natural. Me atrevería a decir que nací con la historia escrita en mi cuerpo. Había una llamada, una especie de destino que me empujó a contarla.

Los hechos históricos —la Revolución, la Cristiada, la masacre de Tlatelolco— fueron apareciendo como si el texto me guiara. Me subí a un caballo salvaje y le dije: “Bueno, ¿dónde paramos?”. Y ese caballo me llevó hasta aquí.

Mi abuela fue mi primera literatura: ella me enseñó que la memoria puede tener la forma de un cuento o de una canción.

La novela tiene una musicalidad constante, casi coral. ¿Cómo surgió esa oralidad tan marcada?

Desde el principio quise que fuera una historia contada desde la voz, no desde la letra muerta. Por eso integré versos, oraciones, cantos. Muchos lectores me han dicho: “No recordaba de dónde conocía tal canción o verso”. Y es que todos lo sabemos.

Esa memoria colectiva está en nosotros. Sólo necesitaba un árbol —este

árbol muerto— para que las voces volvieran a hablar.

El cuerpo femenino aparece como territorio de resistencia. ¿Cómo dialoga eso con los feminismos actuales?

Hay tres cosas que no se pueden elegir: el cuerpo que habitas, el idioma que hablas y el territorio que ocupas. A partir de ahí, la mujer vive una constante negociación con el mundo.

En A la sombra de un árbol muerto hablo del cuerpo como espacio político y emocional. Es un libro que incomoda porque refleja la imposición, el mandato social, pero también la capacidad de las mujeres para reinventarse desde los escombros.

La maternidad también aparece como un hilo de dolor que une las tres historias. ¿Por qué te interesaba tratarla desde esa perspectiva?

Porque la maternidad no siempre es ternura. Quise escribirla desde el cuerpo, desde la herida, sin romantizarla. Mis personajes viven maternidades impuestas, dolorosas, que las atraviesan física y emocionalmente. No es un libro “sobre” la maternidad, pero sí un libro donde la maternidad duele, y ésa es una forma de verdad que también necesitamos nombrar.

Finalmente, ¿qué simboliza ese árbol muerto del título?

El árbol es el punto de unión. Es la raíz y la sombra que cobija a todas las voces. En sus ramas están las generaciones, los recuerdos, los silencios. Y aunque parezca muerto, sigue de pie.

A la sombra de un árbol muerto es eso: un árbol que no deja de hablar, incluso desde la muerte.+

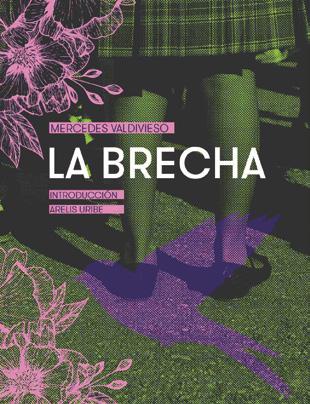

“la libertad es una conquista, que exige trabajo, energía y coraje”

Por Herles Velasco

ómo te acercas a la obra de una autora feminista pionera que nació hace un siglo? La escritora Arelis Uribe lo hizo escribiéndole una carta. En esta charla, nos cuenta cómo fue prologar La brecha, novela de la escritora chilena Mercedes Valdivieso, que fue reeditada en la colección Vindictas de la unam. Uribe detalla su sorpresa al encontrar conexiones entre esta obra de los años sesenta y su propia historia familiar, explorando, a pesar del tiempo, los lazos de género que perduran.

Arelis, tu introducción a La brecha tiene forma de carta, con un tono de respeto, cercanía y confesión. ¿Cómo fue ese proceso de diálogo con Mercedes Valdivieso? Fue muy enriquecedor y sorprendente. No lo busqué: la unam me invitó a escribir el prólogo. El trabajo me permitió reordenar mi mapa literario y ampliar la genealogía de autoras chilenas. Leer a Mercedes fue un aprendizaje inesperado. Elegí la forma de carta porque no quería un texto académico ni un ensayo tradicional; quería hablarle como colega, aunque estuviéramos separadas por generaciones. Quise hacerlo desde la empatía, con un tono íntimo, de conversación entre mujeres que se reconocen a través de la literatura.

En tu carta contrastas tu historia personal con la de Valdivieso. ¿Por qué era importante marcar esa diferencia? Porque vengo de una familia trabajadora. Mis padres eran obreros y crecí en un barrio popular. Mi literatura tiene una posición de clase, una mirada política desde abajo. Mercedes, en cambio, provenía de un entorno acomodado; su protagonista también. Pero al divorciarse, esa mujer pierde los privilegios que la rodeaban. Esa pérdida es el punto en que ambas nos encontramos. La brecha me hizo pensar en mi madre y en mi abuela, que también desafiaron los límites impuestos. Aunque la clase nos separe, el género nos une.

Has mencionado las coincidencias en tre La brecha y La campana de cristal Sylvia Plath. ¿Qué las conecta?

Ambas fueron escritas en los sesenta y tratan sobre mujeres que intentan libe rarse del peso del matrimonio, la ma ternidad y las normas sociales. En brecha, la protagonista dice: “Me casé como todos los demás”. En La campana de cristal, la protagonista vive el mismo dilema. Las dos novelas abordan la depresión, la frustración y la búsqueda de una identidad propia. Además, comparten un estilo directo y naturalista. Son obras autobiográficas, escritas desde la experiencia y con una voz profundamente honesta.

La mujer de La brecha no tiene nombre. ¿Qué te sugiere ese gesto?

Creo que Mercedes quiso construir una figura universal, una mujer que pudiera representar a muchas. Aun así, me parece importante reflexionar sobre ello: durante siglos se ha omitido el nombre de las mujeres, sus apellidos, sus linajes. Nombrarlas también es una forma de resistencia. Pero respeto su decisión. Lo más hermoso fue ver cómo esa protagonista resonó en mi propia familia. Le regalé el libro a mi madre, que nació en la época en que transcurre la historia. Cuando lo leyó, me dijo: “Esa mujer soy yo”. Dijo que la protagonista era valiente y que se veía reflejada en su lucha. Esa conexión confirmó que la literatura crea lazos entre generaciones.

Han pasado más de sesenta años desde la publicación de La brecha. ¿Qué temas siguen siendo actuales?