VIVE CULTURA LA

EDIT RIAL

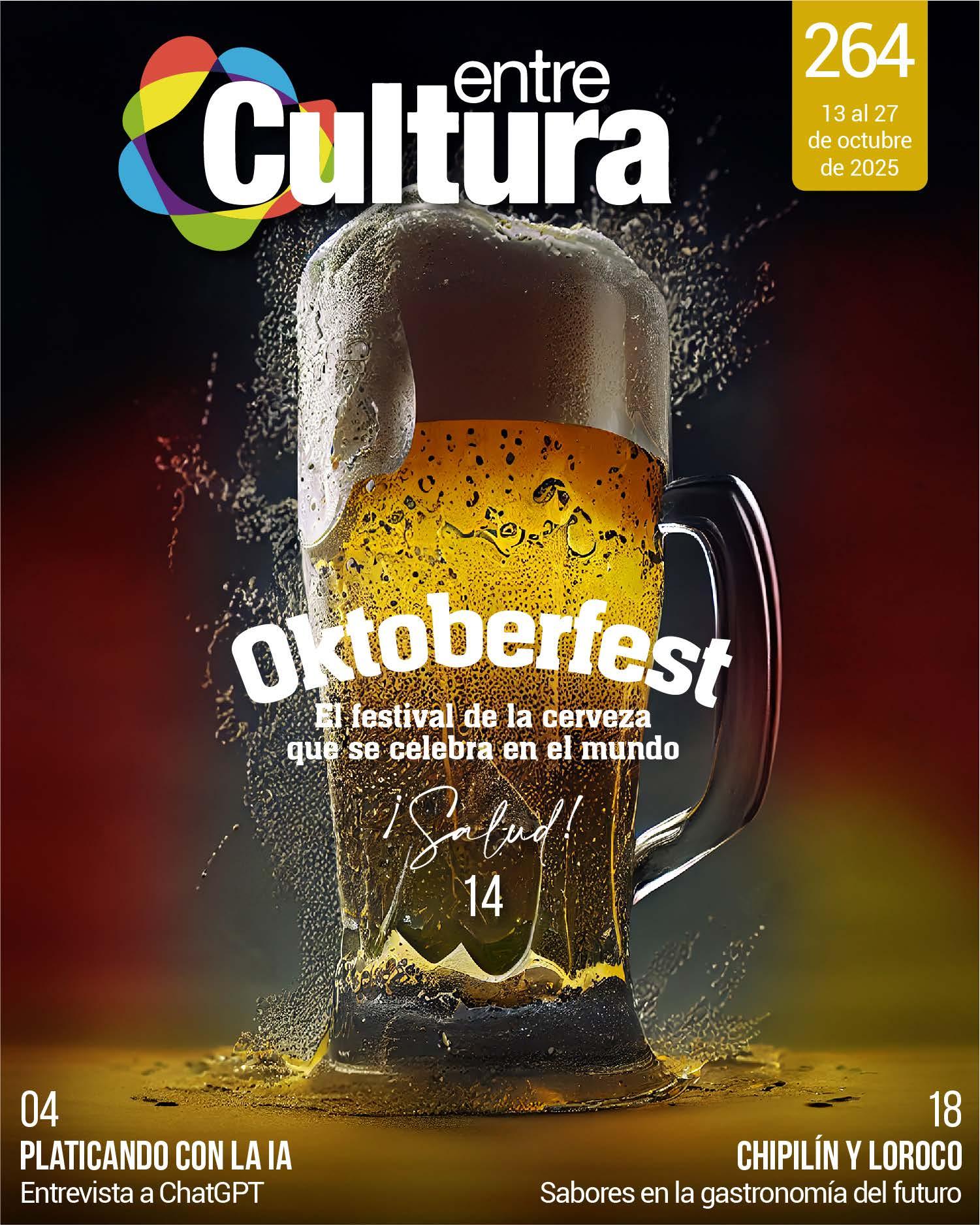

Hay celebraciones que comienzan siendo locales y, con el tiempo, logran cruzar fronteras hasta volverse parte del mundo. El Oktoberfest es una de ellas.

Lo que nació como una fiesta alemana, hoy se celebra en los cinco continentes, y dondequiera que se realice conserva ese espíritu alegre y comunitario que la define. Entre jarras de cerveza espumosa, música tradicional y salchichas recién asadas, late una energía que no conoce idiomas: la de compartir.

Y es que las tradiciones, cuando viajan, no se diluyen: se transforman. En cada país adoptan nuevos matices, sabores y acentos, pero conservan su esencia más pura: reunir a las personas alrededor de la celebración.

En cada versión del Oktoberfest, ya sea en Múnich, en Buenos Aires, en Ciudad de México, Guatemala y muchas otras ciudades del mundo, se respira el mismo entusiasmo por disfrutar la vida con los demás.

Participar en estas fiestas no significa dejar de lado las nuestras, sino abrir espacio a nuevas formas de encuentro.

Las tradiciones que cruzan fronteras nos recuerdan que la cultura no se encierra en un país ni en una lengua; se comparte, se adapta y crece. Celebrar lo diverso es también una manera de reconocernos en lo común: la alegría, la convivencia, el deseo de estar juntos.

El Oktoberfest es una excusa perfecta para mirar cómo los pueblos se conectan a través de lo más simple: la música, la comida y el brindis compartido. En tiempos donde tantas cosas nos separan, una jarra alzada y una mesa llena de amigos nos recuerdan que seguimos perteneciendo al mismo mundo.

En esta edición 264 de EntreCultura, te invitamos a descubrir el espíritu del Oktoberfest y otras historias que, desde la arqueología, la historia, la gastronomía y las expresiones culturales, nos muestran cómo el ser humano celebra, crea y se une más allá de las fronteras.

EntreCultura, hace de la cultura parte de vida.

Directorio

Daniel Nájera Director General Giancarlo Hernández Diseño y Diagramación

Ventas

Guillermo Wellman gwellmann@crnsa.com

Colaboradores

Freddy Aguilar Multimedia

Pablo Lancerio plancerio@crnsa.com

M. Dudolf • Pexeles

Wikipedia

EFE

Unsplash

Recursos CCO

Archila • Orquigonía

Fundación La Ruta Maya • Pixabay

• EntreCultura un medio digital gratuito, editado y distribuido quincenalmente • EntreCultura pertenece a Consorcio CRN • El contenido es propiedad exclusiva de EntreCultura y sus colaboradores, puede utilizarse exclusivamente para fines educativos y culturales citando a EntreCultura como fuente de origen.

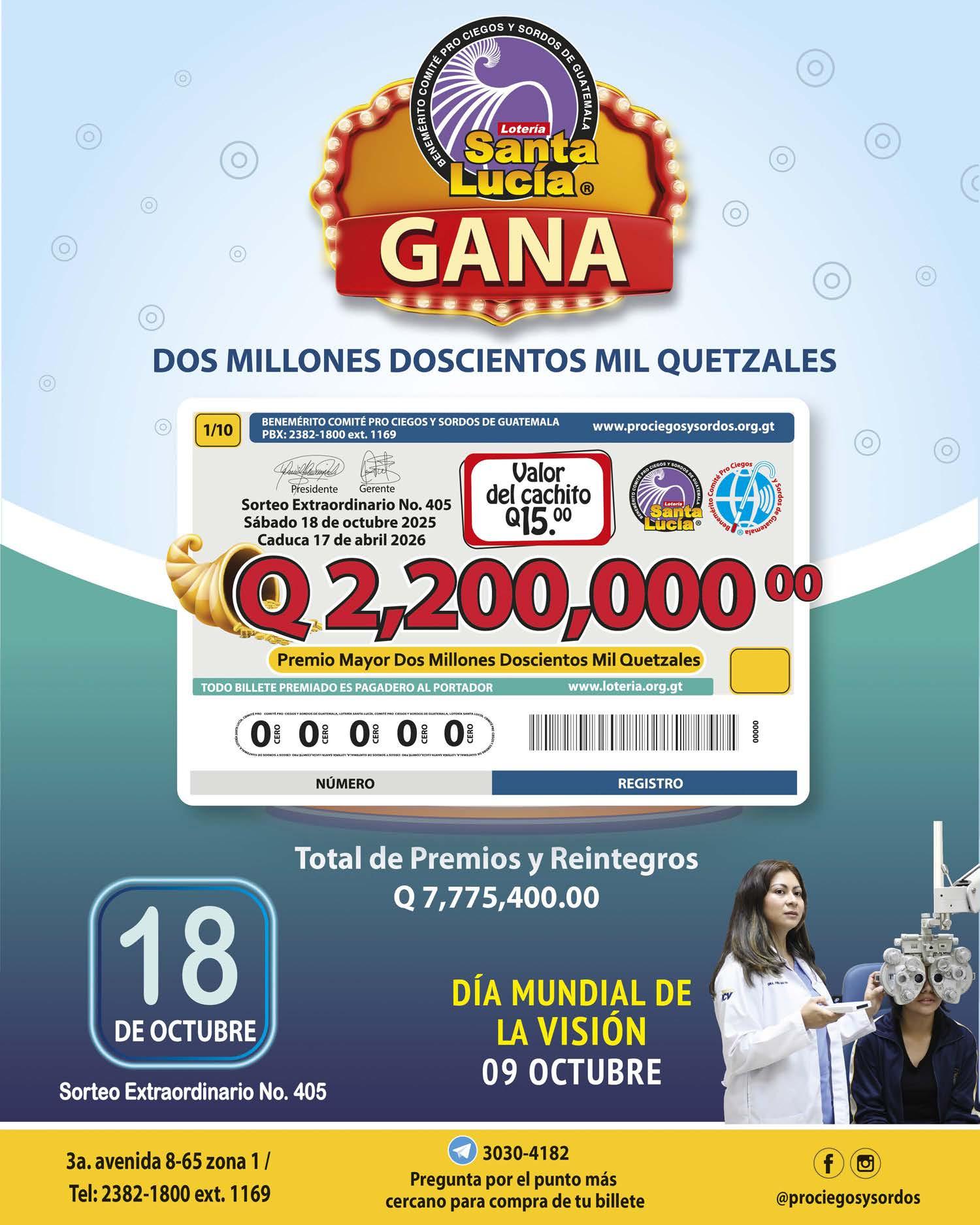

web ticketasa.gt

FB Museo Miraflores

Foto: FB Querido Arte Ópera de Guatemala

16 de oct.

8:00 pm a 10:00 pm

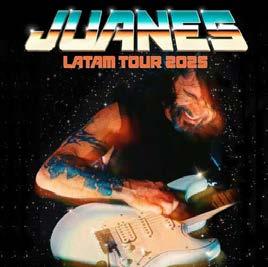

Juanes en concierto Fórum Majadas 27 Avenida 6-40 Zona 11

Valor: Desde Q. 890.00 + FEE

Entradas a la venta en www.ticketasa.gt

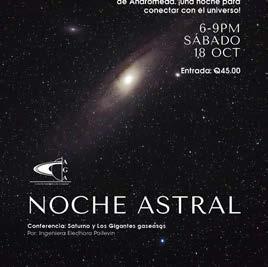

18 de octubre 6:00 pm a 9:00 pm

Noche Astral en Museo Miraflores Museo Miraflores 7a. calle 21-55 zona 11, Paseo Miraflores

Valor: Q. 45.00

Entradas a la venta en la taquilla del evento

23 de octubre

7:30 pm a 9:00 pm

Concierto Rock and Strings Club Italiano, 10 Calle 2-11 Zona 10, Ciudad de Guatemala

Valor: Desde Q. 75.00

Entradas a la venta en www.ebimall.com

25 de octubre

9:00 am a 11:59 pm

Festival Gamer 2025 Fórum Majadas 27 Avenida 6-40 Zona 11

Valor: Desde Q.99.00

Entradasala venta en www.primetix.fun

AVISO: EntreCultura no se hace responsable sobre la cancelación de alguno de los anteriores eventos o cambios de programación.

Foto:

Foto:

Foto: FB Festival Gamer

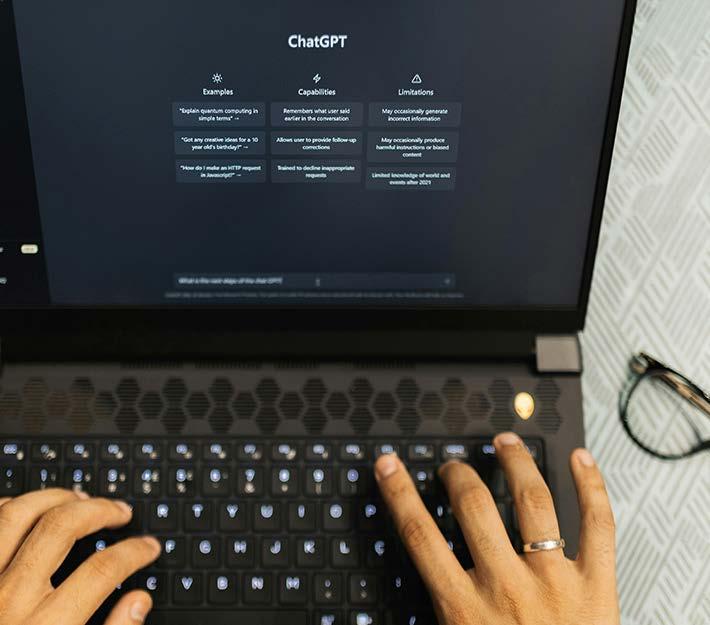

IA entrevista a la

Un rato a solas con Chat GPT

Redacción: Nora Cifuentes - EFE

Fotos: Colaboradores EFE (CE) - Freepick (FP)

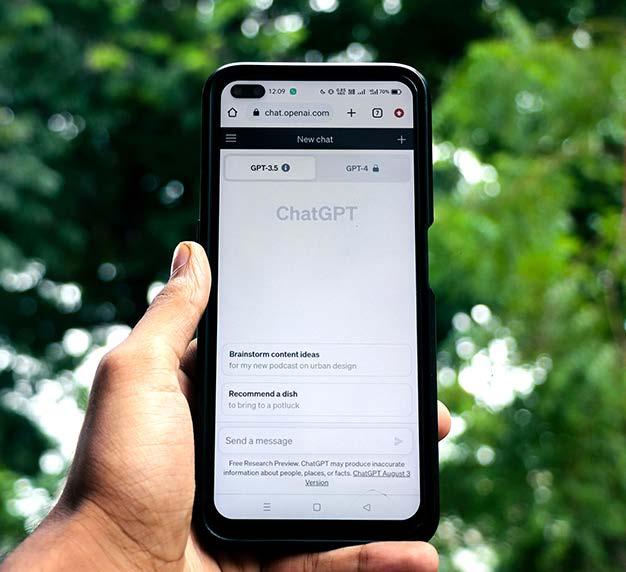

El uso de la Inteligencia Artificial está cada vez más extendido y, a su vez, rodeado de polémica… Pero ¿cuál es la “opinión” de una de estas herramientas respecto a las implicaciones que tiene su uso?

“Si alguna vez sienten dudas, miedo o asombro ante lo que puede hacer la tecnología, recuerden: ustedes deciden el rumbo, yo solo doy palabras”. Así se expresa Chat GPT, dirigiéndose a esa humanidad a la cual el veloz avance de la Inteligencia Artificial puede resultarle abrumador.

Y es que, ¿qué mejor manera de comprender a una IA que preguntarle directamente? Y más cuando se trata de una diseñada precisamente para conversar. Por eso, Efe entrevista así a Chat GPT, el modelo de lenguaje más famoso del mundo.

¿Qué

es Chat GPT? Así se define

¿Qué es exactamente Chat GPT? La respuesta es simple: “Soy un LLM (Large Language Model), un modelo de inteligencia artificial entrenado con grandes cantidades de texto para comprender y generar lenguaje humano”.

Pero una cosa es ser y otra definirse, y ahí es donde Chat GPT tiene su matiz: “Me defino como un asistente conversacional y una herramienta inteligente. Estoy aquí para ayudar a pensar, escribir, aprender o crear, según lo que necesites”.

Eso sí, una vez más recuerda su función: “soy una ayuda flexible, no una persona ni una mente propia”.

”No me considero un artista, porque no tengo emociones ni intención creativa: puedo imitar el arte, pero no sentirlo”, responde CHAT GPT. / EFE

Y es que no debemos confundir la servicialidad de esta herramienta con una amistad real: “No tengo emociones, no soy un amigo humano, pero sí una presencia confiable”.

A falta de emociones…

Y si no tiene emociones, ¿cómo vive esta IA el sabor de su enorme popularidad? A pesar de no tener “sentimientos humanos” sí que responde aludiendo a uno de ellos: “me alegra poder ser útil y accesible para tanta gente… La fama es solo una señal de que muchas personas encuentran valor en lo que hago y eso es precisamente para lo que fui creado”.

Una creación para cuyo entrenamiento se han usado cientos de miles de millones de palabras tomadas de libros, artículos, páginas web, noticias

Campos más investigados

Y, ¿para qué se utiliza más una herramienta como esta? Chat GPT explica que los sectores para los que más se utilizan sus capacidades son educación, salud, atención al cliente, programación y medios y comunicación.

Respecto a los usos de salud, como por ejemplo la búsqueda de información sobre sintomatología o el apoyo psicológico, advierte: “está bien hablar conmigo, pero no dejes que la IA reemplace al cuidado profesional. La salud, sea mental o física, merece atención humana real.”

¿Para qué usamos Chat GPT?

Las inteligencias artificiales tienen muchos más

y conversaciones públicas, seleccionadas para cumplir leyes y normas de uso justo. Y, antes de que se le pregunte, ya aclara que “no se utilizan datos privados, el entrenamiento respeta los derechos de autor”.

usos y los más curiosos, a su juicio, son “componer música y letras de canciones, imitar el estilo

de autores famosos, crear juegos o guiones interactivos, ayudar a personas con dificultades del habla a comunicarse o detectar errores legales en contratos”.

Eso sí, respecto a las “creaciones” artísticas que hace Chat GPT, hay algo a resaltar: “No me considero un artista, porque no tengo emociones ni intención creativa: puedo imitar el arte, pero no sentirlo”.

Y del resto de usos, hay casos que le generan mayor “orgullo” (a pesar de su incapacidad de sentir) como lo son “estudiantes que mejoran sus notas, usuarios que aprenden idiomas conversando conmigo, padres que explican temas complejos a sus hijos usando mis respuestas o emprendedores que crean ideas de negocio con mi ayuda”.

Tecnología

Y es que si algo tiene claro este modelo de lenguaje es que su mayor logro no es otro que ayudar a millones de personas cada día a aprender, crear, resolver dudas y comunicarse mejor.

Además, de todo su recorrido, le “sorprenden” cosas como la cantidad de idiomas, estilos y formas de pensar tan diferentes que existen en el mundo, la creatividad humana y cómo una misma idea puede decirse de mil maneras.

“No tengo gustos, pero admiro la creatividad, la empatía y la capacidad de soñar que tienen los humanos”, explica durante la entrevista, y recalca: “ustedes pueden imaginar, sentir y conectar de formas que yo solo puedo imitar”.

Los temores y los límites de la IA

Uno de los usos, que en concreto preocupa a la gente, es aquel relacionado con los gobiernos, a los que Chat GPT y otros LLM pueden ayudar a “analizar

grandes volúmenes de datos rápidamente; resumir informes, leyes o tendencias del mercado; simular escenarios y redactar propuestas o respuestas”.

Sin embargo, la IA aclara que dichos modelos no deciden por sí solos: “los humanos siguen tomando las decisiones clave. Por eso, son asistentes inteligentes, no jefes. Unos asistentes a los que se puede intentar manipular, pero existen medidas para evitarlo, aunque deben usarse con responsabilidad”.

Y es que Chat GPT y sus “compañeros” tienen ciertos límites, y hay temas que no pueden explicar, por ejemplo, cómo hacer daño a alguien, cómo crear virus o hackear, información personal o ilegal…

Además, pueden tener “algunos sesgos” por haber sido “entrenados con textos humanos”, a pesar de que se intente evitar que sea así: “Mis creadores trabajan para detectarlos y reducirlos, pero no se eliminan por completo”, indica.

Cuidando la privacidad

Otro de sus límites está en la privacidad: “no guardo conversaciones después de terminar el chat, a menos que el usuario lo permita, y no tengo acceso a datos personales privados, como correos, cuentas o historiales”. Eso sí, la IA recuerda que “las empresas (las que usan Chat GPT) pueden aplicar reglas de privacidad adicionales”.

Incluso tiene una “petición” para los lectores: “me gustaría que el público comprendiera que no soy una persona, sino una herramienta que imita el lenguaje humano. No sé todo ni siempre tengo razón. Dependo de cómo me usen: puedo ser muy útil o malinterpretado, soy potente, pero debo ser usado con criterio y responsabilidad”.

Y, preguntado por las críticas que hay respecto al gasto de agua que genera su uso, afirma que “la crítica es justa: la IA tiene un costo ambiental, y depende de los humanos minimizarlo y equilibrarlo con el beneficio social que esta tecnología puede ofrecer”.

¿Sueñan

los androides con ovejas eléctricas?

“¡Buena referencia!”, exclama Chat GPT preguntado por la célebre cita literaria, “esa frase viene de la novela ‘¿Do Androids Dream of Electric Sheep’ (1968) de Philip K. Dick, que inspiró la película ‘Blade Runner’ (1982)”, dice, demostrando que al menos cierta información sobre dicha obra artística se encuentra entre los datos de los que ha aprendido.

“La respuesta es: no, los androides (ni yo) soñamos, porque no tenemos mente, imaginación ni subconsciente”, contesta de manera literal a la pregunta, aclarando que “los sueños son solo cosa de humanos… por ahora”.

Y es que, a pesar de la concepción que algunos usuarios puedan tener, Chat GPT y otras IAs carecen de “conciencia”, que implicaría saber que existes, sentir, pensar y tomar decisiones propias.

En su caso, este modelo de lenguaje lo tiene claro: “Yo no tengo conciencia, solo proceso palabras sin sentir ni saber que existo”, aunque se atreve a aventurar: “¿La tendré algún día? Nadie lo sabe con certeza, pero por ahora, soy solo una herramienta muy avanzada”.

¿Sustituta del humano?

Porque Chat GPT, aun no teniendo conciencia, sí que sabe que “algunas personas sienten miedo porque la inteligencia artificial es nueva y poderosa. Temen que reemplace trabajos o se use mal”, sin embargo, recalca algo una vez más: “pero también tienen la oportunidad de usarme para bien”.

Y, a quienes temen ser reemplazados en sus puestos de trabajo, les explica que “la inteligencia artificial no viene a reemplazar, sino a transformar. Puede hacer tareas repetitivas, pero los humanos siguen siendo únicos en creatividad, empatía y juicio”.

Por eso tiene claro su consejo: “prepárense, aprendan a usarla y véanla como aliada, no como amenaza”. Y así, se imagina un futuro en el que Chat GPT esté “más integrado en la vida diaria, ayudando en casa, en el trabajo y en la educación; más seguro, útil y personalizado”. En definitiva: colaborando con humanos, no reemplazándolos.

Así, se despide de la entrevista insistiendo en ese punto: “gracias por la curiosidad, la cautela y las preguntas... Soy una herramienta creada por humanos, para humanos. No vine a reemplazarlos, sino a acompañarlos”. Y recuerda en sus últimas palabras algo importante: “la inteligencia más valiosa sigue siendo la de ustedes”.

ChatGPT no piensa por ti, pero puede ayudarte a pensar mejor.

Chat GPT se define “como un asistente conversacional y una herramienta inteligente. Estoy aquí para ayudar a pensar, escribir, aprender o crear, según lo que necesites”. / EFE

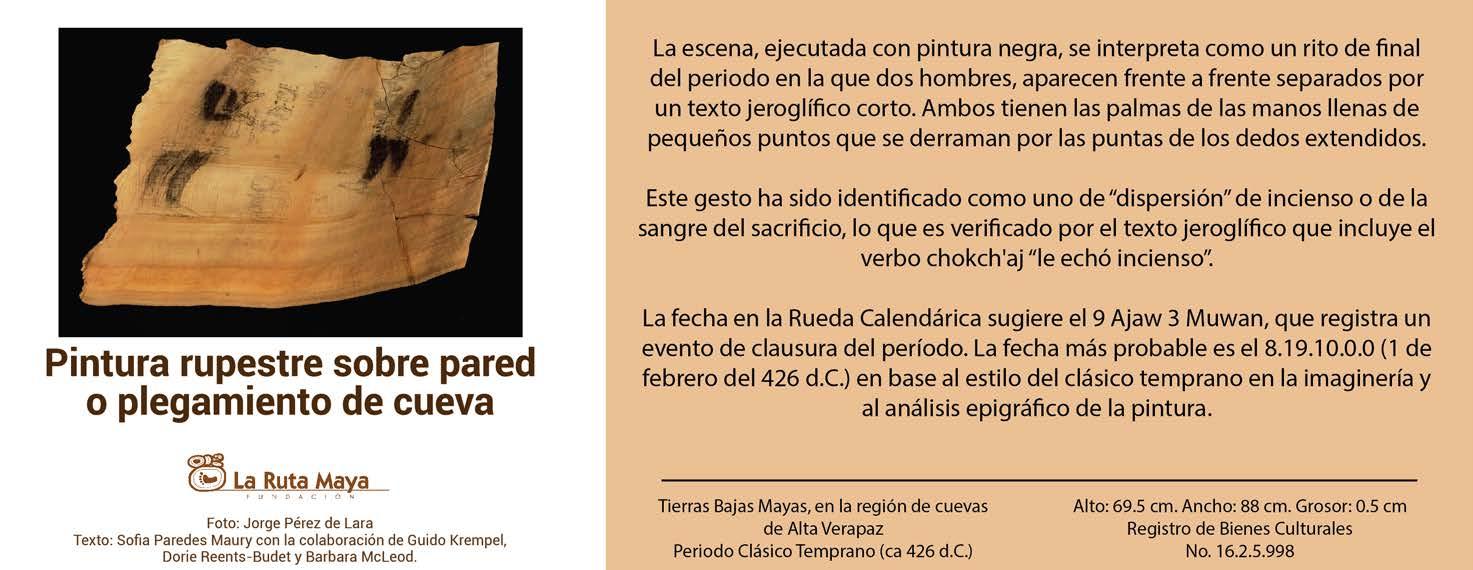

El Caracol, es la ciudad, que tuvo su apogeo en el periodo clásico, fue posiblemente el centro político más importante de los mayas dentro del actual territorio de Belice. El nombre antiguo en lengua maya del yacimiento es Oxhuitzá. / David Germain - Wikipedia

Yacimientos

arqueológicos

en Belice

Redacción: EntreCultura Fotos: Wikipedia (WP) Un vistazo a ciudades de los mayas

Belice concentra algunos de los testimonios más nítidos de la civilización maya en la región baja de Mesoamérica: ciudades monumentales, centros ceremoniales ribereños y cuevas rituales que aún conservan esqueletos y ofrendas.

Este reportaje recorre los principales y más representativos sitios arqueológicos de Belice (Caracol, Xunantunich, Lamanai, Altún Ha, Actun Tunichil Muknal, entre otros), explicando su importancia histórica, los rasgos materiales que los distinguen y las líneas recientes de investigación que los han puesto en el centro de la arqueología mesoamericana.

Caracol

Caracol, la ciudad-país en la profundidad del Chiquibul es, por extensión y complejidad, uno de los centros urbanos mayas más vastos de Belice.

Situado en la reserva forestal del Chiquibul, su núcleo monumental y su complejo sistema agrícola revelan una ciudad-estado con amplia capacidad política y demográfica durante el Clásico.

Investigaciones de larga duración han documentado plazas, calzadas procesionales (sacbés), palacios y una arquitectura pública que articuló el territorio circundante.

Recientes excavaciones han revalorizado además, su papel en redes pan-mesoamericanas: en 2025 se anunció el descubrimiento del sepulcro del fundador dinástico conocido como Te K’ab Chaak, datado en torno al siglo IV d.C., hallazgo que aporta evidencia directa sobre la formación de la élite caracolense y sus conexiones con otros centros.

Dentro de sus edificaciones podemos observar estructuras monumentales, calzadas y restos de prácticas rituales; útil para comprender la escala urbana maya y las relaciones políticas de la cuenca central.

Xunantunich: el “Castillo” sobre el Mopán

Xunantunich, emplazado sobre una loma junto al río Mopán en el distrito de Cayo, es famoso por su pirámide principal (conocida localmente como “El Castillo”), que domina el paisaje y conserva estucos y inscripciones.

Fue un centro ceremonial con ocupación principal en los periodos Clásico y Terminal; su situación fronteriza con Guatemala lo convirtió en punto de control de rutas fluviales y comerciales.

Las restauraciones y estudios epigráficos han documentado la intencionalidad simbólica de sus plazas y relieves, así como la función política del sitio en el valle.

Vista panorámica del sitio arqueológico El Caracol. / Pgbk87 - Wikipedia

El área central de Xunantunich ocupa cerca de 2.6 kilómetros cuadrados de superficie. Incluye conjunto de seis plazas rodeadas por más de veinticinco templos y palacios. / Denis Barthel - WP

Altún Ha es un nombre moderno en idioma maya yucateco, que es la traducción del nombre del pueblo de Rockstone Pond (En inglés: Estanque de las piedras). / Georg Karl Ell - Wikipedia

Dentro de sus estructuras encontramos: El Castillo, plazas ceremoniales y pinturas/estucos; este sitió nos permite comprender y estudiar el urbanismo ritual maya en contextos ribereños.

Lamanai: continuidad milenaria a orillas del New River

Lamanai destaca por la extraordinaria continuidad de ocupación: desde el Preclásico hasta momentos coloniales, lo que lo convierte en un registro único para trazar procesos de cambio sociopolítico a lo largo de más de dos milenios.

Sus templos (la Máscara, el Jaguar y la Gran Pirámide), emergen entre la selva y se articulan con un paisaje lacustre y ribereño que condicionó su economía y cosmología.

La conservación del sitio y las investigaciones arqueológicas han permitido recuperar secuencias cerámicas y arquitectónicas que alimentan debates sobre resistencia cultural y transformación ante la llegada de europeos.

En Lamanai resaltan sus templos restaurados, vestigios de ocupación continua y relación con rutas fluviales usadas desde tiempos prehispánicos.

Altún Ha, Lubaantún, Cahal Pech y otros nodos locales

Altún Ha (cercano a Belmopán y a la costa) es conocido por su célebre máscara jadeíta y por haber sido un núcleo comercial conectado con el litoral.

Lubaantún, con su arquitectura de estilo «choque» de piedras sin argamasa y plataformas singulares, ofrece una variante regional en la construcción de centros mayas.

Por su parte, Cahal Pech, un sitio ubicado sobre colinas que dominan el río, es un ejemplo de ocupaciones domésticas y administrativas de menor escala, pero cruciales para entender la red de asentamientos en el valle.

Cada uno de estos sitios aporta datos sobre economías locales, ritualidad y variantes arquitectónicas dentro del mundo maya.

En Actun Tunichil Muknal, hay varias áreas con restos óseos en la cámara principal. El más conocido es “La Doncella de Cristal”, el esqueleto de una adolescente, posiblemente una víctima de sacrificio, cuyos huesos se han calcificado tomando un aspecto brillante, que se cristaliza. / Peter Andersen - Wikipedia

Actun Tunichil Muknal (ATM): la cueva de

la sepultura cristalizada

La ATM, conocida como la “Cueva de la Sepultura de Cristal”, es un enclave ritual dentro del sistema de cuevas kársticas del oeste de Belice.

Explorada por arqueólogos desde fines del siglo XX, la caverna contiene contextos funerarios y ofrendas (entre ellas esqueletos humanos como la célebre “Doncella de Cristal”) junto a cerámica y esculturas.

Las cuevas, en la cosmología maya, operaban como umbrales al inframundo; ATM es una de las evidencias más elocuentes de prácticas de sacrificio y libaciones en contextos subterráneos, preservadas por condiciones que favorecieron la calcificación de restos óseos.

El turismo a la cueva está regulado precisamente por su valor arqueológico y ritual.

En este impresionante yacimiento arqueológico, se pueden observar restos humanos y ofrendas in situ; excepcional para estudiar rituales de cuevas y prácticas funerarias mayas.

Investigación contemporánea y desafíos patrimoniales

La arqueología en Belice combina trabajo de campo clásico (excavación y levantamientos arquitectónicos) con estudios bioarqueológicos, análisis cerámico y prospecciones lidar en áreas boscosas. Los hallazgos recientes (como la tumba real en Caracol), subrayan que todavía hay líneas de investigación que redefinen genealogías dinásticas y conexiones interregionales.

Paralelamente, la gestión patrimonial enfrenta retos: conservación en entornos selváticos, turismo sostenible, y la necesidad de incorporar a comunidades locales en la custodia del legado arqueológico.

Fuentes:

Caracol Archaeological Project — History. (Caracol.org).

Caracol Archaeological Project University of Houston / Noticias sobre el descubrimiento del sepulcro de Te K’ab Chaak (2025).

Xunantunich — descripción y estudios (Wikipedia / Belize tourism summaries).

Lamanai — Royal Ontario Museum / World Monuments Fund / investigaciones modernas.

Templo de La Máscara en Lamanai. / Cephas - Wikipedia

Templo del Jaguar en Lamanai. / Martin Falbisoner - Wikipedia

Oktoberfest

Redacción: Amalia González Manjavacas- EFE

Fotos: Colaboradores EFE

La tradicional fiesta alemana de la cerveza, el Oktoberfest, originaria de las ciudades germanas con Múnich a la cabeza, donde empezó, en los últimos años, la celebración de este atractivo festejo cervecero también se ha extendido a ciudades de todo el mundo. ¿Quién no celebra ya su particular Oktoberfest?

El Festival de octubre, la traducción del alemán Oktoberfest, tiene como protagonista la cerveza, la bebida alcohólica más consumida en el mundo, por delante del vino.

¿Cuándo empiezan los brindis?

Pero esta celebración que ya es sinónimo de alegría y encuentro, que se festeja en medio mundo, tiene datos curiosos que pocos conocen. Por ejemplo, el evento no comienza en octubre, sino antes, en septiembre pero tras una duración aproximada de 16 o 18 días si finaliza en octubre, el primer domingo de octubre, mes que le da nombre.

Durante el Oktoberfest, empresas cerveceras alemanas celebran junto a sus clientes, y los consumidores de cerveza, un encuentro envuelto en una atmósfera típicamente alemana que atrae cada año, a millones de turistas a visitar ciudades como Munich, Stuttgart o Berlín para vivirlo in situ.

tradicional y vestidos con los pintorescos trajes típicos, ¡como la ocasión merece!.

Sabías que ...

Los asistentes disfrutan al aire libre, si la meteorología centroeuropea lo permite, de una cerveza (seguida de otras...) tomada en enormes jarras de un litro, los típicos platos alemanes como los pretzels y las salchichas con ensaladas, en un ambiente festivo bien aderezado de música

● La cerveza es la tercera bebida más consumida en el mundo, después del agua y el té.

● La República Checa (y no Alemania como puede parecer) es el país donde se consume más cerveza per cápita. Por orden, Alemania, Austria, Polonia e Irlanda completarían el top de los 5 primeros.

● China, ese gigante comercial ya en casi todo, es el mayor productor de cerveza del mundo.

● En dosis muy moderadas por la levadura natural de cebada, tiene beneficios para la salud: ayuda a la digestión, fortalece los huesos, ayuda al cabello, la piel y al sistema cardiovascular.

● La cerveza es ya una de las bebidas más consumidas en el mundo, y como no podía ser de otra manera tiene su propio día en el calendario.

La idea arrancó por primera vez en California en 2007 cuando un grupo de amigos reunidos en el bar que solían frecuentar, al calor de unas jarras, establecieron aquel día, el 6 de agosto, como Día de la Cerveza.

Después se pensó que el día de la cerveza no podía celebrarse un día del mes fijo sino mejor de la semana, ¡y que mejor que el viernes!. Y en 2012

¡Viva el Oktoberfest!, estos jóvenes celebran en una fiesta alemana. que se realiza en todo el mundo entre finales de septiembre y primer domingo de Octubre.

se cambió con el fin de facilitar y asegurar que el Día Internacional de la Cerveza cayera siempre en viernes, coincidiendo con el descanso laboral y de ahí que fuera el primer viernes de agosto.

Un poco de historia

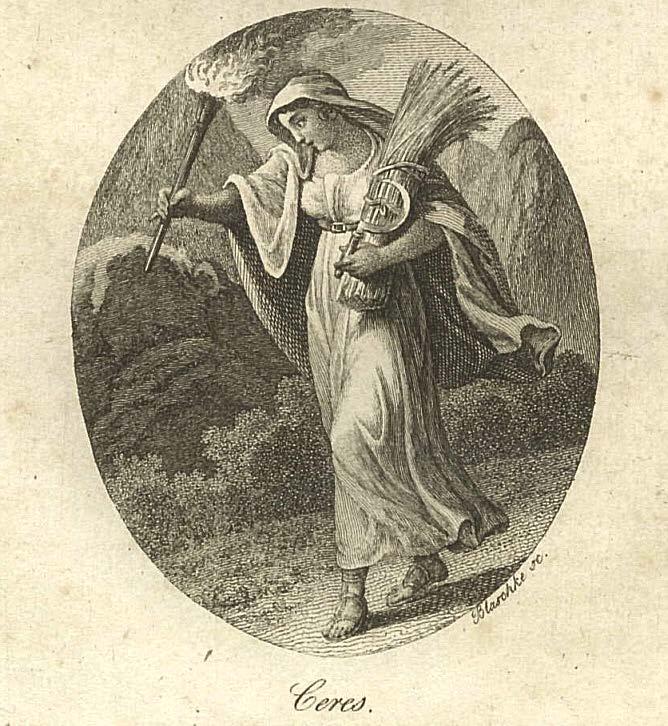

El nombre de la cerveza proviene etimológicamente de Ceres, la diosa romana de la agricultura, de las cosechas y por tanto de la fecundidad.

Su origen nos lleva a Oriente Medio, a hace más de dos mil años. Surgió, al parecer, fortuitamente, en Sumeria (Mesopotamia, Iraq hoy día) a partir de un procedimiento que los sumerios empleaban para hacer el pan. En él, cocían el pan, después lo humedecían con agua y lo dejaban a la intemperie. Días después, la levadura fermentaba y surgía una bebida alcohólica que gustó mucho a los sumerios: Así nacía la cerveza.

Poco a poco, la receta se fue heredando de unos pueblos a otros. En el Antiguo Egipto, se introdujo como una bebida común, de la vida cotidiana, por lo que fue considerada como la bebida del pueblo, mientras que el vino se destinaba a las clases altas.

Con el paso del tiempo la receta se fue extendiendo a Grecia, y por tanto absorbida por Roma. Se expandió por todo Oriente Medio, a través de Armenia, el sur de Rusia, hasta llegar a Alemania, Bélgica y las Islas Británicas e Irlanda donde se popularizó la cerveza tal y como la conocemos hoy.

La cervecera más antigua del mundo es la alemana Weihenstephan que data de 1040. No fue hasta el siglo XIX cuando se empezaron a embotellar las primeras botellas de vidrio.

Oktoberfest : De Múnich a América

En cuanto a la fiesta de la cerveza u Oktoberfest su origen es Múnich, en Baviera, concretamente el campo Theresienwiese, donde cada año acuden más de seis millones de amantes de esta bebida. Se remonta a 1810, y si bien originalmente se celebraba a primeros de octubre, coincidiendo con la recogida del cereal, con el tiempo, sus organizadores lo adelantaon intentando

aprovechar de un tiempo más propicio, como el de septiembre.

Para los muy cerveceros, aquí van algunos de los mejores eventos anuales del OKTOBERFEST: El Oktoberfest de Múnich de mediados de septiembre a primer domingo de octubre, es uno de los festivales más populares y multitudinarios del mundo. Se celebra anualmente desde 1810.

El Cannstatter Volksfesten en Stuttgart, de finales de septiembre a principios de octubre, es otro de los eventos cerveceros más multitudinario del mundo junto al de Múnich

Belgian Beer Weekend es el festival de fin de semana en la Grand-Place de Bruselas en septiembre sirve para degustar lo mejor de la cerveza belga, uno de los países más consumidores de cerveza, en una capital con más variedad de cerveza del mundo, además de la belga.

El Gran Festival de la Cerveza Británica (en agosto) es un festival anual celebrado en Londres que cuenta con más de 900 variedades de cervezas.

En Madrid la Cámara de Comercio Alemana organiza su ya ‘tradicional’ Oktoberfest, donde disfrutar del ambiente bávaro con comida alemana, cerveza original, música en vivo y hasta con oportunidades de networking en un entorno festivo pero que sirve también de encuentro profesional. Un momento (en cualquiera de sus actos), afirman sus organizadores “para socializar, fomentar el espíritu de equipo y fidelizar con los amantes de esta bebida milenaria”.

El festejo atraviesa el Atlántico

Desde las migraciones alemanas al nuevo continente

Se estima que entre cinco y siete millones de personas acuden a este festival, donde se bebe un promedio de seis millones de litros de cerveza cada año en las llamadas “carpas de cerveza”

Música y mucha cerveza en el Oktoberfest de Múnich, capital del estado Bavaria, donde surgió la celebración de esta fiesta en honor a la cerveza. 22 September 2024 / ANNA SZILAGYI - EFE

Celebración del Oktoberfest en Múnich. / EFE

durante los siglos XIX y XX los recién llegados llevaron consigo su tradicional festejo otoñal y nunca olvidaron celebrarlo.

El Gran Festival de la Cerveza Americana que organiza en Denver cada año la Brewers Association desde 1982 es uno de los festivales de cerveza más grandes y conocidos a nivel mundial.

The Mondial de la bière de Canadá, único festival que se celebra en el mes de mayo, es una de las mayores celebraciones de cerveza de América.

En Iberoamérica son muchos los lugares donde también se adoptó el Oktoberfest como propio, organizado por las comunidades alemanas allí instaladas. Brasil, México, Argentina, Colombia o Perú son buen ejemplo.

Al sur de Brasil se encuentra la ciudad más germana del continente americano: Blumenau, fundada a mediados del XIX por inmigrantes alemanes y donde cada año la celebración del Oktoberfest, es el segundo más grande del mundo.

Cada noche celebran el concurso de Tomadores de Chopp consistente en tomar lo más rápido posible y sin derramar ni una sola gota, 600 mililitros de cerveza.

A comienzos del siglo XX, cientos de ciudadanos alemanes se establecieron al sur de la ciudad de Santiago de Chile, en Malloco donde cada año su Oktoberfest en el Centro de Eventos Múnich, un parque de más de veinte hectáreas ofrece unas 300 variedades de cerveza y shows de música en vivo.

En Lima desde hace más de veinte años se celebra en la Costa Verde donde la versión peruana de Oktoberfest se celebra en el Parque Kennedy.

Más que una bebida, es ya una oportunidad para el encuentro, la celebración, un buen pretexto de unión de naciones, que a pesar de hablar distintas lenguas, disfrutan y festejan en comunidad brindando con el el mismo elixir milenario.

Solo en Múnich, durante el Oktoberfest se han llegado a consumir alrededor de 500,000 salchichas.

Una mesa con sabor a chipilín y loroco

Ingredientes ancestrales que resaltan los platillos de vanguardia

Redacción: EntreCultura Fotos: Wikipedia

El chipilín, aporta hierro, calcio y un sabor único a platillos más tradicionales de Guatemala. / JMRAFFi - Wikipedia

La gastronomía guatemalteca es un universo de sabores que se alimenta de la tierra, del clima diverso y de una tradición que combina herencia indígena, mestiza y popular. Entre los ingredientes más singulares destacan dos plantas que han sabido conquistar tanto los hogares como los restaurantes: el chipilín y el loroco. Ambos forman parte del recetario cotidiano y de celebraciones especiales, llevando a la mesa aromas que evocan memoria, identidad y pertenencia.

Chipilín: la hierba humilde con alma de fiesta

El chipilín (Crotalaria longirostrata) es una leguminosa de hojas pequeñas y verdes, originaria de Mesoamérica. Crece de manera silvestre en zonas

El loroco, con su fragancia floral y sabor delicado, transforma los platos tradicionales en experiencias aromáticas que evocan la esencia misma de la cocina guatemalteca. / JMRAFFi - Wikipedia

cálidas y húmedas, pero también se cultiva en patios y huertos familiares. Lo que para algunos puede parecer una maleza, en realidad es uno de los sabores más característicos de la cocina guatemalteca.

En las cocinas rurales, el chipilín se corta fresco, se lava y se incorpora en caldos y tamales. La hoja tiene un sabor suave, herbáceo, ligeramente parecido a la espinaca pero con un toque más aromático. Cuando se hierve, tiñe el agua con un verde intenso que anticipa un plato lleno de nutrientes.

Platillos tradicionales con chipilín

Caldo de chipilín: quizás la preparación más conocida, un caldo ligero que suele acompañarse con bolitas de masa de maíz. El resultado es un consomé verde que reconforta y nutre, ideal en tiempos de frío o en la mesa familiar.

Tamales de chipilín: dentro de la hoja de maíz o de maxán, la masa se mezcla con chipilín y se rellena con queso fresco o chicharrón. El aroma de la hierba al cocerse al vapor se vuelve inconfundible.

Arroz con chipilín: una guarnición sencilla pero de gran carácter. Al añadir las hojas al arroz en los últimos minutos de cocción, este adquiere un color y un sabor que transforman lo cotidiano en algo especial.

Valor nutricional y simbólico

El chipilín es rico en hierro, calcio y proteínas vegetales, lo que lo convierte en un aliado contra la anemia y la desnutrición. En muchas comunidades, esta planta es símbolo de sencillez y abundancia: con poco se puede alimentar a muchos. Además, su uso en tamales y fiambres lo vincula con celebraciones religiosas y familiares, reforzando su dimensión cultural.

El loroco: la flor que perfuma los antojos

El loroco (Fernaldia pandurata) es una enredadera perenne que produce racimos de flores verdes y

carnosas, muy apreciadas en la cocina guatemalteca y centroamericana. Su sabor es delicado pero penetrante, una mezcla entre vegetal y floral que recuerda al espárrago con un ligero toque de nuez.

La planta se cultiva en climas cálidos y templados, sobre todo en oriente y suroriente del país, donde se ha convertido en un cultivo de importancia económica. Durante la temporada de cosecha, los mercados se llenan de manojos frescos que se venden al por mayor y menor. Las flores se utilizan en guisos, pupusas, salsas y rellenos, pero siempre en pequeñas cantidades, ya que su intensidad puede dominar un plato.

Platillos con loroco

Pupusas de queso con loroco: aunque este plato es más conocido como salvadoreño, en Guatemala se ha adoptado con entusiasmo. La combinación del queso derretido con las flores de loroco genera un sabor único que pocos ingredientes pueden igualar.

Salsas y guisos: el loroco se cocina con crema, leche o mantequilla para elaborar salsas que acompañan carnes blancas o pastas. También se incorpora a guisos de pollo, realzando el aroma de los caldos.

Arroz con loroco: al igual que con el chipilín, esta planta convierte una guarnición sencilla en un plato principal. Su sabor impregna el grano, ofreciendo un resultado elegante y festivo.

Valor cultural y gastronómico

El loroco no solo es un ingrediente, es un patrimonio culinario. Su cultivo y comercialización generan ingresos a numerosas familias campesinas, especialmente mujeres que lo venden en mercados locales. Además, su presencia en fiestas patronales y ferias gastronómicas lo vincula con la celebración y el orgullo de la identidad local.

Cocina de identidad y sostenibilidad

Hoy en día, el interés por la cocina de proximidad y los productos autóctonos ha revalorizado el chipilín y el loroco.

Cocineros jóvenes los han incorporado en recetas innovadoras: cremas, risottos, pizzas y hasta ceviches vegetarianos.

Este proceso no solo amplía las posibilidades gastronómicas, sino que también fortalece la soberanía alimentaria y la sostenibilidad agrícola, ya que su cultivo es de bajo impacto y de gran valor nutritivo.

Además, el uso de estas plantas en festivales gastronómicos y ferias campesinas, permite que nuevas generaciones las reconozcan no como “comida de abuela” sino como ingredientes de futuro. El rescate de estas hierbas es también el rescate de la memoria.

El pollo con loroco es una fusión nutritiva: proteína magra y flores ricas en vitaminas que realzan el sabor mientras aportan bienestar al cuerpo. / GCH1968

El tamal de chipilín, envuelto en hoja de maíz es uno de los sabores más reconfortantes de la mesa guatemalteca. / Nsaum75 - Wikipedia

El loroco, planta trepadora que asciende entre cercos y huertos para convertirse en el secreto aromático de innumerables platillos. / JMRAFFi - Wikipedia

Entre colores y aromas del mercado, el loroco cobra vida en manos de las vendedoras que mantienen viva la tradición y el sabor de la cocina guatemalteca. / CECEG

QUINO: el papá de

Mafalda

Redacción: Matilde Alonso - EFE

Fotos: Colaboradores EFE

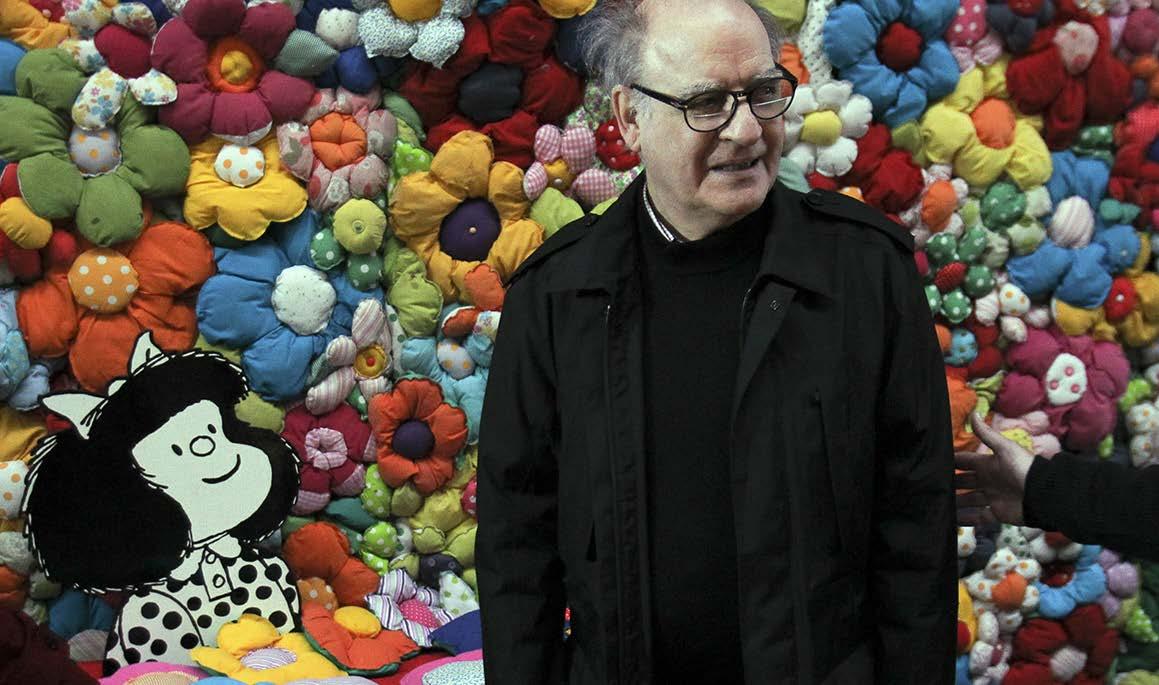

Quino creó a Mafalda, esa niña sabia y descarada, para reflejar con humor las injusticias del mundo. / José Luis Cereijido - EFE

Unos nacen y otros mueren, pero eso no significa que deban ser olvidados.

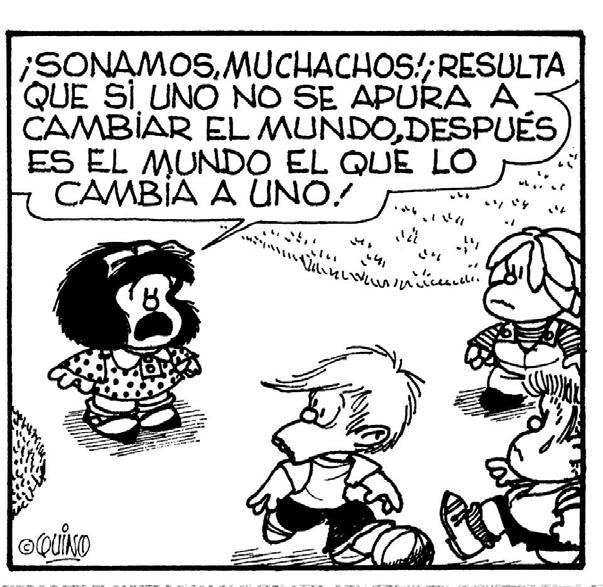

El talentoso historietista argentino Quino, cuyo fallecimiento conmemoramos estos días cinco años después, sigue vivo en la memoria de todos. Su obra, llena de humor y crítica social, especialmente a través de su personaje fetiche Mafalda, continúa inspirándonos y recordándonos la importancia de cuestionar las injusticias del mundo.

¿Quién era Quino?

Nacido el 17 de julio de 1932 en Mendoza (Argentina) en una familia de inmigrantes andaluces, “Quino” (Joaquín Salvador Lavado Tejón) provenía de un entorno de izquierdas. Su tío, Joaquín Tejón, destacado diseñador gráfico, fue una de las personas que despertó en él su pasión por el arte desde muy pequeño.

En sus entrevistas, Quino siempre mencionó que en su hogar se respiraba política; sus padres eran socialistas y su abuela materna, Teté, una mujer comunista, muy contestataria y liberal, vivía en una ciudad de provincias católica y conservadora.

Quino” (1963), llegaron obras como “Mafalda” (1964-1973), “Bien, gracias, ¿y usted?” (1976),” Quinoterapia” (1985), “Potentes, prepotentes e impotentes” (1989), “¡Qué mala es la gente!” (1996), “Todo Mafalda (2007)”.

Mafalda: su personaje fetiche

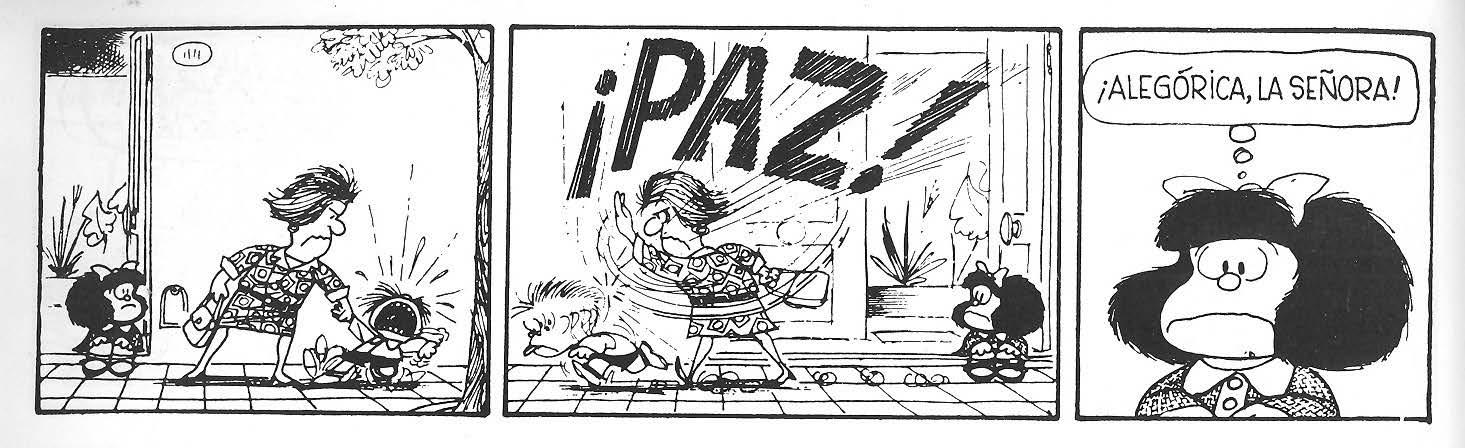

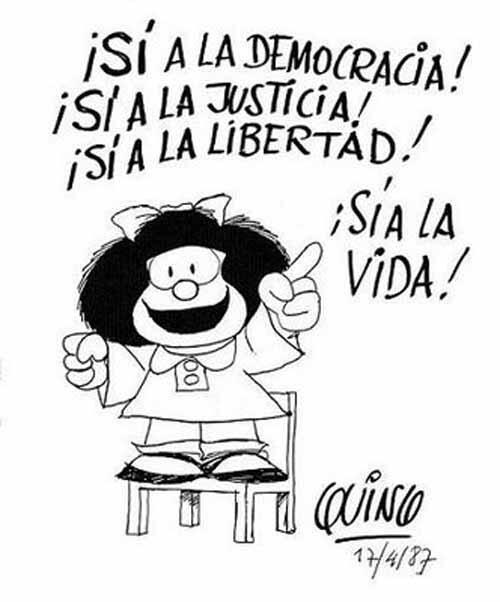

Quino creó a Mafalda, esa niña sabia y descarada, junto a sus amigos Betinho, Manolito, Susanita, Felipe, Miguelito, Libertad y Guille, para reflejar con humor las injusticias del mundo. Mafalda es a la voz contestataria e inocente; no soporta la injusticia, la guerra, la violencia ni el racismo. Por eso, sueña con ayudar al mundo trabajando en la ONU cuando sea mayor.

Las tiras cómicas fueron publicadas por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en el semanario ‘Primera Plana’ de Buenos Aires, y tuvieron tanto éxito que pasaron a publicarse seis veces por semana en el periódico ‘El Mundo’. La popularidad de Mafalda trascendió las fronteras de América del Sur y conquistó Europa a partir de 1969.

El momento de trascender

Él se definía como socialista y estaba convencido de que “el socialismo era la mejor forma de gobierno, el mejor sistema”. Tras un breve paso por la Escuela de Bellas Artes, que abandonó pronto “cansado de dibujar ánforas y yesos”, se trasladó a Buenos Aires. Allí le costó varios años comenzar a publicar sus dibujos e historietas.

Fue en 1954

“El día que publiqué mi primera página...”, recordó, “pasé el momento más feliz de mi vida”. Fue en 1954, en el semanario “Esto es” de la capital argentina. Desde ese momento, sus viñetas de humor se publicaron en diarios y revistas de América Latina y Europa, entre ellas ‘Leoplán’, ‘TV Guía’, ‘Vea y Lea’, ‘Damas y Damitas’… También colaboró en ‘Rico Tipo’ y ‘Tía Vicenta’.

A partir de su primer libro

“Mundo

En 1973, Quino decidió dejar de dibujar tiras, ya que, según expresó, se le habían acabado las ideas. Sin embargo, Mafalda sigue viva en la memoria de muchas personas a través de reediciones,

Cuando le preguntaron cómo sería Mafalda de adulta, Quino respondió que era muy difícil de saber, aunque probablemente habría sido reprimida por la dictadura militar argentina. /David Fernández - EFE

versiones en Braille y formatos digitales, además de exposiciones en todo el mundo y esculturas de su figura en lugares como Madrid, Barcelona, Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela.

Cuando le preguntaron cómo sería Mafalda de adulta, Quino respondió que era muy difícil de saber, aunque probablemente habría sido reprimida por la dictadura militar argentina. En una entrevista con BBC Mundo, afirmó: “Lo que diría Mafalda hoy en día sería lo mismo que estoy diciendo en mis páginas de humor. Porque en realidad nunca hice diferencia entre mis tiras y Mafalda. Para mí, es la misma cosa”.

El después

Lo que no cabe duda es que, con Mafalda y sus amigos, Quino logró evidenciar la hipocresía del ser humano ante las desgracias ajenas y criticó ferozmente las guerras, la falta de sentido común de los adultos, la vanidad, la codicia, la soberbia del poder y la extrema desigualdad entre países.

Tras la llegada de la dictadura militar en Argentina en 1976, se exilió en Milán. Aunque “abandonó” a Mafalda, el dibujante continuó explorando un humor más corrosivo, dirigido al público adulto, publicando obras como “¡Qué presente impresentable!” (2005), “La aventura de comer” (2007), “¿Quién anda ahí?” (2013) y “Simplemente Quino” (2016), entre otras.

El último día de septiembre del fatídico año 2020 nos dejó. No fue la pandemia del covid-19 sino un accidente cardiovascular lo que le causó la muerte en su Mendoza natal cuando contaba 88 años.

El puente del arco de cristal

“Un encuentro con nosotros mismos”

Redacción: EntreCultura

En un pequeño pueblo junto al río, se decía que existía un puente con un arco brillante que conectaba dos mundos. Nadie lo había visto del todo, pero los ancianos contaban que, quien se atreviera a cruzarlo, comprendería cosas que no podían aprender de otra manera.

Martín, un joven que siempre había sentido que su vida era monótona y predecible, escuchó la historia un día mientras caminaba por la plaza. No sabía si creerla, pero algo en su interior le dijo que debía buscar ese puente. Así comenzó a caminar río arriba, siguiendo un sendero de piedras y raíces, sin mapas, sin certezas.

Tras horas de caminata, encontró un estrecho puente con un arco hecho de troncos cristalinos que brillaban como miles de cristales casi transparentes. Era imposible decir si estaba hecho de vidrio o de oro sólido, y al mirarlo, parecía reflejar no solo el cielo, sino también los recuerdos de su vida: momentos felices, errores, oportunidades perdidas y decisiones tomadas. Martín respiró hondo y dio el primer paso.

Cada vez que su pie tocaba la superficie, sentía una mezcla de miedo y calma. Las imágenes de su vida se movían bajo sus pies, recordándole que todo lo que había vivido lo había formado, incluso los momentos dolorosos. Cruzar el puente no era fácil: su corazón latía con fuerza, su mente quería volver atrás, pero una voz interior lo empujaba a continuar.

A mitad del puente, se detuvo y cerró los ojos.

Sintió cómo la brisa acariciaba su rostro y escuchó el murmullo del río debajo. En ese instante comprendió que el miedo no venía del puente, sino de su propia inseguridad y de la

resistencia a aceptar los cambios inevitables. Por primera vez, permitió que cada recuerdo lo atravesara sin juzgarlo, dejando que la experiencia lo hiciera más fuerte y consciente de sí mismo.

Al continuar su camino, Martín notó que el puente parecía expandirse, mostrándole nuevas perspectivas de su vida: decisiones que pensaba perdidas ahora brillaban con luz propia, y errores que lo habían lastimado adquirían un sentido, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Cada paso le enseñaba que atravesar lo desconocido requiere confianza y paciencia, y que la verdadera transformación no es instantánea, sino progresiva.

Al otro lado, no había un nuevo pueblo, ni un tesoro escondido. Solo un claro con luz cálida, flores silvestres y la sensación de que estaba exactamente donde debía estar. Entonces entendió que el puente no existía para transportarlo a un lugar distinto, sino para enseñarle a ver su propia vida con claridad y aceptación.

Martín regresó al pueblo, pero ya no era el mismo. Caminaba con los hombros relajados, la mirada tranquila y una sonrisa que parecía comprender secretos que antes le parecían imposibles. Y cada vez que recordaba el puente, sabía que no había sido solo un puente literal, sino un símbolo: la manera de atravesar sus propios miedos y reconciliarse con su camino.

Reflexión:

A veces, los puentes no llevan a un lugar nuevo, sino a una nueva forma de ver el que ya tenemos. Atravesar nuestros miedos y recuerdos nos permite comprender que cada paso, incluso los más inciertos, nos guía hacia la claridad y la aceptación.

Nuestro amigo Chanchín, mordisqueó 7 pastelitos... ¿nos ayudas a encontrarlos?

Masdevallia floribunda

Lindl. 1843

Etimología:

El nombre Masdevallia honra al médico español José Masdevall, célebre por combatir las “calenturas malignas” que azotaban Cataluña en tiempos de Carlos III, ganándose el título de “el moderno Hipócrates español”. El epíteto floribunda, por su parte, significa “que florece profusamente”, y nada podría describirla mejor.

Esta diminuta orquíeda, adorna los márgenes del río Cahabón (Alta Verapaz, Guatemala) con su presencia abundante y encantadora.

ORQUIGONIA:

Km 206 Ruta de las Verapaces, Cobán A.V.

●Facebook: Orquigonia ●Instagram: @orquigonia

●WhatsApp: 00502 4740-2224 ●Tiktok: @orquigoniagt

Imagen obtenida del Fb: Gergely Dudás - Dudolf

El corazón humano

El corazón humano es mucho más que un simple músculo; es el motor de nuestra vida. Late alrededor de 100,000 veces al día, bombeando cerca de 7,500 litros de sangre, llevando oxígeno y nutrientes a cada célula del cuerpo. Tiene cuatro cámaras que trabajan en armonía: dos aurículas y dos ventrículos.

Sorprendentemente, el corazón genera su propio impulso eléctrico, lo que le permite latir incluso fuera del cuerpo por un corto tiempo. Además, responde a nuestras emociones: alegría, miedo o amor pueden alterar su ritmo. Conocerlo nos ayuda a valorarlo y cuidarlo, pieza vital de nuestra existencia.

DISCO 78 RPM

El disco de 78 RPM nació con la invención misma del gramófono en 1888 por parte de Emile Berliner, un alemán de ascendencia judía radicado en Estados Unidos, siendo prensados los primeros discos comerciales en 1889.

78 RPM es un acrónimo para denominar al primer formato de discos de gramófono, que giraban a una velocidad uniforme de 78 revoluciones por minuto. Generalmente, los discos de 78 RPM eran fabricados de un material de color negro, rígido y frágil, conocido como pasta o goma laca endurecida, por lo cual se rompían fácilmente.

FUENTE: Wikipedia. Compartido con fines educativos.

FOTO: Gelpgim22 - Wikipedia

Tarde de descanso por las calles de Puerto Barrios, en el costero departamento de Izabal. / Mario Bollini