VIVE CULTURA LA

EDIT RIAL

En cada altar encendido el 1 y 2 de noviembre habita una memoria colectiva que ha resistido siglos.

No importa si el papel picado ondea en un pueblo mexicano, una aldea andina o una casa guatemalteca: en todos los casos, detrás de las velas y las flores, hay un mismo anhelo humano por dialogar con quienes ya no están. Lo que alguna vez fue rito, después tradición y hoy también símbolo cultural, ha trascendido no solo generaciones, sino también fronteras y lenguajes. Uno de esos lenguajes (quizás el más poderoso en tiempos contemporáneos) es el cine.

El cine latinoamericano ha sabido mirar de frente al Día de Muertos, no desde el exotismo ni el folclor vacío, sino desde una sensibilidad que entiende que estas celebraciones son un reflejo de cómo concebimos la vida, la muerte y la identidad. Películas como Macario, Día de los Muertos, Coco o La Leyenda de la Nahuala no son simples representaciones visuales de una festividad: son retratos emocionales que reafirman nuestra relación con el pasado y, a la vez, la proyectan hacia el futuro.

La importancia de estas obras no radica únicamente en su valor artístico, sino en su función de custodiar la memoria. Con sus historias, personajes y atmósferas, el cine se convierte en un puente entre lo que fuimos y lo que seguimos siendo. Nos recuerda que los muertos nunca se van del todo, que permanecen en los relatos, en las imágenes y en las canciones que se repiten cada año.

En una época en la que muchas tradiciones se diluyen en la velocidad de lo inmediato, el cine ofrece una pausa. Nos invita a mirar hacia adentro, a reconectar con nuestras raíces y a entender que la cultura no es un recuerdo estático, sino una construcción viva. Cada película que aborda el Día de Muertos reafirma que la memoria no solo se honra: también se reinventa.

En la presente edición te traemos aquellas películas cuya temática principal es el Día de los muertos, para que descubras cómo a través de la mirada de los directores, productores y actores, esta tradición busca permanecer en el imaginario social.

EntreCultura, hace de la cultura parte de vida.

Directorio

Daniel Nájera Director General Giancarlo Hernández Diseño y Diagramación

Ventas

Guillermo Wellman gwellmann@crnsa.com

Colaboradores

Freddy Aguilar Multimedia

Pablo Lancerio plancerio@crnsa.com

Provincial de Valencia

Francisco Archila

Orquigonía

Daniel Galilea

M. Dudolf

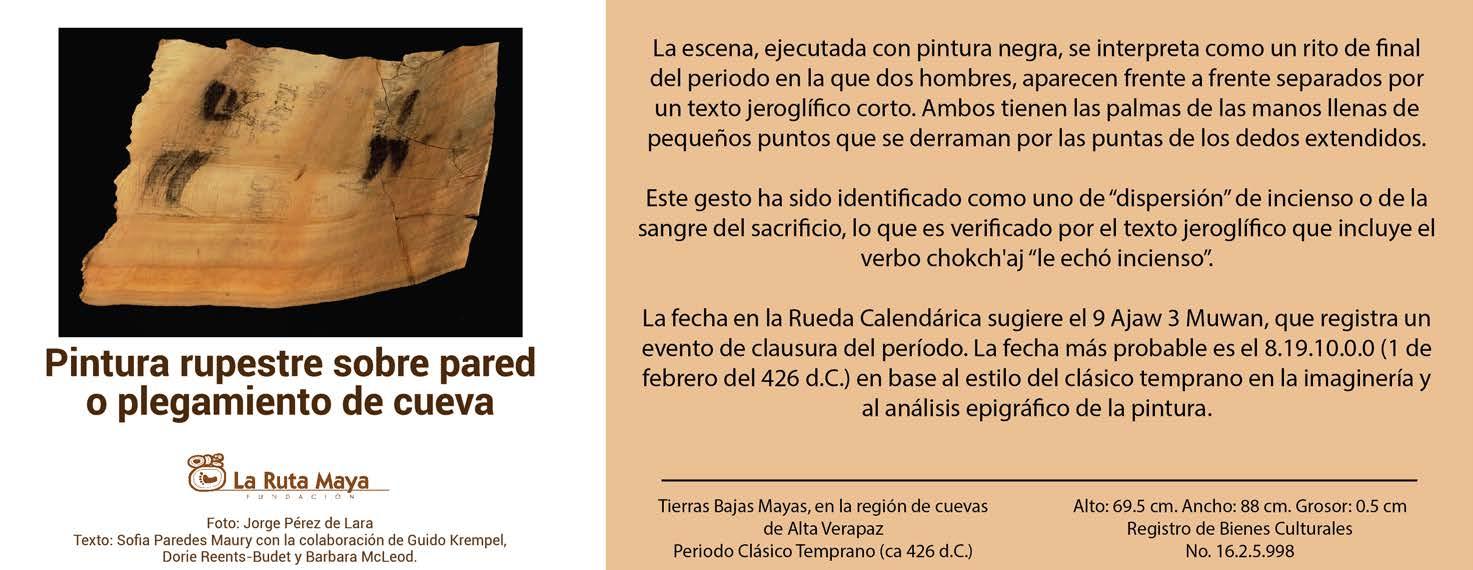

Fundación La Ruta Maya

Open Comunicación

Pexeles

Wikipedia

Pixabay

Recursos CCO

Isaac Pérez Aroca

EFE

Unsplash

• EntreCultura un medio digital gratuito, editado y distribuido quincenalmente • EntreCultura pertenece a Consorcio CRN • El contenido es propiedad exclusiva de EntreCultura y sus colaboradores, puede utilizarse exclusivamente para fines educativos y culturales citando a EntreCultura como fuente de origen.

27 oct. al 30 nov

9:00 am a 5:00 pm

Exposición Astrofotografía y Astronomía Museo Nacional de Historia 9a. Calle 9-70 Zona 1

Valor: Entrada gratuita a la exposición Entrada al museo: Q5.00 nacionales

Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas Fines de semana de 10:00 a 16:00 horas.

Festival de Barriletes Gigantes Cementerio General, Santiago Sacatepéquez, Guatemala

Entrada GRATUITA 1 de noviembre 8:00 am a 6:00 pm

9 de noviembre

6:30 am a 12:00 pm

Carrera 21K de Esquipulas Esquipulas, Chiquimula, Guatemala

Valor: 21K: Q175.00 10K: Q150.00

Registra tu participación en www.smartticket.fun o en las agencias del Banco Industrial.

8:00 pm a 11:00 pm

Concierto de Nicky Jam Explanada 5 Guatemala, antiguo Estadio del Ejército

Valor: Desde Q.335.75

Entradasala venta en www.passline.com 15 de noviembre

AVISO: EntreCultura no se hace responsable sobre la cancelación de alguno de los anteriores eventos o cambios de programación.

Foto: IG aga.guate

Foto: FB Asociación de Barrileteros Santiago Sacatepequez

Foto: FB Esquipulas 21k

Foto: FB Icon Latinoamérica

LA OLMEDA

Redacción: Amalia G. Manjavacas - EFE Fotos: Archivo de la Diputación Provincial de Palencia

Detalle mosaico de Oecus.

En la tranquila llanura palentina, La Olmeda se alza como una de las villas rurales palaciegas más representativas del final del dominio romano en Hispania. Sus elegantes y bien conservados mosaicos (más de 1.400 metros cuadrados) así como sus espacios arquitectónicos, reflejan el lujo y la sofisticación de una élite que a pesar de la decadencia del Imperio, mantenía viva la tradición romana.

La Olmeda arqueológica

Descubierta casi por azar bajo las tierras de labor de Pedrosa de la Vega (Palencia), la villa romana de La Olmeda es uno de los recintos arqueológicos más importantes del mundo y una de las villas rurales más extensas y completas, testimonio del lujo y el refinamiento de la Hispania tardorromana.

El hallazgo de esta villa se debe a la intuición y curiosidad de un hombre. El 5 de julio de 1968, durante las labores agrícolas en el pago de La Olmeda, el propietario de la finca, Javier Cortes Álvarez de Miranda, tropezó con los restos de una vieja pared. Bajo aquella tierra surgieron los primeros indicios de un palacio olvidado durante siglos.

Residencia señorial

Lo que emergió fue mucho más que una villa rural: una residencia señorial de proporciones palaciegas, con 4.400 metros cuadrados y 35 estancias, muchas de ellas cubiertas por mosaicos polícromos conservados in situ.

Piedra a piedra, mosaico a mosaico, aquella finca fue revelando un excepcional conjunto de más de 1.400 metros cuadrados de mosaicos polícromos, llenos de ricas y complicadas escenas minuciosamente detalladas, colores vibrantes y una decoración de gran refinamiento.

“La Olmeda es uno de los conjuntos más notables de la arquitectura doméstica tardorromana de Occidente”, aseveró ya De Palol tras las primeras campañas. “La Olmeda, añadía, es el testimonio de una civilización que se resiste a desaparecer, el espejo de un mundo que buscó belleza incluso en el umbral de su ocaso”.

Época Flavia

Abogado de profesión y entusiasta de la arqueología, comenzó a excavar con paciencia. Cuando aparecieron fragmentos de mosaicos, contactó con el arqueólogo y catedrático de Arqueología, Pedro de Palol, y director de las excavaciones que comenzarían poco después.

Sus orígenes se remontan a finales del siglo I y comienzos del siglo II (época Flavia), periodo al que corresponde la estructura de una primera edificación situada al norte de la actual. Sin embargo, a mediados del siglo IV se produce un cambio radical en su emplazamiento: el edificio primitivo se abandona o se destina a otro uso, y en su lugar se levanta una nueva construcción de mayor envergadura.

El 5 de julio de 1968 durante unas labores agrícolas en el pago de La Olmeda, en Pedrosa de la Vega, el propietario de la finca, Javier Cortes Álvarez de Miranda, tropezó con los restos de una vieja pared. La imagen muestra parte de los trabajos de excavación.

Se trata de un espléndido edificio compuesto por dos partes independientes, unidas por un amplio pasillo: al este, la zona privada de los propietarios; al oeste, las termas o zona de baños. El conjunto se completaba con otras dependencias destinadas a colonos y siervos, así como almacenes, cuadras y diversas áreas de trabajo.

Un palacio entre campos de cereal

La pars urbana, o edificio principal, es un cuadrado perfecto flanqueado por torres en sus cuatro esquinas. Sus 35 habitaciones se despliegan en torno a un patio central porticado, extendiéndose sobre 4.400 metros cuadrados de superficie. De todas ellas, 26 conservan en su suelo los 1.400 metros cuadrados de mosaicos polícromos que tanto sorprenden tanto por la calidad de su ejecución como por el excelente estado de conservación.

La fachada principal se abre al sur con un pórtico de columnas entre dos torres octogonales. El vestíbulo que se accede mantiene intacto su mosaico, preludio de la gran galería transversal decorada con motivos geométricos que da acceso a las estancias nobles: el Oecus o salón de recepciones, un comedor privado y habitaciones calefactadas con un sistema de hypocaustum. En el ala oeste, el Triclinium (el gran comedor) refleja reformas tardías que aumentan su valor arqueológico.

Las habitaciones al norte y sur del patio, en contraste, presentan suelos sencillos de tierra apelmazada o opus signinum, destinados a despensas, cocinas y servicios. Aquí también se hallaron restos de escaleras que

a

ascendían

una planta superior hoy perdida, de la que se conservan mosaicos expuestos sobre soportes metálicos.

El hallazgo de la Villa palaciega de La Olmeda, uno de los yacimientos arqueológicos más valiosos de la Hispania romana, fue fruto del azar y de la intuición de un hombre curioso.

Mosaico donde se narra el episodio de Aquiles descubierto por Ulises en Skyros de la villa romana de La Olmeda, en Pedrosa de la Vega, Palencia, uno de los testimonios arqueológicos más notables del lujo y la sofisticación de la Hispania tardorromana, reflejo de una sociedad aristocrática que aún cultivaba el gusto por el arte y la belleza.

Mosaicos que cuentan historias

El corazón artístico de La Olmeda reside en sus mosaicos, verdaderos tapices de piedra que narran mitos y escenas cotidianas. Entre ellos destaca el Oecus, un salón de 175 metros cuadrados donde se conserva uno de los mejores mosaicos figurativos romanos de Europa.

Sus pequeñas teselas se organizan en una armoniosa escena donde se narra el episodio de Aquiles descubierto por Ulises en Skyros. La escena se enmarca en una cenefa que muestra retratos, quizá de los dueños, flanqueados por ánades y delfines, símbolos heráldicos de poder y nobleza. Bajo esta imagen principal, una vibrante escena de caza revela a cazadores armados a pie y a caballo, rodeados por animales autóctonos y exóticos, con un realismo impresionante.

Incluso se han identificado letrinas que subrayan el nivel de sofisticación y comodidad que los dueños de La Olmeda disfrutaban en plena meseta castellana, un lujo impensable para la mayoría en aquella época.

La vida en torno al latifundio

No todo era lujo en La Olmeda. Alrededor de la mansión se extendía la pars rústica, zona de trabajo agrícola con graneros, talleres, hornos y viviendas modestas para los trabajadores. Aquí se hallaron varias necrópolis cuyos ajuares (vasijas de vidrio verdoso, herramientas, arreos de bronce, monedas), han permitido reconstruir la vida rural en la Hispania tardo-romana.

Los objetos recuperados se exhiben hoy en el Museo de La Olmeda, en Saldaña, donde el visitante puede

El corazón artístico de La Olmeda reside en sus mosaicos, verdaderos tapices de piedra que narran mitos y escenas cotidianas. Entre ellos destaca el Oecus, un salón de 175 metros cuadrados donde se conserva uno de los mejores mosaicos figurativos romanos de Europa. Detalle del Oecus con escena de cacería.

Y es que estas imágenes, estas escenas, no solo decoran; son un relato visual de la cultura, el poder y la identidad de quienes habitaron la villa. Como bien apuntó de Palol, “estos mosaicos son poesía en piedra, memoria y mito entrelazados bajo nuestros pies”.

El lujo del bienestar romano

Anexos al palacio se encuentran los balnea, o baños termales privados, con una superficie que supera los 900 metros cuadrados. Excavados y consolidados desde 1970, estos espacios reflejan el ritual del bienestar romano en la provincia.

El gran corredor que conecta con la domus pudo funcionar como palaestra, un gimnasio donde los habitantes practicaban ejercicio. Las termas se dividen en dos zonas: al sur, una estancia circular calefactada por un sistema de hipocaustum y varias salas de masaje; al norte, vestuarios, piscinas de agua fría y las salas templada y caliente, equipadas con sistemas avanzados de calefacción.

contemplar desde vajilla de mesa de terra sigillata hasta delicados frascos de perfume, testigos de una cultura que aún hoy sigue hablándonos.

En definitiva, este entorno permite comprender la compleja red social y económica que giraba en torno a una villa señorial, con una aristocracia que buscaba reflejar su poder y gusto refinado en el arte y la arquitectura, mientras la mayoría trabajaba la tierra y mantenía la producción que sustentaba aquel lujo.

Piedra a piedra, mosaico a mosaico, aquella finca fue revelando un excepcional conjunto de más de 1.400 metros cuadrados de mosaicos polícromos, llenos de ricas y complicadas escenas minuciosamente detalladas, de colores vibrantes y una decoración de gran sofisticación.

Cada 1 y 2 de noviembre, en pueblos y ciudades de México y de otras regiones de América Latina, las calles se llenan de color, música y aroma a cempasúchil.

No se trata de una celebración fúnebre, sino de un homenaje a la vida y a los vínculos que permanecen más allá del tiempo.

Día de los

Películas del cine latinoamericano

La vida que florece en la muerte

El Día de Muertos tiene raíces prehispánicas y católicas: los antiguos pueblos mesoamericanos creían que la muerte no era un final, sino una transformación. Cuando los conquistadores españoles introdujeron el cristianismo, las fechas de Todos los Santos y Fieles Difuntos se fusionaron con esos rituales indígenas, dando lugar a una tradición única en el mundo.

Durante esas jornadas, las familias preparan altares u ofrendas en honor a sus seres queridos fallecidos. En ellos colocan fotografías, velas, flores, comida y objetos personales. El cempasúchil —flor del sol— guía a las almas en su camino de regreso, mientras el copal purifica el ambiente. En los cementerios, los vivos se reúnen para convivir con sus muertos: comen, cantan y conversan, reafirmando la idea de que la memoria mantiene viva la existencia.

Más que una festividad, el Día de Muertos es una filosofía sobre la vida y la muerte. Enseña que recordar es resistir el olvido y que morir, en realidad, es volver a casa.

El cine como espejo de una tradición viva

El cine latinoamericano, siempre sensible a los símbolos y contradicciones culturales, ha encontrado en el Día de Muertos una fuente inagotable de inspiración. No se limita a reproducir la estética de las ofrendas y las calaveras, sino que explora el trasfondo espiritual, social y filosófico de la celebración.

Desde los años sesenta, varios directores han usado esta festividad como un lenguaje cinematográfico para hablar del destino, la desigualdad, el paso del tiempo y la búsqueda de redención. En la gran pantalla, la Muerte ha dejado de ser un tabú para convertirse en un personaje con voz propia.

Redacción:

los Muertos

latinoamericano que hablan del tema

Macario

Estrenada en 1960 y dirigida por Roberto Gavaldón, Macario es una de las obras maestras del cine mexicano y la primera en representar el Día de Muertos con profundidad simbólica.

Basada en el relato de B. Traven, cuenta la historia de un campesino que, en vísperas del Día de Muertos, desea comerse un guajolote él solo. Su deseo egoísta se enfrenta con tres apariciones: Dios, el Diablo y la Muerte. Esta última, compadecida, le otorga un don: un agua capaz de curar cualquier enfermedad.

La cinta no solo retrata la pobreza y la fe del México rural, sino que introduce una mirada existencialista sobre la fragilidad humana. La fotografía en blanco y negro, cargada de contrastes y simbolismo, convierte cada escena en una ofrenda cinematográfica. Macario no celebra la muerte; la contempla con respeto, la humaniza y la integra como parte de la condición latinoamericana.

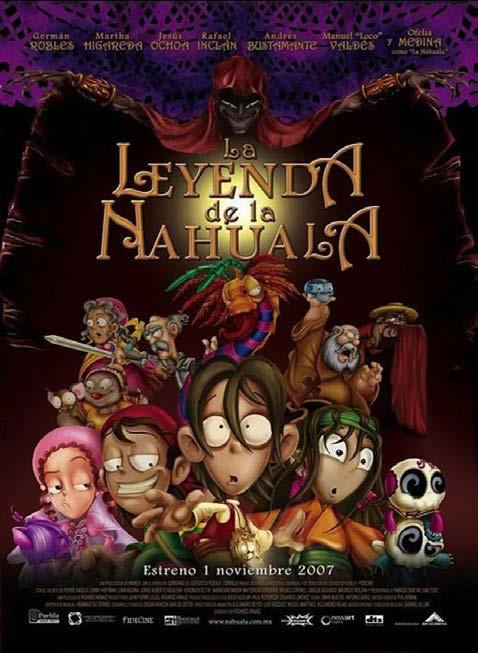

La Leyenda de la Nahuala

Décadas después, La Leyenda de la Nahuala (2007), dirigida por Ricardo Arnáiz, reintrodujo el Día de Muertos en clave animada.

Ambientada en Puebla en el siglo XVIII, la historia sigue a un niño que enfrenta a una bruja para liberar las almas atrapadas durante la festividad.

La película combina humor, aventura y tradiciones populares, y fue pionera en acercar el folclore mexicano a las nuevas generaciones.

Su éxito marcó el inicio de una saga que recuperó otras leyendas, demostrando que la animación también puede ser un vehículo de preservación cultural.

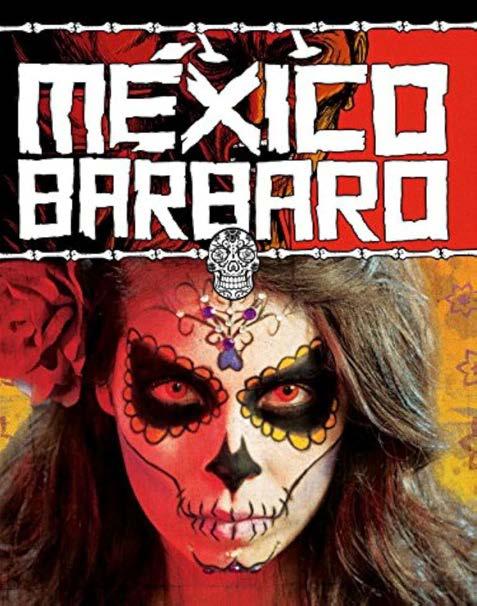

México Bárbaro

México Bárbaro (2014) es una antología compuesta por ocho cortometrajes dirigidos por realizadores como Jorge Michel Grau, Lex Ortega, Isaac Ezban y Gigi Saúl Guerrero, entre otros. A través de distintos estilos narrativos (que van del terror psicológico al gore simbólico), la película indaga en el vínculo ancestral de México con la muerte, la violencia y el mito. Cada segmento recupera elementos del folclore popular y las leyendas prehispánicas, reinterpretándolos desde una mirada contemporánea.

En sus historias aparecen figuras como los aluxes, los nahuales o los sacrificios humanos, no como simples monstruos, sino como metáforas de una identidad nacional atravesada por lo sagrado y lo profano. En este sentido, la película funciona como una alegoría de un México donde la muerte no es un final, sino un espacio simbólico donde se revelan las culpas colectivas y los miedos históricos.

El terror en México Bárbaro no busca únicamente provocar susto: busca incomodar, recordando que bajo las festividades coloridas del Día de Muertos también existe un trasfondo oscuro que forma parte del mismo tejido cultural. La sangre, los rituales y los espíritus son símbolos que conectan el presente urbano con las raíces indígenas. En conjunto, la película propone una reflexión sobre cómo los mitos sobreviven al paso del tiempo y cómo la muerte (temida y venerada) sigue siendo el espejo donde México se mira para comprender su propia esencia.

Coco

Dirigida por Lee Unkrich y Adrian Molina, Coco (2017) es mucho más que una película animada: es una celebración visual y emocional de la relación que la cultura mexicana mantiene con la muerte. A través de la historia de Miguel Rivera, un niño que sueña con ser músico pese a la prohibición familiar, la cinta introduce al espectador en un universo donde el recuerdo y el olvido definen la existencia misma.

El Mundo de los Muertos que retrata Coco no es lúgubre, sino luminoso y festivo. Inspirado en la iconografía del Día de Muertos, este mundo simboliza la continuidad del lazo entre los vivos y sus antepasados. Coco plantea que la verdadera muerte ocurre cuando nadie nos recuerda, transformando la memoria en un acto sagrado de permanencia.

Cada elemento visual tiene un valor simbólico: los puentes de pétalos representan la conexión espiritual; las fotografías en el altar, la permanencia del linaje; la música, el lenguaje que trasciende generaciones. A diferencia de otras representaciones cinematográficas, Coco aborda la muerte desde la ternura, el perdón y la identidad.

En última instancia, Coco reinterpreta la tradición del Día de Muertos como una celebración de la memoria y del amor. Su mensaje “recordar es mantener vivo” resume la filosofía ancestral mexicana: la muerte no es ausencia, sino un regreso constante a través del recuerdo.

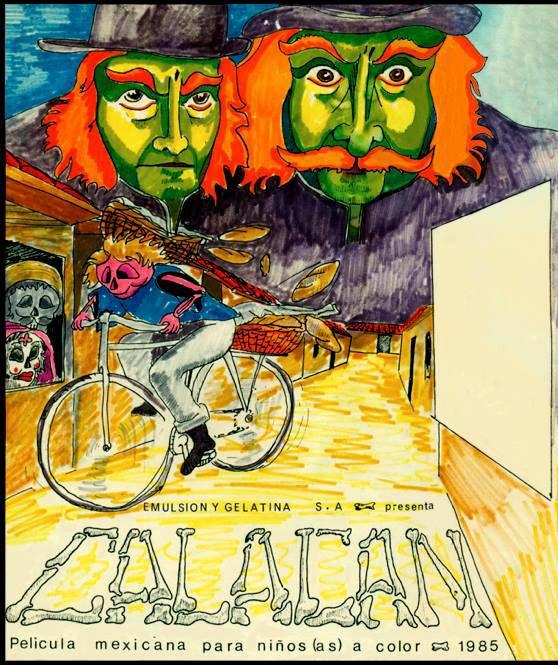

Calacán

Estrenada en 1985 y dirigida por Rafael Villaseñor Kuri, Calacán es una película mexicana que marcó un precedente en el cine infantil nacional al abordar el Día de Muertos desde una mirada pedagógica y simbólica. Alejada de los grandes efectos y la animación moderna, la cinta se sostiene sobre una narrativa sencilla pero profundamente cultural: enseñar a los niños a comprender la muerte no como tragedia, sino como continuidad.

La historia sigue a Toño, un niño curioso que, en la víspera del Día de Muertos, se adentra accidentalmente en Calacán, un pueblo mágico habitado por espíritus y calaveras que celebran su propia existencia en el más allá. A lo largo de su aventura, Toño se enfrenta al miedo, al olvido y a la tristeza de la pérdida, pero también descubre la alegría del reencuentro con quienes ya partieron.

El filme utiliza la música, el color y los elementos tradicionales (flores de cempasúchil, altares y calaveras de azúcar) como símbolos visuales de la identidad mexicana. Calacán muestra la muerte como un ritual de tránsito y celebración, no como final, sino como regreso cíclico a las raíces.

Más que una película infantil, Calacán es un testimonio del pensamiento popular mexicano: una obra que rescata la enseñanza ancestral de que recordar a los muertos es reafirmar la vida. Su valor radica en haber abierto, con modestia y ternura, un camino que décadas después retomaría el cine contemporáneo.

El Día de Muertos frente al Halloween

Mientras Hollywood ha hecho de Halloween una industria del miedo y el disfraz, el cine latinoamericano ha conservado el tono espiritual y comunitario del Día de Muertos. En las películas del continente, la muerte no aterroriza: enseña.

A diferencia de las calabazas y los sustos efímeros, nuestras producciones celebran la permanencia de los lazos humanos. La abuela que coloca la fotografía del abuelo, el niño que enciende una vela, el pueblo que espera el regreso de sus difuntos: son imágenes que definen una forma de ser latinoamericana, donde el amor vence al olvido.

El Día de Muertos es una lección de espiritualidad, una conversación entre los vivos y los que partieron. Y el cine, con su capacidad de capturar el alma de una cultura, se ha convertido en su mejor altar.

Desde Macario hasta Coco, pasando por obras menos conocidas pero igualmente valiosas, el cine latinoamericano ha transformado esta tradición en un lenguaje visual que mezcla historia, mito y emoción. En sus imágenes, la muerte no es un final: es el comienzo de la memoria.

¿Cómo

se llama este platillo?

Redacción: Daniel Galilea- EFE Fotos: Open Comunicación

La versión más popular dice que la hoy llamada ‘tortilla francesa’ nació durante la Guerra de la Independencia española.

Muchos de los platos típicos que los turistas y viajeros solicitan en los mercados, restaurantes, bares y puestos callejeros, de las ciudades y países que visitan, pensando que allí paladearán la mejor versión de esos exponentes de la gastronomía local, es probable que tengan orígenes distintos al que se cree.

Para muchas personas, la gastronomía es una parte esencial de los viajes, ya que les permite profundizar en la cultura, historia, tradiciones y habitantes del lugar que están visitando, a través de los platos típicos locales, que allí pueden adquirirse y degustarse, explican los operadores turísticos.

Turismo gastronómico

Los mercados, restaurantes, bares y puestos callejeros son espacios donde se fusionan ingredientes y técnicas culinarias, muchas veces ancestrales, que ofrecen a los viajeros (turistas gastronómicos), una visión única del modo de vida de esa región geográfica.

De hecho, el turismo gastronómico ha crecido en las últimas décadas, convirtiéndose en un factor clave para el desarrollo económico de muchas ciudades y países, y a ocho de cada diez turistas les resulta imprescindible probar los platos típicos de la zona adonde viajan, según los datos que maneja la plataforma de búsqueda en línea de vuelos y hoteles Jetcost.

“La procedencia de algunos platos y comidas típicos internacionalmente conocidos, se atribuye

tradicionalmente a determinados países o ciudades, o se afirma que tienen nacionalidades únicas”, explican los especialistas en turismo gastronómico de Jetcost.

Sin embargo, advierten que “existen posibilidades razonables, fundamentadas en distintas fuentes y testimonios históricos, de qué esos platos y comidas puedan haber tenido un origen y una evolución geográficos diferentes a los que indica su actual denominación convencional o usual”.

“Muchos ingredientes y platos típicos que hoy se asocian a un país o una cultura tienen orígenes variados, y a veces distintos de los que se les atribuyen, como resultado de migraciones, colonizaciones, comercio o simples errores en las fuentes de referencia”.

Tortilla francesa

La versión más popular dice que la hoy llamada ‘tortilla francesa’ nació durante la Guerra de la Independencia española (Levantamiento español contra las invasiones napoleónicas a la península ibérica entre 1808 y 1814) y, durante el asedio de las tropas francesas a las resistentes ciudades de Cádiz y San Fernando que duró dos años y medio.

Ante la falta de suministros y alimentos, entre ellos la patata, la cebolla y otras hortalizas, se simplificó la receta tradicional de la tortilla, haciéndola solo con huevos y llamándola “tortilla a la francesa”. Cuando acabó la guerra, algunos siguieron haciéndola de ese modo y la llamaron tortilla, que actualmente se conoce como “tortilla francesa”.

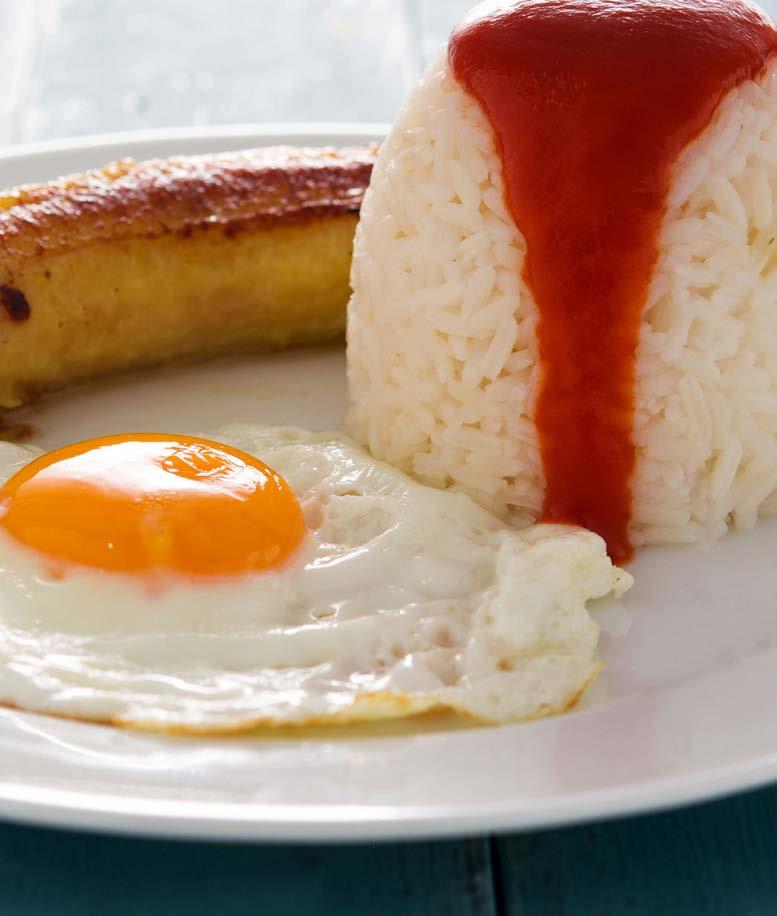

En Cuba no se acostumbra comer el arroz con huevos fritos, salsa de tomate y plátano, un plato que en España se conoce como ‘arroz a la cubana’.

Ensaladilla rusa

El origen de la ensaladilla rusa se atribuye al chef de ascendencia franco-belga Lucien Olivier que viajó a Rusia en el siglo XIX y trabajó en las cocinas del restaurante de lujo Hermitage de Moscú donde creó en 1860 la receta de ensalada ‘Salad Olivier´, que al parecer incluía carne de perdiz, carne de cangrejo, caviar y otros ingredientes lujosos, y salsa de mayonesa para unirlo todo.

Este plato tuvo éxito entre la clase alta, pero la llegada de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa y con ellas la pobreza, condujo a que se compusiera con ingredientes más humildes, como patatas cocidas, zanahorias y guisantes, además de la mayonesa, adoptando la denominación de ensaladilla rusa al expandirse por el mundo.

La receta de la carne picada aplastada y redonda, conocida como hamburguesa, probablemente llegó a Alemania gracias a los tártaros de origen ruso.

Arroz a la cubana

En Cuba, el arroz blanco es una parte esencial de la alimentación y se consume en abundancia para acompañar la carne o los frijoles negros o colorados, pero no se acostumbra a comer con huevos fritos, salsa de tomate y plátano, un plato que en España se conoce como ‘arroz a la cubana’ y que combina sabiamente los sabores dulces y salados, según los especialistas.

Es posible que en el pasado, el arroz se tomase en el país caribeño con huevo o incluso con plátano, y que cuando los emigrantes españoles en Cuba regresaron a España y especialmente a las Islas Canarias, después de la Guerra de Independencia, hicieran popular la receta, añadiéndole salsa de tomate y llamándole ‘arroz a la cubana’ puntualizan.

El origen de la ensaladilla rusa se atribuye al chef de ascendencia franco-belga Lucien Olivier que viajó a Rusia en el siglo XIX.

Hamburguesa

La receta de la carne picada aplastada y redonda probablemente llegó a Alemania gracias a los tártaros de origen ruso que hacían el ‘steak tartar’ (carne cruda picada condimentada con especias) y fueron los emigrantes alemanes que embarcaron en el puerto de Hamburgo en el siglo XIX, quienes llevaron la ‘hamburguesa’ a Estados Unidos, desde donde se extendió al resto del mundo.

Con la receta procedente de Alemania, un ‘chef’ llamado Louis Lassen, de Connecticut (EE. UU.) elaboró en 1895 una de las primeras hamburguesas en Norteamérica, mientras que la primera cadena de hamburgueserías habría sido White Castle, fundada en Wichita, Kansas (EE. UU.), en 1921 por el cocinero Walter A. Anderson, según la investigación de Jetcost.

Pizza napolitana

Parece claro que la ‘pizza’, tal y como se la conoce en la actualidad en sus versiones más tradicionales, como la ‘marinara’ (marinera), condimentada con tomate, ajo, orégano y aceite, así como la ‘margarita’, cubierta de salsa de tomate, albahaca y queso mozzarella, procede de la ciudad italiana de Nápoles, por lo que se la conoce como ‘pizza’ napolitana, según Jetcost.

Sin embargo, el origen de esta comida, en su carácter de torta de harina amasada, cubierta de ingredientes y cocinada al fuego, podría datar de la Antigua Grecia, Egipto o Persia (hace 2.500 años los soldados persas comían un pan plano cubierto con queso fundido y dátiles), y panes planos con otros agregados se encuentran en diversas culturas del Mediterráneo, concluyen.

Croissant francés

El cruasán o croissant (bollo de hojaldre en forma de media luna) podría haber sido creado en el siglo XVII por los panaderos de Viena (Austria), para celebrar la victoria sobre las tropas del Imperio Otomano, que intentaron penetrar en la ciudad a través de una excavación, pero fueron descubiertos por los propios panaderos, tras lo cual el ataque invasor fue repelido.

En el siglo XVIII, la reina María Antonieta, de origen austríaco, introdujo el panecillo con forma de luna creciente (similar a la que lucía la bandera otomana) en la corte francesa, y con el tiempo, los panaderos franceses adaptaron la receta, usando masa de hojaldre en lugar de masa de levadura, creando el ‘croissant’, que se expandió por el mundo, según esta misma fuente.

Parece claro que la ‘pizza’, tal y como se la conoce en la actualidad en sus versiones más tradicionales, procede de la ciudad italiana de Nápoles.

El cruasán o croissant (bollo de hojaldre en forma de media luna) podrían haberlo creado en el siglo XVII los panaderos de Viena (Austria).

Lenguaje oculto del Día de los Muertos

Cada forma, color o aroma, guardan significados que debes conocer

Redacción: EntreCultura

Fotos: Wikipedia

El Día de Muertos no es una celebración del luto, sino una poesía colectiva sobre la permanencia. Cada flor, cada vela, cada papel recortado cuenta una historia silenciosa: la de los pueblos que aprendieron a hablar con la muerte sin temerle.

En el corazón de esta tradición late una convicción profundamente latinoamericana: la vida y la muerte no son opuestos, sino parte de un mismo ciclo. Por eso, los símbolos que la rodean no son meros adornos, sino códigos visuales y espirituales que traducen lo invisible.

El Día de Muertos es una lengua que se escribe con colores, aromas y objetos. Su sintaxis es ancestral y su mensaje, eterno: nadie muere mientras alguien lo recuerde.

En este altar podemos observar calaveritas de dulce, flores de cempasúchil, comida, veladoras, papel picado, etc. Su colorido expresa la alegría por saber que un día se reunirán con sus difuntos familiares. / Lemad.resaeva

El altar: puente entre los mundos

El altar de muertos, también llamado ofrenda, es el centro simbólico de la celebración. Más que una estructura, es una arquitectura espiritual donde los vivos dialogan con los difuntos. Cada elemento tiene un propósito y un mensaje oculto:

Los niveles: los altares de dos niveles representan el cielo y la tierra; los de tres, el purgatorio; y los de siete, las etapas del alma hasta alcanzar la paz.

en México como cempasúchil, cempoalxóchitl o cempaxóchitl,

El mantel blanco simboliza la pureza del espíritu; el color morado, el duelo; y el naranja, la luz del sol que guía el retorno de las almas.

Las velas son faros: su luz orienta a los muertos en su camino de regreso, y el número de velas suele coincidir con la cantidad de almas recordadas.

El agua representa la vida, la regeneración y el descanso para el alma tras su largo viaje.

La sal, purificadora, evita la corrupción del cuerpo espiritual.

El pan de muerto, coronado por “huesitos” de masa y espolvoreado con azúcar, simboliza el ciclo de la vida y la generosidad divina.

El copal, incienso prehispánico, limpia el espacio y ahuyenta los malos espíritus.

Cada altar es, en realidad, una biografía visual. No hay dos iguales, porque cada uno es el retrato del amor de una familia.

La flor de cempasúchil: el color del sol que no muere

Con su tono naranja intenso, el cempasúchil (del náhuatl cempoalxóchitl, “flor de veinte pétalos”), es quizás el símbolo más reconocible del Día de Muertos.

Para las culturas mesoamericanas, esta flor representaba al sol, fuente de vida y renacimiento. Según la leyenda, sus pétalos guardan el calor de los rayos solares y su aroma guía a las almas por el camino de regreso a casa.

En los altares y cementerios, los pétalos se esparcen como una alfombra que une los dos mundos. No son simples decoraciones: son rutas de memoria. Cada pétalo encendido es una promesa de reencuentro.

Calaveras: ironía que vence al miedo

Ningún símbolo es tan revelador de la cosmovisión mexicana como la calavera. Su presencia en el Día de Muertos tiene dos lecturas simultáneas: recordatorio y burla.

En los tiempos prehispánicos, los cráneos eran trofeos sagrados que representaban el tránsito del alma. Con el paso de los siglos, el arte popular transformó esa visión solemne en una mirada humorística: las calaveras sonríen, bailan, se disfrazan y beben pulque.

Las calaveras de azúcar o chocolate, con nombres escritos en la frente, son una forma dulce de aceptar la mortalidad. En lugar de temerle, se le ofrece una sonrisa.

Esta ironía es profundamente filosófica: en América Latina, reírse de la muerte es una forma de afirmar la vida.

Papel picado: el alma que danza

Hecho de papel de colores recortado con figuras de calaveras, flores y cruces, el papel picado representa el viento, uno de los cuatro elementos de la naturaleza presentes en el altar.

Su movimiento al paso del aire se interpreta como la presencia de las almas que llegan y se despiden. Los colores no son casuales:

● Naranja simboliza el sol

● Morado, el luto

● Azul, el cielo

● Rojo, la sangre y el sacrificio

Frágil y efímero, el papel picado nos recuerda que la vida también lo es. Pero mientras se mueve, celebra.

Conocida

esta flor derrama su color sobre la festividad del Día de los Muertos. / Armando Olivo Martín del Campo

Calaveras de azúcar se exhiben en el Mercado de Hidalgo de Tijuana, México, con motivo del Día de Muertos. / Thirty two

El papel picado baila al compás del viento y las guitarras en la celebración del Día de losMuertos.

El pan de muerto: alimento para el alma

El pan de muerto es un elemento reciente en la historia del Día de Muertos, pero cargado de simbolismo. Sus huesitos cruzados evocan los caminos de la vida y la muerte; el círculo central, el cráneo; y el azúcar, la dulzura del recuerdo.

En muchas regiones, se aromatiza con anís o azahar, recordando que el alma también se alimenta de lo intangible: el aroma, el afecto, la memoria.

Comerlo no es un acto gastronómico, sino un gesto ritual: compartir con los muertos el pan que une a los mundos.

Contiene harina de trigo, leche, huevo, levadura, azúcar, sal, mantequilla y frecuentemente se aromatiza con un toque de anís y naranja (tanto agua de azahar como ralladura).

El pan de muerto se puede encontrar en muchos tamaños y formas según el lugar, pero la forma arquetípica y más comercial es pequeña y redonda, decorado con dos «huesitos» cruzados (piezas alargadas de masa que representan los huesos). También se pueden preparar con formas humanas y animales.

Una vez horneado el pan, la superficie se cubre con azúcar blanca, o azúcar y canela, o bien con ajonjolí. A veces, este azúcar se tiñe de rojo para emular la sangre

Pan de muerto y otras ofrendas en un altar de muertos. / JMndz

Elementos típicos del Día de Muertos: pan de muerto, calaverita, papel picado y mezcal. / Dega86

El copal y el humo: el perfume de los dioses

El copal, resina aromática utilizada desde tiempos precolombinos, es uno de los elementos más antiguos del ritual. Al arder, su humo se eleva como una plegaria visible que conecta lo terrenal con lo divino.

Los pueblos nahuas creían que los dioses “comían” el aroma del copal. En el Día de Muertos, su uso simboliza la comunicación espiritual entre vivos y difuntos.

Más que un incienso, es una forma de oración: el lenguaje de la memoria en estado puro.

Colores y dualidades: el arte de morir con vida

El Día de Muertos está lleno de contrastes: luz y sombra, silencio y música, nostalgia y risa. Esa convivencia de opuestos define su estética y su poder simbólico.

Los colores del altar no solo embellecen: narran. El morado es duelo, el naranja es energía solar, el blanco es pureza, el rojo es sacrificio y el negro es el misterio del más allá. Cada tonalidad es una emoción contenida.

En conjunto, estos elementos no construyen una imagen de muerte, sino una escenografía de vida plena. La belleza, en este contexto, no es decorativa: es un acto de fe.

Los símbolos que nos recuerdan quiénes somos

En un mundo que avanza hacia la inmediatez, el Día de Muertos resiste como un código de identidad. Cada vela encendida, cada flor marchita y cada calavera sonriente cuentan una historia sobre cómo los latinoamericanos enfrentan el destino: con amor, con memoria y con estética.

Los símbolos de esta celebración no pertenecen al pasado; siguen vivos en cada altar doméstico, en cada cementerio iluminado, en cada película o mural que los reinventa.

Porque, al final, el Día de Muertos no habla de los que se fueron: habla de los que quedan, de los que recuerdan, de los que siguen construyendo memoria.

Y en esa memoria (como en el cine, como en la vida), la muerte no es silencio, sino lenguaje.

Mujer con copal durante la «alumbrada» de San Andrés Míxquic. / Jordi Cueto-Felgueroso Arocha

Ofrenda en la explanada municipal de Nicolás Romero, Estado de México. / Forresnr.ed

Teoría de la relatividad

Redacción: Isaac Pérez Aroca - EFE

Fotos: Colaboradores EFE

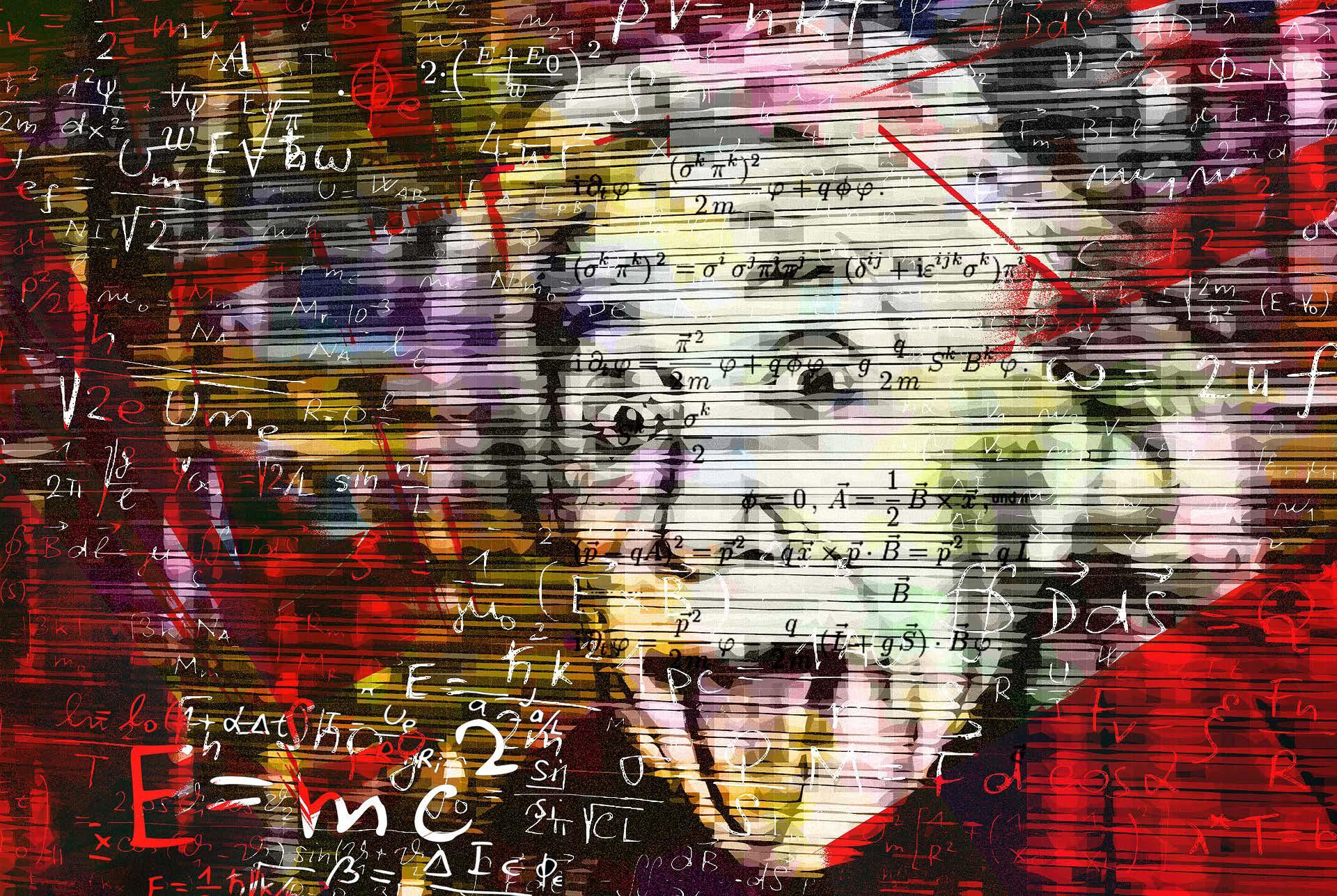

La Teoría de la Relatividad Especial, una piedra angular de la física moderna que transformó radicalmente nuestra comprensión del universo, cumple 120 años. En esta obra pionera, Albert Einstein revolucionó la ciencia al modificar los conceptos de espacio y tiempo que se consideraban absolutos desde las leyes de Newton.

El primer artículo de Albert Einstein sobre la Teoría de la Relatividad Especial se publicó en 1905, cuando era un físico desconocido de tan sólo 26 años que trabajaba en la Oficina de Patentes suiza.

Saliendo a la luz

Los primeros indicios de la Teoría de la Relatividad aparecieron en la prestigiosa revista científica alemana Annalen der Physik (Anales de Física) con el título “Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”.

Esta teoría revolucionó la física clásica al considerar que espacio y tiempo no son conceptos absolutos e independientes, como se creía en la física de Newton, sino que están intrínsecamente entrelazados y son relativos al estado de movimiento del observador.

Reformulando la física

De un lado, el principio de la relatividad. Las leyes de la física son universales para todos los sistemas

inerciales, es decir son idénticas para todos los observadores que se mueven a una velocidad constante, sin contemplar la velocidad o la dirección de su movimiento.

Y de otro, la constante universal de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, independientemente de su movimiento o el de la fuente de luz.

De estos principios se desprende que, aunque las leyes son invariables, las mediciones de espacio y tiempo de un evento son relativas al estado de movimiento del observador. Se producen dos fenómenos que han sido verificados experimentalmente:

Por una parte, dilatación del tiempo. El tiempo se ralentiza para un objeto en movimiento. Si una nave espacial viajase cerca de la velocidad de la luz, el tiempo a bordo pasaría más despacio que en la Tierra.

Y por otra, la contracción del espacio. La longitud de un objeto en movimiento se acorta en la dirección de su movimiento. Es decir, la distancia entre dos puntos no es absoluta, sino que depende de la velocidad del observador que la está midiendo.

La icónica ecuación

La fórmula E=mc², la energía de un objeto en reposo (E) es igual a la masa de un objeto en reposo (m) multiplicada por la velocidad de la luz (c) al cuadrado, es la ecuación más popular de todos los tiempos.

Su concisión, tan solo consta de tres letras y un número, es un rasgo de belleza matemática que la hace fácil de recordar y de usar en la cultura popular.

Hasta la revolucionaria ecuación de Einstein, la física clásica creía que la masa y la energía eran dos conceptos diferentes. Tras su publicación,

se demostró que en realidad son entidades equivalentes e intercambiables.

Lo que hace que la fórmula sea tan impactante es el factor c², porque actúa como un multiplicador astronómico. Esto significa que una cantidad minúscula de masa puede liberar un volumen inmenso de energía.

La ecuación no fue el punto de partida de la relatividad, sino una de sus consecuencias más sorprendentes. Es el resultado directo de la unificación de la física del movimiento y la del electromagnetismo, al redefinir el espacio y el tiempo como relativos.

E=mc² forma parte de un conjunto más amplio de ecuaciones que describen las relaciones entre el espacio, el tiempo, la masa y la energía cuando los objetos se ven afectados por el movimiento a altas velocidades.

El legado científico

El legado de la teoría de la relatividad especial se extiende más allá de la física teórica y ha influido en la tecnología, la energía nuclear y la cosmología:

Acelerador de Partículas: La relatividad especial es un pilar fundamental en el diseño y funcionamiento del acelerador de partículas, ya que sin sus principios sería imposible que la masa de los protones adquiriese velocidades cercanas a la de la luz. La energía se convierte en masa para crear nuevas partículas.

Energía nuclear: El principio fundamental de equivalencia entre masa y energía expresado en la fórmula E=mc² es la base de la fisión nuclear (la división de átomos pesados) porque explica cómo una masa minúscula de uranio o plutonio en un reactor puede convertirse en una colosal magnitud de energía. Esto ha dado lugar a las centrales nucleares, así como a las armas atómicas.

Sistema de Posicionamiento Global (GPS): La teoría de Einstein es esencial para el funcionamiento de los satélites de navegación GPS, que orbitan la Tierra a altas velocidades. Estos sistemas llevan relojes atómicos de alta precisión que deben ser ajustados constantemente para compensar los efectos de la dilatación del tiempo debido a la velocidad.

Entendimiento del universo: La influencia de la relatividad especial en la astrofísica no es tan directa como la general, que se ocupa de la gravedad.

Fotos del físico Albert Einstein son proyectadas en las pantallas del museo de Historia de Bern (Suiza). / EFE -Minika Flueckiger

Imagen de archivo del físico británico Peter Higgs, autor de la teoría del “bosón de Higgs” posa para Efe junto a una escultura de Albert Einstein en el Cosmo Caixa de Barcelona. / EFE -Toni Albir

Ciencia

Sin embargo, el límite de velocidad absoluto para el universo, la velocidad de la luz en el vacio, afectó a la observación de objetos distantes (vemos la luz de una estrella lejana tal como era hace millones de años).

Asimismo, la equivalencia entre masa y energía fue crucial para explicar el origen de la materia del universo primitivo (la teoría del Big Bang).

Impacto en la cultura popular

La teoría de la relatividad trascendió el ámbito de la ciencia y tuvo una profunda influencia en la cultura de masas y permeó el imaginario colectivo, aunque el propio Einstein negó una conexión explícita.

A pesar de que la mayoría de la gente no entiende su significado, la representación gráfica de las fórmulas de la relatividad se convirtieron en íconos de la cultura popular a través del diseño de una variedad de productos, desde tazas hasta camisetas.

En el ámbito literario, la relatividad pasó a ser una metáfora de la naturaleza subjetiva de la percepción mediante la transformación de la estructura narrativa, liberada de restricciones del tiempo lineal y del punto de vista omnisciente.

La dilatación del tiempo y la distorsión espaciotemporal adoptaron la base conceptual de las tramas de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo. Además, autores como Isaac Asimov y Arthur C. Clarke incorporaron explícitamente conceptos de la relatividad en muchas de sus historias.

La cabellera blanca alborotada de Einstein, su bigote frondoso y su aspecto desaliñado, junto a la popular foto con la lengua fuera, se ha replicado en infinidad de ocasiones. / EFE- Esteban Martinena

La teoría y el arte

También tuvo una profunda influencia en el mundo del arte, sobre todo en la vanguardia del siglo XX, que rompieron a nivel conceptual y simbólico con el paradigma de la perspectiva clásica y la rigidez del tiempo.

El cubismo de Picasso representó los objetos desde múltiples puntos de vista simultáneamente y el surrealismo de Dalí jugó con la noción relativa del tiempo.

Más allá de la tesis, el estereotipo visual de Einstein, una de las mentes más brillantes de la humanidad, se convirtió en el arquetipo de genio excéntrico.

Su cabellera blanca alborotada, su bigote frondoso y su aspecto desaliñado, junto a la popular foto con la lengua fuera, se replicó en infinidad de ocasiones. Es importante reseñar que, aunque la frase ‘todo es relativo’, expresión del lenguaje cotidiano para expresar la subjetividad de la percepción, se atribuye a las teorías de Einstein, en realidad tiene su origen en el relativismo filosófico.

El abrazo de la abuela

“Nunca olvidemos a quienes se van”

Redacción: EntreCultura

Cada primero de noviembre, el pueblo de San Isidro se encendía como si el cielo hubiese bajado a la tierra. Las calles olían a cempasúchil, a pan dulce y a humo de incienso. Las familias colocaban altares frente a sus casas, con fotografías, velas y platillos que parecían hablar por los que ya no estaban. Las risas de los niños se mezclaban con los rezos, y el aire tenía esa mezcla extraña entre nostalgia y celebración.

Lucía, de dieciocho años, no entendía del todo por qué la gente lloraba y reía al mismo tiempo durante esas fechas. Para ella, el Día de los Muertos era solo una costumbre más, una tradición bonita para llenar de color las calles. Hasta ese noviembre, cuando su abuela Rosa partió sin despedirse.

Durante días, la casa se volvió un espacio detenido en el tiempo. Las cortinas no se movían, la radio permanecía apagada, y el sonido del molinillo con el que la abuela preparaba el chocolate parecía un eco lejano.

Lucía evitaba entrar al cuarto donde su abuela guardaba sus cosas, temiendo que la tristeza la sorprendiera de golpe.

Pero cuando llegó la víspera del Día de los Muertos, sintió algo dentro de sí que la empujó a hacer lo que su abuela siempre hacía: preparar un altar. No sabía bien cómo comenzar. Tomó una mesa vieja, la limpió y, poco a poco, comenzó a colocar los objetos que recordaba: una fotografía donde su abuela sonreía con el rostro lleno de arrugas, una taza de barro, pan de yema, un rosario, una flor naranja. Cuando encendió la vela, el aire pareció cambiar.

Fue entonces cuando lo sintió. Un olor familiar, el perfume de lavanda que su abuela usaba todos los días, llenó la habitación. No había corrientes de aire, ni flores aromáticas cerca. Lucía se quedó inmóvil, y una extraña calidez le recorrió el pecho. Sin pensarlo, comenzó a hablar en voz baja. Le contó todo: cómo la extrañaba, cómo le costaba reír, cómo la casa parecía vacía sin sus canciones.

Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez no dolían. Eran distintas, como si limpiaran en lugar de herir. Y en medio de ese silencio, Lucía sintió algo: no estaba sola. No vio figuras ni sombras, pero percibió una presencia suave, una ternura invisible que parecía abrazarla.

Esa noche, soñó con su abuela sentada junto al altar, vestida con su rebozo azul, iluminada por la luz de las velas. No dijo palabra alguna, solo le tomó la mano y le sonrió. Cuando despertó, la vela seguía encendida, firme, como si el viento la respetara.

Desde entonces, Lucía comprendió que el Día de los Muertos no es un adiós, sino una cita con la memoria. No se trata de traer a los muertos de regreso, sino de mantener viva la conexión con ellos. En cada flor, en cada plato servido, en cada vela encendida, late la certeza de que el amor no termina con la muerte: solo cambia de forma.

A veces, las personas no mueren cuando se van, sino cuando dejamos de recordarlas. La memoria es la forma más luminosa del amor: un fuego que no quema, pero que nunca se apaga.

La familia Adams sabe que alguien se llevó el pulpo... averiguemos quién lo tiene.

Camaridium hagsaterianum

M.A.Blanco

Etimología:

Su tono corinto, profundo y encendido, parece encender la selva en los días de lluvia. Esta orquídea, elegante y vigorosa, lleva un nombre que honra tanto la forma como la pasión botánica: Camaridium significa “abovedado” o “arqueado”, evocando la delicada curva de su estigma; mientras que hagsaterianum rinde homenaje al botánico Eric Hágsater, incansable explorador de las orquídeas de Mesoamérica.

ORQUIGONIA:

Km 206 Ruta de las Verapaces, Cobán A.V.

●Facebook: Orquigonia ●Instagram: @orquigonia

●WhatsApp: 00502 4740-2224 ●Tiktok: @orquigoniagt

Imagen obtenida del Fb: Gergely Dudás - Dudolf

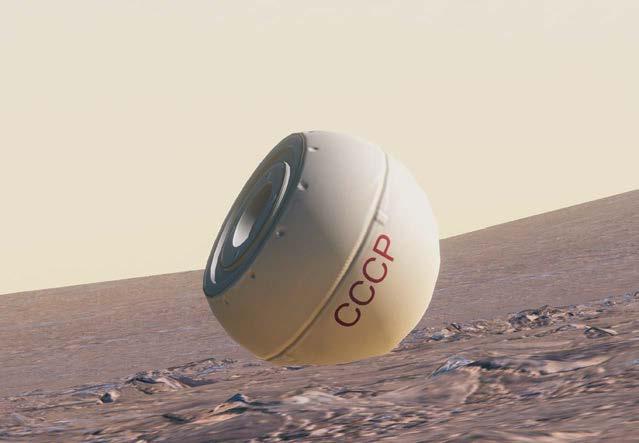

Primera

nave en aterrizar en otro planeta de nuestro sistema solar

El Venera 7, lanzado por la Unión Soviética el 17 de agosto de 1970, marcó un hito histórico en la exploración espacial al convertirse en la primera nave en aterrizar exitosamente en otro planeta el 15 de diciembre de 1970. Su misión fue sumamente arriesgada, ya que el ambiente venusino presenta temperaturas cercanas a los 475 °C y presiones más de 90 veces superiores a las de la Tierra, condiciones capaces de aplastar o derretir la mayoría de los equipos.

A pesar de que las comunicaciones se interrumpieron poco después del aterrizaje, Venera 7 logró transmitir 23 minutos de datos, confirmando que había alcanzado la superficie y enviando las primeras mediciones directas del clima.

¿Quién

CUBO DE RUBIK

inventó..?

El cubo de Rubik fue inventado en 1974 por Ernő Rubik, un arquitecto y profesor de diseño húngaro. En un principio, no lo creó como un juguete, sino como una herramienta didáctica para ayudar a sus estudiantes a comprender los movimientos tridimensionales y la estructura espacial.

Lo llamó Cubo Mágico (Bűvös Kocka en húngaro), y no fue sino hasta 1980 que se comercializó internacionalmente bajo el nombre “Rubik’s Cube”, convirtiéndose en un fenómeno mundial.

FUENTE: Wikipedia. Compartido con fines educativos.

FOTO: Gelpgim22 - Wikipedia

Vista aérea de Santa Cruz la Laguna a orillas del lago de Atitlán, en el departamento de Sololá. / Mattonalake