VISTA PARCIAL

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Con textos de:

Ruth Noack, Shep Steiner & Miren Jaio

VISTA PARCIAL ENTRESAKA

Ibon Aranberri

VISTA PARCIAL

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,

Madrid

ENTRESAKA

Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco,

Artium Museoa, Vitoria-Gasteiz

Con textos de:

Ruth Noack, Shep Steiner & Miren Jaio

DESGLOSE

pp. 6–224

ÁLBUM

Láminas 1–64

TEXTOS

RUTH NOACK

PASAR UN TIEMPO EN VISTA PARCIAL

pp. I–XII

SHEP STEINER

LA NIEVE LO CAMBIA TODO

pp. XIII–XXIV

MIREN JAIO

DI FRONTE E ATTRAVERSO

pp. XXV–XL

p. 9 – Contraplan, 1996

p. 13 – Disorder, 2007

DESGLOSE

p. 17 – Mapa interrumpido, 2000-2004

p. 31 – Mirando a Madrid desde la distancia, 2000-2024

p. 33 – Protopaisaje (título provisional), 2003

p. 39 – Zulo beltzen geometria, 2019

p. 45 – Inverted Schemes, 2003

p. 49 – S/T (Detour), 2011

p. 51 – Mar del Pirineo, 2006

p. 57 – PLACED SOMEPLACE WITH INTENT / ASMOZ NONBAIT JARRIA, 2014

p. 58 – Pronóstico meteorológico de Madrid del 10/04/2014 al 06/06/2014 escrito en euskera, 2014

p. 65 – Barrutik kanpora, 2019

p. 71 – Macrosistema, 2011

p. 73 – Política hidráulica, 2004-2010

p. 81 – Exercises on the North Side, 2007

p. 89 – S/T, 1996

– Positions (título provisional), 1996

p. 93 – Cavity, 2005

p. 97 – S/T (San Pellegrino), 2016

p. 99 – Firestone, 1997

p. 103 – Home & Country, 2018

– Basauri, 1998

p. 107 – Dam Dreams, 2004

p. 111 – S/T (Territoire), 1997-2024

p. 115 – Transakzio denbora, 2003

– S/T (Taula), 2003

– S/T (Retratos), 2003

p. 121 – S/T (Blackout), 2003

p. 127 – S/T, 2005

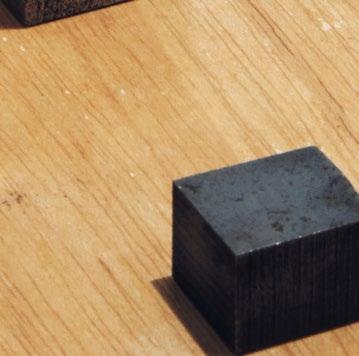

p. 129 – Piedra e intersección, 1994

p. 131 – Itzal marra, 2019

p. 139 – Modelos y constructos, 2014

p. 143 – Obstáculos para la renovación, 2010-2022

p. 149 – …

p. 151 – Almanaque, 2022

p. 157 – Compendium, 2022

p. 161 – Operatori, 2021-en curso

p. 171 – Makina eskua da, 2016

p. 181 – Sources Without Qualities (2), 2017

p. 185 – Dana, 1994

– Laranjak, 1994

p. 189 – Gramática de meseta, 2010

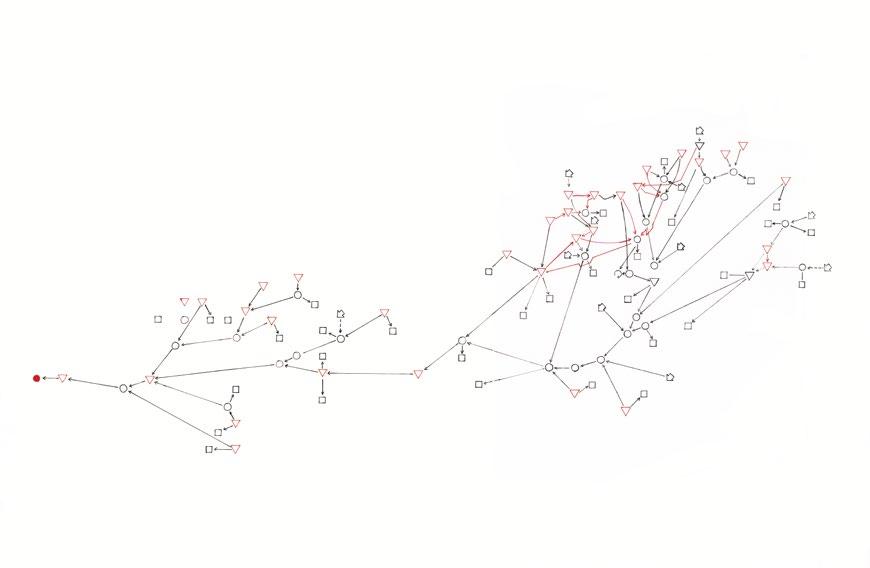

p. 195 – Organigrama, 2010-2011

p. 203 – Despoblación (título provisional), 2010

p. 209 – Apariencia tridimensional, 2013

p. 213 – Modulaciones, 1998

p. 217 – Sin título, 2010

p. 221 – Gaur Egun (This is CNN), 2002

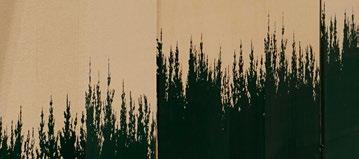

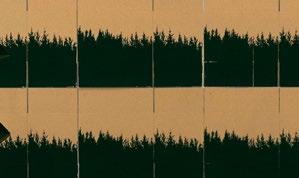

Contraplan, 1996

Vídeo monocanal en 3 monitores colocados sobre 3 peanas de altura media y perímetro equivalente a los monitores, a una distancia aproximada de 50 cm entre sí

Color, sin sonido

Betacam SP

Duración (en loop):

– Vídeo 1: 9 min

– Vídeo 2: 7 min 25 seg

– Vídeo 3: 11 min

En la primera grabación, la cámara de vídeo captura desde la distancia la silueta recurrente de las plantaciones forestales. El travelling se practicó varias veces a través de la ventana del autobús que recorre la autopista del norte. Las imágenes resultantes se completaron con otros movimientos de cámara —paneo y zoom in/out— apuntando a esas mismas plantaciones desde otros ángulos.

La recuperación, montaje y reproducción de estas grabaciones trata de fusionar la imagen repetida de sus siluetas entrecortadas creando un movimiento constante, una continuidad de vistas y secuencias en forma de loop divididas en tres monitores.

La textura de la cámara utilizada en los informativos de la televisión da cuenta del tipo de imagen de la época, propia de soportes profesionales anteriores al medio digital. Con la industrialización del siglo pasado la especie Pinus radiata fue reemplazando el bosque autóctono. Esta transformación artificial del entorno oscureció progresivamente la gama de tonos del horizonte.

Con esta tentativa a través de la cámara se pretendía recrear el arquetipo genérico que sustituiría la imagen de un paisaje ancestral casi agotado. Al cabo de varios años, la obsolescencia propia de un soporte en desuso enlaza con la visión de un paisaje en declive. En paralelo, las especies forestales han ido enfermando al empobrecerse su ecosistema por la explotación sucesiva de monocultivos, sin resistencia ante nuevas epidemias globales.

Disorder [Desorden], 2007

Madera de abeto y tinte para madera

Medidas: 14 × 2 × 481 cm (c/u)

Dimensiones: 481 × 265 cm

La superficie entarimada fue ideada por los comisarios de la institución para acoger material de archivo de varios proyectos en la exposición individual del artista. La madera de bricolaje de uso común se tiñó de tono oscuro para emular el suelo de la sala de exposiciones, con acabado noble de finales del siglo XIX.

Inicialmente se iba a elevar como una plataforma horizontal sostenida sobre cuatro caballetes. Se descartó dicha idea cuando el resto de obras ya resolvían la exposición; sin embargo, se optó mantenerla en la sala, presentándola en su materialidad exenta, desprovista de contenidos, retirando los caballetes, yuxtapuesta al propio suelo.

En la siguiente exposición dicha superficie fue mostrada como una forma autónoma, acentuando su estatus desde una posición vertical asomada a la pared. En ocasiones posteriores se colocó en orientaciones cambiantes, acoplándose a las distintas características arquitectónicas.

La superficie se ensambla para cada ocasión, juntando las tablas mediante machihembrado. La manipulación del montaje y desmontaje genera erosión y marcas que permanecen visibles, como secuelas de su propio pasado.

Tras permanecer almacenadas durante varios años, las tablas se han vuelto a acoplar para formar la superficie entera, llevando a cabo el mismo ejercicio en el espacio del museo.

Expuesta en:

1. Integration, Kunsthalle Basel, Basilea, Suiza, 2007

2. Disorder, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main, Alemania, 2008

3. Organigrama, Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 2011

4. Vista parcial, Museo Reina Sofía, Madrid, 2023

5. Entresaka, Artium Museoa, Vitoria-Gasteiz, 2024

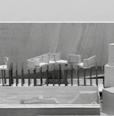

Mapa interrumpido, 2000-2004

Proyección de 80 diapositivas de 35 mm

4 hojas impresas, formato A4

Mapa orográfico. Tinta china sobre papel cebolla, formato A3

90 camisetas serigrafiadas

Proyecto de conversión de la Central Nuclear de Lemoiz y los terrenos afectados en un espacio de uso público, 1998

Carmen Abad Ibáñez de Matauco, arquitecta

Colección personal

S/T, 2007

Ensamblaje de papeles, cartones y madera

Medidas: 140 × 130 × 123 cm

Cortesía del artista

Atlántida. Proyecto de museo de las ciencias para la Central Nuclear de Lemoiz, 2001-2002

Ensamblaje de papeles y cartones

Colección Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa

Néstor Basterretxea

Pancarta. Estampación sobre lona

Medidas: 80 × 75 × 4 cm (recogida)

Invitado por el centro de prácticas artísticas contemporáneas consonni, la propuesta de Ibon Aranberri consistió en trabajar en torno al espacio urbano de Bilbao, en sintonía con experiencias desarrolladas por otros artistas desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 1996. Este periodo de indagación coincidió con las transformaciones surgidas a partir de la apertura del Museo

Guggenheim en 1997, que generó cambios importantes en el modo de vivir y comprender la ciudad. En este acercamiento se planteaba revisar el arquetipo de la ciudad contemporánea tomando como punto de fuga el escenario anacrónico de la central nuclear de Lemoiz.

Situada en la costa vizcaína a 20 km en línea recta desde el centro de la ciudad, la central nuclear que nunca llegó a entrar en funcionamiento forma parte del paisaje industrial y social que transformó la región en la segunda mitad del siglo XX. Su construcción, inscrita en la era del modelo económico desarrollista que apostaba por el crecimiento industrial cada vez más dependiente del abastecimiento de energía, generó un fuerte antagonismo, abanderando un movimiento social y cultural en contra del plan nuclear y a favor de la protección medioambiental y de los valores identitarios del territorio. Además, la irrupción de ETA, con una campaña de acoso y atentados mortales contra la central, y el comienzo de la etapa de transición reforzaron la toma de una decisión política que aplicaba una moratoria para los proyectos nucleares propuestos. En 1984 el plan quedó paralizado, pero la infraestructura, desatendida y semiolvidada en el mapa, seguía condensando una palpable carga emocional y simbólica.

El año 2000 coincide con un momento de distensión y optimismo que parecía ofrecer las condiciones adecuadas para revisitar este escenario desde cierta distancia crítica. También la posibilidad de plantear elementos de análisis colectivo y participación social. Con ese ánimo se planteó revisitar el lugar físico de la central, así como el imaginario que perduraba a su alrededor a través de ópticas y formas de mediación vinculadas al presente como el trazado de mapas figurados, movimientos de cuerpos como réplica de acontecimientos sucedidos, una coreografía pirotécnica ideada para dicho entorno, reinterpretaciones visuales de la iconografía del pasado o documentación gráfica, tanto reeditada como generada específicamente.

Tres años después de la ceremonia inaugural del Guggenheim, la yuxtaposición entre el enclave, la ruina industrial y la masa social pretendía ser, en opinión del artista, una forma de reparación y aprendizaje que recurría a elementos complejos y traumáticos. Por circunstancias concretas esta propuesta quedó interrumpida, pero al cabo de un tiempo las imágenes creadas y los archivos surgidos de aquel proceso adquirieron un significado propio. Tras varios ensayos se completó una proyección de 80 diapositivas en forma de bucle cambiante. Así, esta narración visual adopta un orden diferente en cada presentación.

Junto a la proyección se ha amontonado una colección de camisetas inicialmente ideadas para ofrecer a la gente. Se guardaron en cajas sin llegar a usarse. Aúnan iconografías empresariales y gráficas sociales de rango opuesto deformadas y mezcladas para emular la concentración de una masa social en el paisaje abierto que, tras desistir, nunca llegó a suceder. Esta instalación ha ido mutando en su contenido y apariencia las raras veces que se ha mostrado en público. De la misma forma, en cada puesta en escena ha adoptado un título distinto, revisando gradualmente su narrativa. En esta ocasión, se acompaña de tres maquetas prestadas de distinta autoría que, en forma de proyecto, proponen interpretaciones y usos futuros de la infraestructura de la central nuclear de Lemoiz. Dan cuenta de tentativas de proyectos de recuperación y aprovechamiento que van surgiendo cíclicamente y que no llegan a cristalizarse. Las maquetas de estos tres proyectos han sido mediadas escultóricamente por Ibon Aranberri de distinta forma, recurriendo a sucesivas capas y ópticas añadidas.

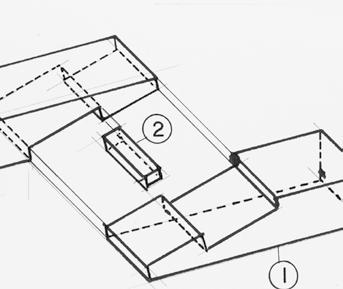

Proyecto de conversión de la Central Nuclear de Lemoiz y los terrenos afectados en un espacio de uso público

Carmen Abad Ibáñez de Matauco, 1998

Estas maquetas forman parte del Proyecto de conversión de la Central Nuclear de Lemoiz y los terrenos afectados, en un espacio de uso público PFC 1998, como base para desarrollar un Parque Patrimonial. Estas maquetas acompañaron todo el proceso de desarrollo del proyecto y, por tanto, son esencialmente maquetas de trabajo. El proyecto consta de dos fases: Destrucción selectiva y Conversión. Las maquetas 3 y 4 son desmontables para representar la evolución de la edificación en ambas fases del proyecto.

MAQUETA de trabajo 1

Situación de la parcela en la franja de costa entre Armintza y Bakio

Escala: 1/10.000 – Medidas: 70 × 37 × 10 cm

Materiales: corcho, cartulina y madera

Realizada por Carmen y José Luis Abad

MAQUETA de trabajo 3 desmontable

Edificación principal: la maqueta completamente montada corresponde al estado actual. Las piezas que se quitan simulan la destrucción definitiva, primera fase del proyecto. La maqueta pasa a ser las ruinas de la edificación, formando parte del paisaje. Sobre ellas se realiza la segunda fase del proyecto de conversión del edificio de administración en plaza, del edificio de control en edificio puente, de las unidades norte y sur en contención centrífuga y contención centrípeta, de los edificios auxiliares en laberintos, del edificio de turbinas en isla de mar, etcétera.

Escala: 1/800 – Medidas: 62 × 45 × 15 cm

Materiales: corcho, cartulina, madera de balsa y cartón

Realizada por Carmen Abad

MAQUETA de trabajo 2

Emplazamiento de la parcela convertida en parque y de la plataforma donde se ubica la edificación principal, convertida en jardín

Escala: 1/2.000 – Medidas: 86 × 72 × 15 cm

Materiales: corcho, cartulina y madera

Realizada por Carmen y José Luis Abad

MAQUETA de trabajo 4 desmontable

Edificación de contención sur: la maqueta completamente montada corresponde al estado actual. Las piezas que se quitan simulan la destrucción selectiva, primera fase del proyecto (4 piezas). La segunda fase del proyecto es la conversión en contención centrípeta AHAL

Escala: 1/250 – Medidas: 26 × 26 × 36 cm

Materiales: pasta de madera, envase reciclado y madera de balsa

Realizada por Carmen y José Luis Abad

MAQUETA de trabajo 5

Fragmento de los tres muros de la zona sur del edificio de control convertido en edificio puente

Escala: 1/250 – Medidas: 20 × 6 × 6 cm

Materiales: madera de balsa

Realizada por Carmen Abad

MAQUETA de trabajo 6

Fragmento del edificio auxiliar norte convertido en laberinto

Escala: 1/100 – Medidas: 46 × 33 × 12 cm

Materiales: madera de balsa, malla metálica y papel

Realizada por Carmen Abad

S/T, 2007

Ensamblaje de papeles, cartones y madera

Medidas: 129 × 122 × 70 cm

Cortesía del artista

Esta maqueta, sin autoría concreta, representa el enclave de la central nuclear a escala, tal y como hubiese quedado una vez culminaran las obras, a finales de la década de 1970. Interpretada de forma genérica a partir de modelos y planos existentes, muestra la infraestructura completada en su aspecto exterior, emplazada en la cala que previamente fue rellenada mediante movimientos de tierra.

Con el paso del tiempo los componentes industriales de la central se han ido deteriorando, parte de los elementos han sido desmontados y la vida vegetal ha ido asimilando los espacios abiertos. Ante la recurrencia de proyectos e intereses de distinto tipo que se anuncian ocasionalmente en los medios de comunicación, la realidad del escenario existente sigue predominando, como huella de su propio pasado. La materialidad de una ruina perdura en el tiempo, a modo de superficie sobre la que se trazan las especulaciones convenientes.

El escenario de la central nuclear, desocupado durante décadas, ha ido generando su propia imagen. Así, se ha ido componiendo como escenario posible que desvela su memoria y fija las hipótesis de futuro. La envoltura de metacrilato azul, colocada boca abajo sobre la maqueta, emula una alternativa reversible entre la transparencia y la opacidad de un cielo saturado, generando el doble efecto entre una naturaleza idílica y la ficción distópica.

Atlántida. Proyecto de museo de las ciencias para la Central Nuclear de Lemoiz, 2001-2002

Néstor Basterretxea

Ensamblaje de papeles y cartones

Medidas: 172 × 74 × 44 cm

Esta maqueta, realizada por el artista Néstor Basterretxea a modo de imagen promocional, surge como una primera concreción del proyecto encargado por la diputación provincial, en colaboración con la universidad.

El proyecto Atlántida proponía transformar el esqueleto de la central nuclear en un parque temático, desarrollándola como ciudad de la energía, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Se plasmó primero en bocetos y luego en volúmenes geométricos que planteaban una arquitectura convertida en un concepto escultural. Una envolvente recogería en su interior la edificación completa de la central nuclear, recubierta de 54.000 m2 estimados de fachada en piedra blanca, cristal y acero inoxidable.

Según el proyecto redactado, los ejes principales de la Ciudad de Atlántida serían el edificio emblemático, la energía como hilo conductor, la central nuclear como elemento principal, un museo de ciencia y tecnología, un centro educativo y formativo, un parque temático y de ocio, la astronomía y la hostelería, un parque científico, un vivero de empresas, un centro medioambiental y una reserva de espacio para generación energética.

Mirando a Madrid desde la distancia, 2000-2024

72 diapositivas de 35 mm enmarcadas, sobre caja de luz

Esta diapositiva registra el instante de un improvisado desplazamiento a las afueras de Madrid que surge en respuesta a una invitación a presentar proyectos inscritos en el espacio público de la ciudad.

En la imagen reproducida se distingue al artista bajo la sombra de varios árboles, observando el horizonte con binoculares. Según la orientación, podemos deducir que divisa a lo lejos el skyline de la ciudad. Este movimiento se puede interpretar como una manera de situarse con respecto a la ciudad. La ubicación en el extrarradio y la observación desde la distancia reflejan una relación ambivalente con la urbe, quizás fruto de desencuentros y emociones encontradas.

La diapositiva quebradiza, que ha perdurado entre las pocas imágenes existentes, ha sido estabilizada y multiplicada para actualizarse como pretexto que trata de adoptar otra entidad, desprendiéndose de su condición de documento que representaba la situación original.

Los 72 duplicados de la misma diapositiva completan la superficie de una caja de luz, recreándose desde su nueva funcionalidad como una luminaria que resalta dentro de la exposición. La caja de luz, con las diapositivas montadas sobre su envoltura, genera una escena abstraída que adquiere una atención propia en el espacio del museo. La fragilidad material de estas imágenes —que se irán ajando a causa de su contacto prolongado con la luz del soporte— se corresponde con la fugacidad de una acción apenas representada en el tiempo.

En el transcurso de varias décadas, la inexorable expansión urbanística de la ciudad engulló el enclave de la fotografía y hoy no es posible reconocer dónde se encontraba realmente.

Protopaisaje (título provisional), 2003

5 fotografías analógicas, b/n, en gelatina de plata sobre papel baritado Medidas: 73 × 94 cm (c/u)

Fotografías obtenidas sin propósito por el artista Ignacio Sáez durante una excursión al interior de la cueva prehistórica. Previamente se distribuyó un mapa impreso con el aviso y las instrucciones para caminar hasta el enclave. El manto de la nieve caída la víspera alteró la percepción del paisaje y propició durante el recorrido una atención sensible hacia la naturaleza circundante. Las fotografías en blanco y negro describen una situación atemporal, casi arcaica, en las que el contraste de las figuras sobre el fondo blanco se mimetiza con los claroscuros de la vegetación, la hondonada rocosa y el arroyo que discurre por delante. A partir de los negativos obtenidos en aquel momento se han ampliado estas vistas por primera vez, para colocarlas en la pared del museo en forma de secuencia vertical.

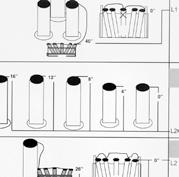

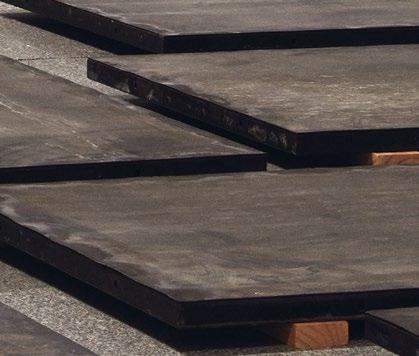

Zulo beltzen geometria [Geometría de los agujeros negros], 2019

Acero tratado con cataforesis, acero galvanizado y madera

21 módulos (11 ud. de 100 × 175 × 5 cm, 10 ud. de medidas variables)

4 vigas de acero galvanizadas:

10 × 610,5 × 10 cm

10 × 597 × 10 cm

10 × 500 × 10 cm

10 × 296 × 10 cm

26 listones de madera: 3 × 104 × 9 cm (c/u)

34 tacos de madera: 3 × 9 × 9 cm (c/u)

Museo de Bellas Artes de Bilbao

Las planchas metálicas destacan sobre el suelo de granito, separadas entre sí y dispersas en la superficie de la sala de exposiciones. En una versión previa se presentaron de forma apilada, en dos bloques, emulando una disposición de aprovisionamiento.

En el conjunto se distinguen módulos rectangulares (la mitad) enteros de la misma medida. Otros tantos tienen uno o dos lados irregulares, con la superficie de metal silueteada, cada uno con un patrón distinto, siguiendo el relieve de la roca. Uno de los módulos enteros cuenta con un orificio circular abierto en el eje cuyo diámetro abarca casi todo el ancho de su superficie. En otro, sobresalen bisagras integradas y una cerradura desde el lado interior. En la sala, todos los módulos descansan sobre listones y tacos de madera de sección rectangular que los separan del suelo ligeramente.

Algunas partes muestran el deterioro del paso del tiempo, con esquinas oxidadas y ligeras deformaciones en la superficie. El negro opaco y mate se ha ido cubriendo de una capa blanquecina, como consecuencia de la cal acumulada al descender el agua de la lluvia por su superficie, tras caer por la roca caliza del promontorio en el que se encuentra la cueva.

También hay cuatro vigas galvanizadas de sección cuadrada y distinta longitud, colocadas en paralelo, unas respecto a las otras. Tienen sus extremos cortados y taponados en distinto ángulo, según la orientación de la roca en el punto de contacto, con una ranura para empotrar las tuercas de las ocho varillas roscadas que perforaron las paredes, sobre las cuales se sostenía todo el levantamiento.

Estos módulos y vigas formaron parte de la estructura que durante casi dos décadas mantuvo clausurada una cueva prehistórica. La estructura de cierre fue desmontada al cambiar las circunstancias en el transcurso del tiempo, devolviendo el espacio de la cueva a su estado original.

La acción de cerrar una cueva elude una explicación racional, fue la consecuencia de un proceso de búsqueda tras distanciarse el artista temporalmente del contexto de la ciudad, donde se ubicaron los trabajos anteriores. La rápida transformación de las ciudades, instaurada por la era posindustrial, parecía abrir posibilidades para expandir proyectos artísticos. …

Sin embargo, esta aspiración mostró enseguida sus limitaciones en la tendencia de someter las ideas al consenso y confrontarlas con los usos regulados del espacio público, cada vez más restrictivo.

El empeño de palpar, medir y alterar físicamente el estatuto de las cuevas pudo entenderse como un ensayo para buscar el contrapunto de los códigos técnicos y sociales en el entorno natural. Tras estudiar los diferentes ordenamientos existentes y valiéndose de los intersticios burocráticos, el cierre fue negociado con las autoridades. Como consecuencia, el acceso a una de las cuevas exploradas se vio interrumpida cerrando el paso a los humanos, sin que ello obstruyese el hábitat interior. Por otro lado, era condición necesaria no alterar el terreno, dado el interés patrimonial del subsuelo. Dichos parámetros definieron los aspectos técnicos de la estructura de cierre. Así, el plano de acero ennegrecido separó el espacio interior del exterior, comunicándolos mediante un óculo perforado que facilitaría la entrada y salida de murciélagos, y un margen perimetral que garantizaba las condiciones de temperatura y humedad. Pasadas casi dos décadas desde aquella acción, y contraviniendo el discurso inicial, se hizo retirar toda la estructura que sellaba la cueva, devolviéndola a su estado original. En consecuencia, los materiales retirados fueron recuperados para mostrarlos como despiece. El resultado ha sido expuesto en varios escenarios, desvinculado de su función original; por ello, el título de esta obra y su temporalidad corresponden a ese segundo momento. Se despliega en la sala del museo exento de referencias que nos ayuden a entender su intrahistoria.

En su origen, el proceso de clausurar una cueva prehistórica generó asimismo otras imágenes, algunas de las cuales se pueden encontrar en esta exposición (dibujos de murciélagos durmientes, un vídeo grabado desde el interior de la cueva cerrada antes de devolverla a su estado original, el registro fotográfico realizado por el artista Ignacio Sáez en una excursión por la nieve para visitar el interior de la cueva días antes de su cierre, etcétera.).

Inverted Schemes [Esquemas invertidos], 2003

Lápiz de grafito sobre papel

21 dibujos

Medidas: 210 × 297 mm (c/u)

La masa oscura del murciélago durmiente desvela una figura indefinida y distinta en cada caso. Aparece como un cuerpo sin anatomía fija, podría tratarse de una prolongación sólida de la roca que la sostiene.

Estos dibujos fueron trazados a modo de apuntes de memoria automática después de visitar el interior de numerosas cuevas, abundantes en la región, siguiendo la información de las cartas arqueológicas. La indagación se llevó a cabo a la antigua usanza, adoptando la conducta del naturalista solitario y prescindiendo intencionadamente de herramientas de representación. No se hizo uso de cámaras fotográficas ni de medios para capturar imágenes, procurando en todo momento un recorrido meramente contemplativo.

El trazo del lápiz sin un estilo definido sirve de huella posterior de una mirada desprovista de registro. Así, podríamos también leer el cuerpo durmiente de los murciélagos como una extrapolación reducida de la morfología rocosa del interior de las cuevas.

Después de un tiempo, una de las cuevas exploradas durante este recorrido fue clausurada de forma premeditada, tras gestionar los permisos necesarios. De esta acción se extrajeron, años más tarde, los materiales que conforman Zulo beltzen geometria (2019), la obra que comparte espacio con los dibujos en la sala del museo. Acoplándose espacialmente a una de las esquinas de la sala, los dibujos se muestran por primera vez en su conjunto, permaneciendo como testimonio íntimo de aquella búsqueda transformadora.

S/T (Detour) [S/T (Desvío)], 2011

Cable de acero lacado, alambre

Diámetro: 185 cm

Mar del Pirineo, 2006

Resina de poliéster y fibra de vidrio

Medidas: 6 módulos de 244 × 122 × 35 cm (c/u)

Elementos anexos: impresiones fotográficas, secciones de troncos Colección de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya-MP

Este trabajo reproduce, tridimensionalmente y a escala, la cartografía real de un valle transformado por una infraestructura hidráulica. Su título parece evocar un lugar ficticio y extraño. Suena como la abstracción de un entorno físico desdoblado que puede ser a la vez mar y montaña, azul y verde. La referencia procede de un lugar existente, un complejo de recreo construido en el entorno de la infraestructura que, con el tiempo, ha ido perdiendo su atractivo.

Los 6 módulos contiguos conforman en negativo el espacio irreal al reproducir con precisión la orografía del valle anegado. La superficie lisa del agua aparece como planicie de una meseta y las colinas que destacan en el entorno se convierten en dolinas y hondonadas, como si se tratara de accidentes geológicos invertidos.

El gris neutro sintético del material uniformiza las múltiples variaciones orográficas. La alteración percibida desde su exterior indica un lugar que evoca un vacío antropológico, una representación imaginada a partir de una maqueta que se muestra en la pared como si fuera un conjunto escultórico a modo de friso. Los huecos dispuestos entre los módulos interrumpen la continuidad del paisaje abstraído, generando una progresión repetida y concreta en cada caso.

Explicación de cartela

El artista Lawrence Weiner (Nueva York, Estados Unidos, 1942-2021) acudió con un nuevo statement a su exposición individual en la galería Parra & Romero de Madrid en 2014. En la línea de su trabajo, ajustaría gráficamente el statement a las características físicas de la galería, buscando una relación precisa en su tipografía habitual y aplicando un diseño vectorial.

Por su interés en lingüística, Lawrence Weiner decidió acercarse a las lenguas oficiales del Estado español, ampliando la idea inicial y desjerarquizándola para colaborar en esa adaptación con artistas culturalmente relacionados con esas mismas lenguas y que mantenían cierta afinidad con el modo de hacer conceptual. Así, Isidoro Valcárcel Medina lo hizo con el castellano, Antoni Muntadas con el catalán, David Lamelas con el gallego e Ibon Aranberri con el euskera.

Obviando una traducción meramente literal del statement lanzado, cada artista se tenía que apropiar de la polisemia del statement e interpretar su sentido en consonancia con el uso del léxico en la práctica de Weiner.

En un primer momento se trató de rotular la sentencia de Lawrence Weiner PLACED SOMEPLACE WITH INTENT acompañada de la adaptación en cada una de las cuatro lenguas oficiales en cuatro versiones que se mostraban en cada una de las cuatro paredes de la galería. Las palabras de ambas frases se enmarcaban gráficamente con bordes de la misma anchura tipográfica, que se entrelazaban solapando sus ángulos rectos, generando huecos e intersecciones. La versión en euskera fue redactada como ASMOZ NONBAIT JARRIA por Ibon Aranberri.

En la segunda parte, en el transcurso de la exposición, cada artista añadió una formalización de autoría propia, manteniendo la misma vinculación idiomática a través de un objeto-texto. Entre las aplicaciones en euskera, habitualmente susceptible a prejuicios simbólicos, la meteorología parecía ofrecer un ámbito supuestamente neutral. Una vitrina de exteriores colocada en la pared albergó el pronóstico meteorológico diario de Madrid. Cada día, a primera hora, se abría la vitrina con llave y se colocaba la predicción actualizada enviada por e-mail. Cada nueva hoja A4 impresa cubría las anteriores, mediante dos imanes que hacían presión sobre el fondo metálico.

Así, se iban superponiendo en sucesivas capas hasta el último día de la exposición.

El pronóstico se escribió estudiando las variables de las agencias meteorológicas, tratando de mantener una expresión verosímil. Las descripciones se prestaban a una lectura relativa, escrita sin traducción en un idioma ininteligible para la mayoría de la ciudadanía de Madrid. Cuando la comunicación meteorológica tiende a códigos de reconocimiento visual, esta redacción remitía a una narratividad anacrónica que los mecanismos actuales nos llevarían a clasificar quizás como una letra más poética que científica.

Ahora, los dos elementos de la contribución de Aranberri se rearticulan, desconectados de su coyuntura original. Así, se insertan en la lista de obras de la exposición del museo, con su propio título y ficha técnica. Por un lado, Placed Someplace with Intent – Asmoz nonbait jarria como rotulación de pared cortada en vinilo, reproducida a partir del archivo recuperado, a nombre de Lawrence Weiner; por otro, Pronóstico meteorológico de Madrid del 10/04/2014 al 06/06/2014 escrito en euskera en forma de vitrina, sumando todas las predicciones impresas, a nombre de Ibon Aranberri.

Sin embargo, ambos elementos, la vitrina con las hojas y el vinilo enrollado, reposan sobre una repisa, apartados de la pared del pasillo donde en un principio se iban a desplegar. Cuestiones jurídicas de propiedad tras el fallecimiento de Lawrence Weiner y el código ético del museo respecto a la situación geopolítica global durante el tiempo de la exposición, disuadieron de desplegar el vinilo y la vitrina conjuntamente, tal y como se pretendía. Así, la pared permanece vacía, manteniendo la iluminación del museo según se había planteado. Únicamente una hoja impresa con la hoja de montaje, adherida a la pared con la provisionalidad de la cinta de carrocero, señala la idea.

I.A.

Información cartela A:

Pronóstico meteorológico de Madrid del 10/04/2014 al 06/06/2014 escrito en euskera, 2014 (Madrid Weather Forecast f rom 4 4/10/2014 to 6/6/2014 Written in Basque)

Vitrina de pared de aluminio y vidrio, de medida 29 × 37 × 3 c cm, 37 impresiones de tinta sobre papel DINA4, imanes.

Aluminum and glass wall display case, measuring. 29 × 37 × 3 c cm, 37 ink prints on DINA4 paper, magnets.

PARED 1.4.4.

Información cartela B:

PLACED SOMEPLACE WITH INTENT / ASMOZ NONBAIT JARRIA, 2014

Vinilo de corte

304 × 53 cm

Cut vinyl

304 × 53 cm

Lawrence Weiner en colaboración con Ibon Aranberri

Lawrence Weiner in collaboration with Ibon Aranberri

Apirilak10,osteguna

EGURALDIALDAKORRA

Lainotsuhasikodaeguna,erdietagoimailakohodeienmenpe.Ostarteakagertzekojoerahar lezakeeguerdialdera.Arratsaldeanordeahodeiaknagusitukodiraerabat,etalitekeena tartekaekaitzedotabanakakozaparradakbotatzea. Hego-ekialdekohaizea,5eta10km/oabiaduraz. Maximoak,27ºC.

Apirilak11,ostirala

EURIZAPARRADAKMENDEBALDETIK

Lainoetaostarteaktxandakatukodiragoizeanzehar.Arratsaldean,erdimailakoeta goi-hodeiakagertukodira,batezeremendialdean,tartetakoeuriaetaekaitza erakarriz.Giroaldakorragainontzean:lainoakugalduzhego-ekialdetik, noizbehinkakoeurijasakeragingodituhan-hemenka. Horrelaeutsikodiogauparteanere.

Tenperaturakbeheraegingodu,bainaezdaaskoigarriko.25ºcinguruan.

Apirilak12,igandea

Zaparradakarratsaldeanetaekaitzukitua

Asteburuarenhaseraipar-haizearenetorreraktenperaturarenhozteaekarrikodu, nahizetaorokorreanerkidegoarengehienean20ºCgainetikobatazbestekoaniraun. Erdietagoi-mailakohodeiekinargitukoduegunak.Ostarteknabarenduzjoangodira goizeanzehar.Arratsaldeanordeahodeitzarraknagusituzjoangodiraetaargiuneak urrituz,horrelaeuri-zaparradaetaekaitzarriskuaaldeguztietanemangodelarik. Mendialdeanbatezere.Gauparteanerejoeraberetsuakeutsikodio.

Apirilak13,igandea EgonkorragoErramuEgunean

IgandearekinbakeanabiatukodaAsteSantua.Goipresioatmosferikoeneraginez egonkortasunanagusitudaorokorrean.Euriarriskuakuxatuta,hodeimaila aldakorrekoegunaizangodugugaurkoa.Lainotzeetaargialdiakbateraibilikodira goizeanzehar.Eguerdialderakoargiuneakpixkanakaugalduzikusikoditugu. Goizekotankeraberetsuanigarokodaarratsaldean,hodeimailaaldakorrean.Antzeko joeran,gauparteanerehodeietaostarteaktxandakatuzjoangodira.

Epeltzeraegingodugutxienekotenperaturak,erabereanmaximoakeregoraegingo du.25ºCinguruanibilikodahiriburuan.

Apirilak22,asteartea

Eguzkiaageriagoyetaepeltzejoera

Atzokoabainoegonkorragoigarokodaeguna,Atlantikotikzeharkadatorrendepresio fronteberriarenesperoan.Edonolaereestalitasegikoduzeruak,noizbehinkakoeurilardatsarenmehatxuan.Mendialdeanbehetikibilikodalainoa,girobustianeguerdi bitartean.Arratsaldeakereeuriaekarlezake,ahulaetatartekakoagertatuarren. Lainoarenondoriozgutxienekotenperatutakfreskoibilikodira,maximoakaldizgora egingodu,21º/22ºCiristeraino.Hego-ekialdetikjokoduhaizeaktartekabolada zakarrakharrotuz.

Apirilak23,asteazkena, Eurigiroamendialdean

Barealdiarenondotik,aldakorjoangodaasteazkena.Ipar-mendebaldetiksartuzaigun fronteakeurigiroaekarridiguorokorrean,han-hemenka.Horrela,goizeanzehar hodeietaargiuneaktartekatukobadiraere,arratsaldeakbustitzeraegingodu, pixkanakazaparradakugalduz.Mendialdeanbotakodusarriago,gainontzeko eremuetanhodeietaostarteekberehorretaniraundezakete.

Tenperaturadidagokionez,aldaketahandirikez,beherakojoeran,7ºCeta19ºC bitartean.Hego-mendebaldetikjokoduhaizeak,18km/oabiaduraz,tarteka astinaldiakeraginez.

Apirilak24,asteazkena

Euriasarrietaekaitzatarteka

Atlantiarfronteakbatabestearenatzetikdatoz,etabeteanharrapatukogaituztegaur, eguraldiarenokertzeaeraginez.Aldakoragerikodazerua,ostarterenbathaseran, bainageroetalainotuagoetaeuritsu.Ondoriozekaitzaereigarrikoda,mendialdean batezere.Gainontzean,etaegunosoanzehareurizaparradakbotakoditu,arratsaldez batikbat.Mendebaldekohaizeakhozkirriaetagirozakarradakartza,udaberriaren gozoauxatuz.Termometroakbeheraegingoduarinki,9ºCeta15ºCbitarteanibiliko delarik.

Apirilak25,ostirala

Eguzkia,etalainorenbat

Fronteareneraginaapaldudelarikegonkorabiatukodaegunagaur,aspaldikopartez eguzkianagusituz,nahizetahodeizirriakgerturatunoizbehinka,hanetahemen zeruazurituz.Arratsaldeakereoskarbieutsikodioetaederkijokodueguzkiak. Epelduezinikdabiltenperatura,gorena18ºCinguruanibilikoda,hotzenakbehera egingoduelarik.Haizeakipar-mendebaldetikjokodu,apal.

Apirilak26,larunbata Lainoaldietazaparrada

Joaldiaezdabaretzen,izanereerasoberribatsartukozaiguatlantikoitsasotik, arratsaldetikaurrera.Zeruagoibelduzjoangodaeguneanzehar,euritantaeta zaparradazekarrikorduakigarohala.Txartzeamendialdeannabaritukodagehiago. Eguerdialdeanaterieutsikodiohalaere.Gainontzeanhodeietaostarteak txandakatukodira,eurilardatsaeraginezhan-hemenka,hiriareniparparteanbatez ere.Horrela,hego-mendebaldekohaizeaidartuzjoangodaeguneanzehar. Tenperaturaksamurtuzdoa,pittinka,20ºCinguruankokatuzgaurkorako,hotzena ordeaezda9ºC-tikpasako.

Barrutik kanpora [De dentro afuera], 2019

Proyección de vídeo digital, monocanal, 13 min

Entre las imágenes tomadas desde la oscuridad del espacio interior de la cueva al anochecer y al amanecer destaca el orificio en una superficie plana y negra, por el contraste de la luz exterior, asemejándose a una visión de luna llena. Cuando la lente de la cámara se centra en el fondo de la escena se observan las ramas de los árboles del exterior, moviéndose con el viento.

Esporádicamente se advierte el vuelo agitado de los murciélagos a contraluz, entrando y saliendo en la penumbra a través del orificio habilitado en la superficie opaca. Cuando se detiene el movimiento y el objetivo de la cámara apunta al vacío del orificio, tiende a perder el foco por efecto de la irrupción de los murciélagos que confunden al sensor de enfoque automático. Previamente, el paneo de la cámara registra entre claroscuros el relieve irregular del interior de la cueva, apreciándose marcas, inscripciones y pintadas. Varias vistas del exterior completan la secuencia. Se registra la corriente del arroyo al anochecer, donde seguramente acaban las filtraciones de la lluvia tras permear la masa calcárea. Al principio del vídeo la imagen de un frondoso árbol centenario domina la escena bajo la luz tenue. El acercamiento del zoom encuadra el tronco ahuecado, atravesado por la visión. A lo largo del vídeo suena con intermitencia el impacto del goteo al caer sobre el charco generado por la erosión de su propio efecto, en el suelo de la caverna, que en un momento se fusiona con el sonido del arroyo.

El vídeo está editado como una suma de tomas grabadas en el exterior e interior de la cueva clausurada. Años más tarde se desmontó la estructura que durante casi dos décadas había impedido el acceso, devolviendo el enclave a su estado natural anterior al cierre. Está presente en varias obras que forman parte de la exposición.

2 impresiones sobre lona

Medidas: 121 × 78,5 cm (c/u)

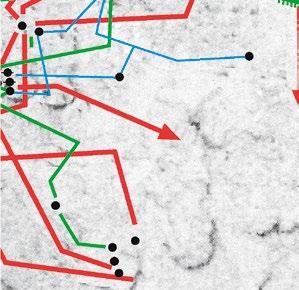

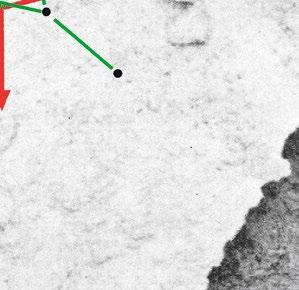

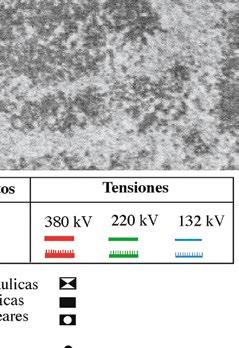

Política hidráulica, 2004-2010

98 fotografías enmarcadas

49,5 × 61,5 × 3 cm; 49,5 × 61,5 × 3 cm; 49,5 × 61,5 × 3 cm: 49,5 × 61,5 × 3 cm; 48,5 × 60 × 3 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 49,5 × 61,5 × 3 cm; 44 × 63 × 4 cm; 49,5 × 61,5 × 3 cm; 62 × 76 × 3,5 cm; 68 × 70 × 3 cm; 58 × 87 × 3,5 cm; 67,5 × 79 × 2 cm; 66 × 82 × 4 cm; 60 × 90,5 × 3,5 cm; 63 × 83 × 4,5 cm; 71 × 85 × 3,5 cm; 80,5 × 80,5 × 2,5 cm; 76 × 90 × 2 cm; 73 × 87,5 × 4 cm; 73 × 92,5 × 3,5 cm; 78 × 97,5 × 3 cm; 95 × 78 × 4 cm; 82,5 × 98 × 4 cm; 98 × 98 × 3,5 cm; 92 × 102,5 × 4,5 cm; 84 × 103,5 × 4,5 cm; 87 × 111 × 4 cm; 93 × 111 × 3,5 cm; 105 × 126,5 × 2 cm; 107 × 132,5 × 4 cm; 57 × 67 × 4 cm; 57 × 67 × 4 cm; 51,5 × 64 × 4 cm; 104 × 132,5 × 4 cm; 104 × 128 × 4,5 cm; 103 × 128 × 4,5 cm; 105 × 126,6 × 2 cm; 107,5 × 128 × 4 cm; 110 × 132,5 × 3 cm; 107,5 × 127,5 × 4 cm; 106 × 133 × 3 cm; 104 × 134,5 × 4 cm; 113 × 133 × 4,5 cm; 64 × 75 × 2 cm; 88 × 113 × 2,5 cm; 93 × 125,5 × 3,5 cm; 128 × 107,5 × 4 cm; 105,5 × 127 × 2 cm; 85,5 × 103,5 × 3 cm; 88 × 133 × 3,5 cm; 105 × 126,5 × 2 cm; 101,5 × 123,5 × 3 cm; 108,5 × 123 × 5 cm; 106 × 135 × 4,5 cm; 92 × 127 × 5 cm; 103 × 122 × 6 cm; 108,5 × 131 × 3,5 cm; 115 × 132 × 3,5 cm; 113 × 133 × 4,5 cm; 93 × 147 × 4,5 cm; 93 × 147 × 3 cm; 115 × 150 × 2 cm; 120 × 152 × 3,5 cm; 53 × 186 × 4 cm; 149 × 181 × 3 cm; 149 × 181 × 3 cm; 149 × 181 × 3 cm; 149 × 181 × 3 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 149 × 181 × 4,5 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 97,5 × 115,5 × 3,5 cm; 135,5 × 164,5 × 3 cm; 140,5 × 172 × 3 cm; 100 × 140 × 2 cm; 125 × 153,5 × 3,5 cm; 120,5 × 164,5 × 3 cm; 121 × 180 × 5 cm; 123 × 147 × 3 cm; 135,5 × 165,5 × 3 cm; 93 × 147 × 4,5 cm; 116 × 140 × 3,5 cm; 93 × 147 × 4,5 cm; 93 × 147 × 4,5 cm; 135 × 195 × 4 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 140 × 197,5 × 3 cm; 140 × 197,5 × 3 cm; 135 × 195 × 4 cm; 150,5 × 183 × 3,5 cm; 140 × 180,5 × 5 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 149 × 181 × 2,5 cm; 149 × 181 × 4,5 cm

Impresión cromogénica sobre papel fotográfico Museo Reina Sofía

A través de una desbordante estrategia de acumulación, Política hidráulica reúne casi un centenar de fotografías de presas y embalses diseminados a lo largo de la Península. El énfasis en las vistas aéreas y determinados encuadres contribuyen a que la instalación favorezca una dimensión escultórica de los proyectos de ingeniería, dando cuerpo a un archivo factual casi irreal.

Las imágenes acumuladas no solo señalan cómo las grandes infraestructuras y la industrialización han modificado de forma definitiva el paisaje y nuestra forma de mirarlo, también apunta a su función como dispositivos de apropiación y control. Así, Política hidráulica parte de un planteamiento que pone en cuestión la representación del paisaje como un lugar exento de ser connotado.

Esta serie tiene como inicio el acercamiento a un primer embalse que, en el momento de fotografiarlo, aún se encontraba en obras. Perteneciente al plan hidrológico del siglo pasado, su construcción se llevó a cabo en tiempos recientes, dando lugar a fuertes protestas. El propósito de fotografiar los efectos paisajísticos y antropológicos fue antes que nada documental, captando a través del objetivo de la cámara las acciones y el espacio social

de oposición a la gran infraestructura que haría desaparecer la vida de la zona. El realismo de las imágenes obtenidas pertenecía a ese mismo espacio vital y disuadía de su mediatización. Sin embargo, este fue el nexo que condujo a buscar su contraste a vista de pájaro y aproximarse al borrado del lugar desde la distancia propia de las imágenes del poder. Así, se optó por sobrevolar ese territorio adoptando la perspectiva de los encargos corporativos.

En estas primeras fotografías se trató de replicar el procedimiento seguido por los especialistas. En lugar de recurrir a instantáneas (de despacho, etcétera.) existentes, la propia realidad fue recreada, haciendo uso de los códigos del periodo en el que esta disciplina destacó por su misión. Así, se siguió la técnica fotográfica de reportajes similares, a través de una labor de aprendizaje. Sin embargo, el resultado de esta aproximación constató la dificultad de construir imágenes, en la medida en que la tecnología, como la mirada, ha ido cambiando.

Por ello, las fotografías de Política hidráulica fueron encargadas a profesionales que, interpretando indicaciones previas, sobrevolaron cada enclave partiendo del aeródromo más cercano. Así, se estableció la metodología que completó la serie en varios actos, a lo largo de los años, para dar sentido en un orden temporal inverso a la secuencia histórica. Esta serie de fotografías no pretende cubrir la totalidad de una geografía, sino que sigue los trazados de sistemas que han marcado los procesos de extracción y distribución de recursos a lo largo del último siglo. Las infraestructuras, situadas generalmente en ámbitos remotos y despoblados, han producido la energía que era transportada mediante tendidos eléctricos hacia las regiones más industrializadas, bajo el dominio de grandes empresas.

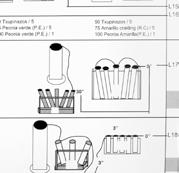

Exercises on the North Side [Ejercicios en la cara norte], 2007

1 pantalla rígida, fabricada como dispositivo de exposición para documenta 12, posteriormente inutilizada. Medidas: 204 × 365 × 18 cm

1 pantalla de proyección portátil, adaptable. Medidas: 200 × 200 × 25 cm

21 bancos de metal y madera (7 RAL 1018, 7 RAL 3020, 7 RAL 6037), a partir de un modelo estandarizado. Medidas: 44 × 175 × 28 cm (c/u)

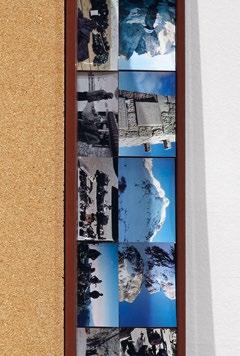

18 paneles de corcho con enmarcado de metal esmaltado.

Medidas: 189 × 103 × 3,5 cm (c/u). *1 de estos corchos muestra un conjunto de 120 fotografías en color 10 × 15 cm (c/u), obtenidas durante los preparativos previos al rodaje

6 vitrinas de metal y cristal. Medidas: 98 × 123 × 75 cm (c/u)

Contenido de las vitrinas:

2 piolets-escultura de metal, con anclajes, fabricadas a partir de un modelo desaparecido.

Medidas: 30,5 × 68 × 5,7 cm (c/u)

Piezas de metal, componentes de piolet

1 impresión a color que muestra una base de roca para el piolet-escultura.

Medidas: 56 × 39 cm

127 fotocopias en b/n, con gráficos que incluyen mapas utilizados.

Medidas: 21 × 29,7 cm (c/u)

222 diapositivas de 35 mm obtenidas por un fotógrafo durante los rodajes

42 impresiones en b/n sobre acetato, con gráficos que incluyen los créditos de la película. Medidas: 42 × 30 cm (c/u)

8 fotografías en b/n, en gelatina de plata sobre papel baritado montadas sobre cartón-pluma.

Describen vistas del escenario de la película, intervenidas con rotulador rojo.

Medidas: 90 × 113,2 × 1 cm cada (c/u)

Película de 16 mm, color, sin sonido, 18 min

La película de 16 mm proyectada procede de la suma del metraje de una serie de ejercicios de rodaje que se llevaron a cabo a modo de aprendizaje. El pretexto de estas pruebas fue el ensayo de una película de montaña, algo que en sí mismo se vuelve inalcanzable, al no poder tipificar una estructura de lenguaje que determine tal categoría.

En trabajos previos, las representaciones y los desplazamientos en el entorno natural se resolvieron con la mediación de elementos físicos o esquemas temporales que ayudaban a sostener la narrativa. En este caso, como una consecuencia separada, se trataba de generar una situación fugaz, un tipo de relación paisajística mediante el acercamiento a la imagen, haciendo uso de recursos formales comunes fácilmente identificables en los archivos consultados.

De manera reiterada, los jóvenes alpinistas tratan de adoptar la cámara cinematográfica para rodar una serie de movimientos y acciones con el propósito de llegar a realizar una película de montaña. El resultado de los ejercicios devino en la propia película que se proyecta en loop, montada aleatoriamente.

Sirviéndose de las mismas estrategias narrativas, contenidos y herramientas que sustentan este género, se proyectan imágenes de alta montaña y los movimientos que en ella transcurren. El proyector que emite la película está colocado sobre una de las vitrinas, entre las seis que forman una línea horizontal en la sala. Las vitrinas contienen acetatos con los posibles créditos de la película, mapas, diapositivas y otros materiales que remiten al proceso seguido. Una pantalla portátil recibe las imágenes proyectadas. Retirada a un lado, otra pantalla, más grande, rígida y pesada, se apoya lateralmente contra la pared. Varias filas amontonadas de bancos pintados en tres colores sirven de asiento para observar las imágenes de la sala. A un lado, los paneles de corcho apilados sugieren la

posibilidad de una sala (como si fuera un club de excursionistas) con las paredes ocupadas por dicha superficie, tal y como desvela un último panel del que asoman las fotos pegadas. Sobre una de las vitrinas reposan ocho fotografías en blanco y negro analógicas montadas sobre cartón pluma, de dimensiones similares al ancho de la vitrina. Las líneas marcadas con rotulador rojo indican el movimiento seguido en el escenario del rodaje.

Todo ello conforma un registro poliédrico de los lenguajes de representación del movimiento y la acción en la altitud accidentada, donde se cruzan perspectivas como la impostada épica que se desprende de los filmes del siglo pasado o la visión actual de un grupo de jóvenes en su ascenso por la ladera de un glaciar acarreando cámaras de cine antiguas y pesadas.

S/T, 1996

Acero lacado

Medidas: 212 × 212 × 51 cm

Colección INJUVE

Positions (título provisional), 1996

Instalación de 5 ud.:

Acero lacado

Medidas: 280 × 45 × 45 cm

Acero lacado

Medidas: 279 × 44 × 3,5 cm

Acero lacado

Medidas: 186 × 44 × 3,5 cm

Acero lacado

Medidas: 148 × 44 × 4 cm + 129 × 44 × 4 cm

Acero lacado

Medidas: 212 × 212 × 51 cm

Cavity [Cavidad], 2005

Tarima de Pino Norte teñida sobre botellas de vidrio vacías de San Pellegrino, 750 ml Dimensiones variables

Siguiendo la geometría de la planta arquitectónica, las botellas vacías de la marca San Pellegrino se disponen tumbadas de forma alineada y continua. En función de la medida del hueco disponible, las botellas pueden cambiar de ángulo para ajustarse.

La superficie que ocupan las botellas queda cubierta mediante una tarima de madera donde los listones se colocan «a matajunta», en dirección cruzada respecto a la orientación de las botellas. La tarima,10 cm aproximadamente más pequeña por cada lado respecto al espacio que ocupan las botellas, sigue la silueta de las paredes y los bordes del espacio ocupado, y deja a la vista parte de los cascos de vidrio que asoman por debajo.

El suelo elevado, que parece flotar sobre las botellas, es suficientemente estable y sólido como para que se pueda caminar sobre la superficie de madera. Debajo de la construcción queda un espacio hueco que recuerda a un suelo doble. Con una perspectiva cenital se aprecian los huecos que dejan las botellas, por lo que se ve el suelo real del espacio.

Expuesta en:

1. Galerie Isabella Bortolozzi, Berlín, Alemania, 2005

2. Several Ways Out, UKS (Unge Kunstneres Samfund / Young Artists’ Society), Oslo, Noruega, 2006

3. Ibon Aranberri. Vista parcial, Museo Reina Sofía, Madrid, 2023

S/T (San Pellegrino), 2016

Impresión en color sobre papel PG, 105 × 85 cm

Edición de 3 + AP

Firestone, 1997

Vídeo monocanal, color, sin sonido, 15 min 44 s Colección Bergé

El neumático negro desciende sin parar, causando la sensación de que algo ha podido suceder en lo alto de la colina. A veces puede salirse del recorrido previsto, sobrepasar las barreras naturales y llegar hasta la carretera, aunque al encontrase en zona poco transitada apenas entraña peligro. A la hora de lanzar el neumático hay que impulsarlo con fuerza para que discurra en una dirección lineal. Dependiendo de la inercia puede alcanzar mucha velocidad y entonces será difícil dominarlo. En ocasiones se cruzan dos neumáticos, que avanzan a ritmos distintos. Lo más arduo es transportar el neumático a su punto de partida en cada grabación, ya que supone un ejercicio físico agotador. La repetición del descenso crea en sí un efecto de bucle, resaltado después en la posproducción de vídeo. Las personas que se han quedado mirando recogerán a su vez la acción en fotos y vídeos.

Home & Country [Hogar y país], 2018

Acero

Fragua: 106 × 64 × 150 cm

Patas: 106 × 64 × 50 cm

Chapón: 166 × 110 cm

Tubo: 22 × 22 × 198,5 cm

Tubo: 22 × 22 × 91,5 cm

Tela cosida y serigrafiada

Basauri, 1998

Serigrafia sobre camisetas

Cortesía del artista y Begoña Muñoz

Camisetas serigrafiadas producidas por la artista Begoña Muñoz para su exposición individual basauri.nl, celebrada en la Torre de Ariz de la Casa de Cultura de Basauri en 1998. Varias de estas camisetas fueron incluidas en la exposición consecutiva de Ibon Aranberri en el mismo espacio, superponiéndose con las obras mostradas. Las camisetas han sido editadas de nuevo en colaboración con Begoña Muñoz. Para rehacer el montaje original, las camisetas se insertaron cubriendo la base de la escultura Home & Country (2018) en el Museo Reina Sofía. Esas mismas camisetas se han amontonado de forma exenta sobre el suelo de granito de la sala de exposiciones de Artium Museoa.

Dam Dreams [Sueños de dique], 2004

12 impresiones sobre papel

Medidas: 29,7 × 21 cm (c/u)

S/T (Territoire) [S/T (Territorio)], 1997-2024

Cartón serigrafiado y plegado

Edición para el Museo Reina Sofía: 9 ud.

Edición para Artium Museoa: 226 ud. Medidas: 100 × 80 cm (c/u)

Transakzio denbora [Tiempo de transacción], 2003

«Transakzio denbora – The Timing of Transaction» fue un encuentro a puerta cerrada entre artistas y «pensadores paralelos» de procedencias geográficas y profesionales diversas.

Tras la celebración de las sesiones de debate y la realización de un documento escrito posterior, los 30 participantes en el encuentro trataron de reflexionar sobre el papel de las nuevas prácticas estéticas estableciendo una nueva cartografía de relaciones entre arte y sociedad civil. Además de debatir, varios artistas se encargaron de contribuir mediante intervenciones y proposiciones efímeras, creando formas de mediación y visibilidad dirigidas al público.

Donostia-San Sebastián, Palacio Miramar, 2003 Organizado por Arteleku y consonni

S/T (Taula) [S/T (Tabla)], 2003

30 tablas de madera, cortadas a láser. Goma elástica, papel

Esta tabla adaptada con forma de hoja de roble se distribuyó entre las personas participantes sin una instrucción fija, como una herramienta de uso personal. Inicialmente fue ideada como soporte para sujetar el papel y tomar apuntes durante los días del encuentro, aunque enseguida encontró otras funciones, por ejemplo, degustar gastronomía. Después, las tablas de madera acabaron teniendo utilidades domésticas de todo tipo. En esta exposición se recuperan varias de aquellas tablas aparentemente exentas con rastros, erosión y huellas patentes por los distintos usos experimentados durante este tiempo.

S/T (Retratos), 2003

Retratos de las 30 personas participantes dibujados al estilo stencil por José Antonio Iglesias Moreno «Blami» a partir de las fotografías de Conny Beyreuther

Estos dibujos se aplicaron a varios soportes gráficos improvisando su autoedición y manteniendo una visibilidad a baja escala. Un fotomontaje con vistas a la playa con los retratos superpuestos de cada participante fue publicada en los medios de comunicación. Aquí se han reimpreso aquellos retratos como adhesivos y pegados sobre la repisa del museo de forma caótica.

S/T (Blackout) [S/T (Apagón)], 2003

Acero lacado cortado a láser, 5 ud.

Medidas:

91 x 67 cm (RAL 9005)

67 x 40 cm (RAL 6029)

96 x 69 cm (RAL 3020)

70 x 81 cm (RAL 1018)

73 x 69 cm (RAL 3020)

S/T, 2005

107 impresiones analógicas en color

Medidas: 20 × 13 cm (c/u)

Edición única

Encima de una repisa que sobrevuela la pared del pasillo de la sala de exposiciones se reúne un gran número de impresiones fotográficas de superficies de agua. Las fotografías se obtuvieron a modo de registro espontáneo recorriendo sobre el terreno presas y embalses diseminados a lo largo del territorio. Así, esta serie aparece como contrapunto íntimo de la producción de imágenes a una escala mayor de la obra Política hidráulica (2004-2010).

Las imágenes, casi monótonas, forman una carta de colores de distintas tonalidades de azul, en las que cada una es ligeramente diferente a las demás. Apenas se distinguen elementos indicadores de cada lugar, más allá de la extensión acuática plana que llena cada fotografía. En un análisis cromático más minucioso, el azul dominante muestra matices de tono marrón, seguramente por efecto de la tierra arcillosa sedimentada en el fondo de la masa de agua.

Las fotografías han sido apiladas en forma de taco, de tal manera que solo se puede observar la imagen superior. Una superficie se superpone a todas las demás, creando una sucesión continua de capas.

Piedra e intersección, 1994

Resina de poliéster y fibra de vidrio

Medidas: 64 × 40 × 43 cm

Itzal marra [Línea de sombra], 2019

Carboncillo, grafito, lápiz de cera, crayón, lápiz conté, sanguina, tinta china sobre papel de calco

Medidas: 110 × 86 cm; 110 × 71 cm; 110 × 79 cm; 110 × 106 cm; 153 × 110 cm; 110 × 101 cm; 101 × 44 cm; 145 × 110 cm; 150 × 110 cm; 147 × 110 cm; 138 × 110 cm; 164 × 110 cm; 154 × 110 cm; 142 × 10 cm; 143 × 110 cm; 145 × 110 cm; 190 × 110 cm; 150 × 110 cm; 230 × 110 cm; 210 × 110 cm; 156 × 52 cm; 185 × 110 cm; 136 × 110 cm; 200 × 58 cm; 200 × 110 cm; 110 × 93 cm; 210 × 110 cm; 152 × 60 cm; 230 × 110 cm; 135 × 110 cm; 120 × 110 cm; 95 × 100 cm; 135 × 110 cm; 110 × 110 cm; 124 × 110 cm; 90 × 92 cm; 97 × 85 cm; 110 × 95 cm; 10 × 87 cm; 65 × 110 cm; 110 × 113 cm; 186 × 110 cm; 117 × 110 cm; 128 × 110 cm; 110 × 90 cm; 110 × 61 cm; 110 × 92 cm; 124 × 110 cm; 110 × 63 cm; 110 × 110 cm; 110 × 138 cm; 183 × 110 cm; 145 × 110 cm; 163 × 110 cm; 110 × 83 cm; 140 × 110 cm; 194 × 110 cm; 140 × 110 cm; 217 × 110 cm; 175 × 110 cm; 205 × 110 cm; 200 × 110 cm; 150 × 110 cm; 200 × 110 cm; 200 × 110 cm; 130 × 110 cm; 130 × 110 cm; 120 × 110 cm; 96 × 110 cm; 160 × 110 cm; 113 × 110 cm; 110 × 100 cm; 110 × 86 cm; 113 × 110 cm; 110 × 110 cm; 135 × 110 cm; 104 × 110 cm; 126 × 110 cm; 128 × 110 cm; 110 × 90 cm; 120 × 110 cm; 110 × 123 cm; 103 × 110 cm; 110 × 107 cm; 110 × 100 cm; 130 × 110 cm; 106 × 110 cm; 145 × 110 cm; 113 × 110 cm; 110 × 110 cm; 90 × 110 cm; 110 × 90 cm; 110 × 93 cm; 110 × 75 cm; 152 × 110 cm; 114 × 110 cm; 110 × 88 cm; 112 × 110 cm; 110 × 119 cm; 110 × 87,5 cm; 110 × 89 cm; 110 × 98 cm; 110 × 80 cm; 83 × 110 cm; 103 × 110 cm; 110 × 82 cm; 110 × 70 cm; 110 × 110 cm; 110 × 87,5 cm; 110 × 97 cm; 110 × 103 cm; 110 × 106 cm; 110 × 116 cm; 110 × 110 cm; 110 × 83 cm; 78 × 110 cm; 110 × 120 cm; 110 × 104 cm; 110 × 82 cm; 100 × 110 cm; 110 × 88 cm; 110 × 104 cm; 58 × 110 cm; 50 × 62 cm; 42 × 110 cm; 53 × 110 cm; 46 × 110 cm; 42 × 110 cm; 70 × 110 cm; 114 × 110 cm; 110 × 93 cm; 95 × 110 cm; 107 × 97 cm; 110 × 73 cm; 110 × 78 cm; 110 × 91 cm; 110 × 89 cm; 62 × 85 cm; 61 × 84 cm; 110 × 92 cm; 110 × 82 cm; 62 × 86 cm; 110 × 93 cm; 49 × 79 cm; 78 × 60 cm; 52 × 67 cm; 43 × 55 cm; 110 × 95 cm; 110 × 42 cm; 110 × 38 cm; 33 × 110 cm

Colección de San Telmo Museoa, Donostia-San Sebastián. Creada en el marco del programa Museo Bikoitza / Museo Doble

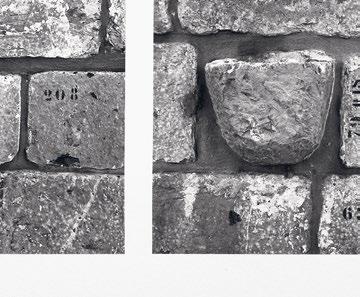

Esta instalación, adaptada a la escala de la sala, está formada por múltiples calcos de papel dibujados, mediante la técnica del frottage, sobre lápidas funerarias.

La mayoría de las lápidas empleadas como soporte para el calcado carecen de una categoría patrimonial o artística especial. Se labraron en siglos pasados por encargo de la nueva clase burguesa surgida del auge comercial local, como forma de marcar su distinción social en el enterramiento, imitando así pautas de poder de la antigüedad. Con el desarrollo de la ciudad, las numerosas lápidas se fueron retirando de los suelos de las iglesias, almacenándose en las dependencias del antiguo convento que, a principios del siglo XX, se convertiría en museo municipal.

Una vez fundado el museo, estas lápidas comunes acabaron integrándose en su inventario como una anomalía, protegidas como legado histórico de la ciudad. Con objeto de dar valor a la colección permanente, se adquirieron otras lápidas seleccionadas por su carácter singular, trasladadas desde distintos enclaves del territorio siguiendo criterios de salvaguarda patrimonial.

Esta abundancia de motivos funerarios caracterizó la colección del museo. Con el tiempo, los espacios inicialmente abigarrados fueron vaciándose para dar lugar a nuevos servicios de una entidad contemporánea, facilitando la circulación y la versatilidad. De esta manera, gran parte de las lápidas acumuladas acabaron deslocalizándose en distintos almacenes.

En la visibilización de este proyecto, los calcos dibujados ocuparon temporalmente los espacios de tránsito y el recorrido de la colección permanente del museo. Los procedimientos, trazos y materiales aplicados a las superficies esculpidas generan sucesivas imágenes, con resultado desigual en cada caso, poniendo en suspensión la verosimilitud de las técnicas de reproducción. El mismo tratamiento ha sido practicado sobre relieves erosionados, que forman imágenes-mancha ilegibles. Los múltiples calcos diseminados sobre el suelo emulan su posición de origen y van superponiéndose hasta generar una imagen continua (línea de sombra) arbitraria e impredecible.

Los calcos se despliegan ahora en el suelo de otro museo, descontextualizados con respecto a su disposición original. En conversación con el resto de obras de la exposición dan lugar a una imagen final de continuidad cambiante. Oscilando entre lo velado y lo evidente, lo abstracto y lo matérico, muestra cómo, con el tiempo, la tendencia a la desmaterialización conlleva que la identificación del pasado ya no sea necesariamente el registro físico, sino el acceso a su huella.

Modelos y constructos, 2014

Acero y resina de poliéster sobre fibra de vidrio

Este cuerpo doble surge al aplicar el procedimiento de técnica escultórica a la inversa. Para ello se toma como pretexto una estatua pública de bronce que representa la figura de un filósofo ilustre. La forma, presente en la sala de exposiciones, es el molde negativo cuyo interior se encuentra vacío. Así, este resultado de un procedimiento de registro industrial deconstruye la intención del monumento a partir de su propia ausencia. La envoltura, compuesta de distintas secciones desmontables que se ensamblan entre sí mediante tornillos, abre la posibilidad ficticia de una reproducción en serie. El armazón de tubos metálicos habilitado en su exterior para estabilizar y reforzar el molde, genera a su vez un doble desprovisto de toda función, conviviendo en la misma sala como una presencia fantasmática.

Expuesta en:

1. Finite Location, Vienna Secession, Viena, Austria, 2014

2. Galería Elba Benítez, Madrid, 2016

3 y 4. Unequal Diameters, Raven Row, Londres, Reino Unido, 2023

5. Vista parcial, Museo Reina Sofía, Madrid, 2023

Obstáculos para la renovación, 2010-2022

C-print impreso sobre wallpaper:

14 ud., b/n, 125 x 100 cm (c/u)

6 ud., color, 145 x 120 cm (c/u)

1 ud., color, 118 x 79 cm

Ocasionalmente, los números fueron marcados con una plantilla troquelada de serie, generando una tipografía propia y siempre con una medida uniforme. La mayoría de las veces se pintaron a mano alzada, con brocha y sin simetría. No parecen existir directrices concretas en cuanto a la utilización del color y la técnica aplicada para pintarlos. Mirándolos en conjunto aparecen como señas de un plan mayor.

En unos casos los números son la huella de desplazamientos y transformaciones llevados a cabo generalmente como consecuencia de grandes obras. Presencias abandonadas a su antojo que aún no se han borrado con el paso del tiempo. En otros casos, la sillería de piedra permanece inalterada en su lugar inicial, con los números trazados, como si se tratara del testimonio de un plan fallido que nunca llegó a ejecutarse.

La reformulación de los elementos históricos inevitablemente implica una segunda vida, desprovista de su carácter original sagrado. Estas variantes modernas de «monumentos de segunda mano» reubicados sirven como motivo para generar nuevas imágenes y permutaciones.

A través de la cámara fotográfica los números son abstraídos, aislándolos de una visión más amplia, al acercar la lente hasta una distancia mínima antes de desenfocarse. Así, adquieren un aspecto de signo desprovisto de coyuntura. En función de su posición, las piezas clave del levantamiento pueden mostrar puntos cardinales en lugar de números. Al cubrir las paredes del espacio expositivo con las reproducciones en papel encolado, los números y letras se reorganizan, dando lugar a una continuidad alterada.

La salvaguarda puntual de elementos patrimoniales en el pasado sería extrapolable a las campañas de filantropismo de grandes compañías en la actualidad, orientadas a la preservación acotada de bienes históricos y medioambientales como motivo de transmisión de valores positivos.

Almanaque, 2022

194 impresiones de tinta sobre papel (97 hojas recto y verso)

Medidas del formato del calendario adaptado: 89 × 135 mm

Medidas de la hoja impresa: 160 × 240 mm

Esta edición gráfica deriva de la invitación del diseñador Filiep Tacq a intervenir temporalmente la pared de su estudio, ubicado en una aldea rodeada de bosques. Está vinculada a la obra Compendium , primera respuesta a dicha invitación. Ambas formulaciones convivieron efímeramente, en mutua correspondencia.

La publicación diaria de Almanaque surgió de la mesa de trabajo del estudio, desde la necesidad de organizar las tipologías y las narrativas asociadas a la materialidad de las herramientas de trabajo prestadas por los vecinos en la llamada inicial. Durante los tres meses que duró la exposición se imprimió una hoja diaria, como una tentativa de registrar la fugacidad temporal de esta intervención. Las impresiones adoptaron la tipología de taco de calendario, tan popular en el mundo rural hasta una época reciente.

La cara frontal de las hojas se compuso con la información diaria del calendario tradicional, trazada a partir de ejemplos y patrones históricos analizados, que contiene las distintas fases lunares, el santoral de la iglesia, la salida y puesta del sol, etcétera. El dorso, que se escribió diariamente, recogía saberes relacionados con los ciclos de la naturaleza, conocimientos transmitidos oralmente por los pobladores del valle, referencias en torno a plantas y árboles endémicos, especies de animales divisados en el tiempo transcurrido, costumbres sociales anotadas o acontecimientos esporádicos recopilados durante el proceso. También incorporaba descripciones de las herramientas y aperos reunidos para Compendium —en su mayoría ligados a la extracción de la madera y su manipulación—, que se fueron compilando y disponiendo durante el tiempo de la muestra.

En esta segunda iteración, las mismas hojas del calendario se reordenan para extenderse sobre las paredes del museo, formando una línea temporal interrumpida. Asoman longitudinalmente, generando un espacio hueco alrededor del eje que forman las herramientas acumuladas en el suelo de la sala de exposiciones. Así, los números del calendario, neutrales a primera vista, dan testimonio del intervalo de tiempo transcurrido.

SEPTIEMBRE

258 — 2022 — 107

Sol: 7:53 a 20:28 – Luna: 23:09 a 13:20

Cuarto menguante el 17 de septiembre

JUEVES

Los Dolores Gloriosos de N. S.; Ss. Nicomedes, Teodoro. Ntra. Sra. del Camino, patrona de la Región Leonesa.

Un incendio ha destruido una vivienda familiar pasada la medianoche. No ha habido que lamentar daños personales, puesto que la propietaria, una persona de avanzada edad, pudo salir por sus propios medios. El dispositivo de bomberos consiguió que las llamas, que se iniciaron en la cocina, no afectaran a los edificios colindantes ni al sótano de la vivienda siniestrada, y evitaron que se propagaran a los alrededores. La casa donde se originó el fuego, una vivienda antigua de piedra y madera, situada en el centro de la aldea, ha quedado totalmente calcinada. El fuego, se inició en la cocina, y cuando llegaron los bomberos ya estaba muy desarrollado y afectaba a varias estancias de la casa. Apenas dos horas después de haberse producido el aviso, los bomberos dieron el fuego por extinguido. Iniciaron la extinción desde el interior y, tras el colapso de la cubierta, centraron el trabajo en controlar la propagación horizontal para salvar un pajar y una vivienda anexos. Una vez extinguido el incendio, procedieron a realizar labores de desescombro, refrigeración y revisión de temperatura de la zona afectada

Compendium, 2022

Tela de algodón, herramientas y útiles prestados temporalmente: serrón, gatos, tronzadora, azuela, cuña, hacha de labra, hachu, cadenas, pincho de arrastre, rasero, sierra de bastidor, barrena, hacha, triscador, colodra, hocejo, lima, sogas, piedra de afilar, maza, etcétera

Esta intervención temporal está directamente relacionada con Almanaque, ya que ambas obras surgen en el mismo espacio y tiempo, respondiendo a la invitación de Filiep Tacq.

Durante siglos la explotación de los bosques comunales colindantes fue el principal sustento económico de los habitantes del valle. Con la llegada de la mecanización, muchos de los útiles y aperos manuales vinculados con esas formas de vida quedaron en desuso, manteniéndose para tareas puntuales o siendo almacenados sin un fin concreto.

Parte de las herramientas adquirieron una segunda utilidad como elementos decorativos de las estancias residenciales a modo de vestigios de épocas pasadas. A menudo, estos elementos de memoria sin un valor especial son también reapropiados simbólicamente por la economía turística y hostelera.

De esta manera, una serie de herramientas fueron recopiladas con la idea de realizar una exposición temporal en el estudio de Tacq, ubicado en ese mismo entorno. Las herramientas fueron prestadas por los vecinos tras difundirse la petición de boca en boca. Sin embargo, no llegaron a colocarse en la pared, abandonando la idea inicial de ordenarlas a modo de simulacro museográfico.

En cambio, se retuvieron de manera acumulada y dispersa en torno a la mesa de trabajo del estudio durante el tiempo de la intervención. En ese arreglo improvisado, se despejó el espacio para que la publicación diaria de las hojas de Almanaque adquiriera centralidad.

Al finalizar la intervención, se fotografió cada herramienta antes de devolverla a sus propietarios, utilizándose como fondo una sábana blanca extendida en el suelo. Esta forma de hacer remite a las tácticas empleadas por los estudios etnográficos de principios del siglo pasado, cuando eran frecuentes las visitas a las zonas rurales con el fin de documentar sus costumbres y su cultura material.

Evocando este gesto, las herramientas se agrupan ahora en un solo conjunto sobre la sábana blanca en el espacio expositivo del museo, gracias a la generosidad de los vecinos de la aldea.

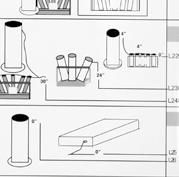

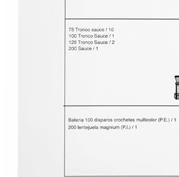

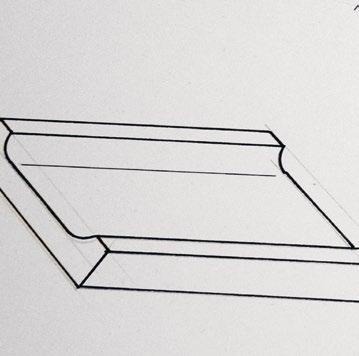

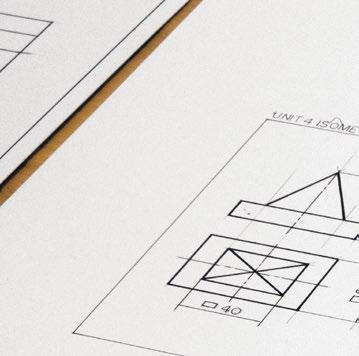

Operatori [Operarios], 2021-en curso

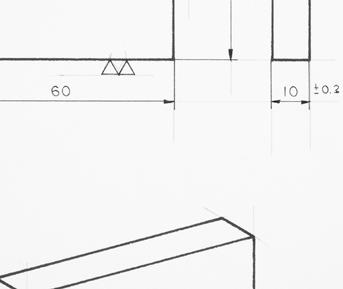

Lápiz y tinta sobre papel

74 dibujos, 21 × 29,7 cm (c/u)

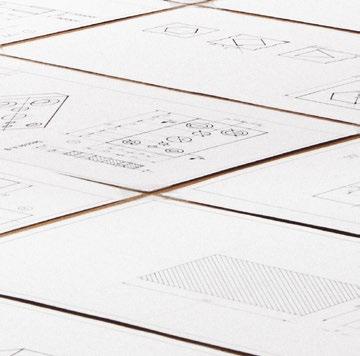

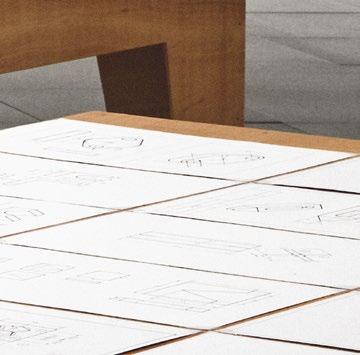

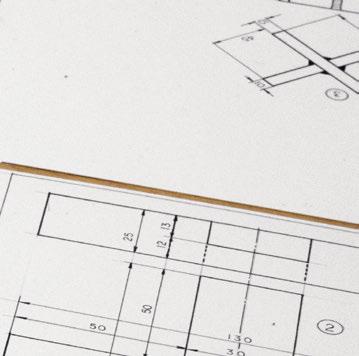

Los dibujos técnicos, de una apariencia de lámina de cuaderno didáctico, están trazados a mano. A primera vista se parecen a un repertorio variado de formas geométricas y prototipos. Mirándolos de cerca apreciamos el trazo manual del dibujo a tinta, sobre un suave bocetado de lápiz. Los dibujos, copiados de fichas impresas existentes, están irresueltos, tal y como constatan los recuadros vacíos en blanco que parecen omitir parte de las notas originales. Las rayas de tinta presentan imperfecciones y manchas; en algunos casos, los errores del dibujo siguen sin corregirse. Cada dibujo se corresponde con un tipo de figura o modelo para preparar. Sus líneas revelan las propiedades físicas que organizan las escalas, las proporciones y los volúmenes. Algunas definiciones de texto, también trazadas a tinta sobre el papel, adquieren connotaciones semánticas ambivalentes al separarlas de su cometido instructivo. Las versiones en diferentes idiomas dan cuenta de las procedencias dispares de estos ejercicios y, aunque las agendas vayan variando, el elenco de las formas geométricas permanece.

Las fichas instructivas de las que derivan los dibujos han sido habitualmente utilizadas en el contexto histórico de escuelas de formación profesional.

Las distintas variantes de ejercicio —de un origen más intuitivo— se fueron integrando en unidades didácticas generales para desarrollar programas de enseñanza reglada en la era industrial. Además de su cometido de aprendizaje técnico profesional, en torno a las prácticas vinculadas a este tipo de ejercicios podríamos identificar también una función de disciplina social que, al igual que en otros programas de la modernidad, ha ido modulando las vidas productivas. Así, se podría establecer una correlación entre la terminología inicialmente técnica aplicada a los ejercicios y su traducción en los sistemas que nos rodean.

Con el tiempo, el aprendizaje de lo mecánico ha sido reemplazado por la programación de máquinas automatizadas. Sin embargo, a medida que la producción del trabajo industrial ha evolucionado hacia un conocimiento técnico omnipresente, el vocabulario formal y los métodos de fabricación se han mantenido inalterados, aunque con resultados distintos.

Así, Operatori pone énfasis en el glosario de formas y programas que modelan nuestras realidades materiales e inmateriales. El término, que en italiano designa el plural de trabajador/agente, designa al objeto y al sujeto como una sola cosa, alude implícitamente a referencias de posicionamientos pedagógicos de movimientos radicales del siglo pasado y a una serie de prácticas concebidas desde la posibilidad del aprendizaje técnico como medio emancipador, evocando así un punto de fuga de la cultura de aprendizaje utilitarista que, a primera vista, sintetizan los dibujos técnicos.

Makina eskua da [Máquina es mano], 2016

Piezas-ejercicios de acero, prestadas temporalmente por la ciudadanía

Secciones de acero sin formar

Mesas de madera (okumen), 1122 × 244 × 89 cm

Bobinas de papel kraft, 30 × 30 × 130 cm y 20 × 20 × 140 cm

Dimensiones variables

Alineadas de manera oblicua con respecto a la simetría de su arquitectura, las amplias mesas de madera atraviesan la sala de un lado a otro. Al toparse con la pared, la mesa se secciona para continuar al otro lado, siguiendo el mismo ángulo, generando un efecto visual de una línea trazada. Esta disposición viene de la presentación original donde, a una escala mayor, diferentes hileras de mesas dispuestas en paralelo se entrecruzaban con aquello que encontraban en su recorrido: muros, artefactos expuestos y dispositivos museísticos. La hilera longitudinal es interrumpida por un hueco de la misma medida que las mesas, para cumplir con los protocolos de evacuación del museo y, a la vez, facilitar el paso al visitante. La mesa extraída del hueco aparece levantada contra la pared contigua, desvelando la materialidad ligera de su construcción, en contra de su apariencia sólida. En la exposición previa, las mesas se dispusieron en diagonal, apartadas entre sí, manteniendo el ángulo y la distancia de separación. Dos mesas sin uso aparente se montaron una sobre la otra, con las cuatro patas hacia arriba. Varias bobinas de papel kraft colocadas verticalmente se sitúan alrededor de las mesas.

Este trabajo se desarrolló en torno al proyecto Tratado de paz, comisariado por Pedro G. Romero en el marco de Donostia-San Sebastián 2016 Capital Europea de la Cultura. Se invitó a varios artistas a dar una respuesta al argumento de la exposición central que abordaba las representaciones de la paz en la historia del arte, la cultura y el derecho.

Bajo dicha premisa, la investigación se situó en el contexto de la industria armera cuyas raíces habían ido evolucionando, en ocasiones en el mismo sector, aunque en la mayoría de las veces diversificándose y abriéndose a otras líneas de producción. Tradicionalmente, la evolución industrial estuvo ligada a las lógicas de la producción armamentística y fue a partir del siglo XX, a consecuencia de sucesivas reformas, cuando las técnicas y los conocimientos desarrollados en la industria armera evolucionaron hacia la industria civil, principalmente a sectores vinculados con lo doméstico.

Las prácticas comunes desarrolladas como disciplina de formación en las producciones industriales generan unas formas que entrañan una suerte de ambivalencia de una materia que resulta inoperante, agotando su finalidad en el mero aprendizaje del oficio. Se trata de elaboraciones geométricas ejecutadas a modo de patrones de ajuste, encaje, precisión y composición a partir de secciones sólidas de acero.

En su condición de simple ensayo manual, muestran una potencia abstracta que mantiene cierta distancia entre unos modelos de aprendizaje inicialmente armeros y técnicas que, en consecuencia, evolucionaron hacia la disciplina de las escuelas de formación profesional de diverso rango.

Con el tiempo, estos programas manuales fueron desplazándose de los talleres y dieron paso a una producción cada vez más mecanizada. En la propuesta se recreó a pequeña escala la tipología de las ferias de muestras que históricamente se promocionaron como acontecimiento social en entornos vinculados a la cultura industrial.

Para ello, se puso en relación una serie de ejercicios comunes entresacados de colecciones particulares, escuelas y cajones almacenados que mantienen la idiosincrasia de ese medio de disciplina. Organizados en un dispositivo museográfico temporal, se entremezclaban y contrastaban con la exposición didáctica permanente del Museo de la Industria Armera de Eibar. El resultado es una transformación que atravesaba el ámbito museístico, recreando el repertorio de materiales y ejercicios vinculados al aprendizaje del oficio armero.

Algunos de los materiales mostrados, que pertenecen a sus artífices más por un valor sentimental que patrimonial, se vuelven a juntar en el paisaje material de esta muestra, en la que el repertorio de los ejercicios se contrapone a las secciones brutas dispuestas como materia hipotética para dichas elaboraciones. En esta puesta en escena se han recuperado asimismo los elementos expositivos, emulando una intersección oblicua a través de los distintos espacios del museo.

Sources Without Qualities (2) [Fuentes sin cualidades (2)], 2017

Estantería de acero, 296 × 38 × 189 cm Piezas de acero cortado

Cuadrangulares:

30 × 15 × 18 mm; 25 × 25 × 105 mm; 30 × 20 × 235 mm; 35 × 35 × 140 mm;

40 × 20 × 85 mm; 50 × 50 × 100 mm; 40 × 40 × 120 mm; 50 × 15 × 95 mm; 60 × 40 × 105 mm

Cilíndricas:

125 mm ø 40 mm; 40 mm ø 30 mm; 70 mm ø 25 mm; 70 mm ø 50 mm; 45 mm ø 60 mm; 30 mm ø 50 mm

Calibradas:

30 × 30 × 63 mm; 45 × 20 × 120 mm; 35 × 35 × 63 mm; 60 × 20 × 95 mm; 45 × 45 × 30 mm; 60 × 60 × 30 mm; 60 × 60 × 125 mm; 120 × 20 × 120 mm

Calibradas hexagonales:

50 × 50 × 120 mm; 20 × 20 × 120 mm

Calibradas cilíndricas:

40 mm ø 45 mm; 30 mm ø 70 mm

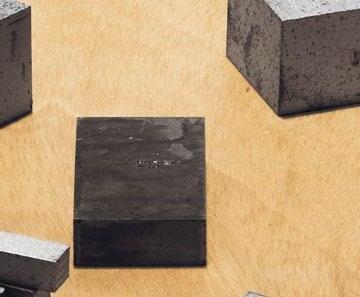

Los materiales mutan y cambian su significado hasta acabar diferenciándose de su concepción original. Podemos percibir estas formas sólidas obsoletas como fósiles del siglo pasado. Un repertorio de la historia reciente que reaparece como antigüedad.

Las piezas de metal macizo cortadas en secciones presentan la potencialidad de una elaboración hipotética. De esta manera, cada medida y proporción sería una posibilidad de ejercicio distinta. Un armario-estantería también metálico con formas cuadradas habilita los compartimentos para almacenar las piezas ordenadamente de acuerdo con su calibre, proporción y dureza, proponiendo una catalogación formal.