VIE EN MONTAGNE

OUVRIR LA PISTE…

Sur un lac gelé, à 6000 m d’altitude, au coeur de la forêt boréale, et rencontrer un grizzly, avec pas d'plan pour la fin de semaine

Sur un lac gelé, à 6000 m d’altitude, au coeur de la forêt boréale, et rencontrer un grizzly, avec pas d'plan pour la fin de semaine

arrive (enfin) aux Jeux olympiques

LE DÉFI : TRAVERSER LE RÉSERVOIR DU POISSON BLANC

LA RÉCOMPENSE : AVOIR LA PIQÛRE DES EXPÉDITIONS HIVERNALES

Plus de 9 m de neige par an | Dénivelé 1 082 m | Altitude max. 2 134 m

2 500 acres de terrain accessible par télésiège | Cinq cuvettes alpines | 145 pistes de ski nommées

Située dans les Rocheuses canadiennes, au sud-est de la Colombie-Britannique, Fernie est réputée pour son ski et surf des neiges de classe mondiale, sa neige poudreuse abondante et son ambiance locale chaleureuse. Vols directs vers l’aéroport international de Calgary (YYC) et service de navette disponible.

Neige poudreuse légendaire • Hébergement au pied des pistes • Boutiques et restaurants uniques

Contactez votre voyagiste préféré et réservez dès maintenant votre séjour hivernal à Fernie!

I #ferniestoke

Les jours ordinaires ne se comptent pas en kilomètres.

Ils ne riment pas avec une aventure improvisée en altitude. Ils ne commencent pas à l’aube pour passer au-dessus des nuages, et ne finissent pas à l’ombre des sommets face au soleil couchant. Mais les jours ordinaires ne créent pas de belles histoires.

C h a s s e z le s o r a g e s

Par tez à la décou ver te de destinations lointaines avec la tou te nou velle collec tion de voyage Mountain Bound.Conçue pour protéger votre équipement de ski et de snowboard où que l ’hiver vous mène, en voiture, en avion ou ailleurs. Elle est fabriquée grâce à la technologie éprouvée d ’Osprey, au tissu robuste NanoTough™ et à un rembourrage intégral pour une durabilité optimale, un confor t longue distance et un voyage sans accroc.

p.11 Édito: Ouvrir la piste

p.12 Dans les coulisses

p.15 L’homme qui enseigne la montagne aux Népalais

p.19 Les nouveaux entrepreneurs forestiers

p.22 Les Mike Horn du Poisson Blanc

p.30 Le skimo dans la cour des grands

p.37 Dans la roue de Louise

p.40 Galerie photos

p.48 Pensée

ÉDITEURS ET VENTES

Ludovic Légaré ludovic@mountainlifemedia.ca

Glen Harris glen@mountainlifemedia.ca

Jon Burak jon@mountainlifemedia.ca

Todd Lawson todd@mountainlifemedia.ca

RÉDACTRICE EN CHEF

Frédérique Sauvée frederique@mountainlifemedia.ca

RÉDACTEUR EN CHEF INVITÉ ET TRADUCTION

Maxime Bilodeau maxime@mountainlifemedia.ca

DIRECTRICE DE CRÉATION ET DE PRODUCTION, DESIGNER

Amélie Légaré-Laganière amelie@mountainlifemedia.ca

DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE

Alain Denis alain@mountainlifemedia.ca

RÉVISEURE

Diane Langlois dianel@mountainlifemedia.ca

DIRECTRICE DU MARKETING & DIGITAL

Noémie-Capucine Quessy noemie@mountainlifemedia.ca

ÉDITEUR WEB

Ned Morgan ned@mountainlifemedia.ca

CONTRÔLEUR FINANCIER

Krista Currie krista@mountainlifemedia.ca

DIRECTEUR DE LA DISTRIBUTION

Marc Allard

COLLABORATEURS

Anne Marie Brassard, Bernard Brault, Diane Grégoire, Blaise Lavallée, Marie-France

L’Ecuyer, Maxime Légaré-Vézina, Monika Loevenmark, Sandra Mathieu, Philippe Meilleur, Yanick Nolet, Louise Philipovitch, Nelson Rioux, Ian Roberge, Alexe Roote, David Savoie, Nicholas Spooner-Rodie.

ÉCRITURE INCLUSIVE

Par souci de facilité et de fluidité de lecture des articles, l'équipe éditoriale de Vie en montagne a choisi de ne pas utiliser le style d'écriture inclusive dans cette édition du magazine. La neutralité des genres a toutefois été privilégiée autant que possible.

Publié par Mountain Life Publishing Inc, Copyright ©2026. Tous droits réservés. Toute reproduction sans autorisation est interdite. Numéro de convention de la Poste-publications 40026703. Retourner les adresses canadiennes non livrables à : Mountain Life Magazine, CP 586, Thornbury, ON, N0H 2P0 Toute reproduction en tout ou en partie est strictement interdite. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur exclusivement. Pour en savoir plus sur Mountain Life, visitez mountainlifemedia.ca. Pour distribuer Vie en montagne dans votre magasin, veuillez composer le 450-524-0135.

Financé par le gouvernement du Canada

Vie en montagne est imprimé sur du papier composé de matériaux issus de forêts bien gérées certifiées FSC® et d’autres sources contrôlées.

L’ouvreur de piste est ce skieur anonyme qui, pour garantir une voie de passage aux champions, prend tous les risques sur les pentes de la montagne. Il est aussi ce personnage mythique, quoique délaissé par l’Histoire, ayant couru l’Amérique, souvent dans la langue de Molière d’ailleurs. De manière plus philosophique, ouvrir la piste signifie de s’écarter des sentiers battus pour mieux aller à contresens de la marche des choses. Moins par choix que par nécessité criante.

Comme le relève Samuel Lalande-Markon dans Marche au pays réel (page 12), cette posture – assimilable à celle adoptée par la figure du voyageur – est source de malaise en société. « [Elle] rappelle aux autres ce qu’ils ont perdu en restant sur place : la liberté, la possibilité d’une rencontre avec l’autre, le contact avec la nature, l’expérience du monde », écrit l’aventurier. Faute d’éveiller « un instinct enfoui de nomadisme », cet inconfort met en évidence les reculs occasionnés par le progrès. C’est toujours ça de pris.

Cette nouvelle édition de Vie en montagne fait la part belle à des personnes ouvreuses de piste de tout acabit. Notre collaborateur David Savoie brosse par exemple le portrait d’Emmanuel Daigle, dont l’expertise en haute montagne rayonne jusque parmi les guides népalais de l’Himalaya (page 15).

Philippe Meilleur rencontre quant à lui des cueilleurs de champignons sauvages du Québec, grâce à qui les trésors mycologiques de la boréalie trônent dans nos assiettes (page 19).

Dans son billet, Anne Marie Brassard explore la temporalité propre aux « gens-pas-de-plan » (page 48).

Son appel à embrasser la spontanéité lors de la pratique d’activités de plein air me fait sourire autant qu’il m’interpelle. Car, comme beaucoup, j’ai la fâcheuse tendance à me projeter les skis au pied sur une fine couche d’or blanc alors que sévit la canicule à l’extérieur, et vice-versa. Un décalage incompatible, me semble-t-il, avec le rôle d’ouvreur de piste, non ?

– Maxime Bilodeau, rédacteur en chef invité

photo :: Marie-France L’Ecuyer

lieu :: Hautes-Laurentides

cycliste :: Samuel-Lalande Markon

mots :: Maxime Bilodeau

Samuel Lalande-Markon pensait accumuler facilement les kilomètres sur la route 117, un peu au nord de Mont-Tremblant. Au troisième jour d’une épopée de 3000 km qui doit le mener au cap Anaulirvik, près d’Ivujivik, le point le plus nordique du Québec, c’est plutôt son niveau de découragement qui grimpe en flèche. Ce jour-là de l’hiver 2023, le thermomètre tutoie les -30 °C. Avec le refroidissement éolien, le ressenti avoisine les -50 °C. De quoi tempérer les ardeurs du plus motivé des aventuriers.

« Le doute était entré dans mon esprit comme une fissure dans la glace », écrit joliment cet habitué des régions éloignées dans Marche au pays réel, paru à la mi-novembre aux Éditions XYZ. Contrairement à ce que cette anecdote laisse présager, l’ouvrage aborde toutefois assez peu la dimension sportive de l’expédition Transboréale, sur laquelle il se base. Il faut davantage le considérer comme un essai sur notre territoire nordique nourri par l’exploration des distances, les paysages, les rencontres avec les Premières nations.

« Le sud du Québec ignore tout ou presque du nord de la province », regrette Samuel Lalande-Markon en entrevue. Ce livre richement illustré par les photos de Marie-France L’Ecuyer se veut en ce sens une tentative de tracer un trait d’union par la traversée sensible et sensorielle de la géographie commune à tous les Québécois. « Si je donne le goût de nous intéresser à notre territoire autrement que par l’entremise de ses ressources naturelles, je pourrai dire mission accomplie. »

20 % DE RABAIS avec le code: Vie en montagne

Pourquoi se contenter de produits synthétiques quand vous pouvez pro�iter du confort du duvet?

Les cache-cous Puff sont faits d’un isolant en duvet de canard d’origine éthique et d’un tissu extérieur imperméable.

Ne faites pas que braver le froid – adoptez-le avec le système de protection du visage et cache-cou Puff.

@pu designs pu .design

Comment un livre sur la théorie de la haute montagne, écrit dans les forêts laurentiennes, peut-il se retrouver dans les mains de guides népalais qui travaillent en pleines montagnes himalayennes ?

mots :: David Savoie

Emmanuel Daigle guide depuis 15 ans des randonneurs en expédition au Népal, un pays d’Asie enclavé et montagneux. Avant d’amorcer ses randonnées, ce résident de Sainte-Adèle, dans les Laurentides, donne de la formation aux guides locaux qui le désirent. Les petits groupes des débuts sont devenus, au fil du temps, de plus en plus grands. « La dernière fois, je pense que nous étions une soixantaine », raconte-t-il en riant. Ce dernier voit bien qu’il y a un besoin, mais s’étonne du fait que les Népalais n’aient pas accès à des livres dans leur propre langue pour s’instruire sur la montagne. Or, le guide québécois, lui, a déjà rédigé des ouvrages sur le sujet.

En 2015, il écrit une première version d’un bouquin qui porte sur la préparation d’un trek en haute altitude. Puis, en 2024, il publie une version bonifiée de son ouvrage, dans lequel il recense les plus récentes données scientifiques. Plusieurs questions y sont traitées. Comment prévenir le mal aigu des montagnes ? Comment s’adapter à l’altitude ? Comment bien se nourrir ? C’est ce livre que l’auteur décide de faire traduire en népali.

Le Népal est le royaume de l’altitude. La chaîne himalayenne couvre une bonne partie de son territoire, où ont été répertoriés au-delà de 1300 sommets de plus de 6000 m. À titre comparatif, le plus haut sommet du Canada, le mont Logan, n’entre même pas dans cette catégorie, avec ses 5959 m.

Un porteur népalais dans la région de l Everest. FRANÇOIS LÉGER-SAVARD

Le problème, note Emmanuel Daigle, c’est que les Népalais ont beau vivre en montagne, ils ne connaissent pas forcément les effets physiologiques de la haute altitude ni la théorie de l’acclimatation. Le guide a un jour entendu un secouriste raconter qu’un jeune homme avait fait la montée d’un col dans le cadre d’un pèlerinage. Se sentant mal, il appelle les secours. Il meurt peu après des suites d’un œdème pulmonaire. Une condition qui aurait pu être évitée si le marcheur avait su qu’il fallait s’acclimater à l’altitude.

« Il est important que les Népalais aient le contrôle de leur propre terrain », croit l’auteur. Les Occidentaux vont au Népal, y consomment la montagne, mais redonnent peu au peuple népalais, selon lui. « Mais comment pouvons-nous leur redonner ? Donner de l’argent, oui, ça peut aider, mais transmettre des connaissances, c’est encore mieux. »

Trouver quelqu’un qui connaît le népali et le français s’est avéré compliqué. « Un chemin de croix », précise le Québécois. Le gouvernement népalais ne voulait pas investir dans la traduction. Il fallait donc trouver quelqu’un ayant une bonne connaissance des deux langues et avec qui la communication serait facile.

La Française Marie-Caroline Pons entre alors en scène. Docteure en linguistique, elle est l’une des rares spécialistes des langues parlées au Népal. Elle a aussi publié un dictionnaire en népali, en plus d’avoir vécu dans ce pays pendant 20 ans.

Pour l’ouvrage d’Emmanuel Daigle, la spécialiste a traduit termes médicaux, jargon technique et autres subtilités du vocabulaire de la montagne. La traduction a toutefois ses limites : certains termes n’existent pas dans la langue népalaise, comme « sac de couchage ». Il a donc fallu employer le mot anglais, indique la linguiste. Elle s’est également assurée que les termes utilisés restent accessibles au plus grand nombre possible.

Les touristes seront encouragés à acheter la publication puis à la donner. Les ventes permettront des réimpressions. L’auteur ne touchera pas un sou de ce projet.

Le livre, publié en octobre, sera offert gratuitement aux guides népalais qui le veulent. « Moi, je ne veux pas que quelqu’un ne puisse pas se le procurer parce qu’il n’a pas assez d’argent », fait valoir le guide, qui dit avoir été profondément marqué par l’humanité du peuple népalais. Ses séjours là-bas l’ont changé, confie-t-il.

Les touristes seront encouragés à acheter la publication puis à la donner. Les ventes permettront des réimpressions. L’auteur ne touchera pas un sou de ce projet. Emmanuel Daigle se dit d’ailleurs ému en pensant qu’autant de personnes ont accepté d’offrir de leur temps afin que ce livre en népali voie le jour. Et, ultimement, pour qu’il puisse aider des guides locaux.

En ce moment, les guides népalais ont accès à plusieurs ressources pour acquérir une formation, spécifie le président de l’Association nationale des guides de montagne du Népal, Tul Singh Gurung. Le regroupement vise notamment à améliorer la sécurité et la qualité des services en montagne. Il existe des programmes et des manuels en anglais, certes, « mais il manque d’ouvrages de référence complets en langue népalaise, axés sur la théorie du guidage en haute altitude », ajoute celui qui est aussi guide de haute montagne. « C’est pourquoi une publication comme celle d’Emmanuel Daigle a sa raison d’être et pourrait se révéler très importante. »

Au Maine, l’hiver est un jeu de contrastes : du bruit énergisant d’une motoneige au silence feutré des sous-bois. Ici, l’adrénaline rencontre l’émerveillement. Et dans le calme qui demeure, on se retrouve — avec la nature, avec soi-même, avec l’essentiel.

Ils arpentent la forêt du lever au coucher du soleil, petits couteaux à la main, à la recherche des spécimens qui taquineront vos papilles. Bienvenue dans l’univers fascinant des cueilleurs de champignons sauvages.

mots :: Philippe Meilleur

« Aujourd’hui, nous avons marché 20 kilomètres en pleine montagne. Disons que c’est un métier qui garde en forme ! »

Samuel Gaudreault, fondateur de Myco Élixir, sait de quoi il parle. Il cueille des champignons depuis son enfance, et en a fait son métier il y a une décennie. Il consacre six mois par année, de mai à octobre, à l’exploration des forêts du Québec pour y dénicher les plus beaux cèpes, shiitakés et chanterelles que la nature peut offrir. L’hiver, il se rabat sur le commerce de champignons importés ou congelés.

Joint au téléphone dans la forêt de Charlevoix, où il campe avec deux de ses employés, il ne cache pas la dureté du métier : « C’est un travail très physique. Demain, je vais explorer de nouveaux secteurs pendant que mes cueilleurs vont continuer à récolter ici. »

Le trio vit dans un camp rudimentaire, équipé de séchoirs et de caisses percées pour que les champignons restent intacts. La maind’œuvre se fait rare, les saisons sont imprévisibles – celle de l’été 2025 a été particulièrement difficile – et la concurrence garde les prix sous pression. « Le marché a des hauts et des bas mais j’aime être en forêt, donc ça me convient ! » philosophe Samuel Gaudreault. Myco Élixir a beau être une PME, il s’agit tout de même du plus gros fournisseur de champignons sauvages au Québec. Afin de diversifier son offre, Samuel Gaudreault cueille aussi du reishi et du chaga, surtout utilisés en tisanes ou en suppléments, ainsi que de la crinière de lion. Ces espèces s’écoulent moins facilement que les champignons destinés directement aux cuisines. « Le Québec est un petit marché, mais il y a quand même un volume intéressant », explique-t-il.

Si la cueillette de champignons au Québec est exigeante, elle prend des allures de véritable ruée vers l’or dans l’Ouest canadien, où le climat humide, les forêts de conifères et les feux de forêt créent des conditions idéales à la pousse. Chaque printemps, de nombreux cueilleurs se rendent dans les régions nordiques et montagneuses touchées par les incendies de l’année précédente pour récolter les morilles de feu, célèbres pour leur goût riche, terreux et intense. Dans ces zones reculées, des acheteurs mandatés par des grossistes comme West Coast Wild Foods installent leur campement en forêt : balance à la main, ils paient comptant, au kilo, avant d’acheminer les cargaisons vers les centres de séchage et d’exportation.

Dans la nature, on retrouve ce champignon sur des arbres feuillus morts ou en train de mourir, principalement à l’automne et au printemps. Il est apprécié pour sa texture charnue et son goût umami.

Le reishi pousse sur les souches et les troncs morts de la pruche, dans le sud du Québec. Ce champignon médicinal reconnu pour stimuler le système immunitaire est souvent consommé en décoction ou

Les chanterelles abondent dans les forêts de feuillus du Québec, surtout vers la fin de l’été. Leur parfum fruité et leur texture délicate en font un ingrédient de choix dans les plats gastronomiques.

La morille est un champignon printanier assez rare récolté dans les forêts boréales du Québec. Elle pousse souvent après les feux de forêt et est très recherchée pour sa saveur profonde et sa texture alvéolée.

Le chaga est un champignon parasite du bouleau récolté dans les régions nordiques du Québec. Utilisé en infusion, il est réputé pour ses antioxydants et ses bienfaits sur la vitalité.

Nalitha T. Paradis, une passionnée de champignons qui siège au conseil d’administration du Cercle des mycologues de Montréal, a vécu l’expérience il y a trois ans. « Là-bas, c’est comme le Klondike, mais pour les champignons ! illustre-t-elle. Il y a beaucoup de cueilleurs professionnels. » Armée de bonnes bottes et d’un sac à dos Tatonka, un modèle prisé pour sa structure rigide qui garde les champignons intacts, elle a passé des journées entières à cueillir, avant de vendre sa récolte le soir venu. Le lendemain, hop, on recommence ! « Ça se négocie à coups de milliers de dollars », souligne-t-elle.

Le milieu de la cueillette de champignons fonctionne selon certaines règles tacites créées pour que l’activité soit équitable pour tous les participants. La plus importante : lorsqu’un cueilleur dépose son sac dans une talle, celle-ci lui est réservée.

Nalitha T. Paradis en a fait l’expérience : « Un jour, nous avons croisé un autre cueilleur, et la fille avec qui j’étais s’est mise à lui parler. Moi, tout bonnement, j’ai commencé à travailler dans sa talle Le monsieur était outré : “Y en a une qui fait diversion, et l’autre cueille !” Comme si nous voulions voler ses morilles ! »

L’histoire s’est bien terminée, et l’homme s’est excusé lors d’une rencontre subséquente. N’empêche que la cueillette de champignons sauvages n’est jamais de tout repos. Nalitha T. Paradis et ses collègues ont déjà dû utiliser des dispositifs comme des bear bangers, pour effaroucher des ours un peu trop curieux... « Et j’ai été chassée d’une talle par un orignal ! » se souvient-elle en riant.

Les informations et photos sont publiées à titre indicatif et ne doivent en aucun cas remplacer l’avis d’un cueilleur professionnel de champignons sauvages.

FRÉDÉRIQUE DUMAS

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL 514.605.2323 THE

Pour vendre ou acheter en immobilier: 514-605-2323

Triplex situé à 12 min. de Ski Bromont P5 38 Rue Beach Hill, Lac-Brome 749 900 $

Chalet locatif situé à 17 min. du Sommet Morin-Heights 21 Rue de Lausanne, Montcalm 999 900 $ + TPS/TVQ

Situé à 5 min. de la Montagne Noire 41 Ch. Solange, Saint-Donat 724 900 $

Situé à 12 min. de Ski Bromont P1 26 Robert, Shefford 599 900 $

Vous comprenez ce que signifie vivre pleinement la vie de montagne — voilà pourquoi nous voulons connaître votre avis.

Six questions, deux minutes de votre temps. Et peut-être un tout nouveau kit de planche à pagaie, gracieuseté de Blu Wave !

Des aventuriers du dimanche se lancent chaque année le défi de traverser, sur toute sa longueur et en plein cœur de l’hiver, un immense plan d’eau des Laurentides. Quelle mouche les pique donc ?

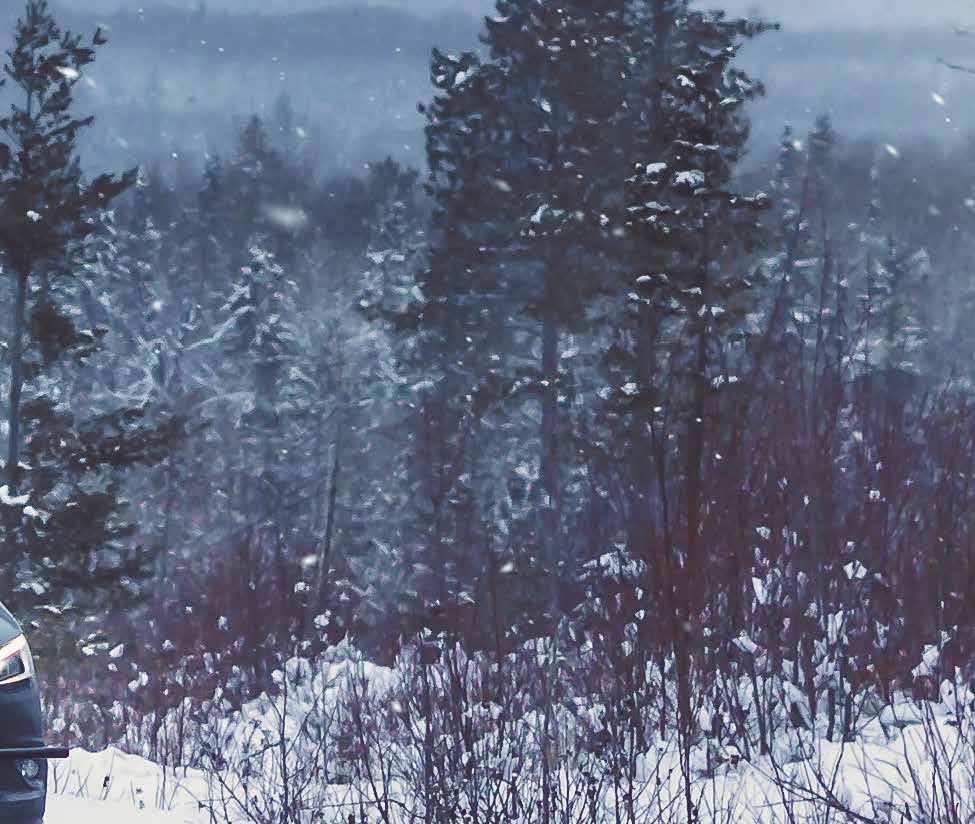

Il y a eu l’année de la chute soudaine de température, puis celle de la sloche collante sous les spatules, et l’autre qui fut écourtée faute d’un couvert de glace suffisant. L’hiver dernier, c’est le blizzard qui a marqué la Grande Traversée du Poisson Blanc, une expédition d’une fin de semaine en ski nordique avec traîneau sur le réservoir du même nom, dans les Laurentides. Le voile blanc s’était déposé sur le vaste désert gelé durant la journée de dimanche, longue de 9 km, rendant la visibilité si mauvaise que le ciel se confondait avec l’horizon. À un certain moment, la colonne de skieurs semblait progresser en Antarctique tant les conditions s’avéraient extrêmes.

« Le pire, c’était le vent du nord qui soufflait en bourrasques. Comme la traversée s’effectue dans cette direction, nous avions donc l’impression que les éléments se déchaînaient contre nous », raconte Hugo Pellerin, cocréateur de la Grande Traversée. À chaque édition, ce sympathique Gatinois encadre les 40 participants de l’expédition en compagnie de son partenaire, Michaël Benoît, l’autre instigateur de l’événement. « Parcourir 23 km en deux jours, même en autonomie, est en soi relativement banal. C’est la météo qui contribue à rendre l’expérience véritablement hors du commun », souligne ce dernier.

Les deux amis n’en sont pas à leur premier rodéo

sur le réservoir du Poisson Blanc. Il y a près d’une décennie de cela, ils se libéraient tous les deux de leurs obligations familiales le temps d’un week-end, pour s’y entraîner. « Nous nous préparions alors en vue de la Traversée du lac Abitibi, une expédition de 100 km à réaliser en cinq jours », se souvient Hugo Pellerin. Le séjour qu’ils s’étaient concoctés est couronné de succès. À un tel point qu’une idée folle leur traverse l’esprit : et si nous offrions aussi à d’autres la possibilité de se lancer dans ce type d’aventure ? Une tradition annuelle venait de naître. « Ça donne l’occasion à de parfaits néophytes de goûter aux expéditions hivernales », fait valoir Michaël Benoît.

De fait, les formules du genre sont à peu près inexistantes ailleurs au Québec. C’est notamment ce qui incite la direction du parc régional du Poisson Blanc, à Notre-Dame-du-Laus, à s’impliquer dans l’organisation de l’événement. « Nos paysages hivernaux sont d’une grande beauté. La Grande Traversée permet de les découvrir dans un cadre sécuritaire grâce au soutien de notre équipe technique, qui peut intervenir en cas de pépins », affirme Marilou Pelletier, directrice des communications et de l’expérience au Poisson Blanc. Elle-même a chaussé les skis et bivouaqué lors d’une édition précédente. Verdict ? « Quel défi ! Mais la solidarité entre les participants change la donne ! »

L’entraide fait partie intégrante du concept de la Grande Traversée du Poisson Blanc. Ici, pas de chronomètre, pas de classement général, ni de médailles. La règle consiste plutôt à aider son prochain à faire face à l’adversité, parce qu’ensemble on va plus loin. L’échange de trucs et conseils se met en branle dès l’arrivée au pavillon d’accueil du parc, le vendredi soir. « Nous demandons alors aux participants de dormir une première nuit sous leur tente. Nous sommes ainsi en mesure de repérer qui aura besoin d’un encadrement plus serré durant la fin de semaine », explique Hugo Pellerin.

Par le passé, des abandons ont eu lieu dès ce moment, hélas. Cela se justifie en grande partie par la variété des profils des inscrits : on retrouve aussi bien de jeunes retraités de la région désireux de profiter de leur cour arrière que des couples de jeunes urbains en quête de dépassement de soi. Même des enfants d’à peine 10 ans – et leurs parents – ont déjà pris le départ ! Forcément, dans le lot, certains sous-estiment l’ampleur des obstacles qui se dresseront devant eux. « C’est pourquoi nous offrons des rencontres virtuelles avant l’événement, indique Marilou Pelletier, afin de breffer les participants. »

Malgré tout, des surprises attendent les organisateurs. Lors de l’édition 2025, un participant a par exemple oublié sa tente à la maison. À la mi-février, au cœur de l’hiver québécois, c’est problématique. « Finalement, je me suis construit un quinzhee [une hutte de neige durcie dans laquelle on creuse un espace pour y dormir], relate le principal concerné, Patrick Biggs, la jeune quarantaine, de Gatineau. Et c’était très confortable ! » Il faut dire que cet ancien skieur alpin olympique – il a participé aux Jeux de Turin (2006) et de Vancouver (2010) – cumule trois participations à la Grande Traversée du Poisson Blanc. « J’ai beaucoup appris au contact des plus expérimentés », assure-t-il.

Christopher Sauvageau, 35 ans, de TroisRivières, abonde dans le même sens. « Que ce soit pour déglacer ses skis, naviguer dans un blizzard ou mieux gérer son effort, l’expérience des habitués d’expéditions hivernales est riche en enseignements », témoigne celui qui affiche également trois éditions au compteur. Au fil des échanges se nouent des amitiés qui perdurent bien au-delà de l’événement. « C’est le festival des anecdotes, aussi bien pendant la pause casse-croûte du midi qu’autour du feu à la fin de la journée. J’ai beau devoir composer avec le diabète de type 1, c’est immanquable, j’entends toujours des histoires encore plus incroyables que la mienne ! »

Inévitablement, les échanges bifurquent vers la question du matériel. À commencer par l’accessoire le plus impressionnant : le traîneau de transport typique des expéditions polaires, mieux connu sous son nom suédois de pulka. À charges égales et sur un terrain relativement plat, il est plus facile de tirer une telle luge sur la neige que de trimballer un sac à dos. Pour la Grande Traversée du Poisson Blanc, le mot d’ordre est la simplicité – on peut se procurer ce type de traîneau dans le magasin à grande surface préféré des Canadiens. « L’important est d’être à l’aise avec le harnais de traction », spécifie Michaël Benoît.

Contrairement à ce qu’on peut penser, le choix de la tente s’avère peu déterminant. Le sac de couchage, en revanche, fait toute la différence entre une nuit reposante et une autre beaucoup plus agitée. « Ça vaut la peine d’investir dans un sac de couchage d’hiver, conçu pour garder au chaud jusqu’à des températures de -20 °C à -30 °C », conseille Hugo Pellerin. Pour les skis, ceux de randonnée nordique doivent être envisagés, même si des skis de fond, des skis d’arrière-pays, voire des skis-raquettes peuvent faire l’affaire. « De toute façon, des ouvreurs de pistes précèdent le groupe », précise-t-il. Pas envie de casser la tirelire ? La location est à considérer.

Il en coûte plus de 170 $ par personne pour participer à la Grande Traversée du Poisson Blanc. Surtout, il faut faire vite, car les 40 places disponibles se comblent dans le temps de le dire. Pour l’édition 2025, les places se sont remplies en à peine 30 secondes. Et la liste d’attente en cas de désistement était longue. « Plusieurs participants cherchent à revenir d’une année à l’autre, et cela crée un goulet d’étranglement, constate Marilou Pelletier. Malgré cela, ce n’est pas dans les cartons d’ouvrir l’événement à plus de participants. » Après tout, c’est son caractère intime qui fait son charme.

Le skimo, le volet compétitif du ski de montagne, gagne du terrain au Québec. Mais qu’est-ce qui engendre cette insatiable rage de vaincre les montagnes qu’avaient les pionniers de cette discipline désormais olympique ?

mots :: Sandra Mathieu

Peu importe avec qui l’on discute de ski-alpinisme au Québec, le nom de Jeff Rivest, alias « Monsieur Dynafit », se glisse naturellement dans la conversation. Le représentant de l’entreprise de sport d’origine autrichienne a permis à de nombreux athlètes de s’initier au skimo (contraction de ski mountaineering) en rendant accessible l’équipement spécialisé, certes, mais aussi grâce à l’organisation de la série SkimoEast de 2016 à 2022, de connivence avec l’inépuisable Lyne Bessette, elle-même une amatrice de la discipline. Un problème d’assurance responsabilité civile a, hélas, sonné le glas de la série de courses, l’une des plus importantes dans l’est de l’Amérique du Nord. En dépit des obstacles, une poignée de mordus continuent de faire du skimo un mode de vie. C’est le cas du Victoriavillois Maxime Corbeil, qui est tombé très tôt dans la potion et qui est aujourd’hui membre de l’équipe canadienne dans la catégorie des moins de 20 ans. C’est son père qui l’a initié après avoir découvert le skimo en Europe, il y a une quinzaine d’années. Depuis, la passion court dans la famille. Son frère, Antoine Corbeil, est lui aussi membre d’Équipe Canada, mais chez les séniors ; quand il ne concourt pas aux quatre coins du globe, ce dernier agit d’ailleurs à titre d’entraîneur pour le benjamin.

C’est par l’intermédiaire du vélo de montagne, du vélo de route, puis du triathlon que Maxime Corbeil est arrivé au skimo, un sport où l’effort solitaire se mêle à une énergie de groupe. Entre les montées techniques, les descentes qui réclament du sang-froid et les transitions chronométrées au quart de seconde, chaque sortie lui permet de repousser ses limites. « C’est aussi une façon pour moi de m’évader du quotidien. J’aime la solitude et le dépassement de soi, surtout durant les séances d’entraînement à l’aube. »

On peut le croiser, ainsi que d’autres membres de la communauté tissée serré du skimo, à la station de ski Mont-Orford, dans les Cantons-de-l’Est. Contrairement à bien d’autres endroits au Québec, on peut y alterner les montées en peaux d’ascension et les descentes en skis sans risquer de conflits avec d’autres usagers. « Il n’y a encore pas si longtemps, presque personne ne pratiquait le sport, et on nous regardait un peu comme des extraterrestres, raconte l’athlète de 19 ans. Aujourd’hui, de plus en plus de curieux se joignent à notre groupe. »

Ce qui les attire dans le skimo ? En partie la diversité des formats d’épreuve au programme, où les athlètes skient seuls ou en équipe le plus vite possible dans le but de passer le fil d’arrivée en premier. Bien sûr, le terrain de jeu y est également pour beaucoup ; les toits des Alpes, où se déroulent plusieurs compétitions d’envergure, constituent peut-être l’une des plus belles arènes sportives du monde. En comparaison, le relief laurentien semble bien modéré – à moins, bien sûr, de multiplier les montées pour cumuler du dénivelé positif !

La skieuse-alpiniste Alexandra Zvezdin est rapidement passée du chasse-neige en station à l’exploration des Chic-Chocs et du mont Washington et, enfin, à l’équipe canadienne Skimo Canada. C’est dire comme la fièvre du ski-alpinisme a frappé fort chez la Montréalaise de 27 ans !

Autodidacte dans l’âme, elle découvre il y a quelques années sur les réseaux sociaux le ski horspiste, une belle façon de dompter la montagne en saison hivernale. Seul hic ? Elle ne sait pas skier... Qu’à cela ne tienne, elle s’équipe et s’initie auprès de ses amis. Au cours d’une sortie à Sutton, elle fait la rencontre de Lyne Bessette (encore elle !), qui lui inocule le virus de la compétition : au début, dans une compétition à Stoneham, et ensuite, dans l’Ouest canadien, aux États-Unis et en Europe. On connaît la suite : elle est aujourd’hui une spécialiste du sprint en skimo !

« ÇA M’ARRIVE ENCORE DE PLEURER DANS LES DESCENTES ; DES IDÉES IRRATIONNELLES ME PASSENT PAR LA TÊTE, CONFIE-T-ELLE, MAIS JE ME RAMÈNE RAPIDEMENT AU MOMENT PRÉSENT. JE METS BEAUCOUP D’ÉNERGIE SUR MA PRÉPARATION MENTALE. »

Si Alexandra Zvezdin se sent maintenant de plus en plus confiante dans les montées techniques, elle avoue que les couloirs, souvent des « murs » à plus de 50 degrés, l’intimident encore, elle qui est pourtant une amatrice de sensations fortes. « Ça m’arrive encore de pleurer dans les descentes ; des idées irrationnelles me passent par la tête, confie-t-elle, mais je me ramène rapidement au moment présent. Je mets beaucoup d’énergie sur ma préparation mentale. »

Au Québec, c’est du côté de Bromont et de Sutton que l’athlète s’échine, suivant à la lettre le plan élaboré avec soin par son entraîneur français, Théo Allemoz, un athlète natif des Alpes dont la carrière dans cette discipline est prolifique. Alexandra Zvezdin a mis sur pause son travail à Parcs Canada pour se consacrer à sa carrière sportive, bien que ce soit difficile pour les adeptes de skimo d’avoir accès à des ressources financières. En cause : la relative marginalité dans laquelle est cantonné le sport.

Cela pourrait toutefois changer dans les prochaines années, estiment Maxime Corbeil et Alexandra Zvezdin. L’introduction du ski-alpinisme aux Jeux olympiques d’hiver à Milan et Cortina d’Ampezzo, qui auront lieu en février 2026 dans le nord de l’Italie, constitue en effet un moment propice pour la reconnaissance du sport au Québec. La Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME), qui développe depuis déjà une dizaine d’années le ski de montagne dans la province grâce à des sites fédérés, travaille ainsi sur un plan de développement de la pratique sportive du skimo. Il est entre autres question de redémarrer des clubs, de mieux soutenir les athlètes et de relancer un circuit provincial de compétitions. Le pari de la FQME est d’attirer les cyclistes, les coureurs en sentiers et les amateurs de glisse en quête d’un défi en nature, loin des remontées mécaniques et des foules, sur les parois des montagnes. La course individuelle, qui s’apparente à une randonnée de ski de montagne, mais avec des balises de contrôle à franchir et des transitions, disons, moins contemplatives entre les montées et les descentes, demeure sans doute la plus accessible pour le commun des mortels. On dit qu’il suffit d’une seule sortie de skimo pour tomber sous le charme et avoir envie d’enregistrer son meilleur chrono personnel. Les Québécois pourraient bientôt confirmer si c’est bel et bien vrai.

L’INTRODUCTION DU SKI-ALPINISME AUX JEUX OLYMPIQUES D’HIVER À MILAN ET CORTINA D’AMPEZZO, QUI AURONT LIEU EN FÉVRIER 2026 DANS LE NORD DE L’ITALIE, CONSTITUE EN EFFET UN MOMENT PROPICE POUR LA RECONNAISSANCE DU SPORT AU QUÉBEC.

Disponible chez:

Notre collaboratrice fait l’expérience du Grand Nord, alors qu’elle parcourt l’un des sentiers les plus difficiles du Canada.

mots et photos :: Louise Philipovitch

De toutes mes forces, je soulève mon vélo chargé pour le faire passer par-dessus l’énorme roche qui me fait obstacle. Devant moi, Justin, mon compagnon, semble aux prises avec les mêmes difficultés, les roues de sa monture butant sur chaque pierre du lit de rivière que nous remontons. Voilà maintenant plus de huit heures que nous poussons nos vélos, le terrain étant trop accidenté pour pédaler. Une pluie glaciale détrempe nos vêtements et des nappes de brume s’accrochent aux immenses parois rocheuses qui nous surplombent. Nous sommes au deuxième jour de notre périple sur la Canol Heritage Trail.

La Canol est un sentier patrimonial encore largement méconnu, sur lequel peu de personnes se sont aventurées. Il s’étend sur environ 360 km, au cœur des Territoires du Nord-Ouest et épouse le tracé

d’une ancienne route construite par les États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Le projet Canol, une contraction de « Canada Oil », a été lancé dans le but d’acheminer du pétrole depuis Norman Wells jusqu’à Whitehorse, grâce à un oléoduc passant à travers les monts Mackenzie. Des milliers d’hommes ont été mobilisés pendant deux ans pour concrétiser l’infrastructure. Mais, après seulement treize mois d’utilisation, celle-ci a été totalement abandonnée. Tout fut laissé sur place : véhicules, barils, bâtiments. Depuis, la nature a repris ses droits et la route a en partie disparu.

Passionnés de lieux reculés, Justin et moi rêvions de parcourir la Canol depuis plusieurs années déjà. Durant l’été 2025, nous sommes donc partis pour trois mois de bikepacking à travers la ColombieBritannique, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, avec comme objectif final ce sentier mythique.

Nous voilà à la mi-août, à pédaler dans le Grand Nord canadien. Ou plutôt, à marcher à côté de nos vélos, puisque les premiers jours sur la Canol sont semés d’embûches : piste défoncée, buissons qui nous griffent le visage, lits de rivières rocailleux, marécages tourbeux où nous nous enfonçons jusqu’aux hanches, éboulements colossaux. Nous ne parvenons pas à rouler plus de quatre kilomètres sans devoir mettre le pied à terre.

À ces obstacles s’ajoutent les nombreuses traversées de rivières à gué. La pluie des dernières semaines a en effet gonflé les cours d’eau, transformés en torrents impétueux. Le courant, implacable, exerce une pression constante sur le corps immergé et ne laisse aucune place à l’erreur. Un pas incertain, une roche glissante, et je me ferais immédiatement emporter. Il faut redoubler de précaution, essayer de deviner son chemin du bout du pied, tout en jouant un dangereux jeu d’équilibriste avec le vélo sur l’épaule.

Et puis il y a la faim. Très tôt dans l’expédition, nous comprenons que notre lente progression ne nous permettra pas d’atteindre notre ravitaillement à temps. Nous portionnons donc nos vivres pour avoir de quoi manger trois jours de plus. Les calories consommées quotidiennement diminuent, alors que nos journées d’effort, elles, s’étirent parfois jusqu’à douze heures. Une faim constante, qui devient obsessionnelle. « Quand on en aura fini avec la Canol, qu’est-ce que tu veux manger en premier ? » Nous ne parlons que de nourriture.

Heureusement, la beauté des paysages fait oublier l’adversité.

Les canyons aux parois ocre, les larges rivières saumoneuses, les aurores boréales qui dansent au-dessus de nos têtes : partout, la nature offre un spectacle saisissant. Les carcasses de véhicules et les

bâtiments abandonnés, vestiges du passé, ajoutent une dimension fantomatique aux lieux.

Mais ce sont surtout les rencontres avec les habitants de ces montagnes qui constituent le point culminant de notre expédition. Une rencontre en particulier restera gravée en moi. Celle avec un grizzly, massif, que j’aperçois à moins de dix mètres. Nous nous faisons face, immobiles, nos regards accrochés. Je distingue ses iris, j’entends son souffle. Quelques secondes suspendues qui semblent durer des heures. Puis, soudain, il s’enfuit, déployant une puissance foudroyante.

Très tôt dans l’expédition, nous comprenons que notre lente progression ne nous permettra pas d’atteindre notre ravitaillement à temps.

Ce face-à-face bouleversant m’évoque le récit Croire aux fauves de Nastassja Martin, anthropologue française et spécialiste des communautés du Grand Nord, dans lequel elle relate sa propre rencontre avec un ours. Cet événement est vécu comme une collision brutale entre deux mondes, l’Occident dont elle est issue, et le monde animiste des collectifs autochtones qu’elle étudie. « Un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent », écrit-elle. De retour à Montréal, je ressens moi aussi, désormais, cet effondrement de l’intérieur.

2

3

4

1. Le MANTEAU VERBIER GORE-TEX DE LA SÉRIE SUMMIT POUR FEMMES DE THE NORTH FACE est conçu pour les skieuses qui ne reculent devant aucune tempête. Avec son tissu GORE-TEX imperméable 100 % recyclé, ses fermetures éclair sous les aisselles pour une meilleure ventilation et ses poches pratiques, il offre des performances sans compromis. thenorthface.com // 2. Saviez-vous que jusqu’à 45 % de la chaleur corporelle se perd par le cou et la tête ? PUFF, le cache-cou original rembourré de duvet est extensible et conserve sa forme, ce qui le rend respirant tout en vous protégeant des intempéries. Offert dans une variété de couleurs et de tailles. Pour chaque PUFF vendu, un dollar est reversé à POW Canada. puff.design // 3. Les BOÎTES À LUNCH DAYTRIP DE YETI font barrage au froid et empêchent votre sandwich de se faire écraser. Disponibles en deux tailles (5L ou 3L) et bien isolées, elles sont compatibles avec divers accessoires de la même compagnie, comme les blocs de glace et les contenants alimentaires. On peut même les transporter en bandoulière. yeti.ca // 4. Les BOTTES MI-HAUTES DE RANDONNÉE TERRAIN DE BAFFIN sont taillées sur mesure pour les surfaces accidentées. Les modèles Bruce (pour hommes) et Elora (pour femmes) offrent une traction exceptionnelle en toutes circonstances ainsi qu’une solide attache de lacet permettant un ajustement personnalisé. Leur chausson fixe assure en outre un confort optimal. sail.ca //5. Le MANTEAU EN DUVET IMPERMÉABLE OPTICAL DE RAB offre aux skieurs une grande liberté de mouvement et une protection optimale en plein hiver. Il se démarque dans les conditions subarctiques dignes des sommets de l’Alaska ou des lointains plateaux de la Norvège, où se combinent neige ultralégère et températures très froides. rab.ca

6. Le SAC À DOS QUINTIC 28 D’ARC’TERYX est spécialement conçu pour skier dans la poudreuse. Il offre suffisamment d’espace pour votre équipement avalanche, des vêtements supplémentaires, des peaux et tout le nécessaire pour passer de longues journées en montagne. Sa structure souple stabilise votre centre de gravité. arcteryx.com // 7. Parfait pour les activités intenses, le GANT AIR GLOVE DE SWANY garde les mains au chaud et au sec grâce à sa membrane imperméable et respirante Gore-Tex qui protège contre les intempéries et évacue l’humidité, sans ajouter de poids inutile. swanycanada.com // 8. En hiver, les rayons du soleil sont amplifiés par la neige. C’est pourquoi le CHANDAIL À CAPUCHON À MANCHES LONGUES CRATER LAKE DE MOUNTAIN HARDWEAR offre une protection solaire UPF 50+ qui filtre les UV nocifs. Sa capuche intégrale doublée de polaire douce en fait un allié de choix pour les excursions entre deux saisons. On peut aussi le porter comme couche de base. mountainhardwear.ca // 9. La STATION D’ÉNERGIE

PORTABLE ELITE 100 DE BLUETTI est idéale pour la charge rapide de petits appareils comme des téléphones intelligents et des appareils électroménagers en camping. Très compacte, silencieuse et dotée d’une batterie increvable, elle se transporte facilement grâce à sa poignée ergonomique intégrée. bluetti.ca // 10. Affrontez l’hiver avec le SAC À ROULETTES POUR SKIS ET SNOWBOARDS

MOUNTAIN BOUND D’OSPREY. Ses roues surdimensionnées et son châssis robuste permettent d’affronter la neige, la glace et les terrains accidentés, tandis que son tissu NanoTough résistant à l’eau protège les skis ou les snowboards jusqu’à 195 cm. Ce sac allie une durabilité à toute épreuve à une facilité de transport sans effort. osprey.com

Réservez à l’avance et épargnez jusqu’à 40% sur les billets de remontée, l’hébergement, et plus encore.

Détails:

Painting 1

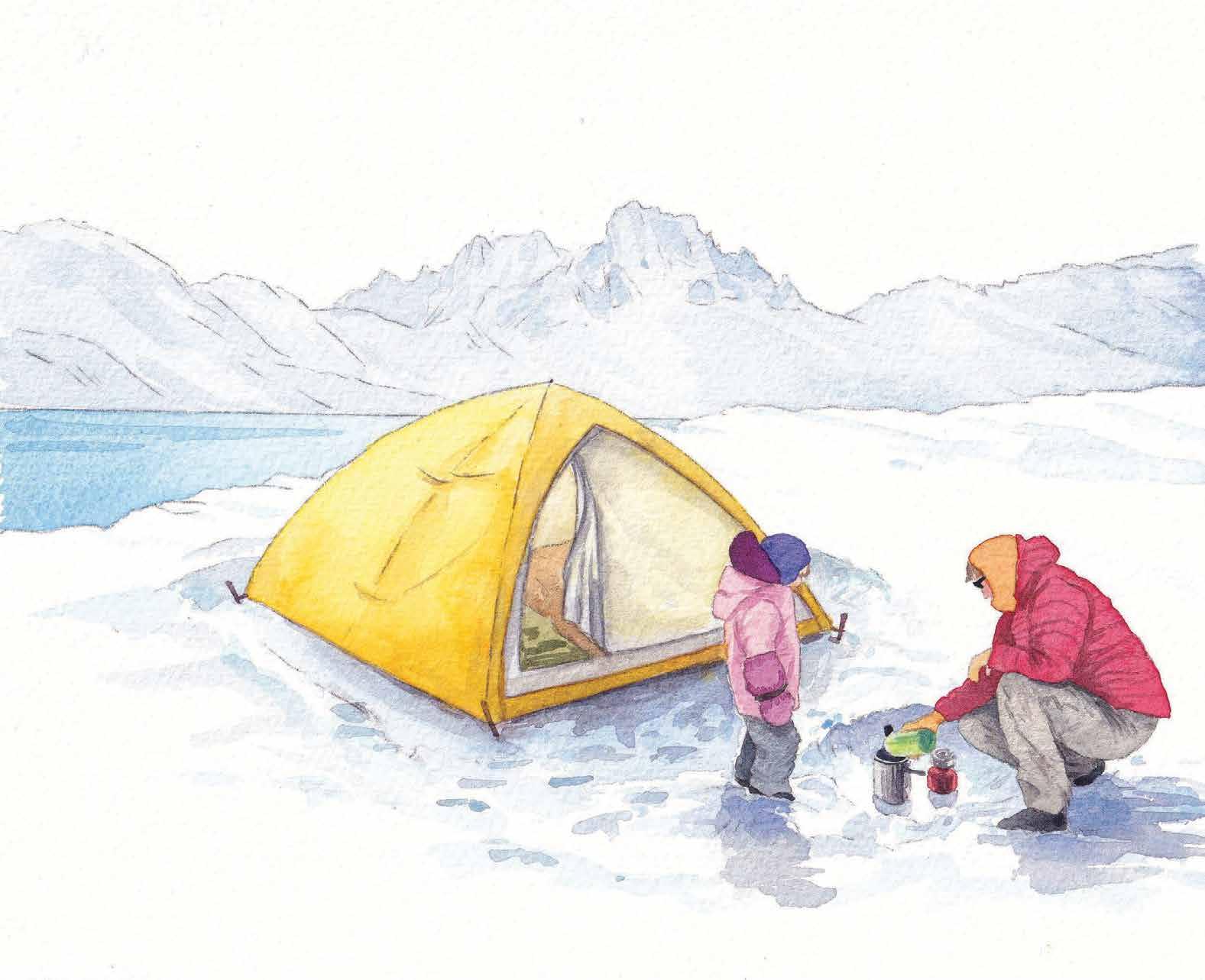

Dans la vie, il y a deux types de personnes : celles qui connaissent par cœur la date d’ouverture des réservations de camping à la Sépaq, puis les autres. Les premières savent un an d’avance que, le 3 août 2026, ils vont camper sur le terrain 34-B, ombragé, mais pas trop, et marcher la petite boucle du sentier des Crêtes en moins de deux heures. Les autres ont un semblant de plan pour la fin de semaine, avec pour seul mantra : on verra rendu là. Je suis de la seconde catégorie.

Painting 1

Est-ce que la spontanéité en plein air est une forme de paresse propre aux pas fiables ? Que nenon ! On est plutôt des créateurs de « on l’a-tu l’affaire nous autres », des artistes de la débrouillardise, de l’improvisation et du lâcher-prise. Tout le monde devrait avoir une

personne comme nous dans son entourage. Nous sommes très divertissants. En revanche, nous rions jaune lorsqu’on nous brandit un tableau Excel en vue de cette fameuse sortie de filles qui aura lieu dans… deux mois. Sortie qui se terminera inévitablement en confidences improbables au clair de lune et qui commence toujours par une interminable liste. Qui apporte quoi ?

Plié comment ? L’horreur des défenseurs de la spontanéité. La liste, pas les confidences. Remarquez qu’aller nulle part dans le Kamouraska avec une tente sur le toit d’un VUS et une poêle en fonte, ça passe. Randonner les 650 km du Sentier international des Appalaches sans préparation, c’est non. La nuance est importante.

Depuis quelques années, j’omets de planifier mes aventures. À la place, je dresse une liste de choses qui me tentent, que les enfants aiment et qui me font sentir libre : prendre un traversier, voir des feux d’artifice, nager dans une rivière, découvrir une nouvelle chute d’eau. Vous l’essayerez cet hiver ; laissez le destin, le karma ou ce que vous voulez arranger un peu la patente pour vous. Ce sera inconfortable au début. L’envie de réserver le refuge perché avec la vue parfaite au bout du sentier d’une longueur tout aussi parfaite ne disparaît pas comme par magie. Accueillir la spontanéité est un art qui s’apprend, et je n’en maîtrise certainement pas encore toute la palette des subtilités. Mais, comme moi, il est bien possible que vous y preniez goût vous aussi.

Painting 2

LE FOURRE-TOUT CAMINO® ULTRA-RÉSISTANT