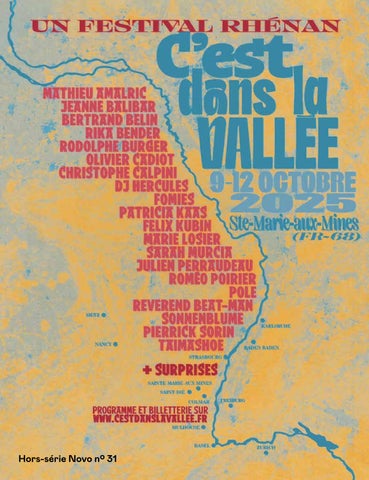

C’est dans la Vallée

Du 9 au 12 octobre 2025

Un festival rhénan, à Sainte-Marie-aux-Mines (68)

Cette édition est dédiée à Philippe Poirier

JEUDI 9 OCTOBRE 2025

20 h Concert d’ouverture : Sonnenblume & Rodolphe Burger • Théâtre

VENDREDI 10 OCTOBRE 2025

17 h Visite commentée : Exposition Dreyeckland • Val Expo (gratuit)

18 h Scène Dreyeckland : Rika Bender, DJ Hercules • Val Expo (gratuit)

20 h 30 Concert Winterreise (création) : Avec Jeanne Balibar, Rodolphe Burger, Christophe Calpini, Patricia Kaas, Felix Kubin, Sarah Murcia, Julien Perraudeau • Théâtre

SAMEDI 11 OCTOBRE 2025

12 h Plateau radio : “Dreyeckland : a feymassig erotisches Phantäsie ?”

Animé par radio π-Node et Martin MöllerSmejkal (DJ Hercules) • Val Expo (gratuit)

15 h Conférence : Le Krautrock par Pascal Bussy • Val Expo (gratuit)

18 h Projection et rencontre : Felix in Wonderland de Marie Losier • Foyer du théâtre

18 h Scène Dreyeckland : Fomies, Taimashoe DJ set • Val Expo (gratuit)

20 h 30 Concerts : Radioaktive Nacht

Felix Kubin, Rodolphe Burger & Julien Perraudeau, Reverend Beat-Man & Milan Slick, Pole • Théâtre

DIMANCHE 12 OCTOBRE 2025

11 h Brunch musical : El Morikhône, Goon-T • Val Expo (gratuit)

12 h Projection et rencontre : Zorn II de Mathieu Amalric • Foyer du théâtre

15 h 30 Lectures : Bertrand Belin, Olivier Cadiot • Temple réformé

17 h 30 Ciné-concert : Avalanche de Rodolphe Burger et Christophe Calpini Précédé de Off The Record par Roméo Poirier

• Théâtre

EN ACCÈS LIBRE DU 10 AU 12 OCTOBRE

Rendez-vous à Val Expo avant les événements programmés au Théâtre et au Temple pour découvrir une programmation gratuite, se restaurer, ou faire une pause !

• Vendredi 10 de 16 h 30 à 20 h 30

• Samedi 11 de 11 h 30 à 20 h 30

• Dimanche 12 de 11 h à 17 h

Buvette et petite restauration

Exposition Dreyeckland par les Archives des mouvements sociaux de Freiburg-im-Breisgau

Installation Autoportrait à l’eau de Pierrick Sorin

Projection de films de Philippe Poirier

Projection d’archives inédites

BILLETTERIE

Billetterie Théâtre et Temple en ligne uniquement, pas de vente sur place : www.cestdanslavallee.fr

Théâtre municipal 2 rue Osmont

Val Expo 5 rue Kroeber Imlin

Temple réformé 21 Rue du Temple

Les différents lieux du festival se trouvent dans le centre-ville de Sainte-Marie-aux-Mines et sont accessibles à pied. www.cestdanslavallee.fr/infos-pratiques

C’est dans la Vallée est produit et organisé par la Compagnie Rodolphe Burger, avec le soutien de l’association des Amis du festival.

PARTENAIRES

Partenaires institutionnels et organismes professionnels

DRAC Grand Est

Centre National de la Musique Région Grand Est Collectivité européenne d’Alsace Conférence du Rhin supérieur Communauté de Communes du Val d’Argent

Ville de Sainte-Marie-Aux-Mines

Pro Helvetia

Sacem

Partenaires associatifs et professionnels

π-node

Abedis

Archiv soziale Bewegungen Atelier de Guillaume

Auberge de la Canardière

Centre socio-culturel du Val d’Argent

Ciné-Vallée

Coopérative Régionale du Cinéma Culturel

Dernière Bande Music

Domaine Allimant-Laugner

Festival Dévaler

Handball Club du Val d’Argent

Un jardin passionnément

Lagoona

Multiprises

Rawtec

Richter architectes et associés

SPL EVA

Les Tournesols

Sponsors et mécènes

Crédit Mutuel Booa

Colmar Expo SA

Playtime Production Salber Recyclage Rossmann

Brasserie Meteor Axiom Protection Services Produits de la Cigogne

U Express Sainte-Marie-aux-Mines L’Enivrée bar à vin - caviste

Sources de Soultzmatt

Savonnerie Argasol

Jardins de Gaïa Boehli

Médias

France 3 Grand Est DNA / L’Alsace

Médiapop / Novo Qobuz

Merci à notre club de mécènes et aux détenteurs de pass de soutien

Directeur de la publication et de la rédaction Philippe Schweyer

Direction artistique Starlight

Affiche Cédric Scandella

Relecture Manon Landreau, Aude Ziegelmeyer

Rédacteurs Emmanuel Abela, Jean-Damien Collin, Martin Möller-Smejkal

Photographes Ben Pi, Béatrice Rateboeuf, Christophe Urbain Tigre Rodolphe Burger – DJ œil de lynx Micka Rock – Production et cuisson Camille Bari

Imprimeur Ott imprimeurs – Tirage 3 000 exemplaires – Dépôt légal : octobre 2025 – ISSN : 1969-9514 © Novo 2025

Ce hors-série du magazine Novo est édité par Médiapop à Mulhouse. Abonnement à Novo www.novomag.fr

Le chant secret du Rhin

Par Emmanuel Abela ~ Photos : Christophe Urbain

Entre mémoire des luttes transfrontalières et hommage vibrant à Kraftwerk, Rodolphe

Burger revisite l’âme rhénane. Avec C’est dans la Vallée, il célèbre les liens invisibles qui unissent les rives du fleuve, transformant le passé en une promesse d’avenir partagé.

Revenons à l’origine de ton envie, qui n’est pas toute récente, d’ouvrir C’est dans la Vallée à nos voisins suisses et allemands. Cette envie part d’une conviction très ancrée en moi. Avec du recul et au fil des rencontres, j’ai pu constater que cela a beaucoup joué dans ma formation musicale, mais je mesure aussi de plus en plus l’importance de notre situation géographique. Au point que cela a pesé sur mon point de vue à propos de ce que devrait être un véritable festival dans notre région. Je me souviens d’avoir été sollicité il y a longtemps par Adrien Zeller [alors président de la région Alsace de 1996 à 2009]. Il m’interrogeait sur la pertinence de créer l’équivalent des Vieilles Charrues en Alsace. Je lui avais répondu que ça n’avait aucun sens de chercher à reproduire ce type de festival que je connaissais bien. Ce qui me paraissait alors fondamental, c’était l’appartenance de l’Alsace à l’espace rhénan. Il me semblait bien plus intéressant de créer un festival qui accorde son importance à cette identité culturelle : dans un espace géographique historiquement traversé par le Rhin et par tant de choses communes.

Je suppose que ton constat s’appuie sur une expérience vécue.

J’ai le souvenir d’une adolescence qui m’a rendu témoin d’une certaine effervescence : cet état d’esprit bouillonnant, tellement vivant, dans les années 70, qui conduisait les gens à traverser le Rhin. Bien sûr, dans un contexte politique particulier, avec des luttes autour de Fessenheim [l’annonce de la construction des réacteurs de la centrale nucléaire avait suscité la résistance des Alsaciens, Badois et Suisses au début des années 70] ou Marckolsheim [la mobilisation citoyenne transfrontalière a amorcé la sauvegarde des forêts alluviales du Rhin] qui jouaient un grand rôle, mais ça a donné lieu à des échanges intéressants, même si les frontières se sont reconstituées après-coup. Dans cette édition de C’est dans la Vallée, j’ai eu envie notamment de commémorer cette mémoirelà, grâce à une exposition entièrement conçue par les Archives des mouvements sociaux de Freiburgim-Breisgau, qui conservent un fonds dédié à l’histoire des conflits sociaux dans le pays de Bade, en Alsace et dans le nord-ouest de la Suisse après la Seconde Guerre mondiale.

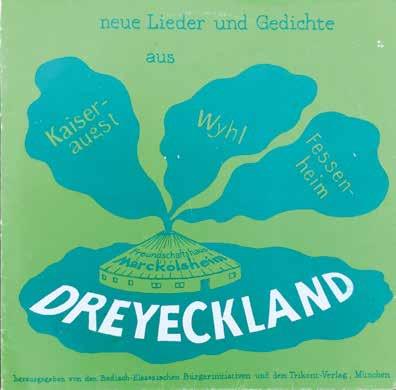

Tu évoques l’exposition « Dreyeckland » que vous organisez à Val Expo sur cette belle utopie d’un monde sans frontières dans l’espace rhénan. Oui exactement ! Il ne s’agissait pas tant d’une utopie, mais plutôt d’une réalité vécue par beaucoup d’habitants de part et d’autre du Rhin. Constituée d’affiches, de tracts, de photos, de films et d’enregistrements, cette exposition fait revivre ces années de lutte, très en avance notamment pour la préservation de l’environnement.

Et c’est justement cette culture commune qui te conduit aujourd’hui à convier des artistes suisses et allemands comme tu l’avais déjà fait par le passé, mais cette fois-ci de manière plus généralisée.

Oui, c’est le cas avec la soirée « Winterreise » où, avec un groupe franco-suisse, nous invitons des artistes allemands ou germanophones pour une création autour d’un répertoire en langue allemande. Parmi eux, Felix Kubin de Hambourg, qui incarne une sorte de postérité « dadaïste » de Kraftwerk. Il est capable de jouer l’intégralité de Radio-Activity avec sa voix seulement. Nous montrerons le film génial qui lui est consacré : Felix in Wonderland de Marie Losier, en leur présence à tous les deux. C’est vraiment quelqu’un que j’aime beaucoup. De même pour Stefan Betke, autrement dit Pole, un artiste iconique de la musique électronique minimale allemande, célèbre notamment pour sa trilogie,

1, 2 et 3 – des albums aux pochettes bleue, rouge et jaune, qu’il a enregistrés entre 1998 et 2000. Je l’ai invité pour notre « Radioaktive Nacht ». Je me souviens d’avoir vu à Berlin des gens danser sur cette musique apparemment abstraite, une sorte de glitch analogique fait de craquements divers, mais extrêmement pulsé et organique. Il a marqué le public. Je me souviens de l’avoir fait écouter à Jean-Luc Nancy qui l’avait beaucoup aimé ; de même, Mehdi Haddab m’a avoué récemment l’avoir écouté en boucle.

Cette « Radioaktive Nacht » te permettra de revisiter Radio-Activity de Kraftwerk, comme tu l’as fait à Bordeaux et Bischheim. Je suppose que cet album qui fête ses 50 ans, tu l’as découvert en temps réel.

Oui, tu as raison de dire que c’était en temps réel car je suis issu de cette génération. En 1975, j’écoutais énormément de musique, et de toutes sortes. En étant alsaciens, nous étions aux premières loges pour les groupes allemands. Nous étions irrigués, littéralement « irradiés ». Ce fut évidemment le cas avec l’album Radio-Activity ,

une musique venue d’Allemagne dont on mesure l’importance aujourd’hui encore plus qu’à l’époque, je crois. Le courant qu’on a appelé d’un assez vilain mot, le krautrock, recouvrait en fait des choses très différentes : entre Tangerine Dream, Amon Düül, Faust, Kraftwerk, Neu!, Can ou Popol Vuh, on constate énormément de différences. Leur point commun véritable, c’est qu’ils étaient tous allemands et qu’ils incarnaient une certaine radicalité. Et l’autre point commun c’est qu’ils faisaient un grand usage de l’électronique. Là aussi, de manière très différente, selon les cas.

En quoi Kraftwerk se distinguait-il, selon toi ? Dans mon souvenir, j’ai été séduit immédiatement par ce groupe et par sa musique dont j’ai perçu l’originalité quasi révolutionnaire. On y trouve une vraie prise de position musicale, avec un usage exclusif de l’électronique à partir de RadioActivity. Dans Autobahn (1974), l’album précédent, on entend encore quelques passages à la guitare ou à la flûte, des petites choses comme ça, mais là ces instruments qu’ils pratiquaient auparavant disparaissent totalement au profit d’une instrumentation exclusivement électronique qu’ils façonnent parfois eux-mêmes.

Les trois premiers albums, qui ont été reniés par le groupe, ont été enregistrés avec des instruments traditionnels. Avec notamment une flûte traversière.

Oui, la flûte traversière de Florian Schneider. En cela, Radio-Activity constitue un instant de césure radicale. Non seulement ils enregistrent un album intégralement électronique, mais en plus l’album parle de cela. C’est l’objet même de ce disque.

Avec pour conséquence une influence considérable sur leur temps. J’ai le souvenir d’un sondage qui classait les artistes les plus influents de l’histoire, excepté les Beatles bien sûr : le Velvet arrivait en bonne position, Bowie aussi, mais Kraftwerk était en tête.

Il a été peut-être le groupe le plus influent par rapport à toute cette musique qui s’est développée par la suite aux États-Unis : la musique dite techno. Kraftwerk est un groupe qui aujourd’hui encore a une influence énorme très au-delà de sa postérité techno. Mais à l’époque, je l’ai perçu au milieu de tout le reste, comme une proposition, au fond, très pop aussi.

C’est un groupe pop.

Oui, c’est assez extraordinaire. Cette chanson, « Radioactivity », est un morceau absolument irrésistible. Ça a été un hit, un immense tube.

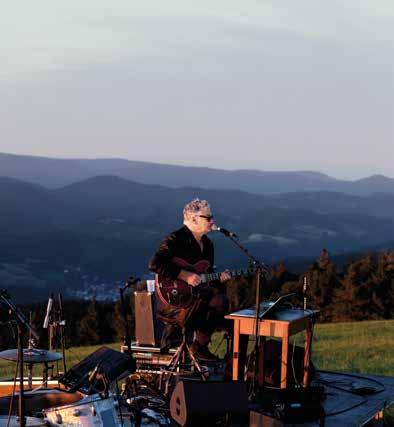

Concert au coucher du soleil, sur les hauteurs de Sainte-Marie-aux-Mines, le 6 septembre 2025, organisé par The Woof.

Avec cette particularité – nous l’avons relu toi et moi dans les ouvrages qui leur sont consacrés –, qui fait que l’album avait été descendu en flèche par la critique unanime aussi bien en France qu’en Angleterre.

La comparaison était faite avec l’album précédent, Autobahn, qui avait été un grand succès et avait été particulièrement apprécié aux États-Unis. Mais le public a adhéré totalement à Radio-Activity et le disque a été numéro 1 en France pendant plusieurs semaines à cette époque-là.

En 1975, tu es un grand amateur notamment de free jazz, mais aussi de tous ces groupes avant-gardistes comme le Velvet Underground. Comment situes-tu à ce moment-là ton inclination pour Kraftwerk dans ce contexte très particulier ?

J’ai dû percevoir quelque chose que des artistes anglais, que j’écoutais par ailleurs aussi beaucoup, comme Brian Eno ou David Bowie, ont ressenti eux aussi : un besoin d’aller voir du côté de l’Allemagne. Bien sûr, les Anglais avaient cette relation naturelle, très fortement exprimée, avec les racines américaines et le blues notamment. C’est le cas des Rolling Stones, mais des formations un peu plus arty, en quête de nouveauté et de radicalité, sont allées s’abreuver à la source germanique. Pourquoi les Allemands apparaissaient-ils comme des explorateurs ? Cela s’explique historiquement, ils étaient en rupture avec une tradition que je qualifierais d’impraticable. Celle-ci était devenue obsolète parce que jugée toxique du fait de l’histoire récente. Alors, ils avaient besoin de se réinventer complètement. Dès l’aprèsguerre, les jeunes artistes allemands ont manifesté des postures pleines de radicalité, ce qui valait aussi d’ailleurs pour la musique dite savante. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne sont pas allés puiser dans d’autres traditions : c’est le cas par exemple du groupe Can qui s’est inspiré à la fois des musiques ethniques, mais aussi du dub. Les Anglais, au contraire, disposaient d’une tradition musicale assez riche – tout le travail vocal des Beatles s’inscrit dans ce cadre-là. Chez les Allemands, rien de tout cela, du moins du côté du folklore. Ce à quoi ils peuvent se rattacher, ce sont les grands expérimentateurs, les compositeurs de musique électroacoustique, des gens comme Karlheinz Stockhausen, souvent revendiqué comme une influence majeure.

Alors qu’on le sait, ils le disent eux-mêmes : les membres de Kraftwerk aimaient la pop et se rendaient dans des boîtes de nuit pour danser. Oui, ils ne voulaient pas créer une musique austère, réservée à une élite, même s’ils la composaient dans leur studio Kling Klang de Düsseldorf conçu comme un laboratoire.

Parmi leurs influences méconnues, on trouve les Beach Boys. De leur propre aveu, ils s’inspiraient de la structure mélodique des chansons de Brian Wilson et de sa petite famille.

Ils étaient très contents quand on les a appelés les Beach Boys allemands. Avec cet instant de bascule qui s’opère avec Autobahn , puis surtout RadioActivity, qui les conduit à inventer l’electropop.

Outre l’electro et la techno, Kraftwerk a ouvert la voie au post-punk, à la new wave, mais aussi de manière plus inattendue… … Au hip-hop !

Oui, j’allais dire au hip-hop aussi puisque les DJ pionniers, que ce soit Grandmaster Flash ou Afrika Bambaataa mixaient les sons de Kraftwerk.

Dans leur apparente froideur, les membres de Kraftwerk cherchaient quelque chose qui leur permettait d’assumer le groove. Il y a ceci d’étonnant avec Radio-Activity qu’ils confirment cette tendance à emprunter la voie de la pop, tout en maintenant des choses plus conceptuelles. On ne dénombre que quatre véritables chansons sur l’album. C’est peut-être ce qui a déconcerté leur auditoire. C’est sur ce point d’ailleurs qu’ils se sont fait descendre par la presse. Leurs intermèdes ont été qualifiés de remplissages alors qu’ils font partie intégrante de l’œuvre.

Justement, comment vous y êtes-vous pris avec Julien Perraudeau pour adapter ces passages-là très abstraits ?

Je peux simplement dire que nous avons travaillé sur l’album comme des archéologues. À la loupe. C’était la première fois que je m’attaquais à la reprise intégrale d’un album. Pour celui-là, ça valait la peine de s’y pencher d’aussi près. Julien, outre le fait d’être un excellent musicien et un geek incroyable, a cette compétence « archéologique », qui l’a rendu capable d’identifier la provenance de chaque son, non pas en vue de le reproduire, mais pour le réinterpréter en connaissance de cause. Nous nous sommes également attachés à l’écriture : même s’il y a peu de paroles, chaque mot est soigneusement pesé. Et c’est très intéressant. Ça commence bien sûr avec le titre de l’album luimême et son double sens, la radioactivité et les ondes radio.

Effectivement, le texte (« Radioactivity / Is in the air for you and me / Radioactivity / Discovered by Madame Curie / Radioactivity / Tune into the melody / Radioactivity ») reste très ambigu. Qu’est-ce qu’il raconte au juste ?

Oui, il a fait l’objet de pas mal de gloses et d’interrogations. « It’s in the air for you and me », ça sonne presque comme une chanson d’amour. La radioactivité est presque célébrée d’une certaine façon, avec ce ton évidemment toujours très neutre et sans pathos. Ce n’est pas une chanson qui a été reçue à l’époque comme une chanson antinucléaire.

C’est pour ça que quand ils ont fait la version remix, ils ont tenu à mettre les points sur les « i », en ajoutant « stop Radioactivity ». Autrement dit : « Nous sommes anti-nucléaires. »

Oui, c’est cette version qu’ils privilégient sur scène désormais en citant les accidents nucléaires survenus par le passé, Sellafield, Tchernobyl, etc. Mais à l’époque, ils jouaient sur cette ambiguïté. Celle-ci révélait une fascination, en fait.

Tout à fait. Une fascination dans leur relation à la technique, même s’ils l’expriment à leur manière, avec une distance neutre et froide et cette façon très détachée, il se dégage une forme d’affectivité presque romantique.

Ce titre, Radioactivity, vous l’interprétiez avec Kat Onoma dans sa version allemande et anglaise. C’était même le climax de vos concerts dans des versions très électriques au moment des rappels. J’imagine la relation très particulière que vous entreteniez à ce morceau.

Oui, c’était devenu un des morceaux fétiches de Kat Onoma. C’était à chaque fois une expérience sonique nouvelle. A priori nous abordions cette reprise d’une manière totalement blasphématoire puisque nous remettions des guitares électriques au centre d’une proposition qui substituait aux guitares électriques les instruments électroniques. Cela signifiait deux choses : comme je le disais précédemment, la proposition, je la recevais à l’époque en même temps que bien d’autres ; et contrairement à une certaine postérité techno, je ne lui trouvais pas la moindre incompatibilité avec le contexte musical, rock, pop anglo-saxon à l’époque. Je la jugeais bien sûr très originale, mais totalement en phase avec son temps. De le reprendre avec Kat Onoma pouvait sembler un peu provocant, et en même temps, nous le faisions de manière très respectueuse, tout simplement parce que nous adorions ce morceau. Les mélodies de Kraftwerk sont toujours très simples, avec rarement plus de trois accords, mais on sent en revanche qu’elles ont été longuement méditées. La beauté de ces mélodies fait que le moindre changement harmonique devient extrêmement intéressant. Avec Kat Onoma, on se servait de la chanson comme d’une matrice inspirante avec de belles possibilités d’improvisation.

Je suppose que le morceau en lui-même offre bien des espaces.

Oui, il est très difficile de qualifier ce que dégage un groupe comme celui-là. Il y a un minimalisme extraordinaire, mais il y a une complexité. Comme on peut dire d’un vin qu’il a une complexité. On y trouve à l’intérieur des choses contradictoires, ambiguës. Et c’est en partie la qualité de ce groupe, son charme.

Là, le niveau d’appropriation concernant cette reprise était tel qu’on aurait pu vous attribuer le morceau…

Les interprètes que nous étions ont pris toute leur place. Pour nous, ça n’était pas seulement une manière de rendre hommage à ce groupe qui nous avait influencés. C’était aussi une manière de nous définir à travers cette référence. À ce propos, je peux relater une anecdote assez amusante. Évidemment, nous connaissions leur réputation d’intransigeance. Ils étaient intransigeants envers eux-mêmes puisqu’ils ont renié leurs trois premiers albums [jamais réédités depuis leur publication au début des années 70] et refusé toute forme de compilation – pour eux, chaque album était un concept album, donc on n’y touche pas, on ne le mélange pas ! – ; ils étaient également intransigeants concernant l’utilisation d’échantillons de leurs enregistrements

et d’éventuelles reprises. À l’époque où Kat Onoma a repris « Radioactivity », j’étais en lien avec Maxime Schmitt, le directeur artistique de Kraftwerk chez EMI France, un homme qui a joué un grand rôle dans la promotion du groupe dans notre pays. Il était devenu leur ami. C’est lui qui leur organisait des balades à vélo dans le sud de la France – ils ont tout de même fini par faire un album qui s’est appelé Tour de France . Il se trouve que Maxime Schmitt était fan de Kat Onoma. Par son intermédiaire, j’avais appris quelques anecdotes les concernant, et j’espérais bien obtenir un accord tacite sur l’utilisation du morceau. En leur amenant notre version, il leur a dit que nous étions français. Là, Ralf [Hütter] et Florian [Schneider] ont froncé les sourcils. « Des Français qui font une reprise de “Radioactivity” ? » Il leur a précisé : « Oui, des Français, mais de Strasbourg ! » Là, ils ont fait : « Ah, de Strasbourg ! » Et ont souri.

Sachant que vous étiez alsaciens, la chose leur semblait admise !

Exactement !

J’imagine aussi l’importance des paroles que tu prononces en allemand. Pour un public parisien, j’y vois une position assez subversive : ce plaisir de poser quelque chose de cette langue dans un contexte rock, comme avait pu le faire Marquis de Sade par le passé.

Il est vrai qu’avec cette reprise, nous avions l’opportunité de le faire. Il s’avère que j’ai de plus en plus de plaisir à chanter en allemand, même si j’étais loin d’imaginer que j’allais me retrouver à chanter du Schubert par exemple, comme sur mon album Environs. Sur Radio-Activity on trouve de très beaux textes, comme sur « Die Stimme der Energie », ce morceau dans lequel le générateur électrique géant nous parle directement. Pour produire sa voix machinique, Kraftwerk utilise un vocodeur [un appareil qui transforme le son et la voix]. Le texte est très court, mais il a presque une résonance shakespearienne. Et je le traduis en français avec beaucoup de plaisir, parce que je trouve qu’il est important de faire entendre le sens de ce que ce texte raconte.

Avec Kraftwerk, nous ne sommes cependant pas en totale rupture avec ce qui les précède. Non effectivement, ils continuent d’établir ce lien à une certaine culture allemande.

Ce n’est pas un hasard s’ils rendent un hommage à Schubert sur Trans-Europe Express . Cette dimension romantique t’est-elle apparue comme une évidence ?

Oui, bien sûr, et nous cherchons à la faire entendre dans notre réinterprétation.

C’est assez amusant de les situer comme des artistes romantiques, alors que les images d’époque nous montrent des laborantins dans leur studio.

Oui, dans leur fameux studio, Kling Klang, à Düsseldorf. Je suis bien sûr allé le voir de près. Aujourd’hui, ça n’est plus un studio d’enregistrement, mais on y trouve encore la petite enseigne, Kling Klang. Et effectivement, ils allaient au studio comme au labo, à heure fixe, entourés de gens qui avaient cet esprit artisanal, à une époque où la musique électronique était encore en train de s’inventer. Les gens qui les environnaient inventaient des machines pour eux, comme ce système rythmique et photoélectrique qui leur permettait de jouer avec des baguettes électriques et déclencher des sons extraits de boîtes à rythmes. Ce minimalisme était très poétique.

Cette poésie naturelle, l’attribues-tu à cette âme rhénane ?

Oui, cette empreinte rhénane devient de plus en plus claire pour moi. D’où cette envie d’une édition particulière de C’est dans la Vallée. Comme je le disais, il fut un temps, nous accueillions les artistes allemands en Alsace. Ils tournaient beaucoup dans notre région, alors qu’à l’inverse ça n’était pas le cas. Ça reste un regret : Kat Onoma n’a jamais joué en Allemagne. Moi-même, je me suis produit avec Jeanne Balibar à Berlin, sinon j’ai dû attendre l’automne dernier pour me produire une première fois en solo à Freiburg-im-Breisgau. Il en a fallu du temps pour que je traverse cette frontière. Même à l’époque où je vivais à Bâle au début des années 80, j’avais le sentiment que l’Alsace tournait le dos à la Suisse, comme à l’Allemagne d’ailleurs. Je ne parle pas d’un point de vue touristique bien sûr, mais d’un point de vue culturel. C’est bien pour cela que je ressens fortement cette nécessité de nous connecter davantage : il y a tant de choses passionnantes à faire et tant de merveilleux artistes à découvrir…

— C’EST DANS LA VALLÉE, festival du 9 au 12 octobre dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines www.cestdanslavallee.fr

— REPLAY KRAFTWERK

Rodolphe Burger, Dernière Bande, parution le 4 novembre 2025 Et en avant-première à C’est dans la Vallée

L’esprit des pionniers

Avec Off The Record enregistré au Studio Klein Leberau à Sainte-Marie-aux-Mines, Roméo Poirier transforme des fragments en matière poétique, entre jazz éthéré et collages sonores ludiques. En concert à C’est dans la Vallée.

Par Emmanuel Abela ~ Photo : Béatrice Rateboeuf

On décèle chez Roméo Poirier, le fils de Philippe Poirier, quelque chose de spontanément fascinant : un naturel poétique qui traverse chacune de ses productions solo. C’était déjà le cas avec les séduisants Plage arrière (2016), Hotel Nota (2020) et Living Room (2022) – des disques de notre temps, à la fois contemplatifs et sensoriels. Chacune des plages instrumentales constituait autant d’îlots isolés qui, sans ignorer le tumulte du monde, tentaient de s’en tenir à distance. En léger décalage. Sur son nouvel album, enregistré au Studio Klein Leberau de Rodolphe Burger à Sainte-Marieaux-Mines, il parfait sa technique du collage en y intégrant des voix. Une nouveauté amusante qui lui permet de documenter le background d’un studio d’enregistrement. Nous sommes en arrière-plan : d’où le titre Off The Record. Avec chacune de ces miniatures, il nous livre des conversations qui n’étaient pas destinées au public. On se souvient de Brian Wilson intégrant des éléments similaires

dans son chef-d’œuvre Pet Sounds, de Phil Spector agissant de même sur Let It Be des Beatles ou encore du fameux « Alan’s Psychedelic Breakfast » de Pink Floyd sur Atom Heart Mother, qui restituait subtilement le petitdéjeuner très anglais de leur roadie Alan Styles. Même s’il n’a pas, de son propre aveu, le souvenir précis de « son idée première avec ce disque », Roméo Poirier pousse plus loin la démarche et l’étend à l’ensemble de l’album, dans une plage quasi continue. S’il admet qu’« il ne se dit pas grand-chose en définitive », il affirme aimer « ces paroles terre-à-terre formulées dans cet environnement particulier, ce qu’il se dit à ce moment-là ». Il le constate sur scène : « La voix a un vrai pouvoir sur les auditeurs. D’emblée, elle capte leur attention. »

Il joue de ces voix : on cherche spontanément à comprendre le sens d’une narration qui s’installe progressivement et l’on s’attarde sur ces instants qu’il étire jusqu’à l’infini : un essai micro, des « 1, 2, 3, 4 » qui se prolongent comme si quelque chose allait démarrer, sans jamais démarrer vraiment ; des instructions venues de la régie ou des tentatives avortées. La routine s’impose, mais l’accessoire, le dispensable ou l’élément périphérique devient la chose même. Digne d’une attention nouvelle, avec un effet macro. Comme dans certaines œuvres de Sol Lewitt ou chez La Monte Young, la recommandation fait œuvre au même titre que le résultat.

Avec une maîtrise impressionnante, Roméo Poirier joue de l’accumulation des éléments en esthète, presque en plasticien. Chaque son est choisi avec une grande précision, enveloppé dans un halo jazz qui rappelle les plus beaux instants de Pharoah Sanders. « Cette tonalité jazz me semble assez naturelle », admet-il sans s’appesantir. On pense aux collages de John Zorn à ses débuts ; lui évoque Christian Marclay, dont il avait vu l’exposition au Centre Pompidou en 2022. Il a puisé à la source des chutes de studio que les rééditions jazz ou pop livrent à foison : ces outtakes – prises alternatives – qu’on écoute distraitement au détour d’un coffret vinyle, mais qui nous offrent l’essence des choses.

Il n’en demeure pas moins qu’il a écrit ses courtes pièces, dont l’insouciance n’est qu’apparente. « J’ai pris beaucoup de notes sur mon téléphone, nous explique-t-il. J’ai pensé la musique avant de la faire. » Ceci explique en partie l’extrême cohérence de l’ensemble, dont la narration se déploie comme la bande-son d’un film qui n’existe pas. En cela, il y a du Godard dans sa démarche, mais aussi du Perec dans la mélancolie qui s’en dégage, non sans cette pointe d’humour propre à l’auteur de La Disparition. « Si les gens perçoivent cette part d’humour, j’en suis ravi. » Oui, on sent une dimension ludique. « C’est sans doute parce que je me suis beaucoup amusé à le faire. J’ai passé des heures sur YouTube à regarder des images de répétitions ou d’enregistrements en studio. En définitive, on ne sait pas trop où on se situe : est-on dans la première prise de quelque chose, dans un overdub ou dans l’overdub de l’overdub ? On n’en sait rien ! » Quant au succès qu’il rencontre aux États-Unis – avec une tournée qui passe par Chicago, New York, Philadelphie, Los Angeles et San Francisco –, il confie : « Oui, je me suis rendu compte que j’avais un public là-bas. » Comment l’explique-t-il ? En grand modeste, il répond par une pirouette : « C’est un grand pays, il y a beaucoup de monde ! » On sourit, mais on devine une autre raison : les Américains ont reconnu chez cet Européen talentueux – né à Strasbourg, installé à Bruxelles – quelque chose qui les relie au Vieux Continent : un esprit pionnier, un esprit d’aventure et de culture auquel ils aiment se reconnecter.

— OFF THE RECORD, Roméo Poirier, Faitiche, parution le 10 octobre 2025

En concert le dimanche 12 octobre à C’est dans la Vallée

Salaud, mon ami !

Par Martin Möller-Smejkal ~ DJ Hercules ~ Traduction : Rémy Bux

Il y a quelques semaines, mon pote Simon Burger m’a appelé depuis le Val d’Argent. En décrochant, j’hésitais à répondre en français (« Salut ») ou en allemand (« Hallo »). Je l’ai donc salué d’un « Sallo ! » chaleureux. Silence.

Puis nos rires lorsque je lui ai expliqué comment cela m’était venu ! Probablement un bon exemple qu’il ne faut pas tout mélanger.

Malgré cela, il est toujours intéressant d’avoir un ami allemand qui comprend la langue presque oubliée de ta région. Ce dialecte qui était déjà trop embarrassant pour tes parents. Ou que tu ne connais qu’à travers des personnes que tu considères comme simples, rétrogrades ou même de droite. Si ce n’est les trois en même temps. Ou encore par ta grand-mère adorée, dont la vérité ne semble plus guère compter aujourd’hui.

Cet ami peut te rappeler qu’un jour, tu devras choisir entre la liberté et Alexa, l’égalité et l’uniformisation, la fraternité et Facebook. Qu’avant de chanter, il faut écouter, avant de protester, il faut comprendre et se serrer les coudes. Qu’avant de manger, il faut récolter, et avant de récolter, il faut semer. Ton ami peut te dire que ta terre ne t’appartient pas tant que tu n’as pas mis tes mains dans le sol et à quel point tes bottes deviennent lourdes lorsque la boue colle à tes semelles. À quel point il est difficile de débarrasser le champ des mauvaises herbes une fois qu’elles ont tout envahi. À quel point le dos fait mal, jusqu’à ce que ça passe. Et que ça revient toujours.

D’où je le sais ? Par mon potager. Parce que j’ai des yeux et des oreilles. Et par ces chansonniers de ton pays, que tu ne peux plus comprendre ! Ils étaient au cœur des victoires du mouvement citoyen et écologiste composé de Suisses du Nord, d’Alsaciens et d’Allemands badois du Dreyeckland des années 1970 et 1980.

Unifier la société, éliminer les vieux nazis, freiner les multinationales multimilliardaires, se débarrasser des politiciens obnubilés par le pouvoir, repenser le rôle des sexes, abattre les frontières nationales, générationnelles, linguistiques, éducatives et les limites des partis, tout en protégeant l’environnement et en cultivant son héritage culturel ?

Ne serait-ce pas là le bon état d’esprit et la bonne approche pour relever les défis actuels ? Le changement climatique, la toute-puissance des grandes entreprises, l’aliénation sociale, le recul de la démocratie, le glissement vers la radicalisation politique, le grignotage des terres, la gentrification, le manque de temps, et tant d’autres ?

Comment est-ce possible ?

Français et Allemands se souviennent relativement bien des événements tragiques qui ont eu lieu il y a environ 80 ans et qui sont partis d’Allemagne.

Trente ans plus tard, des viticulteurs, des étudiants, des agriculteurs et des citoyens engagés de France et d’Allemagne (des « ennemis héréditaires » présumés) se sont organisés avec des hordes de Suisses pas si neutres que ça, sans smartphone, et ont remporté des victoires incroyables, mais cela ne semble pas être entré dans les manuels d’histoire.

Bilan (a minima) :

– constructions des centrales nucléaires de Kaiseraugst (CH) et Wyhl (D) empêchées, – construction de l’usine C.W.M. de production de stéarate de plomb à Marckolsheim (F) empêchée, – centrale nucléaire de Fessenheim (F) finalement fermée après des années d’incidents.

C’était il y a seulement 50 ans.

Ne serait-ce pas l’histoire d’une réussite à transmettre aux générations futures ?

Pour ceux qui ne le savent pas, je parle du mouvement citoyen des années 70 et 80 du

Dreyeckland, ce « croissant » entre l’Alsace, le nord de la Suisse et le sud du pays de Bade.

Le bilan de leurs combats est impressionnant, même pour leurs opposants.

Une bonne raison pour se poser la question : qu’est-ce qui était différent à l’époque ? Comment ont-ils réussi ? Qu’ont-ils fait de mieux ?

À propos, il n’y a aucune honte à ne rien savoir à ce sujet.

Moi-même, bien que participant depuis plus de 20 ans en tant que DJ, musicien et organisateur de concerts à la scène culturelle de Freiburg (pourtant l’un des épicentres à l’époque), je n’en avais pas la moindre idée !

Jusqu’à ce qu’un jour de septembre 2021, Walter Mossmann (1941-2015) entre dans ma vie, par le biais de mon autoradio qui s’est arrêté par pur hasard sur la fréquence 102,3 – sur Radio Dreyeckland donc, l’ancienne station pirate issue de « Radio Verte Fessenheim ».

Avec sa « Chanson pour mes Amis Radicaux » (sa version revisitée en allemand de la « Chanson pour l’Auvergnat » de Brassens), Walter, auteurcompositeur-interprète, journaliste et réalisateur du sud du pays de Bade, m’a ouvert les yeux et les oreilles sur un âge où il n’y avait plus de dialecte, plus de temps, plus d’agriculture paysanne, plus de réalité commune, plus de biodiversité, mais aussi plus de frontières et de hiérarchie.

Grâce à lui, j’ai découvert et aimé d’autres auteurs-compositeurs-interprètes comme François Brumbt (qui a inventé le mot « Dreyeckland »), René Egles, Roger Siffer et Sylvie Reff (F), Aernscht Born (CH) et Buki (D).

Ils font partie d’une génération de chansonniers souvent profondément enracinés dans la tradition, l’agriculture paysanne et la langue alémanique, mais qui regardent aussi avec curiosité dans toutes les directions, et ne mâchent pas leurs mots. Les derniers de leur espèce ?

Au passage, ils nous livrent un exemple de la manière dont on peut préserver ce qui nous est propre et l’unir à ce qui nous semble étranger pour créer quelque chose de nouveau. Dans leurs compositions ils ont intégré par exemple des éléments folk, blues, tango, chanson, ceux de la musique sud-américaine.

Bien que célébrés dans les années 70 et 80 dans toutes les occupations de site, à chaque manifestation et dans toutes les « maisons de l’amitié » (maisons de rassemblement autoconstruites sur les lieux de lutte), il est aujourd’hui difficile de trouver beaucoup d’information à leur sujet.

Qu’y avait-il de si différent à l’époque ?

AGRICULTURE

Dans les années 70, davantage de personnes avaient le même niveau de vie. La société était plus

agricole qu’aujourd’hui, et beaucoup cultivaient encore des champs, des vignes et/ou élevaient des animaux de ferme.

Un accident dans une centrale nucléaire proche n’aurait pas seulement été dangereux pour la santé des gens, mais aurait également mis en péril l’ensemble de leurs moyens de subsistance.

LANGUE

La langue alémanique permettait aux habitants du Dreyeckland de communiquer directement entre eux. Il suffisait de s’écouter attentivement pour se comprendre.

INFORMATIONS

À l’époque, il y avait en Allemagne trois chaînes de télévision et quelques stations de radio, quelques journaux interrégionaux et quelques journaux locaux. Il y avait donc une base de réalité commune. Bien sûr, il y avait toujours la question du choix des sujets traités. Afin de pouvoir diffuser leurs informations sans censure, de petites stations pirates comme Radio Dreyeckland (D) et les magazines Klapperstei 68 (Mulhouse) et Uss’m Follik (Strasbourg) ont été créés.

Beaucoup de nouvelles se propageaient par le bouche-à-oreille, il y avait un immense tableau d’affichage au Frendschft’s Huss (maison de l’amitié) sur lequel étaient épinglées les dernières informations.

PLUS DE TEMPS GRÂCE À MOINS DE DISTRACTIONS

Dans les années 70 et 80, il y avait peu de distractions. Bien sûr, on trouvait quelques discothèques et cinémas en ville, mais pas une surabondance de divertissements comme aujourd’hui (streams vidéos et musicaux, médias sociaux…).

Cela laissait du temps pour les discussions, les manifestations et les occupations de sites.

PROTESTATION

Les protestataires savaient qu’ils n’avaient de chance de réussir que s’ils rassemblaient la population derrière eux. Ainsi, des étudiants aux cheveux longs ont joué sur leurs guitares des chansons populaires réécrites pour les chanter en chœur avec toutes les générations, citadines et rurales. Souvent, ils étaient accompagnés de fanfares, afin de correspondre aux habitudes d’écoute rurales. Dès que l’occasion se présentait, ils recomposaient les chansons pour les adapter à leur cause.

Et la suite ? À nous !

— DJ HERCULES DREYECKLAND FOR SALE!

Les chansonniers contestataires du Dreyeckland constituent le cœur de cette mixtape. Mais il s’agit aussi de s’amuser avec la langue et les dialectes.

Cette mixtape ne se veut pas un musée, c’est pourquoi on y entend de la musique de 1976 à 2024.

Nouvelle Mixtape : « Dreyeck tropical » le mercredi 8 octobre !

Mixtape digitale : soundcloud.com/hercules-soundtruck Paroles et infos : hercules-soundtruck.de

DJ Hercules est actif en tant que DJ, musicien, organisateur et mixeur depuis 2002 dans le sud du pays de Bade et depuis peu en Alsace.

C’est dans la vallée du Rhin

Par Jean-Damien Collin

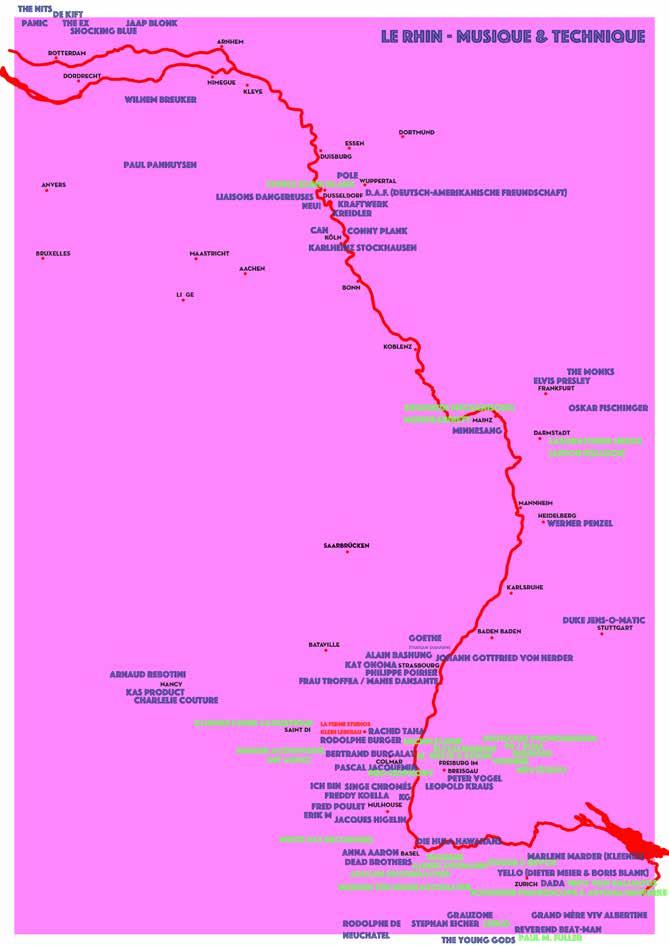

À l’automne 2012, après avoir discuté avec Rodolphe Burger de l’avenir du Studio Klein Leberau à SainteMarie-aux-Mines, j’ai entamé une réflexion sur le rock rhénan et ses archives. Puis d’autres artistes comme Alain Croubalian (du groupe the Dead Brothers) et Philippe Poirier (du groupe Kat Onoma fondé avec Rodolphe Burger) ont élargi cette perspective. Alain Croubalian a apporté des faits historiques ou des évidences que nous n’avions pas vus. Puis grâce aux arguments de Philippe Poirier, j’ai réorienté cette approche vers la notion de Musicalité Rhénane pour mieux englober les musiques populaires au bord du Rhin au travers des siècles et avec l’esprit des lieux.

L’histoire de l’espace rhénan comme espace culturel franco-suisso-allemand du Rhin supérieur, mais pas que ! Véritable creuset d’influences, son lien avec l’histoire mondiale de la musique, des migrations, des échanges économiques, des inventions techniques m’a conduit à approfondir la « Musicalité le long du Rhin » sous toutes ses dimensions : esthétique, sociologique, politique, technique… Finalement l’histoire des pratiques du xxe siècle ne serait-elle pas plus intéressante à partir d’un espace culturel –plutôt que des villes ou des nations – qui tout à coup prend forme et se retrouve au fil des époques et des territoires parfois très loin des bords du Rhin ?

Pour voir clair dans nos échanges, et surtout pour vérifier cette hypothèse, l’idée de faire une carte s’est imposée… C’était la solution pour donner forme à ces intuitions et nos échanges. Une carte avec un territoire structuré par le dessin du fleuve du sud au nord et quelques points, sur laquelle on évalue la zone de partage des eaux… Une carte dont le principe est de cartographier musique & technique, éléments indissociables de mon approche culturelle de l’art et de ses pratiques. Et, dès sa première version, avec quelques noms, d’univers artistique ou technique, cela est devenu une évidence… Il y avait bien quelque chose à explorer à qui la carte, outil ancestral de l’exploration, donnait forme.

Au sud, Adolph Rickenbacher, avec ses racines bâloises et son électrification de la guitare à qui il donnera son nom ! Mais aussi un savoir-faire de la musique mécanique que Thorens ou Studer perpétuent. Puis, comme s’exclamera Alain Croubalian en voiture au milieu de Sainte-Marie-auxMines : « Et Hofmann ?! » Bien sûr, Albert Hofmann et son LSD ! Imaginez l’histoire de la musique au xx e siècle sans Rickenbacher et Hofmann… Puis finalement un autre univers plus en aval du Rhin, avec le studio Kling Klang, Kraftwerk, Neu!, Can,

DAF… Et comme un écho à Hofmann, Anton Köllisch y a découvert la MDMA. Pour la Hollande, on démarre avec Panic, le groupe punk que Rodolphe Burger me faisait découvrir avec leur incroyable « Requiem for Martin Heidegger »1. Et Willem Breuker qu’il pointa sur la carte. Et puis les Minnesänger et leurs chansons d’amour, la poésie de Rodolphe de Neuchâtel, l’inventaire des musiques populaires fait par Goethe2… La tradition et les savoir-faire de la musique mécanique dans le Rhin supérieur… Le service militaire des Monks. L’ombre d’Oskar Fischinger. Le mystère des clochettes de Mulhouse de Jacques Higelin en 1969. Et l’évolution bien méconnue de la lumière scénique par Fritz von Ballmoos. Et tout un coup à Trossingen : Hohner avec ses harmonicas !

Cette carte est donc une invitation au voyage. Elle ne se veut pas scientifique, historique, poétique, géographique. Mais tout cela. C’est une intuition artistique que j’ai cartographiée. Elle aura donné lieu à de nombreuses conversations, exclamations, repas, ajouts de noms, explorations. Et ce qui est sûr : il lui manque beaucoup de noms, et elle sera, pour notre plus grand bonheur, le support de beaucoup de découvertes, de conversations et de liens. Deux présentations dans des colloques universitaires, avec Alain pour « Lire le territoire à partir des mondes musicaux » à l’UHA3 et avec Rodolphe Burger et Philippe Poirier à Saarbrücken pour « Trans-Europe-Express »4. Elle est la base de ma set list pour le DJ set avec KG devant le tableau du Miracle de la résurrection des poulets rôtis 5 au musée Unterlinden à Colmar, lors du festival Périphérique 20206. Elle est à l’origine d’un livre qu’il faudra bien écrire un jour pour raconter mes histoires sur chacun de ses noms.

Cette carte est donc une déambulation libre, une dérive dont n’importe quelle entrée permet de faire une station et de tirer des fils, des histoires, un imaginaire. Elle est une incarnation des propos de Tobi Vail : « Connaître l’histoire est crucial pour comprendre le présent. Il y a cependant toujours le danger de la nostalgie, qui par définition idéalise le passé. Le présent, c’est le point d’intersection entre le futur et le passé. Mieux on comprend ce moment, plus on peut devenir efficace pour transformer la société en tant que “travailleurs culturels”. L’histoire, estce seulement une somme d’informations, de faits, de personnages, de noms et de dates ? N’est-ce pas plutôt une certaine façon de raconter ? »7 À ce propos, c’est ce qu’Alain Croubalian avait fait à partir de cette carte pour la RTS durant l’été 2020. Son histoire-voyage est toujours disponible, des Grisons à Rotterdam en passant bien sûr par… Sainte-Marie-auxMines !8 Et c’est ici, à Sainte-Marie-aux-Mines, en 2025, à quelque pas de Saint-Dié où s’est décidé et imprimé en 1507 pour la première fois le mot « America », que l’édition du Festival C’est dans la Vallée donne forme, dans notre présent, à cette musicalité rhénane cartographiée dont l’irradiation « est partout pour toi et moi »9

1 — youtu.be/80EnupogigM?feature=shared

2 — www.danielmuringer.eu/videos/sources-musique-traditionnelle-alsacienne.mp4

3 — e-diffusion.uha.fr/video/3765-a06-colloque-lire-le-territoire-a-partir-des-mondes-musicaux/

4 — calenda.org/852119

5 — www.museesgrandest.org/les-collections/la-legende-de-saint-jacques-le-miracle-de-la-resurrectiondes-poulets-rotis/

6 — youtu.be/dLO5yBA23dk?feature=shared&t=481

7 — Tobi Vall, « History as story-telling, the artist as historian », conférence-concert, 2012, cité par Manon Labry, Riot Grrrls, Chronique d’une révolution punk féministe, Zones, 2016.

8 — www.rts.ch/info/culture/musiques/11455254-une-remontee-du-cours-du-rhin-en-musiques.html

9 — Radioactivity, Kraftwerk. 1975.

ÉPILOGUE

Par Philippe Schweyer

Pour finir en beauté, j’aurais pu raconter le bonheur de retrouver Micka, Camille et Rodolphe dans la ferme-studio d’enregistrement-cuisine de ce dernier pour parler du format et du sommaire de ce hors-série de Novo spécial « C’est dans la Vallée 2025 », tout en savourant un bibeleskaes début juillet. Plaisir décuplé deux mois plus tard par la présence autour de la table de Michel Bedez et Christophe Urbain venus parler de la réalisation simultanée d’un hors-série consacré à « Dévaler », parcours d’art contemporain à travers le patrimoine de la vallée de Sainte-Marie-auxMines, cette fois en dégustant de délicieuses saucisses blanches accompagnées de knepfles (chez Rodolphe, le Dreyeckland c’est toute l’année en musique et en cuisine). J’aurais pu évoquer le bonheur de rassembler les contributions d’une poignée d’amis (Emmanuel, Aude, Clément, Martin, Jean-Damien…) dans les deux hors-séries imprimés tête-bêche. J’aurais aussi pu ressortir ma photo d’Izïa perchée sur le zinc pendant que Rachid Taha et le Couscous Clan mettaient une ambiance de dingue dans le café de Mehdi plein

à craquer en 2013. J’aurais pu exhiber la photo de Paul S. (2 ans et demi) dans les bras de Rodolphe après son concert au théâtre en 2019 ou celle du même gamin squattant la batterie d’Arnaud Dieterlen pendant les rappels du concert « Glück Auf » deux ans plus tard. Autant de souvenirs personnels glanés au fil des éditions du festival (sans oublier un tête-à-tête avec Alain Bashung, un petit déjeuner avec Jacques Higelin…). J’aurais aussi pu choisir une photo de Lily Burger et James Blood Ulmer serrés l’un contre l’autre, main dans la main. Et confesser dans la foulée que si j’aime tant revenir à Sainte-Marie, c’est bien sûr pour Rodolphe, sa vallée et ses invités (hâte de retrouver Olivier Cadiot, Mathieu Almaric, Marie Losier, Felix Kubin… et Patricia Kaas !), mais que c’était aussi beaucoup pour Lily. Au final, pour regarder à la fois vers le passé et vers l’avenir, j’ai choisi une photo de Philippe Poirier et Rodolphe accompagnés de Roméo et Simon, leurs fils respectifs, à la fin du concert « Replay Kat Onoma » en 2021. Avec une pensée émue pour Philippe que j’aurais tant aimé revoir dans la vallée.

© Ben Pi