#80 / März 2023

KÜNSTLER-PAAR

Julian Messner und Annemarie Delleg verbindet nicht nur ihre Liebe, sondern auch ihr Beruf. Beide sind sie künstlerisch tätig, Julian Messner hat zudem sein erstes Buch herausgebracht. Wir haben den Autor in seiner Heimat in Südtirol besucht. Seiten 4-8

2,80 Euro

davon 1,40 Euro für die Verkäuferin/ den Verkäufer

Festlich herausgeputzt: Der Messepark wird 36 Jahre!

Dieser Frühling strahlt ganz besonders, denn im März wird der Messepark stolze 36 Jahre. Das ist doch ein Grund, gep egt zu feiern! Groß und Klein freuen sich auf viele Überraschungen, eine großartige Dekoration und unser sensationelles Gewinnspiel, bei dem es Messepark-Gutscheine im Gesamtwert von € 20.000,– zu gewinnen gibt. Also nichts wie hin: zum Messepark-Geburtstag vom 9. bis 18. März. Alle Infos unter www.messepark.at.

Ich freu mich drauf!

Inhalt

4-8 „So hätt’ ich mich auch gemacht“

Die marie zu Besuch im Schaffenszentrum des Wörtersammlers Julian Messner (36)

9 Frühlingsgemüse-Gefühle

Geschmorter Fenchel aus Dans Probelokal

10-12 „Ich habe nur existiert“

Alina Tarasova (17) spricht über ihre Flucht aus der Ukraine und ihr neues Leben in Vorarlberg

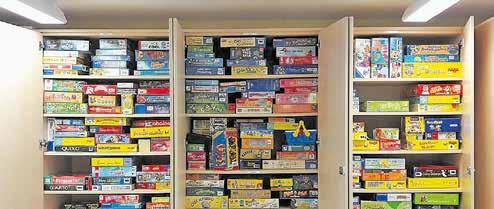

13 Neuer Spieleverleih

Selbsthilfeverein für Eltern und Angehörige von Menschen mit Behinderung öffnet Ludothek

13 Impressum

14-15 Meilensteine des Friedens

16-17 „Das Gift war mir wichtiger“

Claudia (45) erzählt offen über ihre Drogensucht, ihr Erwachsenwerden und ihre große Liebe

18 Sudoku, Repaircafés

19 Rechenrätsel, Schachecke

22-27 Weltfrauentag am 8. März

33 Männer sprechen über die Bedeutung des Feminismus für ihr Leben

28 Rätsellösungen

30-31 Kreative Wucht

Sehenswerte Außenseiterkunst im vorarlberg museum

32-33 Dornbirner Heimat, türkische Lebenswelten Zu Besuch beim Internet-Radiosender „Merhaba FM“ im Rhomberg-Areal in Dornbirn

34-35 „Helfen ist immer hierarchisch“

Soziologin Silke van Dyk fordert eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Ehrenamt

36-37 „Warum habt ihr mich vergessen?“

Andreas M. saß vor 44 Jahren 18 Tage lang ohne Nahrung, Wasser, Licht und Lüftung im Kotter

38-39 Veranstaltungskalender

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ich kann mich erinnern, wie ich letztes Jahr um diese Zeit das Editorial für die Märzausgabe formulierte, über die wiedergewonnene Freiheit nach den Lockdowns fabulierte, die Segel gen Leichtigkeit gehisst, mit allen Sinnen der Unbeschwertheit zugewandt. Und dann, die Zeitung war bereits für den Druck verabschiedet, plötzlich Krieg in Europa. Fassungslos ließ er mich vor dem Fernseher sitzen, ohnmächtig, wütend, schockiert. Fast genierte ich mich für mein locker, flockiges Frühlingsplädoyer, selbst wenn eine solche „Zeitenwende“ – inzwischen Wort des Jahres 2022 – von den Allerwenigsten erahnt wurde. In mir persönlich verflüchtigte sich jedenfalls sehr schnell jeglicher Hauch von Frühlingsstimmung. Rundherum ging es vielen so: Jedes bombardierte Haus, das die Medien zeigten, legte sich schwer auf die Brust. Jede persönliche Geschichte, jede Erzählung aus erster Hand, saugte man auf, jede Diskussion verfolgte man aus dem inneren Drang heraus nach Verstehenwollen, nach Einordnung dessen, was da gerade im Osten Europas passiert und was die Menschen in der Ukraine durchmachen. „Alle meine Zukunftspläne waren in einer einzigen Nacht zerstört worden“, so beschreibt es die junge Ukrainerin Alina heute, Seiten 10-12. Betroffen muss man zusehen, wie die Vernichtung ihren verheerenden Lauf nimmt und die Ängste dann und wann auch einen selbst übermannen. Angst vor dem eigenen Winter, vor dem sozialen, emotionalen wie klimatischen Wechselspiel aus Kälte und Überhitzung.

Wenn Expert:innen bereits vor einem Jahr davon sprachen, dass dieser Krieg mehrere Monate dauern würde, dann konnte, wollte man das nicht glauben. Nun aber hat sich der Überfall auf die Ukraine zum ersten Mal gar gejährt. Ist es naiv zu hoffen, dass man diesem Satz später einmal ein „und zum letzten Mal“ anfügen wird können? An die schrecklichen Bilder will ich mich nicht gewöhnen. Gleichzeitig sehe ich es als Verantwortung, nicht in den Negativnachrichten mit unterzugehen. Mich stattdessen eben doch auch dem Frühlingsgebaren und allem, was wir an Gutem mit ihm verbinden, zu öffnen. Der Wärme, dem Leichten, der Lebenslust. In meinem Verständnis schließt das das Mitfühlen nicht aus, im Gegenteil. So wie die Angst vor Leid und Gefahr im Heimatland nicht per se ausschließen muss, sich genau dort (wieder) ein Leben aufbauen zu wollen. Alina jedenfalls hat neue Zukunftspläne entworfen. Nach einem Jahr in Vorarlberg zieht es sie wieder zurück in die Ukraine, um ihr Land „zu einem besseren Platz zu machen“. Wir wünschen ihr, dass ihr Mut Berge versetzen kann. Und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, genauso.

Herzlich, Ihre Simone Fürnschuß-Hofer, Redakteurin

Kontaktieren Sie uns

marie ist Mitglied im Weltverband der Straßenzeitungen. www.insp.ngo

Sie haben Anregungen, Wünsche oder Beschwerden? Dann schreiben Sie uns doch einfach. marie – Die Vorarlberger Straßenzeitung, Graf-Maximilian-Straße 18, 6845 Hohenems. E-Mail: redaktion@mariestrassenzeitung.at oder Sie rufen uns an unter 0677/61538640. Internet: www.marie-strassenzeitung.at. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften!

Die nächste marie erscheint am 31. März.

„

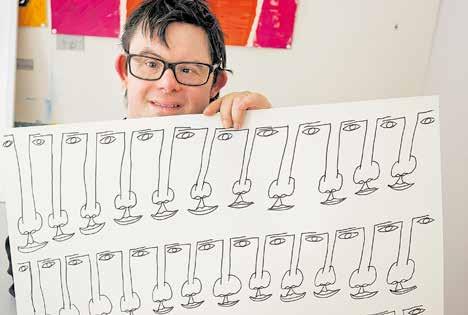

So hätt‘ ich mich auch selbst gemacht“

Der Wörtersammler und sein Erstlingswerk: Julian Messner, 36, wird anlässlich des Welt-DownSyndrom-Tags am 21. März in der Kulturbühne AMBACH in Götzis ausgesuchte Texte aus seinem Buch „ausnahmsweise ohne titel“ zum Besten geben. Wir finden, ein guter Anlass für eine Reise über den Brenner ins Schaffenszentrum des umtriebigen Südtirolers.

Julian MESSNER geboren 1986, lebt in Oberrasen/Südtirol und arbeitet in der Kunstwerkstatt „Akzent“ der Lebenshilfe in Bruneck.

Angefangen habe alles mit „frechen Briefchen an die Mama“, eilig notiert auf Notizzetteln, Julian damals noch ein Kind, als Mittzwanziger dann mit „Hochzeitsfieber“ sein Drehbuch-Debüt sowie der erste große Preis beim Literaturwettbewerb Ohrenschmaus*. 2020 sein Gedicht „mut“, abgedruckt auf einer Schokoladen-Edition von Zotter und 2021 – tatatam – Julian Messners erste Buchveröffentlichung „ausnahmsweise ohne titel“, die ihn diesen Monat nun auch nach Vorarlberg führt. Und mich zuvor noch ins schöne Südtirol, wo ich den Autor an seinem Arbeitsplatz in der Kunstwerkstatt „Akzent“ in Bruneck besuche. Ein herzliches Willkommen fliegt mir von allen Seiten entgegen, als ich am frühen Nachmittag dort eintreffe. Das kleine Künstlerkollektiv, das sich frei und fachkundig begleitet zwischen den Genres Bildnerisches Gestalten, Literatur, Theater und Musik entfalten darf, ist gerade dabei, erste Entwürfe für eine Auftragsarbeit zusammenzustellen:

Eine Kundin möchte eine Hausmauer illustriert haben, „sonnengolden“ soll sie werden. Jede:r der zehn Künstler:innen hat hier einen eigenen Schreib- und Zeichenplatz, gearbeitet wird täglich von 8 bis 15 Uhr, zwischendurch ein Mittagessen. Mein Protagonist hat für heute früher freibekommen. Er streift sich seinen Künstlerkittel ab und geleitet mich ein paar Türen weiter in die Galerie – ein heller, einladender Raum für Ausstellungen und Kulturprojekte aller Art. Und für gute Gespräche. Julian Messners zurückhaltende, feine Art macht es mir jedenfalls von Beginn weg leicht, in eine wahrhafte Begegnung zu finden. Eine, bei der sich kein zwar gutgemeinter, aber zu fürsorglicher Ton einschleicht und, ehe man sich’s versieht, die Augenhöhe verrutschen lässt. >>

mut ist dem inneren schweinehund ins gesicht zu schauen ihm zuzulächeln und ihm zuzurufen „na komm schon, lass uns zusammen tanzen“.

Julian Messner, ausgezeichnet 2020 mit dem Ohrenschmaus Schoko-Preis

Segen Gottes

Bewegtes Leben

Kunst und Kreativität sind Julian Messner quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater Eduard Braunhofer († 2019) war Regisseur und Schauspieler, Mutter Renate 40 Jahre ehrenamtlich am Theater engagiert. Auch er sei Bühnenmensch durch und durch, macht der Künstler keinen Hehl daraus, wo sein Lieblingsplatz ist: im Rampenlicht. Egal, ob als Sänger mit seiner Band „Miteinanders“, als Moderator, Autor oder Schauspieler. Nur eins will er ganz sicher nicht sein: Sportler. „Sport ist Mord“, bemüht er Winston Churchills geflügelte Worte und man spürt: Das ist wirklich sein Mantra. Weder aktiv noch passiv sei er für Leibesübungen jedweder Art zu begeistern. Nicht einmal für Spaziergänge mit seiner Mutter. (Umso geehrter fühle ich mich, als er mich später doch noch zu Fuß zurück zum Bahnhof begleitet.) Julian führt aber auch ohne sportliche Betätigung ein äußerst bewegtes Leben. Seine Vielseitigkeit trifft von Geburt weg auf das von Natur aus förderliche Umfeld einer Großfamilie – Mutter Renate hat neun Geschwister, ihr Sohn genießt auch hier seit jeher Mittelpunktstatus – und auf das elterliche Zugeständnis, beruflich dem nachgehen zu können, zu dem er sich berufen fühlt. Sprich, seiner künstlerischen Ader freien Lauf zu lassen. Was sich daraus ergibt, ist ganz nach Julians Geschmack: Preisverleihungen, Ausstellungen, Bandauftritte, Moderationsaufträge und inzwischen zahlreiche Anfragen zu Lesungen.

Auch privat sucht Julian ungehindert nach den Höhepunkten des Lebens. 2017 beschließen er und seine langjährige Freundin Annemarie Delleg, ebenfalls als Künstlerin im „Akzent" tätig, sich das Ja-Wort zu geben. Der kirchlichen Segnung folgte ein großes Fest bei strahlendem Sonnenschein. Die vielen Ständchen von Band- und Schauspielkollegen, das Zusammensein mit den Liebsten und der ganzen Dorfgemeinschaft wird zu einem Tag, an dem „viele Herztüren aufgehen“, wie es Julian Messner an anderer Stelle poetisch formuliert. Beim Thema Zusammenziehen schlägt dann allerdings Pragmatik die Romantik. Zu sehr wissen die jungen Eheleute um ihre Eigenheiten und die sich daraus ergebenden Fallstricke. Er winkt ab: „Zusammenziehen wäre ein Scheidungsgrund.“ Wilde Ehe andersrum, für manche:n vielleicht sogar Musik im Ohr? Julian und Annemarie wohnen jedenfalls nach wie vor in ihrem jeweils angestammten Zuhause. Umso mehr genieße man aber das Beisammensein am Arbeitsplatz und in der Freizeit. Und die von der Lebenshilfe organisierte, alljährliche gemeinsame Reise ans Meer. „Früher wollte ich unbedingt nach Panama, weil Janoschs ‚Oh wie schön ist Panama‘ mein Lieblingsbuch war. Heute reicht mir Italien“, sagt Julian schmunzelnd. Den Rest des Jahres ist ihm sein vertrautes Umfeld Anregung genug. Hier erwarten ihn neben Job, Bandund Theaterproben tägliche Rituale wie heimatkundliche Recherchen und stundenlanges Zeitungslesen. All das unverzichtbare Inspirationsquellen für ihn, den „Wörtersammler“. Fast schon ein Markenzeichen sind nämlich seine Stichwortlisten, die in Koffern und Kisten lagern und ihm als Stoff für seine Gedichte dienen. Er schreibe, „um den Kopf von zu vielen Gedanken zu befreien“ und um starken Gefühlen Herr zu werden: „Wenn es mir gelingt, die Angst in Worte zu fassen, ist es so, als ob sie schrumpft.“ Seine Texte diktiert Julian Messner, poetisches Schreiben und Nachdenken zugleich, das tue er sich nicht an. Weil in der Kunstwerkstatt das Lyrische seit einigen Jahren zu kurz kommt, muss inzwischen die Mama als Schreibkraft herhalten. Um jeden Zweifel an seiner Autorenschaft auszuräumen, hält Julian fest: „Ich korrigiere aber, was Mutter geschrieben hat, weil manchmal schreibt sie nicht genau das, was ich sage, es soll ja das dastehen, was ich meine und sagen will.“

Dreamteam

Zwischen Mutter – eine pensionierte Lehrerin mit schwungvoller Attitüde und herzlicher Ausstrahlung – und Sohn herrschen

diesbezüglich klare Regeln, die sogar vertraglich festgehalten sind. Sie sagt: „Ich bin nicht ständig verfügbar, ich lasse mich nicht rumkommandieren, aber ich schubse ihn auch nicht an, er muss auf mich zukommen.“ Julian fasst zusammen: „Wir sind ein Dreamteam.“ Den Beweis liefert der bereits in zweiter Auflage erschienene Gedichtband „ausnahmsweise ohne titel“. Eine Auswahl poetischer Kostbarkeiten, die bezeugen, dass „Gedanken wirklich besondere Gesellen“ sind. Sie nehmen das Große wie das Kleine in den Blick, Liebe, Freundschaft, Schmerz und die unscheinbare Blume im Wind. Und immer wieder auch den Autor selbst: „Im Rhythmus meines Herzschlags wandle ich durchs Leben: mal fröhlich tanzend, mal müde latschend, mal aufgeregt springend, mal nachdenklich trottend, mal zornig stampfend, mal übermütig wirbelnd, mal verträumt schwebend. Lausche dem Klang meiner Seele und webe daraus meine Erkennungsmelodie.“ Nicht zuletzt einer Mischung aus Übermut und Träumerei dürfte auch Julian Messners Drehbuchdebüt geschuldet sein. Seit Jahren als Schauspieler an der Volksbühne Rasen engagiert, habe er eines Tages den Regisseur gefragt, wann er denn endlich selbst einmal Regie führen dürfe. Dieser prompt: „Sobald du mir ein Drehbuch lieferst.“ Gesagt, geschrieben. Es folgte eine Inszenierung mit allem Drum und Dran – ein Ereignis, das in die Rasner Dorfchronik einging und die Messners bis heute mit tiefer Freude erfüllt.

Witz und Tiefgang

Auch der Humor kommt nicht zu kurz, etwa, wenn Julian Messner das Frühlingserwachen der Krokusblume beschreibt, das durch die erste Gülle-Ausfuhr eines Bauern empfindlich gestört

Mehr UP als DOWN

Die Arbeitsgruppe Down-Syndrom-Vorarlberg feiert die Vielfalt und hat gemeinsam mit der Kathi-Lampert-Schule in Götzis und der SOB Bregenz anlässlich des Internationalen Welt-Down-Syndrom-Tags einen bunten Vormittag inklusive Lesung mit Julian Messner organisiert. Dazwischen werden Filmsequenzen mit Alltagssituationen aus dem Leben mit Down-Syndrom gezeigt. Fürs kulinarische Wohl ist gesorgt!

Dienstag, 21.03., 9:30 Uhr, Kulturbühne AMBACH Götzis Anmeldung erbeten bis 13.03. unter: vorarlberg@down-syndrom.at

wird, was wiederum einen wütenden Rückzug ins Erdreich zur Folge hat. Ernster wird die Tonalität, wenn er das Thema Behinderung durch seine Poesiekiste zieht: „Ich denke mir, so wie ich bin, so und nicht anders, soll ich sein und so hätte ich mich auch selbst gemacht“. So der starke Anfang jenes Gedichts, das beim Literaturwettbewerb Ohrenschmaus ausgezeichnet wurde. Es folgt darin eine Aufzählung all jener Kompetenzen, die ihn als Menschen ausmachen. Dann der Bruch am Textende, der jene Ambivalenz zum Ausdruck bringt, die viele Menschen mit Trisomie 21 beschleicht: die Zerrissenheit zwischen Innensicht („Ich bin doch okay!“) und der Spiegelung von außen („Vor allem bist du behindert.“). Die Schlusszeile einem trotzigen Aufschrei gleich:

nur EINS hätte ich anders gemacht ich hätte mir ganz bestimmt nicht das Down-Syndrom verpasst –ich will nicht behindert sein.

Dem Trotz zum Trotze, es überwiegt das Trotzdem. Dieses Trotzdem, das Julian Messner motiviert, offensiv mit der Welt zu interagieren. Auf der Bühne wie im Alltag. Und ginge es nach ihm, idealerweise mit mindestens einer weiteren Publikation: „Aktuell schreibe ich an Geschichten aus meinem Leben, um zu zeigen, dass auch das Leben mit Down-Syndrom lebenswert ist.“ Seine „Flatschohren immer auf Empfang gestellt“ hat der Künstler noch so manches im Köcher, davon kann man ausgehen. Beziehungsweise in seiner Stichwortsammlung. Denn: ein Mann, viele Talente, tausend Worte.

Anm. der Red: Kursiv gesetzte Zeilen sind Textfragmente aus Julian Messners Erstlingswerk „ausnahmsweise ohne titel.“

*Alles zum Literaturverein und Wettbewerb Ohrenschmaus siehe ohrenschmaus.net

Freundlicherweise hat uns Julian Messner folgenden Text zum Abdruck zur Verfügung gestellt – inklusive einer Einführung, wie es dazu kam ... >>

DAS MACH ICH NICHT –

ICH MACH ES DOCH

Das war so: Ich sollte im Jahr 2009 beim Down-Syndrom-Kongress in Bozen zusammen mit einer Moderatorin die Begrüßung sprechen. Der Text dazu wurde mir zugeschickt. Ich dachte, bei so einem Kongress sind ein Haufen Leute, die reden gescheit über das Down-Syndrom, über Trisomie 21, und haben das selbst gar nicht. Ich will das gar nicht hören, mag nicht dabei sein, wenn sie sicherlich über uns und, wie meistens, nicht mit uns reden. Ich sagte: Nein, das mach ich nicht. Meine Mutter war verwundert und redete mir gut zu. Meine Betreuerin ermunterte mich, es zu versuchen. Ich überlegte und überlegte tagelang. Dann sagte ich: Doch, ich mach es – aber nur, wenn ich auch das sagen darf, was ich denke. Ich stellte folgende Rede zusammen:

Liebe Anwesende, ich habe mir lange überlegt, ob ich die Begrüßung sprechen soll oder nicht. Ich spürte Angst. Ich habe keine Angst, vor einem großen Publikum zu sprechen. Das ist nicht meine Angst. Ich bin schon oft aufgetreten mit meiner Gruppe Miteinanders, ich habe vor großem Publikum gesungen, gespielt und getanzt. Meine Angst ist eine andere. Sie werden über mich sprechen und nicht ich allein werde hier Gegenstand einer Diskussion, eines Treffens, eines wissenschaftlichen Gesprächs, das sich mit dem Down-Syndrom, mit Trisomie 21, beschäftigt. Das macht mir Angst. Wer werde ich dann, ich, Julian? Ich kenne die Kennzeichen: Furchenzunge, durchgehende Lebenslinie (Vierfingerfurche), Affenzehe. Doch diese Zeichen sieht man ja gar nicht. Sieht man vielleicht andere? Ja, vielleicht. Doch ich kann mit Sprache umgehen, ich kann schreiben, ich schreibe Texte, ich fasse Texte zusammen, schreibe ganze Nachmittage. Das Schreiben tut mir gut und ich bin glücklich. Ich gehe auf Menschen zu, zeige ihnen meine Gefühle unverstellt, zeige ihnen, dass ich sie mag. Und sie zeigen mir, dass sie meine Furchenzunge nicht sehen, auf meine Affenzehe nicht achten und auch die Vierfingerfurche nicht beachten. So ist es meistens und ich mag hoffen, dass es immer so ist.

Ich habe eine Freundin, ich habe eine Familie auch außerhalb meiner Familie: Es ist meine IKA*-Familie. Da leben wir, da arbeiten wir, jeder hat seinen Stil. Wir machen Musik, wir zeichnen und wir malen. Jedes Mitglied dieser Familie hat besondere Fähigkeiten, arbeitet an diesen Fähigkeiten. Und wir haben auch Erfolg. Die Menschen kommen in unsere Ausstellungen, wir zeigen ihnen unsere Welt. Und ich glaube, sie werden reicher durch unsere Bilder. Wir sehen vielleicht einiges anders, aber vielleicht braucht es gerade auch unser Sehen der Dinge und der Welt. Dann gibt es da unsere Gruppe Miteinanders. Wichtig ist das Miteinander. Das kleine s am Rande sagt, dass wir etwas anders sind. Meine Stimme ist vielleicht anders, wenn ich singe. Vielleicht ist sie rau, vielleicht ist sie holprig, vielleicht singt sie auch manchmal einen falschen Ton, aber es ist meine Stimme, die mein Leben erzählt und das Leben meiner IKA-Familienmitglieder.

Ich will hoffen, dass in den Gesprächen, die Sie führen, immer daran gedacht wird, dass hinter Trisomie 21 ein Julian steht, der singt und zeichnet, ein Günther, der geometrische Landschaften malt und ganz Rhythmus ist, wenn er am Schlagzeug sitzt, eine Giuliana, ein Gustav und Thomas, ein Klaus, der ruhig sein Instrument spielt, eine Annemarie, die wunderschöne Bilder malt und alle meine Freunde.

Ich möchte, dass Sie und alle verstehen, dass wir euch brauchen. Ich möchte aber auch, dass Sie und alle verstehen, dass auch Sie und alle uns brauchen im schönen Miteinanders.

*IKA: „Integriertes Kunst Atelier“, ehemaliger Arbeitsplatz von Julian Messner

Frühlingsgemüse-Gefühle

Mitleid führte zum Fenchel-Großeinkauf

Zutaten für zwei Personen:

Geschmorter Fenchel:

• 2 Fenchel

• 1 Zwiebel

• 1 Knoblauchzehe

• 100 Milliliter Weißwein

• 200 Milliliter klarer Gemüsefond oder Suppe

• Salz

• Pfeffer

• Olivenöl, Zitronensaft

Zubereitung:

Nudelsalat:

• 300 Gramm kleine Nudeln

(z.B. Fregola Sarda)

• 1 Fenchel

• 1 Zwiebel

• 1 Chilischote

• ein paar Radieschen

• Salz

• Pfeffer

• geräuchertes Paprikapulver

• Saft einer Zitrone und Olivenöl

Fenchelknollen waschen und grüne Stangen etwas kürzen. Im Schmortopf ein paar Minuten in Olivenöl scharf anbraten, zwischendurch wenden. Klein geschnittene Zwiebel und Knoblauch dazugeben und kurz braten, mit Weißwein ablöschen und etwas einköcheln lassen. Fond oder Suppe eingießen, aufkochen lassen, salzen und bei 160 Grad Umluft eine halbe Stunde im Backofen schmoren.

Inzwischen Nudeln nach Packungsanweisung in Salzwasser kochen. Weiteren Fenchel und Zwiebel mit dem Gemüsehobel in möglichst dünne Scheiben schneiden und in einer beschichteten Pfanne in Olivenöl unter Rühren fünf Minuten scharf anbraten. Nudeln abseihen und mit Zitronensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Paprikapulver marinieren, fein geschnittene Radieschen, Chili und gebratenes Gemüse unterheben. Anrichten, Fenchel aus dem Schmortopf auf die Nudeln heben. Noch etwas grobes Meersalz, Olivenöl, Zitronensaft und Schmorflüssigkeit darüber träufeln und servieren.

Von Daniel Mutschlechner, probelokal.com

Beim Streifzug durch den Supermarkt stieß ich unlängst auf ein Regal voller Fenchelknollen. Fast taten sie mir leid, so zahlreich und unangetastet, wie sie dalagen. Man kann doch diesen Gemüseberg nicht einfach so dahinkompostieren lassen, dachte ich – und langte zu.

Fenchel fristete bis dahin ein Mauerblümchen-Dasein in der Gemüse-Abteilung. Nie würdigte ich ihn eines Blickes. Er steckte in derselben kulinarischen Schublade wie Zwieback oder Kamillentee. Hilfreich höchstens bei Bauchweh, doch selbst da waren mir die geheimen Zaubermittel Cola und Salzstängele stets lieber. Nach ein paar Versuchen des Fenchel-Schmorens ist es mir gelungen, ein halbwegs vernünftiges Resultat zu erzielen. Majestätisch gebettet auf scharfen Nudelsalat macht die Knolle eine ordentliche Figur. Zumindest in der Fastenzeit. Zu den Leibgerichten wird sie jedoch nie zählen. Die Kinder brachten es wie immer schonungslos auf den Punkt: Der Nudelsalat würde auch ohne Fenchel schmecken.

Musiktipp: „Depeche Mode“ haben mich schon immer fasziniert. So schöne melancholische Musik macht keine andere Band. Doch ein wenig habe ich mich in den letzten Jahren entfremdet, zu established sind sie mir geworden, zu teuer sind mir die Karten für die kommende Tour. Doch kaum höre ich die neue Single „Ghosts Again“, haben sie mich wieder. Sie sind einfach gut. Und werden es für immer bleiben. Weitere Rezeptgeschichten und Musiktipps finden Sie auf www.probelokal.com

„

ICH HABE NUR EXISTIERT“

Seit dem 24. Februar 2022 ist für Alina Tarasova (17) nichts mehr, wie es früher war. An diesem Tag marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Gemeinsam mit ihrer Mutter Olha (43) und ihrer Schwester Albina (12) musste sie aus ihrer Heimatstadt Charkiw fliehen. Ihr Vater Denis (41) blieb in der Ukraine, um sich um seine Eltern zu kümmern. Seit fast einem Jahr genau lebt Alina in Vorarlberg und besucht die Polytechnische Schule in Bludenz. Mit der marie spricht sie über ihre ganz spezielle Familie, die Flucht und weshalb sie möglichst bald wieder in die Ukraine zurückkehren will.

Aufgezeichnet von: Frank Andres, Foto: Frank Andres

Ihre Familie

Ich lebe in einer ganz speziellen Familie. Meine Eltern, Großeltern, mein Onkel und meine Tante sind gehörlos. Ich bin quasi in zwei Welten aufgewachsen. Bereits mit fünf Jahren spielte ich in einem Gehörlosen-Theater in Charkiw. Ich habe den Erwachsenen geholfen, Texte in Gebärdensprache zu übersetzen. Mit zehn Jahren habe ich mit dem Theater aufgehört. In der Schule habe ich mich dann mehr mit Kunst beschäftigt. Mit Zeichnen, mit verschiedenen Maltechniken. Ich habe auch Kostüme aus Papier designt. Diese kreative Ader habe ich von meinem Großvater. Er ist Kunstmaler. Die Wände in seiner Wohnung sind voll mit seinen Kunstwerken. Er hat zwei Studienabschlüsse, einen in Architektur und einen Abschluss als Geschichts- und Rechtslehrer. Mein Opa war immer wichtig in meinem Leben. Er hat mir gezeigt, dass man auch als Gehörloser alles in seinem Leben erreichen kann, was man will.

Ihr Freiwilligen-Engagement

Als ich 14 Jahre geworden bin, habe ich mir in den Kopf gesetzt, später einmal nach Polen zu gehen, um dort zu studieren. Meine Mutter hat mich bei diesem Vorhaben voll unterstützt. Sie hat gemeint, dass ich ein cleveres Mädchen bin. „Versuche es einfach“, hat sie gesagt. Zuerst müsse ich aber die Sprache lernen. Das habe ich gemacht. Und es hieß, dass ich meine Chancen für einen Studienplatz durch Praktika verbessern kann. Aber in Charkiw gab es keine Möglichkeit, sich in der Freiwilligenarbeit zu engagieren. Ich habe mich dann auf einer Online-Plattform für junge Menschen registriert. Ich half mit bei der Organisation von Sport- und Tanzveranstaltungen, aber auch bei einem Veteranen-Treffen zum 9. Mai, das an den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland erinnert. Am Anfang habe ich das getan, um meine Studienchancen zu verbessern. Aber ich habe gemerkt, dass mich diese Freiwilligendienste generell interessieren. Mein Engagement empfanden die meisten meiner Klassenkameradinnen aber als komisch. Weil ich das freiwillig und ohne dafür Geld zu bekommen, getan habe.

Ihre Initiative

Dann habe ich mir gedacht, ich will selbst etwas auf die Beine stellen. In einem Kurs im Sommer traf ich zwei andere Mädchen und wir haben gemeinsam ein Brettspiel entwickelt, in dem erklärt wird, wie man richtig Müll trennt. Zum Verständnis: In der Ukraine kommt alles, egal ob Papier, Plastik oder Metalldosen, in eine Tonne. Wir hatten viele Pläne. Wir wollten dieses Spiel auch in anderen ukrainischen Städten außerhalb von Charkiw promoten. Wir hatten bereits 50 Spiele fertig produziert. Als der Krieg am 24. Februar dann begonnen hat, wurden diese Spiele alle zerstört. Die Arbeit von drei Monaten war wertlos geworden. Wir hatten nur mehr eine digitale Version. Alle meine Zukunftspläne waren in einer einzigen Nacht zerstört worden.

Der Kriegsbeginn

Ich habe Mutter und meine Familie Anfang Februar gewarnt: „Der Krieg beginnt“. Wir müssen alle Siebensachen in eine Tasche packen und bereit sein, die Stadt, wenn nötig, so schnell wie möglich zu verlassen. Meine Mutter versuchte mich zu beruhigen: „Der Krieg wird nie beginnen.“ Als ich dann drei Wochen später im Chemieunterricht gesessen bin, habe ich jede Minute mein Smartphone gecheckt. Der Lehrer sagte zu mir, ich soll das Handy endlich weglegen, aber ich habe das einfach ignoriert. Er fragte mich: „Was tust du da?“ Ich antwortete: „Ich checke die Nachrichten. Der Krieg wird kommen.“ Er tat meine Ängste einfach ab und sagte zu mir: „Du musst Chemie lernen. Das ist wichtiger.“ Am nächsten Morgen weckte mich meine jüngere Schwester mit aufgeregter Stimme auf: „Alina steh auf, der Krieg hat begonnen.“ Ich glaubte ihr das in diesem Augenblick aber nicht. Ich sagte zu ihr: „Machst du Witze? Lass mich noch eine halbe Stunde schlafen.“ Fünf Minuten später hörte ich plötzlich Explosionen. Ich schnappte mein Handy und las schockiert die Nachrichten: Der Krieg hatte tatsächlich begonnen. Ich saß eine halbe Stunde nur auf dem Stuhl und wusste nicht, was ich jetzt tun sollte. Ich bin dann gemeinsam mit meinem Großvater und meiner Mutter zu einem Laden gegangen, um Lebensmittel einzukaufen. Was ich da sah, war unglaublich. Ich hatte noch nie eine so lange Warteschlange in und vor einem Geschäft gesehen. Wir haben alles eingekauft, was wir bekommen konnten. Als die Sirenen wieder zu heulen begannen, haben wir uns im Keller verschanzt. Dort übernachteten wir alle in einem Bett. Meine Mutter, meine Schwester, ich und mein Chihuahua Mila. Meine Großmutter saß daneben in einem Stuhl. Meine Mutter sagte zu mir: „Alina, jetzt bist du ein Kind des Krieges.“ „Nein“, rief ich. „Morgen ist der Krieg wieder vorbei.“

Ihre Flucht

Sechs Tage nach dem russischen Beschuss verließen wir den Keller. Eine Flucht aus Charkiw war aber nur mit Evakuierungszügen möglich, weil die Stadt an den Grenzen und den Ausgängen beschossen wurde. Als wir am Bahnhof angekommen sind, war ich geschockt. Ich erinnerte mich an ein Video von der Evakuierung während des Zweiten Weltkrieges, das ich in der Schule gesehen habe. Auf dem Film versuchten Menschen verzweifelt in die Waggons zu klettern. Und genau diese Szenen spielten sich in diesem Augenblick am Bahnhof ab. Nur in Farbe und mit Ton. Wir wussten nicht, wohin uns die Reise genau führen würde. Es hieß nur: in Richtung Westukraine, an die Grenze zu Polen. Die Fahrt dauerte 48 Stunden bis wir in Lwiw (Lemberg) endlich angekommen sind.>>

Ihre Reise über Polen, Deutschland nach Vorarlberg

Für meine Mutter war sehr schnell klar, dass es unmöglich ist, in der Ukraine zu bleiben. Es sei zu gefährlich. „Ich bin gehörlos, ich kann mich hier nicht um dich und deine Schwester kümmern“, sagte sie. Wir schafften es dann nach Krakau in Polen. Wir hatten keine Ahnung wie es weitergehen sollte. Wir hatten keine Freunde oder Bekannte dort. Ich hatte das Glück, dass ich Polnisch gelernt hatte. Ich wollte eigentlich in Polen bleiben. Es war auch mein Wunsch, hier zu studieren. Aber für meine Mutter war das keine Option. Es gab in Polen keine Unterstützung für gehörlose Menschen. Und es war auch schwierig für meine Mutter Arbeit zu finden. Wir hatten dann die Chance, mit anderen Geflüchteten nach Essen in Deutschland weiterzureisen. Da lebten wir gemeinsam mit einer anderen Familie. Zwei, drei Tage lang. Dann bekam meine Mutter von einer gehörlosen ukrainischen Frau eine Nachricht. Diese lebte in Wien und sagte, dass es hier in Österreich Dolmetscher für gehörlose Menschen gibt. Diese würden sie unterstützen und uns helfen eine Wohnung zu finden. Und wir reisten in die österreichische Hauptstadt, weiter nach Freistadt, in eine Flüchtlingsunterkunft, die vom Roten Kreuz betreut wurde. Am Anfang habe ich außer schlafen und Nachrichten lesen auf dem Handy nichts gemacht. Meine Mutter sagte zu mir: „Geh doch mal raus und schaue dir die Umgebung an.“ Das hat mich aber nicht interessiert. Ich hatte das Gefühl, gar nicht mehr am Leben zu sein. Ich habe nur existiert. Ich hatte kein Zeitgefühl mehr. Fühlte mich in einer Blase gefangen. Meine Mutter erfuhr von anderen Ukrainern, dass es in Vorarlberg mit dem Landeszentrum für Hörgeschädigte eine Organisation gibt, die sich permanent um meine Mutter kümmern kann. Für mich und meine Schwester war es egal, wo wir leben. Aber nicht für meine Mutter. Über die Caritas haben wir dann eine Wohnung in Nenzing bekommen. Und seit unserer Ankunft am 15. März versuchen wir ein neues Leben aufzubauen.

Ihre Ankunft in Bludenz

Als ich in Bludenz angekommen bin, erblickte ich zum ersten Mal in meinem Leben Berge mit weißen Spitzen. Ich war von der Schönheit fasziniert. Zwei Tage nach unserer Ankunft gab es zum ersten Mal wieder so etwas wie Alltag. Ich kaufte Essen, Kleidung, besorgte uns Dokumente. Ich ging dann ab 1. April auch wieder zur Schule. Hatte aber kein richtiges Interesse für den Unterricht. Ich saß zwar in der Klasse, studierte aber weiterhin online an meiner ukrainischen Schule. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, wie lange wir hierbleiben werden.

Ihre Zukunftspläne

Am 16. Juli werde ich 18 Jahre alt. Und eines ist klar, dann will ich wieder zurück in die Ukraine. Ich weiß, dass das Leben hier in Vorarlberg besser als in der Ukraine ist. Es ist viel leichter eine Arbeit zu finden. Ich kann hier mein eigenes Geld verdienen und mir eine Existenz aufbauen. Ich habe aber das Gefühl, dass ich in der Ukraine den Menschen helfen kann. Ich will mein Land zu einem besseren Platz machen. Den Plan, in Polen zu studieren, habe ich aufgegeben. Ich will in der Ukraine Karriere machen, nicht im Ausland. Das ist mir mit Beginn des Krieges bewusst geworden. Ich bin dann wieder Mitglied einer großen Gemeinschaft, die meine Muttersprache spricht. Ich will auch mein Spielprojekt wieder starten.

Ich weiß, dass auch meine jüngere Schwester wieder zurück nach Charkiw will.

Am besten sofort. Egal, wie gefährlich es derzeit dort ist.

„ ICH SCHNAPPTE MEIN

HANDY UND LAS

SCHOCKIERT DIE

NACHRICHTEN:

DER KRIEG HATTE

TATSÄCHLICH BEGONNEN.

ICH SASS EINE HALBE

STUNDE NUR AUF DEM

STUHL UND WUSSTE

NICHT, WAS ICH JETZT TUN SOLLTE.“

Meine Mutter will aber nicht mehr zurück, auch dann nicht, wenn der Krieg vorbei ist. Sie hat Angst, dass dieser Krieg jederzeit wieder aufflammen kann. Sie will nie mehr in einem Land leben, das an Russland angrenzt. Sie hat auch die Situation 2014 in der Region Donbass miterlebt. Das will sie nicht mehr erleben müssen. Aber sie wird meine Entscheidung akzeptieren. Ende Sommer 2022, als ich die Möglichkeit hatte, über Einladung von Unicef für ein paar Wochen nach Kiew zu reisen, hatte ich zum ersten Mal wieder das Gefühl, atmen zu können. Ich traf da auch meinen Vater, meine Großeltern, Tanten und Onkel. Es war für mich wie ein Aufwachen aus einem großen Schlaf.

Spieleverleih mit ausgesuchten Lernmaterialien

Impressum

Grundlegende Richtung

Die Straßenzeitung marie versteht sich als Sprachrohr für die Anliegen von Randgruppen unserer Gesellschaft. marie ist ein Angebot zur Selbsthilfe für Menschen an oder unter der Armutsgrenze, die ihren Lebensmittelpunkt in Vorarlberg haben. Ziel ist die Förderung des Miteinanders von Menschen am Rande der Gesellschaft und der Mehrheitsgesellschaft. Die Hälfte des Verkaufspreises von 2,80 Euro verbleibt den Verkäufern. marie ist ein parteiunabhängiges, soziales und nicht auf Gewinn ausgerichtetes Projekt.

Redaktion

marie – Die Vorarlberger Straßenzeitung, Graf-Maximilian-Straße 18, 6845 Hohenems, Telefon: 0677 61538640

eMail: redaktion@marie-strassenzeitung.at Internet: www.marie-strassenzeitung.at

Redaktion: Frank Andres, Simone Fürnschuß-Hofer

Die Würfel sind gefallen, seit Ende Jänner hat die Ludothek in Bludenz unter neuer Leitung wieder seine Pforten geöffnet. Hier wird Groß und Klein nicht nur ein Riesensortiment an Spielen geboten, sondern auch ausgesuchtes Lernmaterial: Informationen über Unterstützende Kommunikation, Veeh-Harfen, Montessori-Materialien und vieles mehr. Als Betreiber des Spieleverleihs ist es dem Verein Einzigartig – ein Selbsthilfeverein für Eltern und Angehörige von Menschen mit Behinderung – ein Anliegen, Anlaufstelle für alle jene zu sein, die nach hilfreichem Fördermaterial suchen. „Spielerisch lebt es sich leichter, sodass Förderung ganz automatisch passiert. Die Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne verbessert sich, die Fantasie wird angeregt und es ist egal, ob ein Mitspieler eine Beeinträchtigung hat“, so Obfrau Emma Winkler. Sie lädt alle Interessierten zwischen 0 und 100 Jahren ein, vorbeizuschauen: „Jeden Dienstagnachmittag kann man bei uns nach Lust und Laune stöbern und sich gegen eine geringe Gebühr mit neuen Spielen und Materialien eindecken. Und ganz nebenbei diese Möglichkeit für Begegnung, Information und Austausch nützen.“

Ludothek Bludenz, Grete-Grulbranssonweg 24 Öffnungszeiten: jeweils dienstags, von 14:30 – 17:30 Uhr, ausgenommen Ferienzeiten

Kontakt: T 0681 108 089 23 oder ludothek.bludenz@gmail.com Mehr zum Verein: www.einzigartig-verein.at

MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: Guntram Gärtner, Florian Gucher, Christine Mennel, Daniel Mutschlechner, Brigitta Soraperra, Ludwig Thalheimer, Gerhard Thoma

Zeitungsausgabestellen:

Dornbirn: Kaplan Bonetti Sozialwerke, Kaplan-Bonetti-Straße 1, Montag, Mittwoch und Freitag von 7.15 bis 9 Uhr

Bregenz: dowas, Sandgrubenweg 4, Montag bis Freitag: 8.30 bis 13 Uhr

Feldkirch: Caritas-Café, Wohlwendstraße

1, Montag bis Freitag 8.30 bis 14 Uhr

Bludenz: do it yourself, Kasernplatz

5-7/3b, Montag und Mittwoch 14 bis 16 Uhr

Anzeigen

Kontakt:

anzeigen@marie-strassenzeitung.at Medieninhaber und Herausgeber

Verein zur Förderung einer Straßenzeitung in Vorarlberg, ZVR-Zahl 359044778, 6833 Klaus

eMail: redaktion@marie-strassenzeitung.at Vorstand

Frank Andres, Obmann

Christina Vaccaro, Obmann-Stellvertreterin, Schriftführerin

Oliver Mössinger, Kassier

Druck: Russmedia Verlag GmbH, Schwarzach

Auflage: 13.000 Exemplare, Erscheinungsweise monatlich

Layout/DTP/Bildbearbeitung

:TAGWERK Grafik|Design Monika Dür Bankverbindung & Spendenkonto

Raiffeisenbank im Rheintal,

IBAN: AT94 3742 0000 0648 3580, BIC: RVVGAT2B420

© 2023 marie. Alle Rechte vorbehalten.

MEILENSTEINE DES FRIEDENS

Die Geschichte der Menschheit ist geprägt von Krieg und Zerstörung. Es gab aber immer auch Gegenbewegungen und den Versuch, ein friedliches Zusammenleben unter Völkern und Kulturen zu ermöglichen. Welche Friedenskonzepte, Resolutionen und Institutionen uns vor Krieg bewahren sollen, hat unsere Schwesternzeitung, die Tiroler Straßenzeitung „20er“ im Rahmen eines Friedensschwerpunktes zusammengetragen. Wir dürfen ihre „Chronologie menschlicher Bemühungen“ veröffentlichen.

Recherche: Tobias Leo und Jonas Plattner

4. Jhdt. v. Chr. – Koine Eirenē ... ... bedeutet „allgemeiner Frieden“ und ist eine auf Dauer ausgelegte, universale Friedensordnung im Alten Griechenland, die später eine wichtige theoretische Grundlage für Institutionen wie dem Völkerbund und der UNO bilden wird. Deren Grundpfeiler sind Gleichberechtigung, Autonomie und Multilateralität – also Beteiligung aller Parteien. Grund dafür sind die zahlreichen vorangegangenen machtpolitischen Konflikte im Peloponnesischen Krieg. Soweit die Theorie: In der Praxis wird dieses Prinzip ständig von den verschiedenen Stadtstaaten untergraben.

27 v. Chr. - ca. 200 n. Chr. – Pax Romana ...

... bedeutet „römischer Frieden“ und bezeichnet im Antiken Rom eine relativ ruhige Periode des inneren Friedens von etwa zwei Jahrhunderten. Da das Prinzip nach innen ausgerichtet ist, steht es nicht im Gegensatz zu einer militärischen Expansion des Römischen Imperiums. Für Frieden, Sicherheit und Recht sind die Provinzen tributpflichtig.

10. und 11. Jhdt. – Gottesfrieden ...

... entsteht im 10. Jahrhundert in Südfrankreich, um das private Faust- und Fehderecht des Adels einzugrenzen, da zahlreiche bewaffnete Konflikte die öffentliche Sicherheit gefährden. Bischöfe initiieren Regelungen, nach denen vereidigte Waffenträger bestimmte Personengruppen oder Orte – etwa Kirchen – schützen. Darüber hinaus werden Fehden an gewissen Tagen (zum Beispiel von Freitag bis Sonntag) oder zu „heiligen Zeiten“ wie Ostern verboten.

12. - 15. Jhdt. – Landfrieden ...

... erweitern das Konzept des Gottesfriedens: Aus kirchlichen Strafen wie die Exkommunikation werden nun weltliche Strafen, etwa der Landesverweis oder Leibesstrafen. Ganz am Ende dieser Entwicklung wird das Fehderecht verdrängt und das Gewaltmonopol der jeweiligen Landesherrschaften fixiert. Im Heiligen Römischen Reich wird unter Kaiser Maximilian I. im Jahr 1495 der Ewige Landfrieden verabschiedet. Dennoch sind noch größere Fehden bis weit ins 16. Jahrhundert bekannt.

1648 – Westfälischer Frieden ...

... markiert das Ende des Dreißigjährigen Kriegs, an dem ab 1618 nahezu alle europäischen Mächte beteiligt waren. Es ist ein umfassender Krieg, der Europa zu großen Teilen zerstört, rund vierzig Prozent der damaligen Bevölkerung sterben. Daraus resultiert im Jahr 1648 ein Frieden aus allgemeiner Erschöpfung und Kriegsmüdigkeit. Es folgt eine europäische

Friedensordnung gleichberechtigter Staaten, was eine wichtige Grundlage für die Entstehung von souveränen Staaten und des modernen Völkerrechts ist.

1815 - 1853 – Wiener System oder auch System

Metternich

Nachdem Frankreich unter Napoleon besiegt ist, wird auf dem Wiener Kongress von 1815 eine europäische Friedensordnung festgelegt, um ein Gleichgewicht zwischen den Mächten und damit Frieden im kriegsgeplagten Europa herzustellen. Die Kosten tragen im Wesentlichen der Kriegsverlierer Frankreich und auch Polen, das zwischen Österreich, Preußen und Russland aufgeteilt wird. Grundgedanke ist die Herstellung der Zustände vor der Französischen Revolution, die Unterdrückung von liberalen und nationalen Bewegungen sowie die Festigung der Monarchie. Tatsächlich sorgt dieses Gleichgewicht bis zum Krimkrieg 1853 für Frieden zwischen europäischen Großmächten. Doch so stabil diese Friedensordnung lange Zeit zwischenstaatlich funktioniert, im Inneren kommt es in dieser Zeit zu zahlreichen bürgerlich-demokratischen Aufständen und nationalen Unabhängigkeitsbewegungen.

1648 - 1919 – Oblivionsklausel

Sie ist vom Westfälischen Frieden 1648 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs ein wiederkehrendes Element in europäischen Friedensverträgen. Demnach wird nach einem Krieg sowohl Kriegsgeschehen und auch dessen Ursache vergessen, um weitere Konflikte zu verhindern. Kurz gesagt: Schwamm drüber! Das ändert sich in den Pariser Vorortverträgen 1919 und 1920 nach dem Ersten Weltkrieg: Seitdem können Staaten sowohl für Kriegsschuld als auch für Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht werden.

19. Jhdt. – Neuer Pazifismus ...

... entwickelt sich im Zuge der Aufklärung. Einflussreiche Denker der Zeit, darunter Immanuel Kant, schlagen eine neue internationale Rechtsordnung vor, um Frieden dauerhaft und weltweit zu sichern. Unter Rückbesinnung auf die altgriechische Vorstellung des „allgemeinen Friedens“ spielen diese Ideen bei der Entstehung des Völkerbundes und der UNO eine Rolle. Der wohl bekannteste Vertreter des Pazifismus ist der indische Politiker Mahatma Ghandi: Seine Befreiungsbewegung vom britischen Kolonialismus stützt sich ausschließlich auf friedliche Mittel, nach dem Grundsatz: „Es gibt keinen Weg zum Frieden; Frieden ist der Weg.“

28. - 30. April 1915 – Internationaler Frauenfriedenskongress

Mitten im Ersten Weltkrieg initiieren die deutschen Frauenrechtlerinnen Anita Augspurg und Linda Gustava Heymann gemeinsam mit der niederländischen Ärztin und Pazifistin Aletta Jacobs einen Internationalen Frauenfriedenskongress in Den Haag (NL). Trotz großer Anreisehürden finden sich 1136 Teilnehmerinnen aus zwölf Nationen ein. Im Rahmen dieses Kongresses wird ein Forderungskatalog an die Nationen der Welt formuliert, der seiner Zeit weit voraus ist und bis heute an Aktualität nichts eingebüßt hat. Der „Internationale Gerichtshof“ in Den Haag und die nach wie vor bestehende „Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit“sind in diesem Zusammenhang entstanden.

28. Juni 1919 – Vertrag von Versailles

Der Friedensvertrag zwischen Deutschland und den Alliierten besiegelt die Beendigung des Ersten Weltkriegs. Er tritt am 10. Jänner 1920 in Kraft und weist dem Deutschen Reich die Alleinschuld am Ausbruch des Krieges zu. Der Vertrag regelt die großen Gebietsabtretungen, den Verzicht auf alle Kolonien, die Internationalisierung deutscher Flüsse sowie Reparationszahlungen für das Deutsche Reich. Die USA unterzeichnet den Vertrag nicht und verhandelt separate Friedensabkommen.

26. Juni 1945 – Die Organisation der Vereinten Nationen ...

... umfasst 193 Mitgliedsstaaten und setzt sich nach dem Zweiten Weltkrieg das Ziel, den Weltfrieden zu sichern. Die Charta der UN ist seit 24. Oktober 1945 in Kraft und verkörpert eine Art Weltverfassung. Im Vordergrund steht die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Bedrohungen des Friedens sollen durch gewaltlose Mittel im Kollektiv beseitigt werden. Die Grundsätze der Gerechtigkeit, der Gleichheit und des Völkerrechts sollen stets eingehalten werden. So stimmten am 2. März 2022 141 Mitgliedstaaten in New York für eine Resolution, die den russischen Einmarsch in der Ukraine verurteilt und ein Ende des Krieges fordert. Zum Jahrestag des Krieges wurde diese Resolution erneut bekräftigt. Von den 193 Mitgliedstaaten enthielten sich 32 und sieben lehnten den Beschluss ab.

12. März 1947 – Die Truman-Doktrin ...

... bezeichnet eine Erklärung des einstigen US-Präsidenten, Harry S. Truman, in der er die Bereitschaft der USA verkündet, europäischen Staaten wirtschaftliche und militärische Hilfe gegen die Bedrohung kommunistischer Bewegungen und Staaten zu leisten.

6. Juni 1947 – Der Marshall-Plan ...

... ist ein Programm für den Wiederaufbau der europäischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg und geht auf den da-

maligen US-Außenminister George Marshall zurück. Die Staaten und Demokratien Europas sollen damit gegenüber sowjetischem Einfluss gerüstet werden. Zuvor scheitert eine gemeinsame Lösung zwischen den USA und der Sowjetunion am Streit über die zukünftigen Entwicklungen Europas. Das Hilfsprogramm beinhaltet Kredite und Lieferungen von Rohstoffen, Waren und Lebensmitteln. Bis 1952 beläuft sich der Marshall-Plan auf eine Summe von rund 13 Milliarden US-Dollar. Die UdSSR reagiert auf den Marshall-Plan und gründet im September 1947 das „Kommunistische Informationsbüro“, das den Kampf für die Weltrevolution weiterführen soll. Die Welt wird entzweit, in das Lager der USA und das Lager der Sowjetunion. Diese Konstellation beschreibt Truman als Kalten Krieg.

Juli 1968 – Der Atomwaffensperrvertrag ...

... soll die Verbreitung von Atomwaffen und Atomwaffentechnologien verhindern, die Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie fördern und schlussendlich eine vollständige nukleare Abrüstung erreichen. Der Vertrag trat 1970 in Kraft und gilt als Grundpfeiler des globalen nuklearen Abrüstungsregimes. Die fünf Atommächte USA, Frankreich, China, Großbritannien und die Sowjetunion rufen den Vertrag ins Leben. Insgesamt 191 Staaten treten dem Abkommen bei.

3. Juli 1973 – Die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) ...

... der gegenwärtig 57 angehörigen Staaten hat ihren Ursprung in der 1973 ins Leben gerufenen „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ (KSZE). Sie entsteht in einer Entspannungsphase zwischen dem Ost-West-Konflikt und soll zur Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen in Europa führen. Anfang der Neunzigerjahre, mit der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Zerfall der Sowjetunion, ist der Ost-West-Konflikt in Europa überwunden. Am 21. November 1990 unterzeichnen die Staats- und Regierungschefs der Staaten in Paris die Charta für ein neues Europa. Sie besiegelt das Ende des Kalten Krieges und stellt die Weichen für die Zukunft eines geeinten Europas. Auf dem Folgetreffen in Budapest am 5. und 6. Dezember 1994 beschließt man die Umbenennung der KSZE in die OSZE. Heute ist die OSZE mit ihren 57 Teilnehmerstaaten die weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation.

12.

September 1990 – Der „2+4-Vertrag“

Mehr als drei Jahrzehnte nach der Kapitulation des Deutschen Reichs wird zwischen den beiden deutschen Staaten und den vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs der 2+4-Vertrag abgeschlossen: Er stellt die endgültige innere und äußere Souveränität des vereinten Deutschlands her. Der Vertrag über „die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland“ tritt am 15. März 1991 in Kraft.

Wie geht es dir heute?

Das Leben von Claudia (45) wird seit Jugendtagen von Drogen bestimmt. Im Alter von 14 Jahren spritzte sie sich zum ersten Mal Heroin. Mit der marie sprach die gebürtige Bludenzerin offen über ihr Erwachsenwerden, ihren Kinderwunsch und ihre große Liebe.

Für mich bedeutet derzeit alles Stress. Wenn du zuerst eine Wohnung hattest und jetzt im Bonettihaus wohnst, ist das eine große Umstellung. Vor allem mein Hund, ein DackelMischling, fehlt mir sehr. Ich musste ihn abgeben.

Wie bist du aufgewachsen?

Ich bin gemeinsam mit zwei Brüdern und einer Schwester in Bludenz aufgewachsen. Ich war immer das schwarze Schaf in der Familie. Ich habe bereits mit 14 Jahren angefangen, Heroin zu spritzen, weil ich es psychisch nicht mehr gepackt habe. In der Zeit habe ich auch begonnen, eine Lehre zur Köchin bzw. Kellnerin zu machen. Bei der Abschlussprüfung war ich aber so mit Drogen vollgepumpt, dass ich am Tisch eingeschlafen bin. Damit habe ich meine Berufspläne praktisch in den Wind gesetzt. Danach kam ich in eine Wohngemeinschaft nach Ludesch und schließlich nach Gauenstein in Schruns. Dort blieb ich zwei Jahre lang. Ich konnte ins zweite Lehrjahr einsteigen. Das habe ich aber nicht gepackt. Ich hatte ehrlich gesagt auch keine Lust. Es war mir alles zuviel.

Was hättest du gerne beruflich gemacht?

Mein großer Wunsch war es, mit älteren Menschen zu arbeiten. Als Krankenschwester oder Sozialarbeiterin. Ich habe mich immer gerne um ältere Patienten im Spital gekümmert. Es hat aber einfach nicht funktioniert. Ich habe einfach alles schleifen lassen. Ich war immer auf Drogen. Habe über die grüne Grenze Drogen aus der Schweiz nach Vorarlberg geschmuggelt. Bis sie mich dann einmal mit Heroin erwischt haben. Da war ich erst 18 Jahre alt.

Was ist danach passiert?

Ich wurde zu 35 Monaten Haft verurteilt. Ich bekam Therapie statt Strafe angeboten. Ich bin dann aber selbst wieder freiwillig zurück ins Gefängnis. Ich wollte nicht täglich um 6 Uhr in der Früh aufstehen und putzen gehen. Das war für mich keine Therapie, sondern eine zusätzliche Last. Ich habe in dieser Zeit wieder begonnen, exzessiv Alkohol zu trinken.

„ Das Gift war mir wichtiger“Interview und Foto: Frank Andres

Wie ging es für dich nach der Haft weiter?

Danach habe ich meinen Mann kennengelernt. Er war auch gerade aus dem Knast entlassen worden. 171/2 Jahre lang war er meine große Liebe. Ich musste ihn nur anschauen, da wusste er, was ich von ihm wünschte. Er ist leider vor ein paar Jahren gestorben.

Geheiratet hast du ihn aber nicht?

Nein. Ich hatte bereits eine Ehe hinter mir.

Wie alt warst du da?

17 Jahre. Weil ich noch nicht volljährig war, musste meine Mutter mitunterschreiben. Und zwei Jahre später war die Ehe schon wieder geschieden. Ich habe aber noch heute ein gutes Verhältnis zu ihm. Wenn ich ihn einmal brauche, kommt er sofort und hilft mir.

Waren gemeinsame Kinder mit deiner großen Liebe nie ein Thema?

Nein, wir wollten nie Kinder. Ich habe immer gesagt: „Das Gift ist mir wichtiger.“ Ich kann kein Kind in die Welt setzen und gleichzeitig Drogen nehmen. Und von den Drogen bin ich nie richtig losgekommen. Ich hätte es nicht ausgehalten, wenn das Jugendamt jeden Tag bei mir vor der Tür gestanden wäre. Ich bin überzeugt, dass es einem Kind bei mir gut gegangen wäre, aber ich habe mich dagegen entschieden.

Was bereitet dir Freude?

Zurzeit tue ich mir damit schwer. Früher war das anders. Da bin ich auf Turniere reiten gegangen. Aber heute, mit meinem lädierten Rücken, kann ich das vergessen. Ehrlich gesagt: Worüber soll ich mich heute noch freuen?

Gibt es wirklich nichts?

Doch, da fällt mir etwas ein: Ich hätte gerne wieder eine eigene Wohnung. Ich hatte in Muntlix eine Traumwohnung. Da hat alles gepasst. Sogar der Hund wurde da akzeptiert.

Warum lebst du nicht mehr dort?

Ich hatte wieder einmal irgendwelche Typen kennengelernt und sie bei mir wohnen lassen. Aus Mitgefühl, weil ich weiß, wie es ist, auf der Straße zu leben. Am Ende gab es große Probleme und ich habe die Wohnung schließlich wieder verloren.

Wie schaut heute dein Alltag aus?

Ich möchte beim Bonetti-Arbeitsprojekt anfangen. Wenn du den ganzen Tag nur im Zimmer herumhängst, wirst du deppert. Einfach in den Tag hineinzuleben, das funktioniert nicht. Da beginne ich nur wieder zu trinken.

Du hast jahrzehntelang harte Drogen konsumiert. Wie sehr ist dir bewusst, dass du deshalb sterben könntest?

Ich kenne viele Menschen, die wegen der Drogen gestorben sind. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass es jederzeit auch bei mir vorbei sein könnte. Ich merke, dass es mit meinem Körper abwärts geht. Ich fühle mich oft müde und ausgepowert. Da verliert man manchmal den Willen, weiter zu leben. Seit einem Dreiviertel-Jahr spritze ich mir kein Heroin

mehr. Ich bekomme stattdessen als Ersatz Methadon. Gesundheitlich geht es mir auf jeden Fall besser. Aber ich will keinen Entzug mehr machen. Dafür fühle ich mich zu alt. Vielleicht versuche ich es noch einmal mit einer Therapie.

Wie reagierst du, wenn du mitbekommst, dass ein junger Mensch Drogen versuchen will?

„ICH KANN KEIN KIND IN DIE WELT SETZEN UND GLEICHZEITIG DROGEN NEHMEN. UND VON DEN DROGEN BIN ICH NIE RICHTIG WEGGEKOMMEN.“

Da bin ich knallhart. Ich sage nur: „Lass die Finger davon.“ Aber ehrlich gesagt, kann ich niemandem verbieten, Drogen zu nehmen. Kürzlich habe ich mitbekommen, dass eine junge Frau nach einem Drogenmix ins Koma gefallen ist. Das macht mich traurig.

Das sind klare Worte. Warst Du immer schon ein „grader Michl“?

Ja, ich habe anderen immer meine Meinung gesagt. Ich mag es nicht, andere zu belügen. Ich gebe zu: Ich habe meine Mutter, wegen des „Giftes“ bestohlen. Aber ich konnte damals nicht anders. Was hätte ich tun sollen, wenn ich täglich 3000 Schilling (218 Euro) für Drogen gebraucht habe?

Markus Haider, Bildungsinnovator und Schulentwickler aus Wien in Kooperation mit der Offenen Jugendarbeit Dornbirn präsentieren:

IMPULSVORTRAG:

SCHULE KANN MEHR

Wie wollen wir gemeinsam Bildung neu denken und Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft entwickeln – das ist das Ziel.

Wann: Montag, 13.03.23 ab 17 Uhr

Wo: Kulturcafé Schlachthaus, Schlachthausstraße 11, 6850 Dornbirn

Anmeldung: anmeldung@ojad.at

chancen bildung

REDEN WIR ÜBER ARMUT

Wann sind wir arm? Was macht reich? Und wie ist es, in Armut zu leben? Thomas D. Trummer spricht mit Gästen über Armut in Österreich, internationale Entwicklungszusammenarbeit und unser Verständnis von Armut und Reichtum. Eintritt frei!

Wann: Donnerstag, 23. März um 18.30 Uhr

Wo: Kunsthaus Bregenz

Am Podium: Walter Schmolly | Caritasdirektor Vorarlberg

Johannes Rauch | Eine-Welt-Gruppe Schlins

Simone Fürnschuß-Hofer | marie – Die Vorarlberger Straßenzeitung

REPARATURCAFÉS

CARLA REPARATURCAFÉ ELEKTRO ALTACH

Möslestraße 15, 6844 Altach (carla Einkaufspark Altach)

Jeden 2. Freitag im Monat von 13 bis 16.30 Uhr carla@caritas.at, T 05522 200 1520

REPAIRCAFÉ BLUDENZ

Klarenbrunnstraße 46, 6700 Bludenz (carla store)

Jeden letzten Freitag im Monat von 13 bis 16.30 Uhr christine.erath@caritas.at, T 05552 200 26 00

REPARATURCAFÉ BREGENZ

Vorklostergasse 51, 6900 Bregenz (Integra-Fahrradwerkstatt)

Jeden 1. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr, T 0650 264 74 46, Roswitha Steger

REPARATURCAFÉ DORNBIRN

Hintere Achmühlerstraße 1b, 6850 Dornbirn (Digitale Initiativen)

Jeden 3. Mittwoch im Monat von 17.30 bis 20.30 Uhr hallo@reparaturcafedornbirn.at

REPARATURCAFÉ FELDKIRCH

Hirschgraben 8, 6800 Feldkirch (Polytechnische Schule)

Jeden 1. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr info@reparaturcafe-feldkirch.at, T 0699 192 870 66

REPARATURCAFÉ GÖFIS

Büttels 6, 6811 Göfis

Jeden 3. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr reparaturcafe-goefis@aon.at

REPARATURCAFÉ KLAUS

Treietstraße 17, Klaus im M2

Sudoku

So geht‘s: Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass in jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedem Block (= 3×3-Unterquadrate) die Ziffern 1 bis 9 genau einmal vorkommen. Viel Spaß!

Jeden 2. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr corinna.schaechle@gmail.com

REPARATURCAFÉ KLOSTERTAL

Arlbergstraße 100, 6751 Innerbraz (Gemeindebauhof)

Jeden 2. Samstag im Monat von 14 bis 16 Uhr info@klostertal-arlberg.at, T 0664 843 71 33

REPARATURCAFÉ LAUTERACH

Alte Säge, (Lebenshilfe), Hofsteigstraße 4, 6923 Lauterach

Jeden 2. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr repcafe.lauterach@hotmail.com

REPAIRCAFÉ RANKWEIL

Köhlerstraße 14, 6830 Rankweil (Werkstätte der Lebenshilfe)

Jeden 1. Freitag im Monat von 14 bis 16.30 Uhr

REPAIRCAFÉ RHEINDELTA

Dr-Schneider-Straße 40, 6973 Höchst

Jede gerade Kalenderwoche am Freitag von 14 bis 16 Uhr repaircafe.rheindelta@gmx.at

NÄHTREFF SATTEINS

Kirchstraße 8, 6822 Satteins (Untergeschoß Pfarrsaal)

Jeden ersten Freitag im Monat 8.30 bis 11.30, 19 bis 22 Uhr

REPAIRCAFÉ THÜRINGEN

Werkstraße 32, 6712 Thüringen

Jeden 1. Samstag im Monat von 8.30 bis 12 Uhr

MACHEREI WOLFURT

Mittelschule Wolfurt, Schulstraße 2, 6922 Wolfurt

Jeden 4. Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr info@macherei-wolfurt.at, T 0650 567 25 10

Lösen Sie es in 60 Sekunden

Beginnen Sie die Kopfrechnung mit der Zahl im Feld ganz links. Rechnen Sie von links nach rechts – Kästchen für Kästchen. Die Lösung im leeren Feld rechts eintragen. Jede Rechnung unabhängig von der Schwierigkeit sollte in weniger als 60 Sekunden gelöst werden. Keinen Taschenrechner verwenden!

Die Vorarlberger Landesmeisterschaften in den Nachwuchsklassen wurden auch in diesem Jahr von Christian Leitgeber souverän und professionell organisiert. Darüber hinaus zeigte er sich als Jugendreferent des Vorarlberger Schachverbandes über den Umstand erfreut, dass der Trend nach der Pandemie im Schachsport wieder nach oben geht. 54 SpielerInnen (nur 36 waren es im vorigen Jahr) in 10 verschiedenen Kategorien kämpften um Medaillen und Qualifikationsplätze für die Österreichischen Meisterschaften, welche in den Osterferien in Kärnten ausgetragen werden.

Die Wettbewerbe fanden vom 11. bis 14. Februar 2023 in den Klubräumen des Schachklub Dornbirn (alle Kategorien Mädchen und U10 offene Klasse) und des Schachklub Hohenems (U12, U14, U16 und U18 der offenen Klassen) statt. Ein Team um den Dornbirner Felix Außerer wurde mit der Durchführung der Landesmeisterschaften in der Messestadt

Leefke Giselbrecht (Bregenz)

Yihan Wang (Dornbirn)

Vbg. LEM U16/U18, Hohenems 2023

Mit welcher Fortsetzung entscheidet Weiß am Zug dieses Endspiel?

beauftragt. In Hohenems übernahmen diese Aufgabe der Jugendreferent Christian Leitgeber und der Internationale Schiedsrichter Stephan Hofer

Nach vier spannenden Turniertagen und vielen interessanten Schachpartien standen die strahlenden SiegerInnen fest: MU10: Elena Bickel (Wolfurt); MU12: Christina Domig (Hohenems); MU14: Katharina Ocvirk (Bregenz); MU16: Sena Zurnaci (Lustenau); MU18: Tabea Sargant (Hohenems).

U10: Jakob Lins (Hohenems); U12: Daniel Atlas (Bregenz); U14: Yanis Arndorfer (Dornbirn); U16: Viktor Guba (Feldkirch); U18: Manuel Pribozic (Dornbirn)

Die Jugendlichen kreierten diesmal unzählige taktische Kombinationen bzw. Motive und wir hatten die Qual der Wahl. Schlussendlich entschieden wir uns aus unterschiedlichen Gründen für die drei nachstehenden Diagramme. Wir wünschen Ihnen beim Lösen dieser Schachaufgaben viel Spaß.

Nicolas Wohlgenannt (Hohenems)

Laura Visneider (Bregenz)

Vbg. LEM U16/U18, Hohenems 2023

Wie kann Weiß am Zug die geschwächte schwarze Königsstellung ausnützen?

Manuel Pribozic (Dornbirn)

Viktor Guba (Feldkirch)

Vbg. LEM U16/U18, Hohenems 2023

Wie erreicht Weiß am Zug eine Gewinnstellung?

„Ein neues Rezept“ –

„Wir brauchen kein größeres Stück vom Kuchen, sondern ein neues Rezept“, beschrieb die feministische Aktivistin Franziska Schutzbach im Rahmen einer Lesung in Vorarlberg ihr Bild von einer lebenswerten Zukunft. Als Befreiungsbewegung setzt sich der oft verrufene Feminismus für eine Gesellschaft ein, in der Gleichheit, Chancengerechtigkeit und ein gutes Leben für alle unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialer Herkunft, Konfession und Profession selbstverständlich sind. In ihrem Buch „Die Erschöpfung der Frauen – Wider die weibliche Verfügbarkeit“ liefert die Schweizer Soziologin die scharfsichtige Analyse unseres privilegierten, westlichen Staats- und Wirtschaftswesens,

„Der eigentliche Wesenskern des Mannes dreht sich um eine tiefe Verehrung des Weiblichen.

Feminismus ist für mich ein ganz natürlicher Aggregatzustand jedes wachen Mannes.“

Clemens Schedler, 60, Gestalter, geschieden, Vater dreier Töchter (32, 24, 23)

„Die Erwartungen an das Familienleben, die Arbeitswelt und der soziale Umgang haben sich die letzten Jahre stark verändert. Ich finde es daher wichtig, sich über die stereotype Rollenaufteilung in ‚Frauen- und Männer-Aufgaben‘ Gedanken zu machen. Für mich persönlich bedeutet Feminismus unter anderem, dass ich Verantwortung übernehme und auch neue Seiten sowie Aufgaben im Leben kennen lernen darf.“

Martin Rauscher, 36, Teamleiter in einem Technik Unternehmen, in einer Partnerschaft, keine Kinder

„Wenn mir Ungerechtigkeit in meinem Wirkungsbereich bewusst wird, sehe ich eine Chance zu lernen, Verantwortung zu übernehmen und mich weiterzuentwickeln. Die Themen des Feminismus sehe ich eindeutig auch in meiner Verantwortung und somit meinem Wirkungsbereich.“

Semih Morel, 33, Organisationsentwickler, Autor

„Feminismus ist für mich weit mehr als nur Widerstand gegen das vorherrschende patriarchale, kapitalistische, (post)kolonialistische System. Er ist eine hoffnungsvolle Perspektive und bedeutet für mich ein besseres Leben für alle.“

Ian Tarmann, 34, sozialpsychiatrischer Betreuer, in einer Beziehung, ein Kind (8 Monate)

„Frauen sind friedfertiger, widerstandsfähiger, liebevoller, vernünftiger und weitsichtiger. Deswegen sollten viel mehr Frauen in Führungspositionen sein. Nicht nur, weil es jetzt ungerecht oder ungleich ist, sondern vielmehr, weil wir sie dringend brauchen. Einen Großteil der heutigen Krisen gäbe es nicht, wenn mehr Frauen das Sagen hätten. Frauen können losgelöst von ihrem Ego in die Zukunft denken. Frauen brauchen keine Kriege, um Konflikte auszutragen.“

Michael Schiemer, 45, Schauspieler, Regisseur, Pädagoge, verheiratet, 2 Kinder (7, 13, „zum Glück Mädchen“)

„Ich finde es schade, dass immer noch so viel diskutiert wird. Das TUN sollte selbstverständlicher sein. Share Care + Work = Balance. Ich würde sofort wieder in Karenz gehen!“

Roland Adlassnigg, 51, Bildhauer, verheiratet, ein Sohn (17)

Männer und Feminismus

das trotz aller Errungenschaften auf Ungleichheit und Ausbeutung von Frauen und sozial Schwachen aufgebaut ist. Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März hat sich die marie auf die Suche nach Männern gemacht, in deren Leben Feminismus eine zentrale Rolle spielt(e). „Inwiefern ist der Feminismus für dich und dein Leben von Bedeutung und bewegt dich, dich für dessen Ziele einzusetzen?“, wurden sie alle gefragt. Die Antworten sind so vielfältig wie die Männer selbst.

„Solange es ‚männliche‘ Sportarten oder Berufe gibt, solange ‚echte Männer‘ nicht weinen, solange Eltern einem Kind sagen, welche Farben nicht ‚männlich genug‘ sind, wird es ein Problem mit toxischer Männlichkeit geben. Kindererziehung muss gleichermaßen Männersache sein wie Bügeln oder Putzen.“

Max-Benjamin Ellensohn, 28, Rechtsanwaltsanwärter

„Wenn Feminismus bedeutet, dass alle Menschen – unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung – den gleichen Respekt, die gleiche Augenhöhe, die gleichen Chancen verdienen, und wenn Feminismus heißt, für die gleiche Arbeit, mit der gleichen Kompetenz die gleiche Entlohnung zu bekommen, und wenn Feminismus heißt, dass nicht nur bestimmten Gruppen von Menschen bestimmte Tätigkeiten aufgezwungen werden, sondern dass die Care-Arbeit gerecht aufgeteilt wird –dann bin ich ein Feminist!“

Bohuslav Bereta, 46, Geschäftsführer EFZ Feldkirch, alleinerziehend, 3 Kinder (11, 13, 16)

„Feminismus sollte eine Selbstverständlichkeit sein, genauso wie ich es mir als Mitmensch erwarte, fair behandelt zu werden. Feministisch zu agieren ist für mich ein Schritt von vielen in eine faire, tolerante, gleichberechtigte und zukunftsfähige Gesellschaft und das brauchen wir mehr denn je.“

Niklas Koch, 29, Kulturarbeiter, in einer Beziehung, keine Kinder

„Es macht gesellschaftlich überhaupt keinen Sinn, Frauen zu benachteiligen, und ja, auch wir Männer sollten dafür einstehen. Schön wäre, wenn wir uns als Menschenfamilie sehen, dann könnten wir auch Probleme gemeinsam angehen.“

Paul Brotzge, 55, Tischlermeister, verheiratet, 4 Kinder (23, 21, 17, 15)

„Die kopernikanische Wende im Verhältnis von Mann und Frau heißt nicht, das Patriarchat durch das Matriarchat ersetzen, sondern umdenken. Das weibliche Du achten setzt für mich der beruflichen Stigmatisierung und Ausbeutung von Frauen ebenso ein Ende wie Missbrauch und Gewalt und der Geschäftemacherei mit der Geschlechtlichkeit.

Ich bezweifle, dass viele Männer zum Umdenken gekommen wären, ohne den zu oft verschrienen, manchmal auch irrenden Feminismus.“

Willibald Feinig, 72, AHS-Lehrer i.R., Autor, (zum zweiten Mal) verheiratet, 3 Söhne (43, 41, 38), 5 Enkel

„Viele Männer definieren sich über ihre Arbeit, über ihre Rolle als Ernährer. Lohnarbeit ist ein heiliger Gral, sie gilt so viel mehr, als Care-Arbeit, Soziale Arbeit oder Politische Arbeit. Ich glaube, das bedroht unsere Gesundheit, unsere Beziehungen und am Ende unseren Planeten.“

Tobias Fend, 39, Schauspieler und Autor, verheiratet, 3 Kinder (3, 5, 8)

„Ich bin davon überzeugt, dass wir uns gemeinsam für Chancengleichheit einsetzen müssen. Für Frauen gilt das derzeit leider mangels Kinderbetreuungseinrichtungen oftmals nicht – besonders am Land. Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen versuchen wir, unseren Beitrag hier zu leisten.“

Peter Fetz, 33, Hotelier im Hirschen Schwarzenberg, verheiratet, keine Kinder

„Ich setze mich für Geschlechtergleichheit und die Ziele des Feminismus ein, da viele Frauen in der Arbeitswelt nicht die gleichen Chancen und Anerkennung wie Männer erhalten. Frauen in Führungspositionen machen Unternehmen diverser und erfolgreicher, während die Beseitigung von Gehaltsunterschieden zu einer gerechteren Gesellschaft beitragen kann.“

Michael Sturm, 55, Unternehmer, verheiratet, 2 Söhne (22, 20)

„Männlich geprägt? – Nein. Weiblich geprägt? – Nein. Unsere Zukunft muss eine sein, die von Gleichbehandlung geprägt und geleitet ist. Unser ganzes Tun muss darauf ausgerichtet sein. Dabei darf das Geschlecht keine Rolle spielen. Es ist unsere Zeit, unsere Zukunft. Feminismus ist für mich ein zentraler Baustein auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen.“

Simon Hagen, 40, Schulleiter, liiert, 4 Kinder (5, 7, 9, 13) in bunter Patchworkfamilie

„Ich will in einer Welt leben, in der jeder Mensch die Möglichkeit bekommt, sein volles Potenzial auszuschöpfen, ohne dass einem Steine in den Weg gelegt werden. Nur so haben alle die Möglichkeit, das Beste aus sich herauszuholen und die Welt positiv zu verändern. Ein Ziel, von dem letztendlich auch ich selbst profitiere.“

Bastian Kresser, 42, Schriftsteller, verheiratet, keine Kinder

„Feminismus hilft mir, mich nicht entschuldigen zu müssen, ein Mann zu sein. Weil Frau, Mann, Divers, gemeinsam daran arbeiten, die Welt fair, friedlich und lebenswert zu machen. Unabhängig von Rollenzuschreibungen, unabhängig ob, alt, jung, schwarz, weiß und bunt …“

Sepp Gröfler, 62, Sozialpädagoge, Leiter Telefonseelsorge, verheiratet, 3 Kinder (38, 37, 35), 3 Enkelkinder

„Für mich ist es ganz natürlich, dass eine Gleichheit zwischen den Geschlechtern besteht. Ich bin mit starken, selbstbewussten Frauen aufgewachsen, meine Mutter und meine Großmutter sind echte Vorbilder für mich. Auch in meiner Arbeit setze ich mich so gut es geht für Chancengerechtigkeit und Menschenrechte ein.“

Johny Ritter, 30, Kulturarbeiter, Schauspieler, Sprecher Plattform Menschenrechte, in einer Beziehung, keine Kinder

„Feminismus ist weder Gegenteil noch Entscheidung, sondern schlicht eine gesellschaftspolitische Notwendigkeit. Ich bin davon überzeugt, dass wir an einer Welt arbeiten müssen, die den Begriff Feminismus am Ende obsolet macht; eine Welt ohne Vergleich oder Konkurrenz.“

Johannes Lampert, 38, Jugend- und Kulturarbeiter, Texter, liiert, ein Sohn (4)

„Es ist eine Mutter, die ein Kind auf die Welt bringt, eine Frau, die dich zum Mann macht, eine Seelenverwandte, die dir Kinder schenkt und es sind Töchter, die deinen Tod beweinen… alles aus Liebe! Wir sollten alle mehr feminin sein, nicht nur privat, sondern auch in der Gesellschaft.“

Christian Nardin, 56, Coach, verheiratet, 3 Kinder (28, 21, 18)

„Die Gleichberechtigung beider Geschlechter betrifft uns alle, egal ob Mann oder Frau. Ich finde es sehr traurig, dass wir heute noch über Themen wie ‚Gender Pay Gap‘ sprechen müssen. Am Ende des Tages fehlt vielerorts immer noch die Bereitschaft, alte Denkweisen abzulegen und ein modernes Rollenbild zu leben.“

Pascal Sickl, 29, Vorarlberger Familienverband – Assistent der Geschäftsführung, Projektbetreuer von „Vater sein!“, ledig, keine Kinder

„Als ich den Film über die erste Frauenministerin Österreichs, Johanna Dohnal, gesehen habe, ist mir richtig bewusst geworden, gegen wie viel Widerstand diese Frau gekämpft und was sie letztlich für die Frauen und damit für die gesamte Gesellschaft geleistet hat. Weil ich von der Notwendigkeit des Feminismus überzeugt bin, setze ich mich familiär und beruflich für Chancengleichheit für alle ein.“

Reinhard Bauer, 52, Leitung Abteilung Arbeitsmarktpolitik AMS Vorarlberg, verheiratet, ein Sohn (13)

„Mann und Frau können sich in ihren persönlichen Fähigkeiten sehr gut ergänzen und fördern – wenn sie es zulassen. Unsere Gesellschaft profitiert davon, wenn wir den Raum zwischen diesen beiden Polen öffnen. Unsere Kinder sollen ohne eingeimpfte Grenzen aufwachsen dürfen: einfach Mensch sein.“

Bernhard Dünser, 44, Systemischer Lebens- und Sozialberater im Cafe am Waldrand, lebt mit seinem Partner in Hittisau, 2 Kinder (8, 12, 15)

„Feminismus steht für Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung. Wenn Frauen das leben können, stärkt es die Gesellschaft und damit auch die Männer. Selbstbewusste und ökonomisch unabhängige Frauen braucht das Land. Heute mehr denn je. Dafür lohnt es sich zu arbeiten.“

Peter Kopf, 68, ehemaliger Leiter der ifs Schuldenberatung in Pension, verheiratet, 2 Kinder (41, 39) und 5 Enkel

„Für mich geht es beim Feminismus um die Befreiung von Rollenzwängen. Als Partner und Vater ist es mir wichtig, nicht unterbewusst Muster/ Rollen zu übernehmen, die wir gar nicht weitertragen wollen. Aber im schnellen Alltag gelingt es mir/uns dann doch nicht immer so gut wie in der Theorie.“

Stefan Lins, 38, Verwaltungsexperte, verheiratet, eine Tochter (6)

„Gleiche Rechte und Perspektiven dürfen keine Frage von Geschlecht sein. Fifty-fifty ist für uns ein lebendiges, wandelbares Modell in allen Lebensphasen. Wir haben Zeit für Kinder, neue Ausbildungen, tolle Arbeit, Hobbys und ein geteiltes gemeinsames Einkommen. Glücklicherweise können wir das unseren Töchtern vorleben.“

Gernot Jochum-Müller, 52, Unternehmensentwickler, Sozialunternehmer, verheiratet, 3 Töchter (13, 17, 23)

„Ich will, dass meine zwei Töchter und meine Frau und alle Frauen dieser Welt gut, unabhängig und eigenständig leben, ihre vielfältigen Talente entfalten und in der Gesellschaft einbringen können. Wenn Frauen und Männer sich partnerschaftlich ergänzen, werden alle davon profitieren und glücklicher sein.“

Josef Kittinger, 70, Pensionist, langjähriger Leiter Bildungshaus St. Arbogast, verheiratet, zwei Töchter (40, 38)

„Als Arbeitgeber und als Partner achte ich gerade hier in Vorarlberg sehr auf Gleichstellung. Jedes Projekt, jedes Vorhaben, jede Art von Innovation und Gemeinschaft brauchen verschiedene Blickweisen und Aspekte. Ich bin stolz darauf, privat und beruflich von der Intelligenz, dem Können und dem Mut von gemischten Teams zu profitieren.“

Emanuel Moosbrugger, 41, Inhaber des Biohotel Schwanen, in einer Beziehung, keine Kinder

„Eine zukunftsfähige Gesellschaft benötigt alle vorhandenen Ressourcen. Eine dauerhafte Stärkung ist nur über eine genderunabhängige, echte Gleichberechtigung möglich. Es geht um Vielfalt, Chancengleichheit, Machtverteilung... Aktiv an dieser Veränderung mitzuwirken, bereichert mich als Teil der Gesellschaft.“

Florian Kresser, 44, Geschäftsführer AQUA Mühle Vorarlberg, Obmann arbeit plus Vorarlberg, verheiratet, ein Kind (4)

„Im akademischen Umfeld in Wien hatte ich manchmal das Gefühl, es gehe nur noch um Feminismus und ich konnte es nicht mehr hören. Aber dieses Aufrütteln, diese gefühlte Überreaktion ist dringend notwendig, um die blinden Flecken in unserer Gesellschaft aufzuarbeiten. Persönlich versuche ich, wertschätzend mit anderen und mir selbst umzugehen und angelernten Chauvinismus abzustellen. Warum Frauen noch immer weniger verdienen, verstehe ich nicht.“

Matthias Bildstein, 44, Bildhauer, verheiratet, ein Kind (3)

„Ich habe mich jahrelang dafür eingesetzt, dass wir Männer unsere eigene Entwicklung machen, unsere Rollen reflektieren, unsere Lebensbedingungen, unsere Ziele. Diese Fragen kann uns auch der Feminismus nicht abnehmen, das muss eine eigenständige Entwicklung sein. Wenn ich mich umsehe, hat sich in den letzten 20 Jahren sehr viel verändert, auch wenn selbstverständlich noch nicht alles ist, wie wir es gerne hätten.“

Markus Hofer, 65, Jungpensionist, ehemaliger Leiter des Männerbüros, verheiratet, keine Kinder

„Ich arbeite beruflich, politisch und im Verein mit vielen Frauen zusammen, hatte immer schon weibliche Freunde. Komischerweise finde ich es jetzt total schwer bei dieser Frage nicht in massenhaft runtergebetete Plattitüden zu verfallen –und das macht wütend, weil die Plattitüden zeigen, dass einfachste Forderungen nicht ernst genommen werden. Sich für Feminismus einzusetzen, muss so lange ein Ziel sein, bis die Plattitüden keine mehr sind.“

Johannes Herburger, 33, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, ledig, keine Kinder

„In unserer Elterngeneration sind nur die Wenigsten in den vorgegebenen Geschlechterrollen zufrieden geworden. Viele sind daran zerbrochen. Heute können wir uns aushandeln, wie wir zusammenleben wollen. Das ist anstrengend, aber es zahlt sich aus. Wir können dadurch die Lebensfreude wesentlich erhöhen. Das ist das Schöne daran.“

Christoph „Puma“ Kutzer, 40, Musiker, Experte für Engagement und Beteiligung, 20 Jahre verliebt, zwei Töchter (8, 6)

Literaturtipps:

- Franziska Schutzbach: Die Erschöpfung der Frauen – Wider die weibliche Verfügbarkeit. München, 2021 (3. Auflage), ISBN: 978-3-426-27858-1

- Unlearn Patriarchy – Feministische Impulse für Wege aus dem Patriarchat. Mit Beiträgen von Madeleine Alizadeh, Teresa Bücker, Kübra Gümüşay, Emilia Roig, Kristina Lunz u.v.a. Berlin, 2022 (6. Auflage), ISBN 978-3-550-20219-3

- Jens van Tricht: Warum Feminismus gut für Männer ist. Berlin, 2020. ISBN 978-3-96289-055-1

Videos:

Chimamanda Ngozi Adichie: „We Should All Be Feminists“ – legendärer TED Talk der nigerianischen Erfolgsautorin aus dem Jahr 2014

Emma Watson: „HeForShe – Speech 2014“ – ebenso legendäre Rede der engagierten Schauspielerin und UN-Sonderbotschafterin für Frauenrechte vor den Vereinten Nationen

Veranstaltungen zum 8. März Anlässlich des Internationalen Frauentags finden auch dieses Jahr landesweit zahlreiche Veranstaltungen statt, die Bewusstsein für die gesellschaftliche Situation von Frauen und Mädchen schaffen wollen.

FRAUENMUSEUM HITTISAU:

Was über Frauen geredet wird – Lesung mit Mieze Medusa

Die Pionierin der österreichischen Poetry Slam Szene liest aus ihrem neuen Buch. Mittwoch, 8. März, 19 Uhr www.frauenmuseum.at

SPIELBODEN DORNBIRN:

7. HUMAN VISIONS Film Festival: „Sirens“ (Dok, USA, LBN 2022) Filmische Dokumentation über die erste weibliche Metal-Band des Libanon. Kooperation mit feminisTisch – Flinta* Kollektiv Feldkirch, femail* – für frauen, Go West – Verein für LGBTIQ* & Verein Amazone

Mittwoch, 8. März, 19.30 Uhr www.spielboden.at

AT&CO HOHENEMS:

Lesung mit Gabriele Bösch, Daniela Egger und Monika Helfer

Im Rahmen von StoP Partnergewalt und der Wanderausstellung „Die rote Linie“ über sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen in Hohenems.

Mittwoch, 8. März, 17 Uhr

Ort: at&co (Franz-Michael-Felder-Str. 6)

KUNSTHAUS BREGENZ:

„Reiß dein Maul auf“ – Performativer Akt mit Christine Lederer und Duo DOTA im Rahmen der Ausstellung VALIE EXPORT (4.3.-10.4.)

Mittwoch, 8. März, 18 Uhr www.kunsthaus-bregenz.at

STADT BREGENZ:

Verleihung Agathe-Fessler-Frauenpreis

Dienstag, 7. März, 18 Uhr

Ort: ehemaliges Marienheim (Gerberstr. 2) www.bregenz.gv.at

VEREIN AMAZONE – BREGENZ:

MUTig! Workshop für Schulklassen im Kunsthaus Bregenz

7. März, 14 Uhr/9. März, 10 Uhr und 14 Uhr/

10. März, 10 Uhr

Talk im Kunsthaus Bregenz über Zivilcourage, Klimaaktivismus und starke Frauen

Donnerstag, 9. März, 18.30 Uhr, KUB frauentagPARTY im Mädchenzentrum Amazone

Freitag, 10. März, 14 bis 20 Uhr

www.amazone.at

1000 Unterschriften gesucht! –Bürger:innenrat

„Care-Arbeit & Vereinbarkeit“

„Wir wollen der Politik, den Entscheidungsträger:innen und auch uns Bürgerinnen und Bürgern die Dringlichkeit bewusst machen und aufzeigen, dass es schneller gehen muss“, gibt eine Gruppe engagierter Frauen und Männer als Motivation an, weshalb sie von der Vorarlberger Landesregierung die Einberufung eines Bürger:innenrats zum Thema „Vereinbarkeit & Care-Arbeit“ fordern. Es ist mittlerweile gesellschaftlicher Konsens, dass dem aktuellen Fachkräftemangel und Pflegenotstand am effektivsten entgegengewirkt werden könnte, wenn Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine Vereinbarkeit von Familienleben und Beruf für beide Geschlechter ermöglichen. Gefragt sind neue Arbeitszeitmodelle, gerechte Bezahlung zwischen Männern und Frauen, finanzielle Wertschätzung von Care-Tätigkeiten und ein flächendeckendes Kinderbetreuungssystem – auch im ländlichen Raum. Andere Sozialstaaten, besonders in den skandinavischen Ländern, zeigen vorbildlich, wie es gehen kann. Allein die Mühlen mahlen hierzulande langsam. „Dabei könnten auch kleine Dinge schnell umgesetzt werden, wie beispielsweise ein gemeinsamer Mittagstisch vor Ort, wenn die Elternteile ihr Kind in den Betreuungsstätten abholen kommen“, sagt Lisa Praeg aus der Initiativgruppe, „die Ideen und der Umsetzungswille aller sind gefragt“. Dementsprechend lautet die Ausgangsfrage für den geforderten Bürger:innenrat laut Unterschriftenformular: „Wie können in Vorarlberg die Rahmenbedingungen für Care-Arbeit, also Kinderbetreuung, Pflege- und Sorgearbeit, und die Vereinbarkeit mit Familienleben und beruflicher Entfaltung noch schneller verbessert werden? Was können wir alle, als Bürger:innen und Organisationen, jetzt dafür tun? Welche Politik brauchen wir dazu?“ Um den Bürger:innenrat möglich zu machen, werden von den Initiator:innen nun die nötigen 1000 Unterschriften gesammelt. Unterschreiben können alle ab 16 Jahre mit Hauptwohnsitz in Vorarlberg entweder über die Website www.bürgerinnenrat.at/carerarbeit oder über www.mein.aufstehn.at/p/carerarbeit

Zum Unterschreiben laden ein: Gabriele Büchele, Klara Büchele-Ujunwa, Eva King, Johannes Lampert, Lisa Praeg, Stefan Schartlmüller und Brigitta Soraperra

„FRAUEN DÜRFEN SEIN, WERDEN, WOLLEN“

Raus an die frische Luft. Terrassenstart bei TIRO.

Gut für dich. Gut für die Umwelt. Delta-Diele von Megawood aus Windkraft recycelt