We are committed to providing the very best legal services to our domestic and international clients in every aspect of Luxembourg business law.

Talented and multilingual, our teams of lawyers work side by side with you to help you reach your objectives.

Building on the synergy of our professional experiences and diverse backgrounds, we stand ready to meet your legal needs.

Our lawyers are top tier experts in:

• AML Compliance

• Arbitration

• Banking & Financial Services

• Bank Lending, Structured Finance & Securitisation

• Capital Markets

• Corporate and M&A

• Data Protection & Privacy

• Employment, Compensations & Benefits

• Insolvency & Restructuring

11, rue du Château d’Eau L-3364 Leudelange Luxembourg

• Intellectual Property & General Commercial

• Investment Management

• Litigation

• Private Equity

• Private Wealth & Business Planning

• Real Estate & Construction

• Startup & Fintech

• Tax

www.maisonmoderne.com

Téléphone : 20 70 70 E-mail :

publishing@maisonmoderne.com

Courrier : BP 728, L-2017

Luxembourg 10, rue des Gaulois, Luxembourg-Bonnevoie

fondateur et ceo

Mike Koedinger coo

Etienne Velasti

Rédaction

Téléphone : (+352) 20 70 70

Fax : (+352) 29 66 19

E-mail : press@paperjam.lu

Courrier : BP 728, L-2017 Luxembourg

directeur de la publication

Mike Koedinger

rédacteur en chef

Thierry Labro

secrétaire de rédaction

Jennifer Graglia journalistes

Sylvain Barrette, Marc Fassone, Kangkan Halder, Maëlle Hamma, Lydia Linna, Guillaume Meyer, Emilio Naud, Jeffrey Palms, Ioanna Schimizzi, Rebeca Suay, Pierre Théobald contributeurs

Sébastien Lambotte photographe Nader Ghavami

Brand Studio

Téléphone : (+352) 20 70 70-300

Fax : (+352) 29 66 20 brandstudio@maisonmoderne.com

head of media advisor

Francis Gasparotto assistante commerciale

Florence Saintmard

head of studio

Sandrine Papadopoulos mise en page

Juliette Noblot et Monique Bernard

Please recycle. Vous avez fini de lire ce magazine ? Archivez-le, transmettez-le ou bien faites-le recycler !

ou traduction, intégrale ou partielle, est strictement interdite sans l’autorisation écrite délivrée au préalable par l’éditeur. © MM Publishing and Media SA. (Luxembourg) Maison Moderne ™ is used under licence by MM Publishing and Media SA. — ISSN 2354-4619

For a long time, in both organisational charts and collective thinking, a firm’s legal department occupied a place in the shadows. Quiet, often consulted too late and confined to a role of “risk gatekeeper,” it was neither central to decision-making nor given the spotlight reserved for the CEO, CFO or COO.

But those days are over.

As the world has grown more complex--with European regulations, extraterritorial laws, ESG obligations, cybersecurity, AI, data protection, algorithmic transparency and strategic litigation--the role of the chief legal officer has fundamentally evolved. It’s no longer just about saying what can be done; it’s about guiding the company toward what should be done. It’s about shaping strategy, anticipating tensions and laying the foundation for sustainable and ethical growth.

Today’s CLO must be part lawyer, part strategist, part risk analyst and part diplomat. They sit at the intersection of business and law, of technology and regulation. They advise but also influence. They defend but also design. And their scope extends far beyond compliance--touching on reputation, corporate ethics, governance and even innovation.

In boardrooms, CLOs are now expected to challenge assumptions, map regulatory impacts before they materialise and ensure that growth ambitions are built on solid legal and ethical ground. In crisis situations, they’re often the first responders, coordinating with communications, IT and management teams to limit exposure and guide the response. And as legal departments modernise, they are leading digital transformations through new technologies, AI-driven tools and smarter workflows.

This special report aims to give them the visibility they deserve. Because understanding the role of a legal director today means understanding the deeper currents shaping the business world. And because--increasingly--resilience, integrity and foresight all begin with one question: “What does legal think?”

Editor in chief THIERRY LABRO

Reconnaître la valeur stratégique des données et éviter d’en bloquer l’usage c’est le message de la directrice des affaires juridiques et européennes de la Chambre de commerce, Anne-Sophie Theissen.

Alors que le cadre réglementaire ne cesse de se renforcer, les responsables juridiques sont plus sollicités que jamais. Leurs enjeux ? Prévenir les risques, sécuriser le business et soutenir le développement de l’activité au-delà des contraintes. Pour cela, ils doivent se positionner au plus près des dirigeants, pour les sensibiliser et les accompagner.

Ces dernières années, l’environnement légal et réglementaire, au Luxembourg et plus généralement en Europe, s’est considérablement complexifié. Les entreprises doivent se conformer à davantage d’exigences et mieux appréhender des risques nouveaux. Dans ce contexte, au cœur des organisations, le rôle des responsables juridiques a considérablement évolué. Il semble loin le temps où leurs principales missions relevaient essentiellement du droit du travail et du droit commercial. Aujourd’hui, les juristes en entreprise, par la force des choses, sont amenés à traiter une plus grande variété de sujets. « En tant qu’entité réglementée, supervisée notamment par l’Institut luxembourgeois de régulation et la Commission de surveillance du secteur financier, nous sommes en effet confrontés à un nombre croissant de sujets, confirme Myriam Brunel, legal & regulatory director au sein de Proximus Luxembourg. La complexification du cadre réglementaire, en raison d’une accumulation de strates successives de textes, fait que nous sommes toujours plus sollicités, bien que les équipes juridiques ne soient pas pour autant plus développées. »

Impacts opérationnels

L’adoption du règlement général sur la protection des données (RGPD) a sans doute marqué un tournant important dans la transformation de l’environnement réglementaire. Entré en vigueur au printemps 2018, il exigeait de toutes les entreprises qu’elles prennent un ensemble de mesures en matière de préservation de la confidentialité des informations personnelles des citoyens européens, mais aussi qu’elles garantissent de nouveaux droits à ces derniers. « L’application d’un tel règlement implique une évaluation des traitements de données à l’échelle de l’entreprise, mais aussi une adaptation de l’organisation, voire une refonte de certains processus, commente Myriam Brunel. Surtout, la réglementation induit de nouveaux risques, financiers mais aussi réputationnels, liés à des sanctions importantes en cas de non-conformité. »

Les responsables juridiques se souviendront sans doute avec un brin de nostalgie des discussions, commentaires, craintes et sueurs froides qu’a suscités cette réglementation relative à la protection des données personnelles. Ce n’était

toutefois que le début d’une déferlante de textes.

« Les réglementations ne cessent d’évoluer, de se renforcer, de se complexifier. Autour des services numériques que nous proposons, on peut évoquer le Data Act, l’AI Act, Dora – relative à la résilience opérationnelle des services numériques – ou encore Nis2, portant sur la cybersécurité des opérateurs essentiels, ajoute Myriam Brunel. À cela s’ajoutent de nouvelles exigences liées à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et sur des enjeux plus fondamentaux, le droit du travail ou encore le droit de la concurrence évoluent aussi, avec par exemple des mesures de prévention liées au harcèlement ou à la fraude. »

Anticiper les futures exigences

Non, décidément, les responsables juridiques n’ont pas le temps de s’ennuyer. Face

« Les textes sont nombreux et, on le constate régulièrement, de moins en moins clairs. »

à ces évolutions et aux nouveaux risques induits par le renforcement réglementaire, la fonction juridique joue un rôle de plus en plus stratégique. « L’un des premiers enjeux est de permettre à l’entreprise d’anticiper ces évolutions. Cela passe par une veille juridique renforcée, afin de bien aborder les nouvelles obligations, ainsi que les risques et opportunités qui peuvent en découler, poursuit Myriam Brunel. Il nous revient d’éclairer l’horizon des dirigeants, de les prévenir des enjeux futurs le plus tôt possible. »

Mais au-delà d’identifier les nouvelles attentes, le service juridique doit aider l’entreprise à se préparer. Et la tâche est loin d’être simple. « Les textes sont nombreux et, on le constate régulièrement, de moins en moins clairs. Souvent, les spécifications techniques fournies par les autorités, qui permettent de préciser le niveau d’exigence attendu, arrivent alors que le règlement est déjà censé s’appliquer. Dans ce contexte, nous devons travailler aux côtés des équipes opérationnelles pour les informer, les sensibiliser, leur préciser les attentes à partir des informations dont nous disposons. Puis, au fil des éclaircissements, il nous appartient de les aider à adapter les mesures prises. »

Accompagner les transformations

Les nouvelles exigences réglementaires ont des impacts sur l’organisation, les opérations ou encore la manière d’interagir avec les clients et partenaires. Pour les équipes juridiques, il s’agit d’accompagner ces transformations. « Nous ne pouvons pas nous contenter de dire ce qui est permis ou interdit. Au regard des règles et du droit en vigueur, notre rôle est aussi de trouver des solutions créatives pour soutenir les objectifs de l’entreprise, d’accompagner le développement du business », assure Myriam Brunel.

Afin de bien relever ces défis, les responsables juridiques bénéficient d’une attention croissante de la part des dirigeants. Dans ma fonction, je siège au comité de direction. Cela me permet de mieux com-

Au sein de Proximus Luxembourg, le département juridique compte quatre personnes pour 850 membres du personnel. « J’ai trois collaborateurs à mes côtés, qui m’aident à répondre à l’ensemble des enjeux juridiques auxquels notre organisation est confrontée », assure Myriam Brunel.

Au regard des défis – du conseil à la rédaction des documents, en passant par la négociation des contrats, la veille juridique et la formulation des recommandations liées aux nouvelles exigences réglementaires –, le travail ne manque pas. Afin de mener à bien ces tâches, l’équipe peut heureusement s’appuyer sur des relais au sein des départements, avec lesquels elle entretient un dialogue régulier.

La technologie, notamment l’IA générative, constitue également un nouvel allié de la fonction juridique en entreprise. « Nous avons adopté ces outils, qui nous soutiennent dans la rédaction de documents. Souvent, l’intelligence artificielle générative permet d’établir la base d’un contrat ou d’une lettre d’intention, explique la responsable juridique. Dans cette optique, nous avons déployé des solutions d’IA dans notre propre environnement informatique sécurisé, afin de garantir la confidentialité des informations. L’IA nous accompagne dans la rédaction en fournissant un premier jet, des documents types. À nous ensuite de poursuivre le travail à partir de nos connaissances, de notre intelligence humaine et de notre compréhension du contexte, toujours indispensables pour veiller aux intérêts de l’entreprise. »

Au cœur des départements juridiques, l’IA devient de plus en plus un outil de productivité incontournable.

«Il faut pouvoir faire comprendre aux équipes que l’on ne peut pas faire n’importe quoi et, pour cela, parvenir à rendre les enjeux juridiques accessibles, compréhensibles de tous.»

MYRIAM BRUNEL

Legal & regulatory director

Proximus Luxembourg

prendre les enjeux business tout en sensibilisant à l’impact des réglementations, précise la dirigeante. Je pense que, pour des entités régulées, c’est essentiel de considérer ces aspects au plus haut niveau. Notre rôle est d’identifier les risques, de sécuriser et soutenir le business. Pour cela, il faut pouvoir sensibiliser les dirigeants et envisager les opportunités au-delà des contraintes. Le dialogue avec les membres du comité et les responsables opérationnels est crucial pour élaborer les meilleures solutions. »

Le département juridique, au-delà de la rédaction des contrats et de la documentation encadrant les relations clients et partenaires, doit aussi traduire les exigences en mesures opérationnelles et de contrôle, au cœur même de l’organisation. Il est un véritable partenaire de la transformation.

Parce que le droit octroie un certain niveau de latitude aux organisations, qu’il est aussi sujet à interprétation, c’est autour de la dimension risque, beaucoup plus importante aujourd’hui, que s’articulent les discussions entre les dirigeants et le département juridique. De cette manière, des arbitrages éclairés, tenant compte du contexte, doivent pouvoir être effectués.

Maîtriser de nouveaux sujets

Pour les équipes juridiques, la diversité croissante des réglementations implique une montée en compétences. « Beaucoup de textes récents concernent l’usage des technologies. Pour nous, formés initialement au droit civil, commercial, du travail ou de la concurrence, ce sont des domaines nouveaux, très techniques. Afin de garantir le respect du droit tout en soutenant l’activité, il est indispensable de comprendre comment fonctionne l’IA, les enjeux liés à la blockchain, pour ne citer que deux exemples », précise Myriam Brunel. Pour cela, les équipes juridiques n’ont pas d’autre choix que de se former, d’acquérir de nouvelles connaissances. Elles doivent aussi pouvoir s’appuyer sur les ingénieurs, en entretenant avec eux des relations de confiance. Et si la réglementation peut être considérée comme un frein à l’innovation, il est important que les équipes opérationnelles prennent conscience des enjeux, des risques comme des opportunités liées à la réglementation. « Il faut pouvoir faire comprendre aux équipes que l’on ne peut pas faire

n’importe quoi et, pour cela, parvenir à rendre les enjeux juridiques accessibles, compréhensibles de tous. À cet égard, d’importants efforts de communication doivent être réalisés. De cette manière, on peut s’assurer que les exigences seront prises en compte, à travers l’adoption de mesures opérationnelles adéquates », commente la directrice.

Des opportunités au-delà des contraintes Dans le domaine de l’innovation, le service juridique a tout intérêt à favoriser le dialogue avec les autorités de régulation. « Sur des projets importants, comme le lancement de nouvelles offres impliquant des investissements conséquents, il est important de requérir l’avis du régulateur, quand cela est possible. De cette manière, nous pouvons aider le business à mettre en œuvre des solutions adaptées, conformes, qui répondent aux besoins du marché », assure la responsable juridique, évoquant notamment la mise en œuvre de la plateforme cloud déconnecté Clarence, à travers une joint-venture avec LuxConnect. « De nombreuses dimensions juridiques entrent en ligne de compte pour un tel projet, poursuit-elle. Au-delà des aspects de résilience et de préservation de la confidentialité de la donnée, il faut tenir compte des termes du partenariat avec Google, du fonctionnement de la technologie, mais aussi du droit à la concurrence. Dans cette optique, nous avons bénéficié de toute l’attention du régulateur, curieux de savoir comment allait s’articuler la solution, qui permet à nos clients de continuer à innover, d’accéder à des solutions technologiques avancées, dans le respect des nouvelles exigences réglementaires qui s’imposent à eux. »

Chez Proximus comme chez ses clients, le département juridique devient ainsi un catalyseur de performance, capable de transformer les contraintes réglementaires en opportunités business. Et dans un environnement appelé à se durcir encore, la capacité à bien aborder ces exigences devient un atout stratégique.

Soutenir les services juridiques face aux nouveaux défis numériques.

Chez Proximus NXT, nous accompagnons aussi votre service juridique dans votre transformation digitale, en y apportant des solutions souveraines, fiables et conformes aux exigences réglementaires les plus strictes, y compris en terme de confidentialité.

Que ce soit pour intégrer l’IA de manière responsable, sécuriser vos données sensibles, ou renforcer votre compliance, nous co-construisons avec vous des solutions ICT, mobiles et télécoms sur mesure, pour répondre à vos enjeux métiers.

Grâce à notre expertise technologique et à notre écosystème de partenaires, nous vous aidons à faire du digital un levier de gouvernance proactive et d’efficacité durable.

The rise of generative AI (Gen AI) requires CLOs to anticipate the effects of the future European AI Act, redefine intellectual property, manage algorithmic bias and regulate internal uses. Here’s a look at the main challenges.

Journalist IOANNA SCHIMIZZI

Embedding AI into day-to-day operations

The latest “(Gen)AI and data use in Luxembourg survey 2025--from experimentation to execution” conducted by PWC Luxembourg in collaboration with the ABBL and the Aca, published in June, reveals a significant evolution: organisations across sectors are shifting from early exploration to embedding AI into day-to-day operations. The 2025 edition of the survey attracted a record 101 respondents, 74 of whom were from Luxembourg’s financial sector.

2

EU AI Act

The European Regulation on Artificial Intelligence (AI), also known as the AI Act, was adopted by the European Parliament in March 2024. It is the world’s first legislative framework governing the development, market placement and use of AI systems. Following the adoption of the European regulation in March 2024, the Chamber of Deputies was one of the first parliaments in the European Union to adopt guidelines to regulate the use of artificial intelligence systems, in July 2024.

3

Generative AI implementation

“Organisational approach to measuring (Gen)AI implementation success remains uneven in 2025,” says the PWC survey. “Defined KPIs are still the exception rather than the rule, with only a few sectors--operational companies and services--reporting strong adoption (36% and 33%). In contrast, alternative investments show the weakest engagement, with 67% lacking any KPI measurement. These results point to an ongoing maturity gap in (Gen)AI oversight.”

4

algorithmic bias

A new report from the European Commission’s Joint Research Centre, examines the transformative role of (Gen)AI. It highlights “the potential of (Gen) AI for innovation, productivity and societal change.” But at the same time, “GenAI also presents significant challenges, including the possibility to amplify misinformation, bias, labour disruption and privacy concerns.” Taking these challenges into account, “the regulatory framework section outlines the EU’s current legislative framework, to promote trustworthy and transparent AI practices.”

5

Supervise internal uses

“(Gen)AI implementation in 2025 is clearly a cross-functional effort, with technical, business and support functions all playing active roles,” says the PWC survey. “Technical teams (IT, digital, and data functions) are the most involved. Business functions such as marketing, finance and HR closely follow, highlighting the integration of Gen(AI) into core operational areas. Support roles--legal, risk and compliance--are also widely engaged. Most implementations follow well-established organisational pathways.”

Dans le paysage complexe des régulations modernes, la fonction de conformité, ou « compliance » s’est imposée comme un pilier essentiel de la gouvernance d’entreprise. Loin d’être une simple contrainte, elle est désormais perçue comme un véritable atout stratégique, selon un spécialiste de ce domaine, Henk Scheffer, qui officie pour ArcelorMittal Groupe et Luxembourg.

Henk Scheffer est chief compliance and data protection officer au niveau du groupe et head of legal & governance chez ArcelorMittal au Luxembourg, entreprise qu’il a rejointe en 2003. Il est également avocat inscrit au Barreau de Rotterdam. De multiples casquettes, mais une occupation principale : « 90 % de mon temps est consacré aux questions de conformité. » Avant de rejoindre ArcelorMittal, il a occupé divers postes chez Canon Europa NV de 1988 à 2003, dont ceux de directeur général et de secrétaire général, où ses responsabilités englobaient la conformité juridique et la gestion de plusieurs services juridiques à travers l’Europe. Il est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Académie Grotius d’Amsterdam et d’un diplôme de l’Université de Groningue, avec une spécialisation en droit des sociétés.

À la question de savoir si un responsable de la conformité est un avocat du droit ou un avocat pour l’entreprise, sa réponse est directe : « Pour moi, la principale responsabilité d’un compliance officer est vis-à-vis de l’entreprise qui l’emploie. Nous sommes là pour aider l’entreprise à respecter la loi et à être conforme aux

différentes réglementations et normes. Mais si nous sommes au service de l’entreprise, notre rôle est intrinsèquement lié à la loi : il s’agit d’aider l’entreprise à naviguer dans le cadre légal et à être conforme. L’objectif est de défendre l’entreprise, non pas en contournant la loi, mais en fixant des limites à l’organisation pour qu’elle reste dans le cadre de la loi et fasse ce qu’il faut. » Comment ? « Cela passe par des conseils appropriés relatifs à l’organisation interne de l’entreprise ainsi que par des formations, le tout assurant ainsi la défense de l’entreprise par la conformité. »

Le code entre deux chaises

La perception de la conformité au sein de l’entreprise est cruciale. Longtemps, la conformité a pu être vue comme un frein au développement des affaires mettant les compliance officers dans une position difficile, le code entre deux chaises en quelque sorte. Certains ont même dû batailler ferme au sein de leur organisation pour démontrer qu’en établissant des limites légales et en recherchant des solutions pratiques, la conformité sert l’entreprise. « Nous nous efforçons d’être perçus

comme source de valeur ajoutée plutôt que comme un obstacle. Bien sûr, il existe toujours ce sentiment négatif du ‘pourquoi ne pouvons-nous pas faire ce que nous voulons alors que d’autres personnes peuvent faire ce qu’elles veulent’. Face à cette attitude ou à cet état d’esprit de résistance, nous essayons de nous positionner proactivement comme source de valeur. Nous travaillons avec les équipes et les métiers afin de trouver les bonnes solutions, d’atteindre un résultat par d’autres moyens. Pour moi, l’approche de la conformité ne se limite pas à dire non. Elle implique de trouver des solutions alternatives ou de mener des

« Nous sommes là pour aider l’entreprise à respecter la loi et à être conforme aux différentes réglementations et normes. »

HENK SCHEFFER

Chief compliance and data protection officer au niveau du groupe et head of legal & governance chez ArcelorMittal au Luxembourg

enquêtes approfondies pour vérifier les faits. Par exemple, une transaction qui présente initialement des signaux d’alerte (red flags) peut, après une investigation plus poussée, s’avérer tout à fait acceptable . » Cette démarche factuelle permet de transformer des interdictions apparentes en opportunités, confirmant ainsi que la conformité est un outil précieux pour permettre de clarifier ce qui est permis.

« Un officier de conformité doit transcender son rôle de gardien des règles pour devenir un partenaire stratégique et pratique, capable de guider l’entreprise à travers la complexité légale tout en générant de la valeur », résume-t-il.

D’un état abstrait à une pratique concrète

Dans les entreprises, la vision de la compliance a bien évolué. « Au sein d’ArcelorMittal, la vision de la conformité a considérablement changé au fil du temps, passant d’un concept un peu abstrait à quelque chose de très pratique. Si les formations, politiques et procédures étaient déjà bien développées avant mon arrivée, leur implémentation posait problème. Beaucoup de ces bonnes politiques et procédures posaient des problèmes pour être mises en œuvre. Nous travaillons beaucoup avec les équipes afin de faciliter au quotidien cette mise en œuvre. Nous voulons rendre la conformité beaucoup plus pratique au quotidien. La diffusion des bonnes pratiques dans la culture d’entreprise dépend également de sa structure organisationnelle. » La conformité est-elle une fonction indépendante ou doit-elle dépendre d’une direction particulière, principalement du responsable juridique, comme cela est souvent le cas ?

Dilemmes organisationnels

La question du choix organisationnel est une question ouverte. « La position du compliance officer a considérablement évolué depuis la création du métier il y a une vingtaine d’années. Il est dorénavant bien davantage perçu comme un conseiller du business et de la direction afin de permettre un développement pérenne de l’établissement. Le temps où il était perçu comme un empêcheur de tourner en rond et un obstacle au business est révolu.

On peut avoir l’impression, lorsque l’on parle de la compliance, et donc des règles s’appliquant aux entreprises, d’être devant un gigantesque fourre-tout aux finalités incompréhensibles au fur et à mesure que les règles s’empilent. Historiquement, on peut attribuer à la conformité quatre origines ayant engendré des mécanismes distincts qui se superposent. Revenir aux origines permet de clarifier une vision d’ensemble du phénomène.

Acte 1 : les crises financières américaines

Ces crises, notamment la première de 1929, ont mis à jour le dysfonctionnement interne des opérateurs financiers systémiques. Dysfonctionnement qui a entraîné les États-Unis dans la crise générale. Les règles se sont internationalisées au fur et à mesure que les crises financières devenaient globales. La crise des subprimes et sa conséquence directe, la crise de la dette souveraine en Europe, ont conduit la Commission européenne à serrer la vis au secteur financier.

Acte 2 : l’Europe et la passion du respect du droit

En Europe germe après 1945 l’idée selon laquelle le droit doit régner et que toute entreprise doit prouver ex ante qu’elle le respecte. La manifestation de ce respect prend la place de la sanction ex post. Sur cette base s’est notamment développé en Europe le droit de la concurrence.

Acte 3 : le constat de la faiblesse des États

Dans les années 1990, les États prennent conscience de leur faiblesse face à des entreprises de plus en plus globales. Pour tenter de garder le contrôle sur ces entreprises, ils tentent d’internaliser en leur sein des « buts monumentaux ». Autrement dit, des buts d’intérêt général.

Acte 4 : la seconde nature d’une entreprise

Ici, la compliance rejoint le concept de responsabilité sociale des entreprises. Les entreprises ne peuvent plus ne plus se soucier d’autre chose que la réalisation de profit.

1.700

C’est le nombre d’adhérents à l’Association luxembourgeoise des compliance officers (Alco).

Lors de la fondation de l’association en 2000, ils étaient 30. D’abord concentrés sur le secteur financier, ses membres sont désormais actifs dans 150 secteurs économiques.

Le compliance officer fait régulièrement parti des comités de direction des établissements, détaille le chief compliance officer Europe chez Lombard Odier et vice-président du conseil d’administration de l’Association luxembourgeoise des compliance officers (Alco), Vincent Salzinger. La fonction d’officier de conformité est une fonction indépendante par nature, telle que requise par la réglementation. Les premières années de son existence pendant lesquelles elle pouvait être combinée avec la fonction légale sont maintenant de l’histoire ancienne. Le chief compliance officer (CCO) assume la responsabilité de la fonction et poursuit des objectifs qui peuvent être différents de ceux du chief legal officer (CLO), qui va essentiellement défendre l’intérêt de la société. Le CCO, lui, va œuvrer à la conformité réglementaire de son entité en combinant la protection des intérêts des clients et investisseurs, mais aussi ceux des employés et de l’entreprise. Les fonctions juridiques et conformités vont collaborer sur des sujets voisins et cette collaboration va souvent permettre d’arrêter des positions enrichies des perspectives respectives. »

Le choix d’une approche combinée Chez ArcelorMittal, la « pertinente » question de l’indépendance de la fonction de conformité a été résolue en combinant les approches. « La fonction de conformité rapporte au directeur juridique et dispose d’un accès indépendant au comité d’audit » détaille Henk Scheffer. Qui rajoute qu’en tant que secrétaire général d’ArcelorMittal au Luxembourg, il dispose également d’un accès direct au président du conseil d’administration et au chief executive officer sans devoir passer par le directeur juridique. « C’est une liberté que j’utilise dès que cela est nécessaire. » Cette configuration mixte fonctionne bien, selon Henk Scheffer, car elle lui offre les marges de manœuvre nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. Il reconnaît cependant qu’elle n’est pas forcément transposable dans d’autres organisations, car elle pourrait susciter des tensions.

Le paradoxe luxembourgeois : entre vigilance et excès de zèle

Le contexte luxembourgeois offre des défis spécifiques aux compliance officers,

notamment en ce qui concerne le volume d’obligations. « Autrefois connu pour son manque de transparence, le pays est aujourd’hui perçu comme allant un peu trop loin, estime-t-il. On a tous en tête ces histoires de dentistes belges qui arrivaient du côté du quartier de la gare (quartier où toutes les grandes banques étaient alors implantées, ndlr) avec des valises pleines d’argent et qui prenaient le train du retour quelques heures plus tard plus légers. »

Des temps révolus, mais dont l’héritage subsiste. « Aujourd’hui, je pense que le gouvernement a tellement peur d’être mis sur liste noire qu’il en fait un peu trop, ce qui rend notre travail ici sur le terrain un peu plus difficile » Selon lui, combiner une préoccupation excessive face aux critiques internationales et un manque de ressources patent, mais normal vu la taille du pays et de l’appareil gouvernemental, crée « une bureaucratie excessive », symptôme d’un pays trop effrayé par le fait de socialement mal faire les choses. « Ce n’est pas la bonne manière de faire. Je pense qu’il est essentiel de se concentrer sur l’établissement de ‘processus appropriés’ plutôt que de s’inquiéter constamment de l’opinion étrangère. » « Faire prendre conscience de cette dérive est un peu ma préoccupation majeure en ce moment », conclut Henk Scheffer.

Successfully launching compliant and customer-friendly financial products requires close collaboration between legal and commercial teams, a philosophy championed by Anne-Sophie Morvan, chief commercial officer at Luxhub.

In the fast-moving world of financial technology, the push for faster, smarter and more open services is rapidly transforming how banks, fintechs and consumers interact. At the heart of this transformation is open banking--and its broader evolution, open finance--which depends not only on technology, but on the careful balance between innovation and regulation.

Anne-Sophie Morvan, chief commercial officer at Luxhub, takes a deep dive into the mutual dependencies, symbiosis and cross-valuations shaping this evolving field.

A former lawyer with extensive experience in financial regulation, Morvan now oversees both commercial strategy and legal affairs at Luxhub--a Luxembourg-based company founded in 2018 by four of the country’s major banks: BGL BNP Paribas, Post Luxembourg, Raiffeisen, and Spuerkeess. Luxhub supports banks and third-party providers in navigating the complex, highly regulated world of open banking, offering digital solutions that make compliance scalable, efficient and future-ready.

Her legal training, Morvan says, is not just an asset--it’s essential. “Understanding the legal and regulatory framework is key

to shaping and commercialising innovative products in the financial sector,” she explains. “This industry being highly regulated, any product development implies a comprehensive knowledge of the applicable rules, a capacity to identify potential business opportunities deriving therefrom as well as potential threats, which need to be monitored.”

From compliance to competitive edge Luxhub itself operates under the close supervision of Luxembourg’s financial authority, the Financial Sector Supervisory Commission (CSSF), and is licensed as both a payment initiation service provider (PISP) and an account information service provider (AISP) under the EU’s PSD2 directive.

For those unfamiliar with PSD2--the second payment services directive--it was a major European Union law introduced to increase competition, innovation and transparency in the financial services sector. Most notably, it mandates that banks allow regulated third parties to access customer account data (with the customer’s consent) via secure application programming interfaces (APIs). This has laid the foundation for

open banking, in which companies like Luxhub provide the infrastructure and compliance expertise that allow such data-sharing to happen securely and legally.

With responsibilities both as a financial sector support provider and a regulated payment institution, Luxhub is familiar with the same regulatory demands its clients must navigate, according to Morvan. “Over the past years, we notably developed IT compliance solutions to help our customers with challenges such as the publication and management of PSD2 APIs, Cesop or more recently VOP--verification of payee.”

“Legaltechs are flourishing and seem to be more and more adopted by law firms.”

ANNE-SOPHIE

MORVAN

Chief commercial officer Luxhub

What may sound like acronyms buried in regulatory paperwork are, in practice, powerful compliance tools. Cesop (Central electronic system of payment information) is a new EU regulation requiring payment service providers to report cross-border payments to help combat VAT fraud. Verification of payee, meanwhile, is a fraud-prevention mechanism that ensures payment details match account holder names before transactions go through--crucial in preventing authorised push payment (APP) fraud.

As Morvan explains, “all these products imply a deep understanding by legal, product, IT as well as commercial teams of the applicable framework in order to ensure addressing appropriately the needs of our customers and speaking with them the right language. In addition to the understanding of the framework applicable to a specific product or another, it is also of utmost importance to monitor and anticipate the obligations to which our customers are subject, and which might be applicable to our relationships.”

Morvan and her team regularly prepare customers ahead of time by incorporating regulatory changes--like Luxembourg’s circular CSSF 22/806 on outsourcing, or the incoming Digital operational resilience act (Dora)--into their contracts and product roadmaps.

Innovation doesn’t

With so much regulation to navigate, does compliance hinder innovation? Morvan doesn’t think so. “The balance is actually quite natural, and in Europe, the one does not go without the other,” she says. “If you think about the protection of personal data, the security of payments, the resilience of our IT systems, those are regulatory topics that are key, not only to ensure regulatory compliance, but primarily to ensure that a project can sustain on the long term in the European Union.”

She admits that translating these principles into clear legal frameworks isn’t always smooth. “I do not say that the transposition of these key concepts in the legal and regulatory framework is always

When asked what skill sets the next generation of legal professionals will need, Morvan doesn’t hesitate. “Curiosity, critical thinking and pedagogy,” she says. “These skill sets are already necessary but with the development of AI tools, I am convinced that their necessity will be reinforced.”

She adds that lawyers must cultivate curiosity and adaptability, as these qualities will be of utmost importance going forward. Their critical sense will also be highly necessary to navigate the new technologies. “It will be expected from legal professionals to write the right prompt--and thus very well understand the context-and challenge the result provided.”

Morvan also believes that the next generation of lawyers should be great communicators. “Since AI tools can be used by anyone, having the capacity to convey messages to humans in a simple, convincing and pedagogic manner will remain and even increase as a key asset.”

Ultimately, Morvan believes that a combination of curiosity, critical thinking and strong communication will be the foundation for success in the legal profession of tomorrow.

perfect, far from there, but at least the underlying principles are legitimate and logical.”

Doing so requires what she calls a “strong critical sense” and the “capacity to adapt, fast”--qualities that her team cultivates across departments. “Having a clear view on all the different pieces of the legal and regulatory puzzle” is the key, she asserts.

Legaltech: just getting started

One area she’s watching closely is the adoption of legaltech--digital tools and platforms that help legal teams work faster and smarter. “AI, in a broad sense, and all the different technological tools deriving therefrom, is heavily impacting the legal profession,” Morvan says. “From legal research to contract drafting of review, or legal watch, one might think of a lot of tasks impacted.”

“Legaltechs are flourishing and seem to be more and more adopted by law firms,” Morvan observes.

Luxhub too is exploring internal legal operations tools such as contract lifecycle management, document automation and workflow tracking, though Morvan acknowledges the company is still at an early stage. “We’re not quite there yet,” she says, “but we are currently working on implementing such tools.” She declined to go into further detail.

As both CCO and a board-level authorised manager with the CSSF, Morvan sits at a unique crossroads of legal, commercial and operational leadership. One of her key priorities is ensuring the legal department is viewed not as a bottleneck, but as a strategic asset.

“I must admit that we are very lucky to have colleagues who are very aware about legal and regulatory topics,” she says. “The legal team is involved at the inception of each product we aim developing and follows up the whole process, from the analysis to the contractual drafting and ultimately the watch.”

This early integration ensures that legal doesn’t come in at the last minute to block a deal or redraft a contract. Instead, it’s part of the creative process. “We look for team members who have a business mindset. That means, they have a good understanding

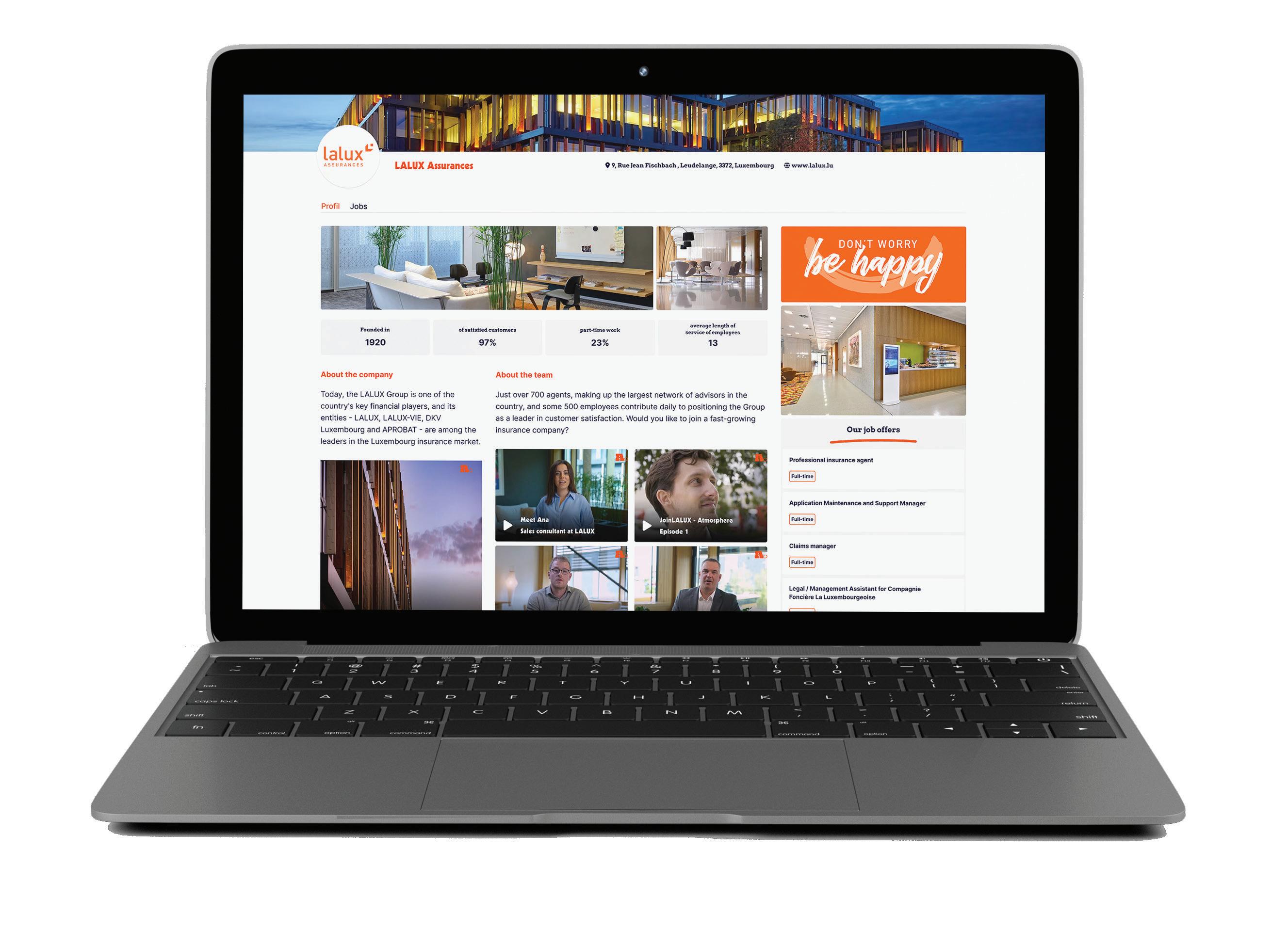

Luxhub’s home base in Luxembourg offers both advantages and challenges. The legal and regulatory communities in the country have generally been open to innovation in legal operations, particularly in areas such as artificial intelligence-assisted compliance and key performance indicator (KPI) tracking. However, Morvan points out that the level of adoption varies significantly depending on an organisation’s size and resources. Smaller and medium-sized enterprises often face limitations that restrict their ability to fully utilise advanced tools. KPI tracking, for instance, is typically quite limited in these firms. Whilst such teams may sometimes rely on publicly available AI solutions, usage is generally confined to non-confidential information to ensure compliance and security. By contrast, larger institutions--especially those within international groups-are usually much further ahead, having already implemented or currently rolling out local AI assistants and more comprehensive KPI tracking systems to enhance their legal operations.

of the product and commercial activities of the company, in order to apply appropriately and pragmatically legal principles.”

Morvan assures, “we are lucky to have onboard talented lawyers who meet these requirements and work hand in hand with their colleagues and are definitely seen as strategic partners.”

One of Morvan’s strengths is her ability to explain complex concepts simply. “Open finance means that financial institutions holding customer data can share that data with third parties--but only with the customer’s consent,” she remarks. Sometimes this is required by law, as with PSD2. But more broadly, with the EU’s upcoming financial data access (Fida) regulation, it’s becoming the norm.

That kind of data sharing--across payments, savings, pensions, insurance and more--could create an explosion of new services, but only when “the product, business and legal teams have to work hand in hand to ensure that the activities comply with the regulatory framework.” She elaborates, “numerous parameters need to be taken into account, for instance the financial institution’s license, the type of data at stake, potential database rights, etc. The legal toolbox is thus precious to ensure successful open banking or open finance deployment on the long run.”

Luther’s Employment practice offers a blend of legal acumen and strategic guidance for Luxembourg businesses, ensuring that they are well-equipped to navigate the (increasing) complexities of employment law.

Luxembourg’s thriving business environment is underpinned by a robust, but increasingly complex, employment law framework.

For companies operating in the Grand Duchy, proactively managing employment-related risks and staying ahead of legal changes is crucial for operational efficiency and long-term success.

“The financial and reputational costs of non-compliance can be significant, and are often overlooked, really,” explains Raphaël Schindler, Head of Luther’s employment practice. “Businesses need to integrate employment law compliance into their overall risk management framework.”

Today, several key areas are demanding increased attention. Both the rise of flexible working arrangements – including telework – and the current emphasis

on psychological risks in the workplace are driving the need for more comprehensive preventative measures. These include thorough risk assessments, targeted training programs, and the establishment of internal reporting procedures. In particular, “establishing clear policies around telework, performance monitoring, and the ‘right to disconnect’ is vital to safeguard employees’ wellbeing, prevent disputes and maintain productivity”, as Raphaël Schindler explains.

Driven by a strong commitment to anticipate legal developments and adapt swiftly, Luther continues to expand its expertise and its team to offer clients proactive, tailored solutions beyond compliance.

From employment contract negotiations and drafting of internal policies to dispute

resolutions, with a keen focus on proactive compliance and risk management, Luther emerges as a trusted long-term ally, offering access to timely and accurate legal guidance – which is more vital than ever in navigating the rapidly evolving world of work in Luxembourg.

Reconnaître la valeur stratégique des données et éviter d’en bloquer l’usage : c’est le message de la Chambre de commerce. Pour sa directrice des affaires juridiques et européennes, Anne-Sophie Theissen, la gouvernance des données transforme le rôle du CLO.

« Le

devient un aiguilleur, un chef d’orchestre, un facilitateur d’innovation. »

cadre pour la circulation des données protégées

Entré en application en septembre 2023, le Data Governance Act (DGA) marque une étape importante dans la stratégie européenne visant à créer un marché unique des données. Complémentaire de la directive Open Data, il ouvre l’accès à certaines données du secteur public qui, jusqu’à présent, n’étaient pas librement réutilisables. L’espace européen des données de santé (EHDS) en constitue la première déclinaison sectorielle. Anonymisation et pseudonymisation Pour garantir une sécurité juridique, le texte encadre strictement les conditions de réutilisation. Il exclut tout accord d’exclusivité et impose des règles transparentes et non discriminatoires, tant dans la procédure d’autorisation que dans le calcul d’éventuelles redevances. Le secteur public doit aussi s’assurer de la préservation du caractère protégé des données, notamment via l’anonymisation ou la pseudonymisation. Dans ce contexte, le CLO joue un rôle clé. « Il doit collaborer avec le data officer pour identifier les données protégées susceptibles d’être rendues accessibles », souligne Anne-Sophie Theissen.

Quels sont les défis majeurs que rencontrent aujourd’hui les entreprises luxembourgeoises en matière de gouvernance des données ?

Les entreprises doivent d’abord faire face à un cadre réglementaire dense et en constante évolution. Pour respecter les règles sur la protection des données, la cybersécurité et la gouvernance numérique, il faut du temps, des experts et des fonds. Pour beaucoup de structures, notamment les PME, cela représente un défi conséquent.

La question de la sécurité des données est également centrale. Les cyberattaques augmentent, il faut donc renforcer les mesures de protection. En parallèle, les volumes de données générées explosent, ce qui pose des défis en matière de collecte, de stockage, de traitement et d’usage. Il ne suffit plus de disposer de données : encore faut-il pouvoir en tirer des enseignements utiles, tout en respectant les exigences légales. Enfin, les nouvelles technologies, surtout l’intelligence artificielle, obligent les entreprises à s’adapter sans cesse. Cela suppose une veille continue, mais aussi des investissements dans la formation et la mise à jour des systèmes.

Quels leviers les entreprises luxembourgeoises peuvent-elles mobiliser ?

Le Luxembourg a des infrastructures de haut niveau. Il possède des centres de données certifiés, des clouds souverains et Meluxina, un supercalculateur très puissant. Un second supercalculateur, optimisé pour l’IA, s’y ajoutera en 2026. Ces équipements offrent aux entreprises un socle technologique solide et sécurisé. Le cadre réglementaire luxembourgeois est également perçu comme stable et fiable. Cela aide à bâtir la confiance

des partenaires économiques et des investisseurs. C’est particulièrement vrai pour le traitement des données sensibles.

Enfin, le gouvernement s’implique activement dans la transformation numérique. Il existe plusieurs programmes d’aides, comme les « SME Packages ». Ils aident les PME à adopter des solutions innovantes et à améliorer leur gouvernance des données.

La gouvernance des données devient-elle une priorité stratégique pour les directions juridiques ?

Oui, elle est au cœur de la transformation digitale des entreprises. La donnée est à la fois un actif sensible et stratégique. Elle contribue à optimiser les processus internes, à développer de nouveaux services et à mieux piloter l’activité. Mais elle doit aussi respecter de nombreuses obligations réglementaires.

Le chief legal officer (CLO) doit donc intervenir très tôt dans les projets. Il participe à l’élaboration des règles internes, à la sécurisation juridique, mais aussi à la sensibilisation des équipes. La gouvernance des données ne relève plus seulement de l’IT ou de la conformité : elle concerne désormais l’ensemble de l’organisation.

En quoi ce sujet transforme-t-il le rôle du CLO ?

Le rôle du CLO s’est considérablement élargi. Il n’est plus uniquement un expert juridique : il devient aussi un aiguilleur, un chef d’orchestre, un facilitateur d’innovation. Il contribue à la gestion des risques tout en identifiant de nouvelles opportunités pour l’entreprise. Dans un environnement de plus en plus complexe, cette gouvernance devient une mission centrale. Elle exige une vision globale et une capacité à faire dialoguer les parties prenantes.

Comment cela se traduit-il dans les missions quotidiennes du CLO ?

Le CLO est aujourd’hui un acteur clé, souvent en posture de coordination – parfois même un sherpa, car il aide les autres à concrétiser leurs projets. Il travaille de plus en plus de manière transversale avec les autres départements. Cela enrichit son rôle au-delà de la stricte analyse juridique. Les juristes apportent une capacité à naviguer dans la complexité. Leur agilité est

*Exemple

Les exigences de cybersécurité. Dans le cadre de la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information (Nis2), le CLO peut être sollicité pour accompagner l’analyse d’écart ou encore le signalement des incidents importants.

précieuse dans des environnements où les enjeux technologiques, réglementaires et opérationnels s’entrecroisent.

Les directions juridiques travaillent en étroite collaboration avec le responsable de la sécurité de l’information (RSI), le data protection officer (DPO), les équipes IT et les opérationnels. Elles accompagnent les projets data de l’entreprise, depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre.*

Comment renforcer la collaboration entre juristes et experts techniques ?

Le premier défi est celui de la compréhension mutuelle. Des efforts de formation sont nécessaires des deux côtés.

La création de comités pluridisciplinaires est une solution efficace. Ces instances favorisent un dialogue direct entre les métiers et encouragent une approche pragmatique. Par exemple, même si le règlement sur l’intelligence artificielle (RIA) ne prévoit pas la désignation d’un « AI Officer », un comité IA peut s’avérer utile. Il permet de garantir que les systèmes d’intelligence artificielle de l’entreprise respectent bien les exigences de conformité.

Quel est le rôle du juriste face aux nouvelles obligations du RIA ?

Le juriste – le cas échéant, en collaboration avec d’autres experts, notamment issus de l’IT – doit évaluer les systèmes d’IA utilisés par l’entreprise, en déterminer le niveau de risque et les obligations qui en découlent. Cela suppose une compréhension minimale des aspects techniques, ainsi qu’une capacité à travailler de manière transversale. Il joue également un rôle clé en matière de sensibilisation. L’usage croissant des IA génératives – comme ChatGPT, Copilot ou Claude – implique de nouvelles responsabilités. Mal employés, ces outils peuvent entraîner des violations du règlement général sur la protection des données (RGPD) ou l’exposition accidentelle de données confidentielles. Il est donc essentiel de former les équipes et de promouvoir une culture de la donnée responsable.

Comment encadrer l’usage de l’IA en entreprise ?

Une gouvernance claire est indispensable. Le CLO doit veiller à ce que l’entreprise

identifie correctement les outils utilisés et n’hésite pas, si nécessaire, à suspendre certains projets – en attendant, par exemple, que les besoins concrets d’utilisation soient identifiés, afin de permettre un encadrement juridique approprié. Il faut également rester vigilant face au shadow IT, c’est-à-dire l’utilisation d’outils non validés par l’IT, souvent en dehors du cadre de sécurité défini.

Chaque utilisateur d’IA doit être sensibilisé au fait qu’il est responsable des données qu’il génère ou traite à l’aide de ces outils. Il est également crucial de limiter les accès selon le principe du need to know. L’objectif n’est pas de restreindre l’information, mais d’en maîtriser le contenu et la circulation, notamment pour des raisons de cybersécurité.

Quels autres points de vigilance le CLO doit-il avoir dans l’usage de l’IA ?

Il faut être conscient des biais que l’IA peut générer. Les utilisateurs doivent apprendre à repérer ces biais et à ne pas considérer les résultats comme des vérités absolues. L’IA peut fournir une base de réflexion, mais elle ne remplace pas l’analyse humaine.

L’utilisation d’outils sous licence – dont le modèle n’est pas entraîné à partir des données introduites dans le prompt – plutôt que de solutions gratuites, permet d’évoluer dans un environnement plus sécurisé. Cela implique également une gestion rigoureuse du classement des documents et des droits d’accès.

Comment les CLO peuvent-ils encourager une culture responsable de la donnée ?

Cela passe par une implication active dans la formation des collaborateurs et la diffusion d’une culture de la donnée. Chacun doit comprendre les enjeux de confidentialité, de sécurité et de conformité. On ne peut pas jouer à l’apprenti sorcier avec ces technologies. Le CLO est un garant de la conformité, mais aussi un acteur clé de la transformation numérique de l’entreprise.

Quel rôle les juristes peuvent-ils jouer dans la valorisation économique des données ?

Il s’agit de ne surtout pas freiner la circulation (ou le partage) des données, tout en

« Le secret d’affaires n’est pas un concept nouveau, mais sa mise en œuvre pratique reste inégale. »

La conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD) exige un suivi quotidien. Pour y répondre, le chief legal officer collabore étroitement avec le data protection officer (DPO), dans le cadre d’un programme annuel comprenant notamment un plan de contrôle des traitements.

Conseiller et informer Bien que le DPO agisse de manière indépendante, il s’appuie sur l’expertise juridique du CLO pour conseiller et informer la direction sur les obligations liées aux données personnelles.

s’assurant que la confidentialité, le secret des affaires, la propriété intellectuelle et la protection des données à caractère personnel soient garanties. Cela passe par la relecture des contrats fournisseurs, la rédaction de clauses adaptées et l’utilisation de clauses contractuelles types, notamment pour les transferts internationaux de données.

Cela pousse les juristes à sortir de leur rôle traditionnel de conseil juridique. Ils peuvent identifier les opportunités offertes par le cadre légal. Le Data Governance Act, par exemple, permet aux entreprises de réutiliser certaines données publiques, sous conditions. Le CLO peut accompagner les opérationnels pour sécuriser ces usages.

Qu’en est-il de la protection des secrets d’affaires ?

Il est essentiel pour les entreprises d’identifier leurs secrets d’affaires et de prévoir des mesures de protection : clauses de confidentialité, accès restreint, protocoles techniques… Le CLO joue un rôle clé dans cette démarche.

Il s’agit d’un enjeu important au regard des nouvelles législations européennes en vigueur. Au Luxembourg, la directive européenne sur les secrets d’affaires a été transposée par la loi du 26 juin 2019. Et dans le cadre du Data Governance Act, le secteur public doit mettre à disposition certaines données protégées – comme des données couvertes par le secret statistique ou encore par les règles relatives à la protection des données à caractère personnel – à condition que leur confidentialité soit préservée.

Les entreprises ont-elles une compréhension claire de ce qu’est un secret d’affaires ?

Tout dépend de leurs moyens et du niveau de maturité de leur gouvernance des données. Ce n’est pas un concept nouveau, mais sa mise en œuvre pratique reste inégale. La Chambre de commerce œuvre à sensibiliser les entreprises, notamment à travers des conférences, comme celle organisée sur le Data Act en juin 2024.

Un cas typique est celui du salarié qui quitte l’entreprise avec une base de données clients. Comment réagir ?

Dans la majorité des cas, les fuites de secrets d’affaires proviennent effectivement de l’interne. Il est donc indispensable de prévenir en amont : accès restreint aux données, charte de confidentialité, clauses spécifiques dans les contrats de travail… Ces mesures permettent aussi de démontrer, en cas de litige, que les données méritent une protection légale. Une fois le secret divulgué, il est souvent trop tard. Les recours judiciaires existent, mais ils ne permettent pas toujours de réparer le préjudice réel. D’où l’importance d’une gouvernance anticipée, structurée et documentée.

Pour conclure, quelles recommandations adresseriez-vous aux CLO en matière de gouvernance des données ?

Le plus important, c’est de reconnaître la valeur stratégique des données et d’éviter d’en bloquer l’usage. Pour commencer, il faut une bonne cartographie : il s’agit de savoir quelles données l’entreprise possède, où elles se trouvent et qui y a accès.

Une bonne gouvernance repose ensuite sur des mécanismes transparents, qui permettent de prévenir les fuites, les erreurs et les mauvaises manipulations. Il est également essentiel de créer une véritable culture de la donnée. Tous les acteurs, internes comme externes, doivent comprendre leurs responsabilités et savoir comment réagir en cas d’incident.

La pire attitude face à une fuite est de l’ignorer ; le bon réflexe consiste à alerter immédiatement les référents pour limiter les dégâts.

Une IA peut-elle rédiger des actes ou guider un justiciable dans une procédure judiciaire ? L’exemple anglais de Garfield.Law ouvre le débat.

Garfield.Law, une plateforme agréée en mai 2025 par la Solicitors Regulation Authority, offre une assistance juridique aux particuliers dans les procédures de recouvrement. Pour des créances jusqu’à la valeur de 10 000 livres sterling, elle génère les actes et accompagne le justiciable jusqu’à l’audience, sans intervention humaine.

Au Luxembourg, la justice de paix traite les litiges civils et commerciaux jusqu’à la valeur de 15 000 euros. La procédure est orale, sans obligation de se faire représenter par un avocat. Ce cadre n’exclut pas, à terme, l’émergence d’outils similaires à Garfield.Law.

L’influence de l’IA dépasse toutefois le seul contentieux. Dans la pratique quotidienne, elle soutient la rédaction de clauses, l’élaboration de mémos, l’analyse de contrats. Ces utilisations, désormais intégrées aux environnements de travail, se diffusent rapidement via des outils comme Copilot ou Harvey, modifiant en profondeur la chaîne de production juridique.

Pour en tirer pleinement parti, encore faut-il en comprendre les mécanismes, les utilisations appropriées et les limites. Si les bénéfices sont bien réels – gain de temps, standardisation, montée en capacité – les risques, eux, ne doivent pas être ignorés : hallucinations, biais, rigidité des

raisonnements, incertitude sur les sources. Ce qui fera la différence, c’est la maîtrise. En formant les équipes, en nommant des référents et en posant des règles claires, l’IA devient un levier stratégique. Non pas une menace, mais un révélateur de la valeur ajoutée du juriste.

LOYENS & LOEFF Avocats à la cour info@loyensloeff.lu Tel. +352 466 230

Automatiser des transferts d’actifs, déclencher des paiements ou sécuriser des opérations sensibles : les smart contracts ouvrent de nouvelles perspectives, mais bousculent les repères juridiques.

Les smart contracts ne sont plus une abstraction. Romain Swertvaeger, partner audit et fintech leader chez EY Luxembourg, accompagne leur implémentation depuis plusieurs années. À Luxembourg, plusieurs institutions financières, sociétés de gestion ou entreprises industrielles ont intégré des modules de smart contracts à leurs flux métiers. Leur promesse ? Réduire les délais de traitement, renforcer la traçabilité, automatiser des décisions dès que des conditions objectives sont réunies.

EY travaille par exemple avec une banque mondiale sur l’utilisation d’un stablecoin (cryptoactif adossé à une devise classique) destiné à fluidifier les paiements entre filiales. « Le smart contract agit ici comme un chef d’orchestre : dès que les validations réglementaires et opérationnelles sont confirmées, le transfert se déclenche », explique-t-il. Le projet s’appuie sur une infrastructure spécialisée, qui tire parti de la technologie de registre distribué (DLT) et smart contracts, et développée initialement pour la distribution de parts de fonds. Celle-ci permet d’implémenter des logiques de souscription

automatisées, avec notification immédiate aux systèmes comptables.

Mais cet effet « sans couture » repose sur une programmation rigoureuse et une coordination étroite avec les équipes juridiques. « Trop d’acteurs veulent aller vite et sautent des étapes critiques, comme l’analyse des responsabilités en cas de blocage ou la compatibilité avec les réglementations sectorielles », observe Me Erwin Sotiri, avocat associé chez Jurisconsul, cabinet spécialisé dans les problématiques tech. Son équipe intervient souvent en amont, dans des ateliers conjoints avec développeurs, business owners et juristes d’entreprise. Objectif : transformer l’intention contractuelle en logique exécutable.

« Nous élaborons des contrats qui assurent la jonction entre le code et le droit », résume-t-il. Jurisconsul met notamment en place des protocoles de test, une documentation juridique annexe et des mécanismes de désactivation d’urgence. Car une fois inscrit sur la blockchain, un smart contract devient par définition immuable. « L’immuabilité est séduisante pour la traçabilité, mais elle est aussi redoutable lorsqu’un bug ou un changement de contexte impose de

revoir les règles du jeu », insiste Erwin Sotiri. Son cabinet a récemment accompagné une plateforme de tokenisation d’actifs immobiliers dans la définition d’une clause d’arbitrage off-chain, permettant de suspendre temporairement l’exécution en cas de litige entre investisseurs.

Entre droit et exécution : éviter le fossé La sophistication technique des smart contracts ne doit pas faire oublier leur ancrage contractuel. « Un smart contract n’a pas de valeur légale en soi. Ce qui importe, c’est l’intention des parties et le cadre juridique autour », insiste Romain Swertvaeger. D’où l’importance d’impliquer les juristes dès la phase de conception. EY alerte régulièrement ses clients : « On voit encore trop de projets pilotés uniquement par l’IT ou les équipes innovation. »

Là encore, Jurisconsul intervient pour remettre les fondations juridiques au centre. Dans un projet porté par un

« Les smart contracts représentent un spectre d’intégration technologique et juridique. »

ERWIN SOTIRI Avocat associé

Jurisconsul

gestionnaire de fonds basé à Londres, le cabinet a structuré un système dit « hybride » combinant un contrat papier, un script automatisé et une gouvernance partagée entre plusieurs acteurs. « Il s’agit d’un projet d’intégration technologique et juridique : le code et le droit doivent être conçus ensemble pour créer un contrat véritablement exécutoire », souligne Erwin. L’architecture retenue prévoit notamment la désignation d’un superviseur indépendant habilité à suspendre l’exécution en cas de non-conformité réglementaire. Cette gouvernance – souvent négligée –est pourtant clé pour éviter que la logique du code ne prenne le pas sur la réalité contractuelle. « Les smart contracts représentent un spectre d’intégration technologique et juridique. Lorsqu’ils sont correctement structurés en tant que smart legal contracts, ils constituent des accords juridiques valides avec des capacités d’exécution automatisée. Le succès nécessite de comprendre à la fois la fonctionnalité du code et les exigences juridiques plutôt que de les traiter comme des domaines séparés », rappelle Erwin Sotiri. En d’autres termes, un bon smart contract n’est pas qu’un bon code : c’est un code qui exécute exactement ce que les parties ont compris et voulu.

Le défi, selon EY, tient aussi dans la formalisation de cette volonté. « La technologie est un moyen, pas une fin. Ce qui importe vraiment, c’est l’impact concret que vous pouvez créer avec cette solution », affirme Romain Swertvaeger. L’outil n’a de sens que s’il sert un objectif métier clair et compréhensible par toutes les parties prenantes, y compris les autorités. À ce titre, les plateformes spécialisées proposent aux institutions financières un environnement sécurisé où les règles métier peuvent être modélisées, testées, auditées, puis inscrites dans des smart contracts exécutables.

Compliance, souveraineté et responsabilité partagée Au-delà de la logique contractuelle, l’automatisation soulève des enjeux concrets de conformité. Comment appliquer le RGPD à une blockchain immuable ? Comment intégrer les contraintes KYC/AML (connaissance client / lutte contre le blanchiment) à une logique purement

Un smart contract, littéralement « contrat intelligent », est un programme informatique déployé sur une blockchain. Il exécute automatiquement une action (paiement, transfert de propriété, déclenchement d’un service) dès que des conditions prédéfinies sont remplies, sans nécessiter l’intervention d’un tiers.

Contrairement à ce que son nom suggère, le smart contract n’est pas un contrat juridique au sens classique, mais une application d’automatisation. Il fonctionne selon une logique conditionnelle du type « si ceci, alors cela ». Une fois le code validé et inscrit sur la blockchain, il devient immuable : personne ne peut le modifier sans en avoir prévu la possibilité en amont.

Ce mécanisme séduit de nombreux secteurs en quête de fiabilité et d’efficacité. Dans la finance, les smart contracts permettent de fluidifier des processus complexes : transfert automatique d’actifs tokenisés, exécution de dividendes, souscription à des parts de fonds. Dans la logistique, ils servent à déclencher des paiements ou des notifications en fonction d’étapes vérifiées dans la chaîne d’approvisionnement. Dans l’assurance, ils peuvent valider des indemnités si un événement objectif est confirmé (retard, météo, sinistre…).

Au-delà de leur portée technique, les smart contracts représentent une évolution culturelle dans la manière de formaliser et d’exécuter des accords. Mais leur force – l’automatisation –est aussi leur fragilité : tout repose sur la qualité du code et sur l’exactitude des conditions définies. D’où l’importance d’un encadrement juridique solide pour traduire l’intention contractuelle… dans un langage que la machine pourra comprendre.

3,6

millions

En 2016, une faille dans un smart contract a permis de siphonner 3,6 millions d’ethers (50 millions de dollars) sur « The DAO ». L’affaire a provoqué un schisme dans la blockchain ethereum, preuve que le code n’est pas la loi.

« La technologie est un moyen, pas une fin. Ce qui importe vraiment, c’est l’impact concret que vous pouvez créer avec cette solution. »

ROMAIN SWERTVAEGER Partner audit & fintech leader

algorithmique ? Pour Erwin Sotiri, la réponse passe par une architecture hybride et une documentation précise : « La conformité s’intègre dans le code mais ne s’y limite pas : elle exige une architecture hybride combinant automatisation, contrôles humains et mécanismes d’intervention. La gouvernance juridique doit être tissée dans le code tout en conservant des points de contrôle externe. »

Jurisconsul recommande d’intégrer dans les projets des clauses de suspension, des audits réguliers et des passerelles claires avec les autorités. Ces mécanismes rassurent les régulateurs, mais aussi les partenaires contractuels, qui ne peuvent pas toujours auditer directement la blockchain.

L’autre enjeu, plus silencieux mais tout aussi stratégique, concerne la souveraineté des données et des droits applicables. Un smart contract peut s’exécuter en dehors du territoire où les parties sont situées. En cas de litige, quel droit appliquer ? Quelle juridiction est compétente ? « Il faut anticiper ces zones grises, alerte Erwin Sotiri. Un script qui exécute une obligation à Hong Kong, décidé à Luxembourg, développé à Singapour et validé à Francfort complexifie les règles existantes et nécessite une approche contractuelle anticipatrice. »

Dans ce contexte, le rôle des juristes d’entreprise évolue. EY et Jurisconsul constatent une montée en puissance du binôme CLO-CTO. Le premier sécurise le cadre juridique, le second pilote la logique d’automatisation. « Ce n’est plus une fonction support : c’est une ligne de front stratégique », tranche Romain Swertvaeger.

Les conseils aux CLO

Les deux experts sont clairs : un projet de smart contract réussi commence et se termine par le droit. Jurisconsul recommande d’abord d’identifier les éléments exécutables, de garder la main sur ce qui ne l’est pas et de documenter chaque étape. EY insiste sur le besoin de tester, auditer, mais aussi de prévoir des procédures de retour manuel en cas d’échec. Enfin, les CLO doivent s’emparer de ces sujets pour ne pas en être exclus : comprendre les grands principes, dialoguer avec les techniciens, et surtout défendre la valeur de l’intention contractuelle. Le code exécute, mais ne juge pas.

Cette montée en puissance des smart contracts ne s’accompagne pourtant pas d’une adoption massive et linéaire. Dans l’écosystème luxembourgeois, les projets restent encore souvent à l’état pilote. « Nous avons pris position très tôt sur le sujet – il y a plus de 10 ans – à une époque où cette technologie suscitait beaucoup de scepticisme. On sent désormais un intérêt croissant, mais encore beaucoup de prudence », note Romain Swertvaeger. Les entreprises veulent comprendre ce qu’elles automatisent, pourquoi et dans quelles limites. EY observe que les initiatives les plus avancées viennent d’acteurs confrontés à des flux répétitifs, comme les plateformes de registre ou la distribution de fonds.

De manière plus large, selon une étude menée en 2023 par l’EU Blockchain Observatory & Forum, moins de 20 % des entreprises européennes utilisant la blockchain intègrent déjà des smart contracts dans leurs processus métiers. « Cela ne veut pas dire que les autres sont en retard, mais plutôt qu’ils attendent un cadre plus clair, des standards partagés, et surtout des garanties juridiques », précise Erwin Sotiri.

D’où l’importance du rôle des juristes, appelés à devenir de véritables chefs d’orchestre de cette automatisation contrôlée. « Leur mission est de concevoir l’architecture juridique et technique, en intégrant les exigences légales dès la phase de développement plutôt que de les superposer après coup », conclut-il. À mesure que ces projets se généralisent, la capacité des CLO à anticiper les interactions entre droit, code et gouvernance deviendra un facteur de compétitivité – autant qu’un garde-fou stratégique.

Entre risques, attentes internes et contraintes de groupe, les CLO doivent repenser leur relation avec leurs avocats, en misant sur la confiance, la fluidité et l’empathie stratégique.

Nicolas Thieltgen Managing Partner

POURQUOI LES RELATIONS ENTRE CHIEF LEGAL OFFICERS (CLO) ET AVOCATS EXTERNES PEUVENT-ELLES S’AVÉRER COMPLEXES ? Parce qu’elles sont souvent plus politiques qu’on ne le croit. Ces relations ne se construisent pas dans un vide théorique, mais dans un écosystème où s’entremêlent les attentes du siège, les contraintes du terrain, les enjeux de conformité et les dynamiques internes de gouvernance. Le CLO peut se retrouver à devoir faire appel à un cabinet qu’il n’a pas choisi, dont il ne maîtrise ni les processus ni les interlocuteurs. Et au Luxembourg, le contexte ajoute une complexité supplémentaire : nombre de CLO opèrent dans des structures intégrées à des groupes internationaux. Leur marge de manœuvre pour choisir et gérer la relation avec les avocats peut donc être réduite. Cela crée donc parfois un manque de fluidité, voire une perte de confiance.

S’ajoutent à cela des malentendus classiques : délais jugés trop longs, manque de transparence sur la facturation, sentiment que l’avocat ne comprend pas les priorités du moment. Ce sont des irritants que l’on peut atténuer si la relation est construite dès le départ sur une base claire, avec des outils partagés, des attentes bien définies, et une volonté réciproque d’ajustement.

COMPLEXES MAIS ESSENTIELLES ?

Oui, absolument. À Luxembourg, les départements juridiques sont souvent relativement réduits en effectifs. Le CLO n’a pas toujours à ses côtés une équipe pluridisciplinaire interne. Il doit donc pouvoir s’appuyer sur des conseils externes non seulement pour traiter des questions complexes, mais aussi pour faire face à des pics d’activité, gérer des situations urgentes ou couvrir un périmètre réglementaire en constante évolution.

Pour les avocats, cette relation n’est pas accessoire. Elle est même centrale dans une stratégie de développement durable du cabinet. Un client avec lequel une relation de confiance s’installe est un client qui revient, qui consulte en amont, et qui fait appel à l’avocat non seulement comme technicien du droit, mais aussi comme sparring-partner dans ses arbitrages.

UNE RELATION À REVOIR

Oui, dans de nombreux cas. Historiquement, la relation avocat-client a souvent été structurée de manière descendante, presque transactionnelle : une question posée, une réponse rédigée, une note d’honoraires envoyée. Ce modèle montre aujourd’hui ses limites. Le CLO attend de son avocat qu’il le connaisse, qu’il anticipe ses besoins, qu’il comprenne ses contraintes internes — y compris budgétaires.

Cela implique de sortir d’une logique strictement réactive, et de construire une relation d’alliance. Cela commence par des échanges réguliers, pas uniquement à l’occasion d’un dossier ou d’une crise. Cela passe aussi par une meilleure intégration du cabinet dans les processus juridiques du client, ce qui nécessite du temps, de la méthode et une volonté mutuelle.

COLLABORATION EFFICACE ?

Le fondement principal, c’est la qualité des flux d’information. De simples réunions de suivi, même brèves, permettent de rester alignés. Un tableau de bord clair, partagé, aide à prioriser, à voir où on en est. Et surtout, il faut savoir à qui parler : trop de frictions viennent du fait qu’une demande est envoyée à la mauvaise personne, et qu’elle reste sans réponse ou n’aboutit pas dans un délai raisonnable. Il est donc utile, dès le départ, d’identifier les bons points de contact des deux côtés : Qui peut donner une instruction ? Qui est joignable en cas d’urgence ? Quel est le

bon interlocuteur pour telle demande ? Cela demande de l’organisation et de la coordination, surtout au niveau de l’avocat et de ses équipes.

ET POUR LES SITUATIONS D’URGENCE ?

L’urgence est toujours le révélateur de la qualité d’une relation. Un système de «hotline » vers un avocat expérimenté, facilement accessible, peut faire la différence. Cela peut être une adresse e-mail prioritaire ou un canal de messagerie. Le tout est d’assurer une réelle disponibilité. Le CLO attend des réponses rapides, même provisoires, et de sentir que l’équipe est mobilisée.

« L’indépendance de l’avocat doit s’accompagner d’une véritable compréhension du client. L’avocat ne conseille pas dans l’absolu. »

QUELS OUTILS CONCRETS RECOMMANDEZVOUS ?

Des extranets sécurisés, des canaux Teams, Slack ou autres plateformes collaboratives. L’important est de ne pas multiplier les outils. Un seul, bien utilisé, vaut mieux que trois partiellement adoptés. Et toujours avec un cadre clair en matière de confidentialité, conformité RGPD et traçabilité.

LA RELATION DOIT-ELLE AUSSI INTÉGRER UN ÉCHANGE DE CONNAISSANCES ?

Oui, et cela dans les deux sens. Le CLO attend que l’avocat l’informe proactivement des évolutions réglementaires, qu’il l’alerte sur les tendances contentieuses, voire qu’il propose des formations ciblées pour ses équipes internes. Mais inversement, le CLO est en première ligne. Il capte des signaux faibles, des changements de ton du régulateur, des tensions dans son secteur. Partager cela avec l’avocat lui

permet d’adapter son analyse, de mieux ajuster ses recommandations et d’orienter sa veille.

COMMENT CONJUGUER L’INDÉPENDANCE DE L’AVOCAT AVEC CETTE PROXIMITÉ STRATÉGIQUE ?

C’est une question centrale. L’indépendance n’est pas négociable : c’est l’un des fondements de notre déontologie. Elle garantit notamment au CLO qu’il obtiendra un regard lucide, non complaisant, et qu’en cas de crise ou de tension interne, il pourra s’appuyer sur un interlocuteur fiable. Mais cette indépendance doit s’accompagner d’une véritable compréhension du client. L’avocat ne conseille pas dans l’absolu : il doit intégrer les réalités de terrain, les rapports de force internes, les calendriers économiques. L’indépendance devient alors un appui stratégique, pas un isolement. Je parle dans ce cas d’empathie stratégique.

UNE EMPATHIE STRATÉGIQUE ?

L’empathie, ici, ne signifie pas complaisance ni émotion. Il s’agit d’une capacité d’ajustement : comprendre la pression à laquelle le CLO est soumis, ses marges de manœuvre réelles, ses contraintes opérationnelles. Un bon conseil juridique ne vaut pas seulement pour sa justesse formelle ou technique. Il doit être applicable, lisible, et répondre à une problématique concrète.

Cela peut parfois vouloir dire moins montrer sa doctrine (qu’il maîtriser plutôt qu’exposer), et un peu plus de pragmatisme.

CONCLUSION : QUELLE EST LA RELATION IDÉALE ENTRE CLO ET AVOCAT ?

C’est une relation fondée sur la confiance, la régularité des échanges et la compréhension mutuelle. Ce n’est pas une délégation de tâches, mais une collaboration active. Quand elle est bien construite, cette relation devient un levier de performance juridique, un facteur de sérénité — voire un différenciateur stratégique pour l’entreprise.

Elle exige du temps, de l’implication, parfois de l’ajustement. Mais le retour sur investissement est réel, pour les deux parties : en clarté, en efficacité, et en robustesse juridique.

+352 26 02 71

Proactive legal

involvement

and tech-driven compliance that reduce risks whilst speeding up onboarding and supporting scalable banking are central to success, explains Kaj Larsén, general counsel at Advanzia Bank.

Journalist KANGKAN HALDER

As general counsel at Advanzia, how do you define the legal department’s strategic role in supporting profitability?