21 minute read

Tokyo 2020. Un fracaso con nombre y apellido

Un fracaso con nombre y apellido

/ raúl ochoa

Advertisement

Una vez más los Juegos Olímpicos ubicaron al deporte mexicano en su realidad; en Tokio 2020 el desencanto, evidente, desnuda lo que es peor: el eje rector que implementa las políticas públicas deportivas del gobierno federal carece de proyectos y de un plan sexenal.

La delegación olímpica mexicana se presentó en la ciudad de Tokio con 164 atletas, con la meta de obtener un mínimo de 10 medallas, de acuerdo con el pronóstico de la optimista directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la exvelocista Ana Gabriela Guevara.

Sin embargo, los días transcurrieron en la justa veraniega sin que llegaran las esperadas preseas; se quedó corto el vaticinio de la encargada de ejecutar la política pública deportiva nacional: los mexicanos en competencia sólo lograron cuatro medallas… y de bronce.

Además, de esas cuatro preseas de tercer lugar, dos –futbol y levantamiento de pesas– no estaban calculadas en los pronósticos de Guevara; de tal manera que sólo se cumplió con 20% de las expectativas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, si se considera que sí estuvieron en las proyecciones las medallas de las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, en plataforma 10 metros sincronizados, y tiro con arco mixto.

Cinco atletas mexicanos, además de la plantilla de futbolistas profesionales contribuyeron a la conquista de cuatro preseas de bronce en Tokio 2020: Alejandra Valencia y Luis Álvarez (tiro con arco en la modalidad de equipo mixto), Aremi Fuentes (levantamiento de pesas), además de las mencionadas Orozco y Agúndez y el representativo de futbol.

“Vamos a romper el récord histórico de México”, expresó Ana Gabriela Guevara el 24 de julio último y reafirmó el compromiso de la delegación de México de imponer una nueva cifra histórica en el medallero, después de las nueve preseas que se obtuvieron en México 1968.

Triunfalista, Guevara recordó ante reporteros presentes en la cobertura de Tokio 2020 el compromiso que se hizo con el presidente de la República. “Pasando el histórico, que son nueve medallas desde México 1968, la presea 10 se estará escribiendo en la historia”, dijo la funcionaria apenas concluyó la prueba en la cual los arqueros Alejandra Valencia y Luis Álvarez le dieron a México la primera presea olímpica, justo en la primera jornada oficial de Tokio 2020.

La delegación mexicana acudió a Tokio con la premisa de rebasar el histórico medallero olímpico. Sin embargo, todo terminó en una histórica y rotunda frustración.

Y mientras se alejaba la promesa de Guevara al mandatario, se acercaba la reservada proyección del presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla: México obtendría cinco medallas para igualar el registro de Río 2016.

Tragedia peloTera

El reto de superar el máximo histórico en una cita olímpica es una pesada losa que cargan los responsables de la política pública deportiva en turno desde los tiempos de Raúl González. Por poner el caso del exmarchista y doble medallista olímpico en Los Ángeles 84: la delegación de México también llegó a Barcelona 92 con altas expectativas y la consigna de obtener el mayor número de medallas de todos los tiempos en una cita olímpica fuera de casa.

Pero las jornadas en Barcelona 92 transcurrieron sin novedad, sin que ningún deportista mexicano se aproximara al podio hasta que en las postrimerías de los Juegos Olímpicos, cuando la desazón presagiaba lo peor, se realizó la prueba de caminata de los 50 kilómetros en la cual apareció Carlos Mercenario para darle a México su único podio.

Al cierre de la presente edición, la representación mexicana en Tokio 2020 figuraba en el lugar 80 del medallero, con cuatro preseas de bronce que suman las 73 adjudicadas para el país en el historial de los Olímpicos. Al menos en siete deportes los atletas nacionales finalizaron en cuarto lugar, a un paso del podio; mención aparte merecen equipos como el de softbol femenil, que se quedaron en el cuarto sitio en un torneo en el que sólo participaron seis conjuntos.

Ana Guevara prometió buenos resultados al presidente previo olímpicos | Foto @CONADE

Tokio 2020 será recordado por los deportes que, pese a figurar entre los favoritos al podio en los pronósticos de Guevara, terminaron como los mayores fracasos. La lista la encabeza el equipo de beisbol, el deporte favorito del presidente López Obrador, y taekwondo, en los cuales sus participantes no lograron anotarse ni siquiera una victoria.

Desde la inclusión del taekwondo en el programa olímpico, Sidney 2000, México acumuló siete preseas de manera ininterrumpida y el país estaba reconocido en el mundo como uno de los que históricamente aportaba medallas olímpicas a la delegación mexicana. Pero la cadena se rompió dos décadas después:

Briseida Acosta, llamada a ser la sucesora de la principal exponente del taekwondo en el país, María del Rosario Espinoza (campeona olímpica en Beijing 2008, bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016), y Carlos Sansores fueron eliminados en la primera ronda.

La aventura de la novena de beisbol llegó a su fin en Tokio el 1 de agosto, eliminada por el conjunto de Israel que, además, le propinó su tercera derrota con paliza incluida en su inevitable desplome: 12 carreras contra 5.

“Es lamentable. Estoy sorprendido, a lo mejor hasta un poquito en shock porque ni en mi peor pesadilla pensé que este podía ser el resultado. Lo digo con toda sinceridad: sabiendo el talento que teníamos pensaba que íbamos a avanzar y llegar lejos”, resumió el manager Benjamín Gil.

Un par de días más tarde, Gil seguía afectado emocionalmente a su llegada a la Ciudad de México. “Lamentablemente me siento mal por quienes no les fue bien individualmente y por equipo. Es triste, y la palabra a lo mejor no es la correcta, pero deportivamente sí (fue) un poco trágico lo que sucedió”.

Si bien los peloteros mexicanos no pudieron mostrar su etiqueta de favoritos, sí dieron motivos de controversia: antes de iniciar su calvario deportivo, y con un desconocimiento sobre las reglas del olimpismo, se tomaron una fotografía en la Villa Olímpica enfundados en la franela de los Tomateros de Culiacán. Evidente acto de indisciplina. El detalle no pasó desapercibido para el Comité Olímpico Internacional que ya investiga el incidente.

Fuga de TalenTos

De manera indirecta la delegación mexicana “sumó” un mayor número de medallas por medio de compatriotas que ahora responden a intereses de otros países: el medallista olímpico Óscar Salazar (plata en Atenas 2004) le entregó dos preseas de bronce a Egipto, como entrenador del equipo nacional de taekwondo, con Hedaya Malak y Seif Eissa, para convertirse en el primer mexicano que obtiene una medalla olímpica como deportista y ahora también otra más en su nueva faceta.

En el caso del entrenador de clavados Salvador Sobrino, quien representó a México en los Juegos Olímpicos Moscú 1980, su labor rindió resultados con el equipo australiano de clavados, aunque para ello su discípula Melissa Wu (371.40 puntos) le ganó el bronce a Gabriela Agúndez (358.50).

La arquera Gabriela Bayardo, originaria de Tijuana, otorgó a Países Bajos la presea de plata en Tokio 2020, si bien le dedicó su logró al país que la vio nacer. “Mi medalla es parte de México”, aseguró la deportista que renunció a la selección tricolor en 2017 por motivos personales y en desacuerdo con la Federación Mexicana de Tiro con Arco.

Países Bajos no enviaba a una especialista de tiro con arco femenil desde Atlanta 1996. Y, en su primera participación olímpica con la bandera del país europeo, Bayardo le dio su primera medalla en su historia en este deporte.

Por ese mérito, la arquera se hizo tendencia en las redes sociales la madrugada del 25 de julio último. No fue para menos, ya que la presea de plata le hubiera significado a la delegación mexicana una mejor posición en el medallero.

El viernes 6 la selección varonil de futbol se colgó el bronce en Tokio, y con ello México alcanzó con apuros su cuarta presea. Su rival en la disputa por el tercer lugar fue Japón, que sorprendió en la fase de grupos (2-1) a los dirigidos por Jaime Lozano, luego del golpe propinado a Francia en el juego inaugural. El tricolor doblegó a los japoneses con un marcador de 3-1.

Tenochtitlan, 500 años. Homenaje de González Orozco a la medicina prehispánica

/ antonio González orozco

El siguiente texto inédito explica a grandes rasgos el mural ‘La medicina en México’ (etapa prehispánica), “muy relevante para ilustrar esta etapa tan importante para nuestra nación en el marco de los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlan y el nacimiento del México colonial”, según explica Antonio González Arriaga, hijo del muralista chihuahuense, al entregarlo a Proceso. Se adjunta otro breve texto, con el cual el artista dio a conocer el boceto original de la obra para su aprobación a la Junta Directiva del Hospital de Jesús –donde fue realizado en 1993–, que “por su concisión y claridad resultan un elemento clave de investigación que merece ser dado a conocer para explicar la importancia histórica del 13 de agosto de 1521”.

La visión cosmogónica de los antiguos mexicanos contemplaba cada 52 años su fin de siglo o “Atadura de Años”, como la posibilidad real, inminente, de que el mundo llegara a su fin, por lo que se preparaban con temor y reverencia a afrontar el refrendo cíclico de la permanencia del hombre sobre la Tierra, por concesión divina, de la misma manera que era potestad de los dioses conceder salud y bienestar o calamidades, padecimientos y muerte a las criaturas humanas.

Los Tlaciuhquis o adivinadores mexicanos procuraban sondear en lo insondable a través de algo tan casual como las repentinas voces o presencia de los más diversos animales, como un melancólico graznido cerca de un enfermo, lo cual era funesto, al grado que hasta la fecha la conciencia colectiva de nuestro pueblo recuerda que “cuando el tecolote canta el indio muere”.

Observaban con terror eclipses y cometas, y vigilaban atentamente la marcha del Sol en su cotidiana carrera, queriendo develar a cada instante el misterio de la fragilidad del hombre.

Imaginaron a los naguales como invisibles genios tutelares y a los temidos tzitzimimes, extrañas criaturas descarnadas que aparecían los finales de siglo, causando daños a la gente y particularmente a las mujeres embarazadas, quienes para protegerse se cubrían el rostro con máscaras de pencas de maguey. Es por eso que en esa noche tan extraordinaria las familias subían a las azoteas en busca de refugio; pellizcaban a los niños para que no se durmieran, y después de romper sus vasijas y utensilios caseros, apagar el fuego y lanzar los idolillos a la acequia, se disponían a presenciar o a acompañar de lejos la fantástica y deslumbrante procesión de sacerdotes revestidos de ricas galas e ínfulas de dioses, quienes partían a medianoche rumbo al Cerro de la Estrella, entonces conocido como Cerro del Huizache, y cuyo glifo en papel amate, sostenido por un niño, puede verse en el mural.

Una vez llegados a su destino, los sacerdotes encendían el nuevo fuego sobre el pecho de un cautivo cuyo corazón era luego consumido por la hoguera.

Cumplido este ritual, el Sol cobraba nueva vida y aparecería tras de los volcanes cotidianamente durante todo el nuevo siglo. A partir de ese momento, todos los habitantes del valle se apresuraban a recoger fuego para encender sus hogares.

Los dioses representados en el mural son, de derecha a izquierda, Tezcatlipoca, el del espejo humeante; Xiuhtecuhtli, dios del fuego; Tonatiuh, dios solar; Cintéotl, dios del maíz; Mictlantecuhtli, dios del mundo inferior, y Xochipilli, dios de las flores y la procreación.

Enmarcada por un árbol, concluye esta etapa y empieza un “tianguis” de plantas medicinales, mercado popular de quienes buscan y ofrecen remedios a través de la herbolaria.

Observadores meticulosos, los médicos nahuas pronto descubrieron o atribuyeron virtudes medicinales a ciertos vegetales, que fueron clasificados posteriormente por hombres de ciencia europeos. Muchas de esas plantas fueron dadas a conocer en el Herbario de Martín de la Cruz, conocido como Códice Badiano, obra que por cierto permanecía hasta hace poco en la Biblioteca del Vaticano, y fue regresada a México recientemente por el Papa Juan Pablo II, varias plantas de las cuales se reproducen en el mural.

Es el momento en que los médicos indígenas sintiéndose auxiliares de la voluntad divina desarrollan y practican su arte sirviéndose de elementos de los tres reinos: animal, vegetal y mineral, y establecen procedimientos para prevenir, aliviar y curar las diversas enfermedades con las que tuvieron contacto.

El mural muestra un grupo de médicos practicando sus conocimientos en diversos pacientes. Muestra también la manera de cómo se atribuía influencia a los 20 signos astrológicos correspondientes a los días del mes, para obrar sobre cada uno de los órganos del cuerpo humano.

Al final del grupo de enfermos puede verse, por contrapartida, un guerrero sano con sus armas y su emblema.

Apreciando en mucho la conservación y multiplicación de su raza en vistas al engrandecimiento de la nación mexicana, regularon y estimularon la formación de familias, haciendo obligatorio el enlace matrimonial para los jóvenes varones a temprana edad.

Vemos en el mural una boda que se celebraba en casa del novio. La doncella y el mancebo, sentados en una estera, con las ropas atadas y ante un sahumerio. Una vieja y un viejo sentados a los lados les dan consejos sobre su vida futura, tal como lo señala el Códice Mendocino.

Sigue la escena de un nacimiento, donde la Tícitl o partera sostiene en sus manos al niño, mientras la madre yace recostada y una vieja adivina le hace felices y hermosos pronósticos.

Sobre ellos la figura de Xochiquetzal, la diosa de las embarazadas. A continuación un baño de vapor o temazcalli donde atienden a la parturienta, y arriba de éste, para cerrar el círculo de la vida, un cadáver amortajado. El siguiente paño, dividido por una arcada, muestra al maguey, que tanta importancia tuvo en la vida de México; la diosa Mayahuel, la mítica princesa Xóchitl y algunas variedades de la familia del maguey.

Primer encuentro (etaPa PrehisPánica)

Diez años antes de la conquista, dicen los “informantes de Sahagún”, los habitantes de México-Tenochtitlan vieron atónitos extraños signos que tomaron como premonición o advertencia nefasta de graves calamidades que muy pronto habrían de sobrevenirles.

Por eso es que la primera parte del mural es de “presagios”: un cometa que surcó los cielos; un árbol de fuego; extraños seres de dos cabezas en un solo cuerpo, que llamaron Tlacantzolli, y un pájaro semejante a la grulla, con una diadema de espejo en la que podían verse –a manera de pantalla– la constelación de Géminis, y un grupo de extraños hombres montados en unos “como venados”.

Tales acontecimientos causaron estupor entre la población; pero a Moctezuma le quebrantaron el espíritu a tal grado, que fue incapaz de adoptar una actitud coherente. La divergente opinión de sus magos y consejeros lo sumieron en la indecisión y en la desesperanza y, al fin, hubo de aceptar la llegada de Cortés hasta la Ciudad de México a cuyos linderos salió a recibirlo. El primer encuentro tuvo lugar en Huitzilan, el mismo sitio en donde cinco años más tarde habría de fundarse el primer hospital de América: el actual Hospital de Jesús.

En el mural, el séquito de Moctezuma se compone de gente principal, flanqueándolo los reyes de Texcoco y Azcapotzalco que por ser sus parientes eran los únicos que podían tocarlo, dado su carácter divino.

Los macehuales y gente del pueblo, inclinada la cabeza en señal de acatamiento y sumisión, alfombran con tapices y pieles el suelo bajo los pies del emperador, quien calza sandalias de oro. Se ven varios escudos y un caballero águila. También pueden verse instrumentos musicales, el huehuetl y el teponaxtle, y a los tañedores de flauta y caracol marino, así como al portador del sahumerio.

Al centro están los dones del lago y el Templo Mayor con las escalinatas ensangrentadas y coronado por dos astros en conjunción, que simbolizan los dos mundos que en ese preciso momento se ponen en contacto.

Cortés, bajo el hálito de Quetzalcóatl, conversa a través de doña Marina, su consejera e intérprete, y tiene detrás de sí la Cruz, en manos de Fray Bartolomé de Olmedo, y el estandarte de la virgen.

El poderío de las armas se representa por una bombarda articulada y el caballo, que definieron la superioridad militar del conquistador. Otros personajes españoles consignados en el mural son, Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y los artilleros Meza y Antón de Arriaga, y aparecen también los aliados indígenas y la garza blanca, símbolo de los tlaxcaltecas.

Al extremo derecho está, sentado en un equipal, Bernal Díaz del Castillo, cuando ya anciano y casi ciego escribe, desde su retiro en la Capitanía de Guatemala, la relación de los hechos de los que fue testigo veraz y actor relevante: La verdadera historia de la conquista de la Nueva España.

Jardín de señales iridiscentes

Cristian de Lira

En la Exescuela de Cristo se exhibe Jardín de señales iridiscentes, obra de Alfredo Medina (Dinashuy) y Yeshua Zamora, una muestra que obliga a la interacción del visitante con diversas dinámicas de entre las que destaca la incorporación de tecnología de realidad aumentada y así poder apreciar algunas de las piezas desde un panorama más amplio. En la entrada del recinto se explica la dinámica del recorrido. Con un teléfono celular será necesario ingresar a la cuenta de Instagram de la exposición y cargar los filtros para poderlos aplicar a la obra correspondiente y dar pie al despliegue de la obra hacia un plano intangible.

Adriana Flores, quien fuera encargada de la curaduría de la exposición, explica en el texto de sala que “es un espacio híbrido, compuesto por elementos análogos (materiales) que completan su ciclo de vida en su dimensión digital (virtual) valiéndose de efectos ópticos que responden a la sensibilidad de cada usuario.

“Tal como sucede en la naturaleza -particularmente con la apariencia de algunos animales. la iridiscencia es un fenómeno óptico que se manifiesta de forma física sobre un cuerpo como reflejo de un estado de alerta: proyectando una gama de tonalidades para transmitir un mensaje. De esta forma funcionan los elementos dispuestos en este jardín. El recorrido está sujeto al ánimo del usuario, mientras que las piezas van desdoblando su follaje al momento de ser activadas.

“Una transmisión de señales iridiscentes emana de cada una de las piezas de este jardín proyectado al infinito y se conecta con paisajes sonoros, si se presta la suficiente atención. Los colores brillantes excitan nuestra pupila e irreflexivamente comienza el desplazamiento del plano físico al digital mediante portales que hibridan materialidades de distinta naturaleza. Anidan aquí atmósferas de contraste en composiciones que subvierten simbolismos populares. hasta desintegrarse armónicamente en formas degradadas de luz y diálogos unipersonales frente al computador. El mensaje está en la luz.”

La exposición se puede visitar de martes a domingo en horario de 11:00 a 18:00 horas.

LUNES 9 DE AGOSTO DE 2021

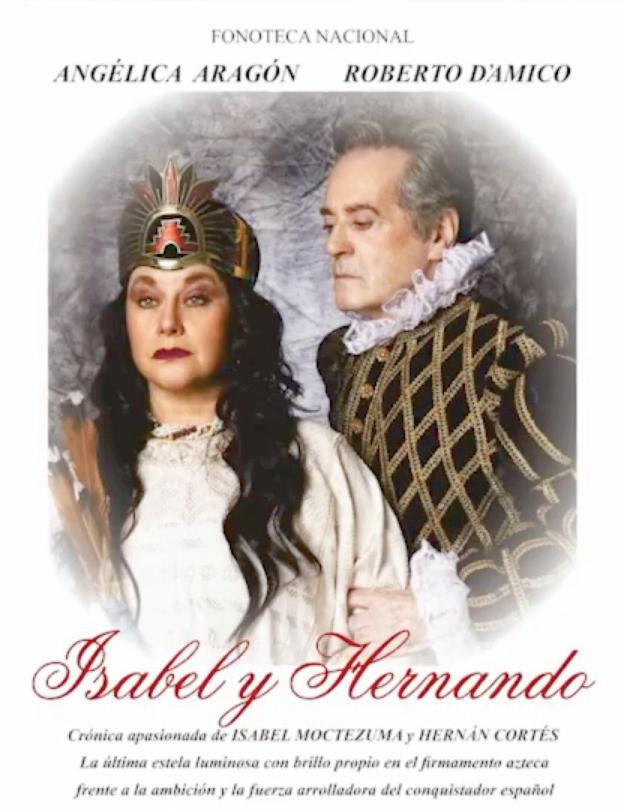

23 Angélica Aragón reivindica a Isabel de Moctezuma

/ roberto Ponce

Si la Malinche ha robado el imaginario femenino prehispánico, la figura de Isabel de Moctezuma, hija de Moctezuma II, surge como el último baluarte del antiguo Anáhuac cuya voz reivindican, a 500 años de la caída mexica, los actores Angélica Aragón y Roberto D’Amico en el CD Isabel y Hernando.

Se trata de un álbum doble sonoro de reciente aparición que desde 2019 impulsó Pável Granados, director de la Fonoteca Nacional. A su vez, Canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) grabó otra presentación en vivo de los diálogos en escena por Aragón y D’Amico, así como la música.

La primera actriz Angélica Aragón dice entusiasta a este semanario: “Isabel simboliza el último bastión de los mexicas. Testiga y luchadora en la conquista, la hija de Moctezuma Xocoyotzin se llamaba Ichcaxóchitl Tecuichpo, princesa Flor de algodón, apodada en diminutivo náhuatl de cariño Ixapeltzin (Isabelita) por haberla bautizado como la reina de Castilla. Nació en 1509 y fue la última princesa del Anáhuac. La casaron con su tío Cuitláhuac y luego con Cuauhtémoc (colgado en 1525). Cortés abusaba de ella y tuvieron una hija, Leonor. Tras la catástrofe mexica, ella abogó mucho ante los frailes evangelizadores por los niños para que no les quitaran su lengua”.

Creó el convento de la Orden de San Agustín en la Ciudad de México, que devino en la Biblioteca Nacional, y además “abogó por hacer un hospital para mujeres y niños, es una precursora de los derechos humanos dentro de un contexto totalmente impositivo, ella cavó un hueco menos opresivo para educar a la infancia de su pueblo apenas se impuso la Nueva España. Isabel comenzó a allanar el Roberto D'Amico y Angélica Aragón

Isabel y Hernando. es un álbum doble sonoro de los diálogos en escena por Aragón y D’Amico camino para las mujeres que estamos ahora disfrutando por lo menos la posibilidad de hablar de libertad de género, de salario, del derecho a una vida sin violencia. Todo ello se vino gestando desde entonces”.

También, la UANL distribuye gratuitamente entre sus estudiantes el libro de Isabel y Hernando, textos pulidos por ambos actores siguiendo la dramaturgia original que allá por 1990 escribió para Angélica Aragón el veracruzano Hugo Argüelles (su trilogía colonial ‘La dama de la luna roja’, ‘La ronda de la hechizada’ y ‘Águila Real: Isabel Moctezuma’ se publicó en Plaza y Valdés, 1992). Escribe Rodrigo Martínez Baracs, historiador miembro de la Academia Mexicana de la Lengua en las notas del álbum doble:

Hace tiempo, Angélica Aragón y Roberto D’Amico comenzaron a estudiar la conquista de México a partir de la obra Águila Real del dramaturgo Hugo Argüelles (1932-2003), representada en 1991 bajo la dirección de la maestra Maricela Lara. Esta obra dio cuerpo y significado a la desgarradora muerte mística de doña Isabel Moctezuma, hija del emperador Moctezuma II, también llamada Ichcaxóchitl (Flor de Algodón), Tecuichpo (Princesa) y Tonan Ixapeltzin (Nuestra Madre Isabelita).

Desde entonces los dos actores no han dejado de hacerle adaptaciones y montajes. Por ejemplo, en mayo de 2019 lo escenificaron con gran elenco en las Jornadas Alarconianas de Taxco, bajo la dirección de Maricela Lara, quien recibió un homenaje por su cumpleaños 93. Aragón misma hizo traducciones para escenificarla en Los Ángeles y Nueva York. Prosigue Martínez Baracs:

Estos discos nos ofrecen un espectáculo original, cuya primera parte, “Relatos de Vida”, se refiere a episodios previos al encuentro en Tenochtitlan. En la segunda, “Confrontación”, entramos de lleno en el conflicto esencial, protagonizado por el conquistador español extremeño y guadalupano Hernando Cortés, y la última reina mexica doña Isabel Moctezuma (...) Angélica Aragón busca la balanza en los textos teatralizados y “establecer un equilibrio entre las voces, porque la mayor parte de los historiadores cuentan las anécdotas desde el punto de vista exclusivamente de los conquistadores en una visión europeizante, eurocéntrica, maniquea”.

Nada se inventa, nada es novelado. Parte de la historia se basa en el estudio de José Luis Martínez, ‘Hernán Cortés’ (FCE, 1990). El subtítulo del álbum es: “Crónica apasionada de Isabel Moctezuma y Hernán Cortés. La última estela luminosa con brillo propio en el firmamento azteca, frente a la ambición arrolladora del conquistador español”.

Flor áurea bajo el Fango

El primer CD de Isabel y Hernando se llama “Relatos de vida”. Los dos protagonistas alternan diálogos, comenzando con “Coatítzal, encarnación de la verdad transparente” por Isabel (Aragón), y “El mar, la gran tentación”, por Hernando (D’Amico); se entretejen luego “Tecuichpo Ichcaxóchitl”, “Aventuras en las Antillas”, “Moctezuma Xocoyotzin”, “Un solo camino. Tenochtitlan” y “Matrimonios”.

Momentos de horror emanan desde que Angélica Aragón destapa los oráculos de La Llorona y desmenuza la degradación sexual a la que es sometida Isabel de Moctezuma por el católico Cortés y cómo éste la comparte o literalmente la da de esposa a sus compinches, cual objeto multidesechable.

El plato láser “Confrontación” contiene, según Pável Granados, “no sólo una notable belleza, sino la más profunda narrativa al mostrar la caída de México Tenochtitlan que marcará para siempre a nuestra raza”. En una hora, se desencadenan los parlamentos “Muerte de Moctezuma”, “Las mujeres de Hernán Cortés”, “Catalina Suárez La Marcaida”, “Las matanzas de Cholula y del Templo Mayor”, “Noche triste”, “Cuitláhuac y Cuauhtémoc”, “Expedición de las Hibueras”, “Muerte de Cuauhtémoc” y “Cortés en la corte española”.

Defensora de los derechos de la mujer, contraria al abuso sexual y el machismo, así como protagonista de obras teatrales sobre mujeres poderosas de la humanidad, Aragón buscó a Proceso para explicar el porqué decidió dar a conocer la historia de Isabel a 500 años de la caída de los mexicas.

“Inicialmente, el rescate del personaje de Isabel de Moctezuma para el teatro y de alguna manera también para la historia, lo hizo Hugo Argüelles hace 30 años con una obra que se llamó Águila Real, y él me dijo que me había escrito ese papel a mí. Yo traigo a cuestas este personaje desde entonces”.

En un diálogo, Cortés (D’Amico) le dice a la hija de Moctezuma II:

Señora, yo pasaré a la historia como el gran héroe épico del siglo XVI y vos no sois más que una sombra.

“Mi tarea –explica Aragón–, mi labor, porque así me escogió el destino, es evitar que esa sombra desaparezca del todo, tratar de que la voz de Isabel se escuche, se conozca, máxime cuando se han dado una cantidad de circunstancias en el mundo que de alguna manera nos acompañan en esta búsqueda por equilibrar los puntos de vista en la historia de la conquista”.