São Paulo, 2025

São Paulo, 2025

coordenação editorial

André Furtado, Carla Chagas e Kety Fernandes Nassar conselho editorial

Felipe Sales, Galiana Brasil, Nadiele Sobral e Natalia Souza

produção e edição de texto

Heloísa Iaconis e Juliana Ribeiro

produção editorial

Pamela Rocha Camargo

supervisão de revisão de texto

Tatiane Ivo revisão de texto

Denise Yumi e Rachel Reis (terceirizadas) projeto gráfico

Guilherme Ferreira

produção gráfica

Lilia Góes (terceirizada) colaboração

Dennis de Oliveira, Jé Oliveira, Joel Zito Araújo e Yasmin Thayná

Editorial

Grande Othelo: o homem negro enquadrado pelos antagonismos por dennis de oliveira

Grande Othelo, uma genialidade criativa e consciente por joel zito araújo Fotos

Em cena, o poeta

Grande Othelo, nosso riso, nossa força por yasmin thayná

Grande Othelo e a sua imensidão em mim: memórias de um “Rio, zona norte” por jé oliveira

Ficha técnica, créditos das imagens e serviços

10 34 39 52 74 80 92

Lá pelo início de 1927, um repórter d’O Jornal perguntou a Grande Othelo sobre a razão do seu nome artístico, ao que o ator assim respondeu: “Porque adoro Shakespeare e quero ser o primeiro negro a encarnar Othelo”. Com pouco mais de 10 anos à época, o menino integrava a Companhia Negra de Revistas e, nos palcos, colocava-se como um talento feito. Interpretava com naturalidade e precisão de movimentos, além de ser amigo da dança, do canto e da recitação. A excelência múltipla logo se manifestou em Sebastião Bernardes de Souza Prata, filho de Minas Gerais adotado por São Paulo. E tamanha competência cresceu com ele, conquistando o século passado (e o presente) em peças, filmes, novelas, shows, sambas e poemas.

Os poemas, aliás, são justamente o centro desta publicação. Talvez a contribuição menos lembrada da obra de Grande Othelo, seus versos se movem entre a amorosidade e a crítica, o ímpeto reflexivo e as celebrações, a crença e a desesperança, o riso e a dor, refletindo as contradições do indivíduo e do país. A seleção de 17 trabalhos busca destacar a produção poética do artista, tão diversa quanto ele, e o modo como o autor cria diálogos com as mais diferentes linguagens – na forma (poema-fado, poema-prece, poema-crônica) e no conteúdo (a música, a literatura e o cinema, por exemplo, surgem na condição de mote e matéria das estrofes). Textos de alguém que, a despeito das violências pelas quais passou, viveu, nas palavras de Jorge Amado, em estado de poesia. O clima, a realidade e o sonho postos (ora encantados, ora tensionados) em poesia.

Além da coletânea de versos, estas páginas contam com quatro ensaios: o professor Dennis de Oliveira

analisa a cobertura jornalística em relação a Grande Othelo, expondo práticas racistas da imprensa de então; o cineasta Joel Zito Araújo ressalta a importância do nosso homenageado para a história do cinema brasileiro e para a construção de narrativas negras nas telas; a diretora Yasmin Thayná revisita o legado de Othelo e, com ele, aprende a força do tempo e da constância; e o ator Jé Oliveira elabora uma cartografia sentimental em torno do mestre e, em simultâneo, comenta sobre o filme Rio, zona norte, de Nelson Pereira dos Santos, em que Grande Othelo interpreta Espírito da Luz Soares. A esses textos somam-se também fotos, resultando em um livro que traz aquele que, muitas vezes, foi pioneiro (o primeiro Sancho Pança negro no teatro, o primeiro isso, o primeiro aquilo) em sua dimensão de primeira pessoa, protagonista dos próprios dizeres e das sensibilidades de outros que nele se reconhecem.

Nascido em 1915, falecido em 1993 e eterno no agora, Grande Othelo é festejado na 71a edição do programa Ocupação Itaú Cultural [elaborada em parceria com a Fundação Nacional de Artes (Funarte), guardiã do acervo de Sebastião], mostra que, fora esta publicação e o espaço expositivo – aberto ao público de 6 de dezembro de 2025 a 8 de março de 2026 –, se desdobra em um site com materiais exclusivos (visite itaucultural.org. br/ocupacao), uma reunião de itens que destacam um homem que soube misturar como poucos a comicidade de uma personagem de Cervantes com a tragédia shakespeariana, sendo sempre tão do Brasil.

Itaú Cultural

“Quando eu trabalhei com Josephine Baker no Cassino da Urca, trabalharam mais doze outros negros em um cassino onde eu entrava pela porta dos fundos, porque não podia entrar pela porta da frente. Negro não entrava pela porta da frente. Quando o negro foi contratado para trabalhar no palco, isso, para mim, foi um orgulho muito grande. Eu gostei de ser a pessoa que encaminhou aqueles cidadãos brasileiros para um espaço que eles não poderiam ocupar se eu não tivesse ocupado primeiro”.

grande othelo em entrevista ao programa Roda Viva, em 1987

por Dennis de Oliveira

grande othelo como símbolo de uma brasilidade “Não faço parte da cultura brasileira, eu sou a cultura brasileira”, afirmava sempre Sebastião Bernardes Souza Prata, nome do conhecido ator Grande Othelo. Essa frase foi republicada em uma matéria do Jornal do Brasil (JB) na edição de 27 de novembro de 1993, por causa da sua morte, no dia anterior. Em reportagem de página inteira, o JB publicou a manchete: “Grande Othelo morre em Paris”. E, logo na linha fina, dizia: “Um dos mais completos atores brasileiros sofre parada cardíaca após desembarcar com a mulher na capital francesa”.

A matéria laudatória sobre o ator brasileiro, para além de expressar a costumeira homenagem às celebridades que morrem, sintetiza o sentido dado a pessoas negras que alcançam visibilidade pública no campo do entretenimento. Mas, até chegar a isso, a imagem construída do ator pela imprensa brasileira foi eivada de uma perspectiva adequada ao mito da democracia racial como forma de expressar o sentido de uma “brasilidade tolerante”.

Acrescente a isso que o auge da carreira de Grande Othelo foi nos anos 1950 e 1960, momento em que uma identidade nacional construída com base no conceito do equilíbrio de antagonismos freyreano se consolidava como forma de articular uma perspectiva racista e colonial branca das elites brasileiras e pressões por um nacional-popular como forma de resistência, que ora se instrumentalizava em um olhar político-ideológico de “esquerda”, ora era problematizado por demandas mais complexas que fugiam a uma absorção de estruturas ideológicas

mais rígidas. E, no meio de tudo isso, as tentativas de modernização capitalista da sociedade brasileira.

É nesse contexto que se observam as formas distintas de tratamento da figura de Grande Othelo na imprensa brasileira. Mas um traço atravessa: a marca racial, com todos os seus estigmas, nunca deixou de estar presente, sinalizando uma característica típica da indústria cultural brasileira: o racismo estruturante.

comunicação e equilíbrio de antagonismos

A década de 1950 foi marcada por uma incipiente tentativa de constituição de uma indústria cultural no Brasil. É importante destacar que essa constituição necessita de um mercado consumidor de bens simbólicos e, por isso, a indústria cultural está diretamente vinculada a processos de modernização das sociedades capitalistas. Em outras palavras, depende da modernização dos circuitos de produção, circulação e consumo, o que envolve infraestrutura, formação de público e constituição de uma identidade nacional, além da instituição de uma racionalidade (no sentido capitalista) no gerenciamento da produção cultural.

Para Renato Ortiz (1988), essas condições ainda eram incipientes nos anos 1950. Isso porque a cultura popular de massa era incipiente; os meios de difusão massivos, idem; e grande parte da população não estava nos centros urbanos. Segundo o autor, as condições para o desenvolvimento de uma cultura popular de massas e a indústria cultural só ocorreriam no período da ditadura militar.

O mais importante, contudo, na reflexão de Ortiz é a transcendência que ele faz do conceito frankfurtiano de indústria cultural. Enquanto Theodor Adorno (2002) aponta que a indústria cultural é um processo integrado de produção de bens culturais, levando a uma estandardização tanto dos produtos simbólicos como dos padrões de consumo de tais produtos, Ortiz tensiona esse circuito de produção-consumo cultural. Segundo Ridenti (2018, p. 157):

Não obstante, Renato Ortiz incorporava criticamente o conceito de indústria cultural, compreendida não só pela “ênfase na questão da racionalidade” capitalista, que permitiria compreender mudanças estruturais na forma de organizar e distribuir a cultura, mas também como parte de um processo de hegemonia, que concebe “a cultura como um espaço de luta e de distinção social”.

A ideia central nessa formulação de Ortiz é que há um valor de uso intrínseco na manifestação em si do bem cultural (que se distingue das mercadorias não simbólicas), o que não levaria a uma estandartização (como pregavam os pensadores frankfurtianos). Dito isso, é importante observar dois elementos: o contexto da produção cultural, em particular as condições existentes para a implantação da indústria cultural, e os elementos de sociabilidade e identidade tensionados na sociedade.

No caso do Brasil, são evidentes as dificuldades de implantação de uma indústria cultural, por este ser um país da periferia do capitalismo e, portanto, submetido à hegemonia do centro do sistema-mundo; e, segundo,

há os pressões referentes à constituição de uma identidade nacional marcada pelas tensões raciais advindas da transição controlada do escravismo para o capitalismo no século XIX (Moura, 1994).

Desde o final do século XIX, o Brasil passou a se questionar sobre como se identificar enquanto nação com uma população majoritariamente negra e, concomitantemente, com um projeto de submissão ao centro do capitalismo. Mesmo após a independência, a manutenção do que Annibal Quijano (2005) chama de “padrão colonial de poder” era o arranjo institucional necessário para a edificação de um capitalismo dependente.

A abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, coroou um processo político que, ao mesmo tempo que terminava com um anacronismo sociopolítico-econômico (o fim do escravismo), mantinha intactas estruturas da sociedade anterior e, particularmente, os privilégios das elites escravistas, adequando a economia ao sistema-mundo capitalista.

O protagonismo do capital britânico na construção da infraestrutura necessária ao desenvolvimento do capitalismo brasileiro, por meio da construção de estradas de ferro, de sistemas de telégrafos e da modernização dos portos, entre outras ações, gerava uma resignação das classes dominantes locais, oriundas do escravismo, que compensavam essa perda de protagonismo com a manutenção dos seus privilégios; o racismo que justificava o colonialismo e o escravismo passa a legitimar os privilégios sociais (Oliveira, 2021).

Por isso, não houve uma preocupação com a integração da imensa massa de negras e negros libertos da escravidão na sociedade capitalista. Pelo contrário: as teorias racialistas pretensamente científicas, como a eugenia, o darwinismo social e a antropologia criminal, passam a estar presentes na intelligentsia das classes dominantes e pautam a maior parte dos debates nos institutos de pesquisa (Schwarcz, 1993).

Entretanto, há uma tendência à adaptação dessas teorias – abertamente segregacionistas – a uma perspectiva de um racismo assimilacionista, mais adequado a uma nação com maioria de pessoas não brancas. Destaque para a ideia defendida por João Batista Lacerda, presidente do Museu Nacional do Rio de Janeiro, no Congresso Mundial das Raças, em 1911, na cidade de Londres:

No seu paper, Lacerda estabelece um raciocínio segundo a qual a mestiçagem é vista como algo negativo pelas teorias da eugenia e darwinismo social (pois pregavam a segregação racial como forma de impedir a decadência da espécie humana pela contaminação de raças superiores com raças inferiores) que poderiam ter um aspecto positivo como o branqueamento. Ele apresenta, assim, a mestiçagem como uma solução brasileira adequada a condição de ser uma nação majoritariamente negra e, que em três séculos, viria plenamente apagada da sua população as digitais negras. [...] Ele [Lacerda] fala que no Brasil a miscigenação se transformou numa característica própria do brasileiro que o afasta tanto do segregacionismo

dos Estados Unidos como a “tirania” dos demais países latino-americanos (Oliveira, 2021, p. 136).

A apropriação das teorias racialistas “científicas” no Brasil tem uma originalidade que possibilitou a constituição de uma tecnologia social de poder que se consolida a partir dos anos 1930, com a obra de Gilberto Freyre. Em Casa-grande & senzala, o antropólogo pernambucano apresenta o conceito de “equilíbrio de antagonismos”, que é central no seu pensamento e vai permear a forma hegemônica de gerenciar as tensões raciais no Brasil.

Considerada de modo geral, a formação brasileira tem sido, na verdade, como já salientamos às primeiras páginas deste ensaio, um processo de equilíbrio de antagonismos. Antagonismos de economia e de cultura. A cultura europeia e a indígena. A europeia e a africana. A africana e a indígena. A economia agrária e pastoril. A agrária e a mineira.

O católico e o herege. O jesuíta e o fazendeiro. O bandeirante e o senhor de engenho. O paulista e o emboaba. O pernambucano e o mascate. O grande proprietário e o pária. O bacharel e o analfabeto. Mas predominando sobre todos os antagonismos, o mais geral e o mais profundo: o senhor e o escravo (Freyre, 2006, p. 116).

Anteriormente, Freyre vai afirmar que “a família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma companhia de comércio, é desde o século XVI o grande fator colonizador do Brasil” (p. 19), o que leva à ideia de que são as relações privadas e idílicas ocorridas em ambiente

privado-familiar a unidade central formadora da nação. É um patriarcalismo “positivo” que, pelas suas características singulares, levaria ao cenário de equilíbrio de antagonismos característico da sociedade brasileira.

Tal aspecto se configura em uma “tecnologia social de poder” brasileira porque, a um só tempo, possibilita a presença negra em determinados espaços e mantém o controle e o gerenciamento por parte das elites brancas. Dessa forma, a identidade nacional hegemônica que se expressa busca justamente ter esses elementos como base.

O aspecto diferenciador na obra de Freyre foi a transferência do conceito de raça do campo das ciências biológicas para o das ciências sociais. Assim, o autor vai caracterizar o elemento branco na sociedade brasileira a partir de uma pretensa singularidade do branco português, que, por causa de experiências históricas e particularidades sociais, desenvolveria um comportamento próprio no gerenciamento dos antagonismos na colonização. O equilíbrio de antagonismos seria produto, portanto, dessas caracterizações específicas do colonizador português e da colonização ocorrida no Brasil.

A solução brasileira para o enfrentamento da imensa massa de negros e negras apresentada por Lacerda transforma-se em positividade pelas características da colonização feita no Brasil, segundo Freyre. A mestiçagem deixa, assim, de ser uma solução para enfrentar um problema e passa a ser uma característica típica do Brasil. Porém, a mestiçagem nesse sentido positivo implica a instituição de uma representação simbólica de convivên-

cia entre brancos e negros, como no espaço da casa-grande, onde brancos dominantes e escravizados negros, ao dividir o mesmo espaço, geravam uma possibilidade de “trânsitos” inter-raciais. Assim, a forma de representação ideológica de negros e negras que ascendem aos espaços hegemonizados por brancos é a da “não confrontação direta”, na qual a sua marca racial expressaria mais que um antagonismo, uma possibilidade de “equilíbrio” por estar presente nesse espaço representacional.

grande othelo na imprensa nos anos 1950 e 1960

O auge da carreira de Grande Othelo ocorreu na década de 1950, com suas atuações em filmes conhecidos como “chanchadas”, em geral ao lado de Oscarito. Eram obras de comédia e musicais que alimentavam uma tentativa de indústria cinematográfica nacional centrada principalmente em filmes que retratavam o Carnaval. Ao mesmo tempo que tais produções geravam faturamentos significativos para as empresas produtoras, também eram objeto de certo incômodo por parte de uma “elite intelectual” que assinava as críticas cinematográficas nos jornais. Hugo Barcelos, por exemplo, escreveu a seguinte crítica sobre o filme Carnaval no fogo, estrelado por Oscarito e Grande Othelo, em edição do Diário de Notícias do dia 10 de fevereiro de 1950:

O filme brasileiro em geral e o do Carnaval, em particular, tem seu público garantido. Crescem longas filas fora do cinema, e dentro dele disputam-se estrepitosamente pelos melhores lugares. Mas – convenhamos – tanta correria para quê? Para assistir-se a uma submanifestação de espírito,

com pastelões, lugares comuns, cenas arranjadinhas (Oscarito, Grande Othelo e a comicidade barata da Praça Tiradentes encarregam-se desta parte, agora com a ajuda de Modesto de Souza, tido como caipira anacrônico)? Na melhor das hipóteses, “Carnaval no fogo” possui apenas uma direção hábil, segundo os moldes mais simples e diretos exigidos por musicais com nuances de romantismo e atmosfera policialesca. [...] Em todo caso, como é filme pré-carnavalesco, que despretensiosamente só visa lançar alguns números para a patuscada de Momo… (grifos meus).

Ao final, o crítico elenca as suas avaliações, classificando como “apreciável” a fotografia e considerando “fraco” o enredo e “sofrível” a interpretação (o que inclui Grande Othelo).

A ideia de que a produção cinematográfica que alavancou o sucesso de Grande Othelo tinha como único objetivo gerar faturamento está presente no próprio lançamento desse filme, noticiado desta forma no jornal Tribuna da Imprensa de 26 de janeiro de 1950:

Vem aí mais um filme brasileiro. Carnavalesco, pois o gênero dá dinheiro… Oscarito, Grande Othelo, Anselmo Duarte, Eliana, Marion, Modesto de Souza, Elvira Pagá, Ruy Rey, Juliana Yakaniewa, Bene Nunes, uma verdadeira salada. O nome? Carnaval no fogo. Um prospecto que anunciava o filme perguntava depois de enunciar os nomes. “Precisa escrever mais alguma coisa?” Resposta: NÃO.

Em um levantamento feito no material arquivado na Hemeroteca Digital Brasileira, o nome de Grande Othelo aparece na seguinte quantidade de ocorrências:

Nota-se que o auge de menções ao ator ocorre, justamente, no período dos anos 1950, quando sua carreira se encontra no auge por conta do cinema das chanchadas e o Brasil exporta a ideia de uma nação mestiça, tolerante e permeada pela “democracia racial” nos termos de Gilberto Freyre.

O jornalismo, por sua vez, como atividade constituída para o fomento da esfera pública, oscila entre uma contemplação resignada à presença de uma celebridade negra como forma de consolidar esse mito e um incômodo com que a lógica do lucro da indústria cultural seja a rendição à manifestação do Carnaval, como está explícito nessas duas matérias sobre o filme Carnaval no fogo.

Para além dos anúncios e das críticas de filmes estrelados pelo ator, Grande Othelo também era presença marcante no colunismo social. O seu lugar de “celebridade” era comumente retratado como uma pessoa ingênua e voltada única e exclusivamente para o lúdico. Veja esta

reportagem publicada na revista Manchete de 19 de setembro de 1953:

O boletim de médias mensais no mês de julho de 1933 atribuído no Liceu Coração de Jesus de S. Paulo ao aluno Sebastião Bernardes de Souza Prata mostrava as seguintes notas: Inglês – 80; Português – 60; Geografia – 60; História – 55; Francês – 20; Religião – 20; Química – 10; Matemática – 0. Como se vê, as tendências infantis desse a quem o público conheceria mais tarde como Grande Othelo – um negrinho pequeno e beiçudo com uns olhos extraordinariamente inteligentes e uma elegância muito peculiar – já revelavam uma inelutável propensão para as coisas vagas do espírito, um pendor para a literatura, uma grande inclinação para o pecado (Religião – 20) e uma positiva tendência para se deixar explorar pelo alheio (Matemática – 0) (grifos meus).

A reportagem dessa edição da Manchete tem o título de “Pequenino grande ator” e ocupa as páginas 33, 34 e parte da 35. Na abertura da matéria há várias fotos de Grande Othelo, uma delas legendada com uma frase de Orson Welles, que afirma categoricamente que “Grande Othelo é o maior ator brasileiro”, fora um quadro com um então poema inédito do ator brasileiro:

Mil e quinhentos dias sem H2O

Mil e quinhentos dias

Sem H2O

Mil e quinhentos dias

Dentro da multidão, só…

Mil e quinhentos dias

Sem H2O

Mil e quinhentos dias

Sendo amado, odiando, só…

Mil e quinhentos dias

Sem H2O

Mil e quinhentos dias

Num oceano etílico

Abominando o passado

Sem presente

Ao futuro fugindo celeremente

Mil e quinhentos dias

Sem H2O

Afogado no álcool

Sem ter pena, sem ter dó…

Mil e quinhentos dias

Sem H2O

No dia 3 de abril de 1954, a mesma Manchete publicou extensa reportagem, intitulada “A vitória do negro”, enfocando a vitória olímpica do atleta Ademar Ferreira da Silva no salto triplo. A matéria começava assim:

Os negros vieram com a liberdade perdida. Das terras africanas, de Haussá, da Angola, de Loanda, de aldeias e praias onde tinham um rei e onde adoravam muitos deuses. Onde amavam, guerreavam, tinham suas mulheres e filhos. Uns navios imundos, fétidos, negros e feios conduzirem os pretos para a escravidão na nova terra que surgia. Era um país imenso, onde habitava uma outra raça que como a

deles, também tinha seus chefes, seus deuses, suas mulheres e que vivia da caça e da pesca. Depois vieram os brancos das brancas terras lusitanas. Os brancos trouxeram a civilização, o padre, a missa, a cruz, as roupas. E como a terra era grande e dela era necessário tirar a subsistência, os civilizados brancos mandaram buscar, como escravos, os negros. Muitos morreram na travessia, outros nasceram nela. Todos foram vendidos e trabalharam sempre para os homens brancos. E os três – o branco senhor, o índio oprimido, o negro escravo – formaram toda uma nova raça e toda uma nova civilização. Os três se misturaram pelo amor, porque só o amor quebrava as terríveis barreiras que os separavam. Mas foi o negro quem guardou mais intimamente suas tradições, seus costumes, sua própria raça. A escravidão se foi, e dela restam os versos de um poeta que os chamou de irmãos.

Na sequência, a reportagem traz vários perfis de pessoas negras de sucesso – entre elas, Grande Othelo. No seu perfil, diz-se o seguinte:

Embora não pareça, o negro Grande Othelo é mineiro nascido na cidade de Uberlândia em 1915. Um dos melhores e maiores representantes da raça negra entre nós, mostrou que esse negócio de inteligência e talento não é privilégio de ninguém. Começou num circo com Abigail Parecis, meteu-se em muitas embrulhadas, várias casas e vários colégios, teve muitos protetores e tutores. [...] Vinicius de Moraes, seu grande amigo e biógrafo

oficial, descobriu uma poesia inédita do ator. [...]

Foi um dos maiores boêmios deste país, homem de pileques memoráveis e que ia estragando de vez toda sua carreira de ator.

Essas passagens têm marcas fortes de um pensamento freyreano. Primeiro, a ideia de um antagonismo (o reconhecimento do sofrimento de negros escravizados) gerado pela condição superior dos brancos (“trouxeram a civilização, o padre, a missa, a cruz, as roupas”), mas a condição imposta aos africanos teria vindo de uma situação natural (“a terra era grande e dela era necessário tirar a subsistência”).

Tal antagonismo naturalmente (e não socialmente) gerado foi equilibrado pelo amor (“os três se misturaram pelo amor, porque só o amor quebrava as terríveis barreiras que os separavam”). E tudo isso gerou uma nova “raça” e uma nova “civilização”, que é o arquétipo do mestiço não no sentido apenas literal (pessoas oriundas da relação entre brancos e negros), mas também pelos espaços de tolerância em que convivem brancos e negros. É a expressão plena do mito da democracia racial brasileira.

E é nesse campo que se enquadra a visão “positiva” de Grande Othelo: uma pessoa talentosa, mas que necessitou de diversas tutelas por se meter em muitas encrencas e ter sua carreira posta em risco por ser um boêmio e protagonista de memoráveis “pileques”.

A ideia da mestiçagem como elemento simbólico também está presente em vários momentos de representa-

ção de Grande Othelo como o negro que gosta de louras. Diz uma nota publicada na revista Manchete de 31 de janeiro de 1953 sobre o jogador Sabará (apelido de Onofre Anacleto de Souza, atacante do Vasco da Gama): “O preto mais fulminante do futebol carioca. Não tem muito jogo, mas é trabalhador como o diabo. Veio de S. Paulo e tomou logo posição. É muito simpático, adora loura (como Grande Othelo)...”.

Em uma sequência de fotos publicadas na edição da Manchete de 14 de fevereiro de 1953, Grande Othelo aparece com uma atriz branca e a legenda: “atrapalhando na tela e na vida real”. Em duas fotos, há uma nítida demonstração da diferença de estatura entre ele e a atriz branca, com Othelo a admirando como se fosse um animal amestrado olhando para a sua dona. A atriz, por sua vez, olha para cima ou para o lado, ignorando-o. Constrói-se a ideia de ele ser um bibelô, uma “criancinha ingênua” que expressa sua admiração pela grande mulher branca.

A representação de Grande Othelo na imprensa naquele período expressa o espírito do tempo da construção de uma identidade nacional centrada no equilíbrio de antagonismos e da mestiçagem como arquétipo de uma democracia racial brasileira. O fato de o ator ganhar repercussão internacional, particularmente com os elogios de Orson Welles, reforça a ideia de o Brasil se expressar mundialmente como o país da democracia racial e que seus principais representantes são pessoas negras (como Ademar Ferreira da Silva e, depois, no final dos anos 1950, o craque Pelé).

As críticas a determinados filmes como reforço de marcas negativas a Grande Othelo (ser boêmio, estar bêbado, ter limitações cognitivas comprovadas pelas suas notas no liceu, necessidade de ser tutelado, entrar constantemente em confusão) colocam os limites para essa sua visibilidade, que necessita ser controlada e gerenciada por quem tem a marca de ser “civilizado” – a pessoa branca. E, com isso, estabelecem-se limites de movimentos para ele, particularmente quando sua carreira faz um giro para além da participação nas chanchadas.

grande othelo a partir de macunaíma

Quando Grande Othelo estrelou o filme Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, em 1969, houve uma virada na carreira do ator. Ele foi premiado por essa obra, mas, na pesquisa realizada no acervo da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, encontram-se poucas referências a esse episódio. Em geral, pequenas notas informando que o filme e o ator haviam sido premiados, além de algumas rápidas análises do longa. A personagem Grande Othelo construída pela imprensa como arquétipo do tipo de negro enquadrado no equilíbrio de antagonismos desaparece.

Mesmo sendo premiado pelo Instituto Nacional do Cinema (INC) em 1970 por sua atuação em Macunaíma, Othelo não recebeu o mesmo destaque que era comum nas publicações dos anos 1950. Não se encontraram grandes menções a essa premiação. O maior “destaque” foi uma pequena nota na capa do Jornal do Brasil de 15 de julho de 1970, com o título “INC premia Glauber [Rocha] e Grande Othelo”.

A partir daí, as menções a Grande Othelo na imprensa se limitaram a informações referentes à estreia de filmes estrelados pelo ator. Sua presença no colunismo social praticamente desapareceu e ele deixou de ser uma celebridade. Ressalta-se, ainda, que o período dos anos 1970 foi marcado por forte censura à imprensa, consolidação da ditadura militar e consequente recrudescimento da repressão política.

Na chamada “imprensa alternativa”, que buscava construir uma narrativa de oposição à ditadura, enfrentando a censura e todos os demais mecanismos de coerção, também houve poucas menções a Grande Othelo. No semanário Politika, edição de 13 a 19 de agosto de 1973, na seção “Jornal do cinema”, assinada por Alberto Silva, uma nota intitulada “Othelo” dizia: “Grande Othelo (Macunaíma, O barão Othelo no barato dos bilhões) está completando 40 anos. O magnífico ator, já perto dos 100 filmes, confessa: ‘Vocês podem pensar que em 40 anos de cinema dá para acostumar com a profissão. De jeito nenhum. Em cada filme, me sinto sempre estressado’”.

Mas chama atenção uma matéria na edição 32 do semanário O Pasquim, de 1987, intitulada “Globo revive Chateaubriand”, assinada por Juca Pinto:

Conta a lenda que nos áureos tempos dos Diários Associados, quando um jornalista apresentava-se na sala do todo poderoso Assis Chateaubriand, pedindo aumento de salário, ele dizia na maior tranquilidade:

— Meu filho, você não trabalha nos Diários, não tem uma carteirinha do jornal? Pois faça uso desse prestígio e não me fale em aumento.

Pois bem, seguindo a trilha de Chateaubriand, o dono da Vênus Platinada, dr. Roberto Marinho, faz a mesma coisa com os artistas globais. Em matéria do JB do início da semana, o público telespectador soube, por exemplo, que o grande Grande Othelo ganha Cz$8 mil (oito mil cruzados) mensais e que o super-galã Tony Ramos apenas Cz$50 mil, apesar de ser um dos mais famosos globais.

Tony Ramos condessa o constrangimento na hora de fazer as suas compras a prazo. Os caras nem acreditam nele. Mas, dentro do espírito do velho Chateaubriand, tem uma artista global que é feliz mesmo ganhando apenas Cz$9 mil mensais. É a superveterana – 53 anos de carreira – Norma Geraldy que diz ter crédito em todas as lojas só porque trabalha na Globo. Não é à toa que os artistas globais vivem por este mundo de Deus, participando de batizados, bailes de debutantes, casamentos, forrós, festas em geral. Só assim podem garantir o pão deles de cada dia.

Essa matéria d’O Pasquim tem vários significados: 1. A indignação mais reforçada não foi com o baixo salário de Grande Othelo, mas com o do “supergalã” Tony Ramos, que ganha 50 mil cruzados, mais que seis vezes o salário de Grande Othelo. Cita o “constrangimento” de Tony Ramos em fazer com-

pras a prazo e utiliza o advérbio “apenas” antes do valor do salário. Observação: o salário mínimo ao final de 1987 era de 3.600 cruzados, o que significa que o salário de Grande Othelo era equivalente a 2,23 salários mínimos. Assim, seria um salário equivalente a 2.944 reais em 2025.

2. Ao fazer menção à fala de Chateaubriand (“faça uso desse prestígio”) e afirmar que tal prática é retomada na Globo, sinaliza que a indústria cultural brasileira longe está de estabelecer um padrão racional no sentido capitalista da produção de bens simbólicos. A relação entre a empresa e os trabalhadores da cultura é marcada pela agregação do prestígio da empresa como se fosse um “salário indireto”.

3. A marca racial está implícita quando a matéria se indigna com o baixíssimo salário pago a Norma Geraldy, uma atriz branca, que é classificada como uma “superveterana” com 53 anos de carreira, tempo similar ao de Grande Othelo. Mas Geraldy dá a dica de como fazer: “Basta dizer que trabalha na Globo que consegue crédito rápido”.

O interessante aqui é que todo o enquadramento feito no período do auge da carreira de Grande Othelo de um negro admitido dentro do padrão do equilíbrio de antagonismos freyreano dá as bases para a condição de superexploração de seu trabalho na empresa que se consolida nos anos 1970 como a maior da indústria cultural brasileira – a Globo.

Primeiro, seu trabalho premiado em um filme que foge do padrão das chanchadas (Macunaíma) reverbera bem menos. Segundo, comprovados seu talento e sua qualidade como ator para além dos estigmas instituídos pelo racismo brasileiro, ele é deslocado do panteão das celebridades. E, terceiro, Othelo é obrigado a se submeter às condições de trabalho da maior empresa da indústria cultural recebendo um salário seis vezes menor que o de um galã com pouco tempo de carreira, mas com a justificativa de que pode usar a condição de trabalhar nessa empresa para ter prestígio.

considerações finais

A forma como a imprensa brasileira cobriu a carreira do ator Grande Othelo expressa nitidamente o conceito de antagonismos em equilíbrio de Gilberto Freyre como tecnologia social de poder. Aplicada à cobertura do mundo do entretenimento, essa tecnologia social de poder estabelece parâmetros próprios para o funcionamento da indústria cultural brasileira, marcada, segundo Renato Ortiz, por precariedades no período do auge da carreira do ator e, depois, por parâmetros próprios que vão além de uma mera racionalidade de gestão nos anos 1970.

Destaca-se que a validação de grande ator para Grande Othelo foi feita por um cineasta estrangeiro (Orson Welles); na imprensa brasileira nos anos 1950, o destaque sempre foi a marca da diferenciação racial (o negro Grande Othelo), com todos os estigmas presentes, construindo a ideia de ele ser um “estranho” no universo das celebridades. A minimização de sua condição de homem negro é dada pela sua “preferência por louras”, por um

pretenso caráter exótico, um talento nato a ser reconhecido, porém que precisa ser tutelado, porque ele “entra em confusões”, “bebe muito” (em outras palavras, a visibilidade obtida não é produto de sua qualidade, mas mais um “reconhecimento” ou “tolerância” branca).

A ênfase na sua baixa estatura, inclusive em fotos, como se fosse uma “criança”, reforça a inserção do ator no conceito psicanalítico do enfant (Zavaroni; Viana; Celes, 2007), isto é, na busca da satisfação imediata do desejo e que mobiliza grande energia criativa. Por isso, as menções positivas a Grande Othelo se expressam na sua criatividade, na sua capacidade de trabalho, na sua busca incessante por diversão e alegria – mas que necessitam ser controladas e gerenciadas pelo outro (o branco civilizado).

É com base nesse enquadramento que se estabelecem os lugares dentro do equilíbrio de antagonismos na indústria cultural. Tal situação, ao mesmo tempo que faz aparentar a existência de uma democracia racial, possibilita a superexploração de trabalhadores negros e a apropriação das práticas culturais negras no universo da indústria cultural. É a ressignificação simbólica da casa-grande com a presença de negros escravizados escolhidos a dedo da senzala. Mesmo estando na casa-grande, continuam sendo negros escravizados.

Assim, a indústria cultural brasileira, mais que uma racionalidade gerencial na produção de bens simbólicos, funciona a partir da tecnologia social de poder freyreana como forma de consolidar hierarquias raciais na sociedade capitalista estruturada pelo racismo no Brasil.

Em outras palavras, Grande Othelo, antes de ser um ator, sempre foi colocado pela imprensa como um homem negro cercado de todos os estigmas que o racismo impõe.

referências bibliográficas

Acervo da Hemeroteca Digital Brasileira.

ADORNO, Theodor W. O Iluminismo como mistificação das massas. In: Indústria cultural e sociedade. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2002.

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. São Paulo: Global, 2006.

OLIVEIRA, Dennis. Racismo estrutural: uma perspectiva histórico-crítica. São Paulo: Dandara, 2021.

ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988.

QUIJANO, Annibal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. Buenos Aires: Clacso, 2005.

RIDENTI, Marcelo. A indústria cultural brasileira na formulação de Renato Ortiz. Revista Ciências Sociais da Unisinos, v. 54, n. 2, p. 156-160, 2018.

SCHWARCZ, Lilia. O espetáculo das raças. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

ZAVARONI, Dione de Medeiros Lula; VIANA, Teresinha de Camargo; CELES, Luiz Augusto Monnerat. A consti-

tuição do infantil na obra de Freud. Revista de Estudos de Psicologia. Natal, abr. 2007. Disponível em: https:// www.scielo.br/j/epsic/a/THrZvYF8GzLyy7XRDk7BPSp/?lang=pt.

dennis de oliveira é professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e autor dos livros Jornalismo e emancipação: uma prática jornalística baseada em Paulo Freire (2017), Racismo estrutural: uma perspectiva histórico-crítica (2021) e Cultura totalitária: a sociabilidade humana em questão (2025), além de coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação (Celacc), também da USP.

por Joel Zito Araújo

É impossível falar da história do cinema brasileiro sem falar do genial Grande Othelo. A trajetória desse ator extraordinário, que está entre aqueles que mais influenciaram a cultura do país no século XX, confunde-se com momentos determinantes do nosso cinema no mesmo período.

Nascido em Minas Gerais, filho de lavradores, ele chamou a atenção para sua precocidade antes dos 10 anos, em espetáculos de teatro de revista. Teve uma carreira brilhante, com 103 atuações profissionais em teatros e casas de espetáculo, 113 filmes e 42 gravações em discos. A consciência de sua excepcionalidade despontou desde o início de seu percurso, quando o ator recusou o apelido de Pequeno Othelo e passou a se autodenominar Grande Othelo, uma percepção de si mesmo que seria confirmada em seu encontro e amizade com outro mestre do cinema, o ator e diretor estadunidense Orson Welles, em 1944, quando este esteve no Brasil para rodar o filme que deixou inacabado É tudo verdade, com Othelo no elenco. Impressionado com seu talento, o diretor de Cidadão Kane o considerou o maior ator da América do Sul.

No cinema, Othelo estreou nas telas em Noites cariocas (1936) e inaugurou a Companhia Atlântida, empresa importante no desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, como um dos participantes de seu primeiro trabalho audiovisual, o curta-metragem Astros em desfile (1942). Logo a seguir, foi protagonista do primeiro longa-metragem da companhia, inspirado em sua vida, Moleque Tião (1943), também um sucesso de crítica da Atlântida. A partir daí, continuou por muito tempo sendo

um dos campeões de bilheteria da companhia, tanto em dramas, como Também somos irmãos (1947), quanto – e principalmente – em comédias, tendo sido um dos maiores destaques da época de ouro das chanchadas, que encenou junto com o ator Oscarito, com quem constituiu um dos mais famosos duetos do cinema brasileiro, como em A dupla do barulho (1953) e Matar ou correr (1954). A paródia dos dois de Romeu e Julieta, em Carnaval no fogo (1949), é uma cena icônica.

Sua versatilidade o levava a transitar com total desenvoltura entre papéis dramáticos e cômicos e a ultrapassar barreiras de gênero e de movimentos cinematográficos, com participação nas fases dos grandes estúdios, do Cinema Novo e do Cinema Marginal. Porém, os estereótipos de malandro ou moleque cômico o perseguiram sempre, especialmente a partir da popularidade das chanchadas nas quais atuou. Apesar disso, ele sempre buscou não ficar preso a uma persona cinematográfica: brilhou como ator dramático em vários filmes, nos papéis que lhe foram dados a escolher, entre eles os clássicos: Amei um bicheiro (1952), Rio 40 graus (1955), Assalto ao trem pagador (1962) e Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1978). No final dos anos 1970, sua condição de mito foi alcançada ao dividir com Paulo José o papel-título do filme Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, uma alegoria da identidade nacional. A habilidade de Grande Othelo em compreender o imaginário racial brasileiro e em saber navegar dentro dele possibilitou que encarnasse personagens que não ameaçassem o imaginário da branquitude e, ao mesmo tempo, contribuísse para os filmes que diversificaram a representação do negro.

Na televisão, encenou dezenas de novelas: encantou o público como o Velho Pimponi em Uma rosa com amor (1972), o protetor Malaquias em Bravo! (1975) e o Seu Fio, um rebelde homem escravizado em Sinhá Moça (1986). Sua última novela foi Renascer (1993), em que interpretou, premonitoriamente, um velhinho que morre de emoção no casamento de sua filha Ritinha, o primeiro papel de Isabel Fillardis.

O talento, a fama e a genialidade, contudo, não o impediram de escapar do emparedamento racial de seus sonhos. Grande Othelo teve uma vida de sucesso paralela a uma vida de penúria financeira. Nunca foi rico e morreu pobre. Sua história foi marcada por tragédias: o pai foi assassinado quando Othelo tinha 2 anos, a mãe tornou-se alcoolista e a primeira esposa tirou a própria vida. Mas, mesmo enfrentando tantos problemas, ele nunca perdeu sua criatividade e energia artística. Na idade madura, entretanto, passou a sucumbir ao alcoolismo, tal como a mãe.

Creio que seu passado trágico explica só parte de seu escapismo na bebida. Desde cedo, Othelo expressou consciência da questão racial brasileira por meio de entrevistas e textos. Foi pioneiro no questionamento do lugar do negro na publicidade brasileira, tendo escrito um artigo sobre isso na década de 1950, alguns anos depois da inauguração da TV no Brasil. Várias de suas respostas em entrevistas evidenciam sua consciência do emparedamento que seu corpo negro sofria: seus traços raciais (fora dos padrões desejados por uma sociedade que sempre valorizou excessivamente a branquitude e a estética ariana) limitavam os papéis que lhe eram ofere-

cidos e o aproveitamento de seus talentos artísticos. No final de sua carreira, para sobreviver, voltou a encenar na televisão o estereótipo de moleque malandro que o tornou popular nos anos 1940.

Como a vida imita a arte, o ator faleceu na cidade de Paris, em 1993, aos 78 anos, vítima de um infarto fulminante, quando desembarcava para ser homenageado no Festival dos Três Continentes, em Nantes, também na França. Dificilmente o cinema brasileiro seria o que é se não tivesse em sua história o gênio de Grande Othelo.

joel zito araújo é cineasta, doutor em ciências da comunicação, autor e diretor de vários filmes (entre eles, Filhas do vento, A negação do Brasil, Meu amigo Fela e O pai da Rita) e da série PCC – o poder secreto.

Grande Othelo na Companhia Negra de Revistas, 1927 | acervo Funarte/ Centro de Documentação e Pesquisa

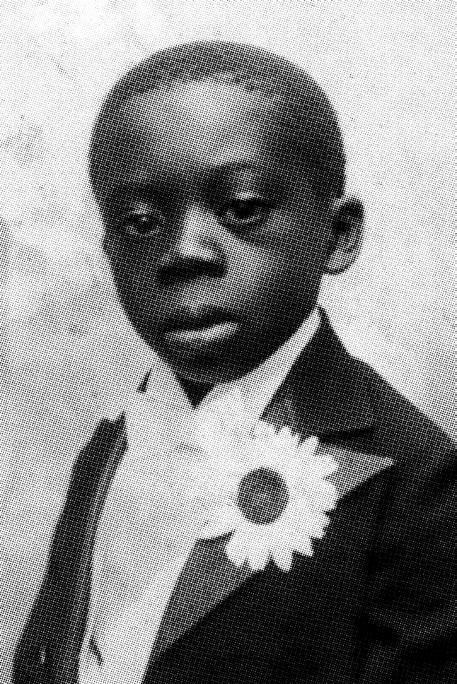

Grande Othelo aos 10 anos, na Companhia Sebastião Arruda, Campinas-SP, 1925 | acervo Funarte/ Centro de Documentação e Pesquisa

Grande Othelo em foto de divulgação autografada, 1945 | acervo Funarte/ Centro de Documentação e Pesquisa

Grande Othelo em Moleque Tião, de José Carlos Burle, primeiro filme no qual foi protagonista, 1943 | acervo Funarte/ Centro de Documentação e Pesquisa

Ensaio fotográfico de Grande Othelo jovem em meio a revistas | acervo Funarte/ Centro de Documentação e Pesquisa

Grande Othelo e Oscarito em foto de divulgação do filme A dupla do barulho, com direção de Carlos Manga, 1953 | acervo Funarte/Centro de Documentação e Pesquisa

Foto de divulgação de Grande Othelo, s/d. | acervo Funarte/Centro de Documentação e Pesquisa

Grande Othelo em quadro de homenagem ao artista circense Benjamim de Oliveira (1870-1954), considerado o primeiro palhaço negro registrado no Brasil, s/d. | acervo Funarte/Centro de Documentação e Pesquisa

Grande Othelo no elenco do espetáculo

Mister Bamba, considerado o melhor do ano, 1957 | acervo Arquivo Nacional

Dezessete são os textos escolhidos para esta seção, na qual entra em cena, com o protagonismo merecido, o poeta Grande Othelo, cúmplice de outros artistas, outras criações, outras marcas da própria identidade para além do fazer interpretativo. A caneta de lince do ator escreve uma gama de temas e gêneros. Há fado, marcha-rancho, congada e muito samba – incluindo uma letra em conjunto com Herivelto Martins, parceiro de longa data. Nestas páginas, abrem-se homenagens para gente de vários talentos, como o “poetinha” Vinicius de Moraes, o “sabiá” Rubem Braga e a “víbora” Joel Silveira.

Luiz Gonzaga, o velho Gonzagão, e os filmes Pixote, a lei do mais fraco (1981), de Héctor Babenco, e Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade – e, como sabemos, um dos principais longas da trajetória de Othelo –, também são objeto de festejo em versos. Minas Gerais, a terra das primeiras emoções, e a cidade do Rio de Janeiro, da Praça Onze do coração, fazem-se palco de memórias e crônicas, enquanto reflexões sobre a negritude perpassam, por exemplo, estrofes autobiográficas. Tirados do livro Bom dia, manhã, de 1993 (ano da morte do autor), os poemas, reproduzidos aqui como publicados lá atrás, evidenciam a comunhão entre lirismo e senso crítico, harmonia fina, fina como um tamborim menino.

A letra deste fado

É feita com ternura

É uma letra que fala

De uma linda criatura

Saiu do coração

A letra deste fado

Pra que ninguém saiba

Não vou dizer seu nome

Pra que ninguém saiba

Não vou dizer seu nome

Ela ouvindo saberá

Cada tristeza que me consome.

Quê qui isso, Bastião

Não tem mais tempo não

Guenta as pontas

Vai em frente

Apesar de tudo

Tu tem que mostrar qui inda é gente!

Não atrapaia os caminho

De quem vem vino

Dá só uma espiada

E vai indo

Tu já passou neste caminho

De quem vem vindo

Dá só uma espiada

E vai indo

Tu já passou neste caminho

Cum vontade

Pru quê passou sozinho

Na olhada qui ocê dá

Insina os ôtro caminhá

Nisso tu tem qui creditá

Num dá pra tu duvidá

Si arguém quizé

Ocê só pode ajudá

Mais iscuta bem.

Arguém te ajudô?

Ninguém.

E tudo não chegô

Vai andando, siô!

Vai andando, vai oiando

Si arguém quizé e tu pudé

Ajuda, hôme.

Seja hôme, minino, ou muié.

O meu mundo eu carrego

Fazendo tudo, pra carregar sozinho

Ninguém poderia, mesmo querendo

Me ajudar a carregar

Este meu complicado mundo

Pesa muito e eu paro às vezes

Nos dias, semanas e meses

Em que este mundo pesa demais

E quando eu paro, choro e canto

Sem ninguém para espiar

O choro que eu tenho pra chorar

E é baixinho, o canto que tenho pra cantar

Que é pra ninguém escutar

O canto que eu quero cantar

Que é pra ninguém escutar

O canto que eu quero cantar

Vou carregado com ele

Solitário nesta vida inteira

Levando sem saber para onde

Meu velho mundo sem porteira.

Olha o tempo

Tempo que passa

Que parece tão sem graça

Tão sem fantasia

O tempo que é só trabalho

Tempo que parece apenas desgraça

Tristeza, cansaço, desarmonia

Olha o tempo, irmão

Que não parece amigo

Parece inimigo, parece patrão

O tempo que você vê

Não é o tempo bom do Buarque Chico de Holanda

É tempo ruim soprando de frente, de lado ou de banda

Parece impossível dentro deste tempo caminhar

E, às vezes, meu irmão, sei que a vontade é parar

Sentar, deitar, dormir e não mais acordar

Para e pensa, irmão. Há qualquer coisa no ar

Sinto a violência do tempo cansada

O cansaço do tempo que sopra ruim

Sinto perdendo as forças e chegando ao fim

Tempo patrão é também escravo de alguém

Não vai mais soprar forte, vou mudar tua sorte

Na roda da vida, o tempo não vai ser tão forte

Acredita irmão, tanto quanto eu

A tua e a minha esperança não morreu.

Oh terra minha

De emoções primeiras

Batida de sol

No alto das laranjeiras

Amo as tuas chuvas

Depois as tuas lamas

E depois tuas poeiras

Nos caminhos descaminhados

No sem fim dos desandados...

Você é minha, sabia, terra?

Tudo de bom e de ruim

Que o meu peito encerra

Você nos deu no fruto sumarento

Me deu no leite grosso

No coquinho amarelado gosmento

Na flor, fruta e no pomar

Que em canto

Canto de verde

Me acostumei a encontrar

Podia falar mais, muito mais

Mas você é muito grande pra mim

Minas Gerais.

Favela, você que vive

No coração da malandragem

Tem pena deste vagabundo

Que quer ser bamba

Mas não tem coragem

Pelos teus valentes eu peço

Pelas suas ribanceiras imploro

Eu quero ser bamba, favela

E é só por isso que eu choro

Quero as minhas noites de luar

Ser respeitado quando batucar

Quero ver as morenas sambando

Ao som do meu tamborim

Eu quero favela

Que tudo vá por mim.

1940

Eu te escuto mas não te vejo, Boa noite, Rubem Braga.

Onde anda você, Joel Silveira, Depois da força expedicionária brasileira, Falei contigo, num de repente... as pessoas

Tinham tomado conta de você...

Te leio bem mesmo é nos jornais

Vinicius de Moraes... você parece a Vanja Vai, Vanja vem do Stanislaw Ponte Preta...

O que é da tua poesia?

Eu sou povo, sabe?

Não sei mais dela não.

Você ainda é poeta.

Mande-me dizer

Que é pra mim contar pros outros.

Você sabia que mais que nunca

Eles precisam de poesia?

Não. Você soube. Não sabe mais. Te machucaram muito, não foi?

Para o filme Pixote

Fernando, pensou Pixote

Pixote, pensou Fernando

Fernando estava em close

Pixote em long-shot

Pixote nos braços de Marília

Um dia, pensou Fernando

E então foi de novo Dirceu

Sem saber, acabou amando

E caminhou, Fernando-Pixote

O amor impossível buscando

Na busca, Pixote-Fernando

Se perdeu nos descaminhos

Dos carinhos

Ele, Fernando-Pixote

Queria aquele carinho

Que não entrou no close da vida

Ficou longe, na vida, em long-shot

Indormidas noites

Sexos, mil, muito mal sexados

Atalhos, pior atalhados

Quase na infância

O amor mal definido

Do personagem, Marília

Na incontida ânsia

Do Fernando-Pixote

Que nasceu pra viver no pinote

Sem tempo, no tempo

Sem cabeça de pensar

Apenas coração de amar

Sem cabeça de pensar, pensou E pensando caminhou

– Cadê você, Pixote-Fernando?

Na floresta de pedra, cadê?

Socorro... Socorro... Mãe mulher, Marília-personagem, quero você... você... você…

Para o filme Macunaíma

Sabe

Que eu te gosto muito

A juventude da moça falou

O noivo do lado sorrindo

Abanando a cabeça aprovou

Sabe que eu te gosto muito

Foi lá dentro do meu coração

E apagou pra todo sempre

Deste mundo toda ingratidão

Quando isto acontece

Até parece

Que a vida começa novamente

Sabe

Que eu te gosto muito

Minha terra, minha gente

Minha terra, minha gente.

Anos 70

Homenagem a Herivelto Martins

Neste minuto de reflexão

Invoco a força de Ogum

À inteligência de Xangô

À candura de D. Oxum

E peço a Oxalá,

Ao povo da mata

Povo da encruzilhada

Aos pretos velhos, eu peço

Peço à luz e às trevas

Para que meus passos

A minha cabeça

E o meu coração

Meus braços, eu todo

Possa caminhar, seguro

Por este chão.

Assim seja.

Anos 60

E se o amor viesse...

À clara luz da manhã nascente?

Então eu seria, amor alegremente,

No chilrear dos pássaros,

No rio das flores orvalhadas

No olhar batido de sol novo

De todas as amadas...

E se o amor viesse...

No meio dia de calor de sol a pino?

No vai e vem da vida, eu seria,

Escolar diligente, amor menino...

Amor insuspeitado, furtivo

De quem não sente no momento,

As incertezas do amor tormento...

E se o amor viesse...

Amando, amando na tarde caindo?

Entrando dentro da noite que vinha vindo

Haveria de ser um amor calmo.

No gris do plenilúnio, seria um amor lindo

No amor meu, não saberia eu,

Se o amor seu, dela estaria chorando,

Se os nossos amores estariam sorrindo...

E se o amor viesse de noite?

Ouviria da noite os ruídos noturnos

Ou então gemidos de esquecidos noturnos

O amor seria sussurro de ladrão roubando

Seria o amor gemido de amor amando

E seria o amor, langue, gemido das amadas

Num coro de rezas, em as madrugadas

Olhos esgazeados em lampejos de desejos

Coral harmônico de mais de mil beijos

Até que o dia de novo raiasse,

Na manhã radiosa de outro sol que nasce

Tímido como sempre, lá no céu ficasse

Na espera ansiosa de que o amor chegasse,

Pra que de novo, amada,

Eu outra vez te amasse…

Morreu cantando

Feito um passarinho

Foi deste jeito que ele morreu

Seguia outro caminho

E desapareceu

Gonzaga Velho

Velho Gonzaga

Vai seguindo a tua saga

Cantas o teu baião nas alturas

Espiando as terras futuras

Viverás sempre em nosso coração

Jamais tu morrerás, Gonzagão

O Brasil todo te viu e ouviu

O mundo te consagrou

Nas asas da asa branca que voou.

Em autoria com Herivelto Martins

Vão acabar com a Praça Onze

Não vai haver mais escola de samba

Não vai

Chora o tamborim

Chora o morro inteiro

Portela, Salgueiro

Mangueira Estação Primeira

Guardai os vossos pandeiros, guardai

Porque a escola de samba não sai

Adeus, minha Praça Onze, adeus

Já sabemos que vai desaparecer

Leva contigo a nossa recordação

Mas ficarás eternamente em nosso

Coração

E algum dia, nova Praça

Nós teremos

E seu passado cantaremos.

Samba crônica

Alta noite

Um tiro ecoou

Alguém gritou

Muita gente correu

Pra ver quem foi que morreu

Pra ver quem foi que matou

Na esquina

De uma rua escura

Um bamba tinha vivido

A última aventura

No dia seguinte

Num cantinho de jornal

Uma notícia banal

João Sebastião de tal

Numa briga levara a pior

Fora morto a tiros

Por um menor.

Ao som de um violão

Samba que Elizeth Cardoso não cantou

I Nasci

Ao som de um violão

E pra me adormecer

Tive um samba-canção

Trago a melodia dentro d’alma

E o ritmo no coração

Sou feliz por ter nascido

Por ter nascido

Ao som de um violão

II

Quando estou alegre, canto

Gosto de cantar

Quando eu estou triste, canto

Para me alegrar

Em noite de lua, pela rua

Solto a voz pela amplidão

Sou feliz por ter nascido

Por ter nascido ao som de um violão.

Marcha-rancho

Menino tamborim

Você me enganou

Tamborim menino

Por onde andou

Se aborreceu

Brigou

Discutiu, sumiu

Volta pra mim

Menino tamborim

Não se faz isto

Com um amigo assim.

É de pai prá filho que vem

Que vem a congada de Minas Gerais

Ê sinhô rei

Sinhá rainha mandou chamá

E negro lembra nesse dia

Quando veio lá da Guiné

Passando pela Bahia

Bahia de Yoyô

Bahia de Yáyá

Ê sinhô rei

Sinhá rainha mandô chamá

Tia Silvana, Tio Antônio

Bastião, Mãe Maria

Chama vovô Marcelino

Diz que ele tá demorando

Nós já vamos caminhando

Pra Congada de Nossa Senhora

Pra Congada de Minas Gerais

Ê sinhô rei

Sinhá rainha mandou chamá.

por Yasmin Thayná

Certa vez, em uma conversa com Jorge Furtado, uma pessoa profundamente ligada ao exercício da comédia, perguntei por que a gente ri. Como o cômico consegue provocar um efeito tão imediato em nós? Ele me respondeu mais ou menos assim: “Normalmente, o que causa o riso é o fato de a gente não saber o que fazer com determinada situação ou informação”. De fato, quando a gente ri de alguma coisa, mesmo que seja de nervoso ou desespero, é por ainda não sabermos o que fazer com aquilo.

* A figura popular de Grande Othelo sempre me foi familiar. Ele marca minha vida pelo carisma e, principalmente, por sua capacidade magnética de fazer com que a gente preste atenção nele, mesmo quando está parado em cena, apenas olhando ao redor, sem dizer uma palavra. Sua presença e sua habilidade cênica, ao longo de toda a carreira, são de uma singularidade que só existe naqueles que dominam verdadeiramente o ofício da atuação.

Sou uma cineasta de uma geração em que a ideia de representação se junta ao conceito de representatividade. Aprendi que devemos refletir sobre o que já foi realizado, olhar para o passado e reimaginar o que pode ser construído daqui para a frente, considerando que as narrativas que nos estereotipam e tornam nossos corpos alvos de violência, como na vida real, correspondem, justamente, aos caminhos que precisamos refazer. Nesse sentido, embora reconheça o quanto sua potência foi canalizada por meio de papéis estereotipados, quero olhar para Grande Othelo como um exemplo de alguém

que devemos observar com mais cuidado, que se dedicou a driblar o olhar do outro sobre seu povo e as tantas possibilidades infinitas de jeitos, modos e cores de ser negro.

Fico pensando na responsabilidade que isso tudo representava para ele à época. Talvez ele nem sempre pensasse nisso, mas o artista negro, quando está em cena, na frente ou atrás das câmeras, carrega sua comunidade. Geralmente, sozinho. Geralmente, o único. Em uma entrevista, Othelo disse: “Os personagens que eu faço não têm nada a ver com o que eu sou”. É de uma beleza e coragem extraordinárias um ator com a sua grandeza afirmar isso publicamente, pois, de fato, sua inventividade cênica emocionou o público das mais variadas formas. Porém, sua consciência sobre si era distinta daquilo que ele representava no palco e nas telas. Pode parecer óbvio quando falamos do ofício de um ator. Mas não é o caso quando esse ator é negro.

Entre as muitas qualidades desse artista, acredito que sua importância vai muito além da comicidade convencional. Pensando na construção do humor nacional, é impossível não citá-lo: Grande Othelo foi um dos criadores de um legado de comédia que se relaciona com o nosso jeito de ser – a criatividade, a capacidade de improvisar em momentos de crise, a musicalidade, o deboche e o uso do humor como instrumento para tensionar os problemas sociais. Sua construção do riso no entretenimento é também construção de linguagem, carregada de simbolismos – brechas que ele, como ator, abriu e ampliou. O corpo de Othelo sempre lhe pertenceu, ainda que os papéis encarnados fossem escritos sob o olhar do outro.

Seu corpo, vivo e vívido em cena – um corpo aceso, forte, estratégico, ágil –, é a maior prova disso.

A questão do riso e da gargalhada no Brasil é também uma maneira de existir. Não à toa, sediamos, por exemplo, o Carnaval, uma festa regada à mistura de classes sociais, mas fundada e sustentada por pessoas das camadas mais populares, que carregam e preservam sua cultura como o que ela é: um modo de ser. O desfile representa o ápice; o Carnaval, contudo, é um grande enredo. A festa da alegria é feita por quem tem muitos motivos para chorar, se a lente que observa o contexto considerar essa dualidade que, à primeira vista, parece antagônica. No entanto, não há antagonismo aqui. O que parece contraditório é, na verdade, parte do viver. Para Othelo, fazer rir era um amuleto de força diante das adversidades – dele e de um país inteiro. Era, ainda, um recurso de subversão. Seu riso era estratégico: desafiava o lugar que lhe haviam imposto, zombava do poder, revelava o absurdo da ordem social.

A cinematografia nacional vive hoje um momento interessante de mudanças, em termos tanto de reconhecimento quanto de construção estética. A partir dos recortes raciais, vejo revisitações e um pensamento mais complexo sobre a vida e a imaginação. Acredito na potência de olhar de novo. Revisitar Grande Othelo é fundamental: com ele, aprendemos a força do tempo e da constância.

* Quem sabe o riso seja uma das grandes dádivas que Grande Othelo nos deixou. Aquele riso que, como disse

Jorge Furtado, nasce quando não sabemos o que fazer diante de algo, quando a realidade nos escapa, nos atravessa, nos fere. Porém, Othelo nos ensinou que rir também é fazer. É criar um gesto, ainda que breve, diante do insuportável. É tensionar o absurdo com leveza, zombar do opressor, virar o jogo com o corpo, a palavra e a presença. O riso, quando nasce da consciência, não é fuga: é resposta. É crítica. Pelo menos, o riso nos faz pensar. E pensar é agir. Nosso riso é uma forma de continuar.

yasmin thayná é diretora de cinema e televisão. Com passagem por diversos festivais dentro e fora do Brasil, ela venceu o prêmio de melhor curta-metragem da diáspora africana na Academia Africana de Cinema, com o filme Kbela, em 2017.

por Jé Oliveira

Este ensaio se propõe a discutir e celebrar alguns aspectos pontuais da vida e da obra de Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Othelo, com base em uma cartografia sentimental construída com minhas lembranças de menino, um livre trânsito entre alguns episódios da biografia do artista e, também, com recortes do filme Rio Zona Norte (1957), de Nelson Pereira dos Santos, no qual Grande Othelo interpreta Espírito da Luz Soares.

A primeira lembrança que carrego a respeito da imagem dele é de quando eu era pequeno e assistia ao programa Escolinha do professor Raimundo na TV Globo, no início da década de 1990, em que Othelo interpretava Seu Eustáquio. Eu tinha por volta de 7 anos; ele já estava no fim da vida (morreu em 1993). Achava graça na imagem construída pelo ator, que, de alguma forma, se aproximava de mim naquele momento. Naquela época, eu não atentava para os motivos nem tentava nomear ou teorizar acerca da minha empatia, tampouco pensava sobre os sentimentos que ele me despertava. De todo modo, rememorando agora, havia, ainda na dimensão do inconsciente, uma identificação minha com ele. Nós éramos parecidos: existia um certo ar infantilizado trazido pelas roupas coloridas e pela postura física, as caras e bocas, um tom de pele aproximado, os traços negroides, a espessura dos lábios e do nariz, os cachos na cabeça... E, por fim, uma melancolia no olhar. Hoje, consigo pensar nele e nesse passado pegando emprestadas da sociologia estas categorias, estes marcadores sociais da diferença: raça, classe e gênero.

Dada a escassez de corpos parecidos com o meu nos canais abertos de televisão naquele período, é interessante

notar que as duas únicas pessoas da área da atuação de quem me recordo estavam na comédia, no campo do risível, do caricatural em alguma instância: Grande Othelo e Mussum, o Antônio Carlos Bernardes Gomes, d’Os trapalhões. Não teço aqui juízo de valor sobre o que pode ser revelado para além do que nos é dado ver de imediato nesse fato. Contudo, parece-me notável registrar essas características sociais encontradas e repetidas nesses dois nomes presentes no meu imaginário de criança.

De toda forma, em 1978, quando perguntado acerca da maneira como o artista brasileiro deveria fazer política, Grande Othelo respondeu, sem titubear, no programa Vox Populi, da TV Cultura: “Por enquanto, a minha política é fazer rir”, deixando nítida sua consciência sobre o alcance social do que fazia. No mesmo programa, em outro momento, Othelo comentou sobre alguns personagens que interpretou e que não o representariam por completo como ator negro: “Eu briguei muito na Atlântica, nos teatros. Eu não me considero pago direito ainda, mesmo, por ser negro. Então, os papéis que você me vir representar e que não têm nada a ver comigo, é que não têm nada a ver comigo nem nada a ver com o negro brasileiro. Mas eu preciso sobreviver”.

Muitos anos depois, já adulto, estudando aspectos do Brasil, sobretudo os raciais, passei a me deparar com a imensidão desse que sempre foi grande, antes até do batismo artístico inspirado na obra Othelo, o mouro de Veneza, de Shakespeare. Desse momento em diante, começaram a abrigar-se em minha consciência trechos inesquecíveis de Grande Othelo. Um dos mais emble-

máticos é a cena do nascimento do nosso “herói sem nenhum caráter” no filme Macunaíma (1969), baseado na obra homônima de Mário de Andrade e com direção de Joaquim Pedro de Andrade. Ao interpretar o nascimento do protagonista, conseguimos ver nele um poder de síntese concretizado no que poderia ser uma busca de condensamento de uma pertença brasileira, uma espécie de construção simbólica de uma imagem natal de um povo, uma das possíveis identidades concebidas como inaugurais para o nosso país, mais irônica, irreverente, no caráter adjetivo da palavra, confrontando, assim, uma ideia construída e propagandeada pelo então poder ditatorial de “ordem e progresso”.

Agora, nesta reflexão, quero me deter um pouco mais no filme Rio Zona Norte, em especial no papel de Espírito da Luz Soares, ou, como a personagem se identifica em dado momento da obra, “espírito da escola de samba”. O início do longa faz um rápido passeio pelo Centro do Rio de Janeiro, capital do país à época, e fica nítido o contraste entre uma região urbanizada e os morros da periferia que surgem na tela em seguida. O ponto de vista da cena é como se estivéssemos dentro do trem que segue no sentido da Zona Norte. Após essa breve localização geográfica, acompanhamos a retirada de uma pessoa ferida e desacordada dos trilhos da linha férrea da Central do Brasil. O trem, que logo passa novamente, sem sair dos trilhos, sugere que a vida segue, e tem que seguir, apesar dos que ficam. Com o indivíduo ainda não identificado, são encontrados alguns papéis. A essa altura, não sabemos se a pessoa está viva ou morta. Os sujeitos que a socorrem, no entanto, não parecem estranhar a situação:

lamentam o ocorrido, mas, de um jeito prático, tentam rapidamente prestar socorro.

O som acelerado que conduz tudo isso lembra vinhetas de programas de rádio, com violinos que ressoam alto no arranjo e imprimem um tom triste à trilha. Lentamente, a pessoa ferida abre os olhos e, aos poucos, a música de orquestra cede lugar ao som dos trilhos, que, por sua vez, se funde com uma batucada de escola de samba. “A partir de então, a narrativa de Rio, Zona Norte se desenvolverá parcialmente em flashback. Assistiremos às recordações de Espírito, um sambista negro, como se estivéssemos dentro da sua mente, compartilhando suas emoções”, destaca o professor Walter Garcia no trabalho em que aborda o filme.

A cena enfatizada ocorre no barracão da Escola de Samba Unidos da Laguna, e a primeira lembrança da personagem a que temos acesso é a do Espírito feliz, bebendo em um bar até o momento em que Figueiredo, seu compadre, o chama para cantar. Mas, antes, cede a fala a Maurício Silva, artista do rádio, branco, que assim se apresenta: “Eu sempre ao lado do sambista de verdade, aqui estou, porque o samba deve sempre ser prestigiado”. Após essa introdução, vemos, enfim, Espírito da Luz em ação como sambista, regendo a escola e cantando um samba de galanteio em clima de paquera com aquela que se tornará sua esposa, Adelaide.

Neste ensaio, o meu objetivo maior é refletir a respeito dos aspectos contidos nessa obra e na interpretação de Grande Othelo que ficaram impressos em mim, revelando

e ampliando sensações representativas de uma experiência negra marcada por sujeições, adiamentos, interdições, forças e festejos culturais na procura por dignificação humana. Não se trata de uma análise crítica do filme, mas, sim, de um compartilhamento de trechos em que acredito ser possível se debruçar sobre traços já citados, na intenção de celebrar o imenso artista que foi Grande Othelo.

Sigamos, então. Na sequência, vemos a personagem Moacyr chamar Espírito da Luz para conversar. O primeiro está sentado, o sambista em pé. Moacyr é violinista na rádio e compõe a orquestra que acompanha os números musicais da cantora Ângela Maria, que interpreta a ela mesma no longa. A cena é um tanto quanto constrangedora em sua sutileza: Moacyr nem se dá ao trabalho de se levantar para ir até o local onde está Espírito da Luz; ele o chama por meio de gestos e emitindo um som indefinido, como geralmente usamos quando tentamos chamar atenção de animais domésticos ou crianças.

Espírito olha e ele pede que se aproxime. O sambista obedece e, antes de qualquer palavra, Moacyr, ainda sentado e com uma postura pensativa, ajeita os cabelos lisos, ressaltando sutilmente a diferença racial entre os dois, como um “gesto” brechtiano, revelando algo que pode ser marcado ou delimitado – neste caso, a distância social e o limite entre os dois. Nas palavras de Brecht:

Chamamos esfera do gesto, aquela a que pertencem as atitudes que as personagens assumem em relação umas às outras. A posição do corpo, a entonação e a expressão fisionômica são determinadas por um gesto social; as personagens injuriam-se

mutuamente, cumprimentam-se, instruem-se mutuamente etc. [...] A exteriorização do “gesto” é, na maior parte das vezes, verdadeiramente complexa e contraditória, de modo que não é possível transmiti-la numa única palavra (BRECHT, 2005, p. 155, grifos do autor).

Após as formalidades todas que antecipam um primeiro contato, Espírito da Luz, educadamente e com algum grau de subserviência, define-se: “Espírito da Luz, seu criado”, arrematando e deixando nítido o adensamento do abismo social entre as duas personagens – um músico erudito branco, violinista, alguém que sabe ler e escrever música, integrante da orquestra que acompanha a maior cantora do rádio da época, e um sambista negro, “espírito da escola de samba”, compositor, que registra as letras em folhas de papel soltas e dispersas. Espírito morre sem ter seus sambas registrados em partitura, o que, simbolicamente, corresponde ao desaparecimento não só do espírito do samba, mas também, em chave alegórica, do próprio samba em si. Mais uma vez, recorro a Walter Garcia para aprofundar e ampliar ainda mais as percepções aqui registradas:

Subindo o morro e assistindo ao ensaio da Escola de Samba Unidos da Laguna, Moacyr se interessara pela produção de Espírito. Chegara a pedir para o compositor cantar só a melodia, sem a letra, o que revela a distância entre o seu interesse e a forma cancional do samba de terreiro. De sua parte, Espírito sempre se comportou como se a amizade com Moacyr fosse um meio para alcançar o encon-

tro que de fato lhe importava, com Ângela Maria. Ocorre que o bordão de Moacyr era “Precisamos conversar”, e conversar com ele nunca era fácil, como reclamou Espírito a certa altura. Na verdade, a execução do projeto estético de Moacyr, assim como o oferecimento de qualquer ajuda a Espírito eram postergados continuamente, e o sentimento que parecia dominá-lo era “o da preguiça diante do mundo” (MELO, [s.d.], [s.p.]). Mais do que uma característica do personagem, a preguiça sintetizava a relação dos “intelectuais de esquerda” com a cultura popular, como Nelson Pereira dos Santos afirmou em entrevista a Mariarosaria Fabris (Garcia, 2025, p. 18).

Outro exemplo revelador de como a personagem Espírito da Luz é tratada como infantil, um sujeito que precisa ser “agradado”, passível de pouca atenção ou credibilidade, e não tido como um artista que está inserido profissionalmente nas disputas simbólicas e financeiras dos meios de produção, é quando ele consegue, enfim, conversar com Ângela Maria e é tratado da seguinte forma:

espírito – Eu trouxe um samba pra mostrar pra senhora.

[Ângela Maria coloca a mão no ombro de Espírito.]

ângela maria – Eu ouvirei com muito prazer. Vamos fazer o seguinte: vamos ao bar, enquanto eu tomo um cafezinho, você canta o samba pra mim. Tá bom, meu bem?

espírito – Tá sim, senhora.

– Então vamos, vamos lá.

espírito – Obrigado!

ângela maria – [Para o servente:] Um café. [Para Espírito:] Pode cantar seu samba.

[Espírito entrega a Ângela Maria o papel com a letra do samba. Depois pega no bolso uma caixa de fósforo para batucar.]

Chamo a atenção, mais uma vez, para as implicações dos “gestos” sociais, salientados pelas partes grifadas na citação acima: quem detém o poder na ocasião se dá o direito de tomar um cafezinho, enquanto a pessoa em situação desfavorável se expõe, se apresenta, na tentativa de uma transação comercial. Espírito da Luz está em uma posição, no mínimo, desconfortável. Aumenta o grau de gravidade da cena o fato de que, antes, vemos a personagem testemunhar o assassinato de seu próprio filho, ocorrido que acaba por gerar o conteúdo da composição mostrada a Ângela Maria. Essa camada dramatúrgica tensiona ainda mais esse encontro. Em seguida, a falsa proximidade trazida pelo tom colocado em “Tá bom, meu bem?” nos sugere pouco compromisso com o assunto e com a pessoa com quem se tem uma interlocução.

O que me move para ressaltar esse recorte da narrativa é o que se revela acerca de uma experiência negra expropriada das suas condições de inserção na vida cultural e

inúmeros empecilhos sociais para o alcance da dignidade plena, manifestados, muitas vezes, em ações cotidianas. O eterno adiamento das necessidades básicas de Espírito da Luz, seja no registro das suas canções, seja na inserção formal no mercado de trabalho, traz implicações trágicas para a vida das pessoas mais vulnerabilizadas socialmente, como bem sintetizado no filme. O protagonista da obra sempre fica para depois: os demais estão sempre ocupados com afazeres mais urgentes; enquanto isso, o “espírito da escola de samba” morre após cair do trem em que vinha apinhado, agarrado às letras escritas à mão e sem registro duradouro para além da memória e da comunidade que, um dia, ouviu os sambas serem cantados.

Espírito da Luz, como alegoria de uma presença negra, emblema de uma matriz cultural – o samba –, é “passado para trás”, impedido, expropriado, roubado e infantilizado o tempo todo no enredo de Rio, Zona Norte. Grande Othelo, ciente dos seus recursos de gênio da atuação, consegue, sendo ele próprio, a materialização encarnada desse “espírito da luz”, posto que foi tratado também como menor artisticamente, desrespeitado, discriminado e ofendido, tendo que entrar e sair pela porta dos fundos de teatros e redes de televisão onde trabalhou (sobretudo quando estava em começo de carreira). O mestre consegue redimensionar e aprofundar essas complexidades todas pela via da atuação e da consciência social e racial, ativa e efetiva.

Othelo foi, para mim, a cada descoberta, engrandecendo-se e ocupando um lugar muito respeitado. Guardadas as devidas proporções, nossas trajetórias se encontram

enquanto permanência de uma necessidade de vigilância, luta e condições justas de presença no mundo para que nossos “espíritos de luz” não continuem a padecer. Viva esse imenso artista negro, sua trajetória, sua malemolência, sua capacidade de síntese nas buscas incansáveis por dignidade para todo um povo. Viva Grande Othelo!

referências bibliográficas

BRECHT, Bertolt. Estudos sobre teatro. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.

GARCIA, Walter. O espírito da escola de samba nos corredores da Rádio Nacional. In: Inter Litteras (Universidade de Buenos Aires), p. 33-49, 2021.

VOX POPULI. Grande Othelo, 1978. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eMvLSbqc3s4. Acesso em: 3 set. 2025.

jé oliveira é ator, diretor, dramaturgo, cientista social e mestrando em artes cênicas, com todas as formações na Universidade de São Paulo (USP). Em 2008, com outros artistas, fundou o Coletivo Negro, grupo da cidade de São Paulo que se dedica ao estudo das representações estéticas, éticas e políticas das questões raciais no Brasil. Concebeu e dirigiu o espetáculo Gota d’água {PRETA}, no qual também atuou e que lhe rendeu o Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) de “Melhor direção” em 2019, tornando-se o primeiro homem negro a ser contemplado nessa categoria. Entre seus demais

trabalhos, destaca-se Farinha com açúcar ou sobre a sustança de meninos e homens, obra tributária ao legado dos Racionais MC’s, publicada pela Editora Javali, semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura em 2019 e ganhadora do 6o Prêmio Questão de Crítica.

concepção e realização Itaú Cultural

curadoria Itaú Cultural

consultoria Deise de Brito

projeto expográfico Kleber Montanheiro desenho técnico Lígia Zilbersztejn

projeto de acessibilidade Itaú Cultural

presidenta Maria Marighella

piretor-executivo Leonardo Lessa

diretor de memória, pesquisa e produção de conteúdo Glauber Coradesqui

coordenação do centro de documentação e pesquisa Joelma Neris Ismael

presidência do conselho curador Alfredo Setubal presidência da fundação Eduardo Saron

comunicação institucional e estratégica gerência executiva Ana de Fátima Sousa coordenação de comunicação Alan Albuquerque e Renato Corch

edição de fotografia André Seiti e Leticia Vieira

redes sociais Daniele Cavalcante (estagiária) e Jullyanna Salles comunicação institucional Caroline Sant’Ana e William Nunes

eventos Caroline Campos e Simoni Barbiellini

superintendência Jader Rosa

curadorias e programação artística gerência Galiana Brasil

coordenação de programação artística Natalia Souza pesquisa e produção executiva Felipe Sales e Nadiele Sobral

criação e plataformas

gerência André Furtado coordenação de criação Carla Chagas coordenação de produção Kety Fernandes Nassar captação de áudio André Bellentani (terceirizado) captação e edição de imagem, edição de videoguias e roteiro Murilo Alvesso (terceirizado) edição e finalização de áudio Ana Paula Fiorotto produção audiovisual Paula Bertola interpretação em libras Ponte Acessibilidade (terceirizada) transcrição, revisão e sincronização de legendas Jacqueline Plaça (terceirizada) audiodescrição Iguale (terceirizada)

edição e produção de conteúdo Heloísa Iaconis e Juliana Ribeiro projeto gráfico e comunicação visual Guilherme Ferreira produção editorial Pamela Rocha Camargo supervisão de revisão Tatiane Ivo revisão de texto Karina Hambra e Rachel Reis (terceirizadas)

mediação cultural gerência Tayná Menezes coordenação educativa Mayra Oi Saito educadores Bianca Martino, Rafael de Oliveira e Edinho Santos

infraestrutura e produção

gerência Gilberto Labor coordenação de produção de exposições Vinícius Ramos produção Carlos Eduardo Ferreira, Carmen Fajardo, Erica Pedrosa, Iago Germano, Rodrigo Auba (estagiário), Sarah Moreira (estagiária), Savi Albuquerque e Wanderley Bispo

consultoria jurídica gerência Julia Baptista Rosas coordenação Daniel Lourenço advogados responsáveis Carlos Eduardo do Nascimento e Matheus Matos da Paz