未計畫之荒蕪

Non-Plan Ground

重新凝視台灣日常的地景,探尋台灣建築與土地最真實的對話。

農業地景中出現的構築行為可能透露著未來的消息。

希冀透過「小建築」取得人與城市的生活協議。

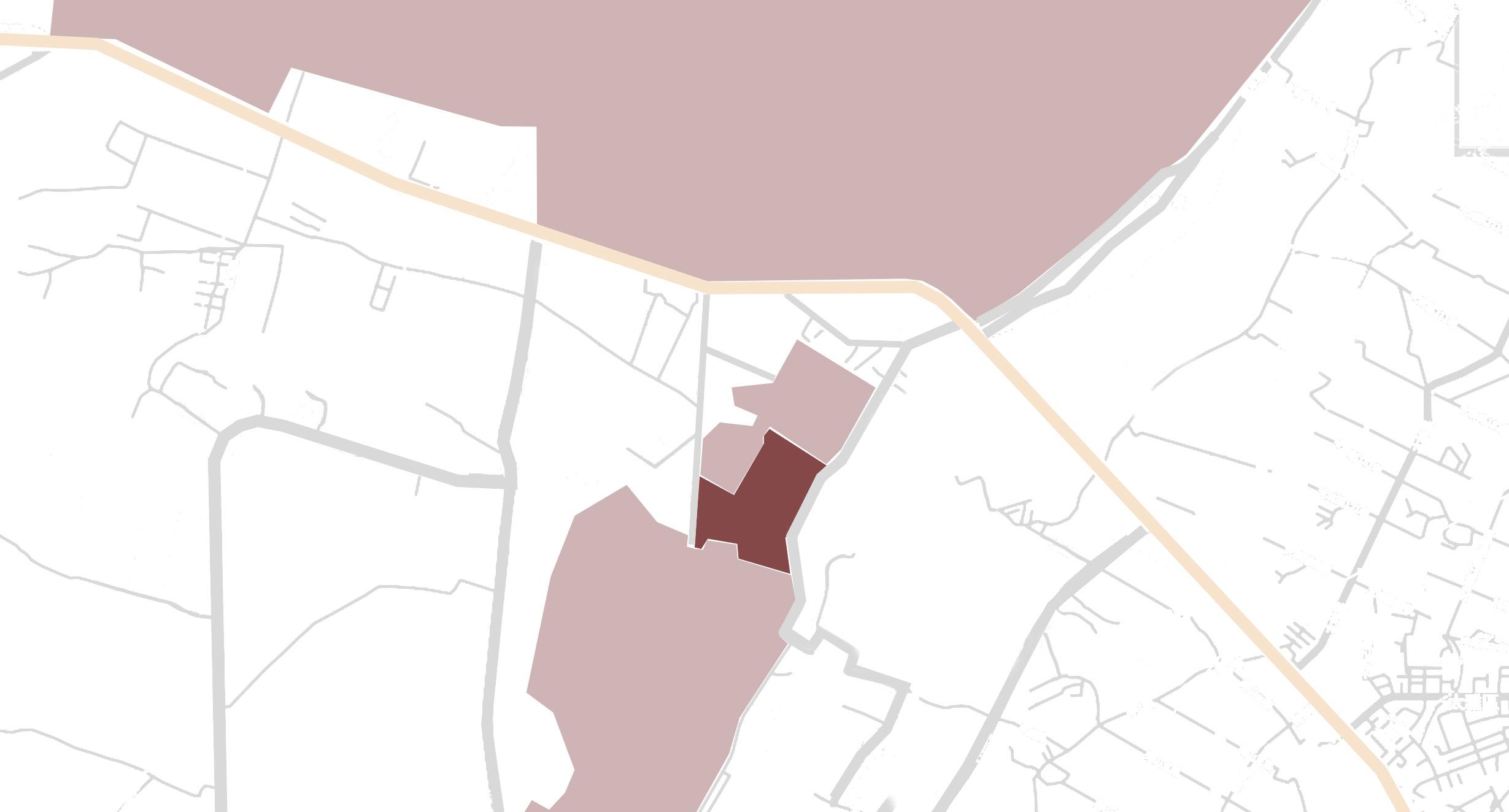

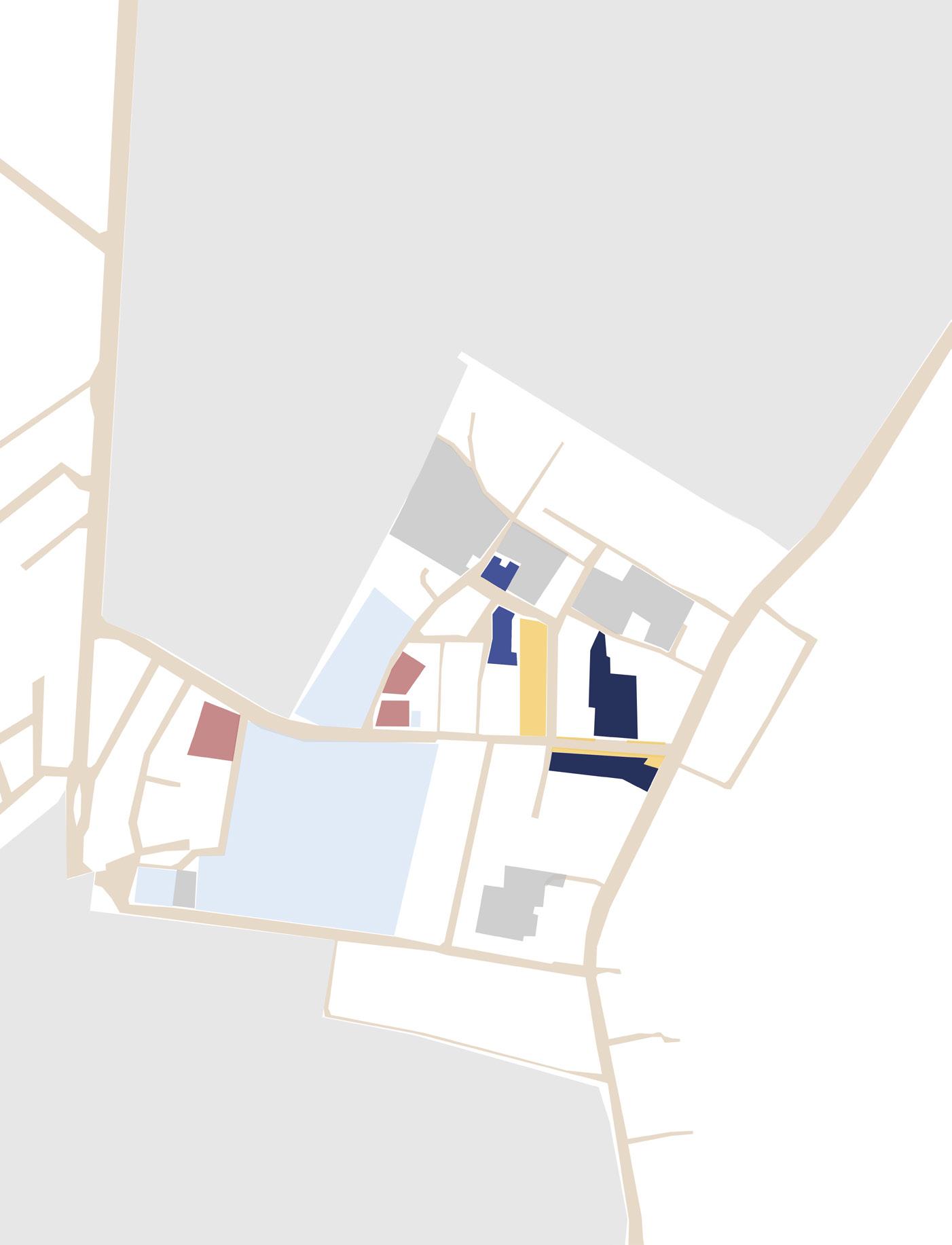

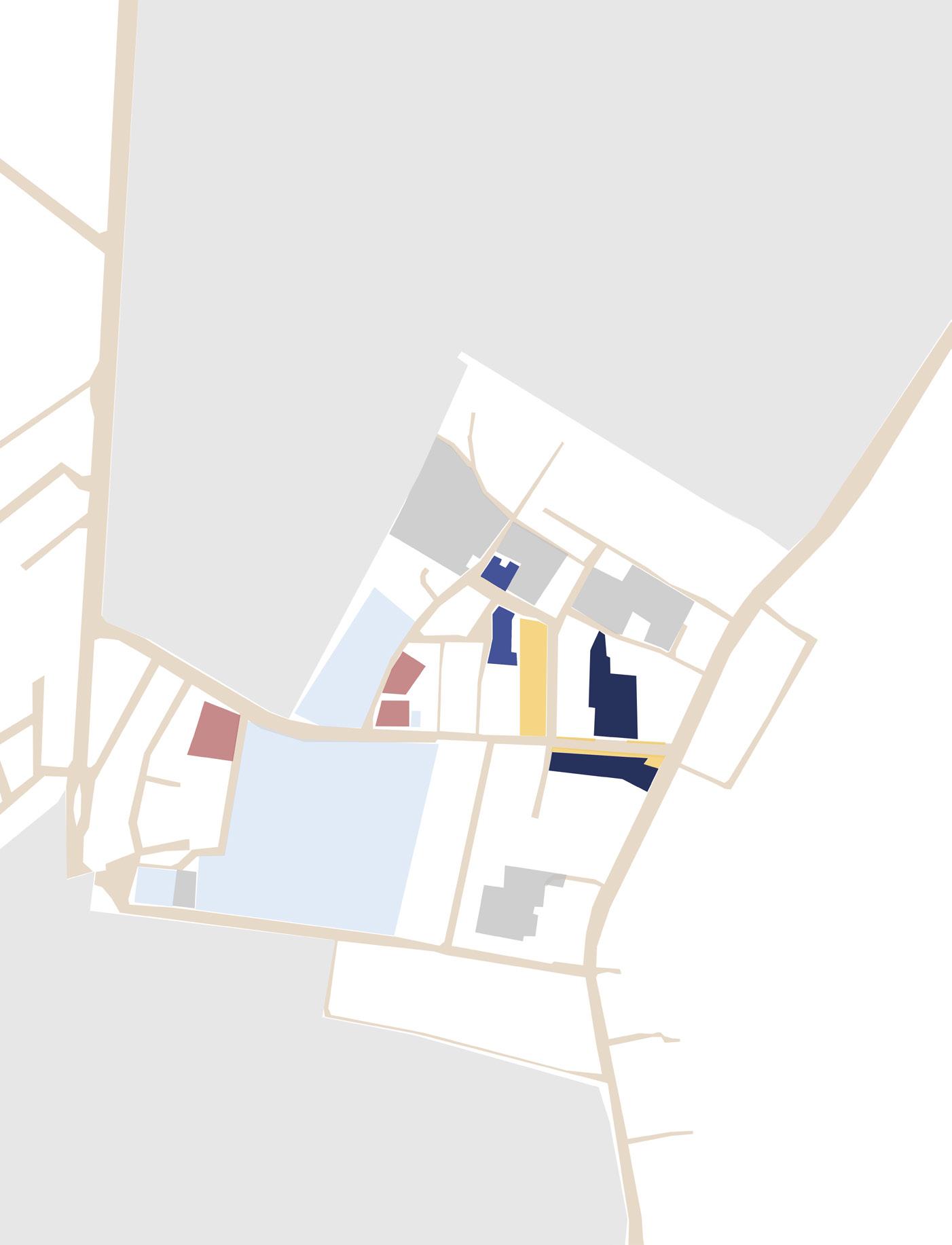

本次設計的都市文本是大度山的清泉崗周邊。

大度山上的地景正不斷地被複寫,其中,清泉崗十分特別,因為「機場」。日治時代為豐原飛行場創建開始, 迴繞著人類最具幻想性的發明——飛機——的設施,清泉崗機場周邊的地景反覆地被空白、被填寫。

1956年,在越戰的號角聲中,「大陽明山計畫」實施,擴建豐原飛行場為清泉崗機場,成為當時遠東最大 的空軍基地,而美軍也在1963年進駐。這個計畫,徵用機場周圍1400公頃的土地,原有聚落共8123人 被迫疏開至現在的新社、石岡等地。伴隨美軍進駐的房舍、軍方人員眷屬的眷村、為解決貨物運輸課題的軍 用鐵路相繼填入,迴繞著機場的生活地景開始改變。1979年中美斷交美軍撤離、2004年轉型成為軍民兩用 機場,同時軍用鐵路廢線改為潭雅神綠園道——13.1公里的自行車專用道。而這條專用道,在不久的將來 也將成為輕軌電車的路線,清泉崗周圍的生活地景又將再度被空白與填寫。

然而,機場、軍營、鐵道、自行車道與輕軌,看似十足「公共」的設施,究竟成就「誰的公共性?」。它們 帶給這片區域的生活地景只有空白,而且是難以協調的空白。對於在場的居民而言,這些「地方」無法進入、 難以參與、只能旁觀。因而我們可以目擊,這裡的公共空間與私人空間始終存在著特殊的對峙關係。

我們認為,應該能有一種更柔軟的方法,透過「小建築」的介入,透過「非私人」空間的引入,重新取得人 與都市的新生活協議。

基地選址於清泉崗機場附近由兩大營區包圍的忠義社區

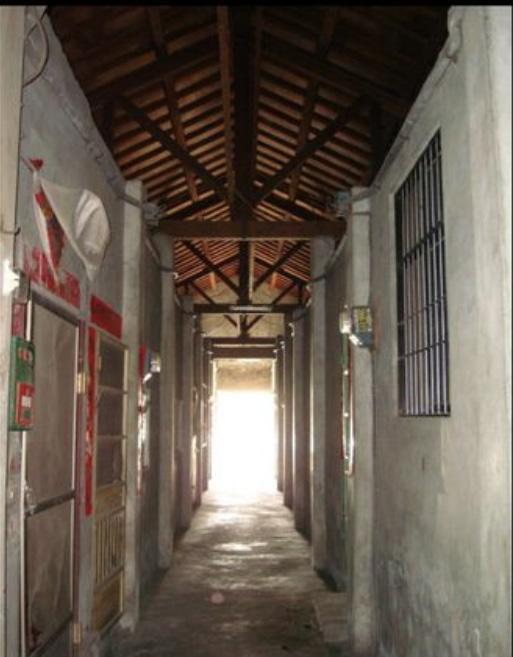

此地在日治時期擔任軍用醫療療所,而有八棟木造瓦房

隨國民政府遷台,木造瓦房便改為房舍提供空軍及其眷屬居 住,其後許多住宅便圍繞著此八棟軍舍向外生長形成忠義社 區繁榮的樣貌。

/ 村內約65%土地都歸軍方或國家機關所有 / 當初空軍在走的時候,並沒有妥善除理這的土地問題,所以現在除了菜市場 外,還有300多戶都算違建戶。這裡保留了濃厚的眷村文化,但土地問題是 我們心中永遠的痛。

文化工作者欲爭取各字號作為古蹟,但因年代不夠久遠、產權問題,故無法 列為古蹟。

大概以前巷子就這麼寬,大家弄得小爐子,隔壁的就錯開煮飯。 / 沒有搭廚房的話就在走廊。以前的巷子就是雙邊式,就兩邊這樣下來,中間 有走廊這樣子。

義字號以前外面有個公廁和大水池,就位在義字號和信字號的中間。居民們 每天早晚輪流從隔壁村子挑水過來洗衣洗澡。 /

那後面以前沒有自來水的時候都是在一個池子裡面,大家都在裡面洗衣服, 要不就跳進河溝裡面去洗啊。

資料來源: 《我的眷村聯合國》影片 桃籽園文化協會大雅鄉忠義村田野調查筆記 受訪者:周庚生、莫綠萍、陳秀芳

隨處可見的曬衣行為

隨處可見的曬衣行為

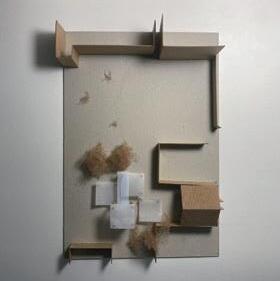

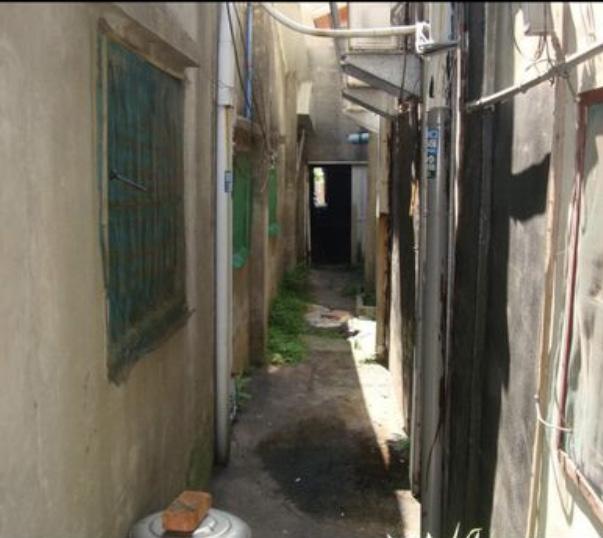

忠義社區巷弄蜿蜒、房屋比鄰雜亂生長,導致室 內陰暗狹小,居民自發性的利用街邊空間。

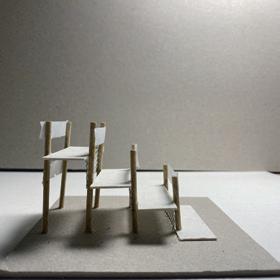

置放戶外的「客廳」

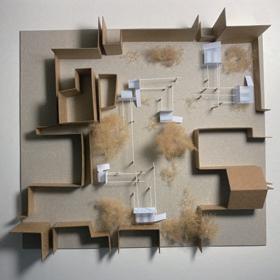

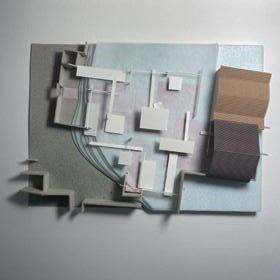

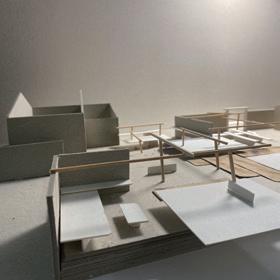

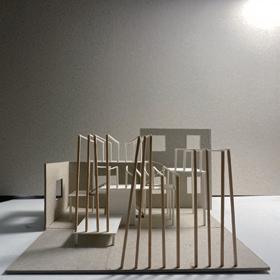

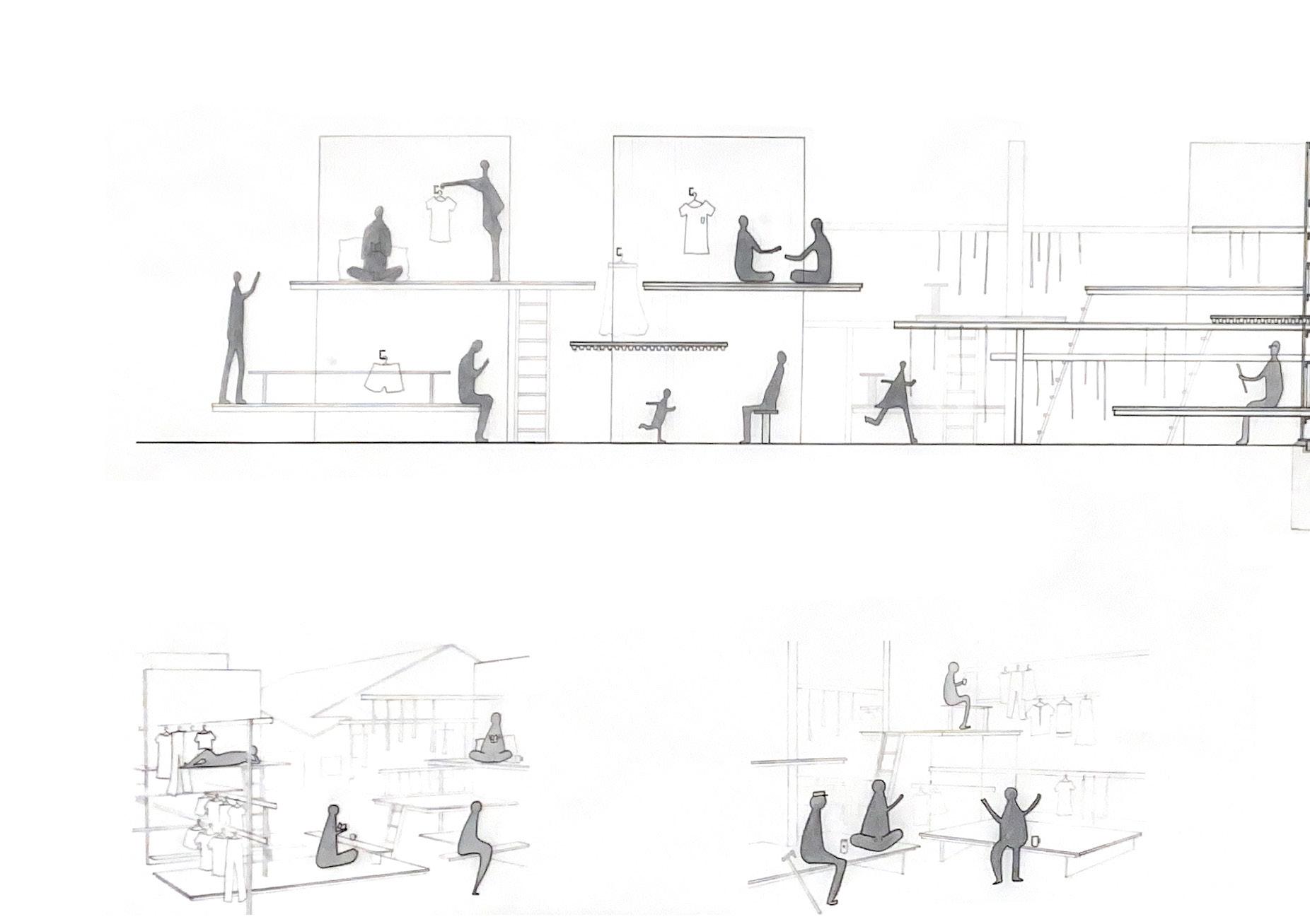

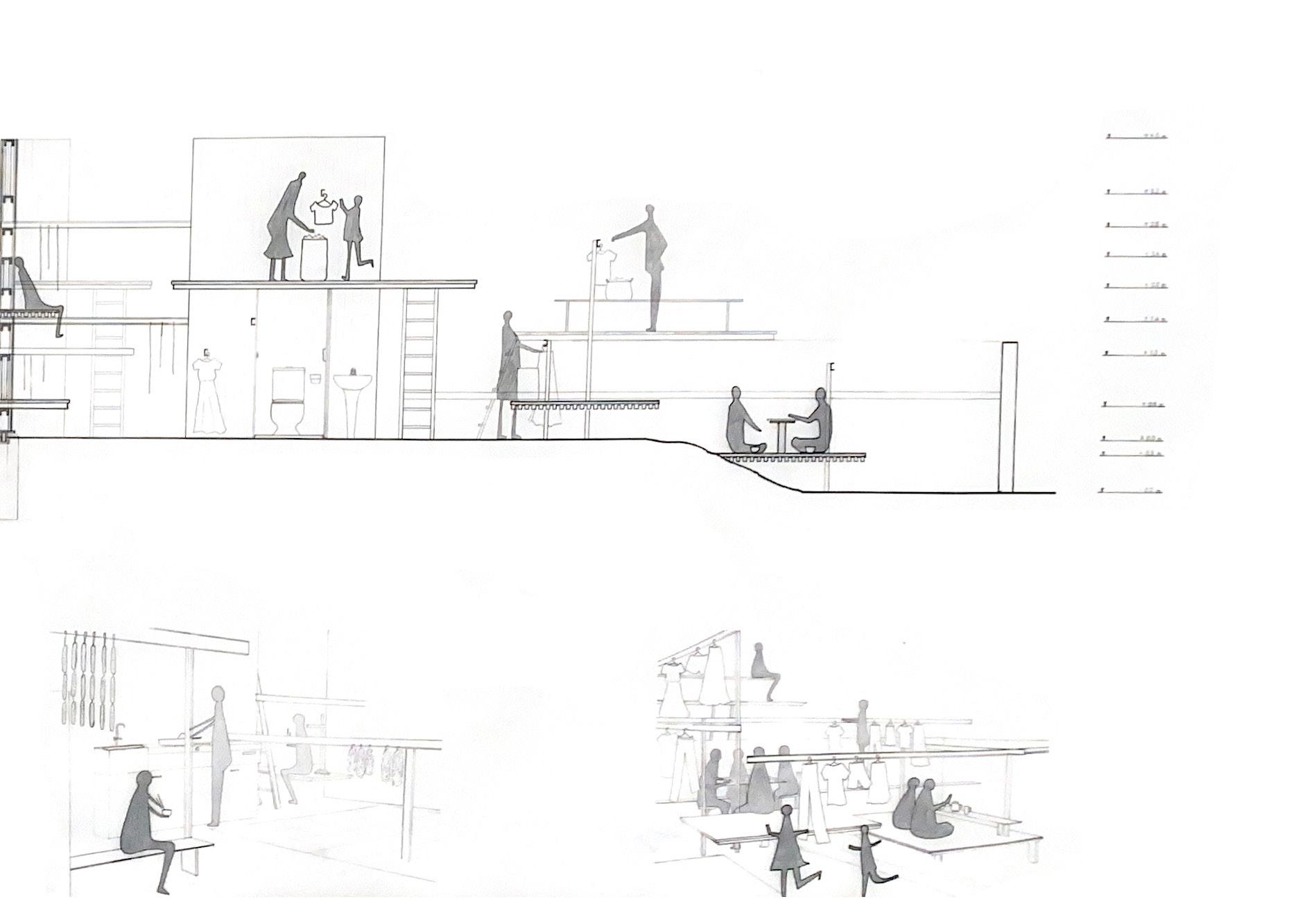

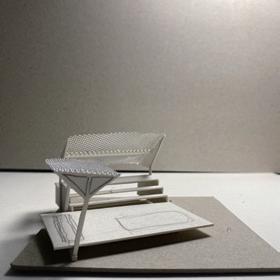

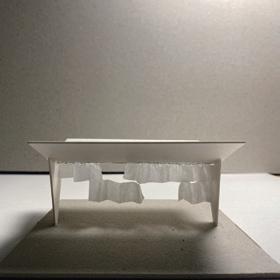

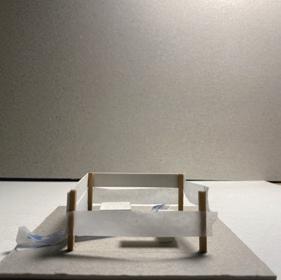

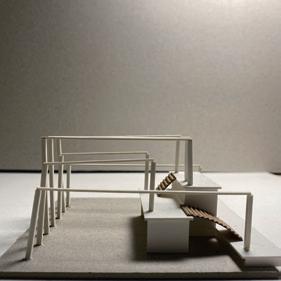

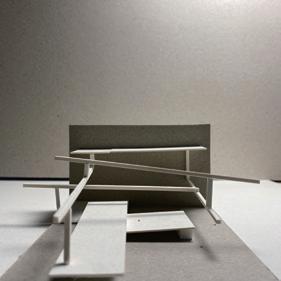

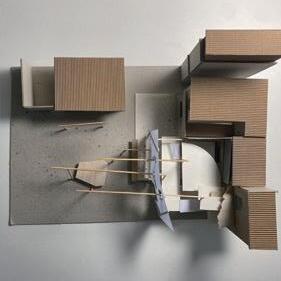

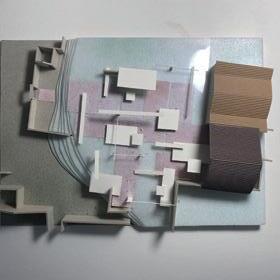

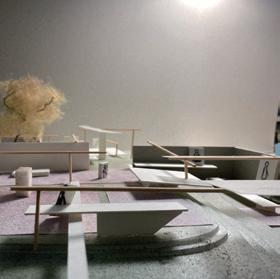

基於上述種種,因而決定在被拆除的信義字號遺址 上創造戶外的住宅,並用曬衣創造陰影、邊界去串 聯整個區域。

透過某種程度的再現去呈現居民的生活,不給出太 多定義,由居民自發地在此地產生行為,為空間賦 予意義。

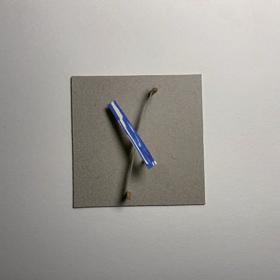

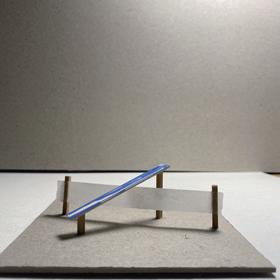

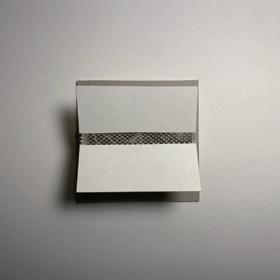

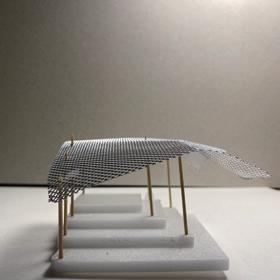

cloth dryingactivity

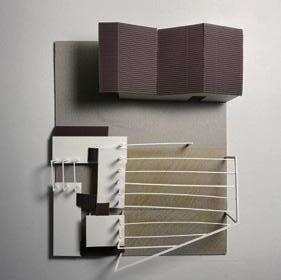

cloth dryingsun , wind , water

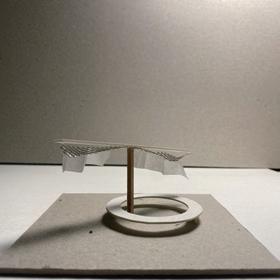

cloth dryingspace

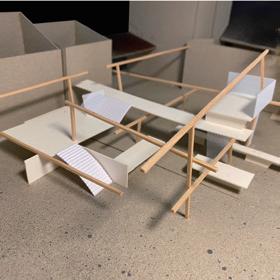

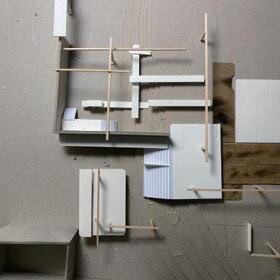

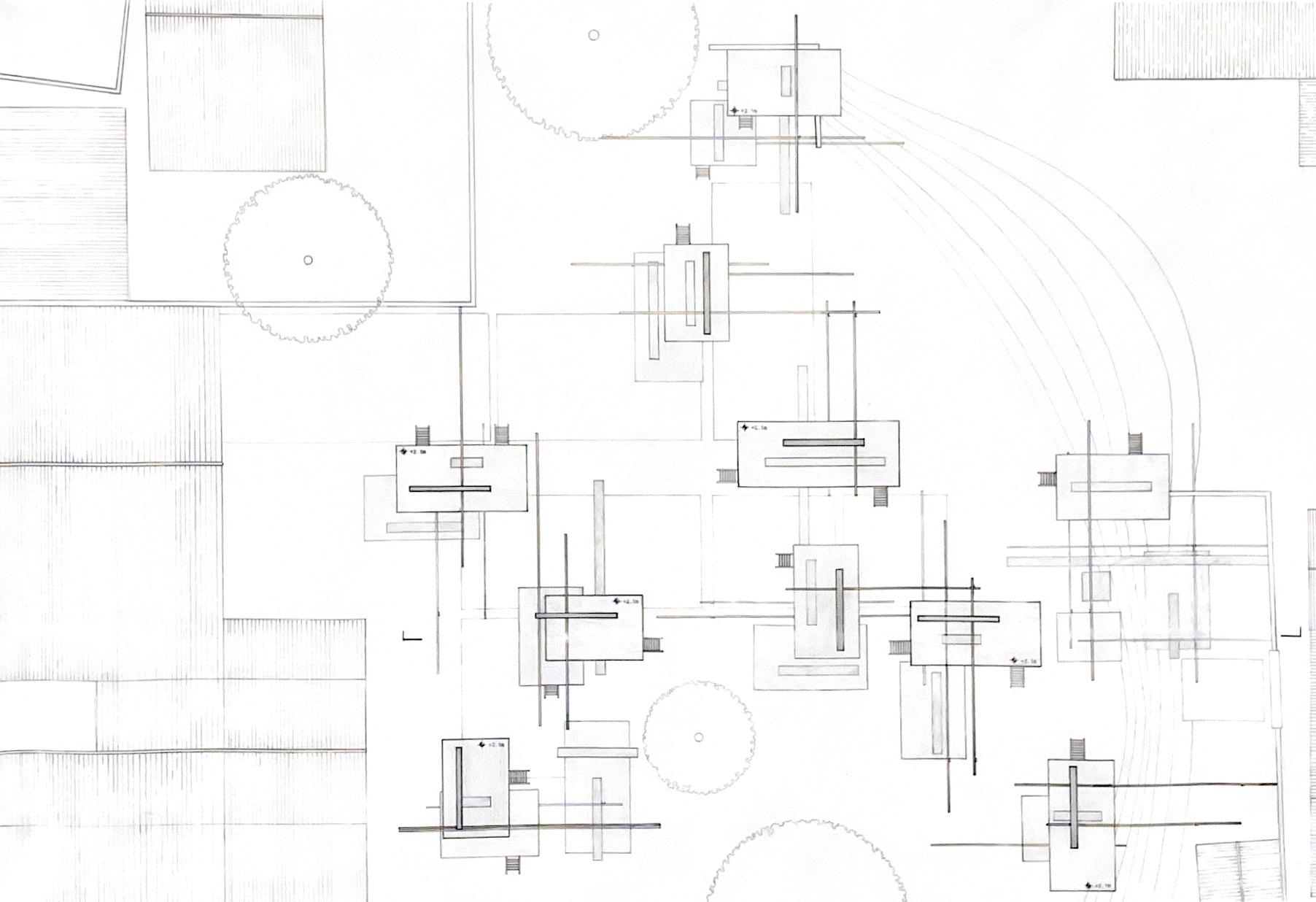

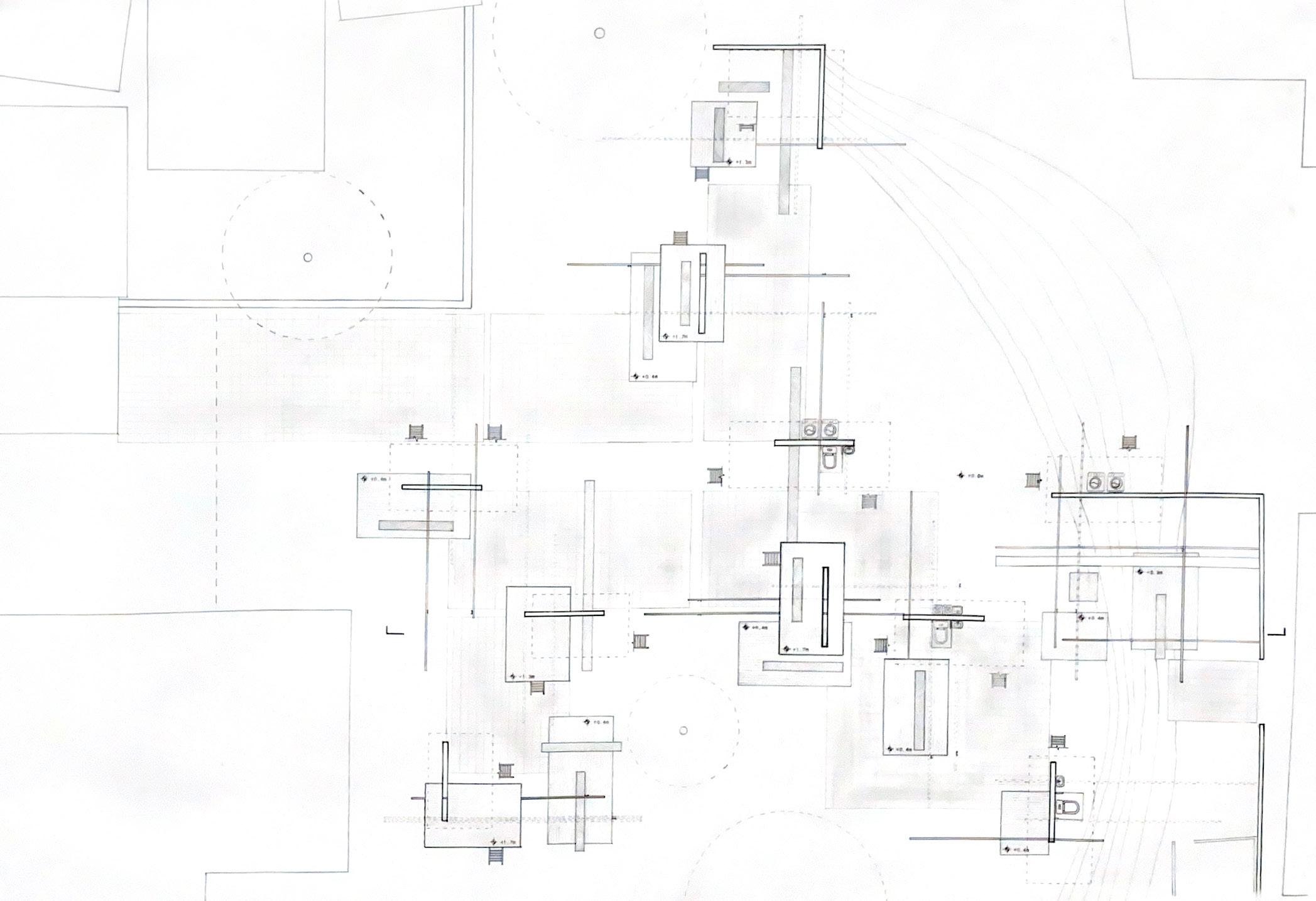

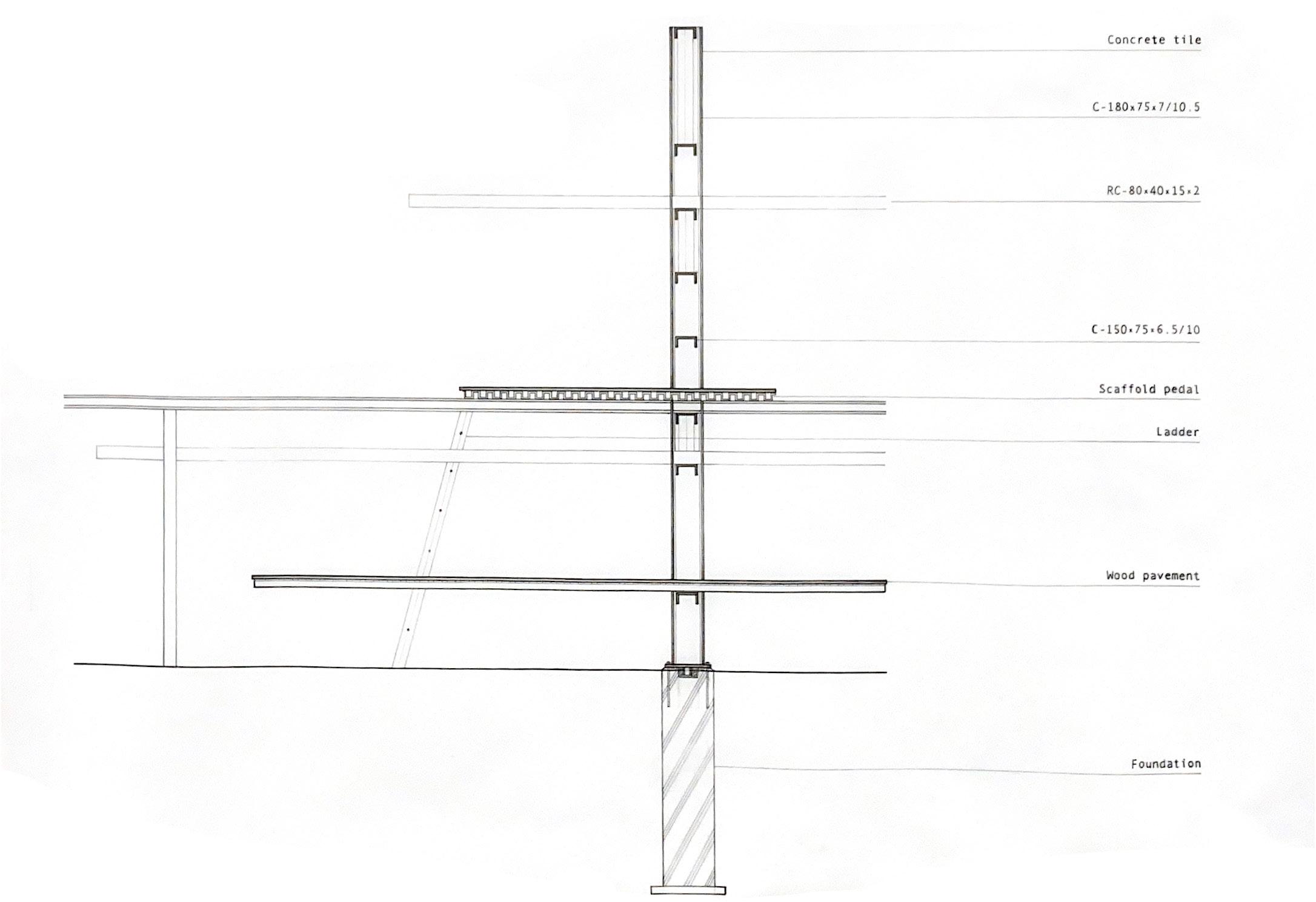

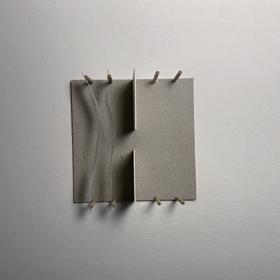

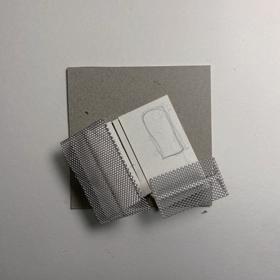

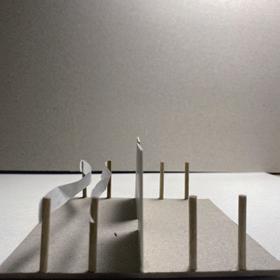

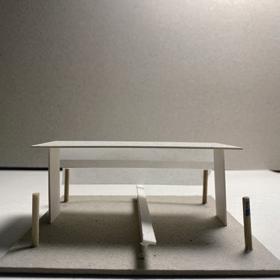

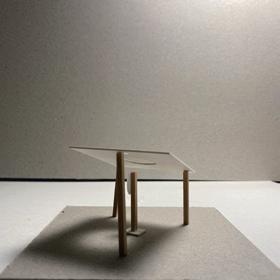

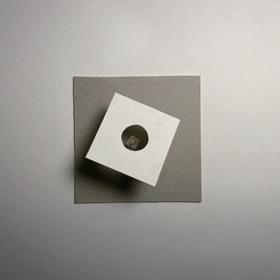

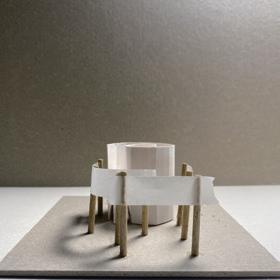

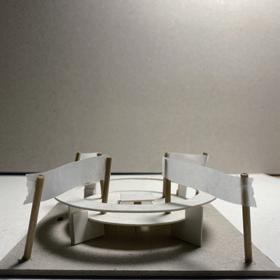

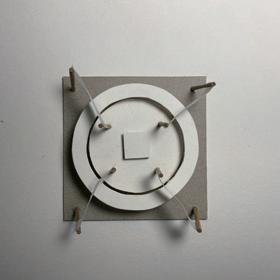

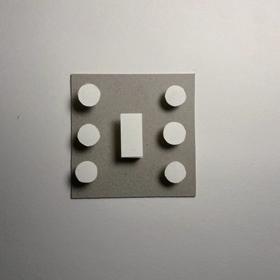

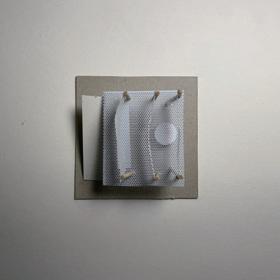

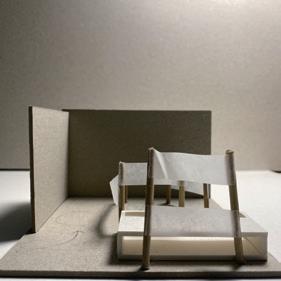

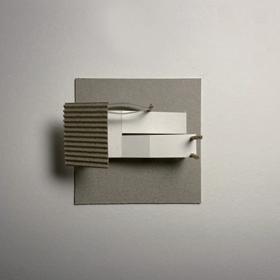

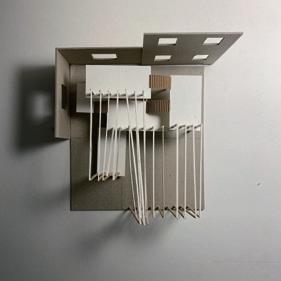

building systempart

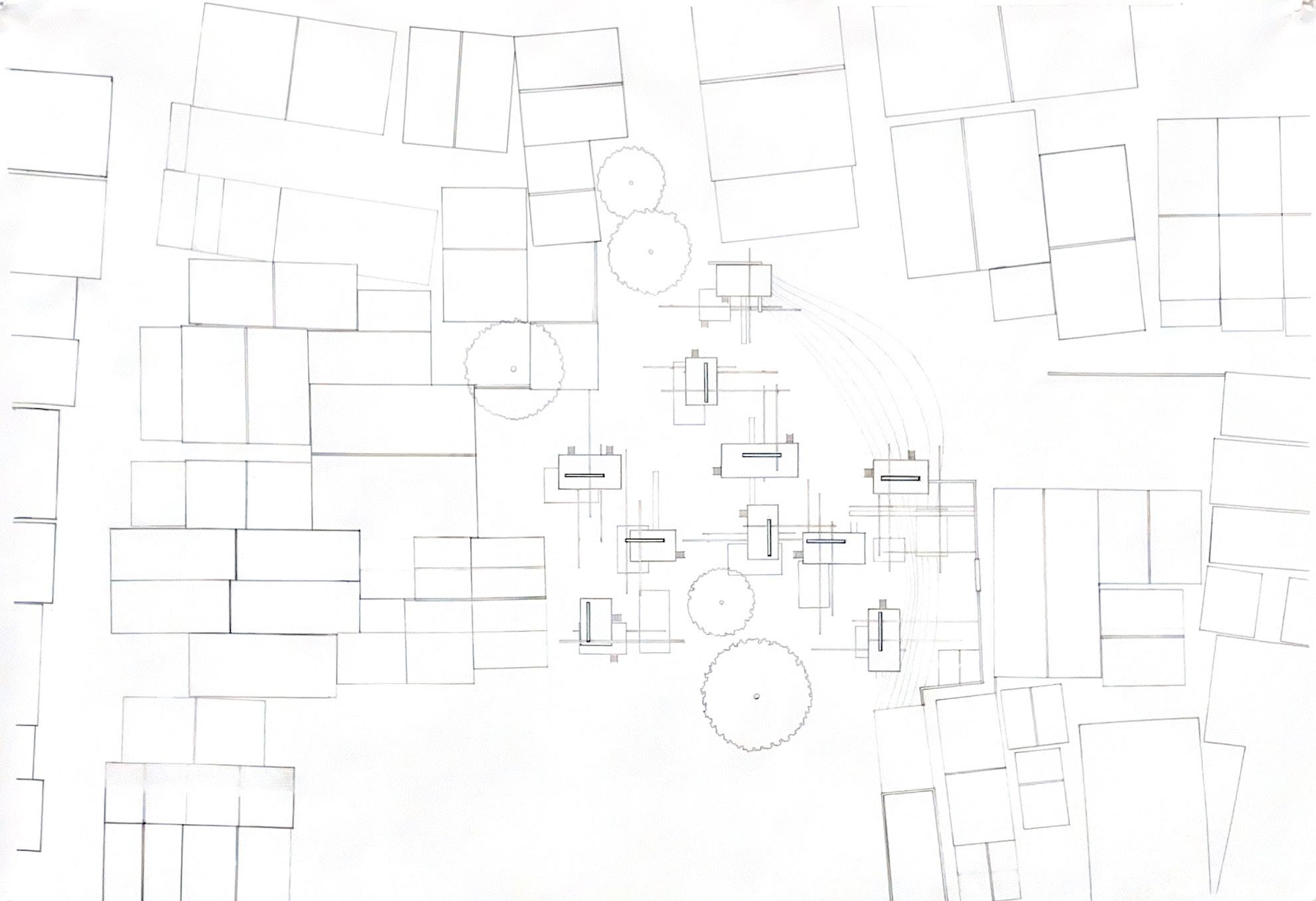

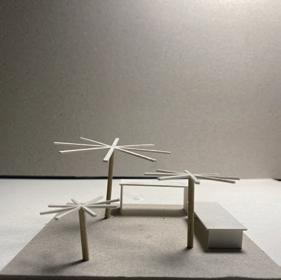

building systemwhole ground

building systemgeometry