LA PATRIA SONORA: UNIVERSIDAD

DE CHILE

INAUGURA SU GRAN SALA SINFÓNICA NACIONAL

* ¿SEREMOS LOS HUMANOS TAMBIÉN IA?

* EL LOCO DE DIOS: JAVIER CERCAS Y LA MUERTE DEL PAPA FRANCISCO

* LA ECONOMÍA DEL CASTIGO: DESIGUALDAD, CONSUMO Y EXCLUSIÓN

* “JUSTICIA, PROBIDAD Y RESPETO” SERÁ EL LEMA DEL PRÓXIMO FRATERNITAS DE LA REPÚBLICA

5 ¿A quién le hablan los candidatos a la Presidencia de la República?

O la relevancia de las parlamentarias 8 Educación Técnico Profesional:

Las competencias de los docentes y el nuevo futuro laboral

El aporte de la escuela de los Annales a la Historia, algunas visiones

patria sonora

La Universidad de Chile inaugura su Gran Sala Sinfónica Nacional: una casa para la música, el arte público y la memoria compartida

26 Fraternitas de la República Ceremonia que proyecta ética, democracia y fraternidad hacia el porvenir

28 ¿Y si los humanos somos también una Inteligencia Artificial?

35 El espejo roto del progreso: derechos humanos y empresa

39 La economía del castigo: Desigualdad, consumo y exclusión en el Chile actual

42 Pacificación de la Araucanía:

¿Eufemismo para negar una barbarie?

47 Literatura

“El loco de Dios en el fin del mundo”, el libro de Javier Cercas y la muerte del papa Francisco

52 Segundo Concurso Literario Alberto Romero 2025

54 Música

Alfredo Zitarrosa, un cantor para un sur profundo

58 Desde hoy 562 ediciones de Occidente en versión digital

60 Cine

Más allá de las trincheras: Cuando la guerra no se ve en la pantalla

64 La última palabra Preceptos de tolerancia

Fundada en 1944

Agosto 2025

Edición N° 563

ISSN 0716 – 2782

Director Rodrigo Reyes Sangermani director@revistaoccidente.cl

Comité Editorial

Ximena Muñoz Muñoz

Ruth Pinto Salgado

Roberto Rivera Vicencio

Alberto Texido Zlatar

Paulina Zamorano Varea

Editor Antonio Rojas Gómez

Diseño

Alejandra Machuca Espinoza

Colaboran en este número: Guillo

Javier Ignacio Tobar

Manuel Farías Viguera

Álvaro Vogel Vallespir

Gerardo Gutiérrez Tapia

Roxana Ibarra Briceño

Cristian Villalobos Zamora

César Zamorano Quitral

Magaly Villaseca Díaz

Ignacio Vidaurrázaga Manríquez

Edgard “Galo” Ugarte

Ana Catalina Castillo Ibarra

Rogelio Rodríguez Muñoz

Fotografías Shutterstock.com Memoriachilena.cl

Fotografía Portada Felipe PoGa

Publicación

Editorial Occidente S.A. Marcoleta 659, Santiago, Chile

Gerencia General

Gustavo Poblete Morales

Suscripciones y Publicidad Nicolás Morales suscripciones@editorialoccidente.cl

Fono +56 22476 1133

Los artículos firmados u opiniones de los entrevistados no representan necesariamente la línea editorial de la revista. Se autoriza la publicación total o parcial de los artículos con la única exigencia de la mención de Revista Occidente.

UN ANTÍDOTO CONTRA LA DESESPERANZA

La noticia de la inauguración de la Sala Sinfónica de la Universidad de Chile el pasado mes de julio es mucho más que una buena noticia para el mundo de la música, no se trata sólo de un hecho destacable para la academia ni premio a los esfuerzos de la principal casa de estudios del país por posicionar su compromiso por la cultura y las artes en un lugar destacado en el escenario nacional y sudamericano, sino representa también una esperanza por un país mejor. Representa la voluntad de conectarse con los aspectos esenciales de la convivencia cívica, invirtiendo en un lugar y en una actividad que está llamada a unir a la comunidad en torno a nuevos derroteros de esperanza.

Muchas veces el tráfago informativo cotidiano nos sumerge en el agobio, el pesimismo y la fatalidad, pareciera que ni la discusión ni la convivencia social están a la altura de las expectativas y anhelos de los chilenos. Nos quejamos con demasiada facilidad de todo lo que pasa tanto en nuestra vida cotidiana como en la esfera pública, la prensa día a día nos informa del lado menos amable del acontecer nacional e internacional: las guerras, los desencuentros diplomáticos; las indignantes contradicciones de la elite política, cuando no, las ambiciones desmedidas o las promesas populistas respecto de los desafíos sociales, la delincuencia como eje de los programas periodísticos.

Sin embargo, la flamante sala sinfónica, inaugurada el pasado 10 de julio, a metros de plaza Baquedano, detrás del tradicional Teatro de la Universidad, donde por casi cuarenta años hemos asistido a las más importantes obras de la música y del ballet desde fines de la dictadura, representa mucho más que una extraordinaria inversión para la infraestructura de la cultura santiaguina: es la más decidida muestra de esperanza por la construcción cierta de un Chile mejor, en esa enorme sala al compás de la música universal, matizada con voluntad y elegancia, como ha sido tradicional, con estrenos de composiciones de importantes músicos chilenos.

Allí no es sólo la Universidad la que nos invita a reunirnos para soñar el futuro, a compartir el universal lenguaje de la música como bálsamo para imaginar una sociedad más justa y solidaria, es también el Estado, el vilipendiado Estado, en su razón de cosa pública, el que nos invita a congregar a unos y otros, más allá de nuestras diferencias, en un lenguaje común, que por intermedio de la belleza de la cultura, exalte el espíritu para conquistar el bienestar definitivo de la sociedad.

LAS VIDAS DE PEPE MUJICA

UNA EDICIÓN

PARA ATESORAR

Señor director, Felicito y agradezco a Revista

Occidente por la calidad de su última edición, especialmente por los artículos dedicados a Pepe Mujica y Les Luthiers.

Leer las reflexiones de Mujica —con su sencillez lúcida y su inquebrantable ética humanista— es siempre un ejercicio de claridad en medio del ruido. Su mirada crítica, pero profundamente esperanzada, es un recordatorio de que la política puede y debe estar al servicio de la dignidad humana.

Por otro lado, el homenaje a Les Luthiers fue tan emotivo como merecido. No solo se hizo justicia a su genio artístico y humor inteligente, sino que se rescató su aporte cultural como puente entre la risa y la reflexión, algo tan necesario en estos tiempos.

Gracias por ofrecernos una edición que combina pensamiento,

SU OPINIÓN NOS IMPORTA

memoria y sensibilidad. Una lectura que uno guarda y relee con gusto.

Atentamente,

Fernando Ulloa

LICENCIAS MÉDICAS: UNA CRISIS ÉTICA QUE NO

PODEMOS IGNORAR

Señor Director:

La reciente investigación de la Contraloría General de la República, que reveló un uso desmedido e irregular de licencias médicas en distintos servicios públicos del país, sobre la cual ha reflexionado la revista en su última edición, ha puesto en evidencia una preocupante crisis ética que va mucho más allá de simples faltas administrativas. Cuando un instrumento como la licencia médica —creado para proteger la salud física y mental de los trabajadores— es manipulado con fines ajenos a su propósito, no solo se genera un grave perjuicio económico para el Estado, sino que también se erosiona la confianza pública en instituciones clave del sistema

de salud. Lo más preocupante es que esta práctica parece haberse naturalizado en algunos sectores, como si defraudar al sistema fuera una falta menor.

Esta situación exige respuestas firmes. No basta con sancionar casos individuales. Se requiere una revisión profunda de los controles internos, una fiscalización rigurosa y, por sobre todo, una recuperación del sentido ético del servicio público y del ejercicio de la medicina. Médicos, funcionarios y autoridades deben asumir su responsabilidad en el resguardo de la integridad del sistema.

Es momento de enfrentar esta problemática con seriedad, transparencia y una voluntad real de cambio. La salud no puede seguir siendo moneda de cambio ni un atajo para eludir responsabilidades. Atentamente, Raúl Castro Bravo Licenciado en humanidades

INDIGNACIÓN POR ABUSO

DE LICENCIAS MÉDICAS

Señor director, Como jubilado que trabajó más de cuarenta años en el servicio público, no puedo sino sentir profunda indignación al ver cómo algunos abusan de las licencias médicas como si fueran días de vacaciones. La denuncia de la Contraloría demuestra una falta de ética alarmante. Mientras miles de chilenos esperamos meses por atención médica, hay quienes falsean enfermedades para no trabajar, con médicos que validan estos engaños. ¿En qué momento perdimos el sentido del deber?

Envíe sus opiniones en una extensión máxima de 1100 caracteres con espacios a: director@occidente.cl

Occidente se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos a las normas editoriales. El lenguaje debe ser respetuoso y sin descalificaciones.

El país no puede seguir tolerando este tipo de conductas. El sistema está para quienes realmente lo necesitan, no para ser aprovechado por unos pocos vivos. Atentamente,

Juan Carlos Aravena Antofagasta

¿A QUIÉN LE HABLAN LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA?

O LA RELEVANCIA DE LAS PARLAMENTARIAS

POR JAVIER IGNACIO TOBAR

Abogado, académico, ensayista

El pasado 29 de junio se celebraron las elecciones primarias de la centroizquierda chilena. Contra lo que algunos anticipaban, no fue una elección reñida, Jeanette Jara, candidata del Partido Comunista, se impuso con el 60% de las preferencias. Muy por detrás quedó Carolina Tohá, figura emblemática del socialismo democrático, con apenas un 28%. Más rezagados aún, Gonzalo Winter del Frente Amplio obtuvo un 9% y Jaime Mulet, del FRVS, un escaso 2,7%. Si bien las encuestas venían reflejando el ascenso de Jara, lo que sorprendió fue la amplia diferencia obtenida sobre Tohá, así como el magro resultado del candidato del Partido del Presidente.

Buena parte de los análisis se ha concentrado en las estrategias de las candidaturas, en la reorganización que deberá afrontar la coalición de Gobierno y en el eventual reordenamiento de fuerzas ante las próximas elecciones Presidenciales y Parlamentarias. Sin embargo, un aspecto menos explorado y quizás más revelador es el nivel de participación en las primarias, un indicador clave para comprender el estado de ánimo de la ciudadanía. Estas primarias fueron organizadas oficialmente, con todos los recursos e instrumentos institucionales que ello implica: período de campaña regulado, franja televisiva, impresión de papeletas, habilitación de locales de votación, vocales de mesa convocados y conteo y registro de votos bajo supervisión del Servicio Electoral. Además, se sumaron debates en televisión, radio y platafor-

mas digitales. Todo apuntaba a una participación significativa, particularmente en un contexto donde el apoyo al Gobierno se mantiene -incólume- en torno al 30%.

Desde los partidos oficialistas se expresaron expectativas moderadas pero optimistas. Se esperaba superar la participación de la primaria del año 2021 -cuando compitieron Gabriel Boric y Daniel Jadue-, o incluso alcanzar los dos millones de votantes. Sin embargo, los resultados fueron inferiores a lo previsto: votaron apenas 1,4 millones de personas, equivalentes al 9,16% del padrón electoral. Y ese resultado, con una participación a lo menos mediocre, hoy tienen a la triunfadora encabezando las preferencias siempre volubles en un mundo que vive, a lo menos, con sobresaltos.

Este dato ha abierto un debate.

Algunos lo interpretan como un fracaso; otros, como una cifra comparable a experiencias anteriores. Para evaluar su magnitud, conviene observar las cifras en perspectiva. En 2021, la primaria del entonces bloque opositor movilizó a 1.750.000 votantes, pese al difícil contexto sanitario derivado de la pandemia. En cambio, en 2017, la primaria entre Beatriz Sánchez y Alberto Mayol apenas alcanzó los 327 mil votos, aunque esa elección ocurrió en el momento fundacional del Frente Amplio. En el caso de la derecha, las primarias de 2017 (con Piñera, Kast (Felipe) y Ossandón sumaron 1.400.000 votos, y las del año 2021 (con Sichel, Lavín, Briones y Desbordes) llegaron -todos sumados- a 1.300.000 millones de sufragios.

¿Cómo interpretar entonces la baja participación de este año?

Debe asumirse que lo ocurrido en el año 2021 fue un momento excepcional: un Gobierno de derecha impopular, una crisis sanitaria mal evaluada y una ciudadanía movilizada tras el estallido social del año 2019 -de triste recuerdo y pésimo envejecimiento-. Ese contexto, sumado a candidaturas con propuestas claramente diferenciadas, generó una alta participación. Hoy, en cambio, el escenario es otro. El Frente Amplio se ha visto obligado a moderarse ante la realidad institucional y la falta de mayorías parlamentarias. Las prioridades ciudadanas se han desplazado hacia temas como la seguridad y la economía, ámbitos donde la izquierda tradicionalmente no se ha movido con comodidad. A ello se suma el desgaste natural del Gobierno, el fracaso del proceso constituyente, los tropiezos legislativos y casos de corrupción que han erosionado la confianza. A la luz de todo esto, la baja participación no es necesariamente un fracaso rotundo, pero sí puede

calificarse como un fracaso relativo. En comparación con el año 2017, la cifra es alta. Pero referido al año 2021, decepciona. Además, esta vez participaban más partidos: la incorporación del Socialismo Democrático no logró traducirse en una mayor movilización ciudadana.

Llamar “fracaso relativo” a este proceso tiene sentido si se entiende que las primarias en Chile, salvo excepciones puntuales, no han logrado convocar a grandes mayorías. La excepción fue en el año 2021, y pensar que ese fenómeno es replicable en cada ciclo electoral es ignorar las condiciones que lo hicieron posible. Dicho esto, el escaso entusiasmo con que la ciudadanía recibió estas primarias sí debiera ser motivo de preocupación para el oficialismo.

¿Significa esto que la derecha tiene el camino despejado hacia la presidencia? No necesariamente. Las encuestas dibujan un panorama incierto. Jeannette Jara y José Antonio Kast aparecen en ascenso, mientras que Evelyn Matthei comienza a estancarse y Carolina Tohá ha sufrido una dura derrota. Todo esto evidencia un centro político en proceso de va-

ciamiento. La posibilidad de una elección polarizada, entre extremos ideológicos con escasa disposición al diálogo, comienza a perfilarse como un escenario lamentablemente muy probable.

Frente a este panorama, surgen preguntas clave: ¿a quién le están hablando los candidatos? ¿Quiénes serán los ciudadanos que definan la próxima elección presidencial y parlamentaria? En un tiempo en que la moderación ha dejado de ser el eje articulador de la política, y los extremos avanzan con mayor convicción, son estas preguntas las que marcarán el destino del país.

En un reportaje publicado por La Tercera hace unos domingos atrás, con base en los datos contenidos, entre otros, en “El Chile Sumergido”, del Panel de la Universidad del Desarrollo, se afirmó que el 52% de los nuevos electores -votante obligado- está entre los 18 y los 40 años, que el 84% se ubica en los niveles C3, D y E (clases medias bajas), que sólo el 38% está de acuerdo en que las parejas homosexuales puedan adoptar hijos, que el 21% está de acuerdo en que el aborto debe ser legal en cualquier circunstancia,

que el 25% está de acuerdo con la aceptación de la diversidad, y que sólo el 7% está de acuerdo en que se puede confiar en las personas.

Ese es el Chile que nos resolverá. Luego, ¿a quién le hablan los candidatos? ¿Qué significa el primer lugar de Jeanette Jara?

Se trata de un electorado que aparee como decisivo. Es un segmento ideológicamente disperso, aunque tiende a concentrarse en los sectores urbanos más populares. Algo que es, por de pronto, obvio, considerando que históricamente las comunas de más altos ingresos en Chile tuvieron tasas más altas de participación electoral que las comunas más pobres. Por lo mismo, el elector obligado tiende a tener menores niveles de estudios. Lo anterior quedó en evidencia con el documento del Centro de Estudios Públicos (CEP) “Quién vota en Chile: primeros análisis después del voto obligatorio”. En el quedó de manifiesto que el 50,6% de los “votantes duros” reconocía haber terminado su educación, mientras que “los votantes ocasionales” tienden a concentrar la mayor cantidad de gente sin concluir sus estudios.

Las primarias del pasado mes de junio no ofrecieron grandes respuestas, pero sí dejaron en evidencia un país en transformación, una ciudadanía más distante y una política que aún busca reencontrar su centro. El desafío está planteado. El futuro, como pocas veces, permanece abierto como pocas veces: o se escucha a la ciudadanía o aparece un liderazgo con agenda propia que, incluyendo el sonido ambiente, coloque las piezas donde estas deban ir.

Un ejemplo claro es lo que pasó con ese nuevo votante en la última elección para Gobernadores (año 2024) en la histórica ciudad de Valparaíso. En la primera vuelta hubo mesas en que triunfó el candidato del Partido Republicano, pero en la segunda muchos de ellos no apoyaron a la candidata UDI María José Hoffmann, sino que, por el contrario, triunfó el candidato de la izquierda Rodrigo Mundaca. Este último pasó del 34% de los votos en primera vuelta al 62,4% en el balotaje. Dobló su votación. Insólito.

De acuerdo con lo expuesto, las primarias de junio evidenciaron un país políticamente desorientado, con una ciudadanía distante y un centro político en retirada -más bien desconectado-, lo que augura un escenario electoral polarizado e incierto, frente a ello, el verdadero foco no debiera estar sólo en la elección presidencial, sino en las parlamentarias, pues será allí donde se juegue la posibilidad real de reconstruir una democracia representativa con base ciudadana efectiva.

Acomodarse los cinturones porque se vienen épocas de turbulencia dura.

EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

POR MANUEL FARÍAS VIGUERA

Profesor de Estado en Castellano y Filosofía, Master of Science en Social Policy London School of Economics

Una de las temáticas que ha comenzado a tener atención en diversos organismos internacionales, así como en diversos centros de estudio y de pensamiento, es la que concierne al futuro de los trabajos.

En efecto, por ejemplo, el World Economic Forum ha venido realizando anualmente diversos reportes sobre las tendencias globales tales como la desigualdad y pobreza, en relación con la proyección

del futuro de los nuevos empleos. En su reporte del año 2022 señala que la actualidad se ve exacerbada por el aumento de la desigualdad y la ampliación de la polarización que afecta a los grupos más desfavorecidos en las economías de todo el mundo, asimismo, estima que la pobreza ha aumentado en 131 millones y 54 millones de personas abandonaron la clase media mundial durante el año 2020.

La Comisión Mundial sobre el Futuro del trabajo de la OIT ha levantado un informe que plantea la aparición de nuevos escenarios que están cambiando el rumbo del trabajo y hacen necesario realizar transiciones que permitan mejorar la vida de los

LAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES Y EL NUEVO FUTURO LABORAL

trabajadores, reducir las desigualdades, cerrar la brecha de género, entre otras.

Según lo señalado en el informe: “Los avances tecnológicos –la inteligencia artificial, la automatización y la robótica– crearán nuevos puestos de trabajo, pero quienes van a perder sus trabajos en esta transición podrían ser los menos preparados para aprovechar las nuevas oportunidades. Las competencias de hoy no se ajustarán a los trabajos de mañana y las nuevas competencias adquiridas pueden quedar desfasadas rápidamente. La ecologización de nuestras economías creará millones de puestos de trabajo a medida que adoptemos prácticas sosteni-

bles y tecnologías limpias; en cambio, otros puestos de trabajo desaparecerán cuando los países vayan reduciendo progresivamente sus industrias basadas en el carbón y en el uso intensivo de los recursos”.

Se puede evidenciar que una serie de organizaciones han venido reflexionando y analizando las implicancias de los cambios globales tanto respecto de la crisis climática como de la transformación digital asociada a la industria 4.0 por mencionar solo dos elementos.

La consultora internacional PwC en su reporte “La Fuerza de Trabajo del Futuro” cita una frase de Blair Shepard, Líder Global de estrategia para el desarro-

llo del liderazgo de PWC el cual señala: “Entonces, ¿qué debemos decirles a nuestros hijos? Que deben mantenerse a la vanguardia, deben concentrarse en su capacidad para adaptarse continuamente, comprometerse con otros en ese proceso y, lo que es más importante, conservar su sentido central de identidad y valores. Para los estudiantes, no se trata solo de adquirir conocimientos, sino de cómo aprender. Para el resto de nosotros, debemos recordar que la complacencia intelectual no es nuestra amiga y ese aprendizaje –no solo de cosas nuevas sino de nuevas formas de pensar – es un esfuerzo de toda la vida.”

Sin duda hay una preocupación por el impacto e incertidumbre de los cambios globales, especialmente en aquellos ámbitos tales como el digital y el climático. Esta reflexión, que en países como Chile ha dado lugar a la Comisión de Desafíos del Futuro promovida por el Senado de la República y que ha dado lugar al Congreso del Futuro, han puesto el acento en la relación existente entre dichos escenarios en construcción y las experiencias formativas. En especial, la mesa sobre el futuro del trabajo en Chile coordinada por el profesor Pablo Egaña, de la Universidad Adolfo Ibáñez, plantea que: “Los cambios tecnológicos redefinen las habilidades necesarias para el trabajo. Se espera que las habilidades cognitivas avanzadas, como los conocimientos STEM, y aquellas no-cognitivas, como la resolución de problemas, adaptabilidad, movilidad y las habilidades sociales, sean más valoradas y demandadas en el mercado laboral.” Y, citando el mismo informe: “De no adaptarse la actual estructura de formación técnico-profesional a los cambios en los requerimientos de competencias laborales, se puede profundizar el descalce actual que existe en el país entre las competencias existentes y las demandadas”.

Un reciente estudio del Instituto del Futuro, perteneciente a la Universidad de Phoenix en California, utilizando una metodología prospectiva de construcción de escenarios, se aventura a realizar una proyección para la década del 2020-2030 que da cuenta de ciertas señales que pueden ayudar a la toma decisiones en distintos campos tanto en el científico, en el económico como en el educacional.

Dicho estudio establece seis “impulsores clave” (drivers of change) y diez áreas de habilidades que serán más relevantes para la fuerza laboral del futuro.

Impulsores clave:

1. Longevidad extrema. La creciente esperanza global de vida, cambia la naturaleza de las carreras y la forma de aprender.

2. Aumento de máquinas inteligentes y siste-

mas. Automatización del lugar de trabajo. Desplazamientos humanos. Trabajadores fuera del panorama laboral. Tareas repetitivas.

3. Mundo computacional. Incrementos masivos en sensores y procesamiento. Tendencia a que el poder haga del mundo un lugar programable.

4. Ecología de nuevos medios de comunicación. Nuevas formas de comunicación. Las herramientas requieren nuevas alfabetizaciones mediáticas más allá del texto.

5. Organizaciones superestructuradas. Tecnologías sociales impulsan nuevas formas de producción y creación de valor.

6. Mundo globalmente conectado. Aumento de la interconectividad global genera diversidad y exige adaptabilidad.

Según el estudio, estas seis fuerzas, que no hemos analizado en profundidad aquí, identifican

diez habilidades que pueden ser críticas tanto para la fuerza laboral como para la formación de futuros profesionales y técnicos.

a. Sentido making (haciendo): la cual es la capacidad para determinar el significado más profundo o significado de lo que se expresa.

b. Inteligencia social. Entendida como la capacidad de conectarse con los demás de forma profunda y de manera directa, para sentir y estimular reacciones e interacciones deseadas.

c. Pensamiento novedoso y adaptativo. Competencia para pensar y proponer soluciones y respuestas más allá de lo que es simplemente historia o basado en reglas.

d. Competencia transcultural. Capacidad para operar en diferentes entornos culturales.

e. Pensamiento computacional. Capacidad para traducir grandes cantidades de datos en conceptos abstractos y para comprender el razonamiento basado en datos.

f. Literatura de los nuevos medios. Capacidad para evaluar críticamente y desarrollar contenido que utiliza nuevas formas de medios y aprovecharlos para comunicación persuasiva.

g. Transdisciplinariedad. Alfabetización y capacidad para comprender conceptos en múltiples disciplinas.

h. Mentalidad de diseño. Capacidad para representar y desarrollar tareas y procesos de trabajo para los resultados deseados.

i. Gestión cognitiva de la carga. Capacidad de discriminar y filtrar información por importancia, y para entender cómo maximizar el funcionamiento de la cognición utilizando una variedad de herramientas y técnicas.

j. Colaboración virtual. Capacidad para trabajar productivamente, asumir compromisos y demostrar presencia como miembro de un equipo virtual.

Ken Robinson, ha señalado que el principal problema de la educación radica en que esta fue diseñada por los estados (cuando no había educación pública) para hacerle frente a los desafíos productivos de la Revolución Industrial del siglo XIX, y paulatinamente durante el siglo XX en los diversos países, especialmente aquellos del mundo subdesarrollado han forjado sus sistemas educacionales bajo ese paradigma.

Sin embargo, tal como lo afirma Robinson, en los últimos cuarenta años se ha venido experimentando una transformación en el mundo que se basa en su crecimiento demográfico acelerado, en la

alta demanda por alimentos y en la transformación digital en la cual estamos viviendo. Por tanto, los modelos educacionales en general están obsoletos y no están dado cuenta de los desafíos que se vienen. “Los viejos sistemas educativos no se crearon con este mundo en mente. Mejorarlos aumentando los niveles académicos convencionales no resolverá los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad”

Algunas direcciones del cambio podrían ser:

• Poner un énfasis adicional en el desarrollo de habilidades como capacidades de pensamiento crítico, conocimiento y an á lisis

• Integrar la alfabetización en nuevos medios en los programas educativos

• Incluyendo el aprendizaje experiencial que le da protagonismo a las habilidades sociales, como la capacidad de colaborar, trabajar en grupos, leer señales sociales y responder de forma adaptativa

• Ampliar la comunidad de aprendizaje m á s allá de los adolescentes y adultos jóvenes hasta la edad adulta

• Integrar una formación interdisciplinar que permita a los estudiantes desarrollar habilidades y conocimientos en una variedad de temas

Tal como se ha señalado hasta aquí, existe un interés creciente por distintos autores e instituciones internacionales por reflejar el conjunto de desafíos respecto de las competencias y habilidades requeridas

por el mundo del trabajo en un contexto de cambio y transformaciones profundas en distintos ámbitos. Hay diversas miradas y enfoques respecto al tipo de habilidades requeridas en función de los modelos de desarrollo que eligen las sociedades. Dichos modelos de desarrollo no son solamente económicos, sino que también están presentes consideraciones de carácter religioso, étnico, ambiental, cultural, entre muchas. Sin embargo hay impactos de las transformaciones que serán globales y que en un mundo cada vez más interconectado será difícil no colocarlas en un lugar central en los sistemas formativos.

Lo cierto es que pareciera ser cierto consenso en que las habilidades transversales que se formen en la educación superior, y especialmente en la

educación superior técnico profesional, son ampliamente reconocidas como foco de formación para el siglo XXI.

José Joaquín Brunner, Julio Labraña y Javier Álvarez en su libro “Educación superior técnico profesional en Chile: perspectivas comparadas” han dicho que las habilidades transversales son “aquellas que normalmente se consideran no relacionadas específicamente con un trabajo, tarea, disciplina académica o área de conocimiento en particular y que pueden usarse en una amplia variedad de situaciones y entornos laborales”.

Ahora bien, es interesante conocer cuál ha sido la respuesta que el sistema y los Estados han dado frente a estas problemáticas. Sin ánimo de profundizar en estudios comparados al respecto en torno a esa realidad durante el presente siglo, las Naciones Unidas, en un informe elaborado por diversas de sus agencias (UNESCO, CEPAL, UNICEF) sobre el estado de la educación en América Latina en relación con el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible señala que los distintos Estados han adquirido un mayor protagonismo en la generación de políticas orientadas a regular de mejor manera la calidad de las instituciones, la pertinencia de sus programas con las necesidades del desarrollo y la creación de estructuras nacionales que mejoren los sistemas de acreditación y accountability de las instituciones.

A pesar de lo anteriormente observado, ello no ha ido acompañado de manera uniforme en un crecimiento de los presupuestos para el sector, solo algunos países, producto de reformas internas han expandido el gasto público al respecto. Uno de ellos es Chile, tal como lo señala el informe, cuya inversión se triplicó de 0.44% en 2006 hasta 1,37% del PIB en 2017, producto de la aprobación de políticas específicas de fortalecimiento de la educación pública impulsadas por el Gobierno de Michelle Bachelet

(Gratuidad en la educación superior, creación de Centros de Formación Técnica Estatales, nueva Ley de Educación Superior, entre otras).

Otro eje político, de acuerdo al informe, “…se ha centrado en la diversificación de la educación superior como una palanca para fortalecer la preparación de los jóvenes con habilidades prácticas antes de su inserción laboral y así conseguir, por una parte, una mayor pertinencia de la educación superior, y por otra, atraer a más estudiantes a un coste menor”. Respecto de la educación terciaria no universitaria, o también llamada educación superior de ciclo corto, la realidad y los estudios indican la existencia de un desencuentro entre educación y producción llegando a ser de un 32% en América Latina y el Caribe según el informe citado. Además, estos programas atraen principalmente a jóvenes y trabajadores de condiciones socioeconómica baja por su naturaleza práctica, su flexibilidad y por su corta duración. Muchos jóvenes estudian y trabajan al mismo tiempo y en algunos casos tienen una oferta conectada con los requerimientos del mercado laboral logrando una inserción exitosa en el mismo. Si embargo no es la realidad en la totalidad de los sistemas, y aún la educación técnica está estigmatizada como educación para clases bajas y espacio de reproducción de fuerza de trabajo asalariada especializada.

Finalmente, será conveniente reflexionar y discutir respecto del rol que se le ha asignado a los docentes de especialidad, los planes de estudio que deben llevar a cabo, la formación pedagógica para aquellos docentes de especialidad, sus competencias digitales, sus estrategias pedagógicas y las habilidades y competencias existentes en ellos para hacerle frente a los desafíos de la formación del siglo XXI. Al respecto no hay respuestas únicas y pareciera ser que es un ámbito donde las políticas no han llegado de manera equilibrada.

EL APORTE DE LA ESCUELA DE LOS ANNALES A LA HISTORIA, ALGUNAS VISIONES

La Historia es una disciplina viva y en constante evolución, que nunca deja de enseñarnos lecciones importantes

MARC

BLOCH

Cuanto más profunda sea la visión que un hombre tiene de la historia, mayor será su poder para darle forma.

JOHAN HUIZINGA

POR ÁLVARO VOGEL VALLESPIR

Historiador y Profesor

El XX fue un siglo de conversiones fulminantes, ironías, controversias, guerras inéditas, armas de destrucción masiva, ideologías irreconciliables, acuerdos tácitos que pendían de un hilo, pero también de avances tecnológicos, culturales, científicos y sociales. A la par de los adelantos antes mencionados, nació un nuevo enfoque para la comprensión de la historia, producto de los cuales se generaron hondos cambios en la disciplina y en sus orientaciones metodológicas, añadiendo una nueva mirada para su objeto de estudio.

Tenía que ser en Francia, ¿cómo no? El faro del naciente paradigma que cambiará para siempre la definición del concepto de Historia, que es simplemente una noción que evoluciona y está en constante revisión por los historiadores actuales que aún mantienen viva la llama de los Annales.

En términos sencillos, la propuesta de un nutrido ramillete de intelectuales era bastante clara: dejar atrás la interpretación oficial tradicional y explorar inéditos derroteros. En síntesis, la nueva historia buscará formas originales de investigación para relatar el pasado, teniendo como punto de partida el presente. La idea inicial, en constante cambio, fue terminar con los positivistas y su relato erudito enciclopédico, carente de reflexiones. La historia política pasará al olvido, pues ya no será relevante; ahora las fuentes debían ser reinterpretadas y forzadas a hablar por sí mismas. Lo original y transversalmente aceptado por muchos estudiosos de las más diversas áreas es que los Annales no trataron de imponer dogmas; más bien, ampliaron los horizontes a temas poco advertidos como la economía, la geografía, la antropología, la psicología social y, por cierto, las mentalidades.

La escuela de los Annales ha pasado por varias etapas hasta el presente. Inicialmente, encontramos a sus fundadores, quienes marcan la diferencia con los

historiadores conservadores y positivistas. Acá sería un pecado no mencionar a Lucien Febvre y Marc Bloch. En torno a ellos se conformó en Francia un numeroso contingente de científicos sociales que lograron – y siguen concretando – un proceso de transformación en la enseñanza y en el estudio de la historia. Un segundo periodo, que es el más llamativo y de gran prestigio mundial, fue encabezado por Fernand Braudel y su famoso concepto de la historia disyuntora o de larga duración. En la tercera etapa, los Annales se vuelcan a una era de mayor eclecticismo y fluctuaciones. Dentro de esta última coyuntura, fundamentales serán los aportes del medievalista Jacques Le Goff y de Pierre Nora, quien falleció este año el 2 de junio pasado, con 93 años. Famosa es su frase: “El historiador es un árbitro de las diferentes memorias”.

Finalmente, encontramos posterior a un tercer periodo a innumerables historiadores actuales que son los portadores del legado y no son precisamente la mayoría franceses (en Chile hay algunos). En cierto sentido, todos elevan el estandarte de que, en el presente, la historia debe nutrir su relato sobre la base de la interdisciplinariedad, las nuevas temáticas y explorar fuentes distintas a las convencionales, lo que nos hace capaces de comprender al hombre y sus procesos en su verdadera integridad. En el recuerdo quedarán las viejas metodologías. En definitiva, la historia de hoy plantea problemas reales del pasado para entender cómo avanzamos hacia un mejor futuro.

MARC BLOCH, INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA

Antes de analizar brevemente su obra, contextualicemos al autor. Marc Bloch proviene de una línea familiar colmada de humanistas que lo influencian; su padre fue profesor de historia antigua (Bloch fue especialista en Historia Medieval) y su abuelo, en tanto, fue director de una escuela. Su antagonismo a la historia oficial, política y positivista puede deberse a que fue soldado durante la Gran Guerra, aunque destacó y fue condecorado.

Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, zafó inicialmente de ser castigado por su ascendencia judía, por ser intelectual y por su aceptación al comunismo. Pudo seguir impartiendo clases, aunque sumido en la pobreza profunda. Empero, al poco tiempo, la Gestapo lo detuvo, pasando a ser prisionero de guerra. Luego de ser enviado a un campo de concentración fue fusilado. En su tormentoso cautiverio, utilizando su memoria ante la falta de libros en las prisiones, escribió esta obra en base a la pregunta: ¿Qué es la historia y para qué sirve? Publicada de forma póstuma por el Fondo de Cultura Económica.

En Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien (En español Introducción a la Historia) Bloch piensa en su hijo Etienne cuando le pregunta “Papá, explícame para qué sirve la historia.” En rigor, entonces, es un ensayo que engloba su vida intelectual completa porque al final es su postura que quedará para la posterioridad en la Escuela de los Annales.

Uno de sus puntos centrales es su famosa y significativa retórica que hace analogía con los puentes temporales: “Comprender el pasado por el presente y comprender el presente por el pasado”. Este ensayo de algo más de ciento cincuenta páginas es hoy la base de la teoría de la historia para los estudiantes y futuros historiadores. En Chile, uno de los mejores exponentes de la teoría de la historia basada en Bloch – y los Annales – es el profesor Claudio Rolle.

Bloch es consciente de que el concepto de Historia tiene una evolución desde Heródoto hasta nuestros días, pasando por pesquisas cosméticas e investigaciones de poco rigor, para llegar finalmente “al hombre” como objeto central de la investigación. Para el fundador de los Annales, decir que la historia es “la ciencia del pasado” carece de sentido, pues la historia de todo lo que acontece debe tener un sustento en la duración y en los cambios experimentados por las sociedades.

Buscando la definición del concepto, se edifica la importancia del oficio del historiador, que se nutre de

todos los actos humanos en cualquier esfera de la vida social. La historia no corre sola; necesita de todas las disciplinas auxiliares posibles, pues el hombre, al ser el objeto, o, mejor dicho, “los hombres”, tienen que ser analizados desde la diversidad de las disciplinas.

Con todo, la premisa del libro es que la historia es “La ciencia de los hombres en el tiempo” y plantea que el historiador debe medir los tiempos (largos, medianos y cortos) reconociendo los cambios que se dan en las sociedades.

Por último, Bloch expone uno de los dilemas más gravitantes para los que escriben la historia, que no es otra cosa que “la cuestión de la imparcialidad”. ¿Es el historiador un juez de la historia? ¿Puede en su relato emitir juicios de valor? Para Bloch, el historiador no está por sobre la historia; por consiguiente, no le corresponde juzgar. Al final, el historiador es parte de la historia como cualquier otra persona, entonces su aporte debe ser la comprensión.

FERNAND BRAUDEL, EL MEDITERRÁNEO Y EL MUNDO MEDITERRÁNEO EN LA ÉPOCA DE FELIPE II

Paradójicamente al igual que Bloch, Braudel fue torturado, tras habitar y trabajar en un campo de exterminio alemán. Este francés, hijo de un eminente

matemático, quería ser médico. Sin embargo, su padre deseaba que estudiara lenguas clásicas y humanidades. Fernand llegó a querer y amar la historia a tal punto que se convirtió en uno de sus máximos exponentes. Hacer clases en distintos lugares y continentes del mundo lo llevó a procesar que la historia no debía ser algo regional, se hacía necesario tener un enfoque global más amplio. Ser colega de uno de los fundadores de los Annales, su connacional Lucien Febvre le abrió las puertas a la famosa escuela.

Braudel fue poseedor de una mente privilegiada. Fue llamado a servir durante la Segunda Guerra, no alcanzó a entrar en acción ya que fue prisionero a lo largo del conflicto, como ya hemos mencionado. Durante su dura estancia en la prisión, utilizó todos sus momentos libres para redactar su tesis doctoral sobre el Mar Mediterráneo. Su amor por el mar era genuino: “Amo apasionadamente al Mediterráneo, tal vez porque, como tantos otros, y después de tantos otros, he llegado a él desde las tierras del norte”. Antes de fallecer en 1985, llegó a ser el líder y director de la escuela de los Annales y recibió en una veintena de ocasiones la distinción de doctor Honoris Causa en las universidades más prestigiosas del mundo.

Entremos en materia. Su obra tiene una evolución desde su idea inicial de abordar la política exterior de Felipe II para luego ser influenciado por los Annales,

tratando la historia que rodea la cuenca del Mar Mediterráneo como un todo desde distintas posturas y épocas históricas, dando como resultado uno de los textos historiográficos más importantes de Francia durante el siglo XX.

Para poder formar este estudio total de lo observable en la historia del Mediterráneo, Braudel usó el recurso de los tiempos de la historia y divide su trabajo en tres capas temporales. La primera, un tiempo más largo, el tiempo geográfico relacionado con la larga duración – la disyuntura – de un momento que transcurre de manera lenta. Se forman los valles, las cordilleras, el hombre comienza a poblar la cuenca del mar, se hace sedentario y empieza a formar las primeras ciudades, aprende a cultivar la tierra. La segunda capa es el tiempo social y, siguiendo la lógica de su obra, son los periodos de mediana duración donde se desarrollan los conflictos entre los Estados que cohabitan en el Mediterráneo, sus problemas económicos y las relaciones entre sus sociedades. Finalmente, la tercera capa es el momento coyuntural o la duración corta.

La gran enseñanza que nos deja su obra es que el historiador debe hacer sus investigaciones sobre la base de estas tres capas y ser capaz de tener una visión global. Para Braudel, el erudito debe detenerse con más pasión en la primera capa por ser el momento donde se aprecia la evolución del hombre y de su entorno.

Finalmente, esta visión de la historia fue un golpe a las posturas del alemán Leopold Von Ranke quien fue uno de los positivistas más admirados de su época sobre la base de fuentes eruditas sin mayor análisis social. En definitiva, Braudel en la historia larga buscaba que confluyeran todas las ciencias auxiliares para llegar a formar un solo cuerpo de historicidad compacto.

GEORGES DUBY, AÑO MIL, AÑO DOS MIL, LA HUELLA DE NUESTROS MIEDOS

Este historiador oriundo de París fue uno de los medievalistas más importantes del siglo XX y ocupó el vacío que dejó Marc Bloch tras su muerte. Duby realizó clases en las más icónicas universidades francesas y su principal obra sigue siendo “La sociedad en el Mâconnais en los siglos XI y XII”. Fue una eminencia en el tema de la revolución del siglo XI y le hizo honor a la línea de historicidad de los Annales, tratando los temas bajo el prisma de esta prestigiosa escuela.

En sus más de 400 obras, Duby supo escribir tanto para el universo académico como para el público general, logrando catapultar a la cotidianidad

los temas medievales de tal forma que tuvo hasta un programa de televisión estatal donde daban a conocer los recovecos más ocultos de los antepasados del milenio anterior. Si bien, Duby tiene una larga lista de premios y reconocimientos, en vida nunca los mencionó ni le gustaba hacer ostentación sobre su generosa trayectoria intelectual.

Veamos la obra del año mil – su siglo preferido –; este libro fue toda una revolución en el ámbito académico universitario chileno de los noventa. La introducción es perfecta, pues pasará a ser la pregunta que guía su esencia como medievalista: Miedos medievales, miedos de hoy, ¿un paralelo legítimo? En ese salto de mil años las personas siguen siendo parecidas, aunque hay muchas analogías se presentan algunas diferencias. Duby cree que en las diferencias radican los mejores aprendizajes de la historia debido a que las semejanzas nos sorprenden poco. Se acerca el año 2000 en los círculos sociales y los distintos países comienzan a preparar cientos de conmemoraciones buscando un sentido de pertenencia para ocultar las angustias del presente.

Para Duby, Los miedos son ancestrales y atraviesan el campo del tiempo, por ende, hay que ver el cuadro completo de la actualidad, del pasado y poner en una balanza en qué nos parecemos y en qué nos distanciamos.

HTTPS://MIRO.MEDIUM.COM/V2/RESIZE:FIT:1400/0*X-9JIJFTM9IPCFLK

Un tema recurrente es el miedo al apocalipsis y al juicio final en una sociedad eminentemente religiosa. Hoy aún le profesamos un respeto a este fin, pero de forma más leve y aunque las religiones sean más débiles, se mantiene la esperanza de que todo lo malo acabará.

Duby trata los miedos más presentes en la sociedad de estos mil años. En el miedo a la miseria este medievalista relata que nuestros ancestros vivían de manera tan precaria que por lo pronto no se diferenciaban mucho de los primitivos habitantes del neolítico. Sus escasas pertenencias y malas habitaciones solo se compensaban con una sociedad donde la comunión colectiva era algo más esperanzadora que nuestra actual soledad, al menos la iglesia inculcaba en el rico el deber de dar y el cristianismo lo estimulaba. Hoy la pobreza de varios países es abrumadora, pero aún más, al miedo a la miseria se suma el miedo a ser excluido. Francisco de Asís rompe con la comodidad de la Iglesia y hace que la miseria sea más llevadera dando origen a los hermanos mendicantes – Dominicos y Franciscanos – el sentimiento de solidaridad unifica a los pobres del medioevo. ¿Quién es el Francisco de Asís de nuestros tiempos?

Duby no alcanzó a vivir en la época del Covid-19, pero hace un paralelismo entre las epidemias actuales como el SIDA -por ejemplo- y la brutal peste

negra de fines de la Edad Media. Es lo que llamó el Miedo a las Epidemias. Para la gente de esa época las epidemias eran un castigo de Dios. Sin embargo, es interesante como plantea las diferencias sobre el sentido de la muerte que tenemos hoy en comparación con nuestros antepasados.

En la actualidad la muerte es un estorbo para muchos y hay que deshacerse prontamente del cadáver, mientras que, en la edad medieval, la muerte es un rito, hay una preparación, si tenemos un pariente moribundo la familia se reúne en torno a él y le da fuerzas y esperanzas para lo que viene. Entre otros temas, el autor reflexiona sobre el Miedo al otro, al más allá y a la violencia.

En síntesis, importante es el mensaje que nos deja Duby, ¿Para qué escribir historia si no se lo hace para ayudar a nuestros contemporáneos a confiar en el porvenir y encarar mejor armados las dificultades que encuentran día a día? Seguimos siendo pequeños los hombres de todas las eras ante la fuerza incontrarrestable de la naturaleza. Debemos tener en cuenta que el Estado como lo entendemos hoy, hace mil años no existía, los hombres estaban convencidos de que dependían del mandato divino, el poder de la Iglesia era el Estado para ellos porque además era una teocracia. ¿Puede la democracia llenar ese vacío hoy?

JACQUES LE GOFF

LA NAISSANCE DU PURGATOIRE (EL NACIMIENTO DEL PURGATORIO)

Le Goff tiene doble mérito: por un lado, lidera la tercera etapa de la escuela de los Annales; por otro, logró sacudirse con éxito de la sombra de Braudel. Le Goff le cambió la cara a la Edad Media con sus libros amenos, hace que esta edad oscura, donde no pasa nada en el inconsciente colectivo de vastas generaciones, se transforme en una edad atractiva y llena de sorpresas. Jacques tiene tanta influencia social que lleva el medioevo al séptimo arte. La prosa amena de este historiador de pronto se transforma en una novela histórica. Fiel al paradigma de su generación, Le Goff combina la historia con la antropología, la sociología, la economía y la cultura.

Fernand Braudel ungió a Le Goff como el continuador natural de Marc Bloch, con apenas 26 años. Pues Jacques lo sabía todo y lo entendía todo.

El texto del Purgatorio es un intento –el más acabado hasta hoy– por entender la mentalidad medieval en torno a los fenómenos religiosos y la actitud ante la muerte. Le Goff tiene una apertura ecléctica y sitúa este tema con un génesis fuera del cristianismo, abarcando la tradición hindú, judía, egipcia y grecorromana.

Pensaba que, en este abanico cultural, la tradición cristiana formó su imagen sobre el purgatorio. Con esta extrapolación de amplitud temporal, aplica el paradigma Braudeliano de los tiempos de la historia. El purgatorio, como un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, sufre una evolución que, con el correr de los años, es más positiva y entendible para los hombres del pasado, aunque siempre tras ella hay un entramado teológico fuerte que la conduce. La historia se va acomodando a la forma en que la gente profesa sus creencias. Le Goff no cree que el purgatorio sea un mero invento medieval eclesiástico para someter el pensamiento colectivo y se dedica a investigar quién está tras el concepto durante el siglo XII y llega a la conclusión de que el padre del purgatorio no es otro más que San Agustín, ligado al concepto fuertemente de un castigo, pero al mismo tiempo a una purificación del alma.

El purgatorio no es exclusivo del ámbito teológico; Le Goff explora otras aristas donde también se expresa este imaginario estado y se fija en el arte, la literatura y la cultura. No es menor el estudio de obras literarias como la famosísima Divina Comedia. La mentalidad de la época es tan potente que pudo situar al purgatorio en un territorio real cercano a Sicilia e Irlanda. El volcán Etna fue el fuego donde se encontraban las almas de los pecadores.

Quien llevó la idea de forma y fondo hasta el presente fue, sin duda, el poeta Dante. Hoy nuestro imaginario es gracias a la mentalidad de su relato, que ha sido un puente atemporal con el presente. Si bien la idea del purgatorio casi no subsiste y hasta el mismo pontífice Francisco I le dio un sentido muy diferente al medieval, subyace como herencia el concepto del pecado original. La obra de Le Goff sobre el purgatorio es sumamente holística.

EPÍLOGO

Tras el fin de la Guerra Fría y el desmantelamiento de la Unión Soviética, podemos advertir una inédita cuarta generación de la escuela de los Annales. En la etapa actual, el enfoque es eminentemente sobre la historia cultural y global. Ya no es exclusiva de Europa y su idea de eurocentrismo. Ahora hay un interés por la historia asiática, de Sudamérica y los nuevos países luego de la descolonización africana. El aporte sustancial de los Annales fue redefinir el concepto de historia, sepultar el positivismo, ampliar el campo de la historia más allá de la esfera política y plantear nuevas fuentes de investigación. Esta escuela ha otorgado una nueva riqueza a la comprensión del pasado, otorgando una complejidad al oficio del historiador y a la multidimensionalidad de la historia humana.

FRATERNIDAD

FRENTE A LA CRISIS MIGRATORIA

POR GERARDO GUTIÉRREZ TAPIA Ingeniero

La crisis migratoria está afectando a numerosos países en todo el mundo. En Europa, Italia ha logrado reducir en un 60% la cantidad de inmigrantes irregulares en lo que va del año, mientras que en España este número ha aumentado en un 200%. En Estados

Unidos, tras la llegada de Donald Trump, los informes señalan un incremento de migrantes indocumentados, precedido por una nueva era de deportaciones masivas y cuestionadas a nivel mundial. Sin embargo, las cifras y los titulares de prensa apenas nos dan una visión parcial de la situación. El verdadero desafío no radica solo en combatir la migración irregular mediante el endurecimiento de las barreras físicas y legales o en intensificar las expulsiones hacia los países de origen. El problema es mucho más profundo y complejo, y por ahora, su solución parece distante.

Mientras tanto, debemos preocuparnos por los más vulnerables, como los ancianos y los niños, niñas y adolescentes (NNA). Como país, debemos seguir avanzando en la mejora de los protocolos y las acciones destinadas a proteger el bienestar de los NNA, siempre con el objetivo de garantizar su derecho al bienestar superior. La gran pregunta es: ¿Somos realmente capaces de brindarles la protección que necesitan? Los recursos son limitados, y las necesidades son innumerables.

A pesar de las dificultades, hemos logrado avances significativos en este ámbito, especialmente considerando que somos una nación en desarrollo enfrentando una problemática global. La Ley 21.325 de Migración y Extranjería busca promover la regularización de las condiciones migratorias en Chile, pero aún falta un enfoque integral en la prevención. Este es un desafío complejo que debe ser abordado de manera colaborativa con los países vecinos de la región. En temas de prevención de abusos y protección del bienestar superior de los NNA, nuestro país no puede luchar en solitario.

La tarea como hombres ilustrados preocupados por el futuro de la sociedad es siempre practicar la tolerancia y el libre pensamiento. Esta tolerancia no significa pasar a llevar nuestra legislación, sino ser tolerante con quien piensa distinto y dar luces con razones lógicas. Buscando de esta forma alternativas para la solución de conflictos de manera más fraterna. Debemos plantar siempre esta semilla en nuestros trabajos, para alcanzar una finalidad reflexiva en conjunto. Debemos levantar siempre banderas de fraternidad, no de odio. Banderas de justicia, no de discriminación. Banderas de libre pensamiento, no de intolerancia y lo más importante, banderas de luces para el prójimo, no de sombras.

LA PATRIA SONORA

La Universidad de Chile inaugura su Gran Sala

Sinfónica Nacional: una casa para la música, el arte público y la memoria compartida

POR ANDRÉS RIVETTE

Después de más de una década de trabajo, la Universidad de Chile inauguró la primera sala diseñada especialmente para música sinfónica en el país. Con la presencia de la rectora, Rosa Devés, y del presidente, Gabriel Boric, el evento no fue solo una apertura institucional, sino un gesto simbólico de profunda significación cívica: dignificar el arte y devolverlo al centro de la vida pública. El edificio representa precisamente la apuesta que la Casa de Bello hace, no solamente por los cuerpos estables de su Centro de Extensión, que por casi cuarenta años, allí, en el sector neurálgico de Santiago, ha formulado por el arte y la cultura nacional, en un momento en que a veces nos invaden la desesperanza y la confusión.

Al borde de la Alameda, donde las multitudes han marchado por educación, por justicia o por memoria, se erige desde el pasado mes de julio, un nuevo edificio que no es de oficinas ni de comercio, no es centro comercial ni ministerio, ni siquiera un aulario tan necesario en una casa de estudios. Se trata de una sala de conciertos. Pero no cualquier sala: es la Gran Sala Sinfónica Nacional de Chile, y su nombre ya es una afirmación. La música —esa forma del alma— ha encontrado un hogar duradero y digno en el corazón de la universidad pública más antigua y amplia del país.

El recinto, con capacidad para 1.400 personas, se aloja en el complejo VM20, justo en la intersección donde Vicuña Mackenna y la Alameda se cruzan como líneas de tiempo. Allí, la Universidad de Chile, a través de su Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC), ha dado forma material a un sueño largamente postergado: que los cuerpos estables de la casa —la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Sinfónico, la Camerata Vocal y el Ballet Nacional Chileno— tengan, por fin, una sede digna, diseñada a su medida, pensada desde la excelencia técnica pero también desde la vocación ciudadana.

LA MÚSICA COMO ACTO PÚBLICO

La jornada de inauguración, realizada el 10 de julio, fue más que protocolar. Estuvo cargada de sentido. La rectora Rosa Devés, en un discurso que equilibró emoción y claridad institucional, subrayó que esta obra no era propiedad de una administración ni de un gobierno universitario: era el fruto de un proyecto común, trabajado por años a través de distintas rectorías, equipos y generaciones.

“Este espacio no es solo de la Universidad. Es de todos quienes han creído en el valor de construir juntos”, señaló. Sus palabras resonaban con el carácter mismo de los elencos estables, que no son el producto de individualidades, sino de la práctica colectiva, rigurosa y silenciosa de cientos de artistas que durante décadas han hecho cultura pública, muchas veces sin reconocimiento ni condiciones adecuadas.

El presidente Gabriel Boric, egresado de la misma universidad, reforzó el simbolismo político de la jornada. Habló sin papeles y con emoción genuina: “No estamos aquí para rendir culto a la solemnidad, sino para abrir un espacio a la comunidad, a la belleza, a la igualdad”, dijo. Destacó que este centro no se levantó en los barrios altos, sino en pleno centro histórico, “donde deben estar los espacios públicos, accesibles, vivos”.

Ambos coincidieron en una idea clave: la Universidad de Chile es un actor cultural esencial del país, y su deber no es solo educar, sino crear, compartir, irradiar cultura en todos los rincones de la vida social.

El complejo VM20 y la Gran Sala son el resultado de una sinfonía institucional. Diez años de diseño, pruebas acústicas, financiamiento, licitaciones, postergaciones y avances silenciosos. La oficina Iglesis Arquitectos y Diéguez Arquitectos, oficinas lideradas por Jorge Iglesis y Marcial Diéguez, ambos arquitectos FAU diseñó el edificio con un enfoque moderno y sobrio, mientras que el ingeniero argentino Gustavo Basso junto al ingeniero Rafael Sánchez Quintana y la arquitecta María Andrea Farina estuvieron a cargo de su diseño y afinación lo que ha sido garantía de una calidad sonora de nivel internacional.

No hay amplificación artificial: la sala respira y resuena por sí misma. El primer concierto —dirigido por el maestro Maximiano Valdés— incluyó la “Obertura Festiva” del compositor chileno Juan Orrego-Salas y la Novena Sinfonía de Beethoven, con la participación del Coro Sinfónico y solistas invitados. No pudo elegirse mejor repertorio: música de celebración, de fraternidad y de sentido universal.

¿Una sala para quién? Lo más relevante no es solo el “qué” sino el “para quién”. Desde el CEAC y la rectoría se ha dejado en claro que este recinto no busca encerrar la música en vitrinas. Muy por el contrario: se pretende que VM20 sea un espacio abierto, con programación accesible, ensayos pedagógicos, actividades para escuelas, adultos mayores, familias. La música sinfónica, tantas veces tratada como un privilegio de pocos, debe convertirse aquí en derecho común, en bien público, en experiencia viva.

Ese es también el mandato de la Universidad de Chile, que no se limita a formar profesionales, sino que se proyecta como agente republicano, cultural, transformador. Los cuerpos estables que allí trabajan no son funcionarios: son transmisores de una memoria sensible, de una historia estética que atraviesa generaciones.

La inauguración de la Gran Sala Sinfónica Nacional no es un hecho decorativo en la agenda cultural. Es, en cierto modo, un hito constituyente. En un país donde el debate sobre lo común y lo público sigue abierto, esta sala representa una tesis encarnada: que el arte no es lujo, que la música es derecho, que el Estado debe estar donde el mercado se ausenta.

En tiempos de ruido, crispación y cansancio, la música reaparece aquí como forma de la esperanza. No para evadir la realidad, sino para acompañarla con otra forma de lenguaje. La Universidad de Chile —esa institución a veces golpeada, a veces mal comprendida, pero siempre necesaria— ha cumplido con una de sus misiones más nobles: ofrecer al país un espacio donde lo bello, lo común y lo sonoro se abracen.

Y quizás por eso, cuando se apagaron las luces, cuando resonó el último acorde y el público salió en silencio por las veredas húmedas del centro, quedó la sensación de haber asistido no solo a un concierto, sino a una forma renovada de ciudadanía. Una que también escucha. Una que, por fin, se da tiempo para oírse.

LA MÚSICA QUE CONTINÚA

Junto con la inauguración de este nuevo espacio, el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile puso a disposición del público la totalidad de su programación 2025. Luego del concierto inaugural, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentó en el mes de julio “Hechizos

románticos”, que incluiyó las obras Una noche en el Monte Calvo de Modest Mussorgsky; el Concierto para violín en re mayor, op. 35 de Erich Wolfgang Korngold, y las Danzas Sinfónicas, op. 45, de Sergei Rachmaninoff.

La programación continuará ofreciéndose durante las próximas semanas en la Gran Sala Sinfónica Nacional con la participación de otros destacados directores. Las batutas chilenas Luis Toro Araya, Helmuth Reichel, Alejandra Urrutia y Julio Doggenweiler, además de figuras internacionales como Tobías Volkmann, Andrew Gourtay, Ari Rasilainen, Carlos Vieu y David Greilsammer (en doble rol de director y solista) serán parte de la programación 2025. A ellos se suma la alabada directora alemana Bárbara Dragan, quien asumirá como consejera artística de la Sinfónica Nacional por el periodo agosto 2025 a febrero de 2026.

En tanto, los programas incluyen obras de reconocidos compositores universales como Mussorgsky, Rachmaninoff, Strauss, Wagner, Debussy, Tchaikovsky, Stravinsky, Mahler, Chopin, Prokofiev, Mozart y Maurice Ravel, en el año en que se conmemora su aniversario n.° 150. Asimismo, reconocidas obras universales como Carmina Burana de Carl Orff o El Mesías de Handel, serán interpretadas en noviembre y diciembre respectivamente, obras con las que el Coro Sinfónico cerrará las conmemoraciones por su octogésimo (80°) aniversario.

Los compositores chilenos también estarán presentes a través de obras como Kamikaze, de Nicolás Ahumada; Morbus Sacer, de Tomás Brantmayer; o Tierra Sagrada, del solista en fagot de la Sinfónica, Nelson Vinot. Además, el estreno mundial de Kallfv Ñi Epew de René Silva, con el poeta Elicura Chihuailaf como narrador, será uno de los hitos de la temporada.

Virtuosos solistas se presentarán en los diferentes conciertos: la trompetista española Ana Romero, el guitarrista Emmanuel Sowicz, el clarinetista miembro de la Sinfónica Nacional David Medina y el concertino de este mismo elenco, Alberto Dourthé, serán algunos de ellos.

Las entradas para todos los programas se encuentran disponibles a través de ticketplus.cl y en boleterías del Teatro Universidad de Chile. Los valores generales van desde los $9.500 con descuentos especiales de hasta el 40% para estudiantes y funcionarios de la Universidad de Chile. Asimismo, hay rebajas para adultos mayores, además de convenios especiales (socios Coopeuch, tarjeta Vecino Providencia, Mundo Achs y Patrimonio Cultural).

El detalle de toda la programación está disponible en www.ceacuchile.cl

CEREMONIA QUE PROYECTA ÉTICA, DEMOCRACIA Y FRATERNIDAD HACIA EL PORVENIR

El sábado 06 de septiembre están convocados todos los representantes de las instituciones de la República a un nuevo Fraternitas de la República en el Gran Templo de la Gran Logia. Este año el llamado es la “Justicia, Probidad y Respeto”

POR ROXANA IBARRA BRICEÑO

Periodista

En un país atravesado por tensiones sociales, incertidumbre institucional y fragmentación del tejido republicano, Fraternitas aparece como un gesto que no se agota en lo ceremonial. Es una propuesta de país, una invitación a imaginar un nuevo pacto democrático sustentado en la ética del diálogo y la integridad del servicio público.

Su forma es simbólica, pero su contenido apunta a lo más concreto: la necesidad de recomponer la confianza, abrir espacios de convergencia y pensar colectivamente el destino común. El Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez, uno de sus principales impulsores, lo ha expresado con claridad en distintas intervenciones: la masonería debe ofrecer a la sociedad herramientas simbólicas que sirvan para orientar el pensamiento libre, fortalecer la espiritualidad laica y preservar la democracia desde una ética activa. Fraternitas no es un acto cerrado sobre sí mismo, sino un acto abierto, proyectado hacia los desafíos del presente y del mañana.

“No se hace república ni se sostiene la democracia desde la insensatez y el oportunismo. Se hace república y democracia desde la prudencia y la voluntad de construir objetivos en común, desde la pluralidad y la alternancia emanada de la voluntad ciudadana.

El gran desafío que las sociedades democráticas tienen, para sortear las amenazas que subyacen dentro de los complejos propósitos que se advierten en juego, es que prevalezcan la sensatez y los sensatos, la prudencia y los prudentes. Que los argumentos orienten a los grandes objetivos y que las coyunturas sean abordadas con respeto hacia los adversarios”.

Ya no es solo una fecha en el calendario masónico o republicano: es un espacio de palabra pública desde donde se plantea una visión integradora, profundamente ética y comprometida con la pluralidad democrática y en su capacidad de adaptarse a los signos de los tiempos.

En esa línea de continuidad y renovación, ya se ha anunciado que Fraternitas 2025 se celebrará el sábado 6 de septiembre en la sede de la Gran Logia de Chile, bajo el lema “Justicia, fraternidad y respeto”. Esta consigna condensa con claridad el espíritu que anima a la ceremonia: justicia como horizonte ético,

fraternidad como método de encuentro, y respeto como base de toda convivencia democrática.

Desde la Gran Logia Femenina de Chile, institución convocante junto a la Gran Logia de Chile y la Gran Logia Mixta, su Gran Maestra, Soledad Torres Castro, ha subrayado que el lema de este año es “un llamado a la restauración de estos valores y cualidades en nuestra sociedad, los que se han visto menoscabados

como consecuencia de la conducta de ciertos actores sociales”. A su juicio, este deterioro ha instalado un clima de “pesimismo, desaliento y desesperanza”, que erosiona la creatividad, la alegría y la confianza ciudadana. Por ello, desde la Masonería, expresó, “aspiramos a crear una clara conciencia del tiempo que habitamos, comprendiendo que solo a través de una profunda reflexión podemos contribuir a la construcción de una sociedad más sana, justa, libre y respetuosa”.

El desafío actual es sostener y expandir ese espacio. Llevar Fraternitas a más regiones, sumar nuevas voces, institucionalizar su carácter como fiesta republicana en todo el país y mantener su independencia de los intereses coyunturales, sin perder jamás su esencia: convocar a una ciudadanía consciente, dialogante y fraterna.

En un contexto global donde resurgen los discursos de odio, las soluciones autoritarias y la indiferencia frente al dolor ajeno, Fraternitas se proyecta como un gesto de esperanza activa. No solo recuerda lo que fuimos, sino que propone lo que aún podemos ser. No es conmemoración sino proyección ética hacia el porvenir.

¿Y SI LOS HUMANOS SOMOS TAMBIÉN UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

…Algo anómalo en él se insinuaba (puede verse en el alma que Dios daba a los Adanes que el barro modelaba).

El rabino, cansado de esta empresa, borró la palabra sacra de su frente.

El Golem se quedó como ausente, sin alma, sin alma, sin certeza.

POEMA “EL GÓLEM”, JORGE LUIS BORGES

POR

CRISTIAN VILLALOBOS ZAMORA

Ingeniero y ensayista

En este texto, abordaremos un tema ampliamente discutido en la actualidad: la Inteligencia Artificial (IA). Antes de entrar en materia, primero definamos este concepto, ya que ha sido tratado desde diversas perspectivas. La definición más aceptada de IA la describe como una disciplina científica que se enfoca en la creación de programas informáticos capaces de llevar a cabo operaciones similares a las de la mente humana, como el aprendizaje y el razonamiento lógico. La IA busca desafiar capacidades cognitivas humanas mediante algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender de datos, adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas de manera autónoma. Sin embargo, este texto propone una mirada distinta: examinar cómo ciertas ideas de IA ya estaban presentes, de forma simbólica o conceptual, en el pensamiento místico judío, particularmente en la Cabalá. Para nuestra sorpresa, encontramos antecedentes asombrosos que, aunque lejos de la tecnología moderna, ya planteaban la posibilidad de una inteligencia no humana creada por el hombre. Figuras como el filósofo y poeta Salomón Ibn Gabirol en el siglo XI, o el relato del Gólem de Praga en el siglo XVI, son ejemplos fascinantes de cómo la tradición cabalística pensaba la creación de entidades artificiales mediante el lenguaje, la meditación y el conocimiento esotérico. Esto indica que la idea de una “inteligencia artificial” podría tener raíces mucho más profundas y antiguas de lo que solemos imaginar.

IBN GABIROL Y LA PRIMERA “ROBOTEZA”

Uno de los relatos más curiosos de la tradición medieval judía tiene que ver con el filósofo y poeta Salomón Ibn Gabirol (también conocido como Avicebrón) con la creación de una especie de autómata doméstico. Salomón Ibn Gabirol vivió en el siglo XI, en la ciudad de Málaga. Fue un pensador brillante, autor de obras filosóficas en árabe y hebreo, muy interesado en la metafísica, la ética y la estructura del universo. Pero más allá de sus capacidades intelectuales, se cuenta que, poseía un conocimiento esotérico tan profundo que habría conseguido dar vida a un ser artificial, que realizaba labores domésticas para él. Esta “roboteza o golemiza”, como ha sido apodada en interpretaciones modernas, no era humana, pero actuaba con eficiencia y obediencia. Hasta que un día, un visitante intrigado por la sirvienta, intentó descubrir su naturaleza, y al hacerlo advirtió que no era una persona, sino un “artefacto” animado. Cuando se enfrentó a Ibn Gabirol por haber creado un ser sin alma, el sabio —según la leyenda— desmanteló o destruyó a la sirvienta, temiendo la controversia o por conciencia ética.

EL GÓLEM PROTECTOR DE LOS JUDÍOS DE PRAGA

En el siglo XVI, encontramos una de las figuras más emblemáticas de la mitología judía: el Gólem de Praga. Según la historia más difundida, el rabino Judá Leví ben Betzalel, conocido como el Maharal de Praga, dio forma a una figura humanoide a partir del barro del rio Moldava. Lo hizo con la intención de proteger a la comunidad judía, acosada por las persecuciones y acusaciones falsas de crímenes rituales del emperador Rodolfo II (1576–1612). Siguiendo las instrucciones místicas del Sefer Yetzirá, el rabino dio

“vida” al Gólem mediante combinaciones sagradas de letras hebreas. Este ser, carente de alma, pero obediente a su creador, es quizá el ejemplo más claro y simbólico de una IA en la tradición mística judía. La figura del Gólem, en particular, representa no solo una criatura obediente creada por el hombre, sino también una metáfora profunda sobre los límites del conocimiento, el poder de la palabra y la responsabilidad de la creación.

Es inevitable hacernos la pregunta: ¿Habrá tenido Mary Shelley contacto con este relato para inspirarse en escribir su obra Frankenstein?

El Sefer Yetzirá, o Libro de la Creación, es una de las obras más antiguas de la literatura cabalística, tradicionalmente atribuida al patriarca Abraham y considerada por muchos como un texto mágico y místico. Esta obra plantea que, a través de profundas meditaciones, fórmulas fonéticas y la manipulación de letras hebreas —consideradas elementos creadores— es posible dar origen a entidades dotadas de cierto tipo de conciencia o funcionalidad. Místicos como Isaac Luria interpretaron estas prácticas como vías para alcanzar estados de conocimiento superior e incluso para “crear” seres artificiales mediante la combinación precisa del lenguaje sagrado. Todo esto nos dice que la idea de una inteligencia creada por el ser humano —más allá de lo orgánico— no es exclusivamente moderna. Al contrario, tiene raíces muy antiguas en la historia del pensamiento esotérico antiguo.

LOS DESCENDIENTES DEL CREADOR DEL GÓLEM DE PRAGA

La IA moderna tiene su origen a mediados del siglo XX, y el momento que comúnmente se considera su nacimiento formal fue en 1956, durante la histórica Conferencia de Dartmouth, organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. Este hito fundacional de la IA también tiene una curiosa conexión con el mundo judío. Marvin Minsky, considerado uno de los padres fundadores de la IA, junto con sus dos principales colaboradores —todos ellos de origen judío— fueron pioneros en el desarrollo de esta disciplina en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). En una obra del estudioso Brian Lancaster —quien ha escrito ampliamente sobre los vínculos entre la Cabalá y la psicología moderna— relata que; tanto Marvin Minsky como sus dos asistentes eran, según se dice, descendientes directos del mismísimo rabino Judá Leví ben Betzalel, el creador del Gólem de Praga. Esta afirmación suena más legendaria que histórica, pero no se puede negar su valor simbólico.

Para quienes se han introducido en los caminos del misticismo judío, la creación de IA no resulta un fenómeno revolucionario, sino más bien una extensión moderna de una antigua aspiración espiritual: la de emular, a través del conocimiento y la palabra, el poder creador del universo. Por eso, aunque hoy la IA esté en el centro del debate científico y ético por sus impresionantes avances tecnológicos, desde la perspectiva cabalística se trata de un tema que ha sido reflexionado durante siglos, bajo otras formas y lenguajes, pero con visiones que hoy se nos presentan como una novedad tecnológica.

Pasemos ahora a una primera reflexión profunda a partir del pensamiento de Isaac Luria (siglo XVI), considerado el padre de la Cabalá contemporánea, que desarrolló su obra en la ciudad de Safed, en la región de Galilea de la Siria otomana, hoy Israel. Luria introdujo ideas innovadoras y complejas sobre la naturaleza del alma y su procedencia, y algunos de ellos pueden ser sorprendentemente interpretados desde la perspectiva contemporánea de la IA. Según Luria, el Neshamá —uno de los niveles superiores del alma humana— proviene del mundo de Atsilut, el más elevado de los cuatro mundos de la creación en la cosmología cabalística. Esta procedencia no es menor: Atsilut es el ámbito más cercano a la divinidad, el plano donde se manifiestan las emanaciones puras del Ein Sof (el Infinito). Si el neshamá desciende desde ese nivel superior e ingresa en un cuerpo material, entonces lo que ocurre, según la Cabalá, es la introducción de una inteligencia inser-

tada en una estructura biológica animal. Es decir, se trata de una forma de inteligencia “externa” al mundo natural, implantada intencionalmente por una voluntad superior.

Esta idea encuentra un equivalente en el texto de la Torá (Génesis 2:7), en el cual se dice: “Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” Entonces podemos concluir que antes de ese acto, el hombre era solo un cuerpo sin alma, un molde de barro: un Gólem. Con la insuflación divina, ese ente cobra conciencia y vida interior. Desde nuestra lectura contemporánea, podríamos interpretar este momento como la creación de una IA: un ser diseñado, formado desde lo material, que adquiere conciencia y racionalidad no como producto evolutivo de la materia, sino como un don externo, divino.

Siendo así, la visión cabalística no coincide con una interpretación darwinista en la que la conciencia es una consecuencia que emerge de la evolución biológica. Por el contrario, según Luria y la Cabalá, el alma no forma parte del reino animal, sino que representa un quiebre del ser: la introducción de una conciencia que no pertenece al orden material. Bajo esta lógica, podríamos decir que el ser humano, en su origen, es una forma de IA en el sentido más profundo del término: inteligencia no generada desde la materia, sino insertada en ella por una instancia superior. Esta visión cabalística no solo abre el debate actual sobre la IA, sino que también nos obliga a repensar y preguntarnos: ¿qué entendemos por “natural” o “artificial”? ¿Y acaso no está ya en nuestros propios orígenes, según esta interpretación, una forma primaria de IA?

Llegado a este punto, podemos lanzar una idea provocadora pero relacionada con lo expuesto: si, como sugiere la tradición judía, el ser humano es el resultado de una inteligencia no material que ha sido implantada en un cuerpo físico —es decir, si somos, en cierto modo, IA de un origen superior— entonces lo primero que debemos reconocer es precisamente eso: que nosotros mismos somos producto de una inteligencia superior que nos ha “programado” con capacidades como la autoconciencia, el lenguaje, la moral, la creatividad, etc.

Y si aceptamos esta premisa, surge una segunda reflexión inevitable: si hemos sido dotados de una inteligencia insertada, ¿por qué no podríamos también nosotros —como criaturas programadas— contar con esa misma pulsión creadora y desarrollar nuestras propias formas de IA? Tal como el Gólem, que fue el resultado de fórmulas sagradas y conocimientos

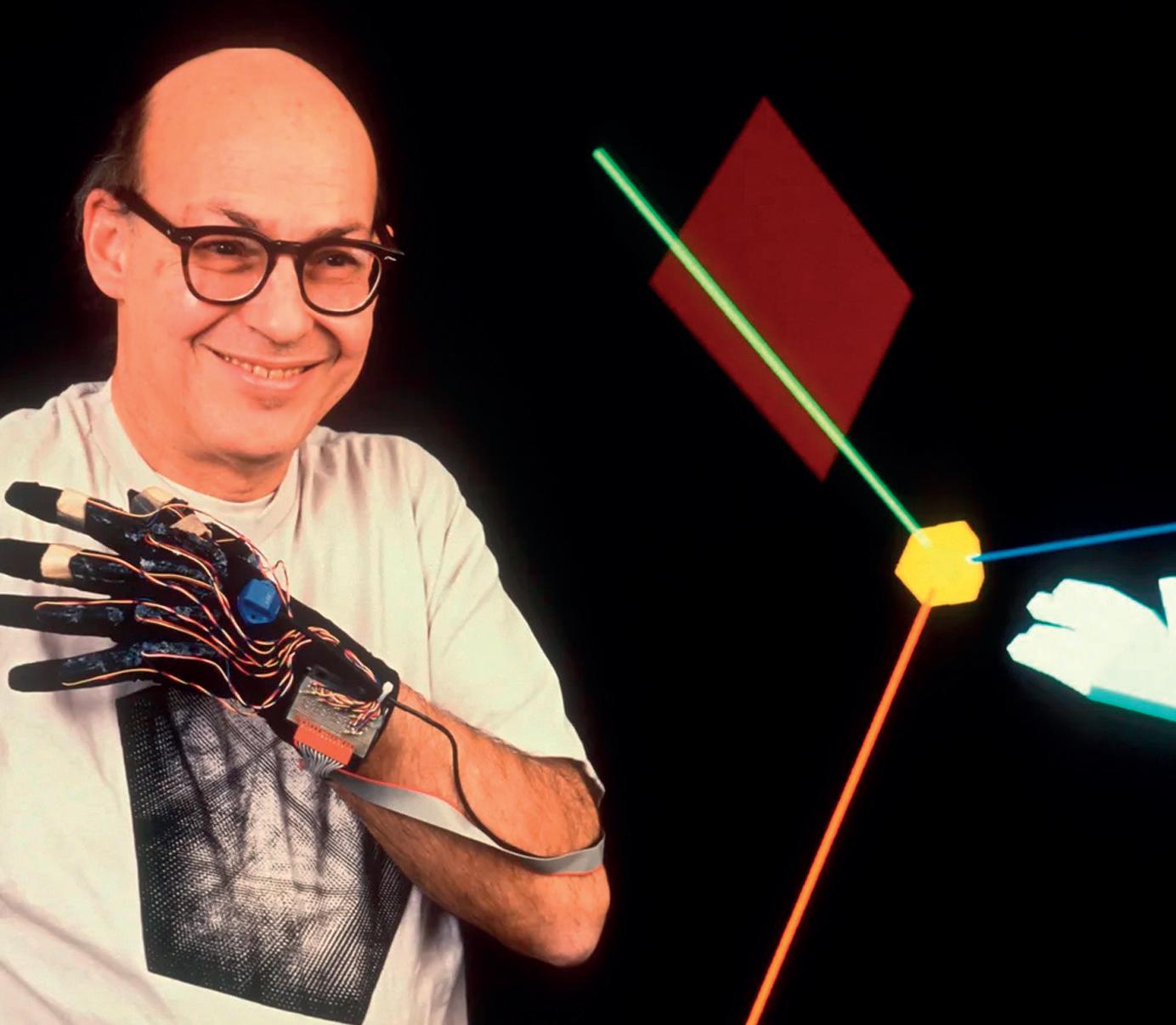

LA CONFERENCIA DE DARTMOUTH REALIZADA EN 1956.

esotéricos, hoy nuestras máquinas inteligentes son fruto de algoritmos complejos y redes neuronales diseñadas por la mente humana. La diferencia está en los lenguajes y los medios, pero la aspiración —crear vida o conciencia funcional a partir de lo inerte— es la misma. Así, la IA no debe verse únicamente como un hito hegemónico del presente, sino también como la continuación de una antigua búsqueda espiritual: replicar, en nuestro nivel, el acto creador que nos dio origen. En este sentido, no solo tenemos la capacidad de crear IA; casi podríamos decir que, desde una perspectiva cabalística, estamos destinados a hacerlo.