Robbie Fairchild, la star de Un Américain à Paris chez lui à New York Exilés en Suisse, ils ont été « lost in culture ». Ils racontent

Johann Strauss : cocktail impérial

Robbie Fairchild, la star de Un Américain à Paris chez lui à New York Exilés en Suisse, ils ont été « lost in culture ». Ils racontent

Johann Strauss : cocktail impérial

Suivez l’actualité culturelle, les recommandations de nos journalistes et les portraits de ceux qui façonnent la scène culturelle en Suisse romande.

Découvrez nos abonnements en scannant le code QR ou sur LeTemps.ch/abonnement

Le film de Sofia Coppola, Lost in Translation, donne son titre à la saison du Grand Théâtre. Un acteur américain un peu usé (Bill Murray) débarque à Tokyo pour tourner une publicité. Il y croise une jeune femme délaissée par son mari photographe (Scarlett Johansson). Deux étrangers dans un décor trop lumineux, un hôtel climatisé, des nuits blanches à regarder la ville clignoter. Ils ne comprennent rien à la langue, aux gestes, aux codes. Et pourtant, leur rencontre rétablit un peu de sens dans un monde qui en paraît totalement dépourvu.

Ce malaise – celui du décalage culturel – est bien plus qu’un simple motif de cinéma. Il dit quelque chose de notre époque. L’impression d’être partout et nulle part, d’avoir perdu les racines et les boussoles, d’évoluer dans un monde globalisé où tout circule sauf le sentiment d’appartenance. En 2003, quand Coppola filme ses deux personnages perdus dans les néons de Tokyo, Internet n’en est encore qu’à ses balbutiements. On ignore alors que ce vertige deviendra notre condition ordinaire. Le numérique, depuis, a dissous les repères à grande vitesse. Nous sommes tous un peu « lost in translation », dérivant entre identités numériques et géographies floues.

Mais ce qui, chez Coppola, reste une élégie douce et mélancolique, devient pour d’autres un drame. La perte de repères dans une culture étrangère, des millions d’êtres humains la vivent au prix de leur vie. Les routes de l’exil sont jonchées de corps et d’espoirs. Ceux qui traversent mers et déserts ne cherchent pas un supplément d’âme mais la simple possibilité de vivre. Ils ne se heurtent pas seulement à une autre langue : à d’autres dieux, d’autres coutumes, d’autres regards. Reconstruire une identité dans ce déracinement relève parfois du miracle, même lorsque le choc des cultures n’a pas été le fruit d’une tragédie, comme le rappellent les témoignages recueillis par Claire de Ribeaupierre en ouverture de notre dossier. Ils montrent ce que le déracinement linguistique, à lui seul, peut suffire à rebattre les cartes d’une existence. Être « lost in culture », c’est être suspendu entre deux mondes, sans sol sous les pieds. L’opéra, a priori, n’est pas le lieu où cette tension s’exprime. Et pourtant. Prenez Un Américain à Paris : Gershwin, Minnelli et son film de légende, puis Wheeldon et son musical qui, après Broadway, Londres et Paris, fêtera la fin d’année au Grand Théâtre, dernier spectacle avant fermeture pour travaux et l’exil de la saison au Bâtiment des Forces motrices. Un GI qui reste à Paris, une ville meurtrie par la guerre, une danseuse, l’amour, la promesse d’un renouveau. Tout est mouvement, renaissance, battements du cœur. Ce n’est plus le Paris de Hemingway, mais celui d’un monde en train de se reconstruire. Et où il s’agit de trouver une nouvelle place. Ou encore L’Italienne à Alger de Rossini, bientôt à l’affiche elle aussi. Nous sommes en 1810, et l’Orient est un fantasme qui a déjà alimenté Rameau comme Mozart. L’Occident se regarde dans le miroir de l’« autre » : la liberté face à l’esclavage, la civilisation contre la barbarie. Rossini en rit, bien sûr, parce qu’il rit de tout. Mais sous la farce, il y a déjà ce frottement de valeurs, cette incompréhension que l’on nommera plus tard le choc culturel.

Et puis il y a les chocs heureux, ceux qui fécondent. Strauss empruntant à la polka et à la csárdás (et ce sera le programme du Bal impérial, la prochaine chorégraphie de Sidi Larbi Cherkaoui), Debussy découvrant le gamelan javanais, Picasso s’ouvrant à l’art africain, Ravel rêvant d’Espagne. Ce n’était pas de l’appropriation, c’était de l’admiration. Une soif de s’ouvrir, de se décentrer, d’apprendre à voir autrement. Ces artistes-là ne prenaient pas, ils accueillaient. Nous vivons une époque où tout cela est devenu suspect, au nom de l’appropriation culturelle. Mais si l’on veut encore espérer une culture vivante, respirante, il faudra bien réapprendre ce geste simple et difficile : aller vers l’autre sans savoir ce qu’on y trouvera. Être un peu perdu, oui. Mais dans la bonne direction.

Bonne lecture !

Jean-Jacques Roth

Rédacteur en chef de ce magazine, Jean-Jacques Roth a travaillé dans de nombreux médias romands. Il a notamment été rédacteur en chef et directeur du Temps puis directeur de l’actualité à la RTS avant de rejoindre Le Matin Dimanche, où il a dirigé le magazine Cultura. Il a entre autres consacré deux ouvrages au Grand Théâtre.

du 29 janvier au 1er février 2026, Palexpo

Édito 1

Par Jean-Jacques Roth

Lost in… culture 4

Max Lobe, « Ma tête m’a toujours sauvé »

Ailleurs 6

Robert Fairchild, un Américain à New York

Interview 12

Christopher Wheeldon face à Sidi Larbi Cherkaoui, Broadway ou Ballet ?

Portrait 16

Gaëlle Arquez, l’exploratrice

Portrait de couverture

Les couvertures du magazine, comme les photos de la brochure et des affiches du Grand Théâtre, sont cette saison choisies par Paolo Woods. Lauréat de plusieurs World Press Photos, Paolo Woods parcourt le monde avec un regard nuancé sur les réalités sociales et politiques. Il a signé de nombreux ouvrages sur l’Iran, Haïti, sur les pilules du bonheur ou sur la Chinafrique. La photo de couverture de ce numéro montre Phil Davis, vice-président et directeur général de Dell pour la région Pacifique, ici à Singapour. © Paolo Woods

Premiers pas 40

Nikita Goile, « Je suis émerveillée par la gentillesse de tout le monde »

Rétroviseur 42

Mouvement culturel 44

Manaus, l’opéra de tous les mythes

Agenda 48

Que faire quand on perd ses repères, que la culture où l’on débarque nous est totalement étrangère ? Cette image de Martin Parr évoque le vertige de ces informations sans nombre ni sens qui nous assaillent et nous égarent. Mais qui, aussi, peuvent élargir nos horizons. © Roberto Serra / Iguana Press / Getty Images

Lost in culture 18

Se perdre dans une culture, c’est d’abord ne rien comprendre 20

Tim Yip, arpenteur nomade 26

Paris vu par Hollywood, champagne, liberté et joie de vivre 30

Johann Strauss, cocktail impérial 34

Julien Chavaz, en terre étrangère 38

Éditeur Grand Théâtre de Genève, Partenariat Le Temps, Collaboration éditoriale Le Temps

Directeur de la publication Aviel Cahn Rédaction en chef et édition Jean-Jacques Roth

Comité de rédaction Aviel Cahn, Karin Kotsoglou, Jean-Jacques Roth Direction artistique Jérôme Bontron, Sarah Muehlheim

Maquette et mise en page Sarah Muehlheim Images Irina Popa (Le Temps ) Relecture Patrick Vallon

Impression Moléson Impressions, imprimé sur papiers certifiés FSC issus de sources responsables avec des encres bio végétales sans cobalt Promotion GTG Diffusion 2000 exemplaires + diffusion numérique sur www.letemps.ch Parution 4 fois par saison

Né à Douala au Cameroun en 1986, l’écrivain Max Lobe est arrivé à l’âge de 18 ans au Tessin pour faire des études. Auteur de sept romans, dont 39 rue de Berne, La Trinité bantoue

ou La Danse des pères, Prix Kourouma 2017 et Prix du Roman des Romands 2014, il est genevois depuis quinze ans. Il nous confie comment la migration lui a fait gagner en humilité, et perdre en naïveté.

Par Isabelle Falconnier

Quel sens le mot d’émigration a-t-il à vos yeux ?

Ce mot fait sens pour moi, bien sûr. Je suis parti de chez moi pour un ailleurs qui n’est pas chez moi.

Je suis souvent en Afrique, grâce notamment au projet d’échange littéraire GenevAfrica que j’ai créé, mais je ne suis pas retourné au Cameroun depuis 2018 – je sais que je n’y suis pas le bienvenu.

J’habite le monde à ma façon. Partout où je me trouve, j’essaie de trouver mes quartiers. Et prendre mes quartiers, c’est surtout par la langue que ça se passe !

Isabelle Falconnier est journaliste, chroniqueuse et critique littéraire. Active dans le domaine de la presse et de la médiation du livre, elle a occupé les fonctions de directrice du Club suisse de la presse, présidente du Salon du livre de Genève, déléguée à la politique du livre de la Ville de Lausanne et rédactrice en chef adjointe du newsmagazine L’Hebdo

Justement, vous mêlez différentes langues dans vos romans et récits, notamment le français et le bassa du pays bantou.

Ce choix stylistique est-il l’expression de votre identité plurielle en tant qu’écrivain ?

C’est une vision occidentalo-centrée que de penser qu’à chaque pays appartient une langue. Il y a un brassage continuel des populations et des langues.

La Suisse est un exemple intéressant. Lorsque je voyage, on me demande souvent si je parle « le suisse ». Or, il n’y a pas une langue suisse mais quatre, officiellement, et des dizaines, dans les faits !

Je suis balayé par plusieurs langues, des langues héritées mais aussi de nouvelles. J’adore apprendre de nouvelles langues, lire les écrivains d’un pays dans leur langue.

Pensez-vous parfois au Max Lobe qui ne serait jamais parti de Douala ?

Oui, j’y pense. Les gens pensent que je suis parti du Cameroun en raison de mon orientation sexuelle, le Cameroun réprimant sévèrement l’homosexualité. Mais non, je suis parti pour retrouver une partie de ma famille, en l’occurrence ma sœur aînée, et faire des études. Je n’étais pas un migrant, je ne m’identifiais pas comme tel, et l’homosexualité était encore un non-dit dans ma vie. Mais je pense que si j’étais resté, j’aurais fini en prison, agressé. Écrire ? Difficile…

Qu’a représenté pour vous l’expérience de changer de culture ?

Un choc ! Et dès le premier jour. J’ai atterri à Lugano. Ma famille m’attendait et nous sommes directement monté au Val Verzasca. Le petit Max que j’étais se demandait où était l’Europe, les gratte-ciels ! Je ne voyais que des montagnes, des pâturages. J’étais très déçu. Nous avons passé une semaine dans un chalet sans électricité ni eau courante, je devais sortir faire pipi dehors – je n’avais jamais vécu dans ces conditions chez moi à Douala ! Deux semaines après mon arrivée, je commençais mes études à Lugano. Ce choc initial a fait de moi un vrai petit Suisse illico !

Max Lobe : « J’habite le monde à ma façon. Partout où je me trouve, j’essaie de trouver mes quartiers. Et prendre mes quartiers, c’est surtout par la langue que ça se passe ! » © Roman Lusser/Éditions Zoé/2024

Que pensez-vous que ce changement de vie et de pays vous a fait gagner ?

J’ai gagné en humilité. Ma famille m’a entretenu durant mes études. Ce n’est qu’en commençant à chercher du travail que j’ai réalisé que j’étais noir. Je ne me voyais pas comme un migrant. J’ai toujours pensé que je n’avais pas droit à l’échec : ce trait de mon caractère a été clairement amplifié en Suisse. J’ai terminé mon bachelor parmi les trois premiers, alors que je ne savais pas parler italien en arrivant, puis j’ai suivi un master en politique et administration publique à Lausanne. Je suis un immense bosseur. J’ai aussi compris en Suisse à quel point être droit et intelligent est une clé de survie. Ma tête m’a toujours sauvé.

Qu’avez-vous perdu en route ?

J’ai perdu de ma naïveté. J’aurais adoré continuer à être naïf et candide. Mais je me suis rendu compte qu’être trop gentil ne faisait qu’empirer les choses. Ce n’est pas que la migration, c’est la maturité, l’expérience qui vous enseigne cela.

Entre le Cameroun et le Tessin, Lausanne, où vous avez habité, et Genève, où vous habitez, comment décrire le patchwork culturel qui vous constitue ?

Je suis comme une flamme faite de plusieurs étincelles. Je récupère partout ce que je considère comme bon. Du Cameroun, j’ai gardé le respect des aînés – ce qui m’a parfois poussé dans la gueule du loup… J’ai gardé de l’Afrique la solidarité, et le respect des morts. Chez moi, on trouve un mélange d’objets hétéroclites. Des croix, des phallus en bois, un tapis de prière, et beaucoup de livres dans toutes les langues, y compris des Bibles, des Corans et des livres érotiques. Quant à l’habillement, je peux dire qu’aujourd’hui, je me vêts en accord avec mon âme.

Et côté cuisine, Max Lobe a-t-il des goûts en lien avec un pays plutôt qu’un autre ?

Depuis trois ans, je fais tout moi-même ! Mon pain, mes boissons. Je suis casanier, je prends le temps.

J’y vois un parallèle avec l’écriture qui mûrit dans mon for intérieur. C’est une démarche importante à mes yeux, qui tend vers l’autonomie. Tant individuelle qu’à l’échelle d’un continent. Lorsque je voyage en Afrique, je vois partout la classe moyenne faire ses courses chez Casino pour faire chic, alors que tout coûte dix fois plus cher qu’en France. Je me demande avec douleur comment on peut en arriver à une telle absence d’autonomie ! L’Afrique a un potentiel immense, le combat pour l’autonomie l’attend.

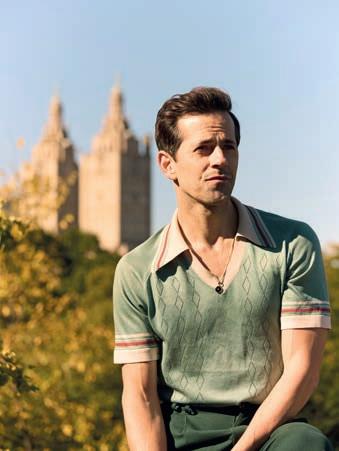

Robert Fairchild danse et chante le premier rôle dans Un Américain à Paris, le musical qui fêtera la fin d’année au Grand Théâtre. C’est à deux pas de chez lui, dans Central Park, qu’il raconte sa formidable carrière, couronnée par le triomphe de cette production créée en 2014. Il la dansera à Genève pour la dernière fois.

Par Brian Seibert

Photographies : Dirk Anschutz pour le Grand Théâtre Magazine

Brian Seibert est un auteur spécialisé en danse. Il écrit pour différentes publications, principalement le New York Times et le New Yorker Magazine. Il est l’auteur de What the Eye Hears : A History of Tap Dancing (Ce que l’œil entend : une histoire de la danse de claquettes, non traduit en français), et il enseigne l’écriture et l’histoire de la danse à l’Université de Yale.

Journée glorieuse à New York. Avec cette délicieuse touche de fraîcheur automnale après un début d’octobre anormalement chaud. C’est ainsi que j’ai retrouvé Robert Fairchild pour une promenade dans Central Park. Il habite à un pâté de maisons du côté ouest du parc et il s’y promène presque tous les jours, souvent accompagné de son chien, Griz.

« J’ai la chance de pouvoir l’appeler mon jardin », dit-il. Pour ce danseur et acteur de 38 ans, l’immense parc trouant la presqu’île de Manhattan est un rappel de l’enfance. Né et élevé à 3 500 kilomètres de là, à Salt Lake City, dans l’Utah, Fairchild est le fils d’un biologiste spécialiste de la faune. Il a grandi en campant et en pêchant avec sa famille dans les Montagnes Rocheuses. Central Park représente pour lui une échappée loin de ce qu’il appelle « la jungle de béton ». Pour notre balade, il est vêtu de vert et, en passant devant un étang couvert d’algues, il plaisante sur le fait qu’il se fond peut-être un peu trop dans le décor.

Robert « Robbie » Fairchild s’est littéralement mis au vert pour ce shooting dans Central Park, à deux pas de chez lui. « New York, c’est vraiment chez moi », a-t-il confié à Brian Seibert.

Robert Fairchild, né en 1987 à Salt Lake City, s’est imposé comme l’une des figures majeures du ballet contemporain. Ancien premier danseur du New York City Ballet, il s’est distingué par son charisme et sa musicalité. Il s’est ensuite tourné vers Broadway, triomphant en particulier dans An American in Paris, où il unit avec brio danse classique et comédie musicale. Il a également tourné dans des films et une série.

Central Park est aussi un lieu de solitude. « Dans mon métier, je divertis constamment les gens, confie-t-il, mais parfois, tout ce que je veux, c’est être seul. » (Il évite d’ailleurs le parc le week-end, lorsqu’il est bondé.)

Ni le béton ni les foules ne l’ont pourtant éloigné de la métropole new yorkaise. « Il y a quelque chose dans l’énergie et la rudesse de cette ville qui fait partie de moi, dit-il. C’est facile à dire un jour comme celui-ci, mais New York, c’est vraiment chez moi. » La ville est devenue son foyer lorsqu’en 2003, à l’âge de seize ans, il y est venu étudier à la School of American Ballet. Ce prestigieux centre de formation alimente le non moins prestigieux New York City Ballet, que sa sœur, Megan, avait rejoint l’année précédente. L’école et le Koch Theater, où la troupe se produit, se trouvent au Lincoln Center, à quelques centaines de mètres seulement du parc. Fairchild a lui-même intégré le New York City Ballet en 2006. L’année suivante, il s’y fit remarquer dans une nouvelle production de Roméo et Juliette signée par le maître de ballet Peter Martins. Le New York Times le décrivit alors comme « suprêmement poétique » et « d’un lyrisme irrésistible ». Il gravit rapidement les échelons pour devenir premier danseur en 2009. D’un charme juvénile, doté d’une technique, d’un charisme et d’une chaleur qui rendent tout naturel, « Robbie », comme tout le monde l’appelle, a brillé dans le grand répertoire de George Balanchine et Jerome Robbins. Il a également créé des rôles importants pour des chorégraphes alors émergents comme Alexeï Ratmansky ou Justin Peck, membre de la compagnie et ancien colocataire de Fairchild à l’école. En 2017, pourtant, Fairchild prit une décision rare : quitter le New York City Ballet au sommet de sa forme pour se consacrer au théâtre musical. Le risque était cependant mesuré : en 2015, il avait déjà triomphé à Broadway dans Un Américain à Paris, adaptation scénique du film de 1951 immortalisé par Gene Kelly sur la musique de Gershwin. Son interprétation du rôle de Jerry Mulligan, un Américain tentant de se faire une place d’artiste dans le Paris d’après-guerre, lui a valu un Drama Desk Award et une nomination aux Tony Awards. Le New York Times salua à la fois sa technique classique et sa « sensualité, celle-là même que Gene Kelly apportait à sa danse », notant combien Fairchild incarnait à merveille les pas de Wheeldon, « d’inspiration classique mais chargés d’une sexualité subliminale ». C’est d’ailleurs ce rôle, qu’il a rejoué à Paris en 2014, à Londres en 2017 puis en Australie en 2022, qui le mènera à Genève en décembre prochain.

Alors que nous atteignons le Belvedere Castle, surplombant le Delacorte Theater en plein air, qui héberge chaque été le New York Shakespeare Festival, il évoque le sentiment de risque et l’excitation que provoque en lui Un Américain à Paris, créé à Paris en 2014. C’était la première comédie musicale que mettait en scène le chorégraphe britannique Christopher Wheeldon, que Fairchild avait connu lorsqu’il était artiste en résidence au City Ballet, et la première fois que Fairchild parlait et chantait sur scène.

« On prenait tous un risque, se souvient-il.

Les chanteurs et les danseurs bougeaient d’une manière nouvelle, propre à Wheeldon, et nous étions une bande d’Américains et deux Britanniques venus raconter la libération de Paris à des Parisiens.

Je me disais : “ C’est un peu fou. ” »

Lors des répétitions, un décor massif se brisa en deux, si bien que la première générale fut aussi la première fois que le spectacle fut joué d’un bout à l’autre. « J’en ai encore la chair de poule, dit-il. Quand le rideau s’est levé pour les saluts, le public frappait déjà des mains à l’unisson — une chose inhabituelle pour un Américain. Nous étions en larmes, épuisés, hors de notre zone de confort, et lorsqu’ils ont rallumé la salle après le quatrième rappel, tout le monde était debout. C’était un moment inoubliable. »

« Quand on ose se mettre en danger, on ouvre la porte à des opportunités qui peuvent changer une vie, tout simplement parce qu’on a dit oui », ajoute-t-il. Cette philosophie le guide. « Je veux vivre tout ce que la vie peut offrir, alors je reste disponible, ouvert. Je n’avais jamais prévu d’intégrer le New York City Ballet, ni d’avoir la carrière que j’ai aujourd’hui. J’ai juste continué à dire oui. » C’est cette idée qu’il retrouve dans la chanson Something’s Coming de West Side Story : « I don’t know what it is / But it’s gonna be great », la chanson du personnage principal Tony (« Je ne sais pas ce que c’est, mais ça va être formidable »). « C’est exactement ma manière d’aborder la vie : sans plan. »

« Quand on ose se mettre en danger, on ouvre la porte à des opportunités qui peuvent changer une vie, tout simplement parce qu’on a dit oui. »

Central Park abrite le Delacorte Theater en plein air, qui héberge chaque été Shakespeare in the Park. Ce festival donne des représentations gratuites des pièces du grand dramaturge, auquel des citoyens de New York ont érigé une statue en 1872, sur le Mall.

Robbie Fairchild avec au fond les San Remo Towers : « Il y a quelque chose dans l’énergie et la rudesse de cette ville qui fait partie de moi. »

Le Belvedere Castle a été construit en 1869 sur un point culminant de Central Park, mêlant styles gothique et roman. Il abrite aujourd’hui un centre d’observation météorologique et un espace éducatif.

La chanson a encore une autre signification pour Robbie Fairchild : c’est en jouant Tony dans la West Side Story Suite de Jerome Robbins qu’il a eu l’opportunité de danser sur des chansons au New York City Ballet et de mettre en valeur sa connaissance du ballet jazz qui faisait partie de sa formation au même titre que le ballet classique. Plus tard, au détour d’une allée d’ormes, il esquisse sur l’herbe quelques pas de ce célèbre solo : l’aspiration romantique d’une jeunesse rêveuse dans les bras, la légèreté d’un Gene Kelly dans les jambes. À un saut piqué, ce mouvement si facilement reconnaissable, un passant s’écrie : « West Side Story ! » Sur le Bow Bridge, où les passants prennent des selfies, il croise une danseuse de l’Opéra de Paris, de passage à New York pour des représentations. Ils entament une drôle de conversation sur la manière de souhaiter bonne chance à un artiste français avant l’entrée en scène – en disant « merde ».

Robbie Fairchild ne se souvient plus où il a rencontré la danseuse, il voyage souvent en Europe et en Grande-Bretagne. En début d’année, il a dansé une chorégraphie de Christopher Wheeldon avec le Royal Ballet à Londres, et l’année précédente il a endossé le rôle principal dans The Artist, l’adaptation scénique du film de Michel Hazanavicius oscarisé en 2011.

Au fil des années, il s’est également beaucoup produit à New York. Il a notamment dansé un autre rôle illustré par Gene Kelly dans le film Brigadoon, monté à la scène par Christopher Wheeldon. On l’a aussi vu dans Illinoise de Justin Peck, ou encore dans Frankenstein, qu’il a chorégraphié lui-même. Un chroniqueur a évoqué à cette occasion « une éloquence du mouvement et des mimiques qui magnétisent le regard ». Il a aussi travaillé avec Twyla Tharp, reprenant un rôle qu’elle avait chorégraphié pour elle. Il faut encore mentionner ses apparitions à la télévision et au cinéma, comme le personnage de Munkustrap dans la version filmée de Cats d’Andrey Lloyd Weber ou cet épisode de la série The Comeback (sur HBO) où il est face à Lisa Kudrow (la Phoebe de Friends).

La fontaine Bethesda (1873) est la première commande publique pour une œuvre d’art passée à une femme, à New York. Œuvre d’Emma Stebbins, elle est située au cœur de Central Park, et sert de lieu de rassemblement, de musique et de cinéma – on la voit dans de nombreux films.

« Martha Graham disait qu’un danseur meurt deux fois, la première quand il cesse de danser. Est-ce que je dois me préparer à ma première mort ? »

À deux pas de Central Park, le Lincoln Center abrite le David H. Koch Theatre où se produit le New York City Ballet. Robbie Fairchild y a dansé pendant onze ans avant de se tourner vers le musical. © IMAGO / Rik Lattwein

Pendant la pandémie, privé de scène, il a ouvert à New York un atelier de composition florale, Boo-Kay, inspiré d’un cours suivi à Londres – fermé depuis, mais il continue d’offrir des bouquets à ses amis. En poursuivant notre déambulation dans Central Park, veste sur l’épaule, il avoue avoir hésité à reprendre Un Américain à Paris : « Dans le monde du théâtre, il y a ce sentiment qu’il faut toujours avancer pour ne pas être catalogué. Mais j’ai finalement eu envie d’honorer le danseur en moi, celui qui veut une dernière fois reprendre ce que son corps connaît le mieux. »

Cette réflexion sur la vie de danseur s’est intensifiée cette année, depuis que sa sœur a annoncé qu’elle quittait le City Ballet : « J’ai toujours suivi ma sœur, je me demande donc si cela signifie que je vais bientôt mettre un terme à ma carrière. Martha Graham disait qu’un danseur meurt deux fois, la première quand il cesse de danser. Est-ce que je dois me préparer à ma première mort ? En fait, je veux défier cette prédiction. Il sourit : « Ma sœur déteste quand des gens lui disent qu’ils l’ont vue à l’époque de son apogée. Elle répond : “ Mon apogée, c’est maintenant. ” »

Le célèbre Palace, sur Times Square, est un des théâtres emblématiques de Broadway avec ses 1600 places. Il a accueilli pendant 18 mois Un Américain à Paris en 2015-16, avec déjà Robbie Fairchild dans le rôle principal. © Ajay Suresh

À ce stade de la discussion, nous sommes parvenus à la sortie du parc. Robbie Fairchild désigne un faucon planant au-dessus des arbres. Seule différence notable avec ses promenades habituelles : l’absence de Griz – diminutif de Griswold, clin d’œil au film Les Vacances de Noël (National Lampoon’s Vacation) –, un berger australien qu’il appelle son meilleur ami. Il se l’est offert en guise de cadeau de Noël il y a quinze ans. « Rien ne me rend plus heureux que de le voir revenir avec la balle et la déposer à mes pieds. Cette simplicité, c’est tout », dit-il. Parfois, dans le parc, il dansent ensemble. Griz, star de son compte Instagram, le suit partout. « Après douze ans, le temps d’un chien est compté. Je ne veux plus voyager sans lui. » Il était dans les loges de Broadway, à Londres, au Mexique où Fairchild a récemment remonté Serenade de Balanchine pour le Ballet de Monterrey. « J’ai fait semblant d’organiser sa quinceañera », plaisante-t-il, évoquant la coutume latino-américaine de célébration des quinze ans. « Je lui ai acheté un petit sombrero. »

Griz l’accompagnera-t-il en Suisse ? « Oh oui, dit-il.

On passera Noël dans les Alpes. »

Au Grand Théâtre de Genève

Un Américain à Paris du 13 au 31 décembre 2025 www.gtg.ch/un-americain-a-paris rdv.

Christopher Wheeldon

Un océan séparerait la danse classique de la comédie musicale. Le chorégraphe Christopher Wheeldon, qui présentera en décembre au Grand Théâtre sa version d’Un Américain à Paris, brille sur ces deux scènes, tout comme le directeur du Ballet du Grand Théâtre Sidi Larbi Cherkaoui, qui prépare Bal impérial. Paroles d’artistes passe-muraille.

Par Alexandre Demidoff

Surtout ne pas mélanger les escarpins de Chantons sous la pluie et les tutus de Giselle. Longtemps, le monde était séparé : d’un côté les amoureux éperdus de Cyd Charisse, de l’autre ceux de la Britannique Margot Fonteyn, couronnée « prima ballerina assoluta » pendant la Seconde Guerre mondiale, princesse de rêve dans les bras de Rudolf Noureev dans les années 1960. On feignait d’oublier que la divine Cyd Charisse, née en 1914 à Amarillo au Texas sous le nom de Tulla Ellice Finklea, avait cultivé les pointes, jeune, au service de Bronislava Nijinska, Léonide Massine, Michael Fokine, au sein des Ballets russes de Monte-Carlo. Elle se faisait alors appeler Felia Sidorova et elle peaufinait le galbe de jambes qui deviendraient sa légende. Bref, les shows de Broadway à New York ou du West End à Londres relevaient du divertissement. Les créations du Ballet de l’Opéra de Paris de l’art.

Alexandre Demidoff se forme à la mise en scène à l’Institut national des arts et techniques du spectacle à Bruxelles. Il enchaîne ensuite avec un master en littérature française à l’Université de Genève et à l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Il collabore au Nouveau Quotidien dès 1994 et rejoint le Journal de Genève comme critique dramatique en 1997. Depuis 1998, il est journaliste à la rubrique Culture du Temps qu’il a dirigée entre 2008 et 2015. Il passe une partie de sa vie dans les salles.

Impossible de les confondre. Sauf qu’aujourd’hui, certains chorégraphes se révèlent aussi brillants et inspirés dans Le Lac des cygnes que dans un musical. C’est le cas du Britannique Christopher Wheeldon, naguère soliste du New York City Ballet, qui offrira au Grand Théâtre, dès le 13 décembre, sa version de Un Américain à Paris, sur la musique splendidement métissée de George et Ira Gershwin. Cette production a vu le jour en 2014 et, depuis, elle ne cesse de subjuguer partout dans le monde. Christopher Wheeldon, 52 ans, n’a que faire des diktats des pontifes de la pureté esthétique. Cette liberté lui vaut de monter des pièces au Bolchoï comme au Neil Simon Theatre de New York. Sidi Larbi Cherkaoui revendique cette même labilité. Le directeur artistique du Ballet du Grand Théâtre passe ainsi, avec l’agilité gracieuse de l’écureuil, d’une version renversante du Boléro de Ravel – cosigné avec son complice Damien Jalet sur une scénographie de Marina Abramović – à la chorégraphie de Starmania, opéra-rock remonté par Thomas Jolly en 2022. Faut-il en conclure que bas résille et justaucorps sont moins étrangers les uns aux autres qu’on ne le dit ? Qu’un artiste gagne à changer de bord régulièrement ? Christopher Wheeldon, qui vient de chorégraphier sa pièce, Corybantic Games, avec le Ballet de l’Opéra de Paris, et Sidi Larbi Cherkaoui en sont persuadés. Ils expliquent pourquoi.

Un Américain à Paris, dans la chorégraphie de Christopher Wheeldon, telle qu’on la verra sur la scène du Grand Théâtre. Après sa création triomphale à Paris en 2014 et son passage à Broadway, où il a récolté quatre Tony Awards. Ici lors de la tournée australienne en 2022. © Darren Thomas / PhotoCo

Vous êtes au départ de grands danseurs, l’un dans une veine néoclassique, l’autre dans une ligne plus contemporaine. Quand est-ce que la comédie musicale est entrée dans vos vies et comment est-ce qu’elle a changé votre approche de la danse ?

Christopher Wheeldon : Merci pour le compliment, mais Noureev était un grand danseur, alors que, pour ma part, je me défendais. J’ai grandi dans une famille où le théâtre était important. Mes parents adoraient ça et allaient régulièrement à Londres, rapportant de leur virée des programmes que je contemplais pendant des heures. Quand j’ai eu l’âge, ils m’ont emmené voir Le Fantôme de l’Opéra. J’ai été immédiatement subjugué par la majesté de ce spectacle. Ça a été le début de mon amour pour l’Opéra Garnier et la légende du Fantôme, et de ma passion pour le théâtre. Si j’avais pu chanter, j’aurais peut-être fait des comédies musicales, mais mon corps était plus adapté au ballet classique, et je crois, hélas, que je suis destiné à chanter sous ma douche.

Sidi Larbi Cherkaoui : Les frontières me sont étrangères. Enfant, je dansais dans le salon en imitant Michael Jackson. J’étais fan de Kate Bush. À 20 ans, je me suis formé à la danse contemporaine à P.A.R.T.S., l’école, à Bruxelles, d’Anne Teresa De Keersmaeker, mais en restant sensible à tous les styles de mouvement. En 2022, j’ai eu la chance de chorégraphier Starmania, cette pièce culte remontée, plus de quarante ans après sa création, par Thomas Jolly, toujours sur les musiques de Michel Berger et Luc Plamondon. J’étais porté par le sujet tragique et tellement actuel d’une œuvre qui décrit un « Occident » où un président défend une vision raciste du monde, où un protagoniste, Ziggy, affirme son homosexualité dans un contexte de répression.

« Le théâtre musical est une échappatoire, et je me sens privilégié de créer chaque soir “ deux heures de vacances ” pour le public. »

Christopher Wheeldon

Est-ce qu’il y a une différence entre chorégraphier un ballet et une comédie musicale ?

C.W. : Oui et non. Dans une comédie musicale, la structure de la chanson et de l’histoire décide de la liberté dont on dispose, et j’aime la rigueur avec laquelle on détermine la quantité de danse nécessaire. Un ballet offre plus de liberté, mais pose des défis différents.

S.L.C : Ce qui me passionne, c’est le corps, c’est l’être humain, ses danses. J’ai autant de plaisir à chorégraphier Starmania qu’à monter un opéra comme Idoménée ou Pelléas et Mélisande. L’été passé, j’ai profité de mes vacances pour régler à New York la danse de Masquerade, variation autour du Fantôme de l’Opéra d’Andrew Lloyd Webber montée par la New-Yorkaise Diane Paulus. C’est une comédie musicale immersive, les spectateurs sont tout près des interprètes. Dans ma vision de la scène, tout est connecté. Et je crois que c’est le cas aussi pour Christopher Wheeldon.

Christopher Wheeldon, le chorégraphe de Un Américain à Paris : « Les grands classiques du musical peuvent être d’une pertinence saisissante dans le monde d’aujourd’hui. Leurs thèmes sont universels. » © Kuhiro Yoneda / The Yomiuri Shimbun / AFP

Qu’est-ce qui distingue techniquement le danseur de ballet et celui de comédie musicale ?

C.W. : Ils sont formés pour répondre à des exigences différentes. Le ballet exige une ligne et une technique rigoureuses, une force et une souplesse particulières. Tout est d’une précision extrême, ce qui fait de cet art l’un des plus difficiles. La comédie musicale exige des artistes polyvalents. Un interprète, même quand il a un rôle secondaire, doit apporter du volume à l’ensemble. Il doit chanter, danser, vivre son drame.

S.L.C : Pour mes spectacles de danse, je cherche des interprètes non seulement virtuoses dans le geste, mais aussi disposés à prendre la parole. J’aime pousser un danseur à sortir du cadre : la voix apporte une autre dimension. Ce qui me fascine chez les artistes de comédie musicale, c’est leur capacité de tout vivre en même temps sur scène. Il faut être un athlète pour parvenir à cette maîtrise-là.

Avez-vous le sentiment que la comédie musicale se renouvelle, qu’elle empoigne l’époque ?

C.W. : Oui, mais je crois aussi que les grands classiques du genre peuvent être d’une pertinence saisissante dans le monde d’aujourd’hui. Leurs thèmes sont universels et, selon l’époque, leur résonance peut être encore plus grande.

S.L.C : Je crois comme Christopher que les comédies musicales touchent à des sujets souvent existentiels. Prenez Chorus Line, qui a donné lieu en 1985 à un film de Richard Attenborough avec Michael Douglas. De jeunes interprètes passent une audition pour Chorus Line justement. Et chacun raconte son histoire dans ce qu’elle a de plus intime. Le sujet transcende les époques, comme un classique. Ces dernières années, des comédies musicales ont traité de thèmes contemporains, mais toujours de manière accessible. L’accessibilité, c’est ce qui distingue ce genre. C’est sa grandeur.

Sidi Larbi Cherkaoui, directeur artistique du Ballet du Grand Théâtre : « Le musical est propre au monde anglo-saxon. Mais je suis persuadé qu’il y a un public prêt à s’ouvrir à cet art. J’espère qu’il apprendra à prendre son pied. » © Pamela Berkovic / GTG

« Ces dernières années, des comédies musicales ont traité de thèmes contemporains, mais toujours de manière accessible. L’accessibilité, c’est ce qui distingue ce genre. C’est sa grandeur. »

Sidi Larbi Cherkaoui

Les chorégraphes qui, comme vous, alternent ballets et comédies musicales, sont rares. Comment expliquez-vous cette séparation ?

C.W. : Je crois que c’est moins rare. Un Américain à Paris a marqué le début d’une nouvelle vague de comédies musicales où la danse joue un rôle central dans la narration. Passer du ballet à Broadway est encore inhabituel, mais, pour ma part, j’ai toujours cherché à créer des ponts entre ces deux mondes, en intégrant des histoires complexes, une dynamique théâtrale et une musique accessible sur la scène du ballet. Ce pont, et mon amour des comédies musicales, m’ont permis de passer de l’un à l’autre avec plus de fluidité.

Mais les publics, eux, ne se mélangent pas…

S.L.C. : C’est une affaire de goût et de culture. Le musical est propre au monde anglo-saxon.

À quoi aspirez-vous au fond quand vous montez Un Américain à Paris ou MJ The Musical, ce spectacle que vous avez consacré à Michael Jackson en 2022 ?

C.W. : Dans tout le bruit qui entoure Michael, nous avions peut-être oublié que sa musique est pleine d’humanité. Sa vie n’a pas été simple ni rose, mais son héritage rend les gens heureux et rassemble. Nous en avons besoin en ce moment. Le théâtre musical est une échappatoire, et dans un monde complexe, je me sens privilégié de créer chaque soir « deux heures de vacances » pour le public.

Mais il faut être patient. Je suis persuadé qu’il y a un public prêt à s’ouvrir à cet art. J’espère qu’il apprendra à prendre son pied.

C.W : Pourquoi ne pas combiner le raffinement du ballet et la force d’entraînement du musical ?

Les limites qui nous sont imposées sont déjà suffisamment nombreuses. Créons de temps à autre un art qui puisse s’ouvrir à ces deux mondes, réjouir ces deux publics.

Au Grand Théâtre de Genève

Bal impérial / Boléro du 19 au 25 novembre 2025

www.gtg.ch/bal-imperial-bolero

Au Grand Théâtre de Genève

Un Américain à Paris du 13 au 31 décembre 2025

www.gtg.ch/un-americain-a-paris rdv.

Nommée Révélation lyrique aux Victoires de la musique en 2011, Gaëlle Arquez possède un répertoire très vaste, qui va de Néron (Le Couronnement de Poppée) à Charlotte (Werther), de Nicklausse (Les Contes d’Hoffmann) à Dorabella (Cosí fan tutte) ou Dona Elvira (Don Giovanni), sans oublier Mélisande (Pelléas et Mélisande) et bien sûr Carmen, son rôle signature. En 2021, elle a été jurée de l’émission Prodiges sur France 2.

Française et Genevoise, journaliste et diplômée de piano au Conservatoire de Neuchâtel, Sylvie Bonier a enseigné l’instrument à Genève et collaboré à différentes parutions et radios en France, ainsi qu’à Espace 2. Elle a assuré pendant 40 ans la chronique musicale de la Tribune de Genève puis du Temps, auquel elle continue de collaborer occasionnellement.

Carmen de référence, la mezzo-soprano française est en quête perpétuelle de nouveaux horizons. Pour sa première apparition genevoise, elle sera Isabella de L’Italienne à Alger de Rossini, opéra qu’elle a déjà chanté à la Scala de Milan.

Par Sylvie Bonier

Gaëlle Arquez : « Isabella, dans L’Italienne à Alger, est une femme prête à tout pour défendre son amour et obtenir ce qu’elle veut. Je me reconnais dans sa détermination. »

© Stephane Grangier / Corbis / Getty Images

Une petite fille penchée sur le sable, loupe en main, traque la vie secrète des insectes. Elle est concentrée à l’extrême. Il ne faut pas perdre de vue la minuscule fourmi qui roule sous les grains dorés. Chaque jour, l’enfant s’évade en exploration, pour découvrir de nouveaux spécimens et les ramener dans sa besace. Élevée dans une liberté soixante-huitarde bienveillante, la petite Gaëlle goûte l’évasion, la découverte, le silence, les sons, les odeurs et la beauté de la nature africaine. Elle vit en Côte d’Ivoire, dans les années quatre-vingt, entre un père franco-espagnol professeur de mathématiques et une mère malgache. La maman touche à tout, de l’horticulture, à l’éducation enfantine, l’administration ou la traduction, avant l’enseignement d’histoire-géographie. Quand l’heure du retour en France sonne, la fillette, née à Saintes en 1983, fête ses huit ans. La secousse de la rentrée a été rude, car la différence de culture, la perte de liberté et l’adaptation citadine ont été radicales. « Mes racines multiples sont une richesse qu’il m’a fallu apprivoiser. » Curieuse de tout, la maman îlienne adore les musiques les plus éclectiques. Elle transmet sa faim de connaissance à sa fille unique, qui en fait son miel.

« J’aimais la comédie musicale au même titre que Mariah Carey, Whitney Houston, le jazz, la pop ou la chanson française. Mais aussi le sport et la danse jazz puis contemporaine qui m’aidaient à exprimer mes énergies contenues. » Car le piano où elle a été orientée ne lui suffit pas. Gaëlle s’y montre douée, mais la solitude à l’instrument la frustre. Lorsqu’elle est invitée à assister au cours de chant de Martine Postel, qui avait entendu la jeune fille dans une comédie musicale, c’est la révélation.

« Tout me plaisait dans cette classe : l’engagement du corps, l’aspect ludique du travail, la pratique de groupe. Le chant classique m’a happée. » Depuis, la magnifique brune au visage de madone est devenue une mezzo-soprano réclamée sur les scènes du monde entier. Sa voix caramel, corsée et satinée, ainsi que son charisme envoûtent. Sa Carmen fière et sobre la porte au pinacle en 2016. Ce rôle à la fois libérateur et lourd à porter l’accompagne sans relâche depuis. C’est en le découvrant du poulailler de Covent Garden, à Londres, qu’elle a eu le choc lyrique : c’était le premier opéra auquel elle assistait.

« J’ai entendu l’œuvre en boucle à la maison. Et lorsque des années plus tard, on m’a proposé ce rôle mythique, que je n’imaginais jamais chanter tant il m’impressionnait et me semblait cliché, tout s’est mis en place avec une relative facilité. Je l’ai incarné pour ma première apparition à… Covent Garden, avec ma mère dans la salle. »

Le parcours de la cantatrice passe par Rossini, Gounod, Verdi, Offenbach, Humperdinck, Debussy, Gluck, Bellini, le baroque ou le contemporain. Un éclectisme motivé, toujours, par la nécessité « d’explorer et d’ouvrir les horizons ». Mais quand on lui demande quels sont ses compositeurs d’élection, Mozart arrive en tête. « Son univers lyrique m’a permis de désacraliser l’opéra grâce à sa profonde humanité et son humilité, en lien étroit avec son côté espiègle et sa vitalité. Rameau a été une rencontre forte, pour sa musique indescriptible et le choix minutieux de ses livrets. Pour moi, il touche au sublime, avec Haendel, à la vocalité si somptueuse, et chez qui les rôles masculins et les sorcières enrichissent les possibilités d’incarnation féminine. Tout m’enchante chez lui. » Gaëlle Arquez avait d’abord rêvé des grands rôles de soprano. « J’ai eu du mal à renoncer à traviata, et surtout à Mimi de La bohème. Mais en fait, le registre de mezzo autorise beaucoup plus de possibilités, avec des rôles plus complexes, ambigus ou androgynes. J’ai ainsi eu la chance d’explorer des parties de moi plus inhabituelles. Quand on m’a grimée en Néron ventripotent et obscène dans Le Couronnement de Poppée de Monteverdi, ça m’a sortie des canons de beauté et de genre dans lesquels je suis enfermée, comme beaucoup de femmes. C’était passionnant. » La féminité, justement, qu’elle porte si bien, Gaëlle Arquez n’en joue jamais. C’est ce qui fait aussi sa force. Avec Isabella de L’Italienne à Alger, l’opéra de Rossini qu’elle vient chanter à Genève, après la Scala de Milan l’an dernier, elle savoure cette liberté qui lui est si chère. « C’est un femme prête à tout pour défendre son amour et obtenir ce qu’elle veut. Je me reconnais dans sa détermination même si la manipulation n’est pas mon mode d’action. Mais sous la drôlerie et l’esprit pétillant, la sincérité, la profondeur et l’absence d’artifices la rendent très touchante. »

Avec ce personnage qu’il faut manier dans la finesse et l’éclat, Gaëlle Arquez aborde un marathon vocal. « Techniquement, Rossini est très délicat car il faut savoir rester vif, incisif, l’esprit acéré. La vocalité spectaculaire ne doit pas faiblir sur la distance, pour tenir jusqu’au bouquet final. C’est un exercice d’endurance mais qui demande aussi beaucoup de sensibilité et d’ardeur. »

Bâtiment des Forces Motrices L’Italienne à Alger du 23 janvier au 5 février 2026 www.gtg.ch/italienne-a-alger rdv.

On peut être perdu dans une autre culture de mille manières. Dans la langue, qui est aussi une identité. Dans le mélange des sources musicales, comme Johann Strauss l’a fait dans ses valses. Dans les arts, comme dans Un Américain à Paris , ou lorsqu’il s’agit de diriger un opéra en Allemagne quand on vient de Fribourg, comme Julien Chavaz.

Mille manières de danser, mille manières de voir le monde : le sentiment d’être « lost in culture » est au cœur du travail photographique de Martin Parr à travers le monde, dont l’exposition que contemple cette spectatrice à Valencia rend compte sous sa forme joyeuse et mordante. © Stephane Grangier/Corbis/ Getty Images

Transplanté dans une autre culture que la sienne, on perd tous ses repères. Et le premier d’entre eux, c’est la langue. Vincenzo, Tony et Ali racontent à la dramaturge Claire de Ribeaupierre, qui les a mis en scène, comment ils ont navigué entre leur langue maternelle et le français à leur arrivée en Suisse. Et comment les difficultés premières ont pu devenir une richesse.

Par Claire de Ribeaupierre

Les individus depuis la nuit des temps se déplacent, quittent leur pays d’origine pour des raisons familiales, économiques, politiques, religieuses, professionnelles ou climatiques, et se retrouvent plongés dans une culture et une langue étrangères, dans un environnement qui leur est la plupart du temps inconnu.

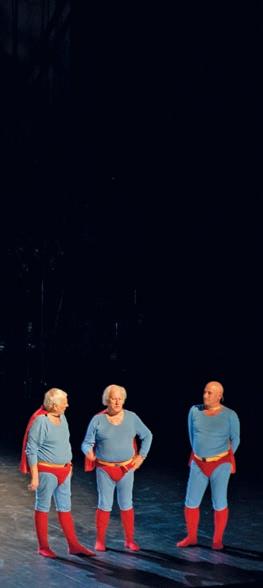

Avec Massimo Furlan, artiste et metteur en scène, le principe de la rencontre constitue le cœur de notre travail. En créant les spectacles Les Italiens en 2019 et Le Lasagne della Nonna en 2024, nous avons passé beaucoup de temps à faire connaissance avec des hommes et des femmes qui avaient été confrontés à un changement de langue et de culture. Ces personnes étaient doublement sans repères – lost in culture – parce qu’elles n’avaient jusque là jamais mis les pieds sur une scène de théâtre.

Claire de Ribaupierre, docteure ès lettres, dramaturge, enseignante à La M’affacture, collabore aux créations de Massimo Furlan depuis 2003. Ensemble ils créent des projets scéniques et performatifs en Suisse et en Europe. Depuis 2017 leur travail s’oriente vers une dimension documentaire et anthropologique avec des projets comme Hospitalités (2017), Les Italiens (2019), Le Lasagne della Nonna (2024).

La culture c’est un ensemble de goûts, de gestes, de manières de dire et de faire, c’est le familier qu’on n’arrive pas à définir : c’est ce dont on hérite malgré soi, inconsciemment. La culture est inscrite dans le corps et dans la mémoire, mais aussi dans des lieux, dans l’urbanisme et l’architecture, dans des textes, des chants, des danses, des œuvres d’art, dans la cuisine, dans la manière d’éduquer et de transmettre, dans la langue, dans les non-dits et les silences. Découvrir une autre culture, l’adopter pour qu’elle devienne un territoire familier dans lequel évoluer sans crainte et sans danger, constitue une longue aventure.

Pour Massimo Furlan et moi-même, faire de la place à ces vies qui viennent d’ailleurs, découvrir leur trajectoires individuelles et ressentir leurs émotions, partager leur récit et leur réflexion est une expérience extrêmement riche. Se pose la question pour nous, à travers le médium du théâtre, de comment traduire, comment construire, comment éclairer leurs histoires pour que les spectatrices et spectateurs puissent imaginer, se souvenir peut-être et se reconnaître.

Ma mi pari un salame

Dans la pièce Les Italiens, Vincenzo di Marco, ami de longue date, professeur de littérature française dans un gymnase lausannois, raconte son attachement à la langue sicilienne, une langue « territoire », « un point d’ancrage, une respiration, une manière d’être au monde ». Sa première langue naturelle, maternelle, c’est donc celle qui le lie à une histoire, une culture et une mentalité. Le sicilien témoigne d’une souplesse oscillant entre ce qui peut se dire et ce qui se sous-entend dans un regard, une expression faciale, un silence. Une langue qui a développé une ironie particulière, une forme d’autodérision permettant de préserver de la dignité dans l’adversité, une certaine distance à l’égard des événements ; une langue qui n’utilise pas les temps du futur ou du conditionnel, qui s’adapte à ce qui arrive, au présent.

Je demande à Vincenzo de me parler de sa relation à la langue sicilienne : « Entre les années 1960 et 1990, la langue sicilienne a été méprisée, écartée, considérée comme une langue de paysans. La langue de la culture, la langue qui comptait, c’était l’italien. Le sicilien était un marqueur social disant la pauvreté, l’inculture : c’était la honte de parler sicilien. Mais pour moi c’était une bouée de sauvetage, la parler c’était être protégé, être

entouré de ceux qui me voulaient du bien, alors que c’était dur partout ailleurs. C’était la langue de la maison, celle de la petite enfance. J’ai appris le français à l’école, et j’ai tout de suite compris que si je voulais m’intégrer je devais bien le parler. Je suis devenu le dépositaire de la langue française à la maison : j’étais le porte-parole, le trait d’union entre la famille et le monde extérieur. Si je n’étais pas capable de m’imposer par la langue, si je ne pouvais pas traduire, c’était la honte pour moi et les miens. Bien parler c’était se défendre, moins subir. Depuis tout petit, je vivais avec la radio allumée dans ma chambre. J’écoutais des émissions, j’écoutais des chansons, et je les apprenais par cœur. » « Un jour après l’école on jouait dans la forêt près de la rivière. Il y avait dans ce groupe un garçon plus grand que moi qui cherchait à m’humilier parce que j’étais étranger. Il avait taillé une flèche dans un morceau de bois et il m’avait dit de courir. Il a soudain lancé le projectile dans ma direction et la flèche s’est plantée dans le bas de mon pantalon et m’a fait chuter. J’étais allongé au sol, face contre terre, immobilisé par cette lance et d’un coup, je me suis mis à chanter : « Tu vois je suis planté, planté, planté / Au milieu du désert dont mes rêves sont faits » C’était une chanson de Julien Clerc que j’avais en tête, que j’avais entendue à la radio. Tout le monde a éclaté de rire. La langue s’était transformée en arme, en arme de confrontation et de séduction. C’est elle qui m’avait aidé à me retourner et prendre le dessus. Dès ce moment-là, aux yeux des autres, j’étais devenu un type débrouillard, drôle : je n’étais plus méprisé. Je pense que cet humour, cette fulgurance, je les avais empruntés à la langue sicilienne, je les avais transposés dans le français. »

La culture c’est un ensemble de goûts, de gestes, de manières de dire et de faire, c’est le familier qu’on n’arrive pas à définir : c’est ce dont on hérite malgré soi, inconsciemment.

Dans le spectacle Les Italiens que Claire de Ribeaupierre a conçu avec Massimo Furlan, des immigrés et enfants d’immigrés italiens racontent leur choc culturel en costumes de Superman.

© Pierre Nydegger / Laure Cellier

La langue révèle une culture, une manière d’être au monde. Certaines expressions sont intraduisibles parce chaque langue est singulière et qu’elle possède sa propre « empreinte digitale », dit Barbara Cassin. À travers ces intraduisibles on découvre un trait d’esprit, une façon de voir. Je demande à Vincenzo de partager un intraduisible du sicilien : il réfléchit et me dit : « Tu vois, en sicilien, pour parler d’un type qui est minable, insignifiant, on dit « ma mi pari un salame ! » avec la gestuelle d’un mouvement vertical de la main du haut vers le bas, qui s’arrête avec les doigts resserrés en pointe d’artichaut comme pour signifier la suspension du salami qui sèche. Le sicilien regorge d’images, c’est une langue très visuelle alors que le français c’est une langue du commentaire, de l’analyse.

加油 (jiāyóu) Mets de l’essence !

Tony Altermatt, artiste photographe, d’origine chinoise par sa mère, suisse par son père, me raconte. « La langue que nous parlions ensemble en famille, puisque nous vivions à Neuchâtel, c’était le français. Mais ma mère nous parlait en mandarin à mon frère et moi. Elle aurait pu nous apprendre le cantonnais, qui est sa langue maternelle, mais mon père trouvait qu’il valait mieux nous apprendre une langue officielle, la langue dominante qui pouvait être parlée un peu partout en Chine. J’ai donc appris le mandarin à travers les chansons, les comptines, les dessins animés, les films, les conversations quotidiennes. »

« Le français, l’allemand, l’anglais, ont des racines communes et partagent un même rythme, ce sont les mêmes muscles de la bouche que tu utilises. Avec le mandarin, tu actives des muscles différents. Tu prononces les sons avec la gorge. Beaucoup de mots sont semblables et ne se différencient que dans des variations de prononciation, d’accents, des nuances, une différence infime de tonalité : tu dois donc toujours être attentif à la prononciation et au contexte pour comprendre de quoi il est question, quel est le sens du mot. C’est une langue de la présence, du face à face. »

Le photographe Tony Altermatt, auteur de cette image, raconte comment il a navigué entre le français de son père et le mandarin de sa mère, et comment son identité change lorsqu’il passe d’une langue à l’autre.

L’acteur marocain Ali Lamaadli parle plusieurs langues et pratique des allers-retours incessants entre l’arabe et le français.

Ici dans le spectacle Le Lasagne della Nonna. © Pierre Nydegger

« En Chine, on parle avec des gestes, les gens sont bruyants, festifs, on a l’impression qu’ils sont toujours énervés, mais ce n’est pas le cas ! C’est juste qu’ils sont très animés. Ils rient fort, et il y a très peu de silence. Les repas sont des moments de convivialité privilégiés : on passe beaucoup de temps à table et c’est comme si tout s’arrêtait. Dans les langues chinoises il n’y a pas de temps verbaux pour dire le passé ou le futur, le temps flotte. »

Tony poursuit : « Quand je parle mandarin, je suis totalement différent de quand je parle français, anglais ou allemand. Je change de volume de voix, je change mes expressions, mes gestes. J’ai plusieurs identités, qui sont toutes reliées aux langues que je parle. »

Tony a réalisé un travail photographique pour la fin de son diplôme à l’ECAL sur la seconde génération de la diaspora chinoise en Suisse. À travers ses rencontres, la question de la maison est revenue très fort. La communauté chinoise est discrète quand elle se trouve à l’étranger. Du coup, tous les signes de reconnaissance se regroupent à l’intérieur, dans l’espace domestique. Les références aux racines se construisent à travers des objets, des vases, de la vaisselle, des figurines. Ce sont des objets totems, des repères qui construisent des liens et servent de support à l’imagination et à la nostalgie : « Huŏlóng évoque les souvenirs et la sensation que nous procure un pays dans lequel on n’a jamais habité. On explore puis on entremêle des symboles et des images, donnant naissance à notre propre culture. » Il me lance un intraduisible « mets de l’essence ! », expression qu’on utilise quand quelqu’un ne va pas bien, qu’il n’a plus d’énergie, qu’il se sent dépassé, ce qui veut dire en quelque sorte « Allez, courage ! », et on répète cette formule « jiāyóu » « jiāyóu » « jiāyóu » comme une petite chanson.

(Ghadi nkhetfeek)

Je te kidnappe !

Je rends visite à Ali Lamaadli, acteur marocain de Casablanca, qui a travaillé avec nous dans Le Lasagne della Nonna, pour creuser son rapport aux langues qu’il pratique, le darija, l’amazighe, l’arabe, et le français. Il me raconte que c’est un peu par hasard qu’il a dû se plonger dans la langue française quand il a participé aux concours d’entrée de La Manufacture, l’école romande de théâtre dans laquelle il a fait ses études. Il fallait apprendre des textes par cœur dont il ne comprenait pas vraiment le sens : il s’appuyait alors sur la rythmique pour construire des repères. Il me dit : « Mon cerveau s’arrêtait de penser, je devenais le texte comme dans une forme de dissociation. En pratiquant, je découvrais le sens : ça me prenait beaucoup de temps, le temps que mon corps intègre les mots, leur musicalité et leur signification. Pendant mes premières années à Lausanne, j’ai dû développer une extrême attention aux signes : il fallait que je puisse capter les informations et les trier, analyser les situations, comprendre les sollicitations, décrypter les non-dits, lire les émotions. »

« Ce n’est pas que je laisse le Maroc derrière moi et que je deviens suisse. Je fais des allers-retours entre les deux pays pour garder le contact avec ma langue, ma famille, pour comprendre comment ça bouge d’un côté et de l’autre. J’assiste aux changements, je me laisse porter, mais je n’ai pas vraiment de prise sur les choses. Par contre, ce que je fais avec mes mains –jouer d’un instrument, cultiver, cuisiner –, ça me donne la possibilité de trouver des repères, où que je sois. »

Dans le spectacle Le Lasagne della Nonna, Ali arrive sur scène de façon incongrue, interrompant une scène de débat culinaire, dans une gigantesque part de lasagnes. Comme un astronaute débarqué sur une terre étrangère, il salue les grands-mères italiennes puis se met à chanter en darija une litanie qui remplit l’espace. D’un coup, tout ce qui avait été installé jusque là bascule et se retourne, on entre dans un monde autre, dans une langue concrète, dense, inconnue.

Pour Ali, ce moment s’apparente à un rituel et c’est ce qu’il explique : « Cette chanson que je viens de chanter, c’est un poème qui m’accompagne depuis plusieurs années, depuis que je suis arrivé en Suisse. Il me permet d’entrer en contact avec un lieu et les gens qui l’habitent. Je la chante quand j’entre dans un endroit encore inconnu ».

« Comme un jardin : il faut préparer la terre et laisser venir. Lorsque tu cultives, il ne faut pas forcer, arracher, contraindre, mais laisser apparaître, accueillir ce qui pousse. »

Il y a une dimension performative de la langue qui transforme l’espace en un espace autre, un « là-bas » qui surgit « ici ». La langue se dépose dans un cadre qui l’a rendue possible. « Comme un jardin : il faut préparer la terre et laisser venir. Lorsque tu cultives, il ne faut pas forcer, arracher, contraindre, mais laisser apparaître, accueillir ce qui pousse. » Il me raconte un intraduisible en darija, qui lui a déjà valu des réactions étonnées ! « Quand tu aimes bien quelqu’un, ça peut être un enfant, une personne de ta famille ou quelqu’un dont tu es amoureux, que tu le trouves trop chou, qu’il te fait craquer en quelque sorte, tu dis Ghadi nkhetfeek : “Je te kidnappe“. »

C’est le malentendu qui fait naître la poésie. Nous nous enrichissons au contact des autres, à l’écoute de langues différentes, à la découverte de nouvelles manières de voir le monde. Sans ces rencontres qui nous décentrent et nous métissent nous serions isolés, incapables de nous développer et d’apprendre.

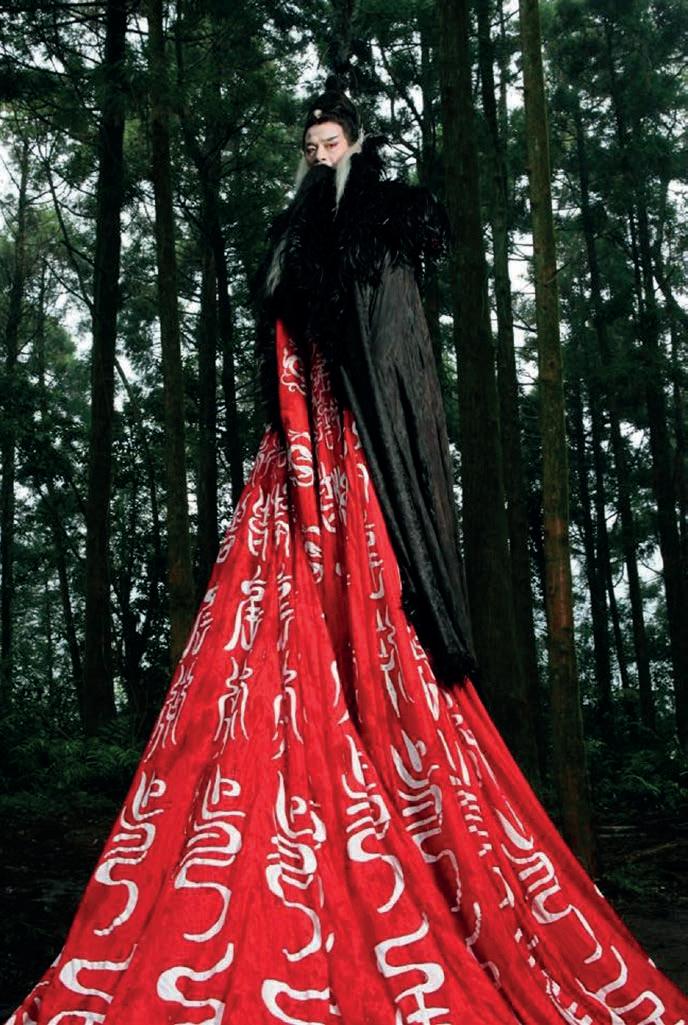

Photographe depuis toujours, Tim Yip est aussi devenu décorateur et concepteur de costumes pour le cinéma, l’opéra, la danse et l’installation, en hybridant ses racines chinoises avec le spectre des esthétiques contemporaines. Il dessinera la scénographie et les costumes de la prochaine création de Sidi Larbi Cherkaoui, Bal impérial. Il revient sur son fabuleux parcours.

Bertrand Tappolet est journaliste et critique culturel depuis quarante ans, il a publié plus de 7000 articles, portraits et entretiens sur une large palette d’expressions artistiques : arts vivants – danse, théâtre, opéra, performance, musique –, photographie, cinéma, séries TV et littérature.

Tim Yip est un passeur, un archéologue des rêves. Son œuvre prolifique vagabonde. Du cinéma à l’opéra et à la danse, de la photographie à l’installation. Elle dessine les contours d’un « nouvel orientalisme ». Il ne s’agit pas d’un folklore flirtant avec l’exotisme, mais d’une quête sensible pour capter l’âme d’une culture et la projeter dans un langage universel. Son travail, d’une profondeur rare, est un dialogue constant entre la chair et l’esprit, le tangible et le métaphysique.

Cette exploration des seuils, on la retrouve dans ses collaborations marquantes avec Akram Khan. En témoigne une Giselle minérale et déchirante, où les décors semblent danser. Le chorégraphe anglobengali a d’ailleurs créé avec Sidi Larbi Cherkaoui Zero Degrees (2005). La danse, entre heurt et étreinte fluide, y invente une langue commune où les corps se défient autant qu’ils se répondent.

Né en 1967 à Hong Kong, Tim Yip voit son travail d’artiste visuel, décorateur et costumier salué par l’Oscar de la direction artistique et un BAFTA pour les costumes pour Tigre et Dragon d’Ang Lee. Son « nouvel orientalisme », fusion de traditions et de contemporanéité, rêve éveillé et investigation sur nos identités s’approfondit dans Les Trois Royaumes signé John Woo (2008). Il a collaboré à 35 films et plusieurs opéras. Côté danse, son regard chorégraphie l’espace et sculpte les costumes notamment pour Akram Khan – Desh, Giselle, Until the Lions, Chotto Desh. Au théâtre, il a travaillé avec Robert Wilson, Zhang Yimou, Stan Lai et Yang Liping, entre autres. Comme metteur en scène, il a signé les pièces Storm in Emptiness et Love in a Fallen City, qui allient vidéo et art scénique dans une forme qu’il nomme « théâtre total ».

Tim Yip : « J’essaie ceci, puis cela, j’aime défier et tester mes limites. Je n’avance jamais en ligne droite, mais par multiples : jamais une seule idée, pas de concept figé : une impulsion » © timyipstudio.com

Plasticien, Tim Yip a imaginé un alter ego sous forme d’une figure hyperréaliste : Lili. Cette présence silencieuse et voyageuse immuable favorise une méditation poétique sur l’identité, le temps et la mémoire. On la retrouve au détour d’expositions, films, lieux publics et jusqu’au festival artistique et communautaire Burning Man (Nevada). Elle pose notamment avec des anonymes et la styliste britannique Viviane Westwood. Une facette singulière d’un artiste total, un humaniste qui, inlassablement, sculpte matières et espaces, se jouant des frontières entre disciplines.

Votre parcours est une traversée sans fin des disciplines, cultures et époques.

Enfant déjà, j’aimais être « là », présent au cœur des choses, participer, dessinant tout le temps. À l’école, le dessin est venu naturellement. Mon frère était photographe à Hong Kong. Je l’ai suivi, j’ai appris, j’ai rencontré des photographes prenant goût à l’image.

En parallèle, j’étudiais la photographie à l’Université polytechnique de Hong Kong. Très vite, j’ai compris n’avoir pas une logique « unique » : j’avance par porosités.

Au cinéma, vous débutez en collaborant en 1986 au film de John Woo, A Better Tomorrow (Le Syndicat du crime).

Il s’agit de mon premier film comme directeur artistique. Une aventure fondatrice, un moment très particulier à Hong Kong, une phase d’accélération et de développement intense avant la rétrocession à la Chine continentale une décennie plus tard. Le film a déplacé les lignes – ce mélange d’action, de romantisme, de codes d’honneur… Il s’agissait de dignité, d’amitié, de loyauté, comme dans les récits des Trois Royaumes (2008) : on y parle toujours de relations entre frères d’armes. Le public l’a senti.

Dans vos séjours de Hong Kong, Taïwan à Pékin, que cherchiez-vous ?

En tant qu’enfant de Hong Kong, on a naturellement le regard tourné vers l’extérieur. J’aimais profondément la culture européenne, le cinéma, la Nouvelle Vague, cette aspiration à un cinéma-idée révolutionnaire dans les années 60. Mais je cherchais mon identité. Je me plongeais dans la culture

traditionnelle chinoise, ce qui n’était pas simple à saisir. J’ai beaucoup circulé entre Hong Kong, Taïwan et la Chine continentale. À Taïwan, notamment, j’ai travaillé avec des artistes passionnants ; ce déplacement m’a formé. Sept ans à observer la manière dont une émotion circule, comment un vêtement peut la porter, la prolonger, la retenir. Aujourd’hui encore, en ballet, je comprends mieux pourquoi tel mouvement appelle telle coupe.

Comment l’œil du photographe – cadrage, lumière, instant – imprègne-t-il scénographies et costumes ?

La photographie est ma compagne et ma première formation. Elle m’apprend à regarder à distance et à disparaître si nécessaire. Je passe du dedans au dehors, étant toujours dans ce va-et-vient. Regarder à l’intérieur, regarder à l’extérieur. Parfois je m’efface, parfois je me montre. Quand je change de médium, j’accepte d’oublier ce que je sais : assistant quand il le faut, metteur en scène quand le langage l’exige. J’essaie ceci, puis cela, j’aime défier et tester mes limites. Je n’avance jamais en ligne droite, mais par multiples : jamais une seule idée, pas de concept figé – une impulsion.

Vos décors et costumes pour le blockbuster Tigre et Dragon d’Ang Lee sont salués par l’Oscar de la meilleure direction artistique. Vous avez parlé alors de « nouvel orientalisme ». Qu’entendez-vous par là ?

Cela remonte à l’enfance : je collectionnais des images de l’Opéra de Pékin. Il existe la poétique tragique d’un Shakespeare. La poésie chinoise, elle, suppose de s’effacer, se dissoudre pour sentir l’espace – parfois devenir l’espace, voyant ce qui vous advient. Dans Tigre et Dragon, l’émotion humaine atteint ce seuil-là. Ce n’est ni une reconstitution archéologique ni une exotisation. C’est une essence poétique réinventée.

Que représente Lili, cette créature hybride entre l’humain et l’androïde que vous avez créée ?

Depuis dix-huit à travers le monde, Lili crée le « temps zéro » car elle ne vieillit pas, ne change jamais d’âge, qui est invariablement un état d’environ seize ans. Elle transcende le temps et l’espace dans les limbes. Partout où Lili apparaît (expositions, lieux publics, festival Burning Man…), le temps se dérègle, pas au sens d’un effet, mais d’une coïncidence : tous les instants se superposent. Je peux l’imaginer sous d’autres formes, parfois abstraites, dans le futur. Avec elle, les lieux se rassemblent. Elle m’aide à penser l’existant et le non-existant dans le même geste. En chinois classique, en philosophie et dans la pensée taoïste, il y a un mot central qui exprime simultanément l’existant et le non-existant et les réunit.

Tim Yip et Lili, sa créature hybride entre l’humain et l’androïde qui apparaît dans toutes les strates de son travail : expositions, lieux publics, festivals… © timyipstudio.com

« Lili crée le “ temps zéro ” car elle ne vieillit pas, ne change jamais d’âge, qui est invariablement un état d’environ seize ans. »

Votre Lohengrin de Wagner au Metropolitan Opera (2023), mis en scène par François Girard, remplaçait le médiéval romantique par un monde post-apocalyptique et abstrait.

Nous voulions parler d’un monde d’après-guerre sans soleil, en abri, un bunker. Identités mouvantes, centre introuvable. Une entité surgit et leur impose un choix rude et difficile. Pas d’illustration : une forme qui porte le sens. Ne souhaitant pas passer par le processus du langage, j’ai suivi la musique.

Chaque chœur a sa couleur ; à chaque entrée, tout l’ensemble se recompose chromatiquement, jouant sur des oppositions visuelles dans les costumes.

C’est simple et très triste, presque physiquement.

Est-ce l’aboutissement de votre idée du costume chorégraphié ?

Oui. Montrez juste un petit-déjeuner. Voyez un riche, un pauvre, un enfant, un chien le manger, et vous contemplez déjà une dramaturgie. Inutile d’appuyer ou de raconter une histoire puisqu’il est possible de ressentir tant de choses en soi.

L’économie des signes peut être singulièrement puissante.

Un costume dessiné par Tim Yip pour The Tempest, une performance de Wu Hsing-kuo. © timyipstudio.com

Vous avez aussi oeuvré pour la cérémonie de clôture des JO de Pékin de 2008, orchestrée par le cinaéste Zhang Yimou. La cérémonie oblige à une clarté presque héraldique. Les uniformes ont leur grammaire, souvent datée. J’essaie d’introduire une perception nouvelle sans trahir la lisibilité, de donner tenue et puissance à des corps très différents. C’est une tension, mais fertile.

Vous avez des affinités avec des chorégraphes comme Sidi Larbi Cherkaoui ou Akram Khan, où l’on ressent parfois des fils invisibles qui animent le corps dans leurs pièces.

Je regarde l’intérieur du mouvement. Chez Sidi Larbi, je sens une politique du sensible : l’attention aux systèmes, aux liens. Nous avons imaginé une scène double, un décor en deux parties et espaces. Devant un mur, il y a une fête élaborée. Derrière, se déploie la guerre avec ses événements terribles. Deux mondes coexistent ainsi et se fissurent. Les costumes marquent précisément le changement entre ces univers. Avec Akram, c’est une cuisine précise : chaque pièce est un nouveau moment, il faut trouver le point juste entre l’armature occidentale (logique, symbolique explicite) et l’esprit oriental (le souffle, l’attente, l’adresse). Rien n’est simple, tout est exact.

Tim Yip a signé les costumes et la scénographie de nombreux spectacles, comme ce Sacre du Printemps de la chorégraphe et danseuse chinoise Yang Liping, en 2018. © timyipstudio.com

À propos de Bal impérial, le directeur du Ballet du Grand Théâtre évoque la blessure sociale et la mémoire impériale…

Le langage rate toujours quelque chose ; il organise, il coupe. On parle, on croit se comprendre, on se perd. Sur scène, je reviens au sensible – formes simples, mais exactes – pour que la blessure soit perçue sans surlignage : une coupe qui gêne, une matière qui pèse, un mur qui penche.

Pour ce ballet, vous évoquez l’omniprésence de la guerre, des missions, des corps contraints.

J’ai imaginé un peuple en uniforme et, à l’opposé, des silhouettes qui affichent leur aisance sans limites. Le costume y devient géopolitique : à qui obéis-tu ? De quel côté tombes-tu ?

Et la musique ? Johann Strauss, ses valses que l’on croit légères, mais traversées de mélancolie et d’ironie…

La musique, notamment de bal, impose une architecture de mouvements. On peut dialoguer avec elle ou la contrarier. J’aime la contrainte : elle affine. Le tout est d’être d’une précision absolue, sans se laisser enfermer.

Comment voyez-vous votre travail ?

J’ai la conviction que nous ne venons pas uniquement « de la Terre ». Nous sommes des agencements d’énergies. L’histoire cherche à réduire l’excès en formes suivables, mais cela crée un écart. Mon travail consiste à réouvrir cet espace, là où l’instant se multiplie.

Quelle constante traverse votre œuvre, l’essence de votre geste ?

Aller au-delà du réel. Penser le temps plus que l’événement. Une chaise me ramène à l’arbre, à la forêt, aux chants qu’elle a portés. J’essaie de faire passer cela par la poésie, puis de le réinjecter dans la forme. Rester curieux, chaque seconde. Revenir au point zéro quand tout se brouille.

Au Grand Théâtre de Genève Bal impérial / Boléro du 19 au 25 novembre 2025 www.gtg.ch/bal-imperial-bolero

Paris a toujours fasciné le cinéma américain, à l’exemple de Un Américain à Paris de Minnelli, inspiré de Gershwin comme le musical du même titre présenté en fin d’année au Grand Théâtre. Mais Hollywood en fait un pur fantasme, une capitale de l’amour et de la fête.

Par Stéphane Gobbo

Titulaire d’un master en Histoire et esthétique du cinéma, Stéphane Gobbo a travaillé pour les revues spécialisées FILM et Cinébulletin, avant de poursuivre sa carrière au sein des rédactions de La Liberté puis de L’Hebdo Il est depuis 2015 chef de la rubrique Culture du quotidien Le Temps

Il s’agissait de sport et non de cinéma, mais la manière dont la course était mise en scène en recourant au montage alterné avait quelque chose d’hitchcockien. Le 27 juillet dernier, avant sa traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées, la dernière étape du Tour de France investissait la butte Montmartre pour une boucle sinueuse que le peloton empruntait trois fois. Toutes les caméras étaient alors braquées sur un quartier victime de surtourisme parce qu’il est le plus pittoresque de Paris, mais aussi parce qu’il a été labelisé « instagramable » par des héroïnes de fiction prénommées Amélie et Emily. Lorsque Jean-Pierre Jeunet dévoilait au printemps 2001 Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, rien ne prédestinait ce « feel good movie » passéiste à devenir un film culte. Incarné par Audrey Tautou, le personnage-titre fréquentait notamment, à la rue Lepic, le Café des Deux Moulins. Le succès du film d’abord en France puis surtout dans le reste du monde lui offrira une publicité gigantesque, au grand dam des riverains. À mille lieues du « vrai » Paris, tel que montré dans le cinéma d’auteur, Jeunet usait et abusait des clichés, comme s’il voulait se placer dans l’héritage d’une tradition très américaine, dont la dernière incarnation est la série Emily in Paris.

Racontant l’adaptation à la vie parisienne d’une Américaine travaillant dans le marketing, cette production Netflix créée en 2020 par Darren Star est une machine à clichés puissance mille, entre bérets et croissants, symptomatique du regard qu’ont toujours porté les productions hollywoodiennes sur la capitale française.

À Montmartre, Emily fréquente la Maison Rose et organise un shooting à la rue de l’Abreuvoir. Dans l’imaginaire collectif, elle a détrôné Amélie.

Si on présente souvent Paris comme une ville-musée, on pourrait également aisément la qualifier de ville-cinéma. Sujet à partir de 1896 de petites bandes tournées par des opérateurs au service des frères Lumière, elle a été également filmée, à partir de l’Exposition universelle de 1900, par des Américains employés, eux, par la société de Thomas Edison. Depuis, le cinéma hollywoodien n’aura de cesse de faire de Paris son obscur objet de désir cinématographique. En 1923 déjà, un Charlie Chaplin décidant d’amorcer un tournant artistique y situait l’action de L’Opinion publique, le deuxième de ses onze longs métrages, l’histoire très balzacienne d’une provinciale transformée par la vie mondaine.

Le cinéma est une machine à fabriquer puis reproduire des clichés.

Cinéaste allemand exilé aux États-Unis, Ernst Lubitsch fera de Paris le cadre d’une dizaine de ses productions américaines, à commencer par son premier film parlant, Parade d’amour, avec un Maurice Chevalier venu lui aussi tenter sa chance outre-Atlantique. Ses chefs-d’œuvre Sérénade à trois (1933) et La Veuve joyeuse (1934) se déroulent eux aussi à Paris… où il ne tournera pas un seul plan ! Pour Lubtisch, la Ville Lumière n’est pas à proprement parler un décor, mais plutôt un état d’esprit, un endroit où on l’on vit librement ses amours, loin du puritanisme américain. Figurant probablement dans le top 5 des plus célèbres « Paris movies », Un Américain à Paris (1951) a de même été réalisé en studio. Vincente Minnelli y intégrera par contre quelques plans filmés à Paris par une seconde équipe afin de montrer quelques monuments célèbres en mode carte postale. Pour John Huston (Moulin Rouge, 1952), Stanley Donen (Drôle de frimousse, 1957) ou Billy Wilder (Irma la douce, 1963), Paris est une fête, une ville où tout est musique, champagne et bonne humeur. Dans Drôle de frimousse, Fred Astaire, Audrey Hepburn et Kay Thompson chantent en haut de la Tour Eiffel, forcément.

Pour beaucoup de cinéastes hollywoodiens, tels Billy Wilder dans Irma la douce avec Shirley McLaine, Paris est une ville où tout est champagne et bonne humeur.

© UNITED ARTISTS / Courtesy Album

Le cinéma est une machine à fabriquer puis reproduire des clichés. Lorsque Woody Allen se résout à quitter New York, il filme dans Tout le monde dit I love you (1996) une chambre avec vue sur le Sacré-Cœur. Puis dans Minuit à Paris (2011), il projette son héros – après une balade nocturne et romantique au bord de la Seine – dans une autre dimension temporelle, au cœur d’une fête organisée dans les années 1920 par Cocteau. Et la gastronomie dans tout ça? C’est dans un Paris stylisé sous influence Amélie Poulain que les studios Pixar situaient en 2007 l’intrigue de Ratatouille, récit d’élévation sociale dans lequel un rat, normalement condamné aux égoûts, devient un grand chef.

Même lorsque la ville sert de décor à des films d’action, impossible là encore d’échapper aux stéréotypes et surtout à la Tour Eiffel, présente aussi bien dans Dangereusement vôtre (John Glen, 1985) que Mission: Impossible – Fallout (Christopher McQuarrie, 2018). Mais la palme du cliché revient à Nancy Meyers, qui dans Tout peut arriver (2003) montre un séducteur invétéré incarné par Jack Nicholson prendre conscience que l’amour vrai est possible lorsqu’il entend La Vie en rose de Piaf interprété au cœur de la nuit, près du Pont-Neuf, par un accordéoniste.

Au Grand Théâtre de Genève

Un Américain à Paris du 13 au 31 décembre 2025 www.gtg.ch/un-americain-a-paris

Cult. chaque jeudi à 20h

vibrez avec l’application léman bleu !

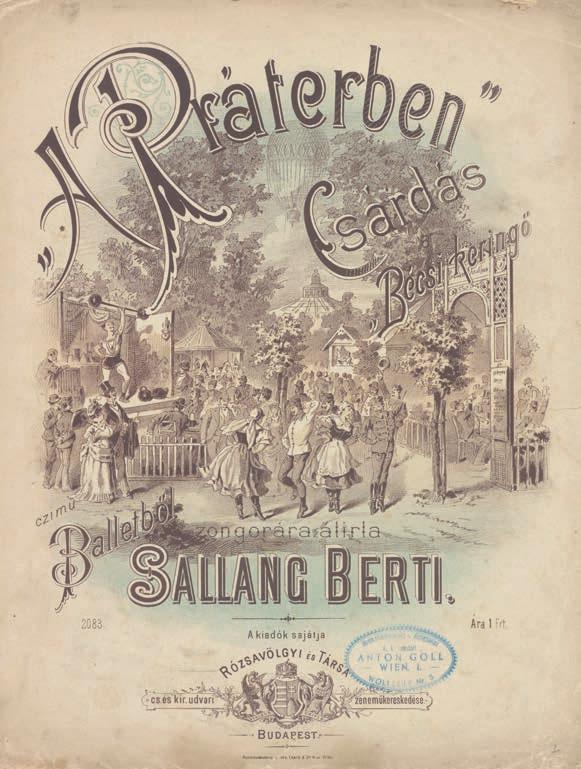

Compositeur des musiques qui inspirent la nouvelle création de Sidi Larbi Cherkaoui, Bal impérial, Johann Strauss a métissé son style viennois par des emprunts à toutes les traditions musicales de l’empire austro-hongrois.

Ce mélange de cultures reste pourtant d’essence décorative : à la fin, c’est Vienne qui l’emporte.

Fresque à la gloire de Johann Strauss et de ses valses, qui ont fait danser les bals de la cour puis ceux de l’Opéra de Vienne, et qui forment encore le

cœur du programme du concert de Nouvel An transmis par les télévisions du monde entier chaque 1er janvier. © IMAGO / Zoonar

« Àmes peuples ! » ainsi débutent les proclamations du kaiser

Franz-Joseph comme la lettre du 29 juillet 1914, où l’empereur annonce sa décision de déclarer la guerre à la Serbie dont l’issue délie l’ensemble de ces peuples de la tutelle autrichienne et habsbourgeoise. La double monarchie cède alors sous les coups de boutoir des revendications nationales répétés dans la seconde moitié du XIXe siècle. Pendant ce temps, l’empire musical de Johan Strauss fils s’est révélé plus attentif aux inflexions du temps, en s’emparant de l’aubaine que représentent les mouvements d’émancipation des peuples pour contribuer à l’établissement de sa puissance.

Rédacteur en chef de la revue Avant-Scène Opéra, Jules Cavalié a étudié la musique et la musicologie à Londres (University of London) et Paris (CNSMDP, CRR 93). Ses recherches portent sur les circulations d’artistes à la Belle Époque, notamment les présences italiennes à Paris dans le cadre des créations parisiennes des opéras de Puccini.

Ainsi, à rebours de son père qui, en 1848, célèbre l’impérialisme autrichien en dédiant une marche au sanglant Radetzky – principal opérateur des répressions des révolutions du Printemps des peuples –, Johann Strauss fils compose d’opportunes Revolutions-Marsch et StudentenMarsch, après avoir déjà exploité le potentiel commercial d’un Serben-Quadrille ainsi qu’une Czeschen-Polka, au gré des tournées de son orchestre dans les différents royaumes de l’empire.

Préoccupations commerciales